Atene contro Siracusa (Parte XII)

Ovviamente, la scoperta che Segesta non aveva sufficienti risorse economiche per mantenere in piedi l’armata ateniese, dato che

Pas d’argent pas de Suisses

ossia senza soldi, non solo non si vincono le guerre, ma neppure si combattono, scatenò una ridda di discussioni nello stato maggiore attico, tutte incentrate sul

“Mo che famo?”.

Ovviamente, c’erano tre diverse linee di condotta. La prima, era quella di Nicia, che immagino si sia pavoneggiato a destra e manca, ripetendo

Ve l’avevo detto

Nicia sosteneva l’ipotesi di un conflitto limitato, nel tempo e nello spazio. Nell’improbabile ipotesi che Segesta avesse trovato i fondi, magari grazie a un prestito cartaginese, l’armata di Atene avrebbe assediato Selinunte, che, visto quanto accadrà nella guerra contro i punici del 409 a.C., è probabile che dopo le prime schermaglie, si arrendesse senza problemi.

A seguito di tale vittoria, che avrebbe rafforzato l’influenza ateniese in Sicilia, l’armata sarebbe tornata a casa. Se invece Segesta non avesse trovato i fondi, si sarebbe dovuta accontentare delle sessanta navi che aveva richiesto nella sua ambasciata, che ovviamente, avrebbe mantenuto a sue spese.

Questa forza ridotta avrebbe svolto una funzione di dissuasione, convincendo i selinuntini a un accordo politico, a testimoniare in termini propagandisti la potenza attica, in modo che le polis siciliane fossero spinte a isolare politicamente Siracusa e a non accordarsi con Sparta, per venderli il grano.

Nel frattempo, se si fosse trovato una soluzione per Leontini, tanto meglio. Argomenti cosi raccontati da Tucidide

Il disegno di Nicia comprendeva il passaggio compatto della flotta contro Selinunte, bersaglio principale dell’offensiva, e se Segesta forniva i fondi per finanziare l’esercito fino all’ultimo reparto, una risoluzione definitiva si sarebbe poi regolata in proposito. In caso contrario si dovevano esigere da Segesta i mezzi per sostenere la squadra di sessanta navi (quelle cioè che aveva richieste) e trattenendosi in quei luoghi far allacciare con Selinunte, impiegando le armi o mediante un accordo, rapporti pacifici. A risultato acquisito sarebbero sfilati in parata negli specchi di mare prospicienti le altre città: a far sfoggio della potenza ateniese, a testimoniare la sua sollecitudine nel rispondere all’appello di amici e di alleati. Poi via, sulla rotta del ritorno: a meno che in breve giro d’ore, per qualche caso inaspettato, nascesse l’opportunità di rendere ai Leontinesi un beneficio, o di conciliarsi la solidarietà di qualche altro centro. Non si doveva, col dar fondo alle sue sostanze, gettare all’avventura la sicurezza dello stato.

L’approcco prudente e al risparmio di Nicia però, poneva due problemi: il primo strategico, l’altro politico. Il primo è legato alla teoria dei giochi che è alla base della strategia della dissuasione. La razionalità “limitata” degli ateniesi, fa ritenere loro come, la manifestazione di forza possa convincere il nemico che questi ottenga un payload maggiore sedendosi al tavolo della trattativa, piuttosto che accettando lo scontro bellico.

Ora però, la razionalità “limitata” del nemico però potrebbe convincerlo come la strategia migliore fosse quella di reagire alla provocazione, per evitare ulteriori ingerenze ateniesi in Sicilia. Per cui, la deterrenza doveva essere tale da evidenziare un pericolo potenziale, ma distruttivo, piuttosto che immediato, ma contenibile. Ora le sessanta navi di Nicia erano troppo limitate per raggiungere tale obiettivo. Per cui, avrebbe anche potuto ottenere l’effetto opposto.

Inoltre, tornarsene con la coda delle gambe, dopo tutta questa mobilitazione di forze, in una sorta di montagna che partorisce il topolino, avrebbe scatenato il caos nell’Ecclesia ateniese, scatenando le ire dei demagoghi.

Se Nicia, il cui scetticismo sulle presunte ricchezze di Segesta era noto all’ateniese medio, in qualche modo se la sarebbe cavata, Alcibiade, già in difficoltà per la questione dello Scandalo delle Erme, sarebbe stato politicamente morto.

Per cui propose un’offensiva diplomatica, finalizzata a costituire una lega delle polis siciliane, per combattere Siracusa e Selinunte, che avrebbe anche coinvolto le colonie puniche: nell’ipotesi migliore, questo sarebbe stato un’efficace strumento di pressione sui nemici, molto più delle sessanta navi proposte da Nicia, nella peggiore, con un forte appoggio locale, i problemi logistici e di sostenibilità dei costi della spedizione sarebbero stati sostenibili

Alcibiade negò il consenso: era impensabile una umiliante ritirata a mani vuote, dopo essere usciti di patria con una flotta e una spedizione così potenti. Si saggiassero piuttosto tutte le altre città, lasciando stare ovviamente Siracusa e Selinunte: c’erano gli ambasciatori per questo. Perché escludere i Siculi da questi tentativi diplomatici? Alcuni potevano staccarsi da Siracusa, qualche altro concepire sentimenti amichevoli per Atene. Ecco il ripiego per fornirsi di grano e milizie. Anzitutto urgeva l’adesione di Messene, prima città sulla rotta di passaggio alla Sicilia e punto obbligato d’approdo: fornita di porto, garantiva una base eccellente per le operazioni d’offesa. Indotte le città all’accordo, circoscritti con chiarezza gli opposti blocchi strategici, l’assalto a Siracusa e Selinunte avrebbe suggellato l’impresa siciliana: sempre che non intercorresse un’intesa tra Selinunte e Segesta e Siracusa non lasciasse ad Atene mano libera per restituire a quelli di Leontini la loro patria.

Il problema è che Alcibiade aveva sopravvalutato di molto la capacità di attrazione di Atene rispetto a Siracusa. Totalmente diversa era la posizione di Lamaco, che da militare e non da politico, ragionava alla von Clausewitz.

Ricordiamo come il teorico prussiano interpretava gli eserciti come strutture fluide e in continuo movimento, e come ogni struttura essi erano dotati di un baricentro, che costituiva il loro punto di equilibrio. Von Clausewitz lo chiama “Schwerpunkt” su cui si reggevano le truppe e dato che, sempre per citare il prussiano

La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi. La guerra non è, dunque, solamente un atto politico, ma un vero strumento della politica, un seguito del procedimento politico, una sua continuazione con altri mezzi.

le nazione: : per vincere bisognava definire precisamente il proprio e scoprire qual era quello del nemico per colpirlo, sbilanciando e facendo crollare in un sol colpo tutto il suo apparato bellico.

Per Lamaco, lo Schwerpunkt della Sicilia greca era Siracusa stessa: se si fosse conquistata con un attacco a sorpresa, tutta l’isola sarebbe caduta, senza colpo ferire nelle mani ateniesi. Così Tucidide descrive il suo ragionamento

Ancora diverso il piano di Lamaco. A suo giudizio, era necessario puntare subito a Siracusa e scatenare la battaglia presso le mura, sfruttando i momenti di sbandamento e di sorpresa che la città, impreparata, avrebbe attraversato. Ogni armata incute al principio lo sgomento più vivo: ma se si attarda prima di giungere in vista, finché la gente riprende fiducia, la sua comparsa infine ispira al massimo il disprezzo. Se l’armata s’abbatte di schianto, mentre l’aggredito trepida ancora in attesa, fa sue le migliori probabilità di successo e ogni sua mossa intensifica il terrore nel campo nemico: tremendo è il suo primo apparire (l’attimo in cui la massa d’urto avanzante sembra immensa) aggiunto al senso d’angoscia per la sofferenza che si dovrà subire, e fa tremare anzitutto la minacciosa imminenza dello scontro. Si poteva sperare di sorprendere molti dispersi per le campagne, increduli di un arrivo così precipitoso del nemico. E se l’attacco si fosse attuato mentre era ancora in corso il trasporto dei beni a riparo della cinta, l’esercito non avrebbe avuto difficoltà di rifornimenti, qualora dopo una vittoria campale avesse piantato il campo intorno alla città. E per questo avrebbero poi avuto un motivo valido le altre città della Sicilia per rinunciare all’alleanza con Siracusa, e per accostarsi ad Atene, senza dover attendere, per decidersi, un trionfo risolutivo su un fronte o sull’altro. Rientrando dall’azione, soggiungeva, si doveva scegliere come stazione navale e base strategica Megara, una piazzaforte in disarmo situata a breve tragitto, per terra o per mare, da Siracusa.

Il problema è che Lamaco aveva sottovalutato sia la capacità di mobilitazione avversaria, sia le difese di Siracusa, che, come sapevano bene i cartaginesi, era un osso duro da rosicchiare. Allora, ipoteticamente, quale sarebbe stata la strategia migliore per lo stato maggiore ateniese ?

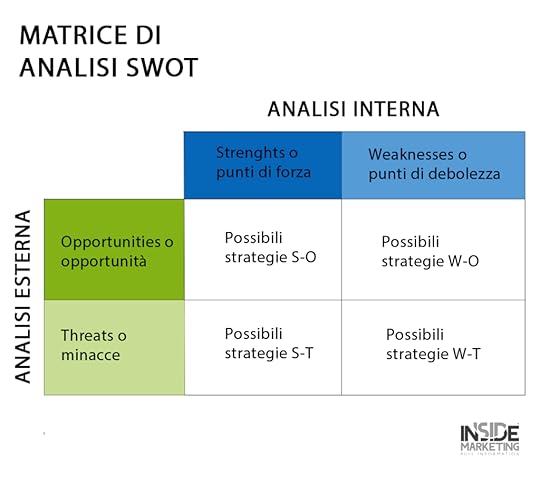

Per comprenderlo, conviene utilizzare l’analisi SWOT. Proviamo a evidenziare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce della spedizione ateniese.

Punto di forza: la superiorità di mezzi rispetto ai potenziali avversari

Punti di debolezza: logistica, mancanza di copertura economica e alleati marginali nella geopolitica locale

Opportunità: debolezza di Selinunte, divisioni politiche dentro Siracusa

Minacce: inferiorità tattica, dovuta alla mancanza di cavalleria, possibilità dei nemici stipulare alleanze con le altre città siciliane, isolando Atene e di ricevere aiuti da Sparta.

Per cui, la strategia ateniese avrebbe dovuto massimizzare l’impatto, ottimizzando i tempi operativi. Forse, il modo migliore di agire sarebbe dovuto essere analogo a quello cartaginese: conquistare l’anello debole della catena, Selinunte, le cui risorse avrebbero permesso la risoluzione dei problemi logistici e finanziari, per poi trattare un accordo di compromesso con la fazione popolare di Siracusa, chiedendo garanzie per Leontini, isolando Ermocrate e ottenendo l’alleanza della polis siciliana in un’ottica anti spartana.

Ma questo, però, entrava in contrasto con il modello espansionistico dell’imperialismo ateniese.

Alessio Brugnoli's Blog