Alessio Brugnoli's Blog, page 45

December 26, 2020

L’oratorio di Santa Caterina

Può sembrare strano, ma i dati storici concreti sulla figura e sulla vita di Santa Rosalia, la Santuzza, sono alquanti scarni: di fatto, c’è un vuoto di circa cinque secoli tra la sua esistenza terrena e il suo diventare protagonista della vita religiosa palermitana.

Così, il gesuita Giordano Cascini nel 1631, quando su mandato del Senato palermitano, fu incaricato di scrivere “De vita et inventione S. Rosaliae virginis panormitanae commentarium breve”, per completare il lavoro, riadattò biecamente la vita di Sant’Alessio, che all’epoca, grazie alle rappresentazioni teatrali romane dell’epoca, era diventata una sorta di bestseller dell’epoca, ovviamente cambiando il sesso del protagonista e spostando le vicende nello spazio e nel tempo.

Sicuramente, non faceva di cognome Sinibaldi: l’iscrizione scolpita in una grotta della in cui lei stessa si dice figlia di Sinibaldi, signore della Quisquina e delle Rose, rinvenuta nel 1624 da due muratori è di certo falsa, anche perché la migrazione lucchese a Palermo è molto più tarda, risalendo a alla seconda metà del Quattrocento.

Di certo, era una monaca basiliana, che a un certo punto, cosa tipica nella spiritualità di origine bizantina, scelse di dedicarsi alla vita eremitica: in vita dovette godere di una certa fama, dato che fu subito dichiarata Santa dall’Arcivescovo di Palermo Gualtiero Offamilio, visto che il nome di Santa Rosalia, lo si trova in documenti del 1196 – 1198 dei Papi Celestino III e di Innocenzo III, della Regina Costanza e di Federico II in cui si fa menzionedi terreni dedicati al suo nome presso l’isola di Capo Rizzuto in Calabria di proprietà del Monastero cistercense di Santa Maria della Sambucina.

Però, era considerata una delle tante sante di secondo piano: le fu dedicato un altare nella Cattedrale vecchia, distrutto nelle ristrutturazione del Cinquecento, una cappella adiacente alla grotta su Monte Pellegrino e una chiesetta sulla presunta casa di famiglia.

Il fatto che sorgesse all’Olivella, fuori delle mura cittadine, in una sorta di baglio, una fattoria fortificata in aperta campagna, fa pensare come la sua famiglia, pur non essendo di origine nobiliare, potesse essere costituita da proprietari terrieri benestanti.

Chiesa, quella dell’Olivella, che chiesa fu eretta probabilmente intorno 1160, in stile arabo normanno e documentata in atti testamentari del 18 aprile 1257: essendo molto periferica, non è che svolse un ruolo così importante nella Palermo medievale.

Le cose cambiarono nel 1402, quando fu fondata una confraternita dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, che sin da subito, cominciò a rompere le scatole a tutte le gerarchie ecclesiastiche palermitane, affinché dessero ai suoi confrati una sede adeguata. Tanto fecero, che nel 1415, per toglierseli dalle scatole, il cardinale Ubertino de Marinis, vicecancelliere e Gran Giustiziere del regno di Sicilia, concesse loro proprio la chiesa di Santa Rosalia. A riprova che all’epoca la devozione per la Santuzza non è che fosse così diffusa, nessuno batté ciglio quando i confrati cambiarono la titolatura della chiesa, dedicandola a Santa Caterina.

Le cose cambiarono ulteriormente con l’insediamento dei Filippini nella zona: per avere a disposizione il terreno occupato dalla vecchia chiesa, i religiosi giunsero a un compromesso con i confrati. In cambio della cessione del lotto, i Filippini avrebbero eretto a loro spese un nuovo oratorio, sede della confraternita di Santa Caterina e nella loro nuova grande chiesa, un altare, inizialmente assai defilato, dedicato a Santa Rosalia.

I religiosi mantennero i patti e non lesinarono spesa per il nuovo oratorio, rendendolo un’importante testimonianza artistica del passaggio tra rococò e neoclassicismo: con le leggi savoiarde sugli ordini religiosi e la mattanza delle confraternite palermitane, l’oratorio fu abbandonato nel 1867, finché, nel 1946 fu affidato all’Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani del Santo Sepolcro, che ancora oggi ne ha cura.

La facciata, come tanti altri oratori palermitani, è assai semplice: delimitato ai bordi da due lesene troviamo un portale in pietra con volute e architrave aggettante, sormontato da una finestra che dà luce alla cantoria, decorata dalla conchiglia e dalle doppie volute laterali. Tutto sovrastato da un cornicione d’attico a due “pire di pietra”. Dall’ingresso principale si accede attraverso un portone ligneo finemente lavorato, in un piccolo vestibolo dove sulla parete centrale tra le due usuali porticine d’ingresso all’aula vi è un dipinto su tela che raffigura lo Sposalizio Mistico di Santa Caterina, probabilmente di Gaspare Bazano detto “ lo Zoppo di Ganci”.

L’interno dell’oratorio è un capolavoro realizzato in stucco e attribuito a Procopio Serpotta, che era membro della confraternita, e a Domenico Castelli. A differenza del padre Giacomo, Procopio non diede fondo a una fantasia sfrenata, facendo predominare gli stucchi sul resto degli elementi decorativo, ma al contrario cercò di raggiungere un elegante equilibrio con la pittura e l’architettura dell’oratorio. Le sue parole d’ordine furono euritmia e rappresentazione razionale e unitaria dello spazio.

Per ottenere tale obiettivo, Procopio concepì una decorazione ispirata alla tradizione cristiana, che vede Caterina come protettrice della Cultura. Così scandì lo spazio tra una finestra e l’altra con figure muliebri che simboleggiano la Dialettica, la Fisica, la Geometria, la Teologia, la Retorica, l’Etica, la Geografia, l’Astrologia, la Scienza e la Sapienza. Accanto all’arco di trionfo sono collocate, inoltre le statue delle Sante vergini palermitane, Santa Ninfa e Santa Oliva, e più accostate ai lati del quadro dell’altare maggiore raffigurante “Il Martirio di S. Caterina”, troviamo Sant’ Agata e Santa Rosalia che affiancano il dossale dell’elegante altare ligneo. Ogni finestra dell’oratorio ha il timpano arricchito da putti che sostengono targhe e medaglioni con la semplice funzione decorativa.

Pregevoli sono le opere pittoriche: oltre al già citato “Martirio di S. Caterina” attribuito a al pittore Giuseppe Salerno l’altare maggiore, al centro della parete d’ingresso troviamo il dipinto su tavola cinquecentesco raffigurante la “Madonna col Bambino” del raffaellesco Vincenzo degli Anzani da Pavia. Ai lati dell’altare altri due pregevoli dipinti del XVII secolo: a sinistra una tela con “S Caterina che disputa con i sapienti” e a destra un’altra raffigurante “S. Caterina in carcere che riceve la visita dell’imperatrice Costanza”. Nella volta del cappellone un affresco che raffigura “Il trionfo di S. Caterina”, eseguito da Antonino Grano e portato a compimento dal figlio Paolo dopo la morte del padre.

Gli scanni lignei del confrati sono in stile neoclassico. Essi sono allineati alle pareti laterali e sono arricchiti in modo incantevole da quattordici tavole ellittiche dipinte nelle spalliere che raccontano la vita di Santa Caterina. Partendo dalla parete destra verso il presbiterio si osservano: l’incontro tra l’imperatrice e la Santa; la conversione di Porfirio, il battesimo di Porfirio, la convocazione della Santa davanti all’Imperatore Massenzio e ai retori e filosofi, la Visione della Santa in carcere, l’offerta di ricchezze dell’Imperatore alla Santa per rinunciare al suo credo (la Santa indicando in alto vuol dire che l’unico vero bene è Dio), Santa Caterina e le sue accolite si oppongono, di fronte all’Imperatore, al sacrificio pagano. Continuando sulla sinistra, sempre dal vestibolo vediamo: Santa Caterina che predica tra i soldati, Santa Caterina in prigione nutrita da una colomba, il Supplizio della ruota, la decapitazione della santa con gli angeli che scortano la sua anima in cielo, il trasporto sul monte Sinai del corpo di Santa Caterina ad opera degli angeli.

Particolarmente prezioso è lo scanno ligneo di mogano riservato ai Superiori della Compagnia addossato alla controfacciata, in legno dorato intarsiato con avorio e madreperla. Lo splendido pavimento in marmi policromi con disegni di figure geometriche con al centro una stella ad otto punte, similare a quelli di Santa Cita e San Lorenzo, realizzato dai maestri Gioacchino Vitagliano e Nicolò Vitagliano nel 1730.

December 23, 2020

Capo di Bove

Il complesso di Capo di Bove non si ferma alla tomba di Cecilia Metella, ma si estende per un altro mezzo chilometro, in un’area che, anticamente, era sempre parte del Pago Tropio e che per lungo tempo, ne seguì le vicissitudini.

Inizilmente parte Patrimonium Appiae (vasta tenuta agricola di proprietà ecclesiastica). In età medievale la zona apparteneva al “Casale di Capo di Bove e di Capo di Vacca”, acquistato nel 1302 dal Cardinale Francesco Caetani, nipote di papa Bonifacio VIII, fondatore del Castrum costruito a ridosso del mausoleo di Cecilia Metella. L’organismo del Casale, anche dopo la trasformazione in fortilizio, mantenne le caratteristiche agricole “..con tutte le difese, le vigne, i vivai, …”che rimasero tali fino ai tempi recenti. Il toponimo “Capo di Bove” è originato dai bucrani che ancora oggi ornano il fregio posto alla sommità del sepolcro di Cecilia Metella.

Nel 1660 l’area, censita nel Catasto Alessandrino, era parte del “Casale di Capo di Bove Grande”, di proprietà dell’Ospedale del SS. Salvatore ad Sancta Sanctorum; nel 1709 l’Ospedale la concesse in enfiteusi perpetua a Pietro de’ Vecchi, nell’ambito di una “Vigna” più vasta. Nel Catasto Pio Gregoriano (1812-1835) la proprietà è del Monastero di S. Paolo fuori le Mura, l’edificio principale è censito come “casa ad uso della vigna”, costruito sopra una cisterna romana.

L’area, in proprietà privata dal 1870, ha mantenuto l’uso agricolo fino al 1945, momento in cui è avvenuta la trasformazione per l’uso residenziale. Nel dopo guerra avvenne invece una trasformazione importante, e il complesso venne trasformato per uso residenziale ad opera di una famiglia di mercanti ortofrutticoli, i Romagnoli. Successivamente il Casale fu investito dalla moda del tempo, che vedeva una committenza ricca e famosa protagonista di molte acquisizioni lungo l’Appia Antica. Avere una villa immersa nel verde di quella zona rappresentava uno status symbol a cui non si poteva rinunciare, specie per i produttori cinematografici che negli anni Cinquanta lavoravano nell’Hollywood sul Tevere. Fu così che Sauro Streccioni acquistò la villa e commissionò il progetto di recupero ad un architetto ( probabilmente seguace della scuola di Busiri Vici ) che riprodusse il Casale con un aspetto antico. Nell’ambito di queste trasformazioni, con un gusto estroso, il paramento murario dell’edificio è stato realizzato come una rivisitazione della tecnica “spolia” diffusa in epoca medievale utilizzando interamente reperti antichi recuperati dalla distruzione di diversi monumenti (mattoni, elementi architettonici e decorativi, sarcofagi, transenne, battelli). Per l’importanza di questi reperti l’edificio si configura esso stesso come una “mostra”.

Il progettista quindi enfatizzò la struttura della cisterna esistente, ma di sicuro la rispettò. Negli anni 70/80 poi nuovi ricchi si interessarono all’area e ci furono ulteriori trasformazioni, che riguardarono anche i limiti del parco archeologico, il tutto ovviamente al di fuori della legge e nel segno dell’abusivismo. Quando però si cercò di vendere la villa Capo di Bove dichiarando un prezzo evidentemente troppo basso, un funzionario statale, rendendosi conto dell’accaduto, esercitò il diritto di prelazione sul bene vincolato, bloccò la frode in corso e incamerando il complesso nel demanio, per 3 miliardi del vecchio conio, insieme a tutto il terreno ad essa pertinente, di ben 8500 metri quadrati.

Da quel momento in poi, la valorizzazione del complesso è proceduta lungo due binari paralleli: da una parte è stata restaurata la villa padronale nel 2006 e destinata a ospitare, in memoria dello studioso Antonio Cederna, il “Centro di Documentazione dell’Appia” e l’Archivio che porta il suo nome, che la famiglia ha di recente donato allo Stato. Tale archivio, precedentemente conservato presso Palazzo Altemps, contiene un tesoro di carte, articoli e libri appartenuti al grande giornalista e strenuo difensore a tutela della “regina viarum”.

Il fondo si compone di materiali che coprono un arco cronologico che va dagli anni Quaranta agli anni Novanta del Novecento:

circa 1500 unità archivistiche ordinate in fascicoli e buste contenenti: corrispondenza ufficiale e personale, appunti manoscritti, prime stesure di pubblicazioni, materiale a stampa di vario genere, documentazione di lavoro, articoli etc.;

il materiale riguarda: argomenti di tutela paesaggistica, speculazione edilizia, battaglie ambientalistiche,legislazione su temi storico-artistici-ambientali; mappe e planimetrie; collezione fotografica;documentazione cartacea e fotografica di Cederna.

E’ anche conservata la biblioteca di Antonio Cederna composta da circa 4.000 volumi di diverso argomento (archeologia, storia di Roma, Storia dell’Arte, urbanistica, architettura, ambiente, legislazione sulla salvaguardia di beni storico-artistici e paesaggistici). L’Archivio è stato dichiarato di interesse storico particolarmente importante ai sensi degli artt. 13 e 14 del d. lgs. 42/2004.

In parallelo, è stata realizzato uno schiavo archeologico, che ha portato alla scoperta Lo scavo archeologico ha portato alla scoperta di un impianto termale inedito la cui prima fase costruttiva si data alla metà del II secolo d.C. La struttura era con ogni probabilità di proprietà privata ad uso di una villa o di un gruppo di persone facenti capo ad una corporazione o ad un collegium che frequentava la zona. Il ritrovamento di una lastra di marmo, riutilizzata nel pavimento, con l’iscrizione a caratteri greci che menziona Annia Regilla, consorte di Erode Attico, definita secondo la formula ΤO ΦΩC ΤΗC ΟΙΚΙΑC (= luce della casa), potrebbe indurre a credere che l’impianto possa essere pertinente ai vasti possedimenti che Erode Attico aveva nella zona proprio nella metà del II secolo.

Il complesso termale fu utilizzato almeno fino al IV secolo, come attestano la tipologia delle murature ed i materiali archeologici recuperati (ceramica, monete, bolli laterizi, lucerne). Il ritrovamento di mosaici, di numerosi frammenti di marmi policromi, alcuni ancora in situ, e di porzioni di intonaco dipinto rivela la particolare eleganza e raffinatezza degli ambienti L’ingresso principale dell’impianto termale doveva probabilmente aprirsi, in forme monumentali, lungo la via Appia; da qui si accedeva agli spogliatoi, di cui si conservano le pavimentazioni a mosaico con disegno geometrico bianco e nero. Lasciati i propri abiti, presi asciugamano e sandali ed oramai lontani dal frastuono della strada, i frequentatori delle terme accedevano ai vari ambienti, frigidarium, tepidaria, calidarium. L’itinerario, percorso anche a ritroso, poteva essere arricchito con una sosta nella sudatio, dove era possibile farsi massaggiare il corpo o completato da una rigenerante sauna nel laconicum.

All’approvvigionamento idrico contribuivano due grandi cisterne su una delle quali è stata impiantata la villa; lo smaltimento delle acque avveniva attraverso un complesso ed ingegnoso impianto fognario di cui lo scavo archeologico ha portato in luce alcuni tratti perfettamente conservati. Nell’area sono stati rinvenuti, fra l’altro anche oggetti minuti che era facile smarrire in un simile contesto, come un dado da gioco in osso, una spatola in bronzo per il trucco femminile, aghi crinali in osso per le acconciature delle signore, monete in bronzo, un dado da gioco fatto in osso

Questo impianto, verosimilmente a uso privato, probabilmente fu in utilizzato fino al IV d.C., forse con varie modifiche e ridimensionamenti. Alcuni studiosi hanno calcolato che le terme si sviluppavano su trentaquattro ambienti; infine nella parte posteriore delle terme si è conservato il canale che raccoglieva lo scarico delle acque, una condotta a “Cappuccina” che arrivava alla fognatura.

December 22, 2020

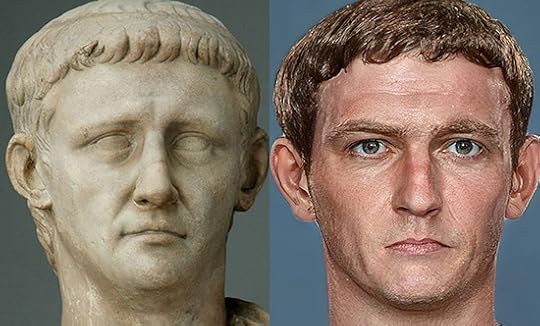

Primi commenti a Io, Druso

Piano piano, cominciano ad arrivare i primi pareri e reazioni a Io,Druso. Il posto d’onore, ovviamente, spetta a Davide Del Popolo Riolo, che è il padre spirituale di questo romanzo

Sono diversi i motivi per cui non dovrei parlare pubblicamente di questo libro, immagino. Ne elenco almeno quattro:

1) Alessio è un mio caro amico;

2) il romanzo è, se non un seguito diretto, comunque ambientato nel medesimo universo in cui si svolge il mio De Bello Alieno;

3) prima di iniziare a scriverlo e anche mentre lo scriveva Alessio mi ha chiesto qualche indicazione sulle mie idee circa gli eventi successivi alla fine del mio romanzo;

4) il libro contiene in appendice un mio raccontino.

Per tutti questi motivi potete pensare che il mio giudizio non sia obiettivo, e se lo pensate amen, ne avete diritto.

In ogni caso, secondo me il libro è divertente e molto piacevole.

Il protagonista, il Druso del titolo, altri non è che quello che noi conosciamo come l’imperatore Claudio che, anche per sfuggire alla famiglia che non lo stima, se ne va in America, dove si sono installate piccole colonie romane.

Qui, con una strana combriccola che comprende anche Saulo di Tarso, vive bizzarre avventure che lo conducono verso sud dove trova resti di tripodi marziani e di altre misteriose civiltà tecnologiche. Al di là della storia e dei protagonisti, però, ciò che rende affascinante il romanzo di Alessio è l’incredibile cultura (storica, antropologica, letteraria e tantissimo altro) che vi si scorge e l’intrico di citazioni che lo contrappunta.

Tra quelle che ho identificato (a parte il titolo, che richiamo Io Claudio di Graves) vi sono per esempio il Satyricon, L’ultimo dei mohicani, Moby Dick mescolate ad altre provenienti dalla cultura pop come X-Men o Star Wars.

Un verso spasso, insomma!

Il secondo parere è di una delle più colte e brave scrittrici di fantascienza italiane, Franci Conforti

L’ho giusto assaggiato per goloseria e una cosa la posso già dire. Non fatevi fuorviare dal titolo o dalla copertina: è una chicca per gente colta, un divertissement per adulti

Io, Druso è un’opera colta? Senza dubbio, dato che il protagonista era degli uomini più eruditi della sua epoca: fu autore di una storia del principato di Augusto, di alcuni trattati sul gioco dei dadi del quale era un grande appassionato, in cui trattò quella che oggi chiamiamo la teoria della probabilità, della Tirrenikà, una storia della civiltà etrusca in venti libri, di una Storia di Cartagine in otto volumi, e un dizionario di lingua etrusca. Opere che, sinceramente, sarei stato tanto curioso di leggere.

Ovviamente, da buon esponente della Gens Giulio Claudia, aveva le sue bizzarrie: si impuntò a proporre una riforma dell’alfabeto latino attraverso l’introduzione di tre nuove lettere da lui ideate, due delle quali svolgevano la funzione delle moderne lettere W e Y. Idea che non sarebbe stata neppure così balzana, a dire, il vero: riuscì ad introdurre ufficialmente tale modifica una volta salito al potere, ma la stessa non sopravvisse al suo regno.

Claudio scrisse anche una sua autobiografia, che essendo seria, non piacque al buon Svetonio, che si divertiva a collezionare storie curiose e bizzarre: autobiografia, che in gioco letterario, fu ricostruita da Graves in Io, Claudio e ne Il Divo Claudio

Io, Druso è pieno di infodump ? Sì, perchè fa il verso dei Commentarii latini, che, senza dubbio, erano strapieni di divagazioni geografiche ed etnografiche. Probabilmente, qualche criticone contemporaneo, stroncherebbe anche il De Bello Gallico di Cesare.

Io, Druso fa metaletteratura? Un poco esegerato, usare questo parolone. Gioca, cita e ironizza su opere e generi precedenti, il che non è abitudine solo di noi (post)moderni: basti pensare a cosa combinavano Plauto e Terenzio, mischiando e deformando le opere della Nuova Commedia Attica, oppure a quello straordinario mix di generi letterari che era la Fabula Milesia, con la fusione fra trama romanzesca e digressione novellistica, mediante l’espediente dell’io narrante che ascolta a volte da personaggi occasionali i vari racconti..

December 21, 2020

Il Satyricon di Petronio

Una delle fonti di ispirazione di Io, Druso è sicuramente il Satyricon: per una volta, per una serie di motivi archeologici, linguistici e storici, mi sento di accodarmi alla tradizione, datando l’opera ai tempi di Nerone: che l’autore sia il buon Petronio Arbitro, citato da Quo Vadis e da Tacito, o come sostengono altre filologi, l’omonimo liberto di Nerone, che finanziò gli spettacoli dell’Anfiteatro minore di Pozzuoli, non sono in grado di dirlo: la seconda ipotesi, ad esempio, permetterebbe di spiegare i capitoli campani del romanzo e renderebbe Trimalcione una sorta di autoritratto dell’autore.

Però, una cosa è certa: Petronio è il Thomas Pynchon dell’antichità classica, per la sua straordinaria capacità di mischiare generi e linguaggi. Per ognuno dei personaggi si possono distinguere le specifiche varietà di latino che l’autore ha utilizzato per preservare e/o per potenziare l’effetto retorico , individualizzando i personaggi in relazione alla loro provenienza, alla loro funzione narrativa, ai loro modelli culturali di riferimento e al loro status sociale: nell’ambito di questa accentuata eterogeneità di forme e linguaggi, allora, il narratore Encolpio parla da scholasticus, il poeta Eumolpo poeticamente, il retore Agamennone retoricamente, i liberti parlano la lingua dei liberti e così via, sino al trionfo del sermo plebeius di Trimalcione.

Sperimentazione linguistica, che non significa realismo: il testo petroniano vive di una continua e strisciante antinomia tra verità e illusione, ovvero di una contrapposizione tra storicità ed artificio nell’ambito della quale i confini tra realtà e finzione appaiono sempre incerti e mutabili.

Petronio non vuole riprodurre in maniera pedissequa la realtà, ma al contrario quello di ritrarre in modo riflesso ed indiretto il reale attraverso la coscienza e la percezione che di esso hanno i personaggi sulla scena: processo amplificato sia dall’inserimento nella trama del romanzo di elementi di metaletteratura, sia alta, con la parodia dell’epica, della lirica amorosa e del romanzo alessandrino, sia bassa, con elementi di derivazione popolare e folklorica all’interno del tessuto narrativo, sia dalla costante frizione tra ciò che i protagonisti credono (e riportano verbalmente) e ciò che realmente loro accade.

Se questo attrito tra realtà e artificio soggiace all’intera costruzione narrativa petroniana, ciò è dovuto prevalentemente al fatto che tutta la vicenda è convogliata attraverso il filtro parziale e deformante del narratore Encolpio, dal greco “che sta nel grembo”, ingenuo,opposto all’astuto Odisseo,

Figura di scholasticus disadattato, caratterizzato dallo statuto palesemente antieroico di améchanos, egli appare assolutamente predisposto a vivere, prima, e a rileggere, dopo, la sua storia attraverso la lente di tutte quelle fonti letterarie che tende compulsivamente a richiamare alla memoria. Di conseguenza, proiettando le sue azioni su quelle dei più celebri eroi greco-latini che gli si offrono come paradigmi etici e culturali, il giovane protagonista interpone tra lui e il mondo la letteratura, ovvero il bisogno irrefrenabile di replicare le gloriose imprese dei suoi modelli mitici (e non). Essendo sempre in preda alle sue vacue e smodate smanie letterarie, Encolpio, con la sua innata propensione ad un atteggiamento sublimizzante, distorce la realtà, trasformandola in una mera costruzione culturale poco sensibile ad un’adeguata e veritiera valutazione dei fatti.

Purtroppo di questa complessa e parodica rappresentazione del mondo, ne abbiamo perduto la maggior parte, in un periodo antecedente al IX dopo Cristo, epoca a cui si possono far risalire i dati più antichi della tradizione manoscritta: secondo i calcoli moderni il Satyricon doveva constare di almeno 20 o di 24 libri, numero canonico della narrazione epica.

Tuttavia, con enorme fatica, i filologi, con un impegno degno di Sherlock Holmes, sono riusciti a ricostruire a grandi linee la sua trama complessiva: il romanzo probabilmente cominciava con un preludio ambientato a Marsiglia, probabile città di origine di Petronio, in cui si presentava Encolpio e si raccontava il motivo dell’ira di Priapo, legato probabilmente alla profazione di un rito in suo onore o alla distruzione accidentale di un suo simulacro.

A riprova di questo abbiamo la testimonianza, alquanto criptica di Sidonio Apollinare, che, prima di trovarsi per caso vescovo e santo, era un altro funzionario della burocrazia imperiale e un ottimo critico letterario: Sidonio definì Petronio

“emulo dell’ellespontiaco Priapo, coltivatore del sacro palo attraverso i giardini di Marsiglia”

L’ira di Priapo probabilmente scatenò sulla città un’epidemia: se dobbiamo fare riferimento a un topos della tragedia greca, i marsigliesi dovettero rivolgersi a un oracolo, per capire il motivo dello sdegno divino. Ricevuta una risposta criptica, dopo una serie di investigazioni, che come Edipo dovettero coinvolgere anche Encolpio, ne scoprirono la colpa.

Di conseguenza, il protagonista sarebbe stato cacciato a pedate dalla città, come capro espiatorio: a tale senso, abbiamo una testimonianza di Servio, il commentatore dell’Eneide

Ogni qual volta gli abitanti di Marsiglia erano colpiti da una pestilenza, uno dei cittadini poveri si offriva di farsi mantenere per un anno con cibi di qualità a spese pubbliche. A fine anno, costui veniva condotto in giro per la città adorno di verbene e vesti sacre: bersaglio di maledizioni, perché ricadessero su di lui i mali di tutti, da ultimo veniva espulso. Questo si è letto in Petronio

Con l’esilio avrebbe inizio il viaggio di Encolpio verso sud, parte per terra e parte per mare. Durante il viaggio verso l’Italia Meridionale l’incontro e l’inizio della relazione omosessuale con lo schiavetto Gitone, il cui nome significa “vicino di letto”. Questi, all’incirca, sarebbero gli avvenimenti narrati nei primi 10 libri. Nei quattro libri successivi la narrazione, fattasi più serrata, dovrebbe comprendere un tratto del viaggio su nave e il primo incontro con la prostituta Trifena e il suo amante Lica di Taranto, le cui strade si dividono in maniera assai burrascosa, l’incontro con il comprimario, il rozzo Ascilto, dal greco “instancabile” nel letto, e la formazione di un instabile triangolo erotico non alieno da furti e misfatti, infine l’arrivo in una Graeca urbs dell’Italia del Sud, forse Pozzuoli.

Qui Encolpio, per guadagnarsi da vivere, si improvvisa maestro di retorica e per attirare nuovi allievi, comincia declama sulla decadenza dell’eloquenza, imputandola alla scuola dalla quale nulla i giovani apprendono di quel che offre la vita vera; ma vengono trasportati in un mondo fittizio di pirati, di tiranni, di pestilenze scongiurate da sacrifici umani. La declamazione è interrotta dalla contraria discorso di un altro retore di professione, Agamennone, che ha come assistente un certo Menelao, il quale a sua volta riconosce il male, ma ne vuole far ricadere la colpa sulle esigenze delle famiglie.

Mentre Encolpio sta tutt’orecchi a sentire, Ascilto, scompare. Sospettando qualche fregatura, Encolpio lo pedina, sino all’albergo dove dimorano assieme a Gitone, che tra le lacrime gli racconta che Ascilto ha tentato di violentarlo.

Encolpio e Ascilto attaccano a litigare di brutto, ma ricordandosi come abbiano difficoltà a pagare la pigione, si rappacificano alla meno peggio e si accordano per vendere al mercato un pallio rubato. Alla mercanzia s’accosta un compratore, un villano, accompagnato da una donna velata: egli vende a sua volta una lacera tunica perduta dai nostri messeri, che avevano cucito nella fodera di quello straccio (e il villano non se n’è accorto) un bel gruzzolo, evidentemente di non pulita provenienza.

Riconosciuta la tunica, essi vogliono recuperarla, e ne nasce una zuffa tra le due compagnie che si danno reciprocamente del ladro, poi, fattasi gente, per timore del peggio, si affrettano a restituirsi vicendevolmente gli oggetti contesi. Encolpio e Ascilto ritornano con la preziosa tunica all’albergo, dove trovano da Gitone preparata la cena. Ma, appena finito di rimpinzarsi, si picchia alla porta, la porta prima ancora di essere aperta cede, ed entra la donna velata di prima, che si rivela per ancella della sacerdotessa di Priapo, Quartilla. E anche Quartilla è lì, accompagnata da una bambina.

Il trio, ha assistito, senza permesso, a un rito priapeo e la sacerdotessa è angosciata dal pensiero che il mistero possa essere svelato. Molto rumore anche questa volta per nulla. Encolpio, però, non volendo ripetere gli errori del Passato, convince Quartilla del fatto che i segreti siano mantenuti: così seguono due o tre giorni di baldoria con la sacerdotessa e le sue ancelle: celebrate le nozze precoci tra Gìtone e la giovanissima servetta Pannichide, con relativa orgia, i nostri eroi si accodano al retore Agamennone, per infilarsi a scrocco dal buon Trimalcione, tappa consacrata alle avventure dello sguardo e della parola, come vivace spaccato sociale in cui si intrecciano fortune personali e comportamenti di classe, conflitti culturali e antagonismi linguistici, il tutto nella cornice spettacolare di fastose esibizioni di ricchezza e di miserie morali.

La cena è pantagruelica; ma l’abbondanza e la ricchezza dell’apparato vi fanno a gara con la sguaiataggine e la presunzione ignorante dei convitati, liberti rifatti come il padrone di casa, che entra nel triclinio, quando gli ospiti sono già intenti all’antipasto, portato a suon di musica e carico di gioielli, e vi seguita il solitario che aveva incominciato. Le pietanze vengono presentate nelle forme più inaspettate. Con il lusso s’accompagna lo spreco. E come di ricchezza, così quel bestione fa pompa di letteratura e di dottrina, poiché possiede due biblioteche, una greca e una latina e professa la massima che a tavola non si deve dimenticare la cultura. Un discorso astrologica secondo il gusto del tempo gli è suggerita da una teglia, che viene in tavola ornata dei segni dello zodiaco.

Invasato di erudita mania, cita Virgilio, dichiara Mopso, scambiato forse per Museo, il sommo dei poeti, istituisce tra Cicerone e Publilio un confronto, che si conclude definendo il primo più eloquente, il secondo più morale. Spropositando a tutto spiano, fa sapere di possedere un servizio di bicchieri d’argento, nei quali è effigiata Cassandra (e voleva dire Medea) che sgozza i suoi figli, e un boccale, nel quale si vede Dedalo, scambiato con Epeo, che chiude Niobe dentro il cavallo di legno. Commentando un’azione pantomimica che viene rappresentata durante il banchetto, ci dice che Elena era sorella di Diomede e di Ganimede, e Agamennone la rapì sostituendole una cerva. Onde scoppiò la guerra fra Troiani e Parentini, terminata con la vittoria di Agamennone che diede sua figlia Ifigenia in moglie ad Achille, provocando così la pazzia d’Aiace Né la sua geografia è più solida delle sue conoscenze storiche; certo suo buon vinetto che, fa venire l’acquolina in bocca ai convitati, viene da un podere suburbano, che Trimalcione non ha ancora mai visto, ma opina si trovi ai confini di Taranto e Terracina.

Per queste e simili corbellerie e per la mala creanza, di cui ha frequente occasione di fare sfoggio il padrone di casa, sino a gettare un bicchiere in faccia alla moglie gelosa , i nostri eroi ne avevano abbastanza di quel manicomio, ma non sapevano in che modo potersi mettere in salvo. Un’ultima trovata di Trimalcione li aiuta, dato che si getta come morto sulla sponda del letto e fa intonare una marcia funebre; ma la marcia è sonata con tanta forza, che è intesa dai vigili come un appello al soccorso; essi penetrano d’un tratto nella casa per spegnere il supposto incendio. Nel subbuglio i nostri guadagnano l’uscita.

Tornati all’albergo, Ascilto ed Encolpio tornano ad azzuffarsi per il ragazzo; sicché questa volta si dividono. Gitone preferisce seguire Ascilto e abbandona Encolpio; rimasto solo, il nostro eroe, come Arianna a Nasso, recita il ruolo dell’amante abbandonato, per poi cercare conforto alla sua disperazione in una pinacoteca, dove incontra una sorprendente figura di anziano poetastro dal nome antifrastico: Eumolpo (“bravo cantore”). Il nuovo arrivato dà subito un saggio delle sue capacità affabulatorie, narrando dapprima la piccante vicenda del “Fanciullino di Pergamo” (esempio di fabula Milesia), poi recitando uno spezzone di poema sulla Presa di Troia; la recita ha come risultato le sassate dei presenti.

Partono dunque i tre, ma per i casi della vita, si imbarcano sulla nave di Lica di Taranto e di Trifena: i due malcapitati, resosi conto del casino, per evitare di essere buttati in mare, come Totò e Peppino, si travestono da schiavi fuggiti del vecchio, venendo però scoperti. Così sulla nave si susseguono pericolosi incontri e riconoscimenti, contese e pacificazioni, momenti distensivi occupati dalla narrazione – per bocca di Eumolpo – della novella della “Matrona di Efeso” (altra fabula Milesia)

Se non che, quando tutto pare andare per il meglio, ecco una tempesta: la nave va alla deriva, Encolpio, Gitone ed Eumolpo naufragano così su una spiaggia presso Crotone, città dove si vive con quell’industria di far la corte ai vecchi senza figliuoli, che doveva essere abbastanza diffusa, se ripresa più d’una volta da Cicerone, la ritroviamo satireggiata da Orazio e poi da Giovenale e da Luciano.

Durante il cammino si discute di poesia ed Eumolpo recita 295 esametri epici sul tema del Bellum civile tra Cesare e Pompeo, pieno di citazioni virgiliane, in una sorta di comica polemica letteraria con Lucano.

Scoperta l’abitudine locale , i tre malandrini ordiscono un geniale complotto. I due giovani tornano a fingersi schiavi di Eumolpo e questi un ricco signore, che, viaggiando per distrarsi della perdita dell’unico figlio, sia stato sorpreso da un naufragio e abbia perduto quanto aveva con sé, ma gli restino ancora in Africa trenta milioni di sesterzi e tanto esercito di servi nei latifondi di Numidia, da poter espugnare Cartagine. Così riescono a passarsela bene in Crotone alle spalle dei gonzi che credono a cotesta finzione; ma Encolpio, richiesto d’amore da una bellissima signora del luogo, di nome Circe, non riesce con suo grande scorno a soddisfarla, nonostante il ricorso ai sortilegi di una vecchia maliarda. Impotenza attribuita all’ira di Priapo (parodia di tema epico, l’ira di Poseidone per Odisseo o l’ira di Giunone per di Enea) e sanata in extremis per divino intervento divino

Il testo per noi si interrompe col testamento di Eumolpo, il quale escogita un intrigante espediente per liberarsi dei cacciatori d’eredità; a coloro che sperano di diventare suoi eredi pone l’obbligo di cibarsi del suo cadavere, in una sorta di parodia dell’Ultima Cena evangelica.

Con gli episodi ambientati a Crotone si giunge alla fine del XVI o, tutt’al più, al XVII libro. Ma il Satyricon originario continuava per altri tre o sette libri. Per via d’ipotesi, si può immaginare che dal XVIII libro Eumolpo esca di scena, mentre Encolpio e Gitone si imbarcherebbero per l’Egitto, patria di dottrine religiose ed esoteriche. Durante il viaggio o in terra egiziana è pensabile che alla coppia si unisca un terzo personaggio, amico e rivale, col risultato di ricostituire così il terzetto omoerotico che sembra tema portante dell’opera, come parodia delle convenzionali storie d’amore.

L’Egitto, però, non sarebbe l’ultima tappa, in quanto sono ipotizzabili un passaggio in Grecia e infine un ultimo tragitto verso l’imboccatura orientale dell’Ellesponto, alla volta di Lampsaco, la città nota per il culto di Priapo, dove Encolpio potrebbe espiare le colpe commesse ed essere iniziato ai rituali del dio: finale che così fungerebbe da ispirazione alle Metamorfosi di Apuleio.

December 20, 2020

Cleandro di Gela

Raccontando le vicende di Akragas, come la storia della Sicilia Greca, anche per colpa dei nostri programmi scolastici, che la trattano come se fosse una nota a margine della Classicità, è ben poco nota ai più… Molti miei amici, mi hanno ad esempio chiesto lumi su chi fosse Gelone di Siracusa: per cui, prima di continuare con la mia storia, mi conviene fare una piccola divagazione, per raccontarne la storia.

Gelone il primogenito di Dinomene, che secondo la tradizione, discendeva dai fondatori della polis di Gela. Racconta il solito erodoto Erodoto che a fondare Gela, insieme ad Antifemo, fosse stato un Gelone, originario dell’isola di Telos, ecista dei Rodii. Discendente del Gelone ecista sarebbe stato Teline, ierofante di Demetra e Kore, sommo sacerdote di un culto misterico dedicato alla Potnia theròn, una delle tante eredità lasciate nel mondo classico dalla complessa e sciamanica religiosità micenea.

Funzione sacra ereditata proprio da Dinomene e che passò poi al suo primogenito Gelone. Narra Plutarco come Dinomene chiedesse all’oracolo di Delfi il futuro dei propri figli e la Pizia rispose dicendo che sarebbero tutti divenuti principi. Al che Dinomene volle sapere se questo futuro, all’apparenza glorioso, fosse stato la loro rovina. La Pizia, direttamente ispirata da Apollo, gli predisse la morte dei suoi figli e di lui stesso.

Il consiglio della divinità fu quello di fuggire e andare

«dove il corno è dal cervo gettato via»

Dinomene non ne capì il senso: dopo qualche giorno, fu ucciso a tradimento da un conoscente, che per nascondere le prove, gettò il suo corpo in mare, dando così ragione alle profezia. Ora, Gela, all’epoca, essendo stata fondata da coloni provenienti sia da Rodi, sia da Creta, si trovava in una situazione analoga a quella di Akragas, ossia sull’orlo di una guerra civile, dato che i due etnos non riuscivano a mettersi d’accordo né sulla spartizione delle cariche pubbliche, né su quella delle terre ai coloni.

Come Falaride ad Akragas, da questo continuo caos emerse la figura di Cleandro, figlio di Pantare, che prese il potere con un colpo di stato, tra il 505 e il 504 a.C. Sembrerebbe che Teline, il nonno di Gelone, in quella vicenda appartenesse alla fazione sconfitta, dato che dovette andare in esilio nella polis di Maktorion, di cui abbiamo perso le tracce: secondo alcuni eruditi, dovrebbe trattarsi della nostra Butera, secondo altri delle rovine archeologiche del Monte Bubbonia, situato nel territorio del comune di Mazzarino.

Aristotele, abbastanza informato delle vicende siciliano associa Cleandro a Panezio di Lentini, identificandoli come aristocratici che divergono dai propri interessi di classe, in che implica, come in molte altre polis siciliane, l’esistenza di un regime oligarchico antecendente la sua tirannia. La testimonianza di Aristotele sembra confermata da una placca di bronzo, che dovette servire da basamento per una statuetta, probabilmente di soggetto equestre.

Tale placca, rinvenuta a Olimpia, contiene una dedica, che recita: “Pantare di Gela, figlio di Menecrate”: è assai probabile che tale Pantare sia il padre di Cleandro, citato da Erodoto. La dedica, databile alla settantottesima olimpiade (512-508 a.C.), intende ricordare una vittoria olimpica alla quadriga e rinvia ad una famiglia aristocratica, dedita all’allevamento di cavalli (e la Piana di Gela, assieme a quelle di Gela era ai tempi una delle migliori zone per questa attività, tant’è che le prime monete coniate di questa polis raffiguravano un cavaliere nudo in groppa ad un cavallo). Il dato pare riscontrare un precoce interesse della nobiltà isolana alla partecipazione ai giochi panellenici, certamente in un’ottica di prestigio e autorappresentazione. Pantare è il primo magnate siceliota di cui siamo a conoscenza che abbia partecipato alla quadriga.

La tradizione indica in sette anni la durata della permanenza di Cleandro al potere, il quale viene poi ucciso nell’ambito di una congiura, probabilmente orchestrata dall’elemento aristocratico, nel 498 o 497 a.C. Ma il moto restauratore non ebbe successo, perché il posto di Cleandro viene preso dal fratello Ippocrate.

In questa congiura, però, la famiglia di Gelone, o si mantenne neutrale o schierò dalla parte del tiranno, dato che Ippocrate concesse loro l’amnistia e il ritorno dall’esilio

December 19, 2020

Il Museo Salinas

Se fosse situato in altre città, la gente farebbe a pugni per entrare nel Museo Salinas, che conserva una collezione straordinaria di antichità classiche: purtroppo, come tante cose a Palermo, non è mai stato opportunamente valorizzato.

Museo che tra l’altro, meriterebbe una visita solo per la sede espositiva, quella che un tempo fu la Casa conventuale dei Padri della Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri detta dell’Olivella, eretta a partire dal 1598 su progetto di Antonio Muttone insieme alla vicina chiesa di Sant’ Ignazio martire.

Convento, testimonianza del passaggio a Palermo tra Manierismo e Barocco, che si articolava attorno a tre cortili, due dei quali ancora integri, ed al suo interno si aprivano logge e cappelle private. Dopo il taglio di via Roma ed i danni provocati dalla guerra, restano le strutture del primo cortile tardo-rinascimentale con colonne in marmo grigio e archi policentrici.

Una transenna, in pietra ad intaglio, delimita la terrazza superiore; interessanti mascheroni in pietra tra gli archi fungono da gocciolatoi. Sul cortile si aprono a destra due portali cinquecenteschi in pietra da taglio di elegante fattura. Al centro del cortile è la cinquecentesca fontana del Tritone. In successione assiale si trova il secondo cortile rettangolare, con lati porticati e fontana centrale. Al primo piano, vicino alle scale è una cappelletta privata con ricche decorazioni seicentesche; al secondo piano è stata ripristinata la bella loggia seicentesca con pavimento maiolicato.

Tornando alla collezione vera e propria, questo nacque nel 1814 con una donazione di quadri, disegni e stampe disposta da Giuseppe Emanuele Ventimiglia principe di Belmonte a favore dell’Università di Palermo, e si era arricchito via via con lasciti, acquisti e con materiali provenienti dagli scavi che la Commissione di Antichità e Belle Arti per la Sicilia conduceva nell’Isola. Ricordiamo tra l’altro l’acquisizione, nel 1820, del Medagliere Gandolfo di Termini Imprese e, soprattutto, il recupero di quello che costituì il primo importante nucleo delle raccolte archeologiche, il complesso delle metope scolpite del tempio C di Selinunte, ritrovate in frammenti nel 1823 dai due architetti inglesi William Harris e Samuel Angell, i quali, imitando quanto fatto da Lord Elgin ad Atene, stavano cercando di spostare di contrabbando i reperti archeologici a Londra: ma i siciliani furono di parecchie spanne più furbi dei turchi.

I sovrani borbonici avevano inoltre fatto dono al Museo di materiali siciliani e soprattutto campani, alcuni dei quali di grande rilevanza, come il gruppo bronzeo dell’Ercole col cervo e la statua del Satiro versante, provenienti da Torre del Greco, mentre uno degli acquisti più importanti era stato quello della collezione che Antonino Astuto barone di Fargione aveva costituito a Noto alla fine del ‘700.

Nel luglio 1860, durante la dittatura di Garibaldi, il museo fu distaccato dall’università e posto alle dipendenze della Commissione Antichità e Belle arti, affidando la direzione al cavaliere Giovanni D’Ondes Reggio e venne incrementato con le collezioni del museo Salnitriano dei Padri Gesuiti, chiamato così dal nome di Padre Ignazio Salnitro, che lo aveva fondato nel 1730, alloggiandolo all’epoca, nel Collegio Massimo dei Gesuiti al Cassero insieme al primo nucleo della Pinacoteca, da una generosa donazione da parte di Girolamo Valenza consistente in pietre preziose, una collezione numismatica e circa 4000 libri e dall’acquisto della collezione del barone Antonino Astuto. Con un decreto del 1863 fu stabilito che tutti gli oggetti antichi rinvenuti negli scavi delle province di Palermo, Trapani, Girgenti e Caltanissetta fossero depositati nel “Regio Museo di Palermo”

Il problema grosso è che mancava lo spazio per esporre tutto questo ben di Dio: dovendo scegliere tra statue e studenti, l’Università mise le prime in soffitta. Ad esempio, la ricca collezione etrusca di Pietro Bonci Casuccini, acquistata nel 1865, grazie all’interesse di Michele Amari, e giunta a Palermo l’anno successivo, era rimasta chiusa nelle casse.

Nel 1866, inoltre, in conseguenza delle leggi soppressive delle corporazioni religiose, si incrementava ulteriormente il patrimonio del Museo attraverso l’acquisizione di preziose opere d’arte – soprattutto quadri – scelte nelle chiese e nei conventi. Si pensò così di trasferire il Museo in una serie più idonea e, mancando il denaro per costruirne una nuova, si decise di utilizzare uno dei tanti monasteri soppressi. A seguito di un sorteggio, fu scelto l’ex convento dei Filippini e il compito di ristrutturarlo fu dato a Francesco Saverio Cavallari e Giuseppe Patricolo, i quali, per un volta, non presero strane iniziative, ma cercarono di badare il più possibile alla funzionalità.

Lavori che consistettero nella costruzione di una sala nell’area del cortile del loggiato (Terzo Cortile), nella sopraelevazione di alcuni locali del terzo piano, nella realizzazione, al primo piano, di due sale ipostile con colonne doriche e nella eliminazione del loggiato settecentesco per far posto a un grande salone con lucernario da utilizzare come pinacoteca.

Nel 1870 vi vennero trasferite anche le collezioni del Museo dell’abbazia benedettina di San Martino delle Scale: di formazione settecentesca, esso raccoglieva numerose opere e reperti provenienti dall’Italia centrale, acquistati attraverso il mercato antiquario. Nel dicembre 1871 avvenne un furto nel museo e andarono trafugate quasi tutte le monete d’oro e d’argento e dell’antica oreficeria. Per reagire a tale smacco, il museo continuò ad arricchirsi nel tempo grazie ad importanti acquisizioni, come la collezione del console britannico Robert Fargan, che comprende anche il frammento di Palermo, che apparteneva alla decorazione scultorea del Partenone, realizzata da Fidia.

Nel 1873 il Museo, ormai divenuto Nazionale, fu affidato alle cure del professore di archeologia dell’Università di Palermo Antonino Salinas, grande personalità di studioso e uomo straordinario, che improntò la sua azione al proposito che il Museo dovesse servire a dare un’ immagine completa della storia delle arti, delle industrie e della vita in Sicilia dall’antichità a l’epoca contemporanea. In questa direzione egli si adoperò fino al 1914, anno della sua morte, incrementando le raccolte del Museo con eguale attenzione sia per le arti cosiddette “maggiori” che per quelle “minori” (maioliche, ferri battuti, ricami, merletti, cimeli risorgimentali, ecc.). Durante la sua direzione il museo crebbe in maniera consistente attraverso ricerche archeologiche condotte nell’isola, come a Mozia, Tindari e Selinunte, portando nel museo i reperti rinvenuti come quattro metope arcaiche, con un’opera di recupero delle opere d’arte tra le macerie dopo il terremoto di Messina del 1908, e grazie ad acquisti di opere e materiali salvati alla dispersione.

La sua integrità e il suo attaccamento al Museo sono testimoniati anche dal dono fatto all’Istituto, subito dopo l’assunzione dell’incarico, della sua collezione privata – 6641 pezzi, per lo più monete – nonché dal lascito testamentario dei suoi libri e di altri oggetti. I successivi direttori furono impegnati a separare le collezioni più recenti da quelle archeologiche mediante lo smistamento dei materiali presso altri musei, istituzioni ed amministrazioni pubbliche. Ne beneficiarono ad esempio la Civica Galleria d’Arte moderna, il Museo etnografico, il Museo del Risorgimento, il Museo diocesano di Palermo, ma anche il Museo di Castel Sant’ Angelo di Roma e altri ancora. Ultima a lasciare l’edificio dell’Olivella fu, nel dopoguerra, la sezione di arte medievale e moderna che, trasferita a Palazzo Abatellis, costituì la Galleria Nazionale della Sicilia.

Durante la seconda guerra mondiale l’allora direttrice del museo, Jole Bovio Marconi, si occupò di rispostare tutto il materiale custodito all’interno del museo presso il monastero di San Martino delle Scale per preservare la collezione dalle distruzioni dei bombardamenti alleati e dal loro tentativo di rubarsi tutto come bottino di guerra. Nel 1949 Bovio Marconi si occupò del riallestimento museale; la struttura era stata pesantemente danneggiata il progetto di recupero architettonico fu curato dall’architetto Guglielmo De Angelis d’Ossat. Dal 1977 le competenze dei beni culturali sono passate dallo Stato alla Regione Siciliana e così il museo nazionale di Palermo è divenuto regionale e gestito attraverso il “Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana”. Nel 2009 il museo è stato chiuso per permetterne il restauro e il riammodernamento della struttura e dell’esposizione, che a a spizzichi e bocconi, con aperture parziali, sta durando sino ad oggi.

Ma cosa vedere nel Museo Salinas? Al piano terra, il percorso espositivo si sviluppa intorno ai due splendidi chiostri, negli spazi aperti sui giardini, nelle corti e all’interno di un grande salone: l’Agorà con copertura a vetro. Nel Chiostro Maggiore, si trovano esposti i reperti provenienti dagli scavi e dalle acquisizioni avvenute tra la metà del Settecento e l’Ottocento. Spiccano i reperti archeologici del periodo punico-romano ritrovati nella vicina Solunto. Reperti provenienti da Tindari, oltre a ritrovamenti subacquei, materiali che facevano parte del carico delle navi, ancore di pietra, ceppi di piombo, lucerne, anfore ed iscrizioni.

Lungo il portico settentrionale, nell’ala sinistra, sono esposti il torso dello Stagnone di Marsala, i famosi sarcofagi fenici della Cannita (Portella di Mare vicino Palermo) e la statua colossale di Zeus da Solunto, accuratamente restaurata. Posizionate nei nicchioni delle celle della stessa corsia troviamo le gigantesche sculture di Solunto e Tindari.

Una intera sezione è dedicata all’esposizione delle splendide oreficerie dalla necropoli di Tindari, diverse epigrafi e una originale meridiana di marmo; altri reperti quali: vasi, epigrafi e sculture da Centuripe, materiali dalla necropoli di Randazzo, tutti raccolti, esposti e catalogati con cura e dedizione. E ancora: una collezione del console inglese Robert Fagan che, come accennavo comprende un frammento del Partenone, vasi figurati dalla necropoli di Agrigento, sculture architettoniche e materiali votivi dei santuari agrigentini.

Con la riapertura del 2018, venne inaugurato un nuovo spazio espositivo intorno al terzo cortile del convento, denominato “Agorà”. La corte, coperta in vetro e acciaio, oggi è uno spazio polifunzionale usato per convegni, esposizioni temporanee, performance artistiche e concerti. Attualmente si trovano esposte le 17 gronde leonine del tempio della Vittoria di Himera e la grande maschera della Gorgone del tempio C di Selinunte.

Intorno al terzo cortile ruotano le otto sale dedicate a Selinunte i culti, le architetture e le sculture, con l’esposizione di materiali votivi, oggetti metallici quali armi, ami da pesca e attrezzi agricoli. In una sala si trova un plastico della grande colonia greca che si affaccia sul Mediterraneo.

Di notevole interesse rimane la grande sala, che fu refettorio dei Padri Filippini. Qui si trovano esposte le famose metope dei templi di Selinunte, uno dei più importanti complessi dell’arte greca d’Occidente insieme al tempio denominato “C” della stessa area. Sono esposti frammenti scultorei e una consistente selezione di terrecotte architettoniche, che conservano ancora la loro originaria e vivace policromia. Lungo le corsie occidentale e meridionale, spiccano il gruppo di iscrizioni da Palazzo delle Aquile e diversi sarcofagi di età romana riutilizzati nel medioevo per seppellire nelle chiese della città gli esponenti dell’aristocrazia. E poi, iscrizioni da Segesta, da Halesa, da Termini Imerese e Taormina. Reperti provenienti da scavi rappresentati nei loro contesti archeologici che accennano alla storia delle più occidentali città greche della Sicilia.

Di grande interesse i materiali votivi provenienti dal Santuario di Demetra Malophorose e della stele dedicato a Zeus Meilichios. Sempre al piano terra, è conservata la Pietra di Palermo, una delle testimonianze pià importante dell’Egitto Arcaico, con la lista dei sovrano predinastici e dei primi re e i decreti entellimi, iscrizioni su tavolette bronzee illecitamente trafugate ed immesse nel mercato clandestino negli anni ‘70 alcune delle quali sono state recuperate grazie ad un lungo e meticoloso lavoro dei Carabinieri. Questi reperti sono molto importanti perché ci fanno conoscere meglio gli Elimi, uno dei popoli più misteriosi che vivevano in Sicilia alcune centinaia di anni prima di Cristo e che si erano stanziati nella parte più occidentale dell’isola.

All’inizio della Prima Guerra Punica, gli abitanti di Entella, la nostra Contessa Entellina in Provincia di Palermo, furono costretti ad abbandonare le loro case per almeno una decina d’anni. Un gran numero di loro fu fraternamente accolto ed ospitato nell’antica Henna. Le iscrizioni in bronzo, oltre a parlare del ritorno in patria degli abitanti e della riorganizzazione della città, testimoniano la loro riconoscenza per gli ennesi.

Il primo piano, ancora non visitabile, è destinato all’esposizione di collezioni di opere risalenti all’Ottocento, riordinate secondo la loro originaria composizione. Molte le opere provenienti dalle donazioni borboniche ricomposte nei loro originari raggruppamenti (Casa di Sallustio di Pompei e villa di Torre del Greco), nonché il famoso ariete bronzeo, citato da Goethe e che era conservato a Palazzo dei Normanni, destinato al Museo di Palermo da Vittorio Emanuele II. Una sezione è interamente dedicata alle oreficerie e alle ricche collezioni numismatiche del Medagliere

Lo stesso vale per il secondo piano, in cui sarà esposta una ricca serie di materiali provenienti da scavi archeologici effettuati in diversi insediamenti e città della Sicilia centro-occidentale, qui è possibile delineare in maniera completa e singolare l’intera storia dell’Isola, dai più antichi periodi preistorici e protostorici, alla colonizzazione fenicia, dal periodo romano e bizantino fino all’età medievale.

December 18, 2020

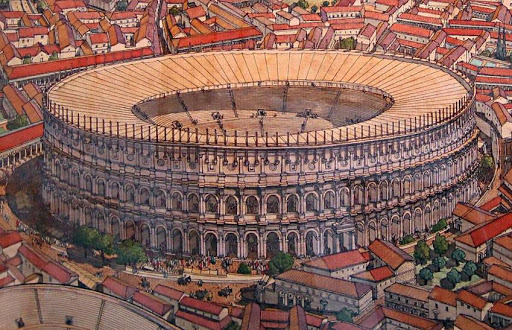

I due anfiteatri di Pozzuoli

Come detto altre volte, una delle fonti di ispirazioni di Io,Druso è il Satyricon, che, almeno nella sezione giunta a noi, era ambientata in una Graeca urbs della Campania, che molti filologi hanno identificato con Dicearchia, la latina Puteoli.

Città che era abitata da una moltitudine varia e poliglotta, vi affollava il quartiere del suo emporio marittimo, vi stabiliva aziende (stationes) di commercio e di trasporto; vi formava corporazioni professionali di arti e mestieri e associazioni religiose professanti i culti della loro patria d’origine e della loro fede; Greci delle isole e della costa d’Asia, Tiri ed Eliopolitani, Ebrei e Cristiani con la loro prima comunità, legata al ricordo dello sbarco dell’Apostolo Paolo nel febbraio dell’anno 61.

Nabatei ed Etiopi le dettero presto il carattere, il colore, il costume di un porto greco-orientale, sicché Lucilio poteva chiamarla fin dal 126 a.C. Delus minor e Stazio all’età di Domiziano, litora mundi hospita.

Testimonianze di questa società variegata e complessa sono le fiaschette vitree di età tardo-antica che gli antichi turisti portavano con sé come souvenir dai loro viaggi. Alcuni di questi rappresentano proprio il sinus Puteolanus, il nostro golfo di Pozzuoli: i più famosi sono stati trovati a Odemira, in Portogallo, a Praga e a Pilkington, in Inghilterra.

La decorazione delle fiaschette, che si snoda intorno al corpo del vaso, era composta secondo il punto di vista di chi giungeva in città dal mare: gli edifici, privi di prospettiva, si articolano su tre livelli, a indicare i terrazzamenti digradanti verso il mare su cui sorgeva Pozzuoli.

Il campo visivo è dominato, al centro, dalla imponente mole di un tempio con tetto a spioventi, che, con la colossale statua posta al suo interno, è statoidenticato ora con un tempio destinato al culto imperiale, ora con il tempio di Serapide. All’estrema destra del tempio, il porto è rappresentato dal caratteristico molo su arcate con le due colonne onorarie e gli archi trionfali con quadrighe trainate da tritoni e ippocampi. Nell’area adiacente è rappresentato l’emporium e su tutto, domininano i due anfiteatri.

Quello superiore contrassegnato dal simbolo della palma destinato ai combattimenti tra gladiatori e l’altro, più antico, contraddistinto con il simbolo del flagello e probabilmente destinato a rappresentazioni con scene di caccia e uccisione di animali selvatici. Quest’ultimo fu costruito in età cesariana, nel mondo di Davide Del Popolo Riolo ai tempi di De Bello Alieno, secondo lo schema già sperimentato a Cuma e Literno.

Ora, benchè fosse noto da parecchie fonti classiche, se ne erano perse le tracce, finchè nel 1915, durante i lavori di dell’apertura del tronco della direttissima Roma – Napoli, poco dopo la stazione di Pozzuoli Solfatara e il cavalcavia in ferro sulla via Nuova della Solfatara, ci si accorse di come la linea ferroviaria lo tagliasse in due.

Il vecchio anfiteatro, di forma ellittica (139×103 m), era orientato sull’asse nord-est sud-ovest, privo di sotterranei, dotato di tre ordini di sedili (ima, media e summa cavea) e capace di ospitare circa 20.000 spettatori. La cavea, della quale sono ancora visibili importanti resti risalendo via Vecchia delle Vigne tra fondi e abitazioni private, doveva poggiare direttamente su di un rilievo naturale in modo che le gradinate, sostenute da arcate cieche, si dispiegavano naturalmente su di un terrapieno. Si scorgono ancora una decina di arcate in opera incerta che sostengono la curva della cavea; altre arcate, più o meno deteriorate e sepolte fra i vigneti, si seguono lungo il lato d’oriente al di sopra dell’antica Via delle Vigne; ed infine, nell’apertura della trincea ferroviaria, verso monte, saltò fuori un settore della summa cavea terminante in alto con una galleria (crypta), in cui si aprono delle porticine arcuate per la discesa alle scalette ed alle gradinate dei cunei

Il solito Svetonio che al tempo di Augusto (stavo per scrivere Ottavio Taurino) narra che in uno degli spettacoli, pagati di tasca propria dall’Imperatore, la calca del pubblico fu tanta che un senatore romano dov’è essere escluso: ingiuria grave alla quale Augusto volle riparare, fissando norme e regolamenti per l’accesso ai posti dell’Anfiteatro e finanziando un suo ampliamento, che culminò nella costruzione di un portico all’altezza della summa cavea.

Ai tempi di Nerone, secondo quanto racconta Dione Cassio, si tennero magnici ludi con venationes in onore di Tiridate, designato re d’Armenia (a. 66 d.C.). E l’anfiteatro ebbe in quella circostanza un pubblico d’eccezione, spettatori etiopici ed esotici convenuti a rendere onore all’ospite regale; e Tiridate prese tanta viva parte allo spettacolo che per dare un segno del suo regale gradimento e della sua valentia, saettò dal proprio seggio le ere e d’un sol colpo, riferisce lo storico, ferì ed uccise due tori.

Tuttavia, questi giochi mostrarono come, per quanto rinnovato, l’anfiteatro repubblicano sempre piccolo era e soprattutto, privo di sotterranei, non poteva ospitare le macchine capaci di realizzare gli effetti speciali a cui si stava abituando gli spettatori romani. Per cui, Nerone, subito decise di finanziare un nuovo anfiteatro, da affiancare al precedente, portando alla nascita della terza arena d’Italia per dimensioni (149×116 m ), capace di ospitare fino a 40.000 spettatori.

Per le note vicende che portarono all’anno dei quattro imperatori, i lavori procedettere lentamente per una decina d’anni, per concludersi ai tempi di Vespasiano, che ne fu talmente soddisfatto da utilizzare probabilmente i suoi architetti per la costruzione del Colosseo.

A differenza di quello Minore, la cavea dell’anfiteatro Maggiore era completamente sostruita. L’intero monumento poggia su due imponenti zatteroni in cementizio; dal livello stradale basolato, conservato solo in piccola parte presso l’ingresso meridionale, si accedeva all’anfiteatro tramite una platea fatta di lastroni di travertino e sopraelavata di un gradino rispetto al piano stradale. L’impianto, ellittico, era cinto tutt’intorno da un porticato voltato, con pilastri di trachite completati da semicolonne; forse per problemi statici, successivamente questo porticato fu rinforzato, al suo interno, con pilastri in laterizio dipinti in rosso e bianco; da esso si aprivano sedici punti di accesso alle gradinate della cavea, dei quali i quattro principali si aprivano lungo gli assi maggiore e minore del monumento, orientati secondo i punti cardinali. Altre due piccole scale sono ubicate presso gli ingressi nord e sud, e portano ad un piccolo corridoio voltato che cammina alle spalle del balteus (muro in laterizio che separa l’arena dalla cavea, destinato anche a proteggere gli spettatori da eventuali assalti delle belve), comunicante con l’arena e collegato, a nord, anche con il livello dei sotterranei che, per il loro stato di conservazione, costituiscono uno dei principali punti di attrazione dell’ anfiteatro puteolano. Lungo questo corridoio, al centro del lato sud, si apre un sacello, forse deputato ad attività cultuali. All’estremità meridionale del porticato esterno, alcuni ambienti ospitavano sedi di corporazioni (scholae), tra le quali sono attestate, a Puteoli, quella degli scabillarii (scabillum, strumento musicale) e dei navicolarii (imprenditori proprietari di una o più piccole navi).

Il fronte esterno dell’anfiteatro era composto da due ordini di arcate sovrapposte, sorrette da pilastri in laterizio e in trachite, e chiuse in cima da un attico – non conservatosi – coronato da sculture, delle quali permangono in buono stato quella dell’imperatore Traiano e di sua sorella Marciana, datate al II sec. d.C.. Insieme con altri elementi architettonici e dell’apparato decorativo, trovati all’interno del monumento pronti per essere calcinati, sono stati esposti nel Museo dell’Opera, realizzato nei fornici interni dell’ambulacro sud-occidentale.

Da un lungo corridoio interno (ambulacro) – collegato alla peristasi esterna tramite ampi passaggi -, che sostruiva le gradinate, partivano venti scalinate che conducevano al settore più alto degli spalti (summa cavea), che era composto da quindici gradini ospitanti posti numerati (cunei). Il settore mediano (media cavea) era costituito da sedici gradini, quello inferiore (ima cavea) da otto ed era chiuso dal ricordato parapetto dell’arena (balteus).

L’arena vera e propria (75x42m) è traforata da una serie di botole quadrangolari, collegate ai sotterranei, attraverso le quali le gabbie con le belve venivano issate, durante i ludi gladiatori. Il piano era attraversato, lungo l’asse est-ovest, da una profonda fossa lunga 45 m, che scendeva sino ai sotterranei; coperta con tavole di legno, durante i giochi da essa venivano sollevate le scenografie o altro materiale necessario per gli spettacoli. Durante un recente intervento di restauro del monumento, seguito alla crisi bradisismica del 1983-84, è stato possibile recuperare l’intero settore dell’ima cavea, i cui gradini conservano ancora l’originario rivestimento dipinto in intonaco chiaro, poi protetto con una superficie di sacrificio. L’ima cavea era destinata a ospitare le élites cittadine. Gli altri settori non sono conservati, sia perché andati distrutti nel corso del tempo,sia in seguito ad un non corretto intervento di restauro, eseguito negli anni ’70 del Novecento.

I sotterranei, come già ricordato, sono oggi particolarmente suggestivi, per il gioco delle ombre e delle luci che si riflettono anche sui poderosi fusti di colonne e capitelli che dovevano in antico ornare la porticus in summa cavea, spostati qui a seguito degli scavi di inizio Novecento.

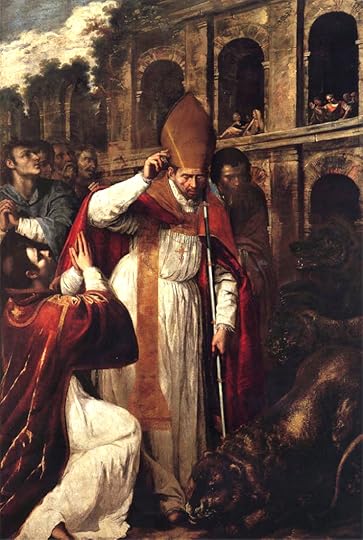

Durante le persecuzioni di Diocleziano, nell’aprile 305 d.C. i martiri: Gennaro, Festo, Desiderio e Sossio vennero condannati ad essere sbranati nell’Anfiteatro. Il giorno dopo, tuttavia, per l’assenza del governatore stesso oppure, secondo altri, perché si era accorto che il popolo dimostrava simpatia verso i condannati e quindi per evitare disordini, il supplizio fu sospeso. Secondo la tradizione invece, il supplizio fu mutato per l’avvenimento di un miracolo, infatti, le fiere si inginocchiarono al cospetto dei quattro condannati, dopo una benedizione fatta da Gennaro, scena raffigurata da Artemisia Gentileschi su di una tela esposta nella Cattedrale. Ovviamente, i condannati furono poi decapitati nei pressi della Solfatara insieme ai puteolani Procolo, Eutiche e Aucuzio.

A ricordo della loro permanenza nell’anfiteatro, intorno al XVII – XVIII, la cella dove furono rinchiusi prima dell’esecuzione della condanna ad bestias, divenne una cappella dedicata al culto dei santi lì imprigionati, soprattutto a quello di San Gennaro, al quale è stata intitolata; ciò è testimoniato da due lapidi poste al suo ingresso. Fu decorata con un altare maiolicato e una statua in ceramica raffigurante i santi Gennaro e Procolo che si abbracciano. Purtroppo, ora è ridotta ai minimi te

December 17, 2020

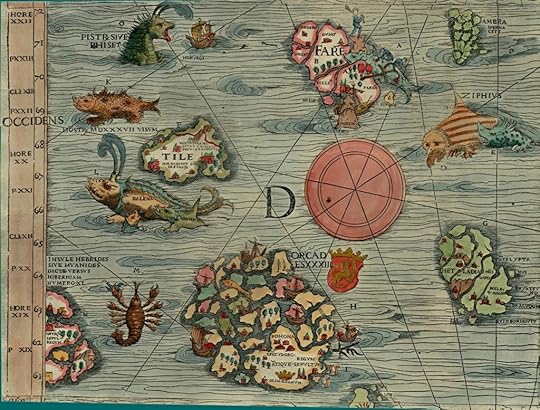

La Geografia di Io, Druso

Uno delle sfide, nello scrivere Io,Druso è cercare di rendere, in qualche modo, il modo di pensare e vedere il mondo di un antico romano, che, sotto molti, molti aspetti, era ben diverso dal nostro e che si rifletteva in tante piccole cose, sotto tanti aspetti, banali.

Ad esempio, un romano, come avrebbe potuto chiamare le terre al di là dell’Oceano Atlantico? Certo, non avrebbe potuto utilizzare il nostro America… Per mia fortuna, mi sono venute tanto in aiuto le fonti classiche, a cominciare da un personaggio affascinante, di cui, prima o poi, parlerò in modo assai più approfondito: Pitea di Massilia.

Costui era un greco originario della nostra Marsiglia, all’epoca una colonia focese, che nel tentativo di rompere il monopolio cartaginese nel commercio dello stagno proveniente dalla Cornovaglia, intraprese un viaggio avventuroso nel Nord Europa, che descrisse nell’opera Sull’Oceano, purtroppo perduta. Paradossalmente, i pochi frammenti che sono rimasti, provengono da autori, come Polibio e Strabone, che lo consideravano un gran pallista.

Di certo, Pitea arrivò almeno sino alle Ebridi e al nord della Norvegia, a rileggere una citazione di Strabone

A ogni modo, pare che ( Pitea ) abbia dimostrato di sapersi servire correttamente dei principi che riguardano i fenomeni celesti e la teoria matematica, sostenendo che gli abitanti dei luoghi più vicini alla zona glaciale soffrono di una totale carenza, o comunque limitatezza di frutti coltivati e di animali, e che si nutrono di miglio e di erbe o frutti selvatici e radici: quelli che hanno grano e miele se ne servono anche per farne bevanda; e il grano, poichè il sole non splende mai senza velature, lo battono in grandi stanze, dopo avervi introdotto i covoni: farlo all’aria aperta è impossibile, per la mancanza di sole e per le piogge.

Pitea racconta come la tappa più estrema del suo viaggio fu un’isola chiamata Thule, una terra di fuoco e ghiaccio nella quale il sole non tramonta mai, a circa sei giorni di navigazione in direzione nord dall’attuale Gran Bretagna. Descrizione che colpì la fantasia degli antichi, tanto che quest’isola misteriosa fu citata da Tacito e da Claudio Tolomeo e fu utilizzato come scenario del romanzo alessandrino Le incredibili meraviglie al di là di Thule di Antonio Diogene, dalla trama complicatissima, che farebbe impallidire Martin.

Ne parla anche il buon Plinio il Vecchio

Così succede che, per l’accrescimento variabile delle giornate, a Meroe il giorno più lungo comprende 12 ore equinoziali e 8/9 d’ora, ma ad Alessandria 14 ore, in Italia 15, 17 in Britannia, dove le chiare notti estive garantiscono senza incertezze quello che la scienza, del resto, impone di credere, e cioè che nei giorni del solstizio estivo, quando il sole si accosta di più al polo e la luce fa un giro più stretto, le terre soggiacenti hanno giorni ininterrotti di sei mesi, e altrettanto lunghe notti, quando il sole si è ritirato in direzione opposta, verso il solstizio di inverno. Pitea di Marsiglia scrive che questo accade nell’isola di Tule, che dista dalla Britannia sei giorni di navigazione verso nord; ma certuni lo attestano per Mona, distante circa 200 miglia dalla città britannica di Camaloduno.

Thule a quale località geografica corrisponde ? Ahimè, non ne abbiamo idea. Sappiamo però una cosa: citando sempre Plinio

A una giornata di navigazione da Tule c’è il mare solidificato, che taluni chiamano Cronio

Di conseguenza, era assai vicina alla banchisa polare. Io, per motivi biechi narrativi, l’ho identificata con l’Islanda, ma non è detto che abbia ragione: potrebbero essere anche le Lotofen. Sempre la fonti classiche, ipotizzavano, per una serie di motivi legati alla differenza delle maree tra l’Oceano Indiano e l’Atlantico, l’esistenza di terre emerse, su cui fantasticavano. Ad esempio, così ne parlava Strabone.

Stavo finendo di parlare quando Silla mi interruppe:<< Fermati, Lampria, e sbarra la porta della tua eloquenza. Senza avvedertene rischi di far arenare il mito e di sconvolgere il mio dramma, che ha un altro scenario e diverso sfondo. Io ne sono solo l’attore, ma ricorderò anzitutto che il suo autore cominciò per noi, se possibile, con una citazione da Omero: “lungi nel mare giace un’isola, Ogigia,” a cinque giorni di navigazione dalla Britannia in direzione occidente. Più in là si trovano altre isole, equidistanti tra loro e da questa, di fatto in linea col tramonto estivo. In una di queste, secondo il racconto degli indigeni, si trova Crono imprigionato da Zeus e accanto a lui risiede l’antico Briareo, guardiano delle isole e del mare chiamato Cronio. Il grande continente che circonda l’oceano dista da Ogigia qualcosa come 5000 stadi, un po’ meno delle altre isole; vi si giunge navigando a remi con una traversata resa lenta dal fango scaricato dai fiumi. Questi sgorgano dalla massa continentale e con le loro alluvioni riempiono a tal punto il mare di terriccio da aver fatto credere che fosse ghiacciato. […] Quando ogni trent’anni entra nella costellazione del Toro l’astro di Crono, che noi chiamiamo Fenonte e loro – a quanto mi disse – Nitturo, essi preparano con largo anticipo un sacrificio e una missione sul mare.[…] Quanti scampano al mare approdano anzitutto alle isole esterne, abitate da Greci, e lì hanno modo di osservare il sole su un arco di trenta giorni scomparire alla vista per meno di un’ora – notte, anche se con tenebra breve, mentre un crepuscolo balugina a Occidente.

Ma come chiamare queste terre ? Mi è corso in aiuto l’erudito prenestino Claudio Eliano, che riportò nelle sue opere un presunto brano di Teopompo, lo storico di corte di Filippo di Macedonia.

L’Europa, l’Asia, l’Africa sono isole, circondate dall’Oceano: vi è solo una terra che si possa chiamare continente, ed è la Meropide, che si trova al di fuori di questo mondo. La sua grandezza è enorme. Tutti gli animali vi sono di grande mole, ed anche gli uomini sono alti il doppio ed anche la durata della loro vita è doppia della nostra. Vi sono grandi e numerose città, con costumi particolari, e con leggi profondamente diverse dalle nostre. Gli abitanti di Eusebes (una città della Meropide) vivono in pace e godono di grandi ricchezze e raccolgono i frutti della terra senza far uso di aratro e buoi: seminare e lavorare non costano loro fatica. Vivono sempre in buona salute, e passano il loro tempo in allegria e nei piaceri. La loro giustizia è superiore ad ogni discussione: anche gli dei amano perciò render loro visita. Gli abitanti di Machimos (altra città della Meropide) sono molto bellicosi, si trovano sempre in guerra e tendono a sottomettere le popolazioni confinanti, cosicchè la loro città ha ora il dominio su molti popoli diversi. Essi sono meno di due milioni Una volta decisero di passare in queste nostre isole: attraversato l’oceano, con migliaia e migliaia di uomini giunsero presso gli Iperborei. Ma, avendo saputo che questi erano considerati il popolo più felice tra noi, considerate le loro misere condizioni di vita, ritennero inutile procedere oltre.

Terra immaginaria che si trovava tra il mondo noto e l’Iperborea, più concetto filosofico, che una una definizione geografica: rappresentava per gli antichi greci l’estremo limite della terra abitata, che si spostava ovviamente al crescere della conoscenze geografiche. All’inizio, si trattava della Pianura Padana, poi divenne l’Austria, poi l’Ucraina, infine ciò che era oltre l’Atlantico. Se le per me l’Islanda è Thule, Meropide è la Groenlandia e, di conseguenza, l’Iperborea il Nord America.

Di Iperborea, ne parlano bizzeffe gli autori greci e romani. Ecateo di Mileto (olloca gli Iperborei all’estremo Nord, tra l’Oceano (inteso come l’anello d’acqua che la cultura greca immaginava scorrere, come se fosse un fiume, attorno alle terre emerse) e i monti Ripei. Ecateo di Abdera, autore di un’opera “Sugli Iperborei” di cui ci sono pervenuti solo alcuni frammenti, li colloca al nord, in un’isola dell’Oceano “non minore della Sicilia per estensione”. Su quest’isola, dal quale è possibile vedere la luna da vicino, i tre figli di Borea rendono culto ad Apollo, accompagnati dal canto di una schiera di cigni originari dei monti Ripei.

Esiodo colloca gli Iperborei “presso le alte cascate dell’Eridano dal profondo alveo”. La cultura greco-romana formulò numerose proposte in merito alla sede geografica di questo fiume, di solito identificato con il nostro PO; due fonti in particolare ci trasmettono la nozione secondo cui l’Eridano sfociasse nell’Oceano settentrionale: Ferecide di Atene ed Erodoto.

Pindaro cita gli Iperborei in un paio di odi Olimpiche, dedicate alle vittorie sportive dei tiranni di Agrigento, ad esempio nei versi

Lo portò

un giorno – trofeo splendido dei giochi

d’Olimpia – il figlio di Amphitrýon

dalle ombrose fonti dell’Ístros,

e il popolo degli Iperborei servo

d’Apollo persuase con la parola:

con mente leale chiedeva per il recinto

accogliente di Zeus una pianta, ombra

comune per tutti e corona al valore

In un passo del Prometeo Liberato Eschilo ricorda la fonte dell’Istro come situata nel paese degli Iperborei e nei monti Ripei; Ellenico di Lesbo e Damaste di Sigeo pongono la sede iperborea oltre i monti Ripei; Damaste, inoltre, ricorda i monti Ripei come situati a nord dei grifoni guardiani dell’oro.

Ma tutto ciò è ben poco, dinanzi alle dichiarazioni del buon Erodoto, la cui fantasia andò a briglie sciolte.

Ma più di tutti ne parlano (degli Iperborei) i Delii, affermando che offerte avvolte in paglia di grano provenienti dagli Iperborei giungono in Scizia e che dagli Sciti in poi i popoli vicini, ricevendone uno dopo l’altro, le portano verso occidente assai lontano, fino all’Adriatico, e di là, mandate innanzi verso sud, primi fra i Greci le ricevono i Dodonei, e da questi scendono al golfo Maliaco e passano in Eubea, e una città le manda all’altra sino a Caristo, e dopo Caristo viene lasciata da parte Andro, perché sono i Caristi quelli che la portano a Teno, e i Teni a Delo. Dicono dunque che in tal guisa queste sacre offerte giungono a Delo, e che la prima volta gli Iperborei mandarono a portare le offerte due fanciulle, che i Delii dicono si chiamassero Iperoche e Laodice e che insieme a queste per ragioni di sicurezza gli Iperborei mandarono anche come scorta cinque cittadini, quelli che ora sono chiamati Perferei e godono in Delo grandi onori. Ma, poiché gli inviati non tornavano gli Iperborei ritenendo cosa assai grave se fosse sempre dovuto accadere che inviando dei delegati non li riavessero più indietro, allora, portando ai confini le offerte sacre avvolte in paglia di grano, le affidarono ai vicini raccomandando loro di mandarli innanzi dal proprio a un altro popolo. Raccontano che queste offerte giungano a Delo mandate innanzi in tal modo, e io stesso so che si pratica un rito simile a questo che ora esporrò: le donne tracie e peonie, quando sacrificano ad Artemide regina, offrono un sacrificio usando paglia di grano.

Dunque so che fanno così, mentre in onore delle fanciulle venute dagli Iperborei e morte a Delo, le giovani e i giovani delii si recidono le chiome. Le une, tagliandosi prima delle nozze un ricciolo e avvoltolo intorno a un fuso, lo depongono sulla tomba – la tomba è sulla sinistra per chi entri nell’Artemisio, e le sorge accanto un olivo-, mentre tutti i ragazzi delii, avvolta una ciocca di capelli attorno a uno stelo verde, la depongono anch’essi sul tumulo. Esse quindi ricevono tali onori dagli abitanti di Delo. I Delii stessi poi raccontano che anche Arge e Opi, vergini iperboree, sarebbero giunte a Delo ancora, prima che Iperoche e Laodice, facendo lo stesso viaggio. Ma aggiungono che queste ultime sarebbero venute per portare ad Ilizia il tributo che gli Iperborei si erano imposti in compenso del rapido parto, e che Arge e Opi invece vennero insieme alle divinità stesse; e che a queste vengono resi onori diversi; per loro le donne raccolgono offerte, invocandone i nomi nell’inno composto da Olen, poeta di Licia, ed avendoli appresi da esse gli isolani e gli Ioni invocano nei loro inni Opi e Arge chiamandole a nome e raccogliendo offerte – questo Olen venuto dalla Licia compose gli altri antichi inni che si cantano a Delo – e usano la cenere delle cosce bruciate sull’altare gettandola sulla tomba di Opi e Arge. La loro tomba è dietro l’Artemisio, rivolta verso oriente, vicinissima alla sala da banchetto dei Cei.

Diodoro Siculo, di solito più misurato e legato alla realtà, non volle essere da meno di Erodoto, nel raccontare balle.