I due anfiteatri di Pozzuoli

Come detto altre volte, una delle fonti di ispirazioni di Io,Druso è il Satyricon, che, almeno nella sezione giunta a noi, era ambientata in una Graeca urbs della Campania, che molti filologi hanno identificato con Dicearchia, la latina Puteoli.

Città che era abitata da una moltitudine varia e poliglotta, vi affollava il quartiere del suo emporio marittimo, vi stabiliva aziende (stationes) di commercio e di trasporto; vi formava corporazioni professionali di arti e mestieri e associazioni religiose professanti i culti della loro patria d’origine e della loro fede; Greci delle isole e della costa d’Asia, Tiri ed Eliopolitani, Ebrei e Cristiani con la loro prima comunità, legata al ricordo dello sbarco dell’Apostolo Paolo nel febbraio dell’anno 61.

Nabatei ed Etiopi le dettero presto il carattere, il colore, il costume di un porto greco-orientale, sicché Lucilio poteva chiamarla fin dal 126 a.C. Delus minor e Stazio all’età di Domiziano, litora mundi hospita.

Testimonianze di questa società variegata e complessa sono le fiaschette vitree di età tardo-antica che gli antichi turisti portavano con sé come souvenir dai loro viaggi. Alcuni di questi rappresentano proprio il sinus Puteolanus, il nostro golfo di Pozzuoli: i più famosi sono stati trovati a Odemira, in Portogallo, a Praga e a Pilkington, in Inghilterra.

La decorazione delle fiaschette, che si snoda intorno al corpo del vaso, era composta secondo il punto di vista di chi giungeva in città dal mare: gli edifici, privi di prospettiva, si articolano su tre livelli, a indicare i terrazzamenti digradanti verso il mare su cui sorgeva Pozzuoli.

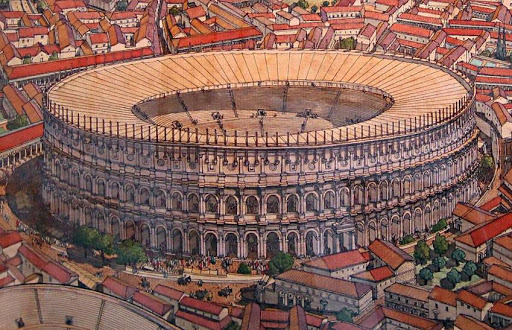

Il campo visivo è dominato, al centro, dalla imponente mole di un tempio con tetto a spioventi, che, con la colossale statua posta al suo interno, è statoidenticato ora con un tempio destinato al culto imperiale, ora con il tempio di Serapide. All’estrema destra del tempio, il porto è rappresentato dal caratteristico molo su arcate con le due colonne onorarie e gli archi trionfali con quadrighe trainate da tritoni e ippocampi. Nell’area adiacente è rappresentato l’emporium e su tutto, domininano i due anfiteatri.

Quello superiore contrassegnato dal simbolo della palma destinato ai combattimenti tra gladiatori e l’altro, più antico, contraddistinto con il simbolo del flagello e probabilmente destinato a rappresentazioni con scene di caccia e uccisione di animali selvatici. Quest’ultimo fu costruito in età cesariana, nel mondo di Davide Del Popolo Riolo ai tempi di De Bello Alieno, secondo lo schema già sperimentato a Cuma e Literno.

Ora, benchè fosse noto da parecchie fonti classiche, se ne erano perse le tracce, finchè nel 1915, durante i lavori di dell’apertura del tronco della direttissima Roma – Napoli, poco dopo la stazione di Pozzuoli Solfatara e il cavalcavia in ferro sulla via Nuova della Solfatara, ci si accorse di come la linea ferroviaria lo tagliasse in due.

Il vecchio anfiteatro, di forma ellittica (139×103 m), era orientato sull’asse nord-est sud-ovest, privo di sotterranei, dotato di tre ordini di sedili (ima, media e summa cavea) e capace di ospitare circa 20.000 spettatori. La cavea, della quale sono ancora visibili importanti resti risalendo via Vecchia delle Vigne tra fondi e abitazioni private, doveva poggiare direttamente su di un rilievo naturale in modo che le gradinate, sostenute da arcate cieche, si dispiegavano naturalmente su di un terrapieno. Si scorgono ancora una decina di arcate in opera incerta che sostengono la curva della cavea; altre arcate, più o meno deteriorate e sepolte fra i vigneti, si seguono lungo il lato d’oriente al di sopra dell’antica Via delle Vigne; ed infine, nell’apertura della trincea ferroviaria, verso monte, saltò fuori un settore della summa cavea terminante in alto con una galleria (crypta), in cui si aprono delle porticine arcuate per la discesa alle scalette ed alle gradinate dei cunei

Il solito Svetonio che al tempo di Augusto (stavo per scrivere Ottavio Taurino) narra che in uno degli spettacoli, pagati di tasca propria dall’Imperatore, la calca del pubblico fu tanta che un senatore romano dov’è essere escluso: ingiuria grave alla quale Augusto volle riparare, fissando norme e regolamenti per l’accesso ai posti dell’Anfiteatro e finanziando un suo ampliamento, che culminò nella costruzione di un portico all’altezza della summa cavea.

Ai tempi di Nerone, secondo quanto racconta Dione Cassio, si tennero magnici ludi con venationes in onore di Tiridate, designato re d’Armenia (a. 66 d.C.). E l’anfiteatro ebbe in quella circostanza un pubblico d’eccezione, spettatori etiopici ed esotici convenuti a rendere onore all’ospite regale; e Tiridate prese tanta viva parte allo spettacolo che per dare un segno del suo regale gradimento e della sua valentia, saettò dal proprio seggio le ere e d’un sol colpo, riferisce lo storico, ferì ed uccise due tori.

Tuttavia, questi giochi mostrarono come, per quanto rinnovato, l’anfiteatro repubblicano sempre piccolo era e soprattutto, privo di sotterranei, non poteva ospitare le macchine capaci di realizzare gli effetti speciali a cui si stava abituando gli spettatori romani. Per cui, Nerone, subito decise di finanziare un nuovo anfiteatro, da affiancare al precedente, portando alla nascita della terza arena d’Italia per dimensioni (149×116 m ), capace di ospitare fino a 40.000 spettatori.

Per le note vicende che portarono all’anno dei quattro imperatori, i lavori procedettere lentamente per una decina d’anni, per concludersi ai tempi di Vespasiano, che ne fu talmente soddisfatto da utilizzare probabilmente i suoi architetti per la costruzione del Colosseo.

A differenza di quello Minore, la cavea dell’anfiteatro Maggiore era completamente sostruita. L’intero monumento poggia su due imponenti zatteroni in cementizio; dal livello stradale basolato, conservato solo in piccola parte presso l’ingresso meridionale, si accedeva all’anfiteatro tramite una platea fatta di lastroni di travertino e sopraelavata di un gradino rispetto al piano stradale. L’impianto, ellittico, era cinto tutt’intorno da un porticato voltato, con pilastri di trachite completati da semicolonne; forse per problemi statici, successivamente questo porticato fu rinforzato, al suo interno, con pilastri in laterizio dipinti in rosso e bianco; da esso si aprivano sedici punti di accesso alle gradinate della cavea, dei quali i quattro principali si aprivano lungo gli assi maggiore e minore del monumento, orientati secondo i punti cardinali. Altre due piccole scale sono ubicate presso gli ingressi nord e sud, e portano ad un piccolo corridoio voltato che cammina alle spalle del balteus (muro in laterizio che separa l’arena dalla cavea, destinato anche a proteggere gli spettatori da eventuali assalti delle belve), comunicante con l’arena e collegato, a nord, anche con il livello dei sotterranei che, per il loro stato di conservazione, costituiscono uno dei principali punti di attrazione dell’ anfiteatro puteolano. Lungo questo corridoio, al centro del lato sud, si apre un sacello, forse deputato ad attività cultuali. All’estremità meridionale del porticato esterno, alcuni ambienti ospitavano sedi di corporazioni (scholae), tra le quali sono attestate, a Puteoli, quella degli scabillarii (scabillum, strumento musicale) e dei navicolarii (imprenditori proprietari di una o più piccole navi).

Il fronte esterno dell’anfiteatro era composto da due ordini di arcate sovrapposte, sorrette da pilastri in laterizio e in trachite, e chiuse in cima da un attico – non conservatosi – coronato da sculture, delle quali permangono in buono stato quella dell’imperatore Traiano e di sua sorella Marciana, datate al II sec. d.C.. Insieme con altri elementi architettonici e dell’apparato decorativo, trovati all’interno del monumento pronti per essere calcinati, sono stati esposti nel Museo dell’Opera, realizzato nei fornici interni dell’ambulacro sud-occidentale.

Da un lungo corridoio interno (ambulacro) – collegato alla peristasi esterna tramite ampi passaggi -, che sostruiva le gradinate, partivano venti scalinate che conducevano al settore più alto degli spalti (summa cavea), che era composto da quindici gradini ospitanti posti numerati (cunei). Il settore mediano (media cavea) era costituito da sedici gradini, quello inferiore (ima cavea) da otto ed era chiuso dal ricordato parapetto dell’arena (balteus).

L’arena vera e propria (75x42m) è traforata da una serie di botole quadrangolari, collegate ai sotterranei, attraverso le quali le gabbie con le belve venivano issate, durante i ludi gladiatori. Il piano era attraversato, lungo l’asse est-ovest, da una profonda fossa lunga 45 m, che scendeva sino ai sotterranei; coperta con tavole di legno, durante i giochi da essa venivano sollevate le scenografie o altro materiale necessario per gli spettacoli. Durante un recente intervento di restauro del monumento, seguito alla crisi bradisismica del 1983-84, è stato possibile recuperare l’intero settore dell’ima cavea, i cui gradini conservano ancora l’originario rivestimento dipinto in intonaco chiaro, poi protetto con una superficie di sacrificio. L’ima cavea era destinata a ospitare le élites cittadine. Gli altri settori non sono conservati, sia perché andati distrutti nel corso del tempo,sia in seguito ad un non corretto intervento di restauro, eseguito negli anni ’70 del Novecento.

I sotterranei, come già ricordato, sono oggi particolarmente suggestivi, per il gioco delle ombre e delle luci che si riflettono anche sui poderosi fusti di colonne e capitelli che dovevano in antico ornare la porticus in summa cavea, spostati qui a seguito degli scavi di inizio Novecento.

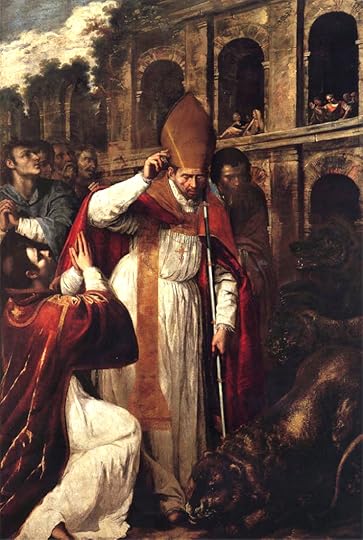

Durante le persecuzioni di Diocleziano, nell’aprile 305 d.C. i martiri: Gennaro, Festo, Desiderio e Sossio vennero condannati ad essere sbranati nell’Anfiteatro. Il giorno dopo, tuttavia, per l’assenza del governatore stesso oppure, secondo altri, perché si era accorto che il popolo dimostrava simpatia verso i condannati e quindi per evitare disordini, il supplizio fu sospeso. Secondo la tradizione invece, il supplizio fu mutato per l’avvenimento di un miracolo, infatti, le fiere si inginocchiarono al cospetto dei quattro condannati, dopo una benedizione fatta da Gennaro, scena raffigurata da Artemisia Gentileschi su di una tela esposta nella Cattedrale. Ovviamente, i condannati furono poi decapitati nei pressi della Solfatara insieme ai puteolani Procolo, Eutiche e Aucuzio.

A ricordo della loro permanenza nell’anfiteatro, intorno al XVII – XVIII, la cella dove furono rinchiusi prima dell’esecuzione della condanna ad bestias, divenne una cappella dedicata al culto dei santi lì imprigionati, soprattutto a quello di San Gennaro, al quale è stata intitolata; ciò è testimoniato da due lapidi poste al suo ingresso. Fu decorata con un altare maiolicato e una statua in ceramica raffigurante i santi Gennaro e Procolo che si abbracciano. Purtroppo, ora è ridotta ai minimi te

Alessio Brugnoli's Blog