Albrecht Behmel's Blog: über Bücher, Filme und Publikationen, page 13

January 28, 2013

Jack Reacher im Zug

"Now they broke my toothbrush, I don't own anything."

Die Jack-Reacher Romane von Lee Child sind für mich eine echte literarische Entdeckung gewesen - aber nicht alle. Das war letzten Dezember. Neue Thriller lese ich meistens im Zug zwischen Hanau und Berlin, wenn der Trubel rund um Frankfurt am Main sich gelegt hat, oder, bevor er beginnt, je nach Richtung. Resistor rein, links, rechts - und los geht's!

Die Jack-Reacher Romane von Lee Child sind für mich eine echte literarische Entdeckung gewesen - aber nicht alle. Das war letzten Dezember. Neue Thriller lese ich meistens im Zug zwischen Hanau und Berlin, wenn der Trubel rund um Frankfurt am Main sich gelegt hat, oder, bevor er beginnt, je nach Richtung. Resistor rein, links, rechts - und los geht's!Jack Reacher ist ein klassischer einsamer Wolf, ein ex-Polizist, der auf eigene Faust Verbrecher jagt. Er besitzt fast nichts, er hat kein Handy, und er ist obdachlos, oder besser, ohne festen Wohnsitz, was den Autor in die angenehme Lage bringt, die Geschichten überall auf der Welt spielen zu lassen. Meistens in den USA, Chicago oder New York, wo Child lebt, der so schöne Sätze schreibt, wie "They probably wasted years on important stuff."

Reacher ist im Buch ein riesiger Mann, der in einer aktuellen Verfilmung von Tom Cruise (1,70) dargestellt wird. Darüber regen sich die hartgesottenen Fans natürlich auf. Und sie haben Recht. Was passiert, wenn eine literarische Figur konträr zu ihrer Beschreibung verfilmt wird?

Verfilmungen von starken Romanen faszinieren mich schon lange, seit der Unendlichen Geschichte bewussterweise... Wie kann eine Handlung in zwei so unterschiedlichen Medien wie Buch und Bewegtbild gleichermaßen funktionieren? Wie überleben die mentalen Bilder, die beim Lesen entstehen, wenn man den Film sieht? Vor allem die Figuren sind davon betroffen, deren beim Lesen vorgestellte Gesichter sofort verschwinden, wenn man den Film sieht. Also, was passiert, wenn eine literarische Figur konträr zu ihrer Beschreibung verfilmt wird? Es entsteht eine neue literarische Figur.

Die Verzweigung einer Meme, etwa so, wie es im Fall von Guy Ritchie's Sherlock Holmes auch geschehen ist. Der Sherlock Holmes dort trägt den gleichen Namen wie Conan Doyle's Held, und doch ist er eine gänzlich andere Figur geworden. Wäre es besser gewesen, der Figur einen anderen Namen zu geben und etwas Eigenes zu starten? Wie wichtig sind Namen?

Ähnlich ist es bei Jack Reacher auch, wobei hier das filmhistorische Gewicht des Tom Cruise eine Rolle spielt: Mission Impossible, Top Gun, Knight and Day ... sie alle fließen nolens volens in die Figur mit ein und stellen damit etwas Neues her, das freilich mit den Romanen von Lee Child nicht unbedingt etwas zu tun hat. Das ist weder gut noch schlecht; es ist einfach das, was mit literarischen Figuren passiert, die stark genug sind, sich selbständig zu machen... Und der Film mit Tom Cruise? Ich war froh, als er vorbei war.

Published on January 28, 2013 15:12

January 23, 2013

Berlin Bashing-Week

Zur Zeit ist es en vogue, Berlin runterzumachen. Tyll Schönemann hat im Stern Panorama versucht, mehr oder weniger objektive Gründe dafür aufzulisten, warum er es in Berlin nach zehn Jahren nicht mehr "aushält". Mich hat kein einziger davon überzeugt:

Er nennt: Flughafen, ruppige Umgangsformen, unterentwickelten Bürgersinn, Haushaltsloch und die mangelnde Sauberkeit (schon mal in Bombai gewesen?) - Man muss nicht Quentin Tarantino sein, um in so einer Liste keine "Abrechnung" zu erkennen, sondern eine Reihe von Ausreden. Aber "Ausreden" wofür eigentlich?

Er nennt: Flughafen, ruppige Umgangsformen, unterentwickelten Bürgersinn, Haushaltsloch und die mangelnde Sauberkeit (schon mal in Bombai gewesen?) - Man muss nicht Quentin Tarantino sein, um in so einer Liste keine "Abrechnung" zu erkennen, sondern eine Reihe von Ausreden. Aber "Ausreden" wofür eigentlich?Schließlich ist es doch ganz normal, ab und zu umzuziehen. In anderen Kulturen vielleicht etwas mehr als bei uns, aber trotzdem... Warum hacken alle auf Berlin rum? Weil die S-Bahn Verspätung hat? Ernsthaft?

Ich selber bin auch von Berlin weg gezogen, um mit meiner Familie in unserem Haus im Schwarzwald zu leben; wir sind schon zu fünft und werden irgendwie ständig mehr, aber das ist eine andere Geschichte. Sechzehn Jahre lang war ich zuvor in Berlin; habe Unternehmen mitgegründet, ein Netzwerk für Medienleute gestartet und mehr als ein halbes Dutzend Bücher über die Stadt geschrieben. Ich habe in Kreuzberg, Neukölln, Dahlem, Prenzlauer Berg, Charlottenburg und Mitte gewohnt und gearbeitet - und ich vermisse die Stadt nicht sehr. Nein, eigentlich überhaupt nicht. Aber das liegt nicht an Berlin, sondern an mir: Ich bin immer meine eigene Hauptstadt, egal wo ich grade wohne.

Die Frage bleibt, warum hacken zur Zeit alle auf Berlin rum? Ich glaube, es gibt fünf tiefere, ideengeschichtliche Gründe dafür:

1.) Generationenwechsel

Vielleicht tritt jetzt einfach eine Generation von Pionieren ab, die in der harten/wilden Zeit der Neunziger Jahre, die Nach-Wende-Phase mitgestaltet hat, eine Generation, zu der ich mich auch zähle. Wir haben gegründet, renoviert, investiert, viele Erfolge und noch mehr Misserfolge gehabt - aber vor allem haben wir stets improvisiert, weil wir mussten. Wir Pioniere und Trapper sind fertig; jetzt sind die von uns verachteten Siedler, Verwalter und Berater dran - Kulturfolger. Die Roaring Nineties sind vorbei. Wir Pioniere ziehen weiter in die nächste Wildnis.

2.) Historische Normalisierung

Deutschland war ein "Land", das über tausend Jahre hinweg keine gemeinsame Hauptstadt hatte. Als Berlin nach dem überaus turbulenten, hysterischen Jahrhundert 1870-1968 einigermaßen zur Normalität zurückfand und 1990 eine stabile Staatlichkeit gewann, wurde die neue Hauptstadt zum Star. Der Ruhm verblasste, wie er es immer zu tun pflegt, und die Deutschen erinnern sich jetzt daran, dass es noch andere Städte gibt, und dass bei uns - im Gegensatz zu Frankreich oder England - das Land jenseits der Hauptstadt nun einmal nicht automatisch Provinz ist. Daher müssen "objektive Gründe" (= Ausreden) gefunden werden, die die Rückbesinnung auf das Erbe rational und individuell erscheinen lassen. Kein Wunder, dass diese Gründe nicht überzeugen.

3.) Publizistische Marktlücke

Nachdem es lange schick war, Berlin zu hypen, es mit London, New York und Paris zu vergleichen (was für ein Schwachsinn), bzw. diesen Städten nachzueifern (schon eher sinnvoll), gibt es jetzt kaum noch Chancen, diese unrealistischen Hymnen zu übertreffen. Deswegen muss sich ein Publizist, der etwas Neues über Berlin berichten will, im Feld des Negativen tummeln. Da gibt es noch jede Menge Spielraum.

4.) Deutsche Staatsgläubigkeit

Schönemann beschwert sich über die Bauvorhaben, die nicht funktionieren, die Unfähigkeit der Regierung und die chronische Pleite des Haushalts. Ich frage mich: Was erwartet er denn? Enttäuschung darüber, dass Regierungen und Verwaltungen Städte nicht "in den Griff kriegen" (um was eigentlich danach zu tun?) ist doch genau ein Ausdruck des mangelnden Bürgersinns, den Schönemann den Berlinern vorwirft. Genau wie der Rest der Republik auch braucht Berlin weniger Regierung - und nicht mehr.

5.) Unsere "Entweder-Oder-Kultur"

In Deutschland sind wir immer dann am glücklichsten, wenn wir mit etwas unglücklich sein dürfen: Dem Länderfinanzausgleich, BER, der FDP, der GEZ, Stuttgart21, etc. Wir Deutschen drücken mit Gemecker Zuneigung, Anteilnahme oder Besorgnis aus. Diese nationale Eigenschaft führt dazu, dass wir häufig überaus langweilige Debatten führen, die nach dem Motto "Pro und Contra" geführt werden. Warum sollte man sich denn "für oder gegen" Berlin entscheiden, wenn man doch ohne Probleme beides haben kann - Land und Stadt...

Published on January 23, 2013 16:51

January 22, 2013

Predator oder die Stummheit

"He didn't kill you because you weren't armed - No sport."

“Predator” ist ein Behelfsname, den die Menschen in ihrer Unwissenheit einer außerirdischen Lebensform gegeben haben, die zu regelrechten Safaris auf die Erde kommt, nämlich, um ein Großwild namens Mensch zu jagen. Die Predators sind mit überlegener Waffentechnik ausgestattet, können sich unsichtbar machen und verfügen über erstaunliche körperliche Fähigkeiten. Was aber diese Monster für mich so faszinierend macht, ist ihre Stummheit. Zweifelsohne entstammen die Predators ja einer hoch entwickelten Zivilisation, die sogar in der Lage ist, den Weltraum zu durchqueren, doch sie kommunizieren nicht mit ihren Opfern, so dass alles “Wissen” über sie Spekulation bleiben muss. Darin liegt der Zauber dieser Kreatur: Sie folgen ihren grausamen Zielen ohne Rechenschaft abzulegen. Sie sprechen nicht, allenfalls wiederholen sie Fragmente von Sätzen die sie gehört haben. Dies unterscheidet Schurken von Monstern, denn Schurken erklären sich stets in einem Monolog.

“Predator” ist ein Behelfsname, den die Menschen in ihrer Unwissenheit einer außerirdischen Lebensform gegeben haben, die zu regelrechten Safaris auf die Erde kommt, nämlich, um ein Großwild namens Mensch zu jagen. Die Predators sind mit überlegener Waffentechnik ausgestattet, können sich unsichtbar machen und verfügen über erstaunliche körperliche Fähigkeiten. Was aber diese Monster für mich so faszinierend macht, ist ihre Stummheit. Zweifelsohne entstammen die Predators ja einer hoch entwickelten Zivilisation, die sogar in der Lage ist, den Weltraum zu durchqueren, doch sie kommunizieren nicht mit ihren Opfern, so dass alles “Wissen” über sie Spekulation bleiben muss. Darin liegt der Zauber dieser Kreatur: Sie folgen ihren grausamen Zielen ohne Rechenschaft abzulegen. Sie sprechen nicht, allenfalls wiederholen sie Fragmente von Sätzen die sie gehört haben. Dies unterscheidet Schurken von Monstern, denn Schurken erklären sich stets in einem Monolog.

Die stummen Predators indessen sammeln menschliche Schädel wie Trophäen, die sie dann auf Altären zur Schau stellen, wie wir aus dem zweiten Film mit Danny Glover wissen (1990). Genau wie wir verwenden die Predators die Körper ihrer Opfer, um morbide Kultgegenstände herzustellen.

Ob dies ein Initiationsritus ist, oder ob sie einem finsteren Gott wie Moloch dienen, ist schwer zu sagen. Überhaupt ist ihre Kultur rätselhaft, vor allem im ersten Film mit Arnold Schwarzenegger (1987), der komplett im Dschungel Südamerikas spielt. Erst durch die Kreuzung des Predator-Stoffes mit dem Alien-Mythos nach H. R. Giger und Ridley Scott erfahren wir, dass die Vorfahren der Predators allem Anschein nach Kulturbringer der Erde waren, als Bauherren der Maya-Pyramiden etwa.

Die Predators sind Wesen, die so sind, wie wir Menschen vermutlich auf die meisten Tiere wirken: Tödlich, gnadenlos überlegen und vollkommen kompromisslos. Deswegen gehören sie für mich zu den großen Monstern der Filmgeschichte.

Published on January 22, 2013 15:02

January 18, 2013

Grendel oder die Empfindlichkeit

Woher stammen eigentlich Trolle? Sind sie eine mythologisch durchwirkte Erinnerung der Menschen an die Neandertaler oder ein reines Phantasieprodukt?

Der Troll Grendel wird durch das Lärmen der Gefolgsleute an König Hrodgars Hof gestört, die dort ein Gelage feiern. Der Lärm bereitet Grendel körperliche Schmerzen, und er macht sich auf, die Störenfriede zu vernichten. Er bricht in den Festsaal ein und richtet ein Blutbad unter den Helden des Königs an. Man fragt sich: Hat er nicht etwas über-reagiert?

Der Troll Grendel wird durch das Lärmen der Gefolgsleute an König Hrodgars Hof gestört, die dort ein Gelage feiern. Der Lärm bereitet Grendel körperliche Schmerzen, und er macht sich auf, die Störenfriede zu vernichten. Er bricht in den Festsaal ein und richtet ein Blutbad unter den Helden des Königs an. Man fragt sich: Hat er nicht etwas über-reagiert?

Jeder, der in der Heidelberger Altstadt gewohnt hat oder in Berlin Mitte, kann die Gefühlslage des Trolls verstehen, besonders im Sommer, wenn selbsternannte und trunkene germanische oder andere Helden nachts laute und endlose Gelage feiern.

Grendel ist ein Wilder, der sich nicht anders zu behelfen weiß als mit Gewalt, genau wie seine Gegner, und so ruft König Hrodgar seinerseits den Krieger Beowulf zu Hilfe, der erst Grendel und dann dessen Mutter, einen verführerisch-rachsüchtigen Wasserdämon, tötet.

Grendels Empfindlichkeit und die Tatsache, dass er ein Monster ist, das in gewisser Weise noch bei seiner Mutter lebt, ähnlich wie Norman Bates aus Psycho, macht ihn zu etwas ganz Besonderem in der Welt der Ungetüme. Er verteidigt sein Recht auf Ruhe, was ihn, das Monster, für uns moderne Menschen zugänglicher macht als die groben Barbaren, denen er schließlich zum Opfer fällt. Deswegen gebührt Grendel im Verzeichnis der Monster und Antagonisten ein besonderer Ehrenplatz.

Grendels Empfindlichkeit und die Tatsache, dass er ein Monster ist, das in gewisser Weise noch bei seiner Mutter lebt, ähnlich wie Norman Bates aus Psycho, macht ihn zu etwas ganz Besonderem in der Welt der Ungetüme. Er verteidigt sein Recht auf Ruhe, was ihn, das Monster, für uns moderne Menschen zugänglicher macht als die groben Barbaren, denen er schließlich zum Opfer fällt. Deswegen gebührt Grendel im Verzeichnis der Monster und Antagonisten ein besonderer Ehrenplatz.

Published on January 18, 2013 05:03

January 14, 2013

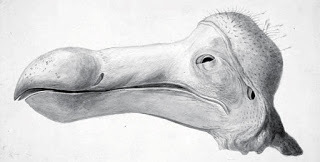

Folgen Sie bitte dem Dodo...

Wofür brauchen wir Buchläden?

Wofür brauchen wir Buchläden? In den meisten Buchhandlungen fühle ich mich nicht wohl, und ich frage mich, warum das so ist. Immerhin bin ich Autor und habe Dutzende von Büchern publiziert und herausgegeben oder im Prozess des Entstehens begleitet. Eigentlich sollte ich Bücher lieben!

Ich mag Inhalte, nicht das Medium, das diese Inhalte transportiert. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich Bücher liebe oder "brauche", wie man es oft von Kollegen hört. Bücher sind in meinen Augen kein Selbstzweck - und deswegen bin ich im Hinblick auf Buchläden unsentimental.

Und wenn ich zum Geburtstag von wohlmeinenden Freunden ein Buch geschenkt bekomme, frage ich immer, ob die Betreffenden einem Bäcker zum Geburtstag einen Laib Brot schenken würden (es sei denn es handelt sich bei dem Geschenk um ein wirklich teures Buch).

Ich mag Buchläden aus folgendem Grund nicht: Dort werden vor allem wirtschaftlich attraktive Titel präsentiert, weil es sich sonst für die Läden nicht lohnen würde, sie im Sortiment zu haben. Je erfolgreicher ein Titel ist, desto mehr trifft er den Geschmack der Mehrheit und die ist, per Definition, durchschnittlich. Genau das macht die meisten Buchläden aber komplett überflüssig. Sie tun nichts, was das Internet nicht auch kann, und die viel gepriesene “Beratungskompetenz” der Buchhändler ist ein Mythos. Welcher einzelne Buchhändler vermag es gegen die "Wisdom of the Crowds" in Blogs und Foren aufzunehmen?

Nein, Buchläden sterben zu Recht - vor allem die Mittelmäßigen, die Einfallslosen und die allzu Angepassten und Flugunfähigen. Die Dodos der Branche. Überleben werden indessen Giganten, wie wahrscheinlich Dussmann in Berlin, wenn sie über den Buchdeckelrand hinauszuschauen verstehen und einige bemerkenswerte und erfinderische Exoten, also diejenigen, die sich auf Nischen spezialisieren wie etwa lebendige moderne Antiquariate oder Fachbuchhandlugen, wo sowohl Kunden als auch Verkäufer voneinander gegenseitig Kompetenz erwarten.

Published on January 14, 2013 11:59

January 6, 2013

e-Book-Feinde haben Tradition

"Tonfilm ist Kitsch!"

Was verbindet ihn außerdem mit dem Eiffelturm, der Eisenbahn mit dem e-Book?

Immer wenn starke technische Errungenschaften in Erscheinung treten, reagiert die sogenannte "breite Öffentlichkeit" ähnlich, nämlich mit Warnungen vor kulturellem Niedergang. Das Interessante daran sind allerdings nicht die Sorgen von besorgten Sorgenträgern, sondern der Mechanismus der Begründung dieser Sorgen: Es sind stets scheinbar rationale und wissenschaftliche Argumente "dagegen", die aber, weil es sich ja um eine Neuheit handelt, keine empirische Grundlage haben können. Das ist gerade der Punkt bei Innovationen: Sie machen hergebrachte Erfahrungswerte obsolet; man kann die Zukunft nicht mit den Maßstäben der Vergangenheit messen.

Als die Eisenbahnen zu fahren begannen, hieß es, die hohe Geschwindigkeit sei gesundheitsschädlich, als Papst Gregor XIII. einen neuen Kalender einführte, lautete die Sorge, dass die nun fehlende Zeit für Gebete (zehn Tage gingen durch die Reform "verloren") dazu führe, dass mehr Seelen nicht der Gnade teilhaftig würden. Der Eiffelturm wurde von namhaften Gegnern wie etwa Guy de Maupassant abgelehnt, mit der Begründung, das Gebäude sei der Anfang vom Untergang der Architektur. Gegen den Tonfilm wurde vorgebracht, dass er die Existenzgrundlage von Musikern zerstöre.

Als die Eisenbahnen zu fahren begannen, hieß es, die hohe Geschwindigkeit sei gesundheitsschädlich, als Papst Gregor XIII. einen neuen Kalender einführte, lautete die Sorge, dass die nun fehlende Zeit für Gebete (zehn Tage gingen durch die Reform "verloren") dazu führe, dass mehr Seelen nicht der Gnade teilhaftig würden. Der Eiffelturm wurde von namhaften Gegnern wie etwa Guy de Maupassant abgelehnt, mit der Begründung, das Gebäude sei der Anfang vom Untergang der Architektur. Gegen den Tonfilm wurde vorgebracht, dass er die Existenzgrundlage von Musikern zerstöre.

Das e-Book wurde ähnlich diskutiert, es sei schlecht für die Augen, es biete keinen haptischen Lesegenuss und es sei wirtschaftlich unsinnig. Der große Jonathan Swift schrieb einmal, dass man ein großes Genie daran erkennt, dass sich die Vollttrottel dieser Welt bei seinem Erscheinen sofort dagegen verbünden. Gegen das e-Book hatte sich anfangs fast die gesamte deutsche Verlagswelt verbündet, mit wenigen löblichen Ausnahmen. Technische Innovationen sind an sich meistens neutral, und es kommt darauf an, was man damit anstellt. Im Fall des e-Books hat sich gezeigt, dass Autoren, Blogger und einige unternehmerisch kluge Verleger in der Lage waren, die Branche zu verändern. Und genau wie im Fall der Eisenbahn ist auch das anfängliche Misstrauen gegen das e-Book schon längst vergessen.Das e-Book wird außer wirtschaftlichen Implikationen auch die Art des Schreibens verändern, kürzere Texte werden von eiligeren Lesern schneller gelesen und Autoren und Verleger haben die Möglichkeit, Versionen unkompliziert zu überarbeiten und sofort anzubieten. Das ärgerliche Phänomen, dass man immer nach Drucklegung noch Fehler entdeckt, wird genauso zur Geschichte wie der Julianische Kalender oder der Stummfilm, die es beide natürlich immer noch gibt, denn auch das vergessen die Sorgenträger immer: Innovationen ersetzen das Alte niemals komplett, es vertauschen sich lediglich die Nischen.

Was verbindet ihn außerdem mit dem Eiffelturm, der Eisenbahn mit dem e-Book?

Immer wenn starke technische Errungenschaften in Erscheinung treten, reagiert die sogenannte "breite Öffentlichkeit" ähnlich, nämlich mit Warnungen vor kulturellem Niedergang. Das Interessante daran sind allerdings nicht die Sorgen von besorgten Sorgenträgern, sondern der Mechanismus der Begründung dieser Sorgen: Es sind stets scheinbar rationale und wissenschaftliche Argumente "dagegen", die aber, weil es sich ja um eine Neuheit handelt, keine empirische Grundlage haben können. Das ist gerade der Punkt bei Innovationen: Sie machen hergebrachte Erfahrungswerte obsolet; man kann die Zukunft nicht mit den Maßstäben der Vergangenheit messen.

Als die Eisenbahnen zu fahren begannen, hieß es, die hohe Geschwindigkeit sei gesundheitsschädlich, als Papst Gregor XIII. einen neuen Kalender einführte, lautete die Sorge, dass die nun fehlende Zeit für Gebete (zehn Tage gingen durch die Reform "verloren") dazu führe, dass mehr Seelen nicht der Gnade teilhaftig würden. Der Eiffelturm wurde von namhaften Gegnern wie etwa Guy de Maupassant abgelehnt, mit der Begründung, das Gebäude sei der Anfang vom Untergang der Architektur. Gegen den Tonfilm wurde vorgebracht, dass er die Existenzgrundlage von Musikern zerstöre.

Als die Eisenbahnen zu fahren begannen, hieß es, die hohe Geschwindigkeit sei gesundheitsschädlich, als Papst Gregor XIII. einen neuen Kalender einführte, lautete die Sorge, dass die nun fehlende Zeit für Gebete (zehn Tage gingen durch die Reform "verloren") dazu führe, dass mehr Seelen nicht der Gnade teilhaftig würden. Der Eiffelturm wurde von namhaften Gegnern wie etwa Guy de Maupassant abgelehnt, mit der Begründung, das Gebäude sei der Anfang vom Untergang der Architektur. Gegen den Tonfilm wurde vorgebracht, dass er die Existenzgrundlage von Musikern zerstöre.Das e-Book wurde ähnlich diskutiert, es sei schlecht für die Augen, es biete keinen haptischen Lesegenuss und es sei wirtschaftlich unsinnig. Der große Jonathan Swift schrieb einmal, dass man ein großes Genie daran erkennt, dass sich die Vollttrottel dieser Welt bei seinem Erscheinen sofort dagegen verbünden. Gegen das e-Book hatte sich anfangs fast die gesamte deutsche Verlagswelt verbündet, mit wenigen löblichen Ausnahmen. Technische Innovationen sind an sich meistens neutral, und es kommt darauf an, was man damit anstellt. Im Fall des e-Books hat sich gezeigt, dass Autoren, Blogger und einige unternehmerisch kluge Verleger in der Lage waren, die Branche zu verändern. Und genau wie im Fall der Eisenbahn ist auch das anfängliche Misstrauen gegen das e-Book schon längst vergessen.Das e-Book wird außer wirtschaftlichen Implikationen auch die Art des Schreibens verändern, kürzere Texte werden von eiligeren Lesern schneller gelesen und Autoren und Verleger haben die Möglichkeit, Versionen unkompliziert zu überarbeiten und sofort anzubieten. Das ärgerliche Phänomen, dass man immer nach Drucklegung noch Fehler entdeckt, wird genauso zur Geschichte wie der Julianische Kalender oder der Stummfilm, die es beide natürlich immer noch gibt, denn auch das vergessen die Sorgenträger immer: Innovationen ersetzen das Alte niemals komplett, es vertauschen sich lediglich die Nischen.

Published on January 06, 2013 19:08

über Bücher, Filme und Publikationen

Albrecht hat in Heidelberg und Berlin Geschichte, Philosophie und Politik studiert. Seit 1999 ist er Autor für Film, Print, Radio und TV, unter anderem für UTB, SR, ARTE, Pro7Sat1 und den RBB. Er lebt

Albrecht hat in Heidelberg und Berlin Geschichte, Philosophie und Politik studiert. Seit 1999 ist er Autor für Film, Print, Radio und TV, unter anderem für UTB, SR, ARTE, Pro7Sat1 und den RBB. Er lebt seit 2012 mit seiner Frau Afraa und seinem Sohn Wieland im Schwarzwald. In diesem Blog geht es um Bücher, Publikationen und kreative Prozesse.

In einigen wissenschaftlichen Arbeiten befasst Albrecht sich mit Themen der Geistesgeschichte, aber auch mit der griechischen Antike, sozialen Mythen aus der jüngeren deutsch-europäischen Vergangenheit und mit den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Albrecht ist überzeugt davon, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen wissenschaftlicher Literatur und Unterhaltungsliteratur gibt - vorausgesetzt sie sind gut geschrieben und recherchiert. ...more

In einigen wissenschaftlichen Arbeiten befasst Albrecht sich mit Themen der Geistesgeschichte, aber auch mit der griechischen Antike, sozialen Mythen aus der jüngeren deutsch-europäischen Vergangenheit und mit den Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens. Albrecht ist überzeugt davon, dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen wissenschaftlicher Literatur und Unterhaltungsliteratur gibt - vorausgesetzt sie sind gut geschrieben und recherchiert. ...more

- Albrecht Behmel's profile

- 9 followers