Paola Caridi's Blog, page 77

July 5, 2014

Perché a Gerusalemme. Perché ora

Succede ora, ciò che succede a Gerusalemme, perché non è la città magica e pacificata che molti – quasi tutti – si immaginano. Diffidate dalle descrizioni enfatiche. Gerusalemme, da anni, è altro. Ha nuova coordinate, una mappa difficile da leggere, confini visibili e invisibili. E soprattutto muri. Quella che segue è una descrizione contenuta nel mio libro, Gerusalemme senza Dio. È un primo vademecum, per comprendere perché nulla scoppia a sorpresa, a Gerusalemme.

“La prima cosa che scorgevano, i viaggiatori che si sono affastellati nei secoli di pellegrinaggi in Terrasanta, così come gli uomini e le donne che vivevano nei villaggi del contado, erano le Mura cinquecentesche di Solimano il Magnifico, le torri, le cupole. La Città Vecchia, insomma. Non più, ora. Gerusalemme non è più una città provinciale, com’è stata sino al periodo ottomano, lontana anni luce dai grandi centri in cui si faceva la politica e anche la cultura nel Levante. Damasco, Aleppo, Baghdad, Beirut. È divenuta una città popolosa ed estesa, la più grande di tutto Israele, e questa trasformazione – da centro urbano tutto sommato provinciale alla capitale di Israele, dunque di una delle due parti politiche che si fanno la guerra – è dovuta essenzialmente al conflitto. Senza la necessità di controllare la città, i suoi confini e la sua demografia, molto probabilmente non ci sarebbe stata l’espansione così rapida che ha portato Gerusalemme a raggiungere, tra israeliani e palestinesi, gli oltre ottocentomila abitanti, quasi il doppio rispetto alla popolazione residente nel 1983.

Così la Città Vecchia, in questa nuova configurazione urbana, non è più la città nella sua interezza. La città compiuta e racchiusa entro le antiche mura. Ne è, semmai, il cuore ancora spaccato, fra templi, luoghi santi, mercati, tensioni, fiammate di violenza. Le mura, dunque, sono nascoste all’interno di una composizione urbana molto più complessa, e ampia. Una normale città contemporanea, si direbbe, in cui il vecchio centro storico rimane compresso dalle periferie. Certo, è così anche per Gerusalemme. Il paradosso della storia, però, vuole che ancora oggi, a circa un secolo e mezzo di distanza dai grandi tour dei pellegrini europei, la Gerusalemme che appare agli occhi dei viag- giatori sia una città fortificata. Antimoderna, se si vuole. La città nelle mura. Non quelle antiche, che contengono semmai ora “solo” la dimensione religiosa e turistica di uno dei luoghi più contesi del mondo. Ma la città del Terzo millennio, ampia, racchiusa nel Muro, muro di separazio- ne per i palestinesi e “barriera difensiva” per gli israeliani. Muro, checkpoint, ingressi vigilati, terminal…

Dopo un periodo di apertura alla modernità, tra la fine dell’Impero ottomano e l’inizio del Mandato britannico, in cui si cominciò a costruire fuori dalle mura e dalle porte, Gerusalemme torna dunque alla dimensione premoderna e si cinge nuovamente di mura. Stavolta di cemento. Ancora più alte. E come succedeva sino al 1873, chiude anche le porte che immettono nella città, per proteggersi dall’esterno. Il Muro, stavolta, è quello costruito nell’ultimo decennio da Israele: cemento armato che penetra dentro la città, taglia fuori la Tomba di Lazzaro e arriva sino a un chilometro e mezzo in linea d’aria dalle antiche mura, inerpicandosi poi come un serpente per chiudere l’università palestinese di Gerusalemme, guidata da Sari Nusseibeh, l’ateneo di Al Quds. E poi, a meridione, la barriera di cemento separa la città da quella che, nei secoli, è stata la sua appendice, Betlemme, ora rinchiusa come in cul de sac grigio e imponente, un serpente di cemento armato che divide e lacera il tessuto familiare della popolazione palestinese. Accade addirittura, e non di rado, che il marito sia al di qua del Muro e la moglie al di là, o viceversa. Che i figli rimangano con uno dei genitori, a seconda del docu- mento di identità che posseggono, o che la famiglia rimanga unita perché uno dei genitori vive in clandestinità, per poter rimanere con il coniuge e la prole.

È un muro che si mostra al viaggiatore, al residente, all’abitante attraverso forme diverse: le lastre prefabbricate di cemento alte sino a nove metri, i reticolati, e poi i terminal, le porte di sicurezza che immettono nella città da tutti i punti cardinali. I cosiddetti “checkpoint”, tutto fuorché un controllo di sicurezza volante: al contrario, veri e propri passaggi di confine, che spesso – però – sono stati costruiti su territorio palestinese e, anche dentro la città, non separano israeliani da palestinesi. Bensì palestinesi da palestinesi, come succede a Betlemme, e come succede verso Ramallah, al passaggio di Qalandya.

Che il paradigma non sia cambiato, e cioè che Gerusalemme sia ancora una fortezza, alla stregua di un accastellamento di stampo medievale, lo si comprende subito, quando ci si giunge da Tel Aviv. L’arrivo è all’interno di un corridoio d’asfalto. Soprattutto se si prende l’Autostrada 443 che corre dentro la Cisgiordania ma che ai palestinesi è consentito percorrere per soli trenta chilometri circa. Un corridoio fatto da un’autostrada a tratti chiusa da muri, a destra e a sinistra. E quando non sono muri sono reticolati. Benvenuti nell’isola-fortezza di Gerusalemme. O me-glio, benvenuti nell’arcipelago, composto da isole e da enclave, da luoghi del potere che comunicano con il resto del mondo e luoghi dei “senzapotere” che, al contrario, hanno con l’esterno solo una comunicazione concessa o vietata da chi amministra lo spazio. Alla stregua dei resort turistici o delle “zone verdi” in città come Baghdad o Kabul, lo spazio di chi ha potere dentro Gerusalemme è uno spazio chiuso, protetto, che però non crea problemi a chi lo vive e lo abita. Tanto per esemplificare: un abitante israeliano di Gerusalemme può recarsi senza alcun problema a Tel Aviv, all’aeroporto, al mare. Un palestinese che risiede in un quartiere di Gerusalemme Est, ad esempio Issawiya, potrebbe trovarsi la mattina – senza alcun preavviso – la strada che congiunge il suo quartiere alla città chiusa da un checkpoint volante della polizia, e gli potrebbe venire negato l’accesso al resto di Gerusalemme.

La Gerusalemme del Terzo millennio è divenuta un contenitore in cui è presente un arcipelago di isole collegate tra loro, comunicanti, anche piacevoli, e una città nella quale, allo stesso tempo, esistono enclave controllate da chi amministra lo spazio urbano. Il contenitore, la città Gerusalemme, è inoltre uno spazio – urbano – chiuso verso l’esterno da ponti levatoi che oggi, inchinandosi agli anglismi, si chiamano “checkpoint”.”

la splendida foto è di Eduardo Castaldo, come le altre contenute nel mio libro sono state il prezioso regalo fattomi dagli amici fotografi. Uomini e donne che hanno già visto questa Gerusalemme oltre il mito

July 4, 2014

Out of the blue? La faccia crudele di Gerusalemme

L’avevano messa nel cassetto. Tutti quanti. Nelle cancellerie di tutto il mondo. Bella stipata, chiusa a chiave. Perché parlare di Gerusalemme? Quello è l’ultimo punto da trattare in un ipotetico negoziato, in un processo di pace che solo fuori da Israele/Palestina si continua a pensare ancora vivo. Meglio lasciarla lì, la Città Troppo Santa. Lì, così com’è e come ogni giorno diventa. Una città in cui Dio – quello declinato in vari modi – c’è solo perché viene tirato per la giacchetta.

Eh no, non ci si può mica occupare di Gerusalemme. Meglio non toccare lo status quo, perché altrimenti si apre il vaso di Pandora. E tanto, poi, a Gerusalemme ci si può andare, in pellegrinaggio, per mero turismo. ‘Tu ci sei mai stato? Oh, io me lo ricordo ancora: una settimana, una città così affascinante. Magica. Mi ha lasciato una traccia che non dimenticherò mai…’ ‘E chi hai conosciuto di Gerusalemme?’ ‘Solo la guida…’. ‘E cosa hai visto di Gerusalemme?’ ‘I Luoghi Santi. Ma sai, il Santo Sepolcro mi ha deluso. Tutto assieme, confuso. E poi la Via Dolorosa, piena di negozi’.

Ecco, mentre Gerusalemme è piena di rumori, elicotteri che volano, lacrimogeni che volano, proiettili di tutti i tipi che volano, pietre che volano. E fumo, fuochi, e i ragazzi di Shu’afat incazzati, perché lo sono giustamente da anni. Ecco, è proprio in questi momenti – lontana da Gerusalemme – che mi viene la nausea a pensare alle frasi inutili che mi sono sentita ripetere sulla città. Oh, com’è magica e affascinante Gerusalemme… Quale Gerusalemme? Quella dei depliant del ministero del turismo israeliano? Quella patinata sulle copertine delle riviste di viaggio? Quella della Cupola della Roccia divenuta logo e brand, allo stesso tempo?

E dell’altra, della Vera Gerusalemme, che cosa vi hanno fatto vedere? Della gente di Gerusalemme, degli uomini e delle donne di Gerusalemme, chi vi hanno fatto conoscere, chi avete fermato per strada, chi avere guardato incuriositi? È questa città, quella vera, crudele, per nulla pacificata né normalizzata, la città ‘normale’ che è esplosa ieri e oggi, forse domani. Una città compressa, fatta di tanti bambini e di tanti ragazzi, che non per caso sono le vittime di questi giorni e di queste settimane. Ragazzi vittime, talvolta, spesso, ragazzi indottrinati. Ragazzi ostaggio degli adulti, che fanno la politica. Ragazzi ostaggio degli stereotipi. Ragazzi che indossano uniformi, divise e identità che li costringono come una camicia di forza.

Ragazzi che vengono uccisi. Di tre di loro, i tre ragazzi israeliani rapiti e uccisi, adolescenti, allegri sino a che un destino infame non li ha sequestrati, conosciamo tutto: le loro foto sono state esposte, su di loro e sul loro destino si è giustamente riversato il dolore dell’Occidente. E sugli altri? Su quelli uccisi, nelle stesse ore, che avevano una carta d’identità diversa? Sui ragazzi palestinesi uccisi durante le retate in Cisgiordania compiute dall’esercito israeliano per cercare i tre ragazzi? Ne sono morti almeno sei, prima che Mohammed Abu Khdeir venisse rapito e – sembra – bruciato da estremisti israeliani. Ne sono stati feriti a decine, a decine e centinaia solo fra ieri e oggi a Gerusalemme. Il sangue che scorre è uguale, ha uguale colore: quello israeliano e quello palestinese. Ha uguale colore il dolore infinito di una madre e delle madri. Un dolore silenzioso e dilaniante.

Trovo sconcertante, in questi giorni e in queste settimane, l’ignoranza con la quale è stato raccontato non solo il conflitto israelo-palestinese, non solo Cisgiordania e Gaza, ma la stessa Gerusalemme. La città più studiata e visitata del mondo. Trovo sconcertanti i due pesi e le due misure nell’informazione italiana. Trovo sconcertante il modo in cui i suoi abitanti, gli abitanti di Gerusalemme di cui ho fatto parte per dieci anni, siano i più sconosciuti e invisibili di quel pezzo di terra.

Un esempio per tutti. Shu’afat non scoppia per caso. Out of the blue, come giustamente ha detto oggi Ben Wedeman della CNN, che proprio a Shu’afat ha vissuto e che oggi a Shu’afat è stato colpito alla testa (per fortuna di striscio) da un proiettile di gomma sparato dalle forze dell’ordine israeliane. Shu’afat, l’unico campo profughi palestinese a Gerusalemme, in cui opera l’agenzia ONU per i rifugiati (UNRWA), è stato consapevolmente tenuto dalle autorità israeliane come una pentola a pressione, per anni. Un quartiere popoloso costretto, chiuso, rinchiuso. Nel 2011 le autorità israeliane ci hanno messo anche un checkpoint, all’entrata del campo.

Shu’afat è solo l’esempio più eclatante dello stato in cui versano altri quartieri palestinesi, come Issawiya, Ras al Amud, A-Ram, Jabal al Mukabber, Tsur Baher, il Monte degli Ulivi… Quartieri palestinesi pressati dai coloni israeliani che, in alcune aree, non più ai margini dei quartieri hanno costruito case e insediamenti, ma da anni anche dentro.

Lo hanno denunciato le Nazioni Unite, per anni, nei loro dettagliatissimi e interminabili rapporti. Lo hanno denunciato i consoli europei, da anni e anni, inascoltati nei paesi che pure rappresentano. Inascoltati anche quando dicevano e scrivevano: attenzione, prima o poi qui scoppia, perché è una pentola a pressione. Perché la tensione è alta. Perché le prevaricazioni e le violazioni dei diritti umani e civili sono quotidiane. Perché a Gerusalemme, la città tre volte Santa, non c’è neanche la libertà di pregare. È successo a Pasqua, per i palestinesi di fede cristiana, per il cui destino urliamo e preghiamo e lottiamo in Europa, senza sapere neanche come vivono. È successo oggi, primo venerdì di ramadan: i fedeli palestinesi musulmani non sono potuti salire alla Spianata delle Moschee, a meno che non avessero più di 50 anni.

E così, out of the blue, ci raccontano che i ragazzi palestinesi fanno guerriglia urbana a Shu’afat, che la pace è a rischio. Quale pace, a Gerusalemme? Di quale pace parliamo? Di quale città parliamo? Di quella che vi hanno fatto visitare, chiusi nei pullman, intruppati per i vicoli della Città Vecchia, guidati da guide che – ognuna – vi ha raccontato la propria verità (parzialissima)? Oppure della Gerusalemme reale che vive e soffre?

Gerusalemme è una città, non è solo un mito e un archetipo. È una città fatta dai suoi abitanti. Inascoltati. Quando mi chiedono, nelle tante presentazioni che ho fatto in questi mesi di “Gerusalemme senza Dio”, perché ho scritto un libro sulla Città Santa, rispondo che l’ho fatto proprio per loro, per i suoi abitanti. Gli abitanti che subiscono le decisioni, e le indecisioni, di cancellerie che non conoscono neanche la cartina della città, le mappe, e men che meno conoscono i gerosolimitani e la loro vita. Un’esistenza terrena, e per nulla mistica, il più delle volte.

July 2, 2014

Il vaso di Pandora

Un efferato episodio di violenza politica, oppure il segnale di una strategia che vuole ancor più radicalizzare lo scontro tra israeliani e palestinesi? Il nodo è tutto qui, dopo il rito commosso e corale della sepoltura dei tre ragazzi israeliani rapiti e subito dopo uccisi in Cisgiordania.

La domanda sul ‘chi ha ucciso’ e sul ‘perché lo ha fatto’ non deve interessare, in questo momento, solo gli inquirenti israeliani, e le forze di sicurezza palestinesi che si sono coordinate con Israele. Non è, insomma, una domanda da commissari di polizia, intenti a fare luce su una notizia di cronaca. È, al contrario, una domanda cruciale, per analizzare ciò che è successo negli ultimi mesi, e cosa succederà nei prossimi.

Colonie, checkpoint e price tag attacks

Negli ultimi mesi, per meglio dire, negli ultimi anni, la tensione in Cisgiordania si è alzata ben oltre il livello di guardia. Nell’ombra di un’informazione distratta o poco addentro al conflitto israelo-palestinese, quel piccolo lembo di terra a est della Linea Verde è stato percorso da scosse continue.

Scosse continue, quasi dettagli in un conflitto pluridecennale, mattoni di violenza e contrapposizione messi uno sopra all’altro. Le colonie israeliane in Palestina si ingrandiscono quotidianamente, e sono ormai cittadine da decine di migliaia di abitanti.

Il territorio è frammentato da checkpoint e terminal. L’Autorità nazionale palestinese (Anp) controlla sempre meno terra, ivi compresa la Valle del Giordano. Israele ha il totale controllo di tutta l’area C, dove sono stati rapiti i ragazzi, frutto degli accordi di Oslo.

Cose note. Meno noti sono i price tag attacks. Gli attacchi contro le proprietà, macchine date alle fiamme, gomme squarciate, ulivi incendiati, minacce alle persone. Vandalismo, insomma, compiuto in genere di notte con veri e propri raid dentro i villaggi palestinesi da parte dei coloni israeliani.

L’Onu, attraverso il suo ufficio di coordinamento di Gerusalemme, ha contato 399 attacchi di questo tipo nel 2013 in Cisgiordania. Cifra riportata anche da US Country Reports on Terrorism 2013 del dipartimento di stato statunitense.

E ha contato, nel silenzio assordante dei media, 3735 feriti e contusi palestinesi sempre nel 2013 in episodi di violenza legati al conflitto con gli israeliani, il più duro bilancio dal 2005 a oggi. Di micce accese, in Cisgiordania, ve ne sono tante. Da troppo tempo. E gli osservatori, da altrettanto tempo, si aspettavano che da qualche parte, un giorno, o una notte, qualcosa brillasse sotto la paglia.

Hamas, incolpata da Israele, smentisce

Chi ha ucciso, dunque, senza pietà Eyal Yifrah, 19 anni, Gilad Shaar e Naftali Fraenkel, entrambi di soli 16 anni? Schegge impazzite senza alcun collegamento con organizzazioni politiche palestinesi, in una zona ad altissima tensione, fulcro della rete delle colonie nella Cisgiordania meridionale? Oppure militanti mandati da Hamas, come afferma da giorni il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, promettendo di far pagare un carissimo prezzo al movimento islamista palestinese?

Nella storia di Hamas, l’organizzazione islamista non ha mai smentito atti di violenza imputati dagli israeliani. Anche quando, negli anni successivi, ventilava che non vi fosse stato un ordine mandato dall’ala armata. Dal centro alla periferia. Stavolta, l’atteggiamento di Hamas sembra diverso dal passato.

Lo testimonia la dichiarazione del portavoce Sami Abu Zuhri, appena si è diffusa la notizia ufficiale del ritrovamento dei corpi dei ragazzi vicino a un villaggio, Halhul, dell’area di Hebron. “La scomparsa e l’uccisione dei tre israeliani è basata solo sulla versione di Israele”, ha detto Abu Zuhri alla France Presse. “L’occupazione – ha proseguito – sta cercando di usare questa storia per giustificare una guerra ad ampio raggio contro il nostro popolo, la resistenza e Hamas”.

Futuro del governo di unità nazionale palestinese

Hamas, sinora, rifiuta ogni responsabilità nell’uccisione dei tre ragazzi, che a questo punto le autorità israeliane ritengono essere stata compiuta già al momento del sequestro. D’altro canto, le mosse politiche compiute da Hamas negli ultimissimi mesi erano di segno completamente opposto, come dimostra l’accordo a sorpresa che ha condotto al governo di unità nazionale con Fatah, sotto egida Organizzazione per la liberazione palestinese.

Dopo anni di lungaggini, il governo di unità nazionale era diventato una realtà, e anche una minaccia per l’esecutivo israeliano, come sottolineato con durezza dallo stesso premier Bibi Netanyahu già all’indomani dell’intesa intra-palestinese e più volte nelle ultime settimane.

Hamas aveva accettato di far presiedere il governo da un uomo legato ad Abu Mazen, di cedere i ministeri più importanti, di lasciare almeno formalmente il controllo amministrativo di Gaza.

Indebolito dalla repressione dei Fratelli Musulmani in Egitto, Hamas ha cercato così di salvare il salvabile. Perché, allora, aprire un vaso di Pandora in Cisgiordania con l’uccisione di tre ragazzi israeliani? Un atto di questo genere non avrebbe neanche portato consenso, tra i palestinesi della Cisgiordania, fiaccati da una quotidianità già difficile, e tentati di più – semmai – da una pratica di confronto con gli israeliani basata su boicottaggi e manifestazioni locali.

Ora, però, questo periodo è dietro le spalle. Tutto sembra cambiato, in Cisgiordania. Anche lo status quo che finora aveva governato una quotidianità a tratti surreale.

Nella foto, gli scontri a Gerusalemme est, a Shuafat, che oggi sono continuati per tutto il giorno dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato di un ragazzo palestinese di 16 anni, Mohammed, rapito e ucciso questa mattina da estremisti israeliani.

quest’analisi è stata scritta per Affari Internazionali

June 13, 2014

#FreeAlaa. Per una intera generazione

“Scrivo di una generazione che ha combattuto senza disperazione e senza speranza, che ha vinto solo piccole vittorie e che non è stata scossa da grandi sconfitte, perché questo era l’ordine naturale delle cose. Una generazione le cui ambizioni erano più limitate delle ambizioni di coloro che sono venuti prima di noi. Una generazione i cui sogni, però, erano più grandi”.

“Ci sono tante cose che non vanno bene, in me. Ma non sono un traditore. Sono colpevole di vigliaccheria e di egocentrismo. Sono stato talvolta impaziente e avventato, sono stato orgoglioso e pigro, ma mai un traditore. Non tradirò la rivoluzione con la disperazione o con la speranza. Questa è una promessa”

Lo ha scritto Alaa Abdel Fattah qualche mese fa, durante la precedente detenzione. Scriverà righe altrettanto importanti, per la sua generazione e per l’Egitto, anche ora, che è stato riportato in galera con una condanna a 15 anni. Lui assieme ad altri 24 (giovani) imputati nel processo riguardante le proteste di fronte al Consiglio della Shura, all’indomani della decisione di restringere il diritto di manifestare. 15 anni di galera per manifestazione non autorizzata, insomma, e per aver sottratto un walkie-talkie a un poliziotto.

Alaa Abdel Fattah (@alaa) non aveva organizzato la protesta, indetta da sua sorella, Mona Seif e dall’associazione che si oppone ai processi contro i civili da parte dei tribunali militari. E non ha rubato il walkie-talkie. Ma non stupisce che sia di nuovo in prigione, soprattutto dopo l’intronazione di Abdel Fattah al Sisi come nuovo presidente egiziano, in continuità con i presidenti-militari della storia repubblicana del paese. @alaa, e la sua generazione, sono un pericolo per il regime. La loro presenza sulle strade – la presenza della generazione di @alaa – dice che le richieste di piazza Tahrir non sono state neanche prese in considerazione. Le ragioni che hanno scatenato la rivolta di piazza Tahrir sono tutte lì, nonostante la normalizzazione abbia vinto. Almeno per il momento.

Per vincere del tutto, il regime guidato da Sisi ha bisogno che nessuno sia per le strade. Che nessuno, insomma, ricordi agli egiziani che nulla è stato risolto, né dal punto di vista socioeconomico né da quello civile e politico. Per questo è stata approvata quella legge liberticida contro le proteste in pubblico, per le strade, in piazza, violata da Alaa e dagli altri. Dunque, @alaa, i detenuti del processo Shura 25, Ahmed Maher e i ragazzi del movimento 6 aprile, le migliaia di prigionieri (non solo islamisti) rinchiusi in galera nella lunga ondata di repressione che dura da poco meno di un anno, debbono scomparire dalla dimensione pubblica, perché visualmente gli egiziani possano farsi cullare da un altro tipo di racconto. Come quello che Sisi, nuovo rappresentante dei culti della personalità, sta narrando, per esempio istituendo il giorno del ciclismo e guidando un bel numero di egiziani su due ruote. Come ha fatto ieri. L’Egitto, l’Egitto ‘verde’, l’Egitto salutista. L’Egitto che cura l’Egitto e gli egiziani.

Una cura mediatica, quella condotta dal regime egiziano, che riguarda anche i diritti civili. Persino i diritti di genere, calpestati negli scorsi anni anche con i test della verginità condotti dai militari durante piazza Tahrir… Sisi è andato a visitare in ospedale l’ultima donna in ordine di tempo vittima di violenza sessuale. Le ha portato un bel mazzo di rose rosse, proprio nelle stesse ore in cui @alaa veniva portato di nuovo in galera, condannato da un giudice con cui si era scontrato nel 2005. In occasione delle ennesime elezioni truccate dell’era di Hosni Mubarak.

Ma perché bisogna colpire proprio Alaa Abdel Fattah? La prima risposta, secca, dovrebbe essere: non è stato colpito solo lui. Assieme ad @alaa ci sono altri 24 condannati alla stessa incredibile, lunga pena. Assieme a lui ci sono migliaia di detenuti politici. Assieme a lui c’è Abdallah El Shamy, un giornalista, uno di quelli di Al Jazeera, che sta morendo in carcere perché è in sciopero della fame. Eppure, l’arresto di @alaa assume – necessariamente – un altro valore e un altro peso.

Nonostante non abbia mai voluto assumere su di sé un ruolo di leadership, e dunque carismatico, Alaa Abdel Fattah è divenuto iconico. Più per i ragazzi di Tahrir che per una opinione pubblica internazionale distratta, disattenta, indifferente. Il suo essere iconico si condensa in tre elementi: il primo, il suo essere il tipico, normale rappresentante di una generazione che, come dice lui, “ha combattuto senza disperazione e senza speranza”. Una generazione lucida, insomma, senza la retorica della passione politica che aveva segnato i fratelli maggiori e i padri (non solo in Egitto). Lucida, disincantata, delusa, ma non per questo senza sogni e desideri grandi. Enormi.

Il secondo elemento che distingue @alaa dagli altri è proprio la ragione per la quale viene ritenuto un privilegiato, un detenuto con un nome e una visibilità internazionale, a differenza di migliaia di altri prigionieri che restano – ahimè – anonimi: essere figlio e nipote di una famiglia di dissidenti e oppositori, figlio dell’intellighentsjia egiziana. È proprio lì che bisogna colpire, togliere la sua visibilità dalla dimensione pubblica e relegarla nell’oblio.

E poi il terzo, forse il più importante elemento, è la caratura politica di Alaa Abdel Fattah. La sua capacità di leggere politicamente quello che è successo almeno negli ultimi dieci anni in Egitto. La sua abilità nel tessere la rete della sua generazione, già da quando – assieme alla sua compagna di vita, di informatica e di politica Manal Hassan – ha creato la prima blogosfera egiziana verso il 2005. La prima rete, la prima trama. Questa sua indubbia, evidente, chiara capacità politica è quella che fa più paura. Nessuno, più di lui, è riuscito a incarnare Tahrir senza esserne travolto. Nessuno fa più paura di lui, che non è solo un analista, ma è un protagonista politico. Nessuno, come lui, è riuscito nei momenti cruciali a svelare le mosse del regime che si stava rimettendo in piedi, a renderle pubbliche e soprattutto a trasformarle in mosse politiche.

Sin dai tempi dei jongleur, il re si consentiva di essere dileggiato, ma nel chiuso della sua corte. Al Cairo non è più il tempo in cui si può dire che il ‘re è nudo’. Ne andrebbe del potere del re, per ora saldo sulle fondamenta di un regime che ha rafforzato le sue strutture. Ma la paura per una generazione di giovani che chiede futuro è talmente evidente, che persino il numero di anni a cui gli Shura 25 sono stati condannati è indicativo. 15 anni. Se li dovessero trascorrere tutti in galera, ne uscirebbero non piu giovani. Provati e vecchi. Perché a far paura, quasi terrore al regime, è la loro giovinezza. Il loro tempo lungo. Per dirla con Elia Suleiman, the time that remains… Per i ragazzi, non per un regime stantio.

June 5, 2014

Sette anni dopo…

Sette anni…persi

Ma quale governo di unità nazionale palestinese? Non ne so nulla… Dove l’hai sentito? La candida domanda di un caro amico romano, ieri, ha racchiuso – involontariamente – il senso di quello che è successo all’inizio di giugno a Ramallah, Washington, Bruxelles, e in qualche altra capitale determinante in Consiglio di Sicurezza ONU (comprese Pechino e Mosca). In punta di piedi, il mondo che conta ha sdoganato non solo il governo di unità nazionale palestinese, ma anche Hamas. Non per amore del movimento islamista, ma perché lo stallo in casa palestinese è durato talmente a lungo da non poter più reggere. Non perché si abbiano in mano le chiavi per risolvere il conflitto israelo-palestinese, ma perché la situazione umanitaria di Gaza è talmente scandalosa che qualcosa bisogna pur fare, passando attraverso gli strumenti forniti dell’Anp a Ramallah. E poi perché lo smacco subito da John Kerry nell’ultima tornata ‘negoziale’ [sic!] dalla rigidità del governo di Benjamin Netanyahu non può passare così, senza conseguenze.

In punta di piedi, si sono ora superati in poche settimane ostacoli che si definivano insormontabili tra 2006 e 2007, quando Hamas vinse le elezioni politiche palestinesi e successivamente raggiunse con Fatah l’accordo della Mecca del febbraio 2007 per un governo di unità nazionale che durò lo spazio di una brevissima primavera. Eppure, si potrebbe dire che non c’è nulla di eclatante, ora. Nulla che può aver spinto le cancellerie occidentali a cambiare le loro posizioni verso Hamas. Perché il movimento islamista palestinese era molto più morbido tra 2006 e 2007, quando l’ala riformatrice era più molto più forte negli equilibri interni di Hamas e i suoi leader cisgiordani non erano, come sono da anni, in buona parte nelle galere israeliane.

Allora, sette-otto anni fa, vinse però la linea dell’embargo e dell’isolamento di Hamas spinta e decisa dal governo israeliano guidato da Ehud Olmert, ex premier condannato poche settimane fa per corruzione. Né Washington né Bruxelles ebbero la forza di premere su Tel Aviv per aprire quella finestra di opportunità che oggi, mentre si apre, mostra l’usura degli anni, gli infissi scrostati, la ruggine delle cerniere. Soprattutto, Washington e Bruxelles ammettono di aver sbagliato, a non tentare di moderare Hamas tra 2006 e 2007, quando aveva deciso la cosiddetta svolta partecipazionista. Con tutti i lutti che la mancanza di coraggio ha provocato negli anni a venire: migliaia di morti, tutti quelli dell’Operazione Piombo Fuso a Gaza e i morti quasi quotidiani in Cisgiordania.

Nelle conversazioni private, più e più volte mi sono sentita ripetere che tra 2006 e 2007 si commise un errore madornale a isolare Hamas, perché la transizione politica del post-Arafat era talmente fragile che mettere il movimento islamista in un angolo avrebbe solamente provocato un disastro. Se poi a tutto questo si aggiungono i tanti soldi spesi dall’Occidente per rafforzare lo strumento militare in mano a Mahmoud Abbas, e pensare di risolvere tutto in maniera securitaria rafforzando la presidenza dell’Anp, si capisce quando i ‘nostri’ politici non abbiamo solamente commesso errori di omissione. Ma siano stati parte in causa nel disastro di questi anni. La Palestina spaccata, Cisgiordania e Gaza lontanissime, un personale politico palestinese che prova a salvare se stesso nell’ultimo tentativo di riguadagnare i consensi di una società che pretende altro. Pretende dignità e futuro, e soprattutto pretende soluzioni politiche e diplomatiche del conflitto che siamo reali.

Ora, con sette anni di ritardo, si appoggia un governo di unità nazionale che si è formato per via delle debolezze in casa palestinese, tra l’anp di Ramallah pressata da una tensione quotidiana tra coloni, esercito israeliano e popolazione palestinese, e Hamas chiusa a chiave dentro una Gaza assediata da tutti i lati. Con sette anni di ritardo, e soprattutto in punta di piedi: nessuna enfasi va posta sul governo di unità nazionale palestinese, nessun titolone, nessuna prima pagina. Altrimenti, ci si potrebbe chiedere cosa è successo, in questi anni. Cosa è stato fatto, cosa è stato omesso, cosa si sarebbe potuto fare? Le responsabilità, le colpe, l’ignavia, l’ignoranza, la tracotanza, il piccolo cabotaggio… Troppo da spiegare. Meglio metter tutto in poche righe, in una breve.

Conosco troppo bene l’argomento, perché ho visto, seguito, inveito contro l’incapacità politica delle cancellerie giorno dopo giorno, a Gerusalemme. Preparavo il libro su Hamas [il passo dopo passo del disastro politico lo trovate lì, nell'edizione italiana del 2009 pubblicata da Feltrinelli, ma soprattutto nell'edizione americana di Seven Stories Press del 2012]. Seguivo la cronaca politica israeliana e palestinese, guardavo gli errori assieme agli amici diplomatici e funzionari internazionali. Loro, giorno dopo giorno, con le mani legate. Le dimissioni eccellenti di Alvaro de Soto, con il suo j’accuse reso pubblico subito dopo, sono state il simbolo di questo senso di nausea di un buon numero di funzionari internazionali che si sono visti la Storia passare vicino, e non hanno potuto far niente per toccarla.

Nella foto, i palestinesi di Gaza guardano il match di calcio Palestina-Filippine per entrare nell’Asia Cup.

May 27, 2014

Perché nulla cambi (tra Egitto e Hamas)

«C’è una tendenza, condivisa da Hamas e dall’Egitto, a non chiudere le porte a un accordo bilaterale dopo le elezioni presidenziali» egiziane. È realismo politico in piena regola – non c’è che dire – quello che viene trasmesso nelle recenti dichiarazioni al sito d’informazioni al Monitor da parte di un funzionario di Hamas che ha voluto rimanere anonimo(1). Non si chiudono le porte al nuovo regime egiziano che il 26 e 27 maggio necessita di una legittimazione popolare con l’elezione di Abdel Fattah al-Sisi. Non si chiudono le porte, da parte di Hamas, neanche se il regime egiziano si è qualificato, dal 3 luglio 2013 in poi, per il pugno durissimo contro i Fratelli musulmani, la loro alta dirigenza, i militanti, il consenso socioreligioso, la trama economica che ha sostenuto l’Ikhwan.

L’atteggiamento di Hamas è dovuto in gran parte alla pressione esercitata dal Cairo, che nel 2014 ha tenuto chiuso il valico di Rafah – la porta di Gaza verso il Sinai – per ben 91 giorni. Hamas, insomma, subisce le conseguenze della politica interna egiziana e del confronto tra il regime e i Fratelli musulmani. Non solo: il nome del movimento islamista palestinese è all’interno dei capi d’accusa contro la dirigenza dei Fratelli musulmani nei processi a loro carico, compreso nel caso del presidente deposto Mohamed Morsi. Hamas avrebbe aiutato la fuga dalle carceri in cui erano rinchiusi alcuni leader islamisti egiziani nel 2011, e sarebbe autrice di alcuni attentati negli anni successivi: accuse respinte sia dalla Harakat al Muqawwama al Islamiya palestinese, sia dalla Fratellanza egiziana.

Mettendo da parte i dossier aperti sui tavoli dei magistrati egiziani, è evidente che la pressione politica su Hamas, esercitata dal Cairo, ha avuto il suo ruolo nel recente accordo di riconciliazione firmato a Gaza dai rappresentanti dell’OLP, di Fatah, di Hamas. Ancora una volta, insomma, l’Egitto è coinvolto nelle faccende interne palestinesi, nonostante vi siano delle differenze evidenti rispetto al passato. Diversamente dal ruolo avuto durante la presidenza di Hosni Mubarak, attraverso il potente capo dei servizi di sicurezza Omar Suleiman, l’Egitto non agisce attraverso sue figure. È coinvolto, esercita pressioni, controlla, ma non manda suoi uomini a gestire direttamente il tavolo negoziale.

Ci sono, però, le due figure principali del processo di riconciliazione interpalestinese, in piedi ormai da anni, a sancire la continuità. Azzam al Ahmed, per Fatah, e soprattutto Moussa Abu Marzouq, ancora una volta con un ruolo-cardine per la possibile riuscita delle tappe della riconciliazione. Il governo tecnocratico, a fine maggio, e successivamente le elezioni presidenziali, politiche e del parlamento dell’OLP. Moussa Abu Marzouq non è andato via dal Cairo, città dove risiede da quando il bureau politico all’estero di Hamas ha abbandonato Damasco. Abu Marzouq non è stato arrestato, e ha avuto addirittura il permesso da parte delle autorità egiziane di andare a Gaza a trattare la riconciliazione. È lui ancora una volta la figura centrale dei negoziati, come lo fu per il caso di Gilad Shalit e la scarcerazione dei prigionieri palestinesi da parte degli israeliani.

Se Abu Marzouq rappresenta la continuità da parte del movimento islamista palestinese, non è solo perché è stato ed è l’uomo delle trattative ormai da decenni. È perché il suo ruolo è all’interno di una precisa strategia seguita da Hamas fin dal momento della sua costituzione, addirittura prima della sua nascita formale nel 1987. Il nazionalismo palestinese e il pragmatismo del movimento hanno sempre avuto la meglio sulla comune origine islamista, sul comune ceppo da cui Hamas è nato. Cioè la Fratellanza musulmana egiziana. Hamas ha avuto rapporti con il regime di Hosni Mubarak, pur conservando i suoi canali con l’Ikhwan. È stato ospitato dalla Siria degli Assad, nonostante la politica duramente repressiva contro i Fratelli musulmani siriani. Non è, dunque, singolare che il movimento islamista palestinese tratti con Abdel Fattah al-Sisi e il suo Egitto. Anzi, rappresenta una continuità rispetto alla storia di Hamas, e indica anche la sua estrema flessibilità.

D’altro canto, per mantenere una sorta di stabilità (anormale) a Gaza, ed evitare che la crisi tracimi in un Sinai per nulla sotto controllo, il Cairo ha bisogno di un rapporto con Hamas. Ha bisogno, cioè, che Gaza non diventi un buco nero, che non cada in una situazione “somala”. La riconciliazione, quindi, fa comodo non solo alla politica palestinese, da anni in crisi di consenso popolare. Fa comodo all’Egitto, e può far comodo anche agli Stati Uniti, usciti sconfitti dal negoziato di pace targato John Kerry. Sempre che, però, la riconciliazione riesca, e non sia per l’ennesima volta la tappa di un processo infinito, di una “industria della riconciliazione” con i suoi quadri, i suoi operai, i suoi comunicatori. Un modo per tener impegnato il tempo del conflitto, senza risolverlo.

1. Adnan Abu Amer, Hamas tones down Brotherhood links to improve Egypt ties, 31 maggio 2014,

http://www.al-monitor.com/pulse/origi....

Il mio commentary è all’interno d’uno speciale che l’ISPI dedica all’Egitto, un collage di analisi per capire l’Egitto di Abdel Fattah al Sisi. Un Egitto in cui le richieste della rivoluzione di Tahrir sono tutte lì. E prima o poi torneranno, assieme ai giovani che le hanno portate in piazza, a farsi sentire.

May 26, 2014

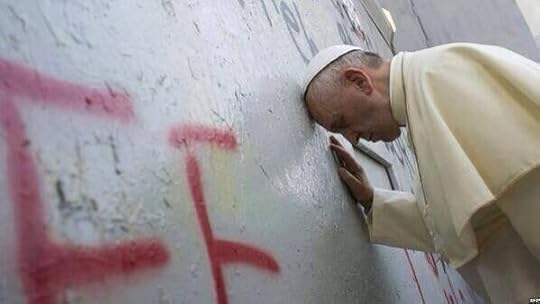

Il gesto, il Muro, lo scandalo

Spero abbiate letto il programma ufficiale del viaggio di Papa Francesco. Il gesto di ieri, la sosta di fronte al Muro di Separazione, sul lato palestinese, nella Betlemme della Natività, risulta di gran lunga più chiaro dopo aver scorso l’agenda ufficiale e i suoi tanti dettagli. Dettagli su cui si può ragionare da domani, a visita conclusa, soprattutto dopo la tappa di Gerusalemme.

L’immagine del Papa di fronte a un Muro colmo di sofferenza pretende, comunque, una sosta. Una riflessione. Il Papa non ha detto nulla. Ha compiuto un gesto, quello di rendere visibile il Muro. Anzi, per dirla meglio, di imporre il Muro all’attenzione di una stampa molto spesso distratta o superficiale, oppure ignorante. O peggio.

Esercitare il dovere della verità non è di tutti. Non è per tutti. Papa Francesco ha invece mostrato lo scandalo, senza parlare, solo poggiando la mano sul Muro e facendosi il segno della croce.

Il segno della croce… Lo fanno tutti i venerdì alcuni uomini e donne, sacerdoti e suore, che percorrono la via dolorosa accanto al Muro. Gruppo sparuto, testimone costante dello scandalo e della vergogna di questo Muro, costruito da Israele negli ultimi dieci anni. Uno sparuto gruppo che – ricordando quello che Giorgio La Pira disse al suo allievo Vittorio Citterich in una (quasi) deserta chiesa della Mosca sovietica – rende testimonianza. Urla ciò che non viene scritto, e reso noto.

Mentre alcuni giornalisti si dilettavano, alla vigilia della visita del Papa, a descrivere persino le doti di questo Muro, nascondendone comunque la vista, Francesco lo ha mostrato. In tutto il suo enorme scandalo. Senza dire nulla. Perché qualsiasi descrizione è superflua.

Papa Francesco ha sciolto, ieri, il nodo in cui mi ero attorcigliata per anni. Quel nodo che descriveva il fallimento di noi giornalisti, incapaci di descrivere il Muro. Afasici, nel cercare di far comprendere quanto sia inumano. Francesco non ha parlato, lo ha toccato, e lo ha così mostrato. Lui, centro della notizia per la stampa al seguito, ha costretto giornalisti spesso distratti a mostrare ciò di cui molti di loro non avevano voluto parlare, appena il giorno prima.

Eppure, quell’agenda ufficiale del viaggio aveva già detto qualcosa, tra le righe. Aveva detto che Papa Francesco quel Muro non voleva attraversarlo. Forse perché – è la mia ipotesi – non voleva sancirne, avallarne l’esistenza. Era la posizione, peraltro, di alcuni diplomatici di vaglia, negli scorsi anni, quando il Muro cominciò a essere innalzato tra Gerusalemme e Betlemme. Non passare attraverso quei varchi nel Muro per evitare di renderlo cosa fatta, elemento della geografia del conflitto. I consoli a Gerusalemme sono in sostanza consoli del corpus separatum, più o meno. E il corpus separatum del 1947 comprendeva nei suoi confini proposti non solo Gerusalemme, ma Gerusalemme e Betlemme assieme, come un solo corpo. Bastava non passare dal Muro, per non sancire lo scandalo. E invece da quel Muro siamo passati tutti…

Il Papa lo ha al contrario sorvolato, in elicottero. Lo ha visto ferire la terra, sicuramente. E forse proprio per questo ha fatto uno strappo al protocollo, è sceso e lo ha toccato. Perché lo ha visto spaccare la terra e le genti. Scandalosamente.

il nodo, in fondo, lo avevo sciolto scrivendo Gerusalemme senza Dio, e dedicando al Muro, e al l’umanità dolente di palestinesi che lo attraversano, parecchie pagine.

May 21, 2014

La diplomazia è nei dettagli

Nessun commento sul viaggio del Papa in Terrasanta, alla vigilia della sua partenza per Amman. Solo una sottolineatura, sussurratami da un grande giornalista ed esperto di Medio Oriente: Papa Francesco segue una cronologia biblica ed evangelica, nel suo viaggio. Parte da Mosè, dall’attuale Giordania dove si ritiene che Mosè sia sepolto, sul Monte Nebo. Poi va a Betlemme, dove Gesù è nato, e solo in ultimo a Gerusalemme, dov’è morto. E la sequenza religiosa è all’interno di una trama politica, evidente nei singoli, importanti dettagli del protocollo.

Leggete con attenzione il programma ufficiale del Papa, preso con il copia e incolla dal sito del Vaticano. Tutto ciò che c’è da sapere, su quello che farà Francesco in Terrasanta, è già qui. Ne riparliamo al suo ritorno a Roma, dopo il viaggio, le tappe, gli incontri.

Ultima nota: nel programma si parla esplicitamente, nella tappa di Betlemme, di ‘Stato di Palestina’. Nulla, per la grande, antica diplomazia vaticana, è mai lasciato al caso

Sabato 24 maggio 2014

Roma

08:15 Partenza in aereo dall’Aeroporto di Roma Fiumicino per Amman

13:00 Arrivo all’Aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman

13:45 Cerimonia di benvenuto nel Palazzo Reale Al-Husseini ad Amman

Visita di cortesia alle LL.MM. il Re e la Regina di Giordania

14:20 Incontro con le Autorità del Regno di Giordania Discorso del Santo Padre

16:00 Santa Messa all’International Stadium ad Amman Omelia del Santo Padre

19:00 Visita al Sito del Battesimo a Bethany beyond the Jordan

19:15 Incontro con i rifugiati e con giovani disabili nella chiesa latina a Bethany beyond the Jordan Discorso del Santo Padre

Domenica 25 maggio 2014

08:15 Congedo dalla Giordania all’Aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman

08:30 Partenza in elicottero dall’Aeroporto Internazionale Queen Alia di Amman per Bethlehem

09:20 Arrivo all’Eliporto di Bethlehem

09:30 Cerimonia di benvenuto nel Palazzo Presidenziale a Bethlehem

Visita di cortesia al Presidente dello Stato di Palestina

10:00

Incontro con le Autorità palestinesi

Discorso del Santo Padre

11:00 Santa Messa nella Piazza della Mangiatoia a Bethlehem Omelia del Santo Padre

Preghiera del Regina Coeli Allocuzione del Santo Padre

13:30 Pranzo con famiglie della Palestina al Convento francescano di Casa Nova a Bethlehem

15:00 Visita privata alla grotta della Natività a Bethlehem

15:20 Saluto ai bambini dei campi profughi di Dheisheh, Aida e Beit Jibrin nel Phoenix Center del Campo profughi di Dheisheh

15:45 Congedo dallo Stato di Palestina all’Eliporto di Bethlehem

16:00 Partenza in elicottero dall’Eliporto di Bethlehem per l’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv

16:30 Cerimonia di benvenuto nell’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv Discorso del Santo Padre

17:15 Trasferimento in elicottero a Jerusalem

17:45 Arrivo all’Eliporto di Jerusalem sul Monte Scopus

18:15 Incontro privato con il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli nella Delegazione Apostolica a Jerusalem Firma di una dichiarazione congiunta

19:00 Celebrazione Ecumenica in occasione del 50° anniversario dell’incontro a Gerusalemme tra Papa Paolo VI e il Patriarca Atenagora nella Basilica del Santo Sepolcro Discorso del Santo Padre

20:15 Cena con Patriarchi e Vescovi, e con il Seguito Papale al Patriarcato Latino a Jerusalem

Lunedì 26 maggio 2014

08:15 Visita al Gran Mufti di Jerusalem nell’edificio del Gran Consiglio sulla Spianata delle Moschee Discorso del Santo Padre

09:10 Visita al Muro Occidentale a Jerusalem

09:45 Deposizione di fiori al Monte Herzl a Jerusalem

10:00 Visita al Memoriale di Yad Vashem a Jerusalem Discorso del Santo Padre

10:45 Visita di cortesia ai due Gran Rabbini di Israele nel Centro Heichal Shlomo, nei pressi della Jerusalem Great Synagogue Discorso del Santo Padre

11:45 Visita di cortesia al Presidente dello Stato di Israele nel Palazzo Presidenziale a Jerusalem Discorso del Santo Padre

13:00 Udienza privata al Primo Ministro di Israele nel Notre Dame Jerusalem Center

13:30 Pranzo con il Seguito Papale nel Notre Dame Jerusalem Center a Jerusalem

15:30 Visita privata al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli nell’edificio antistante la chiesa ortodossa di Viri Galileai sul Monte degli Ulivi

16:00 Incontro con sacerdoti, religiosi, religiose e seminaristi nella chiesa del Getsemani accanto all’Orto degli Ulivi Discorso del Santo Padre

17:20 Santa Messa con gli Ordinari di Terra Santa e con il Seguito Papale nella sala del Cenacolo a Jerusalem Omelia del Santo Padre

19:30 Trasferimento in elicottero dall’Eliporto del Monte Scopus a Jerusalem all’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv

20:00 Congedo dallo Stato di Israele all’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv

20:15 Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale Ben Gurion a Tel Aviv per l’aeroporto di Roma Ciampino

23:00 Arrivo all’aeroporto di Roma Ciampino

May 7, 2014

Voci, gossip e strategie

C’è un gran parlare, per il web e sui giornali, del Qatar. C’è un gran parlare, soprattutto, del Qatar e dei Fratelli Musulmani egiziani. Sarebbe finita la liason tra Doha e il più importante movimento islamista arabo. Perché, si fa capire tra le righe, il Qatar ha ceduto alle fortissime pressioni ricevute dagli altri paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Il tutto, condito da notizie di fughe ed espulsioni di appartenenti ai Fratelli Musulmani egiziani, dal Qatar verso la Libia o, addirittura, la Tunisia.

Prima regola per lettura degli avvenimenti in Medio Oriente: verificare non solo le notizie, ma anche le fonti (giornalistiche e non) dalle quali provengono, e capire se alcune delle notizie non facciano parte di una buona campagna mediatica. Seconda regola: analizzare anche i tempi di uscita delle notizie. Terza regola, fondamentale: prudenza.

Allora, cominciamo dall’inizio. È in atto, sin dallo scoppio delle rivoluzioni tunisina ed egiziana, ma direi anche da ben prima, una strategia di contenimento della Fratellanza Musulmana egiziana che va oltre i confini nazionali. È una strategia di contenimento in ambito regionale che ha nell’Arabia Saudita il protagonista, e in molti paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo gli alleati.

La strategia si è esplicitata, dal luglio scorso, nell’appoggio saudita al regime egiziano che ha scalzato il presidente eletto Mohammed Morsi. E si è resa del tutto evidente con quello che è successo negli ultimi mesi: la firma di un accordo tra Arabia Saudita e Qatar all’inizio del 2014 per limitare il sostegno di Doha alla Fratellanza Musulmana (non solo in Egitto, ma anche in Palestina e in Siria), il successivo ritiro dell’ambasciatore dal Qatar dopo l’analogo passo compiuto dall’Egitto, e l’inserimento della Fratellanza Musulmana nella lista nera delle organizzazioni terroristiche. I rapporti all’interno del Consiglio di Cooperazione del Golfo si sono, almeno all’apparenza, appianati nelle ultime settimane, con una riunione che aveva appunto come obiettivo ritornare alle buone relazioni tra Doha e il resto dei paesi della penisola arabica.

È evidente che, sul caso dei Fratelli Musulmani egiziani, si scontrano due politiche contrapposte che vanno oltre il caso egiziano e riguardano l’intera regione. Ed è anche evidente che le politiche contrapposte mettono in campi veri e propri investimenti finanziari ed economici. Il Qatar aveva sostenuto dal punto di vista economico gli islamisti egiziani, dopo la vittoria dei Fratelli Musulmani alle elezioni presidenziali e a quelle politiche. Ma il sostegno economico messo in atto dagli altri paesi della penisola arabica è di gran lunga più consistente. La mole di aiuti provenienti dal fronte ‘conservatore’ del GCC, insomma, è già pari al doppio degli aiuti che il Qatar aveva promesso all’Egitto guidato da Morsi. Dopo il 3 luglio del 2013, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait hanno deciso un pacchetto di aiuti del valore complessivo di 12 miliardi di dollari all’Egitto in cui il presidente islamista Morsi era stato destituito e si stava insediando un governo sostenuto dai militari. A questo primo pacchetto, si sono aggiunti nei mesi successivi altri sostegni da parte di Arabia Saudita e UAE per un totale di 5.8 miliardi di dollari, comprendenti anche prodotti petroliferi.

Un aiuto importante, certo, per l’unico candidato forte alle presidenziali egiziane, Abdel Fattah al Sisi, che non a caso fa la voce grossa proprio sulla questione della Fratellanza Musulmana. L’Ikhwan è finita, sostiene nella sua prima intervista. E questo è l’obiettivo non solo del regime al potere al Cairo, ma del fronte conservatore nella penisola arabica. Il Qatar si allineerà al fronte guidato dall’Arabia Saudita dopo aver cercato per anni di consolidare il suo ruolo nella regione a spese di Ryadh? È ancora troppo presto per dirlo. Le frizioni sulla presenza di sheykh Yussuf al Qaradawi a Doha, e gli attacchi ad Al Jazeera sin dalla sua fondazione alla fine degli anni novanta, sono una costante da molti anni. E il gioco è molto più complesso e allargato, coinvolge la Siria, coinvolge la riconciliazione palestinese, coinvolge il destino del Libano, coinvolge la piccola Tunisia. Coinvolge, insomma, le posizioni che Doha e Ryadh vogliono guadagnarsi su tutti i fronti caldi in Medio Oriente. Non solo in Egitto.

È per questo, dunque, che occorre una buona dose di prudenza nel leggere quello che succede tra il Golfo e in Egitto, proprio ora. E aspettare che le voci di corridoio, i rapporti di fonte anonima, i titoli sparati diventino realtà.

La foto è di Eduardo Castaldo, e porta a Gerusalemme. Perché venerdì 9 maggio, di mattina, sono ospite dell’università di Torino, dove presenterò il mi libro su Gerusalemme. E il giorno dopo, il 10 maggio, in Sala Bianca alle 11, parlo sempre di Gerusalemme al Salone del libro di Torino.

April 24, 2014

Riconciliazione. Tra chi?

Tutto in poche ore. Così com’è successo altre volte. L’annuncio di un viaggio: personaggi eccellenti nello stantio panorama politico palestinese che si muovono dalla Cisgiordania e dall’Egitto, ed entrano a Gaza. Di colpo, tutti i riflettori si accendono (finalmente) su uno dei luoghi più dimenticati e sconosciuti del mondo, sol perché sono i politici (palestinesi) a muoversi. Degli altri, degli invisibili gazani, di un milione e 700 mila persone che abitano appena 400 kmq di terra, ci eravamo dimenticati. Ma tant’è, potenza della politica politicante. In Palestina, in Medio Oriente e in Italia.

E allora parliamo di politica (palestinese). I personaggi eccellenti che arrivano a Gaza sono i protagonisti, a vario titolo, della riconciliazione tra Hamas e Fatah. O per meglio dire, e poi lo spiegherò, tra Hamas e OLP. Arrivano in delegazione dalla Cisgiordania, e alla fine degli incontri con i leader di Hamas firmano un accordo che ripercorre, quasi del tutto, le linee generali degli accordi sulla riconciliazione firmati nel 2011 al Cairo e nel 2012 a Doha. Un governo che in qualche modo superi le divisioni e metta in comunicazione i nemici (seppur attraverso i tecnocrati), e le elezioni presidenziali, politiche nell’Anp e dell’assemblea dell’Olp. D’altro canto, questi passi sono essenziali per riconciliarsi, e soprattutto per conservare lo status quo nella politica palestinese: l’Autorità Nazionale (e cioè il territorio), da una parte, e l’OLP (e cioè il popolo), dall’altra. Nonostante le grida e le minacce di Abu Mazen, di riconsegnare le chiavi dell’Anp e dissolvere il potere a Ramallah causa fallimento, la firma dell’accordo a Gaza City conferma che nessuno, a Ramallah e Gaza City, vuole cedere il proprio potere. Semmai, vuole trovare un’intesa che perpetui questo strano equilibrio senza confini, senza futuro, senza strategia.

E allora, c’è qualcosa di diverso dal solito in questo ultimo accordo firmato sotto i riflettori? Qualcosa c’è, per chi segue da anni l’evoluzione della politica palestinese. Anzitutto il luogo: Gaza City. Trovarsi su terra palestinese, a firmare l’intesa, vuol dire ricondurre la riconciliazione totalmente all’interno delle dinamiche palestinesi, anche dal punto di vista mediatico. E poi vuol dire riconoscere il ruolo dell’ala gazana di Hamas. A mettere la sua firma – e anche questo dettaglio è importante – è stato Ismail Haniyeh. Non è stato Khaled Meshaal, che assieme a Mahmoud Abbas si è tenuto lontano da Gaza. Haniyeh è stato dunque non solo il delegato a firmare per Hamas, ma ha anche riunito nel suo ruolo una figura di governo con una di movimento. Un fatto che, nella storia di Hamas, non succede quasi mai.

A supervisionare, comunque, c’era Moussa Abu Marzouq, arrivato dal Cairo, dove ancora risiede nonostante il pugno di ferro del regime militare egiziano contro i Fratelli Musulmani, accusati nelle aule di tribunale di aver agito contro lo Stato egiziano in combutta proprio con…Hamas. Cosa significa, la presenza di Abu Marzouq? Difficile dare una risposta secca. Abu Marzouq non è solo lo stratega di Hamas. È anche l’uomo sempre presente in qualsiasi mediazione che riguardi Hamas, Gaza, Egitto. I suoi rapporti con i servizi segreti militari egiziani sono alla base della capacità di mediazione, non solo sulle tregue con Israele, ma anche sulla liberazione dei prigionieri palestinesi in cambio del rilascio di Gilad Shalit. E infatti Abu Marzouq è poi l’unico, nella leadership di Hamas, a risiedere in Egitto dopo l’uscita dalla Siria e l’abbandono della sede estera (Damasco) del movimento islamista. Residenza che ancora mantiene, anche dopo la rimozione del presidente eletto Mohammed Morsi e l’arresto, assieme a Morsi, di quasi tutta l’alta gerarchia dei Fratelli Musulmani egiziani. La presenza di Abu Marzouq indica anche, per esempio, che Hamas è riuscita – almeno parzialmente – a uscire dall’isolamento, e in particolare dalla chiusura imposta dagli egiziani a Rafah: a mitigare, cioè, la profonda debolezza in cui si trova.

Dall’altra parte, nella delegazione arrivata dalla Cisgiordania, c’erano personaggi di diverso tipo. Perché non era Fatah a firmare l’accordo, stavolta, bensì l’OLP. Nella firma dell’intesa di Gaza City, cioè, è stata superata l’ambiguità che si era avuta nelle precedenti occasioni. La firma di Abu Mazen, infatti, metteva assieme – nella figura di Abbas – Anp e OLP, senza sciogliere il nodo. Stavolta, invece, vi erano i rappresentanti di alcuni dei movimenti di cui l’OLP è composta, compreso Mustafa Barghuthi. E vi era anche il tycoon palestinese Munib al Masri, che da anni preme per la riconciliazione, dietro le quinte. Cosa significa? Significa che il nodo dell’OLP arriva man mano in superficie, perché l’ingresso di Hamas dentro l’organizzazione che rappresenta il popolo palestinese (tutto, in maniera transnazionale) deve essere affrontato da anni. Finora senza soluzione. Significa che il nodo dell’OLP è fondamentale per qualsiasi negoziato di pace, e l’idea che si continui a trattare con la OLP di un tempo e con gli stessi negoziatori non riesce più a portare risultati. Neanche risultati di facciata, come quelli nel quali si sperava con l’ultima mediazione di John Kerry.

E qui entra in gioco Israele, che ha sempre avversato non solo Hamas, ma la stessa riconciliazione palestinese che riporterebbe in campo la Palestina come unico soggetto politico (almeno formalmente). Le trattative con l’OLP sono ormai interrotte, com’era prevedibile, dopo la firma della riconciliazione: non è stata però la firma di Gaza City a decretare la sospensione di un negoziato che non aveva fatto un solo passo avanti in lunghi mesi di colloqui a singhiozzo. Ma lo stop non risolve nulla: né la situazione sul terreno, con le tensioni sempre più alte a Gerusalemme, né la questione del riconoscimento – da parte di Israele – di una Palestina, di uno Stato palestinese, di un soggetto politico e statuale. Questa impasse, questa aria terribilmente ferma non è un buon segno, perché il singolare status quo che ha retto le sorti del conflitto israelo-palestinese negli ultimi anni mostra una trama ormai lisa, pronta a saltare in qualsiasi momento.

Nella foto, Francesco e il Sultano, nella Basilica di San Francesco di Assisi. Perché il Papa tra poche settimane è in Terrasanta

>