Paola Caridi's Blog, page 78

April 10, 2014

Deir Yassin. Se la memoria cambia i nomi

A Deir Yassin ci sono stata, alcuni anni fa. Neanche tanti. Tre, forse quattro anni fa. Andai a fare una intervista sulla cosiddetta sindrome di Gerusalemme al Centro di Igiene Mentale comunale. È la sindrome che sembra colpisca chi non riesce a resistere alla carica mistica della Città Santa. Gli psichiatri sono divisi sulla possibilità che si tratti di una sindrome psichica precisa, o non sia piuttosto l’emergere di problemi precedenti alla visita di Gerusalemme.

L’argomento, a dire la verità, non era in cima ai miei pensieri. Ma mi ci applicai, soprattutto perché la sindrome di Gerusalemme era uno strumento per andare a vedere altro. A vedere Deir Yassin, il villaggio palestinese simbolo della nakba del 1948 e luogo di un eccidio spesso poco ricordato. Fu per quel massacro compiuto dai membri dell’Irgun e della banda Stern contro civili palestinesi inermi il 9 aprile 1948 che la gente dei villaggi attorno a Gerusalemme scappò, per il terrore di subire la stessa sorte. Era proprio quello anche l’obiettivo delle bande paramilitari sioniste, concordano tutti gli storici, ivi compresi gli storici revisionisti israeliani. Colpire Deir Yassin significava farne un esempio. E poi Deir Yassin era fondamentale dal punto di vista militare. Basta andarci per capire la sua importanza. La strada per Tel Aviv, per il mare, passa lì vicino. Deir Yassin fa parte della cintura di villaggi attorno a Gerusalemme che alla città fornivano cibo fresco.

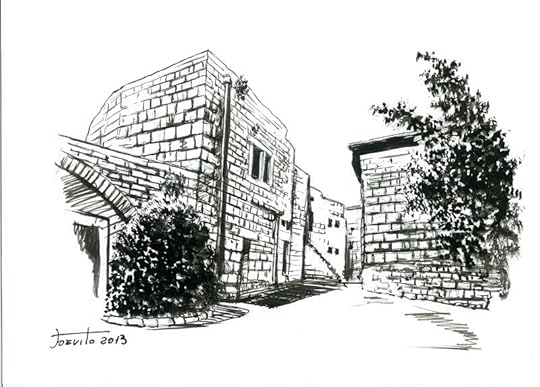

A così tanti anni di distanza dal massacro di Deir Yassin, volevo andarlo a vedere, quel posto così carico del senso del conflitto israelo-palestinese. Ma non andavo a vedere rovine. Andavo a visitare un villaggio ancora in piedi. Perfettamente conservato, ma nascosto a (quasi) tutti. E leggendo queste pagine di Gerusalemme senza Dio capirete perché (l’illustrazione di Deir Yassin è di JoeVito Nuccio).

Il manicomio di Gerusalemme è il villaggio di Deir Yassin, le sue casette, la grata che chiude quella che un tempo era una stalla, gli archi delle finestre, le scalette segnate dalle ringhiere in ferro battuto, i tetti piani della tradizione araba, le pietre sbozzate che ricoprono i muri esterni. E poi i vicoli, stretti, in salita lungo il pendio sul quale si dispiegava il villaggio, ben visibile nella sua pianta urbana anche percorrendo il viale che lo circonda, lungo il quale, nel corso dei decenni, sono state costruite scuole su scuole. Grida di bambini e silenzio, pini, campetti di calcio, poche macchine che passano. Kfar Shaul, il centro d’igiene mentale, sembrerebbe a prima vista un luogo di pace. Deir Yassin, a immaginarlo, doveva essere il tipico villaggio contadino, sorto in cima a un monte, lungo un pendio dolce ma pietroso come pietrosi sono i pendii che circondano Gerusalemme verso nord. Difficile immaginare qualcosa di terribile in un luogo così ameno, e nello stesso tempo anonimo. Gerusalemme, però, nasconde spesso all’interno della sua normalità la stratificazione dei lutti,delle storie, delle memorie, delle diverse identità dei suoi protagonisti. Così è per Musrara, per Malcha, per la Città Vecchia, per i due templi divenuti Spianata e Moschee. E per Deir Yassin, ora Kfar Shaul.

Per scoprire il passato che non passa, tra le pieghe del presente, basta attraversare lo stradone su cui s’affaccia il centro di igiene mentale, percorrere meno di duecento metri, e sporgersi al di là di un muretto di pietra, circonda- to da un edificio a destra e da una lamiera su cui è annun- ciata la costruzione di un altro centro residenziale sostenuto dalla comunità ebraica del Venezuela. Tra l’uno e l’altra, c’è il muretto che delimita qualche albero su di un pendio, tra pietre e – soprattutto – immondizia buttata qua e là. Ad aguzzare bene la vista, si scorgono alcune sepolture musulmane. Le lapidi sono non curate, molte rotte, alcune tombe scoperchiate. Accanto, qualche sacchetto della spazzatura, una pentola d’alluminio, bottiglie e sca- tolette. Era il cimitero di Deir Yassin, di cui il passante non sa nulla perché nulla è scritto sul muretto di pietra.

Poco dopo la fine della guerra, il villaggio palestinese non venne distrutto. Divenne, anzi, un centro di accoglienza della nuova immigrazione che stava arrivando in massa dall’Europa. Ebrei sfuggiti alle persecuzioni naziste e fasciste, sopravvissuti all’Olocausto, gli immigrati vennero suddivisi tra i diversi centri aperti in Israele per poter ricominciare una nuova vita. Uno di questi centri fu collocato in un luogo che però, per i palestinesi, significava altro. Significava persecuzione. E a protestare contro il nuovo uso di Deir Yassin, contro il suo ripopolamento, furono anche intellettuali ebrei del calibro di Martin Buber. “L’episodio di Deir Yassin,” scrisse Buber assieme ad Akiva Ernst Simon al padre della patria israeliana David Ben Gurion, “è una grave macchia sull’onore del popolo ebraico. [...] È meglio per i tempi a venire lasciare la terra di Deir Yassin incolta e le case di Deir Yassin inabitate, piuttosto che compiere un’azione il cui valore simbolico supera i suoi benefici pratici.” La richiesta, insomma, era quella di rendere il villaggio palestinese un memento perché “avvertisse il nostro popolo che nessuna giustificazione pratica o militare potrà mai avallare omicidi tanto efferati”.

La richiesta di Buber e di Simon a David Ben Gurion rimase inascoltata. Deir Yassin fu ripopolato in un primo momento come centro di accoglienza, e tutta l’area attor- no ribattezzata con il nome di quello che oggi è un popo- loso quartiere a impronta religiosa – Givat Shaul –, che nella vita degli israeliani non ha più nulla del vecchio villaggio. Salvo per quello che c’è oltre un’anonima cancellata bianca, di quelle a scorrimento per far entrare le mac- chine. Oltre quella barriera, oltre il gabbiotto del personale della sicurezza, il villaggio di Deir Yassin appare sorprendentemente fermo nel tempo, salvato nella sua integrità urbanistica e architettonica dalla decisione di aprire, proprio tra quei vicoli e in quelle casette di pietra, il manicomio di Gerusalemme. Un centro di salute mentale, il luogo più nascosto per eccellenza, velato allo sguardo del pubblico, confinato.

April 8, 2014

Dimenticare Tahrir

Da Tahrir a Emaar Square. Il titolo dell’articolo del Guardian è di quelli che catturano l’attenzione. O perlomeno attirano l’attenzione di chi, come me, è affascinata da come lo spazio urbano diventa non solo palcoscenico, ma protagonista a suo modo della storia. E anche della storia sociale. Da Tahrir a Emaar Square. Emaar Square? Mai sentita. Ma dal Cairo manco da tempo, e conoscere tutta la megalopoli significa mentire.

Se di Emaar non ho sentito parlare, però, c’è una ragione. Piazza Emaar non esiste. Almeno per il momento. È un progetto, di quelli che conoscendo l’Egitto speculativo ed edilizio sarà fatto a spron battuto. Completato e venduto. Il progetto della UpTown Cairo, con quel vezzo tipicamente egiziano di occhieggiare all’America quando conviene. Perché a New York sì, e non anche al Cairo? Anche il Cairo ha una sua UpTown, a dire il vero una collinetta, un altopiano di poche centinaia di metri (duecento? Forse) dalle parti della Cittadella da cui i turisti hanno ammirato la grandezza della città, lo sterminato affastellarsi di case, palazzi più o meno fatiscenti, quartieri nuovi. E poi quell’infinito rincorrersi di luci, alla sera, quando l’inquinamento risparmia per qualche giorno il Cairo e ne fa risaltare il fascino struggente e comunque polveroso.

Emaar, insomma, sorgerà lì. Dalle parti del Moqattam, di quell’area enorme e complessa, fatta di zone popolari, di altre residenziali per la nuova borghesia, della cittadella dell’immondizia degli zabaleen (costruita letteralmente sui rifiuti). Lì sorgerà Emaar Square al centro di UpTown. Un tipico luogo del potere, perché comunica con tutto: pochi chilometri la separeranno dal centro del Cairo, dalla zona industriale, dai quartieri-bene. E dentro, dentro questo luogo del potere, ci sarà tutto per poter vivere tranquilli, sorridenti come in un Truman Show che non ha niente di cinematografico, ed è tragicamente reale.

Lontano da Tahrir, e se possibile per dimenticare Tahrir. Il sito che pubblicizza la nuova UpTown (grazie al Guardian che l’ha scovato e ne ha parlato) lo fa capire. Ma ancor di più lo fa comorendere la proprietà dell’enorme terreno su cui UpTown verrà costruito: il ministero della difesa egiziano, che allestirà una cittadina sicura, una cittadella. Lontano dalla polvere, e poi dal sangue, di Tahrir, della città storica e reale. Della città in cui la rivoluzione si è consumata.

È successo già prima del 25 gennaio del 2011, quando attorno al Cairo sono sorte cittadine fornite di tutto, dalla scuola all’ospedale, lontane dalla contaminazione della megalopoli, da quel mix incredibile di povertà e borghesia, grandi alberghi e bambini di strada, carretti e Suv. Cittadine igienizzate dal melting del Cairo, che ti si attacca addosso e non ti lascia. Ora UpTown promette di igienizzare tutto addirittura dentro il Cairo. E di far dimenticare Tahrir. Ma fino a quando?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diverso (ma quanto poi diverso?) il Mall di Gerusalemme. Non è una città, non è una piazza classicamente intesa. Non è quella piazza che manca a Gerusalemme per renderla veramente una città. È simile alla Emaar Square che stanno progettando al Moqattam al Cairo, e lontanissima da Tahrir. Eppure a suo modo è una piazza, tragicamente edulcorata e igienizzata anch’essa.

“al mall si stipula solo una tregua non scritta. Appena fuori, a pochi chilometri di distanza, è tutta un’altra storia. Le pietre volano, e i lacrimogeni anche. Eppure, nonostante la tregua non scritta nel centro commerciale non incida per nulla sui destini politici della città, è altrettanto vero che il Malha Mall è un elemento importante nella composizione attuale di Gerusalemme. Non rappresenta solo una parentesi in una vita quotidiana fatta di conflitto. Non rappresenta solo una boccata d’aria (climatizzata) in una giornata fatta di tensioni continue. Riveste, in un certo senso, una funzione di “terra di nessuno” al di là della dimensione politica e tutta dentro la dimensione sociale. Come se il grande magazzino potesse anche soddisfare quella necessità di tregua, di cessate-il-fuoco nelle giornate di Gerusalemme, descritta da Zygmunt Bauman con una sintesi perfetta: “Gli shopping mall rendono il mondo (o quella parte del mondo attentamente racchiusa tra mura, monitorata in modo elettronico e strettamente sorvegliata) un posto sicuro per la vita-come-passeggio”.

Nella città ambita dei pellegrini, il vero spazio di pacificazione (o almeno di non belligeranza) non si trova all’ombra dei templi, dei luoghi sacri dentro la Città Vecchia, bensì in un grande magazzino guardato a vista dalla vigilanza che controlla gli ingressi e la sicurezza, e rende possibile lo struscio, il passeggio, il camminare sfiorandosi. Una parentesi che non tocca le identità pregresse, o meglio, sottolinea che israeliani e palestinesi, laici e ortodossi, nemici e avversari condividono una sola identità. Quella consumistica, e in genere una modernità liquida che, però, non riesce a intaccare la solidità del proprio senso di appartenenza a una comunità, a un popolo, a una cultura e a una fede.

La parentesi del Malha Mall, o del supermercato Mega, o dello struscio a via Jaffa è necessaria per non impazzire, a Gerusalemme. È equivalente – in tutto e per tutto – all’ora d’aria in carcere, perché chi si concede la parentesi nel confortevole spazio del grande magazzino sa benissimo che quella non è la realtà e non è la vita. È uno spazio fintamente neutrale (gli accessi sono controllati dagli israeliani, per esempio), dove sono possibili persino deroghe ai codici sociali delle rispettive comunità”.

Da Gerusalemme senza Dio

March 31, 2014

Mille (e una) cose

Mamma mia, quanto tempo è passato! Per la prima volta in sei anni, il blog è stato fermo praticamente un mese. Me ne scuso con i lettori. Qualcosa vorrà pur dire, dal punto di vista della comunicazione via web. Soprattutto che i social hanno reso molto più veloce il passaggio di informazioni. Il che è buono, ma va sicuramente a detrimento di una riflessione un po’ più posata.

Comunque, aggiorno il blog per dirvi che il 3 aprile alle 12 sono di nuovo ad Agrigento, dopo la presentazione di Gerusalemme senza Dio della settimana scorsa. Questa volta all’università, invitata da Valeria Scavone (grazie!) a parlare di urbanistica, piani regolatori, cemento e pietra bianca, identità, stratificazioni, etc etc… Ci sarà Gianfranco Tuzzolino, e suppongo parleremo delle città a impianto islamico (si dice così? forse).

La mia lentezza nell’aggiornare il blog ha molte ragioni pratica. Una, su tutte. Sono diventata dallo scorso dicembre la presidente del Teatro Comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia, impegno che ho preso alla lettera, e che mi occupa – con piacere, soddisfazione e fatica – molte ore del giorno. Da poco più di tre mesi che a me, ora, sembrano già un anno. E’ un impegno che, assieme a un gruppo di uomini e donne di buona volontà del consiglio di amministrazione, significa nei fatti occuparsi di tutto. Non solo, e talvolta non tanto, di cartellone, programmazione, arte, ma molto prosaicamente delle mille necessarie incombenze che il ‘piccolo teatro del piccolo paese’ chiede siano sciolte e risolte.

Oltre le lamentele, un ‘piccolo teatro’ (per nulla piccolo, 240 posti tra platea e tre ordini di palchi) in un paese di seimila abitanti significa un polo culturale il cui palcoscenico ospita prosa, musica, attualità, servizi alla comunità. E come potete immaginare, le idee, gli stimoli, i sogni nati in questi tre mesi sono già un’infinità. Abbiamo cominciato bene, con un cartellone che ha già visto Ascanio Celestini, Mario Venuti, Roberta Torre e i suoi im-pazienti di Insanamente Riccardo Terzo, e poi Mimmo Cuticchio, e il duo (di fado e jazz) Barenghi-Ribeiro calcare il palcoscenico. En attendant Giacomo Cuticchio, Giuseppe Massa e le sue Badanti, Lampedusa Beach di Lina Prosa con Elisa Lucarelli (in questi giorni al teatro Biondo di Palermo), Paolo Mannina e il Muro di Silenzio di Paolo Messina, e Gianni Gebbia in Magnetic Trio. E poi c’è il Circolo di Lettura, che ha inaugurato pochi giorni fa le sue riunioni nel ridotto del teatro appena rimesso a posto a costo zero e tanta dose di buona volontà, con materiali e mobili riciclati.

Un giorno, racconterò di questi tre mesi brevissimi e intensi. Ahlan wa sahlan, intanto, un benvenuto a chi vorrà venire a vedere il work in progress.

March 2, 2014

Il tempo degli artisti

Certe volte succede che le parole si rincorrano, più e più volte, come in un piano preordinato, senza che vi sia – o almeno appaia – la nostra volontà. Sono giorni (e nella mia testa anni, a dire il vero) che “tempo” e “artisti” si rincorrono tra di loro, come in un corteggiamento silenzioso. Lo fanno, anche se a prima vista il legame tra loro è ermetico. Poi scopri che qualcun altro, colleghi, amici, ha nella testa le stesse due parole impegnate in un singolare balletto.

Non la faccio tanto lunga. Continuo a sostenere che questo sia il tempo degli artisti, per fare propria la sofferenza dell’Altro, a Yarmouk e dovunque. E poi, d’un tratto, scopro da dov’è nata questa costante riflessione su chi, quale categoria, quale tipo umano avrebbe meglio descritto dolori, lutti, grida, devastazione. Ho riletto un’intervista che avevo fatto a Hany Abu Assad nella sua casa di famiglia a Nazareth. Un’intervista lunga, piacevolissima, conclusasi come ben si conviene in una casa palestinese. A mangiare un piatto di hindbeh, di cicoria locale ripassata in padella con la cipolla e condita con il summacco, offerto dalla mamma del regista, con quella tipica forza tranquilla che caratterizza molte donne palestinesi.

Diceva Abu Assad che non era ‘il tempo degli artisti’. Era il 2008, e certo anche quello non era un bel periodo. Abu Assad era già conosciuto, allora, perché il suo bellissimo Paradise Now era già stato inserito nella cinquina delle candidature straniere all’Oscar, ma non si sarebbe potuto presentare come un film palestinese. Perché la Palestina, sulla mappa, non esiste. O non esiste più. Esiste come entità, e non come Stato.

Eppure, anche allora un artista come lui era riuscito a descrivere molto meglio di altri una città palestinese – Nablus -, la sua anormale quotidianità e quella dei due giovani protagonisti del film. Un film controverso su giovani, su potenziali attentatori suicidi, sul collaborazionismo, sull’occupazione, su madri silenziose, su cattivi maestri ridicoli. Ora – anno domini 2014 – ho capito perché Abu Assad diceva che non era il tempo degli artisti. Legava questo tempo alla paura. Dopo il 2011, abbiamo scoperto – noi osservatori – che proprio quella paura dei regimi, dello scontro, delle dittature, aveva consentito agli artisti di preparare sottotraccia per i ragazzi di Tahrir un armamentario culturale, teorico per affrontare il muro di cristallo della paura.

Perché mi viene in mente Hany Abu Assad? Perché ho letto un articolo di Maria Pia Fusco sugli altri film candidati a migliore pellicola straniera all’Oscar. E per l’ennesima volta l’orientalismo non solo ha fatto capolino, ma è entrato con tutte le scarpe in un articolo in cui quella palestinese è definita una cinematografia remota. Se anche si trattasse di una definizione geografica, questo ‘remoto’ sarebbe ancor più incomprensibile, visto che i palestinesi sono appena dall’altra parte del Mediterraneo, e non dall’altra parte del mondo. Oddio, non c’è nemmeno bisogno di dirlo. Oddio, è ancora necessario dirlo?

Se invece ‘remoto’ significasse lontano, esotico, e magari poca tradizione, sarebbe persino imbarazzante commentare. La questione è che Maria Pia Fusco definisce la cinematografia palestinese forte solo in quanto portatrice di un messaggio politico. Come se il messaggio – politico, sociologico, antropologico? – non vi fosse nella nostra Grande Bellezza. Che senso ha, anche dal punto di vista della critica artistica del prodotto? Perché solo la cinematografia palestinese (e araba) deve subire questo doppio screening prima di essere definitiva degna? Sarà perché di là, a est del Mediterraneo (non più a sud) pensiamo ci siano “i leoni”?

Comunque, ecco la mia intervista a Hani Abu Assad del 2008. Quando non era (ancora) il tempo degli artisti.

Non è il tempo degli artisti. È il tempo dello scontro e della paura. Il tempo che soffoca gli artisti. Hani Abu Assad, il regista-rivelazione di Paradise Now, attende che passi la tempesta, che passino i tempi duri, perché l’arte ritrovi il suo posto. Il Medio Oriente non ha smesso di essere un campo di battaglia, e parole come pace, riconciliazione, giustizia sono considerate, da chi vive da queste parti, gli involucri vuoti da usare sotto i riflettori dei vertici, delle strette di mano, dei sorrisi di circostanza. “Siamo tutti falliti: noi artisti, voi giornalisti. Anche le Nazioni Unite”, dice nella sua ampia e semplice casa di famiglia a Nazareth, Galilea, cuore della consistente minoranza araba d’Israele. “Il Potere ha deciso che non c’è spazio, ora, per l’arte, per la moderazione, per il pacifismo. C’è solo spazio per la scontro, la manipolazione e le paure irreali. E in una situazione del genere, qualsiasi cosa si faccia, è senza peso. Il Potere non ha bisogno di noi, artisti o anche giornalisti o testimoni. È il tempo dei muscoli e della lotta, e ruoli come i nostri sono marginali: siamo esclusi, almeno a breve termine, dall’aver peso nelle decisioni politiche che, pure, riguardano tutti noi”.

Sorprende, che il senso di impotenza tocchi un regista come Abu Assad, che è riuscito a portare un tema-scandalo come quello degli attentati suicidi, del conflitto israelo-palestinese, nel tempio di Hollywood. Nella cinquina per il migliore film straniero negli Oscar del 2006, Golden Globe lo stesso anno. Un successo accompagnato da una pletora di premi americani, europei, arabi. “Sì, non mi sarei aspettato di vincere così tanto. E di essere scarrozzato in limousine. Un contrasto feroce con la realtà della Cisgiordania, di Nablus, dove Paradise Now è stato girato, e dove per sei mesi ho messo in pericolo ogni giorno la mia vita e quella della troupe”.

Per Hani Abu Assad, dunque, questo non è il tempo degli artisti, anche se il grande salto nel cinema di Hollywood, il regista palestinese lo ha fatto: sta girando un film con Nicolas Cage, ambientato a Berlino, che parla di un padre alla ricerca di suo figlio, dato per disperso. “Sto girando anche un corto di tre minuti per l’Onu, per celebrare la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, assieme ad altri 22 registi di tutto il mondo. Girerò sul “diritto alla partecipazione”, che – come sempre faccio – descriverò in maniera tragicomica”. Tragicomico è anche il commento di un uomo che proprio grazie all’exploit di Paradise Now, nel 2007, è stato messo al quarto posto tra i cento arabi più influenti. “Altro che celebrare la Dichiarazione Universale. Dovremmo, invece, celebrarne il suo funerale”. E spiega. “Guardi il Muro, in Cisgiordania: è la fine dei diritti umani. Non è solo disconnettere, separare gli uomini dagli uomini, ma gli animali, il ciclo stesso della natura. Quando si dimenticano i diritti umani in nome della lotta al terrorismo, allora si va sempre più indietro, indietro, indietro, sino a che si arriva al disastro. All’immane disastro in mezzo al quale già ci troviamo”.

E allora, che spazio c’è, per uno come lui, passaporto israeliano, tanti anni trascorsi in Olanda e una formazione cinematografica europea, che parla della sua identità palestinese come di un “caso che non riguarda Israele e Palestina, ma che riguarda il principio di non esclusione, il diritto all’eguaglianza e alla condivisione”? “L’unica cosa che posso fare è continuare a fare il mio lavoro di regista, a girare film che rimangano nella storia”, dice. “La mia unica speranza di regista palestinese è che queste mie storie diventino una sorta di metafora della tragedia reale, che è grande e complessa. Iniziata in Europa, con il crimine commesso sugli ebrei, con il risveglio dell’Europa e la consapevolezza di quel crimine, che ha portato l’Europa a commetterne un altro. Creando uno stato ebraico senza prendere in considerazione il fatto che ci fosse un altro popolo, quello palestinese, che viveva qui. Risultato: una parte dell’Europa adesso si sente doppiamente in colpa”.

Dal conflitto, dunque, non si scappa. Come se sugli artisti palestinesi gravasse un destino tutto particolare, quello di fare arte solo attorno alla propria questione politica. Una sorta di gabbia senza uscite. “Ma io sono parte di questa tragedia. E non si può fuggire dalla propria esperienza, a meno che non si voglia fare solo spettacolo”, spiega senza enfasi. “Io voglio fare arte, e l’arte è ciò che ti tocca da vicino: cioè la mia tragedia. La faccia dominante dell’arte palestinese, è vero, è chiusa nella trappola dell’autocommiserazione, che non fa trascendere la propria arte e la rende universale. Piena di significati più complessi che non sia solo la propria sofferenza. E guardare gli altri che soffrono provoca pietà nello spettatore. Non fa sentire, invece, che gli altri sono eguali a noi”.

Sa che le cose che dice in Europa possono non essere considerate moderate. “Ma chi si arroga il diritto di decidere, anche per me, cos’è moderato, razionale, oppure – al contrario – cos’è intransigente? Ora le spiego quanto io sia moderato, nelle mie posizioni. Sulla mia terra, la terra della mia famiglia, vive una famiglia di israeliani ebrei. Ebbene, su quella terra, la mia terra, possono rimanere per sempre. Ma da eguali. Non da persone superiori a me”

February 26, 2014

Dignità

Yarmouk. Gli uomini e le donne del campo profughi palestinese, a Damasco, si assiepano in attesa di ricevere (ma come? Tutti? Qualcuno sarà escluso?) gli aiuti umanitari dopo mesi di assedio. Aiuti umanitari distribuiti dall’UNRWA, l’agenzia dell’ONU che si occupa da decenni dei rifugiati palestinesi. Una scena biblica, dantesca, infernale. Scegliete voi l’aggettivo che più sentite appropriato. Io questa foto me la guardo da questa mattina, da quando Ben Wedeman della CNN, uno dei migliori tra noi (giornalisti che si occupano di Medio oriente), l’ha messa sulla sua bacheca Facebook. Me la guardo, e mi sembra talmente irreale da essere più simile a un quadro che a uno scatto fotografico da breaking news.

La disperante intensità di questa foto mi conferma che ora non è il tempo dei giornalisti. È, ancora una volta, il tempo degli artisti, perché loro – fotografi o registi o scrittori – riescono a raccontare la guerra come noi non siamo più capaci. Per capire la guerra, ora, c’è bisogno di emozione più che di cronaca, ahimè. Come fu per la prima guerra mondiale, e i poeti e gli scrittori che ne descrissero la crudeltà. Non mi rileggevo Veglia di Ungaretti dai tempi dell’università. Ora la leggo con altri occhi.

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Un’intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

Non è una critica a chi, in queste ore, è in Siria a tentare di squarciare il velo di silenzio e di colpevole indifferenza sulla tragedia in atto, o chi è in una prigione egiziana in quanto giornalista.

È una semplice considerazione che riguarda la nostra capacità (in quanto pubblico) di assumere dentro noi stessi il dolore.

Gli sguardi, i visi di questa umanità dolente, le case sventrate, la polvere, la fame… Tutto è invisibile perché non lo facciamo nostro. Poi, un giorno, magari ci diranno che questa o un’altra foto sono state ritoccate, oppure che non sono di Yarmouk ma di un posto lì vicino. E noi leggeremo su FB fiumi di parole sull’abuso del Photoshop invece che sui nomi e la vita di coloro che sono morti.

Dobbiamo ritrovare la commozione, la pietà e la condivisione dei destini degli altri per comprendere la guerra. Ora. Oltre la cronaca dei numeri. È sempre stato così, ma adesso, di fronte a questa foto, mi sembra che il limite del nostro imbarbarimento sia stato definitivamente superato.

February 17, 2014

Una Terra, due Stati

Ecco, questo è il piano di pace, l’uovo di Colombo. L’unico piano di pace che è possibile, praticabile, realistico, anche se a prima vista utopico. Non potevo parlarne sinora, perché il dialogo in corso tra israeliani e palestinesi aveva bisogno di una sua riservatezza. E quella riservatezza ho mantenuto, per oltre un anno, perché noi che siamo di fuori, noi europei soprattutto, in Medio Oriente siamo capaci di fare molti danni. Ho atteso che Una Terra, Due Stati decidesse di essere del tutto pubblica, anche se alcuni dei tratti importanti del progetto avevo detto già qualcosa negli incontri pubblici ai quali ho partecipato negli scorsi mesi.

Le linee portanti di quello che Two States, One Homeland prevede per Gerusalemme l’ho comunque descritto nelle ultime dieci pagine del mio libro, Gerusalemme senza Dio. Leggete la sintesi che del piano fa Yossi Rapoport, il fratello di Meron Rapoport, il mio più caro amico israeliano. Quando, il giorno prima di lasciare Gerusalemme nel settembre di un anni fa, Meron mi diede alcuni fogli dal titolo Utopia, lo guardai stupita e commossa. Sapevo quanta energia, passione e saldezza etica avesse messo in quelle pagine: la sintesi di un impegno, il compito per il futuro suo e dei suoi figli. E allo stesso tempo mi avvolse il senso di colpa di lasciare Gerusalemme proprio in quel momento. Nel momento in cui, per la prima volta, condividevo tutto di un progetto di pace. Ora che questo progetto è uscito allo scoperto so che, lontano da Gerusalemme, aiuterò lo stesso i coraggiosi che lo hanno elaborato.

Chi sono gli israeliani e i palestinesi che hanno elaborato questo progetto comune? Sono israeliani e palestinesi. Sono uomini e donne che vivono sulla terra sulla quale ragionano. Fuori dall’industria della pace, dall’intellighentsjia della pace che è stata protagonista di questi venti anni della stagione di Oslo. Uomini e donne della base, insomma. Di chi, vivendo una vita normale, sa che la gente che abita quella Terra che va dal Mediterraneo al fiume Giordano con-vive, male e in mezzo a ingiustizie evidenti, quando si tratta di palestinesi.

Il piano considera finito Oslo. Considera impossibile la soluzione di Uno Stato. Prende finalmente di petto la questione dei rifugiati palestinesi. E non vuole trasferimenti, né di terre né di persone. Mette nello stesso dossier coloni e rifugiati. Considera Gerusalemme un corpo unico che non va diviso. Si fonda non sulla separazione, come Oslo. Ma sulla gestione di una Terra che, volenti, israeliani e palestinesi dovranno condividere. È un piano che prevede due Stati, e il legame imprescindibile di israeliani e palestinesi alla stessa Terra, dal Mediterraneo al Giordano. Riconosce dunque a entrambi, a entrambi, il legame con la Terra. E in questo sta la differenza rispetto ai punti di vista precedenti.

È un piano di pace che disturberà molti, che altrettanti considereranno naive (paradossalmente, ne sono certa, lo considereranno ingenuo molti tra coloro che a Gerusalemme non hanno vissuto). A me sembra l’uovo di Colombo. E soprattutto, a differenza degli altri piani, parte da due assunti. Il primo: non è una base negoziale, ma un progetto comune. Il secondo: è fondato sui diritti, individuali e collettivi. Non è poco. Anzi, è il segno della discontinuità.

February 5, 2014

No War

È il titolo del workshop al quale partecipo oggi a Torino, anzi stasera alle nove, al Circolo dei Lettori, invitata da Fabrica.

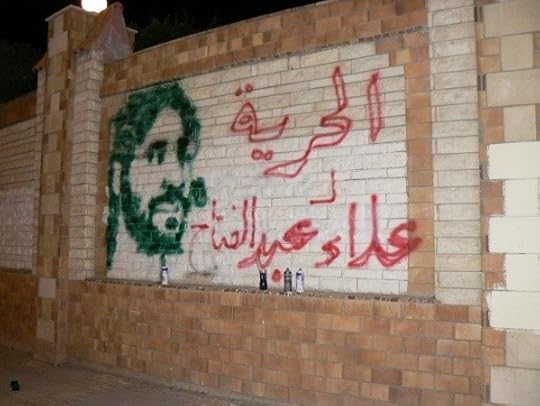

No War, il che non vuol dire immediatamente Peace… Parlerò di Alaa Abdel Fattah. Non solo per Tahrir e per le rivoluzioni del 2011, ma anche perché Alaa rappresenta uno dei tanti giovani intellettuali-rivoluzionari arabi che hanno mostrato con tutta la loro forza quanto la situazione nel mondo arabo non potesse essere solo descritta in termini di pace o guerra. E che anzi fosse ed è riduttivo – paradossalmente – ridurre la realtà a questo terribile binomio. O pace o guerra.

Ecco le persone con cui condivido il workshop

Giles Duley, rimasto vittima di una mina, con Paola Caridi, giornalista esperta di Medio Oriente, e Pietro Veronese, giornalista di “la Repubblica”, affronta il tema della guerra, dalle storie più tragiche ai racconti di chi ha trasformato le esperienze in riscatto. Introduce Enrico Bossan, responsabile area Slow Journalism di Fabrica.

Giles Duley, fotografo, dopo dieci anni di attività nel mondo della moda e della musica negli Stati Uniti e in Europa, si occupa di progetti umanitari. Lavora con organizzazioni internazionali come Medecins Sans Frontières, IOM e UNHCR, per mettere in luce storie poco conosciute che meritano attenzione e azione da parte dell’opinione pubblica. Nel 2011, in Afghanistan, è rimasto gravemente ferito per colpa di una mina, perdendo entrambe le gambe e un braccio. I suoi lavori sono stati esposti e pubblicati su riviste di tutto il mondo, tra cui “Vogue”, “GQ”, “Esquire”, “Rolling Stone”, “Sunday Times”, “The Observer” e “New Statesman”. Nel 2010 è stato nominato per un Amnesty International Media Award e ha vinto il Prix de Paris nel 2010 e nel 2012.

Pietro Veronese, giornalista, ha dedicato la gran parte della sua vita professionale all’Africa a sud del Sahara.In passato si è occupato anche di Medio Oriente e di Balcani. Collabora con “la Repubblica”, di cui è stato inviato e caporedattore, e con alcune ong italiane impegnate in Africa. Insegna Giornalismo d’Inchiesta all’Università La Sapienza di Roma e ha pubblicato, tra gli altri, una raccolta dei suoi lavori, Africa Reportages (Laterza, 1999).

Paola Caridi, storica e giornalista, ha vissuto tre anni al Cairo e poi altri dieci a Gerusalemme. Tra i fondatori dell’agenzia di giornalisti indipendenti Lettera 22, ha pubblicato, con Feltrinelli, Gerusalemme senza Dio. Ritratto di una città crudele (2013), Hamas. Che cos’è e che cosa vuole il movimento radicale palestinese (2009) e Arabi invisibili. Catalogo ragionato degli arabi che non conosciamo (2007). È presidente del Teatro comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia. Cura il blog invisiblearabs.com

Enrico Bossan, fotogiornalista, collabora con Fabrica ed è il direttore editoriale della rivista “COLORS”. Nel 1987 ha vinto il premio Kodak per la fotografia professionale. I suoi scatti sono stati utilizzati da riviste nazionali e internazionali ed esposti allo Houston PhotoFest, alla Biennale Internazionale di Fotografia di Torino, ad Amsterdam, Arles, Milano, Roma, Salonicco, Tokyo e Venezia. Ha pubblicato, tra gli altri, il racconto sull’America Exit (con Roberto Koch, Peliti Associati, 1992) e Pechino-Parigi (Fabbri, 1989). Sono incentrati sulla sanità e la vita negli ospedali i progetti Esodo, sguardi da una casa che accoglie malati di Aids, e Un privilegio difficile, reportage sul lavoro di Cuamm Medici con l’Africa. A maggio 2010 ha lanciato www.e-photoreview.com e nel 2011 ha curato il New York Photo Festival, con la giornalista americana Elisabeth Biondi.

Vi aspetto!

February 2, 2014

Vedi alla voce Barriera

La Barriera non massacra. Non insanguina. È come la pena di morte comminata ancora nelle carceri statunitensi: così igienizzata, una iniezione di veleno con tanto di disinfettante. Stanza asettica, pareti chiare, magari appena tinteggiate, lettino, persino i camici. Una morte meno crudele, all’apparenza, di una impiccagione a Teheran o di una decapitazione a Ryadh. Salvo che, a guardar bene, la crudeltà ha ben altri metri di misura. Nascondere a se stessi chi sta dall’altra parte della Barriera può essere più crudele e umiliante che bagnarsi le mani del sangue altrui. Perché di là del Muro, che sia il Muro di Berlino, quello costruito dagli israeliani per separare Betlemme e Ramallah da Gerusalemme, oppure i muri dei Centri di Identificazione ed Espulsione costruiti sul territorio italiano, si muovono persone a cui è stata tolta la carta di identità con la quale si qualifica un Uomo. Uomo, donna, adulto, bambino, ragazza, bella, brutta, vecchio col bastone, quella signora grassa che mangia voracemente, e quell’altro lì, sempre con la stessa puzza di sudore che lo pervade. Coloro che camminano, che si muovono, che vivono sono invisibili a noi, dietro la Barriera. Non sentiamo i loro respiri, i loro gemiti. Ed è in questo modo, nascondendoli ai nostri occhi e alla nostra dimensione etica, che cancelliamo il loro dolore, la loro quotidiana umiliazione. Le nostre responsabilità.

queste righe sono tratte dalla voce Barriera. È la voce sulla quale ho scelto di scrivere per il libro colletta neo “Le parole che sono importanti”, un progetto Enel Cuore-Feltrinelli.

Abuna Mario: è il mio modo per pensare al Cremisan, e alla battaglia legale per evitare che il. Muro chiuda una valle bellissima

January 12, 2014

Sharon, il revisionismo, e il pastrami

Non è tanto e solo la memoria a essere selettiva. La cronaca è anche peggio, piegata com’è – talvolta – alle mode e alle sensibilità del momento. È così anche per la morte naturale di Ariel Sharon, a otto anni dalla sua morte politica dopo il suo ingresso definitivo nel coma. Una morte naturale a cui, fuori da Israele, avremmo dovuto dare il suo peso naturale, magari evitando questa sovrabbondanza di parole, di iperboliche affermazioni, e anche di mistificazioni.

Dai tweet ai Tg, dalle paginate di giornali in poi, ci stiamo occupando da giorni di Ariel Sharon. Da quando le sue condizioni di salute (era in coma da otto anni…) sono peggiorate [sic!]. Una piccola onda che in pochissimi giorni si è trasformata in una valanga mediatica. Del viso di Sharon, di cui ci eravamo dimenticati, siamo stati ‘costretti’ a ricordarci, nel giro di pochi giorni, come se fosse stranamente resuscitato e poi, di colpo, morto.

L’elemento che sorprende di più, però, non è tanto quello naturale, cronachistico, medico. Sorprende questa sua resurrezione politica. Come se quei coccodrilli (per i non addetti ai lavori, i necrologi dei noti e/o potenti che noi giornalisti prepariamo ante mortem del protagonista) scritti otto anni e poi di volta in volta rinverditi dovessero essere per forza di cose pubblicati. Materiale da non sprecare… La vulgata, da giorni, è che Sharon si sia rinsavito alla fine dei suoi giorni (coscienti). Che da crudele generale si sia trasformato, alla fine, in un uomo di pace. Sulla falsariga, insomma, dei generali che poi firmano gli accordi di pace perché loro, sì, sanno cos’è la guerra.

Quanto di più lontano dalla realtà, e dalla realtà politica israelo-palestinese dal 2000 in poi, per quel che riguarda Sharon. In questa nota, infatti, non voglio parlare di Sabra e Shatila, di Qibya, di tutto quanto Sharon ha fatto, o ha lasciato coscientemente fare, nella prima della sua vita, non certo lodevole. Faccio mia una delle frasi di Gideon Levy, nel suo necrologio politico del generale Arik pubblicato oggi su Haaretz: “Secondo gli standard internazionali riconosciuti, Sharon era un criminale di guerra. Da Qibya nel 1953 al Libano del 1982, la sua figura è stata legata a crimini di guerra. E lo Sharon dell’ultima fase non aveva cambiato il suo codice morale. Aveva semmai compreso, a suo modo, i limiti nell’uso della sola forza”.

Ecco, la Storia, ivi compresa quella scritta dagli studiosi israeliani, ha già impresso questo giudizio sui libri. Quello che Sharon ha fatto di deplorevole e crudele nei primi decenni della sua carriera militare, dalla prima guerra arabo-israeliana del 1947-48 sino al 1982, è già acclarato, sia dal punto di vista documentaristico sia da quello del necessario giudizio morale.

Il punto su cui si sta tentando, invece, una lettura revisionistica di Sharon riguarda la sua ultima fase politica, dal 2000 in poi. Gli ultimi cinque ruggenti anni, per così dire. La lettura che si sta tentando di far emergere e di far passare come ‘verbo’ è che lo Sharon degli ultimi anni sia stato un uomo di pace. Un uomo colpito sulla via della pace. Perché? Per il disimpegno da Gaza nel 2005. Per aver, insomma, costretto poche migliaia di coloni israeliani a lasciare Gaza, che soprattutto da quel momento – ma anche da prima, mi ha corretto giustamente una volta Amira Hass – è stata rinchiusa nel girone infernale dell’embargo, dell’assedio e della chiusura.

Quale pace ha portato Sharon con quel disimpegno unilaterale? E soprattutto, qual era il suo fine, il suo obiettivo strategico?

Partiamo dal 2000. Ariel Sharon risale agli onori della cronaca politica con quella passeggiata settembrina sulla Spianata delle Moschee nella Città Vecchia di Gerusalemme circondato da un apparato di sicurezza incredibile. Una provocazione politica gestita con una capacità militare altrettanto incredibile. Come una piccola folata di vento sulla brace. Il tizzone di legno ha preso fuoco immediatamente, visto che gli animi, in casa palestinese, erano già esacerbati dal fallimento del vertice di luglio di Camp David tra Ehud Barak e Yasser Arafat (sulla vulgata di Camp David e sulle impossibili promesse di Barak ci sarebbe da scrivere un altro post, poi vediamo…). Quello che è successo dopo il settembre 2000, la seconda intifada, l’incapacità di Arafat di gestirla e manovrarla, la stagione terribile degli attentati suicidi a opera dei palestinesi a Gerusalemme e nelle città israeliane, lo sappiamo fin troppo. Ma siccome la cronaca di questi giorni è selettiva, ci siamo dimenticati del campo di Balata, di Jenin, della durissima, crudele repressione militare israeliana, dell’assedio alla Muqata di Ramallah, dove Arafat fu confinato sino alla sua, di morte. Ci siamo dimenticati degli omicidi mirati, oggi giustamente ricordati dalla stampa israeliana: omicidi mirati, un eufemismo per parlare di esecuzioni extragiudiziali che Amnesty International e tutte le altre organizzazioni per la difesa dei diritti dell’uomo condannano. Ci siamo dimenticati dell’inizio della costruzione del Muro di Separazione, un muro scandaloso. Ci siamo dimenticati, soprattutto, che ogni singolo elemento ha visto lui, Ariel Sharon, protagonista, principe della strategia politica e repressiva.

Alla fine, il coup de theatre. Il disimpegno da Gaza del 2005. Chi era lì in quel periodo, a Gerusalemme e dintorni, sa bene le infinite discussioni tra noi, sul significato del disimpegno, e sa bene le altre discussioni – spesso deprimenti – tra noi e i desk dei giornali italiani. Alla fine del 2005, vi fu anche chi voleva indicare Sharon come l’uomo dell’anno. Per aver portato via da Gaza qualche migliaio di coloni israeliani che lui stesso, da potente ministro dell’agricoltura, quasi una sorta di ministro-ombra per le colonie in Cisgiordania e Gaza, aveva spinto ad andare nella Striscia molti anni prima per spaccare il territorio in tre tronconi e poterlo controllare meglio dal punto di vista militare. Due fasce di colonie, a sud e a nord, per spaccare Gaza in tre parti. Lui la chiamava la sua strategia delle colonie, la strategia del sandwich al pastrami. Tante fette (le colonie) da mettere assieme, per poter controllare meglio il territorio della Grande Israele.

Quel disimpegno da Gaza del 2005 è passato alla cronaca come il gesto di pace di Sharon, ormai uomo vecchio. Quando invece, in Israele, si sapeva benissimo (e lo dicevano i consiglieri di Sharon nelle tante interviste che rilasciavano) che il disimpegno era un modo per concentrarsi sulla Cisgiordania e su Gerusalemme est. Lasciare Gaza al suo destino, sigillarla, sterilizzarla, per consolidare la presenza in Cisgiordania e Gerusalemme est. Via poche migliaia di coloni da Gaza. Sì al mezzo milione di coloni tra Cisgiordania e Gerusalemme est da ‘proteggere’ con il Muro di Separazione, la rete di strade separate, eccetera eccetera.

Un bel gesto (unilaterale) di pace, non c’è che dire. Lo si vede dai risultati, dallo scandalo di Gaza e della sua chiusura, da negoziati israelo-palestinesi che non vanno al fondo della questione, dai morti quotidiani, dal conflitto a bassa intensità. Il che mi conferma, ancora una volta, che il problema, in Italia così come nelle cancellerie di altri paesi, è cosa si intenda per ‘pace’. Fino a che non avremo risolto questo rovello semantico, Ariel Sharon potrà essere considerato un uomo che si è redento in tarda età. Per me, Ariel Sharon rimane colui che sarà giudicato dalla Storia, e da Dio, per tutto quello che ha fatto. Non è poco, ahimè, e non è bello.

Per la playlist di oggi, il brano è obbligato. È Sidun di Fabrizio De Andrè, su Sabra e Shatila.

December 27, 2013

Era già tutto previsto

Era già tutto previsto…

“Un attentato nella città di Mansoura, nel nord dell’Egitto, ha provocato almeno 14 morti e circa 40 feriti. Colpita una centrale di polizia. Il primo ministro egiziano Hazem Beblawi ha annunciato che i Fratelli Musulmani sono stati dichiarati organizzazione terroristica”. Una notizia fredda, distaccata, all’apparenza così – per così dire – digeribile. Ma cosa c’è che non va? Attentato, polizia, Fratelli Musulmani, terrorismo. C’è un attentato in una città, e qualche minuto dopo si annuncia non tanto il colpevole dell’attentato, ma il colpevole di un’intera stagione terroristica prossima ventura.

Succede in Egitto, ed era già tutto, o quasi, previsto, citando un vecchio refrain. Previsto che la reazione popolare della fine di giugno contro la presidenza Morsi fosse cavalcata dalle forze armate, trasformandosi in un colpo di stato. Previsto che la restaurazione attuasse, nei tempi che si era dato il vecchio ‘deep State’, il giro di vite verso i protagonisti della rivoluzione di Tahrir, con l’arresto di Alaa Abdel Fattah e la condanna, tra gli altri, del leader del Movimento 6 Aprile Ahmed Maher.

Previsto anche che lo scontro tra ‘deep State’ (sostenuto da settori liberal e postnasseriani della rivoluzione) e i Fratelli Musulmani si servisse di vecchi strumenti. Come l’inscatolamento dei Fratelli Musulmani nella definizione ‘organizzazione terroristica’. Non è una strategia nuova, nella storia repubblicana egiziana, soprattutto nella storia pluridecennale del potere militare egiziano. Da Nasser, appunto, in poi. La stretta contro i Fratelli Musulmani la attuò Nasser, dopo un attentato contro di lui che aprì la strada all’esautorazione del presidente Mohammed Naguib e alla sua ascesa alla presidenza. Niente di nuovo sotto al sole, insomma. E niente di nuovo, mi sembra, neanche nel modo in cui questa sequenza, di eventi e strategia, viene presentata al pubblico medio europeo.

Si parla poco, di Egitto. E quel poco non serve a far comprendere al pubblico cosa stia succedendo. Nulla si dice dei ragazzi arrestati, ormai da settimane, nessun caso mediatico ‘alla Pussy Riot’ o ‘alla Femen’, per intenderci. Di più si dice, giustamente, dell’attentato sanguinoso a Mansoura, e del suo bilancio di morti e feriti, ma senza dire nulla delle indagini, di chi potrebbe aver compiuto l’attentato. Si traccia, invece, una riga dritta tra l’attentato e la decisione del governo egiziano, di definire organizzazione terroristica i Fratelli Musulmani, che pure hanno condannato l’attentato e rigettato ogni responsabilità. La riga diritta, tra attentato e inscatolamento dell’Ikhwan nella definizione di ‘terrorista’, è perfettamente in linea con quello che da mesi si fa, in chiave mediatica, attraverso le tv e le testate mainstream (con qualche incursione, maldestra, nei social network). Tutto ciò che è contro il potere militare e il ‘deep State’ è terrorismo, l’Egitto deve compattarsi attorno al nazionalismo di nuovo (vecchio) stampo, la rivoluzione deve intendersi come (ancora una volta) una ‘rivoluzione’ guidata e imbrigliata dai militari.

L’ombra del nasserismo, sempre più retrivo e per alcuni versi terribilmente anacronistico, torna sull’Egitto. Come, però, una minestra riscaldata più e più volte. E noi qui, a ripetere senza pensare ciò che arriva, comunicati di regime che sentiamo ripetere a pappagallo.