Paola Caridi's Blog, page 79

December 18, 2013

Basaglia a Gaza

Tanto per far capire chi era, la sua passione, la sua carica visionaria, il suo coraggio, la sua chiarezza, basterebbe fare un paragone immediatamente digeribile da un lettore italiano. Era, a suo modo, il Franco Basaglia di Gaza. Eyad al Sarraj è stato il Basaglia di Gaza. Per tanti motivi. Perché, anzitutto, aveva fondato il primo e il più importante centro di cura della salute mentale nella Striscia, nel 1990, combattendo – anche lui – una lunga battaglia contro i pregiudizi culturali.

La società palestinese, a Gaza soprattutto, è ancora molto tradizionale, e non potrebbe essere altrimenti: la sua storia più recente si fonda sull’arrivo di centinaia di migliaia di profughi palestinesi cacciati dai loro luoghi di origine e nascita, da tutta l’area alle spalle del breve tratto di costa che parte dall’attuale Ashkelon sino al confine con il Sinai egiziano. Una manciata di chilometri di costa, in cui si sono riversate centinaia di migliaia di persone nel giro di pochissimo tempo, dopo il 1948. L’attaccamento alla tradizione, alla conservazione degli usi, è stato per i profughi un modo per non sfaldare una società che doveva invece rimanere, per quanto possibile, salda, seppur sradicata.

Di quella massa di profughi faceva parte anche il dottor Eyad El Sarraj, morto martedì scorso dopo una battaglia durata anni e anni contro il cancro. Era nato nel 1944 a Bir Saba, l’attuale Beersheva, alle spalle – appunto – della costa di Gaza. Dei profughi conosceva, dunque, non solo la carta d’identità culturale, ma le dinamiche sociali. E da psichiatra, quale era, aveva tentato di dare sostegno agli abitanti di Gaza non solo in quanto profughi, o figli o nipoti o pronipoti di profughi. Ma in quanto vittime del conflitto.

È stato lui il primo a parlare delle sofferenze dei gazani per le conseguenze dei bombardamenti da parte israeliana, dei morti uccisi, dei lutti nelle famiglie, dei traumi da conflitto, dell’embargo e della chiusura della Striscia. È stato lui il primo a curare i palestinesi di Gaza per una sofferenza psichica di cui tutti, ancora oggi, si dimenticano. Lui il primo a superare le barriere culturali della società palestinese di Gaza, che – però – a me sembrano ben più superabili dell’indifferenza di chi vive fuori da Gaza. Di israeliani, egiziani, europei, americani, arabi…

Eyad El Sarraj era un uomo di Gaza, un intellettuale e un attivista che ha tentato sino alla fine di usare il suo ruolo per riportare conciliazione all’interno della politica palestinese. Di far superare la frattura tra Hamas e Fatah. Se lo poteva permettere: a Gaza lo conoscevano tutti, e tutti gli portavano rispetto, o avevano timore della sua statura. Non ci è riuscito, nel tentativo di riconciliare, e dopo la sua morte tutto è ancora più difficile. Così come è difficile, ogni giorno di più, far comprendere quello che scriveva assieme a un altro attivista, l’avvocato Raji al Sourani, nel 2011 sulla deumanizzazione della gente di Gaza e sulla nostra indifferenza.

“Un milione e ottocentomila abitanti di Gaza rimangono rinchiusi dentro la più grande prigione all’aperto del mondo – scrivevano -. La comunità internazionale non può permettere che questo crimine continui a essere perpetrato. I palestinesi debbono essere trattati come uguali e i loro diritti umani debbono essere rispettati e protetti”. Concetti semplici, chiari, e nello stesso tempo lontani da noi, dalla nostra capacità di comprenderli e agire di conseguenza, a cinque anni da quella guerra, l’Operazione Piombo Fuso, attraverso la quale Israele in 22 giorni piegò Gaza con bombardamenti pesantissimi e un numero di morti e feriti su cui non si è ancora ragionato quanto si dovrebbe.

Eyad El Sarraj è morto mentre la Striscia di Gaza è travolta dall’ennesima crisi umanitaria, per le alluvioni di questi ultimi giorni. Come se, anche prima delle alluvioni, non fosse già, da anni, dentro una crisi umanitaria costante, continua, come una lentissima agonia…E Gaza oggi ha perso una delle sue voci più ferme, serie, alte.

Nota personale: l’ho incontrato una sola volta, nella sua casa nel cuore di Gaza City. E anche quella volta Gaza stava facendo i conti con un’alluvione. Il suo giardino era rigoglioso, la sua casa mi ricordava le case egiziane, il suo modo di ricevere l’ospite altrettanto. Era già malato, lo si sapeva, e lo sapeva molto bene lui, medico. Stavo scrivendo il mio libro su Hamas, avevo bisogno di capire il movimento islamista e il suo rapporto con la gente di Gaza. Sarraj era l’uomo che meglio me lo poteva spiegare, e così fu. Abbiamo parlato per ore e ore, in una Gaza come sempre piegata. Uno dei privilegi rari che mi ha concesso la mia storia professionale in Medio Oriente.

December 8, 2013

La stella di Ahmed Fouad, sopra il Moqattam

Caldo era caldo. Ma non di quelli asfissianti. Di quelli che, al Cairo, ti fanno venir voglia di strapparti la pelle di dosso, per non sentirti soffocare. Era caldo, sì, ma quel bel caldo della primavera egiziana, con il cielo scuro e basso e africano sopra il quartiere di Moqattam. Non il Moqattam dei raccoglitori di immondizie, ma il Moqattam quartiere normale per gli standard del Cairo, tra povertà e palazzi abitati dalla piccola-media borghesia.

L’appartamento di Ahmed Fouad Negm è stato, nel 2002, il primo appartamento povero che ho visitato al Cairo. Simile, per alcuni versi, a quello di Sonallah Ibrahim, altro grande e sferzante e coerente scrittore egiziano. Ahmed Fouad Negm era già anziano, oltre dieci anni fa, magro, caustico e nello stesso tempo accogliente. Si muoveva scattante, come se non avesse ancora pace, in un Egitto sotto il tallone dei feloul di Hosni Mubarak. Ma lui, il grande poeta popolare, il più noto e amato del Paese, aveva la sua terrazza. La terrazza sopra il suo appartamento, a cui si accedeva attraverso le strette scale dell’edificio. In pratica, era la copertura del palazzo, come si usa il tutto il meridione e in tutto il Mediterraneo. La congiunzione tra la terra e le stelle, per intere popolazioni che hanno giocato, conversato, dormito su questi semplici terrazzamenti senza appeal estetico.

Da Ahmed Fouad Negm non era diverso. Qualche sedia di plastica, il narghile, e i suoi amici per parlare. Averli accanto, scambiare qualche battuta, ridere, avere pace. Senza, però, perdere il sarcasmo di sempre, la penna avvelenata che aveva fatto saltare i nervi a tutti i presidenti con le stellette che hanno guidato la repubblica egiziana sino alla rivoluzione del 2011.

Ahmed Fouad Negm continuava a essere amato perché era rimasto uguale a se stesso. Sempre popolare, e sempre popolo. Sempre dentro il popolo, su quella terrazza così vicina alle stelle, basse come solo sanno essere basse le stelle in un cielo africano. Il più bel salotto letterario che ho mai avuto la fortuna e l’onore di visitare.

Non era certo come prima, quando le sue poesie facevano parte di dibattito politico e culturale egiziano, e la sua dissidenza si concretizzava nell’ arresto e nella prigione. Ahmed Fouad Negm era diventato vecchio, eppure continuava a parlare e, semmai, a influenzare la nuova generazione di dissidenti, quella che – assieme ad altre componenti culturali – avrebbe dato vita alla rivoluzione di piazza Tahrir. I suoi libri troneggiavano infatti a Dar Merit, nel cuore del Cairo, quasi accanto al caffè Groppi e ai suoi meravigliosi marron glacés. Dar Merit, la casa editrice che per anni ha pubblicato i nuovi talenti letterari, i ragazzi-scrittori, metteva in bella mostra i versi di Negm all’ingresso del piccolo, polveroso ufficio della downtown cairota, perché per quei ragazzi era un modello.

Non è neanche un caso che sua figlia, Nawara, sia stata una delle giovani donne più incisive nella cultura di Tahrir, nelle rivendicazioni di Tahrir, nelle battaglie di Tahrir. Lui era malato da tempo, magro come sempre, sferzante come sempre. E fino all’ultimo ha parlato, contro tutti i regimi. Sino a che, una settimana fa, a 84 anni, è morto. La moschea in cui si è svolto il suo funerale, tra al Azhar e Khan El Khalili, è una delle più sentite dal popolo. La moschea di Hussein, quella attorno alla quale ci si riunisce per il moulid, la festa per il compleanno del profeta Mohammed. Appresso alla sua bara, semplice e aperta come di rigore in un funerale musulmano, c’era poco gente. Non c’era la folla delle grandi esequie. Ma forse ce lo si poteva aspettare. Ahmed Fouad Negm era sempre stato un uomo scomodo, sino alla fine. Ma la sua stella – compresa nel suo stesso nome – non si spegne con la sua morte, nella storia della cultura sociale egiziana.

E che nostalgia per quella terrazza, e il cielo basso e nero…

November 28, 2013

Chi ha paura di @alaa?

“Ho ufficialmente informato l’ufficio della procura con un telegramma (n.96/381 con data odierna), e con una lettera (consegnata nelle mani del pubblico ministero, protocollata con n.17138/2013), così come ho informato il procuratore generale per la zona Cairo Centro (telegramma n. 96/382) della mia intenzione di costituirmi sabato 30 novembre alle ore 12 all’ufficio della procura a Qasr El Nil”. Firmato: Alaa Abdel Fattah. Per chi ancora non lo conoscesse, il più seguito, amato, iconico leader politico della rivoluzione di Tahrir.

Dichiarazione pubblica, quella di Abdel Fattah, rilasciata il 27 novembre sulla pagina Facebook del più seguito, iconico leader dei rivoluzionari di Tahrir. Dichiarazione politica, sferzante, il cui stesso titolo dice molto anche del contenuto: “Un’accusa che non smentisco e un onore che non rivendico”. L’accusa delle autorità egiziane, di aver incitato i manifestanti a protestare il giorno prima contro la nuova legge che ingabbia le dimostrazioni di piazza e il consenso. L’onore che @alaa non rivendica, di aver organizzato proprio quella manifestazione contro la nuova legge e, parallelamente, contro i tribunali militari.

La polizia egiziana non ha lasciato ad @alaa il tempo di costituirsi. Lo hanno arrestato questa notte, nel cuor della notte, a casa sua, di fronte a sua moglie Manal. Suo figlio di due anni, Khaled, dormiva, per fortuna. Sono entrati in 20 poliziotti, alcuni mascherati, ha raccontato Manal Hassan. Lo hanno picchiato, hanno schiaffeggiato sua moglie, com’è nella consuetudine della polizia, consuetudine raccontata anche da fior di scrittori egiziani durante l’era di Mubarak. Lo hanno picchiato dopo che lui ha chiesto gli fosse mostrato il mandato di cattura, lui figlio di uno dei più importanti avvocati dei diritti umani e civili del Paese. Lo hanno portato via in località sconosciuta, forse in una centrale delle forze di sicurezza sulla Cairo-Alexandria Desert Road. In soldoni: lontano dai riflettori e dalla città.

Per l’ennesima volta hanno arrestato Alaa Abdel Fattah. Lo aveva fatto il regime di Hosni Mubarak nel 2006. Lo ha fatto nell’autunno del 2011 il Consiglio Militare Supremo guidato dal generale Tantawi, perché @alaa aveva denunciato le responsabilità dei militari nell’uccisione di decine di dimostranti, la gran parte cristiani copti, nella manifestazione di fine ottobre di quell’anno. Lo aveva indagato anche il regime di Mohammed Morsy, e ora tocca anche a quello che lo stesso @alaa aveva definito, nella dichiarazione del 27 novembre, il regime dei Quattro (Sisi, Beblawi, Ibrahim e Mansour).

Tutte le volte che si arriva a una congiuntura importante, delicata, per i regimi, Alaa Abdel Fattah viene arrestato, indagato, messo sotto processo. Un ragazzo, e ora un giovane uomo. Un uomo solo, sulle cui spalle sembrano essersi concentrate tutte le responsabilità. Perché? A chi fa paura quest’uomo? O meglio, a chi fa paura questo politico, questo coraggioso politico che non teme di chiamare le cose con il loro nome? Di schierarsi, in sostanza, contro il regime islamista di Morsi e, allo stesso tempo, contro chi ha represso nel sangue la protesta di Raba’a El Adawiyye. Chi ha paura di @alaa, tanto da dover inscenare un arresto così violento e crudo, usando tecniche che sono state viste anche in altre parti del Medio Oriente? E perché c’è bisogno di non farlo parlare, proprio ora?

Forse perché una voce come quella di @alaa potrebbe incrinare la costruzione mediatica attuata dal regime ora al potere al Cairo, a uso e consumo del consenso interno e degli alleati internazionali che contano. Forse perché quel tipo di voce, che non è solo di Alaa Abdel Fattah, si alza contro le decisioni prese in tema di diritti civili, fuori e dentro la nuova costituzione, che viene decisa ancora una volta dall’alto. La rivoluzione di Tahrir, di cui @alaa è forse (anzi, certamente) il simbolo che riesce a mettere assieme tutte le componenti, continua a fare paura, perché è lì, proprio a Tahrir, che continua a esserci lo scoglio per una risistemazione dell’ancien regime con un vestito nuovo. E l’ancien regime vestito di nuovo non se lo può permettere, un @alaa che urla che non c’è l’abito nuovo. Anche stavolta il re è nudo, e ha paura di un bambino.

Stavolta il regime ha alzato il tiro. Ha avuto bisogno di picchiare Alaa Abdel Fattah. E questo aumenta i timori per la sua incolumità, così come i timori per il futuro democratico dell’Egitto. alaa Abdel Fattah è stato arrestato dopo due giorni di giro di vite. La polizia aveva arrestato decine di attiviste, il 26 novembre, le aveva caricate su un cellulare e lasciate nel mezzo del deserto, dopo qualche ora. E poi ieri una corte ha condannato a undici anni (undici anni) di reclusione ragazze, molte delle quali minori, accusare di appartenere alla Fratellanza Musulmana.

#FreeAlaa, ancora una volta, e con più forza di prima.

A charge I do not deny and a honour I do not claim

La dichiarazione di Alaa Abdel Fattah del 27 novembre, pubblicata sul suo seguitissima profilo Facebook e tradotta in inglese da uno dei suoi follower. È un j’accuse della situazione in Egitto. Dovrebbe far parte di qualsiasi rapporto sull’Egitto redatto nei ministeri degli esteri.

A Charge I don’t Deny and an Honour I don’t Claim

For the second time the Office of the Public Prosecutor sends out an arrest warrant through the media – instead of my address – well-known known to them because of their history of fabricating charges against me in the eras of Mubarak, Tantawi and Morsi.

For the second time the office of the Public Prosecutor lets itself be a tool of government propaganda, this time on the orders of the murderer, (Minister of Interior) Muhammad Ibrahim, instead of the Morshid (of the Muslim Brotehrhood). Their reason: that I incited people to demand that trials should be fair and should be the responsibility of an independent civil judiciary. As though it’s bad for the Prosecutor’s Office to respect itself and be respected by the public, it must prove its subservience to any authority that passes through this country –no difference here between a Prosecutor illegitimately appointed at the instructions of the Morshid, and Prosecutor correctly appointed – but at the instructions of the Military.

The charge – it appears – is that I participated in inviting people to protest yesterday, in front of the Shura Council building, against placing – for the second time – an article in the constitution legitimizing the court-martial of civilians.

The strange thing is that both the Prosecutor and the Ministry of the Interior knew that I was present for 8 hours at First Police Station New Cairo in solidarity with the people arrested yesterday on the same charges. But neither the Prosecutor nor the MOI ordered my arrest at the time or demanded that I be questioned. This probably means that they intend to put on a show where I play the criminal-in-hiding.

So, despite the following facts:

That I do not recognize the anti-protest law that the people have brought down as promptly as they brought down the monument to the military’s massacres –

That the legitimacy of the current regime collapsed with the first drop of blood shed in front of the Republican Guard Club –

That any possibility of saving this legitimacy vanished when the ruling four (Sisi, Beblawi, Ibrahim and Mansour) committed war crimes during the break-up of the Rab’a sit-in –

That the Public Prosecutor’s Office displayed crass subservience when it provided legal cover for the widest campaign of indiscriminate administrative detention in our modern history, locking up young women, injured people, old people and children, and holding in evidence against them balloons and Tshirts –

That the clear corruption in the judiciary is to be seen in the overharsh sentences against students whose crime was their anger at the murder of their comrades, set against light sentences and acquittals for the uniformed murderers of those same young people-

Despite all this, I have decided to do what I’ve always done and hand myself in to the Public Prosecutor.

I do not deny the charge – even though I cannot claim the honour of bringing the people into the street to challenge the attempts to legitimize the return of the Mubarak state.

And so that I don’t allow their rabid dogs any excuse at all, I have officially informed the Prosecutor’s Office by telegram (N0 96/381 dated today), and by letter (delivered by hand to the Public Prosecutor, registered number 17138 for 2013), as I have informed the Attorney General for Central Cairo (telegram no 96/382) of my intention to hand myself in on Saturday November 30 at 12 mid-day to the Prosecution at their Qasr el-Nil office.

“The protest’s people’s voices heard – needs no permit from the guard!”

Alaa Abd El Fattah

Cairo 27 November 2013

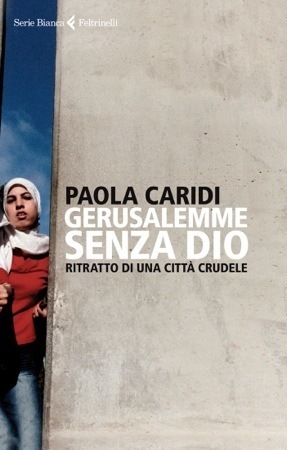

Viaggio in Italia

Gerusalemme senza Dio continua a girare per il Belpaese. E io appresso al libro, in un “viaggio in Italia” bello, sorprendente, vario, appassionato. Devo dire la verità? È anche un modo – particolare – per capire come sta il mio Paese, tra molta demoralizzazione, timori per il futuro e l’inossidabile energia di molte persone (nascoste nelle pieghe della provincia italiana…). La mia Roma, Milano, Pavia, Mantova, Torino, Alessandria, Bari, Bitonto, Ostuni, Palermo… Dimentico sicuramente qualche appuntamento degli scorsi due mesi.

Comunque, a gentile richiesta di molti lettori, faccio un elenco delle tappe del piccolo tour toscano di inizio dicembre, che – credo – chiuderà il 2013. Per l’anno prossimo, insh’allah, sono in cantiere anche tappe di nuovo a Roma e di nuovo nel Nord Italia, con possibili escursioni oltre confine.

Ecco le tappe toscane, segnate dall’incontro con amici che hanno condiviso il periodo gerosolimitano, gli amici delle tante conversazioni e delle tante cose fatte assieme per le persone che lì vivono.

Si comincia con Sansepolcro, in provincia di Arezzo, ospite dell’associazione Habibi e del meraviglioso Abuna Mario, don Mario Cornioli, Il 4 dicembre alle 21, presso la sala del consiglio comunale.

Il giorno dopo, giovedì 5 dicembre sempre alle ore 21, alla Biblioteca Comunale (Palazzo Corboli) di San Giovanni Valdarno. Un incontro tra vecchi amici, con Andrea Merli, per la precisione, con cui abbiamo condiviso tanti giorni tra Betlemme e Gerusalemme, da un lato e l’altro del Muro di separazione.

E infine un ritorno a casa, a Firenze, dove mi sono formata nella mia specializzazione internazionalista. Venerdì 6 Dicembre, alle ore 18 presso il Centro Internazionale Studenti “La Pira”, via dei Pescioni 3, Firenze. Parleranno del libro, assieme a me, Pasquale Ferrara, segretario generale dell’Istituto Universitario Europeo, e Alberto Tonini, presidente del Forum per i problemi della pace e della guerra. A ospitarci, Maurizio Certini, Direttore del CIS “La Pira”.

November 25, 2013

Antropologia gerosolimitana in piscina

Una goccia cade nella piscina. Anzi, più d’una. Gocce pesanti, grandi. Arrivano da lassù, dall’ampio tetto a vetrate che copre la vasca semiolimpionica dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Segni del tempo. Il tetto avrebbe bisogno di manutenzione, e quando piove a dirotto, a Gerusalemme, l’acqua si fa strada nelle guarnizioni degli infissi. Eppure, quelle gocce lanciate sul viso dei nuotatori hanno il loro fascino, rompono la monotonia delle bracciate, risvegliano dal torpore di quei movimenti automatici. Quelle gocce, soprattutto, mostrano una crepa nella quasi-perfezione della piscina. Bella spaziosa ariosa azzurra. Comoda e spartana a un tempo. Poggiata su quel declivio trasformato in giardino, che irrompe dalle vetrate e arriva nelle corsie. Il giardino grande e in lieve pendenza, dove tutto è verde, gli alberi e il pratino all’inglese, rifugio per un’ora di requie dalla quotidianità dura di Gerusalemme.

Per fortuna ci sono quelle gocce sul viso.

Colpiscono chiunque, nella piscina. Colpiscono la vecchia signora che viene qui tre volte alla settimana, alla mattina. Ha problemi di circolazione alle gambe. Scende in acqua, nella prima corsia, e pian piano si muove, con costanza. Tradisce le origini russe, ha il viso allegro e – che strano! – mai stanco. Nonostante l’età e gli acciacchi. Colpiscono – le gocce… – anche quel ragazzo palestinese che è qui alle sette e mezzo di pomeriggio. Esce dal lavoro, forse. Magari è un impiegato, o un tecnico. Palestrato, i muscoli gonfi, sgraziati, in onore all’ultima moda in voga tra i ragazzi palestinesi, chiusi dentro improbabili palestrine di body building nella Città Vecchia e nei quartieri popolari di Gerusalemme est.

Il ragazzo pensa di saper nuotare perché ha i muscoli gonfi, smuove pesantemente l’acqua, fa molto schiuma, si guarda attorno, timidissimo. Accanto a lui, nella corsia più centrale, il prototipo della nuotatrice giovane, perfetta, atletica, sinuosa. Palestinese anche lei, con sua madre parla uno slang arabo-inglese, tipico di chi ha studiato nelle scuole americane. Anzi, di chi, nella borghesia palestinese di Gerusalemme, appartiene a quella oligarchia storica ha potuto mandare i figli a studiare nei campus statunitensi. Le sue bracciate a delfino sono poetiche, la schiena si inarca quel tanto che basta, senza sforzo, quasi non facesse fatica a sollevare il corpo minuto.

Le distanze sociali, tra lei e lui, tra l’universitaria e il tecnico palestrato, sono così palesi perché sono uno accanto all’altra, e forse raramente si troverebbe così vicini.

È che la piscina dell’Università Ebraica è un altro dei non-luoghi di Gerusalemme. Certo, non così singolarmente ecumenico come il Mall di Malcha, il simbolo dei grandi magazzini cittadini. Alla piscina dell’università ebraica non tutti possono accedere. Studenti e professori, sì certo. Giornalisti, diplomatici, comunità internazionale. Israeliani che pagano un costoso abbonamento. Palestinesi? Dice chi ha provato a fare l’abbonamento che non a tutti è permesso. E non tutti tra i palestinesi, a dire il vero, amerebbero frequentare la piscina o la grande palestra attrezzata dell’università, perché significherebbe normalizzare i rapporti tra le due comunità in conflitto e coabitazione forzata.

Eppure, nonostante tutto, quella piscina è uno scorcio della società gerosolimitana. Un case study per un lavoro sociale e antropologico sul campo. Non solo per chi la frequenta. Non solo perché negli spogliatoi, a pulire, c’è solo personale palestinese, come succede per quasi tutti i muratori e i netturbini di Gerusalemme, ma perché chi la frequenta si gestisce lo spazio e il tempo in maniera tale da ritagliarsi delle vere e proprie sezioni della quotidianità. Due esempi. La mattina, in piscina, ci sono gli anziani israeliani, spesso docenti in pensione, oppure esponenti della larga comunità immigrata dall’ex Unione Sovietica. Di pomeriggio tardi, cambia tutto, e a nuotare sono soprattutto ragazzi palestinesi, qualche ‘internazionale’, e pochissimi israeliani. Come se alla divisione delle comunità e della città corrispondesse anche una suddivisione dei tempi del giorno. Diversi, l’uno dall’altro, come molto di quello che si fa a Gerusalemme.

Su tutti allo stesso modo, quando piove a dirotto in città, arrivano le gocce pesanti, dense, grandi che scendono in picchiata dal soffitto a vetrate. Non guardano in faccia a nessuno, le gocce. Ma nessuno se ne accorge.

La playlist prevede oggi Farid El Atrache, Ya wili men hobbo.

November 24, 2013

L’Iran, la diplomazia e i cardi

È la notizia di prima pagina. Anzi, la notiziona che tutti aspettavamo da anni. Non solo e non tanto l’accordo formale raggiunto stanotte a Ginevra sul nucleare iraniano e sulla parziale sospensione delle sanzioni contro Teheran. Quanto, piuttosto, la fine della emarginazione dell’Iran e anche, si spera, la fine di un linguaggio retrivo che ha bollato la grande Persia come uno Stato-paria. In fondo, lo sapevamo tutti, e non ci voleva poi tanto a saperlo: impossibile pensare al Medio Oriente, e al Grande Medio Oriente senza un ruolo di primo piano per l’Iran. Impossibile pensare a un disimpegno militare degli Stati Uniti (parziale e totale) in Iraq e Afghanistan senza pensare a un accordo con l’Iran, per cercare di negoziare la sua influenza all’interno di due paesi così importanti per gli equilibri di Teheran. Impossibile pensare a un negoziato sulla Siria, e a una intesa sullo scacchiere siro-libanese, che non coinvolga l’Iran, vittima – peraltro – di un attentato nel cuore di Beirut sud, roccaforte Hezbollah. Impossibile pensare che l’Iran potesse essere messo alla porta, in qualsiasi sistemazione del Grande Medio Oriente, e pensare – come hanno fatto, in modi e direttici diverse – Israele e Arabia Saudita – di rimanere deus ex machina nella strategia mediorientale americana.

Era impossibile, eppure per anni ci siamo sentiti raccontare il mantra, anche sulla pubblicistica italiana, che con l’Iran non si poteva usare se non l’opzione militare. E per anni ho sentito odor di guerra sempre più prossima a Gerusalemme, dove col trascorrere del tempo sono stati rimessi in sesto i rifugi (non tutti, a dire il vero: molti son rimasti depositi di mobili nei condomini, o stanze multiuso nelle singole case) e distribuite (ma non a tutti) le maschere antigas.

L’accordo, certo, non elimina la paura di una guerra preventiva. Cambia, però, il vocabolario vigente, il che va sempre bene.

E per festeggiare, dunque, ci sta bene un bel risotto ai cardi. Basta prendere i cardi (difficili da trovare in città, mi sa, ma per fortuna nella provincia e nei paesi ancora si trovano), spellarli per bene e metterli a mollo in acqua fredda per almeno mezz’ora con un bel po’ di limone. Poi si lessano sino a che non diventano morbidi. Si fa un soffritto con aglio e acciughe, si aggiungono i cardi, poi il riso, che si tosta e poi si sfuma con un bel po’ di vino bianco (chardonnay, in questo caso). Si porta a cottura il riso con un semplice brodo vegetale preparato mentre si spellano i cardi, mescolando ogni tanto il risotto e aggiungendo pepe e prezzemolo. Si spegne, e si manteca con un po’ di parmigiano (meglio sarebbe pecorino invecchiato), olio extravergine d’oliva, e scorza di limone verde grattugiata.

Buon accordo e buon appetito.

November 20, 2013

Lo zen e l’arte del caffè (arabo)

Me lo ha insegnato una mia amica di quelle care, a Gerusalemme. Fare il caffè all’araba, in fondo, è come concedersi una pausa. Concedersi il lusso del tempo sospeso. Da sola. Te e il tuo bollitore, di quelli con il manico lungo, una sorta di pentolino alto come lo scaldalatte. Non ha importanza che siano d’epoca, di rame, di lusso. Bastano quelli di acciaio povero, made in China. La cosa fondamentale è ritagliarsi il tempo per farlo, quel caffè. Tostato, macinato fino, con una bella manciata di cardamomo, anch’esso ridotto in granelli. La ricetta che m’aveva detto un vecchio signore palestinese, dopo avermi fatto assaggiare una tazzina del suo caffè buonissimo, non l’ho mai dimenticata. Mezzo classico (medio), mezzo nero, e una bella manciata di cardamomo.

Lo prendevo alla Città Vecchia, a pochissima distanza dalla Settima Stazione della via Dolorosa, quasi di fronte a uno dei gioiellieri migliori (e più piccoli) della Gerusalemme vecchia. Il viso dei due proprietari della torrefazione, probabilmente fratelli, era di quelli tristi, quasi assente. Stessi gesti, ripetitivi, automatici, gomito a gomito nell’angusto spazio di quella rivendita direttamente sulla viuzza, ormai senza guardare più con attenzione e rispetto i clienti, se non quelli del quartiere, i vecchi affezionati clienti di cui si conosce tutto. Anche i gusti per il caffè, anche le quantità di caffè, i soldi che hanno, le finanze a disposizione. Il fatto è che, di fronte alla torrefazione, i proprietari non hanno visto passare solo i vecchi, affezionati clienti. Hanno visto la cronaca quotidiana di Gerusalemme, la sua decadenza, il suo deterioramento, i suoi cambiamenti, le guerre, le battaglie, i soldati, gli scontri, i turisti, i pellegrini che ti guardano e non ti vedono, quelli che vorrebbero sapere chi sei e quelli a cui interessano solo le sacre pietre e semmai i souvenir (sacri o meno) da riportare a casa. Come succede in qualsiasi città di quelle simboliche.

Guardavano anche me così, i proprietari della torrefazione della stradina che conduce alla Porta di Giaffa? Ma certo. Poi rimanevano stupiti quando ripetevo in arabo la formula del caffè, di un etto di caffè nella versione del vecchio signore palestinese. Meyya gram: Nous wasat, nous assuat, ma hel. Finalmente un punto interrogativo compariva nei loro occhi spenti, indifferenti, segnati dalla quotidianità lacerante di Gerusalemme. Chi è? Perché passa sempre di qua? Eppure sembra una europea. Anzi, forse una israeliana di Tel Aviv, di quelle laiche e progressiste…

Niente di più. Una fugace curiosità da commerciante, costretta nei pochi secondi in cui il loro sguardo si posava sul mio viso, il mio abbigliamento e i miei capelli cortissimi. Poi il pacchetto confezionato a dovere e chiuso con lo scotch mi veniva consegnato. Pacchetto bianco con i chicchi di caffè rossi impressi sulla carta.

Ah, il bollitore. L’acqua è calda, caldissima. Un po’ di zucchero, tanto quanto ne vogliono gli ospiti. Un po’. Oppure medio. Oppure senza niente, come lo bevono i veri intenditori. Sada. Qahwe sada. Nero, e basta. Non bisogna far bollire l’acqua, in fondo come succede con il tè all’inglese. Un cucchiaino bello pieno di caffè a testa, e uno per il bollitore. È la dose che a me piace. Quando si mette nel pentolino-bollitore il caffè non scende poi così piano. E se la fiamma lì sotto il pentolino è quella giusta, la schiuma fa subito la sua comparsa. Compatta, a coprire come un tappo l’acqua che c’è là sotto. Il profumo del cardamomo, intanto, si spande tutto attorno assieme a quello del caffè fresco. Ed è allora che partono i veri pensieri, mentre la mano compie quel gesto ritmico, dentro l’acqua, poi sopra, poi avanti, poi di nuovo dentro l’acqua. Come se si arrotolasse la lana per farne un gomitolo. La schiuma sembra rimanere lì, ferma, per nulla toccata da quel gesto, ripetuto una, due, tre volte. Quanto basta. Mentre l’occhio controlla che l’acqua non arrivi a bollore. E se sta per farlo, allora basta allontanare il pentolino dalla fiamma, alzarlo quel tanto che serve, per poi riabbassarlo. È tutta questione di attenzione, e di secondi, e di tempo rubato alla digitalizzazione di sms, email, ‘mi piace’, ‘condividi’, fotocamera per scattare la foto della prima camelia del terrazzo…

Passa il tempo, e forse sono solo secondi, di quelli così pieni da farti perdere il senso del tempo che trascorre. Mentre il muro della cucina si riempie di frasi, di ricordi, di parole sconnesse. D’un tratto, per incanto, la schiuma nel pentolino si apre, e ricompare l’acqua, nera, che sino ad allora era rimasta nascosta. Si dirada la schiuma, e l’acqua nera appare come una pupilla dilatata. Un grande cerchio. È allora che il caffè è pronto. il rito si è compiuto. E il tempo sospeso è finito.

Una pausa rubata al multitasking, che l’espresso all’italiana non potrà mai concederci. Tutto quello che è passato nella testa, mentre si fa il caffè arabo, rimarrà bello chiuso nelle nostre, singole, individuali stanze segrete. Senza che sia necessario, e neanche piacevole condividerlo.

La colonna sonora, nel tempo sospeso, è La Falena e la Candela (reprise). Radiodervish d’annata.

La dedica è per una serata pavese, tutta dedicata al Medio Oriente. Francesco, Francesca, Clara: ho mantenuto la promessa, un po’ in ritardo…

November 18, 2013

I veleni attorno ad Arafat

Com’è lontano quel novembre, vero? Nove anni fa, altrettanto uggioso, freddo, umido, come spesso capita in Palestina. Ricordava le stripes di Joe Sacco ambientate nella Palestina della prima intifada. L’ultima parte della vita di Yasser Arafat si stava consumando dietro i muri della Muqata, a Ramallah, così come dietro i muri sbrecciati si era consumata la sua parabola tra 2002 e 2004, durante l’assedio al compound presidenziale palestinese imposto da Ariel Sharon.

Tanto lontano, quel novembre, che la notizia recente sulle tracce di polonio trovate sui campioni biologici di Abu Ammar non ha poi suscitato grandi reazioni. È ora altamente probabile che Arafat sia stato avvelenato, ma questo non sposterà probabilmente di un millimetro le posizioni nei negoziati in corso tra israeliani e Autorità Nazionale Palestinese. Arafat è molto probabilmente morto a causa del veleno, e la riflessione dentro il panorama politico palestinese non sembra proprio muoversi dal solito stantio recinto in cui è ormai rinchiusa: Fatah versus Hamas, e tanto basta.

Forse è perché, tra i palestinesi, lo pensavano tutti, già allora, che Abu Ammar fosse stato avvelenato. Solo che non c’erano le prove, e in quel momento sembrava – da parte internazionale – che ci fosse ancora una volta molta dietrologia e complottismo, a Ramallah. Lo si pensava già da allora, che qualcosa non andava in quel veloce decorso che stava portando Arafat alla morte. Poi Abu Ammar è deceduto, lontano dalla sua terra, e subito dopo la transizione politica palestinese ha segnato alcune delle pagine più delicate e più tristi della storia recente del Medio Oriente. Così, Arafat e la sua strana morte sono rimasti lì, coperti dalla polvere dell’oblio, dal rumore degli spari delle brigate armate palestinesi che si scontravano tra di loro, dal fracasso dei bombardamenti israeliani su Gaza, e prima dallo stupore della vittoria elettorale di Hamas. Tutto troppo veloce, a volte imprevisto…

Ed ecco che il fantasma di Abu Ammar ritorna, grazie al risultato delle analisi sui suoi resti. Ma nessuno dei protagonisti ha interesse a riflettere su quella morte e le conseguenti responsabilità. Non ce l’hanno gli israeliani, i primi sui quali è caduto l’indice accusatore dei palestinesi. E d’altro canto, la storia israeliana ha inanellato altri casi di avvelenamenti, primo fra tutti il tentativo di avvelenare Khaled Meshaal da parte del Mossad, quando Meshaal era già capo dell’ufficio politico di Hamas. Se però – ipotesi – gli israeliani fossero stati i mandanti, la mano che ha agito contro Arafat deve necessariamente essere stata palestinese, vista la sicurezza che circondava l’allora presidente dell’Anp. Come che sia, è un brutto affare, per tutti, e nessuno ne uscirebbe indenne. Meglio, dunque, lasciare che la polvere continui a coprire il “caso Arafat”, ed evitare – per così dire – imbarazzi.

La foto è di Francesco Fossa. E per la playlist, che ritorna a commento sonoro del blog, propongo Asfour, con Marcello Khalife e Omayma.

November 6, 2013

Che noia…

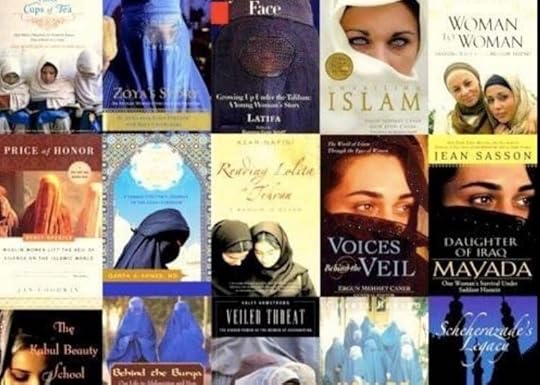

Guardate la foto qui accanto, presa a prestito da un blog bello e informato come arablit. È un collage di copertine di libri, romanzi, saggi, sul mondo arabo e/o musulmano. Nelle copertine, solo donne. E solo donne velate. Donne del cui viso si vede poco, pochissimo, addirittura nulla. Donne della cui vita si intravede altrettanto. Come se in quel poco, o nulla, vi fosse tutto il mondo di cui sono diventate – involontariamente, più spesso ingiustamente – simbolo. La costruzione di un ritratto, o meglio di uno stereotipo, è tutto in questo collage. Che non riguarda, ahimè, solo l’editoria anglosassone sui temi più disparati che riguardano pezzi di mondo anche dissimili tra di loro: regione araba, islam, Medio Oriente, Afghanistan, Iran.

È il nostro sguardo, il problema. Lo sguardo occidentale. Uno sguardo sfuggente, a corrente alternata, che talvolta si sofferma su un mondo di cui vuol sapere qualcosa. Solo qualcosa, ma poi mica tanto. È come se avessimo bisogno di un semplice bignami per decodificare ciò succede dall’Altra Parte, ma – per carità – senza approfondire.

Le copertine servono a questo. Ad attrarre un pubblico distratto, e nello stesso tempo incuriosito da un pezzo di pianeta che ha fatto irruzione nel proprio salotto e nello schermo tv che introduce (ancora) al mondo. Se la tv parla di arabi, di Tahrir, di rivoluzioni fallite, di militari di nuovo al potere al Cairo, di islam politico che fallisce, di guerre che non finiscono, di attacchi suicidi a Baghdad e Kabul, allora bisognerebbe capirci qualcosa di più. E gli scaffali delle librerie sono pronte alla bisogna. Oggi come oltre dieci anni fa. Niente sembra cambiato, anche se dieci anni fa non c’era stato il 2011. Le copertine di oggi sembrano non essersi accorte della storia, anche se – magari – il contenuto di molti libri può essere diverso dalla loro rappresentazione prima e più evidente.

Sarebbe ora di cominciarne a parlare, di copertine. E – perché no? – anche di contenuti dei libri che parlano di un bel pezzo di mondo. Ancora, ahimè, sconosciuto ai più. Me ne sono accorta ieri, come già mi è successo tante altre volte, dallo sguardo curioso e sorpreso delle persone che mi ascoltavano, durante una lezione tenuta all’università di Palermo.

l’immagine è al seguente link: http://arablit.wordpress.com/2013/11/...