Paola Caridi's Blog, page 80

October 28, 2013

Il ricordo degli amici

Fra Michele, spentosi troppo presto il 28 ottobre 2008 in Italia, aveva introiettato nel- la sua storia personale la parabola del Buon Samaritano. Non era stato solo uno di quelli che avevano aiutato il prossimo caduto nella polvere, come fece nel 1967, quando – da seminarista – fu tra i pochi a soccorrere gli abitan- ti del quartiere maghrebino di fronte al Muro del Pianto, quartiere distrutto in tre giorni dalle ruspe delle autorità israeliane che poche settimane prima avevano conquistato Gerusalemme con la Guerra dei sei giorni. “Non facevano entrare la Croce Rossa. Aiutammo noi seminaristi francescani quelle povere famiglie palestinesi,” mi disse con quella che io lessi come la stessa empatia di allora. Come ripetono i cattolici credenti quando interpretano la parabola del Buon Samaritano, fra Michele era anche colui che aveva ricevuto tanto da quel gesto di aiuto verso il prossimo: la sua stessa vita era stata trasformata, dal prossimo, da Gerusalemme, dal Monte Nebo. Diceva Michele Piccirillo, francescano prima ancora che archeologo: “Da una montagna dalla quale Mosè gettò uno sguardo di speranza sul futuro, anch’io provo a guardare avanti vedendo tanti giovani pronti a vivere in pace in un mondo che non ne può più di guerre e di odio”. Ora che il suo corpo riposa, come desiderava, sotto un grande albero davanti al piccolo convento del Nebo, padre Michele non è lontano da Gerusalemme. La guarda con gli occhi del pellegrino.

(È un brano di Gerusalemme senza Dio, dedicato a padre Michele)

Sono sei anni, oggi, che padre Michele Piccirillo è morto. E la sua lettura di Gerusalemme manca adesso come ci mancò allora. È il mio modo di ricordare un altro amico di cui oggi sono stati celebrati i funerali, a Palermo. Giancarlo Licata è morto, e il giornalismo perde un uomo appassionato, generoso. Fino a pochissimi giorni fa era in redazione, alla Rai, a Mediterraneo, quella rubrica a cui aveva dedicato tanto. Io lo avevo conosciuto di recente, e di recente avevo apprezzato ottimismo, passione, generosità, ‘vecchio stile’, gentilezza, disinteresse. Uguale sino agli ultimi giorni, come se sempre vi fosse un domani.

October 14, 2013

Archeologia, politica e la storia a singhiozzo

Che l’archeologia sia stata, nel corso della storia, uno degli strumenti della politica, è cosa nota. Notissima agli studiosi di po litica internazionale, un po’ meno al grande pubblico. Ma basta rifletterci un po’, e pensare a quello che è successo da noi, in Italia, per capire che, sì, l’uso politico dell’archeologia ha segnato pesantemente alcuni precisi momenti storici.

litica internazionale, un po’ meno al grande pubblico. Ma basta rifletterci un po’, e pensare a quello che è successo da noi, in Italia, per capire che, sì, l’uso politico dell’archeologia ha segnato pesantemente alcuni precisi momenti storici.

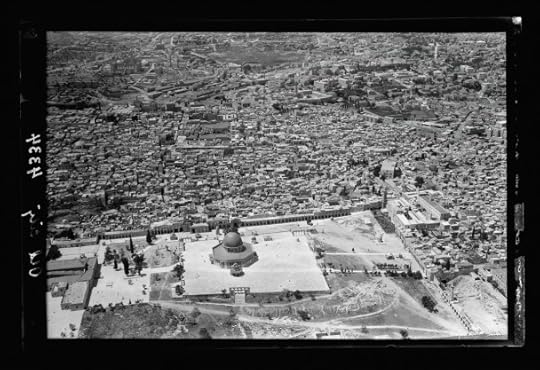

Il Medio Oriente non può essere un capitolo a parte. È lo stesso anche lì, e soprattutto a Gerusalemme. Un articolo recentissimo del Christian Science Monitor ce lo ricorda, più per quello che non dice che per le notizie contenute nella ricostruzione della difficoltà di fare archeologia nella città fin troppo santa. Dice tutto, l’articolo. Dice che non si può spostare un granello di sabbia senza suscitare le ire della parte avversa. Dice che il sito archeologico della Città di David, proprio al di fuori delle Mura di Solimano, è controverso. Dice che i palestinesi del quartiere di Silwan dove il sito della Città di David è stato aperto da anni, sono a rischio, per gli ordini di demolizione, per la tensione quotidiana. Dice anche che sul Monte del Tempio/Spianata delle Moschee non si può fare una campagna di scavo. Dice, dice, dice. Ma lo fa dire solo a una parte, solo alle voci israeliane. Le altri voci sono silenziose. O meglio, rimangono in silenzio nell’articolo del Christian Science Monitor.

Eppure parlano, vogliono parlare.

Per saperne di più, c’è qualche pagina dedicata nel mio libro Gerusalemme senza Dio a quel sito (che ho visitato da turista) della Città di David, a quel quartiere di Silwan, alla gente che rischia di vedere distrutta dalle autorità municipali israeliane la casa sulla quale – ironia della burocrazia israeliana – paga la versione locale dell’IMU da anni e anni. E anche alla storia di Silwan, divenuta dopo il 1948 il rifugio per molte delle famiglie palestinesi scappate dai loro villaggi della cintura gerosolimitana. Lo stesso quartiere dove, nel pre-1948, vi era stato il villaggio yemenita ebraico prima dei tumulti e della cacciata dei suoi abitanti.

Perché l’architettura, a Gerusalemme, non è neutrale. Tanto meno lo è l’archeologia.

Un breve estratto delle pagine dedicate a Silwan:

Il colpo d’occhio su quel ripido pendio è di quelli che non si dimenticano. Una sorta di favela arroccata lungo la collina, case su case, palazzetti cresciuti su se stessi, una densità abitativa tra le più alte di Gerusalemme. Silwan è uno di quei quartieri cresciuti in misura esponenziale, già dal 1948, quando arrivarono le famiglie in fuga dai villaggi come Deir Yassin o Malha, a ovest di quella che poi sarebbe stata la Linea Verde. Famiglie in fuga per la guerra e le incursioni dei gruppi armati ebraici, che erano state spinte a stanziarsi dopo il 1948 in un centro abitato che i dolori del conflitto li aveva già vissuti qualche decennio prima. Nel 1929, quando ebbe inizio lo spopolamento del villaggio yemenita a Silwan, dove risiedevano – in una convivenza con gli arabi che datava dalla fine dell’Ottocento – gli ebrei di origine yemenita. I disordini del 1929, e poi la rivolta araba del 1936, segnarono la fine della presenza ebreo-yemenita a Silwan, tra accuse di pogrom ed espulsioni.

Una storia dura, dunque, quella del villaggio-quartiere in cui la presenza araba non data, comunque, dal 1948, ma addirittura – dicono alcune famiglie – dai tempi del Saladino. Una storia che, negli ultimi anni, si è – per così dire – arricchita di un capitolo difficile che parla la lingua burocratica degli ordini di demolizione, delle salatissime multe per abusivismo edilizio, delle battaglie legali combattute nel piccolo tribunale comunale in cima al quartiere di Musrara, accanto al palazzone del municipio. Il piano israeliano è quello di trasformare quanta più parte è possibile di Silwan in parco archeologico, a cominciare dalla sua zona centrale, Al Bustan, “il giardino” in lingua araba, che si trova proprio sotto al centro di scavo della Città di Davide. Poco meno di un centinaio gli ordini di demolizione di case consegnati da tempo ai proprietari, e le ruspe hanno già cominciato il loro lavoro, in alcuni casi. Il risultato è una situazione al limite dell’esplosivo, con continui scontri tra polizia israeliana e residenti, lanci di pietre, lacrimogeni, la piccola intifada settimanale del venerdì, gli arresti, la chiusura del quartiere, spesso presidiato dalle camionette della polizia di frontiera.

Il caso eclatante della Città di Davide va, comunque, oltre la sua specificità. Oltre lo stesso valore archeologico degli scavi passati, presenti e futuri. Descrive, soprattutto, un atteggiamento verso la storia plurimillenaria di Gerusalemme che è lo stesso della politica perseguita dalle autorità israeliane – a tutti i livelli – già all’indomani della Guerra dei Sei Giorni sino a oggi. L’idea è quella di una narrazione della città in cui l’identità ebraica sia preponderante, a tal punto da ridimensionare, o addirittura considerare accessoria la presenza – nel percorso storico – di altri protagonisti. È ancora una volta il caso esemplificativo della Città di Davide ad aiutare la comprensione: l’accusa arrivata sia dai palestinesi sia da archeologi israeliani è che gli scavi non siano stati solo “a tesi”, tendenti dunque a confermare un teorema interpretativo, ma che per fare questo abbiano accantonato tutto il resto: la presenza romana, bizantina, araba. Nella cronologia della plurimillenaria storia di Gerusalemme, insomma, la politica condotta dalla Elad nella Città di Davide, e di altri archeologi dentro la Città Vecchia, narra una storia a corrente alternata, esalta i periodi della presenza ebraica e costringe gli altri in una sorta di dimensione carsica.

September 30, 2013

L’ora di Gerusalemme

Non mi piacciono gli aggiornamenti di sistema. Ecco, l’ho detto. Resisto sin quando posso, o meglio, sin quando qualcuno non mi costringe a farlo, paventando l’instabilità di IPhone, iPad e quant’altro. E così, ho finalmente messo iOS 7.0, che come tutte le novità guardo all’inizio con sospetto perché mi ero abituata alla grafica precedente, meno leziosa. Insomma, comincio ad abituarmi, faccio un giro per le icone sullo iPad, cerco una cosa sul Calendario, e poi mi intrufolo nell’Orologio.

Scopro – ma poi mi accorgo di non essere la prima – che la Apple ha deciso una posizione politically correct su Gerusalemme. Tema che, come potete comprendere, mi è caro, visto che non solo ci ho passato 10 anni della mia vita, ma ci ho pure scritto un libro. Gerusalemme, nella sezione Orologio della Apple, quella che ti facilita sui fusi orari del mondo, non ha un paese di appartenza. Non è la capitale di Israele, né quella della Palestina.È Gerusalemme e basta. Come se non servisse altro a definirla, la città-archetipo per eccellenza, città che dovrebbe appartenere ai suoi abitanti, essere con-divisa, amministrata da tutti.

Sono d’accordo con l’Orologio del mio IPad, per una volta tanto.

Le polemiche, però, sono già cominciate. #sapevatelo

September 23, 2013

Gerusalemme a Palermo

Chissà, un giorno si potrebbe anche parlare delle città crudeli, perché quella ‘crudeltà’ che è nel sottotitolo del mio libro non riguarda solo Gerusalemme. Un giornalista-poeta come Salvo Licata, cantore della sua Palermo, ne indicava la crudeltà in un testo – Città Azolo – che appena pochi mesi fa era stato messo in scena proprio lì, al Teatro Biondo.

Città crudeli perché fagocitano le energie degli uomini e delle donne che le abitano e le vivono. Città crudeli perché uccidono la propria funzione, quella per cui sono state costruite: tessere la rete delle relazioni, quella che – con una parola ormai sovraccarica di retorica – viene ora chiamata convivenza. Città crudeli perché dimenticano l’Uomo a favore di altro: di fama, di politica malsana, di potere.

Di Gerusalemme, di Gerusalemme senza Dio, della città e delle sue possibili crudeltà , si parla a Palermo, il 24 settembre (oggi) alle sei di pomeriggio, con Franco La Cecla, alla Feltrinelli di via Cavour.

September 16, 2013

Segnate sul calendario

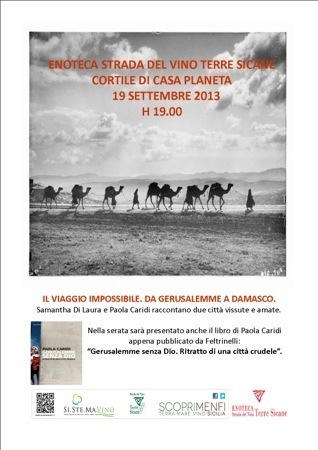

Segnatevi, se volete, qualche data sul calendario. Il 19 settembre, a Menfi, la premiata ditta Paola Caridi-Samantha Di Laura fa ancora una volta il Viaggio (ora) Impossibile da Gerusalemme a Damasco. Un viaggio virtuale sul tempo sospeso del caffè, sulla metrica del cammello, sui suoni (ah, quei suoni che ci mancano tanto…), i profumi, Bab Touma, Bab El Amud.

Parleremo anche un po’ del mio libro su Gerusalemme.

Parte così, dalla Sicilia, il mio piccolo viaggio con il libro su Gerusalemme in tasca. Seconda tappa: Palermo, il 24 settembre alle sei di pomeriggio, con Franco La Cecla, alla Feltrinelli di via Cavour. E poi, il giorno dopo, il 25 settembre, al Cous Cous Fest, appuntamento ormai d’obbligo di fine estate a San Vito Lo Capo. di sera

Save the date, and stay tuned!

September 12, 2013

Chi si ricorda del Giardino delle Rose?

Venti anni e stavolta, davvero, sembra un secolo. Venti anni scoccano domani, e la foto di quella stretta di mano contratta e forzata porta su di sé tutti i segni di un tempo andato, e di una speranza su cui è stata costruita una vera e propria industria della pace. Yasser Arafat e Ytzhak Rabin, di fronte a un giovane e orgoglioso presidente Bill Clinton sanciscono la tappa pubblica e più importante del processo di pace. È la pace di Oslo, anche se quella stretta di mano viene immortalata lontano da Oslo, a Washington, nel Giardino delle Rose, nell’ala ovest della Casa Bianca.

13 settembre 1993. Sembrava a portata di mano, la pace, e ora a venti anni di distanza quella parola – “pace” – è così intrisa di retorica, di astrattezza, di alibi da perdere del tutto la sua bellezza. Persino il suo valore infinito, non misurabile. Non c’è pace, e non c’è speranza di una pace giusta, duratura, realista, a Gerusalemme. Non c’è pace, anche se il “processo di pace”, le “speranze di pace”, la “road map” verso la pace, la “città della pace”, gli “uomini di pace”, i “popoli che anelano alla pace” sono tutte locuzioni che hanno riempito il nostro immaginario (italiano? Europeo? Occidentale? Fate voi…) per i decenni trascorsi.

Chi si occupa da tempo e seriamente di conflitto israelo-palestinese sa che quel “processo di pace” iniziato in una stanza dell’American Colony a Gerusalemme est e proseguito in gran segreto a Oslo è morto. Non solo per consunzione, non solo perché non ne sono stati rispettati i criteri, non solo perché le ali estremiste sia in Israele sia in Palestina lo hanno boicottato. E non solo perché da Oslo in poi sono state costruite più colonie israeliane dentro i Territori Palestinesi di quante (ben poche) ne siano state costruite prima del 1993. Il processo di pace di Oslo è morto di gradualismo, di vaghezza, di rinvii, e soprattutto di “non detto”. Non detto e rinviato sine die il nodo dei confini, quello dei rifugiati, il nodo dello status di Gerusalemme. Non detto, rinviato sine die persino il nodo della Palestina come Stato.

Oslo, più che un processo, un iter, un work in progress, è stato un macigno. Paradossale, vero? È stato quanto di meno temporaneo si sia avuto in Medio Oriente. Tutto – negoziati infiniti, colonie, ‘fati sul terreno’, occupazione, attentati – è stato compiuto nel nome di Oslo oppure contro Oslo. E a rimetterci è stata una pace che fosse radicata su un’unica parola: riconoscimento. Di due popoli, di due Stati vivibili e sostenibili. Di Israele e Palestina.

Il simbolo di tutto questo è Gerusalemme. Il suo destino. Il suo futuro. La sua tristezza infinita. Nessuna capitale dei due Stati, nessuna unicità fondata sulla complessità e sulle diverse identità che la compongono e la posseggono.

E allora? E allora, se il pragmatismo ipocrita non ha avuto successo, in questi decenni, forse è il caso di rivolgersi all’Utopia. Domani, per chi vorrà, metterò sul blog qualche riga della conclusione del libro. Una conclusione che sorprenderà, magari, molti dei lettori di queste pagine.

La foto mi è stata mandata alcuni anni fa da una lettrice, Irma di Giacomo, che l’aveva scattata a Hebron e l’aveva intitolata Fantasmi. Grazie.

September 10, 2013

La più casta delle città

“A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose l’uno dell’altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno, gli sguardi s’incrociano per un secondo e poi si sfuggono, cercano altri sguardi, non si fermano.

Passa una ragazza che fa girare un parasole appoggiato alla spalla, e anche un poco il tondo delle anche. Passa una donna nerovestita che dimostra tutti i suoi anni, con gli occhi inquieti sotto il velo e le labbra tremanti. Passa un gigante tatuato; un uomo giovane con i capelli bianchi; una nana; due gemelle vestite di corallo. Qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi di sguardi come linee che collegano una figura all’altra e disegnano frecce, stelle, triangoli, finché tutte le combinazioni in un attimo sono esaurite, e altri personaggi entrano in scena: un cieco con un ghepardo alla catena, una cortigiana con ventaglio di piume di struzzo, un efebo, una donna-cannone. Così tra chi per caso si trova insieme a ripararsi dalla pioggia sotto il portico, o si accalca sotto un tendone del bazar, o sosta ad ascoltare la banda in piazza,si consumano incontri, seduzioni, amplessi, orge, senza che ci si scambi una parola, senza che ci si sfiori con un dito, quasi senza alzare gli occhi.

Una vibrazione lussuriosa muove continuamente Cloe, la più casta delle città. Se uomini e donne cominciassero a vivere i loro effimeri sogni, ogni fantasma diventerebbe una persona con cui cominciare una storia d’inseguimenti, di finzioni, di malintesi, d’urti, di oppressioni, e la giostra delle fantasie si fermerebbe.”

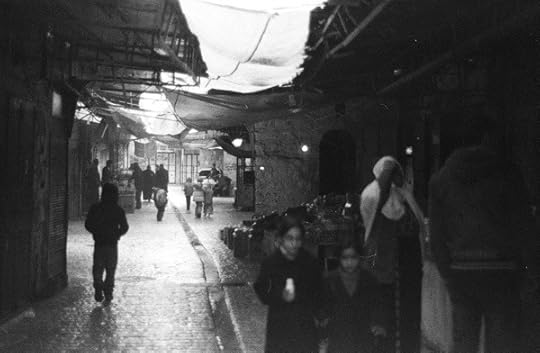

Come non vedere Gerusalemme, la più casta delle città, nella Cloe elencata da Italo Calvino tra le sue Città Invisibili? Sotto le uniformi delle identità che provano a elidersi, ci sono uomini e donne, coperti spesso del caldo mantello dell’ipocrisia.

September 6, 2013

Quando Gerusalemme era moderna

“La villetta dell’infanzia di Michel era a un piano, come molte nel piccolo ma importante quartiere di Musrara. Una zona di pregio, che a un censimento successivo, contava almeno 130 edifici interessanti, comprese non solo le ville residenziali a uno o a due piani, ma chiese, ostelli, conventi: un agglomerato urbano nato verso il 1875 in un posto il cui nome, in arabo, significava forse “campo dei ciottoli”, delimitato a sud dalle Mura della Città Vecchia, a ovest dal quartiere commerciale di Gerusalemme, a nord dalla zona ortodossa di Mea Shearim e a nord-est dal nuovo quartiere a prevalenza musulmana di Sheykh Jarrah. Dal punto di vista architettonico, rispecchiava il tipico stile della Gerusalemme a cavallo tra Otto e Novecento, a seguito dell’influenza occidentale: pietra locale, tetto spiovente su quattro lati, finestre all’araba, alte e arcuate nella parte superiore, e persiane di metallo a libretto. E poi i giardini: quello di rose, per separare la casa dalla strada, e dietro il giardino di alberi da frutto. Gli alberi erano gli stessi di sempre, nella tradizione palestinese: melograni, mandorle, gelsi, nespoli. E poi quei cipressi, alti e austeri, che al contrario degli alberi da frutto avevano resistito alle guerre, ai nuovi abitanti, alle speculazioni edilizie.

Michel era arrivato in quel quartiere, a Musrara appunto, seguendo il padre, impiegato presso i britannici che governarono la Palestina dall’indomani della prima guerra mondiale sino alla nascita dello Stato di Israele, durante i trent’anni del Mandato. Di professione contabile, il papà di Michel aveva portato la famiglia al seguito nei suoi spostamenti. Nella meridionale Bersheba, dove Michel nacque, poi a Betlemme, infine a Gerusalemme. Destinazione, appunto, quel piccolo quartiere che era nato qualche decennio prima appena oltre l’eterno cuore commerciale rappresentato dalla Porta di Damasco. Musrara, il primo quartiere misto sorto fuori dalle mura della Città Vecchia, dove la borghesia palestinese e in parte ebraica aveva cominciato a vivere e aveva col tempo consolidato il suo il tran tran quotidiano, liberandosi dal giogo della vita entro le cinquecentesche mura possenti di Solimano che fino al 1873 venivano serrate ogni sera, fornendo agli abitanti la protezione dai pericoli esterni. Prima di Musrara, nel 1855, era partito l’esperimento di Yemin Moshe, il piccolo quartiere ebraico a ovest della Porta di Jaffa costruito sulla terra acquistata da Sir Moses Montefiore. Musrara, invece, era nata verso la fine dell’Ottocento da quella classe di benestanti che si era sviluppata alla fine dell’Impero Ottomano, nei decenni precedenti alla prima guerra mondiale: una classe borghese che aveva deciso di essere ‘in balia’ – dunque – di una dimensione nuova, aperta verso la campagna e i villaggi dell’anello attorno a Gerusalemme che alla città fornivano il sostentamento: verdura, latte, olive e manodopera”.

Il resto è su Gerusalemme senza Dio, nella storia nascosta di Musrara.

September 3, 2013

E’ sullo scaffale

Non è tanto lo spazio, di cui ho nostalgia. E’ il tempo, il tempo di Gerusalemme che rimpiango. E a scandire il tempo del giorno, cinque volte al giorno, era un canto. In arabo si chiama adhan.

“Il suono dell’adhan, della chiamata alla preghiera, è il ritmo naturale che viene ricordato a noi singoli, distratti. Ci viene ricordato che è l’alba di un nuovo giorno, che è arrivata la metà della giornata, che è già tramonto, che tra un po’ si va a dormire. Uno scandalo, a pensarci bene. Perché questa divisione antica è percepita, dall’uomo postmoderno, come una semplice costrizione. Costretti in un tempo considerato arcaico, proprio quando la concezione postmoderna considera del tutto crollati i muri che contenevano il tempo. Si può mangiare quando si vuole, svegliarsi tardi, saltare la colazione e inventarsi il brunch, tenersi leggeri a pranzo con un panino veloce e magari cenare tardi la sera per riuscire a vedere gli amici. Si possono saltare i ritmi antichi e inventarsi i propri, di intervalli. Perché mai dover cedere al ricatto di un tempo preordinato, e per giunta imposto da una fede?

Eppure, nonostante il mio tempo singolo sia dichiaratamente postmoderno, quella chiamata alla preghiera è stata tanto preziosa da riportarmi anche oggi, che a Gerusalemme non sono più, ai tempi veri, per alcuni versi più consoni a una natura che abbiamo violentato con gli anni e i secoli. Il ritmo è l’eredità che la Città Tre Volte Santa mi ha lasciato, incastrata ormai nella mia carne”.

Qualche riga del prologo, giusto per spiegare lo spirito e l’empatia con cui questo libro è stato scritto.

September 1, 2013

Gerusalemme senza Dio

Mercoledì esce nelle librerie il mio libro su Gerusalemme. Il mio terzo libro edito da Feltrinelli. Il titolo potrebbe sembrare a prima vista provocatorio. Gerusalemme senza Dio: in fondo, è l’ossimoro per eccellenza. Togliere Dio alla santità della città. Così non è. Non è né un titolo provocatorio né un libro irriverente. Togliere l’aura di santità da Gerusalemme vuol dire semplicemente alzare il velo e guardare la città e i suoi abitanti (cittadini, purtroppo, è un termine che è difficile usare, per una realtà urbana e politica come quella). È una ragione semplice, dunque, quella che mi ha spinto a rimuovere (ma solo nel titolo) Dio da Gerusalemme. È che in questo modo appaiono gli uomini e le donne della città, gli stessi uomini e donne in cui – per la visione cristiana – Dio si è incarnato e si è fatto uomo. Eppure, nonostante la scelta di una visione a prima vista solo evangelica, dunque cristiana, ho voluto scrivere un libro laico e libero. Laico nell’approccio, libero dai condizionamenti fideistici e politici, e in ogni caso preciso nel punto di vista. Non è un libro, infatti, che vuole compiacere tutti. In questo, è simile agli altri due che ho dedicato alla regione mediorientale. Ho scelto un punto di vista, il mio, forzando stavolta l’analista a indossare anche l’abito di una donna che ha vissuto quotidianamente dieci anni della sua vita a Gerusalemme. Perché non avrei potuto scrivere su Gerusalemme senza partire da una esperienza che ora, distante dalla città, considero rara, importante, unica per la mia esistenza e la mia dimensione intellettuale. Dico sempre che un pezzo del mio cuore è rimasto al Cairo. Ora, ma con molta fatica, posso dire che un altro pezzo del mio cuore è rimasto a Gerusalemme. E chi ha frequentato la città considerata santa sa che a Gerusalemme si lascia un cuore ferito: ferito dall’incompiutezza della Città. L’archetipo, il modello della Città Celeste contiene, nella sua vita quotidiana, tutti gli ingredienti del conflitto, delle umiliazioni, dei peccati e della crudeltà. La città che dovrebbe essere modello per le altre non è, nella sua vita quotidiana, una città, bensì una realtà urbana divisa, rinchiusa nei suoi ghetti che talvolta si sovrappongono e altre volte di frammentano ancora di più. Il resto – chi vorrà e ne avrà piacere – lo potrete leggere nel libro. Il blog, invece, ospiterà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane tutte quelle riflessioni, quegli episodi, quei frammenti che nel libro non ci sono. E ospiterà le foto e le illustrazioni che troverete nel libro, firmate dai miei amici fotografi, da un autore di fumetti (che scoprirete cammin facendo), da studiosi che mi hanno messo a disposizione le loro immagini. Il primo appuntamento, per parlare di Gerusalemme, è un appuntamento a cui tengo molto. Anzitutto perché è al Festival della Letteratura di Mantova, che mi ha già ospitato molte volte. E poi perché è una conversazione tra due donne che hanno amato di un amore sofferto la città di cui hanno scritto, e che conoscono molto bene l’una la città dell’altra. La conversazione è tra Ahdaf Soueif e me, sulla sua Cairo e la mia Gerusalemme, il 5 settembre alle 20 e 45. Un orario siciliano, a dire il vero. Anzi, mediterraneo.

Mercoledì esce nelle librerie il mio libro su Gerusalemme. Il mio terzo libro edito da Feltrinelli. Il titolo potrebbe sembrare a prima vista provocatorio. Gerusalemme senza Dio: in fondo, è l’ossimoro per eccellenza. Togliere Dio alla santità della città. Così non è. Non è né un titolo provocatorio né un libro irriverente. Togliere l’aura di santità da Gerusalemme vuol dire semplicemente alzare il velo e guardare la città e i suoi abitanti (cittadini, purtroppo, è un termine che è difficile usare, per una realtà urbana e politica come quella). È una ragione semplice, dunque, quella che mi ha spinto a rimuovere (ma solo nel titolo) Dio da Gerusalemme. È che in questo modo appaiono gli uomini e le donne della città, gli stessi uomini e donne in cui – per la visione cristiana – Dio si è incarnato e si è fatto uomo. Eppure, nonostante la scelta di una visione a prima vista solo evangelica, dunque cristiana, ho voluto scrivere un libro laico e libero. Laico nell’approccio, libero dai condizionamenti fideistici e politici, e in ogni caso preciso nel punto di vista. Non è un libro, infatti, che vuole compiacere tutti. In questo, è simile agli altri due che ho dedicato alla regione mediorientale. Ho scelto un punto di vista, il mio, forzando stavolta l’analista a indossare anche l’abito di una donna che ha vissuto quotidianamente dieci anni della sua vita a Gerusalemme. Perché non avrei potuto scrivere su Gerusalemme senza partire da una esperienza che ora, distante dalla città, considero rara, importante, unica per la mia esistenza e la mia dimensione intellettuale. Dico sempre che un pezzo del mio cuore è rimasto al Cairo. Ora, ma con molta fatica, posso dire che un altro pezzo del mio cuore è rimasto a Gerusalemme. E chi ha frequentato la città considerata santa sa che a Gerusalemme si lascia un cuore ferito: ferito dall’incompiutezza della Città. L’archetipo, il modello della Città Celeste contiene, nella sua vita quotidiana, tutti gli ingredienti del conflitto, delle umiliazioni, dei peccati e della crudeltà. La città che dovrebbe essere modello per le altre non è, nella sua vita quotidiana, una città, bensì una realtà urbana divisa, rinchiusa nei suoi ghetti che talvolta si sovrappongono e altre volte di frammentano ancora di più. Il resto – chi vorrà e ne avrà piacere – lo potrete leggere nel libro. Il blog, invece, ospiterà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane tutte quelle riflessioni, quegli episodi, quei frammenti che nel libro non ci sono. E ospiterà le foto e le illustrazioni che troverete nel libro, firmate dai miei amici fotografi, da un autore di fumetti (che scoprirete cammin facendo), da studiosi che mi hanno messo a disposizione le loro immagini. Il primo appuntamento, per parlare di Gerusalemme, è un appuntamento a cui tengo molto. Anzitutto perché è al Festival della Letteratura di Mantova, che mi ha già ospitato molte volte. E poi perché è una conversazione tra due donne che hanno amato di un amore sofferto la città di cui hanno scritto, e che conoscono molto bene l’una la città dell’altra. La conversazione è tra Ahdaf Soueif e me, sulla sua Cairo e la mia Gerusalemme, il 5 settembre alle 20 e 45. Un orario siciliano, a dire il vero. Anzi, mediterraneo.