Paola Caridi's Blog, page 84

March 5, 2013

È sempre su un autobus, che si gioca l’eguaglianza

Il viaggio che Barack Hussein Obama ha in programma in Israele, Palestina e Giordania, tra meno di due settimane, non è di quelli semplici. E lo si sapeva sin dall’inizio, non foss’altro perché Obama, al suo secondo mandato, non c’è mai stato da presidente degli Stati Uniti. C’è l’Iran, innanzitutto. E poi c’è la ruggine tra lui e il premier incaricato Benjamin Netanyahu, che gode di altri quindici giorni di respiro accordatigli dal presidente Shimon Peres per cercare di formare il nuovo governo. L’Iran, l’alleanza di ferro con Israele, il processo di pace tra israeliani e palestinesi congelato da anni. Un bel menù, di quelli pesanti e potenzialmente indigesti, a cui si aggiunge la sostanziale insoddisfazione di buona parte dell’establishment israeliano per due nomine di peso decise da Obama: John Kerry capo della diplomazia americana, e Chuck Hagel nominato alla difesa dopo un braccio di ferro difficile con i repubblicani.

In un viaggio del genere, insomma, anche gli autobus non ci volevano. Perché gli autobus sono un argomento sensibile, per un presidente come Obama. O almeno, si suppone che sia così, a giudicare dalla foto. Obama, in questo scatto, ha appena inaugurato una statua dedicata a una donna divenuta icona dei diritti civili, ben oltre gli Stati Uniti. Rosa Louise Parks, nata esattamente cento anni fa, si rifiutò di alzarsi dal sedile di un autobus riservato ai bianchi, e di cedere il suo posto. Era il 1955, profondo Alabama. Se Barack Hussein Obama è diventato il primo presidente di colore, non-bianco degli Stati Uniti, lo deve a Rosa Parks.

Rosa Parks è una donna il cui nome viene spesso evocato. Anche in questi giorni. Ieri su un giornale israeliano, Haaretz. Nel suo commento Aeyal Gross lo dice senza infingimenti: Israele è tornata indietro al 1955 statunitense. Cita anche uno dei più famosi giudici costituzionali israeliani, Elyakim Rubinstein, nel suo commento a una sentenza sul tentativo di segregare le donne in una specifica parte degli autobus usati dagli ultraortodossi. “Sono persino stupito che vi fosse la necessità di scrivere” una direttiva di quel genere, nel 2010, sosteneva Rubinstein. E si chiedeva: “sono per caso tornati i giorni di Rosa Parks, la donna afroamericana che ha sbaragliato la segregazione razziale su un autobus in Alabama nel 1955?”

Gli autobus, insomma. I non-luoghi per eccellenza. Dove tutti, più o meno, siamo uguali. Forse è per questo che sugli autobus, in luoghi e tempi differenti, si siano giocate le partite sul l’eguaglianza. Da Rosa Parks sino alla Cisgiordania, dove da lunedì scorso sono entrate in funzione linee di autobus separate. Una per i coloni israeliani che vivono negli insediamenti in Palestina, in Cisgiordania. E l’altra per i lavoratori palestinesi che ancora riescono ad avere il permesso di andare a lavorare in Israele. A chiedere le linee separate sono stati i coloni, che ne fanno un problema per la loro sicurezza, di coloni israeliani dentro la Cisgiordania. E così il ministro dei trasporti Yisrael Katz ha dato loro ragione, e ha istituito gli autobus separati. Per il bene dei lavoratori palestinesi, si è giustificato.

Peccato che non solo i palestinesi non hanno gradito l’ennesima separazione, dopo la rete di strade separate che è già in funzione da anni in Cisgiordania. E anche dopo la separazione, in atto da decenni, nei trasporti di Gerusalemme, in questo sì città formalmente divisa tra un sistema di autobus a ovest, che serve gli israeliani, e un sistema completamente staccato e gestito da due società di palestinesi residenti a Gerusalemme che serve i quartieri arabi della città.

A schierarsi contro la decisione del ministero dei trasporti c’è anche un po’ di opinione pubblica israeliana, difficile – certo – da quantificare. Ed è un pezzo di opinione pubblica che chiama le cose col loro nome, come – magari – in Italia non si ha il coraggio di fare. Nel suo editoriale di ieri, sempre Haaretz parla di “segregazione razziale”, di “razzismo”. Termini che ricordano Rosa Parks, certo, ma anche lo apartheid, una parola sdoganata proprio dal vocabolario di Haaretz. “La decisione di separare i palestinesi dagli ebrei sugli autobus è un’altra componente di un approccio tipico dello apartheid”, scrive la dirigenza del giornale israeliano. E prosegue, ancor più duramente:

It’s clear that the bus segregation is part of a more principled separation between the populations that is expressed in almost every area: In the allocation of areas for residential construction, in the different legal systems, in the unequitable distribution of resources and in discriminatory travel regulations.

Occupied territory is meant to be managed by the occupying state as a temporary trust for the benefit of the local population. There are clear rules aimed at preventing the evolution of a colonial or apartheid regime. The way the State of Israel is managing the territories is a far cry from the way occupied lands are meant to be managed.

Rather than express “concern” for the Palestinians by excluding them from Jewish bus lines, it would behoove the prime minister to immediately put a stop to this racist segregation.

Segregazione razziale, razzismo, apartheid, e la necessità di prevenire la creazione di un regime coloniale. Il vocabolario di Haaretz è durissimo e chiaro. Lo avranno letto anche alla Casa Bianca. E Obama, allora, cosa dirà tra due settimane?

La foto che ritrae il presidente Obama accanto alla statua appena inaugurata di Rosa Parks è stata presa da The Obama Diary.

E se fosse stato il Colosseo?

Il messaggio, su uno degli ormai insostituibili social networks, è arrivato a tarda sera. “Hai visto?”, e assieme la foto di un incendio. Pensavo fosse Port Said, in Egitto, dove poche ore prima era stata data alle fiamme la centrale di sicurezza della città, negli scontri duri che hanno al centro (assieme ad altro…) il destino dei detenuti accusati di aver ucciso decine di tifosi della squadra di calcio cairota dello Ahly. Pensavo fosse Port Said, e invece era Napoli.

Napoli, Bagnoli, la Città della Scienza. Un gioiello, una perla, nascosta nelle pieghe della bellezza decadente di Napoli. Un gioiello, di recupero, di divulgazione scientifica, e di bellezza. Un oggetto delicato, e funzionante, dove ho potuto portare mio figlio quando era piccolo, con grande soddisfazione, interesse. E, se permettete, anche gioia. Era un luogo accogliente, che trasmetteva serenità. Sembrava, quasi, di non essere in Italia. Di essere nella Germania che avevo tanto frequentato, e ammirato proprio per luoghi e recuperi architettonici sul tipo della Città della Scienza di Napoli.

Quella Città della Scienza di Napoli era ed è un simbolo strisciante, carsico. Un simbolo che ha colpito gli italiani normali, il pubblico normale, il popolo dei lettori. Molto meno l’informazione generalista. Va bene, era tardi, ieri sera. Ma si fanno ribattute – si dice in gergo – per eventi meno importanti… E questa è una notizia che dice tanto: del paese reale, dei pericoli, e forse della stessa criminalità organizzata.

Il rogo della Città della Scienza di Napoli è uno di quegli accadimenti che segnano. Come se avessero dato fuoco al Colosseo. Né più né meno. E non per sminuire la carica simbolica e il ruolo storico-artistico del Colosseo. È che la Città della Scienza era uno dei pochi luoghi in Italia che, seppur contemporanei, si erano guadagnati un cantuccio nei nostri posti d’affezione. In pochi anni, era arrivata a rappresentare – a suo modo – il Paese e un gran numero di italiani.

Tanto è vero questo, tanto è vera la strana tenerezza che molti di noi provavano verso la Città della Scienza come modello di un paese possibile, più serio e normale, che se fosse provata la natura dolosa del rogo, sarebbe la prova delle prove. La prova patente della sua rilevanza. La Città della Scienza era la rappresentazione di quanto lo stereotipo su Napoli nascondesse un intero pezzo di città e di cittadini. Dava fastidio. Così come darà fastidio la reazione corale che si sta scatenando sul web, su Twitter e su Facebook. L’ennesima dimostrazione della distanza tra un pezzo consistente, numeroso, non piu afasico di Paese reale e il Paese dei Palazzi.

Chi vuole, può donare un contributo per la Nuova Città della Scienza. Basta cercare su Facebook o sul web allargato l’IBAN ufficiale della Fondazione IDIS.

Oggi volevo scrivere dei bus dell’apartheid, quelli entrati in funzione ieri tra Cisgiordania e Israele. Sono per soli palestinesi, perché i coloni israeliani in Cisgiordania hanno protestato. Dopo le strade separate e i Muri di separazione, tocca agli autobus. Haaretz, giornale israeliano, parla oggi nel suo editoriale di segregazione razziale. Trovate la letizia, qui da noi, solo sul Manifesto e l’Unità, oggi. No comment, oggi. Ne scrivo domani.

March 1, 2013

Agenda

Ogni tanto, un piccolo aggiornamento sulla mia agenda italiana. Il Master universitario in Mediazione interMediterranea (MIM) della Ca’ Foscari di Venezia sta per concludere un ciclo di conferenze con giornalisti esperti di Medio Oriente. Guerre di Carta mi ha ospitato lo scorso 21 febbraio, a Palazzo Vendramin ai Carmini, e l’intera registrazione dell’incontro la potete trovare su YouTube. Potenza del web.

Sempre sul web, e sempre su YouTube, la webtv della Treccani mette in rete delle ‘pillole’ culturali curate da Riccardo Chiaberge, che riapre così, su altra piattaforma, la sua Finestra sul Cortile. In una delle ultime puntate, Chiaberge ha chiesto a Ugo Tramballi e a me cosa pensiamo del futuro prossimo in Arabia Saudita. Come spesso succede, Ugo e io abbiamo idee diverse, ma poi mica tanto…

Il 7 marzo, a Roma, Silvia Costa, eurodeputata, organizza un pomeriggio di discussione sul ruolo delle donne nelle Primavere arabe e nelle transizioni politico-istituzionali, con esperte italiane (me compresa…) e tre protagoniste delle rivoluzioni egiziana e tunisina. E’ possibile consultare il programma qui.

E infine un appuntamento siciliano, un po’ più in là nel tempo. A fine maggio, nell’Alta Scuola di Politica Internazionale appena sorta da un accordo tra ISPI, Fondazione Sicilia e Università di Palermo. Parlo di Mediterraneo il 30 maggio, nel pomeriggio, e il giorno dopo ci sarà poi la lectio istituzionale per gli studenti che partecipano al primo ciclo dell’Alta Scuola.

February 26, 2013

I traumi (necessari) della Storia

Se dovessi andare sulla famosa isola deserta, e portarmi appresso solo gli altrettanto famosi dieci libri, sarei – come tutti – presa da un piccolo panico. Fare la classifica dei libri amati è una crudeltà. Scegliere, invece, i libri che ti hanno formato, e che dunque hai amato per quello che ne hai guadagnato nel corso dei decenni, sarebbe molto più semplice. E io non avrei dubbi. Il mio primo libro, in questa lista non ipotetica ma terribilmente reale, sarebbe La Rivolta antispagnola a Napoli. Le origini: 1585-1647. L’autore – Rosario Villari, uno dei massimi storici italiani – è stato anche uno dii quei maestri di cui era piena la facoltà di Lettere, alla Sapienza di Roma. Uno di quei maestri che formano, insomma, che scrivono testi fondamentali, che tengono lezioni memorabili e impostano il metodo.

Quel libro sulle origini della rivolta di Masaniello è diventato, l’anno scorso, il libro di una vita da storico, per Villari. La pietra miliare – per i lettori e gli amanti di questo tipo di saggi – sulla storia della Napoli del Seicento, con un titolo che oggi – 26 febbraio 2013 – non può non spingere a una riflessione meno estemporanea. Un sogno di libertà. Napoli nel declino di un impero 1585-1648 di Rosario Villari non parla solo e non parla tanto di una rivolta, di una fiammata, di una insurrezione. Di Masaniello, del popolo che si rivoltò contro gli spagnoli, del coraggio e dell’eroismo, di Guido Genoino e del ruolo degli intellettuali e dei mediatori. È un viaggio dentro una trasformazione complessa: di strutture socioeconomiche, di èlite, di equilibri geopolitici, di ceto politico, di teorie.

Con l’oggi italiano non c’entra nulla. Masaniello, intendo. La rivoluzione napoletana, intendo. Mi è stato impedito, dai miei maestri, decontestualizzare, pensare di poter comparare rivolte e umori, eventi e personaggi. Una cosa, però, mi è stato allo stesso modo imposta, per così dire. E cioè rintracciare, riprendere il filo, legare la narrazione storica di un Paese (di un pezzo di continente?) attraverso le strutture, le dinamiche, le relazioni, lo stesso spirito del tempo.

In soldoni, perché evitare di bere il calice amaro, e non inserire ciò che è successo ieri nella lunga durata italiana? Perché non metterci di buzzo buono e individuare, là dove è possibile, quanto ci lega al prefascismo, alla crisi economica del Seicento, alle trasformazioni della struttura sociale del Paese, all’emergere di richieste pressanti dai diversi ceti sociali? Perché non pensare a quello che è successo ieri come la tragica, necessaria spallata a una èlite politica distante e autoreferenziale? E magari al primo segnale importante di un profondissimo e non più rinviabile cambiamento socioeconomico (di sviluppo o desviluppo o sviluppo finalmente sostenibile)?

Se tutto ciò fosse successo al Cairo, e l’avessimo dovuto raccontare con la necessaria e ineludibile prospettiva dello straniero, avremmo perlomeno parlato di un evento traumatico, se non implicitamente rivoluzionario. Parlo di Grillo e del Movimento 5 Stelle, che anch’io non ho voluto vedere in tutta la sua ampiezza: fenomeno politico dirompente, per una èlite politica, tanto quanto fu dirompente la vittoria di Hamas nelle elezioni politiche palestinesi del 2006. Neanche allora, noi giornalisti, o almeno moltissimi tra noi, ci facemmo convincere dai segnali continui che arrivavano dai paesi, dalle cittadine, dalle mobilitazioni di massa. Allo stesso modo, non abbiamo dato il giusto peso (giusto, non sovrastimato) non solo alle richieste legittime, alla stanchezza verso una politica bloccata e autoreferenziale e stantia, ma anche a uno strumento di mobilitazione potente com’è l’agora virtuale che si trasforma, poi, in piazza reale. È successo a Tunisi, al Cairo, a Manama: è successo in Italia. Al shab yurid isqat al nizam, il popolo pretende che cada il regime. Il regime, la casta, l’apparato, i poteri più o meno forti o consolidati.

Non voglio parlare della rimonta vittoriosa di Berlusconi. Lì le dinamiche sono altre. Non coinvolgono i nuovi passaggi della Storia, ma sono i residui delle dinamiche precedenti. Preferisco segnare, con l’evidenziatore, quello che non abbiamo voluto vedere. Sappiamo tutti, ora più di prima, che la spallata del Movimento 5 Stelle (più e oltre Grillo) è l’unico evento che ha messo in bilico un intero ceto politico, e lo ha fatto entrare finalmente in fibrillazione. Il 25 febbraio è l’ennesima data storica nella contemporaneità italiana.

La playlist prevede una scelta banale, ma necessaria. We will rock you. Onore a Freddy Mercury!

Lo schizzo di Aniello Falcone, del 1647, ritrae Masaniello, ed è possibile trovarlo su wikipedia

February 25, 2013

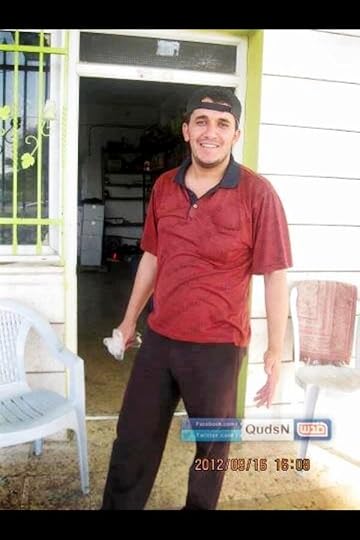

Si chiamava Arafat Jaradat

La foto dice molto. Un uomo giovane e, all’apparenza, forte. Trent’anni, un sorriso, una moglie, due figli piccoli e un altro in arrivo. Arafat Jaradat è stato arrestato il 18 febbraio scorso dalle autorità israeliane con l’accusa di aver lanciato pietre e una molotov. Sottoposto a interrogatori dallo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano, e costretto in cella di isolamento, Arafat Jaradat aveva visto il suo avvocato, Kamil Sabbagh, quando era stato portato di fronte a un giudice militare israeliano. Il giudice doveva decidere se estendere di altri quindici giorni la sua detenzione preventiva. Puntualmente, l’estensione è stata accordata, nonostante l’avvocato avesse fatto presente che il suo assistito mostrava problemi fisici e una prostrazione psicologica evidente.

Arafat Jaradat è morto durante l’ennesimo interrogatorio dello Shin Bet, nel carcere di Megiddo. Le autorità israeliane parlano di arresto cardiaco, l’arresto cardiaco di un uomo di 30 anni che sembra soffrisse solo di un’ernia del disco. Le autorità palestinesi, alle quali il corpo di Arafat Jaradat è stato restituito ieri, parlano di morte sotto tortura. L’autopsia ha riscontrato fratture e lividi compatibili con la tortura.

Che sia vera la spiegazione israeliana oppure, al contrario, quella palestinese, non è il vero nodo della questione. La questione è l’uso della tortura, che in Israele non è vietato. La questione è che su questo nodo non c’è una discussione pubblica in Israele. La questione è che alla tortura sono stati sottoposti migliaia dei 750mila palestinesi che tra il 1967 e oggi sono passati attraverso le carceri israeliane. Come una sorta di tragico cursus honorum, un normale tragico, quasi ineludibile cursus honorum per i palestinesi. Maschi, soprattutto.

L’articolo di Amira Hass, pubblicato ieri da Haaretz, è l’ennesima pietra scagliata in uno stagno quasi immobile. Lo stagno in cui si muove l’opinione pubblica israeliana e, con lei, la comunità internazionale. Il caso di Arafat Jaradat, la strada penosa percorsa dai palestinesi che vengono arrestati, va “ben oltre la sofferenza che si provoca quando si priva una persona della libertà e si apre un caso giudiziario. Per anni, i detenuti e i prigionieri palestinesi si sono lamentati della mancanza di sonno”, imposta dalle autorità, “degli ammanettamenti dolorosi e prolungati, dalle umiliazioni, dai pestaggi e dalla carenza di assistenza sanitaria”, “Secondo gli standard internazionali, – conclude Amira Hass – questa è tortura”.

Niente di più, niente di meno. Che Arafat Jaradat sia morto o meno sotto tortura, la tortura esiste, viene denunciata da anni, e da anni rimane ben nascosta dai riflettori internazionali, così come rimane nascosta la questione – incredibile e scandalosa – delle migliaia di palestinesi detenuti nelle carceri israeliane. “Detenuti di sicurezza”, così vengono definiti dalle autorità israeliane. Prigionieri politici, dicono i palestinesi, e non solo.

Chiaro, evidente, patente, dunque, che la morte di Arafat Jaradat vada oltre il tragico caso di un uomo di trent’anni, in buona salute, morto durante un interrogatorio. Arafat Jaradat è il simbolo delle altre migliaia di palestinesi che in questi due giorni stanno facendo lo sciopero della fame dentro le celle, e delle centinaia di migliaia di palestinesi che – per pochi giorni o per decenni – in quelle celle ci sono stati. Ed è anche chiaro, evidente, patente che la morte di Arafat Jaradat (ai suoi funerali in un paesino vicino Hebron, stamattina, sembra abbiano partecipato decine di migliaia di persone) possa essere la miccia della terza intifada.

Una miccia, però, non può accendere una paglia che non c’è. E se c’è, invece, paglia ben secca, in Cisgiordania, non è perché i palestinesi non vogliono la pace, tanto agognata e gridata con voce stridula da una comunità internazionale ormai senza credibilità. È perché la tensione tra i palestinesi e i coloni radicali ha superato non da mesi, ma da anni il livello di guardia. È perché non c’è speranza, in Cisgiordania, dove l’incremento delle colonie, degli insediamenti israeliani non trova ostacoli. È perché la politica palestinese non dà risposte, chiusa a riccio in un processo di riconciliazione che non sta andando da nessuna parte.

Se scoppierà la terza intifada – che in molti attendono, non da parte palestinese, forse per poter di nuovo dipingere i palestinesi come brutti, cattivi e antidemocratici – dovremo cercare le cause nella nostra ignavia, e nella incapacità (nostra) di scandalizzarci.

February 22, 2013

Omar Salah, il fratellino di Bouazizi

E se dovessi scrivere il seguito di Arabi Invisibili? Un seguito cartaceo, intendo dire, ché quello virtuale non si è mai interrotto, fornendo a chi ha seguito il blog in questi cinque anni gli aggiornamenti non solo sugli eventi, ma sugli stessi protagonisti del libro che ho scritto di getto e pubblicato nel 2007. Una domanda del genere me lo sono certo fatta, negli scorsi anni, spesso in maniera inconscia, decidendo poi che quel volume è una storia a sé che non può trasformarsi in un sequel: una forma che, a dire il vero, a me non piace affatto.

La domanda – che mi è stata posta ieri da Elisabetta Bartuli nell’incontro di ieri a Palazzo Vendramin dei Carmini a Venezia – sottende, però, altro. E cioè se, a cinque anni di distanza, non vi sia altro di invisibile, nei paesi arabi, che verso il 2005 non era ancora emerso quel tanto da poterlo cogliere sulle strade, nelle piazze delle città.

Altro c’è, di invisibile. Senza dubbio. La domanda di Elisabetta, che il mondo arabo lo conosce da ben prima di me, è di quelle che mettono alla prova. E la mia risposta, non solo istintiva, non prende alla leggera l’argomento. C’è altro, di invisibile, che io non avevo colto allora, e che si è rivelato tanto importante da diventare uno dei protagonisti delle rivoluzioni.

Quell’”altro” si chiama periferie. Una etichetta volutamente generica che contiene molto. Anzitutto uno spazio, ai margini delle grandi città, enorme, diversificato, sconosciuto ai più. Periferie non significa solo o soprattutto povertà. Né solo o soprattutto marginalità. Significa, per esempio, frammentazione sociale, decostruzione e ricostruzione di reti di rapporti e di sistemi di valori, nuove comunità che costruiscono proprie regole interne. Ne parla – benissimo – Asef Bayat nel suo bel volume, Life as Politics. Ne hanno parlato, in modo simile, alcuni dei protagonisti di Piazza Tahrir.

Allora, nel 2005, avevo solo sfiorato le periferie, che ho poi incontrato come tema (importante) quando ho cominciato a studiare Hamas e il modo in cui la Fratellanza Musulmana palestinese ha consolidato movimento e consenso nei campi profughi di Gaza, paradigma di frammentazione, delocalizzazione, ricostruzione delle comunità.

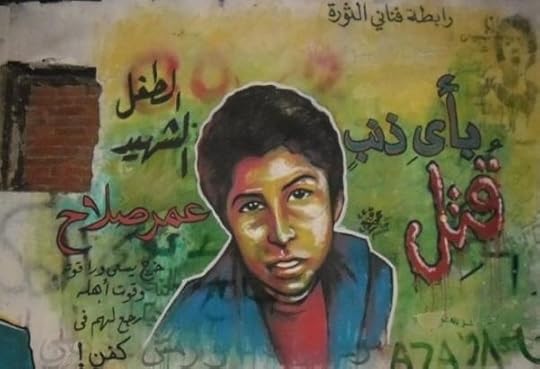

Ora, un argomento così invisibile ai più torna a emergere, almeno nella cronaca egiziana, attraverso il caso -tragico e straziante- di un ragazzino di 12 anni. Uno dei quei ragazzini accanto ai quali si passa come se fossero trasparenti, per le strade della capitale egiziana. Vendeva patate dolci, portando in giro per il centro del Cairo uno di quei carretti che fanno parte del panorama quasi primaverile della città: un carretto con un tubo di metallo alto, da cui esce esce fumo e l’odore forte, a volte nauseante, tipico delle patate dolci cotte.

Di Omar Salah Omran gli egiziani hanno conosciuto solo un viso già esangue, bianco di morte. È stato ucciso pochi giorni fa da un soldato che sorvegliava l’area attorno all’ambasciata statunitense, un soldato infastidito da Omar, che voleva vendergli una patata dolce non subito, ma dopo cinque minuti. Prima voleva andare al bagno. Il soldato gli ha sparato due colpi a bruciapelo, al cuore. E Omar Salah, che manteneva la sua famiglia, è morto all’istante.

La sua storia, terribile, è narrata con passione e analisi da Amro Ali su Open Democracy. Strazia il cuore di chi legge e vede il viso così giovane e innocente di Omar senza più vita. Il corpo di Omar doveva rimanere un corpo sconosciuto, senza nome, senza identità, per salvare l’autore dell’omicidio senza nome e colpe, e l’esercito fuori dalla tempesta della rabbia popolare. Nello stesso tempo, la storia di Omar dice molto sia sulla transizione egiziana, sia sui protagonisti (invisibili) di Tahrir. Ha, cioè, un senso pieno e duplice, politico e sociale. Il nodo politico è quello della accountability, direbbero nel loro gergo i funzionari delle agenzie dell’Onu che a vario titolo si occupano di governance. In sostanza, chi ha ammazzato a sangue freddo Omar Salah deve essere perseguito da una magistratura che sia ritenuta credibile da tutti, e non devono esistere sacche di impunità o di sostanziale immunità che salvino gli autori ritenuti sopra la legge, come in casi come questo e nei molti altri crimini e reati compiuti da forze dell’ordine ed esercito. È la richiesta di coloro che hanno scoperto, per puro caso, l’omicidio di Omar Salah quando si sono trovati di fronte al suo cadavere nella morgue di un ospedale del Cairo. È la richiesta ad alta voce di chiede un giusto processo contro chi ha ammazzato i manifestanti della marcia di Maspero, di chi vuole la liberazione degli attivisti processati dai tribunali militari durante la transizione gestita dal Consiglio Militare Supremo. È la richiesta di chi non vuole una giustizia a due, o anche tre velocità.

Il nodo politico, però, non definisce del tutto la portata dell’omicidio di Omar Salah, giovanissimo ambulante, a suo modo fratello minore di Mohammed Bouazizi, il giovane tunisino che si diede fuoco il 17 dicembre del 2010, divenuto simbolo delle rivoluzioni arabe. Perché è la chiave politico-sociale, forse, quella più importante e dirompente in questa tragedia invisibile. Omar Salah è l’icona – come spiega benissimo Amro Ali – di quella piccola massa di ragazzini, uomini e anche donne che sono stati presenti a Tahrir forse più degli stessi attivisti. Ai dimostranti di Tahrir, ai poliziotti che li hanno picchiati hanno dato da mangiare. Ai turisti della rivoluzione hanno venduto gadget e magliette, stickers e sciarpe. Omar e i suoi fratelli sono stati considerati come parte della scenografia, una presenza apolitica, non-politica, magari anche antipolitica. Come comparse senza alcun peso nel percorso degli scorsi due anni a Tahrir. È “ironico” pensare, commenta Ali, che “gli ambulanti abbiano passato più tempo a Tahrir di quanto abbia fatto chi manifestava”. Ironico, ma poi mica tanto, perché il primo shahid, il primo martire delle rivoluzioni arabe è stato proprio uno di loro. Un ambulante.

Che gli ambulanti siano e siano state solo comparse, dunque, è una percezione non solo riduttiva, ma a suo modo è parte dei mali della transizione. Perché Omar rappresenta le richieste socioeconomiche di Tahrir: pane e dignità, lavoro pagato il giusto, diritti sindacali. Diritti tout court. La invisibilità di Omar, riscattata in modo tragico dalla sua morte, mostra quanto – in questi due anni – le richieste prioritarie di Tahrir siano state accantonate, ma non risolte. Torneranno alla superficie, come già sta succedendo, perché la questione della rappresentanza e della sua legittimazione è solo uno degli aspetti della transizione in corso, per ora gestito nel modo più classico e più miope di una politica vecchia. Vecchia in entrambi i settori che si fronteggiano, islam politico al potere e opposizione genericamente laica.

Nelle pieghe di una cronaca tutta dedicata alla Fratellenza Musulmana che occupa (magari anche legittimamente…) gli organismi del potere, e a una opposizione che stenta a dare riconoscimento agli avversari, c’è qualcos’altro che succede. Scioperi, richieste pressanti di carattere socioeconomico, povertà crescente, aumento del numero dei bambini di strada… Quali sono le ricette economiche dei vari attori politici? Si occupano veramente della crisi, o hanno rinviato il problema? E soprattutto: dove sono i protagonisti invisibili di Tahrir? Gli squatter, i marginali, gli abitanti delle periferie neglette che negli ultimi due anni sono calati nel centro del Cairo per mostrare che esistono? Il problema della periferia (del Cairo e dell’Egitto, di Roma e dell’Italia, del primo e quarto mondo) continua a essere il calice allontanato da chi sta decidendo come uscire dalla peggiore crisi economica degli ultimi ottant’anni. Quel calice, però, è sempre lì, e prima o poi bisognerà berlo.

Nell’immagine, Omar Salah entrato a pieno titolo nell’iconografia dei martiri, a Tahrir. Dal blog di Amro Ali.

February 15, 2013

Il WPP premia lo scatto sul dolore di Gaza

L’innocenza dei volti bianchi, irrimediabilmente diafani dei due bambini. La rabbia di un funerale che, com’è consuetudine, è maschile nella processione che conduce i corpi alla sepoltura. E poi il grigio delle casette, i toni marroni e anonimi dei poveri vestiti che si indossano a Gaza, la folla che si restringe per poter percorrere le stradine sporche e polverose della città. Ci sono tutti i colori spenti di Gaza City e della Striscia, in questo bellissimo e doloroso scatto di Paul Hansen, che il fotografo svedese che ha meritatamente vinto il World Press Photo dell’edizione 2013.

Ci sono, nei tanti dettagli di questa foto, i colori spenti, gli odori, il dolore di Gaza. Tutti assieme, come tutti assieme sono i palestinesi rinchiusi dentrola Striscia, da anni, nel colpevole silenzio, nella scandalosa indifferenza del mondo. Ecco perché ci vogliono i fotografi: per fermare nel tempo ciò che ci ha fatto indignare, nel novembre dello scorso anno, quando questi due bambini, così piccoli, sono morti nella loro casa, distrutta di un missile israeliano. In un attimo. Poi, ce ne siamo dimenticati, di quei bambini e delle altre vittime. Tutti quanti noi.

Fino a che, un giorno di metà febbraio, il World Press Photo ci ha riconsegnato alla memoria tutto quel dolore e quell’ingiustizia. Lasciandomi, ancora una volta, senza altre parole. Mi manca Gaza, moltissimo. Come una storia che non si è espressa.

I credits:

World Press Photo of the Year 2012

Paul Hanse n , Sweden, Dagens Nyheter

20 November 2012, Gaza City, Palestinian Territories

Two-year-old Suhaib Hijazi and his older brother Muhammad were killed when their house was destroyed by an Israeli missile strike. Their father, Fouad, was also killed and their mother was put in intensive care. Fouad’s brothers carry his children to the mosque for the burial ceremony as his body is carried behind on a stretcher.

Per la playlist, Stay Human, dei Radiodervish, dal loro ultimo album appena uscito, Human.

February 11, 2013

La vitamina dei deboli e la globalizzazione

Ieri pioveva, a Roma. Eccome se pioveva. Il classico nubifragio romano, in una giornata già di per sé epocale, storica, straniante. C’era una conferenza internazionale sulla libertà religiosa e la coesistenza pacifica, al ministero degli Esteri, organizzata dalla Farnesina e dall’ISPI, a cui hanno partecipato anche alcuni dei nomi che avete trovato spesso su questo blog. Fabio Petito, Silvio Ferrari, Paolo Branca, Massimo Campanini, Issandr el Amrani the arabist, e via elencando…Bella conferenza, molto (troppo?) densa. Quattro sessioni, una maratona dalle 9 e mezza alle cinque di sera, chiusi dentro l’enorme palazzo bianco sul Tevere. San Pietro è così vicina, ma noi romani non ci facciamo mai caso… Diamo per scontato che sia lî, eterno e immanente.. La notizia storica è arrivata come un brusio, attorno all’enorme tavolo a quadrilatero, tra giornalisti, docenti universitari, esperti di questioni religiose. C’è voluto tempo per ricomporre tutto, e cercare di concentrarsi – di nuovo – su dialogo, diritti, Mediterraneo.

Gesto profetico, atto rivoluzionario, quello di Benedetto XVI. Perché la Chiesa si muove con questi gesti che cambiano la strada. Le dietrologie sugli scandali e i veleni oggi, francamente, mi sembrano l’ennesima dimostrazione di un Paese decadente.

Ieri mi hanno chiesto, alla conferenza, il testo della mia breve, brevissima relazione. Eccolo.

Ringrazio anch’io, e molto, gli organizzatori di questa conferenza, ringrazio il ministero degli Esteri che ci ospita, e l’Ispi che è sempre attento a cogliere in tempo reale ciò che gli eventi ci dicono. E ringrazio Fabio Petito e Silvio Ferrari per la base di discussione che hanno elaborato, una base di discussione che, perlomeno per quello che riguarda questa sezione, definisce già – secondo me – i punti di debolezza della politica e della strategia occidentali verso quel pezzo di mondo in cui ho vissuto per oltre 12 anni.

Sono convinta che – nei fatti – l’atteggiamento occidentale (anche quello europeo) verso le sponde sud ed est del Mediterraneo sia ancora intriso di tutte le categorie che fecondano gli studi postcoloniali nei dipartimenti universitari di Stati Uniti e Regno Unito. Che, cioè, non si sia ancora andati oltre la vecchia lettura dicotomica sulla modernità e/o la modernizzazione del mondo arabo, quando si tratta di interpretare le tendenze politiche, di rappresentanza politica. Modernità = movimenti laici e vicini al modello occidentale. Antimodernità = movimenti che poggiano su identità e cultura religiose profonde, cosi lontane dal nostro modello da poter essere inglobate nella politica internazionale solo se si avvicinano alle nostre categorie culturali.

Eppure il tempo corre, e scorre, come ci hanno dimostrato sia l’inizio dirompente del secondo risveglio arabo, sia le successive dolorose transizioni costituzionali e democratiche in corso. Secondo risveglio arabo che, ancora oggi, nonostante quello che sta succedendo, non si può leggere come una rivolta voluta e interpretata dai protagonisti laici, lasciando ai protagonisti islamisti – un settore talmente diviso e cmplesso e diversificato che riunirlo sotto una unica definizione è già di per sè un errore, il ruolo di aver approfittato delle rivoluzione.

La questione è più complessa, e una lettura semplificata di quello che sta succedendo negli ultimi due anni, e in tutte le elezioni vinte negli ultimi vent’anni dai partiti e movimenti islamisti, nasce a mio parere, almeno in parte, da una mancata o carente comunicazione tra l’accademia e le istituzioni preposte a definire la politica estera dei paesi europei.

E per spiegare lo strabismo con cui spesso, nei circoli politici e anche istituzionali, si è letto ciò che succedeva nel l’islam politico, prendo spunto da due citazioni contenute nella base di discussione per lanciare almeno alcuni dubbi sul modo in cui abbiamo letto, da questa sponda, cosa stava succedendo in diversi contesti, dall’Algeria alla Palestina, dentro l’islam politico. Le due citazioni, illuminanti, sono quella di Jurgen Habermas e l’altra di Regis Debray. La sensibilità post-laica, post-secolare di cui parla Habermas credo sia una chiave di lettura interessante, quando si cala nelle enormi periferie del Cairo così come nei campi profughi di Gaza. È allora che si capisce, nei fatti, perché la religione può rivelarsi strumento per curare le patologie della modernizzazione. Essere cioè, la vitamina dei deboli di cui ha parlato Regis Debray, e non l’oppio dei popoli.

Per mia costituzione, mi piace calare le interpretazioni teoriche illuminanti dentro realtà che conosco, com’è in questo caso la realtà mediorientale. E allora si, è vero, leggere la presenza dei movimenti islamisti nelle enormi alienanti periferie del Cairo o negli umilianti campi profughi di Gaza vuol dire andare oltre la lettura riduttiva che è diventata invece la vulgata su media non solo italiani. Una lettura che ha non poco influenzato anche circoli politici e istituzioni.

La lettura riduttiva dice che i movimenti islamisti si sono diffusi negli strati più poveri emarginati alienati della popolazione attraverso il lavoro sociale. In sostanza, il welfare parallelo è stato strumento precipuo per il proselitismo. Verissimo. Ma questo è solo un particolare della fotografia, tanto per citare uno spot pubblicitario su se stesso trasmesso ossessivamente da Al Jazeera international. Il dettaglio è il proselitismo. L’immagine allargata è altro, e parla di conservazione della struttura sociale, di un sistema di puntelli culturali ed etici che hanno evitato la frammentazione della comunità dovuta – appunto – alla alienazione. Questa immagine dice che coniugare Dio con l’impegno politico ha consentito di far mantenere coesi pezzi di società arabe che si stavano disgregando a causa di condizioni socioeconomiche durissime. Figlie di un modello economico considerato parte integrante della modernità e della modernizzazione.

Pensare, però, che questo atteggiamento conservatore dal punto di vista dei mores, dei costumi, delle tradizioni, dello stesso impianto sociale sia di per se stesso un atteggiamento anti-moderno è il vero vulnus della vulgata occidentale. La realtà è molto più complessa. Fabio Petito: la religione è considerata, in alcune aree, la voce più alta di resistenza contro un modello omogeneo di globalizzazione.

Perché, per esempio, non pensare che la presenza islamista diffusa nelle aree sociali più dimenticate non abbia a suo modo calmierato la rabbia e la rivolta? Non abbia evitato fiammate di violenza – non violenza religiosa, ma violenza sociale? Non è una provocazione, ma è un dubbio che mi sono posto, visitando luoghi dove l’umanità dolente vive.

La battaglia dei movimenti islamisti contro la frammentazione sociale attraverso un recupero dei pilastri della fede è, certo, anch’essa solo un dettaglio della fotografia. L’immagine complessiva ha dentro molto altro, ma mi piaceva mostrarvi uno scatto fotografico come questo, per far comprendere quanto la nostra lettura, da questa sponda, sia stata alcune volte lontana dalla realtà.

Realtà che ovviamente, oggi, mostra problemi serissimi, soprattutto in Tunisia e in Egitto, soprattutto sul piano costituzionale, nella difesa non solo della libertà religiosa. La libertà religiosa, infatti, si difende solo se la si inserisce dentro il cesto di tutte le libertà. I diritti si difendono non singolarmente, ma come sistema di diritti.

January 31, 2013

Scrittori al confino. Di nuovo???

“Ádám Medveczky, un esponente dell’Accademia Ungherese delle Belle Arti (MMA), ha chiesto recentemente di applicare qualcosa di simile a un esilio intellettuale forzato agli scrittori György Konrád, Péter Esterházy and Imre Kertész” (Kertész ha vinto il premio Nobel per la Letteratura nel 2002, e qui potete leggere un suo ritratto scritto dal nostro compianto Mauro Martini). La notizia, sullo Spiegel Online, non finisce qui, e getta una luce ancora più sinistra su quello che sta vivendo l’Ungheria, un paese che mi è carissimo.

“Parlando dei tre scrittori sul canale tv privato AVT, Madveczky ha detto: ‘Chiunque sia nato ungherese, ma danneggia e parla male degli ungheresi quando è all’estero non può più essere considerato un ungherese’. Il presidente dell’Accademia György Fekete aveva in precedenza espresso sentimenti simili e chiesto che a nessun membro dell’Accademia fosse permesso di “non avere un sentimento genetico nazionalista”.

Dichiarazioni di questo genere non fanno solamente inorridire, per le tragedie che l’Ungheria ha vissuto nella sua storia contemporanea. Quello che stupisce è un uso arcaico del linguaggio. Un linguaggio che si poteva usare nella prima metà del Novecento, anzi, nei primi quarant’anni del Novecento. E che invece siamo costretti a leggere (ancora) nel 2013. Nazionalismo, non essere considerati degni di essere ungheresi, venire privati di una cittadinanza culturale oltre che legale.

L’Ungheria non si meritava questo. E a maggior ragione non se lo meritano scrittori e intellettuali del calibro di György Konrád, Péter Esterházy, Imre Kertész. Alcuni di loro – come György Konrád, Péter Nàdàs (che Esterházy considerava una sorta di fratello maggiore e che purtroppo è quasi sconosciuto in Italia), Janos Kis – li ho incontrati ormai oltre vent’anni fa, quando la cortina di ferro era caduta da poco. Era il 1991, e l’Ungheria aveva già vissuto due anni di sbornia democratica. Erano nati partiti e partitini. Era nata Fidesz, e l’attuale premier Viktor Orban era il giovane leader di un partito di giovani liberali. Erano i ragazzi della facoltà di economia di Budapest, soprattutto, che avevano persino messo un limite anagrafico alla possibilità di essere membri del loro partito. Non sopra i 35 anni, un modo per segnare una distanza tra loro e il regime che li aveva dominati per decenni. Erano liberali, allora. Liberal, abbastanza liberisti, di centro-destra, ma anche – sembrava – libertari.

Certo, i rigurgiti nazionalisti c’erano anche oltre vent’anni fa. Si concentravano sul significato di ungherese e sulla minoranza magiara della Transilvania. Si cominciavano anche a intravvedere pericolosi segnali di antisemitismo, ma erano contenuti. Anche perché la grande intellighentsjia ebraica di Budapest aveva sempre fatto parte della dissidenza anticomunista, e in quel momento andava per la maggiore. Ora, invece, dei tre scrittori presi come bersaglio dall’Accademia delle Belle Arti (vecchi, brutti ricordi storici salgono alla gola, quando gli scrittori sono bersagli…) due sono ebrei, Konrad e Kertesz, e non credo sia ininfluente. Non credo sia un caso.

È scandaloso. Lo è dovunque, ma soprattutto a Budapest, che ha vissuto la crudeltà della deportazione della sua comunità ebraica nei campi di sterminio. E che ha vissuto anche, parallelamente, storie di ordinaria bellezza come quella di Perlasca, che dalla deportazione salvò moltissimi ebrei.

È scandaloso che così poco rilievo si dia – qui da noi – a un attacco alla libertà e alla dignità di uomini come Konrad, Esterhazy e Kertesz. Uomini e poi anche scrittori. Scrittori che hanno consentito all’Ungheria di essere un piccolo gioiello per la letteratura europea, assieme a una schiera infinita di intellettuali e artisti. E che soprattutto non si dia sostegno agli ungheresi che, in silenzio, hanno continuato a tenere viva la propria cultura e la propria dignità negli anni della dissidenza e – sono certa – anche adesso.

Questi sconosciuti, questi invisibili fruitori della libertà d’espressione mi hanno dato, vent’anni fa, grandi lezioni. Mi hanno mostrato con orgoglio, nelle case del centro di Pest, i samizdat, la letteratura clandestina che copiavano di notte, con le loro macchine da scrivere. E di questa letteratura clandestina facevano, per esempio, parte i testi di Gyorgy Konrad. Mi hanno portato con loro a Kaposvàr, a quasi duecento chilometri di distanza da Budapest. Soltanto per vedere uno spettacolo teatrale nel piccolo, splendido teatro di una cittadina sconosciuta a noi euro-occidentali. 200 km all’andata e 200 al ritorno, su macchinette come le Fiat 126 o le Trabant, partenza nel pomeriggio e ritorno la notte. In quel caso, mi vidi – senza capire una parola – le Tre Sorelle di Cechov in un allestimento d’avanguardia (non mi ricordo, ahimè, il regista… forse il suo nome di battesimo era Laszlo). Mi ricordo però le enormi maschere che indossavano gli attori, come le zucche di Halloween, e quell’urlo in ungherese “Moszkvaban! Moszkvaban! Moszkvaban!”, A Mosca! A Mosca! A Mosca!, l’unica cosa che comprendevo di una lingua meravigliosa quanto terribilmente difficile.

Kaposvar era il teatro in esilio forzato, come vorrebbero (di nuovo) all’Accademia delle Belle Arti. Perché il teatro ungherese era parte della dissidenza, pilastro della dissidenza culturale. Gli spettacoli dei registi migliori erano sempre pieni, a Budapest, e dunque – per impedire questi assembramenti così… pericolosi – il regime comunista pensò bene di allontanare il teatro da Budapest. E di confinarlo a Kaposvar. Il risultato fu un singolare pendolarismo non solo del teatro, ma anche degli spettatori, che in massa – sulle Trabant – partivano alla volta di una cittadina distante 200 chilometri, si vedevano la pièce, e poi tornavano a casa. Pronti, la mattina dopo, per andare al lavoro.

Gli ungheresi lo conoscono bene il confino culturale. Lo hanno già sperimentato. Spero reagiscano come allora, dando vita a una produzione letteraria e artistica speciale, alla quale possiamo solamente abbeverarci. Noi, qui, al di qua del Muro.

Grazie, grazie a Loredana Lipperini che stamattina, su FB e sul suo blog, mi ha svegliato dalla mia distrazione!

Lo scatto ritrae Liszt Ferenc Ter, Piazza Liszt. Nel 1991 vivevo in quel palazzone, conciato molto peggio di oggi… Si era praticamente all’indomani della caduta del regime, e Budapest era un’altra storia: era ancora – se si vuole – in bianco e nero, i nomi delle strade erano appena stati cambiati e solo i vecchi ungheresi si ritrovavano con la nuovo toponomastica, che era quella preregime. Il palazzone di piazza Liszt non aveva citofono, e il portone si apriva con una di quelle grandi chiavi che pensavo esistessero solo nei racconti. Si racconta che lì vi avessero abitato alcuni dei grandi nomi della storia contemporanea ungherese, a due passi due dall’Accademia di Musica, e al ‘confine’ del ghetto di Budapest. Vecchie storie…

La playlist ha dunque un brano obbligato: Franz (Ferenc) Liszt. Horowitz suona Liszt.

January 29, 2013

Sul razzismo (d’annata) del Beitar Jerusalem

Fa scalpore, quello striscione mostrato dagli ultras del Beitar Jerusalem. “Il Beitar sarà sempre puro”, diceva lo striscione sugli spalti, in risposta alla notizia che il controverso tycoon di origine russa Arkadi Gaydamak, proprietario della squadra più importante di Gerusalemme, avrebbe ingaggiato due giocatori ceceni, di fede musulmana.

Nessun musulmano in squadra, questa la richiesta dei tifosi. A dire il vero, la notizia di per sé non è nuova. Né è nuovo il proverbiale razzismo (anti-arabo) dei fan del Beitar. Sono anni che gli ultras del Beitar (vedi il mio vecchio post sull’argomento) non vogliono giocatori arabi. Che poi mettano insieme arabi e musulmani, palestinesi e musulmani, va da sé, in un mondo in cui l’immagine stereotipata dell’Altro è costante, diffusa, imponente.

Niente di nuovo, insomma, per quanto riguarda il Beitar Yerushalaim. È soltanto nuovo che qualcuno se ne sia accorto fuori dai confini di Gerusalemme e di Israele… “No agli arabi”, canti razzisti, la storica avversità per la squadra del Bnei Sakhnin, e non solo per lo Hapoel Tel Aviv: sono tutte costanti del comportamento dei fans del Beitar Jerusalem. Condensate nelle bravate del più duro tra i gruppi di tifosi, La Familia, che pure stavolta, a sbirciare sulle pagine Facebook di alcuni gruppi di tifosi, avrebbe cercato di fermare gli striscioni razzisti.

Storicamente, il Beitar pesca i suoi tifosi nei settori più poveri, mizrahim, e a destra dello spettro politico. Sono fan del Beitar (che conta circa un milione di simpatizzanti nel paese) Olmert e Netanyahu. Lo era anche Sharon. E ha un sapore politico anche la storica avversità tra il Beitar Jerusalem e lo Hapoel Tel Aviv, legato da sempre alla sinistra ashkenazita. Certo, “non tutti i tifosi del Beitar sono razzisti”, mi ha scritto uno degli esperti del fenomeno del tifo calcistico in Medio Oriente, James Montague, autore di un bel libro When Friday Comes: Football in the War Zone, rispondendo ad alcune domande che gli avevo posto. Questa una delle sue risposte, sulla propensione anti-araba dei fan, una sola risposta di una lunga intervista che prima o poi pubblicherò….

Not every Beitar fan is racist. But there is no love for the Arabs here, or any chance of compromise. The team are continuely docked points and forced to play games behind closed doors because of the racist, anti-Arab, anti-Islamic chanting. There is also a semi-official stance on not signing Arab players. No Arab has ever played for Beitar. in 2006 it was suggested that Abbass Suan, an Israeli international and an Arab, would sign for Beitar. But the fans rioted and the plan was dropped. When he played against Beitar next, the fans unfolded a banner that said “Abbass Suan: You are Not One of Us”.

Come dire, è una storia lunga, che andava indagata anche prima per comprendere alcune delle dinamiche della società israeliana. Dinamiche che – come spesso succede – fanno ben oltre il campo di calcio, e arrivano sino a far comprendere il perché di alcuni risultati elettorali. Le ragioni dello spostamento a destra della società israeliana, in cui la distanza dall’Altro è sempre più ampia.

Ci vuole, a questo punto, un brano pacifista, d’antan. Banco Mutuo Soccorso, RIP.