Paola Caridi's Blog, page 85

January 26, 2013

Gli ultras (d’Egitto) e la giustizia

Le avvisaglie correvano sul web da giorni. Gli ultras dello Ahly avevano gli occhi puntati sul tribunale che il 26 gennaio doveva emettere la prima sentenza sui sanguinosi scontri del I febbraio 2012 aPort Said. Una brutta storia: 72 ultras di uno delle due squadre del Cairo – lo Ahly appunto – erano stati uccisi il I febbraio 2012 aPort Said. Erano andati in trasferta, per seguire la loro squadra affrontare il Masry. A ripensarci dopo, a molti di loro, Port Said era sembrata una trappola perfettamente organizzata proprio per mettere in un cul de sac gli ahlawy.

Un po’ di dietrologia ci sta tutta, in questa storia. Ma poi mica tanto. Perché gli ahlawy, assieme ai fan dello Zamalek, l’altra seguitissima squadra di calcio della capitale, era ormai famosi per aver partecipato alla rivoluzione. Non per sostenere il regime di Hosni Mubarak. Al contrario, proprio per appoggiare, anzi, difendere in piazza la rivoluzione. Lo avevano fatto – ma in pochi, nelle cronache internazionali, ci avevano fatto caso – durante i 18 giorni epici di Piazza Tahrir, tra gennaio e febbraio 2011, quando i beltagy, i provocatori armati e finanziati dai servizi di sicurezza di Mubarak avevano tentato più volte di riprendere il controllo della piazza. In soccorso dei ragazzi, piuttosto sguarniti sul piano del servizio d’ordine, erano arrivati diversi gruppi. Il servizio d’ordine dei Fratelli Musulmani, a quando sembra dal tipo di persone che difendevano la piazza e che furono filmati. E poi, dicono parecchie fonti, gli ultras, che già l’anno precedente alla rivoluzione si erano scontrati con la polizia.

Gli ultras, e soprattutto i diavoli rossi che sostengono lo Ahly, erano arrivati sotto i riflettori nel novembre del 2011, quando difesero una delle strade che portano a piazza Tahrir, via Mohammed Mahmoud, e pagarono un prezzo alto. Morti, feriti, avvelenati da gas lacrimogeni forti, accecati…

La brutta storia di Port Said non dista molto, dal punto di vista temporale, dalla battaglia di via Mohammed Mahmoud. Per gli ultras, ma non solo per loro, il messaggio è chiaro. Il massacro di Port Said è una vendetta per quello che gli ahlawy avevano fatto al Cairo. La dovevano pagare. E siccome, come ben sappiamo in Italia, la capacità di pressione dei tifosi del calcio va al di là della loro rappresentanza politica, e sta nei numeri, gli ultras non hanno mai smesso di far pressione. Tanto che, alla vigilia della sentenza, si sono fatti di nuovo sentire, con gli scontri al Cairo degli scorsi giorni.

Il tribunale ha deciso che 21, tra gli imputati, dovranno morire. Sentenza durissima, che non significa ancora la fine del processo. Le altre decine di imputati devono attendere il 9 marzo per conoscere il proprio destino. Intanto, però, la prima sentenza ha già scatenato reazioni pericolose.

La sentenza di oggi, infatti, soddisfa gli ahlawy, ma ha scatenato reazioni molto violente a Port Said. Dove i morti alla fine del pomeriggio sono già trenta, i feriti molti, molti di più. E tra loro feriti gravi. Il bilancio è dunque parziale, e non potrà non scatenare altra violenza. Mala tempora, insomma. Mentre, tra i protagonisti di Piazza Tahrir, la domanda è una: ma non si tratta di una giustizia a due velocità? Rapidissima quella che ha sentenziato 21 condanne a morte. Mentre per gli esecutori e i mandanti delle vittime di Piazza Tahrir e del massacro di Maspero bisogna ancora attendere, oppure bisognerebbe accontentarsi di pene molto più lievi. Soprattutto quando sul banco degli imputati ci sono ufficiali di polizia.

La foto, scattata da Qasr el Eini al Cairo, è presa da twitter (Lina el Wardani).

Playlist. Brano difficile, oggi. Ripropongo quello che consiglia durante la battaglia di via Mohammed Mahmoud. Dancing in the Dark, del vecchio Bruce Springsteen. Assieme, e la scelta è banale tanto quanto obbligata, Long Road (Eddie Vedder e Neil Young) dalla colonna sonora di Dead Man Walking.

January 25, 2013

#jan25. Due anni dopo

Una manifestazione massiccia, senza i Fratelli Musulmani. O almeno, senza le gerarchie del movimento, senza l’ala conservatrice, senza il Partito Libertà e Giustizia. Questo non vuol dire che a piazza Tahrir, oggi, non ci siano gli islamisti che non si riconoscono (o già non si riconoscevano due anni fa) nell’Ikhwan. Una manifestazione massiccia, e in buona – se non in massima parte – contro il nuovo regime incarnato nel presidente Mohammed Morsy, che simboleggia decisioni non inclusive, non concertate come la costituzione approvata di gran corsa e di gran corsa sottoposta a referendum popolare.

Una manifestazione, quella di oggi che ha fatto concentrare a piazza Tahrir diverse marce, focalizzata sul significato di una data e su quello che è successo nella fase di transizione. Come sempre accade, di gran lunga meno epica della fase della rivolta. Non è un caso che lo hashtag, la parola chiave scelta su Twitter sia la stessa di due anni fa. #jan25. Certo, il sentimento dell’evocazione sembra prevalere: in molti sperano che la via d’uscita da una transizione di questo tipo sia una nuova insurrezione. E il fatto che anche ad Alessandria e a Suez sia scesa parecchia gente in piazza conforta più d’uno al Cairo. Ma la Storia non si ripete mai uguale. Non ci sarà un jan25 della stessa portata. Ci sarà qualcos’altro, magari non meno importante. Per esempio, una insistenza – da parte delle diverse opposizioni – sui temi della giustizia sociale: la richiesta principale di piazza Tahrir.

Stay tuned, stavolta su Twitter.

Ah, dimenticavo. Oggi c’è una inchiesta (sic!) su Repubblica sui Fratelli Musulmani in Italia. Pregasi leggerla: magari domani ne parlo… Un solo commento: qualche frutteria, molta confusione, e una domanda. Ma qual è la notizia? L’Ikhwan è un movimento eversivo? Le sue cellule sono le frutterie? Ci dobbiamo preoccupare, se vediamo dei versetti del Corano appesi al muro? Meglio Padre Pio appeso alla parete? Che dire, gli stereotipi sono tanti, e in gran parte da questo lato del Mediterraneo. Magari, bisognerebbe seguire meglio l’opposizione egiziana, che le frutterie a Roma…

January 23, 2013

Le elezioni in Israele. Meno stellette, più abiti civili

Com’è consuetudine, le elezioni israeliane sono riuscite a sorprendere non solo gli analisti, ma anche i sondaggisti. C’è, però, un segnale nuovo, da comprendere fino in fondo. È che in queste elezioni ci sono state meno stellette. Meno generali, insomma. Emblematico il caso di Shaul Mofaz, in bilico dopo il tracollo del suo partito Kadima, da cuila TzipiLivnisi era staccata giusto in tempo per non essere travolta. Il partito che fu fondato dal generale Ariel Sharon potrebbe avere due seggi, e dunque Mofaz potrebbe arrivare alla Knesset, ma il quadro non cambia. Il destino di Shaul Mofaz è un destino che, di questi tempi, accomuna altre stellette: lui ex capo di stato maggiore ed ex ministro della difesa, era fino a ieri sera uno dei grandi sconfitti, così come Ehud Barak, che però aveva deciso di non partecipare alle elezioni, proprio per evitare una brutta figura.

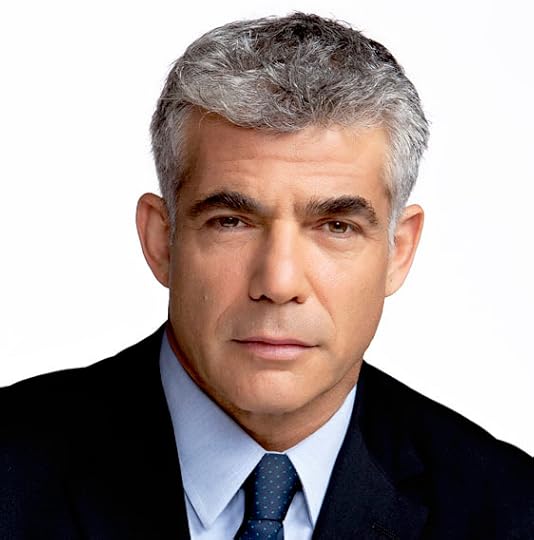

Cosa significa? Che si è concluso il pluridecennale capitolo dei generali-premier, o dei generali-ministri o dei generali politici? Che Israele veste in giacca? Il ritratto non è così semplice, visto che il cursus honorum in divisa fa parte anche di alcuni dei protagonisti di queste ennesime elezioni anticipate israeliane. Un esempio su tutti: Naftali Bennett, l’astro nascente della destra radicale descritto come un tycoon dell’informatica, ha il grado di maggiore e ha fatto parte delle truppe speciali israeliane. Detto tutto questo, è un dato di fatto che i militari hanno meno appeal nei confronti dell’elettore e dell’elettrice di quanto abbiano avuto, per esempio, i rabbin. Come il numero due di Yesh Atid, il partito del giornalista-conduttore televisivo Yair Lapid (dalla foto, si capisce perché Lapid sia stato paragonato a George Clooney. Ha due anni in meno dell’attore americano, e gli stessi capelli brizzolati…). Il rabbino Shai Piron, poco più che cinquantenne, è l’esempio di un nuovo tipo di politico che per la prima volta entra alla Knesset. Lo definiremmo un esponente della società civile, che porta in parlamento la frattura tra laici e religiosi sempre più evidente in Israele, una frattura che Piron vorrebbe anzi colmare, distanziando se stesso dalla schiera di rabbini ed esponenti religiosi che vengono soprattutto da Gerusalemme.

Meno generali e più rabbini? Questa, è evidente, è una semplificazione giornalistica, provocatoria quanto basta per sottolineare i segnali importanti dei cambiamenti in corso in Israele, dove essere generali non vuol dire per forza essere di destra, ed essere della società civile o dell’imprenditoria (come Bennett, appunto) non vuol dire per forza avere una concezione meno conservatrice e/o radicale del futuro del Paese. Il “meno generali e più rabbini” dice, anzitutto, che il ritratto della società israeliana è profondamente cambiato rispetto all’immagine che se ne ha in Europa, e a dimostrarlo c’è una pattuglia di oltre cinquanta nuovi deputati che entreranno nella Knesset.

Basta scorrere le loro biografie pubblicate sul sito di Yediot Ahronot per farsi un’idea della fase di transizione che attraversa la società israeliana. Non ci sono solo giornalisti, in Israele come in Italia i professionisti più ricercati per riempire le liste dei candidati. Ci sono imprenditori, amministratori locali, persone che lavorano nel settore sociale, esponenti del movimento delle tende, e via elencando.

La loro presenza cambierà la politica israeliana? Troppo presto per dirlo. È probabile anche che questa Knesset appena eletta sia un agone per misurare il cambiamento, ma non ancora per definirlo. Perché, al fondo, la politica del Palazzo sarà troppo impegnata col manuale Cencelli, necessario per mettere in piedi un governo e cercare di farlo reggere il più possibile. Un governo di unità nazionale, forse, che salvi Netanyahu, e anche Lapid, dalla spada di Damocle di una Knesset spaccata, non tanto a metà tra Destra e Sinistra, ma spaccata dai diversi modi di intendere il futuro sviluppo di Israele.

Chi, insomma, si prenderà il carico di una legge finanziaria difficile? Chi deciderà di cambiare il sistema assistenziale israeliano, e secondo quali linee? Chi si scontrerà con lo Shas e con i partitini religiosi per togliere benefit alle famiglie ultraortodosse? E in quale modo i coloni influenzeranno il governo? In maniera trasversale, oppure si concentreranno su un ariete della potenza della nuova star Naftali Bennett, che però non ha il sostegno di tutta la lobby dei coloni?

L’unica cosa certa è che in queste elezioni c’è un solo, grande sconfitto. Si chiama Benyamin Netanyahu, il premier che queste elezioni le ha fortemente volute per rafforzarsi. Il premier che ha rischiato di mettere in pericolo l’alleanza con gli Stati Uniti, intervenendo a gamba tesa nelle elezioni presidenziali che hanno segnato il nuovo mandato di Obama, puntando sull’altro candidato. Il premier che ancora una volta, come è praticamente sempre successo nella sua esperienza politica, ha giocato alto, e ha perso. Netanyahu ha tempo un mese e mezzo per fare un nuovo governo, se il presidente Peres gli darà l’incarico di guidare il nuovo esecutivo. O conquista l’appoggio del centrista Yair Lapìd, oppure Israele avrà forse un altro premier. E questa confusione, questa frammentazione, questa instabilità non fa bene, in questo momento. Né a Israele, né ai palestinesi, né ai siriani.

Playlist: Perché no? Stavolta è l’originale, cantato da Battisti.

January 21, 2013

Israele-Palestina: uno status quo solo apparente

In una situazione di stallo permanente, meglio mostrare che qualcosa – comunque – si fa. È una lettura pessimista, quella della politica del Palazzo palestinese, o per meglio dire, dei Palazzi della politica palestinesi. Le élite al potere, in Cisgiordania e a Gaza, continuano gli affari correnti, l’ordinaria amministrazione di Ramallah e Gaza City, mentre la riconciliazione tra Fatah e Hamas è diventata, per entrambi i contendenti, uno specifico settore della politica in cui impegnare uomini, risorse e tempo.

Con tono amaro, uno degli intellettuali palestinesi più acuti amava dire, qualche anno fa, che la riconciliazione era diventata “un processo”, dunque un’attività senza fine che avrebbe permanentemente occupato la burocrazia di Hamas e Fatah. Il risultato, insomma, non è centrale nella riconciliazione tra i due più importanti soggetti politici palestinesi. L’importante è il processo, il percorso, gli incontri, le commissioni, le date segnate sull’agenda e poi puntualmente rinviate.

È con questo mood, con questo sentimento di fondo che l’opinione pubblica palestinese ha accolto, tra dicembre e gennaio, le notizie sugli incontri tra Fatah e Hamas al Cairo, mediati dall’intelligence egiziana e promossi dal presidente Mohamed Morsi. Certo, qualche nota diversa dai mesi più recenti c’è stata. Anzitutto, l’incontro tra il presidente dell’Anp e di Fatah, Mahmoud Abbas, e Khaled Meshaal, ancora capo dell’ufficio politico di Hamas. I due leader non si incontravano da quasi un anno, da quel vertice di Doha mediato dallo emiro qatarino Hamad bin Khalifa al Thani che aveva suscitato – nel febbraio 2012 – molte speranze, ma che poi non si era tramutato in nessun atto concreto. Non si sono tenute né le tre elezioni messe in agenda (presidenziali, parlamentari e quelle per il rinnovo del parlamentino dell’Olp), né era stato insediato il governo tecnocratico di unità nazionale.

Il nuovo incontro del Cairo tra Abbas e Meshaal è ripartito proprio dall’accordo di Doha. Sembra senza nessun cambiamento alla lettera dell’intesa. Si ricomincia, insomma, dalla commissione elettorale che deve redigere, soprattutto a Gaza, la lista degli elettori, e dal governo tecnocratico che Abbas deve presiedere e che non deve far comparire, nella propria compagine, nessun esponente di Fatah e di Hamas. La data imposta dagli incontri in terra d’Egitto è quella del 30 gennaio. Ancora una volta, però, non è dato sapere se il 30 gennaio sarà la scadenza, e dunque la nascita del governo di unità nazionale, oppure l’inizio delle consultazioni per formare il nuovo esecutivo che dovrebbe azzerare, secondo l’intesa, i governi di Ramallah e Gaza City presieduti, rispettivamente, da Salam Fayyad e Ismail Haniyeh.

Il processo per la riconciliazione, dunque, è di nuovo in corso. Di nuovo sul binario. Ma quanto può incidere sul rapporto con Israele, sempre più rappresentata da un blocco di destra nazional-religioso, compatto almeno dal punto di vista della cultura politica? Nulla. Non cambia nulla. Lo status quo è la cifra non solo del rapporto sul terreno tra Israele, da un lato, e le due entità geografico-politiche palestinesi (Gaza e Cisgiordania), dall’altro. Benjamin Netanyahu vorrebbe continuare con lo status quo, che non è una realtà ferma e immobile, quanto piuttosto un percorso lineare e inarrestabile verso l’acquisizione di terra palestinese, l’aumento delle colonie, il consolidamento del controllo israeliano sull’intera Gerusalemme. È probabile che anche la star di queste elezioni israeliane, il Naftali Bennett espressione dei coloni, della destra nazional-religiosa ashkenazita, e di una visione non ipocrita dei propri obiettivi, voglia anche lui continuare con questo status quo in progress.

Dall’altro lato, c’è l’immobilismo dei Palazzi della politica palestinese, e c’è – allo stesso tempo – un attivismo palestinese che è l’unico, in questo periodo, a dare input sorprendenti. Almeno dal punto di vista della presa mediatica e dell’utilizzo di strumenti capaci di rompere, almeno per poche ore o pochi giorni, l’impasse. È l’attivismo palestinese che da anni crea un argine, seppur piccolo, al muro di separazione e al consolidamento delle colonie e degli outpost israeliani in Cisgiordania. È l’attivismo palestinese assurto agli onori della cronaca (almeno internazionale, molto di meno sulla stampa italiana) quando alcune centinaia di giovani, palestinesi e “internazionali”, hanno montato le tende sull’area E1, la controversa zona ai margini di Gerusalemme, verso Gerico, che Benjamin Netanyahu ha dichiarato di voler acquisire del tutto e colonizzare con migliaia di appartamenti da costruire entro breve. Il definitivo controllo da parte israeliana della E1 significherebbe la rottura definitiva della continuità territoriale tra Cisgiordania e Gerusalemme, e la altrettanto definitiva cantonalizzazione della West Bank, con una frattura tra Ramallah e Betlemme, tra centro e sud della Cisgiordania.

La nascita di Bab el Shams, l’outpost palestinese sorto dal nulla e dalla fantasia degli attivisti palestinesi, ha creato scompiglio tra gli israeliani. Prima di tutto, perché ha invertito le parti in commedia: non sono più solo gli israeliani a creare fatti sul terreno. I fatti sul terreno cominciano a farli anche i palestinesi. Poco importa se la vita di Bab el Shams sia stata brevissima, appena pochi giorni prima di un’evacuazione forzata e violenta da parte delle forze di sicurezza israeliane. Il messaggio è chiaro: non esistono solo i Palazzi della politica palestinese, esiste anche un attivismo di nicchia ma costante che è l’unico, in fondo, a perseguire in questi ultimi mesi l’obiettivo dello Stato di Palestina. Se è vero che a cavalcare il ballon d’essai dello Stato di Palestina è stato Abbas e una parte del vertice di Fatah e dell’Anp, è altrettanto vero che dal punto di vista della cultura politica è l’attivismo dei comitati popolari locali palestinesi ad avere come traguardo uno Stato di Palestina che sani la frattura creata dalle élite tradizionali.

Quanto tutto ciò si possa tradurre in una politica che abbia un seguito e un consenso molto più diffuso nella società palestinese, è tutta un’altra storia. Un elemento, però, è chiaro, in un quadro ancora confuso: le intifada precedenti sono scoppiate in una fase in cui sembrava che la demoralizzazione, la stanchezza, la frustrazione fossero al loro punto più alto, e però si sono nutrite di segnali, di una storia costante e nascosta di rabbia crescente, di una cronaca altrettanto nascosta che aveva fecondato la ribellione. La violenza a bassa intensità nella Cisgiordania, gli scontri sempre più frequenti tra palestinesi e i coloni israeliani, decisi a spingere sull’acceleratore della colonizzazione crescente almeno dell’area C della West Bank, stanno fecondando il terreno della rabbia.

Ho scritto questo commento per l’Ispi, pubblicato oggi sul sito dell’Istituto di Politica internazionale, alla vigilia delle elezioni israeliane

January 17, 2013

La Cairo che fu e le polemiche strumentali

Gli egiziani di fede ebraica tornerebbero al Cairo? Sembra una domanda senza alcun aggancio alla cronaca, e invece è la penultima polemica tra Fratelli Musulmani e Israele (l’ultima è sul presunto, vero, verosimile, possibile antisemitismo del presidente egiziano Mohammed Morsy, che accalora la polemistica americana e quella a Tel Aviv). Il sasso nello stagno l’ha gettato uno dei volti più noti dell’Ikhwan egiziano, Essam el Aryan, che ha chiesto agli egiziani ebrei di tornare al Cairo. Cairo che abbandonarono in massa dopo il 1948, dopo la nascita dello Stato di Israele, dopo la rivoluzione di Gamal Abdel Nasser e dei Giovani Ufficiali. La sequenza degli eventi non è messa in fila a caso, ma rimanda ai diversi momenti nei quali la florida comunità ebraica del Cairo e di Alessandria spopolò i quartieri commerciali e borghesi delle due più importanti città egiziane, a cominciare soprattutto dalla seconda guerra mondiale.Una storia che si mescola con quella degli europei e cittadini ottomani che lasciarono a diverse riprese l’Egitto, a cavallo tra protettorato britannico e repubblica nasseriana.

Il ballon d’essai di Essam el Aryan non poteva avere la sua coda polemica, in una fase – ormai in atto da anni – in cui c’è uno scontro culturale e talvolta propagandistico sulle comunità ebraiche nei paesi arabi e, in misura diversa, nell’Impero Ottomano. Uno scontro che propone letture diverse, molte delle quali direttamente legate a letture politiche o ispirate da cancellerie e/o gruppi di pressione, non solo sul ruolo degli arabi di fede ebraica e delle comunità ebraiche di differente origine, ma anche sulle ragioni per le quali lasciarono i paesi arabi dopo il 1948. Furono cacciati, dice una lettura che mette sullo stesso piano le comunità ebraiche nei paesi arabi e i palestinesi cacciati e in fuga nel 1948, nella nakba. Molti di loro non erano sionisti, dice invece la lettura contrapposta, e non subirono tanto le pressioni dei regimi arabi, quanto le pressioni che giungevano da Tel Aviv per lasciare la loro vita spesso agiata e partecipare all’impresa del nuovo Stato di Israele.

Entrambe le letture contengono verità indiscutibili, e se si lasciasse a studiosi seri (neutrali? onesti?) il duro lavoro di scavare nella storia regionale degli ultimi 70/80 anni, forse non ci sarebbe bisogno di polemiche che, com’è subito evidente, nascondono altro: nascondono obiettivi politici e sono strumento in mano a gruppi di pressione. È evidente che per le comunità ebraiche sulla costa del Nord Africa, e soprattutto in Egitto, rimanere al Cairo e ad Alessandria divenne dopo il 1948 sempre più difficile. Potevano essere considerati la quinta colonna di Israele dentro paesi che stavano togliendosi il tallone coloniale dal collo, e che con Israele avevano già ingaggiato una guerra.

Chi, però, conosce la storia delle comunità mizrahim in Israele sa anche quanto vi sia in molti dei loro esponenti (della vecchia generazione) una visione critica del loro arrivo in Israele, anche per le pressioni che arrivavano dai gruppi sionisti, e quanto vi sia questa sorta di nostalgia dell’età dell’oro, della vita al Cairo piuttosto che a Fez, a Tripoli di Libia, a Baghdad. Una nostalgia che li accomuna agli italiani, ai greci, ai francesi d’Egitto, membri di quelle comunità di strani cittadini del mondo (o cittadini ottomani) approdati nella regione, expat d’altri tempi, a metà tra gli apolidi e gli innamorati della vita d’Oriente. Per alcuni dei mizrahim che non sono mai stati sionisti, e che in Israele sono approdati nei campi profughi degli anni Cinquanta, la loro vita precedente è l’età della nostalgia e del cosmopolitismo. Per altri, è l’età passata, sostituita da un’adesione piena e convinta a Eretz Israel.

Sull’altro fronte, ci sono paesi e città (arabe) che sono diverse da sessant’anni fa, e per le quali sarebbe difficile accogliere gli ebrei levantini come se non fosse passata la Storia, con i suoi cingolati, sui loro rapporti. Alla base di tutto, c’è la fine di una conoscenza diretta, quotidiana, normale. Non c’è nessun giovane del Cairo che può dire di aver avuto, a scuola, un amico ebreo come invece può dirlo la generazione di mezzo, o ancor meglio quella degli anziani egiziani che andavano a comprare nei grandi magazzini della downtown del Cairo, ai quali Egypt Independent dedica un lungo articolo. L’ignoranza nutre gli stereotipi, le divisioni e i facili odi. Non c’è più il Salon Vert di una volta, tra cotonina e abiti di classe, a rendere tutto più semplice.

Nella foto della prima metà del Novecento, la grande sala dell’Hotel Shepheard. Chi è andato al Cairo sa l’abisso che c’è tra la sala ritratta nella foto e la sala in cui oggi si può mangiare allo Shepeard. Solo un pallido ricordo del tempo che fu, stesso perimetro, stesso soffitto, e basta. Un involucro senza più la sua anima. E qui sotto, invece, un articolo che scrissi per l’Espresso nel 2006: la recensione del libro di Daniel Fishman, Il chilometro d’oro. Si parla di un quadro complesso, appunto, tra un paese – l’Egitto – che non era più lo stesso dopo la seconda guerra mondiale e le pressioni che arrivavano dal sionismo. Si potrebbe chiamare ‘concorso di colpa’, forse, e a pagarne le spese fu quel cosmopolitismo singolare che c’era al Cairo, ad Alessandria, a Tunisi, a Fez, e che non c’è più.

Playlist: percussioni arabe. Hosni Lassaad.

IL CAIRO DELL’ORO

Di Paola Caridi

Di talianin, al Cairo, ce ne sono ancora. Niente a che vedere con le decine di migliaia di italiani che vivevano in Egitto nella prima metà del Novecento. Decurtati, in buona parte, quando l’Italia fascista entrò in guerra, e l’Egitto sotto protettorato britannico mise nei campi di internamento poco meno di diecimila connazionali. Sequestrando, a molti di loro, anche i patrimoni. Senza guardare in faccia nessuno, i figli degli operai del canale di Suez, tecnici, intellettuali, imprenditori, seguaci di Mussolini e antifascisti. Mortificati dalla vicenda della guerra, e poi quasi del tutto scomparsi nel 1956, quando lo scontro tra il panarabismo di Gamal Abdel Nasser e gli strascichi della politica coloniale britannica e francese raggiunse il suo punto di non ritorno.

Certo, la sparuta pattuglia degli italiani d’Egitto, oggi, è ormai la testimonianza fisica di un’età magica e mitica che non c’è più. Vive solo nei ricordi degli anziani talianin, conservati tra i ninnoli delle loro case di Shobra, Bulacco, Zamalek, Downtown. Quando non sono racchiusi nelle poche cose che gli anziani hanno portato con sé all’ospedale italiano del Cairo, da poco diventato centenario, dove alcuni dei vecchi della comunità sono ospitati.

Niente a che vedere con quello che succedeva qualche decennio fa, tra via Soliman Pascià e la vecchia Opera, al Cairo, dove i programmi lirici erano stilati dagli italiani. O attorno alla piazza centrale sul lungomare di Alessandria dove, assieme ai grandi alberghi come il Cecile e il Metropole, si affacciava e si affaccia anche la villa del consolato d’Italia. Il regno del cosmopolitismo, egiziano ed europeo. Una sapiente mistura tra ingegno, benessere e apertura delle menti e dei cuori che segnò la presenza straniera in Egitto.

Una visione di questo genere è “sicuramente mitizzata. E dunque distorta, pur se affascinante, eroica, ma passata”, scrive Daniel Fishman nell’introduzione al suo Chilometro d’Oro (Guerini), il romanzo dedicato alla vita di un ebreo italiano nato al Cairo nel 1900 e fuggito a malincuore nel 1956. E’ la visione di un uomo che si sente tutto nell’oriente e nel sud egiziano, tutto nell’ebraismo sefardita, tutto nella dimensione di un italiano e di un europeo in vacanza dalle diverse madrepatrie a cui appartiene.

È l’identità multipla e, allo stesso tempo, unica di Mondo Mosseri, il nonno di Fishman, animatore di un’associazione che si occupa della memoria di quei profughi del 1956, che lasciarono in Egitto casa, averi e un pezzo del loro puzzle personale. Appartenente a una delle più importanti famiglie ebraiche d’Egitto, Mondo percorre il suo tempo come se la storia lo lambisse solamente. Consapevole, però, che la storia stava cambiando tutto, il regime delle capitolazioni che tutelavano gli europei, il sistema coloniale britannico, la monarchia egiziana avviata alla decadenza, l’evoluzione dei partiti egiziani, la guerra mondiale e i suoi riflessi al Cairo, la rivoluzione nasseriana.

Come se il vento arrivasse a spegnere, a una a una, le candele che illuminano la stanza, Mondo Mosseri vede spegnersi un’epoca. E pian piano asciugarsi una comunità – quella degli ebrei italiani – che alla metà degli anni Trenta aveva raggiunto le 11mila persone, come dicono i documenti d’archivio raccolti da Marta Petricioli, la studiosa dell’università di Firenze che ha appena finito di scrivere la storia della comunità italiana in Egitto nella prima metà del Novecento.

Era una comunità ebraica che si sentiva egiziana, che si sentiva italiana, e che in maggioranza non era sionista. Pagò lo stesso le colpe della rivoluzione geopolitica del dopoguerra. Lontano dalla politica, impegnato con il suo business di cavalli e scommesse, grande giocatore di taula (il backgammon), Mondo non avrebbe mai pensato di finire in uno dei campi d’internamento in cui i britannici confinarono gli italiani dal 1941 in poi. Né di avere una figlia sionista, internata e incarcerata, prima di poter andare definitivamente in Israele. Fu travolto, come gli altri, dal qamasin, dal forte vento del deserto che spazzò via dall’Egitto – tra anni Quaranta e Cinquanta – gran parte di quel cosmopolitismo leggero, pigro, orientale che affascinò tanti. E le cui tracce è stato possibile ritrovare ancora, per tanti anni, tra i palazzi di dowtown e il grande cuore di tanti egiziani.

January 15, 2013

Lo strano silenzio su un conflitto a bassa intensità

Samir Ahmed Abdelrahim è l’ultima vittima di uno strisciante e dolente conflitto ‘a bassa intensità’ [sic!] che si consuma tra israeliani e palestinesi nel territorio occupato della Cisgiordania (la Palestina, insomma…). Aveva 17 anni, e il fermo immagine pubblicato sul sito dell’agenzia di stampa palestinese maannews è di quelli che, per usare un eufemismo, non possono passare inosservati. Aveva 17 anni ed era uno studente delle scuole superiori a Budrus, un paese della Cisgiordania vicino Ramallah segnato dalla presenza del Muro di Separazione e dalle colonie israeliane. Quattro proiettili sparati dai soldati israeliani lo hanno colpito alla testa, al petto, a una gamba. Si dice che i ragazzi palestinesi lanciassero sassi alla jeep dell’esercito israeliano entrato nel paesino. L’ennesimo adolescente che muore, ucciso, in un conflitto a bassa intensità di cui pochi, veramente pochi, sanno qualcosa in Italia. Nei nostri giornali, di questo piccolo conflitto al di là del Muro c’è scritto veramente poco. Salvo le poche, costanti, encomiabili eccezioni.

Così come poco, quasi nulla, si è scritto dell’E1 e di Bab el Shams. E1, fredda sigla che definisce (ma esistono i nomi della toponomastica palestinese) un’area alle porte di Gerusalemme, direzione Gerico, che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato un’area su cui costruire altre colonie. Uno schiaffo in faccia a Barack Obama appena rieletto, e che nell’amministrazione americana non è passato silente. A giudicare dai titoli di apertura dei siti giornalistici israeliani, oggi, lo schiaffo di Netanyahu a Obama (a dire il vero, soltanto l’ultimo in ordine di tempo) ha anzi suscitato una reazione del presidente appena rieletto a dir poco durissima. Tanto dura da uscire – guarda caso… – sulla stampa nella veste di una indiscrezione, o meglio ancora di uno scoop, a pochi giorni dalle elezioni americane in cui Netanyahu dovrebbe riottenere il successo di quattro anni fa.

In sostanza, pan per focaccia. Così come Netanyahu è intervenuto a gamba tesa nelle elezioni presidenziali americane, sostenendo apertamente Mitt Romney, altrettanto fa Obama. I fatti: secondo Obama, “Israele non sa cos’è nel suo interesse”. La frase, assieme ad altri commenti, sarebbe stata pronunciata nelle settimane successive al voto dell’Assemblea Generale dell’Onu con cui lo Stato di Palestina è stato ammesso come membro non permanente. Secondo Bloomberg, Obama “non avrebbe neanche perso tempo ad arrabbiarsi” per la decisione sull’E1 di Netanyahu. “Ha detto a molte persone che questo tipo di comportamento da parte di Netanyahu era quello che lui si aspettava dal premier” e che Israele è, a questo punto, sulla via dell’isolamento quasi totale. Israele, insomma, rischia di diventare uno Stato-paria non a causa dell’ostilità del mondo arabo, ma a causa della sua stessa strategia politica, verso i palestinesi e verso il resto dell’area.La E1 è solo un simbolo di quello che sta succedendo all’interno del governo israeliano, di una destra sempre più intrisa di tratti razzisti, e di una società sempre più autoreferenziale e isolata dal punto di vista della conoscenza della regione.

La domanda, allora, sorge spontanea. Se la E1 e quello che succede sulla terra pietrosa ai margini di Gerusalemme interessa così profondamente il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, perché l’argomento non ha dignità sui giornali italiani? Perché l’evacuazione forzata (e notturna) degli attivisti palestinesi e internazionali che hanno fondato e allestito il villaggio di tende di Bab el Shams è passata, in sostanza, sotto silenzio? Cosa c’è che non va in questa indifferenza che nasconde una politica estera malata, senza spazio in una campagna elettorale (italiana) sempre più asfittica? Perché la nostro posizione in Medio Oriente e nel Mediterraneo (che comprende anche, per esempio, i nostri approvvigionamenti energetici, la nostra sicurezza, la nostra politica sui migranti) non è uno degli argomenti centrali dei programmi dei candidati alle prossime elezioni politiche?

Non diventa una notizia neanche che un gruppo di poche centinaia di attivisti palestinesi organizza la nascita di un villaggio,la Portadel Sole, in omaggio al grande e inarrivabile affresco letterario scritto da Elias Khouri. Bab el Shams è sorta in poche ore sulle pietre di una collina a due passi da Gerusalemme, sferzata dal freddo dell’inverno gerosolimitano. Villaggio su terra palestinese, nato attraverso metodi nonviolenti, pacifici, talmente spiazzanti da mettere in difficoltà lo Stato di Israele e il suo governo, governo che ha sfidato la decisione dei magistrati israeliani ed evacuato con 500 uomini delle forze di sicurezza gli attivisti palestinesi.

Non è una notizia? Oppure i palestinesi, ancora una volta, fanno notizia solo quando si mettono una cintura esplosiva o lanciano razzi contro le città del Negev? Anche questa è primavera araba, anche questa è Tahrir, e lo è da anni, nel lavoro dei comitati locali di resistenza popolare in Cisgiordania. All’ombra del silenzio della maggioranza dei giornalisti mainstream. Assieme al lavoro costante e infaticabile di Michele Giorgio, dobbiamo alla serietà e alla professionalità di una giornalista israeliana come Amira Hass una copertura di questo sanguinoso conflitto a bassa intensità che riesca anche a spiegare i punti di forza e i punti di debolezza delle campagne palestinesi non violente, come – per chi ha la pazienza – si può leggere sull’ultimo articolo di Amira.

Bab el Shams, oggi, sembra sia di nuovo popolato, dopo l’evacuazione forzata di domenica notte. Stay tuned, anche stavolta.

Playlist: Perché no, ma cantata da Mina, e non da Lucio Battisti.

January 10, 2013

Neve e nostalgia

Confesso che, per la prima volta dopo tanti mesi, mi è venuta nostalgia di Gerusalemme. È stata la neve, a farmi ricordare il freddo pungente, quasi da montagna, l’aria ferma, l’impalpabile silenzio della città. E il tempo che diventa un tempo senza storia, o meglio, con tutta la storia assieme. Come accolta in abbraccio largo, che contiene tutto e appiana muri e rancori e odii.

La neve a Gerusalemme l’ho vista e vissuta molte volte. Anzi, è stata la neve ad accogliermi in città, tanti anni fa. Era di febbraio, anno domini 2004. Mi sembra proprio, se la memoria non comincia a ingannarmi, il 14 di febbraio. Tanta neve, la città in fibrillazione da giorni in attesa di una perturbazione che l’ufficio meteorologico israeliano aveva previsto con la solita precisione. Salvo che aveva sbagliato di qualche ora. Arrivò di giorno, e non di sera.

La prima sensazione è stata quella di essere in un posto assurdo. La neve a pochi passi dal deserto. L’aria pungente di montagna a poche decine di chilometri dalla depressione del Mar Morto. Poi, la solita euforia di prammatica. La città impreparata alla neve. E l’indulgenza a fotografare la Gerusalemme da cartolina, la Gerusalemme mitizzata con quella pellicola bianca, immacolata e di brevissima durata… Come la pellicola che vedete ricoprire, nell’immagine, i tetti vicino al Santo Sepolcro (grazie, Abuna Mario che ha messo la foto in bacheca su FB e soprattutto grazie a Miriam Mezzera che l’ha scattata. Ha tutta la mia sana invidia).

Ecco, per un momento – oggi come e più di allora – avrei voluto essere di nuovo lì, a Gerusalemme. In silenzio, e al freddo.

Per la playlist, di nuovo Gustav Mahler. Il quarto movimento della Quinta Sinfonia. Dodici minuti di perfetto struggimento. Sostituite, alla bruma del Lido di Venezia o al freddo della Dobbiaco/Toblach amata da Mahler, i tratti netti e fermi della Gerusalemme innevata.

January 8, 2013

C’è kefiah e kefiah

Non credo che a Recep Tayyep Erdogan abbia fatto molto piacere essere paragonato, com’è subito stato fatto in alcune analisi uscite in questi giorni, a Lawrence d’Arabia, quando si è fatto fotografare con kefiah e abaya durante una visita di fine anno a un campo di rifugiati siriani in Turchia. Lawrence d’Arabia, dei turchi, pensava tutto il male possibile: li considerava responsabili della fine della “felicità” araba, scrive nei Sette Pilastri della Saggezza.. “Attraverso fasi successive – spiega T. E. Lawrence -, i semiti asiatici furono soggiogati [dai turchi] e trovarono una morte lenta. Furono privati dei propri beni; e il loro spirito si avvizzì sotto l’alito paralizzante di un governo militare. Il regime turco era da gendarme e la teoria politica tanto rozza quanto la pratica. I turchi insegnarono agli arabi che gli interessi di una setta erano più importanti di quelli del patriottismo: che le insignificanti preoccupazioni della provincia superavano quelle nazionali. Li portarono a diffidare l’uno dell’altro, creando discordia con l’inganno. […] Gli arabi potevano solo servire lo stato, sacrificando le loro caratteristiche razziali”.

La lettura di Lawrence non solo è a dir poco datata, ma stride anche con una interpretazione più recente e molto più edulcorata del tallone ottomano sul Levante arabo, secondo la quale si stava meglio prima. Prima dei nazionalismi arabi, prima di Sykes-Picot, prima della frammentazione della regione ad usum delphini. Il nazionalismo che fu strumento nelle mani di Lawrence non fu solo una delle chiavi della modernità araba, della prima nahda, del primo risveglio. Fu anche la morte di una concezione in cui il limes aveva un peso molto più contenuto, in una terra in cui riga, squadra, mappe non potevano essere usate maldestramente come poi noi (europei) le usammo.

L’immagine, però, ha il suo peso. E quella foto in cui Erdogan è stato immortalato con la kefiah in testa e la classica abaya beduina esibita a mo’ di mantello non poteva non suscitare una reazione a dir poco classica. Erdogan il neo ottomano vuole blandire i siriani e gli arabi del Levante, questo il messaggio che è passato nella lettura corrente.

I fatti, in sintesi. Il premier turco è andato alla fine dell’anno nel campo profughi di Okakali a far visita ai rifugiati siriani, assieme a sua moglie. Una visita perfettamente in linea con la politica di Ankara versola Siriadel post-Assad. Assieme a lui, infatti, c’era Moaz al Khatib, designato leader dell’opposizione siriana che sta trattando il futuro politico a Damasco, islamista moderato, uomo che dovrebbe tentare di non sfilacciare ulteriormente un panorama già spaccato dalla guerra civile.

I rifugiati hanno regalato a Erdogan il classico mantello beduino, di lana calda, un capo che si indossa nelle grandi occasioni, dalle cerimonie ai riti più familiari, matrimoni, funerali, e il suo ufficio stampa ha anche messo la foto sul sito ufficiale del governo… Un esempio, fra i tanti: alla tumulazione di fra’ Michele Piccirillo, francescano e archeologo, sul Monte Nebo, nell’autunno del 2008, i capi delle tribu beduine giordane ai margini del Mar Morto si presentarono con i loro mantelli e le loro kefiah bianche e rosse, per rendere omaggio a un uomo che li aveva rispettati e protetti.

Erdogan ha indossato abaya e kefiah, a dire il vero in maniera un po’ goffa, come succede a chi indossa abiti altrui. Voleva blandire i profughi siriani? Forse… Ma Erdogan non è un neo-ottomano. Semmai un post-ottomano. Molto più raffinato dei turchi che aveva incontrato Lawrence ai suoi tempi. Il pericolo, per gli arabi, è però simile. Ancora una volta, affidarsi in mani d’altri per uscire dal pantano della guerra civile e sperare di avere abbastanza potere per non essere – ancora una volta – solo una bella pietanza da dividere sul tavolo del vincitore.

Postilla: la kefiah, peraltro sempre nella versione bianca e rossa, sembra essere diventata un must per gli islamisti. Non è la kefiah di Fatah, la kefiah di Yasser Arafat, diventata icona del nazionalismo palestinese. Ismail Haniyeh la indossa di tanto in tanto, la kefiah beduina, che va bene dalla steppa siriana ai deserti dell’Arabia, bianca e rossa. Incarna la nazione araba e la tradizione, occhieggia al nazionalismo senza appropriarsi della versione bianca e nera.

Per la playlist, i Procol Harum di Salty Dog. Grazie, Marcello!

January 1, 2013

Se Sheherazade è l’intellettuale, e Shahryar è l’odalisca

È come le ciliegie. Una catena infinita di citazioni, rinvii, ispirazioni, pensieri. E la serena consapevolezza che di lei si sa così poco…. Basta (ri)aprire, dopo anni, un testo divertente e fondamentale come L’harem e l’Occidente (Giunti editore) di Fatema Mernissi, per ritrovarsi nei panni dell’impaurito, tragico, violento Shahriyar, ammaliato da Sheherazade che per tre anni, ogni notte, usa la parola per salvare se stessa, il mondo, e la possibilità di amare.

Se, poi, a fare da colonna sonora c’è la Shehrazade di Rimsky Korsakov, ecco che il testo della Mernissi dà il meglio di sé, soprattutto quando spiega – oh, come la spiega bene – l’abilità tutta occidentale nel cogliere, delle Mille e Una Notte, solo il messaggio superficiale e più grossolano. Lo stereotipo dell’odalisca, della sensualità delle donne arabe, che si specchia nel suo opposto, il velo sacro che copre e rende informe il corpo tanto quanto il velo della danza proibita lo fa intravedere e dunque lo esalta. In fondo, è ancora una volta il genio di Renèe Magritte a sintetizzare quanto gli opposti si tengano nella rappresentazione orientalistica della donna araba. Nel suo Sheherazade del 1950, velo, perle, labbra appesantite dal rossetto, occhi ammalianti e la totale assenza del corpo dicono che, per l’orientalismo, la donna orientale non esiste. Ne esiste solo ciò di cui è il simbolo: della sensualità (in contrasto con i tanti puritanesimi occidentali), del sesso proibito nelle segrete stanze, o se si vuole di una donna che non fa domande.

È evidente quanto tutto ciò sia distante da quello che Sheherazade è, da oltre mille anni. La Mernissi lo riassume nell’uso che Sheherazade, donna, fa della lingua usata per scrivere un testo sacro come il Corano. L’arabo diventa – attraverso i sommessi racconti notturni della principessa a Shahryar – la lingua dell’immaginazione, della fiction. E la fiction, attraverso lo sdoganamento imposto dall’uso di uno strumento (linguistico) così imponente, non può non essere credibile. Addirittura divenire, in sostanza, il canone culturale per eccellenza.

Sintesi: mentre noi (italiani, europei) aspiriamo alla redenzione, e seguiamo il percorso del nostro amato Dante dalla perdizione dell’Inferno alla salvezza (senza sesso) del Paradiso, a oriente la parola (in arabo) non solo salva la vita di Sheherazade, ma fa trionfare l’amore…. Mi sembra più divertente il secondo canone, e non perché potrebbe sembrare, ma solo superficialmente, il più trasgressivo.

Cito la Mernissi, mentre la colonna sonora è cambiata, e da Rimsky Korsakov sono passata a lei, la Stella d’Oriente, la Umm Kulthoum di Alf Leyla. In cui la richiesta non è che vi siano mille notti, mille e una notte. La richiesta dell’appassionata Umm Kulthoum è che il sole torni a sorgere, sì, ma solo dopo un anno, e che quell’unica notte sia infinita. Allora, voce a Fatema Mernissi, sociologa, marocchina, conosciuta da noi (anche tra le donne) forse un po’ troppo per quella felicissima e riuscitissima accusa all’Occidente di essere sotto il ricatto della “taglia 42″, piuttosto che per altri, molto più raffinati j’accuse.

“Sì, perché la lingua araba è lo strumento dei sacri testi del mondo islamico, dal momento che è la lingua del Corano. Mettere le novelle per iscritto equivaleva a conferire a queste una credibilità ‘accademica’ scandalosamente pericolosa.” E Sheherazade, portatrice di una carica filosofica evidente, si chiedeva già nella Baghdad del IX secolo “perché si deve obbedire a una legge ingiusta? Solo perché l’hanno scritta gli uomini? Se la Verità è così evidente, perché l’Immaginazione e la Fiction non sono autorizzate a fiorire?”

“Il miracolo in Oriente è che proprio questa eccessiva pensosità di Sheherazade, assieme ai suoi più ampi interessi politici e filosofici, la rende strepitosamente attraente. E il solo modo per Shahryar di assicurarsi che lei sia tutta sua, è di fare l’amore con lei. Accarezzare abilmente sua moglie è la sola possibilità, per Shahryar, di farle dimenticare ogni altra cosa per qualche ora ed essere confuso con il mondo. Per sedurre una donna intelligente preoccupata del mondo, l’uomo deve diventare maestro di arti erotiche”.

Beh, ribaltare lo stereotipo dell’odalisca in questo modo, tanto da mostrare Shahryar costretto a usare le armi erotiche verso l’intellettuale Sheherazade è uno dei grandi meriti di Fatema Mernissi…

Nota bene: il I gennaio ha una sua intrinseca bellezza. Puoi leggere ciò che ti pare, ascoltare la musica che ti aggrada, senza dover essere produttivo

December 28, 2012

Caparezza, salvaci almeno tu…

Si dimette? Non si dimette? Smette la tonaca, no, la tiene stretta, però si prende qualche giorno di riposo caldeggiato – dicono gli articoli di cronaca – dal suo vescovo…. La discussione sull’indegno foglio che don Piero Corsi ha appeso nella bacheca della sua parrocchia a Lerici è in gran parte incentrata sulla figura di un uomo. E non, come sarebbe giusto, sulla piaga del femminicidio. Sembra, ancora una volta, l’ennesima occasione sprecata, da opinione pubblica, intellettuali, forze politiche, Chiesa cattolica, altre fedi. Persino i social network, di cui tesso da anni gran lodi perché spero sempre che siano anche da noi quell’agora politica virtuale che sono stati nei paesi arabi, hanno mostrato ben poca verve. Eppure, l’argomento avrebbe dovuto scatenare non tanto i ‘mi piace’ e i ‘condividi’ su Facebook, quanto una vera, profonda, brillante, provocante discussione.

In fondo, quello che don Piero Corsi ha sottolineato, mettendo quel foglio in bacheca, è un sentire ancora comune, radicato, inespresso solo perché c’è ancora un po’ di autocensura che deriva dalla trincea costruita da decenni di battaglie femministe. La sintesi è semplice quanto disarmante: la modestia è la miglior difesa delle donne. Le virtù, domestiche e morali, sono la cintura di castità che aiuta le donne a non essere preda. Mi sarei aspettata non solo l’alzata di scudi delle associazioni, ma una discussione molto più ampia. Tanto ampia, almeno quanto ampia (e ignorante e spesso inutile e pretestuosa) è la discussione sul velo che molte donne musulmane indossano.

Ma come? Siamo tutte pronte e tutti pronti ad alzare gli scudi e fare le bucce agli altri, e poi un’istigazione alla violenza come quella messa in bacheca da un certo signor (don) Corsi non ci fa scendere per strada, non solo a Lerici ma in giro per l’Italia? C’è qualcosa che non torna, che non va e che bisogna rivedere…

E siccome bisogna sfatare gli stereotipi, dalle parti del mondo arabo una discussione profonda, culturale sul femminicidio (delitto d’onore…) è in corso tra i palestinesi. Tutto è cominciato da un rap, l’ultimo brano dei bravissimi, seguitissimi, famosissimi DAM Palestine. Hanno pubblicato un brano contro il delitto d’onore, assieme ad Amal Murkus, cantante e attivista per i diritti dei palestinesi. Se potessi tornare indietro nel tempo, è il titolo del brano, tutto sulla piaga del delitto d’onore nella società palestinese, sulla violenza domestica, sulla pressione della famiglia sulle ragazze e sulla loro possibilità di vivere secondo i loro desideri. Semplice, no? Un gruppo di hip hop politicamente molto attivo, con un ruolo culturale e sociale riconosciuto, interviene su un problema serio della società palestinese, stigmatizza il femminicidio e va oltre le canzonette.

No, non è tutto così semplice. Il brano dei DAM suscita subito le reazioni irritate di due studiose conosciute, Lila Abu Lughoud e Maya Mikdashi, che criticano pesantemente i DAM su una bella rivista online, Jadaliyya, che vi consiglio di tanto in tanto di controllare perché è una delle migliori sul Medio Oriente. Li accusano, in sostanza, di essere naive, e di mettere da canto l’occupazione israeliana della Palestina per stigmatizzare il delitto d’onore. Attenzione, le due studiose partono da una prospettiva femminista, ma sono anche dentro quell’intellighentsjia palestinese che degli studi coloniali e postcoloniali ha fatto il sostrato della propria battaglia sull’identità palestinese.

Ebbene, la storia non finisce neanche con le critiche di Abu Lughoud e di Mikdashi. I DAM rispondono per le rime, e dicono in sostanza alle due studiose che intervenire sul femminicidio non vuol dire non lottare contro l’occupazione israeliana. Non solo. Dicono, fra le rime, che loro la società palestinese la conoscono molto bene, benissimo, e danno voce a istanze che altrimenti sarebbero invisibili. Senza, in fondo, lasciar questo lavoro agli intellettuali con pedigree. Le due studiose rispondono, a loro volta, contenendo le critiche…

Non credo che la discussione sia finita. Anzi. E sarebbe una discussione da prendere a modello, in Italia, tentando di andare oltre il gossip sul destino di don Corsi, di cui francamente mi interessa poco. Preferirei, a proposito di invisibili, che fosse dato lo stesso spazio a tutte quelle donne uccise per femminicidio in questo anno domini 2012 che sta per terminare. Più spazio a loro, e molto meno a don Corsi. I DAM sono intervenuti. Caparezza, dove sei? Salvaci almeno tu…