Paola Caridi's Blog, page 83

April 15, 2013

Controtabù. All’università di Palermo

Mercoledì sono a Palermo, alla facoltà di Scienze Politiche, invitata dagli studenti, dall’Unione degli Universitari (UDU). Si parla di Secondo Risveglio Arabo, nell’ultimo incontro di un ciclo di seminari su diritti umani e alterità nel Grande Medio Oriente. Uno dei temi sarà certo quello del ruolo delle generazioni più giovani nelle rivoluzioni arabe, in relazione non solo all’uso dei social network, ma soprattutto alla produzione teorica e politica che attraverso il web è stata veicolata negli anni precedenti alle rivoluzioni, soprattutto in Tunisia, Egitto e Bahrein. Così come vorrei parlare del rapporto tra le diverse generazioni che hanno fatto la dissidenza, in particolare in Egitto: generazioni mai in contrapposizione, semmai in continuo scambio.

E tanto per inquadrare l’argomento, ecco di seguito il link a una ricerca congiunta IAI- German Marshall Fund alla quale ho partecipato, proprio con un saggio sull’argomento.

Una forza tranquilla

Cinquecento alle 12. Seicento alle 14. Milletrecento alle sei del pomeriggio, prima della messa vespertina. Duemila a sera. Fino al numero – sorprendente – di 2290 votanti alle primarie per eleggere il candidato del centrosinistra che correrà alle prossime comunali di giugno. 2290 votanti su una popolazione elettorale di 4mila aventi diritto al voto. Oltre il 50% degli elettori. A Sambuca di Sicilia, paese di poche migliaia di anime tra la campagna e il mare aperto a occidente, è andata in onda – ieri – una incredibile, memorabile, sorprendente domenica elettorale.

Eppure, Sambuca-Zabut è uno di quei paesi di lunga tradizione democratica. Uno di quelli in cui l’esercizio di voto è un diritto-dovere acquisito e curato. Uno di quei paesi – pochi in Sicilia – dove la partecipazione al voto (nazionale, referendario, regionale, comunale) è comunque altissima. Compresa quella femminile. Perché sorprendersi, dunque, se oltre duemila persone riempiono la piazza antistante la chiesa del Carmine, si mettono in fila, aspettano il proprio turno per oltre mezz’ora, i più anziani seduti sulle sedie di plastica?

Perché nessuno se lo sarebbe aspettato, neanche i più vecchi militanti dell’allora PCI, coloro che rappresentano la memoria storica-politica del paese. Nessuno se lo sarebbe aspettato, di vedere oltre duemila persone, certo anche della destra, che ha guidato Sambuca negli ultimi dieci anni e nelle ultime due amministrazioni. Nessuno se lo sarebbe aspettato, in questi tempi di crisi e disincanto, di problemi economici serissimi e prepotenti, di delusione della politica.

Quando i numeri crescevano in misura esponenziale, e al seggio si cominciava a pensare a fare le fotocopie delle schede per le primarie, i vecchi militanti – vero termometro – hanno cominciato a dire. “No, non capisco più. Non saprei fare una previsione. Non so più qual è il polso della piazza…”. Chi, insomma, era avanti, tra Leo Ciaccio, il candidato del circolo locale del PD, quarantenne, precario, una vera e propria forza tranquilla, e Sario Arbisi, 23 anni, con una lunga esperienza di consigliere comunale del PD, espresso dal circolo giovanile Felicia Bartolotta Impastato. Chi, tra i due? Chi stava votando per chi? Chi stava spostando l’asse della bilancia?

Non si è saputo sino alle tre di notte, in una notte fresca, serena quanto era stata assolata e calda e impagabile la giornata. Lo si è saputo dopo la chiusura delle urne, alle 11 di sera, un’ora dopo il termine programmato (dalle 8 di mattina alle 22). Dopo uno spoglio cominciato poco prima della mezzanotte, proseguito per tre ore, pubblico, davanti a oltre duecento persone di tutte le età. Bambini compresi, attaccati alle inferriate delle finestre che davano sull’ampio locale dell’ex Camera del Lavoro. Pubblico in piedi, attento, silenzioso, composto, generazioni una accanto all’altra, famiglie che si sono spaccate sul voto, o che al contrario hanno votato compatte secondo la logica clanica, anziani militanti forti come leoni, ragazzi che hanno sperato sino alla fine di farcela. Donne, molte donne, molte determinanti. Tutti silenziosi e composti, mentre i rappresentanti del seggio si passavano le schede con esperienza, controllati da tutti come si fa in democrazia. I mucchi ordinati di schede che salivano, sino a formare la cosiddetta mazzetta da cinquanta. E le previsioni. “Sì, Leo è in testa perché le prime schede sono quelle del pomeriggio-sera, quando il suo elettorato è arrivato, più compatto”. “Ora è risalito Sario, perché siamo al fondo della prima delle due urne, e alla mattina erano stati i ragazzi a votare in massa”. “Ecco, Leo è risalito. Sono i voti della sera, prima della chiusura del seggio”.

Ha vinto Leo Ciaccio, con 1165 voti. Ha staccato di 66 voti Sario Arbisi. In un testa a testa inatteso, al fulmicotone.

Persino l’applauso finale è stato liberatorio ma contenuto. Un po’ di spumante, bicchierini di plastica, lacrime belle, e poi di corsa a rimettere a posto sedie e tavolini, per lasciare tutto in ordine.

Una giornata particolare. Domenica, come anche nel capolavoro di Ettore Scola. Incredibile, confortante, unica. Iniziata presto. Finita alle tre di notte, in una primavera finalmente calda e senza pioggia. È la conferma che questa Italia può rinascere dai paesi, mentre a Roma si continua a essere autoreferenziali e a non guardare a quello che si muove, alla periferia.

Ben trovata, democrazia. Mi mancavi.

April 13, 2013

Un’Idea per Sambuca

Dicono, in molti, che io sia testarda. Testarda, e magari anche un po’ particolare. Non foss’altro perché ho deciso di venire a vivere in un piccolo paese, abbandonando un luogo mitico come Gerusalemme. Abbandonando una vita di certo meno noiosa e regolata. È una decisione nata da una riflessione ponderata. E da numerose ragioni. Compresa una, se si vuole, più politica.

Dall’estero, ho contestato le scelte degli italiani che in Italia sono rimasti. Sono rimasta sconcertata dalle scelte di questi ultimi dieci anni, nello stesso modo in cui, dal l’esilio, gli antifascisti contestavano dal l’esilio di Londra o Parigi il comportamento di chi viveva nei confini nazionali. A cinquant’anni, ho pensato che fosse giunto il momento di condividere le responsabilità di chi era rimasto. E fare qualcosa non solo per il Medio Oriente, nel mio ruolo di testimone. Ma per questo mio povero Paese.

Continuo infatti – testardamente – a credere che questa nostra Italia malandata e ferita, senza timoni, si possa ricostruire dalla sua periferia. E dunque anche dai paesi. Paesi come Sambuca di Sicilia. Zabut, come mi piacerebbe fosse di nuovo chiamata, secondo il suo antico nome. Non si tratta di un facile ottimismo, né delle follie di una esule tornata in patria. Se penso alla necessità di ricostruire il tessuto morale, culturale, economico di Sambuca-Zabut è perché credo fermamente che l’Italia possa rinascere su tre punti-cardine. Anzitutto, dalla dignità. Poi, da un sano e normale concetto dello sviluppo economico. E infine dalla cura di ciò che si ha, non solo come individui, ma come comunità.

Sembra tutto semplice, vero? Non lo è affatto. Significa, per prima cosa, uscire dalla sbornia di questi ultimi vent’anni, in cui tutto sembrava facile. Facile essere il più furbo. Facile aggirare gli ostacoli. Facile essere fuori dalla legge, corrompere, fregare. Tutta questa polvere che abbiamo nascosto sotto il tappeto è ora ben visibile, in termini di debito pubblico, crisi economica, conti che non tornano. E – se vogliamo essere seri e non ipocriti – sappiamo che la responsabilità non è solo dei politici, ma che gli italiani ‘normali’ sono stati complici.

Dunque, cominciamo dalla dignità. Tutti mi ripetono, sul Corso, al panificio, al bar, che quella che vedo non è la Sambuca di un tempo. Ora è sporca, piena di cartacce, degradata. Bene, la vecchia Sambuca era migliore. Non vedo, però, un attivismo personale, individuale, costante per premere sull’amministrazione e pretendere pulizia, raccolta seria dei rifiuti, cura dell’illuminazione pubblica, manutenzione del manto stradale, pulizia delle erbacce. Dignità è anche questo. Non è una parola vacua, senza legame con la vita quotidiana di ognuno di noi. Bisogna tornare a essere cittadini, e non questuanti. Un cittadino non chiede l’elemosina al proprio amministratore. Chiede diritti.

Tra i diritti, c’è anche quello di un impegno serio, da parte di un ente locale, per lo sviluppo del Paese. Impegno serio non vuol dire promettere facili posti di lavoro nell’amministrazione pubblica, che non riesce più ad assorbire altro personale. Né a livello nazionale né a livello locale. Significa avere un’idea per Sambuca-Zabut. Non è un caso che il Teatro porti quel nome, Idea. Erano altri tempi, altra storia e altri protagonisti. Ma il senso di un’idea, di un progetto per il futuro è il medesimo. Sviluppo, a Sambuca, vuol dire fare i conti con quel che si ha, e quello che si può far fruttare. L’agricoltura? Sembra una follia, in un momento in cui si tirano via le vigne… Eppure, tutti sappiamo che la sfida, per questo Paese, è nell’agricoltura sana e di qualità. Quella che si fa pagare cara sui banchi dei mercati delle grandi città, e che ha possibilità di essere esportata senza temere la competizione a basso prezzo. Prodotti agricoli di qualità, biologici, particolari. Cibo sano, proprio quando i giornali sono pieni di notizie sulla contraffazione alimentare.

A Sambuca si può fare poco. Agricoltura. Un ottimo artigianato, che però dovrebbe aggiornarsi e modernizzarsi, e investire sulla formazione. Poco altro. Ma soprattutto si può fare sul senso si se stessi. Su quanto si ha, e spesso si ignora o si detesta, a favore di quello che c’è oltre, oltre la piccola Sambuca, oltre la città, oltre l’Isola. Sviluppo, invece, significa lavorare sulla bellezza di quello che c’era, sui palazzi da mettere a posto con criteri estetici seri, conservando ciò che c’è da conservare. Lavorare sui beni comuni, insomma, sul’acqua e le sorgenti, su un cibo povero, di poco prezzo e però sano e gustoso. Su fonti energetiche rinnovabili, che conservino il territorio e ne facciano una mèta appetibile per turisti seri.

Sogni? Mica tanto. Futuro possibile. Forse, addirittura, l’unico che ci possiamo permettere.

Questo commento è stato pubblicato sullo storico giornale di Zabut, “La Voce di Sambuca”. Incursione, neanche tanto sorprendente, nella piccola realtà siciliana, dunque mediterranea. Perché a Sambuca si può voler bene.

April 11, 2013

Al tempo delle mishmish

Il tempo delle albicocche, dicono i palestinesi, è molto breve. Qualche settimana appena. Appena il tempo di cogliere velocemente le albicocche, più piccole e chiare e aspre di quelle italiane. È per questo che il tempo delle albicocche è così evanescente da scomparire in uno schiocco di dita. Bukra fil mishmish, dicono tutti gli arabi, letteralmente ‘domani, al tempo delle albicocche’. Cioè mai, una pia illusione. Eppure, quella illusione così eterea è fisica, è un frutto, dal sapore asprigno e affascinante. Un po’ come affascinanti sono le nostre arance amare, quelle selvatiche.

Di maggio, quando è il tempo giusto delle mishmish, le vecchie madri palestinesi raccolgono in fretta le albicocche, e perché non vadano sprecate preparano una marmellata che poi spalmano su vassoi e lasciano seccare con cura al sole. Di Ramadan, i fogli di marmellata di albicocca (veri e propri fogli un po’ più spessi della carta, formato quasi A4) vengono sciolti in acqua calda, zuccherati se necessario, aromatizzati talvolta con acqua di rose. E diventano il qamar ad-din, una di quelle bevande che accompagnano il pasto che rompe il digiuno rituale del Ramadan.

In fondo, anche in Italia si usano le albicocche conservate, per la festa. Danno colore al cesto di frutta secca a Natale. Perché, però, non sfruttarle di più, e dare alle albicocche secche un ruolo più importante, come già (di rado, ahimè) si fa cuocendole assieme a un arrosto di maiale? Frutto amato dal Levante arabo sino al Marocco, è dalle parti dell’Atlante che l’albicocca raggiunge punte eccelse, nell’uso in cucina. Per esempio nelle tajine di pollo o di agnello. Le ricette sono tante, ognuna con la sua piccola variazione. Importante è far rosolare la carne scelta con molta cipolla, aggiungere le spezie del caso (almeno zenzero e cannella, ma Farouk Mardam Bey, nella sua Cucina di Ziryab, aggiunge anche boccioli di rosa, da buon siriano…), aggiungere acqua o brodo e lasciare cuocere per almeno un’ora. Su un altro fornello, fate ammorbidire le albicocche secche, con acqua e miele. Le aggiungerete quasi alla fine della cottura alla carne, per dare quel gusto di agrodolce che contraddistingue un piatto semplice, e allo stesso tempo singolare. Color del sole.

Questo è un assaggio del mio passatempo, quello attraverso il quale riesco a ‘sopportare’ le analisi sulla politica mediorientale. Ed è stato pubblicato sull’ultimo numero di East, rivista di geopolitica.

Discontinuità musicale: Averti addosso, nella versione in cui Gino Paoli viene accompagnato da Danilo Rea. Ora lo cerco su Youtube. Altrimenti, c’è sempre ITunes.

April 2, 2013

Meshaal (di nuovo) capo del politburo

E’ ufficiale, a giudicare dal fatto che la notizia è stata pubblicata dai siti legati a Hamas. Khaled Meshaal è stato rieletto a maggioranza come capo dell’ufficio politico del movimento islamista palestinese. Lo ha deciso il consiglio della Shura riunito al Cairo, al l’hotel Intercontinental, in una votazione che – già dal punto di vista mediatico – mostra quanto siano diversi i tempi rispetto anche soltanto a due anni fa. Il consiglio della Shura di Hamas si riunisce in un albergo del Cairo, alla luce del sole, anche se la votazione avviene ancora secondo i canoni di segretezza del movimento.

Non sorprende, la rielezione di Khaled Meshaal, anche se lo stesso leader aveva fatto sapere che non si sarebbe ripresentato candidato. Spesso era capitato di sentire, dopo la sua uscita pubblica di qualche mese fa, che non era Meshaal a dover decidere se ricandidarsi. Toccava al movimento decidere chi avrebbe dovuto rivestire l’incarico. È, questa, una prassi solita, per Hamas: un militante, un dirigente viene scelto dal movimento, per rivestire un incarico. A lui sta solo la decisione di accettare o meno, ma non accettare non sarebbe visto di buon occhio.

Per saperne di più, ci sono le versioni italiana e americana del mio libro su Hamas (tutte le indicazioni bibliografiche sono sul questo blog). E poi, una sintesi di quello che ho scritto per il blog è nelle mie risposte alle domande che mi sono state poste oggi da Al Sharq el Awsat, uno dei principali quotidiani panarabi.

Se questo, dunque, è la descrizione che dall’interno di Hamas si dà della propria struttura organizzativa, altro è il significato politico della rielezione di Meshaal. E il significato geopolitico. La riconferma di Meshaal per i prossimi 4 anni è la classica scelta dei tempi di transizione. Meglio continuare nella direzione seguita negli ultimi due anni, durante e dopo le rivoluzioni arabe, sembrano dire Qatar ed Egitto, vale a dire i due paesi più importanti nella definizione della politica palestinese. Meshaal, e assieme a lui lo stratega Moussa Abu Marzouq, assicura varie cose: anzitutto, assicura che Hamas consolidi l’alleanza con il fronte sunnita guidato dal Qatar, soprattutto riguardo alla questione siriana. Meshaal e Abu Marzouq sono stati coloro che hanno lasciato la Damasco di Bashar el Assad (alleato fondamentale di Teheran) per trasferirsi rispettivamente a Doha e al Cairo. Qatar ed Egitto hanno tutto l’interesse che questa linea politica sia non solo confermata, ma consolidata.

Meshaal è anche colui che ha firmato assieme a Mahmoud Abbas l’accordo di Doha sulla riconciliazione tra Fatah e Hamas, oltre un anno fa. È un documento che non si è realizzato, confermando che la riconciliazione è per ora un processo infinito, l’ennesima burocrazia dei ‘processi’ nel conflitto israelo-palestinese. Meglio, però, questa impasse di altre, in cui a pesare di più l’ala di Gaza, meno trattativista.

Da ultimo, ma non meno importante, c’è la questione del potere futuro dentro la ‘casa’ pubblica palestinese. Khaled Meshaal ha ancora una volta confermato, nell’ultima intervista rilasciata pochi giorni fa, che la sua mira è la guida dell’OLP. Un obiettivo di questo tipo significa due cose: la prima, che Hamas non ha smesso di puntare alla riforma di quello che tutti i palestinesi ritengono l’unico organismo che ha la legittimità di rappresentare tutto il popolo palestinese. La seconda, che l’islam politico arabo mira anche a ottenere il controllo di un altro paese, seppur virtuale, e cioè la guida della ‘casa’ palestinese rappresentata dall’OLP. Solo in questo modo anche Hamas otterrà quella legittimazione internazionale che ricerca almeno dal 2005.

March 25, 2013

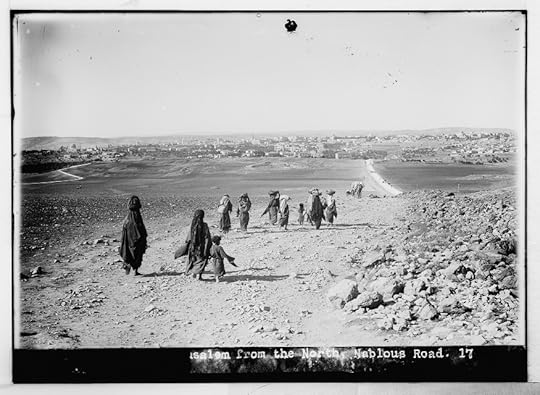

Nostalgie gerosolimitane

No, non sono le mie, le nostalgie gerosolimitane. Sono di Bradley Burston, oggi su Haaretz. Parla di una Gerusalemme che io non ho mai conosciuto. Una Gerusalemme vivace, piena di speranza, per niente scura. Una città, a dire il vero, diversa non solo dall’oggi, ma anche da quella descritta da Amos Oz nei suoi testi di anni fa, da Michael Mio a Storia di amore e di tenebra. Se Oz parlava – per la Gerusalemme a cavallo del 1948 e poco oltre – di una tristezza profonda, di un disagio ancora evidente in chi, tra i nuovi israeliani, doveva fare i conti con una identità (pregressa) forte e imponente e una identità nuova, prepotente ma in fieri, Burston parla di una Gerusalemme diversa. Anche temporalmente diversa. Una Gerusalemme che forse si è trovata meno sotto i riflettori della letteratura, ma non per questo meno importante nella storia della città. È la Gerusalemme tra due guerre, tra il 1967 e il 1973. Dice Burston:

We were beyond reach. The moment we hit Jerusalem, we exchanged planets. There was promise in the air, wherever you walked. It was a work in progress, sensual, undecided about what it would be and still excited about it, curious, keen. A Chagall wedding of a city, weightless and welcoming in a way we had never experienced. East and West, old and new, the city seemed to be in a process of opening up, letting air in, allowing people of all kinds, pious and freak, Christian, Muslim and Jew, to be themselves.

Che vi sia il peso della nostalgia, in questa descrizione, è possibile. Così come è verosimile che l’autore condivida una lettura per alcuni versi stereotipata. A Gerusalemme, la pia e devota, c’è il vecchio. Il novo, il giovane è tutto a Tel Aviv. Sa bene chi ha vissuto a Gerusalemme che in parte si tratta di una lettura vera, e che però – allo stesso tempo – fa un torto alla complessità della cita tre volte santa. Gerusalemme non è vivace come alla fine degli anni Sessanta, forse. È vecchia e fanatica, come direbbe Amos Oz. Ma allo stesso tempo il nodo non è quello dell’integralismo dei suoi abitanti più devoti e ortodossi. Il nodo è il conflitto. Un conflitto che, a questo punto, non consente neanche di godere della nostalgia, sentimento caldo e confortante.

Perché le nostalgie gerosolimitane sono tante e diverse. Come quella messa in versi da Nabil Salameh, palestinese e cittadino italiano, in un brano dei Radiodervish dedicato proprio alla città, Ainaki.

Ha fuso tutti i nomi nel mio sangue

Gerusalemme, il bacio di Gerusalemme

Ora sono un pianeta errante

In un universo lontano

In un tempo strano

March 23, 2013

Obama, le composizioni diplomatiche e l’orlo del baratro

Gli affari (diplomatici) importanti sono altrove. Fuori dai labili e confusi e indefiniti confini di Israele e Palestina. Lo si sapeva già da molti anni, ma se qualcuno avesse nutrito qualche dubbio in proposito, la composizione diplomatica della lunga querelle tra Turchia e Israele – raggiunta ieri nel primo pomeriggio, alla fine del breve tour israeliano (e per una brevissima parentesi palestinese) di Barack Obama – ha tolto qualsiasi ipocrisia sull’argomento. Turchia e Israele, dunque, fanno pace sulla questione della Mavi Marmara e l’uccisione, da parte delle truppe speciali israeliane il 31 maggio 2010, di nove cittadini turchi che facevano parte di convoglio di aiuti umanitari diretto verso il porto di Gaza sotto embargo.

Ci sono voluti oltre due anni e mezzo di frizioni via via crescenti tra Tel Aviv e Ankara per arrivare, se non a una pace, almeno a una tregua ben solida. C’è voluta non solo (e forse non tanto) una mediazione importante come quella del presidente statunitense Barack Obama, quanto l’uscita dal governo israeliano di due uomini che sono stati ostacolo palese a qualsiasi appeacement: l’ex ministro degli Esteri Avigdor Lieberman, e – da non dimenticare – il vice ministro degli Esteri, Danny Ayalon, colui che fece ‘accomodare’ l’ambasciatore turco su di una sedia più bassa della sua. Un affronto che non è passato sotto silenzio, all’interno di una delle diplomazie – quella turco-ottomana – di più lungo corso, tradizione e bravura.

I turchi, dunque, sono riusciti a ottenere le scuse che sino a ieri gli israeliani non avevano mai voluto porgere, dopo aver ucciso nove cittadini turchi. È evidente, comunque, che la questione si è risolta – almeno ora – perché la tragedia siriana incombe su Turchia e Israele. E se a preoccupare non è il destino di milioni di civili ormai in trappola da due anni, invisibili all’opinione pubblica internazionale, è almeno la ricomposizione politico-istituzionale di un Paese la cui implosione sta conducendo l’area dritta dritta verso una grande esplosione dagli effetti impossibili da prevedere e misurare. L’accordo di ieri, tra Turchia e Israele, arriva – forse non casualmente – in contemporanea con le dimissioni del premier libanese Mikati: l’ennesima dimostrazione che il Libano, a star così vicino da due anni al fuoco siriano, rischia ogni giorno di più di infiammarsi. E se si infiammasse veramente, difficile immaginare il domino a cui la regione andrebbe incontro. Un domino in cui il “tanto peggio, tanto meglio” non converrebbe veramente a nessuno dei paesi confinanti.

Obama, dunque, è arrivato in Israele, per pochi minuti in Palestina, e poi in Giordania, forse nell’ultimo tempo utile per vedere una regione ancora con le vecchie lenti. Israele con un governo di centrodestra, influenzato mai come ora dalla lobby dei coloni. La Palestina ancora formalmente rappresentata dall’ANP. La Giordania ancora con un monarca hashemita, in qualche modo risultato della vecchia composizione geopolitica ispirata dal trattato (antico, ormai) Sykes-Picot. La Siria in piena, dolorosa, tragica guerra civile, e pur tuttavia con un Assad ancora formalmente su una sella traballante a Damasco. E il Libano che, comunque, si barcamena, non si sa ancora fino a quando. Mentre Cipro rischia l’implosione-esplosione: un fatto che non si può guardare solo con gli occhi dell’Europa, ma che è necessario guardare con le lenti mediorientali. Perché a Cipro, per levantini, israeliani, arabi, palestinesi, c’è tutto. Ci sono le banche, c’è il suolo dell’Unione Europea, c’è un po’ di Turchia, e c’è anche quel matrimonio civile che tutte le società mediorientali desiderano e che vanno a celebrare a Nicosia, calmierando lo scontro socio-religioso nelle proprie patrie.

In questo panorama da ‘fine dell’Impero’, fine delle vecchie logiche, di parametri e categorie consunte, la questione palestinese ha uno spazio infimo, rappresentato – temporalmente – dal tempo infinitamente breve che Barack Obama ha trascorso nei Territori Occupati, e dalle pochissime, pochissime parole che il presidente statunitense ha dedicato ai palestinesi nel suo lungo, articolato, ricco discorso all’Università Ebraica di Gerusalemme. Una città in cui, di università, ve ne sono due: assieme a quella Ebraica, quella di Al Quds, palestinese, guidata da un rettore molto amato in Occidente, come Sari Nusseibeh, considerato anzi un paladino del moderatismo palestinese. Pochissime parole sul diritto dei palestinesi ad avere quello che un secolo fa si sarebbe definito un ‘focolare’. Eppure persino quel “mettetevi nei loro panni” chiesto da Obama all’uditorio fatto da studenti israeliani è riuscito a suscitare contestazioni.

La cosa non mi ha molto sorpreso. L’avevo chiesto anch’io, otto anni fa, a una soldatessa israeliana al valico di Allenby, quello gestito dagli israeliani, e che divide la Cisgiordania dalla Giordania, i palestinesi dai giordani. Le chiesi di mettersi nei miei panni, che attendevo di passare da ore assieme a un bambino piccolo. Mi rispose che nei miei panni non ci si voleva mettere. Capii allora molte cose del posto in cui ero capitata, per viverci e lavorarci.

Proverò a scrivere della visita di Obama, prossimamente. E vi chiedo perdono perché non riesco ad aggiornare come vorrei il mio amato blog. È che sto scrivendo, scrivendo, scrivendo, e non mi ci posso dedicare come vorrei. But… Stay tuned.

Per la playlist, La Disciplina della Terra, Ivano Fossati. Perché il testo è anche la mia scelta, in ritardo, per la Giornata Internazionale della Poesia.

Tu sei più bella di ieri vita

che a tutti ci fai battere il cuore

ed è proprio questo che mi piace tanto

ma non so scrivere e non so dire

non so chinare la testa

che non si china la testa

e non si regala l’intelligenza e la compagnia

e non è il caso di aspettare

non è il caso di aspettare

mai più.

Perché la vita non va così

è la disciplina della Terra.

Me ne stavo qui con gli occhiali al soffitto

a innamorarmi dei colori delle cose

ma desiderare non basta

da così lontano non basta.

La vignetta è stata pubblicata da Al Bayan. Un racconto della visita di Obama attraverso la lettura araba è stato pubblicato su Ynetnews

March 16, 2013

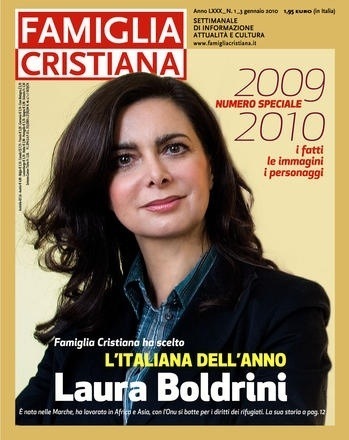

Corri, Laura, corri!

Bene. Parliamo di Laura. Laura Boldrini, appena eletta presidente della Camera dei Deputati. Appena reduce da uno dei più bei discorsi che siano stati pronunciati in Parlamento negli ultimi anni. La foto che ho scelto per questo post non è una foto recente. È una foto della fine del 2009, la copertina a lei dedicata da Famiglia Cristiana, quando la elesse ‘Italiana dell’anno’, sfidando gli attacchi che – com’è successo spesso in questi ultimi anni – Laura ha ricevuto per il suo lavoro di portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. L’italiana dell’anno, una scelta forte e provocatoria, da parte del settimanale cattolico, che però dava la misura di quello che Laura stava facendo. Difendeva gli ultimi, coloro senza potere (tanto per richiamare Vaclav Havel), e con questa sua difesa così contro corrente dava comunque fastidio. Perché portava in tv e nelle riunioni che contano voci lontane, indifese, uomini e donne invisibili. Donna scomoda, e molto, come se la politica si dovesse rispecchiare in quei volti di migranti che la stessa politica voleva dimenticare, o usare come capro espiatorio.

Pochi mesi prima, quando ci trovammo insieme al Suq, lo splendido festival multiculturale organizzato da Carla Peirolero, Laura guardò il pubblico, pieno di facce diverse, e disse “Questa è l’Italia che vorrei!” Facce diverse, colorate, plurali. La prendemmo anche un po’ in giro, per una frase a effetto, ma soprattutto per sottolineare – scherzando – quanto Laura sia capace di cogliere la sintesi, e di avere passione.

Il suo discorso di insediamento alla Camera, oggi, mi ha ricordato quel pomeriggio di giugno a Genova, la copertina di Famiglia Cristiana, la battaglia combattuta strenuamente con Roberto Natale per la Carta di Roma, che i giornalisti dovrebbero usare per proteggere – con le parole – la dignità dei migranti. E ho pensato che è vero, Laura Boldrini era l’italiana che volevo per rappresentare l’Italia che vorrei. Un’Italia che c’è, nascosta tra le pieghe di un Paese demoralizzato, celato, impaurito. L’italiana che volevo in parlamento, alla presidenza della Camera e, perché no?, anche a un più alto incarico…

Sembrava follia, scommettere sulla possibilità di far politica con passione. Follia una candidatura di questo tipo, fuori dagli schemi, da tutti gli schemi rigidi, compresi quello del movimentismo. Io ricordo spesso, e con orgoglio, che noi nati e nate nel 1961 abbiamo visto, da bambini, un uomo che passeggiava sulla Luna. Sappiamo sognare, e credere che i sogni si realizzino. Sappiamo sognare, lavorando con tenacia e senza troppe lamentazioni.

Il discorso di Laura dice anche questo. Racconta la storia e i dolori di una generazione. Il rapimento Moro, le vittime della mafia, l’antifascismo e il grande attaccamento – reale, non retorico – a una Costituzione che ci ha formato. Quel discorso, però, dice soprattutto altre cose. Dice che bisogna tenere il timone dritto, non aver paura di usare parole come dignità, istituzioni, unità d’Italia, donne offese e umiliate. Dice che bisogna essere leali con la propria storia personale, e dunque ricordare – nel suo caso – i poveri, gli ultimi, i morti dimenticati nel Mediterraneo. Dice che c’è un Paese fatto di cittadini che sono fuori del Parlamento, e che in Parlamento debbono essere rappresentati.

Non sono stata l’unica a essermi commossa, e molto, ad ascoltare il discorso di Laura. Perché è una mia amica, certo. Eppure c’è una commozione quasi corale, che ha accomunato – nelle frenetiche conversazioni di questa mattina – persone che l’hanno incontrata, solo intravista, mai vista di persona. Quel discorso parlava a un Paese frustrato, dava rappresentanza a uomini, donne e cittadini stanchi di essere trattati da sudditi. E anche soltanto mantenendo il suo tipico, inossidabile aplomb anglosassone, forte e delicato a un tempo, Laura Boldrini è riuscita a essere rivoluzionaria.

Non so se le consentiranno di compiere, assieme a tutti e a tutte noi, un viaggio lungo, oppure se la sua esperienza come terza carica dello Stato si dovrà concludere con altre elezioni anticipate. So di certo una cosa: sarà un viaggio molto istruttivo. Duro, interessante, appassionato, emozionante. Corri, Laura, corri.

March 15, 2013

Francesco, i poveri e il Sultano

Dimmi dove hai vissuto, e ti dirò quali sono le cose che ti colpiranno di più. Dritto al cuore. E se per sorte e occasione ti è capitato di vivere a Gerusalemme, e di aver avuto una educazione cattolica, sentire pronunciare quel nome – Francesco – dalla Loggia delle Benedizioni ha avuto tutto il suo effetto. Un misto di calore e nostalgia. Francesco, l’unico santo che ci può permettere di chiamare senza farlo precedere, appunto, da un San, una spiegazione, un appellativo. Francesco è Francesco, e il resto è superfluo. Per chi ha vissuto, come me, un decennio a Gerusalemme di fronte alla Custodia francescana di Terrasanta, ha conosciuto uomini in saio che aiutavano parrocchiani, popolo, umanità dolente, sentire quel nome da piazza San Pietro è stata una gioia.

Ed è un sentimento che, per alcuni versi, prescinde da chi – certo con la piena coscienza – ha deciso di indossarlo. Francesco è diventato Papa, ed è una rivoluzione: il Santo Poverello e straccione che andò nella Roma opulenta a cantargliene quattro al pontefice Innocenzo III diventa il modello del Papa che deve risollevare una chiesa percorsa non solo da scandali, ma dalle solite lotte di potere che ne hanno segnato la storia. Di nuovo, arriva Francesco a salvare la chiesa, a darle linfa e a riportarla a un rapporto serio e imprescindibile col vangelo dei poveri e degli ultimi.

E i primi gesti – religiosi, e in questo politici – di Papa Francesco sono interamente nel solco di Francesco d’Assisi. Perché i gesti, questo tipo di gesti, contengono già il programma del pontificato. In questo, papa Bergoglio ricorda in tutto e per tutto, e in modo sorprendente, un altro conservatore come papa Wojtyla.

Siccome, però, Gerusalemme e il Medio Oriente significano anche altro, sentire quel nome – Francesco – non ha potuto non evocare ciò che Francesco, allora, ha fatto con gli altri, quelli che credevano a un Dio diverso. Francesco e il Sultano, insomma. Francesco che parte e va, nella sua follia santa, a incontrare Malik al Kamel Nasreddine, sultano ayyubide, a Damietta. Era il 1219, e sembrava una follia, durante la quinta crociata. I due si parlarono, eccome se si parlarono.

Francesco andò, sfidando il pericolo di essere ammazzato prima di essere ricevuto dal sultano. E il sultano Kamel lo accolse, come si fa con gli ospiti. Francesco non riuscì a convertirlo, ma i due uomini – dice la vulgata – si piacquero molto. Avrà inciso questo incontro sulla pace che Malik al Kamel stipulò con re Federico II? Chissà. Di certo non la ostacolò.

Paul Moses, giornalista e accademico americano che ha dedicato all’incontro un libro, scrive: “If the greatest Christian saint since the time of the apostles had opposed the Crusade and peacefully approached Muslims at a time when they were supposed to be mortal enemies, that action can inspire and instruct us today. So should the fact that al-Kamil, a great sultan of Egypt and a nephew of Saladin, was so tolerant of Christians that he allowed one of them to preach to him in the midst of a Crusade. The story of Francis of Assisi and Sultan Malik al-Kamil says there is a better way than resentment, suspicion and warfare. It opens the door to respect, trust and peace.It needs to be told anew.”

Quando Papa Benedetto XVI scivolò sul discorso di Ratisbona, provocando un malaugurato raffreddamento delle relazioni con il mondo musulmano, un uomo di fede (cristiano) mi disse a Gerusalemme, con durezza “Per ricucire i rapporti, se ne parla col prossimo papa”. Il nome scelto da Papa Bergoglio potrebbe far ben sperare.

A illustrare questo post è l’incontro tra Francesco e il Sultano fatto da Giotto di Bondone, nel ciclo delle storie di San Francesco ad Assisi.

March 8, 2013

Rivoluzionarie, vittime o protagoniste?

Sally Toma, Sarah al Sirgany, Sihem Bensedrine. Finalmente qualche voce araba a Roma, a parlare di rivoluzioni e Risveglio Arabo, più che solo di donne…. Organizzata da Silvia Costa, relatrice di un risoluzione sulle donne arabe che sarà discussa nei prossimi giorni nel Parlamento europeo, la giornata su La primavera araba due anni dopo. È ancora donna? non è stata né una celebrazione dell’8 marzo (ormai sono abbastanza allergica a questo tipo di celebrazioni), né una discussione autoreferenziale sulle rivoluzioni arabe. È stata, invece, una bella sequenza di idee.

E come sempre, ascoltare le voci arabe – in questo caso voci di donne – è un buon cibo per la mente, per superare letture superficiali ancora in voga. Due egiziane, della nuova generazione di attiviste, e una donna tunisina che ha vissuto l’esilio, unite da una lettura comune del Risveglio Arabo. La lettura comune parla di diritti, tutti i diritti.

Ecco il mio intervento di ieri. Veramente l’ho fatto a braccio, ma questi sono gli appunti.

Fatti i dovuti distinguo nazionali, tra le singole rivoluzioni e rivolte, qualche filo rosso si può comunque tracciare. E sono fili che intrecciano tutti, a mio parere, la questione di genere. Sia sul piano del metodo, sul percorso, sugli obiettivi, sulle richieste socioeconomiche, culturali e politiche.

Il metodo, anzitutto. L’inclusività. Nella prima fase, la fase eroica, epica, rivoluzionaria, l’inclusività è stata la cifra di quello che è successo. E a ragione, secondo me, la piccola Repubblica di Tahrir è stato il modello, il più mediatizzato, di un metodo seguito a Tunisi, nella dimenticata Manama, ma anche in Marocco, e – per quanto possibile – in quella breve fiammata (per nulla sopita, ma anzi carsica, sotterranea) del 15 marzo 2011 in Palestina. Inclusività significa, in questa giornata è il caso di sottolinearlo, la presenza delle donne nelle strade e nelle piazze. Donne = rivoluzionarie. Non è un dettaglio, poiché la presenza delle donne qualifica le rivoluzioni arabe. Dove non ci sono state donne per le strade, il percorso e lo stesso contenuto delle rivoluzioni sono stati diversi. Senza le donne, non c’è stata rivoluzione, anche se ora – viste le,enormi difficoltà delle fasi costituzionali – una asserzione come questa sembra del tutto svincolata dalla realtà. Io, invece, ritengo che le difficoltà delle fasi costituzionali in Tunisia e in Egitto siano un colpo di coda, un tentativo complesso di fermare una trasformazione in atto, in cui le donne sono – certo – tra le principali vittime. Un tentativo duro, che però non può più di tanto fermare un’evoluzione in cui le donne sono necessariamente protagoniste.

Inclusività significa anche, nell’interpretazione del secondo risveglio arabo, superare la lettura – a mio parere estremamente superficiale e talvolta in malafede, in Occidente – del secular-islamist divide, della spaccatura tra laici e islamisti. Sappiamo benissimo, per il caso egiziano, ma anche per quello del Bahrein, del Marocco, e della Palestina, che le insurrezioni, le rivolte, le giornate della rabbia hanno messo assieme ragazzi, ragazze, uomini, donne di diverse culture politiche, uniti dalla richiesta di diritti. Altra cosa sono i movimenti organizzati, di lunga tradizione come i Fratelli Musulmani, o giunti da pochissimo sulla scena politica, come parte del salafismo. Altra cosa sono alcuni setorici laici, ormai anacronistici sia negli slogan, sia nella lettura vecchia della galassia islamista. I protagonisti di Tahrir, in genere appartenenti alla generazione più giovane, sono fuori da queste logiche: hanno avuto come collante i diritti, e non l’appartenenza ai settori laici o islamisti.

Siccome però non siamo ingenue, sappiamo che questo metodo – l’inclusività – è stato superato, in questa seconda fase del risveglio arabo. La fase indigesta delle transizioni. E allo stesso modo è stata superato il percorso iniziale, scelto come per istinto politico dalle masse che sono scese per le strade. Il percorso è stato quello della democrazia partecipativa, un concetto complesso, su cui ci interroghiamo soprattutto ora, nel postelezioni, in Italia. La democrazia partecipativa dei primi mesi del 2011 è stato un percorso politico che nasceva, appunto, dal metodo, quello della inclusività. Ed è chiaro che non si ha democrazia partecipativa senza le donne, ma anche senza, i giovani, senza i poveri, senza le diverse componenti religiose.

La questione di genere, e le donne in quanto soggetti politici, non sono dunque le sole vittime di queste fasi indigeste delle transizioni dai regimi autocratici alle democrazie. La prima, principale vittima è l’impianto stesso su cui la prima fase rivoluzionaria si è fondata. Il metodo = l’inclusione. Il percorso = la democrazia partecipativa. E l’obiettivo = la difesa dei diritti. È solo considerando la questione di genere parte integrante di un obiettivo complessivo, e cioè i diritti di tutti e di ciascun individuo, i diritti collettivi, i diritti individuali, i diritti di cittadinanza, i diritti sociali, i diritti sindacali, i diritti dei minori, che riusciremo a comprendere quello che sta succedendo. I diritti di genere, e dunque ivi compresi i diritti delle donne, sono dentro un recipiente che contiene tutti i diritti. E con essi costituisce l’architettura di una nuova, possibile democrazia.

A prima vista, chi non sarebbe d’accordo con una visione di questo genere? E invece io credo che nella lettura delle rivoluzioni, così come nella lettura del periodo precedente, dei regimi, ma anche dell’islam politico, l’errore compiuto è stato quello di staccare la questione di genere dal resto. Le donne dal resto. Ancora una volta usate per replicare lo stereotipo orientalista, ma senza riflettere invece sul quadro più completo della situazione. Un esempio, crudo. Quello delle molestie sessuali. I giornali europei hanno sparato titoli, lunghi articoli – giustamente – sulle molestie e le violenze sessuali sulle donne, al Cairo. Come se le molestie fossero iniziate dopo il 2011. Non vi è stata attenzione alcuna sulle molestie sessuali in genere, dunque anche sugli uomini, dunque su pratiche vessatorie, di vera e propria tortura, che appartenevano al vecchio regime di Mubarak, e che ora si stanno replicando, da parte di diversi attori. La domanda, dunque, è: difendiamo il rispetto per la persona, per la sua integrità, per la sua individualità, difendiamo lo Stato di diritto, le regole, l’abolizione della tortura, oppure difendiamo solo le donne?

Il mio timore, insomma, è che ci siamo concentrate sul divide tra laici e islamisti, quando – parallelamente – era l’intero impianto dei diritti a essere messo in discussione. Perché abbiamo dimenticato la questione sociale, che continua anche oggi a essere uno dei nodi delle rivoluzioni? E sulla questione sociale le questioni di genere si giocano una parte del futuro.

L’altro nodo, delicatissimo nel mondo arabo – così come si presenta oggi – è il riconoscimento reciproco. La legittimazione degli attori politici. Nodo delicatissimo, perché il particolare modo in cui le transizioni si stanno svolgendo rende difficile, talvolta impossibile, per le diverse parti in gioco, riconoscere all’altro la legittimità necessaria. Ma credo sia necessario tornare allo slogan principale, al shab yurid isqat al nizam, “il popolo pretende che cada il regime”, per ritrovare il filo che lega la fase rivoluzionaria alla democrazia compiuta. La condivisione del potere, sulla base di un riconoscimento reciproco dei diversi attori politici e sociali.