Paola Caridi's Blog, page 81

August 28, 2013

Contro la Guerra del Levante

Confesso che non avrei mai creduto di dover scrivere questo commento perché pressata dai miei lettori e da chi, in questi ultimi giorni, mi ha accusata di nicchiare sull’argomento “Siria” perché, in fondo, non sono contro il regime di Bashar el Assad. Eppure avevo già detto perché sulla Siria scrivevo poco: ci sono analisti che ne sanno molto più di me. Che parlino – giustamente – loro e spieghino a noi tutti cosa succede nel ‘buco nero’ di Damasco, del potere degli Assad, della burocrazia-sistema.

Ora, però, bisogna dire come la si pensa. Non tanto per chi, in questi ultimi giorni mi ha attaccato usando i soliti termini enfatici dell’ultimo ventennio italiano (“schifo” è una delle parole usate in questa occasione, “vomito” è invece una di quelle che mi hanno scritto per la mia posizione sull’Egitto). Non è tanto per rispondere alle offese: a quelle vorrei rispondere non parlando di Siria, ma parlando un giorno del modo in cui abbiamo ridotto vocabolario e capacità di discutere in Italia.

Parliamo, dunque, di Siria. Alcuni anni fa ho cercato di avere un visto per giornalisti, per andare di nuovo in Siria. Volevo intervistare i leader di Hamas per il mio libro sul movimento islamista palestinese. Rifiutato, più volte. Scoprii, poi, che era perché avevo scritto un articolo sul partito Baath che a Damasco non era piaciuto. Incerti del mestiere, se provi a usare lo spirito critico, in questo caso sul regime degli Assad. Non sono, dunque, una di quelle ciniche sostenitrici del regime che “sì, in fondo non è una dittatura, tiene unita la Siria, la mantiene laica, e aiuta anche i cristiani”. No, il regime di Assad padre e Assad figlio non mi è mai piaciuto, l’aria para-sovietica che si respirava talvolta a Damasco (simile a quella che avevo respirato nell’Europa dell’est pre-1989) non mi piaceva affatto. Gli informatori del regime seduti nelle hall degli alberghi, la pervasività del controllo, i terribili vestiti da uomo tra il crema e il grigino spento, la necessaria convivenza tra un regime stantio e una società così vivace, raffinata, bella…

Quando dalla Siria cominciarono ad arrivare le immagini di “Bab El Hara”, inno al nazionalismo e alla rivolta in versione serial televisivo, in molti cominciammo a capire che il vestito del regime costruito attorno alla società siriana si andava slabbrando. Ma la Siria di Assad faceva e fa comodo a molti. Non certo a me. Fa comodo ai vicini israeliani, come hanno ripetuto spesso in questi anni in Israele commentatori e alti esponenti militari e dell’intelligence: meglio un nemico conosciuto di uno di cui non si conoscono vita, morte, miracoli e difetti. Aggiungo: meglio Assad, che sul Golan non ha praticamente sparato un colpo, di un nuovo sistema istituzionale siriano, magari democratico, che avrebbe posto seriamente sul tappeto la questione del Golan occupato e di un contenzioso diplomatico mai risolto.

Il regime degli Assad, poi, non è dispiaciuto così tanto all’Europa. Non è dispiaciuto affatto all’Italia, compreso alla politica targata DC e PSI che con Assad padre ha molto colloquiato. Anche gli Stati Uniti hanno provato a più riprese a ragionare, con il regime di Damasco, e lo stesso – anzi, di più – ha fatto il Regno Unito. Tralascio di parlar della Russia, visto che l’alleanza Mosca-Damasco è l’unico brandello rimasto di guerra fredda in Medio Oriente, sostenuta – però – da attualissime e determinanti questioni di controllo strategico delle vie del petrolio più a oriente, attraverso le buone relazioni con l’asse siro-iraniano.

E ora, dunque, cos’è cambiato? Tutti questi attori, che per due anni e mezzo hanno mostrato una serissima e preoccupante incapacità non solo diplomatica ma strategica verso la Siria, ora piangono i morti per gas nervino?

Sappiamo tutti che non è così, e che l’accelerazione degli ultimi giorni sul piano militare non ha nulla a che vedere con una presunta pressione delle opinioni pubbliche occidentali. La Siria non fa breccia nei cuori occidentali sin dal 15 marzo del 2011. Nonostante San Paolo, Aleppo, le stoffe damascene, la moschea degli Omayyadi e le reliquie di San Giovanni Battista. Ahimè, il biancore irreale dei bambini morti per armi chimiche non ha avuto peso, in questa accelerazione, come non lo hanno avuto i settemila bambini morti sino ad ora e le centinaia di migliaia, i milioni di bambini sparsi per la Siria, sfollati, e quelli profughi fuori dai confini del Bilad as-Sham. Semmai, forse, è stato l’aumento della tensione dentro il Libano, con le ultime autobombe a Beirut sud e soprattutto a Tripoli, a far accelerare la macchina militare di Washington e Londra.

Il gioco è cinicamente diplomatico-strategico? Si direbbe di sì. Eppure, a me verrebbe da dire: magari. Magari vi fosse una unica precisa strategia, da condividere o da osteggiare. Magari vi fosse un unico obiettivo, serio e condivisibile, oppure malsano. E invece, per quanto mi riguarda, vedo all’orizzonte molta confusione, come quella del Grande Gioco che storicamente ha invischiato l’Afghanistan in un destino funesto. In sostanza, ci sono molti obiettivi, molte alleanze che si fanno e si disfano a seconda del momento, molti nemici, molti interessi individuali (dei singoli Stati) e poca strategia.

È per questo che sono con profonda convinzione contro la prossima Guerra del Levante. Una guerra che non aiuterà la memoria dei bambini morti per gas e di quelli morti per proiettili, fame, crudeltà. Una guerra che forse inizierà con qualche missile lanciato da qualche nave di fronte alle coste siriane, e che può continuare con qualche razzo sparato dal Libano verso Israele, dove il 60% della popolazione ha ora le maschere antigas. E nel Libano del sud, se qualcuno se ne fosse dimenticato, ci sono mille soldati italiani in territorio controllato da hezbollah che dovrebbero interporsi (a cosa? A chi?). E più a nord – nell’area di Tripoli – c’è una tensione così forte che ai libanesi parla ancora una volta di guerra civile per procura. Poi, più a est, c’è un Iraq per nulla pacificato, con mille morti per attentati nel solo mese di luglio (qualcuno, in Italia, se n’è accorto, e ha per caso gridato all’orrore e alla crudeltà di un massacro che va avanti da dieci lunghissimi anni?).

Non credo serva a molto, agli strateghi, aver protetto il fianco sud di Israele, se questa è stata una delle ragioni che sottendono al colpo di stato militare in Egitto (ah, già, non è un golpe, allora continuiamo a chiamarlo Ugo!). Normalizzato l’Egitto, ci si può rivolgere a nord, dalle parti della Siria, con un po’ più di sicurezza… Non credo serva perché in Medio Oriente le operazioni chirurgiche possono avere risultati concreti nel breve periodo (vedi l’ultima breve e sanguinosa guerra Libano-Israele del 2006 o l’Operazione Piombo Fuso lanciata da Israele contro Gaza nel dicembre del 2008). Poi, però, aprono i vasi di Pandora che la storia recente ci ha mostrato.

Così, un intervento militare anglo-americano senza una strategia chiara, e un obiettivo altrettanto chiaro, non può che aprirlo, l’ennesimo vaso di Pandora. Cosa vuol dire, un intervento militare limitato? Dire ad Assad di non superare la linea rossa delle armi chimiche? Una richiesta ridicola, vista la tragedia in atto da due anni e mezzo: la linea rossa è già stata superata nei primi mesi della repressione di Assad contro la rivoluzione siriana, e se si fosse intervenuti allora, con una seria e preparata diplomazia, non staremmo qui a fare gli spettatori della più grande fuga di civili inermi dalla guerra che il Medio Oriente abbia mai visto. Se le cancellerie fossero intervenute allora, non ci troveremmo qui a tentare di capire quali sono i cattivi meno cattivi, a capire chi, nel fronte dell’opposizione, gioca veramente per i siriani, e chi invece per i qatarini, i sauditi, i turchi, e via elencando.

E allora, qual è il vero obiettivo? Creare un precedente nei confronti dell’Iran? Come per dire a tutto il mondo che Stati Uniti e Gran Bretagna rispondono, sanzionano, bombardano se si usano le armi proibite (armi proibite? Cosa vuol dire, che le altre sono lecite? Che a Falluja non è successo niente? Che il fosforo bianco su Gaza era lecito? Che i bombardamenti sulle città fanno meno male?). Il messaggio potrebbe essere: attenta Teheran, possiamo anche farlo, un bombardamento chirurgico sui tuoi siti nucleari, così come possiamo colpire i siti che le intelligence ci indicheranno, in territorio siriano.

Non è così, non è con un intervento militare inizialmente limitato che si risolve il rovello siriano. Non è con una discussione da bar dello sporti, e cioè sposando una causa, che si salvano i civili siriani. Non è innalzando i recinti tra i buoni e i cattivi (a proposito: chi li decide, i buoni e i cattivi?) che si risponde in maniera seria a una tragedia che vede tutti responsabili, noi compresi. Non sono una pacifista tout court. Sono stata tra coloro che hanno chiesto, ben prima dell’intervento in Kosovo, l’intervento in Bosnia, dove si è consumata un’altra tragedia ignorata per anni dalle opinioni pubbliche europee. Con la stessa forza, oggi, mi oppongo all’intervento militare ‘limitato’, che non è contro regime, ma sarà – nel tempo malsano della guerra – contro i siriani. I civili siriani.

Questa è la mia posizione sulla Siria. Come mi avevate chiesto.

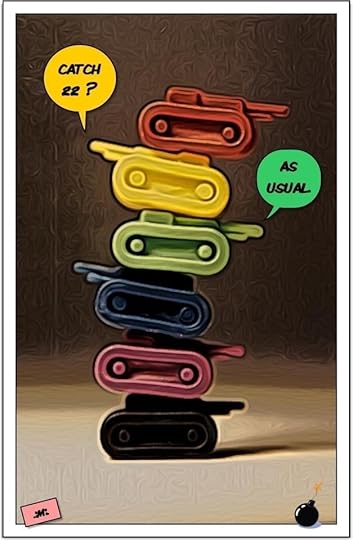

Grazie a Maurizio Scalzi per questa illustrazione, che non so da dove viene, ma che lui ha postato su FB. Era troppo bella, Maurizio, non potevo non metterla…

August 14, 2013

Umm El Dunya, prego per te

Troppe parole. Ci sono troppe parole sull’Egitto. Troppe parole e poche immagini. Le parole dei tanti che usano termini politologici (o politici, piuttosto?) svuotandoli del loro significato primario. Rivoluzione, colpo di stato, regime, terrorismo… Troppe parole sbagliate, che nascondono altre parole. Per esempio: Massacro. Abuso dei diritti umani. Repressione. Stravolgimento di strumenti istituzionali come i tribunali, la macchina della giustizia, il potere esecutivo. E, soprattutto, un termine che descrive ciò che è cominciato oggi al Cairo, con la strage a opera di militari, forze di sicurezza, polizia e baltageyya nello ‘sgombero’ (sgombero? Ho sentito persino questa parola per spiegare un massacro in piena regola) di Rabaa El Adaweya: guerra civile.

Quello che molti di noi (analisti, amanti dell’Egitto) temevano ha avuto inizio oggi. La strage del Cairo. Le chiese cristiane bruciate in varie parti del Paese. La trama strappata della società egiziana. Il ‘fratello contro fratello’. E sopra a tutto, il regime che tenta di ri-prendere il controllo di un Egitto che non è più quello del 2010.

Che nessuno, però, interpreti questa come una evenienza della storia in cui l’uomo non ha parte alcuna. Questa è una tragedia annunciata, stra-annunciata che ha responsabili, esecutori, mandanti, vittime. Questa è la morte di una rivoluzione inclusiva che non ha, nel 30 giugno, il suo secondo atto. Proprio perché il 30 giugno del 2013 non è stata una rivoluzione inclusiva. Piuttosto, semmai, il primo atto di uno scontro tra forze, fazioni e poteri che non volevano con-dividere il futuro dell’Egitto.

I vizi di origine della primavera del 2011, anzitutto l’incapacità di togliere ai militari il potere di gestire e indirizzare la rivoluzione di Tahrir, sono alla base della tragedia alla quale stiamo assistendo. Con un dolore che blocca l’esofago, sale alla gola e contrae i muscoli. L’Egitto esplode perché parte dei rivoluzionari ha creduto che facendo un patto con le forze armate non ne sarebbe stato fagocitato. L’Egitto ha cominciato a esplodere nel momento nel quale ha applaudito ai caccia dell’aviazione egiziana in parata sopra il cielo di Tahrir, nell’esaltazione di un popolo che si è messo (ancora una volta) nelle mani del sistema repubblicano nato con Gamal Abdel Nasser pensando di liberare se stesso da un’altra occupazione del potere. L’occupazione compiuta dalla leadership conservatrice dei Fratelli Musulmani.

L’esclusione è il peccato originale della transizione alla democrazia, nell’Egitto degli ultimi due anni. E a pagare sono anche molti di quelli che erano a Tahrir all’inizio del febbraio 2011, quando i baltageyya tentarono di riconquistare la piazza e furono respinti (qualcuno se lo ricorda?) anche da quelli che noi chiameremmo il servizio d’ordine dell’Ikhwan. Sono certa, ma non ne ho le prove, che tra le centinaia di morti e le migliaia di feriti islamisti vi siano anche giovani e meno giovani che erano a Tahrir, nel 2011.

Perché di Tahrir noi vogliamo ricordare solo la parte che comprendiamo meglio: la sinistra, i liberal, i musulmani e i copti moderati. Non ricordiamo gli ospedali da campo organizzati dai medici dei fratelli musulmani né la prima linea nella difesa della piazza.

Questa rivoluzione non è più tale, oggi. O forse è quel tipo di rivoluzione che prevede il sangue, tanto sangue: la rivoluzione sanguinosa di cui criticava l’assenza un giornalista francese a un fine intellettuale egiziano, due anni fa, in una conversazione tra pochi intimi. Perché, diceva, ogni rivoluzione passa attraverso un lavacro di sangue. Credevo non avesse ragione, e che la sua critica fosse originata dal suo essere francese, cresciuto nel mito di un’altra rivoluzione. E ora mi devo ricredere.

Ci sarà tempo, ahimè, per analisi più raffinate dal punto di vista politologico. Oggi è però il tempo di piangere i morti di un massacro annunciato, stupido e feroce. E con il massacro dobbiamo piangere la fine dell’Egitto che molti di noi hanno conosciuto e amato. Con una passione profonda, quasi viscerale. L’Egitto della polvere delle strade, delle ciabatte del bawab, delle jacarande, dei sorrisi, degli enormi ficus lungo marciapiedi sbrecciati, sotto balconi ingrigiti. Tutto meno che una descrizione orientalistica. È l’Egitto adorato, amato, che ora piango, con dolore. Ed è per questo dolore che ho taciuto nelle ultime settimane, che rimarrò in silenzio (o quasi) nei prossimi giorni. Non sopporto l’idea che l’Egitto sia travolto da una guerra civile per l’insipienza di tanti, dentro il paese, e per l’influenza miope e deleteria dei tanti apprendisti stregoni che fuori dai confini egiziani hanno fatto del loro meglio per evitare una ricomposizione del quadro politico e, prima ancora, sociale.

Chi ha camminato per le strade del Cairo, conosce questo dolore.

Umm al Dunya, prego per te, ascoltando Abdel Halim Hafez.

August 10, 2013

Il Viaggio Impossibile

“Ho lasciato Gerusalemme. Con l’aereo”. “Anch’io, con l’aereo. Ho lasciato Damasco”. “Sarei venuta volentieri a prendere un caffè da te. 217 chilometri. 135 miglia. Tre ore di macchina, magari qualcosa di più”. “Ma sai bene che non sarebbe stato possibile. Due giorni, semmai, e semmai con un cambio di passaporto”. “Ora non sarebbe servito nemmeno quello, vero?” “La mia Damasco. L’ho lasciata intatta…”

Prove di conversazione su un Viaggio Impossibile, tra Gerusalemme e Damasco. Stasera, in Sicilia, a Sambuca di Sicilia, l’antica araba (o berbera?) Zabut, Samantha Di Laura e la sottoscritta provano a raccontare due città amate e speciali, la sua Damasco e la mia Gerusalemme. E soprattutto a raccontare un viaggio ora impossibile, dalla mia Gerusalemme alla sua Damasco. Lo dice anche Google Map, d’altra parte. “Impossibile calcolare indicazioni stradali tra Gerusalemme e Damasco, Siria”.

Impossibile il viaggio di Saulo di Tarso, San Paolo, fatto circa duemila anni fa. E anche il viaggio del Buon Samaritano, narrato nel Vangelo di Luca. Non è neanche più possibile il viaggio carovaniero, commerciale. Ma noi abbiamo deciso di sfidare Google Map, e di specchiarci nelle nostre città. A Samantha mancano i sapori, e quella spiritualità pervasiva della città vecchia di Damasco. A me, stranamente, non mancano le sacre pietre né la sua aura mistica. A me mancano i suoni di Gerusalemme.

Appuntamento stasera, alle Notti di Cunti, Notti di Stiddi, a Sambuca di Sicilia, dalle nove di sera in poi. All’ombra di un albero dalla chioma grande, come le jacarande di cui abbiamo nostalgia

July 28, 2013

Dei morti di serie B e dell’imbarazzo

Cresce l’imbarazzo internazionale sui sanguinosi scontri di venerdì e sabato al Cairo e ad Alessandria. Cresce l’imbarazzo soprattutto dopo l’ammissione, da parte del ministero della sanità egiziano, che al sit in dei Fratelli Musulmani al Cairo sono stati uccise decine di persone da parte delle forze di sicurezza. Almeno 72, dicono le fonti governative, assieme agli otto morti ad Alessandria. Un massacro, accusano gli islamisti che da un mese protestano a Raba El Adawiya e che parlano di almeno cento morti e di migliaia di feriti, non solo – come dice l’esercito – da lacrimogeni, ma da proiettili.

È la dichiarazione del segretario di stato americano John Kerry a dare la misura del l’imbarazzo internazionale. Stop alle violenze. Rispetto per le proteste pacifiche, compresi i sit in in corso, da parte delle forze di sicurezza. Indagine indipendente sugli scontri di venerdì e sabato. Processo di riconciliazione inclusivo. Elezione di un governo impegnato a rispettare tolleranza e pluralismo. Queste le richieste di Washington, esplicitate in una formale dichiarazione del segretario di stato Kerry.

E sono anche i tempi della presa di posizione di Kerry a dire che nell’amministrazione Obama la strategia verso l’Egitto non è né omogenea né decisa. Così come è successo dopo il 25 gennaio 2011. Imbarazzata, all’inizio, la posizione del dipartmento di Stato. E poi frettoloso il realismo nei confronti dei Fratelli Musulmani, quando vinsero le diverse elezioni. Ora le parole di Kerry arrivano dopo la dichiarazione del segretario generale dell’Onu Ban Ki Mun, e della responsabile per la politica estera dell’Unione europea, Catherine Ashton, che si è limitata a deplorato la violenza e le morti. Troppo tiepida la posizione europea, tuona però il premier turco Erdogan, sostenitore del deposto presidente egiziano Mohammed Morsi, in custodia cautelare da settimane, che si scaglia contro l’ennesimo doppio standard.

Imbarazzo diffuso, dunque, per il massacro dei manifestanti di Raba El Adawiya. Anche in quelle che fino al coup del 30 giugno scorso erano le opposizioni. Persino Mohammed El Baradei deplora l’uso eccessivo della forza.

E dunque? Dunque assistiamo per l’ennesima volta a una posizione occidentale, internazionale, extra-araba che è figlia di tante strategie e di tanti consiglieri e di apprendisti stregoni e di dottor Stranamore. La propaganda diventa l’unica lettura su quello che sta succedendo al Cairo. Gli islamisti sono terroristi, senza più alcuna differenza all’interno di un panorama – quello dell’islam politico – così variegato. Forse perché si pensa di venire a capo di quello che succedendo nel mondo arabo usando le categorie della propaganda – anche occidentale, ma non solo – degli ultimi trent’anni.

Un colpo di Stato militare viene definito come democratico. Una repressione a suon di colpi d’arma da fuoco viene definita ordine pubblico. Un presidente deposto viene definito ex presidente. Un generale come Abdel Fattah El Sisi è in marcia per diventare il prossimo presidente egiziano con le stellette e con gli occhiali da sole, simili a quelli che usava Mubarak, e non si dice nulla.

Per l’ennesima volta nessuna complessità. Non c’è stata prima, nei confronti di quello che ha fatto Morsy e ha fatto la dirigenza conservatrice dei Fratelli musulmani, in nome di un realismo che diceva “meglio venire a patti con il nuovo regime”. Non c’è ora, la complessità, quando si pensa che la repressione militare possa essere parte della nuova democrazia egiziana, e non invece la riproposizione delle vecchie logiche del passato regime.

A essere schiacciati, oltre ai morti di Raba El Adawiye considerati morti di serie B senza nessuna importanza e dignità, sono i ragazzi di Tahrir, che in questi giorni si stanno sgolando per dire che non sono né con il vertice dei Fratelli Musulmani né conle forze armate che reprimono. Né con Morsy né con Al Sisi. Sono nella Terza Piazza, dicono. Così simile, e probabilmente così minoritaria, alla nostra Terza Via. Ma almeno il valore della testimonianza, a questi ragazzi, gliela dovremmo riconoscere. È grazie ad alcuni di loro che possiamo avere prove, foto, video indipendenti sul massacro di Raba El Adawiya. Perché la democrazia o è fondata sui diritti e sulle libertà, oppure non è.

July 21, 2013

Aridateci il Guggenheim!

Era stato un percorso di avvicinamento graduale. Graduale e a suo modo involontario, anche se a prima vista può sembrare poco credibile. Un viaggio fatto di tappe previste e di quelle aggiunte che hanno il sapore di un bel regalo a sorpresa. Da Chicago, dalla sua Chicago, sino a Manhattan. Passando – che regalo della vita! – da Fallingwater. Il viaggio cronologico lungo la storia di Frank Lloyd Wright doveva cominciare a Chicago, il suo primo regno professionale, e si doveva concludere con il suo ultimo capolavoro. Il più mirabile, un parere scontato che condivido con la massa dei turisti che lo visitano ogni giorno dell’anno. Il Solomon Guggenheim Museum di New York, sulla Quinta Strada, di fronte a Central Park.

È, peraltro, una questione di affezione. Ogni volta che sono riuscita ad andare a New York, il Guggenheim è sempre stato un appuntamento obbligato. Magari l’ultimo giorno. Magari a rischio di perdere l’aereo del ritorno a casa. L’ingresso dentro la struttura, e lo sguardo verso l’alto perso nel vuoto sino al lucernario, sono una esperienza alla quale non si rinuncia. Perché la bellezza ha un suo senso, non solo e non soprattutto estetico. E quella spirale rovesciata, quella calma impagabile del vuoto attorno al quale corre la spirale, una sorta di vialetto in morbida discesa così lontano dalla durezza dei marciapiedi di Manhattan. Una benedizione tutta umana, il regalo del genio di Wright.

Così, anche stavolta, sono arrivata al Guggenheim. Il caldo asfissiante, il marciapiede invaso dai visitatori, i custodi al limite dell’antipatia, il turista tutto sommato trattato come gregge che – però – paga ben caro l’ingresso nel ‘recinto’. Ma per la spirale, per il vuoto, per la bianca serenità del Guggenheim, questo e anche altro…

Poi, la sorpresa, per nulla piacevole.

Il grande ovale del piano terra, quello da cui inizia la spirale che circonda il vuoto del capolavoro progettato da Frank Lloyd Wright, era pieno di persone sdraiate, una accanto all’altra, intente a guardare il soffitto. Un’immagine straniante, una serie di ovali concentrici che cambiano colore, rosa, violetto… La gente sdraiata sembrava a un happening, tutto molto newyorker, molto da salotto. Era lì ad ammirare una installazione di James Turrell, che mi dicono essere un genio delle luci, dell’arte attraverso installazioni di luci. Mi dispiace, ma io questo genio non l’ho compreso. Ho trovato la sua installazione una offesa a quello che non è solo un museo. È un monumento, un capolavoro dell’architettura di tutti i tempi.

L’installazione l’ho trovata, insomma, figlia di una società liquida. Tutto tremendamente kitsch. Tutto livellato, consentito, appaiato. Come i grandi monumenti rivestiti e coperti di tessuto bianco, che andavano per la maggiore alcuni anni fa. Tutto, in fondo, così scontato. E, soprattutto, tutto così invadente, in aperto contrasto con quello che Wright aveva non solo immaginato. Soprattutto, aveva creato per il pubblico che vuole fruire dell’opera d’arte.

Ho camminato per la spirale di Wright sempre più rabbiosa. La spirale aperta nel vuoto era stata trasformata in un lungo, claustrofobico corridoio chiuso da due pareti. Una – quella originale: curva, con le classiche finestre strette, in alto, a chiusura, per far filtrare la luce naturale. Il muro su cui, di solito, vengono esposte le opere d’arte. L’altra, una parete temporanea, fino al prossimo 25 settembre, chiude invece il parapetto della spirale, quello verso il vuoto. Risultato: la stradella in discesa è stata trasformata in un budello in cui il soffitto sembra ancora più basso. Vuoto, completamente vuoto, senza un’opera d’arte appesa. Quelle che ci sono, sono state confinate nelle due salette classiche, che ora però non hanno più aria, non fruiscono della profondità e dell’ariosità del vuoto che si vedeva appena oltre il parapetto della spirale. Un vuoto che, anzi, doveva irrompere nelle salette, secondo quella che mi sembra una regola costante dell’architettura organica di Wright: l’osmosi tra contesti, ambienti diversi, tra dentro e fuori.

Conclusione: il Guggenheim è stato sequestrato, coperto, impacchettato sino al 25 settembre. Accidenti.

Un atteggiamento tutto diverso, al limite del parossismo, è invece quello della Western Pennsylvania Conservancy che gestisce Fallingwater, la casa americana perfetta, un altro capolavoro di Wright. Edgar jr, l’erede della famiglia Kaufmann che aveva ingaggiato negli anni Trenta Wright per progettare la loro casa di vacanze vicino al ruscello prediletto, a un’ora dall’allora inquinatinissima Pittsburgh, le ha ridato vita dandola alla Western Pennsylvania Conservancy per renderla fruibile dal pubblico. Trasformando una residenza privatissima in un monumento nazionale. Come dovrebbe essere considerato, se pure non formalmente, il Guggenheim.

Culto della conservazione, di qualsiasi oggetto, mobile, tessuto. Fallingwater è in se stesso un museo, anzi, un’opera d’arte dentro la teca, in cui muoversi come in una cristalleria. Può dar fastidio, ma in fondo è meglio così. Che Fallingwater rimanga intangibile, perfetta o quasi, affascinante. La casa sulla cascata, in cui l’acqua del torrente, del Bear Run entra attraverso la roccia che fa da fondamenta, attraverso il vapore acqueo, attraverso l’acqua ai piedi della scaletta che sale dentro la grande sala. Osmosi tra fuori e dentro, il capolavoro dell’architettura organica. La guida, precisa e puntuale, parla anche dell’influenza giapponese su Wright. Ma a me quelle pareti, e quell’osmosi, quel mimetismo con l’ambiente naturale ricordano Hassan Fathy, l’architetto egiziano teorico dell’architettura per i poveri…

A proposito di Wright, di un’architettura che si occupa di una osmosi possibile tra l’interno e il mondo fuori, di un’idea di città, delle metropoli nella loro ennesima crisi di identità, ho trovato a New York un libro che cercavo, Rebel Cities di David Harvey. Consigliato. E ho visitato una mostra al MOMA, bellissima, dedicata a LeCorbusier. Consigliata. Le città, grandi e piccole, sono dei misteri da avvicinare con delicatezza. L’architettura può essere geniale e onesta, ma mai neutrale. Ne sa qualcosa il Medio Oriente.

July 13, 2013

Dall’America del popcorn a Shadyside

È tutto decisamente il contrario dell’invisibilità araba. È tutto fin troppo visibile. O meglio, fin troppo simile all’enorme cliché americano. Tanto che – ancora oggi – la prima sensazione è quella di navigare dentro un film. Persino gli enormi campi coltivati a mais, nell’Ohio, fanno spingere alla mente bottoni simili a logo: pannocchie, Tom Sawyer, ogm, magari Monsanto, la lobby degli agricoltori. In una parola: popcorn.

È che il paesaggio è proprio quello: l’enormità delle distanze, i campi puntellati qua e là da qualche fattoria. I silos, le grandi macchine agricole, e quel sistema tipico della coltivazione estensiva, quel lungo, lunghissimo braccio pieno di diffusori. Tutto congiura perché lo stereotipo resista come realtà, senza dubbi, senza alcun dubbio. E la riflessione – malinconica – è che una domanda sul “è vero questo cliché oppure no?” non rientra tra la questioni possibili. È popcorn e basta.

Riflessioni da viaggio in macchina per l’America. Riflessioni, però, che non si dimenticano del Medio oriente. E proprio sulla segnaletica stradale. Perché d’impatto la prima impressione, appena fuori da un aeroporto o su una delle interstatali, è “siamo in Israele”. I grandi cartelli verdi che indicano destinazioni, svincoli e chilometraggio, persino la larghezza (o il modello che la sottende) delle corsie autostradali. E poi l’uso smodato della bandiera nazionale. Viene subito in mente un libretto di Tom Segev, Elvis in Jerusalem, sull’americanizzazione di Israele. O forse anche “Golda in Washington”, mi hanno fatto notare, invece, alcuni intellettuali nella capitale americana. Il legame, tra Stati Uniti e Israele, passa di certo anche per via imitativa, per cartellonistica, stili di guida, cambi automatici, macchinone monovolume per famiglie numerose, persino paesaggi agricoli. Che questo significhi, di per sé, che Tel Aviv non è Medio Oriente, è una conclusione a dir poco azzardata. Peraltro falsa, come invece qualcuno continua ad asserire, anche in Italia.

L’America del popcorn, comunque, è paesaggio sì istruttivo, ma monotono, lungo, quasi estenuante. Sino a che, di colpo, non appaiono colline e boschi e foreste. E una strana città che sembra Stoccarda. Divenuta famosa non tanto per uno dei suoi figli illustri, Andy Warhol, a cui la città ha dedicato un piccolo e vibrante museo con tanto di Campbell soup. Quanto perché il neo sindaco di Roma Ignazio Marino ci ha studiato. Città dell’eccellenza sanitaria americana, Pittsburgh non nasconde i suoi ospedali, cliniche universitarie, laboratori, alberghi per pazienti e familiari. Come Cleveland, peraltro. Due esempi di una riconversione sorprendente, da città della prima e seconda industrializzazione a poli sanitari di eccellenza, per pazienti di tutto il mondo.

Una sorpresa, non c’è che dire, che si sposa con il passato delle prime colonie americane. Ville, casette, un amore mai sconfitto per la vecchia Inghilterra. Shadyside, il sobborgo di Oakland, le casette sulle colline, prati curatissimi, fiori, abitazioni di legno e scale esterne in ghisa. Si possono vedere ancora le Piccole Donne, magari nella timidezza delle studentesse che si guadagnano da vivere nei locali e nelle sale da tè. Stereotipi che si rincorrono, senza sosta. Come per dire: la nostra educazione di italiani di mezza età è come un panino da fastfood, di quei fastfood di cui si capisce necessità e importanza (non gastronomica, ma logistica) solo quando si percorrono oltre mille chilometri in macchina. Un panino in cui ci hanno messo di tutto, da Lassie a Piccole Donne, da ER (George Cloney potrebbe comparire dietro qualsiasi scala della metropolitana, a Chicago) a Happy Days, da Una donna in carriera alla serie infinita di pellicole sulla periferia americana, case mobili comprese e cimiteri compresi.

Ora, però, è arrivata Michelle Obama a cambiare lo stereotipo che si confonde con la realtà. E a mettere veramente a dieta gli americani. Ma tutto questo, alla prossima puntata del diario americano.

July 8, 2013

A Pilsen, dove i migranti ce l’hanno fatta

Pilsen è arrivata sulla Lonely Planet. Anzi, è proprio grazie alle Lonely Planet che l’ho scoperta, da turista-fai-da-te. Uno dei tanti quartieri della storica immigrazione di Chicago, ricovero all’inizio per chi veniva dall’est Europa e in particolare dalla Cecoslovacchia. Palcoscenico delle prime lotte operaie, vanta tra i suoi storici abitanti il responsabile per il MidWest dell’International Ladies’ Garment Workers Union, il più importante sindacato tessile che riuniva soprattutto l’immigrazione italiana e quella ebraica. Ora è uno dei cuori dell’immigrazione ispanica, e in particolare messicana.

Pilsen è uno di quei quartieri con forti problemi di disagio e di malessere sociale che a un certo punto diventano interessanti per gli immobiliaristi. Non molto lontano dal centro, appena quattro chilometri dal Millennium Park, collegato benissimo con la metropolitana di superficie, Pilsen sta diventando un mix tra Soho e Testaccio, ma la comunità messicana resiste, e cerca di non farsi espellere per far posto all’imborghesimento (meglio in inglese, gentrification) del quartiere.

Una battaglia persa? Forse. La stessa combattuta a Musrara, a Gerusalemme, negli anni Settanta, e però vinta dai residenti di un quartiere su cui c’erano molte mire speculative e immobiliari. Per ora, Pilsen sembra ancora Pilsen, almeno a un occhio esterno. Molto quartiere, molto paese, molto comunitario. Lo spagnolo non è solo la lingua dell’identità, della nostalgia o dell’appartenenza. È la lingua di Pilsen, e basta. E i murales che riempiono l’intero quartiere, dalle chiese ai negozi, saranno anche diventati col tempo un richiamo per i turisti (americani), ma sono anche la rappresentazione di un pensiero comunitario che mette assieme l’Olimpo dei miti messicani (tutti effigiati in mosaico lungo una delle scuole di integrazione linguistica) con la condizione attuale. Il disagio, le battaglie sindacali, la fede, l’educazione…

Gastronomia, quella vera, totalmente messicana: da rosticceria romana o, per chi è stato a Gerusalemme, da rivenditori di shawerma su Salaheddin street. O a Hebron, il ristorante inimitabile chiamato Abu Mazen. Lo sguardo del vecchio messicano che si porta nella taqueria la sua famiglia, nipotini compresi, è di quelli indimenticabili. “Sì, ce l’ho fatta – sembra dire -. Sono a Chicago, quasi confine col Canada, lontano dal Messico. Ma ce l’ho fatta, e sono sereno. Qui, a mangiare tacos, con la mia nipote più piccola che gioca con le fette di limone. La tv accesa su Messico-Panama di calcio, e poi sulla telenovela di rito. Sono qui, e tanto basta”.

Molti migranti ce l’hanno fatta. Sono quelli di Sambuca di Sicilia che sono rimasti a Chicago e a Rockford. Sono i messicani di Pilsen. Sono i nostri migranti interni, dalla Calabria a Roma, e su, verso il triangolo industriale. Un destino che i migranti sbarcati a Lampedusa, invece, non hanno spesso condiviso, chiusi nei centri che dovevano essere di accoglienza, ostaggio di una politica talvolta crudele e senza pudore.

Con il pensiero a Lampedusa, la gratitudine a Papa Francesco, un bel sorriso a due vescovi seri e liberi: Francesco Montenegro e Domenico Mogavero. E, certo, un altro sorriso a Laura Boldrini, che quei migranti e quei morti anonimi nel Mediterraneo non li ha mai dimenticati. Anzi, si è sgolata perché noi non li dimenticassimo.

July 4, 2013

Lo possiamo pure chiamare “Ugo”

Bene, se questo fa piacere, se non rovina la gioia di decine di milioni di egiziani e alcune cancellerie occidentali e pure l’Arabia Saudita – non chiamiamolo golpe. Non chiamiamolo colpo di stato, putsch, coup d’etat. Dov’è il problema? Non chiamiamolo e basta. Parafrasando una delle scene culto di Massimo Troisi, possiamo anche chiamarlo “Ugo”. Però in qualche modo si dovrà pur definire, questo evento. A meno che definirlo, in un modo o in un altro, non ponga serie contraddizioni di ordine politico, politologico, concettuale, morale, storico.

O è un golpe o è una rivoluzione. Non è certo un passaggio democratico. Saltiamo subito l’ipotesi del golpe militare. È talmente evidente che è un golpe – nel percorso attraverso il quale si è avuta la destituzione del presidente Mohammed Morsi – che non è neanche il caso di parlarne. Allora è una rivoluzione, anzi, è la rivoluzione atto secondo, o terzo. Revolution reloaded. Ma se è una rivoluzione, perché preoccuparsi di sottolineare che la democrazia è rimasta intatta? Non è così: la democrazia non resta intatta se a un presidente democraticamente eletto (questa è la differenza con la destituzione di Mubarak) è stato detto, ancora una volta dai vertici militari, di andarsene. Che la democrazia resti intatta, però, non è una preoccupazione così rilevante, in una fase rivoluzionaria che è, di per sé, un tempo sospeso.

Ben lo sanno gli organizzatori di tamarrod, che non a caso hanno scelto un termine chiaro, netto per la loro campagna. Tamarrod, ribellione, implica una battaglia contro regole che si considerano ingiuste. È una battaglia di resistenza civile, disobbedienza civile che conosciamo bene, in Italia e in Europa.

Dunque, che problema c’è? Se è una rivoluzione reloaded, quella di ieri, non ha bisogno di democrazia. Ha bisogno, semmai, di costruirla, una seria democrazia. E qui, però, arrivano i problemi seri. Siamo sicuri che gli egiziani, in giusto tripudio perché Mohammed Morsi non è più presidente, non siano ancora una volta ostaggio, nella fattispecie delle forze armate egiziane?

Perché occorre ricordarsele, le date chiave di questi ultimi due anni, in Egitto. Ricordarsi che è stato l’esercito – anche allora, nel 2011 – a destituire Mubarak. E che sempre l’esercito, con il Consiglio supremo, ha supervisionato una transizione che conteneva già i vulnus di oggi. I militari egiziani non hanno voluto – loro – una vera, nuova costituzione. Hanno rattoppato quella precedente, evitando un dibattito costituente e mettendo in piedi una commissione per emendarla. Vi dice qualcosa? Stanno facendo lo stesso ora: una commissione per emendare la costituzione, rattoppare ciò che c’è da rattoppare. Ancora una volta senza prendere di petto la questione fondamentale: scrivere ex novo una legge fondamentale e rifondare l’Egitto in una seconda repubblica, fuori dalle regole e dagli schemi triti della repubblica militare di questi ultimi decenni, da Nasser in poi.

Perché questa non è, almeno per ora, una rivoluzione reloaded. Per ora è un vero e proprio golpe, concepito e realizzato dai militari in un momento perfetto: il momento della massima esposizione del disastro politico, amministrativo, economico di Morsi e dei vertici conservatori della Fratellanza Musulmana, e il momento della massima insoddisfazione del popolo.

Eppure sono stati gli stessi militari i protagonisti della transizione scomposta, a tratti impossibile, di questi ultimi due anni. I militari sono stati al centro di scontri pesanti con le forze rivoluzionarie, in primis quel massacro di giovani, in gran parte egiziani copti, a Maspero, proprio dalle parti della tv di stato. I militari facevano parte del sistema di pesi e contrappesi di Mubarak. I militari hanno cercato di spegnere le energie dei ragazzi di Tahrir, e hanno fatto impantanare lo schema della transizione.

I Fratelli Musulmani, dal canto loro, hanno commesso errori strategici imperdonabili, per alcuni versi anche ingenui, di occupazione del potere. A cominciare proprio dalla loro organizzazione. Il vertice conservatore, che aveva preso il controllo dell’Ikhwan prima della caduta di Mubarak, ha gestito la Fratellanza escludendo l’ala riformista e costringendola a uscire. Non solo Abdel Moneim Abul Futouh, che pur con tutte le sue contraddizioni e ambiguità si era schierato con piazza Tahrir, ma anche altri leader e militanti erano usciti o erano stati più spesso espulsi, trasformando l’Ikhwan in un blocco conservatore che ben poco aveva dello spirito della rivoluzione.

I posti di potere, poi, la Fratellanza Musulmana li ha occupati in maniera scientifica. Con vari obiettivi: dare subito una svolta islamista al sistema istituzionale, proteggere se stessa dal vecchio regime, e anche regolare un bel po’ di conti in sospeso col passato. L’Ikhwan, dunque, ha ragionato ancora come un movimento clandestino che deve proteggersi dal nemico, dall’esterno. L’ho verificato anche con Hamas, dopo la vittoria del 2006, e gli esempi possibili sarebbero tanti, anche fuori dalle dinamiche mediorientali.

Evidente, e prevedibile, la reazione di tutti gli altri attori: dai feloul, dal vecchio regime, sino all’opposizione laica, liberal, di sinistra, anch’essa – in parte – legata ai vecchi schemi prerivoluzionari. A questo punto, solo qualche riga sull’opposizione (metto assieme – in parte incautamente – gli esponenti dell’opposizione tradizionale e i ragazzi di Tahrir): Morsi ha vinto le presidenziali perché l’opposizione presentò tre candidati invece di uno. Per motivi vari, per ragioni serie, senza dubbio. Questa divisione ha però significato un vuoto in cui ha trovato un posto molto comodo Morsi, mediocre e anonimo esponente dell’Ikhwan, senza carisma e troppo arroccato per tentare di ammorbidire le relazioni con l’opposizione. L’opposizione avrebbe vinto le presidenziali, se non si fosse divisa tra partitini, candidati, e egoismi. La mia critica, dunque, è molto semplice: non si può caricare sull’Ikhwan, che di colpe ne ha infinite, anche un peccato originale dell’opposizione. Non aver trovato una sua unità profonda, e soprattutto una visione postrivoluzionaria che riuscisse a mettere assieme le varie anime. Compresa l’anima – quella sì veramente rivoluzionaria – di chi ha fatto parte della pre-Tahrir e di Tahrir.

Ecco, ancora una volta la mia speranza (razionale, estremamente razionale) risiede nella forza teorica e anagrafica dei ragazzi di Tahrir. Sanno bene – io credo – di essere ora ostaggio di chi ha preso decisioni gravi in questi giorni, simili – queste sì – all’Algeria del 1992. E stanno probabilmente già pensando a come uscire da questo tunnel e da questa trappola. Il tempo è dalla loro parte. Le rivoluzioni non durano 18 giorni, né due anni. Tempo al tempo.

July 2, 2013

La Colomba agli Invisibili

Oggi pomeriggio – 2 luglio – mi danno un premio, a Roma. Un premio che, per la mia generazione, ha un buon sapore. È arrivato a sorpresa e, come tutte le buone sorprese, è ancor più gradito. Soprattutto perché è un premio che condivido ex aequo et bono con il mio blog, con questo blog. Dunque, una delle Colombe d’Oro per la Pace assegnate quest’anno dall’Archivio Disarmo, nella XXIX edizione del premio, va ex aequo et bono a me e al mio blog, con questa motivazione:

“Paola Caridi fondatrice di Lettera 22, riceve una delle Colombe d’oro della sezione giornalisti per aver dedicato la sua vita professionale a restituire dignità agli uomini e alle donne che hanno meno voce, vincendo gli stereotipi e le semplificazioni, con passione e sentimento.

Autrice di Arabi invisibili. Catalogo ragionato degli arabi che non conosciamo. Quelli che non fanno i terroristi. (2007) e Hamas (2009), entrambi editi da Feltrinelli, Paola Caridi collabora con le principali testate italiane Nel suo blog Invisible arabs, descrive quella parte del mondo che in Occidente si conosce con superficialità e spesso con la mente ingombra di pregiudizi”.

Per una piccola sfida personale – e cioè questo diario virtuale concentrato sul mondo arabo, sulla regione mediorientale, su un Mediterraneo troppo spesso banalizzato – è un riconoscimento inatteso. Che significa, però, che l’idea di partenza, decisa nel 2008 con l’apertura del blog, non era poi male: c’è un pubblico che attende di sapere qualcosa di meno stereotipato sul mondo arabo, ci sono uomini e donne (arabi) che attendono di essere descritti con la dovuta serietà e rispetto. Se anche soltanto sono riuscita a istillare qualche dubbio per incrinare un clichè trito e spesso in malafede, posso dire di essere felice e soddisfatta.

In fondo, con Lorella Zanardo condivido – credo – la stessa sana follia: sapere che non possiamo fare altrimenti, se non rompere lo stereotipo e dare nuova dignità, nel nostro piccolo, alle persone.

Quest’anno il Premio giornalistico Archivio Disarmo-Colombe d’Oro per la Pace è dedicato a Rita Levi-Montalcini, per sedici anni presidente della giuria. E a riceverlo sono quattro donne. Sono molto contenta, dunque, che una delle Colombe d’Oro sia stata assegnata a Lorella Zanardo, blogger e autrice del documentario Il corpo delle donne, un lavoro che ha significato così tanto, in un momento preciso della storia italiana, per spingere noi donne a una nuova, rinnovata presa di coscienza e – finalmente – un troppo atteso scatto di dignità.

Anche il Premio internazionale viene assegnato a due donne. Si tratta di Pacem Kawonga, attivista di DREAM, progetto per la cura dei malati di AIDS realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio e coordinatrice di uno dei centri della Comunità in Malawi e di Asha Omar, ginecologa somala laureata in Italia, che sei anni fa ha deciso di tornare nel suo paese. A Mogadiscio è direttrice dell’Ospedale “Giacomo De Martino” dove porta avanti un coraggioso impegno per la prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili.

L’immagine è quella della Colomba di Banksy, apparsa all’improvviso a Betlemme. Mi sembra un buon modo di festeggiare, con quella che è diventata l’icona della banalizzazione delle parole e delle immagini. La colomba della pace è stata troppo spesso abusata, anche in questo caso stereotipata. È ora di ridare il valore e la dignità che le spettano.

Il brano della mia solita, personale playlist è il Kyrie Eleison di Michele Lobaccaro (cercatelo su internet, facile da trovare…), composto per la sua Messa Laica per don Tonino Bello. È in onore di un bellissimo viaggio che farà Papa Francesco tra qualche giorno, l’8 luglio. Papa Francesco intraprenderà un viaggio (il suo primo dall’elezione?) per andare a trovare chi ha deciso con coraggio un altro viaggio, colmo di disperazione e allo stesso tempo di speranza. Viaggio per la vita, talvolta – se non spesso – conclusosi con la morte. Il Papa a Lampedusa, dai migranti, dagli invisibili, è una di quelle notizie che sorprendono, ma poi mica tanto. Semmai conferma quello che pensiamo di Papa Francesco: un uomo che non dimentica (humani nihil a me alienum puto), un pastore.

June 24, 2013

Sono solo canzonette? Assaf, il ragazzo e il mito

È tutta una questione di numeri. E di un mito politico irrisolto. Il fenomeno di Mohammed Assaf, vincitore effettivo e morale di “Arab Idol”, non può in alcun modo essere paragonato ai nostri talent show, e tantomeno ai ragazzi che attraverso contenitori di quel genere vivono un successo spesso temporaneo ed effimero in Italia. C’è di mezzo molto di più: la fatica di essere nato a Gaza, l’essere simbolo di una questione (araba e mediorientale e internazionale) irrisolta, l’essere un ragazzo negli anni delle speranze (negate o meno) dei ragazzi arabi, l’appartenere a un popolo che chiede riscatto in primis ai propri governanti incapaci e poi anche al mondo.

Sono solo canzonette, è vero, ma poi mica tanto, in una regione – quella araba – in cui la pop culture è da anni il mezzo per dire tanto di altro.

Mohammed Assaf, ragazzo palestinese di Gaza, erede di una stirpe di profughi, abitante di un posto dimenticato dal mondo come la cittadina-campo profughi di Khan Younis, non è arrivato alla fama sabato sera. La sera in cui è stato incoronato il re della canzone araba.

Mohammed Assaf ha costruito il suo mito professionale negli scorsi mesi, i mesi estenuanti di “Arab Idol”. Sono stati mesi in cui, dal punto di vista dell’immagine trasmessa al pubblico televisivo, Assaf non ha mai perso il timone. Non si è mai mosso dalla sua persona, o se si vuole dal suo personaggio: un ragazzo di Gaza, semplice, che nella sua giovane vita ne ha già passate tante. Un embargo, i bombardamenti a corrente alternata, la frontiera egiziana puntellata di tunnel, e anche una guerra devastante per Gaza e la sua gente come l’Operazione Piombo Fuso della fine del 2008. Assaf era un bambino durante la seconda Intifada. Ha avuto di certo un’infanzia negata dal conflitto. Ha visto morire.

Cosa vuoi che sia un talent show? Lo si affronta così, con l’emozione giusta, ma senza drammatizzare. Da telespettatrice, è stato straniante vedere questo ragazzo che reggeva il palco, le luci, il successo, quasi senza colpo ferire. Magari solo – si fa per dire – con un cedimento da stress che qualche settimana fa lo ha costretto a passare un po’ di tempo in ospedale, tra una puntata e l’altra di Arab Idol, a Beirut…

Lo ha premiato solo la sua tenacia? Sì, anche. Ma bisogna spiegare in quale modo Mohammed Assaf è riuscito a conquistare il pubblico panarabo che ha speso soldi, dinari, lire egiziane, e tutte le monete della regione per inondare di sms la trasmissione e decretare – in questo modo – la vittoria di popolo ottenuta da un palestinese. I numeri, insomma, non erano dalla parte di Assaf. I palestinesi sono suppergiù nove milioni, tra la Palestina del 1967, quella mandataria, i profughi e le diaspora. Il potenziale pubblico panarabo è suppergiù sui 200 milioni di persone, bambini compresi. Gli egiziani, che avevano anche loro un candidato alla vittoria in finale, hanno una popolazione da 80 milioni di persone. E se si parla di carica simbolica, beh, in finale c’era anche una ragazza siriana, nel bel mezzo di una tragedia così dimenticata, dura, crudele come quella del l’antico Balad as-Shams.

E allora? Che vittoria è stata questo schiacciante, adamantino, quasi scontato successo di Mohammed Assaf?

Assaf ha vinto per la sua voce. È chiaro, chiarissimo a chi ascolta e ama la musica araba. Una voce naturale, simile – si dice – a quella dell’Usignolo, Al Andaleeb, il mai dimenticato Abdel Halim Hafez. Dopo tanta attesa, Assaf sembra proprio il potenziale erede di una stirpe di cantanti che sembrava ormai estinta. Voce bellissima, capace di affrontare le canzoni tradizionali, persino folkloristiche, dando loro una dignità che sembrava persa.

Assaf ha vinto per la sua presenza scenica, a prima vista timida, eppure ferma e decisa. Una fermezza che si è impastata anche con i suoi commenti sulla Palestina, nettamente politici. Il suo sostegno ai detenuti palestinesi nelle carceri israeliane, la sua aderenza al concetto di resistenza, di muqawwama, tipica di tutte le generazioni giovani a Gaza, non si appaiavano allo stereotipo: ma come? Un ragazzo tenta il tutto per tutto per uscire da Gaza e andare a cantare, eppure rimane un ragazzo politicizzato? Ma come, non gli interessano solo le canzonette? Altro che canzonette: uno degli ultimi brani cantati da Mohammed Assaf è stato un cavallo di battaglia tradizionale, quasi scontato, per i palestinesi. La debka della kefyah, ‘ala al kuffyeh, che i bambini danzano nei saggi di fine anno, a scuola. Debka cantata in smoking, e senza kefyah, evocata in un gentile gesto della mano, che roteava come se l’avesse stretta in pugno.

Sono solo canzonette, è vero. Eppure Assaf è riuscito a rompere lo stereotipo del ragazzo (maschio) palestinese, buono solo a rappresentare il clichè del terrorista. E dare dignità, nell’immagine televisiva panaraba, a intere generazioni di ragazzi (maschi) palestinesi, rappresentati spesso solo con bandana, mitra, e tutti gli oggetti tipici dell’iconografia del martirio. Bene, si può pure cantare, conservando la dignità di un popolo. È per questo che Assaf ha conquistato i cuori e gli sms panarabi. Perché il mito palestinese è forse, ora, solo un mito politico. Ma la questione palestinese, quella va ben oltre il mito, è ancora conflitto, ancora vulnus irrisolto in Medio Oriente.

Nelle pieghe di un presente che ha relegato il conflitto israelo-palestinese alla periferia del Medio Oriente, Assaf ha mostrato che la questione resiste. A sorpresa, per molti osservatori. Ma non per tutti. La cronaca e la storia continuano, nella Khan Younis negletta e povera dove Assaf è cresciuto. A Gerusalemme. A Betlemme, Ramallah, Nablus, Hebron, nei paesi della Cisgiordania pressati dalle colonie israeliane. La cronaca e la storia continuano, invisibili ai più, eppure costanti. Mohammed Assaf lo ha fatto vedere in diretta tv, attraverso la sua vittoria e i caroselli di auto in tutta la Palestina.

Sono solo canzonette. È solo pop culture, bellezza, e non ci puoi fare nulla.