Paola Caridi's Blog, page 82

June 11, 2013

Goooood Morning, Zabut!

Bella mattina, vero? Un po’ fresca, l’aria, in attesa del grande caldo, previsto per un fine settimana da estate piena. Almeno qui in Sicilia. No, non voglio parlare del tempo. Ma dell’aria, sì che ne voglio parlare. C’è un’aria diversa, a Sambuca di Sicilia, dove ieri si sono conclusi i 10 anni di ‘regno’ del centrodestra.

L’aria, però, era cambiata da prima. Non è cambiata ieri, quando poco dopo la chiusura dei seggi si è cominciato a percepire che qualcosa di importante stava succedendo. Non solo la vittoria di Leo Ciaccio, segretario del circolo del PD, candidato del centrosinistra, contro non una, bensì due liste. Importanti, stavolta, erano (e sono) i numeri: uno scatto, o meglio, un riscatto del paese che per tanti anni (decenni) è stato considerato un bastione del PCI. 1760 voti per Leo Ciaccio, oltre la soglia del 50%, Contro i 1100 dell’avversario del centrodestra. 10 consiglieri, contro i 5 consiglieri dell’opposizione di centrodestra. Nessun consigliere per la terza lista, bocciata sonoramente nelle urne perché percepita dall’elettorato non solo come il ‘vecchio’, ma anche come una mascherata stampella al centrodestra, strumento per erodere il consenso palese e noto per la squadra che ha vinto. Stravinto.

Perché i numeri sono importanti? Perché la politica locale non si basa solo, o soprattutto, sul voto d’opinione. Si basa su un mix, a volte prepotente, di rapporti familiari, clanici, amicali, su pressioni debite e su molte pressioni indebite, al limite dello scandalo, se non di altro.

I numeri, quelle schede che hanno fatto segnare al vincitore uno scarto di oltre seicento voti, dicono tanto. Soprattutto se si considera – scusate il tecnicismo – che lo scarto maggiore si è avuto nella sezione numero 6, quella della new town post-terremoto del Belice. Qualcuno la chiama addirittura lo Zen di Sambuca. La sezione di parte del quartiere Trasferimento, quartiere socialmente mescolato, dove vivono giovani coppie della piccola borghesia e settori socialmente deboli della popolazione. Quella sezione, che più di tutte ha subito le pressioni debite e indebite, ha premiato Leo Ciaccio, segnando il distacco.

Lo si è capito già alle quattro e mezza del pomeriggio di ieri. “Finito il conteggio alla 6. Sezione chiusa. Leo vince con oltre 150 voti! Abbiamo il sindaco!” Il sindaco si fa alla sezione 6, il sindaco lo fa il popolo. “Stavolta ha vinto onestà e dignità”. “Sono dieci anni che aspettiamo”. “È una liberazione”. “Ora torniamo alla vecchia Sambuca, quella pulita come la Svizzera, per la quale eravamo conosciuti in tutto il territorio”. “La gente era stanca, non ce la faceva più, voleva cambiare. Anche se quasi tutti i dottori, quasi tutti i medici, appoggiavano la destra. La lista de li duttura”. Voci della strada di Sambuca, voci per la strada, voci di fronte ai seggi, voci del popolo.

Il collegamento è spontaneo, nasce dalla mia storia e dalla cronaca degli ultimi anni. Al shab yurid isqat al nizam, il popolo pretende che cada il regime, lo slogan delle rivoluzioni arabe. Nella microstoria, nella storia locale e localissima la Storia si rispecchia, e le dinamiche sociopolitiche e culturali tutto d’un tratto emergono con nettezza, con precisione. Il popolo era stanco. Il popolo ha scelto il sindaco, contro tutte le manovre dei mesi trascorsi. Il popolo ha detto basta. Ed era lo stesso tipo di popolo umiliato e stanco che ho visto in altri posti del mondo. Capace, insospettatamente, di dignità, orgoglio e riscatto. E nel caso di Sambuca, figlio e nipote delle proprie tradizioni politiche.

Perché l’aria era cambiata già prima dello spoglio delle schede? Perché venerdì sera vi era stato il comizio di fine campagna, comizio affollato, durato ore ed ore, come nella tradizione profondamente politica di Sambuca. Poco meno di un migliaio di persone ad ascoltare, composti e civili, i candidati. Un migliaio di persone in un paese di seimila abitanti. È lì che ha vinto la squadra, non il sindaco. In un paese dell’entroterra siciliano, il comizio della squadra che ha vinto è iniziato con una citazione dalle Città invisibili di Italo Calvino, con l’idea di città plurale, complessa, aperta dall’assessore designato Giuseppe Cacioppo. E poi Pippo Oddo, Sario Arbisi. E Antonella Maggio, la coraggiosa, lucida Antonella, senza paura: è stata lei a fare la differenza, in un voto sostanzialmente clanico. “Sì, prendetela la busta della spesa che vi hanno promesso. Prendeteli, i soldi che vi hanno promesso. E poi, nel segreto dell’urna, votate per noi!” Una soluzione semplice, che qualcuno nel segreto dell’urna potrebbe aver seguito, perché la fame c’è, ma pure la dignità.

Storie di paese, niente a che fare con le rivoluzioni. O forse sì.

June 9, 2013

Yalla, a votare!

Erano anni, tantissimi anni, non ricordo più quanti, che non assistevo a un comizio di chiusura della campagna elettorale. Era la prima volta che assistevo a un comizio di chiusura della campagna elettorale in un paese. Qualche migliaio di elettori, nel cuore della Sicilia. Il corso di Sambuca, venerdì sera, era pieno, almeno nella parte superiore, quella in cui si tengono i comizi, da un palchetto a fianco della Chiesa del Carmine. Cinquecento, forse seicento persone, ad ascoltare discorsi, programmi, attacchi. Con una civiltà, nell’ascoltare i comizi, che dovrebbe essere normale e diffusa, e invece è rara. In silenzio ad ascoltare. In piedi, i più vecchi seduti sulle sedie di plastica, attenti. Mentre un’organizzazione sapiente – dovuta a lunga tradizione – aveva apparecchiato con semplicità palco, microfoni, luci per le tre liste che si presentano alle comunali.

Credo sia la storia, la tradizione politica di Sambuca di Sicilia alla base della civiltà nell’ascoltare i comizi. Sambuca è un paese in cui partecipare alla politica è una conquista di tanti decenni fa, coltivata, forse non più tanto negli ultimi anni, ma sempre presente. Una di quelle conquiste che sorprendono chi come me, venuta dalla città, anzi, dalla capitale, ha vissuto diversamente, anche la partecipazione alla cosa pubblica. L’ha vissuta con più distanza, meno pathos, e meno responsabilità. Questo paese, nel cuore della Sicilia, mi ha dato una lezione che non mi aspettavo, emozione compresa. Si può continuare a fare politica in Italia. Anzi, si può fare proprio dalle periferie, dalle realtà locali.

Perché in un paese è diverso, perché la dimensione locale impone un impegno, una responsabilità e una partecipazione che mette in gioco molto, della propria vita: le relazioni sociali, la propria faccia, anche un pezzetto di futuro.

Ho ritrovato ciò che ho letto nei libri di chi studia storia dei partiti politici, come feci tanti anni fa. La capacità di arringare la folla, la forza dei tribuni, il consenso, le dinamiche sociali, le pressioni debite e indebite. I sambucesi sanno per chi voto. Voto per Leo Ciaccio, e soprattutto voto per la sua squadra. Perché è il gruppo attorno a lui che fa la differenza. Lo si è visto anche al comizio di chiusura: la squadra di Leo ha fatto la differenza, ognuno con la propria faccia, il proprio ruolo, la propria sensibilità. Amalgamati come un buon piatto, o un buon cocktail. Il programma, l’invettiva sapiente, l’ironia, il ricordo di chi si è e della propria storia personale. Tutto mescolato. Assieme.

Buon voto. Se Leo e la sua squadra vinceranno, il circolo virtuoso, serio, pulito, allegro di Sambuca potrà cominciare davvero.

May 28, 2013

La speranza fuori dal Palazzo

Le immagini possono condensare più delle parole, talvolta, lo stato dell’arte di un preciso momento storico. Così è anche per il ruolo delle generazioni di giovani che sono state cuore, massa e “carne da cannone” delle rivoluzioni arabe dal 2011 a oggi.

Giovani fuori obiettivo

A scorrere le foto che immortalano i cambiamenti di regime, i giovani sono assenti. Espunti dall’obiettivo. Al loro posto, ci sono spesso – certo – facce di un nuovo establishment, oppure personalità già note della dissidenza e delle opposizioni ai regimi precedenti. Mancano, però, i protagonisti della cultura politica apparsa in modo così dirompente dalla rivoluzione tunisina in poi.

Che cosa è successo? L’emarginazione de facto delle generazioni più giovani è stata solo frutto degli errori e delle ingenuità dei ragazzi di Tahrir e dei loro coetanei nelle varie piazze arabe? È stato il risultato dell’intelligenza e del pragmatismo di politici più anziani e navigati? Certo, ognuna di queste letture ha il suo posto nell’analisi ex post dei primi due anni delle transizioni alla democrazia (o ai cambi di regime) in corso nella regione araba. È limitato, però, leggere il tono minore assunto dai giovani protagonisti del Secondo Risveglio arabo come un sostanziale soccombere alle leggi non scritte della politica navigata.

Linguaggio e organizzazione nuovi

La questione nodale si può condensare in due punti.

Anzitutto, la nuova cultura politica emersa con la presenza dei giovani non solo nelle piazze, ma in particolare nelle richieste. È un fatto che i giovani abbiano espresso un linguaggio diverso rispetto a quello che aveva caratterizzato le opposizioni arabe. Più inclusivo, più concreto, innovativo, fresco. Un linguaggio che ha avuto anni, sulla piattaforma digitale, per raffinarsi, condensarsi in una dissidenza vera e propria, diventando infine richiesta – richiesta socio-economica, richiesta di diversi codici sociali, richiesta di diritti – che ha accomunato l’intero spettro politico-culturale, dalla sinistra laica ai liberali, passando per l’islam politico.

Non basta – è evidente – la novità del linguaggio per fare una nuova èlite che riesca a scalzare un’intera struttura precedente. Altrettanto evidente, però, è il fatto che la nuova cultura politica inciderà necessariamente in una longue durèedelle transizioni, che ora sono solo ai loro primi vagiti.

Il secondo punto riguarda l’organizzazione delle forze giovanili espresse nella prima fase movimentista del Secondo Risveglio arabo. Nell’espressione del loro dissenso, diversificato e magmatico, le nuove generazioni hanno sempre tenuto a distinguersi dai modi precedenti di fare politica. Rifiuto del leaderismo che aveva contrassegnato gli ultimi decenni, lontananza dalle organizzazioni di massa dei regimi precedenti e delle stesse forze tradizionali – islamiste – dell’opposizione, sostegno a una concertazione più allargata all’interno di un movimento di massa molto variegato. Sono questi i concetti ripetuti centinaia, migliaia di volte dai protagonisti giovani delle rivoluzioni.

Emarginati, ma presenti

L’emarginazione attuale delle nuove generazioni dai cambiamenti in corso nelle istituzioni, nei singoli paesi, è dunque dovuta anche alla mancata sistematizzazione della loro forza, sia organizzativa sia politico-culturale. Ciò non vuol dire che i giovani, ora, siano assenti. Non lo sono per nulla. Continuano, soprattutto attraverso le battaglie in corso sui diritti (umani, civili, di genere, sindacali), che combattono sia per strada sia sul piano legale, ma non dentro le istituzioni rappresentative come quelle parlamentari.

In parte perché i giovani ne sono stati tenuti fuori, a causa del pragmatismo dei politici più di lungo corso. In parte perché la battaglia sui diritti viene gestita dalle nuove generazioni secondo modelli diversi da quelli parlamentari, e più simili a quelli codificati negli ultimi decenni in Occidente nelle campagne transnazionali su ambiente, diritti sindacali, diritti umani.

È indubbio, comunque, che il ruolo delle nuove generazioni continui a essere centrale, seppure sotto tono. Ne sono conferma gli arresti, le denunce, le azioni legali contro molti dei protagonisti (giovani) delle rivoluzioni del 2011, che in questi ultimi mesi si stanno intensificando. Come se rispondano a una precisa strategia: indebolire le personalità emerse dal secondo risveglio arabo e arrivate alla ribalta delle opinioni pubbliche internazionali, per evitare che la loro capacità di pressione sui nuovi regimi aumenti.

Il tempo, infatti, è dalla parte dei ragazzi, e della rivoluzione degli shabab. La pressione delle masse di giovani -la maggioranza della popolazione- che chiedono un nuovo contratto sociale, diritti inclusivi e protetti dalle istituzioni e rappresentanza sarà ogni giorno che passa più forte. Sono, per ora, il convitato di pietra, nascosto all’occhio della telecamera, ma ben presente sulle strade e sul web.

Questo commento è stato scritto per Affari Internazionali, all’interno di uno speciale su Giovani e Rivoluzioni. La foto è di Eduardo Castaldo (grazie!)

May 20, 2013

Il Viaggio, la Signora, il Paese

Il Viaggio si può declinare in vari modi. E lingue. Una fuga, un ritorno, un lungo percorso per ritrovare tracce, un errare. Wandern, come dicono i tedeschi, senza meta e tempo.

C’è una processione che, in Sicilia, non si chiama processione. Né pellegrinaggio. La parola con la quale tutti la chiamano, a Sambuca, è Il Viaggio. Il percorso che la statua della Madonna dell’Udienza fa la terza domenica di maggio. Esce dalla Chiesa del Carmine, gira il paese, portata dai cosiddetti fratelli, i portatori della vara. Esce, viaggia, percorre le strade, e poi torna a casa, dopo un’intera notte passata fuori, all’aria, in mezzo alla gente di Sambuca. Prima di lei, per un’intera settimana, era stata la gente di Sambuca – quella che crede – a percorrere le stesse strade. In un modo che, per un’osservatrice come me, assume un tono quasi laico, un tono comunitario e identitario. Il Viaggio è, sì, un pellegrinaggio e una meditazione. Ma allo stesso tempo appare come l’unico momento dell’anno in cui le persone (perennemente in macchina) riprendono possesso della strada, della trama urbana, e della propria storia.

Viaggio, compiuto da sole (sono in gran parte donne coloro che lo fanno, a qualsiasi ora del giorno e della sera), con un’amica, in gruppo, prima di andare a insegnare a scuola, dopo il lavoro, a piedi scalzi o con le scarpe da ginnastica. Viaggio, in un paese di forte, tradizionale ed endemica emigrazione verso l’Alta Italia, l’Europa, gli Stati Uniti, il Venezuela, il Mondo. Viaggio, perché – azzardo un’interpretazione, da laica – la fede non è mai ferma, né statica, né cristallizzata, né letterale. Viaggio, perché bisogna guardare cos’è successo alle pietre e alla gente del paese, attraverso un percorso che mostra un passato e i segni (dolenti) del presente.

Viaggio di notte, quello della Madonna che gira per il paese. Iniziato quando il sole è già tramontato. Concluso quando il sole è appena sorto. Viaggio al buio, nella parentesi tra il giorno e il giorno. Viaggio che, a suo modo, ha nei ragazzi che partecipano alle loro prime notti bianche, il tono dell’iniziazione e del carnasciale. Il tempo del mondo alla rovescia: non si dorme, di notte, si gira, e il paese è tutto loro.

La foto è di Vincenzo Alesci (grazie!!). Nella playlist, c’è il Kyrie Eleison di Michele Lobaccaro, dall’Ala di Riserva, Messa laica per don Tonino Bello. Senza sincretismo, il Kyrie diviene con dolcezza l’Alleluja e la-illah-illallah.

May 15, 2013

C’è Ruby e Ruby

Il nome mi frullava nella testa. Da giorni. Perché Ruby mi ricordava altro, di diverso e a diverse latitudini, oltre il processo a Silvio Berlusconi? Eppure, Ruby non è un nome arabo. Poi mi sono ricordata: Ruby, musica, videoclip, Egitto. Una bella ragazza, anche la Ruby egiziana (neanche lei, però, nipote di Mubarak). Una bella voce. E soprattutto, nel 2005, un fenomeno sociale più che musicale. Tanto da scatenare una singolare guerra culturale nella quale intervennero fior di intellettuali. Chissà se Karima Mahroug, nello scegliere il suo nome, si è ispirata a quella Ruby che spopolava sui canali satellitari musicali arabi? Intanto, se siete curiosi di sapere di più di quella Ruby, ho ritrovato un articolo che avevo scritto nel 2005, per l’ahimè ora defunto “Diario della Settimana”.

Occhio alla data. L’articolo è del 2005. Faccio questa sottolineatura perché il web digerisce tutto, e lo ripropone come se fosse notizia di oggi.

Buona lettura

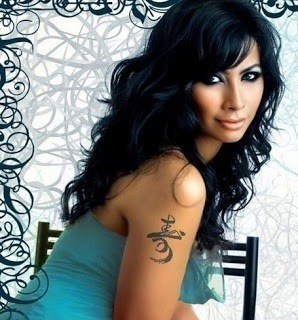

Lei si chiama Ruby. Capelli neri come il petrolio, mossi e lunghi sulla schiena. Occhi allungati, nasino all’insù, tutti gli attributi al punto giusto. Una bella ragazza, senza dubbio. Quando però, appena tre anni fa, ha iniziato il suo cursus honorum nello spettacolo, non pensava certo di scatenare il più intenso dibattito culturale in terra araba degli ultimi anni. Perché in fondo, si direbbe da noi, “sono solo canzonette” quelle che lei canta, e che accompagna accennando le classiche movenze della danza del ventre.

Lo aveva già fatto Shakira, e i video della star colombiano-libanese non erano certo stati la miccia di un tale can can. Come quello che, invece, l’epigona egiziana sta creando. Ormai, ogni volta che esce la sua ultima clip, la polemica è assicurata. È successo anche con Iba Abelni, ambientata nel più facile e stereotipato kitsch faraonico. Scenografia dove lei, Ruby, compare fasciata da un costume dorato da cui esce molta carne. Troppa, per alcuni. Per non parlare di quel serpente appoggiato con non-chalance attorno alle spalle, nel più trito richiamo a Cleopatra. Quando è troppo è troppo, insomma. Soprattutto in un paese come l’Egitto, dove tutto ciò che richiama il tempo delle Piramidi è considerato intoccabile.

L’ostilità verso la giovane Ruby, poco meno di 24 anni di età, si è così subito raddoppiata. Scontata, invece, è l’ostilità islamista per una delle più popolari star di MTV, Mazzika, Melody e di tutta la schiera di canali satellitari arabi che, in un tam tam senza fine, propongono al pubblico dei teenager gli ultimi miti della popmusic della regione. Ruby offende i costumi musulmani, soprattutto quando – com’è accaduto in uno dei suoi video più gettonati – compare anche una ragazza con lo hijab, il velo islamico. E non è la sola a muoversi ai confini delle convenzioni sociali, visto che è in compagnia di tutte le stelle (e stelline) del firmamento canzonettaro arabo, da Nancy Hajram a Haifa Wehbe. Tanto per citare quelle più gettonate e più procaci.

Il commento dei maschi europei, molto più prosaico, sarebbe forse limitato a un “che dio le benedica”, visto che si tratta sempre di ragazze vistose, belle, e con una buona dose di chirurgia plastica applicata. Ma la questione non è così semplice, in un mondo – come quello arabo – in cui la crisi identitaria è diventata la questione più sensibile e delicata.

La novità, nella star war attorno a Ruby, è semmai che non è stata solo la variegata galassia islamista a essere scesa in campo. Contro di lei, si sono spesi fior di intellettuali, laici e non, per spiegare che il fenomeno del videoclip (cultura di massa, si direbbe da noi?) sta trascinando il pubblico arabo verso il basso.

Per alcuni si tratta di semplice colonialismo culturale da parte dell’Occidente, visto che il videoclip arabo ricalcherebbe i moduli stantii proposti sull’altra del riva del Mediterraneo e, ovviamente, soprattutto sull’altra riva dell’Atlantico. Per altri ancora, la canzonetta versione video è la faccia più retriva della globalizzazione, quella che mette insieme sesso e consumismo, portando soldi facili nelle casse dei network telefonici che inondano la rete dei cellulari di suonerie all’ultimo grido, o che ricevono in continuazione sms da ritrasmettere in tv, lungo il sottopancia dello schermo catodico che trasmette – appunto – le top ten care agli adolescenti dal Marocco al Golfo Persico. L’unico dato certo, per ora, è che i videoclip sono l’humus culturale più esteso del mondo arabo tra i giovani. Come testimonia che il candidato alle presidenziali egiziane più sensibile ai cambiamenti della sua società, Ayman Nour, avesse tentato di proporsi agli elettori tramite – appunto – un videoclip e una canzone orecchiabile perché famosa. Il videoclip non è mai andato in onda. Per mere questioni di copyright non pagati, hanno detto le autorità competenti.

Il dibattito più semplice ruota – scontatamente – sull’erotismo facile proposto dalle giovani cantanti arabe, tutte glamour e abiti succinti. Se però fosse solo una questione di centimetri di stoffa, indossati peraltro in gran parte da cantanti cristiane, la querelle sarebbe già stata risolta. Il cuore del problema, invece, sta nel tessuto di relazioni sociali, familiari, sentimentali che i clip raccontano. Perché le storie, le storie dei video, raccontano facce diverse del pianeta arabo. Non tutte vere, certo. Ma neanche tutte false.

Il “non tutto vero” – ed è questa l’accusa dell’intellighentsjia più politicizzata – è il fondale, sul quale spesso è rappresentato un tipo di vita lontano dal 90% degli arabi. E vicinissimo all’èlite che veleggia verso la marina di El Gouna, la portofino egiziana accanto a Hurghada, va a fare compere a Dubai, si concede gite fuori porta sulla decappottabile di lusso di marca europea e va a prendersi qualcosa da bere nella Beirut di Solidere. Ben lontano, insomma, da quelle periferie sempre più povere dove – però – le paraboliche sono di casa e i network satellitari vomitato clip. La versione catodica dei nostri harmony, insomma.

Più interessante, invece, è il “non tutto falso”. E cioè quello che i clip dicono, finalmente, su società molto più complesse di quello che, in Occidente, si usa rappresentare. Anzitutto, la musica. Non tutta uguale, e non tutta semplice, inutile sottofondo per mostrare la bella e discinta ragazza di turno. Anzi. Intanto, gli idoli musicali dei giovani arabi non sono solo donne. Di uomini, ce ne sono parecchi. Amr Diab in testa, sul quale era uscito un gossip che lo dava in procinto di presentarsi alle elezioni politiche egiziane del prossimo novembre. Gossip smentito, ma i pettegolezzi segnalano anche la grande popolarità di Diab.

Fuori dall’angusto seminato delle canzonette, poi, si apre un mondo. Da quello più strettamente legato all’interpretazione in chiave contemporanea del trend religioso, che vede in prima fila artisti come Sami Yusuf. Sino alle contaminazioni con l’ovest, che danno vita a rap, hip hop, ska, rock, funk e quant’altro in chiave araba. In aggiunta, ci sono poi i “personaggi”, come il fin troppo famoso Shaaban Abdel Rahim, cantante satirico egiziano, aspetto da bullo di periferia con parecchia gioielleria addosso, diventato conosciuto in Occidente per una delle sue canzoni più in voga negli scorsi anni, “Io odio Israele”, seguita – l’anno successivo – da “Io amo Amr Moussa”. E ora richiamato a più miti consigli, visto che ha dichiarato di voler votare per Mubarak alle presidenziali.

Quello che, però, affascina di più del “normale” videoclip è il sottotesto, i cambiamenti sociali descritti nelle microstorie. E che, a ben vedere, sono parecchi, come sottolinea Humphrey Davies nel commento che introduce a Culture Wars: The Arab Video Clip Controversy dossier confezionato dal Transnational Broadcasting Studies (www.tbsjournal.com), la rivista tutta dedicata alle tv satellitari dall’Adham Center dell’America University del Cairo. Il caso esemplare, per un profondo conoscitore della realtà araba com’è Davies, da trent’anni nella regione, è quello di Nancy Ajram, “la cosa migliore che è successa alla cultura popolare araba dopo la shawerma”, il panino imbottito di tacchino.

Nancy sbeffeggia il machismo tipico della cultura anche contemporanea araba. E rappresenta nei suoi video ragazze normali, come l’estetista innamorata che, in Ma-adri Keef, prima si sfoga con la madre, tutt’altro che ostile, e poi “con il suo amico del cuore, che è un gay e – che sorpresa – non è neanche ridicolizzato; e alla fine madre e amico fanno di tutto perché vi sia il lieto fine”. Niente male, come storia, in una cultura in cui i matrimoni sono, spesso, ancora combinati dalle famiglie e l’omossessualità è un tabù sul quale la discussione pubblica è praticamente impossibile. Nancy, conclude Davies “è, insomma, divertente, intelligente e – con un tocco leggero – sovversiva. Che è, peraltro, la ragione vera per la quale non piace ai nostri autodesignati guardiani morali. Lei usa molto di più la sua personalità di quanto usi le sue parti del corpo”.

Qualcosa si sta muovendo, dunque, nella parte femminile della società. E non si tratta solo delle sinuose movenze della danza del ventre. A confermarlo, ci sono eventi del tutto slegati dal mondo del videoclip, ma che la dicono lunga sui fermenti in corso. Il primo evento è politico: la reazione di alcuni gruppi di donne egiziane al pestaggio duro ricevuto da alcune manifestanti scese in piazza il 25 maggio scorso per protestare contro il referendum costituzionale indetto da Mubarak. Invece di rinchiudersi nella modestia richiesta per codice alle donne, le vittime dei pestaggi si sono fatte fotografare e hanno sfidato le autorità chiedendo giustizia. Non solo. A sostenerle sono scese in campo altre donne, per chiedere proteste visibili, continuate per tutta l’estate.

Il secondo avvenimento è di costume. Protagonista Hind al Hinnawy, costumista, 27 anni: si era innamorata di Ahmed el Fishawy, di tre anni più giovane di lei, ma figlio di attori celebri e a sua volta volto nuovo della tv. Si erano sposati con un matrimonio urfi, uno di quei matrimoni “leggeri” che restano segreti e consentono ai ragazzi una convivenza altrimenti impossibile. Quando lei è rimasta incinta, però, lui non è ha più voluto sapere niente di Hind, rescindendo il contratto matrimoniale. Lei non c’è stata, ha chiesto il riconoscimento del bambino e si è appellata al tribunale per imporre a Fishawy la prova del DNA.

A parte il coraggio di portare una storia simile di fronte ai giudici, la vera novità sta nella reazione del pubblico, in maggioranza dalla parte di lei e contro il maschio di successo. Così come la vera novità, su Ruby e le sue sorelle di videoclip, è che la gente continua a vederle, a votarle, ad ammirarle. A dispetto delle guerre culturali e dei chierici all’attacco.

May 13, 2013

Ruby, la furbizia e gli stereotipi

Non c’è dubbio. Il modo in cui il pubblico ministero Ilda Boccassini ha spiegato il comportamento di Ruby Rubacuori, al secolo Karima el Mahroug, al processo contro Silvi o Berlusconi è un catalogo perfetto e (quasi) completo degli stereotipi sul mondo arabo. Anzitutto per quella frase (“furba, di quella furbizia proprio orientale delle sue origini”) che sta spopolando da ore sul web, con tanto di audio per seguire per bene le parole del pm di fronte ai giudici di Milano.

Un vero e proprio catalogo degli stereotipi, dunque. Perché non c’è solo la presunta furbizia orientale, presa di mira da molti, su internet, non foss’altro perché il Marocco – terra di origine di Karima al Mahroug – è a occidente dell’Italia. La questione dei punti cardinali, però, sarebbe il meno, perché il Marocco è assimilato, e giustamente, a quella cultura orientalista che ci portiamo appresso non da anni, ma da secoli. Gli arabi sono furbi, dunque Karima al Mahroug è furba. In fondo, non ci si dovrebbe sorprendere che sia ‘nipote di Mubarak’, perché nel clichè c’è tutto. Anche il fatto che, in Italia, si possano mettere assieme egiziani e marocchini. Per inciso, se un marocchino parlasse nel suo arabo nazionale, il darija, con un egiziano, il povero egiziano capirebbe ben poco…

Sono, però, le altre frasi che mi hanno colpito, più di quella sulla “furbizia”. I genitori di Karima al Mahroug “sono persone umili che non riescono a tenerla a freno”. Dunque, le umili origini indicano la capacità o meno di tenere a freno una ragazza minorenne che, poi, “sfrutta intelligentemente […] a proprio vantaggio l’essere straniera ed essere figlia di musulmani”. Figlia di musulmani. Cosa significa? Ilda Boccassini lo spiega subito dopo. “In un contesto sociale come quello italiano in cui l’integrazione non riesce a inglobare due culture diverse”, ci sono “ragazzi e giovani che vogliono non essere soffocati da una cultura di origine diversa da quella occidentale”. Dunque: la cultura di origine (araba e musulmana assieme) è per forza di cose sempre soffocante, mentre quella occidentale – o per meglio dire, italiana – è liberatoria.

Pensavo che ci fossimo liberati di questi stereotipi, e che riuscissimo a guardare la realtà araba con occhi più attenti, senza fare di tutta un’erba un fascio. Proprio in una giornata normale, in Italia, dove a scorrere le notizie di cronaca si inciampa, a ogni passo, su accadimenti non proprio sintomo e segnale di una cultura che libera le donne e le difende. A Caserta – a sud – un uomo ha preso a calcio la donna che diceva di amare, sembra per gelosia, e le ha fatto perdere la milza. A Milano – a nord – un ex fidanzato ha sequestrato la sua ex ragazza, l’ha pestata, l’ha mandata – anche in questo caso – in ospedale.

Forse, prima di ritrarre una cultura diversa come costituzionalmente arretrata e soffocante, dovremmo occuparci di noi. E cercare di leggere i comportamenti per quello che sono: comportamenti di cui gli individui sono responsabili, prima delle culture e delle fedi. Karima al Mahroug poteva essere descritta come una ragazza difficile, che i genitori non riuscivano a seguire non perché “di umili origini”, ma perché ognuno, e ognuna, ha il carattere che ha. Poi, sulla cultura tradizionale, patriarcale, maschilista di molte parti dei paesi arabi si può ragionare, condannando il tanto che c’è da condannare. Ma non in un’aula di tribunale in cui si deve giudicare un uomo (italiano) accusato di aver fatto sesso con una ragazza minorenne (marocchina).

Gli stereotipi e i clichè vanno stigmatizzati sempre, perché le generalizzazioni non fanno bene a nessuno. Proprio a nessuno. E rischiano, peraltro, di sminuire i contenuti più importanti, come quelli del processo a Berlusconi.

Per la playlist, un bel brano di annata rivisitato dai Simply Red, “If you don’t know me by now”.

L’immagine: oltre gli stereotipi sugli arabi, questa foto ritrae due madri, all’indomani di una festa della mamma un po’ troppo gridata, che forse avrebbe avuto bisogno di più riflessione. Madri arabe normali, egiziane, madri di due ragazzi uccisi, prima e durante la rivoluzione del 25 gennaio 2011. Una musulmana, e l’altra cristiana

May 11, 2013

Vuoi mettere, un tacco da 5 cm?

Tacco 5. Per i maschi che leggono, la traduzione è: il tacco è alto cinque centimetri. Tacco medio, anzi, per la moda del momento il tacco è basso. A passare in rassegna le vetrine dedicate alle scarpe, a Roma come nelle più eleganti città di provincia, la maggioranza delle calzature da donna è ben oltre i cinque, i sette, gli otto centimetri. Trampoli da 12, 15 centimetri e più su ancora, con relativo rischio di fratture.

L’argomento potrebbe sembrare frivolo. Anzi, lo è. Frivolo, leggero. Perché c’è una singolare gioia nel comprarsi un paio di sandali con tacco, anche se solo alto cinque centimetri. Non solo la gioia di potersi comprare un paio di sandali. Il che, in tempo di crisi palpabile, non è poca cosa. È che comprarsi un paio di sandali con tacco medio significa che non si deve correre. E non si deve neanche ipotizzare l’idea di dover scappare, allontanarsi rapidamente, oppure dover percorrere centinaia di metri o chilometri a piedi perché non c’è altro mezzo di trasporto. Magari perché bisogna passare un checkpoint, usare la macchina fino a un certo punto, superare una barriera messa dai soldati, e poi servirsi di un taxi. O di un asino.

A Gerusalemme, a Ramallah, di sandali con i tacchi ce n’è in abbondanza. Improbabili sandali dall’eleganza dubbia e dai colori spesso abbaglianti. Ma a guardare le donne – palestinesi, israeliane, internazionali – per strada, ben poche li portano. Sarebbe impossibile gestire la vita quotidiana da tali altezze. Una vita quotidiana non del tutto dissimile da quella di milioni di normali donne italiane, se non fosse per quel tarlo, quell’idea, quel sottile timore dell’imprevisto che è nel novero delle probabilità. È un riflesso automatico, o meglio, condizionato, quello di mettersi un paio di scarpe basse, se non è anche legato a una concezione modesta dell’apparire, tipica dell’ortodossia (ebraica tanto quanto musulmana).

Quei sandali dal tacco vertiginoso vanno bene, per esempio per le donne palestinesi, quando c’è un matrimonio, un fidanzamento ufficiale, una festa di laurea. E basta. In Italia, invece, c’è persino la possibilità di scegliere l’altezza dei tacchi. Vuoi mettere che sapore dolce ha la libertà? Non ti devi fare i milleduecentocinquantametri tra il valico di Erez e l’ingresso effettivo dentro Gaza, dove c’è l’ufficio di collegamento. Non devi stare in fila per ore dentro il terminal di Betlemme per poter entrare a Gerusalemme, pigiata come una sardina. Non devi farti un tour in autobus di qualche decina di chilometri, per arrivare all’università perché c’è il Muro di separazione che ti costringe al ‘giro largo’. Vuoi mettere la piccola, frivola felicità di comprarti un paio di sandali col tacco alto, e magari farci pure un giro, una passeggiata in centro? Non ha prezzo.

May 7, 2013

Finis terrae con sarde allo spiedo

Il muretto. Non è per caso che lo chiamano così. Perché alla fine della lunga discesa, dalla collina al mare, non c’è nient’altro che quello. Il parcheggio, il marciapiede, e il muretto che separa l’asfalto dalla spiaggia. Finis terrae versione Menfi. Sciacca è dall’altro lato di Capo San Marco, a sud. I maestosi templi di Selinunte, invece, poco oltre la minuscola marina di Porto Palo.

Il muretto. Non è per caso che lo chiamano così. Perché alla fine della lunga discesa, dalla collina al mare, non c’è nient’altro che quello. Il parcheggio, il marciapiede, e il muretto che separa l’asfalto dalla spiaggia. Finis terrae versione Menfi. Sciacca è dall’altro lato di Capo San Marco, a sud. I maestosi templi di Selinunte, invece, poco oltre la minuscola marina di Porto Palo.

Un parcheggio, un marciapiede, un muretto. Di fronte la spiaggia libera. A destra lo stabilimento balneare di quelli con la musica giusta, Virgin Radio tutta l’estate, ma a volume moderato. A sinistra, quella strana costruzione di legno e vetri. Un mix tra un bar all’americana nel cuore della provincia statunitense, e la trattoria sulla statale tipo tra la via Emilia e il West, quella amata dai gastronomi on the road. I camionisti.

D’estate, il locale dello Zu Petru, nella finis terrae, è il fornitore delle sdraio (gratis) da utilizzare appena oltre il muretto, e dei pizzini, dei tagliandi di sosta da collocare sulla macchina lasciata al parcheggio, se possibile sotto l’ombra benevola delle jacarande siciliane. D’inverno, il locale dello zu Petru è un altro mondo. O un mondo a parte. Un mondo di cui nessuno, fuori da Menfi, sa nulla, perché pensa che il suo ruolo e la sua funzione si esauriscano nelle torride giornate d’estate. A vendere bibite, dare sdraio, offrire una toilette.

E invece, d’inverno, di primavera, quando ancora non si è inaugurata la stagione, quel grande cubo di legno si trasforma per accogliere una piccola truppa fatta dell’umanità più variegata, e per offrire un menu semplice. Sarde, condite con aceto e cipolla cruda. E birra, se si vuole. Ad aspettare, c’è il catalogo dell’Italia della provincia, della periferia, della realtà. I ragazzi che vogliono mangiar qualcosa, spendere poco, bersi una birra. Le famigliole al completo, una vita quotidiana non proprio agiata, anzi, e la grande capacità di divertirsi, e di donarsi al karaoke posto all’angolo dell’ampio locale. La coppia di signori di una certa età, distinti, delicati, che mostrano agli altri la possibile felicità in un amore tra anziani: lei curatissima, minuta, elegante e dolce, il corpo minato dalla malattia, lui che la assiste, la imbocca, la protegge. E con lei è felice. Piccole istantanee dell’Italia che non si nota, e non ha la smania di mostrarsi.

Fuori, il barbecue nostrano, tradizionale. Basso e lungo, la grata, la carbonella sparsa per bene. E sopra, all’antica, le sarde infilate nella canna, in maniera tale che non si rovinino. Due spiedini messi con cura sulla griglia, e lo zu Petru che con vigore e sapienza sventola la brace. Perché le sarde si cuocciano, restino tenere e non si brucino. Il fumo è di quelli che solo chi è stato a Gaza può capire: è il fumo dei pesci cotti sulla stessa brace, la mattina molto presto, per la colazione, vicino al povero mercato del pesce. Il fumo di Gaza, forse non così profumato, è il mio legame con la nostalgia del mare della Palestina, ma ogni ricordo, avrebbe detto Proust, ha la sua madeleine. La mia ha il sapore, per nulla raffinato, delle sarde. Ma mi basta così.

Una finis terrae di provincia può citare, senza saperlo, un altro luogo lontano dal mondo accecante (o accecato?). Con il sapore sottile di un’anarchia piena di salsedine, di aria pulita e di un po’ di sabbia. Lo stupore – perché lo stupore c’era – è che quel brano di vita, tra il trash e il terribilmente normale, popolare, commovente, irrimediabilmente pasoliniano, era degno di essere impresso non solo nella mente e nel cuore. Ma in una pellicola. Perché non si perdesse nel buio di maggio il fumo delle sarde, l’amore dei due vecchi coniugi, la felicità di strada.

Il diario di una calda sera di maggio, in compagnia di buoni (ottimi) amici, va accompagnato con una musica ad hoc. Evito di elencare tutto ciò che è stato cantato con l’aiuto del karaoke. Cito solo My Way, che merita di essere ascoltato anche oggi. Perché è la colonna sonora di un incredibile quadretto anarchico.

April 23, 2013

#Arabidol #Assaf #Gaza

Si potrebbe dire che tutto il mondo è paese, e che X Factor sta ad Arab Idol come le mamme iperprotettive accomunano tutto il Mediterraneo, e non solo. Arab Idol, la versione regionale di X Factor, è la vera notizia di prima pagina (o meglio, dei social network e delle chiacchiere nel caffè e dal barbiere) che arriva dal mondo arabo in queste ultime settimane. Ahimè, come ben si evince dalla vignetta che gira su Twitter, perché gli episodi di Arab Idol fanno più audience della tragedia siriana, della guerra civile, delle centinaia di morti che ricevono meno attenzioni – anche da noi – dell’attentato di Boston. Meglio consolarsi con le canzonette, dovrebbe essere la deprimente lezione da trarre dal successo di una gara canora che, nel mondo arabo, viene seguita con un tifo di tipo calcistico…

D’altro canto, non è il primo format televisivo che ottiene tutto questo successo transnazionale e panarabo. Sono anni, da quando i network arabi (in particolare sauditi) sono diventati i protagonisti del divano di famiglia, del salotto regionale, che l’audience da Casablanca a Doha costruisce veri e propri fenomeni di massa. Arab Idol è solo l’ultimo in ordine di tempo, e ancora una volta propone gli stessi elementi che avevano segnato l successo di format tipo Endemol, da Chi vuol essere milionario? in poi: sostegno nazionale e campanilistico per ogni concorrente, presenza di miti della pop culture televisiva transnazionali, viralizzazione del format tv dentro internet.

Tanto per essere più chiara. Ancora una volta, i candidati, i giovani cantanti, cinque uomini e tre donne, che sono arrivati alla finale (in onda alla fine della settimana) sono ormai simboli nazionali e identitari, dal Kurdistan iracheno sino a Gaza. I quattro giudici sono i tipici rappresentanti dello star system arabo, compresa una icona patinata della pop culture come Nancy Ajram, cantante libanese, bellezza da copertina e da spot pubblicitario (per chi nel vuol sapere di più, anche dello scontro pubblicitario e televisivo tra lei e Haifa Wehbe, c’è qualche pagina sul mio Arabi Invisibili). E infine, ancora una volta il format tv via satellite supera gli argini e il suo successo trova la sua agorà su internet.

L’esempio è il caso di Mohammed Assaf, a suo modo già vincitore simbolico di Arab Idol. Il Marco Mengoni versione araba arriva da Gaza, per la precisione dal sud della Striscia, Khan Younis, un luogo divenuto tristemente famoso per quello che ha pagato in termini di vittime dei bombardamenti e delle incursioni dell’esercito israeliano. Una vita disperata, quella di Khan Younis, che trova volente o nolente un riscatto simbolico nella figura di un ragazzo di poco più di vent’anni, bello, con una voce incredibile.

Mohammed Assaf ha già conquistato il pubblico arabo. In meno di una settiman della canzone con quale aveva concluso e festeggiato la sua performance,Ya teir al tayir, era già stato scaricato oltre un milione e trecentomila volte. Virale, come si dice nel gergo del mondo virtuale. Anche perché la canzone è tipica della tradizione culturale e politica palestinese, parla di Nazareth e di Gaza, percorre a volo d’uccello tutta la Palestina storica ed esprime la nostalgia profonda che anche nella Striscia (o forse più nella Striscia che altrove) si respira.

Le canzonette, insomma, non rimangono mai tali, nel mondo arabo. Anche quando si tratta dell’X Factor regionale. La politica, i conflitti, le crisi, i nodi irrisolti irrompono anche in un format tv. Basta un ragazzo che sopra una giacca blu indossa una kefiah.

April 18, 2013

E le passioni, dove sono?

È come se l’èlite politica italiana pensasse – ancora – che i cittadini, il popolo, il pubblico debbano rimanere sotto tutela. Come se i cuochi della ristretta cucina che decide il menù politico-istituzionale pensassero, veramente, che le elezioni del presidente della Repubblica del 2013 si inseriscano nello stesso solco della storia italiana degli ultimi decenni. Non è così, ed è così evidente, a chi sta a vario titolo fuori della ‘ristretta cucina’, che sembra assurdo che non lo sia – così chiaro, evidente, palese – a chi ha deciso il grande accordo su Franco Marini, persona seria, con una storia personale e politica che pure, oggi, dovrebbe servire più di ieri. Un presidente sindacalista, un presidente vicino alle questioni fondamentali del lavoro. Un cattolico, in una fase in cui la stessa Chiesa cattolica (non più tanto romana) mostra di poter seguire lo Zeitgeist, lo spirito del tempo.

È come se l’èlite politica italiana pensasse – ancora – che i cittadini, il popolo, il pubblico debbano rimanere sotto tutela. Come se i cuochi della ristretta cucina che decide il menù politico-istituzionale pensassero, veramente, che le elezioni del presidente della Repubblica del 2013 si inseriscano nello stesso solco della storia italiana degli ultimi decenni. Non è così, ed è così evidente, a chi sta a vario titolo fuori della ‘ristretta cucina’, che sembra assurdo che non lo sia – così chiaro, evidente, palese – a chi ha deciso il grande accordo su Franco Marini, persona seria, con una storia personale e politica che pure, oggi, dovrebbe servire più di ieri. Un presidente sindacalista, un presidente vicino alle questioni fondamentali del lavoro. Un cattolico, in una fase in cui la stessa Chiesa cattolica (non più tanto romana) mostra di poter seguire lo Zeitgeist, lo spirito del tempo.

I tempi, però, non sono più quelli del compromesso storico, dell’alternanza laici-cattolici al Quirinale che ha segnato la storia repubblicana. Non c’è più il PCI, e neanche la DC. Siamo nel post-post-post. E la grande sconfitta del PD, già evidente nei messaggi contraddittori giunti dalle parlamentarie, sta proprio nel non aver colto lo spirito di questo presente, come invece sembrava aver fatto con il duo Boldrini-Grasso. Quel coup de theatre, che aveva colpito un popolo della sinistra piegato dal fallimento di una vittoria elettorale della linea Bersani considerata fatta e troppo semplice, rischia di segnare la fine di questo PD. Perché un successo (la scelta Boldrini-Grasso) che poi si rivela una illusione, un miraggio costruito cinicamente nella ‘cucina ristretta’, è ancora peggio di una scelta cinica sin dall’inizio.

Non si può spegnere una illusione, in una fase in cui le passioni politiche sono tornate allo scoperto, pur con tutte le contraddizioni del caso. Cito ovviamente Paolo Spriano, e non solo perché un vero maestro lo si rimpiange. L’ultimo volume scritto da Spriano si intitolava Le passioni di un decennio, parlava dei dieci anni 1946-56, un decennio irripetibile, non foss’altro perché si usciva da una guerra con un paese a pezzi. Se una similitudine si può fare, con tutti i rischi e la delicatezza del caso, è che questa Italia è profondamente in crisi, a pezzi, piegata. Diceva Spriano che bisogna guardare anche alle «passioni» che emergono dal tempo storico che si osserva, perché “accanto alle convinzioni e ai fatti, contavano e pesavano i sentimenti, le fedi, i miti, in un decennio che ne era carico”.

Diceva, in sostanza, Spriano che la storia di un paese non si comprende solo attraverso i documenti ufficiali (che pur aveva letto e dissezionato i documenti del PCI per scriverne la storia), né solo attraverso la storia orale dei protagonisti politici, che attraverso la memoria potevano (e possono) ricostruire il loro percorso con un comprensibile giustificazionismo. Bisogna avere ‘orecchie larghe’, come mi ha detto pochi giorni un’altra acuta allieva di Spriano (e di Rosario Villari). Orecchie attente per ascoltare la strada, la piazza, e soprattutto lo Zeitgeist. Perché ascoltare lo spirito del tempo non vuol dire rincorrere le sirene populiste, non vuol dire farsi convincere da una percezione ingenua dei cambiamenti in corso, vuol dire semplicemente capire come sta cambiando una società, nei suoi stessi pilastri. Siamo sul ciglio di una rivoluzione istituzionale, di un cambio irreversibile dell’èlite politica, e nessuno sembra accorgersene….

Siamo ormai ben oltre i menù di un tempo. E i cuochi che stanno cucinando sembrano (e sono) terribilmente vecchi, fuori dalla Storia.

Volevo citare Tahrir, perché lo spirito del tempo passa necessariamente, in questi ultimi anni, dal mondo arabo. Diciamo che l’ho citato senza citarlo. Chi conosce la storia della prima fase delle rivoluzioni arabe sa di cosa parlo. Chi non la conosce, la può scoprire su questo blog.

Ahimè, non mi viene in mente un brano per la playlist. Qualche consiglio? In compenso, mi verrebbero in mente dei versi di Boris Pasternak. Poi li cerco

eccoli. È venuto in soccorso internet. Traduzione di Angelo Maria Ripellino

E immergersi nell’anonimo

e i propri passi celarvi,

come nella nebbia si cela una contrada,

quando più nulla vi si vede.

Gli altri sulla viva orma

seguiranno palmo a palmo il tuo cammino,

ma la sconfitta dalla vittoria non tu devi distinguerla.

E neanche d’un minimo devi

venir meno all’uomo,

ma essere vivo, vivo e null’altro,

vivo e null’altro sino in fondo.