Paola Caridi's Blog, page 76

September 3, 2014

La borsa di Michela

Michela malcelava il suo sguardo furbo, e quel sorriso appena accennato che era come un segnale in chiaro alle persone che più l’attraevano. “Devi solo sorridere e pagare”, mi ripeteva ogni volta che m’incontrava. Dal panettiere. All’angolo del lungo viale ampio che portava al nulla del quartiere popolare. All’imbrunire. Sempre con l’immancabile borsa lisa, di quelle rigide in voga negli anni Cinquanta, unica eredità della sua mamma che l’aveva lasciata troppo presto. Sola, preda di quella smania di girare e di non fermarsi mai, col suo corpo sgraziato e la sua mente troppo singolare e unica per essere compresa.

Talvolta, Michela aveva l’urgenza di cercare un oggetto nella borsa, la borsa che era stata di sua madre. E allora lasciava a metà i suoi pensieri ad alta voce. Li lasciava in pace, i suoi pensieri, a riposarsi un po’. Non ti guardava più, abbassava la testa e nervosamente faceva scattare l’apertura di metallo, anch’essa vittima del tempo. Affondava la mano, mentre reggeva con attenzione una delle due finiture di metallo, il manico appoggiato sul braccio. Tirava fuori un portachiavi senza chiavi, un santino, un souvenir vintage quanto la borsa, oppure un regalino di quelli che le davano le suore che la accudivano. La accudivano a distanza per permettere a Michela di conservare quella parvenza di autonomia e libertà.

Michela era colei che si sarebbe detta un tempo la “scema del villaggio”. Il suo sguardo innocente poteva dire tutto, a chiunque, e a fare la differenza non erano le frasi di Michela che spesso arrivavano come coltelli nella carne. A fare la differenza erano le risposte dei suoi bersagli, la capacità di chi le stava di fronte di mettersi in gioco e fare scoprire il proprio animo dalla pazza. Michela la pazza. Oppure, più frequentemente, Michela della Borsa. Michela e il suo passato che in pochissimi conoscevano, e che lei si portava sempre appresso, appeso al braccio, dentro una borsa lisa e rigida. Il fatto è che le sue parole all’apparenza senza nesso con la cronaca, con la realtà contingente, erano invero lo specchio dell’anima di chi le stava di fronte. Non era raro che qualcuno, svelati da Michela i sentimenti più ascosi, arrossisse. Apparentemente senza alcun motivo, le ragioni di quell’improvviso imbarazzo, invece, c’erano tutte.

“Sorridi e paga”, dice Michela.

Devo pagare il fio, e sorridere lo stesso. Essere contenta della penitenza.

Mi è stato chiesto, dagli amici del Festivaletteratura, di rispondere a una domanda difficilissima: “come si fa a riconoscere una storia?”

Ho scritto qualche riga, per tentare di spiegare la ricetta per riconoscere una storia di quelle che incuriosiscono il lettore a tal punto da tenerlo attaccato alla pagina di un giornale. La ricetta non la so, e credo anche che siano in pochi a conoscerla. E allora ho pensato che fosse il caso di scriverlo, il frammento di una storia. Una storia che nasce vera, ma che vera non è. Una storia in bilico, di confine, tra la realtà e la narrazione. Una storia che è solo cominciata e che, per ora, non conduce da nessuna parte.

September 2, 2014

Per Gerusalemme. Nel tempo perduto degli uomini

Appuntamento a Mantova, il 4 settembre. Al conservatorio di musica Campiani. Alle 10 di sera, dunque di nuovo di notte e nel tempo sospeso di Gerusalemme. Il Festivaletteratura ci ha invitato per proporre ai lettori una pièce che mette assieme testo teatrale (mio), musiche (dei Radiodervish) e recitazione (Carla Peirolero), tutti assieme attorno a una Gerusalemme nascosta agli occhi dei più. Anche di chi la visita.

È una produzione del Festival Suq, in collaborazione con il Teatro Stabile di Genova. L’evento ha già i posti esauriti, dicono dal festival….

~~~~~~~~~~~~~~

“Li vedo anche ora, i ragazzi – come zombie – camminare nella Città. Stanno sempre attenti a dove mettono i piedi. Guardinghi. Stanno tra loro. Ridono tra simili, chiusi nei vestiti che qualcuno – vecchio, cattivo – ha cucito loro addosso”.

Nura vorrebbe liberare i ragazzi di Gerusalemme. I ragazzi di qua e i ragazzi di là. I giovani israeliani e i giovani palestinesi. Liberi di sedersi su di una panchina, di guardarsi. E perché no?, di innamorarsi. Essere normali, fuori dalle divise che debbono indossare. Liberi dalle catene in cui la stessa Gerusalemme è stata rinchiusa: città santa per tutti, eppure calpestata, abusata.

Nura, la protagonista che traccia la storia contemporanea della città attraverso il caffè in cui è nata e vissuta, vorrebbe liberare gli abitanti di Gerusalemme, renderli finalmente visibili e protagonisti. Dare a ognuno di loro, finalmente, la parola e la forza di usare una lingua comune. La lingua dei cittadini di Gerusalemme.

August 4, 2014

…e polvere ritornerai

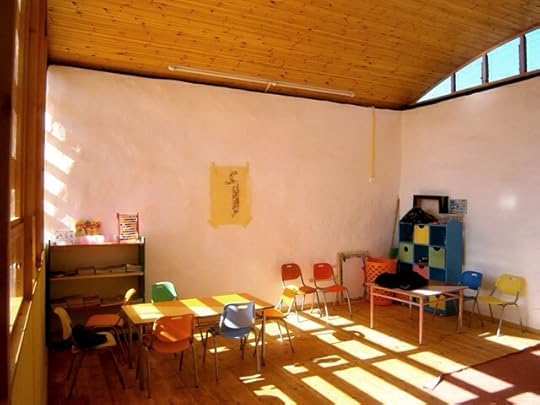

Sabbia. È tutto quello che resta. Ci è voluto così poco per buttare giù quello che era, veramente, un castello di sabbia. Un castello, e cioè un bell’edificio. Pulito, accogliente, pieno di sole. Verde, perché alimentato a pannelli solari, che aiutavano non solo il ‘nostro’ castello ma anche le case del contado. Le povere case del contado. Dentro c’era persino un giardino, innaffiato attraverso un sistema di riciclo delle acque. E nel castello, fenomeno davvero singolare, faceva fresco. Anche di giugno, quando girai per le sue stanze.

Il castello di sabbia non c’è più. È ridiventato polvere, perché sul castello sono arrivate le cannonate che hanno distrutto questi lunghi, grandi salsicciotti di tessuto particolare pieni di sabbia e disposti come una serpentina. Erano i muri del castello di sabbia: una ingegnosa costruzione realizzata da Vento di Terra, la stessa ong della Scuola di Gomme di Khan El Akhmar, appena fuori da Gerusalemme. Ecosostenibile, bella, pulita, la scuoletta di Umm al Nasser ospitava 130 bambini palestinesi, ed era ben di più di un luogo di istruzione e sostegno ai bambini. Era il punto di riferimenti per una zona, quella nell’area nord della Striscia di Gaza, appena a ridosso del lungo e alto muro di cemento armato che divide Gaza da Israele, più vulnerabile di altre. Una scuola-gioiello accanto al quartiere-martire di Beit Hanoun, che ho avuto l’onore e la fortuna e il piacere di visitare.

Il castello dei sacchi di sabbia non ci è voluto molto a buttarlo giù. Qualche cannonata tirata dall’esercito israeliano il 20 luglio scorso, ed è stato raso al suolo. La sua fragilità era la sua forza culturale. Il suo era un simbolo da eliminare, come già avevano dimostrato di poter fare i caccia nel 2012. L’asilo era stato allora sfiorato dai bombardamenti israeliani. Bastava sporsi dal cancello della scuola per vedere quello che le bombe avevano provocato poco più in là. Scuotendo, appunto, una struttura che non poteva essere così pericolosa, visto com’era stato costruita.

Ora la scuola di Umm al Nasser non c’è più. La scuola di gomme di Khan El Akhmar è da sempre a rischio. E io mi chiedo che cosa faccia paura, di queste scuole. Cosa fa paura di una scuola? È una domanda per la quale pretendo una risposta, da noi italiani e dalla politica. Quelle scuole sono state tra i prodotti migliori delle nostre ong e della nostra Cooperazione: risultati di cui si conosce pochissimo, nel pubblico più largo. Risultati di cui sono certa conosca poco anche il Palazzo (esclusa Laura Boldrini, che era andata a visitarla, all’inizio di quest’anno).

Perché ci manca il coraggio di dire che il bombardamento della scuola di Umm al Nasser è uno scandalo e una vergogna? Polvere è ritornata, Umm al Nasser. E anche noi lo saremo un giorno. La memoria di questo gesto, però, è già diventato un seme. Triste, pericoloso e tragico. La strage degli innocenti di Gaza la pagheremo perché non abbiamo saputo difendere la dignità umana. Di ciascuno e di tutti, a Gaza, a Gerusalemme, a Tel Aviv, a Roma.

la foto è stata messa su Twitter dal grande Michele Giorgio, occhi e penna da Gaza, in questi terribili giorni.

August 1, 2014

Binh Duong e la vecchia strategia

No, non scrivo oggi di Gaza e della strage degli innocenti palestinesi in corso da oltre tre settimane. Lascio la parola ad Amira Hass e a Gideon Levy, a Michele Giorgio e Ayman Mohieldin, a Ben Wedeman e ai colleghi del Guardian. Ai grandi giornalisti che sono dentro la Striscia di Gaza, professionisti di vaglia, e agli osservatori che sono attorno a Gaza, testimoni spesso inascoltati perché molto competenti. In questi giorni, ho usato moltissimo i social network per collazionare le informazioni più serie che arrivano dalla Striscia di Gaza e mostrare una realtà – quella causata dagli estesi bombardamenti israeliani – terribile, inaccettabile, scandalosa, troppo spesso sottaciuta dalla stampa mainstream. Preferisco dare voce a chi so conoscere bene la realtà sul terreno in questo modo, attraverso Facebook e Twitter, perché so che in questo massacro di civili i social network sono veramente importanti per far arrivare le notizie accantonate su e da altri media.

Scrivo oggi, invece, di un dettaglio che mi ha fatto riflettere. È successo dall’altra parte dell’Atlantico, negli Stati Uniti, attore altrettanto importante di questo inaccettabile attacco militare portato da Israele su Gaza. È successo esattamente a New York, il 29 luglio. Durante una protesta contro l’attacco israeliano a Gaza, il politologo Norman Finkelstein, americano di fede ebraica, è stato arrestato assieme a un’altra ventina di persone. Tra loro, alcuni veterani di guerra. Non delle ultime guerre condotte dagli Stati Uniti, in Iraq o Afghanistan. Vietnam War Veterans, recitava la scritta su una delle magliette dei manifestanti. Reduci dal Vietnam, la guerra-archetipo della politica internazionale statunitense.

Dettagli? Non esattamente. Perché una delle questioni nodali, nell’attacco militare israeliano a Gaza nella sua edizione 2014, è la percezione. La percezione delle opinioni pubbliche, bersagliate spesso da informazioni limitate, in cui si è molto attenti a che le vittime siano tutte vittime, se possibile senza mettere accanto “israeliani” o “palestinesi”. Un tutto indistinto della cattiveria ontologica della guerra, in cui le responsabilità – nella percezione – siano però estremamente bilanciate. Vittime di qua, e vittime di là. Vittime senza nome, di là, dentro Gaza, dove i bombardamenti hanno già provocato il numero di morti dell’Operazione Piombo Fuso del 2008-2009. E vittime (feriti, scioccati dalle sirene) di cui conosciamo anche i volti e i luoghi, in Israele.

Torniamo, però, alla manifestazione di New York, e a quei dettagli. Vietnam, la guerra che mise l’un contro l’altro i politici e i militari, su un fronte, e la società civile, sull’altro lato della barricata. Per quale ragione dei veterani della guerra del Vietnam manifestano perché finisca il massacro dei civili palestinesi a Gaza? Anzitutto, perché gli Stati Uniti – con la loro strenua posizione di sostegno pieno a Israele – sono parte in causa. E questo sostegno, che sembra talvolta cieco, sta suscitando critiche sempre più diffuse non solo da parte degli attivisti, ma anche dentro l’informazione televisiva che conta (vedi le reazioni di anchorman e giornalisti in crescendo) e – in modo sorprendente – tra gli artisti e gli attori americani.

C’è, però, altro. Ci sono sapori crudi e insopportabili che tornano probabilmente in gola ai veterani.

“Durante la guerra, quando un bombardamento [...] ridusse a un cumulo di macerie un capoluogo di provincia [...], rimase famoso il commento di un ufficiale [...] che lo giustificò così: ‘dovevamo distruggere la città se volevamo salvarla’. [...] mossi dalle più nobili intenzioni, fecero letteralmente a pezzi il tessuto sociale [...].”

Ai puntini di sospensione, nel brano di un classico dell’argomento, il volume di Stanley Karnow, bisogna sostituire, nell’ordine: ‘americano’, ‘del Vietnam del Sud’, ‘americano’, ‘gli Stati Uniti’, ‘del Vietnam del Sud’. Sia chiaro, mai fare paragoni storici: una regola che, da storica io stessa, ho sempre seguito, contestando apertamente chi fa paragoni infelici e stupidi per il Medio Oriente con il nostro tristissimo Novecento europeo. In questo caso, il richiamo al Vietnam è di tipo diverso. Parla di percezione dell’opinione pubblica, e soprattutto di strategia militare e politica seguita dagli Stati Uniti e, per alcuni versi, da Israele, oggi. Sembra con poca fantasia, a dire il vero.

Ancora Karnow, sulla strategia americana contro il Vietcong dopo il 1965.

“L’afflusso dei profughi nelle città fu in molti casi deliberatamente favorito dagli strateghi americani che calcolarono che questa “urbanizzazione forzata” avrebbe privato i nordvietnamiti e il Vietcong dell’appoggio dei contadini e sarebbe stata ostacolata in dal modo la loro capacità di mantenere le loro posizioni nelle campagne. Anche Westmoreland era di questo avviso, come pure Robert Kromer, suo delegato civile incaricato della ‘pacificazione’; questi si diceva convinto che il ‘processo di disgregazione’ del nemico sarebbe stato accelerato dal restringimento della sua ‘base popolare’. La teoria venne ambiziosamente messa in pratica all’inizio del 1967, allorché tredicimila soldati americani lanciarono l’operazione “Cedar Falls” nella provincia di Binh Duong, una roccaforte comunista, vicina al confine con la Cambogia a nord di Saigon. Aerei americani ne bombardarono i villaggi, distrussero i campi di riso e le foreste circostanti con sostanze erbicide prima che la fanteria, appoggiata da carri armati e bulldozer, vi penetrasse allo scopo di distruggere la rete nemica di bunker e tunnel, di cui aveva notizia. Il risultato di questo rastrellamento fu l’esodo di circa settemila abitanti del luogo”.

La guerra contemporanea, dalla seconda guerra mondiale in poi, ha le sue regole tragiche, divenute ormai classiche. Bombardamenti a tappeto, altro che mirati! Bombardamenti aerei perché poi la fanteria e gli incursori possano avere meno difficoltà. E meno perdite, che sull’opinione pubblica pesano. E poi bisogna spezzare le reni al nemico, e tagliare la base di sostegno popolare a suon di bombe…

Il richiamo al Vietnam, però, non l’ho fatto solo per dire che la strategia militare non può fare da supplente alla carenza di strategia politica. Né perché Israele non può pensare – con estrema miopia – a una soluzione negoziata con i palestinesi portata sui fusti dei cannoni o a bordo degli F16. Ho fatto il richiamo al Vietnam perché le vittime palestinesi, i loro volti, il loro numero, la loro ‘catastrofe’, stanno cambiando una lettura del conflitto che risente della propaganda sulla guerra giusta e giustificata. Le immagini, le testimonianze, i bambini palestinesi ammazzati sulla spiaggia, dentro casa, dentro una scuola dell’Unrwa scuotono le coscienze. E mettono Israele, e gli Stati Uniti, sotto la luce dei riflettori in una maniera diversa, rispetto a quella che impera sull’informazione mainstream.

La questione delle violazioni delle convenzioni internazionali, dei crimini di guerra sembrava settimane fa relegata alla nicchia dell’attivismo. Ora è arrivata all’ONU, attraverso gli stessi funzionari delle Nazioni Unite. Non è per nulla sorprendente.

La foto ritrae le distruzioni del quartiere di Shujayye, a Gaza City. Non c’è bisogno di ulteriori commenti, sull’estensione dei bombardamenti su abitazioni civili. Il commento sonoro dice già molto: Riders on the Storms, i Doors.

July 22, 2014

Ma quale colore a Gaza! Ma quali graffiti…

Da un giorno all’altro, dalla notte al giorno, Ramallah – e soprattutto Betlemme – si svegliarono con degli strani ‘disegni’ sui muri dei palazzi e sulle case. ‘Disegni’, o meglio, graffiti e stencil sorprendenti in quanto surreali. Al centro, il conflitto. Sia come tema. Sia per il luogo, il Muro di separazione che Israele ha iniziato a costruire in Cisgiordania. 9 metri di pannelli di cemento armato in Cisgiordania, per una barriera lunga 700 chilometri. In Cisgiordania e non a Gaza. Li aveva prodotti in tempo brevissimo, in Cisgiordania, il grande e inimitabile Banksy. Il re (ignoto) dei graffiti. Era il 2005, e tre anni dopo Banksy avrebbe raccontato graffiti e Muro di separazione in Cisgiordania in uno splendido libro che mi comprai proprio a Londra, Wall and Pieces.

Andammo – noi giornalisti – a chiedere alla gente di Betlemme cosa ne pensassero di quella colomba con il giubbotto antiproiettile, e un bersaglio rosso come fosse il target in un poligono di tiro. Una colomba enorme, sul muro accanto a un negozio di souvenir. A Betlemme, e non sul Muro di cemento armato a Gaza. O dei due asini legati per la cosa che si tirano reciprocamente per liberarsi l’uno dell’altro. Andammo a Betlemme, a chiedere dei graffiti di Banksy, nel 2005. E non a Gaza, dove pure c’è un Muro alto, di cemento armato, a Erez e non solo.

Ieri leggo sul Corriere Sociale che il Muro di Gaza si starebbe riempiendo di graffiti. Di “colore”, scrive Francesco Barresi. Cito [sic!]: “A Gaza la bellezza resiste e si fa scudo lungo i muri, con una “galleria” di arte di strada, la street-art che non ti aspetti proprio in un territorio insanguinato dalla guerra. Un’arte che “lotta” contro i conflitti usandola bellezza. Questa l’idea di Banksy, Blu, Hugh Leeman , Swoom e altri artisti internazionali che hanno pitturato i muri di confine tra i due paesi. Così “armati” di vernice e pennello, protestano contro gli orrori della guerra dipingendo i muri che separano i territori in lotta. Come succedeva con il muro di Berlino, l’evento ritorna a Gaza e si fa spazio, conquistando la città assediata per dire no alla guerra”.

Dove li ha visti, i graffiti sul Muro di Gaza fatti da Banksy? Se fosse andato a Gaza avrebbe visto i graffiti, molti con l’iconografia del martirio e della guerra, che riempiono (riempivano?) i muri lungo i marciapiedi polverosi di Gaza City. Oppure il murale sul grande muro della scuola di Deir El Balah, quella accanto all’ospedale Al Aqsa bombardato dall’aviazione israeliana pochissimi giorni fa. Non certo sul Muro di cemento armato che si attraversa quando si entra a Erez, il valico a nord. A Gaza non ci si può avvicinare al Muro di cemento, perché gli israeliani hanno sparato per anni su chi si avventurava vicino al confine. Compresi i contadini che Vittorio Arrigoni accompagnava a raccogliere prezzemolo. I cimiteri di Gaza ospitano molti morti per il Muro.

I graffiti sono sul Muro di separazione, ma in Cisgiordania. Lato palestinese, non lato israeliano. Denunciano il Muro. Non normalizzano. Non pacificano. Denunciano. Come ha fatto Rogers Waters, come hanno fatto tanti altri che sul muro hanno scritto, armati di bombolette spray. Muro di Betlemme, lo stesso su cui Papa Francesco ha pregato, accanto alla scritta Free Palestine, ‘scritta’ a spray dai writers palestinesi.

No, questo non è giornalismo. Non c’è alcun colore a Gaza. C’è il grigio del cemento armato e il rosso del sangue, e il grigio delle colonne di fumo che si alzano dopo i cannoneggiamenti o le bombe lanciate dagli F16. Spero che il Corriere Sociale tolga al più presto quell’articolo che chi veramente è andato a Gaza e Betlemme e Ramallah sa essere falso. E spero che lo faccia per rispetto dei suoi inviati e degli altri inviati che hanno consumato le suole.

Spero lo faccia per i giornalisti, per i nostri colleghi che stanno rischiando la vita da due settimane dentro Gaza, salvando la nostra faccia e il nostro onore e il senso del nostro mestiere. Anzitutto, per amore della verità e dell’essere umano. Che lo faccia per Michele Giorgio, per Ben Wedeman, per Lucia Goracci, per Peter Beaumont, per tutti coloro che sono là dentro, per Safwat Kahlout e la schiera di giornalisti palestinesi di Gaza che stanno anche stavolta pagando con la vita la loro testimonianza. Testimoni coraggiosi. Testimoni che hanno mostrato il massacro in corso a Gaza in queste due settimane. Uomini e donne che hanno, stavolta, mostrato ciò che fu vietato a noi di mostrare nell’Operazione Piombo Fuso, perché gli israeliani impedirono ai giornalisti di entrare a Gaza. I giornalisti sono dentro Gaza come furono dentro l’assedio di Sarajevo: mostrano la realtà di questa carneficina.

L’ufficio stampa del governo israeliano, oggi, ha comunicato la seguente notizia ai giornalisti che sono a Gaza: “Entry/exit for journalists to/from Gaza “has been postponed until further notice”.

Welcome to Hell!

La foto è stata postata su Twitter dal dottor Bassel Abuwarda, uno dei medici dell’ospedale Shifa di Gaza City. L’ospedale che sta curando le migliaia di feriti e raccogliendo nel suo obitorio le centinaia di cadaveri. Gli oltre 600 morti e gli oltre 4mila feriti.

July 20, 2014

Gaza. La strage degli invisibili, e dei senza nome

È un popolo in fuga, dentro una gabbia. Popolo, civili, che scappano da un quartiere di Gaza City per rifugiarsi in un altro quartiere, in un posto che pensano meno insicuro. Fuggono da Shujayya, un quartiere che già negli scorsi attacchi militari israeliani nella Striscia era già stato pesantemente colpito. Shujayya, teatro già nel 2008-2009 di una battaglia tra soldati israeliani e uomini delle fazioni armate palestinesi.

Le notizie dei coraggiosi giornalisti che sono ancora dentro Gaza danno rabbrividire. Questo popolo che fugge si lascia alle spalle bombardamenti senza sosta, decine e decine di morti, feriti che non possono essere soccorsi e portati via con le ambulanze, giornalisti e infermieri uccisi. Una vera e propria carneficina. Una carneficina che ci interroga anche su di noi, giornalisti, e sul modo in cui abbiamo raccontato il conflitto israelo-palestinese in questi anni.

In questo giorno di dolore, in questa domenica non benedetta, in questo ramadan di sangue, aggiorno il blog con la relazione che ho scritto per i Dialoghi di Pace di Erice, che si sono conclusi ieri con un panel in cui abbiamo, appunto, dialogato con Luca Parmitano e Shadi Hamadi, aiutati da Carmen Lasorella, che moderava la sessione. Chi vuol sapere chi c’era, nelle sessioni precedenti, può scoprirlo sul sito di flyforpeace. In una situazione singolare, in un luogo magnifico e sereno, il dolore della guerra era un sottile ronzio dentro ognuno di noi. Eppure abbiamo parlato e ascoltato. E abbiamo, se possibile, accarezzato e sublimato questo dolore con le splendide immagini che il maggiore Parmitano ha scattato dalla navicella spaziale. Immagini splendide, e parole ponderate, una per una.

Dare volto agli invisibili

Di Paola Caridi

È stato chiamato l’uomo delle stelle. Un appellativo che a noi, qui in Sicilia, ricorda un triste e bellissimo film di Giuseppe Tornatore. Nel film di Tornatore, l’uomo delle stelle era colui che portava la modernità, il cinema nei paesini dell’entroterra siciliano. Non era un personaggio edificante, a dire il vero, ma portava a chi era rinchiuso nel proprio paese, chiuso all’esterno per povertà e (anche) tradizione, il mondo in una pellicola.

Suleiman Baraka, invece, ha portato non il cinema, bensì un telescopio, a Gaza, per guardare le stelle. Una volta, nelle nostre conversazioni via Skype, mi diceva che ai bambini fa vedere non solo quello che c’è in cielo. Le stelle. Spiega anche che sopra i caccia che sorvolano la Striscia, e che negli ultimi dieci giorni hanno bombardato Gaza, ci sono le stelle. Fa vedere ai bambini, che per esempio non hanno mai avuto la possibilità di salire su un aereo, come passeggeri, ciò che c’è oltre i confini nei quali sono costretti a vivere.

Suleiman Baraka quel telescopio, comprato dal centro culturale francese, lo ha portato a Gaza nel 2009, dopo un’altra guerra. Era negli Stati Uniti, a lavorare per la. NASA, quando in un bombardamento israeliano durante l’Operazione Piombo Fuso è stata colpita la sua casa, ferito gravemente suo figlio di 11 anni. Suo figlio sarebbe morto di lì a poco. Suleiman, astrofisico, ha deciso di tornare a rinchiudersi a Gaza, lui che poteva rimanere fuori da quella che è una prigione a cielo aperto. Ha una cattedra UNESCO in astronomia, astrofisica e scienze dello spazio all’università di Al Aqsa. È lui stesso il fondatore del centro di astronomia e scienze spaziali dell’ateneo.

Studia le stelle a Gaza, invertendo quella meravigliosa constatazione del maggiore Luca Parmitano sulla Terra vista dallo spazio. Anche lo spazio, come la terra, quando lo si guarda dalla terra, non ha confini, e lo sguardo sullo spazio – da Gaza così come in una notte siciliana – rende liberi. Il confine, il limes, la frontiera, la barriera, il muro, è una superfetazione degli uomini. Una ferita e una lacerazione sulla terra, e sulla natura.

Avevo chiesto a Suleiman, nelle ultime conversazioni via mail – abbiamo usato per superare i confini la meravigliosa realtà virtuale, mail, Facebook, whatsapp, viber, Skype – di scrivere qualcosa, registrare i suoi messaggini audio per essere comunque qui. Non ho sue notizie dal 13 luglio, mi aveva detto che si spostavano di casa in casa a Khan Younis per proteggere “i nostri bambini e le nostre donne”. Mi ha scritto, pregate per noi, e nel mio piccolo è quello che ho fatto. Da laica.

Mi è sembrato doveroso, e giusto, raccontare Suleiman per farlo essere comunque qui con noi. Ho raccontato una piccola parte della storia di Suleiman Baraka, astrofisico, scienziato, palestinese, di Gaza. Uomo delle stelle di Gaza. Ma questo racconto è parte integrante, direi fondamentale, di una riflessione necessaria sulla pace nella comunicazione. Direi meglio, pace con la comunicazione.

Nei molti anni dall’altra parte di questo mare, prima al Cairo e soprattutto nei miei 10 anni a Gerusalemme, mi sono certo fatta molte domande sulla mia professione. La mia professione di giornalista, in questo caso, che però non può, non può mai, essere disgiunta dalla mia professione di storica. Mi sono fatta domande, ovvie, sulla neutralità dei giornalisti, che secondo me non esiste, perché nessun essere umano lo è.

La mia risposta, in questo caso, si chiama onestà intellettuale, nei confronti soprattutto del pubblico che ci legge o guarda i nostri servizi tv. Si può essere onesti, persino quando si è embedded, si segue cioè un conflitto con una delle parti in conflitto, se e solo se si dichiara con chi si è, e per quale motivo. Si dichiara da dove parte il proprio sguardo. E dove, su chi si posa. Una cosa è guardare Gaza dalla collina, in Israele. Una cosa è essere di fronte al porticciolo di Gaza, dentro Gaza. Una cosa era essere dentro Sarajevo, di fronte al viale dei Cecchini, una cosa era essere sulla collina di Grbavica. Una cosa è essere a Baghdad o a Kabul fuori dalla zona verde, una cosa è rimanere al suo interno, guardare il mondo dal buco della serratura. Una cosa è essere sulle spiagge di Tel Aviv, altra cosa è conoscere gli israeliani, andare nelle periferie di Rishon Lezion, nelle case popolari israeliane a Gerusalemme.

Sembra superfluo, dover discernere di neutralità e onestà, di imparzialità e parzialità. Eppure è proprio questo, ancora oggi, il nodo. La pace non si costruisce attraverso una comunicazione viziata, attraverso l’adesione alle propagande delle parti in conflitto, come spesso succede nel conflitto israelo-palestinese. O come succede quando si liquidano le rivoluzioni arabe come un conflitto laici-fondamentalisti, in cui i regimi passati fanno la figura degli stabilizzatori. Propaganda, non giornalismo.

La pace – parola ferita, abusata, violentata – si costruisce ancora oggi con lo sguardo, la testimonianza, il racconto. I visi, i desideri degli uomini, le sofferenze, le aspirazioni dei giovani, le voci, le fragranze di cui parlava ieri mons Mogavero.

Chi mi conosce, sa che ho un blog. Dal 2008, che è un tempo lungo, per i blog. Si intitola Arabi invisibili, e prende il nome da un mio libro, il primo della mia riflessione sul medio oriente e sul nord Africa. Non è ovviamente un titolo causale. Il tema della invisibilità è centrale nella mia riflessione sulla comunicazione e sulla pace. Gli invisibili non solo non li vediamo. Ma non vedendoli pensiamo che non esistano. Gli invisibili non ci sono. Non hanno corpo, e se non hanno corpo non sono come noi. Non sono noi. Chi è invisibile non ha diritto a essere riconosciuto come essere umano. Come fratello e sorella.

Chi è invisibile può essere ucciso della guerra, senza un nome. Può affogare di fronte a Lampedusa, giacere sul fondo del Mediterraneo che – ha scritto Lina Prosa in un testo teatrale molto bello, Lampedusa Beach – se fosse svuotato mostrerebbe una realtà incontrovertibile: le due sponde sono la stessa terra, potremmo incamminarci sul fondo del Mediterraneo e passare dall’Africa all’Europa. Degli invisibili possiamo non sapere nulla, finché non compaiono da noi, e ci sfidano con l’arma della verità, e della realtà.

Agli invisibili siamo chiamati noi, giornalisti, a dare corpo, voce, tridimensionalità, posto nel mondo. Niente numeri. Solo nomi, carte di identità. Racconti. Ed è su questo punto che, in questi anni, ho visto il fallimento della nostra categoria, di noi giornalisti, nel raccontare il Medio Oriente, la guerra e la pace, le migrazioni, le rivoluzioni. Non abbiamo saputo raccontare, dimostrando che forse – ma non è detto – il nostro tempo è finito. Ed è ora il tempo degli artisti, che possono raccontare, più di noi. Raccontare perché non possiamo limitarsi a una descrizione che, se rimane tale, rischia di falsare la realtà, mistificando la descrizione come cronaca oggettiva. La sfida, già raccolta dagli artisti ma non da tutti i giornalisti, è passare dalla descrizione alla comprensione. Comprensione della realtà, dei fatti, della cronaca, della storia degli uomini. Di ogni uomo. E di ogni donna.

Ricordava di recente un nostro grande, bravissimo collega, Pietro Veronese, un uomo che raccontato Sarajevo e Africa, il vicino e il lontano da noi. In fondo, anche nella prima guerra mondiale sono stati gli scrittori, i poeti, gli Ungaretti a dirci l’essenza del dolore, della crudeltà della guerra, della follia. E di quanto la guerra, e dunque la pace, mettono in gioco sentimenti e valori spesso dimenticati, qui su questa sponda.

Concludo dunque con quei versi, che molti di noi avevano lasciato chiusi nel cassetto dei ricordi scolastici. A un secolo da quello scempio.

Cima Quattro il 23 dicembre 1915

Un’intera nottata

buttato vicino

a un compagno

massacrato

con la sua bocca

digrignata

volta al plenilunio

con la congestione

delle sue mani

penetrata

nel mio silenzio

ho scritto

lettere piene d’amore

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

July 14, 2014

Profughi a Gaza. Sostieni l’Unrwa

Io sostengo il Comitato Nazionale di sostegno all’UNRWA. Unrwa Italia. Se potete e volete, contribuite all’Emergenza Gaza. grazie.

EMERGENZA A GAZA – APPELLO DELL’UNRWA: MANCANO FONDI PER I SOCCORSI

UNRWA, Agenzia Onu per l’assistenza ai rifugiati palestinesi, unica tra le organizzazioni internazionali che opera direttamente sul territorio e senza intermediari nella Striscia di Gaza da 64 anni, provvedendo alla protezione e favorendo lo sviluppo umano della popolazione palestinese, continua durante la grave crisi e conflitto di questi giorni a fornire quotidianamente supporto a 1.200.000 rifugiati, attraverso uno staff di 12.500 persone, prevalentemente nazionali. L’UNRWA, che conta su finanziamenti volontari per realizzare i servizi di assistenza, segnala che l’alluvione dello scorso dicembre 2013 che ha colpito la Striscia, ha consumato molte delle scorte umanitarie a disposizione per le emergenze, servono fondi urgenti per i soccorsi.

Abbiamo già aperto le porte di 20 delle nostre scuole per ospitare le famiglie in emergenza, finora 17.000 sfollati. Siamo in grado di dare un rifugio sicuro nei nostri edifici scolastici fino a 50.000 persone, ma in caso di attacco da terra, la situazione sarebbe catastrofica. Nonostante l’inviolabilità degli edifici ONU, 49 di essi sono stati distrutti in questa settimana di bombardamenti: scuole, ambulatori e magazzini per la distribuzione alimentare.

Mancano le risorse necessarie a far fronte a questa tragedia.

Tra le esigenze più immediate, abbiamo bisogno di cibo per sfamare le persone, di acqua potabile, di saponi e altri materiali sanitari per garantire l’igiene e scongiurare la diffusione di malattie infettive, di carburante per far funzionare gli impianti elettrici e idrici e tutti i mezzi di soccorso e di distribuzione degli aiuti, di medicinali per curare i feriti e assistere i malati.

Ogni scuola può accogliere circa tre famiglie per classe a cui viene fornito cibo e un kit di aiuti umanitari, che si compone di: una coperta per ciascun membro della famiglia, un materasso singolo per ciascun adulto e uno ogni due bimbi, una stuoia sottile, un kit da cucina (pentola, ciotole e utensili vari), una tanica per contenere l’acqua potabile, un kit igienico per adulti e per neonati (asciugamani, sapone, dentifricio, spazzolino, detergenti e shampoo) e pannolini per i bambini al di sotto dei tre anni.

Ancora una volta la popolazione civile di Gaza è costretta a pagare il prezzo della guerra. Dopo il blocco serrato e i successivi attacchi la popolazione di Gaza è ancora più indifesa e vulnerabile. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per far fronte a questa emergenza umanitaria.

Servono fondi urgenti per fornire assistenza medica, nutrire la popolazione, riparare le case danneggiate, garantire un rifugio sicuro, e molto altro. Ogni donazione, di qualsiasi entità, verrà inviata sul campo affinché si trasformi subito in un sostegno concreto.

PER DONARE DALL’ITALIA

www.unrwaitalia.org/sostienici

CCP 1009954163 intestato a Comitato Italiano per l’UNRWA onlus

Bonifico bancario: ibanIT05T0326803213052840084400 intestato a Comitato Italiano per l’UNRWA onlus,

Online: http://www.unrwaitalia.org/sostienici...

FINE

————————————-

CONTATTI

Marina Calvino

Segretario Generale UNRWA Italia onlus

segretariato@unrwaitalia.org

Mobile 342 8729683

Ilaria Masinara

Communications Manager

ilaria.masinara@unrwaitalia.org

Mobile: 347 5363904

Ilaria Minciaroni

Fundraising Specialist

Ilaria.minciaroninrwaitalia.org

Tel. 0669300766

Tel. 06 69300766 www.unrwaitalia.org info@unrwaitalia.org

July 10, 2014

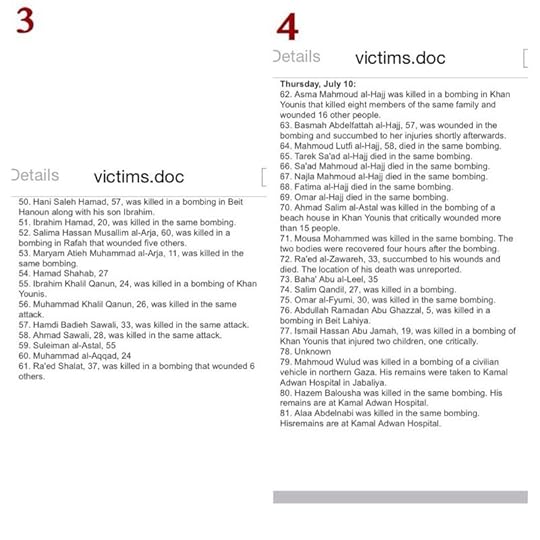

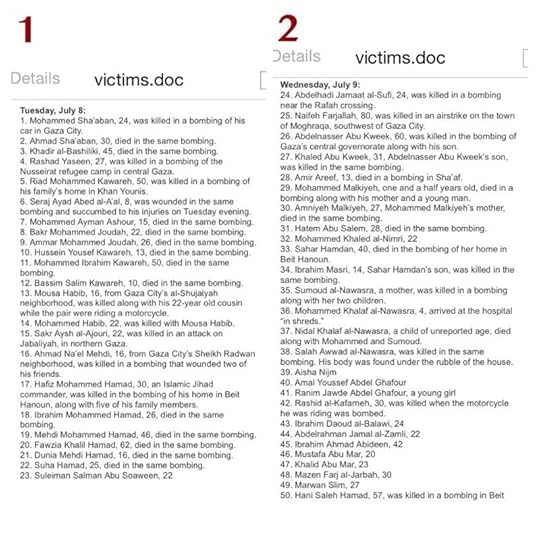

I nomi, i nomi, non i numeri

Così lontana da sembrare un videogioco. Una guerra virtuale, e non solo perché sono talvolta droni a sganciare bombe. Vista dall’Italia, l’ultima guerra su Gaza passa ai telespettatori ignari e distratti come una igienizzata versione del conflitto. Un videogioco di guerra di quelli a cui giocano i ragazzi nativi digitali.

Ma la guerra è sempre la stessa. La morte pure. La guerra e la morte non sono numeri, come la vita portata via a persone. Che siano uomini, donne, bambini, anziani, non fa differenza. I numeri, i numeri sono l’unica cosa ossessiva che ripetono i giornali radio, i tg, le pagine dei giornali che propinano un’equanimità ingiusta. Numeri ripetuti in fretta, perché non si abbia il tempo di mangiarli e digerirli. 28, 35, 51, 81: i morti si susseguono. 400: le tonnellate di esplosivo scaricate sulla testa degli abitanti di Gaza, dei palestinesi di Gaza. E di contro, centinaia, migliaia i razzi lanciati dal territorio di Gaza verso Israele: in quindici giorni, in un anno, in cinque anni. Le statistiche vengono sfornate come si fa col pane: di corsa, e di corsa buttate dentro i social network, assieme a grafici dal design aggraziato. Numeri. I numeri della guerra.

E i volti della guerra? I nomi della guerra? I nomi dei morti della guerra? Le vite dietro a ognuno dei nomi? E le foto – quelle recenti, beninteso, e non quelle ‘vecchie’, delle altre guerre, degli altri morti, degli altri nomi che pure invadono i social network? Che ne facciamo di quei nomi? Li conosciamo? Riusciamo a unire a un nome un viso e una nascita e una madre e un padre e un futuro? Ci sono immagini strazianti che arrivano da Gaza. Le più strazianti non sono quelle dei brandelli di corpi. Le più strazianti sono quelle che immortalano gli sguardi dei ragazzi e dei bambini. Sguardi che non riescono a assumere il peso di un dolore, di una tragedia e di un destino.

Nessuno si deve permettere più di giocare la propria partita su quegli sguardi e quei destini. Sui nomi dei palestinesi di Gaza sotto bombardamenti indiscriminati si gioca, oggi e domani, la nostra dignità.

Ps. Per favore, che si eviti la retorica degli obiettivi militari, dei bombardamenti chirurgici, e degli scudi umani dietro ai quali si nascondono Hamas, la Jihad Islamica e tutte le fazioni armate palestinesi presenti a Gaza. Solo chi non ha mai messo piede a Gaza può pensare che sia possibile bombardare senza colpire i civili. Civili che, come topi in gabbia non hanno neanche la speranza di scappare perché tutti i confini sono chiusi, da Israele e dall’Egitto.

Un Muro, un binario, e una città in bilico

Uscita di scena. Così, tutto d’un tratto, come d’un tratto Gerusalemme era stata messa sul palcoscenico del conflitto israelo-palestinese. Nel giro di pochissimi giorni, di Gerusalemme non si parla più, perché l’asse del confronto è stato di nuovo dirottato verso Gaza. La nuova operazione militare israeliana sulla Striscia – con l’altissimo prezzo che la popolazione palestinese sta pagando in termini di vittime, feriti, distruzioni di abitazioni civili – ha concentrato ancora una volta il conflitto in uno scontro a due. Israele vs Hamas, e viceversa.

Una scelta, questa, presa in primis dal premier Benjamin Netanyahu e dal suo governo, quando Hamas è stato indicato dalle autorità israeliane come il responsabile e il mandante del rapimento e uccisione dei tre ragazzi israeliani a Gush Etzion, in un’area della Cisgiordania ad altissima concentrazione di colonie. Lo scontro a due – Israele contro Hamas – ha dunque spostato l’asse del conflitto armato, ha l’innescato l’ennesima tragedia, ma non ha per nulla risolto una questione nodale – Gerusalemme – che è stata sul punto di esplodere.

Quello che è successo a Gerusalemme dopo il ritrovamento dei corpi dei tre ragazzi israeliani, rimarrà come una cesura nella storia recente della città. Le corpose manifestazioni anti-arabe e razziste che hanno scosso il centro e dato voce a settori consistenti della società israeliana gerosolimitana; il rapimento e la barbara uccisione di un ragazzo palestinese di 16 anni, Mohammed Abu Khdeir, da parte di estremisti israeliani; l’esplosione di una rabbia covata da tempo da parte della popolazione palestinese che vive a Shu’afat, area tra le più pressate dai piani di politica urbanistica della municipalità, e gli scontri pesanti con la polizia di frontiera. La semplice cronologia degli eventi che hanno scosso la città all’inizio del luglio 2014 dice molto dal punto di vista dell’analisi politica: dice, soprattutto, che la ‘questione di Gerusalemme’ non può più essere riposta in un cassetto dalla diplomazia internazionale.

Sino ad oggi, la ‘questione di Gerusalemme’ non è stata mai affrontata in termini concreti. Forse solo nel 2000, nel summit di Camp David, la mappa della città venne stesa sul tavolo di quel disastroso negoziato per poggiarvi sopra le rispettive bandierine su quartieri, strade, edifici sacri. Con i risultati – fallimentari e dagli esiti tragici – che sono ormai sui libri della storia contemporanea del Medio Oriente. Meglio allontanare, insomma, il calice amaro di Gerusalemme, per evitare di toccare il cuore anche simbolico del conflitto: questa è stata, nei fatti, la posizione della diplomazia e della politica internazionale. In attesa, probabilmente, che i fatti sul terreno decidessero per tutti i contendenti.

Ciò che è successo all’inizio di luglio ha mostrato, invece, quanto fosse e sia miope il rinvio del dossier Gerusalemme. La città, sotto amministrazione israeliana, non è né normalizzata né pacificata. I ‘fatti sul terreno’, e cioè l’espansione urbanistica degli insediamenti israeliani dentro Gerusalemme est, non ha solo esasperato i palestinesi. Ha portato sulla scena gerosolimitana nuovi protagonisti della società israeliana, come l’ala più radicale del settore delle colonie, a metà tra convinzioni religiose più integraliste e posizioni politiche molto più dure verso i palestinesi. Con il risultato che il punto di non ritorno, in uno scontro sociale e identitario, è considerato ormai molto vicino.

Le avvisaglie si sono avute proprio all’inizio di luglio. Mai – dicono molti gerosolimitani, essi stessi sorpresi dalla violenza urbana dell’inizio di luglio – la tensione tra gli individui e i gruppi sociali era stata così capillare, diffusa e radicale. E per nulla sopita, anche se scomparsa dalle pagine dei nostri giornali. L’atmosfera di sospetto e violenza si mostra, certo, in forme diverse dalla tensione che aveva percorso la lunga e tragica stagione degli attentati suicidi in cui, ancora una volta nella storia di Gerusalemme, la città era stata il cuore del conflitto. La tensione di queste settimane – e in nuce in questi mesi e anni – trasporta a Gerusalemme anche tratti delle tensioni sociali tipiche dei grandi centri urbani europei. Porta la violenza degli ultras del Beitar Yerushalaim, espressione della destra sefardita israeliana e del razzismo anti-arabo. Porta la rabbia dei quartieri palestinesi costretti in un isolamento deciso dai piani regolatori, che non ha solo sapore identitario, ma anche sociale: come nelle banlieu di mezza Europa. È però, ancora una volta, l’elemento politico il nodo della questione di Gerusalemme.

Dal 2000, dal summit di Camp David, in città è successo molto. Tutto quello che i rapporti annuali dei consoli europei hanno evidenziato, paventando tensioni, scontri, violazioni crescenti degli accordi internazionali, e l’impossibilità di creare sul terreno ciò che il processo di Oslo prevedeva. Gerusalemme capitale di due Stati. Non è più possibile, e a dirlo in modo fisico sono due elementi ‘architettonici’: il Muro che chiude la città verso nord e sud, verso Ramallah e Betlemme, e il tram che unisce tutta Gerusalemme, rendendola ciò che è. Una città, una città che non si può dividere, e che però non può essere nella disponibilità di una sola delle parti in conflitto, cioè le autorità israeliane che la amministrano e ne gestiscono i destini quotidiani e politici.

Un elemento di chiusura in cemento armato e un elemento di unificazione su rotaie sono la rappresentazione della ‘questione di Gerusalemme’. Non è un caso che Shu’afat, l’unico campo profughi palestinese dentro la città nei suoi attuali confini, si trovi accanto a entrambi questi elementi, e che gli scontri tra ragazzi palestinesi e poliziotti di frontiera israeliani si siano concentrati sui binari del tram. Ma la reazione politica di tutti i protagonisti (israeliani, palestinesi, cancellerie internazionali) non è stata all’altezza di quanto è successo. Nessuno, tra loro, ha raccolto il guanto di sfida lanciato dal protagonista invisibile, la società di Gerusalemme, variegata, divisa, fatta di estranei e nemici ma pur sempre corpo unico. La politica ha spostato di nuovo l’asse dello scontro, su Gaza, su una sola fazione (Hamas). Rinviando ancora una volta ciò che, forse tra poco tempo, non sarà più rinviabile.

Il commento è stato pubblicato dall’ISPI.

July 8, 2014

Razzismo e ultras a Gerusalemme

“…l’isola felice, o presunta tale, del Malha Mall è pur sempre un’isola. Uno spazio conchiuso, al di fuori del quale si muove la città vera. Sopra il grande magazzino c’è

il vecchio villaggio palestinese di Maliha, ora zona residenziale israeliana. Villaggio di cui resta traccia nel vecchio minareto scalato da Umm Adnan, quand’era bambina.

Di fronte al mall, appena al di là dello stradone, c’è invece un luogo che rappresenta il contrario della contaminazione del consumismo. Lo stadio di calcio di Gerusalemme, intitolato a Teddy Kollek, uno spazio divenuto col passare degli anni il simbolo del razzismo. Il razzismo di una parte – quella che urla di più – dei tifosi del Beitar Yerushalaim, la storica squadra israeliana di Gerusalemme.

Gli ultras della squadra, nella primavera del 2012, hanno fatto il loro primo, “piccolo” raid nel mall di Malcha, prendendo di mira i palestinesi che ci lavorano o ne sono

clienti. È bastato poco. Stadio e mall si trovano esattamente uno di fronte all’altro. E gli ultras del Beitar Yerushalaim sono noti non solo per un razzismo generico, ma per la sua spiccata colorazione antiaraba. Nessun giocatore palestinese è mai entrato nella squadra del Beitar, mentre palestinesi giocano nelle altre squadre, dal Maccabi Haifa al Beit Sakhnin, solo per citare gli esempi più noti. Non tutti i tifosi del Beitar, che secondo le stime ammonterebbero a un milione di persone in tutta Israele, sono – beninteso – razzisti, ma è un fatto che nel corso dei decenni la tifoseria sia stata appaiata, talvolta sovrapposta, al razzismo antiarabo. Perché la stessa storia della squadra è tutta dentro la destra del panorama sionista, sin da prima della nascita dello Stato di Israele. Il Beitar era il team espressione del movimento giovanile del revisionismo di Zeev Jabotinski, opposto all’altra squadra di Gerusalemme, lo Hapoel, figlia dello storico sindacato socialista dello Histadrut.

Prima del 1991, il Beitar Yerushalaim non giocava al Teddy Kollek Stadium, che ancora non era stato costruito. Giocava all’Ymca, il centro sportivo e culturale costruito

proprio di fronte all’Hotel King David, espressione ancora oggi di una città condivisa dalle tre comunità religiose che assieme giocano a basket, vanno in piscina e frequentanoanche il piccolo asilo. L’Ymca era ed è un luogo a parte. Per molti decenni ha avuto impianti sportivi di tutto riguardo, compresa la pista di atletica e un campo di calcio in terra battuta. Gli impianti all’esterno del singolare edificio sono stati distrutti nel 2006, per costruire un residence di lusso in uno dei luoghi più ambiti dal punto di vista immobiliare della Gerusalemme Ovest.

La propensione verso la destra del Beitar Yerushalaim e dei suoi tifosi, comunque, non si è mai persa, nel corso dei decenni: a cominciare dalla partecipazione di molti dei giocatori del Beitar a gruppi armati clandestini come l’Irgun, sino al fatto che molti dei tifosi, nella prima fase della costruzione di Israele, erano elettori del partito Herut e, poi, del Likud. Da anni, anzi, il nocciolo duro del tifo per il Beitar è nella comunità dei mizrahim, gli israeliani che provengono dai paesi arabi, il punto di forza nella seconda metà degli anni settanta della vittoria del Likud. Il dato più interessante, però, riguarda l’idea che gli ultras del Beitar Yerushalaim hanno della città e della questione identitaria.

“Gerusalemme è vista nel suo complesso. La capitale ebraica di uno stato ebraico. Nessun tifoso del Beitar potrebbe mai sostenere che la città deve essere divisa,” risponde James Montague, giornalista, esperto del calcio mediorientale e di ciò che, attraverso il calcio, mostra i tratti più popolari e profondi della politica e delle dinamiche sociali. “Il modo migliore di analizzare questo aspetto è guardarlo attraverso gli occhi della gente che è stata vicina al club. Ehud Olmert, Ariel Sharon, Benjamin Netanyahu hanno tutti lavorato per il club o ne sono stati tifosi,” prosegue Montague, autore di As Friday Comes. Football in the War Zone. “La stessa proprietà del club è passata nelle mani di compratori stranieri per i quali investire a Gerusalemme è un dovere religioso e politico.” È il caso dell’ultimo proprietario, Arcadi Gaydamak, il discusso tycoon di origini russe. Non è una coincidenza che la decisione di acquistare il club sia avvenuta in concomitanza con la candidatura a sindaco della città nelle elezioni municipali. La rottura della tregua non scritta del Malha Mall da parte degli ultras del Beitar Yerushalaim indica, però, anche altro, di non detto. Indica una identità che vive e prolifica, come spesso capita in molte altre parti del mondo, sull’antitesi. Sul noi opposto al loro, nel più classico e codificato degli atteggiamenti razzisti. Noi e loro, sempre separati da una barriera più o meno visibile a seconda dei casi. Una barriera che, in alcuni casi, nasconde anche la

storia del conflitto.”

Da “Gerusalemme senza Dio” (Feltrinelli 2013). Perché quello che succede – e che continua a succedere – a Gerusalemme, non è successo a sorpresa. Il razzismo antiarabo è presente da anni, ne sono stata testimone più che diretta. Avevo scritto, e in colpevole ritardo, un altro post sul Beitar Yerushalaim nel gennaio del 2013.

Limitare il razzismo a una questione di calcio e di ultras, però, vorrebbe dire coprire le responsabilità singole e culturali con un bell’alibi, largo proprio perché diffuso oltre i confini di Israele/Palestina. La questione va ben oltre, e si annida nel fatto che Gerusalemme è una città ostaggio del mondo, su cui il mondo dovrebbe poggiare il proprio sguardo compassionevole, e non trattarla come una moneta di scambio, un mito, un oggetto del desiderio. Sono contenta – se posso usare un termine come questo, in giorni così tristi e tragici – che Gad Lerner abbia ricordato nel suo articolo, appunto, il Beitar Yerushalaim e la sua storia politica.