Paola Caridi's Blog, page 72

July 26, 2015

Se si viola la santità di una moschea

Pochi giorni sono trascorsi dall’ultima volta che Gerusalemme era entrata nelle case degli italiani attraverso la TV. Pochi giorni fa, la Città Tre Volte Santa aveva fatto il suo ingresso attraverso la visita di Matteo Renzi a Israele/Palestina, e soprattutto attraverso il suo discorso alla Knesset. Il discorso di un presidente del consiglio leader del più importante partito della sinistra italiana. Un discorso di sostanziale sostegno a un governo, quello di Benjamin Netanyahu, dichiaratamente di destra, e altrettanto nettamente contro la soluzione dei due Stati. Ma tant’è, l’Italia è cambiata, e si sono modificate le nostre linee strategiche nel Mediterraneo… I commenti potrebbero essere molti. Nessuno – dal mio punto di vista – positivo, soprattutto riguardo alla nostra possibilità di influenza e mediazione nel Medio Oriente, messa a serio rischio da una presa di posizione così chiara per un governo, l’attuale governo israeliano, che ha proseguito senza sosta nella sua politica di ampliamento degli insediamenti e repressione durissima in Cisgiordania.

La notizia di oggi, però, non è Matteo Renzi, non è la nostra politica mediterranea. La notizia, stavolta, è proprio Gerusalemme. E proprio quella Gerusalemme crudele, quella ‘Gerusalemme senza Dio’ che avevo deciso di narrare in un libro. Una Gerusalemme in cui il conflitto sequestra i suoi abitanti, li nasconde al mondo, salvo poi esibirli di colpo in una domenica di fine luglio. Domenica calda, in Italia. Caldissima, sulla Spianata delle Moschee.

La tensione è alta, in Città Vecchia. Lo scrivono le cronache, e non faccio fatica a crederlo. Lo è da anni, soprattutto quando i coloni israeliani e i militanti dei partiti della destra-destra israeliana decidono di rompere lo status quo che regola la vita e la preghiera sulla Spianata delle Moschee. Il Gran Rabbinato di Israele proibisce agli ebrei di salire sul Monte del Tempio, affermando – all’ingresso della Spianata punto di accesso per i non musulmani – che il divieto si basa sulla legge della Torah. Una proibizione di tipo religioso, questa, che nasconde senza dubbio un patto di non belligeranza di carattere politico. Gli ebrei non salgono sul Monte del Tempio, indicando uno status quo sulla Spianata delle Moschee che, se modificato, avrebbe conseguenze di difficile valutazione. Sul piano interno e su quello del diritto internazionale, riguardo ai doveri della potenza occupante (Israele) sul luogo occupato (Gerusalemme est).

La questione dei Luoghi Santi, e soprattutto di quello che viene indicato come lo Holy Basin, è centrale nel conflitto israelo-palestinese, anche se le nostre diplomazie continuano a volerla nascondere dentro un cassetto chiuso a doppia mandata. È però la storia, la cronaca a riportarla in superficie, com’è successo oggi, e com’era successo nel 2000 con la passeggiata blindata di Ariel Sharon, protetto da migliaia di poliziotti israeliani. Oggi, i soldati israeliani hanno compiuto un pesante raid sulla Spianata, hanno ferito fedeli palestinesi musulmani, hanno arrestato almeno tre persone. E sono entrati dentro la moschea di Al Aqsa. Il terzo luogo santo dell’Islam. Per fare un paragone (ovviamente inesatto) in chiave cattolica, è come se soldati fossero entrati nel santuario di Lourdes, armati di tutto punto.

I soldati hanno compiuto il raid, e gli estremisti israeliani sono entrati sulla Spianata, contravvenendo al divieto del Gran Rabbinato. Non è la prima volta che succede. Sono anni che piccoli gruppi di coloni e appartenenti all’estrema destra israeliana entrano sulla Spianata delle Moschee protetti dai soldati. Rivendicano non solo e non tanto la libertà di pregare sul Monte del Tempio, ma l’obiettivo chiaro, palese di ricostruire il Terzo Tempio. E la visita di oggi non è slegata da questo sogno che l’estrema destra coltiva in maniera aperta: oggi si celebra Tish b’Av, che ricorda la distruzione del Secondo Tempio.

Perché non concedere agli ebrei di pregare su quello che è il luogo, il centro della loro fede e della loro storia? Sembra folle, questa proibizione. Così come sembra folle proibire ai palestinesi musulmani di pregare nella moschea di Al Aqsa, nel terzo luogo santo dell’islam, dopo Medina e prima di Damasco: questo però succede ogni venerdì, quando gli ingressi alla Spianata delle Moschee sono limitati dalle autorità israeliane, quasi sempre agli uomini sopra i 50 anni. C’è, dunque, una libertà di preghiera a Gerusalemme? Nella mia esperienza decennale di abitante e giornalista a Gerusalemme, devo dire in tutta sincerità che no, la libertà di preghiera non è tutelata, non è per tutti. Ed è parte integrante del conflitto e della questione cruciale di Gerusalemme.

Come per tutto il conflitto, i doppi standard sono all’ordine del giorno. Un raid in una moschea, una piccola moschea in Cisgiordania o la grande moschea di Al Aqsa, passa quasi inosservato. Nessun grande titolo, nessuna riflessione su quello che può significare difendere i diritti a corrente alternata. I luoghi sacri e santi sono sacri e santi. Si chiamino sinagoghe, chiese, moschee. Vi si respira la stessa aria ferma, antica, santa. È la stessa aria, bella e antica e serena, che ho respirato dentro la Moschea di Al Aqsa, quando sono entrata senza scorta di soldati e poliziotti. Sono entrata da laica e cattolica, nel profondo e sentito rispetto per i fedeli musulmani, con lo stesso spirito con il quale sono entrata nella moschea di Al Azhar al Cairo e in quella degli Omayyadi a Damasco, tanto per esemplificarne solo due.

Il raid israeliano nella moschea di Al Aqsa è come un cerino sotto una paglia ben secca. La paglia ben secca non comprende solo il Medio Oriente, ma tutti i fedeli musulmani nel mondo. La domanda che dovremmo allora porci, la prima domanda, è chi ha interesse ad accenderlo, questo cerino, e per quale obiettivo. Deve scoppiare un’altra guerra per Gerusalemme, così da volgere lo sguardo da un’altra parte riguardo ai destini del grande Medio Oriente? Oppure deve continuare la politica che vuole la modifica de facto dello status quo a Gerusalemme, voluta dalla destra israeliana?

July 17, 2015

paralleli e retrogusti

Ora, a me i paralleli storici non piacciono. Per meglio dire, non li digerisco per questioni di metodo. A che serve fare paragoni tra Vattelappesca nel profondo nord del mondo, e l’Isolachenonc’è all’emisfero opposto? Cambia tutto, protagonisti, dinamiche sociali, menù, abitudini, e perfino il clima… E poi non serve. Non serve paragonare qualsiasi tipo di violazione al nazismo. Qualsiasi riprovevole uccisione di massa a un genocidio già avvenuto nel corso della Storia. Una violazione è una violazione. Un percorso della storia è unico, irripetibile, e – ahimè – nulla insegna.

Bene. La lezioncina di metodologia applicata agli studi storici l’ho fatta. E dunque mi posso permettere quel “però, insomma, qualche reminiscenza a me sale in gola”. È come quando si prova un vino, e i sommelier – veri o presunti – te lo presentano per il suo retrogusto fruttato, persino con qualche traccia di… che so… mandorla.A me sale in gola lo sciopero dei camionisti in Cile dell’autunno 1972. Non c’è niente da fare. Provo a ricacciarmelo in gola, quello sciopero, e però ritorna. Iconico. E quel cattivo sapore dello sciopero si unisce con queste onde, moleste, cattive, dei pestatori nel mortaio del razzismo e del disagio, del perbenismo e del populismo.

Il problema però – e questo sì che mi tocca da vicino – è che il giornalismo italiano non può tirarsi fuori da questa melma. Perché le parole utilizzate sulla stampa (certa parte di stampa, ma questo non ci assolve affatto, a noi come categoria-casta) sono state un pessimo serbatoio a cui il populismo si è abbeverato. Parole, vocabolario, concetti: gli strumenti – affilatissimi – in mano al giornalismo italiano sono parte integrante del panorama che osserviamo attoniti. Quando non ne siamo partecipi, del tristo panorama. Può o meno consapevoli.

July 15, 2015

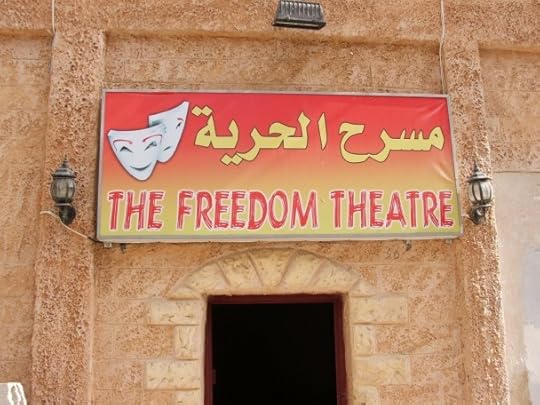

Teatro delle libertà

Ha il sapore amaro di un giorno di lutto. Strano, vero? La libertà a teatro può avere il sapore amaro, amarissimo di un giorno di lutto. Era il 4 aprile del 2011. Il Medio Oriente e il Nord Africa erano scossi da venti impetuosi e freschi, i venti delle rivoluzioni arabe. Era caldo, come sempre d’aprile in Palestina. Juliano Mer Khamis stava uscendo dal suo teatro nel campo profughi palestinese di Balata, accanto a Jenin. Il Teatro della Libertà, appunto. Era nella sua vecchia Citroen rossa con il suo bambino, piccolissimo, e la babysitter. Un uomo con il passamontagna lo ha chiamato, e freddato con cinque colpi di pistola.

Perché colpire Juliano Mer Khamis? Indicare le ragioni precise di un omicidio, in questo caso, è ben difficile, visto che non c’è ancora una verità giudiziaria e che non più tardi di due mesi fa decine di artisti israeliani e palestinesi chiedevano ancora, alle rispettive autorità, di trovare i responsabili della sua morte. Di certo, comunque, si sa perché Juliano Mer Khamis era un bersaglio per molti. Perché era impossibile incasellarlo dentro i recinti del conflitto: era molte identità assieme, e soprattutto era libero.

Artista, regista teatrale, attivista, Juliano Mer Khamis era il prodotto di una famiglia di intellettuali e di un matrimonio misto. “Al 100% palestinese e al 100% ebreo”, amava ripetere. Figlio di un palestinese cristiano e di una israeliana ebrea. Figlio di Arna Mer, la donna israeliana che per anni, sino alla sua morte, aveva portato nel negletto campo profughi palestinese di Balata la cultura. E soprattutto il teatro.

L’attività teatrale era stata una vera e propria terapia, per i ragazzi palestinesi (i “figli di Arna”, come recita il titolo di uno struggente documentario post mortem girato proprio da Juliano Mer Khamis in onore di sua madre). Non è un caso che quell’embrione di spazio scenico fosse stato chiamato il Teatro di Pietra, immediato richiamo alla prima intifada del 1987, nota anche come la “intifada delle pietre”. Arte come resistenza, teatro come terapia, spazio scenico come luogo in cui convogliare i sentimenti contrastanti, i conflitti, l’incapacità di comprendere le ingiustizie, il dolore e l’infelicità. Il Teatro di Pietra di Arna Mer, e il Teatro della Libertà che suo figlio Julian Mer Khamis aveva fondato nel 2006, sono stato tutto questo e altro ancora.

Protagonisti, nel caso del teatro di Jenin, sono i ragazzi palestinesi. Dunque ragazzi all’interno d’un conflitto datato, per alcuni versi calcificato. Molti di loro non ce l’hanno fatta, nonostante il teatro: sono morti, sono stati feriti, incarcerati. Non c’è da stupirsi. Non ci dovrebbe essere un mandato salvifico, per il teatro. Questo non significa, comunque, che il teatro non possa assumere una funzione che va oltre l’elemento artistico, o che assieme all’elemento artistico diventi importante, fondamentale per la coscienza di sé. Soprattutto nei ragazzi. Ed è proprio questa funzione complessa che fa paura a molti. Tanta paura che, nel caso di Mer Khamis, era più importante ucciderlo che sopportare il peso culturale del suo teatro, diventato negli anni esemplare, quasi iconico. Oltre i confini del Medio Oriente.

A Jenin, nel campo profughi di Balata, il “teatro della libertà” di Juliano Mer Khamis, così vivace, così autonomo, così libero (appunto) era un pungolo nella società palestinese e nei confronti dell’autorità. Poco lontano da Jenin, stavolta in territorio israeliano, le attività teatrali guidate da Chen Alon fanno altrettanto. Il Teatro polarizzato degli Oppressi è parte integrante della professione di Chen Alon, attivista, ex ufficiale dell’esercito, fondatore di associazioni nonviolente. Attraverso il teatro, il regista e attore israeliano prova non solo a mettere assieme gruppi contrapposti, israeliani e palestinesi, israeliani e rifugiati africani, ma chiede ai partecipanti di entrare nella pelle dell’altro e agire di conseguenza. Essere l’altro, e dunque comprenderlo. Chen Alon arriva a far teatro in luogo a dir poco singolari, come i checkpoint, dove attua non solo e non tanto un teatro-denuncia, ma un teatro che è svelamento di comportamenti ingiusti.

Sono esperienze di confine, osservate da un occhio italiano? O meglio, osservate dall’Italia? La risposta immediata sarebbe sì. Esperienze di confine, in aree di crisi e di conflitto, lontane da noi. Sappiamo bene che non è vero, che il confine e la crisi sono dentro di “noi”, e che altre crisi e altri conflitti e altri confini sono arrivati nei nostri contesti. Sappiamo anche bene che in Italia, soprattutto nelle sue tante periferie, ci sono esperienze incredibili in cui il teatro diviene lo spazio sociale e mentale perché crisi, conflitti, diversità entrino in gioco. E poi vengano sezionate, digerite e rielaborate.

Dove, quando, perché entrano in gioco i diritti a teatro? Sempre. Entrano in gioco sin dalla definizione dello spazio: e cioè sin dalla indicazione di un luogo come uno spazio sociale e artistico, fruibile, comune. È il diritto a partecipare nello spazio comune. Tutto ciò che viene dopo, è la risposta locale, differente a seconda del contesto e delle esigenze. Può essere un teatro che insegna diritti in chiave direttamente pedagogica. Riunisce, cioè, persone, e soprattutto bambini e ragazzi, in uno spazio grande e – perché no – gradevole, per fornire i giusti strumenti: si raccontano i diritti, si interagisce con il pubblico di studenti, si forniscono delle chiavi di lettura. Può essere un teatro che affianca a una offerta di informazione sui diritti un lavoro costante sui diritti attraverso i propri strumenti: le storie rappresentate su un palcoscenico.

È questa la lezione che arriva dai “teatri della libertà”, a Jenin oppure in un altrove ancora anonimo. Recitare in quello spazio è stato, per molti dei ragazzi, costruire la consapevolezza del proprio posto nel mondo, rinsaldare la propria identità, e avere una coscienza diversa e più approfondita dei diritti, propri o altrui. Lo stesso atto di andare a fare teatro, per alcuni ragazzi, era un’affermazione di libertà e di richiesta di diritti.

Siamo capaci di pensare in modo simile anche in Italia? Di dare coscienza di sé a ragazzi poco più che adolescenti, di aiutarli a riannodare il filo con la propria storia? La sfida non è semplice, ma necessario è pensare che l’impegno folle dei Mer Khamis in giro per il mondo riguardi anche l’Europa, e dunque anche l’Italia. La coscienza dei diritti e la loro difesa – non è banale e superfluo ricordarlo – passa anche da un palcoscenico.

L’articolo è stato pubblicato sul numero 3 della rivista Voci, di Amnesty International Sicilia

La foto è dal sito http://notenoughgood.com/2011/10/free...

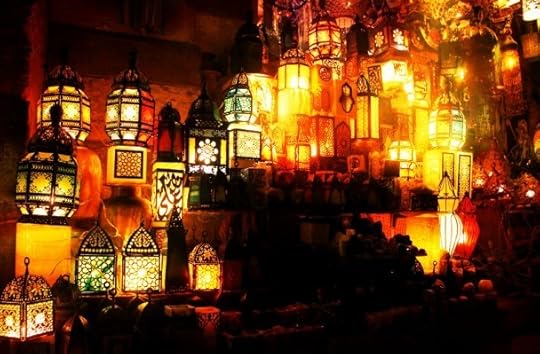

Una lanterna che illumini il cammino

I vecchi saggi salgono l’unica altura del Cairo, il Moqattam. Si aiutano con una lanterna per illuminare il loro cammino e da lì, dall’altura, scrutano il cielo. Devono capire se quella è la sera giusta, la sera in cui comincerà il mese santo del Ramadan. Perché è scrutando il cielo che si può scorgere la luna nuova. Si racconta così, in Egitto, il significato del simbolo della lanterna, popolare e diffusissimo

È la luce della lanterna, la luce del fanus, uno dei simboli preziosi del mese più santo per i fedeli musulmani: il fanus fa luce nelle nostre fragilità, rafforza lo spirito di sacrificio, illumina la gioia di essere assieme. Soprattutto, la luce illumina i sapienti, e li aiuta nella conoscenza.

Chi ha vissuto – come osservatrice, nel mio caso – il mese di Ramadan appena al di là delle coste siciliane ha nel cuore quella lanterna fatta di latta, costruita dagli artigiani nel cuore dell’antica parte islamica del Cairo oppure importata assieme ai tanti prodotti Made in China. È, forse, la memoria più cara e popolare di un mese fatto di rinunce (il digiuno) e di comunione (i pasti di rottura del digiuno).

Il fanus acceso alle finestre, sui balconi, nelle vetrine dei negozi segna il cammino di fede dei musulmani. È come se tenesse ferma la barra del timone, anche nei tempi difficili, critici come sono questi tempi che tutto il Mediterraneo vive.

Spesso si dimentica che a pagare un prezzo altissimo, per il terrore che insanguina il Nord Africa e il Medio Oriente, sono gli stessi arabi, cristiani e musulmani. Chi profana, con il sangue e il terrore, i giorni di Ramadan colpisce gli uomini e le donne musulmani in prima persona. E tenta, con la violenza, di oscurare la lanterna che guida i saggi, e i devoti.

Questo breve commento è stato pubblicato sull’ultimo numero di Condividere, la rivista della diocesi di Mazara del Vallo.

July 13, 2015

Whisky e ghiaccio, shukran.

“Cosa le posso offrire? Gradirebbe un whisky?”

Un whisky con molto, molto ghiaccio alle sei del pomeriggio, in una vecchia casa di Zamalek, l’isola in mezzo al Nilo, quartiere bene del Cairo.

“No grazie, non ce la posso fare… Mi scusi la domanda: ma come fate con questo caldo ad aver desiderio di un whisky col ghiaccio?”

L’anziana signora, ancora elegante, mi aveva guardato con tenerezza.

“È una vecchia abitudine di noi italiani d’Egitto. Ce l’hanno lasciata gli inglesi. Frequentavamo altri club ricreativi. Non andavamo certo al Gezirah, il club degli inglesi che spadroneggiavano in Egitto, e dei loro clientes egiziani… Qualcosa, però, ci hanno lasciato in eredità. Il whisky col ghiaccio, appunto.”

Un bicchiere alto e largo, di quelli da bibita, riempito di ghiaccio. E una buona dose di whisky che pian piano si annacqua.

“Vino qui non ce n’era, e quel poco che si faceva era imbevibile. Ci fu una volta che morirono in molti, per il vino con le polverine”.

Vino edulcorato, con l’etanolo. Chissà, forse era vero, forse l’avrei potuto rintracciare nelle cronache di un tempo del Cairo. Non era, però, rilevante. Il bello era l’onda dei ricordi, in un pomeriggio di fine primavera, in una casa di Zamalek, assieme a un’italiana d’Egitto.

Italiani d’Egitto. Dimenticati. Italiani che erano tanti, e si erano meravigliosamente mescolati a greci, levantini, libanesi, mescolanze di passaporti e colori. Italiani antifascisti e italiani fascisti. Italiani che lavoravano in banca e in tipografia. E italiani, operai, che avevano costruito il canale di Suez. Centomila italiani, nel periodo di massima espansione, tra Cairo e Alessandria, e pure nel Delta del Nilo. Italiani che andavano e vanno ancora al Club, il Club italiano. Lì, nella stradina sotto la sopraelevata del Sei Ottobre. Cuore del Cairo, a metà tra la vecchia ‘Parigi sul Nilo’ e il Museo Egizio.

Il Club italiano era una mèta obbligata, soprattutto perché ci faceva far pace con il nostro cliché nazionale. Cosa potevamo esportare, se non pizza e convivialità? Così, dentro il nostro consolato, proprio dentro il nostro consolato, non c’erano solo gli uffici consolari e la scuola, la Leonardo da Vinci, in cui sono passate generazioni di figli di tecnici petroliferi. C’era anche la pizzeria, alla quale si accedeva proprio dalla stradina che si vede nelle foto di questi giorni. C’erano camerieri e pizzaioli egiziani, come nelle nostre città italianissime. E c’erano le coppie di una certa età che, sì, pasteggiavano ancora a whisky e ghiaccio.

La stradina, il controllo garbato dei poliziotti egiziani, e poi l’ingresso attraverso il quale si accedeva al consolato e alla pizzeria. Era come sbirciare dalla buco della serratura una città che già non era più quella di prima. Lì, nella pizzeria, c’erano i segni della comunità degli italiani d’Egitto, del Cairo pre-nasseriano, del periodo del protettorato britannico e della monarchia piegata al colonialismo. E poi c’erano, altrettanto forti, i segni dell’Egitto repubblicano, del Cairo panarabista, dell’Egitto faro del mondo arabo. I segni del Bulaq, per decenni quartiere degli italiani, che avevano portato al Cairo i balconcini di ferro battuto.

Tutto lì, tutto tra la pizza e il whisky col ghiaccio.

*******

Ora, dalle foto e dai video che arrivano dal Cairo, si vedono solo i danni provocati da un’autobomba imbottita di 450 chili di tritolo. Esplosivo da cava? Arrivato da dove, visto che in Egitto vi è un severissimo controllo da parte delle forze armate anche sull’esplosivo per usi civili? L’autobomba ha ucciso un uomo, un ambulante egiziano, ferito sette persone, e lanciato un avvertimento. Ma a chi? E con quale obiettivo?

Di certo, chi ha messo l’autobomba non voleva fare una strage. Alle sei e mezzo della mattina, in un venerdì di Ramadan, un’autobomba è un avvertimento. Il consolato d’Italia al Cairo è in una zona popolarissima della città, una zona di transito dalla stazione centrale di Ramses e il Nilo. Di Ramadan, a quell’ora, la maggior parte degli egiziani dorme dopo aver consumato il suhur, il pasto che precede l’alba. Il bilancio delle vittime sarebbe stato di certo molto più tragico se gli attentatori avessero collocato l’autobomba nelle ore calde, dalla tarda mattinata in poi.

Avvertimento tragico, dunque. A chi? Al governo italiano? Forse. Anzi, quasi certo. Per che cosa? Per la nostra politica mediterranea? Per il nostro appoggio ad Abdel Fattah al Sisi? Per il dossier libico? Per l’altrettanto scottante dossier sui migranti, sulle rotte del contrabbando di esseri umani? Tutto da verificare.

E in attesa delle verifiche e delle indagini, si può solo parlare di politica mediterranea e dei nostri rapporti bilaterali con l’Egitto. Da parte di un paese, come il nostro, che deve concentrare il proprio ruolo nel Mediterraneo, occorrerebbe più prudenza, nelle dichiarazioni governative. Prudenza unita a saldezza morale. Esprimere la vicinanza alle vittime del terrorismo. Confermare la fermezza della nostra lotta al terrorismo. Pretendere che ai nostri uffici sia assicurata la protezione da parte delle autorità egiziane. E non andare oltre.

Non possiamo dichiarare di sostenere Abdel Fattah al Sisi, l’espressione di un nuovo regime costruito sul vecchio regime dei Mubarak. Non possiamo sostenere, con lui, un regime che reprime, che ha messo in galera la gran parte degli attivisti della rivoluzione del 2011. Ha messo migliaia di ragazzi e ragazze in galera, non solo islamisti, ma soprattutto laici. Non possiamo dichiarare, come ha fatto il governo italiano, di sostenere Al Sisi, negli stessi giorni in cui tutte le associazioni egiziane e internazionali sui diritti umani e civili stigmatizzano le violazioni compiute dal regime al potere. Non possiamo, non solo per rispetto dei nostri valori raccolti nella Costituzione, ma anche perché non fa bene a una strategia seria e di lungo periodo che l’Italia dovrebbe avere sul Mediterraneo.

È in gioco la nostra sicurezza e la nostra credibilità. E senza credibilità, si rende più fragile anche la nostra sicurezza.

Nella foto, conservata alla Library of Congress, la vista dell’Opera dall’hotel Savoy. Ora, al posto della vecchia Opera, c’è un parcheggio. Allora, l’Opera era sinonimo di Italia. Noi curavamo il programma lirico. E gli italiani erano quelli dei balconcini di ferro, dell’opera e, poi, della pizza.

Sugli italiani d’Egitto, leggere l’incredibile lavoro storico-archivistico di Marta Petricioli, col suo volume Oltre il Mito.

Il brano della playlist, oggi: Abd el Halim Hafez, Zay el Hawa. Era quell’Egitto.

July 6, 2015

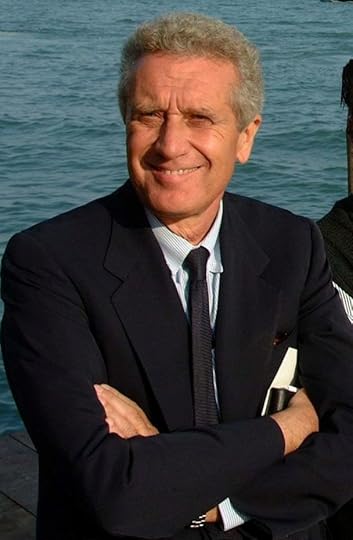

Franco Scaglia è nella Gerusalemme (celeste)

Un giornalista. Senza aggettivi, perché non servono, in questo caso. Un giornalista. Uno scrittore prolifico e noto, concentrato soprattutto su un luogo a lui carissimo: Gerusalemme. Un manager della tv pubblica, come presidente di RaiCinema: vecchio stampo, aziendalista, sempre più appartenente ad altri (migliori) tempi. Un uomo di teatro, presidente dell’Argentina, del Teatro di Roma. Era tutto questo, Franco Scaglia, che è morto oggi a Roma. Era tutto questo, e molto altro, perché gli intellettuali – se lo sono davvero – non sono solo degli specialisti, degli entomologi sul loro terreno di studio. Sono degli intellettuali completi, curiosi, senza steccati. Nihil ad me alienum puto, si dice. E a Franco non era estraneo, alieno, lontano nulla, della riflessione. Sulla politica, sulla politica culturale, sul cinema, il teatro, la letteratura, l’industria culturale. E su Gerusalemme, soprattutto.

Franco se ne è andato, e io mi sento più sola, nel mio piccolo. Non oso immaginare il dolore e la solitudine di Mascia Musy, sua moglie amata, compagna, artista da lui stimatissima. E dunque questo “sentirmi più sola” lo dico col pudore che tutti noi amici abbiamo. Ognuno di noi si sente più solo, senza i pensieri di Franco lo “stratega”, di Franco il consigliere editoriale (nel mio caso, un consigliere speciale), di Franco lo scrittore, di Franco che aveva tempo per tutti, di Franco con i modi gentili, e un gran sorriso.

Per me, per me e mio marito, Franco era Gerusalemme. La sua Gerusalemme, amatissima. La Gerusalemme del suo amico fra’ Michele Piccirillo, modello neanche tanto nascosto per il Matteo della sua trilogia sull’archeologo frate. Un Indiana Jones profondo, come lo era fra’ Michele. Riflessivo, come lo era Franco. Franco era Gerusalemme, mèta costante, luogo da cui non rimaneva lontano per più di un anno. Franco conosceva Gerusalemme e la Terra Santa come poche, rare persone: non ne faceva un vanto, non aveva prosopopea, non ne scriveva come fanno molti che al contrario ignorano le strade della Città Tre Volte Santa e soprattutto ignorano i suoi cambiamenti.

Forse per questo ci eravamo incontrati. Abbiamo, assieme, sentito il peso di Gerusalemme, città tradita da molti per un silenzio colpevole o per parole scritte nel vento. Franco aveva compassione, per una città divenuta di adozione, una città mai abbandonata. Ci ha guidato nella sua Gerusalemme, ci ha fatto conoscere fra’ Michele Piccirillo, ha tessuto la rete perché fra’ Michele diventasse uno dei nostri punti di riferimento. Uno dei nostri amici cari. Per Franco, che credeva, ci sarà ora il momento del nuovo incontro con Michele, l’uomo-guida, a suo modo l’uomo-rifugio.

Mi rimangono le passeggiate per Gerusalemme, le lunghe telefonate, le chiacchiere al tavolino, le cene. E una pagina del suo ultimo romanzo, in cui mi trasformava in personaggio, con nome e cognome: un regalo unico, inaspettato. Il segno di una stima reciproca. E assieme a questo, mi rimane un profondo dispiacere, perché la cultura italiana ha perso un uomo di valore.

Più soli, sì. Più soli, noi di Gerusalemme.

June 15, 2015

Lussu, la memoria e l’asilo

A proposito di trasmissione dei saperi e dei valori, ecco uno dei tanti consigli di lettura possibili. È la discussione per la votazione dei primi articoli della Costituzione. Gli Atti dell’Assemblea Costituente – forse non tutti lo sanno – sono consultabili online, sul sito della Camera dei Deputati. Completamente digitalizzati, gli atti contengono non solo la discussione in seduta plenaria, ma anche quella nelle sottocommissioni.

In pochi minuti, stamattina, ho cercato qualcosa sull’articolo 10 che si occupa dell’asilo politico, e soprattutto della nostra adesione alle convenzioni internazionali. L’articolo 10 risente della storia, della biografia di chi l’ha discusso e scritto. Esiliati, antifascisti, partigiani, esponenti del Centro Interno contro il regime fascista. Gente che ha rischiato la vita, scappando anche dalle parti di Ventimiglia, e che si è salvata grazie all’accoglienza in terra soprattutto francese. Parliamo di uomini come Umberto Terracini, o di Emilio Lussu. Terracini si prolunga, nella discussione sull’approvazione dell’articolo, sul fatto che l’Italia possa essere terra d’asilo non per i democratici, ma per chi – sottinteso: nazista o fascista – abbandoni il proprio paese come antidemocratico. Emilio Lussu gli risponde così:

“LUSSU osserva che chi è stato in esilio è particolarmente sensibile alla questione ed è d’avviso che la nostra Costituzione non possa contenere un articolo più restrittivo di quello contenuto nella Costituzione francese. Questa dice che qualunque uomo perseguitato a causa della sua azione a favore della libertà ha diritto di asilo sul territorio della Repubblica. Lo stesso pensiero è nell’articolo 10 proposto. Ritiene che la nostra Costituzione debba adottare un ampio criterio al riguardo, rimanendo naturalmente, per tutti, l’obbligo di rispettare la legge del Paese che concede l’asilo”.

Questo era il tenore delle discussioni politiche, allora. Sapevatelo.

Nella foto, la famosa fuga dal confino di Lipari, una delle isole in cui il regime fascista mandò gli oppositori. Sono ritratti: Francesco Fausto Nitti, Carlo Rosselli, Emilio Lussu. Per i più giovani: cercateli su google. Va bene anche Wikipedia.

E se tra loro ci fosse Sandro Pertini?

Protagonista di fughe rocambolesche, su motoscafi o per i monti, aiutato dai passeurs, dai contrabbandieri. Clandestino. Entrato illegalmente con un falso passaporto. Non era eritreo. Non era siriano. Eppure da Ventimiglia era passato. Si chiamava Sandro Pertini, e prima di essere presidente della Repubblica italiana si era fatto il carcere, il confino, l’esilio. Era stato detenuto – tra gli altri – nel carcere di Regina Coeli e in quello di Turi (dov’era imprigionato Antonio Gramsci). Era stato al confino a Ponza, e in esilio in Svizzera e in Francia. I tribunali fascisti lo avevano condannato anche all’ergastolo.

Se si fosse presentato a Lampedusa, in uno dei tanti sbarchi di questi anni e decenni, lo avrebbero considerato un delinquente. Era stato, invece, un prigioniero politico. Ed è per i tanti casi come quello di Sandro Pertini che i padri costituenti – tra i quali molti resistenti – erano stati così precisi nella protezione dello straniero, e nel caso specifico del rifugiato per motivi politici. L’articolo 10 della Costituzione lo si può comprendere a pieno solo se lo si inserisce in un percorso storico che ha visto la nostra Repubblica postbellica fondarsi su una classe dirigente formata dal dissenso, dall’opposizione, dall’esilio e dalla conseguente accoglienza fornita da paesi come Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti e, pochi lo sanno, anche paesi come la Turchia.

Dice l’articolo 10:

“L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”.

L’immagine iconica degli scogli di Ventimiglia ricorda, alla mia generazione, il nostro legame con una storia di fuga. Non solo il nostro indissolubile legame con una storia di emigrazione. I due corni non sono scindibili, nel nostro dna. Né è scindibile, nel nostro percorso sociale e culturale collettivo, l’insieme dei modelli che ci hanno formato. Siamo stati educati, certo, a cantare Il Piave mormorava, a recitare Carducci e Pascoli, ma anche a leggere Primo Levi, grazie a una meravigliosa generazione di maestri della scuola pubblica. Immagini come quelle delle persone migranti piaggiate sugli scogli di Ventimiglia, che suscitano meno tenerezza di un balenottero piaggiato, sono per noi punizione e amarezza. Come se stessimo perdendo noi stessi. Ci siamo già persi. Li abbiamo già persi. L’ignavia e la codardia, l’ignoranza e la stupidità hanno già segnato in maniera indelebile il nostro futuro di europei. Attraverso questa e le tante altre istantanee della nostra discesa negli inferi. L’Uomo non lo riconosciamo più. Non siamo più gli stessi.

A salvarci, a noi sommersi dall’ignavia, ci sono ancora – nonostante tutto – le donne e gli uomini di buona volontà che accorrono nelle stazioni, a Milano e a Roma, a portare accoglienza, cibo e assorbenti ai migranti. I cittadini, europei, italiani e francesi, che aiutano i migranti a Ventimiglia, a Nizza, in Sicilia, ovunque.

Non solo la buona volontà, però, ci salverà, se accanto all’accoglienza non riusciremo a recuperare la trasmissione dei modelli culturali ed etici tra le generazioni. Se nessuno più riuscirà a far tracciare subito, in automatico, ai propri figli il filo invisibile che lega i ragazzi eritrei in fuga dalla dittatura e da un servizio militare a tempo indeterminato a Sandro Pertini e ai suoi compagni. La Ventimiglia di oggi e quella di 70 anni fa. Il passaggio del confine, il viaggio della speranza, la fuga verso le libertà e lontano dalla morte. A Ventimiglia sono sicura c’è stato o ci passerà un Pertini, un Rosselli, Nenni o Saragat, Gramsci o Calamandrei, Matteotti, Tina Anselmi. Non li riconosciamo, ma magari sono lì sotto le coperte argentee, frutto dei nostri viaggi sulla Luna. C’è mio padre che venne a Roma dalla Calabria perché aveva fame. Ci sono i nostri minatori di Marcinelle.

La storia, le storie, la Storia sono la nostra ciambella di salvataggio. Sempre che qualcuno accorra a salvarci, nonostante le nostre colpe, la nostra strategia economica in Africa, i nostri affari con i dittatori, i nostri nasi turati.

May 18, 2015

Gli scaffali (vuoti) di Ryadh ospiti a Torino

La vera notizia saranno gli scaffali dello stand (presumibilmente imponente) dell’Arabia Saudita, il paese ospite del prossimo Salone del Libro, edizione 2016. E cioè: ci saranno libri, su quegli scaffali? E quali tipi di libri? La domanda non è peregrina, visto che in Arabia Saudita vige la censura, soprattutto sulle opere d’arte. Un esempio su tutti, citato qualche mese fa da una delle riviste d’informazione online più interessanti, Al Araby. L’esempio è quello di Abdo Khal, lo scrittore saudita che vinse l’edizione 2010 dell’International Arabic Fiction Prize, uno dei più importanti premi letterari arabi, di certo il più conosciuto in Occidente. Abdo Khal vinse con un romanzo pubblicato non a Ryadh, bensì a Beirut e Bagdad. E sì, perché Abdo Khal, di suoi libri vietati in Arabia Saudita, ne ha almeno otto.

Non è l’unico, Abdo Khal. Non è l’unico, non è l’ultimo, non è neanche il caso più grave di violazione della libertà di espressione, e dunque anche di scrittura. Raef al Badawi, blogger ormai noto, ha rischiato la pena di morte per apostasia, e solo le campagne internazionali in sua difesa gli hanno risparmiato sinora alcune delle mille frustate a chi è stato condannato. Per aver scritto, per aver pubblicato, soprattutto per aver aperto un sito considerato pericoloso. Forse perché si chiama Saudi Liberals. In sua difesa non è scesa in campo solo Amnesty International. È sceso in campo anche PEN International, l’organizzazione internazionale degli scrittori.

Censura, e che censura! Pene corporali di cui abbiamo dimenticato l’esistenza (per fortuna). Pena di morte in vigore, e comminata spesso, in Arabia Saudita, attraverso decapitazione (chissà perché, ci fa impressione solo se a decapitare sono quei terroristi dell’ISIS…). E poi violazioni quotidiane dei diritti umani, civili, di genere.

In un paese, l’Italia, che si tenta di far diventare islamofobo, nulla o poco si dice su quello che devono penare le donne saudite. Anche quelle ricche, come le sorelle Olayan, tra le più ricche (ricchissime) del Paese. Muovono conglomerati, multinazionali, imperi economici, ma non possono guidare. E quelle che così ricche non sono, vanno in galera se provano a sfidare il divieto di guida, com’è successo soprattutto dal 2011 in poi. Ci sono veli e veli, insomma. Veli che dovremmo additare a simbolo di sottomissione. E veli che dovremmo ignorare, se serve al manovratore.

Singolare, dunque, che il Salone del Libro di Torino abbia scelto l’Arabia Saudita come paese ospite dell’edizione 2016. Non per i sauditi, beninteso, le prime vittime del regime. Ma proprio per il regime… Quale cultura porterà al Lingotto? La cultura saudita, o la cultura degli Ibn Saud, della famiglia reale, della retriva interpretazione wahhabita dell’islam, della polizia religiosa, dei clerici ultraconservatori? E con chi avranno a che fare, i funzionari del Salone? Con Abdo Khal e con gli altri scrittori e le altre scrittrici costretti a pubblicare fuori dai confini sauditi, oppure con la burocrazia del ministero della cultura, cioè con i censori? La risposta è scontata: i censori decideranno chi portare a Torino. Come successe con l’Egitto di Hosni Mubarak, che ora sembra tornato in auge tra chi, opinionista o direttore di testata, proclama la necessità della Realpolitik.

Ero al Salone di Torino edizione 2010, invitata come esperta di mondo arabo, e c’era Ala al Aswani, proprio quando era paese ospite l’Egitto. Aswani non volle essere parte della delegazione ufficiale, lui dissidente. Era lì come individuo, e trattò con il disprezzo che meritavano i funzionari del ministero della cultura, lo stesso ministero che aveva censurato molte sue pagine. E ora noi, intellettuali, dovremmo avallare la letteratura e la cultura scritta proposta da un altro ministero della cultura, di un paese in cui vige una censura diffusa, capillare, durissima?

Qual è il fine? Mostrare che l’Arabia Saudita è un buon alleato dell’Italia e delle sue imprese economiche?

Oppure c’è anche altro? Sono tempi, questi, in cui è il cliché a vincere, per avallare scelte geopolitiche, se non dubbie, almeno miopi. E allora, è necessario mostrare non gli arabi, quelli veri e dunque invisibili. È necessario mostrare lo stereotipo dell’arabo. Che il miglior arabo è quello ricco, non certo il profugo siriano, palestinese, e fra un po’ yemenita. Meglio lo sceicco ricchissimo, il petrosceicco vestito di bianco, tutto oro e opulenza, a cui serve mostrare a sua volta un mecenatismo in campo artistico e culturale. Tanto ridondante da coprire altre scelte dal punto di vista politico e militare.

Avallare la macchietta alla Totò è molto più semplice che indagare ciò che è successo in campo letterario nel mondo arabo nell’ultimo decennio. E per altro verso, non solo all’Arabia Saudita, conviene mostrare un altro volto del mondo arabo. Per far dimenticare le rivoluzioni, e soprattutto far dimenticare chi, tra cui l’Arabia Saudita e i paesi del Golfo, ha messo in campo tutta la propria influenza strategica ed economica per distruggere il secondo Risveglio arabo. Un risveglio culturale e sociale che comprendeva, e comprende, semi artistici diversi, quelli — appunto – che il regime di Ryadh censura.

Bastava chiedere ai tanti arabisti che studiano la regione araba. Ai tanti che dall’Italia se ne sono andati, e che sono esperti della materia a livello internazionale. Bastava chiedere a loro, per evitare una pessima figura. Ma forse, proprio a loro non bisognava chiedere, per evitare di sentirsi fare domande scomode. La prima, la più importante: perché?

May 16, 2015

Morsi e i diritti a corrente alternata

Un presidente regolarmente eletto viene arrestato e processato per essere scappato di prigione durante una rivoluzione. Viene condannato, per la precisione, alla pena capitale, da un tribunale penale del regime che ha dimissionato e arrestato il presidente. La sentenza, subito dopo, viene inviata alla massima autorità religiosa nazionale perché la convalidi o esprima un parere contrario: il tribunale civile, dunque, non carica su se stesso del tutto la responsabilità di condannare in via definitiva il presidente detronizzato dalle forze armate, e demanda all’autorita religiosa [sic!] la decisione ultima. L’autorità religiosa supera, dunque, quella civile, in un regime che ama definirsi riformatore. Anzi, il campione della riforma.

Ho lasciato volutamente confusa, ambigua, la posizione geografica del Paese in questione. Indefinita la fede in cui credono sia l’imputato sia le autorità giudiziarie. Perché i diritti umani e civili sono uguali ad ogni latitudine. Che si tratti dell’Italia o, come in questo caso, dell’Egitto. A quanto sembra però, qui da noi in Italia, vi è una interpretazione quanto meno sui generis dei diritti. E soprattutto della dignità delle persone. A corrente alternata. A seconda del palato.

Per i diritti si va in piazza a seconda della latitudine a cui appartiene l’individuo. La pena di morte si contesta in Iran e in Cina, meno se il Paese che (ancora, ahimè) la commina è un alleato stretto. E che dire poi di un dibattito politico, di una transizione democratica, di una costituzione che andrebbe dibattuta e approvata da tutte le anime politiche di un Paese? Sacrosanto diritto in terra europea. Altrove, invece, meglio che vi siano i quisling di oggi, quelli che ci assicurano una (chissà quanto longeva e lungimirante) stabilità politica, economica, energetica.

Esemplificativo il caso del condannato a morte Mohammed Morsi, presidente egiziano eletto e poi detronizzato dalle forze armate dopo il coup del 3 luglio 2013. Condannato, appunto, per essere scappato di prigione alla fine di gennaio del 2011. Quando, per inciso, la polizia del regime di Hosni Mubarak sparava sui ragazzi di piazza Tahrir, salvati (anche) dagli ultras delle squadre di calcio del Cairo. Quegli stessi ultras che, sempre in questi giorni, sono stati bollati da un altro tribunale egiziano come terroristi.

Morsi, dirigente dei Fratelli Musulmani egiziani, viene condannato a morte da un tribunale penale, emanazione del potere giudiziario e di uno Stato di diritto. Ma la sua sentenza viene mandata dallo stesso tribunale al mufti, la più alta autorità religiosa a livello nazionale. Sharia in vigore? Ma il regime di Abdel Fattah al Sisi non rappresenta il campione dell’islam riformato, quello che dovrebbe in un certo senso lasciare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio?

Il devoto e fervente Morsi, dunque, sarà giudicato alla fine da un’autorità religiosa, il cui parere – in sostanza – dovrebbe tutelare l’autorità giudiziaria civile dagli attacchi dell’islam politico. Almeno dal punto di vista formale. E con il caso del presidente detronizzato, ci sono quelli dell’intero vertice conservatore dei Fratelli Musulmani. Il regime di Mubarak li aveva messi in galera, e ora si trovano tutti condannati per lo stesso reato di fuga. Scappati dalla prigione in piena rivoluzione, con tutto l’apparato di violenze collegate alla fuga, proprio quando nel Paese le forze di sicurezza stavano compiendo violenze di pari livello, e spesso più gravi. L’accusa non è dunque di non essere stati capaci di rispettare il mandato degli elettori, di aver occupato il potere, di aver attentato all’equilibrio dei poteri, di non aver creato la concertazione necessaria alla transizione democratica. Colpe, in un certo senso, ben più gravi. No, condannati a morte per essere scappati di galera in piena rivoluzione.

La linea del regime di Abdel Fattah al Sisi si conferma. Come successe in epoca nasseriana, l’obiettivo è il contenimento dei Fratelli Musulmani, attraverso l’ennesima, dura ondata di repressione della storia repubblicana egiziana.

Se poi, nella rete, cadono persone del tutto diverse da Morsi, Badie, Mahmoud Ezzat, Essam El Arian, non ha importanza. Se a essere condannato a morte in contumacia è Emad Shahin, studioso notissimo negli Stati Uniti, docente in alcune tra le più prestigiose università americane, non è rilevante, per il nostro palato così attento alla difesa dei diritti umani e civili. Se i conduttori di talkshow più indipendenti vengono estromessi dalla tv (il caso più recente è quello di Reem Maged) ciò non lede la nostra idea di libertà di espressione, la stessa per cui si è scesi in piazza a Parigi. Né ha importanza che nelle carceri egiziane continuino a essere detenuti gli esponenti della meglio gioventù (laica) egiziana, la cui epopea a Tahrir ha fatto esplodere in gridolini di assenso i salotti buoni dell’intellighentsjia europea.

Così, per la condanna di Morsi, condanna alla pena di morte che noi esecriamo e contro la quale spegniamo le luci dei monumenti più importante, si tace. Anzi, mi correggo. Tutto sommato, quella condanna alla pena di morte viene usata per dire che, sì, in fondo è meglio non tutelare qualche diritto e tutelare la stabilità geopolitica. Perché, diciamolo, gli arabi non sono ancora preparati alla democrazia. Ci sono popoli e popoli, cervelli e cervelli, culture e culture…

Sono giorni, mesi e anni che mi sento fare trattatelli di eugenetica travestiti da atteggiamenti realistici. Eugenetica travestita da Realpolitik, dunque della peggior specie, perché non ha neanche il coraggio di esprimersi. Gli arabi, e soprattutto gli arabi di fede musulmana, non sarebbero preparati alla democrazia. E dunque necessitano del loro quisling quotidiano, del loro bombardamento quotidiano, della loro quotidiana decapitazione capitale (sancita dalla legge). L’esecrazione è confinata solo alle gesta dell’Isis. Solo alle devastazioni, alle decapitazioni, alle violazioni, alle distruzioni di beni artistici per mano dell’Isis. Se a decapitare (a Ryadh) e a distruggere (in Yemen attraverso i bombardamenti sauditi) è qualcun altro, poco male, nel caso sia nostro fedele alleato.

Dall’altra parte del Mediterraneo ci guardano, ci leggono, ci giudicano. Osservano la nostra ignoranza e i nostri doppi standard. E non capiscono perché Palmira sia più importante di un sito storico in Yemen. Perché Aleppo valga meno di Ramadi. Perché una decapitazione a Ryadh non faccia scalpore quanto una su una spiaggia di Libia. Queste domande me le faccio anch’io, che non vivo dall’altra parte del Mediterraneo.

Qui, di seguito, a mo’ di esempio, è la dichiarazione del professor Emad Shahin. Se volete sapere chi è, e perché fior di studiosi si sono schierati con lui, bastava cercare un po’ su google. A Georgetown ci è andato anche lui, ma come visiting professor.

statement by Prof. Emad Shahin on his death sentence

May 16, 2015

In another travesty of justice, an Egyptian court today issued a mass death sentence against more than 120 defendants in two cases known as the “Grand Espionage” and “Prisons Break.” I was falsely charged in the first case and I received the death sentence pending referral to the mufti. I repeat my absolute rejection of the charges against me and note that I am hardly the only victim of injustice in this case. Furthermore, I condemn the sham trials engulfing Egypt since July 2013 where wholesale death sentences on flimsy or no evidence have been the mark of the current military regime.

In fact, these sentences are yet another manifestation of the deeply troubling way the Egyptian judiciary has been used as a tool to settle political disagreements by the harshest and most repressive means possible. Due process, regard for evidence, and minimum standard of justice have been tossed aside in favor of draconian injustice. Ironically, two defendants sentenced to death today had already been dead and one has been in prison for the past 19 years. Amnesty International, Human Rights Watch, and many other human rights organizations have condemned the way the Egyptian Judiciary has been used to settle political scores.

The military-backed regime has been targeting peaceful opponents, young protesters, students, journalists and academics. It is currently seeking to reconstitute the security state and intimidate all opponents. For over two years, the army and security agencies have staged a counter-revolution against all those associated with January 25th Revolution, combatting the aspirations of Egyptians for building a free and democratic society. Agencies that are supposed to serve the people are instead oppressing them.

As an independent academic and scholar, I will continue to uphold and defend democratic values, human rights and national reconciliation. These are the exact values that Egypt at the moment to chart a peaceful course in the future. I believe this is the essence of why I was targeted and what my case is all about.

Emad Shahin, Ph.D.

Professor of Public Policy, The American University in Cairo

Visiting Professor, School of Foreign Service, Georgetown University

Distinguished Visiting Scholar, Columbia University (2014-2015)

Public Policy Scholar, Woodrow Wilson International Center for Scholars (2014)

Henry R. Luce Associate Professor, University of Notre Dame (2009-2012)

Visiting Associate Professor, Harvard University (2006-2009)

Faculty Affiliate, Kennedy School of Government, Harvard University, Belfer Center (2007-2008)

Editor in Chief, The Oxford Encyclopedia of Islam and Politics

Member of the Academic Advisory Board, Center for Christian-Muslim Understanding, Georgetown University

Member of the Editorial Advisory Board, Oxford Research Directions (Since 2011)

Advisory editor, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World (Oxford University Press, 2009)

Member of the Academic Board, Al-Hadara Center, Cairo, Egypt

Member of Alexandria Library Scientific Board for the Production of “Selections of Modern Islamic Heritage” (Since 2012)

Foreign Reference Member, University of Oslo (since 2007)

Member of the World Economic Forum’s Global Agenda Council (2008)