Paola Caridi's Blog, page 74

February 13, 2015

Gerusalemme in un caffè

Quanto può essere invisibile una città agli occhi del mondo? E quanto può esserlo Gerusalemme, l’archetipo della città? Sembrano – e forse sono – domande paradossali. Come può un corpo vivo, fisicamente esteso, imponente com’è una città, essere invisibile al nostro sguardo? Ancor più sconcertante è che sia ignota la città par excellence, la più narrata, la più vista nei telegiornali, la più adorata da chi ha fede. Gerusalemme invisibile. Sì, succede. Accade quando nascosti sono i suoi abitanti, le sue storie quotidiane, i passi sulle strade, la pioggia sulla pietra antica della Città Vecchia.

Cafè Jerusalem nasce da questo paradosso. La città raccontata e mitizzata ben più di altre è anche quella meno visibile, nelle sue dimensioni e nelle sue giornate. Al contrario, la sua realtà nascosta, difficile, e spesso crudele, è proprio il tessuto di relazioni e conflitti di cui ho fatto parte integrante, nei miei dieci anni di vita a Gerusalemme, e di lavoro come giornalista e scrittrice. È l’umanità dolente, gli sguardi, i ritmi religiosi e prosaici, indecifrabili ai più.

Ne avevo scritto, certo. E tanto. Ne ho scritto molto anche in un libro, Gerusalemme senza Dio (Feltrinelli 2013) da cui Cafè Jerusalem prende più di qualche spunto. Neanche un libro, però, è riuscito a sanare una necessità, quasi un dovere: rendere carne gli sguardi e le vite degli altri. Le vite dei gerosolimitani, distillate nei ricordi anche dolorosi, sempre intensi, di un decennio fatto di giorni e giorni e suoni e ritmi e canti e sirene.

Il testo teatrale sublima questa necessità. E lo fa partendo dalla nostalgia. La mia nostalgia di Gerusalemme è tutta, o quasi, nei suoni. Nel ritmo antico del giorno di Gerusalemme, che inizia prima dell’alba con l’adhan, la chiamata alla preghiera musulmana. Un canto dolce, che prelude all’ingresso – potente e abbacinante – della luce del sole. La luce che conclude la notte, cioè la tregua a Gerusalemme, e mostra la città nel suo tran tran di quotidianità difficile, spaccature, conflitti.

Cafè Jerusalem va dunque oltre il mito della città. Ed entra nei suoi suoni. È per questo che il progetto teatrale nasce con i Radiodervish, che assieme a me più volte hanno vissuto e ascoltato la città, nei loro frequenti viaggi a Gerusalemme. I suoni – e dunque la musica e i brani dei Radiodervish, band culto nel panorama della world music italiana – sono nella trama del testo teatrale. Nabil ben Salameh, Michele Lobaccaro e Alessandro Pipino sono lì, sulla scena. Filo ineludibile per tessere l’intreccio, perché la spola possa entrare e uscire dal telaio e comporre la storia di Nura, gerosolimitana, palestinese, cristiana, e di Moshe, gerosolimitano, israeliano, israeliano, ebreo.

Nura ricorda. Ricorda una storia sopita, prima di metterla in valigia e di lasciare una Gerusalemme, la sua, che non c’è più. Ricorda soprattutto le parole non dette, l’afasia che stringe la città e i suoi abitanti in un cappio. Le parole che non furono dette, le parole per conoscersi, sono quelle tra Nura e Moshe, ma anche tra il giovane palestinese Musa e la ragazza-soldato israeliana che gli chiede i documenti. In un passaggio di testimone tra le generazioni che tramanda la sofferenza, e rinvia a data da destinarsi la soluzione del conflitto. Perché poco è stato detto, e dunque poco si è chiesto al proprio nemico, per sapere chi è, quali sono i suoi sogni, cosa rivendica.

Quando ho pensato a Nura, alla sua dolente serenità, ho subito raccordato il suo volto con quello di Carla Peirolero. L’avevo vista in Madri Clandestine, un altro progetto del suo multicolore Suq, laboratorio culturale del dialogo, oggi ancor più necessario, di cui Genova dovrebbe andare ancor più fiera. Carla aveva nelle Madri Clandestine, e ha in Cafè Jerusalem, quella empatia non affettata, quella saldezza che volevo far emergere dal volto e dalla voce di Nura. E Carla conosce anche lei Gerusalemme, e da Gerusalemme è stata anche lei colpita. Come Pino Petruzzelli, non solo regista di un progetto così singolare che ha sposato con gioia, ma Moshe-Musa, l’uno e il suo antagonista, il vecchio gerosolimitano che ha visto tutte le recenti guerre, e il giovane gerosolimitano che non sa come comporre rabbia e richiesta di diritti inalienabili.

Come nei mosaici bizantini che la ritraggono, Gerusalemme è ancora oggi una città-fortezza. Nascosta al mondo dai suoi muri, fisici prima ancora che mentali. Oltre quei muri, c’è una città complessa, ricca di persone, di facce, di storie che sono spesso annullate dalla semplice cronaca che tutto appiattisce. La realtà, però, non può essere dimenticata solo perché la cronaca non ne parla. Dimenticare la realtà significa ritrovarla poi, un giorno, nella cronaca di sangue, senza saperne le ragioni e la storia.

Il mio regalo alla Gerusalemme di cui ho fatto parte è darle corpo, lacrime, suono, voce, perché su un palcoscenico si possa illuminare la vita e la dignità delle persone, di ognuno dei cittadini. Il mio dovere verso gli invisibili.

la mia descrizione di Cafè Jerusalem è uscita in questi giorni sul numero di febbraio-aprile di “Palcoscenico e Foyer“, la rivista del Teatro Stabile di Genova. È la presentazione alla vigilia dello spettacolo, prodotto dallo stesso Teatro Stabile, con la collaborazione di Suq Genova, su mio testo e musiche dei Radiodervish, con Carla Peirolero nella parte di Nura, e Pino Petruzzelli nella doppia parte di Moshe-Musa. Regia di Pino Petruzzelli. In scena dal 18 al 22 marzo

l foto è di Marina Calypso Antonioli

February 8, 2015

Quelle che lo portano

“Se solo avessimo avuto un costume nazionale, come il sari per le indiane o il sirwal per le pachistane, molte di noi lo avrebbero probabilmente addosso, in questo momento”. Il velo, però, non è il costume nazionale delle egiziane. E questo Ahdaf Soueif lo sapeva bene quando scriveva queste righe, nel dicembre del 2001. Lei, nata al Cairo e residente a Londra, il velo non lo porta sui suoi capelli corvini. Porta invece dentro di sé una identità tanto ambivalente quanto affascinante: donna profondamente egiziana, educata nella Cairo rivoluzionata da Gamal Abdel Nasser, e poi catapultata in Gran Bretagna. Dove ha imparato a scrivere in inglese e a usare la lingua di Shakespeare per i suoi romanzi e la sua quotidianità londinese. Conservando, per la lingua araba, lo spazio della colloquialità e dell’intimità. Lei, insomma, è la tipica rappresentante di quella terra di mezzo (Mezzaterra è il titolo di uno dei suoi libri), di quel territorio comune che coltiva una sempre più esigua minoranza di intellettuali arabi votati all’indipendenza e a una vita culturale difficile. Critici verso le chiusure della propria gente, insomma, e allo stesso tempo profondamente critici verso l’incapacità occidentale di vedere – al di là delle proprie paure – le ragioni degli altri.

“Se solo avessimo avuto un costume nazionale, come il sari per le indiane o il sirwal per le pachistane, molte di noi lo avrebbero probabilmente addosso, in questo momento”. Il velo, però, non è il costume nazionale delle egiziane. E questo Ahdaf Soueif lo sapeva bene quando scriveva queste righe, nel dicembre del 2001. Lei, nata al Cairo e residente a Londra, il velo non lo porta sui suoi capelli corvini. Porta invece dentro di sé una identità tanto ambivalente quanto affascinante: donna profondamente egiziana, educata nella Cairo rivoluzionata da Gamal Abdel Nasser, e poi catapultata in Gran Bretagna. Dove ha imparato a scrivere in inglese e a usare la lingua di Shakespeare per i suoi romanzi e la sua quotidianità londinese. Conservando, per la lingua araba, lo spazio della colloquialità e dell’intimità. Lei, insomma, è la tipica rappresentante di quella terra di mezzo (Mezzaterra è il titolo di uno dei suoi libri), di quel territorio comune che coltiva una sempre più esigua minoranza di intellettuali arabi votati all’indipendenza e a una vita culturale difficile. Critici verso le chiusure della propria gente, insomma, e allo stesso tempo profondamente critici verso l’incapacità occidentale di vedere – al di là delle proprie paure – le ragioni degli altri.

Pur non indossando il velo, Ahdaf Soueif conosce l’incredibile portata culturale e sociale di quel pezzo di stoffa su cui l’Occidente si arrovella negli ultimi anni. E non solo in Francia. Il velo, certo, non è il costume nazionale delle egiziane né tanto meno un segno dell’identità araba. Eppure negli ultimi anni, si è impregnato di una carica identitaria che va oltre l’adesione fideistica all’islam, travalica i confini della religione e si getta anima e corpo nell’appartenenza a un popolo, a una regione, a un destino. “Il velo è ritornato in Egitto negli scorsi vent’anni – dice la scrittrice. In genere è una dichiarazione di identità, una protesta contro la globalizzazione culturale, una opposizione – bisogna dirlo – contro l’idea che il modello occidentale sia il solo modello disponibile per le donne nei tempi moderni. Ne consegue, dunque, che qualsiasi tentativo americano od occidentale di ‘salvare’ le donne egiziane dal velo è visto – dalle donne egiziane – nella versione migliore come un sostegno confuso, e nella versione peggiore, come aggressivamente neocoloniale”. Una considerazione condivisa, nella sostanza, anche da una donna molto diversa da Ahdaf Soueif. Si chiama Heba Ra’ouf Ezzat, politologa, anche lei egiziana, più giovane e con un velo sulla testa. È una delle voci più innovative del cotè islamista, una intellettuale che spende energie e testa sulla questione della democrazia, del dialogo interreligioso, della partecipazione dell’islam politico nelle istituzioni. Secondo Heba Ra’ouf Ezzat, la questione del velo “mostra la prospettiva orientalista e gli stereotipi che sono dominanti, e mostra allo stesso tempo i limiti della tolleranza dentro i paesi occidentali. Io, però, sostengo che dopo l’11 settembre molti paesi stanno tentando non solo di “controllare” la presenza islamica ma di “trasformare” l’islam”.

Il velo potrebbe essere, dunque, come un sari, o come un sirwal qamis pachistano. Se non fosse che, alla fine, la religione torna a essere il referente ineludibile per chi decide di indossare il velo, sia esso un semplice fazzoletto com’è lo hijab, o un niqab, la sua versione integrale usata dalle saudite (e non solo), sia lo sciita chador, oppure l’azzurro e tribale burqa.

Questo variopinto esercito di donne velate che percorrono tutto il mondo arabo (e una buona parte di quello musulmano) è senza dubbio la fotografia che più colpisce e spiazza l’immaginario italiano, europeo, occidentale. Come se il velo avesse un solo significato: una inarrestabile corsa verso l’anti-modernità. E la deriva antimoderna è una delle componenti, certo. È anche quella più visibile e strombazzata, soprattutto per l’occhio occidentale. Se si ribalta, però, la prospettiva, e si guarda il fenomeno dall’opposto simmetrico, non è detto che la componente antimoderna sia la più importante. O almeno, così non è per chi il velo lo porta.

A sentire loro, le donne velate, la lettura più in voga è invece quella di un imprescindibile anelito verso un comportamento corretto secondo i dettami dell’islam. Che prevede un atteggiamento pio e modesto, per nulla limitato all’universo femminile, bensì richiesto a tutti. Uomini compresi. Perché sul codice di abbigliamento islamico si è scritto molto e scritto malamente in questi ultimi anni, ma si è poco riflettuto sul fatto che il velo sia solo una delle sue espressioni. Portata alla notorietà, peraltro, solo quando copre la testa di una donna. Non quando, come succede sempre più spesso nel mondo arabo, il velo nasconde la testa di un uomo, che in tal modo testimonia di aver aderito alla richiesta di modestia fatta direttamente da Maometto ai suoi compagni.

“Interpretare il velo come una questione di genere, insomma, è riduttivo e dà un’immagine falsata di quello che sta succedendo nel mondo musulmano”, sostiene Fadwa el Guindi, l’antropologa egiziana che ha compiuto la ricerca più esaustiva sul velo, racchiusa in un volume (Veil: modesty, privacy, resistance) che, seppur pubblicato nel 1999 negli Stati Uniti, è considerato ancora oggi la bibbia per chi vuol comprendere cosa stia succedendo nel codice di abbigliamento sulla riva sud del Mediterraneo. Ancora oggi, a oltre sei anni di distanza, Fadwa el Guindi – che il velo, come Ahdaf Soueif con cui condivide i capelli corvini, non lo porta – continua a pensare che i risultati del suo tempo speso tra donne e uomini velati siano validi: il velo è modestia, identità, resistenza, conformismo sociale. E anche fede.

Largo, dunque, anche alla dimensione spirituale della vita, isolando quanto più possibile i demoni del materialismo. Se non fosse per i veli e per le cinque preghiere canoniche, parrebbe di udire i sempre più frequenti richiami anticonsumistici in auge anche nella chiesa cattolica. Sia nelle componenti più ortodosse vicine ai papati di Giovanni Paolo II e ora di Benedetto XVI, sia nei settori più progressisti, vicini semmai ai movimenti contro la sola globalizzazione dei ricchi.

È, questo, il velo declinato anche secondo i programmi dell’islam politico. Il velo simbolo di una pratica religiosa quotidiana in cui sono comprese la carità, la modestia, la sincerità, l’autoresponsabilità, assieme all’adesione totale a quello che la religione musulmana prevede: una vita dettata dalla fede e da ciò che l’apparato normativo islamico statuisce. Una vita, insomma, totalmente regolata in privato e in pubblico dalla legge di Dio. E se la legge di Dio non va d’accordo con la legge degli uomini, inutile aggiungere che a vincere è la prima.

Se questa adesione al messaggio del Dio dell’islam sembra molto lontana dalla nostra vita, basta pensare al dibattito sulla bioetica in corso tra chiesa cattolica e Stati nazionali per accorgersi quanto sia invece molto vicina a noi. Anche (se non soprattutto) vicino all’Italia delle accese discussioni su fecondazione artificiale, aborto, regolazione delle unioni di fatto, eutanasia: tutti terreni sui quali la legge del Dio cristiano, per molti ma non per tutti, deve statuire i comportamenti singoli e di massa. Prima e oltre la legge degli uomini.

Torniamo però, a quel pezzo di stoffa. A quel fazzoletto così simile al foulard usato (talvolta ancora oggi) dalle nostre donne perché non stava bene, in pubblico, mostrare la testa scoperta. Tra gli arabi, oggi il velo va oltre l’adesione alla legge di Dio e dell’islam politico. Per quello che, nel 2001, diceva appunto Ahdaf Soueif. Perché il velo è lo svelamento della propria identità davanti agli occhi del quartiere così come di fronte agli occhi del mondo. Non è, però, come il sari. Ed è questo il motivo per il quale, anche all’interno dello stesso paese, il velo viene declinato secondo differenti linguaggi. Creando un vero e proprio catalogo del velo che distingue ceti, scuole di pensiero, atteggiamenti politici, costumi sociali.

Questo è un brano del primo capitolo di Arabi Invisibili, il mio libro che Feltrinelli ha pubblicato nel 2007. Mi sembra, talvolta, che non sia passati 8 anni. O che siano passati invano. Stancamente, occorre spiegare agli amici, ai conoscenti, a un pubblico indistinto e smarrito cos’è la regione araba. Chi sono gli arabi, dove vivono, come vivono. Ancora una volta, hic sunt leones. E ancora una volta, sul banco degli imputati, c’è la nostra informazione. Quando riusciremo ad andare oltre il velo?

La scelta dell’immagine, con la Annunciata di Antonello da Messina, è provocatoria, come ben si comprende. Ed è comunque sempre bene ricordarsi che il velo è anche nostro.

January 16, 2015

Non c’è più molto tempo

È forse la prima volta che su questo blog, inaugurato nel 2008, pubblico uno scritto che non è mio. È un diario virtuale personale, e credo sia giusto che ognuno si assuma la responsabilità dei suoi atti e delle sue parole. Derogo a questo mio regolamento intimo, e pubblico l’intervento fatto da Paolo Branca il 15 gennaio scorso, nella sua audizione alla V commissione della Regione Lombardia.

Non è solo perché il prof. Branca, uno dei nostri migliori islamologi, è un mio amico. In genere, anzi, avrei remore a pubblicare articoli di amici. Lui, Paolo Branca, non è solo uno studioso. È forse il più profondo conoscitore dei musulmani di Milano. Di generazione in generazione. Conoscere in qual modo ci dovremmo comportare, e cosa debbano fare i politici lombardi, e nazionali, è importante. Determinante.

Leggetelo!

Gentili Signore, Egregi Signori,

vi ringrazio anzitutto di questa opportunità (simile a quella che ebbi anni fa grazie ad Aldo Brandirali al Comune di Milano, in cui dissi cose analoghe) e mi presento: docente di Lingua e Letteratura Araba e di Islamologia all’Università Cattolica di Milano, conoscitore e spesso amico di molti musulmani ‘milanesi e lombardi’ fin dagli anni ’70, quando ero ancora studente, di recente consulente sia del Ministro degli Interni Maroni nel Comitato per l’Islam Italiano, del Comune di Milano, collaboratore della Diocesi… Ma in nessuna di queste vesti e unicamente in qualità di esperto in materia sento di dovervi parlare con la massima franchezza. La più che trentennale inerzia che ha caratterizzato in tutta Italia la gestione del complesso e delicato tema dei luoghi di culto islamici ci ha portati ad averne circa 800 sul territorio nazionale, sale di preghiera ‘camuffate’ per forza maggiore in circoli culturali o associativi, quasi sempre in collocazioni fortunose e poco dignitose, dirette da persone spesso volonterose ma non di rado inadeguate, con legami più o meno evidenti con movimenti o correnti religiose dei paesi d’origine spesso appiattite su una visione ideologica della fede che determina molte opacità e che in qualche caso è addirittura sfociata in reati.

Il mio profondo rispetto per una nobile tradizione religiosa cui siamo legati per radici condivise quasi quanto all’Ebraismo, unitamente all’amore per la mia città e al comune destino che già stiamo condividendo nella nostra ormai pluralistica società non mi consentono più di tacere, di fronte ai possibili rischi, ma ancor più davanti alle potenzialità positive che potrebbero derivare da imminenti scelte su un tema di tale e cruciale rilevanza. Non solo è auspicabile, ma inevitabile un netto salto di qualità. Relazioni di amicizia o affinità ideologiche vanno messe da parte, una volta tanto, per promuovere qualcosa che sul medio-lungo periodo contribuisca a mutare un clima di sospetto e pregiudizio che si è creato, mantenuto e va acuendosi per responsabilità di tutte le parti in causa. Cercare di sfruttare per interessi particolaristici o di corto respiro questa opportunità rimanderebbe di decenni una svolta quanto mai necessaria e urgente. Mi rendo conto della complessità e della delicatezza della questione, ma non vi nascondo che ciò che temo di più è il perpetuarsi di una mancata gestione del fenomeno la quale non può e non deve incagliarsi in logiche meramente e falsamente ‘securitarie’. Quello che si decide di non gestire, infatti, diventa inevitabilmente qualcosa che si subisce: mantenere fuori dall’ufficialità e in uno stato di totale deregulation le sfide che una realtà religiosa già e irreversibilmente pluralistica ci pone davanti, finisce per favorire un’enorme area grigia che col tempo si consolida come fosse un corpo estraneo o una sorta di società parallela di cui alla fine ci si vedrà costretti a prendere atto, seguendo logiche emergenziali o di sanatoria purtroppo già sperimentate in altri campi e rivelatesi sempre fallimentari.

Naturalmente resta aperto il dossier della regolarizzazione di tutti gli altri luoghi di culto, e non solo di quelli musulmani, sul nostro territorio. I due livelli non vanno confusi anche per evitare ulteriori alibi che ci condannerebbero a restare nella medesima palude ancora a lungo, a discapito delle giuste aspirazioni e delle legittime preoccupazioni degli uni e degli altri. Con molti, e non da ieri, sto sollecitando questo orientamento che mi pare l’unico capace di farci uscire da un penoso e dannoso stallo dal quale una metropoli europea e la regione di cui essa è capoluogo – che oltretutto si approssima ad ospitare l’Expo ormai imminente – non può più tollerare di rimanere bloccata e su cui si misura, permettetemi di richiamarlo, la credibilità delle stesse istituzioni. A differenza degli altri sistemi politici, la democrazia è ‘costretta’ a funzionare per non compromettere la sua stessa legittimità: essa si caratterizza più per le buone pratiche che sa promuovere, sostenere e premiare che per le necessarie ma mai esclusive azioni di prevenzione e repressione di possibili irregolarità e disfunzioni.

Non a caso l’istituzione che da molti anni mi è stata più vicina e ha offerto preziose occasioni di formazione e di maturazione a numerosi musulmani italiani di nuova generazione è stato il Consolato degli Usa. La dinamicità della società americana, che tanto ci affascina per le opportunità che sa garantire a chi desidera darsi da fare e contribuire al bene comune, è anche il sistema migliore per mantenere a livello residuale chi invece si isola rinunciando alla partecipazione per incapacità o, peggio, per antagonismo.

Il mio è in definitiva un accorato invito affinché voi facciate e facciate bene il vostro lavoro. Esortazioni e critiche non le risparmio certamente neppure agli amici musulmani, sia quelli strutturati in forme associative, sia quelli facenti parte di una larghissima ‘maggioranza silenziosa’ che potrebbe essere indotta a ridurre la propria identità religiosa al rango di una questione puramente rituale e individualistica, quasi da dissimulare anche a motivo di potenti pregiudizi che sempre più spesso si configurano come espressioni di vera e propria islamofobia. Sono certo che in luoghi di culto dignitosi e ben gestiti, la gran parte di costoro troverebbe finalmente quel rispetto e quel riconoscimento senza i quali nessuna autentica integrazione potrebbe mai avvenire e contribuirebbe a rendere le moschee ‘normali’ centri di aggregazione e di spiritualità come sono le sinagoghe e le chiese. Pur senza negare le peculiarità della fede islamica e perfettamente consapevole delle tensioni che a essa sono legate soprattutto nei paesi d’origine, resto convinto che lasciare le cose come stanno o renderle ancor meno gestibili con ulteriori appesantimenti burocratici o labirintiche regolamentazioni sia la prospettiva meno efficace, anche sul decisivo versante della sicurezza che anzi si aggraverebbe fino alla paralisi totale se ancora una volta un ‘eccezionalismo’ troppo sbrigativamente e meccanicamente attribuito a tutti i musulmani indistintamente continuasse a tenerci tutti, noi e loro, in ostaggio.

Le condizioni affinché ciò possa accadere, a mio parere, sono con tutta evidenza le seguenti: accanto a una regolarizzazione dell’esistente (della quale possono ovviamente far parte anche provvedimenti di chiusura di luoghi che per varie ragioni non potranno perdurare) e senza forzature che riducano il sano pluralismo delle comunità musulmane presenti sul nostro territorio, sarebbe auspicabile almeno un grande centro di studi e iniziative culturali qualificato con sala di preghiera annessa, ma la cui mission principale sia quella di far conoscere e valorizzare, non solo per i musulmani ma per tutti, la ricchezza spirituale e l’eredità culturale di una delle più grandi civiltà del Mediterraneo e del mondo intero; il partner principale dovrebbe essere un’istituzione culturale islamica di livello internazionale alla quale potranno affiancarsi le organizzazioni musulmane territoriali che purtroppo non possiedono ancora né i requisiti, né il personale, né il coordinamento necessario, ma anzi sono spesso tra loro concorrenti, con leadership talvolta inamovibili, litigiose e carenti sia dal punto di vista della trasparenza che da quello del pluralismo (durante il travaglio egiziano, e non solo, si son verificate gravi frizioni interne tra fedeli di diverso orientamento politico durante gli stessi riti del Ramadan 2013).

Pur non essendo un giurista, non posso evitare di rilevare che alcuni degli emendamenti di cui ho conoscenza configurano profili d’incostituzionalità palesi e già esclusi da più di una sentenza e mi permetto di concludere citando un brevissimo passo del parere sui “Luoghi di culto islamici” del suddetto Comitato per l’Islam italiano nominato dall’allora Ministro dell’Interno R. Maroni:

“non è ipotizzabile una confessionalizzazione delle leggi, Né tantomeno una regolamentazione specifica che riguardi l’islam, poiché pur in presenza di una lacuna normativa che interessi maggiormente la sensibilità di alcune specifiche comunità, le leggi debbono essere intese erga omnes e uguali per tutti i cittadini” (Roma, 3.3.2011).

Vi ringrazio della cortese attenzione e vi lascio questo piccolo omaggio, tratto da una delle opere di letteratura che personalmente considero un ineguagliato capolavoro:

“Quelle razze che vivevano porta a porta da secoli non avevano avuto mai né il desiderio di conoscersi, né la dignità di sopportarsi a vicenda. I difensori che, stremati, a tarda sera abbandonavano il campo, all’alba mi ritrovavano al mio banco, ancora intento a districare il groviglio di sudicerie delle false testimonianze; i cadaveri pugnalati che mi venivano offerti come prove a carico, erano spesso quelli di malati e di morti nei loro letti e sottratti agli imbalsamatori. Ma ogni ora di tregua era una vittoria, anche se precaria come tutte; ogni dissidio sanato creava un precedente, un pegno per l’avvenire. M’importava assai poco che l’accordo ottenuto fosse esteriore, imposto, probabilmente temporaneo; sapevo che il bene e il male sono una questione d’abitudine, che il temporaneo si prolunga, che le cose esterne penetrano all’interno, e che la maschera, a lungo andare, diventa il volto. Dato che l’odio, la malafede, il delirio hanno effetti durevoli non vedo perché non ne avrebbero avuti anche la franchezza, la giustizia, la benevolenza. A che valeva l’ordine alle frontiere se non riuscivo a convincere quel rigattiere ebreo e quel macellaio greco a vivere l’uno a fianco all’altro tranquillamente?”

(M. Yourcenar, Memorie di Adriano)

January 13, 2015

#ateatroèpossibile

Ancora uno hashtag. #ateatroèpossibile. In fondo, non è così distante dalle parole chiave che uso di solito, quando parlo del Medio Oriente, del Nord Africa, del Mediterraneo. A teatro è possibile molto, per rendere più consapevoli gli spettatori, per consolidare lo spirito critico, per godere di uno spettacolo o per dire che no, non ci piace affatto. La stagione 2015 del Teatro Comunale L’Idea di Sambuca di Sicilia – teatro che presiedo da un anno – sceglie non a caso una frase del genere. A teatro è possibile. E’ possibile un cartellone come quello che comincerà il 17 gennaio con una compagnia affermata della nuova drammaturgia siciliana, quella di Spiro Scimone e Francesco Sframeli. E’ possibile perché la Sicilia a teatro può stupire, come la Sicilia fuori dal teatro: una Sicilia oltre lo stereotipo, per fortuna. Una Sicilia che riflette su se stessa. “Nunzio”, con Scimone e Sframeli, è la Sicilia oltre Pirandello. La Sicilia contemporanea. E contemporaneo, molto contemporaneo, è il resto del cartellone. Il che non significa che nella contemporaneità non ci siano le tradizioni. Anzi.

Il cartellone è tutto nella locandina. Fuori dalla locandina, c’è la fatica quotidiana, la passione di molte persone, l’amicizia del Teatro Biondo e del Teatro Massimo di Palermo, l’ingresso del Teatro L’Idea dentro la rete Latitudini. Work in progress. Chi fosse interessato a dettagli, abbonamenti, biglietti, può telefonare al 3801593663. Oppure mandare una email a teatrolideasambuca@gmail.com

Buon teatro a tutti. Perché a teatro, almeno a teatro, è possibile

Ricominciamo da Mille?

Oggi mi sono accorta che mille persone hanno condiviso in questi ultimi tre giorni su Facebook il mio #iononsonoinguerra. Non è un manifesto. È una presa di posizione, e se qualcuno/a l’ha condivisa è perché si è sentito a disagio, in questi giorni. Si è sentito trascinato, volente o nolente, in una guerra prossima ventura decisa a tavolino. Una guerra prossima ventura per la quale bisogna preparare l’opinione pubblica europea, com’era già successo nel 2003. Una guerra di cui dunque, ahimè, fa parte la cattiva informazione che è stata diffusa in ogni dove, e in particolare in Italia.

No. Io non sono in guerra. Non sono in guerra con l’Islam, non sono in guerra con gli arabi, non sono in guerra con i rom, con i migranti, con chi crede e/o con gli atei. Non sono neanche in guerra con gli ignoranti, ma di certo mi scontro con gli ignavi narrati dal sommo Dante (Questi non hanno speranza di morte,/e la lor cieca vita è tanto bassa,/che ‘nvidïosi son d’ogne altra sorte) che agli ignoranti danno spazio per spargere notizie false nelle case degli italiani, attraverso un pubblico tv che è in questo incolpevole.

Credo sia finalmente l’ora di iniziare un dibattito interno tra i giornalisti italiani. Una discussione molto franca e molto dura sulla qualità delle informazioni che passano attraverso giornali e tv e radio. Non ho né voglia né tempo per elencare le inesattezze, le falsità, le vere e proprie castronerie che ho sentito e letto in questi giorni, da parte spesso di una compagnia di giro di intervenuti che non hanno le basi culturali su argomenti complessi. In salotto tv da cui spesso sono stati esclusi gli studiosi universitari, i più importanti esperti di regione araba, di islamologia, di storia del Medio Oriente. Passate così, le informazioni sbagliate, pubblicate così, senza un minimo di quel filtro necessario che è la cultura.

La più recente falsità l’ho sentita in tv, ma non è stata la prima volta che l’ho sentita in 15 anni che mi occupo di Medio Oriente e Nord Africa: che ci sarebbero un miliardo e trecento milioni di arabi. Forse arriveranno a 250 milioni, gli arabi, in massima parte di fede musulmana, in minima parte di fede cristiana o ebraica. Chi supera il miliardo, anzi, il miliardo e mezzo sono i musulmani, solo per un sesto arabi: gli altri cinque sesti sono indonesiani, indiani, cinesi, statunitensi, francesi, italiani, russi… Nessun giornalista ha ribattuto. Nessuno ha saputo dire che l’informazione era sbagliata. Forse nessuno lo sapeva, tra i giornalisti presenti.

Solo un caso, sulle decine di casi di disinformazione, o di vera e propria falsificazione delle notizie. Dove sono andati a finire i nostri doveri di informatori? Chi ci dà il diritto arrogante di de-formare le coscienze? Qual è il fine? La singola carriera di un/una giornalista, o il sostegno a una politica? Nel primo caso, saremmo solo di fronte a un tipico arrivismo di piccolo cabotaggio. Nel secondo caso, un settore del giornalismo italiano avrebbe abiurato a una delle sue regole imprescindibili: fare informazione, e non – viceversa – passare informazioni scelte e determinate da altri.

Un altro caso per tutti: la sfilata dei leader europei e non europei a Parigi, domenica scorsa. Avrei voluto ascoltare da parte di chi discettava negli studi televisivi di libertà qualche parola, qualche informazione sul comportamento dei singoli paesi rappresentati riguardo alla libertà di informazione ed espressione. Un consistente numero di Stati e regimi rappresentati in questa strana ‘coalizione globale in progress’ ha sulle spalle giornalisti in galera, giornalisti ammazzati, frustati, condannati. Sono spesso i regimi (vecchi e nuovi) che si sono opposti all’ondata del secondo Risveglio arabo del 2011, sbrigativamente definito una rivoluzione ad usum degli islamisti. E i giornalisti in studio non dicono nulla? Rappresentano al pubblico il supposto Bene contro il supposto Male, le forze (militari) del supposto Bene contro le forze del Male? Non distinguono, non descrivono la realtà nella sua completezza e complessità? E i giornalisti che sono andati a manifestare a Parigi, in nome e per conto delle nostre organizzazioni di categoria, cos’hanno da dire? Si sono mai occupati dei destini dei colleghi nei paesi e nei regimi non-europei?

Credo sia ora di parlarne, della nostra categoria, divisa tra chi appartiene alla casta e chi (soprattutto tra i giovani) si arrabatta ad arrivare alla fine del mese, sempre meno libero perché sempre meno tutelato. Credo sia ora di parlare della cultura e della preparazione nella nostra categoria, oltre i corsi di formazione. Credo sia ora di parlare della saldezza morale della nostra categoria. Non solo per il rispetto dovuto al pubblico che ci legge e ci ascolta. Ma anche per la dignità di chi questo mestiere lo fa secondo le regole.

January 9, 2015

#iononsonoinguerra

A un secolo esatto dalla prima guerra mondiale, dalla più imponente tragedia che ha colpito l’Europa, la parola ‘guerra’ si diffonde nel cuore della nostra terra. Come un’onda sulla cui cresta restano, in equilibrio precario, le nostre comode certezze di europei. Le immagini di Parigi in stato d’assedio generano i mostri impossibili che nascono, scriveva Francisco Goya, dalla “fantasia abbandonata dalla ragione”. La ragione, invece, deve essere ciò che ci guida, soprattutto in un tempo così critico, incerto, crudele. Ragione e onestà debbono essere i binari sui quali far camminare il nostro futuro possibile. La ragione – non solo e non tanto quella dei Lumi, ma l’intelletto che ha fatto tesoro degli oltre due secoli che ci separano da un tempo troppo mitizzato – deve farci leggere con precisione, nei dettagli, ciò che sta succedendo, andando oltre la dura cronaca. L’onestà, elemento altrettanto determinante, deve guidarci nell’interpretare le singole responsabilità di ciò che sta succedendo attorno al Mediterraneo.

Guerra. Guerra non è solo una parola forte. È ultimativa. Ed è da irresponsabili usarla come fosse un vezzo, una moda, uno scudo, un trampolino di lancio per carriere politiche e giornalistiche, e consenso di bassa lega. Guerra è morte. Guerra è dolore, macerie, carne a brandelli, odore acre, ambulanze, fuga, pianti disperanti di bambini, fame, case abbandonate. Guerra non è un aggeggio virtuale. Guerra è realtà. Chi abusa di una parola tanto importante quanto la parola pace, se ne assume la totale e imperdonabile responsabilità.

La guerra, in più, necessita di un nemico. E in questi giorni il nemico è stato indicato – com’è successo in altri conflitti – in un mostro a molte teste. Un mostro ambiguo perché impossibile da afferrare, dunque un mostro perfetto: un incubo che può far paura a tutti.

Intellettuali assurti a condottieri ci dicono che siamo in guerra. Ma non ci dicono, di preciso, contro chi e con chi. Siamo in guerra solo con i tre criminali e terroristi che hanno ucciso i colleghi di Charlie Hebdo, recidendo la libertà più delicata che abbiamo, quella del pensiero? Siamo in guerra con l’ISIS, anche se non sappiamo se i tre criminali all’ISIS appartenevano, né sappiamo cos’è l’ISIS e per quale motivo ha trovato un terreno di coltura così fertile e finanziamenti così facili? Oppure siamo in guerra – come qualcuno irresponsabilmente scrive – con una fede, l’islam, e con il suo circa miliardo e mezzo di fedeli? O ancora, siamo in guerra con gli arabi, tanto da paventare una delle pagine più nere e atroci dell’Europa, quella delle crociate con cui abbiamo disseminato morte in nome della fede? Siamo in guerra con gli europei nelle cui vene scorre sangue arabo e nel cui cuore batte la fede nell’islam?

Contro chi saremmo in guerra? E soprattutto: chi si arroga il diritto di dire che noi, gli europei, siamo in guerra?

In guerra ci sono gli arabi, nei loro paesi e da molti anni. Civili arabi – di fede musulmana e cristiana, o di nessuna fede – sono bersagli e vittime della guerra. Sono vittime dell’ISIS o di regimi autoritari come quello siriano, agnelli sacrificali invisibili che non hanno spazio sulle nostre prime pagine. Sono stati (anche in tempi recentissimi) vittime della guerra che noi – europei e occidentali – abbiamo condotto contro di loro. Noi, noi siamo (stati) in guerra contro di loro. Sulla loro terra. Per anni. Nella presunzione di battere il terrorismo internazionale dell’11 settembre e consegnare un modello di democrazia sui fusti dei nostri cannoni.

La colpa più grave di questi tempi, però, è che noi europei siamo in guerra con noi stessi, con quegli stessi valori dietro ai quali razzisti e islamofobi si stanno ora nascondendo. Noi siamo in guerra contro i diritti civili, che nei fatti non riconosciamo a tutti coloro che vivono in Europa. Noi siamo in guerra contro la tolleranza, anzi, contro il rispetto che dobbiamo a ogni essere umano. Noi siamo in guerra contro coloro su cui applichiamo con una ipocrisia senza pari il doppio standard: da noi vige la democrazia, voi vi potete tenere i vecchi e nuovi dittatori che a noi fanno comodo. Noi siamo in guerra contro coloro di cui non riconosciamo la sofferenza: i profughi che stanno morendo di freddo in Libano e Siria, i civili ammazzati dagli eserciti statunitense e britannico in Iraq, i migranti morti annegati nel Mediterraneo, i palestinesi tra le macerie (ora alluvionate) di Gaza.

Noi siamo già in guerra. In una guerra non dichiarata che non è, però, la mia. È probabile che dal massacro di Parigi scaturirà un altro intervento militare dell’Occidente a est del Mediterraneo per salvare il nostro modello illuministico di convivenza. “I nostri valori”. Per quanto mi riguarda, però, in guerra io non sono. E a questa guerra degli ignavi mi oppongo, in nome di valori sacri che appartengono a ogni fede e a ogni essere umano: libertà, fratellanza, diritti.

#iononsonoinguerra

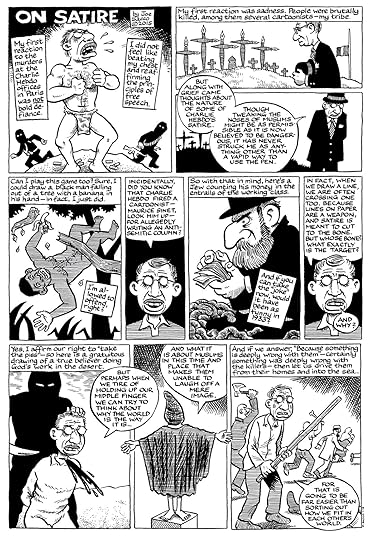

La me piace Joe Sacco, dal Guardian.

January 7, 2015

Matite arabe per la libertà

Difficile sorprendersi, in questi anni bui della ragione. Anche oggi – l’ora del silenzio e della preghiera per le vittime di Charlie Hebdo – i razzisti hanno avuto palcoscenici ampi dai quali sputare veleno. A loro sono stati concessi i palcoscenici che l’informazione seria avrebbe dovuto riservare alle persone di buona volontà e a coloro che sanno delle cose di cui discettano.

Agli ignavi (che concedono i palcoscenici) e ai razzisti (che dai palcoscenici hanno già cominciato a diffondere le loro oscenità) dedico questa vignetta. La firma Ali Dilem, uno dei più grandi bédéiste africani. È algerino, di origine cabila, è musulmano, è africano. È uno dei più coraggiosi e liberi vignettisti arabi, è stato attaccato sia dagli islamisti radicali algerini sia dal regime di Algeri.

Se volete saperne di più, suArabi Invisibili ne avevo parlato. Correva l’anno 2007. E già allora ero un po’ indignata per il modo in cui veniva descritta un’intera regione, quella araba, che non si merita un trattamento simile. Vergogna!

A farla ancora da padrone, in un settore che tra mille difficoltà resiste ormai da oltre mezzo secolo, è anzitutto la caricatura. E accanto, prodotti magari dagli stessi vignettisti, i giornali a fumetti dalle vite più o meno lunghe, a seconda dei fondi disponibili e della censura. Nel mondo arano dei fumetti, le tradizioni tracciano frontiere che talvolta si sovrappongono perfettamente ai vecchi imperi coloniali che si divisero Medio Oriente e Nord Africa. Scontato, insomma, che in Algeria e in Marocco siano stati i bèdèiste francesi a farla da padrone, e a segnare la penna dei fumettari anche dopo l’uscita di Parigi (in modo più o meno cruento) dal Maghreb. Meno scontato che il rapporto tra la Francia e i disegnatori nordafricani sia continuato in maniera forte sino a oggi. Come dimostra soprattutto la triste pagina della guerra civile che ha sconvolto l’Algeria per tutti gli anni Novanta, quando molti fumettari – minacciati dagli islamisti radicali – trovarono rifugio proprio nella vecchia potenza coloniale per salvarsi la vita ed evitare la sorte toccata ad almeno tre grandi disegnatori, Brahim Guerroni, Said Mekbel, Dorbane, ammazzati nelle maniere più crudeli.

Sidi Ali Melouah decide di andare in esilio in Francia. Seguono il suo esempio Assari, Gyps. E soprattutto Slim, il più famoso, il padre del personaggio di cartone più popolare d’Algeria. Bouzid, abitante del villaggio di Oued Besbes, dove vivono 19 abitanti di cui 18 poveri. L’unico ricco è un islamista, Sid Sadik, corrotto e soprattutto l’uomo che vorrebbe portar via a Bouzid la sua innamorata, Zina. Il personaggio di Slim è il ritratto della laicità algerina, così come dell’afflato socialista che pervade il paese nei primi decenni dell’indipendenza. A questa scuola si è abbeverata anche la generazione successiva. Quella di Ali Dilem, per intenderci, nato nel 1967 e di origine cabila, minacciato dagli islamisti e nel contempo condannato per diffamazione a intervalli regolari per le vignette pubblicate sull’ultima pagina del giornale francofono Libertè, tanto caustico e critico nei confronti di tutti i poteri da diventare il caso paradigmatico della libertà d’espressione algerina nella sezione “caricatura”. Le norme restrittive istituite nel 2001 per imporre limiti al lavoro di giornalisti e disegnatori dal parlamento algerino – dopo la fine della guerra civile e la normalizzazione di Abdelaziz Bouteflika – vengono soprannominate non a caso emendamenti Dilem. Saranno quelli che, nel 2002 e 2003, porteranno alla condanna del caricaturista a sanzioni pecuniarie e a mesi di galera.

L’Algeria, dunque, continua anche oggi a essere la portabandiera della vignetta politica nel mondo arabo, senza deviare da quella strada iniziata ancor prima del 1962, dell’indipendenza. Una tradizione che solo in parte ha influenzato il Marocco, se non per quelle esperienze peculiari che sono i fumetti dalle prigioni, la storia della dura repressione del dissenso a re Hassan II narrata attraverso il disegno di chi, come Abdelaziz Mourid e Mohammed Nadrani, aveva passato nelle celle del regime parecchi anni.

Dieci, per la precisione, gli anni passati da Mourid in prigione, da cui riuscì a far uscire le vignette che denunciavano la violazione dei diritti umani e gli anni di piombo di Rabat, riuniti poi in due volumi, On affame bien le rat e Le Coiffeur. Nove anni, invece, quelli passati da Mohammed Nadrani in un centro di detenzione segreto. Il periodo era lo stesso di Mourid, la metà degli anni Settanta. Nadrani, però, aveva 22 anni quando fu arrestato perché di estrema sinistra, era uno studente e rimase un anno e mezzo in isolamento completo. Un racconto che ora si dipana in un libro di fumetti, Les Sarcophages du Complete, pubblicato a Casablanca nell’aprile del 2005. Il “complesso” era il carcere segreto di Rabat dove venivano portati gli oppositori, e la politica a fumetti di Mourid e Nadrani è diventato un modo singolare di ripensare il periodo più buio dell’indipendenza marocchina, sul quale lo stesso Hassan II stava cominciando a far qualcosa, come qualcosa sta facendo suo figlio Mohammed VI. Troppo poco, dicono le vittime e le loro famiglie, perché la via marocchina non è quella seguita dal Sudafrica per riconciliare il paese.

I casi algerini e marocchini raccontano, comunque, molto di più di una semplice storia nazionale. Indicano, invece, qual è stata e qual è ancora – da decenni – la cifra della vignetta araba. Concentrata non tanto sui comics, sulla creazione di miti popolari alla stregua dei nostri Tex e Dylan Dog, dei manga o dei supereroi yankee. Quanto sulla caricatura compiuta in sé, sulla denuncia, sulla satira politica. I fumetti, per il pubblico arabo, sono stati il modo per incanalare la rabbia della strada verso il nemico al di là della frontiera. Sempre di più Israele e sempre di più gli Stati Uniti. Sono stati, prima che vi fosse Al Jazeera, lo strumento per convogliare il sostegno ai palestinesi. E, ancora oggi, per denunciare la tragedia degli iracheni. Sono stati anche, però, il mezzo più vicino alla gente per esprimere quello che pensava dei propri regimi. Prima, certo, che fossero le televisioni panarabe a far emergere la rabbia diffusa attraverso talk show e telefonate in diretta.

#jesuisCharlie e #jesuis tutte le vittime (in stragrande maggioranza musulmane) del terrorismo

#jesuisCharlie, senza se e senza ma. #jesuisCharlie non solo perché, da essere umano, cittadina e giornalista, difendo e difenderò sempre la libertà di espressione. La mia è quella altrui, su qualsiasi argomento, sull’Italia e sul Medio Oriente, sul conflitto tra israeliani e palestinesi, sul razzismo tout court, sulla crescente e ignorante islamofobia, sulla libertà di credo, di fede e di ateismo. #jesuisCharlie perché ogni vittima di razzismo e di guerra e di violenza sia difesa. Così come facevano a Charlie Hebdo. #jesuisCharlie, oggi, perché l’attentato terroristico alla libertà di espressione compiuto oggi a Parigi non sia sequestrato dai razzisti e dagli islamofobi di turno.

A pagare questo strazio sono, infatti, le vittime di oggi, i giornalisti, i vignettisti, i poliziotti a Parigi. E a pagare sarà già da oggi la vera fede in qualsiasi Dio, la pietas, il raziocinio, la democrazia, l’empatia, il rispetto per il prossimo nostro.

#notinmyname #noanomemio dicono da molto tempo i veri musulmani. Spero ci sia la medesima, necessaria, profondissima indignazione quando a morire per mano del terrorismo (senza aggettivi, è solo e unicamente terrorismo…) sono tutti i giorni i musulmani. Tutti i giorni i civili, tutti i giorni gli arabi, arabi musulmani e cristiani.

#notinmyname #nonnelmionome qualsiasi terrorismo, qualsiasi violenza, qualsiasi crimine (umano e di guerra), qualsiasi uso spregiudicato dell’informazione, qualsiasi doppio standard.

December 27, 2014

Hierusalem, a Trastevere

Ho passato un bellissimo giorno di Natale a Trastevere, nella basilica di Santa Maria sgombra delle sue pesanti panche, al pranzo che la comunità di Sant’Egidio organizza da 33 anni per gli amici più bisognosi. Potrebbe apparire una carezza sulla propria coscienza: un giorno all’anno a servire il prossimo nostro. Lasagne, polpettone e lenticchie servite sul piatto di donne e uomini senza casa, (quasi) senza speranza, legati da un esile filo all’idea di una vita che possa conservare dignità. Può bastare, alla nostra coscienza? Certo che no. Appagante, per poche ore, è il fare, attorno a quei tavoli, al cibo, con una gentilezza che esce spontanea. E poi? E il dopo?

Ho scoperto che “il” giorno, “quel” giorno può essere “epifania”, se bene lo si concepisce. Scoperta obbligata, e banale. Per nulla scontata, però.

A Santa Maria in Trastevere, basilica cui mi legano i ricordi (tanti, sempre di più) di Gerusalemme, c’è un mosaico di cui parlo nel mio libro. Eccolo.

Il posto da cui si osserva meglio è su, in cima alla navata di destra, vicino al coro. È lì che quel brano del meraviglioso mosaico dell’abside di Santa Maria in Trastevere a Roma si vede in maniera perfetta. Hierusalem, è scritto sulla città turrita e cinta da mura. E’ dalla Gerusalemme turrita che escono sei dei dodici agnelli apostolici. E’ dall’altra estremità del fascione del mosaico del 1140 circa, dove è invece ritratta Betlemme, che escono invece gli altri sei agnelli, tutti attratti al centro, come una calamita, dall’agnus dei. Gerusalemme e Betlemme, dunque, sono considerate parte della stessa storia, spirituale e – certo – geografica, come spiegava padre Michele Piccirillo in un articolo del 2005, fustigando l’idea di una separazione – attraverso un Muro di cemento – delle due città. “Nei mosaici che decorano gli archi trionfali delle chiese di Roma, – scriveva Piccirillo – gli artisti dell’antichità cristiana per indicare la Ecclesia sparsa per il mondo composta dai Gentili pagani e dagli Ebrei, rappresentarono insieme le due vignette di Betlemme e di Gerusalemme come simbolo della Chiesa dei pagani e della chiesa della Circoncisione. Una unità che la politica è intenzionata a scindere, separando famiglie e una storia secolare che non si cancella troppo facilmente”.

Città turrita e cinta di mura, città arroccata. In una delle più belle basiliche di Roma, nella nebbiolina dell’incenso di una messa in cui la solennità si mescola al pane e al vino di un quartiere ancora popolare, Gerusalemme appare così come è ancora oggi, con mura e torri. D’altro tipo, certo, rispetto a quelle di epoca bizantina ritratte a Santa Maria in Trastevere così come nel mosaico più esaustivo e importante di quei tempi, la Mappa di Madaba. Pur sempre, però, una città arroccata, sulla difensiva.

La città santa era, dunque, rappresentata come un gioiello architettonico e religioso racchiuso in un guscio di mura. Città fortificata e cinta, così doveva essere preservata, nonostante le vicissitudini che Gerusalemme ha provato nei secoli, tra invasioni, crociate, distruzioni. Lo sapeva bene in epoca contemporanea anche Ronald Storrs, il primo governatore militare britannico di Gerusalemme dopo la sconfitta dell’esercito ottomano del 1917, che giunse addirittura a proibire con una vera e propria ordinanza, “la demolizione, costruzione, alterazione o riparazione di qualsiasi edificio a Gerusalemme”, per “proteggere” la città “preservandone sia lo status quo estetico sia lo status quo che concerne il culto religioso e la situazione politica”. Non erano manie filologiche, quelle di Sir Ronald Storrs. Semmai il tentativo di rendere reale quello che lui – il figlio di un parroco anglicano – aveva assimilato nel suo immaginario religioso, non importa se fedele alla realtà urbana del Levante oppure se inserito in una mitizzazione orientalista e biblica a un tempo. Bisognava conservare come in un museo a cielo aperto la Terra Santa, i luoghi della Bibbia ritrovati dalle piccole truppe di viaggiatori dell’Ottocento. Conservare la Terra Santa, e infine Gerusalemme. Turrita. Storrs “cercava di preservare la silhouette di una città cinta da un muro e dalle torri, con cupole e altane che si ergevano verso il cielo, circondata da oliveti”, commenta Meron Benvenisti, israeliano, vicesindaco di Gerusalemme ai tempi in cui la città era guidata dal suo primo cittadino più noto del periodo dopo il 1967, Teddy Kollek.

La visione di Storrs, in sostanza, era mitica quanto quella della Hierusalem incisa nello splendido mosaico trasteverino. Eppure in quella concezione estetica della santità di Gerusalemme, Storrs coglieva anche il fatto che la città dovesse essere trattata come si tratta un oggetto delicato, fragile. Un bicchiere di cristallo. È a questa concezione che si deve anche quel regolamento così artificiale per il quale i britannici continueranno a essere ricordati, tra i dominatori della città. Gerusalemme deve continuare a essere costruita in pietra. A Gerusalemme si può fare di tutto, dal punto di vista architettonico. But, please, quel ‘tutto è possibile’ bisogna coprirlo con la bianca pietra di Gerusalemme. Artificiale, slegato dai cambiamenti della storia, dell’estetica e dell’urbanistica, il regolamento del Mandato britannico è come un salvacondotto, un cerotto appiccicato sulla ferita, tanto per nasconderla agli occhi degli altri. Palazzi dal gusto improbabile si ergono ormai nella Gerusalemme ovest, e il cemento usato in gran quantità dà ulteriore rigidità a un’architettura residenziale spartana che quasi sempre non conserva nulla di orientale, fitto di finestre squadrate, balconcini, metallo grigio spento. La facciata, però, è salva: coperta di pietra. Si costruisce alla bell’e meglio dall’altra parte, a oriente della Linea Verde, dalla parte palestinese, senza una licenza peraltro quasi impossibile da ottenere dalle autorità israeliane? Ma almeno la pietra di Gerusalemme è lì a coprire tutto. A rendere Gerusalemme una città fintamente omogenea. Per meglio dire, pallida. Di quel pallore che indica malattia. Senza verve, senza uno scatto di reni. Non più antica, ma vecchia.

December 5, 2014

Gerusalemme, e il tempo di Franco Scaglia

Non mi era ancora capitato di essere un personaggio all’interno di un romanzo. Un personaggio, ma con il mio nome e cognome. Nome, cognome, e libro. Il mio su Gerusalemme. Pochi giorni fa, ho saputo di essere – con mio grande orgoglio – nel romanzo di Franco Scaglia pubblicato or ora. L’erede del Tempo, edizioni Piemme. E’ l’ultimo volume della ‘saga’ di fra’ Matteo, il protagonista di quel Custode dell’Acqua (sempre edizioni Piemme) che fece vincere a Scaglia il SuperCampiello. Ora fra Matteo lascia Gerusalemme. E comincia la ‘cerimonia degli addii’ proprio con me. Con un ‘me’ rimasto a Gerusalemme. E’ strano come il vedersi sulle pagine di un romanzo mi possa riportare in un nanosecondo lì dove Scaglia mi ha messo, al Santo Sepolcro. E ricordare centimetri, biancori, pietre, vociare, e lo stipite della grande porta che tutti noi, residenti, abbiamo toccato in segno di rispetto. Jerusalem on my mind, insomma. E con il dolore di saperla ancor più sofferente di quando l’ho lasciata. Grazie, Franco, per questo regalo.

Avi tornò indietro scuotendo la testa, non era riuscito a raggiungere il motorino. Lo pregò comunque di stare attento.Matteo lo ringraziò e si diresse verso il Santo Sepolcro, pochi minuti dal Patriarcato Ortodosso. Lo aspettava Paola Caridi, una scrittrice e giornalista. Era il primo addio della cerimonia. La trovò su uno di quei sedili di pietra nel cortile davanti all’entrata della Basilica.

Lei gli sorrise: «E così lasci tutto, Matteo?».

Lui rispose: «Sei la prima persona cara che saluto».

E recitò a memoria: «Ci ho pensato e ripensato a cosa avrei mai rimpianto di Gerusalemme, il giorno incui l’avessi abbandonata. Gerusalemme, città ambita, mitizzata, rimpianta, eppure per me tanto estranea che mai – mai – avrei pensato sarebbe diventata una casa, un luogo di lavoro, un intero decennio. A Gerusalemme, ai tempi del giorno corrispondono ancora suoni e ritmi che ne fanno vere e proprie cesure nel piccolo, incessante scandire dell’esistenza. Si scopre, così, che quei suoni e ritmi sono antichi quanto la città: sono, anzi, la sua vera, chiara rappresentazione. Come quando la giornata compie il suo ciclo, e la città si accinge a perdere il suo biancore diffuso in ogni angolo, monotono, quasi ospedaliero. Quando il sole sta per tramontare, il cielo è percorso da striature rosa fini e luminose.

Il canto, in arabo, si chiama adhan. La chiamata musulmana alla preghiera, ripetuta cinque volte al giorno, non solo per dire che “Dio è grande”, ma per ricordare che la nostra esistenza ha un ritmo di cui non ci si può dimenticare. Un ritmo in cui c’è un tempo giusto per ogni cosa, come ci ricordano con semplicità disarmante le pagine bibliche dell’Ecclesiaste. La chiamata alla preghiera è un gesto antico, che noi cattolici ci siamo dimenticati. Eppure era parte integrante della nostra giornata: la campana dei vespri ha identico significato,

ricorda agli uomini che la giornata di lavoro è finita, ed è ora di tornare a casa».

Matteo guardò Paola con tenerezza.

«Brava!» esclamò.

Paola aveva le lacrime gli occhi.

«Hai imparato a memoria il mio libro?»

«È uno dei più belli scritti sulla nostra città! Ho imparato a memoria solo le frasi che ho indegnamente recitato!» Aggiunse: «Apprezzo che tu non mi abbia domandato perché vado via».

«Te lo domando adesso amico mio.»

«Ti rispondo così: il mio destino è fuggito e con lui è fuggita questa città che era il mio destino. E rammenta: una persona deve sempre muoversi nella direzione segnata dai battiti del proprio cuore.»

Paola replicò: «Il tuo cuore ti vuole lontano da qui?».

«Già. Ma ci rivedremo. Non so dove però.»

«Inshallah!» esclamò lei. Aggiunse: «Ora devo andare

a pregare».

Si diresse verso l’entrata del Santo Sepolcro. Si fermò a un metro dalla grande e antica porta di legno. Voltò la testa verso Matteo e disse, ma a voce bassa, forse per rispettare la sacralità nel luogo: «Ah, se potessi trovare il libro che contiene il vangelo della felicità! Te lo regalerei, amico mio!».

«Cosa?» domandò lui che non aveva sentito bene.

Ma Paola era ormai dentro la Basilica.

Nella foto, il quartiere Mughrabi, di fronte al Muro del Pianto. Non esiste più dal 1967. Al suo posto, fu costruita dagli israeliani la Plaza, proprio di fronte al Muro Occidentale. Dalla collezione Eric Matson