Paola Caridi's Blog, page 73

May 11, 2015

E io, invece, ho trovato i (miei) lettori in un blog

È coraggiosa, Claudia Durastanti. Non la conosco, ma è coraggiosa, perché carta canta. In pochi, pochissimi, avrebbero scritto quello che lei ha avuto il coraggio di scrivere, su minima&moralia, raccontando la sua esclusione da una rivista. Rivista, o forse rivista settimanale di un quotidiano, o forse settimanale e basta. Non sappiamo, perché lei non l’ha voluto dire, chi l’ha estromessa da una collaborazione. Ho fatto un rapido giro su google, e ho visto che scrive su mucchio selvaggio e sul Sole24Ore. Spero che l’estromissione non venga dal Sole, ma di questo parlerò dopo.

Claudia Durastanti è giovane. Molto. Quando lei è nata io stavo finendo l’università. Lettere alla Sapienza. Sani studi con Asor Rosa, Serianni, la Franca Angelini, incursioni da Giorgio Raimondo Cardona e Armando Petrucci. Laurea con Paolo Spriano. Non è un dettaglio. Paolo Spriano era giornalista tanto quanto storico. Aveva fatto il partigiano e frequentato casa Gobetti. Non ne poteva più, lui del comitato centrale del Pci, di tesi sul Partito Comunista. Era uomo libero, ed è per questo che è stato un maestro. Claudia Durastanti, che è giovane, forse non sa chi era Spriano, ma qualcuno o qualcosa il coraggio glielo deve aver insegnato. Forse il fatto di aver vissuto all’estero? Mi piacerebbe saperlo, e non solo per una comprensibile curiosità.

È che vorrei capire come mai lei ce l’ha, il coraggio di dire come stanno le cose. E gli altri, me compresa, no. Dire che non è vero che ci sono dibattiti sulla stampa scritta. Che molto è stantio, o a senso unico, nelle pagine culturali italiane. Compresa la discussione sul Pen International e il premio a Charlie Hebdo negli Stati Uniti, le polemiche e gli scrittori che si sono dichiarati contrari al premio.

Da giorni, ascolto le rassegne culturali sul premio del PEN, e la linea – l’unica linea che passa – è che i sei scrittori dissenzienti (segnatevi questa parola: “dissenzienti”) fanno la figura della Banda dei Quattro della rivoluzione culturale cinese. Colpevoli, insensibili, controcorrente: bersagli perfetti. Poco importa che i sei scrittori non siano 6 bensì, ad ora, 204https://firstlook.org/theintercept/2015/04/30/145-pen-writers-thus-far-objected-charlie-hedbo-award-6/. Poco importa se tra loro ci sono Michael Ondatjie, Terju Cole e David Leavitt, Joyce Carol Oates e Michael Cunningham, assieme a Sinan Antoon. Importa che si siano schierati contro la linea vincente: il massacro di Parigi, la strage di Charlie Hebdo bisogna cavalcarla il più possibile. Per far passare – con un orientalismo francamente becero – la vulgata che siamo Noi contro Loro, noi Liberi contro loro Retrogradi, noi Buoni contro Loro cattivi, noi Laici contro loro Baciapile, noi Occidente assediato e loro l’Oriente del Feroce Saladino (che poi, però, era curdo). Non ci era riuscito Bush jr, ora abbiamo tutto su un piatto d’argento: ISIS è il nemico perfetto, e si nasconde anche tra i migranti; l’Islam politico ha fallito, e quindi possiamo mettere assieme Fratelli Musulmani con Al Qaeda, musulmani con terroristi, le masse arabe con le antiche flotte saracene.

Non volevo parlare della Banda dei 6, anzi, 204 dissenzienti del PEN, ma c’entrano anche loro, nel caso di Claudia Durastanti che perde il lavoro per un tweet. Non solo perché il tweet parlava del PEN. Ma perché lei voleva mettere un po’ di complessità, nella discussione. Voleva mostrare una realtà molto più articolata, proprio quella che nei cerchi magici alla guida dei giornali non bisogna mettere.

Shhh, silenzio….. parla l’egemonia culturale dei cerchi magici. Parlano, e soprattutto scrivono in pochi, quelli giusti. Se poi ti occupi (in un certo modo, magari complesso) di quelli che stanno dall’altra parte del Mediterraneo, a oriente, è difficile che tu riesca a sfondare il velo.

A sostegno della giovane Claudia, che non conosco, devo fare outing. E per questo la ringrazio. Ho scritto per molti giornali, per grandi testate. Ho scritto per tanti anni per l’Espresso. Per anni, dal Cairo, ho tentato di far capire che l’Egitto era in ebollizione, sotto la cenere. Almeno dal 2003, rompevo le scatole: da quando in piazza, vicino al Museo Egizio, i dimostranti trovarono il coraggio di strappare un poster di Hosni Mubarak. Ogni tanto trovavano, in redazione, il modo per pubblicare un pezzo. Spesso un pezzetto. Quando nel 2011 scoppiò la rivoluzione di Tahrir, però, scrissero altri: anche da Roma, non solo dal Cairo. Se il tuo argomento diventa la notizia del giorno, ne sei fuori, se sei un collaboratore. Anche se ti hanno messo nel tamburino, dove sono rimasta per tanti mesi, senza voler scrivere.

Ho scritto per il Sole 24 Ore. E non perché avevo bussato alla porta. Mi chiamò Riccardo Chiaberge, che pur non l’ha mai pensata come me. Anzi, ci siamo fatti fior di discussioni. Ma sapevo del Cairo, e lui mi chiese cosa avevo da proporre. Un’intervista con Ala al Aswani, gli risposi. Era il 2005. Palazzo Yacoubian era appena stato pubblicato in una splendida traduzione inglese. Feltrinelli lo avrebbe pubblicato l’anno seguente, e quello dopo ancora sarebbe uscito, per Feltrinelli, il mio Arabi Invisibili, proprio con la prefazione di Aswani. Poi, pian pianino, per il Sole24ore non ho scritto più. Non chiedetemi perché. Io non me lo sono neanche chiesta. Mi ricordo però che alcuni anni fa protestai per un titolo ad effetto che faceva da amplificatore agli stereotipi ancora vigenti sugli arabi. Sono sempre stata un po’ fumina, e puntualizzo un po’ troppo…

Non ho mai fatto parte dei chierici, e forse proprio per questo mi sono accorta del disagio egiziano e di Aswani. Non sono allineata, e forse proprio per questo mi sta stretta l’ignoranza che vige in molte redazioni, sui temi di cui mi occupo. Come faccio a proporre un articolo, se prima devo riuscire a spiegare i fondamentali all’interlocutore, che però è anche presuntuoso? Così, con l’andare degli anni, ho sempre proposto meno alle redazioni. Ho scritto libri, ho scritto – ora – anche un testo teatrale, mi occupo di organizzazione culturale, mi commuovo quando i bambini vengono nel teatro che dirigo e sono incantati a guardare il palcoscenico.

Sono appagata? Sì. Sono soddisfatta? In parte. Alla mia età, e con il mio curriculum, sento e ho il dovere di incidere sulla realtà del mio paese. Lo faccio, con grande trasporto. Ma non più sui giornali. Dal 2008 ho aperto questo blog, perché i giornali mi stavano stretti già allora. Fu quando mi chiamarono dal Riformista e mi chiesero di scrivere un pezzo tratto da un lancio di un’agenzia di stampa. Una delle tante stronzate che trovano albergo sui giornali: c’era la minaccia che i terroristi palestinesi che si facevano saltare per aria si legassero nella cintura una sacca di sangue infetto da HIV. Risposi: “te lo scrivi tu, ‘sto pezzo. Io ho una dignità, e non scrivo sulle veline passate da qualche servizio propaganda”. Vivevo a Gerusalemme, mia casa per dieci lunghi anni: avrei potuto scrivere altro, di una realtà nascosta ai più. Ma non ero in linea, non lo sono mai stata.

E allora ho aperto il blog, come facevano i ragazzi arabi di cui allora nessuno sapeva l’esistenza. Gli stessi che hanno fatto la rivoluzione e che ora, in molti, sono in galera. Facebook e Twitter me l’hanno fatti conoscere loro, e quando penso al coraggio penso a quello che loro rischiano. Carcere, tortura, morte. Ho imparato, da loro, che possiamo avere almeno il coraggio di parlare, di scrivere come stanno le cose, e anche di cominciare – finalmente – a lavare i tanti panni sporchi del giornalismo italiano in pubblico.

I miei (tanti) lettori lo sanno. Io scrivo ciò che mi piace, ciò che vedo, ciò che analizzo. Sono anche io un’artigiana, come mio padre che faceva il sarto. Non scrivo più sui giornali, perché li trovo vecchi, lontani dalle realtà, autoreferenziali, spesso inesatti. Sono vicina ai miei colleghi di vaglia, inviati, corrispondenti, giovani freelance che continuano a vivere all’estero e a rischiare spesso la vita. Quasi tutti loro, dei cerchi magici, non fanno parte: faticano e scrivono, scrivono e faticano. E penso alle parole di Giuseppe Prezzolini sulla società degli apoti, di quelli che non la bevono. Allora, nella polemica con Piero Gobetti, Prezzolini spingeva al disimpegno politico. Non è il mio caso, ma penso alle sue parole e ci ritrovo tanto della propaganda che leggo e vedo spesso, travestita da informazione. Allora, a scontrarsi erano Gobetti e Prezzolini. Oggi i protagonisti sono ahimè altri. Di frequente sono di bassissima lega.

E quindi, cara Claudia, non sei la sola. Continua a scrivere tweet, perché il mondo per fortuna è vario, e i cerchi magici poi si sciolgono da soli. Per mancanza di coraggio.

April 24, 2015

rifare questa povera Italia che è così bella

I dettagli sul manifesto che abbiamo appeso al Teatro Comunale L’Idea di Sambuca di Sucilia. Dove: in Sicilia. Quando: 1943, dopo lo sbarco alleato. Chi: il fotografo aveva un cognome siciliano. Si chiamava Nick Parrino, e come molti itali-americani era al seguito delle truppe statunitensi. Aveva seguito con la sua macchina fotografica l’avanzata alleata nell’allora Persia, quindi in Nord Africa, e poi in Sicilia, dove ha anche – come si vede – documentato un pezzo di storia sociale, tra guerra e rinascita.

I dettagli sul manifesto che abbiamo appeso al Teatro Comunale L’Idea di Sambuca di Sucilia. Dove: in Sicilia. Quando: 1943, dopo lo sbarco alleato. Chi: il fotografo aveva un cognome siciliano. Si chiamava Nick Parrino, e come molti itali-americani era al seguito delle truppe statunitensi. Aveva seguito con la sua macchina fotografica l’avanzata alleata nell’allora Persia, quindi in Nord Africa, e poi in Sicilia, dove ha anche – come si vede – documentato un pezzo di storia sociale, tra guerra e rinascita.

La frase, bellissima, è tratta da una delle Lettere dei condannati a morte della Resistenza. Giordano Cavestro, nom de guerre Mirko, era di Parma e aveva 18 anni. Pochi tra noi, quando parlano delle giovani generazioni, riflettono sul fatto che l’Italia è stata spesso costruita sul sangue dei ragazzi. Nella prima e bella seconda guerra mondiale.

Buona Liberazione a tutti!

April 20, 2015

Nanni Moretti e sua Madre

C’è un sentimento su cui raramente i figli (ormai adulti) si soffermano, quando guardano ai loro genitori lungo la china della vecchiaia. Non pensano alla felicità di uomini e donne alla fine della vita. Come se la felicità fosse un sentimento per giovani, un sentimento che si sporge sul futuro. Perché essere felici quando si è vecchi? In fondo, c’è negli archivi della memoria dei vecchi il sottile cinismo di chi ne ha viste tante, di chi ne ha vissute tante, di chi non si dovrebbe più stupire. Di chi, soprattutto, non dovrebbe più desiderare.

Felicità eguale futuro, insomma. Sino a che una madre, anziana, non ribalta la prospettiva e dice, proclama, afferma il suo desiderio non solo di vivere. Non solo di allungare la vita. Ma di essere (ancora) felice. È allora che lo sguardo del figlio, della figlia, cambia. La richiesta delle piccole felicità da parte di un genitore anziano costringe i figli a interrogarsi sulla propria, individuale capacità di raggiungere i propri desideri e sentirsene appagati. Ed è allora che si arriva a una inattesa, seppur sofferta serenità. Ci si arriva quando le madri si spogliano (ma solo parzialmente) del proprio habitus e della propria funzione, e ritornano donne.

Chissà se Nanni Moretti, con il suo bellissimo “Mia Madre”, questo voleva dire a una spettatrice che si è commossa fino alle lacrime. Ma questo la spettatrice ha colto, nello sguardo di una madre nelle ultime settimane, negli ultimi momenti di vita. “Mia madre” è un film lungo molte vite, molte memorie, molte file di libri accuratamente sistemati sugli scaffali di una anziana insegnante di latino. È un film denso di sguardi e di un testo scarno, essenziale, perfetto. È un film di molte generazioni che con difficoltà, eppure con sorprendenti generosità e compassione, si passano un testimone dal buon sapore. Con le sofferenze e le difficoltà che tutti gli esseri umani accomunano, i protagonisti di “Mia Madre” non sono indifferenti a chi è di fronte a loro. Si sentono inadeguati, certo, provano a dare risposte parziali, ma cercano di fare il proprio dovere, e facendo il proprio dovere si bagnano in un dolore ineluttabile e dunque naturale.

Non perdetevi questo piccolo capolavoro. E se siete nati a Roma, le lacrime sgorgheranno anche più facili e copiose. Ora che è primavera, a Roma ci sono le fresie. I fiori che piacciono di più alle mamme di una generazione sta scomparendo.

April 19, 2015

L’eterno riposo. Almeno quello

Non so che dire. Non so veramente che dire. Riesco solo a mettere insieme quel numero probabile, 700, con le centinaia di messaggi razzisti e infami che compaiono sulle bacheche di FB e su Twitter, i tazebao virtuali che grondano schifezze. Schifezze immonde, neanche odio, perché l’odio dovrebbe essere un sentimento consapevole. A centinaia di vittime sacrificali nel mare che non è più di nessuno, corrispondono centinaia di parole infami vomitate. Chi è il colpevole? Chi è l’assassino? Chi arma chi?

Io credo ormai che non ci si possa accostare al dramma dei migranti senza prima aver preso di petto la questione del razzismo. Senza aver denunciato chi usa l’arma del razzismo per piccoli risultati elettorali o per ancor più piccole frustrazioni personali.

Occorrono decisioni importanti e non emergenziali. Occorre una rivoluzione delle parole e dei sentimenti. Una rivoluzione dei diritti.

In questi giorni mi son fatta coraggio (perché di coraggio ce ne vuole) e mi sono letta le parole colme di vomito che riempiono le bacheche. Quelle personali, e quelle di figure pubbliche. Un esempio fra tutti, forse il più bersagliato: Laura Boldrini. Può sembrare fuori luogo accostare il naufragio di questa notte con il vomito razzista che riempie i social network. Eppure i due elementi si tengono: i morti del naufragio più recente, solo l’ultimo ahimè in ordine di tempo, sono le vittime sacrificali di un’anima che abbiamo perso da tempo. L’anima della comunità. L’anima attraverso la quale si riconosce l’evangelico ‘prossimo nostro’, il laico ‘vicino’. L’amico.

Non mi bastano, non ci bastano i milioni in piazza per Charlie Hebdo. Non ci bastano affatto. A guardarli, a distanza, sono l’espressione più chiara ed evidente dell’Europa-fortezza. Perché per Charlie Hebdo abbiamo difeso ‘i nostri’. Le nostre vittime. Nulla, o quasi, abbiamo fatto per il ‘prossimo nostro’. Persino le vittime del Bardo sono state strumentalizzate, perché le abbiamo interiorizzate come ‘nostre’. Più difficile, arduo, difendere i rom, i migranti, la puzza di povertà che molti di loro emanano. Più difficile andarli ad accogliere, non solo a Lampedusa, come fa l’Italia che non si vede e c’è, per fortuna. L’Italia che stamattina alle 7 a Porto Empedocle ha accolto i migranti che vengono smistati nei diversi centri di ricovero. L’Italia che accoglie cadaveri nei suoi cimiteri. L’Italia dei samaritani buoni.

Quest’Italia silenziosa e samaritana, invisibile e terribilmente presente piange, anche oggi. Come ha sempre fatto in questi anni. Non ha bisogno di scendere in piazza perché è già per strada, ogni giorno. Ma non è (ancora) abbastanza forte, compatta, incisiva da segnare le politiche degli Stati europei. Non ha ancora detto ‘basta’ al genocidio di un gruppo che non è etnia, non è comunità di fedeli, non è nazione. È un gruppo composito e dolente, colorato e silente. Li chiamiamo migranti. Dovremmo forse cambiar loro denominazione, e semplicemente definirli umanità. Comunità di esseri umani. Persone a cui è stata strappata non solo la vita, ma la dignità.

“L’eterno riposo dona a loro, o Signore”. L’eterno riposo, almeno quello, dopo una vita che avrebbero meritato – le vittime, i morti, gli uomini e le donne – più degna e colma di compassione. Una vita che non abbiamo difeso abbastanza.

March 31, 2015

Consensus-building in Al Sisi’s Egypt

Robert Springborg, one of the most important scholars of contemporary Egypt, had already anticipated the key to the presidency of Abdel Fattah Al-Sisi in May 2014: his use of religion. As Springborg wrote, “Sisi will draw far more heavily upon Islam to legitimate his autocratic regime than he has led Egyptian and foreign observers to believe”. The speech on the “religious revolution” delivered by Al-Sisi on 28 December 2014 to Al-Azhar was just the open, public manifestation of a strategy of which religion is only one, albeit a very important, part. The strategy is aimed at the consolidation of Al-Sisi’s presidency and of the regime as a whole, and requires, necessarily, at least six pillars for its success: (a) control over the message on religious consensus; (b) an economic sector in the hands of the military, so as to ensure a quick exit from recession by means of the distribution of investment in sectors which are capable of immediately controlling social unrest; (c) the consensus of public-sector employees, secured through salary increases; (d) the loyally of the police, secured through substantial impunity as regards acts carried out both during the 25 January revolution and the repression which began with the 3 July 2013 coup; (e) action by the regular judiciary, used as an instrument of repression against anyone who, Tahrir revolutionary or Muslim Brotherhood militant, is opposed to the consolidation of the regime in its post-Mubarak form; (f) the definition of a strategic role for Egypt in the region as an outpost and trench against the real or imagined dangers coming to strike the West as well, an argument which will be analysed in detail in the next edition of Insight Egypt.

In the building of consensus, it is in particular the so-called “religious revolution” – of which Al-Sisi is the self-proclaimed champion – which emerges as the key not only to his presidency, but also to the re-establishment itself of the regime.

1. The “religious revolution” ad usum delphini

Al-Sisi’s communication campaign to put himself at the head of a moderate revolution in Sunni Islam could not but have started at Al-Azhar are on the occasion of the festivities (profoundly felt in Egypt at the popular level) to celebrate the birth of the Prophet Muhammad. What Al-Sisi did on 28 December last year before the leaders of the most authoritative and traditional Sunni school was not, however, a simple request, i.e. for support in the task of changing the perception of Islam on the part of the rest of the planet and putting himself at the head of a moderate Islam, in large measure normalised. Instead, Al-Sisi indicated the political key of the Egyptian regime, (re)born with the 3 July 2013 coup, as depending on control over consensus and religious conformity as an integral part of the strategy to redesign and consolidate the institutional and economic system of this latest chapter in the Egyptian Republic.

In a recent article co-authored with Katie Bentivoglio, Michele Dunne did not use moderate terms to define Al-Sisi’s communication campaign – re-launched throughout the entire world by means of websites and newspapers of precise geopolitical and cultural orientations – as “instrumentalizing religion for political purposes”. Dunne is just one of the voices warning governments and opinion-shapers against considering Al-Sisi as the harbinger of a true and proper cultural/religious revolution in the Arab region. On the contrary, the recent communication campaign about a moderate religious revolution guided by the Egyptian president conflicts with the events and politics of recent months, with the campaign against atheism, the arrests of homosexuals and people defining themselves as LGBT, and anti-Semitism. In the same way, the gestures of a closer relationship with the Egyptian Coptic Church are to be read in a more complex light: the gestures have been reiterated and reciprocated with a good relationship with Pope Tawadros II, but they conflict with the failure to find a solution to the most thorny question in the relationship between the Egyptian regime (in this case, the military sector) and the Coptic community. The massacre carried out at Maspero on 9 October 2011, in which tens of Coptic demonstrators were killed, still has not seen anyone found guilty or investigated, not to mention those responsible being brought before a court, notwithstanding the fact that the evidence and the accusations reiterated by numerous witnesses and associations for the defence of human rights point in the direction of the army. The Maspero issue, far from being a mere factual event, weighs on the relationship between the Coptic Church and the Egyptian regime, not so much in terms of the positions taken by the leaderships, which up till now have been condescending (above all on the part of Tawadros II), as for the pushes from beneath by the communities of the faithful, who are expecting justice.

There is, however, not only an open contradiction on the part of the Egyptian regime between the request for moderate Islam made by Al-Sisi, on the one hand, and the violations of the rights of freedom of expression and freedom of religion, on the other. Following the presidents who preceded him, Al-Sisi has also contained Al-Azhar within the limits already defined at the time of Gamal Abdul Nasser, thereby confirming Al-Azhar as an integral part of the regime.

Indeed, the decision by Al-Sisi to use the principal instrument of religious and educational consensus in Egypt, i.e. Al-Azhar, is deeply Nasserian. By Al-Azhar is meant the theological complex of schools and universities, distinct institutions which, however, feed and support each other. Al-Azhar’s theological column (a term not used by chance, given that the ancient masters each gave lessons around one of the columns of the mosque) supports, that is, the diffuse educational system which instructs young Egyptians, starting from six years of primary school, through the next six years in middle and high schools, up to the university degree. It is not only, therefore, the hundreds of thousands of students who attend the 67 faculties belonging to its structure, but the more complex scholastic system made up of more than 8000 institutions spread throughout the whole country, in which around 2 million pupils study, which make of Al-Azhar an organ of educational control.

Control over Al-Azhar, therefore, is one of the foundations on which the Republican regime, founded at the beginning of the 1950s with the July revolution headed by Nasser, has always built itself. Still today, it is the State which decides who heads Al-Azhar, whose autonomy from the presidency of the Egyptian Republic was discussed only after the 25 January revolution through a series of attacks and counterattack coming both from within Al-Azhar, and from the Supreme Council of the Armed Forces (Scaf), which governed Egypt from the revolution to the election of Mohammed Morsi as President of the Republic. From the normative point of view, the result of a transition of power which was anything but linear has been an important recognition of the role of Al-Azhar in issues relating to religious and legal affairs through sharia (Article 7 of the Egyptian constitution published after its approval by referendum in January 2014), given that in Article 2, Islam is confirmed as the State religion, and the principles of sharia as the main source of legislation.

The principal architect of the new-found influence of Al-Azhar in the post-revolutionary period is Ahmed Al-Tayyeb, nominated as imam by Mubarak and previously rector of the University of Al-Azhar for many years, from 2003 to 2010, adept at keeping for Al-Azhar the guise of independence and at controlling the internal struggles departing from its substantial centrism. Al-Tayyeb immediately became one of the leading supporters of Al-Sisi. On the other hand, during the revolutionary period, within the complex system of councils and theological organisms which binds Al-Azhar together, the offices of the mufti and the Ministry for Religious Affairs, no other figure was able to emerge sufficiently to damage Al-Tayyeb’s influence. No other figure, with the exception of Emad Effat, a leading figure within Dar Ellfta, the office of the mufti which releases fatwas, and a relatively hidden, but nevertheless important, figure in Tahrir Square. Effat was known and recognised as an esteemed and influential theologian amongst the revolutionaries, a figure about whose influence much more has been known since his death in mid-December 2011, when he was killed during the demonstrations in the government quarter, just a few metres from Tahrir Square.

The case of Emad Effat, a student loved also by his mentor, the former mufti Ali Gomaa, notwithstanding their different positions, is indicative insofar as it demonstrates to what extent, even if not primarily, the initial phase of the Egyptian transition was played out through religion. Together with a younger generation trained, amongst others, by Islamists removed from the leadership of the Muslim Brotherhood, figures like Effat have begun to bring forward the debate on the involvement of Al-Azhar in Egyptian society beyond the limits imposed by the complex system of relationships with the regime. This debate, however, has not advanced very far. In any case, it has not managed to upset the pre-existing balances. The leadership of Al-Azhar has resisted the attacks both from figures such as Effat and from students at the Islamic University, which have not managed to weaken its role. Now, Al-Azhar is, to the fullest extent possible, the organism which sets Islam and State, Islam and regime, the Islam of conformist tendencies and the Egypt of Al-Sisi, side-by-side.

Al-Azhar is the principal instrument for the “nationalisation” of Islam, the first step towards the exportation of a model of the relationship between religion and State/regime already set out in the speech given on 28 December by Al-Sisi. Various actions undertaken by Al-Azhar and the competent organisms within the bureaucratic machine, intended to make control over prayer pervasive and to diminish the influence of the Muslim Brotherhood, form part of this model, above all the stranglehold over the imams.

Fundamentally, we are confronted by a strategy which is traditional in Egypt’s Republican history. The difference, if at all, this time lies in the religiosity of Al-Sisi, a man who does not come, as previous presidents have done, from the Nile Delta area, but who is the son of historical and popular Cairo. Native of one of the most important districts from the point of view of popular religiosity, Al-Sisi is the exponent of a conservative, rather than a moderate, Islam. Furthermore, much more than his predecessors, he does not separate Caesar from God. On the contrary, he intends to give Caesar a role of theological guide – if the term fits – to serve the achievement of two objectives. One is internal, and that is control over consensus in favour of the regime through the flattery of the conservative religiosity of the silent majority. The second objective relates instead to the regional and international role of Egypt: the construction of the image of Al-Sisi as the Martin Luther of Sunni Islam, already supported by the media machine of the American and European right, is useful to a country which is preparing itself to be not only an outpost against the self-proclaimed “Islamic State” and violent and armed radicalism, but also the defender of a stability financed by the regional powers of the Gulf.

The so-called “moderate Islam” of President Al-Sisi presents itself, therefore, as the principal pillar supporting the (re)construction of the Egyptian regime, a construction in which the other pillars do have a role play, but not as much as that of “nationalised” Islam.

2. Homes for the young, courtesy of Military, Inc.

After having played the role of ferryman from the Mubarak era through the total storm of Tahrir and the Morsi presidency, the Armed Forces are focussing their specific (political) weight on their economic assets, as both company and financer. The economic/productive sector represented by the military now has a much more important role as a possible vehicle of economic recovery in comparison to the final years of the Mubarak regime, when only a few important and specific major businessmen had influence in the country, a small circle of tycoons with strong and direct ties to the Mubarak family. Now, in the first year of the Al-Sisi presidency, it is the military who are acting as the hinge between the aid coming, to a great extent, from the countries of the Arabic peninsula and the investment directed in primis at the construction sector. This investment has, above all, two roles: first and foremost, to control the unrest among the lower levels of Egyptian society which haunts the enormous suburbs of Cairo and the other major cities, the fruit of a process of urbanisation which has had, over the decades, enormous socio-economic and cultural costs. Secondly, the investment serves to diffuse, at least partially, the bomb of social protest which over the last decade has never abated, with the waves of strikes that have undermined not only the stability of the unions, but also their effective presence, in certain areas.

As part of this strategy, the role of the Armed Forces as economic actor and distributor of Gulf investment is also crucial to kick-starting work in the private sector. Indeed, exiting recession is one of Al-Sisi’s priorities. The protest against the Morsi presidency and the power of the Muslim Brotherhood was also fed by the increasingly deep socio-economic and infrastructure crisis, by the rise in prices for the supply of petrol, by the daily failures of the electricity grid, and by unemployment. Now it is the task of the Al-Sisi regime to show to the Egyptian people that the country is exiting the crisis, and the extensive investment coming above all from Saudi Arabia and the UAE serves this purpose: it must control social unrest.

The agreement concluded in March 2014 between the Armed Forces, their engineering department, and Arabtec, a UAE company in which the majority shareholder is Aabar, the State fund of Abu Dhabi, is emblematic in this sense. Arabtec will finance the construction of a million homes, which will be used to respond to the demand for low-cost housing for the “new generations”, as emphasised by Al-Sisi himself. These homes will be immediately available, built on plots on 18 sites which will be made available by the Armed Forces, managers (even this is controversial) of the large areas which make up the military estate. The objective behind the USD 40 billion investment by Arabtec is immediately apparent: an all-Egyptian objective, to make available homes to the young, in the present circumstances, and therefore to re-launch a relationship, that between the regime and the young generation, which had crumbled in 2011 as a result, amongst other things, of the lack of a social contract with the new Egyptians. The attention paid to the young and to their future (the number of marriages has been in steep decline in recent years as a result of the economic crisis) seems also to be an attempt to divide the unity of the generation which was the protagonist in the 2011 revolution, at the very moment in which the prisons are full of leading activists, awaiting trial or condemned to long final sentences for having broken the new law against protesting.

The Arabtec case is, however, the proof of the attempt by the Armed Forces to make themselves at once promoter, distributor and manager of an economic development which is considered crucial to sustaining the Al-Sisi regime. Such economic development is sustained in primis by the Gulf, which, with a little under 20% of direct foreign investment, is the most important political, not to mention economic, actor for President Al-Sisi, who counts in his CV a long period as military attaché in Saudi Arabia, before becoming number one in the Egyptian military secret service. More than USD 11 billion in aid from Saudi Arabia, the UAE and Kuwait, supplied to Egypt in various forms, from grants to investment, immediately after the military coup of July 2013: this is the particular influence of the Gulf, which has opted for return to supposed stability in the form of a regime of known structure (in comparison to the presence of the Muslim Brotherhood at the country’s helm), a regime endowed, in addition, with the most substantial and the best equipped army in the whole Arab region.

Above all, and once again, large public works are the sector on which the Armed Forces are relying, here also taking up the tradition of the old Nasserian regime. Large public works to stimulate employment, or, to put it another way, large public works – i.e. the widening of the Suez Canal – on which, also in this case, military engineers are employed. The continual recall of Nasserism and his “populist authoritarianism” as a model for the new post-Mubarak and post-revolutionary regime illustrates well the extent to which the basic key to the power system which Abdel Fattah Al-Sisi is trying to create is the social contract. The social contract with the young generation, which represents the overwhelming majority of the population, and whose ability to challenge the regime became clear in January 2011. The socio-economic solutions proposed up to now, however, look back in a highly slavish manner to the model of the golden decade of Nasserism, being built on the Armed Forces, large public works and rich stimulus packages for the productive sectors, but without putting the two kernels of the problem side-by-side. There can be no social justice without civil justice.

3. Between consensus and apparatus

The regime of Abdel Fattah Al-Sisi is, essentially, consolidating itself by means of a socio-identificatory “glue”, namely its “nationalised Islam”; by means of an “employment agency” as an integral part of its structure, namely the Armed Forces as distributor of work and of works; and, once again, by means of an “apparatus”, namely the extensive bureaucracy which has always been the unavoidable support for the Egyptian Republic of Nasserian stamp, and which in the final years of the Mubarak regime had expressed in increasingly clear terms its own unease.

It is not, therefore, by chance that the consolidation of the relationship with one of the pillars of the “deep State”, i.e. the State employee, figured among the first measures taken by the executive branch under Al-Sisi’s leadership. In January 2014, the government fixed the minimum salary of the State employee at 1,200 Egyptian liras, thereby bringing to a close the years of protests and demands on the part of a white-collar bureaucracy which employs around 6 million people and which has made the State the principal employer in the country. A few months after the decision regarding the guaranteed minimum wage, Al-Sisi also set the maximum wage of State employee (at less than USD 6,000), thus closing an important chapter in the establishment of the regime.

Al-Sisi’s presidency needs the loyalty of the apparatus, which covers the white-collar bureaucracy, on whose miserable salary a good part of the Egyptian population depends, and the State security bodies, for which the regime has ensured substantial impunity as regards the victims of the 2011 revolution. The performance of the Egyptian judiciary, in the judgments in the various courts and instances of justice, demonstrates very clearly the need of the Al-Sisi regime strenuously to defend the security bodies against charges relating to both the 25 January revolution, and the post-3 July 2013 repression. The bureaucratic apparatus, the security forces and the judiciary have shown themselves to be not only pillars of the (new) regime, but also the protagonists of new, revisited alliance with the presidency, which has tried in its one and a half years of existence to revise the terms of the agreement in order to avoid disaffection and protest.

Appena pubblicato su Insight Egypt dello IAI

March 7, 2015

Cafè Jerusalem, il crowdfunding, e i regali

È un viaggio pieno di sorprese, di doni inattesi. Un cammino felice. Cafè Jerusalem ha avuto inizio nelle tante conversazioni su Gerusalemme assieme ai Radiodervish. Soprattutto dopo la pubblicazione, nel 2013 per i tipi della Feltrinelli, di Gerusalemme senza Dio. Se dovessi individuare il vero punto di partenza, la chiave che ha aperto le porte della scrittura teatrale, direi che è successo tutto a Bari, in una delle pizzerie più popolari della città vecchia. “Che ne dici, allora? Facciamo un progetto assieme, su Gerusalemme? Noi abbiamo già il titolo. Cafè Jerusalem”. La risposta è stata subito “sì”, anche perché ognuno di noi – i Radiodervish e io – ha pensato agli stessi tavolini della Città Vecchia, ai narghilè, ai piccoli bracieri, al cardamomo, al tempo che fu.

È un viaggio pieno di sorprese, di doni inattesi. Un cammino felice. Cafè Jerusalem ha avuto inizio nelle tante conversazioni su Gerusalemme assieme ai Radiodervish. Soprattutto dopo la pubblicazione, nel 2013 per i tipi della Feltrinelli, di Gerusalemme senza Dio. Se dovessi individuare il vero punto di partenza, la chiave che ha aperto le porte della scrittura teatrale, direi che è successo tutto a Bari, in una delle pizzerie più popolari della città vecchia. “Che ne dici, allora? Facciamo un progetto assieme, su Gerusalemme? Noi abbiamo già il titolo. Cafè Jerusalem”. La risposta è stata subito “sì”, anche perché ognuno di noi – i Radiodervish e io – ha pensato agli stessi tavolini della Città Vecchia, ai narghilè, ai piccoli bracieri, al cardamomo, al tempo che fu.

E ora c’è un altro Cafè Jerusalem. In musica. La musica e i testi dei Radiodervish. C’è un progetto musicale, c’è un album in fieri, con un nome che è nato da una piccola storia e da affetti comuni, comune sentire, suoni e luci.

Dal 2 marzo è partito il crowdfunding di Cafè Jerusalem, il nuovo cd dei Radiodervish. E questa è la presentazione. Chi vuole partecipare a questa bellissima storia, lo può fare collegandosi al sito di musicraiser. A seconda della cifra con la quale si vuole contribuire al crowdfunding del cd, si riceveranno regali diversi. Tra questi, ci sono anche delle copie del mio libro, Gerusalemme senza Dio (Feltrinelli 2013) da cui è partito questo singolare cammino.m

“Cafè Jerusalem” è il titolo del nuovo progetto musicale al quale stiamo lavorando attualmente. Sarà un album dove proveremo a dare voce e suono ai ricordi sbiaditi di una società che ha vissuto una travolgente trasformazione intorno alla metà del secolo scorso nella città di Gerusalemme. Entrando nella dimensione del caffé mediorientale ci si rivela il carattere multiculturale di una città dove tradizione e modernità si confrontano e dove, grazie alla presenza dei racconti degli Hakawati, i cantastorie che animavano i caffè di Gerusalemme, si entra facilmente in dimensioni fiabesche e surreali parallele. L’eredità culturale palestinese custodita nei semplici oggetti, negli eventi e nella memoria dei personaggi viene mostrata a partire dalla scoperta dell’amore verso il diverso e dall’amara consapevolezza delle difficoltà implicite, in quanto inevitabili trasformazioni hanno mutato il percorso storico di quella terra. Gerusalemme, ancora oggi, continua ad essere al centro di un conflitto singolare, ricco di simboli che condizionano la storia e la coscienza del mondo.

Canzoni e brani strumentali si alternano in un affresco impressionistico che, tra l’altro, incontrerà il testo teatrale ambientato nella città eterna concepito da Paola Caridi, scrittrice e giornalista che ha vissuto a Gerusalemme per più di dieci anni.

Acquistando su Musicraiser avrete per 60 giorni la possibilità di aggiudicarvi in anticipo i premi speciali elencati a fianco. Aderendo a questa campagna diventarai parte del nostro nuovo progetto.

March 5, 2015

Netanyahu internazionalizza le elezioni

Alla fine, Benjamin Netanyahu è riuscito a internazionalizzare le elezioni israeliane del prossimo 17 marzo. L’obiettivo lo ha centrato con il coup de theatre del discorso al Congresso americano, ma una prima avvisaglia vi era stata pochi giorni prima nel parlamento italiano, nascosta nelle pieghe del voto sulle mozioni a favore o contro il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Internazionalizzare la campagna elettorale era ed è importante, per Benjamin Netanyahu. Significa spostare il punto d’osservazione. Distogliere l’attenzione. E soprattutto concentrarsi sul (solito) sentimento che, non solo in Israele, è capace di incidere sul consenso: la paura. Per i timori riguardanti la sicurezza di Israele, molti fondati ma non tutti, Netanyahu è stato disposto a mettere in gioco i rapporti con il più fedele, sicuro alleato, un paese – gli Stati Uniti – che ogni anno contribuisce con più di tre miliardi di dollari alla saldezza di Israele, attraverso i diversi accordi stipulati negli anni. Camp David in primis.

Netanyahu ha forzato di molto la mano, con Washington. E stavolta, diversamente dalle precedenti occasioni, l’amministrazione Obama non si è nascosta dietro ai sorrisi di circostanza. Né Obama né il vicepresidente Joe Biden hanno incontrato il primo ministro israeliano. E il messaggio è stato chiaro anche nel Congresso: 42 deputati e 7 senatori democratici hanno deciso di non essere presenti durante il discorso di Netanyahu, che di fronte a sé ha dunque trovato solo i suoi strenui sostenitori, i repubblicani che lo avevano invitato.

Il dossier iraniano, insomma, è troppo importante perché l’amministrazione Obama possa accettare, stavolta, che il negoziato sul nucleare possa essere messo a rischio dalla visione e dalla strategia di Netanyahu. Lo comprendono bene anche in Israele, sia tra i centristi sia nel centrosinistra, se è vero che persino l’ex ambasciatore negli USA Michael Oren ha commentato duramente il discorso di Netanyahu. “Non ha fornito nessuna idea nuova”, ha detto. Nessuna alternativa al negoziato in corso era presente infatti nel discorso del primo ministro israeliano, che paga anche lo scotto dovuto ai precedenti colpi di teatro, come quello del discorso alle Nazioni Unite in cui si era presentato con il disegno di una bomba (nucleare iraniana) pronta a esplodere. Dopo le ultime rivelazioni, rese note da Al Jazeera e dal Guardian, sulle diversità profonde di vedute tra Netanyahu e il Mossad, la stessa credibilità del premier sul dossier iraniano è uscita indebolita.

Alla fine, insomma, potrebbe essere John Kerry a guadagnarci dalle posizioni da falco di Netanyahu? In fondo, il segretario di Stato americano avrebbe buon gioco, con la controparte iraniana: potrebbe far comprendere – seppure ve ne fosse ancora bisogno – che è meglio portare a casa un accordo sul nucleare con questa amministrazione, con l’amministrazione Obama. Un fatto è comunque chiaro: stavolta il disappunto della presidenza americana è stato evidente. Perché in gioco era la sovranità del governo di Washington, le scelte americane di politica estera.

Una situazione simile – con i dovuti, evidenti distinguo – si è creata qualche giorno prima nel parlamento italiano. L’internazionalizzazione della campagna elettorale israeliana è arrivata tra i banchi di Montecitorio, il 27 febbraio scorso. Risultato: un florilegio di mozioni, pro o contro il riconoscimento (simbolico) dello Stato di Palestina, e una discussione francamente vaga, terribilmente intrisa di luoghi comuni, slogan, stereotipi. A emergere, è stata solamente la paura di gran parte dei deputati di rimanere invischiati in una querelle considerata periferica, di fronte alle minacce dell’ISIS, al possibile intervento militare in Libia, al rovello siro-iracheno. Perché occuparsi del conflitto israelo-palestinese, quando le emergenze e le urgenze internazionali sono altre? Questa è sembrata la domanda di fondo, tra le pieghe di un dibattito stanco, privo della necessaria conoscenza sul terreno, dei fatti, degli uomini, delle sofferenze, della storia.

Perché occuparsi del conflitto israelo-palestinese, alla vigilia delle ennesime elezioni israeliane, e rimanere invischiati nelle paure di Israele, proprio nella fase in cui impazzano i talkshow allarmisti sull’islam, il terrorismo, la guerra prossima ventura?

Una discussione pilatesca, è stata definita. Una descrizione calzante, soprattutto per quell’imperdonabile farsa delle mozioni di segno diverso approvate a pochi minuti di distanza l’una dall’altra. Una a favore del riconoscimento dello Stato di Palestina, pur con tutte le cautele del caso. L’altra che poneva talmente tanti paletti da voler rimandare la costituzione di uno Stato di Palestina a data da destinarsi. Cioè, mai. Imperdonabile, la farsa. Per diversi motivi. Anzitutto perché diminuisce, sino ad annacquarla completamente, la statura internazionale dell’Italia. Rievocando antiche immagini di una Italietta senza coerenza, in una fase così delicata che avrebbe al contrario richiesto coraggio, in un senso oppure in un altro. In secondo luogo, imperdonabile perché consolida i rumors sulle pressioni esercitate sui politici italiani per il rinvio della discussione, in maniera tale da non incidere sulla campagna elettorale israeliana.

Che siano falsi, verosimili o veri i rumors sulle pressioni esercitate sulla politica italiana, il danno è ormai fatto. Di fronte all’Europa, prima ancora che di fronte al Medio Oriente, l’Italia ha fatto una pessima figura. Tanto debole da inficiare qualsiasi ruolo futuro sullo scacchiere mediterraneo.

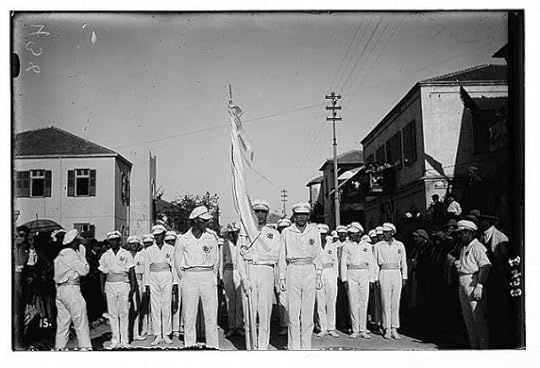

L’articolo è stato pubblicato su “Affari Internazionali”. L’immagine è tratta dall’archivio fotografico Matson, conservato presso la Library of Congress a Washington. È la visita di Lord Balfour all’università ebraica, e alla gioventù sionista

March 2, 2015

Cafè Jerusalem, in musica

È un viaggio pieno di sorprese, di doni inattesi. Un cammino felice. Cafè Jerusalem ha avuto inizio nelle tante conversazioni su Gerusalemme assieme ai Radiodervish. Soprattutto dopo la pubblicazione, nel 2013 per i tipi della Feltrinelli, di Gerusalemme senza Dio. Se dovessi individuare il vero punto di partenza, la chiave che ha aperto le porte della scrittura teatrale, direi che è successo tutto a Bari, in una delle pizzerie più popolari della città vecchia. “Che ne dici, allora? Facciamo un progetto assieme, su Gerusalemme? Noi abbiamo già il titolo. Cafè Jerusalem”. La risposta è stata subito “sì”, anche perché ognuno di noi – i Radiodervish e io – ha pensato agli stessi tavolini della Città Vecchia, ai narghilè, ai piccoli bracieri, al cardamomo, al tempo che fu.

È un viaggio pieno di sorprese, di doni inattesi. Un cammino felice. Cafè Jerusalem ha avuto inizio nelle tante conversazioni su Gerusalemme assieme ai Radiodervish. Soprattutto dopo la pubblicazione, nel 2013 per i tipi della Feltrinelli, di Gerusalemme senza Dio. Se dovessi individuare il vero punto di partenza, la chiave che ha aperto le porte della scrittura teatrale, direi che è successo tutto a Bari, in una delle pizzerie più popolari della città vecchia. “Che ne dici, allora? Facciamo un progetto assieme, su Gerusalemme? Noi abbiamo già il titolo. Cafè Jerusalem”. La risposta è stata subito “sì”, anche perché ognuno di noi – i Radiodervish e io – ha pensato agli stessi tavolini della Città Vecchia, ai narghilè, ai piccoli bracieri, al cardamomo, al tempo che fu.

E ora c’è un altro Cafè Jerusalem. In musica. La musica e i testi dei Radiodervish. C’è un progetto musicale, c’è un album in fieri, con un nome che è nato da una piccola storia e da affetti comuni, comune sentire, suoni e luci.

Da oggi, 2 marzo, è partito il crowdfunding di Cafè Jerusalem, il nuovo cd dei Radiodervish. E questa è la presentazione. Chi vuole partecipare a questa bellissima storia, lo può fare collegandosi al sito di musicraiser.

“Cafè Jerusalem” è il titolo del nuovo progetto musicale al quale stiamo lavorando attualmente. Sarà un album dove proveremo a dare voce e suono ai ricordi sbiaditi di una società che ha vissuto una travolgente trasformazione intorno alla metà del secolo scorso nella città di Gerusalemme. Entrando nella dimensione del caffé mediorientale ci si rivela il carattere multiculturale di una città dove tradizione e modernità si confrontano e dove, grazie alla presenza dei racconti degli Hakawati, i cantastorie che animavano i caffè di Gerusalemme, si entra facilmente in dimensioni fiabesche e surreali parallele. L’eredità culturale palestinese custodita nei semplici oggetti, negli eventi e nella memoria dei personaggi viene mostrata a partire dalla scoperta dell’amore verso il diverso e dall’amara consapevolezza delle difficoltà implicite, in quanto inevitabili trasformazioni hanno mutato il percorso storico di quella terra. Gerusalemme, ancora oggi, continua ad essere al centro di un conflitto singolare, ricco di simboli che condizionano la storia e la coscienza del mondo.

Canzoni e brani strumentali si alternano in un affresco impressionistico che, tra l’altro, incontrerà il testo teatrale ambientato nella città eterna concepito da Paola Caridi, scrittrice e giornalista che ha vissuto a Gerusalemme per più di dieci anni.

Acquistando su Musicraiser avrete per 60 giorni la possibilità di aggiudicarvi in anticipo i premi speciali elencati a fianco. Aderendo a questa campagna diventarai parte del nostro nuovo progetto.

February 23, 2015

Il silenzio dei deboli

Solo qualche parola a caldo, dopo la condanna di @alaa. PEN international chiede la liberazione di Alaa Abdel Fattah, condannato a cinque anni di reclusione per aver protestato contro una legge liberticida sulle manifestazioni di piazza. Lo chiede PEN international, non lo chiedono le cancellerie. Non lo chiedono i governi europei. Non lo chiede l’Europa, che a Alaa Abdel Fattah negò il premio Sakharov, rendendolo in questo modo più debole. Il silenzio dell’Occidente è impressionante, e la dice lunga non solo sull’ignavia, ma sulla pochezza della strategia mediterranea europea. Non è solo il destino di un uomo, in gioco, che pure sarebbe motivo sufficiente per esprimere al governo egiziano il disagio dell’Italia e dell’Europa. In gioco sono le stesse libertà e gli stessi valori per cui milioni di persone sono scese in piazza, esprimendo la ferma condanna del razzismo e della violenza, contro la strage di Charlie Hebdo. Per @alaa, icona di piazza Tahrir e dei giovani della rivoluzione, egiziano, arabo, musulmano, laico, democratico, lucidissimo lettore della controrivoluzione di Al Sisi, non si spendono parole e atti politici, da parte di un Occidente vecchio, rinchiuso, miope, vigliacco. In galera, assieme ad Alaa Abdel Fattah, sono molti tra i protagonisti della rivoluzione del 2011. Sono molti ragazzi, tantissimi ragazzi, laici e islamisti, sono migliaia: in prigione perché la controrivoluzione ha bisogno di renderli ancor più silenziosi. Si chiamano prigionieri politici, nella catalogazione delle associazioni per la difesa dei diritti umani e civili. Mi aspetterei, da parte di opinionisti italiani più o meno brillanti, diverse “lettere a” amici arabi e musulmani. Magari, in questo caso, per chiedere scusa.

February 14, 2015

Il piano (di pace) che Netanyahu non volle

Una e condivisa. Il destino di Gerusalemme è di essere una e condivisa. Un’utopia. Lontana dai pragmatismi di cui fanno bella mostra in molti, tra cosiddetti opinion maker e politici e diplomatici. L’utopia, però, ha un fondamento, non solo ideale. Ne ero certa, quando l’ideatore di One Homeland, Two States, l’israeliano Meron Rapoport me ne parlò, nel settembre del 2012. Ne sono ancor più convinta, ora che attorno a questa visione si stanno raccogliendo consensi e intelligenze.

Non immaginavo, però, che di Gerusalemme ‘città aperta’ avessero parlato due uomini legati al processo di Oslo. Anzi, per meglio dire, i due uomini che ancora incarnano – nel bene e nel male – il processo di Oslo. Shimon Peres e Mahmoud Abbas. Nel 2011, trattarono del destino di Gerusalemme in termini molto diversi da quelli usati sino ad allora. Niente uscì fuori dalle segrete stanze in cui Peres e Abbas parlarono, assieme ai due più stretti consiglieri, Avi Gil per l’allora presidente dello Stato di Israele, e Saeb Erekat, l’uomo di tutti i negoziati per l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina. I colloqui furono diversi, a Roma, a Londra,soprattutto ad Amman. Nulla però si seppe, perché Netanyahu all’ultimo minuto bocciò il piano e ritirò il suo appoggio.

Ora i contenuti del negoziato sono stati svelati da Avi Issacharoff, uno dei migliori giornalisti israeliani, che ha pubblicato un lungo resoconto su Times of Israel. Interessanti soprattutto i dettagli riguardanti Gerusalemme.

“Fu raggiunta un’intesa – rivela Issacharoff – su alcune delle questioni più controverse, mentre il nodo esplosivo del Bacino Sacro fu lasciato a uno stadio successivo. Peres e Abbas si trovarono d’accordo sul fatto che Gerusalemme sarebbe stata la capitale di entrambi gli Stati e che sarebbe rimasta una città aperta. I quartieri israeliani sarebbero stati sotto la sovranità israeliana; i quartieri arabi sotto la sovranità palestinese. […] i palestinesi suggerirono anche, senza nessuna opposizione israeliana, che l’accordo di pace di pace avrebbe istituito un organismo municipale congiunto che si sarebbe occupato di elettricità, acqua, fognature nelle due capitali, che sarebbero state divise solo da una linea immaginaria”.

Città aperta, condivisa, organismo municipale congiunto… Le stesse parole usate da qualche uomo di buona volontà tacciato come utopista. Ecco la Gerusalemme una e condivisa, secondo questa idea che ho riportato nelle ultime pagine del mio libro su Gerusalemme, pubblicato da Feltrinelli nel 2013.

Gerusalemme rappresenta il simbolo della impossibilità di una divisione. Folle pensare che Gerusalemme non venga considerata una dagli israeliani. Altrettanto folle pensare che per i palestinesi Gerusalemme sia solo il piccolo settore a oriente della Linea Verde, e che i quartieri dell’espansione borghese palestinese verso occidente e il mare (Musrara, Talbyeh, Qatamon e via elencando) non ne facciano parte. E dunque? Dal punto di vista teorico e culturale, la ricetta è tanto semplice quanto rivoluzionaria: Gerusalemme deve essere una e condivisa. Deve, cioè, rimanere unita e deve essere condivisa, una città per le due comunità. Il messaggio di alcuni settori intellettuali israeliani e palestinesi che stanno riflettendo su una direzione che vada oltre le due alternative sinora proposte, la Two-States-Solution contrapposta alla One-State-Solution, anzi, è il seguente: “Su Gerusalemme, non a caso, siamo d’accordo tutti – israeliani e palestinesi – che rimarrà una città aperta, unita, senza confini interni, capitale di due Stati. Una città, però, con uno statuto speciale, come Bruxelles per esempio, con un sindaco eletto da tutti e una rappresentanza eguale per le due parti nel consiglio comunale”. “A Gerusalemme più che in qualunque altro luogo – dicono coloro che pensano a una Terza Via -, non si attaglia il modello della separazione. Non solo perché le realtà demografiche e geografiche create da Israele nel corso del suo governo sulla città hanno reso la separazione impossibile, ma anche perché l’importanza e la sacralità religiosa e internazionale della città significa che deve rimanere aperta”.

Una città aperta, unita, ma soprattutto condivisa. Una sola realtà urbana, i cui confini municipali debbono essere ridisegnati per poter inserire dentro il suo corpo tutti quei sobborghi, quartieri, unità residenziali che su Gerusalemme gravitano. Che della città fanno parte. Sono sobborghi diversissimi tra di loro, e il cui accorpamento formale definitivo a Gerusalemme farà storcere il naso a molti. Tanto per essere chiari e specifici, della ‘Gerusalemme una e condivisa’ dovrebbero far parte Maaleh Adumim, la prima colonia israeliana trasformata in municipio appena alle propaggini di Gerusalemme, e, allo stesso titolo, Abu Dis e Azzariyah, villaggi palestinesi che ora si trovano al di là del Muro di separazione costruito da Israele. Dovrebbero essere dentro Gerusalemme una e condivisa i quartieri israeliani a nord-est, considerati anche dalle Nazioni Unite come colonie costruite dentro la parte occupata della città, e cioè Pisgat Zeev, Ramot, Neve Yacoov. E anche Gilo, la colonia costruita tra Gerusalemme e Betlemme. Allo stesso modo, dovrebbe essere dentro Gerusalemme la stessa Qalandya, considerata parte della città sino a quando non è stato costruito il Muro di Separazione e quel terminal che è – assieme al valico di Betlemme e alla barriera di cemento che chiude la città della Natività – un vero e proprio scandalo. Scandalo per le coscienze del mondo, come lo sono tutti i muri.

Secondo l’idea di Gerusalemme una e condivisa, tutto il mosaico di quartieri, insediamenti, colonie, sobborghi storici, Città Vecchia, luoghi sacri dovrebbe rappresentare una “unità urbana unica, in cui vi sia totale libertà di movimento”. Una città amministrata da un governo comunale eletto dai cittadini che vi risiedono, sia israeliani sia palestinesi, fuori dallo schema attuale, e allo stesso tempo fuori dall’idea di un’amministrazione internazionale di Gerusalemme. Niente di più specifico, per ora, sulla questione della sovranità congiunta di israeliani e palestinesi sulla Grande Gerusalemme, ma la mancanza di precisione in quello che non è certo un dettaglio non vuol dire che l’idea di per se stessa – Gerusalemme una e convidisa – sia il frutto di una utopia senza alcun aggancio con la realtà. Al contrario, la Gerusalemme una e condivisa nasce dalla piena consapevolezza di quello che succede ogni giorno nelle strade della città: è la vita quotidiana a dire, per prima, che Gerusalemme non può essere divisa né, allo stesso modo, sotto occupazione per una consistente parte della sua superficie e della sua popolazione. È uno status quo che può durare – anche per un tempo indeterminato – ma che non porta né pace, né pacificazione, né giustizia. Non porta neanche, col passare del mondo, a una normalizzazione.

Chi riflette su una soluzione differente da quella di Oslo, o dalla one State solution, sa bene quanto sia complesso realizzare anche l’idea di una Gerusalemme una e condivisa. C’è però un fatto storico incontrovertibile: “per tremila anni, sino a oggi, Gerusalemme è stato il laboratorio di ogni sorta di idee che poi si sono irraggiate e diffuse in tutto il mondo. Non c’è alcuna ragione perché la città non debba, oggi, essere il laboratorio per nuove idee sulle questioni di sovranità e cittadinanza”.

Dopo la morte per agonia della pace di Oslo, insomma, è possibile di nuovo pensare, riflettere, uscire dal recinto di una pace tanto fissa nei suoi parametri quanto irrealizzabile. Tutto è possibile, di nuovo, almeno dal punto di vista delle idee. Idee da tradurre poi, certo, in politica e diplomazia. Idee, comunque, che in massima nascono da chi vive sulla terra di Israele-Palestina, da altri tipi di èlite, lontani da nomenkature ed establishment politici, e che – se possono sembrare utopistiche – è spesso soltanto perché non seguono più i binari rigidi di Oslo. Sono i binari arrugginiti che non hanno portato alla pace, e semmai solo a uno status quo ventennale, fatto di accordi dettagliati sulle questioni finanziarie e di sicurezza, e summit nei diversi resort che costellano il Medio Oriente, e che ha soddisfatto una sola delle due parti in causa, nella fattispecie la parte israeliana, che ha continuato a costruire colonie nel cuore della Cisgiordania.

Gerusalemme è una perché l’identità gerosolimitana è fatta di strati storici e di uomini e donne appartenenti a comunità diverse. Gerusalemme non può essere divisa perché è multipla. Gerusalemme non può essere sacralizzata perché è fatta della carne dei suoi abitanti. Oltre le fedi, esiste e vive il suo dramma quotidiano una Gerusalemme senza Dio, a cui in pochi prestano ascolto.