Max Nemtsov's Blog, page 403

September 29, 2012

out soon + news from the frontier

...мать, мать, мать, конечно же, привычно отозвалось эхо. хороши в этом раскладе все - от идиота эндрю доминика и его продюсеров, до русских прокатчиков. мало того, что они сняли кино, судя по всему _сильно_ по мотивам романа и затем эту якобы экранизацию на какой-то стадии переименовали (пару раз, если мне не изменяет память), так русские прокачики решили дать ума (которого у них нет) и переименовать все еще раз, чтобы стало совсем говно. ну вот кого, скажите на милость, привлечет такое сочетание двух слов? а потом они будут по-детски изумляться, почему это в тексте романа нет никакого казино и герой совсем не похож на "лучшую актрису голливуда" (тм).

по ходу "азбука", само собой, тоже отличилась, и джордж в. хиггинз потерял положенную звонкую согласную в конце и инициал, который подарил имя известному киноперсонажу и отличал своего носителя от 150 тысяч тезок и однофамильцев

* * *

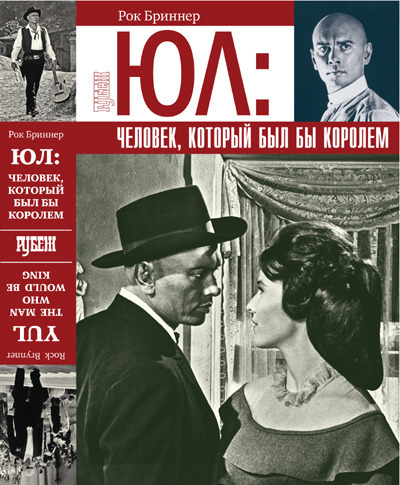

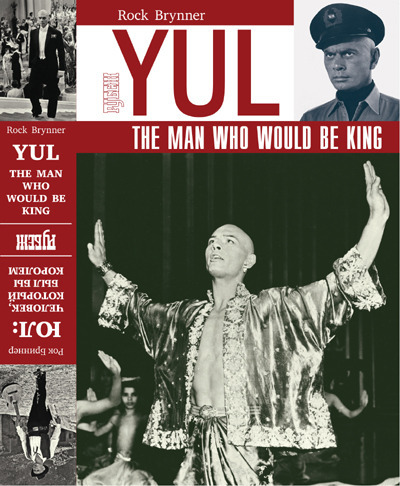

но есть и относительно хорошие новости. издательство "рубеж" с дальнего фронтира нашей по-прежнему не весьма объятной родины, мать ее, продолжает осуществлять свои планы захвата вселенной. глядите:

Тихоокеанское издательство "Рубеж" приступило к выпуску серии современной дальневосточной прозы, которую мы назвали "Архипелаг ДВ".

Только что вышли из печати сразу три новых издания - двухтомник прозаика Бориса Казанова (1938), живущего ныне в Израиле, - он открывает серию, а также - том избранной прозы "Глиняный человек" - одного из лучших российских прозаиков так называемого "поколения сорокалетних" Владимира Илюшина (1960-2001) и сборник избранных стихов лучшего дальневосточного поэта второй половины ХХ века Геннадия Лысенко (1942-1978) "До красной строки, до упора", который выходит в год его 70-летия.

Выход первых книг серии приурочен к 20-летию издательства.

"Вся морская проза Бориса Казанова, и в особенной степени, может быть, роман «Полынья», обладает какой-то автономной плавучестью, она и в пору первых публикаций, и сегодня – уже в новом веке, дрейфует в русской литературе как вольный корабль, или айсберг, большая часть которого, как всем известно, под водой. Если, конечно, пристальней взглянуть на литературу шестидесятых-семидесятых годов, то есть на тот контекст, в котором появилась «Полынья» Казанова, то известный роман Георгия Владимова «Три минуты молчания» вспоминается сразу же просто по сходству темы: он посвящен путине рыболовецкого судна в морях Северной Атлантики. Роман действительно отличный, увлекающий и живым ироничным стилем, и драматическими коллизиями рейса, и обаятельными образами персонажей". Так очень точно о творчестве Б. Казанова пишет известный литературный критик Александр Лобычев. Геннадий Лысенко всей своей судьбой кровно связан с Приморьем. Здесь родился, работал и любил, «вплоть до надломленной черты, где жизнь моя – стихотворенье», как он сам написал однажды. Во второй половине ХХ века он стал крупнейшим поэтом Дальнего Востока, наделенным лирическим даром удивительной самобытности и силы. Для столь быстрого литературного взлета ему хватило всего десяти лет. Книгу избранных произведений Лысенко составили три раздела: ранняя лирика (1968-1971), стихи из трех книг: «Проталина» (1975), «Листок подорожника» (1976), «Крыша над головой» (1979), а также стихи 1972-1979 годов, не входившие в прижизненные сборники. Кроме этого, в издание включены стихотворения, прежде не публиковавшиеся. Владимир Илюшин – один из самых значительных и оригинальных дальневосточных писателей конца прошлого века, родился в Амурской области, служил на Камчатке, учился в Литературном институте им. Горького, умер в Хабаровске. Автор трех книг прозы: «Тихоокеанское шоссе» (Благовещенск, 1987), «Письма осени» (Благовещенск, 1989) и «Первому встречному» (Владивосток, 1990). Повести и рассказы, составившие том избранных произведений автора, охватывают географию от амурских до сахалинских и камчатских берегов, населенных героями, судьбы и характеры которых словно повторяют драматичную историю и непредсказуемый ландшафт этой океанской земли. Но еще до развития сюжета, до взрывного разрешения конфликтов в его сочинениях захватывает живописный, обладающий внутренним музыкальным ритмом язык и стиль его произведений. Илюшин изначально был наделен даром русской прозы, она его вела за собой, а уж затем он становился искусным рассказчиком, подключая к письму и свой жизненный опыт, и личную философию.

Все наши авторы, живущие и ушедшие, - хорошие писатели но, к сожалению, совсем неизвестные или почти забытые на Дальнем Востоке, а тем паче - в обеих столицах. И их появление и, разумеется, прочтение, мы уверены, может стать сегодня настоящим событием для читающей России. Вот их имена:

Олег Куваев

Альберт Мифтахутдинов

Юрий Вознюк

Станислав Балабин

Геннадий Лысенко

Владимир Илюшин

Александр Лобычев

Михаил Тарковский

Анатолий Тоболяк

Владимир Семенчик

Борис Черных

Виктор Пожидаев

Евгений Мамонтов

Константин Дмитриенко

Александр Белых

и др.

Этот проект для нас особенно дорог; мы считаем, что он важен не только для литературных судеб дальневосточных писателей и региональных библиотек, но и в целом для российской литературы и культуры Дальневосточного региона.

* * *

читатели о Томасе Пинчоне:

- первые впечатления

read_me_txt

'a

read_me_txt

'a- далеко не первые впечатления

skuzn

'a

skuzn

'a- ну и некоторые, конечно, подходят к предприятию с опаской

* * *

September 24, 2012

радуга-дуга-га-га

Originally posted by

_pilate_

at Трудности понимания: проза Т. Р. Пинчона

_pilate_

at Трудности понимания: проза Т. Р. Пинчона

Этим летом легендарный роман Томаса Пинчона "Радуга тяготения", с сорокалетним опозданием, наконец, добрался до русских читателей.

Этим летом легендарный роман Томаса Пинчона "Радуга тяготения", с сорокалетним опозданием, наконец, добрался до русских читателей. Додо приглашает вас обсудить прозу Пинчона, культовое явление литературы XX века, вместе с нами - в следующую среду, 26 сентября.

В программе:

- разговор с участием Сергея Кузнецова, пинчоноведа, писателя и журналиста и Максима Немцова, одного из переводчиков "Радуги тяготения";

- показ фильма "Journey into the Mind of P", документального исследования мифа Пинчона, на английском языке.

Где: "Додо", ул. Таганская д.31/22

Когда: 26 сентября, среда, 19:00.

«V» значит «Фау» - Terra America

это

berezin

написал. с одним тезисом не поспоришь: У Пинчона, как и у Джойса, есть одна общая опасность: их могут полюбить в пересказе. у наших критиков есть еще одна опасность, и здесь она видна невооруженным глазом: приплетать ни к селу ни к городу Пелевина. как говорит в таких случаях Роджер Уотерс: посмотрим, сколько машин "вольво" проедет мимо нас

berezin

написал. с одним тезисом не поспоришь: У Пинчона, как и у Джойса, есть одна общая опасность: их могут полюбить в пересказе. у наших критиков есть еще одна опасность, и здесь она видна невооруженным глазом: приплетать ни к селу ни к городу Пелевина. как говорит в таких случаях Роджер Уотерс: посмотрим, сколько машин "вольво" проедет мимо нас

а это на сайте гимназии № 210 написал Тимофей Шеремет. не могу не процитировать полностью: Хорошая новость для книгочеев-интеллектуалов и любителей хорошей прозы. Вам понравилось читать Сэлинджера? Если да, то вам придется по душе и другой американский затворник - Томас Пинчон. Его лицо видели только на фотографиях (им уже лет по шестьдесят), но, тем не менее, Пинчон - самый популярный писатель Америки. Русскоязычный читатель знал Пинчона только в оригинале. Всего было переведено две-три книги. И вот, наконец-то, перевели главный роман Пинчона - «Радуга тяготения», которую ценители по праву считают лучшей книгой двадцатого века, самой ожидаемой новинкой в России. Любители книг всех городов, стран и народов, идите в книжный магазин и ищите там самый важный роман великого Томаса Пинчона «Радуга тяготения»! учителя видели? а читали?

двачедрочеры тоже обсуждают Пинчона. дуплетом, чтоб было стерео, вдруг до кого-то не дойдет

* * *

September 22, 2012

вести шоу-биза

Bloodsucking Fiends: A Love Story

by Christopher Moore

Bloodsucking Fiends: A Love Story

by Christopher MooreMy rating: 5 of 5 stars

первая часть "вампирской трилогии" Криса Мура. выходить будет в "эксмо" где-то с нового года, когда они запустят его авторскую серию. продолжение воспоследует

* * *

читатель о "(Нео)сознанном" Леонарда Млодинова

другой читатель о "Чемоданном романе" Лоры Белоиван

а это - занимательное чтение для краеведов и жителей города В., острова Сахалин и его окрестностей:

Александр Лук. Море, пляж, лодка, девушка (1951)

Ровно через девять суток прибыли во Владивосток. Первое, что я увидел там, — это афиша. Вот она:

ЦИРК

Сегодня и ежедневно

группа дрессированных обезьян под художеств. руководством

В.А. ЯНУШЕВСКАЯ

и говорящие попугаи

Я. Острин демонстрирует победу человеческой воли

производя в уме пятизначные арифметические вычисления

а также разнообразная программа

Неплохо? Афиша отпечатана в три краски, без знаков препинания.

Я думал отдохнуть во Владивостоке, поесть мороженого в кондитерской, выпить пива в ресторане. Но в городе не оказалось даже газированной воды.

Не понравился мне город.

Расположен он на полуострове. Там очень сыро, часто идут проливные дожди, и текут такие ручьи, что выворачивают огромные булыжники из мостовой (мы попали под такой дождь).

Горбатые улицы (город построен на сопках) очень грязны. Мало красивых домов. Допотопный дребезжащий трамвай.

Поселились мы в девяти километрах от города, на станции Вторая речка. Есть там и Первая речка, и Сухая речка, и Чертова речка. Но речек этих черт и видел, — там их вовсе нет. На Второй речке расположена перевалочная база — оттуда служивый люд направляется на Сахалин, на Камчатку, Чукотку и на Курильские острова.

Мы расположились в офицерском общежитии. Это шестнадцать огромных казарм на 400 человек каждая. В этой казарме у меня украли кепку и ножик в первый же день, а майку — на третий. <…>

28 августа, когда выдался жаркий денек, я отправился на станцию Девятнадцатый километр, на пляж.

Впервые в жизни я купался в море. Правда, спутники мои не поехали, но я познакомился на берегу с отличной девицей из дома отдыха и не скучал.

Это был блаженный день; моя физиономия все время улыбалась, а душа просто пела. Я лежал на песке, купался, катался с девой на лодке и философствовал.

Позавчера я готов был выть, а сейчас ликую! Как мало нужно человеку для счастья — море, пляж, лодка, девушка.

Впрочем, не так уж это мало.

Когда я вернулся на перевалочную базу, все спрашивали — не отправляют ли меня домой, в Киев, — такой у меня был радостный вид.

На другой день нас вызвало начальство, объявило мне мое назначение и велело в ожидании парохода временно поработать в госпитале — «помочь».<…>

* * *

ну и немножко высокого китча по поводу праздника. такого уже не делают:

September 20, 2012

out soon

а другая хорошая новость - они начинают перевыпуск Керуака в нормальном оформлении (по-моему, Вадима Пожидаева). мне кажется, ура

* * *

September 19, 2012

talking animals

- "Радугу тяготения" Томаса Пинчона

- "Выкрикивается лот 49" его же

- его же его же

- "V." его же

- "Порою блажь великая" Кена Кизи

это было для коллекции

* * *

песня по теме:

September 18, 2012

короткой строкой

Bob Dylan working on Chronicles sequel

It has been almost two years since Simon & Schuster announced plans for volumes two and three, and four years since Dylan began talking about writing another book. In a recent interview with Rolling Stone, the 71-year-old said he has already completed chapters on his albums The Freewheelin' Bob Dylan and Another Side of Bob Dylan.

[image error]

'Gravity's Rainbow,' the missing audiobook: It was recorded in 1986, but good luck finding a copy

As for Pynchon’s wife and agent, Melanie Jackson, she told me, “It isn’t available,” refusing to elaborate any further.

немножко читателей о "(Нео)сознанном" Млодинова

* * *

September 15, 2012

литературные чтения

Маятник Фуко

by Umberto Eco

Маятник Фуко

by Umberto EcoMy rating: 4 of 5 stars

забавная книжка, в которой уважаемый семиолог так мелко нарезает историко-литературную лапшу, что думает, мы ничего не заметим. монтажные склейки, вместе с тем, видны отчетливо, что несколько портит впечатление. его также портят плоские и банальные выводы, к которым нас подводит автор, узость взгляда на историю и подкрепление гуманистического пафоса костылем опыта второй мировой войны. но в целом, да - задача выполнена, книжка занимательная, деньги заработаны

вопросы остались не столько к переводчику (она-то монокультурна и плевать хотела на все остальное, кроме италии, это давно известно), а к досточтимому редактору. сьоран? ферчун? дии? ларри сэмон? сасанидов они коллективно считают, по-моему, народом, ибо пишут с маленькой буквы, приглашают друг друга на "бокал шерри" (да-да, переводчица сделала _это_), ну и в сноске в одном месте они-таки перенесли театр шекспира "глобус" в стратфорд-на-эвоне. корректор "симпозия" тоже дремал - есть пропущенные слова, если не строки, и прочая мелкая поебень. в общем, лучше бы редактору подобные продрочки вычищать было из текста, а не составлять пижонский и совершенно бестолковый словарь (в нем я чудеса не выискивал, но, наверное, есть). надеюсь в "ас-кактусе" или где эко сейчас там выпускают, все это почистили в тексте

[image error] Словарь "Маятника Фуко" Умберто Эко by Olga Logosh

My rating: 2 of 5 stars

комментарий близится к идеалу того, как не надо делать

Пражское кладбище

by Umberto Eco

Пражское кладбище

by Umberto EcoMy rating: 2 of 5 stars

Некоторые читатели сравнили «Пражское кладбище» с веселой и развлекательной опереткой, а некоторые рецензенты – с поваренной книгой (http://booknik.ru/reviews/fiction/500...). Насчет гастрономической метафоры я по-прежнему не убежден, хотя кулинарные вставки видного семиолога действительно выглядят весьма чужеродно, а вот шоу мне все же представляется если и опереткой, то с Михаилом Водяным в главной роли. При этом либретто писал Анатолий Аграновский, а музыку я даже не знаю, кто. Кто у нас там из советских композиторов больше прочих замечен в плагиате (http://booknik.ru/video/channels/plag...)? В общем, мне все ж больше кажется, что это если и шоу, то «Синей блузы».

Ибо Эко написал не роман в полном смысле слова, а скорее памфлет, сиречь агитку. Из самых лучших побуждений написал, кто бы спорил, но — это все ж не литература. Кстати, если он писал, искренне веря, как и в «Маятнике Фуко», что все заговоры непременно плетутся ущербными больными ебанатами, почему он отказывает неведомым творцам всяческих «фальшивок» в такой же искренней вере, например, в то, что они пишут? Нелогично как-то – и несколько, я подозреваю, причудливее, чем автор нам пытается показать. То, что это именно памфлет, доказывают условности стиля агитпропа, а именно, среди прочего, длиннейшие монологи с дословным многостраничным цитированием, изложение исторического материала устами даже не героев-рассказчиков, а просто каких-то персонажей, вялостью романной конструкции и шитой белыми нитками интригой. Тут ведь даже уже не "монтажные склейки" - тут натурально швы торчат. До фраз типа «Как ты хорошо помнишь, дорогая, мы познакомились на пляже» автор, конечно, не опускается, но беспомощный ход с раздвоением личности недалеко от такого ушел. Кроме того, все саморазоблачения в книге выглядят так же ненатурально, как цитируемые саморазоблачения «сионских мудрецов».

Ну и да — автор нам как бы опять говорит, что душевно и духовно здоровые люди такой провокационной пакостью заниматься не станут. А станут делать что — в бога, например, верить? Или революцию устраивать? Как-то из текста следует лишь такая вот антитеза. Боюсь даже предполагать, насколько автор при этом заблуждается. В частности, он ставит под сильное сомнение мотивы метаний Таксиля, но будем честны — чувак в свое время развлекся на полную катушку. Я бы сказал, что с учетом той призмы, через которую все подается, это самый симпатичный персонаж всей книги.

В общем, «ПК» невольно оказывается на одной доске и в одном поле с теми книжками, которые автор здесь выводит как полноправных героев. Этот текст принадлежит не литературе, а спецпропаганде. Где спецпропаганда – там идеология и политический заказ, а это, на мой взгляд, отвратительно, с каким бы знаком эти писания не творились.

Переводу, при всей его лихости, очень не хватало редактора, и именно редакторские недочеты – корявости, повторы и прочая не видимая широкому читателю печаль там на каждой странице. К счастью, вопиющих глупостей не так много: «кровавый завет» и «пушка диаметром сто двадцать» бросаются в глаза сами, но я не сильно присматривался.

Lowside Of The Road: A Life Of Tom Waits

by Barney Hoskyns

Lowside Of The Road: A Life Of Tom Waits

by Barney HoskynsMy rating: 5 of 5 stars

неавторизованная биография - по-моему лучше той, хамфриза, что выходила в "амфоре" в вертлявом переводе алика кана, но все равно - музыкальные журналисты, господи, какие же они все бедные...

Go the Fuck to Sleep

by Adam Mansbach

Go the Fuck to Sleep

by Adam MansbachMy rating: 5 of 5 stars

переводила

shashi_do

, и это примерно четвертая версия после той, что была опубликована в сети, так что читателей ждет много интересного. я только редактировал. это только кажется, что слов там немного - на самом деле, развлекаться об эту колыбельную можно бесконечно

shashi_do

, и это примерно четвертая версия после той, что была опубликована в сети, так что читателей ждет много интересного. я только редактировал. это только кажется, что слов там немного - на самом деле, развлекаться об эту колыбельную можно бесконечно Selfish Pigs

by Andy Riley

Selfish Pigs

by Andy RileyMy rating: 4 of 5 stars

здесь, как ни странно, тоже были слова, нуждавшиеся в переводе и, соответственно, редактуре. обе улетели к издателям, когда выйдут - не знаю

* * *

посвящается выходу пластинки "возврата нет"

September 14, 2012

recommended animals

Книги на выходные

Книги на выходныеВыбор Пятницы

Зачем читать: это эталон научного нон-фикшна.Читать целиком

Originally posted by

karpov_s_a

at Барсумская рулетка: Кристофер Мур, "Агнец"На сей раз на Барсумской рулетке выпал некий Кристофер Мур с книгой "Агнец: Евангелие от Шмяка".

karpov_s_a

at Барсумская рулетка: Кристофер Мур, "Агнец"На сей раз на Барсумской рулетке выпал некий Кристофер Мур с книгой "Агнец: Евангелие от Шмяка".  Никогда не слышал ни о каком Муре, ну разве что Алане, Майкле и конечно Деми. Какая-то безликая фамилия, у всех есть.

Никогда не слышал ни о каком Муре, ну разве что Алане, Майкле и конечно Деми. Какая-то безликая фамилия, у всех есть.Однако оказалось, что это весьма и весьма годный автор. Суть книги проста: о жизни Иисуса до его пастырства - ну то бишь детстве и юности, самом интересном - неизвестно практически ничего. И Мур берется рассказать об этом - от рождения до смерти - в комическом ключе от лица персонажа Шмяка (в оригинале Biff, не думаю, что особо удачный перевод, на какой-то детский стиль настраивает). Шмяк - друг Иисуса, не упомянутый в Библии по причинам, которые раскрываются в книге. Шмяк - полная противоположность Иисуса. Распиздяй, алкаш, бабник и тд. Пока Иисус играет роль тихого целомудренного нерда, Шмяк сеет хаос и конфликтные комические ситуации. Пока читал, сразу вспомнил о другом имени этого славного чувака - Крэйг!

Я об этом!

Because when Craig's in sight,We'll party all damn night!I don't turn water into wine,But into cold Coors Light!I'm not my brother, I know,Don't walk on H2O,But I got hydroponic shitThat me and Judas grow!

АЙМ ФАКИН КРЭЭЭЙГ!

А вот тут можно найти версию концерта Стивена Линча с русскими сабами, кроме шикарнейшего Крэйга у него есть и другие неплохие песни. I know you a nazi, baby.Собсно, эта песня про Крэйга полностью выражает дух книги.

Суть в том, что Иисус не знает, как быть Мессией, а надо. И вместе с другом Крэйгом Шмяком он отправляется на поиски трех волхвов, которые когда-то заходили к нему на днюху. Один волхв знается с демонами, двое других буддисты, развлекающиеся кунг-фу и йогой. Ну и короче представляете, что там происходит.

Блин, поначалу мне это казалось просто шикарной вещью в стиле, не знаю, Саус парка (особенно детские годы героев), а меткие замечания о сходстве некоторых моментов того ж буддизма и католичества даж типа заставили задуматься. Я могу представить, что там происходило у читателей в голове в насквозь религиозной Америке. Юмор отличный, ситуации милые. Правда, иногда и стилизация под библейский эпос размывается и из-за нее вылезает какое-то юмористическое фентези, но весьма годное по духу.

Над некоторыми шутками ржал. Я б даже процитировал че-нить, но ломает(

Но есть одно но. Когда автор заканчивает наконец с фентезийным востоком и битвами с индийскими культистами и переходит к событиям библейским - блин, все портится. После размеренного повествования события вдруг начинают подаваться рвано и пулеметной прям очередью, потенциально интересные для стеба и переработки эпизоды опускаются. Черт, да дурацкая битва со второстепенным демоном занимает раз в пять больше места, чем например распятие.

Ну и в общем в конце, когда ждешь шикарного контраста, чего-нить духовного, резкого взлета эмоций и потрясения (а намеки на это были по тексту) - ничего. Заканчивается все примитивно и все в таком же стебном стиле, только теперь стеб какой-то вымученный - видно, что автор пытался вывернуть на что-то серьезное, но не знаю, умения не хватило или осознанно СТРУСИЛ!11

В общем, это могло бы быть намного круче. Прием контраста - мой любимый, и тут он подошел бы ну просто как нельзя кстати. Смехуечки и хиханьки, и тут херак - распятие, разбитая любовь, катарсис еба! А Мур выбирает путь простого (хоть и умелого) юмориста. Это тоже вариант, тоже метод, да, и наверное, аудитория гораздо более широкая, да и проще читать такое, ноОН ВСЕ ИСПОРТИЛ!11

Ну и вот как-то так. Пожалуй, я все-таки разочарован. Иисус, знающий кунг-фу, и его друган, стебущийся над камасутрой - это канеш угарно. Но я все это прослушал за три минуты в песне выше, на самом-то деле. И Саус парк я давно смотрю, вряд ли меня можно удивить еще чем-то об Иисусе. Он уже и боксировал с Сатаной, и спасал Санту от террористов в Ираке, и вел ток-шоу, и мочил Гигантского Каменного Авраама Линкольна. Ну и вообще.

И во всем этом был между прочим смысл, внезапные трактовки, нестандартные подходы. Ну и иногда тупо ржака.

А мож я и заморачиваюсь. Я ж после просмотров стендапа Стюарта Ли даж от "Сборника анекдотов от Мойши" буду требовать глубокой идеи и постмодернистских приемов.

Да, кстати. Книга блестяще переведена Максимом Немцовым (

spintongues

). А кстати тут то, что он же почти только что перевел "Радугу Тяготения" Томаса Пинчона, которая блин вот-вот издалась! Всем нужно немедленно купить! Пинчон жжот!

spintongues

). А кстати тут то, что он же почти только что перевел "Радугу Тяготения" Томаса Пинчона, которая блин вот-вот издалась! Всем нужно немедленно купить! Пинчон жжот!Вот тут кусочек например

рекомендуемое чтение:

Александр Аванесов (АКА

19alex

) сделал вот такой проект:

19alex

) сделал вот такой проект:

Нежный мятежник, или Человеческая комедия по Брассансу

(очень красивый, но пока притормаживает при загрузке)

* * *

September 13, 2012

вести с родины - out soon

я не знаю, кому и зачем это нужно, как обычно говорит Вертинский, но издателю виднее

* * *

песня готтфрида, не иначе:

September 12, 2012

по-над радугой

у них, правда, имеются свои читатели, и они, что называется, доставляют, но речь сейчас не о них

доказательство один:

Рецензия на книгу «Радуга тяготения»

Рецензия на книгу «Радуга тяготения»

♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰

На грязной корявой улице торговали рабами, и тощий негр, язвительно подмигнув мне, соединил взглядом горевший неподалёку факел и забранное рогожей окно лавки работорговца. Я легко претворил желаемое и бросил факел под рогожу, пламя начало медленно пожирать внутренности дома.

Потом в голубом небе над деревней материализовалось огромное белое облако в виде романского храма. Центральную часть венчал купол, по бокам реяли два массивных придела. С тихим шелестом один из приделов соскользнул вниз на грешную землю и с оглушительным грохотом и грибообразным пылевым взрывом рухнул невдалеке от деревни. Земля сотряслась и немногочисленные жители в ужасе залопотали, пытаясь устоять на ногах. Тут нас настигла волна пыли и со скоростью летящих из эпицентра настоящих каменных осколков храма. Уворачиваясь от крупных кусков, я подхватил один такой, убедившись, что это действительно фрагмент некой лепнины, сунул его в карман, и тут возгласы ошеломлённых снова обратились к небу – оставшийся придел облачного храма тоже медленно съезжал вниз. Не дожидаясь второй волны обломков, я нырнул за стену обгоревшего сарая и ломанулся сквозь кусты в лес под защиту деревьев. Земля сзади содрогнулась во второй раз.

В тёмном хвойном лесу пролегало длинное изогнутое озеро, вокруг которого было приятно ходить, я шёл по тропинке и собирал разбросанные по ней монетки. Тропинка привела к стоящей на берегу баракообразной постройке – видимо, сельской поликлинике. В дверях стоял мальчик в фуражке и при входе кольнул меня сзади в ляжку какой-то иголкой. Попререкавшись, я отсыпал ему найденных по дороге монет, и он пропустил меня к доктору. Усатый доктор в очках осведомился о моём месте жительства и начал заполнять каллиграфическим почерком медицинскую карточку. Я тем временем осматривал ветхое убранство его кабинета и, проходя мимо зеркала, узнал в отражении самого себя в тринадцатилетнем возрасте. На выходе пригрозил мальчику в фуражке, что поколочу его, если снова примется колоться, и через широкий мост направился к себе домой на остров. За рекой маячил настоящий, не облачный, храм из красного кирпича.

♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰

Я еду на Сапсане из Москвы в Петербург и с трепетом жду действия ускорения на грудь, только вот сижу спиной к окну и приходится изворачиваться, чтобы посмотреть что там. Потихоньку вдавливает в кресло, но по настоящему разогнаться не дают, поезд въезжает в громадные крытые мастерские, уходящие на много ярусов вверх, в стенах горят закопченным светом окошечки мастеровых, колеса гулко бьются о рельсы. Наконец выезжаем из мастерских на свежий воздух – поезд на горе, поросшей зелёной травой, под горой виднеется город с маленькими золотыми навершиями церквей. Внешняя стена мастерских отделана под вполне приличное желтоватое барокко, напоминая здание вокзала. Всех пассажиров выгоняют на улицу на предмет проверки багажа, и в стене вокзала сбоку от главного проезда замечаю массивную дубовую дверь и вывеску книжного магазина над ней. Потихоньку отстраняюсь от основной массы людей и просачиваюсь в эту дверь а затем на второй этаж по мраморной лестнице. Внутри обычная вокзальная суета и ларёк старой книги, к которому я тотчас прилипаю и вряд ли теперь успею на уже отходящий поезд.

♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰

Мы в старинном особняке со скрипучими полами и лифтами для поднятия блюд в хозяйские покои. Ютимся на чердаке, стараясь производить как можно меньше шума – территория захвачена оборотнями. В лифт для еды вполне помещается один человек и с риском для жизни мы по очереди ходим в экспедиции за пропитанием. В один из таких рейдов я напарываюсь на парочку оборотней, и, отбиваясь от них заострённой палкой, понимаю, что место нашего укрытия уже давно вычислено. Пытаемся бежать – неподалёку от особняка есть вход в медные копи. Глупо закапываться так глубоко под землю, но другого выхода нет. Руша за собой деревянные перекрытия, несёмся от толпы зверолюдей к шахте, впрыгиваем в шаткую хлипкую, но единственную вагонетку и сигаем вниз. Я зажигаю факел и звери, нахально тявкая, остаются наверху. Они боятся огня.

♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰

Курим с ирландцем где-то в районе Свинемюнде. Всё смутно.

♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰

Очень сильно напился, снов не было.

♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰

Ленитроп сидит на корточках в тамбуре скрипучего поезда и, чуть отклоняясь в стороны при мерзких ржавых поворотах рельс, курит трофейную венгерскую папиросу, что таскал около недели в кармане и она каким-то чудом не рассусолилась. Над головой его мигает торчащая из потолка лампочка, скудно освещая заплёванный пол. Он пытается подластиться к лампочке, дабы уяснить для себя некоторые сведения. Лампочка кокетливо что-то вымигивает ему морзянкой, но что конкретно – поначалу понять абсолютно невозможно. Пытаясь заслужить доверие, он встаёт, растирая по полу советским каблуком могучего чичеринского сапога остатки картонной гильзы. Лампочка ближе к лицу, она что-то шепчет, спираль её отчётливо-тонко видна, пульсирующая и хрупкая как позвоночник ребёнка. Ленитроп ощущает возбуждение, затем стояк. Нежданно-негаданно накатило. Тут поезд начинает неуклюже-неотвратимо оттормаживаться, Ленитроп мудохается вперёд лицом об стену, лапмочка запинается и гаснет.

В наступившей темноте по небу проносится торжествующий вой V-2.

♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰ ♰

Вчерашней бомбёжкой оторвало ногу, штанину зашили, где-то надыбали вполне сносные костыли и отправили из лазарета в госпиталь. Госпиталь расположен в возвышающемся над строгим французским парком бывшем казино, тут тебе и отель, и лечебные воды, и полуночные развлечения для взрослых. Уже довольно устойчиво ковыляя, спускаюсь вниз к разномастным кустам, обрамляющим подвысохший бассейн и некий остеклённый павильон, хермитаж или вроде того. С намерением лишь прогуляться, ошарашено слышу доносящийся из выбитого уголка широченного окна кокетливый смех. Бесшумно, насколько это возможно, подкрадываюсь. Подглядываю за чьим-то несомненным адюльтером – по полу разложены вполне солидный докторского вида саквояж, френч, а лебёдушка, что сейчас по идее должна дежурить в нашей палате, и по которой вся палата, уж сколько кто там времени лежит, изнывают – прям сейчас милуется с кем-то. Подглядываю, сколько могу, затаив дыхание и не шевелясь. Потом понимаю, что весь затёк и надо сменить ногу. Но сменить ногу не могу – её же оторвало. С другой стороны сделать это давно пора, потому что мне осточертела война, и потому что в ноге у меня мурашки.

951033,

951033,http://www.livelib.ru/review/194182

доказательство два:

Originally posted by

catpad

at Метод Пинчона

catpad

at Метод ПинчонаКогда я в первый раз читал Пинчона, я так и не смог определить для себя "что же это всё такое".

Вроде бы, слова на бумаге все понятны, отдельные предложения и абзацы более или менее понятны - скажу больше - даже в какой-то степени всё вместе можно сложить в единое целое, но: совершенно непонятно, как он это делает, что он такое пишет, и почему вообще это производит впечатление на того, кто сильно постарается и всё-таки осилит.

Сейчас, читая "Радугу тяготения", я задался тем же вопросом. И, кажется, нашёл на него ответ.

Не зря, не зря я штудировал феноменологию для проекта "Супергатари"!

Я пришёл к выводу, что метод Пинчона - это упражнение в феноменологии и не более того (то есть, более того, но об этом позже).

Попробую описать всё это как можно проще (а сложно я и сам не понимаю).

Феноменология смотрит на бытие с точки зрения того, как оно (бытие) отражается в сознании. Феноменологи говорят - "отбросим за ненадобностью все самые сложные философские вопросы - а существует ли реальность вообще, и если да, то как нам это доказать; а не является ли внешний мир всего лишь обманом некоего демона, который охмуряет наше "я", и что такое это "я" вообще и так далее. Будем просто рассматривать структуры сознания, как оно есть, не оглядываясь на всякие побочные глупости".

Такое отношение к делу быстро приводит к нескольким выводам. Далее я цитирую "Introduction to Phenomenology" by Robert Sokolowski:

"Things that had been declared to be merely psychological are now found to be ontological, part of the being of things. Pictures, words, symbols, perceived objects, states of affairs, other minds, laws, and social conventions are all acknowledged as truly there, as sharing in being and as capable of appearing according to their own proper style."

Какое же всё это имеет отношение к Пинчону ? Мне кажется, самое прямое. Я называю это "методом Пинчона", который условно состоит из трёх частей. Первая часть метода Пинчона состоит в том, что он создаёт "феноменологическое поле", то есть многообразие всех объективных и субъективных ощущений, событий и фантазий - как автора, так и персонажей, - смесь из реальных и придуманных происшествий и людей. Причём, для него нет различия между мыслями "рассказчика", придуманных им персонажей или персонажей, придуманных придуманными персонажами. Всё это, как было сказано выше, явления не психологического, а онтологического порядка, то есть являющиеся частью бытия романа и совершенно равноправных между собой.

Ещё из "Introduction to Phenomenology":

"Mistakes, concealment, and camouflage are real in their own way; they are possibilities of being, and they call for their own analysis. Even hallucinations have a kind of reality all their own.... For phenomenology, there are no "mere" appearances, and nothing is "just" an appearance. Appearances are real; they belong to being. Things do show up."

Это именно то, что и происходит в романах Пинчона.

Далее, феноменология занимается структурированием объектов сознания, и определяет понятие многообразия объекта как сумму всех возможных его восприятий. Например, если речь идёт о материальном предмете, этот предмет может быть воспринят бесконечным множеством разных способов: то, как он выглядит спереди, то как он выглядит сзади (это надуманное восприятие, потому что мы на самом деле сзади предмет не видим); то, как предмет выглядел минуту назад (это восприятие в воспоминании), то как он будет выглядеть через минуту (это восприятие в предположении); то, как предмет выглядит с точки зрения другого человека; то, как предмет выглядит в воображении человека, который никогда его не видел - и так далее, до бесконечности. Если же взять всю совокупность такого рода восприятий, то и получится identity in manifold - некое облако всевозможных описаний и восприятий предмета, которое его окружает и однозначно определяет в "мире".

Соколовский приводит следующий пример:

"As another example of an identity in a manifold, consider an important historical event, such as the Normandy Invasion in the Second World War. This event was experienced in one way by those who participated in it, in another way by those same people when they remembered it, in another way by those who read about it as it was reported in the newspapers, in another way by those who write and those who read books about it later on, in another way by those who join in a memorial celebration on the Normandy beaches, in another way by those who see films taken of the actual event, and in still another way by those who see movies and television shows made about it. The same event was also anticipated by those who were planning to do it and those who, on the other side, were planning to resist it. There are, undoubtedly, still other ways in which one and the same event can be intended and made present, and the identity of the event is sustained through them all."

Итак, вторая часть метода Пинчона состоит в том, что он подаёт происходящие события не как это обычно делают другие писатели, а в многообразии восприятий этих событий разными персонажами или рассказчиком. Сложность заключается в том, что многообразие у Пинчона - это именно многообразие (manifold) , поэтому здесь невозможно отличить мифологию от реальности, воспоминание от предсказания, прошлое от будущего, безумную фантазию одного персонажа от "рациональных" мыслей другого, и часто восприятие некоего события (или предмета) начинается одним персонажем, а заканчивается другим. Всё это является частью описанного выше "феноменологического поля", то есть все эти многообразия восприятий объектов романа являются частью единого онтологического поля романа.

По этой же причине некоторые персонажи Пинчона (например, Слотроп в РТ или священник в В.) постепенно исчезают, распадаются на составные части или частично механизируются. Другие персонажи (В.) могут быть одновременно людьми, странами, идеями, символами или объектами поиска непонятно чего. Персонажи эти - не что иное, как многообразие реальных и вымышленных форм, которые могут свободно перетекать одна в другую по желанию автора.

Наконец, третья часть "метода Пинчона" состоит в том, чтобы собственно написать роман. Здесь я пришёл к следующему выводу.

Пинчон создаёт в своём воображении вышеупомянутое "феноменологическое поле" всех событий и персонажей (то есть, объектов) романа, каждый из которых являет собой многообразие (identity in a manifold): можно сказать, он создаёт и держит в голове некое облако из облаков всех возможных восприятий всех возможных объектов, которые представляют для него интерес в связи с заданной темой.

То, что получилось, достаточно близко по описанию к понятию семиосферы, введённой Лотманом:

"Представим себе в качестве некоего единого мира, взятого в синхронном срезе, зал музея, где в разных витринах выставлены экспонаты разных эпох, надписи на известных и неизвестных языках, инструкции по дешифровке, составленные методистами пояснительные тексты к выставке, схемы маршрутов экскурсий и правила поведения посетителей, и представим все это как единый механизм. [...] Мы получим образ семиосферы. При этом не следует упускать из виду, что все элементы семиосферы находятся не в статическом, а подвижном состоянии, постоянно меняя формулы отношения друг к другу."

Однако, то, что создаёт Пинчон, шире понятия семиосферы, потому что включает в себя ещё и многообразия восприятий всех вышеупомянутых "экспонатов музея". Назовём такую сферу (или "облако") феносферой.

Далее происходит вот что. Представим себе, что у Пинчона есть некая "подзорная труба", которую он может произвольны втыкать в свою феносферу. Он заглядывает в глазок и наблюдает только то, что попало в поле зрения трубы - и только это он и описывает, как оно есть. В поле зрения трубы, очевидно, попадают некоторые объекты (события, персонажи, предметы) в некотором их текущем восприятии (действительном, фантазийном, в виде воспоминаний того или иного персонажа, или в виде предположений, с точки зрения кого угодно). Так как "труба" воткнута в феносферу достаточно случайно, то она может показать второстепенного или третьестепенного персонажа, мысли или воспоминания которого в данный момент и становятся основой описанных событий. Таким образом, этот персонаж может надолго пропасть со страниц романа и случайно появиться снова (пусть даже и в каком-то совершенно другом виде - вспомним manifolds) - всё зависит от случайного попадания подзорной трубы.

Таким образом, сюжет Пинчона есть не более, чем траектория движения трубы по феносфере: говорить о каком-либо другом сюжете не имеет смысла. Это же объясняет и полное отсутствие какой-либо экспозиции на всех уровнях: на уровне абзацев, сцен, эпизодов, глав, частей и вообще всего романа в целом. Ничто не подготавливает читателя к появлению того или иного персонажа, нет никакого предварительного знакомства с тем, о ком идёт речь, нет никакого ожидания событий.

Можно предположить, что эта траектория трубы чётко просчитывается самим Пинчоном и подчиняется каким-то ему одному известным законам.

Например, Steven C. Weisenburger в "A Gravity's Rainbow Companion: Sources and Contexts for Pynchon" пишет:

"This is the shape of Gravity's Rainbow: a mandala, its four quadrants marked by crucial dates on the Christian liturgical calendar, that traces a motion in which the circle of redemptive death, or foolishness (read it however you will) is nearly closed. It reveals a design formed as much by traditional, orderly patterning as by contemporary, purely coincidental events."

Но это всё, конечно, предположения. В этом смысле Пинчону значительно легче, чем читателю: он держит в голове всю придуманную им феносферу, а мы должны догадываться об общей картине только по маленьким кусочкам, видимым в подзорную трубу.

При этом (и это самое главное) нет никакого сомнения в том, что такая феносфера у Пинчона действительно существует: в противном случае все его романы распадались бы на огромное количество ничем между собой не связанных обрывков бреда сумасшедшего.

Феносфера и траектория движения по ней подзорной трубы заменяют Пинчону то, чем для "нормальных" писателей является план произведения и развитие сюжета. Его гениальность заключается именно в наличии такого супер-плана, кусочками которого он и делится с читателями.

поэтому будьте предупреждены. вопросов "что это?", "почему так?" и "куды бечь?" задавать не стоит. читайте, чуваки. вы справитесь. мы в вас верим.

* * *