Max Nemtsov's Blog, page 346

November 13, 2014

ok, another old song

посреди ночи. по случаю выхода нового старого клипа Леонарда Коэна пару дней назад. переводил давно

Каждый знает сам

Каждый знает все карты, что раздали. Каждый пальцы крестит и смотрит вниз. Каждый знает, что мы довоевались. Каждый знает: наши уже сдались. Каждый знает: был предрешен исход для нищих, и самый верный ход — клясть Небеса. Каждый знает сам.

Каждый знает, что волны пляшут в трюме. Каждый знает, что капитан чушь нес. Каждый так надломлен, точно умер их отец или любимый пес. Каждый шепчет в рацию пару слов. Каждый хочет розу без шипов и открыть Сезам. Каждый хочет сам.

Каждый знает, что ты меня любишь. Каждый знает, что больше я ничей. Каждый знает, что ты была верна мне, может, кроме пары-другой ночей. Каждый знает, что ты была скромна — просто очень многим себя должна как по часам. Каждый знает сам.

Каждый знает сам

Каждый знает сам

Все чудеса

Каждый знает сам

Каждый знает: надо решить, конечно. Каждый знает: выбор — я или ты. Каждый знает, что можно жить и вечно — после двух дорожек горят мосты. Каждый — за себя, и каждый — ловок. Старый негр Джо собирает хлопок на бант в твоих волосах. И каждый знает сам.

Каждый знает то, что Чума подходит. Каждый знает, что наша смерть скора. Каждый знает, что нагота влюбленных воссиять могла, увы, лишь вчера. Каждый знает, что сгнило все давно, лишь счетчик ложа твоего все равно являет нам, что каждый знает сам.

Каждый знает, что ты в беду попала. Каждый изучил твой славный путь от кровавого креста Голгофы и до пляжей Малибу. Каждый знает, что ушли те дни, но на Святое Сердце разок взгляни, бросая его псам. Ведь каждый знает сам.

В 1995 г. ЛК писал об этой песне так: «Мне хотелось написать одну из эдаких песен крутого парня, такую салунную песню. Если присмотреться, видно, что это парень где-то на дороге или в баре утверждает свои чувства, но эдак дружелюбно. Не так, будто кто-то плюет на твою могилу. А так, будто мы все в этом замешаны — каждый знает сам».

Filed under: men@work

look what we’ve got

Додо запускает книжный абонемент “Год внезапного чтения”:

а на Радио Голос Омара уже полуторный месяц продолжается месячник чтения Джима Доджа

да, кстати, если вам интересно: первую часть игры “Поймай Штирлица” (литературную) вы видели, а вчера Том нашел в веб-архиве вторую (собственно кинематографическую, no thanks to Booknik) – правда, увы, без картинок, но все равно понятно

а теперь – наша маленькая сенсация:

да, вы не ошиблись – это Стивен Фрай читает вторую книжку Эдэма Мэнзбэка. в Англии она выходит в “Кэнонгейте”. есть и американская версия:

первая книжка – “А ну-ка, бля, спать!” доступна на русском примерно только здесь. есть надежда, что серия будет продолжена следующими изданиями: “Clean Your Fucking Room,” “Break Up With That Fucking Jerk,” “Save for Your Fucking Retirement”. Мэнзбэк, меж тем, стал большим специалистом по выращиваю дочерей, кормлению их (понятно) и вообще ведет прекрасную и очень смешную колонку в “Салоне”

ну и да – вот наконец второй трейлер “Маккабрея” оказался доступен в нормальном виде:

его продолжают обсуждать, критиковать и распространять по миру. непонятно только, почему достоп. вдруг стал лордом.

а у наших читателей глаза боятся, а руки делают. that’s the spirit

ну и еще немного ритуальных песнопений:

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

November 12, 2014

belated news

это изобразительный эпиграф по мотивам фотографии Алекса Хитрова. а теперь – новости:

https://screen.yahoo.com/mortdecai-trailer-2-173000165.html

обнародован второй трейлер “Маккабрея” – его смотрят и комментируют тут и тут

еще одна версия греческой обложки Кромки Навылет

Paul Thomas Anderson Talks ‘Inherent Vice’ Influence ‘Mondo Hollywood’ With Director Robert Carl Cohen (видео внутри)

вот то самое секретное интервью всплыло. его, оказывается, уже читают – и заодно сравнивают новую версию V. с предыдущими: была де “сумасбродная и искрометно веселая книга”, а стало хз-что. переводчик виноват, знамо дело

ну и еще лица друзей, в общем:

“Туманный стон” в клипе Макси:

Саинхо Намчылак и Александр Жадов:

Олег Чубыкин:

Filed under: pyncholalia, talking animals

November 10, 2014

news views

кино “Внутренний порок” добралось до Лос-Анжелеса и породило новый всплеск отзывов:

‘Inherent Vice’ at AFI Fest: ‘It’s a Good Saturday Night Movie’

“Двойная экспозиция” о “Внутреннем пороке”

Библиотека Техасского университета тоже читает роман

равно как “Жизнь, вселенная и все остальное (включая книжки)”

12-й подкаст “Дня Пинчона Прилюдно”: тема блинчиков во “Внутреннем пороге”

Алексей Поляринов о “Слепоте” Жозе Сарамаго

меж тем читателя продолжают жрать кактус под названием “Радуга тяготения”. там много смешного: …еще некоторые мазохисты, но и к ним я большого интереса не испытала… Словечки в книге попадаются очень странные, некоторые – точно авторские неологизмы. И вот как раз эти неологизмы раздражали сверх сил. Меня, в частности, странное слово “балёха” очень бесило.

Анастасия Гневашева о “О Винляндии”

внезапно секретное почему-то интервью

еще немного лиц и звуков друзей:

а тут Сдвиг поет песни “Туманного стона”:

Filed under: pyncholalia, talking animals

November 9, 2014

Мэттью Пёрл–Тень Эдгара По 05

МЭТТЬЮ ПЁРЛ–ТЕНЬ ЭДГАРА ПО 02

МЭТТЬЮ ПЁРЛ–ТЕНЬ ЭДГАРА ПО 03

МЭТТЬЮ ПЁРЛ–ТЕНЬ ЭДГАРА ПО 04

4

Что я рисовал пред своим мысленным взором: беседа с Бруксом, быть может — за чаем. Он говорит о визите Эдгара По в Балтимору, излагает цели и планы поэта. Открывает мне заинтересованность По в поисках некоего г-на Рейнольдса по каким-то безотлагательным причинам. Быть может, По даже упоминал обо мне — поверенном, согласившемся защищать его новый журнал. Брукс сам рассказывает обо всех подробностях кончины поэта, кои, как я надеялся, мне поверит Нильсон По. Я мог бы передать историю Брукса газетам, чьи репортеры неохотно исправят блеклые публикации, появившиеся после его смерти…

К такой вот встрече готовился я, когда впервые услышал фамилию Брукса.

Вместо этого же перед нумером 270 по улице Файетт виден был единственно черный вольноотпущенник — он с решимостью на лице разбирал изломанный и обугленный деревянный каркас строения…

Я стоял пред домом, известным мне как жилище доктора Брукса, и вновь желал, чтобы нумер оказался неверным. Следовало прихватить с собою сам городской справочник, дабы не сомневаться, что я на месте, хоть я и записал адрес на двух клочках бумаги, ныне хранившихся в раздельных карманах моего жилета. Я проверил один:

Д-р Натан Ч. Брукс, ул. Файетт, 270, —

после чего сунул руку в другой карман…

Д-р Н.Ч. Брукс. Файетт, 270.

Тот самый дом. Разумеется.

Неразвеявшаяся вонь горелого влажного дерева вызвала у меня приступ кашля. Пол внутри руины, казалось, целиком состоит из осколков фарфора и обугленных лоскутов навсегда испорченных гобеленов. Словно под домом разверзлась пропасть и всосала в себя всю жизнь, что в нем обитала.

— Что здесь произошло? — спросил я, отдышавшись.

— Хвала Господу… — твердил себе под нос плотник — тот тип столярного мастерового, что искусен в строительстве деревянных сооружений. — Слава Богу, — ответил он, — что моторная компания «Либерти» не допустила большего разору… Кабы доктор Брукс себе по-первости не нанял неумеху, — сообщил он, — да еще и без проклятущих дождей, ремонт бы давно уж сделали, и превосходно к тому ж. — Сам владелец же дома тем временем проживал у родственников, но где именно, плотник не знал.

Далее мастеровой сумел поведать мне, что пожар случился месяцами двумя ранее. Я поспешно сопоставил в уме даты — и ошеломленно понял, что сие означает. Пожар тут был как раз примерно в то время… в то время, когда в Балтимору в поисках дома доктора Брукса прибыл Эдгар По.

— Так что вы желаете заявить?

— Я уже сказал вам: если вы призовете сюда офицера, я изложу ему все подробности.

Я стоял в помещеньи околотка Среднего района.

После нескольких диалогов, сходных с вышеприведенным, полицейский канцелярист вывел из соседней комнаты сообразительного на вид офицера. Все мои позывы к тому, чтобы сделать что-либо, вернулись с удвоенной силою, однако наклоненье мое было совершенно иным. Стоя пред офицером полиции и пересказывая ему события последних недель, я ощущал, как меня омывает волна облегчения. После того, что я увидел у дома Брукса, вдохнув последние ароматы разрушенья и оглядев сонные опустелые окна и обожженные стволы деревьев, я знал, что все это дело одолело меня.

Офицер изучил газетные вырезки, мною ему переданные, пока я объяснял, какими вопросами пресса пренебрегла и каких не поняла вовсе.

— Господин Кларк, я даже не знаю, что здесь можно сделать. Если бы имелись причины полагать, что с данным… делом связано некое злодеяние…

Я схватил офицера за плечо, словно обрел давно потерянного друга.

— Вы полагаете? — Он вяло взглянул на меня в ответ. — Что здесь могло иметь место… злодеяние? — повторил я его слово. — Сие именно тот вопрос, на кой вы должны найти ответ, любезный мой служитель закона. Именно тот! Выслушайте же меня. Его нашли в одежде, коя ему не подходила. Он кричал и звал «Рейнольдса». Я понятия не имею, кто сие может быть. Дом, куда он отправился по приезде, сгорел — быть может, в тот же час, когда он туда прибыл. И я полагаю, что некий человек, коего я раньше никогда не видел, пытался отпугнуть меня от дальнейших изысканий в сем деле. Офицер, загадка эта не должна остаться неразрешенной ни минуты доле!

— В этой статье, — сказал он, возвращая мне газетную вырезку, — говорится, что По был писателем.

Мы сдвинулись с мертвой точки!

— Моим любимым писателем. Вообще-то, если вы сами читаете журналы, я готов держать пари, что и вам его литературные работы встречались. — И я перечислил несколько самых известных журнальных публикаций По: «Убийства на рю Морг», «Тайна Мари Роже», «Похищенное письмо», «Ты еси муж, сотворивый сие!», «Золотой жук»… Мне показалось, что сюжеты сих историй — тайны, преступленья и смертоубийство — могут представлять особый интерес для полицейского офицера.

— Так его звали? — прервал мой перечень канцелярист, приветствовавший меня на входе. — По?

— По, — подтвердил я, быть может, резковато. Явление сие неизменно меня раздражало. Множество историй и стихотворений По обрели огромную известность, однако тем самым им удалось отобрать у автора личную славу, затмив его. Сколько встречалось мне людей, способных с гордостию продекламировать «Ворона» целиком — более того, и некоторое количество популярных на него пародий (к примеру, «Индюка»), но не могли поименовать автора? Эдгар По привлекал к себе читателей, кои наслаждались, но наотрез отказывались восхищаться: создавалось впечатленье, будто работы его поглотили его самого целиком.

Служка повторил слово «По», смеясь, словно бы одно лишь имя содержало в себе великолепную остроту.

— Вы это читали, офицер Уайт. Ну, ту историю… — он панибратски повернулся к своему начальнику, — …где в запертой комнате находят изувеченные и окровавленные тела, и парижская полиция ничего не может выяснить, и в конце — кто бы мог подумать, а? — получается, что все это натворила чертова обезьяна, сбежавшая от моряка! Нет, вы подумайте! — И, словно бы сие было необходимо для самой истории, канцелярист ссутулился, подобно обезьяне. Офицер Уайт нахмурился. — Там еще был такой смешной французик, — продолжал канцелярист. — Он все рассматривал эдак по-своему, логически, и про все сразу понимал.

— Да, это мсье Дюпен! — подтвердил я.

— Я теперь эту историю припоминаю, — сказал Уайт. — И вот что я вам скажу, господин Кларк. С таким сумбуром, что в этих историйках излагается, в Балтиморе вам не поймать даже обыкновенного воришку. — И замечание свое офицер Уайт дополнил резким смешком. Канцелярист, поначалу несколько растерявшись, последовал его примеру с некоей даже визгливостью, посему предо мною смеялись два человека, я же стоял мрачный, как гробовщик на войне.

У меня имелось мало сомнений в том, что сии служащие полиции могли бы подхватить — или хотя бы попытаться — бесконечное число навыков из историй По: вообще-то полицейский префект, опозоренный в сих историях Дюпеном, обладал большими, нежели мои нынешние собеседники, способностями в понимании того, что определяется как таинственное, необъяснимое и неизбежное.

— Согласились ли с вами газеты в том, что здесь еще имеется что искать?

— Пока нет. Я давил на редакторов и буду продолжать оказывать для сего все свое влияние, — заверил их я.

Взор офицера Уайта скептически забегал, когда я принялся излагать ему дальнейшие подробности. Но о нашей беседе он задумался и, к моему удивлению, согласился, что делом сим следует заняться полиции. А мне, тем временем, он посоветовал выкинуть его из головы и ни с кем более о нем не разговаривать.

В продолженье нескольких дней после ничего в особенности не происходило. Мы с Питером процветали, ибо не так давно услуг наших затребовали некие важные клиенты. Я виделся с Хэтти за ужином или на улице Балтимор, когда она прогуливалась под руку со своей тетушкой, и мы обменивались известиями. Я весь блаженно растворялся в успокоительных звуках ее голоса. Затем однажды мне доставили записку от офицера Уайта, в коей он просил меня его навестить. Я немедля бросился в околоток.

Там меня сразу же приветствовал офицер Уайт. Судя по его подрагивающей ухмылке, ему не терпелось мне что-то сообщить. Я осведомился, как продвигается дело.

— О, довольно-таки сильно. Да, я бы сказал, что нам сопутствует успех! — Он порылся в ящике, после чего протянул мне газетные вырезки, оставленные мною в его распоряжении.

— Офицер, но вам они могут еще понадобиться в ваших грядущих изысканьях.

— Никаких изысканий не будет, господин Кларк, — решительно объявил он, усаживаясь в своем кресле. Только теперь заметил я еще одного человека, забиравшего со стола свои цилиндр и трость. Он стоял, оборотившись ко мне спиной, но сейчас повернулся.

— Господин Кларк, — спокойно приветствовал меня Нильсон По, медленно сморгнув, будто бы тщась припомнить, как меня зовут.

— Я вызвал господина Нильсона По, — пояснил офицер Уайт, удовлетворенно поводя рукою в сторону своего гостя. — Он нам известен по полицейским судам как один из самых наших высокочтимых граждан, и он был родственником покойного. Вы, господа, знакомы между собой? Господин По был настолько любезен, что согласился обсудить со мною вашу озабоченность, господин Кларк, — продолжал офицер Уайт. Я уже знал, что грядет далее. — Господин По полагает, что никакой нужды в расследованьи нет. Его вполне удовлетворяет то, что уже известно о преждевременной кончине его кузена.

— Но, господин По, — воспротивился я, — вы же сами говорили, что неспособны выяснить, что произошло в последние дни жизни Эдгара По! Здесь таится, как вы сами понимаете, некая великая загадка!

Нильсон По в тот момент был занят тем, что облачался в накидку. Глядя на него, я припомнил его манеру в продолжение нашей встречи, а также его отношенье к покойному родственнику. «Боюсь, мне больше нечего сообщить вам о его кончине», — сказал он мне у себя в кабинете. Но, как рассуждал я нынче, имел ли он в виду, что больше ничего не знает, или же не желает мне говорить больше ничего?

Я шагнул поближе к офицеру Уайту, рассчитывая на его поддержку.

— Офицер, вы не можете… Нильсон полагает, что Эдгару По лучше оставаться мертвым!

Но офицер Уайт прервал меня:

— И господин Херринг с господином По в сем согласен, — продолжал он. — Вероятно, вы его тоже знаете — он торгует строевым лесом. Он тоже кузен господина По, к тому же из родственников первым явился к Четвертому выборному пункту, что располагался в гостинице Райана, в тот день, когда господина По нашли там в бреду.

Генри Херринг стоял в дверях околотка, ожидая Нильсона По. При моем упоминаньи о его поспешном явлении при обнаружении Эдгара По Херринг поник главою. Сложен он был плотнее и ростом ниже, чем Нильсон, а физиономия его несла на себе отпечаток суровости. Он чопорно и без малейшего интереса пожал мне руку. Я сразу же признал в нем еще одного из тех четверых безразличных плакальщиков на одиноких похоронах По.

— Оставьте мертвых в покое, — сказал мне Нильсон По. — Ваш интерес представляется мне болезненным. Быть может, вы схожи с моим кузеном более чем одним только почерком. — С чем Нильсон По раскланялся с нами, пожелав нам доброго дня, и вышел прочь.

— Мир его праху, — с крайней серьезностью произнес Генри Херринг и последовал за своим сородичем на улицу.

— У нас и так довольно собственных хлопот, господин Кларк, — начал офицер Уайт, когда родственники По оставили нас. — Бродяги, ночные разбойники, иностранцы — они третируют, растлевают, грабят наши лавки, с каждым днем все более подрывая нравы добрых чад. На мелочи нет времени.

Речь офицера длилась, и пока он говорил, я бросил мимолетный взгляд в окно. Глаза мои проследили за Нильсоном По и Генри Херрингом к экипажу. Когда открылась его дверца, внутри я заметил миниатюрную женщину. Нильсон По уселся с нею рядом. Мне потребовался миг, дабы осознать, что внешностью своею она мне как-то жутко знакома. А в следующий миг я, содрогнувшись всем телом, вспомнил, где уже видел ее — или скорее женщину совершенно с нею схожую. Тот посмертный портрет в кабинете Нильсона По, что так тревожил его самого. Женщина в экипаже была едва ли не двойником, едва ли не близнецом покойной юной возлюбленной Эдгара По — Виргинии. Мне помстилось, что сие она и есть — его дорогая Сестрица!

Припомнив лицо Сестрицы По, запечатленное всего лишь несколько часов по ее смерти, я не мог не задержать разумом несколько строк самого Эдгара По:

Так как же может гимн скорбеть и стройно петь о той,

Кто вашим глазом был убит и вашей клеветой,

О той, что дважды умерла, невинно-молодой?

Но погодите! Просто невероятно. Скорбя о прекрасной девушке Ленор на смертном одре, По использовал те же два слова, что прозвучали в конце угрозы Призрака. «Неразумно впутываться с вашей клеветой». Так предупрежденье все же касалось По — как я и думал! Ваша клевета!

Я высунулся в окно и взглядом проследил, как экипаж спокойно исчезает вдали.

Офицер Уайт вздохнул.

— Смиритесь, господин Кларк, — сказал он. — Здесь более ничего нет, сударь. Я призываю вас развеять ваши заботы по ветру! Сдается мне, у вас имеется склонность размышлять о вещах вполне ординарных, считая их экстраординарными. Женаты ли вы, господин Кларк?

Вопрос возвратил мое вниманье к собеседнику. Я помедлил.

— Вскорости буду.

Он понимающе хохотнул:

— Это хорошо. На вас, стало быть, обрушится множество забот, кои не позволят вам задумываться над сим прискорбным делом. Или же вашей суженой придется дать вам отставку.

Последовавшее за сим отчаянье, меня охватившее, может исправно описать лишь прилежное использование чистого листа бумаги предо мною: я сидел у своего затуманенного окна, вперившись в поток людей, покидавших конторы, что соседствовали с нашею. Я задержался даже после того, как ушел Питер. Казалось бы, мне должно полегчать. Я сделал все, что мог. Даже побеседовал с полицией. Не осталось предпринять ни единой попытки ни к чему. Казалось, будто предо мною расстилается саван повседневности.

Так дни шли за днями. На меня навалилась та совершенная разновидность ennui, кою не в силах развеять вся нега света. Именно тогда в двери мне и постучались; с письмом. То был гонец, присланный из Атенеума: библиотекарь читального зала, не видя меня уже в продолженье некоторого времени, решил отправить мне кое-какие газетные вырезки, ему попавшиеся. Вырезки, датированные несколькими годами ранее; заметив, что в каких-то по случаю упоминался Эдгар По и, вне всякого сомнения, помня о моем интересе, он решил приложить их к письму.

Одна захватила меня полностью.

Подумать только.

Все это время он существовал.

5

Сентября 16-го, 1844 года

K Как известила нашу газету «приятельница» блестящего и эксцентричного писателя Эдгара А. По, эск., прямым образцом искусного героя г-на По Ш. Огюста Дюпена послужила некая личность, существующая в реальной жизни, со сходным именем и деяньями, известная своими величайшими способностями к аналитическому сужденью. Сей уважаемый господин пользуется широкою славою в предместьях Парижа, где полиция сей метрополии зачастую просит его участия в расследованьи случаев, еще более загадочных, нежели те, кои были описаны г-ном По в его поистине странных отчетах о деятельности г-на Дюпена, из коих «Похищенное письмо» представляет собою третью часть (хотя редакторы питают надежды, что их появится и большее количество). Нам интересно, сколько тысяч жгуче насущных вопросов, возникавших в последние годы в нашей собственной стране, и сколько из тех, что еще возникнут, сей подлинный парижский гений сможет без усилий разрешить.

6

Я держал газетную вырезку в руках. В себе, ее читая, я ощущал непреклонную перемену, равно как и во всем, что меня окружало. Я словно бы вознесся.

Всего через несколько минут после того, как посыльный из Атенеума покинул мой кабинет, внутрь ворвался Питер с кипой деловых бумаг в охапке.

— На что это ты уставился, Квентин, с таким невыносимым возбужденьем? — осведомился он. Я счел сие вопросом единственно риторического свойства. Но восторг мой был таков, что я ему ответил:

— Питер, взгляни сам! Это вместе с некоторыми другими статьями прислано было служителем Атенеума.

Не знаю, почему я не сдержался. Вероятно, последствия меня долее не заботили.

Питер прочел газетную вырезку медленно.

— Что это? — вопросил он сквозь стиснутые зубы. Не могу кривить душою — я предвидел его дальнейшее противодействие. В конечном итоге, назавтра утром у нас было назначено в суде. Питер бегал по всей конторе, суетливо готовясь, прежде чем вошел ко мне. И вообразите, каким обнаружил он своего партнера. Изучал ли он документы к слушанию дела их клиента? Проверял ли в последний раз на предмет ошибок? Нет.

— В Париже есть настоящий Дюпен… то есть, персонаж По, гений сыска, — пояснил я. — «Пользуется широкою славою в предместьях Парижа». Видишь? Это же чудо.

Он шлепнул выдержкою по моему столу:

— По? Так вот чем ты тут весь день занимался?

— Питер, я обязан выяснить, кто человек, о коем говорится в статье, и привезти его сюда. Ты был прав, когда сказал, что сам я сего сделать не могу. Сие может сделать он.

На полке я хранил томик «Историй» По. Питер схватил книжицу и замахал ею у меня перед лицом.

— Я полагал, что ты уже покончил с этим безумием, Квентин!

— Питер, если сей человек существует, если вообще где-то есть человек с таким же необычайным разумом, как у Ш. Огюста Дюпена, то я смогу выполнить свое обещанье, данное По. Тот все это время подсказывал мне, как это свершить, — страницами своих историй! Доброе имя По может быть восстановлено. Вырвано у вечности, исполненной несправедливости.

Питер снова протянул руку к газетной вырезке, но я выхватил ее и сложил к себе в карман.

Сие, похоже, его прогневило. Массивная рука Питера теперь рванулась вперед, хватая пальцами, словно бы испытывая нужду что-либо удавить — хотя бы даже воздух. Другой же своею рукой он метнул томик историй Эдгара По прямо в наш камин, пламя коего оживлено было до веселости одним из наших письмоводителей не долее, чем полчаса назад.

— Вот! — воскликнул Питер.

Очаг зашипел от подобного жертвоприношенья. Сдается мне, Питер немедля пожалел о своем действии, ибо ярость в лице его тотчас заменилась кислой гримасою, едва языки огня коснулись страниц книги. Поймите — томик сей отнюдь не относился к сокровищам, ценимым мною за переплет либо обладавшим сентиментальным для меня значением. То не был экземпляр, кой я неизменно обнаруживал у себя в руках в те притихшие дни, что настали по получении мною телеграммы о смерти моих родителей.

И все же, ни на миг не задумавшись, с прыткостью, ни единожды прежде мною не явленной, я сунул руку в камин и выхватил оттуда книгу. Я стоял посреди своего кабинета, а книга пылала у меня в руке. Манжета платья моего обратилась в огненное кольцо. Однако я твердо стоял на месте, пока Питер в изумленьи моргал, и беспомощные глаза его округлялись и мерцали красным в сполохах огня, от коего он не мог отвести взор: при виде его партнера, сжимающего в руке пылающую книгу, а шипящее пламя тем временем охватывало саму руку его. Удивительно: чем бредовее становилось его лицевое выраженье, тем безмятежней чувствовал себя я. Никогда прежде не испытывал я в себе такой силы, такой решимости, как в тот единый миг. Я знал, что мне теперь необходимо.

В комнату в поисках меня вступила Хэтти. Она воззрилась на меня, воззрилась на пылающее нечто, несомое мною пред собой, — не вполне потрясенная, однако с редкою для нее вспышкою гнева.

На руку мою она скоро накинула коврик из коридора и хлопками загасила пламя. Питер довольно пришел в себя, чтобы ахнуть злополучному происшествию, после чего проверил ущерб, нанесенный коврику, и обратился к Хэтти. Ко мне поспешили два наших письмоводителя, таращась, словно бы на дикого зверя.

— Вон! Вон из конторы немедля же, Квентин! — вскричал Питер, указывая мне направленье тряской рукою.

— Питер, прошу вас, не надо! — взмолилась Хэтти.

— Очень хорошо, — отвечал я.

И я вышел вон из своего кабинета. Хэтти призывала меня вернуться. Но я даже не повернул головы. Разумом своим я мог зреть лишь нечто далекое, словно протянулось оно предо мною в анфиладах сих залов: долгие променады, толчея переполненных кафе, бесстыдно-дремотные музыкальные разливы танцев и празднеств, искупленье, ожидающее открытия в далекой метрополии.

Перечислены самые известные «детективные» рассказы Эдгара По. «Тайна Мари Роже» («The Mystery of Marie Rogêt») с подзаголовком «Продолжение “Убийств на улице Морг”» впервые была опубликована тремя частями в «Сноуденовском дамском спутнике» в ноябре-декабре 1842 г. и феврале 1843 г. «Похищенное письмо» («The Purloined Letter») впервые опубликовано в альманахе «Дар к 1845 году» в 1844 г., рус. пер. И. Гуровой. Главный герой этих рассказов — сыщик Дюпен. «Ты еси муж, сотворивый сие!» («Thou Art the Man») впервые напечатан в ноябре 1844 г. в «Женском журнале и альманахе Гоуди», рус. пер. С. Маркиша. Даже поклонники По считали этот его рассказ неудачным. «Золотой жук» («The Gold Bug») появился в «Филадельфийской долларовой газете» в июне 1843 г., рус. пер. А. Старцева.

Полицейский суд — суд упрощенного (суммарного) судопроизводства, который возглавляет судья полицейского суда. Рассматривает главным образом дела о незначительных правонарушениях, но при этом имеет право передать рассматриваемое дело в другой суд, если в ходе судебного рассмотрения вскрылось, что совершено более серьезное преступление.

Строки из стихотворения «Lenore» (1844—1849), в рус. пер. К. Бальмонта — «Линор».

Апатия, хандра (фр.).

Filed under: men@work

November 8, 2014

Мэттью Пёрл–Тень Эдгара По 04

МЭТТЬЮ ПЁРЛ–ТЕНЬ ЭДГАРА ПО 02

МЭТТЬЮ ПЁРЛ–ТЕНЬ ЭДГАРА ПО 03

3

Наутро пробудили меня лишь приглушенные хлопоты челяди снизу. Я быстро умылся и оделся. Но в столь ранний час экипажей в наем у моего дома отыскать не представлялось возможным. К счастию, подвернулся общественный омнибус, и я успел к посадке.

В последнее время отнюдь не злоупотребляя путешествиями в обществе, я был поражен тем, сколько в Балтиморе чужаков. Сие я определил по их одежде и речи, а также по сторожкости, с коею наблюдали они за окружающими. И я поневоле задумался… Среди бумаг случилось мне с собою нести портрет По из биографического о нем очерка, напечатанного несколькими годами ранее. На следующей остановочной станции я обернулся к хвосту салона. Едва кондуктор собрал у новых ездоков билеты, я осведомился у него, не ездил ли с ним в последние недели сентября человек, изображенный в моем журнале. То было время — как я установил из газетных сообщений, что понадежнее, — когда По только-только прибыл в Балтимору. Кондуктор пробормотал:

— Не припоминаю, — или нечто сходное.

Замечание незначительное, я знаю! Едва ли стоит хлопот? Однако я ощутил в себе вспышку свершенности. Единым махом, хоть и получив отлуп, я обрел знанье: По не ездил в данном омнибусе в протяжение дежурства данного кондуктора! Я выяснил малую толику истины касаемо последнего пребывания По в Балтиморе, и оная меня удовлетворила.

Поелику мне все одно требовалось перемещаться по городу, не повредит чаще ездить омнибусом и при случае задавать подобные вопросы.

Вне всякого сомненья вы отметили, что поездка в Балтимору, судя по всему, поэтом не продумывалась. Заключив помолвку с Эльмирой Шелтон в Ричмонде, он объявил о намерении ехать в Нью-Йорк ради выполнения намеченных планов. Но где же расположился поэт в Балтиморе и каковы были его цели? Балтиморе не следует являть такое безразличие к потере человека даже в самых сомнительных припортовых кварталах — это все ж не Филадельфия. Почему не отправился он прямиком в Нью-Йорк, отплывши сюда из Ричмонда? Что произошло в протяженности пяти дней между его отбытьем из Ричмонда и его нахожденьем в Балтиморе, и что привело его в такое состояние, при коем он облачился бы в чужую одежду?

Совершив визит на кладбище, я исполнился намеренья приложить к разрешению сих вопросов способности моего собственного разума, кои я скромно соизмерял с мыслительными способностями прочих людей — по меньшей мере, моих знакомых (ибо сему вскорости суждено было измениться).

Выпал мне один такой весомый день, когда все ответы, как невозможным образом показалось, мне явились. Питер задержался в суде, и столы наши были свободны от новой работы. Я выходил с Ганноверского рынка и едва ступил на улицу Кэмден, отягощенный пакетами покупок.

— По никак, поэт?

Поначалу я не обратил вниманья. Но затем остановился и медленно обернулся, недоумевая: не иначе с ушами моими сыграл шутку ветер? Но, поистине, если сей голос отчетливо не произнес «По никак, поэт», то изрек он нечто в совершенстве на сию фразу похожее.

То был рыботорговец г-н Уилсон, с коим я только что завершил дела на рынке. Наша контора не так давно устраивала ему закладные. Хотя несколько раз он навещал наши кабинеты, я предпочитал находить его здесь, ибо одновременно имел случай выбрать превосходную рыбу для ужина в «Глене Элизы». А гамбо Уилсона с крабами и устрицами и подавно был лучшим за пределами Нового Орлеана.

Рыботорговец поманил меня обратно на огромный рынок. У него на прилавке я оставил свою памятную книжку. Уилсон отер руки об исполосованный фартук и протянул ее мне. Теперь книжку окутывали характерные ароматы его лавки, словно бы ее сначала носило в открытом море, а потом кто-то выловил.

— Не стоит забывать свою работу. Я открыл ее, дабы убедиться, кому она принадлежит. И увидел, что вы написали там имя Эдгара По. — Рыботорговец показал на раскрытую страницу.

Я возвратил книжку в портфель.

— Благодарю вас, господин Уилсон.

— Ах, милостивый государь, вот поглядите-ка. — И он взволнованно развернул сверток рыбы. Внутри на груде в точности таких же собратьев располагался мерзостно отвратительного вида образчик его продукции. — Ее особо заказали на западе для званого ужина. Некоторые зовут ее морскою собакою. Но она также прозывается озерным законником благодаря свирепому своему виду и прожорливым манерам! — И он громоподобно хмыкнул. Однако ж быстро сообразил, что мог тем самым меня оскорбить. — Только на вас, конечно же, не похожа, господин Кларк!

— В этом, вероятно, и вся беда, друг мой.

— М-да. — Он помедлил и прочистил горло. Теперь он разделывал рыбу, не глядя ни на свои руки, ни на рыбьи головы, прыскавшие в стороны. — Как ни верти, а бедняжка он, должно быть, — сей господин По. Помер в развалинах, в больнице Вашингтонского колледжа, стало быть, тому как неделю-другую, я слыхал. Зять у меня знает там одну нянечку, так та говорила, будто другая нянечка ей рассказывала — а она с лекарем разговаривала, просто адские сплетницы эти женщины, — так вот, он ей сказал, будто у По не все дома были, и покуда он там лежал, то все звал да звал кого-то, пока не… ну, то есть, — голос его упал до шепота, означавшего величайшую учтивость, — пока не откинул копыта. Смилуйся, Господи, над немощными.

— Вы сказали — он кого-то звал, господин Уилсон?

Рыботорговец потелепал в голове все, им сказанное. Затем сел на свой табурет и принялся выбирать из бочонка непроданные устрицы, тщательно вскрывая каждую на предмет нахождения внутри жемчуга, после чего с философическим сожаленьем отбрасывая их прочь. Устрица — полноправный житель Балтиморы, и не только потому, что она предприимчива и ею можно торговать, но и в силу того, что в устрице всегда таится возможность отыскания еще более ценного сокровища. Неожиданно рыботорговец ликующе хмыкнул.

— Рейнольдса — вот кого! Ну да, точно, Рейнольдса! Я помню, потому что она имя сие твердила, когда рассказывала мне за ужином, а на тарелках у нас были последние хорошие слинявшие крабы в этом году.

Я попросил его подумать хорошенько и сказать наверняка.

— Рейнольдс, Рейнольдс, Рейнольдс! — отвечал он, несколько даже обидевшись моему неверью. — Вот что кричал он всю ночь. Она говорит, никак у нее из головы не шло, когда она такое услыхала. Развалина эта больница, да и только — давно пора сжечь, я вам так скажу. Я знал по молодости одного Рейнольдса, он в пехотинцев камнями швырялся — адский просто субъект был, чего там говорить, господин Кларк.

— Но когда-либо раньше По упоминал этого Рейнольдса? — спросил я себя самого вслух. — Член семьи или же…

Радость рыботорговца несколько померкла, и он вперился в меня:

— Этот господин По — он вам друг, что ли?

— Друг, — ответил я. — И мне, и всем, кто его читал.

Торопливо раскланиваясь с клиентом, я обильно выразил ему благодарность за ту замечательную услугу, кою он мне оказал. Мне было дозволено услышать последнее восклицание По на сей земле (ну, или все равно что последнее), и в нем можно было отыскать некое возраженье, некое откровенье, некое средство против той клеветы и тех оскорблений, кои распространяла пресса. То единственное слово означало, что еще есть что искать, — мне представлялся случай к открытию еще какой-то доли жизни По.

* * *

Рейнольдс!

Бессчетные часы провел я за просмотром писем По ко мне, за чтением всех его историй и стихов в поисках любых признаков этого Рейнольдса. Билеты на выставки и концерты оставались невостребованными: даже если бы в городе пела Енни Линд, «Шведский Соловей», я все равно был бы не в силах оторваться от книг. В ушах у меня уже едва ли не звучал отцовский голос, велящий мне убрать все это подальше и вновь засесть за своды законов. Он бы сказал мне (как я себе это воображал): «Подобным тебе молодым людям следует иметь в виду, что Прилежание и Предприимчивость могут медленно совершить то, что Гений делает в нетерпеньи, — и свершить даже более него. Гению Прилежание потребно так же, как Прилежанию — Гений». Раскрывая всякий новый документ По, я вдруг ловил себя на том, что спорю с отцом, а он прямо-таки вырывает сии книги у меня из самых рук. Чувство это не было совершенно уж нежеланным: на деле, сдается мне, именно оно подталкивало меня вперед. Кроме того, в своих обстоятельствах человека делового я пообещал По, возможному моему клиенту, что стану его защищать. Отец, вероятно, меня бы за это одобрил.

Хэтти же Блюм тем временем часто навещала «Глен Элизы» вместе со своею теткой. Если мои недавние заблуждения и вызвали у нее недовольство, ныне оно совсем прошло, либо, по крайней мере, затаилось. В беседах наших Хэтти, как и раньше, была чутка и щедра. Тетка ее, быть может, вела себя чуть бдительнее — у нее, похоже, выработался недоброжелательный взгляд тайного агента. Разумеется, моя нынешняя напряженная озабоченность вкупе с общею склонностью умолкать, когда говорят другие, означала, что женщины в моей гостиной больше обращались друг к другу, нежели ко мне.

— Не могу понять, как вы сие выносите, — говорила Хэтти, поглядывая на высокий сводчатый потолок. — Я бы не выдержала в таком огромном доме, как «Глен Элизы» одна, Квентин. Нужно быть мужественным, чтобы одному занимать столько места. Как ты считаешь, тетушка?

Тетка Блюм фыркнула:

— Милой Хэтти становится ужасно одиноко, если я ее даже на час оставлю в обществе одной лишь прислуги. Челядь может быть такой противной.

Один из моих домочадцев вошел из холла и подлил дамам чаю.

— Неправда, тетушка! Но сестры мои все разъехались, — начала Хэтти, затем умолкла, слегка вспыхнув, что ей вовсе не свойственно.

— Потому что все они замужем, — тихо промолвила тетка.

— Конечно, — согласился я, когда слишком долгое молчанье обеих дам предположило, что я должен что-то сказать.

— Трех моих сестер дома больше нет, и он — да, кажется по временам чересчур опустелым, как будто я должна сама за себя с чем-то сражаться, однако даже не знаю, против кого. У вас никогда не случалось такого ощущения?

— Напротив, — отвечал я, — дорогая моя госпожа Хэтти, в этом присутствует определенный покой, отдельный от уличной толчеи и чужих забот.

— Ох тетушка! — Она живо повернулась ко второй даме. — Быть может, как раз толчеи мне так сильно и недостает. Тебе не кажется, что кровь нашей семьи слишком уж горяча для Балтиморы, тетушка?

Нужно сказать слово о той даме, к коей Хэтти обращалась, — о той, кто сидела пред очагом в кресле так, точно оно было ей троном, о даме величавой, окутанной шалью, будто королевскою мантией, о тетке Блюм — да, еще одно слово, поелику воздействие ее ничуть не уменьшится по мере того, как в нашей истории начнутся осложнения. Она представляла собою тот непреклонный образчик дамы, кой выглядит затерявшимся в своих лучших шляпках и светских манерах, однако на деле обладает способностью сотрясать слушателя до основанья тем праздным тоном, коим она будет вышучивать застолье своей соперницы. Например, в продолженье того же визита в мою гостиную она выбрала момент, чтобы словно ненароком заметить:

— Квентин, не правда ли удачно сложилось, что Питер Стюарт обрел в вас своего партнера?

— Мадам?

— У него такая деловая умственная хватка! Он — человек решительно здравого смысла, уж можете мне поверить. Вы же — младший брат, аллегорически, разумеется, и вскоре сможете похваляться, что похожи на него во всех отношениях. — Я ответил ей улыбкою. — Это же совсем как у нашей Хэтти и ее сестер. Настанет день, и она в обществе добьется того же успеха, что и они… то есть, конечно, если вовремя выйдет замуж. — И тетка Блюм сделала долгий глоток обжигающего чаю.

Я заметил, как Хэтти отвернулась от нас обоих. На свете жил единственный человек, способный разрушить изумительное самообладание Хэтти, — ее тетка. Меня сие привело в ярость.

Я положил руку на подлокотник кресла Хэтти, поближе к ее руке.

— Когда сей день настанет, сестры будут учиться быть подлинными женами и матерями у этой женщины, уверяю вас, госпожа Блюм. Еще чаю?

* * *

Мне отнюдь не хотелось при них упоминать ничего, связанного с Эдгаром По, на тот случай, если тетке Блюм взбредет в голову известить об этом Питера либо сочинить озабоченное послание моей двоюродной бабушке, с коей они были не разлей вода уже много лет. Потому я и впрямь испытывал немалое облегченье всякий раз, когда очередная моя беседа с этой женщиной завершалась, и мне удавалось ни словом не обмолвиться о своих изысканьях. Тем не менее, подобная дисциплина вынуждала меня поскорее вернуться к прерванным занятиям, едва за Блюмами закрывалась дверь.

Однажды по такому случаю, сев в омнибус, я услышал обращенное к себе:

— Эй вы! — кондуктора — так, словно я только что сплюнул на пол табачную жвачку.

Я забыл сдать ему свой билет. Начало неблагоприятное. Исправив мою оплошность, кондуктор старательно изучил протянутый мною портрет, прежде чем решить, что лицо сие и впрямь ему незнакомо.

Данное изображенье По, опубликованное уже после его кончины, не могло похвалиться высочайшим качеством. Однако же, полагал я, суть оно передает верно. Темные усы, прямее и аккуратнее его вьющихся волос. Глаза — ясные, миндалевидные, глаза, беспокойство в коих едва не магнетизировало. Лоб, широкий и выдающийся в висках так, что с некоторых точек зрения могло бы почудиться, будто волос у него нет вовсе: голова, что показалась бы полностью состоящей изо лба.

Когда двери закрылись, и меня втиснула в сиденье череда зашедших ездоков, за предплечье меня зацепил ручкою зонтика некий приземистый субъект.

— Прошу прощения! — вскричал я.

— Послушайте — сей человек на картинке: сдается мне, я видел его несколько времени тому назад. Где-то в сентябре месяце, как вы и сказали кондуктору.

— Неужели, сударь?

Субъект пояснил, что ездит этим омнибусом почти каждый день и запомнил человека, в точности похожего на того, кто изображен на портрете. Случилось это, когда они оба выходили.

— Я это помню потому, что он попросил помощи — ему нужно было выяснить, где проживает некий доктор Брукс, если мне не изменяет память. Я зонтичных дел мастер, а не городской справочник.

С этой пропозицией я согласился, хотя и не понял, адресовалось ли последнее его замечанье мне или Эдгару По. Имя Н.Ч. Брукса было мне довольно хорошо знакомо — и По не мог, конечно, его не знать. Доктор Брукс был редактором, опубликовавшим прекраснейшие истории и стихи По, что помогло знакомству с ними балтиморской публики. Вот, наконец, какое-то ощутимое доказательство, что По не вполне растворился в воздухе сего города!

Гром конских копыт замедлился, и я соскочил со своего сиденья, когда омнибус тронулся к своей следующей станции.

Я поспешил в нашу контору, чтобы из городского справочника выяснить адрес доктора Брукса. На часах было шесть вечера, и я предполагал, что Питер уже ушел, закончивши все свои встречи в суде. Но я ошибся.

— Дорогой мой друг! — взревел он из-за моего плеча. — Похоже, ты напуган. Чуть из кожи не выпрыгнул.

— Питер. — Я помедлил, осознав, что не могу перевести дух. — Просто… пожалуй, я как раз собирался снова уходить.

— У меня есть сюрприз, — объявил он, ухмыляясь и вздымая свою прогулочную трость, словно скипетр. Путь к дверям он мне преградил, а рука его нащупала мое плечо. — Квентин, сегодня у меня состоится кутеж, и там обещают быть много моих и твоих друзей. Сорганизовали мы его в последнюю минуту, ибо он состоится по случаю дня рожденья того, кто наиболее…

— Но, видишь ли, я в настоящий момент… — нетерпеливо прервал его я, но сам умолк и не стал ничего объяснять, поелику в глазах моего партнера заметил мрачный огонек.

— Что, Квентин? — Питер медленно и с насмешливым интересом огляделся. — Здесь сегодня делать больше нечего. Тебе нужно куда-то спешить? Куда же?

— Нет, — отвечал я, чувствуя, как к лицу моему прихлынула краска, — никуда.

— Хорошо. Стало быть — вперед!

Застолье у Питера было переполнено знакомыми персонами — праздновали двадцать третий день рождения Хэтти Блюм. Не должен ли я был помнить о нем? От подобной бесчувственности меня охватили кошмарные угрызенья совести. Я поздравлял ее со всеми ее днями рожденья. Неужто я так далеко отошел от привычных троп, что презрел даже наиприятнейшие светские обязанности и близких друзей? Что ж, всего один визит к Бруксу — и, я полагал, озабоченность моя счастливо разрешится.

В тот вечер за столом собрались такие респектабельные дамы и господа, каких только можно отыскать в Балтиморе. Однако не предпочел бы я оказаться в тот момент в камере душегубов мадам Тюссо — да где угодно разве не предпочел бы я быть, лишь бы не вязнуть в тягучих и гладких беседах, когда меня соблазняло столь значительное заданье?

— Как вы могли? — Сие произнесено было крупной розоволицею женщиной, возникшей напротив меня, когда мы расселись за изысканным ужином.

— Что?

— Ох господи, — произнесла она с игривым и притворно робким вздохом. — Глядеть на меня — такую простушку! — когда рядом с вами — такой образчик красоты. — И она повела рукою в сторону Хэтти.

Разумеется, я вовсе не глядел на розоволицую женщину — по крайней мере, намеренно. Я понял, что на меня сызнова накатил мой обычный приступ.

— Я окружен чистой красотою, не так ли?

Хэтти не залилась румянцем при сих моих словах. Мне нравилось, что она не краснеет от комплиментов. С уверенным видом она прошептала мне:

— Взор ваш прикован к часам, Квентин, и вы не воздали должного самому очаровательному гостю — утке, тушеной в диком сельдерее. Неужто этот демон, господин Стюарт, не позволяет вам провести ни единого вечера без работы?

Я улыбнулся:

— На сей раз вина отнюдь не Питера. Мне, наверное, просто пища не лезет в горло. В последние дни у меня почти нет аппетита.

— Вы можете мне признаться, Квентин, — сказала Хэтти; мне помстилось, что нежностью своею она гораздо превосходит прочих знакомых мне женщин. — О чем вы теперь думаете с такой обеспокоенностью на лице?

— Милая моя госпожа Хэтти… — Я помедлил, затем продолжил: — О неких стихах. — Что было правдой, ибо я перечитывал их только утром.

— Ну так прочтите — что же вы, Квентин?

В чрезвычайной своей рассеянности я выпил два бокала вина, ничего толком не съев, дабы отвратить воздействие винных паров. Посему меня вовсе не потребовалось уговаривать, и я легко согласился на декламацию. Голос мой звучал едва ли знакомо — он был густ, дерзок и даже звучен. Для верной передачи моей манеры читателю следует встать там, где ему случилось оказаться, и с торжественною мрачностью предпринять декламацию примерно нижеследующих стихов. Для полноты картины имеет смысл вообразить бурное застолье с воцаряющейся за ним тою разновидностию резкого и шершавого молчания, коя обычно сопровождает нежеланные помехи беседам.

Вся в жемчугах и рубинах была

Пышная дверь золотого дворца,

В дверь все плыла и плыла и плыла,

Искрясь, горя без конца,

Армия Откликов, долг чей святой

Был только — славить его,

Петь, с поражающей слух красотой,

Мудрость и силу царя своего.

Но злые созданья, в одеждах печали,

Напали на дивную область царя.

(О, плачьте, о, плачьте! Над тем, кто в опале,

Ни завтра, ни после не вспыхнет заря!)

И вкруг его дома та слава, что прежде

Жила и цвела в обаяньи лучей,

Живет лишь как стон панихиды надежде,

Как память едва вспоминаемых дней.

Когда в конце повисла пауза, я ощутил торжество победителя. Слуха моего достигли жидкие аплодисменты, заглушенные покашливаньем. Питер мне нахмурился и одновременно бросил на Хэтти взгляд, исполненный жалости. Выступленье мое оценило лишь несколько гостей, кои не вслушивались, однако были благодарны за развлечение. Хэтти продолжала аплодировать, когда остальные уже смолкли.

— Это прекраснейшая декламация, которую только доводилось слышать девушке на собственном дне рожденья, — сказала она.

Вскоре сестра Хэтти согласилась спеть, аккомпанируя себе на фортепьяно. Я тем временем употребил еще вина. Насупленность, поселившаяся у Питера на лице в продолженье моей декламации, оставалась на месте, даже когда все дамы удалились в другую залу, а мужчины закурили, и он отвел меня в укромный уголок, где нас от досужих взглядов скрыл угол камина.

— Известно ли тебе, Квентин, что Хэтти совсем уж было отказалась праздновать свой день рожденья сегодня и уступила лишь в последний миг, когда я настоял на устройстве ужина?

— Не из-за меня же, Питер?

— Как может тот, кто полагает, будто от него зависит едва не весь мир, не видеть, что поистине от него зависит? Ты даже не вспомнил, что сегодня — ее день рождения. Пора остановиться, Квентин. Вспомни слова Соломона: «От лености обвиснет потолок, и когда опустятся руки, то протечет дом».

— Мне решительно непонятно, к чему ты клонишь, — в раздраженьи ответствовал я.

Он посмотрел мне прямо в глаза.

— Ты прекрасно все понимаешь! Это чудное твое поведение. Вначале — странная озабоченность похоронами совершенно постороннего человека. Затем поездки на омнибусе туда и сюда, безо всякой цели, словно бездельный бродяга…

— Но кто сообщил тебе о них, Питер?

Более того, сказал он. Неделей ранее меня видели на улицах, я бегал в растрепанной одежде, гнался за кем-то, словно офицер полиции, готовый произвести арест. И я продолжал тратить чрезмерное количество времени в Атенеуме.

— Затем, эта твоя причуда с воображаемыми незнакомцами, грозящими тебе на улицах за те стихи, что ты читаешь. Неужто и впрямь полагаешь ты, будто чтенье твое настолько важно, что тебе за него кто-то может причинить вред? И ты бродишь по старому пресвитерианскому кладбищу, в точности как некий «воскреситель» в поисках тел, кои можно украсть. Либо как человек, околдованный гипнотизмом.

— Постой-ка, — прервал его я, овладев собою. — Откуда тебе все это известно, Питер? Что я ходил как-то на днях на старое кладбище? Я уверен, что не упоминал об этом при тебе. — Тут я припомнил экипаж, отъезжавший от погоста. — Но Питер! То был ты? Ты следил за мною?

Он кивнул, затем пожал плечьми.

— Да, я следил за тобой. И обнаружил тебя на кладбище. Признаюсь открыто — я был крайне встревожен. Мне хотелось удостовериться, что ты не впутался ни в какие хлопоты, не попался никаким одержимым миллеритам, кои только и ждут где-то, облачившись в белые хламиды, пришествия Спасителя через два вторника! Отцовских денег тебе не хватит на вечность. Быть богатым и бесполезным — все равно что быть нищим. Если ты предаешься странным привычкам, я боюсь, у тебя отыщутся и способы сии средства промотать — либо же какой-нибудь образчик любезного пола, понизкороднее нашей барышни Блюм, кстати сказать, обнаружив тебя в таком одиноком состояньи, промотает их за тебя: мужчина, обладающий даже силою Улисса, должен привязывать себя к мачте, оказываясь пред лицом эдакой искусницы!

— Но зачем тебе понадобилось класть на могилу цветок? — настоятельно вопросил я. — Посмеяться надо мною?

— Цветок? Ты о чем это? Когда мне открылось, куда ты мог подеваться, ты уже стоял на коленях пред могилою, словно бы молился какому-то идолу. Вот все, что я увидел, и мне этого достало. Цветок, скажешь тоже — или ты полагаешь, будто у меня есть на сие время?

Такому заявленью не поверить я не мог, ибо партнер мой произнес это слово так, будто никогда прежде его не слыхал, да и не зрел предмета, им обозначаемого.

— И ты ли подослал ко мне того человека? С его предупреждением не впутываться? Дабы отвратить меня от интересов за пределами нашей конторы? Признавайся тотчас же!

— Что за нелепица! Квентин, ты только вслушайся в свою ахинею, пока не послали за смирительною рубашкой! Все понимали — после того, как это случилось, тебе потребно время, чтобы оправиться. Твой упадок духа был… — На миг он отвел от меня глаза. — Но ведь прошло уже полгода. — В действительности, после того как родители мои упокоились, прошло всего пять месяцев и одна неделя. — Ты должен поразмыслить над всем этим немедля же, иначе… — Утвержденье свое он так и не завершил, но решительно кивнул, дабы подчеркнуть вескость сказанного. — Ты вновь единоборствуешь с иным миром.

— «Иным миром», Питер?

— Ты считаешь, будто я тебе перечу. Но я старался вызвать твою благосклонность, Квентин. Мне удалось отыскать книгу историй этого твоего По. Я прочел половину одной, однако ж дальше просто не смог. Мне показалось… — Голос его опустился к доверительному шепоту. — Мне показалось, что Бог для меня умер, Квентин. Да, меня беспокоит в тебе этот иной мир — этот мир книг и книжников, что вторгаются в разум тех, кто их читает. Этот воображаемый мир. Нет, ты принадлежишь нашему миру. Здесь все твое сословье, серьезные, трезвомыслящие люди. Твое общество. Отец же говорил, что бездельнику и меланхолику суждено вечно скитаться по нравственной пустыне.

— Мне известно, что сказал бы отец! — возмутился я. — Он был мой отец, Питер! Неужто уверен ты, будто я храню о нем не такую крепкую память, как ты?

Питер отвел глаза. Вопрос мой, похоже, его смутил, как если б я усомнился в самом его существованьи, хотя на деле мне искренне хотелось знать, что он ответит.

— Ты мне что брат, — сказал он. — Я желал только, чтобы ты был доволен.

Нас ненароком прервал некий господин, тем самым положив конец нашей дискуссии. Я отказался от предложенного им табаку, но принял стакан теплого яблочного тодди. Питер был прав. Невыразимо прав.

Родители вручили мне положенье в обществе, но теперь лишь от меня зависело, смогу ли я заработать себе его излишества и возвышенные связи. О сколь опасной неугомонности потворствовал я! Ведь ради того, чтобы вкушать негу и удобства приличного общества, трудился я в нашей конторе. Ради того, чтобы наслаждаться обществом такой дамы, как Хэтти, чья дружба ни разу не подводила меня и чье благотворное воздействие я на себе неизменно испытывал. Я прикрыл глаза и вслушался: дружелюбный гул довольства сердечно омывал меня со всех сторон и затапливал мои непокорные мысли. Здесь люди знали себе цену, ни на миг не сомневались в том, что понимают окружающих и сами, в свою очередь, совершенно ими понимаемы.

Когда в залу вернулась Хэтти, я подал ей знак приблизиться. К вящему ее изумленью, немедленно по приближении я схватил ее за руку и покрыл всю поцелуями, а затем, прямо при стечении народа поцеловал ее в щеку. Гости один за другим умолкли.

— Вы меня знаете, — прошептал я Хэтти.

— Квентин! Вам нездоровится? У вас горячие руки.

— Хэтти, вы же знаете, какие чувства я к вам питаю все это время, что бы ни болтали обо мне трепливые языки, правда? Вы же знали меня всю жизнь, как бы ни глазели иль ни жеманились они все. Вы знаете, что я честен, что я вас люблю, что я любил вас равно вчера и сегодня.

Она взяла мою руку в свои, и дрожь охватила меня при виде того, как счастлива она всего лишь несколькими прямыми словами, от меня услышанными.

— Вы любили меня вчера и сегодня. А завтра, Квентин?

В одиннадцать часов того вечера, на свое двадцатитрехлетие Хэтти приняла мое предложенье руки и сердца простым кивком. Партия была объявлена подходящей всеми присутствующими. Питер улыбался едва ли не шире остальных: он совершенно позабыл о своих жестких словах, сказанных мне ранее, и более чем единожды брал на себя ответственность за устроительство нашего брака.

До конца вечера я едва ли вообще видел Хэтти, настолько осадили нас со всех сторон. Голову мне затуманило выпитое вкупе с усталостью и удовлетворенностью от того, что я совершил правое дело. Питеру пришлось осмотрительно определить меня в экипаж и направить возницу к «Глену Элизы». Но даже в ошеломленьи своем я отвел высокого чернокожего кучера в сторонку сразу же перед тем, как он покинул меня у моего жилища.

— Сможете вернуться сюда первым же делом с утра, сударь? — спросил я.

И для скрепления нашего уговора выложил еще одного серебряного орла.

* * *

Наутро возница стоял у меня на дорожке. Я едва не услал его прочь. Ныне я был совсем иным человеком, нежели прошлым утром. Ночь хорошенько внушила мне, что́ есть в сей жизни доподлинного. Я стану мужем. В утреннем свете казалось мне, будто я уж совсем очевидно перешел за грань любого приемлемого интереса к последним часам человека, за чью жизнь даже родственник его не давал ломаного гроша. Но что же с Призраком, спросите вы? — что ж, теперь мне представлялось совершенно ясным, что насчет него Питер был абсолютно прав. Человек сей был явно скорбен главою, случайно услышал мою фамилию в суде либо на какой-то общественной площади и просто нес какую-то околесицу. Никакого касательства до По! Тем паче — до моего приватного чтения! Зачем позволил я всему этому (и Эдгару По) так развеять мой покой? Зачем изо всех сил пыжился, полагая, будто смогу отыскать ответ? Ныне я едва ли вообще мог об этом думать. Я решился услать экипаж. И, сдается мне, если бы честному вознице так не хотелось мне услужить, я бы это и сделал — никуда бы не поехал. Иногда я и посейчас задумываюсь, что сложилось бы иначе.

Но я поехал. Я направил его по адресу местожительства доктора Брукса. Сие станет моей последней задачей в этом «ином мире». И пока мы ехали, я размышлял об историях По, о том, как герой их предпочитал — когда никаких разумных предпочтений ему долее не оставалось — отыскать некий невозможный рубеж, подобно рыбаку-путешественнику из «Низвержения в Мальстрём», рушащемуся в водоворот вечности, перейти в кою мало кто осмелится. То не простота истории, подобной жизнеописанью Робинзона Крузо, коему по преимуществу нужно было лишь выжить, — это мы все неизбежно стараемся свершить; вообще жить, выживать — лишь точка отправления для такого разума, как у Эдгара По. Даже мой любимый персонаж его, великий аналитик Дюпен, добровольно и благородно стремится войти без приглашенья в те владения, где царствует неспокойство. Чудесна не только являемая им рассудочность, его умозаключенья, но и сам факт его существованья. Однажды в своей истории По написал о противоборстве сущности и тени в нас. Сущности — того, что, по нашему разуменью, мы должны совершить, — и тени, опасного хихикающего Беса Противоречия, темного знанья о том, что нам долженствует или суждено совершить либо чего мы втайне желаем. Всегда побеждает тень.

Проезжая под купами дерев, коими были обсажены проспекты, и минуя элегантнейшие поместья по пути к жилищу доктора Брукса, я неожиданно встряхнулся и едва не слетел с сиденья.

— Почему мы остановились? — осведомился я у возницы.

— Приехали, сударь. — Он обошел экипаж кругом и открыл мне дверцу.

— Возница, сего не может быть.

— Чего? Сударь…

— Нет. Место сие должно быть дальше, возница!

— Две-семь-нуль по Файетт, как вы и просили. Приехали.

Он был прав. Я высунулся в окно, оглядывая местность, и постарался взять себя в руки.

Гамбо — креольское блюдо южных штатов, похлебка из стручков бамии с мясом, курицей, крабами, томатами, креветками и устрицами, сдобренная специями и травами (базиликом, кайенским перцем и т.п.).

Иоганна Мария Линд (1820—1887) — шведская оперная и камерная певица, лирико-колоратурное сопрано.

Строки из стихотворения «Заколдованный замок» (Haunted Palace, 1838—1848), перевод К. Бальмонта.

Екклесиаст, 10:18.

Миллериты — последователи учения американского религиозного деятеля баптиста Уильяма Миллера (1782—1849). Начиная с 1831 г. он предсказывал близость конца света (в том числе в проповедях под открытым небом) и второго пришествия Христа, которые, по его словам, должны были наступить в 1843 г. Затем этот день он перенес на октябрь 1844 г. и даже указал холм в штате Нью-Йорк, куда на облаке спустится Христос. Второе пришествие не состоялось, но наступил день «великого разочарования», и пастор потерял почти всех своих последователей. В 1845 г. он был исключен из Баптистского союза. На базе движения миллеритов возникло несколько сект, крупнейшая — Адвентисты Седьмого дня.

Тодди — горячий пунш, подогретая смесь крепкого спиртного напитка с водой и сахаром, приправленная лимоном.

«A Descent into the Maelström» — рассказ Эдгара По, впервые опубликованный в апреле 1841 г. в «Журнале Грэйма», рус. пер. М. Богословской.

Имеется в виду одноименный рассказ Эдгара По («The Imp of the Perverse»), впервые опубликованный в «Журнале Грэйма» в июле 1845 г., рус. пер. К. Рогова.

традиционная песенка

Filed under: men@work

November 7, 2014

slow newsday

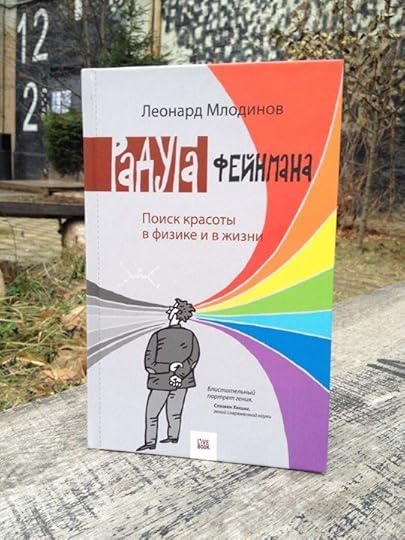

“Радуга Фейнмана” уже тоже в интерьере

Радио Голос Омара – о “Прозрении” Жозе Сарамаго (вчера)

оно же моим голосом об “Альтеративе” Гениана Зеленого (сегодня, повтор эфира, но приурочено)

немного книжных портретов и похвал Додо-лабазу от Лены Ликасты

а, ну и да. вместе с настоящими читателями у наших книжек заводятся Очень Умные Читатели, у них даже сравнения выглядят, гм, странно

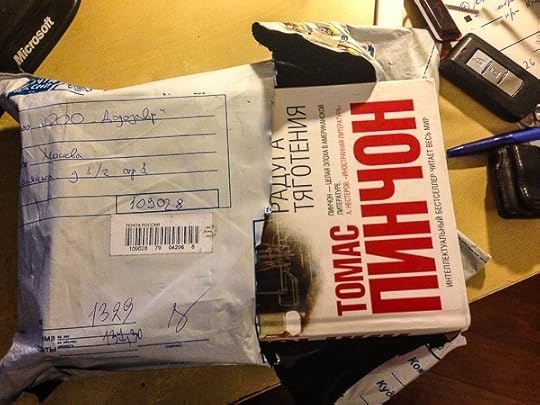

в Баре Тома Пинчона – пополнение

в художественной галерее “Внутреннего порока” – тоже

вести из Внутренней Монголии Тихоокеанской Атлантиды:

– веселая карта региона с пояснениями

– 14-я серия Записок скучного человека у изголовья

ну и неожиданная праздничная песенка:

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

November 6, 2014

Мэттью Пёрл–Тень Эдгара По 03

Мэттью Пёрл–Тень Эдгара По 02

2

Угроза обрушилась днем понедельника. Без ружей, без кинжалов, без сабель, без петли, накинутой на шею (да и не поверил бы я, что мне такое грозит). Крайнее изумление в тот день оказалось существенно действеннее.

Регулярными становились мои визиты в читальный зал балтиморского Атенеума. Судебный процесс некоего видного должника, начавшийся около того времени, понудил нас заняться сбором разнообразных газетных вырезок. Если дела требовали, Питер с радостью бы соорудил в нашей конторе себе койку и не выходил бы под лучи солнца вообще, поэтому преодолевать краткое расстояние до читального зала, дабы совершать наши разыскания, выпадало мне. А будучи там, я исследовал Эдгара По и его кончину.

Обычно очерк жизни По — число их росло по мере распространения известия о его смерти — мог включать в себя названия некоторых стихотворений («Ворон», «Улялюм»), упоминание места, где обнаружено было тело (гостиница и таверна Райана: в тот день, по случаю — и день выборов, она служила также выборным пунктом, на перекрестке Хай и Ломбард), времени кончины (воскресенье, 7 октября, в больничной постели) и тому подобное. Затем начало появляться больше статей, связанных с По, — в крупных изданиях Нью-Йорка, Ричмонда и Филадельфии, предпочитавших подавать события с неким оттенком сенсационности. Мне удавалось отыскивать в нашем читальном зале кое-какие упоминанья о нем. Упоминанья! Да еще какие!

Вся жизнь его была достойной сожаления ошибкой. У него — одаренный разум, разбазаривший все свои возможности. Его фантастические и жеманные поэмы и зловещие сказки слишком часто марались фатальным и жалким фактом его жизни. Он жил пьяницей. Умер пьяницей, позорным мерзавцем, писаньями своими вредившим крепкой морали. Немногие пожалеют о его уходе (выразился один нью-йоркский журнал). Недолго будут его помнить.

Взгляните собственными глазами:

Эдгар Аллан По мертв. Мы не выяснили обстоятельств его смерти. Она была внезапна, и по тому факту, что случилась она в Балтиморе, следует вывести, что он возвращался в Нью-Йорк. Известие это поразит многих, но немногие будут опечалены.

Я не мог смотреть на подобное оскверненье. Мне хотелось отвести взор, однако в то же время я ловил себя на том, что жажду знать все, что о нем написано, как бы несправедливо оно ни было. (Или — вот странности человеческого ума — чем несправедливее написанное было, тем большую испытывал я нужду это увидеть, и чем облыжнее, тем более важным мне это казалось!)

Затем настал тот холодный моросливый день, когда в полдень небеса оставались такими же, как и в шесть утра, словно на часах было шесть вечера. Повсюду туман. Он обволакивал пальцами лицо и тыкал в глаза, он заползал в горло.

Человек тот столкнулся со мною, когда я направлялся в читальные залы Атенеума. Приблизительно моего роста, а возраста того, какого мог быть мой отец. Обычно столкновение с незнакомцем не показалось бы намеренным — кабы не тот факт, что ему пришлось весьма неестественным манером изогнуть тело, дабы достать до меня локтем. То был не удар, скорее — мимолетное касанье, довольно мягкое. Я рассчитывал услышать извиненье.

Но вместо него слуха моего коснулась угроза:

— Неразумно впутываться с вашей клеветой, господин Кларк.

Он метнул в меня взгляд, вспоровший густой воздух, после чего, не успел я ничего и подумать, исчез в тумане. Я оборотился, словно бы обращался он к кому-то другому.

Нет, он сказал «Кларк». Мое имя — Квентин Хобсон Кларк, двадцати семи лет, поверенный, по преимуществу, в делах ипотечных и долговых. Г-н Кларк — это я, и мне только что пригрозили.

Я не знал, как мне поступить. В смятении своем я выронил мою памятную книжку, и она случайным образом раскрылась на земле. Именно в тот миг, подбирая ее, пока не впечатается в нее чей-либо облепленный грязью каблук, осознал я, сколь глубоко погрузился в изысканья касаемо Эдгара По. Его фамилией пестрела любая страница. Со внезапною ясностью я вдруг понял, что имел в виду незнакомец. Он говорил о По.

Признаюсь — отклик во мне изумил меня самого. Я успокоился и собрался — успокоился настолько отчетливо, что будь рядом Питер, он бы с гордостью пожал мне руку; разумеется, если бы, то есть, дело касалось чего-либо иного. Никогда не стать мне таким юристом, как Питер, — человеком, относящимся со страстию к любому скучному аффидевиту или же иску, и чем скучнее — тем лучше. Хотя разум мой ценили за быстроту, способностям ни за что не переплюнуть страсти, сколько бы ни заучивали вы наизусть страниц из Блэкстоуна и Кука. Но в то мгновенье у меня имелся клиент, а также имелась цель, и я бы не потерпел, чтобы ее загасили. Я ощущал себя лучшим из когда-либо рождавшихся юристов.

В достаточной степени оправившись, я нырнул в толпу зонтиков и вскоре различил в ней спину человека. Он замедлил свой шаг до прогулочного — едва ли не летний гуляка! Однако же я обманулся — это был совсем не тот человек. Нагнав его, я заметил: в клубах тумана все выглядели приблизительно как предмет моих поисков, даже прекраснейшие дамы и чернейшие рабы. Ползучий туман скрывал всех нас и сливал воедино, мешая тем установленный порядок улиц. И признаюсь: всякий пешеход старательно осанился и шагал в полнейшей равнодушной имитации того единственного человека, того призрака.

На одном углу густой воздух пробивался потоком газового света из окна, полускрытого под землею. Исходил он от наружных фонарей таверны, и, решивши, будто он вполне может послужить бакеном для привлечения кого-либо, чьи помыслы коварны, я сбежал по ступеням и ворвался внутрь. Протолкнувшись через кучки людей, сосредоточенных на своей выпивке, в оконечности длинного ряда увидал я фигуру, всю расползшуюся по столешнице. Его некогда фасонный сюртук был в точности как тот, что я заметил на моем призраке.

Я взялся за его руку. Он ослабленно повел приподнятою головой и вздрогнул, столкнувшись с моим напряженным взором.

— Ошибка. Сударь. Сударь! Серьезнейшая ошибка с моей стороны! — вскричал он. Слова его, затихая, слипались пьяным комом.

И он тоже был не тем человеком.

— Господин Уотчман, — сочувственным громким шепотом объяснил мне близсидящий пропойца. — Это господин Уотчман. Пью за него, беднягу! И за вас тоже выпью, коли пожелаете.

— Джон Уотчман, — согласился я, хотя в то время имя значило для меня мало что (если я и наблюдал его в газетных колонках, то лишь с мимолетным вниманием). Я оставил несколько медных монет в рассужденье дальнейшего потакания слабостям сего человека и быстро возвратился на поверхность, дабы продолжить свои уличные поиски.

Подлинный виновник явился мне в том месте, где туман чуточку ослабился. В определенный миг мне, в расстройстве всех моих чувств, помстилось, будто все до единого обитатели улицы кинулись за ним в погоню, призвав для сей охоты все свое мужество.

Упомянул ли я, что наш Призрак был одного со мною роста? Да, и это правда. Однако сие не призвано предполагать, будто во всяких прочих отношениях он напоминал меня. Вообще-то, на улицах теперь я был, наверное, единственным, кто не имел ни малейшего сходства с предметом моих поисков. Меня, с пыльными волосами цвета древесной коры, кои я поддерживал ухоженными, с мелкими, разумными чертами, гладко бритого, часто принимали за мальчишку. Он же — сей Призрак — обладал иными телесными пропорциями. Ноги его, казалось, превосходили мои чуть не вдвое, посему как бы споро я ни продвигался, дистанции меж нами сократить никак не мог.

Пока бежал я сквозь колючий туман, меня переполняли неистовые и жаркие мысли, кои друг с другом не связывало ничего, за исключением того лишь, что возбуждали они меня превыше всяческой логики. Я столкнулся с одним плечом, с другим, а затем — и со всем телом крупного мужчины, который запросто мог бы меня расплющить о красный кирпич прогулочной панели. Я оскользнулся на грязных следах, и левый бок мой измарался. После чего я вдруг остался один — и никого в виду.

Я замер совершенно неподвижно.

Теперь, когда я утерял свою добычу — или же он утерял свою, — зрение мое обострилось настолько, что я будто бы надел пару очков. Стоял я — и двадцати ярдов до него не было, до узкого пресвитерианского погоста, где тонкие каменные плиты, торчавшие косо из земли, лишь немногим темнее были окружавшего их воздуха. Я было подумал, не нарочно ли злоумышленник, спасаясь от моей погони, привел меня сюда через половину Балтиморы. Или вся погоня моя была пустой, пока я не пришел к сему месту? Туда, где ныне покоился Эдгар По — но упокоиться никак не мог.

Годами ранее, когда я только пребывал в разгаре своего отрочества, как-то раз в поезде случилось некое происшествие, о коем я должен поведать. Ехал я с родителями. Хотя дамский вагон позволял членам семей сопровождать женщин, он был полон, и место досталось лишь моей матушке. Я же сидел с отцом в нескольких вагонах от нее, и мы с ним миновали всю длину поезда, чтобы регулярно матушку навещать в тех купе, где воспрещались плевки и божба. После одного такого путешествия я вернулся на наши места вперед отца и обнаружил на них двух господ, хотя несколькими минутами ранее места сии занимали мы. Я вежливо объяснил нарушителям их ошибку. Один впал в сущее неистовство и заявил мне, что места я верну себе «только через его труп».

— Если вы не отойдете, именно его я и получу, — отвечал я.

— Что ты сказал, малец?

И я повторил то же нелепое утверждение с равным спокойствием.

Вообразите меня в пятнадцать лет, довольно худосочного — даже, можно бы сказать, тщедушного. Обыкновенно я бы попросил прощения у захватчика и исправно пустился бы разыскивать нам места похуже. Вы тем временем спросите: а как же другой злоумышленник сего происшествия, как же второй захватчик мест? Он, как это можно было судить по сходному расположенью глаз, был братом первого; а по взгляду и шатко сидящей голове я заключил, что он, должно быть, малоумный.

Зададитесь вы и вопросом касаемо моих действий. Незадолго до этого меня целиком и полностью окутывало присутствие отца. Отец же всегда бывал властителем всего, что его окружало. Видите, в тот миг совершенно естественным мне представлялось, будто и я способен подогнать мир под собственное пониманье вещей. Такова была подлая природа сего заблужденья.

Но — завершим историю. Негодяй наносил прежестокие удары по моему лицу и голове, пока в вагон не вернулся отец. Менее минуты спустя они с проводником определили сих людей в другой вагон, откуда их должны были высадить на следующей станции.

— Ну, что ты натворил, мальчик мой? — спросил меня впоследствии отец, пока я лежал в дурноте, распростертый на наших сиденьях.

— Мне пришлось, отец! Вас здесь не было!

— Ты раздразнил человека. Тебя могли убить. И что бы тогда ты доказал, Квентин Хобсон Кларк?

Я перевел взгляд на расплывчатый образ того, кто мне выговаривал, — он стоял надо мною со своим обычным хладнокровием, и тут я осознал различье меж нами.

Теперь же я подумал о новом предупрежденьи, полученном мною. «Неразумно впутываться…» Подобье Призрака накрепко спаялось у меня в уме с демоном из поезда моего детства. Как же не терпелось мне поговорить об этом! Со мною в то время несколько дней проживала моя пра-тетя, сиречь двоюродная бабушка, помогая мне вести хозяйство. Мог ли я рассказать об угрозе моей бабушке Кларк?

«Тебя следовало бы поймать в юности и хорошенько вышколить», — вот что сказала бы она, или же нечто с подобным сходное. Пра-тетей она мне приходилась по отцовской линии, и строгость отцовских деловых принципов употребляла на споспешествование трезвости в широком смысле. Бабушка Кларк хвалила отца за его «крепкий саксонский образ мыслей». Расположенность ее к моему отцу, похоже, отчасти досталась и мне, поэтому тетя приглядывала за мною с должной бдительностью.

Нет, ничего бабушке Кларк рассказывать я не стал, и вскоре она отбыла из «Глена Элизы». (А смог бы я рассказать об этом отцу, будь он жив?)

Мне хотелось поведать об этом Хэтти Блюм. Ей всегда нравилось выслушивать известия о моих личных предприятьях. Она одна могла со мною беседовать после смерти моих родителей с тем тоном и тою уверенностью, за коими крылось пониманье: хотя родители мои умерли, они для меня — не трупы. Однако, поелику я не видел ее с того дня, когда все рассчитывали на наше обрученье, я даже не мог помыслить, как она воспримет подобный мой интерес.

Неким образом слова Призрака и поражали, и притягивали меня. «Неразумно впутываться с вашей клеветой». Хоть он меня и отпугивал, загадочные слова его подтверждали: в восприятье Эдгара По можно впутаться — иначе говоря, я еще могу его изменить. Неким образом предупрежденье сие меня приободрило.

Я ощущал возбуждение, кое мнилось мне лишь отдаленно знакомым и лишь вполовину нежеланным. Отличалось оно ото всего, что ведомо было мне в нашей работе.

Одним долгим днем в конторе я сидел за своим столом и смотрел на улицу. Питер работал поблизости. Работал он над выволочкой нашему писарю по поводу качества неких письменных показаний — и тут перевел взгляд на меня. Вернулся к своей речи, затем резко глянул на меня снова.

— Все в порядке, Квентин?

Имелась у меня такая привычка — я по временам впадал в некую прострацию, уставляясь в воздух и ни на что в особенности. Подобные грезы, когда они на меня нападали, как-то завораживали и отталкивали Питера. Он шумно потряс кулек имбирных орехов, кои я поедал.

— Квентин, все в порядке?

— Все в порядке, — заверил его я. — Вполне сносно, Питер.

Видя, что большего от меня ему не добиться, он вновь оборотился к писарю, продолжив выволочку с того же слова, на коем прервался.

Дольше держать рот на замке я не мог.

— Все в порядке, ну еще бы! Если есть какой-либо порядок в том, что тебе угрожают! — неожиданно вскричал я. — Все не в порядке!

Питер быстро отправил писаря восвояси, и тот благодарно затрусил вон. Когда мы остались наедине, из уст моих полились все подробности до единой. Питер сидел на краешке стула, слушая с неослабным интересом. Поначалу он даже увлекся, захваченный происшествием, но довольно скоро опомнился. Призрака моего он объявил сбрендившим безумцем.

Некоторым образом мне удалось защитить — и даже превознести — угрожавшего мне.

— Нет, Питер, он ни в малейшей мере не безумец! В глазах его читалась некая разумная цель — рассудок редкого пошиба.

— Что за комиссия с плащами и кинжалами! Да почему… С чего бы ему хлопотать?.. Что, одно из наших закладных дел?

Отвечал я хриплым смешком, похоже, задевшим Питера: словно бы неверие в возможный интерес безумца к нашим ипотечным спорам могла обесценить все юридическое ремесло совокупно. Но я пожалел о своем тоне и уже спокойнее объяснил, что дело сие скорее касается Эдгара По; и добавил, что изучал газетные материалы об этом авторе и заметил кое-какие важные несоответствия.

— К примеру, распространена такая инсинуация — предположенье, будто бы По скончался от своей «фатальной слабости», как они выражаются, имея в виду пьянство. Однако кто был тому свидетелем? Разве не те же самые газеты сообщали всего лишь несколькими неделями ранее, что По вступил в братство «Сынов Воздержанности» в Ричмонде и успешно держал данную им клятву?

— Какой законченный негодяй и поэт этот Эдгар По! Читать его — будто погружаться в склеп, да еще и гнилым воздухом дышать в придачу.

— Ты же утверждал, что никогда его не читал, Питер.

— Да, именно поэтому! Меня и вполовину не удивило бы, если бы с каждым днем его не читало все больше людей. Даже названия его россказней кошмарны. Лишь потому, что он небезразличен тебе, Квентин Кларк, должен ли еще кто-то о нем переживать? Все это вовсе не относится к По — это относится к тебе, кой хочет, дабы сие относилось к По! Да это предупрежденье, кое ты якобы слышал, вовсе не имеет к нему никакого касательства, кроме как в беспорядочном потоке твоего рассудка! — И он всплеснул руками.

Быть может, Питер был прав; Призрак не сказал ничего, конкретно относящегося к По. Мог ли я быть настолько уверен? Да, я был уверен. Кому-то хотелось, чтобы я прекратил интересоваться его кончиною. Я знал: кто-то стремится утаить правду о том, что случилось с По здесь, в Балтиморе, — вот чего, должно быть, кто-то боится. Я должен выяснить сию правду, чтобы понять, почему.

Однажды я проверял переписанную копию одного важного договора. В мой кабинет просунул голову письмоводитель.

— Господин Кларк. Господин По. Вот.

Вздрогнув, я осведомился, о чем это он.

— От господина По, — повторил ярыжка, размахивая перед моим лицом какой-то бумажкой.

— О! — Я протянул к письму руку. Оно было от некоего Нильсона По.

Имя его известно мне было из газет — местный поверенный, представлявший в суде интересы множества растратчиков, мелких воришек и правонарушителей, некоторое время он пребывал в должности директора совета «Железной дороги Балтимор — Огайо». Адресовав записку Нильсону несколькими днями ранее, в ней я спрашивал, не является ли он родственником поэту Эдгару По, и просил его об аудиенции.

В ответе своем Нильсон благодарил меня за интерес, выказанный к его родственным связям, однако заявлял, что профессиональные обязанности не позволяют ему предоставить мне аудиенцию еще несколько недель. Недель! В раздражении я припомнил заметку о Нильсоне По, читанную мною в последних судебных колонках газет, и быстро накинул на себя сюртук.

Согласно предварительному газетному отчету о событиях, имевших в тот день место в суде, в сей миг Нильсон защищал человека по фамилии Кэвендер, обвинявшегося в нападении с намерением совершить акт насилия над молодою женщиной. Когда я достиг здания суда, дневные слушания уже закрылись, поэтому я заглянул в камеры узников, располагавшиеся в подвале. Предъявив полицейскому офицеру свои верительные грамоты, направлен я был к камере г-на Кэвендера. Внутри помещения, темного и тесного, человек, облаченный как узник, сидел, увлеченный беседою с другим, на коем был изящный костюм, а на лице — привычное юристам выражение спокойствия. Перед ними располагались глиняный кувшин кофе и тарелка с белым хлебом.

— Трудный день в суде? — по-свойски осведомился я из-за тюремной решетки.

Человек в костюме поднялся со скамьи в камере.

— Кто вы такой, сударь? — спросил он.

Я протянул руку человеку, коего впервые увидел на похоронах, на углу Грин и Файетт.

— Господин По? Я Квентин Кларк.

Нильсон По представлял собою низенького чисто выбритого мужчину с разумным челом, почти столь же высоким, как то, что являют нам портреты Эдгара, только черты его были острее, будто бы у хоря, и быстрыми черными глазами. Я вообразил — как если бы в глазах Эдгара По имелось поболе искры, да и положительно непроницаемого сияния по временам созидания и возбуждения. Однако ж передо мною все едино стоял человек, на мимолетный взгляд в сих сумеречных окрестностях могший сойти едва ли не за двойника великого поэта.