Max Nemtsov's Blog, page 349

October 13, 2014

week to go, etc.

Originally posted at Ровно неделя

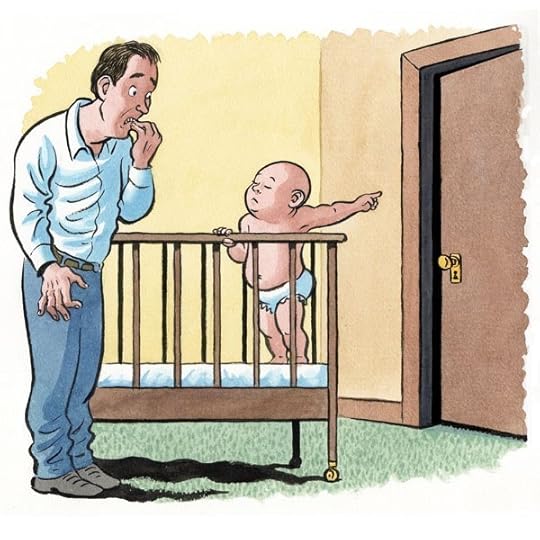

до конца кампании по воплощению по-русски самой сочувственной колыбельной «А ну-ка, бля, спать!», стихотворной книжки-картинки для взрослых на истинно эпический сюжет: измученный отец пытается уложить ребенка спать, но тот непреклонен. Абонировано почти 600 экз. из 1000, до совершенно необходимой критической суммы — чтобы кампания состоялась, — осталось 13 060 руб. Любой вброс ценен и вознагражден. Вспомните знакомых молодых родителей — сувенир вроде этого, скажем, на Новый год продемонстрирует, что вы чуткий, понимающий и в меру чокнутый друг — идеальное сочетание.

На картинке: неуемный младенец восстает против «черствости» отца. Когда наша колыбельная только-только взорвала англоязычное пространство, журнал «Men’s Health» опубликовал пародийно-полемический якобы-ответ ребенка. Малыш упрекает лирического героя, вышедшего из себя родителя в безответственности, бесчувственности, и призывает «убраться нахуй из моей комнаты». Мы-то знаем, что эта ужасно серьезная отповедь несправедлива по отношению к несчастным родителям. Надо же им и душу иногда отвести. Вот например, смешной книжкой с красивыми картинками.

“ДодоПресс” представляет издание “для друзей”:

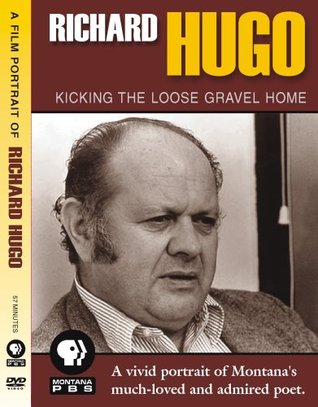

“Пусковой город. Лекции и очерки о поэзии и писательстве” Ричарда Хьюго, лаконичный и вдохновляющий сборник для всех, кто возится со словом.

Поговорим:

- Америка Бротигана, Буковски, Соррентино, Хьюго и других. Обзор переводчика-американиста Макса Немцова

- Ричард Хьюго, поэт и наставник поэтов, как это работает. Обзор переводчика сборника Шаши Мартыновой

Посмотрим:

- “К дому камешки пиная” (1976). Завораживающий документальный фильм о Ричарде Хьюго, поэзии и Дальнем западе.

60 мин, на англ., тексты читаемых в фильме стихов есть в книге, все смогут подглядывать.

Книга в предзаказе: http://www.dodo-space.ru/labaz/art-00000038204

Тираж 400 экз., пер. Шаши Мартыновой, ред. Макс Немцов, сделано из большой любви и в подарок друзьям.

про это все я еще не раз напомню, а теперь – картинки и новости

в коллекцию

Таван Манитафо. “Портрет Дока Спортелло”, щетка, вакса

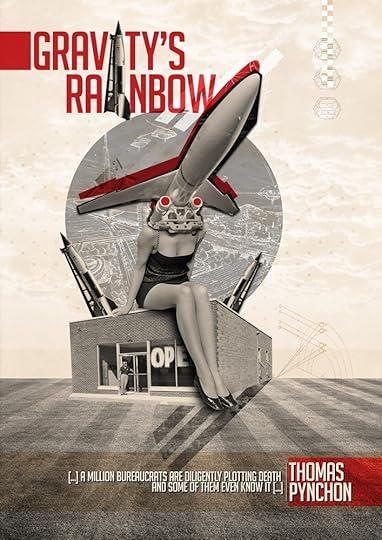

рецензия Максима Бондарева на “Радугу тяготения” и последовавшая за ней конструктивная критика в духе Председателя Мао (но учтивее)

* * *

третья серия ”Неподдельного рока” на наших телеэкранах:

Filed under: men@work, pyncholalia

October 12, 2014

wakey wakey

ха, стоило разочароваться (не впервые) в человечестве, как оно подбрасывает поводы этого не делать

в нашей кампании за самую прогрессивную колыбельную на свете (и раскрепощенное чтение) нас уже стало 52 – и контрольная сумма почти достигла половины. у всех еще есть 8 дней, чтобы показать, что это вам не безразлично. к тому же появилось уникальное предложение (раньше его не было)

Писатель ВД принялся рисовать “Лот 49” с 9 страницы

Analysis of identity! Of culture! Of political polarization! Of aliens! да, это обсуждение романа “Внутренний порок”

* * *

а кто не пришел позавчера на презентацию диска Александра Жадова “Ранец странника”, тот сам себе все испортил. нас было немного, но концентрация отличных музыкантов на квадратный дюйм суверенных территорий “Додо” зашкаливала. соло Вадима Зарюты на “шлагбауме” – один из музыкальных хайлайтов этого года. исполнение же Германом Виноградовым романса “Ментовский поцелуй” голосом и на электрической гитаре останется только в памяти, ушах и на сетчатке тех, кто стоял рядом

Filed under: men@work, pyncholalia

October 11, 2014

experimental lullabying

ну, в общем, понятно все про массу русскоговорящих читателей. она самозабвенно лижет духовные скрепы в том или ином виде. все, кроме вас – тех 45 человек, которые поддержали наш охуительный проект, ну и еще человек пяти, которые в нем участвовали

это был наш последний прекрасный плакат, дальше не будет ничего. то есть, книжка, конечно, выйдет, мы ее сделаем. просто у вас, не поддержавших ее, ее не будет, а мое мнение о массе читателей еще несколько ухудшилось, хотя казалось бы, и без того оно было хуже некуда. но ведь всегда есть к чему стремиться, правда же, мои дорогие уютненькие читатели, поглощающие, урча и облизываясь, свои ми-ми-книжечки под теплым ламповым светом, клетчатым пледиком и с чашечкой ароматного свежезаваренного чаю? книжечки, которые вам разрешает читать безграмотный уебок из вашей государственной думы.

сосите свои наклейки, приделанные к вашим ртам вашей ебаной властью.

а теперь новости для всех остальных

Dodo TV выпустили окончательную версию 12-серийной саги “Алиса и все-все-все”

Радио Голос Омара сегодня – об “Именинах салата” Тавары Мати

Заведомо ложные измышления откопали увлекательную комнатную игру “Одень свою бабушку”. там же – забавная галерея снимков про битников, далеко не все из которых битниками являются

Букник написал про “1339 фактов” творческого коллектива эльфов

в противальтернативной вселенной ВКонтакте обнаружился клуб поклонников фильма “Врожденный пирог”. там же демонстрируется трейлер фильма с отвратительной озвучкой русских актеров, страдающих заворотом кишок.

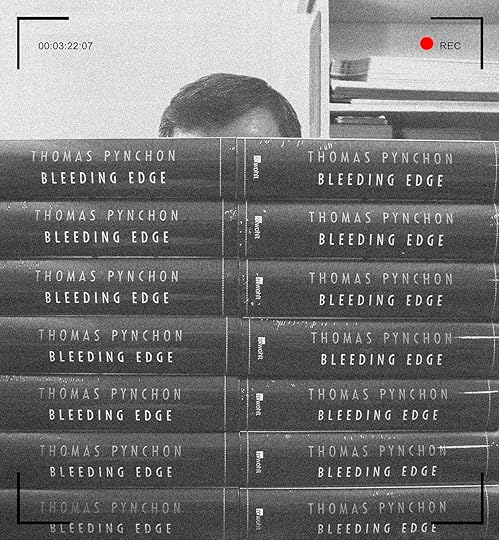

Denis Scheck empfiehlt: “Bleeding Edge” von Thomas Pynchon

Thomas Pynchons New-York-Roman “Bleeding Edge”: Grandios durchgeknallt

* * *

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

October 10, 2014

back to the planet of lullabies

что-то вы все (кроме 45 человек) успешно заснули, я погляжу, а это наводит меня на нехорошие размышления, которые я уже излагал, лень повторять. значит, нам до критической массы осталось примерно 25 т.р. и полторы недели. и после этого лучшая на этой планете колыбельная будет у вас в кармане. а без вас она будет в чьем-то другом кармане

еще одно объявление – это сегодня:

Originally posted at Музыка! Теплый испанский ветер посреди октября!

Александр Жадов — музыкант из Владивостока, последние несколько лет странствует. Жил в Испании, играл в барах и тавернах, оттачивал мастерство и собирал материал. В Москве записал альбом, “Ранец Странника”. Из этого ранца и будет в пятницу вечером вынимать одну мелодию за другой и вкладывать слушателям в сердца. Вот, например, песенка

Додо на Солянке, 1/2 с. 1, 2 этаж 10 октября / 19:00 / вход 200Р

Додо на Солянке, 1/2 с. 1, 2 этаж 10 октября / 19:00 / вход 200Р

издательство “Эксмо” начало официально продвигать “V.”. дался им этот Босх…

“Как не ржать над пропастью” – в сегодняшнем эфире Радио Голос Омара

о пользе книг. у критика Данилкина распухла голова от “1339 фактов” коллектива эльфов

о пользе игрушек: матрёшки об “Эхе” Халеда Хоссейни

о вреде издательских стратегий нейминга: жаль, что они роман сразу так не назвали. застеснялись, что ли? потому что нынешнее название имеет к нему примерно такое же отношение

у Кирила Бонфильоли появился еще один читатель. отчаянный

новости дня: то, что я считал фанфиком, оказалось рецензией

“Inherent Vice” gets Mixed Reviews from Critics, считает кто-то умный

Personally, I’ve always admired Professor George Levine’s approach. Levine announced to the world that he was cancelling all his classes to lock himself away for three months in 1973 to read Gravity’s Rainbow. Eight hours a day. No remission. He emerged, as he put it, “giddy” but convinced that “Thomas Pynchon is the most important American novelist now writing”. Of course not everyone is in a position to make that kind of investment in difficult fiction. ну еще бы, конечно, не все

зато Билл Бейли – наш чувак и брат по разуму. к книгах для него – путь к счастью. неудивительно, впрочем, он в книжном магазине работал

ну и немного глупостей:

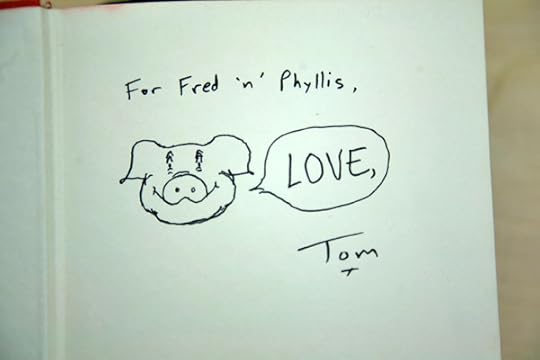

немцы запустили проект “Засекаем Томаса Пинчона”. в отличие от потуг всяких уродов, тут несколько другой чайник рыбы

еще немного пережеванной жвачки на ту же тему: THOMAS PYNCHON WEARS A ROKY ERICKSON SHIRT ON ‘THE JOHN LARROQUETTE SHOW’ (SORT OF)

ну и последний кусок глупостей: THOMAS PYNCHON AND THE MYTH OF THE RECLUSIVE AUTHOR

прогулки по городу, которого нет (тм), возобновлены: Алекс Хитров гуляет по художественному училищу

в Записках скучного человека – 10 том цветных Записок у изголовья

* * *

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

October 9, 2014

some visual orientation

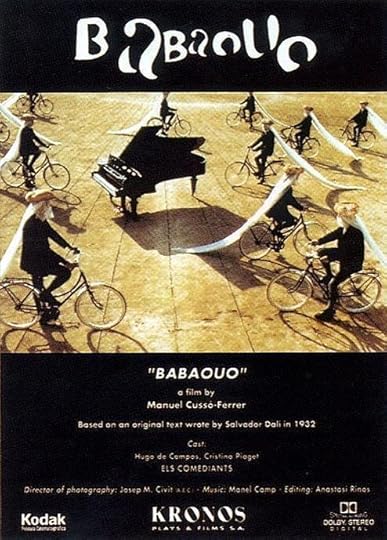

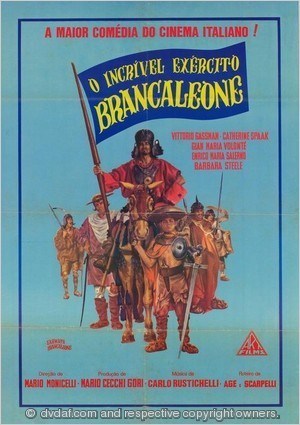

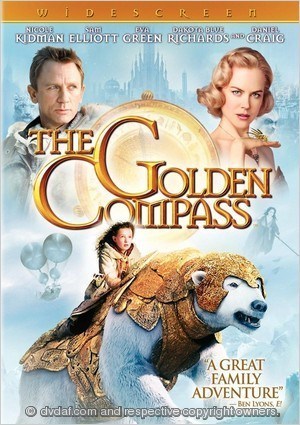

за последнее время несколько заходов на движущиеся литературные картинки, некоторые очень хорошие. если нужны рекомендации, спрашивайте

* * *

Filed under: just so stories

October 8, 2014

did you miss our lullaby?

я так и думал. вот новости с планеты самых передовых, самых искренних и самых подрывных колыбельных

нас, сознательных и неравнодушных, уже 44, а по собранной сумме мы уже перевалили за треть. присоединяйтесь, не то опоздаете big time

новый плакат на стенку истинного пинчонофила

а если на слух вам легче – вот особый подкаст Пинчона-на-Публике: A Streaming Comes Across The Skype

никогда не надо сомневаться в достоверности написанного Пинчоном, потому что…

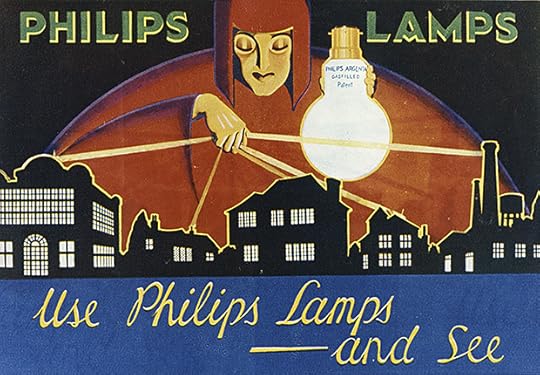

…Маркус Краевски, “Великий заговор лампочек”

испанское издание Кромки с куском текста навылет

“Пинчон для малышей”? ну не знаю…

пополнение в Баре Тома Пинчона – кашаса с пивом

вы замечаете, как ловко я подвел вас к новостям о “Внутреннем пороке”, да? во-от… русскоязычная пресса тоже на него отозвалась микроскопическим обзором, составленным по нескольким цитатам, потому что никто из русских фильма, похоже, еще не видел. опровергните меня?

с таким же обзором выступил основной голос просвещенного пинчонитства

а меж тем, у нас уже есть пресс-конференция создателей фильма (минус Пинчон)… и плейлист с саундтреком. есть рассказы участников процесса, а также – список кинематографичесих влияний (не всех, явно) и фотосессия на фоне стенки с логотипами. нет только самого фильма, да

ну, дальше – опять строго в беспорядке:

- His most comedic and anarchic film since BOOGIE NIGHTS

- Joaquin Phoenix dazzles and delights in the warm and woozy ‘Inherent Vice’

- the set of PT Anderson’s zany noir was as kaleidoscopic as the movie

- ложноножки Роджера Эберта

- Журнал Бруклина: Что же я посмотрел?

- Lots of Sex and Drugs, But Where Are the Believable People? как раз тот случай, когда рецензент идиот и совсем не в теме, раз задает такой вопрос. достоверных людей он от Пинчона захотел, ха-ха

- Inherent Vice Is a Drug-Addled, Disorienting Trip to Paul Thomas Anderson’s America

- A Wild and Weird Noir-Tinged Freakout

- PAUL THOMAS ANDERSON’S STONER ‘TOP SECRET!’

- Glücksritter und Tagediebe auf Gangsterjagd

- P.T. ANDERSON’S INSANE PYNCHON ADAPTATION

- Not Groovy, Man. A Total Bummer. ну ок

- и тут же: Paul Thomas Anderson’s ‘Inherent Vice’ Is A Crazy, Complicated Stoner Noir

- Critics Proclaim ‘Inherent Vice’ as ‘Stoner Noir’

- и тут пять звезд из пяти

- What’s up, Doc? – вопрос, который кто-то должен был задать

ну и чтобы мы не забыли – вот это тоже один из (двух) самых ожидаемых фильмов следующего года

* * *

Filed under: men@work, pyncholalia

October 7, 2014

coming down loud and clear

вчера закончил вот вчерне:

Let It Come Down by Paul Bowles

Let It Come Down by Paul Bowles

My rating: 5 of 5 stars

Очень традиционный роман, второй по счету у автора, корнями уходящий в модернизм и «потерянное поколение» 1920-х, читается в параллели с «Посторонним» Камю (вышедшим на 10 лет раньше), и тем самым создается дополнительный стерео-эффект. Здесь такой же «потерянный» человек, традиционная для Боулза никчемная жертва на пограничье с чужой культурой, в ситуации, где не может быть ни понимания, ни примирения. Все безжалостно и безнадежно — полное отчуждение, и от себя, и от цивилизации вообще, и от окружающей реальности в частности, как и в рассказах. Боулз тут выглядит эдаким потерянным европейско-американским звеном между Хемингуэем, который не мог до конца оторваться, и битниками, которые не могли (да и не желали) до конца вернуться. В общем — другой штамм экзистенциализма.

Кроме того, это последний из не переведенных на русский романов Боулза — а переводить его дело безблагодатное, хотя очень благодарное в конце. Про язык Боулза много писали люди поумнее меня, и в этом романе как раз он, похоже, начал отказываться от языковых излишеств и «литературности», сводя текст к чистому изложению фактов, сухому и безэмоциональному, убирая за текст любое авторское отношение к тому, что изображает. В итоге мы здесь видим зарождение того «нулевого градуса письма», с которым мы когда-то имели дело, готовя к изданию его рассказы. Здесь невозможно прикипать душой ни к кому, здесь автор сознательно вышибает у читателя любые костыли, которые могли бы помочь этому читателю хоть сколько-то увлечься происходящим (а если не детективная, то плутовская интрига в романе присутствует). При этом автор, похоже, только учится писать так, поэтому текст у него довольно неровный, и как только в нем возникает какая-то лирика (обусловленная поворотом сюжета), книга заканчивается. Текст дошел до естественной для него точки и просто прекратился.

При работе пришлось пойти на некоторый эксперимент (ну, попытаться) — несколько стилизовать его под язык «советской школы перевода», с его рыхлостью, вязкостью и некоторой грамматической избыточностью. Правда, еще предстоит выбрать некий фигурный рубанок, чтобы окончательно все обстрогать, а уже потом можно будет смотреть, что у нас получилось. Но это будет не сегодня.

дополнительное чтение:

первая рецензия на роман – A Relentless Drive Toward Doom (1952)

The Authorized Paul Bowles Web Site – очень много прекрасных фотографий периода, если кто-то не видел

а вот как выглядел четырехтомник рассказов Боулза, который мы когда-то делали в “Колонне”:

* * *

Filed under: men@work

October 6, 2014

no one will sleep

Originally posted at ТРИ большие красивые новости, о великолепные соиздатели,

из жизни самой искренней (нецензурной) колыбельной в картинках «А ну-ка, бля, спать!», которую мы издаем сообща всей планетой на радость и в утешение измученным родителям.

1. СЕГОДНЯ мы финализируем макет книжки. Кроме того, что это фанфары и ура, сие значит, что ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ВПИСАТЬ СВОЕ ИМЯ В КНИЖКУ (а у нас есть две акции, где это — часть приза), то об этом нужно заявить миру, купив акцию, сегодня ДО 15:00. Мы предупреждали.

2. ПОЛОВИНА еще не случившегося тиража уже под резервом — совершенно отдельным секретным резервом. К тому же в кампании на Планете великолепные соидатели (вы) зарезервировали еще 73 экземпляра. Получается, в доступе на сегодняшний день уже осталось чуть больше 400 книжек!

3. ДО ТРЕТИ необходимой для печати суммы осталось ровно 2060 р., между тем. Кто добьет? Спасибо вам, дорогие великолепные соиздатели! Да пребудет с вами здоровый сон и здоровое чувство юмора.

Сергей Корнеев дочитал “Агнца” Кристофера Мура и делится переживаниями

ну и прочие новости:

коллективный разум 4chan-a выстраивает романы Томаса Пинчона по ранжиру – насколько они потешны

вот еще одна примечательная потеха: фанфик по Пинчону “После радуги”, авторства Элийяху В.

в копилку пинчоноведу раз

в копилку ему же два: Perversions of Power – on the inconsistency of ideologies in Thomas Pynchon’s Gravity’s Rainbow by Marcin Sroczynski

из архивов:

– Джонатан Розенбом о “Винляндии” (1990)

– Пол Мейсон о “Внутреннем пороке” (2009)

вы заметили, как коварной украдкой я подвел вас к новости прошедшего уикенда, правда? в субботу на Нью-Йоркском кинофестивале состоялась премьера фильма Пола Томаса Эндерсона, на которую мы уже официально опоздали. интернет бурлит и гудит (в смысле празднует) уже вторые сутки. поехали, строго в беспорядке (с):

– a free range freak-out for California dreamers

– What We Learned About Paul Thomas Anderson’s ‘Inherent Vice’ at the New York Film Festival

– Paul Thomas Anderson brings Thomas Pynchon’s work to the big screen, with mixed results

– The ’60s are over, everyone is on the run, and there’s nowhere to hide in Paul Thomas Anderson’s audacious, fiercely funny Pynchonian stoner noir

– a narcotic vision that demands multiple viewings

– Paul Thomas Anderson’s ‘Inherent Vice’ is a Faithful and Endearing Thomas Pynchon Adaptation

– 8 Things You Need To Know About ‘Inherent Vice’ Right Now

– Paul Thomas Anderson doesn’t get bogged down by plot

– Will the Weighted Ballot Enable ‘Inherent Vice’ to Land a Best Pic Nom?

– и на Гнилых Помидорах неплохо

– Inherent Vice: Paul Thomas Anderson’s Druggy Nights

– blissed-out bamboozlement

– Critics stood in line for hours to see Paul Thomas Anderson’s movie. вот это правильно, я считаю. остальное сами найдете

* * *

саундтрек тоже у нас тематический будет:

Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals

October 5, 2014

no lullabies today

сегодня, когда нас стало 38 и мы собрали на самую прогрессивную колыбельную на свете красивое число денег (но не всю сумму пока) -

…про колыбельную мы ничего писать не будем. отдохните пока.

Hell’s straight and then you

Lose it, she said and laughed, hoarse.

Instant Brautigan.

Приснилось, что я

Записываю это хайку

Под диктовку чужого ребенка.

ночные чтения, глядения и переглядения:

J R by William Gaddis

J R by William Gaddis

My rating: 4 of 5 stars

Легко понять, что после прощания с ХIХ веком в «Узнаваниях/Распознаваниях» методами модернистского романа, разборкам с веком ХХ-м придется подобрать какую-то другую методику. Оттуда сложно было двигаться куда-то дальше экспоненциально, необходимо что-то иное. Но Гэддис пошел по пути еще большего дробления и членения смыслов, к фрагментации и фрактализации. Поэтому «Джей-Ар» — это уже не Босх, как рисовал нам автор в первом романе, не многофигурное полотно, перерастающее в комикс, но остающееся в одном пространстве холста, а огромный коллаж Раушенберга, склеенный в стрип, который местами закручивается лентой Мёбиуса… Я понятно? Мне кажется, да, ключ к Гэддису — в живописи, не знаю, исследовал кто-то эту тему или нет. Но неистовый и лихорадочный темп диалогов — не для всякого читателя, это правда. Автор часто бредит в горячке, как и его персонажи, как их прототипы и само время, с которым Гэддис разбирается.

The Cosmological Eye by Henry Miller

The Cosmological Eye by Henry Miller

My rating: 4 of 5 stars

Сборник пламенной публицистики — чем пламенней она, тем лучше. Единственный недостаток — понадергано из разных мест. Но запальчивая риторика Хенри Миллера очень увлекает, и не могу сказать, что не разделяю его взгляда на многое даже теперь, спустя 80 лет. Он в своих текстах об Америке, в частности, — как дон Артуро с его «намерением оскорбить». Иногда Миллер — брюзга и зануда, но даже grumpy old man-ом он искренен, и это отнюдь не поза.

А вот небольшим открытием для меня стал здесь Миллер-кинозритель, -критик и -писатель. Он убежден, что все лучшее снято до 30-х годов, дальше было только хуже (за редкими исключениями, например — Бунюэль). Опять же, хорошо, что он не дожил до многих образцов кинематографа нынешнего времени, которым лучше бы и на свет не рождаться. А кинематографичность его зрения — от сюрреалистов и того же Бунюэля. После же — становится ясно, кому обязан своими текстами Барроуз (среди прочего).

Ну и очень любопытный текст про Х.Д. Лоренса, в котором речь идет только о Прусте и Джойсе. По нему, как раз, очень хорошо видно, насколько сам ХМ принадлежит XIX веку, насколько он традиционен и квадратен. Джойса он замеряет лекалами прошлого — и оттого не понимает, что Джойс весь про будущее, не видит, насколько Джойс опережает свое время (а речь идет о 30-х годах, когда Финнеганы еще не дописаны и называются «Работой в работе»). Это не глупость, как у многих критиков Джойса того времени, — это тотальное биологическое несхождение видов. Джойс, писавший общечеловеские романы (Улисс — для ХХ века, Финнеганов — для далекого будущего), не виден из прошлого, ни в деталях, ни в целом — его следует читать по прошествии времени, даже XXI век еще не вполне готов к Финнеганам. А тут какие-то традиционные ветхие замеры: Пруст-то им соответствует идеально, но Пруст не писал романов в ноосферу. Вот и Миллер, несмотря на всю свою «революционность», иконоборчество, подрыв викторианской этики и прочего (и несомненную свою честность в этом) попался в эту ловушку. Его оценка Джойса читается как хмыканье питекантропа с «айфоном» в руке.

Вообще тема общечеловеческих и вневременных писателей и их проверки временем вполне занимательна, но об этом как-нибудь в следующий раз.

Insomnia, or the Devil at Large by Henry Miller

Insomnia, or the Devil at Large by Henry Miller

My rating: 5 of 5 stars

Это такой “Джакомо Джойс” Миллера, только связнее – а пишет Миллер кристально-ясно, надо сказать. Масса удовольствия читать его в рукописи. Очень красивый альбом и чудесный сюжет реальной жизни.

The Labyrinth of Dreaming Books by Walter Moers

The Labyrinth of Dreaming Books by Walter Moers

My rating: 5 of 5 stars

«Эпистемология и марионетки несовместимы». Ха! Еще как совместимы.

Продолжение незамутненного библиофильского восторга — сказка о книгах, писателях, издателях, читателях, особо всем книжном и околокнижном, а заодно вполне ехидная пародия на литературный, художественный и книгоиздательский мир. Бесценно, потому что фантазия Мёрса поистине безгранична, и многие прочие авторы-рассказчики из нынешних в сравнении — просто школьники, ковыряющие в коллективном носу.

Единственный облом — это первая книга дилогии, а то и многологии. Весь экшн будет явно дальше, а «Лабиринт» заканчивается клиффхэнгером и на самом интересном месте. Эту книжку автор, похоже, еще даже не написал. Разыгрывает гамбит Клайва Баркера, не иначе.

Да, ну и не забываем, что на англо не переведена еще вторая книга Замонийского цикла. На русском три жалкие книжки (из них только две из цикла) существуют в версиях, сделанных какими-то равнодушными ремесленниками, рекомендовать не могу. Читайте лучше оригинал или английские переводы гениального Джона Браунджона.

The Bookshop Book by Jen Campbell

The Bookshop Book by Jen Campbell

My rating: 5 of 5 stars

Это идеальная книжка, которая дает силу и не дает думать, что мы одиноки во вселенной. 300 независимых книжных магазинов и люди, которые их создали, описанные Джен Кэмбл в разных форматах — от интервью до личных впечатлений, от кратких исторических очерков до анекдотов и отдельных фактоидов, — это и есть наша вселенная, наш прайд, наши братья по разуму, где бы они ни были. Они похожи на нас, они вообще такие же, как мы, у нас даже шутки одинаковые и во многом такие же пути к книгам и отношение к ним. Утешительное чтение, утешительное знание.

По ходу чтения я поймал себя на том, что не помню, какую книгу я купил в жизни первой. Даже какую сам прочитал, не помню. Я с ними жил всегда — они были дома, бабушка работала библиотекарем, приносила меня на работу в соседний дом, расстилала между стеллажами одеяло (розовое суконное, довольно жесткое, но помягчевшее от времени, окантованное бордовым атласом, не очень большое, как я потом понял), и там по нему ползал и перелистывал книжки, еще не умея, само собой, читать. Но этот проход между стеллажами библиотеки Клуба связи помню отлично, помню стеллажи, помню одеяло. Год мне тогда был, что ли, вряд ли больше, как мне потом рассказывали. Помню даже, где там стояла «История государства российского» Соловьева и энциклопедии, хотя названия эти я прочел гораздо позже, когда бабушка вышла в первый раз на пенсию, а я записался в эту же библиотеку сам и подружился с бабушкиной сменщицей — смешливой барышней, обожавшей югославских певцов. Эти тома мне казались очень большими и я рассчитывал когда-нибудь их прочесть. Может, и прочту еще.

Книжки из библиотеки, натурально, иногда списывали, и бабушка их не выбрасывала, а тайком приносила домой (а может, и не тайком, может, это можно было), поэтому они составляли основу нашей домашней библиотеки — огромного стеллажа под потолок (когда переезжали на новую квартиру, пришлось отпиливать, он высотой был метра три). Многие до сих пор у меня – с перечеркнутым овальным штампом библиотеки и инвентарными номерами, написанными бабушкиной рукой. Читать я любил до того, что мне запрещали, «чтобы не портил зрение». Зрение я себе все-таки испортил, как гласил семейный миф — потому что «читал с температурой», когда болел ангиной (а я ею в детстве болел постоянно), а шрифт был мелкий. Но это было несколько позже, а года в два-три от меня книжки закрывали, прикнопив к нижним полкам стеллажа газету и загородив его стулом. Я отлично помню, как пробирался под этим стулом, отковыривал пальцем газету, вытаскивал что-нибудь и с добычей уползал под стол. Стол до сих пор у меня, но я под ним уже не очень помещаюсь, а когда-то он был огромный, как пещера, и с тайными полками (где — не скажу, они до сих пор тайные). Там-то я книжки прятал от мамы, надеясь, что пропажи с полки и прорыва газеты на стеллаже она не заметит (она ж за стулом, правда? но замечала всегда). В два-три года это было, и я, конечно, в основном смотрел картинки в раннесоветских изданиях русских классиков, которые были с меня ростом. А страниц не рвал никогда, в этом мама и бабушка были уверены — запрещали, говорю же, не поэтому.

А читать я научился года в четыре, но это уже другие истории. Когда мы переехали на другую квартиру, выписываться из библиотеки Клуба связи не пришлось, хоть она и осталась на другом краю города практически, в центре, а мы переехали на окраину, к Луговой. Там у меня был пожизненный абонемент за бабушкины заслуги. Но я записался и в ту библиотеку, которая была недалеко от дома, обычную районную или типа того. Там было не очень интересно с т.з. худла, а весь детский внятный научпоп я перечитал довольно быстро. Но меня уже начали пускать и во взрослые отделы, и вот там было много книжек по кино и вообще «западной культуре», которые никто не брал (я не знаю, что вообще там брали, не помню ни одного посетителя, кроме себя, хотя наверняка же были). Поэтому у нас с Иэном Рэнкином, который дал интервью Джен Кэмбл, истории похожи. Только его не пускали на взрослые фильмы, потому что мал был, а в совке они не шли в принципе. Но в книжках воспроизводились кадры, тусклые, смазанные, довольно ужасного качества, но это были окна в большой мир. Рэнкин у себя читал романы, по которым ставили запретные для него фильмы, а я рассматривал картинки и выуживал из советской кинокритики скупые отрывки сюжетов, пропущенные через сито «культурологов в штатском».

Ну а потом уже были магазины. Тут я написал когда-то про один важный в своей жизни, но там вся серия очерков «Места силы» хороша, не поленитесь прочесть. Это даст дополнительный стимул раздобыть и прочесть «Книжку о книжных» Джен Кэмбл.

* * *

* * *

Filed under: just so stories, men@work

October 4, 2014

lullabies, idiots and panda

сначала про самую прогрессивную колыбельную на свете:

медленно, но неуклонно мы приближаемся к 1/3 суммы, нужной для того, чтобы книжка получилась, как надо, а не абы как. у вас еще есть 16 дней, а потом будет поздно, и вы ее не увидите даже во сне

GQ предлагает увлекательную игру Spot the Loony. вдумчивым читателям и внимательным кинозрителям предлагается угадать, в каком месте трейлера фильма “Внутренний порок” снялся писатель Томас Пинчон. понятно, что “loony” в этой игре – не ТРП, а означенный читатель или зритель, если найдет. а также журналист, написавший, что ТРП там точно снимется.

раз уж у нас зашла речь об идиотах, вот еще пример.

угадайте, кто это. “…родился в Канаде в 1952 году. Канадский писатель написал много разных произведений, романов, также является редактором трех сборников и является автором четырех радиопостановок”. не угадали? …ладно, подскажу. это американский писатель Кристофер Мур, который до недавнего времени выглядел вот так:

…и тоже несомненно написал “очень много разных произведений” и много чем “является”. похожи, правда? интрига в том, что на “озоне”, никогда не блиставшем интеллектом, завелись еще какие-то особо одаренные олухи, которые одним движением какого-то своего двигательного органа (наверное, мозга) превратили Криса Мура, которого мы все давно знаем и любим, в Кристофера Дж. Мура, которого мы не знаем и не очень хотим знать, честно говоря, не говоря про любовь. полюбуйтесь сами. в результате настоящий Крис Мур из вселенной “озона” пропал начисто. ну не идиоты ли?

так, о хорошем поговорили, об идиотах тоже, теперь о читателях.

залез я на ЛитРес и обнаружил кладезь отзывов:

- о “Волках в щёлках” Нила Геймана

- “Каком надувательстве!” Джонатана Коу

- рассказах Кена Кизи

- “Женщинах” Чарлза Буковски

- “Зимней кости” Дэниэла Вудрелла

- “Барнаби Бракете” Джона Бойна

- “Sacre Bleu” Кристофера (не Дж., конечно) Мура

ну и заодно на идиотском “озоне” – разной степени тяжести:

- о “Диких годах Адриана Моула” Сью Таунсенд

- “Ное Морсводе” Джона Бойна

- опять “Женщинах” Чарлза Буковски

- “Винляндии” Томаса Пинчона

- “Внутреннем пороке” его же

- первом томе сказок про маму и папу

- втором томе сказок про папу и маму

и отдельного почетного упоминания заслуживает Ishmael, дочитавший трилогию Кирила Бонфильоли о Чарли Маккабрее:

- Не тычьте в меня этой штукой

- После вас с пистолетом

- Что-то гадкое в сарае

его доброе слово дорогого стоит

* * *

а концерт у нас сегодня особый. в Мемориальном плейлисте Александра Дёмина случилось пополнение. 2 октября во Владивостоке прошла презентация двухтомника Александра Лобычева о дальневосточных писателях и художниках, и на ней, среди прочих достойных людей, выступил закадровый герой рок-н-ролла Михаил Павин, больше известный граду и миру как “Мишаня”:

в кратком, но выразительном концертном сете, исполненном на сцене Приморской филармонии, на которой некогда стоял и что-то говорил всесоюзный староста М.И. Калинин и бессчетные артисты разного калибра, Мишаня исполнил стихотворение Дёмы “На смерть неизвестной собачки, бросившейся на моих глазах под асфальтоукладчик РСУ №4 г. Хабаровска 23 июня 2000 г.” – положив его на музыку. с текстом этого гениального произведения, насколько мне известно, никогда не предназначавшего к пению, можно ознакомиться по ссылке, хотя его очень хочется цитировать как в отрывках, так и целиком. в видео оно начинается примерно на 4.18 минуте

Filed under: Дёма, men@work, pyncholalia, talking animals