مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 13

June 7, 2022

المكننة ودورها في تأهيل القوى العاملة في لبنان (نموذج دائرة المساحة في صيدا)

♦ داليا خليل مزهر *

نبذة عن البحث

تعالج هذه الدراسة موضوع المكننة ودورها في تأهيل القوى العاملة في لبنان، وتحديدًا في دائرة المساحة في صيدا (الجنوب اللبناني)، فنظرًا لما عانت منها الإدارة من تردي أوضاعها بسبب رتابة النقل التقليدي اليدوي غير الدقيق، وانتظار المواطن أمام أبواب الادارة لنيل إفادته الرسمية، وعدم تنظيم المهام، وتلف الأوراق والخرائط التي تعدّ من المقدسات والثوابت الأساسية للإدارة، خاصة بعد الأحداث المأساوية التي مرت بها الدوائر قديمًا، من حرائق (بسبب الحرب في الثمانينات) وتلف وتمزيق وغيره... شكل مشروع المكننة خطوة تنموية إدارية في صدارة اهتمام الدولة، لتنظيم الأعمال وتسريعها، بعد أن أثبت فعاليته في المساهمة في تأمين فرص عمل، وتأهيل القوى العاملة في المعهد المالي، وهي من المهام والمشاريع التي تقع في صلب اهتمامات البنك الدولي، ولا سيما في مجالاته التنموية التي تهتم ببناء الراسمال البشري، هذا ما دفعه الموافقة على قرض مالي لقاء دراسة اقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ولا سيما وزارة المالية. لقد حقق المشروع جملة من النتائج الإنمائية على عدة مستويات سواء في مجال تأمين فرص عمل والحرص على تأهيل العاملين وتدريبهم لمباشرة العمل، والمساهمة في زيادة القدرة الانتاجية وتسريع الأعمال، وحفظ المستندات اللازمة. إلا أن هذا المشروع واجهته بعض الثغرات والهفوات التي لم تراع الخصوصية الدقيقة في الاختصاص والمجال (المساحة التي قد بطأت العمل، وغيرّت بعض الأهداف التي كان يصبو إليها).

- الكلمات المفتاحية: التنمية والمكننة، فرص عمل، الرأسمال البشري، الخدمة العامة، القطاع العام اللبناني، الفساد، البنك الدولي

***

تعدّ التنمية القضية الأولى والشغل الشاغل في العالم اليوم، كعنصر أساسي للاستقرار والتطور الإنساني الاجتماعي، بما يتوافق مع احتياجات المواطن وإمكانياته الاقتصادية الفكرية، وقد ظهرت في أوضاع متعددة كالتنمية في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والتكنولوجية. وكونها عملية تغيير اجتماعي شامل مخطط يقوم بها الإنسان للانتقال بالمجتمع إلى وضع أفضل من أجل نيل فرصة في الحياة، فهي مما لا شك فيه مرتبطة ببنية المجتمع وحركته تأثيرًا وتأثرًا.على أثر ذلك، لا نستطيع أن نفصل الجانب الاقتصادي عن الجانب الاجتماعي، خاصة إن الاقتصاد يسمّى "علم الكآبة" كونه يتناول مشكلات الشعوب، فالفقر وتدني مستوى الدخل يؤدي إلى استثمار ونمو متدنيين، وأيضًا بطالة عارمة وتفاوت في توزيع المداخيل والثروات، وتدني في التنمية البشرية اللازمة، أما إعادة التكيف فلم تعد مجالاً للمناظرة بين الرفض والقبول، وتحديدًا في الدول النامية التي لم تكن لتستطيع أن تنهض اقتصاديًا من دون اللجوء إلى المؤسسات الدولية وأنشطتها التنموية.تمثل هيمنة الخطاب التنموي اتجاهًا أيديولوجيًّا ليبراليًّا يرسخ التكيف النفسي الاجتماعي للفئات المتضررة، وبالتالي هي ثقافة تركز على آليات تكيّف هذه الفئات مدعومة بإعلام متعولم، بحيث تركز الثقافة المهيمنة في هذا السياق، على خلاص أفراد هذه الفئة، وترتبط بمسؤولية كل منهم بمفرده باعتبارها فاعل أساسي لتحقيق طموح الفرد من فرص الحراك الاجتماعي الثقافي الذي تلوح له امكانية ممارسة فعله البنيوي الذي يحكم فرص تحقيق الطموحات. هذا حقل تحكمه آليات السوق والسلطة على صعيد الماكروسياسي - اقتصادي التي هي آليات تحكم تفاوت الرساميل الاجتماعية والثقافية للجماعات والأفرد في عائلاتهم".[i]ولما كان البنك الدولي يقوم منذ تأسيسه كجهة داعمة، على هدف واضح، هو تحقيق النمو ونهضة الشعوب الأكثر فقرًا، من خلال تمويل مشروعات تهتم بعدة جوانب، فإن مهمة البنك الأساسية مساعدة الدول التي في طور النمو ضمن استرتيجية عمل منتظمة. جاءت الدول النامية من خلال مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية محط اهتمام، وزبون لا بل دائن دائم للبنك الذي يرزح تحت وطأة ظروف معينة، وهي بمعظمها دول تشكلت بعد حروب ألحقت بها دمارًا شاملًا وفتكت بمؤسساتها وقطاعاتها.جاء في تعريف هيئة الأمم المتحدة العام 1956 لحدود وكيفية التنمية على أنّها توجه الجهود لكل من الأهالي والحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمم، والإسهام في تقدمها بأفضل ما يمكن، من هنا فالسعي إلى الالتحاق بدول العالم والسير على الخطى المعولم مسعى تهدف له الحكومات.أمام عناوين كثيرة ومتشعبة تناولها البنك (استغلال الطاقات الموجودة في المياه، مشاريع استثمارية، رفع مستوى دخل الفرد، وغيرها...) هناك تساؤلات عن كيفية عمل هذا البنك حيث شكل موضوع مستقبل القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص وفاعلية مؤسساته وضرورة التأهيل الإداري وضبط الفساد، وتطوير الكفآت وكيفية إقرار برامج إصلاحية في إطار سياسات اقتصادية ومجتمعية، هدفها تحديد الأولويات والخيارات المتاحة.تنال الإدارة العامة حيزًا مهمًا من سياسات البنك، ومظهرًا حضاريًّا من مظاهر الرقي والتنمية والنمو، فالتطوير الإداري لم يعد شأنًا مكملًا لأمر ما، بل أصبح أمرًا محتومًا لا بد منه، يترافق مع نموذج تشكل الدولة الحديثة التي تسير على طريق التقدم، خصوصًا في عصر الانفتاج الاقتصادي والانفجار المعلوماتي والتكنولوجي، كونه من الثوابت التي تنضوي ويحتمي تحتها جميع المواطنين بمختلف فئاتهم، لما تضيفه من مظاهر المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المواطنين، فللكل الحق في أن ينال الحظ الأوفر من الخدمات لتسهيل حياته اليومية عبر وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.[ii] في هذا السياق يعدّ تنظيم الهيكل الاداري والمؤسساتي القادر على استيعاب عناصر بشرية محلية، قادرة على القيام بالدور الذي يتطلب منها التحلي بالشفافية والنزاهة. فمن أهم أهداف التنظيم الإداري في القطاع العام تكوين هيكيلية تقوم على أساس الجدارة والحاجة، والاستحقاق لخدمة المواطنين تجاوبًا مع متطلبات العصر لتطوير النمط التقليدي غير الممنهج، والسعي إلى بناء أنماط جديدة قادرة على مواجهة التحديات، خاصة مع ازدياد تزمر المواطنين واستيائهم، وتزايد وتيرة الشكاوى بسبب سوء التنظيم والطلب على الخدمات غير المنظمة، وبالتالي مكوثهم ساعات طويلة على أبواب الدوائر الرسمية من أجل التخلص من الروتين الإداري الطويل الذي يهدف في أكثر الأحيان لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية.في ظل هذا الوضع المجتمعي الإداري الذي طال سنوات طويلة، طرحت فكرة المكننة للدوائر الرسمية مشروعًا لمعالجة هذه المشاكل والتصدي لها التي شكلت عائقًا أمام حاجات المواطن، وتطوير الإدارة والالتحاق بالتكنولولجيا الحديثة. غير ان الجديد الطارىء الذي أحدثته على المستوى المهني هو التخلص من الوسائل التقليدية التي تعتمد على المجهود البشري اليدوي المسؤول عن تراكم المعاملات وتزايد احتمال وجود أخطاء وهفوات في النقل نظرًا للطبيعة البشرية.شكل تدخل البنك الدولي في لبنان فرصة اقتصادية واجتماعية لإحداث تغير ما سواء على مستوى الأداء الإداري، أو من حيث التنظيم والتسريع، خاصة أن لبنان يرزح تحت ظروف معيشية سيئة ومحدودة وأوضاع سياسية جد متقلبة غير مستقرة، كانت سببًا لتعيق هذه المشاريع الانمائية. فقد جرى موافقة البنك الدولي على قرض يقدم للدولة اللبنانية لتطبيق نظام المكننة العقارية ومصلحة المساحة في لبنان، حيث شمل الخمس دوائر في الأقضية الخمسة. لذا شكل مشروع مكننة المساحة عمومًا ودائرة المساحة خصوصًا، نموذجًا يهدف لتطبيق العمل الممكنن الذي يشكل جزءًا من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في كيفية تحسين مستوى الأداء الوظيفي وإيجاد فرص عمل للفئات الشابة.

- الاشكالية

يشكل البنك الدولي عاملًا مهمًا في دعم اقتصاديات الدول النامية وتأهيلها من أجل تفعيل نشاطها الاقتصادي، إلاّ إن هناك وجهات نظر مختلفة حول دور المشاريع التي تقدم لتنفيذها سواء من حيث إشراكه لقوى المجتمع المدني، أو من حيث ربط اقتصاديات هذه الدول بالسياسات العالمية، كونها أولوية للدولة والمجتمع المدني، أو من حيث دورها في إنشاء مشاريع تحديثية لتنظيم الإدارة مثل نموذج المكننة، موضوع دراستنا. وبناء عليه يمكننا طرح بعض الأسئلة التي تشكل الإجابة عنها محاولة لتحديد:- ما الدور الذي يضيفه مشروع مكننة المساحة في صيدا على الجنس البشري والهيكل التنظيمي للإدارة؟ وإلى أي مدى استطاع البنك الدولي تحديث دائرة المساحة في صيدا، وتفعيل نشاطها وزيادة إنتاجيتها؟ وبالتالي ما هي درجة مساهمته في تأهيل العاملين داخل هذه الإدارة ورفع إنتاجيتهم وكفآتهم الإنتاجية؟

- هل استطاع البنك الدولي عبر إطلاقه هذ المشروع، أن يحقق قفزة نوعية على مستوى تنظيم العمل وتطويره في دائرة المساحة؟ وهل يمكن عدّ هذه الخطوة نموذجًا يمكن تعميمه على سائر الإدارات الرسمية؟

- أهمية الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف إلى العالقة التبادلية بين المكننة والتنمية وأثر التنمية على محددات التنمية، وبصفة خاصة الاستثمارات، والاصلاح الإداري والحكم الرشيد والتعرف إلى نظام الحوكمة الالكترونية، وكيفية تأثير القطاع الخاص في تحفيز العمل في القطاع العام، ومعرفة مدى تأثير التكنولوجيا على تواصل الموظف مع المواطن في تسيير الأعمال والمهام، بعد أن أصاب المؤسسات العامة الترهل والضعف، وكيفية تكريس نظام يعتمد على الكفاءة الشخصية والفعالية.تتمثل الأهمية العلمية للدراسة في موضوع التنمية في تطوير أداء القطاع الحكومي نظرًا لتأثيره الكبير على المواطن خدماتيًّا واقتصاديًّا ونفسيًّا، من خلال تسهيل الدورة التي تسلكها الملفات الإدارية وتحسين العلاقات المجتمعية بين المواطن والموظف، حيث هناك علاقة وثيقة بين فعالية التطوير الإداري ومدى إنتاجية العاملين والموظفين تحقيقًا للنمو الاقتصادي وزيادة للوعاء الضريبي.لا شك إن الإدارة بحاجة ماسة إلى تحقيق هذا النوع من الدراسات التي تشكل مجالًا مهمًا لفتح آفاق مستقبلية للدراسات العلمية ذات العلاقة بها والتعرف إلى أبرز المفاهيم التي تختص بالتطوير الوظيفي، أبرزها:- كيفية مساهمة المشروع في التطوير وتكوين لكفآت معينة للموظف، وتأمين فرص عمل للفئة الشابة.- معرفة التحديات التي تواجهها الإدارة اللبنانية في عملية التطوير في بيئة مجتمعية مرتبطة بالتقليد والروتين.- تأثير السياق الاجتماعي والاقتصادي في لبنان على التوظيف، وتحديد الصيغة الحديثة التي فرضها النظام الإداري، خصوصًا في عالم الفساد الإداري.

- الفرضيات

1- إن برنامج المكننة الذي أقرّ من قبل البنك الدولي، يؤدي إلى تنظيم المهام في الدائرة من خلال تدريب الموظفين على الكمبيوتر وتنظيم المعاملات بشكل دقيق، وتسهيل عملية ضبطها.2- إن مشروع المكننة في دائرة المساحة يؤدي إلى تسريع العمل من خلال تقسيم العمل بشكل دقيق وزيادة الانتاجية.3- إن برامج المكننة التي بوشر العمل بها في دائرة المساحـة تؤدي إلى مكافحة الفساد عن طريق ضبط المخالفات وعدم التلاعب في السجلات الرسمية في الإدارة.4- إن القروض والهبات المعطاة لهذا المشروع تهدف إلى حد بعيد إلى تنفيذ سياسة البنك بقدر توخيها وسائل إنتاجية انطلاقًا من صفقة القرض (بما تضمنه من عروض أسعار للأجهزة والنظام).5- إن مكننة الإدارة وتنظيم العمل بحسب الطرق الحديثة يؤدي إلى خلق حالة من التداخل بين الأسلوب الحديث (مكننة إلكترونية) والأسلوب القديم (اليدوي).

- تقسيم البحث

قُسّم البحث ثلاثة مباحث: يعالج الأول التنمية وعلاقتها بالعولمة، الثاني يتناول دور البنك الدولي في تنمية الإدارة اللبنانية (نموذج المساحة في صيدا)، أما المبحث الثالث فيدرس الانعكاسات التنموية لمشروع المكننة استنادًا لشهادات من الواقع (...)***

* تعدّ أطروحة دكتوراه في علم الاجتماع (سوسيوانتربولوجيه) – جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ / Université Saint-Joseph)[i]بعلبكي، أحمد، موضوعات وقضايا خلافية في تنمية الموارد العربية- مقاربة اجتماعية اقتصادية، دار الفارابي، بيروت، ص 5[ii] السيد، أحمد النجار، الفقر في الوطن العربي، شؤون عربية، القاهرة، ع 120، ص 24 – 25

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on June 07, 2022 02:45

دور الإرادة كضابط إسناد في إطار عقد الاستهلاك الإلكتروني

♦ نسرين حسين ناصر الدين *

نبذة عن البحث

لطالما شكل ضابط الإرادة ضابطًا أساسيًا في تحديد القانون الواجب التطبيق على العقود الدولية عملًا بمبدأ سلطان الإرادة. إلا أن ظهور وسائل الاتصال الحديثة وشيوع استعمالها بين الأفراد، أفرز نوعًا جديدًا من أنواع العقود الدولية سمي بـ"عقد الاستهلاك الالكتروني" الذي يبرم بين مستهلك ضعيف وتاجر محترف يقيمان في دولتين مختلفتين أو قد يحملان جنسية مختلفة، مما يستدعى ضرورة تدخل التشريعات للحدّ من إعمال ضابط الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا العقد بهدف حماية المستهلك.يمثل تدخل التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا الإطار من خلال إما استبعاد دور الإرادة بشكل كليّ كلما كان القانون الواجب التطبيق مخالفًا للقواعد الآمرة، وإما من خلال تقييد دور الإرادة عن طريق تطبيق قانون محل الإقامة المعتادة للمستهلك أو وصولاً إلى تطبيق القانون الأصلح للمستهلك. وقد تمت معالجة هذا الموضوع من خلال قانون المعاملات الإلكترونية اللبناني والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81 تاريخ 10/10/2018، وقانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 الصادر بتاريخ 5/2/2005، إضافة إلى بعض النصوص القانونية الواردة في بعض التشريعات العربية والأجنبية والاتفاقيات الدولية والتوجهات الأوروبية.كذلك تمت معالجة الموضوع من خلال التحدث عن كيفية إعمال دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق من جهة، وتقييد هذا الدور وفقًا للقوانين الوضعية الواردة أعلاه والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع.

- الكلمات المفاتيح: ضابط الإرادة - القانون الواجب التطبيق - العقود الدولية - عقد الاستهلاك الالكتروني- المستهلك الالكتروني

***

أدت التطورات التقنية المعاصرة إلى خلق نمط جديد من أنماط التجارة الدولية سمي بالتجارة الإلكترونية،[i] حيث أتاحت وسائل الاتصال الحديثة المتمثلة بشبكة الإنترنت إبرام العقود إلكترونيًّا وبسرعة خيالية ما أدى إلى زيادة إبرام العقود الدولية، فلم تعد المسافات حاجزًا يمنع الأفراد من التعاقد في أي دولة من دول العالم، وأصبح استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة والمربوطة بشبكة الإنترنت وسيلة متاحة أمام جميع الأفراد لإنجاز المعاملات وإبرام العقود في عالم افتراضي يلتقي فيه الأفراد من بعد عبر تقنيات حديثة جعلت العالم أشبه بقرية صغيرة وسوق مفتوحة أمام الجميع.لقد رافق تطور التجارة الإلكترونية زيادة في حجم التبادل التجاري حول العالم، ما أدى إلى زيادة أعداد المستهلكين الذين تهافتوا لشراء السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت لما توفره هذه الأخيرة من سرعة في إنجاز المعاملات بأقل تكلفة ودون أي جهد أو عناء. إلا أنه وبالرغم مما توفره الشبكة من سرعة، إلا أن إبرام هذا النوع من العقود أي العقود الإلكترونية،[ii] حمل بين طياته العديد من المخاطر بالنسبة إلى المستهلك الذي أصبح عرضة للتحايل والغش والتضليل نتيجة عدم معاينته للسلعة أو الخدمة محل التعاقد. بالإضافة إلى أن غالبية العقود المبرمة عبر شبكة الإنترنت تتم بين أشخاص يقيمون أو ينتمون إلى دول مختلفة، فمستخدم الشبكة مقيم في دولة، والطرف الثاني مقدم الخدمة أو السلعة مقيم في دولة ثانية، والشركة التي تعالج البيانات وتدخلها عبر الشبكة تتواجد في دولة ثالثة.إذًا، اتصال العلاقة التعاقدية بأكثر من دولة من خلال الجنسية أو الموطن أو مركز أعمال الأطراف مما يثير مشكلة تنازع القوانين، ويجعلها تتسم بالطابع الدولي ويحررها من قبضة القوانين الوطنية ويخضعها لقواعد القانون الدولي الخاص، وتحديدًا لمبدأ الحرية التعاقدية الذي يمنح أطراف العقد الدولي الحرية في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي.فإذا كان الهدف الأساسي في عقود التجارة الإلكترونية تحريرها من القيود التي تفرضها القوانين الوطنية من خلال إطلاق حرية الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على هذه العقود، إلا أن إطلاق هذه الحرية عملًا بمبدأ سلطان الإرادة في العقود الدولية يصبح أمرًا مستبعدًا، ولاسيما بعد ظهور ما يعرف بعقود الاستهلاك الدولية،[iii] لأن هذه الأخيرة تفتقر إلى التوازن بين مراكز الأطراف، وهذا هو جوهر اختلافها عن العقود الدولية التقليدية.من هنا، إن إطلاق حرية الأطراف في إختيار القانون الواجب التطبيق في عقود الاستهلاك الدولية وبالأخص تلك التي تبرم عبر وسائل إلكترونية، من شأنه أن يضرّ بمصلحة المستهلك بحسبانه طرفًا ضعيفًا في مثل هذا النوع من العقود.فإذا كان ضابط الإرادة هو الضابط المعوّل عليه في مجمل العقود الدولية لأجل تحديد القانون الواجب التطبيق، فإن موضوع دراستنا ينصب على حدود إعمال هذا الضابط في نطاق عقد الاستهلاك الإلكتروني بوصفه عقدًا من العقود ذات الصفة الدولية، حيث يكتسب الطابع الدولي إذا ما ارتبط بأكثر من نظام قانوني لأكثر من دولة، مما يثير مشكلة التنازع بين القوانين.وبما أن عقد الاستهلاك الإلكتروني أدى دورًا أساسيًّا في الحياة الاقتصادية واحتل في الآونة الأخيرة حيزًا مهمًا بعدما شهده العالم من تغييرات في ظل جائحة كورونا التي ساهمت في زيادة استخدام المواقع الإلكترونية المعنية بعرض السلع والمنتجات التجارية لأجل إشباع احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات التي قد لا تكون متوفرة في السوق المحلية، نظرًا لما فرضته هذه الجائحة من حظر للتجول وتسكير للحدود بين الدول.تتجلى أهمية هذا الموضوع في أن العقود التي يبرمها المستهلك عبر شبكة الإنترنت بوسائل إلكترونية تحصل مع جهات تقع خارج إقليم دولته، وقد تفرض عليه قوانين قد لا يكون على علم بها أو بتفاصيلها، الأمر الذي قد يضرّ بمصلحة المستهلك بحسبانه الطرف الضعيف في مواجهة المهني المحترف الذي قد يعمد إلى اختيار القانون الذي يتناسب مع مصالحه.من هنا، فإن إشكالية البحث تعالج الآتي: ما حدود إعمال ضابط الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق على عقود الاستهلاك الإلكترونية باعتبارها نمطًا جديدًا من أنماط عقود التجارة الدولية؟ويتفرع من هذه الإشكالية عدة تساؤلات، منها:- هل يمكن الأخذ بالإرادة کضابط إسناد لأجل تحديد القانون الواجب التطبيق؟ وهل يمكن إعماله بشكل مطلق أم أن هناك قيودًا تحدّ من إمكانية إعماله؟- هل أن إعمال ضابط الإرادة في إطار عقد الإستهلاك الإلكتروني من شأنه أن يوفر الحماية الكافية للمستهلك الالكتروني اللبناني؟لمعالجة الموضوع نعتمد على المنهج الوصفي بغية عرض الآراء الفقهية والقانونية المتعلقة به، وعلى المنهج التحليلي لأجل تحليل النصوص الواردة في التشريعات والإتفاقيات الدولية المنظمة لعقود الإستهلاك في إطار التجارة الالكترونية.بناءً على ما تقدم، ولأجل معالجة الإشكالية المطروحة اعتمدنا التقسيم التالي:المبحث الأول: إعمال الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق.

المبحث الثاني: تقييد دور الإرادة في تحديد القانون الواجب التطبيق.

(...)***

* باحثة لبنانية – أستاذة افي كلية الحقوق- قسم القانون الخاص - الجامعة الإسلامية في لبنان

[i]- التجارة الإلكترونية: هي نشاط يؤدي بموجبه أحد الأشخاص أو يعرض عن بعد بوسيلة إلكترونية تزويد الغير بالسلع أو تقديم الخدمات لهم. المادة 1 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني رقم 81 تاريخ 10/10 /2018.[ii]- لم يعرفها المشرّع اللبناني بشكل صريح إنما يمكن الاستدلال عليها من خلال نصّ المادة 38 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي الصادر في 10/10/2018 بأنها: العمليات التي يجريها المحترف و/ أو المصنع من بعد أو في محل اقامة المستهلك، ولا سيما تلك التي تتم في مكان إقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة أخرى معتمدة لذلك. وتشمل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أمواال غير منقولة.العقود الإلكترونية: هي عقود تُبرم عبر شبكة الإنترنت، وسميت بالعقود الالكترونية نتيجة للوسيلة التي تُبرم بها، حيث ينشأ هذا العقد نتيجة تلاقي إيجاب بالقبول عن طريق التواصل بين الأطراف بوسائل مسموعة ومرئية عبر الشبكة الدولية المفتوحة للاتصال من بعد. يراجع في ذلك: محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 2003، ص.18أما المشرّع المصري فقد عرّف العقد الإلكتروني بأنه الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل إلكترونية كليًّا أو جزئيًّا. (المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكترونية المؤقت المصري رقم 85 الصادر بتاريخ 03/12/2001).[iii]- عقود الاستهلاك الدولية: تتلاقى فيها عروض السلع والخدمات بقبول الأشخاص في دول أخرى وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتعددة ومنها شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، بهدف إتمام العقد.مع الإشارة إلى أن قانون حماية المستهلك اللبناني رقم 659 الصادر في 5 شباط 2005 تطرق إلى العقود التي تبرم من بعد من خلال نصّ المادة 51 منه والتي ألغيت بموجب نصّ المادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي اللبناني الصادر في 10/10/2018 بحيث أصبح نصها على الشكل التالي: "ترعى أحكام هذا الفصل العمليات التي يجريها المحترف و/ أو المصنع من بعد أو في محل إقامة المستهلك، ولا سيما تلك التي تتم في مكان إقامة المستهلك أو عبر الهاتف أو الانترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو أية وسيلة أخرى معتمدة لذلك. ترعى أحكام هذا الفصل العمليات المالية والمصرفية والبيع بالمزاد العلني والعمليات التي تتناول أمواال غير منقولة.يجب في العقود المبرمة إلكترونيًّا مراعاة أحكام المواد 38،35،34،33 من قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي".

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785 الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on June 07, 2022 01:54

May 29, 2022

جابوتنسكي- صهيونية الجدار الحديدي - النشأة والمواقف (1925- 1940)

♦ نور الدين علي شريف *

- نبذة عن البحث

يعدّ زائيف فلاديمير جابوتنسكي ( Ze'ev Vladimir Jabotinsky/1880 – 1940) الأب الروحي والسياسي لحركة "الحيروت" (Herut) التي تزعمها مناحيم بيغين (1913 – 1992)، وتركت أفكاره أثرًا بالغًا عليه وعلى كثيرين من أتباعه المتطرفين. دخل إلى الساحة الفلسطينية مستهدفًا ابتلاعها من قبل اليهود، من دون مهادنة وتفاوض، مرجحًا منطق القوة على الديبلوماسية. أرسى جابوتنسكي دعائم نظرية الجدار الحديدي الذي يرفض نقاط الضعف في المواقف الصهيونية من المحيط العربي والفلسطيني بل والدولي، ويشدد على عدم السعي للوصول إلى اتفاق مع الفلسطينيين، حتى يصبحوا في موضوع الضعف... وفقط عندما لا يبقى في "الجدار الحديدي" أيّ شق، لا يبقى لديهم بصيص أمل، عندها تفقد المجموعة المتطرفة، وشعارها الرفض المطلق، قوتها، وبدلًا منها سيأتي إلينا الفريق المعتدل ويبدي استعدادًا للتنازل والمساومة. الطريق الوحيد للوصول إلى اتفاق هو الجدار الحديدي حسب رأيه.يرى جابوتنسكي وعد بلفور (The Balfour Declaration) تعهدًا دوليًّا لإقامة دولة يهودية على كامل فلسطين من دون تقسيم أو تجزئة. ويقول: إن الانتداب إذا فشل في المساندة على تحقيق هذا التعهد، فعليه الانسحاب. لذلك، كان من الداعين والمشجعين لتنفيذ عمليات هجرة غير شرعية لليهود نحو فلسطين ابتداء من العام 1932. ورغم أنه نادى التنظيمات العسكرية الخاضعة له أو المؤيدة لفكره إلى عدم مواجهة القوات البريطانية أثناء اندلاع الثورة الفلسطينية، فإنه عاد ودعا عصابة "الايتسل" (Etzel) إلى تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية ضد مواقع ومؤسسات بريطانية. وتمايز بمواقفه المتطرفة عن الوكالة اليهودية، فأسس منظمة صهيونية جديدة (هتساح)، ونظم دستورًا واضحًا لا يقبل تدوير الزوايا في تحقيق الهدف المنشود. يعالج هذا البحث إذًا، دور جابوتنسكي ونشأة فكره الصهيوني ومواقفه.

الكلمات المفتاحية: الصهيونية- جابوتنسكي- فلسطين- الجدار الحديدي***

تؤخذ عبارة الصهيونية في الدراسات السياسية والتاريخية، وفي معظم الأحيان، على أساس أنها كل متكامل. غير أن الواقع التاريخي والسياسي وحتى الأدائي على الأرض في ما يخصّ الاستيطان الصهيوني، وابتلاع فلسطين التاريخية، يشير إلى تعدد الاتجاهات والتيارات داخل الحركة الصهيونية، ما بين صهيونية توطينية، واستيطانية، وعملية وسياسية، وعلمانية ودينية، وعمالية وإقليمية. وتباينت التوجهات في الحركة الصهيونية، بين اليمين واليسار، بل إن اختلاف وجهات النظر والمواقف، دفعت بعض القيادات الصهيونية إلى انتهاج خط أسمته "تصحيحيًّا" خرجت على التوجهات الصهيونية التقليدية منذ مؤتمر بازل (Basel) في سويسرا العام 1897، ومّثلت خطًّا جديدًا، الصهيونية عرفت بالتصحيحية الصهيونية السياسية.شكلت الصهيونية التصحيحية المكوّن الأساس لليمين الصهيوني، منذ منتصف عشرينيات القرن العشرين. وتكوّنت تلك الحركة في أوروبا الشرقية، ثم انتقلت إلى باقي التجمعات اليهودية، عبر العالم. وشكلت الحركة المعارض الأكبر للاتجاه الصهيوني العمّالي؛ لأسباب سياسية وأيديولوجية، وكانت الأكثر تأثرًا بالتنظيمات السياسية النازية في أدائها السياسي وخطابها الإلغائي، ومواقفها المتطرفة، حتى أطلق عليها صهيونية "الحد الأقصى".مرت هذه الحركة المتطرفة، بمرحلتين، تمثلت في مرحلة التأسيس بين الأعوام 1925-1931، تبلورت فيها الأفكار، ونبتت فيها جذور المؤسسات التنظيمية. ثم تلتها الحقبة بين أعوام 1932-1935، حيث اشتد التباين الأيديولوجي في التعاطي مع السلوك السياسي في ابتلاع فلسطين وأهلها مع الصهيونية العمالية، واندفعت إلى تأسيس منظمة صهيونية جديدة (هتساح). وارتكزت المنظمة الجديدة انطلاقًا من أفكارها المتطرفة على قواعد عنفية منها كسر سياسة ضبط النفس (هفلجا) مع ثورة الشعب الفلسطيني (1936)، وتنظيم الهجرة السريّة (هاعبلا) تحت أعين الانتداب البريطاني.كان جابوتنسكي الصهيوني الأوكراني، القائد والمؤسس والمعلم للحركة التصحيحية في بداياتها. وأثّر فكره في الأيديولوجية التصحيحية بشكل عميق، ولاسيما بعد نشر مقاله العام 1923 بعنوان "الجدار الحديدي". وكان فكره قائمًا على التوسع والتطلع لدولة صهيونية على جانبي نهر الأردن – وبناء على ذلك- رفضت الحركة مشروع التقسيم (لجنة بيل) العام 1937، وبقي إرثه بعد وفاته لدى الحركة التي رفضت القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين العام 1947. ونتيجة هذا التطرف نظر التصحيحيون للشرق الإسلامي نظرة تكبر واحتقار، وآمنوا بأهمية منطق القوة (الجدار الحديدي) في تحديد العلاقة بين التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين وبين العرب. وليس خفيًّا تأثر التصحيحيين بأيديولوجية التعصب القومي لدى الفاشية والنازية، ونسج علاقات مع النظامين، فهم من أيّدوا بقوة وضع الخطط العملية لترحيل (ترانسفير) العرب، وشاركوا في المعارك الحربية ضدهم العام 1948، ونفذوا مجازر وحشية.

أ- إشكالية البحثفي إطار التعرف على جذور اليمين الصهيوني الذي حكم الدولة الصهيونية لفترات طويلة وصولًا إلى السياسة المعاصرة التي أنتجت الجدار العازل، كيف تطوّرت الحركة الصهيونية التصحيحية انطلاقًا من القواعد الفكرية والأيديولوجية ولاسيما فكرة الجدار الحديدي التي ابتدعها جابوتنسكي، مرورًا بالتأثيرات التي تركتها على سياسات الحركة الصهيونية ومواقفها بين الأعوام 1925 و1940؟تتفرع من هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية:1- من هو زئيف جابوتنسكي؟ كيف أسهمت أفكاره في انبثاق الحركة الصهيونية التصحيحية؟2- كيف تبلورت مواقف حركة جابوتنسكي بين الأعوام 1925 و1931 ولاسيما من الانتداب، والوكالة اليهودية، ومن ثورة البراق؟3- ما هي المعالم الرئيسة لمواقف جابوتنسكي من الثورة الفلسطينية العام 1936، ومن الكتاب الأبيض، ومن الحرب العالمية الثانية؟

ب- الفرضيات

1- شهد جابوتنسكي بعض الأعمال العدائية لليهود في أوديسا مسقط رأسه، ومع الوقت توصل إلى قناعة بأن مصير تحرير الصهيونية والعودة الى أرض الميعاد، مرتبط إلى حدّ كبير، بمسألة (تحرير فلسطين من أيدي الاتراك)، وأنه من الضروري المساهمة في المجهود الحربي لتحقيق هذه الغاية إلى جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. تولى قيادة الوحدة رقم 38 في الجيش البريطاني العام 1917 ورُقي إلى رتبة ملازم، وكان من أوائل الجنود الذين عبروا الأردن. فكانت هذه اللبنات الأولى في تمرسه بالعمل العسكري كدرجة أولى اعتنقها لتحقيق الغاية الصهيونية باحتلال فلسطين.2- حاولت الحركة التصحيحية وجابوتنسكي الاستفادة من علاقاتها بالاستعمار البريطاني، خدمة للأهداف السياسية الصهيونية التي انتهجتها، وعارضت بشدة توسيع الوكالة اليهودية؛ حفاظًا على "نقائها" الصهيوني، وقامت باستدراج ممنهج لتفجير أحداث ثورة البراق، في محاولة لاستغلال الشعور الديني في تحقيق مآربها السياسية.3- لعب جابوتنسكي على وترين متناقضين خلال الثورة الفلسطينية العام 1936، إذ نادى التنظيمات العسكرية الخاضعة له أو المؤيدة لفكره إلى عدم مواجهة القوات البريطانية، ومن جهة ثانية دعا عصابة "الايتسل" إلى تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية ضد مواقع ومؤسسات بريطانية. وخلال الحرب العالمية الثانية، نادى بإقامة جيش عبري داخل الجيش البريطاني، بهدف العمل المشترك في مواجهة النازيين، لكنه استفاد من عسكرة الصهيونية في السير قدمًا باتجاه فكرة التمرد في فلسطين عند إعلان بريطانيا في 23 شباط 1939، عند نيتها تصفية انتدابها على فلسطين، وبعد إعلان الكتاب الأبيض العام 1939.

ج- المنهج المعتمد

اعتمدت الدارسة منهج التحليل التاريخي وهو طريقة أو أسلوب مستخدم في بلوغ المعارف والحقائق عن طريق مُطالعة المعلومات أو البيانات التي دُوِّنت في الفترات الماضية، وتنقيحها ونقدها بحياد وبموضوعية للتأكد من جودتها وصحتها، ثم إعادة بلورتها للتوصل إلى النتائج المقبولة، والمُدعمة بالقرائن والبراهين. كما يُسهم في معالجة المشكلات الحاضرة في ضوء المعلومات التاريخية، مع إمكانية استشراف المستقبل علميًا في ظل المتغيرات الزمنية المتلاحقة على المشكلة موضوع الدراسة. ويسمح المنهج التاريخي بالتعرف على البيانات التاريخية المتباينة في فترات زمنية مختلفة، ليمد الباحث بالمعلومات المستفيضة. كما يساعد المنهج من خلال التحليل في تمحيص الأبحاث السابقة، ونقدها بصورة بناءة؛ من خلال توضيح ما تحمله من إيجابيات وسلبيات، مع إبداء وجهة نظر الباحث في ذلك.(...)***

* يعدّ أطروحة دكتوراه في التاريخ - المعهد العالي للدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية – الجامعة اللبنانية

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on May 29, 2022 12:00

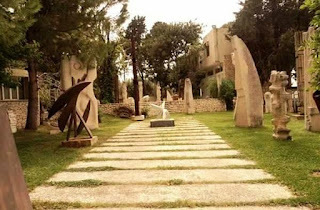

ظاهرة السيمبوزيوم في لبنان بين الإبداع والفوضى التشكيلية المعاصرة

♦ محمد حسين حسين *

- نبذة عن البحث

كانت الفنون وما زالت أحد أهم أوجه الثقافة في العالم، بل هي إحدى معالم الحضارة الثابتة عبر تقلبات الزمن، فإذا تدنى مستوى الفنون هزُلت الحضارة ووهنت، (والفنون هنا بشموليتها من العمارة إلى النحت والتصوير وغيره).في لبنان، وبالتحديد في الربع الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، بات الفن، في معظم الأحوال، سلعة للتداول مبنية على الكمية غير المتجانسة، وهي عبارة عن سلعة يجنى منها الربح ومادة للمضاربة في الإنتاج والاستهلاك، والبيع والشراء، بدلًا من النظر إليه على أنه قيمة في إنتاج الفن المعاصر. ومن خلال ظاهرة الندوات الجماعية الفنية (السيمبوزيوم)، دخلت عناصر جديدة في التقييم، أساءت للمفاهيم الفنية والثقافية، في ما عدا بعض التجمعات التي واكبت في البداية الحركة الفنية في لبنان كالتي بدأها الأخوة بصبوص من خلال إقامة متحف راشانا في الهواء الطلق، واستقطاب فنانين مميزين ومشهود لهم بالكفاءة الفنية من أنحاء العالم.في هذا البحث يتم تسليط الضوء على النواحي الإيجابية والسلبية في هذه الظاهرة، من خلال دراسة تسعى إلى تصويب هذا الاتجاه ووضعه في مساره الصحيح، كي لا يتحول إلى شبه مهرجانات فنية فاشلة وغير مجدية.

- الكلمات المفاتيح: سيمبوزيوم – الفن اللبناني – التشكيل المعاصر

***

يعود أصل كلمة "سيمبوزيوم" (Symposium) إلى زمن الفيلسوف اليوناني أفلاطون (427 - 347 ق.م)، وتعني احتساء الشراب معًا بغرض تبادل أطراف الحديث، وتعاقبت المعاني المتممة لهذا التجمع فأخذ أشكالًا عديدة؛ منهم من وصفه بالتجمع من أجل النقاش الأدبي والثقافي، وذهب البعض الآخر إلى وصفه بـ"الوليمة" التي تحولت في ما بعد إلى وليمة ثقافية. وقد انتشرت في يومنا هذا لتميز التجمعات الفنية الميدانية، حيث يتجمع عدد من الفنانين للعمل سويًّا في الانتاج الفني في منطقة واحدة.بقيت هذه الحالة عشوائية وغير منظمة وليس لها قوانينها الثابتة، فكل منظِّم يفعل ما يحلو له وما يراه مناسبًا وفق معطيات خاصة وذاتية أحيانًا، وقد تتخطى المفاهيم الجمالية للفن التشكيلي.إن في هذه الظاهرة ما يوجب البحث والتدقيق، حيث يكمن السؤال هنا: ماذا يراد من "السيبوزيوم"؟ وما هي النتيجة الجمالية له؟ وهل هذه الظاهرة هي حالة صحيحة في لبنان؟نعالج في هذا البحث هذه التساؤلات، ساعين إلى الإجابة عنها بتجرّد وبعيدًا من التحيز المناطقي والوظيفي. وقد يظهر لنا مدى العيوب والسلبيات التي تركها هذا النشاط في العديد من المناطق اللبنانية والعربية أحيانًا، بالرغم من بعض الايجابيات التي تنتج عنه.لا شك أن النهج العلمي المتبع هنا يكاد يكون شاملًا، ينطلق من الوصف والتوثيق، إلى التحليل والاستنتاج والمقارنة.(...)***

* باحث من لبنان - دكتور في كلية الفنون الجميلة والعمارة (الفرع 3) - الجامعة اللبنانية

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on May 29, 2022 11:52

L’engagement, l’implication et la satisfaction au travail des fonctionnaires - enquête auprès du secteur public au Liban

♦ Ghina Aref Basbous *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:

موظفو الخدمة المدنية ومستوى التزامهم ورضاهم الوظيفي

(دراسة مسحيّة على القطاع العام اللبناني)

تواجه المنظمات الحكومية حاليًا تحديات ناجمة عن النمو السريع للتكنولوجيا والتغيرات في المجالات المالية، وتحديات متعلقة بالموارد البشرية، ويعتمد تحسين الإدارة الإستراتيجية على علاقة الثقة مع الموظفين من خلال تعزيز مشاركتهم في العمل (Job involvement) على المدى الطويل وانخراطهم به (Work commitment). لقد تطورت الدراسات العلمية التي تتناول هذه المفاهيم بشكل كبير في الدول الغربية وخاصة في القطاع الخاص. أما الأبحاث في المجتمعات الشرقية، ولا سيما في القطاع العام اللبناني، فهي غير متوفرة.تستهدف هذه الدراسة الكمية 106 موظفين حكوميين من الفئتين الثالثة والرابعة من القطاع العام اللبناني في وقت يعاني فيه البلد من العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تثير تساؤلات حول الإدارة العامة بأكملها.وتظهر النتائج في ختام تحليل البيانات، أن العينة كانت مساهمة بنسبة 99%، أولاً بطريقة عاطفية، ثم بطريقة محسوبة، ثم بطريقة معيارية. وكانت 97% من العينة راضية عن الوظيفة؛ وتُعرض الأرقام من الأكبر إلى الأصغر، فبلغت نسبة الرضى عن العمل نفسه (97%)، وعن الإشراف (92%)، وعن فرصة الترقية والتقدم (90%)، وعن الرضى عن الزملاء (46%)، وأخيرًا عن ساعات العمل والأجور (28%). أمّا من حيث الانخراط الوظيفي، فـ 79% من المشاركين كانوا منخرطين بالعمل، لكن ثلث العينة لم تكن كذلك على الرغم من مستويات الرضى العالية والالتزام بالعمل. تأثرت المشاركة في الوظيفة فقط بالاعتراف بالعمل، بينما تأثر التزام الموظفين بسلامة مكان العمل وبظروف العمل؛ بما في ذلك البنى التحتية والعلاقات مع الزملاء. ومن ثم، فإن الرضى الوظيفي يتأثر بسلامة مكان العمل والتنمية الشخصية والتدريب.يقدم هذا البحث طرائق جديرة بالاهتمام، إذ يمكن أن تشكل الأساس للبدء بإصلاح الخدمة العامة في لبنان.

- الكلمات المفاتيح: الانخراط الوظيفي، الالتزام بالعمل، الموارد البشرية، القطاع العام اللبناني

***

- Résumé: Les organisations sont actuellement confrontées à des défis majeurs émanant de la rapide croissance de la technologie, des changements dans les domaines financiers et à des défis venant des ressources humaines. L'amélioration de la gestion stratégique repose sur la relation de confiance avec les employés en favorisant leur engagement (Job involvement) et leur implication organisationnelle (Work commitment) à long terme. La littérature scientifique traitant ces concepts, s’est développée énormément dans les pays occidentaux et en particulier dans le secteur privé. Les recherches dans le contexte oriental, plus particulièrement libanais dans le secteur public, font défaut.Cette étude quantitative vise 106 fonctionnaires des catégories C et D du secteur public libanais au moment où le pays souffre d’une multitude de problèmes socio-économiques mettant en question toute l’administration publique.A l’issue de l’analyse des données, les résultats montrent que l’échantillon est impliqué à 99%, en premier de façon affective, puis de façon calculée, ensuite de façon normative. De même, 97% de l’échantillon est satisfait au travail; la satisfaction concernait particulièrement et de façon décroissante, le travail lui-même (97%), la supervision (92%), l’opportunité de promotion et d’avancement (90%), la satisfaction envers les collègues (46%) et finalement l’horaire de travail et le salaire (28%). Pour ce qui est de l’engagement, 79% des participants est engagé mais le tiers ne l’est pas malgré des pourcentages de satisfaction et d’implication élevés. L’engagement est influencé uniquement par la reconnaissance au travail, tandis que l’implication est influencée par la sécurité au travail et les conditions du travail; ces dernières incluant en particulier l’infrastructure et les relations au travail. La satisfaction est influencée par la sécurité au travail, le développement personnel et la formation.Cette recherche pionnière propose des pistes intéressantes pouvant constituer des bases pour une réforme solide de la fonction publique libanaise.

- Mots clés: Engagement, Implication, Ressources humaines, Secteur public libanais(...)**** غنى عارف بصبوص: تُعدّ أطروحة دكتوراة في القيادة وإدارة الموارد البشرية - كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القديس يوسف - لبنان* Ghina Aref Basbous: Doctorante en Leadership et Gestion des Ressources Humaines - Université Saint-Joseph- Faculté des Lettres et des Sciences Humaines

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785 الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on May 29, 2022 11:42

استراتيجية الصهاينة داخل الأراضي الفلسطينية إبان مرحلة الانتداب البريطاني (1922 – 1948)

♦ أحمد فاضل عباس الفلاحي *

- نبذة عن البحث

تعالج هذه الدراسة النهج الذي طبّقته الصهيونية في فلسطين طيلة مرحلة الانتداب البريطاني (1922 – 1948)، هادفة إلى وضع اللبنات الأولى التي ركن إليها المشروع الصهيوني بالتضامن والتعاون مع قوات الانتداب التي أمّنت السُبل لتحقيق الأهداف المرجوة والمتحلّقة حول إقامة وطن قومي يهودي، عبر استحداث منظمات وهيئات فاعلة. ويعمد البحث إلى الحديث عنها لِما حوته من أهمية في تمكين اليهود من إحكام قبضتهم حول فلسطين بمختلف الميادين من سياسية، واقتصادية، وعمّالية، وثقافية، وحتى إدارية، وذلك خلال المرحلة السالفة على ولادة الكيان الإسرائيلي عشية انتهاء الانتداب الإنكليزي على فلسطين العام 1948.

***

طالما شغلت القضية الفلسطينية المجتمع الدولي بعامة والأوروبي بخاصة، ولا سيّما أن المدنية الأوروبية، بنسقها السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، كانت من المسبّبات الدافعة إلى اضطهاد فئة اليهود داخل أقطارها تحت شعار معاداة السامية، وما خلّفه من تضييق طال التكتلات اليهودية التي آزرت بدورها الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية بحثًا عن الأمان داخل وطن يحمي خصوصيتها القومية التي سعت جاهدة إلى التمسّك بها ودعمها، من خلال بناء صِلات متقاربة مع بريطانيا. وقد جنّدت الإمبريالية البريطانية المسألة اليهودية وتأثرها بمبادئ الصهيونية خدمةً لمسعاها الرامي إلى تهويد فلسطين، وسلخها عن محيطها العربي([i]) عبر فتح باب الهجرة اليهودية على مصراعيه داخل الأراضي الفلسطينية، وصولًا إلى منح الامتيازات اللازمة للصهيونية تسهيلًا لمهمتّها الهادفة إلى إقامة كيان يهودي في فلسطين. وهذا ما عبّر عنه إعلان بلفور وعده (Balfour Declaration/ 1917) المساند للصهاينة، وما أعقبه من وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بُعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى (1914 – 1918)، لتنطلق بذلك مرحلة جديدة من الصراع العربي الإسرائيلي ذات منحى أكثر شدّة وعنف، لِما اتخذه من أبعاد جماهيرية شعبية وسياسية دولية([ii]).

- خطة عمل الصهاينة وأهدافهم في فلسطين

مثّل البرنامج الذي تمخّض عنه "مؤتمر بازل" (Basel)([iii]) الدعامة الأساسية التي ارتكزت إليها الحركة الصهيونية وشرعت إلى تحقيق فحواها، كانطلاقة أوليّة على طريق تأسيس الكيان اليهودي القومي داخل الأراضي الفلسطينية التي تآكلت على يد الصهيونية، ومسعاها إلى الاستحواذ على المساحات الزراعية الأكثر خصوبة، بالتزامن مع إحياء التقاليد اليهودية الدينية والثقافية، وبالاعتماد على قوة سلاح مادي، سعى الصهاينة إلى امتلاكه من خلال التأثير على أصحاب الرساميل من اليهود، ودفعهم إلى امتلاك الأراضي، تمهيدًا لإنشاء المستوطنات اليهودية الزراعية عليها([iv]).

1. اللجان الصهيونية المالية وحكومة طور التكوين

شرع الصهاينة إلى إنشاء جهاز مالي قوامه الهيئة المالية القومية التي تسمّت بالصندوق التأسيسي([v])، وخطة عمله القائمة على تأمين الموارد المالية للوافدين إلى الداخل الفلسطيني، وصولًا إلى تيسير استقرارهم وتأمينه على أكمل وجه.من جهة أخرى، واصلت اللجنة الخاصة بالحركة الصهيونية تبلورها حتى تحوّلت إلى حكومة طور التكوين التي اهتمّت بالمسائل المعنية باليهود وتواجدهم في فلسطين، كما سعت إلى تطوير أعمال الصهاينة ومراميهم، ولا سيّما تلك المتعلّقة بإنشاء كيانهم القومي في الداخل الفلسطيني، من خلال تأسيس شبكة من الحلقات الجامعة لعدة ميادين إدارية، وسياسية، ودعائية، وزراعية، وصناعية، وتجارية، وتربوية تعليمية، ومالية، وفنية، واستيطانية، بالإضافة إلى مد يد العون لكافة اليهود والبحث عن عمل لهم أيضًا([vi].(...)***

* باحث عراقي - اختصاص تاريخ حديث ومعاصر

[i] سُلافة حجاوي: اليهود السوفييت دراسة في الواقع الاجتماعي، جامعة بغداد، بغداد 1980، ص 1 – 3[ii] أحمد طربين: فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة 1970، ص 29 – 30[iii] مؤتمر بازل: أو المؤتمر الصهيوني الأول: المؤتمر الافتتاحي التأسيسي للصهيونية. جرى انعقاده بهدف وضع الدعائم الأساسية الرامية إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي. وقد ترأس المؤتمر المذكور تيودور هرتزل. جوني منصور: معجم الأعلام والمصطلحات الصهيونية والإسرائيلية، ط 1، مؤسسة الأيام، رام الله 2009، ص 452[iv] Alan R. Taylor: Prelude to Israel: An Analysis of Zionist Diplomacy, Dertor Longman and Todd, London 1959, p. 38 [v] الصندوق التأسيسي: سُمّي باللغة العبرية كيرن هايسود، مثّل أحد أهم المنظمات الفاعلة داخل البناء الصهيوني، لاختصاصه بالشأن المالي ودوره الريادي في الاستحصال على التبرّعات والأموال اللازمة لتأمين النفقات المالية الخاصة بعمل الصهيونية. أُنشئ الصندوق التأسيسي العام 1920 إبّان انعقاد مؤتمر الصهيونية في لندن الذي رسم الإطار العام لعمل كيرن هايسود والمحدد بتمويل حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والاستيطان داخلها. عمد الصندوق إلى وضع رسوم فُرضت على اليهود كافة على شكل تبرعات يدفعونها سنويًا. لا بد من الإشارة إلى أن قيام الكيان الصهيوني العام 1948 لم يؤثر على مهام الصندوق التأسيسي الذي واصل دعمه للمشاريع الاستيطانية اليهودي داخل فلسطين وعلى نطاق أوسع من ذي قبل. مؤسسة الدراسات الفلسطينية: حرب فلسطين 1947 – 1948 – الرواية الإسرائيلية الرسمية، ترجمه عن العبرية: أحمد خليفة، ط1، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت 1984، ص xivii.[vi] لمزيد من التفاصيل حول مهام الصهيونية خلال السنوات الثلاث التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، أنظر:J. M. N. Jeffries: Palestine: The Reality, Longmans Green and Co., London 1939, p. 9 – 10

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785 الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on May 29, 2022 11:23

واقع القطاع الزراعي في قضاء حاصبيا - الدور والمعوقات وتحديات التنمية

♦ هاجر محمد يحيى *

- نبذة عن البحث

يشكل القطاع الزراعي في قضاء حاصبيا (محافظة النبطية) مورد رزق لغالبية المقيمين فيه، ولعل الدليل الواضح على ذلك هو تزايد مساحة الأراضي المزروعة، ولا سيما الزراعات البعلية. ففي العام 1974 شكلت مساحة الأراضي المزروعة في قضاء حاصبيا "21880 هكتارًا، 94.8% منها زراعات بعلية 5.2% منها مروية"[1]. وتشكل زراعة الزيتون النسبة الأعلى من هذه الزراعات البعلية، إذ باتت تُعرف حاصبيا بمنطقة "المليون شجرة زيتون وأكثر من 35 ألف تنكة زيت سنويًّا"،[2] وأصبحت قادرة على تأمين الاكتفاء الذاتي للسكان من منتجات الزيت والزيتون، إضافة إلى فائض يتم تسويقه في الداخل اللبناني وحتى في الخارج. وبما أن الزراعة قطاع أولي في معظم الدول وتقع على عاتقه المسؤولية الكبرى في تنمية المناطق الريفية، وتأمين فرص عمل ودخل إضافي للسكان، يساهم في دفع القطاع الصناعي إلى الأمام ويتمحور حوله عدد من الأنشطة الإقتصادية المكملة كتجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والآلات الزراعية والشركات، بالإضافة إلى مصانع متنوعة لحفظ الانتاج وتصنيعه.

1. أهمية البحث

- تكمن أهمية البحث في أن القطاع الزراعي يشكل صمام أمان للحياة الاقتصادية وللأمن الغذائي الوطني.- تعمل الزراعة على التخفيف من حدة الفقر وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة بشكل عام، وفي تنمية الأرياف وتحسين مستوى العيش فيها.- تعمل الزراعة على تحقيق التوازن الاجتماعي والاستقرار الأهلي والإنماء المتوازن.

2. أهداف البحث

نهدف من خلال هذا البحث إلى:- التعرف على القطاع الزراعي فيه وأهم المنتجات الزراعية والمساحات المزروعة فيه.- التعرف على الفرص المتاحة والمعوقات أمام القطاع الزراعي في قضاء حاصبيا.

3. تساؤلات البحث:

تعدّ الزراعة القطاع الأولي الذي تركزت عليه القطاعات الأخرى، ومدت السكان بالغذاء ومواد الكساء، والصناعات الأخرى بالكثير من المواد الأولية ورؤوس الأموال والقوى العاملة اللازمة لتقدمها، كما تعدّ اللبنة الأولى التي قام عليها القطاع الصناعي، أما تاريخيًّا فترتبط الزراعة بالإنسان الذي عرف الاستقرار بفضل تعرفه على الزراعة، وبدأت عندها تكوُّن المجتمعات. وعلى مرّ العصور شكلت التطورات الزراعية عوامل شديدة التأثير في التغير الاجتماعي كما في التوازن الديموغرافي للمجتمعات الريفية والتنمية المحلية. وبما أن قضاء حاصبيا هو منطقة ريفية تتمتع بمزايا زراعية مهمة، يمكن طرح التساؤلات الآتية:· ما هو واقع القطاع الزراعي في هذا القضاء؟· ما هي أهم منتجاته؟ الفرص المتاحة والمعوقات؟· ما هي قدرته على تأمين فرص عمل والمساهمة في تنمية المنطقة؟

4. الفرضيات:

يشكل القطاع الزراعي فرصة مهمة لأبناء المنطقة لتحسين قدرتهم المعيشية وللبقاء في أرضهم. كما يشكل مورد رزق إضافي أو أساسي لغالبية المقيمين في القضاء وحتى لأبنائه النازحين والمهاجرين خاصة من خلال اعتمادهم الزراعات الدائمة (الزيتون، العنب، التين، الجوز وغيرها).· تنتشر الزراعات العديدة والمتنوعة في قضاء حاصبيا خاصة بعد التحرير (25 أيار 2000) وانسحاب العدو الإسرائيلية من المنطقة ما ساهم في تشبث السكان بأرضهم.· تشتهر المنطقة بانتاج الزيتون والتين والعنب والصبير (زراعات الدائمة)، كذلك بانتاج المزروعات الموسمية وفي مقدمتها البطيخ والبندورة والخيار وغيرها.· إن هذه الزراعة في حالتها القائمة تساهم في تأمين فرص عمل موسمية، كما تساهم في تنمية المنطقة بشكل ملحوظ.

- قضاء حاصبيا

1. موقعه مساحته وحدوده: يقع قضاء حاصبيا على الحدود الجنوبية اللبنانية في سفح جبل حرمون على مفترق طرق شكل في ما مضى، حلقة وصل بين سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، هو أحد أقضية محافظة النبطية الأربعة، مثلث الشكل تقريبًا، "يبلغ متوسط ارتفاعه عن سطح البحر حوالي 800 م ويبعد من الساحل اللبناني حوالي 30 كلم شرقًا"[3]، مساحته حوالي 216.15 كلم2. تحده سوريا وجبل حرمون من جهة الشرق والشرق الجنوبي وغربًا قضاء مرجعيون، يتصل مع قضاء جزين في ممر ضيق عبر كوكبا، الدلافة وبرغز، أما شمالاً فيحده قضاءي راشيا الوادي والبقاع الغربي.

2. قرى وبلدات القضاء: يضم قضاء حاصبيا حوالي 19 بلدة [4] هي كالتالي:

أ- قرى العرقوب وهي مجموعة من القرى تقع في القسم الشرقي من القضاء وهي: شبعا، كفرشوبا، راشيا الفخار، كفرحمام، الهبارية، وهذه القرى تقع في القسم الشرقي من القضاء.ب- في القسم الشمالي والشمالي الغربي: بلدة حاصبيا مركز القضاء، إضافة إلى: الكفير، الخلوات، عين تنتا، ميمس، عين قنيا، شويا، مرج الزهور، عين جرفا، أبو قمحة، الفرديس، كوكبا، برغز، الدلافة.ج- أما قرى القسم الجنوبي فهي: حلتا، الماري، السلامية، المجيدية، وادي خنسا، وهذه القرى أصبحت مناطق زراعية بامتياز بعد التحرير. (...)***

* تعدّ أطروحة دكتوراه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية – المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية

[1] زين الدين، علي، الزراعة في لبنان، واقعها وافاق تطورها، دراسة ميدانية في الجنوب اللبناني، دار النصر، بيروت 1994، ص142[2] فقيه، حسن، موسم الزيتون ينتظر الدعم الرسمي لتسويق الانتاج، صحيفة الجمهورية، الخميس 27 أيلول 2012[3] منتدى التنمية اللبناني بالتعاون مع مؤسسة فريديريش ايبرت: الواقع الانمائي لقضائي مرجعيون- حاصبيا - ابل السقي، 24-25 كانون الثاني 22 شباط 2004، ص 16[4] محافظة النبطية، الكتاب الثالث: الانتخابات البلدية والاختيارية، دورة حزيران 1998 وتعديلاتها، دورة حزيران 1999 التكميلية، دورة أيلول الخاصة بالمناطق المحررة، إعداد قلم محافظة النبطية، ط.1، ت2 2001، ص 131

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785 الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on May 29, 2022 11:01

May 20, 2022

Psychological adjustment for dialysis patients to reduce Anxiety and Depression in order to improve quality of life

♦ Eliane Jean Haddad *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:التكيف النفسي لمرضى غسيل الكلىلتقليل القلق والاكتئاب من أجل تحسين نوعية الحياة

التدخل النفسي قد يمنح فوائد عديدة لمرضى غسيل الكلى الذين يعيشون مع مرض مزمن. فمرضى الكلى يُحدث الكثير من الضغط في مواجهة تغيرات حياتية. هؤلاء المرضى بحاجة إلى الدعم النفسي للالتزام بأوامر الطبيب، والتأقلم مع الصعوبات، والحدّ من النشاط البدني، واللذة في الأكل والحياة الجنسية بما فيها الحاجات الأساسية.استُعملت عدة تدخلات نفسية لمعالجة المرضى كالتفريغ العيادي، التقبل للتحويل الحياتي والتعزيز السلوكي في العلاقات مع الآخرين.من هنا، فإن الهدف الرئيس لهذه الدراسة، السعي إلى التخفيف من حدّة الضغط النفسي والكآبة وتأثيرهما على تدهور الصحة الجسدية والنفسية لدى مرضى غسيل الكلى.- الكلمات المفاتيح: التكيف النفسي – غسيل الكلى – الاكتئاب – علاج نفسي***- Abstract: Psychological intervention may confer benefits in Hemodialysis patients who live with chronic illness. The Kidney Disease occurs a lot of stress confronting the changes in life style and its quality. These patients need psychological support to help them comply with doctors’ orders and cope with issues such as restricted physical activity, food satisfaction, sexual life, including basic needs. Several psychological interventions have been used in the treatment of medical illness such as free expression, acceptance of the transforming life and reinforcing behaviors consistent with others.The ultimate goal of this study aims on alienation of stress and depression which could lead to the deterioration of the physical and mental health.- Keywords: Psychological adjustment, Dialysis treatment, Depression, Psychotherapy.***- IntroductionChronic renal failure is one of the major public health issues in the world. The progression of chronic kidney disease and the gradual loss of kidney function can reach an advanced stage called End Stage Renal Disease (ESRD) (1). The prognosis of untreated ESRD is poor. Most patients with ESRD, if untreated, eventually die from complications of cardiovascular diseases, infection, or progressive uremia like hyperkalemia, acidosis, malnutrition, altered mental functioning (2). To avoid these complications, renal replacement therapy is proposed. In-center hemodialysis (HD) has become the predominant renal replacement therapy in many parts of the world (3). It is a chronic and intermittent treatment, 2 to 3 times a week, 4 to 5 hours per session in a dialysis center.Patients undergoing hemodialysis are confronted to many physical as much as psychosocial constraints. Fatigue, exhaustion, lack of appetite, sleeping problems, change in body image and sexual dysfunction are seen together with physiological complications due to hemodialysis treatment (4).(...)**** إليان جان الحداد: معالجة نفسية وأستاذة مساعدة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الفرع 2) – الجامعة اللبنانية* Eliane Jean Haddad: Is a Psychotherapist & Assistant Professor at Faculty of Letters and Human Sciences (Branch 2) - Lebanese University.

1- Chronic Kidney Disease in Adults (2015). Assessment and Management. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE).2- Abbasi M and al. (2010). End Stage Renal Disease. BMJ Clin Evid.3- Liew A and al. (2018). Perspectives in Renal Replacement Therapy: Haemodialysis. Nephrology (Carlton).4- Senturk A et al. (2018). The Effect of Lavender Oil Application via Inhalation Pathway on Hemodialysis Patients Anxiety Level and Sleep Quality. Holist Nurs Pract.

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 Spring ISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on May 20, 2022 08:00

May 17, 2022

الإعلام العربي المكتوب ودوره الثقافي والاجتماعي

♦ ليندا طنوس رزق *

- نبذة عن البحث

لم تقصّر الصحافة العربيّة المكتوبة في أداء واجبها الوطنيّ أولًا، والاجتماعيّ الإنسانيّ ثانيًا. فهي، منذ نشأتها، شهدت الكثير من الأحداث التي كانت تعرقل مسيرة التقدّم في العالم العربيّ، إلى جانب الصراعات التي كانت تنشأ بين الحكّام العرب. وقد ظلت الصحافة المكتوبة حاملة شعلة الحرية في كلّ كتاباتها وموضوعاتها، ولم تتوانَ عن اللحاق بكلّ تطوّر جديد يطرأ على مسيرة الحياة الثقافية والإنسانيّة. أكان ذلك على صعيد تحسّن الأوضاع الاجتماعيّة أو على صعيد مواكبة التطور التكنولوجيّ الذي بدأ يطلّ على المجتمع العربيّ منذ أواسط القرن العشرين. فقد كانت الصحافة من أوائل السبّاقين إلى متابعة مسيرة هذه التطوّرات وأداء أدوارها الفعّالة في المجالين الثقافيّ والاجتماعيّ. وهذا البحث يعالج تلك الأدوار التي أدّتها الصحافة العربيّة المكتوبة منذ انطلاقتها.

- الكلمات المفاتيح: إعلام – صحافة - دور ثقافيّ – دور اجتماعيّ – تثقيف – تنوير – قارئ عربيّ – ثمرات الفكر – ثمرات الفنّ – مقالة – السلطة الرابعة

***- تمهيد

تؤدّي الصحافة دورًا تاريخيًّا بارزًا في نشر الفكر الإنسانيّ، في أيّ زمان وفي أيّ مكان وُجدت فيه. فمنذ نشوء النهضة الأدبيّة العربيّة الحديثة بدأت الصحافة المكتوبة تحتلّ مكانتها بين رواد العلم والفكر والفنّ. ولم تكتف بأن تكون ناشرة للمعلومات وناقلة للخبر فحسب، بل سعت لتكون رائدة في تطوير الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصاديّة والأدبيّة. ولعلّ دليل ذلك، وجود هذا الكمّ من الصحف المنشورة داخل الوطن اللبناني خصوصًا، والعربي عمومًا، إذ باتت الصحيفة منذ مطلع النهضة الوسيلة الحتمية لنقل الأخبار والمعلومات ونشرها بين فئات البشر المثقفين بالدرجة الأولى وعامة الشعب بالدرجة الثانية.لقد كان الإنسان العربي المثقف شغوفًا بمطالعة الصحف اليوميّة لتقصّي الأخبار وكل ما يحدث حوله في المجتمع الداخليّ، وفي المجتمع الخارجيّ. وإذا ألقينا نظرة سريعة على الوطن العربيّ إبّان النهضة العربيّة الحديثة لوقعنا على عدد، لا بأس به، من الصحف والمجلات التي كان لها الدور في تثقيف المجتمعات الإنسانيّة، واطلاعها على كلّ جديد يطرأ عليها. لهذا كان محور بحثنا استكشاف الأدوار المؤثّرة التي أدتها الصحافة في التأثير الثقافيّ والاجتماعي والسياسيّ داخل المجتمع العربيّ عمومًا.ولتبيان ذلك قسّمنا بحثنا ثلاثة محاور:

- الأول: لمحة موجزة حول نشأة الصحافة العربيّة.

- الثاني: موضوع الدور الثقافيّ والفكريّ.

– الثالث: الدور السياسيّ والاجتماعيّ للصحافة المكتوبة.(...)***

* باحثة في تاريخ لبنان والشرق الأوسط، وأستاذة محاضرة في الجامعة اللبنانية وجامعة الروح القدس. حائزة شهادة دكتوراه في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 SpringISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on May 17, 2022 10:29

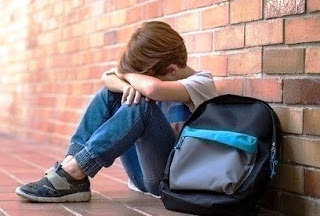

Le harcèlement scolaire: Effets et prévention (Une étude de cas dans une école libanaise)

♦ Joëlle Kamal Kharrat *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:

آثار التنمر في المدرسة والوقاية منها (دراسة حالة في مدرسة لبنانية)

يعدّ تزايد مشكلة التنمر المدرسي موضوعًا خطيرًا، إذ يدلّ عن تحول عميق في نفسيّة الإنسان، وعن تدهور في المجتمع ككل.يهدف هذا البحث إلى التوعية من خلال عرض حالة من التنمر المدرسي من خلال دراسة حالة في إحدى المدارس اللبنانية (نتحفظ عن ذكر تفاصيل الهوية والمكان)، ودراسة شخصية الضحية والمتنمر مع معرفة أنواع التنمر المعتمدة والمتعددة وطرائقها ما يشكل نوعًا من الترهيب النفسي الذي يمارس على الضحية، وما يرافقه من عوارض وآثار ما بعد الصدمة.يطرح البحث أيضًا، كيفية الوقاية من التنمر من خلال اعتماد العلاج السردي المعتمد في التحليل النفسي.

الكلمات المفاتيح: التنمر – المتنمر – الضحية - العلاج السردي***- Résumé: Le harcèlement scolaire est révélateur d'un danger qui touche nos jeunes et notre société. Cette étude a pour but de sensibiliser à travers une étude de cas sur une adolescente victime de harcèlement scolaire sur le profil de l'harceleur et de la victime tout en présentant les différents effets et genres de cette pathologie ainsi que ses conséquences dont le stress post traumatique et la thérapie narrative fut utilisée dans l'analyse psychique.

- Mots clés: harcèlement, harceleur, victime, thérapie narrative***

- INTRODUCTION:

Dans la vie quotidienne, il y a des rencontres stimulantes qui nous incitent à donner le meilleur de nous-mêmes, il y a aussi des rencontres qui blessent et qui peuvent finir par nous briser. Le harcèlement dans les institutions scolaires est un phénomène mal connu, sans citer ses effets graves comme les symptômes réversibles du traumatisme jusqu’au passage à l'acte suicidaire. On peut définir ce processus comme une agression psychologique construite sur un lien sadomasochiste. Qu'il soit pratiqué par une personne ayant un profil obsessionnel, le profil d'un pervers narcissique, ou souffrant d'une autre psychopathologie, le harcèlement se veut intentionnel et a pour objectif d'humilier l'autre, voire de le détruire pour se valoriser et user de son statut social, professionnel ou personnel.

- Définition du harcèlement:

Le mot harcèlement (bullying en anglais) vient des coups répétés donnés par de petits animaux visant à faire fuir un gros prédateur par des attaques répétitives (HIRIGOYEN, 2017). Chez l'homme, il s'agit des agissements répétés ayant pour but de tourmenter, d'épuiser ou de frustrer une personne ou bien encore de la provoquer, de l'effrayer, de l'intimider ou de l'embarrasser. LEYMANN (2002) souligne que cette violence peut être verbale (insultes, moqueries), non verbale (grimaces, gestes obscènes), psychologique (propagation de rumeurs, processus d'isolement), et physique (coups, menaces et même viol).Le harcèlement vise la destruction progressive d'un individu ou d'un groupe par un autre individu ou un groupe, au moyen de pressions réitérées, destinées à obtenir de force de l'individu quelque chose contre son gré et ce faisant, à susciter et entretenir chez l'individu un état de terreur.L'objectif du harcèlement étant de soumettre ou de démettre ses modes d'action et ses effets relevant de la torture mentale. Tout harcèlement qu'il soit physique, sexuel ou moral, vise la destruction psychologique de l'individu, il s'agit de soumettre l'individu à des attaques fréquentes et réitérées qui visent à le conduire à l'autodestruction. Il s'agit donc de comportements abusifs, non-désirés et répétés, qui portent atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne et qui sont susceptibles de mener à:- une atteinte à ses droits et à sa dignité (mise au placard, brimades, humiliations, manque de respect)- une détérioration de sa santé physique ou mentale (la personne ciblée peut être contrainte d'arrêter son école, son travail pour dépression, de prendre des antidépresseurs)- une menace pour son évolution professionnelle.Il s'agit alors des conséquences sur l'image de soi intériorisée par le sujet confronté à la stigmatisation et à l'agression en l'absence de soutiens sociaux suffisamment ajustés. La détresse psychique repérée chez certaines personnes serait à mettre au compte de la discrimination et de l'isolement (BETTANCOURT, 2020), (JANET, 2021) note l'importance de la mémoire dans la genèse et le développement des maladies émotionnelles, causées par le harcèlement, c'est une sorte de mémoire qui se produisait à partir du conflit et se rapportait aux symptômes de la maladie. D'ailleurs le traumatisme précoce de l'enfance apporte un conflit adulte et les différences de style de réactivité à l'âge adulte sont souvent une cause plus puissante de dissonances interpersonnelles que ne l'étaient les traumatismes infantiles (CHESS, 1977).Selon la commission canadienne des droits de la personne, le harcèlement est une forme de discrimination physique ou verbale qui tend à durer dans le temps et qui a pour effet de choquer ou d'humilier. Pour juger un comportement comme harcèlement, deux facteurs doivent être pris en compte dont:

1- la répétition ou les comportements menés par l'harceleur ont été répétés et sont susceptibles de continuer,

2- le déséquilibre où l'harceleur utilise son pouvoir physique, psychologique ou social, pour exercer un contrôle ou perpétrer une série d'actes portant préjudice à la personne harcelée.

Le dérivé du mot «harcèlement» remonte à 1963, harceler s'emploie au sens de provoquer, exciter quelqu'un pour l'excéder. C'est toute forme de violence verbale, psychologique ou physique qui se répète, et dont le but est de blesser sa victime qui est en situation de faiblesse et en difficulté pour se défendre : moqueries, insultes, menaces, mise à l'écart, ainsi que toute violence faite en public, ou par écrit ou par l'image y compris via le web qui se répètent telles que rumeurs, diffamations et calomnies. (BILHERAN, 2009)HIRIGOYEN (2017), se fonde sur le rejet de la différence et sur la stigmatisation de certaines caractéristiques comme: l'apparence physique (poids, taille, couleur ou type de cheveux), le sexe, l'identité de genre (garçon jugé trop efféminé, fille jugée trop masculine, sexisme), l'orientation sexuelle ou supposée, un handicap (physique, psychique ou mental), un trouble de la communication qui affecte la parole (bégaiement /bredouillement), l'appartenance à un groupe social ou culturel particulier, des centres d'intérêts différents. Le harcèlement revêt des aspects différents en fonction de l'âge et du sexe.Pour le harcèlement moral, c'est une conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des actes, des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne, c'est une arme pour celui qu'on désigne en psychanalyse: «le pervers narcissique». Son objectif consiste à affecter, voire détruire l'identité de l'individu, l'harceleur fait subir à sa victime des humiliations de manière répétitive et insistante, c'est un processus insidieux, subtile qui peut être direct et indirect.Selon BILHERAN (2009), l'accroissement du harcèlement est dû à la perte d'autorité dans nos sociétés modernes, il témoignerait d'un exercice injuste et arbitraire du pouvoir, il vise la mise sous dépendance, tandis que l'autorité vise à autonomiser celui qui la reçoit.C'est un abus de pouvoir (pouvoir injuste), là où l'autorité est le pouvoir juste, légitime, donc le harcèlement existe à proportion inverse de l'autorité.«L'autorité construit, là où le harcèlement détruit. L'autorité légitime le pouvoir, là où le harcèlement dévoile son illégitimité».

(...)***

* جويل كمال الخراط : دكتوراه في علم النفس العيادي (معالجة نفسية)، أستاذة محاضرة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية (الفرع الثاني)، الجامعة اللبنانية - خبيرة معتمدة في علم النفس لدى محكمة الجنايات- خبيرة معتمدة في علم النفس لدى المحكمة الروحية.

* Joëlle Kamal Kharrat: Docteur en psychologie clinique- psychothérapeute-Professeur à l'université libanaise à la faculté des lettres et des sciences humaines section 2- Expert agrémenté en psychologie à la cour pénale- Expert agrémenté en psychologie à la cour spirituelle.

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 223 - ربيع 2022 Spring ISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on May 17, 2022 10:19

مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal

Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

- مجلة الحداثة's profile

- 11 followers