مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 10

November 22, 2022

الإعلام الأمني خصائصه وأهدافه ودوره في لبنان

♦ غدير ادمون سعادة *

نبذة عن البحث

يسعى هذا البحث[i] إلى الإجابة عن سؤال: "إلى أي مدى يمكن للإعلام أن يوفّر الأمن؟"، فالإعلام الأمني كفرع من الإعلام المتخصص، هو كل ما يُنشر في وسائل الإعلام يتعلق بالأمن، أكان من باب تغطية الأخبار أم التوعية. ويمكنه أن يكون وسيلة لتحريض المواطن ضد الجريمة والانحراف، ويساهم في اعتماد الأجهزة الشرطية الأمن الاستباقي. وما يساعد في هذا الأمر هو الشرطة المجتمعية Police de proximité التي تنتهجها معظم الدول المتقدمة التي بدأ لبنان تطبيقها.إن اشكالية هذا البحث تتمحور حول تبيان مدى قدرة الإعلام على توفير الأمن، وعلاقة الإعلام بالمسائل الأمنية. فالإعلام الأمني بات حاجة عملية وليس ترفًا نظريًّا. ثم يطرح البحث تساؤلات عن التوعية المجتمعية وعلاقة الشرطة بالمواطن. وحاولنا أن نتلمّس الصورة الحالية لرجل الأمن ورسم صورة جديدة له.تكمن أهمية هذه الدراسة في أننا وضعنا استبيانًا أمنيًا للوقاية من الجريمة موجهًا إلى المواطنين، يلقي الضوء على ما يتوجّب على الفرد اتخاذه من تدابير على الصعيد الشخصي، وفي المنزل والحي. والإجابة عن أسئلة هذا الإستبيان تعطي مسحًا أمنيًا شاملًا للشوارع والأحياء والمنطقة. وإذا ما اعتمدته المخافر والفصائل الأمنية، فقد يساعدها على معرفة بؤر الخطر والشغب لاتخاذ المناسب وتوفير الأمن الأقصى. كما استفتينا آراء الناس في استبيان ثانٍ عن توطيد الأمن، وثالث عن الصورة الذهنية لرجل الأمن، لتصحيحها وتصويبها، ورسم صورة جديدة له.وأجرينا دراسة من زوايا عدة لمجلتين أمنيتين: "الأمن" التي تصدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، و"الأمن العام" التي تصدر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني. وطرحنا أيضًا تساؤلًا أساسيًا وبنيويًّا عمّا إذا كان الإعلام الأمني اللبناني يرمي إلى التحريض ضد الجريمة والانحراف أم أنه مجرد علاقات عامة أمنية لتمجيد القائد والمؤسسة.

- الكلمات المفاتيح: الإعلام الأمني، لبنان، الشرطة***

* باحث لبناني، خريج جامعة السوربون- باريس، الاختصاص: الإعلام والتواصل sciences de l’information et de la communication - مارس التدريس الجامعي لمواد الإعلام في: الجامعة اللبنانية (كلية الإعلام، الفرع الثاني)، وجامعة سيدة اللويزة، وكلية الضباط في معهد الوروار (مشرف على الأبحاث الإعلامية، وعضو لجنة مناقشة أبحاث الضباط). مستشار كرسي الإعلام للدول العربية لدى الأونسكو من 1998 إلى 2004. مارس العمل الصحافي في الإعلام المكتوب والمرئي في باريس ودبي والكويت، وتسلم مسؤوليات قيادية واستشارية. كان عضوًا في مؤسسة للتسويق السياسي. وله مشاركات في مؤتمرات عربية ودولية عدة.[i] أُعِدَّ هذا البحث أساسًا والمكوّن من 376 ص، وقُدِّمَ إلى الجامعة اللبنانية في حزيران 2016، ضمن الأبحاث التي على الأساتذة تقديمها، وهو غير منشور.

المصادر والمراجع

- العربية

1. إبراهيم سعيد جابر، الإعلام والمجتمع، ط. 1، دار التعليم الجامعي، الاسكندرية 2015

2. إسماعيل حسن النقرش، نشأة وتطور جهاز الشرطة في الدولة الإسلامية، دار أزمنة للنشر والتوزيع، الأردن 2015

3. حنان عبد الله الكواري، الأمن الاجتماعي وتأثيره على التربية في ضوء التحديات المعاصرة، ط. 1، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الاسكندرية 2012

4. ماهر عودة الشمايلة، الإعلام الأمني، ط. 1، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع، الأردن 2014

- الأجنبية5- Richard West and Lynn Turner, Introducing Communication Theory: Analysis and Application, McGraw-Hill Humanities, Social Sciences, 5th edition, 2013.

-6 Pierre Brien, Claude Lavoie, guide de la police de proximité, Francopol, Montréal, 2015

7- Elisabeth Noelle-Neumann, The Spiral of Silence: Public Opinion - Our Social Skin, The University of Chicago Press, 2nd edition, 1993.

8- Michael Carpenter, "Put it in Writing: The Police Manual" FBI, Law enforcement Bulletin

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29- ع. 225/226 – خريف/شتاء - 2023 - 2022 Autumn/ WinterISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 22, 2022 08:16

التناص الديني في رواية جملكية آرابيا لواسيني الأعرج

♦ هلا عدنان الشّبيب *

نبذة عن البحث

يعالج هذا البحث "التّناصّ الدّينيّ في رواية "جملكيّة آرابيا" للروائي الجزائري واسيني الأعرج ** بحسب المنهج التّفكيكيّ. ويحمل البحث طابعًا تطبيقيًا، إذ يجد القارئ في رواية "جُمْلُكِيَّة آرابيا" حالةً جديدةً في الكتابة الرّوائيّة العربيّة.أما الإشكاليّة التي انطلق منها البحث للمعالجة، فهي: إلى أيّ مدى وفّق الروائي الأعرج في بيان المفاهيم الإسلاميّة إثر استخدامه للتّناصّ الدّينيّ؟- الكلمات المفاتيح: التناص، واسيني الأعرج، الرواية العربية***

تعدّ الرّواية من أهم الفنون الأدبيّة المعبّرة عن الواقع، وقد استقرّت على النّثر منذ بداية القرن العشرين، مشدودة بإيقاع الحياة؛ فهي ارتبطت بالتّطوّر والتّراكم المعرفيّ، كون مادّتها الأولى الإنسان، وكلّ ما يشغله، فالرّواية عبارة عن لوحة فسيفسائيّة استطاعت أن تذوب فيها كلّ الفنون الأدبيّة الأخرى من شعر، وأسطورة، وتراث إنسانيّ، وأضافت إليه إسقاطات جديدة.أما ظاهرة التّناصّ فتعدّ من أبرز الظّواهر التي شغلت السّاحة الأدبيّة في الوقت الرّاهن، حيث تنبّه النّقّاد أنّ الأعمال الأدبيّة ليست إبداعات متفرّدة، تخصّ كلّ مبدع لوحده، وإنّما هي تراكمات من قراءات سابقة تمتزج فيما بينها لتولّد عملًا أدبيًّا، صحيح أنّه متفرّد لكنّه جماعيّ بأفكاره، فلا ننسى أنّ إنسانيّة الإنسان تؤدي دورًا في تشابه الأفكار وتخاطرها، وقد اصطلح النّقّاد على تسمية هذا التّفاعل الخصب بين النّصوص بنظريّة التّناصّ.وقد اختلفت الدّراسات النّقديّة العربيّة في تحديد مفهوم التّناصّ وإعطاء الجذور التّأصيليّة له، فهناك من يرى أنّه مولود غربيّ ولا يمكن أن ينسب لغيره، وأمّا البعض الآخر فخرج عن حيّز هذه الفكرة وفتح لخلق معركة نقديّة، وذلك من خلال العودة الى جذور الثّقافة العربيّة رغبة في إيصال مفهوم التّناصّ إلى نسبه الحقيقيّ.من هنا كان توجّهنا نحو ظاهرة التّناصّ لكونه يحتلّ مكانة مهمّة في الدّراسات النّقديّة الرّاهنة، فهو ظاهرة نقديّة حديثة ظهرت إثر الدّراسات اللّسانيّة في الأدب الغربيّ والعربيّ؛ فجاء اختيارنا لهذا الموضوع الموسوم بالتّناصّ الدّينيّ في رواية "جملكيّة آرابيا" للروائي الجزائري واسيني الأعرج. فدراستنا تحمل طابعًا تطبيقيًا، وفي رواية "جُمْلُكِيَّة آرابيا" نجد حالةً جديدةً في الكتابة الرّوائيّة العربيّة التى تستثمر فنّيًّا المنجز العربيّ والعالميّ القديم والحديث، لإنجاز ملحمة أدبيّة تخترق الحدود والأشكال، وتذهب نحو جوهر المأساة القاسية التى عرّتها بقوّة الثّورات العربيّة الجديدة.من هنا، كان لا بدّ من معالجة الإشكاليّة الآتية: إلى أيّ مدى وفّق الكاتب في بيان المفاهيم الإسلاميّة إثر استخدامه للتّناصّ الدّينيّ؟وعلى الرّغم من تعدّد وتداخل المناهج، وصعوبة اختيار أحدها كمنهج ثابت للدّراسة، إلّا أنّنا اعتمدنا على تفكيك بنية النّصّ الرّوائيّ، وتحديد التّداخلات النّصّيّة فيها، وفكّ رموزها وشيفراتها، وهذا ما أدّى الى انفتاح بحثنا على المنهج التّفكيكيّ.(...)***

* باحثة لبنانية – تعدّ أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها - جامعة الجنان (لبنان)** واسيني الأعرج: (1954م) من تلمسان في الجزائر، جامعيّ وروائيّ. (شريبط أحمد شريبط. معجم أعلام النّقد العربيّ في القرن العشرين. ص 428).

المصادر والمراجع- الإنجيل المقدّس

- القرآن الكريم

- المصدر

- الأعرج (واسيني). جُمْلُكِيّة آرابيا. ط 1. بيروت- بغداد: منشورات الجمل، 2011

- المراجع العربية والأجنبية

- باختين )ميخائيل(. شعريّة دوستويفسكي؛ تر جميل نصيف التّكريتي. ط 1. الدّار البيضاء- بغداد: دار توبقال للنّشر- دار الشّؤون الثّقافيّة العامّة، 1986م.

- باختين (ميخائيل). الكلمة في الرواية؛ تر يوسف حلاق. دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1986م.

- بباوي (وليم) وحبيب (صموئيل) وآخرون. دائرة المعارف الكتابيّة. ط 2. القاهرة: دار الثّقافة، لا ت. ج 3- 4.

- تودوروف (تزيفتان). الشعرية؛ تر شكري المبخوث ورجاء سلامة. ط2. المغرب: دار توبقال للنشر، 1990م.

- الزّمخشري، محمود بن عمر (ت 538ه- 1144م). تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. ط3. بيروت: دار المعرفة، 2009م.

- شريبط أحمد (شريبط). معجم أعلام النّقد العربيّ في القرن العشرين. لا ط. عنّابة- الجزائر: جامعة باجي مختار، لا ت.

- صدّيقي (محمّد النّاصر). فكرة المخلص بحث في الفكر المهدوي. ط 1. بيروت: جداول للنشر، 2012م.

- عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي. تيسير القرآن الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان. ط1. الجزائر: دار المستقبل، 2007م.

- الغانمي (سعيد). اللّغة والخطاب الرّوائيّ. ط3. المغرب: دار توبقال للنّشر، 1993م.

- كريستيفا (جوليا). علم النّصّ؛ تر فريد الزاهي. ط2. المغرب: دار توبقال للنشر، 1997م.

- وتار (محمّد رياض). توظيف التراث في الرّواية العربيّة المعاصرة. ط 1. دمشق: منشورات اتّحاد الكتّاب العرب، 2002م.

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29- ع. 225/226 – خريف/شتاء - 2023 - 2022 Autumn/ WinterISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 22, 2022 00:51

•

Tags:

alhadatha, مجلة-الحداثة

منمنمات تاريخية لسعد الله ونوس بين التراث والرؤيا الإبداعية المعاصرة

♦ إكرام حامد الأشقر *

نبذة عن البحث

يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على قضية تأصيل المسرح العربي التي تعدّ من أهم القضايا التي حظيت باهتمام المسرحيين العرب من حيث أهمية الفن المسرحي ودوره في بناء الحضارة وبناء الإنسان، ومن حيث أن يكون لدينا مسرح عربي له هويته الخاصة ويختلف عن المسرح الإنكليزي أو الياباني أو الأميركي أو الإفريقي. ومن الكتّاب المسرحيين العرب الذين كان لديهم دور في هذا المضمار: اللبناني مارون النقاش، والسوريان أبو خليل القباني وسعد الله ونوس، والمصريون توفيق الحكيم ويوسف إدريس وصلاح عبد الصبور. وقد تجلّت عوامل التأصيل في العوامل السياسية والاجتماعية والثقافية، وقد أعجب ونوس بتجارب الرواد الأوائل والحلول التي قدموها لاستنبات مسرح له خصوصية مدهشة في الجرأة والأصالة والعمق، وقد أعلن مرارًا أن تجارب هؤلاء الرواد تراث أثّر في مسرحه أكثر من أي تراث آخر.يختار البحث مسرحية "منمنمات تاريخية" (انتاج 1993) لسعد الله ونوس التي تنطوي على معانٍ عميقة، وتنويع إبداعي على معارف متجذرة في ما هو اجتماعي – تاريخي يخصّ الإنسان العربي في علاقته بحريته وفكره، كما في علاقته بسياسة حكّامه المستبدين والغزاة المعتدين، وبالسائد من المعتقدات والمفاهيم والمعارف المنحرفة عن أهدافها النبيلة. ويرى ونوس أن استلهام بعض أشكال الفرجة التي عرفها العرب لا يكفي لتحقيق مسرح عربي واضح الهوية ما لم نملأ هذه الأشكال المسرحية بمضمون معاصر، كما أعلن أن كل كتابة تنظيرية للمسرح لا تنبع من ممارسة عملية تظل محضّ جهد ذهني قاصر تبتعد من اكتشاف جوهر الظاهرة المسرحية وطبيعتها. وهذا ما يعالجه البحث.- الكلمات المفاتيح: منمنمات تاريخية، سعد الله ونوس، مسرح، التراث والمعاصرة

***

* باحثة من لبنان، دكتورة في كلية الفنون والعمارة، الجامعة اللبنانية

المصادر والمراجع

· المصادر:

- ونوس، سعد الله، منمنمات تاريخية، دار الهلال، القاهرة 1994

· المراجع:

- الأشقر، إكرام، مسرح سعيد تقي الدين بين التنظير والتطبيق، ط.1، دار الأشقر للكتاب، بيروت 2014

- أوهان، د. فاروق، آفاق تطويع التراث العربي للمسرح، دراسة في البحث عن هوية للمسرح العربي، ط.1، وزارة الإعلام والثقافة الادارة الثقافية، أبو ظبي 1999

- برشيد، د. عبد الكريم، التأسيس والتحديث في تيارات المسرح العربي، دبي، فبراير 2014

- الخطيب، محمد باسل، نظرية المسرح القسم الثاني: مقدمات وبيانات، وزارة الثقافة، دمشق 1994

- الزامل، منير، التحليل السيميائي للمسرح، سيميائية العنوان – سيميائية الشخصيات – سيميائية المكان، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر، دمشق 2014

- السعيد، د. خالدة، الحركة المسرحية في لبنان 1960-1975 تجارب وأبعاد، لجنة المسرح العربي، مهرجانات بعلبك الدولية، لبنان 1998

- شاوول، بول، المسرح العربي الحديث (1976-1989)، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت 1989

- شكري، جرجس، الإبداع كفعل نقدي من أجل المقاومة (المحور الفكري: الإبداع المسرحي والحركة النقدية فضاءات الحوار والتفاعل الخلاق)، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، القاهرة 2016، الدورة 23

- عزام، محمد، مسرح سعد الله ونوس بين التوظيف التراثي والتجريب الحداثي، دراسة، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق 2008، ط. 2

- مجلة الطريق، بيروت ع.1، كانون ثاني – شباط 1996، السنة الخامسة والخمسون

- محمد حمو، حورية، تأصيل المسرح العربي بين التنظير والتطبيق في سورية ومصر، دراسة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 1999

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29- ع. 225/226 – خريف/شتاء - 2023 - 2022 Autumn/ WinterISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 22, 2022 00:40

•

Tags:

alhadatha, مجلة-الحداثة

"حزب المحافظين اللبناني" لمؤسّسه يوسف السودا - المبادئ والأهداف... والإخفاقات

♦ بطرس إلياس بعينو *

نبذة عن البحث

يعدّ المفكر اللبناني يوسف حنّا السودا (1888 – 1969م) رجلاً وطنيًّا، إذ عاش طوال حياته مناضلاً مميّزًا، ومفكرًا عميقًا مدركًا صيغة لبنان التعدّدية التي لا يمكن أن تعيش إلّا بالمواطنة الحقيقيّة، والانتماء الوطني الخالص، فبهما يمكن القضاء على المذهبيّة، والطائفية، والتحزّب الأعمى العشائري الذي يدور في حلقة ضيّقة، يجعل من لبنان كيانات متناقضة، ومتقاتلة، وبعيدة من المدنية الراقية، والمتقدمة، والمتطوّرة. سعى السودا إلى تحقيق ذلك عبر وسيلتين: جريدة "الراية" (1926 – ؟)، وحزب المحافظين اللبناني (1926 - 1927). فقد أراد من خلال جريدته وحزبه أن ينشر أفكاره في لبنان وبلاد الاغتراب، من أجل ترسيخ فكرة الكيان اللبناني، والانتماء لوطن له عراقته في التاريخ والجغرافية.تكمن أهمية جريدة "الراية" بأنها كانت راية الاستقلال، وطنيّة بامتياز، ترفض الاستعمار والانتداب، وتنهج خطًا سياديًّا، في مرحلة كانت المنطقة قد رُسِمَت معالمها من قبل الدول المنتصرة وقبل نهاية الحرب الأولى ضمن خطط واتفاقات سريّة كاتفاقية "سايكس بيكو"، ومراسلات الحسين - مكماهون، ووعد بلفور. كانت الجريدة لسان حزب المحافظين. هذا الحزب الذي شاء من خلاله أن يرفع مستوى الحزبيّة في لبنان، ويجعل من محازبيه والمنضوين تحت لوائه، في خدمة الكيان اللبناني، الكيان المستقل بحدوده الجغرافية، في ظل علم واحد، وراية أرز واحدة.أما إشكالية البحث فتكمن في مبادئ حزب المحافظين وأهدافه التي أراد المؤسّس من خلاله نهج سياسة جديدة للبنان المستقل. فهل نجح السودا في تحقيق ذلك؟ وبم تميّز حزب المحافظين عن سائر الأحزاب اللبنانية؟ ولماذا لم تنجح الأحزاب اللبنانية في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد؟في السياق عينه، يمكن أن نطرح العديد من التساؤلات أيضًا، منها: هل حقّق حزب المحافظين انتشارًا واسعًا في لبنان وبلاد الانتشار؟ وهل كانت مهرجانات الحزب ولقاءاته في مختلف المناطق اللبنانية؟ وهل نجح الحزب في جمع مناصرين لبنانيّين من مختلف الطوائف؟ ولماذا لم يستمر الحزب طويلاً، وقد اختفى نشاطه بعد سنتين من تأسيسه؟ وما هي طبيعة الأحزاب اللبنانية؟نعالج هذه الإشكالية والتساؤلات بموضوعية، عبر اتّباع المنهجين الوصفي والتاريخي لمقاربة البحث من مختلف جوانبه، وبحسب ما تقتضيه الدراسة العلميّة التي تستند على المصادر الأولية الأساسيّة، هذه المصادر التي نسعى من خلالها، إلى تجديد الكتابة التاريخية، أي إعطاء معلومات جديدة لم يُكشف النقاب عنها بعد، كون حزب المحافظين غير معروف في دراسة علميّة معمّقة. وتعتمد مصادر الدراسة على ركيزتين أساسيّتين:أولاً: محفوظات البطريركيّة المارونيّة، إذ وجّه السودا رسائل عديدة إلى البطريرك إلياس الحويّك (1843 – 1931م) ما بين الأعوام 1922 و1925، أي قبل تأسيس جريدة "الراية" و"حزب المحافظين"، أظهر من خلالها مخاوفه من عدم تثبيت كيان لبنان، وضمّه إلى سوريا.ثانيًا: جريدة "الراية" التي تعبّر عن فكره الوطني. اطّلعنا على أعدادها كافة لعامي (1927 - 1928) في مكتبة "جامعة الروح القدس" في الكسليك. كانت تتصدّر أولى صفحاتها افتتاحيات السودا، وقد تطرّق فيها إلى مواضيع مختلفة بحسب ما تقتضيه الظروف والأحداث. واكبت جريدة "الراية" نشاطات الحزب، ونشرت أهدافه، وشكّلت لسان حال حزب المحافظين اللبناني، إذ ركّزت في سياستها الداخليّة على فكر السودا ونهجه اللذين أرادهما للحزب. وكانت غاية حزبه الأساسيّة أن يلتفّ حوله اللبنانيون، ويشكّل هؤلاء كتلة نيابيّة وازنة يستطيع من خلالها تحقيق الحريّة والسيادة للبنان على كامل حدوده التاريخيّة التي عرفها منذ القدم، وأن يعمل (أي الحزب) على إرساء مفاهيم جديدة للحكم قائمة على النزاهة، والديمقراطية، والعدالة، والمساواة. فعندما يتحقّق كل ذلك يزداد الانتماء الوطني، ومحبة الوطن عند معظم اللبنانيّين دون استثناء.شكّلت جريدة "الراية" وتأسيس حزب المحافظين ركيزتين أساسيّتين اعتمدهما السودا لنشر الوعي، وترسيخ الهويّة اللبنانية، وتحقيق الحكم الوطني. ومن خلال الجريدة المذكورة واكبنا نشاطات الحزب طوال عام 1927، أما في العام 1928 فلم نلحظ أي نشاط للحزب. لقد أقام الحزب نشاطات في العديد من المناطق اللبنانية، ومن خلال خطابات السودا وكتاباته في الافتتاحيات، تعرّفنا على مبادئ الحزب وأهدافه. لقد كانت أهداف الحزب سامية ونبيلة. وقد شكّل القدوة في العمل السياسي الراقي، إذ سعى إلى دعوة كل الطوائف كي يشكّلوا شعبًا لبنانيًا واحدًا ينعم بالأمن، والاستقرار، والنمو، والازدهار تحت راية الوطن، والإيمان بالوطن، وحب الوطن. حزب المحافظين ليس حزبًا شعبويًّا لأنه لا يثير الغرائز والتعصّب، بل يلم ويجمع من يريد أن يعيش في رحاب الوطن بالحرية والسيادة والاستقلال.

- أولاً: سيرة حياة يوسف السوداولد يوسف السودا في العام 1888 في بلدة بكفيا، والده حنا، ووالدته بادوان بنت الشيخ أمين نصار من بكفيا. دخل مدرسة مار عبدا في بلدته، وكان له من العمر خمس سنوات. في العام 1898 تابع دروسه في مدرسة الحكمة في بيروت. ثمّ انتقل إلى مدرسة القديس يوسف للآباء اليسوعيّين، وأنهى علومه فيها العام 1905. سافر إلى القطر المصري، والتحق في مكتب الحقوق الفرنسي في القاهرة، ونال الشهادة الجامعية العام 1908. تزوّج من كاترين عوّاد في 3 تموز 1930. أقام في الاسكندرية ومارس فيها مهنة المحاماة. حوّل جهوده إلى السياسة، فخدم القضية اللبنانية في الجمعيّات التي أسّسها أو انضمّ إليها، ووقف على منابر الخطابة ذائدًا عن الفكرة اللبنانية.[ii] أسّس "الاتحاد اللبناني" في مصر في العام 1909 مع نخبة من الأدباء اللبنانيين في المهجر للعمل على تحقيق استقلال لبنان وسيادته.[iii]رأى السودا بعدما عاد إلى وطنه في العام 1922، أن إصلاح لبنان يجب أن يبدأ بالإنسان، فقد شاهد في الإسكندرية فرقة الكشّافة التي أسّسها الأمير عمر طوسون، ورأى مدى تمسّك أفرادها بالنظام وإقبالهم على التضحية واعتمادهم على النفس، وقرأ كثيرًا عن الحركات الثورية التي قامت على يد جيل جديد مدرّب. فعزم هو كذلك على تنشئة فتيان يؤمنون بلبنان وبالقيم. لذلك أنشأ فرقة أولى أطلق عليها اسم "السبّاقة" مع الأديب عبدالله حشيمه البكفاوي[iv] تيمنًا بطلائع جيش فخر الدين التي عرفت بهذا الاسم. وانطلقت فرق غيرها بعد حين في ميفوق وزغرتا وحصرون تزهو بعلم الأرزة الخضراء على قماشة بيضاء. ورسم لها هدفًا هو الاهتمام بالشباب والناشئة، وزرع محبة لبنان في قلوبهم وعقولهم، وحثّهم على التضحية في سبيله. وفي العام 1925 أسّس فرقة الكشّافة مع عبد الله فارس ووضع لها بعض الأناشيد الحماسية.[v] وفي العام 1926 أصدر جريدة "الراية"، ثمّ جدّد صدورها بعد أن أوقفتها سلطات الانتداب العام 1937،[vi] ثمّ أنشأ حزب المحافظين في العام 1926 أيضًا.[vii]انتخب نائبًا عن جبل لبنان العام 1925، ثمّ عُيّن نائبًا عن الشمال العام 1929، وشغل عضوية لجنة الإدارة العامة والعدليّة. أسس في العام 1936 مع نخبة من اللبنانيّين الجبهة القوميّة والقمصان الخضراء. وفي العام 1938 وضع الميثاق الوطني مع عدد من السياسيّين، وجدّد منظّمة السياحة (1919 - 1937). وفي العام 1939 عمل على وضع دستور الجبهة اللبنانيّة، وطرح الفكرة القوميّة لبناء لبنان المستقبل. عُيّن وزيرًا للعدلية والشؤون الاجتماعيّة العام 1958. عمل سفيرًا للبنان في البرازيل من العام 1946 لغاية 1952، وسفيرًا لدى الفاتيكان من العام 1953 لغاية 1955.[viii]للسودا العديد من المؤلفات، منها: نظام لبنان الأساسي وقرارات الدول (مصر 1910)؛ في سبيل لبنان (طبعة أولى مصر 1919، وثانية بيروت 1924)؛ استقلال لبنان والاتّحاد اللبناني في القطر المصري (مصر 1922)؛ في سبيل الاستقلال، مذكرات سياسيّة (1922)؛ بين القديم والحديث، بحث قانوني في نظام لبنان القديم ونظامه الحديث (الاسكندرية 1922)؛ رسالة إلى العميد، مقالات وجّهها إلى المندوب السامي في جريدة الراية عام 1927 (بيروت 1936)؛ منشورات الراية، افتتاحياته في جريدة الراية (1938)؛ لبنان وبروتوكول الاسكندرية (1944)؛ الأحرفية في قواعد اللغة العربية (1960)؛ الكتاب الأخضر (دون تاريخ)؛ الخيانة العظمى (دون تاريخ)؛ مرافعات منتخبة (1944)؛ تاريخ لبنان الحضاري (دار النهار، بيروت 1972). توفي السودا في الأول من آب 1969.[ix](...)***

* باحث لبناني - أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية كلية الآداب والعلوم الانسانية الفرع الثاني – الفنار

[ii]- الأب مارون حايك وأنطوان يزبك، أعلام بكفيا الكبرى، مؤسّسة أنطوان الجلخ وإخوانه للتجليد، بحرصاف، 2002، ص 128؛ وغنّام رياض، وضاهر عدنان محسن، المعجم النيابي اللبناني، سيرة وتراجم أعضاء المجالس النيابية وأعضاء مجالس الإدارة في متصرفية جبل لبنان (1861 - 2006) دار بلال للطباعة والنشر، ط.1، بيروت 2007، ص 279 - 280؛ وبرجيس الجميّل، يوسف السودا حياته مؤلفاته أحزابه، منشورات القضية اللبنانية، 1984، ص 19 - 24

[iii]- جو حمّورة، يوسف السودا الجبل الملهم مهبط الوحي، منشورات جامعة الروح القدس - الكسليك 2016. تجدر الإشارة إلى أن نبذة عن سيرة حياة يوسف السودا وضعها جو حمورة على غلاف كتابه المذكور أي دون صفحة.

[iv]- الأب كميل حشيمه اليسوعي، المؤلفون العرب المسيحيّون من قبل الإسلام إلى آخر القرن العشرين، معجم الأعلام والآثار والمراجع (الزاخر - شكري)، دار المشرق، المكتبة الشرقية، ط.1، سن الفيل 2013، ص 286

[v]- جميل جبر، يوسف السودا رمز العنفوان الوطني، مطابع جوزيف الرعيدي، بيروت، لا ت، ص 81. والأب مارون حايك وأنطوان يزبك، أعلام بكفيا الكبرى، ص 128

[vi]- حايك ويزبك، أعلام بكفيا الكبرى، ص 129. تجدر الإشارة إلى أننا أطّلعنا على جريدة "الراية" في مكتبة جامعة الروح القدس الكسليك حيث وجدنا الأعداد الصادرة عنها بين العامين 1927 - 1928. وكان السودا يكتب الافتتاحيات وغالبًا ما كان ينتقد سياسة الانتداب الفرنسي في لبنان. وعن جريدة الراية يذكر الأب حشيمه في موسوعته "المؤلفون العرب المسيحيّون من قبل الإسلام إلى آخر القرن العشرين" ص 286، أن الراية كانت لسان حال حزب المحافظين اللبناني، وظلّت تصدر حتّى العام 1948.

[vii]- حايك ويزبك، أعلام بكفيا الكبرى، ص 129. حمّورة، يوسف السودا الجبل الملهم مهبط الوحي. ويذكر الأب حشيمه في موسوعته ص 286، أنه أنشأ حزب المحافظين وترأسه (1926 - 1927).

[viii]- غنّام رياض، ضاهر عدنان محسن، المعجم النيابي اللبناني، سيرة وتراجم أعضاء المجالس النيابية وأعضاء مجالس الإدارة في متصرفية جبل لبنان (1861 - 2006)، ص 279 - 280؛ وحايك ويزبك، أعلام بكفيا الكبرى، ص 129

[ix]- جريدة الراية، مؤلفات يوسف السودا بحسب جريدة الراية، جريدة يومية، لسان حال حزب المحافظين اللبناني، صاحبها يوسف السودا، عنوان المراسلات إدارة جريدة الراية، خان انطون بك، السنة الأولى، العدد 4، بيروت، الخميس 6 كانون الثاني 1927، ص 3؛ وغنّام وضاهر، المعجم النيابي اللبناني، ص 279 - 280؛ والشيخ ادمون بليبل، تقويم بكفيا الكبرى وتاريخ أسرها، مطبعة العرائس، بكفيا، لبنان 1935، ص 101 - 102؛ والجميّل، يوسف السودا حياته مؤلفاته أحزابه، ص19 - 24. وحايك ويزبك، أعلام بكفيا الكبرى، ص 129 - 130

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29- ع. 225/226 – خريف/شتاء - 2023 - 2022 Autumn/ Winter ISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 22, 2022 00:19

November 16, 2022

صورة المرأة في رواية "مطر حزيران" لجبّور الدويهي

♦ رنا مثلج كرم *

نبذة عن البحث باللغة العربية

تعالج هذه الدراسة موضوع صورة المرأة في رواية "مطر حزيران" للكاتب اللبناني جبّور الدويهي (1949 – 2021)، وقد استجليتُ فيها صورة المرأة التي ظهرت في ثلاثة أنماط: التقليديّة والمستلَبة والمتمرِّدة. ولتوضيح هذه الصورة درست كلّ شخصيّة بمفردها، وصنّفتها في ضمن المجموعات الثلاث، وربطتُ حياتها بواقع المرأة اللبنانيّة في زمن الحرب والمتاريس، وبكلّ ما عانَته من ظلم المجتمع لها.

الكلمات المفتاحيّة: صورة المرأة، الرواية، جبور الدويهي***

The image of a woman in the novel "The Rain of June" by Jabour Douaihy

Abstract: This study took the subject of the image of the woman in the novel “The Rain of June” by the writer Jabour Douaihy. It has sought to clarify the image of the woman; thus, it appeared in three styles: the conventional, the devoid of will and the rebellious. And in order to clarify this image, we have sought to study each character separately, and to classify them under the three categories, along with linking their life to the reality of the Lebanese woman at the time of war and barricades with all what she has suffered from the society’s injustice towards her.Key words: the image; the conventional, the devoid of will and the rebellious woman; the character***تكتسب الرواية قيمتها من منطلق الوعي بالتجربة، وارتباطها والتزامها التّعبير عن قضايا معيّنة تمسّ الذات الأنثوية بدرجة كبيرة. كما أنّ الصورة الفنيّة تُعدّ من أكثر المصطلحات والمفاهيم التي استُعملت في النقد الأدبي، فهي من الفنون التي عبّر فيها الإنسان قديمًا عن حياته ومحيطه، من طريق نقش الصُّوَر على الصخور وجدران الكهوف والمغاور، وقد عُدّت وسيلة من وسائل التعبير الأدبي.ليست أهميّة المرأة في المجتمعات البشريّة - أيًّا كانت وأينما وُجِدَت- في كونها نصف المجتمع فحسب، بل باعتبارها شريكًا حقيقيًّا مساهمًا في بناء التجربة الإنسانيّة والاجتماعيّة، وإثراء السياسة فيها، إضافة إلى أنّها مربّية الأجيال انطلاقًا من دورها المهمّ في بناء الحضارة الانسانيّة، ولا نُغالي إذا قلنا إنّها طاقة بشريّة هائلة، لذلك نتوقع من الكاتب أن يوليها المكانة التي تستحقّها "فالأديب يواجه مهمّة الإبداع الفنّي، وهو يدرك أنّ شخوصه ذكورًا وإناثًا ينبغي لهم أن يمتازوا بخصائص إنسانيّة تحقّق واقعيّة السلوك الإنساني، وطبيعة التناقضات الجوهريّة في المواقف المختلفة".[1]اخترنا عنوانًا لبحثنا "صورة المرأة في رواية جبّور الدويهي"، محاولين بذلك الكشف عن صورة المرأة من خلاله، في المجتمع اللبناني في زمن الحرب الأهلية (1975 – 1990م). وفي ظلّ الحضور القوي للمرأة في عمل الدويهيّ، ووجودها من خلال أدوارٍ أساسيّة تعكس أهمّيتها وتصوّرها، كركيزةٍ رئيسة في الحفاظ على بناء المجتمع وضمان استمراريّته، نشأت لدينا الإشكاليّة الآتية: كيف تجلّت صورة المرأة في رواية "مطر حزيران" للدويهي، ولا سيما المرأة اللبنانية؟ فهل استطاعت أن تحقّق ذاتها، وتحافظ على عائلتها، في ظلّ الحرب الأهلية؟لإنجاز هذا البحث اعتمدنا المنهج الموضوعاتي في تحديد المشكلة وصوغها، لما له من دور مهمّ في الكشف عن الحياة الاجتماعيّة والثقافية والنفسية والفكرية للمرأة، وما يحيط بها من مختلف القضايا. هذا المنهج يساعد في إيجاد رؤية واضحة لمفهوم الصورة، بحيث ننطلق منها إلى تقسيم هذه الصورة ثلاثة أنماط، ثمَّ الكشف عن الشخصيات الواردة في الرواية، وكلّ شخصيّة بحسب النمط الذي تنتمي إليه. محاولةً التوصّل في النهاية إلى خلاصة عامة نجيب من خلالها عن الاشكاليّة المطروحة.فالمنهج الموضوعاتي ذو الجانب الاجتماعيّ يكشف عن أدقّ العلاقات الأفقية التي يتوسّطها الإنسان جسرًا للتواصل في داخل المجتمع ومنظوماته، أمّا العمودية؛ فتكشف الروابط بين الذات والقيَم، وكلّ ما يدخل فيها من صراعات.[2](...)***

* باحثة لبنانية، تعدّ أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها - جامعة القدّيس يوسف - بيروتUSJ

المصادر والمراجع

- المصدر:

- الدويهي، جبور (2012)، مطر حزيران، ط 4، بيروت: دار الساقي

- المراجع:

- ابن زكريا الرازي، أحمد بن فارس (1999)، معجم مقياس اللغة، تح. عبد السلام هارون، ج 5، بيروت: دار الكتب العلمية

- ابن منظور (1955)، لسان العرب، المجلّد الرابع، بيروت: دار بيروت للطباعة والنشر

- أيّوب، د. نبيل (2004)، النقد النّصّي، بيروت: دار المكتبة الأهليّة

- جامبل، سارة (2000)، النسوية وما بعد النسوية، دراسة ومعجم نقدي، تر. أحمد شامي، القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة

- رضا، أحمد (1960) معجم متن اللغة، بيروت: دار مكتبة الحياة

- السعافين، إبراهيم (1996)، تحولات السرد دراسات في الرواية العربيّة لطبيعة العربية، عمّان: دار الشروق والتوزيع، الإصدار الأوّل

- عبد الحميد، د. شاكر (2005)، عصر الصورة (السلبيات والإيجابيات)، الكويت: مجلة عالم المعرفة، ع. 311

- العيد، يمنى (2011)، الرواية العربيّة - المتخيل وبنيته الفنيّة، بيروت: دار الفارابي

- الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، بيروت: دار الجيل

- القصراوي، مها حسن (2007)، الخطاب الثقافي العربي بين اللغة والصورة، مؤتمر فيلادلفيا الدولي الثاني عشر: ثقافة الصورة في الأدب والنقد، عمّان: جامعة فيلادلفيا

- مصطفى، إبراهيم، والزيات، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد (1987)، المعجم الوسيط، ط2، (مجمع اللغة العربية بالقاهرة)، إسطنبول: دار الدعوة

- وهبة، مجدي، والمهندس، كامل (1979)، معجم المصطلحات العربيّة في اللغة الأدب، بيروت: مكتبة لبنان

- المراجع الأجنبيّة

- Cahill, Suzan )1975(, women and fiction, Short Stories by and about Women, New York,.- Klein, holger with Jhon Flower and Eric Hambergered (1984), the second world war in fiction London; Macmillan

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 225 - خريف 2022 AutumnISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 16, 2022 11:09

•

Tags:

alhadatha, مجلة-الحداثة

سياسة لبنان الدفاعية في سبعينيات القرن العشرين

♦ فاديا نعيم حلال *

نبذة عن البحث

يعالج هذا البحث مسألة "السياسة الدفاعية في لبنان"، وفقًا لرؤية الحكومة اللبنانية التي حاولت وضع مخطط لهذه السياسة لأول مرّة في لبنان مع رئيسها صائب سلام (1905 – 2000) العام 1970 الذي أعلن أن محاولة الحكومة هذه قامت على "التخطيط للمستقبل تخطيطًا علميًا، استندت فيه إلى دراسة مستفيضة خلصت بها إلى وضع سياسة دفاعية انبثقت عنها خطة خمسية تتوخى منها تعزيز قدرة الجيش وتأهيله لما يُطلب منه من مهمات فلا تبقى البلاد عرضة لكل طامع". وقد اعتمد البحث في العرض والمعالجة، على محاضر جلسات مجلس النواب بتاريخ 1971 و1972، والبيانات الصادرة عن الحكومة آنذاك.الكلمات المفاتيح: لبنان، السياسية الدفاعية، التاريخ الحديث، صواريخ الكروتال***

لطالما أوردت الحكومات اللبنانية المتعاقبة في بياناتها الوزارية، عزمها على تقوية الجيش ووضع سياسة دفاعية؛ أولى هذه المحاولات كانت مع حكومة الرئيس صائب سلام، كونه سابقًا كانت السياسة الدفاعية في عهدة القيادة العربية الموّحدة التي كانت تتولى ميثاق الدفاع المشترك، بالإشتراك مع القيادة العسكرية اللبنانية.(1) تشكلت حكومة سلام بتاريخ 13/10/1970 واستقالت في 10/5/1972، وتولى فيها حقيبة وزارة الدفاع إدوار صوما، ثم إلياس سابا بالتكليف. وأُعيد تكليف سلام لتشكيل حكومة جديدة بتاريخ 27/5/1972، تولّى فيها وزارة الدفاع الأمير مجيد أرسلان.(2) غير أن هذه المحاولة لم ترق إلى مستوى "سياسة دفاعية"، بل هي أقرب إلى "خطة دفاعية" لا أكثر. ولا يزال الخلاف بين اللبنانيين قائمًا حتى يومنا الحاضر حول مفهوم "السياسة الدفاعية" وأية سياسة دفاعية نريد؟ ناقش مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 آب 1971 من العقد الاستثنائي الأول، مشروع القانون المحال إليه بالمرسوم رقم 1358 من قبل الحكومة، والمتعلق بالإجازة لوزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش العليا – بأن تعقد الصفقات اللازمة لتحقيق خطة التسلّح الخمسية، تمكينًا للجيش للقيام بواجباته في صدّ أي عدوان يتعرض له لبنان وحدوده، وذلك ضمن حدود مالية هي 200 مليون ليرة لبنانية، على أن ترصد هذه المبالغ في الموازنات العامة اعتبارًا من سنة 1971 ... (...)***

* باحثة لبنانية - تعدّ أطروحة دكتوراه في التاريخ في المعهد العالي للدكتوراه – الجامعة اللبنانية

1- وقعّت الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية في العام 1950، معاهدة "الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي" لتنظيم دفاع عربي مشترك.

2- المرسومان رقم 3423 و3424 تاريخ 27/5/ 1972

3- محاضر جلسات مجلس النواب، الدور التشريعي الثاني عشر، العقد الاستثنائي الأول، 1971، الجلسة الثالثة – الدورة الثانية 26 آب

4- محاضر جلسات مجلس النواب، الدور التشريعي الثالث عشر، جلسة مشتركة للجنتي الدفاع والمال المنعقدة بتاريخ 14 آب من العام 1972

5- محاضر جلسات مجلس النواب، الدور التشريعي الثالث عشر، العقد الاستثنائي الثاني 1972، الجلسة الأولى 24 آب

6- المادة 11 تنصّ على أنه: "في حالة طلب المشتري عدم متابعة تنفيذ العقد كليًا أو جزئيًا، فإن الحساب ينظم من قبل البائع...".

7- محاضر جلسات مجلس النواب، الدور التشريعي الثالث عشر، العقد الاستثنائي الثاني 1972، الجلسة الثاينة 29 آب

8- محاضر جلسات مجلس النواب، الدور التشريعي الثالث عشر، العقد الاستثنائي الثالث 1972، الجلسة الأولى 5 أيلول

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 225 - خريف 2022 AutumnISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 16, 2022 10:58

La certification ISO et la création du département des ressources humaines dans les entreprises industrielles familiales libanaises

♦ Sandy Nabil El Hakim *

نبذة عن البحث باللغة العربيةشهادة الأيزووإنشاء قسم الموارد البشرية في الشركات الصناعية العائلية اللبنانية

يعالج هذا البحث الانتقال من إدارة شؤون الموظفين إلى إدارة الموارد البشرية في الشركات الصناعية العائلية اللبنانية، ويبحث في إنشاء و/ أو إعادة هيكلة إدارات الموارد البشرية في المجال الصناعي اللبناني الذي تمليه حاجة هذه الشركات للانخراط في نهج الجودة بحسب تحديد شروطها في كتيّبات شهادة ISO.في الواقع، منذ منتصف ثمانينيات القرن العشرين، أصبح ضمان الجودة مصدر قلق في عالم الأعمال، وأصبح الاعتراف الخارجي بامتثال الإجراءات والسلع والخدمات بالمعايير المحددة مسبقًا، ضمانًا للمصداقية وتعزيز معدل دوران الشركات "المعتمدة"، وبالتالي "المعترف بها" في السوق المحلية والدولية. تساعد إجراءات الجودة الشركات على تقليل تكاليفها وزيادة إنتاجيتها والوصول إلى أسواق جديدة. ولا يقتصر الاهتمام بالمواد والمنتجات والعمليات والخدمات فحسب، إنما هناك ملاحظة التأثير على ما يعرف بـ"الجانب الإنساني" من العمل أيضًا. لذلك، فإن الاهتمام بالجودة يقترن حتمًا بمراعاة رفاهية الموظفين. نحن نبحث في السياق اللبناني الذي يتسم بدرجة عالية من الألفة، وحيث تقتصر إدارة شؤون الموظفين إلى حدّ كبير على إدارة الرواتب والإجازات، فإن ظهور شهادة ISO هو أصل إنشاء أو إعادة التنظيم "القسري" لإدارات الموارد البشرية، أي إعادة تنظيم لا تنبثق بالضرورة من نظرة جديدة للموظفين.- الكلمات المفاتيح: قسم الموارد البشرية، ISO، القطاع الصناعي، الشركات العائلية، لبنان***- Résumé:Tiré d’une thèse en cours sur le caractère souvent factice du passage de la Direction du Personnel à la Gestion des Ressources Humaines dans les entreprises industrielles familiales libanaises, cet article avance que la création et/ou la restructuration des départements des ressources humaines dans le champ industriel libanais sont principalement dictées par la nécessité, pour ces entreprises, de s’engager dans une démarche qualité dont les termes sont définis dans les manuels de la certification ISO.En effet, depuis la moitié des années quatre-vingt, l’assurance-qualité est devenue une préoccupation dans le monde des entreprises. La reconnaissance externe de la conformité des procédures, des biens et des services à des référentiels prédéfinis est devenue un gage de crédibilité et a permis de booster le chiffre d’affaires des entreprises «certifiées» et donc «reconnues» sur le marché local et international.Les démarches qualité aident les entreprises à réduire leurs coûts, accroître leur productivité et accéder à de nouveaux marchés. Elles ne s’intéressent pas uniquement aux matériaux, produits, processus et services, mais elles touchent aussi à ce qu’il est convenu d’appeler «le côté humain» du travail.Soigner la qualité s’accompagne donc inéluctablement d’une prise en considération du bien-être des employés. Nous soutenons que dans le contexte libanais marqué par un haut degré de familialisme et où la gestion du personnel se limite en gros à l’administration des salaires et des congés, l’avènement de la certification ISO en est à l’origine de la création ou du remaniement «forcé» des départements des ressources humaines, c’est-à-dire un remaniement qui n’émane pas forcément d’un regard nouveau sur le personnel.Mots-clés: Département des ressources humaines, ISO, secteur industriel, entreprise familiale, Liban **** ساندي نبيل الحكيم: باحثة لبنانية، تعدّ أطروحة دكتوراه في العلوم الإنسانية (القيادة وإدارة الموارد البشرية) في جامعة القديس يوسف في بيروت. حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية من الجامعة نفسها في العام 2011، ولديها خبرة نحو 8 سنوات في مجال إدارة الموارد البشرية في شركة صناعية عائلية لبنانية.

* Sandy Nabil EL Hakim: doctorante en sciences humaines, option: Leadership et Gestion des Ressources Humaines, à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Titulaire d’un Master en Gestion des Ressources Humaines de la même université en 2011, elle a à son actif une expérience d’à peu près 8 ans dans le domaine de la gestion des ressources humaines dans une entreprise industrielle familiale libanaise.

- Références- ISO (14001). (s.d.). Consulté le Juin 30, 2021, sur ISO: https://www.iso.org/iso-14001-environ...

- ISO (22000). (s.d.). Consulté le Juin 30, 2021, sur ISO: https://www.iso.org/iso-22000-food-sa...

- ISO (9001). (s.d.). Consulté le Juin 30, 2021, sur ISO: https://www.iso.org/iso-9001-quality-...

- ISO (story). (s.d.). Consulté le Novembre 12, 2019, sur www.iso.org: https://www.iso.org/fr/the-iso-story....

- ISO. (2014). 10 atouts pour les PME. Suisse. Consulté le 2021, sur Organisation internationale de normalisation: https://www.iso.org/fr/iso-and-smes.html

- IZVERCIAN, M., RADU, A., IVASCU, L., & ARDELEANBen-Oni. (2014). The impact of Human Resources and Total Quality Management on the Enterprise. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 27 - 33.

- KEEN, R. (2021, Juin 30). ISO. Récupéré sur ISO: https://www.iso-9001-checklist.co.uk/...

- KNOWLES, G. (2011). Quality Management. London: Graeme Knowles & Ventus Publishing ApS.

- KUFIDU, S., & VOUZAS, F. (1998). Human resource aspects of quality management: Evidence from MNEs operating in Greece. The International Journal of Human Resource Management.

- MAKDESSI, R., & MEKDESSI, S. (2015). L'impact de différents pôles de normes sur les pratiques RH. Cas d'une entreprise libanaise. Dynamique normative, 143 - 151.

- MASTERSTUDIES. (s.d.). Consulté le Janvier 23, 2020, sur MASTERSTUDIES: https://www.masteretudes.fr/Master-en...

- MOZHAEVA, T. (2019). Improvement of Human Resource Management in the Quality Management System of the enterprise. MATEC Web of Conferences 297, 06009 (2019).

- NANJUNDESWARASWAMY, T., & SWAMY, D. (2017). Human Resources Management Practices and ISO Certification in SMEs. Singaporean Journal of Business Economics and Management Studies, 5(6).

- PALO, S., & PADHI, N. (2005). How HR professionals drive TQM: a case study in an Indian organization. The TQM Magazine, 17(5), 467 - 485.

- Quelles sont les différences entre ISO 9001 et ISO 22000. (s.d.). Istanbul. Consulté le Juin 2022, sur https://www.sciencetr.com/fr/iso-9001...

- SIVALOGATHASAN, V., SENANAYAKA, S., & GAMINI, L. (2012). Impact of HR practices on the quality management system in manufacturing organizations, Srilanka. International Conference on Global Perspectives of Business and Management (GPBM 2012). University of City of Sharjah, UAE: ResearchGate. Consulté le Mai 2021, sur https://www.researchgate.net/publicat...

- VOUZAS, F. (2004). HR utilization and quality improvement: the reality and the rhetoric - the case of Greek industry. TQM Magazine, 6(2), 125 - 135.

- YANG, C.-C. (2003). The establishment of a TQM system for the health care Industry. The TQM Magazine, 15, 93-98.

- ZOGRAFAKI, E., MAGOUTAS, A., & CHOUNTALAS, P. (2017). Focus on human resources as a mediating factor between ISO 9001 certification and continuous quality improvement. International Journal of Decision Sciences Risk and Management.

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 225 - خريف 2022 AutumnISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 16, 2022 10:46

تعليم كيف تتم عملية التعليم باستخدام الأسلوب الحديث

♦ هدى غالب مكارم *

* نبذة عن البحث

يعالج البحث * استراتيجية جديدة من استراتيجيات التعلم وميزاتها عن الأساليب الأخرى، وما تحدثه من تطورات على الصعيدين العلمي والنفسي معًا، فهي تضع مشاعر الطفل وصحته النفسية أولًا، وتجعل عملية التعلم مليئة بالفرح، فوفق هذا المنهج أصبح التعلم الملجأ الذي يهرب الطفل له، من خلال دمج الطلاب في العملية التعليمية وتقديم المعلومات لهم بأساليب متكاملة تراعي أنماط الأطفال المختلفة في التعلم.الكلمات المفتاحية: التعلم، أساليب التعلم، الأسلوب الحسي، الدافعية***يعدّ التعلم جوهريًّا للوجود الإنساني وأساسي للتربية، وهو منطلق أساسي لدراسة علم النفس، ولازم لفهم حقيقة العقل الـبـشـري. والـواقـع أنـه لـم يـحـظ أي موضوع آخر من موضوعات علم النفـس مثـل ما حـظي به مـوضـوع الـتـعـلـم من عـمق فـي الـبحـث والدراسة.تمتد عملية التعلم طيلة حياة الإنسان؛ وتختلف طريقة اكتسابه بحسب المرحلة النمائية التي ينتمي إليها الفرد، فهو ضروري لتطوير السلوك الإنساني وتغييره؛ وقد يتم التعلم بصورة مقصودة إرادية واعية أو قد يكون بطريقة غير مقصودة أو لا إرادية (جاري، 2015: 36).ولما كان التعلم عملية تفاعلية بين المتعلم من جهة، وما يعترضه من خبرات ومعارف بصورة مباشرة أو غير مباشرة من جهة أخرى، وكان نمو وتطور خبرات المتعلم ومعارفه نتيجة هذا التفاعل المرتبط بطريقة التعلم والتفكير؛ كان لا بد من إيجاد أساليب تعلم أكثر فاعلية في تحسين دافعية المتعلم للتعلم وديمومة المعلومة.ونظرًا إلى اعتماد الفرد على حواسه كأسلوب لجمع المعلومات، وقدرته على استخدام مجموعة من الحواس في الوقت نفسه؛ وجبت زيادة الاهتمام في الأسلوب الحسّي في عملية التعلم. ولا يخفى على أحد دور هذا الأسلوب في التعلم وأهميته في جذب انتباه الأطفال وتكسبهم الكثير من المعلومات والمهارات، باعتبارها طريقة جذابة شيقة وسهلة الاستخدام (محمد علي، 2017: مرجع انترنت).

- مشكلة البحثتعدّ عملية التعلم من العمليات الأساسية التي تحظى باهتمام المفكرين المتخصصين في التربية خصوصًا وعلماء النفس عمومًا، والتعلم هو عملية تلقي المعارف والقيم والمهارات والعادات والاتجاهات والميول والعواطف عن طريق الدراسة أو الخبرات أو التعليم، مما قد يؤدي إلى تغير دائم في سلوك الفرد، ويعيد تشكيل بنية تفكيره العقلية، وهو كذلك كل فعل يمارسه الشخص بذاته يقصد من ورائه اكتساب معارف جديدة تساعده على تنمية قدراته على الاستيعاب والتحليل (جاري، 2015 :30).إن أهمية أساليب التعلم تنطلق من اعتبارها الطريقة الرئيسة فـي إحداث التعلم لدى الطلبـة، بحيث تكون الأسـاليب التعليمية المستخدمة من قبل المدرس ملائمة لأساليب التعلم المفضلة لـدى الطالب ولقدراته بحيث تساعده على الاستقبال الفعّال، بالإضـافة إلى الاهتمام بتنوع الوسائل التعليمية لمواجهة الفروق الفردية، فهناك من يتعلم أحسن عن طريق الوسيلة السمعية، ومنهم من يفضل الوسيلة المرئية، ومنهم من يتعلم أفضل بالممارسة والعمل. قد يشتمل الدرس الواحد في بعض الأحيان، على أكثر من هدف، فيكون تنوع الوسائل التعليمية واستخدامها بشكل متكامل، يساعد المدرّس على تنويع طريقة تدريسه.ويعدّ الطالب محور العملية التعليمية كلها، فنجاحه يعني نجاحها وفشله يعني فشلها. ومن أجل تحقيق تعلم ناجح لا بد من معرفة ما يفضله الطفل من أساليب التعلم، ويجب أن يكون ذلك، قبل البدء في العملية التدريسية، وفي تهيئة الوسائل التعليمية المناسبة (الساعدي، الشمري. 2006 :4)وبما أن العصر الحالي يتميز بثورة في المجالات العلمية والتكنولوجية والاجتماعية، وهذه الثورة تتطلب من الأفراد تنمية مهاراتهم لمواكبتها ومواجهة المشكلات المختلفة وحلّها؛ وتعدّ مهارات التعلم من العمليات المهمة التي لا يستغنى عنها، وهي كما أسلفنا، مستمرة طيلة حياة الفرد، فكان لا بد من العناية بأساليب التعلم وجودتها لتحسين نواتج التعلم. وانطلاقًا مما سبق، كانت مشكلة البحث ترمي للإجابة عن السؤال التالي:"هل الأسلوب الحسّي في تقديم المعلومة أفضل من الأسلوب التقليدي؟ ما هي التقنيات الحسّية المستخدمة لتحقيق الهدف من العملية التعليمية؟".وللإجابة عن هذه الأسئلة لا بد أن يسبقها طرح عدة أسئلة، والإجابة عنها، وهي:1- ما هو الأسلوب الحسّي في تقديم المعلومات؟2- ماهي التقنيات التدريسية المستخدمة في الأسلوب الحسّي؟3- هل يستهدف الأسلوب الحسّي إثارة الدافعية للتعلم؟4- هل يراعي الأسلوب الحسّي الفروق الفردية بين الأطفال؟5- ماهي طريقة تقديم المحتوى التعليمي بالأسلوب الحسّي؟(...)**** هدى غالب مكارم: باحثة لبنانية، اختصاصية في علم النفس المدرسي، مخترعة فكرة الديفايس في التربية المنهجية التعليمية الحديثة، ومن مؤسسي شركة فيثولوجي وهي شركة عالمية انبثقت من ابتكارات عديدة، ملمة بمواضيع تغيير مجرى العالم من خلال التصنيع والإبداع والتثقيف والاختراع، شركة أوجدت لغة جديدة للعالم لفهم وكسب الأمور بطرائق سلسة مرنة بأسلوب جديد متطور يتخطى التطور التكنولوجي.- المصادر والمراجع1- إبراهيم سعد، هبة محمد، وحسن شهدة، دعاء عبد الفتاح. (2019). أساليب التعلم المفضلة لذوي الاحتياجات الخاصة من وجهة نظر معلميهم في ظل نظام مدمج. مجلة كلية التربية- جامعة دمياط، (73)، 12.2- الأسدي، زينة جبار غني. (2016، 12 ديسمبر). تعريف الدافعية ووظائفها. تم استرجاعها بتاريخ 8 يونيو 2022 من https://art.uobabylon.edu.iq/ .3- بسيوني، محمود. (1991). سيكولوجية رسوم الأطفال. دار المعارف. مصر.4- بشكيط، هالة، وغبغوب، حياة. (2022). أنماط الإدارة الصفية وعلاقتها بالدافعية للتعلم لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط. رسالة ماجستير، جامعة محمد الصديق بن يحيى، الجزائر.5- بن الصالح، سمية، وبكراوي، نجاة. (2018). الدافعية للانجاز وعلاقتها بإدارة الصف لدى أساتذة التعليم الثانوي دراسة ميدانية ببعض ثانويات ولاية أدرار. رسالة ماجستير، جامعة أحمد دراية أدرار، الجزائر6- بن يوسف، أمال. (2008). العلاقة بين استراتيجيات التعلم والدافعية للتعلم وأثرها على التحصيل الدراسي. رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر.7- بو فاتح، محمد، بن إسماعيل، فاطمة، والعيدي، عائشة. (2019، 29 أيار). قياس دافعية الإنجاز بين الاختبارات الإسقاطية والسيكوميترية. مجلة العلوم الاجتماعية-جامعة الأغواط، 7 (32)، 76.8- جادو، أميرة. (2021، 11 مارس). تعريف الدوافع وانواعها. تم استرجاعها بتاريخ 3 يونيو 2022 من https://www.almrsal.com/9- جاري، نعيمة. (2015). علاقة أساليب التعلم كنمط من أنماط معالجة المعلومات بدافعية الإنجاز والتوافق الدراسي لدى تلاميذ السنة الثانية ثانوي. رسالة ماجستير. جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.10- جامعة الأنبار. (د.ت). علم النفس التربوي. (ط. 1). العراق: جامعة الانبار.11- جعفر، صباح. (2016). أنماط التنشئة الأسرية وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى طلبة جامعة محمد خيضر بسكرة. أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، الجزائر.12- جودي، محمد حسين. (2005). الأبعاد التربوية والنفسية والجمالة في فنون الطفل. العراق.13- الدراغمة، فوزة. (2021، 4 يناير). الفرق بين التعليم والتعلم والتدريس. تم استرجاعها في تاريخ 20 مايو، 2022 من https://wikiarticle.xyz.14- ريد، هربرت. (1975). تربية الذوق الفني. القاهرة.15- الزهراني، سعيد علي سعيد. (2014، أكتوبر). دافعية الإنجاز لدى العاديين والموهوبين ذوي صعوبات التعلم. مجلة بحوث التربية النوعية- جامعة المنصورة، (26)، 11-13.16- الساعدي، فاضل شاكر، والشمري، كريم عبد ساجر. (2006). أساليب التعلم التي يفضلها طلبة الكلية التقنية – بغداد. مجلة كلية الآداب، (78)، 1-4.17- سامية، دلال. (2019). علاقة قلق المستقبل بالدافعية للتعلم وانعكاسها على التوافق الدراسي. أطروحة دكتوراة، جامعة وهران، الجزائر.18- سحتوت، إيمان محمد، وجعفر، زينب عباس. (2014). استراتيجيات التدريس الحديثة (ط.1). الرياض: مكتبة الرشد.19- سنجق، رانيا. (2022، 26 أبريل). تعريف الحاجة. تم استرجاعها في تاريخ 7 يونيو 2022 من https://mawdoo3.com20- شناق، منال علي إرشيد. (2008). قياس مستوى الدافعية الأكاديمية لطلبة الجامعة الأردنية وعلاقتها ببعض المتغيرات الديموغرافية والمعرفية. رسالة ماجستير، جامعة عمان للدراسات العليا، الأردن.21- الصانع، أشرف عبد الرحمن. (2008). علاقة موقع الضبط وأنماط التعلم بدافعية التعلم الصفي في منطقة النقب. رسالة ماجستير، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، الأردن.22- طالب، هديل. (2018، 14 نوفمبر). تعريف الدافعية. تم استرجاعها في تاريخ 2 يونيو 2014 من https://mawdoo3.com23- العاجيب، ليلى. (2021، 22 نوفمبر). تعريف التعلم. تم استرجاعها في تاريخ 20 مايو،2022 من https://mawdoo3.com24- عبيسة، نورية حسن منصور. (2016، أبريل). أساليب التعلم: مفهومها وأبعادها والعوامل المشكلة لها حسب نموذج كولب للتعليم الخبراتي. مجلة وادي النيل للدراسات والبحوث، (10)، 225.25- عفيفة، جديدي. (2014، ديسمبر). الدافعية: أهميتها ودورها في عملية التعلم. معارف، (17)، 215.26- لمين، نصيرة، شرقي، حورية، ومخلوف، ناجح. (2020). الصحة النفسية وعلاقتها بدافعية الإنجاز الأكاديمي لدى عينة من طلبة الدكتوراه بجامعة المسيلة. مجلة آفاق للعلوم، 5 (3)، 171.27- محمد علي، أحمد حسن. (2017، 22 أغسطس). طرائق التدريس الحديثة: طريقة القصة وطريقة الأسئلة. تم استرجاعها في تاريخ 19 مايو، 2022 من https://www.new-educ.com.28- مصطفى، عياد. (2015، سبتمبر). سمات الشخصية وعلاقتها بدافعية الإنجاز لدى التلاميذ المشاركين في الرياضة المدرسية. مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، (20)، 50-51.

- المراجع الأجنبية1- Clark, lan. (2016, 10 January). Motivation. Retrieved June 6, 2022 from https://www.atlas101.ca/pm/concepts/motivation/

2- Shrestha, Praveen. (2017,18 November). Motivational Cycle. Retrieved June 7, 2022 from https://www.psychestudy.com/.

3- Tarver, Evan. (2020, 15 July). 11 Types of Motivation: What They Are & How to Use Them. Retrieved June 5, 2022 from https://www.evantarver.com

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 225 - خريف 2022 AutumnISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 16, 2022 10:35

November 4, 2022

Madame Bovary de Flaubert Entre incarnation du réel et "bovarysme"

♦ Mira Jabr *

نبذة عن البحث باللغة العربية:مدام بوفاري لفلوبيربين تجسيد الواقع و"البوفاريسم"

يعالج هذا البحث العديد من الموضوعات التي تهيمن على رواية "مدام بوفاري"** (باريس، 1857م) التي أدت إلى نجاح المؤلف الواقعي الفرنسي غوستاف فلوبير (1821 – 1880م)، حيث يصوّر الروائي واقع عصره بطريقة أصيلة للغاية من خلال تسليط الضوء على الصراع بين الحركتين الأدبيتين: الرومانسية والواقعية. في المقابل، تعدّ بطلة الرواية إيما تجسيدًا لـ"البوفاريسم" الذي هو أساس هذا البحث.الكلمات المفاتيح: مدام بوفاري، غوستاف فلوبير، رواية، البوفاريسم.***Résumé: Ce texte est une dissertation traitant plusieurs thèmes qui dominent le roman «Madame Bovary» (Lévy, Paris, 1857), destiné au succès de l’auteur réaliste français Gustave Flaubert (1821 – 1880). Ce dernier dépeint la réalité de son temps d’une façon très originelle en mettant le conflit entre les deux mouvements littéraires, le romantisme et le réalisme, en évidence. En effet, la protagoniste Emma est l’incarnation même du bovarysme qui est à la base de cette dissertation.Mots-clés: Madame Bovary, Gustave Flaubert, Roman, Bovarysme.***- IntroductionMouvement littéraire, le réalisme vient contraindre le romantisme à s’agenouiller devant son pouvoir, lui permettant de régner sur le XIXème siècle. Ce dernier impose des restrictions au romantisme qui avait trompé tout le monde avec une fausse vie en rose dont les troubles psychiques flottent vers la surface dans ce roman; on fait alors preuve que le réalisme n’est pas celui vulgaire et monstrueux enfin. Flaubert s’abandonne dans la contemplation d’un monde où le capitalisme est davantage mis en avant, où les riches s’enrichissent de plus sur le dos des pauvres, un monde décevant qui l’inspire à publier, en 1857, son chef d’œuvre qui le rendra l’un des auteurs français les plus célèbres de tout le temps; Madame Bovary. Mais à peine la parution faite, Flaubert, le gérant de la revue et l’imprimeur sont accusés «d’outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs», et donc après un long procès, Flaubert est acquitté et le roman connait un succès immense. Cette œuvre relate l’histoire d’une jeune femme bovaryste par excellence nommée Emma qui mène une vie de désillusions romantiques et finit par souffrir si intensément qu’elle se suicide à l’arsenic. Mais, quand on parle d’amour dans Madame Bovary, de quel sentiment est-il vraiment question? Nous parlerons tout d’abord de cet amour que promet le romantisme, puis nous analyserons l’échec dans l’œuvre, et enfin nous nous concentrerons sur l’ennui qui camoufle un bovarysme piquant.

- Les désillusions amoureuses d’EmmaD’abord, inspirée par ses lectures romantiques, Emma se jette dans les bras du premier homme qu’elle rencontre à son retour du couvent, et c’est là que commence sa vie conjugale avec Charles, un homme qui l’aime et la divinise à l’infini. Emma, quant à elle, a la personnalité d’une chasseuse, elle chasse sa proie et dès qu’elle l’attrape, elle s’en désintéresse. Après avoir été convaincue qu’elle mérite la vie dont elle a rêvé toute sa vie, elle se met à la recherche du prince charmant « braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes”, elle voulait un prince noble, riche, intelligent, beau et intéressant comme dans ses fantasmes, un prince qu’elle ne trouvera jamais, tout simplement parce qu’il n’existe pas, un prince qui est censé venir sur son cheval blanc pour la sauver. Elle rencontre Léon, un jeune homme qui disparait subitement, puis Rodolphe Boulanger qui le remplace. Emma, trop effrayée d’être à nouveau abandonnée, trompe son mari en donnant à Rodolphe tout, elle se jette dans l’adultère et dépense son argent et accumule dettes sur dettes. Cependant, lorsque les choses deviennent sérieuses entre eux et qu’il se rend compte qu’elle a l’intention de s’enfuir avec lui, il la quitte en ne laissant derrière lui qu’une lettre «Je serai loin quand vous lirez ces tristes lignes; car j’ai voulu m’enfuir au plus vite pour éviter la tentation de vous revoir». Après une longue dépression et une lutte contre les pensées suicidaires, elle retrouve Léon lors d’un concert d’Opéra et les deux amants sont réunis. On pourrait penser qu’une femme romantique s’arrêterait et apprendrait de ses erreurs, mais non, pas Emma, son esprit immature ne pense qu’à l’obsession de l’amour lui-même. En effet, ce roman parle surtout de l’amour, mais non pas l’amour d’une femme innocente et de la vie en rose, c’est l’amour narcissique d’Emma envers elle-même qui succède à l’amour idéal romantique et imaginaire, son amour affamé qui ruine tout, Charles et sa fille Berthe, victime de ses parents.

- Un échec inévitableDe plus, Emma échoue. C’est tout ce qu’elle fait tout au long de l’histoire. Elle échoue en tant qu’élève au couvent au point où même ses professeurs étaient heureux de la voir partir quand son père est venu la ramener à la maison «On ne fut point fâché de la voir partir», puisque d’après la supérieure «elle était devenue, dans les derniers temps, peu révérencieuse envers la communauté». Ensuite, elle échoue sur le niveau culturel en croyant de tout son cœur au monde que l’on trouve dans ses livres et en mélangeant les choses; elle n’est pas corrompue par des mauvais livres, elle est corrompue parce qu’elle est une mauvaise lectrice. Elle échoue ensuite en tant que fille, car son père ne la supporte plus à la maison, et puis elle échoue en tant qu’épouse en trompant son mari avec des hommes qui la quittent dès qu’ils en ont l’occasion. Enfin, elle échoue en tant que mère lorsqu’elle dépense toute la fortune de son mari sur ses amants, et se suicide en laissant derrière-elle son époux et sa fille Berthe comme s’ils n’avaient aucune importance. Charles, trop obsédé par sa femme, joue un rôle également important dans le thème de l’échec puisqu’il abandonne, lui aussi, Berthe après s’être affamé jusqu’à en mourir, il lu la lettre d’Emma où elle admet tous ses secrets dégoûtants, et il lui pardonne, ignorant par sa mort les conseils de son beau-père (chap. 3 de la première partie) «Mais, puisque c’est notre sort à tous, on ne doit plus se laisser dépérir, et parce que d’autres sont morts, vouloir mourir…».

- Entre ennui et bovarysmeEnsuite, le narrateur voulait nous faire croire que Charles n’était rien, il n’était qu’un mari médiocre et ennuyeux qui n’avait rien à offrir, cette idée est restée au fond de notre esprit tout au long du roman. La vie avec lui est devenue une routine totale «…ses expansions étaient devenues régulières: il l’embrassait à de certaines heures. C’était une habitude parmi les autres, et comme un dessert prévu d’avance, après la monotonie du dîner». Le thème de l’ennui dans ce roman est si évident que le roman lui-même devient ennuyeux. Tout ce que fait Emma est justifié par cet ennui constant qu’elle ressent, elle n’est jamais satisfaite. Tout d’abord, elle voudrait partir vers Yonville, puis elle suggère de déménager à Paris, de commencer une nouvelle vie, de vivre comme une princesse, mais connaissant Emma, même cela n’aurait pas été suffisant pour elle. Yonville ne lui suffirait pas, Charles non plus, et Berthe certainement pas. Elle voulait plus, elle voulait le meilleur du meilleur. Tout dans cette œuvre est si exagérément détaillé et long, notamment la mort de la protagoniste, faite non pas par un moyen rapide et soudain qui la tuerait tranquillement, elle choisit le poison, une méthode qui la laisse gémir et trembler dans son lit pour une assez longue durée avant de prononcer finalement son dernier souffle. Sa mort est décrite en plus ou moins seize pages où «ses gémissements furent plus forts» jusqu’à ce qu’elle «n’existait plus». Néanmoins, l’ennui n’est pas le sentiment qui qualifie vraiment ce roman, et Flaubert le montre en définissant le bovarysme à plusieurs reprises, notamment dans le chapitre 7 où il parle d’un «insaisissable malaise» qui «change d’aspects comme les nuées, qui tourbillonne comme le vent». On connait d’après le philosophe français Jules de Gaultier qui est à l’origine de la notion du bovarysme, la définition suivante «Le Bovarysme est la faculté départie de l’homme de se concevoir autrement qu’il ne l’est»,*** et rien ne décrit Emma avec assez de précision que ça.

- ConclusionEn résumé, Gustave Flaubert disait «Madame Bovary, c’est moi», la même femme qui a épousé l’homme qui l’aimait de la même façon qu’elle voulait être aimée, mais qui a choisi de chercher cet amour ailleurs. Pour elle, l’amour n’a jamais été celui qu’elle trouverait dans le mariage, c’est comme si l’amour était un tabou qu’elle ne pouvait trouver qu’entre les pages poussiéreuses de ses livres, ou dans les nuits sombres avec ses amants, l’amour dont les griffes s’enfonçaient en ruinant sa vie ainsi que celle de sa famille. Elle ne ressentait désormais pas l’amour maternel qu’elle devait avoir envers sa fille Berthe, cet amour qui devait être au-dessus de tout autre. Charles abandonne sa fille, Emma aussi l’abandonne, et Flaubert avait choisi de nous rendre coupable du même crime en n’accordant aucune importance à Berthe, il a voulu nous mettre à la place de ses parents, sommes-nous alors trop différents de Charles et Emma? Valions-nous mieux qu’eux?

**** ميرا محمد جبر : باحثة لبنانية، تدرس في قسم اللغة الفرنسية – كلية الآداب والعلوم الإنسانية – الجامعة اللبنانية* Mira Mohammad Jabr : Chercheuse libanaise. Étudiante en deuxième année de littérature française à l'Université libanaise.

** FLAUBERT, GUSTAVE (2014). Madame Bovary. Paris: Hachette Éducation*** Jayot, Delphine (2007). Le bovarysme, histoire et interprétation d’une pathologie littéraire à l’âge modern. Thèse pour obtenir le grade de docteur en langue et littérature françaises de l’Université Paris VIII, sous la direction de M. le Professeur Jacques Neefs et de M. le Professeur Pierre Bayard, présentée et soutenue publiquement le 20 décembre 2007

الحداثة (Al Hadatha) – س. 29 – ع. 225 - خريف 2022 Autumn ISSN: 2790-1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on November 04, 2022 09:05

•

Tags:

alhadatha, مجلة-الحداثة

September 21, 2022

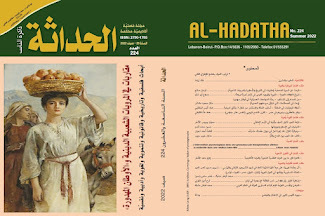

مجلة الحداثة: مقاربات في المرويات الشعبية الدينية و"الأوطان المهدورة"- صيف 2022

صدر العدد الجديد من مجلة الحداثة - al hadatha journal – فصلية أكاديمية محكمة (صيف 2022 – عدد 224) تحت عنوان: مقاربات في المرويات الشعبية الدينية و"الأوطان المهدورة" أبحاث فلسفية وتاريخية وقانونية وتنموية ولغوية وأدبية ونفسيّةضم عدد المجلة التي يرأس تحريرها فرحان صالح، وتصدر بترخيص من وزارة الإعلام اللبنانية (230 ت 21/9/1993) - ISSN: 2790-1785، عددًا من الملفات والأبحاث الأكاديمية، واستهل بافتتاحية، تحت عنوان: . المغرب والمشرق للدكتور خالد زيادة.وضم ملف "قضايا تاريخية وفكرية": البحث عن السيرة المحمدية (مقاربات في التاريخ والأسطورة والمرويات الشعبية) للدكتور فرحان صالح، وتاريخ العلاقات الكردية – العربية والوجود الكردي في لبنان تاريخًا وراهنًا للدكتور صلاح أبو شقرا، ومن الصدام إلى الاستلاب - رحلة المجتمعات العصبانية في أوطان مهدورة (بحث في المصطلحات التي تترافق مع مفهوم العصبية) للباحثة منال محمود مكداش، وأملاك الرهبانيات في المعلقة - أساليب التملك والاستثمار من خلال 7 وثائق تاريخية للباحث عماد أنيس البعقليني، وواقع "العطّارين" ودورهم في مصر - القرن التاسع الهجري (خامس عشر ميلادي( للباحث عماد حنّا القليطي.وضم ملف "قضايا لغوية وأدبية": كراهة العرب لتكرار الحرف وأثرها في الرَّسم الإملائي للدكتورة صونيا جرجس الأشقر، والمبشرات في الإسلام وموجباتها للدكتور حسين محمد قاسم، وسيميائيّة الغزل عند زهرة الحرّ في ديوان "قصائد منسيّة" للباحثة فاطمة أحمد شعبان، والكلب عند العرب بين المدح والذّمّ للباحث مدلان حبيب حبيب.أما ملف "قضايا نفسية" فضم: L’intervention psychologique dans une grossesse par transplantation utérine: la maternité dans une relation mère-fille, dr. Eliane Jean Haddad .وضم ملف "قضايا في الفنون الشعبية": ظاهرة الزار ما بين الدراما الطقسية الشعبية والدراما الأكاديمية للدكتورة إكرام حامد الأشقر.وعالج ملف "قضايا قانونية وتنموية" الآتي: أثر جائحة كورونا على مبدأ القوة الملزمة للعقد في ضوء التشريعين اللبناني والفرنسي للدكتورة نسرين حسين ناصر الدين، والعدالة الدستورية وواقعها في الدول العربية (لبنان، العراق، مصر، الكويت، تونس) للدكتورين محمد فياض مشيك وخضر سامي ياسين، وإشكالية القرار رقم 60 ل.ر. لدى الطائفة الإسلامية في لبنان للباحثة فرح أمين القوزي، والمبادئ والأسس اللازمة لقيام البناء الدستوري للدولة في العالم العربي للدكتور محمد فياض مشيك.وجاء في "مراجعات": وجيه فانوس الكبير في الاعتدال والتواضع وداعًا.الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on September 21, 2022 05:51

مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal

Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

- مجلة الحداثة's profile

- 11 followers