مجلة الحداثة's Blog: مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal, page 17

March 7, 2022

Teachers’ Practices and Assessment of 21st century 4 Cs in grade 9 class (Brevet) in Lebanon

♦ Heba Kamal Chami *

- نبذة عن البحث باللغة العربية:

ممارسات المعلمين وتقييمهم للمهارات الأربع اللازمة في القرن الحادي والعشرين

(الصف التاسع (بريفيه) في لبنان أنموذجًا)

أصبح العالم الذي نعيش فيه معقدًا وشديد التناقض وأكثر فوضوية من العالم الذي صمم نظام التعليم من أجله. إن الحاجة إلى تعلم مهارات جديدة: كالتعاون والتفكير النقدي والإبداع والتواصل هي المهارات اللازمة للنجاح في الكلية والوظيفة والحياة. وقد أظهرت عدة دراسات نتائج مختلفة، لكن تم إجراء قدر ضئيل من التحقيقات البحثية في لبنان.تستقصي هذه الدراسة عروض المدارس اللبنانية مقابل متطلبات مهارات القرن الحادي والعشرين من خلال عدسات المعلمين. ويعالج الاستطلاع خمس ممارسات تعليمية مستخدمة لتنفيذ وتقييم العناصر الأربعة: مهارات التفكير النقدي، ومهارات التعاون، ومهارات الاتصال، ومهارات الإبداع، والتكنولوجيا.وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فجوة كبيرة بين كيفية عمل المعلمين، وكيف يفترض بهم القيام بذلك، مع مراعاة متطلبات القرن الحادي والعشرين. لذلك يوصى بمديري المدرسة وأصحاب المصلحة بتقديم التدريب، وحثّ المعلمين على تطوير قدراتهم، إذ من المستحسن أن تغير المدارس اللبنانية طريقتها في التقييم والتدريس بحيث يمكن إنتاج قوة عاملة وأفكار تنافسية.- الكلمات المفاتيح: نظرية بياجيه، مهارات القرن الواحد والعشرين، القواعد لتصحيح مهارات الأربع، برنامج تقييم الطلاب الدوليين (PISA)، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، الرابطة الوطنية للتعليم (NEA)***- Abstract:The world that our students now face is complex, contradictory, and more chaotic than the world our schooling system was designed for. The 4Cs: Collaboration, Critical Thinking, creativity, and Communication are skills needed to succeed in college, career, and life, as the P21 stated, and have been considered one of the important topics in the field of Education for the past years. Various literature studies have exploited the effect of teaching and learning through the four Cs. Studies have shown different results, but minimal research investigation has been conducted in Lebanon. This study investigated the offerings of Lebanese schools against requirements of 21st-century skills through the lenses of teachers. A survey was adapted from Hixson, Ravitz & Whisman (2012), and 90 grade 9 teachers in public and private schools in Lebanon responded. The survey addressed five teaching practices used to implement and assess the 4 Cs: critical thinking skills, collaboration skills, communication skills, creativity skills, and Technology. Data were analyzed using SPSS 21.0 for windows. Results indicated that a huge gap existed between how teachers function and how they are supposed to do so, considering the 21st-century demands. The 4 Cs are not fully implemented or assessed, and teachers are far from doing so. Recommendations for policy and practice are provided.Key Words: Piaget theory, 4C Rubrics, NEA (National Education Association), P21(Partnership 21 century learning), Program for International Student Assessment (PISA), ICT (Information and Communication Technology)**** هبة كمال الشامي: باحثة في مجال التربيه. ماجستير إدارة تربوية، وإجازة في الأدب الإنكليزي من الجامعة اللبنانية* Heba Kamal Chami: Researcher in the field of Education. MA in Educational Administration, and a BA in English Literature from the Lebanese University

الحداثة (Al Hadatha) – س. 28 – ع. 221 – 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785الحداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 08:57

Teachersâ Practices and Assessment of 21st century 4 Cs in grade 9 class (Brevet) in Lebanon

⦠Heba Kamal Chami *

- Ùبذة ع٠اÙبØØ« باÙÙغة اÙعربÙØ©:

٠٠ارسات اÙ٠عÙÙ ÙÙ ÙتÙÙÙÙ ÙÙ ÙÙÙ Ùارات اÙأربع اÙÙاز٠ة Ù٠اÙÙر٠اÙØاد٠ÙاÙعشرÙÙ

(اÙص٠اÙتاسع (برÙÙÙÙ) ÙÙ ÙبÙا٠أÙÙ ÙذجÙا)

Ø£ØµØ¨Ø Ø§ÙعاÙ٠اÙØ°Ù ÙعÙØ´ ÙÙ٠٠عÙدÙا ÙشدÙد اÙتÙاÙض ÙØ£Ùثر ÙÙضÙÙØ© ٠٠اÙعاÙ٠اÙذ٠ص٠٠Ùظا٠اÙتعÙÙ٠٠٠أجÙÙ. إ٠اÙØاجة Ø¥Ù٠تعÙÙ Ù Ùارات جدÙدة: ÙاÙتعاÙÙ ÙاÙتÙÙÙر اÙÙÙد٠ÙاÙإبداع ÙاÙتÙاص٠Ù٠اÙÙ Ùارات اÙÙاز٠ة ÙÙÙØ¬Ø§Ø Ù٠اÙÙÙÙØ© ÙاÙÙظÙÙØ© ÙاÙØÙاة. ÙÙد أظÙرت عدة دراسات Ùتائج ٠ختÙÙØ©Ø ÙÙ٠ت٠إجراء Ùدر ضئÙ٠٠٠اÙتØÙÙÙات اÙبØØ«ÙØ© ÙÙ ÙبÙاÙ.تستÙص٠Ùذ٠اÙدراسة عرÙض اÙ٠دارس اÙÙبÙاÙÙØ© Ù Ùاب٠٠تطÙبات Ù Ùارات اÙÙر٠اÙØاد٠ÙاÙعشرÙÙ Ù Ù Ø®Ùا٠عدسات اÙ٠عÙÙ ÙÙ. ÙÙعاÙج اÙاستطÙاع خ٠س ٠٠ارسات تعÙÙÙ ÙØ© ٠ستخد٠ة ÙتÙÙÙØ° ÙتÙÙÙ٠اÙعÙاصر اÙأربعة: Ù Ùارات اÙتÙÙÙر اÙÙÙدÙØ ÙÙ Ùارات اÙتعاÙÙØ ÙÙ Ùارات اÙاتصاÙØ ÙÙ Ùارات اÙØ¥Ø¨Ø¯Ø§Ø¹Ø ÙاÙتÙÙÙÙÙجÙا.ÙتÙصÙت Ùتائج اÙبØØ« Ø¥ÙÙ ÙجÙد ÙجÙØ© ÙبÙرة بÙÙ ÙÙÙÙØ© ع٠٠اÙ٠عÙÙ ÙÙØ ÙÙÙÙ ÙÙترض بÙ٠اÙÙÙا٠بذÙÙØ Ù Ø¹ ٠راعاة ٠تطÙبات اÙÙر٠اÙØاد٠ÙاÙعشرÙÙ. ÙØ°ÙÙ ÙÙص٠ب٠دÙر٠اÙ٠درسة ÙأصØاب اÙ٠صÙØØ© بتÙدÙ٠اÙتدرÙØ¨Ø ÙØث٠اÙ٠عÙÙ Ù٠عÙ٠تطÙÙر ÙدراتÙÙ Ø Ø¥Ø° ٠٠اÙ٠ستØس٠أ٠تغÙر اÙ٠دارس اÙÙبÙاÙÙØ© طرÙÙتÙا Ù٠اÙتÙÙÙÙ ÙاÙتدرÙس بØÙØ« ÙÙ Ù٠إÙتاج ÙÙØ© عا٠ÙØ© ÙØ£ÙÙار تÙاÙسÙØ©.- اÙÙÙ٠ات اÙÙ ÙاتÙØ: ÙظرÙØ© بÙاجÙÙØ Ù Ùارات اÙÙر٠اÙÙاØد ÙاÙعشرÙÙØ Ø§ÙÙÙاعد ÙتصØÙØ Ù Ùارات اÙØ£Ø±Ø¨Ø¹Ø Ø¨Ø±Ùا٠ج تÙÙÙ٠اÙØ·Ùاب اÙدÙÙÙÙÙ (PISA)Ø ØªÙÙÙÙÙجÙا اÙ٠عÙÙ٠ات ÙاÙاتصاÙات (ICT)Ø Ø§Ùرابطة اÙÙØ·ÙÙØ© ÙÙتعÙÙÙ (NEA)***- Abstract:The world that our students now face is complex, contradictory, and more chaotic than the world our schooling system was designed for. The 4Cs: Collaboration, Critical Thinking, creativity, and Communication are skills needed to succeed in college, career, and life, as the P21 stated, and have been considered one of the important topics in the field of Education for the past years. Various literature studies have exploited the effect of teaching and learning through the four Cs. Studies have shown different results, but minimal research investigation has been conducted in Lebanon. This study investigated the offerings of Lebanese schools against requirements of 21st-century skills through the lenses of teachers. A survey was adapted from Hixson, Ravitz & Whisman (2012), and 90 grade 9 teachers in public and private schools in Lebanon responded. The survey addressed five teaching practices used to implement and assess the 4 Cs: critical thinking skills, collaboration skills, communication skills, creativity skills, and Technology. Data were analyzed using SPSS 21.0 for windows. Results indicated that a huge gap existed between how teachers function and how they are supposed to do so, considering the 21st-century demands. The 4 Cs are not fully implemented or assessed, and teachers are far from doing so. Recommendations for policy and practice are provided.Key Words: Piaget theory, 4C Rubrics, NEA (National Education Association), P21(Partnership 21 century learning), Program for International Student Assessment (PISA), ICT (Information and Communication Technology)**** Ùبة Ù٠ا٠اÙشا٠Ù: باØثة Ù٠٠جا٠اÙتربÙÙ. ٠اجستÙر إدارة تربÙÙØ©Ø Ùإجازة Ù٠اÙأدب اÙØ¥ÙÙÙÙز٠٠٠اÙجا٠عة اÙÙبÙاÙÙØ©* Heba Kamal Chami: Researcher in the field of Education. MA in Educational Administration, and a BA in English Literature from the Lebanese University

اÙØداثة (Al Hadatha) â س. 28 â ع. 221 â 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 08:57

اÙÙصدÙÙØ© ÙÙ ÙصÙدة جÙز٠Øرب "اÙÙ ÙتÙ" - ٠٠دÙÙا٠"ÙÙÙ ÙاØد ÙÙ Ø«Ùاث أصابع"

⦠خدÙجة عبد اÙÙ٠اÙÙ Ùداد*

Ùبذة ع٠اÙبØØ«

تعد٠اÙÙصÙدة اÙÙ ÙطعÙÙØ© ٠٠أÙثر اÙÙصائد اÙØداثÙØ© صعÙبة Ù٠اÙتØÙÙÙ ÙاÙتأÙÙÙ ÙظرÙا Ø¥Ù٠غÙاÙا باÙ٠ظاÙر اÙأسÙÙبÙØ© ÙاÙ٠عاÙÙر اÙÙصÙÙÙØ©. Ùتتصدر اÙÙصÙدة اÙÙ ÙطعÙØ© Ùائ٠ة اÙشعر اÙØدÙØ«Ø ÙÙÙ ÙسÙÙ ÙصÙع٠اÙشاعر بتÙØ«Ù٠اÙعبارة ÙصÙاغة اÙ٠عÙÙØ Ùتؤثر Ù٠اÙ٠تÙÙÙØ ÙتØرÙÙ ÙجداÙÙ ÙØ£ÙÙار٠ÙاÙتشا٠٠ÙÙÙÙاتÙا Ùسبر أغÙارÙا ÙÙÙ٠ر٠ÙزÙا ÙØ®ÙاÙاÙا.Ùذا اÙبØØ« Ù Ùاربة ÙصÙÙÙØ© ÙÙصÙدة "اÙÙ ÙتÙ" Ùشاعر اÙÙصÙدة اÙÙ ÙطعÙØ© اÙØدÙØ«Ø©Ø Ùشاعر "اÙÙ Øبرة" اÙÙبÙاÙ٠اÙجÙÙب٠جÙز٠ØØ±Ø¨Ø Ù Ù Ø¯ÙÙاÙÙ "ÙÙÙ ÙاØد ÙÙ Ø«Ùاث أصابع" اÙصادر Ù٠اÙعا٠2013.- اÙتسÙÙغ ÙاÙإشÙاÙÙØ©ÙÙد اÙشاعر جÙز٠Øرب Ù٠بÙدة اÙ٠ع٠ارÙØ© (جÙÙب ÙبÙاÙ) اÙعا٠1944 ÙتÙÙÙ Ù٠اÙعا٠2014. Ù Ø«ÙÙÙ ÙØ§Ø³Ø¹Ø Ùذ٠رÙØ ÙÙÙ ÙØ© تتعدÙÙ ØدÙد اÙÙØ·Ù. شاعر ÙÙØ§ØªØ¨Ø ÙÙ Øا٠٠Ù٠عÙÙ Ù ÙصÙØاÙÙÙ ÙإذاعÙÙÙ... سÙÙ Ù٠ب٠تÙاز٠ة ÙÙرÙز ÙÙثرة ٠ا Ø£Ùتج ÙÙا ٠٠أغاÙÙØ ÙأغÙÙØ© "ØبÙت٠تÙسÙت اÙÙÙÙ " Ù"أسÙارة اÙعرÙس".Ùتب Øرب ع٠اÙØب٠ÙاÙØÙاة Ùخت٠Ùتابت٠باÙÙ Ùت.Ùا تÙستÙÙÙد٠اÙÙتابة٠عÙÙ. Ùذا اخترت ٠٠بÙÙ ÙصÙص٠اÙأدبÙØ© ÙÙدÙØ±Ø³Ø ÙصÙدة ٠٠دÙÙاÙ٠اÙأخÙر "ÙÙÙ ÙاØد ÙÙ Ø«Ùاث أصابع"Ø Ø§Ùذ٠طغت ÙÙÙ ÙÙرة اÙÙ Ùت ÙاÙرØÙÙØ ÙØ£ÙÙ Ùرث٠ÙÙس٠ÙÙÙÙÙ: ÙداعÙØ§Ø Ø¨Ø·Ø±ÙÙتÙØ Ùتر٠ÙÙ٠ات٠ÙتؤÙس اÙÙØ§Ø±Ø¦Ø ÙÙ٠ا Ùا٠اÙتراب رÙÙÙ٠اÙأخÙر.ÙÙØ£Ù٠اÙÙساÙÙات تعد٠٠٠أبÙاب اÙدخÙ٠إÙ٠ع٠٠اÙ٠عÙÙØ ÙعاÙج Ùذا اÙبØØ« Ùذ٠اÙÙصÙدة عÙ٠٠ستÙ٠اÙدراسة اÙÙساÙÙØ© ÙÙÙÙÙ٠عÙ٠٠عاÙÙÙا ÙدÙاÙاتÙØ§Ø ÙتØدÙدÙا ÙصدÙÙتÙا.أ٠ا إشÙاÙÙØ© اÙبØØ« ÙÙÙ:ÙÙ٠تجÙÙت ÙصدÙÙØ© Øرب ÙÙ ÙصÙدت٠"اÙÙ ÙتÙ"Ø ÙÙÙÙ ÙظÙ٠أسÙÙب٠اÙأدب٠Ù٠خد٠ة Ùذ٠اÙÙصدÙÙØ©Ø- اÙÙصدÙÙØ© (Intentionality):ÙغةÙ: اÙÙصد: استÙا٠ة اÙØ·ÙرÙÙ. Ùصد ÙÙصد ÙصدÙØ§Ø ÙÙÙ ÙØ§ØµØ¯Ø ÙاÙÙصد إتÙا٠اÙØ´ÙØ¡. تÙÙÙ: Ùصدت٠ÙÙصدت ÙÙ ÙÙصدت Ø¥ÙÙÙØ Ø¨Ù Ø¹ÙÙ. ÙÙصدت ÙصدÙ: ÙØÙت ÙØÙÙ (اب٠٠ÙظÙØ±Ø Ùا ØªØ Ø¬ 12Ø Øµ 114).اصطÙاØÙا: Ù٠إØد٠اÙÙ ÙÙÙ٠ات اÙأساسÙÙØ© ÙÙÙصÙ. ÙÙØÙÙ٠اÙ٠ؤÙÙÙ Ù Ùاصد٠بطر٠٠ختÙÙØ© تج٠Ùع Ù٠٠صطÙØ Ø§ÙÙصدÙÙØ©Ø ÙÙا ÙتÙÙÙ٠اÙ٠تÙÙÙ٠٠ع غÙر٠إÙÙا إذا Ùا٠ÙÙÙا٠٠Ùصد (اÙصÙبÙØÙØ 2008Ø Øµ 96). ÙÙد ÙÙÙ٠اÙÙصد Ù٠اÙÙص٠صرÙØÙا ٠رتبطÙا باÙ٠عاÙ٠اÙ٠باشرة ÙÙÙÙØ§Ù Ø Ø£Ù Ù ØªØ¶Ù ÙÙÙا ٠رتبطÙا باÙ٠غز٠٠٠استخدا٠اÙØ£Ùعا٠(ÙØ±Ø¬Ø 2007Ø Øµ 48).ÙÙر٠اÙÙÙÙسÙ٠اÙرÙس٠٠ÙخائÙ٠باختÙÙ (Mikhail Bakhtin)* Ø£Ù٠اÙÙص٠ÙØدÙد٠عا٠Ùا٠ÙجعÙاÙÙ ÙصÙÙا: اÙÙÙÙØ© ÙاÙØ¹Ø²Ù Ø ÙتÙÙÙØ° Ùذ٠اÙÙÙÙØ©Ø ÙÙتÙاعÙا٠بشÙ٠دÙÙا٠ÙÙ. ÙاÙÙصدÙÙØ© ÙÙ ÙÙÙØ© اÙ٠رس٠إرسا٠رساÙت٠بأÙ٠طرÙÙØ©Ø Ù Ø¨ÙÙÙا عÙ٠اÙترابط اÙØ´ÙÙÙÙ ÙاÙÙ ÙÙÙÙ ÙÙ (اÙصÙبÙØÙØ 2008Ø Øµ97).أ٠ا اÙÙصدÙÙØ© Ù٠اÙدرس اÙÙساÙÙÙ ÙÙÙ: اÙÙص٠ع٠٠٠خطÙØ· ÙستÙد٠تØÙÙ٠غاÙØ© ٠عÙÙÙØ©Ø Ùترابط٠ÙتÙاسÙÙ Ù ÙصÙدا٠ÙتØÙÙÙ Ùد٠٠عÙÙÙ (ÙÙر اÙدÙÙØ 2009Ø Øµ 21).أ٠ا Ù ÙÙÙ٠اÙÙ ÙÙر اÙبرÙطاÙÙ Ùربرت بÙ٠غراÙس (Paul Grice)* ÙÙÙصد ÙÙÙ: "ÙÙÙ Øدث Ùا٠ÙغÙÙÙÙا أ٠غÙر ÙغÙÙ٠إ٠Ùا Ø£Ù ÙÙÙÙ Ù ØتÙÙÙا عÙ٠اÙدÙاÙØ© أ٠عÙÙ ÙÙÙتÙا. ÙتراÙ٠اÙغ٠ا٠دÙاÙت٠اÙÙ Ø·Ø±Ø ÙÙذا اÙØدث Ù٠دÙاÙØ© ÙÙÙس Ùراء٠ÙØµØ¯Ø ÙÙÙÙÙا Ùآخر: اغÙ٠اÙØ¨Ø§Ø¨Ø ÙتØÙÙÙ ÙÙÙ Ùصد" (عÙØ¶Ø 1994Ø Øµ 102).Ùإذا اتبع Ù Ùتج اÙÙص٠Ùذ٠اÙ٠بادئ استطاع تØÙÙ٠اÙاتصاÙØ ÙÙ٠اÙعÙصر اÙ٠ؤثÙر Ù٠تØدÙد ٠د٠٠ÙبÙÙÙÙØ© اÙÙصÙ.ÙتÙØ¶Ø Ø¥Ø°ÙØ§Ø Ù Ù Ø®Ùا٠٠ا ÙدÙ٠٠عÙ٠اء اÙÙÙØºØ©Ø Ù Ø§ÙÙÙØ© اÙÙصدÙÙØ©Ø Ø§ÙÙÙÙØ© ÙاÙÙع٠باÙÙعÙ.**** باØثة Ù Ù ÙبÙاÙØ Øائزة Ø´Ùادة ٠استر Ù٠اÙÙغة اÙعربÙØ© ÙآدابÙا (ÙغÙÙ â Ø£ÙسÙÙ) â اÙجا٠عة اÙÙبÙاÙÙØ©

* Ù ØÙ Ùد درÙÙØ´ (1941- 2008): Ø£Øد Ø£Ù٠اÙØ´Ùعراء اÙÙÙسطÙÙÙÙÙ ÙاÙعرب اÙ٠عاصرÙÙØ Ø§Ø±ØªØ¨Ø· اس٠٠بشعر اÙØ«Ùرة ÙاÙÙØ·Ù. ÙÙ: اÙأع٠ا٠اÙÙا٠ÙØ© Ù٠٠جÙØ¯Ø§ØªØ ÙÙد أعÙد طبعÙا غÙر ٠رة.* Ù ÙخائÙ٠باختÙÙ (1895-1975): ÙÙÙسÙÙ ÙÙغÙ٠رÙسÙØ Ø¯Ø±Ø³ ÙÙ٠اÙÙÙغة. ٠٠٠ؤÙÙاتÙ: Ù Ø´ÙÙات Ù٠شعرÙØ© دÙستÙÙÙسÙÙ.* Ùربت بÙ٠غراÙس (1913- 1988): ÙÙÙسÙ٠برÙطاÙÙØ Ø¯Ø±Ø³ اÙ٠عÙÙ Ù Ù Ù ÙظÙر ÙÙسÙÙØ ÙÙشر أع٠اÙ٠باس٠"إتش ب٠جراÙس". ٠٠٠ؤÙÙاتÙ: ÙظرÙØ© اÙ٠عÙÙ ÙÙ ÙÙسÙØ© بÙ٠غراÙس.- اÙ٠صدر:- ØØ±Ø¨Ø Ø¬ÙزÙ. (2013). ÙÙÙ ÙاØد ÙÙ Ø«Ùاث أصابع. بÙرÙت: رÙاض اÙرÙÙÙس ÙÙÙتب ÙاÙÙÙشر- اÙ٠راجع:- اب٠٠ÙظÙØ±Ø Ø£Ø¨Ù Ø§ÙÙض٠ج٠ا٠اÙدÙÙ Ù Ø٠د ب٠٠Ùر٠. (Ùا ت.). Ùسا٠اÙعرب. اÙرÙاض: إصدارات Ùزارة اÙشؤÙ٠اÙإسÙا٠ÙÙØ© ÙاÙØ£ÙÙا٠ÙاÙدعÙØ© ÙاÙإرشاد- شرتØØ Ø¹ØµØ§Ù . (ÙÙسا٠2016). ج٠اÙÙÙØ© اÙÙصÙدة اÙÙ ÙطعÙÙØ© عÙد جÙز٠Øرب. ٠جÙÙØ© Ø«ÙاÙات. http://thaqafat.com. ت٠٠اÙاسترجاع ÙÙ 11/ 12/ 2021 اÙسÙاعة 4 ب.ظ.- صبØÙØ Ù ØÙ٠اÙدÙÙÙ. (2008). "جÙز٠Øرب" Ùأ٠طار اÙÙردة اÙسÙÙداء. بÙرÙت: رÙاض اÙرÙÙÙس ÙÙÙتب ÙاÙÙÙشر- اÙصبÙØÙØ Ù Ø٠د اÙأخضر. (2008). ٠دخ٠إÙ٠عÙ٠اÙÙص Ù٠جاÙات تطبÙÙÙÙØ©Ø Ø·1. بÙرÙت: اÙدار اÙعربÙÙØ© ÙÙعÙÙÙ - ÙسطÙØ·ÙÙØ Ø±Ø²Ù Ø§ÙÙÙ. (2011). تشÙÙ٠اÙØ£Ùا اÙØ´ÙعرÙÙ ÙÙ Ø´ÙØ® اÙغÙÙ ÙعÙÙاز٠اÙرÙÙØ: دراسة Ù ÙضÙعاتÙÙØ©. بÙرÙت: بÙسا٠ÙÙÙÙشر ÙاÙتÙÙزÙع- ÙÙر اÙدÙÙØ Ùارة. (2009). اÙÙص اÙأدب٠٠٠اÙÙس٠اÙ٠غÙ٠إÙ٠اÙÙس٠اÙÙ ÙتÙØ. (أطرÙØØ© دÙتÙراة). اÙجزائر: جا٠عة ÙÙراÙØ ÙÙÙØ© اÙØ¢Ø¯Ø§Ø¨Ø Ùس٠اÙÙغة اÙعربÙØ©- ÙÙÙØ³Ø ØبÙب. (ÙاÙÙ٠اÙØ«ÙاÙÙ 2008). ÙÙطة ÙاصÙØ©. ÙÙاة otv

اÙØداثة (Al Hadatha) â س. 28 â ع. 221 â 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 08:44

Small ruminant innovative product to increase resilience of vulnerable Lebanese population amid the economic crisis

⦠- Rouba Toni Bou chalhoub * ⦠- Nancy Gabi El Massih **⦠- Richard Milede Sadaka *** ⦠- Maya Faouzi Saadé ****

- Ùبذة ع٠اÙبØØ« باÙÙغة اÙعربÙØ©:

Ù Ùتج ÙÙØÙÙاÙات اÙ٠جترÙØ© اÙصغÙرة Ùدع٠ص٠Ùد اÙÙبÙاÙÙÙÙ Ù٠اÙأز٠ة اÙاÙتصادÙØ©

ÙÙ Ù٠تصÙÙ٠اÙأز٠ة اÙ٠اÙÙØ© اÙØاÙÙØ© ÙÙ ÙبÙا٠٠٠بÙ٠أسÙØ£ Ø«Ùاث أز٠ات Ù٠اÙعاÙÙ Ù ÙØ° Ù Ùتص٠اÙÙر٠اÙتاسع Ø¹Ø´Ø±Ø ÙØ°Ù٠بØسب اÙبÙ٠اÙدÙÙÙ. Ùسب٠Ùذ٠اÙأز٠ة - ÙÙا Ùزا٠- اÙÙطاع Øاد Ù٠اÙÙÙرباء اÙأ٠ر اÙØ°Ù Ùضع اÙÙبÙاÙÙÙÙ ÙÙ ØاÙØ© غÙر عادÙØ©Ø Ø£Ø¬Ø¨Ø±ØªÙ٠عÙ٠اÙتÙÙÙ٠بطرÙ٠٠ؤÙÙ Ø©.ÙÙد أدت اÙأز٠ة Ø¥Ù٠اتباع بعض اÙشرÙØ· اÙØÙاتÙØ© اÙÙاسÙØ© ÙÙØ§Ø³ØªÙ Ø±Ø§Ø±Ø Ù ÙÙا: تخط٠اÙØ£Ù Ùات اÙÙبÙاÙÙÙات بعض اÙÙجبات ÙÙ Ùت٠Ù٠أطÙاÙÙ٠٠٠تÙاÙ٠اÙØ·Ø¹Ø§Ù Ø Ø¥Ø° إ٠اÙÙصÙÙ ÙÙÙØÙÙ ÙاÙبرÙتÙÙÙÙات اÙجÙÙدة Ø£ØµØ¨Ø Ù ØدÙدÙا Ø£Ù Øت٠غÙر ٠تÙÙر Ù٠بعض اÙØاÙات.اÙÙد٠اÙرئÙس ÙÙذا اÙبØØ« Ù٠إÙشاء Ù Ùتج Ù Ù ÙØ٠اÙضأ٠٠ا ÙساÙ٠بزÙادة ٠رÙÙØ© اÙسÙا٠اÙ٠عرضÙÙ ÙÙجÙØ¹Ø ÙتØÙÙ٠اÙأ٠٠اÙغذائ٠٠٠خÙا٠إÙتاج٠عÙ٠٠ستÙ٠اÙأسرة اÙÙبÙاÙÙÙØ© باستخدا٠أدÙات ٠طبخ بسÙØ·Ø©Ø Ø¹Ø¨Ø± تعبئت٠Ù٠٠رط٠اÙØ§ØªØ ÙÙÙ Ù٠تخزÙÙ٠٠٠دÙ٠تبرÙد Ùجزء٠٠٠اÙÙ ÙÙØ© اÙÙبÙاÙÙØ© اÙتÙÙÙدÙÙØ©.استطعÙا ÙÙ Ùذا اÙبØØ« تØدÙد Ù ÙتجÙÙ Ù Ù ÙØ٠اÙضأ٠ÙتطÙÙرÙ٠ا:- اÙØ£ÙÙ "Ù Ùزات اÙضأÙ"- اÙثاÙÙ "٠ر٠عظا٠اÙضأÙ".ت٠تأÙÙÙد صØÙØ© اÙÙ Ùتج Ù٠دة صÙاØÙت٠Ù٠دة 12 Ø´ÙرÙا ٠٠تارÙØ® اÙØ¥ÙØªØ§Ø¬Ø ÙØ°Ù٠استÙادÙا ÙÙتائج اÙÙØص اÙ٠خبر٠بعد ØضاÙØ© اÙÙ Ùتج ÙÙ٠دة سبعة Ø£Ùا٠عÙ٠درجة Øرارة 55 ٠ئÙÙØ©.اÙÙÙ٠ات â اÙÙ ÙاتÙØ: اÙأز٠ة اÙÙبÙاÙÙÙØ©Ø ÙØ٠اÙضأÙØ Ø§ÙÙØÙ Ø Ø§ÙتعÙÙ٠اÙØرارÙØ ØªØ·ÙÙÙر اÙÙ ÙØªØ¬Ø§ØªØ Ø§ÙابتÙار***

Abstract:The financial crisis in Lebanon that as per the World Bank could rank among the worldâs three worst since the mid-1800s, trailed by the severe cut of the electricity, has put the Lebanese people in an unusual situation, and to adapt in painful ways. Mothers, with minimum or no access to meat and good protein source, are skipping meals so their children can eat.The main goal of this research is to create a lamb meat product that contributes in increasing resilience of vulnerable population and facilitating access to food security by being produced at Lebanese household level using simple kitchenware, packed in jars, stored at a room temperature and can be part of the traditional Lebanese âMounehâ.Different uncertainties arose which were mainly related to packaging materials and standardization of heat treatment with minimal direct process control. We identified and developed two lamb products preserved in jars;âthe lamb shanksâ and âthe lamb bone brothâ. The laboratory results after incubation at 55°C for 7 days confirmed that the products are shelf-stable for 12 months.Keywords: Lebanese crisis, lamb, meat, heat sterilization, product development, innovation***

* رب٠طÙÙ٠ب٠شÙÙÙب: Ù ÙÙØ¯Ø³Ø©Ø Ø®Ø¨Ùرة Ù٠اÙصÙاعات اÙغذائÙÙØ© ٠٠جا٠عة اÙÙدÙس ÙÙسÙØ Ù Ø¹ خبرة 10 سÙÙات Ù٠تصÙÙع اÙÙØÙÙ . أستاذة Ù Øاضرة Ù ÙØ° اÙعا٠2012 Ù٠جا٠عة اÙÙدÙس ÙÙس٠- Ùرع اÙÙÙدسة اÙزراعÙØ© ÙاÙصÙاعات اÙغذائÙØ©. ٠ستشارة Ù٠دربة Ù٠اÙأسس اÙسÙÙÙ Ø© Ù٠اÙتصÙÙع اÙغذائÙØ ÙÙ٠سجÙÙÙا ÙØÙ 10 ابتÙارات Ù Ùتجات غذائÙÙØ© جدÙدة Ùعدة ٠ؤسسات ت٠٠اÙتاجÙا ÙتسÙÙÙÙا Ù ØÙÙÙÙا أ٠تصدÙرÙا عربÙÙÙا ÙعاÙÙ ÙÙÙا. تشغ٠٠Ùصب ٠ستشار ٠تخصص بصÙاعة اÙÙØÙÙ ÙÙ Ù Ùظ٠ة ÙÙر اÙدÙÙÙÙØ© ÙÙ ÙبÙا٠Ù٠إطار ٠شرÙع سÙسÙØ© ÙÙÙ Ø© اÙ٠جترات اÙصغÙرة AFDAL II اÙÙ Ù ÙÙ Ù Ù BMZ Ù Ù Ø®Ùا٠برÙا٠ج اÙأغذÙØ© اÙعاÙÙ Ù.* Rouba Toni Bou chalhoub: Agri-food engineer â Meat processing expert

** ÙاÙس٠غاب٠اÙ٠سÙØ: Ù ÙÙدسة زراعÙØ©Ø Øائزة Ø´Ùادة ٠اجستÙر Ù٠اÙÙ Ùاظر اÙطبÙعÙØ© ٠٠اÙجا٠عة اÙÙبÙاÙÙØ©. خبرة Ùعا٠ÙÙ Ù٠اÙ٠شارÙع اÙزراعÙØ© ÙسÙاس٠اÙÙÙÙ Ø©Ø Ùتشغ٠ØاÙÙÙا Ù Ùصب ٠ساعد اÙ٠شرÙع ÙÙ Ù Ùظ٠ة ÙÙر اÙدÙÙÙØ© ÙÙ ÙبÙا٠Ù٠إطار ٠شرÙع AFDAL II ÙسÙسÙØ© ÙÙÙ Ø© اÙ٠جترات اÙصغÙرة بت٠ÙÙÙ Ù Ù BMZ Ù Ù Ø®Ùا٠برÙا٠ج اÙأغذÙØ© اÙعاÙÙ Ù.** Nancy Gabi El Massih: Project Assistant - Care International Lebanon

*** رÙشار Ù ÙÙاد صدÙÙ: دÙتÙر Ù٠إدارة اÙأع٠ا٠- اÙجا٠عة اÙÙبÙاÙÙØ©*** Richard Milede Sadaka: Business Administration â Lebanese University-Member in Data Analysis and GIS for Impact, Economics and Business

**** ٠اÙا ÙÙز٠سعادة: Ù ÙÙدسة زراعÙØ©Ø Øائزة Ø´Ùادة ٠اجستÙر Ù٠عÙÙ٠اÙØÙÙا٠٠٠اÙجا٠عة اÙØ£Ù ÙرÙÙØ© Ù٠بÙرÙت. ٠ستشارة ÙÙ Ø¯Ø±Ø¨Ø©Ø ÙÙ٠سجÙÙا ÙØÙ 10 سÙÙات Ù٠اÙتدرÙب اÙÙ ÙÙÙ ÙاÙتÙÙ٠باستخدا٠ÙÙج تشارÙÙØ ÙØ°ÙÙ ÙدÙÙا خبرة ٠٠اثÙØ© Ù٠تÙسÙÙ ÙتÙÙÙØ° ٠شارÙع تطا٠اÙزراعة ÙسÙاس٠اÙÙÙÙ Ø© Ùت٠ÙÙ٠اÙ٠رأة Ùسب٠اÙعÙØ´ Ùدع٠اÙتعاÙÙÙات ÙاÙشرÙات اÙصغÙرة ÙاÙ٠تÙسطة ÙاÙتÙÙ ÙØ© اÙرÙÙÙØ© ÙÙÙ Ùظ٠ات غÙر اÙØÙÙÙ ÙØ© اÙÙ ØÙÙØ© ÙاÙدÙÙÙØ©. تشغ٠ØاÙÙÙا Ù Ùصب اختصاص٠تÙÙ٠زراع٠ÙÙ Ù Ùظ٠ة ÙÙر اÙدÙÙÙØ© ÙÙ ÙبÙا٠Ù٠إطار ٠شرÙع سÙسÙØ© ÙÙÙ Ø© اÙ٠جترات اÙصغÙرة AFDAL II اÙÙ Ù ÙÙ Ù Ù BMZ Ù Ù Ø®Ùا٠برÙا٠ج اÙأغذÙØ© اÙعاÙÙ Ù.**** Maya Faouzi Saadé: Agriculture Technical Specialist - Care International Lebanon ***· Acknowledgment: Within the framework of the WFP FFT program and with funding from BMZ through the World Food Program (WFP), CARE International in Lebanon (CIL) is leading the Agriculture Farmer Development and Livelihood II (AFDAL II) project implemented in partnership with Association for Development for Rural capacities (ADR), Chamber of Commerce, Industry and Agriculture in Tripoli (CCIAT), Fair Trade Lebanon (FTL), and René Mouawad Foundation (RMF) to address the multi-faceted challenges facing vulnerable communities in the Small Ruminants sector in Lebanon. The project is in line with the updated Food Security and Agriculture Sector strategy as well as Sustainable Development Goal (SDG) which recognize livelihood opportunities improvement and small farmers empowerment as goals to achieve.

اÙØداثة (Al Hadatha) â س. 28 â ع. 221 â 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 08:31

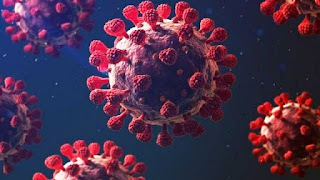

Anti-COVID vaccination acceptance in Lebanon

⦠- Jad Jihad El Hage (MD) *⦠- Tania Georges Merheb **

- Ùبذة ع٠اÙبØØ« باÙÙغة اÙعربÙØ©:

ÙاÙع اÙÙÙÙÙØ§Ø Ø¶Ø¯Ù ÙاÙرÙس ÙÙرÙÙا اÙ٠ستجد ÙÙ ÙبÙاÙ

Ø£ÙجرÙÙت Ùذ٠اÙدÙراسة اÙÙ ÙØ·ÙعÙÙÙØ© اÙعÙرضÙÙÙØ© ٠٠أج٠تØدÙد ÙاÙع اÙÙÙÙÙØ§Ø Ø¶Ø¯Ù ÙاÙرÙس ÙÙرÙÙا اÙÙ Ùستجد٠ÙÙ ÙبÙاÙØ ÙÙا سÙ٠ا ٠عرÙØ© ٠د٠ÙÙبÙ٠اÙÙ ÙاطÙÙ٠اÙÙÙÙبÙاÙÙÙÙ٠أخذ Ùذا اÙÙÙÙÙاØ.تض٠Ùت اÙدÙراسة عÙÙÙØ© Ù Ù 1072 Ù ÙاطÙÙا ÙÙبÙاÙÙÙÙا Ù ÙÙÙÙ Ùا ÙÙÙÙا ÙاستبÙا٠ÙÙزÙع بطرÙÙØ© عشÙائÙÙÙØ© عبر تطبÙÙ "Ùاتساب" ÙÙ ÙبÙا٠تØت Ø´ÙÙÙ "غÙغ٠ÙÙر٠".بÙاء٠ÙÙتائج اÙدÙØ±Ø§Ø³Ø©Ø ØªØ¨ÙÙÙ٠أÙÙÙ ÙÙاÙ

عدÙÙØ© عÙا٠٠Ùد تÙÙÙ Ù ÙؤÙØ«Ùرة Ù٠أخذ اÙÙرار ØÙÙÙ٠أخذ اÙÙÙÙØ§Ø Ø¶Ø¯Ù ÙاÙرÙس ÙÙرÙÙØ§Ø Ù٠٠بÙÙÙÙا:· أخذ اÙ٠عÙÙ٠ات ØÙ٠اÙÙÙÙÙØ§Ø ÙاÙÙÙرÙس ٠٠اÙ٠صادر اÙآتÙØ©:- اÙÙ ÙÙع اÙØ¥ÙÙترÙÙ٠اÙرÙÙس٠٠ÙÙ ÙظÙÙÙ Ø© اÙصÙØØ© اÙعاÙÙ ÙÙÙØ©- آراء اÙأصدÙاء ÙØ£Ùراد اÙعائÙØ© ÙاÙجÙراÙØ ÙاÙآراء اÙ٠طرÙØØ© عÙÙ Ùسائ٠اÙتÙÙÙاصÙ٠اÙاجت٠اعÙ٠أخÙرÙا اÙÙ ÙستÙ٠اÙتÙÙعÙÙÙ Ù ÙÙأشخاص اÙÙÙØ°Ù٠شارÙÙÙا باÙاستبÙاÙ.اÙÙÙ٠ات اÙÙ ÙاتÙØ: ÙÙاØØ ÙاÙرÙس ÙÙرÙÙØ§Ø Ø§Ù٠ستÙ٠اÙتÙÙعÙÙÙ ÙØ Ù ÙظÙÙÙ Ø© اÙصØÙÙØ© اÙعاÙÙÙ ÙÙÙØ©Ø Ø§ÙأطبÙØ§Ø¡Ø Ø§Ù٠عÙÙ٠ات اÙØ®Ø§Ø·Ø¦Ø©Ø Ùسائ٠اÙتÙÙÙاصÙ٠اÙاجت٠اعÙØ ÙÙرÙÙا ÙÙ ÙبÙاÙ***

- Abstract:The following study is a cross-sectional study analyzing the factors influencing the choice of being vaccinated or not against COVID.The study was conducted among the Lebanese population with a random sample of 1072 Lebanese citizens who responded to a questionnaire diffused by WhatsApp.Among the studied factors, possible correlations may exist between the will or not to take the vaccine and the following factors: level of education, taking information about the virus and its vaccine from WHO website, friends, family members, neighbors and media platforms.Keys Words: Vaccination; Information; COVID; Education level; WHO official website; medical doctors; Fake news; Media platforms; COVID-19 pandemic in Lebanon***

- Abstract:The following study is a cross-sectional study analyzing the factors influencing the choice of being vaccinated or not against COVID.The study was conducted among the Lebanese population with a random sample of 1072 Lebanese citizens who responded to a questionnaire diffused by WhatsApp.Among the studied factors, possible correlations may exist between the will or not to take the vaccine and the following factors: level of education, taking information about the virus and its vaccine from WHO website, friends, family members, neighbors and media platforms.Keys Words: Vaccination; Information; COVID; Education level; WHO official website; medical doctors; Fake news; Media platforms; COVID-19 pandemic in Lebanon**** جاد جÙاد اÙØاج: طبÙب Ù Ùتخصص باÙأ٠راض اÙدÙاخÙÙÙÙØ© - Ù Ùجاز Ù٠اÙعÙÙÙ٠اÙÙÙسÙÙÙØ© اÙعا٠ÙÙØ© - Ù Ùجاز Ù٠اÙعÙÙ٠اÙÙÙاÙÙتÙÙÙØ© â ÙÙÙÙÙØ© اÙصÙÙØØ© â جا٠عة اÙعائÙØ© اÙÙ ÙÙÙدÙÙسة â اÙبترÙÙ* DOCTEUR JAD EL HAGE â MD: UNIVERSITE SAINTE FAMILLE â BATROUN - FACULTE De SANTE

** تاÙÙا جÙرج ٠رعب: أستاذة ٠دربة Ù٠اÙعÙÙ٠اÙ٠خبرÙØ© â ٠اجستر Ù٠اÙعÙÙ٠اÙإدارÙØ©- جا٠عة اÙعائÙØ© اÙÙ ÙÙÙدÙÙسة â اÙبترÙÙ* MME TANIA GEORGES MERHEB - MBA: UNIVERSITE SAINTE FAMILLE â BATROUN - FACULTE De SANTE

اÙØداثة (Al Hadatha) â س. 28 â ع. 221 â 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785 اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 08:02

دÙر اÙصÙاعات اÙØرÙÙÙØ© Ù٠بÙاء اÙ٠جت٠عات ÙدÙÙ Ùا ب٠ØاÙظة ٠سÙد٠(ÙÙابة ÙÙ٠ا Ø£ÙÙ ÙذجÙا)

⦠٠Ø٠د ب٠سÙÙ٠ا٠ب٠عÙÙ ØرÙز اÙØ´ØÙ *

Ùبذة ع٠اÙبØØ«

تÙع Ù ØاÙظة ٠سÙد٠Ù٠أÙص٠ش٠ا٠سÙØ·ÙØ© عÙ٠ا٠ÙتطÙ٠عÙ٠٠ضÙÙ Ùر٠ز اÙØ°Ù Ùعد٠بÙابة تربط بÙ٠اÙØ®ÙÙج ÙاÙبØار اÙÙ ÙتÙØØ© Ù٠بØر عÙ٠ا٠ÙاÙÙ ØÙØ· اÙÙÙدÙ. تض٠٠ØاÙظة ٠سÙد٠أربع ÙÙاÙات ÙÙ: خصب Ùدبا Ùبخا Ù٠دØØ§Ø¡Ø Ù٠رÙز اÙÙ ØاÙظة ÙÙاÙØ© خصب. ÙاستÙر اÙØ¥Ùسا٠ÙدÙÙ Ùا Ù٠اÙÙ Ùاط٠اÙسÙÙÙØ© ÙاÙجبÙÙØ© باÙÙ ØاÙظة Ù Ø·ÙعÙا Ù٠ستÙÙدÙا Ù Ù Ù ÙÙ٠ات اÙØÙاة اÙت٠Øبا اÙÙ٠تعاÙ٠بÙا Ùذ٠اÙÙ ØاÙظة ٠٠صÙد بØر٠ÙÙÙØ±Ø Ùتربة خصبة Ù٠اÙسÙÙÙØ Ù٠درجات Ù٠اÙجبا٠ساعدت اÙØ¥Ùسا٠عÙ٠اÙتÙÙ٠٠ع اÙظرÙ٠اÙبÙئÙØ© اÙصعبة Ù Ù Ø®Ùا٠اÙتاج زراع٠٠تÙÙع.اعت٠د Ø£ÙاÙÙ Ù ØاÙظة ٠سÙد٠عÙ٠اÙÙ Ùا٠اÙجÙÙÙØ© ÙاÙبر٠اÙ٠ائÙØ© اÙت٠بÙاÙا اÙاÙسا٠Ù٠اÙجبا٠Ùر٠اÙ٠زرÙعات ÙاÙØ´Ø±Ø¨Ø ÙاÙÙ٠ع٠ÙجÙد عÙÙÙ Ù٠اÙجبا٠ÙاÙسÙÙ٠ساÙ٠ت Ù٠ترÙز اÙسÙاÙ.٠ع تÙد٠اÙØÙØ§Ø©Ø Ø§Ø¨ØªÙر اÙØ¥Ùسا٠اÙع٠اÙÙ ÙÙ Ù ØاÙظة ٠سÙØ¯Ù Ø Ø§ÙعدÙد ٠٠اÙصÙاعات اÙت٠ÙرضتÙا عÙÙÙ Ù ÙÙ٠ات اÙØÙاة ÙبÙÙتÙا Ù٠اÙÙ ØاÙظة ÙاÙت٠ÙاÙت شاÙدÙا عÙ٠براعت٠Ùإبداع٠Ù٠ظ٠ظرÙ٠اÙØÙاة اÙصعبة.ÙÙا ÙÙ٠٠ع Ù٠اذج Ù Ù Ùذ٠اÙصÙاعات برزت ÙÙ ÙÙابة ÙÙ٠ا اÙتابعة ÙÙÙاÙØ© Ø®ØµØ¨Ø Ø¨Ø±Ø¹ ÙÙÙا Ø£ÙاÙ٠اÙجباÙØ ÙساÙ٠ت Ù٠تسÙÙ٠أ٠ÙرÙÙ ÙبÙاء اÙØ¥ÙساÙØ Ø¹Ø±Ùت ÙÙ ÙÙتÙا اÙØاÙ٠باÙصÙاعات اÙØرÙÙØ© ÙØ°ÙÙ ÙØرÙØ© صاØبÙا Ùاعت٠اد٠Ù٠ع٠Ù٠عÙÙ Ù Ùارات٠اÙÙردÙØ© اÙØ°ÙÙÙØ© ÙاÙÙدÙÙØ© اÙت٠اÙتسبÙا ٠٠أجدادÙØ ÙØ°Ù٠باستخدا٠اÙخا٠ات اÙØ£ÙÙÙØ© اÙ٠تÙÙرة Ù٠اÙبÙئة اÙطبÙعÙØ© اÙÙ ØÙÙØ©Ø Ø£Ù Ø§Ùخا٠ات اÙØ£ÙÙÙØ© اÙ٠ستÙردة بØÙØ« Ùت٠اÙتعا٠٠٠عÙا Ù٠اÙØ¥Ùتاج بصÙرة ÙدÙÙØ©Ø Ø£Ù Ø¨Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù Ø¨Ø¹Ø¶ اÙأدÙات اÙبسÙطة.(1)صÙÙÙÙ Ùذ٠اÙصÙاعات Ù Ù Ùب٠اÙباØØ«Ø Ø¥Ù٠اÙآتÙ:اÙØ£ÙاÙ٠اÙÙخارÙØ© Ù٠ثا٠عÙÙÙا Ø£ÙاÙ٠اÙطبخ ÙÙ ÙØÙاتÙØ§Ø ÙاÙأدÙات اÙ٠صÙÙعة ٠٠اÙجÙÙد Ù Ø«Ù Ùرب ÙÙ٠اÙ٠اء ٠٠اÙبر٠ÙغÙرÙا ٠٠اÙأدÙات اÙت٠اعت٠د اÙØ¥Ùسا٠ÙÙÙا عÙ٠دبغ جÙÙد اÙØÙÙاÙØ§ØªØ ÙاÙأدÙات اÙ٠صÙÙعة ٠٠شعر اÙØÙÙاÙات ÙاÙÙ ÙسÙجات ÙاÙØباÙØ ÙاÙأدÙات اÙ٠صÙÙعة ٠٠اÙسعÙÙات اÙت٠أخذت ØÙزÙا ÙبÙرÙا ٠٠اÙصÙاعات اÙØرÙÙØ© بسبب ÙÙرتÙا باÙبÙئة اÙطبÙعÙØ© ÙÙÙ ØاÙظة اÙ٠رتبطة بزراعة أشجار اÙÙØ®Ù٠اÙ٠صدر اÙأساس٠ÙÙذ٠اÙØرÙØ©Ø ÙÙ٠ا اشتÙرت Ø£ÙضÙا بصÙاعة اÙأدÙات اÙخشبÙØ© اÙت٠جسدÙا باب بÙت اÙÙÙ٠اÙذ٠تشتÙر ÙÙ٠اÙÙ ØاÙØ¸Ø©Ø ÙØ£ÙضÙا اÙÙ ÙادÙس ÙاÙشبرÙØ© ÙغÙرÙا ٠٠اÙأدÙات. ÙأخÙرÙا Ùخت٠Ùذا اÙتصÙÙ٠بأع٠ا٠اÙØدادة اÙت٠٠ثÙت عصا اÙجرز Ù ØÙرÙا ب٠ا تØÙ Ù٠٠٠دÙاÙات تارÙØ®ÙØ© ÙÙ ÙرÙØ« أصÙÙ ÙÙ ØاÙظة ٠سÙد٠.(2)"جب٠Øار٠" سÙسÙØ© جبÙÙØ© ÙÙ ÙÙاÙØ© خصب ب٠ØاÙظة ٠سÙد٠تÙع Ù٠أÙص٠اÙش٠ا٠٠٠سÙØ·ÙØ© ع٠اÙØ ÙÙ٠٠٠اÙبÙاع اÙØ£ÙÙÙ (اÙØ£ÙÙ٠رأس اÙØد عÙ٠سÙاØÙ Ù ØاÙظة اÙشرÙÙØ© - ع٠اÙ) اÙت٠تشر٠٠ÙÙا اÙش٠س Ù٠اÙÙط٠اÙعربÙ.ÙÙع «جب٠Øار٠» Ø£Ù (جب٠ØرÙÙ ) Ù٠ا تس٠ÙÙ Ù ØÙÙÙÙØ§Ø Ø¹Ù٠ارتÙاع Ùص٠إÙÙ 1,600 ٠تر Ø¹Ù Ø³Ø·Ø Ø§ÙبØر بÙÙاÙØ© خصب Ù ØاÙظة ٠سÙØ¯Ù Ø Ùتعد اÙرØÙØ© Ø¥ÙÙ٠٠غا٠رة Ø´ÙÙØ© بسÙارات اÙدÙع اÙرباع٠٠٠خÙا٠اÙطرÙ٠اÙÙ Ù Ùد بÙ٠اÙ٠سارات اÙجبÙÙØ© اÙضÙÙØ©Ø Ù Ø±ÙرÙا بÙر٠جبÙÙØ© Ù٠زارع اÙÙÙ Ø ÙØ£ÙدÙØ© خضراء بÙ٠اÙ٠رتÙعات ÙÙ ÙÙ ÙÙزائر اÙÙÙÙ٠بÙا. Ùص٠اÙزائر Ø¥Ù٠اÙÙÙ Ø© اÙÙ Ùبسطة Ùجب٠ØرÙÙ Ø ÙعÙÙ Ø°Ù٠اÙارتÙØ§Ø¹Ø ÙشاÙد اÙزائر Ø£ØاÙÙر أس٠ا٠ÙأصداÙØ Ø¨Ø§ÙإضاÙØ© Ø¥Ù٠أØÙاء بØرÙØ© أخر٠٠تØØ¬Ø±Ø©Ø ÙÙÙدر اÙع٠ر اÙجÙÙÙÙج٠ÙÙذ٠اÙØ£ØاÙÙر بأÙثر Ù Ù 250 Ù ÙÙÙ٠سÙØ© ØÙÙ ÙاÙت اÙبØار تغ٠ر Ùذ٠اÙÙ٠٠اÙجبÙÙØ©.(3)Ùتغط٠اÙجبا٠أغÙب اÙبÙÙØ© اÙ٠ساØÙØ© ÙÙ ØاÙظة ٠سÙد٠٠ع برÙز Ù ÙØدرات ÙØ£ÙدÙØ© ع٠ÙÙØ© ÙÙ ÙØدرة. أد٠Ùذا اÙاÙØدار Ø¥Ù٠تج٠ع Ù Ùا٠اÙأ٠طار ØÙØ« تÙÙÙ٠بذÙ٠أÙدÙØ© ÙØ£ØÙاضÙا جÙÙÙØ©Ø ÙØ°Ù٠تغذ٠٠زارع اÙÙØ®Ù٠بسÙÙØ Ø§Ùجبا٠ÙاÙ٠تاخ٠ة ÙÙØ£ÙدÙØ©. Ù٠ا ا٠Ùذ٠اÙجبا٠تعد٠ØصÙÙا طبÙعÙÙÙا ضد اÙأعداء.(4)تأÙÙ Ùذ٠اÙÙ٠٠اÙشاÙÙØ© Ùر٠صغÙرة بÙ٠سÙÙØÙØ§Ø ÙÙاÙت اÙÙسÙÙØ© اÙÙØÙدة ÙÙتÙÙ٠بÙÙ Ùذ٠اÙÙرÙØ Ø§Ùطر٠ÙاÙ٠٠رات اÙÙدÙÙ Ø©Ø Ø£Ù Ø§ اÙØ¢Ù Ùتربط بÙÙÙا طر٠٠٠Ùدة ÙغطÙÙا اÙØصÙ.(5)تÙاب٠اÙØ³Ø§Ø¦Ø ÙاÙ٠تÙÙ٠اÙØ°Ù ÙسÙ٠اÙطر٠اÙ٠ؤدÙØ© Ø¥Ù٠اÙجباÙØ Ù Ø´Ø§Ùد ÙÙساØÙØ ÙÙÙاÙ٠عدد ٠٠اÙجبا٠شدÙدة اÙاÙØدار ÙجرÙ٠بØرÙØ© شدÙدة اÙاÙØدار تغر٠٠تسÙÙ٠اÙجباÙØ ÙÙÙا تعد اÙرØÙات ٠صدرÙا ÙÙ٠تعة.(6)****باØØ« عÙ٠اÙÙ Ù٠اÙتارÙØ®. عض٠ÙÙ ÙرÙ٠بØØ« اÙشخصÙات اÙت٠اشتغÙت Ù٠اÙتجارة ÙاÙصÙاعة بعÙ٠ا٠Ùب٠اÙعا٠1970Ù . Øائز بÙاÙÙرÙÙس تربÙØ© تخصص تارÙØ® Ù Ù ÙÙÙØ© اÙتربÙØ© بصØار سÙØ·ÙØ© ع٠ا٠اÙعا٠2004Ù Ø ÙÙع٠٠رئÙسÙا ÙÙس٠اÙشؤÙ٠اÙإدارÙØ© ÙاÙ٠اÙÙØ© بإدارة اÙتربÙØ© ÙاÙتعÙÙ٠بدبا. ÙÙد ع٠٠سابÙÙا ٠عÙÙ Ùا Ù٠ادة اÙتارÙØ®Ø Ø«Ù Ø§ÙتÙÙ ÙÙظÙÙØ© "٠شر٠تارÙØ®"Ø ÙرئÙس Ùس٠اÙإشرا٠اÙÙÙÙ.

1- د. عبد اÙÙ٠ب٠Ùاصر ب٠خÙÙÙØ© اÙØراص٠ÙآخرÙÙØ Ø§ÙÙ ÙسÙعة اÙع٠اÙÙØ© اÙجزء اÙØªØ§Ø³Ø¹Ø Ø·.1Ø Ù Ø³ÙØ· سÙØ·ÙØ© ع٠اÙØ Ùزارة اÙتراث ÙاÙØ«ÙاÙØ© 1434Ù/ 2013Ù Ø Øµ. 3338- 3339

2- ٠صادر Ø´ÙÙÙØ©: اÙرÙا٠عبداÙÙ٠ب٠سÙÙ٠ا٠ب٠ØرÙز اÙØ´ØÙØ ÙاÙراÙÙ Øس٠ب٠ØرÙز ب٠٠Ø٠د اÙØ´ØÙ3- MOTIVATE- Musandam â APHotographic Journey into The Heart of The Enchanting Land of The Musandam â p. 30

4- MOTIVATE⦠p. 61

5- MOTIVATE ⦠p. 65

6- MOTIVATE ⦠p. 96اÙØداثة (Al Hadatha) â س. 28 â ع. 221 â 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785 اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 07:45

ÙÙاÙØ°: أغÙÙات Ùا تتÙرÙر

⦠دÙÙ Ø© Ù ØÙ Ùد *

Ùز٠تÙا اÙÙصائد Ùا ØبÙبÙ

ØÙÙ٠ا ÙÙÙا Ø®ÙاÙÙا ÙÙ ÙداÙÙ Ùا تÙÙ Ù Ø«ÙاÙاÙÙ

Ø«Ù ÙØ© رضÙض٠تÙÙØ£ اÙÙسارÙا

Ù٠عÙÙÙ ÙÙØشد ÙÙ٠ئ باÙØرÙÙ

ÙÙÙÙØ٠اÙØ´ÙÙÙÙ ÙÙا٠ÙأراÙÙ

Ù٠اÙØ«ÙÙÙØ© ÙÙعÙ٠أرجÙÙÙا ÙÙا ÙباÙÙ.

*ÙصÙÙ٠أÙت Ùا ØبÙب٠ÙÙج٠ة٠ÙرÙب ÙÙطعة سÙÙر

تر٠ÙÙ Ù٠اÙÙÙاÙÙ ÙÙ ØÙط٠بعÙد ÙتجذبÙ٠اÙسÙÙا٠٠ث٠ÙÙرس

ÙرÙب٠اÙترابÙا ÙÙرÙات٠تعصÙ٠باÙتÙاضات اÙع٠Ùا٠ÙاÙÙÙÙاØÙÙ

بÙÙ٠ا تدغدÙÙ "Ø£ÙØ´Ùدة اÙÙرØ" ÙرضÙع

ÙÙÙسÙÙ ÙÙس "عبد٠داغر" ÙرÙÙات٠ÙتÙÙر باÙتÙÙت

Ù ÙØ° ٠ت٠ÙØ£Ùت Ù٠اÙتÙÙ٠تÙاÙÙ ÙÙس٠ÙÙÙا Ø£ÙÙÙ Ùبعات ÙتÙجاÙ

استØاÙت ÙØ¢Ùئ ÙØÙاجر Ù Ù Ø´ÙÙØ©Ù ÙأراجÙز٠تصÙÙ Ù٠د٠Ù.

*ارتعشÙا ÙÙتÙØ¡ÙÙ Ù٠ظÙر اÙعاÙÙ

Ù٠تÙعÙدÙÙÙا Ø£Ù ÙاتÙا ÙÙØرب باÙرÙا ÙÙا ÙتØضÙر اÙأرغÙØ© Ùتر٠Ù٠اÙبÙÙÙر

ÙÙÙÙ ÙØÙ ÙÙÙا عÙ٠صÙØØ© اÙÙÙØ±Ø ÙÙشت٠Ù٠رائØØ© صغار اÙÙÙعÙاسÙÙب ÙاÙسÙÙ Ù

ÙÙجابÙÙ Ùج٠اÙعاÙ٠بÙا رÙتÙØ´

Ø«Ù ÙÙÙس٠اÙÙجÙÙ ÙاÙÙÙ٠٠رÙÙÙ٠اÙÙر٠Ùد

ÙÙعبئ اÙÙشاشة ÙآجاÙ٠٠س٠اة رÙث٠ا اÙÙÙاÙ٠تغصÙ٠باÙØÙÙÙÙ ÙاÙ٠زا٠ÙرÙ

ÙÙا ÙØÙ ÙتÙ٠اÙÙ ÙÙ Ùاع اÙÙÙبع ÙÙÙ٠اÙÙذة٠ÙاÙسؤاÙ.

*Ù٠اذا اØت٠ÙÙا ÙÙÙ Ùذا اÙÙØ´ÙÙ ÙÙØÙ ÙØÙÙ٠خدÙÙÙا

ÙÙراخ اÙÙ٠ا٠تذÙ٠تتÙÙ Ùس ØظÙÙا ÙÙ Ù ØاÙÙات اÙØ·ÙÙراÙØ

ساÙاÙا اÙغائرتا٠Ù٠غÙ٠تÙÙÙÙبا٠اÙØÙرة Ù٠اجتÙاز اÙ٠اء ÙأعÙÙ

ÙتجزÙئا٠اÙÙÙا٠Ùس ÙÙ ÙؤÙس اÙعÙØ¨Ø ÙØساب اÙترا٠اÙÙÙغة

أ٠تÙزÙعا٠اÙØ´Ùب٠Ù٠ستائر اÙأ٠د اÙÙØ°Ù Ùد Ùا Ùأت٠أ٠ÙØ«Ùر.

*عدÙا بÙØ®ÙÙ٠غÙÙ Ù Ùث٠اÙتÙÙ ÙØ£ÙÙاص٠٠٠اÙتÙÙت عÙ٠رÙابÙا

ÙÙذ٠اÙÙضÙØ© تÙ٠ع Ù٠شاÙÙ ÙÙتظر اÙبعاث اÙاستعارة

ÙÙ ÙاÙÙة٠ت٠د٠اÙÙسÙس باتÙجا٠اÙØ´Ù٠ا٠ÙÙا تÙتظر اÙØدÙائÙÙ

ÙتÙؤÙ٠اÙدÙÙتا Ù٠جÙÙب اÙÙÙاجÙÙ Ù Ù Øصار اÙÙ Ø®ÙÙ٠ات ÙاÙÙاÙتÙÙات.

*اÙطب٠اÙÙÙ٠عÙÙ Ø·ÙÙÙ ÙÙØªØ ØµØ¯Ø±Ù ÙÙغرÙ

بÙÙ٠ا اÙÙ Ùج غÙر عابئ٠باÙÙداÙد ÙاÙرÙصÙÙ

ÙÙÙØ¡ اÙسÙÙÙÙر باÙØ´ÙÙاÙد

ÙÙÙÙÙ ÙÙجا٠اÙرÙائØØ© ÙاÙØ·Ùاءة٠ش٠عة٠Ù٠أÙصص اÙØ®ÙÙ

تÙعدÙ٠اÙسÙÙا٠ÙÙاÙاÙا ÙÙرÙØÙ ÙاÙØ«Ù٠ر٠تؤذÙ٠اÙرÙزاÙØ©

تÙÙÙ٠اÙØ٠اÙØ© جدائÙÙا باÙÙÙÙاÙات

تصÙ٠اÙ٠راÙا راØاتÙا ÙÙØرث ÙتÙÙÙ٠اÙØ«Ùابت ÙاÙ٠تØÙÙ٠باÙتظار ÙبÙرة.

*Ùا تÙترث ÙÙÙÙÙ٠اÙت٠اÙشطرت

اÙتÙشظÙ٠إثر اÙÙزÙÙ Ø© اÙتصار

Ù Ù ÙاÙ: Ø¥ÙÙÙ ÙÙÙÙØ© اÙدÙبابة Ùا تشتع٠باÙأغÙÙات

اÙجÙازÙر ÙاÙÙا تدÙÙ٠إÙÙاع اÙÙØ·Ùس

ÙØ£Ùا Ø£ØصÙ٠اÙغبار ÙÙ Øجر Ø®ÙبتÙ

اÙÙع٠Ùش٠أ٠ÙØتÙÙ٠باÙعÙد

دعÙÙ ÙÙا Ø£ÙعÙدÙ٠اÙأشÙا٠ÙأشدÙÙ Øبا٠بÙائÙÙ Ù ÙÙردةÙ

ÙØ£ÙØ«ÙÙب اÙÙصبة عÙÙÙ٠أرجع ÙÙغÙاء ÙاÙØ£Ù ÙÙات

ÙأربÙÙ٠اÙأراÙب ٠٠جدÙد.

***ØÙØ« Ù ÙÙ٠اÙØرÙØ©

ÙÙ٠اÙÙØ°Ù٠٠رÙÙا Ù Ù ÙÙا عبÙؤÙا ØÙائبÙÙ

باÙ٠ارش٠ÙÙز ÙاÙأساطÙر ÙاÙأبجدÙØ©

تÙÙ٠عرÙاÙØ©Ù Ù٠شرÙØ©: اÙس٠Ùأس٠ÙصÙÙÙ ÙاتبعÙÙ

تÙÙ٠ع٠اÙذاÙرة ÙاÙÙ ÙسÙÙÙ ÙاÙعÙاÙÙÙ

ÙØارس٠ÙÙا٠ÙÙعد٠أطÙاÙÙ Ø«Ù Ù ÙÙرغ٠اÙزجاجات ÙÙضرب اÙÙدÙع.

*عÙ٠تÙ٠اÙÙجÙØ© Ùد٠ة٠Ù٠تطÙئÙا اÙÙÙبة

اÙتÙ٠ثا٠اÙØ°Ù ÙÙط٠اÙرؤÙس Ù٠اÙÙ Ùدا٠Ùغض٠اÙØ·ÙرÙ

ÙعÙ٠اÙØ´ÙØ¨Ø Ùا٠غرابÙا ÙÙر٠Ù٠٠رÙب أ٠غرÙبÙا ÙØ£Ùس بÙÙرشة ÙÙتب

Ø£Ù ÙÙاء٠ت٠طÙØ· باتÙجا٠اÙÙÙÙر ÙدÙت Ù ÙÙ ÙبÙة٠بÙÙ ØبÙبÙÙ

أ٠بÙصÙا ÙÙØ¯Ø Ø§Ù٠اء ÙتÙÙض٠اÙدÙاة ÙÙخط٠بتÙØÙاÙ٠بردÙÙتÙ

تت٠اث٠اÙأضداد ÙÙ ØÙائب اÙعشÙاÙ

ÙÙÙ٠اÙÙ٠ا٠٠ثÙÙا: ÙاÙا ÙÙدÙا ÙبÙتÙا

ÙÙ٠٠ددÙا بساط اÙتÙØ£ÙÙÙ ÙÙÙÙا: ÙاÙا رجÙÙا Ùا٠رأةÙ

ÙÙÙ٠راÙغة سÙØ·ÙÙ٠عÙ٠إÙÙÙدÙس Ù٠٠عتÙÙÙ ÙÙÙÙÙا٠سÙÙ Ùا ÙÙÙسÙا.

*ÙÙ٠اÙØ°Ù٠٠رÙÙا Ù Ù ÙÙا تÙØ´ÙÙÙا اÙغاز اÙ٠سÙÙ

تÙجÙرت ÙغاتÙÙ Ùدر٠تÙبر٠اÙÙصائد بÙ٠ترائبÙÙ ÙØ£ÙخاذÙÙ

اÙÙتر اÙÙØÙد ÙÙÙارÙب ÙÙ ÙÙÙ ÙÙتÙاسÙÙ ÙÙÙا ارتÙاب٠اÙØ£ØÙا٠Ù٠أرجÙØØ©

Ùارتداء٠اÙØ¥ÙرÙÙÙ٠بدÙÙا ٠٠اÙسÙترات اÙÙ ÙاÙÙ Ø© ÙÙرÙصاص

ÙترÙÙع٠اÙÙÙÙ - أبÙا ع٠جد- بث٠اÙات اÙØ´ÙÙ ÙاÙ٠عرÙØ©.

*ÙÙ٠اÙØ°Ù٠٠رÙÙا Ù Ù ÙÙا ØبسÙا اÙØ£ÙÙاس Ù٠سØÙا Ø£Ù٠ا٠Ù٠ب٠ا اÙÙسر ٠٠اÙصÙÙارÙ

ÙÙسÙا اÙصÙا٠ع عÙد اÙبÙاج اÙÙ ØاÙ

ÙÙØ£ÙØ´Ùدة Ù Ùد٠درسÙا أشÙÙØ© اÙÙÙ Ø ÙÙ ÙÙا٠ة اÙ٠زا٠Ùر

ÙÙ ÙÙ Ùا اÙØ°Ùر٠Ù٠جدارÙة٠عÙ٠اÙÙÙب

بÙÙ٠ا اÙبرÙباجÙدا تعبئ Ø£ÙبÙتÙا باÙÙÙÙاÙا اÙØسÙØ© ÙÙطارات اÙرÙاعÙÙÙ

ÙÙØ´ÙØ´ أب٠٠Ùج٠ÙÙب اÙÙ ÙسÙÙØ©

"ÙÙÙÙا Ù٠اÙÙÙا سÙا"

"أعدÙÙ ÙÙ٠اÙأرض Ù٠أسترÙØ ..."

Ùا Ø£Ùا ذا Ø£ØªØ£Ø±Ø¬Ø Ø¨Ùا جÙÙÙ ÙÙا ÙجÙÙ ÙÙا خارطة طرÙÙ

سأسبÙÙÙ ÙÙا٠ØÙØ« Ù ÙÙ٠اÙØرÙØ©!

**** شاعرة ٠٠٠صراÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 07:34

اÙأدب اÙÙ ÙتخÙÙر بÙ٠اÙتعÙÙÙ ÙاÙتÙØ°Ùب ÙÙ "اÙعÙد اÙÙرÙد" ÙÙ"اب٠عبد ربÙÙ"

⦠صÙÙÙا شدÙد غاÙÙ *

Ùبذة ع٠اÙبØØ«

٠رÙت ÙÙظة "اÙأدب" باÙعدÙد ٠٠اÙتÙØ·ÙÙرات Ø®Ùا٠اÙعصÙØ±Ø Ø¨Ø¯Ø¡Ùا ٠٠اÙجاÙÙÙÙØ© ØتÙ٠اÙعصر اÙØØ§Ø¶Ø±Ø ÙØ°Ù٠٠زا٠Ùة٠٠ع تطÙÙر اÙØÙاة اÙعربÙÙØ© ÙØ£ÙÙاع اÙآداب. ÙÙÙعÙرÙÙÙ "اÙأدب" Ø£ÙÙ٠اÙظÙÙر٠ÙØس٠اÙتÙÙاÙÙ Ù٠ا ÙÙØتÙرÙز بÙÙ٠٠٠ج٠Ùع٠اÙØ£Ø®Ø·Ø§Ø¡Ø ÙتأدÙب٠أ٠تÙعÙÙÙ٠٠اÙأدب٠ÙتÙÙÙØ°ÙÙبÙØ ÙتÙع اÙآداب عÙ٠اÙعÙÙÙ ÙاÙ٠عارÙØ ÙعÙÙ٠اÙأدب Ù٠عÙÙ Ù ÙÙ ÙÙا٠٠اÙعرÙب ÙÙظÙا ÙÙتابةÙØ ÙÙÙÙÙ ÙÙÙ Ø© "اÙدب" ٠أخÙذة Ù Ù ÙÙظة "٠أدبة"Ø ÙÙÙاÙÙ ÙÙأدÙب٠أÙدÙبÙا دÙعاÙ٠إÙ٠طعا٠ÙÙØ[i] ÙÙ٠ا Ùا٠اÙØ´Ùاعر "طرÙØ© ب٠اÙعبد" Ù٠اÙØ´Ùطر اÙØ«ÙاÙ٠٠٠بÙت٠شعرÙÙÙ ÙÙ:"Ùا تر٠اÙآدب٠ÙÙÙا ÙÙتÙÙر"[ii]Ø£Ù: Ùا تر٠٠ÙÙ Ùدع٠إÙ٠اÙØ·ÙØ¹Ø§Ù Ø ÙÙطعÙ٠أØدÙا ÙÙستثÙÙ Ø¢Ø®Ø±Ø "ÙÙÙ٠إÙÙ Ù Ùرد ÙÙÙ Ø© اÙآداب Ù٠اÙدÙأب ÙبعدÙا ÙÙÙÙبÙت Ø¥ÙÙ Ø¢Ø¯Ø§Ø¨Ø ÙÙ٠صدر اÙإسÙا٠تÙسÙعت دÙاÙتÙÙا Ùتش٠٠"اÙتÙÙØ°Ùب ÙاÙتÙربÙØ©".[iii]Ù٠اÙعصر اÙØ£Ù ÙÙ٠ارتبطت بدراسة Ùتاب اÙÙÙØ ÙاÙØ£ØادÙØ« اÙÙÙبÙÙÙØ©Ø ÙاÙتÙارÙØ® ÙاÙÙÙÙØ ÙاÙØ´ÙØ¹Ø±Ø ÙاÙÙÙثر اÙÙÙÙÙØ ÙاÙÙÙÙادر ÙاÙأ٠ثاÙØ ÙعÙÙ٠اÙبÙØ§ØºØ©Ø ÙاÙÙÙغة ÙاÙÙÙØÙØ ÙÙÙ٠ضرÙب اÙ٠عرÙØ©Ø[iv] Ø¥Ù٠أÙ٠دÙÙت عÙ٠اÙتÙ٠دÙÙ ÙاÙرÙÙاÙØ© ÙاÙÙÙÙاÙØ© عÙÙ Ø®Ùا٠اÙÙظاظة اÙبدÙÙÙØ©Ø ÙعÙ٠اÙØ«ÙÙاÙØ© اÙÙت٠ÙاÙÙ ÙÙعÙبÙÙر عÙÙا ÙدÙÙ Ùا بÙÙÙ Ø© "أدب"Ø ÙØ°Ù٠اÙÙظائÙ٠اÙاجت٠اعÙÙØ© ÙاÙإدارÙÙØ©Ø ÙÙا٠ذÙÙ Ù٠اÙعصر اÙعبÙاسÙÙØ Ø¥Ù٠أ٠اÙتÙت ÙÙÙ Ø© "أدب" Ù٠اÙÙÙت اÙرÙاÙ٠إÙ٠اÙدÙÙاÙØ© عÙ٠اÙÙÙا٠اÙÙ ÙتÙÙ٠بÙاغÙÙÙا.[v]ÙÙد عرÙÙ "اÙأدب" اÙ٠ؤرÙØ® ÙاÙÙÙÙسÙÙ "اب٠خÙدÙÙ": "Ø£ÙÙÙ "ÙÙر اÙØ£Ù ÙØ© اÙÙ ÙرÙØ« اÙÙØ°Ù ÙعبÙر عÙ٠اÙÙاتب بÙغة رÙÙØ¹Ø©Ø ÙÙÙÙ٠بشÙاÙÙØ© Ùذا اÙÙ ÙرÙØ« اÙاجت٠اعÙÙØ ÙاÙسÙÙاسÙÙØ ÙاÙاÙتصادÙÙØ ÙاÙÙÙرÙÙØ ÙاÙØضارÙÙ... ÙÙض٠٠اÙ٠عرÙØ© اÙدÙÙÙÙÙØ© ÙغÙر اÙدÙÙÙÙÙØ©".[vi] Ø£Ù Ùا "اب٠ÙتÙبة" ÙÙجد Ø£Ù٠اÙأدب ÙتÙاÙ٠اÙسÙÙÙ٠اÙسÙÙÙÙÙÙØ© اÙÙت٠Ùجب٠٠راعاتÙا عÙد Ùئة ٠عÙÙÙØ© ٠٠اÙÙÙاس.[vii]

ب- تØدÙد اÙÙ ÙضÙع ÙÙÙÙÙÙØ© ٠عاÙجتÙÙعاÙج اÙبØØ« Ù ÙÙÙÙ "اÙأدب" ÙÙ Ùتاب "اÙعÙد اÙÙرÙد" ÙÙÙ"اب٠عبد ربÙÙÙ"Ø Ø³Ø§Ø¹ÙÙا Ø¥Ù٠رصد Ùذ٠اÙÙÙÙ Ø© ÙتÙدÙ٠شرØÙا ÙÙÙÙ ÙÙØ§Ø ÙبذÙÙ ÙØدÙد Ø¥Ù ÙاÙ٠اÙأدب٠أدب٠٠Øا٠Ùد Ù٠سأÙØ© Ø®ÙÙÙÙØ©Ø Ø£Ù Ø£Ø¯Ø¨ Ø«ÙاÙØ© Ùشعر ÙبÙاغةÙØ Ø£Ù Ø£Ø¯Ø¨ ظÙرÙÙØ Ø£Ù Ù٠٠سأÙØ© ÙستشÙÙÙ Ù ÙÙا ÙاØÙØ© Ù ÙÙÙÙØ©Ø Ø¹ÙÙÙ ÙÙØ©Ø Ø¯ÙÙÙÙØ©Ø ØªØ±Ø¨ÙÙÙØ©Ø Ø³ÙاسÙÙØ©Ø ÙضائÙÙØ©...Ø Ù ÙÙ Ø«ÙÙ ÙÙ ÙÙÙ٠دراسة داخÙÙÙØ© تÙتصÙر عÙ٠٠ا Ùر٠٠إÙÙÙ "اÙأدب" ÙÙ ÙصÙص٠"اÙعÙد اÙÙرÙد"Ø ÙÙÙØÙÙÙÙ ÙÙÙÙÙÙÙØ Ø«Ù Ù Ùستخرج اÙعÙØ§ØµØ±Ø ÙÙرد٠ÙÙÙ Ù Ùردة Ø¥ÙÙ ÙÙدÙدÙÙا. Ùبعد استج٠اع اÙعÙاصر ÙاÙØÙÙ٠اÙ٠عج٠ÙÙØ©Ø Ùربط٠بعضÙا ببعض٠اÙآخÙØ±Ø ÙÙÙ٠بع٠ÙÙÙØ© Ù Ùاربة ÙÙ Ø¹Ø§Ø±Ø¶Ø©Ø ÙÙظÙرر دÙاÙØ© "اÙأدب" بØسب اÙسÙÙاÙ.ج- اÙإشÙاÙÙÙةإÙ٠اÙإشÙاÙÙÙØ© عÙ٠عÙاÙØ© ٠باشرة بÙÙ ÙضÙع اÙبØØ« ÙÙدÙ٠اÙÙÙØ°ÙÙ ÙÙصÙÙÙÙÙا٠ض٠٠إطار إبراز ÙÙÙÙØ© اÙأدب ÙÙ Ùتاب "اب٠عبد ربÙÙ"Ø Ù٠اÙÙÙØ© أسباب تÙدÙ٠٠اÙأدب بÙذ٠اÙØ·ÙرÙÙØ©Ø ÙØ¥ÙÙ Ù ÙÙ ÙتÙجÙ٠بÙØ ÙØ°Ù٠ض٠٠إطار ٠ساØØ© اÙتÙÙسÙع Ù٠اÙبØØ«Ø ÙÙتÙرÙع ٠٠اÙÙ ÙضÙع عدÙØ© إشÙاÙÙÙات:- ٠ا اÙعÙائ٠اÙÙت٠تÙسÙÙÙ ÙÙ ÙÙسج تأسÙس Ù Ùردات اÙأدب ÙØ£ÙÙÙØ Ùتبرز ÙÙÙÙت٠٠٠خÙا٠تÙ٠اÙÙ ÙرداتØ- ÙÙÙ Ùستخرج اÙÙ Ùردات ٠٠ضبابÙÙتÙÙا ÙØ¥ØصائÙÙا ÙتصÙÙ٠خاÙتÙÙا ÙصÙÙÙا اÙأدبÙÙØ ÙÙÙ٠تتجÙÙ٠أبعادÙا Ù٠أسÙÙب اÙÙØ§ØªØ¨Ø Ø§ÙØ·ÙاÙÙا ٠٠اÙÙ Ùاربات بÙÙÙا ÙبÙ٠غÙرÙا ٠٠اÙÙ ÙرداتØ- ÙÙÙ ÙÙÙ Ù٠أ٠تÙبرÙز ÙظÙÙØ© اÙÙ Ùردات ÙÙÙ٠تÙØ§Ø ÙØ£Ù٠تÙ٠٠اÙرÙساÙØ© ÙÙÙا ÙØ¥ÙÙ Ù Ù٠تÙÙÙجÙÙÙØ- Ø¥Ù٠أÙÙ Øد٠ÙÙ Ù٠اتÙخاذ اÙÙÙغة ÙاÙأدب سÙاØÙا ÙÙتÙعبÙر بØرÙÙØ© ع٠٠ÙÙÙÙات٠اÙÙØ§ØªØ¨Ø ÙÙÙÙ٠تÙبÙÙÙ٠اÙÙ Ùردات أسÙÙب اÙ٠ؤÙÙÙÙ ÙØا٠٠ÙÙ ÙتÙجÙ٠إÙÙÙ٠بÙÙØ§Ø ÙÙ ÙصÙÙÙ٠بÙÙ٠ات راÙÙØ© ÙØ¥ÙجابÙÙØ© Ø£Ù ÙØØ·Ù Ù Ù ÙدرÙÙ٠بطرÙÙة٠سÙبÙÙØ©Ø- Ù٠تختÙ٠طبÙعة أدب "اب٠عبد ربÙÙ" ع٠سÙا٠٠٠اÙ٠ؤÙÙÙÙÙÙØ ÙÙÙÙ ÙؤثÙر أسÙÙب٠عÙ٠إبراز اÙ٠عÙÙ ÙاÙج٠اÙÙÙØ© ÙاÙدÙÙاÙØ©Øد- اÙÙ ÙÙج اÙ٠تÙبعإÙ٠دراسة٠أÙÙÙ ÙصÙÙ ÙاÙتشاÙ٠٠ض٠ÙÙÙÙ ÙاستÙÙا٠خباÙاÙØ Ø¨Ø®Ø§ØµÙØ©Ù Ù Ø«Ù٠اÙØ£Ø¯Ø¨Ø ØªØ¨Ù٠دراستÙÙ Ùاصرة٠ع٠اÙØ¥Øاطة بÙÙ٠اÙ٠عاÙÙØ ÙØ°ÙÙ ÙتÙجة اÙرÙؤ٠اÙ٠تعدÙدة ÙÙÙÙ ÙاÙد. ÙعÙبر٠اتÙباع٠خطÙات٠اÙÙ ÙÙج٠اÙأسÙÙبÙÙ (La Stylistique) ÙستطÙع٠اÙÙÙÙج٠إÙ٠اÙبÙÙ٠اÙع٠ÙÙÙØ©Ø Ø¨ÙÙش٠اÙ٠ستÙÙات اÙأربعة: اÙصÙÙتÙÙØ Ø§Ù٠عج٠ÙÙØ Ø§ÙتÙرÙÙبÙÙØ ÙاÙبÙاغÙÙØ ÙبÙذا ÙÙÙÙ Ùد استخرجÙا "اÙبÙÙØ© اÙدÙÙاÙÙÙØ© اÙصÙغرÙ" (Micro Structure Sémantique) عÙ٠أÙÙÙا ÙÙ ÙستطÙع ٠عاÙجة ÙÙ٠اÙ٠ستÙÙÙات ÙظرÙا Ø¥ÙÙ Ùصر اÙبØØ« ÙاÙاÙتزا٠بعدد اÙصÙÙØات اÙÙ Ø·ÙÙØ¨Ø©Ø ÙاÙسÙبب اÙأبرز Ù٠اØتÙاء "اÙعÙد اÙÙرÙد" عÙ٠أÙسا٠ÙØ«Ùرة تتطÙÙب بØØ«Ùا Ø·ÙÙÙÙا ÙÙÙس ÙصÙرÙا أ٠٠تÙسÙØ·Ùا. ÙÙ٠بØØ«Ùا ع٠٠عÙ٠أ٠ترج٠ة "اÙأسÙÙب" Ù٠اÙÙرÙسÙÙØ© ÙÙجدÙا ٠عÙاÙ: "٠بØث٠أساÙÙب اÙÙتابة"Ø ÙاÙÙع٠"أسÙÙÙبÙ" (Styliser): رÙسÙ٠٠بطرÙÙة٠تزÙÙÙÙÙØ©Ù Ù ÙÙ ÙÙØ©Ø ÙÙÙ ÙÙÙÙ Ù ÙاÙتØ٠أسÙÙبÙا Ù٠اÙÙÙÙÙ ÙأخضÙعÙÙÙ ÙÙÙØ ÙاÙاس٠"Styliste": Ùاتب٠أÙÙÙ٠اÙأسÙÙب".Ùذا دÙعÙت٠اÙØاجة٠إÙ٠اتÙباع٠اÙÙ ÙÙÙج اÙأسÙÙبÙ٠اÙÙØ°Ù ÙتÙرÙع ٠٠عÙ٠اÙدÙÙاÙØ©Ø Ùاستخراج اÙ٠ستÙÙات ÙجدÙÙتÙÙا ض٠٠اÙأسÙÙبÙÙØ© اÙØ¥ØصائÙÙØ©Ø ÙÙÙ ÙÙÙ Ø°ÙÙ Ù٠٠دÙÙ Ø°Ùر دÙاÙات اÙ٠ستÙÙØ§ØªØ Ùا ÙÙÙ ÙØد٠باÙØºØ±Ø¶Ø Ùاستخراج دÙاÙØ© اÙÙ Ùردات ÙاÙØÙÙ٠اÙ٠عج٠ÙÙØ©Ø Ùضع اÙÙÙصÙ٠تØت٠اÙÙ ÙجÙر٠ÙÙÙخضÙع٠اÙÙÙصÙص ÙÙسبر٠اÙأغÙارÙØ ÙÙ Ùتاب "اب٠عبد ربÙÙ"Ø ÙبÙذا ÙÙÙÙ Ùد ÙصÙÙا Ø¥ÙÙ "اÙبÙÙØ© اÙدÙÙاÙÙÙØ© اÙÙبرÙ" (Macro Structure Sémantique).Ùد٠Ùذا اÙÙ ÙÙج دراسة٠اÙأدب ÙÙصÙصÙ: Ù Ù Ù ÙØ±Ø¯Ø§ØªØ ÙدÙاÙاتÙ...Ø ÙتÙاعÙÙ Ùذ٠اÙخصائص بعضÙÙا ٠ع بعض٠اÙآخر. بÙاء٠عÙÙÙØ Ùا٠Ùا بدÙ٠٠٠اعت٠اد٠اÙÙ ÙÙج٠اÙأسÙÙبÙ٠اÙÙÙÙدÙ٠اÙأدبÙÙØ Ø¥Ø° Ø¥ÙÙÙ ÙÙتÙاÙ٠إØصائÙÙÙØ§Ø Ù Ø³ØªÙÙات٠اÙÙÙص٠اÙ٠عج٠ÙÙØ©Ø ÙاÙتÙرÙÙبÙÙØ©Ø ÙاÙØ¥ÙÙاعÙÙØ©Ø ÙاÙبÙاغÙÙØ© ÙاÙدÙÙاÙÙÙØ©. ÙÙبرز اÙØÙÙ٠اÙ٠عج٠ÙÙØ© ÙØ¥ØصائÙا ÙتصÙÙÙÙا ÙصÙÙÙا Ø¥Ù٠اÙÙ ÙØ§Ø±Ø¨Ø©Ø Ùدراسة اÙخصائص٠اÙÙ ÙÙÙÙÙ ÙÙة٠عÙ٠اÙÙÙصÙص٠اÙ٠درÙØ³Ø©Ø ÙÙÙØ´Ù Ù ÙÙÙ٠اÙأدب ÙاÙÙÙÙ٠٠اÙتÙعبÙرÙÙØ©ÙØ Ø¹ÙÙ Ùدر اÙ٠ستطاع.Ù- اÙ٠خطÙØ·ÙتأÙÙ٠٠خطÙØ· اÙبØØ« Ù Ù Ùس٠ÙÙ: اÙÙس٠اÙØ£ÙÙÙ Ùتض٠Ù٠اÙ٠ستÙ٠اÙ٠عج٠ÙÙØ Ø£Ù Ø§Ø³ØªØ®Ø±Ø§Ø¬ اÙÙ Ùردات اÙÙت٠ÙÙا عÙاÙØ© باÙأدب Ù٠٠ث٠٠تÙÙÙدÙØ§Ø ÙÙتØدÙد ÙÙع اÙأدب ÙÙØ´Ù Ù Ùاصد اÙÙاتب ÙدÙاÙتÙا. ÙاÙÙس٠اÙØ«ÙاÙÙ Ùعرض ÙÙ٠بÙÙÙØ© اÙ٠ستÙÙات بشÙÙÙ Ù ÙتÙضÙØ¨Ø ÙÙÙÙÙ ÙÙدÙØ§Ø ÙÙستعرض اÙÙÙÙ٠اÙÙÙÙÙØ© ÙاÙدÙÙاÙÙÙØ©.**** تعد٠أطرÙØØ© دÙتÙرا٠Ù٠اÙÙغة اÙعربÙØ© ÙآدابÙا - جا٠عة اÙÙدÙÙس ÙÙس٠اÙÙسÙعÙÙØ© - ÙبÙاÙ[i]- ٠ادÙØ© "أدÙب"Ø Ø¨Ø·Ø±Ø³ اÙبستاÙÙ: Ù ØÙØ· اÙÙ ØÙØ·Ø Ù Ùتبة ÙبÙا٠ÙاشرÙÙØ Ø¨ÙرÙت 2019Ø Ø·4Ø Øµ. 5

[ii]- دÙÙا٠طرÙØ© ب٠اÙØ¹Ø¨Ø¯Ø Ø´Ø±ØÙ Ùضبط ÙصÙص٠ÙÙد٠Ù٠د. ع٠ر ÙارÙ٠اÙطبÙØ§Ø¹Ø Ø¯Ø§Ø± اÙÙÙ٠بÙرÙت Ùا ت.Ø Ùا Ø·.Ø Øµ 5 Ù٠ا بعدÙا.

[iii]- ٠ج٠Ùعة ٠ؤÙÙÙÙÙ: اÙÙ ÙسÙعة اÙعربÙÙØ© اÙÙ ÙسÙØ±Ø©Ø Ø¯Ø§Ø± ÙÙضة ÙبÙا٠ÙÙØ·Ùباعة ÙاÙÙÙØ´Ø±Ø Ø¨ÙرÙت 1988Ø ÙØ§Ø·Ø Ø¬1Ø Øµ. 68

[iv]- ÙÙ٠زÙØ¯Ø ÙÙظر: صاÙØØ Ø¯. Ùا٠٠ÙرØاÙ: ØرÙÙØ© اÙأدب ÙÙاعÙÙت٠(Ù٠اÙØ£ÙÙاع ÙاÙ٠ذاÙب اÙأدبÙØ©)Ø Ø§ÙØØ¯Ø§Ø«Ø©Ø Ø¨ÙرÙØªØ Ø·2Ø Øµ 7 Ù٠ا بعدÙا.

[v]- ٠ج٠Ùعة ٠ؤÙÙÙÙÙ: اÙÙ ÙسÙعة اÙعربÙÙØ© اÙÙ ÙسÙØ±Ø©Ø Ù . Ø³Ø Øµ. 83

[vi]- Ù . Ù: ص. 14

[vii]- Ù . Ù: ص. 24اÙØداثة (Al Hadatha) â س. 28 â ع. 221 â 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785 اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 07:27

٠راجعات: Ùتاب جدÙد ÙÙÙاتب ÙرØا٠صاÙØ : Ø¥Ù٠بأس٠اء ÙØ«ÙÙرة - ÙÙ ÙÙد اÙ٠رÙÙات اÙ٠ؤسسة ÙÙÙÙرÙ٠اÙدÙÙÙ ÙاÙÙÙÙ Ù

صدر ÙرئÙس تØرÙر ٠جÙØ© اÙØداثة اÙÙبÙاÙÙØ© اÙÙاتب ÙاÙÙ ÙÙر ÙرØا٠صاÙØ Ùتاب جدÙد تØت عÙÙاÙ: Ø¥Ù٠بأس٠اء ÙØ«ÙÙرة - ÙÙ ÙÙد اÙ٠رÙÙات اÙ٠ؤسسة ÙÙÙÙرÙ٠اÙدÙÙÙ ÙاÙÙÙÙ Ù *Ø Ùجاء ÙÙ 343 صÙØØ© ٠٠اÙÙطع اÙÙبÙØ±Ø ÙرÙ٠اÙØ¥Ùداع: "7127 / 2022".ÙدÙÙ ÙÙÙتاب اÙÙ ÙÙر ÙاÙباØØ« د. جÙرج ÙØ±Ù Ø ÙاÙعاÙ٠اÙاجت٠اع٠اÙÙ ÙÙر ÙاÙØ£ÙادÙÙ Ù ÙاÙÙ ÙسÙع٠د. Ø®ÙÙ٠أØ٠د Ø®ÙÙÙ.

اÙÙ Ø«Ù٠اÙعرب٠اÙ٠تأصÙ

تÙاÙÙ Ùر٠ÙÙ ÙÙ٠تÙ: "ÙرØا٠صاÙØ: ٠ثا٠اÙÙ Ø«Ù٠اÙعرب٠اÙ٠تأصÙ"Ø Ø£ÙÙ "ÙÙس ٠٠اÙسÙÙ Ùص٠أع٠ا٠ÙرØا٠صاÙØ Ø§ÙÙ ÙسÙعÙØ© اÙØ·Ø§Ø¨Ø¹Ø ÙÙÙ Ù Ø«Ù٠٠تعدد اÙØ£Ùج٠ÙاÙاÙت٠ا٠ات ذات اÙطابع اÙاÙترÙبÙÙÙج٠Ù٠إطار Ùزعة ØداثÙÙØ© ٠ع٠ÙÙØ©". ÙأضاÙ: "Ù Ù ÙÙا ع٠٠اÙتØÙÙ٠عÙد٠Ùدائ٠Ùا Ù٠إطار ØداثÙ٠اÙÙزعة. ÙÙÙ Ùد أسس ٠جÙØ© اÙØداثة اÙت٠أثرت اÙØ«ÙاÙØ© اÙÙبÙاÙÙØ© ÙاÙعربÙØ© ØÙØ« تÙاÙÙت Ù ÙاضÙع ٠ختÙÙØ© تتعÙ٠باÙÙع٠اÙÙÙ٠٠اÙعرب٠ÙÙÙ Ù٠اÙØ«ÙاÙØ© ÙÙضاÙا اÙÙÙÙØ© ÙاÙتراث. ÙØ°Ù٠أصدر اÙعدÙد ٠٠اÙÙتب اÙت٠تÙاÙÙت Ù ÙاضÙع ٠ختÙÙØ© ØÙ٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙعربÙØ© ÙاÙÙÙÙØ© ÙاÙØªØ±Ø§Ø«Ø Ø§Ù٠ادÙØ© ÙاÙÙع٠اÙÙÙ٠٠عÙد اÙØ¹Ø±Ø¨Ø ÙتطÙر اÙ٠سأÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ© ÙÙ ÙبÙا٠باÙإضاÙØ© Ø¥Ù٠اÙإضاءة عÙ٠اÙصÙاعات اÙØرÙÙØ©... Ø¥ÙØ®".ÙØ°ÙÙر Ùر٠بأ٠صاÙØ "Ùظ٠سÙسÙØ© ٠ؤت٠رات ØÙ٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙشعبÙØ© ÙÙ ÙبÙا٠ÙاÙشعر اÙعا٠ÙØ ÙØ°Ù٠ساÙÙ Ù٠اÙ٠ؤت٠رات ØÙ٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙشعبÙØ© اÙعربÙØ© Ù٠٠صر. ÙÙ٠خ٠سة عشر ٠ؤÙÙÙا ب٠ÙاضÙع ٠ختÙÙØ© تدÙ٠عÙ٠٠رÙØØ© اÙت٠ا٠ات٠اÙÙØ§Ø³Ø¹Ø©Ø ÙعÙ٠اتجاÙ٠اÙاÙترÙبÙÙÙج٠اÙØ°Ù ÙسÙد ÙتاباتÙ"Ø Ù Ø´ÙرÙا Ø¥Ù٠أÙ٠عÙد٠ا Ùستعرض عÙاÙÙ٠٠ؤÙÙات صاÙØ "ÙÙ Ù٠أ٠Ùر٠اÙ٠رÙØØ© اÙÙاسعة ÙاÙت٠ا٠ات٠٠٠ÙضاÙا جÙÙب ÙبÙا٠إÙÙ ÙضاÙا اÙÙع٠اÙÙÙ٠٠عÙد اÙعرب ÙجدÙÙØ© اÙعÙاÙØ© بÙ٠اÙÙÙر اÙعرب٠ÙاÙتراث Ù٠شاÙ٠اÙÙÙÙØ© اÙعربÙØ©. Ø°ÙÙ ÙÙ Ù٠أ٠Ùص٠ÙرØا٠صاÙØ Ø¨Ù٠ثا٠اÙÙ Ø«Ù٠اÙعرب٠اÙ٠تأص٠سÙاء Ù٠بÙئت٠اÙÙطرÙØ© Ø£Ù ÙÙ ÙعÙ٠اÙÙÙ٠٠اÙعربÙ. ÙÙد جاء Ùذا اÙ٠ؤÙÙÙ٠تتÙÙجÙا ÙÙدرات٠اÙبØØ«ÙØ© Ù٠سÙرت٠اÙØ·ÙÙÙØ© Ù٠اÙغÙص Ù٠أع٠ا٠اÙÙط٠اÙعرب٠اÙسÙاسÙØ© ÙاÙشعبÙØ© ÙاÙØ«ÙاÙÙØ©".

بÙ٠اÙÙÙÙ ÙاÙعÙÙ

أ٠ا Ø®ÙÙÙ ÙتØدث ÙÙ ÙÙ٠ت٠ع٠"اÙÙصÙ٠بÙ٠اÙÙÙÙ ÙاÙعÙÙ "Ø Ùرأ٠ÙÙ Ù Ùد٠ت٠ÙÙÙØªØ§Ø¨Ø Ø£Ù Ø£Ø¹Ù Ø§Ù ÙرØا٠"تج٠ع ÙØªØ·Ø±Ø Ù Ø¹Ø·Ùات عصرÙا اÙØ«ÙاÙÙØ©Ø ÙÙ Ù ØاÙÙØ© جادÙØ© ÙÙÙص٠بÙ٠اÙÙÙÙ ÙاÙعÙÙ Ø Ø£Ø¹Ù٠بÙ٠اÙØ®Ùا٠ÙاÙبØØ« اÙÙاÙعÙØ ÙÙÙس ØصرÙا بÙ٠اÙدÙÙ٠أ٠اÙسØر أ٠اÙأدب اÙأسطÙرÙØ ÙاÙعÙÙÙ ".ÙÙا٠خÙÙÙ: "ÙÙ "Ø¥Ù٠بأس٠اء ÙØ«Ùرة..."Ø ÙأخذÙا ÙرØا٠صاÙØ Ø¥Ù٠اÙبØØ« ع٠Ùا ÙØدث ØÙÙ Ùصطد٠اÙÙÙ٠٠باÙعÙÙ Ø Ø§ÙÙÙرÙÙا اÙÙ ÙØ«ÙÙÙجÙØ© باÙ٠ختبرات ÙاÙتÙÙÙÙÙجÙÙات. صØÙØ Ø£Ù Ùتاب صاÙØ ÙدÙر ØÙ٠اÙدÙاÙات اÙÙ ÙÙ ÙØ© اÙØ«ÙاثÙØ© (Ù ÙسÙ/ اÙ٠سÙØ/ Ù ØÙ Ùد)Ø ÙتØدÙدÙا ØÙ٠اÙأساطÙر اÙت٠أÙشأتÙØ§Ø ÙاÙØ¥ÙدÙÙÙÙجÙات اÙصÙÙÙبÙØ© Ø£Ù Ø°Ùات اÙعÙ٠اÙÙاØØ¯Ø©Ø ÙاÙØ£Øزاب أ٠اÙدÙ٠اÙت٠Ùبتت عÙ٠ضÙاÙÙا اÙ٠تباعدة تارةÙØ ÙاÙ٠تصاد٠ة تاراتÙ. ÙÙÙÙ Ùذا Ùا ÙÙ Ùع ٠٠أ٠ÙسÙ٠ع٠ÙÙ٠اÙعÙÙ Ù Ù٠اÙت٠ÙÙد ÙسÙسÙÙÙÙجÙØ§Ø Ø¨Ù ÙØ£ÙثرÙبÙÙÙجÙا دÙÙÙØ©Ø Ø¹Ù٠٠ستÙ٠اÙÙÙÙب â ØÙØ« تتصاد٠ظÙارÙÙÙا (Ù٠اÙعÙÙ ÙاÙØ®Ùاء) ÙØ٠عشرة Ø¢Ùا٠ج٠اعة عرÙÙÙØ©Ø ÙتتداÙÙÙ ØÙاÙ٠ستة Ø¢Ùا٠ÙساÙ/ Ùغة/ ÙÙØ¬Ø©Ø Ø¹ÙÙ ÙاسÙÙات دÙÙÙØ©/ سØرÙØ©/ أسطÙرÙØ© تÙÙ٠اÙأربعة Ø¢ÙاÙØ ÙÙÙ٠دÙ٠أ٠دÙاÙØ© Ù ÙÙا Ø¥Ù٠أ٠إÙÙØ© â ÙÙÙÙ Ù٠سÙÙ ÙÙت اÙØ¢ÙÙØ© اÙشخصÙØ© ÙاÙÙاشخصÙØ© بآÙا٠اÙØ£Ø³Ù Ø§Ø¡Ø ÙبÙÙ ÙÙ٠ج٠اعة Ø«ÙاÙÙØ© Ø¥Ù٠خاص بÙØ§Ø Ø·Ø§Ù٠ا Ø£Ù Ù ÙØªØ§Ø Ø§ÙعÙد ÙتØÙÙÙ â عÙدÙا â Ø¥ÙÙ ÙÙÙ٠اعتÙادÙ".ÙØ£Ùد Ø®ÙÙ٠أ٠أع٠ا٠صاÙØ "ستشÙ٠إضاÙة٠إÙ٠اÙ٠ساÙ٠ات اÙÙÙدÙØ© Ù٠تعرÙØ© اÙعÙبات اÙ٠عرÙÙØ© اÙت٠تعترضÙØ ÙÙسÙÙÙÙØ§Ø Ø§ÙتÙÙÙ٠اÙعÙÙ Ù ÙÙعÙÙاÙÙØ© اÙعربÙØ© اÙÙ ÙبÙØ© Ù Ù Ùراء اÙØرائ٠اÙراÙÙØ©. ÙÙ Ù Ùذ٠اÙعÙبات ÙØ°ÙØ±Ø ÙÙ٠ثاÙØ Ø§ÙØ«ÙاثÙØ© اÙتÙÙرÙÙØ© (زÙدÙØ©Ø ÙرطÙØ©Ø Ø¹ÙÙ ÙØ©)Ø Ø§Ùت٠ØÙÙÙت اÙتÙÙÙر اÙعرب٠ÙاÙإسÙا٠٠إÙ٠تد٠Ùر شب٠Ùا٠ÙØ ÙÙÙ٠اÙأ٠٠اÙÙبرÙØ Ù٠٠داراتÙا اÙØضارÙØ©Ø ØªØتاج Ø¥ÙÙ ÙرÙÙ ÙأجÙا٠ÙÙ٠تخرج Ù Ù ÙÙÙÙÙا Ø¥Ù٠أÙÙار تطÙÙرÙا ÙتÙدÙÙ Ùا عاÙÙ ÙÙÙا".ÙØ®Ùص Ø®ÙÙÙ Ù٠تÙدÙÙ Ù ÙÙتاب ÙرØا٠باÙÙÙÙ: "Ùذا بØØ«Ù Ù ÙØ«Ù٠ب٠ئات اÙ٠صادر اÙ٠رجعÙÙØ©Ø Ø§ÙعربÙØ© ÙاÙأجÙبÙØ©Ø ÙÙ ÙØ«ÙÙÙ Ù Ù ØÙØ« اÙاستÙادة ÙاÙØ¥Ùادة عÙ٠صعÙد ÙÙسÙØ© اÙعÙÙÙ . ÙÙ ÙØ¬Ø ÙرØا٠صاÙØØ ÙÙا ÙاÙØ¢ÙØ Ù٠اÙÙص٠اÙعÙÙ٠بÙ٠اÙÙÙÙ ÙاÙعÙÙ Ø Ù٠أØسÙØ ÙÙ Ø£Ø³Ø§Ø¡Ø Ùذا ٠ا سÙØÙ٠عÙÙÙ Ùارئ اÙØاضر ÙباØØ« اÙ٠ستÙبÙ. أ٠ا Ø£ÙØ§Ø ÙÙد Ùتبت٠٠ا ÙØªØ¨ØªØ Ùزرعت٠٠خطÙطات خت٠تÙÙا برسÙÙ ÙÙرÙØ©Ø ÙتÙاعدتÙØ ÙØ¥ÙÙ٠أشÙر ÙÙصدÙ٠اÙÙرÙ٠إ٠تاع٠بÙراءة Ùتاب٠Ùب٠ÙشرÙØ Ùأت٠ÙÙ ÙÙØ ÙÙعائÙتÙØ Ø§Ù٠زÙد ٠٠اÙإزÙار ÙاÙإث٠ار".

Ù Ùاربات جدÙدة ÙÙ ÙصÙص Ù Ùدسة ÙتراثÙØ©

ض٠٠Ùتاب ÙرØا٠ثÙاثة Ø£ÙØ³Ø§Ù Ø ÙÙÙ Ùس٠ش٠٠عدة ÙصÙÙ Ù٠باØØ« ÙØ®ÙØ§ØµØ©Ø ÙÙ Ùتبة بØØ« ÙÙسÙ٠ت Ø¥Ù٠٠راجع عربÙØ© Ù٠عربة ÙأجÙبÙØ©.Ù٠٠ا عاÙج٠اÙÙتاب ÙÙ Ùس٠٠اÙØ£Ù٠اÙذ٠جاء تØت عÙÙاÙ: "٠رÙÙات اÙأساطÙر Ù٠اÙÙÙر اÙدÙÙÙ - Ù Ùاربات جدÙدة ÙÙ ÙصÙص Ù Ùدسة ÙتراثÙØ©"Ø Ø§ÙÙصÙÙ ÙاÙ٠باØØ« اÙآتÙØ©: اÙ٠عÙÙ Ø© اÙØ£ÙÙÙ ÙاÙتØÙÙات اÙÙبرÙØ Ø£ÙÙÙا: جدÙÙØ© اÙاستÙرار ÙاÙØªØ´Ø±Ø¯Ø ÙتÙاÙÙ: ØÙاء ØªØ¯Ø¬Ù Ø¢Ø¯Ù Ø ÙاÙرÙØ Ø§Ù٠٠تدة Ù٠اÙطبÙØ¹Ø©Ø Ù٠٠اÙØ£Ù Ù٠٠إÙ٠اÙأبÙÙØ ÙÙظرÙØ© دارÙÙÙ: اÙبÙاء ÙÙØ£ÙÙÙØ ÙØ£Ù Ù٠٠٠شاع٠â أ٠رأس٠اÙÙØØ ÙاÙجذÙر اÙØضارÙØ© اÙÙ Ø¤Ø³Ø³Ø©Ø ÙدÙاÙØ© ØÙØ§Ø¡Ø ÙاÙتÙاØØ© ÙاÙتشا٠اÙ٠جÙÙÙØ ÙاÙأرض اÙخضراء Ùأشجار اÙخرÙÙ. Ùض٠اÙÙس٠أÙضÙا: دÙÙ٠اÙØ³Ù Ø§Ø¡Ø ÙÙ٠اÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙا ÙاÙدÙÙØ ÙاÙ٠د٠ا٠اÙتأسÙس٠ÙاÙبعد اÙÙ ÙتاÙÙزÙÙÙØ ÙÙ Ùس٠ÙÙÙÙÙØ ÙصÙرة اÙØ¥Ù٠اÙØ£ÙÙØ ÙتجاÙز اÙÙ Ùدس بÙاسطة اÙÙ ÙدسØØ ÙاÙØ¥Ù٠اÙÙ ÙتÙÙ Ù٠ذاتÙØ ÙاÙتÙاÙÙ٠اÙز٠ÙÙØ©Ø ÙÙÙÙ٠سÙÙ٠اÙØ ÙاÙ٠سÙØ â اÙسÙر٠اÙتÙÙÙدÙØ©Ø ÙصÙرة جدÙدة ÙعÙاÙØ© اÙÙ٠باÙØ¨Ø´Ø±Ø ÙعÙسÙ/ ÙسÙع/ اÙ٠سÙØ... آد٠اÙجدÙØ¯Ø ÙاÙأدÙا٠Ù٠أÙÙا٠Ùا ÙتÙاÙضاتÙاØØ Ù٠رجعÙØ© اÙ٠اض٠ÙØ¥ÙÙا٠اÙاجتÙاد. ÙØ°Ù٠ش٠٠اÙÙس٠: Ù Ùاربات Ù٠اÙسÙÙÙÙÙات ÙاÙتعاÙÙ٠اÙدÙÙÙÙØ©. Ùتطر٠إÙ٠اÙتارÙØ® اÙدÙÙ٠بÙ٠اÙعÙÙ ÙاÙخراÙØ©Ø ÙاÙÙ ÙرÙثات اÙدÙÙÙØ© ØÙ٠آÙÙØ© اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙتÙÙبات اÙطبÙعة اÙÙÙاÙدة ÙÙØ®ÙÙ ÙاÙدÙÙØ ÙاÙأساطÙر اÙØ«ÙØ§Ø«Ø ÙاÙÙÙÙÙØ© اÙت٠رس٠ت ÙÙÙا اÙأدÙا٠اÙطر٠ÙÙسÙطرة (اÙتجربة اÙعبراÙÙØ©)Ø ÙاÙجÙÙØ© ÙاÙÙار- اÙسÙطة ÙÙس٠اء Ø£Ù ÙÙأرضØØ ÙاÙØ´Ù ÙÙ Ù ÙاجÙØ© اÙØ®ÙÙ ("Ùرطاج" اÙ٠دÙÙØ© اÙت٠أسست Ùا٠براطÙرÙØ© عاÙÙ ÙÙØ©)Ø ÙÙÙسطÙÙ Ù٠اÙعÙد اÙرÙ٠اÙÙØ ÙاÙأسس اÙØ£ÙÙÙ ÙÙتطر٠اÙدÙÙÙ (Ù Ùاربة Ù٠اÙسÙÙÙÙات اÙدÙÙÙÙØ©)Ø ÙاÙ٠سÙØÙÙØ© ØاÙØ© تجاÙز اÙتعاÙÙ٠اÙتÙراتÙÙØ© ÙاÙتÙاء ٠ع اÙأ٠اÙØ£Ø±Ø¶Ø ÙÙÙادة اÙ٠سÙØÙØ© ÙاÙÙÙاءة اÙتÙØ±Ø§Ø©Ø ÙعÙدة Ø¥Ù٠اÙتراث اÙعبر٠â اÙÙÙÙدÙ.ÙتØت عÙÙاÙ: "ØÙÙ٠ا ØªØµØ¨Ø Ø§ÙأسطÙرة تارÙØ®Ùا Ùؤرخ بÙ!"Ø Ø¹Ø§Ùج صاÙØ: اÙبØØ« Ù٠اÙتارÙØ® ع٠اÙÙÙÙدÙØ© ÙاÙ٠سÙØÙØ© ÙاÙإسÙØ§Ù Ø ÙأسطÙرة ÙÙÙÙØ ÙأساطÙر اÙØ£ÙÙÙÙ Ù٠تراث اÙ٠سÙÙ ÙÙØ ÙاÙ٠شرÙع اÙÙ Ø٠د٠(اÙ٠خاض ÙاÙت٠ظÙر ÙاÙÙ٠اذج اÙ٠عبرة عÙÙ)Ø ÙØ£ÙÙ٠تÙاÙÙد ÙÙÙادة أخر٠بثÙب جدÙØ¯Ø ÙدÙر اÙ٠رأة Ù٠اÙØدث اÙإسÙا٠ÙØ ÙاÙأسطÙرة ترس٠اÙتارÙØ®: تØÙÙات اÙØدث اÙÙ Ø٠دÙØ ÙاÙتارÙØ® اÙإسÙا٠Ù: Ùراءة جدÙØ¯Ø©Ø ÙاÙÙغة بداÙØ© Ùا Ø®Ø§ØªÙ Ø©Ø ÙاÙÙغة ÙاÙدÙÙ: اÙآرا٠ÙØ© - اÙسرÙاÙÙØ© Ùغة اÙÙØ٠اÙدÙÙÙ ÙاÙاجت٠اع اÙبشرÙØØ ÙاÙآرا٠ÙØ© اÙسرÙاÙÙØ© Ùغة اÙتÙاÙ٠بÙ٠سÙا٠اÙجزÙرة ÙاÙ٠شرÙØ ÙاÙØ®ÙÙÙØ© اÙعÙائدÙØ© ÙÙ ØÙ Ø¯Ø ÙجبرÙÙ ÙÙزÙ٠اÙÙØÙØ Ù٠شارÙØ© اÙÙÙÙد ÙاÙ٠سÙØÙÙÙ Ù٠اÙ٠شرÙع اÙÙ Ø٠د٠ÙعÙدة Ø¥Ù٠اÙسÙرة اÙذاتÙØ© ÙÙرسÙÙØ ÙاÙ٠شرÙع اÙÙ Ø٠د٠بعد Ù Ùت اÙرسÙÙØØ ÙاغتÙا٠عث٠ا٠ÙاÙعÙدة Ø¥ÙÙ ØÙ٠اÙعائÙØ©.

- ÙÙ ÙÙد اÙÙÙر اÙÙÙÙ Ù

Ù٠اÙÙس٠اÙثاÙ٠٠٠اÙÙتاب اÙذ٠جاء تØت عÙÙاÙ: "اÙÙÙÙ ÙØ© بجÙباب دÙÙÙ - ÙÙ ÙÙد اÙÙÙر اÙÙÙÙ Ù"Ø Ø¨ØØ« صاÙØ ÙÙ: Ù ÙÙÙات اÙÙÙضة ÙاÙÙاشÙات اÙجدÙØ¯Ø©Ø ÙاÙØ£ÙÙا٠غÙر اÙ٠سÙØºØ©Ø ÙاÙعرÙبة ÙÙست دÙÙÙØ§Ø ÙاÙÙ ÙÙ٠اÙÙÙ٠٠٠٠اÙØ£ÙÙÙات اÙÙÙÙ ÙØ©.ÙتÙاÙ٠اÙÙظا٠اÙرأس٠اÙÙ ÙاÙخطاب اÙعرب٠اÙØ³Ø§Ø¦Ø¯Ø Ø·Ø§Ø±ØÙا عÙ٠بساط اÙبØØ« سؤاÙ: ÙÙÙ ÙØ© Ø£Ù ÙÙÙ ÙØ§ØªØ ÙاÙØداثة Øاجة دÙÙÙØ©ØØ Ø¯Ø§Ø±Ø³Ùا عدة ÙضاÙا Ù ÙÙا: اÙت٠س٠باÙتراث اÙ٠اضÙÙØ ÙÙصÙر اÙ٠شرÙØ¹Ø§ØªØ ÙاÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙات اÙØ³Ø§Ø¦Ø¯Ø©Ø ÙرÙÙاد اÙإصÙØ§Ø Ø§ÙدÙÙÙ Ù٠عضÙØ© اÙÙÙÙØ¶Ø Ùأز٠ة اÙعÙ٠اÙعربÙØ ÙÙاÙع اÙ٠سÙÙ ÙÙ ÙاÙØاجة Ø¥Ù٠اÙÙÙد اÙذاتÙØ ÙرؤÙØ© ÙÙإصÙØ§Ø Ø§ÙدÙÙÙØ ÙاÙØاجة Ø¥ÙÙ Ø«ÙاÙØ© إصÙØ§Ø Ø¯ÙÙÙØ ÙاÙإسÙا٠ÙاÙÙÙضة اÙØضارÙØ© اÙÙ ÙØ´ÙØ¯Ø©Ø ÙاÙعÙ٠أÙÙÙØ§Ø ÙاÙÙاÙع Ù٠اÙأصÙØ ÙاÙتÙÙÙر اÙعÙ٠٠طرÙ٠اÙتطÙØ±Ø ÙاÙتÙاع٠اÙØضار٠بÙ٠اÙشر٠ÙاÙØºØ±Ø¨Ø ÙاÙدÙÙ: Ùراءة جدÙدة.ÙرÙز صاÙØ Ø¹Ù٠إشÙاÙÙØ©: "عرÙبة Ù ÙاجÙØ© أ٠عرÙبة Ù ÙادعةØ"Ø Ù٠٠ا عاÙج٠ÙÙ Ùذا اÙإطار اÙÙ ÙضÙعات اÙآتÙØ©: زرÙÙ ÙØ®ÙÙÙ ÙرؤÙتاÙ٠ا ÙÙ٠سأÙØ© اÙÙÙÙ ÙØ©Ø ÙاÙÙÙر اÙعرب٠ÙاÙ٠سأÙØ© اÙدÙÙÙØ©Ø ÙاÙÙÙر اÙÙÙÙ Ù ÙدÙÙا٠ÙØ© اÙØ§Ø³ØªØ¨Ø¯Ø§Ø¯Ø ÙاÙÙÙÙ ÙØ© بجÙباب دÙÙÙØ ÙاÙدÙر٠â ع٠ارة: Ø«ÙائÙØ© اÙعرÙبة ÙاÙإسÙØ§Ù Ø ÙاÙجابر٠Ùسؤا٠اÙÙÙÙØ©Ø ÙÙراءة جدÙدة ÙÙتارÙØ® اÙعربÙØ ÙاÙØ£Ù Ø© اÙعربÙØ© - اÙ٠سأÙØ© اÙÙÙÙ ÙØ©. ÙÙÙ ÙØµÙ Ø·Ø±Ø Ù Ø¹Ø§Ø¯ÙØ©: "بÙÙ Ø«ÙاÙت٠اÙرع٠ÙاÙ٠عÙÙ٠ات"Ø Ù ØªÙسعÙا Ù٠اÙØدÙØ« عÙ: اÙ٠سأÙØ© اÙØ«ÙاÙÙØ©Ø ÙاÙØ«ÙاÙØ© ÙاÙتثاÙÙ ÙاÙتÙÙع اÙØ«ÙاÙÙØ ÙاÙØ«ÙاÙØ© ÙاÙØ«ÙاÙØ© اÙشعبÙØ©Ø ÙاÙØ«ÙاÙØ© اÙاستÙÙاÙÙØ© ÙاÙ٠صاÙØ Ø§Ùاستع٠ارÙØ©Ø ÙاÙØ«ÙاÙØ© ÙاÙعÙÙÙ Ø©Ø ÙاÙعÙÙÙ Ø© ÙاÙصÙاعات اÙØ«ÙاÙÙØ©Ø Ù٠٠عصر اÙرع٠إÙ٠عصر اÙ٠عÙÙ٠ات.

Ø«Ùابت "Ø¢ÙÙØ©" اÙتÙÙÙر ÙاÙÙÙضة

أ٠ا اÙÙس٠اÙثاÙØ« Ù Ù Ùتاب صاÙØ Ùجاء تØت عÙÙاÙ: "Ø«Ùابت "Ø¢ÙÙØ©" اÙتÙÙÙر ÙاÙÙÙضة ÙتØدÙات تجاÙز اÙج٠Ùد ÙاÙ٠راÙØØ©"Ø ÙعاÙج ÙÙÙ: رجاÙات اÙÙÙضة اÙعربÙØ© ÙÙساؤÙØ§Ø ÙدÙر اÙج٠عÙات اÙØ£ÙÙÙØ©Ø ÙاÙØ·ÙطاÙ٠بÙ٠اÙÙÙÙض ÙاÙعÙدة Ø¥Ù٠اÙتÙÙÙØ¯Ø ÙÙ Ø٠د عبد٠بÙ٠اÙتراث ÙاÙÙ Ø¹Ø§ØµØ±Ø©Ø ÙÙاس٠أ٠ÙÙ Ù٠سأÙØ© تØرÙر اÙÙ Ø±Ø£Ø©Ø ÙاÙطاÙر اÙØداد ÙاÙØرÙØ© اÙع٠ÙاÙÙØ©Ø ÙاÙ٠جÙات اÙÙسائÙØ©Ø ÙتأسÙس اÙخطاب اÙÙسائÙØ ÙعÙا٠اÙÙاس٠ÙاÙتÙÙÙ٠بÙ٠اÙاجتÙØ§Ø¯Ø§ØªØ ÙزÙÙب ÙÙاز: خطاب ÙÙضÙ٠تأسÙسÙØ ÙÙ ÙÙ ØÙÙÙ ÙاÙتغÙÙر ٠٠اÙداخÙØ ÙÙظÙرة زÙ٠اÙدÙÙ Ù٠سأÙØ© اÙسÙÙر ÙاÙØجاب. ÙبØØ« اÙÙس٠أÙضÙا ÙÙ: "اÙÙسار اÙ٠شرÙع اÙÙÙضÙÙ ÙإخÙاÙات اÙØداثة".Ù٠٠اÙÙ ÙضÙعات اÙت٠طرØÙا صاÙØ ÙÙ Ùتاب٠أÙضÙا: جد٠اÙدÙÙ ÙاÙØØ¯Ø§Ø«Ø©Ø Ù٠آÙات اÙدÙÙ Ù٠اÙعاÙ٠اÙغربÙØ Ù٠أز٠اÙدÙÙ Ù٠اÙعاÙ٠اÙعربÙØ Ùجد٠تÙارات اÙÙÙر اÙعرب٠اÙØدÙØ«Ø ÙاÙÙÙاÙØ© ÙاÙØ®ÙاÙØ© بÙ٠اÙسÙØ© ÙاÙØ´ÙØ¹Ø©Ø ÙتارÙØ®ÙØ© اÙدÙÙØ©: ٠٠اÙسÙطة اÙÙبÙÙØ© Ø¥Ù٠اÙسÙطة اÙرعÙÙØ©Ø ÙÙØ٠صÙاغة عصرÙØ© ÙÙ٠جت٠عات اÙعربÙØ©Ø Ù٠خاضات اÙÙÙضة ÙاÙØ£ÙÙÙØ© اÙثاÙØ«Ø©Ø ÙاÙØرÙات اÙإصÙاØÙØ© Ù٠ؤثرات عصر اÙÙÙØ¶Ø©Ø ÙاÙأصÙÙÙØ© ÙاÙØ«Ùرات اÙعربÙØ©Ø ÙاÙÙ Ø´Ùد اÙعرب٠بعد 2011.ÙتØت عÙÙاÙ: "اÙغرب ÙاÙ٠سÙÙ ÙÙ"Ø Ùد٠صاÙØ: "أربعة ٠شاÙد Ù٠اÙخطابات اÙØ£ÙدÙÙÙÙجÙØ© اÙغربÙØ©"Ø Ù ÙÙا: ٠اذا بÙ٠٠٠عصر اÙتÙÙÙرØØ ÙاÙخطاب اÙغربÙ... تجدÙد ÙÙت٠اÙز ÙاÙسÙطرة (خطاب اÙÙراÙÙØ©)Ø ÙÙÙسطÙ٠اÙضائعة بÙÙ "اÙشعب اÙ٠ختار" Ù"Ø®Ùر Ø£Ù Ø© أخرجت ÙÙÙاس".

- بÙÙرة ÙÙر عرب٠جدÙد

Ùشار Ø¥Ù٠أ٠Ùتاب ÙرØا٠صاÙØ Ø§ÙجدÙد Ùأت٠استÙ٠اÙا٠Ù٠شرÙع٠اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙÙÙر٠اÙذ٠دأب عÙÙÙ Ù٠٠عظ٠٠ؤÙÙات٠ÙÙتابات٠Ù٠اÙسÙاسة ÙاÙاجت٠اع ÙاÙتارÙØ® ÙاÙØ«ÙاÙØ©Ø ÙضÙا٠ع٠٠ساÙ٠ت٠Ù٠تأسÙس دار اÙØداثة ÙÙشر اÙÙÙر اÙتÙÙÙر٠ÙاÙØداثÙØ Ù٠جÙØ© اÙØداثة اÙÙصÙÙØ© اÙÙ ØÙÙ Ø©Ø ÙØÙÙØ© اÙØÙار اÙØ«ÙاÙ٠٠ع ٠ج٠Ùعة ٠٠اÙÙ ÙÙرÙÙ ÙاÙÙ Ø«ÙÙÙÙ ÙÙ ÙبÙا٠ÙاÙÙط٠اÙعربÙ. ÙصاÙØ Ù٠٠عظ٠ÙتاباتÙØ ÙرÙز عÙÙ ÙÙد اÙعÙÙÙØ© اÙعربÙØ© اÙاÙÙزا٠ÙØ©Ø Ø¨Ùد٠بÙÙرة ÙÙر عرب٠جدÙد Ùخرج Ù Ù Ø«ÙاÙØ© اÙÙÙÙ ÙاÙخراÙØ© ÙاÙاستسÙØ§Ù Ø Ø¥ÙÙ Ø«ÙاÙØ© اÙعÙÙ ÙاÙ٠عرÙØ© ÙاÙÙعÙ. ÙÙد تجÙÙ Ø°ÙÙ Ù٠عشرات اÙÙ ÙاÙات ÙاÙØÙارات ÙاÙأبØاث ÙاÙدراسات ÙاÙÙتب اÙت٠ÙشرÙا Øت٠اÙØ¢Ù. Ù٠٠أبرز ٠ؤÙÙاتÙ: جÙÙب ÙبÙاÙ: ÙاÙع٠ÙÙضاÙا٠- 1973Ø ÙاÙØ«Ùرة اÙÙÙسطÙÙÙØ© ÙتطÙر اÙ٠سأÙØ© اÙÙØ·ÙÙØ© ÙÙ ÙبÙاÙ: ØÙ٠أØداث ÙبÙا٠â 1975Ø ÙاÙ٠ادÙØ© اÙتارÙØ®ÙØ© ÙاÙÙع٠اÙÙÙ٠٠عÙد اÙعرب: (اÙجذÙر) - 1979Ø ÙاÙØرب اÙØ£ÙÙÙØ© اÙÙبÙاÙÙØ© Ùأز٠ة اÙØ«Ùرة اÙعربÙØ© â1979Ø ÙجدÙÙØ© اÙعÙاÙØ© بÙ٠اÙÙÙر اÙعرب٠ÙاÙتراث â 1979Ø ÙÙغة اÙجÙÙب (رؤ٠أدبÙØ©) - 1984Ø ÙÙÙ Ù٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙعربÙØ© (1) â 1988Ø Ù(2)- 2007Ø ÙÙ٠اÙÙÙÙØ© ÙاÙتراث â 2002Ø ÙاÙØÙاة اÙ٠غدÙرة أ٠اÙÙ Ø³Ø±Ø ÙاÙسÙاسة â 2010Ø ÙÙÙرشÙبا: Ùصة Øب... سÙرة Ù ÙاÙØ Ù٠طبعتÙÙ: 2006 Ù2015Ø Ùرسائ٠Øب Ø¥Ù٠جاÙÙت (رÙاÙØ© جÙÙ) â 2008Ø ÙاÙتراث ÙاÙتارÙØ®: Ùراءات Ù٠اÙÙÙر اÙتارÙØ®Ù: عÙد ج٠ا٠Ø٠دا٠- جÙاد عÙÙ - Ø£Ø٠د صاد٠سعد - عاد٠ÙÙ ÙÙر إس٠اعÙÙ - عبد اÙÙادر جغÙÙÙ - Ù٠ا٠اÙصÙÙب٠- 2015Ø ÙØÙ٠تجربة اÙإخÙا٠اÙ٠سÙÙ ÙÙ: ٠٠ج٠ا٠عبد اÙÙاصر Ø¥Ù٠عبد اÙÙØªØ§Ø Ø§ÙسÙس٠- تÙدÙ٠اÙسÙد ÙسÙÙ - 2015Ø Ù"Ù Ø٠د عÙÙ Ùعبد اÙÙاصر: ارتسا٠ات اÙÙÙÙض اÙعربÙ: اÙصعÙد ÙاÙاÙÙØ³Ø§Ø±Ø 1805-2013" â 2018.**** صاÙØØ ÙرØا٠(2022). Ø¥Ù٠بأس٠اء ÙØ«Ùرة â ÙÙ ÙÙد اÙ٠رÙÙات اÙ٠ؤسسة ÙÙÙÙرÙ٠اÙدÙÙÙ ÙاÙÙÙÙ Ù. (تÙدÙÙ : د. جÙرج ÙØ±Ù Ø Ùد. Ø®ÙÙ٠أØ٠د Ø®ÙÙÙ. ÙÙØØ© اÙغÙاÙ: ٠رÙا٠زÙراÙ). Ø·. 1. بÙرÙت (رÙ٠اÙØ¥Ùداع: 7127 / 2022).

اÙØداثة (Al Hadatha) â س. 28 â ع. 221 â 222 - شتاء 2022 WinterISSN: 2790 -1785اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on March 07, 2022 07:16

December 31, 2021

جابر عصÙÙر Ùداعا: اب٠اÙÙ ØÙØ© اÙذ٠جع٠ذاÙرتÙا Ù ÙاÙÙ Ø© ÙÙÙسÙاÙ

ÙرØا٠صاÙØ *

رس٠اÙÙ ÙÙر ÙاÙÙاتب ÙاÙتÙÙÙر٠اÙ٠صر٠جابر عصÙÙر (1944 â 2021) عبر ٠ؤÙÙات٠Ùترج٠ات٠ÙÙشاط٠اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙÙÙرÙØ ØµÙرة ٠غاÙرة ÙÙØ«ÙاÙØ© اÙعربÙØ© اÙتÙÙÙدÙØ©Ø ÙعبÙر ع٠جÙ٠عرب٠ÙÙ Ù ÙÙع٠ÙرؤÙت٠ÙÙØضارة ÙاÙØ«ÙاÙØ© اÙعربÙتÙÙ. Ùا٠٠جتÙدÙØ§Ø ÙÙØ´ÙØ·ÙØ§Ø Ù٠ثابرÙØ§Ø Ùاج٠اÙتØدÙات ÙاÙتغÙرات اÙت٠٠ر٠بÙا اÙعاÙ٠اÙعرب٠ع٠ÙÙ Ùا Ù٠صر خصÙصÙØ§Ø Ø¨Ùع٠اÙÙ Ø«Ù٠اÙرؤÙÙÙ.ÙÙدÙع عصÙÙر ÙÙ٠٠٠اÙØ°ÙÙ ÙاÙÙا ٠ع ٠ج٠Ùعة ٠٠اÙÙ Ø«ÙÙÙ٠اÙØ¹Ø±Ø¨Ø Ù Ù Ø§Ù٠ساÙÙ Ù٠بتأسÙس ٠جÙØ© اÙØداثة اÙÙبÙاÙÙØ© Ùب٠اÙØ·ÙاÙتÙا رس٠ÙÙÙا Ù٠اÙعا٠1994 Ù٠بÙرÙØªØ ÙÙد بÙ٠٠٠ض٠٠أعضاء اÙÙÙئة اÙاستشارÙØ© ÙÙ٠جÙØ© Ù ÙØ° ذا٠اÙتارÙØ®.ÙÙ Ù ØØ·Ùات٠اÙخ٠س: "اÙÙØ´Ø£Ø©Ø ÙتÙØ© اÙÙاÙØ±Ø©Ø Ø°ÙرÙات تÙÙ Ø°Ø©Ø Ø³ÙÙدرÙØ§ØªØ ÙØ°ÙرÙات ÙاصرÙØ©"Ø ÙتÙاÙ٠جابر عصÙÙر Ù٠سÙرت٠"ز٠٠ج٠Ù٠٠ضÙ"(*) اÙ٠رØÙØ© اÙ٠٠تدة ٠٠خ٠سÙÙÙات اÙÙر٠اÙعشرÙÙØ ÙÙادت٠Ù٠اÙÙ ØÙØ© اÙÙبرÙØ ÙتعÙÙ Ù Ù٠٠دارسÙØ§Ø Øت٠بداÙØ© اÙسبعÙÙÙØ§ØªØ Ø£Ù Ù٠اÙعا٠اÙذ٠تÙÙÙ ÙÙ٠ج٠ا٠عبد اÙÙاصر..اÙ٠تابع Ù٠ضا٠ÙÙ Ùذ٠اÙسÙØ±Ø©Ø Ùجد Ø£ÙÙا سÙرة جÙ٠عرÙ٠اÙÙاتب ÙÙشأ ÙتعÙÙ ÙعÙÙÙ Ùترب٠سÙاسÙاÙØ Ù ØªÙاعÙا٠٠ع٠٠تأثرا٠Ù٠ؤثرا٠Ù٠ز٠اÙÙ ÙبÙئتÙØ ÙÙÙ ØرÙت٠اÙسÙاسÙØ© ÙاÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙÙÙÙØ© اÙت٠سادت Ø¢ÙذاÙ.ÙØ°Ø§Ø ÙÙ ÙÙÙا اÙÙÙÙ: إ٠جابر اÙذ٠تعر٠عÙÙ Ø·Ù ØسÙÙØ Ùعاش جزءÙا ٠٠ز٠اÙÙØ Ù٠٠٠تأثر بÙØ ÙÙا٠ذÙ٠بعد Ø£Ù Ùرأ Ù Ø°Ùرات٠"اÙØ£Ùا٠". بدءÙا ٠٠تÙ٠اÙÙØØ¸Ø©Ø Ù٠ا ÙÙÙÙ: "Ùرر جابر Ø£Ù ÙÙÙÙ Ø·Ù ØسÙ٠جÙÙÙ"Ø Ùجابر ذاتÙØ ÙÙ Ù Ø®Ùا٠أع٠اÙ٠اÙأدبÙØ© ÙاÙÙÙرÙØ© اÙÙ ÙØ´ÙØ±Ø©Ø Ùد أضا٠إÙ٠٠ا بدأ ب٠ط٠ØسÙÙØ Ø¥Ø¶Ø§Ùات ÙÙعÙØ©Ø Ù ØªØ£Ø«Ø±Ø§Ù Ø¨Ø§Ù٠دارس اÙت٠عرÙت Ù٠تÙ٠اÙ٠رØÙØ©.Ø¥Ù Ùتابات٠ÙعÙ٠تÙÙعÙا â Ùا٠Ùد تÙاÙÙ ÙÙÙا ÙضاÙا اÙتÙÙÙر ÙاÙØداثة - ÙÙست سÙ٠اÙدÙÙ٠عÙÙ Ø°ÙÙ. جابر عصÙÙر اÙذ٠تأثر بط٠ØسÙÙ ÙÙرأ٠Ùتأثر بÙÙبراÙÙت٠اÙØ«ÙاÙÙØ©Ø ÙÙ Ù Ù Ùتب ع٠٠راÙا٠اÙÙÙرÙØ© اÙ٠تÙÙØ¹Ø©Ø ÙÙÙ Ù٠٠ا بعد ٠٠٠ث٠جÙÙا٠٠٠اÙÙÙبراÙÙÙ٠اÙÙ Ø«ÙÙÙÙ. ÙØ°Ùر جابر Ø°ÙÙØ ÙÙÙتÙ٠٠تØدثا٠ع٠اÙ٠ؤثرات اÙسÙاسÙØ© ÙسÙاسات ج٠ا٠عبد اÙÙاصر ÙÙست ب٠ÙÙØ±Ø¯Ø Ø¨Ù Ù٠اÙØرÙØ© اÙÙÙرÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© ÙاÙاجت٠اعÙØ© اÙ٠صرÙØ© اÙعربÙØ©.Ùا ÙØ®Ù٠جابر Ø°ÙÙØ Ø¨Ù ÙجاÙر ب٠ا ÙعÙت٠تÙ٠اÙسÙاسÙØ© ÙÙ ÙÙا٠اÙشعب اÙ٠صرÙØ Ø®ØµÙصÙا ØÙÙ٠ا اتخذ Ùاصر ÙرارÙا بأ٠ÙÙÙ٠اÙتعÙÙ٠٠جاÙÙا ÙÙ ÙتÙØا ÙÙ٠اÙ٠صرÙÙÙ. Ù٠صر ٠ا Ùب٠عبد اÙÙØ§ØµØ±Ø ÙاÙت اÙØ£Ù ÙØ© ÙÙÙا تتجاÙز اÙÙ85 Ù٠اÙ٠ئة.Ùعد٠جابر Ø£Ù ÙعÙÙ ÙÙع٠جÙÙ٠اÙÙØ·Ù٠بدأ ÙÙÙ Ù ÙÙتطÙر بعد Ù٠إÙجاز اجت٠اع٠ÙÙØ·ÙÙØ ÙاسÙ٠ا ØÙÙ٠ا اتخذ عبد اÙÙاصر Ùرار٠اÙØ´ÙÙر بتأ٠ÙÙ ÙÙاة اÙسÙÙØ³Ø ÙباÙأخص بعد اÙØرب اÙت٠خاضتÙا ٠صر اÙعا٠1956 ضد اÙØ¥ÙجÙÙز ÙاÙÙرÙسÙÙÙ ÙاÙصÙاÙÙØ©Ø ØªÙ٠اÙØرب اÙت٠راÙÙÙا تÙزÙع اÙأرض عÙ٠اÙÙÙاØÙ٠اÙ٠عد٠ÙÙ ÙاÙت٠بÙغ عدد اÙ٠ستÙÙدÙÙ Ù ÙÙÙ ØÙاÙÙ Ø«ÙØ« عدد سÙا٠اÙ٠جت٠ع اÙ٠صرÙ. Ø£Ùضا٠ÙجÙÙÙØ Ø¨Ø¯Ø£ ÙعÙØ´ ٠ا تشÙد٠٠صر ٠٠تطÙر عÙ٠اÙ٠ستÙÙÙ٠اÙاجت٠اع٠ÙاÙاÙتصاد٠ØÙØ« ÙاÙت ٠صر Øسب س٠Ùر Ø£Ù ÙÙ Ùشار٠بتÙÙاÙÙ Ø Ø£Ùثر تطÙرÙا Ù Ù ÙÙرÙا اÙجÙÙبÙØ©Ø ÙØ£Ù٠تطÙرÙا ٠٠اÙÙاباÙØ ÙاÙÙ٠ع٠تطÙر ٠صر ع٠ا ÙاÙت عÙÙ٠ترÙÙا ÙØ¥ÙراÙØ ÙØÙØ« ÙاÙت صÙاعاتÙا اÙÙØ·ÙÙØ© تÙاÙس اÙصÙاعات اÙØ£ÙرÙبÙØ©Ø ÙاÙÙ٠ع٠غز٠صÙاعاتÙا ÙÙأسÙا٠اÙØ£ÙرÙÙÙØ© ÙÙÙعدÙد ٠٠اÙأسÙا٠اÙآسÙÙÙØ©. ÙضÙا٠ع٠أ٠٠ÙاÙØ© ٠صر اÙعاÙÙ ÙØ© ÙاÙت Ù٠اÙÙ ÙÙع اÙÙ Ùرر ÙاÙÙØ§Ø¦Ø¯Ø ÙÙÙست Ù٠اÙÙ ÙÙع اÙ٠رتÙÙ ÙاÙتابع. Ùعبد اÙÙاصر ÙÙ ÙÙ٠زعÙ٠ا٠عربÙا٠ÙØØ³Ø¨Ø Ù٠صر عبد اÙÙاصر ٠٠ساÙÙ Ø ÙÙ Ø®Ù٠اÙÙ Ùاخات ÙتØرÙر اÙشعÙب اÙعربÙØ© ٠٠اÙاستع٠ار...ÙÙد ÙÙت ØªØ¬Ø¯Ø ÙÙ Ø°Ù٠اÙز٠٠اÙج٠ÙÙØ Ø£Ø¬Ø³Ø§Ø¯ أجÙا٠٠٠اÙÙبÙاÙÙÙÙ ÙاÙعرب Ø®Ùا٠تÙ٠اÙ٠رØÙØ© Ù٠بÙداÙÙÙ Ø ÙÙ٠ذاÙرتÙÙ Ù٠شاعرÙÙ ÙعÙÙÙÙÙ ÙاÙت Ù٠٠صر. ÙØ°Ø§Ø ØªÙاد تÙÙ٠سÙرة جابر عصÙÙØ±Ø Ù٠سÙرة Ø°Ù٠اÙجÙÙØ ÙضÙا٠ع٠أÙÙا سÙرة إذاعة صÙت اÙعرب "Ø£Ø٠د سعÙØ¯Ø ÙجÙا٠٠عÙض"Ø Ø¥ÙÙا سÙرة Ø´Ùر٠اÙÙÙتÙÙ ÙاÙÙØدة اÙ٠صرÙØ© اÙسÙرÙØ©... Ø¥ÙÙا سÙرة ج٠ا٠عبد اÙÙاصر ØبÙب اÙÙ ÙاÙÙÙ ÙسÙرة "Ø·Ù ØسÙÙ" Ø£Øد Ø£Ù٠اÙ٠ساÙÙ ÙÙ Ù٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙ٠صرÙØ© اÙعربÙØ©Ø ÙØ°Ù٠سÙرة جÙ٠٠٠اÙÙÙاÙÙ٠٠٠أ٠ثا٠عبد اÙØÙÙÙ ØاÙØ¸Ø Ø¥Ø° Ùر٠جابر عصÙÙر أ٠سÙرة Ùذا اÙ٠طرب "٠عبÙد اÙعشاÙ"Ø Ù٠ا٠تداد ÙسÙرة اÙعظ٠اء ٠٠أجÙا٠٠صر ÙاÙعرب.ÙÙا٠س جابر عصÙÙر ÙÙ ÙصÙص٠اÙت٠Ùشر ٠عظ٠Ùا ÙÙ "٠جÙØ© اÙعربÙ"Ø Ø§ÙØÙاة اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙسÙاسÙØ© ÙاÙÙÙÙØ© اÙ٠صرÙØ© تØدÙداÙ. Ùإذ ÙÙتÙ٠إÙ٠ز٠٠سابÙØ Ù٠ذات٠Ùا ÙØ®Ù٠إعجاب٠باÙتراث اÙ٠ع٠ار٠اÙذ٠عرÙت٠٠صر Ø®Ùا٠ØÙ٠اÙخدÙÙ٠إس٠اعÙÙØ ØÙØ« Ùتابع اÙØ¥Ùجازات اÙع٠راÙÙØ© ÙÙخدÙÙ٠إس٠اعÙÙ Ù٠اÙÙاÙØ±Ø©Ø Ùذا اÙذ٠تأثر بÙÙÙ٠اÙع٠ارة اÙÙرÙسÙØ© â اÙØ¥ÙطاÙÙØ©Ø Ùع٠٠عÙ٠بÙاء اÙعدÙد ٠٠اÙ٠ؤسسات عÙ٠طراز ٠ا Ù٠عÙÙÙ Ù٠اÙØºØ±Ø¨Ø Ø¢ØªÙا٠ب٠ÙÙدسÙ٠غربÙÙÙ ÙØ¥Ùشاء اÙعدÙد ٠٠اÙ٠باÙ٠اÙت٠غÙرت ٠عاÙÙ Ùج٠اÙÙاÙØ±Ø©Ø ØªÙ٠اÙ٠باÙ٠اÙت٠Ùا زاÙت شاÙدة Ù٠ت٠ÙزÙا Ù٠خرÙطة اÙÙ٠اÙ٠ع٠ار٠Ùذا٠اÙعصر.سÙرة جابر عصÙÙØ±Ø Ù٠سÙرة عائÙÙØ© â ٠دÙÙÙØ© â ٠درسÙØ© - جا٠عÙØ©Ø Ù٠سÙرة أجÙا٠٠٠اÙØ£ÙادÙÙ ÙÙÙ ÙاÙ٠درÙسÙ٠اÙØ°Ù٠عرÙتÙ٠٠صر Ù٠تÙ٠اÙ٠رØÙØ©. Ùجابر ÙتØدث ع٠اÙÙÙÙÙØ© اÙت٠اÙتÙÙ ÙÙÙا ٠٠اÙÙ Ø¯Ø±Ø³Ø©Ø Ù Ø¯Ø±Ø³Ø© اÙØ£ÙØ¨Ø§Ø·Ø ÙÙÙÙÙØ© تشÙÙÙ ÙعÙ٠اÙدÙÙÙ Ù٠اÙÙ Ø¯Ø±Ø³Ø©Ø Ù٠٠ث٠اÙتÙاÙ٠إÙ٠اÙجا٠عة اÙت٠تعÙÙ ÙÙÙا ÙعÙÙ ÙÙÙا ÙÙÙ Ø°Ù٠بÙض٠عبد اÙÙاصر.Ø¥ÙÙا سÙرة اÙÙ ØÙØ© اÙÙبر٠ÙاÙإسÙÙدرÙØ©Ø ÙاÙÙاÙØ±Ø©Ø Ùذ٠اÙ٠د٠اÙذ٠رس٠عصÙÙر صÙرة ÙبÙئاتÙا اÙ٠تÙÙعة. Ù٠سÙرة أساتذة تعÙÙ Ù ÙÙÙ ÙاستÙاد Ù Ù Ù ÙاÙجÙÙ Ø Ø§Ùذ٠طب٠بعضا٠٠ÙÙØ§Ø Ù٠٠اÙÙÙÙÙØ© اÙت٠ÙبÙÙ٠عÙÙÙا ÙÙعاÙجÙ٠اÙ٠شاÙ٠اÙت٠تعترضÙÙ . Ø¥ÙÙا سÙرة آبائ٠٠٠اÙ٠درسÙÙØ ÙØ·Ù ØسÙ٠اÙ٠ثا٠ÙØ°Ù٠تÙÙ Ùذت٠سÙÙر اÙÙÙ٠اÙÙ. اÙÙا سÙرة اÙÙ Ùتبات اÙت٠ÙÙÙ Ù ÙÙا Ø«ÙاÙات٠اÙØ£ÙÙÙØ ØªÙ٠اÙÙ Ùتبات اÙت٠ÙتØت Ø´ÙÙت٠ÙÙ٠طاÙØ¹Ø©Ø ÙاسÙ٠ا بائع٠اÙÙتب Ù٠سÙ٠اÙأرÙÙÙØ©Ø ÙÙب٠ذÙ٠بائع اÙÙتب "Ùا٠Ù" اÙذ٠عرÙÙ٠باÙأع٠ا٠اÙرÙائÙÙØ© ÙÙÙس٠اÙسباع٠ÙØ¥Øسا٠عبد اÙÙدÙس ÙÙارÙÙ Ø®ÙرشÙØ¯Ø Ø§Ùذ٠بدأ اÙتضÙÙ٠عÙÙÙ Ù٠عÙد اÙØ³Ø§Ø¯Ø§ØªØ Ùت٠استبعاد٠٠٠ÙظÙÙتÙØ Ùعبد اÙØÙ Ùد جÙدت اÙسØØ§Ø±Ø ÙØ£Ù ÙÙ ÙÙØ³Ù ØºØ±Ø§Ø¨Ø ÙÙÙس٠إدرÙØ³Ø ÙعÙ٠أØ٠د باÙØ«ÙØ±Ø ÙÙجÙب Ù ØÙÙØ¸Ø ÙØ°Ù٠إعجاب جابر بأرÙست ÙÙ ÙجÙا٠اÙذ٠تأثر بأع٠اÙ٠اÙرÙائÙÙØ©Ø ÙدÙع٠ÙÙراءة اÙأع٠ا٠اÙرÙائÙØ© اÙعربÙØ©Ø ÙÙا٠Ùد Ùرأ ÙÙ: "Ø«ÙÙج ÙÙÙÙ ÙجارÙ"Ø "Ù٠٠تد٠اÙأجراس"Ø "Ùداعا٠ÙÙسÙاØ"Ø "اÙعجÙز ÙاÙبØر".Ø¥ÙÙا سÙرة جÙ٠راÙÙ ÙتعÙÙÙ Ù Ù Ø·Ù ØسÙÙØ Ù Ù Ø£Ù Ø«Ø§Ù Ø¹Ø¨Ø¯ اÙعزÙز اÙØ£ÙÙاÙÙ ÙØ´ÙÙ٠ضÙÙ ÙÙ Ø٠د ØسÙÙ ÙÙÙÙ Ùعز اÙدÙ٠إس٠اعÙÙ Ùعبد اÙرØÙ Ù ÙÙÙ ÙØ ÙÙ ØÙ Ùد Ø£Ù Ù٠اÙعاÙÙ Ùعبد اÙعظÙ٠أÙÙس ÙÙÙس٠خÙÙÙ ÙبÙت اÙشاطئ ÙصÙØ§Ø Ø¹Ø¨Ø¯ اÙصبÙر Ø«Ù Ù ØÙÙظ عبد اÙرØÙ Ù ÙغÙرÙÙ .. سÙرت٠Ù٠سÙرة عÙÙ٠عبد اÙÙاد٠ÙÙ Ø٠د اÙÙÙÙÙÙ Ùج٠ا٠Ø٠دا٠ÙÙØ·Ù٠اÙØ®ÙÙÙ Ùعبد اÙÙادر اÙÙØ· Ùعبد اÙغÙار Ù ÙاÙÙ ÙغÙرÙÙ .ÙÙÙ٠عصÙÙر إ٠اÙ٠ؤثرات اÙØ£ÙÙÙ ÙÙ ØÙات٠اÙØ«ÙاÙÙØ©Ø Ø¨Ø¯Ø£Øª Ù٠اÙÙ ØÙØ© اÙÙبر٠اÙت٠ÙÙد ÙÙÙØ§Ø ÙÙاÙت اÙأساس اÙذ٠راÙ٠عÙÙ٠عÙاÙÙ ÙØ ÙبÙ٠تراث٠اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙÙÙرÙ. Ùجابر عصÙÙر Ùا ÙØ®Ù٠٠غا٠راتÙØ ÙÙ٠اÙØ°Ù Ùعتبر ÙÙس٠بأÙÙ Ùا٠طاÙبا٠٠شاÙساÙ.إ٠ز٠٠ج٠Ù٠٠ض٠â Ù٠سÙرة ٠ؤثرات اÙ٠عÙÙ٠اÙØ£ÙÙ ÙاÙØب٠اÙØ£ÙÙØ ÙاÙأع٠ا٠اÙرÙائÙØ© ÙاÙÙصصÙØ© ÙاÙشعرÙØ© اÙØ°Ù ÙرأÙا جابر. Ø¥ÙÙا سÙرة Ùتابات٠ÙتÙجÙات٠اÙØ«ÙاÙÙØ© اÙØ£ÙÙÙØ ÙÙÙ٠تطÙرت ÙÙ٠ت ٠دارÙ٠اÙØ«ÙاÙÙØ© اÙØÙاتÙØ©Ø Ù ØªØ¹Ø±ÙÙا٠عÙ٠سÙÙ٠ا٠اÙبستاÙ٠اÙØ°Ù Ùرأ Ù٠ترج٠ت٠إÙÙاذة ÙÙÙ ÙرÙØ³Ø Ø§Ùذ٠رأ٠ÙÙ Ùغت٠اÙ٠ترج٠ة ÙÙذا اÙسÙÙر اÙØ¥ÙساÙÙØ Ùغة تعÙد ب٠ب٠ÙرداتÙا Ø¥Ù٠اÙعصر اÙجاÙÙÙ..عصÙÙر Ù٠سÙرت٠Ùدخ٠ب٠إÙ٠صاÙات اÙسÙÙÙ Ø§Ø Ù٠ا Ù٠اÙØ£ÙÙا٠اÙØ£ÙÙ٠اÙت٠شاÙدÙا. ÙÙعرÙÙ٠عÙ٠اÙØ£ÙÙا٠اÙت٠شاÙدÙا ÙÙا٠بطÙÙا عبد اÙØÙÙÙ ØاÙØ¸Ø ÙعÙ٠اÙأغاÙ٠اÙت٠س٠عÙا ÙÙذا اÙ٠طرب اÙØ°Ù Ùا٠٠ÙÙ٠ا٠ÙÙØ Ù Ø¹Ùدا٠إÙÙ٠تارÙØ® Ùذا اÙÙÙا٠اÙذ٠ارتبط اس٠٠بتارÙØ® Ø«Ùرة ÙÙÙÙÙØ Ù Ø³ØªØ¯Ø±Ùا٠أس٠اء رÙا٠Ùذا اÙÙÙا٠ÙشرÙائ٠ÙÙس ٠٠اÙشعراء اÙØ°ÙÙ ÙتبÙا أغاÙÙÙ ÙØØ³Ø¨Ø Ø¨Ù Ø§ÙÙ ÙسÙÙÙÙ٠اÙØ°ÙÙ ÙØÙÙÙا ÙÙذا اÙ٠طرب اÙعظÙÙ Ø Ù Ø¹Ø±Ø¬Ø§Ù Ø¹Ù٠شرÙائ٠Ù٠اÙت٠ثÙÙ Ù Ù ÙادÙا ÙØ·Ù٠إÙ٠شادÙØ© Ø¥Ù٠زÙÙات صدÙÙ "Ø®ÙÙÙØ© اÙظÙ"Ø ÙÙداد Ø٠د٠ÙÙØÙ٠شاÙÙÙ Ù٠رÙÙ Ùخر اÙدÙÙ.ÙÙÙ ÙÙس٠عصÙÙر عÙاÙÙ Ù Ø٠د عبد اÙÙÙاب ÙØ£Ù ÙÙØ«ÙÙ ÙÙجاة اÙصغÙØ±Ø©Ø ØªÙ٠اÙعÙاÙ٠اÙت٠ÙدخÙ٠إÙÙÙØ§Ø ÙØ£Ùت Ùا تستطÙع اÙÙ ÙاÙÙ Ø©Ø Ø¨Ù ØªØ¬Ø¯ ÙÙس٠٠ÙساÙا٠إÙ٠رÙÙت٠ÙÙ Ùذ٠اÙرØÙØ©Ø ÙØ£Ùت اÙÙ ÙدÙØ´ ÙÙذ٠اÙذاÙØ±Ø©Ø ÙÙÙÙØ© اÙÙسÙاÙØ ÙعصÙÙر ÙÙÙ Ùسرد Ù Ø°ÙراتÙØ ØªØ±Ù ÙÙس٠تعÙØ´ ٠ا ÙÙØªØ¨Ø ØªØªØ®Ù٠٠ا ÙتخÙÙØ ØªØ³ØªØ±Ø¬Ø¹ Ø°Ù٠اÙز٠٠ÙتÙ٠اÙصÙر ÙاÙ٠شاÙد ٠٠اÙ٠اض٠اÙج٠ÙÙ.ÙسÙØ· جابر أعÙÙÙا عÙ٠رداءة اÙ٠ستÙبÙØ Ù ÙتÙدا٠Ùظا٠اÙسادات اÙذ٠تØاÙ٠٠ع اÙإخÙا٠اÙ٠سÙÙ ÙÙØ ÙاستÙد Ø¥ÙÙÙÙ ÙÙ Ù ÙاجÙØ© اÙÙاصرÙÙÙ ÙاÙÙسار اÙÙØ°Ù٠ساÙ٠ا Ù٠بÙاء ٠صر اÙÙاصرÙØ©.إذ Ùعتر٠عصÙÙر ÙÙ Ù Ø°Ùرات٠ÙØ°ÙØ (بÙض٠اÙآخرÙ٠اÙØ°Ù٠تأثر بÙÙ )Ø Ùا ÙسعÙا Ø¥Ùا اÙاعترا٠بÙضÙ٠أÙضا٠Ù٠اÙØÙاة اÙØ«ÙاÙÙØ© اÙعربÙØ©Ø ÙÙ٠اÙØ°Ù Ùا٠ØاضرÙا ÙÙس Ù٠اÙÙ ÙاÙع اÙÙظÙÙÙØ© اÙت٠ع٠٠ÙÙÙا ÙØØ³Ø¨Ø Ø¨Ù Ù٠عشرات اÙأع٠ا٠اÙÙÙرÙØ© اÙت٠Ùد٠Ùا ÙÙØ«ÙاÙØ© اÙعربÙØ©. Ùجابر ÙÙ Ù Ø°Ùرات٠ÙØ°Ù Ùجع٠ذاÙرتÙا Ù ÙاÙÙ Ø© ÙÙÙسÙاÙ.Ø¥Ù٠أعاد Ø¥ØÙاء اÙصÙر اÙت٠ÙÙ ÙÙسÙا جÙÙÙا. Ø¥Ù Ù Ø°Ùرات٠Ù٠ذاتÙا Ù Ø°Ùرات جÙÙÙØ§Ø Ø®ØµÙصا اÙجاÙب اÙسÙاس٠٠ÙÙØ§Ø Ø¥ÙÙا Ù Ø°Ùرات جÙÙØ ÙØ¥Ù Ùا٠Ùد ÙتبÙا Ùرد اس٠٠جابر عصÙÙر. Ø¥ÙÙا Ù Ø°Ùرات رس٠ت ٠عاÙ٠٠ا ÙÙÙا عÙÙÙ Ù٠ا عرÙ٠جÙÙÙا Ù Ù ÙرØØ Ù٠٠أØÙا٠Ù٠٠إØباطات.ÙÙد رس٠جابر ٠ا ÙÙÙا عÙÙÙ ÙتخÙÙÙاÙØ ÙÙÙ Ùذ٠اÙÙ Ø°Ùرات اÙÙØ«Ùر ٠٠اÙØÙائ٠ÙاÙÙÙÙ٠٠٠اÙØ£ÙÙØ§Ù Ø ÙØ¥Ù Ùا٠ÙÙÙا Ø£Ùضا٠٠ا ÙÙ Ù٠اÙÙÙÙ٠عÙدÙØ ÙاÙ٠جادÙØ© اÙÙÙدÙØ© Ù٠اÙتعاط٠٠عÙ..سÙÙ٠٠٠ا بدأ٠اÙÙ ÙÙر اÙÙبÙØ±Ø Ø§Ùذ٠ساÙ٠إÙ٠جاÙب اÙÙ Ø«ÙÙÙÙ ÙاÙÙ ÙÙرÙ٠اÙØ¹Ø±Ø¨Ø Ù٠إثراء اÙÙ Ø´Ùد اÙØ«ÙاÙÙ ÙاÙأدب٠ÙØ£Ùثر Ù Ù Ùص٠ÙرÙ.رØ٠اÙÙ٠اÙصدÙÙ ÙرÙÙ٠اÙدرب جابر عصÙÙر اÙذ٠تر٠بص٠ة Ù٠تارÙØ® اÙأدب اÙعرب٠ÙÙ ÙÙÙسÙ. سÙÙتÙد٠أØبت٠ÙتÙا٠ذتÙØ ÙستبÙÙ Ù٠اÙذاÙرة ٠د٠اÙÙا شا٠خÙا ٠٠٠دا٠Ù٠اÙØ«ÙاÙØ© اÙعربÙØ©.

ÙرÙØ٠اÙسÙا٠.

· رئÙس تØرÙر ٠جÙØ© اÙØداثة· صدر اÙÙتاب ع٠اÙدار اÙ٠صرÙØ© اÙÙبÙاÙÙØ©Ø Ø§ÙÙاÙرة 2011 â ÙÙذا اÙÙص Ùا٠Ùد شار٠ÙÙ٠اÙÙاتب ÙÙ "اÙصاÙÙ٠اÙØ«ÙاÙ٠اÙعربÙ" Ù٠٠صر اÙØ°Ù Ùرأس٠ÙØÙ٠ج٠اÙ.اÙØداثة - ISSN: 2790-1785 - Al hadatha

Published on December 31, 2021 04:46

مجلة الحداثة - Al Hadatha Journal

Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790 Al Hadatha Journal - A Refereed Academic Quarterly

مجلة فصلية أكاديمية محكّمة تُعنى بقضايا التراث الشعبي والحداثة

تصدر في لبنان منذ العام 1994 بناء على ترخيص من وزارة الاعلام (230 ت 21/9/1993)

ISSN/2790-1785

تُعنى المجلة بنشر الأبحاث الأكاديمية بعد عرضها على لجنة علمية متخصصة. وتبلورت فكرة نشوء المجلة بعد اجتماعات عمل متواصلة بين رئيس تحريرها فرحان صالح وأصدقاء باحثين وأكاديميين من لبنان والعالم العربي، وقد بات عدد منهم ضمن الهيئة الاستشارية للمجلة، علمًا أن بعضهم قد فارق الحياة، وقد جرى إضافة أسماء إلى الهيئة لاحقًا. تغطي مجلة الحداثة الأبحاث التي تأتي من شريحة واسعة من الأكاديميين والمفكرين والكتّاب والأدباء في لبنان والعالم العربي، فتنشر موضوعات تتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والسياسية، كذلك، موضوعات تتعلق بقضايا فكرية وتراثية وأدبية ونقدية وفنية وإعلامية ...more

- مجلة الحداثة's profile

- 11 followers