Sudeep Chatterjee's Blog, page 10

October 16, 2023

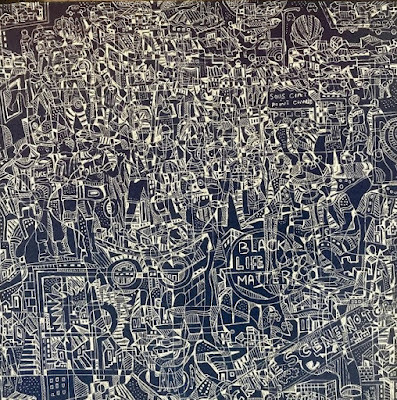

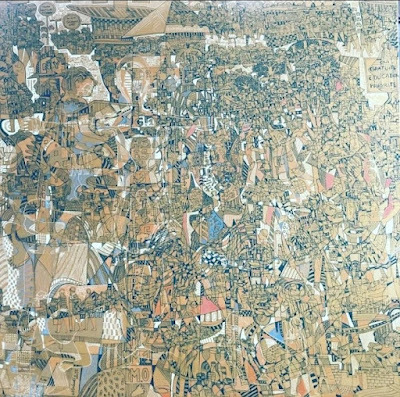

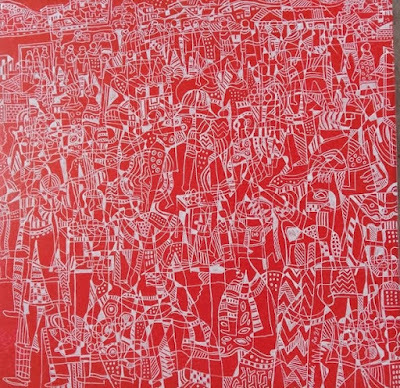

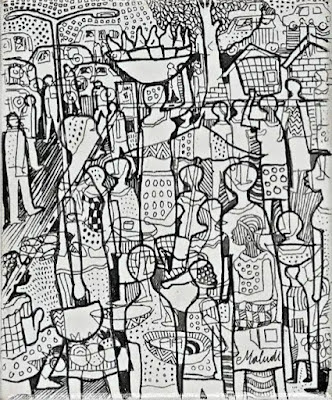

সিম্বায়োসিস অফ শেপস

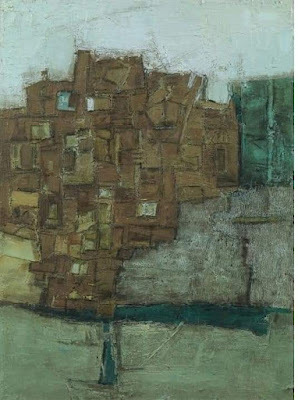

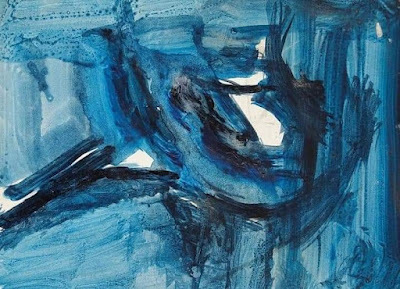

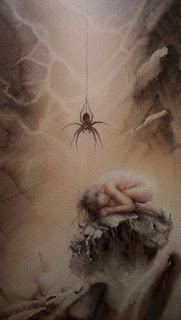

হাউস্টান মালুদি কঙ্গোর শিল্পী। পিকাসোর ভক্ত, প্রথাগত শিক্ষাও পেয়েছেন। কিন্তু সমসাময়িক শিল্পী ও শিল্প থেকে বহু যোজন দূরের জিনিস আঁকেন। এমন এক অদ্ভুত স্টাইল বানিয়ে ফেলেছেন, দেখে মাথা খারাপ হয়ে যায়। প্রথম যখন ওঁকে আবিষ্কার করি, পাগল পাগল দশা হয়েছিল। মালুদি এই স্টাইলের নাম দিয়েছেন "Monochromique Cubism Symbiotique Quantique". দূর থেকে দেখে অ্যাবস্ট্রাক্ট মোনোক্রম মনে হয় সব ছবিই, কিন্তু তারপর মন দিয়ে দেখতে শুরু করলে মাথা ঘুরতে শুরু করে। আসলে প্রতিটা ছবির বিষয়বস্তু আলাদা, আর ডিটেলিং এর লেভেল তো চিন্তাও করা যায় না। এক একটা ক্যানভাস আছে অর্ধেক ঘর জুড়ে, একটা দেখতেই মাসকাবার। কিন্তু মালুদির কাছে ও জিনিস আঁকা রোজকার ব্যাপার হয়ে গেছে। এই সিম্বায়োসিস অফ শেপস নিয়েই তাঁর কারবার। তাঁর কথায়, তিনি ছবি আঁকেন না, ছবিগুলোই আসলে তাঁকে, তাঁর জীবনকে আঁকছে। আমার মতো বোকাচণ্ডী চানাচুর কিছু বোঝাতে অপারগ, কিন্তু মালুদির আঁকা সম্পর্কে এক নামকরা আর্ট ক্রিটিক কী বলেছেন সংক্ষেপে নীচে দিলাম।

The line expresses life in its dynamism. It endlessly fills up the canvas in a Horror Vacui that evokes at the same time the reality of a crowded city like Kinshasa and the absence of void in the universe. The limited color palette used by the artist accentuates the graphic quality of his work. From far away they almost look like abstract monochromes, before revealing their vivid depictions of cityscapes. In the symbiotic, error does not exist, If you know how to use it, it becomes a line integrated to the composition of the work.

October 14, 2023

দিনযাপন - ১

দিন কেটে যায়...

দেশ থেকে ফিরে প্রায় দেড় মাস হতে চলল। মাঝে শীত কমেছিল, সোনালি রোদের উত্তাপ বসন্তের আভাস নিয়ে এসেছিল, রঙবেরঙের টুলিপের কুঁড়ি আর সতেজ সবুজ পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে দিন গুজরান করছিলাম বেশ। ভিয়েনা পার্কের শহর, শহরে রাস্তাঘাটের চেয়ে গ্রিন স্পেস ঢের বেশি, প্রতিবার ম্যাপ দেখে এক একটা নতুন পার্ক আবিষ্কার করি, তারপর সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই। পার্ক বলতে সারাজীবন আমি স্লিপ আর দোলনা লাগানো ঘাসহীন খালি জমি দেখে এসেছি, বড়জোর ব্যাঙ্গালোরের জগার্স পার্ক, সেখানে ইউরোপের পার্কগুলো আমার স্বভাব খারাপ করে দিচ্ছে। শেষ আর হয় না। মাইলের পর মাইল সবুজের বিস্তার, বসন্তের অধীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা পত্রহীন গাছের অদ্ভুত শরীরগুলো আঙুল বাড়িয়ে মেঘ ছুঁতে চাইছে, অজানা লেজঝোলা পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে, হরেকরকম ঘাসফুল আর টলটলে দীঘিকে সঙ্গে নিয়ে উঁচুনিচু জমি তেপান্তরের মাঠের মতো খেলে বেড়াচ্ছে, আমরা কাঠবিড়ালির মতো সেখানে দাপাদাপি করছি। ইস্টারের ছুটি, বাতাসে একটা মন ভালো করা আমেজ, সূর্য অস্ত যেতে যেতে সাড়ে আটটা, ফলে আঠ থেকে আশি সবাই মনের আনন্দে কমলালেবু রোদ গায়ে মেখে ঘুরতে বেরোয়। আমরাও এই দলে শামিল হয়েছি। দুপুরবেলায় রোদ পিঠে নিয়ে ট্রামে চড়ে বসি, এক একটা পার্কে গিয়ে হাঁটাহাঁটি করি। ম্যাগনেলিয়ায় বোঝাই হয়ে থাকে গাছগুলো, এক একটার এক এক রকমের বাহার। গোলাপি, লাল, সাদা তো আছেই, বাদামি সাদা সরভাজা রঙের একটা ফুল দেখে আমি নাম দিয়েছিলাম রাবড়ি ফুল। কিন্তু যে ফুলটা দেখে আমি প্রেমে পড়েছি, সেটা একটা পুঁচকে ফুল। পাঁচটা করে পাঁপড়ি, তিনটে সাদা, দুটো বেগুনি। মাঝখানে সূর্য আঁকা হলুদ কালো ড্রয়িং। বাকি তিনটে পাঁপড়িতেও বেগুনির ছাপ আছে। ফুল বড় হলে সবগুলোই বেগুনি হয়ে যায়, সে যে কী সুন্দর লাগে! নেট ঘেঁটে দেখলাম ফুলের নাম প্যান্সি। কী কাণ্ড! নাম জানি, ফুল চিনি না। এই আমাদের অবস্থা। পাখি, ফুল, ফল কিছুই চিনি না, খালি বার বার অবাক হয়ে যাই। বিস্ময় আর যায় না! হাঁ করে তাকিয়ে থাকি, প্যান্সিরাও চোখ টিপে তাকিয়ে থাকে আমাদের দিকে। এদিকে আকাশে তখন মেঘের নৌকা পাড়ি দিয়েছে। রোদ আর ছায়ার সঙ্গে আপস করে মেঘের দল এগিয়ে চলে, সে দেখে আবার বেজায় অবাক হয়ে তাকাই। মুখে অবশ্য ভাব করি কিছুই কেয়ার করছি না, নির্লিপ্তির আড়ালে এদিকে আমার মনে নেরুদার 'মার্চ ডেজ কাম উইথ দেয়ার কোভার্ট লাইট' উঁকি মেরে যায়।

মার্চের দিনগুলি ফিরেছে তাদের গোপন আলো নিয়ে

আর বিশাল এক মাছ সাঁতার কেটে যায় আকাশপথ দিয়ে...

তারপর একদিন বসন্তবিলাসকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আচমকা হুট করে আল্পসে তুষারপাত হল আর টুলিপরোদ উবে গিয়ে ফিরে এল শীত। দামাল হাওয়ার দুষ্টুমি আর বৃষ্টির বদমায়েশি নিয়ে আমার অভিযোগ নেই, কিন্তু তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে বলে বৈকালিক ভ্রমণে ছেদ পড়ল। ফায়ারপ্লেস রাত আর স্টেক ডিনারের বালাই নেই, ফলে মুড়ি চানাচুর খেতে খেতে নেটফ্লিক্স দেখা আর অপেক্ষা করা, কবে শীত যায়! শীত গেল না, কিন্তু গরম পড়ে গেল কলকাতায়। আকাশের মুখ ভার, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একের পর এক খারাপ খবর আসতে লাগল।

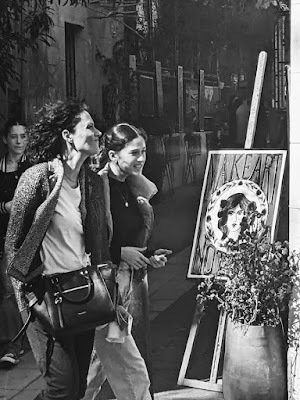

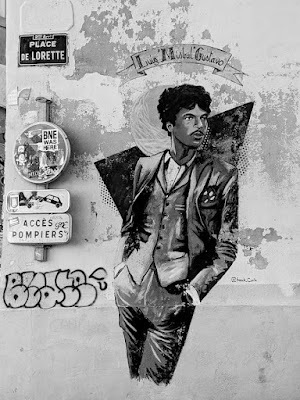

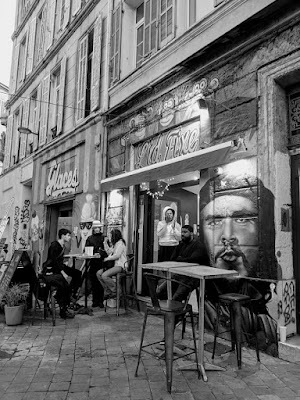

আত্মীয়স্বজনদের শরীর খারাপ, বন্ধুবান্ধবদের ডিপ্রেশন, সম্পর্ক বিচ্ছেদ, মামলা মোকদ্দমা, মৃত্যুসংবাদ। শুনি। কিছু করার নেই, কোভিডের পর মনের অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে। মনে পড়ে যায়, দু বছর আগের ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের কথা। একের পর এক কাছের মানুষকে হারিয়েছিলাম আমরা সবাই, তখনও করার কিছু ছিল না। দু বছর, এরই মধ্যে সব নিজের জায়গায় ফিরে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের বদলে দিয়ে গেছে। বিচ্ছেদ আর বিদায় এখন অনেক স্বাভাবিকভাবে ধরা দেয়, কিন্তু এই নীরব আঘাতের অভিঘাত হয় অনেক বেশি। দিন কয়েক আগে উজ্জ্বলদা, উজ্জ্বল সিংহ মারা গেলেন। বছর আটেক আগে কলকাতা টু ব্যাঙ্গালোর ট্রেন জার্নিতে উজ্জ্বলদা ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ, সেই তিরিশ ঘণ্টার আলাপের পরও আমাদের মনে রেখে দিয়েছিলেন দুজনে। আমরাও তাদের আন্তরিক ব্যবহার ভুলে যাইনি। এমন হাসিখুশি, সদালাপী, বিদ্বান ব্যক্তি, কবি, অনুবাদক, সম্পাদক...সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন, কত বই লিখেছেন, স্বেচ্ছা অবসর নিয়েছিলেন শুধুমাত্র নিজের মনে পড়াশোনা করবেন বলে, গত বছর স্ত্রীর চলে যাওয়ার পর একা হয়ে গিয়েছিলেন, এবার নিজেও পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। শুনলাম। বুকে একটা কাঁটা বিঁধে রইল। উজ্জ্বলদার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একটা ফোনও করিনি, করেও বা কী বলতাম! মনখারাপ আসে, চলেও যায়। কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মারা গেলেন, তরুণ কবিদের চলে যাওয়ার খবর এল। দু একটা পোস্ট, দু একজনের স্মৃতিচারণ, তারপর রিসেট বোতাম টিপে নিজের নিজের কাজে ফিরে যাওয়া। সেই নতুন বই আর সিনেমা, রান্নাবান্নার ঝামেলা, নতুন জায়গায় ঘোরার প্ল্যান। আকাশের মুখ ভার, তিষ্ঠোতে না পেরে আমরাও বেরিয়ে পড়ি। ভিয়েনা থেকে মার্সেই, মার্সেই থেকে রোডস... পথের কাছে ফিরে যাওয়ার শান্তিটুকু অন্তত কেউ কেড়ে নিতে পারে। নীল আকাশ, নীল সমুদ্র, মানুষজনের জীবনেও যেন এই নীলাভ উষ্ণতার ছাপ পড়েছে। ব্লু ইজ দ্য ওয়ার্মেস্ট কালার। রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আমি মানুষের মুখ দেখি, তাদের স্লাইস অফ লাইফ' মুহুর্তগুলোর আড়ালে থাকা গল্পগুলো বোঝার চেষ্টা করি। কত রকমের মানুষ! তাদের রোজনামচা দিয়ে গড়ে ওঠা শহর! শহরের ইতিহাস! বর্তমানও!

গ্রিসে এসে খবর পেলাম, জেঠু মারা গিয়েছে। কিছু এলোমেলো স্মৃতি ভেসে এল, আর বিশেষ কিছু মনে হল না। বেনারসের বাড়ির বাসিন্দাদের মধ্যে জেঠুই ছিল সবচেয়ে বড়। বয়স হয়েছিল, মুম্বাইয়েতে দাদার কাছে গিয়ে ছিলেন। আর্মিতে কাজ করতেন, দাপুটে মানুষ, গুণের পাশাপাশি দোষও কম ছিল না। জানতাম, এরকম একটা ফোন একদিন পাবই। ওই বাড়িতে শেষ মৃত্যু ঘটেছিল তেইশ বছর আগে, ঠাকুমার সময়। তারপর বহুদিন কেটে গিয়েছে। সময় বদলেছে, বাড়ির বাসিন্দাদের জীবনও বদলে গিয়েছে। বাড়ির সবচেয়ে ছোট যে, যার কাছে ওই বাড়ি আর শহরটার স্মৃতি সবচেয়ে বেশি করে জড়িয়ে ছিল, জড়িয়ে আছেও, তার সঙ্গেই সবচেয়ে বেশি দূরত্ব তৈরি হয়ে গিয়েছে বাড়িটার। এ হওয়ারই ছিল। অভিজ্ঞতা বেড়েছে, বন্ধু কমেছে। নতুন বন্ধু অনেক হয়েছে দেশদুনিয়া ঘুরে, কিন্তু কেন জানি না একটা পরিমিত দূরত্ববোধ বজায় রাখতে হয়েছে। কৈশোরের মতো ঘনিষ্ঠতা কারো সঙ্গেই হয়নি, হবেও না। বড় হওয়া, পরিণত হওয়ার এই এক সাইড এফেক্ট, বাস্তবটা মেনে নিতে আর বিশেষ কষ্ট হয় না। অভিমান করার জায়গাগুলো ক্রমে হারিয়ে যায়। এখন আমি জানি, দূরত্ব বাড়লে সম্পর্কের উষ্ণতা কমে আসবে, বয়স বাড়লে মানুষ মারা যাবে, আমার মাথার ওপর যারা ছিল, যারা আছে, যারা স্নেহ করতেন বা করেন, তারা সবাই একে একে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে। আমার আগে বা আমার পরে। সাইকেল অফ লাইফ।

তবু, জীবন চলে। আমি দেশ ঘুরে বেড়াই। স্টিল লাইফে ধরে রাখি মানুষের জীবন। এক একটা সাদামাটা মুহুর্ত, যা নিয়ে সেই মানুষটার মাথাব্যাথা নেই, কিন্তু এই মুহুর্তগুলোই তার অলক্ষ্যে তার জীবনের পথ ঠিক করে দিচ্ছে। কেউ জ্যাকেট নামিয়ে কফি খেতে খেতে বই পড়ছে, কেউ উঁচু গলায় ফোনে বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝগড়া করছে, কলেজ বা ঘুরতে আসা বন্ধুরা হয়তো প্যাস্টিস খেতে খেতে সিনেমা বা বই নিয়ে তুমুল তর্ক করছে, বেড়ালকে পাঁচিল থেকে নামিয়ে আনার চেষ্টা করছে এক যুবক। এই সব ছোটোখাটো দৃশ্য। এই নিয়েই আমার বেড়ানো। আর সব ভুলে যাব হয়তো, কিন্তু এই ছবিগুলো থেকে যাবে। থেকে যায়। চিরকাল।

আফ্রিকান স্পেকুলেটিভ ফিকশন

আফ্রিকান স্পেকুলেটিভ সাহিত্য নিয়ে জয়ঢাক প্রকাশন একটা উচ্চাকাঙ্খী কাজ করেছে ২০২৩ সালে। 'বাংলায় এই প্রথম' বা 'আসতে চলেছে বিশাল চমক' টাইপ স্লোগান দেওয়ার কোনও মানে হয় না, কিন্তু আমার ধারণা স্কেলের দিক থেকে এই কাজটা সত্যিই একটা মাইলস্টোন। চার বছরেরও আগে শুরু হওয়া এই প্রজেক্টে (যখন প্রজেক্ট বলে কিছু ছিলই না) প্রায় ছশোটা মেলই করেছি আমি। কমপক্ষে তেরোটা দেশের চল্লিশজন লেখক অনুবাদক ও সম্পাদক যুক্ত ছিলেন এই কাজে। তার চেয়েও বড় কথা, এটা শুধুই একটা বিচ্ছিন্ন অনুবাদ সংকলন নয়, বরং একটা কন্টিনিউড কালচার এক্সচেঞ্জ প্রজেক্টের প্রথম পদক্ষেপ।

খাতায় কলমে এই সংকলনের প্রথম খণ্ডের সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল আমার। দ্বিতীয় খণ্ডের সম্পাদক জনপ্রিয় স্পেকুলেটিভ ফিকশন লেখক শ্রী দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য। তবে আমরা একা ছিলাম না, কারণ এই প্রোজেক্টটাও ছিল আর চারটে অনুবাদ সংকলনের চেয়ে আলাদা।সঙ্গে ছিলেন পুরস্কারপ্রাপ্ত আফ্রিকান লেখক ওলে তালাবি, এই প্রজেক্টের প্রধান সম্পাদক। বিদেশি গল্প নিয়ে অনুবাদ আগেও হয়েছে, পরেও হবে। তবে এই সংকলনে ঠিক কী কী আলাদা হল সেটা ডকুমেন্টেশনের জন্য খুব সংক্ষেপে জানিয়ে রাখলাম।

১) বিশ্বসাহিত্যে আফ্রিকান স্পেকুলেটিভ আজকাল যে উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে, তাতে এই জনরার লেখকদের মোটেও অগ্রাহ্য করা চলে না। তাঁদের অনেকেই বিপুল জনপ্রিয়, আফ্রিকা বাদেও ইউরোপ, আমেরিকা, চিন ও জাপানে তাঁদের লেখা নিয়মিত অনুবাদ হয়, পাঠকও কম নেই। কয়েক বছর ধরে আমি এই ধারার লেখা পড়েছি, এখনও পড়ছি, আর আফ্রিকার লেখকদের কলমের গুণে মুগ্ধ হচ্ছি বারবার। তাই ভেবেছিলাম, যদি বাংলায় এই গল্পগুলো অনুবাদ করা যায়! তবে অনুবাদ করা মানে অবশ্য আমি অনুমতি নিয়ে অনুবাদ করাই বুঝি, হুট করে নেট থেকে বা বই থেকে গল্প তুলে অনুবাদ করাটা আমার মূল্যবোধে আটকায়। তাই লেখকদের ব্যাপারটা বোঝানো এবং রাইটস হস্তান্তরণ করাটা প্রধান সমস্যা ছিল। আমি উটকো একজন পাঠক, প্রকাশক তো নইই। সে সময় জানতামও না ভবিষ্যতে জয়ঢাক এই বই করতে আগ্রহী হবে, বা আমাকে সম্পাদনার দায়িত্ব দেওয়া হবে। শুধু চেয়েছিলাম, লেখাগুলো বাংলা পাঠকদের কাছে পৌঁছাক। গত চার আড়াই বছরে প্রায় আট দশজন লেখকের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি যখন কাজটা বাস্তবায়িত হওয়ার জায়গায় আসে, তখন গিয়ে অবশেষে দেবজ্যোতিদাকে ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম।

'জয়ঢাক প্রকাশন কি কন্টেম্পোরারি আফ্রিকান স্পেকুলেটিভ রাইটারদের কাজ অনুবাদ করতে ইচ্ছুক?'

গ্রিন সিগন্যাল এসেছিল মুহুর্তের মধ্যে, কিন্তু তারপরেও প্রচুর বাধাবিপত্তি এসেছে। বেশ কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর অবশেষে ব্যাপারটার ফাইনাল ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়। ভেবেছিলাম, এইবার মানেমানে কেটে পড়ব, কিন্তু সে আর হল না। দেবজ্যোতিদা আমাকেই সম্পাদনার দায়িত্ব দিলেন। কাজটা ইন্টারন্যাশনাল কোলাবরেশন হিসেবে নেওয়াটাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাই ওলে অবশ্যই সঙ্গে ছিলেন। একটা এ ধরনের কাজে কালচার এক্সচেঞ্জ না হলে, বিদেশি সাহিত্য আর বাংলা অনুবাদ নিয়ে সত্যিকারের আগ্রহ না থাকলে শুধু রাইটস বিনিময় করে কী লাভ?

২) এই বইটা কেবলমাত্র একটা ট্রান্সলেশন অ্যান্থলজি নয়, প্রোজেক্টটার মাধ্যমে আমি বাংলা সাহিত্য ও বইবাজার সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি বিদেশি সাহিত্যিক ও সম্পাদকদের। অনেক লেখককে নেওয়া সম্ভব হয়নি প্রথম কাজে, কিন্তু গত দু' বছরে গোটা আফ্রিকার প্রায় কুড়ি তিরিশজন লেখক সম্পাদককে আমি সমসাময়িক বাংলা ও ভারতীয় স্পেকুলেটিভ সাহিত্য সম্পর্কে ক্র্যাশ কোর্স দিয়েছি বলা যায় (তাই বলে এ নিয়ে আমি খুব বেশি কিছু জানি বলে দাবী করছি না, উল্টে কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে আমার পড়াশোনা খুবই কম) অনীশ দেব থেকে মিমি মন্ডল বা দীপেনবাবু, রণেন ঘোষ থেকে সোহম গুহ, অদ্রীশ বর্ধন থেকে সুমিত বর্ধন, দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য থেকে সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ থেকে অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, সৌভিক চক্রবর্তী থেকে সৌরভ ঘোষ, ইন্দ্রপ্রমিত দাস থেকে গৌতম ভাটিয়া, ফ্যান্টাস্টিক থেকে কল্পবিশ্ব। স্বাভাবিকভাবেই সম্পাদক বা পত্রিকাগুলোর নাম বলব না, কিন্তু এইটুকু বলতে পারি, আমি নিজে উদ্যোগ নিয়ে এদের অনেকের লেখার লিংক শেয়ার করেছি এদের সঙ্গে, প্রয়োজনে মাল্টিলিংগুয়াল অ্যান্থোলজির জন্য বিদেশি লেখকদের গল্প বাংলায় অনুবাদও করে দিয়েছি। (অনেক সম্পাদক জিজ্ঞেস করতেন, তুমি নিজে বেশি বেশি করে কল্পবিজ্ঞান লেখো না কেন? তখন নিজেই বুঝতাম না কী বলব😁)

কাজটা জরুরি গ্রাউন্ডওয়ার্ক হিসেবেই ধরেছিলাম, কারণ একটা বই করে বসে থাকলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। আর বদলাতে হলে এই কাজগুলো করা প্রয়োজন। কান্নাকাটি করে কিছুই হবে না। বলতে পারি, প্রথম পদক্ষেপে খুব একটা হতাশ হইনি। যারা অনুমতি দিয়েছেন, প্রায় প্রত্যেকেই প্রজেক্ট চলাকালীন কন্ট্যাক্টে ছিলেন, আপডেট নিচ্ছিলেন অনেকেই। এই অ্যাক্টিভ এঙ্গেজমেন্ট অন্য প্রজেক্টে হয় কিনা আমার জানা নেই। নো ওয়ান ইন উইন্টার স্লিপ! আর কী চাই? আশা করি, আমি সক্রিয়ভাবে যুক্ত না থাকলেও জয়ঢাক পরবর্তীতে এ ধরনের কাজগুলো এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩) সম্পাদনার দায়িত্ব পাওয়ার পরেই ঠিক করেছিলাম, আমি নিজে কোনও গল্পের অনুবাদ করব না। (দ্বিতীয় খণ্ডে অবশ্য অনুবাদে হাত দিতে হয়েছিল, সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব ছিল না) কল্পবিজ্ঞানে মৌলিক লেখা বা অনুবাদ করার অভিজ্ঞতা যে খুব একটা নেই, সেটা স্বীকার করাই ভালো। এমন একটা কাজে যোগ্যতাটাই প্রথম এবং শেষ শর্ত হওয়া উচিত। টিম নির্বাচনে যেটুকু আমার ইনপুট ছিল, তাতে কোনও পার্সোনাল ইমোশন বা দাদাইবাসা/দিদিয়াবাসা মার্কা বায়াস দেখাতে যাইনি। বিশেষ চেনাজানা ছিল না অনুবাদকদের সঙ্গে, অনেকের সঙ্গে তো আমি এই প্রথম কথা বলেছি। কিন্তু কথা না হলেও তাঁদের কাজের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম ঠিকই। কে কোন গল্প অনুবাদ করবেন, সেটাও ঠিক করেছি তাঁদের ব্যক্তিগত পছন্দ, দক্ষতা ও আগের কাজ দেখে। এখন বলতেই পারি, অনুবাদকরা অসামান্য কাজ করেছেন। হ্যাঁ, পাঠকদের ভালো মন্দ লাগা নিয়ে দ্বিমত থাকতেই পারে, সে অন্য বিষয়।

৪) লেখকরা সবাই যাতে অনুবাদক ও তাঁদের প্রোফাইল সম্পর্কে অবগত থাকেন, সে কাজটা আমি প্রথমেই করে দিয়েছিলাম। সময়ে সময়ে আপডেটও দিয়েছি সবাইকে। অনুবাদকরাও ইচ্ছে করলে লেখককে যোগাযোগ করতে পারবেন, সেও নির্দিষ্ট করা হয়েছিল হয়েছিল। পাশাপাশি আফ্রিকার অন্যতম সম্পাদককে প্রকাশনার সমস্ত ওয়ার্ক সিডিউল জানানো হয়েছে, এবং সম্মতিও নেওয়া হয়েছে প্রতিটা পদক্ষেপে। হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, কাজ শুরু হওয়ার আগেই প্রত্যেক লেখকের সঙ্গে আইনি চুক্তি করা হয়েছে, প্রয়োজনে দীর্ঘ নেগোসিয়েশনও হয়েছে বইকি। কিন্তু যে জিনিসটা নিজের তরফ থেকে গোড়া থেকেই এড়িয়ে যেতে চেয়েছি সেটা হল অপেশাদার অ্যাটিটিউড। বড় ইন্ডাস্ট্রি না হতে পারে, বড় প্রকাশক না হতে পারে, কিন্তু বাংলা ভাষার কাজগুলো নিয়ে আমাদের ভিশনটুকু অন্তত যেন বড় হয়! এইটুকু যেন ভুলে না যাই আমরা কেউই।

এই সংকলন দুটির এক একটা গল্প এক একটা বোমা বটেক। শুধু নেবুলা, হিউগো, নোম্মো, কেইন মনোনীত/বিজয়ী গল্প বলে নয়, বরং গল্পের চরিত্রের কথা ভেবেই এটা বলা। এখানে যত না বিজ্ঞান আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি করে আছে মানুষ। মানুষের ভয়, মানুষের দ্বিধা, মানুষের রাগ, মানুষের নিরাসক্তি, মানুষের অসহায়তা, মানুষের মনস্তত্ত্ব, মানুষের জেদ... এই বইয়ের প্রতিটা গল্প আফ্রিকার মানুষের কান্না রক্ত ঘাম দিয়ে লেখা। কোথাও সেটা খুব প্রমিনেন্ট, কোথাও অদৃশ্য। কিন্তু এই সততাটা অনুভব করতে পারবেন সকলেই। গল্পগুলো মন দিয়ে পড়লে মাথা ঘোরা তো দূর, গোটা পৃথিবীটাই উল্টোদিকে ঘুরে যেতে পারে।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিক থেকে দ্বিতীয় খণ্ডটা খানিকটা বেশি নম্বর অবশ্যই পাবে। উগাণ্ডা, নাইজিরিয়া, কেনিয়া, সেনেগল, গাম্বিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বোটসওয়ানা আর মিশরের এই এগারোজন লেখক কতভাবে স্পেকুলেটিভ ফিকশনকে ব্যবহার করেছেন, কল্পনা ও বাস্তবকে কী অসামান্য দক্ষতায় মেনস্ট্রিম সাহিত্যে নিয়ে এসেছেন, বিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসিকে হাতিয়ার করে কী সাবলীলভাবে তৎকালীন সমাজ ও মনুষ্যত্বের গল্প বলে গিয়েছেন, তা পড়লে বার বার চমকে উঠতে হয়, মুগ্ধ হতে হয়। গল্প নির্বাচনের সময় থেকে আজ পর্যন্ত সেই মুগ্ধতা বেড়েছে বই কমেনি।

আর লেখক সূচি! তাঁদের নিয়ে কথা বলতে গেলে তো আলাদা প্রবন্ধ লিখতে হবে! বলতে বাধা নেই, এত বড় বড় সাহিত্যিকদের কাছ থেকে অফিসিয়াল অনুমতি নিয়ে গল্পগুলো অনুবাদ করা বড় সহজ ছিল না। তবে পেশাদারভাবে কাজটার নিষ্পত্তি হল বলে আমি খুশি। বাংলায় অনুবাদ করতে গেলে কপিরাইটের পরোয়া অনেকেই করে না, সেটা দুর্ভাগ্যজনকই বটে। ওলে তালাবি আর জয়ঢাক টিম তো যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন ঠিকই, মূল লেখক ও তাঁদের লিটারারি এজেন্টদের কাছেও কৃতজ্ঞ রইলাম। মার্ভেলের জেসিকা জোন্সের সিরিজের প্রধান লেখিকা ও ফিনান্সিয়াল ফিউচারের বিশেষজ্ঞ স্যাম বেকবেসিঞ্জার আছেন, একেপকি আছেন, নিক উড আছেন, আফ্রিকান স্পেকুলেটিভে ঝড় তোলা লেখক মামে ডিয়েনে আছেন। জে এম কোয়েটজির স্নেহধন্য ছাত্রী ও বিশ্বসাহিত্যে তুমুল আলোচিত হেনরিয়েটা রোজ-ইন্স আছেন তাঁর একটি অসামান্য পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প নিয়ে, সমসাময়িক সময়ে 'শাইনিং গার্লস' লিখে প্রায় সেলেব হয়ে যাওয়া লরেন বিউকসও আছেন। অ্যাপল টিভি 'শাইনিং গার্লস' নিয়ে সিরিজ করার পর তাঁর খ্যাতি এখন সারা দুনিয়ায়। স্টিফেন কিং থেকে নীল গাইমান, সবাই তাঁর লেখার তারিফ করেছেন একসুরে।

অনুবাদক সূচিও চমকে দেওয়ার মতো। যশোধরা(রায়চৌধুরী) দি ও সৈকত (মুখোপাধ্যায়) দার পাশাপাশি এই সময়ের সেরা কিছু অনুবাদক এই গল্পগুলো বাংলায় অনুবাদ করেছেন। আই অ্যাম অন ক্লাউড নাইন। ভাগ্যিস বছর চারেক আগে আমার মাথায় পোকা কামড়েছিল কাজটা করার।

যে কথাটা না বললেই নয়, সেটা হল, দয়া করে কেউ শুধু প্রচ্ছদ ভালো লেগেছে বলেই বা আফ্রিকার গল্প শুনেই বই কেনার সিদ্ধান্ত নেবেন না। শিল্পী সুবিনয় দাস দুই খণ্ডেই দারুণ প্রচ্ছদ করেছেন, পুস্তানির কাজও অসামান্য, কিন্তু সেই ছবিগুলোই কেবল মূল আকর্ষণ না হলেই ভালো। এই দুটো সংকলনে থাকা গল্পগুলো শুধুই আমাদের চেনা প্লটভিত্তিক 'গল্প' নয়, সাহিত্যসৃষ্টির বিভিন্ন হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে, ভাষা-ফর্ম-ক্রাফট দিয়ে বুনে তোলা এক একটা বক্তব্য। অসম্ভব প্রাসঙ্গিক, ভীষণ ব্যক্তিগত। প্রায় প্রতিটা গল্প আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে, এক একটা গল্প নিয়ে অনলাইন ফোরামে বছরের পর বছর আলোচনা চলেছে, তা এমনি এমনি নয়। কিন্তু এ-ও জানি, বাংলার পাঠকদের কাছে এই ঘরানার গল্প এখনও খুব একটা জনপ্রিয়তা পায়নি, সেটা অস্বীকার না করাই ভালো। একটা গল্পকে ভালো বা মন্দ বলার জন্য যে সমস্ত প্যারামিটার আছে, তার অনেকগুলোর সঙ্গে আমাদের এখনও সেভাবে পরিচয় হয়নি। আচমকা নতুন জিনিস পাতে পড়লেই যে সবাই সেটা একইভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে পারবে, সেটা জরুরি নয়। ইতালো কালভিনোর উপন্যাস পড়ে প্রথমে অনেকেই দুরছাই করেছে, গিবেরিশ আর ইন্টারেক্টিভ সাহিত্যকে পাঠকের নিন্দেমন্দ শুনতে হয়েছে, এমনকি প্রাপ্তমনস্ক গ্রাফিক নভেল যে সত্যিকারের সাহিত্য হতে পারে, সে কথা এস্ট্যাবলিশ হতে এক শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছে। এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। আমার এক পরিচিত সাহিত্যিক বন্ধু দুনিয়ারাজ্যের বই পড়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন, কিন্তু 'পার্সেপলিস' বা 'প্যালেস্তাইন' এর মতো সাড়াজাগানো গ্রাফিক নভেল পড়েও তাঁর ওই ফর্মটা ঠিক পছন্দ হয় না। মাঝে মাঝে আমার হাতেও এমন এক একটা বই হাতে আসে, প্রচুর নামডাক থাকলেও সেগুলো পড়তে হিমশিম খেয়ে যেতে হয়। মাথার চুল ছিঁড়তে হয় এই ভেবে যে, এই লেখাটা নিয়ে এত হইহই কেন?

এই সূত্রে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। শুনেছিলাম গুলজার প্রথম যখন অপেরা শুনতে গিয়েছিলেন, সেদিন তাঁর বিরক্তই লেগেছিল, কিছুই বুঝতে পারেননি। কিন্তু আর সকলের মতো তিনি অপেরারা ব্যাপারটা নাকচ করে দেননি আগেভাগে। এত এত শ্রোতা কেন সঙ্গীতের এই ফর্মটাকে পছন্দ করেন, সেটা জানার সদিচ্ছা তাঁর ছিল। তাই বিদেশে থাকাকালীন নিয়মিত অপেরা শুনেছেন, সে নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, যতদিন না এই অজানা শিল্পমাধ্যম তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। একসময় গুলজার অপেরাকে ভালোবেসেছেন। কেউ তাঁকে জোর করেনি এত সব করতে, নতুন জিনিসকে বোঝার আর নিজের চিন্তাভাবনার প্রসারতাকে বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তাঁকে নিজেই নিতে হয়েছিল। এইজন্যই তিনি গুলজার।

আমরা কেউই সবজান্তা নই। সবাই এখনও শিখছি। তবে নতুন জিনিস শেখার ও অ্যাপ্রিসিয়েট করার ইচ্ছেটুকু, ওই আগ্রহটুকু অন্তত বজায় থাকুক, সেটাই প্রার্থনা। স্পুনফীড করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দেশবিদেশের স্পেকুলেটিভ ফিকশনের অনুরাগীদের এই বই ভালো লাগবে, সে বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নতুন পাঠকদের কয়েকজনের মনেও যদি কয়েকজনের মধ্যেও এই লেখাগুলো, এই জনরা সম্পর্কে ইনকুইজিটিভনেসটুকু জাগিয়ে তোলা যায়, কেউ যদি এই এই বইটা পড়ে নেটে গিয়ে অন্যান্য কিছু গল্প পড়েন, আমাজন থেকে হেনরিয়েটা রোজ-ইন্স বা ওলে তালাবির একটা বই আনিয়ে পড়েন, তাহলেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হবে।

লেখক ও অনুবাদক সূচী

১. আগামী রাত্রির উপাখ্যান

২. আলো আঁধারের উপাখ্যান

Chikodili Emelumadu, Ivor W. Hartmann, Oghenechovwe Ekpeki Donald, Nick Wood, Wole Talabi, Nerine Dorman, Kofi Nyameye, Dare Segun Falowo, T.L. Huchu, Blaize Kaye, Eugen Bacon, Suyi Davies Okungbowa, Sam Beckbessinger, Ada Nnadi, Emad El-Din Aysha, Mame Bougouma Diene, Biram Mboob, Tlotlo Tsamaase, Richard Oduor Oduku, Derek Lubangakene, Henrietta Rose-Innes, Lauren Beukes and Chinelo Onwualu.

Soham Guha, Dip Ghosh, Debjyoti Bhattacharya, Rajarshee Gupta, Santanu Bandopadhyay, Saranya Mukhopadhyay, Anushtup Sett, Sumit Bardhan, Partha De, Arindam Debnath, Aditi Sarkar, Mahasweta, Amit Debnath, Partha Chattopadhyay, Tapas Moulik, Arindam Ganguly, Saptarshi Chatterjee, Saikat Mukhopadhyay, Kaushik Bhattacharya, Mousumi Ray, Yashodhara Ray Chaudhuri and Nandini Das Chattopadhyay.

যদি কেউ পড়তে চান, জয়ঢাক প্রকাশন বা আমাজন থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

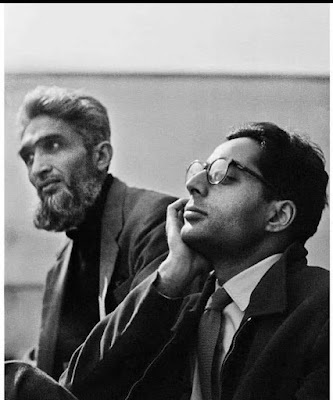

দুই বন্ধুর কিসসা

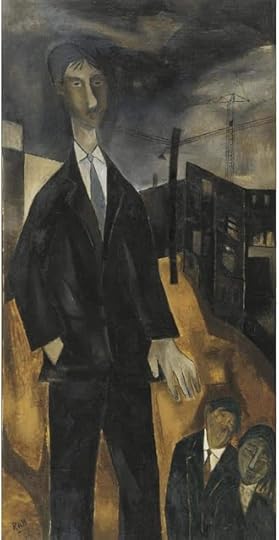

দুই বন্ধু। দুই শিল্পী। রাম কুমার আর হুসেন। ছয়ের দশকের প্রথম দিকে এই জুটি রঙ তুলির বোঁচকা নিয়ে বেনারসে এসে উপস্থিত হয়েছিল। দুজনেই তখন আঁকা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছে। সবাই শুধু বলে, বেনারসে গেলেই নাকি আঁকার সাবজেক্ট পাওয়া যায়। তাই এই যাত্রা! তার আগে অবশ্য এলাহাবাদে গিয়েছেন দুজনেই, মুনশি প্রেমচন্দের ছেলে শ্রীপত রাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সেখানেই, ফলে বেনারসে থাকার ব্যবস্থা হল প্রেমচন্দের বাড়িতেই। সেখানে সর্বক্ষণ সাহিত্যিকদের আনাগোনা। একে তো সাহিত্যিক, তারপর আবার বেনারসের! কথার তোড়ে দুই বন্ধুর অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। ভয়ানক বিপদ। ঠিক হল, রোজ সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে। দুজনে যাবেন দু দিকে, যদি কিছু পাওয়া যায় কাজের জিনিস।

সেই 'সিলসিলা' চলল। হুসেন একদিকে যান, রাম কুমার অন্যদিকে। গরুর গুঁতো, রিকশার ঠেলাঠেলি, দোকানিদের ভিড় কাটিয়ে নির্জন গলিতে গিয়ে পড়েন, কাশীনরেশের পরিত্যাক্ত হাভেলিতে গিয়ে বসে থাকেন। সন্ধ্যার সময় পায়রার দল উড়ে যায়, বিষন্নতার রঙ ধরা দেয় মাঝি মাল্লাহদের উজ্জল মুখের আড়ালে। দুই শিল্পী নিজের মতো করে দেখতে চান সে সব। তাঁদের পিছু নেয় শহরের ধুলো, মসলিনের আবরণের মতো সে ধুলোয় মাখামাখি হয়ে ঘুরে বেড়ান দুজনে। নৌকায় বসে থাকেন, ঘাটের সিড়িতে বসে চা খান, গল্প জুড়ে দেন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে। রাত ঘনালে বাড়ি ফেরেন, কোনোদিন আবার গঙ্গার ঘাটেই রাত কেটে যায়। রাতের অন্ধকারে, ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় বুঝতে চেষ্টা করেন বেনারসের চরিত্র। কখনও পারেন, কখনও পারেন না। এই শহর সবাইকে একভাবে ধরা দেয় না।

হুসেনের চঞ্চল মন বেনারসের সঙ্গে ভাব জমাতে পারেনি। পনেরো দিনের মাথায় তিনি বোরিয়াবস্তা তুলে ফিরে যান, পালিয়ে বাঁচেন বলা যায়। রাম কুমার থেকে যান। সপ্তাহ কাটে, মাস কাটে, বছর কাটে। এক বছর, দু বছর... রাম কুমার বেনারস ছেড়ে নড়েন না। কত সময় কাটল, ক'টা ছবি আঁকলেন, কতটা দূরত্ব অতিক্রম হল এ জীবনে, সে সব তখন অবান্তর। তখন তিনি রমতা যোগী। এই শহরের ভিতর যে আরেকটা শহর বয়ে যায়, তার সন্ধান খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি, সেই শহরের নেশা ধরে গিয়েছিল রাম কুমারের। পরবর্তীতে বলেছিলেন, তাঁর সমস্ত শিক্ষার মূলে আছে এই শহর। বারাণসী।

ভারতবর্ষে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট আর ফিগারেটিভ শৈলি নিয়ে যে কাজ করে গিয়েছেন রাম কুমার, সে নিয়ে জীবনকালে দেশে তেমন আলোচনাও হয়নি। তিনি ফাইন আর্টস নিয়ে গতানুগতিক পড়াশোনা করেননি, দিল্লির সেন্ট স্টিফেন্স থেকে ইকোনমিক্স নিয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন করেছিলেন। সেলেব আর্টিস্ট হওয়ার বাসনাও তাঁর ছিল না। আজীবন প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট গ্রুপের সদস্য ছিলেন, যা মনে এসেছেন তাই এঁকেছেন। কী আঁকলে নাম হবে, প্রদর্শনী হবে, পয়সা হবে, সে সব নিয়ে তাঁর কোনও চিন্তাই ছিল না।

ভিয়েনার একটা অকশন হাউসের পোস্ট দেখার সময় জানতে পারলাম, রাম কুমারের আঁকা নিয়ে এখন সারা দুনিয়ায় আলোচনা হচ্ছে। সম্প্রতি তাঁর আঁকা পেইন্টিং 'ভ্যাগাবন্ড' এক মিলিয়ান ডলারের বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। তাঁর 'মেলোফি' স্টাইল মানে মেলানকলিক লোনলি ফিগার্স এর চাহিদা এতটাই বেড়েছে যে ইউরোপের নিলামঘরগুলো হন্য হয়ে তাঁর পুরোনো ছবি খুঁজতে শুরু করেছে। কেউ খুঁজে দিলে পুরস্কারের ব্যবস্থাও থাকছে। যতদূর মনে পড়ছে, ছোটবেলায় তাঁর আঁকা ছোট ছোট বেশ কিছু ছবি দেখেছিলাম লোকাল একজিবিশনে। নামমাত্র দামে বিক্রি হত সেগুলো। যদি... যাকগে! প্রথম ছবিটা রিচার্ড বার্থেলোমিউর তোলা। দুর্লভই বলা চলে।

পিটার টার্নলির ইউক্রেন সিরিজ

পিটার টার্নলিকে আবিষ্কার করেছিলাম পুরোনো নিউজউইক পত্রিকা থেকে। আট আর নয়ের দশকে এই মার্কিন-ফরাসি ফোটোগ্রাফারের ছবি নিয়মিত ভাবে নিউজউইকে ছাপা হত। সেকালে ফ্রেঞ্চ স্কুল অফ হিউম্যানিস্ট ফোটোগ্রাফিতে বাইরের শিল্পীদের বিশেষ পাত্তা দেওয়া হত না, তাই টার্নলিকে নিয়েও প্রথমে কেউ মাথা ঘামায়নি। এমনিতেও এই মানুষটা ছিলেন খানিক ক্ষ্যাপা পাগলা টাইপ। ইন্ডিয়ানাতে জন্ম, সেখানে পড়াশোনা করার সময় থেকেই জমজ ভাই ডেভিডের সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়তেন, সঙ্গে থাকত একটা আদ্যিকালের ক্যামেরা। ফিরে আসতেন ঝুলি, থুড়ি ক্যামেরা ভর্তি করে। স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি ব্যাপারটা মনে হয় তাঁর রক্তে ছিল, সে সব তাঁকে শিখতেও হয়নি।

আগামীতে পিটার Instituts d'études politiques থেকে উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন, সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এই ফরাসি ইন্সটিউশনের এমন নামডাক যে বলার নয়। অর্ধেক ছেলেমেয়েই ভর্তি হতে পারত না, নাহলে ডাহা ফেল করত। আমেরিকার ছাত্রছাত্রীরা এলেও অনেকেই পালিয়ে যায় বেগতিকে পড়ে। সে অন্য গল্প। মোদ্দা কথা পিটার টার্নলে আর তাঁর ক্যামেরা, দুজনেরই চোখ ছিল আলাদা। আলাদা ছিল মনও। পিটার যে ভাবে মানুষকে দেখেছেন, দেখছেন, সকলে পারে না। মানুষের জীবনকে ডকুমেন্ট করার জন্য পিটার কোথায় না পাড়ি দিয়েছেন? গত চল্লিশ বছরে দুনিয়ার যে কোনো কনফ্লিক্ট জোনের কথা মনে করুন, পিটার সেখানে গিয়েছেন। যে কোনো হিউম্যান ট্র্যাজেডি বা উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা ভাবুন, পিটারের ক্যামেরা সেখানে উপস্তিত। চেচেনিয়া, বসনিয়া, প্যালেস্তাইন, হাইতি, আফগানিস্তান... গাল্ফ ওয়ার, সোমালি সিভিল ওয়ার, তিয়ানমেন স্কোয়ার, ৯/১১ পরবর্তী গ্রাউন্ড জিরো, বার্লিন ওয়ার ডেমোলিশন, কোভিড... পিটার কিছুই বাদ রাখেননি। কিন্তু তাতে কি! এরকম কত ফোটোজার্নালিস্টই তো আছেন। সবাই পিটার টার্নলি হয় না।

পিটারের সবচেয়ে বড় গুণ, তিনি নিজেকে চিত্রসাংবাদিক ভাবেনই না। তাঁর কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, কোনো এসওপি নেই। তিনি ক্যামেরা ব্যাগে থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন, তারপর হাঁটতে থাকেন। হাঁটতেই থাকেন। প্রয়োজনে লোকাল ট্রান্সপোর্ট নেন। সেটা প্যারিস বা নিউইয়র্ক হোক, বা হালের ধ্বসে যাওয়া ইউক্রেন। বিপদ বা ঝুঁকির কথা তাঁর মাথাতেই আসে না। চায়ের দোকানে, কফিশপে, রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। নিজে থেকে কিছুই জানতে চান না, লোকেরাই তাঁকে গল্প বলে। তিনি শুনে যান। গল্পের পর গল্প জমতে থাকে। একসময় টুক করে কয়েকটা ছবি তুলে ফেলেন, ফের ডুবে যান গল্পে। এই করে দিন কাটে। এক সপ্তাহ, এক মাস, দু মাস... আবার যখন প্যারিস বা নিউইয়র্ক এ তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে আসেন, সেই ছবিগুলো বের করেন। যে গল্পগুলো তাঁর মনে দাগ কেটে যায়, সেগুলো সামনে আনেন, বাকি ব্যক্তিগত সংগ্রহে রেখে দেন। এই করে করে পিটার গোটা মানবসভ্যতাকে ডকুমেন্ট করে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে এই অভিজ্ঞতাগুলো লিখেও রাখেন তিনি। সেইগুলো পড়া একটা অভিজ্ঞতা বটে। খারকিভে একটা ছবি সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন।

Vitali, 48, from Kharkiv, stood outside a box car staring into a window where his daughter Valeria, 8, and his wife, Lelena, were looking back at him. They stared at each other quietly but intensely for a long time. Suddenly, without notice, the train began to move, and before the family could be prepared they were separated. I found myself wanting to stop the train, to give Vitali time to say goodbye—but it was gone, and so was any certitude of a family’s future.

বহু বছর আগে 'প্যারিসিয়ান' বইতে পিটারের তোলা ছবি দেখার পর আমার রীতিমত নেশা লেগে গিয়েছিল। সে নেশা আর ছাড়েনি। পিটারের নাম দেখলেই আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর কাজ দেখি। ছবি তো নয়, কবিতা। যদি সিনেমা দেখার অভ্যেস থাকে, তাহলে বলতে পারি, তার্কোভস্কির ছায়াছবি দেখে যেরকম মনের ভাব হয়, পিটার টার্নলির ছবি দেখেও আমার প্রায় তাই হয়। এক একটা ছবি নিয়ে বসে থাকি বুঁদ হয়ে, চোখই সরতে চায় না। কিছু কিছু অশ্রুত গল্প যেন আমিও শুনতে পাই সেগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে।

কিছু ছবি দেওয়ার লোভ সামলানো গেল না। এইগুলো অধিকাংশই ইউক্রেন যুদ্ধের, গত মার্চে তোলা।

হেলো বিউটিফুল

অ্যান ন্যাপোলিটানোর নতুন বই 'হ্যালো বিউটিফুল' নিয়ে পাঠকরা উচ্ছ্বসিত। জটায়ুর কথায় বইখান একদম গরম খাস্তা কচুরির মতো বাজার থেকে উড়ে যাচ্ছে। তাঁর আগের বই 'ডিয়ার এডোয়ার্ড' নিয়েও প্রায় এই লেভেলের পাগলামি দেখা গিয়েছিল, অ্যাপল টিভি ঝটপট সিরিজও বানিয়ে ফেলে। কিন্তু 'হ্যালো বিউটিফুল' যেন সেই বইটাকেও ছাপিয়ে গেছে। কিন্তু তবু এতদিন বইটা পড়িনি, কারণ সার সংক্ষেপ দেখে পড়ার আগ্রহ বোধ করিনি। ইয়ে, খানিকটা হামবড়া ভাব বলা যেতে পারে, কিন্তু এত এত বই যেখানে না পড়া আছে, সেখানে নতুন একটা বই ঠিক কেন পড়ব, সেখানে নানা ধরনের ফিল্টার লাগাতেই হয়।

প্রতি বছর বাংলায় (এবং অন্যান্য ভাষায়) এরকম বহু লেখা প্রকাশিত হয়, যেগুলো আসলে 'লাইফ হ্যাপেন্স' গোত্রের লেখা। সাধারণ মানুষের জীবন, সম্পর্ক, প্রেম, বিচ্ছেদ নিয়ে লেখা গল্প, স্টোরিলাইন বা প্রেক্ষাপটে বিশেষ নতুনত্ব কিছুই থাকে না। পড়তে বসে দিব্যি পড়া হয়ে যায়, আবার ভুলে যেতেও সময় লাগে না। এই লেখাগুলো কোনও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে না আজকাল, হয়তো বয়স বেড়েছে বলেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবি, লেখকের লেখার হাতটি তো বেশ, লিখতে জানেন, গল্প বলতে জানেন, তবু কেন সেই একই চর্বিতচর্বণ ঘটনা আর প্লট নিয়ে লিখছেন? এখন সেটা প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যাপার সে কী লিখতে চায়, তাতে আমার কী বলার থাকতে পারে? কিন্তু মোদ্দা কথা, এই লেখাগুলো পড়তে আর বিশেষ আগ্রহ বোধ করি না, সে যতই বেস্টসেলার তকমা পাক না কেন! ওই যে বললাম, সময় কম! আর পাঠকের রুচি যে ভিন্ন ভিন্ন হবে সে কথাও নতুন নয়। ফলে, ফিল্টার না লাগিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এরই মধ্যে এক একটা বই ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে, ভাব, ভাষার ব্যবহার বা ক্রাফট সাধারণ গল্পগুলোকে অসাধারণ করে তোলে, তখন বোকা হয়ে যেতে হয়। বাংলায় সমসাময়িক কিছু কলম সেটা বার বার করে থাকেন।

তাই শেষমেশ হ্যালো বিউটিফুল পড়তে শুরু করেছিলাম। যদি তেমন কোনো এক্সপেরিমেন্ট থাকে! ভাষা বা লেখনীর মধ্যে এমন কিছু নতুনত্ব থাকে, যা আগে দেখিনি! কারণ, গল্পে তো কিস্যু নেই। মানে, গল্প একটা আছে বটে, ওই লাইফ হ্যাপেন্স টাইপ গল্প, প্রেম বিচ্ছেদ বোকামি অবসাদ মন কেমন উপলব্ধি... জীবন যেমন বয়ে যায়...ইত্যাদি ইত্যাদি, সে সব নিয়েই উপন্যাস। এক্সক্লুসিভ বলতে কিচ্ছু নেই। এ বাদে কী আছে কী নেই, সেটা অবশ্য পড়া শুরু করার পর বোঝার উপায় রইল না, কারণ আমি টানা সাড়ে তিনশো পাতা পড়ে বই বন্ধ করলাম। এমন গোবেচারা কোন উপন্যাস (যেখানে কিছুই নেই আসলে) আমি একটানা পড়েছি মনে করতে পারলাম না। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, অ্যান ন্যাপোলিটানোর লেখায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই, ভাষার ব্যবহার বা ট্রিটমেন্টে বিশাল কিছু এক্সপেরিমেন্ট নেই, নন লিনিয়ার ন্যারেটিভও তেমন নেই, কল্পনার সঙ্গে বাস্তব মিশিয়ে বিশাল কোনো চমক দেওয়ার চেষ্টাও তিনি করেননি (একবার অবশ্য ইঙ্গিত দিয়েছেন যে বইটা 'লিটল উমেন' এর আধুনিক অ্যাডাপ্টাশন হতে পারে, সেটা তেমন কিছু নয়) তবু হ্যালো বিউটিফুল আমাক্ব উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমি প্রায় সবগুলো চরিত্রকে ভালোবেসে ফেললাম। তিনদিনে বই শেষ করে আমি অ্যান ন্যাপোলিটানের আগের বইটা পড়ব বলে তুলে ফেলেছি। এরই মাঝে বোঝার চেষ্টা করলাম, বইটা আমার ঠিক কেন ভালো লাগল?

যা বুঝলুম, হ্যালো বিউটিফুল বইখানায় শুধু একটাই জিনিস আছে, সেটা হল যত্ন। ভালোবাসা বা মমতাও বলা যায়। এমন মমতা দিয়ে গড়া গল্প যে পড়ে মনে হয় কেউ নিজের জীবনের কথাই বলছে। কিন্তু যে কথাটা আসলে মনে পড়ছে, সেটা হল 'টেন্ডার'। এই মাধুর্য, এই টেন্ডারনেসটা গোটা বই জুড়ে ছড়িয়ে আছে। চরিত্রদের সংলাপে, ব্যবহারে, রাগ বা বিষন্নতায়... আর এই টেন্ডারনেসের ম্যাজিকেই পাঠক গলে যায়, ভুলে যায় অন্য সব কিছু। এই গল্পে কোনও ভিলেন নেই। সবাই সাধারণ মানুষ, একটু বেশিই ভালো তারা। ভালো বন্ধু, ভালো বোন, ভালো দম্পতি, এক দুসরে সে কারতে হ্যায় পেয়ার হম মার্কা ফ্যামিলি! কিন্তু কিছুতেই ব্যাপারটা ন্যাকামি বলে অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। এমন একটা ফ্যামিলি ভ্যালু আর বন্ধুত্বের গল্প দিয়ে আজকালকাল দিনে বেস্টসেলার হওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু অ্যান সেটা পেরেছেন। কী করে যদি বুঝতে চান, বইটা পড়ে ফেলুন।

বলিভিয়ান আর্ট

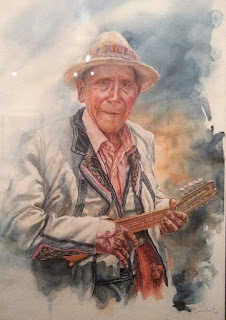

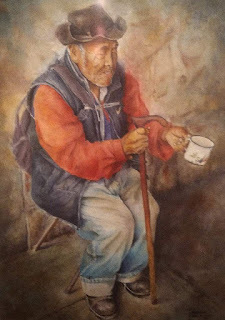

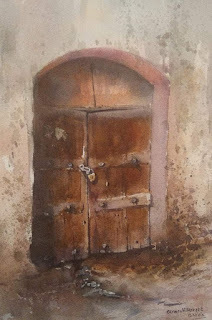

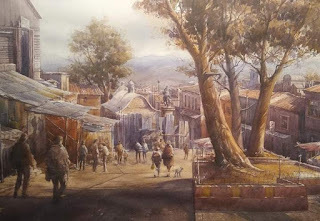

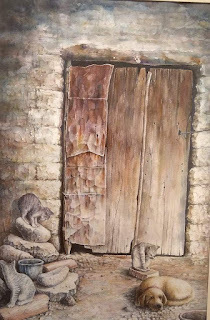

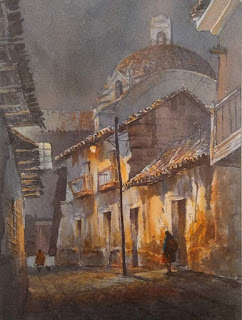

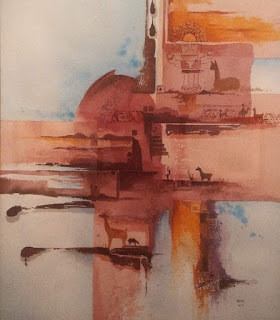

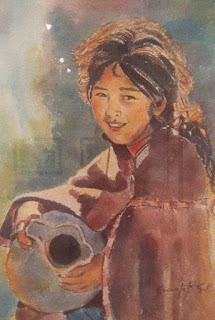

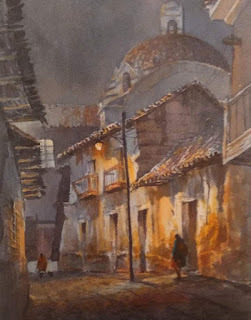

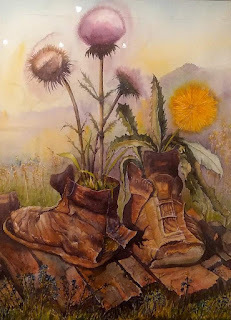

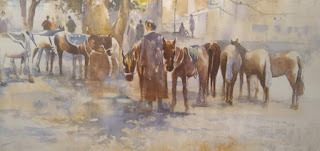

রবার্টো মামনি আর মেস্তিজো বোরাকে স্টাইলের ঊর্ধ্বে বলিভিয়ার কীরকম আঁকা হচ্ছে? আদৌ কি হচ্ছে? এই টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি আর পরপর আন্দোলনের মাঝে নতুন শিল্পীরা কী আঁকছেন?

কোচাবাম্বার একটা আর্ট গ্যালারির কিছু স্যাম্পল রইল আগ্রহীদের জন্য।

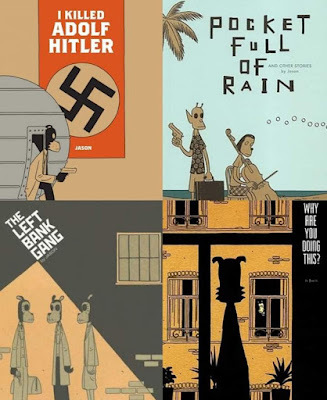

জয় জ্যাসনের জয়

নরওয়েন শিল্পী জ্যাসন-- আসলে যা ছদ্মনাম-- বেশ কয়েক দশক ধরে গ্রাফিক নভেল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন। তাঁর বিশেষত্ব হল, তিনি সচরাচর মানুষদের আঁকেন না। হিউম্যান ওয়ার্ল্ডের গল্প বলতে হলেও তাঁর চরিত্ররা অ্যান্থ্রপোমরফিক মানে কুকুর, বেড়াল, হাঁস, কাক, শেয়াল হয়ে গল্পে আসে। তবে তা শুধু চেহারাতেই। পোশাক পরিচ্ছদ থেকে সংলাপ, প্রেম থেকে অবসাদ, সব কিছু একেবারে মানুষের মতোই থাকে। দ্বিতীয়ত, জ্যাসন হাইব্রিড আর্ট ফর্মকে নানাভাবে তাঁর কাজে ব্যবহার করে থাকেন। সিনেমা, উপন্যাস বা কবিতা অথবা সমসাময়িক ঘটনা আর পপ কালচার ব্লেন্ড করে তিনি একটা তুখোড় গল্পের প্লট নিয়ে হাজির হন প্রত্যেকবার আর পাঠক ও সমালোচকরা প্রতিবার ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। ক্লিয়ার লাইন স্টাইল ব্যবহার করলেও তাঁর কালার প্যালেট আর গল্প বলার ধরন এতটাই অদ্ভুত যে সকলে একবাক্যে ভালো বা মন্দ বলতে পারে না। কেউ কেউ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, কেউ কেউ আবার একটু হতাশ হয়, কিন্তু তারাও পরের বইটা পড়তে ছাড়েন না। জ্যাসনের কোন বই যে কোন পাঠককে ঘায়েল করে ফেলবে, আগে থেকে বোঝা বড়ই মুশকিল। যেমন, 'পকেট ফুল অফ রেইন' পড়ে আমার খুব গভীর আর সেন্সিটিভ মনে হয়েছিল, কিন্তু 'হোয়াই আর ইউ ডুইং দিস' এর শেষে গিয়ে আমি ধরতেই পারিনি কী হল? গল্পটা অবশ্য জব্বর ছিল। একদম হিচককিয়ান স্টাইল মার্ডার মিস্ট্রি, জিম জার্মুশের ফিল্মমেকিং এর আস্বাদ নেওয়া গল্প। তবে ওই, প্রথমবারে আমি মাথা চুলকোতে বাধ্য হয়েছিলাম। সে থাক, যে দুটো নতুন বই পড়ে এই পোস্টটা করার ইচ্ছে হল, সেগুলো নিয়েই কথা বলা যাক।

১) আই কিল্ড অ্যাডলফ হিটলার

অল্টারনেট হিস্ট্রি নিয়ে কত গল্পই না হয়েছে! কিন্তু মাত্র আটচল্লিশ পেজে এমন ভীষণ অল্ট হিস্ট কাম গ্রাফিক নভেল কোনোদিন কেউ লিখেছে বলে জানা নেই। এমন একটা দুনিয়া, যেখানে কন্ট্র্যাক্ট কিলিং এর পেশাটা ডাক্টার উকিল বা ইঞ্জিনিয়ারের মতোই। চেম্বার খুলে বসে থাকো, ক্লায়েন্টের কমতি নেই। কারো বাড়িওয়ালা ঝামেলা করছে, কারো বস প্রোমোশন দিচ্ছে না, কারো গার্লফ্রেন্ড ব্রেক করার ভয় দেখাচ্ছে, মাল ফেললেই পেশাদারভাবে কাজ হাসিল হয়ে যাবে। রাস্তাঘাটে আকছার লোকে গুলি চালিয়ে চলে যাচ্ছে, কেউ কেয়ার করছে না। এমন সময় আমাদের প্রোটাগনিস্ট, যিনি নিজেই এই কাজটা করে থাকেন, তাঁকে হিটলারকে মারার কন্ট্র্যাক্ট দেওয়া হল! কী করে, সে সব ব্যাপার নয়! আসল ঘটনা হল, কাজটা ভণ্ডুল হয়ে গেল আর হিটলারকে মারতে গিয়ে আমাদের হিরোর জীবন বেমালুম পাল্টে গেল। কোথা থেকে এই সাই ফাই কাম স্পেকুলেটিভ ফিকশন কাম লাভ স্টোরি মহৎ সাহিত্য হয়ে উঠবে, তাও আটচল্লিশ পাতার মধ্যে, আপনি ধরতেও পারবেন না। একটাই কথা বলা যায়। স্যাভেজ।

২)লেফট ব্যাংক গ্যাঙ

ক্রিয়েটিভ জিনিয়াসের আরেক নমুনা। জ্যাসনের এই গল্পে ১৯২০-র দশকের প্যারিসের ল্যাটিন কোয়ার্টারকে জীবন্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। আইসনার অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী এই গ্রাফিক নভেল নিয়ে লোকে এইসা নাচানাচি করেছে যে বলার নয়! কেন করেছে? কারণ আছে যে! এই কমিক্সের চরিত্ররাও যথারীতি অ্যান্থ্রপোমরফিক, কিন্তু তাঁদের আমরা সবাই চিনি। স্কট ফিটজেরাল্ড, এজরা পাউন্ড, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জেমস জয়েস তো আছেনই, জেলডা ফিটজেরাল্ড, সাঁত্রে, গের্টুড সহ আরো অনেকেই এসেছেন। তা এই দুনিয়ায় এই কালজয়ী সাহিত্যিকরা সবাই আসলে গ্রাফিক নভেলিস্ট, প্যারিসে তারা নতুন কমিক্স নিয়ে কাজ করতে এসেছেন। তবে সমসাময়িক সময়ে অন্যদের কাজ নিয়েও কাফেতে বসে বিস্তর চর্চা হয় বইকি! ফকনার বা টলস্টয়ের লেখা থুড়ি আঁকা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ! কোন কমিক্সে হোয়াইট স্পেস নেই, কার আঁকা চরিত্ররা একইরকম দেখতে লাগে, সব কিছুই চলছে। পাশাপাশি জীবনের নানান ঝামেলা তো আছেই! সে সময় আর এই সমস্ত সাহিত্যিকদের জীবন সম্পর্কে জানা থাকলে এই গ্রাফিক নভেল আপনার মাথা খারাপ করে দেবে। স্কট আর জেল্ডার বিয়ের ঝামেলা, তাদের চরিত্রের বিশ্লেষণ, জেমস জয়েসের উদাসীনতা, হেমিংওয়ের ডেয়ারডেভিল অবতার... সব আছে। আর আছে একটা ট্যারান্টিনো স্টাইল মানি হাইস্টের অসামান্য বর্ণনা। স্রেফ, ওই আটচল্লিশ পেজে! ফ্যান্টাবুলাস, আই মাস্ট সে! রেমো স্যারের ভাষায়, নাউ দ্যাটস হোয়াট আই কল আ পারফর্ম্যান্স!

জ্যাসনের জয়! প্রকাশক ফ্যান্টাগ্রাফিক্স।

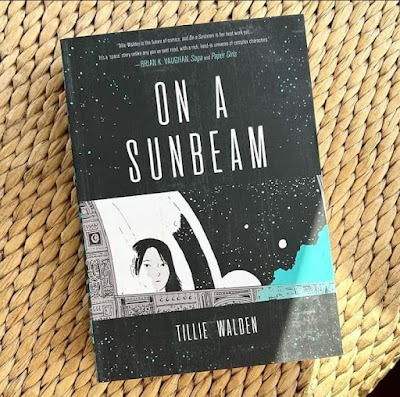

টিল্লি ওয়ালডেনের গ্রাফিক দুনিয়া

গ্রাফিক নভেলের দুনিয়ায় টিল্লি ওয়ালডেন যে রেঞ্জ দেখাচ্ছেন, তাতে আমি তাজ্জব। প্রথমে পড়েছিলাম আইসনার অ্যাওয়ার্ড জয়ী বাস্তব জীবন নির্ভর গ্রাফিক নভেল 'স্পিনিং'। এরপর ডুবে আছি এই বইটায়। বই তো নয়, সাড়ে পাঁচশো পাতায় ছড়ানো একটা অন্য দুনিয়া। ওয়ালডেনের আঁকায় একটা নেশা ধরানো ব্যাপার আছে। ওপর ওপর খুব সাধারণ, খুব মিনিমালিস্টিক মনে হয়, কিন্তু একবার পড়তে শুরু করলে বোঝা যায় মোহপাশে আটকে পড়েছি। তা এই সম্মোহন তো ভালোই। 'অন আ সানবিম' তুখোড় স্পেকুলেটিভ ফিকশন। দু সপ্তাহ হয়ে গেছে, আমিও তাড়াহুড়ো করছি না। এর মাঝে ভদ্রমহিলার আর একটা কাজ পড়ে ফেলার সুযোগ হয়ে গেল টুক করে। এইটুকুন বই, পাঁচ মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে। নাম হল, আ সিটি ইনসাইড। পড়ে তো আমি ফিদা। সেই বইটার কথা জানানোর জন্যই এত ভ্যানতারা। গ্রাফিক নভেল তো সবাই পড়েছে, আ সিটি ইনসাইডকে বলা যায় গ্রাফিক পোয়েট্রি। এমন সারিয়াল কাজ আমি বিশেষ দেখিনি। এত শাটল স্ট্রোকের আঁকায়, এত ছোট পরিসরে ওয়ালডেন একটা জটিল মনোজগত তৈরি করেছেন। একজন মানুষের একটা গোটা জীবন কাটানোর গল্প, কৈশোর থেকে বৃদ্ধ হওয়ার জার্নি, যা আসলে কল্পনা হয়েও সত্যি আর সত্যি হয়েও কল্পনা। ছোট্ট ছোট্ট সংলাপ, অথচ সেই দিয়েই বুনে তুলেছেন একটা শহর। সে শহর মনের। আ সিটি ইনসাইড।

যারা গ্রাফিক নভেলের ভক্ত, এই লেখিকাকে পড়ে দেখতে পারেন। আ সিটি ইনসাইড দিয়েই শুরু করুন। ইচ্ছে করেই পোস্টে ওই বইটার ছবি দিলাম না। কমেন্টে কয়েকটা প্যানেলের ছবি রেখে দেব।

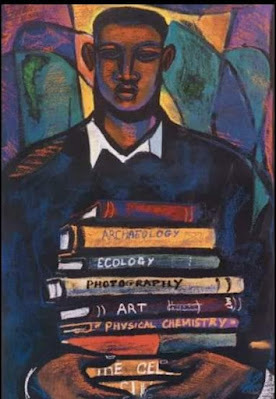

কেউ মনে রাখেনি

The Reader by William Tolliver

The Reader by William Tolliverডিসেম্বর মাস। হাড়কাঁপানো শীত পড়েছে। কিন্তু তাই বলে তো আর কাজকর্ম বন্ধ রাখা যায় না। তাই সকাল থেকেই দোকানপাট সরগরম। শীতের এই সময়ে এমনিতেও অনেকের মন ফুরফুরে থাকে। বড়দিনের ছুটি পড়বে, জমিয়ে ফিস্ট হবে, টাকাপয়সাও ঘরে আসবে খানিক। সরকারি কর্মচারিরা সেজেগুজে রাস্তায় নেমেছেন। এদিকে পার্লামেন্টের ভিতর সে সময় উত্তপ্ত আলোচনা চলছে একটা আইন নিয়ে। সরকারের পাস করা এই আইন নাকি অনেকেই ভালো চোখে দেখছেন না। এমন সময় দেখা গেল, স্যুট বুট পরা একজন ছেলে ভিড়ের মাঝখান থেকে উঠে দাঁড়াল আর কিছু বোঝার আগেই মাঝের ফাঁকা জায়গাটা লক্ষ্য করে একটা কিছু ছুঁড়ে মারল। পরমুহূর্তেই ছোট্ট একটা বিষ্ফোরণে গোটা পার্লামেন্ট হল কেঁপে উঠল। ততক্ষণে ছেলেটা দু হাতে লিফলেট ছড়াতে শুরু করেছে। জোর গলায় স্লোগান দিচ্ছে সে।

'বুর্জোয়ারা নিপাত যাক! ইনকলাব জিন্দাবাদ!'

সরি, একটু ভুল হল। ইনকলাব কথাটা বলেনি আসলে। ফরাসি ভাষায় ছেলেটা যা বলেছিল, তার ইংরেজি করলে বলতে হয়...'লং লিভ অ্যানার্কি!'

ভগত সিং নয়, এই ফরাসি ছেলেটার নাম ভেলা (Auguste Vaillant) ফ্রান্সের অ্যানার্কিস্ট আন্দোলনের তরুণ নেতা, যাকে লোকে বইপোকা বলে খেপাত। এ ছেলে দিনরাত বই মুখে গুঁজে বসে থাকত, ডায়েরিতে কীসব লিখত! আর তাঁর মাথায় যে সমস্ত উদ্ভট আইডিয়া আসত, সেসব কেউ বুঝতেই পারত না। ফ্রিডম অফ প্রেসকে বুড়ো আঙুল দেখানো কুখ্যাত আইন Lois scélérates সম্পর্কে জনতাকে সচেতন করবে বলে ভেলা ঠিক করেছিল, চেম্বার অফ ডেপুটিজে বোমা ফেলবে। কারো প্রাণহানি অবশ্য সে চায় না। বোমা ফেলে সে নিজেই গ্রেপ্তারি দেবে। শুনে তো বন্ধুরা অবাক। অ্যানার্কিস্টদের ধরতে পারলেই গিলোটিনে চড়িয়ে শিরচ্ছেদ করা হচ্ছে। এমন বেঘোরে প্রাণ দেওয়ার মানেটা কী? শুধু শুধু বিষ্ফোরণ করেই বা তাহলে কি লাভ হল? ভেলা কি পাগল হয়ে গেল? শুনে একগাল হেসে ভেলা বলেছিল, "কালাদের কথা শোনাতে হলে ওই বিষ্ফোরণই করতে হয়।"

বলাবাহুল্য, পুলিশ এসে সে ছেলেটিকে সত্বর গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য সে তৈরি হয়েই ছিল। মহা সমারোহে স্লোগান দিতে দিতে যখন সে আদালতের দিকে চলল, তখন শহরের জনতাও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে স্লোগান দিতে থাকল। ট্রায়াল চলাকালীন বিখ্যাত আইনজীবী ফের্নান্দ লাবোরি (যিনি সারাজীবন ধরে বহু শিল্পী-সাহিত্যিক-বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কেস লড়েছেন, এমিল জোলার Dreyfus trial চলাকালীন তাঁর ওপর একাধিকবার হামলাও হয়েছে) ভেলাকে বাঁচানোর সব চেষ্টাই করেছিলেন, কিন্তু কিছুই কাজে আসেনি। মাসতিনেক পরেই ভেলাকে গিলোটিনে চড়ানো হয়। এই ঘটনা ফ্রেঞ্চ থার্ড রিপাবলিকের অন্যতম ঘটনা হলেও বিস্তারে সে সময় কিছু জানা যায়নি, কারণ প্রেসের স্বাধীনতা ছিল না বললেই হয়। ভেলার সমস্ত লেখালিখি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তবু কী করে যেন তাঁর লেখা দু একটা চটি বই কালোবাজারে চলে আসে, তাঁকে নিয়ে লেখা অ্যানার্কিস্ট লিটারেচর এর কিছু কপিও ছড়িয়ে যায়, কোনোক্রমে পৌঁছে যায় ইংল্যান্ডে। ব্রিটিশ প্রকাশকরা ঝটপট সেসব বই অনুবাদ করে ফেলে। তার কয়েকটি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে এসে পৌঁছায় ভারতবর্ষে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে তখন বিপ্লবের নতুন জোয়ার। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নিয়ে লোকজন ক্ষেপে আছে। এদিকে একদল পড়াশোনা জানা ইন্টেলেকচুয়াল গোছের বিপ্লবীমনা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা দেশ বিদেশের কাগজে প্রবন্ধ লিখে, বই ছাপিয়ে ব্রিটিশ সরকারকে বিপদে ফেলে দিচ্ছেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি মুশকিল করেছে কিছু স্বাধীন লেখক অনুবাদক আর প্রকাশক, যারা ভেজা বেড়ালের মতো মুখ করে থাকে কিন্তু সারা দুনিয়ার খবর রাখে। ফ্রান্সের অ্যানার্কিস্ট মুভমেন্ট থেকে আফ্রিকার জেনোসাইড, রুজভেল্ট করোলারি থেকে মেক্সিকান রেভোলিউশন, পাকা সাংবাদিকের মতো ভেতরের খবর বের করে আনে তারা। তারপর সহজ ভারতীয় ভাষায় সেসব নিয়ে বই ছেপে লাইব্রেরিতে রেখে দেয়। এইসব সহজলভ্য বই পড়ে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মাথাটা বিগড়োচ্ছে। কিন্তু ব্রিটিশ বেচারিদের কিছু করার ছিল না। জালন্ধারে কে পাঞ্জাবিতে বই লিখছে, বর্ধমানে কে বাংলায় বই অনুবাদ করছে, লাহৌরে কে উর্দুতে অ্যানার্কিস্ট মুভমেন্টের ম্যানিফেস্টো ছাপিয়ে বসে আছে, সেটা ওরা জানবে কী করে? এইসব বই কংগ্রেস সহ অন্যান্য নেতারা সযত্নে নিজেদের গ্রন্থাগারে রেখে দিতেন, পড়তেনও নিয়মিত।

যাই হোক, ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেওয়ার পর কংগ্রেস ছেলেছোকরাদের বলে, সরকারি কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসো। কিন্তু কলেজ ছাড়লেই তো হবে না, পড়াশোনাটা তাহলে হবে কোথায়? সেই ব্যবস্থাও হল। দেশের বিভিন্ন জায়গায় জনতার দেওয়া টাকায় বিদ্যাপীঠ অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি খোলা হল। লাহোরে লালা লাজপত রায় এইসময় তিলক স্কুল অফ পলিটিক্স চালাচ্ছিলেন। তাঁকে অনুরোধ করায় সেই কলেজকেই নতুন ইন্সটিটিউটের সঙ্গে মার্জ করে ন্যাশনাল কলেজের পত্তন করা হয়। লালা লাজপত রায় তুখোড় বিদ্বান ছিলেন, এমন প্রলিফিক রাইটার আর এমন ভোরাসিয়াস রিডার পাওয়া কঠিন। তার ওপর সরকারি স্কুলে ভারতীয়দের জন্য তেমন কোনো ব্যবস্থা ছিল না বলে তিনি এই কলেজে জেনারেল স্টাডিজের পাশাপাশি জার্নালিজম, পলিটিকাল সায়েন্স, ইতিহাস, ইকোনমিক্স ইত্যাদি পড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। পাশাপাশি তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে থাকা পঁচিশ হাজার বই দান করে ন্যাশনাল কলেজের লাইব্রেরিও শুরু করেন। এই লাইব্রেরির নাম দ্বারকাদাস লাইব্রেরি। আর এই লাইব্রেরিতেই ভেলার সঙ্গে ভগত সিংয়ের প্রথম আলাপ। অবশ্য ভগত একা কেন, ভগবতীচরণ বোরা, সুখদেব, এহসান এলাহি, দুর্গা দাস খান্না সহ সোশ্যালিস্ট ইউথ নেতাদের সিংহভাগ এই লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করেছেন, নিজেদের হিরোদের খুঁজে পেয়েছেন। লাল-বাল-পাল এর 'তিকড়ি' অর্থাৎ বাল গঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপত রায় আর বিপিন চন্দ্র পাল নিয়মিত নতুন বই আনাতেন, অনূদিত বই আর পত্রিকাও পাওয়া যেত দেদার। ফলে দুনিয়ার সমস্ত খবর অ্যাক্সেস করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। এই লাইব্রেরিতে বই পড়তে পড়তেই ভগত সিং ভগত সিং হয়েছেন। আমাদের দেশে কতজন বিপ্লবী এমন বইখোর ছিলেন আমার জানা নেই। শুধু বইপড়া নয়, মন দিয়ে পড়ে নিজের ডায়েরিতে কোটগুলো নোট করে রাখতেন, সেই নিয়ে নিজেও পাতার পর পাতা লিখতেন। কীর্তি পত্রিকায় ছাপা তাঁর প্রবন্ধগুলো পড়লে কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দিল্লির সেন্ট্রাল লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বিতে বোমা ফেলতে যাবেন ভেলার মতো, তার আগে বই পড়ছিলেন। বটুকেশ্বর দত্ত উশখুশ করছে, ভগত বইয়ে ডুবে আছে। বোমা ফেলে ইনকলাব জিন্দাবাদ বলে স্লোগান দিতে দিতে গ্রেপ্তারি দিয়েছেন, গাড়িতে উঠে প্রথম প্রশ্ন, 'জেলে বই পাওয়া যাবে তো?"

বই বা হাইজিনিক খাবার কিছুই পাওয়া যায়নি, তাই অনশনে বসেছেন। উপায় না দেখে শেষে বই আনিয়েও দিতে হয়েছে। ফাঁসির আদেশ হয়ে গেছে, এদিকে ভগত একের পর এক বই শেষ করছে, নিয়মিত নোটবুক লিখছে। ইউনিস্টার বুক থেকে কমপ্লিট জেল নোটবুক বেরিয়েছে, সেটা পড়লে বোঝা যাবে কী ভীষণ রকম পড়াশোনা করেছেন জেলে বসে। যে তিন মাস পর ফাঁসিতে চড়বে ঠিক হয়ে আছে, সে এত এত বই পড়ে সে সম্পর্কে মতামত লিখে রাখছে, উক্তিগুলো টুকে রাখছে, এরকম ক'জন পারে? (ও, ওই নোটবুকেই বীর সাবরকরের দুটো উক্তি আছে। ভগত সিং অনুপ্রানিত হয়েছিলেন বলা হয়েছে তো, ওইটুকুই। তবে কিনা সাবরকরের '১৮৫৭' বইটি ১৯০৭ সালে লেখা মনে হয়, সেটা পড়ে অনেকেই তারিফ করেছিলেন ঠিকই। হিন্দু মুসলিম ঐক্য নিয়ে খুব স্ট্রং মতামত ছিল সে বইয়ে। জেলে যাওয়ার পর সেই একই ব্যক্তি কাকে কী চিঠি লিখেছেন, সেটা মনে হয় সে সময় ভগত বা অন্যদের পক্ষে জানা কঠিন ছিল। দুই বীরের লেখালিখিতে বিস্তর তফাত। ভগত জানতেন না। তবে নিজের বাবা প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করেছেন জেনে ভীষণ রেগে একখান চিঠি লিখেছিলেন বাবাকে, কাগজেও ছাপাতে বলেছিলেন। আমাকে মারবেন না, সবটাই পড়া-শোনা কথা।)

বক্তব্য হল, ভেলা-ভগত সিং-লাজপত রায়-ব্রিটিশ-কংগ্রেস-সাবরকর ইত্যাদিকে বাদ দিয়ে সেই লেখকের নাম কারো মনে আছে যে ভেলার মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে একটা চটি বই লিখেছিল? সেই প্রকাশক, যে তাঁর লেখাগুলো একত্র করে ছাপিয়েছিল? সেই অনুবাদক, যে ফরাসি থেকে এই লেখা ইংরেজি করেছিল, বা ইংরেজি থেকে হিন্দি আর পাঞ্জাবি করেছিল? যারা বাজার ভুলে ফরাসি অ্যানার্কিস্ট মুভমেন্ট আর ভিনদেশে চলতে থাকা অবিচার নিয়ে কলম চালিয়েছিল, যারা সেসব চটি বই হিসেবে ছেপেছিল? তাদের আর্থিক লাভ হয়েছিল কি? মনে হয় না। তাদের কথা আর কারো মনে নেই। ন্যাশনাল কলেজ ১৯২৬ সালে বন্ধ হয়ে যায়, দ্বারকাদাস লাইব্রেরির মূল্যবান বইগুলো পোকায় কেটে জলে ভিজে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বলে খবরে বেরিয়েছিল। এইটুকুই গল্প। পরে অনেক বই চন্ডিগড়ে নিয়ে একই নামে আবার এই লাইব্রেরি খোলা হয়েছিল।

লেখক একটা অদ্ভুত প্রাণী। তারা সবসময় আইট অফ ফোকাসে থাকে। ফার্মার প্রটেস্ট, রেসলার প্রটেস্ট, মণিপুর ক্রাইসিস, টার্কির ইলেকশন, উগান্ডার অ্যান্টি এলজিবিটি আইন থেকে বর্ষীয়ান অভিনেতার বিয়ে, নতুন ওয়েব সিরিজের গল্প বা বন্ধুর জীবনের সমস্যা, তারা চোখ পিটপিট করে সব দেখে। তবে রাগ আর অসহায়তাকে গিলে ফেলে শান্ত হয়েই থাকে। ফেসবুকে পোস্ট করা বা না করার ঊর্ধ্বে তার মাথায় নোট রাখে না বলা কথাগুলো। তারপর, যখন সবাই সে কথা ভুলে গিয়ে নতুন কিছুতে ব্যস্ত, ট্রেন্ডিং ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল, তখন স্মৃতির ঝোলা খুলে সেই সব বের করে লিখতে বসে। কখনও সে লেখা দাঁড়ায়, বা দাঁড়ায় বা। কখনও বই হয়, কখনও হয় না। হলেও অবশ্য বেশি আদেখলাপনা করার দরকার নেই, সে কথা লেখক বুঝেই গেছে।

একটা বইয়ের ছবি বা বিজ্ঞাপন দেওয়া স্রেফ দেওয়ারই জন্য। অনেকে আগে দেখা সেই প্রচ্ছদ দেখেই ইগ্নোর করবেন, কয়েকজন হয়তো লাইক দেবেন। এরই মাঝে একজন বা দুজন পাঠক থাকেন, যারা পোস্ট লাইক করেন না, ডিস্কাউন্ট দেখে লাফান না, শুধু বইটা দেখে রাখেন। ছয়মাস বা একবছর পর সংগ্রহ করে পড়েন, হয়তো মেসেঞ্জারে এক লাইনে ভালো মন্দ জানান। ওইটুকুই ঝিলিক। ব্যস! বাকি বইগুলো পড়ে পড়ে ধুলো খায়। পুরোনো হয়ে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যেতে থাকে। লেখক নতুন বই নিয়ে ভাবে। সেই বইও ইভেঞ্চুয়ালি ধুলোই খাবে। দিস ইজ ইট। এটাই নিয়ম। All that on the earth is bound to perish.