Sudeep Chatterjee's Blog, page 6

August 21, 2024

অন্য বসন্তের উপাখ্যান

জয়ঢাক প্রকাশন পরিবেশিত 'অন্য বসন্তের উপাখ্যান' বাংলায় নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী কাজ৷ এই সংকলন সাউথ এশিয়ান কুইয়ার (queer) স্পেকুলেটিভ ফিকশনকে সামনে আনতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু 'বাংলায় এই প্রথম' মার্কা শব্দাবলী দিয়ে এই ইনিশিয়েটিভকে খাটো করার কোনও মানে হয় না। কারণ, কুইয়ার স্পেক-ফিক এর আনকোরা বিষয়বস্তু বাদেও, 'বাংলায় এই প্রথম' বাদেও এই সংকলনের অন্যতম প্রধান স্ট্রেন্থ হল সাউথ এশিয়ান সাহিত্যের রেঞ্জ আর বিষয়বস্তু নির্বিশেষে এমন কিছু সুসাহিত্য ও সুসাহিত্যিকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, যাদের কথা তুলনামূলক ভাবে খুব বেশি পাঠক জানে না। কাজটা ঝুঁকির, কারণ সাহিত্য বলতে সাধারণত বাংলায় যা 'চলে', সেখানে প্লট আর ভাষা খুব স্পষ্ট, প্রমিনেন্ট, লিটারারি ডিভাইসের ধার পরখ করার চোখ বা ধৈর্য সকলের থাকে না, সবসময় তো নয়ই। (আমি নিজেকে ইনক্লুড করেই বলছি) কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘরানার সাহিত্য, বিশেষ করে ছোটগল্প যেভাবে লেখা হয়, তার গভীরটা যেভাবে মাপা হয়, তার সঙ্গে একবার পরিচয় হলে ব্যাপারটা নিজে থেকেই আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। উদাহরণ, অ্যালিস মুনরো বা জর্জ সন্ডার্সের গল্প যদি কেউ প্রথম পড়ে, প্রায় প্লটহীন ব্যানাল লাইফের সাদামাঠা বিবরণ পড়ে হাই তোলা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই সাদামাঠা গল্প যে আসলে এক একটা চাবুক, সে উপলব্ধি হলে আর পিছন ফিরে তাকানো যায় না। 'অন্য বসন্তের উপাখ্যান' সেই জরুরি কাজটা করতে আরো এক পা এগিয়েছে। ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে ইংরেজি-বাংলা ভাষায় দক্ষ সাহিত্যিকদের কিছু গল্প নিয়ে এসে বুঝিয়ে দিয়েছে, কলমের ধারে বসন্তের ফুল ফোটানো কাকে বলে?

আপাতত, কুইয়ার স্পেকফিকে ফিরে যাচ্ছি। এই জিনিসটা চাপের। বিশেষ করে সম্পাদকদের কাছে। কিউয়ার মানে গে লেসবিয়ান ট্রান্স সম্পর্ক বাদেও অনেক কিছু হতে পারে, কিন্তু গল্প নির্বাচন করার পন্থাটা অবশ্যই বিচার্য৷ মানে, হতে পারে একজন কিউয়ার লেখক স্পেকুলেটিভ ফিকশন লিখেছেন, হতে পারে একজন হেট্রোসেক্সুয়াল লেখকের সাই ফাই গল্পের মূল চরিত্র কুইয়ার... বলতে চাইছি, গল্পে 'কুইয়ার' কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর 'স্পেকফিক' কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটার ওয়েটেজ ঠিক করাই একটা বিশাল কাজ। কিন্তু এই বইয়ের চার সম্পাদক (সৌমিলি দাস, এম ডি মহাশ্বেতা, অঙ্কিত প্রসাদ আর অমৃতা চক্রবর্তী) যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করে তুলনামূলক এমন সমস্ত গল্প নির্বাচন করেছেন, যেখানে 'স্পেকফিক'--এর স্পেকুলেটিভ কল্পনাটাই আসলে কুইয়ার। সব গল্পে না হলেও বেশ কিছু গল্পে ব্যাপারটা পার্ফেক্ট ভাবে ধরা পড়েছে, আর পাঠককে মুগ্ধ করার পাশাপাশি ভাবিয়েওছে।

খুব সহজ ভাবে বলি, এই প্যাশন প্রজেক্টের পিছনে এই চার তরুণ- তরুণী যে নিষ্ঠা দেখিয়েছেন, তা সব প্রজেক্টে দেখা যায় না। জয়ঢাকের প্রকাশনার প্রোফাইল মন দিয়ে দেখলেও এই বইটা আর দশটা বইয়ের চেয়ে আলাদা হয়ে থাকবে তার ট্রিটমেন্ট, বিষয় ও লেখক/অনুবাদক নির্বাচন আর সম্পাদনার জন্য। প্রকাশনের সাপোর্ট ও গাইডেন্স অবশ্যই ছিল (যদিও ই-বুকে অন্তত কিছু কিছু বানান ভুল আর স্পেসিং মিসটেক চোখে লেগেছে) কিন্তু মূল ক্রেডিটটা অবশ্যই এই চারজনের।

যদি ভুল না করে থাকি, ঈপ্সিতা হালদারের একটা সুচিন্তিত বক্তব্য ও ইংরেজি ও বাংলায় লেখা ভূমিকার পর বইয়ে মোট সতেরোটা গল্প আছে, তার কিছু কিছু বাংলায় লেখা, বাকিগুলো অনুবাদ। গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, এখানে দক্ষিণ এশিয়ার সেই সমস্ত লেখক লেখিকাদের গল্প তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে যারা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক জগতে সক্রিয় ও পরিচিত। সে মিমি মণ্ডল হোক, ইন্দ্রপ্রমিত দাস হোক, অর্চিতা মিত্র হোক বা কুরালি মানিকভেল, এম এল কৃষ্ণন আর বন্দনা সিং। অনুবাদকদের প্রত্যেকের কাজ চমৎকার, কিন্তু দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ শেঠ বা মৌসুমী রায়ের মতো নিয়মিত অনুবাদক ও সাহিত্যিকদের চেয়েও বেশি এগিয়ে রাখব সৌমিলি দাস আর অহনা মৈত্রের মতো তুলনামূলক ভাবে কম পরিচিত নামদের। বিশেষ করে এক একটা গল্প এতটাই 'উইয়ার্ড' ঘরানার, সেখানে এমন ঝকঝকে একবারও হোঁচট না খাওয়া বাংলা অনুবাদ করা সহজ কথা নয়। মন দিয়ে সম্পাদনা না করলে এমন কন্সিস্টেন্ট রেজাল্টও পাওয়া যায় না। এমনকি দু তিনটে গল্প যা আমার ওপর সেভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারেনি, সেখানেও অনুবাদ নিয়ে কোনও কথা হবে না।

লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, গল্প। পড়ে কেমন লাগল? সত্যি বলতে, বাংলা মাল্টিপল লেখক স্পেকফিক অ্যান্থোলজিতে এত ভালো গল্প আগে পড়েছি বলে মনে হয় না। বেশিরভাগ গল্পই চমৎকার, কিন্তু কিছু কিছু গল্প কেন বেশি ভালো লেগেছে, কারণ সহ বলে রাখি! এগুলো আমার ভালো লেগেছে, তাই বলে অন্যগুলো লাগেনি তা নয়। অন্য গল্পগুলোও ইকোয়ালি স্ট্রং।

১) শ্যামাপোকার ঘরবাড়ি: সোহম গুহ যে এই মুহুর্তে বাংলা স্পেকফিক জগতের রত্ন তাতে আমার মোটেও সন্দেহ নেই। ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেম পেতে হলে লেখায় বা বিষয়বস্তুতে যে ভাষা বা ভাবনা লাগে, তার সব আছে। কয়েক বছর পর নেবুলা বা হিউগোতে তার বই দেখলে আমি মোটেও অবাক হব না।

সংকলনের এউ গল্পটা প্রথম কুইয়ার ব্যাপারটা গল্পের মূল বিষয়বস্তুতে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর সেই বুনন ঘটেছেও চমৎকার ভাবে।

২) মৃত্যুঞ্জয়: শাম্ভবী ঘোষকে আবিষ্কার করার জন্য এই সংকলন এর কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। জাস্ট আউটস্ট্যান্ডিং গল্প। একটা ছোট্ট, সহজ গল্পকে ভাষা ও ট্রিটমেন্ট দিয়ে কোন লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় সেটা বোঝার জন্য এই গল্পটা পড়ে নেওয়া দরকার। লেখিকার আরেকটা গল্পও আছে এই বইয়ে ভুল না হলে, তবে এইটাকে আমি এগিয়ে রাখব। (পরে ভেবে দেখেছি, বইয়ে যুক্ত প্রায় অনেকেই সরাসরি সাহিত্য গবেষণা বা অ্যাকাডেমিক জগত থেকে এসেছেন, তাই হয়তো গল্পগুলো সামগ্রিক ভাবে একটা অন্য অ্যাম্বিয়েন্স ক্রিয়েট করেছে।)

৩) অক্টানিয়নের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্কপ্রসূত ভগ্নহৃদয়কে কীভাবে সারিয়ে তোলা যায়: কুরালি মানিকাভেল এর লেখা পড়ার সৌভাগ্য আমার আগেই হয়েছে। প্রথম যদি কেউ তাকে পড়ে, থ হয়ে বসে থাকবে। ভদ্রমহিলা যা লেখেন, অন্য কেউ লিখতে পারবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই গল্পটা বিশেষ করে স্মরণীয় হয়ে রইল সৌমিলি দাসের চমৎকার অনুবাদের জন্য। এমন ভীষণ গল্পের এমন সাবলীল অনুবাদ- ব্রাভো!

৪) সবুজকুমারী: অর্চিতা মিত্রের এই বহুস্তরীয় গল্প যতটা মায়ময়ী, অহনা মৈত্রের অনুবাদ তার চেয়ে কম মায়াবী নয়।

এবং, লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, এক একটা গল্প থাকে, সিনেমায় এক একটা সিন থাকে, লাফিয়ে একদম পার্ফেকশনের ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়। এই সংকলমে এমন একটা গল্প পেয়ে আমি বিশাল খুশি। জাস্ট আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গল্প। লেখিকার কলম এর ভক্ত আমি আগেও ছিলাম, কিন্তু তিনি এখানে যা করে দিয়ে গেলেন, সেইজন্য আমি তাকে দেখা হলে এক প্লেট বিরিয়ানি/ আইসক্রিম খাওয়ানোর নেমন্তন্ন জানিয়ে রাখলাম। যে জগত তিনি গড়েছেন, তা পার্ফেক্টকি কুইয়ার এবং ম্যাজিকালি স্পেকুলেটিভ। খোদ মার্কেজ বা বোর্খেস পড়লে তার মাথায় হাত বুলিয়ে চোখের জল ফেলতেন। শুধু এই গল্পটার জন্যই বইটা কিনে পড়ে ফেলুন। গল্পের নাম, 'লেডিজ হোস্টেলের চাঁদ'!

অলোকপর্ণা, ইউ রক!

অন্য বসন্তের উপাখ্যান

জয়ঢাক প্রকাশন

August 6, 2024

এক ডক্টর কি জিন্দেগি

ফুটিফাটা রূপকথায় ভরা বোকাসোকা জীবনের কথা। ডক্টর সব্যসাচী সেনগুপ্ত, সব্য নামে যিনি ফেসবুক পাবলিকের কাছে পরিচিত, তাঁর জীবন। হয়তো রাতদুপুরে দেওয়া তাঁর মাইলখানেক লম্বা পোস্ট পড়ে আটশোটা রিয়াকশন আসে হুড়মুড়িয়ে, কিন্তু তাঁর চিকিৎসক জীবনের এই অমূল্য বইটা নিয়ে খুঁজে খুঁজে চারটে পোস্ট পেলাম না। এই লেখাটি শেয়ার করলে অতি অবশ্যই দু একজন বলবেন, "এই বইটার কথা জানতাম না তো!"

ডাক্টার যে বোকা, তারই আরেক প্রমাণ। তবে কিনা বোকা বলেই এই বইটা লেখা সম্ভব হয়েছে মনে হয়। বোকা বলেই এই ডাক্টার মিলেনিয়ালদের শত শত 'প্রলোভন' কে সাবলীল ভাবে এড়িয়ে একটা খড়বড়ে জীবনের মধ্যে থাকা সুখ আর শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। রাজ্যের ঝামেলা, রাতজাগা পরিশ্রম, রাজনৈতিক সামাজিক চাপ উপেক্ষা করে নিঃস্ব মানুষের স্বাস্থ্যসেবাকে আরো একটু ভালো করার জন্য খাটছেন। রোজ, আক্ষরিক অর্থেই রোজ, প্রতি-'দিন' নয়, দিনরাতের ঊর্ধ্বে তাঁর পেশা। চা বাগানের শ্রমিক, শুধু মুলো খেয়ে বেঁচে থাকা রিক্সাওয়ালা, রাতের পর রাত জেগে কাটানো লালচোখের পুলিশের সঙ্গেই তাঁর ইয়ারিদোস্তি, ঘরকন্না। শত শত মৃত্যুকে সাক্ষী রেখে এক একটা জীবন বাঁচিয়ে তোলার লড়াই। ফেসবুকের ভারতবর্ষ যখন আজ অলম্পিক, কাল রাজনীতি, পরশু সাহিত্য নিয়ে 'এক্সপার্ট ওপিনিয়ন' দিতে ব্যস্ত, অন্য একটা ভারতবর্ষে তখন কয়েকজন মানুষ দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করছে... এক একটা জীবন বাঁচানোর অদৃশ্য লড়াই। তাতে কোনও থ্রিল নেই, রোমান্স নেই, আছে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ। হেলথ প্রোটোকল। কন্সিস্টেন্সি। দ্য ব্যানালিটি অফ এভরিডে লাইফ ! ওষুধ এর কড়া গন্ধ, রোগীকে পুষ্টি জোগানোর জন্য আবিষ্কার করা জুগাড়। শহরে, গঞ্জে, অজ পাড়াগাঁয়ে যে সমস্ত চিকিৎসক রাতদিন এক করে এই লেবড়ে যাওয়া দুনিয়ায় মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন, তাদের প্রতিনিধি হয়ে রইল এই লেখাটি।

অদ্ভুত সমস্ত মানুষ, তাদের অদ্ভুত জীবন। টিবির মারণ রোগের চিকিৎসা করতে করতে লেখক থুড়ি ডাক্টার দেখছেন, দেশের মানুষ কতভাবে বাঁচে (বাঁচার চেষ্টা করে), কতভাবে মরে! এক্সডিআর আক্রান্ত কিশোর বেডে শুয়ে কবিতা লিখছে, চেকাপের ডেট মিস করে যাওয়া বুড়ি ডাক্টারকে দেখে ভয় পেয়ে টুল উল্টে পড়ে যায়, প্রায় এক দশক ধরে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে যায় এক কিশোরী... এরই মাঝে, ঋতু বদলায়। গাছের পাতা পড়ে যায়, শীত আসে, বসন্তের নতুন কুঁড়ি দেখা যায়, গরমের তাপপ্রবাহে পথ চলা মুশকিল। সময় কাটে। জীবনও কাটে। সময় বদলায়। জীবনও বদলায়। বদলায় না এই লড়াই। ডাক্টারি জীবনের লড়াই। ডাক্টারি জীবনের সম্মোহন। কাঁহা কাঁহা সে ছুটে আসা মানুষ, তাদের ঝুলিতে যত অপরূপ গল্প, সে সব মায়ার পাশের মতো আঁকড়ে ধরে ডাক্টারকে। দাস্তান-এ-দাওয়াখানা সেই ওষুধের গন্ধ জড়ানো মায়ার গল্প।

সুমেধা চট্টোপাধ্যায় আমার চেয়ে অনেক বিশদে বইটা নিয়ে লিখেছেন, ইচ্ছে হলে পড়তে পারেন। সত্যি বলতে বইটা নিয়ে খুব 'অ্যানালিটিকাল' রিভিউ লেখার চেষ্টা করাই যেত, পুস্তকাংশ তুলে ধরে আইডিয়া দেওয়া যেত, কিন্তু আসলে তাতে কোনও লাভ নেই। এই বইয়ের সে সব দরকারও নেই। এই দাস্তান সাহিত্য হতে চায়নি, দাস্তান হতেই চেয়েছে। কিন্তু এই দাস্তানটুকু বড়ই জরুরি, বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। সব্যসাচী সেনগুপ্তের আর চারটে মনকাড়া বই পড়ে মুগ্ধ হয়ে থাকলে সেই মুগ্ধতার রেশ এখানেও পাবেন, কিন্তু এই লেখার ইম্প্যাক্ট একটা ভালো বইয়ের সীমানা অতিক্রম করে যাবে। যাবেই। প্লিজ পড়ুন, পড়ে ফেলুন। কথা দিচ্ছি, ওয়ান টাইম রিডের পরও বইটা আপনার রিডিং লিস্ট থেকে সরে যাবে না।

(৯ঋকাল বুকসের প্রোডাকশন নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। প্রচ্ছদ ভাবনাতেই সেই চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়, ইলাস্ট্রেশনগুলো যথাযথ। আধুনিক ভারতে ডাক্টারি জীবনের ফার্স্ট হ্যান্ড, লিটারারি এবং ফিল্টারহীন এক্সপেরিয়েন্স প্রায় নেই, অন্তত আমি তো দেখিনি। প্রচারিত হলে এই বই কত পুরস্কার পেত, কত দূর পাড়ি দিত কে জানে? প্রকাশক বা লেখক, কারোরই হ্যামারিং মার্কেটিং করার ইচ্ছে নেই! সেই নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই। হতে পারে বর্নভিল চকোলেট এর ট্যাগলাইনটাই সত্যি-- ইউ হ্যাভ টু আর্ন ইট!)

দাস্তান-এ-দাওয়াখানা

সব্যসাচী সেনগুপ্ত

শুভদীপ ভট্টাচার্য চিত্রিত

৯ঋকাল বুকস

বেশি বই না পড়াই ভালো

বইপত্র ঘেঁটে এতদিনে যা উপলব্ধি করেছি, সেটা হল জীবনে সময় সত্যিই কম। একটা ভালো বই পড়তে যথেষ্ট সময় লাগে, যদি না সে বই শুধু ফেসবুকে ছবি পোস্ট করার জন্য পড়া হয়। লাখে একজন দুজন হয়তো এআই এর গতিতে বই পড়ে কানেক্ট করতে পারে, আমি ভাগ্যিস সে ক্যাটেগরিতে পড়ি না। প্রতিবছর বুঝি, হাজার হাজার ভালো বই না পড়েই বিদায় নিতে হবে।

তাতে অসুবিধা কিছুই নেই, বইয়ের পাশাপাশি হাজার হাজার গান শোনা হবে না, পৃথিবীর অনেক জায়গায় যাওয়া হবে না, অনেক কিছু চেখে দেখা হবে না, অনেক বন্ধুদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই কারণে যে এত এত ভালো বই বা ভালো সিনেমা যে আছে, যা আমি পড়তে বা দেখতে পারব না, সেটা ইন্টারনেট আমাকে ক্রমাগত মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। এই ঝামেলা আগে ছিল না, একটা বই নিয়েই সময় কাটত, অন্য বইয়ের খবরই জানতাম না। কিন্তু এখন সে প্রিভিলেজ গোল্লায় গেছে। ফলে খুব কড়াভাবে ফিল্টার করতে চেষ্টা করে অনেকেই।

এমতাবস্থায় কী জানি কী মাথায় ভূত চেপেছিল যে এক জনপ্রিয় লেখকের কয়েকটা উপন্যাস পড়ে ফেললাম। তারপর থেকে নিজেকে দোষ দিচ্ছি যে কেন পড়তে গেছিলাম! পড়ে আমার ঠিক কী লাভটা হল? ভ্যালু অ্যাডিশন না হোক, পড়তে গিয়ে ভালো লাগলেও না হয় হত! কিন্তু বয়সের দোষে এখন অনেক কিছুই ভালো লাগে না, যা এককালে বসে বসে পড়েছি, কারণ এখন হাতে বিকল্প আছে, একটা কামচালাউ বই পড়া বা সিনেমা দেখা মানেই একটা ভালো জিনিস হাতছাড়া করা। আদতে এই দ্বন্দের কোনও মানেই নেই, কারণ দুটোটেই কিছু লাভ হয় না। কিন্তু অসুখ হলে মানুষ অসুখী হবেই, তাই এই সব ভ্যান্তারা করা আর কি!

আসলে রেজোল্যুশন হল, বেশি নয়, বইপত্র আরো কম পড়তে হবে। আরো ধীরে ধীরে পড়তে হবে। না পড়া বইয়ের ছবি দেখে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলব না। একটা বই কুড়িপাতা পড়ে না পোষালে স্কিপ মারব, সে জন্য আর নিজেকে দোষ দেব না। এই সব ভেবে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এই বইটা তুলেছি, রোজ একটা করে কবিতা পড়ব, একাধিকবার পড়ব, কিন্তু শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো করব না। আপাতত ভূমিকা থেকে কয়েক লাইন---

"Whatever inspiration is, it's born from a continuous "I don't know."...That is why I value that little phrase "I don't know so highly. It's small, but it flies on mighty wings. It expands our lives to include spaces within us as well as the outer expanses in which our tiny Earth hangs suspended...Poets, if they're genuine, must always keep repeating "I don't know"

(Szymborska, The Poet and the World)

কোরিয়া, কবিতা, কল্পবিজ্ঞান ও ক্যানোপি (এবং কিছু খুচরো স্বপ্ন)

রিসেন্ট পড়া জার্নালিস্টিক নন-ফিকশন বইয়ের মধ্যে সেরা তো বটেই, কলমের জোর থাকলে একটা হার্ডকোর পেজ টার্নার নন-ফিকশন অ্যাকাউন্ট কীভাবে মন খারাপ করা আর মন ভালো করা কতগুলো হিউমান স্টোরিতে বদলে যেতে পারে, সেটা জানতে হলে এই বইটা পড়া দরকার।

পুনশ্চ: যারা কে-ড্রামা 'ক্র্যাশ ল্যান্ডিং অন ইউ' দেখে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন আর উত্তর কোরিয়া সম্পর্কে আরো ভালো করে জানতে চান, অতি অবশ্যই পড়ুন।

(দশে কুড়ি)

বুকার লংলিস্টে থাকা একটা বই... বিষয়বস্তু দেখেই মাথা ঘুরছে। এই এক লেখক, বিষয় নির্বাচনেই বাজিমাত করে দেন। প্রতিটি বই অন্য লেভেল। লংলিস্টের বারোটা বইয়ের বিষয়বস্তু একদিকে, রিচার্ডবাবু একদিকে। ভালো মন্দ তো পরের কথা।

এটা পড়লেই চলে যাবে

হরিণী নাগেন্দ্র পাঠকমহলে বিখ্যাত ব্যাঙ্গালোর ডিটেকটিভ সোসাইটি সিরিজের জন্য। কিন্তু এ বাদেও তিনি এই সময়ের অন্যতম এক ইকোলজিস্ট, আন্তর্জাতিক মহলে তাঁর নামডাকও আছে। দেখে ভালো লাগে ফিকশনের পাশাপাশি হরিণী সমানে পরিবেশ নিয়ে কাজ করে চলেন। কনজার্ভেশনিস্ট সীমা মুন্দোলির সঙ্গে আগের বছর 'শেডস অফ ব্লু' বলে একটা বই এসেছে, সেটা দেখে মনে পড়ল এই বইটা মিস হয়ে গেছে, ব্লসমসে গিয়ে নেব নেব করে আর নেওয়া হল না, তারপর ব্যাঙ্গালোর যাওয়াই হয়নি। এখন পড়তে গিয়ে যেটা সবচেয়ে ভালো লাগছে, সেটা হল যত্ন। ও জিনিসটার আজকাল বড়ই অভাব দেখি। এই মাঝারি বইটায় হরিণী আর সীমা এমন সুন্দর যত্ন করে আর্বান ট্রি আর পরিবেশের কথা লিখেছেন, বই পড়ছি বলে মনে হয় না। গাছেদের বিজ্ঞান আর বট, জাম, তেঁতুল ইত্যাদি থেকে শুরু করে জীবজন্তু, সামাজিক আচার, রান্নাবান্না, খেলাধুলো সব কিছুই মিশে গেছে সাবলীলভাবে। পাম আর ইউক্যালিপটাস নিয়ে এত লাফালাফি কেন, চিল আর পানকৌড়ি হারিয়ে যাচ্ছে কেন, ব্যাঙ্গালোর সহ ভারতের সমস্ত শহরে হিট আইল্যান্ড এফেক্ট কীভাবে কাজ করে, গোটাটাই ছিমছাম ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সুন্দর কিছু ইলাস্ট্রেশন আছে, দেখে বেশ লাগে। বাড়িতে গাছপালা লাগানোর শখ থাকলে কিনে ফেলুন৷ বা বন্ধুবান্ধবদের উপহার দিন।

মাঝে মাঝে এমন একটা বই পড়ে ফেলি, যে বুঝতেই পারি না ঠিক কীভাবে আর সি এ করব?

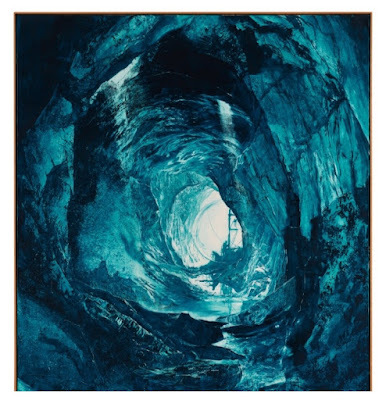

মার্টিন ম্যাকিন্স-এর 'In Ascension' এমন একটা সাইফাই, যা পড়ে অনেকেই 'ধুস! কী ফালতু!/ঘুম পেয়ে গেল/এর চেয়ে ভালো আমি লিখি!" করে উঠবে! অনেকে ভীষণ তারিফও অবশ্য করবেন, বাকিরা আমার মতো সম্মোহিত হয়ে, বইটা গোগ্রাসে গিলবে ঠিকই, কিন্তু ভালো লাগল না লাগল না খুব তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে না। কারণ, দে আর ইন শক।

বলে রাখা ভালো ম্যাকিন্সনের লেখা খুব একটা ডিস্টিংটিভ কিছু নয়, বরং বেশ সহজ সরল সাবলীল, আর সেইজন্যই বইটা শুরু করে আর থমকাইনি। আধুনিক সায়েন্স ফিকশনে যা যা থাকতে পারে, বায়োটেক থেকে স্পেস রিসার্চ, মলিকিউলার বায়লোজি থেকে আন্ডারওয়াটার অর্গানিজমের খুঁটিনাটি, সব কিছুই আছে, কিন্তু কোথাও যেন বইটা একটা ওল্ড ওয়ার্ল্ড অ্যাডভেঞ্চারের মোড়কে শুরু হয়েছে আর সেই মোড়কটা প্রায় বারো আনা জুড়ে বজায় রেখে গেছে। হাই স্ট্রেস ড্রামা, একের পর এক অমীমাংসিত প্রশ্ন, ম্যারিন বায়োলজিস্ট প্রোটাগোনিস্ট এর ট্রমাটাইজিং শৈশব.. এসব নিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়া এগিয়ে যায়।

এরপর আচমকা একটা জায়গা আসে, ম্যাকিন্স একেবারে কোর্স চেঞ্জ করে সাইফাইকে ডকে তুলে গল্পকে এমন এক মেলানকলিক কম্পোজিশন দিয়ে ফেলেন যে বেশিরভাগ পাঠক ঘাবড়ে যায়, বাকিরা মুগ্ধ হয়ে পড়ে চলে। খুব লজ্জা করছে বলতে, কারণ আমি সেকেন্ড দলে। বিচারবুদ্ধি দিয়ে ভাবলে বলা উচিত ছিল, "এটা কী হল দাদু? গল্পের সমস্ত রহস্য ভুলে, সব অজানা প্রশ্ন মাথায় তুলে এখন তুমি সাহিত্য করছ? সারিয়েলিজম করতে হলে স্পেসটাইম নিয়ে গল্প ফাঁদার কী দরকার বাপু, কবিতা লিখতে, ছবি আঁকতে!"

কিন্তু. কিছুই বলা হল না, কারণ লেখক এতক্ষণে আমাকে পুরোপুরি বশ করেছেন। স্পেকফিক বা রহস্য কাহিনিতে সোশ্যাল ড্রামা ঢোকালে আমি বহুত বিরক্ত হই, কিন্তু 'In Ascension' এমন এক অদ্ভুত মায়া তৈরি করেছে যে আমি স্পিকটি নট থাকতে বাধ্য হচ্ছি। এই লিটারারি সাই-ফাই সোজা কথায় আমাকে ক্লিন বোল্ড করল, প্রায় কুড়ি পার্সেন্ট গল্প, হাজার খানেক অনুত্তরিত প্রশ্ন, আর পুরোপুরি ওপেন এন্ডেড একটা এন্ডিংও আমাকে সেই জায়গা থেকে সরাতে পারল না।

পুনশ্চ: বইতে প্রচুর আন্ডার দ্য লাইন ইস্টার এগ আছে। একটা বই লেখার পিছনে কত চিন্তাভাবনা থাকে, কত না বলা ভাবনা থাকে, বাংলার সীমিত বাজারে সেই নিয়ে আলোচনা হয় না। দেখে ভালো লাগে ইংরেজিতে এমন পাঠক বহু আছেন যারা ঠিক খটকা লাগলে এক একটা জায়গা ধরে রীতিমত রিসার্চ করে রেফারেন্সগুলো টেনে বার করেন। বইয়ের নাম আর নায়িকার নামের পিছনেই একটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং গল্প আছে, বইটা পড়লে কেউ চিন্তাভাবনা করে দেখতে পারেন। বই শেষ করার পর দেখলাম রিসেন্টলি বইটা আর্থার সি ক্লার্ক পুরস্কার জিতে ফেলেছে।

আমি সাধারণত এক সময়ে পাঁচ ছ'টা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করি। অসম্ভব ধীরে ধীরে পড়ি, এক একটা শেষ করতে কয়েকমাসও লেগে যায়। তার অধিকাংশই পোস্ট করার প্রয়োজন মনে করি না, করে লাভ কী? কিন্তু এরই মধ্যে কিছু কিছু কাজ থাকে, পড়ে মনে হয়-- 'ইস! এত যত্ন করে লিখেছেন, বিশেষ কেউ জানতে পারেনি!' একটা পোস্ট দিলে যদি একজন দুজনও কিনে পড়ে ! বছর চারেক আগে অব্দি বাংলায় এরকম কিছু কিছু বই পড়ে পোস্ট দিতাম, এখন বাংলা বই হাতে পাওয়াই কঠিন হয়ে গেছে।

তবু দু এক সময় মনে হয়, অমুক বইটা এত যত্ন করে করা, কেউ খেয়ালই করছে না! এরকম কত কত বই আছে! শুধু লিরিক্যাল বুকসেরই প্রচুর অনালোচিত বই আছে, প্রতিটাই সংগ্রহযোগ্য। ভাষালিপি, ধানসিড়ি, সৃষ্টিসুখের কত ভালো ভালো কাজ নিয়ে আলোচনা হয় না। কাফে টেবল বছর দুই ধরে নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করেছে (খচ্চর সিরিজ বা গল্পকুঞ্জের মতো চমৎকার সংকলন পুনর্প্রকাশ), মৌহারি, অবভাস, সুচেতনার কিছু কিছু কাজ ছকভাঙা। এছাড়া অজস্র ছোট প্রকাশক তো আছেনই। প্রতিটা লেখকই চান তার বই নিয়ে প্রচার হোক, এতদিনের পরিশ্রম অন্তত একটু ভিসিবিলিটি পাক। প্রচারের নিরিখে দেখতে গেলে এই প্রত্যাশায় দোষের কিছু নেই, একটা বই লিখতে মুরাকামিকে যত পরিশ্রম করতে হয়, একজন অজানা লেখককে তার চেয়ে কম করতে হয় না। তবু, কিছু কিছু বই একেবারেই আড়ালে থেকে যায়, এই তাদের নিয়তি। সামান্য কয়েকজন পড়েন, বাকিরা জানতে পারেন না, আর 'মিসম্যাচ' হওয়া তো খুবই স্বাভাবিক। ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে এমন হয়, বইটা সত্যিই যাদের ভালো লাগত, তাঁরাই বইটার কথা জানেন না।

যে বইটা পড়ে এই কথাগুলো বলতে ইচ্ছে হল, সেই বই বা লেখিকার কথা এক সপ্তাহ আগেও আমি জানতাম না। জ্যাকালিন হার্পম্যান বেলজিয়ামের লেখিকা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি হওয়ার মাশুল দিতে তাঁকে পরিবারসহ মরক্কোতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। ফিরে যখন আসেন, দু তিন বার কেরিয়ার বদল করে অবশেষে সাইকো অ্যানালিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন। ফরাসিতে তাঁর বেশ কিছু বই আছে, কিন্তু এই বইটা বাদে কোনো বইই মনে হয় ইংরেজিতে অনুবাদ হয়নি। কেন হয়নি, জানি না। হয়তো হওয়ার মতো নয়, বা কেউ জানতে পারেনি। Moi qui n'ai pas connu les hommes ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হলেও অনেক আগেই লেখা শুরু হয়েছিল, যখন হ্যান্ডমেড টেল বা স্পেকফিক ডিস্টোপিয়ার কালজয়ী কাজগুলো সেভাবে সাড়া ফেলেনি। কিন্তু এই বইটা ইংরেজিতে আসতে আরো কয়েক দশক লেগে গেছে, আর তারপরও বইটা মেনস্ট্রিমে সেভাবে সাড়া ফেলেনি। হয়তো পাঠকদের পছন্দ হয়নি, অথবা সেই 'মিসম্যাচ'... কিন্তু এক ঘরানার পাঠক এই পাতলা (১২০-১৩০ পাতা হবে) বইটাকে যত্ন করে আগলে রেখেছেন, যথাসম্ভব প্রচার চালিয়েছেন। থ্যাংকস টু দেম, না পড়লে একটা অন্যরকম ইমোশনাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বঞ্চিত হতে হত।

ঠিক কী নিয়ে এই বই? সামারি দেখে বললে বলতে হয়--- একটা বাংকারে চল্লিশজন মেয়েকে সারাজীবন বন্দি করে রাখা হয়েছে, আচমকা একদিন সব পালটে যায়। ব্যস!

কিন্তু ওটুকু জেনে কিছুই বোঝা যায় না। আগেই বলে দিই, এই বইটা চিরাচরিত ডিস্টোপিক ফিকশন নয়। বরং যদি 'দ্য মেমোরি পুলিশ' পড়ে থাকলে কিছুটা সাযুজ্য পাওয়া যেতে পারে। এক ডেসপন্ডেন্ট ও ডেসোলেট কাহিনি, যেখানে একজন কিশোরী আবিষ্কার করছে, সে তাঁর শারীরিক, মানসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানে না। যারা জানত, তারা আবার আবিষ্কার করছে, তারাও আসলে ঠিক জানত না। মনুষ্যজাতির চেতনা আর শুন্যতা ধরা পড়ে পদে পদে। কিন্তু এই 'ব্লিক' যাপনের বর্ণনা পড়তে পড়তে একসময় বোঝা যায়, লেখিকা কী ভীষণভাবে হতাশার ছদ্মবেশে একটা আশার গল্প বলে চলছেন। আবার উল্টোটাও বলা যায়! স্ট্রিম অফ কন্সিয়াশনেস জাতীয় ন্যারেটিভ নয়, বইটা পড়তে গিয়ে কোথাও হাই ওঠে না, কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই গতিশীল কাহিনির ডেপথ এতটাই বেশি যে চমকে উঠতে হয়। বিশেষ করে বইটা সেকেন্ড হাফে গিয়ে যে উচ্চতায় পৌঁছে গেল, সেটা লিখে বোঝানো কঠিন। অনেকদিন পর একটা বই মাত্র দু তিন সিটিং এ শেষ করে ফেললাম আর শেষ করেও ভুলে যেতে পারলাম না। যারা এই ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন, এই কাজটা মিস না করাই ভালো।

যখন স্ক্রিপ্ট কবিতা হয়ে পর্দায় ফুটে ওঠে...

পঞ্চাশ মিনিটের সিনেমা, প্রায় কেউই দেখেনি। মুবিতে ছিল একসময়, পরে আর পাইনি। আইএমডিবিতে শুধু একজন রিভিউ দিয়েছে। অচল মিশ্রা যে সিনেমা করছে সেইজন্যই অনেকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। প্রায় সংলাপহীন একটা ছবি যে কত কিছু বলতে পারে, সেটা বোঝার জন্য এই জিনিসটা দেখা দরকার। এরকম ভিস্যুয়াল পোয়েট্রি পর্দায় তুলে আনা শেখাও যায় না, শেখানোও যায় না। তাজদার জুন্যায়েদের আবহসংগীত কাজটাকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

ধুইন

অচল মিশ্রা

July 21, 2024

গনেশ হালুই: দ্য ইনারস্কেপ আর্টিস্ট

অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট বা মেটাফিজিকাল আর্ট বা 'ইনারস্কেপ'... যা কিনা শিল্পী গনেশ হালুইয়ের সিগনেচার স্টাইল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই নিয়ে যে সাধারণ মানুষ বা শিল্পপ্রেমিকরাও খুব একটা সময় খরচ করেন না বা আগ্রহ দেখান না, তার যথাযথ কারণ আছে। এমনিতেই মডার্ন আর্ট একটা অববাস্তব আইডিয়া, ভিস্যুয়াল ইন্টারপ্রিটেশনের ঊর্ধ্বে গিয়ে শিল্পীর মাথার ভিতর কী চলছে আর সেই মনের ছবি জ্যামিতি আর কালার কন্ট্যুরের সাহায্য নিয়ে তিনি কীভাবে আর কেন কাগজে ইন্টারপ্রেট করছেন, সেটা বোঝা কঠিন। অবশ্য কখনও কখনও এমনও হয় যে রঙের আধিক্য বা কন্ট্রাস্ট থুড়ি উজ্জ্বলতা একটা ছবিকে সাধারণ মানুষের চোখে বিশেষ ভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে। কিন্তু তাতে ছবির দর্শন ধরা পড়ে না। শিল্পী কী ভাবছিলেন ধরা পড়ে না।

যাকগে, আমি আর্টের ছাত্র নই, কিছু জানিও না। কিন্তু আজ একটা বিশেষ ছবি নিয়ে (সেই ছবি উচিত না অনুচিত, ভালো না মন্দ, প্রচ্ছদ হিসেবে যথাযথ না নিগেটিভ মার্কেটিং জেনারেট করার উদ্দেশ্য নিয়ে করা, সে নিয়ে আমার কোনও বক্তব্য নেই, থাকা উচিতও নয়) অনেকের আগ্রহ চোখে পড়ল আর এই সূত্রে বেশ কয়েক বছর আগে পড়া 'দ্য ফিলিং আই' বলে একটা বইয়ের কিছু কথা মনে পড়ে গেল। আসল কথা হল, যদি কেউ সত্যিই কোনও ইনারস্কেপ ছবির বিচার করতে চায়, সেটা নিজের মতো করে বুঝতে চায়, তাহলে তাঁর একমাত্র উপায় শিল্পীকে বোঝা, তাঁর জীবন ও দর্শনের ওঠানামা, তাঁর তুলিকলম গড়ে ওঠার যাত্রাকে বোঝা। পাশাপাশি আর্ট সম্পর্কে যদি খানিকটা আইডিয়া থাকে, তাহলে লাভ বই ক্ষতি হবে না। এখন এই আইডিয়া বলতে আমি ক্রাফটের কথা বলতে চাইছি না, সেটা সম্ভবও নয়। যেমন, গনেশবাবুর ওয়াটারকালার স্টাইলেই এতগুলো লেয়ার আছে, তিনি এতভাবে একটা বিচ্ছিন্ন বস্তুকে রঙের মাধ্যমে ধরেন যে সেই পদ্ধতি বুঝতে গেলে আমাদের কান থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে। ওয়েট ইন ওয়েট, ওয়েট অন ড্রাই, ব্রড ফ্ল্যাট অ্যান্ড গ্রেডেড ওয়াশ, ড্রাই ব্রাশ, লিফটিং অফ পিগমেন্টস... এই প্রতিটা পদ্ধতির মাধ্যমে যে একটা ছোট্ট অবয়ব গড়ে ওঠে, তা মনস্ক দর্শকের মনের একটা বিশেষ তারকে স্পর্শ করে। কিন্তু আমি এখানে শুধুই মডার্ন আর্টের বেসিক কিছু পয়েন্টের কথা বলতে চাইছি, যেমন বিমূর্ত ফর্ম আর জ্যামিতির মাধ্যমে একটা সিম্বলিক ছবি তুলে ধরতে চাওয়া। কীরকম? এই ধরুন, দেশভাগ নিয়ে একটা ছবি, সেখানে কিছুই নেই, শুধু কতগুলো লাইন। এই সরল রেখাগুলো কোথাও কোথাও ওভাল শেপকে কেটে বেরিয়ে গিয়েছে। এমনটা হতেই পারে (নাও হতে পারে, জোর দিয়ে কিছুই বলা যায় না) যে এই রেখাগুলো আসলে দু দেশের মাঝে জোর করে টেনে দেওয়া সীমানাকে রেখাঙ্কিত করছে, এই সরলরেখাগুলো যেভাবে ওভালদের কেটে যাচ্ছে, তার মানে শিল্পী বলতে চাইছেন কীভাবে দেশভাগের এই সীমানা সাধারণ মানুষের জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। একটা বৃষ্টির ছবি দেখে আমি একবার হাঁ হতে গেছিলাম। বৃষ্টির ছবিতে বৃষ্টি নেই, জল নেই, ভিজে মাটি নেই, সবুজ পাতা নেই, শুধু একটা ইলুমিনাতি মার্কা বিচ্ছিন্ন চোখ। একটাই চোখ। অনেক কিছু ঘাঁটাঘাঁটি করে বোঝা গেল, বৃষ্টি আসলে ধরা পড়েছে সেই চোখে। একজন বৃষ্টি দেখছে, আরো ভালো করে বলতে গেলে শিল্পী নিজেই তার বৃষ্টি দেখার কথা ভাবছেন, এখানে তার চোখে দেখা বৃষ্টিই আসল, তিনি কী দেখেছেন, তার চোখে কী ধরা পড়েছে, সেটাই আসল, বৃষ্টিটা গৌণ। এমন হতেই পারে যে দুর্গাপুজোর ছবিতে একটা ত্রিভুজ আসলে ত্রিশুলের কথা বলতে চাইছে, একটা ডিসটর্টেড ঘুড়ি বা খাঁচার মতো আকৃতি আসলে স্বাধীনতার কথা বলতে চাইছে। পুজোর সঙ্গে যে স্বাধীনতার প্রচ্ছন্ন যোগ আছে। এমনও হতে পারে এসব কিছুই নয়, কোনও বিশেষ দিনক্ষণ বা বছরের স্মৃতিই বিমূর্ত রূপ নিয়ে এখানে ধরা দিয়েছে।

সহজ কথায়, জটিল বা কমপ্লেক্স থিমকে সহজ জ্যামিতি তুলে আনা মেটাফিজিকাল আর্টের প্রধান কাজ। কালার প্যালেটের কথাটাও মাথায় রাখলে ভালো। গনেশবাবু সাধারণত মিনিমালিস্ট ছবি আঁকেন, দু একটার বেশি রঙ ব্যবহার করেন না। নীল সবুজ ঘুরেফিরে আসে, লাল বা বেগুনির মতো উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার কমই দেখা যায়। এখন যেখানে রঙের ব্যবহার যতটা উজ্জ্বল, সেই কম্পোজিশনের মুড আর ডেপথ সাধারণত ততোটা বেশি হয়। এই সমস্ত কম্পোজিশন ঠিক কী কী আকারে এসেছে, কোথায় এসেছে, পাতা জুড়ে থাকা এই কম্পোজিশন মুভমেন্ট দেখে বোঝা যায় ছবির থিমটা ঠিক কতটা ডায়নামিক, কতটা তরল! তিনি যা ভাবছেন, তার একটা ছন্দময়তা আছে আর এই জ্যামিতিক আকারগুলো ছন্দবন্ধ জ্যামিতির শেপ নিয়ে স্পেসটাইমে বয়ে যাচ্ছে! এছাড়াও কিছু জিনিস আছে, যা গনেশবাবু বাদে অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যেও থাকে, তা হল স্প্রিচুয়াল আর কালচারার আন্ডারটোন বজায় রাখা। নন লিটেরাল রিপ্রেজেন্টেশন আর কালাচারাল রিপ্রেজেন্টেশন তুলে আনার অসংখ্য উপায় আছে। বিভিন্ন মোটিফের প্লেসমেন্ট, রঙ, লেয়ারিং... রঙের কথাই হোক। নীল রঙটা কতভাবে ব্যবহার হতে পারে একটা শারদীয় ছবিতে?

শরতের আকাশ বোঝানোর জন্য একটা নীল, নীলকন্ঠ শিব, নীল অপরাজিতা, নীলকণ্ঠ পাখি শিবের কাছে দেবীর ফিরে আসার কথা জানায়, নীল পদ্ম দিয়ে রাম দেবীর পুজো করেছিল, নীল উজ্জ্বল জামা পরে বাচ্চারা ঘুরতে বেরোয়... শিল্পীর মন ও স্মৃতিতে কোন রঙের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব কতটা, সেটা বুঝে তিনি রঙের ডেপথ বজায় রাখবেন। একটা জাতি বা গোষ্ঠীর রিটুয়াল সিম্বলকে ছবিতে তুলে আনা কিন্তু একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপ দেওয়া ইনারস্কেপে নতুন কিছু নয়।

গনেশ হালুই সমসাময়িক কালে ইনারস্কেপের মাস্টার ফিগার শুধু নয়, ভারতবর্ষে বিভিন্ন শিল্প ঐতিহ্যে বজয় রাখার পিছনে (অজন্তা সহ) তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। কিন্তু তাঁর জীবনের একটা অন্ধকার দিকও ছিল, মাতৃভূমি ছেড়ে চলে আসাত বেদনাটা তিনি কোনোদিনই ভুলে যেতে পারেননি। এই মেলানকলিক অতীত রূপক হয়ে তাঁর অনেক ছবিতেই ধরা পড়েছে। একবার কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, 'Pain is the beginning of all art, joy is the end. Art is not the question, art is not the answer. It is a continuous process. You cannot separate heat from fire in the end. If there is heat in fire, you feel it. There is continuity. It is transforming, it means it is continuing. There should be continuity in your life, in things. I was born, like a proverb, I have become old. We cannot stick to one point. You can’t step into the same river twice, because it’s never the same river."

এই পোস্টটা দিলাম, কারণ আর কাউকে দিতে দেখলাম না। এই সূত্রে যদি একজন দুজন গনেশ হালুইয়ের কাজ নিয়ে একটু চর্চা করে, তাহলেই আমি খুশি।

July 9, 2024

আমের পাঁচালি, প্রেমের কমিক্স

আমের ইতিকথা। ঠিক আমের মতোই মিষ্টি (স্থানবিশেষে টকমিষ্টি), নরম, সুন্দরী, সুবাসিত, মন কেমন করানো... আসুন, আম প্রেমিকরা আমের পাঁচালি পড়তে দলে দলে যোগ দিন।

আমের ইতিকথা। ঠিক আমের মতোই মিষ্টি (স্থানবিশেষে টকমিষ্টি), নরম, সুন্দরী, সুবাসিত, মন কেমন করানো... আসুন, আম প্রেমিকরা আমের পাঁচালি পড়তে দলে দলে যোগ দিন। জোকস অ্যাপার্ট, পরিচিত লেখক, সাংবাদিক, পরিবেশকর্মী সোপান জোশী ভারতীয় আমের যে কালচারার হিস্ট্রি লিখে দিয়ে গেলেন এই বইয়ে, তা আমের জীবন তো বটেই, আমাদের জীবনকেও ধরে রাখল। বই নিয়ে কাটাছেঁড়া করার ইচ্ছে নেই, তবে আমের স্মৃতি আর দ্রুত মুছে যেতে থাকা একটা অন্য ভারতের আমসর্বস্ব জীবনের স্বাদ পাওয়ার জন্যই এই বইটা পড়া চলে।

একটা ওয়েব কমিক থেকে শুরু হয়ে এই গ্রাফিক নভেল যে কীভাবে গোটা দুনিয়ার অন্যতম প্রিয় বই হয়ে উঠল, ভাবলে তাজ্জব হতে হয়। কুইয়ার আর এলজিবিটি নিয়ে কত বৈপ্লবিক আলোচনাই না হয়, কিন্তু মেনস্ট্রিমে একটা কুইয়ার রোমান্স যে একাধিক প্রজন্মকে এমনভাবে সম্মোহিত করে রাখতে পারে, সেটা সম্ভবত হার্টস্টপারের সাফল্যের আগে কেউ ভাবেনি। অথচ অ্যালিস ওসম্যানের এই গ্রাফিক নভেল সিরিজে বড় বড় বাতেলা নেই, জ্ঞান নেই, ভীষণ গুরুতর কিছু আর্টও নেই, আছে শুধু সারল্যে মাখা একটা টিন এজ লাভ স্টোরি। আর মন ছুঁয়ে যাওয়া কিছু ক্যারেক্টার৷ লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে আজকাল এই গ্রাফিক নভেলের ইউনিভার্সে নিজেকে কল্পনা করছে। নেটফ্লিক্সের দুটো সিজন ইকোয়ালি সুইট, চার্লি, নিক, অ্যানে, তারা, তাও, ডার্সি, মিস্টার ফারুক যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে। গতকাল পাঁচ নম্বর ভলিউম পড়ে শেষ করলাম। গল্প জীবনের নিয়ম মেনে একটু বড় হয়েছে, কিন্তু বাটারফ্লাই এর আনাগোনা আগের মতোই। ছয় নম্বর বইয়েই এই সিরিজ শেষ হবে, সেটা আসার আগেই হাজারজন গুডরিডসে টপ রেটিং দিয়ে বসে আছে, এই হল ক্রেজের নমুনা।

নেটফ্লিক্স সিজন থ্রি আসার আগে পড়ে ফেলুন। একান্তই যদি না পড়তে পারেন, সিরিজটা অন্তত মিস করবেন না।

July 5, 2024

ফ্রেঞ্চ অ্যাসেম্বলি ইলেকশন আর 'মিস্ট্রাল মেস'

ইউরো, কোপা, টি টোয়েন্টি কিছুই নয়, আসল থ্রিলিং ম্যাচ চলছে ইউ পার্লিয়ামেন্ট ইলেকশনে। ফিঞ্চারবাবু একেবারে এজ অফ দ্য সিট সিনেমা করতে পারবেন, মশলার অভাব নেই। ফার রাইট আর ফার লেফটের মধ্যে রেষারেষি, রুশ ইউক্রেন ওয়ার, ইমিগ্রেশন, অয়েল ডিপ্লোম্যাসি, গাজার জেনোসাইড, টেক ওয়ার, হ্যাকিং... মিলেমিশে দম দিয়ে বিরিয়ানি হয়ে গেছে।

ইউকেতে সুনক বাবু হেরে ভূত হয়েছেন (যাক, 'ব্রিটিশ ব্যাটাদের কাছ থেকে বদলা নিয়েছি' মার্কা কথা আর শুনতে হবে না), লেবর পার্টির কেয়ার স্টার্মার তুলনায় ভালো চয়েজ মনে হয়। তিনি বলেছেন, নৈতিকতা বজায় রেখে প্রোগ্রেসিভ লিবারিজমে বিশ্বাসী। কিন্তু খেলা আসলে জমেছে ফ্রান্সে। জমে ক্ষীর।

যারা জানেন না, ফ্রান্সের এই ইলেকশন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির জন্য, সেখানে ৫৭৭টা সিট থাকে। যে কেউই জিতুক, ২০২৭ অব্দি ইম্যানুয়েল ম্যাকরন রাষ্ট্রপতি থাকছেনই।

কিন্তু দেশের জনতার মতিগতি যে একটু হলেও পাল্টাচ্ছে, তাতে সন্দেহ নেই। একে তো ফ্রান্সের ইলেকশনে নানান ফ্যাকড়া। একবারে নয়, ভোট বেশিরভাগই হয় দু রাউন্ডে। প্রথম রাউন্ডে যদি কেউ ক্লিয়ার উইনার না হয়, তাহলে সেই সমস্ত পার্টি সেকেন্ড রাউন্ডে যেতে পারে যারা ১২.৫% এর বেশি ভোট পেয়েছে।

এইবার প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে সবাইকে দুরমুশ করে সবচেয়ে বেশি ভোট শেয়ার পেয়েছে ন্যাশনাল র্যালি, উনচল্লিশটা সিটে ক্লিয়ার উইনার (৩৩% ভোট শেয়ার)। জেনে রাখা ভালো ন্যাশনাল র্যালি একেবারে কট্টর ফার রাইট বা দক্ষিণপন্থী দল, একদম কপিবুক দক্ষিণপন্থী আদর্শ মেনে চলে। এরপর বামপন্থী নিউ পপুলার ফ্রন্ট (এন এফ পি) ২৯% ভোট পেয়ে দ্বিতীয় নম্বরে আছে, তিন নম্বরে মুখ থুবড়ে পড়েছে ম্যাকরনের সেন্ট্রিস্ট অনসম্বল কোয়ালিশন। কিন্তু যেহেতু ক্লিয়ার উইনার নেই, তাই এই রবিবার সেকেন্ড রাউন্ড হবে। কিন্তু মজা হল, এই দু রাউন্ডের মধ্যে নানারকম খেলা হয়, আর সেখানেই সব থ্রিল। ফ্রান্সে এই বছর ভোটার টার্ন আউট ৫০%, তাই সবাই যে একেবারে কট্টর হয়ে গেছে এসব ভেবে লাভ নেই। দেখা গেছে যে প্রথম রাউন্ডে লোকে ভোট দেয় অমুক পার্টিকে জেতাবে ভেবে, দ্বিতীয় রাউন্ডে (প্রথম রাউন্ডের রেজাল্ট দেখে) আরো বেশি লোকে ভোট দেয় এই ভেবে যে যে ইচ্ছে জিতুক, অমুক পার্টিকে হারাতে হবে।

আপাতত ম্যাকরনের সেন্ট্রিসট পার্টি আর এন এফ পি জোট বেঁধে ন্যাশনাল র্যালিকে আটকানোর চেষ্টা করছে, সে জন্য সাম দাম দণ্ড ভেদ কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এই লেফট সোশ্যালিস্ট জোট প্রায় ২০০ জন ক্যান্ডিডেটকে সরিয়ে দিয়েছে, ভিতরে ভিতরে দলবদল আর স্কুইড গেম ভালোই চলছে। ওপর ওপর নিউজ হল, ন্যাশনাল র্যালি একদম নাজি মার্কা পার্টি, এমনকি নাজিদের জন্য নাকি সফট কর্নারও আছে, ওরা এলে ইমিগ্রেশন দূরস্থান, ডুয়াল সিটিজেনদেরও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। কিন্তু ব্যাপার অতটাও সহজ নয়। আদর্শ ফাদর্শ ঠিক হ্যায়, কিন্তু আম জনতার জন্য সেন্ট্রিস্ট পার্টি যে বিশেষ কিছু করতে পারেনি সেটাই আসলে আগুনটাকে আরো কয়লা জুগিয়েছে। কিন্তু ধারণা এটাই যে, সেকেন্ড রাউন্ডে ন্যাশনাল র্যালিকে আটকাতে না পারলে ফ্রান্সের লিবারাল রাজনীতির যুগ শেষ। খতম। টাটা গুডবাই। গয়া।

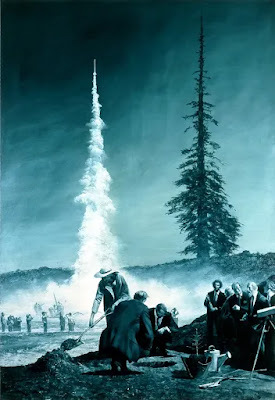

সে সব তো হল, কিন্তু ছবির এই বাবাজি কে? এই তো! এটাই তো মজা! ইনি হলেন সেই মানুষদের প্রতিনিধি, যারা সেন্ট্রিস্ট কোয়ালিশনের এই বাজে পারফর্ম্যান্স দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন! ইনি আর্থার মেনশ, ফ্রেঞ্চ এ আই কোম্পানি মিস্ট্রালের হর্তাকর্তা বিধাতা। গত কয়েক মাসে ফ্রেঞ্চ এ আই কোম্পানিরা হুড়মুড়িয়ে উঠে এসেছে, আর মিস্ট্রাল তো একদম ট্রেন্ড সেটার। স্যাম অল্টম্যানের সঙ্গে তার তুলনা টানা হয়েছে বারবার। দুজনেই তিরিশের কোঠায়, দুজনেই অসম্ভব শার্প মাইন্ড, দুজনেই এ আই রেভোলিউশুনারি। কথা তো হচ্ছিল যে এতদিন ধরে যে ইউ এস বেসড টেক অন্ত্রেপনইয়োরদের মোনোপলি চলছে, তাকে টক্কর দিতে পারে মিস্ট্রালের মতো নিউ এজ ফ্রেঞ্চ স্টার্ট আপ আর আর্থার মেনশের মতো ছেলেরাই। মিস্ট্রাল নিয়েই কথা বলছি, কিন্তু গত এক দেড় বছরে টেক দুনিয়ায় বেশ কিছু সাড়াজাগানো ফরাসি স্টার্টআপ এসেছে।

এখন আর্থারবাবু পড়েছেন মহা বিপদে। মুশকিল হল, দেশের যা হাল, মিস্ট্রালের ভবিষ্যত কী হবে কেউ জানে না! জোট বেঁধে যদি সেকেন্ড রাউন্ডে ন্যাশনাল র্যালিকে আটকানো যায়, তাহলে অ্যাডভান্টেজ থাকবে এন এফ পি মানে লেফট অ্যালাইন্ড পার্টিরই। তারা আবার বলেই রেখেছে, ক্ষমতায় এলে টেক কোম্পানিদের বিশেষ কোনও ছাড় দেওয়া হবে না, সবাইকে হেভি ট্যাক্স দিতে হবে। এই সোশ্যালিস্টদের নিয়ে এই জ্বালা! রিসার্চ এর জন্য বরাদ্দ টাকা যদি ট্যাক্সে যায়, ওপেন এ আই এর সঙ্গে কম্পিটিশন দূর, কোম্পানি চালানো মুশকিল হয়ে যাবে।

ওদিকে যদি ন্যাশনাল র্যালি যেতে, তাহলেও সাড়ে সর্বনাশ! মিস্ট্রাল যারা ডেভেলপ করেছে (বা অন্যান্য টেক কোম্পানিতে যারা গুরুত্বপূর্ণ পদে আছেন) তারা সবাই বেশিরভাগ ম্যাকরনের 'ফ্রেঞ্চ টেক ভিসা' প্রোগ্রামের মারফত ফ্রান্সে এসেছে, বাদবাকি ইন্ডিয়ান(সে আর নতুন কি) পকিস্তানি, আরব, ফিলিপিনো ইত্যাদি। কন্সাল্টান্টরাও ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা বা ব্রাজিল থেকে অনলাইনে কাজ করে। এদিকে ন্যাশনাল র্যালি হুমকি দিয়ে রেখেছে, নতুন কাউকে আসতে দেবে না, সবাইকে উল্টে তাড়িয়ে ছাড়বে। কোর ইঞ্জিনিয়াররাই ভ্যানিশ হলে মিস্ট্রালের এ আই বানাবে কে, রাইট উইং নেতারা? এদিকে কুমির অন্যদিকে ডায়নাসোর। যে বাঁচাতে পারত, সেই ম্যাকরনবাবু নিজেকেই বাঁচাতে ব্যস্ত! তাই মিস্ট্রাল নাকি ভাবছে, হ্যাকারদের সাহায্য নিয়ে ন্যাশনাল র্যালির পাশাপাশি এন এফ পি-এর এর রাজনীতিক খেলাও সাবোতাজ করবে।

খেলা দারুণ জমে গেছে! এইবার দেখা যাক, রবিবার ম্যাচের ফলাফল কী হয়!

July 3, 2024

দ্য আর্ট অফ থিংকিং

Triumph Over Mystery

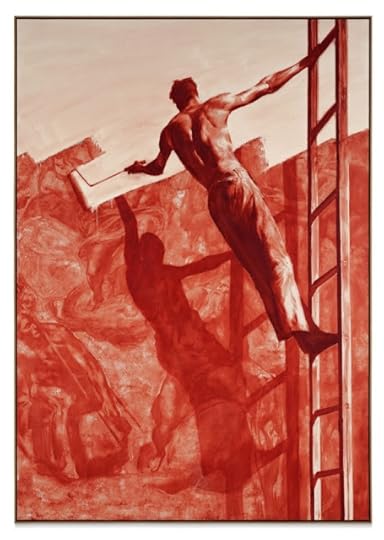

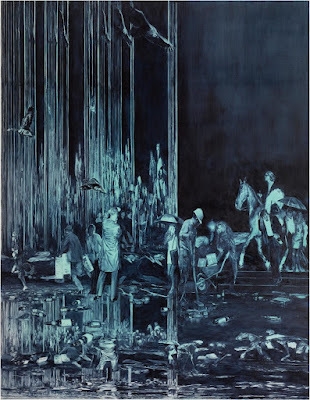

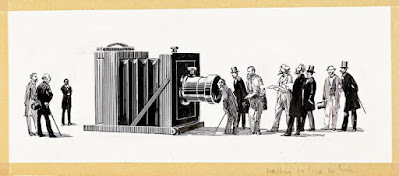

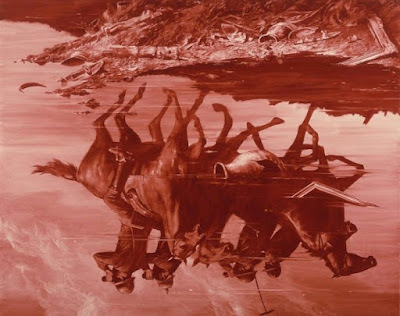

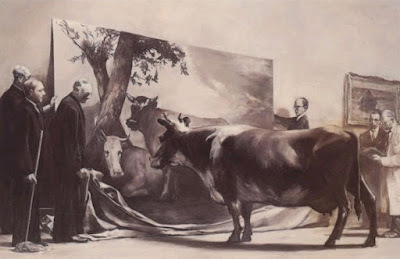

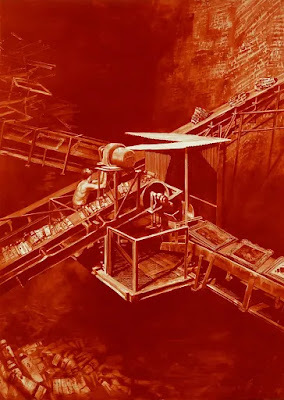

Triumph Over Mystery দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী শুধু একজন মার্কিন শিল্পীকে নিয়ে যদি পড়াশোনা করার ইচ্ছে থাকে, চোখ বন্ধ করে মার্ক টান্সির কাজ নিয়ে বসে পড়ুন। ভদ্রলোকের এক একটা কাজ নিয়েই চারখান করে বই লেখা হয়ে যাবে।

তাঁর এক একটা প্রকাণ্ড মোনোক্রোম্যাটিক ক্যানভাসের সামনে পড়লে সবাই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বটে, কারণ না থেকে উপায়ও নেই, কিন্তু তিনি যে ঠিক কী বলতে চাইছেন, সেটা সহজে বোঝার কোনও উপায় থাকে না।

একে তো টান্সির আর্ট স্টাইল একেবারে নিজস্ব ধারার, এমন করে কেউ কোনোদিন ছবি ফবি এঁকেছে বলে জানা নেই। প্রথমে তিনি একটা রঙ দিয়ে ক্যানভাসটা ভরিয়ে তোলেন, তারপর স্থানবিশেষে সেই রঙ খুরচে খুরচে তুলতে থাকেন। আবার পিচকিরির মতো করে রঙ ঢালেন, আবার সেই রঙ তোলেন। এই কন্সট্রাক্টিভ ডিকন্সট্রাকশনের পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে অবশেষে এমন এক সম্মোহনী ছবি উন্মোচিত হয়ে ওঠে, যা অবাস্তব বলে মনে হয়। অনেকে বলেছেন....টান্সির ছবি হল দ্য মার্জিং অফ ডিফারেন্ট রিয়ালিটিজ। সেখানে জ্যামিতি বিজ্ঞান দর্শন থেকে শুরু করে রাজনীতি, পপ কালচার সবই আছে, কিন্তু সে সবই আছে ছদ্মবেশে।

টান্সি আসলে শিল্পের ইতিহাস, দর্শন আর বিজ্ঞান নিয়ে ব্যাপকভাবে পড়াশোনা করেছেন, তাঁর ছবির মাধ্যমে তিনি শিল্পের বিবর্তন এর ইতিহাস লিখে চলেছেন। এক একটা ছবি একইসঙ্গে শিল্পের পূর্বসুরিদের সঙ্গে কথা বলছে আর উত্তরসূরিদের জন্য একটা বার্তা দিচ্ছে। ('কথা বলছে' লিখেছি বলে "আর সব ভালো তো? কাল ম্যাচ দেখলে?" মার্কা কথা হচ্ছে না, অ্যালাগরিকাল অর্থেই কথাটা ধরতে হবে।)

আরো সহজ করে বোঝাতে গেলে বলতে হয় টান্সি আসলে মানুষ বা ঘটনার ছবি আঁকেন না, তিনি ভাবনার ছবি আঁকেন। দ্য আর্ট অফ থিংকিং। তাঁর ছবির প্রোটাগনিস্টরা যা দেখছে, যা করছে, সবটাই আসলে তাদের চিন্তার প্রতিফলন। প্রতিটা কাজেরই একটা নির্দিষ্ট বিষয় আছে, যা কিনা ছবির শিরোনামে ধরা পড়েছে। আর এই নীরব কথোপকথনের সবটাই হচ্ছে সেই বিষয়বস্তুকে ঘিরে। এক একটা ছবির বিভিন্ন অংশে যে ঠিক কতগুলো স্তর আছে, সেগুলো নিয়ে ভাবতে বসলে বোঝা যায়, শিল্পী শুধুই ছবি আঁকেননি, পাশাপাশি একটা হাজার পাতার কালজয়ী উপন্যাসও লিখে ফেলেছেন।

Source of the loue

Source of the loue Transition team

Transition team Waiting in the line to look

Waiting in the line to look Still life

Still life Forward Retreat

Forward Retreat Judgement of Paris

Judgement of Paris An innocent eye test

An innocent eye test Robbe-Grillet cleansing every object in sight

Robbe-Grillet cleansing every object in sight Installing the lens

Installing the lens Columbus discovers Spain

Columbus discovers Spain Achilles and the tortoise

Achilles and the tortoise Matrix

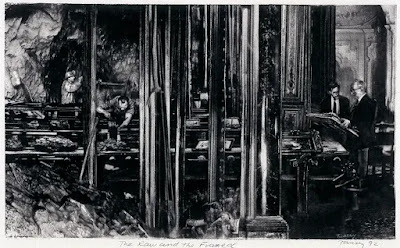

Matrix The Raw & the framed

The Raw & the framed A short history of modernist painting

A short history of modernist painting

June 20, 2024

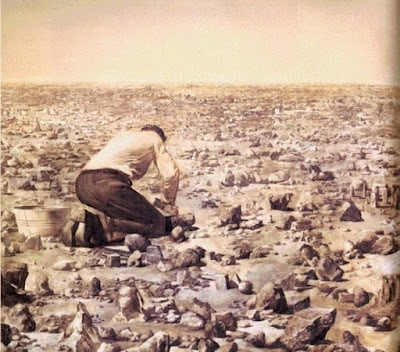

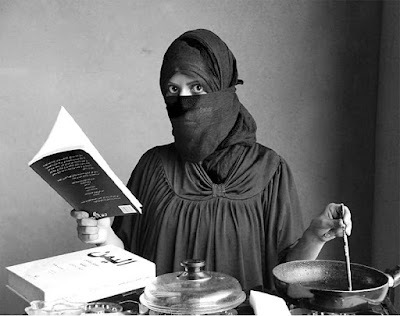

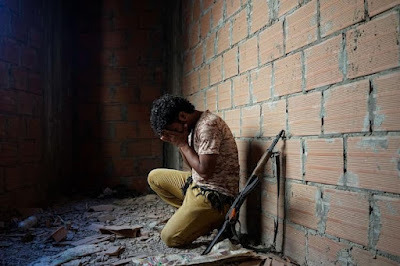

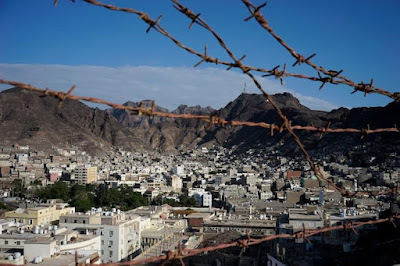

ইয়েমেন: দ্য লং স্টোরি অফ হাউথি মিলিশিয়া

Photographs by Amira Al-Sharifগোটা দুনিয়া ধরে যে ছিছালেদর শুরু হয়েছে, তাতে ডিসকোর্সের কোনও জায়গা আর বাকি নেই। বাকি নেই কোনও রিস্ট্রেনও। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকার, অ্যাগ্রেশন আর রাগ সকলের নাকের ওপর বসে আছে। পান থেকে চুন খসলেই গালাগাল চড় থাপ্পড় লাথি ঘুষি কাট্টা চাকু ট্যাঙ্ক মিসাইল সার্জিকাল স্ট্রাইক যুদ্ধ... এখন এসব কোনও ব্যাপারই নয়। যেদিকে তাকাও, ভারত থেকে মেক্সিকো, রাশিয়া থেকে ইউক্রেন, কোরিয়া থেকে শ্রীলঙ্কা, নারকো টেরর থেকে রিলিজয়াস পোলেরাইজেশন... সব জায়গায় এক কাণ্ড। নিজের ইমোশন কন্ট্রোল না করতে পেরে রাগের বশত একটা ভুলভাল কাজ ঘটিয়ে ফেলা, তারপর সেটা জাস্টিফাই করা। জাস্টিফিকেশানের জন্য তামাম কারণ, হোয়াটাবাউটারি আর যুক্তিও তৈরিই থাকে। কিন্তু কেউই ভাবে না এক একটা ছোট্ট অ্যাকশনের দীর্ঘকালীন কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে! উদাহরণ এর জন্য, এই সময়ের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে ঘটনা গোটা দুনিয়ার ঘুম কেড়ে রেখেছে, গ্লোবাল সাপ্লাই চেনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোটি কোটি ডলার লোকসান করিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য সহ বাকি পৃথিবীর শক্তি সমীকরণ বদলে দিচ্ছে, তা শুরু হয়েছিল এরকমই একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে। কিছু অপমানজনক কথা, আর তারপর অন্য পক্ষকে হেয় করে একটা ছোট্ট ভায়োলেন্ট অ্যাকশন! এখন সারা দেশ ও অর্ধেক দুনিয়াকে সেই অ্যাগ্রেসনের মূল্য চোকাতে হচ্ছে। কথা হচ্ছে হাউথি মিলিশিয়া নিয়ে, ইয়েমেনের এই সন্ত্রাসবাদী দল যা শুরু করেছে, তাতে আইসিস আর আল কায়দাও লজ্জা পেয়ে যাবে। কিন্তু, ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে অনেকেই এখনও বিশেষ কিছু বলছেন না, রাজনীতির এই নিয়ম। আসলে দুনিয়ার ঘুম উড়ে গেছে। যাই হোক, জিওপলিটিক্স নিয়ে ছোটখাটো কিছু লিখতে গেলেও অনেকটা বড় গল্প হয় যায়, আর এই ঘটনা প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে চলছে। ধৈর্য না থাকলে না পড়াই ভালো।ইয়েমেন দেশটা বহুকাল ধরে দুটো আলাদা আলাদা দেশে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে জনবহুল জায়গায় চিরকাল জায়দি মুসলিমদের শাসন ছিল, এরা শিয়া মুসলিমের একটা গোষ্ঠী। ছয়ের দশকে একটা মিলিটারি ক্যুপ হয়ে জায়দি সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ে, উত্তর ইয়েমেনে নতুন শাসকদলের আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যেও মারামারি চলতেই থাকত, ইনফ্যাক্ট প্রথম দিকের অনেক শাসককেই খুন করা হয়েছিল। কিন্তু সাতের দশকের শেষের দিকে আলী আব্দুল্লাহ সালাহ বলে একজন কর্নেল শত্রুদের দমিয়ে নর্থ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হয়ে ওঠেন। সালাহ ছিলেন জায়দি, কিন্তু এই গোষ্ঠীর আদর্শ বিশ্বাস পূর্ব সংস্কারের সঙ্গে তার দূর-দূর অব্দি কোনও সম্পর্ক ছিল না। ১৯৯০ আসতে আসতে সালাহ দক্ষিণ আর উত্তর ইয়েমেনের একীকরণ করে নতুন দেশের পত্তন করেন, কিন্তু এই বিশাল দেশের হাল হকিকত তাঁর কিছুই জানা ছিল না। ইয়েমেনের অধিকাংশ শক্তি ছিল সুন্নিদের কাছে, জায়দিদের সেটা পছন্দ ছিল না। উত্তরের পাহাড়ে মানুষ সুযোগ সুবিধা কিছু পেত না, তাদের সাহায্য করতে একটা নন প্রফিট আর এস এস এনজিও মার্কা ধার্মিক-সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠে, তারা সামাজিক কাজকর্ম করত, খাদ্য পানীয় স্বাস্থ্য সুবিধা নিয়ে সভাসমিতি বসাত, কিন্তু রাজনৈতিক অভিসন্ধি তাদের ছিল না। তবে এটা সত্যিই যে জায়দি গোষ্ঠীর একজন লোক দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে বসেছে আর নিজের লোকদেরই পাত্তা দিচ্ছে না, এই ঘটনার ফলে সালাহ অনেকের চোখের বালি হয়ে উঠেছিলেন। যাই হোক, সালাহর নিজের ক্যাবিনেটেই এক পলিটিশিয়ান ছিলেন, তার নাম হোসেন আল- হাউথি, তিনি নিজেও জায়দি, এবং এই মানুষটি বারবার সালাহের কাছে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছিলেন যে জায়দির প্রতি একটু সদয় হওয়া দরকার, সৌদি সরকারের কথায় না নেচে বরং দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ওপর অ্যাকশন নেওয়া হোক, সঙ্গে তাদের নিজেদের লোককে একটু বেশি অধিকার দেওয়া হোক, টাকাপয়সা রোজগার এর ব্যবস্থা হোক, উত্তরের জনতা আর ক্যাবিনেটের অনেকেই খুব একটা খুশি নেই, বিদ্রোহ হতে পারে। কিন্তু সালাহ তাঁকে পাত্তা দেননি। উল্টে কানের কাছে এই বকবক শুনে তাঁকে বারবার অপমান করেছেন, চোখ রাঙিয়েছেন, কড়া কড়া কথা শুনিয়েছেন, (শোনা যায় গায়ে হাতও তুলেছিলেন) এমনকি এ-ও বলেছেন, ওই পাহাড়ি অশিক্ষিত গুণ্ডাদের তিনি মোটেও কেয়ার করেন না। তারা চুলোয় যাক, সঙ্গে ইচ্ছে হলে হাউথিও সেখানে চলে যেতে পারেন। ক্যাবিনেটে তাঁর প্রয়োজন নেই। সালাহ বেচারি জানতেন না, তার এই অদূরদর্শী মনোভাব গোটা ইয়েমনকে এমন এক চিরকালীন হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিসে ঠেলে দেবে যেখান থেকে বেরোনোর কোনও আশাই থাকবে না। হাউথি অপমানিত হয়ে তাই করলেন, যা অন্য কোনও মাথা গরম জায়দি লিডার হলেও করত। তিনি সরকার থেকে আলাদা হয়ে সাদ্দায় একটা নিজস্ব পলিটিকাল উইং খুলে বসলেন আর নর্থের সেই ধার্মিক-সামাজিক 'বিলিভার্স ইউথ'-কে গরমাগরম ভাষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন। এতদিন ধরে যারা শুধুই মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে কাজ করছিল, তারা আচমকা মনে করতে শুরু করল, এসব করে কিস্যু হবে না, এই একরোখা সরকারকে তাড়াতে না পারলে তাদের মুক্তি নেই, কিছুই ঠিক হবে না। ফলে দু এক বছরের মধ্যেই ছাত্রদের জন্য সামার ক্যাম্প বদলে গেল মিলিশিয়া ক্যাম্পে, খাবারের জায়গায় বিতরণ হতে লাগল রাইফেল, ইরানের ইসলামিক বিল্পবের মতো করে একটা নতুন ইয়েমেনিক বিপ্লবের রূপরেখা তৈরি হতে লাগল। দশ বছরও হল না, দেখা গেল উত্তর ইয়েমেন জুড়ে সালাহর বিরোধীরা তাণ্ডব শুরু করেছে, পাহাড়ি অঞ্চলে নিজেদের চেকপোস্ট লাগিয়েছে, হাজার হাজার লোক অস্ত্র হাতে স্লোগান দিচ্ছে। এমন সময় ৯/১১ এর ঘটনা ঘটে গেল। ইয়েমেনে লুকিয়ে থাকা আল কায়দার সন্ত্রাসীদের খুঁজে বার করার জন্য আমেরিকা সালাহর ওপর চাপ দিতে লাগল। সালাহ আর কী করেন, সৌদির হাত আছে তার ওপর, আর ইউ এস আর সৌদি অ্যালাই। তিনি অনুমতি দিলেন, আমেরিকান ম্যারিনরা ইয়েমেনে এসে সন্ত্রাসীদের কচুকাটা করতে লাগল, সন্দেহের বশে সাধারণ মানুষের ওপরেও টর্চার শুরু হল, ইয়েমেনের মিলিটারিও তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এসব দেখে জায়দিরা রেগে আগুন, তারা শিয়া সেক্ট, সৌদির সুন্নি মুসলমানদের ওপর তাদের আগে থেকেই রাগ। আর আমেরিকার ওপর তো রাগ চিরকালের। দুই শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সালাহ নিজের দেশের শিয়াদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন দেখে তারা উত্তর ইয়েমেন জুড়ে একেবারে সশস্ত্র বিপ্লব করে বসল। অল-হৌথি নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভাষণ দিচ্ছেন, আঠ থেকে আশি সবাই ঝপাঝপ র্যাশনালাইজ হচ্ছে। ধর্মের গার্নিশিং করলেই অল্পশিক্ষিত লোকজন একদম যুক্তিবুদ্ধি হারিয়ে 'মার মার কাট কাট' করে, ততদিনে অল-হাউথি জেনে গেছেন।এইবার টনক নড়ল সালাহর। কিন্তু তিনি হলেন রাজা, ডিপ্লোম্যাসি দেখাবেন কেন? অন্যদের অপমান করতে পারেন, তাই বলে নিজের অপমান সইবেন কেন? সেই মানুষটার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন যাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এই গুণ্ডাদের দাবির সামনে মাথা নত করবেন? কভি নেহি। ফলে সালাহ করলেন কি, সোজা সিআইএ স্টাইলে অল-হাউথির উপর একটা 'বাউন্টি' ঘোষণা করলেন, সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে যথেচ্ছ ভাবে রেবেল-নন রেবেল নির্বিশেষে সবাইকে কচুকাটা করলেন আর ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বললেন, "অল হাউথি ইজ অ্যান্টিন্যাশনাল!" এর এক সপ্তাহের মধ্যেই মিলিটারি অ্যাকশন করে অল হাউথিকে একটা গুহা থেকে খুঁজে বার করা হল আর যমের বাড়ি পাঠানো হল।সালাহ ভেবেছিলেন, কাম খতম। এই ভায়োলেন্স দেখে বিদ্রোহীরা ভয়ে সিঁটিয়ে যাবে। কিন্তু, ওই একটা বুড়ো লোক কবে বলে গেছিল না, অ্যান আই ফর অ্যান আই মেকস দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ড! সালাহ ভাবতেও পারেননি, অল হাউথির হত্যা আগুনে ঘি-এর কাজ করবে! হাউথি সরকার থেকে বেরিয়ে জায়দিদের অধিকার দেওয়ার জন্য কাজ করছেন (এমনটা তাদের বলে বোঝানো হয়েছিল, আসলে তিনি নিজেও ক্ষমতালোভীই ছিলেন), তাঁকে দেশদ্রোহী বলাটা লোকেদের পছন্দ হয়নি। ফলে অল হাউথির সমস্ত ফলোয়াররা একাট্টা হয়ে নিজেদের 'হাউথি-রেবেল' বলে সরকারের বিরুদ্ধে ফুল ফ্লেজড যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল। এতদিন ধরে যারা দোনামনা করছিল, এইবার তারাও হাতিয়ার তুলে নিল! একটা মাঝারি আকারের সেপারেটিস্ট আন্দোলন কখন একটা বিশাল মিলিশিয়া গ্রুপ হয়ে উঠল, কেউ বুঝতেও পারল না।২০০৪ সাল আসতে আসতে হাউথি সন্ত্রাস সালাহের সেনাকে তাদের স্ট্রংহোল্ড থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জায়গা অধিকার করতে শুরু করল। স্থানীয় সমর্থন ছিলই, উত্তর মধ্য ইয়েমেনের ভূদৃশ্যের সঙ্গে তারা পরিচিত, দরকার পড়লে পাহাড়ের গিরিখাত আর গুহায় লুকিয়ে পড়ার জন্য ঘাঁটি তৈরি হয়ে গেছে। ফলে একেবারে গুরিল্লা স্টাইল ক্যাম্পেন চালিয়ে সালাহের আর্মিকে জবাই করা হতে লাগল। ইয়েমেনি আর্মি সার্চ পার্টি নিয়ে বেরোলে। তারা কিছুতেই হাউথিদের খুঁজে পায় না। গ্রামবাসীদের উপর জোরাজুরি করে তাদের ঘাঁটির খবর জানার চেষ্টা করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হল, একের পর এক পাহাড়ি আদিবাসীরা, অত্যাচারিত গ্রামের লোকজন রেগেমেগে হাতে অস্ত্র তুলে হাউথিদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। সালাহ উপায়ান্তর না দেখে এইবার সৌদির কাছে সাহায্য চাইলেন, যদি শত্রুদের ঘাঁটিয়ে এয়ারস্ট্রাইল করে লাভ হয়, অস্ত্রও দরকার। সৌদি সাহায্য করল বটে, কিন্তু তখন তারা নিজেরাও জানত না এই একটা পদক্ষেপ ইয়েমেনের এই পাহাড়ি যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক করে তুলবে। এয়ারস্ট্রাইকের ফলে হাউথিদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, তারা উত্তরে সীমানা পেরিয়ে সৌদির শহরে হামলা চালাতে লাগল, তাদের নাগরিকদের হোস্টেজ রেখে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা শুরু করে দিল।এদিকে, ইরান এতদিন বসে বসে এই সব ঘটনার উপর নজর রাখছিল। হাউথিরা এখন সৌদিকে থাপ্পড় মারছে, আর মধ্যপ্রাচ্যের আরব জগতে সৌদি ইরানের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাদের সর্বনাশ করতে মদদ তো দিতেই হয়। ফলে ইরান এইবার রেড সি-এর রাস্তা দিয়ে হাউথি মিলিশিয়ার জন্য অস্ত্র আর অর্থ পাঠাতে শুরু করল, বিনিময়ে তারাও রেগুলার ইন্টারভালে সৌদিতে হামলা চালিয়ে গেল, মাঝেমধ্যে ইজরায়েলেও মিসাইল ছুঁড়ে মারতে লাগল। এদিকে সৌদি পড়েছে মহা বিপদে, একদিকে দক্ষিণে হাউথিরা ঝামেলা পাকাচ্ছে, অন্যদিকে অল কায়দার একটা শাখা এসে দেশে ডেরা বেঁধেছে। হাউথিদের পরে মজা দেখাব ভেবে তারা আগে এই অল কায়দার শাখাকে টার্গেট করল। অল কায়দার সৌদি ব্রাঞ্চও কম যায় না, তারা ওখান থেকে পালিয়ে ইয়েমনে থাকা অল কায়দা ব্রাঞ্চের সঙ্গে জোট পাকিয়ে একটা খতরনাক দল বানিয়ে ফেলল, সেটার নাম অল কায়দা ইন আরাবিয়ান পেনিনসুলা কাম এ কিউ এ পি। গত দশ বছরে বোঝা গেছে, নেটওয়ার্ক আর ফান্ডিং এর দিক থেকে এই দলটির মতো বিপজ্জনক সন্ত্রাসী দল আর মধ্যপ্রাচ্য দূর, সম্ভবত দুনিয়াতেও নেই। যাই হোক, এ কিউ এ পি এর লক্ষও আইসিসের মতো একটা বিশাল ইসলামিক স্টেট বানানো, কিন্তু এই পূণ্য কাজে অন্য দল এসে ভাগ বসাবে, সেটা হতে দিতে তারা নারাজ। তাই ব্যাটাচ্ছেলেরা একদিকে হাউথি, অন্যদিকে সালাহের আর্মির সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিল। (যারা ভাবছেন আইসিস নিজে কোথায়, সবুর করুন, এখন সবে ২০১০ সাল)২০১১ সালে আরব বসন্তে কী হয়েছিল সবাই জানে। একের পর এক দেশে বিপ্লব শুরু হল, জনতা দুর্নীতিবাজ সরকারকে সরে যাওয়ার জন্য পথে নেমে পড়ল। একদিকে কেওস, অন্যদিকে আশা। ইরান আর সৌদি দুজনেই দেখল, সুযোগটা কাজে লাগানো যাক। এই মওকায় এমন সব দেশে অ্যালাই বানানো যাক যারা পরে দরকার পড়লে সাহায্য করতে পারবে। প্রথমেই নজর পড়ল ইয়েমেনের উপর। ইয়েমেনেও মিছিল আর জনবিদ্রোহ চলছে, হাউথিরা আগেই সরকারকে ঘোল খাওয়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগে আছে, এই সময়টা কাজে লাগিয়ে রেজিম চেঞ্জ করে নিজেদের একটা লোককে সরকারে বসানো হোক। কিন্তু সালাহ যেমন গোঁয়ার ছিলেন তেমন গোঁয়ার আছেন। কিছুতেই তিনি গদি ছাড়বেন না। তাতে জনারোষ আরো বেড়ে গেল। সৌদি বুঝল, এইটাই লাস্ট চান্স। তাদের দক্ষিণ সীমান্তে এসে হৌথিরা যা শুরু করেছে, সেটাকে সামাল দিতে হলে ইয়েমেনে নিজের কন্ট্রোল চাইই চাই। তারা গিয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য ইউনাইটেড নেশনসকে ধরল। ইউ এন আর সৌদির সম্মিলিত চাপে পড়ে সালাহ গররাজি হলেন, তাছাড়া প্রাণের ভয়ও ছিল, বিপ্লবীদের হাতে পড়লে মেরে হালুয়া বানিয়ে দেবেন। তিনি গদি ছেড়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদার মনসুর হাদিকে রাষ্ট্রপতি বানালেন, কিন্তু যেতে যেতে এতদিনে সঞ্চয় করা কয়েক বিলিয়ন ডলার নিয়ে যেতে ভুললেন ন, আর্মি আর ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরও টাকাপয়সা দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনলেন। ওদিকে হাদি প্রথমদিকে হাউথিদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন, কিন্তু বছরখানেক টানাটানি করেও কিছুই হল না, হাউথিরাও বুঝে গেল এ ব্যাটা শুধুই নাটক করতে এসেছে, ডিরেক্টর আসলে রিয়াদে বসে কাবাব খাচ্ছে। "ন্যাশনাল ডায়ালগ-এর নিকুচি" বলে তারা বেরিয়ে গেল, এতদিন সময় নষ্ট হয়েছে, সংগঠন দুর্বল করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। তারা আবার দ্বিগুন উৎসাহে ইরানের সাহায্য নিয়ে অসমাপ্ত কাজ শেষ করায় মন দিল।২০১৪ সাল আসতে আসতে হাউথিরা যে কোনও আধুনিক সৈন্যদলের সমকক্ষ হয়ে উঠল, একের পর এক জায়গা সরকারের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে তারা। ড্রোন, মিসাইল, রকেট, বোমা, অধ্যানুনিক রাইফেল, মাইন… ট্রেনিং ক্যাম্প দেখে বোঝার উপায় নেই এরা একটা সন্ত্রাসী দল। এদিকে হাদ্দির অবিবেচনায় দেশের অবস্থা আরো খারাপ, লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমন সময় তেলের দাম বাড়তে শুরু করল, জনারোষ দেখে হাউথিরা বুঝল এটাই সুযোগ। তারা এইবার দক্ষিণ ইয়েমনের দিকে এগোতে শুরু করল। মজার কথা হল, এই সময়ে হাউথিদের চিরশত্রু সালাহ, বিলকুল নীতিশ কুমার স্টাইলে পালটি মারলেন, তিনি ভাবলেন, হাদ্দিকে ভাগিয়ে হাউথিদের সঙ্গে হাত মেলালে আবার গদি পাওয়া যেতে পারে! ফলে তাঁর প্রভাবে থাকা সামরিক আধিকারিকরা হাউথিদের সাহায্য করতে লাগল, কয়েকদিনের মধ্যেই রাজধানী সানা হাউথিদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল। হাদ্দি তাঁর মন্ত্রী ফন্ত্রী নিয়ে আরো দক্ষিণে পালালেন, কিন্তু হাউথি দস্যুরা তাড়া করছে। উপায় না দেখে তিনি সৌদি আরবে পালালেন৷ ২০১৫ আসতে আসতে হাউথিরা রাজধানী সহ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে কব্জা করে স্বৈরশাসন চালাতে লাগল। যে বিলিভার্স ইউথ একসময় স্কুলে গিয়ে সামার ক্যাম্প করত, খাবার আর পোশাক দিত, স্বাস্থ্যসেবার জন্য চেষ্টা করত, তারাই এখন অপ্রেসিভ রেজিম চালাচ্ছে। কারো কথা পছন্দ না হলেই শুলে চড়ানো হবে! বাচ্চাদের স্কুল থেকে সরিয়ে এনে হাতে রাইফেল ধরিয়ে দেওয়া হল, মেয়েদের লাথি মেরে ঘরে বন্ধ করা দেওয়া হল, সিভিল সোসাইটির যে ক'জন হতভাগ্য এই দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা স্বাভাবিক নিয়মেই জেলে পচতে থাকল বা মারা পড়ল। বাচ্চারা তখন রাইফেল হাতে সাউথ দখল করবে বলে মার্চ করছে। এদিকে সৌদি আরব তখন নার্ভাস হয়ে গেছে। সাদার্ন নেবারের দেশে এরকম কাণ্ড হলে কে আর শান্তিতে ঘুমাতে পারে? তারপর হাউথিদের উপর ইরানের হাত আছে, কাল হয়তো এরা রিয়াদেই চড়াও হবে। সৌদিরা নিজেদের বেশ অভিজাত ধনী মনে করে, এইসব ফালতু ঝামেলায় অয়েল বিজনেস ক্ষতিগ্রস্ত হলেই হয়েছে! তা ভয় পেলে কী করতে হয়? কী আবার, ভয় পেলেও মারতে হয়, রাগ হলেও মারতে হয়, দুঃখ বা অপমান হলেও মারতে হয়, আর আনন্দ হলে তো মারতেই হয়! ভায়োলেন্স ইজ অলওয়েজ দ্য বেস্ট অপশন। ফলে সৌদি মিলিশিয়া-সিভিলিয়ান- হাউথি-আল কায়দা- বাচ্চা- বুড়ো নির্বিশেষে শয়ে শয়ে বোমা ফেলে ইয়েমনকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল। ক্রাউন প্রিন্স আর রক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সলমান নতুন নতুন এসেছেন, একটা উল্লেখযোগ্য কাজ না করলে সিভি খারাপ হয়ে যাবে! এয়ারস্ট্রাইকের পর অস্ত্র কম পড়তে এইবার তিনি বন্ধুর দিকে, মানে আমেরিকার দিকে চাইলেন। আমেরিকা ইরাকে গিয়ে বহুত ভুগেছে, নিজে আর ওই পাগলা আরবদের দুনিয়ায় ঢুকে অপমানিত হতে চায় না, তবে বন্ধু চেয়েছে বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওবামা কয়েক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র পাঠানোর অনুমতি দিলেন, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নিষিদ্ধ ক্লাস্টার মিউনিশনও পাঠিয়ে দিলেন। ২০১৫ থেকে ২০১৯, সৌদি আমেরিকার সব চেয়ে বড় আর্মস ইম্পোর্টার হয়ে রইল। সেই ২০১৫ থেকেই সৌদি আরব আর আরব কোয়ালিশনের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ইয়েমেনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। মাঝ থেকে অল কায়দার সেই গ্রুপ এসে জায়গা হড়প করছে, বাজারের নতুন মিলিশিয়া হিরো আইসিসও এসে পড়েছে। মার মার কাট কাট! এদিকে আমেরিকা বলল, হাউথিরা চুলোয় যাক আমার কি, কিন্তু আইসিস আর আল কায়দাকে তো দমন করতেই হবে। এই বলে তারা এই ইয়েমেনে এই দুটো সন্ত্রাসী দলের ডেরায় বোমা ফেলতে শুরু করল। কতজন সন্ত্রাসী মরল জানি না, কয়েক হাজার সিভিলিয়ান যে এয়ারস্ট্রাইকে মরল, তার প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া গেছে। হাউথিরাও চুপ করে বসার পাত্র না, তারা সৌদিতে ঢুকে একের পর এক ঘটনা ঘটাতে লাগল। সেই দেখে রক্ষামন্ত্রী সলমান রেগে গেলেন, এত বড় সাহস! পরদিনই ইয়েমেনে একশো তিরিশটা এয়ারস্ট্রাইক হল, স্কুল হাসপাতাল বাড়িঘর ওয়াটার প্লান্ট সব খতম! কল থেকে যদি বা বেরোয়, কালো জল বেরোয়। সবুজের চিহ্ন নেই। বাতাস ভারী হয়ে থাকে। রেড সি-তে সৌদি নৌবহরের পাহারা, যাতে অস্ত্র না আসতে পারে৷ কিন্তু ইরানও কম যায় না। এদিকে হাজার্নালিস্টরা ওয়ার ক্রাইমের দোহাই দিচ্ছে, সলমান ভাই নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছেন। এই প্রক্সি ওয়ারের মাধ্যমে যে তিনি চিরশত্রু ইরানকেই মজা দেখাচ্ছেন, তাতে তার সন্দেহ নেই। ওদিকে ইরানের সরকারও আনন্দে আছে, তার পাঠানো অস্ত্র যে হাউথিরা সউদিতে ব্যবহার করছে, এটা ভেবেই মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে। ২০১৭ সালে সৌদি আর ইউএই ভাবল, সালাহকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনলে পরিস্থিতিতে কিছুটা উন্নতি হতে পারে! সালাহ তো সেই জন্য জিভ বাড়িয়েই ছিলেন! হাউথিদের বিরুদ্ধে গেলেই তাঁকে ক্ষমতায় বসানো হবে শুনেই তিনি অবিকল ইয়েমেনিজ নীতিশ কুমার স্টাইলে রাজি হয়ে গেলেন, তাঁর নিজেদের সেনাপ্রধানরা এইবার হাউথিদের বিপক্ষে লড়তে শুরু করল। কিন্তু দুদিন পরই দেখা গেল সালাহ হাউথিদের হাতে খুন হয়েছেন। এদিকে তখন বাজারে এক সোনালি চুল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। তিনি আমেরিকার গদিতে বসেই বললেন, "ওয়ার ক্রাইমের নিকুচি! নিকেশ কর সব শালাকে।" এতদিন যা আসছিল, তার চেয়েও দ্বিগুণ অস্ত্র আসতে লাগল, এয়ারস্ট্রাইক বেড়ে গেল আরো বেশি! কে যে কাকে মারছে, কেন মারছে, তখন সে সব খতিয়ে দেখার সময় নেই।২০১৮ সালে এই কনফ্লিক্ট নতুন মোড় নিল। ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এতদিন সৌদির কোয়ালিশনে ছিল, এইবার সে বেঁকে বসল। ইউ এ ই জানাল, সে এই দলের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস হারিয়েছে। কিন্তু ইয়েমনে রাজনীতির প্রভাব বিস্তার করার শখ তাদের এখনও ষোল আনা। ফলে দেখা গেল, ইউ এ ই কোয়ালিশন ছেড়ে দক্ষিণ ইয়েমনে সক্রিয় এক অন্য দল সাদার্ন ট্রাঞ্জিশনাল কাউন্সিল আব এস টি সি কে সহায়তা করতে লাগল। এই দলটার সঙ্গে সৌদি ব্যাকড সরকার বা হাউথিদের সম্পর্ক ছিল না, তারা আসলে এক স্বতন্ত্র দেশ চাইছিল। ইউ এ ই খুব চালাক ভাবে দক্ষিণ থেকে তাদের সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নিল, যাতে এসটিসির রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। এক বছরের মধ্যেই তারা দক্ষিণ ইয়েমনে নিজেদের সরকার গঠন করে ফেলল, ইউ এ ই সেই সরকারকে সমর্থনও দিল। দিনে দিনে ইউ এ ই সাপোর্টেড এসটিসি আর সৌদি সাপোর্টেড সরকার হাত মিলিয়ে হাউথিদের রুখতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাউথিরা ততদিনে অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা ইরানিয়ান মিসাইল তাক করে একবার সৌদির অয়েল ফ্যাক্টরি, একবার ইজরায়েলকে নিশানা করছে। ২০২১ সাল আসতে আসতে হাউথিরা দেশের ৭০% জনসংখ্যাকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে জোর করে বা মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নিজেদের সঙ্গে করে নিয়েছিল, এই গোটা সময় ধরে এল কিউ এ পি আর আইসিস ইয়েমনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রভাব বাঁচানোর জন্য লড়াই চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা কহতব্য নয়। দু কোটি মানুষকে প্রতিদিন জল আর খাবার পৌঁছে দিতে হচ্ছে। বাড়ি নেই ঘর নেই, পানীয় জল নেই, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়নের কথা বলা হাস্যকরই বটে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, রোজ মরছেও, এর মধ্যেও কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বললে শুট আউটের নির্দেশ আছে, সে সরকার হাউথির হোক, সৌদি সমর্থিত সরকারের হোক, এসটিসির হোক… প্রায় নয় বছর যুদ্ধ চলার পর যখন বন্দুকবাজরাও একটু হাঁফিয়ে উঠেছে, তখন ইউএন এর মধ্যস্থতায় একটা সিজফায়ার করা হয়, ইরান ও সৌদির মধ্যেও ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন বহাল হয়, তাতেও চিনেরও ভূমিকা ছিল। এই ধ্বসে যাওয়া, দুমড়ে যাওয়া দেশে গিয়ে আমানা আল সারিফ, আসামা ওয়াগুইহ, মাত্তা ভেলাতি প্রভৃতিরা যে ছবি তুলে এনেছে, রিপোর্ট করেছে, সে সব দেখলে নিজেদের ভাগ্যশালী বলেই মনে হয়। সব কিছু হারিয়েও মানুষরা বলছেন, "এখনও বাঁচতে পারি! শুধু যদি এই লোকগুলো রাগ সামলে রাখে! কথায় কথায় মারামারি না করে!" এই লোকগুলো বলতে কোন লোকগুলো, সে কথার উত্তর কেউ দিতে চায়নি, সে লিস্ট অনেক বড়। সিজফায়ার এক বছরও টেকেনি। ইজরায়েল গাজার ওপর হামলা শুরু করতেই হাউথিরা শাসানি দিয়েছিল, এই বছর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তারা রেড সি থেকে যাওয়া জাহাজগুলোকে নিশানা বানাতে শুরু করেছে। আঠেরো ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ জাহাজ এম ভি রুবি মার ডুবিয়ে যে উন্মাদনা শুরু হয়েছিল, তা দিন দিন আরো বেড়েছে। মার্কিন জাহাজ, ইউরোপিয়ান জাহাজ, এশিয়ান জাহাজ… কিছুই ছাড়া পাচ্ছে না। ভারতে আসতে থাকা অয়েল ট্যাঙ্কারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইন্ডিয়ান নেভি রিলিফ ওয়ার্কের জন্য কাজ করছে, এদিকে ব্রিটেন, আমেরিকারা ফের হাউথিদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। এমনিতেও এই জায়গাটা অসম্ভব সেনসিটিভ, চারিদিকে যত দেশ, সবগুলো ফেইল্ড স্টেট। সিভিল ওয়ার, মিলিটারি ক্যুপ, সোমালি পাইরেট, জিবুতি আর ইথিওপিয়া নিয়ে তো একটা অন্য পোস্ট লেখা যায়। দুনিয়া জুড়ে ত্রাস, কারণ রেড সি সাপ্লাই চেনের জন্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, তারপর ইন্টারনেটের সমস্ত কেবল এখান দিয়েই গেছে, হাউথিরা বেশিদিন এরকম চালালে গ্লোবাল ইকোনমিতে মেল্টডাউন আসতে পারে! গাজায় যুদ্ধ গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ইরান, সৌদি সবাই আবার মাঠে নেমে এসেছে, আবার সেই যুদ্ধ, সেই এয়ারস্ট্রাইক, সেই সিভিল ওয়ার, সেই হাজার হাজার মানুষের প্রাণ হারানো… কী জানি, সালাহ যদি তিরিশ বছর আগে অল-হাউথির কথা শুনতেন! পছন্দ না করলেও তাকে যদি যথেচ্ছ অপমান না করতেন, লাথি মেরে না তাড়াতেন, তাহলে হয়তো ভবিষ্যৎটা অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু জানি, ৯৯.৯৯℅ মানুষ এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়ার কাউন্টার লজিক ইতিমধ্যেই ভেবে ফেলেছেন। সুতরাং, চলুক যুদ্ধ! দেশে দেশে! লড়াই হাতে, কাস্তে হাতে (না'হলে চড় থাপ্পড় তো আজকাল খুবই জনপ্রিয়) মানুষে মানুষে! টিভি আর খবরের কাগজে! ফেসবুকের কমেন্টে! দ্য ওয়ার মাস্ট গো অন!

Photographs by Amira Al-Sharifগোটা দুনিয়া ধরে যে ছিছালেদর শুরু হয়েছে, তাতে ডিসকোর্সের কোনও জায়গা আর বাকি নেই। বাকি নেই কোনও রিস্ট্রেনও। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সরকার, অ্যাগ্রেশন আর রাগ সকলের নাকের ওপর বসে আছে। পান থেকে চুন খসলেই গালাগাল চড় থাপ্পড় লাথি ঘুষি কাট্টা চাকু ট্যাঙ্ক মিসাইল সার্জিকাল স্ট্রাইক যুদ্ধ... এখন এসব কোনও ব্যাপারই নয়। যেদিকে তাকাও, ভারত থেকে মেক্সিকো, রাশিয়া থেকে ইউক্রেন, কোরিয়া থেকে শ্রীলঙ্কা, নারকো টেরর থেকে রিলিজয়াস পোলেরাইজেশন... সব জায়গায় এক কাণ্ড। নিজের ইমোশন কন্ট্রোল না করতে পেরে রাগের বশত একটা ভুলভাল কাজ ঘটিয়ে ফেলা, তারপর সেটা জাস্টিফাই করা। জাস্টিফিকেশানের জন্য তামাম কারণ, হোয়াটাবাউটারি আর যুক্তিও তৈরিই থাকে। কিন্তু কেউই ভাবে না এক একটা ছোট্ট অ্যাকশনের দীর্ঘকালীন কনসিকোয়েন্স কী হতে পারে! উদাহরণ এর জন্য, এই সময়ের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যে ঘটনা গোটা দুনিয়ার ঘুম কেড়ে রেখেছে, গ্লোবাল সাপ্লাই চেনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কোটি কোটি ডলার লোকসান করিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্য সহ বাকি পৃথিবীর শক্তি সমীকরণ বদলে দিচ্ছে, তা শুরু হয়েছিল এরকমই একটা ছোট্ট ঘটনা থেকে। কিছু অপমানজনক কথা, আর তারপর অন্য পক্ষকে হেয় করে একটা ছোট্ট ভায়োলেন্ট অ্যাকশন! এখন সারা দেশ ও অর্ধেক দুনিয়াকে সেই অ্যাগ্রেসনের মূল্য চোকাতে হচ্ছে। কথা হচ্ছে হাউথি মিলিশিয়া নিয়ে, ইয়েমেনের এই সন্ত্রাসবাদী দল যা শুরু করেছে, তাতে আইসিস আর আল কায়দাও লজ্জা পেয়ে যাবে। কিন্তু, ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে অনেকেই এখনও বিশেষ কিছু বলছেন না, রাজনীতির এই নিয়ম। আসলে দুনিয়ার ঘুম উড়ে গেছে। যাই হোক, জিওপলিটিক্স নিয়ে ছোটখাটো কিছু লিখতে গেলেও অনেকটা বড় গল্প হয় যায়, আর এই ঘটনা প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে চলছে। ধৈর্য না থাকলে না পড়াই ভালো।ইয়েমেন দেশটা বহুকাল ধরে দুটো আলাদা আলাদা দেশে বিভক্ত ছিল। সবচেয়ে জনবহুল জায়গায় চিরকাল জায়দি মুসলিমদের শাসন ছিল, এরা শিয়া মুসলিমের একটা গোষ্ঠী। ছয়ের দশকে একটা মিলিটারি ক্যুপ হয়ে জায়দি সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ে, উত্তর ইয়েমেনে নতুন শাসকদলের আবির্ভাব হয়। এদের মধ্যেও মারামারি চলতেই থাকত, ইনফ্যাক্ট প্রথম দিকের অনেক শাসককেই খুন করা হয়েছিল। কিন্তু সাতের দশকের শেষের দিকে আলী আব্দুল্লাহ সালাহ বলে একজন কর্নেল শত্রুদের দমিয়ে নর্থ ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট হয়ে ওঠেন। সালাহ ছিলেন জায়দি, কিন্তু এই গোষ্ঠীর আদর্শ বিশ্বাস পূর্ব সংস্কারের সঙ্গে তার দূর-দূর অব্দি কোনও সম্পর্ক ছিল না। ১৯৯০ আসতে আসতে সালাহ দক্ষিণ আর উত্তর ইয়েমেনের একীকরণ করে নতুন দেশের পত্তন করেন, কিন্তু এই বিশাল দেশের হাল হকিকত তাঁর কিছুই জানা ছিল না। ইয়েমেনের অধিকাংশ শক্তি ছিল সুন্নিদের কাছে, জায়দিদের সেটা পছন্দ ছিল না। উত্তরের পাহাড়ে মানুষ সুযোগ সুবিধা কিছু পেত না, তাদের সাহায্য করতে একটা নন প্রফিট আর এস এস এনজিও মার্কা ধার্মিক-সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠে, তারা সামাজিক কাজকর্ম করত, খাদ্য পানীয় স্বাস্থ্য সুবিধা নিয়ে সভাসমিতি বসাত, কিন্তু রাজনৈতিক অভিসন্ধি তাদের ছিল না। তবে এটা সত্যিই যে জায়দি গোষ্ঠীর একজন লোক দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা হয়ে বসেছে আর নিজের লোকদেরই পাত্তা দিচ্ছে না, এই ঘটনার ফলে সালাহ অনেকের চোখের বালি হয়ে উঠেছিলেন। যাই হোক, সালাহর নিজের ক্যাবিনেটেই এক পলিটিশিয়ান ছিলেন, তার নাম হোসেন আল- হাউথি, তিনি নিজেও জায়দি, এবং এই মানুষটি বারবার সালাহের কাছে আবেদন জানিয়ে যাচ্ছিলেন যে জায়দির প্রতি একটু সদয় হওয়া দরকার, সৌদি সরকারের কথায় না নেচে বরং দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের ওপর অ্যাকশন নেওয়া হোক, সঙ্গে তাদের নিজেদের লোককে একটু বেশি অধিকার দেওয়া হোক, টাকাপয়সা রোজগার এর ব্যবস্থা হোক, উত্তরের জনতা আর ক্যাবিনেটের অনেকেই খুব একটা খুশি নেই, বিদ্রোহ হতে পারে। কিন্তু সালাহ তাঁকে পাত্তা দেননি। উল্টে কানের কাছে এই বকবক শুনে তাঁকে বারবার অপমান করেছেন, চোখ রাঙিয়েছেন, কড়া কড়া কথা শুনিয়েছেন, (শোনা যায় গায়ে হাতও তুলেছিলেন) এমনকি এ-ও বলেছেন, ওই পাহাড়ি অশিক্ষিত গুণ্ডাদের তিনি মোটেও কেয়ার করেন না। তারা চুলোয় যাক, সঙ্গে ইচ্ছে হলে হাউথিও সেখানে চলে যেতে পারেন। ক্যাবিনেটে তাঁর প্রয়োজন নেই। সালাহ বেচারি জানতেন না, তার এই অদূরদর্শী মনোভাব গোটা ইয়েমনকে এমন এক চিরকালীন হিউম্যানিটেরিয়ান ক্রাইসিসে ঠেলে দেবে যেখান থেকে বেরোনোর কোনও আশাই থাকবে না। হাউথি অপমানিত হয়ে তাই করলেন, যা অন্য কোনও মাথা গরম জায়দি লিডার হলেও করত। তিনি সরকার থেকে আলাদা হয়ে সাদ্দায় একটা নিজস্ব পলিটিকাল উইং খুলে বসলেন আর নর্থের সেই ধার্মিক-সামাজিক 'বিলিভার্স ইউথ'-কে গরমাগরম ভাষণ দিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন। এতদিন ধরে যারা শুধুই মানুষের কল্যাণের কথা ভেবে কাজ করছিল, তারা আচমকা মনে করতে শুরু করল, এসব করে কিস্যু হবে না, এই একরোখা সরকারকে তাড়াতে না পারলে তাদের মুক্তি নেই, কিছুই ঠিক হবে না। ফলে দু এক বছরের মধ্যেই ছাত্রদের জন্য সামার ক্যাম্প বদলে গেল মিলিশিয়া ক্যাম্পে, খাবারের জায়গায় বিতরণ হতে লাগল রাইফেল, ইরানের ইসলামিক বিল্পবের মতো করে একটা নতুন ইয়েমেনিক বিপ্লবের রূপরেখা তৈরি হতে লাগল। দশ বছরও হল না, দেখা গেল উত্তর ইয়েমেন জুড়ে সালাহর বিরোধীরা তাণ্ডব শুরু করেছে, পাহাড়ি অঞ্চলে নিজেদের চেকপোস্ট লাগিয়েছে, হাজার হাজার লোক অস্ত্র হাতে স্লোগান দিচ্ছে। এমন সময় ৯/১১ এর ঘটনা ঘটে গেল। ইয়েমেনে লুকিয়ে থাকা আল কায়দার সন্ত্রাসীদের খুঁজে বার করার জন্য আমেরিকা সালাহর ওপর চাপ দিতে লাগল। সালাহ আর কী করেন, সৌদির হাত আছে তার ওপর, আর ইউ এস আর সৌদি অ্যালাই। তিনি অনুমতি দিলেন, আমেরিকান ম্যারিনরা ইয়েমেনে এসে সন্ত্রাসীদের কচুকাটা করতে লাগল, সন্দেহের বশে সাধারণ মানুষের ওপরেও টর্চার শুরু হল, ইয়েমেনের মিলিটারিও তাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এসব দেখে জায়দিরা রেগে আগুন, তারা শিয়া সেক্ট, সৌদির সুন্নি মুসলমানদের ওপর তাদের আগে থেকেই রাগ। আর আমেরিকার ওপর তো রাগ চিরকালের। দুই শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সালাহ নিজের দেশের শিয়াদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছেন দেখে তারা উত্তর ইয়েমেন জুড়ে একেবারে সশস্ত্র বিপ্লব করে বসল। অল-হৌথি নিজে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভাষণ দিচ্ছেন, আঠ থেকে আশি সবাই ঝপাঝপ র্যাশনালাইজ হচ্ছে। ধর্মের গার্নিশিং করলেই অল্পশিক্ষিত লোকজন একদম যুক্তিবুদ্ধি হারিয়ে 'মার মার কাট কাট' করে, ততদিনে অল-হাউথি জেনে গেছেন।এইবার টনক নড়ল সালাহর। কিন্তু তিনি হলেন রাজা, ডিপ্লোম্যাসি দেখাবেন কেন? অন্যদের অপমান করতে পারেন, তাই বলে নিজের অপমান সইবেন কেন? সেই মানুষটার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন যাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, এই গুণ্ডাদের দাবির সামনে মাথা নত করবেন? কভি নেহি। ফলে সালাহ করলেন কি, সোজা সিআইএ স্টাইলে অল-হাউথির উপর একটা 'বাউন্টি' ঘোষণা করলেন, সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে যথেচ্ছ ভাবে রেবেল-নন রেবেল নির্বিশেষে সবাইকে কচুকাটা করলেন আর ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে বললেন, "অল হাউথি ইজ অ্যান্টিন্যাশনাল!" এর এক সপ্তাহের মধ্যেই মিলিটারি অ্যাকশন করে অল হাউথিকে একটা গুহা থেকে খুঁজে বার করা হল আর যমের বাড়ি পাঠানো হল।সালাহ ভেবেছিলেন, কাম খতম। এই ভায়োলেন্স দেখে বিদ্রোহীরা ভয়ে সিঁটিয়ে যাবে। কিন্তু, ওই একটা বুড়ো লোক কবে বলে গেছিল না, অ্যান আই ফর অ্যান আই মেকস দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ব্লাইন্ড! সালাহ ভাবতেও পারেননি, অল হাউথির হত্যা আগুনে ঘি-এর কাজ করবে! হাউথি সরকার থেকে বেরিয়ে জায়দিদের অধিকার দেওয়ার জন্য কাজ করছেন (এমনটা তাদের বলে বোঝানো হয়েছিল, আসলে তিনি নিজেও ক্ষমতালোভীই ছিলেন), তাঁকে দেশদ্রোহী বলাটা লোকেদের পছন্দ হয়নি। ফলে অল হাউথির সমস্ত ফলোয়াররা একাট্টা হয়ে নিজেদের 'হাউথি-রেবেল' বলে সরকারের বিরুদ্ধে ফুল ফ্লেজড যুদ্ধ ঘোষণা করে দিল। এতদিন ধরে যারা দোনামনা করছিল, এইবার তারাও হাতিয়ার তুলে নিল! একটা মাঝারি আকারের সেপারেটিস্ট আন্দোলন কখন একটা বিশাল মিলিশিয়া গ্রুপ হয়ে উঠল, কেউ বুঝতেও পারল না।২০০৪ সাল আসতে আসতে হাউথি সন্ত্রাস সালাহের সেনাকে তাদের স্ট্রংহোল্ড থেকে তাড়িয়ে দিয়ে জায়গা অধিকার করতে শুরু করল। স্থানীয় সমর্থন ছিলই, উত্তর মধ্য ইয়েমেনের ভূদৃশ্যের সঙ্গে তারা পরিচিত, দরকার পড়লে পাহাড়ের গিরিখাত আর গুহায় লুকিয়ে পড়ার জন্য ঘাঁটি তৈরি হয়ে গেছে। ফলে একেবারে গুরিল্লা স্টাইল ক্যাম্পেন চালিয়ে সালাহের আর্মিকে জবাই করা হতে লাগল। ইয়েমেনি আর্মি সার্চ পার্টি নিয়ে বেরোলে। তারা কিছুতেই হাউথিদের খুঁজে পায় না। গ্রামবাসীদের উপর জোরাজুরি করে তাদের ঘাঁটির খবর জানার চেষ্টা করতে গিয়ে হিতে বিপরীত হল, একের পর এক পাহাড়ি আদিবাসীরা, অত্যাচারিত গ্রামের লোকজন রেগেমেগে হাতে অস্ত্র তুলে হাউথিদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। সালাহ উপায়ান্তর না দেখে এইবার সৌদির কাছে সাহায্য চাইলেন, যদি শত্রুদের ঘাঁটিয়ে এয়ারস্ট্রাইল করে লাভ হয়, অস্ত্রও দরকার। সৌদি সাহায্য করল বটে, কিন্তু তখন তারা নিজেরাও জানত না এই একটা পদক্ষেপ ইয়েমেনের এই পাহাড়ি যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক করে তুলবে। এয়ারস্ট্রাইকের ফলে হাউথিদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, তারা উত্তরে সীমানা পেরিয়ে সৌদির শহরে হামলা চালাতে লাগল, তাদের নাগরিকদের হোস্টেজ রেখে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা শুরু করে দিল।এদিকে, ইরান এতদিন বসে বসে এই সব ঘটনার উপর নজর রাখছিল। হাউথিরা এখন সৌদিকে থাপ্পড় মারছে, আর মধ্যপ্রাচ্যের আরব জগতে সৌদি ইরানের সবচেয়ে বড় শত্রু, তাদের সর্বনাশ করতে মদদ তো দিতেই হয়। ফলে ইরান এইবার রেড সি-এর রাস্তা দিয়ে হাউথি মিলিশিয়ার জন্য অস্ত্র আর অর্থ পাঠাতে শুরু করল, বিনিময়ে তারাও রেগুলার ইন্টারভালে সৌদিতে হামলা চালিয়ে গেল, মাঝেমধ্যে ইজরায়েলেও মিসাইল ছুঁড়ে মারতে লাগল। এদিকে সৌদি পড়েছে মহা বিপদে, একদিকে দক্ষিণে হাউথিরা ঝামেলা পাকাচ্ছে, অন্যদিকে অল কায়দার একটা শাখা এসে দেশে ডেরা বেঁধেছে। হাউথিদের পরে মজা দেখাব ভেবে তারা আগে এই অল কায়দার শাখাকে টার্গেট করল। অল কায়দার সৌদি ব্রাঞ্চও কম যায় না, তারা ওখান থেকে পালিয়ে ইয়েমনে থাকা অল কায়দা ব্রাঞ্চের সঙ্গে জোট পাকিয়ে একটা খতরনাক দল বানিয়ে ফেলল, সেটার নাম অল কায়দা ইন আরাবিয়ান পেনিনসুলা কাম এ কিউ এ পি। গত দশ বছরে বোঝা গেছে, নেটওয়ার্ক আর ফান্ডিং এর দিক থেকে এই দলটির মতো বিপজ্জনক সন্ত্রাসী দল আর মধ্যপ্রাচ্য দূর, সম্ভবত দুনিয়াতেও নেই। যাই হোক, এ কিউ এ পি এর লক্ষও আইসিসের মতো একটা বিশাল ইসলামিক স্টেট বানানো, কিন্তু এই পূণ্য কাজে অন্য দল এসে ভাগ বসাবে, সেটা হতে দিতে তারা নারাজ। তাই ব্যাটাচ্ছেলেরা একদিকে হাউথি, অন্যদিকে সালাহের আর্মির সঙ্গে লড়াই শুরু করে দিল। (যারা ভাবছেন আইসিস নিজে কোথায়, সবুর করুন, এখন সবে ২০১০ সাল)২০১১ সালে আরব বসন্তে কী হয়েছিল সবাই জানে। একের পর এক দেশে বিপ্লব শুরু হল, জনতা দুর্নীতিবাজ সরকারকে সরে যাওয়ার জন্য পথে নেমে পড়ল। একদিকে কেওস, অন্যদিকে আশা। ইরান আর সৌদি দুজনেই দেখল, সুযোগটা কাজে লাগানো যাক। এই মওকায় এমন সব দেশে অ্যালাই বানানো যাক যারা পরে দরকার পড়লে সাহায্য করতে পারবে। প্রথমেই নজর পড়ল ইয়েমেনের উপর। ইয়েমেনেও মিছিল আর জনবিদ্রোহ চলছে, হাউথিরা আগেই সরকারকে ঘোল খাওয়ানোর জন্য উঠেপড়ে লেগে আছে, এই সময়টা কাজে লাগিয়ে রেজিম চেঞ্জ করে নিজেদের একটা লোককে সরকারে বসানো হোক। কিন্তু সালাহ যেমন গোঁয়ার ছিলেন তেমন গোঁয়ার আছেন। কিছুতেই তিনি গদি ছাড়বেন না। তাতে জনারোষ আরো বেড়ে গেল। সৌদি বুঝল, এইটাই লাস্ট চান্স। তাদের দক্ষিণ সীমান্তে এসে হৌথিরা যা শুরু করেছে, সেটাকে সামাল দিতে হলে ইয়েমেনে নিজের কন্ট্রোল চাইই চাই। তারা গিয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য ইউনাইটেড নেশনসকে ধরল। ইউ এন আর সৌদির সম্মিলিত চাপে পড়ে সালাহ গররাজি হলেন, তাছাড়া প্রাণের ভয়ও ছিল, বিপ্লবীদের হাতে পড়লে মেরে হালুয়া বানিয়ে দেবেন। তিনি গদি ছেড়ে ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদার মনসুর হাদিকে রাষ্ট্রপতি বানালেন, কিন্তু যেতে যেতে এতদিনে সঞ্চয় করা কয়েক বিলিয়ন ডলার নিয়ে যেতে ভুললেন ন, আর্মি আর ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেরও টাকাপয়সা দিয়ে নিজের দিকে টেনে আনলেন। ওদিকে হাদি প্রথমদিকে হাউথিদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইলেন, কিন্তু বছরখানেক টানাটানি করেও কিছুই হল না, হাউথিরাও বুঝে গেল এ ব্যাটা শুধুই নাটক করতে এসেছে, ডিরেক্টর আসলে রিয়াদে বসে কাবাব খাচ্ছে। "ন্যাশনাল ডায়ালগ-এর নিকুচি" বলে তারা বেরিয়ে গেল, এতদিন সময় নষ্ট হয়েছে, সংগঠন দুর্বল করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। তারা আবার দ্বিগুন উৎসাহে ইরানের সাহায্য নিয়ে অসমাপ্ত কাজ শেষ করায় মন দিল।২০১৪ সাল আসতে আসতে হাউথিরা যে কোনও আধুনিক সৈন্যদলের সমকক্ষ হয়ে উঠল, একের পর এক জায়গা সরকারের কাছ থেকে কেড়ে নিচ্ছে তারা। ড্রোন, মিসাইল, রকেট, বোমা, অধ্যানুনিক রাইফেল, মাইন… ট্রেনিং ক্যাম্প দেখে বোঝার উপায় নেই এরা একটা সন্ত্রাসী দল। এদিকে হাদ্দির অবিবেচনায় দেশের অবস্থা আরো খারাপ, লোকজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এমন সময় তেলের দাম বাড়তে শুরু করল, জনারোষ দেখে হাউথিরা বুঝল এটাই সুযোগ। তারা এইবার দক্ষিণ ইয়েমনের দিকে এগোতে শুরু করল। মজার কথা হল, এই সময়ে হাউথিদের চিরশত্রু সালাহ, বিলকুল নীতিশ কুমার স্টাইলে পালটি মারলেন, তিনি ভাবলেন, হাদ্দিকে ভাগিয়ে হাউথিদের সঙ্গে হাত মেলালে আবার গদি পাওয়া যেতে পারে! ফলে তাঁর প্রভাবে থাকা সামরিক আধিকারিকরা হাউথিদের সাহায্য করতে লাগল, কয়েকদিনের মধ্যেই রাজধানী সানা হাউথিদের নিয়ন্ত্রণে চলে এল। হাদ্দি তাঁর মন্ত্রী ফন্ত্রী নিয়ে আরো দক্ষিণে পালালেন, কিন্তু হাউথি দস্যুরা তাড়া করছে। উপায় না দেখে তিনি সৌদি আরবে পালালেন৷ ২০১৫ আসতে আসতে হাউথিরা রাজধানী সহ দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে কব্জা করে স্বৈরশাসন চালাতে লাগল। যে বিলিভার্স ইউথ একসময় স্কুলে গিয়ে সামার ক্যাম্প করত, খাবার আর পোশাক দিত, স্বাস্থ্যসেবার জন্য চেষ্টা করত, তারাই এখন অপ্রেসিভ রেজিম চালাচ্ছে। কারো কথা পছন্দ না হলেই শুলে চড়ানো হবে! বাচ্চাদের স্কুল থেকে সরিয়ে এনে হাতে রাইফেল ধরিয়ে দেওয়া হল, মেয়েদের লাথি মেরে ঘরে বন্ধ করা দেওয়া হল, সিভিল সোসাইটির যে ক'জন হতভাগ্য এই দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা স্বাভাবিক নিয়মেই জেলে পচতে থাকল বা মারা পড়ল। বাচ্চারা তখন রাইফেল হাতে সাউথ দখল করবে বলে মার্চ করছে। এদিকে সৌদি আরব তখন নার্ভাস হয়ে গেছে। সাদার্ন নেবারের দেশে এরকম কাণ্ড হলে কে আর শান্তিতে ঘুমাতে পারে? তারপর হাউথিদের উপর ইরানের হাত আছে, কাল হয়তো এরা রিয়াদেই চড়াও হবে। সৌদিরা নিজেদের বেশ অভিজাত ধনী মনে করে, এইসব ফালতু ঝামেলায় অয়েল বিজনেস ক্ষতিগ্রস্ত হলেই হয়েছে! তা ভয় পেলে কী করতে হয়? কী আবার, ভয় পেলেও মারতে হয়, রাগ হলেও মারতে হয়, দুঃখ বা অপমান হলেও মারতে হয়, আর আনন্দ হলে তো মারতেই হয়! ভায়োলেন্স ইজ অলওয়েজ দ্য বেস্ট অপশন। ফলে সৌদি মিলিশিয়া-সিভিলিয়ান- হাউথি-আল কায়দা- বাচ্চা- বুড়ো নির্বিশেষে শয়ে শয়ে বোমা ফেলে ইয়েমনকে একেবারে ঝাঁঝরা করে দিল। ক্রাউন প্রিন্স আর রক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সলমান নতুন নতুন এসেছেন, একটা উল্লেখযোগ্য কাজ না করলে সিভি খারাপ হয়ে যাবে! এয়ারস্ট্রাইকের পর অস্ত্র কম পড়তে এইবার তিনি বন্ধুর দিকে, মানে আমেরিকার দিকে চাইলেন। আমেরিকা ইরাকে গিয়ে বহুত ভুগেছে, নিজে আর ওই পাগলা আরবদের দুনিয়ায় ঢুকে অপমানিত হতে চায় না, তবে বন্ধু চেয়েছে বলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওবামা কয়েক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র পাঠানোর অনুমতি দিলেন, এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য নিষিদ্ধ ক্লাস্টার মিউনিশনও পাঠিয়ে দিলেন। ২০১৫ থেকে ২০১৯, সৌদি আমেরিকার সব চেয়ে বড় আর্মস ইম্পোর্টার হয়ে রইল। সেই ২০১৫ থেকেই সৌদি আরব আর আরব কোয়ালিশনের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে ইয়েমেনের যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে। মাঝ থেকে অল কায়দার সেই গ্রুপ এসে জায়গা হড়প করছে, বাজারের নতুন মিলিশিয়া হিরো আইসিসও এসে পড়েছে। মার মার কাট কাট! এদিকে আমেরিকা বলল, হাউথিরা চুলোয় যাক আমার কি, কিন্তু আইসিস আর আল কায়দাকে তো দমন করতেই হবে। এই বলে তারা এই ইয়েমেনে এই দুটো সন্ত্রাসী দলের ডেরায় বোমা ফেলতে শুরু করল। কতজন সন্ত্রাসী মরল জানি না, কয়েক হাজার সিভিলিয়ান যে এয়ারস্ট্রাইকে মরল, তার প্রমাণ অবশ্যই পাওয়া গেছে। হাউথিরাও চুপ করে বসার পাত্র না, তারা সৌদিতে ঢুকে একের পর এক ঘটনা ঘটাতে লাগল। সেই দেখে রক্ষামন্ত্রী সলমান রেগে গেলেন, এত বড় সাহস! পরদিনই ইয়েমেনে একশো তিরিশটা এয়ারস্ট্রাইক হল, স্কুল হাসপাতাল বাড়িঘর ওয়াটার প্লান্ট সব খতম! কল থেকে যদি বা বেরোয়, কালো জল বেরোয়। সবুজের চিহ্ন নেই। বাতাস ভারী হয়ে থাকে। রেড সি-তে সৌদি নৌবহরের পাহারা, যাতে অস্ত্র না আসতে পারে৷ কিন্তু ইরানও কম যায় না। এদিকে হাজার্নালিস্টরা ওয়ার ক্রাইমের দোহাই দিচ্ছে, সলমান ভাই নিজের পিঠ চাপড়াচ্ছেন। এই প্রক্সি ওয়ারের মাধ্যমে যে তিনি চিরশত্রু ইরানকেই মজা দেখাচ্ছেন, তাতে তার সন্দেহ নেই। ওদিকে ইরানের সরকারও আনন্দে আছে, তার পাঠানো অস্ত্র যে হাউথিরা সউদিতে ব্যবহার করছে, এটা ভেবেই মুখ থেকে লালা ঝরে পড়ছে। ২০১৭ সালে সৌদি আর ইউএই ভাবল, সালাহকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনলে পরিস্থিতিতে কিছুটা উন্নতি হতে পারে! সালাহ তো সেই জন্য জিভ বাড়িয়েই ছিলেন! হাউথিদের বিরুদ্ধে গেলেই তাঁকে ক্ষমতায় বসানো হবে শুনেই তিনি অবিকল ইয়েমেনিজ নীতিশ কুমার স্টাইলে রাজি হয়ে গেলেন, তাঁর নিজেদের সেনাপ্রধানরা এইবার হাউথিদের বিপক্ষে লড়তে শুরু করল। কিন্তু দুদিন পরই দেখা গেল সালাহ হাউথিদের হাতে খুন হয়েছেন। এদিকে তখন বাজারে এক সোনালি চুল ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে। তিনি আমেরিকার গদিতে বসেই বললেন, "ওয়ার ক্রাইমের নিকুচি! নিকেশ কর সব শালাকে।" এতদিন যা আসছিল, তার চেয়েও দ্বিগুণ অস্ত্র আসতে লাগল, এয়ারস্ট্রাইক বেড়ে গেল আরো বেশি! কে যে কাকে মারছে, কেন মারছে, তখন সে সব খতিয়ে দেখার সময় নেই।২০১৮ সালে এই কনফ্লিক্ট নতুন মোড় নিল। ইউনাইটেড আরব এমিরেটস এতদিন সৌদির কোয়ালিশনে ছিল, এইবার সে বেঁকে বসল। ইউ এ ই জানাল, সে এই দলের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস হারিয়েছে। কিন্তু ইয়েমনে রাজনীতির প্রভাব বিস্তার করার শখ তাদের এখনও ষোল আনা। ফলে দেখা গেল, ইউ এ ই কোয়ালিশন ছেড়ে দক্ষিণ ইয়েমনে সক্রিয় এক অন্য দল সাদার্ন ট্রাঞ্জিশনাল কাউন্সিল আব এস টি সি কে সহায়তা করতে লাগল। এই দলটার সঙ্গে সৌদি ব্যাকড সরকার বা হাউথিদের সম্পর্ক ছিল না, তারা আসলে এক স্বতন্ত্র দেশ চাইছিল। ইউ এ ই খুব চালাক ভাবে দক্ষিণ থেকে তাদের সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নিল, যাতে এসটিসির রাস্তা পরিষ্কার করে দেওয়া যায়। এক বছরের মধ্যেই তারা দক্ষিণ ইয়েমনে নিজেদের সরকার গঠন করে ফেলল, ইউ এ ই সেই সরকারকে সমর্থনও দিল। দিনে দিনে ইউ এ ই সাপোর্টেড এসটিসি আর সৌদি সাপোর্টেড সরকার হাত মিলিয়ে হাউথিদের রুখতে চেষ্টা করল, কিন্তু হাউথিরা ততদিনে অসম্ভব শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তারা ইরানিয়ান মিসাইল তাক করে একবার সৌদির অয়েল ফ্যাক্টরি, একবার ইজরায়েলকে নিশানা করছে। ২০২১ সাল আসতে আসতে হাউথিরা দেশের ৭০% জনসংখ্যাকে ভুলিয়ে বুঝিয়ে জোর করে বা মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে নিজেদের সঙ্গে করে নিয়েছিল, এই গোটা সময় ধরে এল কিউ এ পি আর আইসিস ইয়েমনের বিভিন্ন জায়গায় তাদের প্রভাব বাঁচানোর জন্য লড়াই চালাচ্ছে। সাধারণ মানুষের অবস্থা কহতব্য নয়। দু কোটি মানুষকে প্রতিদিন জল আর খাবার পৌঁছে দিতে হচ্ছে। বাড়ি নেই ঘর নেই, পানীয় জল নেই, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়নের কথা বলা হাস্যকরই বটে। লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, রোজ মরছেও, এর মধ্যেও কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বললে শুট আউটের নির্দেশ আছে, সে সরকার হাউথির হোক, সৌদি সমর্থিত সরকারের হোক, এসটিসির হোক… প্রায় নয় বছর যুদ্ধ চলার পর যখন বন্দুকবাজরাও একটু হাঁফিয়ে উঠেছে, তখন ইউএন এর মধ্যস্থতায় একটা সিজফায়ার করা হয়, ইরান ও সৌদির মধ্যেও ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন বহাল হয়, তাতেও চিনেরও ভূমিকা ছিল। এই ধ্বসে যাওয়া, দুমড়ে যাওয়া দেশে গিয়ে আমানা আল সারিফ, আসামা ওয়াগুইহ, মাত্তা ভেলাতি প্রভৃতিরা যে ছবি তুলে এনেছে, রিপোর্ট করেছে, সে সব দেখলে নিজেদের ভাগ্যশালী বলেই মনে হয়। সব কিছু হারিয়েও মানুষরা বলছেন, "এখনও বাঁচতে পারি! শুধু যদি এই লোকগুলো রাগ সামলে রাখে! কথায় কথায় মারামারি না করে!" এই লোকগুলো বলতে কোন লোকগুলো, সে কথার উত্তর কেউ দিতে চায়নি, সে লিস্ট অনেক বড়। সিজফায়ার এক বছরও টেকেনি। ইজরায়েল গাজার ওপর হামলা শুরু করতেই হাউথিরা শাসানি দিয়েছিল, এই বছর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তারা রেড সি থেকে যাওয়া জাহাজগুলোকে নিশানা বানাতে শুরু করেছে। আঠেরো ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটিশ জাহাজ এম ভি রুবি মার ডুবিয়ে যে উন্মাদনা শুরু হয়েছিল, তা দিন দিন আরো বেড়েছে। মার্কিন জাহাজ, ইউরোপিয়ান জাহাজ, এশিয়ান জাহাজ… কিছুই ছাড়া পাচ্ছে না। ভারতে আসতে থাকা অয়েল ট্যাঙ্কারগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইন্ডিয়ান নেভি রিলিফ ওয়ার্কের জন্য কাজ করছে, এদিকে ব্রিটেন, আমেরিকারা ফের হাউথিদের ওপর বোমাবর্ষণ শুরু করেছে। এমনিতেও এই জায়গাটা অসম্ভব সেনসিটিভ, চারিদিকে যত দেশ, সবগুলো ফেইল্ড স্টেট। সিভিল ওয়ার, মিলিটারি ক্যুপ, সোমালি পাইরেট, জিবুতি আর ইথিওপিয়া নিয়ে তো একটা অন্য পোস্ট লেখা যায়। দুনিয়া জুড়ে ত্রাস, কারণ রেড সি সাপ্লাই চেনের জন্য অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, তারপর ইন্টারনেটের সমস্ত কেবল এখান দিয়েই গেছে, হাউথিরা বেশিদিন এরকম চালালে গ্লোবাল ইকোনমিতে মেল্টডাউন আসতে পারে! গাজায় যুদ্ধ গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ইরান, সৌদি সবাই আবার মাঠে নেমে এসেছে, আবার সেই যুদ্ধ, সেই এয়ারস্ট্রাইক, সেই সিভিল ওয়ার, সেই হাজার হাজার মানুষের প্রাণ হারানো… কী জানি, সালাহ যদি তিরিশ বছর আগে অল-হাউথির কথা শুনতেন! পছন্দ না করলেও তাকে যদি যথেচ্ছ অপমান না করতেন, লাথি মেরে না তাড়াতেন, তাহলে হয়তো ভবিষ্যৎটা অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু জানি, ৯৯.৯৯℅ মানুষ এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেওয়ার কাউন্টার লজিক ইতিমধ্যেই ভেবে ফেলেছেন। সুতরাং, চলুক যুদ্ধ! দেশে দেশে! লড়াই হাতে, কাস্তে হাতে (না'হলে চড় থাপ্পড় তো আজকাল খুবই জনপ্রিয়) মানুষে মানুষে! টিভি আর খবরের কাগজে! ফেসবুকের কমেন্টে! দ্য ওয়ার মাস্ট গো অন!

June 13, 2024

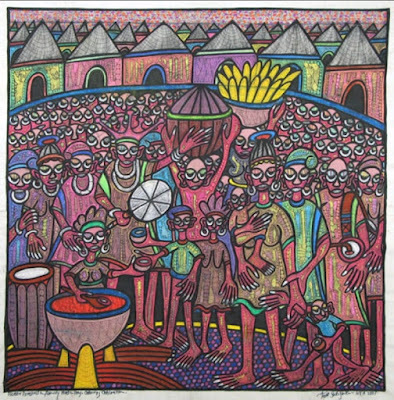

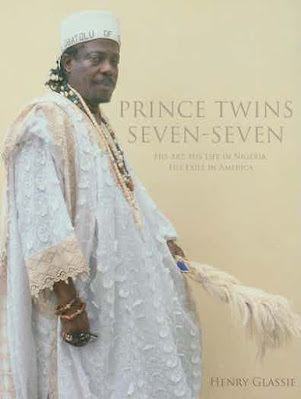

টুইন্স সেভেন সেভেন-- এক 'স্পিরিট-এড' শিল্পী

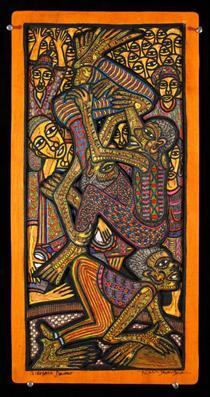

ইয়োরুবা সংস্কৃতিতে বাবালাওদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে। বাবালাও হল ইফা ওরাকলের সেই সমস্ত প্রিস্ট বা ধার্মিক পূজারী, যাঁরা ঈশ্বরের আশীর্বাদ পেয়ে স্পিরিচুয়ালি হাইয়ার লেভেলে চলে গেছে, মহাবিশ্বের অজানা রহস্য এখন তাঁদের জানা। ইয়োরুবা ভাষায় এই কথাটার মানেই হল ফাদার অফ সিক্রেটস। কিন্তু ইফাটা কী বস্তু! ইফা আর কিছুই নয়, একটা স্প্রিচুয়াল প্রফেসি বা দৈববাণীর সিস্টেম, এই সিস্টেম ইয়োরুবার সুপ্রিম ডেইটি ওলোরুন বা ওলাদুমার দেবতাকে নিবেদিত, কিন্তু ইকার কোর হল মেধার দেবতা (উরিষ্যা) ওরিশ্যা ওরুনমিলার শিক্ষা। সেই শিক্ষার ফাউন্ডেশন নিয়েই ইফা কালচার আর বাবালাওদের বিবর্তন ঘটেছে।

বাবালাওরা তন্ত্রমন্ত্র, জাদু, আত্মার আগমন ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করেন এবং আগে থেকেই দুনিয়ার সমস্ত জীবজগতের ভবিষ্যৎ জেনে ফেলতে পারেন বলে বিশ্বাস আছে। সব ইফা পুরোহিত অবশ্য বাবালাও হতে পারেন না, সে জন্য 'ইকবাল' চাই। মানে, সেই ব্যক্তি কসমিক আশীর্বাদের অধিকারী না হতে পারলে বাবালাও হতে পারবেন না।

বাবালাওরা তন্ত্রমন্ত্র, জাদু, আত্মার আগমন ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করেন এবং আগে থেকেই দুনিয়ার সমস্ত জীবজগতের ভবিষ্যৎ জেনে ফেলতে পারেন বলে বিশ্বাস আছে। সব ইফা পুরোহিত অবশ্য বাবালাও হতে পারেন না, সে জন্য 'ইকবাল' চাই। মানে, সেই ব্যক্তি কসমিক আশীর্বাদের অধিকারী না হতে পারলে বাবালাও হতে পারবেন না। এইবার এইসব শুনে যদি কারো কুসংস্কার মনে হয়, তাহলে বলতে হয়, ইয়োরুবা সংস্কৃতির এই প্র্যাক্টিস শুধু পশ্চিম আফ্রিকার গ্রামেগঞ্জে টিকে নেই, লন্ডন প্যারিস নিউইয়র্কের এলিট মহলেও নিয়মিত উড়িষ্যাদের পুজো করা হয়, মন্ত্রোচ্চারণ সহ সুপারন্যাচারাল প্র্যাক্টিসও চলে। গত বছর ভিয়েনাও এমন একটা বাবালাও ইভেন্টের আয়োজন চোখে পড়েছিল। এসব ভূতপ্রেত ঝাড়ফুঁক করে কী সত্যি কোনও লাভ হয়? হয় না বলাই যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু তবু এক একটা ঘটনা ঘটে, যেগুলো আমার মতো লোকজনকে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় মেরে বলে যায়, তুমি কিস্যু জানো না বাছা।

এই ভূমিকার প্রয়োজন ছিল না হয়তো, কারণ ইয়োরুবার তন্ত্রসাধনা বা জাদুটোনা নিয়ে আমার কিছুই বলার নেই। বলার ছিল এক শিল্পীর অবিশ্বাস্য জীবনের কথা, যিনি একাধারে গায়ক, কম্পোজার, নৃত্যশিল্পী, ভাস্কর্য ও পেইন্টার। নাইজিরিয়ার আর্ট ওয়ার্ল্ডকে সারা দুনিয়ায় জনপ্রিয় করতে এই মানুষটির যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তা অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হল তাঁর জীবন কাহিনি।

আজকাল পপ কালচার জগতে 'ডোপ' বলে একটা স্ল্যাং ব্যবহার করা হয়। আফ্রিকা হল সেই ডোপ। এই মহাদেশের শিল্প সংস্কৃতি রাজনীতি সমাজ নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে নেশা হয়ে যায়। তার কারণটাও সহজে অনুমেয়। আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গা থেকে যে সৃজনশীলতা উঠে আসে, তার অধিকাংশের কোনও রেফারেন্স পয়েন্ট আমাদের কাছে নেই। এ এক আলাদাই দুনিয়া। গত বছর আফ্রিকান আর্ট আর আর্টিস্ট সম্পর্কে কিছু কিছু লেখা পোস্ট করার কথা ভেবেছিলাম, দু একটার পর আর হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, আরো কয়েকটা লিখে রাখা ছিল। তাই টুইন্স সেভেন সেভেনের একটা ছবি যখন ইন্সটাগ্রামে চোখের সামনে চলে এল, ভাবলাম এই পুরোনো লেখাটা পোস্ট করে দেওয়া যাক।

নামের কী বাহার! টুইন্স সেভেন সেভেন! তবে কিনা তাঁর আসল নাম এটা নয়, সেটা হল ওমোবা তাইও ওলানিয়ি ওয়েওয়ালে তোয়েজে ওয়েলালে ওসুনতোকি। নাইজিরিয়ার সবচেয়ে নামকরা বৈপ্লবিক শিল্পী তো বটেই, কিন্তু গানের জগতেও তাঁর নামডাক কিছু কম নেই। ইউনেস্কোর পিস প্রাইজ পেয়েছেন, নাইজিরিয়া সহ গোটা দুনিয়ায় সম্মানিত হয়েছেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন রাস্তায় রাস্তায়, না খেতে পেয়ে শীতের রাত্রে ঘুরে বেরিয়েছেন, চোর ডাকাতের হাতে লাঞ্চিত হয়েছেন, দুর্ঘটনায় মরতে মরতে শেষ পর্যন্ত মরেননি, কিন্তু ভাঙা কোমর আর হিপ নিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত জীবন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। অথচ, এই মানুষটার মধ্যে কিনা দৈব বাস করত বলে অনেকের বিশ্বাস।

টুইন্স সেভেন সেভেনের জীবন নিয়ে নাইজিরিয়ার বাইরে তেমন আলোচনা হয় না, উইকিতে বা ইন্টারনেটে কোথাও এসব ডিটেলে লেখা নেই। কিন্তু তাঁর জীবন যতটা চিত্তাকর্ষক, ততোটাই অভাবনীয়।

বলছি, মুসলমান বাবা আর ক্রিশ্চান মায়ের সন্তান হলে কী হয়?এমনিতে কিছুই হয় না, কিন্তু ব্যাপারটা যখন চল্লিশের দশকে ঘটে, আর তাও ঘটে নাইজিরিয়ার ওগিডি বলে এক অনামা জায়গায়, তখন অনেক কিছুই হয়। প্রথমেই যা হয়, সমাজের লোক আপনাকে বাঁকা চোখে দেখতে শুরু করে। দু দলের ধর্মগুরুরাই আপনাকে নিয়ে হেলাফেলা করে, অনেকে স্রেফ অভিশাপ দেয়। সেই অভিশাপের ফলে হয়তো নয়, কিন্তু ঘটনা এটাই যে মারির গর্ভে সাত সাতবার জমজ বাচ্চার আগমন হয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন ছাড়া কেউই বাঁচেনি। (প্রসঙ্গত, নাইজিরিয়ায় জমজ বাচ্চার জন্মের হার সবচেয়ে বেশি)

মারির স্বামী আইতোয়েজে নিজেও প্রায় বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে তার ওপর অভিশাপ লেগেছে, কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। বরং গিয়ে হত্য দিয়েছিল পাশের গাঁয়ের বাবলাওয়ের কাছে। সৌভাগ্যবশত, বাবলাওরা মুসলমান ক্রিশ্চান পরোয়া করেন না, মৃত্যু পরবর্তী আর জন্মের আগের দুনিয়া নিয়েই তাঁদের কাজকারবার বেশি, জ্যান্ত মানুষের চেয়ে বেশি আড্ডা হয় সম্ভবত আত্মার সঙ্গেই। মারিকে দেখেই তিনি বলে দিয়েছিলেন, কেস গড়বড়। অনেক কাজ করতে হবে।

তা গুনেটুনে দেখে তাঁর বিধান এল, ওসুন দেবীকে নিবেদিত নদীর জল ছাড়া জল খেলে মারির গর্ভের সন্তান সারভাইভ করবেন না। তখন মারি আবার প্রেগন্যান্ট, আর অজন্মা বাচ্চার জন্য সব কিছু করতে তইয়ার। ফলে আনুষ্ঠানিক পুজোপাঠ ছাড়া যেটা হল, মারিকে সেই পবিত্র নদীর জল খাওয়ানো হতে লাগল। পুর্বপুরুষদের আশীর্বাদের জন্যও ভয়ানক সব যজ্ঞফজ্ঞ হল, কিন্তু বাবলাও এরইমধ্যে একদিন বলে দিলেন, সন্তান যদি বেঁচেও যায়, মনে রেখো, সে মানুষ নয়, মনুষ্য রূপে নিয়ে আসা এক দৈব আত্মা। বেশি ঝামেলা করলেই মানুষের রূপ ছেড়ে আত্মা হয়ে পালাবে। দ্বিতীয়ত, এই ছেলে যে কাজে হাত দেবে, সেই কাজেই এক্সেল করবে। কিন্তু, মানুষের মতো করে বাঁচার বিদ্যা তাঁর জানা নেই, সে আসলে মানুষ নয়। তাই যত বড় ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেন, অর্থোপার্জন করতে পারবে না। যত বড় নেতা হোক না কেন, রাজ্য ধরে রাখতে পারবে না। যত বড় সেলেব হোক না কেন, খ্যাতি ধরে রাখতে পারবে না। সময়ের আগে সে মরবে না, কারণ পুর্বপুরুষ আর ওরুনমিলার আশীর্বাদ আছে তাঁর ওপর, কিন্তু এই দুনিয়ায় কাজ ফুরোনো হয়েছে জানতে পারলেই তাঁকে স্পিরিট ওয়ার্ল্ডে ফিরে যেতে হবে।

মারি আর আইতোয়েজে, দুজনেই মেনে নিয়েছিলেন। না মেনে উপায়ও নেই। অবশেষে মারির ছেলে হল, আর আশ্চর্যভাবে সে ছেলে বেঁচে গেল। আগে সাত বার জমজ ছেলে মারা গিয়েছে, তাই ছেলের অল্টারনেট নাম হয়ে গেল টুইন্স সেভেন সেভেন। তাঁর রূপ ধরে নাকি তাঁর ঠাকুরদাই ফিরে এসেছিলেন।

যাই হোক, টুইন্স সেভেন সেভেনের জীবন যেভাবে গড়িয়েছে, তাতে ওই বাবালাওয়ের ভবিষ্যৎবাণীর কথাই মনে পড়ে। সবাই বলে, ছোটবেলায় সে মাকে বহুত জ্বালিয়েছে। বকা খেলেই বলত, ওসব দোষ আমি বুঝি না, বেশি বকলে নিজের জগতে ফিরে যাব। তবে ধীরে ধীরে তাঁর অন্যান্য জিনিসে আগ্রহ জাগে, তখন আর ফিরে যাওয়ার কথা মাথায় আসত না।

এই ছেলে ছেলেবেলা থেকে যে জিনিস করতে গেছে, সেখানে গিয়েই কেরামতি দেখিয়েছে। ইয়োরুবা সংস্কৃতির উৎসবে নাচ করতে করতে তার নাচের শখ হয়, তারপর সে এমন নৃত্যচর্চা শুরু করে যে সবাই অবাক। উৎসবের সময় তাকে নাচতে দেখার জন্য কয়েক গ্রাম লোক এসে হাজির হত। একসময় এমনও গেছে, অর্থাভাবে রাস্তায় নেচে নেচে পয়সা চাইতেন, লোকে আধুলি ছুঁড়ে দিত।

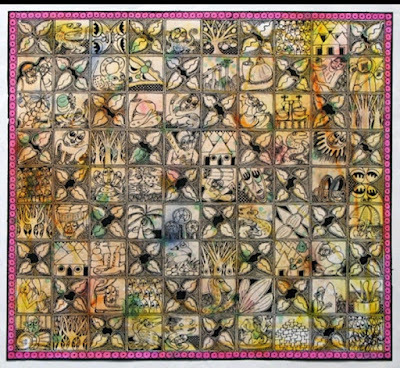

এরপর এল গান। শুধু গান গাওয়া নয়, গান বাঁধাও। সেই চর্চা সারাজীবন ধরে করেছেন। পড়াশোনাতেও ব্রাইট ছিলেন, কিত স্কুল কলেজের ধরাবাঁধা নিয়ম তাঁর পছন্দ হয়নি। গান নিয়েই দিন কাটত। নানা জায়গায় নাটকে গান করতে যেতেন, শহরের বাইরে বাইরেও নানান সঙ্গীতানুষ্ঠানেও যেতেন। সেরকম একটা জায়গাতে নাচগান করতে গিয়েই উল্লি বেইয়ার এর সঙ্গে দেখা। প্রসঙ্গত, এই উল্লি বেইয়ার এক নমস্য ব্যক্তি, নাইজিরিয়া আর পাপুয়া নিউগিনির আধুনিক সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনিই নাইজিরিয়ায় ওসোগবো স্কুল অফ আর্ট এর পত্তন করেন, নাইজিরিয়ার আর্ট ওয়ার্ল্ডের তীর্থস্থান এই স্কুল। সবচেয়ে মজার কথা হল, ওসোগবা সেখানে কাউকে আঁকার ট্রেনিং দেওয়া হত না, বরং তাঁদের জীবন আর কল্পনাকে নিজের মতো করে ম্যানিফেস্ট করে কাগজে ফুটিয়ে তোলার জন্য এনকারেজ করা হত। টুইন্স সেভেন সেভেন উল্লি বেইয়ার এর সঙ্গে সেই স্কুলের একটা ওয়ার্কশপে গিয়ে পড়লেন। বাকিটা ইতিহাস।

দীর্ঘ কেরিয়ারে টুইন্স সেভেন সেভেন এমন সব অসামান্য ছবি এঁকে গেছেন, যা আর কেউ চেষ্টা করলেও আঁকতে পারবে না। আর্ট ক্রিটিকরাও হার মেনে গেছেন, কিন্তু একসুরে বিশ্লেষণ করতে পারেননি।

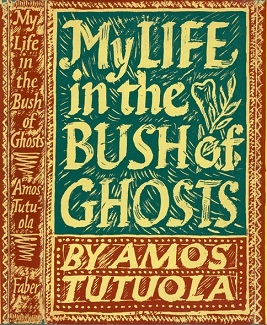

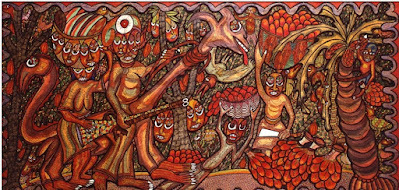

তাঁর ছবি জুড়ে ইয়োরুবা সংস্কৃতি, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি, আর দেবতা। কিন্তু একটা কিছু যেন অন্যরকম। আসলে, তিনি স্পিরিটস ওয়ার্ল্ডের ছবি এঁকেছেন, ওয়ার্ল্ড বিয়ন্ড হিউমান গ্রাস্প। এই দুনিয়াটাকে যেন তিনি চোখের সামনে দেখতে পেতেন। উল্লি বেইয়ার নিজে বলেছিলেন, "এই ছেলেটার চোখ মানুষের মতো নয়। ও সব কিছু অন্যভাবে দেখতে পায়।"

একসময় তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ে, ইউরোপের নানান দেশে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়। কিন্তু টুইন্স সেভেন সেভেন অন্যান্য শিল্পীদের মতো সেই খ্যাতিকে ধরে রাখতে চাননি, বরং অবসর সময়ে একের পর এক কম্পোজিশন তৈরি করেছেন, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন, বাস্কারদের সঙ্গে পথে পথে নেমেছেন। অন্য শিল্পীদের ছবি দেখা নিয়েও তাঁর উৎসাহ ছিল না। পিকাসোর এক্সিবিশনে যাওয়ার দিন লুকিয়ে পড়েছিলেন। পরে জিজ্ঞেস করাতে জানিয়েছিলেন, "ওইসব ভালো ভালো ছবি দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়ে গেলে আমার নিজের ছবি আঁকতে ভুলেই যাব।" বরং প্রিয় বই 'মাই লাইফ ইন দু বুশ অফ গোস্টস' পড়তেন বারবার, তাঁর অনেক ছবির মূল ইন্সপিরেশন হয়তো এই বইটাই।

সত্যিই হয়তো তাই। তবে কিনা পিকাসোর আঁকার শৈলি নিয়ে যত চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে, হচ্ছে, তার একাংশও টুইন্স সেভেন সেভেনের ছবি নিয়ে হয়নি। অথচ, তাঁর মতো একটা ছবি আঁকতে গেলে সবাই নাকানিচোবানি খেয়ে যায়। এত সময় লাগে যে বলার নয়! এদিকে টিএসএস স্বল্প সময়ে এতগুলো কাজ করে গেছেন যে তাজ্জব হতে হয়।

হয়তো বাবলাওর কথাই ঠিক, ইনি সাধারণ মানুষ ছিলেন না। যখুনি আর চারটে সফল শিল্পীদের মতো কিছু করতে গেছেন, ডাহা ফেল মেরেছেন। ইয়োরুবা আর্ট নিয়ে একটা থিম পার্ক নির্মাণ এর ইচ্ছে ছিল তাঁর, হয়নি। সব টাকা জলে গেছে। আমেরিকায় শিক্ষকতা করতে গেছেন, বেশিদিন পড়াতে পারেননি। একটা দুর্ঘটনায় মরতে মরতে বেঁচে যান, চিকিৎসকরা অবাক হয়ে গেছিলেন! 'মিরাকল, মিরাকল' বলা ছাড়া আর কিছুই বোঝেননি!