Sudeep Chatterjee's Blog, page 17

May 17, 2020

মাদ্রিদ (প্রথম পর্ব)Madridযদি মরে যাই,জানলাটা খুলে রেখোশি...

মাদ্রিদ (প্রথম পর্ব)

Madridযদি মরে যাই,জানলাটা খুলে রেখো

Madridযদি মরে যাই,জানলাটা খুলে রেখো

শিশুটির মুখে কমলালেবু.জানলা থেকে দেখতে পাই

গম পেষাই করছে এক চাষা,জানলা থেকে শুনতে পাই

যদি মরে যাই,জানলাটা খোলা রেখো

-ফ্রেডরিকো গার্সিয়া লোরকা

1)জানলার পাল্লা তুলে দেখলাম,স্পেনের মাটিতে আলোর রোশনাই আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।প্লেনটা ঘুরে ঘুরে নামতে শুরু করেছে।মাদ্রিদের বারাজাস এয়ারপোর্ট এ যখন পা রাখলাম,ঘড়িতে রাত বারোটা। সূর্যাস্ত হয়েছে ঘন্টাখানেক আগে।গ্রীসের ওপর থেকে যখন উড়ে আসছে আমাদের ফ্লাইট রাত দশটার সময়,বাইরে সূর্যাস্তের কমলা রং দেখে ভয়ানক অবাক হয়ে পড়েছিলাম। অচিরেই মনে পড়লো এ আমাদের প্রাচ্যদেশ নয়,সামার্স মানে গরমকালে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশেই সূর্যাস্ত হতে হতে রাত দশটা।যত পশ্চিমে যাবে,সূর্যাস্ত হবে তত দেরিতে।ফলে গ্রীষ্মের উল্লাস চলে আঠারো ঘন্টা ধরে।জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর,এই তিনমাস ব্যাপী উৎসবের মেজাজ পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে দেখতে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না।অনেক দেশের মানুষই স্বভাবে তুখোড় আমুদে আর হল্লাবাজ কিন্তু এই উৎসবের চেহারা একেবারেই অন্যরকম।

Madrid Barazas Airport

Madrid Barazas Airport

আমাদের ছুটির মেয়াদও দুই মাস।এই দীর্ঘ সময় আসলে মোটেই দীর্ঘ নয়,সেই আন্দাজ আমরা পরিকল্পনা করার সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম।তার ওপর স্বাভাবিক বেড়ানোর ছুটি এ নয়,সঙ্গে নানান আনুসাঙ্গিক কাজকর্ম আছে।দেশ দেখার নেশা একবার পেয়ে বসলে সেই নেশা কাটার কোন উপায়ই নেই।অথচ সময়ের নিয়মে ছোটবেলার বেড়ানোর ছবিটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে আজ।আরব্য বেদুইন সেজে উঁটের পিঠে বসে সাহারায় পাড়ি দেওয়ার রোমাঞ্চ অথবা আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে ডেভিড লিভিংস্টোনের অভিযানের পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পাল্টে গেছে নতুন যুগে।স্মার্টফোন হাতে টুরিস্টের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বিশ্বে।মরুভূমি থেকে এভারেস্টে,জলের তলা থেকে বনের গভীরে সর্বত্র মানুষ দাপাদাপি করছে।একমাত্র উগ্রপন্থীদের আক্রমণ ছাড়া কোন কিছুতেই আর ভয় নেই পথে বেরোলে।অতএব এডভেঞ্চারের পরিভাষাও গেছে পাল্টে।অদ্ভুত অথবা রুদ্ধ্বশ্বাস কোনো অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে হলে অরণ্যে পাড়ি দেওয়া জরুরি নয় আজ,পৃথিবীর যে কোন শহরে,যে কোন প্রান্তে সেই অভিজ্ঞতা হয়ত অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে।নতুন যুগে এডভেঞ্চার প্রিয় মানুষেরা বিশ্ব পারাপার করছে আসলে কয়েকটি মুহূর্তের সন্ধানে।কয়েকটি মুহূর্ত,যখন জনসমুদ্রে মাঝে একলা হয়ে দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাস।যখন অনুভূত হয় প্রকৃতির আসল স্বরূপ,যখন বোঝা যায় যে যুগ আর মানুষের আবহমান গতির মাঝে কিছু জিনিস একই রকম থেকে যায়।

ইউরোপের ছাব্বিশটি দেশে প্রবেশ করতে হলে সেনজেন ভিসা নিলেই চলে।আগের মত পৃথক ভাবে প্রতিটা দেশের জন্যে ভিসা নিতে হয় না বলে অনেকেই আজকাল সহজে ইউরোপ ঘুরে আসতে পারে।মাদ্রিদ এয়ারপোর্টে ইম্মিগ্রেশন নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি আমার চোখে পড়লো না।এক পলক দেখেই ইম্মিগ্রেশান এর লোকজন স্ট্যাম্প মেরে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিলেন আমাদের। ব্যাগেজ কাউন্টার থেকে জিনিসপত্র তুলে বেরিয়ে পড়লাম।স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ ইবেরিয়ান পেনিনসুলা অঞ্চলে থাকা অন্যতম ঐতিহাসিক নগরী।ভূমধ্য সাগর আর অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে পশ্চিম দিক জুড়ে থাকা ইবেরিয়ান পেনিনসুলাতে স্পেইন আর পর্তুগাল ছাড়াও জিব্রালটার আর এন্ডোরা অবস্থিত। Iberian Peninsulaস্পেনের ইতিহাস শান্তির নয়।আদ্যিকাল থেকেই একের পর এক যুদ্ধ হয়ে চলেছে এখানে।প্রথম দিকে জার্মান ভিসিগথ আর ভ্যান্ডালরা আক্রমণ করে এই অঞ্চল।এর পর কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর আফ্রিকার মুরসরা এসে সারা স্পেইনে ছড়িয়ে পড়ে।মুর্সরা ছিল দারুণ যোদ্ধা,বার বার তাদের আক্রমণ করেও কেউ তাদের সরাতে পারেনি।সময়ের নিয়মে ১৪৯২ সালে মুর্স্দের রাজত্ব শেষ হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়।আধুনিক যুগেও দীর্ঘকাল ধরে চলা গৃহযুদ্ধ আর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসনকালে প্রচুর স্প্যানিশকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।

Iberian Peninsulaস্পেনের ইতিহাস শান্তির নয়।আদ্যিকাল থেকেই একের পর এক যুদ্ধ হয়ে চলেছে এখানে।প্রথম দিকে জার্মান ভিসিগথ আর ভ্যান্ডালরা আক্রমণ করে এই অঞ্চল।এর পর কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর আফ্রিকার মুরসরা এসে সারা স্পেইনে ছড়িয়ে পড়ে।মুর্সরা ছিল দারুণ যোদ্ধা,বার বার তাদের আক্রমণ করেও কেউ তাদের সরাতে পারেনি।সময়ের নিয়মে ১৪৯২ সালে মুর্স্দের রাজত্ব শেষ হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়।আধুনিক যুগেও দীর্ঘকাল ধরে চলা গৃহযুদ্ধ আর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসনকালে প্রচুর স্প্যানিশকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।

এয়ারপোর্ট থেকে রুকস্যাক পিঠে বেরিয়ে পড়লাম নতুন দেশের মাটিতে।আমাদের যেতে হবে প্লাজা মেওরের কাছে,দিন কয়েকের জন্যে সেখানেই ঘাঁটি গাড়ার কথা।গুগল ম্যাপ দেখে বিশেষ সুবিধে হলো না,ইন্টারনেট ঠিক মত আসছে না।সঙ্গিনী স্প্যানিশ বিশারদ তাই জিজ্ঞাসাবাদের অসুবিধে হওয়ার কথাই নেই।গট গট করে সিকুইরিটির লোকের কাছে হেঁটে গিয়ে তাবড় স্প্যানিশে মৌসুমী সব খবরাখবর নিয়ে এলো।সেই মত রুকস্যাক তুলে খুঁজে পেতে বাসে উঠে পড়লাম।আমাদের কাছে ইউরো ভাঙানো ছিল কিছু,পাঁচ ইউরো করে টিকিট দিতে বেশ গায়ে লাগলো।কি আর করা?প্রথম প্রথম ওরকম লাগেই।বাস চলল।চকচকে বাস,সেরকমই রাস্তাঘাট।লন্ডন আগেই দেখা আছে,ইউরোপের সব জায়গাতেই রোডওয়েজ অসম্ভব ভালো।প্রায় সারা ইউরোপ জুড়ে পাকা রাস্তা জাল বিস্তার করে আছে।অসংখ্য ব্রিজ,ফ্লাইওভার,সাবওয়ে,টানেলের ছড়াছড়ি।লন্ডন দেখা আছে আগেই,খুব একটা অবাক হলাম না।

পালাসিও দে সিবেলেস এর কাছে সিবেলেস স্কয়ারে নেমে পড়লাম।এখান থেকে মেট্রো ধরতে হবে।হাঁটা থামিয়ে ইউরোপের সামারস এর জীবনযাত্রায় কয়েক মুহুর্তের জন্যে চোখ রাখতে বাধ্য হলাম।এই স্কয়ারের চারদিকে টাউন হল,মিউজিয়াম,প্যালেসে।রাত একটা বাজলে কি হবে,আলোয় জগমগ করছে। Palacia de Cibelesরাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচুর লোকজন।দেখে মনে হচ্ছে বিকেল সাতটা।সাইকেল,প্যাডেল স্কুটার,স্কেটবোর্ড নিয়ে চলেছে যুবক যুবতীর দল।কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার রওনা দেওয়া হলো গন্তব্যের দিকে।বানকো দে এসপান্যা মেট্রো স্টেশন থেকে টিকিট কাটা হলো দুদিনের জন্যে।বাস,মেট্রো যাতে খুশি তাতে উঠে পড়া যাবে এই টিকিট দেখিয়ে।মেট্রোতে দুটো স্টেশন।সোল স্টেশন এ নেমে আমাদের হাঁটতে হবে প্লাজা মেওরের দিকে।এখানেই মাদ্রিদের বিখ্যাত প্লাজা পুয়ের্তা ডেল সোল।সেদিকে আর পা বাড়ালাম না আজ।হাঁটতে হাঁটতে চলেছি রুকস্যাক কাঁধে।চারিদিকে দেওয়ালির মত রোশনাই।এটা শহরের মধ্য ভাগ।ব্যাকপ্যাকার,টুরিস্ট সকলেই বেশিরভাগ এখানেই ঘোরাফেরা করে।প্রচুর আলোকিত রেস্তোরাঁ,সাজানো দোকান,শয়ে শয়ে লোক বিয়ার অথবা ওয়াইন নিয়ে রাস্তায় সাজানো টেবিলে বসে হাসাহাসি করছে,আড্ডা দিচ্ছে।তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের হোস্টেলের দিকে।

Palacia de Cibelesরাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচুর লোকজন।দেখে মনে হচ্ছে বিকেল সাতটা।সাইকেল,প্যাডেল স্কুটার,স্কেটবোর্ড নিয়ে চলেছে যুবক যুবতীর দল।কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার রওনা দেওয়া হলো গন্তব্যের দিকে।বানকো দে এসপান্যা মেট্রো স্টেশন থেকে টিকিট কাটা হলো দুদিনের জন্যে।বাস,মেট্রো যাতে খুশি তাতে উঠে পড়া যাবে এই টিকিট দেখিয়ে।মেট্রোতে দুটো স্টেশন।সোল স্টেশন এ নেমে আমাদের হাঁটতে হবে প্লাজা মেওরের দিকে।এখানেই মাদ্রিদের বিখ্যাত প্লাজা পুয়ের্তা ডেল সোল।সেদিকে আর পা বাড়ালাম না আজ।হাঁটতে হাঁটতে চলেছি রুকস্যাক কাঁধে।চারিদিকে দেওয়ালির মত রোশনাই।এটা শহরের মধ্য ভাগ।ব্যাকপ্যাকার,টুরিস্ট সকলেই বেশিরভাগ এখানেই ঘোরাফেরা করে।প্রচুর আলোকিত রেস্তোরাঁ,সাজানো দোকান,শয়ে শয়ে লোক বিয়ার অথবা ওয়াইন নিয়ে রাস্তায় সাজানো টেবিলে বসে হাসাহাসি করছে,আড্ডা দিচ্ছে।তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের হোস্টেলের দিকে।  Marcado de san miguelপ্লাজা মেওরের ঠিক পাশের গলিতে মার্কাদো দে সান মিগুয়েলের কাছে পুরোনো একটা বাড়ির তিন তলায় আমাদের হস্টেল।গরম ভালোই পড়েছে।হাট করে জানলা খুলে স্প্যানিশ সামারের প্রথম রাতের উল্লাস শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।স্বপ্নে তখনও অপেক্ষা করে আছে গ্রীষ্মের একষট্টিটা রাত।

Marcado de san miguelপ্লাজা মেওরের ঠিক পাশের গলিতে মার্কাদো দে সান মিগুয়েলের কাছে পুরোনো একটা বাড়ির তিন তলায় আমাদের হস্টেল।গরম ভালোই পড়েছে।হাট করে জানলা খুলে স্প্যানিশ সামারের প্রথম রাতের উল্লাস শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।স্বপ্নে তখনও অপেক্ষা করে আছে গ্রীষ্মের একষট্টিটা রাত।

Madrid Night২)১৪৬৯ সাল।স্পেইনের নানা এলাকায় তখন ছোট ছোট ক্রিশ্চান রাজ্য গড়ে উঠেছে।প্রায় তিনশো বছর শাসন করে আফ্রিকার মুর্স সম্রাটদের অবস্থা অনেকটা পড়তির দিকে,ক্রিশ্চানরা আবার একটু একটু করে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে।এমন সময় কাস্তিলার মহারানী ইসাবেলা ফার্স্ট আর আরাগনের মহারাজ ফার্দিনান্দ সেকেন্ড বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।এই বিয়ের পিছনে দীর্ঘ আলোচনা আর স্পেনের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।ক্রিশ্চান রাজারা ঠিক করলেন যে কোনো ক্রমেই স্পেনকে ক্রিশ্চান সাম্রাজ্য থেকে বেরোতে দেওয়া চলবে না।নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ না করে এই বিয়ের মাধ্যমে বরং কাস্তিলা এবং আরাগন এক হয়ে সম্মিলিত ভাবে গ্রানাদায় আক্রমণ করুক সম্রাট মুহাম্মদের ওপর।সেনার সম্মিলিত শক্তির সামনে গ্রানাদার শেষ মুসলমান রাজা টিকতে পারবেন না।

Madrid Night২)১৪৬৯ সাল।স্পেইনের নানা এলাকায় তখন ছোট ছোট ক্রিশ্চান রাজ্য গড়ে উঠেছে।প্রায় তিনশো বছর শাসন করে আফ্রিকার মুর্স সম্রাটদের অবস্থা অনেকটা পড়তির দিকে,ক্রিশ্চানরা আবার একটু একটু করে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে।এমন সময় কাস্তিলার মহারানী ইসাবেলা ফার্স্ট আর আরাগনের মহারাজ ফার্দিনান্দ সেকেন্ড বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।এই বিয়ের পিছনে দীর্ঘ আলোচনা আর স্পেনের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।ক্রিশ্চান রাজারা ঠিক করলেন যে কোনো ক্রমেই স্পেনকে ক্রিশ্চান সাম্রাজ্য থেকে বেরোতে দেওয়া চলবে না।নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ না করে এই বিয়ের মাধ্যমে বরং কাস্তিলা এবং আরাগন এক হয়ে সম্মিলিত ভাবে গ্রানাদায় আক্রমণ করুক সম্রাট মুহাম্মদের ওপর।সেনার সম্মিলিত শক্তির সামনে গ্রানাদার শেষ মুসলমান রাজা টিকতে পারবেন না।

হলও তাই।এই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রানাদা আর আন্দা লুসিয়ার আশেপাশের অঞ্চল থেকে শেষ মুসলমান শাসকদের পরাজিত করে গোটা স্পেইনে ক্রিশ্চানদের আধিপত্য বিস্তার হলো।মুর্স রা রাজা হিসেবে মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না।রাজ্যে ভিন্ন ধর্মালম্বী অন্যান্য নাগরিকদের অনেক বেশি কর দিতে হত।ইহুদি আর ক্রিশ্চানরা মুখ বুজে সব সহ্য করত।নতুন সম্রাট আসায় সাধারণ মানুষের মনে আশা দেখা দিল।হয়ত এবার স্বস্তিতে থাকা যাবে! তাদের মাথার ওপরে যে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ আরো বেশি করে ঘনাতে শুরু করেছে সেটা তখনও তারা বুঝতে পারেনি।

ইতিহাসে যেই পর্ব 'স্প্যানিশ ইনকুইজিশন' নামে কুখ্যাত,সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ্য লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে বিনা কারণে।গ্রানাদায় ১৪৯১ সালে সুলতানরা চুক্তি করেছিলেন ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলার সাথে যে ক্রিশ্চান ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেদের ওপর অত্যাচার করা হবে না। তখনকার সেই চুক্তি কয়েক বছরের মধ্যেই ধুলোয় মিশিয়ে শুরু হয়ে গেল নাগরিকদের বিচার।ক্যাথোলিক মোনার্করা আদেশ দিলেন,স্পেনে থাকতে গেলে ধর্ম পরিবর্তন করে ক্রিশ্চান হতে হবে মুসলমানদের।তা যদি না হতে চাও দেশ থেকে বেরিয়ে যাও।শুধু স্পেনেই নয়,দেশের বাইরে অন্য স্প্যানিশ কলোনিগুলোতেও এই আদেশ পৌঁছে দেওয়া হলো।দলে দলে লোকে দেশ ছাড়তে লাগলো।অনেকেই প্রাণ বাঁচানোর খাতিরে ধর্ম পরিবর্তন করে ক্রিশ্চান হয়ে গেল ঠিকই,কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্মাচার চালাতে লাগলো।এতো দিনের সংস্কার ভুলে যাওয়া সহজ নয়।এই আশঙ্কা ক্যাথলিক চার্চ আগেই করেছিল।সেনার সাহায্যে নির্বিচারে লোকেদের ওপর শুরু হলো অত্যাচার।হাজার হাজার লোককে ধরে নিয়ে নিপীড়ন করতে শুরু করলো রাজার সৈন্য।

ইহুদিরা,মুসলমান আর ক্রিশ্চান দুই দলেই ছিল না।প্রাচীন কাল থেকেই তারা পড়ালেখা জানতো,ঘরদোর পরিষ্কার রাখত।চোখ বুজে ধর্মকে অনুসরণ করতে তাদের মতি ছিল না।সেই জন্যে ক্রিশ্চান অথবা মুসলমান,দুই দলের শাসকের চোখের বালি হয়েছিল তারা।ইনকুইজিশনের ফলে তারা পড়লো মহা ফাঁপরে।দেশ ছেড়ে পালাতে গেলেও সৈন্যের দল ব্যক্তিগত আক্রোশে কচুকাটা করতে লাগলো তাদের।যারা অবশেষে ধর্ম পরিবর্তন করে ক্রিশ্চান হয়ে ছিল,তাদের কথা কেউই বিশ্বাস করলো না।অকথ্য অত্যাচারে হাজারে হাজারে ইহুদিদের মৃত্যর মুখে ঠেলে দেওয়া হলো।

একদিকে যখন স্পেনের ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায় লেখা হচ্ছে,সেই একই সময়ে স্পেনের শিল্প জগতের সবচেয়ে সোনালী সময় শুরু হচ্ছে। স্প্যানিশ রেনেসাঁর ফলে শিল্প,চিত্রকলা,সাহিত্যে নতুন নতুন কাজ শুরু হয়েছে পুরোদমে। অনেক জায়গায় নতুন করে সাজানো হচ্ছে শহর,গির্জা আর রাজমহলের কাজ চলছে পুরোদমে।

১৫৭৭ সালে রাজা ফিলিপ তৃতীয় ডেকে পাঠালেন স্থাপত্যশিল্পী হুয়ান দে হেরেরাকে।হেরেরা তখন নানান কাজে ব্যস্ত।রাজার আহ্বানে তাকে রাজার কাছে হাজিরা দিতে হলো।রাজা ফিলিপের ইচ্ছে,মাদ্রিদের মাঝখানে প্লাজা ডেল আরাবেল কে নতুন করে সাজানো হোক।তাই তিনি তলব করেছেন হেরেরাকে।হেরেরা কিছুক্ষণ কথা বলেই আন্দাজ করতে পারলেন,এই কাজ ভবিষ্যতে মাদ্রিদ শহরকে পরিচিতি দেবে।তার নামও লোকে এই কাজের জন্যেই মনে রাখবে।নকশা বানানো শুরু করলেন হেরেরা,একসময় নকশা শেষ হলো।কিন্তু অর্থাভাব আর নানা কারণে ১৬১৭ অব্দি কাজ শুরুই হলো না।১৬১৭ সালে যখন আবার কাজ শুরু হলো প্লাজার,হেরেরা বেঁচে নেই।রাজা ফিলিপ তৃতীয়ও মঞ্চের বাইরে।নতুন শিল্পী হুয়ান গোমেজ দে মোরা কাজ শুরু করলেন,কিন্তু তিনি জানতেন না এই প্লাজার সঙ্গে দুর্ভাগ্য জড়িয়ে পড়েছে।১৭৯০ সালের আগুনে অসম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্লাজা দে আরাবেল।হুয়ান দে ভিলানুয়েভা আবার প্রথম থেকে শুরু করেন পুনর্নিমাণের কাজ।প্লাজার চারিদিকে বাড়িগুলোর উচ্চতা কমিয়ে আনেন।যুক্ত করেন নতুন ব্যালকনি।২৩৭তা ব্যালকনি যুক্ত সেই প্লাজাই আজ প্লাজা মেওর নামে বিখ্যাত সারা পৃথিবীতে।মোট তিন বার অগ্নিকান্ড হওয়া সত্ত্বেও এই প্লাজা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় ।সকাল বেলা কফির কাপ হাতে নিয়ে এই গল্প শুনছি আমরা আমাদের ওয়াকিং ট্যুরের গাইড এলেক্সের সঙ্গে।

(ক্রমশ)

পরের পর্ব এখানে পড়ুন

মাদ্রিদ - দ্বিতীয় পর্ব

বই কিনতে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

https://www.boichoi.com/Niruddesh

Madridযদি মরে যাই,জানলাটা খুলে রেখো

Madridযদি মরে যাই,জানলাটা খুলে রেখোশিশুটির মুখে কমলালেবু.জানলা থেকে দেখতে পাই

গম পেষাই করছে এক চাষা,জানলা থেকে শুনতে পাই

যদি মরে যাই,জানলাটা খোলা রেখো

-ফ্রেডরিকো গার্সিয়া লোরকা

1)জানলার পাল্লা তুলে দেখলাম,স্পেনের মাটিতে আলোর রোশনাই আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।প্লেনটা ঘুরে ঘুরে নামতে শুরু করেছে।মাদ্রিদের বারাজাস এয়ারপোর্ট এ যখন পা রাখলাম,ঘড়িতে রাত বারোটা। সূর্যাস্ত হয়েছে ঘন্টাখানেক আগে।গ্রীসের ওপর থেকে যখন উড়ে আসছে আমাদের ফ্লাইট রাত দশটার সময়,বাইরে সূর্যাস্তের কমলা রং দেখে ভয়ানক অবাক হয়ে পড়েছিলাম। অচিরেই মনে পড়লো এ আমাদের প্রাচ্যদেশ নয়,সামার্স মানে গরমকালে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশেই সূর্যাস্ত হতে হতে রাত দশটা।যত পশ্চিমে যাবে,সূর্যাস্ত হবে তত দেরিতে।ফলে গ্রীষ্মের উল্লাস চলে আঠারো ঘন্টা ধরে।জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর,এই তিনমাস ব্যাপী উৎসবের মেজাজ পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে দেখতে পাওয়া যায় বলে মনে হয় না।অনেক দেশের মানুষই স্বভাবে তুখোড় আমুদে আর হল্লাবাজ কিন্তু এই উৎসবের চেহারা একেবারেই অন্যরকম।

Madrid Barazas Airport

Madrid Barazas Airportআমাদের ছুটির মেয়াদও দুই মাস।এই দীর্ঘ সময় আসলে মোটেই দীর্ঘ নয়,সেই আন্দাজ আমরা পরিকল্পনা করার সময়েই বুঝতে পেরেছিলাম।তার ওপর স্বাভাবিক বেড়ানোর ছুটি এ নয়,সঙ্গে নানান আনুসাঙ্গিক কাজকর্ম আছে।দেশ দেখার নেশা একবার পেয়ে বসলে সেই নেশা কাটার কোন উপায়ই নেই।অথচ সময়ের নিয়মে ছোটবেলার বেড়ানোর ছবিটা পুরোপুরি বদলে গিয়েছে আজ।আরব্য বেদুইন সেজে উঁটের পিঠে বসে সাহারায় পাড়ি দেওয়ার রোমাঞ্চ অথবা আফ্রিকার ঘন জঙ্গলে ডেভিড লিভিংস্টোনের অভিযানের পথে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পাল্টে গেছে নতুন যুগে।স্মার্টফোন হাতে টুরিস্টের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা বিশ্বে।মরুভূমি থেকে এভারেস্টে,জলের তলা থেকে বনের গভীরে সর্বত্র মানুষ দাপাদাপি করছে।একমাত্র উগ্রপন্থীদের আক্রমণ ছাড়া কোন কিছুতেই আর ভয় নেই পথে বেরোলে।অতএব এডভেঞ্চারের পরিভাষাও গেছে পাল্টে।অদ্ভুত অথবা রুদ্ধ্বশ্বাস কোনো অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে হলে অরণ্যে পাড়ি দেওয়া জরুরি নয় আজ,পৃথিবীর যে কোন শহরে,যে কোন প্রান্তে সেই অভিজ্ঞতা হয়ত অপেক্ষা করে আছে আমাদের জন্যে।নতুন যুগে এডভেঞ্চার প্রিয় মানুষেরা বিশ্ব পারাপার করছে আসলে কয়েকটি মুহূর্তের সন্ধানে।কয়েকটি মুহূর্ত,যখন জনসমুদ্রে মাঝে একলা হয়ে দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাস।যখন অনুভূত হয় প্রকৃতির আসল স্বরূপ,যখন বোঝা যায় যে যুগ আর মানুষের আবহমান গতির মাঝে কিছু জিনিস একই রকম থেকে যায়।

ইউরোপের ছাব্বিশটি দেশে প্রবেশ করতে হলে সেনজেন ভিসা নিলেই চলে।আগের মত পৃথক ভাবে প্রতিটা দেশের জন্যে ভিসা নিতে হয় না বলে অনেকেই আজকাল সহজে ইউরোপ ঘুরে আসতে পারে।মাদ্রিদ এয়ারপোর্টে ইম্মিগ্রেশন নিয়ে কোন বাড়াবাড়ি আমার চোখে পড়লো না।এক পলক দেখেই ইম্মিগ্রেশান এর লোকজন স্ট্যাম্প মেরে পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিলেন আমাদের। ব্যাগেজ কাউন্টার থেকে জিনিসপত্র তুলে বেরিয়ে পড়লাম।স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ ইবেরিয়ান পেনিনসুলা অঞ্চলে থাকা অন্যতম ঐতিহাসিক নগরী।ভূমধ্য সাগর আর অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্যে পশ্চিম দিক জুড়ে থাকা ইবেরিয়ান পেনিনসুলাতে স্পেইন আর পর্তুগাল ছাড়াও জিব্রালটার আর এন্ডোরা অবস্থিত।

Iberian Peninsulaস্পেনের ইতিহাস শান্তির নয়।আদ্যিকাল থেকেই একের পর এক যুদ্ধ হয়ে চলেছে এখানে।প্রথম দিকে জার্মান ভিসিগথ আর ভ্যান্ডালরা আক্রমণ করে এই অঞ্চল।এর পর কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর আফ্রিকার মুরসরা এসে সারা স্পেইনে ছড়িয়ে পড়ে।মুর্সরা ছিল দারুণ যোদ্ধা,বার বার তাদের আক্রমণ করেও কেউ তাদের সরাতে পারেনি।সময়ের নিয়মে ১৪৯২ সালে মুর্স্দের রাজত্ব শেষ হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়।আধুনিক যুগেও দীর্ঘকাল ধরে চলা গৃহযুদ্ধ আর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসনকালে প্রচুর স্প্যানিশকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।

Iberian Peninsulaস্পেনের ইতিহাস শান্তির নয়।আদ্যিকাল থেকেই একের পর এক যুদ্ধ হয়ে চলেছে এখানে।প্রথম দিকে জার্মান ভিসিগথ আর ভ্যান্ডালরা আক্রমণ করে এই অঞ্চল।এর পর কয়েক শতাব্দী ধরে উত্তর আফ্রিকার মুরসরা এসে সারা স্পেইনে ছড়িয়ে পড়ে।মুর্সরা ছিল দারুণ যোদ্ধা,বার বার তাদের আক্রমণ করেও কেউ তাদের সরাতে পারেনি।সময়ের নিয়মে ১৪৯২ সালে মুর্স্দের রাজত্ব শেষ হয়ে রোমান সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তার শুরু হয়।আধুনিক যুগেও দীর্ঘকাল ধরে চলা গৃহযুদ্ধ আর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর শাসনকালে প্রচুর স্প্যানিশকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়েছে।এয়ারপোর্ট থেকে রুকস্যাক পিঠে বেরিয়ে পড়লাম নতুন দেশের মাটিতে।আমাদের যেতে হবে প্লাজা মেওরের কাছে,দিন কয়েকের জন্যে সেখানেই ঘাঁটি গাড়ার কথা।গুগল ম্যাপ দেখে বিশেষ সুবিধে হলো না,ইন্টারনেট ঠিক মত আসছে না।সঙ্গিনী স্প্যানিশ বিশারদ তাই জিজ্ঞাসাবাদের অসুবিধে হওয়ার কথাই নেই।গট গট করে সিকুইরিটির লোকের কাছে হেঁটে গিয়ে তাবড় স্প্যানিশে মৌসুমী সব খবরাখবর নিয়ে এলো।সেই মত রুকস্যাক তুলে খুঁজে পেতে বাসে উঠে পড়লাম।আমাদের কাছে ইউরো ভাঙানো ছিল কিছু,পাঁচ ইউরো করে টিকিট দিতে বেশ গায়ে লাগলো।কি আর করা?প্রথম প্রথম ওরকম লাগেই।বাস চলল।চকচকে বাস,সেরকমই রাস্তাঘাট।লন্ডন আগেই দেখা আছে,ইউরোপের সব জায়গাতেই রোডওয়েজ অসম্ভব ভালো।প্রায় সারা ইউরোপ জুড়ে পাকা রাস্তা জাল বিস্তার করে আছে।অসংখ্য ব্রিজ,ফ্লাইওভার,সাবওয়ে,টানেলের ছড়াছড়ি।লন্ডন দেখা আছে আগেই,খুব একটা অবাক হলাম না।

পালাসিও দে সিবেলেস এর কাছে সিবেলেস স্কয়ারে নেমে পড়লাম।এখান থেকে মেট্রো ধরতে হবে।হাঁটা থামিয়ে ইউরোপের সামারস এর জীবনযাত্রায় কয়েক মুহুর্তের জন্যে চোখ রাখতে বাধ্য হলাম।এই স্কয়ারের চারদিকে টাউন হল,মিউজিয়াম,প্যালেসে।রাত একটা বাজলে কি হবে,আলোয় জগমগ করছে।

Palacia de Cibelesরাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচুর লোকজন।দেখে মনে হচ্ছে বিকেল সাতটা।সাইকেল,প্যাডেল স্কুটার,স্কেটবোর্ড নিয়ে চলেছে যুবক যুবতীর দল।কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার রওনা দেওয়া হলো গন্তব্যের দিকে।বানকো দে এসপান্যা মেট্রো স্টেশন থেকে টিকিট কাটা হলো দুদিনের জন্যে।বাস,মেট্রো যাতে খুশি তাতে উঠে পড়া যাবে এই টিকিট দেখিয়ে।মেট্রোতে দুটো স্টেশন।সোল স্টেশন এ নেমে আমাদের হাঁটতে হবে প্লাজা মেওরের দিকে।এখানেই মাদ্রিদের বিখ্যাত প্লাজা পুয়ের্তা ডেল সোল।সেদিকে আর পা বাড়ালাম না আজ।হাঁটতে হাঁটতে চলেছি রুকস্যাক কাঁধে।চারিদিকে দেওয়ালির মত রোশনাই।এটা শহরের মধ্য ভাগ।ব্যাকপ্যাকার,টুরিস্ট সকলেই বেশিরভাগ এখানেই ঘোরাফেরা করে।প্রচুর আলোকিত রেস্তোরাঁ,সাজানো দোকান,শয়ে শয়ে লোক বিয়ার অথবা ওয়াইন নিয়ে রাস্তায় সাজানো টেবিলে বসে হাসাহাসি করছে,আড্ডা দিচ্ছে।তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের হোস্টেলের দিকে।

Palacia de Cibelesরাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রচুর লোকজন।দেখে মনে হচ্ছে বিকেল সাতটা।সাইকেল,প্যাডেল স্কুটার,স্কেটবোর্ড নিয়ে চলেছে যুবক যুবতীর দল।কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার রওনা দেওয়া হলো গন্তব্যের দিকে।বানকো দে এসপান্যা মেট্রো স্টেশন থেকে টিকিট কাটা হলো দুদিনের জন্যে।বাস,মেট্রো যাতে খুশি তাতে উঠে পড়া যাবে এই টিকিট দেখিয়ে।মেট্রোতে দুটো স্টেশন।সোল স্টেশন এ নেমে আমাদের হাঁটতে হবে প্লাজা মেওরের দিকে।এখানেই মাদ্রিদের বিখ্যাত প্লাজা পুয়ের্তা ডেল সোল।সেদিকে আর পা বাড়ালাম না আজ।হাঁটতে হাঁটতে চলেছি রুকস্যাক কাঁধে।চারিদিকে দেওয়ালির মত রোশনাই।এটা শহরের মধ্য ভাগ।ব্যাকপ্যাকার,টুরিস্ট সকলেই বেশিরভাগ এখানেই ঘোরাফেরা করে।প্রচুর আলোকিত রেস্তোরাঁ,সাজানো দোকান,শয়ে শয়ে লোক বিয়ার অথবা ওয়াইন নিয়ে রাস্তায় সাজানো টেবিলে বসে হাসাহাসি করছে,আড্ডা দিচ্ছে।তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম আমাদের হোস্টেলের দিকে।  Marcado de san miguelপ্লাজা মেওরের ঠিক পাশের গলিতে মার্কাদো দে সান মিগুয়েলের কাছে পুরোনো একটা বাড়ির তিন তলায় আমাদের হস্টেল।গরম ভালোই পড়েছে।হাট করে জানলা খুলে স্প্যানিশ সামারের প্রথম রাতের উল্লাস শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।স্বপ্নে তখনও অপেক্ষা করে আছে গ্রীষ্মের একষট্টিটা রাত।

Marcado de san miguelপ্লাজা মেওরের ঠিক পাশের গলিতে মার্কাদো দে সান মিগুয়েলের কাছে পুরোনো একটা বাড়ির তিন তলায় আমাদের হস্টেল।গরম ভালোই পড়েছে।হাট করে জানলা খুলে স্প্যানিশ সামারের প্রথম রাতের উল্লাস শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।স্বপ্নে তখনও অপেক্ষা করে আছে গ্রীষ্মের একষট্টিটা রাত।  Madrid Night২)১৪৬৯ সাল।স্পেইনের নানা এলাকায় তখন ছোট ছোট ক্রিশ্চান রাজ্য গড়ে উঠেছে।প্রায় তিনশো বছর শাসন করে আফ্রিকার মুর্স সম্রাটদের অবস্থা অনেকটা পড়তির দিকে,ক্রিশ্চানরা আবার একটু একটু করে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে।এমন সময় কাস্তিলার মহারানী ইসাবেলা ফার্স্ট আর আরাগনের মহারাজ ফার্দিনান্দ সেকেন্ড বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।এই বিয়ের পিছনে দীর্ঘ আলোচনা আর স্পেনের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।ক্রিশ্চান রাজারা ঠিক করলেন যে কোনো ক্রমেই স্পেনকে ক্রিশ্চান সাম্রাজ্য থেকে বেরোতে দেওয়া চলবে না।নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ না করে এই বিয়ের মাধ্যমে বরং কাস্তিলা এবং আরাগন এক হয়ে সম্মিলিত ভাবে গ্রানাদায় আক্রমণ করুক সম্রাট মুহাম্মদের ওপর।সেনার সম্মিলিত শক্তির সামনে গ্রানাদার শেষ মুসলমান রাজা টিকতে পারবেন না।

Madrid Night২)১৪৬৯ সাল।স্পেইনের নানা এলাকায় তখন ছোট ছোট ক্রিশ্চান রাজ্য গড়ে উঠেছে।প্রায় তিনশো বছর শাসন করে আফ্রিকার মুর্স সম্রাটদের অবস্থা অনেকটা পড়তির দিকে,ক্রিশ্চানরা আবার একটু একটু করে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করেছে।এমন সময় কাস্তিলার মহারানী ইসাবেলা ফার্স্ট আর আরাগনের মহারাজ ফার্দিনান্দ সেকেন্ড বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন।এই বিয়ের পিছনে দীর্ঘ আলোচনা আর স্পেনের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।ক্রিশ্চান রাজারা ঠিক করলেন যে কোনো ক্রমেই স্পেনকে ক্রিশ্চান সাম্রাজ্য থেকে বেরোতে দেওয়া চলবে না।নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ না করে এই বিয়ের মাধ্যমে বরং কাস্তিলা এবং আরাগন এক হয়ে সম্মিলিত ভাবে গ্রানাদায় আক্রমণ করুক সম্রাট মুহাম্মদের ওপর।সেনার সম্মিলিত শক্তির সামনে গ্রানাদার শেষ মুসলমান রাজা টিকতে পারবেন না।

হলও তাই।এই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রানাদা আর আন্দা লুসিয়ার আশেপাশের অঞ্চল থেকে শেষ মুসলমান শাসকদের পরাজিত করে গোটা স্পেইনে ক্রিশ্চানদের আধিপত্য বিস্তার হলো।মুর্স রা রাজা হিসেবে মোটেই জনপ্রিয় ছিলেন না।রাজ্যে ভিন্ন ধর্মালম্বী অন্যান্য নাগরিকদের অনেক বেশি কর দিতে হত।ইহুদি আর ক্রিশ্চানরা মুখ বুজে সব সহ্য করত।নতুন সম্রাট আসায় সাধারণ মানুষের মনে আশা দেখা দিল।হয়ত এবার স্বস্তিতে থাকা যাবে! তাদের মাথার ওপরে যে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ আরো বেশি করে ঘনাতে শুরু করেছে সেটা তখনও তারা বুঝতে পারেনি।

ইতিহাসে যেই পর্ব 'স্প্যানিশ ইনকুইজিশন' নামে কুখ্যাত,সেই সময়ে লক্ষ লক্ষ্য লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে বিনা কারণে।গ্রানাদায় ১৪৯১ সালে সুলতানরা চুক্তি করেছিলেন ফার্দিনান্দ আর ইসাবেলার সাথে যে ক্রিশ্চান ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেদের ওপর অত্যাচার করা হবে না। তখনকার সেই চুক্তি কয়েক বছরের মধ্যেই ধুলোয় মিশিয়ে শুরু হয়ে গেল নাগরিকদের বিচার।ক্যাথোলিক মোনার্করা আদেশ দিলেন,স্পেনে থাকতে গেলে ধর্ম পরিবর্তন করে ক্রিশ্চান হতে হবে মুসলমানদের।তা যদি না হতে চাও দেশ থেকে বেরিয়ে যাও।শুধু স্পেনেই নয়,দেশের বাইরে অন্য স্প্যানিশ কলোনিগুলোতেও এই আদেশ পৌঁছে দেওয়া হলো।দলে দলে লোকে দেশ ছাড়তে লাগলো।অনেকেই প্রাণ বাঁচানোর খাতিরে ধর্ম পরিবর্তন করে ক্রিশ্চান হয়ে গেল ঠিকই,কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্মাচার চালাতে লাগলো।এতো দিনের সংস্কার ভুলে যাওয়া সহজ নয়।এই আশঙ্কা ক্যাথলিক চার্চ আগেই করেছিল।সেনার সাহায্যে নির্বিচারে লোকেদের ওপর শুরু হলো অত্যাচার।হাজার হাজার লোককে ধরে নিয়ে নিপীড়ন করতে শুরু করলো রাজার সৈন্য।

ইহুদিরা,মুসলমান আর ক্রিশ্চান দুই দলেই ছিল না।প্রাচীন কাল থেকেই তারা পড়ালেখা জানতো,ঘরদোর পরিষ্কার রাখত।চোখ বুজে ধর্মকে অনুসরণ করতে তাদের মতি ছিল না।সেই জন্যে ক্রিশ্চান অথবা মুসলমান,দুই দলের শাসকের চোখের বালি হয়েছিল তারা।ইনকুইজিশনের ফলে তারা পড়লো মহা ফাঁপরে।দেশ ছেড়ে পালাতে গেলেও সৈন্যের দল ব্যক্তিগত আক্রোশে কচুকাটা করতে লাগলো তাদের।যারা অবশেষে ধর্ম পরিবর্তন করে ক্রিশ্চান হয়ে ছিল,তাদের কথা কেউই বিশ্বাস করলো না।অকথ্য অত্যাচারে হাজারে হাজারে ইহুদিদের মৃত্যর মুখে ঠেলে দেওয়া হলো।

একদিকে যখন স্পেনের ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায় লেখা হচ্ছে,সেই একই সময়ে স্পেনের শিল্প জগতের সবচেয়ে সোনালী সময় শুরু হচ্ছে। স্প্যানিশ রেনেসাঁর ফলে শিল্প,চিত্রকলা,সাহিত্যে নতুন নতুন কাজ শুরু হয়েছে পুরোদমে। অনেক জায়গায় নতুন করে সাজানো হচ্ছে শহর,গির্জা আর রাজমহলের কাজ চলছে পুরোদমে।

১৫৭৭ সালে রাজা ফিলিপ তৃতীয় ডেকে পাঠালেন স্থাপত্যশিল্পী হুয়ান দে হেরেরাকে।হেরেরা তখন নানান কাজে ব্যস্ত।রাজার আহ্বানে তাকে রাজার কাছে হাজিরা দিতে হলো।রাজা ফিলিপের ইচ্ছে,মাদ্রিদের মাঝখানে প্লাজা ডেল আরাবেল কে নতুন করে সাজানো হোক।তাই তিনি তলব করেছেন হেরেরাকে।হেরেরা কিছুক্ষণ কথা বলেই আন্দাজ করতে পারলেন,এই কাজ ভবিষ্যতে মাদ্রিদ শহরকে পরিচিতি দেবে।তার নামও লোকে এই কাজের জন্যেই মনে রাখবে।নকশা বানানো শুরু করলেন হেরেরা,একসময় নকশা শেষ হলো।কিন্তু অর্থাভাব আর নানা কারণে ১৬১৭ অব্দি কাজ শুরুই হলো না।১৬১৭ সালে যখন আবার কাজ শুরু হলো প্লাজার,হেরেরা বেঁচে নেই।রাজা ফিলিপ তৃতীয়ও মঞ্চের বাইরে।নতুন শিল্পী হুয়ান গোমেজ দে মোরা কাজ শুরু করলেন,কিন্তু তিনি জানতেন না এই প্লাজার সঙ্গে দুর্ভাগ্য জড়িয়ে পড়েছে।১৭৯০ সালের আগুনে অসম্ভব ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্লাজা দে আরাবেল।হুয়ান দে ভিলানুয়েভা আবার প্রথম থেকে শুরু করেন পুনর্নিমাণের কাজ।প্লাজার চারিদিকে বাড়িগুলোর উচ্চতা কমিয়ে আনেন।যুক্ত করেন নতুন ব্যালকনি।২৩৭তা ব্যালকনি যুক্ত সেই প্লাজাই আজ প্লাজা মেওর নামে বিখ্যাত সারা পৃথিবীতে।মোট তিন বার অগ্নিকান্ড হওয়া সত্ত্বেও এই প্লাজা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয় ।সকাল বেলা কফির কাপ হাতে নিয়ে এই গল্প শুনছি আমরা আমাদের ওয়াকিং ট্যুরের গাইড এলেক্সের সঙ্গে।

(ক্রমশ)

পরের পর্ব এখানে পড়ুন

মাদ্রিদ - দ্বিতীয় পর্ব

বই কিনতে এই লিঙ্কে ক্লিক করুন

https://www.boichoi.com/Niruddesh

Published on May 17, 2020 12:26

মাদ্রিদ (তৃতীয় পর্ব )Real Madrid Stadium১)ফুটবল নিয়ে ইউরো...

মাদ্রিদ (তৃতীয় পর্ব )

Real Madrid Stadium১)ফুটবল নিয়ে ইউরোপের সব দেশেই মাতামাতি।লা লিগা থেকে ইউরো কাপ সবেতেই দেশের মানুষ ফুটবলের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।মাদ্রিদের রয়্যাল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাবের বিশ্বজোড়া খ্যাতি,ছোটবেলায় প্রায় প্রত্যেকেই সেখানে সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন দেখে।আমরা যখন মাদ্রিদে,বিশ্বকাপ ফুটবল চলছে পুরো দমে।বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই মজে আছে বিশ্বকাপে।আমাদের দেশে ক্রিকেট বিশ্বকাপের সময় ছোটবেলায় রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেতে দেখেছি,এখানে সেই দৃশ্যটা একেবারেই অন্য।বেশিরভাগ লোকেই খেলা দেখতে ভিড় করে প্লাজাগুলোতে।বিশাল বিশাল স্ক্রিন টাঙিয়ে খেলা চলছে।প্রতিটা পাব ভর্তি,ওপেন এয়ার স্ক্রিনের সামনে হাজার হাজার মানুষ।পানাহার চলছে সঙ্গে।সে এক অদ্ভুৎ উত্তেজনা।খেলা জিতে গেলে মানুষজন নাচানাচি শুরু করে,হুল্লোড় হয় রাতভর।পাবে অথবা রেস্তোঁরায় গিয়ে হয়ত ফ্রি ড্রিঙ্কও জুটে যেতে পারে।মোট কথা ২০১৮ সালে স্পেইন যদি বিশ্বকাপ জিতে যেত,আমাদের স্পেনের দিনগুলো হয়ত আরো অনেক বেশি রঙ্গীন হতে পারতো।কিন্তু সে হওয়ার ছিল না।রাশিয়ার সঙ্গে ম্যাচে পেনাল্টিতে হেরে স্পেইন বিশ্বকাপ থেকেই বেরিয়ে গেল।রেঁস্তোরাতে বিশাল বার্গারে কামড় দিতে দিতে খেলা দেখছিলাম আমরাও,শেষ মেশ খেলা শেষে উদাস মনে চললাম টেম্পলো দে দেবোদের উদ্দেশ্যে।ইজিপ্সিয় এই মন্দির নির্মাণ করে ইজিপ্টের সরকার উপহার দিয়েছিলেন স্পেইন সরকারকে।মন্দিরটি সাদামাঠা কিন্তু পিছনের সুন্দর বাগানের ওপর থেকে পার্ক কাসা দে কামপোর অসাধারণ ভিউ পাওয়া যায়।এই পার্ক নিউয়র্কের বিখ্যাত সেন্ট্রাল পার্কের পাঁচগুণ।টেম্পলো দে দেবোদ থেকে সেই বিস্তার দেখে মনে হয় আধুনিক মাদ্রিদের মধ্যে জাদুবলে এই বিস্তীর্ণ অরণ্য উপত্যকা এসে উপস্থিত হয়েছে।

Real Madrid Stadium১)ফুটবল নিয়ে ইউরোপের সব দেশেই মাতামাতি।লা লিগা থেকে ইউরো কাপ সবেতেই দেশের মানুষ ফুটবলের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে।মাদ্রিদের রয়্যাল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাবের বিশ্বজোড়া খ্যাতি,ছোটবেলায় প্রায় প্রত্যেকেই সেখানে সুযোগ পাওয়ার স্বপ্ন দেখে।আমরা যখন মাদ্রিদে,বিশ্বকাপ ফুটবল চলছে পুরো দমে।বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই মজে আছে বিশ্বকাপে।আমাদের দেশে ক্রিকেট বিশ্বকাপের সময় ছোটবেলায় রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে যেতে দেখেছি,এখানে সেই দৃশ্যটা একেবারেই অন্য।বেশিরভাগ লোকেই খেলা দেখতে ভিড় করে প্লাজাগুলোতে।বিশাল বিশাল স্ক্রিন টাঙিয়ে খেলা চলছে।প্রতিটা পাব ভর্তি,ওপেন এয়ার স্ক্রিনের সামনে হাজার হাজার মানুষ।পানাহার চলছে সঙ্গে।সে এক অদ্ভুৎ উত্তেজনা।খেলা জিতে গেলে মানুষজন নাচানাচি শুরু করে,হুল্লোড় হয় রাতভর।পাবে অথবা রেস্তোঁরায় গিয়ে হয়ত ফ্রি ড্রিঙ্কও জুটে যেতে পারে।মোট কথা ২০১৮ সালে স্পেইন যদি বিশ্বকাপ জিতে যেত,আমাদের স্পেনের দিনগুলো হয়ত আরো অনেক বেশি রঙ্গীন হতে পারতো।কিন্তু সে হওয়ার ছিল না।রাশিয়ার সঙ্গে ম্যাচে পেনাল্টিতে হেরে স্পেইন বিশ্বকাপ থেকেই বেরিয়ে গেল।রেঁস্তোরাতে বিশাল বার্গারে কামড় দিতে দিতে খেলা দেখছিলাম আমরাও,শেষ মেশ খেলা শেষে উদাস মনে চললাম টেম্পলো দে দেবোদের উদ্দেশ্যে।ইজিপ্সিয় এই মন্দির নির্মাণ করে ইজিপ্টের সরকার উপহার দিয়েছিলেন স্পেইন সরকারকে।মন্দিরটি সাদামাঠা কিন্তু পিছনের সুন্দর বাগানের ওপর থেকে পার্ক কাসা দে কামপোর অসাধারণ ভিউ পাওয়া যায়।এই পার্ক নিউয়র্কের বিখ্যাত সেন্ট্রাল পার্কের পাঁচগুণ।টেম্পলো দে দেবোদ থেকে সেই বিস্তার দেখে মনে হয় আধুনিক মাদ্রিদের মধ্যে জাদুবলে এই বিস্তীর্ণ অরণ্য উপত্যকা এসে উপস্থিত হয়েছে। Templo de Debod

Templo de Debodবেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল ঢেউ খেলানো ঘাসের বিছানার ওপর শুয়ে বসে।ভয়ঙ্কর রোদের তেজ,গাছপালার মধ্যে বেশ আরামই লাগছিলো।ম্যাচ দেখে এসে অনেকেই শুয়ে বসে আছে।একজন বৃদ্ধ আপন মনে গিটার বাজিয়ে চলেছেন।সামনের টুপিতে হয়ত কেউ কেউ কয়েক সেন্ট ফেলছে।ঘড়িতে দেখি সন্ধ্যে পেরিয়ে গেছে।সূর্য এখনো মধ্যগমনে বিরাজমান,খাঁ খাঁ করছে রোদ্দুর।আমাদের দেশে বারোমাস সকালের পর বিকেল,বিকেলের পর সন্ধ্যে,সন্ধ্যের পর রাত্তির দেখে এসেছি।মাদ্রিদের গ্রীষ্মে সেইসবের বালাই নেই।রাত পৌনে এগারোটার সময় যখন সূর্য অস্ত হলো তখন সন্ধ্যের কোন চিহ্ন দেখলাম না।দিনের পর কোন কমা দাঁড়ি না দিয়ে রাত মঞ্চে প্রবেশ করলো।দিন কয়েক পর অবশ্য ব্যাপারটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো ঠিকই কিন্তু মুশকিল হয়েছিল রাতের খাওয়া নিয়ে।অন্ধকার না হলে মস্তিষ্ক কিছুতেই ডিনার করতে রাজি হচ্ছে না। অতএব খাওয়াদাওয়া রোজ রাত সাড়ে দশটার পর হতে লাগলো।ভাগ্যিস মাদ্রিদ ছাড়া অন্য জায়গায় এরকম হয়নি।দেরি করে সূর্য অস্ত গেলেও সন্ধ্যের কোমলতার একটা প্রচ্ছন্ন আভাস পেয়েছি অন্য সব জায়গাতেই।

Puerta del Sol Protest

Puerta del Sol Protest Buskers music

Buskers music Plaza Mayor at 10:30 PMঘড়ির কাঁটার হিসেবে বিকেলের পর থেকেই অবশ্য লোকের ভিড় উপচে পড়েছে রাস্তায়।ফেরার পথে দেখি সিটি সেন্টারের কাছের ফাঁকা রাস্তাগুলো আলোকিত রেঁস্তোরায় পরিণত হয়েছে।কোথাও স্প্যানিশ পাইলা পরিবেশনা হচ্ছে,কোথাও কলকল করতে করতে ছেলেমেয়েরা চলেছে 'তাপাস বার ক্রল' এ।আমাদের হস্টেলের সামনে স্যান মিগেল মার্কেটের ভিতরে উপচে পড়া লোক।ওয়াইন,বিয়ার,শ্যাম্পেন,হুইস্কির পাশাপাশি চলছে স্পেনের ফল দিয়ে তৈরী ড্রিংক 'সাংরিয়া।'কোথাও সীফুডের রমরমা,কোথাও চুরোসের সঙ্গে চকোলেট আইসক্রিমের সৌরভ মাতোয়ারা করে তুলেছে বাতাস।অন্ধকার হওয়ার পর নানারঙের আলোর রোশনাইতে পথে নেমেছে জনস্রোত।হাসির কলরব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বারবার।খাওয়াদাওয়া সেরে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি গলিতে গলিতে।কোন রেঁস্তোরাই খালি নেই,প্রতিটা দোকানেই লোক।এই গলি সেই গলি করে হেঁটে চলছি,প্রতিটা মোড়ে মুরিশ কোয়ার্টারের আনকোরা সাজ চমকে দিচ্ছে বারবার।রাস্তায় রাস্তায় লাইভ মিউসিক বেজে চলেছে।গিটার থেকে বেহালা কিছুই বাদ নেই।এক ফোঁটা এল্কোহল মুখে না দিয়েও পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত বারোটায়।ইউরোপিয়ান সামার্স আমাদের রেহাই দেয়নি।

Plaza Mayor at 10:30 PMঘড়ির কাঁটার হিসেবে বিকেলের পর থেকেই অবশ্য লোকের ভিড় উপচে পড়েছে রাস্তায়।ফেরার পথে দেখি সিটি সেন্টারের কাছের ফাঁকা রাস্তাগুলো আলোকিত রেঁস্তোরায় পরিণত হয়েছে।কোথাও স্প্যানিশ পাইলা পরিবেশনা হচ্ছে,কোথাও কলকল করতে করতে ছেলেমেয়েরা চলেছে 'তাপাস বার ক্রল' এ।আমাদের হস্টেলের সামনে স্যান মিগেল মার্কেটের ভিতরে উপচে পড়া লোক।ওয়াইন,বিয়ার,শ্যাম্পেন,হুইস্কির পাশাপাশি চলছে স্পেনের ফল দিয়ে তৈরী ড্রিংক 'সাংরিয়া।'কোথাও সীফুডের রমরমা,কোথাও চুরোসের সঙ্গে চকোলেট আইসক্রিমের সৌরভ মাতোয়ারা করে তুলেছে বাতাস।অন্ধকার হওয়ার পর নানারঙের আলোর রোশনাইতে পথে নেমেছে জনস্রোত।হাসির কলরব শুনতে পাওয়া যাচ্ছে বারবার।খাওয়াদাওয়া সেরে এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি গলিতে গলিতে।কোন রেঁস্তোরাই খালি নেই,প্রতিটা দোকানেই লোক।এই গলি সেই গলি করে হেঁটে চলছি,প্রতিটা মোড়ে মুরিশ কোয়ার্টারের আনকোরা সাজ চমকে দিচ্ছে বারবার।রাস্তায় রাস্তায় লাইভ মিউসিক বেজে চলেছে।গিটার থেকে বেহালা কিছুই বাদ নেই।এক ফোঁটা এল্কোহল মুখে না দিয়েও পুরোপুরি নেশাগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরলাম রাত বারোটায়।ইউরোপিয়ান সামার্স আমাদের রেহাই দেয়নি।  Crowd in Evening

Crowd in Evening

২)১৫৫৫ সালের আলাকালা শহর।শহরের এক প্রান্তে এক বয়স্ক মানুষ গল্প বলছেন সামনে জড় কয়েকজন বালকদের।স্পেনের সেনাবাহিনীর গল্প।ষোড়শ শতাব্দী স্পেনের লোকেদের জন্যে গৌরবময়।ইহুদিদের বিতাড়িত করা হয়েছে,মুরদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আফ্রিকায়।পৃথক রাজ্যগুলো মিলিত হয়ে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে।গোটা ইউরোপে এমন কেউ নেই যারা এই সেনাবাহিনীকে ভয় পায় না।স্পেনের নাইটদের কত বীরগাথা,কত শৌর্যর কাহিনী।সেই কাহিনিই শুনছে আলাকালার শিশুর দল।তাদের মধ্যে একজন গল্প শুনতে শুনতে তন্ময় হয় গেছে।সাত আট বছর বয়স তার।তার চোখে স্বপ্ন সেই একদিন নাইট হয়ে বীরত্বের প্রদর্শন করবে।

ছেলেটির নাম মিগেল।বয়স কম হলে কি হবে,কল্পনার ঘোড়া আকাশ ছোঁয় তার।বাড়িতে ছটফট করে দেশে দেশে ঘোরার নেশায়।কিন্তু সুযোগ এলো তাড়াতাড়িই।তার বাবা বের হলেন ভাগ্যন্বেষণে।একের পর এক শহর,পাহাড়,যদি,গ্রাম,নতুন মানুষজন।স্পেনের বাস্তব চেহারা পরিচিত হয়ে উঠলো বালক মিগেলের কাছে।সময় থেমে থাকে না।আস্তে আস্তে বয়স বাড়তে লাগলো মিগেলের।একসময় যখন তারা থিতু হল মাদ্রিদে মিগেলের বয়স উনিশ।এই কয় বছরে নানান শহরে থেকেছে,অন্য অন্য জায়গায় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ হয়েছে।কবিতা লিখতে ভালোবাসে সে।মাদ্রিদেও তার কবিতার সুনাম হলো।যুবরাজ ডন কার্লোর মৃত্যুর পর তখন দেশে শোকের ছায়া ছায়া।কাজকর্ম পাওয়া যাচ্ছে না,ক্রমে বাড়ির আর্থিক পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে লাগলো।মিগেল ঠিক করল সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে।পোপের দূত জুলিয়ার সাথে ঘর ছেড়ে চলল সে ইতালিতে,তারপর সময়ের নিয়মে অনেক ঘাটের জল খেয়ে একসময় ইতালিতে স্পেনের সেনাপতি ডন জুয়ানের সঙ্গে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনাদলে নাম লেখাল।লেপান্তরের যুদ্ধে বীরত্বের প্রমাণ দিল সে।এরপর তার সৈনিক জীবন চলেছে বেশ কয়েকবছর।মিগেল একসময় ভাবলো এবার দেশে ফিরে যাওয়া যাক,অনেক হয়েছে।কিন্তু ভাগ্য সহায় ছিল না।দেশে ফেরার সময় তুর্কিদের হাতে বন্দি হল মিগেল।এরপর দীর্ঘ দশ বছর অসহ্য অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে তাকে।বার বার চেষ্টা করেও পালানোর পথ পায়নি।ছাড়া পেয়ে যখন মাদ্রিদে এল মিগেল তার আর্থিক অবস্থা আরো খারাপ।এরই মধ্যে সে লেখালিখির চেষ্টা চালাতে লাগলো।কিন্তু বেশিদিনের জন্যে নয়।মাদ্রিদে অর্থাভাব কিছুতেই যাচ্ছে না। তার বিয়ে টেকেনি,পূর্ব সৈনিক হিসেবে যেই পদের আশা করেছিল রাজসভায় সেই আশা ভেঙে গেছে।তার ছাপা গ্রন্থ 'গ্যালেটিয়া' কেউ কিনছে না।শেষ মেশ সে মাদ্রিদের বাইরে নৌবাহিনীর খাদ্য বিভাগে ছোট একটা কাজ পেল।প্রচন্ড খাটুনি,টাকা এতো কম যে খাওয়াও চলে না।তাও কোনরকমে চালাচ্ছিল মিগেল।কিন্তু তার দুর্ভাগ্য ছাড়েনি তাকে,খাদ্য বিভাগে কি গন্ডগোলের জন্যে তাকে অন্যায়ভাবে জেলে পাঠানো হল।বাঁচার আশা ছেড়ে দিয়ে মিগেল জেলে বসে উপন্যাস লিখতে শুরু করলো।জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার যখন সে পুরোনো চাকরিতে বহাল হল,সেই উপন্যাস তখনও লেখা চলছে।১৬০৩ সালে তার বিশাল উপন্যাস 'এডভেঞ্চার্স অফ ইনজিনিয়াস নাইট ডন কিহোতে দ্য লা মাঞ্চা ' প্রকাশিত হল।খানিক টাকা পেয়েই সে খুশি।কিন্তু অর্থাভাব গেল না।শেষ জীবনে ভীষণ অর্থভাবেও লেখালিখি চালিয়ে গিয়েছেন মিগেল সের্ভান্তেস।

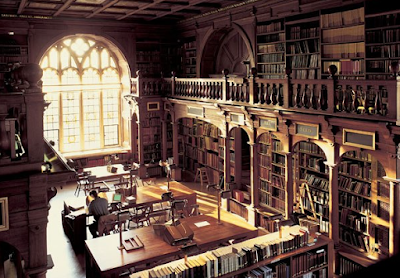

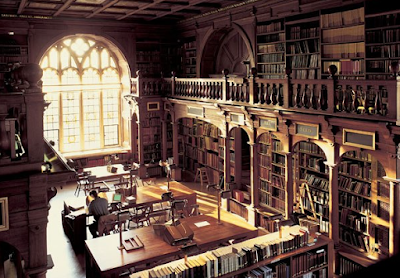

আজ চারশো বছর পর মিগেল সের্ভান্তেসএর 'ডন কিহোতে' কে নিয়ে সারা পৃথিবীতে গবেষণা হচ্ছে।পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে সম্মান দেওয়া হয়েছে এই উপন্যাসকে নানান জায়গা থেকে।স্পেনের বিখ্যাত 'ইনস্টিটিউটো সের্ভান্তেস' এর বিশ্বজোড়া নাম।আমরা এখন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি।স্প্যানিশ ভাষা নিয়ে নানা ধরণের ওয়ার্কশপ,কোর্স চলে সারাবছর।ম্যান্ডারিনের পর পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি লোক স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলে।অনেক ক্ষণ ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখলাম আমরা।সের্ভান্তেসের পরবর্তীকালে স্পেনে অনেক নামকরা সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছে।ফ্রেডরিকো গার্সিয়া লোরকা,রাফায়েল আলবের্তি,গুস্তাভো বেকের,ভেগা,রোসালিয়া দে কাস্ত্র ইত্যাদি।সমসাময়িক কবি,লেখকদের পরিচিতও যথেস্ট।কয়েক বছর আগেই মাদ্রিদকে 'ওয়ার্ল্ড বুক ক্যাপিটাল' এর সম্মান দেওয়া হয়েছে।

Instituto Servantes

Instituto Servantes গত কয়েকদিনে এখানকার ব্যাপার স্যাপার ভালোই বুঝে গেছি।সিবেলেস স্কয়ার থেকে শহরতলির টাউনশিপ,গ্র্যান ভিয়া থেকে মানাজানারেস নদী পর্যন্ত,এই রাস্তা সেই রাস্তা সব চষে ফেলেছি। বাসে বসে দুদিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছি এমন সময় হয়ত হঠাৎ কোন অপূর্ব নাম না জানা স্থাপত্য চোখে পড়লো।টুক করে পরের স্টপে নেমে জায়গাটা দেখে নিয়ে আবার উঠে পড়লাম অন্য বাসে। মেট্রো আর বাসের নেটওয়ার্ক বেশ ভালো,অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবস্থা আছে।প্রতিটা স্টপের নাম আগেই দেখানো হয়।রাস্তা হারানোর কোন ভয় নেই,এমনকি সুযোগও নেই।তাই মাঝে মাঝে গুগল ম্যাপ বন্ধ করে উলটা পাল্টা রাস্তাতে চলে যাই ইচ্ছে করেই।পুয়ের্তা দেল সোল প্রায় শহরের কেন্দ্রে,বিশাল প্লাজা।

গত কয়েকদিনে এখানকার ব্যাপার স্যাপার ভালোই বুঝে গেছি।সিবেলেস স্কয়ার থেকে শহরতলির টাউনশিপ,গ্র্যান ভিয়া থেকে মানাজানারেস নদী পর্যন্ত,এই রাস্তা সেই রাস্তা সব চষে ফেলেছি। বাসে বসে দুদিকে দেখতে দেখতে যাচ্ছি এমন সময় হয়ত হঠাৎ কোন অপূর্ব নাম না জানা স্থাপত্য চোখে পড়লো।টুক করে পরের স্টপে নেমে জায়গাটা দেখে নিয়ে আবার উঠে পড়লাম অন্য বাসে। মেট্রো আর বাসের নেটওয়ার্ক বেশ ভালো,অডিও ভিজ্যুয়াল ব্যবস্থা আছে।প্রতিটা স্টপের নাম আগেই দেখানো হয়।রাস্তা হারানোর কোন ভয় নেই,এমনকি সুযোগও নেই।তাই মাঝে মাঝে গুগল ম্যাপ বন্ধ করে উলটা পাল্টা রাস্তাতে চলে যাই ইচ্ছে করেই।পুয়ের্তা দেল সোল প্রায় শহরের কেন্দ্রে,বিশাল প্লাজা। Puerta del Solবিকেলের পর প্রায় প্রতিদিনই মিউজিক কনসার্ট হয়।কিন্তু বড় কনসার্টের চেয়েও প্লাজা ও রাস্তার ধারে বসা স্ট্রিট মিউজিশিয়ান বা বাস্কার্সদের বাজনা শুনে চমকিত হতে হয়।এর মধ্যে একদিন হাঁটতে হাঁটতে রেটিরো পার্কে গিয়ে পড়েছি।হ্রদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্যালেসিও দ্য ভ্যালেনকুয়েজ মিউজিয়ামের মডার্ন আর্ট সংগ্রহ দেখে ক্রিস্টাল প্যালেসের দিকে এগোচ্ছি বনবীথিকার পথ দিয়ে,এমন সময় নাম না জানা একটি বাদ্যযন্ত্রের সুর কানে এসে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলো।এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি যুবক অবিকল উড়ন্তচাকির মত দেখতে একটা যন্ত্র বাজিয়ে চলেছে তবলার মত।অপূর্ব সেই সুর।ক্রিস্টাল প্যালেস দেখে এসেও সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।অনেকেই বিভোর হয়ে সেই সুরের ঝংকার উপভোগ করছে।এক ইউরো তার বক্সে ঢেলে গুগল বাবার শরণাপন্ন হলাম।মিনিট খানেকের মধ্যেই জানা গেল বাদ্যযন্ত্রের নাম হ্যাঙ বা হ্যাঙড্রাম।মাত্র বছর দশেক আগে সুইডেন আর সুইজারল্যান্ডে এই যন্ত্রের উদ্ভব,তারপর কয়েক বছরের মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে সারা ইউরোপে।তখনো সেই মন কেড়ে নেওয়া সুর আমাদের কানে এসে লাগছে।

Puerta del Solবিকেলের পর প্রায় প্রতিদিনই মিউজিক কনসার্ট হয়।কিন্তু বড় কনসার্টের চেয়েও প্লাজা ও রাস্তার ধারে বসা স্ট্রিট মিউজিশিয়ান বা বাস্কার্সদের বাজনা শুনে চমকিত হতে হয়।এর মধ্যে একদিন হাঁটতে হাঁটতে রেটিরো পার্কে গিয়ে পড়েছি।হ্রদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্যালেসিও দ্য ভ্যালেনকুয়েজ মিউজিয়ামের মডার্ন আর্ট সংগ্রহ দেখে ক্রিস্টাল প্যালেসের দিকে এগোচ্ছি বনবীথিকার পথ দিয়ে,এমন সময় নাম না জানা একটি বাদ্যযন্ত্রের সুর কানে এসে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলো।এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি যুবক অবিকল উড়ন্তচাকির মত দেখতে একটা যন্ত্র বাজিয়ে চলেছে তবলার মত।অপূর্ব সেই সুর।ক্রিস্টাল প্যালেস দেখে এসেও সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।অনেকেই বিভোর হয়ে সেই সুরের ঝংকার উপভোগ করছে।এক ইউরো তার বক্সে ঢেলে গুগল বাবার শরণাপন্ন হলাম।মিনিট খানেকের মধ্যেই জানা গেল বাদ্যযন্ত্রের নাম হ্যাঙ বা হ্যাঙড্রাম।মাত্র বছর দশেক আগে সুইডেন আর সুইজারল্যান্ডে এই যন্ত্রের উদ্ভব,তারপর কয়েক বছরের মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে সারা ইউরোপে।তখনো সেই মন কেড়ে নেওয়া সুর আমাদের কানে এসে লাগছে।  Crystal Palace

Crystal Palace Hang Drum৩)আমাদের ব্যাকপ্যাকিং এর খানিকটা সময় নির্বিঘে কেটেছে।বহু দেশের বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,আড্ডাও মেরেছি।আমাদের দেশের বাইরে ভ্রমণকে অনেক বেশি প্রাধ্যান্য দেওয়া হয় জীবনে,অনেকেই জীবনের এক তৃতীয়াংশ পথেই কাটিয়ে দেয়।কিন্তু ভ্রমণ মানে শুধু শখের পর্যটক নয়।এখানে ব্যাকপ্যাকিং সংস্কৃতির উল্লেখ আবশ্যক হয়ে উঠেছে।ব্যাক্প্যাকররা সাধারন টুরিস্ট নয়,শুধুমাত্র সাইটসীইং করতেই তারা পথে বেরোয়নি।ব্যাকপ্যাকার কথার শাব্দিক অর্থ এখনও বাংলায় হয়ত লেখা হয়নি।এর উদ্ভব ষাটের দশকে হলেও ব্যাকপ্যাকিং এর পত্তন বিখ্যাত ইতালিয়ান পর্যটক জিওভানি ফ্রান্সেস্কো কেরেরির হাত ধরে।বস্তুতপক্ষে ব্যাকপ্যাকিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বিনোদন নয়,অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং শিক্ষা।একসময়ের বিখ্যাত অভিযাত্রীদের যে ভ্রমণ কাহিনীগুলো পড়ে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি তারা পেশাগত ভাবেই সকলেই বিশেষ কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।শুধু দেশ দেখতে তারা পথে নামেননি,সঙ্গে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য ছিল।হয়ত নতুন কোন দেশের সন্ধান,হয়ত ধর্ম প্রচার,হয়ত ব্যবসাপত্তর ,কিন্তু লাভ লোকসানের প্রশ্নটা সর্বদাই জড়িয়ে থাকতো যাত্রায়।ব্যাকপ্যাকিং লাভ লোকসানের চিরাচরিত কনসেপ্টের উর্ধে।ব্যাকপ্যাকিঙ সংস্কৃতি ধর্ম,দেশ,জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে সম্মান জানায়।পথে অন্য দেশের,অন্য পরিবেশের লোকের সঙ্গে যখন কথোপকথন হয়,বন্ধুত্ব হয় বোঝা যায় হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা মানুষেরা আসলে অনেকেরই আমাদের মতন।দেশ,ধর্ম,কাল,শিক্ষা,পরিবেশ ভিন্ন হলেও আমরা আসলে একই বন্ধনে জড়িয়ে আছি। এই সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি আর পরস্পরকে নির্বিশেষে বন্ধু ভেবে পথে এগিয়ে চলাই ব্যাকপ্যাকারদের লক্ষ্য।আজকে লক্ষ্য লক্ষ্য ছেলেমেয়ে,যুবক বৃদ্ধ পিঠে রুকস্যাক নিয়ে পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে।যত কম খরচে যত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করা

Hang Drum৩)আমাদের ব্যাকপ্যাকিং এর খানিকটা সময় নির্বিঘে কেটেছে।বহু দেশের বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে,আড্ডাও মেরেছি।আমাদের দেশের বাইরে ভ্রমণকে অনেক বেশি প্রাধ্যান্য দেওয়া হয় জীবনে,অনেকেই জীবনের এক তৃতীয়াংশ পথেই কাটিয়ে দেয়।কিন্তু ভ্রমণ মানে শুধু শখের পর্যটক নয়।এখানে ব্যাকপ্যাকিং সংস্কৃতির উল্লেখ আবশ্যক হয়ে উঠেছে।ব্যাক্প্যাকররা সাধারন টুরিস্ট নয়,শুধুমাত্র সাইটসীইং করতেই তারা পথে বেরোয়নি।ব্যাকপ্যাকার কথার শাব্দিক অর্থ এখনও বাংলায় হয়ত লেখা হয়নি।এর উদ্ভব ষাটের দশকে হলেও ব্যাকপ্যাকিং এর পত্তন বিখ্যাত ইতালিয়ান পর্যটক জিওভানি ফ্রান্সেস্কো কেরেরির হাত ধরে।বস্তুতপক্ষে ব্যাকপ্যাকিংয়ের প্রধান উদ্দেশ্য বিনোদন নয়,অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং শিক্ষা।একসময়ের বিখ্যাত অভিযাত্রীদের যে ভ্রমণ কাহিনীগুলো পড়ে আমরা উদ্বুদ্ধ হয়েছি তারা পেশাগত ভাবেই সকলেই বিশেষ কোন কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।শুধু দেশ দেখতে তারা পথে নামেননি,সঙ্গে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্য ছিল।হয়ত নতুন কোন দেশের সন্ধান,হয়ত ধর্ম প্রচার,হয়ত ব্যবসাপত্তর ,কিন্তু লাভ লোকসানের প্রশ্নটা সর্বদাই জড়িয়ে থাকতো যাত্রায়।ব্যাকপ্যাকিং লাভ লোকসানের চিরাচরিত কনসেপ্টের উর্ধে।ব্যাকপ্যাকিঙ সংস্কৃতি ধর্ম,দেশ,জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ ও তার সংস্কৃতিকে সম্মান জানায়।পথে অন্য দেশের,অন্য পরিবেশের লোকের সঙ্গে যখন কথোপকথন হয়,বন্ধুত্ব হয় বোঝা যায় হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা মানুষেরা আসলে অনেকেরই আমাদের মতন।দেশ,ধর্ম,কাল,শিক্ষা,পরিবেশ ভিন্ন হলেও আমরা আসলে একই বন্ধনে জড়িয়ে আছি। এই সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি আর পরস্পরকে নির্বিশেষে বন্ধু ভেবে পথে এগিয়ে চলাই ব্যাকপ্যাকারদের লক্ষ্য।আজকে লক্ষ্য লক্ষ্য ছেলেমেয়ে,যুবক বৃদ্ধ পিঠে রুকস্যাক নিয়ে পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে।যত কম খরচে যত বেশি অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়,এই তাদের লক্ষ্য।নিজের অজান্তেই স্টিরিওটিপিক্যাল ভাবনাচিন্তাকে ভেঙে তারা পৃথিবীর লোকজনকে কাছাকাছি এনে দিচ্ছে।

এইবার এই কথাগুলোর উদ্দেশ্য পরিষ্কার করা যাক।এই কয়দশকে ব্যাকপ্যাকিং করতে থাকা মানুষজনদের একটা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে।প্রযুক্তি উন্নত হওয়ার সাথে সাথে নানা ভাবে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়।ইন্টারনেট,ক্যামেরা,স্মার্টফোন নিয়ে আজকাল নতুন যুগে 'ফ্ল্যাশপ্যাকিং' কথাটা ব্যাকপ্যাকিংকে বদলে দিয়েছে অনেকটাই।কাউচসার্ফিং হলো এরকমই একটা প্রোগ্রাম।ইন্টারনেটে কাউচসার্ফিংয়ের মাধ্যমে কোন ব্যাকপ্যাকার পৃথিবীর যে কোনো শহরের উৎসাহী স্থানীয় লোককে অনুরোধ করতে পারে তাকে থাকতে দেওয়ার জন্যে।এইজন্যে কোনো পয়সাকড়ি দিতে হয় না।নতুন লোকেদের সংস্কৃতি কাছ থেকে দেখা,বোঝা ও নতুন বন্ধু পাতানোর জন্যেই এই অভিনব ব্যবস্থা শুরু হয়েছে।কাউচসার্ফিং হোস্টরা ব্যাকপ্যাকারদের আশ্রয় দেওয়া ছাড়াও নানা মিট আপ করতে পারে তাদের শহরে,সেখানে গিয়ে নানান দেশের নানান লোকের সঙ্গে দেখা হয়,গল্প হয়,অনেকেই বন্ধু হয়ে ফেসবুক,ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে পরবর্তী কালে।

এহেন সেদিন আমার কাউচসার্ফিং একাউন্ট খুলে দেখি ফ্রান্সিসকো রদ্রিগেজ বলে একজন আমায় সেরকম একটা কাউচসার্ফিং মিটআপে আসতে অনুরোধ করেছে।নির্দিষ্ট সময় গুগল ম্যাপ ধরে জায়গাটায় পৌঁছলাম।জাহারা দে অসবর্ন বলে একটা ব্যস্ত পাব।ব্যস্ত পাব,প্রচুর ছেলেমেয়ে আড্ডা দিচ্ছে।ফ্রান্সিসকো কিন্তু আমাকে দেখেই চিনেছে।ডেকে আমাদের আলাপ করিয়ে দিলো অন্য কয়েকজন ব্যাকপ্যাকারের সাথে।কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ জমাটি আড্ডা শুরু হয়ে গেল।কয়েকজন জার্মানি থেকে এসেছে স্প্যানিশ ভাষাটা ঝালিয়ে নিতে,কয়েকজন মাদ্রিদেই ভলান্টিয়ার করছে।কিউবার একটি ছেলে বেশ কয়েক বছর ধরে স্পেনে কাজ করছিলো,তার সঙ্গে নানান কথা হল।এর মধ্যে চায়না থেকে কিম,হংকং থেকে কেজ আর এস্টোনিয়া থেকে ডেভিড এসে যোগ দিয়েছে।এক গ্লাস সাংরিয়া নিয়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প চলতে লাগলো।কিছুক্ষণ আগেই কেউ কাউকে চিনতো না,এখন সেখানে চলছে নির্ভেজাল আড্ডা।স্মার্টফোনে সঞ্চয় করা নতুন বন্ধুত্বের চিহ্ন নিয়ে যখন ফিরছি,মাদ্রিদের আলোর উৎসব তখনো চলছে পুরোদমে।

Couchsurfing meet

Couchsurfing meetব্যাকপ্যাকিং নিয়ে লেখা এই বইটা কিনতে ক্লিক করুন https://www.boichoi.com/Niruddesh

মাদ্রিদ প্রথম পর্ব থেকে

মাদ্রিদ প্রথম পর্ব

যাত্রার পরের অংশ

তোলেদো - প্রথম পর্ব

Published on May 17, 2020 10:00

মাদ্রিদ (দ্বিতীয় পর্ব) Madridঝকঝকে সকাল।এখনো রোদের তেজ বা...

মাদ্রিদ (দ্বিতীয় পর্ব)

Madridঝকঝকে সকাল।এখনো রোদের তেজ বাড়েনি,বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া চলছে।আমরা হস্টেল থেকে বেরিয়ে হাঁটাহাটি করছি এদিক সেদিক।স্পেনে টমেটোর কাঁচা পিউরি দিয়ে টোস্ট চিবোনোর অভ্যেস বেশিরভাগ লোকেদের,সেই জলখাবার খেতে গিয়ে ওয়াক উঠতে বাধ্য।সব জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট সইবে না,প্রথম দিনেই এই শিক্ষা নিয়ে চুপচাপ কফি দিয়ে পাউরুটি শেষ করে হাঁটা দিলাম।ইউরোপের বেশিরভাগ শহরেই টিপ বেসড ফ্রি ওয়াকিং টুরের ব্যবস্থা আছে,এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হলো নিউ ইউরোপ স্যানডম্যান টুর্স।আগে থেকেই নেটে বুক করে রেখেছিলাম।পায়ে পায়ে হাজির হয়ে দাঁড়িয়েছি প্লাজা মেওর চত্বরে।ফুটফুটে রোদে নানা দেশের লোকের আনাগোনা,দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে।কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সদাহাস্যমান গাইড এলেক্স এসে হাজির হলো।আয়ারল্যান্ডের ছেলে,বছর দুয়েক মাদ্রিদে এসে রয়েছে।ইউরোপের অনেক ছাত্র ছাত্রী,লোকজন নানা দেশে গিয়ে বসবাস করে।অনেকেই কলেজের গ্যাপ ইয়ারে ভলান্টিয়ার করতে দূর দেশে পাড়ি দেয় অথবা নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।স্কুল কলেজের গন্ডির বাইরের এই অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সাহায্য করে।এলেক্সও তাদের মত একজন। ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা আছে।পড়াশুনা আর সকারের মাঝে গাইডের কাজ করতে আর নতুন লোকজনের সঙ্গে মিশতে তার ভালো লাগে।

Madridঝকঝকে সকাল।এখনো রোদের তেজ বাড়েনি,বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া চলছে।আমরা হস্টেল থেকে বেরিয়ে হাঁটাহাটি করছি এদিক সেদিক।স্পেনে টমেটোর কাঁচা পিউরি দিয়ে টোস্ট চিবোনোর অভ্যেস বেশিরভাগ লোকেদের,সেই জলখাবার খেতে গিয়ে ওয়াক উঠতে বাধ্য।সব জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট সইবে না,প্রথম দিনেই এই শিক্ষা নিয়ে চুপচাপ কফি দিয়ে পাউরুটি শেষ করে হাঁটা দিলাম।ইউরোপের বেশিরভাগ শহরেই টিপ বেসড ফ্রি ওয়াকিং টুরের ব্যবস্থা আছে,এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হলো নিউ ইউরোপ স্যানডম্যান টুর্স।আগে থেকেই নেটে বুক করে রেখেছিলাম।পায়ে পায়ে হাজির হয়ে দাঁড়িয়েছি প্লাজা মেওর চত্বরে।ফুটফুটে রোদে নানা দেশের লোকের আনাগোনা,দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে।কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সদাহাস্যমান গাইড এলেক্স এসে হাজির হলো।আয়ারল্যান্ডের ছেলে,বছর দুয়েক মাদ্রিদে এসে রয়েছে।ইউরোপের অনেক ছাত্র ছাত্রী,লোকজন নানা দেশে গিয়ে বসবাস করে।অনেকেই কলেজের গ্যাপ ইয়ারে ভলান্টিয়ার করতে দূর দেশে পাড়ি দেয় অথবা নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।স্কুল কলেজের গন্ডির বাইরের এই অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সাহায্য করে।এলেক্সও তাদের মত একজন। ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা আছে।পড়াশুনা আর সকারের মাঝে গাইডের কাজ করতে আর নতুন লোকজনের সঙ্গে মিশতে তার ভালো লাগে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ইতিহাসে ডুব দিলাম।নীরস ইতিহাসের ক্লাস নয়,আড্ডার মেজাজে বলা গল্প।সঙ্গে হিউমার এর অনবদ্য মিশেল আছে।ওয়াকিং ট্যুরের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরাই প্রখর বুদ্ধিমান,নিজের দেশের মন্দ জিনিস চাপা দেওয়ার কোন চেষ্টা করতে দেখিনি তাদের।পূর্বপুরুষের ভালো কাজের জন্য যেমন গর্ববোধ করে,অন্যায়ের জন্যে লজ্জা প্রকাশ করতেও তারা দুবার ভাবে না।গল্পের ফাঁকে প্লাজা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি কাটলেরি স্ট্রিট এর দিকে।পুরোনো গলির গোলকধাঁধা দিয়ে চলেছি ..

Moorish Quarter..রাস্তার নাম পড়তে পড়তে।কাইয়ে মেওর,কাইয়ে দে আরেনাল,কাইয়ে সান ক্রিস্টোবাল।অনেক বাড়িঘরেই আগেকার মুরিশ স্থাপত্যের ছাপ আছে।ক্রিশ্চান সাম্রাজ্যে আসার পর সেইসব বাড়িঘর বদলে ফেলার দরুণ পরে মুরিশ বা মুদেহার স্থাপত্যের সঙ্গে বোরাক অথবা স্প্যানিশ রেনেসাঁর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পৌঁছলাম সোবরিনো দে বোটিন এর সামনে।

Moorish Quarter..রাস্তার নাম পড়তে পড়তে।কাইয়ে মেওর,কাইয়ে দে আরেনাল,কাইয়ে সান ক্রিস্টোবাল।অনেক বাড়িঘরেই আগেকার মুরিশ স্থাপত্যের ছাপ আছে।ক্রিশ্চান সাম্রাজ্যে আসার পর সেইসব বাড়িঘর বদলে ফেলার দরুণ পরে মুরিশ বা মুদেহার স্থাপত্যের সঙ্গে বোরাক অথবা স্প্যানিশ রেনেসাঁর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পৌঁছলাম সোবরিনো দে বোটিন এর সামনে।

Sobrino de Botinপৃথিবীর প্রথম রেস্তোঁরার খেতাবের অধিকারী ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরী এই রেস্তোঁরা।এই নিয়ে বেশ ভালো একটা গল্প জানতে পারলাম।ফ্রান্স থেকে জিয়ান বোটিন বলে একজন ভদ্রলোক এসে এখানে একটা সরাইখানা খুলে বসেন,নাম দেন কাসা বোটিন।কিন্তু তখন এখানে আরো একগাদা সরাইখানা,কাছেই রয়্যাল প্যালেস।ব্যবসার জন্যে নানা জায়গা থেকে নানা লোক আসছে।প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে বোটিন ঠিক করলেন সরাইখানায় যাত্রীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।শুরু হলো রান্না।কিছুদিনের মধ্যেই কাঠের আগুনে সেঁকা পোর্ক আর মাছের রান্না খেতে লোকজন ফিরে ফিরে আসতে লাগল।কয়েক বছর পর কাসা বোটিনের মালিকানা পেলো বোটিনের ভাইপো।

Sobrino de Botinপৃথিবীর প্রথম রেস্তোঁরার খেতাবের অধিকারী ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরী এই রেস্তোঁরা।এই নিয়ে বেশ ভালো একটা গল্প জানতে পারলাম।ফ্রান্স থেকে জিয়ান বোটিন বলে একজন ভদ্রলোক এসে এখানে একটা সরাইখানা খুলে বসেন,নাম দেন কাসা বোটিন।কিন্তু তখন এখানে আরো একগাদা সরাইখানা,কাছেই রয়্যাল প্যালেস।ব্যবসার জন্যে নানা জায়গা থেকে নানা লোক আসছে।প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে বোটিন ঠিক করলেন সরাইখানায় যাত্রীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।শুরু হলো রান্না।কিছুদিনের মধ্যেই কাঠের আগুনে সেঁকা পোর্ক আর মাছের রান্না খেতে লোকজন ফিরে ফিরে আসতে লাগল।কয়েক বছর পর কাসা বোটিনের মালিকানা পেলো বোটিনের ভাইপো।

Old Photo: Source: Googleভাইপো কে স্প্যানিশে বলে সোবরিনো।জায়গার নাম হয়ে গেল সোবরিনো দে বোটিন।ভাইপো এসেই দেখল পয়সা আসছে আসলে রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে।আস্তে আস্তে সরাইখানার জায়গা কমিয়ে বসে খাওয়ার জায়গা বাড়াতে শুরু করল সে।বছর কয়েকের মধ্যেই সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশে।আগের শতকে নানা সাহিত্যিকের আড্ডা মারার জায়গা ছিল এই রেস্তোঁরা।এমনকি রয়েল একাডেমি অফ আর্টস এ সুযোগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্সিসকো দে গোয়া এখানে ওয়েটারের কাজ করতেন।শোনা যায় এখানকার বিখ্যাত স্প্যানিশ পায়েলা(স্প্যানিশ পোলাও,সঙ্গে সবজি,মাংস,পেস্তা বাদাম,সি ফুড যা খুশি দেওয়া যায়)খেয়ে হেমিংওয়ে লেখা ছেড়ে রাঁধুনি হওয়ার কথা ভেবেছিলেন।সে কথা বলেছিলেন তার বন্ধু এমিলো গঞ্জালেজকে।হেমিংওয়ে রান্নাবান্নার চেষ্টা করেছিলেন কি না ঠিক জানা নেই,কিন্তু পাঠকদের সৌভাগ্য তিনি শেষ মেশ লেখাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন।

Old Photo: Source: Googleভাইপো কে স্প্যানিশে বলে সোবরিনো।জায়গার নাম হয়ে গেল সোবরিনো দে বোটিন।ভাইপো এসেই দেখল পয়সা আসছে আসলে রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে।আস্তে আস্তে সরাইখানার জায়গা কমিয়ে বসে খাওয়ার জায়গা বাড়াতে শুরু করল সে।বছর কয়েকের মধ্যেই সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশে।আগের শতকে নানা সাহিত্যিকের আড্ডা মারার জায়গা ছিল এই রেস্তোঁরা।এমনকি রয়েল একাডেমি অফ আর্টস এ সুযোগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্সিসকো দে গোয়া এখানে ওয়েটারের কাজ করতেন।শোনা যায় এখানকার বিখ্যাত স্প্যানিশ পায়েলা(স্প্যানিশ পোলাও,সঙ্গে সবজি,মাংস,পেস্তা বাদাম,সি ফুড যা খুশি দেওয়া যায়)খেয়ে হেমিংওয়ে লেখা ছেড়ে রাঁধুনি হওয়ার কথা ভেবেছিলেন।সে কথা বলেছিলেন তার বন্ধু এমিলো গঞ্জালেজকে।হেমিংওয়ে রান্নাবান্নার চেষ্টা করেছিলেন কি না ঠিক জানা নেই,কিন্তু পাঠকদের সৌভাগ্য তিনি শেষ মেশ লেখাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন।

ক্যামেরার সদ্বব্যবহার করে এগোলাম সান ক্রিস্টোবাল স্কয়ারের দিকে।এখান থেকে খানিকটা এগোলেই ক্যাথেড্রাল দে আলমুদেনা।মাদ্রিদের সবচেয়ে নামকরা গির্জা।

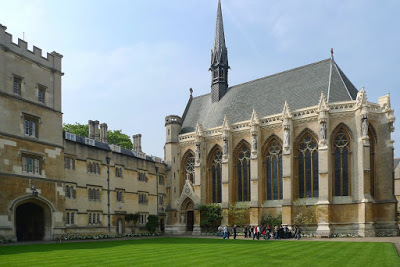

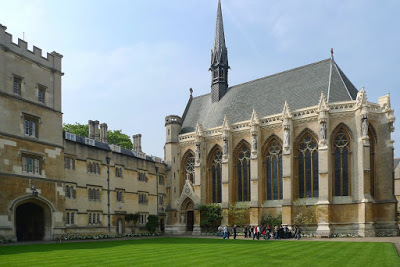

Almudena Cathedralতার পাশেই প্যালেসিও রিয়্যাল অর্থাৎ রয়েল প্যালেসের বিশাল চত্ত্বর।১৫৬১ সালে যখন স্প্যানিশ শাসকেরা দেশের রাজধানী টোলেডো থেকে মাদ্রিদে নিয়ে আসেন তখন এখানে কোন গির্জাই ছিল না।কিন্তু গির্জা ছাড়া কি রাজধানী শোভা পায়?অতএব নির্মাণ করা হলো নিও গোথিক স্থাপত্যে মোড়া এই চোখ ধাঁধানো গির্জার।যদিও কাজ শেষ হতে কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিলো।আজ অবশ্য গির্জার দিকে তাকালে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায় লোকে।প্যালেসিও রিয়্যাল আর গির্জার মাঝখানের অনেকটা খোলা চত্ত্বর রেখে দেওয়া হয়েছিল।বিবাহের সময় রাজা অথবা রানী রাজমহল থেকে বেরিয়ে এই চত্ত্বর দিয়ে হেঁটে এসে গির্জায় প্রবেশ করতেন।সদর রাস্তার অপর প্রান্তে থাকা উঁচু পার্ক থেকে শহরের লোকজন দাঁড়িয়ে সেই উৎসব দেখতে ভিড় করত।চত্ত্বরের পিছনে লা কাসা দে কামপো পার্কের বিস্তার।একসময় রাজরানীর নিজস্ব বিচরণভূমি ছিল এই অঞ্চল,আজ এই বিশাল এলাকা জুড়ে একটা অরণ্য তৈরী করা হয়েছে শহরের নাগরিকদের জন্যে।বহু লোকে সেখানে গিয়ে খেলাধুলো করে,সাইকেল চালায়।মাদ্রিদ শহরের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির সন্নিবেশে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসে নির্ভাবনায়।সূর্যাস্তের সময় প্যালেসের পশ্চাতপটে আকাশে রঙ্গের খেলা দেখতে লোকে আজও সেখানে ভিড় করে।

Almudena Cathedralতার পাশেই প্যালেসিও রিয়্যাল অর্থাৎ রয়েল প্যালেসের বিশাল চত্ত্বর।১৫৬১ সালে যখন স্প্যানিশ শাসকেরা দেশের রাজধানী টোলেডো থেকে মাদ্রিদে নিয়ে আসেন তখন এখানে কোন গির্জাই ছিল না।কিন্তু গির্জা ছাড়া কি রাজধানী শোভা পায়?অতএব নির্মাণ করা হলো নিও গোথিক স্থাপত্যে মোড়া এই চোখ ধাঁধানো গির্জার।যদিও কাজ শেষ হতে কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিলো।আজ অবশ্য গির্জার দিকে তাকালে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায় লোকে।প্যালেসিও রিয়্যাল আর গির্জার মাঝখানের অনেকটা খোলা চত্ত্বর রেখে দেওয়া হয়েছিল।বিবাহের সময় রাজা অথবা রানী রাজমহল থেকে বেরিয়ে এই চত্ত্বর দিয়ে হেঁটে এসে গির্জায় প্রবেশ করতেন।সদর রাস্তার অপর প্রান্তে থাকা উঁচু পার্ক থেকে শহরের লোকজন দাঁড়িয়ে সেই উৎসব দেখতে ভিড় করত।চত্ত্বরের পিছনে লা কাসা দে কামপো পার্কের বিস্তার।একসময় রাজরানীর নিজস্ব বিচরণভূমি ছিল এই অঞ্চল,আজ এই বিশাল এলাকা জুড়ে একটা অরণ্য তৈরী করা হয়েছে শহরের নাগরিকদের জন্যে।বহু লোকে সেখানে গিয়ে খেলাধুলো করে,সাইকেল চালায়।মাদ্রিদ শহরের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির সন্নিবেশে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসে নির্ভাবনায়।সূর্যাস্তের সময় প্যালেসের পশ্চাতপটে আকাশে রঙ্গের খেলা দেখতে লোকে আজও সেখানে ভিড় করে।

Main Entrance Palace

Main Entrance Palace

Palacio Real

Palacio Real  Royal Operaকথা আর গল্প চলতে চলতে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি রয়েল অপেরার সামনে থিয়েটরো রিয়ালের সামনে ওরিয়েন্টে স্কয়ারে।ইতিমধ্যে এক রাউন্ড ড্রিংক ব্রেক হয়ে গেছে।স্পেনে দেদার কমলালেবু পাওয়া যায়,আমরাও কমলার জুস গলায় ঢেলে ঠান্ডা হয়ে নিয়েছি।ওরিয়েন্টে স্কয়ার অজস্র ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো,বাহারি কালো সিংহের মাঝে ফোয়ারামূর্তি থেকে জল পড়ছে।বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন যে এতো সুন্দর একটা জায়গায় এক সময় হাজার হাজার লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে গৃহ যুদ্ধে।

Royal Operaকথা আর গল্প চলতে চলতে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি রয়েল অপেরার সামনে থিয়েটরো রিয়ালের সামনে ওরিয়েন্টে স্কয়ারে।ইতিমধ্যে এক রাউন্ড ড্রিংক ব্রেক হয়ে গেছে।স্পেনে দেদার কমলালেবু পাওয়া যায়,আমরাও কমলার জুস গলায় ঢেলে ঠান্ডা হয়ে নিয়েছি।ওরিয়েন্টে স্কয়ার অজস্র ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো,বাহারি কালো সিংহের মাঝে ফোয়ারামূর্তি থেকে জল পড়ছে।বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন যে এতো সুন্দর একটা জায়গায় এক সময় হাজার হাজার লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে গৃহ যুদ্ধে। Plaza Oriente১৯৩০ সালের পর থেকেই স্পেন মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।দেশের হাল তখন রিপাবলিকদের হাতে।রিপাবলিকরা মূলত রাইট উইং এর সমর্থক,অনেক বিত্তশালী লোকজন,ক্যাথোলিক চার্চের গণমান্য ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছিলেন এই দলে।কিন্তু অন্যদিকে একটু একটু করে লেফট উইং সমর্থক ন্যাশনালিস্ট পার্টির শক্তি ক্রমেই বাড়ছিল।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন।জার্মানির নাজিরা নানা ভাবে রিপাবলিকদের সাহায্য করছে,অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মেক্সিকোর গোপন সাহায্য নিয়ে ন্যাশনালিস্ট দলের নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজেকে দেশের প্রতিনিধি বলে ভাবতে শুরু করেছেন।১৯৩৬ সালের একদিন আচমকা ন্যাশনালিস্টদের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়।যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে জলে,স্থলে,আকাশে।সুদূর জার্মানি আর সোভিয়েত দেশ থেকে লড়াকু জাহাজের এসে বোমা ফেলতে শুরু করে স্পেনে।একদিকে সরকারের লোকেরা ন্যাশনালিস্ট সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সাধারণ লোকদের,অন্যদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলও তাদের রেহাই দিচ্ছে না,যদি সরকারের চর হয়।মানুষের উন্মত্ত শক্তি দখলের এই লড়াইয়ে অচিরেই লক্ষ্য লক্ষ লোক প্রাণ হারাতে শুরু করলো।খাওয়াদাওয়ার কষ্ট শুরু হলো,রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রিপাবলিকানরা পালিয়ে আশ্রয় নিলেন ভ্যালেন্সিয়াতে।প্রায় তিন বছর ধরে চলা অবিরাম গৃহযুদ্ধের পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজেকে দেশের শাসক ঘোষিত করে বসেন।ন্যাশনালিস্টদের পতন হয়।কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েই চলে যুগ যুগ ধরে।লেফটিস্ট পার্টির সমর্থক জেনারেল ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করেন,গৃহযুদ্ধে যারা আগের সরকারের সমর্থক ছিল তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।শুরু হলো লোকেদের ধরপাকড়।রাস্তা ঘাট থেকে কারণে অকারণে লোকেদের তুলে নির্যাতন শুরু হয়ে গেল।একের পর এক লোক অদৃশ্য যেতে লাগলো স্পেনের শহরগুলো থেকে।জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল।ফ্রাঙ্কোর কড়া আদেশ,তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না।শিল্পী,সাহিত্যিকরা দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলো।এই বন্ধ আবহাওয়ায় প্রায় চল্লিশ বছর কেটেছে স্পেনের মানুষদের।১৯৭৮ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর তিন বছর পর রেফারেন্ডাম করে কন্সটিনিউশনাল মোনার্কির ব্যবস্থা করা হয়ে স্পেনে।ধীরে ধীরে আবার গণতন্ত্র মজবুত হতে শুরু করে।আশির দশকের শেষের দিকে স্পেইন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হয়ে ওঠে।

Plaza Oriente১৯৩০ সালের পর থেকেই স্পেন মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।দেশের হাল তখন রিপাবলিকদের হাতে।রিপাবলিকরা মূলত রাইট উইং এর সমর্থক,অনেক বিত্তশালী লোকজন,ক্যাথোলিক চার্চের গণমান্য ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছিলেন এই দলে।কিন্তু অন্যদিকে একটু একটু করে লেফট উইং সমর্থক ন্যাশনালিস্ট পার্টির শক্তি ক্রমেই বাড়ছিল।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন।জার্মানির নাজিরা নানা ভাবে রিপাবলিকদের সাহায্য করছে,অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মেক্সিকোর গোপন সাহায্য নিয়ে ন্যাশনালিস্ট দলের নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজেকে দেশের প্রতিনিধি বলে ভাবতে শুরু করেছেন।১৯৩৬ সালের একদিন আচমকা ন্যাশনালিস্টদের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়।যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে জলে,স্থলে,আকাশে।সুদূর জার্মানি আর সোভিয়েত দেশ থেকে লড়াকু জাহাজের এসে বোমা ফেলতে শুরু করে স্পেনে।একদিকে সরকারের লোকেরা ন্যাশনালিস্ট সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সাধারণ লোকদের,অন্যদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলও তাদের রেহাই দিচ্ছে না,যদি সরকারের চর হয়।মানুষের উন্মত্ত শক্তি দখলের এই লড়াইয়ে অচিরেই লক্ষ্য লক্ষ লোক প্রাণ হারাতে শুরু করলো।খাওয়াদাওয়ার কষ্ট শুরু হলো,রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রিপাবলিকানরা পালিয়ে আশ্রয় নিলেন ভ্যালেন্সিয়াতে।প্রায় তিন বছর ধরে চলা অবিরাম গৃহযুদ্ধের পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজেকে দেশের শাসক ঘোষিত করে বসেন।ন্যাশনালিস্টদের পতন হয়।কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েই চলে যুগ যুগ ধরে।লেফটিস্ট পার্টির সমর্থক জেনারেল ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করেন,গৃহযুদ্ধে যারা আগের সরকারের সমর্থক ছিল তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।শুরু হলো লোকেদের ধরপাকড়।রাস্তা ঘাট থেকে কারণে অকারণে লোকেদের তুলে নির্যাতন শুরু হয়ে গেল।একের পর এক লোক অদৃশ্য যেতে লাগলো স্পেনের শহরগুলো থেকে।জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল।ফ্রাঙ্কোর কড়া আদেশ,তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না।শিল্পী,সাহিত্যিকরা দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলো।এই বন্ধ আবহাওয়ায় প্রায় চল্লিশ বছর কেটেছে স্পেনের মানুষদের।১৯৭৮ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর তিন বছর পর রেফারেন্ডাম করে কন্সটিনিউশনাল মোনার্কির ব্যবস্থা করা হয়ে স্পেনে।ধীরে ধীরে আবার গণতন্ত্র মজবুত হতে শুরু করে।আশির দশকের শেষের দিকে স্পেইন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হয়ে ওঠে।

এলেক্সের সঙ্গে নানা রকম গল্প চলছিল।কথায় কথায় সে জানালো তাপাসের কথা।স্পেনের বেশিরভাগ শহরেই 'তাপাস বার' দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।তাপা আসলে যে কোন ড্রিঙ্কের সঙ্গে পরিবেশন করা শুকনো খাবার।তাপাস বারে যে কেউ একটা ড্রিংক অর্ডার করে বিনিপয়সায় এক প্লেট স্ন্যাক্স পেয়ে যেতে পারে।বুলফাইটিং আর ফ্লামেঙ্কো নাচকে পাঁচ গোল দিয়ে 'তাপাস বার ক্রল' উন্মাদনা যে তুঙ্গে সেটা আমরা পরবর্তী কয়েক দিনে ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম।যাই হোক,একসময় এলেক্স কে বিদায় জানিয়ে আমরা অন্যদিকে এগোলাম।কাসা দে ক্যামপোর পার্কের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাস ধরতে হবে।উদ্দেশ্য প্রাদো মিউজিয়াম।বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত মিউজিয়ামের একটি।ভেলেনকুয়েজ আর পিকাসোর নানা ধরণের কাজের পাশাপাশি স্প্যানিশ আর্ট নিয়ে বেশ একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

Prado Museum২)১৫৭০ সালের এক দুপুরে ইতালির রোম শহরে বোঁচকা হাতে এক যুবকের আবির্ভাব হলো।প্লাজা ফার্নেসের সামনে এসে এদিক ওদিক চেয়ে সে দোনামোনা করতে লাগলো।এতো দূরে এসে কি ঠিক হলো?সাহসী বলে তার নামডাক আছে বটে কিন্তু কোন সাফল্যের সন্ধানে সে এক শহর থেকে আরেক শহর পাড়ি দিচ্ছে ?বাড়ির কর্তা আলেসান্দ্রো ওপর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়েছিলেন।ধীর পায়ে নীচে নেমে এসে ছেলেটির সামনে দাঁড়ালেন তিনি।তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"কি নাম হে তোমার?কি মতলব এখানে ?"

Prado Museum২)১৫৭০ সালের এক দুপুরে ইতালির রোম শহরে বোঁচকা হাতে এক যুবকের আবির্ভাব হলো।প্লাজা ফার্নেসের সামনে এসে এদিক ওদিক চেয়ে সে দোনামোনা করতে লাগলো।এতো দূরে এসে কি ঠিক হলো?সাহসী বলে তার নামডাক আছে বটে কিন্তু কোন সাফল্যের সন্ধানে সে এক শহর থেকে আরেক শহর পাড়ি দিচ্ছে ?বাড়ির কর্তা আলেসান্দ্রো ওপর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়েছিলেন।ধীর পায়ে নীচে নেমে এসে ছেলেটির সামনে দাঁড়ালেন তিনি।তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"কি নাম হে তোমার?কি মতলব এখানে ?"

ছেলেটি থতমত খেয়ে বলল,"আজ্ঞে ডোমিনিকোস।ছবি আঁকি,শুনেছি এই জায়গাটাতে শিল্পীরা থাকতে পারে।তাই .."

আপাদমস্তক যুবকটিকে জরিপ করে আলেসান্দ্রো বললেন,"ভেনিস থেকে আসছো বুঝি?"

-"আজ্ঞে হ্যাঁ। "

ঘাড় নাড়লেন আলেসান্দ্রো।ছেলেটির কথা তার এক চেনা তাকে বলেছিল।ক্রেট এর ছেলে,আঁকার হাত খারাপ নয়।ভেনেসিয়ান স্টাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে,নামডাকও হয়েছে খানিক।কিন্তু ভেনিস আর রোম এক নয়।চার্চের সুনজরে না পড়লে অনেক তাবড় তাবড় শিল্পীকে ভাগ্যের সামনে পরাজিত হয়ে সরে পড়তে হয়েছে।তিনি জিজ্ঞেস করলেন,"আমি আলেসান্দ্রো কার্ডিনাল।তোমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছি ঠিকই কিন্তু কাজ জোগাড় করার দায়িত্ব নিতে পারবো না হে।"যুবক ঘাড় নাড়লো।কয়েকদিন যেতে না যেতেই আলেসান্দ্রো বুঝতে পারলেন এই ছেলের হাত অন্য।বাইবেলের ধার্মিক ছবি আঁকতে দক্ষ ঠিকই,কিন্তু অন্য এক মাত্রা যোগ করে দেয় প্রতিটি ছবিতেই।ম্যানেরসিম এর কাজ চমৎকার,নতুন স্টাইল ধরে ফেলতেও সময় লাগে না।শুধু একটাই অসুবিধে।ছোকরা বড্ড গোঁয়ার।জিজ্ঞাসাবাদ করে চার্চের ফ্রেস্কোর কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন,নবাবপুত্তরের তা পছন্দ হলো না।ছোকরা নাকি ক্যানভাসে ছাড়া আঁকতে ভালোবাসে না।

যেমন তেমন করে সময় কাটতে লাগলো।এদিকে ডোমিনিকোসও বুঝতে পারছে রোম আর ভেনিস এক নয়।সংস্কৃতির পার্থক্য অনেকটাই।টিটিয়ান,তিনতোরেত্তো,বাসানোদের যেই ন্যারেটিভ স্টাইল সে পছন্দ করে সেই নিয়ে রোমের চার্চে ফ্রেস্কো আঁকা চলে না।এখানে চার্চের নিয়মকানুন বড় কড়া,স্বাধীনভাবে কাজ করতে গেলেই বাবুদের কপাল কুঁচকে যায়।প্রথম প্রথম আলেসান্দ্রো তার প্রতি সহায় ছিলেন ঠিকই কিন্তু রাজপ্রাসাদে কাজ করতে রাজি না হওয়ায় তার সেই ভাব উধাও হয়েছে।ডোমিনিকোস ঠিক করলো,আর না।উনিশ মাস হয়ে গেছে ,এবার রোমকে বিদায় জানানোই ভালো।

১৫৭৭ সালে মাদ্রিদ হয়ে ডোমিনিকোস এসে পৌঁছলো তোলেদোতে।সেখানে কয়েকদিন আগে পর্যন্ত সম্রাটের রাজধানী ছিল,এখনো প্রধান গির্জা সেখানেই আছে।ধর্মের বাড়াবাড়ি আছে ঠিকই,কিন্তু লোকজন রোমের চেয়ে অনেকটাই আলাদা।আমোদ চলতে থাকে সারাক্ষণ।ডোমিনিকোস বুদ্ধিমান ছিল,সে ছবি আঁকার পাশাপাশি ব্যবসা ফেঁদে বসলো তোলেদোতে।ব্যবসায়ী হিসেবে যখন সে পসার জমিয়ে ফেলেছে,লোকে অনেকটাই চিনে গেছে তাকে তখন সে শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো মঞ্চে।একের পর এক কাজ করে যেতে লাগলো।যাবতীয় চিন্তা তার মাথা থেকে দূর হয়ে গেছে,তার তুলি চলছে অবাধে।রঙে খেলা করতে গিয়ে ফর্ম ভেঙে বেরিয়ে আসতে তাকে দুবার ভাবতে হচ্ছে না।সে তার অজান্তেই এক নতুন স্টাইল তৈরী করে ফেলেছে।মান্যিগণ্যি ব্যক্তিরা দাম দিয়ে তার ছবি নিয়ে যেতে চায়,রাজপ্রাসাদে ডাক পড়ে তার।ট্রিনিটি আর এসাম্পসন অফ দ্য ভার্জিন আঁকার ফলে অনেকেই তাকে বিখ্যাত শিল্পী হিসেবে চিনে গেছে।সে আশা করেছিল রাজার অনুগ্রহ হলে সে মাদ্রিদে গিয়ে থাকতে পারবে।কিন্তু তার আঁকা কয়েকটি ছবি রাজা ফিলিপের মনঃপুত হয়নি।তার বিরুদ্ধে নানান লোকে নানান কথা শোনাতে লাগলো রাজাকে।

মাদ্রিদে যাওয়া ডোমিনিকোসের হল না।১৫৮৬ সালে সব চিন্তা ভুলে সে এঁকে ফেললো আরেকটি ছবি,তার শ্রেষ্ঠ ছবি The Burial of the Count of Orgaz..জীবনের শেষের দিকে সে আরো বেশি করে নতুন নতুন ফর্মের আঁকা আঁকতে শুরু করলো।তখনও সে জানে না,স্পেনের শিল্প ইতিহাসে তার নাম লেখা থাকবে সোনালী অক্ষরে।

প্রাদো মিউজিয়ামে এল গ্রেকোর আঁকা Nobleman with his Hand on his Chest ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে এই গল্পটা মনে পড়ে গেল,ছবির নীচে শিল্পীর খানিকটা পরিচয় দেওয়া ছিল।

Nobleman with his Hand on his Chestস্পেনের অনেক শিল্পীই ইতালি আর ফ্রান্স এ গিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিন্তু খুব বেশিজন নিজস্ব ঘরানা তৈরী করতে পারেননি।সেদিক দিকে ডোমিনিকোস ওরফে এল গ্রেকো সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছেন।এমনিতে যারা আর্ট ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে বেশি জানি না,ক্লাসিকাল আর্ট অর্থাত বাইবেলের গাল্পযুক্ত ধার্মিক ছবি কয়েকটা দেখলেই একঘেয়ে মনে হতে থাকে।সেইদিক থেকে এল গ্রেকো অবশ্যই বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী।তার ফর্ম ভাঙ্গা মানুষজনের আকৃতি,রঙের ব্যবহার একেবারেই অন্য।একের পর এক ছবি দেখলেও চোখ অথবা মন ক্লান্ত হয় না।শোনা যায় পিকাসো প্রথম জীবনে প্রাদোতে এসে গ্রেকো আর ভ্যালেনকুইজের ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন।ফর্ম ভেঙ্গে তোলার মূল অনুপ্রেরণা পিকাসো গ্রেকো থেকেই পেয়েছিলেন।

Nobleman with his Hand on his Chestস্পেনের অনেক শিল্পীই ইতালি আর ফ্রান্স এ গিয়ে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিন্তু খুব বেশিজন নিজস্ব ঘরানা তৈরী করতে পারেননি।সেদিক দিকে ডোমিনিকোস ওরফে এল গ্রেকো সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছেন।এমনিতে যারা আর্ট ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে বেশি জানি না,ক্লাসিকাল আর্ট অর্থাত বাইবেলের গাল্পযুক্ত ধার্মিক ছবি কয়েকটা দেখলেই একঘেয়ে মনে হতে থাকে।সেইদিক থেকে এল গ্রেকো অবশ্যই বিরাট কৃতিত্বের অধিকারী।তার ফর্ম ভাঙ্গা মানুষজনের আকৃতি,রঙের ব্যবহার একেবারেই অন্য।একের পর এক ছবি দেখলেও চোখ অথবা মন ক্লান্ত হয় না।শোনা যায় পিকাসো প্রথম জীবনে প্রাদোতে এসে গ্রেকো আর ভ্যালেনকুইজের ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়েন।ফর্ম ভেঙ্গে তোলার মূল অনুপ্রেরণা পিকাসো গ্রেকো থেকেই পেয়েছিলেন।

Diego Velázquez, Equestrian Portrait of the Count-Duke of Olivares, c. 1636

Diego Velázquez, Equestrian Portrait of the Count-Duke of Olivares, c. 1636 The surrender of Breda by Diego Velázquez

The surrender of Breda by Diego Velázquez The Garden of Early Delightsপ্রাদোতে অবশ্য এল গ্রেকো ছাড়াও বহু শিল্পীর কাজ আছে।কারাভাজ্জিও থেকে ,পিকাসো থেকে গোয়া সকলেই মৌজুদ।বিশাল মিউজিয়াম,চার তলা জুড়ে নানান শিল্পের নির্দেশন।একদিনের টিকিট কাটা হয়েছে মাত্র,হুড়মুড় করলে কিছুই ভালো করে দেখা হবে না।যতটা ঠিকঠাক সময় নিয়ে দেখা যায়।তার মাঝে কোথাও কোথাও পা নিজেই আটকে যায় অপূর্ব কোন পেইন্টিং দেখে।সেরকমই একটা পেইন্টিং হলো The Garden of Early Delights .শিল্পী হিয়েরনিমস বস।তিনটে ভিন্ন পেইন্টিং জুড়ে এই বিশাল চিত্রে একই সঙ্গে পৃথিবীর ভালো মন্দ সুন্দর বীভৎস একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।চোখ ফেরানো যায় না।

The Garden of Early Delightsপ্রাদোতে অবশ্য এল গ্রেকো ছাড়াও বহু শিল্পীর কাজ আছে।কারাভাজ্জিও থেকে ,পিকাসো থেকে গোয়া সকলেই মৌজুদ।বিশাল মিউজিয়াম,চার তলা জুড়ে নানান শিল্পের নির্দেশন।একদিনের টিকিট কাটা হয়েছে মাত্র,হুড়মুড় করলে কিছুই ভালো করে দেখা হবে না।যতটা ঠিকঠাক সময় নিয়ে দেখা যায়।তার মাঝে কোথাও কোথাও পা নিজেই আটকে যায় অপূর্ব কোন পেইন্টিং দেখে।সেরকমই একটা পেইন্টিং হলো The Garden of Early Delights .শিল্পী হিয়েরনিমস বস।তিনটে ভিন্ন পেইন্টিং জুড়ে এই বিশাল চিত্রে একই সঙ্গে পৃথিবীর ভালো মন্দ সুন্দর বীভৎস একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।চোখ ফেরানো যায় না।

সেরকম আর একটা ছবি হলো গোয়ার আঁকা Third of May, 1808 ,এই দিনেই নেপোলিয়ানের সৈন্যের বিরুদ্ধে পথে নেমেছিল স্পেনের মানুষ।তার দাম অবশ্য বন্দুকের গুলি খেয়ে চুকোতে হয়েছিল প্রত্যেককেই।অপূর্ব সুন্দর ভাবে খুঁটি নাটি তুলে ধরেছেন শিল্পী।

Third of May, 1808

Third of May, 1808

হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে একসময় বেরিয়ে পড়াই স্থির করলাম।মাদ্রিদের মিউজিয়াম কোয়ার্টারে আরো বেশ কয়েকটা নামকরা মিউজিয়াম আছে।টিকিটের দাম আর প্রাদোর অভিজ্ঞতা নিয়ে সেগুলোতে যাওয়ার সাহস হলো না। টিকিটের দাম বেশ চড়া ,তারপর একদিনে কতটাই বা দেখা যায়।ঘন্টা পাঁচেকের বেশি হাঁটা অসম্ভব।আমাদের কাছে এত সময়ও নেই। অতঃপর আমরা প্রাদোর বাইরে ঘোরাঘুরি করে একটা বাসে উঠে পড়লাম।

(ক্রমশ )

মাদ্রিদ - তৃতীয় পর্ব

মাদ্রিদ : তৃতীয় পর্ব

ব্যাকপ্যাকিং নিয়ে লেখা এই বইটা কিনতে ক্লিক করুন

https://www.boichoi.com/Niruddesh

প্রথম থেকে পড়তে হলে এখানে পড়ুন

মাদ্রিদ - প্রথম পর্ব

Madridঝকঝকে সকাল।এখনো রোদের তেজ বাড়েনি,বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া চলছে।আমরা হস্টেল থেকে বেরিয়ে হাঁটাহাটি করছি এদিক সেদিক।স্পেনে টমেটোর কাঁচা পিউরি দিয়ে টোস্ট চিবোনোর অভ্যেস বেশিরভাগ লোকেদের,সেই জলখাবার খেতে গিয়ে ওয়াক উঠতে বাধ্য।সব জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট সইবে না,প্রথম দিনেই এই শিক্ষা নিয়ে চুপচাপ কফি দিয়ে পাউরুটি শেষ করে হাঁটা দিলাম।ইউরোপের বেশিরভাগ শহরেই টিপ বেসড ফ্রি ওয়াকিং টুরের ব্যবস্থা আছে,এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হলো নিউ ইউরোপ স্যানডম্যান টুর্স।আগে থেকেই নেটে বুক করে রেখেছিলাম।পায়ে পায়ে হাজির হয়ে দাঁড়িয়েছি প্লাজা মেওর চত্বরে।ফুটফুটে রোদে নানা দেশের লোকের আনাগোনা,দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে।কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সদাহাস্যমান গাইড এলেক্স এসে হাজির হলো।আয়ারল্যান্ডের ছেলে,বছর দুয়েক মাদ্রিদে এসে রয়েছে।ইউরোপের অনেক ছাত্র ছাত্রী,লোকজন নানা দেশে গিয়ে বসবাস করে।অনেকেই কলেজের গ্যাপ ইয়ারে ভলান্টিয়ার করতে দূর দেশে পাড়ি দেয় অথবা নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।স্কুল কলেজের গন্ডির বাইরের এই অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সাহায্য করে।এলেক্সও তাদের মত একজন। ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা আছে।পড়াশুনা আর সকারের মাঝে গাইডের কাজ করতে আর নতুন লোকজনের সঙ্গে মিশতে তার ভালো লাগে।

Madridঝকঝকে সকাল।এখনো রোদের তেজ বাড়েনি,বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া চলছে।আমরা হস্টেল থেকে বেরিয়ে হাঁটাহাটি করছি এদিক সেদিক।স্পেনে টমেটোর কাঁচা পিউরি দিয়ে টোস্ট চিবোনোর অভ্যেস বেশিরভাগ লোকেদের,সেই জলখাবার খেতে গিয়ে ওয়াক উঠতে বাধ্য।সব জায়গায় এক্সপেরিমেন্ট সইবে না,প্রথম দিনেই এই শিক্ষা নিয়ে চুপচাপ কফি দিয়ে পাউরুটি শেষ করে হাঁটা দিলাম।ইউরোপের বেশিরভাগ শহরেই টিপ বেসড ফ্রি ওয়াকিং টুরের ব্যবস্থা আছে,এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো হলো নিউ ইউরোপ স্যানডম্যান টুর্স।আগে থেকেই নেটে বুক করে রেখেছিলাম।পায়ে পায়ে হাজির হয়ে দাঁড়িয়েছি প্লাজা মেওর চত্বরে।ফুটফুটে রোদে নানা দেশের লোকের আনাগোনা,দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে।কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সদাহাস্যমান গাইড এলেক্স এসে হাজির হলো।আয়ারল্যান্ডের ছেলে,বছর দুয়েক মাদ্রিদে এসে রয়েছে।ইউরোপের অনেক ছাত্র ছাত্রী,লোকজন নানা দেশে গিয়ে বসবাস করে।অনেকেই কলেজের গ্যাপ ইয়ারে ভলান্টিয়ার করতে দূর দেশে পাড়ি দেয় অথবা নতুন অভিজ্ঞতার খোঁজে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।স্কুল কলেজের গন্ডির বাইরের এই অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তাদের সাহায্য করে।এলেক্সও তাদের মত একজন। ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা আছে।পড়াশুনা আর সকারের মাঝে গাইডের কাজ করতে আর নতুন লোকজনের সঙ্গে মিশতে তার ভালো লাগে।কিছুক্ষণের মধ্যেই ইতিহাসে ডুব দিলাম।নীরস ইতিহাসের ক্লাস নয়,আড্ডার মেজাজে বলা গল্প।সঙ্গে হিউমার এর অনবদ্য মিশেল আছে।ওয়াকিং ট্যুরের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েরাই প্রখর বুদ্ধিমান,নিজের দেশের মন্দ জিনিস চাপা দেওয়ার কোন চেষ্টা করতে দেখিনি তাদের।পূর্বপুরুষের ভালো কাজের জন্য যেমন গর্ববোধ করে,অন্যায়ের জন্যে লজ্জা প্রকাশ করতেও তারা দুবার ভাবে না।গল্পের ফাঁকে প্লাজা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছি কাটলেরি স্ট্রিট এর দিকে।পুরোনো গলির গোলকধাঁধা দিয়ে চলেছি ..

Moorish Quarter..রাস্তার নাম পড়তে পড়তে।কাইয়ে মেওর,কাইয়ে দে আরেনাল,কাইয়ে সান ক্রিস্টোবাল।অনেক বাড়িঘরেই আগেকার মুরিশ স্থাপত্যের ছাপ আছে।ক্রিশ্চান সাম্রাজ্যে আসার পর সেইসব বাড়িঘর বদলে ফেলার দরুণ পরে মুরিশ বা মুদেহার স্থাপত্যের সঙ্গে বোরাক অথবা স্প্যানিশ রেনেসাঁর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পৌঁছলাম সোবরিনো দে বোটিন এর সামনে।

Moorish Quarter..রাস্তার নাম পড়তে পড়তে।কাইয়ে মেওর,কাইয়ে দে আরেনাল,কাইয়ে সান ক্রিস্টোবাল।অনেক বাড়িঘরেই আগেকার মুরিশ স্থাপত্যের ছাপ আছে।ক্রিশ্চান সাম্রাজ্যে আসার পর সেইসব বাড়িঘর বদলে ফেলার দরুণ পরে মুরিশ বা মুদেহার স্থাপত্যের সঙ্গে বোরাক অথবা স্প্যানিশ রেনেসাঁর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে পৌঁছলাম সোবরিনো দে বোটিন এর সামনে। Sobrino de Botinপৃথিবীর প্রথম রেস্তোঁরার খেতাবের অধিকারী ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরী এই রেস্তোঁরা।এই নিয়ে বেশ ভালো একটা গল্প জানতে পারলাম।ফ্রান্স থেকে জিয়ান বোটিন বলে একজন ভদ্রলোক এসে এখানে একটা সরাইখানা খুলে বসেন,নাম দেন কাসা বোটিন।কিন্তু তখন এখানে আরো একগাদা সরাইখানা,কাছেই রয়্যাল প্যালেস।ব্যবসার জন্যে নানা জায়গা থেকে নানা লোক আসছে।প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে বোটিন ঠিক করলেন সরাইখানায় যাত্রীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।শুরু হলো রান্না।কিছুদিনের মধ্যেই কাঠের আগুনে সেঁকা পোর্ক আর মাছের রান্না খেতে লোকজন ফিরে ফিরে আসতে লাগল।কয়েক বছর পর কাসা বোটিনের মালিকানা পেলো বোটিনের ভাইপো।

Sobrino de Botinপৃথিবীর প্রথম রেস্তোঁরার খেতাবের অধিকারী ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরী এই রেস্তোঁরা।এই নিয়ে বেশ ভালো একটা গল্প জানতে পারলাম।ফ্রান্স থেকে জিয়ান বোটিন বলে একজন ভদ্রলোক এসে এখানে একটা সরাইখানা খুলে বসেন,নাম দেন কাসা বোটিন।কিন্তু তখন এখানে আরো একগাদা সরাইখানা,কাছেই রয়্যাল প্যালেস।ব্যবসার জন্যে নানা জায়গা থেকে নানা লোক আসছে।প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্যে বোটিন ঠিক করলেন সরাইখানায় যাত্রীদের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে।শুরু হলো রান্না।কিছুদিনের মধ্যেই কাঠের আগুনে সেঁকা পোর্ক আর মাছের রান্না খেতে লোকজন ফিরে ফিরে আসতে লাগল।কয়েক বছর পর কাসা বোটিনের মালিকানা পেলো বোটিনের ভাইপো। Old Photo: Source: Googleভাইপো কে স্প্যানিশে বলে সোবরিনো।জায়গার নাম হয়ে গেল সোবরিনো দে বোটিন।ভাইপো এসেই দেখল পয়সা আসছে আসলে রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে।আস্তে আস্তে সরাইখানার জায়গা কমিয়ে বসে খাওয়ার জায়গা বাড়াতে শুরু করল সে।বছর কয়েকের মধ্যেই সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশে।আগের শতকে নানা সাহিত্যিকের আড্ডা মারার জায়গা ছিল এই রেস্তোঁরা।এমনকি রয়েল একাডেমি অফ আর্টস এ সুযোগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্সিসকো দে গোয়া এখানে ওয়েটারের কাজ করতেন।শোনা যায় এখানকার বিখ্যাত স্প্যানিশ পায়েলা(স্প্যানিশ পোলাও,সঙ্গে সবজি,মাংস,পেস্তা বাদাম,সি ফুড যা খুশি দেওয়া যায়)খেয়ে হেমিংওয়ে লেখা ছেড়ে রাঁধুনি হওয়ার কথা ভেবেছিলেন।সে কথা বলেছিলেন তার বন্ধু এমিলো গঞ্জালেজকে।হেমিংওয়ে রান্নাবান্নার চেষ্টা করেছিলেন কি না ঠিক জানা নেই,কিন্তু পাঠকদের সৌভাগ্য তিনি শেষ মেশ লেখাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন।

Old Photo: Source: Googleভাইপো কে স্প্যানিশে বলে সোবরিনো।জায়গার নাম হয়ে গেল সোবরিনো দে বোটিন।ভাইপো এসেই দেখল পয়সা আসছে আসলে রান্নাঘরকে কেন্দ্র করে।আস্তে আস্তে সরাইখানার জায়গা কমিয়ে বসে খাওয়ার জায়গা বাড়াতে শুরু করল সে।বছর কয়েকের মধ্যেই সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো দেশে।আগের শতকে নানা সাহিত্যিকের আড্ডা মারার জায়গা ছিল এই রেস্তোঁরা।এমনকি রয়েল একাডেমি অফ আর্টস এ সুযোগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্সিসকো দে গোয়া এখানে ওয়েটারের কাজ করতেন।শোনা যায় এখানকার বিখ্যাত স্প্যানিশ পায়েলা(স্প্যানিশ পোলাও,সঙ্গে সবজি,মাংস,পেস্তা বাদাম,সি ফুড যা খুশি দেওয়া যায়)খেয়ে হেমিংওয়ে লেখা ছেড়ে রাঁধুনি হওয়ার কথা ভেবেছিলেন।সে কথা বলেছিলেন তার বন্ধু এমিলো গঞ্জালেজকে।হেমিংওয়ে রান্নাবান্নার চেষ্টা করেছিলেন কি না ঠিক জানা নেই,কিন্তু পাঠকদের সৌভাগ্য তিনি শেষ মেশ লেখাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন।ক্যামেরার সদ্বব্যবহার করে এগোলাম সান ক্রিস্টোবাল স্কয়ারের দিকে।এখান থেকে খানিকটা এগোলেই ক্যাথেড্রাল দে আলমুদেনা।মাদ্রিদের সবচেয়ে নামকরা গির্জা।

Almudena Cathedralতার পাশেই প্যালেসিও রিয়্যাল অর্থাৎ রয়েল প্যালেসের বিশাল চত্ত্বর।১৫৬১ সালে যখন স্প্যানিশ শাসকেরা দেশের রাজধানী টোলেডো থেকে মাদ্রিদে নিয়ে আসেন তখন এখানে কোন গির্জাই ছিল না।কিন্তু গির্জা ছাড়া কি রাজধানী শোভা পায়?অতএব নির্মাণ করা হলো নিও গোথিক স্থাপত্যে মোড়া এই চোখ ধাঁধানো গির্জার।যদিও কাজ শেষ হতে কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিলো।আজ অবশ্য গির্জার দিকে তাকালে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায় লোকে।প্যালেসিও রিয়্যাল আর গির্জার মাঝখানের অনেকটা খোলা চত্ত্বর রেখে দেওয়া হয়েছিল।বিবাহের সময় রাজা অথবা রানী রাজমহল থেকে বেরিয়ে এই চত্ত্বর দিয়ে হেঁটে এসে গির্জায় প্রবেশ করতেন।সদর রাস্তার অপর প্রান্তে থাকা উঁচু পার্ক থেকে শহরের লোকজন দাঁড়িয়ে সেই উৎসব দেখতে ভিড় করত।চত্ত্বরের পিছনে লা কাসা দে কামপো পার্কের বিস্তার।একসময় রাজরানীর নিজস্ব বিচরণভূমি ছিল এই অঞ্চল,আজ এই বিশাল এলাকা জুড়ে একটা অরণ্য তৈরী করা হয়েছে শহরের নাগরিকদের জন্যে।বহু লোকে সেখানে গিয়ে খেলাধুলো করে,সাইকেল চালায়।মাদ্রিদ শহরের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির সন্নিবেশে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসে নির্ভাবনায়।সূর্যাস্তের সময় প্যালেসের পশ্চাতপটে আকাশে রঙ্গের খেলা দেখতে লোকে আজও সেখানে ভিড় করে।

Almudena Cathedralতার পাশেই প্যালেসিও রিয়্যাল অর্থাৎ রয়েল প্যালেসের বিশাল চত্ত্বর।১৫৬১ সালে যখন স্প্যানিশ শাসকেরা দেশের রাজধানী টোলেডো থেকে মাদ্রিদে নিয়ে আসেন তখন এখানে কোন গির্জাই ছিল না।কিন্তু গির্জা ছাড়া কি রাজধানী শোভা পায়?অতএব নির্মাণ করা হলো নিও গোথিক স্থাপত্যে মোড়া এই চোখ ধাঁধানো গির্জার।যদিও কাজ শেষ হতে কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিলো।আজ অবশ্য গির্জার দিকে তাকালে চোখের পলক ফেলতে ভুলে যায় লোকে।প্যালেসিও রিয়্যাল আর গির্জার মাঝখানের অনেকটা খোলা চত্ত্বর রেখে দেওয়া হয়েছিল।বিবাহের সময় রাজা অথবা রানী রাজমহল থেকে বেরিয়ে এই চত্ত্বর দিয়ে হেঁটে এসে গির্জায় প্রবেশ করতেন।সদর রাস্তার অপর প্রান্তে থাকা উঁচু পার্ক থেকে শহরের লোকজন দাঁড়িয়ে সেই উৎসব দেখতে ভিড় করত।চত্ত্বরের পিছনে লা কাসা দে কামপো পার্কের বিস্তার।একসময় রাজরানীর নিজস্ব বিচরণভূমি ছিল এই অঞ্চল,আজ এই বিশাল এলাকা জুড়ে একটা অরণ্য তৈরী করা হয়েছে শহরের নাগরিকদের জন্যে।বহু লোকে সেখানে গিয়ে খেলাধুলো করে,সাইকেল চালায়।মাদ্রিদ শহরের কোলাহল ছেড়ে প্রকৃতির সন্নিবেশে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসে নির্ভাবনায়।সূর্যাস্তের সময় প্যালেসের পশ্চাতপটে আকাশে রঙ্গের খেলা দেখতে লোকে আজও সেখানে ভিড় করে। Main Entrance Palace

Main Entrance Palace Palacio Real

Palacio Real  Royal Operaকথা আর গল্প চলতে চলতে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি রয়েল অপেরার সামনে থিয়েটরো রিয়ালের সামনে ওরিয়েন্টে স্কয়ারে।ইতিমধ্যে এক রাউন্ড ড্রিংক ব্রেক হয়ে গেছে।স্পেনে দেদার কমলালেবু পাওয়া যায়,আমরাও কমলার জুস গলায় ঢেলে ঠান্ডা হয়ে নিয়েছি।ওরিয়েন্টে স্কয়ার অজস্র ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো,বাহারি কালো সিংহের মাঝে ফোয়ারামূর্তি থেকে জল পড়ছে।বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন যে এতো সুন্দর একটা জায়গায় এক সময় হাজার হাজার লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে গৃহ যুদ্ধে।

Royal Operaকথা আর গল্প চলতে চলতে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি রয়েল অপেরার সামনে থিয়েটরো রিয়ালের সামনে ওরিয়েন্টে স্কয়ারে।ইতিমধ্যে এক রাউন্ড ড্রিংক ব্রেক হয়ে গেছে।স্পেনে দেদার কমলালেবু পাওয়া যায়,আমরাও কমলার জুস গলায় ঢেলে ঠান্ডা হয়ে নিয়েছি।ওরিয়েন্টে স্কয়ার অজস্র ফুলের গাছ দিয়ে সাজানো,বাহারি কালো সিংহের মাঝে ফোয়ারামূর্তি থেকে জল পড়ছে।বিশ্বাস করা সত্যি কঠিন যে এতো সুন্দর একটা জায়গায় এক সময় হাজার হাজার লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে গৃহ যুদ্ধে। Plaza Oriente১৯৩০ সালের পর থেকেই স্পেন মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।দেশের হাল তখন রিপাবলিকদের হাতে।রিপাবলিকরা মূলত রাইট উইং এর সমর্থক,অনেক বিত্তশালী লোকজন,ক্যাথোলিক চার্চের গণমান্য ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছিলেন এই দলে।কিন্তু অন্যদিকে একটু একটু করে লেফট উইং সমর্থক ন্যাশনালিস্ট পার্টির শক্তি ক্রমেই বাড়ছিল।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন।জার্মানির নাজিরা নানা ভাবে রিপাবলিকদের সাহায্য করছে,অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মেক্সিকোর গোপন সাহায্য নিয়ে ন্যাশনালিস্ট দলের নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজেকে দেশের প্রতিনিধি বলে ভাবতে শুরু করেছেন।১৯৩৬ সালের একদিন আচমকা ন্যাশনালিস্টদের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়।যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে জলে,স্থলে,আকাশে।সুদূর জার্মানি আর সোভিয়েত দেশ থেকে লড়াকু জাহাজের এসে বোমা ফেলতে শুরু করে স্পেনে।একদিকে সরকারের লোকেরা ন্যাশনালিস্ট সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সাধারণ লোকদের,অন্যদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলও তাদের রেহাই দিচ্ছে না,যদি সরকারের চর হয়।মানুষের উন্মত্ত শক্তি দখলের এই লড়াইয়ে অচিরেই লক্ষ্য লক্ষ লোক প্রাণ হারাতে শুরু করলো।খাওয়াদাওয়ার কষ্ট শুরু হলো,রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রিপাবলিকানরা পালিয়ে আশ্রয় নিলেন ভ্যালেন্সিয়াতে।প্রায় তিন বছর ধরে চলা অবিরাম গৃহযুদ্ধের পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজেকে দেশের শাসক ঘোষিত করে বসেন।ন্যাশনালিস্টদের পতন হয়।কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েই চলে যুগ যুগ ধরে।লেফটিস্ট পার্টির সমর্থক জেনারেল ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করেন,গৃহযুদ্ধে যারা আগের সরকারের সমর্থক ছিল তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।শুরু হলো লোকেদের ধরপাকড়।রাস্তা ঘাট থেকে কারণে অকারণে লোকেদের তুলে নির্যাতন শুরু হয়ে গেল।একের পর এক লোক অদৃশ্য যেতে লাগলো স্পেনের শহরগুলো থেকে।জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল।ফ্রাঙ্কোর কড়া আদেশ,তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না।শিল্পী,সাহিত্যিকরা দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলো।এই বন্ধ আবহাওয়ায় প্রায় চল্লিশ বছর কেটেছে স্পেনের মানুষদের।১৯৭৮ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর তিন বছর পর রেফারেন্ডাম করে কন্সটিনিউশনাল মোনার্কির ব্যবস্থা করা হয়ে স্পেনে।ধীরে ধীরে আবার গণতন্ত্র মজবুত হতে শুরু করে।আশির দশকের শেষের দিকে স্পেইন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হয়ে ওঠে।

Plaza Oriente১৯৩০ সালের পর থেকেই স্পেন মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।দেশের হাল তখন রিপাবলিকদের হাতে।রিপাবলিকরা মূলত রাইট উইং এর সমর্থক,অনেক বিত্তশালী লোকজন,ক্যাথোলিক চার্চের গণমান্য ব্যক্তিরা স্থান পেয়েছিলেন এই দলে।কিন্তু অন্যদিকে একটু একটু করে লেফট উইং সমর্থক ন্যাশনালিস্ট পার্টির শক্তি ক্রমেই বাড়ছিল।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন।জার্মানির নাজিরা নানা ভাবে রিপাবলিকদের সাহায্য করছে,অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আর মেক্সিকোর গোপন সাহায্য নিয়ে ন্যাশনালিস্ট দলের নেতা জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজেকে দেশের প্রতিনিধি বলে ভাবতে শুরু করেছেন।১৯৩৬ সালের একদিন আচমকা ন্যাশনালিস্টদের বিপ্লব শুরু হয়ে যায়।যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে জলে,স্থলে,আকাশে।সুদূর জার্মানি আর সোভিয়েত দেশ থেকে লড়াকু জাহাজের এসে বোমা ফেলতে শুরু করে স্পেনে।একদিকে সরকারের লোকেরা ন্যাশনালিস্ট সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সাধারণ লোকদের,অন্যদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলও তাদের রেহাই দিচ্ছে না,যদি সরকারের চর হয়।মানুষের উন্মত্ত শক্তি দখলের এই লড়াইয়ে অচিরেই লক্ষ্য লক্ষ লোক প্রাণ হারাতে শুরু করলো।খাওয়াদাওয়ার কষ্ট শুরু হলো,রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রিপাবলিকানরা পালিয়ে আশ্রয় নিলেন ভ্যালেন্সিয়াতে।প্রায় তিন বছর ধরে চলা অবিরাম গৃহযুদ্ধের পর জেনারেল ফ্রাঙ্কো নিজেকে দেশের শাসক ঘোষিত করে বসেন।ন্যাশনালিস্টদের পতন হয়।কিন্তু ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েই চলে যুগ যুগ ধরে।লেফটিস্ট পার্টির সমর্থক জেনারেল ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করেন,গৃহযুদ্ধে যারা আগের সরকারের সমর্থক ছিল তাদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।শুরু হলো লোকেদের ধরপাকড়।রাস্তা ঘাট থেকে কারণে অকারণে লোকেদের তুলে নির্যাতন শুরু হয়ে গেল।একের পর এক লোক অদৃশ্য যেতে লাগলো স্পেনের শহরগুলো থেকে।জনসাধারণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হল।ফ্রাঙ্কোর কড়া আদেশ,তার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারবে না।শিল্পী,সাহিত্যিকরা দেশ ছেড়ে পালাতে লাগলো।এই বন্ধ আবহাওয়ায় প্রায় চল্লিশ বছর কেটেছে স্পেনের মানুষদের।১৯৭৮ সালে ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর তিন বছর পর রেফারেন্ডাম করে কন্সটিনিউশনাল মোনার্কির ব্যবস্থা করা হয়ে স্পেনে।ধীরে ধীরে আবার গণতন্ত্র মজবুত হতে শুরু করে।আশির দশকের শেষের দিকে স্পেইন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হয়ে ওঠে।এলেক্সের সঙ্গে নানা রকম গল্প চলছিল।কথায় কথায় সে জানালো তাপাসের কথা।স্পেনের বেশিরভাগ শহরেই 'তাপাস বার' দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।তাপা আসলে যে কোন ড্রিঙ্কের সঙ্গে পরিবেশন করা শুকনো খাবার।তাপাস বারে যে কেউ একটা ড্রিংক অর্ডার করে বিনিপয়সায় এক প্লেট স্ন্যাক্স পেয়ে যেতে পারে।বুলফাইটিং আর ফ্লামেঙ্কো নাচকে পাঁচ গোল দিয়ে 'তাপাস বার ক্রল' উন্মাদনা যে তুঙ্গে সেটা আমরা পরবর্তী কয়েক দিনে ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম।যাই হোক,একসময় এলেক্স কে বিদায় জানিয়ে আমরা অন্যদিকে এগোলাম।কাসা দে ক্যামপোর পার্কের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাস ধরতে হবে।উদ্দেশ্য প্রাদো মিউজিয়াম।বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত মিউজিয়ামের একটি।ভেলেনকুয়েজ আর পিকাসোর নানা ধরণের কাজের পাশাপাশি স্প্যানিশ আর্ট নিয়ে বেশ একটা ধারণা পাওয়া যাবে।

Prado Museum২)১৫৭০ সালের এক দুপুরে ইতালির রোম শহরে বোঁচকা হাতে এক যুবকের আবির্ভাব হলো।প্লাজা ফার্নেসের সামনে এসে এদিক ওদিক চেয়ে সে দোনামোনা করতে লাগলো।এতো দূরে এসে কি ঠিক হলো?সাহসী বলে তার নামডাক আছে বটে কিন্তু কোন সাফল্যের সন্ধানে সে এক শহর থেকে আরেক শহর পাড়ি দিচ্ছে ?বাড়ির কর্তা আলেসান্দ্রো ওপর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়েছিলেন।ধীর পায়ে নীচে নেমে এসে ছেলেটির সামনে দাঁড়ালেন তিনি।তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"কি নাম হে তোমার?কি মতলব এখানে ?"

Prado Museum২)১৫৭০ সালের এক দুপুরে ইতালির রোম শহরে বোঁচকা হাতে এক যুবকের আবির্ভাব হলো।প্লাজা ফার্নেসের সামনে এসে এদিক ওদিক চেয়ে সে দোনামোনা করতে লাগলো।এতো দূরে এসে কি ঠিক হলো?সাহসী বলে তার নামডাক আছে বটে কিন্তু কোন সাফল্যের সন্ধানে সে এক শহর থেকে আরেক শহর পাড়ি দিচ্ছে ?বাড়ির কর্তা আলেসান্দ্রো ওপর থেকে ছেলেটিকে দেখতে পেয়েছিলেন।ধীর পায়ে নীচে নেমে এসে ছেলেটির সামনে দাঁড়ালেন তিনি।তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,"কি নাম হে তোমার?কি মতলব এখানে ?"ছেলেটি থতমত খেয়ে বলল,"আজ্ঞে ডোমিনিকোস।ছবি আঁকি,শুনেছি এই জায়গাটাতে শিল্পীরা থাকতে পারে।তাই .."

আপাদমস্তক যুবকটিকে জরিপ করে আলেসান্দ্রো বললেন,"ভেনিস থেকে আসছো বুঝি?"

-"আজ্ঞে হ্যাঁ। "

ঘাড় নাড়লেন আলেসান্দ্রো।ছেলেটির কথা তার এক চেনা তাকে বলেছিল।ক্রেট এর ছেলে,আঁকার হাত খারাপ নয়।ভেনেসিয়ান স্টাইল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে,নামডাকও হয়েছে খানিক।কিন্তু ভেনিস আর রোম এক নয়।চার্চের সুনজরে না পড়লে অনেক তাবড় তাবড় শিল্পীকে ভাগ্যের সামনে পরাজিত হয়ে সরে পড়তে হয়েছে।তিনি জিজ্ঞেস করলেন,"আমি আলেসান্দ্রো কার্ডিনাল।তোমাকে এখানে থাকতে দিচ্ছি ঠিকই কিন্তু কাজ জোগাড় করার দায়িত্ব নিতে পারবো না হে।"যুবক ঘাড় নাড়লো।কয়েকদিন যেতে না যেতেই আলেসান্দ্রো বুঝতে পারলেন এই ছেলের হাত অন্য।বাইবেলের ধার্মিক ছবি আঁকতে দক্ষ ঠিকই,কিন্তু অন্য এক মাত্রা যোগ করে দেয় প্রতিটি ছবিতেই।ম্যানেরসিম এর কাজ চমৎকার,নতুন স্টাইল ধরে ফেলতেও সময় লাগে না।শুধু একটাই অসুবিধে।ছোকরা বড্ড গোঁয়ার।জিজ্ঞাসাবাদ করে চার্চের ফ্রেস্কোর কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন,নবাবপুত্তরের তা পছন্দ হলো না।ছোকরা নাকি ক্যানভাসে ছাড়া আঁকতে ভালোবাসে না।

যেমন তেমন করে সময় কাটতে লাগলো।এদিকে ডোমিনিকোসও বুঝতে পারছে রোম আর ভেনিস এক নয়।সংস্কৃতির পার্থক্য অনেকটাই।টিটিয়ান,তিনতোরেত্তো,বাসানোদের যেই ন্যারেটিভ স্টাইল সে পছন্দ করে সেই নিয়ে রোমের চার্চে ফ্রেস্কো আঁকা চলে না।এখানে চার্চের নিয়মকানুন বড় কড়া,স্বাধীনভাবে কাজ করতে গেলেই বাবুদের কপাল কুঁচকে যায়।প্রথম প্রথম আলেসান্দ্রো তার প্রতি সহায় ছিলেন ঠিকই কিন্তু রাজপ্রাসাদে কাজ করতে রাজি না হওয়ায় তার সেই ভাব উধাও হয়েছে।ডোমিনিকোস ঠিক করলো,আর না।উনিশ মাস হয়ে গেছে ,এবার রোমকে বিদায় জানানোই ভালো।