Sudeep Chatterjee's Blog, page 15

October 20, 2020

লাগোস, আলগ্রেভ : পর্তুগালের মায়াসৈকত

Lagos Rock Formationঘন নীল জল তটরেখার কাছে স্বচ্ছ সবুজ রঙের ওড়না টেনে নিয়েছে,ধীরে ধীরে সূর্য ডুবছে আকাশে, অযত্নে কেউ আবির ঢেলে ভুলে গেছে মেঘের গায়ে, সোনাঝুরি রঙের বালিয়াড়ির ওপর হু হু করে হাওয়া চলে মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে,প্রকান্ড শিলাপাথরের সৈন্যবিন্যাস এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে তটরেখা ধরে।অন্ধকার হতে আর দেরী নেই। এই স্মৃতির জন্যেই লোকে ফিরে ফিরে আসে।

Lagos Rock Formationঘন নীল জল তটরেখার কাছে স্বচ্ছ সবুজ রঙের ওড়না টেনে নিয়েছে,ধীরে ধীরে সূর্য ডুবছে আকাশে, অযত্নে কেউ আবির ঢেলে ভুলে গেছে মেঘের গায়ে, সোনাঝুরি রঙের বালিয়াড়ির ওপর হু হু করে হাওয়া চলে মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে,প্রকান্ড শিলাপাথরের সৈন্যবিন্যাস এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে তটরেখা ধরে।অন্ধকার হতে আর দেরী নেই। এই স্মৃতির জন্যেই লোকে ফিরে ফিরে আসে।সারা পৃথিবী থেকে যে লক্ষ লক্ষ লোকে যে এইখানে ছুটে আসবে ছুটি কাটাতে, তাতে আর আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? পর্তুগালের দক্ষিণ প্রান্তের জনপ্রিয় অঞ্চল আলগ্রেভের সমুদ্রসৈকতের সম্মোহনী ক্ষমতার কথা আজকাল সকলেই জেনে গেছে। এই সৌন্দর্য সৈকতে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রধানত গরমকালে যেরকম হুড়োহুড়ি পড়ে,সেরকম দক্ষিণ ইউরোপের কোন সমুদ্রসৈকতেই পড়ে না। ইতালির আমালফি কোস্টও সমূদ্র দেখার জন্যে আদর্শ জায়গা,সেখানেও নানান রিসর্ট টাউন গড়ে উঠেছে। কিন্তু আলগ্রেভের মেজাজ তার চেয়ে একেবারেই অন্যরকম। পর্তুগাল ইতালির চেয়ে সস্তাও বটে,তার ওপর কয়েক দশক ধরে এই অঞ্চল নিয়ে বহুবার লেখালিখি হয়েছে খবরের কাগজে আর পত্র পত্রিকায়।পর্তুগালের সবচেয়ে বিত্তশালী অঞ্চলের একটি আলগ্রেভ,অবসর জীবন যাপন করার জন্যে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গার আখ্যা পেয়ে এখানকার খ্যাতি ছড়িয়েছে আগুনের গতিতে।

Tavira

Taviraলাগোস, ফারো, আলবুফেইরা, পোর্তিমাও প্রভৃতি জায়গার বিচগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমুদ্রসৈকতের দৌড়ে অগ্রগণ্য। অতএব খানিকটা বিত্তবান ভ্রমণপিপাসুদের দৌলতে আর খানিকটা বিপণন আর প্রচারের ফলে আলগ্রেভ বিশ্বপর্যটনের প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠেছে।কয়েক দশক আগে অব্দি যেই শহরগুলো শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকত প্রায় সারা বছর, এখন সেখানে অনবরত টুরিস্টদের আনাগোনা লেগে থাকে। বিশাল বিশাল রিসর্টের সঙ্গে তৈরী হয়েছে নানা মাপের হোটেল আর রেঁস্তরা। সাদা পাথরের ধপধপে সাদা বাড়ির ওপর লোহার বাহারি ঝুলবারান্দা, আর রঙীন চৌকো খাঁজকাটা দরজা জানলা দিয়ে সাজানো এখানকার বাড়িগুলো দেখে মনে হয় ছবির বই থেকে উঠে এসেছে।

পোর্তো আসার আগেই আমাদের পরিকল্পনা ছিল অন্তত আলগ্রেভের একটা জায়গায় দর্শন করে অতলান্তিকের জলে যাবতীয় পাপ ধুয়ে ফেলব। প্রকৃতি কে কাছে পেলেই আমাদের ভক্তি ভাব উমড়ে পড়ে,তীর্থ করার ইচ্ছে প্রবল হয়। সেই কারণে আমাদের তীর্থস্থানে মন্দির, মসজিদ, গির্জা, সিনাগগ না থাকলেও হয় সমুদ্র, নয় পাহাড়,নয় জঙ্গল। ইশ্বর প্রকৃতির কোন এক অবয়বের রূপ ধরে এসে আমাদের দর্শন দিয়ে উদ্ধার করে।

আমরা ঠিক করেছি লাগোস যাব। ফারো আলগ্রেভের রাজধানী, আকারেও বড়। তাভিরা, সিলভেস আর মনচিকেও আশ্চর্য সুন্দর জায়গা,হয়ত ভিড়ও একটু কম হবে। কিন্তু একমাত্র লাগোসেই প্রকতির সঙ্গে ইতিহাসের মেলবন্ধন ঘটেছে অপরূপভাবে। সমুদ্রের ধারের বিশ্ব বিখ্যাত পোন্টা দে পিয়েদাদের শ্বাসরুদ্ধকর রক ফরমেশন যেমন আছে তেমনই শহরের পুরোনো এলাকায় আছে বোরক(boroque) শৈলীতে তৈরী করা কেল্লা, গির্জা আর ঐতিহাসিক নির্দেশন।

পোর্তো থেকে সরাসরি লাগোস সচরাচর কেউ যায় না। বেশিরভাগ লোকেই লিসবনে গিয়ে দিন কয়েক থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য,লিসবন যাওয়ার সময় আমাদের নেই। পোর্তো থেকে ট্রেনে করে লিসবনে যেতে হবে,তারপর সেখান থেকে তুনেস। তুনেস থেকে আবার গাড়ি বদলে গিয়ে পৌঁছব লাগোসে। মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় দিয়ে রুকস্যাক তুলে আমরা মেট্রো করে পোর্তোর ট্রেন স্টেশনে চলে এলাম।ইংরেজিতে কিছুই লেখা নেই, পর্তুগিজে লেখা ট্রেনের ডিজিটাল সময়সারণী বুঝতে আমাদের লেজে গোবরে হতে হল।শেষে লোকজনের সাহায্য নিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন প্লাটফর্মে এলাম, গাড়ি ছাড়তে বেশিক্ষণ বাকি নেই।

পোর্তো থেকে সরাসরি লাগোস সচরাচর কেউ যায় না। বেশিরভাগ লোকেই লিসবনে গিয়ে দিন কয়েক থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য,লিসবন যাওয়ার সময় আমাদের নেই। পোর্তো থেকে ট্রেনে করে লিসবনে যেতে হবে,তারপর সেখান থেকে তুনেস। তুনেস থেকে আবার গাড়ি বদলে গিয়ে পৌঁছব লাগোসে। মারিয়ার কাছ থেকে বিদায় দিয়ে রুকস্যাক তুলে আমরা মেট্রো করে পোর্তোর ট্রেন স্টেশনে চলে এলাম।ইংরেজিতে কিছুই লেখা নেই, পর্তুগিজে লেখা ট্রেনের ডিজিটাল সময়সারণী বুঝতে আমাদের লেজে গোবরে হতে হল।শেষে লোকজনের সাহায্য নিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন প্লাটফর্মে এলাম, গাড়ি ছাড়তে বেশিক্ষণ বাকি নেই।ইউরোপের ট্রেনগুলো বেশিরভাগই চেয়ার কার। শুয়ে শুয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা সচরাচর চোখে পড়ে না। এমনিতেই ট্রেনের দাম বাসের চেয়ে বেশি,বাসের চেয়ে ট্রেনে অনেক কম লোকে চলাফেরা করে।মনমত জায়গা পাওয়া যায় অনায়াসে। কিন্তু এখানে দেখলাম ট্রেনে প্রচুর লোকে চলেছে। পর্তুগালে সব জায়গায় স্পেনের মত আলসা অথবা বাকি ইউরোপের মত ফ্লিক্সবাস সেবা শুরু করেনি,ট্রেনের টিকিটের দাম মোটামুটি সস্তাই। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দুটো পাশাপাশি বসার জায়গা পাওয়া গেল। সামনে একজন জাপানি(অথবা চাইনিজ না কোরিয়ানও হতে পারে) মনের সুখে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে গান শুনতে শুনতে চিপস চিবোচ্ছে। গাড়ি চলতে শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো,জাপানিসই বটে কিন্তু তিনি থাকেন আমেরিকার টেক্সাসে। ইলেক্ট্রনিক্সের বড় কোম্পানিতে আই সি চিপ নিয়ে রিসার্চ করছেন, জাপানি বললেই আমার মনে সবচেয়ে প্রথমে উন্নত প্রযুক্তি আর স্বয়ংক্রিয় রোবটের ছবি ভেসে ওঠে,তাতে এই বিশেষ জন খাপে খাপে বসেছেন। তিনি আমাদের চিপস দিতে চাইলেন,আমি হাত বাড়াবো বাড়াবো করেও শেষ পর্যন্ত হেসে দু দিকে মাথা নাড়লাম।মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই বুঝলাম ভুল হয়ে গেছে।সকাল সকাল তাড়াহুড়োতে বিশেষ কিছু খাওয়া হয়নি, সঙ্গে অবস্য কেক আর আপেল আছে, কিন্তু জাপানিজ দাদা যখন আলুভাজা দিতেই চাইছিলেন সেটা মুখে নিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে খারাপ লাগতো না। নির্লজ্জের মত তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম এই আশায় যে আবার হয়ত আলুভাজার অফার আসতে পারে। টুকিটাকি কথাও বলছি মাঝে মাঝে। এমন সময় জাপানিজ দাদা আরেকবার আমার দিকে চিপসের প্যাকেট বাড়িয়েই 'ওহো তুমি তো খাবে না বললে' বলে প্যাকেটটা ফিরিয়ে নিলেন।

ধুস!

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল।পরের বার থেকে কেউ কিছু দিতে চাইলেই হ্যাঁ বলে দেব।

পাশের ভদ্রমহিলা নির্বিকার চিত্তে বই পড়ে যাচ্ছেন। কেউ বই পড়লেই আমার উঁকি ঝুঁকি মেরে বইয়ের নামটা দেখা অভ্যেস, কিন্তু এখানে বইটা পর্তুগিজে লেখা বলে কিছুই বুঝতে পারছি না। বাইরের দৃশ্য আহামরি তেমন কিছু নয়,ট্রেনে আসতে আসতে বুঝতে পারছি ভৌগলিক ভাবে দেশটার সঙ্গে আমাদের দেশের বেশ মিল আছে।ক্ষেত, ঘাসের মাঠ,অযত্নে পড়ে থাকা ফাঁকা প্রান্তর, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম বা শহর। ইংল্যান্ড অথবা স্পেনের মত সব জায়গাই অত নিঁখুত ভাবে সাজানো নয়। লিসবন আসতে তিন ঘন্টা লাগবে। এতক্ষণ কি করব?ট্রেনে বসলেই আমার অনবরত ক্ষিদে পায়।ভারতবর্ষের ট্রেনে ঘুরে ঘুরে এই রোগ হয়েছে, এইখানে সস্তার বাদাম ভাজা, ঝালমুড়ি, আলুকাবলি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।কফি, বিস্কুট, স্যান্ডউইচ পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহলে উঠে ক্যান্টিনে যেতে হবে। কোন কোন জায়গায় কয়েকজন সুট বুট পরা রেলের লোক একটা ট্রলি নিয়ে ঘোরাফেরা করে বটে,কিন্তু সেরকম কিছু তো দেখতে পাচ্ছি না। আমার সঙ্গিনী মনের সুখে মোবাইলে ছবি ঘাঁটছেন সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড় করবেন বলে, বেশি বিরক্ত করলে ক্ষেপে যেতে পারেন। আমি আর কি করি, শেষমেষ গুগল ম্যাপ খুলে অফলাইন মোডে রাস্তা, শহর, নদী, জায়গার নাম দেখতে দেখতে চললাম।

Train in Lisboaলিসবনের কাছাকাছি আসতে জানা গেল আসলে দুটো স্টেশন আছে লিসবোয়া নামে। আমাদের প্রথমটাতেই নেমে তুনেসের গাড়ি ধরতে হবে। টিকিটে দেখাচ্ছে পরের গাড়ি ধরার জন্যে হাতে মাত্র পাঁচ মিনিট টাইম। চেকারকে জিগ্গেস করে আস্বস্ত হওয়া গেল যে অন্য গাড়িটা অপর দিকের প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করবে।সিট নবরের কোন বালাই নেই কোন ট্রেনেই,সেকেন্ড ক্লাসে যে কোন জায়গাতে উঠে পড়লেই হলো। সেইমত লিসবোয়া থেকে তুনেসের ট্রেনে উঠতে অসুবিধে হলো না ঠিকই। ট্রেন তুনেস পৌঁছতে দেড় ঘন্টা লাগাবে,এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। আপেল,কেক সব লিসবোয়া আসতে আসতেই শেষ,অতঃপর গুটিগুটি ট্রেনের রেঁস্তরার দিকে পা বাড়ানো হলো। ইয়া লাইন পড়েছে। মিনিট পনেরো পর চিজ স্যান্ডউইচ আর কফি খেতে খেতে নিজেকে বেশ বড়লোক বড়লোক মনে হতে লাগলো। আহা..পর্তুগালের উষর প্রান্তর চোখের সামনে থেকে পিছনে চলে যাচ্ছে,আমি ট্রেনে বসে চিজ স্যান্ডউইচ চিবোচ্ছি।সঙ্গে কফিও আছে। আজ সন্ধ্যের আগেই পৃথিবী বিখ্যাত সমুদ্র সৈকতে গিয়ে সূর্যাস্তের বাহার দেখব!এই তো চাই।

Train in Lisboaলিসবনের কাছাকাছি আসতে জানা গেল আসলে দুটো স্টেশন আছে লিসবোয়া নামে। আমাদের প্রথমটাতেই নেমে তুনেসের গাড়ি ধরতে হবে। টিকিটে দেখাচ্ছে পরের গাড়ি ধরার জন্যে হাতে মাত্র পাঁচ মিনিট টাইম। চেকারকে জিগ্গেস করে আস্বস্ত হওয়া গেল যে অন্য গাড়িটা অপর দিকের প্ল্যাটফর্মেই অপেক্ষা করবে।সিট নবরের কোন বালাই নেই কোন ট্রেনেই,সেকেন্ড ক্লাসে যে কোন জায়গাতে উঠে পড়লেই হলো। সেইমত লিসবোয়া থেকে তুনেসের ট্রেনে উঠতে অসুবিধে হলো না ঠিকই। ট্রেন তুনেস পৌঁছতে দেড় ঘন্টা লাগাবে,এই ফাঁকে কিছু খেয়ে নেওয়া দরকার। আপেল,কেক সব লিসবোয়া আসতে আসতেই শেষ,অতঃপর গুটিগুটি ট্রেনের রেঁস্তরার দিকে পা বাড়ানো হলো। ইয়া লাইন পড়েছে। মিনিট পনেরো পর চিজ স্যান্ডউইচ আর কফি খেতে খেতে নিজেকে বেশ বড়লোক বড়লোক মনে হতে লাগলো। আহা..পর্তুগালের উষর প্রান্তর চোখের সামনে থেকে পিছনে চলে যাচ্ছে,আমি ট্রেনে বসে চিজ স্যান্ডউইচ চিবোচ্ছি।সঙ্গে কফিও আছে। আজ সন্ধ্যের আগেই পৃথিবী বিখ্যাত সমুদ্র সৈকতে গিয়ে সূর্যাস্তের বাহার দেখব!এই তো চাই।তুনেস থেকে লাগোসের গাড়ি ধরার কথা আবার সেই অন্য দিকের প্ল্যাটফর্ম থেকে। লাগোস যাওয়ার গাড়িটা আমাদের ছ্যাকরা প্যাসেঞ্জার গাড়ির ভদ্র সংস্করণ, বহু ছেলে মেয়ে বোঁচকা বুঁচকি নিয়ে লাগোস চলেছে। সেখানের সমুদ্রসৈকতে যে তোয়ালে বিছানোর জায়গা পাওয়া যায় না তাতে আর আশ্চর্য কি? এই ট্রেনের নাম হচ্ছে আর অর্থাৎ রিজিওনাল ট্রেন, আলগ্রেভের যাত্রীদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্যেই এই ট্রেন চলে শুধু। আমরা পর্তুগালের দক্ষিণ অঞ্চলে এসে পড়েছি। মাঝে মাঝে কয়েক ঘর বাড়ি,তারপরেই আবার খোলা প্রান্তর। দুপুরের রোদে সব তেতে গেছে।গরমে ঘেমে নেয়ে গেছি। এইদিকে বাসের বালাই নেই,লোকেরা নিজেদের গাড়ি করেই চলাফেরা করে প্রধান শহরের বাইরে ছোট ছোট জায়গায় যেতে হলে।

লাগোসে পৌঁছনোর মিনিট পাঁচেক আগেই সমুদ্রের ঘন নীল রঙ আমাদের এক চিলতে দেখা দিয়ে মাথা খারাপ করে দিল। জলের রং দেখেই পাগল হওয়ার জোগাড়! সামনাসামনি দেখলে কি যে হবে?লাগোসের সমুদ্রের ধার দিয়ে উঁচু উঁচু পাথরের শৈলশিখর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সমুদ্রের নোনা জল এসে পাথরের পাহাড়ের নীচে বিস্ময় করি কয়েকটা গুহার নির্মাণ করেছে। লাগোস থেকে খানিক দুরেই বেনেজিল কেভ আছে, যেখানে সমুদ্রের মাঝবরাবর পাহাড়ের গুহায় আশ্চর্য সুন্দর একটি বেলাভূমি আর তাক লাগানো পাহাড় ক্ষয়ে তৈরী পাথরের নানান নিসর্গের উৎপত্তি হয়েছে।

Rock Formationলাগোস শহরে বাস খুব ঘন ঘন চলে না। আমাদের টাক্সি নিয়ে যেতে হলো শহরের এক প্রান্তে। ছোট্ট সুন্দর ফাঁকা ফাঁকা শহর,যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম ব্যস্তসমস্ত জায়গা মোটেই নয়। চওড়া চওড়া রাস্তায় গাড়িঘোড়া নামমাত্র,প্রচুর গাছপালা আছে। শহরের মধ্যে খানিকটা জায়গায় বাজার, অফিসকাছারি।বাকিটা শান্ত,নির্জন। সুন্দর সুন্দর বাংলো ধরণের বাড়ি আছে রাস্তার পাশেই,সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট এয়ার বি এন বিতে পৌঁছতে আমাদের পনেরো মিনিটও লাগল না।

Rock Formationলাগোস শহরে বাস খুব ঘন ঘন চলে না। আমাদের টাক্সি নিয়ে যেতে হলো শহরের এক প্রান্তে। ছোট্ট সুন্দর ফাঁকা ফাঁকা শহর,যেরকম ভেবেছিলাম সেরকম ব্যস্তসমস্ত জায়গা মোটেই নয়। চওড়া চওড়া রাস্তায় গাড়িঘোড়া নামমাত্র,প্রচুর গাছপালা আছে। শহরের মধ্যে খানিকটা জায়গায় বাজার, অফিসকাছারি।বাকিটা শান্ত,নির্জন। সুন্দর সুন্দর বাংলো ধরণের বাড়ি আছে রাস্তার পাশেই,সেগুলোকে পাশ কাটিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট এয়ার বি এন বিতে পৌঁছতে আমাদের পনেরো মিনিটও লাগল না।সাওজিন্হা আমাদের হোস্ট। অনেকটা গোল মতন পাড়াটা।মধ্যেখানে একটা বড় পার্কের চার পাশে এপার্টমেন্ট ঘেরা শান্ত এলাকা। আমাদের সে সাদরে আহ্বান জানালো,মারিয়ার বাড়ির মত এখানে রান্নাঘর পাওয়া যাবে না। একদিনের ব্যাপার,বাইরেই খেয়ে নেওয়া যাবে। সাওজিন্হার বাড়িতে তিন চারটে বাড়তি ঘর আছে,সেগুলো সে টুরিস্টদের ভাড়া দেয়। মিষ্টি হেসে আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে সে আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলো।তার বাড়িতে একটা হুমদো বেড়াল আছে, তার গম্ভীর চেহারা দেখে মনে হলো বাড়ির কর্তা সেই। সাওজিন্হা মাঝবয়েসী.তারপর সে ভালো ইংরেজি বলতে পারে না, কাজেই মারিয়ার মত করে তার সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব জমল না। কিছুক্ষণ পর সে বিদায় নিল।

এদিকে আরেকটা উটকো ফ্যাসাদে পড়া গেছে। পোর্তোতে ফের্নান্দোর সঙ্গে টানা পাঁচ ঘন্টা হেঁটে আমার সঙ্গিনীর পা ফুলে কলাগাছ। সকাল বেলায় তিনি মনের সুখে ইনস্টাগ্রামে ফটো আপলোড করছিলেন, পায়ের অবস্থা দেখে এখন প্রায় ডাক ছেড়ে কাঁদেন আর কি? আমিও ভাবনায় পড়লাম। আমাদের মন্ত্রই যেখানে হেঁটে বেড়াও,সেখানে হাঁটতে না পারলে পুরো ঘেঁটে ঘ হয়ে যাবে।টাক্সি ভাড়া করে ঘুরতে গেলে আমরা একদিনে ফতুর হয়ে যাব,তার ওপর পোন্টা দে পিয়েদাদেতে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটাহাটি আছে,বেলাভূমিতে নামতে গেলেও সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়। তাহলে উপায়? মনে পড়ল কাছেই একটা সুপারমার্কেট দেখেছিলাম,সেখান থেকে যদি ব্যথার ওষুধ পাওয়া যায়। পায়ে গরম জল লাগাতে বলে দরজায় চাবি দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সন্ধ্যে আটটা বাজে,সূর্য ডুবতে আরো ঘন্টা দেড়েক বাকি। এখানে সবকিছুই দুরে দুরে,প্রায় আধ ঘন্টা হাঁটলে বাজারে অথবা কাছাকাছি বিচে পৌঁছোন যাবে। হাতে সময় বেশি নেই।সুপারমার্কেট বন্ধ হব হব করছে,তারা জানালো ফার্মেসি ছাড়া ওষুধ পাওয়া যাবে না। ওসুধের দোকান প্রায় দুই কিলোমিটার দুরে,কি আর করব, স্কাউটের জ্ঞান কাজে লাগিয়ে, কুড়ি পা হেঁটে, কুড়ি পা দৌড়ে শেষমেষ ফার্মেসি থেকে ওষুধের পাতা কিনে ফিরতেই সাড়ে আটটা হয়ে গেল।

ঘরে ঢুকেই চটপট জামা বদলে.সঙ্গিনীকে ওষুধ গিলিয়ে বেড়িয়ে পড়া হলো। সূর্যের আলো কমে এসেছে। সূর্যাস্ত না দেখতে পেলেও সন্ধ্যের একটা আভাস পাওয়া যাবে সমুদ্রের ধারে যেতে পারলে। ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। সমুদ্রের কাছে বলে সবসময়ই এখানে জোরে হাওয়া চলে,রাতে বেশ শীত শীত করে। সান্তা কাসা দে মিসেরিকর্দিয়ার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বাঁ দিকে টেনিস কোর্ট ফেলে আমরা গিয়ে পড়লাম চৌমাথায়। রাস্তার ওপরেই প্যালেসিও দে চায়না বলে একটা রেঁস্তরা আছে,রাস্তার উল্টো দিকে 'অশোকা' বলে একটা ভারতীয় খাবারের দোকানও দেখতে পেলাম। আজকে এখানেই ডিনার সেরে নেব ভেবে,আমরা ডান দিকে এগিয়ে চললাম ডোনা আনা বিচের দিকে।বেলাভূমির কাছাকাছি খালি মস্ত মস্ত রিসর্ট আর দামী দামী খাওয়ার জায়গা,সেইসব পাশ কাটিয়ে যখন সমুদ্রের দেখা পেলাম তখন অন্ধকার হতে বেশিক্ষণ বাকি নেই।

লাগোস শহরটা পাহাড়ের মাথার ওপর হওয়ার কারণে সমুদ্রসৈকত গুলোতে যেতে গেলে পাহাড় থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়।রাতের বেলায় সৈকত জনশুন্য,এখানে লোকে রোদ পোহাতেই আসে। রাতে সমুদ্রের জলের রঙও বোঝা যায় না,কিন্তু আমরা জায়গাটার বৈশিষ্ট্য অনুভব করতে পারলাম ঠিকই। ডান দিকে একের পর এক শিলাবিন্যাস সমুদ্রের ধারে বিশাল চেহারার অসুরের মত দাঁড়িয়ে আছে,সেখানে পাহাড়ের গায়ে এসে ধাক্কা মারছে সমুদ্রের ঢেউ। যেহেতু সমুদ্রের কাছাকাছি সরাসরি যাওয়া যায় না সিঁড়ি না নেমে, সেইজন্যেই জল এবং বেলাভূমির সৌন্দর্য অবিকৃত রয়ে গেছে। অনেকগুলো সৈকতে যাওয়ার কোন রাস্তাই নেই,একমাত্র নৌকো করে যাওয়া ছাড়া। এই অভাবনীয় পরিবেশের কারনে সমুদ্রের ধারে এক নৈসর্গিক আমেজ অভিক্ষিপ্ত।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সমুদ্রের শব্দ শুনলাম। আমাদের সামনেই রাত নেমে এলো অতলান্তিকের বুকে। জনশুন্য সৈকত কে পিছনে ফেলে আমরা ফিরে চললাম শহরের দিকে। এখন দেখলে কে বলবে এই শহরে প্রতি জুলাই আগস্ট মাসে প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ লোকে এসে দাপাদাপি করে।

অশোকা হোটেলের রান্না বেশ ভালো। পর্তুগিজ এক ভদ্রমহিলা আমাদের অর্ডার নিয়ে গেল। রেকর্ডে বেশ ভালো ভালো হিন্দি গান চলছে। রাঁধুনিরা অবশ্য ভারতীয়।কথা বলে জানতে পারলাম তারা মধ্যপ্রদেশ থেকে এসে এখানে ব্যবসা করছে। ভালই চলছে দোকান।আমাদের দীর্ঘ সফরে প্রায় সব জায়গাতেই আমরা ভারতীয় খাবারের চাহিদা চাক্ষুষ করেছি। গুগল ম্যাপে গন্ডায় গন্ডায় ইন্ডিয়ান রেঁস্তরা দেখতে পাওয়া যায়। এখানে লোকে ঝাল মশলা বেশি খায় না বটে,কিন্তু কম মশলা হলে ভারতীয় বিরিয়ানি,মিট কারি আর ডেসার্ট খেতে প্রচুর লোকে ভারতীয় খাবারের দোকানে এসে হাজির হয়।ইউরোপের অনেক দেশেই ডিনার অথবা লাঞ্চে সস্তায় কিছু পাওয়া চাপের ব্যাপার। একটা স্টিক অথবা পায়েলা কিংবা ফুল কোর্স মিল নিতে হলে যত খরচা পড়ে,তার অর্ধেক দামে সহজেই ভারতীয় খাবারের দোকানে গিয়ে রুটি তরকারী অথবা বিরিয়ানি খাওয়া যায়।স্থানীয় খাবারের স্বাদ নিতে হলে বড় দোকানে না ঢুকে ফুড স্ট্রিট গুলোতে চক্কর মারাই ভালো। সেখানে কম পয়সায় অনেক ভালো রান্না করা স্থানীয় খাবার পাওয়া যায়।

খাওয়া সেরে রাতের নির্জন রাস্তার ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলাম।জোর হাওয়া চলছে। খাওয়াদাওয়াও ভালো হয়েছে,আজ জব্বর ঘুম হবে। হাতে একদিন মাত্র সময়,কাল সকাল সকাল বেরিয়ে পড়তে হবে।

এককালে এই অঞ্চলে মুরদের রাজত্ব কয়েক শতাব্দী ধরে চলেছে।সমুদ্রের ধারে ব্যবসা বানিজ্য করতে তাদের সুবিধেই হত।এইদিকে অলিভ, ক্যারব, লেবুর চাষ সেইসময়েও হত।প্রায় একশ মাইল লম্বা সমুদ্র সৈকত,নানা রকমের মাছ,কাঁকড়া,অক্টোপাস,চিংড়ির বাহুল্য।আইসল্যান্ড আর জাপানের পর আজও পর্তুগালের লোকেরা সবচেয়ে বেশি মাছ খায়, তখন তো এখানকার লোকেরা বোধহয় মাছ নিয়ে লোফালুফি খেলত। পানীয় আর খাবার দুইই সস্তা,এইসব জায়গা ছেড়ে কেই বা যেতে চায়?

আরবরা একবিংশ শতাব্দিতে ইয়েমেন থেকে এসে এখানে জাঁকিয়ে বসে। এখানকার নাম দেয় আল-গারাব-আন্দালুস,এই আলগারাবই পরে আলগ্রেভ হয়ে যায় আর আন্দালুস হয়ে ওঠে স্পেনের আন্দালুসিয়া। আল-গারাব এর আক্ষরিক অর্থ পশ্চিম,আন্দালুস পূর্বে আর এই অঞ্চল পশ্চিমে ছিল বলেই এই নামকরণ।সিলভেস তখন এই অঞ্চলের রাজধানী ছিল। সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে থাকা সিলভেসে সেই যুগে বহু নামকরা কবি থাকতেন। সিলভেসকে বলা হত ইচ্ছেপূরণের শহর। তখনকার রাজ্যপাল এবং বিখ্যাত কবি আল-মুতামিদের লেখা কয়েক পংক্তি আজও নানা নাটকে ও গানে ব্যবহার করা হয়

"এই বিচ্ছেদ আপনার কোমর মত হতে পারত,তন্বী।

আর এই বসন্ত ফুলের মত হল,ক্ষণিক;

আপনার গোলাপের গালের মত না, বার্ষিক।

আমার ধৈর্যও তাদের মতনই স্থায়ী,তোমার অনুপস্থিতিও সেইরূপ। পরিপূরক ছাড়াও তুমিও আমাকে কত খুশি করেছ ..."

উত্তর আফ্রিকা থেকে মুররা এসে এক সময় শহর অধিকার করে,পরে তাদের কাছ থেকে ক্রিশ্চানরা দখল নেয় এই অঞ্চলের। কিন্তু আরব প্রভাব খানিকটা হলেও থেকে গেছে এখানকার জীবনযাত্রার মধ্যে।পর্তুগিজ ভাষার প্রায় তিন হাজার শব্দ নেওয়া হয়েছে আরবি থেকে।আলজেজুর, আলুফাইরা, আলভর, আলফামব্রাস ইত্যাদি শহরের নামও এসেছে আরবি থেকে।

আলগ্রেভের নানান শহরের পর্তুগিজ সংস্কৃতির আড়ালে আরবি সংস্কৃতির একটি অংশ লুকিয়ে আছে। আগস্টের কোন এক সময়ে সিবেলেসে বেশ বড় করে একটি আরব মেলাও হয়।

পরের দিন সকালে উঠে আমাদের পাড়াতেই এল গাতো ক্যাফে তে কমলালেবুর রস সহ ক্রঁসে এবং কফি খেয়ে হাঁটা দিলাম পোন্টে দে পিয়েদাদের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে একসময় পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি পাহাড়ের কিনারায়। পোন্টে দে পিয়েদাদে আসলে পাহাড়ের ওপর দিয়ে চলে যাওয়া একটা পথ। শিলাবিন্যাসের ওপর থেকে একটা রাস্তা বানিয়ে দেওয়া হয়েছ যাতে বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্রের শোভা দেখতে পাওয়া যায়।পর্তুগালের অন্যতম জনপ্রিয় প্রাকৃতিক বিস্ময় বলে নানান সিনেমায়,বইয়ে,গল্পে এই জায়গার কথা বারে বারে এসেছে। একসময় কাঁচা রাস্তা থেকে বেরিয়ে আবার আমরা পাকা রাস্তায় পড়লাম,সামনেই একটা ফটক। তারপর উঁচু নীচু পাথরের রক ফরমেশন শুরু হয়েছে।পথ খানিকটা ওপর নীচে চলে গেছে পাহাড়ি রাস্তার মতন।সাবধানে না চললে পা পিছলে আছাড় খাওয়া অসম্ভব নয়। প্রথম যখন আমরা পাথরের ওপর পাহাড়ের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম, তখন সত্যিই বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অনেক,অনেক নীচে সমুদ্রের জলে রোদ পড়ে চিক চিক করছে। আর রঙ?জলের এই রঙ দেখে মনে হয় বিশাল একটা এক্যুরিয়াম এনে সমুদ্রের তলায় রাখা হয়েছে।তার সবুজ নীল জ্বলজ্বলে আলোয় পুরো সমুদ্রটা আলোকিত হয়ে উঠেছে।সমুদ্র আগে কম দেখা হয়নি,আন্দামানের সমুদ্র দেখেও খুব কম বিস্মিত হইনি আগে। কিন্তু এখানকার জলের রঙের সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা চলে না।

Ponta de Picadede

Ponta de Picadedeজলের ওপর ছোট ছোট রবারের নৌকোয় কায়াকিং হচ্ছে।দাঁড় বেয়ে অনেক ছেলে মেয়ে কায়াক করে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের নীচে থাকা গুহাগুলোর(grotto) ভিতর যেখানে সুড়ঙ্গের মত রঙীন জল গিয়ে রূপকথার রাজ্য সৃষ্টি করেছে। পাল তোলা কয়েকটা নৌকো আর জাহাজ দেখা যাচ্ছে বহু দুরে।একদিকে বেলাভূমি অনেক নীচে,সেখানে অনেক লোকে রোদ পোহাচ্ছে,সাঁতার কাটছে।সোনা রঙের বালির ওপর সবজে নীল আলোকভেদ্য জল এসে ছলকে পড়ছে।পাহাড়ের খয়েরি লাল রঙের উঁচু সারি জলের ধার দিয়ে চলে গেছে বহুদূরে।এই সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে নামলে সোজা আমেরিকা বা কানাডা চলে যাওয়া যাবে। কতক্ষণ সেখানে কাটিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই।একবার এইদিক থেকে দেখছি,আবার লাফিয়ে অন্যদিকের পাথরে উঠছি আরো ভালো করে দেখার জন্যে।দেখার জিনিস অবশ্য একটাই,কিন্তু এই অপরূপ দৃশ্য দেখে দেখেও যেন মন ভরে না।শেষমেষ সেখান থেকে যখন এগোলাম কাঠের রাস্তার ওপর দিয়ে ডানদিকের পাহাড়গুলোর ওপরে,মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি পরবর্তী পদক্ষেপ। সমুদ্রে কায়াকিং করতেই হবে,নাহলে কাছ থেকে গুহাগুলো আর লুকোনো বেলাভূমিগুলো দেখা যাবে না।

Kayaking

Kayakingপোন্টে দে পিয়েদাদের কাছেই বিশাল জায়গা নিয়ে প্রকান্ড কয়েকটা বিলাসবহুল বিচ রিসর্ট তৈরী হয়েছে। প্রাইয়া দো কানাভিয়াল আর প্রাইয়া দো বারাঙ্ক দো মার্তিনহো বেলাভূমি পাহাড়ের ওপর থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। জায়গাগুলো বেশ দুরে।সেখানে হেঁটে যেতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। তার ওপর আমাদের বালিতে তোয়ালে পেতে সূর্যের তাপ গায়ে লাগানোর কোন ইচ্ছেই নেই,এমনিতেই সানস্ক্রিন মাখা সত্ত্বেও কালাভূত হয়ে পড়েছি। দূর থেকে দেখতে জায়গাগুলো যতটা সুন্দর মনে হচ্ছে, রোদবিলাসী জনতার মাঝে গিয়ে পড়লে হয়ত সেই ভাব উবেও যেতে পারে।অতএব আমরা ফিরে হাঁটা দিলাম কামিলো বিচের দিকে। অনেকগুলো বেলাভূমিই খাড়া পাহাড় দিয়ে ঘেরা,রক ক্লায়ম্বিং করে অথবা সমুদ্রের দিক থেকে না গেলে সেখানে পৌঁছনোর উপায় নেই। রাস্তার খাঁ খাঁ রোদ্দুরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় একটা রাস্তা ডান দিকে বেলাভূমির দিকে চলে গেছে। কামিলো বিচে যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি তৈরী করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রথম আমরা মূলধারার বিচ টুরিস্টদের সম্মুখীন হলাম। শয়ে শয়ে লোক গাড়িতে করে আসছে সমুদ্রে স্নান করতে আর গায়ে রোদ লাগাতে।তোয়ালে,সানস্ক্রিন,ছাতা,বই,পানীয়,খাবার নিয়ে বেলাভূমিতে মেলা লেগে গেছে। সমুদ্র অবশ্য বাছবিচার করে না,এখানেও সমুদ্রের জল চমৎকার, একদিকে দুটো পাথরের খাঁজে একটা ছায়াঘন জায়গা নির্মিত হয়েছে, সেখানে পায়ের তলায় এসে লাগছে ঢেউয়ের ঠান্ডা জল। ছবি তোলার রব পড়ে গেছে কয়েকজনের মধ্যে।কেউ কেউ অবশ্য ছবি টবির পরোয়া করে না,প্রায় সারা বছরই শনিবার রোববার চলে আসে রোদ পোহাতে,বিয়ারের বোতল হাতে নিয়ে ছাতার তলায় চিতপটাং হয়ে পড়ে আছে।

Camilla Beachকামিলো বিচ থেকে বেরিয়ে আমরা পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিলাম।কায়াকিং করতে হলে ওল্ড টাউনের বাজারে গিয়ে খোঁজ খবর করতে হবে,কেল্লা আর গির্জার দিকেও উঁকি মারা উচিত। সেইমত শহরের প্রধান কেন্দ্রের দিকে চলতে শুরু করলাম। বাইরে থেকে কেল্লা আর রাস্তার লাগোয়া সাজানো বাগান আর সৌধ দেখতে দেখতে যখন পুরোনো শহরের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছলাম দুপুর একটা বাজে।

Camilla Beachকামিলো বিচ থেকে বেরিয়ে আমরা পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিলাম।কায়াকিং করতে হলে ওল্ড টাউনের বাজারে গিয়ে খোঁজ খবর করতে হবে,কেল্লা আর গির্জার দিকেও উঁকি মারা উচিত। সেইমত শহরের প্রধান কেন্দ্রের দিকে চলতে শুরু করলাম। বাইরে থেকে কেল্লা আর রাস্তার লাগোয়া সাজানো বাগান আর সৌধ দেখতে দেখতে যখন পুরোনো শহরের প্রাণকেন্দ্রে পৌঁছলাম দুপুর একটা বাজে।লাগোসের ওল্ড টাউনের বর্ণনা আগেও শুনেছি, কিন্তু সেটা চোখের সামনে দেখে যেই রোমাঞ্চ হলো সেটা ইউরোপের অন্য কোন শহর দেখে হয়নি। খেয়াবাঁধানো গলির দুই ধারে দুধসাদা পাথরের ছবির মত বাড়ি।নানান রঙের পাথর দিয়ে রাস্তার ওপরে নকশা কাটা হয়েছে।উঁচু নীচু গলির দুই ধারে সুদৃশ্য দোকানপাট,নেশা ধরানো বোরক(boroque) আর রেনেসাঁ(Renaissance) শৈলীর কাজ করা গির্জা,সৌধ আর খাওয়ার দোকান। মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্লাজায় লোকজন লাঞ্চ সারছে,অথবা পানীয় নিয়ে গল্পগাছা করছে।

Old Townরেঁস্তরার ভিতর থেকে সি ফুড আর অন্য খাদ্যের সৌরভ ভেসে আসছে। মাছ আর নুনের ব্যবসা করে মধ্যকালে যে এই শহর সম্পশালী হয়ে উঠেছিল,আজও ওল্ড টাউনে সেই সম্পদের স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এরই মাঝে আমরা দেখতে পেলাম সান আন্তানিও আর সান্ত সেবাস্তিও গির্জা,এখানকার দুই প্রধান দ্রষ্টব্য।

Old Townরেঁস্তরার ভিতর থেকে সি ফুড আর অন্য খাদ্যের সৌরভ ভেসে আসছে। মাছ আর নুনের ব্যবসা করে মধ্যকালে যে এই শহর সম্পশালী হয়ে উঠেছিল,আজও ওল্ড টাউনে সেই সম্পদের স্পষ্ট নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। এরই মাঝে আমরা দেখতে পেলাম সান আন্তানিও আর সান্ত সেবাস্তিও গির্জা,এখানকার দুই প্রধান দ্রষ্টব্য।প্রসাধিত বুটিকদের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে গিটার অথবা আলগ্রেভের গানের সুর ভেসে আসছে,এখানকার অলিভ আইসক্রিম বিক্রি হচ্ছে প্রতিটা দোকানে।সেই সুবাস মিশে গেছে পায়েলা আর স্মোকড ক্যারাবের গন্ধের সঙ্গে।

খুঁজে খুঁজে একটা সি স্পোর্টসের দোকানে এসে আমরা কায়াকিং এর খোঁজ নিলাম। জানা গেল আজকেই ঘন্টা দেড়েক পর কায়াকিং এর দলে জায়গা খালি আছে। আমাদের হাতেও এইদিনই সময়,অতলান্তিকের বুকে নৌকো চালানোর সুযোগ হাতছাড়া করার প্রশ্নই ওঠে না।নাম ধাম লিখিয়ে দিয়ে লাঞ্চ করতে একটা চাইনিজ দোকানে এসে উপস্থিত হলাম। রেস্তোরাঁর দু তলা থেকে লাগোসের মারিনা দেখা যাচ্ছে যেখানে সমুদ্র থেকে একটা খাঁড়ি টেনে এনে সমুদ্রে যাওয়ার নৌকোগুলো নোঙ্গর করে রাখা হয়।এই রাস্তার নাম আভেনিদা দোস দেসকোবরিমেন্তস। লাগোসের প্রধান রাস্তা,এই রাস্তার একদিকে মারিনা,অন্যদিকে কাল্চারাল সেন্টার,ইভা বাস স্টেশন,পোস্ট অফিস ইত্যাদি। এখান থেকে মারিনাতে দাঁড় করানো নৌকোর সারি দেখতে অপূর্ব লাগছে,কমলালেবুর রস সহকারে ফ্রায়েড রাইস খেয়ে উঠে পড়লাম।এইবার কায়াকিং পয়েন্টের দিকে যেতে হয়।

মারিনার পাশেই কায়াকিং এর পয়েন্ট। আমাদের আগে থেকে কোন পরিকল্পনা ছিল না,অতএব জুতো পরেই বেরিয়েছিলাম।নৌকোতে তো আর জুতো পরে দাঁড় টানা যায় না। তাই লকারে বাকি জিনিসের সাথে জুতো ফুতো জমা দিয়ে চললুম সমুদ্রের ধারে। আমাদের গাইডের নাম পিটার,দলে আরো কুড়ি বাইশ জন আছে। প্রতিটা কায়াক নৌকোতে দুজন করে থাকবে। দুজনকেই একসঙ্গে দাঁড় টানতে হবে অনেকটা চামচ দিয়ে জল তোলার মত করে। এর আগে একবার কায়াকিং এর অভিজ্ঞতা ছিল হিমালয়ের নদীতে, কিন্তু সেখানে ভালো স্রোত থাকার জন্যে নিজেকে খুব একটা মেহনত করতে হয়নি। বাঁ দিকে ঘোরাতে হলে ডান দিকে জল ঠেলতে হবে,ডান দিকে ঘোরাতে হলে বাঁ দিকে।খুব একটা কঠিন ব্যাপার বলে মনে হলো না।কায়াক টেনে জলে নামিয়ে ফটাফট উঠে পড়লাম।মুস্কিল হলো সিন্ক(sync) নিয়ে। আমি ডান দিকে করলে সঙ্গিনী বাঁ দিকে জল ঠেলছে,ব্যাপারটা আয়ত্তে আসতে যতক্ষণ সময় লাগলো ততক্ষণে সকলেই এগিয়ে গেছে। তাতে লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই, এখানকার বেশিরভাগ লোকেই ছোট বেলা থেকে কায়াকিং বা রোয়িং করে নদীতে বা হ্রদে,সকলেরই পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের মোটর বোট খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেল। ততক্ষণে ব্যাপারটা কব্জা করে ফেলেছি,দিব্যি টুক টুক করে স্বচ্ছ সবুজ জলের ওপর দিয়ে সমুদ্রের ওপর নৌকো নিয়ে এগিয়ে চললুম।

Kayaking in Lagos,Atlantic ocean

Kayaking in Lagos,Atlantic ocean Inside the Grottoপিটার আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে পাথরের খিলান আর সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গুহাগুলোর মধ্যে,সেইদিকে তাকালে বিস্ময়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। কোথাও গোল, কোথাও ত্রিভূজাকৃতি হয়ে পাথরের খিলানগুলো ঝুলে রয়েছে মাথার ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে আমরা নৌকো বেয়ে চলেছি দুইদিকের জলে ডুবে থাকা উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে,তখন মাথার ওপর আলো ঢেকে যাচ্ছে।

Inside the Grottoপিটার আমাদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে পাথরের খিলান আর সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে গুহাগুলোর মধ্যে,সেইদিকে তাকালে বিস্ময়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসে। কোথাও গোল, কোথাও ত্রিভূজাকৃতি হয়ে পাথরের খিলানগুলো ঝুলে রয়েছে মাথার ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝে আমরা নৌকো বেয়ে চলেছি দুইদিকের জলে ডুবে থাকা উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে,তখন মাথার ওপর আলো ঢেকে যাচ্ছে। In the Groupপিটার একে একে আমাদের পাহাড়ের অন্যদিকে থাকা বেলা ভুমিগুলো দেখাতে দেখাতে চলেছে। পিনাহাও,ডোনাআনা,বালানকাও একের পর এক বেলাভূমি পড়ছে,তারপরই নৌকো বেয়ে অন্যদিক দিয়ে গিয়ে আমরা পৌছে যাচ্ছি এক একটা গ্রট্টর(grotto) অথবা গুহার মধ্যে। মাঝে আমরা মিনিট তিরিশেক এক লুকোনো সৈকতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে দাঁড়ালাম। বালির ওপর থেকেই পাহাড় উঠে গেছে সরাসরি ভাবে প্রায় পাঁচশ ফুট। পাহাড়ে চড়ার বাতিক আছে আমাদের,বোল্ডারগুলো পরখ করে বুঝলাম রক ক্লায়ম্বিং এর জন্যে আদর্শ জায়গা। চমৎকার বোল্ডারিং আর এঙ্করিং করে পাহাড়ে ওঠা যাবে এইখানে।

In the Groupপিটার একে একে আমাদের পাহাড়ের অন্যদিকে থাকা বেলা ভুমিগুলো দেখাতে দেখাতে চলেছে। পিনাহাও,ডোনাআনা,বালানকাও একের পর এক বেলাভূমি পড়ছে,তারপরই নৌকো বেয়ে অন্যদিক দিয়ে গিয়ে আমরা পৌছে যাচ্ছি এক একটা গ্রট্টর(grotto) অথবা গুহার মধ্যে। মাঝে আমরা মিনিট তিরিশেক এক লুকোনো সৈকতে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে দাঁড়ালাম। বালির ওপর থেকেই পাহাড় উঠে গেছে সরাসরি ভাবে প্রায় পাঁচশ ফুট। পাহাড়ে চড়ার বাতিক আছে আমাদের,বোল্ডারগুলো পরখ করে বুঝলাম রক ক্লায়ম্বিং এর জন্যে আদর্শ জায়গা। চমৎকার বোল্ডারিং আর এঙ্করিং করে পাহাড়ে ওঠা যাবে এইখানে।একসময় আমরা ফেরার পথ ধরলাম। নৌকোতে কয়েকবার ইয়া ঢেউ এসে আমদের আপাদমস্তক চুপচুপে করে ভিজিয়ে ছেড়েছে।অতলান্তিকের আদর মনে করে ব্যাপারটা আর গায়ে মাখলাম না।

তীরে ফিরে ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে বাড়ির পথে হাঁটা দিলাম।মাত্র একদিন।

পাহাড়,সমুদ্র,বেলাভূমি,ইতিহাস,কেল্লা,গির্জা,বাজার,এডভেঞ্চার...এরকম মিশেল বোধহয় কমই পাওয়া যায়।কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য অস্ত যাবে,অস্তরাগের সাক্ষী হয়ে থাকবে বেলাভূমি।

ঘন নীল জল তটরেখার কাছে স্বচ্ছ সবুজ রঙের ওড়না টেনে নিয়েছে,ধীরে ধীরে সূর্য ডুবছে আকাশে,অযত্নে কেউ আবির ঢেলে ভুলে গেছে মেঘের গায়ে, সোনাঝুরি রঙের বালিয়াড়ির ওপর হু হু করে হাওয়া চলে মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে, প্রকান্ড শিলাপাথরের সৈন্যবিন্যাস এঁকে বেঁকে হারিয়ে গেছে তটরেখা ধরে।অন্ধকার হতে আর দেরী নেই।এই স্মৃতির জন্যেই ...বিদায় লাগোস, বিদায় আলগ্রেভ।

Lagos Sunset

Lagos Sunset(ক্রমশঃ)

সেভিয়া (সেভিল)-স্পেন (প্রথম পর্ব)

যাত্রার শুরু থেকে পড়তে হলে

মাদ্রিদ- প্রথম পর্ব

লম্বা লম্বা ব্লগ পড়তে অসুবিধে হচ্ছে? বানান ভুল দেখে মাথা গরম? কিন্তু তাও মন্দ লাগছে না টাইমপাসের জন্যে?

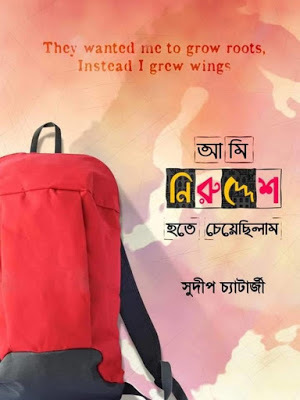

তাহলে ইচ্ছে হলে বই কিনতে পারেন।

বইয়ের লিঙ্ক

October 8, 2020

ট্রেলব্লেজার্স বা পাগলের গল্প

চ্যাডউইক বস্ম্যান তেতাল্লিশ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে, ওয়াকান্ডা ছেড়ে চলে গেল। তেত্রিশ বছর বয়সে কি সে জানত এরকম হতে পারে? কেউই জানে না, কেউই ভাবে না। স্বপ্নের দৌড় যে কোনদিন শেষ হয়ে যেতে পারে।

দশ বছরে যেই স্বপ্ন কাছে মনে হয়, কুড়ি আসতে আসতে সেটা চল্লিশে বেঁধে দিই। একুশ বাইশের স্বপ্নগুলো পিছিয়ে যায় আরো পনেরো বছর দূরে। এরকম চলতে থাকে। এক সময় জীবন অর্ধেক শেষ হয়ে যায়, স্বপ্নগুলো প্রাগৈতিহাসিক ফসিলে পরিণত হয়। বছরগুলো হুড়মুড় করে ছুটছে, দু দণ্ড বিশ্রাম নেওয়ার সময় নেই কারো। উইলিয়াম হেনরি ডেভিসের এই দুই লাইন আমায় তাড়া করে বেড়ায় -What is this life if, full of care,We have no time to stand and stare.বেঁচে থাকা আসলে কী? ঘটনার স্রোতে ভেসে যাওয়া? দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা আর নিশ্চয়তার মুহূর্ত? তারুণ্যের অনুসন্ধিৎসা ভুলে কর্মজীবনের পথে এগিয়ে যাওয়া? শিক্ষা, বিবাহ, সন্তান, দাম্পত্যপালন ও অবসরের ছন্দবদ্ধ সমীকরণ? না সাংসারিক আসক্তিতে আবদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত ভবিতব্যের জন্যে অপেক্ষা করা?কিছু মানুষের সম্পর্কে জেনেছি, কিছু মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, যাদের স্বপ্নের দৌড় দেখে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হয় খানিকটা। কয়েকটা মুহূর্ত, কিছু অভিজ্ঞতা, এক মুঠো রোদ, এক ফালি চাঁদের আলো, কয়েক চামচ সূর্যাস্তের আলো। রোমাঞ্চ আর দর্শন এক মুঠোয় তুলে নিয়ে গালে মাখা স্বপ্নের ধূলিকণা। এইটুকুই জীবন।নিউজ আওয়ারের এই সিরিজে ধরা রইল এমন কিছু মানুষের কথা, এমন কিছু স্বপ্নের কথা। পরবর্তী সময়ের কথা ভেবে আমি সব লেখাগুলোই এখানে হাইপারলিঙ্কের সাহায্যে সেভ করে রাখলাম।

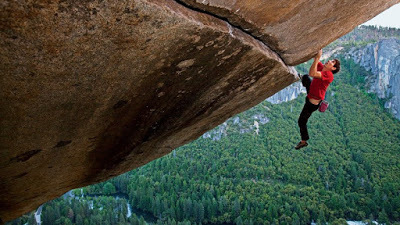

ফ্রি সোলো ও অ্যালেক্স হোনাল্ড

প্রথম পর্ব দ্বিতীয় পর্ব তৃতীয় পর্ব চতুর্থ পর্ব

পঞ্চম পর্ব ষষ্ঠ পর্ব সপ্তম পর্ব অষ্টম পর্ব

নবম ও শেষ পর্ব

October 2, 2020

পোর্তো (তৃতীয় পর্ব)

Porto Urban Art

Porto Urban Art“One of the great things about travel is that you find out how many good, kind people there are.” -Edith Wharton-

ব্যাকপ্যাকিং এর কয়েকটা অলিখিত বাণীর মধ্যে একটি হলো, 'Walk and talk.' ওয়াক অর্থাৎ হাঁটা আমাদের চলছে পুরোদমে কিন্তু টক করতে গেলেই মাথা ভেবলে যাচ্ছে।স্প্যানিশ ভাষা এবড়ো খেবড়ো ভাবে তাও চলে যাচ্ছিল কিন্তু পর্তুগিজের 'প' ও আমাদের দুজনের মধ্যে কারোরই জানা নেই।কিন্তু স্থানীয় লোকের সঙ্গে মন খুলে কথা না বলতে পারলে নতুন দেশের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণই থেকে যায়।চিরাচরিত টুরিস্ট সেজে শহরের বিখ্যাত নির্দেশনগুলো চাক্ষুষ করেই কেটে পড়ার ইচ্ছে আমাদের একদমই নেই।আমাদের হোস্ট মারিয়া দিব্যি ইংরেজি বলে,তার সঙ্গে আমাদের বিকেলে আড্ডাও চলছে কিন্তু মারিয়া শহরের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিদৃশ্যের খবর রাখে না।স্থানীয় শিল্পী,লেখক,রাজনেতা,সাধারন লোকজনদের চিন্তাধারা সম্পর্কে জানতে হলে এক শহরে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়।নতুন লোকেদের সঙ্গে পরিচয় হলেও আলাপ গভীর হতে সময় লাগে।আমাদের হাতে অত সময় নেই।কাউচসর্ফিঙ এর মিট-আপে স্থানীয় নানা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় বটে কিন্তু সেরকম কোন ইভেন্ট এখন হচ্ছে না।কি করা যায়? নেটে এটা সেটা দেখতে দেখতে একটা ফ্রি স্ট্রিট আর্ট ওয়াক দেখতে পেলাম।পরের দিন দুপুরে তেমন কিছু কাজ নেই,ঘুরে ঘুরে স্ট্রিট আর্ট দেখতে ভালই লাগবে।বুক করে ফেললাম।

Church of saint francisপরের দিন সকালে উঠে রিভিয়েরার অঞ্চলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্যালেসিয়া দে আর্টস আর বোলসা প্যালেস দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।সেন্ট ফ্রান্সিস গির্জার কাছেই প্যালেসিয়া দে বোলসা,একসময় স্টক এক্সচেঞ্জ থাকলেও নিওপ্যালেডিয়ান স্থাপত্যকলায় নির্মিত এই মহলটি আজকাল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ।

Church of saint francisপরের দিন সকালে উঠে রিভিয়েরার অঞ্চলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্যালেসিয়া দে আর্টস আর বোলসা প্যালেস দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।সেন্ট ফ্রান্সিস গির্জার কাছেই প্যালেসিয়া দে বোলসা,একসময় স্টক এক্সচেঞ্জ থাকলেও নিওপ্যালেডিয়ান স্থাপত্যকলায় নির্মিত এই মহলটি আজকাল ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ। Palacio de Bolsa

Palacio de Bolsa Inside Palace Bolsaআমাদের অবশ্য ভিতরে যাওয়া হলো না।টিকিটের দাম চড়া।তার ওপর শুধু মিউজিয়াম আর নামকরা জায়গাতেই যাব,সেরকম পরিকল্পনা মোটেই নেই।যেখানে খুশি মেট্রোতে করে চলে গেলেই হলো।

Inside Palace Bolsaআমাদের অবশ্য ভিতরে যাওয়া হলো না।টিকিটের দাম চড়া।তার ওপর শুধু মিউজিয়াম আর নামকরা জায়গাতেই যাব,সেরকম পরিকল্পনা মোটেই নেই।যেখানে খুশি মেট্রোতে করে চলে গেলেই হলো।

এইখানে পোর্তোর মেট্রোব্যবস্থার কথা না বলে পারছি না।বিদেশে সবকিছুই ভালো,দেশে সব কিছুই নোনাধরা,সেরকম চোখ আমার নয়।যে কোন বড় শহরের মেট্রোর সঙ্গে দিল্লি মেট্রো পাল্লা দিতে পারে।তফাৎ বলতে এইটুকুই যে ইউরোপে মেট্রোর লাইন অনেক বেশি।প্রায় পুরো শহরে মেট্রোর লাইন বিছিয়ে ফেলেছে,কোন কোন জায়গায় স্টেশন এত নীচে মনে হয় পাতালে নেমে যাচ্ছি।মাটির তলায় দশ তলা নেমে স্টেশনে গিয়ে পড়তে হয়।তাছাড়া পরিকাঠামো একই।ওখানে অবশ্য ব্যাগ ফ্যাগ চেক করানোর ব্যাপার নেই,বাচ্চাদের ট্রলি থেকে সাইকেল,সব কিছুই দিব্যি মেট্রোতে তুলে নিয়ে যাচ্ছে লোকজন।আমাদের এক বন্ধু অস্ট্রিয়া থেকে ব্যাঙলোরে এসে মেট্রোতে ক্যামেরা নিয়ে যেতে গিয়ে সিকুইরিটির বহর থেকে অবাক হয়ে গিয়েছিল।সেই কথা থাক,বরং পোর্তোর কথায় ফেরা যাক।অবাক কান্ড হলো এখানের কোন স্টেশনেই টিকিটঘর বা মেট্রোর কোন লোকজন চোখে পড়ল না।মেশিনে টিকিট নিয়ে লোকজন চলে যাচ্ছে,এমনকি টিকিট চেক করার জন্যে চেকার বা অন্ততপক্ষে স্বয়ংক্রিয় দরজা,সেইসবেরও বালাই নেই।সোজা গিয়ে মেট্রোতে উঠে পড়,যেখানে খুশি নেমে পড়।টিকিট আছে কি না,সেই সব দেখার জন্য কোন ব্যবস্থাই করা নেই।তাও প্রত্যেকেই টিকিট কেটে চড়ছে,কান্ড দেখে প্রথমে বেকুব বনে গেলেও তারপর আত্মস্থ করতে হলো।তফাৎ পরিকাঠামোতে কম,মানসিকতাতে বেশি।

Metro on the Ponte Dom Luis Bridgeদুপুরের কাছাকাছি মারকেদো দে বোলহাওর কাছে একটা দোকান থেকে ইয়াবড় একটা ফ্রান্সিন্হা স্যান্ডুইচ আর কডফিশ বাকালহাউ খেয়ে ত্রিনিদাদে মেট্রো স্টেশনে চলে এলাম।আমাদের স্ট্রিট আর্ট টুরের গাইড ফের্নান্দো বাস্তোসের বয়স চল্লিশের আশেপাশে,তার স্ত্রী আনাও আমাদের সঙ্গে যাবে।আনা একবার ভারতবর্ষ থেকে ঘুরে গেছে।তারা দুজনেই স্ট্রিট আর্টের ভক্ত,সারা পৃথিবীর স্ট্রিট আর্ট মুভমেন্টের যাবতীয় খবর ফের্নান্দোর ঠোঁটস্থ।দুজনে মিলে আরবান আর্ট পোর্তো বলে একটা উদ্যোগ চালাচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে,উদ্দেশ্য এখানকার স্ট্রিট আর্ট ও শিল্পীদের সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করা।আমাদের সঙ্গে আরো দুজন আমেরিকান আছে,ফের্নান্দোর সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম।

Metro on the Ponte Dom Luis Bridgeদুপুরের কাছাকাছি মারকেদো দে বোলহাওর কাছে একটা দোকান থেকে ইয়াবড় একটা ফ্রান্সিন্হা স্যান্ডুইচ আর কডফিশ বাকালহাউ খেয়ে ত্রিনিদাদে মেট্রো স্টেশনে চলে এলাম।আমাদের স্ট্রিট আর্ট টুরের গাইড ফের্নান্দো বাস্তোসের বয়স চল্লিশের আশেপাশে,তার স্ত্রী আনাও আমাদের সঙ্গে যাবে।আনা একবার ভারতবর্ষ থেকে ঘুরে গেছে।তারা দুজনেই স্ট্রিট আর্টের ভক্ত,সারা পৃথিবীর স্ট্রিট আর্ট মুভমেন্টের যাবতীয় খবর ফের্নান্দোর ঠোঁটস্থ।দুজনে মিলে আরবান আর্ট পোর্তো বলে একটা উদ্যোগ চালাচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে,উদ্দেশ্য এখানকার স্ট্রিট আর্ট ও শিল্পীদের সম্পর্কে লোকজনকে সচেতন করা।আমাদের সঙ্গে আরো দুজন আমেরিকান আছে,ফের্নান্দোর সঙ্গে গল্প করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম।স্ট্রিট আর্ট নিয়ে সারা পৃথিবীতে যত উন্মাদনা,আমাদের দেশে সেই তুলনায় অনেক কম।একসময় দেওয়ালের ওপর প্রতিবাদের বাণী হিসেবে গ্রাফিতি করা শুরু হয়েছিল,গ্রাফিতির আঁকা ভ্যানডালিস্ম বলে ধরা হত।প্রতিবাদের অস্ত্র হিসেবে মাথা গরম যুবক যুবতীদের দল শহরের রাস্তায় সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়ালে স্লোগান লিখে রাখত, রঙের স্প্রে ব্যবহার করে।অনেক জায়গাতেই দেওয়ালে ছবি আঁকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আইন করে।কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মানসিকতা বদলাতে শুরু করলো।

Keth Haring 'celebrate the life' art

Keth Haring 'celebrate the life' artকিথ হেরিং আর বিষ্টি বয়েজের মত কয়েকজন গ্রাফিতি শিল্পী বিজ্ঞাপনের দুনিয়ায় বিশাল নাম করে ফেলল।লোকেদের আগ্রহ দেখে দেশে বিদেশে বিজ্ঞাপন কোম্পানিরা স্ট্রিট আর্ট আর গ্রাফিতি ব্যবহার করে ক্যাম্পেন চালাতে শুরু করে দিল।

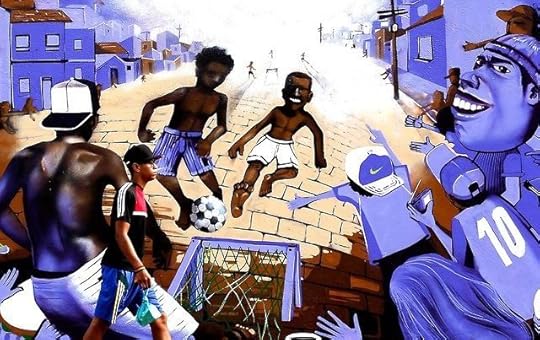

World cup football street art in Latin Amaricaগত কুড়ি বছরে এই শিল্প বিশাল মর্যাদা পেয়েছে সারা বিশ্বে।স্ট্রিট আর্ট আজকাল নগর সংস্কৃতি একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

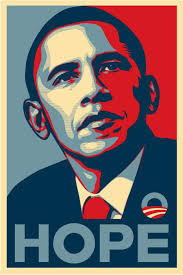

World cup football street art in Latin Amaricaগত কুড়ি বছরে এই শিল্প বিশাল মর্যাদা পেয়েছে সারা বিশ্বে।স্ট্রিট আর্ট আজকাল নগর সংস্কৃতি একটি অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। Shepard Fairey Barack Obama Presidential election cammpain art became viral

Shepard Fairey Barack Obama Presidential election cammpain art became viral Shephard Faiery Kickstarter initiative to protest policies of Donald Trump

Shephard Faiery Kickstarter initiative to protest policies of Donald Trumpআমেরিকা থেকে আর্জেনটিনা প্রতিটা দেশেই এর গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে।দেশের প্রধান নির্বাচনে স্ট্রিট আর্ট প্রচার অভিযানে নিজস্ব

জায়গা করে নিয়েছে।স্ট্রিট আর্ট বাস্তবে শিল্পীদের মনের আয়না।মন দিয়ে দেখলে বোঝা যায় দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলির সঙ্গে স্ট্রিট আর্টের বিষয়গুলো আস্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে।

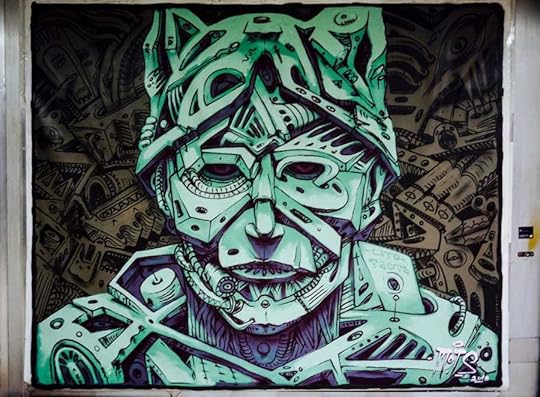

Painting by MOTS, on the desert galleries of Centro Comercial de Cedofeita

Painting by MOTS, on the desert galleries of Centro Comercial de Cedofeita Street Art Porto by MrDheo,most popular artist from Porto,he has artworks around the Worldনব্বইয়ের দশকে পোর্তোর নাম শুনলে লিসবনের লোকেরা নাক কুঁচকোতো। সেই সময়ে নানান শিল্পী এসে জড় হতে শুরু করেছে লিসবনে,রঙের আধিক্যে শহরকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে,সেই তুলনায় এখানে সাদাকালো,একঘেয়ে জীবনযাত্রায় বিষাদের রং প্রবল।গ্রাফিতির নামে দেওয়ালের ছাইরঙের ওপর উদ্ধত পাঙ্ক ছেলেমেয়েদের দল সাদা রঙের A লিখে রাখত বৃত্তের ভিতরে,যা আসলে এনার্কির (anarchy) চিহ্ন।আর যাই হোক দেওয়ালের সেই কুৎসিত,থ্যাবড়া লেখাকে শিল্প বলা চলে না।গ্রাফিতি লেখার কায়দাকানুনও সময়ের সঙ্গে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে,এককালে গ্রাফিতির ইগোইসটিক (egoistic) লেখা সমমনস্ক শিল্পী অথবা লেখকদেরই নাড়া দিত,কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শেষের দিক থেকে গ্রাফিতির সঙ্গে চোখধাঁধানো রঙীন শহুরে জীবনের ছবি জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে শুরু করে।পৃথিবীর নানাণ জায়গায় শিল্পীরা ট্রেনের ওপর ছবি আঁকতে শুরু করে যাতে দূর দুরান্তরের লোক তাদের কাজের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে।

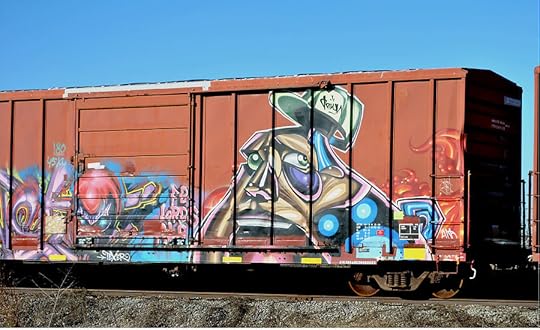

Street Art Porto by MrDheo,most popular artist from Porto,he has artworks around the Worldনব্বইয়ের দশকে পোর্তোর নাম শুনলে লিসবনের লোকেরা নাক কুঁচকোতো। সেই সময়ে নানান শিল্পী এসে জড় হতে শুরু করেছে লিসবনে,রঙের আধিক্যে শহরকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে,সেই তুলনায় এখানে সাদাকালো,একঘেয়ে জীবনযাত্রায় বিষাদের রং প্রবল।গ্রাফিতির নামে দেওয়ালের ছাইরঙের ওপর উদ্ধত পাঙ্ক ছেলেমেয়েদের দল সাদা রঙের A লিখে রাখত বৃত্তের ভিতরে,যা আসলে এনার্কির (anarchy) চিহ্ন।আর যাই হোক দেওয়ালের সেই কুৎসিত,থ্যাবড়া লেখাকে শিল্প বলা চলে না।গ্রাফিতি লেখার কায়দাকানুনও সময়ের সঙ্গে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে,এককালে গ্রাফিতির ইগোইসটিক (egoistic) লেখা সমমনস্ক শিল্পী অথবা লেখকদেরই নাড়া দিত,কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শেষের দিক থেকে গ্রাফিতির সঙ্গে চোখধাঁধানো রঙীন শহুরে জীবনের ছবি জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে শুরু করে।পৃথিবীর নানাণ জায়গায় শিল্পীরা ট্রেনের ওপর ছবি আঁকতে শুরু করে যাতে দূর দুরান্তরের লোক তাদের কাজের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। Train graffiti ২00১ সালে শহরের বিবর্তনের ফলে এবং প্রধানত 'ইউরোপিয়ান ক্যাপিটাল অফ কালচার' সম্মেলনের পর পর এখানের স্ট্রিট আর্ট উন্নত হতে শুরু করে।হলিউডি সিনেমা,হিপহপ কালচার থেকে প্রভাবিত হয়ে শিল্পীরা কিছুদিনের মধ্যেই নিজেদের মত এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করে।কিন্তু শহরের লোকেরা শিল্পের নতুন এই ফর্ম নিয়ে উৎসাহী হলেও সরকার কোনদিনই স্ট্রিট আর্ট কে উৎসাহ দেয়নি।২০০১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত শহরের মেয়র লুই রিও শিল্প কিংবা শিল্পীদের মোটেই গ্রাহ্য করতেন না।তার মত ছিল সরকারী সম্পত্তির ওপরে আঁকিবুঁকি কাটা বেআইনি এবং এতে শুধুই হুলিগানিস্ম(hooliganism) কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।কয়েকদিনের মধ্যেই লুই রিও একটা এন্টি গ্রাফিতি স্কোয়াড গঠন করে পুরোদমে শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলোর ওপর চুনকাম শুরু করে দিলেন।নতুন ছবি আঁকার ওপর নিষেধ জারি হলো।কিন্তু লুই রিও নিজের শহরের মানুষদের চরিত্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।২০১৩ সালে শহরের কেন্দ্রে জনপ্রিয় শিল্পী 'আজুল' এর একটি ছবি চাপা দেওয়ার অনুমতি দিতেই ইন্টারনেটে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল।নতুন যুগে তিনি যে শিল্প ও শিল্পীদের দমিয়ে মুক্ত শিল্পের মৃত্যু ঘটাচ্ছেন সেই নিয়ে সারা দুনিয়া থেকে নানা শিল্পী লুই লিওর সমালোচনা করতে শুরু করলো।পোর্তোয় সাধারন মানুষেরা রাস্তায় বেরিয়ে এসে লুই রিওর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করলো,শহরের স্বাভাবিক চরিত্রকে বধ করে তিনি যে আন্তর্জাতিক পেইন্ট কোম্পানির গোলাম হয়ে কাজ করছেন সেই প্রবাদে খবরের কাগজ আর সোশ্যাল মিডিয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কয়েকদিনের মধ্যেই।

Train graffiti ২00১ সালে শহরের বিবর্তনের ফলে এবং প্রধানত 'ইউরোপিয়ান ক্যাপিটাল অফ কালচার' সম্মেলনের পর পর এখানের স্ট্রিট আর্ট উন্নত হতে শুরু করে।হলিউডি সিনেমা,হিপহপ কালচার থেকে প্রভাবিত হয়ে শিল্পীরা কিছুদিনের মধ্যেই নিজেদের মত এক্সপেরিমেন্ট করতে শুরু করে।কিন্তু শহরের লোকেরা শিল্পের নতুন এই ফর্ম নিয়ে উৎসাহী হলেও সরকার কোনদিনই স্ট্রিট আর্ট কে উৎসাহ দেয়নি।২০০১ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত শহরের মেয়র লুই রিও শিল্প কিংবা শিল্পীদের মোটেই গ্রাহ্য করতেন না।তার মত ছিল সরকারী সম্পত্তির ওপরে আঁকিবুঁকি কাটা বেআইনি এবং এতে শুধুই হুলিগানিস্ম(hooliganism) কে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।কয়েকদিনের মধ্যেই লুই রিও একটা এন্টি গ্রাফিতি স্কোয়াড গঠন করে পুরোদমে শিল্পীদের আঁকা ছবিগুলোর ওপর চুনকাম শুরু করে দিলেন।নতুন ছবি আঁকার ওপর নিষেধ জারি হলো।কিন্তু লুই রিও নিজের শহরের মানুষদের চরিত্র সম্পর্কে কিছুই জানতেন না।২০১৩ সালে শহরের কেন্দ্রে জনপ্রিয় শিল্পী 'আজুল' এর একটি ছবি চাপা দেওয়ার অনুমতি দিতেই ইন্টারনেটে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়ে গেল।নতুন যুগে তিনি যে শিল্প ও শিল্পীদের দমিয়ে মুক্ত শিল্পের মৃত্যু ঘটাচ্ছেন সেই নিয়ে সারা দুনিয়া থেকে নানা শিল্পী লুই লিওর সমালোচনা করতে শুরু করলো।পোর্তোয় সাধারন মানুষেরা রাস্তায় বেরিয়ে এসে লুই রিওর বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করলো,শহরের স্বাভাবিক চরিত্রকে বধ করে তিনি যে আন্তর্জাতিক পেইন্ট কোম্পানির গোলাম হয়ে কাজ করছেন সেই প্রবাদে খবরের কাগজ আর সোশ্যাল মিডিয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কয়েকদিনের মধ্যেই। Near Dom Ponte Luis1

Near Dom Ponte Luis1 On the street

On the street Near Ponte dom luisকথায় বলে "There are a lot of powerful catalysts and the most flammable is Repression"এই ছোট্ট ঘটনা যে শহরের পৌরসভার ভিত নড়িয়ে দেবে সেটা রিও ভাবতে পারেননি।রেগে মেগে তিনি সব গ্রাফিতি মুছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এন্টি গ্রাফিতি স্কোয়াডকে।তারপর এক আজব খেলা শুরু জয়ে গেল।দিনের বেলায় এন্টি গ্রাফিতি স্কোয়াডের লোকেরা যেই ছবিগুলো মুছে দিয়ে যায়,সেইখানেই পরের দিন সকালে স্প্রে পেইন্ট দিয়ে লেখা থাকে Continua a pintar অর্থাৎ আঁকতে থাকো।শিল্পীদের দল ভারী হতে শুরু করেছে।পৃথিবীর নানান প্রান্তে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।ইতি মধ্যে শিল্পী 'আজুল' কে নিয়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে সারা পর্তুগালে,সবাই আজুল নামে তার আঁকা দেখেছে কিন্তু আসল মানুষটাকে কেউ কোনদিন দেখেনি।তাকে নিয়ে মাতোয়ারা সোশ্যাল মিডিয়া,কয়েকদিনের মধ্যেই সে রহস্যময় নায়ক আর শিল্পী হিসেবে পরিচত হয়ে উঠেছে।

Near Ponte dom luisকথায় বলে "There are a lot of powerful catalysts and the most flammable is Repression"এই ছোট্ট ঘটনা যে শহরের পৌরসভার ভিত নড়িয়ে দেবে সেটা রিও ভাবতে পারেননি।রেগে মেগে তিনি সব গ্রাফিতি মুছে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন এন্টি গ্রাফিতি স্কোয়াডকে।তারপর এক আজব খেলা শুরু জয়ে গেল।দিনের বেলায় এন্টি গ্রাফিতি স্কোয়াডের লোকেরা যেই ছবিগুলো মুছে দিয়ে যায়,সেইখানেই পরের দিন সকালে স্প্রে পেইন্ট দিয়ে লেখা থাকে Continua a pintar অর্থাৎ আঁকতে থাকো।শিল্পীদের দল ভারী হতে শুরু করেছে।পৃথিবীর নানান প্রান্তে এই নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে।ইতি মধ্যে শিল্পী 'আজুল' কে নিয়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে সারা পর্তুগালে,সবাই আজুল নামে তার আঁকা দেখেছে কিন্তু আসল মানুষটাকে কেউ কোনদিন দেখেনি।তাকে নিয়ে মাতোয়ারা সোশ্যাল মিডিয়া,কয়েকদিনের মধ্যেই সে রহস্যময় নায়ক আর শিল্পী হিসেবে পরিচত হয়ে উঠেছে।জনাক্রোশে শেষ পর্যন্ত সরকারকে স্ট্রিট আর্টকে সম্মতি দিতে হলো।একজন শিল্পীকে মিটিয়ে দেওয়া ছবিগুলোকে আবার করে আঁকার জন্যে ডেকে নিয়ে আসা হলো।২০১৪ সালে নির্বাচনে লুই মোরেইরা শহরের মেয়র হলেন।লুই রিও থেকে মোরেইরা একেবারেই অন্য গোছের মানুষ,পোর্তো শহরে তার বড় হওয়া।শহরের সংস্কৃতি ও মানুষের মানসিকতা ও ওঠানামার সঙ্গে মোরেইরা গভীরভাবে জড়িয়ে ছিলেন।তার বন্ধু ও বুদ্ধিজীবী পাউলা কুনহার সঙ্গে পরামর্শ করে মোরেইরা ঠিক করলেন পোর্তোকে লিকুইড সিটি(liquid city) করে তুলতে হবে।সংস্কৃতির গতি যাতে অবাধে বইতে থাকে,সেইজন্যে সাহিত্য,শিল্প,সঙ্গীতকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দিতে হবে এখন থেকে।এই পরিকল্পনা কে কাজে লাগানোর জন্যে প্রথমেই একটা স্ট্রিট আর্ট ফেস্টিভাল করবেন বলে ঠিক করলেন মোরেইরা যেখানে দেশের নানা জায়গা থেকে শিল্পীরা এসে জড়ো হবে।এপ্রিল ২০১৪ সালে,আইনগত ভাবে পোর্তোর প্রথম মুরাল উদ্বোধন করা হয় মিগুয়েল বোমার্ডা এবং রুয়া ডায়োগো ব্র্যান্ডাউনের মাঝামাঝি অংশে,যা আর্ট গ্যালারী জেলা ব্যার্রো দাস আর্টসের গেটওয়েগুলির মধ্যে একটি।

Street arts at Car parkএর পর থেকে স্ট্রিট আর্ট নিয়ে একের পর এক প্রজেক্ট শুরু হল।স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে করে শহরের নানা জায়গায় বিশাল মুরাল আঁকা হল,রুয়া দে ফ্লোরাসের ইলেকট্রিক বক্সগুলোর ওপরে আঁকা ছবিগুলো হল বিদ্যুত বিভাগ আর শহরের পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে।ত্রিনিদাদের মেট্রো স্টেশনের কাছেই কার পার্কে আজুল এবং অন্যান্য শিল্পীদের নানান ছবি আঁকা হল।এদিফিসিও একসা বলে একটি রাস্তায় নানা ছবির কাজ শুরু করে তারা,ফোনের বুথ গুলোও স্ট্রিট আর্টের ফলে হয়ে রঙীন হয়ে ওঠে।

Street arts at Car parkএর পর থেকে স্ট্রিট আর্ট নিয়ে একের পর এক প্রজেক্ট শুরু হল।স্থানীয় শিল্পীদের সঙ্গে করে শহরের নানা জায়গায় বিশাল মুরাল আঁকা হল,রুয়া দে ফ্লোরাসের ইলেকট্রিক বক্সগুলোর ওপরে আঁকা ছবিগুলো হল বিদ্যুত বিভাগ আর শহরের পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে।ত্রিনিদাদের মেট্রো স্টেশনের কাছেই কার পার্কে আজুল এবং অন্যান্য শিল্পীদের নানান ছবি আঁকা হল।এদিফিসিও একসা বলে একটি রাস্তায় নানা ছবির কাজ শুরু করে তারা,ফোনের বুথ গুলোও স্ট্রিট আর্টের ফলে হয়ে রঙীন হয়ে ওঠে।গত পাঁচ বছরে শহরের রূপই বদলে গেছে স্ট্রিট আর্টের সৌজন্যে।রাস্তা জুড়ে রং বেরঙের ছবি,বছর কুড়ি আগের ময়লারঙের শহরটা অদৃশ্য হয়েছে।বছরে যৌথ ভাবে শিল্পী সম্মেলন হয়,তাতে নানা শিল্পী এসে পরীক্ষা নীরিক্ষা করে।

Rua de Paraiso,In 2014 an urban art festival left a legacy of murals by BreakOne, Frederico Draw, Fedor, Oker and Alma.এত সব কথা আমরা জানতে পারলাম ফের্নান্দোর কাছ থেকেই।ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটা অসামান্য ছবি দেখে ফেলেছি।কয়েকজন শিল্পী সম্পর্কেও জানতে পেরেছি তার কাছ থেকে।ফের্নান্দো নিজে আঁকে না ঠিকই,কিন্তু কোন ছবির সম্পর্কে বলতে গেলে সে যতটা উত্তেজনা বোধ করে তাতে মনে হয় ছবিটা সে নিজেই এঁকেছে।সে নিজে এন্ডি ওয়ারহোলের আঁকা banana ছবি দেওয়া একটা টি শার্ট পরে আছে,সেটার কথা জিগ্গেস করতেই সে এন্ডি ওয়ারহোলের পপ আর্ট আর ভিজ্যুয়াল আর্ট মুভমেন্টের গল্প শুরু করে দিল খোশমেজাজে।আনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি জানতে পারলাম যে আনার বরং একটু আধটু আঁকার হাত আছে,কিন্তু সে ফোটোগ্রাফি করতেই বেশি ভালোবাসে।আনা আর ফের্নান্দো দুজনেই গতানুগতিক ট্যুর গাইড নয়,বরং মনে হয় বন্ধুবান্ধবকে নিজের শহর দেখাতে নিয়ে চলেছে।প্রতিটা শিল্পীরই নিজস্ব ঘরানা আছে।গদমেস (Godmess) রঙের আধিক্য দিয়ে রাগ আর বিরক্তির প্রকাশ করেন,মেস্কের(Mesk) আঁকায় ইঁদুরের ছড়াছড়ি,এইমে(Daniel Eime) স্টেন্সিলের কাজে স্বচ্ছন্দ,মাই নেম ইস নট স্যাম(My name is not Sam) আবার জ্যামিতিক নকশার কাজ করতে ভালোবাসে।

Rua de Paraiso,In 2014 an urban art festival left a legacy of murals by BreakOne, Frederico Draw, Fedor, Oker and Alma.এত সব কথা আমরা জানতে পারলাম ফের্নান্দোর কাছ থেকেই।ইতিমধ্যে আমরা বেশ কয়েকটা অসামান্য ছবি দেখে ফেলেছি।কয়েকজন শিল্পী সম্পর্কেও জানতে পেরেছি তার কাছ থেকে।ফের্নান্দো নিজে আঁকে না ঠিকই,কিন্তু কোন ছবির সম্পর্কে বলতে গেলে সে যতটা উত্তেজনা বোধ করে তাতে মনে হয় ছবিটা সে নিজেই এঁকেছে।সে নিজে এন্ডি ওয়ারহোলের আঁকা banana ছবি দেওয়া একটা টি শার্ট পরে আছে,সেটার কথা জিগ্গেস করতেই সে এন্ডি ওয়ারহোলের পপ আর্ট আর ভিজ্যুয়াল আর্ট মুভমেন্টের গল্প শুরু করে দিল খোশমেজাজে।আনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি জানতে পারলাম যে আনার বরং একটু আধটু আঁকার হাত আছে,কিন্তু সে ফোটোগ্রাফি করতেই বেশি ভালোবাসে।আনা আর ফের্নান্দো দুজনেই গতানুগতিক ট্যুর গাইড নয়,বরং মনে হয় বন্ধুবান্ধবকে নিজের শহর দেখাতে নিয়ে চলেছে।প্রতিটা শিল্পীরই নিজস্ব ঘরানা আছে।গদমেস (Godmess) রঙের আধিক্য দিয়ে রাগ আর বিরক্তির প্রকাশ করেন,মেস্কের(Mesk) আঁকায় ইঁদুরের ছড়াছড়ি,এইমে(Daniel Eime) স্টেন্সিলের কাজে স্বচ্ছন্দ,মাই নেম ইস নট স্যাম(My name is not Sam) আবার জ্যামিতিক নকশার কাজ করতে ভালোবাসে।'আজুল'(Hajul) এখনও শহরে সবচেয়ে উজ্জ্বল শিল্পীদের মধ্যে একজন।তিনি ক্যানভাস হিসাবে ব্লক উইন্ডো এবং দরজার ফ্রেম ব্যবহার করে একের পর এক কাজ করে চলেছেন।কস্টাহার (Costah)বেশিরভাগ জনপ্রিয় শিল্প, রঙিন কোলাজ যেখানে পাখি আর চোখ ব্যবহার করে ছবি এঁকেছেন তিন।সেই ক্রিউ(Chei Krew)আবার জিরাফের ভক্ত।

From left to right: Paintings by Chei Krew, GODMESS, Costah & Hazul

From left to right: Paintings by Chei Krew, GODMESS, Costah & Hazul

Work by Mesk

Work by Mesk Work by Costah-hidden birdsএকসময় হাঁটতে হাঁটতে আমরা রিভিয়েরার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম।ফের্নান্দোর সঙ্গে গল্প চলছে তো চলছেই,হাঁটা শেষ হওয়ারও নাম নেই।এময় সময় রাস্তায় বিশাল হইহল্লা শুনে দেখি একদিকে পর্দা টাঙিয়ে মৌজ করে রবিবারের দুপুরে ফুটবল চলছে,অন্যদিকে এল জি বি টি প্যারেডে চলেছে কাতারে কাতারে লোক,রঙীন জামাকাপড় পরে বাস থেকে ছেলেমেয়েরা আমাদের দিকে হাত নাড়িয়ে চলছে,আমরাও হাত নাড়িয়ে গানের তালে তালে এগোচ্ছি বেশ।

Work by Costah-hidden birdsএকসময় হাঁটতে হাঁটতে আমরা রিভিয়েরার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম।ফের্নান্দোর সঙ্গে গল্প চলছে তো চলছেই,হাঁটা শেষ হওয়ারও নাম নেই।এময় সময় রাস্তায় বিশাল হইহল্লা শুনে দেখি একদিকে পর্দা টাঙিয়ে মৌজ করে রবিবারের দুপুরে ফুটবল চলছে,অন্যদিকে এল জি বি টি প্যারেডে চলেছে কাতারে কাতারে লোক,রঙীন জামাকাপড় পরে বাস থেকে ছেলেমেয়েরা আমাদের দিকে হাত নাড়িয়ে চলছে,আমরাও হাত নাড়িয়ে গানের তালে তালে এগোচ্ছি বেশ।

LGBT Parade Bus

LGBT Parade Bus Soccer Matchসেন্ট বেনটো স্টেশন হয়ে আমরা একটা ছোট গলিতে পৌছে গেছি,ততক্ষণে ফের্নান্দো আমাদের থামিয়ে দিয়েছে একটা আর্ট ওয়ার্কের সামনে।প্রথমে ঠিক ঠাহর করতে পারিনি,তারপর বুঝতে পারলাম।প্রায় তিরিশ হাজার সেরামিক টাইলে ছোট ছোট আঁকা ছবি।নানান বিষয়,নানান লেখা,নানান ছবি।সেগুলোর ওপরে বড় বড় করে লেখা Qem Es Porto অর্থাৎ কে তুমি পোর্তো?

Soccer Matchসেন্ট বেনটো স্টেশন হয়ে আমরা একটা ছোট গলিতে পৌছে গেছি,ততক্ষণে ফের্নান্দো আমাদের থামিয়ে দিয়েছে একটা আর্ট ওয়ার্কের সামনে।প্রথমে ঠিক ঠাহর করতে পারিনি,তারপর বুঝতে পারলাম।প্রায় তিরিশ হাজার সেরামিক টাইলে ছোট ছোট আঁকা ছবি।নানান বিষয়,নানান লেখা,নানান ছবি।সেগুলোর ওপরে বড় বড় করে লেখা Qem Es Porto অর্থাৎ কে তুমি পোর্তো? Qem Es Portoফের্নান্দো বলল যে প্রায় দশ হাজার সাধারণ মানুষের সাহায্যে তৈরী হয়েছে এই অসামান্য কোলাজ।মাইসমেনস বলে একজন শিল্পীর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে অনেক বছর সময় লেগেছে,প্রতিটি মানুষকে চারটে করে সেরামিক টাইল দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল ছবির মাধ্যমে জানাতে তাদের জীবনে এই শহরের কি ভূমিকা?এই আঁকায় শুধুই সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি।তাদের আনন্দ,দুঃখ,প্রেম,বিরহ,সম্পর্ক,বন্ধুত্বের গল্প।এই ছবিই কি এই শহরের বাস্তব চিত্র নয়?

Qem Es Portoফের্নান্দো বলল যে প্রায় দশ হাজার সাধারণ মানুষের সাহায্যে তৈরী হয়েছে এই অসামান্য কোলাজ।মাইসমেনস বলে একজন শিল্পীর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে অনেক বছর সময় লেগেছে,প্রতিটি মানুষকে চারটে করে সেরামিক টাইল দিয়ে অনুরোধ করা হয়েছিল ছবির মাধ্যমে জানাতে তাদের জীবনে এই শহরের কি ভূমিকা?এই আঁকায় শুধুই সাধারণ মানুষের জীবনের ছবি।তাদের আনন্দ,দুঃখ,প্রেম,বিরহ,সম্পর্ক,বন্ধুত্বের গল্প।এই ছবিই কি এই শহরের বাস্তব চিত্র নয়?ফের্নান্দোকে জিগ্গেস করলাম যে কত লোকে এই ছবির কথা জানে?পন্টে ডোম লুইস দেখতে যত লোকে যায় তার এক শতাংশ লোকও কি এখানে আসে?অথচ এই কোলাজেই তো প্রতিফলিত হয়েছে এই শহরের জীবনের,এখানকার মানুষের স্বপ্ন আর বাস্তব?তাহলে এই ছবিও তো প্রতীক হয়ে উঠতে পারে পোর্তোর!ফের্নান্দো আমার কথার উত্তরে হেসে বলল,"তুমি ঠিকই বলেছ।লোকে এখানে আসে না,সাধারণ মানুষদের জীবন দেখার খুব একটা ইচ্ছে সকলের নেই,কিন্তু আমি এখানে প্রায়ই আসি।"

কৌতুহলী হয়ে জিগ্গেস করলাম,"কেন?লোকজনদের দেখাতে?"

ফের্নান্দো আবার মুচকি হেসে বলল,"না।এখানে অনেক বছর আগে আমার গার্লফ্রেন্ড কে নিয়ে এসেছিলাম,প্রপোজ করার কথাটাও এখানেই মনে আসে।সেই স্মৃতির আমেজটাই অনুভব করতে আসি এখানে।সেই মেয়েটাও আমার সঙ্গে আসে।আজও এসেছে তো,দেখছ না?"

দেখলাম আনাও হাসছে।ফের্নান্দোর মুখের হাসি আরো চওড়া হয়েছে।আমেরিকান মেয়ে দুটোও খিল খিল করে হাসছে।আমাদের মুখেও হাসি।

স্ট্রিট আর্ট সম্পর্কে অবশিষ্ট কথাগুলো না হয় থাক।এই মুহুর্তটিকে সাক্ষী রেখেই পোর্তোর গল্প শেষ করা যাক।এই হাসির মাধ্যমেই কয়েকটা বন্ধুত্বের সূচনা হয়েছিল সেইদিন,সেই স্মৃতিঘন মুহুর্তেই এই স্মৃতিকথা শেষ হোক।

(এর পর আমরা আরো ঘন্টাখানেক ঘুরেছিলাম।পন্টে লুইস ব্রিজ হয়ে শহরের পুরোনো গলিঘুঁজিতে।বিদায় নেওয়ার সময় ফের্নান্দো আমার হাত ধরে কথা কথা দিয়েছিল,ভারতে তাকে আসতে হবেই।আমাদের সঙ্গে সে যোগাযোগ রাখবে।সেই কথা সে ভোলেনি।শেষ বিকেলের বিদায় আলোয় বুঝেছিলাম,এই যাত্রায় আমাদের আরো দুজন বন্ধু হোল।ফের্নান্দো আর আনা।)

(ক্রমশঃ)

যাত্রার পরের অংশ

লাগোস-আলগ্রেভ-পর্তুগাল

(পোর্তো )প্রথম পর্ব এখানে পড়ুনপোর্তো (প্রথম পর্ব)

বই কিনতে হলে:

আমি নিরুদ্দেশ হতে চেয়েছিলাম

পোর্তো ( দ্বিতীয় পর্ব)

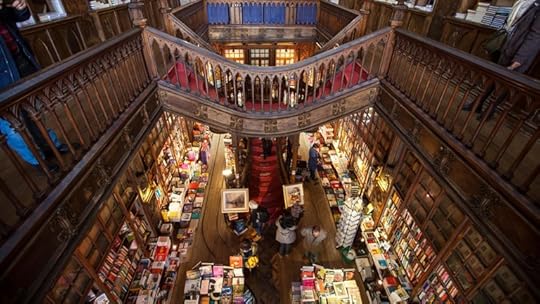

Livraria Lello Bookstore“I sometimes think that I enjoy suffering. But the truth is I would prefer something else.”― Fernando Pessoa, The Book of Disquiet

Livraria Lello Bookstore“I sometimes think that I enjoy suffering. But the truth is I would prefer something else.”― Fernando Pessoa, The Book of Disquietপর্তুগালকে ঘিরে মানুষের মনে যে ধারণা আছে তাতে মনে হয় পর্তুগিজ সমাজ আমুদে,উদার,মিশুকে এবং বন্ধুভাবাপন্ন।এর প্রতিটাই সত্যি,কিন্তু যেই ভাবের প্রকাশ এখানকার লোকজনের রোজকার জীবনযাপনে সহজে বুঝতে পারা যায় না সেটা হলো বিষাদ,আরো ভালো করে বলতে গেলে 'পর্তুগিজ পেন্চ্যান্ট অফ মেলানকলি।'প্রচলিত এই কথার শিকড় আছে বহু গভীরে।এ ভাব ঠিক আমাদের চেনা দুঃখের নয়,এই অনুভূতি অন্য।পর্তুগিজরা প্রচন্ড আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল।এককালে এখানকার বহু মানুষ আত্মীয়স্বজনদের ছেড়ে অজানার উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করেছে,অনেকেই ফিরে আসেনি কোনোদিন।ব্ল্যাক প্লেগে এই ছোট্ট দেশের এক তৃতীয়াংশ মুছে গিয়েছিল আগেই,তার পর ব্যবসার খাতিরে প্রতিটা বাড়ি থেকেই একজন দুজন করে সমুদ্রসফরে বেরিয়ে পড়ত।পরিজনদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ও বন্ধুবিচ্ছেদ পর্তুগিজ সমাজের সাহিত্য আর সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সময়ের সাথে।

আজকাল পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গাতেই যখন ভিজ্যুয়াল মিডিয়ামের দৌরাত্ম বেড়ে চলছে সেদিন দিয়ে পর্তুগালের লোকেরা অনেকটাই পিছিয়ে।আজও সিনেমা,টিভি,ইন্টারনেট স্ট্রিমিং এর যুগে তাদের সাহিত্যকে পর্তুগিজরা আন্তরিক ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।প্রতিটা শহরেই প্রচুর ছোট বড় বইয়ের দোকান,পৃথিবীর প্রাচীনতম বইয়ের দোকানও লিসবনে অবস্থিত।ফার্নান্দ পেসোওয়া,আলমেইডা গ্যারেট,কিয়েরজ,সারামাগো,ক্যামিলো ব্রাঙ্কা সকলের লেখাতেই এই বিষন্নতা অনুভব করা যায়।শুধু সাহিত্যেই নয়,এই বিষন্নতাবোধ অনুভব করা যায় পর্তুগালের সঙ্গীতেও।'ফাদো' আর 'সাউদাদে' গানে উঠে আসা দুঃখ,দ্বন্দ,আশা,প্রেম এবং নষ্টালজিয়া।

Statue of Camilo Branco

Statue of Camilo Branco ক্যামিলো ব্রাঙ্কোর মূর্তির সঙ্গে দাঁড়িয়ে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল আদ্রিয়ানোর সাথে।সকালবেলায় রিভিয়েরা অঞ্চলের ক্লেরিগোস গির্জার কাছ থেকে আমরা কয়েকজন এগোচ্ছি নদীর দিকে।

Porto City Hall

Porto City Hall

Igreja do Corma Cathedral

রুয়া দে কারমো থেকে এগিয়ে ডান দিকে কার্লস আলবের্তো স্কয়ারে পড়তেই সামনে বিশাল একটি গির্জা দেখা গেল।গির্জার ডানদিকের দেয়ালে এখানকার বিখ্যাত নীল টালির কাজ করা।বোরাক- রোককো তৈরী করা এই গির্জা আসলে একটি নয়,দুটি গির্জার সন্ধিস্থল।বাঁদিকে কার্মেলাইট গির্জার সঙ্গে ঘেঁসাঘেষি করে থাকা এই স্থাপত্যকে রাষ্ট্রীয় স্মৃতিস্তম্ভ করে তোলা হয়েছে।ডান দিকে পোর্তো বিশ্ববিদ্যালয়কে পাশ কাটিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম লেভেরিয়া লেললোর বইয়ের দোকানের সামনে।হালে এই বইয়ের দোকান বিরাট নাম করেছে হ্যারি পটারের দৌলতে।জে কে রাউলিং হ্যারি পটারের নানা চরিত্র আর জাদুর দুনিয়া গড়ে তুলেছিলেন ইউরোপের নানা প্রান্তের বাস্তব জীবন থেকেই,বইয়ে ডায়াগন এলিতে থাকা বইয়ের দোকান 'ফ্লোরিশ এন্ড বোল্টস' হুবহু লেভেরিয়া লেল্লোর আদলে লেখা।এখানে দোকানের মাঝবরাবর সর্পিল এক সিঁড়ি আছে যেখানে উঠে ফটো তুলতে টুরিস্টদের ভিড় লেগে থাকে সারাদিন।বিশাল লাইন পড়েছে ভিতরে ঢোকবার জন্যে,সেই দিকে আর পা বাড়ালাম না।রাউলিং লেভেরিয়া লেললো ছাড়াও পোর্তো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিফর্মের আদলে হগওয়ার্টসের ইউনিফর্ম তৈরী করেছিলেন।আদ্রিয়ানো আমাদের জানালো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ছাত্র ছাত্রীদের দল প্রতিদিনই গান বাজনা পারফর্ম করে শহরের রাস্তাঘাটে,দেখলে মনে হবে অবিকল হগওয়ার্টস থেকে লোকজন নেমে এসেছে মাগালদের সামনে।ভাগ্যক্রমে সেই দৃশ্য আমরা খানিকবাদেই দেখতে পেয়েছিলাম।

Porto University students playing on streets হাঁটতে হাঁটতে পার্কে দে লিসবোয়ার পাশ দিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে ফটোগ্রাফি মিউজিয়ামের কাছে এসে পড়লাম।প্রাচীন কাল থেকে সমসাময়িক কাল অব্দি ফটোগ্রাফির জিনিসপত্র,ক্যামেরা আর ছবি ছাড়াও ফ্রিদা কাহলোর জীবনের নানা ছবি রাখা আছে এখানে।কাছেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানকার লাইব্রেরি,কোর্টহাউস,কয়েকটা ক্যাথলিক চার্চ।সেইদিকে না এগিয়ে টুকিটাকি গল্পের ফাঁকে আদ্রিয়ানোকে অনুসরণ করে আমরা ঢুকে পড়লাম ডান দিকের সরু গলিতে।ইহুদিদের পাড়া পেরিয়ে গিয়ে গলির প্রান্তে পৌঁছতেই চোখ জুড়িয়ে গেল।গলিটা শেষ হয়েছে একটা চত্বরে।সেখান থেকে সারা রিভিয়েরা অঞ্চলটা দেখা যাচ্ছে।বাঁ দিকে পথটা ঘুরোনো সিঁড়ি হয়ে সরু গলির গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে।সামনে সার সার রং বেরঙের বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছে।এখানকার সব বাড়িঘরের ছাদ খয়েরি লাল টালির।লাল টালির ছাদগুলো চোখে পড়ছে নদীর ধার পর্যন্ত।তার মাঝে শির উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গির্জার মিনার।পশ্চিমবাহিনী ডোউরো নদীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে অনেক ছোট বড় জাহাজ।এক মুহুর্তের জন্যে মনে হলো আমরা যেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফিরে এসেছি।বন্দর থেকে একের পর এক ব্যবসায়ীদের জাহাজ চলেছে সমুদ্রের বক্ষে।আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সিগালের দল,তাদের ডাকে ডাকে মুখরিত হয়ে আছে নদীর ধার।নদীর অপর প্রান্তে আজকাল পোর্ট ওয়াইনের নানান সেলার আছে,অনেকেই পোর্ট ওয়াইনের কারখানা দেখতে আর ওয়াইন টেস্ট করতে যায় সেদিকে।আদ্রিয়ানো আমাদের এই বন্দরের আর্থিক আর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।

Porto University students playing on streets হাঁটতে হাঁটতে পার্কে দে লিসবোয়ার পাশ দিয়ে এসে রাস্তা পেরিয়ে ফটোগ্রাফি মিউজিয়ামের কাছে এসে পড়লাম।প্রাচীন কাল থেকে সমসাময়িক কাল অব্দি ফটোগ্রাফির জিনিসপত্র,ক্যামেরা আর ছবি ছাড়াও ফ্রিদা কাহলোর জীবনের নানা ছবি রাখা আছে এখানে।কাছেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানকার লাইব্রেরি,কোর্টহাউস,কয়েকটা ক্যাথলিক চার্চ।সেইদিকে না এগিয়ে টুকিটাকি গল্পের ফাঁকে আদ্রিয়ানোকে অনুসরণ করে আমরা ঢুকে পড়লাম ডান দিকের সরু গলিতে।ইহুদিদের পাড়া পেরিয়ে গিয়ে গলির প্রান্তে পৌঁছতেই চোখ জুড়িয়ে গেল।গলিটা শেষ হয়েছে একটা চত্বরে।সেখান থেকে সারা রিভিয়েরা অঞ্চলটা দেখা যাচ্ছে।বাঁ দিকে পথটা ঘুরোনো সিঁড়ি হয়ে সরু গলির গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে।সামনে সার সার রং বেরঙের বাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে রাস্তা দেখা যাচ্ছে।এখানকার সব বাড়িঘরের ছাদ খয়েরি লাল টালির।লাল টালির ছাদগুলো চোখে পড়ছে নদীর ধার পর্যন্ত।তার মাঝে শির উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গির্জার মিনার।পশ্চিমবাহিনী ডোউরো নদীর বুকে দাঁড়িয়ে আছে অনেক ছোট বড় জাহাজ।এক মুহুর্তের জন্যে মনে হলো আমরা যেন পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফিরে এসেছি।বন্দর থেকে একের পর এক ব্যবসায়ীদের জাহাজ চলেছে সমুদ্রের বক্ষে।আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে সিগালের দল,তাদের ডাকে ডাকে মুখরিত হয়ে আছে নদীর ধার।নদীর অপর প্রান্তে আজকাল পোর্ট ওয়াইনের নানান সেলার আছে,অনেকেই পোর্ট ওয়াইনের কারখানা দেখতে আর ওয়াইন টেস্ট করতে যায় সেদিকে।আদ্রিয়ানো আমাদের এই বন্দরের আর্থিক আর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিল।অনেকক্ষণ পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা পৌঁছে গেলাম রুয়া দে মৌজিন্হা দা সিলভেইরাতে।গলির শেষ অংশটা আসলে নদীর একটা টানেলের ওপরে তৈরী করা হয়েছিল,বলা যায় গলিটার নীচে দিয়ে এখনো নদী বইছে।আঁকা বাঁকা গলিতে ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলাম রুয়া দাস ফ্লোরেসে।আক্ষরিক অর্থেই এই গলির নাম ফ্লাওয়ার স্ট্রিট।একসময় এক পাদ্রীর ফুলের দোকান ছিল এখানে,তার পর নানা লোকে এখানে ফুলের ব্যবসা করতে শুরু করে।ইহুদিদের ব্যবসার প্রধান জায়গা ছিল এই ফুলগলি।আজ অবশ্য চোখ ধাঁধানো সুন্দর দোকানপাট,রেঁস্তরা দিয়ে সাজানো এই পথ দেখে মন ভালো হয়ে যায়।

Rua das floresফ্লাওয়ার্স স্ট্রিট সাও বেনটো স্টেশন থেকে প্যালেশিও দাস আর্তেস অব্দি চলে গেছে।আর্টস মিউজিয়ামের দিকে না এগিয়ে আমরা চললুম সাও বেনটো স্টেশনের দিকে।ততক্ষণে জমাটি বাজার বসে গেছে ফুলগলিতে।নানান শিল্পী অসাধারণ ছবি আর হস্তশিল্প বিক্রি করছেন রাস্তার ধারে বসে,সঙ্গে চলছে বাস্কিং স্ট্রিট মিউজিকের সুর।একসময় আমরা এসে হাজির হলাম সাও বেনতো ট্রেন স্টেশনে।স্টেশনের প্রধান ফটক পার হলেই দেওয়ালের অসামান্য সাজসজ্জা দেখে চমকে উঠতে হয়।কুড়ি হাজার নীল সাদা সিরামিক টাইলের ওপরে ভালদেভেজের যুদ্ধ সহ নানা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।আদ্রিয়ানোর কাছে জানতে পারলাম শিল্পী জর্জ কোলাকরের এই টাইলগুলো আঁকতে লেগেছিল প্রায় এগারো বছর।

Rua das floresফ্লাওয়ার্স স্ট্রিট সাও বেনটো স্টেশন থেকে প্যালেশিও দাস আর্তেস অব্দি চলে গেছে।আর্টস মিউজিয়ামের দিকে না এগিয়ে আমরা চললুম সাও বেনটো স্টেশনের দিকে।ততক্ষণে জমাটি বাজার বসে গেছে ফুলগলিতে।নানান শিল্পী অসাধারণ ছবি আর হস্তশিল্প বিক্রি করছেন রাস্তার ধারে বসে,সঙ্গে চলছে বাস্কিং স্ট্রিট মিউজিকের সুর।একসময় আমরা এসে হাজির হলাম সাও বেনতো ট্রেন স্টেশনে।স্টেশনের প্রধান ফটক পার হলেই দেওয়ালের অসামান্য সাজসজ্জা দেখে চমকে উঠতে হয়।কুড়ি হাজার নীল সাদা সিরামিক টাইলের ওপরে ভালদেভেজের যুদ্ধ সহ নানা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।আদ্রিয়ানোর কাছে জানতে পারলাম শিল্পী জর্জ কোলাকরের এই টাইলগুলো আঁকতে লেগেছিল প্রায় এগারো বছর। Tiles Painting Sao Bento Station Porto

Tiles Painting Sao Bento Station Porto  Sao Bento Station স্টেশন থেকে গির্জা চত্বরে আসতে আসতে আমাদের পায়ে ব্যথা হয়ে গেল।দুরত্ব খুব বেশি না হলেও গির্জাটি তৈরী হয়েছে পাহাড়ের ওপর।সেখান থেকে নদীর অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।এদিকে রোদ বেশ চড়া হয়ে গেছে,পেটেও ইঁদুর লাফাতে শুরু করেছে।আদ্রিয়ানো কে বিদায় জানিয়ে খানিক হেঁটে সানটো আন্তনিও গির্জার কাছে ম্যাকডোনাল্ড এ এসে হাজির হলাম।বলার মত কিছুই থাকত না যদি না এই ম্যাকডোনাল্ড অন্য কোন জায়গায় হত।এই বিশেষ ম্যাকডোনাল্ড তৈরী করা হয়ে একসময়ের বিখ্যাত ইম্পেরিয়াল ক্যাফেতে, "বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ম্যাকডোনাল্ডস" বলে সারা পৃথিবীতে এর সুনাম আছে।বাইরের বিশাল ইগল আর ভিতরের আঁকা সিলিং আর ঝাড়বাতি সহ এই রেঁস্তরাটি প্রাচীন ডেকো বৈশিষ্ট্যগুলি একইভাবে ধরে রেখেছে।

Sao Bento Station স্টেশন থেকে গির্জা চত্বরে আসতে আসতে আমাদের পায়ে ব্যথা হয়ে গেল।দুরত্ব খুব বেশি না হলেও গির্জাটি তৈরী হয়েছে পাহাড়ের ওপর।সেখান থেকে নদীর অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়।এদিকে রোদ বেশ চড়া হয়ে গেছে,পেটেও ইঁদুর লাফাতে শুরু করেছে।আদ্রিয়ানো কে বিদায় জানিয়ে খানিক হেঁটে সানটো আন্তনিও গির্জার কাছে ম্যাকডোনাল্ড এ এসে হাজির হলাম।বলার মত কিছুই থাকত না যদি না এই ম্যাকডোনাল্ড অন্য কোন জায়গায় হত।এই বিশেষ ম্যাকডোনাল্ড তৈরী করা হয়ে একসময়ের বিখ্যাত ইম্পেরিয়াল ক্যাফেতে, "বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর ম্যাকডোনাল্ডস" বলে সারা পৃথিবীতে এর সুনাম আছে।বাইরের বিশাল ইগল আর ভিতরের আঁকা সিলিং আর ঝাড়বাতি সহ এই রেঁস্তরাটি প্রাচীন ডেকো বৈশিষ্ট্যগুলি একইভাবে ধরে রেখেছে। Most Beautiful Mcdonald of the World পেট ঠান্ডা করে আমরা চললুম রিভিয়েরার অন্তরীণ এলাকাগুলোতে।পোর্তোর পুরোনো শহরটি প্রচন্ড উঁচুনিচু,খাড়া পাহাড়ের ধারে রাস্তাগুলো ওপরে নীচে নেমে গেছে।রিভিয়েরা অঞ্চল একসময় নাবিকদের আড্ডা ছিল,ছোট ছোট ঢালু রংবেরঙের গলিতে বন্দরে আসা নাবিকদের জন্যে আমোদপ্রমোদের সব বন্দোবস্তই থাকত।সেই সব দিনের ইতিহাস আজও হালকা ভাবে জড়িয়ে রেখেছে রিভিয়েরাকে।বন্যার সময় বেশ কয়েকবার রিভিয়েরা অঞ্চল জলের তলায় চলে গেছিল,উচ্চবিত্তরা তখন সবাই শহরের অন্য পাড়াতে চলে গিয়েছিল।এখন পর্যটকদের ভিড়ে রিভিয়েরা অঞ্চলের বাড়ির মালিকদের পোয়াবারো।বারোমাস টুরিস্টের ভিড় লেগে থাকে,গজিয়ে উঠেছে নানান রিসর্ট,ছোট বড় হোটেল,রেঁস্তরা।সৌভাগ্যক্রমে এই সব হওয়া সত্ত্বেও রিভিয়েরার স্বাভাবিক সত্তা এখনো বেঁচে আছে বহাল তবিয়তে।

Most Beautiful Mcdonald of the World পেট ঠান্ডা করে আমরা চললুম রিভিয়েরার অন্তরীণ এলাকাগুলোতে।পোর্তোর পুরোনো শহরটি প্রচন্ড উঁচুনিচু,খাড়া পাহাড়ের ধারে রাস্তাগুলো ওপরে নীচে নেমে গেছে।রিভিয়েরা অঞ্চল একসময় নাবিকদের আড্ডা ছিল,ছোট ছোট ঢালু রংবেরঙের গলিতে বন্দরে আসা নাবিকদের জন্যে আমোদপ্রমোদের সব বন্দোবস্তই থাকত।সেই সব দিনের ইতিহাস আজও হালকা ভাবে জড়িয়ে রেখেছে রিভিয়েরাকে।বন্যার সময় বেশ কয়েকবার রিভিয়েরা অঞ্চল জলের তলায় চলে গেছিল,উচ্চবিত্তরা তখন সবাই শহরের অন্য পাড়াতে চলে গিয়েছিল।এখন পর্যটকদের ভিড়ে রিভিয়েরা অঞ্চলের বাড়ির মালিকদের পোয়াবারো।বারোমাস টুরিস্টের ভিড় লেগে থাকে,গজিয়ে উঠেছে নানান রিসর্ট,ছোট বড় হোটেল,রেঁস্তরা।সৌভাগ্যক্রমে এই সব হওয়া সত্ত্বেও রিভিয়েরার স্বাভাবিক সত্তা এখনো বেঁচে আছে বহাল তবিয়তে।গলির মধ্যে দিয়ে চলেছি।হলুদ,নীল,গোলাপী বাড়ির গায়ে নানা নকশা করা আছে।লাল টালির ঢালু ছাদ বলে ছাদে কাপড় শুকনোর উপায় নেই,বেশ কয়েকটি বাড়িতে দেখলাম জানলা দিয়ে গলিতে কাপড় মেলেছে।কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ডোউরো নদীর ধারে এসে পড়লাম।নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে পন্টে লুইস ব্রিজের দিকে।একের পর এক রেঁস্তরায় পরিবেশিত হচ্ছে জিভে জল আনা সব খাবারের পদ,ওয়াইনের বন্যা এসেছে তার সঙ্গে।সুবাসিত খাবারের গন্ধের সঙ্গে বন্দরের উল্লাস মিশে এক আনন্দ উৎসবের আবেশ তৈরী করেছে।দেশ বিদেশের লোকে ঘোরাফেরা করছে।

Near Dom Luis Bridge

Near Dom Luis Bridge

Restaurants at Riviera bank

Restaurants at Riviera bank

Ferry at Douro river তারই মাঝে প্রথম আমাদের চোখে দর্শন দিল গুস্তাভ আইফেলের মনমাতানো নকশায় নির্মিত পোর্তোর অদ্বিতীয় প্রতীক ডোম লুইস ব্রিজ,পর্তুগিজে যাকে বলে পন্টে ডোম লুইস।

Ferry at Douro river তারই মাঝে প্রথম আমাদের চোখে দর্শন দিল গুস্তাভ আইফেলের মনমাতানো নকশায় নির্মিত পোর্তোর অদ্বিতীয় প্রতীক ডোম লুইস ব্রিজ,পর্তুগিজে যাকে বলে পন্টে ডোম লুইস। Ponte Dom Luis 1,Porto গুস্তাভ আইফেলকে সারা দুনিয়ার লোকে চেনে আইফেল টাওয়ারের ডিজাইনর হিসেবে,আইফেল টাওয়ারের আগেও যে তিনি পৃথিবীর নানান জায়গায় নানান সৌধের নির্মাণ করেছেন,সেই খবর নিয়ে বেশিরভাগ লোকেই মাথা ঘামায় না।অথচ এই কাজগুলো না হলে আধুনিক স্থ্যাপত্যশিল্প যে অনেক পিছিয়ে থাকত আজ তাতে কোন সন্দেহ নেই।ডোম লুইসের পরিকল্পনার আগেই গুস্তাভ আইফেল সিঙ্গল ডেক ব্রিজ বানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন,কিন্তু তখন সেই প্রস্তাবে সাড়া পাননি।১৮৮০ সালে ডোউরোর ওপর ডবল ডেক ব্রিজ বানানোর জন্যে নকশা আমন্ত্রণ করা হয়,সেখানে গুস্তাভের পরিশীলিত নকশা পছন্দ করে নির্মাণ কার্য শুরু হয়।সেই সময় ১৩০০ ফুট লম্বা আর প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু এত বিশাল আর্চ ব্রিজ পৃথিবীতে কোথাও ছিল না।এখনও এই নির্মাণের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়।ব্রিজের নীচের ডেক দিয়ে বাস,গাড়ি ইত্যাদি চলে।অপরের উঁচু ব্রিজের দুদিকে পায়ে হেঁটে চলার রাস্তা আছে।এই অপরের ডেক দিয়েই মেট্রো চলে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পথচারীদের এই ব্রিজে মেট্রোর গতি খুব কম রাখা হয়।নদীর ধার দিয়ে ফার্নিকুলার লিফ্ট ব্রিজের উঁচু ডেকে নিয়ে যায়,সেখানে না গিয়ে আমরা পাশের ঘোরানো পাথরের সিঁড়ির গলি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম।উঁচু বলে একটু হাঁপ ধরে ঠিকই,কিন্তু উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে রিভিয়েরার দৃশ্যও সুন্দর হচ্ছে বলে সেই কষ্ট ভুলে যাওয়া যায়।একসময় হেঁটে ডোম লুইসের উঁচু ডেকের মাঝখানে যখন পৌঁছলাম,সব কষ্টই এক লহমায় হাওয়া হয়ে গেল।

Ponte Dom Luis 1,Porto গুস্তাভ আইফেলকে সারা দুনিয়ার লোকে চেনে আইফেল টাওয়ারের ডিজাইনর হিসেবে,আইফেল টাওয়ারের আগেও যে তিনি পৃথিবীর নানান জায়গায় নানান সৌধের নির্মাণ করেছেন,সেই খবর নিয়ে বেশিরভাগ লোকেই মাথা ঘামায় না।অথচ এই কাজগুলো না হলে আধুনিক স্থ্যাপত্যশিল্প যে অনেক পিছিয়ে থাকত আজ তাতে কোন সন্দেহ নেই।ডোম লুইসের পরিকল্পনার আগেই গুস্তাভ আইফেল সিঙ্গল ডেক ব্রিজ বানানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন,কিন্তু তখন সেই প্রস্তাবে সাড়া পাননি।১৮৮০ সালে ডোউরোর ওপর ডবল ডেক ব্রিজ বানানোর জন্যে নকশা আমন্ত্রণ করা হয়,সেখানে গুস্তাভের পরিশীলিত নকশা পছন্দ করে নির্মাণ কার্য শুরু হয়।সেই সময় ১৩০০ ফুট লম্বা আর প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু এত বিশাল আর্চ ব্রিজ পৃথিবীতে কোথাও ছিল না।এখনও এই নির্মাণের দিকে তাকালে অবাক হতে হয়।ব্রিজের নীচের ডেক দিয়ে বাস,গাড়ি ইত্যাদি চলে।অপরের উঁচু ব্রিজের দুদিকে পায়ে হেঁটে চলার রাস্তা আছে।এই অপরের ডেক দিয়েই মেট্রো চলে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে পথচারীদের এই ব্রিজে মেট্রোর গতি খুব কম রাখা হয়।নদীর ধার দিয়ে ফার্নিকুলার লিফ্ট ব্রিজের উঁচু ডেকে নিয়ে যায়,সেখানে না গিয়ে আমরা পাশের ঘোরানো পাথরের সিঁড়ির গলি দিয়ে উঠতে শুরু করলাম।উঁচু বলে একটু হাঁপ ধরে ঠিকই,কিন্তু উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে রিভিয়েরার দৃশ্যও সুন্দর হচ্ছে বলে সেই কষ্ট ভুলে যাওয়া যায়।একসময় হেঁটে ডোম লুইসের উঁচু ডেকের মাঝখানে যখন পৌঁছলাম,সব কষ্টই এক লহমায় হাওয়া হয়ে গেল। The view from dom ponte luis এখান থেকে সারা রিভিয়েরা এলাকাটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।লাল টালির বাড়িগুলো গায়ে গায়ে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দরের পাশে।অনেক নীচের জলে একের পর এক জাহাজ এগিয়ে চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে।শহরের দু দিকের মধ্যযুগের কেল্লার আদল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,দেখতে পাচ্ছি খানিক দুরের মারিয়া পিয়া রেল ব্রিজ।কিছুক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।ব্রিজের অন্য দিকে ডোউরো পার্ক থেকে অসামান্য সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়।আমাদের হাতে এখনো সময় আছে,সূর্য ডুবতে প্রায় ঘন্টা তিনেক বাকি।এই ফাঁকে সমুদ্র দর্শন করে এলে খারাপ হয় না।

The view from dom ponte luis এখান থেকে সারা রিভিয়েরা এলাকাটাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।লাল টালির বাড়িগুলো গায়ে গায়ে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দরের পাশে।অনেক নীচের জলে একের পর এক জাহাজ এগিয়ে চলেছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে।শহরের দু দিকের মধ্যযুগের কেল্লার আদল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,দেখতে পাচ্ছি খানিক দুরের মারিয়া পিয়া রেল ব্রিজ।কিছুক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম।ব্রিজের অন্য দিকে ডোউরো পার্ক থেকে অসামান্য সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়।আমাদের হাতে এখনো সময় আছে,সূর্য ডুবতে প্রায় ঘন্টা তিনেক বাকি।এই ফাঁকে সমুদ্র দর্শন করে এলে খারাপ হয় না।যেমন ভাবা তেমনই কাজ।স্যাটাস্যাট নেমে নদীর পাড় দিয়ে এগিয়ে চললাম ট্রাম স্ট্যান্ডের দিকে।মারিয়ার কাছে কাল জানতে পেরেছি,নদীর একদম ধার দিয়ে ট্রাম চলে সমুদ্রের ধার পর্যন্ত।সমুদ্রের কাছেই হার্দিম দে পাসেইও আলেগ্রে বলে একটা ছোট্ট বাগান আর লাইটহাউস আছে।ট্রাম পেতে অসুবিধে হলো না।টিকিট কেটে ঢুকে পড়লাম।টুক টুক করে ট্রাম চলতে শুরু করলো নদীর ধার দিয়ে।একদিকে নদী,অন্যদিকে শহরের নানা নির্দেশন ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেখা যাচ্ছে।রেইল মিউজিয়ামের পাশ দিয়ে,আরাবিদা ব্রিজ দেখে আমাদের সমুদ্রের কাছে পৌঁছতে কুড়ি মিনিট লাগলো।পার্কের ভিতরে গিয়ে মোহনার ধারে এসে বসলাম।

Sea from Jardim do Passeio Alegreসামনে উত্তর অতলান্তিকের অতল জলরাশি।এর আগে অতলান্তিক মহাসাগরের দেখা পাইনি,স্বভাবতই মনটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।বিশাল কোন কিছুর সামনে এলেই মন শান্ত হয়ে আসে,এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।গাঢ় নীল রঙের জল।

Sea from Jardim do Passeio Alegreসামনে উত্তর অতলান্তিকের অতল জলরাশি।এর আগে অতলান্তিক মহাসাগরের দেখা পাইনি,স্বভাবতই মনটা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে।বিশাল কোন কিছুর সামনে এলেই মন শান্ত হয়ে আসে,এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।গাঢ় নীল রঙের জল।শহরের সীমানা এখান থেকে উত্তরে ঘুরে গেছে,সেখানে আধুনিক কায়দার ঘরবাড়ি তৈরী হচ্ছে নজরে পড়ল।দেদার হাওয়া দিয়ে চুল উড়িয়ে দিচ্ছে,রোদের মধ্যে এরকম সামুদ্রিক হাওয়া কার না ভালো লাগবে?সীগালরা দল বেঁধে উড়ছে,নিমেষে দেড় ঘন্টা কেটে গেল।

আবার ডোম লুইসে ফিরতে হবে,উঠে পড়ে আবার গিয়ে ট্রামে চড়ে বসলাম।

ডোম লুইস পেরিয়ে যখন জোর কদমে হাঁটছি ডোউরো পার্কের দিকে,সূর্যাস্ত প্রায় হব হব করছে।আকাশের রং বদলে গিয়ে লালচে কমলা একটা আভা ছড়িয়ে পরেছে সারা রিভিয়েরাতে।টালির বাড়িগুলোতে একটা দুটো করে আলো জ্বলে শুরু করেছে,ডোউরো পার্কে শুরু হয়ে গেছে গ্রীষ্মের সান্ধ্যকালীন মিউজিক কনসার্ট।তাড়াতাড়ি পার্কে এসে নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে পড়লাম।সূর্য অস্ত যাচ্ছে নদী ছাড়িয়ে,পশ্চিমে রিভিয়েরার পিছনে।আকাশ এখন রক্তিম,বন্দরের জাহাজগুলোর প্রতিকৃতি পড়ছে নদীর জলে।পন্টে ডোম লুইসের নিঃশব্দে নদীর বুকে নেমে আসা এই রাতকে স্বাগত জানাচ্ছে।সন্ধ্যের রঙ।আকাশের রঙ।জলের রঙ।এই রঙ এর নাম নেই।এই রঙ ফটোগ্রাফ অথবা ক্যানভাসে দেখা যায় না।এই রঙ একমাত্র প্রকৃতিই উপহার দিতে পারে।মনের সঙ্গে চোখের সন্ধি থাকলে দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এই মায়াবী সূর্যাস্তের রঙ।কেউ কেউ দেখতে পায়,কেউ পায় না।

Sunset over Ponte Dom Luis 1

Sunset over Ponte Dom Luis 1  Sunset Riviera

Sunset Riviera

Concert in Douro Park

Concert in Douro Park ক্রমশঃ

পরের পর্ব পড়তে হলে

পোর্তো (তৃতীয় পর্ব)

আগের পর্ব পড়তে হলে

পোর্তো (প্রথম পর্ব)

বই কিনতে হলে:

আমি নিরুদ্দেশ হতে চেয়েছিলাম

October 1, 2020

পোর্তো (প্রথম পর্ব)

Porto Douro River

পোর্তো।পর্তুগালের উত্তর প্রান্তে থাকা এই শহরের মাটিতে পা রাখতেই প্রথম আমার মাথায় যেই ভাব এলো,সেটা রোমাঞ্চ নয়।আনন্দ অথবা উদ্বেগও নয়।এই অনুভূতির নাম মুক্তিবোধ।ইংরেজীতে যাকে বলে লিবারেশন।

এতকাল ঘর বাড়ি,শহর,রাজ্য,দেশের মায়ায় পড়ে কাটিয়ে দিয়েছি।বই পড়ে মনে মনে পাড়ি দিয়েছি দূরদেশে।বিপদসংকুল, অজানা পথে পিঠে রুকস্যাক নিয়ে দিনের পর দিন কাটাবো,এই স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেছে।গরীব দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে,মন যতই বিপ্লব করুক না কেন,মাথা ঠিক তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে সোজা পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসে।বড় জোর পাহাড়ে অথবা সমুদ্রের ধারে নিশ্চিন্তে কয়েকদিনের ছুটি অথবা ছোট ছোট ট্রেকিং করে নির্জনতার সঙ্গলাভ!ব্যাস,এইটুকুই।

আজ প্রথম পোর্তোতে এসে মনে হলো এতকাল যাবৎ বুনে রাখা সংসারের মায়াজাল ছিঁড়ে গেছে শেষমেষ।বাড়ি ফেরার তাড়া নেই।আগামী কয়েক মাস পথে পথে কাটবে অপরিচিত দেশের বুকে।পরিচিত জীবনের বাস্তব থেকে বহুদূরে আমি পথিক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি দেশে দেশে।নতুন দেশ,নতুন মানুষ,নতুন অভিজ্ঞতা।স্পেইন থেকে পর্তুগাল,পর্তুগাল থেকে আবার দক্ষিণ স্পেইনের আন্দালুসিয়া,তারপর এগিয়ে যাবো ফ্রান্স,বেলজিয়াম হয়ে পূর্ব ইউরোপের দিকে।একবিংশ শতান্দীর এই পথ পরিক্রমা যতই স্বচ্ছল আর সুবিধেযুক্ত হোক না কেন,আদতে প্রতিদিন এক আনকোরা এডভেঞ্চার আমাদের অপেক্ষা করে আছে।কত গল্প আর মুহূর্তকথা আমরা সঞ্চয় করছি ঝুলিতে।কয়েক বছর পর ঝুলি খুলে উঁকি দেব,এই স্মৃতিকথার আবেশে আবিষ্ট হয়ে থাকবো।

সকালবেলায় মাদ্রিদের আভেনিদা দে আমেরিকা বাসস্টপ থেকে আলসা কোম্পানির বাসে করে পোর্তো পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের সন্ধ্যে হয়ে গেল।পথে সালামাঙ্কা,গুয়ার্দা পেরিয়ে এসেছি।দিগন্তবিস্তৃত তৃণভূমি,অরণ্য,পাথুরে জমি চোখের সামনে থেকে সরে সরে গেছে।যতদুর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়,খোলা প্রান্তর।কোন কিছুই দৃষ্টিকে আড়াল করে না।ছোট বড় নদী,ছোট ছোট জনপদ।মাঝে কয়েকবার বাস দাঁড়িয়েছে গ্যাসের জন্যে,যাত্রী তুলতে নামাতে।আমরাও পেটে দানাপানি দিয়েছি সেই সময়।আমাদের সঙ্গেই বাসে উঠেছিল একটি পাঞ্জাবি ছেলে,আমাদের দেখে নিজে থেকেই সাহায্যের বাণী শুনিয়েছে দেদার।নিজে সে বেশিদূর লেখাপড়া করেনি,পাঞ্জাব থেকে এসে এখানে প্রথমে এক রেস্তোরাঁয় ওয়েটারের কাজ নিয়েছিল,তারপর অন্য কাজ নিয়ে চলে গেছে লিসবন।পাঞ্জাবিরা ভাগ্য ফেরাতে অনেকেই দূরদেশে গিয়ে কাগজপত্তর না থাকলেও বেআইনি ভাবে হলেও ব্যবসাপত্তর,চাকরিবাকরি করে,ঘরকুনো হয়ে বসে থাকার লোক তারা নয়,আমাদের ছেলেটিকে এই নিয়ে বেশ গর্বিত মনে হল।ইম্মিগ্রেশানের কড়াকড়ি শুরু হয়েছে সিরিয়ান রেফিউজিদের আসার পর থেকে,পারমিট না থাকলে কাঁড়ি কাঁড়ি লোকজনদের ধরে তাদের নিজের দেশে ডিপোর্ট করা হচ্ছে,এই নিয়ে বেচারাকে বেশ রাগারাগি করতে শুনলাম।ইতিমধ্যে সে আমাদের ক্রীমপাউরুটি খাইয়েছে,অতএব তার কথায় হুঁ হাঁ করে গেলাম অনবরত।

Madrid to Porto on the way

Madrid to Porto on the wayপোর্তো আর লিসবনের মধ্যে একটি জায়গাতেই যাওয়া যাবে সীমিত সময়ে,সেই নিয়ে রীতিমত মাথা ঘামিয়েছি।(এছাড়াও ব্রাগা,সিন্ত্রা,ফারো,কোএম্বরা,এভেইরো,বেলেম অনেক অপূর্ব ছোট ছোট শহর আছে,সেইগুলো এই যাত্রায় দেখা সম্ভব হবে না)পোর্তো আর লিসবন,পর্তুগালের এই দুটো শহরই অতীব সুন্দর,ঐতিহ্যের সাথে আধুনিক আদবকায়দা রপ্ত করে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে পর্তুগালকে অনেক ওপরে তুলে দিয়েছে।শেষ পর্যন্ত আমরা পোর্তোর পক্ষেই ভোট দিয়েছি।লিসবন রাজধানী বলে সেখানে ভিড়ভাড় খানিক বেশি,ইউরোপের প্রতিটা রাজধানীই নানান সংস্কৃতির মিশেল।নানা দেশের নানা জাতের লোক থাকে,কাজকর্মে ব্যস্ততা ঘিরে থাকে।আধুনিক জীবনযাত্রা খানিকটা হলেও দেশের স্বাভাবিক রূপকে গ্রাস করে।সেইদিক থেকে পোর্তো অনেকটাই একইরকম থেকে গেছে প্রাচীন কাল থেকে।আধুনিকতার জোয়ার এসেও পুরোনো শহরের ঐতিহ্যে দাঁত বসাতে পারেনি।ডোউরো নদীর ধারে দাঁড়ালে মধ্যযুগের ব্যবসায়িক বন্দরের আভিজাত্য আত্মসাৎ করা যায় সহজেই।

ইউরোপের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে থাকা এই ছোট্ট দেশটি কি করে যে একসময় পৃথিবীর সিকি ভাগের ওপর উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল,সে নিয়ে আজও গবেষণা চলছে।প্রায় সাতশো খ্রিস্টপূর্বে সেল্টিক উপজাতি উত্তর থেকে এসে পর্তুগালে প্রবেশ করে।তারা পর্তুগালে লোহার ব্যবহার চালু করে,সেই লোহা নিয়ে কাজ করতে করতে একসময় দেখা যায় এখানকার লোকজন লোহার কাজে বেশি সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেছে।নানান জায়গায় লোহাকে ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি বানাতে শুরু করেছে তারা।একসময় টিনের আর তামার ব্যবসা করতে লেবনান থেকে আসে ফীয়নেসিয়ানরা,আসে গ্রীকরা,জার্মানির নানা জাতি উপজাতিও এসে হাজির হয় এখানে।২১০ খ্রিস্টপূর্বে রোমানরা যখন ইবেরিয়া আক্রমণ করে পর্তুগালের মধ্যভাগে সেল্টিক জনজাতি 'লুসিটানি'দের শাসন চলছে।রোমানদের প্রায় চল্লিশ বছর ধরে যুদ্ধে ঘোল খাইয়ে ছিল তারা।তারপর রোমানরা আধিপত্য বিস্তার করলেও খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি।স্পেনের সঙ্গেই পঞ্চম শতাব্দীর আশেপাশে ভিসিগথরা আক্রমণ করে পর্তুগাল,তখনকার সুয়েবি রাজাদের কচুকাটা করে রাজত্ব করতে থাকে,তারপর দুশ বছর পর মুররা এসে হাজির হয় দক্ষিণ পর্তুগালে।উত্তরের ছোট ছোট রাজ্যগুলো সেই সময় অধিকার করেছে নানান জাতের লোক।

Portugal historyএকের পর এক যুদ্ধ হয়েই চলেছে লেওন,আস্তুরিয়া,গ্যালেসিয়ার রাজাদের মধ্যে।কয়েকশো বছর ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ চলার পর একসময় লেওন আর অন্যান্য রাজ্যগুলো সংযুক্ত হয়ে পর্তুগাল রাজ্যের গঠন করে।রাজা আলফনসো নিজেকে পর্তুগালের সম্রাট ঘোষিত করে মুরদের আক্রমণ করেন।১১৩৯ সালে মুরদের পরাজিত করে আলফোনসো পর্তুগালের নানান শহরের পুনর্নির্মাণ করতে থাকেন।

Portugal historyএকের পর এক যুদ্ধ হয়েই চলেছে লেওন,আস্তুরিয়া,গ্যালেসিয়ার রাজাদের মধ্যে।কয়েকশো বছর ধরে যুদ্ধ বিগ্রহ চলার পর একসময় লেওন আর অন্যান্য রাজ্যগুলো সংযুক্ত হয়ে পর্তুগাল রাজ্যের গঠন করে।রাজা আলফনসো নিজেকে পর্তুগালের সম্রাট ঘোষিত করে মুরদের আক্রমণ করেন।১১৩৯ সালে মুরদের পরাজিত করে আলফোনসো পর্তুগালের নানান শহরের পুনর্নির্মাণ করতে থাকেন।প্রায় হাজার বছর ধরে চলা যুদ্ধ বিগ্রহ এখানেই থেমে থাকেনি।এর পরেও নানান ভোগান্তি লেখা ছিল মানুষের কপালে।লিসবন রাজধানী হওয়ার পর ব্ল্যাক প্লেগে দেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়।একের পর একে বিদ্রোহ হতে থাকে,কিন্তু এই অরাজক রাজতন্ত্রের মধ্যেই ব্যবসা বুদ্ধি শানিয়ে উঠেছিল পর্তুগিজদের।নানা দেশ থেকে নানা লোকে যেই শিল্প নিয়ে এসেছিল এত শতাব্দী ধরে,সেই সব শিখে নিয়ে নিজের মতন করে সেই শিল্প কাজে লাগাতে শুরু করে এখানকার ব্যবসায়ীরা।১8০০ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পর্তুগাল নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠে।একের পর এক পর্তুগিজ জাহাজ ব্যবসা করতে বেরিয়ে পড়ে সমুদ্রে।মরক্কো,ভারতবর্ষ,ব্রাজিল,চীনদেশ নানান জায়গায় হাজির হয় তারা।বহু জায়গায় উপনিবেশ তৈরী হয়।হেনরি দি নেভিগেটরের তত্বাবধানে সঞ্চালিত এই সমস্ত সামুদ্রিক অভিযানের যুগকে পর্তুগিজরা 'এজ অফ ডিসকভারি' আখ্যা দিয়েছে।ভারতবর্ষ থেকে মশলা রপ্তানি হচ্ছে,আফ্রিকা থেকে হিরে,ব্রাজিলের উপনিবেশে পাওয়া গেছে সোনার খনি,পর্তুগাল এই সময় ফুলেফেঁপে উঠেছিল।

ইকুইজিশনের পর থেকে পর্তুগালের অবস্থার অবনতি শুরু হয়।১৮০৭ সালে ফ্রেঞ্চদের আক্রমণের পর থেকে পর্তুগিজরা স্পষ্ট ভাবে দু ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়,একদল রাজতন্ত্রের সমর্থক, অন্যেরা গণতন্ত্র চায়।এদিকে সম্রাট মিগেলের ছেলে পেদ্রো রাজা হলেও রাজকার্যে উৎসাহী নয়।একের পর এক বিপ্লব আর গৃহযুদ্ধ হলেও কিছুই ঠিক হয় না।একশ বছরের এই জের কাটিয়ে ১৯৩২ সালে সেনা অধিনায়ক কর্নেল সালাজার প্রধানমন্ত্রী হয়ে স্পেনের জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মতনই স্বৈরতন্ত্র চালাতে শুরু করেন।প্রায় চল্লিশ বছর পর তার পদত্যাগের পর বিপ্লব শুরু হয়ে নতুন করে।১৯৭৪ সালে যখন গণতন্ত্র বাস্তবায়িত করা হয়,পর্তুগাল নেহাৎই গরীব দেশ ছিল।কিন্তু গত তিরিশ বছরেই এখানকার লোকজন ঘুরে দাঁড়িয়েছে নতুন করে।অলিভ,পোর্ট ওয়াইন,পর্যটন সব ব্যাপারেই তাবড় তাবড় দেশকে টেক্কা দিয়ে আর্থিক ভাবে সাবলীল হয়ে উঠেছে পর্তুগাল।

কাসা মিউজিকাতে নেমে বাস ধরে আমাদের গন্তব্যের দিকে এগোনো হলো।মাদ্রিদের তুলনায় এখানে বিকেলে রোদের তেজ অনেক কম,খানিকটা মেঘের আভাসও আছে।আমাদের থাকার ব্যবস্থা এয়ার বি এন বির হোস্ট মারিয়ার নিজস্ব বাড়িতে,সেখানে পৌঁছতে খুব একটা সময় লাগলো না।মারিয়ার পাড়াটা শান্ত,লোকজনের হইহল্লা নেই।এপার্টমেন্ট এর সামনেই স্কুল কলেজের ছাত্রের জন্য বিশাল এক ফুটবলের মাঠ তৈরী করা হয়েছে।মাঠের ছাদ ঢাকা,ইনডোর স্টেডিয়াম বললে অতিশয়োক্তি হবে না।সবুজ মখমলের মত ঘাস ছেয়ে আছে সেইখানে।দেখলে নিজেই মাঠে নেমে পড়তে ইচ্ছে করে খেলার জুতো মোজা পরে।

মারিয়ার ফ্ল্যাট পাঁচতলায়।এখানকার সব বাড়িতেই সদর দরজার সঙ্গে কলার সিস্টেম লাগানো থাকে।টেলিফোনে রিং করতেই মারিয়া দরজা খুলে দিল।লিফটে করে ওপরে উঠে গেলাম।মারিয়া আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল।আমাদের চেয়ে বয়সে সে খুব বড় নয়,ভারতবর্ষে একাধিকবার ঘুরে গেছে।তার বাড়িটা এত সুন্দর করে সাজানো যে একবার দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।ছিমছাম দুটো ঘর,একটা ডাইনিং স্পেস,একটা রান্নাঘর।মারিয়া নানা দেশে ঘুরেছে,সেখানকার স্মৃতি চিহ্ন,ছবি দিয়ে আগাগোড়া জড়িয়ে রেখেছে তার ছোট্ট বাড়িটিকে।

Maria's apartment

Maria's apartment Maria's Studyআমাদের ঘরের জানলা দিয়ে ফুটবলের মাঠটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।বিছানার পুরু কম্বলের পাশাপাশি বেডসাইড টেবিলে রাখা রিডিং ল্যাম্প,সাজানো আছে কয়েকটা বই।সারা বাড়িতে রুচির ছাপ স্পষ্ট।মারিয়ার ব্যবহারও অতি অমায়িক।কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে আমাদের এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যেন কতকাল ধরে আমরা একে অপরকে চিনি।পেশায় সে একজন এক্যুপাঞ্চার স্পেশ্লিস্ট কিন্তু স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে ভালোবাসে।বেশ কয়েক বছর এশিয়ার নানান দেশে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে।এক ফাঁকে বেরিয়ে এখানকার সুপারস্টোর চেইন 'পিঙ্গে ডোসে' থেকে কিছু খাবারদাবার কিনে এনেছি।রান্নাঘরটা সুন্দর।হাতের কাছে বাসন কোসন,তেল মসলা সব কিছুই মৌজুদ।ভাত ডাল চড়িয়ে মারিয়ার সঙ্গে আড্ডা চলতে লাগলো।

Maria's Studyআমাদের ঘরের জানলা দিয়ে ফুটবলের মাঠটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।বিছানার পুরু কম্বলের পাশাপাশি বেডসাইড টেবিলে রাখা রিডিং ল্যাম্প,সাজানো আছে কয়েকটা বই।সারা বাড়িতে রুচির ছাপ স্পষ্ট।মারিয়ার ব্যবহারও অতি অমায়িক।কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সঙ্গে আমাদের এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যেন কতকাল ধরে আমরা একে অপরকে চিনি।পেশায় সে একজন এক্যুপাঞ্চার স্পেশ্লিস্ট কিন্তু স্বাধীন ভাবেই কাজ করতে ভালোবাসে।বেশ কয়েক বছর এশিয়ার নানান দেশে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছে।এক ফাঁকে বেরিয়ে এখানকার সুপারস্টোর চেইন 'পিঙ্গে ডোসে' থেকে কিছু খাবারদাবার কিনে এনেছি।রান্নাঘরটা সুন্দর।হাতের কাছে বাসন কোসন,তেল মসলা সব কিছুই মৌজুদ।ভাত ডাল চড়িয়ে মারিয়ার সঙ্গে আড্ডা চলতে লাগলো। পর্তুগালের কুইসিন বিশ্ববিখ্যাত,কত রকমের খাবার যে এখানে লোকে খায়।বেশিরভাগ খাবারেই যদিও মাংসের আধিক্য।ডোউরো নদী শহরের এক প্রান্তে গিয়ে উত্তর অতলান্তিক মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়েছে,অনেক মাছ ধরা পড়ে জালে।সেইসব মাছও খেতে ভালবাসে পোর্তোর লোকে।এখানের নিজস্ব ক্রঁসে(একধরনের মাখন দিয়ে তৈরী করা পাউরুটি,বিশেষ করে ফ্রান্সে ব্রেকফাস্টে খাওয়া হয়),ফরাসী দেশের ক্রঁসে থেকে অনেকটাই আলাদা।

Coffee and croissant, typical Portuguese breakfastতার ওপর আছে এখানকার জনপ্রিয় পদ 'ফ্রান্সিন্হা।' ফ্রান্সিন্হা আসলে এক ধরণের স্যান্ডউইচ কিন্তু তার বাহার দেখলে ভিরমি খেতে হয়।পুরু করে দেওয়া হ্যাম,চার পাঁচ ধরণের সেঁকা মাংসের কিমা আর স্টিকের সঙ্গে টমেটো আর বিয়ার সস মিশিয়ে পরিবেশন করা হয় এই বিশালদেহী স্যান্ডউইচ।আদ্যপান্ত চীজে মোড়া।

Coffee and croissant, typical Portuguese breakfastতার ওপর আছে এখানকার জনপ্রিয় পদ 'ফ্রান্সিন্হা।' ফ্রান্সিন্হা আসলে এক ধরণের স্যান্ডউইচ কিন্তু তার বাহার দেখলে ভিরমি খেতে হয়।পুরু করে দেওয়া হ্যাম,চার পাঁচ ধরণের সেঁকা মাংসের কিমা আর স্টিকের সঙ্গে টমেটো আর বিয়ার সস মিশিয়ে পরিবেশন করা হয় এই বিশালদেহী স্যান্ডউইচ।আদ্যপান্ত চীজে মোড়া। Francesinhaএকটা স্যান্ডউইচ খাওয়া ছেলেখেলা নয়।কডফিশের নানান ব্যাঞ্জনও বেশ জনপ্রিয়।মারিয়া অবশ্য স্বাস্থ্যসচেতন,এসব সে কিছুই খায় বলে তো মনে হলো না।বিকেল সাতটার পর মারিয়া কিছুই খায় না।এমনিতেই তার রান্নাঘরে নানান হারবাল চা,ওট আর ফল দেখে আন্দাজ করেছিলাম সেটা।কিন্তু নিজে না খেলেও মারিয়া ম্যাপে আমাদের নানান রেঁস্তরা দাগিয়ে দিল পর্তুগিজ কুইসিন চেখে দেখার জন্যে।পোর্তোর পুরোনো শহরের কেন্দ্র নদীর ধারে রিভিয়েরা অঞ্চলে,জায়গাটিকে ১৯৯৬ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।মেট্রোতে যাওয়াই যায়,হেঁটে গেলেও মিনিট কুড়ির বেশি লাগবে না।সকাল সকাল রিভিয়েরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব ঠিক হলো।

Francesinhaএকটা স্যান্ডউইচ খাওয়া ছেলেখেলা নয়।কডফিশের নানান ব্যাঞ্জনও বেশ জনপ্রিয়।মারিয়া অবশ্য স্বাস্থ্যসচেতন,এসব সে কিছুই খায় বলে তো মনে হলো না।বিকেল সাতটার পর মারিয়া কিছুই খায় না।এমনিতেই তার রান্নাঘরে নানান হারবাল চা,ওট আর ফল দেখে আন্দাজ করেছিলাম সেটা।কিন্তু নিজে না খেলেও মারিয়া ম্যাপে আমাদের নানান রেঁস্তরা দাগিয়ে দিল পর্তুগিজ কুইসিন চেখে দেখার জন্যে।পোর্তোর পুরোনো শহরের কেন্দ্র নদীর ধারে রিভিয়েরা অঞ্চলে,জায়গাটিকে ১৯৯৬ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।মেট্রোতে যাওয়াই যায়,হেঁটে গেলেও মিনিট কুড়ির বেশি লাগবে না।সকাল সকাল রিভিয়েরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব ঠিক হলো। মারিয়ার সঙ্গে আড্ডা মেরে যখন শুতে গেলাম তখন রাত বারোটা।একজন আদ্যপান্ত পর্তুগিজ বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে নিজেকে বেশ পর্তুগিজ পর্তুগিজ মনে হচ্ছে।'বোয়া নইতে' বলে পর্তুগিজ ভাষায় নিজেকে গুড নাইট বলে ঘুমের সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

Riviera

Riviera(ক্রমশঃ)

পরের পর্ব এখানে পড়ুন

পোর্তো ( দ্বিতীয় পর্ব)

বই কিনতে হলে:

আমি নিরুদ্দেশ হতে চেয়েছিলাম

খ্যাটনপুরাণ ও হা পিত্যেশের গল্প

“Your body is not a temple, it's an amusement park. Enjoy the ride.”

― Anthony Bourdain, Kitchen Confidential: Adventures in the Culinary Underbelly

এমন হাড়জ্বালানো বই আমি কস্মিনকালেও পড়িনি। গত কয়েকমাস ধরে এই বইটা শেষ করতে যে আমার কী কষ্ট হয়েছে সেটা একমাত্র আমিই জানি। ফুড জার্নালিজম আর বাঙালির খাদ্য সংস্কৃতি নিয়ে কত বইই না লেখা হয়েছে, কিন্তু সেই সমস্ত বই এভাবে টর্চার করে না পাঠককে। খ্যাটনসঙ্গী যেন চক্রান্ত করে লকডাউনের মধ্যে আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল। এই দুঃখের কাহিনী খুলে বলতেই হচ্ছে।

কথা হল, খুব খাওনদার পাবলিক আমি মোটেও নই। টানা চাকরি- ফাকরি করতে হলে আমার খাওয়া দিন দিন আরো কমতে থাকে। রাতে চারটে রুটি থেকে সাড়ে তিনটে, তিনটে, আড়াইটে হয়ে এখন দুটো রুটি বরাদ্দ করেছি। উদাস নয়নে নেটফ্লিক্স বা আমাজন প্রাইম দেখতে দেখতে রুটি চিবোনো অথবা সানডে সাসপেন্স শুনতে শুনতে ভাত খাওয়ার মাঝে স্বাদ বা পদ নিয়ে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। ও সব মায়ার বস্তু! তুম কেয়া লেকর আয়ে থে অউর কেয়া লেকর যাওগে?