Sudeep Chatterjee's Blog, page 12

November 24, 2022

লাইফলাইন

আমার সমবয়সী বন্ধুদের মধ্যে প্রায় সবাই গাড়িবাড়ি কিনে 'সেটলড'। শতকরা নব্বইজন ঘোর সংসারী, উইকেন্ড প্ল্যান করতে হলে ছয় মাস আগে জানাতে হয়, বাকিরা পরিবারের 'দায়িত্ব' বুঝে নিয়েছে। ব্যাটাদের পিএফ থেকে পেনশন প্ল্যান, মুচুয়াল ফান্ড থেকে রিটায়ারমেন্ট স্কিম, সব পাক্কা। মাঝেমধ্যে কথা হয়। তখন আমার মুখে কথা সরে না। ইনভেস্টমেন্টের কথা জিগোলে আমি মুচকি মুচকি হাসি, অ্যাপ্রেসেল আর কেরিয়ারের প্রশ্ন শুনে মাথা চুলকোই। বাড়ির লোকে তো হাল ছেড়ে দিয়েছে। বন্ধুরাও অনেকে আড়ালে, অনেকে সামনেই হাসাহাসি করে। দু' একজন তো ঠাট্টা করে বলেই দিয়েছে, সুদীপ নাকি চিরকালের ফার্স্ট বয়! মাধ্যমিকে স্কুলের পঞ্চাশ বছরের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল! বেনারসে হইচই পড়ে গিয়েছিল সেই ঘটনা নিয়ে! সেই ছেলের কিনা এই দশা! শেষমেশ কিনা সে ভবঘুরে হয়ে গেল? দায়িত্বজ্ঞানহীন আর ইমম্যাচুয়ার তকমা তো আমার অনেক আগেই জুটেছে। সকলের এক ভাবনা, এই উলোঝুলো, বাউন্ডুলে স্বভাব নিয়ে আমি বাঁচব ক্যামনে? পরেরবার এই প্রশ্নের সামনে পড়লে (পড়ব ঠিকই) যথারীতি উত্তর দেব না সরাসরি, কিন্তু মনে মনে এই সূর্যাস্তের স্মৃতিটা ঝালিয়ে নেব। রিও দে জ্যানেইরো। আট জুলাই, দু হাজার বাইশ সাল। আমার জীবনের বেস্ট সূর্যাস্ত। সুগারলোফ মাউন্টেনের ওপর থেকে দেখা সেই স্মৃতি কোনও ছবিই ঠিকঠাক ধরতে পারবে না জানি, কিন্তু আমার মনের ক্যামেরার অসাধ্য কিছুই নেই। আমি কাজের জিনিস ভুলি না। আই উইল রিমেম্বার! আই উইল রিমেম্বার এভরি মোমেন্ট অফ ইট!থাক! এই মুহুর্তগুলো থাক! এই আমার ইনভেস্টমেন্ট! আমার সঞ্চয়! আমার লাইফলাইন! এবং আমার লাইফ! যতদিন বাঁচব, এই স্মৃতিগুলোই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। বাকি জানা তো সবকো হ্যায় হি!(ঠিক কী দেখলাম সেটা ছবিতে বোঝানোর কোনও উপায় নেই। মাফ করবেন।)

অলীক আলেখ

জীবনে কোনোকিছুই খুব ভালো করে শিখতে পারিনি, কিন্তু হাত মকশো করা হয়েছে অনেক জায়গাতেই। পাহাড়ে ওঠা হোক বা ষাঁড়ের পিঠে ওঠা, বাদাম বিক্রি হোক বা সফটওয়্যার বিক্রি, সিনেমা হোক বা নাটক... অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হব বলে একেবারে প্রতিজ্ঞা করেছি আমি। এই করতে গিয়ে সেবার ঢুকেছিলাম অভিনয়ে। স্টেজ অ্যাক্টিং সম্পর্কে আমার মাইনাস লেভেলের জ্ঞান, বিদ্যার ব ও নেই, তাই পেত্থম পেত্থম বেশ মুখ হাঁড়ি করে সব গিলেছি। যদিও অ্যামেচার থিয়েটার ছিল, তাও স্টেজ ব্লকিং, সাবটেক্সট, আলো নেওয়ার প্রাথমিক শিক্ষা দিব্যি গলাঃধকরণ করেছি। সে গল্প অন্য একদিন বলব। আপাতত এই ছবিটা মেমোরিতে উঠে এল বলে যে কথাটা মনে পড়ছে, সেটা হল এই নাটকটা করার অভিজ্ঞতা। সে কী অভিজ্ঞতা! ওরে বাপ রে বাপ! অস্কার ওয়াইল্ডের 'দ্য ইম্পর্ট্যান্স অফ বিইং আর্নেস্ট' সর্বকালের সেরা ক্লাসিক বলে গণ্য করা হয়। লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে প্রায় প্রত্যেক উইকেন্ডে একটা না একটা শো থাকেই, কোভিডের সময়টুকু ছাড়া সে নিয়মের অন্যথা হয়নি। এই কমেডি নিয়ে অবশ্য নাক কুঁচকানো লোকের অভাব নেই। 'ফার্স' বা লো কমেডি বলে অনেকেই ওয়াইল্ডকে হেয় করেছিলেন এককালে, আবার উইটি ডায়ালগ আর ভিক্টোরিয়ান লাইফস্টাইলকে একেবারে হুবহু মঞ্চে তুলে আনার জন্য তিনি তারিফও পেয়েছেন কম নয়। তা আমাদের পরিচালক অমিতাভদা এই নাটকটার একটা বাংলা ভার্সান লিখে ফেললেন। সেই বাংলাটা হিন্দিতে অনুবাদ করার দায়িত্ব দেওয়া হল আমায়। বাংলা টু হিন্দি অনুবাদ ইজ নট আ বিগ গেম, নামিয়েও ফেললাম। এইবার ঠিক হল, নাটকটা করা হবে হিন্দিতে।এখন ভেবে দেখি, ভবিষ্যৎ জানার উপায় থাকলে আমি প্রথম দিনই দৌড় মারতাম। কিন্তু আমি ওই যে বলে জাত আর্টিস্ট, ঘটে আর গ্যাঁটে কিছু না থাকলেও শিল্প সাধনা করার অদম্য বাসনা, তাই দুগগা বলে ঢুকে পড়েছিলাম সেই নাটকের রিহার্সালে। হিন্দিটা ঠিকঠাক জানা আছে বলে বড়কা একটা রোল বাগিয়েছি, বেশ উড়ু উড়ু ভাব এসেছে মনে। কিন্তু দু চার সপ্তাহ যেতে না যেতেই বোঝা গেল, এ ফিল্ড থেকে নামটা বরাবরের জন্য কাটা গেল রে ভাই! ভাবতাম, চান্স পেলে একদম ইন্টেন্স রোল করব, এ তো কমেডি! ট্রিভিয়াল কমেডি ফর সিরিয়াস পিপল! কিছুই হচ্ছে না। একে তো অভিনয় লবডঙ্কা, তারপর নাটকের হিন্দি ভার্সান আমার মোটেও পোষাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে তো আর পালানো যায় না। তাই রিহার্সাল চলতে লাগল (সে মুগলে আজম এর জন্যও এত রিহার্সাল হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে আমার) আর আমিও বলদার মতো সেই পার্ট মুখস্থ করে চালিয়ে যেতে লাগলাম। এদিকে আমার মন সর্বক্ষণ বিদ্রোহ করছে। কোথায় ওয়াইল্ডের লেখা সংলাপ আর কোথায় তার বাংলা অনুবাদ থেকে পাওয়া হিন্দি অনুবাদ। (ঈয়াপ! অনুবাদ। বাংলা চরিত্র করে দিলেই তো অ্যাডাপ্টেশন হয় না, আর নাটক অনুবাদ করলে খিচুড়ি আর অ্যাপল পাই মিশিয়ে যে জিনিসটা হয়, সেটাকে হয় নাটক বলা যায় না, নয় আক্ষরিক অর্থেই 'নাটক' বলতে হয়।) অ্যাক্টিং কেরিয়ার এর প্রথমেই এরকম ক্রিয়েটিভ কনফ্লিক্ট হলে যে কী অবস্থা হয় বলুন দিকি? খুব ছোট্ট উদাহরণ। এই ধরুন মূল ইংরেজিতে সংলাপ...Jack: ... That, my dear Algy, is the whole truth pure and simple.ALGERNON.The truth is rarely pure and never simple. Modern life would be very tedious if it were either, and modern literature a complete impossibility!JACK.That wouldn’t be at all a bad thing.ALGERNON.Literary criticism is not your forte, my dear fellow. Don’t try it. You should leave that to people who haven’t been at a University. They do it so well in the daily papers. What you really are is a Bunburyist. I was quite right in saying you were a Bunburyist. You are one of the most advanced Bunburyists I knowএইবার এই ইমোশনটা যদি বাংলা বা হিন্দিতে অনুবাদ করাও হয়, Bunburyist কথাটার হিউমার জিন্দেগিতে আসবে না। যদি বা লেখায় আসে, মঞ্চে সেটা একেবারেই ফুটবে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। ফলে ব্যাপারটা দাঁড় করাতে গেলে পুরো ব্যাপারটার সেটিংই পালটে ফেলা দরকার। সে আর হওয়ার নয়! সে যাই হোক, অ্যামেচার গ্রুপে অত ভাবলে চলে না। আর আমিই বা কোন হনু যে আমার কথা সবাইকে বোঝাতে যাব বা বোঝাতে পারব? ফলে হিন্দিতে (অনেকেই বাংলা উচ্চারণেই হিন্দি বলছিলেন, সেটা শুনতে মন্দও লাগছিল না) ব্যাপারটার টেক্সচারই বদলে গেল। সে যাই হোক, এই বিপুল কাস্ট নিয়ে সেই অসমসাহসী নাটক অবশেষে মঞ্চে নেমেওছিল। আর খুব আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলাম, লোকে বেশ এনজয়ও করছে। আমার এক অসম্ভব প্রিয় বন্ধু(দরকারে ঠোঁটকাটা হয়ে সত্যি বলতে তার বাধে না), তখনকার রুমমেট আর নাটকপাগল (অভিনেতা) ছেলেটিও যখন ভালো ভালো কথা বলতে লাগল, আমি যারাপনাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কেয়া হো গেয়া ভই?সেই নাটকের একটা স্টিল। সহ অভিনেতাদের (ধুস, সব বন্ধু! কে কার চেয়ে বেশি ছ্যাবলা বলা মুশকিল) কাছে আমি আজও কৃতজ্ঞ। সপ্তর্ষি, যার সঙ্গে সিন করতে আমি প্রথম থেকেই কম্ফোর্টেবল ছিলাম, ফ্লোতে পড়ে মাঝেমধ্যে ক্যারেক্টর ফ্যারেক্টার ভুলে নিজের ম্যানারিজম ঢুকিয়ে দিতাম এবং প্রথম শো তেই ডায়ালগ ভুলে কেলেংকারি হওয়ায় ব্যাটা যেভাবে উদ্ধার করেছিল আমাকে, শ্রীময়ী, কৃষাণু, ঈন্দ্রাণী, 'গবা'দা, তনুশ্রীকেও। অতি অবশ্যই আমাদের পরিচালক অমিতাভদাকে। আর বিশেষ করে ঊর্মি বলে এই মাঝেমধ্যে রেগে যাওয়া মেয়েটাকে, যে অ্যাট লিস্ট আমার ওপর রেগে যায়নি কখনও। নাহলে সিন ঝুলিয়ে একাক্কার করতাম। নাটক চলাকালীন একটা গোটা গান গাইতে হত একটা সিনে। একেবারে বুকে হাত রেখে বলতে পারি, ওই সাড়ে তিন থেকে চার মিনিটের পিসটাই মঞ্চে আমার সবচেয়ে প্রিয় সময়। ছোটবেলা থেকে গানটা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, অসংখ্য প্রিয় গানের একটা বলা যায়। ওটার জন্যই মুখিয়ে থাকতাম। শেষ মেশ যে নাটক ছেড়ে পালাইনি, তাও ওই গানটার জন্যই। এই সেই গান গাওয়ার সিন

November 16, 2022

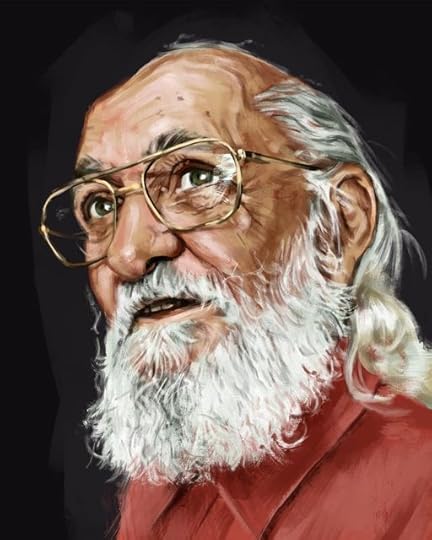

দ্য ফ্রায়ারে ফায়ার

আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যারা বেনারসে থেকে গিয়েছে, প্রায় প্রত্যেকেই স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকতা করে। এছাড়াও দেশের নানা জায়গায় বন্ধুরা অ্যাকাডেমিক লাইনে আছে। মাঝেমধ্যেই তাদের মুখে শুনি, শিক্ষকদের গুরুত্ব কমে আসছে দ্রুত। কাজ বাড়ছে, দায়িত্ব বাড়ছে, মাইনে খুব বেশি না হলেও মোটামুটি বাড়ছে, কিন্তু সম্মান কমছে ওভারঅল, গুরুত্বও কমছে। তারপর নন টিচিং ওয়ার্ক আর উল্টো পাল্টা আবদারের ফিরিস্তি তো আছেই। এদিকে যোগ্য শিক্ষকরা হিমশিম খাচ্ছেন অবস্থা সামলাতে। আমার এক বন্ধু তো আমাকে বলল, "এর চেয়ে ভাই বাহুবলি নেতা হলে ভালো হত! আমাদের দেশে জনতার মনোভাব হল, যারা আর কিছু হতে পারে না, তারা টিচার হয়!"কী আর বলি! প্রতি বছর নানা জায়গা থেকে একাধিক সরকারি বেসরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ক্রমে খারাপের দিকে। তারপর কোভিড এসে তো যাকে বলে 'সোনে পে সুহাগা' অবস্থা। ২০২১ সালে জানানো হয়েছিল অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য কমপক্ষে এগারো লক্ষ শিক্ষক দরকার, তা সে সব ডেটায় আর আমল দিচ্ছে কে? এমনিতেও দেশের বহুসংখ্যক স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক, ১৪০০০ টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার হলেও মাত্র ১২ শতাংশ শিক্ষক ট্রেনিং শেষ করে, আর শিক্ষকদের প্রতি সরকারের মনোভাবের কথা আর নতুন করে কী বলব? আমার এক বন্ধু উত্তরাখণ্ডের এক গ্রামে পড়ায়, স্কুল কমিটির সাহায্য না পেয়ে নিজের টাকা খরচ করে ব্ল্যাক বোর্ড, চক ইত্যাদি নিয়ে আসত, গ্রাম পঞ্চায়েত উল্টে ওকেই তলব করে শাসানি দিয়েছিল। নিয়ম নেই। আমি না দিই না দেব, ছাত্রছাত্রীদের পড়া চুলোয় যাবে যাক, কিন্তু তুমি নিজে থেকে সাহায্য করতে পারবে না। ওতে যদি তোমার প্রভাব বেড়ে যায়? তাই নিয়ম নেই! ল্যাও! বং গাই স্টাইলে বলতে ইচ্ছে হয়, এ কেমন নিয়ম!তবে সে একা নয় মোটেও, বেশি সক্রিয় হলে বা ছাত্রছাত্রীদের কথা বেশি ভাবলে আগেও শিক্ষকদের মূল্য চোকাতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে! তবে ভাববেন না এটা শুধু ভারতের সমস্যা, চেহারাটা গোটা বিশ্বে কমবেশি একই। এখান থেকেও বেশি বাড়াবাড়ি আছে অনেক জায়গায়। ভারতের চেয়েও বেশি ঠ্যাঁটা সরকার আছে অনেক দেশে। ওই যে গালিব বলেছিল...রেখতা কে তুম হি উস্তাদ নেহি হো গালিবকেহথে হ্যায় আগলে জমানে মে কোই মির ভি থা...পাউলো ফ্রায়ারের নামটার সঙ্গে পরিচিত নয়, এমন মানুষের সংখ্যা কম। তাঁর কাজ নিয়ে অনেকেই সরব, কিন্তু তাঁর ব্যক্তি জীবন নিয়ে বরং বিশেষ লেখালেখি হয় না। ব্রাজিলের এই শিক্ষাবিদ 'ক্রিটিকাল পেডাগোজি' বা সমালোচনামূলক শিক্ষানীতি সম্পর্কে কী বলেছিলেন, তা জানা যায় 'পেডাগোজি অফ দ্য অপ্রেসড' বইটা পড়লে। যারা জানেন না, তাঁদের জন্য বলি, ক্রিটিকাল পেডাগোজি পদ্ধতিতে প্রধানত শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে একটা ডিসকোর্স গড়ে তোলা হয়। মুখস্থ বিদ্যার শিক্ষানীতিকে বিসর্জন দিয়ে বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে একটা ডায়ালগ স্থাপিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সেজন্য স্কুল ফিস্কুলেরও দরকার নেই, প্রয়োজন হলে মাস্টাররা দল বেঁধে গরীব ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে চলে যেত, গ্রামের অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথা বলে তাদের সামাজিক আর্থিক পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করত। দিনের পর দিন গ্রামে কাটাত, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য আনাজপাতি জোগাড় করত। ছাত্ররাও শুধু মুখে বই নিয়ে বসে না থেকে নানান কাজে ইনভলভ হত, রান্নাবান্না করত, সরাসরি যা ইচ্ছে তাই প্রশ্ন করত গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির নীতি অনুসরণ না করে। আরো অনেক কিছুই আছে, আমি একটা আইডিয়া দিলাম মাত্র।ফ্রায়ারে ছোটবেলায় ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছিলেন। তখন ১৯২৯ সালের মন্দা দীর্ঘায়িত হয়েছে, বাড়িতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা। না খেয়ে স্কুলে যেতেন, ক্লাসে বসে পড়াশোনা প্রায় কিছুই মাথায় ঢুকত না। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতেই যখন ফুটবল খেলতে যেতেন, বেশ চনমনে অনুভব করতেন তিনি। ফ্রায়ারের বিশ্বাস ছিল, ব্যাপারটা শুধুই সংযোগ নয়। পরে তিনি জানিয়েছিলেন, "পড়াশোনায় আগ্রহ কম ছিল না আমার। কিন্ত ক্ষিদের চোটে আমার মাথা ঝিমঝিম করত, তাই পড়া মাথাতেই ঢুকত না।" এই অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়েছিল, শিক্ষা ও আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা বর্গের ছেলেমেয়েরা স্কুলের বদ্ধ পরিবেশে তত সাবলীল হতে পারে না, শেখেও কম। শিক্ষার হার বাড়াতে হলে পড়ানোর পদ্ধতি বদলাতে হবে, ক্লাসরুম বসাতে হবে আনুষাঙ্গিক কাজের সঙ্গে, পড়া হবে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে। শুধু অল্পবয়সীরাই নয়, সকলের জন্যই এই শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করা হলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় বদল আসবে বলে ধারণা ছিল তাঁর। দীর্ঘদিন এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছেন ফ্রায়ারে। ১৯৪৬ সালে যখন প্রথম তাঁকে শ্রমিকদের জন্য তৈরি এক শিক্ষা সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে থেকেই গ্রাউন্ড লেভেলে এই প্রজেক্টকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই তিনি বুঝেছিলেন, সরকার তাঁর কাজকে মোটেও ভালো চোখে দেখছে না। কাগজে কলমে এমন অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয় বটে, কিন্তু হাতেকলমে কাজ করতে গেলেই শুরু হয় ঝামেলা। গরিবদের পড়াশোনা নিয়ে কেউই সিরিয়াস নয়। না সরকার, না সংগঠন, না মাইনে করা শিক্ষক। যদি কেউ নিজে আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে চায়, একের পর এক বাধা আসে। এক সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শিক্ষা আর রাজনীতির মধ্যে গভীর যোগাযোগ আছে। পড়াশোনা, বিশেষ করে সর্বহারা বর্গের পড়াশোনা মানেই বিপ্লবের সূত্রপাত, আর বিপ্লব মানেই বিপর্যয়। তিনি বলেছিলেন, "The trust of the people in the leaders reflects the confidence of the leaders in the people."স্বভাবতই ফ্রায়ারের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাও ছিল, সেটা নিয়ে আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে মোদ্দা কথা হল এরপর প্রায় পনেরো বছর ধরে ফ্রায়ারে ক্রিটিকাল পেডাগোজিকে ব্রাজিলের সমাজে নিয়ে আসার জন্য ছুটোছুটি করেছেন। সে সময় অদ্ভুত এক নিয়ম ছিল ব্রাজিলে, শুধু পড়াশোনা জানা লোকেরাই নির্বাচনে অংশ নিতে পারত। ফলে তৎকালীন সরকার চেয়েছিল, আরো লোকজন শিক্ষিত হোক, কিন্তু শর্ত ছিল অনেক।স্থাপিত নিয়মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন কিছু করতে যাওয়া মানেই ঝামেলা! ফ্রায়ারে এই সময় গোটা লাতিন আমেরিকা ও দুনিয়ার অন্যান্য জায়গার শিক্ষাবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, সর্বত্রই এক অবস্থা। দুর্নীতির ফলে স্কুলের টাকা মার খাচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। নিজে থেকে কোনো উদ্যোগ নিয়েছ কি মরেছ! মজার কথা নয়! ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় শিক্ষকরা বারবার রাজামশাইদের কোপে পড়েছেন, স্টেট মেশিনারিকে কাজে লাগিয়ে তাদের সর্বনাশ করা হয়েছে। মুশকিল হল ভালো শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই পড়াশোনাটাকে সিভিল রাইট বলেই মনে করেন, আর দেশ-কাল-সীমানা নির্বিশেষে সিভিল রাইট অ্যাক্টিভিস্টদের ভাগ্যে কী লেখা থাকে, সেটা তো গত কয়েক বছরের রিপোর্ট ঘাঁটলেই জানা যাবে।১৯৬৪ সাল। কুড়ি বছরের চেষ্টার পর যখন ব্রাজিলে মোটামুটি সরকারের সঙ্গে বনিবনা হয়েছে, দেশ জুড়ে স্টাডি সার্কল খোলা হবে বলে কথা চলছে, তখনই আবার মাথায় বাজ পড়ল ফ্রায়ারের। সামরিক বিপ্লবের ফলে সরকার পড়ে গেল, সরকারের সহযোগী হিসেবে ফ্রায়ারেকে অভিযুক্ত করা হল। আর গরীবদের শিক্ষার জন্য কাজ করছেন মানে অতি অবশ্যই তিনি রেডিকাল কমিউনিস্ট। মিলিটারি হুন্তা সরকার ট্রায়ালে ফ্রায়ারেকে 'International subversive' আর 'a traitor to Christ and the Brazilian People' বলে দাগিয়ে দিল, তারপর তাঁকে নিক্ষেপ করল জেলে। জেলে তাঁর সঙ্গে কী ব্যবহার হয়েছিল সে আর আলাদা করে বলছি না। সত্তর দিন জেলে থাকার পর ব্রাজিল থেকে নির্বাসিত হয়ে ফ্রায়ারে বলিভয়ায় চলে যান। রাজনৈতিক শরনার্থী হিসেবে পাঁচ বছর বলিভিয়াতে থাকাকালীন তিনি 'এজুকেশন অফ দ্য প্র্যাক্টিস অফ ফ্রিডম' লিখে আন্তর্জাতিক স্তরে জনপ্রিয়তা পান, কিন্তু ব্রাজিলে এই বই ব্যান করা হয়। দেশের বাইরে এসেও অবশ্য ফ্রায়ারে খুব আনন্দে ছিলেন না, হাতেকলমে কাজ করতে গিয়ে বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। বলিভিয়াতে ক্লাস ডিভাইড আরো প্রবল, ইন্ডিজেনাসদের শিক্ষার জন্য কোনো কিছু করতে গেলেই তাঁর ওপর পরোয়ানা জারি করা হত, তাই ফ্রায়ারে এই সময়ের বেশিরভাগটাই চিলিতে গিয়ে কাটিয়েছেন। বছর দুয়েক পর 'পেডাগোজি অফ দ্য অপ্রেসড' প্রকাশিত হয়। ততদিনে সারা দুনিয়ার লোক তাঁকে চিনে গিয়েছে। জেনেভা থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় স্পেশাল এডুকেশনল অ্যাডভাইসার হিসেবে কাজ করার জন্য। পরবর্তী দশ বছর হার্ভার্ড সহ পৃথিবীর নানান জায়গায় কাজ করেছেন ফ্রায়ারে। শুধু ভাষণ দেওয়া আর বই লেখা নয়, গ্রাসরুট লেভেল এক্সেকিউশন করে তাঁর বিশ্বাসকে প্রমাণিত করেছেন বারবার। এই সময়ে তাঁকে আবার রেডিকাল এডুকেশনিস্ট ইত্যাদি বলে কটুক্তি করা হয়, তাঁর তৈরি স্কুল আর স্টাডি সার্কল ধ্বংস করা হয়, এমনকি তাঁকে আর তাঁর অনুসরণকারী অন্যান্য শিক্ষকদের প্রাণে মারার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু ফ্রায়ারে কিছুতেই দমেননি, দাঁতে দাঁত চেপে নিজের জেদ বজায় রেখেছেন। দেশ থেকে নির্বাসনের প্রায় পনেরো বছর পর ব্রাজিলের নতুন সরকার তাঁকে ফেরত ডেকে পাঠায়। ১৯৮৮ সালে ওয়ার্কার্স পার্টির সরকার আসার পর তাঁকে সাও পাউলোর শিক্ষামন্ত্রী করা হয়। ১৯৯১ সালে ফ্রায়ারে ইন্সটিটিউট খোলা হয়। নয়ের দশকে এই ইন্স্টিটিউটের কুড়িটারও বেশি শাখা কাজ করত, পরে সারা দুনিয়ায় ক্রিটিকাল পেডাগোজি সম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে যখন ফ্রায়ারে মারা যান, তাঁকে একবাক্যে 'ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট এডুকেশনিস্ট অফ দ্য সেঞ্চুরি' বলা হত। ২০০৯ সালে ব্রাজিলের সরকার তাঁর সঙ্গে করা দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়, পাবলিক অ্যাপোলজির পাশাপাশি ফ্রায়ারের নামে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়!কিন্তু আজ হঠাৎ এসব লেখার দরকার পড়ল কেন? হুট করে ফ্রায়ারেকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখারও কী আছে? কারণ আর কিছুই নয়, ব্রাজিলের বর্তমান পরিস্থিতি। ফ্রায়ারের নামে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছিল, তারা বেশ সুচারু ভাবে কাজকর্ম করছিল। কিন্তু বোলসানেরো সরকার আসার পর সেসব লাটে উঠেছে। শিক্ষকদের খোলাখুলি প্রাণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, মাইনেপত্তর আটকে দেওয়া হচ্ছে, আর কী কী হচ্ছে সে আর কী বলব?কারণ একটাই, ফ্রায়ারে ইন্সটিটিউট এর ছাত্র আর শিক্ষক, এরা প্রত্যেকেই বড় প্রশ্ন করে! বিশেষ করে ল্যান্ডলেস ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন এর বর্তমান আন্দোলন নিয়ে অ্যাকাডেমিক কমিউনিটি সরব।ক্রিটিকাল পেডাগোজির অনুসরণকারী হওয়ার ফলেই হয়তো সরকারের কাজকর্ম নিয়েও এরা 'ক্রিটিকাল'। ফলে রাষ্ট্রপতি মশাই প্রথম থেকেই ক্ষেপে ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন ফ্রায়ারের ভূতকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তাড়াবেনই...to use a flamethrower at the Ministry of Education to get Paulo Freire out of there”.এরপর দুই পক্ষের মধ্যে ক্রমাগত টেনশন চলছে। ব্রাজিলে তো বটেই, ব্রাজিলের বাইরেও এ নিয়ে তুমুল হট্টগোল। কেমব্রিজে ফ্রায়ারের 'স্ট্যাচু অফ রেজিস্ট্যান্স' এর প্রতিমা বসানো নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। সেখানাকার প্রফেসর সুসান রবার্টসন বলেছেন, “Around the world, academic communities are facing challenges to their freedom that they never expected to have to defend. Freire offers a way forward for educators striving to resist this. Everything he talked about: ideas about living, loving, trying to know, being tolerant, being curious – these are resources that enable us to confront those challenges, and to live well with each other and our planet.”তিন দিন আগের কথা। সাও পাউলো সহ ব্রাজিলের একাধিক জায়গায়, যেখানে ফ্রায়ারে ইন্সটিটিউট এর শাখা আছে, সেখানকার রেসিডেন্ট শিক্ষকদের ওপর গুন্ডারা চড়াও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মিডিয়াতে স্বাভাবিকভাবেই কোনো খবর আসেনি, কিন্তু ইন্সটিটিউট এর ছাত্র আর কর্মচারীরা বলছে, অবস্থা মোটেও ভালো নয়। আততায়ীদের বক্তব্য ক্লিয়ার। হয় এসব ক্রিটিকাল পেডাগোজি-ফজি বন্ধ করো, নাহলে কপালে দুঃখ আছে তোমাদের। যা হয় আর কি! দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু এটাই বাস্তব। কিন্তু সত্যি বলত এটাও কিন্তু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ফ্রায়ারে বা ব্রাজিলের আন্দোলন উপলক্ষ্য মাত্র, সারা দুনিয়াতেই শিক্ষকদের সঙ্গে এই হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও হবে।সুতরাং, শিক্ষক বন্ধুরা, তৈরি থাকুন। কোনো না কোনো সময়ে হয়তো এই মানবনির্মিত দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতে পারে। আপনারা যে পথ বেছেছেন, তা বড় সহজ নয়। এইটুকুই বলব আফসোস করবেন না, হতাশও হবেন না। বজায় রাখবেন জেদটুকু। বাকিটা... না বললেও চলে!

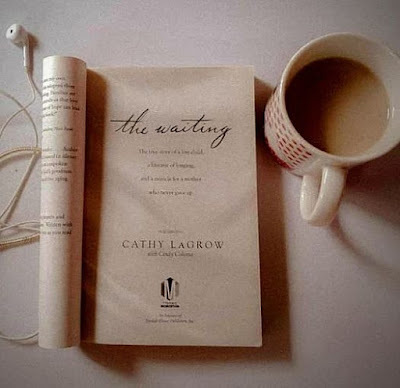

অপেক্ষা

মেয়েটার নাম রুথ লি। ছোটবেলা থেকেই সে জানে তাকে দত্তক নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সে নিয়ে আক্ষেপ করার মতো কিছুই ছিল না। তিন ভাই বাবা মায়ের সান্নিধ্য ও স্নেহে দ্দিব্যি শৈশব কেটেছে, কৈশোর ও যৌবনও অতিক্রম হয়েছে আনন্দে। বিবাহোত্তর জীবনও প্রায় সুখেরই বলা চলে। ছেলেমেয়েগুলো তো এক একটা রত্ন। একজন আর্মিতে কর্নেল, একজন নাসাতে বিজ্ঞানী কাম অ্যাস্ট্রনট... পাঁচ ছেলেমেয়েই যাকে বলে মা বলতে অজ্ঞান! একজন মানুষের জীবনে আর কী চাই? স্বভাবতই এসবের মধ্যে নিজের আসল বাবা বা মায়ের খোঁজ নেওয়ার ইচ্ছে বা প্রয়োজন বোধ করেনি রুথ।গোলমাল বাধল সত্তর পেরোনোর পর। একের পর এক অসুখ, একটা যায় তো অন্যটা জাঁকিয়ে বসে। রীতিমতো প্রাণ নিয়ে টানাটানি। হাসপাতাল আর বাড়ি করতে গিয়ে বৃদ্ধাবস্থায় রুথের নাজেহাল অবস্থা। টেস্টের পর টেস্ট করিয়েও যখন কিছু ফলাফল পাওয়া গেল না, তখন সাদাকোট পরা মুখপোড়া ডাক্টাররা জানালেন, জিনগত সমস্যা হতে পারে। ঠিক করে বুঝতে হলে বাবা মায়ের মেডিকাল রেকর্ড লাগবে। আসল বাবা মায়ের। রুথের মোটে ইচ্ছে নেই। অ্যাডোপশন আইনের কাগজপত্র দত্তক ছেলেমেয়েদের দেখানোর নিয়ম নেই। মেডিকাল প্রয়োজনে আর্জি জানালে দেখানো যেতে পারে বটে, কিন্তু অতশত ঝামেলা করে লাভটা কী? সাতাত্তর বছর বয়স তো হয়েই গেছে। কিন্তু পাঁচ ছেলেমেয়ে একেবারে চেপে ধরল মাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হয় রুথকে মেডিকাল গ্রাউন্ডে পেটিশন ফাইল করতে হল সরকারি অফিসে, যাতে তার অ্যাডোপশনের পেপার পাঠানো হয়। প্রত্যাশা ছিল না, ইচ্ছেও নয়! এলে আসবে! না এলে রুথের বয়ে গেছে! ভারী তো পাঁচপাতার ডকুমেন্ট।এল ঠিকই, কিন্তু যেটা এল, সেটা পাঁচ পাতার ডকুমেন্ট নয়। দুই পাউণ্ডের বিশাল বড় একটা পার্সেলে দুশোটারও বেশি ফাইল...কেস নম্বর ৩৫৯ এর অজস্র দস্তাবেজ, আইনি নথি, ফোটোগ্রাফ আর ছবি এসে হাজির হল রুথের কাছে। আর তার সঙ্গে এল অজস্র চিঠি। চিঠি, যা বছরের পর বছর ধরে এসে জমছে হাউস অফ মার্সির দপ্তরের আর্কাইভে। সব চিঠিই অবশ্য একজনের লেখা। ভদ্রমহিলার নাম মিনকা ডিসব্রাও। রুথের আসল মা। সে সব চিঠি পড়ে অভাবনীয় ঘটনার কথা জানা গেল, ইতিহাসে সেরকম ঘটনা প্রায় নজিরবিহীন। আবহমান অপেক্ষার এক অকথিত কাহিনি, যা হয়তো আরেকটু হলে অজানাই থেকে যেত আমাদের কাছে।সে এক যুগ আগের কথা। ডাচ ইমিগ্র্যান্টরা এসে সাউথ ডাকোটার নানান জায়গায় ডেয়ারি ফার্ম খুলেছে। তবে নতুন দেশের রীতিনীতি আপন করে নিতে পারেনি তারা। ফলে তাদের ছেলেমেয়েরা একটু আড়ালেই থাকে। বেশি কারো সঙ্গে মেশে না, যথাসম্ভব ঝুঠঝামেলা এড়িয়ে চলে। এমন একটা পরিবারেই জন্মেছিল মিনকা। স্কুলের পড়াশোনা বেশিদূর এগোয়নি, ফার্মের কাজে সাহায্য করবে বলে মেয়েকে ছাড়িয়ে আনা হয়েছিল স্কুল থেকে। সারাদিন ওই ফার্মেই কাটে তার, ব্যতিক্রম দুপুরের সময়টুকু। সে সময় সইদের নিয়ে বনের ভিতর ঘুরে বেড়ায় মিনকা। ষোল বছর বয়সে অনেক অবাস্তব স্বপ্ন থাকে, নাগালে না থাকলেও সে সব স্বপ্ন সহজে পিছু ছাড়ে না। হয়তো বা হাতছানি দিয়ে ডাকে সবসময়। মিনকারও ছিল। দুপুরের ওইটুকু সময়ে সেই সব অসম্ভব স্বপ্নের কথাই পরস্পরকে জানাত মিনকারা। একঘেয়ে জীবনের মাঝে প্রাণ খুলে বেঁচে নিত কয়েক ঘণ্টা। তা সেদিনও একই উদ্দেশ্য নিয়ে এক বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। কেউই জানত না, বাড়ি ফেরার পর তাদের নামের পাশে 'রেপ ভিক্টিম' কথাটা জ্বলজ্বল করতে থাকবে।আততায়ীর পরিচয় অজানা, শুধু তার কাউবয় টুপি আর বার বার নিজেকে 'ম্যাক' বলে সম্বোধন করাটাই মনে ছিল মিনকার। তাই মিনকা নিজেও কিছু বলেনি কাউকে। বলবেই বা কী? এমনিতেও তার কথা শোনার ইচ্ছা বা সময় কারোরই নেই। তবে মাসকয়েক যেতে না যেতেই সেই নিয়ম ভাঙল, বাড়ির সকলেরই নজর পড়ল মিনকার দিকে। পড়াই স্বাভাবিক। একজন অবিবাহিতা কিশোরী প্রেগন্যান্ট হলে বাড়ির লোক দূর, পাড়াপড়শি থেকে দুধওয়ালা মাছওয়ালাও নজর দেয়। যাই হোক, মা চেপে ধরতে সব কথাই বলতে হল মিনকাকে। কিন্তু ততদিনে দেরি হয়ে গেছে। অ্যাবর্শন করানো যাবে না।আর কিছু ভাবতে না পেরে মিনকার মা লুথেরান চার্চের শরনাপন্ন হলেন। যদি কোনো দয়ালু এই অজন্মা শিশুর দায়িত্ব নিতে রাজি হয়! প্রায় একশো বছর আগের কথা, সেকালে গির্জার প্রভাব প্রতিপত্তি কম ছিল না। গির্জার 'হাউস অফ মার্সি' সংগঠনের মাধ্যমে একজন সদাশয় ধর্মযাজক ভদ্রলোককে খুঁজে পাওয়া গেল, যিনি মিনকার বাচ্চাকে দত্তক নিতে প্রস্তুত। সতেরো বছরের মেয়েকে কথাটা জানিয়ে দেওয়া হল। মিনকা আজীবন চোখকান বুজে বাড়ির লোকের কথা মেনে এসেছে, এবারও তার অন্যথা হল না।১৯২৯ সালের মে মাসে কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় মিনকা। আইনি খাতায় মেয়ের নাম দিয়েছিল বেটি জেন৷ কিন্তু এ মেয়ের সঙ্গে যে মাতৃত্ত্বের কোনো সম্পর্ক থাকবে না সে কথা সে নিজেও জানত। এই সন্তানের প্রতি মিনকার কোনোরকম ইমোশন নেই, থাকার কথাও নয়। গোটা ডেলিভারির সময় মিনকার চোখের সামনে একটা রাক্ষুসে কাউবয় হ্যাটের ছবি ঘুরঘুর করতে লাগল।কিন্তু প্রথম যখন নবজাত কন্যাকে মিনকার হাতে তুলে দেওয়া হল, সে অবাক হয়ে গেল। মেয়ে কোথায়, এ তো গোলাপি রঙের একটা পুতুল! মোমের মতন ফিনফিনে চামড়া, গোলাপের পাপড়ির মতো ঠোঁট, চুলগুলো যেন রূপোলি তুলো... মিনকার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল। সোনালি কাঁথায় জড়ানো জলজ্যান্ত চোখদুটো যেন তাঁকে ভেতর থেকে ধুইয়ে দিচ্ছে, সেই অবাক চোখের দৃষ্টি তার সমস্ত কষ্ট আর দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছে। অদ্ভুত এক বাঁধন অনুভব করছে মিনকা। কী এই বাঁধন? মা হওয়া? কিন্তু তার মা মাসির তো গন্ডা গন্ডা ছেলেমেয়ে আছে, তাদের তো এমন মনে হয় না! তবে কি প্রেম? প্রেমে পড়লে কি এমন হয়? সহসা মিনকার মনে হল, এই সব ঘটে যাওয়ার আগে যে সমস্ত অসম্ভব স্বপ্ন সে দেখত, সেই স্বপ্নগুলোই এই মেয়ের রূপ ধরে হাজির হয়েছে তার কাছে। বেটি আসলে তার মেয়ে নয়, তার মেয়ে আসলে মিনকা নিজে। এই মেয়েকে নিয়েই সে জীবন কাটিয়ে দেবে! আর তার কিচ্ছু চাই না।কিন্তু তার পরমুহূর্তেই বাস্তব এসে ধাক্কা দিল মিনকার মনে! সে তো বেটিকে কাছে রাখতে পারবে না। তার মেয়েকে নিয়ে যাবে অপরিচিত এক দম্পতি। না না! আঁতকে উঠল মিনকা। সে কিছুতেই বেটিকে কাছছাড়া করবেই না। দরকার পড়লে পালিয়ে যাবে এই জায়গা থেকে। কিন্তু পালিয়েও বা কী করবে সে? একা মেয়ে, সিংগাল মাদার, পড়াশোনা দূর, ভালো করে কথা বলতেও সে পারে না, সে বেটিকে ভালো রাখবে কী করে? যারা বেটিকে দত্তক নেবে বলে ঠিক করেছে, তারা লোক ভালো। পরিচয় না জানলেও মিনকাকে বলা হয়েছে, তাদের কাছে টাকাপয়সাও কম নেই। বেটি ভালো থাকবে। তার কাছে থাকলে কী হবে? সেই তো ফার্মেই বড় হবে, পড়াশোনা করবে না, পরের হুকুম মুখ বুজে শুনতে হবে ছোটবেলা থেকেই... মিনকার জীবন আবার চক্রাকারে অভিনীত হবে বেটির জীবনে। আসলে তো বেটি আর মিনকা একই। হয়তো বেটি ভালো থাকলেই মিনকা ভালো থাকবে।গোটা একমাস ধরে এই সংশয়ে ভুগতে থাকল মিনকা। শেষমেশ কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারল না। এক মাস পর নতুন মা ও বাবার হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দেওয়ার সময় মিনকার মনে হল, কাউবয় হ্যাটটা তাকে কামড়ে গিলে নিল না কেন? এর চেয়ে মরাই কি ভালো ছিল না? জীবনে সে নিজের বলতে কিছুই পায়নি। সব কিছুই অন্যের ব্যবহৃত পণ্য। ওই মেয়ে ছাড়া তার নিজের কিছুই নেই, কিছু হবেও না...সে মেয়েও দূরে চলে গেল? মিনকা নিজেই তাকে দূরে সরিয়ে দিল।দিন কাটে। বেটি নতুন ঘরে গিয়ে রুথ হয়ে গেছে। কিন্তু মিনকা সে কথা জানে না, তার কথা সে ভুলতেও পারে না। সে হাউস অফ মার্সি কে উদ্দেশ্য করে চিঠি লিখে যায়। তারা কি তাকে বেটির খবরাখবর দেবে? কেমন আছে তার সোনার টুকরো মেয়ে? নতুন বাবা মা তাকে কী বলে ডাকে? নতুন বাড়িতে যাওয়ার সময় কি তাকে নতুন জামা কিনে দেওয়া হয়েছিল? নতুন মা কি চোখে কাজল লাগিয়ে দেয় বেটিকে? হাউস অফ মার্সি উত্তর দেয় না, দেওয়ার নিয়মও নেই। কিন্তু মিনকা চিঠি লিখে যায় নিজের মতো! প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে এই চিঠি এসে জড় হতে থাকে হাউস অফ মার্সিতে। বছরের পর বছর ধরে।"তোমরা আমার বেটির কোনো খবর পেলে?""বেটি কি স্কুলে ভর্তি হয়েছে?""মেয়েকে আমার দেখতে কেমন জানো?"তিন মাস পর বেটি ছয় বছরে পড়বে। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার বাবা মারা গিয়েছেন, বেটি আর দাদুকে দেখতে পাবে না।""বেটি কি পড়াশোনায় ভালো? আমার মেয়ে নিশ্চয়ই কলেজে যাবে? জানাবেন প্লিজ!"বলাবাহুল্য, একটা লেখারও উত্তর আসেনি। মিনকা চিঠির পাশাপাশি আরো অনেক কিছু পাঠিয়েছে, তার ও তার পরিবারের ছবি, পোস্টকার্ড, জিনিসপত্র... সে সব বেশিরভাগ হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু চিঠি লেখা অবিরত থেকেছে। তখন, যখন সে শারীরিক ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে; তখনও, যখন অবশেষে তার বিয়ে হয়েছে। তখনও, যখন বিয়ের পর তার মেয়ে হয়েছে। "আমার মেয়ে হয়েছে জানেন! বড় বড় নীল চোখ, চুলও সুন্দর। কিছুটা বেটির মতোই। কিন্তু সত্যি বলতে কী জানেন, বেটি আমার সোনা দিয়ে তৈরি। তার মতো সুন্দর কেউ হয় না।"প্রায় দু দশক পর ১৯৪৭ সালে মিনকা আবার লিখেছে..."দয়া করে বেটির খবর পেলে জানাবেন। আমি।অপেক্ষায় আছি। আমি অপেক্ষা করব। অপেক্ষা করব!"এই তার শেষ চিঠি। এর পর হাউস অফ মার্সিতে আর চিঠি আসেনি, কিন্তু মিনকা অপেক্ষা করে গেছে। পাশাপাশি অন্যান্য জায়গা থেকে মেয়ের অ্যাডোপ্টাশন পেপার পাওয়ার বহুবার চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু জানতে পারেনি কিছুই। তার মেয়ে বেটি যে আজ রুথ লি, সেইটুকুও কেউ জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি তাকে। প্রতি বছর বেটির জন্মদিনের দিন তার কাছে থাকা মেয়ের জন্মানোর একমাত্র ফোটোগ্রাফ নিয়ে বসে থাকে সে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে মেয়ের মঙ্গলের জন্য।এই ঘটনার বহু বছর পর যখন সাতাত্তর বছর বয়সী বেটি ওরফে রুথ লি যখন উইস্কনসিনে কেস ফাইল সহ চিঠিগুলো পড়তে শুরু করল, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। স্তম্ভিত হয়ে রুথ দেখল, তার আসল মা প্রায় অনন্তকাল ধরে তার অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু সেটা হবে কী করে? হিসেব মতো তার যদি ৭৭ হয়, মিনকার বয়স তো নব্বই পার করে গেছে! সে কি আর বেঁচে আছে? তাও একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে ব্যাপারটা ছেলেমেয়েদের জানাল রুথ। তারপর ইয়েলো পেজ নিয়ে মিনকা ডাসব্রাউয়ের নাম খুঁজতে বসল। Minka Disbrow. Birthdate: November 10, 1911. Age: 94 yearsএই নামটা পাওয়ার পর অবশ্য রুথের সাহস হয়নি ফোনটা করার। অ্যাস্ট্রনট ছেলেকে ফোনটা দিয়ে দুরুদুরু বুকে অপেক্ষা করে রইল সে। ফোন বাজল। অপর প্রান্তে এক বৃদ্ধা ফোন তুললেন। রুথ লির কথা শুনে ফোন রেখে দিচ্ছিলেন, কিন্তু ছেলে তাঁকে ফোন না কাটার অনুরোধ করে কথা চালিয়ে গেলেন। রুথ অবশ্য কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। সে স্থাণুবৎ বসেছিল ছেলের সামনে। এমন সময় ছেলে তার দিকে রিসিভার বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "কথা বলো মা!""কে?""তোমার মা! আসল মা! সারাজীবন ধরে উনি তার মেয়ের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। বেটি জেন...মানে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। "রুথ কাঁপাকাঁপা হাতে ফোন তুলে বললেন, "আমি... আমি তোমার বেটি জেন!"কী কথা হয়েছিল তা আর কারোরই মনে নেই। কিন্তু এই ফোন কলের দু মাস পর মা মেয়ের দেখা হয়েছিল। একজন সাতাত্তর, অন্যজন চুরানব্বই। মিনকা রুথের সাদাচুলে হাত বুলিয়ে পরম বিস্ময়ে বলেছিলেন, "আমার মেয়েটা বুড়ি হয়ে গেল কী করে?এরপর কী হয়েছিল সে সব বলা অবান্তর। শুধু এইটুকুই বলি, এই অসামান্য ঘটনা নিয়ে ক্যাথি লার্গো 'দ্য ওয়েটিং' বলে একটা বই লিখেছেন, ইচ্ছে হলে সেটা পড়ে নিতে পারেন। আর কিছু না হোক, এইটুকু বিশ্বাস জন্মাবে, যে 'মিরাকল' বলে জিনিসটা দুনিয়ায় আজও ঘটে।

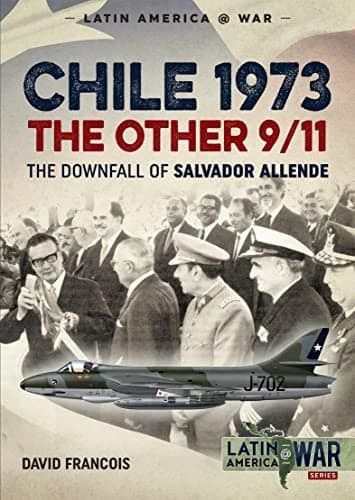

দ্য আদার ৯/১১

পরশু এগারোই সেপ্টেম্বর গিয়েছে। আমরা যারা সাত আর আটের দশকের পর (বা হয়তো তার আগেও যারা জন্মেছেন) জন্মেছি, তাঁদের অনেকের কাছেই এই দিনটার স্মৃতি মানে ২০০১ সালের সেই বুকে কাঁপ ধরানো ঘটনা। তখন সদ্য বাড়িতে টিভি এসেছে! কিন্তু এখনকার মতো চটজলদি ব্রেকিং নিউজ পাওয়া যেত না, টুইটার ট্রেন্ডও ছিল না, ফলে আমরা খবরটা জেনেছিলাম বেশ কয়েক ঘন্টা পর। সেই প্লেন উড়ে আসা আর তাসের পাতার মতো ধ্বসে পড়া দুটো বিল্ডিং...এই সন্ত্রাসী আক্রমণ আর চারটে টেররিস্ট অ্যাটাক থেকে কীভাবে আলাদা তখন বুঝিনি, কিন্তু ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ভেঙে পড়ার দৃশ্যটা জীবনের মতো মনে গেঁথে গিয়েছিল। আমরা কে কীভাবে প্রথম ৯/১১ এর সেই ফুটেজ দেখেছিলাম সেটা হয়তো আজ অনেকের স্পষ্টত মনে নেই, কিন্তু সাত সমুদ্দুর তেরো নদী দূরের সেই ঘটনা আমাদের সেই বয়সেও ভিতর থেকে নড়িয়ে দিয়েছিল, এই সত্যিটা অস্বীকার করার উপায়ও নেই। এখন অবশ্য ৯/১১ নিয়ে আমরা গাদাগাদা সিনেমা ও সিরিজ দেখে ফেলেছি, নন-ফিকশন বইফইও পড়েছেন অনেকেই। এই ঘটনার পারিপার্শ্বিক ও পরিণাম নিয়ে অনেক কিছুই আজ জানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও, একুশ বছর পরেও যে সত্যিটা সম্ভবত অনেকেই জানেন না, সেটা হল এই যে...এই ৯/১১ এর ঘটনার সূত্রপাত আসলে অন্য এক ৯/১১ এর ঘটনা দিয়ে। সে ঘটনা ঘটেছিল আরো আঠাশ বছর আগে....১৯৭৩ সালের এগারোই সেপ্টেম্বর। সেই দিনে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনাও ঠিক একইভাবে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল, বহু মানুষের মনে, তাদের জীবন বদলে গিয়েছিল বরাবরের মতো। সাল তারিখ আলাদা বটে, কিন্তু সার্ভাইভার ও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে গল্পটা এক। ঠিক কতটা এক, রজার বারবাকের এই ক'টা লাইন পড়লেই সেটা বোঝা যাবে।On the morning of September 11, I watched aircraft flying overhead. Minutes later I heard explosions and saw fireballs of smoke fill the sky. As a result of these attacks thousands died, including two good friends.ইতিহাসে ঢুকতে গেলে পাছে ফেসবুক পোস্ট এক লক্ষ শব্দের বই হয়ে যায়, তাই সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানানোর চেষ্টা করছি।১৯৭০ সালে সালভাদর আইয়েন্দে নির্বাচনে জয়ী হয়ে চিলির রাষ্ট্রপতি পদে আসীন হন। লাতিন আমেরিকার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ এক নজিরবিহীন ঘটনা, কারণ আইয়েন্দে মোটামুটি বিত্তবান হলেও সোনার কাঠি মুখে নিয়ে জন্মাননি, সাধারণ সমাজকর্মী থেকে শুরু করে বামপন্থী রাজনীতির আইকন হয়ে উঠতে তাঁকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। পার্ফেক্ট নেতা তিনি ছিলেন না ঠিকই, দোষত্রুটিও ছিল কম নয়, তবে দেশের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর সততা ও 'ভিশন' জনতাকে আশার আলো দেখিয়েছিল।মুশকিল হল আমেরিকার কাছে এই ঘটনা ছিল প্রায় চক্ষুশূলের সমান। তখন আমেরিকা আর রাশিয়ার মাঝে জোর স্নায়ুযুদ্ধ চলছে, তারপর ভিয়েতনামেও ঠিক তরজুত করতে পারছে না আমেরিকার সেনাবাহিনী। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি প্রথম থেকেই ভয়ে ভয়ে ছিলেন চিলিকে নিয়ে। সালভাদর আইয়েন্দের মতো হিউম্যানিটারিয়ান নেতার হাতে সত্তা এলে চিলি ধীরে ধীরে বামপন্থী রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে বসবে, কয়েক বছর পর হয়তো কিউবা আর সোভিয়েত ইউনিয়ন এর মতো তারাও আমেরিকার বাড়া ভাতে ছাই দিতে প্রস্তুত থাকবে। বলাবাহুল্য, এই ভয় ছিল অমূলক, কারণ আর যাই হোক, আইয়েন্দে সমসাময়িক বামপন্থী রাষ্ট্রনায়কদের মতো সশস্ত্র বিপ্লব করে নেতা হননি, নির্বাচনীয় গণতন্ত্রে তাঁর আস্থাও ছিল। চিলিতে সক্রিয় ডেমোক্রেসির দীর্ঘ লেগাসি আছে, ফলে সান টিয়াগো কোনোদিনই মস্কো হয়ে উঠত না। কিন্তু তখন আর ওইসব ভাবছে কে? রাষ্ট্রপতি নিক্সনের পাশাপাশি সেক্রেটারি অফ স্টেট হেনরি কিসিংগরও মনস্থির করে ফেলেছিলেন, আইয়েন্দেকে গদিতে থাকতে দেওয়া বিপজ্জনক। ফলে দাবার চাল সাজানো হল নিঁখুতভাবে। সিআইএ কে কাজে লাগিয়ে আইয়েন্দের বিরোধী ও সেনাবাহিনীর জেনারেল অগাস্তো পিনোচের বিপ্লবী দলকে অস্ত্র ও অর্থের সাপ্লাই দেওয়াচলতে লাগল, পিনোচের কানে প্রয়োজনীয় ফুসমন্তরও দেওয়া হল পাশাপাশি। তিয়াত্তর সাল আসতে আসতে আইয়েন্দের বিরুদ্ধে মিলিটারি ক্যুপের সমস্ত পরিকল্পনা খাড়া করে দেওয়া হয়েছিল। তবে গোটা ব্যাপারটাই করা হল অসম্ভব সতর্কতায়, (আমেরিকা অন্য দেশের অন্তরীণ মামলায় মাথা গলায় না সে তো সবাই জানে। হুঁ হুঁ বাবা)সিআইএ-এর নাম যাতে না জড়ায় সে নিয়ে প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন হেনরি কিসিংগর।এইখানে বলে রাখা দরকার যে এই কিসিংগর বাবু মার্কিন রাজনীতির এক অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র৷ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ইনি পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিলেন, লাতিন আমেরিকার একাধিক দেশে যুদ্ধ বাধানোর পেছনেও কিসিংগরের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল, আবার অন্যদিকে ইনিই ভিয়েতনাম যুদ্ধে সিজফায়ার করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন, দরকারে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্ক বহাল করতেও পেছপা হননি। বিক্ষোভ ও বিতর্ককে তুড়ি মেরে উড়িয়ে কিসিংগর এমন ভাবে সামনে এগিয়ে গিয়েছেন, যেন 'হাউস অফ কার্ডস'-এর ফ্র্যাঙ্ক আন্ডারউড। এমনকি তাঁকে নোবেল পিস প্রাইজও দেওয়া হয়েছিল। সে অন্য গল্প।যাই হোক, আইয়েন্দেকে গদিচ্যুত করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখকেই। চিলিয়ান মিলিটারির পক্ষ থেকে যখন আক্রমণ শুরু হয়, আইয়েন্দেকে পালাতে বলা হয়েছিল। তিনি পালাননি। এদিকে সাধারণ মানুষ এই কাণ্ড দেখে এমন বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল যে বলার নয়! দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে মিলিটারি ক্যুপ হলে সাধারণত জনতার একাংশের প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকে, কিন্তু এখানে মনে হচ্ছিল মিলিটারিরা জনতাকেও দোষী মনে করছে আইয়েন্দেকে ভোট দেওয়ার জন্য। মিলিটারির পক্ষ থেকে তাদের বন্ধক করে রাখা হয়েছিল নানা জায়গায়, বাচ্চাদেরও ছাড়া হয়নি। গোটা শহরে বোমাবাজি আর গুলিগোলা চলছে, লড়াকু প্লেন উড়ে যাচ্ছে প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেসের উদ্দেশে, দেশের অন্যান্য জায়গাতেও প্রায় একই অবস্থা।আইয়েন্দের সরকার এই ঝড় সামলাতে পারার মতো অবস্থায় ছিল না। সরকার পড়ে যায়, আর সালভাদর আইয়েন্দেকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই পিনোচে চিলির স্বৈরশাসক হয়ে বসেন। তাঁর নির্দেশে তাঁর বিরোধীদের কচুকাটা করা হয় সারা দেশ জুড়ে। পিনোচের এই স্বৈরাচার বজায় থেকেছে কয়েক দশক জুড়ে। হাজার হাজার লেখক, শিল্পী, সমাজকর্মী ও সাধারণ মানুষকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল এ সময়, তাঁদের মধ্যে জনপ্রিয় লেখিকা ইসাবেলে আইয়েন্দেও ছিলেন।সিআইএ আর কিসিংগর অবশ্য খোশমেজাজে ছিলেন। তারা যা চেয়েছিলেন, তাই হয়েছে। এই দেশে আর বামপন্থীরা কব্জা করতে পারবে না, শত্রুতা করার লোকও পাওয়া যাবে না। বেচারা সিআইএ জানত না, তারা খাল কেটে কুমিরকে ডেকে এনেছেন। এই কুমির এইবার তাদেরকেই তেড়ে আসবে। অবশ্য এই কাজে সিআইএ-এর সুপ্রিমেসিকে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। খাল কেটে কুমির আনায় তারা বেস্ট।জেনারেল পিনোচে কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু বিরোধীদের মোটেও পছন্দ করতেন না তিনি, তা সে দেশে হোক অথবা বিদেশে। তাই বিরোধীদের দমন করার জন্য তিনি চিলিয়ান সিক্রেট পুলিশ এর গঠন করেছিলেন। এই সিক্রেট পুলিশ ছিল জার্মানির গেস্টাপোর মতোই, কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল আরো বিস্তৃত। চিলিয়ান সিক্রেট পুলিশের আভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক শুধু দেশ নয়, গোটা দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়াও ভাড়াটে গুণ্ডাদের নিয়ে বিভিন্ন গোপন সংগঠন তৈরি করেছিল তারা, যারা অর্থের বিনিময়ে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে অপারেশন চালাত। পরবর্তী কালে অন্যান্য দেশের মিলিটারি ডিক্টেটররাও এদের সাহায্য নিতে থাকে। (ওই অমুক দেশে অমুক রাজনেতা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলছে, মার ব্যাটাকে! লেঠেলদের খবর দে দিকি! মোটামুটি এই অ্যাটিটিউড) মজার কথা হল সিআইএ এই সিক্রেট অরগ্যানাইজেশনদের প্রথম থেকেই মদদ দিয়ে এসেছে, ডেথ স্কোয়াডদের টাকা দিয়ে পুষেছে, লাতিন আমেরিকার নানা দেশে অনৈতিক ভাবে গঠিন 'হুন্তা' সরকারের প্রতিও নিক্সন-কিসিংগর জুটি প্রথম থেকেই 'সফট' ছিল। খেলা ঘুরল তখন, যখন ১৯৭৬ সালের ২৬-এ সেপ্টেম্বর খোদ ওয়াশিংটনে হামলা করে বসল চিলি সিক্রেট পুলিশের ডেনা এজেন্টরা। হোয়াইট হাউস থেকে কয়েক ব্লক দূরে একটা গাড়িতে ভীষণ বিষ্ফোরণ হল, মারা গেলেন জনপ্রিয় নেতা ওরল্যান্দো লাতেলিয়ার আর রনি মফিট। এরা দুজনেই জেনারেল পিনোচের তীব্র আলোচক ছিলেন, আন্তর্জাতিক ফোরামে বেশ কয়েকবার পিনোচের কর্মপদ্ধতির গুষ্টি উদ্ধার করে ছেড়েছিলেন আগে। স্বভাবতই সন্দেহের তার ঘুরল চিলির দিকে। আমেরিকার একটা ভালো দিক হল, যতই ডেমোক্রেটিক সিস্টেমে কোরাপশন থাক না কেন, ডেমোক্রেটিক ফ্রেমওয়ার্ক ব্যাপারটা অসম্ভব মজবুত। ইনভেস্টিগেশন একবার শুরু হলে রাজা মন্ত্রী কোটাল, সবার বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ে। এইবারও তার অন্যথা হল না। জানা গেল এই বিষ্ফোরণের পিছনে হাত আছে ইন্টারন্যাশনাল টেরারিস্ট অর্গ্যানাইজেশন অপারেশন কন্ডরের। ইন্টারন্যাশনাল টেরারিস্ট অর্গ্যানাইজেশন?সেটা আবার কী বস্তু? পঞ্চাশ বছর আগের কথা, তখন এরকম সন্ত্রাসী সংগঠন সম্পর্কে কেউ বিশেষ কিছু জানত না। তদন্ত এগোলে জানা গেল এই কন্ডর জ্যাঠারা আর কেউ নয়, পিনোচের চিলিয়ান সিক্রেট পুলিশের হাতে গড়ে ওঠা সেই নেটওয়ার্ক, যাদের পলিটিকাল অপোনেন্টদের খতম করার জন্য ব্যবহার করা হত। ক্রমে তারা স্বাধীন সংগঠন হয়ে চিলি থেকে বলিভিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা হয়ে গোটা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এমনকি আমেরিকা, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য আর এশিয়াতেও পরিধি বিস্তার করেছে। আরো জানা গেল যে এদের সঙ্গে সিআইএ এর বেশ কিছু ট্রাঞ্জ্যাকশন হয়েছে আগে, সে সবের প্রমাণও আছে। ব্যস! আর যায় কোথায়! সাপের নিশ্বাস ঘাড়ে পড়তেই সকলের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। কিসিংগর নিজে অসম্ভব ধড়িবাজ ছিলেন, তিনি অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে বেঁচে গেলেন এ যাত্রায়। কিন্তু মুশকিলে পড়ে গেল হোয়াইট হাউস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সেনেট কমিটির সামনে যা হোক করে মান ইজ্জত বাঁচানো হল বটে, কিন্তু সিআইএ-এর হাত থেকে ব্যাপারটার পুরো কন্ট্রোল সরিয়ে নেওয়া হল। সে নিয়ে খবরের কাগজে লাফালাফি চলল কয়েকদিন। এদিকে অপারেশন কন্ডরের রোগ এজেন্টরা সারা দুনিয়ায় গিয়ে নাম ভাঁড়িয়ে নিজস্ব সংগঠন খুলে বসল। ক্রমে তাদের কথা সবাই ভুলেই গেল।সময় কাটতে লাগল। আটের দশকের শেষের দিক। তখন আমেরিকা আফগানিস্তান নিয়ে পড়েছে। সোভিয়েতদের উৎখাত করতে লোকাল মিলিশিয়া আর মুজাহিদিনদের অস্ত্র আর ট্রেনিং দিয়ে পুষছে। উদ্দেশ্য সোভিয়েত সমর্থিত সরকারকে সরিয়ে একটা পাপেট গভার্নমেন্ট বসানো। ঠিক যে কাজটা তারা একসময় চিলিতে করেছিল। এইসময়েই এক ছোকরা এসে সে যুদ্ধে ঢুকে পড়ল, ভবিষ্যতে যাকে লোকে ওসামা বিন লাদেন বলে চিনবে। এই গোটা আশি আর নব্বইয়ে আমেরিকার প্রসাশনিক ব্যর্থতা আর সিআইএ এর বোকামি কীভাবে দুনিয়া জুড়ে ইসলামিক মিলিটেন্সিকে জন্ম দিয়েছিল সেটা আজ সবাই জানে, যেটা জানে না সেটা হল আল কায়দা যখন মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে প্রভাব বিস্তার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে কয়েকজন মানুষ। আলাদা করে তাদের পরিচয় জানা যায়নি তখন, কিন্তু এরা প্রত্যেকেই সিআইএ আর আমেরিকার প্রভাবশালী নেতাদের সম্পর্কে ছিলেন, তারা ধীরে ধীরে অর্থ ও পলিটিকাল অ্যাসাসিনেশনের বিনিময়ে বিন লাদেনের নেটওয়ার্ক তৈরি করতে থাকেন। ১৯৯৫ সালে যখন বুশ আর ক্লিন্টন পরস্পরকে দোষারোপ করছেন, তখন বিন লাদেন চুপিচুপি আমেরিকা সহ গোটা দুনিয়ার ইন্টেলিজেন্সকে বোকা বানানোর পরিকল্পনা করে চলেছেন। এর ছয় বছর পর ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয় আর গোটা দুনিয়ার স্বরূপই পাল্টে যায় বরাবরের মতো। একদিকে যুদ্ধ, সন্ত্রাস আর রাজনীতি চলতে থাকে, একদিকে আবছা হয়ে আসা সূত্রগুলো নিয়ে ইনভেস্টিগেশন চলতে থাকে সরকারি বেসরকারি মহলে।২০০১ সালের ৯/১১ এর ঘটনার প্রায় বছর দশেক পর পোক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়, আমেরিকায় আল কায়দার মাটি শক্ত করার কাজটা প্রধানত করা হয়েছিল অপারেশন কন্ডারের এজেন্টদের মাধ্যমেই। এদের মধ্যে অনেকেই আসলে পিনোচে সরকারের চিলিয়ান সিক্রেট পুলিশের সেই সমস্ত আধিকারিক, যারা গোপনে সিআইএ-এর সঙ্গে ষড় করে একের পর এক অপারেশন করেছে সে যুগে। নিকারাগুয়া থেকে মেক্সিকো, প্যারাগুয়ে থেকে প্যারিস, সর্বত্র এদের কাজে লাগানো হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ওয়াশিংটনের সেই ঘটনার পর তারা অনেকেই গা ঢাকা দিয়েছিল, কিন্তু তলায় তলায় সক্রিয় ছিল ঠিকই। সন্ত্রাসী সংগঠনের পরিভাষা ততদিনে বদলে গিয়েছে, বদলে গিয়েছে অস্ত্র ও অর্থের প্রয়োজনও। পুরোনো কন্ট্যাক্টকে কাজে লাগিয়ে অপারেশন কন্ডারের অনেকেই ততদিনে হাই এন্ড বিজনেসম্যান হয়ে উঠেছে, গোটা দুনিয়ায় রেজিম চেঞ্জের জন্য তাদের মদদ নেওয়া হয়, তাছাড়া নার্কোটিক্স, অস্ত্র আর অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহের বেআইনি ব্যবসাও তাদের হাতের মুঠোয়। ফলে বিন লাদেনকে বিশেষ কিছু করতেও হয়নি। এই সংক্রান্ত ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্টস আগেও বেশ কয়েকবার সামনে এসেছিল, কিন্তু তখনও ৯/১১ এর ঘটনাটা হয়নি। কিন্তু ২০০৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে উইকিলিকস সহ অন্যান্য হুইসলব্লোয়াররা সিআইএ আর হোয়াইট হাউস প্রসাশনের হাজার হাজার ডকুমেন্টস লিক করেছে, তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ২০০১ সালের ৯/১১ এর ঘটনার ভিত তৈরি হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ৯/১১ এর ঘটনা থেকেই। গার্ডিয়ান আর নিউইয়র্ক টাইমস বাদেও অনেক বিশ্বাসযোগ্য সংবাদপত্রে ইন ডেপথ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, বইও লেখা হয়েছে একাধিক। ওই যে বলে, হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেল্ফ। সরকার ও সংগঠন একই ভুল করে যায় বার বার, আর তার মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষকে। ১৯৭৩ সালের সেই ঘটনার ফলে চিলিতে যে রিপ্রেশন শুরু হয়েছিল, তাতে তিন হাজারের বেশি মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। অসংখ্য মানুষ নিঁখোজ হয়েছেন, আর দেশছাড়া যে কত লক্ষ মানুষ হয়েছেন তার ঠিকঠাক তথ্য কারো কাছেই নেই। আর ৯/১১ এর সময় কতজন মারা গিয়েছেন সেটা তো সকলেই জানে। এখানেই শেষ নয়, এই ঘটনার পরিণামস্বরূপ যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, সে কথাও মনে রাখতে হবে। সত্যি বলতে ২০০১ সালে ৯/১১ এর পর যত যুদ্ধ হয়েছে, সবগুলোর তার কোথাও না কোথাও গিয়ে এই দুটো ঘটনার সঙ্গে জড়িত। কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় না, কারো কিছু আসেযায়ও না। আমরা একই ভুল বারবার করব বলে তৈরি হয়েই আছি।যাই হোক, এ ব্যাপারে আরো বিশদে জানতে হলে এই বইটা পড়তে পারেন।Chile 1973. The Other 9/11: The Downfall of Salvador AllendeDavid Francoisপ্রকাশক- হেলিওন অ্যান্ড কোম্পানি

লাভ ইন দ্য এয়ার

প্রেম জিনিসটা আপনাদের কেমন লাগে? দারুণ লাগে... না পুরোটাই ন্যাকামি বলে মনে হয়? কার কার মনে হয়, প্রেমের গল্প পড়ার চেয়ে রহস্য উপন্যাস পড়া ঢের ভালো? দিব্যি একটা ঘোরালো সংকেত ফংকেত থাকবে, মারকাটারি স্মার্ট গোয়েন্দা থাকবে, সঙ্গে গুপ্তধর উদ্ধার বা গুপ্তচরবৃত্তির ফোড়নও থাকবে একটু, রোমাঞ্চে গা শিরশির করে উঠবে একেবারে! কিন্তু এই গল্পে যদি একখান প্রেম কাহিনি ঢুকে যায়? তাহলে? কতজন অ্যাপ্রুভ করবেন? আর কতজন নাক সিঁটকে ভাববেন, "ফের এসব আনরিয়েলিস্টিক ব্যাপার স্যাপার?"প্রেম ব্যাপারটাই আনরিয়ালিস্টিক... কী বলেন? কেউ কেউ আবার মানবেন না। লাভ ক্যান ওয়ার্ক ইন মিস্টেরিয়াস ওয়েজ, বাট ইট রিয়ালি ওয়ার্ক্স ইউ নো! ইন রিয়াল লাইফ। বড্ড ভুলভাল বকছি তো? ঠিক হ্যায়, এইবার না হয় গল্পে আসি। গল্প অবশ্য নয়, বিলকুল সত্যি ঘটনা। তবে ঘটনাটাকে ঠিক কোন জনরাতে ফেলতে চান, সেটা আমি আপনাদের ওপরেই ছেড়ে দিলাম। তা আমাদের গল্পের প্রধান নায়ক (নায়িকা বলা কি সেক্সিস্ট হবে? কাহিনির প্রোটাগনিস্ট তো ইনিই বটেক) হলেন সিন্থিয়া রিগস। তা সিন্থিয়া হলেন একজন নামকরা রহস্য রোমাঞ্চ লেখিকা। (তাঁর সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্রের নাম হল ভিক্টোরিয়া ট্রাম্বেল। বিরানব্বই বছরের এই বৃদ্ধা মনেপ্রাণে নিজেকে কুড়ির ছুঁড়ি ভাবেন এবং তাঁর উইনইয়ার্ডে ঘটিত রহস্যের সমাধান করে থাকেন মিস মার্পেলের সমান দক্ষতায়।) তবে সিন্থিয়া লালমোহনবাবুর মতো ক্যাবলাকান্ত নয় মোটেও, বরং ব্যক্তিজীবনে তিনি প্রায় ফেলুদার কাছাকাছি। তাঁর বায়ো দেখলে চোখ কপালে তুলতে হয়। কিন্তু রেজিউমেতে হাত দেওয়ার আগে বরং তাঁর বসবাসের জায়গাটার কথাই বলা যাক। সিন্থিয়া থাকেন আমেরিকার বিলকুল পূর্ব প্রান্তে, নিউইয়র্ক থেকে সে জায়গায় দূরত্ব প্রায় কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু জায়গাটা ডাঙায় নয়, জলে। আজ্ঞে! ওয়েস্ট সালসবারি বলে এক চিলতে এক দ্বীপ, সে দ্বীপের মার্থাস আইল্যান্ডে তাঁর পৈতৃক বাড়ি, সেখানে থাকার পাশাপাশি একটা বেড অ্যান্ড ব্রেকফাস্টও চালান সিন্থিয়া। নিজেকে বলেন উইনইয়ার্ড উম্যান। বোঝাই যায়, তাঁর চরিত্রও আসলে তাঁরই আদলে তৈরি, কারণ দুজনের বয়সও প্রায় এক। এত জনপ্রিয় লেখিকা হয়ে বয়সকালে এই প্রত্যন্ত দ্বীপে থাকার কী দরকার... এ প্রশ্ন করলে বৃদ্ধা সিন্থিয়া চোখ বুজে হাসেন, এবং হাসতেই থাকেন। অবশ্য হাসারই কথা! দরকারের কথা ভেবে তিনি জীবনে কোন কাজটাই বা করেছেন?সিন্থিয়ার চরিত্রে প্রথম থেকেই দুরন্তপনা ঝিলিক দেখেছিলেন তাঁর বাবা মা। মা প্রিন্টমেকার ছিলেন, বাবা ছিলেন কবি। রিগস পরিবার সেই চোদ্দ পুরুষ থেকে আইল্যান্ডর্স, মানে ওয়েস্ট সালসবারি দ্বীপেই তাঁদের বাড়িঘর, জমিজমা ছিল। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও যথেষ্ট স্বাধীনতা পেয়ে নিজের মতো করে বড় হত। কিন্তু সিন্থিয়ার মতো জীবন আগে কারো হয়েছে বলে জানা নেই। এই মেয়ে ছোটবেলা থেকে যেমন চঞ্চল, তেমন বুদ্ধিমান। স্কুলের পাট মিটিয়ে যখন সে কলেজে পা দিল, তাঁর নানা বিষয়ে আগ্রহ। জিওলজিতে ডিগ্রি পেয়েও সে গতানুগতিক লাইনে পা বাড়াল না, বরং জয়েন করে বসল ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক। সেখানেই শেষ নয়, নানান বিষয়ে পড়াশোনা আর লেখালিখি করার সুবাদে স্মিথসোনিয়ান ইন্সটিটিউট থেকে ডাক আসে, আন্টার্কটিকায় একটা প্রজেক্টে যেতে হবে। তা সিন্থিয়া একপায়ে খাড়া।দক্ষিণ মেরু তো নিমিত্ত মাত্র, সিন্থিয়া কোথায় না দিন কাটিয়েছেন আর কোন কাজ না করেছেন? মহাকাশ বিজ্ঞানীদের কাজে সাহায্য করেছেন, সরকারি আমলাদের কান ধরে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিখিয়েছেন, আমেরিকার পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটে পাবলিক রিলেশন অফিসারের চাকরি করেছেন, ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যারিন ল্যাবে কাজ করতে গিয়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের স্টাডি করেছেন। একের পর এক অভাবনীয় অ্যাডভেঞ্চারে যুক্ত হয়েছেন সিন্থিয়া, কিন্তু নতুন জিনিস শেখার আগ্রহ কখনও হারাননি। আন্টার্কটিকায় দু মাস ধরে প্রজেক্ট চালানোর সময় ম্যারিন নেভিগশন শিখেছিলেন, সরকারি কাজ করার ফাঁকে ক্রিপ্টোগ্রাফি শিখেছেন। দরকারে অদরকারে সেই বিদ্যা কাজেও লাগিয়েছেন।সমুদ্রবিজ্ঞান কাজে এসেছে বোট চার্টরিংয়ের দায়িত্ব নিতে গিয়ে। ভাবতে পারেন, ভদ্রমহিলা এই কাজ চলাকালীন বারো বছর একটা চল্লিশ ফুটের হাউসবোটে কাটিয়েছিলেন।এইসব অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে প্রেম নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় বিশেষ ছিল না, আগ্রহও ছিল না সিন্থিয়ার। হ্যাঁ, ক্ষণিকের দুর্বলতায় পড়ে একটা সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন, বিয়েও হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ পাঁচটা সন্তানের মা হওয়া সত্ত্বেও প্রেম যে ছিল না সে সম্পর্কে, সেটা সিন্থিয়া নিজে খোলামেলা ভাবে স্বীকার করেছেন পরে। ছেলেমেয়েদের মুখ চেয়ে প্রথমে কিছু করতে পারেননি, কিন্তু পঁচিশ বছর পর সেই অসুখী বিয়েতে বিচ্ছেদ টেনে তিনি ঠিক করেই ফেলেছিলেন, প্রেমের মতো ফালতু জিনিস দুনিয়ায় নেই। এই সম্পর্কে না জড়ালে আরো কত কত অ্যাডভেঞ্চার করা যেত জীবনে।শেষ জীবনে এসে তিনি ঠিক করেন, এইবার বই লেখা যাক। তবে বই লেখা মানে নাম কে ওয়াস্তে লেখা নয়, সিন্থিয়া যা করেন মনপ্রাণ ঢেলে করেন, ফলে সিন্থিয়া সোজা ভর্তি হলেন ক্রিয়েটিভ রাইটিং প্রোগ্রামে। ছয় মাস পর দেখা গেল, তাঁর শিক্ষকরা তাঁর কাছ থেকে পরামর্শ নিচ্ছেন। শুধু সহজাত লেখার হাত দেখে নয়, তাঁর প্যাশন দেখে। সিন্থিয়া ছয় মাসে ডিটেকটিভ লিটারেচার গুলে খেয়েছেন প্রায়, এক একজন লেখকের রাইটিং স্টাইল বিশ্লেষণ করে নোট বানিয়েছেন, রহস্য রোমাঞ্চ জনরার ভুগোল ইতিহাস সব আত্মস্থ করে ফেলেছেন। প্রথম যখন নিজে উপন্যাসের খসড়া লিখলেন, সবাই তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। যাই হোক, কয়েক বছরের মধ্যেই সিন্থিয়া লেখালিখির জগতে নাম করে ফেললেন। সবাই জেনে গেল, অমুক দ্বীপে আশি বছরের বেশি বয়সের এক দিদা থাকে, সে তুখোড় গোয়েন্দা কাহিনি লেখে। সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু গোলমাল বাধল ২০১২ সালের শেষ দিকে। সিন্থিয়ার ঠিকানায় একটা চিঠি এসে উপস্থিত হল। তাতে কিছুই নেই, কয়েকখান ছাড়াছাড়া অক্ষর, সেই অক্ষরের মাথামুণ্ডু নেই। তাহলে? এমন আজগুবি জিনিস পাঠানোর মতলব কী? ফ্যানমেল হোক বা হুমকি চিঠি, যাকে পাঠানো হয়েছে সে বুঝতে না পারলে লাভটা কী? তা সিন্থিয়া লেখালিখি আর বি অ্যান্ড বি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, চেনা কারো চিঠি নয় বলে প্রথমে মনযোগ দিয়ে দেখেননি। কাজকম্মো মিটতে যখন তিনি না পড়া চিঠিগুলো নিয়ে বসলেন, তখন সেই চিঠিও বেরিয়ে পড়ল। সেই অদ্ভুত চিঠি। তুলোটে কাগজে লেখা কিছু অক্ষর, যার কোনো মানেই নেই। আর কেউ হলে পাগলের প্রলাপ ভেবে ফেলে দিত, কিন্তু সিন্থিয়া আর চারজনের মতো নন। তিনি ভুঁরু কুঁচকে সেই লেখার দিকে তাকিয়ে রইলেন, ধীরে ধীরে তাঁর চোখের দৃষ্টি নরম হয়ে এল। একসময় তিনি চিঠিটা তুলে বুকের কাছে ধরলেন, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ও মাই লাভ!" তাঁর চোখের সামনে তখন ষাট বছর আগের কিছু স্মৃতি ঘোরাফেরা করে চলেছে।ছেলেটার নাম ছিল হাওয়ার্ড। হাওয়ার্ড অ্যাটেবেরি। তুখোড় বুদ্ধিমান, তেমনই উপস্থিত বুদ্ধি। ক্যালিফোর্নিয়া ম্যারিন ল্যাবে কাজ করার সময় আশেপাশের ভোঁতা লোকজনদের দেখে যখন যুবতী সিন্থিয়া ক্রমে কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন, তখন হাওয়ার্ডের সঙ্গে দেখা। আলাপ যে কখন বন্ধুত্ত্বে পরিণত হল, সিন্থিয়া বুঝতেও পারেননি। দুজনে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিত নানা বিষয় নিয়ে, আবার পিএনপিসিও করত ডিপার্টমেন্ট এর মোটাবুদ্ধি লোকজনের। কিন্তু সামনাসামনি তো আর করা যায় না, তাই দুজনে কোডে বাক্য চালাচালি করত। হাওয়ার্ড আর সিন্থিয়া, দুজনেই হেঁয়ালিতে সিদ্ধহস্ত ছিল, নিজস্ব গোপন কোডে কথোপকথন করাটা প্রায় নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের কাছে। সিন্থিয়ার স্পষ্ট মনে আছে, অদ্ভুত মায়াভরা চোখ ছিল ছেলেটার, কিন্তু আর পাঁচজনের মতো কিন্তু তাঁর প্রেমে পড়েননি সিন্থিয়া। নিজে প্রেম প্রস্তাব পেলেও অবশ্য হেসে উড়িয়ে দিতেন সে সময়ে। হাওয়ার্ড অবশ্য কোনোদিন তেমন কিছু করেনি, একটা কফি ডেটের জন্যও জিজ্ঞেস করেনি। তারপর সময়ের নিয়মে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, হাওয়ার্ডের কথা আর মনেও ছিল না।আজ ষাট বছর পর, সেই হাওয়ার্ডের হাতের লেখায় পাওয়া খাপছাড়া অক্ষর দেখতে পেলেন সিন্থিয়া। আর অক্ষরের ঊর্ধ্বে গিয়ে দেখতে পেলেন অতীত জীবনের সেই কোড, যা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে। আর কেউই বুঝবে না, কিন্তু এই কোডের অর্থ সিন্থিয়া ঠিকই বুঝবেন। হাওয়ার্ড লিখেছে..."আই হ্যাভ নেভার স্টপড লাভিং ইউ!"ফ্যান মেল বা হুমকি চিঠি নয়, এক লাইনের একটা প্রেমপত্র। লাভ লেটার। এমন প্রেম, যা কিনা সামনাসামনি এক্সপ্রেস করার সাহস হাওয়ার্ডের ছিল না। যে প্রেমের কথা জানাতে ছেলেটা সারাজীবন লাগিয়ে দিল। ষাট বছর ধরে এই না বলা প্রেম বুকে নিয়ে ঘুরছে ছেলেটা! প্রেম! এই সেই প্রেম, যা কিনা সিন্থিয়া দু' চক্ষে দেখতে পারেন না। সিন্থিয়ার চোখ থেকে জল গড়াতে লাগল। এত প্রেম আসে কোত্থেকে? হাওয়ার্ড! কী করলে তুমি?এই প্রেমের কথাটা ভুলে যেতে পারলে না? হতচ্ছাড়া এ-ই প্রেম! আশি কাটিয়ে ফেলা সিন্থিয়ার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তিনি বুঝলেন, তিনি নিজেও প্রেমে পড়েছেন। আর নিস্তার নেই। বয়সকালের প্রেম নয়, এ যেন কৈশোরের উদ্দাম প্রেম। সিন্থিয়া রিগস, তুমি একেবারে উত্থালপাত্থাল প্রেমে পড়েছ, আর পড়েছ বেঘোরে...তাহলে এইবার?সিন্থিয়া গোয়েন্দা গল্প লেখেন, হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। গোয়েন্দাগিরি করে হাওয়ার্ডের ঠিকানা জোগাড় করলেন একসময়, ইয়াবড় এক চিঠিও লিখে ফেললেন। উত্তরও এল হাওয়ার্ডের তরফ থেকে। আবার চিঠি চালাচালি শুরু হল দুজনায়। ফেলে আসা জীবনের কথা। হাওয়ার্ড এর স্ত্রী অনেক আগেই মারা গিয়েছেন, ছেলে আছে। সিন্থিয়ার স্বামী থেকেও নেই, তাঁর মেয়ে কবিতা লেখে। সেই কবিতা শোনানোর নাম করেই পদ্য দেওয়া নেওয়া শুরু হল। বাদ গেল না কোড ওয়ার্ড আর ক্রিপ্টোগ্রাফিও। আবার শুরু হল প্রেম অপ্রেমের সংকেত বিনিময়। বছরখানেক পর সত্যিই যখন দুজনের দেখা হল, দুজনের মুখেই হাসিকান্নার আলোছায়া। হাওয়ার্ড হেসে বললেন, "আমি জানতাম, তুমি গোয়েন্দা গল্প লিখলে নাম করবে! ইওর কোডস ওয়্যার টু গুড!"সিন্থিয়ার বিস্মিত চোখের সামনে হাওয়ার্ড খুলে ফেললেন এক তোরঙ্গ। সিন্থিয়ার লেখা প্রতিটা কোড সেখানে যত্ন করে রেখে দিয়েছেন বৃদ্ধ হাওয়ার্ড। মনে মনে হয়তো তিনি জানতেন, তাঁর না বলা প্রেমের অনুভূতিগুলো ওই হলদেটে হয়ে আসা কাগজে গচ্ছিত আছে চিরকালের জন্য। এ-ও তো এক রহস্য। যার সমাধান করতে হলে গোয়েন্দাকে খবর পাঠাতে হবে। খবরটা পাঠিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কেস নিজেই সলভ হয়ে গেছে।সেই বছরেই বিয়ে হয়েছিল ডক্টর হাওয়ার্ড অ্যাটেবরি আর সিন্থিয়া রিগসের। কয়েক বছর একসঙ্গে কাটানোর পর হাওয়ার্ড বিদায় নিয়েছেন। সিন্থিয়া আজও পুরোদমে জীবনের অ্যাডভেঞ্চারে মেতে আছেন। শুধু প্রেম সম্পর্কে মতামত বদলে গিয়েছে এই গোয়েন্দা লেখিকার। আচমকা কী বদলে গেল? এই কথা তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "I'm always looking for wonderful mysteries and this seemed to be best one. Love is the greatest mystery in many ways. And You know, love is a also a great place to spend the rest of your life.

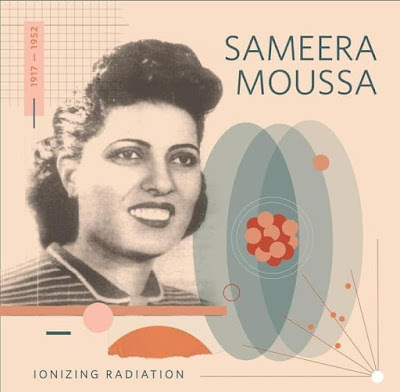

সমীরা মুসা-- এক উজ্জ্বল নক্ষত্র

সকাল ন'টা। ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন। একটা জরুরি কনফারেন্সে যেতে হবে তাঁকে। গাড়ি আগেই বলা আছে, কিন্তু শেষ মুহুর্তে এমন দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পারছেন না তিনি! যাই হোক, দেরি হলেও ড্রাইভার এল। গাড়িতে উঠে বসলেন ভদ্রলোক। ফাইল খুলে বের করলেন বক্তৃতার খসড়া। জরুরি পয়েন্টগুলো দেখে নিচ্ছেন। বহু বছরের পরিশ্রম আছে এই গবেষণার পেছনে। সাফল্য আজ হাতছানি দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তার জন্য অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিতে হয়েছে তাঁকে, পেরিয়ে আসতে হয়েছে অনেকটা পথ। কিন্তু অতীতের কথা ভুলে যাওয়াই ভালো। যদি সব ঠিকঠাক হয়, তাহলে কয়েকমাসের মধ্যেই প্রোপোজাল অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে, কাজও শুরু হবে পুরোদমে। সাফল্য আর ব্যর্থতার দোলাচল থেকে বেরিয়ে এসে এইবার একটু স্বস্তিতে কাজ করতে পারবেন তিনি। দেশে ফিরে গিয়ে দেশের মানুষের জন্য কাজ করবেন, এর চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে? পরিবারকেও একটু বেশি সময় দেওয়া যাবে এতদিনে।ভদ্রলোকের ভাবনায় ছেদ পড়ল, কারণ গাড়ি আচমকা গাড়ি পথ ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় নেমে গিয়েছে। প্রচন্ড ঝাঁকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে সামনের খাদের দিকে। আরে আরে! ব্রেক ফেল হয়ে গেল নাকি? আসন্ন দুর্ঘটনার আশংকায় বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল মুহুর্তে। এরইমধ্যে তিনি দেখলেন, গাড়ির চালক এক ধাক্কায় দরজা খুলে বাইরে গড়িয়ে পড়ল। মরিয়া হয়ে তিনিও দরজা খুলতে গেলেন, কিন্তু দরজা লক। লাথি মারতে মারতেই তিনি দেখলেন গাড়িটা গড়াতে গড়াতে খাদে পড়তে শুরু করেছে। খুব বড়জোর পনেরো সেকেন্ড, তারই মধ্যে প্রায় চল্লিশ ফুট নিচে গিয়ে পড়ল গাড়িটা। ভয়ংকর বিষ্ফোরণ হল একটা। আগুন জ্বলতে শুরু করল গাড়িতে। ভদ্রলোকের নিথর দেহের চাপেই হয়তো শেষমেশ ভেঙে পড়া দরজাটা খুলে গেল, কিন্তু তখন আর তার প্রয়োজন নেই।গল্প শেষ। কী হল, কেন হল, সেটা এইটুকু শুনে ইন্টারপ্রেট করা যাবে কি? সম্ভবত না। আচ্ছা, কয়েকটা ক্লু দেওয়া যাক!১) ধরা যাক, এই ভদ্রলোক একজন সায়েন্টিস্ট। খুব নামকরা নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট। এবং তিনি সম্প্রতি এক যুগান্তকারী গবেষণায় সাফল্য পেয়েছেন!কিছু বোঝা গেল? আমি বাজি রেখে বলতে পারি, অনেকের মনেই একটা হালকা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু এখনও ঠিক দানা বাঁধছে না ব্যাপারটা। আচ্ছা, আরেকটা ক্লু দেওয়া যাক। ২) ভদ্রলোক ইরানের বাসিন্দা। মানে, তাঁর মাতৃভূমি ইরান। কাজটা শেষ করে তিনি দেশে ফিরে গিয়ে থিতু হতে চেয়েছিলেন।এই তো! সবাই হাত তুলেছেন এবার। সকলের মুখ উজ্জ্বল। একে একে আসুন! সবাই মিলে চেঁচালে বুঝতে পারব কী করে? হ্যাঁ, বলুন! আপনি বলুন। আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? মুখ তো চকচক করছে। আর এই দুই ভদ্রলোকের মুখেও তেরছা হাসি যে!"মোসাদ! মোসাদ!""ইয়েস! ইরানের নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট তো, ও মোসাদ ছাড়া কেউ নয়। এসব অ্যাসাসিনেশন ওদের কাছে ছেলেখেলা। মোসাদের মতো তুখোড় ইন্টেলিজেন্স সারা দুনিয়ায় নেই।""মোসাদ ছাড়া কে হবে? আমাদের দেশেও এমন একটা ইন্টেলিজেন্স দরকার।""ইরানের নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্টদের গুপ্তহত্যা করবে, এমন বুকের পাটা আর কারো কাছে নেই! ইজরায়েলের মতো দেশ হয় না। বাঘের বাচ্চা সব! ঘরে ঢুকে মেরে আসে।""মোসাদ! হাহাহা! ডেফিনিটলি মোসাদ! আই লাভ দেম। "হ্যাঁ, বুঝেছি স্যার। মোসাদই বটে! ফুল মার্কস চান যদি, নিয়ে নিন। কিন্তু সত্যি বলতে স্যার, আপনাদের এই গেসওয়ার্ক যে সঠিক হবে, সেটা আমি গেস আগেই করে রেখেছিলাম। সন্দেহ নেই, মোসাদ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি। কিন্তু কথা হল, আপনারা এ নিয়ে এত উত্তেজিত কেন? এই অপারেশন এর পিছনের কাহিনি কি আপনি জানেন? অবশ্যই জানেন না। কাজেই এই সিদ্ধান্তকে ঠিক বা ভুল প্রতিপন্ন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শুধুমাত্র পারসেপশনের ওপর নির্ভর করে মোসাদকে ছাড় দিলে হবে? ইরানের একজন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক মারা গেল, সেটাও তো ঘটনা! কী বললেন? ভদ্রলোক সম্ভবত বোমা বানানোর প্ল্যান করছিলেন? ইরান আর আরব কান্ট্রিজের সন্ত্রাসী দলগুলোকে ঠেকিয়ে রাখতেই ওরা এ কাজ করে? কয়েক শতাব্দী ধরে ইহদিদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে, মোসাদ তার জবাব দিচ্ছে? বদলা নিচ্ছে।দুঃখিত স্যার! এগুলো শুধুই কথা! মানে কথার কথা! যুক্তি ফুক্তি নেই, প্রমাণ ফ্রমাণ ও পাবে না কেউ। কিছু কথা পঁচিশ পঞ্চাশ বছর আগে প্রাসঙ্গিক ছিল ঠিকই, কিন্তু এখন আর নেই। হ্যাঁ, ইহুদিদের ওপর প্রচুর অত্যাচার হয়েছে, সে কথা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। ইজরায়েল আর আরবদের মধ্যে চিরকালীন দ্বন্দ আর সংগ্রামের ইতিহাসও কারো অজানা নেই। এ কথাও ঠিক যে ইজরায়েলকে বিশ্বশক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে মোসাদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না, যেভাবে আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের পেছনে সি আই এ-এর মাথা কাজ করে যায়, কিন্তু তাতে তাদের সব কাজটা ঠিক বলে চালানো যায় না। একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ভক্ত হওয়া আর রাজনীতিতে ব্যক্তিপূজা করা প্রায় একই। মোসাদ হোক বা র, জার্মান হোক বা জর্ডান, সমসাময়িক জিওপলিটিক্সে প্রত্যেকে পাওয়ার গেমসে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে কাজ করে। নীতিগতভাবে তাদের কারো কোনো আদর্শ তো নেইই, উল্টে এসব ইন্টেলিজেন্স এর অদূরদর্শিতা আর গোঁয়ার্তুমির মাশুল দিতে সার্বিকভাবে আমাদের অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছে। মুশকিল হল সরকার ও জনতার একাংশ চিরকালই সামরিক শক্তি আর গুপ্তচরবৃত্তিতে জড়িয়ে থাকা এজেন্টদের তোল্লাই দিয়ে থাকে, ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও অধিকাংশ এজেন্সিকে সেভাবে জবাবদিহি করতে হয় না। এর ফলে ভালো থ্রিলার আর ওয়েব সিরিজ হয় ঠিকই, কিন্তু ক্ষতি হয় মানব সমাজের। সিক্রেট ইন্টেলিজেন্সদের ভুলভাল অপারেশনের ফলে ইদানীংকালে যে ধরনের কোলাট্রল ড্যামেজ হয়েছে, সে সব সাধারণ মানুষের চিন্তার বাইরে। মানবাধিকারের প্রশ্ন চুলোয় যাক; সে সব নিয়ে কিছু বললে আজকাল আবার বিশেষ বিশেষ বিশেষণে চিহ্নিত করার রেওয়াজ হয়েছে, কিন্তু শুধু গোদা প্রফিট লসের নিরিখে দেখতে গেলেও এই ধরনের আনরেস্ট্রিক্টেড আর আনরেগুলেটেড ইন্টেলিজেন্স অপারেশন যে পরিমাণ ড্যামেজ করেছে, তার কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না। অনেক সময় সরকার আগে থেকে কিছুই জানে না, মাঝপথে গোলমাল হলে তারাও বেকায়দায় পড়ে যায় রীতিমতো। ইতিহাসে চোখ বুলোলে দেখা যাবে, ইজরায়েল সরকার মোসাদকে নিয়ে একেবারে নাজেহাল হয়ে আছে। না পারে ওগরাতে, না পারে গিলতে। নিরাপত্তার কথা ভাবলে মোসাদের কথাই মনে পড়ে অবশ্য, কিন্তু তাদের নিরংকুশ সত্তাকে সামাল দিতে জেরুসালেম প্রসাশনের প্রায় হিমশিম অবস্থা। সিনবেত কর্তার কথায় বিশ্বাস করতে হলে ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য একটা ব্লান্ডার ব্রিগেড তৈরি করতে হয়েছে, উল্টো দিকে মোসাদের লোকজন আবার সরকারকে দুষছে। তবে মোসাদকে একা দোষ দিলে চলবে না। কমবেশি একই অবস্থা সব দেশের সংগঠনের। কিন্তু দোষ করলেও স্বীকার করার চল নেই, তাই সরাসরি দোষারোপও করা যায় না।ওপরের ঘটনার কথাই ধরা যাক। আরব বৈজ্ঞানিকদের রুখতে বা তাঁদের সরিয়ে শত্রুদেশকে আঘাত পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচুর অপারেশন করা হয়েছে, কিন্তু ফর্ম্যালি একটারও দায়িত্ব নেয়নি মোসাদ। কিন্তু আপনাদের মতো সারা দুনিয়ার লোকেরাই সন্দেহ করেছে, এই কাজগুলো কাদের? মাঝেমধ্যে অন্যান্য ইন্টেলিজেন্সরাও সময়ে অসময়ে প্রমাণ দিয়েছেন এহেন অ্যাসাসিনেশন অ্যাটেম্পটের, কিন্তু মোটের ওপর জবাবদিহি করতে হয়নি কাউকেই। যাকগে! সত্যি বলতে এসব নিয়ে লেখা আসল উদ্দেশ্য ছিল না। আসল উদ্দেশ্য ছিল এমন এক বিজ্ঞানীর কথা জানানো, যিনি সম্ভবত প্রাণ দিয়েছেন শুধুমাত্র এইজন্য, কারণ তিনি বিশেষ এক দেশের নাগরিক ছিলেন। তাঁর সারাজীবনের শিক্ষা, পরিশ্রম, গবেষণা, স্বপ্ন সব মিথ্যা, বৈজ্ঞানিক ও মানুষ হিসেবে সমাজে তাঁর অবদানও সত্যি নয়, সত্যি শুধুমাত্র তাঁর পাসপোর্টে লেখা দেশের নাম। সে দেশ শত্রুদের।মেয়েটির নাম সামীরা। সামীরা মুসা। ১৯১৭ সালে কায়রোয় জন্মেছিল সে। তখন দেশে ঘার্বিয়া সরকার, গোটা মিশরের সভ্যতা সংস্কৃতি একটা পুনর্জাগরণ এর মধ্যে দিয়ে চলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের অবস্থা কাহিল, সাধারণ মানুষ চেনা গণ্ডির বাইরে জীবনের মানে খুঁজছে। কয়েক বছর দমচাপা হয়ে থাকার পর আবার অভিযান শুরু হয়েছে একে একে। মীরা যখন বাচ্চা মেয়ে, তখন আচমকা তুতানখামেনের কবর আবিষ্কৃত হয়। সেই নিয়ে পৃথিবী জুড়ে তুমুল উত্তেজনা, সারা দুনিয়ার আর্কিওলজিস্টরা কায়রোয় এসে ভিড় করছে। মমির অভিশাপ আর ফারাও রহস্য নিয়ে ট্যাবলয়েডের গরমাগরম খবর; আজ সিনেমা কাল ফ্যাশন শো পরশু নাটক চলছে, টুরিস্টের সংখ্যা হুহু করে বাড়ছে। খবরের কাগজে সে সব ছবিও প্রকাশিত হচ্ছে। অনেকেরই ধারণা, আদ্যিকালের ধ্যানধারণা ছেড়ে মিশর এইবার আধুনিকা হতে চলেছে। রেনেসাঁস ইয়ার্স এর এই ধারণা সম্পূর্ণ ভাবে ভুল নয় ঠিকই, কিন্তু ভেতরে ভেতরে খুব একটা বদল মোটেও আসেনি। রাজনীতি বা সমাজ সংস্কার তো দূর, স্বাস্থ্য আর পড়াশুনা নিয়েও কারো মাথাব্যাথা নেই। আর মহিলাদের পরিস্থিতি তো বলার নয়। একজন মেয়ে স্কুলে গেলে হল, কুটকাচালি শুরু হয়ে যায়। ভোট দেওয়ার অধিকারও তাদের নেই। তবে পরিবর্তনের নিনাদও বাজছিল। ১৯১৯ আর ১৯২০ সালেই সাধারণ নির্বাচনে মহিলাদের অংশীদারিত্ব নিয়ে বিশাল আন্দোলন হয়, এমন আন্দোলন আগে কেউ দেখেনি। হুদা সারাওয়ি এই জন আন্দোলন এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর অটোবায়োগ্রাফি Harem Years: The Memoirs of an Egyptian feminist পড়লে এই নিয়ে বিষদ জানা যাবে।তা যাই হোক, সামীরার বাবা হাজি মুসা আলি বেশ ব্যতিক্রমী ও উদার মানসিকতার মানুষ ছিলেন। যতদূর জানা যায়, হুদা সারাওয়ির বক্তৃতা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়েছিল, মেয়েদের রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখাও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি প্রথম থেকেই ভেবেছিলেন, মেয়েকে আর চারজনের মতো করে রাখবেন না। স্ত্রীকে জানিয়েই রেখেছিলেন সে কথা। মেয়েকে স্কুলে পড়াবেন, কলেজেও পাঠাবেন, মেয়ে আগ্রহী হলে তাকে সক্রিয় রাজনীতি করতেও উৎসাহ দেবেন। সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল। কিন্তু সে সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত পরিকল্পনাই একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, এক লহমার মধ্যে হাজি মুসা আলির পৃথিবী উজাড় হয়ে গেল। ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন তাঁর স্ত্রী, সামীরার আম্মি। কিছু করার ছিল না। প্রায় একশো বছর আগের কথা, মিশরের মতো দেশে কর্কটরোগ সম্পর্কে কারো কোনো ধারণাই ছিল না। হাজি মুসা আলি পুরোপুরি ভেঙে পড়লেন। এইবার ছেলেমেয়েকে নিয়ে তিনি কী করবেন? সামীরার বয়স এতটাই কম যে ক্যান্সার তো দূর, মরে যাওয়া ব্যাপারটাই সে বোঝে না। সবাই তাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করে, কিন্তু সামীরা বারবার মাকে খুঁজে বেড়ায়। হাজিসাহেবের কাছে এসে ঘ্যানঘ্যান করে। তা একদিন হাজিসাহেব ধৈর্য হারিয়ে মেয়েকে ধমক দিলেন। কড়া গলায় জানিয়ে দিলেন, আম্মিকে 'ক্যান্সার' নামের এক রাক্ষস খেয়ে ফেলেছে। সে আর ফিরবে না। 'আর রাক্ষসটা? তাকে কেউ কিছু বলবে না? সিন্দবাদের মতো তাঁকে যুদ্ধে হারাবে না কেউ?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাচ্চা মেয়েটি প্রশ্ন করেছিল। হাজি মুসা আলি মুখ ঢেকে বলেছিলেন, ওই রাক্ষসের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করে না বেটি। ক্যান্সারকে কেউ হারাতে পারে না। হাজিসাহেব তখনও জানতেন না, অজান্তেই তিনি মেয়ের জীবনপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন সেইদিনই।উদারমনস্ক বাবার সাহচর্য সামীরাকে অশিক্ষিত হয়ে থাকতে দেয়নি। শোক কাটিয়ে উঠে হাজি মুসা আলি কায়রোয় এসে থিতু হয়েছিলেন, মেয়েকে স্কুলেও ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে যে ঠিক কতটা বুদ্ধিমান, সে সম্পর্কে তাঁর নিজেরও কোনো ধারণা ছিল না। প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারি স্কুলে আসতে আসতে সামীরা স্কুলে প্রায় চাইল্ড প্রডিজির সম্মান পেয়ে গেল। অংক আর বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য আগ্রহ, এছাড়া আছে অদম্য উৎসাহ আর উদ্যম কল্পনাশক্তি। নিজেই ছুটোছুটি করে নানান বিষয়ে বই জোগাড় করে, সে সব পড়ে নোট বানায়, ষোল বছর বয়সে সে অ্যালজেব্রা নিয়ে একটা গোটা বই লিখে ফেলল।হাজিসাহেবকে জানানো হল, তাঁর মেয়ের মধ্যে একটা সহজাত বৈজ্ঞানিক প্রতিভার খোঁজ পেয়েছেন অনেকেই, পরীক্ষার অসামান্য কৃতিত্ব তো কিছুই নয়। শুধু একটাই দোষ, সামীরা বড্ড বেশি পড়াশোনা করে। ওইটুকু মেয়ে, কাল বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, এখনই তো আনন্দ করার সময়! সারাক্ষণ গোমড়ামুখো হয়ে গাব্দাগোবদা বইয়ের পিছনে লুকিয়ে থাকতে আছে?হাজিসাহেব কোনো প্রতিক্রিয়া জানালেন না, শুধু একদিন মিন্ট টি খাওয়ার সময়ে সামীরাকে আলগা করে বললেন, "সবসময় এত গোমড়া হয়ে থাকিস কেন? পড়াশোনা তো করবিই, কিন্তু অত চাপ নিস কেন? মনে হয় যুদ্ধ করছিস!"সামীরা মৃদুহেসে বলেছিল, "কাউকে তো যুদ্ধটা শুরু করতেই হবে আব্বু!"সামীরা কী বলতে চাইছেন, সেটা ধরতে কয়েক মুহুর্ত সময় নিয়েছিলেন হাজিসাহেব। তারপর চমকে উঠেছিলেন ভীষণভাবে। রুদ্ধস্বরে তিনি বলেছিলেন, "অল দিস ইয়ার্স..."সামীরা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে জানিয়েছিল, 'অলওয়েজ!"জানি, এটা হ্যারি পটারের গল্প নয়। বাপ মেয়ে এইভাবে কথা বলেনি নিশ্চিত, কিন্তু ডাম্বেলডোর আর স্নেপের এই কথোপকথন দেওয়ার একমাত্র কারণ, ব্যাপারটার গুরুত্ব বোঝানো। সেইদিন রাত্রে মেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর তার পড়ার ঘরে গিয়েছিলেন হাজিসাহেব। বিস্ফারিত চোখে দেখেছিলেন, বছরের পর বছর ধরে ক্যান্সার সম্পর্কিত নথিপত্র সংগ্রহ করছে সামীরা। মেডিকাল রিসার্চ, জার্নাল, কেস স্টাডি, ওসুধপত্র, আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে দিস্তে দিস্তে কাগজ... কী নেই? এক একটা লেখা প্রায় পাঁচ ছয় বছর আগের, তখন সামিরার বয়স এগারো বারোর কাছাকাছি। হাজিসাহেব মেয়েকে কিছুই বলেননি সেদিন, শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।অ্যাকাডেমিক ব্রিলিয়ান্স কিছু কিছু পথ সহজ করে দেয়। যে দেশে মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারটাই অপ্রয়োজনীয় বলে ধরা হত, সেখানে সামীরা কায়রো ইউনিভার্সিটিতে একবারে চান্স পেলেন। তাও যে সে নয়, তাঁর সাব্জেক্ট ছিল রেডিওলজি। কেন এই মেয়ে সব ছেড়ে রেডিওলজি নিতে গেল, সেটা এইটুকু পড়ে যে কেউ বলে দেবেন। সামীরা জানত, ক্যান্সারের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য রেডিওলজিই অন্যতম পন্থা হতে চলেছে। ফেলিক্স ব্লচ আর এডোয়ার্ড পার্সেলের মতো অনেকেই যে আমেরিকায় আর ইউরোপে এন এম আর বা নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স নিয়ে কাজ করছেন, সে কথাও সামীরা আগেই জেনেছিল। কায়রো ইউনিভার্সিটিতে তখন আলি মুশার্ফা বলে এক ডিন এসেছিলেন। সামীরাকে প্রথমে তিনি খুব একটা গুরুত্ব দেননি, যদিও মেয়ে হয়ে সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেশন পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার সুবাদে অনেকেই সামীরাকে চিনে গিয়েছিল। মুশার্ফার টনক নড়ল, যখন তিনি সামীরাকে প্র্যাক্টিকাল ক্লাসে দেখলেন! সদ্য ভর্তি হওয়ার একটা মেয়ে যে রেডিওলজির জটিলতম বিষয় নিয়ে এমন প্রশ্ন করতে পারে আর নিজে সে নিয়ে ব্যাখা দিতে পারেন, সেটা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। পরবর্তী সময় মেন্টর হিসেবে আলি মুশার্ফা সামীরাকে বারবার সাহায্য করেছেন, বহুবার তাঁকে উদ্ধার করে এনেছেন আনুষাঙ্গিক ঝামেলা ঝঞ্জাট থেকে। সামীরা অবশ্য তাঁকে নালিশ করার কোনো সুযোগ দেননি। প্রথমে ব্যাচালার্স, তারপর মাস্টার্স, তার ওপর পড়াতে পড়াতেই অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসর হিসেবে ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা... ব্রিটিশ সরকার পরিচালিত কোনো ইউনিভার্সিটিত সেকালে যা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার ছিল, বিশেষ করে একজন আরব মেয়ের পক্ষে। কিন্তু সামীরা কিছুতেই হার মানেননি। পিএইচডি করার সময় তাঁকে বিদেশে পাঠানো হয় নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন নিয়ে গবেষণা করার জন্য। মাত্র দু বছরের মধ্যে সামীরা তাঁর থিসিস সাবমিট করে, এই বিষয়ের প্রেক্ষিতে যা প্রায় এক যুগান্তকারী ঘটনা। আরেকটু বিশদে বলা যাক। আসলে বিদেশে কাটানো এই সময়টুকুকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিল সামীরা। এক্সটেন্সিভ রিসার্চ তো করেইছে, সঙ্গে গোটা দুনিয়ার ভৌতবিজ্ঞানী আর পরমাণু বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কোলাবরেট করে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এনেছে। ভুলে গেলে চলবে না, সামীরা সে সময় শুধুই একজন ছাত্রী, সরকারের কমিশনড সায়েন্টিস্ট বা ইনভেন্টর নয়। কিন্তু তাও সামীরার কাজ সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। যে ব্যাপারটা সামীরাকে আর চারজনের থেকে আলাদা করে তুলেছিল, সেটা হল তাঁর নিষ্ঠা৷ বাইশ তেইশ বছর বয়সী এই মেয়ের স্বপনে-শয়নে একটাই কথা ঘুরত, নিউক্লিয়ার রেডিয়েশনকে কাজে লাগিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা খুঁজে বের করা, আর সেই চিকিৎসাকে সকলের নাগালে নিয়ে আসা। বিভিন্ন ধাতুর ওপর আয়োনাইজিং এক্স রে রেডিয়েশন করে ফ্র্যাগমেন্টেশন করার যে জটিল ফর্মুলা সামীরা আবিষ্কার করেছিল, তাতে আমেরিকা আর ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা জাস্ট হাঁ হয়ে গিয়েছিল। এ তো প্রায় অসাধ্যসাধন! এই আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হবে তাই নয়, প্রয়োজনে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে পরমাণু বোমাও তৈরি করা যায়। ভুলে গেলে চলবে না, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেক দেশই পরমাণু বোমা নিয়ে গবেষণা করছে, কিন্তু এহেন গবেষণা রীতিমতো ব্যয়সাধ্য। সামীরার পদ্ধতি কাজে লাগালে বরং কাজটা ভবিষ্যতে অনেক সহজে হতে পারে। কিন্তু মুশকিল হল, সামীরা তাঁর আবিষ্কারকে ওয়েপেনাইজ করতে প্রথম থেকেই নারাজ ছিল। ১৯৪০ এর দশকের মাঝামাঝি সে সারা দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকদের একটা ছাদের তলায় নিয়ে এল, গঠন করল Atomic Energy for Peace conference. তখন তাঁর বয়স তিরিশও হয়নি। সামীরার এই উদ্যোগে আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরাও সাড়া দিয়েছিলেন। ১৯৪৫ সালে আমেরিকা যে কাজ করেছে, তা যেন ভবিষ্যতে কখনও না হয়! নিউক্লিয়ার রিসার্চ হবে, কিন্তু তাঁর কাজ হবে মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা, বোমা তৈরি নয়।আশ্চর্যের ব্যাপার হল, সারা দুনিয়ার সরকার যখন সামীরাকে দলে টানার চেষ্টা করছে, মিশরের সরকার উদাসীন হয়ে বসেছিল। সামীরার কোনো রিসার্চকে ডকুমেন্টও করা হয়নি ইজিপ্টে। বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে জানা যায়, কায়রো প্রশাসন তাঁকে ইজিপ্টের পরমাণু বোমা কমিটির পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সামীরা মোটেও রাজি হননি। ইউরোপ আমেরিকার স্বাধীন ইনভেন্টারদের সঙ্গে তখন তিনি দিনরাত কাজ করছেন। আমেরিকার সরকার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ফুল স্কলারশিপ দিতে রাজি হয়েছে, নানান রাজ্যের নিউক্লিয়ার ফ্যাসিলিটিতে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে প্রয়োজনে, কারণ না দিলে চলছিল না। ক্যান্সার রিসার্চের দুনিয়ায় তখন সামীরা প্রায় বিস্ময় বালিকা। পঁচিশ বছর বয়সে তাঁকে বলা হচ্ছে, দ্য মাদার অফ নিউক্লিয়ার রেডিয়েশন। সামীরার জেদ দেখে বিস্মিত হয়ে যায় সবাই। ছোটোখাটো এই মেয়েটা এত উদ্যম পায় কোত্থেকে? অবিরাম, অবিচল ভাবে সে কাজ করে যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। তাঁকে ক্যান্সারের প্রতিরোধ করতেই হবে, হারাতেই হবে সেই দৈত্যকে। আর সে কাজটা দ্রুত করতে হবে তাঁকে। একের পর এক যুগান্তকারী গবেষণা, নতুন আবিষ্কার, জটিল ফর্মুলা কাজে লাগিয়ে মেডিকাল সায়েন্সে হাতেকলমে পরীক্ষা করা... এই করেই কাটছিল। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ১৯৫২ সাল। মিশরের কিছু প্রতিনিধি এসে আমেরিকায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁকে ইজিপ্টে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান আন্তরিক ভাবে। এত বছরে এই প্রথম। (সন্দেহ নেই, সামীরার কাছে নিউক্লিয়ার গবেষণা সম্পর্কিত কিছু তথ্যও হয়তো জানতে চেয়েছিলেন তারা) ইচ্ছে না থাকলেও নিমরাজি হন সামীরা। বহুদিন দেশে যাননি, মাতৃভূমির জন্য মাঝেমধ্যে মন খারাপ তো করেই। না হয় একবার ঘুরে আসবেন এই সূত্রেই, ছোটোখাটো কিছু পরামর্শ দেবেন বিজ্ঞানীদের। তিনি বুঝতেও পারেননি, এই একটা সিদ্ধান্তের কী পরিণাম হতে পারে?এরপর যা ঘটেছিল সেটা খুব সুখকর নয়। ১৯৫৩ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার একটা নিউক্লিয়ার রিসার্চ ফ্যাসিলিটি থেকে আমন্ত্রণ আসে। সামীরা যখন একটা অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছেন, বহুদিনের একটা গবেষণা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। বেশ খোশমেজাজে গাড়িতে উঠেছিলেন তিনি। মাঝপথে কী হয়, তার একটা আবছা কষ্টকল্পিত ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি এই পোস্টের প্রথমেই। শুধু ভদ্রলোক নয়, আসলে ছিলেন ভদ্রমহিলা। ইরান নয়, ইজিপ্টের সায়েন্টিস্ট। ওইটুকুই অন্তর। দুর্ঘটনায় গাড়ি পড়ে যায় খাদে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যান সামীরা। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ছিল তাঁর। পুলিশি তদন্তে কিছুই জানা যায়নি। ড্রাইভারের লাশ পাওয়া যায়নি, খুব সম্ভবত সে আগেই নেমে পালিয়েছে। গোলমাল বুঝে হোমল্যান্ড সিকিওরিটি আর এফবিআই কাজে নামে। দেখা যায়, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তাঁকে কোনো চিঠিই পাঠানো হয়নি। পুরো ব্যাপারটাই সাজানো। চালক কে, গাড়ি কার, কমিউনিকেশন কোত্থেকে হয়েছিল... কোনো কিছুই ট্রেস করা যাচ্ছে না। বোঝাই যায়, ইট ওয়াজ আ প্ল্যান্ড অ্যাসাসিনেশন। একদম নিঁখুত প্ল্যান। কিন্তু কে? কে করতে পারে এ কাজ? কেউই মুখে কিছু বলে না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সি আই এ-এর একাধিক আধিকারিক জানায়, এমন পারফেক্ট মার্ডার কারা করতে পারে? যারা আগেও করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের আরব নিউক্লিয়ার সায়েন্সটিস্টদের নিয়ে যারা সর্বক্ষণ নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। মোসাদ!কন্সপিরেসি থিওরিতে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। কিন্তু এইরকমের ঘটনা বারবার হলে ভ্রুকুঞ্চিত হয় বইকি। গত পঞ্চাশ বছরে কমবেশি একই ভাবে একশোজনেরও বেশি বৈজ্ঞানিক মারা গিয়েছেন। ১৯৮০ সালে ইরান আর মিশরের ভৌতবিজ্ঞানী ইহায়া আল মেশাদের সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে মৃত্যু হয়। ১৯৮৭ সালে মিশরীয় মাইক্রোওয়েভ সায়েন্টিস্ট সাইদ বাদির রহস্যময় ভাবে মারা যান। ২০১৫ সালে আবু বাকার রামাদানকেও মৃত্যুবরণ করতে হয় একইভাবে। তবে শুধু ইজিপশিয়ান বা আরব নয়, এই লিস্টে ইউরোপিয়ান, এশিয়ান, ভারতীয় সবাই আছে। ভুলে গেলে চলবে না, রাজনৈতিক ভাবে ভারতের সঙ্গে অনেক আরব দেশের সম্পর্ক বেশ ভালো। এর একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পঞ্চাশের গোড়া থেকেই মিশর শান্তিপূর্ণ নিউক্লিয়ার রকেট রিসার্চ প্রোগ্রাম তৈরি করার চেষ্টা করছে। সে সময় জার্মানির কিছু বৈজ্ঞানিক তাদের সাহায্যও করছিল। ১৯৬২ সালে জানা যায় তারা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, নতুন কিছু টেস্ট মিসাইল পরীক্ষা করতে চলেছে মিশর। মোসাদ কথাটা জানতে পেরেই লাফঝাঁপ করতে শুরু করে, অথচ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা ঝুঁকি সম্পর্কিত কোনো প্রমাণ ছিল না। ( আমি বলছি না, এটা ইজারায়েল সিক্রেট সার্ভিসের একজনের রেকর্ডেড স্টেটমেন্ট) সহসা কে যেন বলে, মিশরকে যারা সাহায্য করছে, সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজন নাকি নাজি পার্টির সমর্থক ছিল। ব্যস! আর যায় কোথায়! ফটাফট Operation Damocles এক্সেকিউট করা হয়, কয়েকমাসের মধ্যেই কয়েকজন জার্মান বৈজ্ঞানিকের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। বাকিরা ভয় পেয়ে কেটে পড়ে। মিশর এর রিসার্চ ডুবে যায়, ফলও হয় মারাত্মক। রাগের বশে একের পর এক বেপোরোয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে। ফলে ইজরায়েল নিজেও জড়িয়ে পড়ে নানা ঝামেলায়। ১৯৬৩ সালে প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন খাপ্পা হয়ে মোসাদ চিফ ইসের হেরালের কাছে ত্যাগপত্র চেয়ে বসেন। তিনি মহা বিরক্ত হয়ে জানান, এই মহা ত্যাঁদড় এজেন্সির অদূরদর্শিতা আর অবাধ্যতার খামিয়াজা দিতে হবে ইজরায়েলের সাধারণ মানুষকে। ইন্টেলিজেন্স মানে শুধু গোপন অপারেশন এক্সেকিউট করাই নয়, দেশ ও দুনিয়ার পলিটিকাল স্টেবলিটি বজায় রাখাও তাদের এসওপির মধ্যে পড়ে। সত্যি মিথ্যা বিচার করা আমার কাজ নয়, আমি শুধু তথ্য জানালাম। সব পাবলিক ডোমেনে আছে।অন্যদের কথা জানি না, কিন্তু সামীরা মুসার আকস্মিক মৃত্যু নিশ্চিতভাবে সমগ্র মানবজাতির কাছে একটা বড় ক্ষতি। যদি সত্যিই মোসাদের হাত থেকে থাকে এই কাজে, তাহলে এর চেয়ে বেশি আনফরচুনেট আর কিছুই হয় না। সামীরার করা গবেষণার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা চিকিৎসা পদ্ধতি আজ ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে ব্যবহার করা হয়। সম্প্রতি বিশ্বসেরা ক্যান্সার স্পেশালিস্টদের বেশ কয়েকজন বলেছেন, সামীরা আর কুড়ি বছরও বেঁচে থাকলে ক্যান্সার রিসার্চ আজ অন্য জায়গায় পৌঁছে যেত। বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা ফিল্ডে এক একটা সময় এক একজন মহারথী এসেছেন, যাদের হাত ধরে বিজ্ঞান গবেষণা অন্য লেভেলে গিয়ে পৌঁছেছে। সামীরাও তেমন একজন ছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, তাঁর যুদ্ধটা অসম্পূর্ণ রয়ে গিয়েছে। সময়ের আগেই তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। সামীরা শুধু একজন। ইরান, মিশর ও সমগ্র আরব দুনিয়ায় এমন ব্যক্তিত্বের অভাব নেই। সম্প্রতি ইরানে যা হচ্ছে, তারপর অনেককে বলতে শুনলাম শুধু পথে নেমে চেঁচালেই বিপ্লব হয় না। বিপ্লব করতে হয় ইজরায়েলের মতো করে, মোসাদের মতো করে। রাস্তায় নেমে স্লোগানবাজি নয়, 'তেরি কেহ কে লুংগা' অ্যাটিটিউডে। মানবজাতির ইতিহাসে এরা সত্যি কোনো কাজ করেছে কি? শুনে সত্যিই দুঃখ হল। আজ্ঞে হ্যাঁ, আরব মহিলাদের অবদান কিছু কম নয়। শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই যত গবেষণা হয়েছে, সে ফিরিস্তি দিলে দিন কাবার হয়ে যাবে। সে কথা থাক। আপাতত, এই বইটা পড়লে আশা করি খানিকটা বেসিক জানা যাবে। পডকাস্টটাও শুনতে পারেন।

ইরান বিপ্লব: রেহানার গল্প

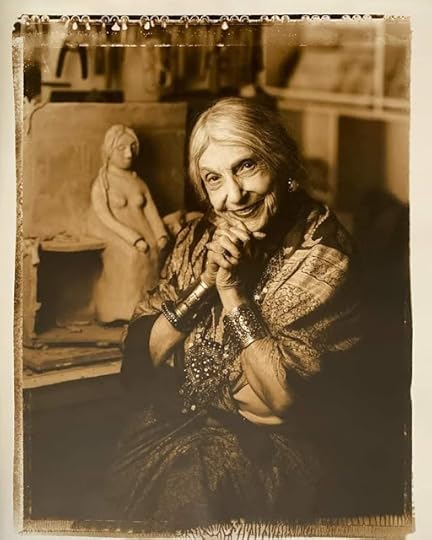

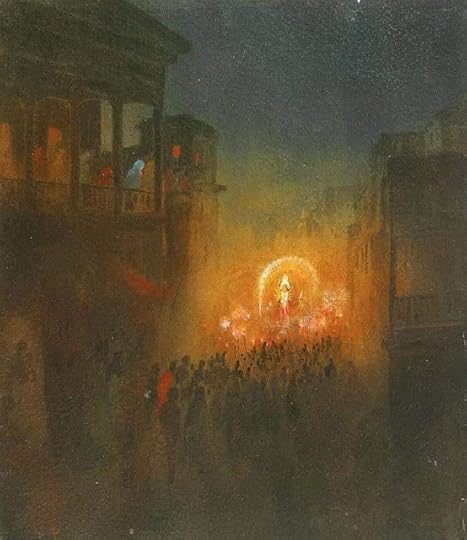

ইবোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তুরস্কে গিয়ে। প্রায় ছয় ফুট লম্বা, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, ছোট ছোট করে কাটা চুল। প্রথম দেখায় তাকে বেশ ভারিক্কি চালের মাস্টারমশাই বলে মনে হয়েছিল আমার। কিন্তু সে ইম্প্রেশন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জাদু কি ঝাপ্পি আর দাড়িগালে এক গাল কোমল হাসি সে ভুল ভাঙিয়ে দিয়েছিল অচিরেই।কাপাদোশিয়ায় অবস্থিত শহর নেভাশিয়েরে ইবোর আস্তানা। তার বাড়ির সামনে এক চিলতে খালি জমি পেয়ে সেখানে সবজি চাষ করে ইবো। তার ঘরটা অবশ্য খুব গোছানো নয়, সর্বক্ষণ বন্ধুরা এসে ঘাঁটি গাড়ে, বেশ একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের হস্টেলের মতো আমেজ জড়িয়ে ছিল একতলা বাড়িটিকে। কিন্তু তাই বলে আন্তরিকতার অভাব ছিল না কোনো। ইবো আমাদের জন্য দুর্দান্ত টার্কিশ কফি করে এনেছিল, চটি ফটফটিয়ে বেরিয়ে গিয়ে কিনে এনেছিল কুকিজ। ইতিমধ্যে আমি চোখ বোলাচ্ছিলাম তার ঘরে। সোফা আর টেবিলে ইতিউতি ছড়ানো টার্কিশ ভাষার বই, চা কফির সরঞ্জাম, গিটার, সিগার আর তামাকের কৌটো, ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হ্যান্ডবুক, গানের সিডি... এরই মধ্যে উঁকি মারছিল একটা ডায়েরি। তাতে কলম দিয়ে ফার্সি ভাষায় লেখা নোট। ইবোর আবার ফার্সি শেখার দরকার পড়ল কেন, সে কথা নিজেই জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম, তার আগে ইবো নিজেই আসল কথাটা জানিয়ে দিল।"টার্কিতে আছি বটে, কিন্তু আসলে আমি ইরানের ছেলে বুঝলে! আমার মাদারল্যান্ড ইরান, যদিও আর আমার সেখানে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।"এ আবার কী রহস্য?ধীরে ধীরে ব্যাপারটা জানা গিয়েছিল। বছর পনেরো আগের কথা। ইবো ইরানে থাকাকালীন সক্রিয়ভাবে পলিটিকাল অ্যাকটিভিজ মুভমেন্টে জড়িয়ে ছিল। তার মতো অনেক ছেলেমেয়ে, যারা তেহরান, ইস্ফাহান বা সিরাজের মতো শহরে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সুযোগ পেয়েছে, তারা দেশের দুর্নীতিগ্রস্র সরকারের চাপিয়ে দেওয়া মধ্যযুগীন আইন ও একতরফা জুডিশিয়াল সিস্টেমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। ক্রমে ছাত্ররা ডিগ্রি পেয়ে কর্মজীবনে ঢুকেছে কিন্তু তাই বলে বিপ্লব থেমে থাকেনি। এদের মধ্যে কেউ কেউ ফুল টাইম জার্নালিস্ট বা অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে গিয়েছে আগামীতে, অনেকে আবার চাকরি বা ব্যবসার পাশাপাশি সক্রিয় থেকেছে। একসময় ছাত্র আন্দোলন বলে দাগিয়ে দেওয়া এই নেশন ওয়াইড প্রটেস্টের বৃহত্তর স্বরূপ চাক্ষুষ করা গিয়েছে গোটা দেশ জুড়ে। ইবোও এই আন্দোলনের কর্মী ছিল, ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির পাশাপাশি একাধিক ভাষায় দক্ষতা ছিল বলে সে খুব তাড়াতাড়ি ব্লগার আর অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে এগিয়ে আসে। দক্ষতার পুরস্কারও পায় অবশ্য। প্রথমে বারকয়েক হুমকি, তারপর ভুয়ো কেসে সোজা জেল। একেরবার জরিমানা দিয়ে জেল থেকে বেরোয়, একটা বা দুটো প্রতিবেদন লিখতেই আরেকটা কেসে মামলা করা হয় তার নামে। পাশপাশি বাবা মা পরিবারকে একেবারে শেষ করে দেওয়ার হুমকি তো আছেই। দ্য প্রাইজ ফর দ্য প্রোটেস্ট।ইরানের এই আন্দোলন চলছে প্রায় তিরিশ বছর ধরে, ২০০০ সালের পর থেকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী নাম লিখিয়েছে এই বিপ্লবে। তাই বলে ওয়ার্ল্ড মিডিয়া যে এদের নিয়ে খুব লেখালিখি করেছে তা মোটেও নয়। ইরান ও তুরস্কের মতো অনেক দেশেই আন্ডারগ্রাউন্ড রেভোলিউশান চলে, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নজিরও কম নয়। অথচ সরকারের কোনো হেলদোল নেই, সমাজ ব্যবস্থা যেন উল্টে পেছন দিকে হাঁটছে। হিটলারও লজ্জা পেয়ে যাবে। সরকার এর বিরোধিতা করেছ কি মরেছ! হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হয়েছে, কয়েজ লক্ষ ছেলেমেয়ে জেলে পচছে। সবাই জানে, ট্রায়ালে পৌঁছানোর আগেই অনেকে প্রাণ হারাবে। আর মামলা যদি শেষমেশ হয়ও, তাহলেও বিচার ব্যবস্থার কথা তো সকলেই জানাই। ইবোর ভাগ্য ভালো ছিল, পেশাসূত্রে টাকাপয়সা কিছু জমেছিল বলে সময় থাকতে একটা ঠিকঠাক উকিল পেয়েছিল সে। ২০১১ সালেই সে উকিল জানিয়ে দেয়, "তোমার প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা আছে। বাঁচতে চাইলে আজকেই দেশ ছেড়ে পালাও। ডকুমেন্ট আমি রেডি করে রেখেছি। এখানে থাকলে নিজে তো মরবেই, বাড়ির লোকও প্রাণ হারাবে বেঘোরে। জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা চলে না।" মাত্র তিন ঘণ্টার নোটিসে, ইবো এক কাপড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। জন্মভূমিকে চিরকালের জন্য বিদায় জানিয়ে তুরস্কে এসে থিতু হয়। এরপর দশ বছর কেটে গেছে। বাড়ি আর ফেরা হয়নি ইবোর। সে জানে, ইরান গেলেই মারা পড়বে। নতুন দেশে, নতুন ভাষা শিখে আবার প্রথম থেকে শুরু করেছে ইবো। একটু একটু করে একাত্ম হয়েছে তুরস্কের বাইরে নির্বাসনে থাকা ইরানি বিপ্লবীদের সঙ্গে, তুরস্কের আন্ডারগ্রাউন্ড রেবেল মুভমেন্টের খবরও আছে তার কাছে। সে হেলিন বোলাকের গানের ভক্ত, আমিও গ্রুপ ইয়োরামের গান শুনি জেনে ইবোর সে কি উচ্ছ্বাস! কথায় কথায় সে বলেছিল, "ইরানে হিজাব বাধ্যতামূলক, এই মেডিয়েভাল আইন শেষ করার জন্য আমরা কতই না আন্দোলন করেছি, আর এদিকে সরকার ব্যাপারটাকে ইরানের কালচার বলে চালাচ্ছে। যত ঢং! হিজাব পরা তো শুধু নয়, আসল হল তোমার স্বাধীনতা হরণ করা। তুমি দেখো, একদিন ইরানের মেয়েরাই এদের মজা দেখাবে।"সেদিন আমিও জানতাম না, ইবোও জানত না, এক বছরের আগেই এ কথা ফলে যাবে। গোটা ইরান জুড়ে মেয়েরা পথে নেমে আসবে, শত চেষ্টা করেও সরকার তাদের মুখ বন্ধ করাতে পারবে না। বাইশ বছরের মাশা ইমানি হিজাব পরেনি বলে ইরানের পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে, পিটিয়ে খুন করেছে, এই ঘটনাটা টিপিং পয়েন্ট ছিল ইরানের ছেলেমেয়েদের কাছে। আজ, এই মুহুর্তে যা চলছে, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে চলেছে। সূদুর কুর্দিস্তান থেকে খাস তেহরান পর্যন্ত হাজার হাজার মেয়ে, যারা এতদিন সযত্নে বিপদ ও বিতর্ক এড়িয়ে চলেছে, তারাও আজ বন্দুকের সামনে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরই মধ্যে দেখলাম, কয়েকজন আবার ব্যাপারটা কার্দিশ কন্সপিরেসি আর ইজরায়েল পরিচালিত বলে চালানোর চেষ্টা করছে, সত্যিকারের মুসলমানরা নাকি সরকারকে সমর্থনই করছে। শুনে আমার এইসা হাসি পেল। ইবো হলে পাক্কা বিষম খেত হাসতে হাসতে। তার চেয়েও অবাক কথা হল, ইরানের সরকারের অনেকে এখনও মাশা ইমানির ঘটনাটাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করছে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় জোর পেড নিউজ চালানো হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়াতেও একগাদা গ্রুপ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। হিজাব পরা নাকি মেয়েদের কর্তব্য। এবং, আইনও বটে। ইচ্ছে না থাকলেও আইনের কথা শোনাই উচিত। এই আইন শুধু পৃথিবীর নয়, জন্নত আর দোজখেরও। মেয়েদের ধর্ম হল, আব্রুর জন্য, মান সম্মান রক্ষার জন্য জান দিয়ে দেওয়া, দরকার পড়লে জান নিয়ে নেওয়া। এটা শুনেই আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আইন! বছর আটেক একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল আবার। ইরানেরই ঘটনা। তবে কিনা, আমাদের স্মৃতিশক্তি বড়ই কম! সো, লেটস রিওয়াইন্ড আ বিট।মেয়েটার নাম ছিল রেহানা জাব্বারি। মধ্যবিত্ত বাড়ির মেয়ে, পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়ানোই একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রথম থেকে। উনিশ বছর বয়সে সে যখন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার হিসেবে কাজ করতে শুরু করে, বাড়ির লোকের বুক ফুলে উঠেছিল গর্বে। কেউ জানত না, তাদের আদরের মেয়ের কপালে কী লেখা আছে?পেশায় দ্রুত নাম করছিল রেহানা। ইতিমধ্যে এক ঘরোয়া গেট টুগেদারে তার সঙ্গে নিজে এসে আলাপ করেন এক সরকারি আধিকারিক, তার নাম মুর্তাজা সারবন্দি। এই সারবন্দি ইরানের গুপ্তচর বিভাগে কাজ করতেন, সরকারি মহলে তার চেনাজানা কম ছিল না। সে রেহানাকে জানায়, অফিসের ভোল পাল্টাতে হবে। একজন ইন্টেরিয়ার ডিজাইনার দরকার। রেহানার কাজ সে দেখেছে, কিন্তু কাজ শুরু করার আগে দপ্তর দেখে নিতে হবে রেহানাকে। তার ইনপুট শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন মুর্তাজা। রেহানা রাজি হয়ে যায়। নির্দিষ্ট দিনে মুর্তাজার অফিসে গিয়েছিল উনিশ বছরের রেহানা। তখন সে জানত না, মুর্তাজার মনে কী আছে? তাকে একা ডেকে মুর্তাজা তার ওপর চড়াও হন, রেপ করতে চান। রেহানা আব্রু বাঁচাতে ছুটোছুটি শুরু করে। কিন্তু মুর্তাজা তখন ক্ষুদ্ধার্ত বাঘের মতো তাকে আক্রমণ করছেন। ওদিকে দরজা বন্ধ। এমন সময় রেহানার মনে পড়ে তার কাছে থাকা জেবি ছুরিটার কথা। মাঝেমধ্যে দেওয়ারের প্লাস্টার ছেঁচে দেখতে হয় বলে ছুরিটা সম্প্রতি কিনেছিল সে, সেটা হাতে বের করে নেয়। মুর্তাজা তার ওপর ঝাঁপাতেই সে ছুরি দিয়ে তাকে আঘাত করে। মুর্তাজা আর্তনাদ করে বসে পড়েন, ক্ষতস্থান থেকে গলগল করে রক্তপাত হতে থাকে। রেহানা কোনোরকমে দরজা খুলে পালায়। পরে জানা যায়, মুর্তাজা অতিরিক্ত রক্তপাতের ফলে মারা গিয়েছেন।তা, ইরানের সরকারের মুখপাত্র তো বলেছেন, আব্রু বাঁচাতে প্রাণ দিলে বা নিলে জন্নত পাওয়া যায়! সে কথা নিশ্চয়ই মনে ছিল তখন? সবাই উনিশ বছরের মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিয়ে বুকে টেনে নিয়েছিল নিশ্চয়ই! আইনও তাঁকে সাহায্য করেছিল দিব্যি। আজ্ঞে না, তেমনটা মোটেও হয়নি। রেহানাকে গ্রেপ্তার করা হয় পরের দিনই। তার ওপর হত্যার মামলা চালানো হয়, পাশাপাশি চলে অকথ্য অত্যাচার। জেলে রেহানাকে যে পরিমাণ মেন্টাল ও শারীরিক টর্চার সহ্য করতে হয়েছিল, সে কথা তার বাবা পরে জানিয়েছিলেন। বারবার তাকে জোর করা হয় অপরাধ স্বীকার করার জন্য, কিন্তু মেয়েটা ছিল এক নম্বরের জেদি। সে মাথা নোয়ায়নি। একেকবার আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে, তারপর আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে আগের মতো। শুধু মামলার কারণে অবশ্য তার ওপর অত্যাচার করা হয়নি, পুলিশ ও সরকারের রাগ ছিল অন্য। কেন সে পড়াশোনা করেছে? কেন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার হয়েছে? কেন সে চাকরি করতে গিয়েছে? বিদেশি গান আর সিনেমা নিয়েও তার এত আদ্যিখ্যতা কেন? তাকে দোষী বলে প্রমাণ করতে গোটা দেশ জুড়ে ফেক নিউজ আর প্রোপাগাণ্ডা চালানো হয়েছে, কিন্তু তাও রেহানার সমব্যাথীদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে দিনদিন।সচরাচর এই ধরনের কেসে মানবাধিকার কমিশন আইনকেই সাপোর্ট করে। ইরানে তো বটেই। কিন্তু রেহানার মামলাটা এতটাই স্পষ্ট আর সরকারের মনোভাব এতটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল যে সারা দুনিয়া থেকে সমর্থন জানানো হয়েছিল তাকে। ই ইইউ, ইউ এন আর অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ইরানের সরকারের কাছে আর্জি করেছিল, ইসলামিক সংগঠনরাও নিন্দা করেছিলেন ইরানের। দেশ বিদেশের আইনজীবীরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন এই 'ফ্লড ইনভেস্টিগেশন'- এর পয়েন্টগুলো, প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে আত্মরক্ষার্থে কাউকে আঘাত করা কোনোমতেই অপরাধের শ্রেণীভুক্ত নয়। কোনো লাভ হয়নি।সাত বছর জেলে রেখে নির্যাতন করার পর আদালত রেহানার ফাঁসির হুকুম দেয়। ২৫ অক্টোবর ২০১৪, সারা দুনিয়ার হিউমান রাইটস কমিশন, সরকার, ঊমেন রাইটস আর সাধারণ মানুষের অনুরোধকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করে তাঁকে তেহরানের গোহরদাস্ত জেলের ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। ফাঁসির আগে তার শেষ ইচ্ছে জানতে চাওয়ার মতো সময়ও কারো কাছে ছিল না।রেহানা জেনে গিয়েছিল, তার নিয়তি কী? ফাঁসির একদিন আগে বন্ধুকে দিয়ে মায়ের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছিল সে৷ সেই চিঠির কিছুটা অংশ তুলে দিচ্ছি।ডিয়ার মা,এই দুনিয়াটা আমাকে উনিশ বছর বাঁচার সুযোগ দিয়েছিল। আমার মনে হয়, সেই রাতে, সেই ভয়ংকর রাতেই আসলে আমার মরে যাওয়া উচিত ছিল। আমার দেহটা শহরের কোনো অঞ্চলে ডাম্প করে দেওয়া হত, পরে একদিন পুলিশ বডি আইডেন্টিফিকেশন এর জন্য তোমাকে নিয়ে আসত সেখানে। তোমাকে জানানো হত, খুন করার আগে আমাকে রেপও করা হয়েছিল। কিন্তু আমার খুনি কোনোদিন ধরা পড়ত না, কারণ আমাদের কাছে না আছে তার মতো টাকা, না আছে বাহুবল। এরপর দিন কাটত যেমন কাটে। কয়েক বছর দুঃখ আর লজ্জা নিয়ে তুমি বেঁচে থাকতে, তারপর মরে যেতে তুমি। সব ঠিকঠাক থাকত। কিন্তু কে জানে কোন অভিশাপ ছিল আমার ওপর, এমনটা তো কিছুই হল না।তুমিই আমাকে বলেছিলে যে মানুষকে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তার মূল্যবোধকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই করতে হয়। আমাকে যখন আদালত হত্যাকারীনী বলে কনভিক্ট করছিল, আমি চোখের জল ফেলিনি, প্রাণভিক্ষা চাইনি। চাইনি, কারণ আমি আইনের ওপর ভরসা করেছিলাম। চোখ বুজে ভরসা করেছিলাম।তুমি জানো মা, সারাজীবনে আমি একটা মশাও মারিনি। আরশোলা মারতে বললেও আমি পারতাম না, বড়জোর তাদের সুঁড় ধরে ঘরের বাইরে ফেলে আসতাম। আর এখন কিনা আমাকে বলা হচ্ছে, আমি প্ল্যান করে একজন মানুষকে খুন করেছি। যারা এই আদালত থেকে ন্যায় পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করছিল, তাদের সেই ভরসার তারিফ করতেই হয়। তুমি আর এসবের জন্য কেঁদো না মা। একদিন আগেই পুলিশের একজন বয়স্ক অফিসার আমাকে নখ বড় রাখার জন্য যথেচ্চ ভাবে মারধোর করে গেছেন। কেন আমার নখগুলো এত সুন্দর? তবে এ তো রোজকার কথা। কখনও সুন্দর নখ, কখনও সুন্দর মুখশ্রী, কখনও বা সুন্দর হাতের লেখা... এমনকি ভাবনাচিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গির সৌন্দর্য এর জন্যও আমাকে মার খেতে হয়েছে। আমার মিষ্টি গলাটাও ওদের বড় সুন্দর মনে হয়, তাই সেটাও বরদাস্ত করতে পারে না...মা, আমার ভাবনাচিন্তা আজকাল অনেকটাই বদলে গিয়েছে। তোমাকে একটা চিঠিতে সব কিছু লিখে জানানো সম্ভবও নয়। খুব সম্ভবত তোমাকে না জানিয়েই আমাকে মেরে ফেলা হবে, তখন তুমি এই চিঠিটা পাবে। আমার বন্ধুর কাছে আমি অনেকগুলো চিঠি দিয়ে দিয়েছি তোমার নামে। জেনো, এইটুকুই আমার চিহ্ন। আর একটা কথা মা। সম্ভবত মৃত্যুর আগে আমার শেষ কথা।আমি মাটির তলায় শুয়ে শুয়ে পচতে চাই না। আমার চোখ দুটো আর অল্পবয়সী হ্রদয়কে একটু একটু করে ঝুরঝুরে মাটিতে বদলাতে দিতে আমি নারাজ। তোমাকে অনুরোধ জানালাম, মৃত্যুর পর আমার চোখ, হার্ট, কিডন, হাড় সহ শরীরের যে অংশও কারো কাজে লাগে, তাকে উপহার ভেবে দিয়ে দিও। কিন্তু তাকে আমার নাম জানিও না। আমি চাই না, সে আমার জন্য প্রার্থনা করুক।তোমার মেয়েরেহানাআট বছর আগের ঘটনা। একজন মেয়ে আব্রু বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ দিল, তাকে সাত বছর জেলে রেখে ফাঁসি দেওয়া হল। আট বছর পরের ঘটনা। সেই দেশেই আবার একজন মেয়েকে বে আব্রু বলে খুন করা হল, সে নাকি আব্রুর মানে বোঝে না।এরপর আরো পঞ্চাশজন প্রাণ হারিয়েছে। দ্য মিডিয়া ইজ সেম, দ্য প্রোপাগাণ্ডা ইজ ইভেন বেটার। আমরাও দু এক মাস এই নিয়ে লাফালাফি করে ভুলে যাব। ভুলবে না শুধু তারা, যারা আজ এই ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল।হ্যাঁ, চট করে কিছুই বদলাবে না, দেশের সরকার বা আইনও একই থাকবে, কিন্তু প্রাণের সঞ্চার ঘটবে নতুন প্রজন্মের বুকে। কিশোর কিশোরী দু চোখ খুলে দেখবে, সবাই ভয় পায়নি। সবাই ভয় পায় না। এক একজন ঘুরে দাঁড়ায় ঠিকই। তারা আগেও ছিল, এখনও আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।(২০১৪ সালের এই ঘটনার পরেই আমি মিথ্যামেব জয়তের প্রথম খসড়াটা লিখেছিলাম। তখন গোটা গল্পটা শুধু একজন মেয়েকে নিয়েই ছিল। রেহানা। গল্প বদলে গেছে, পরিসর বদলে গেছে, চরিত্রও বদলে গেছে, শুধু রেহানা রয়ে গেছে নিজের জায়গায়।নোবেলবিজয়ী ইতালিয়ান সাহিত্যিক দারিও ফো রেহানাকে এই পোর্টেটেটা ডেডিকেট করেছিলেন।)

বিয়াট্রিস উডের প্রেমে পড়ার ফলে...