Sudeep Chatterjee's Blog, page 11

October 14, 2023

উয়ো ভি কোই দেশ হ্যায় মহারাজ

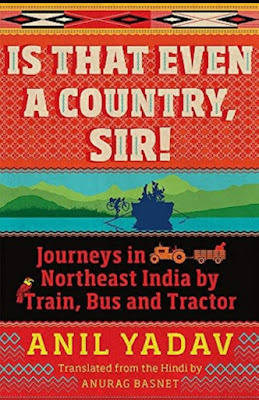

বছর চারেক আগে অনিল যাদবের হিন্দি রিপোর্টাজ 'উয়ো ভি কোই দেশ হ্যায় মহারাজ' হাতে এসেছিল। দুই কলেজ পাসআউট ওয়ানাবি পলিটিকাল জার্নালিস্ট আশায় আশায় গিয়ে পৌঁছেছে অসমে। উদ্দেশ্য, নয়ের দশকের টালমাটাল অবস্থা সম্পর্কে নর্থ ইস্ট থেকে ফিল্ড রিপোর্টিং করবে! প্রথম দিন থেকেই নাজেহাল অবস্থা। এই ভূভাগের জটিল ইতিহাস, সংস্কৃতি আর রাজনীতির জড়িয়ে যাওয়া জালের ভিতর থেকে সত্তিকারের তথ্য বের করা মানে বালির পাহাড় থেকে ছুঁচ খুঁজে আনা। তারপর নর্থ ইস্ট মানেই অন্য দুনিয়া। সে কি আর আমাদের দেশ? ওরা আমাদের বিশ্বাস করে না, আমরা ওদের বিশ্বাস করি না... এই মনোভাব একদিন, এক সপ্তাহ, এক মাসে বদলানোর নয়! সঙ্গী পিটটান দিয়েছিলেন পরদিনই। থেকে গিয়েছিলেন অনিল। দিনের পর দিন বাসে ট্রেনে ঘুরে, লোকাল মানুষ আর নেতাদের সঙ্গে দোস্তি করে, ইন্সার্জেন্ট গ্রুপ আর টেররিজমের হাঁড়ির খবর বের করে আনা থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা... সবই উঠে এসেছিল বইটায়। ভাগ্য ভালো, বইটা ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

আজ মনে হল, এর চেয়ে ভালো নাম আর দেওয়া যেত না অনিল যাদবের বইয়ের। মণিপুরে যা হচ্ছে আর সে নিয়ে সংবাদমাধ্যম আর সরকারের যে মনোভাব চোখে পড়ছে, তাতে মনে হয় না মেরিকমের জন্মস্থান বাদ দিয়ে মণিপুরকে কেউ আমাদের দেশ বলে মনে করে। এককালে পাঁচ ছটা ইন্সার্জেন্সি গ্রুপ ছিল, এখন সেই সংখ্যা বেড়ে সত্তর আশিতে পৌঁছে গিয়েছে। হিন্দু-মুসলিম মেজোরিরি মায়েতি কমিউনিটি আর পাহাড়ে বসবাস করা ক্রিশচান কুকি ছাড়াও একগাদা এথনিক গ্রুপ, প্রত্যেকে নিজের নিজের সশস্ত্র দল খুলে বসে আছে। এদের অনেককেই সরকারি ইন্টেলিজেন্স অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে পুষেছে নিজেদের স্বার্থের জন্য। এ ওকে মারছে, ও একে মারছে। কে যে কাকে মারছে, কেন মারছে, বুঝতে গেলে চোয়াল ঝুলে যাবে। পুরো সিরিয়ার মতো অবস্থা, তাও শুধু একটা স্টেটে। সে নিয়ে কারো মাথাব্যাথাও নেই।

দীর্ঘদিন ধরে চলা প্রশাসনিক ব্যর্থতা, নার্কো ট্রেড, বেআইনি অস্ত্র ব্যবসা, হিউম্যান ট্রাফিকিং, বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ, পরিবেশ বদল, ইল্লিগাল মাইনিং, সন্ত্রাসবাদ, আফস্পা, আইডেন্টিটি ক্রাইসিস, পপুলেশন ইঞ্জিনিয়ারিং... আর গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো আছে নেতাদের ছড়ানো হেট স্পিচ আর ফেক নিউজের গার্নিশিং। ডিভাইড অ্যান্ড রুলের প্রতিযোগিতায় এখন মনে হয় আমাদের নেতারা ব্রিটিশদেরও ছাড়িয়ে যাবে। এদিকে গোটা সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে আদিপুরুষ এর মিম চোখে পড়ছে শুধু, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ছাড়া একটা কনভেনশনাল নিউজ আউটলেটের ইনডেপথ রিপোর্টিং নেই, সবাই ক্যাসুয়ালিটি জানিয়ে দিয়েই দায় সেরে ফেলেছে। এই ভালো। মণিপুর নিয়ে অত মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কী? ওই তো এক কোণে বনপাহাড়ে পড়ে থাকা কতগুলো মানুষ! স্ট্র্যাটেজিক লোকেশন বটে, তবে সভ্য মানুষ কি ওখানে থাকে? মরলে মরুক! উয়ো ভি কোই দেশ হ্যায় মহারাজ?

October 13, 2023

এক যে ছিল গুজরাল

ফিনফিনে বরফের চাদরে ঢেকে গেছে চেনাব। নদী নালা ঘর দপ্তর পাহাড়চুড়ো, সর্বত্র রূপোলি ঝলক। হাঁটতে বেরোলে কিছুক্ষণ পর পর স্নো ফল হয়, ফিরান ঢেকে যায় নরমের তুষারকণায়। ছোট ছোট পাহাড়ি নদীতে পড়ে থাকা বোল্ডারগুলো অতন্দ্র প্রহরীর মতো চেয়ে থাকে বরফে ঢেকে যাওয়া কাঠের পুলের দিকে, যেন অনুমতি ছাড়া কাউকে যেতে দেবে না। এমন একটা সময় আট বছরের ছেলেটা হাঁটতে বেরিয়েছিল। ছেলেটি বড় ভাবুক, মাঝেমধ্যেই দেখা যায় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কম্বলের ফেরিওয়ালা বা ছাগল চরানো রাখালের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে, পাখির ডাক শুনলে খাওয়ার কথা ভুলে যায়। কয়েকদিন আগেই পাঞ্জাবি আর উর্দুতে পরীদের গল্প পড়েছে সে, কাশ্মীরের এই শীতও তার কাছে মায়ার জগত বলে মনে হয়। রাক্ষুসে সব গাছের শাখা বরফের ভারে ঝুলে থাকে, সেখানে ইতিউতি বসে থাকে হালকা রঙের শীতপাখিদের দল। অদ্ভুতভাবে গলা তুলে ডাকে তারা, মাঝে মাঝে গা ছাড়া দিয়ে বরফ ঝেড়ে নেয়। নরম বুগিয়ালে ওপর ঘুরে বেড়ানো ভেড়ার দলকে এ সময়ে আলাদা করে ঠাহর করা মুশকিল, ছেলেটা তবু দু আঙুলের ফাঁক দিয়ে বানানো দূরবীনে সে সব দেখার চেষ্টা করে। সাদা বরফ মেখে দাঁড়িয়ে থাকে নদীর ওপর থাকা কাঠের পুলিয়া, তার পাশে দাঁড়িয়ে মনে মনে ছবি আঁকে সে। চেনাব নদীর ধারে ছোট্ট এক শহরে তার জন্ম, কাশ্মীরের সীমান্তে অবস্থিত ছোট্ট মফস্বল। সেখানেই তার বাড়ি।হাঁটতে হাঁটতে কাঠের ব্রিজটার ওপর চলে গিয়েছিল সে। ব্ল্যাক আইস এড়িয়ে পুলিয়ার মাঝ বরাবর গেলে নদীর খরস্রোতা বেগের ওপর বয়ে চলা ফড়িঙদের দেখতে পায়। ঘোরলাগা চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বাচ্চা ছেলেটা। কাঠের বললেও মাঝেমধ্যে আড়বাঁশ আর তারের বেড়া দিয়ে আটকানো আধপচা তক্তা, বরফের ভারে ভিজে নড়বড় করছিল। হয়তো বা এক মুহুর্ত, বা কিছু বেশিও হতে পারে। ছেলেটার পা সেই ভিজে তক্তার ওপর পড়তেই গোটা ব্রিজটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। কিছু বোঝার আগেই প্রচণ্ড শীতে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল ছেলেটার, হাত পা জমে গিয়েছে। কাঠের পুতুলের মতো তার শরীরটা লেভেল ফাইভের র্যাপিড তীরবেগে ভেসে যেতে লাগল। জলের নীচে থাকা সূচালো পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেতে থাকার ফলে মাথা ফেটে গিয়েছে, শিড়দাঁড়ায় বড়সড় চোট লেগেছে। পাথরের মতো শক্ত বরফ যেন মাংস চিরে হাড়ে ধাক্কা দিচ্ছে, তার বয়ে চলা দেহটা নুড়িপাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে ডুবছে, আবার ভুসভুস করে উঠে আসছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এই নদী, এই কাশ্মীর, এই দুনিয়া ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাবে সে। অজ্ঞান হওয়ার আগে সে দেখল, একঝাঁক শীতপাখি তার চোখের সামনে উড়ছে, অদ্ভুত স্বরে গান গাইছে তারা। শুধু তার জন্য। ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় কী, সে শুয়ে আছে বিছানার ওপর। বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার। কী হয়েছিল এখন আর ঠিক মনে পড়ে না! সেই দিনের ঘটনাটা এতবার এতভাবে স্বপ্নে দেখেছে যে সব এলোমেলো হয়ে যায়! সে কি ব্রিজ ভেঙে নদীর জলে পড়ে গিয়েছিল? না প্রতিবারের মতো সাঁতার কাটতে গিয়েই ঘটেছিল অঘটনটা? কিন্তু যাই হয়ে থাকুক, কী আর আসে যায়?সে যাত্রা কী করে বেঁচে গিয়েছিল ছেলেটা, সে এক আশ্চর্য গল্প। কিন্তু প্রাণে বাঁচলেও জীবন বদলে গেল তার। দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল, সে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে পারল না। একের পর এক কঠিন সার্জারি হয়, ওষুধ গিলে গিলে মুখের ছাল উঠে গেল। ডাক্টার বদ্যিরা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়ে, কেউই আশার বাণী দেয় না। অনেকে বলে, পাথরের টুকরো ব্রেনের ভিতর ঢুকে গেছে, সার্জারি করে ঠিক করতে হলে চোখ বা কান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে, মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয়। আবার না করলেও জটিলতা বাড়বে বই কমবে না। ছেলেটার বাবা অবশ্য হাল ছাড়তে রাজি নন। দিনরাত চিকিৎসার জন্য ছুটছেন। ছেলের মন ভালো রাখতে গল্প বলেন, শায়েরি শোনান, উর্দুতে লেখা গল্পের বই এনে দেন, এনে দেন নানাধরনের পিকচার বুক। সেই নিয়েই থাকে ছেলেটা। গল্পের ছবিগুলো মনের মধ্যে সাজায় ছবির মতো, টুকটাক আঁকার চেষ্টাও করে। কিন্তু পেন্সিল ধরলেই হাত কাঁপে তার, মাথা ধড়ফড় করে। বেশি মনযোগ দিলে বিপদ হতে পারে, ডাক্টাররা জানিয়ে দিয়েছে। তাই লেখাপড়া বন্ধ, আর স্কুলে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। মাঝে মাঝে নতুন সার্জারির জন্য হাসপাতালে যেতে হয় তাকে। এই করে ছয় ছয়টা বছর কেটে গেল। শৈশব গেল, এল কৈশোর। ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হল ছেলেটা। হাঁটতে শুরু করল, বই পড়তে শুরু করল, ইকবাল আর গালিবের মাধ্যমে বুঝতে শুরু করল দুনিয়ার হাল হকিকত। এত কিছুর মাঝে ছোট্ট একটা ক্ষতি, শোনার ক্ষমতাটা হারিয়ে ফেলল সে। প্রথম দিকে শব্দগুলো আবছা হয়ে ছিল, ক্রমে সে আবিষ্কার করল যে সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ডাক্টাররা দেখেশুনে মাথা নাড়লেন ফের। কিছু করার নেই। মরেই যাচ্ছিল, প্রাণ বেঁচে গেছে, সেই ঢের! কালা হয়ে বেঁচে থাকা মরে যাওয়ার চেয়ে ঢের ভালো। ছেলেটা কান্নাকাটি করেনি। শব্দের দুনিয়া থেকে সরে গিয়েছে নিজের মতো করেই। ভুলে গিয়েছে মেঘের ডাক, বাবার ধমক, ভাইয়ের গলার স্বর। ধীরে ধীরে তাকে ঘিরে রাখা অসীম নৈঃশব্দের সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে কিশোর ছেলেটি। এখন সে পাখিদের গান শুনতে পায় না, নদীর জলের শব্দ বা ভেড়ার গলার ঘণ্টিও তার কাছে পৌঁছাতে পারে না, শুধু মাঝে মাঝে চোখ বুজলে অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কাশ্মীরের শীতপাখিদের গান শুনতে পায় সে। আসলে শোনা যায় না ঠিকই, কিন্তু ওই গানের তরঙ্গটা অনুভব করে ঠিকই, সেই অনুভবটাই মনে হিল্লোল তোলে তার। সে কথা ভাবতে ভাবতেই একদিন সে কাঁচা হাতে একটা ছবি এঁকে ফেলল। একটা পাখির ছবি। ঠিক পছন্দ হল না, আবার আঁকল সে। আবার। সময়ের তো অভাব নেই। স্কুলগুলো জানিয়ে দিয়েছে, কালা ছেলেকে ভর্তি করা সম্ভব নয়। লিপ রিডিং এর শিক্ষা চলছে, কিন্তু সে আর কোনটুকু? বেশি হাঁটাহাঁটি করলেও দুর্বল লাগে। তাহলে ছবিই আঁকা যাক। কয়েক মাস পর দেখা গেল, তার ঘরে আঁকা ছবির দিস্তে দিস্তে কাগজ জমে পাহাড় হয়ে গিয়েছে। তার বাবা এসে দেখলেন, পরপর ছবি এঁকে চলেছে কিশোর ছেলেটি, আর কিছুতেই তার মন নেই। তিনি একদৃষ্টে ছেলের আঁকা পাখির ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর তার মাথায় হাত দিয়ে নিজের ঠোঁটের দিকে ইশারা করে আস্তে আস্তে বললেন, "আঁকা শিখবি?"সেই শুরু। শীতপাখিদের গানে কী বার্তা ছিল কেউ জানে না, কিন্তু সেই পাখির ছবিটা না আঁকলে ছেলেটার জীবন হয়তো অন্য খাতে বইত। প্রথমে লাহোরের মায়ো স্কুল অফ আর্ট, তারপর মুম্বাইয়ের স্যার জে জে স্কুল অফ আর্ট, তারপর মেক্সিকোর প্যালেসিও দে বেলাস আর্টেস...দিয়েগো রিভিয়েরা আর দাভিদ সিকোরেস এর অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে কাজ শেখা, সারা দুনিয়ায় আর্ট এক্সিবিশন, এক আর্ট ফর্ম থেকে অন্য আর্ট ফর্ম, পেইন্টিং থেকে সিরামিক্স, ভাস্কর্য থেকে স্থপতিবিদ্যা, সব জায়গাতেই ছেলেটা উজ্জ্বল তারকার মতো এগিয়ে এসেছে। অনেকেই অবাক হয়, বিশ্বাস করতে চায় না সব জেনেও। এ কী করে সম্ভব? একজন বদ্ধ কালা ছেলে, যে বত্রিশ বছর অবধি উর্দু ছাড়া কিছু পড়তেই পারত না, যার প্রথাগত শিক্ষা নেই, ভাষাজ্ঞান নেই, লিপ রিডিংয়ের দক্ষতাও বিশেষ নেই, তার সঙ্গে কথাবার্তা চালানো যায় না, আলোচনা করা যায় না, শারীরিক সমস্যার ফলে সারা জীবন ধরে বারবার যাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়... সে কী করে দুনিয়ার আর্ট ওয়ার্ল্ডের সেরাদের মধ্যে চলে এল? কী এমন হল যে দুনিয়া তাকে ভারতীয় লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি বলে ডাকতে শুরু করল? এ তো অলৌকিক কাণ্ড! সত্যি বলতে, ব্যাপারটা খানিক তাই। অলৌকিক। কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না ঠিকই, কিন্তু সেই দুর্ঘটনার ফলে ওই ছেলেটার ভিতর এমন একটা আশ্চর্য শক্তির সঞ্চার ঘটেছিল যা হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ পেত না। শ্রবণশক্তি হারিয়ে যাওয়ার ফলে ছেলেটা যে নৈঃশব্দের দুনিয়ার সন্ধান পেয়েছিল, সেই দুনিয়াই তাকে আঙুল ধরে আঁকতে শিখিয়েছে, 'এক্সপ্রেস' করতে শিখিয়েছে মনের কথাকে। কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করার কোনও উপায় তার ছিল না, তাই মনের সমস্ত আবেগ সে ঢেলে দিয়েছে তার আঁকায়, তাঁর হাতে গড়া পুতুল বা প্রতিমায়, তাঁর ডিজাইনে। আর্টের সমঝদাররা বলেন, এই ছেলের হাতে সৃষ্ট প্রতিটা আঁকা, প্রতিটা ডিজাইন এক শ্বাশ্বত অর্থ বহন করে নীরবে। তারা কথা বলে না ঠিকই, কিন্তু তাদের না বলা কথা, তাদের নৈঃশব্দ সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি জীবন্ত, অনেক বেশি বাস্তব। তার কারণ আর কিছুই নয়, এই সত্তাগুলো সৃজিত হয়েছে যার হাতে, তিনি নিস্তব্ধতার ভাষাটি রপ্ত করেছিলেন সারা জীবন ধরে। আ লাইফ অফ কমপ্লিট সাইলেন্স হ্যাড গিভেন বার্থ টু দ্য আর্ট অফ সাইলেন্স।বাষট্টি বছরের নীরবতার পর অস্ট্রেলিয়ায় এক জটিল সার্জারির মাধ্যমে শ্রবণশক্তি ফিরে পান এই শিল্পী। সবাই বারণ করেছিল, কারণ একটু এদিক ওদিক হলে মৃত্যু ছিল অনিবার্য। হিয়ারিং নার্ভে একশোটারও বেশি কোষ থাকে, কিন্তু জায়গা খুব কম থাকে বলে চব্বিশটার বেশি ইলেক্ট্রড কানে ইন্সটল করা যায় না। সূক্ষ্ম তার দিয়ে এই চব্বিশটা ইলেক্ট্রডকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল প্রতিটা কোষের সঙ্গে। একটাও এদিক ওদিক হলে ব্রেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মৃত্যু হতে পারে, সেও বলে দেওয়া হয়েছিল আগেভাগে। কানে শুনতে পেলেও অবশ্য স্বাভাবিক শ্রবণশক্তি পাওয়া যাবে না, ধ্বনি তরঙ্গ ইলেক্ট্রনিক বিটসের মাধ্যমে ব্রেনে ধরা দেবে, তারপর ব্রেন সেগুলো নিজের মতো করে ইন্টারপ্রেট করে ফিল্টার করবে। কিন্তু যে মানুষ দীর্ঘ বাষট্টি বছর কিছুই শোনেননি, তার ব্রেন পাখির ডাক বা টেলিফোন কল বা বাজির আওয়াজকে চিনতে পারবে কী করে? পারবে না। সে জন্য সময় লাগবে। এই নিস্তব্ধতার দুনিয়া থেকে শব্দের দুনিয়ায় ফিরে আসার এই জার্নি এক দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, যা আর্ট স্কুল চেয়ে কোনোমতেই কম নয়। এই অভিজ্ঞতা তাঁকে নতুন দৃষ্টি দেবে, নতুন সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দেবে, নতুন আশা দেবে... সেইজন্যই সম্মতি দিয়েছিলেন তিনি। সমস্যা এসেছে ঠিকই, প্রথম দিকে কোনো শব্দই চিনে উঠতে পারতেন না তিনি, কিন্তু সে সমস্যা আবারও কাটিয়ে উঠেছে ছেলেটা। বরাবরের মতো। আট বছরের ছেলেটা তখন বৃদ্ধ, কিন্তু সেই জেদি মনটা একই রয়ে গিয়েছিল চিরকাল।সতিশ গুজরাল। স্বাধীন ভারতের অন্যতম শিল্পীই শুধু নয়, এ যুগের আর্ট লিজেন্ড। ফেসবুকে আকছার মিকেল এঞ্জেলো, ভিঞ্চি আর বেটোফেনকে নিয়ে লেখা চোখে পড়ে, তুলনায় সতিশ গুজরালকে নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয় না। সবাই তাকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্র কুমার গুজরালের ভাই হিসেবেই চেনেন। অথচ তার বডি অফ ওয়ার্ক নিয়ে সারা দুনিয়ায় কাজ হচ্ছে। সত্যি বলতে তার গোটা জীবনটাই তো একটা রূপকথার শামিল। কোভিড শুরু হওয়ার ঠিক আগেই ভদ্রলোক এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু কাজগুলো রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য। সময় থাকলে, নেটে খুঁজে দেখবেন। বিশেষ করে পার্টিশন সিরিজের আঁকাগুলো।শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও নিজের মতো করে বেঁচে থাকার আনন্দটা খানিকটা হলেও হয়তো বোঝা যাবে।

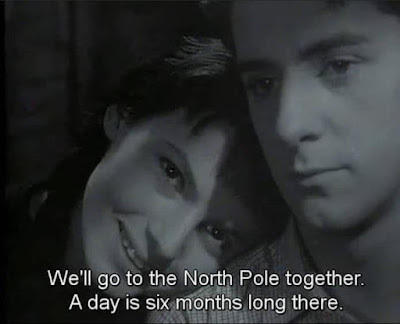

রোমিও জুলিয়েট ঔর অন্ধেরা

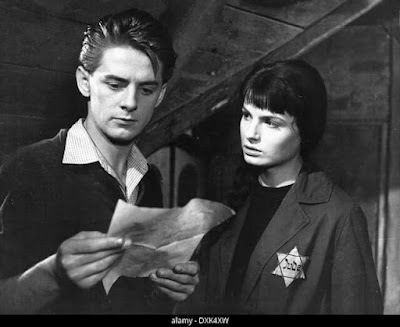

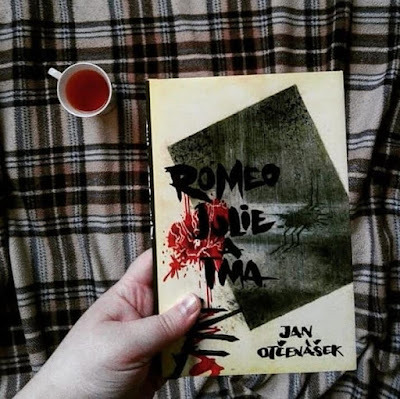

কাল ভ্যালেন্টাইন্স ডে গেছে। প্রেমের দিন। এর আগে লাইন দিয়ে এই ডে, ওই ডে সংক্রান্ত পোস্ট দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ল, একটা সময় অব্দি প্রেম ব্যাপারটা আমার কাছে যথেষ্ট বিরক্তিকর বলেই মনে হত। হাসার কিছু নেই। পাবলিক ডিসপ্লে অফ লাভ নিয়ে যে ধরনের ট্যাবু আমাদের দেশে আছে আর লাভ স্টোরির নামে যে উদ্ভট সিনেমা আমাদের পরিবেশন করা হয়েছে নয়ের দশকে, তাতে এমনটা না হওয়াই অস্বাভাবিক। কিন্তু একদিন, আচমকা একদিন, সব কিছু বদলে গেল। আর কিছুই না, একটা সিনেমা দেখে ফেললাম। সাদা কালো সিনেমা। ভাষা চেক। ইংলিশ সাবটাইটেল। অর্ধেক বুঝলাম, বাকিটা মাথার ওপর দিয়ে গেল। কিন্তু না বুঝলেও গোটা দু আড়াই ঘণ্টা আমি সম্মোহিত হয়ে বসে রইলাম। মনে আছে, তখন আমি সেভেন না এইটে পড়ি। সে রাতে আমার ঘুম হল না। পরের রাতেও না। সিনেমার এক একটা স্টিল আমার মাথায় ঘুরে চলল। কয়েকদিন কেটে গেলে বুঝলাম, না, এ সিনেমার ভূত আমার ঘাড়ে বসেছে। এত সহজে মুক্তি দেবে না।পরবর্তী কয়েক বছর ধরে আমি ওই সিনেমা সংক্রান্ত তথ্য জোগাড় করেছি। সেই অকালপক্ক বয়সে, বেনারসের মতো ছোট শহরে, প্রাক ইন্টারনেট আর লাইব্রেরিহীন দুনিয়ায় কে আর ইনফো দেবে আমাকে? তাই বিশেষ কিছু জানা হল না। শুধু সিনেমার নামটা মুখস্থ করে রেখে দিয়েছিলাম। চেক সিনেমা। অনুবাদ করলে নামটাও সহজ। রোমিও জুলিয়েট অ্যান্ড ডার্কনেস। এর দশ বছর পর যখন আবার সে ছবি দেখি, তখন আমি তার ইতিহাস ভুগোল সব জানি। ১৯৬০ সালে ছবিটা পরিচালনা করেছিলেন জিরি ওয়াইজ। চেক সাহিত্যিক য়ান ওতচেনাসেকের নামকরা বই 'রোমিও জুলি আ তামা' ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমি পড়েছিলাম হিন্দিতে। এই একটা সিনেমা, যা আমাকে দু ঘণ্টার মধ্যে প্রেমের ডেফিনেশন দিয়ে গেল। আমি প্রাগের প্রেমে পড়লাম, অনুবাদকের প্রেমে পড়লাম, নাস্তিকতার প্রেমে পড়লাম, আর প্রেমের প্রেমে পড়লাম। এই। এই হল গল্প। এই কাহিনি পাবেল আর হাংকার। আঠেরো কুড়ি বছর বয়স দুজনেরই। নিয়তিই তাদের মিলিয়ে দিয়েছিল। সে ১৯৪২ সাল। প্রাগে জার্মানদের জোরজুলুম চলছে। ইহুদিদের ধরে ধরে কচুকাটা করা হচ্ছে, নয় পাঠানো হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে। হিটলার বাহিনীর দৌরাত্ম্যে দেশের উদারমনস্ক মানুষজনও মুখে কুলুপ আঁটতে বাধ্য হয়েছে, প্রাণ বাঁচাতে নিষ্ঠুরতাকেই বেছে নিয়েছে সাধারণ মানুষ। ইহুদিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা মানে যে যমরাজাকে ডিনারে ডাকা, সে সবাই বুঝে গিয়েছিল। শুলে চড়তে কেউই রাজি নয়। কিন্তু দুনিয়াতে দু একজন পাগল ছাগল ঠিকই থাকে। পাবেল হল সেই ছাগল। হাংকা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। সে ইহুদি। তার ডাক্টার বাবা নাজিদের হাতে প্রাণ খুইয়েছেন। এবার তার পালা। এমন সময় ভাগ্যদেবতা তার সঙ্গে পাবেলের জীবন জুড়ে দিয়ে নাটক দেখতে চাইলেন। পাবেল আর হাংকার দেখা হল। পাবেল তাকে ঘরের ওপরের সেলারে লুকিয়ে রাখল। কোনো বিপদের সম্ভাবনাই তাকে ভয় দেখাতে পারল না।সেলারে ঘন অন্ধকার। নিজের হাতই দেখা যায় না৷ জানলা নেই, কাঠের তক্তা ভাঙা একটা ফাঁক আছে, সেখানে একটা ময়লা পর্দা ঝুলছে। সেটা দিনের বেলা সরানো যায় না। কিন্তু রাতে মাঝেমধ্যে হাংকা সেটা সরায়, নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।পাবেলও বসে থাকে তার সঙ্গে। চুপচাপ। এককালে ফোটোগ্রাফির শখ ছিল পাবেলের, এই জায়গাটা ডার্ক রুম হিসেবে ব্যবহার করত সে। কিন্তু সে সব আগের কথা। এখন তাদের পরিবারের অবস্থা খারাপ। ঘরে মা আর দাদু ছাড়া কেউ নেই। দাদু ছিলেন ঘড়ির কারিগর, নতুন মেশিন তৈরি করে বিখ্যাত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে তিনি এখন জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে গিয়েছেন। কাজকর্ম করতে পারেন না। পাবেলেরও কিছু করার নেই। সে বিজ্ঞানের ছাত্র। নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল, কিন্তু যুদ্ধের ফলে সেসব মাথায় উঠেছে। এদিকে তার মা পাড়াপড়শিদের কাপড় সেলাই করে দিনগুজরান করছে। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। এরই মধ্যে খাবার বাঁচিয়ে বা চুরি করে হাংকার জন্য নিয়ে যায় পাবেল। কিন্তু কতদিন আর এসব কথা গোপন রাখবে? একসময় মা জেনেই যায়, তখন পাবেল হাংকার ব্রেড কেনার জন্য তার প্রিয় ক্যামেরাটি বিক্রি করে দেয়।সেলারে সবসময় ঘোর অন্ধকার। মাঝে মাঝে আলোর জন্য ছটপট করে হাংকা। পাবেল সান্ত্বনা দেয় তাকে। সেই নিশ্বাস বন্ধ করা ঘন অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকে দুজন। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। সেই অন্ধকারেই প্রেম আসে। নিবিড় অন্ধকারে জন্মানো নিবিড় প্রেম। হাংকা নদীর কথা বলে, খোলা আকাশ আর ভোরের আলোর কথা বলে, পাবেল বলে তার ফোটোগ্রাফির কথা। সে ফিজিক্স পড়বে, অ্যাস্ট্রোনমি পড়বে, বৈজ্ঞানিক হবে। হাংকা শোনে, হাসে বিষন্ন ভাবে। হাংকার জীবন তাকে পাবেলের চেয়ে বেশি পরিণত করেছে, তুলনায় পাবেল এখনও খানিক ছেলেমানুষ। হাংকা ভয় পায়, বাস্তব পরিস্থিতির কথা বলে পাবেলকে সাবধান করে, পাবেল পাত্তা দেয় না। কিন্তু মনে মনে সেও জানে, হাংকা এখানে লুকিয়ে আছে জানলে কী হতে পারে? কিন্তু সব জেনেও সে এই সত্যিটাকে মানতে চায় না, স্বপ্ন দেখা আর নিয়তিকে মানতে না চাওয়াই প্রাপ্তমনস্ক দুনিয়ার বিরুদ্ধে তার বিপ্লব। এরই মধ্যে প্রেম আসে, গভীর হয়। অন্ধকারের মধ্যে পাবেল হাংকাকে ওয়ালজ নাচতে শেখায় একদিন। দুজনে অপেক্ষা করে থাকে রাতের জন্য। জানলার কাঠের তক্তা সরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার সময়টুকু তাদের কথোপকথনের সময়। সে কথার কোনো মানে হয় না। সবই কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। তাও কথা হয়। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে পাবেল বলে, "ওই তারাটা দেখেছ! ওটা কত দূরে জানো? ওই তারার আলো আমাদের কাছে আসতে দু লক্ষ বছর লাগে!"হাংকা বিস্মিত হয়ে বলে, "এত দূর! ওর পর কী আছে?""আরো কত তারা। গ্রহ নক্ষত্র। গ্যালাক্সি। পুরো মহাকাশ পড়ে আছে।" পাবেল হাসে। হাংকা চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর বিষাদঘন স্বরে বলে, "ওখানে ঈশ্বর নেই কোথাও? ভগবান? গড?""জানি না। আমি শুধু বিজ্ঞান ফিজ্ঞানের ব্যাপারটাই ভাবি। তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?"হাংকা বলে, "মাঝে মাঝে ভাবি থাকলে কী ভালোই না হত! আমাকে নিজের কাছে ডেকে নিত। মাথায় হাত রেখে বলত, এখানে চলে আয় মা। ওই দুনিয়ায় কেউ তোকে ভালোবাসে না।""আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।" পাবেল উদ্বিগ্ন হয়। "জানি।" হাংকা ছোট করে জবাব দেয়। বলে, "ঈশ্বর নেই। কোথাও নেই সে। নাহলে এসব দেখে সে চুপ করে থাকত না। এই অন্ধকার থেকে আমাদের নিয়ে যেত। এত অন্ধকার আমি আর সইতে পারছি না।"পাবেল বলে, "ভেবো না হাংকা। আমরা একসঙ্গে থাকব চিরকাল। আমরা... আমরা...""আমরা নর্থ পোলে চলে যাব!" হাংকা উজ্জ্বল মুখে বলে, "কত আলো ওখানে! ছয় মাস ধরে দিন থাকে!""ছয় মাস রাতও তো থাকে!" পাবেল মনে করায়।হাংকা বলে, "তখন আমরা সাউথ পোলে চলে যাব!"স্রেফ কথা। যুক্তিহীন। অবান্তর। বোকা বোকা কথা। দুজনেই জানে এসব কিছুই হবে না। হয়ও না। একদিন পাড়ার লোক হাংকার কথা জেনে যায়। পাবেল বা তার মা আর দাদুকে কেউ পাত্তা দেয় না। জার্মানদের খবর দেওয়া হবে। হাংকা পাবেল আর তার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, পালাতে থাকে। পারে না। জার্মান সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ে যায় সে। তারপর কী হয়, সবাই বুঝতেই পারছে। এইটুকুই গল্প। রোমিও জুলিয়েট আর অন্ধকার। য়ান ওতচেনাসেক উপন্যাসটা লিখেছিলেন সত্যি ঘটনাকে মাথায় রেখেই, কিন্তু এ গল্প তো তখন গোটা ইউরোপ জুড়ে হত। অনেকেই হয়তো ভাবছেন, ইহুদিকে আশ্রয় দিয়ে বিপদে পড়া... এ নিয়ে কত গল্প উপন্যাস ছবি সিনেমা হয়েছে! নতুন আর কি! নতুন আর কী হবে? প্রেম কি আর নতুন! মহাপুরোনো জিনিস। কিন্তু ওই পুরোনো জিনিসটা মানুষকে যা করিয়ে নিতে পারে, নতুন জিনিসগুলো তেমনটা আর পারে কই? একবার না হয় ট্রাই করে দেখবেন। সিনেমাটা পাওয়া এখন সহজ, ইংরেজি অনুবাদ পাওয়াই চাপ। আমি তো পাইনি। হিন্দিতে সড়গড় করে বাণী প্রকাশন থেকে প্রকাশিত নির্মল বর্মার অসামান্য অনুবাদটা পেয়ে যাবেন। মূল বইয়ের, সিনেমা আর রিসেন্ট নাটকের ছবি সঙ্গে দিলাম।

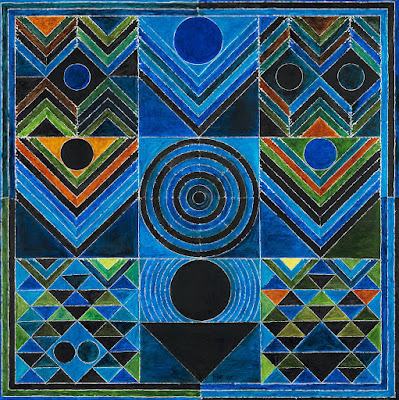

বিন্দুনামা

ফরেস্ট ভিলেজ। নিবিড় বনের ভিতর এত্তটুকু এক একটা গ্রাম। শান্ত নিস্তুব্ধ প্রকৃতি আর ঘন সবুজের সঙ্গে মাখামাখি করে জীবনযাপন করা কয়েকঘর মানুষ, যারা পাখির ডাক শুনে চোখ মেলত, রান্না করতে হলে জংলি ঝোরা থেকে জল নিত, দোলে রঙ খেলতে হলে রঙিন ফুলের নির্যাস বের করে জলে গুলে দিত। খুব প্রয়োজন হলে পাশের জেলায় আসত, খাবার দাবার সংগ্রহ করে ফিরে যেত অরণ্যে। নিরবিচ্ছিন্ন জীবন। চিন্তামুক্ত নয়, চিন্তাশুন্যও নয়, কিন্তু ফরেস্ট ভিলেজে থাকা মানুষের চিন্তাভাবনার প্রকৃতিটা শহুরে মানুষের চেয়ে ভিন্ন ছিল সন্দেহ নেই। ঘন বনের ভিতর এরকম কিছু কিছু গ্রাম গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল ব্রিটিশ যুগেই৷ বনদপ্তরের আধিকারিকদের কাজ ছিল, তাদের এলাকায় থাকা ফরেস্ট ভিলেজগুলোর দেখাশোনা করা। স্বাধীনতার পর ক্রমে ন্যাশনাল পার্কের বান এসেছে, কিন্তু বনক্ষেত্র ক্রমে সঙ্কুচিত হয়েছে। আজকাল বনবাসীদের উচ্ছেদ করা হয় কোর এরিয়া থেকে, যারা অভয়ারণ্যে থেকে গিয়েছে কোনোভাবে, তাদের সেই সেটলমেন্টের সঙ্গে আগেকার সেই ফরেস্ট ভিলেজের কোনো মিল নেই। এই নিয়ে তেমন কিছু লেখালিখি হয়নি, কেন জানি না। অনেক কিছুই তো প্রচারমাধ্যমের বাইরে থেকে যায়, সাহিত্য সংস্কৃতি মিডিয়া ফেসবুকে সেসব ধরা হয় না। সে জন্য এই পোস্ট নয়। আসল আফসোসটা হল, এরকম একটা ফরেস্ট ভিলেজে জন্মানো যে ছেলেটি ভারতবর্ষ সহ গোটা দুনিয়াকে দেখার জন্য নতুন দৃষ্টি দিয়ে গেল, তাঁকে নিয়ে তার নিজের দেশের কোনো আবেগই নেই। যেটুকু আছে, সেটাকে দৃষ্টিকটু বলাই সঙ্গত হবে।রজা। কে রজা? রজা বলতে ছোটবেলায় আমি বলিউডের ভিলেন চরিত্রে দেখা রজা মুরাদের কথাই জানতাম, গুরুগম্ভীর স্বরে হুমকি দিতেন বা স্যাঙাতদের হুকুম করতেন। কিন্তু আমাদের দেশে যে আরেক রজা জন্মেছেন, যার প্রতিভার বিচ্ছুরণে গোটা ইউরোপ আর আমেরিকার শিল্পসমাজও ধাঁধিয়ে গিয়েছে, তাঁকে চিনতে আমার অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, সইদ হ্যায়দর রজাকে যে চিনতাম না, এ শুধু আমার লজ্জা নয়, লজ্জাটা দেশেরও। আজ আমরা য়াকুব মেমন আর গৌতম আডানির নাম জানি, বিজয় মালয়া বা দাউদকেও চিনি। ওহো! অশনির গ্রোভার! ওকে না চিনলে তো আবার আজকাল জাতে ওঠা যায় না! শার্ক বলে কতা! আমার বন্ধু তো দেখলাম বইমেলা থেকে শুধু অশনীর স্যারের 'দোগলাপন' কিনে সগর্বে পোস্ট করেছে। একটা বই কিনেই বাজিমাত। কিন্তু সইদ হ্যায়দর রজাকে চেনার লোক নেই, চেনানোর লোকও নেই। যারা আছেন, তাঁদের সংখ্যাও ক্রমশ কমে আসছে। আমি নিশ্চিত, বহুসংখ্যক মানুষ তাঁকে চিনবেন না। আর্ট ওয়ার্ল্ড নিয়ে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদের কথা ধরছি না। আজ, এই মুহুর্তেও রজা অন্ধকারের আড়ালে, যখন তাঁকে নিয়ে ফ্রান্সের বিশ্ববিখ্যাত Centre de’ Pompidou-তে দীর্ঘ তিন মাস ব্যাপী প্রদর্শনী চলছে। রজা ফাউন্ডেশনের সঙ্গে যৌথভাবে আয়োজিত এই এক্সিবিশন যে কোনো ভারতীয় শিল্পীর জন্য সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সারা দুনিয়ার আর্ট ক্রিটিক, শিল্পী আর লেখকরা আজ রজাকে সেলিব্রেট করছেন, নিলামঘর ক্রিস্টি থেকে মানুষজন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, একের পর এক নতুন বই উন্মোচিত হচ্ছে। অনেকে লিখেছে, দ্য বিগেস্ট সেলিব্রেশন ইন দ্য কন্টেম্পোরারি টাইমস ফর আ মডার্ন আর্ট লেজেন্ড... এদিকে ভারতবর্ষে কোনো সাড়াশব্দ নেই। হাতে গোনা কয়েকটা সংবাদপত্র লিখেছে, বাকিরা দু লাইনের নিউজ চালিয়ে চুপ। একজন অসম্ভব বুদ্ধিমান নেতা শুনলাম বলেছেন, ওকে নিয়ে অত লাফালাফি করার কী আছে? ও তো নামেই ভারতীয়। শুনলাম তো ফ্রান্সে থাকত!বটে! সইদ হ্যায়দার রজা ভারতীয় নন, কিন্তু ঋষি সুনক মনে হয় ভারতীয়! ভারতীয় বংশোদ্ভূত যার আগের প্রজন্মও এদেশে ছিল না কোনোকাল, তাঁকে মিডিয়া ভারতীয় বানিয়ে দিতেই পারে! হতেই পারে!আমি ফাইন আর্টসের ছাত্র নই। শিল্পের সমঝদার নই, গবেষক নই, তেমন কিছু জানাও নেই এ সম্পর্কে। তবু মাঝেমধ্যে দু একটা পোস্ট করি, কারণ ভালো জিনিস অ্যাপ্রিশিয়েট করার বিদ্যাটা অনেক কষ্ট করে আয়ত্ত করেছি। দীর্ঘ সময়, পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে গড়ে তোলা এক একটা কাজ, এক একজন শিল্পীর সারা জীবনের ওয়ার্ক অফ আর্টকে যখন এমন করে তাঁর নিজের দেশেই অবহেলা করা হয়, আমার বুকে খচ করে লাগে। সইদ হ্যায়দর রজা কোনো নতুন শিল্পী নয়, একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী শিল্পী হিসেবে তিনি অনেকদিন আগে থেকেই পরিচিত। যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি শিল্পকে দেখেছেন, যে ভাবে ভাবনাকে ক্যানভাসে নামিয়ে এনেছেন, ইউরোপিয়ান রিয়ালিজম আর ইন্ডিয়ান স্প্রিচুয়ালিজমের যে সাম্য তাঁর ছবিতে দেখা গিয়েছে, তা নিয়ে আজ থেকে চর্চা হচ্ছে না। অথচ তাঁর নিজের দেশে তাঁকে নিয়ে একটা এক্সক্লুসিভ প্রদর্শনী করা সম্ভব হয়নি কোনোদিন। হ্যাঁ, শিল্প জগতের রেকামেন্ডেশন অনুয়ায়ী পদ্মবিভূষণ দেওয়া হয়েছিল ঠিকই, যেমন দেওয়া হয়েছিল এব্রাহিম আলকাজিকে, কপিলা বাতসায়ানকে, মারিও মিরান্ডাকে। ওইটুকুই। দায় মিটে গেছে। রজা জন্মেছিলেন বাবরিয়া নামের এক ফরেস্ট ভিলেজে। সে একশো বছর আগের কথা। তাঁর বাবা ছিলেন ফরেস্ট রেঞ্জার। রেভেন্যু শিডিউলে সে গ্রামের কোনও নাম ছিল না, ফলে নাম নিয়েও বাবরিয়া হয়েছিল নামহীন। কিন্তু তাতে অসুবিধা হয়নি রজার। বনের ছায়াময় নিস্তব্ধতা আর অশ্রুত শব্দের খোঁজ করতেই দিব্যি দিন কেটে যেত। এই নীরবতার বৈচিত্র্য পরে তার কাজেও ধরা পড়েছিল অ্যাবস্ট্রাক্ট রেখার আড়াল নিয়ে। আর্ট ক্রিটিকরা বলেছিলেন, 'রজা হ্যাজ আ ওয়ে টু ড্র দ্য লেয়ার্স অফ সাইলেন্স।' লেয়ার্স অফ সাইলেন্স বলে এই কথাটা কথাটা সইদ হ্যায়দার রজার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রথম থেকেই। যে কথা হচ্ছিল, মন্ডলা জেলায় থাকা ঘন বনজঙ্গলে এমন আরো কিছু গ্রাম ছিল। কিছুদূরেই নর্মদা, নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকত ছেলেরা। মেঘ বৃষ্টি রোদ্দুর কুয়াশা আর সবুজ সান্নাটা মেখে দিন কেটে যেত। মুশকিল হল, যখন তাকে স্কুলে ভর্তি করা হল। আরেক গ্রাম কাকাইয়া, সেখানে এক ছোট্ট পাঠশালা করা হয়েছিল। কিন্তু ক্লাসে মন টিকত না ছেলের, জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন বাইরে। এই দেখে রেগেমেগে তার মাস্টারমশাই নন্দলাল ঝারিয়া একদিন তাকে শাস্তি দিলেন। তেমন কিছু নয়, মনোনিবেশ করার শাস্তি। বোর্ডে একটা বিন্দু আঁকলেন, রজাকে বললেন সব ভুলে ওই বিন্দুর দিকে চেয়ে থাকতে। আর কিছু যাতে চোখে ধরা না পড়ে। খুবই চেনা এক্সারসাইজ! প্রায় সবাই করেছেন! কিছু লাভ হয় না, আমাদের অন্তত হয়নি। কিন্তু রজার হয়েছিল। সেই বিন্দু ছেলের জীবন বদলে দিয়েছিল। একটা বিন্দুতে ধ্যানকেন্দ্র করে গোটা মহাবিশ্ব দেখতে পারতেন রজা, দেখাতেও পারতেন। প্রসঙ্গত, তাঁর আঁকা একটা সিরিজের নামই হল 'বিন্দু'। এই বিন্দুই তার বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। সে কথায় না হয় পরে আসছি।যাই হোক, বাল্যকালে রজার শিক্ষা হয়েছে ছোট ছোট গ্রাম আর জেলার স্কুলেই। তখন তো মধ্যপ্রদেশ ছিল না, গোটা অঞ্চলটাই ছিল ব্রিটিশদের জন্য সেন্ট্রাল প্রভিন্স। নিবিড় অরণ্য আর বন্যপ্রাণীদের ঠিকানা। দু একটা শহর বাদে বড় জায়গা প্রায় ছিলই না। রজার আব্বা ফরেস্ট অফিসে ছিলেন বলে ছেলে ছোটবেলা থেকেই জঙ্গলের প্রেমে পড়েছিল, আসমানি মেজাজবদল আর লতাপাতার জঙলি রঙমিলান্তির ঘটনা তার চোখে স্বাভাবিক ভাবে ধরা পড়ত। এই অভিজ্ঞতা যে পরে তিনি কতভাবে কাজে লাগিয়েছেন সেসব বলতে গেলে গোটা বই হয়ে যাবে। কৈশোর পেরোনোর পর অবশ্য জঙ্গলের মায়া কাটাতেই হয়, নাগপুর আর বম্বের জে জে স্কুল অফ আর্ট থেকে পড়াশোনা করে তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন। প্রথমদিকে ল্যান্ডস্কেপ আঁকাতেই তাঁর মন ছিল, কিন্তু ক্রমে অন্যধরনের এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকেন তিনি। এক্সপ্রেসনিস্ট ল্যান্ডস্কেপ থেকে অ্যাবস্ট্রাক আর্টের এই সফরে খুব সূক্ষ্মভাবে রাজপুত আর বনারস ঘরানার কিছু এলিমেন্ট ব্যবহার করেছেন সময় সময়ে, কিন্তু তাঁর ছবিতে প্রথম থেকেই একটা নিজস্বতা ছিল। জাবেদ আখতার গুলজার সম্পর্কে বলেছেন, "অচ্ছি শায়েরি করনা বহুত মুশকিল হ্যায়, পর অপনি শায়েরি করনা উসসে ভি জ্যায়দা মুশকিল হ্যায়। গুলজার সাহব অপনি শায়েরি করতে হ্যায়!"ঠিক একইভাবে সয়িদ হ্যায়দার রজাও ক্যানভাসে 'অপনি শায়েরি' করতেন। করেছেন, সারাজীবন।চল্লিশের দশক আসতে আসতে রজা শিল্প জগতে বেশ নাম করে গেছিলেন। ছেচল্লিশ সালে বম্বে স্যালোনে তাঁর প্রথম এক্সিবিশন হয়। কিন্তু নিঃসন্দেহে, রজার লাইফ টার্নিং বছর হল সাতচল্লিশ। কী না হয়েছে এই বছরে? বন্ধু কে এইচ আরা আর এফ এন সুজার সঙ্গে প্রোগ্রেসিভ আর্টিস্ট অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছেন, যা আগামীতে বহু শিল্পীকে এগিয়ে আসতে সাহায্য করেছে। এই বছরই পর পর রজার মা আর আব্বা মারা গিয়েছেন। তারপর স্বাধীনতা পরবর্তী দাঙ্গা। পার্টিশনের পর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব প্রায় সকলেই পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। এমনকি হিন্দু বন্ধুরাও পইপই করে রজাকে বুঝিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে পালাতে। একেই তো সময় খারাপ, দু তিন বার একটুর জন্য বেঁচে গেছেন, তারপর স্পষ্টবাদী মনোভাবের জন্য অনেকেই তাঁকে পছন্দ করত না। দাঙ্গার সময়ে রজাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করতে পারে বলে অনেকেই ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু রজা পাত্তা দেননি। যদি কোথাও যেতে হয়, তার মুল্ক হল হিন্দুস্তান! যেখানেই যান না কেন, মরতে হলে এখানেই মরবেন! সব বিপদের আশঙ্কাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে নিজের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। আর আজ কিনা লোকে বলছে রজা ভারতীয়ই নন! ঠিকই।কয়েক বছর পর ফ্রান্সে চলে যান রজা। সেখানে থাকাকালীনও শিক্ষাগ্রহণ করেছেন। ফরাসি দর্শন ও শিল্প নিয়ে চর্চা করেছেন, কিন্তু বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছেন ভারতের ইতিহাস বা দর্শনের তত্ত্বকে। এরই মধ্যে জেনিনের সঙ্গে দেখা। জেনিনও প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন, দুজনেই একসঙ্গে আঁকা শিখতেন। এরপর পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে রজা আর জেনিন একে অপরের সবচেয়ে বড় 'স্ট্রংহোল্ড' হয়ে কাজ করেছেন। এই প্রেমকাহিনি নিয়ে গুজব রটেনি, কিসসা-কাহিনি শোনা যায়নি, তারা নিজেরাও এ নিয়ে কিছু বলতেন না। কিন্তু রজার সঙ্গে কথা বলতে গেলে, জেনিনের কথা জিজ্ঞেস করলেই তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। অনেক পীড়াপীড়ি করার পর রজা একবার জেনিন সম্পর্কে মাত্র দুটো লাইন বলেছিলেন।"কাজল কী কোঠরি মে ক্যায়সো হি সুহানো যায়এক লকির কাজল কী লাগে হ্যায় সো লাগে হ্যায়"১৯৭০ আসতে আসতে রজা বিদেশের মটিতেও নাম করে ফেলেছিলেন। প্রথম নন ফ্রেঞ্চ আর্টিস্ট হিসেবে রজা Prix de la Critique পেয়েছেন, আমেরিকায় শিক্ষকতা করেছেন, নানান দেশে সোলো এক্সিবিশন করেছেন, কিন্তু নিজে ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারেননি। ১৯৭০ সালে তিনি ভারতে ফিরে আসেন, ঘুরতে থাকেন এক শহর থেকে অন্য গ্রাম, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম। অজন্তা, এলোরা, রাজস্থান, বেনারস ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু আসল বদলটা এল নিজের গ্রাম বাবরিয়ায় ফিরে। সেই 'নামহীন' গ্রাম খাঁ খাঁ করছে, বাড়িটা অবশ্য একই রকম আছে। সেই নীরবতার আবেশ কেটে গিয়েছে, ফরেস্ট ভিলেজের সংজ্ঞাও বদলে গিয়েছে। বাবা মা নেই বহু বছর, আত্মীয়স্বজনদের সকলেই পাকিস্তান চলে গিয়েছিলেন। রজা তাকিয়ে রইলেন। কত কত স্মৃতি, বনজঙ্গল নিয়ে বেঁচে থাকার কত স্মৃতি, কিন্তু কিছুই তো ঠিক করে ধরা দিচ্ছে না। অস্থির লাগছে বড়। এমন সময় রজার মনে পড়ে গেল, তার শিক্ষক নন্দলাল ঝারিয়া তাঁকে এক বিন্দুর ওপর ধ্যানকেন্দ্র করে মন শান্ত হওয়ার পদ্ধতি শিখিয়েছিলেন। ব্ল্যাকবোর্ড নেই, শুন্যে একটা বিন্দু কল্পনা করলেন রজা। তারপর একাত্ম হয়ে তাকিয়ে রইলেন সেদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সমস্ত শৈশব, সমস্ত কৈশোর, সমস্ত জীবনটাই সেই বিন্দুকে ঘিরে ঘুরতে লাগল। ছোটবেলার নীরব প্রকৃতি এক একটা রঙ দিয়ে এক একটা স্তর তৈরি করে ফেলল শুন্যের ক্যানভাসে, গড়ে উঠল এক একটা ছবি। বিন্দু, ত্রিভুজ, লাইন, বৃত্ত, চতুর্ভুজ.... রজা কাঁদতে লাগলেন নিঃশব্দে।পরবর্তী চল্লিশ বছর ধরে সইদ হ্যায়দার রজা এই 'বিন্দু' নিয়ে কাজ করে গেছেন। জিওমেট্রিকাল আর্ট ব্যবহার করে 'ত্রিভুজ' আর 'প্রকৃতি পুরুষ' এর নিজস্ব কন্সেপ্ট আবিষ্কার করেছেন, বিশ্বের সামনে ভারতবর্ষের দর্শন আর শিল্পতত্ত্বকে উন্মোচিত করেছেন। রজা বলতেন, "ইউরোপিয়ান রিয়ালিজমের নিয়ম হল চোখ দিয়ে যা দেখবে, তাই আঁকবে। ভারতীয় শিল্পদর্শন বলেছে, মন দিয়ে যা দেখবে, তাই আঁকবে। আমি দুটোকে মিলিয়ে দিয়েছি। এই মিলনকেন্দ্রই হল আমার বিন্দু। বিন্দু এমন একটি কেন্দ্র যেখানে মানসিক শক্তিগুলি নিবদ্ধ থাকে। স্পেস আর টাইম, দুইই আসলে বিন্দু থেকে উদ্ভূত।"রজা সেই শিল্পীদের অন্যতম, যাদের কাছে বেঁচে থাকা আর আঁকা সমার্থক ছিল। হি লিভড টু পেইন্ট, হি পেইন্টেড টু লিভ। আটের দশকের পর রজা শিল্পের দুনিয়ার লিজেন্ড হয়ে উঠেছিলেন। ফ্রান্সে থেকে সারা জীবন ভারতের আর্ট নিয়ে কাজ করেছেন, কিন্তু তুলির টানে, ভাবনায়, ব্যবহারে, তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক। ২০০১ সালে তিনি রজা ফাউন্ডেশনের স্থাপনা করেন। কিন্তু নিজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি সব কাজে। পরের বছর, ২০০২ সালেই জেনিন মারা যান ক্যান্সারে। জেনিনের চলে যাওয়ার পর রজা একা হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই একাকীত্ব নিয়েই কাজ চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। রজা ফাউন্ডেশনের সদস্য, বিখ্যাত কবি লেখক ও আর্ট ক্রিটিক অশোক বাজপেয়ি লিখেছেন, "Raza’s art flowed ceaselessly between many dualities: India and France, beauty and fear, the sensuous and the spiritual, image and word, modernity and memory, celebration and prayer, colour and concept, history and eternity, fury and tranquillity, exile and home. His modernity was not marked by disruption, dissonance and disinheritance: It was rooted in memory and nature, in inheritance and harmony, in consonance and peace. It was almost an alternative modernism. In his iconic explorations of the Bindu, he sought a source of energy, a locus of nature, a centre of silence, an origin of life. As a human being, noble and generous, Raza was at home with three religions Islam, Hinduism and Christianity; with three languages Hindi, French and English. His art has human glow, reflective luminosity and integrity of form. Even though highly geometrical in its last phase, Raza’s paintings, at some level, were composed as prayers for grace and peace."২০১১ সালে রজা ফিরে আসেন ভারতে। মরতে হলে দেশেই মরবেন, সে কথাটা তিনি শুধু শুধুই বলেননি এক যুগ আগে। তখন তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী। কিন্তু ভারত সরকার তাঁকে বিশেষ পাত্তা দেননি। এক সরকারি এক্সবিশনে তাঁর ষোলটা ছবি রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে আসার পর রজাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "কেমন দেখলেন?"রজা হেসে বলেছিলেন, "ভালোই। শুধু, ছবিগুলো নকল। আমার আঁকা নয়। জালি কাজ করার শিল্পীর তো অভাব নেই।"এই তো অবস্থা। কিন্তু সে নিয়ে কোনো বিরূপভাব দেখাননি কখনও। সাফদারজংগের ছোট্ট ফ্ল্যাটে একা থাকতেন শেষ দিন পর্যন্ত, রঙ তুলি জিওমেট্রি দর্শন নিয়ে ডুবে থাকতেন। আর্ট মার্কেটে তাঁর ছবির কদর ক্রমেই বাড়তে থাকে। 'সৌরাষ্ট্র' ছবিটি বিক্রি হয় ষোল কোটি টাকায়। ওসব নিয়ে কেউ কথা বলতে গেলে হাসতেন বৃদ্ধ রজা। বলতেন, "কাজের চেয়ে আমরা টাকা নিয়ে চর্চা করি বেশি। আমার অনেক ছবি তো কেউ কেনেইনি। সেগুলো নিয়ে কথা হলে বরং ভালো লাগবে! আমার কাজে অনেক অশ্রুত কথা লুকিয়ে রেখেছি। আমার গ্রাম বাবরিয়া যেমন নাম থাকা সত্ত্বেও নামহীন হয়ে রয়ে গিয়েছে, আমার কাজও তেমন। অর্থ থাকা সত্ত্বেও অনেকের কাছে বিলকুল অর্থহীন। শুধু রঙিন আঁকিবুকি ছাড়া কিছু নয়!"২০১৬ সালে নিঃশব্দে মারা যান রজা। জন্মভিটে বাবরিয়া থেকে কিছুদূরে, মণ্ডলা জেলার নর্মদার ধারে তাঁকে কবর দেওয়া হয়। রজা ফিরে আসেন তাঁর প্রিয় ফরেস্ট ভিলেজের কোলে।২০২২ সালে একশ বছর পূর্ণ হল সইদ হ্যায়দার রজার জন্মের। একটা ঠিকঠাক সরকারি প্রদর্শনী হয়নি, একটা অনুষ্ঠান হয়নি। ভারত ভবন, ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট, ললিত কলা আকাদেমি... কেউই তাঁকে যোগ্য মনে করেনি, প্রয়োজন মনে করেনি কোনও এক্সিবিশনের। এই তো তাঁর দেশ! তবে রজা তো এসব জানতেনই। তাঁর কোনো দুঃখও ছিল না, কোনও অভিযোগ ছিল বলে মনে হয় না। মনেপ্রাণে দেশকে ভালোবেসেছেন, সেই ভালোবাসা জাহির করতে যাননি কোনোদিন। ২০২৩ সালে পম্পেডুতে এই বিশাল এক্সিবিশন শুরু হয়েছে মাত্র চার পাঁচ দিন হল। এরপর লন্ডন, নিউইয়র্ক আর কোথায় কোথায় প্রদর্শনী হবে বলে ঠিক করা আছে। যারা ওদেশে আছেন, প্লিজ গিয়ে দেখে আসুন। যারা নেই, তাঁরা ইন্টারনেটেই রজার কাজগুলো দেখুন। যারা পড়তে ভালোবাসেন, যশোধরা ডালমিয়ার লেখা বই Sayed Haider Raza: The Journey of an Iconic Artist পড়ে নিতে পারেন৷ কিন্তু যেভাবেই হোক, রজাকে মনে রাখুন। ওঁর সম্মানের জন্য নয়, আমাদের স্বার্থের কথা ভেবেই তাঁকে মনে রাখা দরকার। শুধু এইটুকুই বলার ছিল।(Z এর উচ্চারণ করতে গেলে জ- এ ফুটকি লাগানোর ব্যাপারটা অনেকেরই পছন্দ নয়। কী করে লেখে তাও জানি না। Raza কে রজাই লিখলাম তাই)

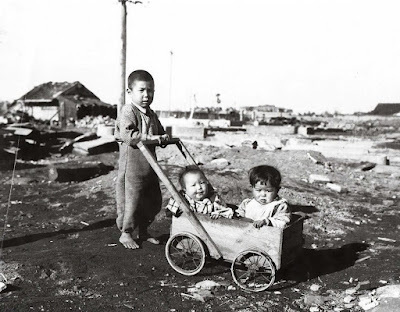

জো-এর জাপান

ওপেনহাইমার দেখে আর তাঁর জীবন সম্পর্কে পড়ে যখন সবাই উচ্ছ্বসিত, তখন আমি একটা অন্য বই রিভিজিট করে ফেললাম। বইপত্র নিয়ে দীর্ঘ পোস্ট দিতে আজকাল আর ইচ্ছে করে না, ও আর পড়ে কতজন! কিন্তু জীবনের কোন সময়ে কী ভাবছিলাম, সেটা জার্নালিং করার বাসনাটা এখনও পুরোপুরি যায়নি। অতএব...থাক পোস্টটা। ডিজিটাল স্পেসে জায়গা জুড়ে থাকবে হাজারটা পোস্টের মধ্যে, ঠিক আর চারটে ছাপা বইয়ের মতোই অদরকারি, অর্থহীন। যাকগে...

ঘটনা হল, জাপানিরা যে আসলে মানুষের ছদ্মবেশে শয়তান, সে নিয়ে ছেলেটির মনে কোনো সন্দেহই ছিল না। কয়েক বছর আগে যখন সে কৈশোরের গণ্ডি পেরিয়েছিল, তখন থেকেই সে রেডিওতে শুনেছে, খবরের কাগজে পড়েছে যে জাপানিদের চেয়ে হতচ্ছাড়া প্রাণী ইহজগতে নেই। দেশনায়কদের বক্তৃতায় বারবার উঠে এসেছে সে কথা। আজ থেকে নয়, বেশ কয়েকবছর ধরেই এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল আমেরিকানদের মনে, আর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তো কথাই নেই। রাস্তায় মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের চেহারা দেখলে নাকের পাটা ফুলে যায় ছেলেটির, ডাউনটাউনের কফিশপ বা শহরতলির ডাইনারে টেকো বুড়োদের উত্তপ্ত আলোচনা শুনে সেও জাপানিদের গালিগালাজ করে, টিভিতে জাপানি চক্রান্তের খবর দেখলে রাগে কাঁপতে থাকে। কী হাড়বজ্জাত এই বেঁটে জাপানিগুলো! এদের নিঃশেষ না করা পর্যন্ত তার শান্তি নেই। পারলে সে এখনই তাদের গোটা জাতিটাকেই কচুকাটা করে ফেলে! বিশ্বযুদ্ধ চলছে, এদের শিক্ষা দেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়। রেগেমেগে ছেলেটা ইউ এস মারিন কর্পসে নামই লিখিয়ে ফেলল। জাপানিদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না হলে তার আর চলছে না! বেচারি জানত না, বোঝাপড়া ঠিকই হবে, কিন্তু এই বোঝাপড়া তার গোটা জীবনকে বদলে রেখে দেবে। ছেলেটার নাম জো। বাড়ি জন্সভিল। এক চিলতে মফস্বল, আমেরিকার ছোটখাটো টাউন যেমন হয় আর কি! ১৯২২ সালের কথা, সে সময় এই টাউনগুলোর একটা নিজস্ব আমেজ ছিল, ঠিক ভারতের মফস্বলি টাউনের মতোই। ছোটবেলা থেকেই জো বুদ্ধিমান, তার দেখার চোখ আর অবজারভেশন স্কিলও ছিল চমৎকার। কিন্তু তার শৈশব আর যৌবনের মাঝে কেটে যাওয়া কয়েকটা বছরের মধ্যে দিনকাল বদলে গিয়েছে, মফস্বলের চেহারা বদলেছে, দেশের রাজনীতি আর মানুষজনের মানসিকতাতেও বদল এসেছে কম নয়। যে জো ছোটবেলায় একটা ফুল, প্রজাপতি বা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষজনের দিকে চেয়ে কল্পনায় বুঁদ হয়ে থাকত, এখন সে বন্দুক চায়। সেই বন্দুকের গুলি দিয়ে জাপানিদের নিঃশেষ করতে চায়। জো-এর আশা, তাকে খুব তাড়াতাড়ি ডেপুটেশনে পাঠানো হবে। সে যে জাপানিদের সঙ্গে লড়াই করতে আগ্রহী, সেটা সে সিনিয়রদের জানিয়েও রেখেছে। কিন্তু ভাগ্যের চাকা ঘুরল অন্যদিকে। সরাসরি যুদ্ধে পাঠানোর আগে ম্যারিন কর্পসরা তাকে পাঠিয়ে দিলেন ফটোগ্রাফি স্কুলে। যুদ্ধের সময়ে একজন সামরিক বাহিনীর ফোটোগ্রাফার রাখতেই হয় ডকুমেন্টেশনের জন্য, আর দেখেশুনে তারা বুঝেছিলেন, জো-এর চেয়ে ভালো অবজারভেশন স্কিল আর কারো কাছেই নেই। জো দমে গেল বটে, কিন্তু হাল ছাড়ল না। জাপানে তাকে পাঠানোর জন্য সে আর্জি দিয়ে রাখল সরকারের কাছে, প্রতিমাসে ওপরওয়ালার দপ্তরে গিয়ে ঘ্যানঘ্যান করে সে। কবে তাকে জাপানে পাঠানো হবে? সে জাপানিদের কচুকাটা করবেই, আজ নয় কাল, এই ভাবনা সঙ্গে নিয়েই সে জীবন কাটাতে লাগল। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমে আরো নৃশংস, আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে। প্রতিদিন মর্মান্তিক সব খবর আসে। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে, ঘরছাড়া হচ্ছেন তারও বেশি। এসব দেখেশুনে জো-এর রাগ আরো বেড়ে যায়। হিটলার না হয় বদ্ধ উন্মাদ, কিন্তু ওই বেঁটে জাপানিগুলো অতদূর থেকে এসে পার্ল হার্বারে বোমা ফেলে যায়, আমেরিকার লোকজনদের চোখ রাঙায়, তাদের এত সাহস? একবার শুধু হাতের মুঠোয় পাক তাদের, জাপানিদের বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে সে। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা। অবশেষে সুযোগ যখন এল, তখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ। ১৯৪৫ সালের আঠাশে সেপ্টেম্বর, আমেরিকার প্রথম ইউনিট নাগাসাকি থেকে দশ মাইল দূরে চড়াও হল। জো-ও এসেছে তাদের সঙ্গে। কিন্তু শত্রুকে কচুকাটা করবে যে, শত্রুই তো নেই। দু দুটো পরমাণু বোমা ফেলা হয়েছে জাপানে, গোটা দেশটাই ধ্বসে গিয়েছে। জো আনন্দে আটখানা, ওপেনহাইমার তখন তার হিরো। কিন্তু গুলিগোলা চালানোর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এই যা দুঃখ। যাকগে, এই ত্যাঁদড় জাপানিদের ক্যামেরা দিয়েই শ্যুট করবে সে। ক্যামেরা নিয়ে লেগে পড়ল সে। সুপেরিয়রের আদেশও তাই। শহরের ছবি তুলতে হবে, ছবি তুলতে হবে ধ্বংসপ্রাপ্ত শত্রুঘাঁটির। এখন আর কোনও ভয় নেই, কোনও বিপদ নেই। দুটো ক্যামেরা দু কাঁধে নিয়ে জো রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কোথায় শহর, কোথায় ঘাঁটি? একটা পাখি নেই, একটা খড়কুটো নেই, বাতাসও যেন নেই, বোঝা মুশকিল যে এক মাস আগে এখানে একটা জীবন্ত শহর ছিল। আছে শুধু ধ্বংসস্তূপ। সেই ধ্বংসস্তুপের ভিতর দিয়ে তেজস্ক্রিয়নিরোধী পোশাক পরে এগিয়ে চলেছে জো। মাঝেমধ্যে চোখেপড়ে ছিন্নভিন্ন পোড়া দেহের অংশ, ধোঁয়া ওঠা আসবাবপত্র, ছাইগাদার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া টেডিবিয়ার বা চিরুনি, মাথার ফিতে, বুদ্ধের মূর্তি, পোড়া চামড়ার কার্পেট, অস্থিসর্বস্ব চরাচর। কালো। ধূসর। জনশুন্য। তারই মধ্যে কিছু স্বেচ্ছাসেবী কাজ করছে, হাত পা মাথা জোড়া করে মৃতদেহ একত্র করে সমাধিস্থ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের। তারাও শূন্য চোখে ঘুরছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। জো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল, ছবি তুলতে ভুলে গেছে সে। জাপানি শত্রুরা নিকেশ হয়েছে, নিকেশ হয়েছে তাদের শহরও। কিন্তু জো বুঝতে পারল না, আচমকা তার মাথা কেন ঝিমঝিম করছে, কেন তার গলার কাছটা শুকনো লাগছে, বুকে চিনচিনে ব্যাথা, তার চোখ বেয়ে জলই বা গড়াচ্ছে কেন? পরবর্তী সাতমাস জো জাপানে কাটিয়ে দিল। যুদ্ধ আর মৃত্যু সম্পর্কে সে যে আগে কিছুই জানত না, এই সাত মাসে সে বারবার অনুভব করল এই সত্যিটা। ইউনিটের লোকজন চলে গিয়েছে, আধিকারিক ফটোগ্রাফির দায় কাঁধে নিয়ে শহর আর গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে জো একা। নাগাসাকি আর হিরোশিমা ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে যেতে হয়, যেখানে এমনি হাজার হাজার বোমা ফেলেছে তার দেশ। কোত্থেকে একটা টাট্টু ঘোড়া জোগাড় করেছে সে, তার ওপর দুটো ক্যামেরা বসিয়ে সে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়। রাতে স্লিপিং ব্যাগ বিছিয়ে শোয় একটা ভাঙা বাড়ির মধ্যে। পরদিন সকালে ওঠে যখন, গতকালের কথা মনে পড়ে প্রথমেই। তখন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, সর্বক্ষণ যেন বুকের ওপর একটা ভারী পাথর বসিয়ে রেখেছে কেউ। আবার ক্যামেরা তুলে বেরিয়ে পড়ে সে। কে বলবে এখানে এককালে লোকালয় ছিল? ছিমছাম সুন্দর সব বাড়ি, মন্দির আর গির্জা...এখন সেখানে কিচ্ছু নেই। ভাঙা রঙিন টিলার ওপর মৃত মানুষের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। মাঝেমধ্যে চোখে পড়ে অনাথ শিশুদের দল, হারিয়ে যাওয়া পরিজন বা মৃত বাবামায়ের জন্য ছাইগাদা হাতড়াচ্ছে, খাবার খুঁজছে। অনেকের পিঠে বাঁধা তাদের ছোট ভাই বা বোন, হয়তো তাদের কয়েক মাস বয়স, এদের অনেকেই চিরঘুমে তলিয়ে গিয়েছে। তাদের জোর করে বাচ্চাদের পিঠ থেকে নামিয়ে আগুনে দাহ করে স্বেচ্ছাসেবীরা। সেই চিতার দিকে তাকিয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে বাচ্চাগুলো। তাদের নিজেদের হাতেপায়েও বিষিয়ে যাওয়া ঘা, তেজস্ক্রিয়তার ফলে এদের সবাই কিছুদিনের মধ্যে মারা যাবে। শকুনের দল কী করে যেন বুঝে গিয়েছে, তারা এই ভাগাড়ের মধ্যে খাদ্যসন্ধান করে না। মাঝেমধ্যে আক্রান্তদের ছবি তুলতে, সাক্ষাৎকার নিতে হাসপাতালে যায় জো, জাপানিদের ফ্যালফ্যাল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে, তাদের কথা শোনে মন দিয়ে। তেজস্ক্রিয়তার ফলে হাজার হাজার মানুষ মারা গিয়েছে, মারা যাচ্ছে, বাকিরা বেঁচে আছে না বেঁচে থাকার মতোই। এরাই সেই জাহান্নমের সওদাগর? মানুষের ছদ্মবেশে মনস্টার? কিন্তু এরা তো নিতান্ত সাধারণ মানুষ, অনেকে জানেই না যুদ্ধ কেন লেগেছিল, আমেরিকার নামই শোনেনি কতলোক! সাধারণ কৃষক, দোকানি, খেলনার কারিগর, দিনমজুর... জো মাঝেমধ্যে ক্যামেরা বন্ধ করে চোখের জল মোছে, তার মাথার মধ্যে সব ঘোঁট পাকিয়ে গেছে। এই সাতমাসের অভিজ্ঞতা তাকে বুঝিয়ে দিল, রাজনৈতিক ফায়দার জন্য একটা গোটা দেশ, একটা গোটা জাতির মানুষকে ভিলেন বানিয়ে দেওয়া যায়। জো বুঝল, সে কতটা অবোধ ছিল, কতটা বোকা ছিল! পঁচাশি বছরের জীবনে একটা রাতও এরপর সে শান্তিতে ঘুমোতে পারেনি, বারবার এই সাত মাসে দেখা দৃশ্যের বিভীষিকা তাকে দুঃস্বপ্ন দেখিয়ে জাগিয়ে তুলেছে। সতর্কতা অবলম্বন না করে জাপানে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে এসে একটা গুরুতর রোগ বাধিয়ে ফেলল সে, যে রোগ তাকে সারাজীবন নিস্তার দেবে না। কিন্তু শরীরের রোগের চেয়ে মনের রোগ আরো অনেক বেশি বেদনাদায়ক, অনেক বেশি গভীর।দেশে ফিরে এসে আধিকারিক ছবি আর নথিপত্র সরকারের হাতে তুলে দিল সে। কিন্তু, সরকারি আর্কাইভে সব রাখা যায় না, রাখা সম্ভবও নয়। তাই, জো খুব সাবধানে তিনশোটা ছবির নিগেটিভ একটা বাক্সে লুকিয়ে রাখল। সেই বাক্সটা তুলে রাখল সেলারের মধ্যে। যাতে কারো হাত না পড়ে। জো ভেবেছিল, এই ছবিগুলো না দেখলে তার হারিয়ে যাওয়া ঘুম ফিরে আসবে, ফিরে আসবে জীবনের শান্তিও। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই সে বুঝে গেল, জাপানের এই যাত্রা তাকে আমূল বদলে ফেলেছে, বদলে ফেলেছে সারাজীবনের মতো। চোখ বন্ধ করলে সে পিঠে মৃত ভাইয়ের মৃতদেহ বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটিকে দেখতে পায়, ঘুমোতে গেলে চোখের সামনে ভেসে ওঠে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত মানুষের দগদগে ঘা। 'দ্য বয়' বলে যে ঘোড়াটিকে সঙ্গে নিয়ে সে কয়েকমাস কাটিয়েছিল, সেই ঘোড়াটার কথা মনে পড়ে যায় ড্রাইভ করতে হলে। এখন জাপানিদের সম্পর্কে বাঁকা মন্তব্য শুনলে তার রক্ত গরম হয় না, বরং সে করুণার চোখে মন্তব্যকারীদের দিকে তাকিয়ে থাকে। সময় বয়ে যায়। ক্রমে জো ফোটোজার্নালিস্ট হিসেবে নাম করে ফেলে, ডকুমেন্টারিয়ান আর ওয়ার ফোটোগ্রাফার হিসেবে প্রায় একটা ইন্সটিটিউশন বলে মান্যতা দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু কোথাও না কোথাও, জো তখনও বহু বছর আগে কাটানো যুদ্ধপরবর্তী জাপানেই দিন কাটাচ্ছে। পরমাণু বোমা ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে দেওয়া তার মতবাদ নিয়ে সমাজমাধ্যম উত্তাল, কিন্তু জো নির্বিকার। যে জাপানিদের সে এককালে মনেপ্রাণে ঘৃণা করত, বাকি জীবনটা তাদের সমাজ ও সংস্কৃতি বোঝার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে জো, এমনকি সে বিয়েও করেছে কিমিকো সাকাই বলে এক জাপানিকে। ১৯৮৮ সালে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর কেন্টাকিকে ভ্রমণ করতে গিয়ে একটা ছবির মুখোমুখি পড়ে জো। তখন আর তিনি শুধুই জো নন, বিশ্ববিখ্যাত ফোটোগ্রাফার জো অ ডনেল। ছবিটা সিস্টার জিন ডবার এঁকেছেন। সেখানে যীশুর পরিচিত ভঙ্গি একই, কিন্তু ক্রসে চড়ানো তাঁর দেহটা পুড়ে গেছে। জিন ছবিটি এঁকেছিলেন হিরোশিমা নাগাসাকির বিপর্যয়ে মৃত মানুষের উদ্দেশে। জো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ছবিটার দিকে, অজস্র দৃশ্য মাথায় ভিড় করে এল তাঁর। যখন কেন্টাকি থেকে ফিরলেন, সঙ্গে সেই ছবি। বাড়ি ফিরেই সেলার থেকে সেই বাক্সটা বের করলেন জো। অর্ধেক শতাব্দী পরও নিগেটিভগুলো অক্ষত অবস্থায় আছে। সার্বজনীন সৎকার গৃহে অপেক্ষারত শিশুরা, ভেঙে পড়া স্কুলের ক্লাসরুমে ছাত্রীরা পড়ছে, খালি পায়ে রাস্তা বানাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে... দেখে চোখের জল সামলানো যায় না। জো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তিনি ভুল করেছিলেন। এ জিনিস গোপন করার নয়। মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের জঘন্যতম অপরাধের এই ছবি জনসমক্ষে এলেই হয়তো ভালো। মানুষ দেখুক, বুঝুক... যুদ্ধ আসলে কী? পরবর্তীতে কোনো ফোটোগ্রাফারকে যেন এরকম ছবি দেখতে না হয়! ১৯৮৯ সালে সেই তিনশোটা ছবি নিয়ে প্রকাশিত হয় 'Japan 1945 : U. S. marine's photographs from ground zero.' প্রকাশিত হওয়া মাত্র সাড়া ফেলে দেয় ছবিগুলো। জো ও ডনেল তখন কিচ্ছু বলেননি, শেষ জীবনে একবার এক সাংবাদিক তাঁর কাছে পিঠে ভাইয়ের মরদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছবিটা দেখিয়ে কিছু জানতে চান। জো বলেছিলেন--“I saw a boy about ten years old walking by. He was carrying a baby on his back.In those days in Japan, we often saw children playing with their little brothers or sisters on their backs, but this boy was clearly different.I could see that he had come to this place for a serious reason. He was wearing no shoes.His face was hard.The little head was tipped back as if the baby were fast asleep. The boy stood there for five or ten minutes”.“The men in white masks walked over to him and quietly began to take off the rope that was holding the baby.That is when I saw that the baby was already dead.The men held the body by the hands and feet and placed it on the fire.The boy stood there straight without moving, watching the flames.He was biting his lower lip so hard that it shone with blood.The flame burned low like the sun going down.The boy turned around and walked silently away”. সাংবাদিক থতমত খেয়ে যান। কিছুক্ষণ চুপ করে অবশেষে বলেন, "আচ্ছা, জাপান আসলে কেমন স্যার? আমরা ওদের চরিত্রটা ঠিক বুঝতে পারি না।" জো কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন, "ছবিতে দাঁড়িয়ে আছে যে ছেলেটি, তার চোখটা দেখেছ? ওই চোখের দৃঢ়তা, ওই চোখের দৃষ্টির আড়ালে থাকা জেদ আর ভালোবাসা দেখেছ! ওইটাই জাপান!" জো মারা গিয়েছেন অনেক আগেই। বইটা রয়ে গিয়েছে, রয়ে গিয়েছে ছবিগুলো। আর তার সেই কথা। এখন জাপানকে দেখলে মাঝেমধ্যে কথাটা মনে পড়ে যায়।

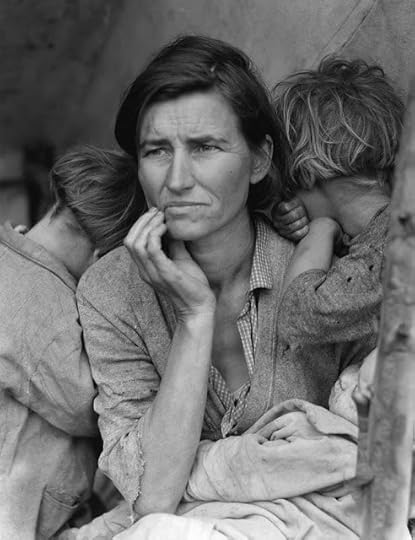

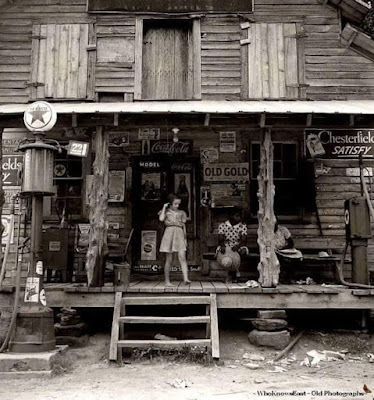

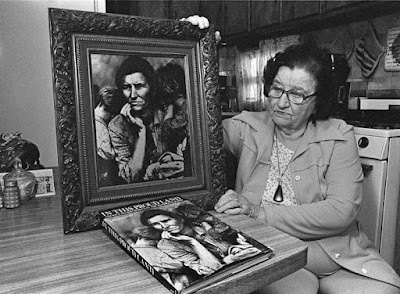

মাইগ্র্যান্ট মাদার

মেয়েটা সেকেন্ড জেনারেশন জার্মান ইম্মিগ্রেন্ট। একে তো চিরকাল টাকাপয়সার টানাটানি। তার ওপর রোগভোগ লেগেই আছে। আমেরিকায় পা জমানো অতটাও সহজ নয়। অর্ধেক জীবন ধরে স্ট্রাগল করে করে যখন জোহানা অবশেষে নিউজার্সিতে এসে উঠল বরের সঙ্গে, তখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক। জোহানা ভেবেছিল, এইবার বুঝি স্বস্তি হল। তার বর মোটামুটি স্টেবল চাকরি করে, এইবার সে সুখে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ঘরসংসার করবে। কিন্তু অত সুখের কপাল সকলের নয়। বড় শহরে ঘর চালানো অতটাও সহজ নয়, তারপর তার মেয়ে ডোরা খুবই রুগ্ন। কিছু না কিছু লেগেই আছে। সাত বছর বয়সে তার পোলিও ধরা পড়ল। ডাক্তার বদ্যি ওষুধ অপারেশন নানাবিধ চিকিৎসার জ্বালায় জোহানাদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। কিন্তু টাকাপয়সা জলাঞ্জলি দিয়েও কিচ্ছু লাভ হল না। চিকিৎসকরা জানিয়ে দিলেন, ডান পায়ের মায়া বাদ দেওয়াই ভালো। পোলিওর ফলে সে পা চিরকালের মতো ডিফর্মড হয়ে গেছে। সেই পার্মানেন্ট লিম্প, সেই বিকৃত পা নিয়েই চলতে হবে, অন্য পাটার অবস্থাও খুব সুবিধের নয়। ডোরা, এইটুকুন মেয়ে, সে সবই দেখল, শুনল, বুঝল। তার বাবা গজগজ করে চলল, মা কেঁদে ভাসাল, ডোরার বিশেষ ভাবান্তর হল না। দিন কাটতে লাগল। অর্থাভাব, রোগভোগ, ঘরে অশান্তি লেগেই থাকে। এহেন ডোরার যখন বারো বছর বয়স, তার বাবা তাদের ফেলে রেখে চলে চলে গেলেন। রয়ে গেল জোহানা। দুটো ছেলেমেয়ে। এই আঘাত কাটিয়ে ওঠা অত সহজ নয়। কিন্তু জীবনে অনেক ঝড়ঝাপট সহ্য করেছে সে, এত তাড়াতাড়ি হার মানার পাত্রীই সে নয়। একসময় জোহানা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। তাকে কাজ খুঁজতে হবে। কিন্তু হোবোকেনের এই ছোট্ট অঞ্চলে থেকে হবে না, বড় শহরে না থাকলে তাকে কাজ দেবে কে? তল্পিতল্পা বেঁধে, সংসার গুটিয়ে, তারা এসে পড়ল নিউইয়র্কে, বাসা বাঁধল দরিদ্র পাড়ার একটা চুনকালি উঠে যাওয়া বাড়িতে। সেই বাড়ি থেকেই মেয়ের হাত ধরে রোজ নিউইয়র্ক শহরে চলে আসে জোহানা, কাজের সন্ধান করে। এ পথ সে পথ, এ পাড়া সে পাড়া। এক একটা অফিসে গিয়ে কাজের খোঁজ করা, তারপর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসা। অকেজো পা নিয়ে লেংচে লেংচে মায়ের পিছনে চলে কিশোরী ডোরা। দেখে, মায়ের কপালে ঘামের রেখা। বিষন্ন মুখ, চোখেমুখে উদ্বেগ। বয়স যেন অনেক বেড়ে গেছে কয়েকদিনে। মনে মনে সে ঠিক করে ফেলল, মা যে সুখের সংসার পায়নি, মেয়েকে সেটা পেতেই হবে। অর্থনৈতিক সমস্যা আর স্বচ্ছল ঘরপরিবার, এই সব অর্জন না করলে ডোরার শান্তি হবে না।

ঘোরাঘুরি করে জোহানা অবশেষে একটা লাইব্রেরিতে কাজ জুটিয়ে ফেলল। কিন্তু ডোরাকে নিয়ে কি করা যায়? ভেবেচিন্তে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইহুদি সংগঠনের ধার্মিক স্কুলে, সেখানে তিন হাজার ইহুদির মাঝে ডোরা একমাত্র 'নন-জিউ'। এই সময়ে বেশ কিছু ছেলেমেয়ের সঙ্গে বন্ধু পাতিয়ে ফেলে সে। পরবর্তী কালে ইহুদিদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার হয়েছে, নিজে জার্মান হয়ে সেটা সে কখনওই মানতে পারেনি। কিন্তু বন্ধুবান্ধব ছাড়া স্কুলে তার মন বসেনি। স্কুল শেষ হলেই সে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়, দুর্বল পা নিয়েই চক্কর দেয় গোটা শহর। কত ধরনের মানুষ! খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাদের পিছু পিছু ঘোরে ডোরা, গল্প বানায় তাদের চেহারা দেখে। কল্পনা করতে চেষ্টা করে এই সমস্ত মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনি। মাঝেমধ্যে বেঞ্চিতে বসে তাকিয়ে থাকে সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়া জনপ্রবাহের দিকে। বয়ে চলা শহর। মানুষের ঢল নেমেছে নিউইয়র্কে। সবাই ব্যস্ত। রুজিরুটির জন্য ছুটোছুটি করছে সবাই, এরই মাঝে হুটহাট ব্যতিক্রমী মানুষ চোখে পড়ে যায়। জননেতা, কবি, স্লোগান দেওয়া ছাত্রদের দল, টুল আর ক্যানভাস নিয়ে বসে থাকা পোর্টেট আর্টিস্ট, স্যাক্সোফোন প্লেয়ার, বিড়াল কোলে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া বৃদ্ধা। কত অদ্ভুত চরিত্র চোখে পড়ে! বিচিত্র তাঁদের পেশা, বিচিত্রতর জীবন। তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ডোরা, দেখতে দেখতে নেশা লেগে যায় তার। তখনও ডোরা জানে না, এই নেশাই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে সারাজীবন!বছর ঘোরে। ডোরা বড় হয়। ততদিনে তার দেখার চোখ পরিণত হয়েছে, কিন্তু চেনা শহরের চৌহদ্দি টপকে দুনিয়া দেখার বাসনা তাকে পেয়ে বসেছে। টিন এজ পেরিয়ে যখন সে যুবতী, ডোরা আর তার বন্ধু ফ্লোরেন্স বেটসের সঙ্গে বিশ্বভ্রমণের জন্য বেরিয়ে পড়ে। প্রথম লক্ষ্য ক্যালিফোর্নিয়া। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ডাকাতি হয়ে সর্বস্ব হারায় তারা। শেষমেশ ডোরা এসে থিতু হয় সানফ্রান্সিসকোতে। তখন সে মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছে, ক্লিয়ারেন্স এইচ হোয়াইটের কাছে কোলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ফোটোগ্রাফির কোর্স করবে। হোমওয়ার্ক করতে একটা স্টুডিওতে ফিনিশারের কাজ নিয়ে নেয় ডোরা। সব ঠিকঠাক চলছিল। এমন সময় ডোরার দেখা মেনার্ড ডিক্সনের সঙ্গে। ল্যান্ডস্কেপ আর্টিস্ট হিসেবে ডিক্সনের খ্যাতি ছিল। ডোরা কয়েকদিনের মধ্যেই আবিষ্কার করে, তারা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। বিয়ের প্রস্তাব আসে ঝটপট৷ ডিক্সন যাকে বলে পার্ফেক্ট আমেরিকান জেন্টলম্যান, কোনোকিছুই পরের জন্য ফেলে রাখে না, এরকম বর পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ডোরার মনে পড়ে, সে ঠিক করেছিল, মায়ের যা পাওয়া হয়নি, মেয়ে তা অর্জন করবেই। আর সাতপাঁচ না ভেবে হ্যাঁ করে দেয় সে। ইতিমধ্যে একটা ইনভেস্টর পেয়ে গেছে সে, নবদম্পতি একটা পোর্টের্ট স্টুডিও খুলে বসে। ফোটোগ্রাফির শখ কাজে লাগিয়ে টাকা আসছে। ভালো বর, ভালো বাড়ি, সমাজে নামও আছে। দুই ছেলে নিয়ে সুখের সংসার। এভাবে প্রায় পনেরো বছর কেটে গেল। ডোরা যা চেয়েছিল, সবই পেয়েছে। কিন্তু তবু, কোথাও যেন একটা কাঁটা বিঁধে থাকে। কী যেন খচখচ করে মনে! উচ্চবিত্তদের হাসিমুখ পোর্টেট ছবি তুলতে গিয়ে আচমকা মনে পড়ে যায় নিউইয়র্ক শহরের জনস্রোত। দরিদ্র মানুষের ভিড়। গৃহহীন বালক, অসহায় বৃদ্ধ, ছেলেমেয়ের হাত ধরে ছোট শহর থেকে বড় শহরে এসে পড়া সেই সব উলোঝুলো মানুষ। ঠিক জোহানার মতোই দেখতে লাগত তাদের। এই অচেনা মুখের ভিড়ে দাঁড়িয়ে তাদের বড় আপন মনে হত ডোরার। ভালো লাগত। আজ শত সুখের মাঝে সেই অদ্ভুত ভালো লাগাটা কোথায় যেন উবে গিয়েছে। আজ আর সে পথে পথে হেঁটে বেড়ায় না, মানুষজনের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের গল্প বোঝার চেষ্টা করে না, এই সাজানো গোছানো শহরের সঙ্গে সম্পর্কটা ক্রমে আরো ম্যাড়মেড়ে হয়ে আসছে। রাতে ঘুম হয় না তার। মাঝেমধ্যে দমবন্ধ হয়ে আসে। কীসের অভাব তার? কী চায় সে? বুঝতে পারে না ডোরা। সত্যিই কি এই জীবন নিয়ে বাকিটা আয়ু কাটিয়ে দিতে চায় সে? এই সুখই কি সে চেয়েছিল? দোনামনা ভাব হয়তো কোনোদিনই কাটত না, কিন্তু এমন সময় একটা খবর ডোরার জীবন বরাবরের জন্য বদলে দিয়ে গেল।১৯৩১ সাল। আমেরিকার সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুতগতিতে পাল্টাচ্ছিল। ১৯২৯ সালের মন্দা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, গ্রেট ডিপ্রেশনের ফলে কর্মসংস্থান খুইয়ে গৃহহীন হয়ে পড়েছে কয়েক কোটি মানুষ। তিরিশের দশকে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের ছোট ছোট টাউন আর মফস্বল থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে কাজের সন্ধানে ক্যালিফোর্নিয়ায় যেতে শুরু করে। এদের অনেকেই ঋণশোধ করতে গিয়ে বাড়ি ঘর সব কিছু হারিয়ে পথে বসেছেন। কপর্দকশূন্য অবস্থায় তারা এই কয়েক হাজার মাইল পথ পাড়ি দেওয়ার জন্য পথে নেমে পড়েছে, কিন্তু কাজ কই? ক্যালিফোর্নিয়া গিয়েও অনেকে ফিরে আসছে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শহর থেকে ওই শহর। সঙ্গে স্ত্রী, সন্তান, বুড়ো বাবা মা। এককালে তাদের ঘরবাড়ি ছিল, রোজগার ছিল, আনন্দ উৎসব ছিল, এখন সে সব স্বপ্নের মতো মনে হয়। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে চলে এই ভ্রাম্যমাণ জীবন। ফসলের সময় ক্ষেতেখামারে কিছু কাজ পাওয়া যায়, সেই কাজ পেতে হাজারে হাজারে মানুষ লাইন দেয়। বাকিরা ছেঁড়াখোড়া তাঁবুতে, ভগ্নপ্রায় ট্রাক বা বিকল মোটরগাড়ির মধ্যে সংসার পেতেছে। ওকলাহোমার বাসিন্দা, তাই মিডিয়া এদের নাম দিয়েছি ওকি। আধপেটা খেয়ে, সহায়সম্বলহীন ভাবে এই ওকিরা জীবন কাটায়। সংকট আরো ঘনিয়ে আসে শীতের সময়। অন্নসংস্থান নেই, গরম জামাকাপড় নেই, ভবিষ্যতের ঠাঁই নেই, কিন্তু তবু তারা হেঁটে চলে, ঘাঁটি বাঁধে ন্যাড়া মাঠে। তুষারপাত আর ধুলোর ঝড় সহ্য করে, ঘাস মুখে নিয়ে চিবোয়, নয়তো পোটলাপুঁটলি টেনে এগোয় অন্য ডেরার দিকে। একটাই উদ্দেশ্য, বেঁচে থাকতে হবে। এই নিদারুণ পরিশ্রম সকলের জন্য নয়। অনেকে অনাহারে মারা যায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে। না আছে কোনো পাকা শেল্টার, না সরকারি ব্যবস্থা। বয়স্কদের পায়ে ফোসকা, শিশুদের ছালচামড়া উঠে গিয়ে নাক থেকে রক্ত পড়তে থাকে। দুনিয়ার সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ মানুষ একটা দশক এভাবে কাটিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু কারো কোনও হেলদোল নেই। সবাই তাদের ভুলিয়ে দিয়েছে।ওকি ক্রাইসিসের খবর ডোরার কানে যখন পৌঁছাল, তখন সে মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুখের সংসারের ঘেরাটোপ টপকে যাওয়ার জন্য সে ছটপট করছে। ওকিদের জীবনযাত্রার ছবি তোলার প্রস্তাব এফ এস এ নিজে থেকে দিয়েছিল কিনা ঠিক জানা যায় না কিন্তু ডোরা সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহুর্তও দেরি করেনি। 'আই হ্যাভ হ্যাড এনাফ' বলে সে ক্যামেরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল। যেদিন সে প্রথম ওকিদের ছবি তুলেছিল, সেইদিন থেকেই ডোরা সত্যিকারের বড় হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে ডরোথি ল্যাং। তখন সে জানে না যে মানুষের জীবনকে ক্যামেরায় বন্দি করার এই নেশা তাকে সারা দুনিয়ায় নিয়ে যাবে, সোশ্যাল রিয়ালিজম আর ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফির জন্মদাত্রী বলে জানা হবে তাঁকে। ডরোথি শুধু চেয়েছিল, সেই মানুষগুলোর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। তাদের চোখের দৃষ্টিতে উঁকি মেরে তাদের জীবনের গল্প জানতে। কোনো প্রশ্ন না করেই তাদের আশ্বাস দিতে। তাদের নীরবে জানাতে, যে আমরা আছি তোমার পাশে। দেশের মানুষ তোমাদের ভুলে যায়নি। হাল ছেড়ে দিও না! ডরোথি ল্যাংয়ের স্টুডিও টু স্ট্রিটের এই সফর কোনোদিন থামেনি, শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন হিউমান ক্রাইসিসের ছবি তুলে গিয়েছেন। ১৯৩৫ সালে প্রথম বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর অর্থনীতিবিদ পল টেলারের সঙ্গে দেখা হয় তার। পল বার্কলেতে পড়ানোর সময়েই বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য আর মাইগ্রেন্ট লেবারদের সমস্যা নিয়ে কাজ করছিলেন। পলের সঙ্গে মানসিকতার মিল ছিল ডরোথির। ১৯৩৬ সালে বিয়ে করার পরই এই জুটি পথে নেমে পড়ে। পোর্টেট ফোটোগ্রাফিকে বিদায় জানিয়ে ডরোথি তখন পুরোপুরি পিপল ফটোগ্রাফিতে মনোনিবেশ করেছেন। পরিত্যাক্ত শহর, ধুঁকতে থাকা টাউন, অস্থায়ী ক্যাম্প, রিফিউজি হাসপাতাল ঘুরে বেড়ায় দুজনে। অসহায় মানুষদের কাছে গিয়ে বসে। পল কথা বলেন, ডরোথি শুধু দেখে যান নীরবে। ছবি তোলেন, যখন ইচ্ছে হয়। ছোটবেলায় নিউইয়র্কের রাস্তায় অজান্তেই যে বিদ্যা রপ্ত করেছিলেন, সেসব এখন কাজে লাগছে। সংবাদমাধ্যমে ডরোথির টানা প্রথম উল্লেখযোগ্য ছবি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালেই। নাড়া দেওয়া সব ছবি। মানুষের মুখ, তাদের রোজনামচা। কিন্তু সব ছবিতেও একটা বিষাদ জড়িয়ে আছে। 'মাইগ্র্যান্ট মাদার' ছবিটা যখন প্রকাশ্যে আসে, তখন প্রথম ওকি ক্রাইসিস নিয়ে হইচই শুরু হয়। কংগ্রেস অব্দি নড়েচড়ে বসে। ছবিটা কে তুলেছে, সে নিয়ে অবশ্য কেউ আগ্রহ প্রকাশ করেনি প্রথম প্রথম। কে ভেবেছিল, এই ছবি পঞ্চাশ বছর পর 'কাল্ট' হয়ে যাবে, নিলামে কোটি কোটি টাকা দর উঠবে সেই সাদাকালো ছবির। হাজার হাজার রিসার্চ পেপার লেখা হবে এই একটা ছবি নিয়েই, সাংবাদিকরা তন্নতন্ন করে এই 'মাদার'-কে খুঁজতে শুরু করবেন। ডরোথি নিজেও কিছুই ভাবেননি যে, সে কথা নিজেই জানিয়েছিলেন পরে। অকেজো পা নিয়ে মাইলের পর মাইল যখন হেঁটেছেন, দরিদ্র শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাত কাটিয়েছেন, ভাগাভাগি করে খাবার খেয়েছেন, তখন আসলে অন্য কিছুই মাথায় ছিল না তার। কিন্তু মাইগ্র্যান্ট মাদার বলে সেই কাল্ট হয়ে যাওয়া ছবিতে ডরোথি সম্ভবত তার নিজের মা আর নিজের শৈশবের ছায়া দেখতে পেয়েছিলেন, সেই কথাটা অবশ্য তিনি অস্বীকার করেননি। ছবি সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় বলেছিলেন--"I did not ask her name or her history. She told me her age, that she was 32. She said that they had been living on frozen vegetables from the surrounding fields, and birds that the children killed. She had just sold the tires from her car to buy food. There she sat in that lean-to tent with her children huddled around her, and seemed to know that my pictures might help her, and so she helped me. There was a sort of equality about it. The pea crop at Nipomo had frozen and there was no work for anybody. But I did not approach the tents and shelters of other stranded pea-pickers. It was not necessary; I knew I had recorded the essence of my assignment."ডিপ্রেশন এরা শেষ হতে না হতেই দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৯৪১ সালে জাপান যখন পার্ল হার্বারে বোমা ফেলে, তখন রুজভেল্ট প্রশাসন কয়েক লক্ষ জাপানিজ আমেরিকান মাইগ্র্যান্টকে কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছিল। এই অমানবিক জুলুমের বিরুদ্ধে কেউ প্রতিবাদ করেনি, যদিও এই নিরীহ জাপানিজ আমেরিকান নাগরিকদের কোনও দোষই ছিল না। ডরোথিকে যখন তাদের ফোটোগ্রাফিক ডকুমেন্টেশনের কথা জানানো হয়, অনেকেই ভয় দেখিয়েছিলেন। হাজার হোক, ডরোথি নিজে জার্মান পরিবারের সন্তান আর এই সময়ে জাপানিদের অসহায় অবস্থাকে সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে ধরতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে! কিন্তু ডরোথি পরোয়া করেননি। তিনি ইহুদি স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, নেটিভ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে মাসের পর মাস সময় কাটিয়েছেন, তার কাছে মানুষের অন্য পরিচয় ছিল না কোনোদিন। মানুষ চিরকাল শুধু মানুষ হয়েই ধরা দিয়েছে তার চোখে। জাপানিজ আমেরিকান ইন্টার্নমেন্টে চলাকালীন ডরোথির তোলা মূল্যবান ছবিগুলো আজ সেই কালো ইতিহাসের অন্যতম দলিল।ডরোথি মারা যান সত্তর বছর বয়সে। পোস্ট পোলিও সিন্ড্রোম তাঁকে চিরকাল ভুগিয়েছে, ক্যান্সারও ধরা পড়েছিল। ততদিনে অবশ্য তাঁর নাম সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর হাতে গড়া 'অ্যাপারচার' পত্রিকা অসংখ্য নবীন ফোটোগ্রাফারদের অণুপ্রাণিত করেছে। (প্রসঙ্গত, ফোটোজার্নালিজম নিয়ে আমার আগ্রহের প্রথম কারণ ছিল এই পত্রিকাটাই) মারা যাওয়ার তিন মাস পর নিউইয়র্কের মোমা মানে মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টস তাঁর কাজের রেট্রোস্পেক্টিভ নিয়ে একটা প্রদর্শনী করে। কোনো মহিলা ফোটোগ্রাফারের কাজ নিয়ে এরকম একটা সোলো এক্সিবিশন সেই প্রথম। ২০২০ সালে যখন মোমায় আবার ডরোথি লংয়ের জীবন নিয়ে একটা প্রদর্শনী করা হয়, সারা দুনিয়া থেকে সেরা ডকুমেন্টারি ফোটোগ্রাফাররা হাজির হয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই ডরোথির কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। মাইগ্র্যান্ট মাদারের সেই মহিলাকে খুঁজে বার করা হয়েছিল অনেক আগেও। কবেকার কথা, তবু তিনি ডরোথিকে ভুলতে পারেননি। ডরোথি তাকে দেখেছিলেন, তিনিও ডরোথিকে দেখেছিলেন। কিন্তু, সেই নীরব চাহনি বিনিময়ের মাঝেই অনেক কথা বলা হয়ে গিয়েছিল দুজনের। সেই কথাগুলো আজও ধরা আছে সেই ছবিতে। একজন মানুষকে দেখা আর 'দেখা'-র মধ্যে হয়তো এইটুকুই তফাত।

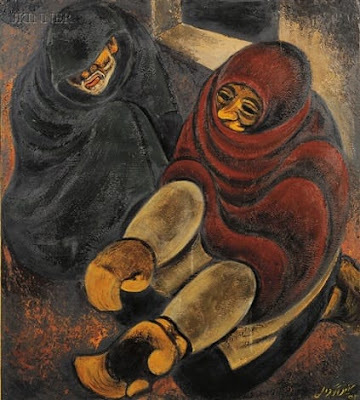

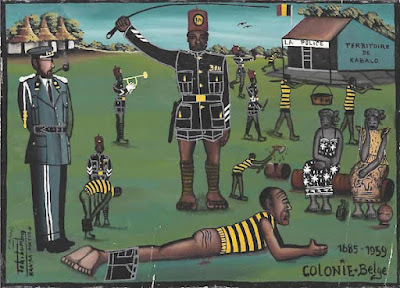

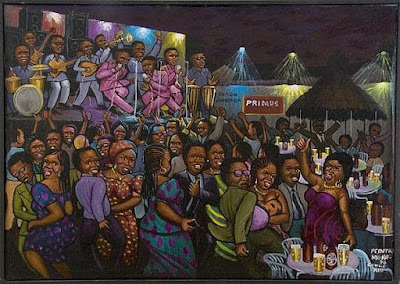

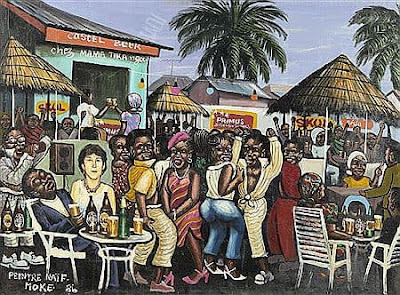

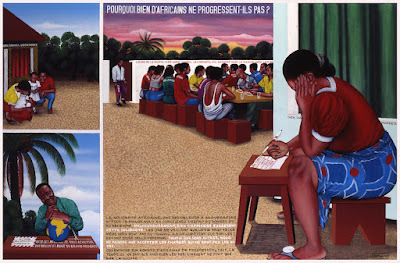

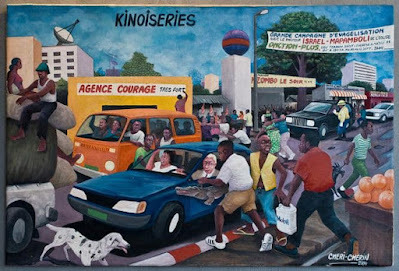

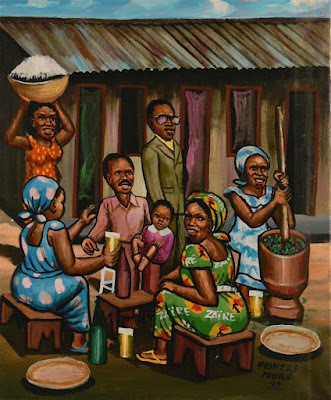

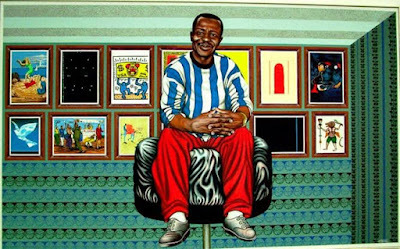

কঙ্গো স্কুল অফ পপুলার পেন্টিং

কয়েকটা নমুনা। আগ্রহীরা ইন্টারনেটে আরো ছবি দেখতে পারেন।

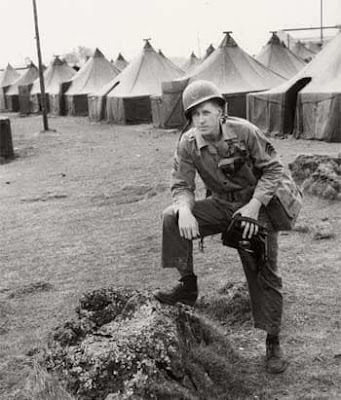

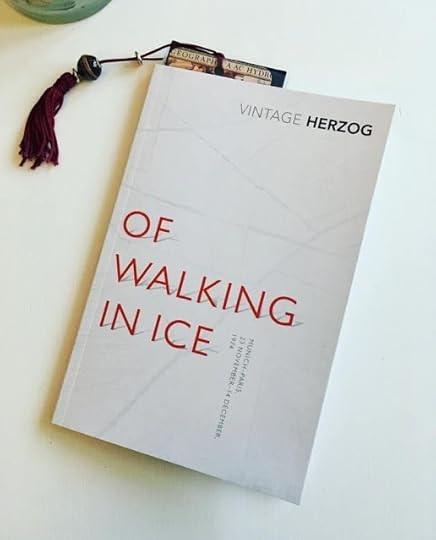

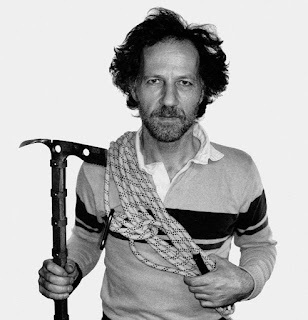

ওয়াকিং অন আইস

আটষট্টি পাতার একটা বই। বই না বলে ডায়েরি বলাই হয়তো ঠিক। বই হিসেবে প্রকাশিত করার কোনও কথাও ছিল না, বিশেষ করে এই দিনলিপি যখন কোনও লেখকের নয়, বরং এক চিত্র পরিচালকের। তখন তাঁর বয়স বত্রিশ, পরপর কয়েকটা ছবি পরিচালনা করে একটু পরিচিতি বেড়েছে, একটু একটু করে সবাই তাঁর নাম জানছে। কিন্তু ছোকরার (স্বভাবচরিত্র বিচার করলে ছোকরা বলাই সমীচীন) সে সব নিয়ে মাথাব্যাথা নেই, সে চালচুলোহীন জীবন যাপন করছেন মিউনিখে, আগামী ছবির এডিট নিয়ে ব্যস্ত। 'দ্য গ্রেট এক্সট্যাসি অফ উডকার্ভার স্টাইনার' বলে একটা স্পোর্টস ডকুমেন্টারির জন্য তোলা ফুটেজ নিয়ে সে দিনরাত পড়ে থাকে। সে জানে না, তিরিশ বছর পর ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকিংয়ের জগতে সে কিংবদন্তী হয়ে উঠবে। হ্যাঁ, সিনেমার নাম শুনে চিনে ফেলেছেন অনেকেই। ওয়ার্নার হারজগের কথাই বলছি। ফিটজগারাল্ডো, আগিররে: রাথ অফ গড, মাই বেস্ট ফ্রেন্ড আর গ্রিজলি ম্যানের মতো সিনেমার এই পরিচালকের জীবন নিয়েই খানদশেক অসামান্য সিনেমা হতে পারে! যাকগে, আপাতত ব্যাক টু গল্প। ১৯৭৪ সাল, ভয়ানক শীত পড়েছে মিউনিখে, বরফে ঢেকে গেছে রাস্তাঘাট। নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই এমন তুষাড়ঝড় শুরু হয়েছে যে সংবাদমাধ্যম উত্তাল। আল্পসের আবহাওয়া মোটেও ভালো নয়, কয়েকদিনের মধ্যে শীত আরো বাড়বে। কিন্তু হারজগের সে সব নিয়ে চিন্তা করার সময় নেই। তিনি এডিট নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময়, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো একটা সংবাদ এল তাঁর কাছে। বিখ্যাত ক্রিটিক ও চলচিত্র বিশেষজ্ঞ লোটে আইজনারের অবস্থা মোটেও ভালো নয়, তাঁকে প্যারিসের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুনে হারজগ থ মেরে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। এই ইহুদি মহিলাকে তিনি দেবতাতুল্য মনে করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন জার্মান শিল্পসমাজ আর চলচিত্র জগত প্রায় ছারখার হয়ে গিয়েছিল, তখন লোটে নিউ জার্মান ফিল্ম মুভমেন্ট এর দিশারি হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। হিটলারের তুঘলকি শাসন ব্যবস্থার ফলে জার্মান চিত্র পরিচালকরা প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন, বিষয়বস্তু বা ট্রিটমেন্ট নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার উপায় ছিল না। এদিকে দু দশকে ওয়ার্ল্ড সিনেমা তরতর করে এগিয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাইরের সিনেমার সঙ্গে নবীন পরিচালকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কেউ ছিল না। লোটে আইজনার সেই কাজটা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ইহুদী হওয়ার দরুন তাঁকে অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছিল, কিন্তু সে সব ভুলিয়ে দিয়ে জার্মান সিনেমার ঐতিহ্য রক্ষা ও ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করছিলেন আইজনার। তাঁর লেখা পড়ে নতুন প্রজন্মের কত ফিল্মমেকার যে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তার হিসেব নেই। প্যারিসে থাকলেও তিনি ছিয়াত্তর বছর বয়সে নিয়মিত লেখালিখি করছিলেন, এমনকি হারজগের প্রথম কাজ দেখেও তাঁকে দীর্ঘ চিঠি লিখে তারিফ জানিয়েছিলেন। হারজগের সঙ্গে এই বৃদ্ধার সম্পর্কটা শুধুই মেন্টারশিপের ছিল না, আইজনার এই আধপাগলা ছোকরাকে বন্ধুই মনে করতেন। হারজগও তাই মনে করতেন। সেই বন্ধুটি আজ প্যারিসের হাসপাতালে ভর্তি। সেই বন্ধুটি আজ মৃত্যুশয্যায়। যা শুনেছেন, আশা কমই পাচ্ছেন। হারজগ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধবাক দাঁড়িয়ে রইলেন খবরটা পেয়ে, তারপর নিজের মনেই বললেন, "এখন আইজনারের পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া মোটেও চলবে না। এই মুহূর্তে নয়। জার্মান সিনেমা ওকে ছাড়া বাঁচবে না। আমরা ওকে মরার অনুমতি দিতে পারি না। এখন উনি কিছুতেই মরতে পারেন না। ওকে বেঁচে থাকতে হবে।"দিনটা ছিল তেইশে নভেম্বর। বাইরে বরফ পড়ছে, তাপমাত্রা মাইনাস দশেরও কম। এরই মধ্যে হারজগ তাঁর ঢলঢলে জ্যাকেট চাপিয়ে একটা ডাফল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে নিলেন, সঙ্গে নিলেন একটা ক্যাম্পাস। তৈরি হয়ে নিয়ে তিনি নতুন জুতোটা দেখলেন মন দিয়ে। মজবুত জুতো, অত্যাচার করলেও টিকে থাকবে বলেই মনে হয়। ব্যাগে ছোটোখাটো জিনিস ভরতে ভরতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে তিনি যদি আইজনারকে দেখতে যেতেই চান, তাহলে তাঁকে হেঁটে যেতে হবে। নাহলে তিনি বাঁচবেন না, তাঁকে বাঁচানো যাবে না। এই অন্তরের বাণীটা দৈবিক বা আধ্যাত্মিক বা স্রেফ হারজগের পাগলামি, সে সব জানার উপায় নেই। কিন্তু পরবর্তীতে জিজ্ঞেস করায় তিনি নিজেই বলেছিলেন, তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন আইজনারকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাঁকে দেখতে যাওয়া জরুরি ছিল আর এই যাত্রাটা যে পায়ে হেঁটেই করতে হবে, এই সত্যিটাও তিনি ভীষণভাবে জানতেন।মিউনিখ থেকে প্যারিস। পাঁচশো মাইল পথ। শীতকাল। ঝড়ের আশঙ্কা আছে, চারিদিকে বরফে বরফ, কোনো কোনো জায়গায় সেই বরফ প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট উঁচু। জার্মানি থেকে ফ্রান্স যেতে হলে পাহাড়পর্বত ডিঙোতে হবে, কিন্তু মাউন্টেন পাসগুলো এখন বন্ধ। পার্বত্য গ্রামগুলোয় শীতকালে কিছুই খোলা থাকে না, লোকজনও থাকে না প্রায়। আর ভুলে গেলে চলবে না, এই ঘটনা আরো পঞ্চাশ বছর আগের। যাতাযাতের সুযোগ সুবিধা, যোগাযোগ ব্যবস্থাও অনেক সীমিত ছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে কিছুই হারজগের মাথায় এল না। তিনি কাঁধে ডাফল ব্যাগ ঝুলিয়ে, জ্যাকেট পরে, ইউরোপের ম্যাপ আর কম্পাস পকেটে গুঁজে মিউনিখের রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর মাথায় শুধু একটাই কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, "আমি হেঁটে প্যারিসে পৌঁছাতে পারলে আইজনার বেঁচে যাবেন।"হারজগ হাঁটতে শুরু করলেন। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে চলল এই হাঁটা। প্রবল শীতে, পাহাড়পর্বত নদী উপত্যকা পেরিয়ে তিনি হাঁটছেন। মাইলের পর মাইল হাঁটা। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই, থাকার ঠিক নেই, খাওয়ার ঠিক নেই। মাইনাস পনেরো কুড়ি ডিগ্রি শীত। রাতে কোনও গ্রাম পেলে পরিত্যক্ত বাড়ি বা হোটেলে আশ্রয় নেন, নাহলে জানলা ভেঙে ঢুকে পড়েন কোনো কটেজে। কোনোদিন কনস্ট্রাকশন সাইটে কাটে, কোনোদিন শুয়োরের খোঁয়াড়ে। কুঁকড়েমুকড়ে শুয়ে থাকেন শীতে, কোনোদিন পেলে আগুন জ্বালান। কখনো ক্যাফে বা রেস্তোরাঁ পেলে খাবার জোটে, কখনও বা জোটে না। মাঝেমধ্যে মনে হয় মরেই গেলেন বুঝি, আর পৌঁছানো হল প্যারিসে এই যাত্রা। নতুন জুতোয় পায়ে ফোসকা হয়েছে, ওজন কমেছে হুড়মুড়িয়ে, নরম বরফে চলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়েন, গোড়ালি ধ্বসে যায়, চড়াইয়ের সময় সমস্ত জীবনীশক্তি ফুরিয়ে আসে। কিন্তু হাঁটা থামে না।

এরই মধ্যে হারজগের শিল্পীমন তন্ময় হয়ে প্ৰকৃতির সৌন্দর্য দেখছে। ন্যারাগাছের ওপর তুষারের আবরণ, জমে যাওয়া হ্রদ, দিগন্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা উপত্যকা। বদলে যাওয়া ভূদৃশ্য। ছোটছোট রঙিন ঝোপ, আপেল বাগান, ফুল ফল পাখি, এবং মানুষ। ছোট ছোট সব গাঁ, সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবনযাপন, গির্জার কাজকর্ম, ছেলেমেয়েদের খেলাধুলো.. শুধু দেখছেন না, অ্যাপ্রিশিয়েট করছেন, মুগ্ধ হচ্ছেন, লিখেও রাখছেন। কোনোদিন খাওয়া জুটছে না, কোনোদিন পা ফুলে ঢোল, কোনোদিন চোখে অন্ধকার দেখছেন, কিন্তু ডায়েরি লেখা বন্ধ হচ্ছে না। বন্ধ হচ্ছে না হাঁটাও। তিন সপ্তাহ পর প্যারিসে এসে পৌঁছান হারজগ। ততদিনে লোটে আইজনার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। হারজগ স্বস্তির নিশ্বাস নিলেন। যাক, তাঁর যাত্রা সফল। আইজনারকে তারা এখন মরতে দিতে পারে না। এই ঘটনার আট বছর পর লোটে আইজনার হারজগকে ডেকে পাঠান প্যারিসে, তখন তিনি নামকরা পরিচালক, জার্মান সিনেমার সুদিনও ফিরে এসেছে। এই যাত্রার কথা বই হয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'অফ ওয়াকিং ইন আইস'-এ, আইজনার সহ অনেকেই তা পড়ে ফেলেছেন। আইজনার প্যারিসে হারজগকে ডেকে নিয়ে বলেন, "দেখো, আমার চোখ খারাপ হয়ে গেছে। পছন্দের সিনেমা আর দেখতে পারি না আমি। হাঁটতেও পারি না। আমার যথেষ্ট বাঁচা হয়েছে, আমার কোনও দুঃখ নেই। কিন্তু আর বেঁচে থাকলে আমি আর ভালো থাকব না। কিন্তু তুমি আমাকে যেতে দিচ্ছ না। ওয়ার্নি, এবার আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আসি। তোমাদের সিনেমা ভালো হোক। ভালো সিনেমার মধ্যে দিয়েই আমি বেঁচে থাকব।"হারজগ মাথা নাড়েন। আটদিন পর আইজনার মারা যান। হারজগ সিনেমা বানিয়ে চলেন। একের পর এক সিনেমা। বিচিত্র সব বিষয়, কিন্তু পরিচালনার গুণে সে সিনেমা জনপ্রিয় হয়। তাঁর লেখার হাতও অসম্ভব ভালো, তার প্রমাণ কয়েকটা বই পড়লেই পাওয়া যায়।

আমি হারজগের সিনেমা অনেক পরেই দেখেছি যদিও, কিন্তু দেখেছি যে, সেটাই ভাগ্যের কথা। সিনেমা ইজ সিরিয়াস বিজনেস। জাস্ট লাইক কমেডি। কিন্তু সিরিয়াস সিনেমা করতে হলেই যে জীবনে খুব সিরিয়াস হতে হবে, সেটা হারজগকে দেখলেই বোঝা যায়। আজকাল মাঝেমধ্যে খুচরো সিনেমার গ্রুপে যতসব মিডিওকার আর ভুলভাল সিনেমা নিয়ে মাইলখানেক লম্বা সব পোস্ট চোখে পড়ে বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলি, তখন মনে হয়, আমাদেরও একজন লোটে আইজনার দরকার ছিল।

November 24, 2022

সামান্তা সোবলিনের দুনিয়ায়

বইপাগলদের জন্য সম্ভবত বুয়েনাস আইরেসের চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। পার ক্যাপিটা বুকস্টোরের মামলায় আর্জেন্টিনার রাজধানী তাবড় তাবড় শহরকে গোল দেবে। লিবেরিয়া আর বিবলিওথেকের (মানে বইয়ের দোকান আর লাইব্রেরি) যে রমরমা এখানে নজর পড়ল, তাতে মনে হিল্লোল ওঠা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর বইয়ের দোকান 'এল আতের্নো গ্রান্দ স্পেলেন্ডিড' (পাঁচতলা প্রাসাদ, পুরোটাই বই) যেমন আছে, মোড়ে মোড়ে পুরোনো বইয়ের দোকানের বাড়বাড়ন্তও কম নয়। সে সব শুধু নাম কে ওয়াস্তে নয়, লোকজন অফিস ফেরতা গিয়ে উপস্থিত হয় এইসব দোকানে, রাত বারোটা একটা অব্দি বসে বসে বই পড়ে। দোকানদাররাও দিব্যি মধ্যরাত্তির পর্যন্ত দোকান খোলা রাখে ইচ্ছে হলেই।

বইপাগলদের জন্য সম্ভবত বুয়েনাস আইরেসের চেয়ে ভালো জায়গা আর নেই। পার ক্যাপিটা বুকস্টোরের মামলায় আর্জেন্টিনার রাজধানী তাবড় তাবড় শহরকে গোল দেবে। লিবেরিয়া আর বিবলিওথেকের (মানে বইয়ের দোকান আর লাইব্রেরি) যে রমরমা এখানে নজর পড়ল, তাতে মনে হিল্লোল ওঠা অস্বাভাবিক কিছুই নয়। দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর বইয়ের দোকান 'এল আতের্নো গ্রান্দ স্পেলেন্ডিড' (পাঁচতলা প্রাসাদ, পুরোটাই বই) যেমন আছে, মোড়ে মোড়ে পুরোনো বইয়ের দোকানের বাড়বাড়ন্তও কম নয়। সে সব শুধু নাম কে ওয়াস্তে নয়, লোকজন অফিস ফেরতা গিয়ে উপস্থিত হয় এইসব দোকানে, রাত বারোটা একটা অব্দি বসে বসে বই পড়ে। দোকানদাররাও দিব্যি মধ্যরাত্তির পর্যন্ত দোকান খোলা রাখে ইচ্ছে হলেই।বলা বাহুল্য, এরকম পরিস্থিতিতে আমাদের ফোকাস শিফট হতে বাধ্য! কার ফ্ল্যাটে টাকা বেরোল, কোন ওয়েব সিরিজ হিট করল... ওসব নিয়ে মাথা পরে ঘামালেও হবে। ফলে গত এক সপ্তাহ ধরে আমরা দিন হলে দিন, রাত হলে রাত, বইয়ের দোকানের চক্কর মারছি। জায়গা নেই জায়গা নেই করেও আট দশ খান স্প্যানিশ বই কিনে ফেলেছি, তার মধ্যে একটা আবার পুলিশ প্রসিডেরাল। ভালো অজানা বইয়ের কথা জানতে চাইছি শুনেই ওল্ড বুকস্টোরের মালিক সে বইটা হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল, বইটা নাকি সাতের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল । হেক্টর মোরেল, প্লাসিদো দোনেতো, ফেলিক্স কারকাসো সহ পাঁচ ছয় জনের লেখা একাধিক গল্প আছে, পাঠকদের কাছে এই লেখাগুলো Rajarshi দার কানাইচরণের মতোই প্রিয় বলে জানতে পারলাম। তা না হয় হল, আমার আবার কন্টেম্পোরারি রাইটারদের নিয়ে আগ্রহ আছে। সে প্রশ্নে মাথাফাথা চুলকে শেষমেশ পাঁচজনের লিস্ট ধরালেন ভদ্রলোক। যা বুঝলাম, তাঁদের মধ্যে অন্তত তিনজনের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছে। সেলভা আলমাদার লেখা পড়েছি, মারিয়ানা এনরিকেজের কলমের স্বাদও কয়েকদিন আগেই নেওয়া হয়েছে (এনরিকেজ অসম্ভব জনপ্রিয় লেখিকা, তবে ডেঞ্জার্স অফ স্মোকিং অফ বেড-এর সব গল্প আমার ঠিক জমেনি। কয়েকটি অবশ্য বাকি আছে। আরো কিছু বই পড়তে হবে)। অবশ্য অনুবাদ হলে দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হয়, তবে ঘোলও আমার মন্দ লাগে না। ফলে নজর পড়ল তৃতীয়জনের দিকে। সামান্তা সোয়েবলিন।

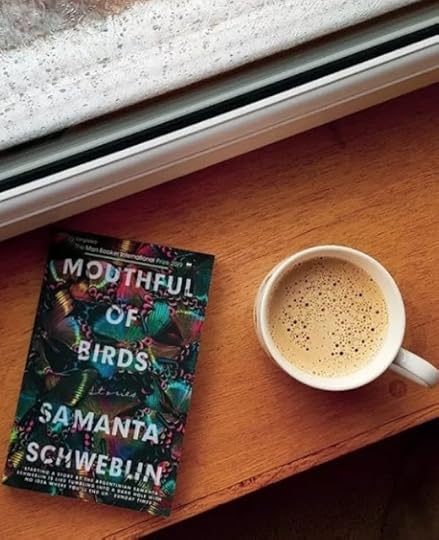

সামান্তার অবশ্য আন্তর্জাতিক সাহিত্য জগতে বেশ নামডাক আছে। দু ধরনের বুকারের জন্য দুটো বই মনোনীত হয়েছিল, সিনেমাও হয়েছে তাঁর লেখা বই নিয়ে। কোনটা আগে পড়ি ভাবতে ভাবতে ছোটগল্পের বইটাই আগে তুললাম। নাম 'মাউথফুল অফ বার্ডস'। দিন চারেক আগে বাসে বসে প্রথম গল্পটা পড়তে শুরু করলাম।

ছোটগল্পের একটা নিজস্ব জগত আছে। সেটা বাংলার পাঠকরা ভালোই জানেন, কারণ বাংলা ছোটগল্পের সম্পদ নিয়ে কোনও কথা হবে না। ব্যক্তিগতভাবে আমার সে সমস্ত গল্প ভালো লাগে, যেখানে ইন্টারপ্রেটাশনের সুযোগ থাকে। আইরনি হল, এই ধরনের গল্প আবার অনেকের মোটেও পছন্দ হয় না, কী হল কী হল করতে করতেই গল্প শেষ হয়ে গেলে লোকে রীতিমত বিব্রত আর বিরক্ত হয়ে ওঠে। সামান্তার লেখাগুলোয় এই ব্যাপারটা পুরোমাত্রায় আছে, ফলে যত পাঠক তারিফ করেছেন, বিরূপ আলোচনাও জুটেছে সমপরিমাণ পাঠকের কাছ থেকে। সামান্তা ছোট ছোট বাক্যে গল্প বলেন, প্রয়োজন না হলে বর্ণনার বাহুল্য দেখিনি। অবশ্য দরকার হলে পরিমিত শব্দে ইমেজারি বা দৃশ্যকল্প তৈরি করতে যে ভালোই পারেন, সেটা বুঝতে কষ্ট হয় না। একটা উদাহরণ রইল--

He’s lost his ticket, and from behind the ticket window’s white bars, the station agent refuses to sell him another, saying there’s no change in the drawer. From a station bench, he looks at the immense, dry countryside that opens out in all directions. He crosses his legs and unfolds the pages of the newspaper in search of articles that will make the time pass faster. Night spreads across the sky, and far away, above the black line beyond which the tracks disappear, a yellow light announces the next train. Gruner stands up. The newspaper hangs from his hand like an obsolete weapon. In the ticket window he discerns a smile that, half hidden behind the bars, is directed exclusively at him. A skinny dog that was sleeping now stands up, attentive. Gruner moves toward the window, confident in the hospitality of country people, in masculine camaraderie, in the goodwill that awakens in men when you handle them well.

সে সব পরের কথা। রিওয়াইন্ড করে বাসে ফিরে যাই। প্রথম গল্প পড়তে শুরু করেছি। এদিকে সেদিন বুয়েনাস আইরাসে বৃষ্টি নেমেছে। জম্পেশ ঠান্ডা। তার চেয়েও বেশি কুয়াশা। এমন ঘন কুয়াশা সম্ভবত পনেরো কুড়ি পরে দেখলাম। আমি জানলার শার্সির ওপর নাক ঘষতে ঘষতে বই পড়ছি, বাইরে তাকালেই ভিজে শহরের রাস্তাঘাট চোখে পড়ছে আবছা আবছা। ঘন কুয়াশায় বয়ে চলা পথঘাট, আধখোলা দোকান, কফিশপ আর চা-পাঞ্চোর 'টপরি', থিয়েটার পাড়া, কুকুরবেড়াল, প্রেমিকযুগল, চোঙা টুপি পরে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাঙ্গো আর্টিস্ট... প্রেমের গল্প পড়ার আদর্শ সময়। গল্পের নামও তেমন, 'হেডলাইটস'। আমি প্রথম পাতা শেষ করে দ্বিতীয় পাতায়, ঝিমধরা ভাব এসেছে একটা। এমন সময় বইয়ের পাতায় কে যেন আগুন জ্বালিয়ে দিল। ছয় না সাত পাতার গল্প, শেষ হতে দেখলাম প্রেম ফ্রেম কোথায় উড়ে গেছে, শেষ বাক্য পড়ে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

এরপর? এরপর আর কী? গোগ্রাসে বইটা শেষ করলাম প্রায়। গল্পের বই তো নয়, যেন হেঁয়ালির কোলাজ। গল্প আবিষ্কার করা পাঠকের কাজ, সামান্তা সে সব নিয়ে মোটেও মাথা ঘামাননি। যা লেখার লিখে দিয়েছেন, বাকিটা তোমার ওপর। বলতে হলে বলতে হয় প্রথমদিকের কয়েকটা গল্প অবশ্য স্রেফ আগুন। ফায়ার। আরো ভালো করে বলতে, ড্রাগন ফায়ার। পড়ে মাথাফাথা ঘুরে যাবে, চেয়ার থেকে পড়ে যেতে পারেন।

এমন সব অদ্ভুতুড়ে প্লট নিয়েও যে এমন গতিশীল গল্প লেখা যায়, সেটা দেখে অবাক হতে হয়। আবার কিছু কিছু গল্প এতটাই সাদামাঠা ভাবে শেষ হয়েছে (বা শেষ হয়নি) যে অনেকের কাছে হয়তো কিছুই ধরা পড়বে না। কিন্ত যে ধরে ফেলবে, তার গা শিরশির করে উঠতে বাধ্য। একটা দুটো গল্প তো সামান্তা জাস্ট পাঠককে চ্যালেঞ্জ করতে ছুঁড়ে দিয়েছেন। দমফাটা উত্তেজনা, কী কী হয় ভাব, অসম্ভব টেনশনে পড়তে পড়তে বাসের স্টপেজ ছেড়ে যায় প্রায়, এমন সময় হুট করে পাতা উল্টে দেখবেন গল্প শেষ। মহা খাপ্পা হয়ে ভাববেন পাতাটাই বাদ গেল নাকি, কিন্তু না, পাতা ঠিকই আছে। তাহলে? কী হল শেষে? হলটা কী রে তোপসে? গল্পটা আবার পড়বেন! আরো মন দিয়ে পড়বেন! কিছুই বুঝবেন না। আবার হয়তো শেষ কয়েকটা পাতা পড়বেন। হয়তো বা চতুর্থ কিংবা পঞ্চমবারে একটা লাইন চোখে পড়বে আপনার, আর খেলাটা আপনি ধরে ফেলবেন আর রোমাঞ্চে আপনার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যাবে, অথবা ধরতে পারবেন না। কিন্তু গল্প ততক্ষণে আপনাকে পেড়ে ফেলেছে। এটাই হল এই বইয়ের ম্যাজিক। ভূতপ্রেত, সান্তাক্লস, ডিস্ফাংশানাল ফ্যামিলি থেকে শুরু করে আর্বান হরার, স্যাটায়ার, ফ্যান্টাসি সবই আছে, কিন্তু সামান্তার নিজস্ব স্টাইলে।

মাউথফুল অফ বার্ডস শেষ করে তড়িঘড়ি 'ফিভার ড্রিমস' ধরেছি, সেই একই স্টাইলে সামান্তা আমার মাথা ভোম্বল করে দিচ্ছেন। জয় গুরু! শেষ করে জানাব।

(নোট-- 'কার্সড বানি', 'মাউথফুল অফ বার্ডস', 'ডেঞ্জার্স অফ স্মোকিং ইন বেড' সহ বেশ কিছু বুকার নমিনেটেড অ্যান্থোলজি পড়লাম। এই বুক ঠুকে বলছি, সৈকতদা মানে সৈকত মুখোপাধ্যায়ের 'তেঁতুলপাতার গল্প' বা 'ঈশ্বরের নষ্ট ভ্রুণ' ঠিকঠাক জায়গা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত হলে আরামসে বুকার লিস্টে জায়গা পেত, সে নিয়ে আমার মনে অন্তত একচুল সন্দেহ নেই। না পড়ে থাকলে পড়ে ফেলুন চটপট।)

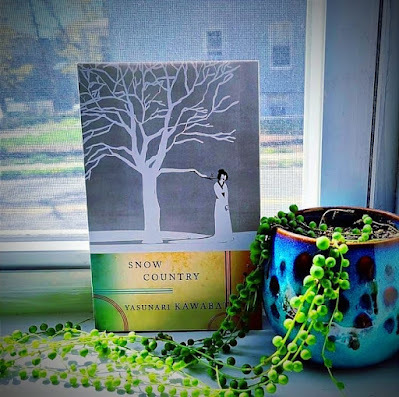

স্নো কান্ট্রি

লাভ স্টোরি নিয়ে আমার সিরিয়াস অবসেশন আছে। মুশকিল হল, ওই শাহরুখ খানের সিনেমা আর দ্য ফল্ট ইন আওয়ার স্টার্স দেখে আবার আমার বেদম হাই উঠতে থাকে আজকাল (গোঁসা হবেন না, এককালে আমিও শাহরুখ খানের ডাই হার্ড ফ্যান ছিলাম, বারো ইঞ্চির একটা পোস্টারও কিনেছিলাম গাদাগাদা পোস্টকার্ডের পাশাপাশি। ডিডিএলজে আমি বাহান্ন বার দেখেছি। তারপর... থাউক সে কতা) উনিশ কুড়ির জন্য লেখা বা প্রাপ্তমনস্ক উপন্যাস পড়লেও বিশেষ কিছু আসে যায় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। আমার কাছে লাভ স্টোরির প্রেমে পড়ারও বেশ কিছু শর্ত আছে। সে নিয়ম খুব কড়া। তাই অধিকাংশ প্রেমের গল্প উপন্যাস সিনেমা দেখেই আমার হয় ন্যাকামি নয় ছিঁচকাদুনি বলে মনে হয়। আবার ঘোর বাস্তবপন্থী ন্যারেটিভ হলেও আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। কী থাকবে, কেন থাকবে, কোথায় সংলাপ থাকবে আর কোথায় নীরবতা অবলম্বন করতে হবে এই বোধ খুঁজে না পেলে প্রেম কাহিনি আমার পোষায় না, সে বইই হোক আর সিনেমাই হোক। যাই হোক, বাতেল্লা অনেক হল। মোদ্দা কথা হল অনেকদিন বাদে একটা পুঁচকে বই পড়ে মনে হল একটা লাভ স্টোরি পড়লাম বটে। হ্যাঁ, প্রায় আশি বছর আগে লেখা একটা বই পড়ে মনে হল, লেখক একটা কিছু লিখেছেন বটে।

স্নো কান্ট্রি বিশ্ববিখ্যাত বই। কাওয়াবাতা এই বইয়ের অসামান্য অনুবাদের জোরেই নোবেল কমিটির নজরে এসেছিলেন বললে খুব একটা ভুল হবে না, যদিও অনেক বইয়ের মতো এই বইটাও আমার আগে পড়া হয়নি। কিন্তু বললে বলতে হয় জাপানি প্রেমের গল্পে একটা অন্য ব্যাপার আছে, সেটা আমি বুঝতে পেরেছি ইউকিও মিশিমার গদ্য পড়ে। হেন মানুষ নেই যে ওই কলমের প্রেমে পড়েনি। মিশিমা এরকম সব লেখা লিখেছেন যে জন্মের জন্য তাঁর গদ্যের প্রেমে পড়তে হয়। তাঁকে নোবেল দেওয়ার দাবি অনেকেই করেছেন, কিন্তু শেষমেশ মিশিমা নোবেল পাননি, পেয়েছেন কাওয়াবাতা। তবে স্নো কান্ট্রি পড়ে মনে হল, কাওয়াবাতার সঙ্গে মিশামির গদ্যের কিছু কিছু মিল আছে ঠিকই। দুজনের কেউই জোর করে গল্প গেলানোর চেষ্টা করেন না, বরং পাঠকের ওপর ভরসা করেন পুরোপুরি। যদিও পার্থক্যও অনেকটাই, কিন্তু কাওয়াবাতার গদ্যও ইমেজারিতে ভরপুর, তাঁর মর্মস্পর্শী কলমে নস্টালজিয়া আর না বলা কথার গভীরতা খেলা করে যায় মুর্হুমুহু। আশ্চর্যের কথা হল, কাওয়াবাতাও অদ্ভুতভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। (মিশামি যে মর্মান্তিক ভাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন, সেই হারাকিরির কথা জেনে আমার দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল।) অনেকের মতে কাওয়াবার মৃত্যুও আত্মহত্যাই, অনেকে আবার সে কথা বিশ্বাস করেন না।

সে সব থাক, আসল কথা হল স্নো কান্ট্রি আমার মচৎকার লেগেছে। গল্প বলতে দু লাইন, সেও নামেই। তাই প্লট নিয়ে মায়া থাকলে এ বই না পড়াই ভালো। জাপানের এক তুষারাবৃত অঞ্চলের গল্প, যেখানে পনেরো কুড়ি ফুট বরফ পড়া কোনও ব্যাপারই নয়। শীতের ছুটি কাটাতে আর উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে দেহমন চাঙ্গা করতে টোকয়ো থেকে বড়লোকদের আগমন হয়। এদেরই একজন হলেন শিমামুরা। এখানে বলে রাখা দরকার এই বিলাসবহুল জায়গায় স্ত্রী ছেলে নিয়ে কেউই যায় না, স্নো কান্ট্রির অতিথিশালায় তাঁদের দেখভালের জন্য গেইশাদের বন্দোবস্ত থাকে। এই পরিচারিকাদের সঙ্গে অবশ্য টোকয়োর গেইশাদের পার্থক্য আছে। তাদেরই একজন হল কোমাকো। এই উনিশ বছরের মেয়ের জীবন খুব একটা সুখের নয়, কিন্তু সে কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি কোথাও। শিমামুরা আর কোমাকোর প্রেম নিয়ে একটা কথাও সম্ভবত উচ্চারণ হয়নি গোটা বইয়ে, আরেক চরিত্র ইয়োকোর সম্পর্কেও যৎসামান্য জানানো হয়েছে। শিমামুরা শীতে আসেন, আবার চলে যান। দুজনেই জানে, এই প্রেমের কোনও পরিণতি নেই। বছর কাটে। বইয়ে ঠিক যা আছে, সেটা হল শিমামুরা আর কোমাকোর কথোপকথন। তাতে জোর করে কোনও দর্শন ঢোকানোর চেষ্টা নেই, কোনও জটিল মন্তব্য নেই। কিন্তু মন দিয়ে এই সংলাপগুলো পড়লেই বোঝা যায়, কাওয়াবাতা কী কাণ্ডই না ঘটিয়েছেন ছোট ছোট সংলাপ দিয়ে। কত কত অজানা কথা, চরিত্রদের মনের অনুভূতি, কত অতীত আর ভবিষ্যৎ জানিয়ে দিয়েছেন আলাদা করে একটা সংলাপও খরচ না করে। আর স্নো কান্ট্রির বর্ণনা, আহা! লেখা তো নয়, গোটা বই জুড়ে ছবি এঁকে গেছেন লেখক। দু একটা জায়গা কোট করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

It was a stern night landscape. The sound of the freezing of snow over the land seemed to roar deep into the earth. There was no moon. The stars, almost too many of them to be true, came forward so brightly that it was as if they were falling with the swiftness of the void. As the stars came nearer, the sky retreated deeper and deeper into the night clolour. The layers of the Border Range, indistinguishable one from another, cast their heaviness at the skirt of the starry sky in a blackness grave and somber enough to communicate their mass. The whole of the night scene came together in a clear, tranquil harmony.

অথবা যে সমস্ত দৃশ্যে কাওয়াবাতা শিমামুরা আর কোমাকো চুপ করে আছে...

The woman was silent, her eyes on the floor. Shimamura had come to a point where he knew he was only parading his masculine shamelessness, and yet it seemed likely enough that the woman was familiar with the failing and need not be shocked by it. He looked at her. Perhaps it was the rich lashes of the downcast eyes that made her face seem warm and sensuous. She shook her head very slightly, and again a faint blush spread over her face.

এছাড়াও গোটা বই জুড়ে বোশোর হাইকুর একাধিক রেফারেন্স আছে। সেটা জেনেবুঝেই করা হয়েছে, কারণ হাইকুর ওই তিন লাইনে মহাবিশ্ব নিয়ে আলোচনা করার মতোই স্নো কান্ট্রিতেও ইউসানারি কাওয়াবাতা একশো পাতায় পাঁচশো পাতার গল্প বলে গিয়েছেন। প্রেমের গল্প। আরো অব্যর্থ ভাবে বলতে ব্যর্থ প্রেমের গল্প। দ্য স্টোরি অফ ওয়েস্টেড লাভ। অ্যান্ড দ্য ওয়েস্টেড লাইফ।

He was conscious of an emptiness that made him see Komako’s life as beautiful but wasted, even though he himself was the object of her love; and yet the woman’s existence, her straining to live, came touching him like naked skin. He pitied her, and he pitied himself.

যারা পড়েননি, চটপট পড়ে নিন। তবে হাতে সময় নিয়ে। বইটা শেষ করতে ঘন্টা তিনেক লাগবে। কিন্তু এই সময়টুকু একসঙ্গে ইনভেস্ট না করতে পারলে হয়তো ম্যাজিকটা অধরা থেকে যেতে পারে।