Sudeep Chatterjee's Blog, page 9

March 31, 2024

কমিক্সে ফরাসি নুয়া

Jean-Patrick Manchette ফরাসি ক্রাইম থ্রিলার লেখক হিসেবে বিশ্ববিখ্যাত। তাঁর লেখা দুটো বই 'নো রুম অ্যাট দ্য মর্গ' আর 'নাদা' বহুদিন আগে মডার্ন ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই প্রতিভাবান লেখক মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে মারা গিয়েছেন, কিন্তু সেই অল্পসময়ের মধ্যেই মঁসেত এমন একটা নিজস্ব দুনিয়া খাড়া করেছিলেন, শুধু নাম শুনে যার নাগাল পাওয়া মোটেও সম্ভব নয়। কয়েকমাস আগে খানিকটা ভাগ্যক্রমেই তাঁর বই 'থ্রি টু কিল' উপন্যাস নির্ভর একটা গ্রাফিক নভেল আমার হাতে এসে পড়ে, শিল্পী আর কেউ নন, বিডি কমিক্সের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী জ্যাক তার্দি। তার্দির সঙ্গে মঁসেতের সখ্য ছিল, তাঁরা দুজনে মিলে বেশ কিছু কাজ একসঙ্গে করেছিলেন। তার্দি এই বিশেষ বইটা, ফরাসিতে নাম Le Petit bleu de la côte ouest পড়ে সেটা কমিক্সে এনেছিলেন, ইংরেজি অনুবাদে সেটা 'ওয়েস্ট কোস্ট ব্লুজ' হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রাফিক নভেলটা পড়ে আমি যাকে বলে বোকা বনে যাই। তার্দি বলেছেন, মঁসেতের লেখা বা সংলাপ তিনি যতটা সম্ভব না বদলে রেখে দিয়েছেন, সংলাপেও বদল ঘটাননি, যাতে মেজাজটা হারিয়ে না যায়। কিন্তু আমার খুব ভরসা ছিল না, তাই পরে বইটা পড়েও দেখেছি। এরপর আমি পাগলা হয়ে মঁসেত-তার্দি জুটির স্ট্রিটস অফ প্যারিস:স্ট্রিটস অফ মার্ডার দুই ভলিউম পড়ে ফেললাম, কিন্তু ওয়েস্ট কোস্ট ব্লুজ আমার মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে। তার্দির আঁকা নিয়ে কিছু বলার যোগ্যতা নেই, কিন্তু মঁসেতের লেখা নিয়ে দু এক কথা বলে কিছুটা আন্দাজ দেওয়া যাক।

মঁসেতের দুনিয়া যাকে গ্রিটি, ডার্ক, অনাড়ম্বর, সেখানে ন্যাকামি আর আড়ষ্টতার কোনও জায়গাই নেই। গোয়েন্দা ফোয়েন্দা নিয়ে তিনি সাধারণত মাথা ঘামান না, কন্ট্র্যাক্ট কিলারদের জীবন নিয়েই লিখেছেন বেশি। এরই মধ্যে কিছু কিছু গল্পে এমন সব প্যারিসিয়ান বা অন্যান্য ছোটখাটো ফরাসি মফস্বলের চরিত্র ঢুকে পড়ে, যাদের জীবনও সেই তার্দির ছবির মতোই গ্রে, সাদাকালো, ডিপ্রেসিভ। যত বড় খুনেই হোক না কেন, কারো কোনও অপরাধবোধ নেই, আর থাকলেও সেই সবের বিন্দুমাত্র প্রকাশ নেই। এক একটা করে কাজ আসছে, মানুষ মরছে, টাকা পাচ্ছে, বন্দুকের যত্ন নিচ্ছে, সেক্স করছে, আবার কাজ আসছে, আবার মানুষ মারছে, ডাইনারে গিয়ে নির্বিকার মুখে বিয়ার খাচ্ছে, আবার বন্দুক পরিষ্কার করছে... নো কাব্য ফাব্য। তার চেয়ে বরং সোনামুখ করে বন্দুকের পরিচর্চা করা ভালো।

কিন্তু এরই মধ্যে, বিশেষ করে ওয়েস্ট কোস্ট ব্লুজে, মঁসেত প্রায় প্রতিটা সিনে এক একটা জ্যাজ গানের ডিটেল দিয়ে গেছেন। যতবার গাড়িতে ব্লুজ বাজছে, জানানো হচ্ছে কার কোন গানটা বাজছে! আর গান বাজছেও বটে! খুনের আগে, অ্যাক্সিডেন্টের পর, শুটআউটের মধ্যিখানে, প্যারিস থেকে পালানোর সময়, হাইওয়ে থেকে বাঁক নেওয়ার আগে... সর্বক্ষণ গান বাজছে! আর অন্য চারটে গল্পের চেয়েও এই বইটা একটু আলাদা, কারণ এই গল্পটাও কোনও কিলারের নয়, এক সাধারণ মানুষের যে কিনা এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়েছে! মঁসেতের লেখায় এমন একটা নির্লিপ্ত ভাব আছে, যা খাস ফরাসি তো বটেই, পাশাপাশি তাতে এক রুটিন লাইফের বিমর্ষতা চোখে পড়ে। মজার কথা হল, এই রুটিন লাইফ এক একজন পেশাদার খুনির। ফরাসি ক্রাইমের ভক্তরা অতি অবশ্যই মঁসেত পড়ুন, ঠকবেন না।

কুরকোভিয় ইউক্রেনিয়ান সাহিত্য

আন্দ্রেই কুরকোভ ইউক্রেনের লেখকদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট জায়গা করেছেন। ভদ্রলোক প্রলিফিক রাইটার, 'ডেথ অ্যান্ড দ্য পেঙ্গুইন' আর 'গ্রে বিজ' এর মতো ফিকশন লিখে তুমুল সাড়া ফেলেছেন, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমি তাঁর যে বইটি আগে পড়েছি, ২০১৪ সালের সেই বইটা-- ইউক্রেন ডায়েরিজ-- একটা নন ফিকশন৷ গত বছর ইউক্রেনে যুদ্ধ চলাকালীন তিনি খবরের কাগজে একটা কলামও লিখতেন, সেটা প্রায় সবটাই পড়েছি, সেইটাও মনে হয় 'ডায়েরি অফ অ্যান ইনভেশন' নামে ছাপা হয়েছে। কিন্তু সদ্য যে বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ, তার নাম দ্য সিলভার বোন। ২০১৭ সালে কুরকোভের বন্ধু তাঁকে একটা বিশাল ফাইল উপহার দেন। সেটা আর কিছুই নয়, ১৯১৭-১৯২১ সালের মাঝে উইক্রেনের কেস ফাইলের তাড়া, এতদিন কেজিবির আর্কাইভে পচছিল। সে যাই হোক, কুরকোভ দেরি না করে এই সময়ের প্রেক্ষাপটে (মানে ১৯১৯-১৯২৩) দুটো হাফ মিস্ট্রি-হাফ ডিটেকটিভ ফিকশন লিখে ফেলেন, গোয়েন্দার নাম স্যামসন কোলেচকো। তার প্রথমটা 'দ্য সিলভার বোন' নামে বেরিয়েছে, দ্বিতীয়টা 'দ্য হার্ট ইজ নট মিট' নামে এই বছর অনুবাদ হয়ে আসবে। কিন্তু ভুল করবেন না, এই বইগুলো চিরাচরিত গোয়েন্দা বা রহস্য গল্প নয়, এখানে প্রেক্ষাপট আর অ্যাম্বিয়েন্সের গুরুত্ব রহস্যের চেয়ে ঢের বেশি, কিছুটা ব্ল্যাক কমেডিও আছে আর কুরকোভের সারিয়াল ট্রিটমেন্টও মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে যায়।

তবে আমি এই বইটায় ডুবে যাওয়ার একমাত্র কারণ, কুরকোভের অসামান্য কলমে উঠে আসা ১৯১৯ সালের কিইভ। সময়টা ইউক্রেনের ইতিহাসে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। কিইভ দখল করার জন্য সোভিয়েত ইনভেশন হবে, এদিকে কিইভে একেবারে গ্যাংস অফ ওয়াসেপুরের ভাষায় ছিছালেদর অবস্থা। কোসাক দস্যুরা ঘোড়ায় চড়ে লুটপাট করছে, তরোয়াল দিয়ে যাকে পারছে কেটে ফেলছে, রেড আর্মির আধিকারিকরা বুঝতে পারছে না কী করবে? পুলিশের অর্ধেক লোক জারশাহির সময়ও ছিল, বাকিদের তুলে আনা হয়েছে মাঠঘাট থেকে। বলশেভিকদের লাফালাফি আছে, এদিকে প্রতিপক্ষদের কনফিউশান আর অ্যাগ্রেশনও কম নয়। ঝামেলায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। কাজকর্ম ডকে, ভয়ে কেউ অন্ধকার হলে রাস্তায় বেরোচ্ছে না, রেড আর্মি মারে না কোসাক মারে না এমনি ডাকাত বা সহায়সম্বলহীন চাষাভুষো এসে সব লুট করে খুব করে যায়, ভরসা কিছুই নেই। রুবেল পাওয়া যাচ্ছে না, এদিকে সোভিয়েতদের কুপন বিশেষ বিশেষ জায়গা ছাড়া কেউ নিতে চায় না। বাজারে খাদ্যশস্য কিছুই নেই। মাঝেমধ্যেই ভুলভাল চিঠি লিখিয়ে রেড আর্মির লোক সাধারণ মানুষের ঘরে ঢুকে পড়ছে, যা ইচ্ছে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা সময়, বইয়ের প্রথম লাইনেই স্যামসনের বাবা কোসাক দস্যুর হাতে খুন হন, তরোয়ালের ঘা খেয়ে তার নিজের দান কান কাটা পড়ে। সেই কাটা কান নিয়ে ছুটতে থাকে স্যামসন, ঢুকে পড়ে এক চোখের ডাক্টারের বাড়িতে৷ কিন্তু কান তো আর জোড়া লাগার নয়!

তবু স্যামসন কানের মায়া কাটাতে পারে না, বাবার দেরাজে রেখে দেয় সেটা। বাড়িতে সবাই মারা পড়েছে, স্যামসন একা হয়ে গেছে। ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়েছিল সে, কিন্তু চাকরি নেই। আর চাকরি পেলেও মাইনে কেউই পায় না। ভাগ্য এমন, পুলিশ তার দেরাজ কাম ডেস্কটা তুলে নিয়ে যায়৷ স্যামসন ছোটে থানায়। তাকে বলা হত, দেরাহ ফেরানো হবে না, কিন্তু ইচ্ছে হলে সে পুলিশে চাকরি করতে পারে, ওই ডেস্কটাই তার বসার জায়গা হবে। মাইনে নেই, তবে সোভিয়েত ক্যানটিনে পেট ভরে খেতে পাবে, (ব্রেড অবশ্য দেয় না তারা) বন্দুক পাবে। ক্রাইম আর অপরাধীদের আটকানোর দায়িত্ব তাকে নিতে হবে। ভেবেচিন্তে স্যামসন কাজটা নিয়ে নেয়। হবু স্ত্রীর সঙ্গে নিজের ভঙ্গুর জীবন আর র্যাম্পান্ট কোরাপশন আর অ্যানার্কির সঙ্গে লড়তে লড়তে স্যামসন আবিষ্কার করে, দেরাজে রাখা তার কাটা কানটা সব কিছু শুনতে পাচ্ছে, সে ঘরে থাকলেও থানার খবর চলে আসছে তার কাছে। এরপর কী হয়, সেই নিয়েই বাকি গল্প।

কুরকোভের লেখা চমৎকার। আর বরিস ড্রেলাউক অনুবাদও করেছেন দারুণ। তরতর করে বই এগোয়৷ এদিকে পাঠক পড়তে পড়তে আবিষ্কার করে, একশো বছর আগের রাশিয়াব সিভিল ওয়ার আর উইক্রেনের ইনভেশনের এই ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমানের মিল লক্ষ করার মতোই! এরই মাঝে একটা রহস্য আর রহস্য সমাধানও আছে, যা সরাসরি পুলিশ ফাইল থেকেই উঠে এসেছে।

বইটা পড়ার কিছুদিব পর জানলাম ইন্টারন্যাশনাল বুকারের জন্য দ্য সিলভার বোন লংলিস্টে আছে। এই ধরনের বই সাধারণত প্রাইজ ফাইজ পায় না বটে, কিন্তু সমসাময়িক পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম ঘটলেও ঘটতে পারে। ইউক্রেনের ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ থাকলে অবশ্যই পড়ে ফেলুন।

অক্টোপাস যখন গোয়েন্দা

যে সমস্ত পাঠকরা নিয়মিত পপুলার সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই এই বইটা পড়ে ফেলেছেন। কিন্তু তবু পোস্ট করলাম, কারণ বাকিদেরও পড়ে ফেলাই ভালো। কেন? এটাও গোয়েন্দা গল্প নাকি? হুঁ, তা বলাই যায়!তফাত হল, এই গল্পের গোয়েন্দা সোয়েল বে অ্যাকোয়ারিয়ামে থাকা এক জায়ান্ট অক্টোপাস, যার নাম মার্সিলেস। সেই অ্যাকোয়ারিয়ামেই কাজ করেন টোভা বলে এক মহিলা, যিনি প্রায় জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। টোভার অতীত খুব একটা সুখের নয়। স্বামী মারা গিয়েছে ক্যান্সারে, আর একমাত্র ছেলে এরিক যৌবনে পা রাখার আগেই জলে ডুবে মারা গেছিল প্রায় তিরিশ বছর আগে। ছেলেকে হারানোর সেই দুঃখ আজও ভোলেননি তিনি। এই অ্যাকোয়ারিয়াম আর সেখানকার প্রাণীদের নিয়েই থাকেন, যদিও সমুদ্রকূলের এই ছোট্ট শহরের মানুষজন খুবই ভালো, হেল্পফুল, আন্তরিকও বটে। টোভার বন্ধুরা তাঁকে সামলে সামলে রাখেন। কিন্তু, তাঁর বয়স বাড়ছে, শরীরও ভাঙছে স্বাভাবিকভাবেই। টোভা শুধু ভাবেন এরিকের কথা। কী হয়েছিল তার তিরিশ বছর আগের সেই রাতে? কেন তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি? কেউ এর উত্তর দিতে পারে না। কারো জানা নেই। অথবা, আছে? আছে, একজন এই রহস্যের সমাধান করতে পারে! কে সে? না, কোনও মানুষ নয়, টোভার বন্ধু সেই জায়ান্ট অক্টোপাস... মার্সিলেস।

এমন মন ভালো করা বই বহুদিন পড়িনি। এক একটা চরিত্র এমন যত্ন দিয়ে গড়া যে নিজের বাড়ির মানুষ বলে মনে হয়। আর তেমনই উষ্ণতা দেওয়া কাহিনি! বই শেষ হবে, কিন্তু সেই উষ্ণতার রেশ রয়ে যাবে। সবসময় খুনখারাপি আর গম্ভীর সাহিত্য তো পড়ছেন, মাঝেমধ্যে এই হালকা ফিলগুড বইগুলো পড়ে দেখতেই পারেন। আমার বিশ্বাস, ভালো লাগবে।

আ পারফেক্ট সেমেট্রি: পারফেক্ট আর্জেন্টিয়ান সমকালীন গল্প?

ফেদেরিকো ফালকো এখন আর্জেন্টিনার সমসাময়িক গল্পকারদের মধ্যে একদম প্রথম সারিতে থাকবেন, যদিও তাঁর লেখা অধিকাংশ লেখাই এখনও ইংরেজিতে অনূদিত হয়নি। ভাগ্য ভালো, চারকো প্রেস হিস্প্যানিক ওয়ার্ল্ড থেকে রত্ন তুলে আনার কাজটা মন দিয়েই করছে। 'আ পারফেক্ট সেমেট্রি' একেবারে পুঁচকে একটা বই, মাত্র পাঁচটি গল্প, একশো পঁচিশটা পাতা। কিন্তু এই বইটা পড়ে আমাকে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করতে হল। এই গল্পগুলো আদৌ গল্প কিনা আর গল্প হলেও আমার পছন্দ হচ্ছে কিনা, আর অপছন্দ হলে আমি এত মন দিয়ে পড়তে পারছিই বা কী করে...এইসব প্রশ্ন এমন মাথার মধ্যে কামড়াতে লাগল যে বইয়ের তিনটে গল্প আমাকে তিনবার পড়ে ফেলতে হল। অনেক ভেবেচিন্তে আমি ঠিক করলাম, গল্পগুলো জাস্ট ফাটাফাটি। কিন্তু গল্পের পাঠক হিসেবে আমি একেবারেই ক্যালানে, কারণ গল্প বলতে যে জিনিসটা আমার মাথায় সাধারণত (বিশেষ বিশেষ নাম বাদ দিয়ে) ঘর করে আছে, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে সেই গল্পকেই শুধু গল্প বলা হয় না। আমি যে ফেসবুক পোস্ট দিচ্ছি আর চারটে পোস্টে রিচ না পেয়ে পোস্ট দেওয়া কমিয়ে দিই, এইটাই একটা গল্প হতে পারে। সকালবেলা চা খেতে গিয়ে দেখলাম দুধ ফেটে গেছে আর দুধ আনতে গিয়ে ব্যাপারটা বলতে দোকানের মেয়েটা বলল লিকার চা খাওয়াই বেটার.. সেই নিয়েই একটা সার্থক গল্প হতে পারে। তাতে কোনও বিশেষ ওঠানামা দরকার নেই, প্লটের বাঁকবদল ঘটানোর দরকার নেই, কিছুই দরকার নেই... শুধু গল্পটা যে পড়ছে, সে যেন চোখের সামনে আমাকে দেখতে পায়। আমার দুনিয়ার সবকিছু তার কাছে রূপ রস বর্ণ গন্ধ নিয়ে হাজির থাকুক, আমি শুধুই গল্পের চরিত্র না হয়ে একজন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে ধরা দিতে পারি, সেটাই দরকার। আর এই জায়গাতে এসেই ফালকো ছক্কা হাঁকড়েছেন।

আ পারফেক্ট সেমেট্রির গল্পের চরিত্ররা এতটাই আসল, এতটাই আসল যে গল্প পড়ছি বলে মনেই হয় না। প্রতিটি গল্পই আর্জেন্টিনার কোর্দোবা অঞ্চলের পটভূমিকায় লেখা আর নিজে সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে বলেই বলছি, কোর্দোবার পরিবেশ ও প্রকৃতি একদম হুবহু ফুটে উঠেছে এই গল্পগুলোয়, নিঃসন্দেহে কোর্দোবা (সম্ভবত কয়েক দশক আগের কোর্দোবাই হবে) এই বইয়ের এক জরুরি অংশ। আর গল্প, সেও আজব! ভীষণ বাস্তব, আবার ভীষণ অবাস্তবও বটে! মানে, এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কিন্তু এমন ঘটনা তো ঘটছেই। যেমন, ১০৪ বছর বয়সী বাবাকে যেন মৃত্যুর পর অন্য শহরে কবর না দেওয়া হয়, সেইজন্য শহরের মেয়র এক সেমেট্রি শিল্পীকে ডেকে এনেছেন, তিনি পার্ফেক্ট এক কবরখানা বানাবেন আর জলদি বানাবেন। কিন্তু যার জন্য এত ঝামেলা, সেই বুড়ো সেই সেমেট্রিতে গিয়ে শোবে না বলে পণ করেছে। যেমন, হঠাৎ করে এক কিশোরী মেয়ে নাস্তিক হয়ে যায় আর টিন এজ হার্মোনের প্রভাবে এক অক্রিশ্চান মারমন পাদরির দিকে আকৃষ্ট হয়... বা ঘরের আশেপাশে সমস্ত গাছ কাটা পড়ছে বলে এক মেয়ে আর তার বৃদ্ধ বাবা জঙ্গল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে আর যে কেউ মেয়েকে বিয়ে করতে বাধ্য থাকলেই চুকে যায় কিন্তু কোনও স্থানীয় মানুষ রাজি না হওয়ায় মেয়েটা শেষে এক জাপানিজ ইমিগ্রেন্টকে বিয়ে করতে রাজি হয়... এসব সাদামাঠা ঘটনার মাধ্যমে ফালকো কতগুলো অসাধারণ জীবনের ছবি এঁকে গেছেন।

বইটার অনুবাদ অসামান্য। প্রসঙ্গত, এই জেনিফার ক্রাফট ওল্গা তোকারচুকের বুকারজয়ী 'ফ্লাইটস' বইটাও অনুবাদ করেছিলেন। ছোট্ট একটু স্যাম্পল...

Meanwhile the plantains on the central path, the cypresses, the casuarinas, the damson and ornamental plums, the gingko bilobas that would yellow up the gorge, they planted with their root balls and all, exactly as the nurseries had sent them. For the time being they were no more than sickly little trees tied to their stakes, just branches with hibernating buds, sleeping through their latencies. As soon as the cold released its hold and the roots discovered their new liberty, they would untangle and start to extend into the fertile earth, down, down, until they found the centre of the hill.Their stems would swell on the surface and their branches would be covered with new leaves. By the time spring was over the shapes that Victor Bagiardelli had imagined on his own would enrapture the inhabitants of Colonel Isabeta. And so, for years and years, as the trees grew to their maximum size and attained their ideal shape, as the colours of their foliage changed with the seasons, while always, in any month, just exactly as he had planned for it to happen, there would be some bush flowering, and summer after summer the fragrances of fresh pollen would inundate the whole. Every time a resident of Colonel Isabeta died and the cortege transported the body to the cemetery, the trees Victor Bagiardelli had chosen would bend their branches to comfort the mourners in their distress.

শেষে অনুবাদ নিয়ে তাঁর একটা ছোট্ট প্রবন্ধ আছে, সেটা পড়লেই অর্ধেক পয়সা উসুল হয়ে যাবে। যাই হোক, আপাতত লাতিন সাহিত্য ফের দুনিয়া কাঁপাচ্ছে। ফালকোরও আরো লেখা পড়ার ইচ্ছে রইল।

ইন্ডিয়ান এডিশন নেই মনে হয়। দামটা অস্বাভাবিক বেশি দেখাচ্ছে। ইবুক পড়াই ভালো।

গেস্ট ইন দ্য হাউস : এক মাথাখারাপ করা ভূতের বই

ভূতের বই যদি পড়তেই হয়, তাহলে এরকম ভূতের বই পড়াই ভালো। কিন্তু মুশকিল হল, এটা ঠিক সে অর্থে ভূতের বই নয়। সাইকোলজিকাল থ্রিলার বা ফ্যান্টাসিও নয়। কিন্তু এমিলি ক্যারলের এই মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া অসামান্য গ্রাফিক নভেলটা পড়ে যে আপনি ভূত দেখবেন তাতে সন্দেহ বিশেষ নেই। আমিও দেখেছি। ক্যারলের আঁকা তো যাকে বলে 'স্টানিং' আর্টওয়ার্ক, নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে থাকতে হয় মাঝেমাঝে, তখন গল্পের কথা মাথা থেকে বেরিয়েই যায়। কিন্তু একবার গল্পটা শেষ হয়েছে, আমিও খুশিমনে বালিশে মাথা দিয়ে পরদিন বিয়েবাড়ি খাব বলে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় আমার মাথা চিড়চিড় করে উঠল, আমি সত্যি সত্যি ভূত দেখার মতো লাফিয়ে উঠে ফের বইটা উল্টেপাল্টে দেখলাম, আর তারপরেই আমার গা শিরশির করে উঠল। এটা কী পড়লাম রে ভাই? গোদা বাংলায়, হোয়্যাট দ্য ফাক ডিড আই জাস্ট রেড?

'গেস্ট ইন দ্য হাউস' অ্যাবির গল্প। অনেক দেরি করে এক ভালোমানুষ ডেন্টিস্টের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে, তার আগের স্ত্রী শীলা মারা গিয়েছে। সে ছবি আঁকত। তাদের এক মেয়েও আছে, মেয়েকে একটু চোখে চোখে রাখবে, এছাড়া অ্যাবির কাছে আর কিছুই চাওয়া নেই তার বরের। ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুর না হলেও তারা একটু আউটস্কার্টে থাকে, বাড়ির পিছনে একটা বড় লেক। লোকজন বিশেষ নেই। সেই বাড়িতে এসে অ্যাবি আচমকা ভূত দেখতে শুরু করে। বহুস্তরীয় কাহিনি, বই জুড়ে ইস্টার এগ ছড়ানো, সে প্যানেলের সংলাপে হোক বা ছবির আঁচড় আর রঙে। মোদ্দা কথা, বইটা আপনি যা ভেবে পড়তে চলেছেন, সেটাকে অতিক্রম করে আরো বহুদূর ছড়িয়ে যাবে।

গ্রাফিক নভেলে যে ঠিক কীরকম কাজকর্ম হচ্ছে, বোঝার জন্য এই বইটা পড়ে ফেলুন।

জামাইকাদির ক্যারেবিয়ান সাহিত্য

এই বছর আমার আবিষ্কার করা কলমদের মধ্যে সত্যি করে আমার মন কেড়েছেন যিনি, তিনি অ্যান্টিগুয়ার লেখিকা জামাইকা কিনক্যাড। বলাই যায় আমি তাঁর কলমের প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি।

'অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার' আর 'আ স্মল প্লেস পড়ে তিন নম্বর বইটা পড়ব বলে বসে আছি। ভদ্রমহিলা ক্যারেবিয়ান সাহিত্যিকদের মধ্যে বেশ নামকরা, আজীবন লিখছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন, এখন আশির কাছাকাছি বয়স। কিন্তু শত শত ভালো লেখকদের মতো তাঁকেও আগে পড়িনি, নামও বিশেষ শুনিনি পরিচিতদের কাছে। গত মাসে আমার বন্ধু ভিশি আমাকে তাঁর লেখার কথা জানায় আর একটা পাতলা পঁয়ষট্টি পাতার বই রেকামেন্ড করে। গোটা বইটাই ওই যাকে বলে স্ট্রিম অফ কনশাসনেস স্টাইলে লেখা, গল্পের শিরোনাম আলাদা আলাদা থাকলেও তেমন কোনও স্পষ্ট গল্প নেই। সাধারণত এইধরনের লেখা আমার মাথার ওপর দিয়ে যায়, পোস্টমডার্ন সাহিত্যে যাঁরা এক্সপেরিমেন্ট করে প্রখ্যাত হয়েছেন, তাঁদের অনেকেকেই পড়তে গিয়ে আমি নাকানিচোবানি খেয়েছি, পড়লেও অ্যাপ্রিশিয়েট করার ক্ষমতা আমার নেই, ডোনাল্ড বার্থেল্মের লেখা পড়তে গিয়ে তো আমি কফিতে চিনির জায়গায় নুন দিয়ে ফেলেছিলাম মাথা খারাপ হয়ে। কিন্তু, জামাইকা ক্যানকেডের এই পুঁচকে বইটা আমাকে একেবারে বশ করে ফেলল। তাঁকে পড়তে গেলে অত বিদ্যার দরকার নেই, স্টোরিলাইন না বুঝলেও চরিত্রদের মনের সঙ্গে একটা নিবিড় যোগ তৈরি হয়, অ্যান্টিগুয়ার প্রকৃতি, সেখানকার মানুষের জীবন ও যাপনের মায়াচিত্র পাঠককে সম্মোহিত করে রাখে। আমি প্রায় ঘোরের মধ্যে দুটো বই শেষ করলাম। এইবার তিন নম্বরটা পড়ব।

ভদ্রমহিলা ঠিক কী লেখেন বা কেমন লেখেন, তার একটা স্যাম্পল দিলাম।

“I saw a world in which the sun and the moon shone at the same time. They appeared in a way I had never seen before: the sun was The Sun, a creation of Benevolence and Purpose and not a star among many stars, with a predictable cycle and a predictable end; the moon, too, was The Moon, and it was the creation of Beauty and Purpose and not a body subject to a theory of planetary evolution. The sun and the moon shone uniformly onto everything. Together, they made up the light, and the light fell on everything, and everything seemed transparent, as if the light went through each thing, so that nothing could be hidden. The light shone and shone and fell and fell, but there were no shadows. In this world, on this terrain, there was no day and there was no night. And there were no seasons, and so no storms or cold from which to take shelter. And in this world were many things blessed with unquestionable truth and purpose and beauty. There were steep mountains, there were valleys, there were seas, there were plains of grass, there were deserts, there were rivers, there were forests, there were vertebrates and invertebrates, there were mammals, there were reptiles, there were creatures of the dry land and the water, and there were birds. And they lived in this world not yet divided, not yet examined, not yet numbered, and not yet dead. I looked at this world as it revealed itself to me—how new, how new—and I longed to go there.”

যাঁরা ক্যারেবিয়ান সাহিত্য নিয়ে আগে নড়াচড়া করেননি, জামাইকাদির বই দিয়ে শুরু করতে পারেন।

ট্রাস্ট: এক সাহসী সেরিব্রাল উপন্যাস

মাঝেমাঝে এমন হয়, কোনও বিশেষ বই খুব নাম করে গেলেও সেটা পড়ার আগ্রহ হয় না। কিন্তু তারপর হুট করে একদিন সেই লেখকের কোনও কথা শুনে বা পড়ে মনে ধরে যায়, তখন ইচ্ছে করে তাঁর লেখা বইটাও পড়ে দেখতে। এমনটা সচরাচর হয় না ঠিকই।

রিসেন্টলি এটা হয়েছে হার্নান ডিয়াজের পুলিৎজার জয়ী 'ট্রাস্ট' পড়ার আগে। ডিয়াজ খাস আর্জেন্টিনার লোক, আমেরিকায় এসে ইংরেজিতে লেখালিখি শুরু করলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বা টোন পুরোপুরি লাতিন আমেরিকান, তাঁর আমেরিকাকে দেখার চোখও আর চারটে মার্কিন লেখকের চেয়ে ভিন্ন। কয়েক মাস আগে তাঁর একটা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি পাঠক আর লেখকের মধ্যে যে একটা 'সেক্রেড কানেকশন' আছে বলে দাবী করা হয়, সেই কথাটাকে স্রেফ উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, "I dislike the word sacred because I’m a profound atheist and I’m very much militantly against the intrusion of the sacred in literature and art. I think art is a secular space. I think art is a space of pleasure, of enjoyment, of a very strange way of learning about the world and experiencing who we are on this planet. It’s a space of doubt. The sacred has this ring of absolute certainty to it that I can’t get behind. I’m not trying to be a quibbler or anything, it’s just a word that raises all sorts of red flags for me. Sacred. I’m a profoundly profane writer. And person."

এইটুকু পড়ে যদি মনে হয় স্রেফ নাস্তিকতার কারণেই হেরনান ডিয়াজজে আমার পছন্দের তালিকায় নিয়ে এসেছি সেটা ঠিক হবে না। এই বিশেষ ইন্টারভিউটা পড়ার পর আমি ডিয়াজের নানান বক্তব্য আর আগকার সাক্ষাৎকার আর প্রতিবেদন খুঁজে খুঁজে পড়লাম। তাতে আমার মনে হয়েছে, এই সময় এমন সাহসী, স্বতন্ত্র চিন্তার, সুবিবেচক লেখক প্রায় হাতেগোনা। হেরনান ডিয়াজের বেশ কিছু কথার সঙ্গে আমার মতের মিল আছে, এমন কদাচিত ঘটে। যেমন মানব কৌলের কিছু কিছু কথা আমার মনের কথাও বটে। হিন্দওয়ীর একটা সাক্ষাৎকারে মানবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনি এত প্রলিফিক রাইটার, একের পর এক লিখছেন, সব বই হিট হচ্ছে, পাঠকরা আপনার জন্য পাগল। কিন্তু সাহিত্যে একটা কথা আছে যে একটা জিনিস মাথায় এলে সেটাকে সময় দিতে হয়, নিয়ে বসে থাকতে হয়, যাতে বইটা আরো ভালো হয়! আপনি তো যখন তখন ইচ্ছে হলেই লিখতে বসে যান। যা ইচ্ছে লিখে দেন, কিছুই বাধানিষেধ মানেন না।' তাতে মানব বলেছেন, 'ভালো কথা। আমি তো এসব শুনিনি বেঁচে গেছি। কিন্তু আসল কথা হল, ভালো লিখতেই হবে কে দিব্যি দিয়েছে? আমি খারাপই লিখতে চাই। সাতসকালে উঠে কফি নিয়ে ল্যাপটপ খুললাম, ব্যাকগ্রাউন্ডে ফরাসি গান হচ্ছে, আমার চার প্যারা যা মনে আসছে লিখতে আনন্দ হচ্ছে, তাই লিখছি। সিগারেট খেতে ভালো লাগছে খাচ্ছি, সেটাও লিখছি। প্রেমে পড়ছি বলে সেটা লিখতে আনন্দ হচ্ছে, তাই লিখছি। ভালো না খারাপ, তোমার মরালিটির সঙ্গে মিলছে না মিলছে না, আমার বয়ে গেছে!' হক কথা! (এবং মানব কৌলের লেখা গোল্ডমাইন বলাই ভালো, এমন খারাপ লিখে চলুন প্রার্থনা করি)

যাই হোক, ডিয়াজের মনোভাব জেনে তাঁর বইটা পড়ার ইচ্ছে হল। পড়লাম। খুব একটা সুখকর রিড বলে মনে হল না, যদিও ডিয়াজের কলম অত্যন্ত শক্তিশালী, তাঁর লেখা অসম্ভব স্মার্টও বটে। তবু উপভোগ করতে আমার বেগ পেতে হল, কারণ লেখকের প্রত্যাশাও ছিল তাই। পাঠকের সব কিছু গুলিয়ে যাবে, কম্ফোর্ট রিডের জিনিস এ নয়। প্রথমে তো, বইটা এমন একটা স্ট্রাকচার ফলো করেছে যে সব নোশন ভেঙে যাবে। তারপর বিষয়বস্তু বাচ্চাভুলানো নয়, একটা মিনিমাম সেন্স অফ হিউমান মাইন্ড অ্যান্ড এক্সিস্টেন্স না থাকলে গল্পের চরিত্রদের মনোভাব বোঝা খুব চাপের হবে। পাঠকদের সুবিধার জন্য খানিকটা বলে দিচ্ছি।

'ট্রাস্ট' চার ভাগে লেখা। প্রথম অংশ 'বন্ডস', সেখানে এক মার্কিন শেয়ার মার্কেট মিলিয়েনার ব্যবসায়ী ও তার স্ত্রীর গল্প চলছে। অ্যান্ড্রু আর মিল্ড্রেড, দুজনেই যাকে বলে প্রডিজি নিজ নিজ ক্ষেত্রে। কিন্তু মিলড্রেডের জীবনের শেষটা যথেষ্ট করুণ।

আপনি ভাবলেন এটাই বুঝি গল্প। সে গুড়ে বালি। দ্বিতীয় অংশ একটা মেমোয়ার বা স্মৃতিকথা যেখানে এক আমেরিকান ফিনান্সিয়ার বলছে যে কুড়ির দশকে গ্রেট ডিপ্রেশনের সময় সে আমেরিকার মার্কেটকে কীভাবে রক্ষা করেছে!

তৃতীয় অংশে এসে বইটা ইন্টারেস্টিং হয়ে ওঠে। এই অংশটায় ইডা পার্টেঞ্জা বলে এক গোস্টরাইটের জীবন নিয়ে গল্প এগোচ্ছে, তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে এক আমেরিকান ফিনান্সিয়ারের স্মৃতিকথা লেখার জন্য, কারণ সেই ভদ্রলোকের ধারণা, এক অন্য লেখক তাঁর আর তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে ভুলভাল তথ্য দিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছেন, সেই বইটার নাম 'বন্ডস। আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রথম অংশ এই বইটাই। বন্ডস। আর দ্বিতীয় অংশ যা আমরা আগেই পড়ে বসে আছি, সেই মেমোয়ারই তিন নম্বর পার্টে ইডা লিখছেন। তাঁকে এনডিএ সাইন করতে হয়েছে যে মিল্ড্রেডের জীবন নিয়ে মাথা ঘামাবে না বা তার লেখার কথা বাইরে জানাবে না কোনোদিন। তার মানে ইডার নিজের জীবনেও যথেষ্ট কম্পলিকেসি আছে, আর সেই ঘটনা চমৎকার ভাবে ধরেছেন লেখক।

চার নম্বর অংশ প্রায় পঞ্চাশ দশক পর। অ্যান্ড্রু মারা গিয়েছেন আর ইডা এখন প্রতিষ্ঠিত লেখিকা। কিন্তু ইডা সারাজীবন ভেবে গিয়েছে, মিলড্রেড এর সঙ্গে ঠিক কী হয়েছিল? পঞ্চাশ বছর পর মিলড্রেডের ডায়েরি আবিষ্কার করে পাবলিক ডোমেনে আনা হয় আর ইডা তখন অ্যান্ড্রু আর মিলড্রেডের জীবনের গোপন অংশটুকু খুঁজে বার করবেন বলে ঠিক করেন।

হারনান ডিয়াজের এই গল্পের মধ্যে গল্পের মধ্যে গল্পের এই কাজটা যে কাল্ট হয়ে যাবে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। পাঠক হিসেবে সকলের কাছে বইটা দশে দশ পাবে না সঙ্গত কারণেই, কিন্তু বইটা অগ্রাহ্য করার কোনও উপায় নেই। আগামীতে ডিয়াজের আরো লেখা পড়ার ইচ্ছে রইল।

মলয়ালম বই বুদ্ধন চিরিক্কুন্নিল্লা।(অস্মিত বুদ্ধ)

এই মলয়ালম বইটা বাংলায় আনার জন্য আমি কাঠবেড়ালির মতো খানিকটা মাটি বয়ে দিয়েছি। সরাসরি মলয়ালম থেকে বাংলা নয়, বইটা আগে হিন্দিতে অনুবাদ হয়েছিল, যদিও সে অনুবাদটা খুব একটা কাজের নয়। মলয়ালম বা অন্য ভারতীয় ভাষা জানা অনুবাদক বাংলায় খুবই কম, থাকলেও আমার সঙ্গে চেনা নেই। বাংলায় এমন কিছু কিছু বই সরাসরি অনুবাদ হলেও সিংহভাগ প্রকাশক কপিরাইট নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ, সাহিত্যসেবার নিরিখে বেআইনি অনুবাদ করে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ালেই চলে। এমনিতেও বাংলা বাজারের পেশাদারিত্ব নিয়ে...

যাকগে, এসব অপ্রাসঙ্গিক কথা থাক, মোদ্দা কথা হল জোষে পাষুক্কারণের এই 'আউট অফ দ্য বক্স' লেখাটা রাজীবদা অসম্ভব যত্ন আর মমতায় অনুবাদ করেছেন। প্রকাশকও আশা করি যত্নসহকারে প্রোডাকশন করছেন। কিন্তু কাজটায় যাঁর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তাঁর নাম এস এ কুদসি। মলয়ালম ভাষার অনুবাদক। ম্যান্ডারিন সাইফি ইংরেজিতে নিয়ে আসতে কেন লিউয়ের যা ভূমিকা, আরব আর গাল্ফ এর সাহিত্য মলয়ালমে আনতে তাঁর ভূমিকা প্রায় একই। এছাড়াও ফার্সি আর ইন্দোনেশিয়ান ইত্যাদি বই নিয়ে কাজ করেছেন, অন্যান্য অনুবাদক ও প্রকাশকদেরও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফ থেকে পুরস্কার পেয়েছেন কুদসি স্যার, এমনকি তাঁর খোঁজও আমি পেয়েছি ভিনদেশি এক প্রকাশকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে। এমন সদাহাস্য, মৃদুভাষী, নিঃস্বার্থ মানুষ বড় একটা দেখা যায় না আজকাল। মলয়ালম সাহিত্য নিয়ে যে আমি জেনুইনলি ইন্টারেস্টেড, এটুকু জানতে পেরে নিজেই এই বইটা সাজেস্ট করেছিলেন।

না আমি মলয়ালম ভাষা জানি, না আমি প্রকাশক, জোর দিয়ে বলতেও পারি না যে কেউ বই করতে আগ্রহী হবেন। না হলে কেরালায় আধুনিক সাহিত্য (শুধু সাহিত্য কেন, আর্টের সব ফর্মেই তাঁরা শতযোজন এগিয়ে) যে সমস্ত অসামান্য কাজকর্ম হচ্ছে, সেসব আরো বেশি করে বাংলায় নিয়ে আসার জন্য কুদসি স্যার বা জোষ পাষুক্কারণের মতো আরো অনেকের সঙ্গেই কথা বলা যেত। কে আর মীরা, বেনয়ামিন, অখিক কে, ও ভি বিজয়ন, কে এল মোহনবর্মা, এস হরিশ বা জে আর ইন্দুগোপানের মতো মেনস্ট্রিম লেখকদের লেখাতেও প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। 'হ্যাংওম্যান' কলকাতা বেসড ঐতিহাসিক উপন্যাস। বেনিয়ামিনের 'গোট ডেজ' সত্যি ঘটনা নিয়ে লেখা যেখানে একজন আরব দেশে গিয়ে ছাগলদের সঙ্গে থাকত, সেই নিয়ে একটা বড় বাজেটের সিনেমা আসন্ন। কে আর মীরার 'কাবার' বাবরি মসজিদ আর রাম মন্দির নির্মাণের সমসাময়িক রাজনীতি চমৎকার ভাবে সাহিত্যে ধরেছে। 'ভাল্লি' অসামান্য ইকো ফিকশন। এদিকে আব্রাহাম ভার্গিসের ইংরেজিতে লেখা 'দ্য কোভেনান্ট অফ ওয়াটার' তো দুনিয়া কাঁপাচ্ছে। ম্যাজিক রিয়ালিজম আর পোস্ট মডার্ন সাহিত্যের অলিগলির সঙ্গে মলয়ালম সাহিত্যের পরিচয় নতুন নয়।

অনেকেই অনেক বইয়ের ভিড়ে এই বইটা মিস করে যাবেন হয়তো, কিন্তু যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এই একটা বইয়েই না থেমে আরো কিছু মলয়ালাম বই পড়ে দেখার চেষ্টা করবেন বলে অনুরোধ রইল। পাঠক, প্রকাশক ও অনুবাদক একসঙ্গে আগ্রহী না হলে অন্য ভাষার ভালো বই আইনি ভাবে বাংলায় আনা একটু চাপের কাজই বটে। প্রকাশক বই নিয়ে যা লিখেছেন তুলে দিলাম...

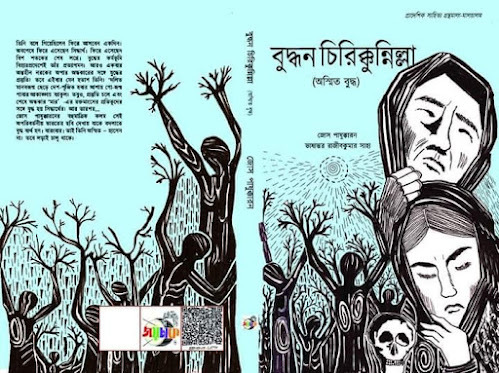

বুদ্ধন চিরিক্কুন্নিল্লা।(অস্মিত বুদ্ধ) জোসে পাষুক্করণ। ভাষান্তর রাজীব কুমার সাহা ।

বুদ্ধ ফিরে এসেছেন। পুনর্জন্ম নিয়েছেন বিহার প্রদেশের এক গণ্ডগ্রামে, এক দলিতশিশু হয়ে। বিশ শতকের পৃথিবী তাঁকে হাসতে ভুলিয়ে দেয় এক নিমেষে। তিনি হয়ে হাসেন না। হয়ে ওঠেন অস্মিত বুদ্ধ।

আর তারপর, হত্যা, রক্ত, মৃত্যু আর অত্যাচারের কুম্ভীপাকে বাঁধা পড়ে মৃত্যু থেকে মৃত্যুতে হেঁটে চলেন তিনি। নিঃশব্দে আর্তনাদ করে দলিত তরুণ, মানবজন্ম নয় আর, আমায় গোজন্ম দাও...জোসে পাষুক্করণের মালয়ালাম ডার্ক ক্লাসিক 'বুদ্ধন চিরিক্কুন্নিল্লা'র বাংলা ভাষান্তর আসছে নববর্ষে।

অনুবাদ রাজীব কুমার সাহা। প্রচ্ছদ, প্রকাশকের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, খ্যাতনামা মারাঠী শিল্পী গীতালী তারে। জয়ঢাক প্রকাশন।

January 29, 2024

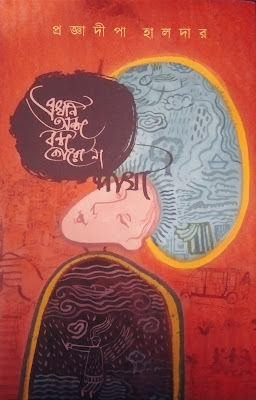

এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা

"আমার এখন কোনও প্রত্যাশা নেই। ফিরে পাবার, ফিরে যাবার। ইচ্ছে হত বলে কত দীর্ঘকাল কেবল উপকরণের প্রাসাদজীবনে কেটে গেল। জীবনের কী দীর্ঘ অপচয়।"

প্রজ্ঞাদীপা হালদারের নতুন বই ৯ঋকাল বুকস প্রকাশিত 'এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা'। সংসার গহনে, নির্ভয় নির্ভর আর নির্জন সজনে নামাংকিত তিনটে ভাগে তাঁর লেখা স্মৃতিকথন, চিন্তাভাবনা, স্বপ্ন-জীবন ও সমাজদর্শনের বয়ান, যাপনকথা! পড়তে ভালো লাগে। কিছু আগে ফেসবুকে পড়েছি, অনেকগুলোই পড়িনি। মাঝেমাঝে একটু গলা চিনচিন করে, মাঝে মাঝে দখিনা হাওয়া গায়ে লাগে, রাগও হয় কম নয়। লেখার তাপ কোথাও কোথাও বড় বেশি, তখন বই বন্ধ করে লেখিকার কথা আওড়াই, "আজকাল আমি কিচ্ছু ভাবি না।' ঘর ছেড়ে বারান্দায় আসি, মনে মনে বলি, 'একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে'।

৯ঋকালের সম্পাদনা ও প্রোডাকশন বরাবরের মতো যত্নশীল, উপমা চক্রবর্তীর পেন্সিলের আঁচড়ে আঁকা ছবিগুলো সহজ, সাবলীল, সুন্দর ও লেখার সঙ্গে মানানসই।

এইটুকু বললেই চলে যায়, কারণ এরপর কিছু বলতে গেলেই যে সমস্ত কথা মাথায় ভিড় করে আসে, তার সঙ্গে বইয়ের যোগাযোগ বিশেষ নেই। সেই অকিঞ্চিকর, অপ্রাসঙ্গিক কথা তুলে আনা বেমানান! তারপর ভেবে দেখি, কে আর পড়ছে? না কেউ এই লেখা পড়বে, বিশেষ কেউ প্রজ্ঞাদীপার বইও পড়বে বলে মনে হয় না। তাহলে আর কীসের নিষেধ, কীসের বাধা?

প্রজ্ঞাদীপার আগের বই 'আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণী' পড়ে যখন বিহ্বল হয়ে একটা পোস্ট দিয়েছিলাম, তখন সে বইটা জনাদশেক মানুষ পড়েছিলেন কিনা সন্দেহ! প্রজ্ঞা নিজে একদিন মস্করা করে বলেছিলেন, আমার বইটা আমি ছাড়া স্রেফ একজন পড়েছে। তুমি। আমার সঙ্গে বয়সের তফাত বিশেষ নেই, কিন্তু আমি পনেরো বছরের কিশোরীদেরও অনায়াসে দিদি বলতে পারি, এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। লেখক লেখিকাদের সঙ্গে আমার দূরত্ব বজায় থাকে সাধারণত, মেসেঞ্জারে কাউকে কিছু বলতে যাই না, আড্ডা হয় না, বই নিলে সই নেওয়ার চেষ্টা করি না, সেল্ফি তোলানোর ইচ্ছেও আমার নেই, বই লেখার জন্য বলি না, ফ্রেন্ডলিস্টে তাঁদের ঢোকানোর ইচ্ছেও থাকে না। কিন্তু লেখা পড়ার ইচ্ছে থেকেই যায়। প্রজ্ঞাদীপাদির ফেসবুক বাদেও খুঁজে খুঁজে ব্লগে তাঁর আগের লেখা পড়েছি, পরের বইয়ের অপেক্ষা ছিল। কিন্তু সে বই আর আসে না। ইতিমধ্যে একদিন দেখি তিনি পিং করে লিখেছেন, "তোমার পোস্টে রেকামেন্ড করা হোয়্যার দ্য ক্রড্যাড সিংস' বইটা পড়ে আমি মুগ্ধ! সিনেমাটাও দেখেছি!" দু এক কথা হতে আমি সাহস করে বললাম, "কিছু লিখছেন না?" তাতে তাঁর জবাব, "শুয়াপঙখী উড়ে গেছে।" নিজের বানানো নিয়ম ভেঙে আর্জি দিলাম, "লিখুন মাঝে মাঝে! সময় নিয়ে!" এরপর মাঝেমাঝে কথা হয়েছে। পরিমলদার লেখা নিয়ে। সত্যি রূপকথা নিয়ে। প্রান্তিক মানুষের জীবন নিয়ে। কোভিড নিয়ে। ঘনিষ্ঠতা হয়নি, কিন্তু তবু জোরাজুরি করে আমাদের একবার বাড়িতে ডেকে খাতির করেছেন, বই উপহার দিয়েছেন। কেন জানি না। একটু আস্কারা পেয়ে বলেছিলাম, "পরের বই আসতে কত দশক লাগবে?" উত্তরে হাসি পেয়েছিলাম। বই মেলায় এল বছরখানেক পর...প্রজ্ঞা এলেন না।

"গ্বালিবের মতো ভাঙচুরের আওয়াজে কান পেতে থাকি। ম্যাঁয় হুঁ অপনে শিকস্ত কী আওয়াজ। আমি তো নিজেই নিজে ভেঙে যাওয়ার শব্দ, শহর আর কত ভাঙবে। কতই বা আর।"

আমার ইমোশনের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। প্রজ্ঞার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আলোচনা বা স্পেকুলেশনের অধিকার, এক্তিয়ার বা ইচ্ছা আমার নেই। যা আমি বলতে পারি, বলতে চাই, সেটা হল, প্রজ্ঞার মতো কলম খুঁজে পাওয়া যায় না, তৈরি করা যায় না, ইভলভ হয় না সময়ের সঙ্গে, তাঁরা স্পেসটাইমের একটা বিন্দুতে কিছুক্ষণ জ্বলজ্বল করেন। কতক্ষণ সে আলো থাকে, আগে থেকে জানা যায় না! তাঁর সমাজদর্শন, তাঁর এমপ্যাথি, তাঁর স্মৃতিকথার আটপৌরে মোহময়তা আর সরস্বতীসুলভ ভাষার ব্যঞ্জনার প্রতিধ্বনির আড়ালে একটা আগুন থাকে, একটা বিষণ্ণ অসহায়তা, একটা রাগ থাকে, যা সকলের কাছে ধরা দেয় না। বিশ্বসাহিত্যে সেরিব্রাল লিটারেচার বলে একটা কথা আছে, 'ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট' হোক বা হালেই পড়া হারনান ডিয়াজের ' ট্রাস্ট'... এই গল্পগুলো গল্পের গল্পময়তাকে অতিক্রম করে একটা অন্য জগতে চলে যায়, সবসময় সে লেখা অনুধাবন করাও যায় না। কিন্তু সেরিব্রাল সাহিত্যের মধ্যেও সেরা হল সেই লেখা, যা ভাষার গুণে দিব্যি পড়ে নেওয়া যায়, লেখনীর মাধুর্য আর নস্টালজিয়ার ছোঁয়ায় মন ভিজে যায়, ঠোঁটের কোনে হাসি ফোটে, তারপর বই শেষ করার দিন তিনেক পর আচমকা এমন একটা উপলব্ধি হয়, যা বইটাকে অন্য স্তরে নিয়ে যায়। প্রত্যেকের জন্য এই উপলব্ধি আলাদা। প্রজ্ঞাদীপা যেমন লিখেছেন, "বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 'কিচ্ছু বদলাবে না' মানুষকে বদলে দেয়।" বয়স বাড়লে এই উপলব্ধিও মনে হয় বদলে বদলে যায়। প্রজ্ঞাদীপার লেখা পুরোপুরি সেই জাতের। সেরিব্রাল। কিন্তু অ্যাক্সেসিবাল। নির্লিপ্ত, কিন্তু আবেগী। বিপ্লবী, কিন্তু আদুরে বেড়ালের গায়ের মতো কোমল।

"জলখাবারের মর্ম আমার চাইতে বেশি কেউ জানে না। জলখাবার শব্দটার মায়া-মোহময়তা পঞ্চেন্দ্রিয় জড়িয়ে রাখে। আহা, জলখাবার কী অপূর্ব জিনিস, না জানি সে খেতে কেমন। আমার তখন উপেনবাবুর গল্পের বামুনের কাঁচা ফলার, পাকা ফলার দশা!"

প্রজ্ঞার লেখা যাঁরা পড়েননি, তাঁদেরকে অনুরোধ, তাঁর লেখার উৎকর্ষ বুঝতে হলে "আত্মহত্যার সম্পূর্ণ বিবরণী' পড়ে দেখতে। আর যাঁরা তাঁর অসম্ভব শক্তিশালী কলমের পরিচয় পেয়েছেন, "এখনি অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা" তাঁদের জন্য। আমি জানি, প্রজ্ঞা লেখা নিয়ে কী করতে পারেন, এই বইটা তাঁর লেখাকে জানার জন্য নয়, তাঁকে জানার জন্য! কিছুটা বারাসাত, কিছুটা চিকিৎসক জীবন, অনেকটা ফেলে আসা সময়কে আঁকড়ে ধরা কাহিনি! সেই সব হতভাগ্যদের দেখে লেখা কিছু ঘটনা, যাদের কেউ দেখেও দেখে না। প্রজ্ঞা দেখেন, লেখেন, তারপর এই দেখাকে নাকচ করে এগিয়ে যান।

"গরিব মানুষের গায়ের একটা গন্ধ আছে, গরিব মানুষের, দলিত মানুষের, প্রান্তিক মানুষের, অসুস্থ মানুষের। মাস্ক না থাকলে সেই গন্ধটাই আমাকে এতদিন পাগল করে দিত সন্দেহ নেই। কিন্তু গন্ধটা আমি আর পাই না। কোভিডের পার্মানেন্ট ড্যামেজ, কেউই আর গন্ধ পায় না। দেখেও না সম্ভবত। আমিও দেখি না।"

আরেকটা কথা মনে পড়ছে, লিখেই রাখি! বইটা উৎসর্গ করা হয়েছে তাঁদের, যাঁরা মেকানাইজেশন মেনে নেয়নি। যে যুগের সাক্ষী হয়ে আছি, তাতে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার! কাজকর্ম দূরের কথা, ব্যক্তিগত জীবনেও মেকানাইজেশনের বিস্তার আমাদের অচল করে রেখেছে! প্রেম অপ্রেম, সমর্পণ বিরোধিতা মিলন বিচ্ছেদ রাগ দুঃখ, আনন্দ শোক এবং সেই শোকের বহির্প্রকাশ, এখন তো সবই মেকানাইজড! মাপা! নিয়ম মেনে! (প্রজ্ঞাদীপা সে কথা জানতেন না, আমি বিশ্বাস করি না!) তাই আমার ধারণা, এই বইয়েরও বিশেষ পাঠক পাওয়া যাবে না। মেকানাইজেশন যাঁদের অচল করে দিয়েছে, সেরকম কয়েকজন পাঠক বইটা কিনবেন, পড়বেন, পোস্ট দেবেন হয়তো, বিশেষ করে তাঁরাই, যাঁরা লেখিকার নাম বা কলমের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু এরও মধ্যে যদি কেউ প্রকাশনার স্টলে গিয়ে প্রজ্ঞাদীপা সম্পর্কে কিছুই না জেনে এই বইটা নেড়েচেড়ে দেখেন, কেনেন ও পড়েন, বুঝব বইটা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে।

প্রজ্ঞাদীপাদি! মনের সুখে বাজারঘাট করো, বেড়াল পোষো, ভালো থেকো! একদিন দেখা হবে!

October 17, 2023

এক থি ক্যাটারিনা

কমিউনিস্ট রাশিয়া আর সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যতটা আগ্রহ বা জ্ঞান, অষ্টদশ শতাব্দী বা তার আগের রাশিয়া নিয়ে ততোটা আগ্রহ চোখে পড়ে না। অথচ একটু চোখ বোলালে বোঝা যায়, রাশিয়ার ইতিহাস দারুণ মজাদার। মজাদারই বলা উচিত, কারণ যুদ্ধ-বিগ্রহ-খুনোখুনি-প্রতিশোধ বাদেও জারশাহির ইতিহাসের কেমন একটা নির্বোধ চরিত্র আছে, তাকে খুব একটা কুচুটে বলা যায় না। আরো একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, এর প্রধান কারণ হল, রাশিয়ার ভৌগোলিক ব্যাপ্তি। ওরেব্বাস! কী বিশাল দেশ রে ভাই! সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে খানিকটা এগোতে না এগোতেই গোটা ইউরোপের দূরত্ব কভার হয়ে যাবে, উরালের পার্বত্য অঞ্চল আর সাইবেরিয়ার জনশুন্য বনাঞ্চলেই তিন চারটে ভারতবর্ষ ঢুকে যাবে। এই বিশাল জায়গা জুড়ে লোকবসতি প্রায় নেইই, উরালে তো পাঁচশো বছর আগেও কেউ থাকত কিনা সন্দেহ। থাকবে কী করে? শীতে মাইনাস সত্তর, গরমে প্লাস চল্লিশ! কার মাথা খারাপ হয়েছে? এখানে কাউকে ছেড়ে দিলে হয় পটলপ্রাপ্তি ঘটত, নয় মানুষ নিজেই জানোয়ার হয় শিকার করে কাঁচা মাংস খেতে শুরু করত। ইয়ার্কি নয়, এরকম ঘটনার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। কিছু দুর্দান্ত শিকারী গোষ্ঠী বা কয়েদি ছাড়া এখানে কেউই থাকেনি কোনোদিন, এখনও খুব কম মানুষই থাকে। ভূতপ্রেত তন্ত্র মন্ত্র সব বহাল তবিয়তে আছে। বাংলা অলৌকিক সাহিত্য অনুবাদ করে সাইবেরিয়ায় পাঠালে রাদুগা প্রকাশনের মতো উল্টো বিপ্লব হতে পারে!

মস্কো থেকে ব্লাদিবাস্তক মানে সেই উত্তর কোরিয়ার বর্ডার যেতেই ট্রেনে ছ দিন লাগবে, সে আবার পুরো অন্য দুনিয়া। চারশো বছর আগে যে ব্যাটাচ্ছেলে ব্লাদিবস্তকে থাকত, মস্কো বা উরালের খবর জানার কোনো উপায়ই তাদের কাছে ছিল না। যে সাইবেরিয়ায় থাকবে, সে ফিনল্যান্ডের কাছাকাছি ব্ল্যাক সি লাগোয়া রাশান শহরের কথা থোড়াই না জানবে? এমতাবস্থায় 'দেশ'--এর কোনো ধারণা কি সম্ভব? কে তাদের রাজনীতির পাঠ দেবে? কে বন্ধুর পিঠে ছুরি চালাতে শেখাবে?

আর মার্ক্সবাদী বিপ্লব? ওরেবাবা! সে আবার কোন চিড়িয়ার নাম? কোথায় ব্ল্যাক সি, কোথায় সাইবেরিয়া, কোথায় লাপ্টেভ সাগর, কোথায় কামচাটস্কা, কোথায় মস্কো? সকলে অন্য দুনিয়ার মানুষ, আরামসে এলিয়েন বলা চলে! যেখানে কারো সঙ্গে কারো কমিউনিকেশনই নেই, কারো কাছে কোনো খবরই নেই, সেখানে বিপ্লবের পরিকল্পনাটাই বা করবে কে? আর করবেই বা কেন? কোথায় কে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ছাপিয়েছে, সেসব পড়তে যাচ্ছে কে? আবার সর্বহারাদের বিপ্লব? কে জার কে মার্ক্স কে বোলশেভিক... বয়ে গেছে লোকের জানতে! হরিণ শিকার করতে পারলেই তারা খুশি! ঘাসকাটা হলেই আগুন জ্বালানোর আর রাতের উৎসবের বন্দোবস্ত পাক্কা।

তবু কিনা শেষমেশ এই দেশে বিপ্লব হল! আর সেই বিপ্লব গোটা দুনিয়াকে প্রভাবিতও করল। কী করে এই অসাধ্যসাধন ঘটল? ভাইকিং রুশ প্রজাতি আর শমনদের তন্ত্রমন্ত্র থেকে শুরু করে জার শাসন, পিটার দ্য টেরিবল আর পিটার দ্য গ্রেটের গল্প, ক্রিশ্চান, মঙ্গোল, মুসলমানদের সঙ্গে রেষারেষি করা থেকে গোগোল আর পুশকিনের উদ্ভব...তারপর রাশিয়ান বিপ্লব! বলতে পারলে দারুণ মজার গল্প হয়! এই নিয়ে একটা বই পড়তেই প্রথমে একটা দারুণ কিসসা জানা গেল। সংক্ষেপে বলে রাখি।

রুস শব্দের ট্রাডিশনাল মানে হল 'রো', মানে যে নৌকা চালিয়ে আসে। সন ৮৬২ সালে ভাইকিং সর্দার রুরিক দুই ভাইকে নিয়ে নৌকা চালিয়ে নাভগ্রাদ পৌঁছাতেই স্থানীয় বাসিন্দারা বলল, "তোমাদের দেখে তো বেশ তাগড়া মনে হচ্ছে। আমরা বহুদিন ধরে এখানে সুখে বাস করছি কিন্তু আমাদের গায়ে বেশি জোর নেই। তোমরা দেখছি পালোয়ান লোক, আমাদের রাজা হয়ে রাজত্ব করতে পারছ না?"

রুরিক মাথা চুলকে রাজি হয়ে গেল। এই থেকেই রুশ দেশের সূত্রপাত, যদিও এদের মূল নিবাসী ছিল স্লাভিক। রুরিক সহ অন্যান্য ভাইকিংরা এখানে এসে নিজ নিজ সংস্কৃতি এনেছিল ঠিকই, কিন্তু ধর্ম নিয়ে বিশেষ কথাবার্তা হয়নি। তখন স্লাভ জাতির লোকজন মূর্তিপুজোয় বিশ্বাসী। পেগানিজম তলানির দিকে, ইসলাম আর ক্রিশ্চানরা রেষারেষি করছে। সে যাই হোক, রুরিক বংশ শুরু হওয়ার চার দশক পরেই রানি ওল্গা কন্সটানটিন মানে ইস্তাম্বুল ঘুরতে গিয়ে প্রায় ক্রিশ্চান হয়ে ফিরে এল। সবাই শুনল, এ এক নতুন ধর্মের আমদানি হয়েছে বুঝি! সে হোক, বাইজান্টিন সাম্রাজ্য মনেপ্রাণে চাইত রুশিরা ক্রিশ্চান হয়ে যাক। মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করতে হলে তারা এতে বেশে আপারহ্যান্ড পাবে। কিন্তু সে সময় রুশের রাজা ব্লাদিমির মার যুদ্ধ করে সবাইকে কচুকাটা করছেন, তার শরীরে ভাইকিং রক্ত, কথা বলার আগেই না গলা কেটে ফেলে! তাকে ধর্মান্তরিত করবে কার সাধ্য! এমন সময় একদিন ব্লাদিমির বেডরুমে বসে হাড় চিবুচ্ছেন, পুরাতন ভৃত্য এসে বলল, "শুনেছেন তো!"

'''কী?" ব্লাদিমির অবাক।

"আরে কন্সানটিনের প্রাসাদে এক রয়াল ব্লু সুইট আছে। সেখানে এক পরমাসুন্দরী রাজকন্যা থাকে। ক্যাটারিনা ক্যায়েফ ফেল! কেউ ওকে দেখতে পায় না।"

"ক্যানে রে ভাই? দেখতে পায় না কেনে?" ব্লাদিমিরের হাড় চিবোনো থেমে গেছে।

ভৃত্য গালে হাত দিয়ে বলল, 'কে জানে? শুনি রাজকন্যা তাঁর সলমান খানের জন্য অপেক্ষা করে আছে!"

আর যায় কোথায়, ব্লাদিমিরের ঘুম চটকে গেল। ঠিক করলেন, বাইজান্টিন সাম্রাজ্য আক্রমণ করবেন। যেমন ভাবা তেমন কাজ। কয়েক মাসের মধ্যেও লুটপাট করে হারেরে করতে করতে ঢুকে পড়লেন সেখানে, একের পর এক শহর ধুলোয় মিশে যেতে লাগল। অবশেষে ক্রিমিয়ার কাছে যখন পৌঁছেছেন, বাইজান্টিনের রাজা বেসিল দ্বিতীয় সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে তার কাছে হাজির হলেন।

ব্লাদিমির হাই তুলে বললেন, "সে আমি চলে যেতেই পারি। এমনকি আরবরা তোমাদের ভড়কি দিলে আমিই না হয় গিয়ে তাদের নাক কেটে আসব। কিন্তু তোমার বোন ক্যাট থুড়ি অ্যানা যে ব্লু সুইটে থাকে, ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে হবে।"

বেসিল রাজা বললেন, "সে বেশ কথা। কিন্তু ও মেয়ে ঠিক করেছে ক্রিশ্চান না হলে বেটি বিয়েই করবে না।"

ব্লাদিমির ভেবে বললেন, "সে ঠিক আছে। আমার দিদা নিজেই ক্রিশ্চান হওয়ার জন্য পাগল ছিল। আমাকে অবশ্য কারা যেন মুসলমান হতেও প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু তাতে নাকি হুইস্কি রাম কিছুই খাওয়া যাবে না। তাই হাঁকিয়ে দিয়েছি। পাগল নাকি? রুশিরা ওসব না খেয়ে বাঁচে? তোমাদের ধর্মেও ওসব বারণ নাকি?"

"মাথা খারাপ? আপনি বরং হাগিয়া সোফিয়া এসে আমাদের বিশেষ পানীয় চেখে দেখুন, শহরের শোভা দেখুন! পছন্দ হলে সিদ্ধান্ত নেবেন!"

ব্লাদিমির বললেন, "বেশ। আমি কথা দিচ্ছি, আমার ভালো লাগলে আমি আমার রাজ্যের সমস্ত প্রজা সহ ক্রিশ্চান ধর্ম নিয়ে নেব। তারপর তোমার বোনকে বিয়ে করব।"

কী আশ্চর্য, হলও তাই! ব্লাদিমির সহ গোটা রাশিয়া... আই মিন... গোটা রা...শি...য়া একবাক্যে ক্রিশ্চান হয়ে গেল ক্যাটারিনার সঙ্গে রাজার বিয়ে করানোর জন্য। এক কথায়! টুরু লাভ একেই বলে। ওপর থেকে কিছু বদল মনে না হলেও এই ধর্মান্তকরণ ভাইকিং স্বভাবচরিত্রকে ধীরে ধীরে অনেক নরম করে ফেলল। ভাবা যায়!

।