Sudeep Chatterjee's Blog, page 8

May 6, 2024

অনলগর্ভা (উত্তরাখণ্ড-২০২৪)

প্রায় একমাস হতে চলল উত্তরাখণ্ডের জঙ্গলে আগুন লেগেছে। গোটা হিমালয় তো ছেড়েই দিলাম, শুধু কুমায়ুঁ অঞ্চলেই পাঁচশো'র বেশি জায়গায় দাবানল অনিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে, আটশো হেক্টেয়ার বন পুড়ে ছাই, আগুনের শিখা প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফুট ওপরে উঠে গেছে। ছোট ছোট শান্ত সুন্দর পাহাড়ি গ্রামগুলো কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। বাতাস ভারী হয়ে থাকে, রোদের চিহ্ন নেই। যারা পেরেছে তারা পালিয়েছে, যারা পারেনি তারা মেনে নিয়েছে। এবার শেষ বিকল্প বরাবরের মতো... বৃষ্টি।

বারামাসার রিপোর্ট আর উত্তরাখণ্ডের স্থানীয় মানুষদের করা ভিডিও দেখে বোঝাই যায়, প্রশাসন হাত তুলে নিয়েছে। অবশ্য হাত তারা আগে থেকেই তুলে আছে। প্রতি বছর ওয়াইল্ড ফায়ারের তীব্রতা আরো বাড়ছে, কারো বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই। আগে গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পুড়ে, প্রাকৃতিক কারণে বনে আগুন লাগত, এক জায়গায় আগুন লাগলেই পাঁচটা গাঁয়ের লোক একসঙ্গে এসে সেই আগুন নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করত, গ্রাম পঞ্চায়েত আর স্থানীয় প্রসাশন থেকেও যথাসম্ভব সাহায্য করা হত। আমি নিজে এমন দেখেছি।

এখন সে সব চুলোয় গেছে। জানুয়ারি মাস থেকেই আগুন লাগতে শুরু করে, কেউ কেয়ার করে না। ব্যাপারটা পুরোপুরি নর্মালাইজ হয়ে গেছে। বন থাকলে বন তো জ্বলবেই, পশুপাখি তো পুড়ে মরবেই, ওসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বরং হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটিতে চোখ লাগিয়ে বসে থাকলেই জাতির গৌরব বাড়ছে আজকাল। স্থানীয় বন্ধুদের পোস্ট পড়ে যা বুঝলাম, মানুষ হিসেবে আমাদের কালেক্টিভ কানসিয়াসনেসটাই উধাও হয়ে গেছে। পাশের গ্রামে আগুন লাগলে এখন ছেলেছোকরারা সাহায্য করা দূর, উল্টে মস্করা করে 'ব্যাটারা পাপের শাস্তি পেয়েছে' মার্কা কমেন্ট করে। তারপর পাশের গ্রামেও আগুন লাগে, তখন কিছু করার থাকে না। দু গাঁয়ের লোক মিলে সরকারকে দোষারোপ করে (যদিও ভোটে সেই একই সরকারকে জিতিয়ে দেয়), তাতে সরকারের বয়েই গেছে। বন বিভাগ বা পরিবেশ মন্ত্রকের প্রিভেন্টিভ মেজার্স বলতে নীল বাটে সান্নাটা, চেপে ধরলেই বন বিভাগ বলে, ওসব উপদ্রবীদের কাণ্ড। এনজিটি সতর্ক করেছিল আগেই, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, তবুও বনবিভাগের কর্মীদের ঠিক ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসে কাজ ছেড়ে ইলেকশন ডিউটিতে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এখন আর কেউ দায় নিতে রাজি নয়। এদিকে ইলেকশনের সিজনে এই নিয়েও মিডিয়ায় চিরাচরিত প্রোপাগাণ্ডা শুরু হয়ে গেছে। চোখে পড়ল, অপইন্ডিয়ার মতো রাইট উইং প্রোপাগাণ্ডা ওয়েবসাইটরা ইতিমধ্যেই উপদ্রবীদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম অ্যাঙ্গল খুঁজে বিকৃতভাষ্য চালিয়ে যাচ্ছে। ফেসবুকের কুমায়ুঁ গাড়োয়াল নিবাসী বন্ধুদের কাছে জানলাম, ভীমতাল থেকে Mi-17 V-5 হেলিকপ্টার বাম্বি বাকেট থেকে হাজার হাজার লিটার জল তুলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে। বন বিভাগ হাত তুলে নিয়েছে বলে আর্মিকে ডাকা হয়েছে। এদিকে গরমের ত্রাহিমাম থেকে রক্ষা পেতে উত্তর ভারতের অর্ধেক মানুষ আপাতত পাহাড়ে ছুটি কাটাচ্ছে, তাদের অধিকাংশেরই এসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যাথা নেই। ছেলেমেয়েরা মহা উৎসাহে হেলিকপ্টারের ছবি তুলছে, কালো ধোঁয়ার ব্যাকগ্রাউন্ডে ম্যাগি হাতে সেল্ফি তুলছে, স্পিকারে গান বাজাচ্ছে।

জঙ্গলে এরকম অনিয়ন্ত্রিত আগুন লাগলে কী হয়? পরজীবী প্রাণী আর ছোট ছোট অসংখ্য কীটপতঙ্গ মারা যায়, প্রজাপতিরা মারা পড়ে। যে সমস্ত পাখির ছানা সদ্য জন্মেছে, তারা পুড়ে মারা যায়। বন্যপ্রাণীদের ঘরবাড়ি হেস্তনেস্ত হয়ে যায়, গুলদার চিতাবাঘ ইত্যাদি জীবরা তখন তল্লাটের গ্রামে এসে হামলা চালায়, তারপর মারা পড়ে মানুষের হাতে। কচি ঘাস পুড়ে যায়, প্রতি বছর আগুন লাগলে মাটির উর্বরা শক্তি কমে আসে, স্বচ্ছ জলের ন্যাচারাল স্রোতগুলো নষ্ট হয়ে যায়, বন পাহাড়ের গোটা ইকোসিস্টেমটাই ধ্বসে যায়, সে সব গড়ে উঠতে বহু বছর লাগে। আর এখন তো সে সময়ই নেই। গায়ের ঘা শুকোতে না শুকোতেই আবার আগুন লাগছে। প্রাকৃতিকগত ভাবে ততোটা নয়, যতটা অ্যান্থ্রপসিন অ্যাক্টিভিটির জন্য, মানুষ ছাড়া কেউ দায়ী নয়। ফলও ভুগতে হবে মানুষকেই। ফসল বর্বাদ হবে, বৃষ্টি হবে না, হলে অতিবৃষ্টি হবে, ক্লাউড বার্স্ট হবে, পাহাড়ি গ্রাম ধ্বসে যাবে।

এসব কমন সেন্সের কথা। ছোটবেলায় সবাই পড়েছে। গাছ লাগানোর শিক্ষা কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে সবাই জানে। ইকোসেনসিটিভ জোনে রাস্তা চওড়া করতে গিয়ে ডিনামাইট ফাটালে কী হতে পারে সবাই জানে? (জোশিমঠের ঘটনা নিয়ে আরো কারো কিছুই বলার নেই) তবু কারো কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, কোনও হেলদোল নেই।

আমাজনের জঙ্গলে ৩২ ফুট উঁচু আগুনের শিখা লকলক করছে, মানুষ মরছে চিলিতে। ইউরোপে পর্যন্ত দেখছি শীতকাল সংকুচিত হচ্ছে, গ্লেশিয়ার উধাও হয়ে যাচ্ছে। সারা দুনিয়ায় ক্লাইমেট চেঞ্জের প্রতিকূল প্রভাব চোখে পড়ছে, তবু সবাই নিরুত্তাপ।

উত্তরাখণ্ডে ইতিমধ্যেই পাঁচজন মারা গিয়েছে আগুনে পুড়ে। মানুষ স্বার্থপর জীব ঠিক আছে কিন্তু তাই বলে এতটাও ইনসেন্সিটিভ হল কী করে? আগুনের ছবি আর ম্যাগির প্লেট নিয়ে কেউ ছবি তুলতে পারে? এরকম অবস্থাতেও ভোটের কথা ভেবে হিন্দু মুসলমান করতে পারে? পারে যে, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

উত্তরাখণ্ড আর হিমাচলের মতো জায়গায় দাবানল নিয়ন্ত্রণ এর জন্য চিরকাল বনবিভাগ আর গ্রামের লোকজন হাত মিলিয়ে কাজ করেছে। বিএমসি করার সময় অবসরপ্রাপ্ত ইকো ডেভেলপমেন্ট অফিসাররা বলেছিলেন, শীতের পর দেবদারু ইত্যাদি গাছের শুকনো পাতা সরিয়ে কচি ঘাস আর নতুন পাতা গজানোর ব্যবস্থা করা হয়, বনবিভাগের বিভিন্ন রেঞ্জে 'পতরৌল' আর 'আগল্যায়েন' পোস্টের লোকজনদের নিয়োগই করা হত পিরোল মানে শুকনো পাতা সরানোর জন্য। গত দেড় দু দশকে সে সব কমতে কমতে প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে। অ্যাওয়েয়ারনেস ক্যাম্পেনের জন্য আর বাজেট দেওয়া হয় না, স্কুল কারিকুলামে প্রকৃতির কোনও গুরুত্ব নেই। পাহাড় বন জঙ্গল শুধু ইন্সটাগ্রামের ছবি হয়েই রয়ে গেছে। আদিবাসী রাইটস আর এনভায়রনমেন্ট এর কথা বলতে গেলেই অ্যান্টিন্যাশনাল তকমা মেলে, আর পশুপাখিদের নিয়ে কিছু বলা তো ঘোরতর অপরাধ। থার ডেজার্টে এনার্জি ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক এর কাজ গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ডদের প্রায় শেষ করে দিচ্ছে, চিল আর শকুনের পাশাপাশি আরবান পাখির অধিকাংশ প্রজাতি বর্ডারলাইনে চলে গেছে। স্টেট অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস আর ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সার্ভে আর বিশ্লেষণ করে বিবেক মেনন জানিয়েছেন, ৩৩৮টি প্রজাতির ৬০% পাখির সংখ্যা কয়েক দশক ধরে কমছে। অনেক পাখি আইইউসিএন-এর রেড লিস্টে চলে গেছে। মানুষের এম্প্যাথি দিন দিন কমছে, পাখি নিয়ে আজকাল আর বাচ্চারাও মাথা ঘামায় না।

'অল দ্যাট ব্রিথস' আর 'এলিফ্যান্টস হুইস্পারারস' এর মতো সিনেমা এখনও হয়৷ সে সব বিদেশে পুরস্কৃত হচ্ছে, কিন্তু সে সব নিয়ে মেনস্ট্রিমে কথা হয় না। ট্যাক্স ফ্রি হয় কেরালা স্টোরি আর আর্টিকল ৩৭০ এর মতো ছবি। 'পোচার' এর মতো হালকা সিরিজও কোনও সোশ্যাল ডিস্কোর্স তৈরি করতে পারে না, লোকজন হিউমান অ্যানিমাল নিয়েই নাচছে। প্রজেক্ট চিতা নিয়ে এত লাফালাফি করা হল, কিন্তু চিতাগুলো যে মারা গেল, সে নিয়ে সরকার একটা কথাও খরচ করবে না। চেন্নাই থেকে দিল্লি প্লেনে করে গেলে মাঝেমধ্যে প্লেনটা অনেক নিচে দিয়ে যায়, তখন বোঝা যায়, একটা এত বড় দেশ, তার প্রায় গোটাটাই পাথুরে জমি হয়ে আছে, ব্যারেন ল্যান্ডস! সবুজের চিহ্নমাত্র নেই।

আসামের কনজারভেসনিস্ট পূর্ণিমা দেবী বর্মন 'হাড়গিলে'দের নিয়ে কাজ করে সম্মানিত হচ্ছেন, আলোক শুক্ল আজীবন কাজ করে আন্তর্জাতিক স্তরে নাম করছেন, কিন্তু দেশে পরিবেশকর্মীদের পদে পদে লাঞ্চিত হতে হচ্ছে। ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আর বায়োলজিকাল ডাইভার্সিটি অ্যাক্ট দুটোকেই অ্যামেন্ড করে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে, রিলায়ান্স এর বনতারা প্রজেক্ট হোক বা ছত্তিশগড়ের পারসা কোল মাইন, সব কিছুই আরামসে পাস হয়ে যায়, পরিবেশ মন্ত্রক প্রোজেক্ট অ্যাপ্রুভ করার জন্যই বসে আছে। নদীগুলোর অবস্থা কহতব্য নয়, ক্লাইমেট সার্কল পাল্টে গেছে, এপ্রিল মাসে গোটা দেশের তাপমাত্রা ৪০-৪৫, কিন্তু পরিবেশ নিয়ে কারো কোনও বক্তব্য নেই। একটা পার্টির ম্যানিফেস্টোতেও এনভায়রনমেন্ট নিয়ে তেমন কিছু লেখা নেই, ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে অবশ্য আছে। আরো হাইওয়ে বানানো হবে, আরো এইট লেন করিডোর হবে, আরো বনজঙ্গল কাটা হবে। উত্তরাখণ্ড এর মতো জায়গায় যে দাবানলের সমস্যা আরো বাড়বে, সেটা বুঝতেও কষ্ট হয় না।

তাপমাত্রা বাড়ছে, সবুজ উধাও হচ্ছে, উপকূলবর্তী গাঁগুলো ক্রমে ভেসে যাচ্ছে, (আরতি কুমার রাও এর লেখা মার্জিনল্যান্ডস' পড়লে সুন্দরবন এর বর্তমান অবস্থা বোঝা যায়) হড়কা বান আর গ্লফ ডিজাস্টার এর এখন কেউ মাথা ঘামায় না, উত্তরাখণ্ড আপাতত ব্রাজিলের আমাজনের আগুনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে, কয়েক বছরের মধ্যেই আমরা তাদের পিছনে ফেলে দেব। দেখেশুনে বড়ই অসহায় লাগে, কিছু করারও নেই। পরিবেশ ফরিবেশ নিয়ে কেউই মাথা ঘামায় না, এসব নিয়ে পোস্ট দিলে বা বন্ধুদের সঙ্গে কথা বললেও খিল্লিই শুনতে হয়। নির্বিকার হয়ে থাকতেই চেষ্টা করি, তবু মাঝে মাঝে রাগ হয়। এসব আর থামার নয়। ভাগ্যিস হাফ জীবন কেটে গেছে।

প্রকৃতি আর মানুষ, দুটোই পাল্টে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে। এর কোনও প্রতিকার নেই। আর কয়েক দশক, তারপর ডিউন দেখতে আর হলে যেতে হবে না।

May 3, 2024

সাঞ্চেজের দুনিয়ায়

সব দিন একরকম যায় না। কোনো কোনোদিন কত ছোটবেলার কথা, কত অবান্তর চিন্তা মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে, সেসব লেখা যায় না, শেয়ার করাও যায় না। পেঁজা তুলোর মতো চিন্তাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরে ঘুরে ভাসে, ভেসেই যায়।

চিন্তামেঘ...

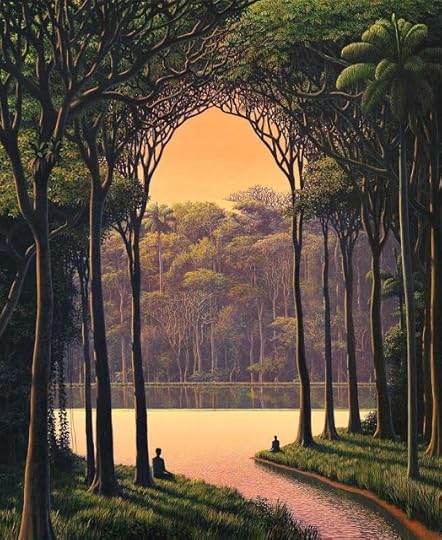

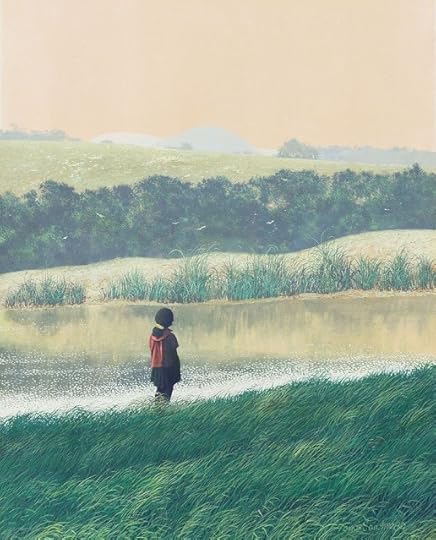

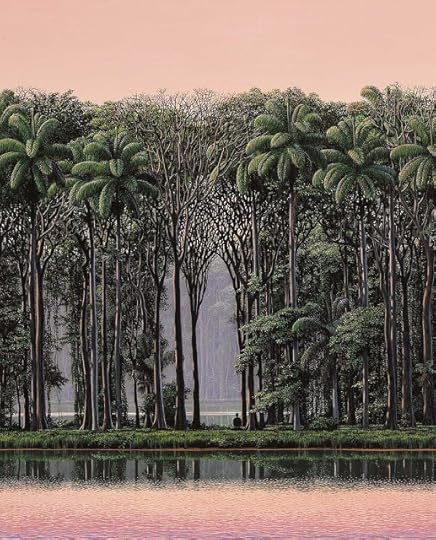

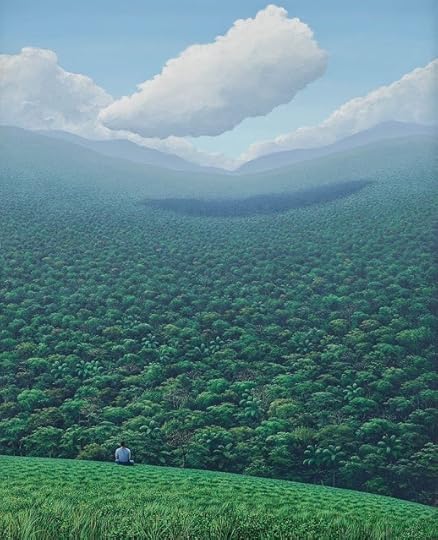

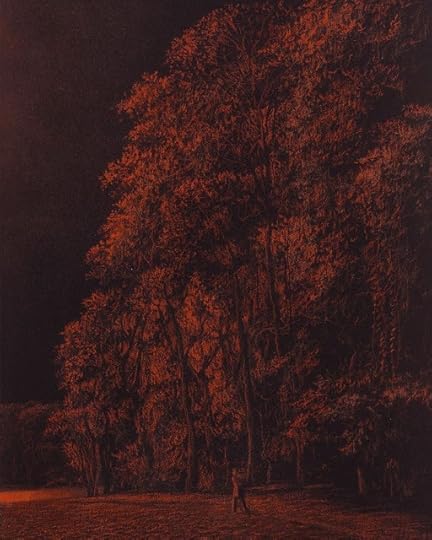

নামটা মনে আসতে এক শিল্পীর কথা মনে পড়ে গেল। প্রথম যে ছবিটা, তার নামও এক। চিন্তামেঘ। থট ক্লাউড। একটা নয় আসলে, একগুচ্ছ ছবি আছে এই সিরিজে।

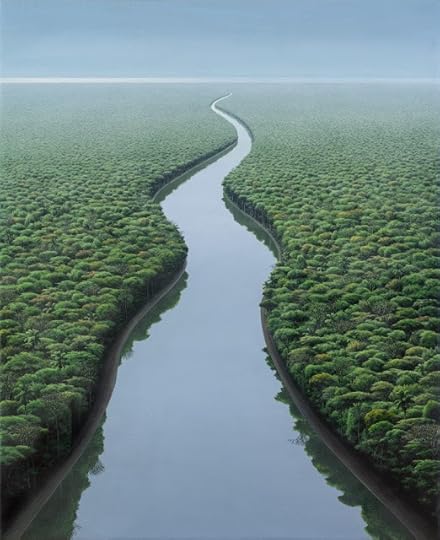

থট ক্লাউডের স্রষ্টা আধুনিক কিউবার কিংবদন্তি শিল্পী তোমাস সাঞ্চেজ। নীল নদী, সাদা মেঘ, ঘন সবুজ বন যাঁর সিগনেচার। প্রায় তিন দশক ধরে নিউইয়র্কের মার্লবোরো গ্যালারি তাঁর 'ইনার ল্যান্ডস্কেপ' সিরিজের এক্সিবিশন করছিল, গত মাসেই সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে। সাঞ্চেজের অনুরাগীদের মন খারাপ, অনেকে গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য করা বিক্ষোভে তাঁর আঁকা থট ক্লাউডের ছবি নিয়ে গিয়েছেন। কিউবার সবচেয়ে নাম করা এই শিল্পীর ছবির যাদু এমনই যে গ্যালারি বা আর্ট ক্লাসের কয়েক ঘণ্টা নয়, এই শিল্পীর কাজ বহু মানুষের জীবনের অভিন্ন অংশ হয়ে উঠেছে আস্তে আস্তে।

এমন সূক্ষাতিসূক্ষ্ম ডিটেলিং ল্যান্ডস্কেপ ছবিতে করা সহজ কাজ নয়। অনেকে বিশ্বাসই করতে চায় না যে এই ছবিগুলো হাতে আঁকা। এখন তো আবার গত কয়েক মাস ধরে সাঞ্চেজ স্টুডিওকে এআই প্রুফ সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হচ্ছে। অ্যানিমে আর্টিস্টদের যে ছবি মুহুর্তে ইন্সটার পর্দায় চলে আসে, সাঞ্চেজ কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস ধরে সেরকম এক একটা ছবি এঁকেছেন, আঁকছেন। কিন্তু, যন্ত্রের সঙ্গে রক্তমাংসের শিল্পীর পার্থক্য হল, সাঞ্চেজের ছবি শুধু দেখতে সুন্দর নয়, তার একটা ভাষা আছে, একটা দর্শন আছে। এক একটা ছবিতে দেখা যায়, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে এক পুরুষ বসে আছেন। ঘাসবনের ওপর দিয়ে একলা মেঘ বয়ে যাচ্ছে। প্রাচীন বৃক্ষের সমষ্টির মাঝ দিয়ে একটা আলোর রশ্মি দেখা যাচ্ছে। মন অস্থির থাকলে যদি কেউ মন দিয়ে কিছুক্ষণ সাঞ্চেজের ছবি দেখে, মনে হয় জীবনটা এখনও সুন্দর। যতদিন বেঁচে আছি, এই প্রকৃতিকে দেখছি, গাছপালা মেঘ নদী রোদ্দুরকে সঙ্গে নিয়ে এক একটা মুহুর্ত কাটাচ্ছি, এসবের মূল্য চোকানো যাবে না কোনোদিন। এমন হতেই পারত, যে এই পৃথিবীতে আসার মতো ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটত না, তাহলে এসব দেখার সুযোগও হত না। এই মেডিটেটিভ অনুভূতির জন্য আসলে শিল্পীকেই দায়ী করতে হয়, কারণসাঞ্চেজ তুলি হাতে ছবি আঁকতে বসে নিজেই সব ভুলে যান, তারপর তিনি ধ্যান করতে থাকেন। তাঁর সামনে একটা কল্পনার বাগানের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটা ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি নিজেই বলেছিলেন, “When I enter a state of meditation it’s as if I’m in a jungle or a forest; the mind enters into a great exhilarated state, like an exuberant jungle where you can experience fear, desire, anguish—all types of emotions and feelings. When I begin to feel that there’s a point of inner consciousness everything goes toward that inner space, that inner river. Everything goes toward that place of quiet, that realm of tranquility within the forest where there is a lake."

আসলে সাঞ্চেজের অধিকাংশ ছবিই প্রেমের ছবি। ছবি না বলে চিঠিও বলা যায়। তাঁর এক একটা ছবি যেন প্রকৃতিকে লেখা প্রেমপত্র। সেখানে নিসর্গের প্রতি ভালোবাসা আছে, সমর্পণ আছে, কিন্তু কোনও স্বার্থ নেই। এই নিঃস্বার্থ প্রেমের সিগনেচর দেখে খোদ গার্সিয়া মার্কেজ সাঞ্চেজের প্রেমে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, "মানুষ যেভাবে এই দুনিয়াকে দুমড়ে মুচড়ে শেষ করছে, ফের যদি কোনোদিন আমাদের এই পৃথিবীটাকে প্রথম থেকে সাজানো হয়, তাকে সাঞ্চেজের ছবির মতো হতে হবে।"

মন খারাপ থাকলে ইন্টারনেটে খুঁজে খুঁজে তোমাস সাঞ্চেজের ছবি দেখুন। হয়তো মন ভালো হবে। হয়তো মনে হবে, সব দুঃখ কষ্ট বিচ্ছেদ সহ্য করেও বেঁচে থাকাটা আসলে মন্দ নয়।

May 2, 2024

মালাগা সফর- এপ্রিল ২০২৪

এককালে তাঞ্জিয়ারকে বলা হত আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশপথ। উত্তর আফ্রিকার সর্ববৃহৎ বন্দর, আমেরিকা ইউরোপের বাণিজ্য জাহাজ এসে নোঙর করত মরক্কোর এই শহরে। সেই বন্দর এখনও চালু আছে যদিও, কিন্তু আগের মতো রমরমা নেই। হাফ দিনের মধ্যে দেখে যা বুঝলাম, তাঞ্জিয়ার বেশ বড় শহর। আধুনিক একটা কস্মোপলিটানে যা যা থাকতে পারে, এখানে সব কিছুই আছে, কিন্তু শহরটা মরক্কোর টুরিস্ট সার্কিটে নেই। এ হল আমজনতার শহর, জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়া যায়, আবার টাকা ওড়ানোর ঠেকও আছে। যাই হোক, পোস্টটা তাঞ্জিয়ার নিয়ে নয়, যে শহর থেকে আগে সবাই আফ্রিকায় ঢুকত, সেই শহর থেকে ফ্লাইটে করে আমরা ইউরোপে ফিরে এলাম।

কোথায় ফিরলাম? মরক্কোয় গেলে যেখানে না গেলেই নয়! জায়গাটা কাছে তো বটেই, আর আগের অভিজ্ঞতা থেকে জানা আছে, এই অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের একটা নাড়ির যোগ আছে। বেশ কয়েক বছর আগে যখন স্পেনের দক্ষিণ মানে আন্দালুসিয়ায় আসা হয়েছিল, সেভিয়া, গ্রানাদা, রন্দা দেখলেও মালাগায় আসা হয়নি। এইবার সেই ভুল সুধরোতে চারদিনের মালাগা সফর। কোস্টা দেল সূরের সবচেয়ে বড় শহর, পিকাসো জন্মভূমি, অলিভ গাছের বন, টারকোয়ায়েজ সমুদ্র, কবিদের তীর্থস্থান আর অগুন্তি ছোট ছোট মন কেড়ে নেওয়া গ্রাম আর টাউন, আন্দালুসিয়ায় যাদের নাম পুয়েবলো ব্লাঙ্কোস। ১৯২৭ সালে যখন দেশে চরম অরাজকতা চলছে, সারা দেশ থেকে লেখক আর কবিরা এসে জড় হয়েছিলেন এই অঞ্চলে। শুরু হয়েছিল জেনারেশন অফ ২৭। কবিতা নাটক চিত্রনাট্য ছোটগল্প উপন্যাসের চিরাচরিত স্টাইল ভেঙে নতুন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে আগ্রহী এই সাহিত্য আন্দোলনে কে ছিলেন না? লোরকা তো ছিলেনই, সঙ্গে ছিলেন নামকরা কবি আর ভাষাবিদ হোর্হে গুলিয়েন, রাফায়েল আলবের্তি, সুরিয়েলিস্টিক স্টাইলের ভক্ত কবি ভিসেন্তে আলিহেন্দ্রে, স্টাইলিস্টের প্রতিষ্ঠাতা আমাদো আলোনসো, পেদ্রো সালিনাস, ডামাসো আলোনসো, এমিলিও প্রাদোস প্রভৃতি।

বছর ছয়েক আগে যখন এই অঞ্চলে এসেছিলাম, তখনই বুঝেছি, স্পেনের আত্মাকে বুঝতে হলে মাদ্রিদ বা বার্সেলোনার চেয়ে দক্ষিণে আসাই বেটার। মাদ্রিদ পুরোপুরি ইউরোপীয় ক্যাপিটাল, সেখানকার হিস্প্যানিক সংস্কৃতি বড়ই 'টেলার্ড' বা সাজানো, আর বার্সেলোনা তো একেবারেই কাতালান কালচারের জায়গা। আন্দালুসিয়ার সে দায় নেই, হিস্প্যানিক কালচারের গোটাটাই এখানে অনুভব করা যায়। সেক্ষেত্রে কথা হল, কী এমন আছে এই হিস্প্যানিক কালচারে? পেশাদারী সৌজন্য? আন্তরিক আতিথেয়তা? ফুর্তিবাজ জীবন?

হুমম। সে বলা কঠিন। স্পেনে তর্তিয়া বোকাদিয়া স্যান্ডউইচে দিয়ে খায়, মালাগার রেড সুইট ওয়াইন আইসক্রিমেও ব্যবহার হয় আর বাস্কেটবল টিম ম্যাচ জিতলে রাজ্যের লোক টিমকে সংবর্ধনা দিতে রাস্তায় নেমে পড়ে আর পুলিশ রাস্তা ব্লক করে নিজেরাও সেই উৎসবে শামিল হয়, শুধু এসব বললে কি আর বোঝা যাবে? লোরকা জিপসি ব্যালাডে লিখেছিলেন...

“It will be a long time, if ever, before there is born an Andalusian so true, so rich in adventure. I sing of his elegance with words that groan, and I remember a sad breeze through the olive trees."

সব যদি বলে আর লিখেই বোঝানো যেত, তাহলে আর এত ঝক্কিঝামেলা নিয়ে ঘোরাঘুরির দরকারটাই কী ছিল? আসল কথা হল দেখা! নির্লিপ্তভাবে, বোঝার জন্য নয়, দেখার জন্যই দেখা! যেমন, মালাগার মেট্রো আর বাসে অসংখ্যবার দেখলাম, একজন মেয়ে বা ছেলে তার পার্টনারকে কথা বলে যাচ্ছে, অন্যজন মন দিয়ে শুনে যাচ্ছে। একান্ত মনযোগ তাদের চাহনিতে। একটা বিশালবপু মহিলার বয়ফ্রেন্ড তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করছে আর মহিলাটি তাকে নরম গলায় ওয়ার্কপ্লেসের ঘটনা জানাচ্ছে! বলছে তো বলছেই। কিংবা, সেলিব্রাল পালসি (বা পঙ্গু) আত্মীয়কে হুইলচেয়ারে বসিয়ে সমুদ্র দেখাতে নিয়ে এসেছে একজন আর দুজনেই জোরে জোরে হাসছে, বা ব্যস্ত টুরিস্ট আওয়ারেও মাছদিদি বা পেসকাদো দাদা ফোনে কথা বলেই চলেছে, খামোনের স্লাইস কাটতে কাটতে সুর ভাঁজছে বুড়ো মাংসওয়ালা... এমন অজস্র ছোট ছোট দৃশ্য। এই সব নিয়েই আসল স্পেন।

একটা দেশের কালচার ফিল করতে হলে সেখানকার ইতিহাস, সমাজ আর বাঁকবদলের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় থাকাই সমীচীন, আমার অন্তত তাই ধারণা। সে সব লিখে বোঝানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, তাছাড়া সেই চেষ্টা করলেও সবসময় পাঠকদের ধৈর্য থাকে না। সেবার ইউরোপ থেকে ঘুরে এসে এত সবকিছু এতটাই ডিটেলে লেখার চেষ্টা করেছিলাম যে অনেকেই হয়তো বোর হয়ে বইটা মাঝপথে ফেলে পালিয়েছে, 'ভ্রমণ সাহিত্য' কতটা সাহিত্য হবে কতটা ভ্রমণ (ভ্রমণও আবার নানাভাবে হয় পথে নামলে। একটা চলে বাইরে, একটা চলে মনে মনে) হবে সে ভাগাভাগি করা মহা ঝামেলা, আর সব কিছু ব্যালেন্স করতে হলেও সকলের অত ধৈর্য থাকে না। তাই আর বইফই নিয়ে মাথা ঘামাই না। যাই হোক, অবান্তর কথা না বলে এই ছোট্ট ট্রিপের কিছু কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করে রাখি বরং।

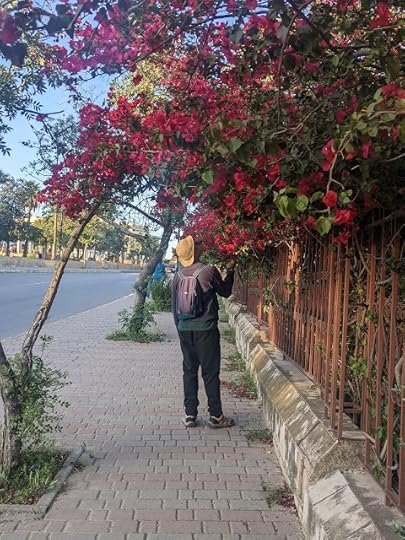

মালাগা শহরটা ছিমছাম, পাহাড় সমুদ্র গ্রিনারি সহ একেবারে টিপিকাল 'ট্রাংকিলো' মেজাজের শহর। এই ট্রাংকিলোই আসলে আন্দালুসিয়ার কালচারের সবচেয়ে বড় জিনিস, কিন্তু গুগলে মানে খুঁজলে কিছুই বোঝা যাবে না। কিন্তু আসলে ট্রাংকিলো হল একটা কালেকটিভ লাইফস্টাইল... 'কাম ডাউন। হ্যাভ আ ড্রিংক। নিঃশ্বাস নাও বাছা। সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি আছি তো। আমরা আছি তো। চলো, প্লাজা থেকে একটু হেঁটে আসি। এই মেয়ে, স্প্যানিশে গিটারে একটা সুর তোল না! ওই ছেলে, কমলালেবুর রসটা খাও! ভালো লাগবে! কুল! হ্যাভ আ ব্রেথ!" এই মেজাজটাই হল আসলে ট্রাংকিলো। মালাগা, নেরহা বা ফ্রিগালানো... যেখানেই গেলাম এই যাত্রায়, সেই ট্রাংকিলো লাইফস্টাইলের ছাপ সর্বত্র! আসলে, এই স্বভাবটার জন্যই হিস্প্যানিকরা ফ্রাঙ্কোর মতো স্বৈরাচারী শাসনকে সার্ভাইভ করে গেছে। চল্লিশ বছরের ডিক্টেটরশিপ আর তুমুল সেনশরশিপও হিস্প্যানিক সাহিত্য সংস্কৃতিকে খুব একটা আটকাতে পারেনি, এখানকার শিল্পীরা, এই মাটিতে জন্মানো কবি লেখক চলচ্চিত্র পরিচালকরা নিজেদের কথা বলার উপায় ঠিকই খুঁজে নিয়েছেন। রুবেন দারিও থেকে হেমিংওয়ে, সারা দুনিয়া থেকে তাবড় তাবড় শিল্পীরা এসে প্রেমে পড়েছেন আন্দালুসিয়ার, অনেকে সব ছেড়েছুড়ে এই ট্রাংকিলো জীবনের স্বাদ পেতে এখানেই চিরস্থায়ী ঘর বেঁধে থেকে গেছেন। আমার ঘরবাড়ির বালাই নেই, তাই ভবিষ্যতের চিন্তা না করে দেখেই যাই। রাস্তাঘাট, গাছপালা, মানুষজন। গোটা শহরটাই বেগুনি জাকার্যান্ডা গাছে ছেয়ে আছে, শান্ত পাড়াগুলো যেন আরো রঙিন। সবুজে সবুজ। সাদা পাঁচিল থেকে নুয়ে পড়ছে আইভি লতা আর বাগানের বোগেনভিলিয়া গাছগুলোয় টুকটুকে লাল রঙ ধরেছে। গোলাপ আর হাজার রকম পুটুসের ঝাড় তো আছেই। আর আছে বেড়াল। যে পাড়ায় আমরা ছিলাম, সেখানে এক প্যান্থার সাইজের মিশমিশে কালো বেড়াল দেখলাম, মনে হল ব্রাউন সাহেবের বাংলোর সাইমন এর লতায়পাতায় পরিচিত হবে, যদিও এ ব্যাটা বাঘের মাসি নয়, সত্যিই বাঘ।

সকাল সকাল সেজেগুজে জুমোস, বোকাদিয়া আর কাফে কোন লেচে (মানে কমলার রস, স্যান্ডু আর কফি আর কি) খেয়ে 'চাউ চাউ' বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ি, তারপর সারাদিনের টো টো কাহিনি। আগের চেয়ে স্পেনে জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে মনে হল, যদিও অস্ট্রিয়ার মতো গলাকাটা নয়। তবে এখানে লোকজন আমুদে, কথা বলতে ভালোবাসে, আর আমাদের মধ্যে একজন স্প্যানিশ ভাষী বলে এক্সট্রা অ্যাডভান্টেজ তো আছেই। এইপাড়া সেই পাড়া করে বইয়ের দোকানে আশ্রয় নিই। মালাগার নবীন লেখক জাভিয়ের কাস্তিয়োর গল্প এখন সবাই জেনে গেছে, ফিনান্সে কাজ করতেন এই যুবক। কাজে যাওয়ার সময় বাসে মেট্রোয় মোবাইলে লিখে লিখে প্রথম বইটা সেল্ফ পাবলিশ করেছিলেন, তারপর সে বই এমন হিট হয় যে পেঙ্গুইন র্যান্ডম হাউস তাঁর সঙ্গে চুক্তি করে, নেটফ্লিক্সে ইতিমধ্যেই তাঁর বইয়ের ওপর নির্ভর করা সিরিজ এসে গেছে। কাসা দে লিবরোতে তুমুল প্রচার চলছে তাঁর নতুন বইয়ের, অন্যান্যদের পাশাপাশি আমাদের প্রিয় সেসার মাইয়োর্কির ছোটদের জন্য লেখা নতুন বইটাও দেখলাম। ওল্ড টাউনে রবিবার অনেকগুলো মিউজিয়াম ফ্রি থাকে, সেখানে পিকাসো মিউজিয়ামের সামনে এইসা লম্বা লাইন পড়েছে যে বলার নয়! লোকের হুজুগ দেখি আর হাসি পায়! পিকাসো এখানে জন্মেইছেন, তাঁর শিল্পজীবনের সঙ্গে এখানকার কোনওই সম্পর্ক নেই। বরং তাঁর বাবার কথা শুনে বেশ মজা লাগল। হোসে রুইজ ই ব্লাস্কো মানে তাঁর বাবার কাছ থেকেই আঁকায় হাতেখড়ি হয়েছিল পিকাসোর, কিন্তু কেন জানি না হোসে শুধুই পায়রার ছবি আঁকতেন সবচেয়ে বেশি। পিকাসোর মনে বাসা বেঁধে ছিল সেই সব ছবি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাওয়া সাদা পায়রা। একাধারে পলিটিকাল এবং পার্সোনাল। সাদা পায়রাকে শান্তির প্রতীক হিসেবে এস্ট্যাবলিশ করার ক্রেডিটও পিকাসোরই। যাই হোক, ভিড়ের হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা পিকাসোকে ভুলে পম্পডেই মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লাম। প্রায় কেউই নেই সেখানে, সবাই মডার্ন আর্ট আর আর্টিস্টকে ভুলে পিকাসোকে নিয়েই মেতে আছে, তাই আমাদের মৌজ, যদিও মিউজিয়ামটা চমৎকার। বেশ কিছু সমসাময়িক আধুনিক শিল্পীদের কাজ দেখা হল, সে নিয়ে পারলে অন্য একটা পোস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব।

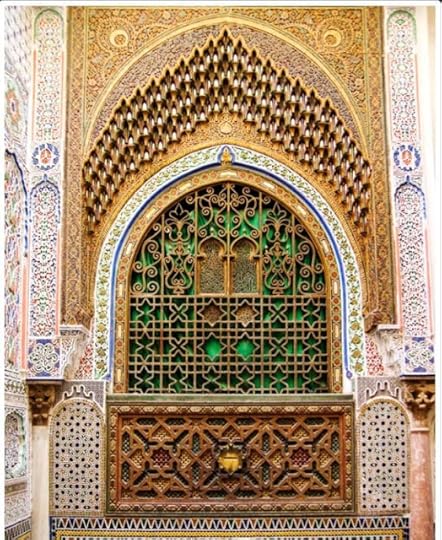

মালাগা সহ দক্ষিণ স্পেনের সর্বত্র মুসলিম আর্কিটেকচার বা বারোক মুদেহার স্থাপত্যের আধিপত্য, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কাস্তিও দে জিব্রাল্ফোরো থেকে আল্কাজাবা বা শহরের অসংখ্য প্রাসাদোপম বাড়ি, গির্জা বা বাজারে সেই ছাপ দেখা যায়। তবে গ্রানাদায় আলহাম্ব্রা প্যালেস দেখা হলে আলাদা করে আর সে নিয়ে কিছু দেখার দরকার নেই, তাই এই যাত্রায় আমরা কেল্লা ফেল্লার টিকিট কাটতে যাইনি। তবে টিকিট না কাটলেও কেল্লার একপ্রান্ত অব্দি উঠতেই হয়, কারণ শহর-সমুদ্র- বন্দর- সিয়েরা নেভাভা মাউন্টেন মিলিয়ে যে তিনশো ষাট ডিগ্রি (নাহ, দুশো কুড়ি ফুড়ি হবে বোধহয়) প্যানারোমিক দৃশ্যটা সেখান থেকে দেখা যায়, সেটা দেখে মনমেজাজ নিজে থেকেই ফুরফুরে থুড়ি ট্রাংকিলো হয়ে যায়। উপরি পাওনা বৃষ্টি। এই সফরে ব্যাগের মধ্যে ছাতা ঢুকিয়েও বার করা হয়েছে, (আমিই বলেছিলাম। একটা হ্যান্ডস ফ্রি লাগেজ যেখানে সম্বল, সেখানে ছাতা কী হবে? মরক্কো বা স্পেনে কোথাওই বৃষ্টির কথা ছিল না ফোরকাস্টে, এমনিতেই এপ্রিলের শেষে এখানে বৃষ্টি হয় না, কিন্তু আমাকে মুখ ভেঙানোর জন্যই যেন দুই জায়গাতেই বৃষ্টি হল। আমার জন্মই বৃষ্টিলগ্নে যে!) তাই আমি ক্রমাগত চোখ রাঙানি সহ্য করছি। তবে বৃষ্টি যখন হয়েছে, তখন কি আর ম্যাজিক বাদ যাবে? তাই ভিজে জামা গায়ে দিয়ে যখন দূরের বুলফাইটিং এরিনা আর নীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছি পাহাড়ের ওপর থেকে, তখন হুট করে কিছুটা মেঘ সরে গেল, আড়ালে থাকা সূর্যের আলো মেঘের ছাঁকনি থেকে তেরছা হয়ে গলে গোটা চরাচরকে উদ্ভাসিত করে তুলল, আর আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল একটা প্রকাণ্ড রামধনুর অংশ।

শীত বাই বাই করেছে, প্রায় সোয়া ন'টা পর্যন্ত আলো থাকে আকাশে। রাতে বাড়ি ফেরার সময় প্রতিদিন আকাশে রঙের খেলা শুরু হয়, আমরা সেদিকে চোখ রেখে ঘরের কাছের একটা কাফেতে ঢুকি। কাফে কাম রেস্তোরাঁ, নাম ono... পাশেই একটা হাসপাতাল আছে, সেখান থেকে সবুজ গাউন পরা ডাক্টার আর নার্সরাও এখানে কফি খেতে আসে, কেউ কেউ মথায় পট্টি বা পায়ে প্লাস্টার বেঁধে ওয়াকিং স্টিক নিয়ে হাজির হয়। রান্নাবান্না কিন্তু চমৎকার। সর্বক্ষণ ব্যস্ততার মধ্যেও বেয়ারারা যথাসম্ভব কী বলব মানে ট্রাংকিলোইস্ট... এদিকে কাউন্টারের ওপর কিছুক্ষণ চোখ রাখলেই বোঝা যায় কী স্পিডে কাজ হচ্ছে। একসঙ্গে চারটে মেশিন থেকে এসপ্রেসো বেরোচ্ছে, ভিতর থেকে রান্নার বাটি আসছে, জুস বের করছে দুজন, সবাই বিল কাটছে, নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই। আমরা কফির সঙ্গে আপেল বা গাজর এর কেক অর্ডার করি, বা চুরোজ। চুরোজ কোন চকোলেট। তোহফা খেতে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখি, পিছনের বাগানে পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে বোগেনভিলিয়াকে স্নান করাচ্ছে, সাইমনের জ্ঞাতিভাই ম্যাও ম্যাও করতে করতে চক্কর মারছে।

মালাগায় খানিক হাওয়া লাগিয়ে একদিন নেরহায় চললুম। আলসার বাসের কদর আছে বলেই স্পেনে এখনও ফ্লিক্সবাস জাঁকিয়ে বসেনি, একঘণ্টায় পৌঁছে দিল নেরহায়। ইউরোপের বালকনি বলা হয় এই টাউনকে, টিপিকাল টুরিস্টি মফস্বল, চকচকে পাথরের রাস্তার দুইধারে স্যুভেনিরের দোকানপাট। স্কার্ফ, সুগন্ধি, রেশমের ওড়না, দামি পাব। যদিও সমুদ্রের ওপরের সেই প্রকাণ্ড বালকনি কাম ভিউ পয়েন্ট দেখে আঙুল কামড়াতে হয় বইকি। সুইমিং সিজন বা বিকিনির মরসুম এখনও আসেনি, জোর হাওয়া দিচ্ছে, এরই মধ্যে অনেকে ট্যান হওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমাদের ভারতীয় চামড়া, ট্যান ফ্যান বুঝি না, বেশিক্ষণ রোদ লাগলেই পুড়ে যাওয়া বেগুনভাজার মতো মুখ হয়ে যায়। তা সেসব কথা থাক! স্প্যানিশ গিটার বাজিয়ে একদম মাশাল্লাহ পারফর্ম্যান্স দিচ্ছিলেন এক প্রৌঢ়, গান নির্বাচনের জন্যই তারিফ সহ তাঁকে এক্সট্রা ব্রাউনি পয়েন্ট দিয়ে দিলাম। নেরহা ছোট জায়গা হলেও পাহাড় দিয়ে ঘেরা, ফুরফুরে হাওয়ায় গরম তো লাগে না। ঘুরপথে এই গলি সেই গলি করে, রেদোন্দা বারে মিটবল ইন আমন্ড সস আর মালাগা ওয়াইন খেয়ে, কিছুক্ষণ ফুলে বোঝাই লাল গাছগুলোর দিকে মুগ্ধতার আবেশ কাটানো হল... তারপর আমরা চললাম ফ্রিগলিয়ানায়।

ফ্রিগলিয়ানা দক্ষিণ স্পেনের ছোট্ট এক পাহাড়ি গ্রাম। সব বাড়িঘর সাদা, হোয়াইট ভিলেজ বা পুয়েবলো ব্লাংকো এই অঞ্চলে চারিদিকেই আছে, তাদের মধ্যেও ফ্রিগলিয়ানার একটা নিজস্ব চার্ম আছে। আমাদের বাড়িওয়ালা দানিয়েল বারবার করে বলে দিয়েছিল এখানে আসতে, আমি যদিও খানিকটা আন্ডারএস্টিমেট করছিলাম। এসব টুরিস্টি জায়গা আমাকে খুব একটা টানে না। কিন্তু এসে বুঝলাম, জায়গাটা ঠিক তথাকথিত ডে ট্রিপার প্যারাডাইজ নয়। বরং বলা যায়, হাওয়াবদল এর জন্য অনেকে এখানে আসে। অনেকটা সে যুগের শিমুলতলা বা মধুপুর এর মতোই। অনেক বাড়িই লং টার্ম এর জন্য ভাড়া নিয়ে থাকে অনেকে, কাজকর্মও করে। অনেক জায়গা থেকে কিবোর্ড বা টাইপরাইটারের শব্দ ভেসে আসছিল। হ্যাঁ, টাইপরাইটারই। এই যুগেও। তিন সত্যি করছি।

ঘোরানো রাস্তা দিয়ে হাঁটি আর ভিউপয়েন্ট দেখে থমকে যাই। সত্যিই সুন্দর। হাইকার আর বাইকারদের জন্য অসংখ্য ট্রেইলও আছে এ পাহাড়ে, সে দু কিলোমিটার থেকে দুশ কিলোমিটার, যার যা ইচ্ছে। ছিমছাম প্লাজা, গোছানো কাফে, শান্ত পাড়া, খাড়াই উৎরাই রাস্তা, পাথরের সিড়ি, একটা সাজানো গোছানো পাহাড়ি গ্রামে যা হবে আর কি! হ্যাঁ, বাড়িগুলো একদম দুধসাদা, আর ভীষণ সুন্দর করে সাজানো। এক একটা বাড়ির সামনে এসে নিজেই পা থেমে যায়। টবের মধ্যে হরেক রকম ফুল, আর ফুলের লাল যে এমন রক্তিম হয় চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ঝকঝকে রোদ্দুর, তকতকে বাড়ি, ফুটফুটে ছেলেমেয়ে তাদের কুচকুচে কালো বেড়াল নিয়ে খেলা করছে টুকটুকে লাল ফুলগাছের কাছে৷ উজ্জ্বল হলুদ রঙের পুটুস ফুল, কমলালেবু ভর্তি গাছ, মানুষ হলে এসব দেখে মুখে হাসি ফুটবে না, এ আমি মানি না। নীল আকাশ বলেও যে কথাটা জানতাম, সে জিনিসটাও আমি প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। এখন চোখ খুলেছে। নীল আকাশ, সুন্দর নীল আকাশ, ভীষণ সুন্দর নীল আকাশ আর ভয়ংকর সুন্দর নীল আকাশের মধ্যে কিছুটা তফাত করা যায়। মাঝে মাঝে মনে হয়, আকাশি বা স্কাই ব্লু রঙ বলেই প্রাথমিক পাঠ শেষ হলে চলবে না, সেলুরিয়ান ব্লু আর টিলের ব্যাপারটাও জেনে রাখা দরকার।

হাঁটতে হাঁটতে চলি। যেমন ট্রাংকিলো মানুষ, তেমন ট্রাংকিলো বাড়ি, আর মজার কথা হল, প্রতিটা বাড়িরই একটা নাম আছে। কাসা লোর, কাসা আজুল... কয়েকটি বাংলা করে রেখেছিলাম। একটাও বানানো নয়, মেলাতে চাইলে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। নীলবাড়ি, গল্পের বাড়ি, বিল্লি বাড়ি, সাদা গোলাপের বাড়ি, হলুদ মেয়ের বাড়ি, রূপকথার বাড়ি, ফুলের বাড়ি, স্বপ্নের বাড়ি, এবং... বাতাসবাড়ি। গল্প ভাবছেন? ঠিকই, আন্দালুসিয়ার জীবনে এমন গল্প বারবার ফিরে আসে।

মরক্কো সফর- (৩) দ্য সিম্ফনি অফ সানসেট

সূর্যাস্তের একটা নিজস্ব ঐকতান আছে। বলা যায়, দ্য সিম্ফনি অফ দ্য সানসেট, প্রতিটা শহরের সূর্যাস্তের এই কম্পোজিশন তার নিজস্ব। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি বিভিন্ন শহরে ঘুরে ঘুরে এই সিম্ফনি সঞ্চয় করার চেষ্টা চালাচ্ছি। সাহারা থেকে ফিরে এসে মরক্কোয় যে কয়েকটি দিন কাটল, প্রতিটা দিনেই অসামান্য এক একটা সূর্যাস্তের সাক্ষী হয়ে রইলাম। কয়েক বছর পর ফিরে চাইব যখন, প্রথমেই সূর্যাস্তের সেই সুরগুলো স্মৃতিতে ভিড় করে আসবে।

প্রথমেই বলা দরকার মারাকেশের সূর্যাস্তের কথা। ঘটনাসূত্রে মারাকেশের সবচেয়ে নয়নাভিরাম সূর্যাস্ত হয় যে জায়গায়, সেখানে ইচ্ছে করেই যাওয়া হয়নি। লা পালমেরাই (Palmeraie) নামের এই জায়গাটার ইতিহাস অবশ্য চিত্তাকর্ষক, বর্ণনা শুনে জায়গাটাও সুন্দর বলেই মনে হয়। প্রায় হাজার বছর আগে আরব যোদ্ধারা এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার পাম গাছ লাগানোর প্ল্যান করেছিল একটা বিরাট ওয়েসিস বা মরুদ্যান বানানোর জন্য, তার জন্য ব্যবহার হয়েছিল খেট্টর ইরিগেশন সিস্টেম। খেট্টরের এই প্রযুক্তিও কম ইন্টারেস্টিং নয়, ভূমিগত কুয়ো বা অ্যাকোয়াডাক্ট থেকে ভূপৃষ্ঠে জল টেনে নিয়ে আসার নজির আরব দুনিয়ায় বেশ কিছু আছে। যাই হোক, অত বড় না হলেও শুনেছি হাজারটারও বেশি গাছ আছে আজও, পালমাইরির এই পাম গ্রোভে হাজার খানেক গাছের পিছনে সূর্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্য ঠিক কেমন হতে পারে, নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছেন। আমরা অবশ্য যাইনি, কারণ পাম ওয়েসিস থেকে হিউমান ওয়েসিস ব্যাপারটা আমাদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। তাই সারাদিন এদিক সেদিক করে, মেশুই ল্যাম্বের লোভনীয় সুবাসের মায়া কাটিয়ে, গরম বাঁচাতে গ্লাসের পর গ্লাস ফ্রুট শেক খেয়ে, কুতুবিয়া মসজিদের কুকি হকারের কাছে কয়েক দিরহাম ঠকে, শেষমেশ ছ'টা নাগাদ উপস্থিত হলাম মারাকেশের নিজস্ব মক্কা... জামা আল ফানায়। ততক্ষণে রুফটপ রেস্তোরাঁর রুফ ফুল, ওপরে যেতে হলে কয়েক দিরহাম গচ্চা দিয়ে ফালতু চা বা ড্রিংক নিতে হবে, তাই সই। ভাগ্য ভালো, বৃদ্ধ এক দম্পতি দমকা হাওয়ার জন্য বিরক্ত হয়ে একটা টেবিল ছেড়ে দিলেন আর আমরাও কাঠ দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসা অবস্থায় থিতু হয়ে নিচের পৃথিবী থুড়ি স্কোয়ারের দিকে নজর দিলাম।

এইবার, জামা আল ফানার স্কোয়ারটা যে ঠিক কী জিনিস, তার খানিকট আভাস আমি আগের একটা পোস্টে দিয়েছি৷ সেলিব্রেশন অফ লাইফ বলা আন্ডারস্টেটমেন্ট হয়ে যাবে। এই প্রকাণ্ড লাইভ ইভেন্ট যে প্রায় পাঁচশো (মিনিমাম) বছর ধরে প্রতিদিন হয়ে চলেছে, সেটা ভাবলেই মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। জেমা আল ফনা নামটার ব্যাখাও নানাভাবে করা যায়, কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেসব নিয়ে ভাবতে হবে না, কারণ যতগুলো মানে আমি অন্তত মনে মনে ভেবেছি, তার সবগুলোই এখানে পার্ফেক্টলি খেটে যায়৷ ফনা নামটার সঙ্গে কোথাও গিয়ে আরবির 'আফনান' ﺍﻓﻨﺎﻥ কথাটার যোগ আছে, মানে শাখাপ্রশাখা। তা এই স্কোয়ারকে যদি বোধিবৃক্ষ বলে কল্পনা করার চেষ্টা করি, (বিশেষ মেহনত করতেও হবে না, জায়গাটার মাহাত্ম্যই এই), তাহলে সেই বৃক্ষের 'শাখাপ্রশাখা' মানে 'শোউক'রূপী বাজারের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে অনন্ত অসীমে ছড়িয়ে গেছে। আবার উর্দুতে দেখতে গেলে 'ফনা' হল too perish, বা আরো ভালো করে বোঝাতে হলে 'মরণে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া', হিন্দিতে যাকে বলে 'নিয়োছাওয়ার কর দেনা'; (ইশক মে ফনা হো জানা শুনেছেন তো? ওই) আবার 'ফন' হল আর্ট, ফনকার মানে আর্টিস্ট... এদিকে জেমা অল ফনা আবার হাজার বছর ধরে আর্টিস্টদের তীর্থস্থান। 'ফিনা' বলেও একখান কথা আছে শুনলাম, মানে আরবিতে ওপেন স্পেস। জেমা মানে আবার দেখা যাচ্ছে, congregation, কিন্তু মসজিদ বা ধর্মীয় আধ্যাত্মিক স্থলের জন্যও শব্দটা ব্যবহার হয়। তাহলে কী দাঁড়াল? সব কেমন খাপেখাপ মিলে যাচ্ছে না!

এমন কি বলা যেতে পারে না, যে জেমা আল ফানা এমন একটা স্প্রিচুয়াল ওপেন স্পেস, স্পেসটাইমের এই অদ্ভুত জায়গার সম্মোহন ফন আর ফনকার, মানে আর্টিস্ট ও তাদের আর্টকে সম্মোহন করে, তাদের নিজের সেরা দিয়ে এই স্প্রিচুয়াল আপহিভালের জন্য 'ফনা' হয়ে যেতে এনকারেজ করে, উদ্বুদ্ধ করে। যদি তা না হত, তাহলে কেন ২০২৪ সালে দাঁড়িয়েও চোদ্দ ঘণ্টা হেনা আর্টিস্টরা লোকদের ডেকে যায়, সাপ আর বাঁদরখেলার মতো আদ্যিকালের বোকাসোকা অ্যানিমাল ক্রুয়েল্টি সম্পৃক্ত খেলার রেওয়াজ এখনও বর্তমান, কেন অনবরত কুড়িরকম বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে চলে বাদ্যকররা, যে সব বাজনা এখন পাওয়াই যায় না, কেনই বা ইংরেজি আর ফরাসীভাষী টুরিস্টদের সামনে এখনও স্ট্রিট আর্ট আর হিকায়তদের আসর বসে? বেদুইনদের মতো সাজগোজ করে মাঝবয়সী মানুষগুলো নেচে নেচে লোক জড় করে? প্রতিদিন। অক্লান্ত, অবিরাম। নো সেমিকলন, নো কমা, নো দাঁড়ি। আর এই এত এত ফনকার, এই হাজার বছর প্রাচীন শিল্প আর তাদের স্রষ্টাদের এই যাপন শুধুই উপার্জনের জন্য নয়, এই পারফর্ম্যান্সের, এই এক্সিস্টেন্সিয়ান আর্টিসস্টির আবহমান উপস্থাপনার মধ্যে একটা মারাত্মক তীব্রতা আছে, একটা নেশা আছে, যা এখানে না এলে, দীর্ঘক্ষণ ধরে চাক্ষুষ ব্যাপারটা না দেখলে, বোঝা সম্ভবও নয়। কিন্তু যদি কেউ সত্যিই ব্যাপারটা বুঝতে চায়, তাহলে তার সেরা সময় হল 'ঘুরুব', উর্দুতে বলে ঘুরুব এ আফতাব, মানে... সূর্যাস্ত। ওই যে বলছিলাম, সানসেটের একটা নিজস্ব সিম্ফনি আছে। আমরা বুঝি না বুঝি, বিশ্বচরাচর সেটা ঠিকই বোঝে। সেই সময়টায়, সানসেট সিম্ফনির তালের হাইনোটের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে জামা আল ফানা যেভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে, তাতে অভিজ্ঞতাটা এমন একটা জায়গায় পৌঁছে যায়, যা সত্যিই অতিমানবিক, অতীন্দ্রিয়। গোটা এক ঘণ্টা ধরে, সূর্যের পড়ন্ত আলো কমতে কমতে অন্ধকার হয়ে আসা আর বিজলি বাতি জ্বলে ওঠার পাশপাশি আকাশের রঙ বদলে যাওয়া, আর মসজিদ শৌক মাদিনার পটভূমিতে যে জিনিসটার সাক্ষী হয়ে রইলাম, সেটা শুধুই লক্ষাধিক মানুষের ভিড় নয়, শুধুই কসমিক এক্সিস্টেন্সের অন্তহীন বিলাপ বা উচ্ছ্বাস নয়, শুধুই একটা 'সানসেট মোমেন্ট' নয়, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি। এর চেয়ে বেশি বোঝানো সম্ভবও নয়।

ফেজ। কাসাব্লাঙ্কা, মহমেদিয়া, রাবাত হয়ে ট্রেনে করে এখানে আসা। মারাকেশ থেকে ফেজে আসলে অনেকেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, কারণ মদিনার সেই গোলকধাঁধা থেকে শুরু করে ফেজে মারাকেশের প্রায় সব কিছুই আছে, মারাকেশ থেকে ফেজ অনেক বড়, দুনিয়ায় বৃহত্তম আরবান কার ফ্রি জোন, পাহাড় দিয়ে ঘেরা বলে এখানের আবহাওয়া অনেকটা মোলায়েম, শহরটা পরিচ্ছন্নও বেশি, এখানকার মদিনার অবস্থানও তুলনামূলক ভাবে বেশি উচ্চতায়, গোটা শহরটাই টিপটপ, পাম গাছের সারি দিয়ে সজ্জিত চওড়া রাজপথ আছে, ওদিকে মদিনার ভিতরে সঙ্কীর্ণ গলিপথগুলো খাড়াই বা উতরাই বেয়ে এগিয়ে গিয়েছে,

কিন্তু... মারাকেশের সেই অতিরিক্ত এনার্জি আর জেমা আল ফানার উন্মাদনা এখানে নেই। গ্রাহকদের বিক্রেতারা সাধাসাধি করে খানিক, কিন্তু লাফালাফি করে না। অনেকে তো পাত্তাও দেয় না, তারা নিজের কাজ করতেই ব্যস্ত।

তবে তাই বলে এই শহরটাকে হেয় করার কোনও কারণ নেই, কারণ ফেজ সব অভাব পুষিয়ে দিয়েছে তার ইন্টেলেক্টুয়াল হেরিটেজ দিয়ে। ফেজ ইসলামিক আর্কিটেকচার এর তীর্থস্থান, এখানের অলিগলিতে হুটহাট এমন সব অভাবনীয় স্থাপত্য আর শিল্পকলার নমুনা চোখে পড়ে যে চোখ কপালে উঠে যায়।

প্রায় পনেরো'শ বছর আগে এখানে প্রথম এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয়েছিল, তারপর থেকে ফেজ চিরকালই শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে থেকেছে। আব্দেল্লাতিফ লাব্বি থেকে মোহাম্মদ বেনিস, আল্লাল আল ফাসসি থেকে ফাতিমা বোহারকার মতো ফেজের কবি আর লেখকরা তো আছেনই, টেনেসি উইলিয়ামস থেকে এডিথ হোয়ার্টন অব্দি অনেকেই এই শহরে ফিরে ফিরে এসেছেন। ২০১১ সাল থেকে হান্ড্রেড থাউজ্যান্ডস পোয়েটস ফর চেঞ্জ বলে একটা বার্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় ফেজে, সেখানে অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকরাও আসেন। ফেজের গলিতে গলিতে অসামান্য সব আর্টের ছড়াছড়ি, সে সূক্ষ্ম মোজায়েকের কাজ করা ফাউন্টেন হোক বা সাইকেডেলিক আর্টের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা আধুনিক শহরের পেইন্টিং। কিন্তু এই সমস্ত শিল্পের ঊর্ধ্বেও একটা শিল্প আছে আল্লাহতালার, যা বোঝা যায় ঠিক সূর্যাস্তের সময়েই। মাদিনার গেট থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের রাস্তায় উঠে গিয়ে অনেকটা ওপরে গিয়ে একটা কবরখানা, পাথরের ভাঙা তোরণ আর স্থাপত্য দিল্লির কথা মনে করিয়ে দেয়, সেখানে দাঁড়িয়ে গোধুলিবেলায় যখন এই সীমাহীন ইতিহাস আর ঐতিহ্যের চলমান ছবির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, অ্যাটলাস পর্বতশ্রেণীর আড়ালে যখন সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে যায় আর আকাশরেখায় অদ্ভুত রঙের ছায়াখেলা শুরু হয়, তখন অনুভব করি, একেকটা শহরের বুকে আলাদিনের চিরাগের মতো কত জাদু, কত কবিতা লুকিয়ে থাকে! সাধেই কি লাব্বি ফেজকে কবিতার গাছ বলে তুলনা করেছেন...

Some say it's a question of public interest,

but I say it's a question of memory.

From time to time,

the memory of men reaches saturation point, when they offload the heavy weight of the past and make room to prepare for the beloved new.

These days,

old species aren't fashionable.

They have invented trees that grow quickly and make do with only water and sunshine,

and who go about being trees both quietly and soullessly.

I am the poem tree.

They have tried to manipulate me,

but their efforts came to naught; I'm intractable, the master of my own mutations...

মরক্কো ছাড়ার আগে যে শহরে সূর্যাস্ত দেখলাম, তার কথা বলার আগে একটা নিজস্ব রিয়ালাইজেশনের কথা জানাই। এই উপলব্ধি আমার নিজের, তাই বাকিদের কথা বলতে পারব না।

বছর কয়েক ধরে ইন্সটাগ্রামে ভালো ভালো জায়গার ছবি দেওয়ার চল শুরু হয়েছে, সে ব্যাপারটা আমার নিজের পছন্দ হোক না হোক সে অন্য কথা, কিন্তু তাতে অনেকেই লাভবান হয়েছে। লোকজন মালদীব থেকে মাচুপিচু, সব জায়গায় গিয়ে ছবি তুলছেন, ফোটোশপ করছেন আর অন্যদের লোভ দেখাচ্ছেন। এইবার, এই ব্যাপারটা কাউন্টার করতে দেখছি অনেকেই ইন্সটাগ্রাম ভার্সেস রিয়ালিটি বলে কতগুলো রিল করে, তাতে বোঝানোর চেষ্টা করা হয় যে আসলে যে জায়গাগুলো ইন্সটাতে এডিট করে সুন্দর দেখানোর চেষ্টা করা হয়, সেগুলো নিতান্তউ সাধারণ জায়গা, মোটেও অত সুন্দর না! খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, ব্যাপারটা আঙুর ফল টক ছাড়া কিছুই নয়। হ্যাঁ, দশটার মধ্যে দুটো ছবি হয়তো এমনটা করে থাকতেই পারে, সেটা অস্বীকার করার জায়গা নেই, কিন্তু সার্বিকভাবে, ইন্সটাগ্রামে যে শহর বা দৃশ্য দেখে অসামান্য সুন্দর মনে হয়, চোখের সামনে সেই সমস্ত জায়গা এলে মনে হয়, ইন্সটাগ্রাম কোন ছার? জায়গাগুলো আসলে তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি সুন্দর।

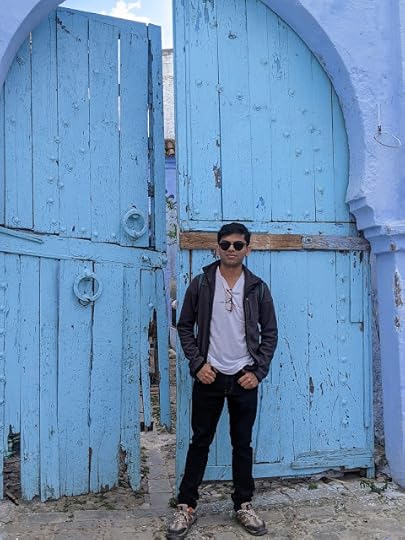

কথাটা উল্লেখ করতে হল, কারণ মরক্কোর চেফচাউয়েন এর কথা ইন্সটাগ্রামের সুবাদে এখন সারা দুনিয়ার লোক জানে, মরক্কোর এই নীল শহরে গিয়ে কায়দা করে ছবি তোলাচ্ছেন অনেকেই, কিন্তু জায়গাটার অবস্থান এবং সামগ্রিক সৌন্দর্য যে ঠিক কেমন, ঠিক কতটা সুন্দর, এত এত ছবি দেখেও আমার সেই সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না। উত্তর মরক্কোর ল্যান্ডস্কেপ যে এমন সতেজ সবুজ এবং আলপ্সের সঙ্গে অনায়াসে তার তুলনা করা যায়, ফেজ থেকে চেফচাউয়েনের ঘন্টা পাঁচেকের বাস যাত্রা না করলে আমি জানতেও পারতাম না। এখানকার ভূদৃশ্য চমৎকার, একের পর এক বুনিয়াল, পুষ্পবতী গাছ, গ্লেশিয়াল লেক না হলেও স্বচ্ছ জলের অসংখ্য পাহাড়ি হ্রদ চোখে পড়ে। চেফচাউয়েন শহরটা আসলে পুরোপুরি হিল স্টেশন, প্রথমবার বাস হেয়ারপিন বেন্ড নেওয়ার পর শহরটা চোখে পড়ে যখন, সত্যিই বিশ্বাস হয় না পাহাড়ের আড়ালে এমন একটা রূপকথার রাজ্য লুকিয়ে আছে।

যাই হোক, নীল সাদা রঙে ডুব মেরে বসে থাকা এই ছোট্ট গ্রামটা ঠিক কেমন দেখতে, সে নিয়ে বিশেষ কথা খরচ করব না। এইটুকু অবশ্য জানানো যায় যে এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে মারিজুয়ানার চাষ হয়, (যদিও ব্যাতিক্রম কাউকে বিশেষ জয়েন্ট ফুঁকতে দেখলাম না), শহরে যত না মানুষ, তার চেয়ে বেশি বেড়ালের রাজত্ব, চতুর্দিকে গড়াগড়ি খেতে থাকা অজস্র কমলালেবু আর এই গ্রামের ইতিহাস আর স্থাপত্যের সঙ্গে স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, বের্বের সহ আরো অনেক গোষ্ঠীর গল্প জড়িয়ে আছে।

মরক্কোতে আমাদের শেষ সানসেট কাটল এই গ্রামেই। আসলে গ্রামে নয়, বরং সেখান থেকে একটা ঝরনা পেরিয়ে পাহাড়ি রাস্তায় অনেকটা উঠে গিয়ে একটা স্প্যানিশ মসজিদ কাম ভিউপয়েন্টে, চতুর্দিকে ঢেউখেলানো সবুজ পাহাড়ের সারি, আর সবুজ ঘাসের বন ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। সেই ঘাসের জমিতে শুয়েবসে আছে অনেকেই, আর সেখান থেকে চেফচাউয়েনের নীল সাদা গ্রামটা হ্যামলেটের মতোই দেখতে লাগছে। সূর্য প্রায় মধ্যগগনে, যখন আমরা সেই ঘাসের ওপর গিয়ে বসেছি। এরপর কয়েক যুগ ধরে সূর্যাস্ত এর পালা চলল, প্রকৃতির মঞ্চে আলোর খেলা সম্পন্ন হল। আমরা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম, আর কীই বা করার আছে?

নীল গোলাপি বেগুনি রঙের আভা যখন ক্রমে অন্ধকারের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে আর নীল গ্রামে একটা একটা করে সাদা হলুদ আলো জ্বলে উঠছে, এমন সময় আচমকা, আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে, স্প্যানিশ মস্ক থেকে ভেসে এল আজানের সুর, আর যেন তার সঙ্গে সঙ্গত করতেই গ্রামের বিভিন্ন মসজিদ থেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল সেই একই ঈশ্বরবন্দনা, সেই একই আজান... সেই ঐশ্বরিক মুহুর্তে আকাশের দিকে চেয়ে থাকা একদল মানুষের ক্যামেরা স্তব্ধ হয়ে গেল, লক্ষ করলাম অনেকে ফোন নামিয়ে রাখল, কেউ কেউ হাত ভাঁজ করে বুক স্পর্শ করল, কেউ চোখ বন্ধ করল, আকাশে রঙের আলপনা আর আঁধারময় বেগুনি আলোর আমেজ জুড়ে একটা নীল আলো খেলে গেল, কোনো এক মসজিদ থেকে ফেলা ফ্লাডলাইট এর আলো... আজানের সুর আরস ফনা হয়ে যাওয়া দিনের আলো একে অপরের সঙ্গে মিশে এক নিজস্ব সিম্ফনি তৈরি করেছে... এই অপরূপ মুহুর্তের কোনও বর্ণনা করা যায় না... আর তখুনিই, ঠিক সেই মুহুর্তে, আমি আচমকা এক মুহুর্তের জন্য অনুভব করতে পারলাম, আমি হয়তো আজও পুরোপুরি নাস্তিক হতে পারিনি।

মরক্কো সফর-(২) সাহারায় শিহরন

গত তিন দিন ধরে পৃথিবীর যে সমস্ত বিস্ময়কে চাক্ষুষ করার সুযোগ হয়েছে, কাকতালীয় ভাবে সেই যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটল ইন্টারন্যাশনাল আর্থ ডে- র দিন, সাহারা মরুভূমির দশতলা উঁচু বালির পাহাড়ে বসে সূর্যাস্ত দেখে। খুচরো কিছু অভিজ্ঞতা তখনও বাকি ছিল, কিন্তু কোনোটা নিয়েই খুব বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে করি না। কারণ সত্যি বলতে, গোটা অভিজ্ঞতাটাকে বোঝানোর জন্য এই দু লাইনের কথোপকথনটাই যথেষ্ট..."তোল তোল! আরে তোল ছবিটা!""ধুরছাই! ছবিতে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"(রিপিট)যাকগে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়ে জানি, বছর যেভাবে ঘুরছে, কিছু কিছু না লিখে রাখলে পরে আবছা একটা স্মৃতিচিত্র ছাড়া কিছুই মনে থাকে না, অনেক কিছুই হাওয়া হয়ে যায়, তাই পোস্টটা করে রাখাই সঙ্গত।সাহারা মরুভূমি নিয়ে আমার ফ্যাসিনেশন নতুন কিছু নয়, প্রায় দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত এই গ্রেট ডিজার্ট নিয়ে অসংখ্য বইপত্র আছে, সিনেমা তথ্যচিত্র কিছুরই কমতি নেই। অনেকে সাহারা বলতেই উটের কারাভান আর অনন্ত বালির সমুদ্র দেখতে পান কল্পচক্ষুতে। তবে সাহারা নিয়ে আমার ফ্যাসিনেশনের কারণ কিঞ্চিৎ আলাদা। লরেন্স অফ আরাবিয়া বা শঙ্কুর মরুরহস্য নয়, আমি আদতে সাহারা নিয়ে উৎসাহী হয়েছিলাম এক জলজ্যান্ত মানুষের জন্য, যাঁর নাম স্টিফেন ক্রোপলিন।'ম্যান অফ দ্য সাহারা' বলে খ্যাত এই ক্লাইমেট রিসার্চার আর জিওলজিস্ট সাহারা মরুভূমি নিয়ে যত গবেষণা করেছেন, পৃথিবীতে কেউ করেনি। ভদ্রলোক ফিল্ড রিসার্চ এর উদ্দেশ্যে প্রায় আশিটার ওপর অভিযান করেছেন সাহারার প্রত্যন্ত সব অঞ্চলে গিয়ে, বালির স্তরের নিচে সেডিমেন্ট ডেপোজিশন নিয়ে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে চাঞ্চল্যকর সব আবিষ্কার করেছেন, কিন্তু বিজ্ঞানী বাদেও তাঁর অভিজ্ঞতার ফিরিস্তি কিছু কম নয়। ১৯৮২ সালে গিল্ফ কেবির অঞ্চলে একা পাড়ি দিয়েছিলেন স্টিফেন, সেখানে গিয়েই বালির ঝড়ের কবলে পড়েন, তাপমাত্রা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি কমে যায়, স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেও ঠকঠক করে কাঁপছেন, এদিকে বাইরে গর্জন করে স্যান্ডস্টর্ম চলছে। তাঁকে নিতে যে প্লেন আসার কথা ছিল, সেই প্লেনের পাত্তা নেই। দু একদিন পর মরিয়া হয়ে স্টিফেন হাঁটতে শুরু করেন। কয়েকদিন পর, প্রায় একশো কিলোমিটার পথ ট্রেক করে মরোমরো অবস্থায় একটা মরুদ্যানে এসে পৌঁছান তিনি। কেরিয়ারের প্রথমেই এমন একটা ধাক্কা খেলে অন্য কেউ কোলন ইউনিভার্সিটির শীততাপনিয়ন্ত্রিত কামরায় বসে অন্যদের রিসার্চ ডেটা নিয়েই জীবন কাটাতেন হয়তো, কিন্তু স্টিফেন অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। তিনি রোড লেস ট্রাভেল্ড বেছে নিতে দু'বার ভাবেননি।চল্লিশ বছর ধরে অভিযান করতে গিয়ে কখনও মরুদস্যুদের হাতে পড়েছেন, কখনও অজানা রোগের কবলে পড়ে মরতে মরতে বেঁচেছেন, কখনও বা সপ্তাহব্যাপী মরুঝড়ের মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। নর্থ আফ্রিকা জুড়ে তাঁর এইসব অভিযানের গল্প নেচার পত্রিকা আর ন্যাট জিওতে বেরোত, (অন্যন্য জায়গা যেমন তিব্বত বা আমাজনের অভিযানের কথাও থাকত) সেই সব পড়ে আমি মাথাটা খারাপ করেছিলাম। সাহারা শুনে যে শিহরন জাগে আমার মনে, তার জন্য জটায়ু বা প্রখর রুদ্র নয়, এই ষাটোর্ধ্ব জিওলজিস্টই সবচেয়ে দায়ী।কেন জানি মনে হয়, নতুন প্রজন্মের সিংহভাগ ছেলেমেয়েরা প্রযুক্তি নিয়ে জানতে যতটা উৎসাহী আর উদ্যোগী, এআই বা আইফোন নিয়ে যত স্বচ্ছন্দ, দেশ দুনিয়ার অজানা জায়গা বা এক্সপিডিশন নিয়ে তাদের আগ্রহ ততোটাই কম। মানে, আমাদের তুলনা টেনেই বলছি। আমি তো ছোটবেলা থেকে এই স্বপ্নই দেখে আসছি কবে আমাজন যাব? কবে আল্পসের অমুক গুহায় যাব? কবে টিটিকাকা হ্রদে যাব? এখন বিশেষ কাউকে সেই সব স্বপ্ন দেখতে দেখি না, সবাই নতুন ফোন পেলেই সব দুঃখ ভুলে যায়। ভুলও হতে পারে। যাকগে!মারাকেশ থেকে সাহারা যাওয়া এখন আগের চেয়ে সহজ হয়েছে, যদিও সাতদিন বা পাঁচদিনের কোর সাহারা কারাভান ট্রিপ এখন আর কেউই করে না, বিজ্ঞানী বা ফিল্মমেকারদের ছাড়া, কারণ মরুদস্যুদের হামলার ঝুঁকি অনেকটাই বেড়ে গেছিল মাঝে। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ সাহারা বলতে তো শুধুই আদিগন্ত স্যান্ড ডিউন্স নয়, (যদিও সেটাই সবচেয়ে বেশি) সাহারা সংলগ্ন মফস্বল আর টাউনগুলোয় নর্থ আফ্রিকার প্রায় কুড়ি লক্ষ লোকের বাস, তাদের ইতিহাস সংস্কৃতি জীবনযাত্রা.. সে সব সাহারারই অংশ। এই জনজাতির কিছু কিছু আজও নোমাড লাইফ কাটাচ্ছেন, তবে অনেকেই কিঞ্চিত আধুনিকতার দিকে ঝুঁকেছে, তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করে টুরিজম শুরু হয়েছে আলজিরিয়া বা মরক্কোর কিছু এলাকায়। তবে স্থানীয় গাইডের কাছে জানলাম, এখনও ভবঘুরে জাতির অনেকেই আছে, তারা লোকালয় থেকে দূরে থাকতেই ভালোবাসে।যাই হোক, মরক্কোর সাউথ ইস্ট অঞ্চলে যাওয়ার প্ল্যান ছিল, অ্যাটলাস মাউন্টেন আর ড্রা ভ্যালি পেরিয়ে, দাদেস আর টোডার গর্জ অতিক্রম করে আমরা সাহারার মধ্যভাগে প্রবেশ করব, যেখানে বালির সমুদ্র আর দিগন্তবিস্তারিত স্যান্ডডিউন্স চলে গেছে কয়েকশো মাইল, আর কোথাও কিস্যু নেই। আর আগেই বলেছি, এই অঞ্চলের ভূদৃশ্য এতটাই ইউনিক, এতটাই অদ্ভুত...যে চাক্ষুষ না দেখলে বোঝার উপায় নেই।মরক্কোকে অনায়াসে লাল মাটির দেশ বলা চলে, যদিও মাটির জায়গায় পাথর বললে বেশি 'অ্যাপ্ট' হবে। আর সেই লালেরও রকমফের আছে। কোথাও পাটকিলে লাল, কোথাও খয়ের রঙের লাল, কোথাও আবার জং ধরা শুকনো ছুরির মতো। মাঝে মাঝে লালের সঙ্গে সবুজ, গোলাপি আর বেইজও মিশে যায়, চকমকি ধাতব কণা রোদ পড়ে ঝলসে ওঠে, পাশাপাশি চোখে পড়ে সবুজ পাথরের সারি। হ্যাঁ, সবুজই। পাথরের সঙ্গে ধাতুর কণা মিশে থাকে বলে যে পাহাড়ের রঙ পাল্টে যায়, সে কথা আর্জেন্টিনার সাল্টা আর পেরুতে গিয়েই জানা হয়েছিল। এই যাত্রাতেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটল, রঙের পর রঙ, ফুলে ফুলে নয়, পাথরে পাথরে বসন্ত লেগেছে।অধিকাংশ সময় ধরে অ্যাটলাস পর্বতশৃঙ্খলা তার রংমিলান্তি ম্যাজিক দেখিয়ে গেল। মাঝে মাঝে সুগভীর গিরিখাত, প্রায় শুকিয়ে আসা নদী, আবার সবুজের প্রলেপও যে একেবারে চোখে পড়ে না, তাও নয়। অনেকগুলো নদীর স্রোত এই পাহাড়, সেই নদীগুলোর খাতে উপত্যকা গড়ে উঠেছে, অলিভ আর আমন্ডের পাশাপাশি মরসুমি ফলের চাষও হয়। যে কথা বলছিলাম, আলজিরিয়া, টিউনিসিয়া আর মরক্কো জুড়ে বিরাজ করছেন মহামান্য অ্যাটলাস সম্রাট, না'হলে সাহারা মরুভূমিকে ভূমধ্য সাগর থেকে শুরু হয়ে সোজা অ্যাটলান্টিক ওশান অব্দি ছড়িয়ে যেত।মারাকেশ থেকে যাত্রা শুরু হওয়ার ঘণ্টা পাঁচেক পর প্রথম বোঝা গেল, সময়ে অনেকটা পিছিয়ে এসেছি। আধুনিকতার জোয়ার এসেছে, ফলে কাফে রেস্তোরাঁ আছে, মাখন মোলায়েম অ্যাশফল্ট রোড আছে, তবে জালেবিয়া আর তুয়ারেগ স্কার্ফ পরিহিত যুবকরাও আছেন, মেষপালক বেদুইন আর উট নিয়ে বসে থাকা বৃদ্ধও চোখে পড়ে। এই অঞ্চল এককালে ট্রান্স সাহারান কারাভান রুটের অন্যতম পথ ছিল, বের্বের গোষ্ঠীর বিভিন্ন ডিনাস্টির আঞ্চলিক ইতিহাস এখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি এখানে, কারণ মরক্কোয় বের্বের ভাষার চলন আজও ভালোরকম আছে। আইট বেনহাদাউ (Aït Benhaddou) আসতে আসতে সন্দেহ থাকে না, আমাদের কানে শুনতে Berber 'বর্বর' থুড়ি অসভ্যের মতো লাগলেও তাঁদের এলেম বড় কম ছিল না, উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় এই গোষ্ঠীর মানুষ ক্ষার (khar) নির্মাণ করেছিল, যা আসলে এক ধরনের ফোর্টিফাইড ভিলেজ, মানে একটা গোটা গ্রামের মানুষের বাসস্থান আর ব্যবসাপত্তর সোশালাইজিং এর জন্য একটা দুর্গজাতীয় কেল্লা (দূর থেকে দেখলে তামাং বা স্পিতির মনাস্টেরির কথা মনে পড়বে) কিন্তু আবার একইসঙ্গে স্থাপত্যের অন্যতম নিদর্শনও বটে। মোনোলিথিক স্ট্রাকচার, একটা দেয়াল দিয়েই গোটা জায়গাটা বানানো হয়েছে বলা যায়, কিন্তু একটা গ্রামের সঙ্গে পার্থক্য বিশেষ নেই। ওইনিলা নদী বয়ে গেছে পাশ দিয়ে, যদিও বেশিরভাগ সময় এখানে জল থাকে না। Aït Benhaddou এর এই ক্ষার ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তো বটেই, সিনেমা সিরিজের জগতেও অসম্ভব জনপ্রিয়। লরেন্স অফ আরাবিয়া থেকে গ্ল্যাডিয়েটর বা গেম অফ থ্রোনস (খালিসি যে বর্বর রাজাকে মেরে তাদের লোকদের লিবারেট করেছিল), কয়েকদিন আগে গ্ল্যাডিয়েটর ২ এর শুটিংও হয়েছে৷ জায়গাটা দেখে প্রথমে বিশ্বাস হয় না যে এত বড় আর উঁচু একটা 'কাসবা' শুধুই কাঠ, ইট, পাথর আর কাদামাটি শুকিয়ে তৈরি হয়েছে, তাও হাজার বছর আগে। এই ক্ষারে এখনও কিছু ঘর মানুষ বাস করে, হ্যান্ডিক্রাফট বানায়, ছবি আঁকে। ন্যাচারাল কালার দিয়ে ছবি এঁকে আগুনের তাপে ধরলে সেই ছবিতে রঙ ধরে, সচক্ষে দেখলাম। ইনসুলেশনের ব্যবস্থা ভালোই, তবে বিজলিবাতি নেই, জল সাপ্লাই করা হয় নবনির্মিত গ্রাম থেকে পাইপে করে। এখন না হলেও এককালে ট্রান্স সাহারা ট্রেড রুটে এই ক্ষারের স্ট্রাটেজিক লোকেশন গুরুত্বপূর্ণ ছিল, অন্যান্য কাসবার লোকজনের সঙ্গে যুদ্ধও হয়েছে বহুবার। ড্রা উপত্যকাতে এরকম বেশ কিছু বের্বের কাসবা আছে, তাই এখানকার নাম দেওয়া হয়েছে ল্যান্ড অফ থাউজ্যান্ডস কাসবাস।এই পথ ধরে এগোলে পাহাড়ের রক ফর্মেশনগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে বদলাতে থাকে। কিন্তু দাদেস নদী সংলগ্ন দাদেস উপত্যকা আসতে আসতে এই বদলগুলো এতটাই চোখ ধাঁধানো হয়ে যায় যে দমবন্ধ করে চেয়ে থাকতে হয়। একের পর এক হেয়ারপিন বেন্ড, রাস্তা ক্রমে ঘুরে ঘুরে উঠছে, নীচে দেখা যাচ্ছে অলিভ বা ল্যাভেন্ডারের ক্ষেত, গোলাপ বাগান, দাদেস নদীর লাগোয়া গ্রাম, দু দশ ঘর ইট রঙের বাড়ি, লালচে দেওয়ালে পড়ন্ত বিকেলের আলো পড়ে আরো লাল মনে হয়। আর তার সঙ্গে অসামান্য সব রক ফর্মেশন তো আছেই। এই দাদেস নদী অ্যাটলাস পর্বতশ্রেণী থেকে শুরু হয়ে প্রায় দুশ মাইলেরও বেশি পথ অতিক্রম করে সাহারায় গিয়ে ড্রা নদীতে মিলেছে, এমনিতে শুকনো খাত থাকলেও মাঝেমধ্যে ঋতুবদলের সময় নদীতে হড়কা বান ডাকে, তখন পাহাড়ের নরম সেডিমেন্টারি পাথরগুলোকে কেটে এগিয়ে যায় জল। এককালে নাকি গোটা অঞ্চলটাই সমুদ্রের নিচে ছিল, কোরাল রিফ আর সামুদ্রিক প্রাণীর ফসিল এখনও পাওয়া যায়, টেকটনিক শিফট না হলে হয়তো এই পাহাড় বা গর্জ থাকত না, সাহারাও মরুভূমি হত না। যাই হোক, দাদেস ভ্যালির সবচেয়ে চোখ ছানাবড়া করা রাস্তা শুরু হয়, যেখানে রোড অফ থাউজ্যান্ড কাসবা মানে হাইওয়ে আর-৪৭০ দাদেস নদীটাকে ক্রস করে চরকি পাক দিতে দিতে বৌমালনে দাদেস এর ছোট্ট সাজানো শহরকে পাশ কাটিয়ে উপত্যকার আরো বন্য গভীরতার দিকে অগ্রসর হয়। সে কি রঙ!কোথাও ট্যান কালার, কোথাও রাস্ট রেড, কোথাও আবার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া সব আকৃতি, অসংখ্য ভিউপয়েন্ট, বুটিক কাফে! বাঁদরের আঙুলের মতো দেখতে সব পাহাড়, (মাংকিহ ফিঙ্গার বলে একটা ভিউপয়েন্টও আছে) মাঝে মাঝে ১৬০০ ফুট উচ্চতা এক একেকটা খাড়াইয়ের। এই অঞ্চলে এসে একটা মাঝারি জায়গায় রাত কাটানো হল। বের্বেররা আমুদে লোক, রোজ গানবাজনা করা তাদের বাঁধা। জিম্বে ফিম্বে নিয়ে একদম জমাটি আসর বসিয়ে দিল।আমি ব্যাজার মুখে বসে ভাবছিলাম এইসব নাটক করে হয়তো টুরিস্টদের কাছে টিপ চাইবে, কিন্তু কিছুক্ষণ যেতেই বোঝা গেল, আন্দাজ ভুল। আসর একবার জমে গেলে এরা প্রায় ট্রান্সে চলে যায়, ড্রামরোলের বিট এর তীব্রতা বাড়ে, গানের স্বর তীব্র হয়, বাজিয়েদের চোখ ঝলসে ওঠে অনাবিল উত্তেজনায়।দাদেস উপত্যকা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে শুরু হয়েছে তোদরা উপত্যকা। বের্বের উচ্চারণে নামটা চ দিয়েই বলে, কিন্তু সেটা অ্যারাবিক কীভাবে উচ্চারণ করে জানি না। গতিপ্রকৃতি প্রায় একই, কিন্তু তোদরা নদীর গিরিখাত প্রায় গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের মতো, নদী সংকীর্ণ লাইমস্টোন রিভার ক্যানিয়ন এর আকার নিয়েছে, তাছাড়া অঞ্চলটা রক ক্লাইম্বিং এর জন্য আদর্শ।আগে তিনেরহীর আর তামাতাতাউচের মতো টাউনগুলো প্রায় ভুতুড়ে গ্রাম ছিল, এখন সে সব বোঝার উপায় নেই। বাইকাররা মোটমাট বোঝাই করে আসছে, ক্যাম্প করছে বেদুইন নোমাদদের গ্রামে, তারপর এগিয়ে যাচ্ছে সাহারার দিকে। দুশটারও বেশি ক্লাইম্বিং রুট খোঁজা হয়েছে, অনেক জায়গায় লক্ষ করলাম পিটন লাগানোই আছে, গ্রিপ করার জায়গাএ অভাব নেই, শক্ত পাথর, অ্যাঙ্কর করে বা ফিক্সড রোপ লাগিয়ে দিলেই হল! তিনেরহীরে অনেকটা সময় কাটানো হল বের্বের কার্পেটমেকারদের সঙ্গে, মিন্ট দেওয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে গল্প হল, ক্যাকটাসের সুতো আর ভেড়ার লোম দিয়ে হাতে তৈরি এক একটা কার্পেট দেখে মুগ্ধ হতে হয়, যদিও দাম ধরাছোঁয়ার বাইরে। লক্ষাধিক টাকার এই জিনিস অবশ্য পরে থাকে না, সবই উঠে যায় শুনলাম। এই অঞ্চলের কৃষকরা নাকি এখনও আদ্যিকালের গোষ্ঠীর নিয়ম মেনেই চাষবাস করছে, আবার একইসঙ্গে গড়গড়িয়ে আরবী ফারসী ইতালিয়ান স্প্যানিশ বলতেও কসুর করছে না। একদিকে ল্যাভেন্ডার গাছের পাতা ছিঁড়ে শেয়াল বা জাহাজ বা পাখি বানাচ্ছে, অন্যদিকে মস্ত তুয়ারেগ পাগড়ির সঙ্গে স্পোর্টস শু পরছে। এরম দেখলে একটু বোকা বনে যেতে হয় বইকি!তোদরা ভ্যালির ছেড়ে এগোতে বোঝা গেল, ব্যাপ্তি কাকে বলে? বিশাল এক মরুভূমি যে এগিয়ে আসছে, সেই স্থানমাহাত্ম্য বোঝানোর জন্য প্রকৃতি সব ব্যবস্থাই করেছে। দু দিকে অসীম খোলা প্রান্তর, কালো কাঁকর আর বালি ছাড়া কিচ্ছু নেই, মাঝখান দিয়ে একটা সোজা রাস্তা চলে গেছে। গরম ক্রমে বাড়ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জঙলি ঝোপ, খেজুরের ঝাড়। দিগন্ত কথাটা আকছার ব্যবহার করি বলে বোঝা যায় না, দিগন্ত ঠিক কতদূর? এই টেরেনটা আমাকে কান ধরে বিষয়টা বোঝাল। যেদিকেই তাকাও, শ খানেক কিলোমিটারের ভিসিবিলিটি থাকবে। এমন অদ্ভুত জায়গায় কোনোদিন যাইনি, সবাই চুপ মেরে গেছে, চোখ ছানাবড়া করে প্রকৃতির ম্যাজিক দেখা ছাড়া কিছু করার নেই। বালি মাটি কাঁকর, বালি মাটি কাঁকড়, সেই বালি মসৃণ রাস্তাতেও রাজত্ব বিস্তার করছে এইবার। দুদিকে ছাড়া ছাড়া শুকনো ঝোপ, ক্যাকটাস। কতরকম খেজুর গাছও যে দেখলাম। কতগুলো তো এতটাই বেঁটে যে দাঁড়িয়ে খেজুর পেড়ে খাওয়া যাবে। ঘন্টা দুয়েক টানা ড্রাইভ করলেও একটা গ্রাম নেই, সব ভোঁ ভাঁ। কেউ কেউ সাইকিল চালিয়ে যাচ্ছে, উটের পাল আর ভেড়ার দল রাস্তা ক্রস করছে। চারিদিকে একটা প্রাচীন, বুনো ভাব। এর মধ্যে মানবনির্মিত এই রাস্তাটাই বরং বেমানান লাগে। কিন্তু মানুষ বলে কথা, তাই এহেন জায়গাতেও দু চারখান প্রাসাদ সরিখা রিসর্ট আছে, একদম বালি আর মাটি দিয়ে তৈরি শহর মনে হয়। এমন সময় দূরে দেখা গেল, পাহাড়। সোনালি বালির পাহাড়। স্যান্ডইউন্স কথাটা তো আর নতুন কিছু নয়, বালি আর মরুভূমিও অদেখা জিনিস নয়, কিন্তু সেই প্রকাণ্ড বালির সাম্রাজ্য চোখে পড়তেই টপ টপ করে চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। হ্যাঁ, সাহারায় এলে আজও কারো কারো শিহরন হয়। বাকিটা আর লেখার নয়, বলার নয়, বোঝার নয়, শুধুই অনুভবে রেখে দেওয়ার। আগ্রহীদের জন্য কিছু ছবি রেখে দিলাম।

মরক্কো সফর- (১)

Travelling, one accepts everything; indignation stays at home. One looks, one listens, one is roused to enthusiasm by the most dreadful things because they are new. Good travellers are heartless.

এলিয়াস কানেটি 'ভয়েসেস অফ মারাকেশ' বইয়ে কথাটি বলে গিয়েছেন। সেই মারাকেশেই এসে যখন ঘোড়ার লাগাম টেনে থামিয়েছি, তখন কথাটা মাথায় রেখে নগর ভ্রমণই ভালো। কারণ, মারাকেশের সুনামের পাশাপাশি দুর্নামও কম নেই। বাইরের লোককে ঠকিয়ে বেশি পয়সা নেওয়া কিছুই নয়, জেমা আল ফানার স্কোয়ারে সাপুড়েরা নাকি সোজা গলায় সাপ ঝুলিয়ে দেয় বলে ভয় দেখিয়েছিল অনেকে, গুনে গুনে কয়েক হাজার টাকা বের না করলে সেই সাপ মুখের সামনে লকলক করেই যাবে। আবার এই সেই হিকায়ত স্টোরিটেলিং ট্রাডিশনের তীর্থস্থান, যেখানে হাজার বছর ধরে গল্পবলিয়েরা দাস্তানগোই করে লোকজনকে সম্মোহিত করে দিচ্ছে।

ভাগ্যিস, তেমন অভিজ্ঞতা হয়নি। প্রথম থেকেই সতর্ক চোখে ঘুরছি, কেউ ডাকাডাকি করলেই আগাম 'সো কাইন্ড অফ ইউ, থ্যাঙ্কিউ বাট নো থ্যাঙ্কিউ! শুক্রান!' বলে আড়াই গজ দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু সবসময় যে সেই মেজাজ বজায় থাকবে সে উপায় নেই, কারণ মারাকেশের মতো প্রাণচঞ্চল এবং অথেন্টিসিটি বজায় রাখা টুরিস্টি প্রাচীন শহর আমি অন্তত বেশি দেখিনি।

সবাই যখন জেমা আল ফনার স্কোয়ার নিয়ে বাতেলা দিচ্ছিল, হেইনা সেইনা... ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ফর লোকাল আর্ট, মেল্টিং পট অফ সাবসাহারান কালচার অ্যান্ড আরব আর্ট, বিগেস্ট স্ট্রিট ফুড মার্কেট ইন দ্য আরব ওয়ার্ল্ড, আমি সত্যি বলতে একটু নাক উঁচু ভাবেই ব্যাপারটা নিয়েছিলাম। প্লাজা দেখে দেখে দাড়ি সাদা হতে চলল, বিগ বিগার বিগেস্ট কত প্লাজাই যে দেখলাম তিন কন্টিনেন্ট জুড়ে! এরপরেও যে কোনো স্কোয়ারে গিয়ে বিস্মিত হওয়ার কিছু থাকবে, তেমনটা হওয়ার কথা নয়!

কিন্তু মারাকেশের মাদিনা মানে ওল্ড টাউনের জেমা আল ফানা অহংকারে এক গ্লাস জল ঢেলে দিল। শুধু তাই নয়, জল ঢেলে গ্লাসটা আমাকে ছুঁড়ে মারল, সেই চোট খেয়ে মাথাটা ঘুরতে শুরু করল।

কী এমনটা হল? সে বলার সাধ্যি কি আমার আছে রে ভাই? বলতে পারি, দিন সাতেক ধরে চক্কর মারলেও জেমা এল ফনাই ঘোরা হবে না, বাকি শহর তো ভুলেই যান, যদি অবশ্য চোখকান খুলে ঘোরা আপনার স্বভাবে থাকে। ধরে নিন, শহরের মধ্যের এই জায়গাটা আসলে নিজেই একটা শহর, তার চার প্রান্তে ষোলটা স্টেশন আছে৷ সেই স্টেশনগুলো আসলে মাদিনার মধ্যের শুক বা শৌক (Souk)-এর মধ্যে যাওয়ার জাঙ্কশন। সেখান থেকে অগুন্তি ট্রেন (গলি) ছাড়ছে, ট্রেনে বসলে এমন সব জায়গায় পৌঁছে যাবেন, যার সঙ্গে এই জাঙ্কশনের বা তার বাইরের জনপদের কোনও সাদৃশ্যই নেই, আবার আছেও।

আছে, কারণ ট্রেনলাইন জুড়ে সবটাই আমাগো দেশ, মানে রেড সিটির অংশ, লাল পাথরের স্থাপত্য, আটশো বছরের পুরোনো বাড়ির মেজাজ, মোজায়েক টাইলস লতাপাতা আর ঘোড়ার নাল দিয়ে সাজানো দ্বার, অথবা সাহারা মরুভূমি থেকে উটের কারাভান নিয়ে আসা লবণ বণিকদের সরাইখানা, আশ্চর্যজনকভাবে এখনও টিকে আছে দু একখান, কারণ টুরিস্টি শহরের সাজসজ্জার পরেও একটা স্বতঃস্ফূর্ত, বের্বেরভাষী মরক্কোন জীবনের একটা 'র' আমেজ রয়ে গেছে। সব জায়গায়। সে জেমা আল ফানা হোক বা একেবারে জনশূন্যহীন কোনও পাড়া। দ্য স্প্রিট ইজ দ্য সেম।

নেই, কারণ জেমা আল ফানার কাফে ফ্রান্স বা আলো ঝলমল রেস্তোরাঁ সারির সামনে দাঁড়িয়ে বোঝার উপায় নেই, এক কিলোমিটার দূরেই একশোজন কামার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে খুপরি ঘরে কাজ করে চলেছে, সেলাইয়ের মেশিন নিয়ে দশকের পর দশক ধরে একই জায়গায় বসে সুচে সুতো পরাচ্ছেন বুড়ো দর্জিরা, বা গাধার গাড়ি করে রিসর্টে থাকা বড়লোকদের ব্যাগ পৌঁছে দেওয়ার কাজ এখনও করে চলেছে গরীব মজুররা। শৌকের ভিতর দিয়ে মেদিনার এমন সব প্রত্যন্ত, ভাঙাচোরা দেওয়াল, ক্ষয়ে যাওয়া পেলাস্তারা সংলগ্ন অঞ্চলে পৌঁছে যাওয়া যায়, যেখানে একজন টুরিস্টও থাকবে না, অথচ তার দু খানা গলি ছাড়িয়েই লক্ষাধিক মানুষের জোয়ার নেমেছে।

একটা সন্ধ্যে আর একটা দিন কাটিয়ে এইটুকু জায়গায় এতরকম জিনিস দেখলে কার আর মাথার ঠিক থাকে? এমনিতেও এমন একটা জনবহুল শহরে এইটুকু সময়ে কোনটুকু আর আবিষ্কার করা যায়? এরমধ্যে আবার ওয়েদার ফরকাস্টকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে রাতে বৃষ্টি হয়ে কাদামাদা হয়ে একাক্কার কাণ্ড, যদিও রোদ্দুর উঠতেও দেরি হয়নি। হাজার হাজার মানুষের ভিড় সামলে, বাঁদর সাপ হেনা আর্টিস্টদের খপ্পরে না পড়ে, মেঘ বৃষ্টি রোদ্দুর জ্যাকেট পরো জ্যাকেট খোলোর নাটক সামলে এগোতেই জান কয়লা হয়ে যাচ্ছে! কী ভিড় রে ভাই! রাতে মনে হয় এই চত্বরে কয়েক লক্ষ লোক এসে জড় হয়! টাঞ্জিয়া খেতে গিয়ে এক্সট্রা টাকা দিতেই হল, বারদশেক রাস্তা ভুলে মারা হল। তারপরেও বলতে হচ্ছে, মারাকেশ অসম্ভব সুন্দর শহর! নাহ, ইউরোপের মতো সুন্দর না, ইস্তাম্বুল বা লা পাজের মতোও নয়, বলা যায় অনেকটা বেনারসের মতো! বাড়াবাড়ি? হয়তো! কথাটা মাথায় এসেছ্ব বলে লেখা! বিইটি লাইজ ইন দ্য কন্ট্রাডিকশনস!

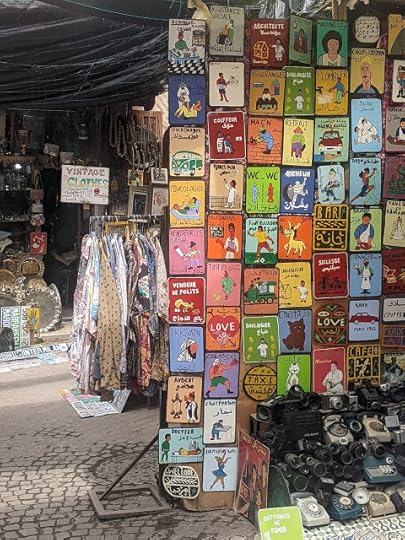

সন্দেহ নেই, বেশিরভাগটাই মোহাবেশের মতো শহরটার সৌন্দর্য দেখেই গেল, হ্যান্ডিক্রাফটের এত অসামান্য কাজ আর হাতে আঁকা ছবি (একটা আর্ট গ্যালারিও দেখলাম, সেখানে অনেক নামকরা শিল্পীর কাজ ছিল, দেখে থ হয়ে গেলাম) দেখেই মাথা ভোম্বল হয়ে যায়, কিন্তু এরই মধ্যে দেখি রেকর্ড প্লেয়ারের দোকানে ভারতীয় সিনেমার রেকর্ড সাজিয়ে বসে থাকা বৃদ্ধ, লিউট বাজিয়ে ভিক্ষা চাওয়া ডিসফিগার্ড লোক, আফ্রিকার মুখোশ আর বেতের ঝুড়ির পসরা সাজানো দোকানদার, উদ্ভট পোষাক পরা আর ছাগলের চামড়ায় জল নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষ। কোনও জমানায় বেচারিদের ওতে করেই জল সঞ্চয় করতে হত মরুভূমির পেরোনোর সময়, শেষ হয়ে গেলে অক্কা, এখন ওই জিনিস দেখিয়ে, ছবি তুলিয়ে টাকা রোজগার করতে হয়।

যা বুঝলাম, বলিউড নিয়ে লোকজন এখানে সত্যি পাগল। পাড়ায় বেরোলেই 'ইন্ডিয়া, শারুখ' বলে চেঁচায়! (আমার কিছু বেরসিক বন্ধু আছে যাঁদের শাহরুখকে সেক্সি মনে হয় না, বেচারিদের যে কী বলি! হ্যাঁ, সিনেমা বোগাস করেন ঠিক হ্যায়, কিন্তু 'ক্যারিশমা'... শাহরুখ খান সে নেহি!)

এক মার্কিনি মোরোক্কান ভদ্রলোক এখানেই থেকে গিয়েছেন সারাজীবন ধরে, তিনি ভারত আর মরক্কোর তারিফে পঞ্চমুখ। বার বার বলতে লাগলেন, এই দুটো দেশে কত মিল! সব ইঞ্জিনিয়ার আসে এখান থেকেই, মানুষজন কত উদার, কত কালচার্ড, ইন্ডিয়া মরক্কো ভাই ভাই। এসে থেকে শুনছি, অসম্ভব লিবারাল দেশ আমাদের। মেয়েদের গভার্নমেটে কাজ করতে দিই, যদিও ব্যবসাপত্তর না করাই ভালো। মাথা ঢেকে রাখাই ভালো। কিন্তু তাই বলে আমাদের গেঁয়ো ভেবো না। আমাদের হামাম আছে ( কমন নেই) কিন্তু বালকনি নেই। বাড়িতে বালকনি দেখলে আমাদের হেঁচকি ওঠে! এ কী কাণ্ড! প্রাইভেসি বলে একটা জিনিস থাকবে না। এই দেশে লিকার লিগাল কিন্তু, তবে সামনে না খাওয়াই ভাল। খাও ইচ্ছে হলে ঘরে ঢুকে। আমাদের কি কনজার্ভেটিভ ঠাউরেছ? রাজাকে পুজো করি, সে অন্য কতা! কী আর করি, সকাল থেকেই মাথা নাড়ছি। ভারত আর মরক্কো যে ভাই ভাই হতে পারে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই!

প্রেস ফ্রিডম, হাংগার ইন্ডেক্স আর হেলথের প্যারামিটারে দুই দেশের অবস্থাই (দুরবস্থা বলা কি ঠিক? মনে হয় না। ১৮০ টা দেশে ১৪৩ আর ১৬২ কি খারাপ র্যাঙ্ক?😌) যদিও মরক্কো বেচারি 'ডেমোক্রেসি' হতে পারল না। কন্সটিউশনাল মোনার্কির এই জগতে আজও রাজা আছেন, যদিও দেশের বাইরে থাকেন বছরে দুশ দিন। মিডিয়া অবশ্যি তাঁকে খুব সম্মান করে। কেউ বিরোধ করলেই বলা হয়, রাজামশাই ভালো, রাজনীতির লোকজন সব ঝামেলা করছে। সুপার্ব ন্যারেটিভ! উনি তো বরং বাঁচাচ্ছেন ফ্রি ভয়েসকে। তা ফ্রি ভয়েস বাঁচানোর ছিরি হল, রাজামশাই গদিতে বসে নস্যি নিচ্ছেন আর সাংবাদিকরা বিরোধ করলেই জেলে ঢুকছে। বাকি রাজার গোদি মিডিয়া থুড়ি মরক্কোর গদি মিডিয়ার কথা না বললেই হল।

কিন্তু একটাই মুশকিল, এদের রান্নাবান্না ব্যাপারটা ইন্য লেভেলের! যেদিকে দেখো মণ্ডামেঠাই চাঁপ বিরয়ানি কষা মাংস কেক মালাই ইত্যাদি। খাবার কথা আর কী বলব? সকাল সকাল মিন্ট টি আর চিজ আর ডিমের মাখো মাখো অমলেট খেয়েছি অলিভ দিয়ে, তারপর থেকেই চলছে। খেজুর আভাকাডো শেক খেয়েছিলাম কাল, তোহফা জিনিস, তারপর খাস আফ্রিকান ঝাল টমেটো মিষ্টি লংকার চাটনি সহযোগে স্কিউয়ার গ্রিল আর কুশকাউস, এদিকে আজ ল্যাম্ব তাঞ্জিয়া খেতে গিয়ে শুনলাম, একে নাকি ব্যাচেলার্স ডিশ বলে। মানে, ব্যাচেলার হলেই না আজ মাংস ম্যারিনেট করে হালকা আঁচে মাটির কলসিতে দিয়ে ভুলে যাবে আর কাল বিকেলে নামাবে, নেহারির বাবা! খেতে মচৎকার নো ডাউট, শুধু মিনিট দশেক সাবান দিয়ে হাত না ধুলে পরে মনে হতে পারে গুরুদ্বারার গাওয়া ঘিয়ে তৈরি কড়াপ্রসাদ খেয়েছি। যাকগে, আরো হাজারখানেক খাবার বাকি! হারিরা আর অরেঞ্জ কেক থেকে শুরু করে ভেড়ার মাথা আর তেজিনে থেকে কুশকাউস.. এসব বড্ড ভালো জিনিস, এসবকে কেউ কিচ্ছু বললে ভালো হবে না।

April 15, 2024

দিনযাপন (বসন্ত ২০২৪) -৩

নতুন বছরের আসে, চলেও যায়। এতই তাড়াতাড়ি চলে যায়, যে বছরটা যে আদৌ এসেছিল কিনা, সেই নিয়েই মাঝেমধ্যে সন্দেহ হয় আমার। যাই হোক, নতুন বছর আসছে, আজকাল এই কথাটা দু একদিন আগে কেউ না কেউ আমাকে মনে করিয়ে দেয় বলে জানতে পারি। আগে ভাবতাম, যাহ, আরেকটা বছর জলে গেল!

এখন ভাবনা বা দুর্ভাবনা কিছুই হয় না, শুধু মনে হয়, অ, নতুন বছর এসে গেছে! শারদীয় আনন্দমেলার বিজ্ঞাপন এল বলে!

তা আমি নতুন বছরের উইকেন্ড কী করে কাটালাম! শনিবার দেখলাম, কাউচসার্ফিং এর ছেলেমেয়েরা সিটি হাইক করছে, তিন নম্বর রুট শহরের একপ্রান্ত থেকে শুরু হয়ে বন জঙ্গল পাহাড়পর্বত চড়াই-উৎরাই দিগন্তজোড়া সবুজ বিস্তারের ভিউপয়েন্ট দেখিয়ে আবার সেই একই জায়গায় ফিরে আসবে, ম্যাপ অনুয়ায়ী আট নয় কিলোমিটার পথ। একটা থেকে ছটা, চড়াইয়ের পর অবশ্য রেস্টপয়েন্টও পাওয়া যাবে! চললুম দুজনে কোমর বেঁধে। অনেকেই এসেছে। এদেশীয় মানুষ, এদেশীয় কেন, ইউরোপ আমেরিকার অধিকাংশ মানুষের জীবনেই আউটডোর অ্যাক্টিভিটিটা একটা বাধ্যতামূলক ব্যাপার, ঘরে বসে থাকা এদের স্বভাবেই নেই। কেউ ছুটছে, কেউ সাইকেল চালাচ্ছে, কেউ কায়াক নিয়ে নদীতে নেমে পড়ছে, শীত পড়লে স্কি করতে চলল, গরম পড়লে সাঁতার কাটতে নামল... অনেকটা বাঙালির চৈত্র সেলে গিয়ে বইপত্র জামা জুতো কেনার মতোই ব্যাপার। হাইকিং তো বারোমাসই চলছে, আর হাইকিং ট্রেলও বানিয়েছে বটে! গোটা ইউরোপ জুড়ে হাঁটতে থাকো সারাজীবন, শেষ হবে না। যাই হোক, এই যাত্রায় বেশ কয়েকজন চমৎকার বন্ধু হল। ফিনল্যান্ডের এক ছেলে এসেছে, সে পাখিপাগল, টিটি পাখির ডাক শুনে পাখির বাপ ঠাকুরদার নামও বলে দিতে পারে। আর একটা ছেলে অ্যালেক্স, তাকে দেখতে গ্যারি ওল্ডম্যানের মতো, সে স্কেটিং আর সাইকেল নিয়ে পড়ে থাকে। ইউনিভার্সিটি থেকেও একটা দল এসে যোগ দিয়েছে, অঙ্কুশ বলে একটা ঢাকার ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল, টেলিকম নিয়ে পড়ছে, চরকির সিনেমার কথা বলতে বলল সিনেমা নিয়ে ইন্টারেস্ট নেই, বই পড়ে মাঝেমাঝে। আমি ফুলে ফুচকা হয়ে জিগোলাম কী পড়েছে শেষ? তাতে সে বলল মানিক বন্দোপাধ্যায় আর হুমায়ুন আহমেদ, নতুনদের লেখা বিশেষ পোষায় না! হুমম!

মরিয়ম বলে একটা আরবের মেয়েও চলেছে, তাকে দুজন মিলে ক্রমাগত হাবিবি হাবিবি করে ভেঙাচ্ছে, মেয়েটাও ব্যাপারটা বেশ এনজয় করছে মনে হল। আরেক ভারতীয় ছেলে ছিল, নাম নরেশ, থাকে কোপেনহেগেনে। প্রায় কুড়ি পঁচিশজন ছেলেমেয়ে, সবাইকে একাট্টা করে নিয়ে চলেছে আমাদের লিডার মার্টিন, সে ব্যাটা ভিয়েনার সিএস অ্যাম্বাসাডর, প্রতি সপ্তাহে লুক চেঞ্জ করে ফেলে। এই সপ্তাহে একটা গাব্দা গোঁফ রেখেছে।

তবে সবচেয়ে ভালো লাগল, এই হাইকে একটা অন্ধ ছেলেও ছিল, মূলত পলিশ, চড়াই-উতরাই গোটা রাস্তাটাই অ্যালেক্সের হাত ধরে চলল সে, বাড়তি কোনও সাহায্য চাইল না, কেউ আগ বাড়িয়ে বাড়তি সাহায্য করার কথা ভাবলও না। ছেলেটা একবারে লেভেলের ইন্টেলিজেন্ট, কথাবার্তা শুনে যা বুঝলাম, তাতে মনে হল ভাষাবিজ্ঞান থেকে টেকনলজি, সব কিছুতেই সে বাকিদের টেক্কা দিতে পারে। বাদাম চিবুতে চিবুতে মনে হল, ছুটির দিনগুলো এইভাবে হাইল করলে মন্দ হত না! ব্যাঙ্গালোরে থাকতে যত ফালতু লেখালিখি করে সময় নষ্ট করেছি, ওসব মিডিওকার লেখা লেখার চেয়ে শনিবার রবিবার ট্রেক করলে হত! অবশ্য ট্রাফিকের জ্বালায় বাইরে বেরোতে ভয় হত, সে কথাও সত্যি।

ঝকঝকে রোদ উঠেছিল, চমৎকার আবহাওয়া, চার পাঁচ ঘণ্টা গল্পগুজব করে হাঁটতে হাঁটতেই কেটে গেল, মাঝে একটা খোলা মাঠে ঘাসের ওপর বসে খাবার ভাগাভাগি করে খাওয়া হল। ছ'টা নাগাদ ফিরে দেখি, গা অব্দি ঘামেনি। নববর্ষ উৎসব হোক না হোক, অন্যান্য উৎসব চলতেই থাকে এ শহরে। ফ্লি মার্কেট, আর্ট এক্সিবিশন, সিনেমা... ফেরার সময়ে দেখি বালকান ফুড ফেস্টিভ্যাল চলছে। হুড়ুমদুড়ুম গান, বিয়ারের ফোয়ারা, মাংস গ্রিল হওয়ার গন্ধে মাথা গরম হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়! এসব জায়গায় গিয়ে আমি পিপল ওয়াচিং করি! জনজোয়ার, ঠিক হুজুগে বাঙালির মতোই মেলাত গিয়ে বেশি দাম দিয়ে রোল চাউমিন খাওয়ার লোক, এখানে দুরুম পরোটা আলুভাজা খায় আর কি! আর আইসক্রিম। আইসক্রিম না খেলে বলে বসন্ত পালন হয় না, এমন পাপ করলে ঠাকুর গোঁসা হয়। আমি এদিকে ঘাসের জাজিমে বসে বসে লোকজনকে দেখে যাই। কোন ছোঁড়া দুষ্টুমি করছে, কোন জুটি নতুন প্রেমে পড়েছে, কোন ছেলে একমনে আলুভাজা খাচ্ছে বা সাইকেল চালাচ্ছে, মাঝেমধ্যে ব্র্যাড পিট বা জেনিফার কনেলিরও দেখা পাওয়া যায়। একা বসে আছে। তখন মনে হয়, ধুস, বছর পনেরো আগে হলে আমি নিজেই একটা বিফোর দ্য সানরাইজ বানিয়ে ফেলতে পারতাম।

রবিবার আমাদের বাঁধা প্রোগ্রাম। গুরুদ্বারা গিয়ে ভুরিভোজ। সেখানেও অবশ্যি পিপল ওয়াচিং কম হয় না। তবে মাঝেমধ্যে খানিক ডিটোর নিয়ে টুলিপ গার্ডেন বা বার্ড পার্কে ঢুকে পড়ি। গত সপ্তাহে একটা প্রকাণ্ড গ্লাসহাউজে ঢুকে পড়েছিলাম না জেনেই। গিয়ে দেখি, কৃত্তিমভাবে ট্রপিকাল ক্লাইমেট তৈরি করে রেখেছে। ৩৫ ডিগ্রি গরম, ক্রান্তীয় এলাকার গাছপালা, ফুল, নানারকম পাখি, গিরগিটি, ফড়িং নাচানাচি করছে। এত পাখি দেখে এমন লাফালাফি করলাম, ভুলেই গেছি যে অন্য বাচ্চারাও সেখানে ঘুরতে এসেছে। তাদের অনেকেই আমাদের দেখে ভুরু কুঁচকে ভাবছে, আদেখলাপনা দেখো! শালোরা আগে কোনোদিন পাখি দেখেনি! কে বোঝাবে, সত্ত্যিই তো দেখিনি! দেখি না! কোথায় পাখি? কাক চড়ুই পায়রা বাদে বিশেষ কিছু চোখে পড়ত না দেশে থাকতে, কেরলে প্রথম লেজ ঝোলা পাখি দেখতে গিয়ে আমি প্রায় খাদে পড়ে যাচ্ছিলাম। এই সব করে দিন কাটাতে কাটাতে মনে হয়, মন্দ কি! নতুন বছর ভালোই তো কাটল! তারপর এ-ও মনে হল, শুভনন্দন কথাটা তো শুনতে ভালোই!

April 1, 2024

দিনযাপন (বসন্ত ২০২৪)- ২

#দিনযাপন

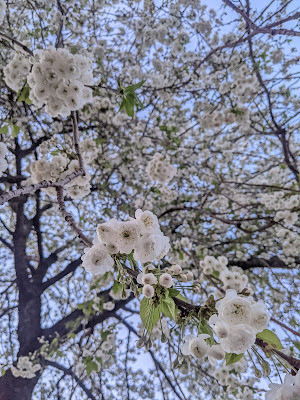

প্রতিবছর এপ্রিল এলেই আমার মনে রাজ্যের ভুলভাল কথা এসে ভিড় করে। বসন্তের রংমিলান্তি সোনারোদ আর ঝকঝকে নীল আকাশ, এরই মাঝে হুট করে এক একদিন মনখারাপের মেঘ উড়ে এসে জুড়ে বসে। বিকেলে হাঁটতে গিয়ে পুষ্পবিলাসী বাতাস গায়ে লাগে, পশমিনা ঘাসের গালচেতে পিকনিক করতে করতে বল খেলে অল্পবয়সীরা, ভ্যানিলা-চকোলেট স্কুপ হাতে এশিয়ান তরুণীরা হেঁটে যায়, তখন সেদিকে চেয়ে শুধু মনে হয়, জাপানে এখন চেরি ব্লসমের মরসুম৷ সাকুরা স্প্রিংগস। আরো একটা বছর কেটে গেল, জাপান যাওয়া হল না। কেন জানি বারবার 'ইন দ্য মুড ফর লাভ'-এর আবহসঙ্গীতটা কানে বেজে যায়।

ভিয়েনায়, এপ্রিলের সময় কেউ মুখভার করে থাকে না। অস্ট্রিয়া কস্মিনকালেও জার্মানি নয়, এখানে শীতকালেও ফুটফুটে রোদ্দুর ওঠে। একের পর এক পাবলিক ইভেন্ট, মেলা, অনুষ্ঠান চলতেই থাকে। কথায় আছে, ইন ইউরোপ, হ্যাপিনেস স্টপস অ্যাট ভিয়েনা। তবুও, প্রতিটা সুখের সঙ্গে আইসিং সুগারে মতো কিছুটা বিষাদ লেগে থাকে ঠিকই।

In her eyes, the sadness sings—of one who was destined, for better things.

হাঁটা ছাড়া আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই বাইরে এলে। তাই হাঁটতে থাকি। দশ মিনিট হোক বা দু ঘন্টা, ওইটুকু সময়ের মধ্যেই চোখ আর মনের কসরত হয়। এক একটা চেরি গাছ (ফুলে বোঝাই হলে কি ভরন্ত গাছ বলা যায়?) সেদিকে তাকালে আর সত্যি সত্যিই চোখ ফেরানো যায় না, বোকার মতো গোলাপি ফুল দেখে যাই... বা বীথি চট্টোপাধ্যায়ের মতো করে বলা যায়...

'গোলাপি ফুল, সবুজ পাতা, সদ্যোজাত কমলা জবা, ম্যাগনেলিয়ায়

অল্প আলো চুঁইয়ে পড়ছে, একটু ঠান্ডা হাওয়া

পাঁচিলের ওপর মাধবীলতা, চোখ বুজে যায়'...

কিন্তু এরই মধ্যে মনে পড়ে যায়, কিছু পাওয়া হয়নি, সঙ্গে কিছু হারিয়েও এসেছি। যে এপ্রিলগুলো ফেলে এসেছি, সে আর ফিরে আসবে না। শুধু আমার জন্য নয়, কারো জন্যই সেই সময়টা আর বসে নেই।

ছোটবেলায় আমার এপ্রিল মাসটা ছিল ছুটির প্রথম মাস। জীবনের অনেক কিছু আমি এপ্রিল মাসের ছুটিতেই আবিষ্কার করেছি। সন্তু কাকাবাবু থেকে হ্যারি পটার, ক্রিকেট ফিল্ড থেকে সাঁতার, নতুন অভিজ্ঞতার জন্য স্কুল ছুটির পর এই মাসটাই উইশিলিস্ট করা হিসেবের খাতায় ধরা থাকত। রোদের তাপ সে সময় এপ্রিল মাসে এত চড়া হত না, দশ বা পনেরো এপ্রিল অব্দি ছাদে গিয়ে দিন কাটানো আমাদের দিনলিপির মধ্যেই পড়ত।

সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়তে আবিষ্কার করলাম, বা উপলব্ধি হল বলা যায় যে, বেনারসে থাকাকালীন আমার জীবনের এক তৃতীয়াংশ সময় মনে হয় ছাদেই কেটেছে। ছাদ নিয়ে এত অভিজ্ঞতা জমে আছে যে 'আমার ছাদ জীবন' বলে একটা পাণ্ডুলিপি হয়ে যায়। শুধু আমিই কেন, নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত বা তারপরও অনেকের কাছে সোশালাইজিং এর প্রধান জায়গাই ছিল ছাদ, এখন এই প্র্যাক্টিস আগের চেয়ে অনেক কমে এলেও লুপ্ত হয়ে যায়নি।

সরু গলির মধ্যে বাড়ি, উঠোন ফুঠোন বা লাগোয়া রকের বালাই নেই, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা আমরা ছাদেই কাটিয়ে দিতাম। গরম পড়লে তো রাতেও ছাদেই শোয়া হত, কারণ লোডশেডিং হওয়া ছিল অবধারিত। মাদুর কাঁথা চাদর নিয়ে সন্ধ্যার পরেই সবাই ছাদে চলে যেত, তার আগে বালতি বালতি জল ফেলে ঠান্ডা করা হত ছাদটা। রাতে শুয়ে শুয়ে চশমাবিহীন চোখে তারাদের দিকে তাকিয়ে থাকা আর মাঝেমধ্যেই শব্দ হলে ধড়ফড় করে উঠে বসা! মুঁহনোচওয়া এল নাকি? (যাঁরা মুঁহনোচওয়ার কথা জানেন না, গুগল বাবার শরনাপন্ন হোন। এই অদ্ভুত জীব বাঁদর ভূত এলিয়েন একসময় অর্ধেক উত্তর ভারতের মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল)

মার্চ এপ্রিল অব্দি পেয়ারা লেবু মাখা নিয়ে খাওয়াদাওয়ার পর ছাদেই গুলতুনি চলত, ব্যাটবল নিয়ে মাঝেমধ্যে আমাদের ছাদ থেকেই অন্যদের ছাদেও চলে যেতাম। এপ্রিল মাসে পাড়াপড়শিদের ছেলেদেরও স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, সবাই মিলে জমে যেত ম্যাচ। তবে মুশকিল হল, বল প্রায়ই চলে যেত অন্যদের ছাদে। তখন এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে ঝুঁকি নিয়ে কার্নিশ বেয়ে যেতে হত, কাজটায় আমার প্রবল উৎসাহ ছিল সন্দেহ নেই। ছাদে বড়ি আর পাঁপর দেওয়া হয়েছে, আচার মজছে, কাপড় শোকাচ্ছে, বাঁদরের উৎপাত আছে বলে আমরা অনেকেই একটা ইয়া বড় ডান্ডা নিয়ে ঘুরতাম। (যদিও বাঁদর মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এলে সেই অস্ত্র কোনও কাজেই লাগত না)। রোদ চড়া হলে সেই ডান্ডা বা লাঠি ছাদের কোণে পাঁচিলের ওপর রেখে একটা চাদর নিয়ে ঢেকে দিব্যি একটা তাঁবু টাইপস ঘর করতাম, সেখানে মাদুর বিছিয়ে বই পড়ার মজাই ছিল আলাদা। মাঝেমধ্যে বিস্কুট গুঁড়ো করে পায়েস বানিয়ে সেখানে বসে খেয়েছি, সেই স্মৃতি এখনও আমার উবে যায়নি। বাবা জেঠু বা অন্যরা খবরের কাগজ নিয়ে বসত ছুটির দিনে, মাঝেমধ্যে দেশোদ্ধারও চলত রাজনীতিক বিশ্লেষণ সহ।

এরই মধ্যে আবিষ্কার করতাম, ছাদের ওপর লাগানো লোহার জালতির ওপারে, কোণার এক মুঠো মাটিতে গজিয়ে ওঠা নয়নতারার গাছে কুঁড়ি থেকে নতুন ফুল আসছে। বসন্ত পঞ্চমী কেটে গেছে দেড় মাস আগেই, কিন্তু বসন্ত এখনও তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদায় নেয়নি আমাদের জীবন থেকে। সেই বসন্তে কোনও চেরিফুল ছিল না, কিন্তু চড়ুইপাখি ছিল। তারা এসে ছাদে বসত, চাল আর জল খেত। বাসা করত একতলার ঘুলঘুলিতে, বারান্দার টঙে। শত গরম লাগলেও তখন বিকেলের পর পাখা চালাতাম না আমরা, ঘরে ফিরে আসার সময় যদি পাখার ধাক্কা খেয়ে মরে যায় চড়ুইগুলো? সেই বসন্তে ফড়িং ছিল, যাদের আমি ভীষণভাবে উত্যক্ত করেছি। এমনকি, প্রজাপতিও ছিল। ভাবলে অবাক হতে হয়, কিন্তু কংক্রিটের সেই ভিড়েও প্রজাপতিরা আমাদের দেখা দিতে এসেছে সেই সব বসন্তে। খুব বেশি সময় তো কাটেনি, কিন্তু সব কিছুই আমূল বদলে গেছে মনে হয়।

এখনকার ছেলেমেয়েরা কি প্রজাপতি আর ফড়িং নিয়ে ভাবে, চড়ুইপাখির বাসা নিয়ে চিন্তা করে? তারা কি জানে, বসন্ত বলে একটা ঋতু আছে? সত্যিই আছে, বইয়ের পাতার বাইরেও?

এইসব হাবিজাবি ভাবি আর হাঁটি। স্ট্রাউসের প্রতিমার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কালীঠাকুর মনে আসে, এপ্রিলের স্মৃতি হাতড়াতে গিয়ে সেপ্টেম্বরে চলে যাই। তারপর গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার পা চালাই, মনে মনে ভাবি, একদিন শালা জাপান যাবই। ফের কিছুক্ষণ পর গাছ আর ফুল দেখে আনমনা হয়ে যাওয়া... এই করেই চলে। প্রতিদিনের বেত্তান্ত। মাঝেমধ্যে ছবি তোলার চেষ্টাও হয়, কিন্তু স্মার্টফোনে কিছুই ভালো করে ধরা যায় না। তখন মনে হয়, ধুরছাই, পিংকি রঙের স্টিল ক্যামেরাটাই ভালো ছিল। কোথায় যে হারিয়েছে, সে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া গেল না।

March 31, 2024

দিনযাপন (বসন্ত ২০২৪)

#দিনযাপনদিন কাটে, যেমন আগেও কাটত। সে নিয়ে আর আলাদা করে লেখার কী মানে আছে? তবুও মাঝেমধ্যে লিখি, কারণ আদতে কোনও কিছুরই তো কোনও মানে নেই। মার্চ মাস শেষের দিকে, শীত প্রায় পায়ে জুতো গলিয়ে বসে পাইপ টানছে, কিন্তু যাব যাব করেও টিপিকাল অস্ট্রিয়ান বুড়োর মতোই রকিং চেয়ার ছেড়ে নড়ছে না। যদিও মার্চ মাস আসতে আসতে তাঁর সম্মান গেছে কমে, বসন্তের হাওয়া আর তাকে পরোয়া করছে না। জাপানে চেরি স্প্রিং বা সাকুরার মরসুম, জাপানিজ চেরি ফুলের নাকি যত্নআত্তি লাগে গেইশাদের মতোই, সময়ের আগে পরে গেলে তাদের দেখা পাওয়া ভার, কিন্তু ভিয়েনার ম্যাগনোলিয়া জার্মানদের মতোই বুক চিতিয়ে আসে, পারদ দশ ডিগ্রি নামল বা চড়ল, তাতে তাদের কিচ্ছু আসে যায় না। ফেব্রিয়ারি থেকেই শহরভর্তি গোলাপি সফেদ ফুলের মেলা, তাদের সঙ্গ দিতে ওয়াইল্ড গার্লিক আর বেগুনি ঘাসফুলও মাঠে নেমে পড়েছে। দু একদিন মেঘলা করলেও এমনিতে ঝকঝকে রোদ উঠছে আর আমি ডিক্যাথেলনের ফ্লিস আর জ্যাকেট গলিয়ে দুপুরবেলা হাঁটতে বেরিয়ে পড়ছি। মার্চ মাস এলেই আমার মাথায় মাঝেমধ্যে এমিলি ডিকিনসনের 'ডিয়ার মার্চ' কবিতাটা ঘোরে, যদিও কবিতার লাইনগুলো আমার আর ঠিক করে মনে থাকে না। গুগলই ভরসা!Dear March—Come in—How glad I am—I hoped for you before—Put down your Hat—You must have walked—How out of Breath you are—Dear March, how are you, and the Rest—Did you leave Nature well—Oh March, Come right upstairs with me—I have so much to tell—I got your Letter, and the Birds—The Maples never knew that you were coming—I declare - how Red their Faces grew—But March, forgive me—And all those Hills you left for me to Hue—There was no Purple suitable—You took it all with you—কিছুদূর এগিয়ে মেট্রো স্টেশন পেরিয়েই নিঝুম সব পাড়া, সেখানে শান্তিনিকেতনী বসন্ত উৎসব চলছে বললে বাড়াবাড়ি হবে না। সবুজ মখমলের মতো ওয়াকিং ওয়ে, ছিমছাম সব বাড়ি, টেরেস সংলগ্ন রুফ গার্ডেনে টুলিপের টব, পুষ্পলতা আড়াল করে থাকে পুরোনো গির্জা বা কোঅপারেটিং হাউসিংয়ের বাড়িগুলো, রোদ ঝলমলে প্যাটিওতে বসে থাকে আদুরে বেড়াল, কোঁচকানো চামড়ায় রোদ লাগায় সাবেকি বুড়োরা, কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চারা পার্কে ছুটোছুটি করে। আমি দেখতে দেখতে হাঁটি। শীত শীত লাগলে জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢোকাই বটে, কিন্তু ভুলেও দস্তানা পরি না এদেশিয়দের মতো। সাইকেল বা ইলেক্ট্রিক বাইক নিয়ে ছেলেমেয়েরা পাশ কাটিয়ে যায়, তারা কিন্তু অনেকেই গ্লাভস পরে থাকে। মাঝেমাঝে এক একটা গাছ একেবারে ফুলে ভর্তি, ফুলের ভারে নুয়ে পড়ে প্রায়, আর লাগোয়া কোর্টইয়ার্ডগুলোয় অনবরত শোনা যায় পাখির গান। আমি জন্মকানা, কাক ছাড়া কোনও পাখিই সাধারণত আমার চোখে ধরা দেয় না, কিন্তু সেই দুঃখ পোষাতে আমি গাছ দেখে যাই। গাছের পর গাছ, ন্যাড়া, পত্রহীন। কিন্তু এই শীতেই আমার চোখে তাদের আসল রূপ ধরা পড়ে, প্রতিটা কঙ্কালকায় বৃক্ষ ও তাদের শাখাপ্রশাখার প্রসারিত ভুতুড়ে আঙুল ও শুষ্ক রোমের আড়ালে বোঝা যায় তাদের সত্যিকারের স্বভাব, দেখা মেলে তাদের আত্মার। কখনও বা মনে হয়, হাজার হাজার গাছের মধ্যে একজনের সঙ্গেও অন্যজনের মিল নেই, আর কার সাধ্যি এই অ্যানাটমির বিশ্লেষণ করে? এই সব হাবিজাবি ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় উইম ওয়েন্ডার্স পরিচালিত 'পার্ফেক্ট ডেজ'-এর সেই দৃশ্য, যেখানে ছবির নায়ক প্রতিদিন কাজের ফাঁকে লাঞ্চ করতে গিয়ে একটা পার্কে গিয়ে বসে আর একটা গাছের ছবি তোলে। একটাই গাছ, তার ছবি সে সারাজীবন ধরে তুলছে। প্রতি সপ্তাহে তোলা ছবিগুলো প্রিন্ট করে সে বাড়ি নিয়ে আসে, ভালো ছবিগুলো রেখে দেয় বাক্সে যত্ন করে, আলোয় ঝলসে যাওয়া ছবিগুলো ছিঁড়ে ফেলে। তার একচিলতে ঘরে শয়ে শয়ে ছবি, একই গাছের। এক, কিন্তু এক নয়! আমাদের বোধবুদ্ধির আড়ালে সব কিছুই বয়ে যায়, বদলে যায়, আমাদের চোখে পড়ে না। মাঝেমধ্যে রোদ ভালো থাকলে আমি কিন্ডারগার্টেন লাগোয়া পার্কে বসে থাকি, ভাবি এইবছর কোথায় ঘুরতে যাব? গতবছর বাল্টিকস আর ইস্টার্ন ব্লকের দেশগুলো প্রায় দেখে নেওয়া হয়েছে, যুদ্ধ চলছে বলে ইউক্রেনে যাওয়া হল না! এইবছর কি বাকিগুলোয় যাওয়ার সুযোগ হবে? স্কুলের দেওয়ালে রঙিন ছবি আঁকা হয়েছে নতুন করে, সেখানে একটা মস্ত বড় জিরাফ না জেব্রা কী যেন আছে। সেই জিরাফের সামনে কচিকাঁচাদের দল হুড়োহুড়ি করে, সেদিকে চোখ চলে যায় বারবার। এরকম ভুলভাল ভাবতে ভাবতেই আবার ওঠা হয়, ফেরার সময় টম্যাটো শশা ইত্যাদি কেনার থাকে মাঝেমধ্যে। প্রায় দেড় মাস বাড়িতে থাকার সময় রান্নাবান্না করতে হয়নি, তাতে আরাম হয়েছে বটে, কিন্তু স্বস্তি মেলেনি। কামচালাউ রান্নাবান্না করার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন সুখানুভূতি আছে হয়তো, যদিও রোজ রোজ রান্না করলে সেটা বোঝা যায় না। কিনোয়া সেদ্ধ করব না রাতে আলু কপি ভেজে নেব ভাবতে ভাবতে হাঁটি, হলদে সাদা ফুল মাড়িয়ে এগোই। কুকুরকে হাঁটাতে নিয়ে বেরোনো বৃদ্ধার সঙ্গে নরম হাসি বিনিময় করে, গাছের সারি পিছনে রেখে, সবুজ বাগান ডাইনে রেখে, কানে হাওয়া লাগিয়ে, বসন্তের লাবণ্যকে বুকে রেখে হাঁটতে হাঁটতে ভাবি, ভালোই তো আছি। আনন্দেই আছি বলা যায়! বসন্তের রোদ্দুর পিঠে নিয়ে হাঁটতে পারছি, এমন অঢেল সবুজে চোখ রাখতে পারছি, চশমার পাওয়ার বাড়লেও দৃষ্টিশক্তি কমে যায়নি, মেঘেদের আঁকিবুকি দেখছি, পাখিদের ডাক কানে আসছে...দেখার বাসনাটা এখনও বজায় আছে বইকি! হোয়্যাট ইফ দিস লাইফ ফুল অফ কেয়ার, উই হ্যাভ নো টাইম টু স্ট্যান্ড অ্যান্ড স্টেয়ার! আর কীই বা চাই সুখী হতে! এরকম করে কয়েক বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই চুকে যায়! এরকম করেই কাটে! দিন চলে যায়...

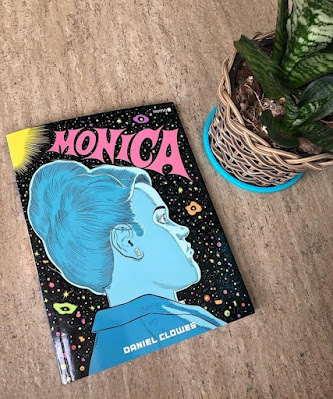

মোনিকা

ড্যানিয়েল ক্লাউস আজ থেকে গ্রাফিক নভেল করছেন না। এই দুনিয়ায় তিনি অসম্ভব জনপ্রিয় আর 'মোনিকা' ফ্যান্টাগ্রাফিকস থেকে রিলিজ হওয়ার আগেই প্রিবুকে প্রচুর কপি উঠে গিয়েছিল। এদিকে বই মার্কেটে আসার পর যা রিভিউ এল, তাতে বাচ্চা প্রকাশক হলে ঘাবড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। না, মন্দ বলেনি, কিন্তু সকলেরই মত, এই জিনিস পাঠক খাবে না। তবে গ্রাফিক নভেল হিসেবে ক্লাউস যে উচ্চতায় পৌঁছেছেন এই বইয়ে, তার জবাব নেই। কিন্তু না, বই বিক্রি কমেনি, বরং হুড়মুড়িয়ে বেড়েছে। মোনিকার গল্প একলাইনে বলা যায়। মোনিকার একটা ট্রাবাল্ড ছোটবেলা আছে, আর তার বাবার ঠিক নেই। বউ জুড়ে সে বাবাকে খুঁজছে। কিন্তু তাতে কিছুই বোঝা যাবে না। বইয়ের পাঁচটা সেকশনের মধ্যে কোনটা সত্যি ঘটছে, কোনটা মোনিকা লিখছে, কোনটা ভাবছে আর কেন ভাবছে/লিখছে... সে নিয়ে ইন্টারনেট আর পাঠকের দুনিয়ায় হাজার হাজার পাতার গবেষণা চলছে। এই প্রতিটা ভাগের আঁকার টোন আর কালার কম্বিনেশন আলাদা, যদিও যদি কেউ ক্লাউসের এইটবল সিরিজ পড়ে থাকে, তাঁরা কিছুটা সাদৃশ্য পাবেন। সভ মিলিয়ে মোনিকা পড়ে আমার আনন্দ হল না ঠিকই, কিন্তু আমি এমন একটা ঘোরের মধ্যে পড়লাম যে বার দুয়েক বইটা আমাকে আবার পড়ে দেখতে হল। গ্রাফিক নভেল নিয়ে আগ্রহ থাকলে অবশ্যই পড়ে দেখুন।