Sudeep Chatterjee's Blog, page 3

March 22, 2025

ওলাউদার আশ্চর্য জীবন

ধরুন আপনার বয়স দশ। স্কুলের ছুটি, আদর আহ্লাদে দিন কাটছে। সকালে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনে, দুপুরে মায়ের হাতে ভাত খেয়ে, এক ঘুম দিয়ে বিকেলে উঠে পাউডার মেখে চুল আঁচড়ে আপনি চার বছরের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পার্কে ক্রিকেট খেলতে গেলেন এবং দুর্বৃত্তদের হাতে কিডন্যাপ হলেন। হলেন তো হলেন, আর আপনার বাড়ি ফেরা হল না। সারাজীবনের জন্য। ছোট ভাইকেও আর কোনোদিন দেখতে পেলেন না। এইবার ইম্যাজিন করুন, আপনার জীবন কেমন হবে?

যতক্ষণ আপনি ইম্যাজিন করছেন, ততোক্ষণে আমি একটা ছোট্ট গল্প বলে নিই। এমন একজন ছেলের গল্প যাকে এই সব কল্পনা করতে হয়নি, তার জীবনে সত্যিই এমন ঘটেছিল। কিন্তু সেই জীবন এমনই ঘটনাবহুল হয়ে উঠল, যে ইতিহাসেও তার সঠিক বিবরণ মেলে না। সবটা জানা যায় না। ভাসা ভাসা তথ্যই আছে। তাই সই।

ছেলেটা আফ্রিকার যে নামহীন জায়গায় জন্মেছিল, সেটা আজকাল নাইজিরিয়ায় পড়ে। অষ্টদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, তখন আফ্রিকা সম্পর্কে সাদা চামড়ার মানুষের কী ধারণা ছিল সে সবাই জানে। সে যাই হোক, ছেলেটার নাম হল ওলাউদা। তার বাবা ছিলেন গ্রামের প্রধান, খুব একটা অভাব ছিল না। গ্রামের মানুষ একে অপরকে ভালোবাসত, সাহায্য করত, বিকেলে আগুনের চারিদিকে বসে সবাই গল্পের আসর জমাত। কমিউনিটির ব্যাপারটা খুব প্রবল ছিল। এই পরিবেশে বড় হয়ে উঠছিল ওলাউদা। বালক বয়সে সবাই যে স্বপ্ন দেখে, সেই স্বপ্ন তারও ছিল। কিন্তু এগারো বছর বয়সে তার সেই সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

বোনের সঙ্গে খেলতে গিয়েছিল ওলাউদা। এমন সময় ঘোড়সওয়াররা চড়াও হল গ্রামে। চারিদিকে হুলুস্থুলু পড়ে গেল। ওলাউদা কিছু বোঝার আগেই দুজন মানুষ তাকে আর তার বোনকে তুলে একটা অন্ধকার গাড়ির ভিতর ছুঁড়ে দিল, সেই গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে। বাইরে থেকে তখন চেঁচামেচি, আর্তনাদের শব্দ ভেসে উঠছে। ওলাউদা চোট পেয়ে বেঁহুশ হয়ে গিয়েছিল। সে জানত না বহুদিন আর সে এই অন্ধকার থেকে বেরোতে পারবে না, সূর্যের আলো দেখতে পারবে না। জীবনে আর কোনওদিন বোনের মুখও দেখা হবে না। যখন সে ঘুম ভেঙে উঠবে, তখন অলরেডি সে ক্রীতদাস হিসেবে একজনের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে।

এখান থেকে ওলাউদার জীবন এমন একটা রোলার কোস্টার হয়ে উঠল যে সে বুঝেই উঠতে পারল না কী হচ্ছে! কয়েক মাস ধরে ঘুপচি অন্ধকারে এক গাড়ি থেকে অন্য গাড়িতে ছুঁড়ে ফেলা হল তাকে, প্রায় অর্ধভুক্ত অবস্থায় সে শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে ততদিনে। বাতি জ্বালালে চোখ জ্বালা করে। এর মধ্যে কতবার তার মালিক বদল হয়েছে সে জানেও না। কিন্তু কাজ করতে হয় ঠিকই। মাঝেমধ্যেই চাবুক এসে পড়ে পিঠে, আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় গা। এই করে কতদিন কাটল, কী কাজ সে করছে, কে তার মালিক, কিছুই তার আর মনে নেই। সবসময় একটা ঘোর লেগে আছে, যেন কেউ ড্রাগ দিয়ে রেখেছে। আসলে নিকষ অন্ধকারে থেকে, ভিটামিন আর পুষ্টি কমে যাওয়ায় তার মাথা কাজ করছিল না। যখন তার বোধশক্তি ফিরল, তখন সে দেখল সে একটা ক্যারেবিয়ানগামী ক্রীতদাস জাহাজের খোলে অন্যদের সঙ্গে বন্দী।

ট্রান্সঅ্যাটলান্টিক স্লেভ ট্রেড এর কথা আমরা সকলেই জানি। জানি, কিন্তু অনুভব করার ক্ষমতা আমাদের নেই। মিডল প্যাসেজ, যেখানে আফ্রিকার ক্রীতদাসকে শুঁটকি মাছের মতো চেপেচুপে ঢুকিয়ে দেওয়া হত, সেখানকার অবস্থা কার্গোর চেয়েও বেশি খারাপ। অভুক্ত অবস্থায় লোকজন সি সিকনেসে ধুঁকছে, মলমূত্র ছড়িয়ে পড়ে আছে, লোকে রক্তবমি করছে। জল নেই, ওষুধ নেই, আলোর ব্যবস্থা নেই, নামমাত্র খাবার আর হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আছে। একের পর এক মানুষ অসুস্থ হচ্ছে, মারা যাচ্ছে। এই অবস্থায় একটা এগারো বছরের ছেলের মনে কী ধরনের ভাবনা আসে? বিশেষ করে যখন তাকে কয়েক মাস আগে বাবা মা ভাই বোনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে?

ওলাউদা যে মরল না, সেটাই আশ্চর্য। সেই অন্ধকার খোলের মধ্যেই হয়তো ছেলেটা সার্ভাইভালের শিক্ষা রপ্ত করেছিল। কেউ তাকে শেখায়নি, কেউ উৎসাহ দেয়নি, কেউ সান্ত্বনা দেয়নি, কিন্তু কোনও এক মুহুর্তে বাচ্চা ছেলেটা ঠিক করে নিয়েছিল, অত তাড়াতাড়ি সে মরবে না। কিছুতেই মরবে না।

ওলাউদা মরেনি, ক্যারেবিয়ানে এসে পৌঁছেছিল সে। ডাঙায় পা রাখা মাত্র তাকে আবার বিক্রি করে দেওয়া হয়। তার নতুন মালিক ব্রিটিশ নেভাল অফিসার মাইকেল পাস্কাল। বন্দী ক্রীতদাসদের অবস্থা তখন কহতব্য নয়, কিন্তু ওলাউদার মধ্যে একটা বেপোরোয়া ভাব জন্মেছে। সে অত পরোয়া করে না, কাজ করে মন দিয়ে। কয়েকদিনের মধ্যেই পাস্কাল খেয়াল করলেন, তার নতুন চাকরটা যেন একটু অন্যরকম। ছেলেটার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, কাজেকর্মে চটপটে, মুখে মুখে জবাব দিতেও ভয় পায় না। একে খানিকটা শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে নৌবাহিনীর জাহাজের কাজে লাগানো যায়!

পাস্কাল ওলাউদাকে পড়াশোনা শেখাতে শুরু করলেন, হাতেখড়ি দিলেন জাহাজ চালানোরও। দেখলেন, কালো ছেলেটা একেবারে যাকে বলে কুইক লার্নার, দু'বার তাকে কিছু বলতে হয় না। এদিকে ওলাউদা তখন ভেবে নিয়েছে, জীবন যুদ্ধে সে পরাজয় স্বীকার করবে না। প্রতিদিন নতুন করে শুরু করবে। নতুন জিনিস শিখবে, নতুন কথা জানার চেষ্টা করবে। পুরোনো কথা ভেবে মন খারাপ করবে না। অন্যান্য ক্রীতদাসরা পড়াশোনার সুযোগ পায় না। সে পেয়েছে যখন, সেই সুযোগ হেলায় হারাবে না। কয়েকদিনের মধ্যেই সে ইংরেজি ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে নিল। রোজ তার শেখার উৎসাহ বাড়ছে।

বছর কয়েক পর দেখা গেল, কিশোর ছেলেটা ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির জাহাজে করে সারা দুনিয়া চক্কর দিচ্ছে। তখন সে আত্মবিশ্বাসী কন্ঠে ইংরেজি বলে, তার নেভিগেশন স্কিল রীতিমতো ভালো, ঝড়ঝঞ্ঝায় ডরায় না। কেবিন বয় থেকে ভ্যালে বা ইঞ্জিন রুমের সহকারী, রাতপাহারা থেকে লাইফ সেভিং গার্ড, সব কাজেই সে সমান করিৎকর্মা।

বছরের পর বছর ধরে ওলাউদা সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে চলল। কানাডা থেকে আফ্রিকা, প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভূমধ্যসাগর, ক্যারেবিয়ান থেকে ইউরোপ... কত জাহাজে কতরকম কাজ করল তার ঠিকঠিকানা নেই। এই গোটা সময়টা ধরে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব জরিপ করল, অবজার্ভ করল, বইপত্র পড়ে নিজের জ্ঞান বাড়াল, লোকজনের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করে কানেকশন তৈরি করল আর পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি এঁটে গেল। মাঝে বেশ কয়েকবার মালিক বদল হয়েছে, তাকে মুক্তি দেওয়ার কথাও হয়েছে৷ মালিকরা কথা দিয়েছে, কিন্তু কেউই কথা রাখেনি। একটা কালা মানুষকে দেওয়া কথার কী দাম? ওলাউদা বুঝেছিল, মুক্তি চাইলে হয় পালাতে হবে, নয় নগদ দিয়ে কিনে নিতে হবে? আর মুক্তি পেলেও সে করবে কী? দিনমজুর হবে? না, আর নয়! তাকে ব্যবসা করতে হবে, নয় অন্য কোনোও কাজ করতে হবে। কিন্তু তা সহজে হবে না। বড় জায়গায় কানেকশন দরকার। আর একজন ব্ল্যাক নেটিভের জন্য সেই কানেকশন তৈরি করা সহজ নয়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে সে এই কাজ করে গেছে। অবশেষে ১৭৬৬ সালে, বহু বছর ধরে দাসবৃত্তির পর সে চল্লিশ পাউন্ড দিয়ে তার স্বাধীনতা কিনতে পারল। তখন চল্লিশ পাউন্ডে একটা ঘোড়া পাওয়া যেত। এত বছরের পরিশ্রমের দাম চল্লিশ পাউন্ড। সেই টাকা দিয়ে তোমাকে নিজের মুক্তি কিনতে হবে। চমৎকার না!

তা মুক্তি পেয়ে ওলাউদা কী করল? তখনও সে যুবক, যে কোনও কাজেই সে যোগ দিতে পারত। বর্ণবৈষম্যের দুনিয়ায় সে যে বড় কিছু করতে পারবে না, সে তো জানাই কথা! কিন্তু ব্ল্যাক টাউনে একটা ছোট্ট দোকান, একটা সেলাই শপ, একটা কসাইয়ের দোকান দেওয়া হয়তো অসম্ভব ছিল না। এতদিন পর কিছুটা শান্তি কে চায়?

কিন্তু, ওলাউদা অন্য ধাতুতে গড়া। সে কাউকে না জানিয়ে এতদিন ধরে নিজের জন্য নীরবে একটা অন্য জীবনের পরিকল্পনা করেছে, সেটা বাস্তবায়িত করতে সে বদ্ধপরিকর। বহু কষ্টে সে ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছাল। তারপর কাজ নিল অন্য একটা জাহাজে। সিম্যানশিপ তার রক্তে ঢুকে গেছে, ফ্রান্স, লুইসবার্গ, লাগোসের যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছে, দীর্ঘ এই অভিজ্ঞতা দিয়েই তাকে উপার্জনের পথ বের করতে হবে। সে একের পর এক জাহাজে, বিশেষ করে এক্সপিডিশন শিপে কাজ করতে লাগল। তার কাজ দেখে খুশি হয়ে ১৭৭৩ সালে ডক্টর চার্লস ইরভিং তার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন, তিনি সমুদ্রের জল পরিশোধিত করার গবেষণা করছেন, এইচএমএস রেসহর্স বলে একটা জাহাজ নর্থ পোল অভিযানে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি ওলাউদাকে নিতে চান। ওলাউদা এই অভিযানে যোগ দিল এবং ক্রমে ডক্টর ইরভিংয়ের প্রিয় বন্ধু হয়ে উঠল। নর্থ পোল থেকে ফেরার পর ইরভিং এর প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে সে সেন্ট্রাল আমেরিকার মসকিউটো কোস্টে গিয়ে আফ্রিকার ক্রীতদাসদের সুপারভাইজ করার কাজ নিল, পাশাপাশি তাদের পরিস্থিতি নিয়ে জার্নাল লেখাও শুরু করে দিল। তার জীবনে যত অ্যাডভেঞ্চার হয়েছে, না লিখলে আমরা জানতেও পারতাম না।

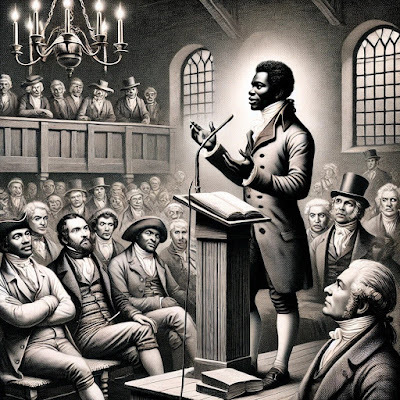

১৭৭৮ সালে লন্ডনে ফিরে গিয়ে ওলাউদা আস্তে আস্তে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করল। এতদিনে তার কিছু সঞ্চয় হয়েছে, অনেকে তাকে চেনে, এই অবস্থান থাকা সত্ত্বেও সেটাকে ব্যবহার না করা বোকামি। আজীবন সে এই কাজটাই করতে চেয়েছে। ১৭৮০ সালে সে ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করার জন্য অ্যাবোলিসানিস্ট মুভমেন্টে অংশগ্রহণ করল। কয়েক বছরের মধ্যেই সে এই আন্দোলনের মুখপাত্র আর অন্যতম নেতা হয়ে উঠল। কংগ্রেসের সঙ্গে বৈঠক করা, আইনি আর্জি দেওয়া, প্রস্তাবিত বিল নিয়ে আলোচনা করা, বিরোধ মিছিল গোটা ইংল্যান্ডে স্লেভ অ্যাট্রসিটি সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়া শুধু নয়, আসলে ওলাউদা গ্রাসরুট লেভেল গিয়ে এই আন্দোলনের জমি তৈরি করেছে। দাসপ্রথা উন্মূলনের জন্য সে কী কী করেছে, সেটা নিয়ে বিস্তারে বলতে গেলে একটা বইই হয়ে যাবে।

১৭৮৮ সালে ওলাউদার আত্মজীবনী প্রকাশিত হল, নাম 'The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano'. এর আগে ব্রিটেনের মানুষ কোনও কালো মানুষের জবানবন্দিতে ক্রীতদাস জীবনের কথা শোনেনি। ওলাউদার বইটা বাজারে ঝড় তুলে ফেলল। তার জীবনকালেই আট দশটা ভাষায় অনুবাদ হল, জার্মানি, নেদারল্যান্ডস থেকে লম্বা লম্বা চিঠি আসতে লাগল। সবাই তার জীবনের কথা পড়ে শকড। ক্রীতদাসদের জীবন ঠিক কীরকম হতে পারে সে নিয়ে সাধারণ মানুষের কোনও ধারণা ছিল না। এই বইয়ের পর ইউরোপে জোর আলোচনা শুরু হল, দাসপ্রথা তুলে দেওয়ার জন্য চাপ পড়তে লাগল। ওলাউদা তখন আয়ারল্যান্ডে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। পরবর্তীতে আমেরিকান রেভোলিউশনারি ওয়ারের সময়ও গরিব আফ্রিকান আমেরিকানদের পক্ষ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, ঘুরে ঘুরে দুঃস্থ মানুষের সাহায্য করেছেন, রেডিকাল মুভমেন্টের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলে অপবাদ কুড়িয়েছেন, কিন্তু কাজ থামাননি। শেষ দিন অব্দি ক্রীতদাসদের মঙ্গলের জন্য লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন।

মাত্র বাহান্ন বছর বেঁচেছিলেন ওলাউদা ইকুয়ানো৷ এগারো বছর বয়সে তার বাড়িঘর পরিবার পরিচিত জীবন ছেড়ে এমন এক অনিশ্চিত জীবনে ঢুকে পড়তে হয়েছিল, যা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না বাচ্চা ছেলেটার। অতীতের সমস্ত কথা, এমনকি নিজের আসল নামটাও বার বার ভুলে থাকার জন্য তাকে জোর দেওয়া হয়েছে। সেই ছেলেই যে একদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করবে, তাদের প্রণেতা হয়ে উঠবে।

জীবনে সব কিছুই সম্ভব।

March 18, 2025

চড়ুইচরিত আর কিছু অবান্তর কথা

আগামী কুড়ি মার্চ ওয়ার্ল্ড স্প্যারো ডে। যে হারে মানুষ প্রাণীজগতের জন্য এই ডে সেই ডে বানিয়েছে, তার সিকিভাগ এফর্ট দিলে জীবজগতের উপকার হত। আমি আজকাল সচেতন ভাবে চড়ুই পাখি খোঁজার চেষ্টা করি, চোখে পড়ে না বললেই হয়। ছোটবেলায় দেখেছি, প্রায় প্রতি বাড়িতেই চড়ুই পাখির বাসা থাকত। কুলুঙ্গিতে, দেওয়ালের ফাটলে, এমনকি পাখার ওপরেও। গ্রীষ্মকালে যদি দেখা যেত পাখার ব্লেডের ওপর বাসা আছে, অনেকে পাখা না চালিয়ে হাতপাখা ব্যবহার করত। মাঝেমধ্যে খোলা জানলা থেকে চড়ুই পাখি এসে ঘরে ঢুকে পড়ত, পাখার চলন্ত ব্লেডে ধাক্কা খেয়ে মারাও পড়ত। তখন আমাদের মুখ এইটুকু হয়ে যেত, গলার কাছে কান্না এসে আটকে থাকত। আহত চড়ুই পাখিদের অনেকেই দেখেছি শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তুলতেন। শুধু চড়ুই পাখি কেন, যে কোনও পাখি বা প্রাণীর জন্যই কথাটা বলা চলে। এখন কেউ করে কি করে না সেটা কথা নয়, আসল কথা হল পরিবেশ জিনিসটা চুলোয় গেছে। ক্লাইমেট চেঞ্জ আর ইকোলজিকাল ডেস্ট্রাকশন যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে, সেখান থেকে আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। প্রতিদিনই চোখে পড়ে নতুন নতুন কাণ্ড ঘটছে। মাইগ্রেশন সাইকেল বদলে গেছে, সমুদ্রের জলের তাপ আর ঢেউয়ের গতি বদলে গেছে। ডিপ সি মাইনিং এর খাঁড়া মাথার ওপর ঝুলছে। এরই মধ্যে শুনলাম হাজার হাজার ফিট নিচে বসবাসকারী সামুদ্রিক প্রাণীরা অক্সিজেনের জন্য ওপরে চলে আসছে আর অন্যান্য প্রাণীদের খাদ্যে পরিণত হচ্ছে। কোরাল রিফগুলো কঙ্কালে পরিণত হচ্ছে, গলে যাচ্ছে একের পর এক গ্লেশিয়ার। গরীব আর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে নদীগুলোর অবস্থা শোচনীয়! পাহাড় জঙ্গলে দাবানলের ঘটনা বাড়ছে, প্রাণীরা লুপ্ত হচ্ছে দ্রুত। দূষণের কথা আর তুললাম না। এর মধ্যে চড়ুই পাখি নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কার আছে?

তবু কয়েকজন মানুষ থাকেন, তাদের দেখে আশা জাগে। মনে হয়, এরা আছে বলেই দেশটা চলছে, দুনিয়াটা এখনও বাসযোগ্য আছে হয়তো! হয়তো! তারা কেউ সেলেব নয়, টিভি আর ইন্টারনেটে মুখ দেখানো ইনফ্লুয়েন্সার নন, সাধারণ মানুষ। আপনার আমার মতোই।

আমাদের দেশে আজও এমন প্রচুর মানুষ আছেন, যাঁরা পাখি বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। শৌনক সেনের পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'অল দ্যাট ব্রিথস' দেখে এখন অনেকেই মোহাম্মদ সাউদ আর নাদিম শাহজাদের কথা জানতে পেরেছেন, এরা বহুদিন ধরে দিল্লিতে আহত চিলদের চিকিৎসা করছেন, তাদের সারিয়ে তুলছেন। প্রায় কপর্দকহীন অবস্থা থেকে এই কাজ শুরু করেছিলেন, হাজার বাধা আর ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলেও কাজ থামাননি। কিন্তু চড়াই নিয়েই কথা শুরু হয়েছিল যখন, আগে চড়াই ম্যানের কথাই বলা যাক।

রাকেশ খত্রীর গল্প শুনলে রূপকথা মনে হয়। পুরোনো দিল্লির এই বাসিন্দাকে আজ পরিবেশবিজ্ঞানীরা চেনেন এনভায়রনমেন্টিস্ট বা গ্রিন অ্যাক্টিভিস্ট হিসেবে, কিন্তু পঁচিশ বছর আগে যখন রাকেশ পুরোদমে চড়াই পাখিদের নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, তাঁর মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ছিল, ছোটবেলায় শোনা সেই চড়াইয়ের কলকাকলি এমন করে হারিয়ে যাচ্ছে কেন? এর কারণ অবশ্য সহজ। আগের মতো বাড়ির গঠন আর নেই, খোলামেলা বাড়িগুলো কঙ্ক্রীটের জঙ্গলে বদলে যাচ্ছে, সপাট দেওয়ালে একটা কুটোটি রাখার জো নেই। গাছপালা তো নেইই। চড়াই পাখিরা বাসা বানাবে কী করে? রাকেশ বুঝেছিলেন, এই সমস্যার সমাধান নেই। নগরায়নকে আটকানো যায় না, একটা বিকল্প ব্যবস্থা ভাবতে হবে। সেখান থেকেই তিনি ভেবে সিদ্ধান্ত নেন, চড়াই পাখিদের জন্য কৃত্তিম বাসা তৈরি করবেন। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। ঘাস পাতা কাঠ কুটো নিয়ে লেগে পড়লেন তিনি। বাসাও তৈরি হল শ দুয়েক। নানান জায়গায় লাগিয়ে দিলেন বাসাগুলোকে। কিন্তু সেই বাসায় পাখি আসে না। রাকেশ বুঝলেন, অত সহজ নয়। পাখিদের বাসা মানে কতগুলো ঘাসপাতা এক করে গর্ত বানানো নয়, তার একটা প্রাকৃতিক নিয়ম আছে। একটা বিজ্ঞান আছে, একটা নান্দনিকতা আছে। পাখিদের ইঞ্জিনিয়ারিংকে হেয় করলে চলবে না, সেটা বুঝতে হবে। সময় দিয়ে, দরদ নিয়ে। এরপর থেকে রাকেশ বিভিন্ন প্রজাতির পাখিদের নিয়ে স্টাডি শুরু করলেন। তারা কীভাবে বাসা তৈরি করে, কখন করে, কোত্থেকে তৃণখণ্ড জোগাড় করে আনে, তাদের বাসার ভিতর তাপমাত্রা বা আর্দ্রতা কেমন করে নির্দিষ্ট করা হয়! চল্লিশটা প্রজাতির ছোট পাখি নিয়ে তিনি গবেষণা করে চললেন। এক একটা করে বাসা বানান, বোঝার চেষ্টা করেন কী করে আরো নিঁখুত পাখির বাসা বানানো সম্ভ হবে! কোনও সরকারি বেসরকারি সাহায্য ছিল না, লোকে ভাবত পাগল, কিন্তু রাকেশ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এই কাজ করে গিয়েছেন। অবশেষে একদিন এল, দেখা গেল কৃত্তিম ভাবে তৈরি তাঁর বাসায় পাখিরা আসতে শুরু করেছে। উৎসাহ পেয়ে রাকেশ আরো জোর দিয়ে লাগলেন। আজ আড়াই দশক পরে রাকেশ চড়ুই পাখিদের জন্য প্রায় তিনলক্ষ বাসা বানিয়েছেন, সেখানে ঘর বেঁধেছে অসংখ্য পাখি। শুধু তাই নয়, তিনি এই মশালটা ধরিয়ে দিয়েছেন অল্পবয়সীদের হাতে৷ দেশ জুড়ে কয়েক হাজার ওয়ার্কশপ করেছেন, বড়দের পাশাপাশি ছোটদের উদ্বুদ্ধ করেছেন চড়াই পাখিদের রক্ষা করার জন্য। ২০১২ সালে গড়ে তুলেছেন ইকো রুটস ফাউন্ডেশন। কৃত্তিম ভাবে পাখিদের বাসা বানানোর পাশাপাশি তারা ই-ওয়েস্ট আর গ্রিন ডেভেলপমেন্ট নিয়েও কাজ করছেন। যে সব বাচ্চারা প্রথম হাতেখড়ি নিয়েছিল রাকেশের কাছে, আজ তাঁর সহযোদ্ধা। তারা সবাই মিলে পরম নিষ্ঠায় আমাদের চেনা চড়াইপাখিদের ঘরবাড়ি তৈরি করছেন, তাদের আগলে রাখছেন। রাকেশকে নাম দেওয়া হয়েছে নেস্ট ম্যান অফ ইন্ডিয়া।

রাকেশ একা নন। পরিচিতি হোক না হোক, ভারতে এবং অন্যান্য দেশে পাখিপ্রেমীদের অভাব নেই। আজও এমন মানুষ আছেন, যারা নিঃস্বার্থ ভাবে পশুপাখিদের ভালোবাসে, তাদের জন্য ভাবে৷

ডক্টর পূর্ণিমা দেবী বর্মনের নাম আমজনতা কতটা জানে জানি না, কিন্তু এই ওয়াইল্ড লাইফ বায়োলজিস্টকে ২০২৪ সালে টাইম পত্রিকায় জায়গা দেওয়া হয়েছে, সম্মানিত করা হয়েছে গত বছরের হুইটলি গোল্ড অ্যাওয়ার্ড বা গ্রিন অস্কার প্রাইজ দিয়ে। আসামে পূর্ণিমা দেবী প্রায় ২০০০০ মহিলাদের সঙ্গে করে এমন একটা পিপল কমিউনিটি মুভমেন্ট গড়ে তুলেছেন, যার কোনও তুলনা নেই। গ্রেটার অ্যাডজুটেন্ট স্টার্ক বা হাড়গিলেদের রক্ষার জন্য নিবেদিত এই হাড়গিলে আর্মি তৈরি করা অবশ্য সহজ ছিল না। নর্থ ইস্টে হাড়গিলেদের নিয়ে কুসংস্কার কম নেই, তাদের দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলা হত। একসময় অকারণে এত হাড়গিলে মারা হয়েছিল যে এই প্রজাতি প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। পূর্ণিমা আইইউসিএনের স্টার্ক, আইবিস আর স্পুনবিল স্পেশালিস্ট গ্রুপের সদস্য। ২০০৭ সালে তিনি যখন সারস, বিশেষ করে হাড়গিলা আর বোর্টুকুর্লা নিয়ে থিসিস লিখছেন, পূর্ণিমা জানতে পারেন হাড়গিলেদের বসবাসের গাছ, যা কোডোম গোস বা লিচহার্ট পাইন বলে প্রচলিত, সেগুলো কেটে ফেলা হচ্ছে। সারসের বিভিন্ন প্রজাতি আর তাদের ছানারা মারা পড়ছে। এরকম একটা ঘটনার কথা জানতে পেরে তিনি ছুটে যান, তখন তিনি সদ্য জমজ সন্তান প্রসব করেছেন। সেই দুর্বল শরীর নিয়েও পূর্ণিমা হাড়গিলেদের জখম ছানাপোনাদের হাতে করে নিয়ে গুয়াহাটি চলে আসেন, তাদের সারিয়ে তোলেন। কিন্তু দু চারটে ছানা বাঁচিয়ে কী হবে? পাখিই যদি মারা পড়ে তাহলে থিসিস লিখেই বা কী লাভ? এককালে যে পাখিগুলো জলাভূমি আর ঘাসবনে দেখতে পাওয়া যেত, সেসব শেষ হয়ে যেতে সেই পাখি আজকাল ময়লার ডিপো আর ভাগাড়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, সেই সঙ্খ্যাও প্রায় নিশ্চিহ্ন। পূর্ণিমা ঠিক করেন, এদের বাঁচাতেই হবে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তিনি মানুষজনকে সচেতন করতে শুরু করেন। রাকেশের মতো তাঁকেও সবাই পাগল ঠাউরেছিল, গান গেয়ে খিল্লি করেছে দিনের পর দিন, কিন্তু তিনি হাল ছাড়েননি। গ্রামের মেয়েদের বউদের নিয়ে আস্তে আস্তে একটা রক্ষাবাহিনী গড়ে তুলেছেন। ভজন আর পিঠে রান্নার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে, আন্তরিক আলাপচারিতা আর সহজবোধ্য ভাষায় গাঁয়ের লোককে বুঝিয়েছেন হাড়গিলেদের উপকারিতার কথা। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই এই পাখিদের সঙ্খ্যা একটু একটু করে বাড়ছে।

চেন্নাইয়ের সুদর্শন শাহ আর তাঁর স্ত্রী বিদ্যার কথাই ধরুন। ২০০৪ সালের সুনামির পর যখন উপকূল অঞ্চলে খাদ্য পানীয়ের আকাল চলছে, সুদর্শন সকালে উঠে দেখেন তাঁদের বাড়ির ছাদে চারটে টিয়া এসে বসেছে। নিতান্তই করুণার বশে তাদের আগের দিনের রাখা ভাত বের করে খাওয়ান তিনি। পরদিন দেখেন চারটের জায়গায় ছ'টা টিয়াপাখি। তাদেরও খাওয়াতে কসুর করেন না। এর পরদিন দেখা যায় টিয়াপাখিগুলো তাদের বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসেছে, দশ বারোটা পাখি তাঁদের ছাদে বসে আছে। তারপর দিন আসে কুড়িটা, তারপর পঞ্চাশটা, একশোটা, পাঁচশোটা। সুদর্শন ভাবেন, এ ঈশ্বরের ইচ্ছে, এই অবলা প্রাণীগুলোকে খাওয়ানোই হয়তো তাঁর কাজ। সেই শুরু। ভাবতে অবাক লাগে, বহু বছর ধরে প্রায় ছয় হাজার টিয়াপাখিকে ভাত সেদ্ধ আর বাদাম খাওয়ান এই স্বামী স্ত্রী। তাদের ছাদটা আসলে টিয়াপাখিদের স্যাংচুয়ারি হয়ে গেছে। রোজ হাজার হাজার পাখিকে খাবার খাওয়ানো মুখের কথা নয়! প্রতিদিন প্রায় ষাট কিলো চাল লাগে। সেগুলো সেদ্ধ করতে হয়, তারপর ছাদে এসে কাঠের তক্তির ওপর সাজাতে হয়। পুরো খরচটাই হয় নিজেদের পকেট থেকে, পরিশ্রমও তাঁদের। কিন্তু একদিনের জন্যও বিরক্ত হননি সুদর্শন বা বিদ্যা। বরং হাসিমুখে এই কাজ করে চলেছেন। তাঁদের কথা মানতে হলে পাখিদের খাওয়ানো শুরু করার পর তাদের শরীর মন ভালো আছে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে খাওয়াপরার অভাব অন্তত নেই। বিলাসিতার উপায় নেই, কিন্তু এতগুলো পাখির কাছে তারা অবলম্বন হয়ে উঠেছেন, এর চেয়ে বড় সুখ আর কী হবে?

স্বামী গণপতি সচ্চিদানন্দের কাহিনি আরো অদ্ভুত। ২০১১ সালে স্বামীজি ভেনেজুয়েলায় গিয়েছিলেন। অ্যাঞ্জেল ফলস দেখতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনার ফলে তিনি প্রায় একশো ফুট নিচে পড়ে যান। এরকম হলে বাঁচার সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না বলা চলে, কিন্তু সচ্চিদানন্দ বেঁচে যান। জ্ঞান ফিরলে তিনি দেখেন, তাঁকে ঘিরে রেখেছে অসংখ্য পাখি। সেখানে আমাজনের ম্যাকাও পাখি থেকে শুরু করে কতরকম রঙবেরঙের পাখি আছে, তার হিসেব নেই। স্বামীজি সেই মুহুর্তে অনুভব করেন, এই পাখিদের জন্যই তাঁর প্রাণ বেঁচে গেছে। বাকি জীবনটা তিনি পাখিদের জীবন বাঁচাবেন৷ অসুস্থ, আহত, কুড়িয়ে পাওয়া পাখিদের নিয়ে এসে আশ্রয় দেবেন, যত্ন করবেন। ভারতে ফিরে এসে ম্যায়সোরের কাছে আস্তে আস্তে সুখবন গড়ে তোলেন তিনি। দেশ বিদেশের ৪৬৮ প্রজাতির পাখি আছে এই পাখিরালয়ে। সম্প্রতি তাঁর নাম ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে উঠেছে। এক্সোটিক কালেকটার বা পাখি সংগ্রাহক নয়, স্রেফ একজন সাধারণ মানুষ হয়েও এত রকম পাখি যে কারো বাড়িতে থাকতে পারে, প্রথমে কেউ বিশ্বাস করেনি। অথচ, স্বামী সচ্চিদানন্দ পাখি কেনেন না, তিনি পাখিদের নতুন জীবন দেন। এই পক্ষীশালা আসলে একটা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার মাত্র। তাঁর কাছে সব পাখিই সমান। চড়াই, ময়না থেকে শুরু করে কাকাতুয়া, কিছুরই অভাব নেই।

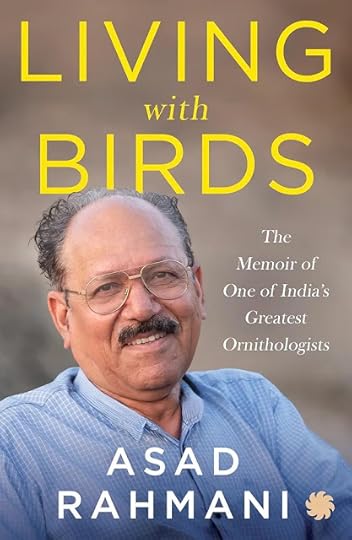

এরা একা নন। ভারতেই শত শত মানুষ পাখিদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়াই চালাচ্ছেন। সুবাইয়া ভারতীদশন আর প্রেমসাগর মিস্ত্রীর মতো অনেক লুপ্তপ্রায় শকুনদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য লড়ে যাচ্ছেন। দিল্লির অমিত আর অভিষেক জ্যায়েন আহত পশুপাখিদের বাঁচানোর জন্য মোটরসাইকেল অ্যামবুলেন্স চালু করেছেন, প্রায় ৫০০০০ পাখিদের প্রাণ রক্ষা করেছে এই উদ্যোগ। মোহাম্মদ দিলাওয়ার নেস্ট বক্স মুভমেন্ট শুরু করে ঘরোয়া চড়ুইপাখিদের খাওয়া আর বাসস্থান ফিরিয়ে দিচ্ছেন। পক্ষীবিদ অসদ রেহমানি হিউমান ডোমিনেটেড অঞ্চলে থাকা পাখিদের রক্ষা করার জন্য বহু বছর ধরে কাজ করছেন। এই লিস্ট শেষ হওয়ার নয়।

আমরা একটা অদ্ভুত সময়ে বাস করছি। কুড়ি পঁচিশ বছর আগেও যা স্বাভাবিক ছিল, এখন সে সব হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু কারোরই কোনও হেলদোল নেই। সরকারের তো হবেই না, আমাদের অনেকের জন্যও পশুপাখি বনজঙ্গল লুপ্ত হয়ে যাওয়াটা নর্মালাইজ হয়ে গেছে। জেনারেশনাল অ্যামনেশিয়া বলে একটা কথা আছে। যদি পরের প্রজন্ম না জানে যে সাধারণ বাড়িতে চল্লিশ পঞ্চাশটা চড়ুই পাখি বাসা বাঁধত, শালিক ময়না নীলকন্ঠ বুলবুল আকছার দেখা যেত, শয়ে শয়ে শকুন আর হাড়গিলে আর টিয়াপাখি দেখা এমন কোনও ব্যাপার ছিল না, তাহলে তারা জানতেও পারবে না, বুঝতেও পারবে না। দুটো চড়ুই বা একটা শকুন দেখেই তারা রোমাঞ্চিত হবে। এমন হলে আর কোনও আশা নেই। পাখি যে কমে গেছে, সেই নিয়ে কথা হোক। ছোটদের জানানো হোক, তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রকৃতিতে যাওয়া হোক বেশি বেশি। আজকাল চড়াই বা অন্য পাখিদের খাওয়ার জন্য ফিডিং বক্স পাওয়া যায়, খুদ বা চাল দিয়ে জল সহ বালকনিতে লাগিয়ে দিলেই হয়। যাদের সেই সুযোগ আছে, ব্যবহার করুন। নাহলে কয়েক বছর পর চড়াইদের দিন থাকবে, চড়াই থাকবে না। সব পাখিদের নিয়ে এক একটা দিন সেলিব্রেট করা হবে, কিন্তু সে পাখি আর দেখতে পাওয়া যাবে না। এই বছরের কুড়ি মার্চ থেকেই কিছু কাজ করা শুরু হোক।

March 15, 2025

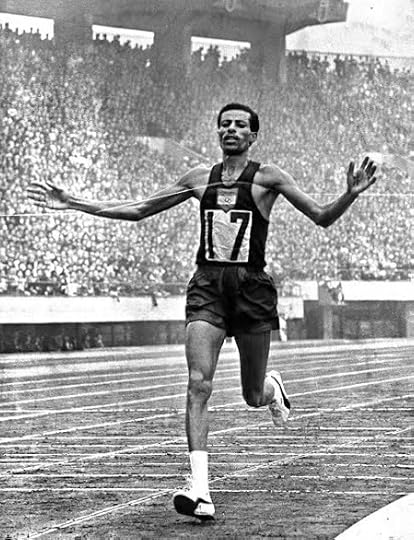

দ্য বেস্ট অফ বিকিলা

বিদেশে দেখি, লোকজন প্রতিদিন ছুটছে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, অর্ধেক শহরই জুতো মোজা পরে ছুটতে নেমেছে। ইউরোপ, আমেরিকা নয়, গরীব দেশগুলোতেও প্রচুর মানুষকে ছোটাছুটি করতে দেখি। একমাত্র, নিজের দেশ ছাড়া। দেড় মাস রইলাম, শরীরচর্চার জন্য দূর, খেলাধুলোর জন্য অব্দি কাউকে ছুটতে দেখলাম না। দু একটা ব্যতিক্রম বাদে কোনও বাচ্চা ছেলে সম্ভবত আর খেলাধুলো করে না। খোলা জায়গা নেই, মাঠ নেই, পার্ক নেই। পাশাপাশি, ইচ্ছেও নেই মনে হয়। আর কিছু না পেয়ে আমি ছাদেই ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করি, অন্যান্য ছাদে একটা ছেলেমেয়েকেও দেখি না। ছুটির দিনেও না। বিকেলবেলায় অল্পবয়সীরা ছাদে বল পেটাবে না, মাঠে ফুটবল নিয়ে লাফঝাঁপ করবে না, গলি ক্রিকেট খেলবে না, এসব আমার কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু ব্যাপারটা এতটাই নর্মালাইজ হয়ে গেছে যে কারো চোখেই পড়ে না। সেলেব চেহারার বাইরে গ্রাসরুট লেভেলে স্পোর্টস নিয়ে কোনও সচেতনতা নেই, কোনও উন্মাদনাও নেই। লেখালিখি যদি কিছু হয়ও, তার অধিকাংশই দেখি খেলার প্রতি ভালোবাসার নিম্নবিত্ত জীবনের স্ট্রাগল নিয়েই বেশি কথা খরচ করে। ইন্টার স্কুল স্পোর্টসের জন্য বিদেশে যে লেভেলের উত্তেজনা আছে, তার একাংশও এখানে নেই।

আমি বিজ্ঞ নই, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে স্পোর্টস নিয়ে এমন উদাসীনতা খুব ভালো নয় বলেই মনে হয়। ক্রিকেট ম্যাচ দেখে ফেসবুক পোস্ট দেওয়ার চেয়ে ভাইবোন ছেলেমেয়ের সঙ্গে একটু ছাদে গিয়ে ব্যাটবল খেলা বেটার।

এই সূত্রে মনে পড়ে যায়, ছোটবেলায় প্রাথমিক ভাবে স্পোর্টস আইকনদের দেখেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস শুধু নয়, মাউন্টেনিয়ারিং, সাইক্লিং বা লং ডিস্টেন্স রানিং নিয়েও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, নিজে খেলার সুযোগ না পেলেই বা কি! এমনই এক আইকন ছিলেন তালগাছের মতো লম্বা এক মানুষ, রোম অলম্পিকে যাঁর নাম উচ্চারণ করতেই সাহেবদের অসুবিধা হচ্ছিল। সবাই কানাকানি করছে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস ইথিওপিয়ান কল্ড?

ইথিওপিয়ান বাবাজির অবশ্য হেলদোল নেই। তিনি ট্র্যাকে চারবার দৌড় মেরে তখন ডাক্টারের তাঁবুতে ম্যান্ডেটারি চেকাপ করাতে গেছে, লম্বা হয়ে শুয়েও তার পা দুখান বিছানার বাইরে ঝুলছিল। এমন সময় তাঁবুতে ঢুকল মরক্কোর জনপ্রিয় ম্যারাথন রানার রাদি বেন। তিনি পরে লিখেছেন, "বিছানায় একটা কালো ছেলে শুয়ে ছিল। তার পা গুলো দেখে আমি হাঁ হয়ে গেলাম। এমন পাথরের মতো শক্ত পায়ের তালু কারো হতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না। আমার খুব ইচ্ছে হল কালো পাথরের মতো সেই পায়ের তালুতে হাত রেখে দেখতে। আমার মনে হল, সেই তালুতে হাত ফেরালে হয়তো কিছুই বুঝতে পারবে না। কিন্তু একটা আঙুল রাখা মাত্র সে ধড়মড় করে উঠে বসে আমাকে দেখতে লাগল। তখনও আমি জানি না, এই ছেলেটা আমার সঙ্গে ম্যারাথনে দৌড়বে, খালি পায়ে দৌড়াবে, এবং জিতবে।

এই মানুষটির নাম আবেবে বিকিলা। প্রায় একশো বছর আগে যখন ইথিওপিয়ার নামই কেউ শোনেনি আর কয়েক বছর আগেই যে দেশের নাম শুনে অনেকে ঢোল গিলত, সেই দেশে ১৯৩২ সালে জন্মেছিল বিকিলা। পাহাড়ি এক গ্রামে জন্ম, মা দু'বার বিয়ে করেছিলেন। ছাগল চরানো বাদ দিয়েও পানীয় জল আর খাবারের জন্য বহুদূর যেতে হত। তারপর অল্পবয়সেই ইথিওপিয়ান ওয়ারের সময় একাধিক বার বাসা বদলাতে বাধ্য করা হয়েছিল তাদের। জংলি সবজি আর মোটা রুটি খেয়েই শৈশব কেটেছে, ছোটখাটো দরকারের জন্যই দশ বারো বছরের বিকিলা কুড়ি কিলোমিটার ছুটে সালুতার পার্বত্য অঞ্চল থেকে আদিস আবাবা চলে যেত, ফিরেও আসত। কখনও কখনও একদিনে দু বার বা তিনবার। এছাড়া আরেকটা জিনিসে আগ্রহ ছিল তার। 'জেনা' খেলা। জেনা আসলে এক ধরনের লং ডিস্ট্যান্স হকিই বলা চলে, কিন্তু গোলপোস্টগুলো থাকে কয়েক কিলোমিটার দূরে। ইথিওপিয়ায় এই খেলা বেশ জনপ্রিয় ছিল। যাই হোক, উনিশ বছর বয়সে উপার্জন করবে বলে বিকিলা শহরে চলে আসে, কাজ পেয়ে যায় ইমপেরিয়াল গার্ডের ফিফথ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টে। এখানেই তার দেখা হয় ওন্নি নিসকানেনের সঙ্গে।

ওন্নি সুইডিশ মূলের মানুষ, তাঁকে আনা হয়েছিল ইম্পেরিয়াল গার্ডদের ট্রেনিং করানোর জন্য। তিনি প্রথম থেকেই সকলের খেলাধুলোর ওপর জোর দিলেন। দেখা গেল, বিকিলা ফুটবল, বাস্কেটবল যাই খেলে না কেন, অন্যদের ছাপিয়ে যায়। অনেকে তাকে উচ্চতার জন্য বাস্কেটবল টিমে নেওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু ওন্নি তীক্ষ্ণ নজরে লক্ষ করেছিলেন এই যুবককে। তিনি খেয়াল করলেন, বিকিলার মধ্যে ছোটার সহজাত প্রতিভা আছে। তিনি একটু একটু করে পেশাদার দৌড়ের নিয়মকানুন শিখিয়ে বিকিলাকে ট্রেনিং দিতে শুরু করলেন। ইতিমধ্যে ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলোম্পিক চলে এল, ওন্নির প্রচেষ্টায় এই প্রথম ইথিওপিয়া থেকে একটা দল পাঠানো হল সেখানে, কিন্তু খুব আশাব্যঞ্জক ফল ফল না। ওন্নি নিসকানেন হতাশ হলেন না। তিনি ১৯৫৮ সালে বিকিলা সহ দুজন আরো অ্যাথেলিটকে নিয়ে সুইডেনে চলে গেলেন প্রশিক্ষণের জন্য। উদ্দেশ্য, ১৯৬০ সালের রোম অলোম্পিক!

ট্রায়াল শুরু হওয়ার পর দেখা গেল, বিকিলার জায়গা পাওয়া নিয়ে চিন্তা পাওয়ার কিছুই নেই। পঞ্চাশজনের মধ্যে অনেকেই তার সমকক্ষ অব্দি নয়। ততদিনে বিকিলা একের পর এক রেকর্ড করছে, আদিস আবাবাতে দুবার ম্যারাথন জিতেছে, এমিল জাতোপেকের অলোম্পিক রেকর্ড ভেঙেছে,

যদিও তার কোনও তাপ উত্তাপ নেই। ম্যারাথনের ক্লাসিকাল স্কুল বলে যে ৪২ কিলোমিটার দৌড়তে হলে ৩০ কিলোমিটার স্টেমিনার পরীক্ষা দিতে হয়, শেষ ১২ কিলোমিটার অ্যাথেলিটারের সহ্যশক্তির অগ্নিপরীক্ষা হয়। বিকিলা পাহাড়ি অঞ্চলে ছুটোছুটি করে বড় হয়েছেন, অত উচ্চতায় এক কিলোমিটার মানে সমতলে তিন কিলোমিটার ধরা যায়। স্টেমিনা নিয়ে তার চিন্তা নেই, সে ৪২ কিলোমিটার একইভাবে দৌড়তে পারে। ট্রায়ালের পর ইথিওপিয়া থেকে দুজনকে নির্বাচন করা হল। বিকিলা বাদেও আবেবে বিকজিরা রোম যাবেন। ভালো জামাকাপড় পরে দুজনকে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হল। রাজামশাই হাঁ হয়ে বললেন, "এই দুবলা ছেলেগুলো ছুটবে ক্যামনে?"

রোমে গিয়ে বিকিলার জন্য জুতো কেনা হল। এই প্রথম। কিন্তু নতুন জুতো পরে পায়ে ফোসকা পরে গেল তার। বার বার ট্রায়াল করার টাকা নেই, সময়ও নেই। রেসের দিন চলে আসছে। বিকিলা আর আবেবে দুজনেই ঠিক করলেন, খালি পায়ে ছুটবেন। ফাইনাল রেসের দিন তাদের খালি পায়ে দেখে যথারীতি লোকজন হাসাহাসি করল। রোমে সেদিন ভীষণ গরম পড়ছে, রোদে পা পুড়ে যায় প্রায়, এর মধ্যে খালি পায়ে কে দৌড়ায়? কিন্তু যে খালি পায়ে পাথুরে রাস্তায় চল্লিশ কিলোমিটার চড়াই উতরাই ছুটে অভ্যস্ত, তার আর এসবে কী আসে যায়?

১০ই সেপ্টেম্বর বিকেলবেলা পিয়াতজা দেল কাম্পিদোগলিও থেকে রেস শুরু হল। এই রেসের ভিডিও ইউটিউবে দেখা যায়। রাশিয়ার সার্গেই পোপোভ আগের বার রেকর্ড করেছেন, সবাই জানে তিনিই জিতবেন। পোপোভ নিজেও বন্ধুর সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছেন। রাদি বেনকে নিয়েও অনেকে আশাবাদী। খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিকিলার চিন্তাগ্রস্ত মুখ দেখে কমেন্টেটএ বলছেন, "এই ইথিওপিয়ান ছেলেটার নামটা কী করে উচ্চারণ করে?"

রেস শুরু হল। বিকিলা কোথাও নেই। ম্যারাথন হচ্ছে রোমের প্রধান রাস্তায়, প্রধান ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোকে পাশে রেখে সবাই ছুটছে। ইথিওপিয়ার দুজন কালো ছেলেকে নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু পনেরো কিলোমিটার পর দেখা গেল, খালি পায়ে দৌড়ানো সেই কালো ছেলেটা চারজনের মধ্যে চলে এসেছে।

পঁচিশ কিলোমিটার হতে হতে মূল কম্পিটিশনটা দাঁড়াল বিকিলা আর রাদি বেনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত এরাই কম্পিট করে যাবে। বত্রিশ কিলোমিটার শেষ হতে হতে দেখা গেল রাত নেমে এসেছে, রোমের পথে আলো জ্বলে উঠেছে৷ চল্লিশ কিলোমিটার আসতে আসতে তারা একটা ঐতিহ্যশালী ওবেলিস্ক অতিক্রম করল। কাকতালীয় ভাবে পঁচিশ বছর আগে ইতালির মুসোলিনির সৈনিকরা এই ওবেলিস্কটা লুট করে এনেছিল বিকিলার দেশ মানে ইথিওপিয়া থেকেই। এখন দুই প্রধান অ্যাথেলিটের মধ্যে মাত্র পাঁচ মিটারের তফাত। শেষ পর্যায়ে এসে বিকিলা গিয়ার চেঞ্জ করে গতি বাড়িয়ে দিল। ফিনিশিং লাইনের দড়ি ছোঁড়ার আগে হাতটা তুলল, কিন্তু কোনোরকম আনন্দ প্রকাশ করল না। পুরো রাস্তাটা সে খালি পায়ে দৌড়ে এসেছে। কমেন্টেটররা হতবাক, দর্শক বাকরুদ্ধ। সবাই কম্বল, গরম জল নিয়ে ছুটে এল বিকিলার দিকে, কিন্তু বিকিলা তাদের থামিয়ে দিল। তারপর অনুত্তেজিত ভাবে জগিং করে বেড়াতে লাগল। সবাই থ। বাস্তবিক অর্থেই এ বিকিলার জয় নয়, ইথিওপিয়ার জয়, আফ্রিকার জয়।

পরবর্তী চার বছরের মধ্যে আবেবে বিকিলা আফ্রিকার স্বাধীনতা আর আত্মসম্মানের প্রতীক হয়ে উঠল। তার খালি পায়ের ছবি তাকে জনপ্রিয় করে তুলল, পাশাপাশি লং ডিস্টেন্স রানিংয়ের দুনিয়ায় তারকা হয়ে উঠতেও কেউ আটকাতে পারল না। একের পর এক ছোটবড় জয়, একের পর এক সম্মান। ১৯৬৪ সালে টোকিও অলোম্পিকের আগে যখন সবাই ভাবছে তার জয় নিশ্চিত, এমন সময় শরীর খারাপ হয়ে গেল বিকিলার। জানা গেল, অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন করতে হবে। অলোম্পিক শুরু হওয়ার তখন পনেরো দিন বাকি। সবাই হায় হায় করে উঠল। বিকিলা কিছু বললেন না। কয়েকদিন পর দেখা গেল, ম্যারাথনে বিকিলা সবচেয়ে সামনে ছুটছে৷ কেউ তার কাছ থেকে গোল্ড মেডেল ছিনিয়ে নিতে পারল না। রোমের মতো এখানেও সে রেকর্ড বানিয়ে রেস শেষ করল।

আবেবে বিকিলার কাহিনি যদি এখানেই শেষ হত, তাহলেও বা হত! কিন্তু সত্যিকারের স্পোর্টসম্যানদের আসল পরিচয় পাওয়া যায় জীবনেও। স্টেমিনার যেখানে শেষ হয়, সেখানে শুরু হয় সহ্যশক্তি আর জেদের লড়াই। দাঁত চিপে জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই।

চার বছর ধরে আবার সারা দুনিয়ায় গাদা গাদা ম্যারাথন জয় করে বিকিলা মেক্সিকো অলোম্পিকের জন্য তৈরি হল। কিন্তু রেসের ঠিক আগে গতবারের মতো এবারেও তার শরীর খারাপ হয়ে পড়ল, দেখা গেল পায়েই ফ্র্যাকচার। জয়ী হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু বিকিলা নাম তুলল না, যতদূর পারে দৌড়ল। এরপর আস্তে আস্ত্ব তার রানিং কেরিয়ার শেষ হয়ে গেল, কিন্তু খেলাধুলোর দুনিয়াত বিকিলা তখন আইকন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার সঙ্গ কোনওদিন ছাড়েনি।

১৯৬৯ সালে একটা কার অ্যাক্সিডেন্টে বিকিলার গোটা শরীর প্যারালাইজ হয়ে গেল। আট মাস হসপিটাল থাকার পর সে শুধু ঘাড় নাড়াতে পারছে, আরো কয়েক মাস পর সে হাত দুটোয় জোর পেল। কিন্তু পায়ে উঠে দাঁড়ানোর কোনও সম্ভাবনা আর নেই। সবাই ভাবল, এইবার বিকিলা ভেঙে পড়বে। কিন্তু আবেবে বিকিলা অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ। সে মন খারাপ করল না, কাউকে কিচ্ছু বলল না, বরং হ্যান্ডিক্যাপডদের জন্য আয়োজিত টেবল টেনিস আর আর্চারির জন্য প্রিপারেশন শুরু করে দিল। লন্ডনে আয়োজিত স্টক ম্যান্ডেভিল গেমসে তুখোড় পারফর্ম্যান্সের পর পরের বছর তাকে নরওয়ে থেকে আমন্ত্রণ জানানো হল, সেখানে সে স্বেচ্ছায় অন্য প্রতিযোগীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য টিটি আর আর্চারিতে অংশগ্রহণ করল, ক্রস কান্ট্রি স্লেজ রেসে রেকর্ড করে পদক জিতে নিল। বাহাত্তর সালে মিউনিক অলোম্পিকে তাকে অতিথি হিসেবে ডাকা হল যখন, সবাই তার নাম ধরে চিৎকার করছে। কেউ আর বলছে না, এই ইথিওপিয়ান ছেলেটার নামটা কী করে বলে?

অ্যাক্সিডেন্টের চার বছরের মধ্যেই সেরিব্রাল হেমারেজ হয়ে বিকিলা মারা যায়। দুর্ঘটনার পর তার শারীরিক জটিলতা কোনোদিনই কাটেনি, তার মৃত্যু যে হতে পারে, সে সম্পর্কেও ডাক্টাররা আভাস দিয়েই রেখেছিলেন। কিন্তু বিকিলা সেসব নিয়ে চিন্তা করেনি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়ে গেছে।

একজন স্পোর্টসম্যান সব কিছু পারে। খেলাধুলো মানুষকে অনেক কিছু দেয়। জীবনে কোনোদিন মন ভেঙে গেলে আফ্রিকার অ্যাথেলিটদের সম্পর্কে পড়তে শুরু করুন, তারপর বিকেলে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মাঠে যান। ছুটুন, হাঁটুন, না হলে বাচ্চাদের ছুটতে দিন। পড়তে দিন, উঠে দাঁড়াতে দিন, আবার ছুটতে দিন। কে বলতে পারে, তাদের মধ্যে একজন আবেবে বিকিলা লুকিয়ে নেই?

March 3, 2025

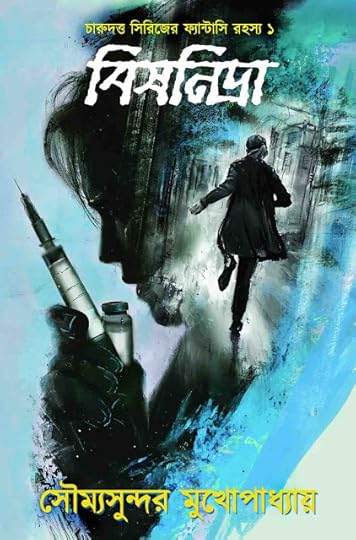

বিষনিদ্রা: চারুদত্ত ফ্যান্টাসি সিরিজের ফ্যান্টাস্টিক ওপেনিং

বইমেলায় গেলে আমি পারতপক্ষে কল্পবিশ্বের স্টলে ঢুকি না। স্পেকফিক বইগুলো দেখে হাত পা নিশপিশ করবে কিন্তু বাড়িতে বই রাখার জায়গা নেই, আজকাল পাইরেসির জ্বালায় ইবুকও হয় না, তাই অনেক বইই ইচ্ছে থাকলেও পড়া হয় না বা পড়তে বছর গড়িয়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছে থাকেই। সত্যি বলতে, এই সময় বাংলায় কল্পবিজ্ঞান বা সার্বিক ভাবে স্পেকুলেটিভ ফিকশনের ভক্ত হলে সোহম গুহ, সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়, রনিন বা শ্রীজিত সরকারের মতো প্রতিভাবান কলমদের এড়িয়ে না যাওয়াই বেটার। সিনিয়ারদের কথা না হয় নাই বললাম। এত সব কথা বলার কারণ, বেশ কয়েকদিন পর একটা বই পড়ে মনমেজাজ বেশ ফুরফুরে মনে হচ্ছে।

গত মাসেই মেলায় সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়ের চারুদত্ত ফ্যান্টাসি সিরিজের প্রথম বই 'বিষনিদ্রা' প্রকাশিত হয়েছে, ইতিমধ্যেই পাঠকপ্রিয়তাও পেয়েছে। আরবান ফ্যান্টাসি কাম গোয়েন্দা গল্প ঘরানার কাহিনি, বিশ্বসাহিত্যে এমন গল্পের অভাব না থাকলেও বাংলায় অতি প্রয়োজনীয় সংয়োজন। রিভার্স অফ লন্ডন, অ্যালেক্স ভেরাস সিরিজ বা জেমস লাভগ্রভের শার্লকিয়ান মিস্ট্রির ভক্ত হলে এই বই আপনারই জন্য, আবার ফ্যান্টাসি বাদ দিয়ে সাধারণ গোয়েন্দা গল্প/রহস্য কাহিনির অনুরাগী হলেও বইটা আপনাকে হতাশ করবেন না।

অতি সংক্ষিপ্ত সামারি। চারুহাসিনী দত্ত পেশায় দিব্যেন্দ্রিয়, অদ্ভুতাঙ্গ প্রাণী আর অতিলৌকিক (পড়ুন রাক্ষস, খোক্ষস, মৃতদেহ জাগানো ইত্যাদি ইত্যাদি) নিয়েই তাঁর কারবার। এমন সময় এক দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর স্ত্রী রহস্যজনক ভাবে অদ্ভুতাঙ্গ এক প্রাণীর আক্রমণে প্রাণ হারান আর সেই কেসের তদন্ত করতে গিয়ে চারু এক বড় রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। একের পর এক ঝামেলা, রহস্যের ওপর রহস্য, তদন্ত এবং সমাধান। ক্লিন অ্যান্ড সিম্পল। কোনও নাটক নয়।

সৌম্যবাবুর লেখা সাবলীল, ভাষা স্মার্ট, তাঁর রেঞ্জও কাবিলে তারিফ। নানান জায়গায় তাঁর লেখা গল্প পড়ে আমি জানি তিনি গল্পের চরিত্র বুঝে ভাষা ব্যবহার করেন, অযথা জ্ঞান ফলাতে যান না। এখানেও তাঁর কলম ধারালো ছুরির মতো এগিয়েছে। ঝকঝকে ন্যারেটিভ, তকতকে সংলাপ, ইন্টারেস্টিং প্লট এবং টানটান ট্রিটমেন্ট। খুব শাটল ভাবে এই দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়েছেন, পাশাপাশি কোরাপ্ট রাজনীতি আর সিস্টেমের পাওয়ার ডায়নামিক্সও বুঝিয়ে দিয়েছেন। এরই মাঝে অসম্ভব দক্ষতায় জাস্টিস আর মোরাল কম্পাস নিয়ে কমেন্ট্রিও করেছেন, সেসব কতজন খেয়াল করবেন জানি না। কিন্তু এসব কিছুই মূল কাহিনির গতিকে থমকে দেয়নি। লেখককে সাধুবাদ দিতেই হয় তাঁর পরিমিতিবোধের জন্য। তিনি আসলে একই রহস্য কাহিনি লিখছেন, আর রহস্য কাহিনিতে রহস্যটাই আসল, এটা কোথাও তিনি ভুলে যাননি। ফলে গোটা বইটাই মুচমুচে, ক্রিস্প। কুড়মুড়ে ফিশফ্রাইয়ের মতোই।

ফ্যান্টাসি হওয়া সত্ত্বেও শক্তিনগর বলে যে পশ্চিম বঙ্গের যে শহরটাকে সৌম্যবাবু তুলে ধরেছেন, সেটা সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত। এখানে সম্পর্কের জটিলতা আছে, কেরিয়ারের ঝামেলা আছে, ড্রাগ ব্যবসা আছে, দিব্যেন্দ্রিয় ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের ছুঁড়ে মারা টীকাটিপ্পনী আছে। সত্যি বলতে এসব চেনা জিনিস এতটাই বেশি আছে যে মাঝেমধ্যে আমার মনে হচ্ছিল ফ্যান্টাসির চেয়ে রিয়ালিজমের দিকে কাঁটা বেশি ঝুঁকে যাচ্ছে। আরেকটু ওয়ার্ল্ড বিল্ডিং করলে, অদ্ভুতাঙ্গ বা এই অতিবাস্তব দুনিয়ার গোড়ার কথা একটু খোলসা করে বললে হয়তো আরো জমে যেত। কিন্তু যেহেতু এটা সিরিজ হতেই চলেছে, আশা করি পরের বইগুলোয় আরো ডিটেলে সব জানা যাবে। কিন্ত সব মিলিয়ে 'বিষনিদ্রা' বাংলা স্পেকুলেটিভ ঘরানায় একটা অসম্ভব ভালো অ্যাডিশন। রিডিং ব্লক হলে তা কাটাতে এই বইটা তুলে নিতেই পারেন। বোর হওয়ার কোনও জায়গা নেই।

বিষনিদ্রা

কল্পবিশ্ব প্রকাশনী

February 4, 2025

একটা গান কি জীবন বদলাতে পারে?

একটা গান আপনার জীবন বদলাতে পারে? কয়েকজন হ্যাঁ বললেও অনেকেই হয়তো না বলবেন। সত্যি কথা বলতে, একটা বই, একটা পেন্টিং, একটা কবিতা, একটা সিনেমা বা একটা গান যে আদৌ জীবনে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারে, সে কথা সঙ্খ্যাগরিষ্ঠ মানুষই বিশ্বাস করেন না। তর্ক না করে বরং একটা গানের চার লাইন শোনানো যাক, তারপর একটা গল্প হোক। নেলি ব্লাই নেলি ব্লাইনেভার নেভার সাইনেভার ব্রিং দ্য টিয়ারড্রপটু দ্য কর্নার অফ ইওর আইনা, গানটার মূল লাইন এটা নয়। এই অংশটা আসলে কোরাসের পার্ট। গান শুরু হচ্ছে এভাবে...Nelly Bly! Nelly Bly!Bring de broom along,We’ll sweep de kitchen clean, my dear,And hab a little song.কিন্তু, একটা মেয়ের কাছে কোরাসে গাওয়া ওই লাইনগুলো কীভাবে জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠল, সে এক অসামান্য কাহিনি। ১৮৫০ স্টিফেন ফস্টার এই গানটা কম্পোজ করেছিলেন এক দরিদ্র মেয়ে নেলি ব্লাইকে কল্পনা করে, যে শত দুঃখ কষ্টেও কোনোদিন ভেঙে পড়ে না, কোনোদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে না। তিনি জানতেন না, চোদ্দ বছর পর পেনিসেলভেনিয়াতে এলিজাবেথ বলে এক মেয়ে জন্মাবে, আর মায়ের পাশে রান্নাঘরে বসে তাঁর এই গান শুনতে শুনতে তাঁর জীবনে এক অদৃশ্য বদলের সূচনা হবে।এলিজাবেথ জন্মেছিল আর্মস্ট্রং কাউন্টির কোচরান মিলসে। বাবার নাম ছিল মাইকেল কোচরান। তিনি জীবন শুরু করেছিলেন দিন আনি দিন খাই মজুর হিসেবে, কিন্তু কর্মজীবনে নানা ঘাটের জল খেয়ে নানা কাজ করতে হয়েছে তাঁকে৷ কখনও পোস্টমাস্টার, কখনও মিল ওয়ার্কার, অবশেষে তিনি কোচরান মিলস কিনে ব্যবসা শুরু করেন। এই ব্যস্ত কর্মজীবনের মধ্যে তিনি দু'বার বিয়ে করেছেন, পনেরোটি সন্তানের বাবা হয়েছেন, কিন্তু প্রায় কাউকেই সময় দিতে পারেননি। অবশেষে যখন তিনি মারা যান, ব্যবসা পড়তির দিকে, দেনাপাওনা ভালোই বেড়েছে, তখন এলিজাবেথের বয়স মাত্র ছয়।পনেরোজন সন্তানের মধ্যে বিষয় সম্পত্তি বাঁটোয়ারা হওয়ার পর দেখা গেল, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। উপায়ান্তর না দেখে এলিজাবেথের মা আবার বিয়ে করলেন, এই ভেবে যে নতুন স্বামী দায়িত্ব নিলে অন্ততপক্ষে পাঁচ সন্তানের পড়াশোনা খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা থাকবে না। কিন্তু সে বিয়ে টিকল না। প্রায় প্রতিদিন স্বামীর হাতে মার খেতে খেতে, শুতে বসতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে খোঁটা শুনতে শুনতে দিন কাটানো দুস্কর হয়ে পড়ল তাঁর জন্য। বরের হাত মার খাওয়ার সময় মেয়েকে রান্নাঘরে বসিয়ে যান, ফোনোগ্রাফ আবিষ্কার হয়েছে কয়েক বছর হল। এলিজাবেথ বসে বসে নেলি ব্লাইয়ের গান শোনে, পাশের ঘর থেকে মায়ের আর্তনাদ শোনা যায়। শোনা যায় অমানুষিক সব শব্দ। এলিজাবেথ মনপ্রাণ দিয়ে গান শোনার চেষ্টা করে, এক একটা শব্দ তাঁর মাথার মধ্যে গেঁথে যায়। এমন করে বেশিদিন চলতে পারে না। এলিজাবেথের মা ম্যারি বিবাহবিচ্ছেদ করে পিটসবার্গে চলে আসেন, তখন সে জায়গার নাম অ্যালেগেনি সিটি। সম্বল বলতে তেমন কিছুই নেই, পেট চালানোর জন্য একটা বোর্ডিং হাউস চালাতে শুরু করেন ম্যারি। ততদিনে এলিজাবেথ কিশোরী হয়েছে। পাঁচ ছেলেমেয়ে বোর্ডিং হাউসের কাজ করে হাঁফিয়ে পড়ে, দিনান্তে বিছানায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। ব্যতিক্রম এলিজাবেথ। সে ল্যাম্প জ্বালিয়ে বই পড়ে। ম্যারি এই পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা নিয়ে খুব আশাবাদী ছিলেন না, কিন্তু ম্যারি জেদ ধরে রইল, সে পড়া চালিয়ে যাবে। জেদ করে সে জোর করে ইন্ডিয়ানা নর্মাল স্কুলে নাম লিখিয়ে ফেলল, প্রায় চারশো মাইল দূরের কলেজ, কিন্তু টাকাপয়সা ছিল বা বলে এক সেমেস্টার পরেই তাকে বের করে দেওয়া হল। বোর্ডিং স্কুলে ফিরে আসা ছাড়া আর উপায় রইল না।কিন্তু মেয়ের জেদ কম নয়। সে পড়বেই। কিছুতেই সে পরিস্থিতির কথা বলে কান্নাকাটি করবে না, হার স্বীকার করবে না। নেলি ব্লাইয়ের মতোই সে লড়াই চালিয়ে যাবে।এরকম করেই ছয় বছর কেটে গেল। ১৮৮৫ সালে পিটসবার্গ ডিসপ্যাচ কাগজে "What Girls Are Good For" বলে একটা কলাম ছাপা হল। সেখানে জানানো হয়েছে ভালো মেয়েদের জায়গা ঘরের ভিতর, তাদের কাজ শুধু পুরুষদের কাজে সাহায্য করা। সেই কলাম পড়ে এলিজাবেথের গা পিত্তি জ্বলে গেল। রেগেমেগে সে সম্পাদককে একটা চিঠি লিখে পাঠাল। নিজের নামের জায়গায় লিখল... লোনলি অরফ্যান গার্ল। ১৮৮৫ সালের কথা। জর্জ ম্যাডন তখন পিটসবার্গ ডিসপ্যাচের সম্পাদক। তিনি এই চিঠির ভাষা ও শৈলী দেখে মুগ্ধ হয়ে সেটা কাগজে তো ছাপলেনই, সঙ্গে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন পাঠিকা যেন তার আসল পরিচয় জানিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে। এলিজাবেথের কোনও সংশয় ছিল না। সে বিশ্বাসী ভঙ্গিতে কাগজের দপ্তরে গিয়ে জর্জ ম্যাডনের সঙ্গে দেখা করল। তার সঙ্গে কথা বলে ম্যাডন আবারও মুগ্ধ হলেন, এলিজাবেথকে নিয়মিত কলাম লেখার চাকরি দেওয়া হল। কিন্তু কয়েকদিন লেখার পরই সে মেয়ে একটা বেয়াড়া অনুরোধ করে বসল। এলিজাবেথ নয়, সে লিখতে চায় নেলি ব্লাই নামে। এই ছদ্মনামই তার কলমের পরিচয় হবে। ম্যাডন সব শুনলেন, বুঝলেন না ভালো, কিন্তু আপত্তি করলেন না৷ কিন্তু, কয়েকদিনের মধ্যেই ম্যাডন বুঝতে পারলেন এই মেয়ে অন্য ধাতুতে গড়া। টেবল ওয়ার্ক করলে ওর মন ভরবে না। এলিজাবেথ থুড়ি 'ব্রেভ নেলি ব্লাই' কে ছদ্মবেশে স্থানীয় কারখানায় পাঠানো হল সেখানকার মহিলা কর্মচারীদের প্রতি চলতে থাকা অন্যায় অবিচারের ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য। কোনও মেয়ের জন্য এই ধরনের ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের কাজ সে যুগে ভাবাই যেত না। নেলি অবশ্য নিঁখুত পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে সেই ফ্যাক্টরির অন্তরীণ দুর্নীতি আর মেয়েদের জোর জুলুম করে খাটিয়ে নেওয়ার বিরোধে একের পর এক কলাম লিখে চলল। ফলে ফ্যাক্টরির মালিকরা গেলেন মহা চটে। নিরাপত্তার কথা ভেবে তাকে আবার ডেস্কে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হল। কিন্তু ফ্যাশন আর ঘরোয়া বিষয়বস্তু নিয়ে লেখার প্রতি নেলির বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে, ব্রেভ নেলি নামটা যখন সে নিয়েছে, তখন পুতু পুতু করে জীবন সে কাটাবে না। পিটসবার্গ ডিসপ্যাচের ইন্টারন্যাশনাল ডেস্কে মেক্সিকোতে একটা জায়গা খালি ছিল। তখন সেখানে স্বৈরাচারী পোরফিরিও ডিয়াজের শাসন চলছে, কেউ ভয়ে যেতে চায় না৷ নেলি প্রায় জোর করে ছয় মাসের জন্য মেক্সিকো চলে গেল। সেখানে সরকারের নিষ্ঠুরতা আর প্রেস ফ্রিডমের সেন্সরশিপ নিয়ে সে এমন সব জ্বলন্ত ভাষায় কলাম লিখতে লাগল, মেক্সিকোর সরকারের বড়কর্তাদের কালঘাম ছুটে গেল৷ একজন লোকাল জার্নালিস্টকে বেআইনি ভাবে গ্রেপ্তার করা হলে নেলি ভীষণ কড়া ভাষায় পোরফিরিও ডিয়াজের আলোচনা করল। এরপর সে ক্রমাগত হুমকি পেতে শুরু করল। লোকাল গুণ্ডা থেকে পুলিশ, কেউ খুন করার ভয় দেখায় তো কেউ বলে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হবে। নেলি অবিচল। সে একা থাকলে নেলি ব্লাইয়ের ছোটবেলায় শোনা গান গুনগুন করে। সে কিছুতেই ভেঙে পড়বে না, কিছুতেই দুর্বল হবে না। শেষমেশ কেউ তাকে গ্রেপ্তার করেনি, পিটসবার্গ ডিসপ্যাচই ভয় পেয়ে তাকে ফিরিয়ে আনে। নেলি এতে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে সেখান থেকে ইস্তফা দিয়ে নিউইয়র্কে চলে আসে, কয়েকদিন ঘোরাফেরা করে 'নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ডে' চাকরি পেয়ে গেল সে।এইবারের কাজটা আরো চ্যালেঞ্জিং। সত্যিকারের (এবং কোনও মেয়ের জন্য প্রথম) ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের কাজ, মাঝেমধ্যেই নানান ঝুঁকি নিতে নয়। সবচেয়ে বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টটা এল যখন নিউয়র্কের মেন্টাল অ্যাসাইলাম মানে পাগলখানার পরিস্থিতি বিচারের জন্য একজনকে কাজ দেওয়ার কথা উঠল। নেলি প্রায় লাফিয়ে উঠে এই দায়িত্ব নিল। সে বদ্ধ উন্মাদ সেজে দশ দিন সেই অ্যাসাইলামে কাটিয়ে দিল, সব কিছু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর করল। এসে সে অ্যাসাইলামের অব্যবস্থা আর দুর্নীতি নিয়ে এইসা ভয়ানক ডিটেলস সহ রিপোর্ট লিখল যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটা তদন্ত কমিটি বসানো হল অ্যাসাইলামের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করার জন্য, বাজেটও বাড়িয়ে দেওয়া হল কয়েক গুণ। এই অভিজ্ঞতা নিয়ে নেলি পরে 'টেন ডেজ ইন দ্য ম্যাডহাউস' বলে একটা বই লিখবে, যে বই একশো বছর পরেও পাঠকপ্রিয়তা হারাবে না।পরবর্তী দশ বছর ধরে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট হিসেবে নেলি ব্লাই যে কত সামাজিক অবিচার আর দুর্নীতির কথা লিখেছে, কত শক্তিশালী মানুষের মুখোশ খুলে দিয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। বহুবার হুমকি পেয়েছে, মাফিয়ারা ভয় দেখিয়েছে, নেতারা চোখ রাঙিয়েছে, কিন্তু নেলি পরোয়া করেনি। শুধু মনে মনে গুনগুন করে গেছে ছোটবেলায় শোনা সেই গান।শুধু পেশার জন্য তদন্ত করেই অবশ্য সে থামেনি। অ্যাডভেঞ্চার তার ধমনীতে বইত। 'অ্যারাইন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ' থেকে অনুপ্রানিত হয়ে সে একবার ৭২ দিনে দুনিয়া ঘুরে ফেলেছিল। সে এক ভ্রমণ বটে। চল্লিশ হাজার মাইলের এই রোমাঞ্চকর সফর করা হয়েছিল ঘোড়াগাড়ি, রেলগাড়ি, স্টিমার, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি করে। এই গোটা সফরের বিবরণ ধরা আছে 'অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন ৭২ ডেজ' বইতে। কত প্রকাশক বেআইনি ভাবে ইংরেজি বই অনুবাদ করছেন, এই পাবলিক ডোমেনে থাকা চমৎকার বইগুলো তাঁদের চোখে পড়ে না কেন কে জানে?এই বই লেখার পর নেলি সেলেব্রিটি হয়ে গেলেন। মেয়েরা সবাই নেলির উদাহরণ টেনে কথা বলতে শুরু করলেন। ষোল বছরের পারিবারিক জীবনের নানান ওঠানামার পর নেলি কিছুদিনের জন্য সাংবাদিকতা থেকে ব্রেক নিয়েছিলেন, ১৯১১ সালে তিনি 'নিউইয়র্ক ইভিনিং জার্নাল'- এর জন্য আবার কাজ করতে শুরু করেন। বারবার লেখালিখির মাধ্যমে তিনি জানিয়ে গিয়েছেন মেয়েরা কোনও অংশেই, কোনও ক্ষেত্রেই ছেলেদের চেয়ে কম নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইউরোপের ফ্রন্ট লাইনে গিয়ে ট্রেঞ্চের ভিতরে থেকে রিপোর্ট করেছেন, এরম কোনও নজির তখন ছিল না। বাইরে যখন বোমা ফেলা হচ্ছে, নেলির বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে, তখনও সে মনে মনে ছোটবেলার গান গুনগুন করছে।নেলি ব্লাই নেলি ব্লাইনেভার নেভার সাইনেভার ব্রিং দ্য টিয়ারড্রপটু দ্য কর্নার অফ ইওর আইআট্টান্ন বছরের স্বল্প আয়ুতে যে সংবেদনশীল জীবন নেলি কাটিয়েছেন, যে সাহস দেখিয়েছেন, পুরুষপ্রধান সমাজে বহু মেয়েকে, এমনকি বহু ছেলেকেও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। স্টিফেন ফস্টার শুধু জানতে পারলেন না, নেলির জন্য লেখা একটি গান আসলে সত্যি সত্যিই এক নেলিকে জন্ম দেবে, যার জীবনের সঙ্গে গানের এই লাইনগুলো একেবারে খাপে খাপ।নেলি ব্লাই হ্যাভ আ হার্টওয়ার্ম অ্যাজ আ কাপ অফ টিঅ্যান্ড বিগার দ্যান দ্য সুইট পট্যাটোডাউন ইজ টেনেসিহ্যাঁ। একটা গানও আপনার জীবন বদলে দিতে পারে।

February 1, 2025

চাটনি পুরাণ

আজকাল ল্যাদ বেড়েছে বলে গল্প উপন্যাস দূর, আগের মতো ব্লগ বা ফেসবুক পোস্টও করা হয় না। বছর দুই তিন আগে যে সমস্ত অদ্ভুত অনালোচিত ঘটনা আর ইতিহাস নিয়ে লেখালিখির ইচ্ছে ছিল, সে সব লিস্টি করলেই একটা পুস্তিকা হয়ে যেত৷ দেদার ডকুমেন্ট আর কাটিং রাখা আছে এখনও ল্যাপটপে। বেশিরভাগ বিষয় নিয়েই এখনও তেমন কথাবার্তা হয় না (বা আমার নজরে পড়ে না) বলে একটু অবাকই লাগে। যেমন- চাটনি!

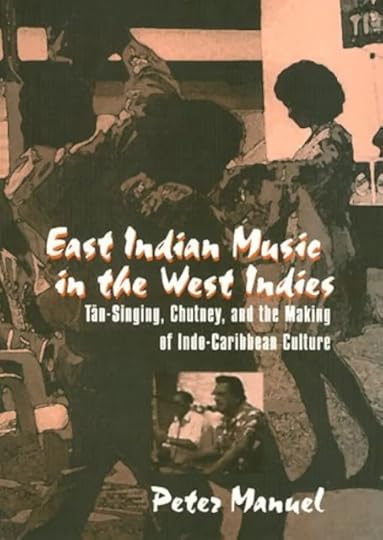

কুলের, আমের, তেঁতুলের চাটনির কথা ভেবে হুসহাস করার আগে জানাই, এ-ই চাটনি সেই চাটনি নয়। এ এক ইন্টারন্যাশনাল চাটনি, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ যে চাটনির পাঙ্খা। গুয়ানা থেকে ফিজি, সাউথ আফ্রিকা থেকে ভারত, চাটনির অনুরাগী কম নয়। এই চাটনির ইতিহাসও অসামান্য। মুচমুচে, সাস্পেন্সফুল এবং সুরেলা। সুরেলা, কারণ এই চাটনি আসলে হল চাটনি মিউজিক।

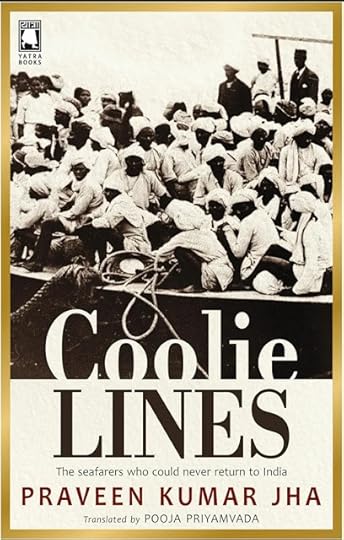

ভারতবর্ষ থেকে দরিদ্র গিরমিটিয়াদের হাত ধরে সুদূর ক্যারিবিয়ানে এই পূর্ব ভারতীয় সঙ্গীত কীভাবে পৌঁছল আর ফুলেফেঁপে সাম্রাজ্য বিস্তার করল, সে এক অসামান্য কাহিনি। ১৮৫৭ সালের সৈন্য অভ্যুত্থান এর পর থেকে ভারতবর্ষের গ্রামগঞ্জে ব্যাপক দারিদ্র্য দেখা যায়, কাজকর্মের অভাব আর সাহেবদের সন্দেহপ্রবণ অ্যাটিটিউডের জন্য প্রচুর মানুষকে ছাঁটাই করা হয়। এর আগে থেকেই ক্যারেবিয়ান আর ফ্রেঞ্চ গুয়ানাতে বিভিন্ন জায়গায় সস্তা শ্রমিকদের চাহিদা বেড়েছে, আর ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ফড়েদের মারফত কুলি ধরে আনার কিসসাও কিছু নতুন নয়। গিরমিটিয়া কুলিদের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কিছু বাংলা বইতেও উঠে এসেছে, কিন্তু প্রামাণ্য, ওয়েল রিসার্চড ডকুমেন্টেশন পড়তে চাইলে প্রবীণ কুমার ঝা- এর 'কুলি লাইনস' একটা অসামান্য কাজ। যাই হোক, সেই সময় উত্তরপ্রদেশ আর বিহার (বা পূর্বাঞ্চল যাকে বলে) থেকে প্রচুর গিরমিটিয়া কুলি ক্যারেবিয়ানে গেছে, আর ফেলে আসা মাটির দীর্ঘশ্বাস আর স্মৃতির পাশাপাশি ভোজপুরি আর ম্যায়থিলী ভাষার সংস্কার, লোককথা, শিল্প ও সংগীত সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন। যেভাবে জ্যাজ গড়ে উঠেছিল কাপাস প্ল্যানটেশনের ব্ল্যাক লেবারদের হাত ধরে, চাটনি মিউজিকের ক্রেডিট এই সমস্ত গিরমিটিয়া কুলিদের দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য সেই সঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাবে বিকশিত হতে হতে কয়েক শতাব্দী লেগে গেছে, ততদিনে গিরিমিটিয়াদের পরবর্তী প্রজন্মদের সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের সম্পর্ক বেড়েছে, দুই ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষজন মিলে পরিবার গড়ে তুলেছে, ভোজপুরি সঙ্গীতের সঙ্গে ক্যালিপ্সো মিশেছে, ঢোলকের পাশাপাশি সোকা বিটস আর তাশা ড্রাম ঢুকে গেছে। ভাষাও হয়েছে পাঁচমিশালি। পরবর্তীতে চাটনি মিউজিক জ্যাজ, আমেরিকান রক, লাতিনো সঙ্গীতের পাশাপাশি বলিউডি সঙ্গীতেও প্রভাব ফেলেছে, যদিও সে কথা খুব বেশি মানুষ জানেন না।

আমার এক পূর্বাঞ্চলের বন্ধু গিরমিটিয়াদের বংশধরকে বিয়ে করে ট্রিনিডাডে সেটল করে গেছে। দুই দেশের মধ্যে দূরত্ব কম নয়, কিন্তু সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেখতে গেলে মনে হয় একই গ্রামের মানুষ। খাওয়াদাওয়া এক, আচার আচরণ এক, শখ আহ্লাদ উৎসবও এক। শুধু একটাই তফাত, প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়া লেগে ওদেশের গিরমিটিয়া বংশধররা কুসংস্কার ঝেড়ে অনেকটা ওপেন মাইন্ডেড হয়ে গেছে। মানাউসে এক বৃদ্ধা স্টুডিও মালিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর পূর্বপুরুষরা সবাই ফ্রেঞ্চ গুয়ানায় কুলির কাজ করত। কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা ক্যাথোলিক স্কুলেই হয়েছে, বড় হয়ে বিদেশ গেছে। অনেকেরই এক কাহিনি। ক্রমে এ-ই ক্রস কালচার লিঙ্গুয়া সভ্যতা কুড়ি পঁচিশটা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

যাই হোক, কথা হচ্ছিল চাটনি নিয়ে। প্রায় দু আড়াইশ বছর ধরে চাটনি সঙ্গীত গিরমিটিয়া এবং স্থানীয় মানুষের জীবনের অংশ হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬৮ সালের আগের কোনও রেকর্ডিং পাওয়া যায় না। লোকগানের সঙ্গে এমনটা প্রায়ই ঘটে থাকে। ম্যায়থিলি আর ভোজপুরি ভাষী সংস্কৃতিতে প্রায় প্রতিটা আচার অনুষ্ঠান উৎসবের জন্য একগাদা করে ঘরোয়া গান বাঁধা হয়, ধনতাল ঢোল সহযোগে গাওয়াও হয় হরদম, সেই সব গানের কথাও দারুণ মজার। কিন্তু সেসব খুব ভালো করে ডকুমেন্ট করে রাখা হয়নি।

১৯৬৮ সালে রামদেব চ্যায়তোয়ে 'কিং অফ সুরিনাম' বলে একটা অ্যালবাম রেকর্ড করে চর্চায় চলে আসেন। এইসময় উঠে আসেন দ্রৌপতি বলে এক গায়িকাও। কিন্তু চলতি হিন্দিতে যাকে বলে 'ফাট জানা', সেই পপ কালচার বিষ্ফোরণটা হল হ্যারি মহাবীরের সৌজন্য, তিনি বিহার আর ইউপিয়ান অর্কেস্ট্রার পাশপাশি হিন্দি সিনেমার গান আর স্থানীয় সঙ্গীত মিশিয়ে এমন এক জগাখিচুড়ি জিনিস বানিয়ে ফেললেন, যা শুনলেই সেখানকার মানুষের মনে অতীতের-- যে অতীতের কথা অনেকে শুধু শুনেই এসেছে-- টক মিষ্টি স্মৃতির নস্টালজিয়া তাজা হয়ে ওঠে। এই টক মিষ্টি স্বাদের গানের স্বাদ আসলে আম বা ধনেপাতা পুদিনার চাটনির মতোই। সুতরাং, চাটনি মিউজিক।

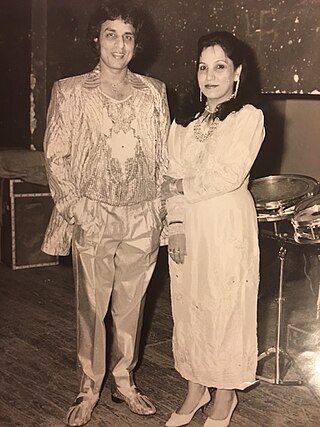

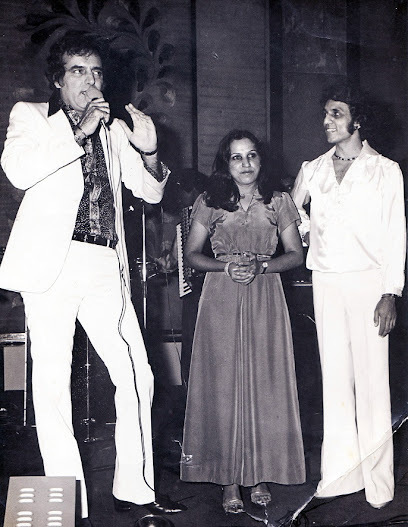

সত্তর আশির দশকে সুন্দর পোপো চাটনি মিউজিককে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছিলেন। তাঁকে চাটনির গডফাদারও বলা হয়। মজার মজার সব গান, কিন্তু এরই মধ্যে খুব সূক্ষ্ম ভাবে ডার্ক হিউমার আর সমাজের অন্ধকার দিকগুলো তুলে ধরার স্বভাব ছিল তাঁর। যেমন...

আগে আগে নানা চলে

নানি গোইং বিহাইন্ড

নানা ড্রিংকিং হোয়াইট রাম

অ্যান্ড নানি ড্রিংকিং ওয়াইন

নানা রাইডিং বাইসাইকল

নানি রিংগিং বেল

নানি লকড দ্য হ্যান্ডল

দে ফেল ইনসাইড আ ওয়েল

মাই নানা অ্যান্ড নানি

ওয়েন্ট টু টাই আ গোট

মাই নানা মেড আ মিসটেক

অ্যান্ড কাট দ্য নানিজ থ্রোট

নানি ডেড অ্যান্ড গন

মাই নানা গন টু হ্যাং

সো আই হ্যাড টু টেক ওয়ান

ফর মাই কম্প্যানিয়ন

সুন্দর পোপোর এই 'নানা নানি' আগুনের মতো দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল, রেকর্ড বিক্রি হতে লাগল খাস্তা কচুরির মতো। সুন্দর পোপো হ্যারি মহাবীরের শিষ্য ছিলেন, তিনি গুরুর কথা শুনে একেবারে ভারতের গাঁও দেহাতের গানগুলো চাটনিতে নিয়ে এলেন, বিয়ের বাসর রাত্রে পিসিমাসিদের হাসিঠাট্টা করে গাওয়া দ্বিঅর্থী গানগুলো ওয়েস্টার্ন কম্পোজিশন সহ তুলে এনে মানুষকে সেই নস্টালজিয়া ফিরিয়ে দিলেন, যা তারা প্রায় ভুলতে বসেছিল।

'রতিয়া মে দুলহা কে মৌসী বোলল গয়ে...'

'হমরে ভিলেজ মে কোহরা ব্যায়গন বহুত হ্যায়, হম তুরব তু না বেচবে কে নাহি..'

কিন্তু এ বাদেও সুন্দর পোপো এক্সপেরিমেন্টাল গান, গভীর গান কম গাননি। ইংরেজিতে গাওয়া গান I wish I was a virgin বা Don't fall in love এর মতো গানগুলো যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সুন্দর পোপোর পাশাপাশি স্যাম বুদ্রাম, আইজ্যাক আর রাকেশ ইয়াঙ্করণ, জগেসসর এর মতো শিল্পীরা নানা স্বাদের গান গাইতে শুরু করে। ইয়াঙ্করণের একটা গান আছে... বড়ে দূর সে আয়ে হ্যায়!

'আনজানে লোগো মে কোই সাথ তো মিলেগা, কোই তো হোগা জো হমকো সামঝেগা..'

ঠিক এই সময়েই দেশের গরীব মানুষরা আধুনিক ভারত থেকে কাজের খোঁজে দূর দেশে যেতে শুরু করেছে। কেউ আরবে, কেউ আফ্রিকায়, কেউ আরো দূরে। এই মর্মস্পর্শী গানগুলো তাঁদের আপন হয়ে উঠল। যাঁরা বলেন চাটনিতে অশ্লীল গান ছাড়া কিছু নেই, তাঁরা সম্ভবত এই ঘরানার অনেক গানই শোনেনি।

পরবর্তীতে এই ধারায় অনেকেই এসেছেন, কিন্তু সকলের কথা বলা সম্ভব নয়। তবু চাটনির কথা উঠলে যে দুজনের কথা না বলে থামা যায় না তারা হল হরি ওম শরণ আর বাবলা-কাঞ্চন জুটি।

পূর্বাঞ্চলে হরি ওম শরণের ভজন ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় শোনেনি, এমন মানুষ পাওয়া যাবে না। 'ম্যায়লি চাদর ওড় কে ক্যায়সে হো' আর 'তেরে রামজি করেঙ্গে বেড়া পার' এখনও হরদম বাজে। তা ওম শরণ এর বিয়ে হয় গুয়ানার চাটনি গায়িকা নন্দিনীর সঙ্গে, এরপর থেকে তিনি 'শ্বশুরবাড়ি'তে ভারতীয় ভজনের প্রোগ্রাম করে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বলা যায় আধুনিক যুগে তিনি ভারতের সঙ্গীতকে ক্যারেবিয়ানে নিয়ে গেছেন। তাহলে এও বলতে হবে যে বাবলা-কাঞ্চন আবার চাটনি আর চাটনি-সোকা ঘরানাকে ভারতে আর বিশ্বের অন্যান্য জায়গায় জনপ্রিয় করতে অসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। বাবলা ছিলেন আসলে বিখ্যাত কম্পোজার কল্যাণজি-আনন্দজির ভাই, শোনা যায় 'খাইকে পান বানারস ওয়ালা' থেকে শুরু করে তাঁদের অনেক গানই বাবলা কম্পোজ করেছিলেন, তাদের সুরে অনেক গান গেয়েছিলেন কাঞ্চন। কিন্তু দিনের পর দিন বম্বেতে ঘুরেও, বড় বড় নামের কাছে আশ্বাস পেয়েও তাঁদের কেউ স্বাধীন ভাবে ব্রেক দেয়নি। মনক্ষূণ্ণ হয়ে বাবলা-কাঞ্চন (একসময় তারা বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন) নিজেদের ব্যান্ড খুলে প্রোগ্রাম করতে শুরু করেন এবং ক্রমে ভীষণ ভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন ক্যারেবিয়ানে৷ এরপর তারা সারা দুনিয়ায় অনুষ্ঠান করেছেন, 'ক্যায়সে বানি' অ্যালবাম তো এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে বড় বড় কর্পোরেট থেকে তাঁদের বিজ্ঞাপনের জন্য গান করতে বলা হয়েছিল। ২০০৪ সালে কাঞ্চন মারা যান, বাবলা অবশ্য অনুষ্ঠান করছিলেন।

যে সময় সবাই ভাবছে চাটনির কথা ভারতে আর কেউ জানবে না, সেই সময় একটা মেয়ে এসে হাজির হল ক্যারেবিয়ানে। নতুন একটা সিনেমা হচ্ছে, সেই জন্য সে চাটনি মিউজিক ব্যবহার করতে চাইছে। মাসের পর মাস ধরে এই দ্বীপ সেই দ্বীপে ঘুরে, অজস্র পুরোনো রেকর্ড শুনে, চাটনি আর সোকা মিউজিকের সর্বেসর্বা আর অতীত শিল্পীদের সঙ্গে বিশদ আলোচনা করে সেই মেয়ে ফিরে গেল। কয়েক বছর পর সিনেমা রিলিজ হল আর এই গানগুলো লোকেদের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

'আই অ্যাম আ হান্টার আই ওয়ান্ট টু সি ইওর গান'

'ইলেক্ট্রিক পিয়া'

'মুরা'

'উমনিয়াঁ'

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। মেয়েটার নাম স্নেহা খানবলকর। সিনেমার নাম 'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর'।

চাটনি মিউজিকের জয়যাত্রা অব্যাহত। ইচ্ছে হলে ইউটিউবে শুনে দেখতে পারেন।

January 1, 2025

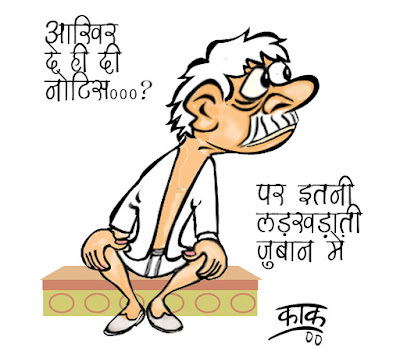

চলে গেলেন কাক

কাকদৃষ্টি বন্ধ হল। কার্টুনিস্ট কাক এই দুনিয়াকে বিদায় জানালেন। ভারতবর্ষের পলিটিকাল কার্টুন আর হিন্দি ব্যাঙ্গচিত্রের একটা যুগ শেষ হল। ছোটবেলা থেকে পাড়ার যে খিল্লিবুড়ো বা খুসট বুঢঢাকে দেখে আসছি, তিনি ছুটিতে গেলেন। প্রায় ষাট বছর ধরে প্রতিদিন অন্তত একটা কার্টুন এঁকেছেন কাক, একদিনও ছুটি নেননি। একবার বেনারসে একটা প্রোগ্রামে এসেছেন, আমিও দেখতে গেছি। কে যেন তাঁকে হরিশজি, শুক্লাজি বলে ডাকতে তিনি মঞ্চে না উঠে বসেই আছেন, উত্তরও দেননি। পরে জিজ্ঞেস করতে বলেছিলেন, ওই শুক্লাজি শুনলে তিনি কানেক্ট করতে পারেন না। যবে থেকে কলম ধরেছেন, তিনি আমরণ কাক হয়েই থাকবেন। কাকটুন্স আর কাকদৃষ্টির কার্টুন সিরিজ দেখে হিন্দি বেল্টের একটা গোটা প্রজন্মের রাজনৈতিক চৈতন্য হয়েছিল, তা বলা ভুল হবে না।থ্যাঙ্কিউ কাক! আপনি থাকছেন স্যার!

November 13, 2024

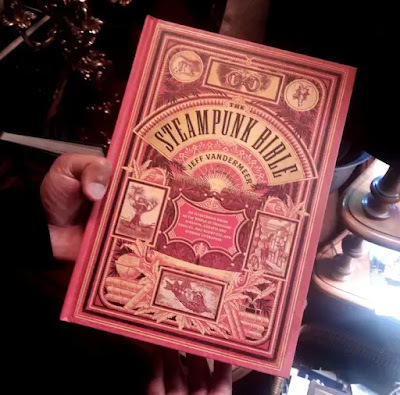

স্টিমপাঙ্কের দুনিয়ায়

হ্যালোউইনের মরসুমে ভূতপ্রেত চর্চা করতে করতে মাথা এমনে বিগড়োল, একেবারে ভূত প্রেত ড্রাকুলার দেশে এসে পড়লাম। ইয়ে, রোমেনিয়ার কথাই বলছি। আজকাল নতুন যুগের সঙ্গে বেশ তাল মেলাচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও বুখারেস্ট ব্রাসোভ ক্লুজের বাইরে গ্রামে-গ্রুমে গেলে ভূতপ্রেতের দেখা বিস্তর পাওয়া যায় শুনেছি, যাদুকর বা ওঝাবদ্যির দেখাও মেলে। আর নেকড়ে আর ভাল্লুক তো হরবখত ঘুরছে। বিশেষ করে রোমেনিয়া হল ভাল্লুকের স্বর্গরাজ্য। তা রোমেনিয়ার গল্প যা হবে তা পরে হবেখন, এটা হল একটা বিশেষ অ্যাপ্রিশিয়েশন পোস্ট। ভূত প্রেত দানো দত্যির চেয়েও বেশি ইন্টারেস্টিং বটেক! সবটা বলাও যাবে না, তবে ছবি দিয়ে কম্পেন্সেট করার চেষ্টা করছি।

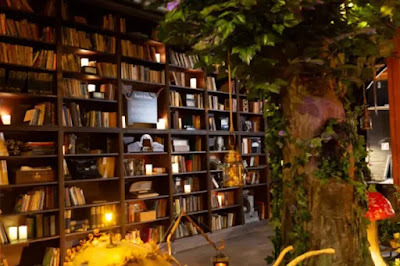

হ্যালোউইনের মরসুমে ভূতপ্রেত চর্চা করতে করতে মাথা এমনে বিগড়োল, একেবারে ভূত প্রেত ড্রাকুলার দেশে এসে পড়লাম। ইয়ে, রোমেনিয়ার কথাই বলছি। আজকাল নতুন যুগের সঙ্গে বেশ তাল মেলাচ্ছে বটে, কিন্তু এখনও বুখারেস্ট ব্রাসোভ ক্লুজের বাইরে গ্রামে-গ্রুমে গেলে ভূতপ্রেতের দেখা বিস্তর পাওয়া যায় শুনেছি, যাদুকর বা ওঝাবদ্যির দেখাও মেলে। আর নেকড়ে আর ভাল্লুক তো হরবখত ঘুরছে। বিশেষ করে রোমেনিয়া হল ভাল্লুকের স্বর্গরাজ্য। তা রোমেনিয়ার গল্প যা হবে তা পরে হবেখন, এটা হল একটা বিশেষ অ্যাপ্রিশিয়েশন পোস্ট। ভূত প্রেত দানো দত্যির চেয়েও বেশি ইন্টারেস্টিং বটেক! সবটা বলাও যাবে না, তবে ছবি দিয়ে কম্পেন্সেট করার চেষ্টা করছি।ক্লুজে নাপোকা ট্রান্সিলভিনিয়ার অর্থনৈতিক কেন্দ্র। সেখান থেকে নানান জায়গায় যাওয়া যায়, কিন্তু এই বিশেষ জায়গাটা শহরের মধ্যেই একটা গলিতে অবস্থিত, তুলনামূলক ভাবে খুব কম মানুষই এখানকার কথা জানে। তা জিনিসটা কী? না, একটা মিউজিয়াম। তবে যে সে মিউজিয়াম নয়, দুনিয়ার প্রথম স্টিমপাঙ্ক মিউজিয়াম। বোতন্ড ইস্টভান্ডি বহুদিন এক্সিবিশন মার্কেটে কাজ করেছেন, কিন্তু কিছুই তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। শেষমেশ পাঁচ বছরের চেষ্টায়, ভ্যাম্পায়ারদের দেশে তিনি ফ্যান্টাসির একটা জাদু দুনিয়ার নির্মাণ করেছেন। এমন চমৎকার স্টিমপাঙ্ক মিউজিয়াম যে একজন মানুষ একা দাঁড় করাতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। আবার মনে হয়, এইসব প্যাশন প্রজেক্ট একজন দুজন পাগলই করতে পারে। খবরটা শুনেই মাথার পোকা নড়ে উঠল। আমি স্টিমপাঙ্ক এরার ভক্তই বলতে হয়, খুব বেশি জ্ঞানগম্যি না থাকলেও। একটা উপন্যাস লিখতেও শুরু করেছিলাম, সে সত্তর পার্সেন্ট হয়ে পড়ে আছে। তবে আগ্রহটা রয়ে গিয়েছে একইরকম।

কল্পবিজ্ঞানের অ্যাডমায়াররা স্টিমপাঙ্ক সম্পর্কে ভালোই জানে। ভিক্টোরিয়ান যুগে বা প্রাক পেট্রোলিয়াম ইকোনমিতে যখন স্টিম বা বাষ্পই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর উন্নত জীবনের প্রধান অস্ত্র ছিল, স্টিমপাঙ্ক দুনিয়া গড়ে উঠেছে সেটা মাথায় রেখেই। এইচ জি ওয়েলস আর জুলে ভের্নের দুনিয়ায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি কল্পনা করা হয়েছে, তার বেশিরভাগই স্টিমপাঙ্ক ইনোভেশন। হাওয়াই সাবমেরিন থেকে শুরু করে মেকানিকাল এক্স রে গগলস, যাদুঘড়ি থেকে শুরু করে স্টিমপাঙ্ক পাপেট, ভ্যাম্পায়ারদের সঙ্গে লড়াই করার অস্ত্র, বন্দুক, টাইটেনিয়াম টাইপিং মেশিন, গথিক অটোমেটিক আয়না, সাজুগুজুর জিনিস, রেকর্ড প্লেয়ার... হাজারো জিনিস কল্পনা করা হয়েছে, কিছু কিছু বানানোও হয়েছে।

ব্যাক টু মিউজিয়াম! এই অসামান্য জায়গাটির বিশেষত্ব, একবার ঢুকে গেলে সত্যি সত্যিই মনে হয় কল্পনার দুনিয়ায় প্রবেশ করলাম। দরজা নেই, টিকিট কাটলে দড়ি ধরে টানতে শুরু করে। সেই দড়ি একটা পুলিকে ঘুরিয়ে একটা আদ্যিকালের পর্দাকে দুদিকে সরিয়ে দেয়, আর উন্মোচিত হয় অন্য এক জগত। সেখানকার গাইডরা কেউ কাউন্ট ড্রাকুলার সহকারী, কেউ হগওয়ার্টসের ছাত্র, কেউ ক্যাপ্টেন নিমোর পার্টনার। চারিদিকে অদ্ভুতুড়ে সব যন্তপাতির মডেল, বিচিত্র আলোর নকশা। পোশন ফুটছে টগবগ করে। গাছড়া ঝুলে আছে মাথার ওপর৷ আদ্যিকালের সব যন্ত্রপাতি বলে মনে হলেও কিন্তু প্রতিটাই অপারেশনাল, মানে শুধুই দেখার জিনিস নয়। এইসব বানাতে গিয়ে/জোগাড় করতে ইস্টভান্ডি বাবুকে কতটা পরিশ্রম করতে হয়েছে সে কল্পনারও বাইরে! ঘন্টা দেড় দুই পর বাইরে এলে মনে হয়, দেখার মতো একটা জিনিস দেখলাম বটে।

দু তলা জুড়ে মিউজিয়াম, জিনিসপত্রে ঠাসা। স্টিমপাঙ্ক শুধু নয়, ফ্যান্টাসির হরেক উপাদান আছে। প্রকাণ্ড এক বুকসেল্ফ আছে, সেখান থেকে নিয়ম মেনে বিশেষ জায়গা থেকে দুটো বই সরিয়ে নিলে মাঝখান থেকে লাইব্রেরি দু ফাঁক হয়ে একটা গোপন ঘরের সন্ধান মেলে, সেখানে রাখা আছে একটা টাইমমেশিন। আজ্ঞে, চলেও। স্টিমপাঙ্ক রোমিও গেম আছে, হাতের উত্তাপ আর গতি দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা গানের কল আছে, ইন্সটাগ্রাম বা রিলের অ্যাডিকশন ছাড়ানোর মেশিন আছে। বিস্তর ভূতপ্রেত পরী দানো ভ্যাম্পায়ার ইত্যাদিও আছে। মুখে কথা সরে না। চোখ বিস্ময়ে বড় বড় হয়েই থাকে। আঙুল কামড়ে বার বার ভাবি, কতটা প্যাশন থাকলে এমন একটা জায়গা তৈরি করা সম্ভব?

স্টিমপাঙ্ক মিউজিয়ামে নতুন জিনিসপত্র নিচ্ছে।টেম্পোরারি এক্সিবিশন বা অ্যাকোয়ারমেন্ট, দুটোই হতে পারে, যদি আপনার মডেল পছন্দ হয়! স্টিমপাঙ্ক শিল্পীরা যদি চিলেকোঠায় বসে অদ্ভুত কিছু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে থাকেন, ইন্টারেক্টিভ স্টিমপাঙ্ক মিউজিয়ামে আপনার জায়গা বাঁধা!

কিছু ছবি পরে আরো অ্যাড করার ইচ্ছে রইল।

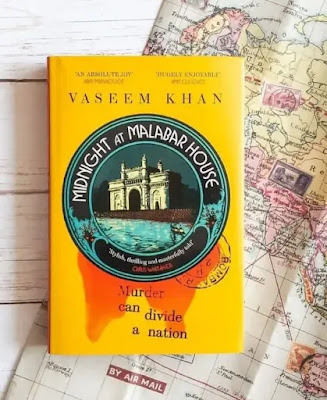

প্রাক পঞ্চাশ যুগের স্বাধীন ভারত ও এক পার্সি গোয়ন্দার কাহিনি

ওয়াসিম খান ব্রিটিশ পাকিস্তানি লেখক। তাঁর বেবি গনেশ ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি সিরিজ ইউকেতে বেশ জনপ্রিয় তো বটেই, ভারতেও তাঁর পাঠক কম নেই। আবির মুখার্জির ভক্তরা অনেক সময় ওয়াসিম খানের লেখাও পছন্দ করেন বলে শুনেছি, দুজনে একসঙ্গে একটা পডকাস্টও করেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে ব্রিটিশ পাঠকের কথা ভেবে তিনি বেশ কিছু ক্লিশে 'ইন্ডিয়ান মোটিফ' লেখায় নিয়ে আসেন, হয়তো সেই কারণেই কিন্তু কিন্তু ভাব থেকে এতদিন তাঁর কলমের স্বাদ নেওয়া হয়নি। এদিকে কানাইচরণ রোজ রোজ মিলবে না, ভারতীয় পুলিশ প্রসিডেরালের জন্য মন আঁকুপাঁকু করে। এমন সময় জানা গেল ওয়াশিম খান বছর কয়েক আগে পঞ্চাশের দশকের প্রেক্ষাপটে একটা নতুন সিরিজ শুরু করেছেন। মালাবার হাউস সিরিজের নায়িকা ভারতের প্রথম আইপিএস অফিসার পারসিস ওয়াডিয়া, মিডনাইট অ্যাট মালাবার হাউস এই সিরিজের প্রথম বই। পড়ে বলতেই হচ্ছে, দারুণ উপভোগ করলাম।

ওয়াসিম খান ব্রিটিশ পাকিস্তানি লেখক। তাঁর বেবি গনেশ ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি সিরিজ ইউকেতে বেশ জনপ্রিয় তো বটেই, ভারতেও তাঁর পাঠক কম নেই। আবির মুখার্জির ভক্তরা অনেক সময় ওয়াসিম খানের লেখাও পছন্দ করেন বলে শুনেছি, দুজনে একসঙ্গে একটা পডকাস্টও করেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন যে ব্রিটিশ পাঠকের কথা ভেবে তিনি বেশ কিছু ক্লিশে 'ইন্ডিয়ান মোটিফ' লেখায় নিয়ে আসেন, হয়তো সেই কারণেই কিন্তু কিন্তু ভাব থেকে এতদিন তাঁর কলমের স্বাদ নেওয়া হয়নি। এদিকে কানাইচরণ রোজ রোজ মিলবে না, ভারতীয় পুলিশ প্রসিডেরালের জন্য মন আঁকুপাঁকু করে। এমন সময় জানা গেল ওয়াশিম খান বছর কয়েক আগে পঞ্চাশের দশকের প্রেক্ষাপটে একটা নতুন সিরিজ শুরু করেছেন। মালাবার হাউস সিরিজের নায়িকা ভারতের প্রথম আইপিএস অফিসার পারসিস ওয়াডিয়া, মিডনাইট অ্যাট মালাবার হাউস এই সিরিজের প্রথম বই। পড়ে বলতেই হচ্ছে, দারুণ উপভোগ করলাম।একটু সামারি দেওয়া যাক। সময়টা ১৯৫০ সাল। তবে বছর শুরু হওয়ার ঠিক আগ্ব্র দিন রাত্রে, যখন মুম্বাই শহরে নতুন বছরের উৎসব চলছে, মালাবার হাউস থানায় একটা ফোন আসে যে জনৈক ব্রিটিশ ডিপ্লোম্যাট খুন হয়েছেন। ভদ্রলোক কেউকেটা ব্যক্তি, স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের তরফ এর গোপন একটা তদন্ত করছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রভাব আর ব্যবসা বাণিজ্য চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। এহেন ভাগ্যক্রমে এই কেসটা গিয়ে পড়ে পারসিস ওয়াডিয়ার কাছে। পুলিশে প্রথম মেয়ে হওয়ার সুবাদে সে নিজে প্রতিদিন নানান ফ্যাকড়ার সামনে পড়ছে, তারপর এমন হাই ফাই কেস আসতে তাকে (ঘুরিয়ে) বলা হয় ছাব্বিশ দিন পর কন্সটিটিউশন ইম্পলিমেন্ট করা হবে, তার আগে কেস সমাধান না করলে মুণ্ডু ঘ্যাঁচাং! এমনিতেও পুলিশে মেয়েদের কী কাজ?

বাকিটা খাঁটি পুলিশ প্রসিডেরাল। পারসিস আর তার সঙ্গী ব্রিটিশ পরামর্শদাতা অফিসার আর্চি ব্ল্যাকফিঞ্চ সন্দেহের তালিকায় থাকা সকলকে সাক্ষাৎকার করছে, অতীতের পাতা খুঁড়ে বার করছে, ফরেন্সিক, অ্যালিবাই, জবানবন্দির ক্রস ভেরিফিকেশন করছে... কিন্তু যে জিনিসটা বইটাকে সত্যি সত্যি ইন্টারেস্টিং করে তুলেছে সেটা হল সেটিং।

এমন একটা সময়, যখন বম্বে দ্রুত বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে দেশও। স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু সকলের কাছে তার মানে অন্যভাবে ধরা দিচ্ছে। সমসাময়িক রাজনীতি, কাস্ট আর রিলিজিয়ান নিয়ে কচকচি, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে দুর্নীতি আর ব্রিটিশদের লেগাসির প্রতি একটা চাপা ভক্তি, সাদা চামড়ার মানুষের প্রশাসনে গুরুত্ব, অর্থনৈতিক বিভাজন... সমান ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে পারসিসের পার্সি ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বা সেকালের নগরসংস্কৃতির বিভিন্ন অ্যানেকডোট! অমুক দোকানের ভালো রান্না, তমুক অফিসের সামনে লাগানো গুলমোহর গাছ... পারসিস এর নিজের জীবনেও কিছু কিছু জট রয়ে গেছে। চরিত্রগুলো যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে, হুড়মুড়ি ভাব নেই, কোথাও মনে হয় লেখক রকেট চালাচ্ছেন। আবার ঘ্যানঘ্যানও বিশেষ করেন না। প্রি আর পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের বিপ্লব এর বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ আছে, বর্মার যুদ্ধ আছে, আর সব কিছুই কোনও না কোনও ভাবে গল্পে ঢুকে গেছে। ফলে ইনফো ডাম্প মনে হয় না। এক্সট্রা পয়েন্ট ফর দ্যাট!

তবে এ সবই মাঠে মারা যেত, যদি রহস্যটা না জমত! আমার কাছে অবশ্য মনে হয়েছে, ওয়াসিম খান ভালোই জট পাকিয়েছেন, খুলেছেনও সাবলীলভাবে। ব্রিটিশ রাইটার হওয়ার কারণে কিছু কিছু জিনিস একটু স্পুনফিড করতে হয়েছে, তবে তাতে গতি থমকায়নি।

পার্টিশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে গল্পে। এখানে হয়তো প্রাসঙ্গিক, ওয়াসিম খানের বাবা নিজেই দেশভাগের সময় পাঞ্জাব থেকে চাপে পড়ে পাকিস্তান যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেখান থেকে তাদের ফ্যামিলি ইউকে ইমিগ্রেট করে যায়। কিন্তু হাজার হাজার মানুষের মতো তিনিও ভারতকে কোনোদিন অন্য দেশ ভাবতে পারেননি। তাঁর মায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য মনোভাব ভিন্ন ছিল, তিনি পাকিস্তানে বেশি সময় কাটিয়েছেন। ওয়াসিম নিজে অবশ্য বেশ কিছুটা সময় ভারতবর্ষে থেকেছেন, তার লেখা দেখে বোঝাই যায় এই দেশটাকে তিনি খুব ভালো করে খেয়াল করেছেন। ভারতের প্রতি একটা মমতাবোধও অনুভব করলাম, কেউ কেউ অবশ্য সেটা মেকি বলে উড়িয়ে দিতে পারেন, তবে আমার কাছে লেখক এর কলম যথেষ্ট যত্নশীল আর এমপ্যাথেটিক বলে মনে হল।

সব মিলিয়ে, মিডনাইট অ্যাট মালাবার হাউস চমৎকার বই। এই সিরিজের বাকি তিনটে বইও পড়ার ইচ্ছে রইল।

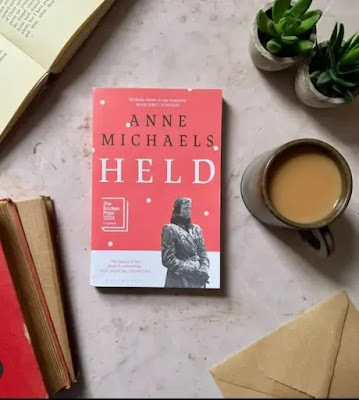

হেল্ড

অ্যানা মিশেলস এককালে কবি বলেই পরিচিতি পেয়েছিলেন বলে জানি, 'ফিউজিটিভ পিসেস' উপন্যাসটা তাঁকে গদ্যের জগতে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সেই বইটা আমার পড়া হয়নি, 'হেল্ড' বইটা বেশি বড় নয় বলেই হয়তো পড়তে শুরু করেছিলাম।

অ্যানা মিশেলস এককালে কবি বলেই পরিচিতি পেয়েছিলেন বলে জানি, 'ফিউজিটিভ পিসেস' উপন্যাসটা তাঁকে গদ্যের জগতে জনপ্রিয় করে তুলেছে। সেই বইটা আমার পড়া হয়নি, 'হেল্ড' বইটা বেশি বড় নয় বলেই হয়তো পড়তে শুরু করেছিলাম।গল্প শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থায় জর্জ তার ছোটবেলা আর প্রেমিকা হেলেনার কথা ভাবছে। পরের পর্বে জর্জ ফিরে এসেছে, হেলেনার সঙ্গে মিলে একটা ফোটোগ্রাফির বিজনেস খুলে এসেছে। সেখানে আচমকা ছবি তুলতে গিয়ে মৃত মানুষের ছবি ধরা দিতে শুরু করে তার তোলা ছবিতে। গল্প এখান থেকে বেশ বেশ ইন্টারেস্টিং হতে পারত, কিন্তু লেখিকা প্লট নিয়ে মাথা ঘামাননি, তিনি স্পেসটাইমের বিভিন্ন বিন্দুতে মানুষের জীবনের ওপর চোখ বোলাতে চেয়েছেন। ফলে পরবর্তীতে এই গল্প প্রথমে তিরিশ বছর লাফিয়ে ১৯৫০ সালে পৌঁছে যায়, জর্জ আর হেলেনার মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় পাঠকের। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। প্রতিটা চ্যাপ্টারে গল্প লাফ মেরে কখনও কুড়ি বছর আগে, কখনও আশি বছর পিছিয়ে... ১৯০৮ থেকে ২০২৫ সাল অব্দি একটা জেনারেশনাল সাগা লেখার চেষ্টা করে গেছে। নাহ, ভুল হল। জেনারেশনাল সাগা কথাটা খাটবে না, কারণ লেখিকা আসলে বিভিন্ন মানুষের গল্প বলেছেন, অতীত ও ভবিষ্যতের বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ায় আসা মানুষদের জীবন, তাদের সত্তা, অতীত, দ্বন্দ আর শোক ডকুমেন্ট করতে চেয়েছেন, কোনও একটা পরিবারের গল্প বিশেষ ভাবে বলতে চাননি। এই হিউম্যান স্টোরির ট্যাপেস্ট্রি বোনার পিছনে সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিচ্ছিন্ন মানুষ আর তাদের জীবনের মাঝে, সে তারা যে সময়ে বা যে অবস্থাতেই জীবন কাটাক না কেন, একটা কমন ইমোশনাল অ্যাঙ্গল খুঁজে ডকুমেন্ট করা। এই গল্পে যারা এসেছে, তাদের পরিবারের গল্প মাঝে মাঝে অতীত বা ভবিষ্যতে কোথাও গিয়ে মিলেছে, বা নাও মিলতে পারে।

অ্যানা মিশেলসের গদ্য মন্দ নয়। কবি হিসেবে তিনি যে ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল রাখেন, তা বোঝা যায়। সংলাপ আর পারিপার্শ্বিক বর্ণনার সময়েও তা আরো বেশি করে ধরা পড়ে। কিন্তু, কেন জানি না, আমার কাছে 'হেল্ড' খুব একটা ইন্টারেস্টিং রিড হতে পারেনি। ভালো মন্দ বিচার করার কথাই নয়, কারণ এক একটা বই ভিন্ন পাঠকের কাছে ভিন্নভাবে ধরা দেয়। একটা বই লেখার সময়ে যে চিন্তাভাবনা আর পরিশ্রম একজন লেখককে করতে হয়, তা শুধু আমার খুব ভালো লাগেনি বলে 'ফালতু বই' বলে উড়িয়ে দেওয়া আমার পছন্দ নয়। অ্যানা মিশেলসের চিন্তাভাবনা, তাঁর গদ্যের স্বচ্ছতা, 'অনেস্টি' ও গভীরতা বহু পাঠকের কাছে সমাদৃত, আমি শুধু বলতে পারি আমার সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে বইটা কানেক্ট করতে পারেনি। একে তো মাত্র সোয়াশো পাতার বই, সেখানে টাইমলাইনে ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ গিয়ে, বিভিন্ন চরিত্র এসে, নাম কে ওয়াস্তে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড আর মারি কিউরিকে এনে... বিরিয়ানি বানাতে গিয়ে খিচুড়ি হয়ে গেছে। তা খিচুড়ি অবশ্য অতি উপাদেয় জিনিস, কিন্তু এখানে স্বাদটা ঠিক খোলেনি মনে হল।

কয়েকটা চ্যাপ্টার এত ছোট যে সেখানে আসা চরিত্র বা তাদের জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হওয়ার সময়ই ছিল না। তার চেয়ে, একটা ফ্যামিলি নিয়ে গল্প এগিয়ে নিয়ে গেলে সম্ভবত বইটা আরো চমৎকার হত বলে আমার ধারণা।

তবে, 'হেল্ড' নিয়ে প্রচুর উচ্ছ্বসিত রিভিউ দেখেছি। নিজে পড়ে বিচার করাই ভালো।