Sudeep Chatterjee's Blog, page 7

June 7, 2024

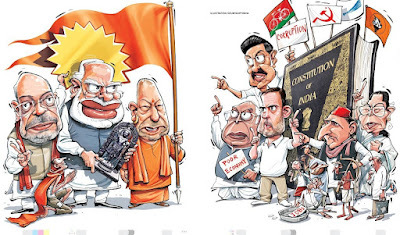

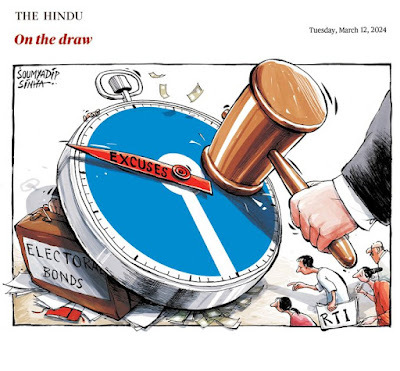

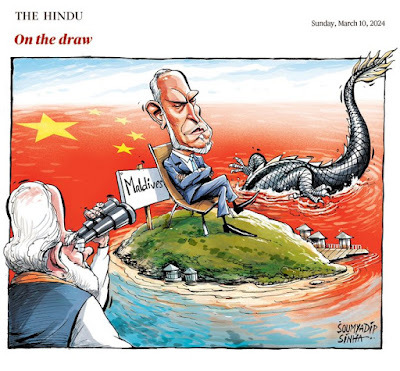

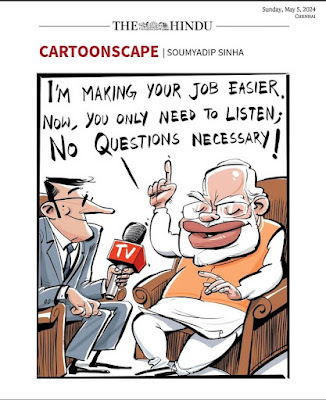

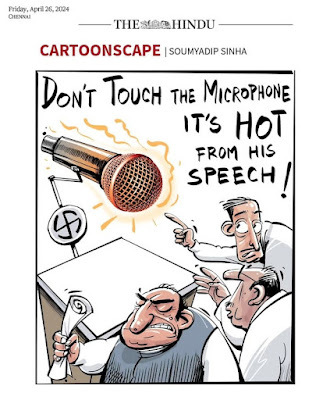

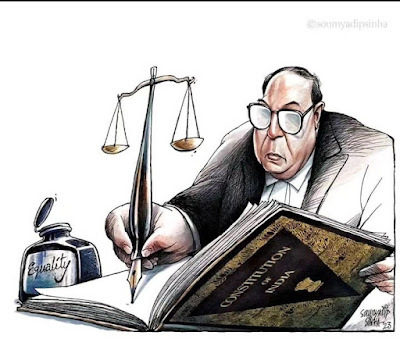

সৌম্যদীপ সিনহার পলিটিকাল কার্টুন

দ্য হিন্দুর অ্যাসিস্টান্ট এডিটর আর চিফ ইলাস্ট্রেটর সৌম্যদীপ সিনহার কিছু কাজ। কলকাতার এই শিল্পী কোনোরকম ফর্মাল ট্রেনিং না নিয়ে আঁকতে শুরু করেছিলেন বলে পড়েছিলাম। অনেকদিন ধরেই তাঁর কাজ দেখছি আর মুগ্ধ হচ্ছি।

একের পর এক দুর্দান্ত ছবি, স্যাটায়ারে পলিটিকাল ল্যান্ডস্কেপের ছোটখাটো কন্ট্রাডিকশন খুঁজে পাওয়া! বিশেষ করে গত কয়েক মাসে স্যার একদম কাঁপিয়ে দিয়েছেন। এই বছর তিনি যা করে দিয়ে গেলেন, পলিটিকাল কার্টুনিং এর জগতে তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও আলোচনা আর করা সম্ভব রইল না।

June 4, 2024

শোগুন, নোহ আর কাবুকি কথা

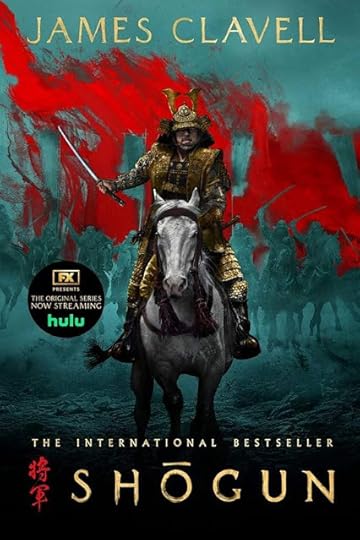

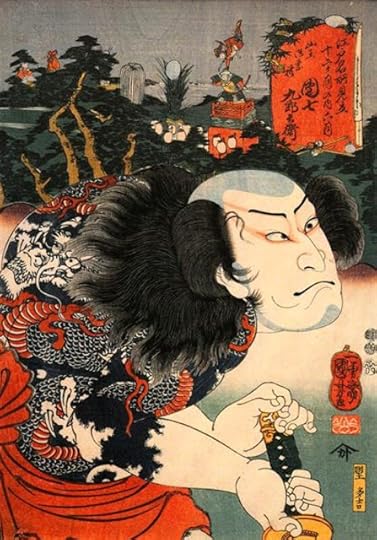

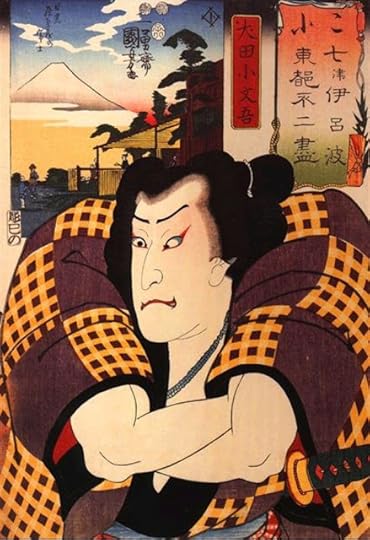

শোগুন টিভি সিরিজযাঁরা সিরিয়াসলি লং ফর্ম্যাট কাজ মানে সিরিজ/লিমিটেড সিরিজ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের অনেকের মতে এই বছরের সেরা কাজ হল 'শোগুন'। জাপানের শেনগোকু পিরিয়ড (১৪৬৭-১৬০০) এর এই গল্পে জাপানের সমাজ, রাজপরিবার, চার্চ আর ওয়ারলর্ডদের ইন্টারনাল কনফ্লিক্টকে হুবহু তুলে আনা হয়েছে। জেমস ক্লাভেলের এশিয়ান সাগার এই উপন্যাস নিয়ে আগেও ভিস্যুয়াল মিডিয়ামে কাজ হয়েছে, কিন্তু এইবার যেভাবে জাপানের ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে, তেমন সম্ভবত আগে কোনও ওয়েস্টার্ন প্রোডাকশনেই হয়নি। (ও, ব্লু আই সামুরাই বাদ। অ্যানিমে জগতে ও জিনিসটা লেজেন্ড হয়ে থাকবে) অ্যাপল টিভি আর এইচবিও ম্যাক্স এখন হাত কামড়াচ্ছে, কেন এটা তাঁরা আগে কমিশন করল না? ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টরাও নড়েচড়ে বসেছে, কিন্তু কিছুতেই কেউ সিক্রেটটা বুঝে উঠতে পারছে না। এফ এক্স নেটওয়ার্ক আর ক্রিয়েটর র্যাচেল কন্ডো-জাস্টিন মার্ক্স জুটি ঠিক কী আলাদা করল? আর দশটা সিরিজকে পিছনে ফেলে এই সিরিজটা এনসিয়েন্ট জাপানকে এত সূক্ষ্মভাবে ধরল কী করে? হোয়াট হ্যাভ দে ডান ডিফারেন্ট?

শোগুন টিভি সিরিজযাঁরা সিরিয়াসলি লং ফর্ম্যাট কাজ মানে সিরিজ/লিমিটেড সিরিজ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের অনেকের মতে এই বছরের সেরা কাজ হল 'শোগুন'। জাপানের শেনগোকু পিরিয়ড (১৪৬৭-১৬০০) এর এই গল্পে জাপানের সমাজ, রাজপরিবার, চার্চ আর ওয়ারলর্ডদের ইন্টারনাল কনফ্লিক্টকে হুবহু তুলে আনা হয়েছে। জেমস ক্লাভেলের এশিয়ান সাগার এই উপন্যাস নিয়ে আগেও ভিস্যুয়াল মিডিয়ামে কাজ হয়েছে, কিন্তু এইবার যেভাবে জাপানের ইতিহাস আর সংস্কৃতিকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে, তেমন সম্ভবত আগে কোনও ওয়েস্টার্ন প্রোডাকশনেই হয়নি। (ও, ব্লু আই সামুরাই বাদ। অ্যানিমে জগতে ও জিনিসটা লেজেন্ড হয়ে থাকবে) অ্যাপল টিভি আর এইচবিও ম্যাক্স এখন হাত কামড়াচ্ছে, কেন এটা তাঁরা আগে কমিশন করল না? ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টরাও নড়েচড়ে বসেছে, কিন্তু কিছুতেই কেউ সিক্রেটটা বুঝে উঠতে পারছে না। এফ এক্স নেটওয়ার্ক আর ক্রিয়েটর র্যাচেল কন্ডো-জাস্টিন মার্ক্স জুটি ঠিক কী আলাদা করল? আর দশটা সিরিজকে পিছনে ফেলে এই সিরিজটা এনসিয়েন্ট জাপানকে এত সূক্ষ্মভাবে ধরল কী করে? হোয়াট হ্যাভ দে ডান ডিফারেন্ট?কিছুদিন আগে সে রহস্য খোলসা হয়েছে। আর কিছুই নয়, শোগুনকে অথেন্টিক বানানোর জন্য যে রেফারেন্স পয়েন্ট ধরে ধরে এক একটা করে সিন ব্লক করা হয়েছে, যেভাবে গল্পের ট্রিটমেন্ট আর স্টোরিবোর্ড ডিজাইন হয়েছে, তার সবটাই এসেছে জাপানের ট্রাডিশনাল থিয়েটার, বিশেষ করে নোহ আর কাবুকি থিয়েটার থেকে। সে জন্য ক্রিয়েটররা নোহ থিয়েটারের এক মহারথীকে প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে টিমে নিয়ে এসেছিলেন, যাঁর নাম মাস্টার কোজুফুসা হোসো। হোশো স্কুল অফ নোহ থিয়েটারের এই 'মাস্টার' শুধু কন্সাল্টেশন দেননি, তিনি গোটা সিরিজটাকেই একটা নো পারফর্ম্যান্সের মতো করে প্রেজেন্ট করার কথা বলেছিলেন। 'শোগুন' এর ছয় নম্বর এপিসোডে একটা সত্যি নাটকের দৃশ্যও মঞ্চস্থ হচ্ছে, আর এই নাটকটাই অভিনীত হচ্ছে গোটা সিরিজ জুড়ে, মানে, গল্প ইজ সেম, বাকিটা টেক ইট অ্যাজ আ মেটাফর।

প্রশ্ন হল, কাবুকি আর নোহ থিয়েটার নিয়ে এত মাতামাতি কেন? জাপানি থিয়েটার নিয়ে এমনিতে জাপানের বাইরে খুব একটা কিছু শোনা যায় না, কিন্তু শিন্টো ধর্ম ( ইয়ে, মানে জাপানে শিন্টোইজমটাই প্রধান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম দু নম্বরে আসে৷ ব্যাপারটা অনেকেই জানেন না, শিন্টোইজম কথাটাই অনেকে শোনেনি) আর শোগুনেতে সমাজে এই নাটকগুলো এত গুরুত্বই বা পেল কেন? আর তাদের মধ্যেও বুনরাকু (জাপানিজ পাপেট শো), কিওজেন প্রভৃতিকে পিছনে ফেলে নোহ আর কাবুকি এগিয়ে গেল কেন? আর সেই নিয়ে এত লাফালাফিই বা কেন?

কারণটা বলতে হলে আগে ভূতের গল্পই ফাঁদতে হবে। কারণ, উত্তরটার সঙ্গে সুপারন্যাচারাল এলিমেন্টের একটা প্রচ্ছন্ন যোগাযোগ তো আছেই। কিন্তু, তার আগে, খুব সংক্ষেপে একটু ইতিহাসের ওপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক!

প্রথমে নোহ (Noh) এর কথাই হোক। নোহ একেবারে যাকে বলে ক্লাসিকাল জাপানিজ নৃত্যনাট্য, তাতে নাচ গান কবিতা আবৃত্তি ড্রামা সবই থাকে, কিন্তু সংলাপ থাকে না, এ হল সিরিয়াস মিউজিকাল ড্রামা। ড্রামা (কিওজেন বা নোহ-কিওজেনে অবশ্য সংলাপ থাকে, আর প্রায় একই ধারার শিল্প হলেও কিওজেনে গল্পটা কিছুটা কমিকাল স্টাইলে বলা হয়। মাঝেমধ্যে একই স্টেজে দুই ফর্মের দেখা পাওয়া যায়) চতুর্দশ আর পঞ্চদশ শতাব্দীতে নাট্যকর কানামি আর তাঁর ছেলে জিয়ামির হাত ধরে এই ফর্ম অফ নাটকের সূত্রপাত, সে যুগেই তাঁরা তিনশোটার কাছাকাছি নাটক লিখেছিলেন, পরিচালনা, অভিনয় আর আর্ট প্রোডাকশন নিয়েও সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে গেছিলেন। আসলে অবশ্য এই ধারার সূত্রপাত আরো আগে, খুব ছোট করে বলতে হলে স্ট্রিট থিয়েটার 'সারাগাকু' আর ধান রোপণ উৎসবের ড্রামা মিলেমিশে একাকার হয়ে নতুন এক আর্ট ফর্মের সৃষ্টি হয়েছিল। যাই হোক, মিলিটারি লিডার থুড়ি শোগুন আশিকাগা য়োশিমিতসু নোহ নাটক দেখে একদম ফিদা হয়ে গেছিলেন, তাঁর রাজত্বে নোহ থিয়েটার একদম ফুলেফেঁপে উঠেছিল।

নোহ নাটকে সাধারণত দুটো সিন থাকে, আর প্রায়ই সেখানে একটা ভূত, একটা শয়তান রাক্ষস কিংবা একটা অত্যাচারিত মানুষের দেখা মেলে। গদ্য পদ্য মিশিয়ে লেখা ন্যারেটিভ, পুরোটাই সুর করে অভিনয় হয়, শেষে একটা দীর্ঘ ডান্স। একটায় অবশ্য চলত না, শুরু হলে প্রায় চার পাঁচটা নাগাড়ে অভিনয় হত, আট ঘণ্টার আগে শেষও হত না।

১৬০৩ থেকে ১৮৬৮ এর মাঝে এদো পিরিয়ডেও মিলিটারি শাসকদের ফেভারিট ছিল নোহ, রাজত্বের অফিশিয়াল আর্টফর্ম বলতে আর কিছুর কথাই মনে পড়ত না। শিন্টো শ্রাইনে পারফর্ম্যান্স হত, সামুরাই আর নোবল ফ্যামিলির লোকজন এসে সমবেত হত। এর পর মেইজি পিরিয়ডে অবশ্য অবস্থা পাল্টায়, রয়্যাল পেট্রোনেজ সরে যায়, তবে আর্টিস্ট অ্যাক্টরদের ফ্যামিলিরা ফর্মটাকে কোনওমতে বাঁচিয়ে রাখে।

এইবার আসা যাক কাবুকি থিয়েটারের কথায়। কাবুকির ইতিহাস আরো বেশি ইন্টারেস্টিং, আর তাতে অনেক ওঠানামাও আছে। এর উদ্ভব প্রায় চারশো বছর আগে কিয়োটোতে ওকুনি বলে এক মহিলার হাত ধরে। সময়টা তোকুগাপা শোগুনাতের, মানে ওই ১৬০৩-১৮৬৮ হবে হয়তো। কাবুকি কথাটা এসেছে 'কাবুকু' থেকে, তার মানেই হল অদ্ভুত পোশাক পরে উল্টোপাল্টা কাণ্ড করা। ক্রমে কিয়োটো থেকে কাবুকি ইদোর রেড লাইট ডিসট্রিক্টে ছড়িয়ে পড়ে, সে জায়গার নাম দেওয়া হয়েছিল উকিও মানে ফ্লোটিং ওয়ার্ল্ড। ট্রি হাউসে গেইশাদের পাশাপাশি কাবুকি শিল্পীদেরও দেখা যেত সে সময়।

তা কাবুকি আর নোহের মধ্যে মূল পার্থক্য হল, নোহ সামুরাই দর্শকদের মাথায় রেখে পারফর্ম করা হত, মার্শাল আর্টের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি আর দার্শনিক কথা বেশি থাকত, প্রপের ব্যবহার কম, ইম্যাজিনেশনের ওপরেই জোর বেশি। এদিকে কাবুকি শ্রাইনের জায়গায় আমজনতার জন্য রাস্তাঘাটে করা হত, সাধারণ মানুষকে নিয়ে গল্প, চরিত্রদের ওপর জোর থাকত, হাজার ধরনের রঙচঙে কিমোনো আর প্রপ এর ব্যবহার হত। দরকারে ইরোটিকা আর মজার মজার সিকোয়েন্সও ঢোকাত। জাপানি থিয়েটারের এক শিক্ষক তফাত বোঝাতে লিখেছিলেন, "Noh is austere, Kabuki flamboyant. Noh ritual, Kabuki spectacle, Noh offers spiritual consolation, Kabuki physical excitement; Noh seeks chaste models, Kabuki delights in the eccentric, the extravagant and the willfully perverse; Noh is gentle, Kabuki cruel; Noh is concerned with the hereafter, Kabuki bound bu here-and-now."

মুশকিল হল, মেয়েরা কাবুকি বলে নতুন এক আর্টফর্ম করছে বলে কোথায় সবাই বাহবা দেবে, তা না, সমাজ উচ্ছন্নে গেল বলে মেয়েদেরই কাবুকি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। মানে, ইলন মাস্ক নিজেই আউট অফ টেসলা। যাই হোক, ফ্লোটিং ওয়ার্ল্ডের টি হাউসে (মানে ওই জাপানি হীরামণ্ডি আর কি) কাবুকি না হলে চলে না, তাই ছেলে অল্পবয়সী ছেলে প্রস্টিটিউটরাই মেয়ে সেজে নাটক করত। তাদেরকেও একই কথা ভলে ভাগানো হল, সমকামিতা নিয়েও আইন ফাইন পাস হল। ছেলে আবার মেয়ে সেজে নেচে নেচে নাটক করবে কি! দেশটা গোল্লায় গেল!

তারপর থেকে পুরুষরাই কাবুকি (যারা মেয়েদের চরিত্র করছে, তাদের বলা হয় ওনাগাতা অ্যাক্টর) করছে, এখনও মেয়েরা কাবুকিতে অ্যালাউড নয়। তবে কাবুকি থেকে বিতাড়িত হয়ে মেয়েরা নিজের মতো একটা ডান্স ফর্ম তৈরি করে, সেই 'নিহান বুশি' ডান্স এখনও রয়ে গেছে, আমরা সবাই সেই হাতপাখা ঘোরানো নেত্য দেখেছি। কালে কালে নোহ থিয়েটার এর মতো কাবুকির অবস্থাও খারাপ হয়েছিল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এসবের চিহ্নই ছিল না, স্টেজগুলোও ধ্বংস করে দেওয়া হয়। তারপর থেকে একটু একটু করে আবার এই দুই ধারার নাটক মূলধারায় ফিরেছে, ইউনেস্কোর রেকগনিশন পেয়েছে। কাবুকি থিয়েটারে তো কার্টেন রেইজ থেকে স্টেজ ঘুরে যাওয়া, 'হানামিচি' বা ফ্লাওয়ার ওয়ের মতো নানান টেকনিক এসেছে, থ্রি ডি সিনেমার মতো ব্যাপার স্যাপার। এই দুই ধারার অভিনেতারাই কিন্তু কাজ নিয়ে ভীষণ সিরিয়াস, সারাজীবন ধরে নিজেকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

এইবার আসল প্রশ্ন? হোয়াই অন আর্থ দিস নাটকস আর সো সিগ্নিফিকেন্ট? কী এমন আছে যে একটা সময়কে ধরার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে শেষমেশ নাটকের এক্সপার্টকে বোর্ডে আনতে হল, ভালো কোনও প্রোডাকশন ডিজাইনার দিয়ে কাজ চলছিল না?

না, চলছিল না। কারণ দুটো। প্রথম হল, অন্য সমাজ থেকে এসে জাপানকে পর্দায় তুলে ধরতে হলে যে অ্যাস্থেটিকসের ধারণা থাকতে হয়, জাপানে সেটা অন্য কোনও ফর্ম থেকে পাওয়া মুশকিল। দুটো বিকল্প আছে আইডিয়া পাওয়ার জন্য, সাহিত্য আর জাপানিজ আর্ট, মূলত উডব্লক প্রিন্ট। কিন্তু যখন জীবন্ত একটা আর্টফর্ম ছ'শো বছর আগের সমাজকে আজও হুবহু, উইথ অল ডিটেলিং, তুলে আনতে সক্ষম, তাহলে সেকেন্ডারি সোর্সের কাছে কে যায়?

দ্বিতীয় কারণটা অবশ্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হল, সমাজের সঙ্গে নোহ আর কাবুকির সংয়োগ আর সাধারণ মানুষের ওপর সেই গল্পের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব। যেমন, কাবুকির শেক্সপিয়ার হলেন চিকামাতসু, তিনি নাটক লিখতেন খবরের কাগজ পড়ে, নিষিদ্ধ প্রেম বা হনার কিলিং এর যে ঘটনা সত্যিই ইমপেরিয়ালিস্ট জাপানে ঘটেছে, সে সব আরেকটু নাটুকে ভাবে কাবুকি থিয়েটারে উঠে এসেছে। এখানে মনে রাখা দরকার, শোগুনের প্লটেও এরকম একটা নিষিদ্ধ প্রেমের ছায়া আছে যেখানে এক সামুরাইয়ের স্ত্রী এক ইংরেজ বণিকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য আমাদের সিরিজে নোহ থিয়েটার এর রিফ্লেকশানই বেশি, কারণ শোগুনের গল্প আর নোহ থিয়েটারে অভিনীত পাঁচ ধরনের নাটকের বিষয়বস্তু প্রায় সেম টু সেম।

কী এই পাঁচটা প্লে? কামি মোনো (শিন্টো শ্রাইনের এক ধার্মিক গল্প), শুরা মোনো (যোদ্ধাদের গল্প, যেমন যোদ্ধা আতসুমোরি নিয়ে বেশ কিছু নাটক আছে), কাতাসুরো মোনো (যেখানে ছেলেরা উইগ পরে মেয়ে হয়ে অভিনয় করে, মানে ছদ্ম পরিচয়ের গল্প), গেন্ডাই মোনো (ন্যাচারালিস্টিক স্টোরি) আর কিয়োজো মোনো (এই নাটকে প্রেমিকার সন্তানকে হারিয়ে এক মা উন্মাদ হয়ে উল্টোপাল্টা কাণ্ড শুরু করে)। যাঁরা সিরিজটি দেখেছেন, তাঁরা বুঝবেন এই পাঁচটা এলিমেন্টই 'শোগুন' এর প্রাণ, এরাই স্টোরিলাইনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। আর ক্রিয়েটররা যেভাবে গল্পকে বুনেছে, তার পুরোটাই এসেছে নোহ নাটকের সিকোয়েন্সকে মাথায় রেখে। জাপানের জনতার মনন ও দর্শনে এই এলিমেন্টগুলো এমন ভাবে বাসা বেঁধে আছে যে এগুলো ছাড়া এনসিয়েন্ট জাপানের কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু তার চেয়েও বেশি যে জিনিসটা কাবুকি আর নোহ সম্পর্কে মানুষের সম্মোহনী আকর্ষণ ধরে রেখেছে যুগ যুগ ধরে, সেটা হল এই নাটকের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সুপারন্যাচারাল মিথগুলো।

জাপানে অনেকেই বিশ্বাস করে, নোহ আর কাবুকি থিয়েটারে যখন কেউ শিন্টো ধর্মের দেবতা কিংবা অপদেবতার অভিনয় করে, তখন সে আর নিজের মধ্যে থাকে না, সুপ্রিম পাওয়ারের বশবর্তী হয়েই তারা মঞ্চে অভিনয় করে। আমাকে কেউ তুলোধনা না করে, তাই আগেই দু একটা উদাহরণ দিয়ে দিলাম।

'ফ্যান্টম অফ জিয়ামি' নাটকটা লিখেছিলেন খোদ জিয়ামি মতোকিয়ো। অনেকের বিশ্বাস, এই নাটকটা অভিনীত হলেই তাঁর আত্মা এসে মঞ্চে আসন গ্রহণ করে। নারা আর কিয়োতোয় শো করার সময় শিল্পীরা বলেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই একটা অদৃশ্য শক্তিকে অনুভব করেন, সেই অদৃশ্য এন্টিটি তাঁদের গাইড করে, শাসন করে, মাঝেমধ্যে তাঁদের মুখ দিয়ে যে সংলাপ বেরোয়, সে কথা পরে আর অভিনেতারা মনে করতে পারে না। 'হন্টেড মাস্ক অফ ওকিনা' নাটকে একটা বিশেষ মাস্ক ব্যবহার করা হয়, সেটা নিয়ে আসা হয় কিয়োটোর একটা মন্দির থেকে। এই মাস্কটা যে ভূতুড়ে, সবাই একবাক্যে সে কথা স্বীকার করেছে। মাস্কটা মঞ্চে আনলেই অনেক সময় অদ্ভুত ঘটনা শুরু হয়, মুখোশটা নিজে নিজে হাওয়ায় উঠে যায়, পারফর্ম্যারদের কানে কানে ফিসফিস করে কে কথা বলে! এখানেই শেষ নয়, কাবুকি থিয়েটারে 'য়োতসুয়া কাইদান' নিয়ে তো এমন বদনাম রটেছে যে কেউ ওই নাটকটা করতেই চায় না। একটু এদিক ওদিক হলেই নাকি অভিনেতা আর অন্যান্য শিল্পীদের মাথা ঝিমঝিম করে, শরীর খারাপ হয়ে লোকে মারা গেছে বলেও জানা যায়। অনেকের মতে, ওকুনির প্রেতাত্মা আজও কাবুকির মঞ্চায়নের সময় সাদা কিমোনো পরে ঘুরে বেড়ায়। অনেক দর্শক মঞ্চে সাদা কিমোনো পরা এক মহিলাকে দেখতে পায়, কিন্তু আসলে তার কোনও অস্তিত্ব নেই, টিমের কেউই এরকম কোনও চরিত্রের কথা পরিকল্পনা করেনি।

এসব গুজব হতে পারে, কিন্তু শিন্টো ডেইটিজের এই প্রভাবের কথা অস্বীকার করা যায় না। শিন্টোইজম বিশ্বাস করে দুনিয়ার প্রতিটা সজীব বা নির্জীব বস্তুর মধ্যে দিয়েই স্পরিচুয়ালিটিকে হার্নেস আর ম্যানিফেস্ট করা যায়, আর প্রকৃতির মধ্যে যে সমস্ত মেটাফিজিকাল ফর্ম বা আধিভৌতিক বা দৈব এন্টিটি থাকে, তারা মাঝে মাঝে মানুষদের বশীভূত করে তাদের মধ্যে দিয়ে কথা বলে। মঞ্চ, বেশভুষা, আলো, সবকিছুই তখন দৈবের অংশ হয়ে ওঠে। যে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আগেই 'কেগারে' মানে অপবিত্র জিনিসকে পিউরিফিকেশন করার জন্য পুজোপাঠ হয়, আর তার সবচেয়ে বেশি আয়োজন হয় নোহ থিয়েটারেই। ফলে, দর্শক আর শিল্পীদের বিশ্বাস, নাটকটা একটা সময়ের পর তারা নিজেরা করে না, করে 'কামি' নামের এই সুপারন্যাচারাল এন্টিটি। তাই নোহ নাটক শুধু বিনোদনের মিডিয়াম নয়, এইগুলোর সঙ্গে জাপানি সমাজের একটা দীর্ঘ ধার্মিক বিশ্বাস জড়িয়ে আছে।

শোগুন যে সময়টার কথা বলছে, সে সময় ব্যাপারটা আরো বেশি প্রবল ছিল, সামুরাইরা মাঝেমধ্যেই যাদুবলে কামিদের সঙ্গে যোগাযোগ করে যুদ্ধ বিজয় এর জন্য আশীর্বাদ নেওয়ার চেষ্টা চালাতেন। সে জন্যে অনেক পুরুত ফুরুতও ছিল, আজও আছে। সেই বিলিফ সিস্টেমের লেগাসিও হারিয়ে যায়নি।

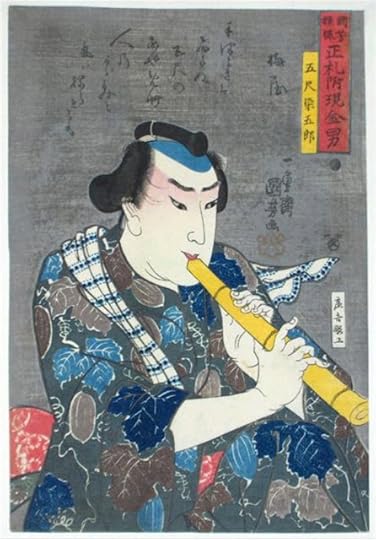

ও, জাপানি উডব্লক প্রিন্টের মাস্টার শিল্পীরা নোহ আর কাবুকি নিয়ে প্রচুর এঁকে গিয়েছেন, সে সব দেখলে তাজ্জব হতে হয়। মাস্টার উতাগাওয়া কুনিয়োশির কিছু ছবি স্যাম্পল হিসেবে সঙ্গে দিলাম।

June 2, 2024

সিভিল ওয়ার

প্রতিবার পঞ্চায়েত রিলিজ হলেই যখন সবাই সে নিয়ে লাফালাফি শুরু করে, ঠিক সেই সময় আমি একটা অন্য সিনেমা বা সিরিজ রেকামেন্ড করি। নাহ, দুনিয়াটা ফুলেরার মতো অত সহজ নয়!

অ্যালেক্স গারল্যান্ডের এই সিনেমা নিয়ে ট্রেলার আসার পর থেকেই হল্লা চলছে। যারা জিওপলিটিক্স এর বিন্দুমাত্র খবর রাখেন, তাঁরা সিনেমাটা দেখলেই জেনে যাবেন ইউ এস পলিটিক্সের সমসাময়িক ঘটনা কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে? ইচ্ছে করেই খুব শাটল রেখেছে, কোনও পক্ষই নেয়নি, ফলে দুই পক্ষই সিনেমা দেখে নারাজ। ইতিমধ্যে ওটিটি রিলিজের পর হইচই ফের তুঙ্গে, কারণ ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলে গেছে।

যখন আমাদের দেশে ইলেকশন (ধুর!) নিয়ে মিডিয়া উত্তাল, লোকজন সরব, সেই সময় নীরবে এক একটা ছোট ঘটনা এসে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সকে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে। যারা জানেন না, ডোনান্ড ট্রাম্পকে হাশ মানি মামলায় অভিযুক্ত করে সাজা দেওয়ার কথা চলছে, কোর্ট রায় দেবে এগারো জুলাই। ইতিমধ্যে ইউ এস ইলেকশন এর তোড়জোড় একেবারে শেষ পর্যায়ে, আর শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আর পলিটিকাল অ্যানালিস্টদের প্রেডিকশনকে লাথি মেরে ট্রাম্প বাবাজি রিপাবলিকান পার্টির সবচেয়ে বড় ক্যান্ডিডেট হয়ে উঠেছেন। সেই একই ভঙ্গিতে, একই স্টুপিডিটির পরিচয় দিয়ে মারকাটারি হেট স্পিচ চালাচ্ছেন আর জনতা হো হো করে উঠছে৷ এরপর তিনি কনভিক্টেড হলে উল্টে সোনায় সোহাগা, মানুষের সিমপ্যাথি উথলে পড়ছে, জেলে গেলে তিনি জেল থেকেও প্রেসিডেন্ট ইলেকশন লড়তে পারেন, আর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনাও আছে ভালোই।

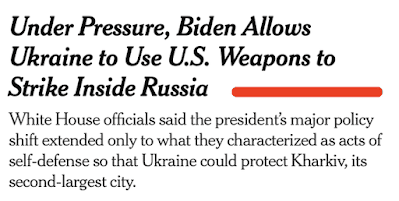

এদিকে বিডেনের অবস্থা ক্রমে কোণঠাসা, তিনি ইউক্রেনকে গোপনে রাশিয়ার অন্যান্য শহরে ইউ এস মিসাইল ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন, সেই খবর সম্মুখে আসার পর রাশিয়া 'ঘর মে ঘুসকর ইউরোপ কো মারেঙ্গে' বলে দিয়েছে, চীনও সম্মতি দিয়েছে সেই কথায়। আমেরিকার অবস্থা খুব একটা কাজের নয়, তাই তারা অবশেষে চেষ্টা শুরু করেছে গাজায় যুদ্ধ থামানোর জন্য! কিন্তু ইজরায়েলের গুণ্ডা সরকার কোনও কথাই শুনতে রাজি নয়! এদের মধ্যে এক বিশ্বগুরু দেশও ছিল, যারা আজকাল চোখ রাঙানি ছাড়া কথাই বলে না, ডিপ্লোম্যাসি ভুলেই গেছে (যদিও তাতে ক্ষতিই হয়। কিন্তু হলেও কি! ইলেকশনে জিতলেই হল!) তারা কলার তুলে বাতেলা মারছিল, রাশিয়া তাদের সামনে হুঁ হাঁ করে পাকিস্তানকে একগাদা অস্ত্র দিয়ে দিয়েছে।

এদিকে আরব দুনিয়ায় অন্য ঝামেলা, ইজরায়েল প্যালেস্তাইন যুদ্ধ (জেনোসাইড বলাই ঠিক) এখন যে জায়গায় আছে, অনেকের মতে যুদ্ধ না থামালে ট্রাম্পই জিতছেন, আর যুদ্ধ থামা বা না থামা, দুই পরিস্থিতিতেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সেই যুদ্ধের চেহারা অবশ্যই ভিন্ন হবে, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আসল রাজনীতি আর নির্বাচনকে অনেক আগেই প্রযুক্তি টেকওভার করে নিয়েছে, আমাদের চোখের সামনে যেটুকু আসে, সেটুকু শুধুই টিপ অফ দ্য আইসবার্গ। এইসবের মধ্যে ট্রাম্প কুটিল বুদ্ধি ব্যবহার করে এই সমস্যাগুলো লঙ্কানুন মাখিয়ে জনতাকে গেলাচ্ছেন, আর একের পর এক উদ্ভট সিভিল ওয়ার টাইপ উপায় বাতলাচ্ছেন। সে সব হলে কী হবে, কী হতে পারে, সিভিল ওয়ার সেই কথাই বলে। কিন্তু আসলে কিছুই বলে না, কারণ সিনেমায় সংলাপ বলতে প্রায় কিছুই নেই। সবটাই দর্শকের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

আমি সিনেমাটা দেখতে বসেছি একটাই কারণে, পুরো গল্পটাই ওয়ার ফোটোগ্রাফারদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ধরা হয়েছে। অক্টোবার থেকে গাজায় পঞ্চাশজনেরও বেশি ফোটোজার্নালিস্ট মারা গেছে, রিপোর্টাররাও মারা পড়েছেন কম নয়। প্রতি বছর দুনিয়ায় যত জার্নালিস্ট মারা যান, তাদের সিংহভাগই চিত্রসাংবাদিক। অনেক সময় এদের নাম স্ট্যাটেও আসে না, কারণ অনেক ফোটোগ্রাফারই প্রেস কার্ড নিয়ে ঘোরেন না, বরং ছদ্ম পরিচয় ব্যবহার করে ওয়ার জোনে কাজ করে যান।

আমি সিনেমাটা দেখতে বসেছি একটাই কারণে, পুরো গল্পটাই ওয়ার ফোটোগ্রাফারদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ধরা হয়েছে। অক্টোবার থেকে গাজায় পঞ্চাশজনেরও বেশি ফোটোজার্নালিস্ট মারা গেছে, রিপোর্টাররাও মারা পড়েছেন কম নয়। প্রতি বছর দুনিয়ায় যত জার্নালিস্ট মারা যান, তাদের সিংহভাগই চিত্রসাংবাদিক। অনেক সময় এদের নাম স্ট্যাটেও আসে না, কারণ অনেক ফোটোগ্রাফারই প্রেস কার্ড নিয়ে ঘোরেন না, বরং ছদ্ম পরিচয় ব্যবহার করে ওয়ার জোনে কাজ করে যান।একটা ওয়ারজোনে গিয়ে রিপোর্টিং করতে গেলে কী হয়, তার এমন বাস্তবযোগ্য বয়ান সাম্প্রতিক কোনও সিনেমায় পাওয়া যায়নি। হয়তো পারফেক্ট সিনেমা নয়, কিন্তু পৌনে দু ঘণ্টা ধরে চোখ সরানো যায় না। এ টোয়েন্টিফোর এই প্রথম বড় বাজেটের সিনেমা করছে, আর প্রথম সিনেমাতেই জানিয়ে দিয়েছে তাদের সিনেমা এত আলাদা হয় কেন? কার্স্টান ডান্সটকে নিয়ে বিশেষ কথা হয় না, এই সিনেমায় তিনি অসামান্য। সংলাপ প্রায় নেই, কিন্তু যুদ্ধ কভার করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে এক একটা চাহনিতে, এক একটা সংলাপে। আর হ্যাঁ, মাঝে পাঁচ মিনিটের জন্য জেসি প্লামেন্স একটা সিনে এসে যা করে দিয়ে গেল, তার কোনও তুলনা নেই।

কেউ আগ্রহী হলে দেখতে পারেন।

May 28, 2024

অনলি স্পোর্টসম্যানশিপ প্রিভেইলস

Rafael Nadal in French Open 2024

Rafael Nadal in French Open 2024ইন্টারনেট থাকলে কী হয়? শত শত বাজে রিলস আর অর্থহীন তর্কবিতর্ক এর মধ্যে এক একটা ছোট্ট কাজের জিনিস এসে মন ভালো করে দেয়, যা ট্রেন্ড করিয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষ।

ফ্রেঞ্চ ওপেন শুরু হয়েছে কয়েকদিন হল। টেনিস নিয়ে উন্মাদনা না থাকলেও স্কুল কলেজ জীবনে ফ্রেঞ্চ ওপেন, ইউ এস ওপেন আর অস্ট্রেলিয়ান ওপেন দেখার একটা অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছিল, ঠিক যেভাবে ক্লাব ফুটবল ফলো না করলেও ইউরো কাপ আর ওয়ার্ল্ড কাপ ঠিকই দেখে ফেলতাম। ক্রিকেটের কথা ধরছি না, ২০১১ সাল অব্দি আমরা অনেকেই ক্রিকেট নিয়ে যা তা লেভেলের পাগলামি করেছি।

যাই হোক, যে খবরের কথা বলছি, সেটা তেমন কিছু নয়। কাল মেন্স সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে রাফায়েল নাডেলের সঙ্গে অ্যালেক্সান্ডার ইয়েভরেভের ম্যাচ ছিল। ২০২৩ সালে স্কিপ করার পর রাফা এই বছর আবার ফিরে এসেছিলেন, রিটায়ারমেন্ট সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি। কোর্টে তাঁকে দেখা মাত্র আনন্দে ফেটে পড়েছে জনতা, রাফার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, অনুরাগীরা তুমুলভাবে তাঁকে সাপোর্ট করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। ফিলিপ চার্টিয়ার কোর্টে প্রায় পনেরো হাজার দর্শক বসতে পারে, রাফার এক একটা শট তাদের আনন্দকে শতগুণ বাড়িয়ে তুলছিল। হবে নাই বা কেন? ক্লে কোর্টের বেতাজ বাদশাহ বলে পরিচিত এই ছেলেটি চোদ্দ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে যে ইতিহাস গড়ে দিয়ে গেছে, তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, রাফার প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়েভরেভ তার সেরা ফর্মে আছেন। কয়েকটা রাউন্ডে পিছিয়ে গিয়ে যখন অবশেষে রাফার ফোরহ্যান্ড শটটা কোর্টের বাইরে গিয়ে পড়ল, পনেরো হাজার দর্শকের দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল স্পষ্ট। শোনা গেল সেই নীরব প্রশ্নও? এই কি শেষ? ইজ দিজ দ্য এন্ড অফ দ্য কিং অফ ক্লে? ইজ দিস দ্য এন্ড অদ রাফায়েল নাদাল?

রাফাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, তিনি এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।

"It's difficult for me to talk. I don't know if it's going to be the last time that I am going to be here in front of you, honestly, I am not 100 per cent sure, but if it's the last time, I enjoyed it. The crowd has been amazing during the whole week of preparation and today. The feelings that I have today are difficult to describe in words but for me it's so special to feel the love of the people the way that I felt, in the place that I love the most."

ইয়েভরেভকে অভিনন্দন জানিয়ে রাফা বলেছেন, "The amount of feelings that I had on this amazing court during all my tennis career is just unbelievable. I never could imagine when I was a kid that I would be here, almost 38 years old, with all the success that I had here, winning so many times, something that I never could dream about. I don’t know for how long, but I want to keep going for a while, because they are having fun, I am having fun, and I need to see, I need to give myself a little bit longer chances to see if my level is growing and my body is holding, and then let’s make a decision."

রাফা রিটায়ার করবেন কী করবেন না, ঘটনা সেটা নয়! আসল ঘটনা হল, ইয়েভরেভ কী করলেন? ম্যাচের পর যখন গোটা মিডিয়া তাঁকে ছেঁকে ধরেছে, রাফা ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন ভিতরে, জীবনের সেরা এক ম্যাচ জিতে যাওয়া ছেলেটা কী ভাবে সেই জয় সেলিব্রেট করল? কোনও সন্দেহ নেই, ইয়েভরেভ আর্গুয়েবলি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ জিতেছেন, চোদ্দবার চ্যাম্পিয়ন থাকা রাজাকে পরাজিত করেছে নিজের অসামান্য স্কিল আর এনার্জি দিয়ে, এন্ডর্ফিনের গতিও বেড়ে গেছে শরীরে, নিজেকে সত্যিই হয়তো অ্যালেক্সান্ডার মনে হচ্ছিল তাঁর? সৌরভ গাঙ্গুলির মতো জামা খুলে ওড়াতে বা বিরাট কোহলির মতো মাঝের আঙুল উঁচিয়ে অ্যাগ্রেশন দেখাতে কোনও বাধা ছিল না।

কিন্তু খেলার জগতে যারা সত্যিকারের খেলোয়াড়, তাদের জন্য একটা কথা আজও আছে। অনলি স্পোর্টসম্যানশিপ প্রিভেলস...

সেই মুহুর্তে, সেই পালসেটিং জয়ের মুহুর্তে দাঁড়িয়েও ইয়েভরেভ উপলব্ধি করেছিলেন, দ্য মোমেন্ট বিলংস টু রাফা, জনতা যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। আজ, এই ম্যাচের রেজাল্ট দেখে হয়তো তার স্কিল নিয়ে তারিফ করবেই তারা, তার জয়কে খেলো করে দেখবে না, কিন্তু তার সামনে দিয়ে যে মানুষটা পিঠে কিটব্যাগ নিয়ে একা ভিতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রায় কুড়ি বছর ধরে গোটা দুনিয়ার টেনিসপ্রেমীরা হার্ট এন্ড সৌল দিয়ে তাঁকে ভালোবেসেছে, তাঁকে নিয়ে লড়াই করেছে, অনুপ্রেরণা পেয়েছে, তাঁর পোস্টার ঘরে লাগিয়েছে। তাদের জীবনের কত কত আনন্দের মুহুর্ত, কত অ্যাড্রেনালিন রাশের পিছনে এই মানুষটার অবদান আছে। তারা চায় ঘড়ির কাঁটা উল্টো দিকে ঘুরে যাক, কুড়ি বছর আগের সেই তেজি ছেলেটা তাঁর এজিং বডির হাজারটা চোট জখম যন্ত্রণা ভুলে ফের কোর্টে প্রত্যাবর্তন করুক! একের পর এক ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন হিসেবে কামব্যাক করুক, যা রাফা তাঁর দীর্ঘ কেরিয়ারে বারবার করেছে।

তো ইয়েভরেভ কী করল? সে মাইক হাতে নিয়ে বলল, "Thank you, Rafa, from all of the tennis world, it’s such a great honour." তারপর মিডিয়া আর প্রেজেন্টারকে অনুরোধ করল রাফার সঙ্গে ইন্টারভিউ কন্টিনিউ করার।

শুনতে খুব ছোট্ট একটা ঘটনা বলেই মনে হয়, কিন্তু আজকাল এরকম ছোট্ট ঘটনাও বিরল হয়ে উঠছে। ইয়েভরেভ আমাদের মনে করিয়ে দিল, ছোটবেলায় শেখানো এই উক্তিটা (যা আজকাল শোনাই যায় না) সে ভুলে যায়নি।

“Be gracious in defeat, magnanimous in victory.”

শেষবার যখন স্পোর্টসম্যানশিপের এমন একটা নজিরের সাক্ষী হয়েছিলাম, তখন ২০১৪ সাল। দ্য গ্রেটেস্ট স্পোর্টস স্পেক্টটেকাল বলে খ্যাত সেই মুহুর্তটা অনেকের কাছে দ্য মোস্ট আনফরচুনেট স্পোর্টস ইভেন্টও ছিল, কারণ ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের সেই ম্যাচে জার্মানি ব্রাজিলকে ৭-১ গোলে হারিয়েছিল। ব্রাজিলকে, যারা কিনা চিরকালের ফুটবল পাওয়ারহাউস। যাদের এনার্জি দেখলেই প্লেয়াররা অর্ধেক কৌশল ভুলে যায়। কিন্তু সেই ম্যাচে দুনিয়ার ফেভারিট টিমকে একেবারে দুরমুশ করে ফেলেছিল জার্মানি। কারণ যাই থাক! হোম ক্রাউডের প্রেসার, নেমারের মতো প্লেয়ারের অনুপস্থিতি, ডিফেন্সিভ ফেইলিওর, জার্মান কোচের নিঁখুত প্ল্যানিং আর খেলোয়াড়দের অসামান্য স্কিল...

কিন্তু, তা সত্ত্বেও, আনন্দের প্রকাশ দেখাতে গিয়ে একবারের জন্যও মাত্রা ছাড়ায়নি জার্মান টিম। দু একটা গোল করার পর যখন তারা বুঝে যায় ম্যাচটা ডমিনেট করে ফেলেছে, তারপর প্রতিটা গোল করার পর জার্মান প্লেয়াররা একদম সাবডিউড সেলিব্রেশন করেছে, সিংঘনাদ করে বা গোরিলার মতো বুক চাপড়ে আস্ফালন করেনি। ম্যাচটার ঐতিহাসিক গুরুত্বের পাশাপাশি তারা টিম হিসেবে ব্রাজিলের অল টাইম স্টেটাসকে যে রিকগনিশন দিল, সেটা তখন কেউ বুঝতে পারেনি। বেশ কয়েকমাস পর ব্রাজিলের খেলোয়াড়রাই বলেছিল, তারা কৃতজ্ঞ যে জার্মানির টিম ফুটবলের ইতিহাসে তাঁদের কৃতিত্বকে মনে রেখে যথাযথ ব্যবহার করেছে, যেরকম স্পোর্টসম্যানশিপ দেখিয়েছে। ঠিক যে কাজটা কাল ইয়েভরেভ রাফাকে মিডিয়ার আলোতে এগিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত দিয়ে করল।

খেলা হোক বা জীবন, জয় আর পরাজয়কে অ্যাক্সেপ্ট করার যে গ্রেস আর হিউমিলিটি, সেসব ক্রমে এক্সটিংক্ট হয়ে আসছে। পোস্টটা দিলাম, যদি কারো এই অবসোলেট কথাটা আবার মনে পড়ে যায়!

May 27, 2024

অন্য হীরামণ্ডি ও তমঞ্চাজান

নেটফ্লিক্সে সঞ্জয় লীলা বানশালীর 'হীরামণ্ডি নিয়ে বেশ হইচই হয়েছে। তবে ওই হইচইই সার, কারণ মাঝে একদিন খানিকটা এগিয়ে এগিয়ে দেখে বুঝলাম, আই অ্যাম নট দ্য টার্গেট অডিয়েন্স। এমনিতেও ভদ্রলোকের ক্রিয়েটিভ চয়েজটা আমার টেস্টের সঙ্গে বিশেষ মেলে না। তবে প্রোডাকশন ডিজাইনের জন্য যতটা বাজেট নেটফ্লিক্স বরাদ্দ করেছিল, সেসব ঠিক জায়গায় অ্যালোকেট হলে দশজন পায়েল কাপাড়িয়া সিনেমা করতেই পারতেন। আমি প্রায় নিশ্চিত, কাল কানে প্রাইজ পাওয়া ওই সিনেমা হাতেগোনা ভারতীয় ছাড়া কেউই দেখবে না। তাঁর আগের কাজগুলোও কানে সম্মানিত হয়েছে, সেগুলোই বা কে দেখেছে? শৌনক সেন, বিনয় শুক্লা বা রিন্টু থমাস-সুস্মিত ঘোষ জুটির দুনিয়া কাঁপানো কাজগুলো ঠিক কতজন দেখেছেন আর আলোচনা করেছেন? যাকগে, এই সুবাদে ব্লগে লেখা একটা পুরোনো লেখার কথা মনে পড়ল। ঠিক হীরামণ্ডিকে নিয়ে নয়, কিন্তু কিছুটা ভূমিকা অবশ্যই আছে। প্রায় তিন চার বছর আগের লেখা, তখনও সঞ্জয় লীলা বানশালি এই সিনেমা করবেন বলে লেখালিখি চলছে। ঝেড়েমুছে পোস্ট করে রাখলাম।

লাহোরের হীরামণ্ডির কথা এক প্রজন্ম আগেও প্রায় সকলেই জানত। এখন জানে কি জানে না বলতে পারছি না, তবে জানলেও যে কারণে জানে, হীরামণ্ডির খ্যাতি ঠিক সে কারণে ছিল না। হীরামণ্ডি দিল্লির জি বি রোড বা কলকাতার সোনাগাছি নয়, লাহোর, ভারত আর হিন্দুস্তানি ক্লাসিকালের জগতকে সুদৃঢ় করতে, জনপ্রিয় করতে, সাধারণ মানুষের কাছে সেই মিউজিকাল হেরিটেজকে নিয়ে আসতে এই পাড়াটা যে ভূমিকা পালন করেছে, সেরকম নজির খুব বেশি নেই ইতিহাসে।

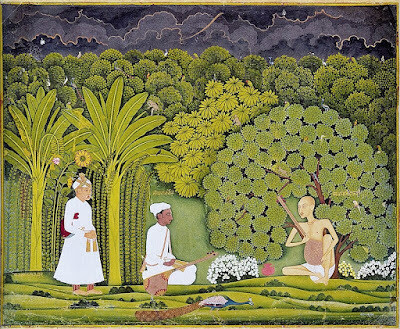

গোড়ার দিকে নজর দেওয়া যাক! আকবরের সময়, ১৫৮৪ থেকে ১৫৯৮ সাল অব্দি রাজধানী ফতেপুর সিক্রি থেকে লাহোরে শিফট করেছিল, কিন্তু লাহোরে যে কেল্লাটি চারশো বছর আগে গয়াসুদ্দিন বলবন বানিয়ে গেছিলেন, সেটার অবস্থা তখন খুবই খারাপ, ফলে শহরজুড়ে রেনোভেশন হয়। কেল্লার দক্ষিণ প্রান্তে দরবারের সভাসদ, খাস আমলাদের জন্য শাহী মোহল্লার পত্তন করা হয়। বিউরোক্রেট থেকে আদানি আম্বানি, কবি গায়ক শিল্পীরা সবাই এই পশ অঞ্চলেই থাকতেন, তাদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হত। বলাবাহুল্য, এই শাহী মোহল্লাতেই কোর্টেসান বা তবায়ফরাও থাকত, কারণ তারা প্রত্যেকেই দরবারের কমিশনড আর্টিস্ট ছিলেন, সে সঙ্গীতশিল্পী হোক বা নৃত্যশিল্পী(মুজরা)। একজন তবায়ফকে টিউশনির জন্য পেলে লোকজন বর্তে যেত প্রায়, এলিট সোসাইটির ওই অদব আর কে শেখাবে? মুগল সাম্রাজ্যের অনেকেই হন্য হয়ে ঘোরাফেরা করত, যদি দিদিমণি রাজি হন!

ঝামেলা বাধল অষ্টদশ শতাব্দীতে। নাদির শাফ আর আহমদ শাহ আব্দালি দিল্লি দখল করার জন্য আক্রমণ করে, পথে পড়ে লাহোর। ব্যস! লুটপাট শুরু হয়ে যায়! মুগল শাসনে হাল ধরার কেউ ছিল না, ফলে তবায়ফ আর অন্যান্য শিল্পীদের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে! অনেকে পালায়, বাকিরা ধরা পড়ে আফগান বা পারস্যের দস্যুদের হাতে, তারা আবার আসার সময় মেয়েদের লুট করে নিয়ে এসেছিল, জোর করে সবাইকে দেহব্যবসার কাজে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, দু একজন ফড়ে শাহী মোহল্লার দালাল হয়ে মুনাফা কামাতে শুরু করে। কিন্তু এই পরিস্থিতিও বেশিদিন থাকেনি। লাহোর সহ গোটা পাঞ্জাবে বারবার আক্রমণের ফলে ছত্রভঙ্গ অবস্থা হয়েছিল ঠিকই কিন্তু ১৭৬২ সালে দস্যুদের হাতে শিখদের পবিত্র হরমিন্দর সাহেব গুরুদ্বারা ধ্বংস হওয়ার পর লোকজন বেঁকে বসে। এনাফ ইজ এনাফ। বড় কোনো সিপাহসালার ছিল না, লোকজন একদম তেড়েমেড়ে গিয়ে ছুটকো দস্যুদের পিটিয়ে শহরছাড়া করে আসে, আর ঢ্যাঁড়া বাজিয়ে বলে দেয়, এইবার কেউ এলে একদম মেরে তক্তা থুড়ি কড়াপ্রসাদ বানিয়ে দেবে। ১৭৯৯ সালে এক ছোকরা রঞ্জিত সিং ভাংগি মিসাল বলে একজন শাসকের হাত থেকে লাহোরের দখল নেন আর ক্রমে গোটা পাঞ্জাবকে একসূত্রে বাঁধতে শুরু করেন। মহারাজা রঞ্জিত সিং মোগল রাজাদের মতো অতটাও বৈভবশালী ছিলেন না, কিন্তু সংস্কৃতি আর গানবাজনা নিয়ে আগ্রহ ছিল। তিনি আবার তবায়ফদের ফিরিয়ে আনেন শাহী মোহল্লাতে। এখন সবাই জানে, সেই শাহী মোহল্লাই হীরামণ্ডি নামে বিখ্যাত।

মহারাজা দেহন সিং ছিলেন মহারাজ রঞ্জিত সিংহের খুবই কাছের মানুষ ও দরবারের মন্ত্রী, তার ছেলে হিরান সিং এর নামেই হীরামণ্ডির নাম পড়ে। কাছেই এক বিশাল পাথরের দ্বার, সেই টাকসালি ফাটক এখনও দিব্যি টিকে আছে। তিরিশ ফুট চওড়া যে দেওয়াল দিয়ে এই শহরটা ঘিরে রাখতে চেয়েছিল মুগলরা, তাতে একটা দুটো নয়, তেরোটা গেট নির্মাণ করতে হয়েছিল শহরে ঢোকার জন্য। আকবরি গেট, ভাটি গেট, এরম ভাবেই দিল্লি, কাশ্মীরী, মাসিতি, লাহোরি, মোচি, মোরি, রোশনাই, শাহ আলামি, শেরানওয়ালা, য়াক্কি আর টাকসালি। বোঝাই যাচ্ছে, টাকসালি এসেছে টাকসাল (ট্যাঁকশাল) বা রয়াল মিন্ট থেকে, যা অবস্থিত ছিল গেটের কাছেই।

রঞ্জিত সিংহের ছেলের যুগে এখানে শস্য কেনাবেচার একটা মার্কেটও হয়েছিল, কিন্তু তাতে হিরামণ্ডির শানোশৌকত বেড়েছে বই কমেনি। মুখতলিফ ঘরানার ওস্তাদরা আসতেন, সঙ্গীত ও সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা হত, মিউজিক কন্সার্ট হত, প্রতিযোগিতাও হয়েছে৷ ১৯৪০ এর শুরুর দিকে ওস্তাদ বড়ে গুলাম অলি খাঁ আর ওস্তাদ উমিদ অলি খাঁয়ের মধ্যে একটা মোকাবিলা হয়, সে কথা আজও অনেকে মনে রেখেছে। দুজনেই দিগগজ গায়ক, কেউই হার মানতে রাজি নয়। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত, রাত পেরিয়ে ভোর হতে চলেছে, গান আর শেষ হয় না। অর্ধেক লাহোর শহরের জনতা রাত জেগে সেই গান শুনছে। অবশেষে কেউই হার মানল না, প্রতিষ্ঠিত গায়ক জীবন লাল মট্টু দুজনের মাথাতেই সেহরা বেঁধে দুজনকেই জয়ী ঘোষণা করে দিলেন। জনতা ধন্য ধন্য করতে লাগল। জয়ধ্বনি দিতে দিতে তবায়ফরা নেমে এল পথে, ওস্তাদজিদের পায়ে মাথা নোয়াল সবাই। শুনলে বিশ্বাস হয় না, এসব ঘটনা সত্যিই ঘটেছে! তাও কিনা এমন একটা শহরে, যেখানে এখন হীরামণ্ডির নাম শুনলে পাকিস্তানে লোকজন মাথা নামিয়ে নেয়। চুলোয় যাক সেই সমস্ত ব্রিটিশ হতচ্ছাড়াগুলো, যারা লাহোর কবজা করে এই পাড়াটাকে রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট বানিয়ে ফেলল। জাহান্নমে যাক সেই জিয়া উল হল, যে নিজের দেশের একটা কালাচারাল হেরিটেজকে সামলে রাখার জায়গায়, তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার জায়গায় পুলিশ পাঠিয়ে সে জায়গাকে চিরকালের মতো বদনাম করে ফেলল। মাফ করবেন, কিন্তু খিস্তি দেওয়া ছাড়া আর কিছু মাথায় আসছে না।

যাই হোক, এসব নিয়ে অনেক লেখালিখি হয়েছে। গল্পচ্ছলে পড়তে গেলে ফরাসি লেখিকা Claudine Le Tourneur d'Ison একটা বইই লিখে ফেলেছেন, এই পাড়ার ইতিহাস বর্তমান রাজনৈতিক সামাজিক অ্যাস্পেক্ট সবই জানা যায়, কিন্তু সার্বিক ইতিহাস ছাড়াও তো একটা ইতিহাস থাকে, যাকে বলে পিপলস হিস্ট্রি। একটা জায়গায় বেড়ে ওঠা, একটা জায়গার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা বহু মানুষের জীবনে সেই জায়গার ছাপ রয়ে যায়, তাদের পার্সোনালিটিকে প্রভাবিত করার পিছনে এই জায়গাগুলোর গুরুত্ব ভুলে গেলে চলে না। হীরামণ্ডিও তার ব্যতিক্রম নয়। এই পাড়ার সঙ্গে অভিন্ন সম্পর্ক আছে, এমন বহু মানুষ, বহু শিল্পী আছেন। আমি বরং তাদের একজনের কথাই মনে করিয়ে যাই!

লাহোরের শেখুপুরিয়া বাজার থেকে বারুদখানার দিকে যদি কেউ হাঁটতে শুরু করে, তাহলে কিছু দূর এগোতে না এগোতেই তার কানে রেকর্ডের শব্দ ভেসে আসবে। হীরামণ্ডি থাক না থাক, তাদের গান রয়ে গেছে আজও। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হল, প্রি পার্টিশন ভারতে যে মেয়েরাও গান গাইত, আর অসামান্য গান গাইত, সে সব জানার বা বোঝার কোনও উপায়ই থাকত না, যদি না হীরামণ্ডি থাকত। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যখন কোল্মবিয়া আর এইচএমভির মতো কোম্পানি ভারতবর্ষে এসে গান রেকর্ড করার কথা ভাবে, অধিকাংশ গায়ক তাদের দিকে এমন করে তাকাত যেন ভস্ম করে দেবে। দু একজন বাদে কেউই প্রথমদিকে রাজি হয়নি, মেয়েরা তো নয়ই। এমন সময় কয়েকজন খবর দিল, ওরে, অত চক্কর না কেটে লাহোরে যা। হীরামণ্ডিতে গিয়ে দাদরা ঠুমরি খেয়াল সব পাবি। সব এ ওয়ান কোয়ালিটি জিনিস, ভেজালও নেই, আর ফালতু কেউ ন্যাকামিও করে না।

মিউজিক কোম্পানি যদি সেই পরামর্শ না শুনত, রেকর্ডিং ব্যাপারটা মেনস্ট্রিমে আসতে সম্ভবত আরো তিন দশক লাগত। সিনেমা গান নাটক শ্রুতিনাট্য কিছুই রেকর্ড হত না, জনপ্রিয়তাও পেত না। পপুলার মিউজিক যে ক্রমে ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করেছে, তার ক্রেডিটও অনেকটা হীরামণ্ডির। বিশেষ করে হীরামণ্ডির একজন গায়িকার, যাঁর গান আশি বছর পরেও শেখুপুরিয়া থেকে এগোলে কানে এসে লাগে। কে তিনি? তাঁর নাম গুলজার, তবে কিনা আমাদের চেনা গুলজার নয়, ইনি হলেন গুলজার বেগম। ১৯১৮ সালে সরদার বেগমের কোঠায় জন্মানোর সময়েই সবাই জানত, এই মেয়ে গায়িকা হবে। না, ভবিষ্যবাণী টানী নয়, আসলে গুলজার বেগমের ফ্যামিলিতে সঙ্গীতকে ঈশ্বরের জায়গা দেওয়া হয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই তেহমিজ-তেহজিবের পাশাপাশি গানবাজনার শিক্ষা দেওয়া হত, বড় বড় ওস্তাদের শাগির্দি করতে হত বছরের পর বছর ধরে। লাহোরে সরদার বেগমের কোঠার এমন একটা এলিট স্টেটাস ছিল যে সেখানে একটা মুজরা বা ঠুমরি শুনতে হলে আগে শ্রোতাকে পরখ করে দেখা হত, যে সে এন্ট্রি পেত না। বার্লিনের কিটক্যাট ক্লাবের মতো ব্যাপার। পকেটে যতো খুশি মালকড়ি থাকুক না কেন, জাতে ওঠাত 'অউকাত' না থাকলে ইউ টার্ন করে ফেরত যেতে হবে। সরদার বেগমের বড় ছেলে হাজি উমর বাঁশি বাজাতেন, সেই বাঁশি শোনার জন্য লোকজন আশেপাশের বাড়ির ছাদে উঠে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করত।

তা এমন একটা পরিবারে জন্মেছেন যখন, তখন গুলজার বেটি আর পালাবে কোথায়? সাত বছরের আগেই সেই মেয়েকে যথাসম্ভব তৈরি করে ওস্তাদ ফিদা হুসেইনের শাগির্দিতে পাঠানো হল। এরপর প্রায় এক দশক ধরে শাস্ত্রীয় সংগীতের খুঁটিনাটি শিখলেন তিনি, কিন্তু গুরুর আদেশ পালন করে একবারের জন্যও বাইরের কারো সামনে গানের একটা কলিও গাইতে দেখা যায়নি তাকে। ১৯৩৪ সালে প্রথম, অম্মিজানের ঘরোয়া মেহফিলে গুলজার বেগমের প্রথম পাবলিক পারফর্ম্যান্স হয়। গান শুনে তো শ্রোতারা ধন্য ধন্য করতে লাগল। সে এমন কিছু নয়। আসল কথা হল, প্রথম পাবলিক পারফর্ম্যান্সেই এমন কিছু হল, যা কেউ ভাবেনি। সঙ্গীতের সমঝদার আর সরদার বেগমের কদরদানরা বলল, এ মেয়ে তো জন্নত থেকে এসেছে। কিন্তু গুলজার নাম নিলে ওকে কেউ চিনবে কী করে? আসলে, সেই সময় লাহোরে গুলজার বলে দুজন গায়িকা আগে থেকেই ছিল। এক হলেন নুরজহাঁর বড় বোন গুলজার বিবি আর আরেকজন হলেন সে যুগের সাইলেন্ট সিনেমার অভিনেত্রী মিস গুলজার। শ্রোতাদের মধ্যে একজন বাড়ফট্টাই করে বলল, "তোমার মেয়ের গলা তো বন্দুকের গুলির মতো! পুরো দেশি তামাঞ্চা মাইরি! গান শুনিয়েই সবাইকে কতল করবে। ওর নাম দেওয়া যাক তমঞ্চাজান।"

ব্যস, গুলজার বেগমের নাম পড়ে গেল তমঞ্চাজান। আসলে ঘটনা হল, সে কালে সিনেমায় যে সমস্ত নায়িকাদের জনপ্রিয়তা ছিল, যেমন ফিরোজা বেগম, ভিক্টোরিয়া অ্যাস্থর আব্রাহম, নসীম বানো, দেবিকা রানি, জদ্দন বাই, তাদের অনেককেই এরকম বোল্ড সেক্সিস্ট নাম দেওয়া হত। রিভলবার রানি, ছপপন ছুরি... অস্ট্রেলিয়ান মূলের অভিনেত্রী মেরি এন ইভান্সকে তো ভারতে ফিয়রলেস নাডিয়া বলে ইন্ট্রোডিউজ করা হয়েছিল। সিনেমার নামের ছিরিও তেমন, সে যুগে 'হন্টরওয়ালি' নাকি ব্লকবাস্টার হিট ছিল। তা যুগের হাওয়া পাল্টালে শিল্পীদেরও পাল্টাতে হয়, তাই সম্ভবত সরদার বেগম মেয়ের এই নাম নিয়ে আপত্তি করেননি। বরং একটা খেলনা পিস্তল কিনে দিয়েছিলেন কোমরে বেঁধে রাখার জন্য। কী আইরনি! একজন রোজ চোদ্দ ঘণ্টা ক্লাসিকাল সঙ্গীতের রেয়াজ করছে, ট্রাডিশনাল ডান্স শিখছে, এদিকে তার নাম তমঞ্চাজান! প্রাক স্বাধীনতার সময় থেকেই মেয়েদের অব্জেক্টিফাই করা আর মোরাল ডিগ্রেডেশনের এই ধারা একটু একটু করে দেখা যাচ্ছিল, তা একসময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

যাই হোক, গুলজার বেগম ওরফে তমঞ্চাজানের সঙ্গীত শিক্ষা কন্টিনিউ হয়েছিল। হীরামণ্ডিতে মিডিওকার জিনিসের কদর নেই, আর সে যুগে ইনায়তি সুনিয়ারি, শমসাদ অলিপুরওয়ালি বা অনবরি সিয়ালকোটনের মতন সিনিয়ার গায়িকারা বাজার কাঁপাচ্ছেন। তাদের সঙ্গে কম্পিট করতে গেলে সাধনা করতেই হবে।

ধীরে ধীরে তমঞ্চাজান হীরামণ্ডিতে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। গান কেমন গাইতেন সে নিয়ে মন্তব্য করার কোনও মানে নেই। তবে তাঁর গলায় রেঞ্জও ছিল, আর স্থান কাল পাত্র হিসেবে একটা গান প্রস্তুত করার জন্য যে এক্স ফ্যাক্টর পারফর্ম্যান্সে প্রয়োজন, সেই বোধও ছিল অন্যদের চেয়ে বেশি। দেখতেও নো ডাউট সুন্দরী ছিলেন, আর সেই সৌন্দর্যকে ব্যবহার করে এক একটা গানের পরিবেশনাকে অন্য লেভেলে নিয়ে যাওয়ার কায়দাও রপ্ত করে ফেলেছিলেন ধীরে ধীরে। ফলে যাই গাইতেন, সব কিছুই ইকোয়ালি জনপ্রিয় হত। সেকালে সিনেমার লোকজন তাঁর গানের জনপ্রিয়তার ওপর নজর রাখতেন, সুরও তৈরি হত অ্যাকর্ডিংলি।

কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল, তমঞ্চাজান হীরামণ্ডির অন্যতম গায়িকা হয়ে উঠেছেন। ঠিক এই সময়েই কোল্মবিয়া, জেনোফোন আর এইচ এম ভির মতো কোম্পানিরা সেখানে এসে গান রেকর্ড করার প্ল্যান করছিলেন। তমঞ্চা জানকে পেয়ে তারা হাতে চাঁদ পেল। গুলাম হ্যায়দরের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি জেনোফোন রেকর্ড এর জন্য বেশ কিছু পাঞ্জাবি লোকগান রেকর্ড করলেন। গুলাম হ্যায়দর সিনেমার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরবর্তীতে ইনি লতা মঙ্গেশকরকে দিয়েও গান গাইয়েছেন। কিন্তু তিনি বারবার বলেও তমঞ্চাজানের দু একটার বেশি গান রেকর্ড করাতে পারেননি সিনেমার জন্য। তবে তমঞ্চাজানের পরামর্শ নিয়ে পরে তিনি প্রচুর গান বানিয়েছেন, বোম্বের অন্যান্য কম্পোজারদেরকেও নিয়ে আসতেন তাঁর গান শোনার জন্য।

তমঞ্চাজান এই সময় বারবার অভিনয়ের অফারও পেয়েছেন, কিন্তু কোঠার মেহফিল জমবে না বলে অভিনয় নিয়ে আগ্রহ দেখাননি। রেডিও নিয়ে অবশ্য তাঁর উন্মাদনা ছিল। তিরিশ এর দশকের শেষের দিকে রেডিও লাহৌর শুরু হয়, তমঞ্চাজান সেখানে নিয়মিত গাইতেন। শুধু ঠুমরি বা পাঞ্জাবি গান নয়, গজল গায়েকি বা বেনারস আর লখনইয়ের শৈলীও দেখা গেছে, লোকগীতিও কম গাননি। পাঞ্জাবের রবিনহুড বলে খ্যাত জগগা ডাকু লুটপাট করে গরীবদের সব টাকা বিলিয়ে দিত, ব্রিটিশরা তাকে এনকাউন্টার করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে নিয়ে লোকে একগাদা গান বেঁধে ফেলল, কিন্তু মেনস্ট্রিমে কেউ সে গান গাওয়ার সাহস করে না। তমঞ্চাজান কথাটা জানতে পেরে রেডিওতে গিয়ে জগগা ডাকুর জীবন নিয়ে সেই গান গেয়ে এলেন, "জগগা জমেয়াঁ তে মিলন বাধাইয়াঁ..." রেডিওতে সেই গান এমন ফেমাস হয় যে তারপর এরকম আরো গান ব্রডকাস্ট হতে থাকল। সেকালে তমঞ্চাজান ছাড়াও লাহোরের নামচীন ব্যক্তিত্বরা রেডিও প্রজেক্টের অংশ ছিলেন, করতার সিং দুগগল, জীনত বেগম, সুরিন্দর কৌর আর অমৃতা প্রীতমদের মতো লেখক ও শিল্পীরা প্রায়ই একসঙ্গে আড্ডা মারতেন।

লেখক প্রাণ নেভিল বলেছেন, হীরামণ্ডির সম্ভবত শেষ হয়ে যাওয়ার আগে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল অব্দি তমঞ্চাজানের গান শুনতে সেখানে ভীড় লেগে যেত, মজলিশ শেষ হলে দশ বারোটা চাদর লাগত টাকা তোলার জন্য। তমঞ্চাজান যখন 'দিওয়ানা হ্যায় তো দিওয়ানা বনা দে' গাইতেন, হীরামণ্ডিতে কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেত।

কিছুই চিরকাল থাকে না। স্বাধীনতার ঠিক আগেই কমিউনাল রায়টস শুরু হয় লাহোরে, সরদার বেগমের কোঠার পাশাপাশি অন্যান্য তবায়ফদের যাঁরা সংরক্ষণ দিতেন, তাঁরা সবাই একে একে লাহোর ছেড়ে চলে যান। হীরামণ্ডির পরিবেশও বিষিয়ে আসছিল, গানের মজলিশে রাজনীতির উত্তপ্ত আলোচনা, তর্ক বির্তক কথা-কাটাকাটি শুরু হত। তমঞ্চাজান বড় আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি নিজেকে হিন্দু মুসলমান কিছুই ভাবেন না, গায়িকা ছাড়া তার কোনও পরিচয় নেই। কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করলে, দেশভাগ বা পলিটিক্স নিয়ে মত রাখতে বললে তিনি চুপ।করে যেতেন। পার্টিশন নিয়ে তার কী বক্তব্য ছিল কোনোদিন খোলাখুলি জানাননি, কিন্তু নীরবে একটা কাজ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর আর কোনোদিন গান গাননি। একবারের জন্যও না।

সময় এগিয়ে চলল। লোকে তমঞ্চাজানকে ভুলে গেল। ভুলে গেল হীরামণ্ডির সেই জাঁকজমক, কয়েকশো বছর ধরে বেঁচে থাকা সঙ্গীত সাধনাকেও। কয়েক বছর পর হয়তো কোনও সিনেমা হবে, সঞ্জয় লীলা বানশালি নাকি সিনেমা করবেন বলে ঠিক করেছেন, সেই দেখে আবার কয়েকজন আগ্রহী হবেন হীরামণ্ডিকে নিয়ে! কিন্তু হীরামণ্ডির তমঞ্চাজান বা তাঁদের মতো শিল্পীরা সঙ্গীত জগতে বা হিন্দুস্থানের কালচারাল লেগেসি বাঁচিয়ে রাখতে ঠিক কতটা অবদান দিয়েছিলেন, সেই নিয়ে কি আদৌ কোনও ডিসকোর্স হবে? কে জানে?

May 23, 2024

বাড়ি থেকে পালিয়ে 'বাড়ি'

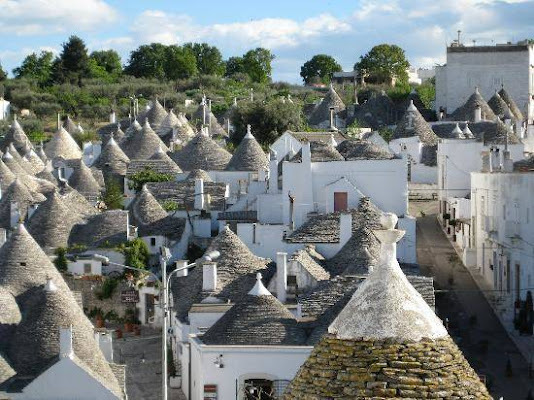

Matera view

Matera viewবেশ কিছুদিন ধরে আমার দক্ষিণ ইতালির ফেজ চলছে। 'দ্য হাউস অন ভিয়া জেমিতো' নেপলসের গল্প, নেটফ্লিক্সে 'রিপলি' দেখে মুগ্ধ, সেখানেও গল্প আতরানি নেপলস পালেরমো আর দক্ষিণ ইতালি জুড়ে এগিয়েছে। এইসবের মধ্যে আচমকা একটা ঝটিকা সফর প্ল্যান করা হল। পড়বি তো পড়, সেই যাত্রাও আমরা দক্ষিণ ইতালিতে গিয়েই পড়লাম। তবে নেপলস বা আমালফি নয়, ওইদিকে আগে যাওয়া হয়েছে, ভেবেচিন্তে আমরা চলে গেলাম বাড়ি। বাড়িই বটে, আবার বারি, বাডি, বাড়ীও হতে পারে, তবে কিনা আমাদের বাড়ি নয়, ইতালির বাড়ি। (ডিসক্লেইমার দিয়ে রাখি, ইতালিয়ানে সঠিক উচ্চারণ এই লেখায় না থাকাই স্বাভাবিক।) পুগলিয়া অঞ্চলের এই শহর নেপসের পর দক্ষিণ ইতালির সবচেয়ে বড় শহর, এখনও ততোটা নাম করেনি, যদিও লাগোয়া টাউনগুলো গত কয়েকবছর ধরে অনেকেরই ভ্রমণতালিকায় উঠে এসেছে বলে বাড়িতে থাকার জায়গা হেবি দাম, খোঁজাখুজি করে একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়া গেছে ভাগ্য ভালো।

যাই হোক, আমরা গরিব পাবলিক, পয়সাকড়ির টানাটানি লেগেই থাকে। ভিয়েনায় থেকেও অপেরা যাওয়ার মুরোদ নেই, কফিহাউসের ঠান্ডা কফি (এ ব্যাটারা ফ্রথ নিয়েই পাগল, কফিতে ঠান্ডা দুধ মিশিয়ে হট ড্রিংককে কোল্ড ড্রিংক বানিয়ে ফেলে, গোটা ইউরোপ জুড়ে এই ঝামেলা। মুই কালিয়েন্তে, ভেরি হট, জের হাইস না বললে কোনও কফিই মুখে তোলা যায় না, তা সে কফির দোকানে ফ্রয়েড এসে থাকুন বা বেটোফেন) চলে না বলে বাড়িতে কফি করেই দিন কাটে। সিগারেট ফিগারেটও খাওয়ার স্বভাব নেই (টাকা নেই) মদ্যপানের শখও নেই (টাকাও নেই), বিলাসিতার ইচ্ছেও নেই (ধ্যার, বললেই হয় টাকা নেই) তবু আমাদের দেশ দেখার শখ, সব সঞ্চয় জমে গুগল ম্যাপের কোর্ডিনেটে। তা আমাদের মতো হাড়হাভাতের জন্য রায়ান এয়ারই ভরসা, লোকে যতোই গালাগালি দিক না কেন। ভোরবেলায় ভিয়েনা থেকে একঘণ্টা উড়েই বাড়ি চলে এলাম, তখনও আমার ঘুম কাটেনি।

ইতালিতে পা রাখতেই বেশ আপন আপন লাগে, কারণ এ দেশে কিছুই ঠিক করে কাজ করে না। সে নিয়ে ল্যাদারুগুলোর কোনও হেলদোলও নেই। ট্রেনের স্টেশনেই বাসের টিকিট কাটার মেশিন আছে, সব লেখা আছে পরিষ্কার, কিন্তু সেখান থেকে কিছুতেই টিকিট কাটতে দিল না। বাসে টিকিট কাটা যাবে শুনে কাটতে গিয়ে দেখি চালক টিকিট দেবেন না, মেশিনে কেটে নাও। বহুত সেহি। মেশিন এদিকে দেহ রেখেছে, সবাই কার্ড ধরে বসে আছে, ভ্যালিডেট আর হয় না। যদি বা হয়, টিকিট কিন্তু বেরোবে না। টাকা কাটা গেল, মানে ভেবে নাও টিকিট কেটে নিয়েছ। সব কিছুই অল্পবিস্তর ঢিকিয়ে ঢুকিয়ে চলবে, ন'টা পাঁচের ট্রেন ন'টা পনেরোতেও পেতে পারেন, লাইনে গড়বল হলে ট্রেন বন্ধও হতে পারে। ছোট কাপ মানে এস্প্রেসো, বড় কাপ হলে কাফেচিনো, বড় কাপে এস্প্রেসো উইথ মিল্ক চাইলে দোকানদাররা বুদ্ধুর মতো তাকিয়েই থাকে, তারপর আবার একই কথা বলে যায়। ছোট কাপ ইকোয়াল টু এসপ্রেসো, বড় কাপ ইকোয়াল টু কাফেচিনো! ধুরছাই!

আমাদের এয়ারবিএনবির টোনি হেসেকেঁদে মাথাচাপড়ে বলল, সমুদ্র খাবার আর কালচার না থাকলে এই দেশটা উড়ে যেত এতদিন। এমন ডিজাস্টারাস নিয়মকানুন কোনো জায়গায় নেই। ঘরে টিভি থাকলেও ট্যাক্স দিতে হবে, তাই নয়, কম্পিউটার স্ক্রিনকে টিভি বলে কেউ রিপোর্ট করলে লম্বা চিঠি আসবে টাকা চেয়ে। তারপর বোঝাতে থাকো ফোন করে, ইতালিয়ান বিউরোক্রেসির বয়ে গেছে বুঝতে। বাড়িতে বালকনি থাকলে ভেঙে দেওয়াই ভালো, নাহলে ট্যক্স দিতে হবে। রিজন স্পেসিফিক আইনও আছে, সে সব শুনলে চোখ উল্টে বেহুঁশ হতে ইচ্ছে করে। এক জায়গার নিয়ম, কবরখানায় জায়গা না নিয়ে মরে গেলে ফাইন হবে। তোয়ালে পেতে সমুদ্রসৈকতে জায়গা দখল করতে গেলে ফাইন হবে। জুতো ফটফট করে শব্দ করলে ফাইন হবে। আর পাবলিক প্লেসে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে নিজের আলুবোখরা চুলকানোর অভ্যেস থাকলে 'সাধু সাবধান', হেভি ফাইন এর নিয়ম আছে ওসব জায়গায় হাত দিলে!

তবু ইতালি নিয়ে লোকজন পাগল, কারণ ইউরোপে এমন ডাইভার্স ডেমোগ্রাফিক কালচারাল ল্যান্ডস্কেপ আর কোথাও নেই। আর আইন ফাইনের কথা বলে আমাদের ভয় পাওয়ানো যায় না, কেউ ওসব বললে আমরা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বলি, অপন ইন্ডিয়া সে হ্যায় ব্রো। আমাদের দেশের নিয়ম আরো জোরদার।

যাই হোক, বাড়িটা, মানে বাড়ি শহরটা বেশ ছিমছাম। একটা ওল্ড টাউন আছে নিয়ম মেনে,) গির্জা থিয়েটার সাজানো রেস্তোরাঁ সবই আছে, কিন্তু ওই ভড়কে দেওয়া চাকচিক্য নেই। বেশ একটা ল্যাদ খাওয়া অ্যাম্বিয়েন্স চারিদিকে, অর্ধেক দোকানপাট বন্ধ, যখন ইচ্ছে খুলবে, নিয়ম-ফিয়ম কেউ পরোয়া করে না। পাথুরে দেওয়াল, ফুলেরা টবের ঝুলুবারান্দা, বেড়াল বেঞ্চি আর বেচাল পাবলিকদের দেখতে দেখতে কয়েক চক্কর পাক দিলাম। বিকেলবেলায় সমুদ্রের ধার দিয়ে হাঁটা যাবে, আপাতত আমাদের গন্তব্য ঘণ্টাখানেক দূরের এক মফস্বলি গ্রাম, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ তকমা পাওয়ার ফলে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

এই জায়গাটির নাম হল আরবেলোবেল্লো। এইবার যত সহজে নামটা লিখে ফেললাম, ততোটা সহজে নামটা মুখে দূর, পেটেও আসে না। মহা ভজঘট্ট নাম, উলুবুল্লিবুল্লো, ওরেপালাপেল্লো, উরিবাবাভাল্লু, ওল্লোবেড়ালবেল্লো সহ কত কিছু যে বললাম, দু একবারের বেশি সঠিক নামটা উচ্চারণ করা গেল না। তবে নাম না জানলেও এইটুকু জানি যে এই কমিউন ক্যাপিটাল অফ ট্রুল্লি (Trulli) বলে ফেমাস, আর ট্রুল্লি হল এক বিশেষ ধরনের স্থাপত্যশৈলী। এর বিশেষত্ব হল কুঁড়ে ঘরের মতো দেখতে সাদাপাথড়ের বাড়িগুলোর ছাদটা শঙ্কু মানে কোনিকাল স্ট্রাকচারে থাকে, সেরকম অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই ট্রুল্লিহাউসগুলো আগে অস্থায়ী কাজেই ব্যবহার হত, ফসলপত্র রাখার জন্য, শস্য আনাজ ঝাড়াই বাছাই বা কাজকর্ম সেরে একটু তামাক খাওয়ার জন্য, কিন্তু একটা সময় পাবলিক বেকারি, মিল, ওয়াটার ট্যাংক ইত্যাদিতেও এইরকম নির্মাণ শুরু হয়, বাড়িঘরও তৈরি হতে থাকে ট্রুল্লি স্থাপত্য মেনে। গোটা অপুলিয়া রিজন, বিশেষ করে মুর্জিয়া মালভূমি জুড়ে এরকম ট্রুল্লি ছড়িয়ে আছে, কিন্তু ট্রুল্লির বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে বা দেখতে হলে অরবেলবেল্লোই বেস্ট। আইয়া পিকোলা আর অন্যান্য কিছু গ্রামেও ট্রুল্লির নিদর্শন আছে বটে, তবে কিনা স্কেল আর শিল্পমাহাত্ম্য বুঝতে হলে এখানে আসাই বেটার।

শয়ে শয়ে ট্রুল্লি হাউস মিলে এমন একটা রূপকথার গ্রাম তৈরি করেছে, দেখে বিজাতীয় বলেই মনে হয়। ট্রুল্লিগুলোর অধিকাংশই কাফে রেস্তোরাঁ বি এন্ড বি হয়ে গেছে, তবে এখনও কিছু স্থানীয় মানুষ এই বাড়িগুলোতে থাকেন। একটা সহজ ভুল হয় যে ট্রুল্লির চোঙামার্কা ছাদ দেখে সবাই ভাবে শুধু একতলা কুঁড়েঘর ছাড়া এগুলো কিছুই নয়, আসলে তা নয়, বেশ কিছু ট্রুল্লি তিনতলা বা চারতলা, ভিতরে আধুনিক আসবাবপত্র সব কিছুই আছে। তবে বাইরে থেকে দেখলে মনে হয়, ঘিবলি মুভিজের দুনিয়ায় এসে গেছি। বাসে করে আসার সময় চোখ লেগে গেছিল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, প্রতিটা ট্রুল্লির বাইরে একটা করে ঝাবড়ুগোঁফ বেড়াল বসে আছে (এই বেড়ালটাকেই আমি রিপলি সিরিজে দেখেছিলাম, রোমের অ্যাপার্টমেন্টের নীচে বসে সে সব লক্ষ করত) আর ঢুকতে গেলেই বলছে, "ওই ব্যাটা! আমার নাম বেগড়বাই বিল্লো। এই রাজ্য আমাদের। আমাদের মাছভাজা না খাইয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে পিছনে কামড়ে গোলগপ্পা বানিয়ে দেব।" মাইরি, সত্যিই এই স্বপ্নটা দেখলাম। যাই হোক, আসলে অমন হুমদো বেড়াল ছিল না। বেশ টুরিস্টি শহর, যদিও অন্যান্য ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের চেয়ে লোকজন অনেক কম, ঘণ্টা দুই আড়াইয়ের মধ্যেই ঘোরা হয়ে যায়। এখন যতোই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করি না কেন, সামনাসামনি এমন একটা অদ্ভুত জায়গা দেখলে মুগ্ধ তো হতেই হয়। মানুষ যে কী কী বানিয়েছে, এখনও দেখলে বিস্মিত হতে হয়!

আরবেলোবেল্লো থেকে ফিরে এসেও অনেকটা সময় ছিল হাতে। মে মাসেই একদম ঘোর গরমকাল পড়ে গেছে, এই রোদ্দুরের তেজ সাতটা সাড়ে সাতটার আগে কমবে না। আমি কিছুতেই 'সানস্ক্রিন মনস্ক' হতে পারছি না, তাই কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করলেই পোড়া বেগুনির মতো মুখ হয়ে যায়। ঘুমও পেয়েছে। সাতসকালে উঠে উড়েছি, মানুষের গতরে কী এত সয়! ভাবলাম একটু কফি খেয়ে গায়ে জোর করি, তা আবার সেই মুখপোড়া ইতালিয়ানদের সঙ্গে ঝামেলা! বড় কাপ হলে কাফেচিনোই হবে, 'কাফে কোন লাত্তে' নয়! এদিকে আমি কাফেচুনোর ফেনা থুড়ি ফ্রথ মোটেও সহ্য করতে পারি না। শেষমেশ সেই কফিই নেওয়া হল আর আরেকপ্রস্থ ভেবলে গিয়ে দেখলাম যে ব্যাটারা কফি আর দুধই দিচ্ছে, শুধু নাম বলছে কাফেচিনো। যাচ্চলে! আ মোলো যা বলে কফিতে চুমুক দিলাম! কিছুক্ষণ কাটাতে হবে।

আসল কথা হল, দক্ষিণ ইতালির অর্থনীতি চিরকাল দুর্বল। মিলান আর রোমে যত পয়সা ঢোকে, আর কস্মোপলিটান কালচারের সুবাদে যত ডেভেলপমেন্ট হয়, সাউথ ইতালিতে তার কিছুই প্রায় হয় না। এসব জায়গা বহুদিন ধরে মাস টুরিজমের বাইরে ছিল, আমেরিকান বা ব্রিটিশ বড়লোকরা এসে মাস পর মাস থাকত, স্লো ট্রাভেল যাকে বলে। কিন্তু এখানকার মানুষের মধ্যে কোনোদিনই সেই 'করব লড়ব জিতব রে' মনোভাব নেই। অন্য অঞ্চলেও যে খুব বেশি আছে তা নয়, তবে তাদের মধ্যেও দক্ষিণের ব্যাপার আলাদাই। কিন্তু এই লেডব্যাক অ্যাটিটিউডটাই আবার এদের স্ট্রং পয়েন্টও বটে, না হলে সিসিলি আর পুগলিয়ার ইতালিয়ান জ্যাজ আর পপ মিউজিক যেভাবে সঙ্গীত দুনিয়ায় ঝড় তুলেছে, সেটাও হত না। ডোমেনিকো মোদুগনো বাড়ির ছেলে, তাকে ইউরোপের সঙ্গীতপ্রেমীরা একডাকে চেনে, এখানে তিনি প্রায় দেবতার আসন পেয়েছেন। কিন্তু এ যুগেও কাপারেজা, এরিকা মৌ, তারান্তেলা প্রভৃতিরা বেশ নাম করেছেন। কবি লেখকদের যশখ্যাতিও কিছু কম নেই। নিকোলা লাগিওয়িয়া, আলেজেন্দ্রো লিওগ্রান্দে, জয়নকার্লো ভিস্তিল্লি আজকাল দারুণ জনপ্রিয়, কিন্তু এখানকার টেবিল ভাঙা লেখক হলেন জিয়ানরিকো কারাফিগিলিও। একের পর এক ফাটাফাটি গোয়েন্দা গল্প লিখেছেন, তাঁর চরিত্র গুইদো গুইয়েরিয়েরি ভদ্রলোকটি অবশ্য পেশায় ডিফেন্স লইয়ার। মজার কথা হল, লেখক মহাশয় নিজে সরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন, একসময় তিনি নিজেই অ্যান্টি মাফিয়া ডিপার্টমেন্টে লইয়ার অ্যাডভাইসার হিসেবে কাজ করেছেন, অর্গানাইজড ক্রাইম নিয়ে তাঁর অন হ্যান্ড অভিজ্ঞতাও আছে। কেউ পড়ে থাকলে জানাবেন বইগুলো কেমন?

কফি মফি খেয়ে, একটু গুলতানি মেরে, হাঁটা দিলাম ওল্ড টাউনের দিকে। গন্তব্য সমুদ্রের ধার৷ অ্যাড্রিয়াটিক সি মানে এখানকার সমুদ্র পূর্ব দিকে বলে সানসেট সেভাবে দেখা যাবে না, তবে জলের ধারে সন্ধ্যের সময় থাকতে ভালোই লাগে। সমুদ্রের ধার দিয়ে বাঁধানো রাস্তা বহুদূর চলে গেছে ওল্ড টাউনকে বাঁদিকে রেখে, ডানদিকে তাকালেই অকুল সমুদ্রের জলরাশি। এই সমুদ্রের ওপারেই সম্ভবত ক্রোয়েশিয়া আর মন্টেনেগ্রো, চমৎকার সব জায়গা। আগেরবার ঘুরে এসেছি, আলবানিয়া অবশ্য যাওয়া হয়নি। হাঁটতে থাকো সমুদ্রের পাশ দিয়ে। ঐতিহাসিক বাড়ি আর আধুনিক বিল্ডিং হাত-ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে, বন্দর এলাকায় নোঙরবন্দী বোটের মেলা। ফিশিং বোটগুলো দেখে চেনা যায়, কিন্তু বেশিরভাগই প্রাইভেট নৌকা, মার্সেই বা গ্রিসের মতো অত যত্নআত্তি অবশ্য নেই। সমুদ্রটা প্রায় মেরিন ড্রাইভের মতো ঘুরে গেছে, কিছুটা জায়গা ঘুরে একটা নতুন ওয়াকওয়ের কাজও চলছে। তরুণ তরুণীদের দল, গাঁজাখোর গুণ্ডা, পিকনিকরত প্রেমিক যুগল... সব মিলেগা! সবাইয়ের দেখাদেখি আমরাও বিয়ার খাব বলে দুটো বোতল নিয়ে এসেছিলাম, চা তো জুটবে না, তা সেই লেবু বিয়ারে বিয়ারের ব নেই, কফি খেয়ে বেশ একটা নেশা নেশা আমেজ হয়েছিল, পুরো চটকে চড়চড়ি হয়ে গেল। খেতে অবশ্য ভালোই, তবে কিনা.. অস্ট্রিয়ার লেমন ফ্লেভারড বিয়ার এর চেয়ে ঢের ভালো।

The Beach Life

The Beach Life

Here comes the summer

Here comes the summer

Competition? NAAH!

Competition? NAAH! The cliff-hanger

The cliff-hanger

Random shot of Matera Streets

Random shot of Matera Streets

Boat Life

Boat Life

Dominico the Singer

Dominico the Singer

কীসব বানিয়ে রেখেছে?

কীসব বানিয়ে রেখেছে?

Pollignano a mar train station

Pollignano a mar train station

The hidden 'Sassi'

The hidden 'Sassi' Sassi of Matera

Sassi of Matera

Polignano a Mare old town

Polignano a Mare old town

Trulli models 🤗

Trulli models 🤗

Carbonera cum Pasta

Carbonera cum Pasta

The usual decorations

The usual decorations

Trullis of Arbelobello

Trullis of Arbelobelloসকাল থেকে টো টো করছি, ব্যাগও সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এদিকে দেখলাম যে এয়ারবিএনবি যেতে হলে দশটার ট্রেন লাস্ট, ঘণ্টায় একটাই ট্রেন। এদিকে টোনি ওরফে বি এন বি হোস্ট বারবার বলে দিয়েছে, রাতে বাস না নেওয়াই ভালো, যত গুণ্ডা আর ক্রিমিনালদের আড্ডা। আমি যদিও পাত্তা দিইনি, ওরকম গুণ্ডা অনেক দেখা আছে, (সিসিলিয়ান মাফিয়া হলে হত, এ তো পাশের 'বাড়ির' গুণ্ডা) তবে কিনা ট্রেনে অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাওয়া যায়, তাই হুড়মুড়িয়ে খেতে যেতেই হল। সাউথ পুগলিয়ার ছ্যাকরা দোকান, খাবার বলতে নোকি/নুচি (লুচি না, আলু ময়দা দিয়ে তৈরি পাস্তা) আর এই সেই পাস্তা ছাড়া সব শেষ। ওইসব খেয়েই ছুটলাম। গিয়ে দেখি গাড়িবাবাজি দশ মিনিট দেরি করেও আড়মোড়া ভাঙছে। দুটো স্টেশন দশ মিনিট। শহরতলির যে পাড়ায় দুই রাত্তির এর ব্যবস্থা, সে জায়গাটা বেশ পছন্দই হল। টোনির সঙ্গে সামান্য গল্পগাছাও হল, তবে বেশি নয়, দ্বিতীয় দিন অবশ্য আড্ডা গড়িয়েছিল দু ঘণ্টা ধরে।

পরদিন সকাল সকাল উঠেই ট্রেন ধরে পোলিগনানো (পলিয়ানো) আ মারের দিকে রওনা দিলাম। ছোট্ট এই শহরটির একদম সমুদ্রের ধারে ক্লিফের ওপর অবস্থিত, বেশি দূরও নয়। ডোমেনিকো মোদুগনোর একটা চমৎকার প্রতিমা আছে এখানে, আর আছে স্বচ্ছ সবুজ নীল রঙের সমুদ্র, সেই সমুদ্রের ধারে গ্রীষ্মের সময় মেলাই বসে যায়। এখন ভিড় ততো নেই, পাথরের ওপর বসে বসে দেখি কে কতদূরে সাঁতার কাটছে? এতদিন সাঁতারটা কিছুটা রপ্ত হয়েছে, তবে ওয়াটার ট্রেডিং এর ব্যাপারটা ঠিক কব্জা করা যায়নি। এদের দেখি উইদাউট এফর্ট জলকেলি করতে করতে মাঝসমুদ্রে চলে যায়, তখন বড্ড হিংসে হয়। ইউরোপের অনেক জায়গাতেই সরকার বিনামূল্যে ছোটদের সাঁতার শেখানোর ব্যবস্থা করে, এদিকে আমি সাঁতার শিখতে গেছি শুনে বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড হয়েছিল। শেষমেশ শিখলাম, কিন্তু ছোটবেলার সেই ফ্রি ফ্লো নেচারটা চলে গেল। সাঁতার না শিখে, খেলাধুলো না করে, গিটার ফিটার না বাজনো শিখে যা করলাম, সে সব কোনো কাজেই লাগল না। যাকগে!

পোলিগনানো আ মারে টিপিকাল ল্যাদ খাওয়ার শহর। ছোট ছোট জিলিপি গলি, পিকচার পার্ফেক্ট লোকেশন, সাজানো বাড়িঘর রেস্তোরাঁ। খানিকটা পরপরই ক্লিফ লাগোয়া এক একটা ভিউপয়েন্ট, সেখান থেকে নড়তে ইচ্ছে করে না। সমুদ্রে অনেকে নৌকা নিয়ে এক্সকার্শনে বেরিয়েছে, সিগালরা ওড়াউড়ি করছে। রোদের তেজ অত বেশি নয়, ফুরফুরে বাতাসও বইছিল। ভালোই লাগে। একবার করে ভিউ পয়েন্টে দাঁড়াও, ফের হাঁটো। হাঁটতে গেলে এক একটা পিয়াজ্জা পড়ে, প্রায় প্রতিটায় কেউ না কেউ বসে গিটার বাজাচ্ছে। এই বাস্কার শিল্পীগুলোর মিউজিক টেস্ট অসামান্য, আমি খেয়াল করে দেখেছি। এরা অনেকেই নিজেরাই গান কম্পোজ করে, না করলেও একের পর ওকএমন সব চমৎকার গানের সুর তোলে যে নড়তে ইচ্ছে করে না, আমি মাঝেমধ্যে এদের ইন্সটাগ্রামে ফলো করে বেশ ভালো ভালো গানের খোঁজ পাই।

বিকেলের আগেই ফিরতে হল, কারণ আমাদের মাতেরা যাওয়ার টিকিট কাটা আছে। কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার, তারপর ব্যাক টু বাড়ি। পরদিন বাড়ি টু বাড়ি। (যদিও আমার বাড়িঘর কিছুই নেই)

এইবার স্বীকার করতেই হচ্ছে, মাতেরা সম্পর্কে আমার আগে বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। জেমস বন্ডের 'নো টাইম টু ডাই' এর ওপেনিং সিকোয়েন্স আর কতগুলো ছবি দেখা ছাড়া আমি শুধু জানতাম, এই জায়গাটা বাড়ি থেকে কাছেই। কিন্তু মাতেরা যে ঠিক কী জিনিস, সেটা জানা থাকলে এখানে আর একটু সময় নিয়ে আসা যেত।

মাতেরা বাসিলিসাতা রিজনে অবস্থিত, মাতারা প্রভিন্সের রাজধানী। প্যালিওলিথিক যুগ থেকেই এই ছোট্ট পাহাড়ি শহরটা নিয়ে যুদ্ধ চলছে। কতবার যে হাতবদল হয়েছে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। এই শহরটা আসলে এতটাই অদ্ভুত ভাবে বানানো যে লিখে বোঝানো মুশকিল। এখানকার মূল শহর বা সাসি যা কয়েক হাজার বছর ধরে একই রকম আছে, সেগুলো আসলে ক্যালকারেনাইট রক বা পাথর কেটে বানানো গুহারূপী বাড়ি, যা শহরের দুই প্রান্তে অবস্থিত। গুহা বলেছি বলে হামাগুড়ি দেওয়া গুহা ভাবতে হবে না, আসলে এই বাড়িগুলো পুরোপুরি বাড়িই, কিন্তু স্থাপত্যশৈলীটা ভিন্ন। গ্রাভিনা নদী বয়ে গিয়েছে এই শহরের পাশ দিয়েই, আর সেই নদীর দু পাশের র্যাভাইনে ভলক্যানিক রক অ্যাসেম্বল হয়ে হয়ে এইরকম রক ফর্মেশন বানিয়ে ফেলেছে যে চাক্ষুষ না দেখলে বোঝার উপায় নেই। এই র্যাভাইনের জন্য একটা প্রাকৃতিক সীমানা তৈরি হয়ে গিয়েছে মাতেরার সাসির সঙ্গে বাইরের দুনিয়ার, তার মানে এই যে কেউ না জানলে পাঁচশো মিটার দূরে দাঁড়িয়েও বুঝতেও পারবে না এখানে এমন একটা শহর আছে। এমনকি, বাস আমাদের যে শহরে পৌঁছে দিল, সেই সমতল ভূমির আধুনিক শহরটা দেখে বোঝার উপায়ই নেই যে মিনিট চল্লিশ হাঁটলেই এমন একটা অন্য দুনিয়া অপেক্ষা করে আছে। মাতেরর সাসির কাছাকাছি হাজারটা ওপেন রক, গুহাশিল্প ইত্যাদি দেখা যায়, বাসিলাসাতা রিজনের আদিগন্ত সবুজ বিস্তারও চোখে পড়ে। একগাদা হাইকিং ট্রেল চলে গিয়েছে পাহাড়ের মধ্যে, সময় নিয়ে এলে জায়গাটা একেবারেই অন্য ভাবে ধরা দেবে। ব্যাটা বন্ড আগে থেকেই জানত, নাহলে সুন্দরী লিয়া সিদুঁকে নিয়ে এখানে ছুটি কাটাতে থোড়াই না আসত। কোই নেহি, জানা রইল। হুড়মুড়িয়ে মাতেরা ভ্রমণ সেরে বাসে করে ফেরার সময় দেখি, বাইরে সানসেট হচ্ছে। সোনালি আলোয় রশ্মি ঢুকে পড়েছে বাসের জানলা দিয়ে।

বাদবাকি যা রইল, তা থাক! আসা যাওয়ার মাঝে অনেক কথাই না বলা থেকে যায়, সে সব থেকে যাওয়াই ভালো।

May 17, 2024

“ম্যায় রাত কা আখিরী জাজিরা”

“ম্যায় রহা তে নেহি তুরদা

ম্যায় তুরদা হাঁ তান রাহ বন্দে”

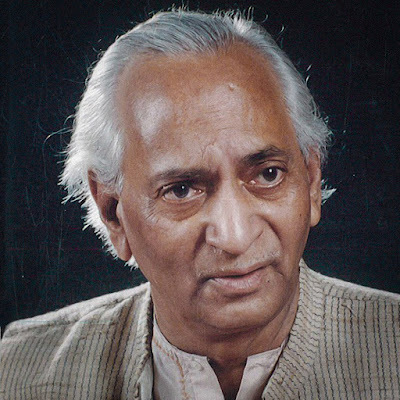

প্রবাদপ্রতিম পাঞ্জাবি কবি ডক্টর সুরজিৎ পাতর মারা গেলেন। আধুনিক ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কবিদের মধ্যে একজন তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি জরুরি কথা হল, সম্ভবত এ যুগের সবচেয়ে আদরের জনকবি, ‘দ্য পিপলস পোয়েট অফ পাঞ্জাব’ বলে খ্যাত এই মানুষটি গত এগারো মে সকালে দেহ রাখলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন পাঞ্জাবের মাটির গন্ধ আর সেই গন্ধে বেড়ে ওঠা লোককথা আর লোকগানের সেই সমস্ত অজস্র কাহিনি, যা তাঁকে লিখিয়ে নিয়েছে গত ষাট বছর ধরে। মাত্র একদিন আগেই ডক্টর পাতর বারনালা জেলার একটা সাহিত্য সভায় কবিতা পাঠ করছিলেন, শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে তাঁর আবৃতি শুনছিল। এই অস্থির সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁর কবিতার কথাগুলো হয়তো তাঁদের কিছুটা আশার আলো দেখাতে পেরেছিল। ‘জগা দে মোমবাতিয়াঁ’ শিরোনামের এই কবিতার আক্ষরিক অর্থ ‘মোমবাতি জ্বেলে দাও’, কবিতার কয়েক লাইন হল...

“হানেরা না সমঝে কি চাণন ডর গয়া হ্যায়

চাঁদ না সোচে কি সুরজ মর গয়া হ্যায়

বাল জোতে জিন্দেগি দে মান মাট্টিয়াঁ

উঠ জগা দে মোমবাতিয়াঁ

তু জগা দে মোমবাতিয়াঁ”

অর্থও কঠিন কিছু নয়, যদিও পাতরজি এখানেও কিছুটা স্বভাবসিদ্ধ ভাবে রূপক এনে ফেলেছেন। অন্ধকার আর আলোর যুদ্ধে আমাদেরকেই মোমবাতি জ্বালাতে হবে, জ্বালাতে হবে জীবনের গৌরবের জন্যই। আদ্যন্ত রাজনৈতিক কবিতা, অন্ধকার বলতে দেশের অবস্থার কথাই তুলে ধরতে চেয়েছিলেন পঞ্জাবের জনপ্রিয় জনকবি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি নিজেও সেই কাজই করে গিয়েছেন, মোমবাতি জ্বালিয়ে গিয়েছেন, কবিতার মধ্যে দিয়ে আলোর সন্ধান দিয়েছেন হতাশ, বিরক্ত, পরাজিত জনতাকে, তাদের সাহস দিয়েছেন।

সুরজিৎ পাতর সেই ব্যতিক্রমী কবিদের একজন, যিনি শিক্ষাজগতে প্রণম্য, বিনোদন জগতে প্রভাবশালী, লাটিয়েন্স দিল্লির ব্যক্তিত্বরা তাঁকে রাজ্যসভা সদস্য করে রাখার জন্য সাধাসাধি করে গিয়েছে, কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের কবি হয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আজীবন মানুষের সংগ্রাম, তাঁদের জীবন ও যাতনার কথা লিখেছেন, লিখেছেন অমর হয়ে যাওয়া কিছু গজল, এমনকি ‘উধম সিং’ এর মতো সিনেমায় সংলাপ ও গানও লিখেছেন, কিন্তু জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছেও প্রয়োজনে পথে নেমে মাটির ঋণ শোধ করতে দু’বার ভাবেননি। নক্সাল আন্দোলন হোক বা চুরাশি পরবর্তী উত্তাল সময়, পাঞ্জাবি ডায়াস্পোরার নানাবিধ সমস্যা হোক বা হালের কৃষক আন্দোলন, সুরজিৎ পাতরের কবিতা সবসময় মানুষের পক্ষে অনড় থেকেছে। সরকারের চোখ রাঙানিকে অগ্রাহ্য করে অসহিষ্ণুতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতি নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, গৌরী লঙ্কেশ, নরেন্দ্র ধাবোলকর, গোবিন্দ পান্সারে আর এম এম কালবুর্গির হত্যাকাণ্ডের পর অন্যান্য সাহিত্যিকদের নিয়ে বিরোধ মিছিল করেছেন, সেই ২০১৫ সালেই ফিরিয়ে দিয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার। গত বছর কৃষক আইন বা ‘ফার্ম ল’-এর বিরুদ্ধে যখন পাঞ্জাবের কৃষকরা আন্দোলন শুরু করেন, তাঁদের পক্ষ নিয়ে কথা বলেছেন বারবার, কবিতা লিখেছেন মিছিলের জন্য, সরকারের যুক্তিহীন ও অসংবেদী পদক্ষেপের বিরোধ করতে পদ্মশ্রী সম্মানও ফিরিয়ে দিতে দু'বার ভাবেননি। কৃষকরা দিল্লির বর্ডারে গিয়ে তাঁর কবিতা পড়ছে, এমন দৃশ্য বার বার দেখা গেছে।

“অসি হুন মুড় নেহি সকতে

অসি হুন মুড় গয়ে ফির তা সমঝো মুড় গয়া ইতিহাস

জিত গয়ি নফরত দি সিয়াসত

অসি হুন মুড় নেহি সকতে…”

(আমরা পিছু ফিরতে পারি না। পিছিয়ে গেলে তো ইতিহাসও মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে, ঘৃণার রাজনীতিই তাহলে জিতে যাবে, আমরা পিছু ফিরতে পারি না)

এই সব কথা নতুন কিছুই নয়। যাঁরা পাতর সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও কলমের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা জানতেন, এই সদাহাস্যময়, মিশুকে, গুণী মানুষটার মনের ভিতর একটা বিপ্লবী ছেলে বাস করে, মানুষের পক্ষ টেনে কথা বলতে হলে তাঁকে ভাবতে হয় না। কিন্তু তাঁর এই মানসিকতাকে যদি হিসেবে নাও ধরা হয়, শুধু একজন কবি হিসেবেও তাঁর গুরুত্ব কিছু কম ছিল না। মুক্তছন্দ আর গদ্যে নানক বাণীর ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘ রিসার্চ করেছেন সুরজিৎ পতার, পাঞ্জাবি সাহিত্যের পাশাপাশি অন্যান্য ভাষার সাহিত্য নিয়েও তাঁর অসীম জ্ঞান ছিল, লোরকা, নেরুদা, গিরিশ কার্নাডদের বইপত্র পাঞ্জাবিতে অনুবাদও করেছেন, এখনও করছিলেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি একদম সহজ ভাষায়, সহজ চালে, দেশ ও দশের জীবন নিয়ে কঠিন কথা, জটিল কথা বলে ফেলতে পারতেন।

যে সাবলীলতায় সুরজিৎ পাতর প্রেম আর রুহানিয়াতের কবিতা লিখেছেন, সেই সাবলীলতায় বৈরাগ্য আর বিদ্রোহের কবিতাও লিখেছেন। তাঁর কবিতায় পাঞ্জাবের মানুষের সংগ্রাম, আশা, নস্টালজিয়া এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আবেগ প্রতিফলিত হত, মিলিটেন্সি আর রাজনৈতিক অস্থিরতার সমস্যাকে সূক্ষ্ম ভাবে ছুঁয়ে যেতেন তিনি, কিন্তু তাঁর হাতিয়ার ছিল মানুষ। লোকোক্তি আর চলতি ভাষার ব্যবহার করতে তিনি দক্ষ ছিলেন, কবিতার প্রয়োজনে লেখার শৈলী পাল্টে ফেলতেন অনায়াসে। কোথাও চুলচেরা বিশ্লেষণ করেও ছন্দপতন মিলবে না, আবার কোথাও ইচ্ছে করেই মুক্তছন্দ রেখে গজগামিনী চালে এগিয়ে গিয়েছেন। অলংকার, রূপক আর দৃশ্যকল্প ব্যবহারের তাঁর জুড়ি ছিল না। তাঁর কবিতায় কিন্তু প্রকৃতি আর পশুপাখিও মানুষের রূপ নিয়েই ধরা দেয়, তাদের সঙ্গে পাঠকের একটা নিবিড় বন্ধন তৈরি হয়ে অজান্তেই। মূলত পাঞ্জাবিতেই লিখতেন পাতর সাহেব, কিন্তু তাঁর পাঠক ছড়িয়ে ছিল সারা দুনিয়ায়।

তাঁর মৃত্যুতে গোটা ভারতবর্ষ স্তব্ধ। চতুর্থ ধাপের নির্বাচন ভুলে শত শত মানুষ তাদের প্রিয় কবি সাহিবের স্মৃতিচারণ করে চোখের জল ফেলছেন, পাঞ্জাবি হিন্দি উর্দু তামিল তেলুগু কন্নড়া কাশ্মিরী মনিপুরী ভাষার সাহিত্যিকরা দীর্ঘ পোস্ট করছেন, অস্ট্রেলিয়া ইউরোপ ইউ এস থেকে শুরু করে দেশের প্রায় প্রতিটা ন্যাশনাল কাগজ তাকে নিয়ে দীর্ঘ প্রতিবেদন লিখেছে। দ্য ওয়্যার, দ্য হিন্দু, টিওআই ইত্যাদি তো আছেই, হিন্দির পত্রপত্রিকাতেও আন্তরিক সব স্মৃতিচারণ দেখতে পেলাম। এখনকার পাঞ্জাবি গায়করা বিশেষ করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করছেন।

যাঁরা মনে করেন, এ যুগে আঞ্চলিক ভাষার কবিদের তেমন পাঠক নেই, প্রভাবও নেই, তাদের সুরজিৎ পতার ওরফে কবি সাহিবের শেষকৃত্য দেখা উচিত ছিল। অভাবনীয় এক ঘটনা ঘটল এই কবির বিদায়পর্বে। একটা ভিডিওতে দেখলাম, শয়ে শয়ে লোক সমবেত হয়েছে, অনেকের হাতেই তাঁর লেখা পাঞ্জাবি কবিতার বই, মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান নিজে একের পর এক কবিতা পাঠ করছিলেন, তাঁর চোখেও জল। নিজে মৃতদেহকে কাঁধ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে গেছেন, অনুসরণ করেছেন শহরের মানুষ। তাঁর নামে পাঞ্জাবি কবিতায় পাতর সম্মান ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। গোটা জলন্ধর শোকাকুল, কেউ কেউ তাঁর লেখা গজলের সিডি লাউডস্পিকারে বাজাচ্ছে। বোঝা যায়, সুরজিৎ পাতর পাঞ্জাবের জনমানসকে ঠিক কতটা আপন করে নিয়েছিলেন, কতটা জড়িয়ে ছিলেন তাদের জীবনের গভীরে। তাদের শৈশব ও কৈশোরে, তাঁদের প্রেম ও বিপ্লবে।

২০২৪ সালে দাঁড়িয়ে, সমসাময়িক কালে আর কোন ভারতীয় কবিকে এইভাবে বিদায় জানানো হয়েছে আমার মনে নেই। হিন্দি কবি কৃষ্ণ কল্পিত বলেছেন, সত্যিকারের কবিকে এভাবেই বিদায় জানানো দরকার। মংলেশ দাবরালের মতো এপিক কবি চুপিসাড়ে চলে গেছিলেন, অনেকে জানতেও পারেনি। কিন্তু সুরজিৎ পাতারের পাঠকরা তাঁকে যে সম্মান দিয়ে ‘বিদা’ করল, সে কথা ভাবলে চোখে জল চলে আসে। হয়তো এই ভালোবাসা তাঁর প্রাপ্যই ছিল। কবি সাহিব অবশ্য তাঁর বিদায়ের অনেক আগেই এই লাইনগুলো লিখে গেছিলেন...

এক লফজ বিদা লিখনা

এক সুলগতা সফা লিখনা

দুখদায়ী হ্যায় নাম তেরা

খুদ সে জুদা লিখনা

সীনে মে সুলগতা হ্যায়

ইয়ে গীত জরা লিখনা

ওয়রক জল জায়েঙ্গে

কিসসা না মিরা লিখনা

সাগর কি লেহেরোঁ পে

মেরে থল কা পতা লিখনা

এক জর্দ সফে পর

কোই হর্ফ হরা লিখনা

মরমর কে বুতোঁ কো

আখির তো হওয়া লিখনা

বাংলায় অনুবাদ না হলেও আশা করি কথাগুলো বুঝতে অসুবিধা হবে না। এই ‘ইমোশন’ অনুবাদে ধরা সম্ভবও নয়, আর আমি যে লাইনগুলো ব্যবহার করছি, তার অধিকাংশ তো আগেই একদফা পাঞ্জাবি থেকে হিন্দিতে অনূদিত হয়েছে।

দেখে খুবই অবাক লাগল, বাংলা সাহিত্য জগতে কেউউ সুরজিৎ পাতরকে নিয়ে বিশেষ কথা খরচ করল না। ব্যতিক্রম থাকতেই পারেন, কিন্তু সংবাদমাধ্যমেও কিছু চোখে পড়ল না। আমি কবিতার বিদগ্ধ পাঠক কোনোকালেই নই, কিন্তু সুরজিৎ পাতরের মতো নামকরা কবির কথা আলাদা করে জানতে লাগে না। নন-পাঞ্জাবি পাঠককূলও যেভাবে তাঁকে অ্যাপ্রিশিয়েট করেছে, ভালোবেসেছে, পাঞ্জাবি কবিদের মধ্যে একমাত্র পাশ আর শিব প্রসাদ বাটালবীই তেমনটা অর্জন করতে পেরেছেন। যাঁরা জানেন না, চমকীলা সিনেমার ‘বিদা করো’, উড়তা পঞ্জাবের ‘এক কুড়ি জিদা নাম মোহাব্বত’, লভ আজকল এর ‘আজ দিন চাড়েয়া’ সহ অনেক বলিউডি অ্যাডাপ্টেশনও শিব প্রসাদ বাটালবীর গান নিয়েই হয়েছে, তাঁকে বলা হত ‘কিটস অফ পাঞ্জাব'। মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে মারা যান তিনি। এদিকে ‘পাশ’ ছিলেন পঞ্জাবের বিদ্রোহী জনকবি, অমর সিং চমকীলার মতো অশ্লীল গান নয়, তিনি কবিতা লিখতেন সরকারকে চোখ রাঙিয়ে, রাজ্যের অরাজক ব্যবস্থা আর ধার্মিক রাজনৈতিক নেতাদেরও কেয়ার করতেন না, তাঁর কলম ছিল তীক্ষ্ণ, তাঁর কবিতায় একটা আগুন ছিল। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছিল। দুষ্কৃতীদের হাতে ‘চমকীলা’র মতোই খুন হয়েছিলেন পাশ, মাত্র ৩৭ বছর বয়সে।

এই তিনজন অসম্ভব জনপ্রিয় কবিদের মধ্যে একমাত্র সুরজিৎ পাতরই দীর্ঘজীবী হয়েছেন, কারণ তাঁর সংবেদী কলম ও আন্তরিক ব্যবহার পাষাণহৃদয় টেররিস্ট থেকে শুরু করে ক্ষমতালোভী নেতাদেরও কাঁদিয়ে দিত বলে জানা যায়। তাঁর মিরাকুলাস জীবন, জনকবি শিক্ষক বুদ্ধিজীবী তকমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তাই আমাকে তাঁর কিছু কবিতা পড়িয়ে নিয়েছে। আলাদা করে খুব আমার তাঁর বই বিশেষ পড়া নেই, আর আমি কবিতা তেমন বুঝিও না। তবুও, তাঁর কলমের সততা, তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

সুরজিৎ পাতর জন্মেছিলেন জালন্ধরের পাতার গ্রামে। এখন অনেকেই জেনে গেছেন, পাঞ্জাবের শিল্পীরা অনেক সময়েই নামের সঙ্গে গ্রামের নাম লিখে থাকে, তাই সুরজিৎ সিং হয়ে গেলেন সুরজিৎ ‘পাতর’। তাঁর বাবা কেনিয়ায় কাজ করতেন, ছুটিছাটা ছাড়া বিশেষ আসতেন না, চার দিদির সঙ্গেই ছোটবেলা কেটেছিল তাঁর। বড় হয়ে কপুরথলায় সায়েন্স পড়তে গিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সায়েন্স ছেড়ে আর্টসে চলে যান তিনি। এরপর দীর্ঘ দিন পাঞ্জাবি লিটারেচার নিয়ে পড়াশোনা করেছেন, পি এইচ ডি করার সময় থিসিস লিখেছিলেন ‘Transformation of Folklore in Guru Nanak Vani’ বিষয়ে, পরবর্তীতেও সারাজীবন এই নিয়ে চর্চা করে গেছেন।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে পদ্য লেখার সূত্রপাত, আর প্রথম থেকেই পাতর সাহেব নিজস্ব একটা শৈলী গড়ে তুলেছিলেন। সহজ, কিন্তু ইম্প্যাক্টফুল। তাঁর কবিতা পড়লে পাঠক ততোটা চমকায় না, যতটা চমকায় কবিতা পড়ার পর। তাঁর লেখার একটা দীর্ঘস্থায়ী জাদু ছিল, যা পাঠকের অবচেতনে রেশ রেখে যেত।

বরাবরই তিনি সাহসী কবি, কলমের সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করতে ভয় পেতেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষকে দুঃখে দেখলে তাঁর কলম আগুন জ্বেলে দিত, সে কোভিড কাল হোক বা খালিস্তান সমস্যা। কিন্তু তবু, এই বিপ্লবীর কবির কলমে একটা অদ্ভুত মায়া, একটা অদ্ভুত মাধুর্য ছিল, যা পড়লে মনে হত, এই কবিতায় হিংস্রতার আহ্বান নেই, টক্সিক সমাজতান্ত্রিক বক্তব্য নেই, কিন্তু মুক্তির একটা পথ আছে। লড়াই আছে, কিন্তু সে লড়াই মানুষকে পিষ্ট করে না, বরং তাঁর কাঁধে হাত রেখে তাঁকে চাগিয়ে তোলে। মুক্তগদ্য হোক বা ছন্দবদ্ধ কবিতা, কবি সাহিবের কবিতায় এই জিনিসটাই ‘কমন’ ছিল, সাধারণ মানুষের ‘স্ট্রাগল’, তাঁদের নিত্য সংগ্রাম। সে প্রেমের স্ট্রাগল/বিরহ হোক, সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজের স্বপ্নপূরণ হোক, রাজনৈতিক বা বেসিক এমিনিটির জন্য জনতার স্ট্রাগল হোক। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে বলতেন, "কবিতার কাজই তো মানুষের জীবনের স্ট্রাগলের কথা জানানো। নেরুদা বা লোরকা, যে কোনও বড় কবিকে দেখুন, তিনি যে ভাষাতেই লিখুন না কেন, তিনি জনগণের কবি তখনই হয়েছেন, যখন তাদের জীবনকে সাহিত্যতে ধরতে পেরেছেন। এই নীরব স্ট্রাগলের ভাষাকে শব্দ দেওয়া, ভাব দেওয়া, ছন্দে ধরা, এটাই তো কবির কাজ।”

সুরজিৎ প্রাজী নিজে যে সেটা খুব ভালো করে পারতেন সে বলাই বাহুল্য। এই আদর্শ নিয়েই হয়তো লিখেছিলেন--

“মেরে দিল মে কোই দুয়া করে

য়ে জমিন হো সুরময়ী

য়ে দরখত হো হরে ভরে

সব পরিন্দে হি

ইয়াঁহ সে উড় গয়ে...

**

ম্যায় শুনু জো রাত খামোশ কো

কি মিট্টি সে মুঝে পেয়ার নেহি

গর ম্যায় কহুঁ কি আজ ইয়ে তপতি হ্যায়

গর কহুঁ কি প্যায়ের জ্বলতে হ্যায়

উয়ো ভি লেখক হ্যায় তপতী রেত পে জো

রোজ লিখতে হ্যায় হর্ফ চাপো কে

উয়ো ভি পাঠক হ্যায় সর্দ রাতোঁ মে জো

তারো কি কিতাব পড়তে হ্যায়।

পঞ্চাশ বছরের কবি জীবনে যে জায়গা সুরজিৎ পাতর অর্জন করেছিলেন, তা আমাকে সত্যিই বিস্মিত করে। এগারো তারিখে তাঁর মৃত্যুর খবর আসতেই পাঞ্জাবের উত্তপ্ত রাজনীতিকে কেউ এক বালতি ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়েছে মনে হল, চায়ের দোকানে, রাস্তাঘাটে, সভা-সমিতিতে পক্ষ বিপক্ষ ভুলে পার্টির ক্যাডাররা প্রিয় কবির কবিতা আর গান নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন, জলন্ধর এর কয়েকটা বইয়ের দোকানের সামনে ভিড় জমে গেছিল। সবাই কবি সাহিবের বই চায়। কেউ 'পতঝড় দি পাঞ্জেব' চায়, কেউ রিভিজিট করতে চায় ‘হওয়া উইচ লিখে হর্ফ’! সুরজিৎ পাতর জীবন নিয়ে আর কিছু লিখব না, বরং তাঁর দু একটা কবিতা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আগ্রহীরা পড়ে দেখতে পারেন। অনুবাদ না থাকলেও বুঝতে অসুবিধা হবে না।

১)

ম্যায় পেহলি পংক্তি লিখতা হুঁ

অউর ডর জাতা হুঁ রাজা কে সিপাহিয়োঁ সে

পংক্তি কাট দেতা হুঁ

ম্যায় দুসরি পংক্তি লিখতা হুঁ

অউর ডর জাতা হুঁ বাগি গুরিল্লো সে

পংক্তি কাট দেতা হুঁ

ম্যায়নে অপনে প্রাণো কে খাতির

অপনি হজার পংক্তিও কো

অ্যায়সে কি কতল কিয়া হ্যায়

উন পংক্তিয়োঁ কি আত্মায়েঁ

অকসর মেরে আসপাস হি রেহতি হ্যায়

অউর মুঝসে কেহতি হ্যায়

কবি সাহিব

কবি হ্যায় ইয়া কবিতা কে কাতিল হ্যায় আপ?

শুনে মুন্সিফ বহুত ইন্সাফ কে কাতিল

বড়ে ধর্ম কে রাখওয়ালে

খুদ ধর্ম কি পবিত্র আত্মা কো

কতল করতে ভি শুনে থে

সির্ফ ইয়েহি শুননা বাকি থা

কি হমারে ওয়াক্ত মে খৌফ কে মারে

কবি ভি বন গয়ে

কবিতা কে হত্যারে!

২)

তুমহারে দিওয়ার পর টঙ্গি চমকদার ঘড়ি

মেরা সুরজ নেহি

ন তুমহারে কমরে কি ছত মেরা আসমান

অউর ম্যায় সির্ফ য়েহি নেহি

জো তুমহারে সামনে হ্যায় এক ওয়জুদ

তুম নেহি জানতে

ম্যায় আকেলা নেহি

ইস দরওয়াজে সে বাহর খড়ি হ্যায়

উদাস নসলো কে খুন পর পলি

মেরি গেয়ারহ হজার জহর ভরি রাতেঁ

খুঁখার অত্যাচারী

মেরি কালী ফৌজ

মেরি তারিখ কা আক্রোশ

৩)

ম্যায় রাত কা আখিরী জাজিরা

ঘুল রহা, বিলাপ করতা হুঁ

ম্যায় মারে গয়ে ওয়াক্তো কা আখিরী টুকড়া হুঁ

জখমী হুঁ

অপনে বাকয়োঁ কে জঙ্গল মে

ছিপা করাহতা হুঁ

তমাম মর গয়ে পিতরো কে নাখুন

মেরি ছাতী মে ঘোঁপে পড়ে হ্যায়

জরা দেখো তো সেহি

মর চুকো কো ভি জিন্দা রহনে কি কিতনি লালসা হ্যায়

৪)

মাতম

হিংসা

খৌফ

বেবসী

অউর অন্যায়

ইয়ে হ্যায় আজকল মেরি নদিয়োঁ কে নাম

৫)

মেরি শুলী বানায়েঁঙ্গে

ইয়া রবাব

জনাব

ইয়াকি ম্যায় ইউহিঁ খড়া রহুঁ তাউম্র

করতা রহুঁ পত্তো পর

মৌসমো কা হিসাব কিতাব

জনাব

কোই জবাব

মুঝে কেয়া পতা- মুঝে কাহাঁ ভেদ

ম্যায় তো খুদ এক বৃক্ষ হুঁ তুমহারি তরহ

তুম অ্যায়সা করো

আজ কা অখবার দেখো

অখবার মে কুছ নেহি

ঝরে হুয়ে পত্তে হ্যায়

ফির কোই কিতাব দেখো

কিতাবো মে বীজ হ্যায়

তো ফির সোচো

সোচো মে জখম হ্যায়

দাতোঁ কে নিশান হ্যায়

রাহগীরো কে পদচিহ্ন হ্যায়

ইয়া মেরে নাখুন

জো ম্যায়নে বচনে কে লিয়ে

ধরতী কে সিনে মে ঘোঁপ দিয়ে হ্যায়

সোচো সোচো অউর সোচো

সোচ মে ক্যায়েদ হ্যায়

সোচ মে খৌফ হ্যায়

লগতা হ্যায় ধরতী সে বঁধা হুয়া হুঁ

জাও ফির টুট জাও

টুটকর কেয়া হোগা

বৃক্ষ নেহি তো রাখ সেহি

রাখ নেহি তো রেত সেহি

রেত নেহি তো ভাপ সেহি

অচ্ছা ফির চুপ হো জাও

ম্যায় কব বোলতা হুঁ

মেরে তো পত্তে হ্যায়।

হওয়া মে ডোলতে হুয়ে

****

May 13, 2024

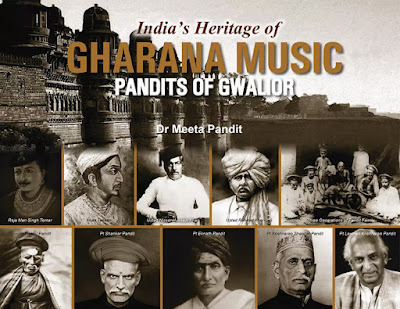

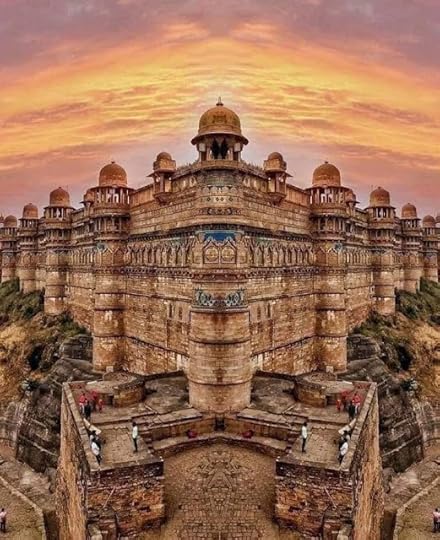

গোয়ালিয়র ঘরানা- সিটি অফ মিউজিক (২)

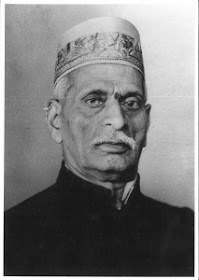

জিওয়াজি রাজ সিন্ধিয়া

দিন কয়েক আগে গোয়ালিয়র ঘরানা নিয়ে একটা ছোট পোস্ট করেছিলাম। গান গাইতে গিয়ে (বলা উচিত তান টানতে গিয়ে) কীভাবে হসসু খান মারা গেলেন আর তারপর তাঁর ভাই হদ্দু খান আর বড় জ্যাঠা বড়ে মুহম্মদ খানের পরিবার গোয়ালিয়র ঘরানাকে একটু একটু করে মজবুত করে ফেলল, এই সব আর কি! সেটা পড়ে আমার এক প্রিয় বন্ধু জিগালো, এরপর হদ্দু খানের কী হল? সে অনেক কথা, আর সব গল্প মিলেমিশে ঘ্যাঁট হয়ে গেছে বলে আলাদা করে একজনের গল্প বলা মুশকিল। তবে কিনা সংক্ষেপে গোয়ালিয়র ঘরানার ইন্টারেস্টিং গল্পগুলো লেখাই যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাতেই কুমারপ্রসাদবাবু প্রায় সবই লিখে গিয়েছেন, আর বিস্তারিত লিখে গিয়েছেন, সে সুসাহিত্য পড়ে অনেকেই মার্গ সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী হয়েছেন, তারপর আর কিছু লিখে লাভ আছে কী?

ব্যক্তিগতভাবে, আমার যদিও কুদরত রঙবিরঙ্গী পড়তে অসুবিধা হয়েছে, (মারবেন না প্লিজ, বলছি) বই হিসেবে পড়তে আমার চমৎকার লেগেছে, কিন্তু বিষয়বস্তু প্রায় সবটাই মাথার ওপর দিয়ে গেছে। সেটা হওয়ারই ছিল, কারণ এই গ্রন্থ লেম্যানদের জন্য নয়। যারা কিছুটা জানেন, কিছুটা শুনেছেন, আরো অনেকটা জানতে চান, তাদের জন্য অবশ্য লেখাটা অসম্ভব মূল্যবান। কিন্তু আমাদের মতো পাবলিক, যারা এ বি সি ডি জানে না, তারা ইংরেজি শর্ট স্টোরি রাইটিং এর কেরামতি কী বুঝবে? প্রথমেই এই বই তুললে ঝামেলা হতে পারে! বই থেকেই একটা উদাহরণ দিচ্ছি--

"আমি সামান্য বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা নিয়ে যা মনে করি, তা বলতে গেলে গোয়ালিয়র এর বৃদ্ধ গায়ক শরতচন্দ্র আরোলকরের উক্তি আগে শোনাতে হয়। তাঁর বক্তব্য, আমাদের বারো শ্রুতিও নেই, আমাদের সুর নদীর মতো প্রবাহিত ধারা, তার জায়গায় জায়গায় আমরা ঘাট বেঁধে দিয়েছি। এটা কোমল রেখাব, এটা ভৈঁরোর অতি কোমল রেখাব, এটা কাফির কোমল গান্ধার, এটা জয়জয়ন্তীর, এটা নায়কীর এবং এটা দরবারীর ইত্যাদি। এইটাই থান কথা। আমরা ভারতবাসী, হিন্দু হই, মুসলমান হই, আমরা চাই সিস্টেমাইজ করতে, পুঁথিতে লিখে শাস্ত্র অকাট্য বলে বাক্সবন্দী করতে চাই আমাদের ঐতিহ্য।

আসলে আমাদের মার্গসঙ্গীত অন্যান্য সঙ্গীত থেকে ভিন্ন। কারণ আমাদের গানে মীড় আছে, সুত আছে, ঘসিট আছে। আমরা এক সুর থেকে অন্য সুরে যেতে হলে লাফিয়ে যাই না, ভেসে যাই। তারই ফলে ভীমপলশ্রীর মতো রাগে আরোহণে কোমল গান্ধার ও কোমল নিখাত চড়ে যায়। অবরোহণে সেই পর্দাই নেমে যায়, তাদের স্থান ভিন্ন!"

পড়তে চমৎকার লাগল। তাই না? আমাদের সুর নদীর মতো, সেই সুরের দরিয়ায় ঘাট বেঁধেছে ভারতের শিল্পীরা। কিন্তু এরপর তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, সবকিছু আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যাবে। বারো শ্রুতি, কোমল রেখাব, মীড়, ঘসিট, কোমল গান্ধার, আরোহণ অবরোহণ, রাগরাগিণী, ভাইব্রেশন, বাদ্যযন্ত্র, ভূপালির গান্ধার, হাম্বীর এর ধৈবত...আমাদের মতো এক শ্রেণীর বোকা পাঠক আছে যারা কিচ্ছুটি জানে না। এসব খায় না মাথায় দেয় কেউ আমাদের আঙুল ধরে শিখিয়ে দেয়নি। যে সময় প্রথম আমি বইটা পড়েছি, আমার মিনিমাম পসিবল আইডিয়াও ছিল না। তাহলে আর বইয়ের রস উপভোগ করা হবে কী করে?

আমার ধারণা, একদম ক অক্ষর গোমাংসের জন্যও অবশ্য লেখা যায়, যদি আগে থেকে অব্জেক্টিভ ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়। ফোকাস হল, তানসেন চাই না, চাই বাচ্চা লেভেলের কানসেন। 'ফনকার' চাই না, 'শুনকার'-এর প্রাইমারি লেভেল পৌঁছাতে পারলেই হিন্দুস্থানি ক্লাসিকাল ঠাট বজায় রেখে ঘুরতে পারবে। কিন্তু ওই লেভেলে পৌঁছাতে গেলেও আগে পাঠককে ধরে রাখা দরকার, তার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হল, আগে গান না শুনিয়ে গানের গল্প শোনানো হোক। গানের গল্পের মধ্যেই মাঝেমাঝে গানও আসে, ঠিক যেমন কল্পবিজ্ঞানে বাস্তব বিজ্ঞানও আসে, স্পাই গল্পে রাজনীতি আর অর্থনীতিও ঢুকে পড়ে, তখন সেটা গল্পের খাতিরেই জেনে নিতে হয়। গানও শুনে ফেলতে হবে, আর গল্পের খাতিরেই মন দিয়ে শুনতে হবে। কী করে? আরো কয়েকটা গল্প বলে বোঝানোর চেষ্টা করি।

আগেই বলেছি ভাইয়ের মৃত্যুর পর বেশ কয়েক বছর হদ্দু খান একা একা সঙ্গীত সাধনা করেছেন, গোয়ালিয়র এর খেয়াল (খেয়াল মানে আসলে ইম্যাজিনেশনই, এ হল ধ্রুপদের নেক্সট ভার্সন আর কি! কিছুটা ডাম্ব ডাউন করে বন্দিশ মানে লিরিক্সে জোর দেওয়া, যদিও আগ্রার মতো অনেক ঘরানায় খেয়ালকে ধ্রুপদের মতো গাওয়া হত। সোজা কথায়, আপনার যদি ক্লাসিকাল শুনে ঘুম পায়, তাহলে যেটা শুনে কম ঘুম পাবে, সেটা সম্ভবত খেয়াল। ব্যতিক্রম বাদে!) গায়েকিকে আরো স্ট্রং করেছেন। তাঁর ছেলেগুলোও ছিল এক একটা জিনিস। তাঁর ছোট ছেলে ছোটে মুহম্মদ খান নাম করেছিলেন, কিন্তু গোয়ালিয়র ঘরানার মিস্ট্রি ম্যান হল তাঁর বড় ছেলে রেহমত খান। এই আধপাগলা, নেশাখোর, পথপাগল লোকটা সারা দেশে ঘুরেছেন, কখনও বেনারস কখনও নেপাল কখনও বা মহারাষ্ট্রের সাংলি গিয়ে ডেরা বেঁধেছেন, গেয়েছেন তুলনায় কমই। কিন্তু যাঁরা সেই গান শুনেছেন, তাঁরা সবাই রেহমত খানের নাম শুনলে চোখ বন্ধ করে কানে হাত দেন। প্রায় একশো বছর আগের একটা রেকর্ডিং আছে, কিন্তু ইটুকু শুনলেই ভদ্রলোকের গলার জোর বুঝতে পারবেন!

https://www.youtube.com/watch?v=PR_Ny...

যাই হোক, হদ্দু খান ভাইয়ের মৃত্যুর ট্রমা কাটিয়ে গোয়ালিয়র মহারাজ জিওয়াজি মহারাজ সিন্ধিয়ার দরবারে গায়ক হিসেবে যোগ দেন, কিন্তু দুই ছেলের চেয়েও তাঁর বেশি সফট কর্নার ছিল চচা বড়ে মুহম্মদ খান (যাঁর সামনে গাইতে গিয়ে ভাই হাসসু প্রাণ হারিয়েছেন) এর ছেলে মুবারক আলি খানকে নিয়ে। ইনি অলওয়ারের রাজার কাছে গাইতেন, কিন্তু বড্ড মুডি ছিলেন। ইচ্ছে না হলে তাঁর গান জমত না, সে সামনে রাজাই থাকুক আর জিবেগজাই থাকুক। তা সেবার জিওয়াজি রাজ সিন্ধিয়াকে ভাইয়ের গান শোনাবেন বলে জোর করে নিয়ে এসেছেন, তা মুবারক খান দরবারে বসে বিশাল বিশাল হাই তুলে এমন এক গান ধরলেন যে সবাই হুটিং করতে লাগল, হদ্দু খান লজ্জায় মাটিতে মিশে যান আর কি। জিওয়াজি রাও চোখ নাচিয়ে বললেন, "এ কোন রোদ্দুর রায়কে ধরে আনলে হে? এর চেয়ে ভালো তো আমিই গেয়ে দেব!"

হদ্দু খান মুখচুন করে ভাইকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এর এক সপ্তাহ পরেই একজনের বাড়িতে রাবড়ি জিলিপি খেতে গিয়েছেন মুবারক খান, সেখানে কথায় কথায় গানের আসর জমে উঠল। মুবারক খান মুডে এসে গেলেন আর এমন গাইতে লাগলেন যে পাড়াপড়শিরা এসে ভিড় করে দাঁড়াল। রাস্তাঘাট ফাঁকা, গরুতে সবজি খাচ্ছে, বেড়াল কুকুর এসে পেঠা খেয়ে নিচ্ছে, কারো হুঁশ নেই। সেই গান কানে আসতেই হদ্দু খান পড়িকিমরি করে ছুটলেন, রাজার কাছে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "চলুন স্যার। উস্তাদ কো মুড আ গয়া!"

রাজাগজা বলে কথা, বললেই পাড়ার মজলিশে যাওয়া যায় না। কিন্তু এই রাজাও ছিলেন তেমন গানের ভক্ত। মাহুতকে চার লাত্থি মেরে ওঠালেন, বেচারির আফিমের নেশা ছিটকে গেল। হাতিতে করে রাজা চললেন গান শুনতে। কিন্তু তাঁকে দেখে ওস্তাদের মুড যদি বিগড়ে যায়? হদ্দু খান নিজে আগেভাগে দৌড়ে গেলেন, সবাইকে কানে কানে বললেন কেউ টুঁ শব্দ করবে না রাজাকে দেখে। আসর বসেছিল একতলার ছাদের ঘরে, রাজার হাতি এসে হাজির হল গলির মধ্যে, মাহুত হাতিকে একদম বাড়ির কাছে নিয়ে গেল, রাজামশাই চুপিচুপি জানলায় কান লাগিয়ে মুবারক খানের তান শুনতে লাগলেন। মুবারক চোখ বন্ধ করে তান লাগাচ্ছেন, জিওয়াজি রাও চোখ বন্ধ করে শুনছেন। হাতিটাও নাকি চোখ বন্ধ করে কান নাড়িয়ে তারিফ করছিল। কয়েক ঘণ্টা এরম চলল। গান শেষ হলে রাজামশাইকে দেখে মুবারক খান থ। তিনি লজ্জায় কিছু বলতে পারছেন না। রাজামশাই ইনামের বরসাত করে বললেন, "আপনিই শিল্পী স্যার। সবাই রাজাদের জন্য গান, আপনি নিজের জন্য গান। মিঁয়া তানসেনের গুরু স্বামী হরিদাসের মতোই আপনি অমর হয়ে থাকবেন!"

রাজাগজাদের আর্ট আর কালচার নিয়ে এই প্যাশন শুধু গোয়ালিয়রেই ছিল না। সময় বদলায়। একসময় জিওয়াজিরাজ সিন্ধিয়া মারা গেলেন, রাজকুমার ছোট, গোয়ালিয়র এস্টেট কস্ট কাটিং করতে গিয়ে গায়কদের বেতন কমিয়ে দিলেন। অনেক সাধারণ মানুষ দশ টাকাও পায় না, এদিকে গাইয়েরা দু একজন হাজার টাকাও মাইনে পাচ্ছেন, এস্টেটকে দোষ দেওয়াও যায় না। হদ্দু খান বা গোয়ালিয়রের তাঁর ভাইপো নত্থে খান (যিনি তাঁদের প্রথম গোয়ালিয়রে ডেকে পাঠিয়েছিলেন) তারা পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। এরা দুনিয়াদারি কিছুই বুঝতেন না, সের সের জিলিপি খেতেন, মালাই খেতেন, পোলাও কালিয়া খেয়ে রেয়াজ করতেন, বখশিশের টাকা সাধারণ মানুষকে দিয়ে দিতেন! অনেকে ভাবল, গোয়ালিয়র গায়েকির এই শেষ! এরা এবার যাবে কোথায়, খাবে কী? কিন্তু এই ঘটনার কিছু বছর আগেই হদ্দু খান এমন এক কাজ শুরু করেছিলেন যা এই ঘরানার ইতিহাসকে বদলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মহারাষ্ট্র থেকে আসা বেশ কিছু ব্রাহ্মণ পরিবার তখন গোয়ালিয়রে থিতু হয়েছিল। এরা অনেকেই ফাটাফাটি কীর্তন গাইতেন, কিন্তু ক্লাসিকালের বেস ছিল না। প্রথমে হদ্দু খান আর তারপএ নত্থে খানের দত্তক পুত্র নিসার হুসেইন খান এদেরকে গান শেখাতে শুরু করলেন। আমি যতটা সহজে লিখে দিলাম, ব্যাপারটা ততোটাও সহজ নয়। প্রায় দেড়শো বছর আগের কথা, গানবাজনা পরিবারের বাইরে যাওয়া মানে বিশাল ব্যাপার, উপযুক্ত মনে না হলে বাপ ছেলেকেও শেখাত না, সেখানে মুসলমান ওস্তাদরা অন্য মুলুক থেকে আসা হিন্দু পণ্ডিতদের তালিম দিচ্ছেন মানে কেলেংকেরিয়াস ব্যাপার। মারাঠি ব্রাহ্মণদেরও কুর্নিশ, তারা জেঁচে মুসলমান ওস্তাদজীর কাছে শিখতে এসেছিলেন। হদ্দু খানের প্রথম শিষ্য ছিলেন বাসুদেও রাও জোষী, এদিকে নিসার অলি খান তালিম দিচ্ছেন রামচন্দ্র চিচবড়করকে। এই দুই মারাঠি মানুষ 'আতা মাঝি সাটাকলি' বলে এইসা গান শিখলেন যে গোয়ালিয়র ঘরানার একটা শাখা পরবর্তীতে মহারাষ্ট্রের পার্মানেন্ট সিটিজেন হয়ে গেল।

সে কথা পরে, কিন্তু এস্টেট মাইনে কমিয়ে দেওয়ার সময় বাসস্থান আর খাওয়াপরার যে অভাব দেখা দিল, তার সুরাহা করতেও এগিয়ে এলেন এই হিন্দু পরিবারের মানুষ। হদ্দু খান নিজে বেশিদিন বাঁচেননি, বড় ছেলে রেহমত খান তো ভবঘুরেই হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিসার হুসেইন খান আজীবন শংকর রাও পণ্ডিতের পরিবারের কাছে অতিথি হয়ে থেকেছেন। (ভবিষ্যতে এই রাও ফ্যামিলি গোয়ালিয়র ঘরানার গায়েকিকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে নিয়ে গেছে। কৃষ্ণরাও শংকর রাও পণ্ডিত গোয়ালিয়রে শংকর গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয় নির্মাণ করেছেন, একগাদা বই লিখেছেন, রেডিওতে কাজ করার সময় অসংখ্য বন্দিশ রেকর্ড করেছেন, পদ্মভূষণও পেয়েছেন। তাঁর উত্তরসূরিরাও কম যান না। লছমন রাও পন্ডিত এই সেদিন অব্দি গোয়ালিয়রের সবচেয়ে সিনিয়ার গায়ক ছিলেন, ইউটিউবে তাঁর প্রচুর রেকর্ডিং আছে। তাঁর মেয়ে মিতাও প্রতিভাবান শিল্পী, মিতা পণ্ডিতের লেখা বই পড়ে অনেকেই এইসব গল্প জেনেছেন) একজন মাংহখেকো মুসলমানকে মারাঠি ব্রাহ্মণ ফ্যামিলি ঘরে এনে অতিথি করেছেন মানে কল্পনা করতে হলে গানবাজনা নিয়ে আমাদের দেশের মানুষ ঠিক কতটা সেন্সিটিভ ছিলেন! গঙ্গা জমুনি তেহজিব কথাটা হাওয়া থেকে আসেনি! তাই বলে নিসার হুসেইন এর মেজাজ কম ছিল না, শংকর রাও এর পরিবারে তিনি রাজার মতো থাকতেন।

সকালবেলা কুয়োর কাছে গিয়ে বসে আলাপ ধরতেন, সবাই মিলে তখন কুয়ো থেকে বালতি করে জল তুলে তাঁকে স্নান করাত। এই স্নানের কোনও সময় ছিল না, যতক্ষণ না স্যার থামতে বলছেন, গান চলবে, স্নানও চলবে। তারপর আহার। সেই মেওয়া মিষ্টি মালাই দেওয়া খাবার, গোস্তও রাঁধতে হত ওস্তাদের জন্য, অনেক সময় শংকর রাওয়ের ঘরের লোকজন না খেয়ে আগে ওস্তাদজিকে খাওয়াত, টাকাপয়সা ধার নিয়ে আসত, কিন্তু মুখ খুলে একবারের জন্যও কমপ্লেন করত না। বহুবছর এরকম চলেছে। বিনিময়ে নিসার হুসেইন শিষ্যদের প্রাণ দিয়ে শিখিয়ে গেছেন। সেই যুগে অনেক নামী নামী ওস্তাদ শংকর রাও এর বাড়িতে এসে আসর জমাত, এমনকি একবার (সম্ভবত ১৮৯২ সালে) নাকি স্বামী বিবেকানন্দও এসেছিলেন। তিনি পাখোয়াজ বাজিয়ে গানও গেয়েছিলেন বলে জানা যায়।

নিসার হুসেইন ছিলেন মেজাজি লোক, ট্রেনে করে মাঝেমধ্যেই ঘুরতে বেরোতেন। এদিকে ট্রেনে উঠলে গাড়ির শব্দ শুনে তাঁর গানের ইচ্ছে হত। অনেকবার নাকি প্ল্যাটফর্মে বসেই গান গাইতেন, ট্রেন হয়ে যেত লেট। একবার কলকাতায় এসেছেন, ফোর্ট উইলিয়ামে নাকি পার্টি চলছে, ওস্তাদজি গটমট করে ঢুকে গেলেন। তাঁর পরিচয় পেয়ে সবাই অনুরোধ জানাল, একটা গান হয়ে যাক। আর যায় কোথায়, নাসির হুসেইন হিন্দুস্তানি রাগের ওপর 'লং লিভ দ্য কুইন' গানটা গেয়ে দিলেন, সবাই তাজ্জব। ভারতীয় রাগে ইংরেজি গান, কেউ এমনটা কস্মিনকালেও ভাবেনি। লাটসাহেব অনুরোধ করলেন, "আরেকটা হোক!"

নিসার হুসেইন ট্রেনে করে এসেছেন, ট্রেনের দুলুনি তাঁর মাথায় ছিল। তিনি রেলের সিটি আর ইঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে তালবদ্ধ তরানা গাইতে লাগলেন, সবাই ধন্য ধন্য করে উঠল। লাটসাহেব খুশি হয়ে বললেন, আপনার আর কোনোদিন ট্রেনে টিকিট কাটতে হবে না।

(লছমন রাওরা এই গানটা শুনিয়েওছেন কয়েকবার। একটা রেকর্ডিং পেয়েছি খুঁজে। তেইশ মিনিট থেকে শুনুন।

https://www.youtube.com/watch?v=YLSWm...)

নিসার হুসেইন খান আর হদ্দু খানের শিষ্যরা শিখেপড়ে নিয়ে গোয়ালিয়রেই থেকে গেছিলেন। কিন্তু একজন ছিল, সে গান শেখার জন্য মহারাষ্ট্র থেকে গোয়ালিয়র এসেছিল। খালি পায়ে। হেঁটে। প্রায় চারমাস পর গোয়ালিয়র আসার পর তাঁকে দেখে পুরো আধপাগলা ভিখারির মতো লাগছে, তাঁকে দেখেই সবাই দুরছাই করছে। অবশ্য তাঁর পরিবারের অনেকেই সত্যিই মাধুকরী করে দিন চালাত, ব্রাহ্মণ হয়ে তাঁদের জন্য সেটা অস্বাভাবিক ছিল না, অস্বাভাবিক ছিল মুসলমান ওস্তাদদের কাছে গিয়ে গান শেখা। কিন্তু এই মানুষটি ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া।

কে জানত, এই ছেলেই আগামীতে গোয়ালিয়র ঘরানার পার্ফেকশনিস্ট হয়ে উঠবে। হদ্দু খান তাঁকে শুনে বলেছিলেন, আমার ভাই হসসু যেন ফিরে এসেছে। এইবার বলুন, কার কথা হচ্ছে?

(১. যারা এইসব শুনে ঠিক রস পাচ্ছেন না, বা এখনকার মতো এক্স ফ্যাক্টর পাচ্ছেন না, তাঁরা ওঙ্কার দাদরকরকে শুনতে পারেন, এই ছেলেকে শুনে নাকি এখনকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছেলেরাও সিগারেটে টান দিতে ভুলে যায়

https://www.youtube.com/watch?v=oACbm...

২.যদি আগ্রহ থাকে আর হাতে সময় থাকে, ইউটিউবে রাগা কোয়েস্ট চ্যানেলে ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল বোঝানোর জন্য একটা ছোট ক্র্যাশ কোর্স আছে চৌঁতিরিশটা ভিডিওর, একদম স্বর সপ্তক কোমল স্বর থেকে রাগ অব্দি সব কিছু আছে, শুনে নিলে একটা ভাসাভাসা আইডিয়া থাকবে। কোনও একটা স্পেসিফিক টার্ম বুঝতে হলে গোপা চক্রবর্তীর চ্যানেলে একেবারে লেম্যান টার্মে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, সে ঠিকাই হোক বা লয় আর লয়কারির অন্তর।

বলাবাহুল্য, এসব কথাই একদম আমার মতো টোটাল আনাড়িরদের জন্য। বাকিরা ইগ্নোর মারি!)

কৃষ্ণ শংকর রাও পণ্ডিত

কৃষ্ণ শংকর রাও পণ্ডিত

লছমন রাও পণ্ডিত

লছমন রাও পণ্ডিত

রেহমত খান, হদ্দু খানর ছেলে

রেহমত খান, হদ্দু খানর ছেলে

বংশতালিকা ও গোয়ালিয়র ঘরানা

বংশতালিকা ও গোয়ালিয়র ঘরানাMay 8, 2024

প্রকৃতির ধারাভাষ্যকার

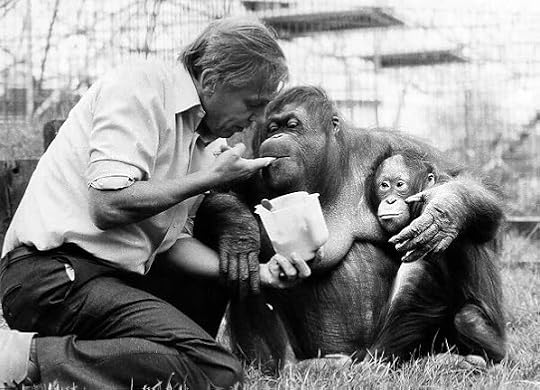

থ্রি বডি প্রবলেম সিরিজের দ্বিতীয় বইয়ে ওয়ালফেসার প্রজেক্ট বলে একটা প্রজেক্টের উল্লেখ আছে। ভিনগ্রহী আক্রমণ ঠেকানোর জন্য মানবজাতি যে স্ট্র্যাটেজি ভাবছে, ট্রাইসোলারিস থেকে পাঠানো সোফোন সে সব আগেই জেনে যাচ্ছে। তাই ঠিক করা হয়, পৃথিবীর কয়েকজন মানুষকে ওয়ালফেসার করা হবে। সবাই তাদের সব কথা শুনবে, যা বলবে তাই করবে, কিন্তু তাদের কোনও জবাব দিতে হবে না। কারণ, ওয়ালফেসাররা দুনিয়া বাঁচানোর জন্য গোপনে কাজ করবেন। এলিয়েন আক্রমণ ঠেকানোর জন্য স্ট্র্যাটেজি ভাববেন, কিন্তু মনে মনে। কী ভাবছেন, কেন ভাবছেন, এসব নিয়ে কোনও জবাবদিহি থাকবে না।

সত্যিই কি একজন ওয়ালফেসার হতে পারে? এমন একজন মানুষ, যাকে আমি চোখ বন্ধ করে ভরসা করব, তার কোনও অভিসন্ধি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করব না, তার ওপর বিশ্বাস রেখে নিজের জীবন, পরিচিতদের জীবন, গোটা মনুষ্যজাতি, গোটা জীবজগত, গোটা দুনিয়ার ভবিষ্যৎকে বাজি রাখতে পারব। অন্যদের কথা জানি না, আমার জন্য এমন এক মানুষ আছেন। সত্যি সত্যিই আছেন। তাঁর নাম ডেভিড অ্যাটেনবোরো। আজ তাঁর জন্মদিন। ৯৭ থেকে আজ তিনি ৯৮ তে পা রাখলেন।

১৯৮০ এর দশকের প্রথমদিকের কথা। ব্রিস্টল এর হোয়াইটলেডিজ রোডে বিবিসির অফিস, সেখানে এক অদ্ভুত বিষয় নিয়ে মিটিং চলছিল। এজেন্ডা হল, একজন মানুষ যিনি বিবিসির সঙ্গে প্রায় চার দশক ধরে হিসেবে কাজ করছেন, তিনি পঁয়ষট্টিতে পড়েছেন, তাঁকে আর ফ্রিলান্সার হিসেবেও কাজে রাখা যায় না। কিন্তু মুশকিল হল, তাঁর সঙ্গে যাঁরা কাজ করেছেন, বিবিসির বর্তমান ও প্রাক্তন আধিকারিকরা, 'ট্রায়াল অফ লাইফ' বলে যে শেষ সিরিজটি ভদ্রলোক করছেন তাঁর ক্রিউ মেম্বার, বায়োলজিস্ট আর ন্যাচারিস্টদের টিম, এমনকি জুনিয়ার প্রোডিউসার মাইক গুন্টন কেউই কোনও বিকল্প খুঁজে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোক যে ধরনের প্রোগ্রাম করে এই ইউনিটটাকে দাঁড় করিয়েছেন, তাতে বিবিসির ভিউয়ারশিপ লক্ষগুণ বেড়েছে। গ্লোবাল হিট শুধু নয়, এই কাজগুলো ন্যাচারার ওয়ার্ল্ড আর ডকুমেন্টারি ডিভিশনে একটা নতুন বিপ্লব এনে দিয়েছে, আরো ভালো করে বলতে হলে বলা যায় এই ভদ্রলোক ওয়াইল্ড লাইফ ফিল্মে একটা নতুন ভাষাই গড়ে তুলেছেন। এমন একটা ভাষা, যা শুনতে পরিচিত মনে হলেও একেবারেই অন্য। এই ভাষাটি আর কেউই বলতে পারে না। মাইক মিনমিন করে কথাটা জানাতেই ইউনিট ডাইরেক্টর দাবড়ে উঠে বললেন, "মেলা ফচফচ করছ কেন? কোন ভাষা বলে ওই বুড়োটা?"

শুনে মাইক থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এদিক ওদিক তাকালেন। কী করে বোঝাবেন? এমন সময় পিছন থেকে একটা নতুন ছোকরা তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। গুটিগুটি পায়ে সামনে এসে বলল, "অ্যাটেনবোরো স্যার জীবজন্তুর ভাষা জানেন।"

ডাইরেক্টর হা হা করে হাসতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ঘরে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। সবাই ছেলেটাকে সমর্থন করছে। এক বিজ্ঞানী কাম প্রোগ্রাম এক্সপার্ট বললেন, "ঠিকই বলেছে। শুধু তাই নয়, আমরা গাছপালা নিয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্য লভ্য করাই, স্ট্যাট দিই, কিন্তু ডেভিড মনে হয় গাছের সঙ্গে কথা বলে। আমি নিশ্চিত, ও ছাড়া এই কাজ আর কেউই পারবে না।"

আবারও সমর্থনের গুঞ্জন শোনা গেল। ডাইরেক্টর হাঁ করে রইলেন কিছুক্ষণ, মাইকের দিকে চেয়ে বললেন, "তার মানে ওই বুড়োটা না থাকলে ওয়াইল্ডলাইফ আর নেচার নিয়ে কোনও কাজ করা যাবে না? ও যদি পশুপাখিদের ভাষা জানে, গাছের ভাষা জানে, অন্য কেউই জানবে। না জানলে শিখে নেবে। তাকে খোঁজো!"