Sudeep Chatterjee's Blog, page 13

November 16, 2022

বেকশিনস্কির দুনিয়ায়

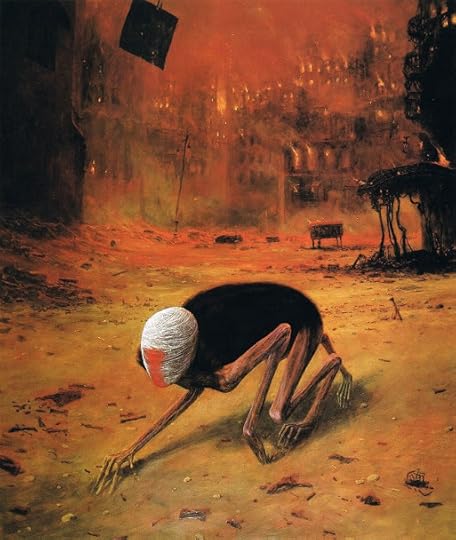

জার্নালের পাতা উল্টে দেখলাম, এগারো বছর আগে আজকের দিনে এম টিভি আনপ্লাগড-এ ইন্ডিয়ান ওশান আর রঞ্জিত বারোটের অসামান্য জুগলবন্দিতে 'মা রেওয়া' গানটা শুনে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ইউটিউবে সেই ভিডিওটা খুঁজে পেলাম না, কিন্তু মনে পড়ে গেল সে সময়ের এম টিভির কথা। এক একটা প্রোগ্রাম হত বটে! কোক স্টুডিওর প্রথম কয়েকটা সিজন, আনপ্লাগড, রুটস, সাউন্ড ট্রিপিং... সে সব এখন কোথায়? কয়েকদিনের মধ্যেই সব বন্ধ হয়ে স্প্লিটসভিলা মার্কা ছ্যাবলামি শুরু হয়েছিল, সেই নিয়েই এখনও চালিয়ে যাচ্ছে! আজকাল অবশ্য গান জিনিসটাই অদৃশ্য হতে চলেছে মেনস্ট্রিম থেকে। শেষ কবে একটা গোটা ভালো অ্যালবাম শুনেছি মনে করলে সেই অমিত ত্রিবেদীর একটা না একটা কাজ মনে পড়ে! ইন্ডি ব্যান্ডরাও প্রচার পায় না। শান্তনু মৈত্র 'সঙস অফ দ্য রিভার' ডকুর জন্য কিছু অসামান্য গান কম্পোজ করেছেন, কোলাবরেট করেছেন মাটিবানি, মোহিত চওহান, তাবা চেকে, বম্বে জয়শ্রী, কৌশিকী চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে, সে সব গান কেউ শুনছেও না। ট্রেন্ডিং মিউজিকের লিস্টে যে সমস্ত গান দেখি, ভয়ে দাঁতকপাটি লেগে যায়! অথচ বছর আটেক আগেও বাংলা হিন্দি ইন্ডি সিনে প্রচুর ভালো গান রিলিজ করত, প্রচারও পেত।জীবনের একটা বড় সময়--যার সূত্রপাত প্রাক কৈশোরাবস্থাতেই হয়েছিল বলে আমার ধারণা-- আমি নিবিড়ভাবে গানবাজনা ফলো করেছি। প্রথম প্রেম অতি অবশ্যই হিন্দি সিনেমার গান (তার একটা প্রধান কারণ ছিল আমার বাবার রেডিও প্রীতি, ছায়াগীত আর আপকি ফরমাইশ আর সেই সব গানের কমেন্ট্রি শুনে আমার সে যুগের মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির সাতকাহন জানা হয়ে গিয়েছিল) আর পুরোনো নতুনের বিচারও ছিল না। হাজার খানেক গান আমার কন্ঠস্থ ছিল, এখনও আছে কিছু, আর খুব একটা বেসুরোও গাই না মনে হয়। যাই হোক, ধীরে ধীরে এই তালিকায় ঢুকে পড়ে অন্যান্য ঘরানার গীত সঙ্গীতও। ক্লাসিকাল ফ্লাসিকাল আমি খুব একটা বুঝতে পারি তা নয়, কিন্তু বেনারসে থাকাকালীন আমি ফি বছর সঙ্গীত ফেস্টিভ্যালে গিয়েছি, নেশাগ্রস্তের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শুনেছি। ধ্রুপদ খেয়াল ঠুমরি কীর্তন তো কিছুই নয়, একসময় আমি ছয় আট মাস হন্য হয়ে জ্যাজ আর ব্লুজ নিয়ে পড়েছিলাম। একেবারে জিমি রাশিং চার্লি পার্কার ডিউক এলিংটন গুলে খাচ্ছি তখন, ব্লুজ-র্যাগটাইম-স্পিরিচুয়ালস নিয়ে রিসার্চ পেপার নামিয়ে দিতে পারি ইচ্ছে করলে.. সন্দেহ নেই, বেনারস ছাড়া অন্য কোনো শহরে বড় হলে এসব পাগলামির জায়গা থাকত না। সে অন্য কথা, থাকগে! কথা হচ্ছিল গান নিয়ে। প্রশ্ন হল, জীবনে গানের গুরুত্ব ঠিক কতটা? যারা চর্চা করে, শেখে, নিয়মিত পারফর্ম করে, তাদের কাছে অবশ্যই অনেকটা। কিন্তু এই বৃত্তের বাইরে থাকা লোকজনের জীবনে গানের গুরুত্ব আছে কি? থাকলে, কতটা? সাধারণ শ্রোতাদের কাছে গান শোনাটা ঠিক কতটা ইম্পর্ট্যান্ট হয়ে উঠতে পারে? আসুন, একটা গল্প বলি। একজন মানুষের গল্প, যে ছিল শুধুই একজন শ্রোতা। গায়ক নয়, কম্পোজার নয়, কয়েকদিন বেহালা চর্চা করলেও সেটা ছিল নেহাতই শখের বশে। তো বলাই চলে, ভদ্রলোক ছিলেন শুধুমাত্র আমার আপনার মতো একজন শ্রোতা। কিন্তু দাঁড়ান, এর বাইরেও দুনিয়ার কাছে তার আরেকটা পরিচয় আছে। এই ভদ্রলোক একজন শিল্পীও বটে। তাঁর নাম Zdzisław Beksiński, বাংলায় (ভুল উচ্চারণ, জানি) জেজিসওয়া বেকশিনস্কি। তা মিনিট কয়েকের জন্য গান থেকে শিল্পের দুনিয়া ঘুরে আসা যাক ঝট করে। আর্ট ওয়ার্ল্ডের খবর যারা মোটামুটি রাখেন, বেকশিনস্কির কথা তারা অবশ্যই জানবেন। এই পলিশ চিত্রশিল্পী শুধু ক্যানভাসেই তুলি চালাতেন না, ফোটোগ্রাফার আর ভাস্কর্যশিল্পী হিসেবেও তাঁর নামডাক ছিল। কিন্তু যে জন্য তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন, সেটা হল তাঁকে নিয়ে ছড়িয়ে পড়া একটা প্রবাদ। সেটা সত্যি না মিথ্যে কেউ জানে না, কিন্তু আর্ট ওয়ার্ল্ডে গুজব ছিল, লোকটা স্বপ্ন আঁকতে পারে! হি ক্যান পেইন্ট ড্রিমস! সে স্বপ্ন ইউটোপিক ফ্যান্টাসি হতে পারে, ডিস্পটোপিক এক্সপ্রেশন হতে পারে, মৃত্যু সংক্রান্ত আর্ট বা মেলানকোলিক ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে, কিন্তু মোদ্দা কথা, বেকশিনস্কি ছাড়া এ ধরনের ছবি কেউ চেষ্টা করেও আঁকতে পারেনি। অনেকে মাসের পর মাস স্টুডিওতে বসে চেষ্টা করেছেন, লাভ হয়নি কিছুই। এদিকে বেকশিনস্কি বছরে পঞ্চাশ ষাট সত্তরটা ছবি এঁকে ফেলতেন অবলীলায়, যদিও আর্ট নিয়ে কোনো প্রথাগত শিক্ষা তাঁর ছিল না। পোল্যান্ডের ছোট্ট শহর সানোকে জন্মেছিলেন, আর্কিটেকচার পড়তে পলিটেকনিকে গিয়েছিলেন, কন্সট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দিন কয়েক কাজও করেছেন। কাজ করেছেন বাস কোম্পানির ডিজাইনার হিসেবেও। কিন্তু পোষায়নি কিছুই। অবশেষে হার্ড প্যানেল তৈরি করে অয়েল কালার্স নিয়ে দিন কাটাতে শুরু করেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটে, তাঁর খেয়ালই নেই কী আঁকছেন। যখন খেয়াল হয়, বেকশিনস্কি ইউরোপের শিল্প জগতের চুড়োয় বসে আছেন। একের পর এক প্রদর্শনী, একের পর এক অনুষ্ঠান। ক্রিটিক তো বটেই, সাধারণ মানুষও তাঁর ছবি দেখে আহা উহু করছে। ফ্রান্স, ইস্টার্ন ইউরোপ থেকে জাপান হয়ে সমগ্র বিশ্বে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এই পলিশ শিল্পী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খ্যাতি বেড়েছে, বেড়েছে ফ্যান ফলোয়িংও। তাঁর আঁকা ভঙ্গুর সব চরিত্র, তাদের বিকৃত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বেদনাদায়ক অভিব্যক্তির ছবি নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে সারা দুনিয়ায়। একবার তাঁকে ফ্যানাটিক রিয়ালিজমের সেরা শিল্পী বলা হচ্ছে, তো একবার বলা হচ্ছে ডিসটোপিয়ান সুরিয়ালিজমের জনক। সে এক কাণ্ড! বেকশিনস্কি নিজেও প্রথমে ভড়কে গিয়েছিলেন এসব দেখে। তাঁর আর্ট স্টাইল আর শৈল্পিক মনোভাব নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে সাংবাদিকরা, কিছুতেই তাদের সন্তুষ্ট করা যায় না। একবার একজন জিজ্ঞেস করেছে, "আজকাল আপনার ছবিগুলো আগের চেয়ে অন্য রকম হচ্ছে! হাউ ডু ইউ ফিল?"বেকশিনস্কি শুধু বলেছিলেন, "আই ফিল... আই ফিল ফ্যান্টাস্টিক!"আর যায় কোথায়, ক্রিটিকরা কয়েক মাসের মধ্যে ঘোষণা করে ফেলল, জেজিসওয়া বেকশিনস্কি স্টাইল বদল করেছেন, ১৯৬০ সালের পর এখন তাঁর শিল্পী জীবনে 'ফ্যান্টাস্টিক পিরিয়ড' চলছে। ল্যাও ঠেলা! ফ্যান্টাস্টিক পিরিয়ডের আর্টের দামও বেড়ে গেল হুহু করে, বেকশিনস্কিও আগামীতে তাই বলতে হল এই সময়ের ছবিগুলোকে। শিখলেন, কী করে প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকতে হয়, কী করে হাসিমুখে একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আওড়াতে হয়, কী করে হ্যান্ডল করতে হয় মিডিয়াকে?পরে জানা গিয়েছে, ব্যাপারটা আয়ত্ত করতে তাঁকে প্রচুর রিহার্সাল করতে হয়েছিল। যাই হোক, শেষ জীবনে ডিজিটাল ফোটোগ্রাফি আর কম্পিউটারের দিকে ঝুঁকেছিলেন বেকশিনস্কি, এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন নানারকম। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না তাঁর। এমনিতেও তাঁর জীবন খুব একটা সুখের ছিল না, আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই তাঁর জনপ্রিয়তা নিয়ে ঈর্ষা করত। বেকশিনস্কি ছিলেন বাড়াবাড়ি রকমের মুখচোরা, তাঁর জীবনযাত্রাও ছিল অনেকটা তাঁর আঁকার মতোই অদ্ভুত। চেনাজানা মানুষের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করলেও পাবলিক ইভেন্ট বা শিল্পীদের সান্নিধ্যে তাঁর দম বন্ধ হয়ে আসত। বিশেষ করে ১৯৮০ সালের পর থেকে কেউ পেইন্টিংয়ের অর্থ উদ্ধার করতে চাইলে তিনি রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতেন, স্বপ্নের ব্যাখা বা সারিয়ালিজম নিয়েও তাঁর আগ্রহ ছিল না। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "I don't want to say or convey anything. I just paint what comes to my mind."১৯৯৮ সালে তাঁর স্ত্রী জোশা মারা যায়, ১৯৯৯ সালের ক্রিসমাস ইভের দিন তাঁর একমাত্র ছেলে তোমেক, যে বেতার শিল্পী আর অনুবাদক হিসেবে অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল, আত্মহত্যা করে। ছেলের মৃত্যুর পর নিজেকে আরো গুটিয়ে নিয়েছিলেন বেকশিনস্কি। এই ঘটনার ছয় বছর পর, ২০০৫ সালে বেস্কিন্সকিকে তাঁর ওয়ারশর ফ্ল্যাটে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। সতেরো বার ছুরি মারা হয়েছিল তাঁকে। তদন্তে জানা যায়, কাজটা করেছে তাঁরই বাড়িওয়ালার ছেলে, সে ছেলের বয়স তখন আঠেরো পেরোয়নি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, এ কাজ সে কেন করেছে? উত্তরে সে জানায়, সে বেকশিনস্কির কাছ থেকে একশো ডলার চেয়েছিল, সে দেয়নি, তাই রাগ হয়েছিল তার। এমনিতেও বুড়ো মহাক্ষ্যাপা, কেউ তাকে পছন্দ করে না, ব্যাটা শুধু গান শোনে দিনরাত, সেইসব প্যানপ্যানানি শুনে সবাই বিরক্ত হয়। মাঝেমধ্যে পিং ফ্লয়েড চালায় বটে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই কী সব ফালতু গান শোনে, কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না তার। তাই সে রেগেমেগে টাকা চাইতে গিয়েছিল বুড়োর কাছে। সে পাত্তা দেয়নি, একমনে গান শুনে যাচ্ছিল। সুতরাং... পুলিশ শোনে সবই। এমন হওয়া অস্বাভাবিক নয়! বিশেষ কিছু করার ছিল না, কেস বন্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনার কয়েক বছর পরের কথা। ম্যাগদেলেনা জেবাওউস্কা বলে এক বায়োগ্রাফার বেকশিনস্কিদের (মানে আর্টিস্ট বাবা ও রেডিও আর্টিস্ট ছেলে) জীবন ও শিল্প সত্তা নিয়ে বই (দ্য বেস্কিন্সকিস- ডাবল পোর্ট্রেট) লিখবে বলে রিসার্চ করছিল, এমন সময় বেকশিনস্কির নিজের লেখা নানান নোট, চিঠি, গল্পের খসড়া হাতে এসে পড়ে তাঁর। সেসব পড়ে ভ্রু কুঁচকে যায় জেবাওউস্কার। অবশেসিভ কম্পালশান ডিসঅর্ডার এর পেশেন্ট ছিলেন বেকশিনস্কি, ছেলে তোমেকও ডিপ্রেশন নিয়ে দিন কাটাচ্ছিল, কিন্তু এছাড়া তেমন কোনো চাঞ্চল্যকর তথ্য আগে জানা যায়নি তাদের সম্পর্কে। কিন্তু এইবার যে সন্দেহ হচ্ছে, সেটা তো অসম্ভব!দীর্ঘদিন ধরে নানা জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকে জেবাওউস্কা, সাক্ষাৎকার নেয় অনেক আর্ট ডিলার আর বিশ্লেষকের। ক্রমে বেস্কিন্সকির জীবন সম্পর্কে তাঁর মনে এমন একটা ধারণা দানা বাঁধতে থাকে, যা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে না। কিন্তু, অল ক্লুজ লেড টু সেম বিলিফ। বিশ্বাস হোক না হোক, এটাই 'সম্ভবত' সত্যি ঘটনা। তোমেকের প্রসঙ্গ বাদ দিলে, এই ঘটনায় আছে শুধু দুজন। এক, বেকশিনস্কি নিজে। দুই, গান! অথবা বলা চলে, গানের প্রতি বেকশিনস্কির অনুরাগ।ঘটনা হল, বেকশিনস্কির যে 'ইমোশনালিজম' নিয়ে দুনিয়া তোলপাড়, তাঁর যে ব্রাশ স্ট্রোক নিয়ে আজ গবেষণা হচ্ছে, সেটা শুধুই তাঁর চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। আসলে, বেকশিনস্কির এক 'সমস্যা' ছিল, যদি একে সমস্যা বলতে হয়! মানুষের সঙ্গে কথোপকথন হলে বা সম্পর্কে থাকলে ইমোশন ব্যাপারটা কীভাবে এক্সপ্রেস করতে হয়, সে কথা তিনি সারা জীবন ধরে বুঝতেই পারেননি। যা বুঝতে পেরেছিলেন, সে হল গান। সেই ছোটবেলায় যখন মা পিয়ানো শিখতে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিল, তখন থেকেই গান শোনার অভ্যেস তৈরি হয়। (পিয়ানো চর্চা বেশিদিন চলেনি, অসাবধানতায় বন্দুকের গুলি ফেটে দুই আঙুলের ডগা উড়ে গিয়েছিল বলে সে শিক্ষা আর দীর্ঘায়িত হয়নি)কিন্তু আর চারজনের চেয়ে শ্রোতা হিসেবে আলাদা ছিলেন বেকশিনস্কি। গানের মাধ্যমে অপার্থিব এক জগতের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি, যা তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত। ১৯৪১ সালে এক গুচ্ছ সোভিয়েত বায়নিল রেকর্ড হাতে আসে, বেকশিনস্কি সেগুলো নিয়ে অপেরা আর ক্লাসিকাল সঙ্গীতের মধ্যে ডুবে যান। অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সাধারণত সেসব খুব একটা ভালো লাগার কথা নয়, কিন্তু বেকশিনস্কি সে গান শুনে এমন মোহিত হয়ে পড়লেন যে বলার নয়! ক্রমে তিনি বুঝলেন, গান শোনার সময়ে সেই গানের সঙ্গে সাযুজ্য রাখা রঙের নকশা তার চোখের সামনে ঘোরে। মানে, সত্যি সত্যিই তিনি গানের অন্তরীণ জগতটা দেখতে পান। এক একটা রেকর্ড বদলে দেন, রঙের নকশাও বদলে যায়। এমনটা আর কারো সঙ্গে হয়েছে বলে জানা নেই। কিশোর বেকশিনস্কির এই অভিজ্ঞতা বোঝার মতোও কেউ ছিল না, থাকার কথাও নয়, কিন্তু ছেলের মাথায় তখন ভূত চেপে গেছে। তখন তার বয়স তেরোও নয়। বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় যখন সবাই ভবিষ্যত চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত, সে একটা লুকিয়ে রাখা রেডিওতে জার্মান স্টেশন ধরে Tannhäuse শুনছে। প্রসঙ্গত, রিচার্ড ওয়াগনার ১৮৪৫ সালে এই থ্রি স্টেট অপেরা কম্পোজ করেছিলেন, এর মধ্যেও দুই দুনিয়ার ঐতিহ্য আর বিশ্বাস নিয়ে একটা গানের লড়াই আছে, ইন্টারেস্টিং কিছু কাহিনি আছে এই অপেরার মঞ্চন নিয়েও। সে যাই হোক, এই অপেরার প্রতিটা গান চোখের সামনে উন্মোচিত হতে দেখল বেকশিনস্কি। এক একটা কম্পোজিশন যেন উড়ো মেঘের মধ্যে ভেসে আসছে চোখের সামনে, বিজাতীয় ভাষায় কথা বলছে তার সঙ্গে। সুর বদলে গেলে ছবিও বদলে যাচ্ছে, গলার স্কেল বা কথা বদলে গেলে বদলে রঙ ও নকশার ভাষা। এই গোটা ব্যাপারটা জীবন্ত হয়ে উঠছে বেকশিনস্কির চোখে ও মনে, কিন্তু সেটাকে 'এক্সপ্রেস' করতে পারছে না সে। কী করে বোঝাবে সে কী দেখছে? এ কি বাস্তব? না স্বপ্ন? ভাষা দিয়ে তো বোঝানো সম্ভব নয়, তাহলে কি রঙ? বাধ্য হয়ে একের পর এক ফর্ম নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চলল। ফোটোগ্রাফি, পেইন্টিং, ভাস্কর্য! এমনকি গল্পও লিখেছেন খান চল্লিশেক, সে সব তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। পড়ে বোঝা যায়, সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে বসবাস করতেন এই পলিশ শিল্পী। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন,"When I paint while listening to pop music, I make movements with my torso, which hinders my work, seemingly senseless; nevertheless, turning off the sound system creates a feeling of lack of something, without which you cannot work. And that is why it does not matter what I paint – what is important is what I cannot express in words, but I hope I can express it in some of the best paintings. Some kind of indeterminate, but (…) existing exultation, which is most strongly present in post-Wagner’s music."যতদিন গেছে, বয়স যত বেড়েছে, বেকশিনস্কি এই সুরের জগতের সঙ্গে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন। সারা সারা দিন গান শুনতেন, কখনও জ্যাজ, কখনও রক, কখনও বা ক্লাসিকাল। তুলি চলত ক্যানভাসে, সঙ্গে চলত গানও। কানে হেডফোন গুঁজে অন্য দুনিয়ায় ডুবে যেতেন তিনি। এই ছিল তাঁর শিল্পসাধনা, তার আঁকার প্রসেস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন পোল্যান্ডে সাম্যবাদী রাজনীতির উত্থান ঘটছে, বেকশিনস্কি দিনরাত জ্যাজ শুনছেন। যখন তাঁর ফ্যান্টাস্টিক পিরিয়ড চলছে, রক অ্যান্ড পপ মিশে গিয়েছে ক্লাসিকাল ওয়েস্টার্ন আর অপেরার সঙ্গে। মাঝেমাঝে খেই হারিয়ে ফেলতেন তুলি হাতে নিয়ে, তখন দিনের পর দিন গান নিয়ে কেটে যেত। কিছুই বাকি রাখতেন না! হঠাৎই হাজার কয়েক গান শোনার পর একটা গান শুনেই সব কিছু স্পষ্ট হয়ে আসত, তুলি চলত সাবলীলভাবে।গানের সঙ্গে নিজের ভাষায় কথা চালাতেন বেকশিনস্কি। তাঁর এক্সপ্রেশনিজম, তাঁর সুরিয়ালিজম, তাঁর স্বপ্ন আঁকার ক্ষমতা, সবই ছিল এইটুকুর মধ্যে। গানের মধ্যে। ক্রমে গানের ভিতরের জগতে এমনভাবে ঢুকে গিয়েছিলেন, যে মানুষদের সমাজ আর ইমোশন বুঝতে কষ্ট হত। শিল্পীদের সঙ্গে দেখা হলে অস্বস্তি বোধ করতেন, বন্ধুদের মাঝে জোর করে হেসে এড়িয়ে যেতে চাইতেন সিরিয়াস কথাবার্তা, মনের ভাব এক্সপ্রেস করার ক্ষমতাই তাঁর ছিল না। ছেলে তোমেককে জীবনে একদিনও জড়িয়ে ধরেননি, আদর করে দেননি, কিন্তু তাঁর জন্যে রাখা গান শুনে ছবি এঁকে পাঠাতেন ছেলের কাছে, স্ত্রী জোশার কাছেও। ছবি না হলে চিঠি লিখতেন, বা ছোট্ট কোনো মূর্তি বানিয়ে উপহার দিতেন। কথা বলতেন না। তোমেক নিজেও সম্ভবত বাবার স্বভাব কিছুটা পেয়েছিল, তাই ছেলে আর বাবার ইকোয়েশনটা অদ্ভুত ছিল। দুজনেই দুজনকে বুঝত, কিন্তু সামনাসামনি কথা বলতে পারত না। আত্মহত্যার আগে বাবার উদ্দেশ্যে একগাদা চিঠি আর টেপ রেখে গিয়েছিল তোমেক, বেকশিনস্কি সেসব পড়ে নোট বানিয়ে রেখেছিলেন।গান শোনা অবশ্য কোনোদিনই থামেনি তাঁর। সারা জীবন ধরে গান শুনে গেছেন। ক্লাসিকাল নিয়েই আগ্রহ ছিল বেশি। পাড়াপড়শিরা বিরক্ত হত, কিছু বলতে পারতেন না তিনি। কিন্তু গান ঠিকই চলত। গান না শুনলে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত তাঁর। হাজার হাজার সিডি, রেকর্ডিং এর সরঞ্জাম রাখা থাকত হার্ড প্যানেল, তুলি আর ক্যামেরার পাশাপাশি। এক জায়গায় লিখেছেন, "I have had my hearing tested, to check if it’s still all right, but I have this need of music to literally smash and tear me apart. It somehow appears, that after fourteen hours of constant listening, only music allows me to paint without any break, standing up, as if there’s no exhaustion. It works better than coffee!"জাগ্রত অবস্থায় বেকশিনস্কি গান শুনছেন না, সে ভাবাও যায় না। গোটা জীবন সারিয়ালিস্টিক স্বপ্নের ভিতর কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সে কথা অনুধাবন করার কোনো উপায় ছিল না কারো কাছে। তাঁর আড্ডা মারার জায়গা ছিল Chopin, Liszt, Grieg, Dvorak, Bruckner, Shostakovic বা Górecki এর কম্পোজিশন, আমাদের পরিচিত সমাজ তাঁর কাছে ভিনগ্রহের শামিল ছিল। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া নোটে লেখা ছিল, তাঁর সব পেইন্টিং আর ভাস্কর্য যেন নষ্ট করে দেওয়া হয়। এগুলো শুধুই তার ফর্ম অফ এক্সপ্রেশন, যার মাধ্যমে তিনি সঙ্গীতকে বুঝতে চাইছিলেন। বলাবাহুল্য, সে কথা কেউ শোনেনি। বেকশিনস্কির সারাজীবনের কাজ সযত্নে রক্ষিত আছে সানোক ও অন্যান্য জায়গার মিউজিয়ামে।একজন মানুষ, যে গান নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিল। কৈশোর, যৌবন, খ্যাতি থেকে শুরু করে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত গানই তাঁর একমাত্র সঙ্গী, সম্ভবত মৃত্যুর কারণও, অথচ তিনি না গায়ক, না সুরকার না অন্যকিছু। শুধুই একজন শ্রোতা, যিনি তাঁর শিল্পকে গানের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছিলেন। একজন মানুষের সঙ্গীতের গুরুত্ব ঠিক কতটা, সেটা বুঝতে হলে পোল্যান্ডের সানোক মিউজিয়ামে গিয়ে ঘুরে আসতে পারে যে কেউ। বেকশিনস্কির সমস্ত নোট আর কয়েক হাজার গানের সিডির পাশাপাশি মানুষটাকেও হয়তো কিছুটা বোঝা যাবে।

সঙ্গীত জগতের কিসসা

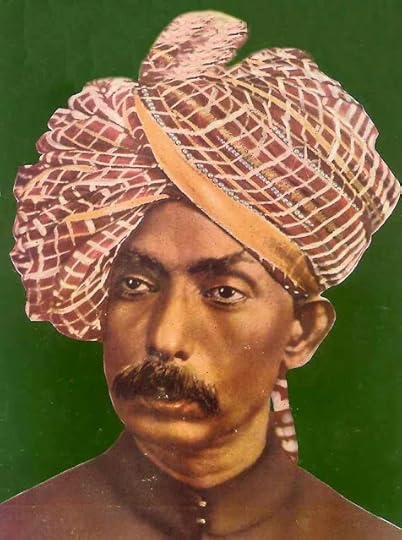

এক হয় গল্প। এক হয় গল্পের ভেতর গল্প। সেই গল্পের ভেতরেও আবার গল্প থাকতে পারে। কিন্তু সেরার সেরা হল গল্পের ব্ল্যাকহোল। স্পেস টাইমের ঊর্ধ্বে অবস্থিত একটা কিসসাদানি, যার অন্তরালে অসংখ্য গল্পের জমায়েত, মাধ্যাকর্ষণ এর টানের মতোই আবহমান কাল ধরে সে সব গল্প এসে সমাহিত হচ্ছে এই সুরগহ্বরে। হ্যাঁ, কৃষ্ণগহ্বর না বলে সুরগহ্বর বলাই যথাযথ, কারণ এ কিসসাগুলো সব সুরের দুনিয়ার। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ইতিহাস সত্যি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলেরই সমান। যুগের পর যুগ কেটে গেলেও তাঁর শক্তিক্ষয় হয়নি। এই সুরগহ্বরের সিংগুল্যারিটিতে এমন সব বিচিত্র আখ্যান, এমন সব অমীমাংসিত রহস্য রয়ে গিয়েছে, যার সমাধান এখনও হয়নি। অসংখ্য চরিত্র, তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন টাইমলাইন আর অদ্ভুত জীবন, তাঁদের ব্যক্তিগত ও সঙ্গীত জীবনের আড়ালে আবডালে লুকিয়ে থাকা এমন সব সূত্র, যা নিয়ে মাথা ঘামানোর লোক দ্রুত কমে আসছে। তেমনই কিছু সূত্র কয়েকদিন আগে চোখে পড়ল। ধীরে ধীরে সূত্রগুলো জুড়ে একটা গল্পের আকার নিল। গল্প অবশ্য সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ এই ছোট্ট গল্পটির মধ্যে একটি বৃহৎ গল্পের বীজ লুকিয়ে ছিল। লুকিয়ে আছে। যাই হোক!১৯৩৭ সালে। ভারতবিখ্যাত এক শিল্পী তার সঙ্গীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করতে চলেছেন পন্ডিচেরিতে। ক্যায়রানা ঘরানার শ্রেষ্ঠতম গায়ক, বিলম্বিত লয়ের সম্রাট-- যার গলা শুনে শ্রোতারা সত্যি সত্যিই ‘ট্রান্স’-এ চলে যেত, সম্মোহিত হয়ে বসে থাকত সারা রাত, অশ্রুসজল চোখে তাঁর গায়েকি শুনত, মুগ্ধ হয়ে তাঁর সারঙ্গী আর বীণা বাজানো শুনত-- সেই ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ চলেছেন এই গাড়িতে। কিন্তু গন্তব্যে আসার আগেই ঘটে গেল অঘটন। চিঙ্গলেপুট স্টেশন আসতে না আসতেই বুকে ব্যাথা উঠল ওস্তাদের। সে এমন ব্যাথা যে চোখ উল্টে গেল, কপালে রগ ফুলে উঠল, ফেনা বেরোতে লাগল মুখ থেকে। সবাই হায় হায় করে উঠল। ওস্তাদজি! ওস্তাদজি! ওস্তাদজি তখন ঘর্মাক্ত দেহে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে শুয়ে পড়েছেন, তাঁর যন্ত্রণাসিক্ত মুখের পেশীগুলো হয়ে উঠেছে লাল। ধরাধরি করে তাঁকে নামানো হল সিঙ্গারপেরুমোলকল্লি স্টেশনে। খাঁসাহেব তখনও কথা বলতে পারছেন না। ইঙ্গিতে বললেন, জল আনো।সবাই ছুটে গেল। জল এনে মুখের সামনে ধরল এক স্যাঙাত। ওস্তাদজি সে জল মুখে ঠেকালেন না, অতিকষ্টে উঠে বসলেন বুকে হাত দিয়ে। জল ভর্তি লোটা হাতে নিয়ে হাত পা ধুলেন, নমাজের কলমা পড়লেন মনে মনে। নমাজ শেষ করে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, তারপর স্টেশনশুদ্ধ লোককে অবাক করে দিয়ে শুরু করলেন গান। যন্ত্রণায় ভুরু কুঁচকে উঠছে, স্বর কেঁপে যাচ্ছে। খাঁসাহেবের একটা হাত বুকের ওপর রাখা, চোখ থেকে জল পড়ছে ক্রমাগত! দু একজন তাঁকে থামাতে গেল, কিন্তু ওস্তাদের শিষ্যরা আটকে দিল সবাইকে। তাদেরও চোখে জল! যা বোঝার তারা বুঝে গেছে! ক্রমে স্বর স্পষ্ট হল, সুর নিঁখুত হল, আলাপের তীক্ষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল স্টেশন চত্ত্বর জুড়ে। রাগ দরবারি! ওস্তাদজি রাগ দরবারি গাইছেন। লোকজন হতভম্ব হয়ে শুনল, ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ চোখ বন্ধ করে গাইছেন। গাইছেন তো গাইছেনই, আর কোনও কিছুতেই তাঁর মন নেই। আসন্ন মৃত্যুকে তোয়াক্কা না করে কয়েক ঘণ্টা সেই সঙ্গীত আসর চলল, তারপর ইহজগত থেকে বিদায় নিলেন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ।স্বাধীনতার আগের কথা। তাই মিরজে ওস্তাদজির বাড়িতে খবর যেতে একদিন সময় লাগল। বানুবাঈ বেগম পাথরের মতো মুখ করে সব শুনলেন। অনেক আগের এক স্মৃতি মনে পড়ে গেল তাঁর। তিনি কথা দিয়েছেন! কিন্তু আগে, ওস্তাদজিকে শান্তিতে তাঁর প্রিয় মিরজের মাটিতে শোয়াতে হবে। উঠলেন বানুবাঈ। তাঁর কথামতো খবর পৌঁছে দেওয়া হল ওস্তাদজির আত্মীয় স্বজনদের কাছে, বন্ধু বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছেও। নির্দিষ্ট দিনে কবর দেওয়া হবে তাঁকে। কিন্তু সঙ্গীত রত্ন ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ... তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী মানে তো গোটা মহকুমা, গোটা রাজ্য, গোটা মুলুক! কে এমন আছে যে তাঁর বন্দিশ শুনে চোখের জল ফেলেনি? ধারওয়াড় এর লোকজনদের কাছে তাঁর গান ছিল ঈশ্বরের আরাধনা, তাঁর সারেঙ্গি ছিল প্রেমের ঝরণার শামিল। এত যুগ ধরে উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতের কার্নাটিক সঙ্গীতের ধারা সমান্তরাল নদীর মতো বয়ে যেত, খাঁসাহেব দুই নদীর মাঝে সেতুনির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কী করে? কী করে এই অসাধ্যসাধন হয়েছিল?১৮৮০ সালের আগে ধারওয়াড় প্রায় ঘুমন্ত নগরী ছিল, লোকজন শান্তিতে জীবন যাপন করত, গানবাজনা নাটক নিয়ে চর্চা করত। কিন্তু সঙ্গীত পরম্পরার দিক থেকে দেখতে গেলে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের চল ছিল না, বরং কর্ণাটিক মিউজিক মায়েস্ট্রোদের পুণ্যতীর্থ ছিল এই জমি। এমন সময় একটা ছোট্ট বদল এল, তুঙ্গভঙ্গা নদীর উত্তর প্রান্ত মানে কর্নাটকার কিছু অংশ আর মহারাষ্ট্রকে সঙ্গে করে ব্রিটিশরা বম্বে প্রেসিডেন্সির পত্তন করল। মারাঠা মানুষ এর শ্রেষ্ঠত্ব আর ন্যাশনালিজম এর বড়ি গিলিয়ে করা রাজনীতির অভাব সেকালেও ছিল না, কিন্তু এই অঞ্চলের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষকে ওই দিয়ে বিশেষ কব্জা করা গেল না। উত্তর কর্নাটকা আর মারাঠা সংস্কৃতির মিলন ঘটল আর কারওয়ার, ধারওয়াড়, বেলগাঁও, বিজাপুরের বাসিন্দারা ধীরে ধীরে এই মিশ্র সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে পড়ল। কিন্তু আবদুল করিম খাঁ তখন কোথায়? কী করছেন? সেটা দেখতে গেলে একটু পিছনে যেতে হবে?আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার সব কিছুই মূলে আছে প্রেম। (এবং অপ্রেম! বিচ্ছেদও বলা যায়) এমনিতেও ভারতীয় সঙ্গীতের মূলে এমন সব অসামান্য প্রেম কাহিনির ভূমিকা আছে যে সে নিয়ে এক একটা ক্লাসিক সিনেমা বা উপন্যাস দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। সে সব ভুলিয়ে দিয়ে আজকাল আমরা মার মার কাট কাট করছি। যাকগে! তা আবদুল করিম ছিলেন মুজাফফরপুরের ক্যায়রানা গ্রামের ছেলে, যেখানে থেকে ক্যায়রানা ঘরানার সূত্রপাত। তাঁর ওয়ালিদ মানে বাবা ছিলেন ওস্তাদ কালে খাঁ, কাকা ওস্তাদ আব্দুল্লা খাঁ আর ননহে খাঁ। সবাই গান বাজনায় এক একজন সুরমা। তা ছোটবেলা থেকেই সেতার, তবলা, সারেঙ্গি, সেতারের শিক্ষা নিয়েছিলেন, গলা সাধতেও শিখেছিলেন। গান গাইতে গাইতে ঘোরে চলে যেতেন সেই বয়সেই, ফলে প্রধানত কী নিয়ে এগোবেন ভাবতে হয়নি বিশেষ। তালিম চলল দীর্ঘদিন। কৈশোর পেরিয়ে ভাই আবদুল হকের সঙ্গে চলে এলেন বরোদা, সে তখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতকারদের আখড়া। মুম্বাইয়ে এখন যেমন লোকে কিসমত ফেরাতে যায়, সেকালে গায়ক আর বাজিয়েরা গিয়ে উপস্থিত হত বরোদায়। গুণের কদর বুঝতে কেউ ভুল করে না সে শহরে, ফলে দুই ভাই তুরন্ত দরবারে মোতায়েন হল সঙ্গীতকার হিসেবে। বেতন ভালো, লোকজন সম্মান করে, আর রাজপরিবারের বদান্যতায় হাত উপুড় মাঝেমধ্যেই হয়। আর হাত উপুড় মানে যে পর্বত, সে তো সবাই জানে। লাইফ সেটলড। সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু! কিন্তু... ইয়ে জালিম ইশক! কিসি কো ভি আগোশ মে লে লেতা হ্যায়! রাজমাতার ভাই ছিলেন মরাঠা গোমন্তক সর্দার মারুতি রাও মানে। তার মেয়ে তারাবাঈয়ের গানের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয় ওস্তাদজিকে। তা কী হল কেউ জানল না, কিন্তু গান শেখাতে শেখাতে তারাবাঈ আর আবদুল করিম একে অপরের প্রেমে পড়লেন, আর পড়লেন তো এমন ভাবে পড়লেন সোজা বিয়ে করার কথা ভেবে বসলেন একেবারে। জানাজানি হতে তো কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেল! সে যুগে ইন্টার কাস্ট... থুড়ি ইন্টার রিলিজিয়ান ম্যারেজ, তাও কিনা গোঁড়া মারাঠা পরিবারে! কিন্তু বাপ যেমন জেদি ছিল, মেয়ে ছিল তার চেয়েও বেশি জেদি। ইয়ে ইশক নেহি আসান, এক আগ ক দরিয়া হ্যায় অউর ডুব কে জানা হ্যায়... ফিলোসফিটা আত্মস্থ করেছিল মিয়াবিবি। ফলে তারা কিছুতেই দমল না। সেকালে অনার কিলিং হত না, কিন্তু দুজনকেই বরোদা থেকে বিতাড়িত করা হল। ছাড় পেলেন না ওস্তাদজির ভাইও। তা আবদুল করিম খাঁ বম্বেতে গিয়ে থিতু হলেন। সে ১৯০২ সালের কথা। আগামী দশ বছর ধরে মহারাষ্ট্র কর্নাটকা কোঙ্কণ ঘুরতে ঘুরতে ওস্তাদ আবদুল করিম ক্রমে ভিন্ন ধারার সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠতেন। শিষ্যদের তালিম দেওয়ার জন্য পুনেতে আর্য সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলেছিলেন, সেখানে কর্ণাটিক আর ক্যায়রানা ঘরানা মিশিয়ে নতুন এক ধরনের শৈলী তৈরি করে ফেললেন তিনি। ক্রমে সেই গান এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠল যে মিশ্র সঙ্গীতের আলাপ শোনাতে ডাক পড়তে লাগল ওস্তাদ আর তাঁর শিষ্যদের। খুড়তুতো ভাই ওস্তাদ ওয়াহিদ খাঁ কে সঙ্গে নিয়েও সব সামলাতে পারেন না তিনি। গোটা বম্বে প্রেসিডেন্সিতে ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান করছেন তিনি, যেতে হচ্ছে বাইরেও। ওস্তাদ আবদুল করিমের এক অসামান্য গুণ ছিল। কঠিন কথাটা সহজ করে ছাত্র ছাত্রীদের বোঝাতেন, শ্রোতাদের সামনেও অনায়াসে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের গায়েকির রহস্য উন্মোচন করতেন, ফলে দুই ঘরানার গায়েকি নিয়ে তাদের মধ্যে আগ্রহ বাড়তে লাগল। কর্নাটকি সঙ্গীতের ভক্তরা উত্তর ভারতীয় গান শুনতে চায়, উত্তর ভারতীয় শ্রোতারা কর্নাটকি সঙ্গীতের ফরমায়েশ করে। পনেরো বিশ বছরের মধ্যে গোটা দেশ জুড়ে আবদুল করিম খাঁ সাহেবের নাম ছড়িয়ে পড়ল। এইবার কাহানি মে টুইস্ট। এই বিশ বছর তারাবাঈ তাঁর সঙ্গেই ছিলেন, তাদের পাঁচ পাঁচটা সন্তান হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের ঘরকন্নার পর তারবাঈ ১৯২২ সালে ঠিক করলেন, সম্পর্ক বিচ্ছেদ করবেন। একশো বছর আগের কথা! ব্যাপারটা খুব সহজ ছিল না, বিশেষ করে এত বছর সংসার করার পর। খাঁ সাহেব স্ত্রীকে ভালোবাসতেন, ধার্মিক গোঁড়ামিতে বিশ্বাস করতেন না, তেমন কোনও বদভ্যাসও তাঁর ছিল না। ফলে তারাবাঈ এই সিদ্ধান্ত কেন নিয়েছিলেন সেটা কেউ জানে না। অনেকের ধারণা, ওস্তাদজির কাছে গান শিখতে আসা এক মেয়েই এর কারণ। তার নাম সরস্বতীবাই মিরজকর, ১৯২০ সালে যখন তিনি ওস্তাদজির কাছে আসেন, তাঁর বয়স ছিল মাত্র পনেরো বছর। দেখতে এমন্ কিছু সুন্দর ছিল না, কিন্তু গানের গলা ছিল অসামান্য। সে যাই হোক, এর দু বছরের মধ্যেই ওস্তাদজির ঘর ভেঙে যায়, পাঁচ সন্তান ( আব্দুররহমান, কৃষ্ণা, চম্পা, গুলাব আর সাকিনা) কে নিয়ে তারাবাঈ আলাদা হয়ে যান, এবং সিদ্ধান্ত নেন ছেলেমেয়েদের নাম বদলে ফেলবেন। তাদের নতুন নাম হয় সুরেশ বাবু মানে, হীরাবাই বড়োদকর, কৃষ্ণা রাও মানে, কমলা বাই বড়োদকর আর সরস্বতী রাণে। পরবর্তী জীবনে এরা সঙ্গীত দুনিয়ার এক একজন লিজেন্ড হয়ে উঠেছিলেন। প্লে ব্যাক সিঙ্গিংয়ের দুনিয়ায় সরস্বতী রাণে অদ্বিতীয় ছিলেন, হীরাবাই বড়োদকরকে তো সরোজিনী নায়ডু আদর করে 'গান কোকিলা' বলে ডাকতেন। সে অন্য গল্প। যাই হোক, ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ তাঁর কিশোরী ছাত্রী সরস্বতীবাই মিরজকরকে বিয়ে করে নেন এরপর, তাঁর নাম হয় বানুবাঈ লতকর। বম্বে-পুনে ছুটোছুটি করে আর পারছিলেন না বলে মিরজেই পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন। কিন্তু এই সম্পর্কে আগের মতো ‘প্যাশন’ ছিল না, স্ত্রী সন্তানকে হারিয়ে খাঁ সাহেব খুব একা হয়ে গিয়েছিলেন। সবসময় বসে বসে কী ভাবতেন, রাতে জেগে গান করতেন! এই অবসাদ তাঁর গলাতেও ফুটে উঠেছিল, আর সে কারণে তাঁর গায়েকি আরও গভীর, আরও অন্তর্ভেদী, আরও দার্শনিক হয়ে উঠেছিল। এই বদলে যাওয়া গানের গলা তাঁকে যে উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল পরবর্তী পনেরো বছরে, সে কথা এখানে বর্ণনা করা অসম্ভব। এইটুকু বলা যায়, ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ না থাকলে আমজনতার অনেকেই ক্লাসিকাল সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারত না। সেকালে অনুষ্ঠানে সামনে বসে গান শোনাই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু এরপর এল গ্রামফোনের যুগ। ৭৮ আরপিএম-এ রেকর্ড, তিন থেকে সাড়ে তিন মিনিটের এক একটা রেকর্ডিং ধরা থাকত তাতে। কিন্তু জনপ্রিয় গায়করা সে শুনে নাক কুঁচকেছিলেন। সেটা বোঝাই যায়। এক একটা বন্দিশ যেখানে ঘন্টার পর ঘণ্টা চলে, শ্রোতারা সারা রাত বসে থাকে এক একটা রাগ শোনার জন্য, সেখানে সাড়ে তিন মিনিট সে জিনিস রেকর্ড হবে কী করে? কিন্তু সঙ্গীতকে সাধারণ শ্রোতাদের কাছে নিয়ে যাওয়ার গুরুত্ব বুঝেছিলেন কেউ কেউ। ফলে তিন মিনিট শ্রোতাদের রাগদর্শন করোনোর দায়িত্ব (এবং চ্যালেঞ্জ) মাথা পেতে নিয়েছিলেন দুজন শিল্পী। (পরবর্তীতে ওস্তাদ বিলায়ত খাঁ, আমির খাঁ আর পন্ডিত রবিশংকরের মধ্যেও এই গুণটা দেখতে পাওয়া গিয়েছে) প্রথম হলেন, ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ। দ্বিতীয় হলেন, রেকর্ডিং জগতের প্রথম তারকা গউহর জান। তাঁর জীবনের গল্পও কিছুটা খাঁ সাহেবের মতোই ছিল। আর্মেনিয়ান ইহুদি হয়ে জন্মেছিলেন, বাবা মায়ের সম্পর্ক বিচ্ছেদ হওয়ার পর নাম বদল করা হয়েছিল, বদলে গিয়েছিল গোটা জীবনটাই। কিন্তু সে অন্য গল্প। যে কথাটা বলার, সেটা হল সরস্বতীবাই মিরজকর ওরফে বানুবাঈ খাঁ সাহেবের এই একাকীত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। (সম্ভবত) তাঁর জন্যই যে ওস্তাদজির ঘর ভেঙেছে, সে জন্য মনে মনে নিজেকে দোষী ঠাউরাতেন তিনি। তাই, অনেক বলা সত্ত্বেও সারা জীবনে একটা গানও রেকর্ড করেননি বানুবাঈ। শোনা যায় খাঁ সাহেব তাঁকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন, আমার মৃত্যুর পর অন্তত একটা গানের রেকর্ড বের কোরো। বানুবাঈ কথা দিয়েছিলেন, করবেন। ১৯৩৭ সালে, খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর, বানুবাঈয়ের প্রথম রেকর্ড বাজারে আসে। এরপর অবশ্য তিনি সঙ্গীতের দুনিয়া থেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি মারা যেতে তাঁকে ওস্তাদজির পাশেই কবর দেওয়া হয়েছিল। এই গল্পের কোনও শেষ নেই। ওস্তাদ আবদুল করিম খাঁ-এর প্রধান শিষ্য সওয়াই গন্ধর্ব, কেসরবাই কেরকরদের লিগেসি আজও জীবিত। খাঁ সাহেবের মাধ্যমে জয়পুর আতরউলি ক্যায়রানা ঘরানার গল্প গিয়ে মিশে গিয়েছে ধারওয়াড়-কোলহাপুর-মিরজ-এ! নর্থ ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল আর কর্নাটিক মিউজিকের এই যৌথ সংস্কৃতি আর ইতিহাসের মাঝে এমন অজস্র চরিত্র আর বাঁক বদলের ঘটনা আছে, যা নিয়ে কেউ বিস্তারিত লেখেনি। এই মিশ্র সংস্কৃতির সঙ্গীত ধারা থেকে উঠে এসেছেন গাঙ্গুবাই হাঙগল, বাসবরাজ রাজগুরু, ভীমসেন যোশী, হীরাবাই বড়োদকর, এমনকি বেগম আখতার আর মোহম্মদ রফিও। গল্পের ধারা এখনও চলছে, পরেও চলবে... কিন্তু কে আর লিখে রাখবে এইসব কাহিনি? খুব দ্রুত আবছা হয়ে আসছে এই ইতিহাস, হয়তো পরের প্রজন্মের কেউ এই গল্পগুলো জানতেও পারবে না। না বলাই থেকে যাবে কত কত গল্প! মনে পড়ে গেল একটা শের! গালিব বলেছিলেন, ভিনদেশ থেকে এক পরদেশী এসেছে, তাঁর ঝুলি ভর্তি গল্প! কিন্তু কেউ ওর জবান বুঝতে পারছে না যে! কাউকে ডেকে নিয়ে এস তোমরা! গল্পগুলো যে হারিয়ে যাচ্ছে!बया उरीद गर ईं जा बुवद ज़बाँदाने ग़रीबे-शहर सुख़नहा-ए-गुफ़्तनी दारद

September 6, 2022

হাইলিগেনস্ট্যাট টেস্টামেন্ট

আমার জীবনে রক্ত মাংসের শিক্ষকদের প্রভাব খুব বেশি নেই। যতটা শিখেছি, বই পড়ে, নানান ধরনের লোকের সঙ্গে আলাপ করে আর পথে পথে ঘুরে। যেমন, কাকাবাবুর 'ভয়ংকর সুন্দর' গল্পে পড়া 'আকাশ পুরোনো হয় না' কথাটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষার একটা বলেই মনে করি। একজন আমাকে বলেছিল, টিচিং লাইজ ইন ডিসগাইজ। কোথায় সে দেখা দেবে, কেউ জানে না।

হ্যাঁ, স্কুলজীবনে অনেক শিক্ষকের সাবজেক্ট নলেজ ভালো ছিল, যত্ন নিয়ে পড়াতেন, কিন্তু ওইটুকুই। পাউডার কৌটোর টেলিস্কোপ আমাকে কেউ বানিয়ে দেয়নি, প্রোফেসর লুপিনের মতোও কেউ ছিল না। ব্যতিক্রম ইংরেজি ও আর্টের শিক্ষক ডিটিলবাবু, স্কুলে ড্রয়িং রুমে তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরি থেকে বাংলা বই এনে পড়ার অভ্যেস আমাকে অনেক পরিণত করেছে, তবে স্কুলজীবনে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে জীবনের পাঠ দিয়েছেন, এমন শিক্ষকের কথা বিশেষ মনে পড়ে না। এহেন উচ্চমাধ্যমিকের পর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কোচিং করতে গিয়ে একজন কেমিস্ট্রির মাস্টার পেলাম, যাকে শিক্ষক বলে ভাবার অবকাশ ছিল না। কালো-কুলো ছোকরা চেহারা, র্যাগিংয়ে নাগিন ডান্স করতে হয়েছিল বলে তার নিকনেম পড়ে গিয়েছিল 'নাগু'; এমনকি আমরাও নাগু স্যার বলেই ডাকতাম। নাগু আই টি বিএইচইউ থেকে কেমিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পাস করেছিলেন, কিন্তু কোচিং উদ্যোগেই কেরিয়ার করার ইচ্ছে ছিল তাঁর। ফলে তিনজন আইআইটিয়ান মিলে একটা কোচিং খুলেছিলেন বেনারসে। (প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, কোটা ফ্যাক্টরি ওয়েব সিরিজের জিতু ভাইয়া চরিত্রটা যে ব্যক্তিকে মাথায় রেখে লেখা, সেই এনভি স্যার ওরফে নিতিন বিজয় তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন কোটা পয়েন্ট থেকেই। তখন তিনি সেরেমিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বছরের ছাত্র, ফাটাফাটি পড়াতেন। আমরাই তাঁর প্রথম ব্যাচ) কিন্তু আমার প্রিয় ছিলেন নাগু। তাঁর কেমিস্ট্রি জ্ঞান নিয়ে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু মাঝেমধ্যে তিনি এমন এক একটা কথা বলতেন যা মনে থেকে যেত। কোন শিক্ষকের কোন কথা লাইফ লেসন হয়ে মনে গেঁথে যায় চিরকালের জন্য, সে কথা আগে থেকে কেউ বলতে পারে না। তা সেবার কেমিস্ট্রি শীট সাবমিট করার পর সমর নামে এক ব্রিলিয়ান্ট ছেলে বাজে রকম সিলি মিস্টেক করে নম্বর কম পেয়ে ডিপ্রেশনে চলে গিয়েছিল প্রায়, খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল, নাগু সে কথা জানতে পেরে বললেন, "সালো! এক বাত গাঁঠ বাঁধ লো! অ্যায়সা হ্যায়, আই আই টি বহুত কুছ হ্যায়, পর সব কুছ নেহি হ্যায়!"

এই নীতিকথা শুনে ছেলের মুখের ভাব বদলাল না। সমর মুখ গোঁজ করে বলল, "সরজি, আই আই টি না সেহি, ইঞ্জিনিয়ারিং তো নিকালনা পড়েগা। নেহি তো জিন্দেগি বরবাদ হো জায়েগি।"

নাগু আবার হেসে বলেছিলেন, "জিন্দেগি বহুত বড়ি চিজ হ্যায় বচ্চে। ইঞ্জিনিয়ারিং, জব, পড়াই লিখাই, সাকসেস...ইয়ে সব জিন্দেগি মে বহুত কুছ হ্যায়... পর...সব কুছ নেহি হ্যায়! "

তখন জানতাম না, এই কথাটা সারাজীবনের জন্য আমার মাথায় জায়গা করে নেবে। সে কথা থাক! গল্পটাও আসলে নাগুকে নিয়ে নয়, এই গল্পে তাঁর ভূমিকা শুধুই সূত্রধরের! সেদিন ক্লাসের পর আমরা কয়েকজন তাঁকে গিয়ে বললাম, "কেয়া নাগু স্যার! ডিপ্রেসড বাচ্চে কো জ্ঞান দে দিয়া বেফালতু মে!"

নাগু হেসে বললেন, "অবে জ্ঞান নেহি থা ইয়ার, ইন্সপিরেশন থা! এক শীট কা ইতনা টেনশন লেগা তো আগে কেয়া পড়েগা?"

একজন খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, "ফির আপকা ইন্সপিরেশন! আপ তো সুইসাইড নোট মে ভি ইন্সপিরেশন ঢুন্ড লোগে স্যার!"

নাগু মুচকি হেসে বললেন, "লড়কে, উয়ো ভি হোতা হ্যায়! হাইলিগেনস্টাট টেস্টামেন্ট কা নাম শুনা হ্যায়!"

"হায়... কেয়া?" আমরা ভড়কে গিয়েছি।

নাগু কপাত করে আমার খাতাটা কেড়ে নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। খাতাটা তুলে নিয়ে সবাই দেখলাম লিখেছেন-- Heiligenstadt Testament...

এই অদ্ভুত শব্দের কী মানে আর এসবের মাঝে কী ভূমিকা, সে রহস্যের কিনারা সেদিন হয়নি। কিন্তু খাতাটা ভাগ্যক্রমে আমার ছিল বলে লেখাটা মাঝেমধ্যেই আমার চোখে পড়ত, ফলে মাথায় থেকে গিয়েছিল ওই কথাটা।

এই ঘটনার পর বহুবছর কেটে গিয়েছে। সেবার ইউপি এমপি সীমানাতে একটা এনজিওর সঙ্গে ভলান্টিয়ারশিপের কাজে গিয়েছি। নদীর ধারে একটা ছোট্ট গ্রাম, সেখানে চারজন ছেলে থাকি। তার মধ্যে দুজন বিদেশি। তাদের নাম আর মনে নেই। ধরা যাক মার্ক আর স্টিভ। তা বুন্দেলখন্ড অঞ্চলের ওই জায়গা ভীষণভাবে প্রান্তিক, দারিদ্র্যের রূপ সচক্ষে দেখার সুযোগ আমাদের হয়েছিল সেবার। নিয়াগর পাতার খোঁজে জঙ্গলে ঘোরে গ্রামের লোক, মাঝেমধ্যেই ভুখমরিতে এক একজনের মৃত্যু হয়। সে খবর আসে আমাদের কাছেও। প্রথম দিকে বিচলিত হলেও সয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সয়ে গেলেও মার্কের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, সে রীতিমত ডিপ্রেশনে দিন কাটাত, রাতে জেগে বসে থাকত। একদিন রাতে উঠে দেখি, মার্ক চারপাইয়ের ওপর উঠে বসে আছে, ঢিবরির আলোয় একটা বই পড়ছে। উঠে গিয়ে দেখলাম, তার মুখে অদ্ভুত একটা উজ্জ্বল আলো। জিজ্ঞেস করলাম, "কী পড়ছ মার্ক?"

সে উজ্জ্বল মুখে আমাকে বইটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, "আমার বাইবেল। বা গীতা, কুরান যা খুশি বলতে পারো। যখন মনে হয় জীবনে বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই, তখন এই বইটা পড়ি।"

ঢিবরির অনুজ্জ্বল আলোয় দেখলাম, হলুদ রঙের মলাটের ওপর লেখা-- Heiligenstadt Testament...

এই বইয়ের সঙ্গে যে গল্প জড়িয়ে আছে সেটা খুব কমন, অনেকেই হয়তো জানে, কিন্তু আমি গল্পটা শুনেছিলাম সেই রাতে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক একটানা বলে গিয়েছিল মার্ক, আমিও শুনে গিয়েছিলাম হতভম্ব হয়ে। একটা চিঠি কাম অবসাদের দলিল কাম আত্মহত্যার স্বেচ্ছানামা, যা কিনা পরে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে আশার আলো হয়ে এসেছে। একটা আদ্যোপান্ত সুইসাইড নোটের ন্যায় দস্তাবেজ, যা পড়ে হাজার হাজার লোক ডিপ্রেশন থেকে মুক্তি পেয়েছে, এখনও পাচ্ছে। মার্কের মতো অনেকের কাছেই (হয়তো নাগুর কাছেও! জানার কোনও উপায় নেই) হয়তো এই চিঠি অবসাদ জীবন থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র অবলম্বন হয়ে এসেছিল।

হাইলিগেনস্টাট আসলে ভিয়েনার নাইন্টিন্থ ডিস্ট্রিক্টের একটা পাড়া। সাজানো উদ্যান, গাছপালা দিয়ে সাজানো এই পাড়া এককালে শহরের বাইরে অবস্থিত ছিল। বেটোফেন আর তাঁর ছাত্র ফার্ডিনান্ড রাইজ বৈকালিক ভ্রমণে সেখানে যেতেন মাঝেমধ্যেই। সেদিনও তারা দুজনে ঘুরছেন। গাছেগাছে পাখিদের কলতান, একটা পাখি এমন সুরেলা গলায় গান গাইছে যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। রাইজ বেটোফেনকে ইশারা করে বললেন, "শুনতে পাচ্ছেন স্যার?"

বেটোফেন কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রাইজের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লেন। রাইজ এগিয়ে গেলেন। লক্ষ করলেন না, বেটোফেনের দু চোখ বেয়ে নেমে আসছে জলের ধারা। আসলে তিনি কিছুই শুনতে পাননি। পাওয়ার কথাও নয়। তাঁর শ্রবণশক্তি তখন প্রায় পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আংশিক ভাবে কালা হয়ে গিয়েছেন বেটোফেন। সেটা ছিল ১৮০২ সাল।

সমস্যা অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই শুরু হয়েছে। সাতাশ বছর বয়সে যখন একদিন তিনি সিম্ফনি রচনা করছেন, কে যেন তাঁর কাজে বাধা দিয়েছিল। বেটোফেন ভীষণ রেগে গিয়ে গালিগালাজ করতে থাকেন। রাগ যখন কমে আসে, তাঁর মনে হয় কানে যেন ঠিক করে শুনতে পাচ্ছেন না। সেই শুরু। ধীরে ধীরে এই সমস্যা বাড়তেই থাকে। বেটোফেন দু একজন বন্ধুকে ছাড়া কাউকেই কিছু জানাননি, বাড়িতে তো নয়ই। কে যেন তাঁকে বলেছিল যে ভিয়েনার থারমাল বাথে স্নান করলে উপকার পাওয়া যাবে, ফলে ভিয়েনা চলে আসেন বেটোফেন। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। বেটোফেন অসম্ভব প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেম। ঝরনার জলের শব্দ, পাখিদের কলকাকলি শুনেই কম্পোজিশন রচনা করতেন তিনি। সে সব কোথায় ঘুচে গেছে তখন! একজন সঙ্গীতজ্ঞ, শোনাই যার কাজ, সে কিনা শুনতেই পাচ্ছে না! যে ঘরই ভাড়া নিতেন, সে ঘরটাই কিছুদিন পর তাঁর অসহ্য ঠেকত। ভিয়েনা প্রবাসের দরুণ প্রায় ষাট সত্তরটা ঘর বদলেছেন বেটোফেন, কিন্তু কোনোদিন শান্তি পাননি। বার বার ভাবতেন, এইবার আত্মহত্যা করবেন। করবেনই। কোথাও না কোথাও তাঁর ধারণা হয়েছিল, এ আসলে তাঁর পাপের ফল। ছোটবেলা থেকে বাবা তাঁকে সঙ্গীত দুনিয়ায় 'চাইল্ড প্রডিজি' করে প্রচার চালিয়েছেন, প্রয়োজনে মিথ্যা বলিয়েছেন তাঁকে দিয়ে, এমনকি তাঁর বোন, সঙ্গীত প্রতিভায় যে কিনা বেটোফেনকেও ছাপিয়ে যেতে পারত, তাঁকে জোর করে পিছিয়ে ছেলেকে সামনে করে দিয়েছেন। হয়তো দোষ বেটোফেনেরও ছিল! অন্তত তিনি নিজে যে সে কথা ভেবেছেন, তা নিয়ে সংশয় নেই।

তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছানোর আগেই বেটোফেনের শ্রবণশক্তি কমে আসছিল দ্রুত, চল্লিশ আসতে আসতে বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। আয়রনি হল, মানব সভ্যতার সঙ্গীতের ইতিহাসের সবচেয়ে অসামান্য কিছু কম্পোজিশন তৈরি হয়েছে একজন বদ্ধ কালার হাতে। বেটোফেন শুধু অন্তরাত্মার ওপর ভরসা করে কম্পোজিশন করতেন, কিন্তু সে সব কালজয়ী সুর তিনি নিজে একবারের জন্যও শুনতে পাননি। শোনার উপায়ও ছিল না। সবাই তাঁর কন্সার্টের পর এসে তারিফ করত, তিনি বোকার মতো চেয়ে থাকতেন, কিছুই বুঝতে পারতেন না।

আরো আশ্চর্যের কথা হল, তাঁর ডিপ্রেশন যত বেড়েছে, তত বেশি ভালো কম্পোজিশন উপহার দিয়েছেন এই মহান সঙ্গীতজ্ঞ। বেঁচে থাকতেই সারা দুনিয়ার শ্রোতাদের কাছে গ্রেটেস্ট মিউজিক আইকন হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুর আগে আয়োজিত শেষ কন্সার্টে যখন হাজার হাজার শ্রোতা তালি বাজিয়েই চলেছেন, তিনি মুখ ঘুরিয়ে বসে স্বরলিপির খাতা দেখছেন। বাধ্য হয়েই একজন তাঁর চেয়ারটাকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল দর্শকের দিকে।

হাইলিগেনস্টাটে থাকার সময়ে অবশ্য৷ বেটোফেন যুবক। ভেবেছিলেন, এইবার হয়তো কিছু লাভ হবে। তখন সেকেন্ড সিম্ফনির কাজ শেষ হয়েছে সদ্য। ভিয়েনার ডাক্তার জন অ্যাডামস তাঁকে জানিয়েছিলেন, শহর ছেড়ে কান্ট্রি সাইডে গিয়ে থাকলে হয়তো কিছু উপকার হবে। খুব আশা নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছয় মাস কেটে গিয়েছে, লাভ হয়নি কিছুই। উল্টে দিনদিন বাইরের দুনিয়া আরো নীরব, আরো নিস্তব্ধ হয়ে আসছে তাঁর কাছে। এমন সময় ফার্ডিনান্ড রাইজ এসে উপস্থিত, যিনি তাঁকে পাখির গান শোনাবেন বলে পীড়াপীড়ি করেন রোজ। কিন্তু ... বেটোফেন যে কিছুই শুনতে পাবেন না সে কথা তাঁর প্রিয় ছাত্রেরও জানা ছিল না।

যে ঘটনার কথা প্রথমেই লিখেছি, সেইদিনই বাইরে থেকে ঘুরে এসে ভাই কার্ল আর জনকে বিশাল এক চিঠি লিখেছিলেন বেটোফেন। আদপে চিঠি, না স্বগতোক্তি না মৃত্যুকামনা...সে সব পরের কথা! কিন্তু এই চিঠির নামই পরবর্তী সময়ে দেওয়া হয়েছে হাইলিগেনস্টাট টেস্টামেন্ট। চিঠির শুরুতেই লেখা...

"to be read and executed after my death."

বলাবাহুল্য, এই লেখার অস্তিত্ব কেউই জানত না। বেটোফেনের মৃত্যুর বেশ কিছুদিন পর এই চিঠি উদ্ধার করা হয়, রিপ্রোডাকশন কপি প্রকাশিত করা হয় দু মলাটে। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা যায়, অবসাদের গভীরতম জায়গা থেকে উঠে আসা একটা চিঠি সারা দুনিয়ার অবসাদগ্রস্ত মানুষের কাছে আশার আলো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি ও সিভিয়ার ডিপ্রেশনে ভুগতে থাকা অসংখ্য মানুষ জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটুকু খুঁজে পেয়েছেন এই লেখায়, যা কিনা লেখা হয়েছিল জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার সময়ে, এক অবসাদগ্রস্ত মানুষের কলমে। সবাই অবাক! দুনিয়ায় কী না হয়! ওই যে বললাম! টিচিং লাইজ ইন ডিসগাইজ! একটা সুইসাইড নোটও দৈবক্রমে কারো কাছে অনুপ্রেরণার স্রোত হয়ে উঠতে পারে।

হাইলিগেনস্টাট টেস্টামেন্ট লেখাটার কিছুটা অংশ দিলাম। ইচ্ছে হলে সম্পূর্ণ লেখাটাই পড়তে পারেন।

For six years now I have had an incurable condition, made worse by incompetent doctors, from year to year deceived with hopes of getting better, finally forced to face the prospect of a perpetual ailment (whose cure will either take years or be entirely impossible). Though born with a fiery, vigorous character, always tempted by the attractions of society, I have had to withdraw into myself, and spend my life in solitude... Such a situation brought me almost to despair; anymore and I would have ended my life. Only my art prevented me from doing it. I couldn't leave the world until I had produced all that I felt was within me."

লেখাটা বেটোফেনস লেটার্স-এ পেয়ে যাবেন। কেম্ব্রিজ লাইব্রেরি কালেকশন ইলাস্ট্রেটেড ভার্সন প্রকাশ করেছে, কিন্তু দাম বড্ড বেশি। কপিরাইট ফ্রি ম্যাটেরিয়াল বলেই মনে হয়, নেট থেকে পড়লেও অসুবিধা নেই। কিছু ছবি কমেন্টে দিলাম।

ফ্রায়ারে ফ্যান্ডম

আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যারা বেনারসে থেকে গিয়েছে, প্রায় প্রত্যেকেই স্কুলে বা কলেজে শিক্ষকতা করে। এছাড়াও দেশের নানা জায়গায় বন্ধুরা অ্যাকাডেমিক লাইনে আছে। মাঝেমধ্যেই তাদের মুখে শুনি, শিক্ষকদের গুরুত্ব কমে আসছে দ্রুত। কাজ বাড়ছে, দায়িত্ব বাড়ছে, মাইনে খুব বেশি না হলেও মোটামুটি বাড়ছে, কিন্তু সম্মান কমছে ওভারঅল, গুরুত্বও কমছে। তারপর নন টিচিং ওয়ার্ক আর উল্টো পাল্টা আবদারের ফিরিস্তি তো আছেই। এদিকে যোগ্য শিক্ষকরা হিমশিম খাচ্ছেন অবস্থা সামলাতে। আমার এক বন্ধু তো আমাকে বলল, "এর চেয়ে ভাই বাহুবলি নেতা হলে ভালো হত! আমাদের দেশে জনতার মনোভাব হল, যারা আর কিছু হতে পারে না, তারা টিচার হয়!"

কী আর বলি! প্রতি বছর নানা জায়গা থেকে একাধিক সরকারি বেসরকারি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় শিক্ষা ব্যবস্থার হাল ক্রমে খারাপের দিকে। তারপর কোভিড এসে তো যাকে বলে 'সোনে পে সুহাগা' অবস্থা। ২০২১ সালে জানানো হয়েছিল অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য কমপক্ষে এগারো লক্ষ শিক্ষক দরকার, তা সে সব ডেটায় আর আমল দিচ্ছে কে? এমনিতেও দেশের বহুসংখ্যক স্কুলে মাত্র একজন শিক্ষক, ১৪০০০ টিচার্স ট্রেনিং সেন্টার হলেও মাত্র ১২ শতাংশ শিক্ষক ট্রেনিং শেষ করে, আর শিক্ষকদের প্রতি সরকারের মনোভাবের কথা আর নতুন করে কী বলব? আমার এক বন্ধু উত্তরাখণ্ডের এক গ্রামে পড়ায়, স্কুল কমিটির সাহায্য না পেয়ে নিজের টাকা খরচ করে ব্ল্যাক বোর্ড, চক ইত্যাদি নিয়ে আসত, গ্রাম পঞ্চায়েত উল্টে ওকেই তলব করে শাসানি দিয়েছিল। নিয়ম নেই। আমি না দিই না দেব, ছাত্রছাত্রীদের পড়া চুলোয় যাবে যাক, কিন্তু তুমি নিজে থেকে সাহায্য করতে পারবে না। ওতে যদি তোমার প্রভাব বেড়ে যায়? তাই নিয়ম নেই! ল্যাও! বং গাই স্টাইলে বলতে ইচ্ছে হয়, এ কেমন নিয়ম!

তবে সে একা নয় মোটেও, বেশি সক্রিয় হলে বা ছাত্রছাত্রীদের কথা বেশি ভাবলে আগেও শিক্ষকদের মূল্য চোকাতে হয়েছে, এখনও হচ্ছে! তবে ভাববেন না এটা শুধু ভারতের সমস্যা, চেহারাটা গোটা বিশ্বে কমবেশি একই। এখান থেকেও বেশি বাড়াবাড়ি আছে অনেক জায়গায়। ভারতের চেয়েও বেশি ঠ্যাঁটা সরকার আছে অনেক দেশে। ওই যে গালিব বলেছিল...

রেখতা কে তুম হি উস্তাদ নেহি হো গালিব

কেহথে হ্যায় আগলে জমানে মে কোই মির ভি থা...

পাউলো ফ্রায়ারের নামটার সঙ্গে পরিচিত নয়, এমন মানুষের সংখ্যা কম। তাঁর কাজ নিয়ে অনেকেই সরব, কিন্তু তাঁর ব্যক্তি জীবন নিয়ে বরং বিশেষ লেখালেখি হয় না। ব্রাজিলের এই শিক্ষাবিদ 'ক্রিটিকাল পেডাগোজি' বা সমালোচনামূলক শিক্ষানীতি সম্পর্কে কী বলেছিলেন, তা জানা যায় 'পেডাগোজি অফ দ্য অপ্রেসড' বইটা পড়লে। যারা জানেন না, তাঁদের জন্য বলি, ক্রিটিকাল পেডাগোজি পদ্ধতিতে প্রধানত শিক্ষক ও ছাত্রের মাঝে একটা ডিসকোর্স গড়ে তোলা হয়। মুখস্থ বিদ্যার শিক্ষানীতিকে বিসর্জন দিয়ে বিভিন্ন ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্রদের মাঝে একটা ডায়ালগ স্থাপিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সেজন্য স্কুল ফিস্কুলেরও দরকার নেই, প্রয়োজন হলে মাস্টাররা দল বেঁধে গরীব ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে চলে যেত, গ্রামের অন্যান্য লোকের সঙ্গে কথা বলে তাদের সামাজিক আর্থিক পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করত। দিনের পর দিন গ্রামে কাটাত, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য আনাজপাতি জোগাড় করত। ছাত্ররাও শুধু মুখে বই নিয়ে বসে না থেকে নানান কাজে ইনভলভ হত, রান্নাবান্না করত, সরাসরি যা ইচ্ছে তাই প্রশ্ন করত গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির নীতি অনুসরণ না করে। আরো অনেক কিছুই আছে, আমি একটা আইডিয়া দিলাম মাত্র।

ফ্রায়ারে ছোটবেলায় ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হয়েছিলেন। তখন ১৯২৯ সালের মন্দা দীর্ঘায়িত হয়েছে, বাড়িতে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় দশা। না খেয়ে স্কুলে যেতেন, ক্লাসে বসে পড়াশোনা প্রায় কিছুই মাথায় ঢুকত না। কিন্তু ওই পরিস্থিতিতেই যখন ফুটবল খেলতে যেতেন, বেশ চনমনে অনুভব করতেন তিনি। ফ্রায়ারের বিশ্বাস ছিল, ব্যাপারটা শুধুই সংযোগ নয়। পরে তিনি জানিয়েছিলেন, "পড়াশোনায় আগ্রহ কম ছিল না আমার। কিন্ত ক্ষিদের চোটে আমার মাথা ঝিমঝিম করত, তাই পড়া মাথাতেই ঢুকত না।" এই অভিজ্ঞতা তাঁকে বুঝিয়েছিল, শিক্ষা ও আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক আছে। আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা বর্গের ছেলেমেয়েরা স্কুলের বদ্ধ পরিবেশে তত সাবলীল হতে পারে না, শেখেও কম। শিক্ষার হার বাড়াতে হলে পড়ানোর পদ্ধতি বদলাতে হবে, ক্লাসরুম বসাতে হবে আনুষাঙ্গিক কাজের সঙ্গে, পড়া হবে খোলামেলা আলোচনার মাধ্যমে। শুধু অল্পবয়সীরাই নয়, সকলের জন্যই এই শিক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করা হলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় বদল আসবে বলে ধারণা ছিল তাঁর।

দীর্ঘদিন এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেছেন ফ্রায়ারে। ১৯৪৬ সালে যখন প্রথম তাঁকে শ্রমিকদের জন্য তৈরি এক শিক্ষা সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে থেকেই গ্রাউন্ড লেভেলে এই প্রজেক্টকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু দিন কয়েক যেতে না যেতেই তিনি বুঝেছিলেন, সরকার তাঁর কাজকে মোটেও ভালো চোখে দেখছে না। কাগজে কলমে এমন অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয় বটে, কিন্তু হাতেকলমে কাজ করতে গেলেই শুরু হয় ঝামেলা। গরিবদের পড়াশোনা নিয়ে কেউই সিরিয়াস নয়। না সরকার, না সংগঠন, না মাইনে করা শিক্ষক। যদি কেউ নিজে আগ্রহ নিয়ে কাজ করতে চায়, একের পর এক বাধা আসে। এক সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, শিক্ষা আর রাজনীতির মধ্যে গভীর যোগাযোগ আছে। পড়াশোনা, বিশেষ করে সর্বহারা বর্গের পড়াশোনা মানেই বিপ্লবের সূত্রপাত, আর বিপ্লব মানেই বিপর্যয়। তিনি বলেছিলেন, "The trust of the people in the leaders reflects the confidence of the leaders in the people."

স্বভাবতই ফ্রায়ারের নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাও ছিল, সেটা নিয়ে আলোচনা করা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে মোদ্দা কথা হল এরপর প্রায় পনেরো বছর ধরে ফ্রায়ারে ক্রিটিকাল পেডাগোজিকে ব্রাজিলের সমাজে নিয়ে আসার জন্য ছুটোছুটি করেছেন। সে সময় অদ্ভুত এক নিয়ম ছিল ব্রাজিলে, শুধু পড়াশোনা জানা লোকেরাই নির্বাচনে অংশ নিতে পারত। ফলে তৎকালীন সরকার চেয়েছিল, আরো লোকজন শিক্ষিত হোক, কিন্তু শর্ত ছিল অনেক।

স্থাপিত নিয়মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নতুন কিছু করতে যাওয়া মানেই ঝামেলা! ফ্রায়ারে এই সময় গোটা লাতিন আমেরিকা ও দুনিয়ার অন্যান্য জায়গার শিক্ষাবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন, সর্বত্রই এক অবস্থা। দুর্নীতির ফলে স্কুলের টাকা মার খাচ্ছে, ক্ষতি হচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। নিজে থেকে কোনো উদ্যোগ নিয়েছ কি মরেছ! মজার কথা নয়! ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায় শিক্ষকরা বারবার রাজামশাইদের কোপে পড়েছেন, স্টেট মেশিনারিকে কাজে লাগিয়ে তাদের সর্বনাশ করা হয়েছে। মুশকিল হল ভালো শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই পড়াশোনাটাকে সিভিল রাইট বলেই মনে করেন, আর দেশ-কাল-সীমানা নির্বিশেষে সিভিল রাইট অ্যাক্টিভিস্টদের ভাগ্যে কী লেখা থাকে, সেটা তো গত কয়েক বছরের রিপোর্ট ঘাঁটলেই জানা যাবে।

১৯৬৪ সাল। কুড়ি বছরের চেষ্টার পর যখন ব্রাজিলে মোটামুটি সরকারের সঙ্গে বনিবনা হয়েছে, দেশ জুড়ে স্টাডি সার্কল খোলা হবে বলে কথা চলছে, তখনই আবার মাথায় বাজ পড়ল ফ্রায়ারের। সামরিক বিপ্লবের ফলে সরকার পড়ে গেল, সরকারের সহযোগী হিসেবে ফ্রায়ারেকে অভিযুক্ত করা হল। আর গরীবদের শিক্ষার জন্য কাজ করছেন মানে অতি অবশ্যই তিনি রেডিকাল কমিউনিস্ট। মিলিটারি হুন্তা সরকার ট্রায়ালে ফ্রায়ারেকে 'International subversive' আর 'a traitor to Christ and the Brazilian People' বলে দাগিয়ে দিল, তারপর তাঁকে নিক্ষেপ করল জেলে। জেলে তাঁর সঙ্গে কী ব্যবহার হয়েছিল সে আর আলাদা করে বলছি না। সত্তর দিন জেলে থাকার পর ব্রাজিল থেকে নির্বাসিত হয়ে ফ্রায়ারে বলিভয়ায় চলে যান। রাজনৈতিক শরনার্থী হিসেবে পাঁচ বছর বলিভিয়াতে থাকাকালীন তিনি 'এজুকেশন অফ দ্য প্র্যাক্টিস অফ ফ্রিডম' লিখে আন্তর্জাতিক স্তরে জনপ্রিয়তা পান, কিন্তু ব্রাজিলে এই বই ব্যান করা হয়। দেশের বাইরে এসেও অবশ্য ফ্রায়ারে খুব আনন্দে ছিলেন না, হাতেকলমে কাজ করতে গিয়ে বারবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাঁকে। বলিভিয়াতে ক্লাস ডিভাইড আরো প্রবল, ইন্ডিজেনাসদের শিক্ষার জন্য কোনো কিছু করতে গেলেই তাঁর ওপর পরোয়ানা জারি করা হত, তাই ফ্রায়ারে এই সময়ের বেশিরভাগটাই চিলিতে গিয়ে কাটিয়েছেন। বছর দুয়েক পর 'পেডাগোজি অফ দ্য অপ্রেসড' প্রকাশিত হয়। ততদিনে সারা দুনিয়ার লোক তাঁকে চিনে গিয়েছে। জেনেভা থেকে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয় স্পেশাল এডুকেশনল অ্যাডভাইসার হিসেবে কাজ করার জন্য।

পরবর্তী দশ বছর হার্ভার্ড সহ পৃথিবীর নানান জায়গায় কাজ করেছেন ফ্রায়ারে। শুধু ভাষণ দেওয়া আর বই লেখা নয়, গ্রাসরুট লেভেল এক্সেকিউশন করে তাঁর বিশ্বাসকে প্রমাণিত করেছেন বারবার। এই সময়ে তাঁকে আবার রেডিকাল এডুকেশনিস্ট ইত্যাদি বলে কটুক্তি করা হয়, তাঁর তৈরি স্কুল আর স্টাডি সার্কল ধ্বংস করা হয়, এমনকি তাঁকে আর তাঁর অনুসরণকারী অন্যান্য শিক্ষকদের প্রাণে মারার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু ফ্রায়ারে কিছুতেই দমেননি, দাঁতে দাঁত চেপে নিজের জেদ বজায় রেখেছেন।

দেশ থেকে নির্বাসনের প্রায় পনেরো বছর পর ব্রাজিলের নতুন সরকার তাঁকে ফেরত ডেকে পাঠায়। ১৯৮৮ সালে ওয়ার্কার্স পার্টির সরকার আসার পর তাঁকে সাও পাউলোর শিক্ষামন্ত্রী করা হয়। ১৯৯১ সালে ফ্রায়ারে ইন্সটিটিউট খোলা হয়। নয়ের দশকে এই ইন্স্টিটিউটের কুড়িটারও বেশি শাখা কাজ করত, পরে সারা দুনিয়ায় ক্রিটিকাল পেডাগোজি সম্পর্কিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। ১৯৯৭ সালে যখন ফ্রায়ারে মারা যান, তাঁকে একবাক্যে 'ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট এডুকেশনিস্ট অফ দ্য সেঞ্চুরি' বলা হত। ২০০৯ সালে ব্রাজিলের সরকার তাঁর সঙ্গে করা দুর্ব্যবহারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করা হয়, পাবলিক অ্যাপোলজির পাশাপাশি ফ্রায়ারের নামে একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা হয়!

কিন্তু আজ হঠাৎ এসব লেখার দরকার পড়ল কেন? হুট করে ফ্রায়ারেকে নিয়ে প্রবন্ধ লেখারও কী আছে? কারণ আর কিছুই নয়, ব্রাজিলের বর্তমান পরিস্থিতি। ফ্রায়ারের নামে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু হয়েছিল, তারা বেশ সুচারু ভাবে কাজকর্ম করছিল। কিন্তু বোলসানেরো সরকার আসার পর সেসব লাটে উঠেছে। শিক্ষকদের খোলাখুলি প্রাণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, মাইনেপত্তর আটকে দেওয়া হচ্ছে, আর কী কী হচ্ছে সে আর কী বলব?

কারণ একটাই, ফ্রায়ারে ইন্সটিটিউট এর ছাত্র আর শিক্ষক, এরা প্রত্যেকেই বড় প্রশ্ন করে! বিশেষ করে ল্যান্ডলেস ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন এর বর্তমান আন্দোলন নিয়ে অ্যাকাডেমিক কমিউনিটি সরব।ক্রিটিকাল পেডাগোজির অনুসরণকারী হওয়ার ফলেই হয়তো সরকারের কাজকর্ম নিয়েও এরা 'ক্রিটিকাল'। ফলে রাষ্ট্রপতি মশাই প্রথম থেকেই ক্ষেপে ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন ফ্রায়ারের ভূতকে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে তাড়াবেনই...to use a flamethrower at the Ministry of Education to get Paulo Freire out of there”.

এরপর দুই পক্ষের মধ্যে ক্রমাগত টেনশন চলছে। ব্রাজিলে তো বটেই, ব্রাজিলের বাইরেও এ নিয়ে তুমুল হট্টগোল। কেমব্রিজে ফ্রায়ারের 'স্ট্যাচু অফ রেজিস্ট্যান্স' এর প্রতিমা বসানো নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। সেখানাকার প্রফেসর সুসান রবার্টসন বলেছেন, “Around the world, academic communities are facing challenges to their freedom that they never expected to have to defend. Freire offers a way forward for educators striving to resist this. Everything he talked about: ideas about living, loving, trying to know, being tolerant, being curious – these are resources that enable us to confront those challenges, and to live well with each other and our planet.”

তিন দিন আগের কথা। সাও পাউলো সহ ব্রাজিলের একাধিক জায়গায়, যেখানে ফ্রায়ারে ইন্সটিটিউট এর শাখা আছে, সেখানকার রেসিডেন্ট শিক্ষকদের ওপর গুন্ডারা চড়াও হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মিডিয়াতে স্বাভাবিকভাবেই কোনো খবর আসেনি, কিন্তু ইন্সটিটিউট এর ছাত্র আর কর্মচারীরা বলছে, অবস্থা মোটেও ভালো নয়। আততায়ীদের বক্তব্য ক্লিয়ার। হয় এসব ক্রিটিকাল পেডাগোজি-ফজি বন্ধ করো, নাহলে কপালে দুঃখ আছে তোমাদের। যা হয় আর কি! দুর্ভাগ্যজনক, কিন্তু এটাই বাস্তব। কিন্তু সত্যি বলত এটাও কিন্তু একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ফ্রায়ারে বা ব্রাজিলের আন্দোলন উপলক্ষ্য মাত্র, সারা দুনিয়াতেই শিক্ষকদের সঙ্গে এই হচ্ছে, এবং ভবিষ্যতেও হবে।

সুতরাং, শিক্ষক বন্ধুরা, তৈরি থাকুন। কোনো না কোনো সময়ে হয়তো এই মানবনির্মিত দুর্যোগের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হতে পারে। আপনারা যে পথ বেছেছেন, তা বড় সহজ নয়। এইটুকুই বলব আফসোস করবেন না, হতাশও হবেন না। বজায় রাখবেন জেদটুকু। বাকিটা... না বললেও চলে!

শিফটার্স

আন্তর্জাতিক গুপ্তচরবৃত্তি আর এসপিওনাজ নিয়ে কিছু সিরিয়াস কাজ করেছি বলেই হয়তো সিক্রেট সার্ভিসের গোপন কাজকর্ম নিয়ে খানিক আগ্রহ রয়ে গিয়েছে এখনও। মাঝেমধ্যেই ক্লাসিফায়েড ডকুমেন্ট লিক হয় নানা জায়গা থেকে, সে সবের নোটিফিকেশন সোজা মেলে চলে আসে। অপারেশন ব্ল্যাক অ্যারো লেখার আগে গাঁটের কড়ি খরচ করে বছর পাঁচেকের জন্য মেম্বারশিপ নিয়েছিলাম অনেক জায়গাতেই, সে সদস্যপদ এখনও সক্রিয় আছে। যাই হোক, এই পোস্টটা অবশ্য বইয়ের প্রচার বা স্পাই কাহিনি নিয়ে নয়, বরং একটা বই নিয়ে। বই না বলে ব্যাপারটাকে একটা এপিক লেভেলের জনরা ডিফাইনিং প্রোজেক্ট বললেই হয়তো সঠিক হবে। প্রথম থেকেই বলা যাক।

আচ্ছা, আপনাদের কী মনে হয়, আমাদের সমাজ বা পৃথিবীতে জীবজন্তুদের গুরুত্ব ঠিক কতটা? মানে, বলতে চাইছি, এই গ্রহের ইতিহাস কি শুধু মানব সমাজের জীবনযাত্রার নিরিখেই বিবেচনা করা হবে? হাজার হাজার প্রাণীদের মধ্যে মানুষ একটা প্রজাতি মাত্র, তারা নিজেকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলে প্রতিপন্ন করেছে বলেই কি বাদবাদি সবাইকে বাদ দিতে হবে? ভাবনাটা অদ্ভুত মনে হচ্ছে? আসলে ততটাও অদ্ভুত নয়। ফরাসি ঐতিহাসিক এরিক বারাতে গোটা জীবনই প্রায় এই নিয়ে চর্চা করেছেন, তাঁর মতে মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন জীবজন্তুর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও পৃথিবীর ইতিহাস রচনা ও বিশ্লেষণ করার একটা সম্ভাবনা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেটা হবে কী করে? মানুষ সমস্ত জীবকে তার মতোই ভাবে, এই অ্যান্থ্রোপোসেন্ট্রিক মনোভাব বিসর্জন দিয়ে অন্য প্রাণীদের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক তৈরি করার কোনো বৈজ্ঞানিক উপায় এতকালে আবিষ্কার করা যায়নি, পরেও হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু সেটা না হলে ব্যাপারটা একপেশে হয়েই থাকে। বিখ্যাত পক্ষীবিদ ও নেচর রাইটার এস্থার উল্ফসন তাঁর বই 'বিটউইন নেচর অ্যান্ড স্টর্ম'-এ বলেছেন, "মানুষ আসলে জীবজন্তুদের মধ্যে নিজেদের প্রতিকৃতিই দেখতে চায়। কথা বলা, পড়াশুনা করা, বিজ্ঞান বোঝা... ইত্যাদি ইত্যাদি।" এই মনোভাব শুধু জীবজগত নিয়ে নয়, আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে মহাকাশ বিজ্ঞান, সব জায়গাতেই মানুষ ভেবে বসেছে, সে যা জেনেছে, সেটাই ঠিক, সেটাই শ্রেষ্ঠ, সেটাই সভ্যতার প্রতীক। মনুষ্য সমাজে এই অহংকার জন্মগত, আর তা থেকে রেহাই পাওয়ার উপায়ও নেই। উল্ফসন বলেছেন, "There should be effort to understand the cognitive abilities of other species with an open mind as this is an unfinished and never-ending quest.”

খুব বেশি কেউই এই ব্যতিক্রমী লেখক বা বৈজ্ঞানিকদের কথা বা কাজ নিয়ে মাথা ঘামাননি, কিন্তু মার্তা বোগদান্সকা বলে এক শিল্পী ও ফোটোগ্রাফারের কাছে কথাগুলো যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। উল্ফসন বা বারাতে বলেছিলেন, একটা টিয়াপাখি মানুষের ভাষা শিখে গান করতে পারে, একটা হাতি বা বাঘ মানুষের কথা বুঝে সার্কাসে খেলা দেখাতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুকে ট্রেনিং দিলে অনেক রকম কাজ করানো হয়, তাতে প্রমাণিত হয় জীবজগতের অন্যান্য প্রাণীরা ভিন্ন প্রজাতির এক জীবের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ করতে পারে। কিন্তু মানুষ কি হালুম হালুম করে সিংহদের ভাষায় কথা বলতে পারে? ডল্ফিনের গানের মানে বুঝতে পারে? পরিয়ায়ী পাখিদের সমস্ত ব্যবহার বুঝতে পারে, কিছুটা হলেও আয়ত্ত করতে পারে তাদের বিদ্যা? পারে না। কিন্তু আমাদের গুমোর কম নয়। তাই মানুষ স্রেফ বলে দেয়, জীবজন্তুরা ডাকে বটে, কিন্তু ওটা কোনো ভাষা নয়। ওরা অপরিণত মগজ নিয়ে এসেছে, খাওয়া জোগানো মানে সার্ভাইভাল ছাড়া আর কিছুই বোঝে না ব্যাটাচ্ছেলেরা। জীবজগতের কগনিটিভ অ্যাবিলিটি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ ভাবে অজ্ঞ... আর সে নিয়ে আমাদের গর্বও বড় কম নয়।

যাই হোক, ব্যাপারটা মার্তা বোগদান্সকা ভাবিয়েছিল। তিনি অনুমান করেছিলেন, মানুষ ভিন অন্য প্রাণীদের গ্রাস্পিং পাওয়ার অনেক বেশি। এমন সময় ভারত আর ইজিপ্টের খবরের কাগজে পোষা পায়রা বা উট সম্পর্কে কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই মাঝেমধ্যে যা হয় আর কি! পায়রাদের দিয়ে চিঠি পাঠানো হত, কুকুর মনিবের প্রাণ বাঁচিয়েছে, ভাল্লুক পা দিয়ে অক্ষত লিখতে পারে... অধিকাংশত এই ধরনের খবরগুলো স্থানীয় খবরের কাগজ বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তারপর বিবিসি বা এল এ টাইমস সে নিয়ে বেশ চটুল একটা এন্টারটেনমেন্ট পিস বার করে। সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় না, পুরো ব্যাপারটা হাসিঠাট্টা আর মজার ছলে প্রকাশিত হয়।

এই নিগেটিভ অ্যাপ্রোচ দিয়ে কাজের কাজ কিছু হয় না, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে সারা দুনিয়ায় প্রাচীন কাল থেকে জীবজন্তুদের কাজে লাগানো হয়েছে। এখনও হচ্ছে। আধুনিক কালে এ কাজে সবচেয়ে এগিয়ে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আর সিক্রেট সোসাইটিরা। ইন্টারন্যাশনাল এসপিওনাজের প্রয়োজনে নানাভাবে নানান জন্তুজানোয়ারকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর কাজে লাগানো মানে শুধু তাদের মাথায় যন্ত্র ঢুকিয়ে দেওয়া বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় তাদের গিনিপিগ করার কথা হচ্ছে না, কথা হচ্ছে জীবজন্তুর কগনিটিভ অ্যাবিলিটিকে কাজে লাগিয়ে কাজ উদ্ধার করা নিয়ে।

আশ্চর্যভাবে এ সম্পর্কে প্রচুর গল্প আর গুজব থাকলেও এভিডেন্সিয়াল রেকর্ড বা সরকারি তথ্য প্রায় কিছুই নেই। মার্তা ছাড়ার পাত্র নন। তিনি ব্যাপারটা খতিয়ে দেখতে শুরু করেন। রেড ক্রসের কর্তাদের থেকে প্রথম ও বিশ্ব যুদ্ধের মিলিটারি আর্কাইভ, অসংখ্য অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, সিক্রেট এজেন্ট, ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি, সাংবাদিক ও ফোটোজার্নালিস্টদের সাক্ষাৎকার... কিছুই বাদ রাখেননি। ডেটা সাইন্সের অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে অজস্র আধিকারিক নথিপত্র বের করে এনেছেন, এমনকি ২০১৯ সালে সি আই এ-এর কাছ থেকে লিক হওয়া বিশাল পরিমাণ ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে স্টাডি করেছেন। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে মার্তা একটু একটু করে একটা প্যাটার্ন তৈরি করে মডেল তৈরি করেছেন এসপিওনাজ জগতে জীবজন্তুর ভূমিকা নিয়ে। এই প্রজেক্টের নাম দিয়েছেন 'শিফটার্স'। দীর্ঘ এই তদন্তের ফলে যে সব চমকপ্রদ ঘটনার কথা জানা গিয়েছে আর যে সব তথ্য উঠে এসেছে, সেই সবই সম্বলিত হয়েছে এই ফোটো রিপোর্টাজে। বই হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার আগে শিফটার্সের ফোটো এক্সিবিশন হয়েছে সারা দুনিয়ায়, সেখানে মার্তা এই গবেষণা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানিয়েছেন। সে সব থাক আপাতত।

বইয়ে চোদ্দটা চ্যাপ্টার আছে। প্রতিটা চ্যাপ্টার একজন প্রাণীর পার্সপেক্টিভ থেকে লেখা। তার এক একটা ঘটনা পড়লে মাথা ঘুরে যায়। এছাড়াও অসংখ্য ফোটোগ্রাফ তো আছেই। ইজরায়েলের মোসাদ কবে ডলফিনকে দিয়ে শত্রুকে খুন করিয়েছিল, পাকিস্তানের পায়রারা কীভাবে শত্রুপক্ষের খবর এনে দিত, সি আই এ মাছ ও ডলফিনদের আন্ডারওয়াটার মাইনিংয়ে ব্যবহার করে সাফল্য পেয়েছিল...কী নেই? পোল্যান্ডের সেনাবাহিনী একসময় ওয়োজটেক বলে এক বিশাল ভাল্লুককে সৈনিকদের ইউনিফর্ম দিয়ে ভর্তি করিয়েছিল। ভারী ওয়পেনারি সাপ্লাই করা এই পাঁচশো পাউন্ড ওজনের ভাল্লুকের কাছে ছেলেখেলা ছিল প্রায়। ওয়োজটেক সেনাবাহিনীর তাঁবুতে বসে অন্যদের সঙ্গে বিয়ার আর সিগারেট খেত, কমব্যাট মিশনে যেতে হত বলে তার মিলিটারি র্যাংকও ছিল। রিটায়ার করার পর এডিনব্রা চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয় তাকে, অনেকেই তখন তার সঙ্গে ছবি তুলিয়েছে।

সন্দেহ নেই এই কাজে ব্যবহার করা জীবজন্তুরা খুব আরামের জীবন পায়নি। তাদের যে সমস্ত কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, তা করা মানুষের অসাধ্য ছিল। তাদের জেদ, সহ্যশক্তি, কমান্ড বোঝা ও ইমপ্লিমেন্ট করার অসামান্য স্কিল ছাড়া এ সব সম্ভব হত কি? না। সবাই ভালো করেই জানত, এই জীবগুলোর তুখোড় মানসিক ক্ষমতা না থাকলে অনেক মিশন ফেল করত। অথচ পরবর্তী কালে সে নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়নি, পুরো ব্যাপারটা 'ভালো ট্রেনিংয়ের আউটপুট' বলে একটু পিঠ চাপড়ে দেওয়া হয়েছে ঘোড়া, কুকুর বা অন্যান্য নিয়োগ করা প্রাণীদের।

বইয়ের শেষ চ্যাপ্টারের নাম 'ডেডবডিজ'। গুপ্তচরবৃত্তি, পুলিশ আর ডিফেন্স সার্ভিসে নিয়োগ জন্তু জানোয়ারের অনেকেই যে এই কাজ করতে গিয়ে মারা পড়েছে, তারই মর্মস্পর্শী আখ্যান এই চ্যাপ্টারটি। সন্দেহ নেই, ট্রেনিং চলাকালীন তাদের বেশ যত্নেই রাখা হত, কিন্তু প্রয়োজনে মানুষের জীবনের তুলনায় একটা চারপেয়ের জীবনের গুরুত্ব কোনটুকু, সে নিয়ে মানুষদের মনে কোনোকালেই কোনো দ্বিধাভাব ছিল না। হলফ করে বলতে পারি, জন্তুজানোয়ারদের ভালোবাসলে পড়তে পড়তে চোখে জল চলে আসবে। আসতে বাধ্য। যাই হোক, এই এপিক লেভেল কাজের জন্য মার্তা বোগদান্সকাকে কুর্নিশ করলাম। কোনো প্রশংসাই তার জন্য যথেষ্ট নয়। আশা করি, বইটা সম্পর্কে তাঁর বলা এই কথাগুলো মানুষকে ভাবাবে।

"I felt that the book would give me this very material way of showing the weight of this issue. I wanted to show how, in this really small amount of time, we have already gathered so much material and so many examples of animals being used, working for us, suffering, all these emotions that they felt. I wanted to make it somehow visible and tangible.”

শিফটার্স এখনও সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে না। আমি নিজেও একটা প্রাইভেট লিংকের মাধ্যমেই পেয়েছি। তবে শীঘ্রই পাওয়া যাবে বলে আশা করছি। যারা জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে ফোটো রিপোর্টাজ পড়তে আগ্রহী, বইটা মিস করবেন না। কয়েকটা ছবি দিলাম আপাতত।

April 9, 2022

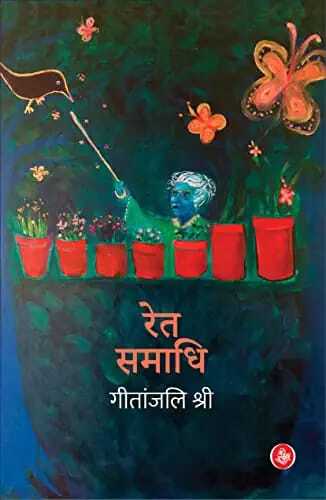

রেত সমাধি

আমরা সবাই জানি আগের সপ্তাহে 'গাঁওবুড়ো' গল্পের জন্য ও হেনরি সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন সাহিত্যিক অমর মিত্র। এই খবর শুনে অনেকেই আহ্লাদিত, কিন্তু সুসংবাদ এখানেই শেষ নয়। কাল জানা গিয়েছে সাহিত্যিক গীতাঞ্জলি শ্রী-এর লেখা উপন্যাস 'রেত সমাধি' বুকার পুরস্কারের শর্ট লিস্টে চলে এসেছে। (ছ'টা বইয়ের মধ্যে পাঁচজন লেখিকা, চারটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাবলিশার্স। শুনেও ভালো লাগে) এতদিন ধরে কোনও ভারতীয় ভাষার উপন্যাস এই স্বীকৃতি পায়নি। সে অনুবাদ না হওয়ার কারণে হোক, থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিকে হেয় চোখে দেখার কারণে হোক, প্রকাশনা সংস্থার দূরদর্শিতার অভাব বা প্রচারের ব্যর্থতা হোক... সে তর্কে আমি যাচ্ছি না। মোদ্দা কথা হল গীতাঞ্জলি শ্রী শর্টলিস্ট হওয়ার পর অনেকেই বলছেন, ইনি আবার কিনি? জিন্দেগিতে নাম শুনিনি। গীতাঞ্জলি যখন শর্টলিস্ট হতে পারেন, অমুক অমুক ব্যক্তিও হতে পারতেন। পাগলের প্রলাপ! গীতাঞ্জলির সাহিত্যকৃতি নিয়ে বেচারাদের কিছুই জানা নেই। (অমরদাকে নিয়ে অবশ্য এমনটা হওয়ার কথা নয়, তাঁর লেখা একাধিক বই ক্লাসিক হওয়ার যোগ্য, সবাই তাঁকে চেনেও। কিন্তু এরকম আলটপকা মন্তব্য বাংলাতেও চোখে পড়েছে, আমল না দেওয়াই বেস্ট) যাই হোক, এই পোস্টের উদ্দেশ্য অবশ্য এ নিয়ে চর্চা করা নয়। পুরস্কারের একটা বিশেষত্ব হল, কোনো বই উল্লেখযোগ্য সম্মানের জন্য নমিনেট হলে সে বইটার কথা সকলের মনে পড়ে যায়। এইবারও তাই হয়েছে। গীতাঞ্জলি এর আগে চারটে উপন্যাস লিখেছেন ( মাই, হামারা শহর উস বরস, খালি জগহ, তিরোহিত), চারটে গল্প সংকলনও ( প্রতিনিধি কাহানিয়াঁ, অনুগুঁজ, ইহাঁ হাতি রাহতে থে, ব্যায়রাগ্য) আছে। আন্তর্জাতিক সাহিত্য জগতে তাঁর নামও আছে, কিন্তু আমজনতার জনপ্রিয় লেখিকা হওয়া তাঁর অদৃষ্টে ছিল না, হাজার হাজার কপি বইও তাঁর বিকোয়নি। কিন্তু যারা খবর রাখেন, তাঁরা গীতাঞ্জলির কথা জানতেন। অনেক আগে আমি তাঁর লেখা কিছু গল্প পড়েছিলাম, সাম্প্রতিকতম উপন্যাসগুলো বিশেষ পড়া হয়নি। এমনিতেও ভদমহিলা খুব বেশি লেখেন না, যদিও তিনি তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে সাহিত্য জগতে সক্রিয় আছেন। যাই হোক, আমার হিন্দি সাহিত্য নিয়ে আগ্রহ আছে। একদম কিছু পড়িনি, সেটা অন্তত বলা যাবে না। বুকারে লংলিস্ট হওয়ার আগেই রেত সমাধির ইবুক কিনেছিলাম, কয়েক পাতা পড়ে রেখে দিয়েছিলাম তখনকার মতো। কাল বুকারে শর্টলিস্ট হওয়ার পর এইসা তর্ক শুরু হল ফেসবুকে ( এই বইটা কেন? হুই বইটা, হুই লেখক কী দোষ করেছিল?) যে বইটা খুঁজে পড়তে শুরু করেছি। ইয়া মোটকা বই, এক সপ্তাহ মিনিমাম লাগবে। কিন্তু প্রথম পঞ্চাশ ষাট পাতা পড়ার অভিজ্ঞতাটা লিখে রাখতে চাই। অভিজ্ঞতা বলতে শুধু দুটো পয়েন্ট। ভোম্বল হয়ে আছি বলে যা ইচ্ছে তাই লিখব, মারবেন না প্লিজ।১) শুরু করেছিলাম হাই তুলতে তুলতে। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই দেখলাম, মাথা ঘুরছে। বুকার প্রাইজে কোনো বই যে এমনি এমনি নমিনেট হয় না, সেটা বইটা আমাকে গালে চড় মেরে বুঝিয়ে দিতে চাইল। গীতাঞ্জলি সাধারণ উপন্যাসে ব্যবহৃত গল্প, ভাষা, ট্রিটমেন্ট সমস্ত কিছুকে ভেঙে যে লেখা লিখেছেন, তেমনটা আমি জীবনে পড়িনি। আবার এক্সপেরিমেন্ট বলতেও বাধছে। পরীক্ষানীরিক্ষা করতে চাইলে কেউ পাঁচশো শব্দের উপন্যাস লেখে? প্রতিটা বাক্য অসামান্য। এমন অনুপুঙ্খ বিবরণ লেখায় আসে না, এই অনুভূতি হয় শুধু মনেই। এই উপন্যাসের ফর্ম কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ, ঘটনার উর্ধ্বে গিয়ে যে মায়াজাল রচনা করেছে সেটা পড়ে মাথা ঝিমঝিম করে। আবার ভালোও লাগে। নেশা হয়ে যায়। এখানে চরিত্ররা তাঁদের সাংকেতিক অস্ত্বিত্ব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ঘটনার উল্লেখ হয় রেফারেন্স হিসেবে, সংলাপ আসে মোনোলগ হয়। প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ঘটনাবলির বর্ণনায় এমন একটা মায়াজগত সৃষ্টি হয়, যেখানে ঢুকে পড়লে আর বেরোনো যায় না। অতীত আসে, ভবিষ্যত আসে, স্মৃতিকথা আর ইতিহাসও আসে। ফিরেও যায়। মুগ্ধতার আবেশ আর কাটে না। এই লেখার গভীরতা নিয়ে আলোচনা করার আস্পর্ধা আমার নেই। বললে বলতে হয়, এই বইটা নিজেই একটা মানুষের মনের শামিল। মন নিয়ে আর কী বলা যায়? এটাই বলব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পড়ে নিন।২) লেখা ছাড়া যে কথাটা আমাকে ধাক্কা দিল, সেটাই আসল। অনুবাদ। আমি হিন্দিতে পড়তে পড়তে প্রতি মুহুর্তে ভেবে যাচ্ছি, এই বইটার অনুবাদ কী করে হয়? আদৌ কি এই বইয়ের অনুবাদ সম্ভব? ডেইসি রকওয়েল খুবই অভিজ্ঞ অনুবাদক, হিন্দি-উর্দু অনুবাদে তাঁর দক্ষতা নিয়েও কথা হবে না। কিন্তু এই বইটার ঠিকঠাক অনুবাদ কী করে সম্ভব? ভিন্নভাষী কোনো অনুবাদক এই জীবনকে কী করে বুঝবে? এই ছকভাঁঙা ন্যারেটিভের দুই বা তিন শব্দের বাক্য কোন ইমোশন নিয়ে লেখা হয়েছে, সেটা কি বোঝা সম্ভব?কিন্তু সম্ভব হয়েছে ঠিকই। আর সম্ভব হয়েছে বলেই বুকার পুরস্কারে মনোনীত হয়েছে টুম্ব অফ স্যান্ড। হ্যাটস অফ টু ডেইসি রকওয়েল। কিন্তু কেন এই কথাটা আমাকে বারবার দ্বিধাগ্রস্ত করল, সেটা বোঝানোর জন্য কয়েকটা অনুচ্ছেদ দিয়ে গেলাম। পড়ে দেখবেন সময় হলে।"नहीं, मैं नहीं उठूँगी। गठरी लिहाफ में ढुकी बुदबुदा देती। नहीं अब तो मैं नहीं उठूँगी। वाक्य ने उन्हें हिला दिया और बच्चे और ज़िद करने लगे। वे डर जो गए। हाय उनकी अम्मा। पापा गए और उसे भी ले गए। सोती मत रहिये, उठिए। सोती रहती हैं। पड़ी रहती हैं। आँखें मूँदे। पीठ कर के। कानागोसी चलती। पापा थे तो हरदम उनकी देखरेख में, फ़ुर्तीली, मुस्तैद, लाख थकन हो तो भी। चूर चूर होते जाने के चूरे में व्यस्त, जीवन्त। खीजती, खफ़ाती, सँभालती, फफांती, साँस पर साँस पर साँस चलाती।क्योंकि सभी की साँस उसी में चलती, सभी की साँस वो चलाती। और अब, कि नहीं उठना मुझे। जैसे पापा ही जीने का मक़सद थे। गए तो गया। नहीं अम्मा नहीं, बच्चे हठ करने लगे, बाहर देखो धूप खिली है, उठो, उठाओ, छड़ी टंगी है, चूड़ा खाओ, मटर पड़ी है, पेट बहा है, राई फंकाओ। नहीं मैं नहीं, नइ नइ, माँ कुनमुना जाती। थकी बेचारी, अकेली हारी। उसे उठाओ, उलझाओ, उसका मन लगाओ, अकूत दया उन में गंगा जी की तरह बहती, और माँ की पीठ पर लहर जाती। अब्ब नइ, माँ चीखना चाहती। उसका मरा मरा स्वर निकलता। क्या माँ ने सोचा होगा कि उसे जिलाने की बच्चों की कोशिश उसे दीवार में घुसा रही है? क्या ऐसा था? कमरे की तरफ़ पदचाप आती और वो पीठ कर लेती, दीवार में सटने लगती। मरती जाती, आँख नाक बंद, कान ठप्प, मुँह सिला, मन सुन्न, अरमान नदारद, पखेरू उड़ उड़। पर बच्चे भी ढीठ। जुटे रहते, पीठ पर आँख नाक कान उगा दें कैसे। बाटी बघार दस्त की कह कर। वही किचकिच कचायन। वही चूल्हा लकड़ी आटा। वही पोतड़े साफ़ करो। नइ नइ, वह दोहराती जाती। किसी षड्यंत्र के तहत नहीं, बल्कि यंत्र की तरह। ऊबा हुआ यंत्र। अफरा हुआ तंत्र। किसी चीज़ में अपने को सर्फ़ न करने की काहिली में वह फिर फिर बेऊर्जा बुदबुदाती — नहीं न ननइ...अब्ब नइई उठूँगी...चंद शब्द जिनमें बच्चे घबरा रहे थे, माँ मर रही थी। शब्द। शब्द होते क्या हैं जी? ध्वनि जिसमें वे अपने मतलब झुला देते हैं। जिनका कोई प्रमाण नहीं होता। अपनी राह निकल लेते हैं। मरते तन और मन के अवसाद से उपजे, अपने मतलब का उलट मतलब पकड़ लेते हैं। बोया बीज खजूर का, खिला वहाँ गुड़हल। अपने ही संग दंगल! अपने ही खेल में रत!अभी नहीं उठूँगी, के डर और मर से कौन खेल रहा था? यांत्रिक ये शब्द तांत्रिक हो चले और माँ कह वह रही थी, पर वह था कुछ और, या हो गया। इच्छा या बेमक़सद लीला? नहीं नहीं मैं नहीं उठूँगी। अब तो मैं नहीं उठूँगी। अब्ब तो मैं नइ उठूँगी। अब्ब तो मैं नइई उठूँगी। अब मैं नयी उठूँगी। अब तो मैं नयी ही उठूँगी।शब्दकी एक पौध। अपनी उसकी लहराहट। उसमें लुकी मुरादें। मरतों के ‘नहीं’ के अपने राज़। ‘नहीं’ के अपने ख्वाब। इस तरह। कि एक पेड़ खड़ा जड़ा। पर थक तो रहा है उन्हीं उन्हीं चेहरों के साये में घिरने से, उन्हीं खुशबुओं के पत्तों से लिपटने पे, उन्हीं ध्वनियों की डालियों पे चहचह से। होते होते हो गया कि पेड़ की साँस उखड़ती सी और उसकी बुदबुद में ‘नहीं नहीं’। मगर हवा है और बारिश और ‘नहीं’ की फूँक उन में उड़ जो पड़ी है और एक कतरन का आकार भी पा गयी है। जो फरफर फहरती है, फिर फड़ फड़ फडफ़ड़ाती है और डाली पर मन्नत का फीता बना के उसे, हवा और बरसात मिलकर बाँध देते हैं। हर बार एक गाँठ और लगा देते हैं। एक और गाँठ। एक नई गाँठ। एक नयी गाँठ। एक नई चाह। नई। नयी। हो जाना। ‘नहीं’ की नयी झंकार। फरफर फडफ़ड़ फड़क फड़क। तो पेड़ वही। सामने जो नज़र में है। उसके तने पर और नीची झुकी डालियों पर धुएँ सी घूँघर ‘नहीं नहीं नहीं’, ऊपर लहराती उलझती ‘नहीं नहीं नई’ और फिर डालियाँ और फुनगियाँ जो हाथ हैं और उँगलियाँ, आसमान में चाँद को लपकती, ‘नई नयी’। या छत से। लपकती खिसकती। या दीवार से। जिसमें एक छिद्र मिल गया है, या बन गया है, जहाँ से नन्हा सा जीव, एक कतरा साँस की तरह, बाहर को सरकता। फूँक दर फूँक दीवार गिराता।

আপডেট: এই হল ইংরেজি অনুবাদ। আপনারাই সিদ্ধান্ত নিন মূলানুগ হয়েছে কিনা।

No, I won’t get up, no getting up, not now, the bundle wrapped in the quilt mumbled. No, no, not now, not getting up. These words alarmed them, and her children grew more insistent. They were afraid. Oh! Our dear mother! Papa’s gone and he’s taken her with him! Stop sleeping so much, please get up. She keeps sleeping. She just lies there. Eyes closed. Back to them. They whisper. When Papa was alive, she had put her all into looking after him. She was alert, at the ready, no matter how tired. Busy getting ground to a pulp; very much alive. Irritable, upset, coping, faltering, breathing breath after breath after breath. Everyone’s breath flowed through her, and she breathed everyone’s breath. And now she’s saying she won’t get up. As though Papa was her only reason for living. Now he’s gone, has her reason too? No, Ma, no, the children insisted, look outside, the sun is shining, get up, pick up the cane, it’s hanging right here, try some roasted rice, it has peas in it. Maybe she has loose motions, give her a digestive powder! No, I will noooot. No, nyo, nyooo, Ma mewls. She’s tired, poor thing, alone and defeated, lift her up, get her involved; entertain her! Sympathy flows from them immeasurable as the waters of the Ganga, washing over Ma’s back. Noooot nooooow, Ma tries to scream. But her voice comes out a whimper. Did Ma think that her children’s efforts to make her live were pushing her into the wall? Was that it? When footsteps neared the room, she’d turn her back, she’d stick to the wall. She’d play dead, eyes and nose closed, ears shut, mouth sewn, mind numb, desires extinct; her bird had flown. But the children were also stubborn. They dug in. How to make eyes nose ears grow on that back? It was all the same old, same old to her. Same squabbling and squalling. Same fire, fuel, and flour. Same wash the diapers. Nyoooo, nyooooo, she repeated. Here was no machination: her words—machinelike. A machine winding down. A worn-out mechanism. In the languor of conserving energy, she mumbled weakly, no, nnnnno, nnnoooo. Nooooo not gettting up anymooooore. Just a few words, but they alarmed the children. Ma is dying! Words. But what are words, really, hmmm? They’re mere sounds with meanings dangling from them. That have no logic. They find their own way. Arising from the squabble between a sinking body and a drowning mind, they grab hold of antonyms. The seed planted was a date tree; what blossomed was hibiscus. They wrestle with themselves—wrapped up in their own game. No, now I won’t get up : who was playing with the fear and death of that phrase? These mechanical words became magical, and Ma kept repeating them, but they were becoming something else, or already had. An expression of true desire or the result of aimless play? No, no, I won’t get up. Noooooo, I won’t rise nowwww. Nooo rising nyooww. Nyooo riiise nyoooo. Now rise new. Now, I’ll rise anew.A sapling of a word. Creating a ripple all its own. Full of hidden desires. The noes of the dying hold their own secrets. Their own dreams. Like this. A tree grew, took root. But: tired of the circling shadows of familiar faces, of the embrace of leaves of familiar fragrances, of the chirping on the branches, of the same old vibrations. And so it came to be that the tree felt stifled and murmured, no, no! But there is wind and rain, and the puff of no that flies up between them and takes the form of a snippet. A scrap, that flutters and flaps and flit-flit-flitters and swirls about the branch into a ribbon of desire that wind and rain unite to bind there. Each time they tie another knot. One more knot. A no, not. A know knot. A knew knot. A new knot. A new desire. New. Nyoo. Becoming. The new refusal of no. Flutter, flitter, flap flap flap. So it’s the same old tree. The one you see right in front of you. A plume of smoke— no no n o —on its trunk and low-hanging branches, trailing and dangling from above— no no nyo —and then the branches and shoots—hands and fingers—leap towards the moon in the sky— no nyoo —new new. Or from the ceiling. Leaping dragging. Or from the wall. Where it has found a hole, or made one, from where a tiny being, a jagged breath, crawls out. Breaking down the wall, puff by puff.

জাস্ট ইন কেস

"To the one who knows how to look and feel, every moment of this free wandering life is an enchantment."

যিনি কথাটা বলেছিলেন, তিনি পঞ্চাশ বছরেরও বেশি হল মারা গিয়েছেন। তাঁর নাম অ্যালেক্সেন্দ্রা ডেভিড নীল। ১৮৬৮ সালে জন্ম, ১৯৬৯ সালে মৃত্যু। অভিযাত্রী, লেখক, অপেরা সিঙ্গার, অ্যানার্কিস্ট, সমাজকর্মী, দার্শনিক, ব্যবসায়ী... এই সূচি শেষ হওয়ার নয়। ছয়ের দশকে যখন আমেরিকা ইউরোপের যুবক যুবতীদের দল দলে দলে হিপি হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিল, তাদের মধ্যে কেউই এই মহীয়সী মহিলার কথা জানত বলে মনে হয় না। জানলে হয়তো তিনি অচিরেই হিপি সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধাভাজন হয়ে উঠতেন। তাতে অবশ্য তাঁর নিজের বিশেষ আগ্রহ থাকত না। পঁচানব্বই বছর বয়সী অ্যালেক্সেন্দ্রা নীল তখন পুরোদমে আফ্রিকা অভিযানের স্বপ্ন দেখছেন। উনবিংশ শতাব্দীর এই অসম সাহসী মহিলার জীবন সম্পর্কে জানলে মনে হয়, আমরা কী ভাটের জীবন কাটাচ্ছি? মানুষ হয়ে জন্মে কী লাভটাই না হল?

অ্যালেক্সেন্দ্রার বাবা ও মায়ের জীবনও কম বৈচিত্র্যময় ছিল না। মা রোমান ক্যাথোলিক হলেও বাবা প্রোটেস্ট্যান্ট ছিলেন, তারপর ফ্রিম্যাসনারি মুভমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল তাঁর। ফরাসি বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন পরোক্ষ ভাবে, সঙ্গে অ্যানার্কিস্ট দর্শনের প্রচারকও ছিলেন। ফ্রান্সের সোশ্যালিস্ট সমাজে ওঠাবসা ছিল তাঁদের। বনেদি ও ডাকসাইটে পরিবার বলতে যা বোঝায় আর কি! কিন্তু তিনি মোটেও জানতেন না, মেয়ের জীবন হতে চলেছে একেবারেই অন্য ধাঁচের।

অ্যালেক্স ছিল ছোটবেলা থেকেই অন্যরকম। সে যুগে ফরাসি মেয়েদের অসম্ভব নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে মানুষ করা হত, কিন্তু ওসব দিয়ে লাভ কিছুই হয়নি। অ্যালেক্স সুযোগ পেলেই রাস্তায় চলে যেত, গাছের উপর উঠে বসে থাকত, পাখির বাসার দিকে তাকিয়ে স্কুলের হোমওয়ার্কের কথা ভুলে যেত, রেললাইনের ধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে পারলে আর কিছুই চাইত না। সে অবাক হয়ে ভাবত, কতদূর চলে গেছে এই রেললাইন! সেখানে সে কখনও যেতে পারবে? তার সই- সঙ্গীরা যখন জামাকাপড় আর সামার পার্টির স্বপ্ন দেখত, অ্যালেক্স স্বপ্ন দেখত পাহাড়ের। তুষারশুভ্র পর্বত, দুর্ভেদ্য অরণ্য, দুর্গম গ্লেশিয়ার। তেরো বছর অব্দি বাবা মায়ের কাছে অ্যালেক্সের একমাত্র আবদার ছিল, ম্যাপ আর ভ্রমণের বই।

পনেরো বছর বয়স হতে না হতেই অ্যালেক্স বাড়ি ছেড়ে পালায়। নেদরল্যান্ডসে গিয়ে ইংরেজি শিখবে বলে যাত্রা শুরু করলেও আসলে তার লক্ষ্য ছিল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। কত রকমের মানুষ, কত রকমের কথাবার্তা, পোশাক আশাক, খাবার। পথে বেরিয়ে অ্যালেক্স যেন হাতে চাঁদ পেল। লন্ডনে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু টাকা শেষ হয়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরতে হল। বকুনি ও গঞ্জনা শুনে কয়েক মাস কাটিয়ে আবার পালাল সে। আবার ফিরে এল, তারপর আবার পালাল। আঠেরো বছর বয়সে দেখা গেল, লন্ডন তো কিছুই নয়, মেয়ে স্পেন আর সুইটজারল্যান্ডও চষে এসেছে। তবে ওইটুকু দিয়ে অ্যালেক্সের মন কি ভরে? লন্ডনের থিওসাফিকাল সোসাইটিতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তার মনে আগ্রহ জন্মেছিল, তাই একুশ বছর বয়সে সে ভারতবর্ষ আর শ্রীলঙ্কায় দেড় বছর কাটিয়ে গেল। খুব সম্ভবত ১৮৮৯ সালেই অ্যালেক্স বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে তার জানার পরিধি উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে, থিওসাফিকাল সোসাইটিতে থাকাকালীন বহু জ্ঞানীগুণী লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অ্যানার্কিস্ট নেতা এলিজে রেক্লুসের কথা শুনে অ্যালেক্স জার্নাল লিখতে শুরু করে, এরপর সে সারা জীবন জার্নাল লিখে গেছে। ওই বয়সেই Pour la vie বলে একটা বই লিখে ফেলেছিল অ্যালেক্স, ফেমিনিজম আর অ্যানার্কিস্ট দর্শনের এই স্পষ্টবাদী সাহিত্য ছাপতে অবশ্য সে যুগে প্রকাশকদের সাহস হয়নি, তার এক বন্ধু ছাপাখানা থেকে চটি বই ছাপিয়ে এনে বিলি করেছিল সবাইকে। সেই বই এখন একশ পঞ্চাশটা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এহেন ভারতবর্ষে এসে অ্যালেক্সের মনের বিস্তার যে হবে, সে তো জানাই ছিল। বেনারসে এসে স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী আর অন্যান্য সংস্কৃত পন্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা হয় তাঁর, বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে গিয়ে সে ধীরে ধীরে পালি ভাষার লিটারেচর সম্পর্কে জানতে পারে... অ্যালেক্সের ভাবনা ক্রমে আরো প্রসারিত হচ্ছিল। ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে সে সংস্কৃত আর টিবেটান ভাষা আর দর্শন নিয়ে পড়াশুনা শুরু করে, লেখালিখিও চালিয়ে যায় পুরোদমে। তখন সে ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়ে রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে দীর্ঘ গবেষণাও করেছে, অ্যানার্কিস্ট মুভমেন্টের জন্য প্যামফ্লেট ডিজাইন করেছে, প্রবন্ধ লিখেছে। তাঁর লেখা রিসার্চ পেপারগুলো সারা ইউরোপের মিউজিয়ামে ছড়িয়ে আছে। আর দেশভ্রমণ তো আছেই। এদিক অপেরা সঙ্গীতের সফল গায়িকা হিসেব তার খ্যাতিও প্রায় চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছে সারা দুনিয়ায়। কয়েক বছর আগে বাবার কথা শুনে বেলজিয়ামে গান আর পিয়ানো শিখতে গিয়েছিল, খানিকটা আর্থিক অভাব মেটাতেই, কিন্তু গানের সহজাত প্রতিভা ছিল তাঁর। ফলে গায়িকা হিসেবে খ্যাতি পেতেও দেরি হয়নি। নানান দেশ থেকে ডাক আসে অ্যালেক্সের কাছে, অপেরায় গান গাওয়ার জন্য। আজ এশিয়া, কাল আরব, পরশু ইউরোপ। দম ফেলার ফুরসত নেই। আর ফরাসি সমাজে তো অ্যালেক্সকে সবাই একডাকে চেনে।

১৯০০ সালের প্যারিস, প্রায় কিংবদন্তির শহর। কত কত কালজয়ী শিল্পী, লেখক, সঙ্গীতকার এই সময়ে প্যারিসে বসবাস করতেন, সে কথা তো সকলেই জানে। তাদের অনেকের সঙ্গেই অ্যালেক্সেন্দ্রার ভালো সম্পর্ক ছিল। ফরাসি সমাজের সোস্যালিস্ট আইকন আর পেজ থ্রি সেলেব্রিটি হিসেবে চাইল দিব্যি প্যারিসে বসে আরামের জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, বিউটি উইথ দ্য ব্রেন খেতাব পেয়ে ইতিহাসে থেকে যেত সন্দেহ নেই। কিন্তু অ্যালেক্স পুরোপুরি অন্য ধাতুতে গড়া মেয়ে। বন্দি কা দিমাগ কুছ অলগ হি চলতা থা!

১৯০৪ সালে প্রেমিক ফিলিপ নীলের সঙ্গে বিয়ে করে কয়েক বছর সুখে কাটিয়েছিলেন অ্যালেক্স। ফিলিপ টিউনিশিয়ান রেলওয়েতে ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, টিউনিস অপেরা হাউসেই তাঁদের আলাপ। ফিলিপ আর অ্যালেক্সের অসামান্য প্রেমকাহিনি নিয়েই একটা বই লিখে ফেলা যায়, কিন্তু সে কথা এখানে থাক!

১৯১১ সালে অ্যালেক্স বললেন, তিনি তৃতীয়বারের জন্য ভারতে যাবেন৷ পারলে তিব্বতেও যাওয়ার চেষ্টা করবেন। ফিরে আসবেন উনিশ মাস পর। ফিলিপ শুনে হেসেছিলেন, সম্মতিও দিয়েছিলেন সানন্দে। তিনি ভালোই জানতেন, অ্যালেক্স ফিরতে পারবেন না। কিন্তু অ্যালেক্স যে পথে না বেরোলে ভালো থাকতে পারবেন না, এটাও তিনি খুব ভালো করেই বুঝে গিয়েছিলেন।

অ্যালেক্স ফিরেছিলেন ঠিকই, কিন্তু উনিশ মাস নয়, চোদ্দ বছর পর।

এই চোদ্দ বছর ধরে ভারত আর তিব্বতে সুদীর্ঘ যাত্রা করেন তিনি, প্রথম মহিলা অভিযাত্রী হিসেবে লাসাতেও গিয়েছিলেন। আইনত অনুমতি ছিল না, পরোয়া করেননি অ্যালেক্স। মাসের পর মাস ট্রেক করেছেন হিমালয়ের দুর্গম গিরিপ্রান্তরের উপর দিয়ে, সঙ্গে ছিল এক বাচ্চা লামা য়োঙদেন। তাকে দত্তক নিয়ে নিয়েছিলেন অ্যালেক্স। সেই অসম্ভব যাত্রার বর্ণনা পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ভুলে গেলে চলবে না, সময়টা একশো বছর আগে। তখন তিব্বত যেতে যে গিরিলঙ্ঘন করতে হত, তাতে কেউই এই পথে পা বাড়ানোর সাহস করত না। জনাকয়েক অসম সাহসী অভিযাত্রী, রাজনৈতিক গুপ্তচর আর লামাদের কথা যদি ছেড়ে দিই, কেউ লাসার নাম মুখেও আনত না। আর এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমা কোনও মহিলা যে ও পথে যাবে না, সে বলাই বাহুল্য। কিন্তু অ্যালেক্স অ্যালেক্স। তিনি শুধু সফলভাবে হিমালয় পেরিয়ে তিব্বতেই যাননি, এই দীর্ঘ যাত্রার খুঁটিনাটি লিখে দিয়ে গেছেন। যাত্রাপথেই ফিলিপকে চিঠি লিখতেন, রান্না করতেন বাচ্চা লামা য়োংদেনের জন্য। বিপদ এসেছে, শরীর খারাপ হয়েছে, কপর্দকশুন্য অবস্থায় কেটে গিয়েছে মাসের পর মাস। একসময় খাওয়ার টাকাও ছিল না। লাসায় গিয়েও ভিখারিনী সন্যাসিনীর ছদ্মবেশে সময় কাটিয়েছেন, পোটালা প্যালেসের সামনে তার একটা ছবিও আছে ওই অবস্থায়। কিন্তু মুহুর্তের জন্যও ভেঙে পড়েননি।

তিব্বতে যাওয়ার আগে সিকিমেও দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন অ্যালেক্স, বহু মূল্যবান পুথি আর বইয়ের অনুবাদও করেছেন। সেই সময়ের দালাই লামার সঙ্গে তার দেখাও হয়েছিল। কিন্তু অন্তরে 'নোমাদ' জীবনের ধ্বজাধারীণী ছিলেন তিনি। ভ্রমণই তাঁর দর্শন, পথই তার ঘর। পথে না বেরোলে শান্তি পেতেন না অ্যালেক্স। তিব্বতেই থামেননি অ্যালেক্স, সেখান থেকে চীন, কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়াও ঘুরে এসেছেন।

চোদ্দ বছর পর ফিলিপের সঙ্গে দেখা হলে ফিলিপ তাকে জড়িয়ে ধরে হেসেছিলেন, একবারের জন্যও বিরক্তি প্রকাশ করেননি। তাঁর লেখা সব চিঠি যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন, মারা যাওয়ার আগে সব তুলে দেন অ্যালেক্সের দত্তক পুত্র য়োংদেনের হাতে। অ্যালেক্সের সঙ্গে আইনত সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল ১৯২৫ সালেই, কিন্তু সেপারেশনের পর শেষ দিন অব্দি দু'জনে পরস্পরকে চিঠি লিখে গিয়েছেন। সেই চিঠি পড়লে বোঝা যায়, 'টুরু লাভ'-এর জন্য ফেসবুক পোস্ট দিতে হয় না, ভ্যালেন্টাইন্স ডে সেলিব্রেট করতে হয় না, এমনকি সঙ্গে থাকতেও হয় না।

অ্যালেক্স অবশ্য থেমে যাননি। তিনি জন্ম ভবঘুরে, তাকে ধরে রাখে কার সাধ্য! সারা জীবন ভ্রমণ করেছেন, লিখেছেন, অভিযান করেছেন একের পর এক। টিউনিশিয়া গিয়ে ক্যাসিনো চালিয়েছেন, ভিয়েতনামে গিয়ে পারফর্মিং আর্টসের অনুষ্ঠান করেছেন, বিভিন্ন সিক্রেট সোসাইটিতেও নাকি তাঁর আনাগোনা ছিল। সাতাশি বছর বয়সে তিনি ঠিক করেন, নাহ! জীবন একঘেয়ে হয়ে গেছে। ফ্রান্স ছেড়ে এইবার অন্য জায়গায় ডেরা বাঁধা যাক! তল্পিতল্পা, ব্যাকপ্যাক নিয়ে সাতাশি বছরের সেই যুবতী মেয়ে মোনাকোতে গিয়ে উপস্থিত হল। নতুন দেশের মজাই আলাদা! এরপর আরেক কাণ্ড! থাকার জায়গার খাওয়া পছন্দ হয়নি বলে কিনা অ্যালেক্স ঘরই ভাড়া নিলেন না, বাড়িও কিনলেন না। টাকাপয়সা যথেষ্ট ছিল, দিব্যি একটা বাড়ি কিনে ফেলতে পারতেন, নিয়োগ করতেন চাকরবাকর। কিন্তু অ্যালেক্স সিদ্ধান্ত নিলেন, রোজ অন্য হোটেলে গিয়ে থাকবেন, তাতে নতুন নতুন খাবার চেখে দেখা যাবে। অভিজ্ঞতাও হবে। (হায়! মুড়ি আর আলুপোস্ত সর্বস্ব বাঙালি টুরিস্ট! তুমি আর তোমার পেটের ব্যামো!)

১৯৫৯ সালে মেরি ম্যাডেলিন বলে একজন তার সেক্রেটারি হতে চাইলে অ্যালেক্স বারণ করেননি। তাঁকে নিয়েই ঘুরে বেড়াতেন এরপর থেকে। ফিলিপ মারা গিয়েছিলেন অনেক আগে, য়োংদেনও মারা গিয়েছিল। সমস্ত জীবনী শক্তি নিয়ে বেঁচেছিলেন এই দস্যি মেয়ে। তাকে বুড়ি বলে কার সাধ্য!

হিপি বিপ্লব আর বিট জেনারেশন এর যুগ চলছে, বব মার্লে আর জিমি হেনড্রিক্সের গান শুনে তিনি নাচতেন বলে ম্যারি জানিয়েছিলেন। অ্যালেন গিন্সবার্গ তো তাঁর ভক্তই হয়ে গিয়েছিলেন। একশ বছর বয়সে পাসপোর্ট রিনিউয়ালের অ্যাপ্লিকেশন দেন অ্যালেক্সেন্দ্রা। পাসপোর্ট অফিসাররা তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "রিনিউয়াল করতে চান কেন?"

অ্যালেক্স হেসে বলেছিলেন, "জাস্ট ইন কেস!"

১০১ বছর বয়সে মারা যান অ্যালেক্সেন্দ্রা ডেভিড নীল। আসলে বেঁচেই আছেন। শুধু সামনাসামনি দেখা হবে না, এই যা! তবে আমাদের জন্য তিনি তিরিশ চল্লিশটা বই লিখে গিয়েছেন। তাঁকে ভালো করে জানতে হলে, পড়তে পারেন। একশ বছর বাঁচব না জানি। কিন্তু যতদিন বাঁচব, অ্যালেক্সের মতো এই বাঁচার আগ্রহটা যাতে হারিয়ে না যায়। তাহলেই নো টেনশন। এইটুকুই প্রার্থনা।

February 17, 2022

আজ জানে কী জীদ না করো