Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 47

April 3, 2012

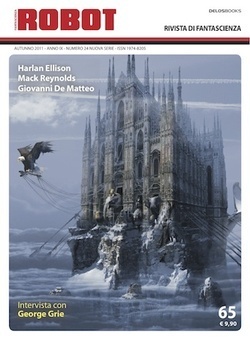

Il lungo ritorno di Robot

Sta arrivando il nuovo numero di Robot e con questo sono 65. Il primo senza il Vic al comando - o comunque nelle retrovie a guidare l'azione dei suoi facenti funzione - segna l'approdo ufficiale in plancia di comando di Silvio Sosio. Comparire in questo numero ha quindi un sapore agrodolce per me, considerando la mia venerazione per la creatura di Curtoni. Al contempo, sono tuttavia certo che S* saprà portare avanti la lezione del Direttore, con rispetto e lungimiranza. Il nuovo curatore non ha bisogno né di presentazioni né di endorsement: è uno del mestiere, sa quello che lo aspetta e saprà tener fede alle aspettative che Robot ha coltivato nell'arco della sua storia più che trentennale. E provando a mettermi per un attimo nei suoi panni, avverto il peso della responsabilità di cui si sta facendo carico.

Sta arrivando il nuovo numero di Robot e con questo sono 65. Il primo senza il Vic al comando - o comunque nelle retrovie a guidare l'azione dei suoi facenti funzione - segna l'approdo ufficiale in plancia di comando di Silvio Sosio. Comparire in questo numero ha quindi un sapore agrodolce per me, considerando la mia venerazione per la creatura di Curtoni. Al contempo, sono tuttavia certo che S* saprà portare avanti la lezione del Direttore, con rispetto e lungimiranza. Il nuovo curatore non ha bisogno né di presentazioni né di endorsement: è uno del mestiere, sa quello che lo aspetta e saprà tener fede alle aspettative che Robot ha coltivato nell'arco della sua storia più che trentennale. E provando a mettermi per un attimo nei suoi panni, avverto il peso della responsabilità di cui si sta facendo carico.

Venendo a noi, Il lungo ritorno di Grigorij Volkolak è una storia particolare. Innanzitutto, come avvisa la presentazione del numero, è lungo davvero: nella struttura se non nella lunghezza effettiva è praticamente una novella (tecnicamente non rientra nei limiti della categoria per meno di 1.000 parole, un'inezia). Segue le vicissitudini di un certo numero di personaggi sul pianeta di Arkhangel, dilaniato da una guerra fredda tra i due blocchi politici che se ne contendono l'egemonia: uno stato di polizia che è ufficialmente un Protettorato della futura umanità interstellare, e una nazione ribelle che osteggia qualsiasi patto con gli uomini delle stelle. Questa società che si è sparsa nel cosmo è l'Ecumene e comprende: a) i pianeti in quarantena o interdetti (una sorta di riserve biologiche, tagliate fuori dai traffici e da ogni contatto con l'esterno); b) i pianeti avviati al Piano di Conduzione Illuminata (parzialmente aperti all'esterno, in trattativa per entrare a tutti gli effetti nel consesso interstellare); c) la cosiddetta Trascendenza (la società postumana che intreccia scambi e le relazioni tra i diversi pianeti e habitat spaziali «abilitati»).

Uno scenario piuttosto complesso, che fa da sfondo a diversi altri racconti, come per esempio Stazione delle maree (sull'ottava iterazione di NeXT) oppure il dittico Orizzonte degli eventi / Vanishing Point (a cui conto di aggiungere nei prossimi mesi un terzo segmento narrativo, sempre grazie all'invito e al sostegno di Continuum e del suo curatore Roberto Furlani), più qualche altro pezzo che ho nel cassetto.

Grigorij Volkolak è un analista cibernetico di II classe, membro dell'equipaggio di una nave della Gilda, che fa ritorno ad Arkhangel, suo pianeta natale, e si ritrova invischiato suo malgrado in una missione segreta. Una storia a metà tra spy-story e hard-boiled si dipana per le strade della sua capitale, Yongmingcheng, che interseca influenze dalle antiche culture terrestri di Cina, Russia, India, Giappone e mondo anglosassone.

Bay Area Night Panorama, by D. H. Parks.

Una curiosità: Yongmingcheng è l'antico nome con cui veniva indicata sulle mappe della Dinastia Yuan (1271-1368) la città di Vladivostok. Significa letteralmente "la città della luce eterna". Mi sembrava appropriato, per un pianeta pronto alla prima transizione sulla Scala di Kardashev, assunto nel processo di Illuminazione.

Nella mia Yongmingcheng immaginaria, coesistono i bassifondi di Hong Kong con Corona Heights e il Tenderloin, e un funzionario statale ha riprodotto quella meraviglia del Giardino di Pietra di Chandigarh, con lo stile visionario di Sabato Rodia, anche se ormai la sua opera lasciata in abbandono e invasa dalla vegetazione versa in avanzato stato di decadimento.

Altri retroscena, se vorrete, nei prossimi giorni. Sempre su queste frequenze.

Rock Garden of Chandigarh, by igb.

I 70 anni di Chip Delany

Domenica scorsa 1° aprile Samuel R. Delany, detto Chip (per le ragioni illustrate in questo post dal decano Frederik Pohl), ha compiuto 70 anni. Figlio di un impresario di pompe funebri e di una bibliotecaria, cresciuto ad Harlem, attivo come scrittore, critico e docente, Chip Delany esordisce appena ventenne nel fantastico con I gioielli di Aptor e prima di compiere 30 anni (avete letto bene) pubblica un numero impressionante di storie che ritengo (liberi di contraddirmi, se ne avete il coraggio) delle pietre miliari nell'immaginario della fantascienza. Ecco qualche titolo: La Ballata di Beta-2 (1965), il dittico recentemente ricomposto di Stella Imperiale e Babel-17 (1966), Einstein perduto (1967), Nova (1968).

Negli anni '70 prende a esplorare i dintorni del genere in opere dai contenuti sessualmente sempre più espliciti, per le quali non disconoscerà mai l'etichetta di pornografia. In quegli stessi anni pubblica due lavori monumentali nell'ambito della fantascienza: Dhalgren (1975) e Triton (1976). Ho quest'ultimo qui di fianco a me, posato sulla scrivania, ma del tutto casualmente in questi giorni sto omaggiando l'autore con l'ennesima rilettura di Babel-17, che considero alla stregua di un vangelo per i miracoli che riesce a estrarre dal materiale non di primissima mano della space opera. Non fu un caso se Delany si attestò come capofila della New Wave, un po' paradossalmente per un filone esploso nella letteratura fantascientifica britannica, viste le sue solide radici newyorchesi. Ma di Delany sono memorabili anche innumerevoli racconti: Sì, e Gomorra (1967), Corona (1967), Il tempo considerato come una spirale di pietre semipreziose (1968), La notte e gli amori di Joe Di Costanzo (1970), tutti connotati da una forte vena sperimentale e da un inconsueto spessore letterario, raccolte in Italia nel monografico numero 35 di Robot a lui dedicato.

Agli inizi degli anni '70 Delany cura con la moglie Marilyn Hacker, poetessa, il ciclo di antologie Quark, in cui raccolgono l'avanguardia della fantascienza del periodo dando ampio spazio alla poesia. Nel 1984 pubblica Stars in My Pocket Like Grains of Sand, che rimane tuttora la sua ultima opera strettamente aderente al genere, inedita in Italia (e forse gli ostacoli e le trappole che pone alla traduzione - a quanto mi riferisce un amico bene informato - non devono aver giocato un ruolo irrilevante nel determinare il disinteresse dei nostri editori). Negli anni '80 continua a cimentarsi nella serie sword and sorcery di Ritorno a Nevèrÿon. Ma l'intrusione di elementi fantastici non risparmierà le opere successive, spesso connotate da chiari risvolti autobiografici oltre che dall'attenzione crescente per la sfera sessuale.

Chip Delany condensa per me tutto ciò che di più bello riserva la fantascienza: lo stupore, il senso del meraviglioso, l'ardore speculativo, l'inclinazione postmoderna a fagocitare schegge di cultura e di immaginario, la sfida intellettuale, il montaggio vertiginoso delle trame, la dimensione umana indagata sotto una luce autunnale e crepuscolare. I suoi protagonisti sono quasi sempre reietti, scontano quasi tutti il peso di qualche tipo di diversità e se ne vanno in giro scalzi sui ponti delle astronavi e per le strade dei porti spaziali. Sono espressione dell'umanità del futuro: un'umanità vera, credibile, di cui rappresentano sempre - con le dovute peculiarità che li accendono nelle folle anonime - le fasce più deboli. Per questo Delany, insieme ad Alfred Bester, altro maestro dimenticato, ha esercitato su di me un influsso ben più profondo e determinante di quanto sia dato vedere in superficie. Ed è un peccato che gli scaffali delle librerie non trabocchino delle loro opere, avrebbero davvero molto da insegnarci.

Magari prima o poi mi deciderò ad approfondire questo breve pezzo di presentazione. Nel frattempo vi lascio con gli omaggi dedicati da altri due appassionati alla sua figura imprescindibile. Una poesia di Roz Kaveney e un ritratto di Kile Cassidy.

Il 1° aprile è passato, ma ci tenevo comunque a rivolgere al buon Chip questo mio piccolo omaggio di compleanno. Mi sentivo in obbligo, dovendolo ringraziare per la quantità difficilmente misurabile di emozioni e insegnamenti che mi hanno regalato le sue opere. Auguri, Chip… ti aspettiamo di nuovo alle prese con la fantascienza! Dopotutto è casa tua e senza di te sarebbe un posto infinitamente meno interessante.

April 1, 2012

Perché la fantascienza

Come a dire: ce l'ha ancora un ruolo, questo genere votato per sua natura al futuro, in un'epoca in cui il futuro è come un muro contro cui rischiamo di sbattere il muso un giorno dopo l'altro? Se lo chiedono Matteo Persivale e Mario Porqueddu sul Corriere.it, per l'inserto Il Club de La Lettura. E con un po' di confusione tentano di dare una risposta, coadiuvati dalle uscite che si sono accavallate negli ultimi anni di testi divulgativi tesi a tracciare il panorama del futuro e dalle impressioni degli specialisti Antonio Caronia, Valerio Evangelisti e Tullio Avoledo. Fresco della due giorni milanese per il Fanta Festival Mohole, in cui con gli amici presenti ci siamo immersi in un clima decisamente stimolante fatto di discussioni e di fervide riflessioni, e già reduce la settimana scorsa dal week-end della Deepcon, abbozzare le mie considerazioni diventa quindi un modo per prolungare agonisticamente il distacco da questa stagione delle convention.

Una triste realtà contro cui tutti gli appassionati finiscono prima o poi per scontrarsi, è che la fantascienza è ancora avvolta in un bozzolo di pregiudizi, false convinzioni, stereotipi e cliché che purtroppo si continua a far fatica a scacciare. Soprattutto qui in Italia, che paga anche lo scotto di una subalternità della cultura scientifica a quella umanistica. Pezzi come quello pubblicato sul Corriere.it, pur nella presumibile buona fede degli artefici e malgrado l'interessante fenomeno che rappresentano (specie alla luce dell'inesorabile dibattito sull'estinzione del genere…), non fanno altro che alimentare il pregiudizio.

La fantascienza è qualcosa di ben distinto dalla futurologia e questo andrebbe ribadito con chiarezza. Non conosco personalmente scrittori che si siano mai prefissi di anticipare il futuro. In compenso, ho letto opere che si sono in misura variabile tradotte in realtà. Non credete che sia un paradosso: non a caso gli anglofoni hanno coniato l'espressione di self-fulfilling prophecy. Persino di fronte alla moltitudine di dimensioni che le sono concesse, la fantascienza si cimenta, in ultima istanza, sempre con la stessa, unica, semplice dimensione: quella dell'uomo. Parliamo di esseri umani, nelle nostre storie, e di cosa voglia dire essere umani. E lo facciamo sempre, in ogni caso, sia che si tenda maggiormente alla frontiera escatologica (e se vogliamo pure metafisica, ad abbracciare i misteri del cosmo più profondo) del genere, sia che invece ci si prefigga di esercitare la sua prerogativa di trasfigurare i problemi in corso o in nuce nel nostro presente.

Come genere, la fantascienza manifesta tuttora una vitalità magmatica, che rende possibile le sue molteplici ibridazioni con generi più o meno limitrofi, dal noir tanto vituperato al romance, passando per la spy-story. E non siamo affatto rimasti fermi a J.G. Ballard e William Gibson, che pure hanno segnato i rispettivi periodi con la carica immaginifica delle loro visioni. In tempi recenti i veterani Iain M. Banks, Greg Egan, Kim Stanley Robinson, Vernor Vinge, Lucius Shepard, Ian McDonald e Paul Di Filippo, come Charles Stross, Richard K. Morgan e Cory Doctorow, solo per citare i primissimi nomi che mi sovvengono, hanno continuato a dimostrare che il ruolo della SF come laboratorio d'indagine del progresso attraverso le sue contraddizioni intrinseche è tutt'altro che esaurito. Anzi, i suoi strumenti continuano a essere sufficientemente affilati da metterci in condizione di esercitarlo con precisione chirurgica.

Il futuro, per di più, non è l'unico tempo che si presta alla declinazione fantascientifica della realtà: dal passato ucronico ai presenti alternativi fino al dominio delle possibilità rappresentate dal futuro, il genere ha a sua disposizione l'intero spettro della storia, manipolata o potenziale, della civiltà umana. Sarebbe riduttivo circoscrivere il campo d'azione a una sola epoca, tra le molte che ha attraversato e che potrà attraversare l'umanità. La SF, chi la frequenta ne è consapevole, è per sua indole decisamente refrattaria ai confini e il fronte temporale non fa eccezione.

L'unica avvertenza che si dovrebbe tenere presente quando si sceglie di rappresentare una storia nell'ambito di un genere con queste caratteristiche (dinamismo, stratificazione, eclettismo, pervasività) è che non se ne dovrebbe sottovalutare la portata critica/speculativa. La meraviglia e lo stupore che le idee (e le trovate) dei romanzi di SF non mancano mai di evocare, possono servire ancora ad aprire crepe nelle barriere mentali ed emotive del lettore, per colpirlo con la forza amplificata dei dubbi e degli interrogativi che non dovremmo mai smettere di porci. Mettendosi in cerca delle risposte, il lettore può partecipare - anche a lettura conclusa - al processo creativo dello scrittore. Un'altra prerogativa pressoché unica che rende la SF un genere tanto singolare. E ancora così attuale da essere imprescindibile in una riflessione culturale rilevante sviluppata in questo particolare frangente storico.

March 18, 2012

Connect/Dis-connect

Anche l'ultimo post su HyperNext, ispirato dagli articoli di Alan D. Altieri su Carmilla, può essere inquadrato nel più generale discorso degli ultimi giorni sulle strategie di risposta ai guasti arrecati alla nostra cultura come alla nostra coscienza civile dal "ventennio laido" da cui ci stiamo impegnando a uscire, a fatica e sperando sempre che non sia troppo tardi.

March 14, 2012

Riappropriarsi della cultura

Ricevo da Alfonso Nannariello questa segnalazione e volentieri la pubblico sul blog, sperando in una sua diffusione perché il segnale rimbalzi presto nella sfera-dati, aggiungendo qualche altra adesione all'elenco delle firme già raccolte.

È sotto gli occhi degli operatori della Scuola l'omissione dalla storia nazionale della poesia e della letteratura del Novecento prodotta da scrittori e poeti soprattutto del Sud ma anche del Centro del Paese, come pare evincersi dalle Indicazioni Nazionali [DM 211/2010, che accompagna il DPR 89 del 15 marzo 2010, recante la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei"].

Il tema, che già si proponeva molto prima del 2010, tanto che è stato affrontato dagli studi e dalle riflessioni di molti critici letterari, è stato di recente ripreso e riproposto a livello nazionale da

PINO APRILE, Giù al Sud. Perché i terroni salveranno l'Italia, Piemme, 2011

e

PAOLO SAGGESE, Crescita zero. L'Italia del Terzo Millennio vista da una provincia del Sud, Delta 3 edizioni, 2011.

Allarmante risulta, ai due autori e a noi, l'assenza persino della "triade" Quasimodo, Gatto e Scotellaro tra gli autori consigliati a modo esemplificativo dai documenti ministeriali. Ed infatti, nelle Indicazioni, ecco il testo relativo alla letteratura italiana del Novecento:

"Dentro il XX secolo e fino alle soglie dell'attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le esperienze decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un'adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica coeva e successiva (per esempio, Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, …). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealista ad oggi, comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese, Pasolini, Morante, Meneghello …).

Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica, giornalistica e memorialistica"[1].

Dunque, su diciassette autori non c'è un meridionale e c'è una sola donna! Sono, è vero, citati Verga e Pirandello relativamente alla letteratura tra Ottocento e Novecento. Ma tutto ciò non compensa le numerose esclusioni dei poeti e scrittori meridionali (ad esempio, Quasimodo, Gatto, Scotellaro, Sinisgalli, Sciascia, Silone) del Novecento, come anche di altre Regioni del Centro d'Italia. La nostra riflessione critica sulle Indicazioni, d'altra parte, non nasce sulla base dell'esclusione del singolo autore quanto piuttosto sulla base della non inclusione, magari involontaria ma non per questo condivisibile, di una parte rilevante della cultura nazionale.

Poiché, nonostante l'autonomia scolastica e la libertà di insegnamento, le case editrici nel momento in cui realizzeranno i libri di testo per tutti i Licei italiani si atterranno alle Indicazioni, Vi chiediamo di aderire alla nostra iniziativa affinché non si sperda la parte mancante della nostra storia sociale e culturale, compilando l'allegato, che con le altre adesioni invieremo al Presidente della Repubblica, al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché ai Capigruppo alla Camera e al Senato di tutti i partiti politici, con richiesta di integrazione dell'elenco sopra citato con altri autori, così come previsto dal DPR 89/10, art. 12, comma 2.

Con questa iniziativa, nel mentre intendiamo dare valore alle istanze e al sapere degli intellettuali del nostro Sud come anche di altre Regioni del Centro d'Italia poco rappresentate nelle Indicazioni quali Abruzzo, Umbria e Marche, vogliamo, per mezzo di essa, favorire una più organica unità nazionale, promuovere una militanza culturale capace di coniugare la letteratura a idee che si fanno progetto e impegno sociale.

[1] Cfr. il testo delle Indicazioni Nazionali per le Scuole Secondarie di II grado, nello specifico Allegato A, per esempio alle pag. 77, 198, 297.

Il Centro di Documentazione sulla Poesia del Sud promuove un'iniziativa volta a sensibilizzare il Presidente della Repubblica sul tema. Per aderire, basta scaricare, compilare e inviare il modulo reperibile a questo indirizzo.

E ora una (non tanto breve) postilla personale. Col tempo e i riscontri, ho maturato l'idea che spesso e volentieri la scuola italiana faccia più male che bene alla diffusione della cultura. Ricordo ancora lo sguardo di sufficienza di qualche docente, quando al rientro dalle vacanze uno di noi si arrischiava a includere nell'elenco delle letture estive qualche titolo non canonico. La mia temerarietà mi portava a includere la fantascienza e l'horror, ma a volte sembrava quasi preferibile non citare affatto i libri letti se ricadevano in uno dei due generi succitati. Forse, più che ignoranza, a dettare quegli sguardi da parte degli insegnanti era il disagio che nasceva dalla mancanza di una base culturale, oltre che di un terreno comune di confronto: su Lovecraft, Asimov o Dick, insomma, eravamo noi ad avere qualcosa da dire o spiegare a loro, e questa sovversione dell'ordine costituito inaspriva il "conflitto di classe", se così lo vogliamo chiamare. Con il tempo si arriva a essere più comprensivi, ma non c'è bisogno di profondersi in parole per spiegare che a un adolescente delle medie inferiori o superiori la realtà possa filtrare distorta, e basta un battito di ciglia per mutare quegli sguardi da disagio in disapprovazione. Il messaggio che avrebbe potuto passare, insomma, poteva essere: "meglio non leggere affatto, se le cose che ti piace leggere sono di questo tipo".

Comunque fosse, è assodato che i metodi adottati dalla scuola italiana, spesso applicati da un corpo docente molto avanzato nell'età, riescono ad allontanare gli allievi dalla cultura, alimentando le file degli analfabeti di ritorno nell'esercito di riserva dei cittadini del futuro. D'altro canto e forse proprio per questo, è un dato di fatto che per qualcosa come 6 italiani su 10 (probabilmente anche qualcuno in più), la scuola rappresenta l'unica occasione nella vita di imbattersi in un'opera che non sia un libro di ricette, una raccolta di barzellette apocrife o una marchetta di un presentatore TV. Un'opera letteraria, di prosa o poesia, se capita 6 italiani su 10 la vedono tra i banchi di scuola. E allora è indubbio che non si può accettare che le linee guida del MIUR siano connotate da un forte quanto sospetto sbilanciamento territoriale, che sospetto sia ispirato dalla stessa logica di egemonia culturale di sempre. Senza farne una questione campanilistica, siccome da queste parti dovrebbe essere fin troppo chiara l'ammirazione (che rasenta la venerazione) verso figure-chiave del nostro Novecento come Italo Calvino o Primo Levi. Ma con fermezza, in quanto sull'ignoranza si costruiscono le dittature morbide o meno morbide del domani. E non sono affatto sicuro che la demokratura degli ultimi anni ci abbia definitivamente immunizzato da possibili, più aspre ricadute.

Come insegnano anni di rigurgiti secessionisti e grugniti leghisti, un paese senza cultura non esiste. Sono le leggi, la storia e la lingua a generare il campo gravitazionale che tiene unito un popolo, ma niente meglio della letteratura, della poesia e dell'arte riesce a nutrire il senso di identità di una nazione, permettendole di relazionarsi con il mondo esterno in una dinamica di interscambio volta al reciproco arricchimento.

Siamo ancora in tempo, forse. L'Italia può ancora evitare la fine della Padania.

March 13, 2012

L’ora di Anarres

Come avrete letto sull’edizione odierna del Corriere della Fantascienza, al network di siti ospitati da Fantascienza.com si aggiunge da oggi Anarres, rivista di studi sulla science fiction diretta da Salvatore Proietti con la collaborazione di Alessandro Fambrini e Vittorio Catani.

Così ci viene presentata nell’editoriale di questo primo numero:

Anarres vuol essere una rivista che si occupa dei generi non mimetici, a partire dall’ambito letterario e ampliando lo spettro di interesse a tutti gli altri media. Riconoscendo e studiando l’esistenza e le distintività specifiche della fantascienza e dei vari sottogeneri del soprannaturale (fantasy, horror, sword & sorcery, realismo magico, ecc.), di ogni provenienza linguistica o nazionale. Dando priorità alla fantascienza scritta, innanzitutto perché a partire da quell’ambito di letteratura popolare si è sviluppato il maggior volume di riflessione critica sui generi non mimetici, ma senza limitarsi a essa. E intendendo rivolgere l’attenzione a elaborazioni teoriche e metodologiche che, in questo come in altri campi, hanno raggiunto una diffusione e una sofisticazione che è giusto promuovere e riconoscere, fermo restando un orientamento verso la (ri)scoperta dei testi.

Cercando di far da punto di contatto fra la critica “accademica” e la critica degli insider, si darà spazio a ricerche svolte anche al di fuori dell’università. Con lo scopo di parlare anche a un pubblico non italiano, l’intenzione sarà quella di pubblicare in futuro anche contributi in inglese, e l’ambizione ideale quella della rivista bi— o multilingue, in cui il sito web potrà fungere da risorsa di riferimento e informazione per le attività critiche e didattiche riguardanti la fantascienza.

Aggiungiamo che Anarres vuol essere una rivista che assicuri uno spazio costante al fantastico italiano, non per sciovinismo ma per portare un contributo allo studio di una modalità della scrittura meritevole, anche nella storia del discorso culturale italiano, di più approfondita esplorazione.

Di primissima qualità la lista dei collaboratori, con firme di risalto internazionale come Darko Suvin. In questo primo numero, segnalo inoltre un saggio di Fredric Jameson, tra i massimi critici al mondo, esperto di letteratura postmoderna, sulla Trilogia Marziana di Kim Stanley Robinson: Se troverò una sola città giusta, salverò l’uomo.

Le premesse perché Anarres si trasformi in un punto di riferimento ci sono tutte. Ai curatori e ai collaboratori rivolgo un ringraziamento per gli sforzi che hanno affrontato e che sosterranno e i miei auguri di buon lavoro! Per aspera ad astra…

L'ora di Anarres

Come avrete letto sull'edizione odierna del Corriere della Fantascienza, al network di siti ospitati da Fantascienza.com si aggiunge da oggi Anarres, rivista di studi sulla science fiction a cura di Alessandro Fambrini e Salvatore Proietti.

Così ci viene presentata nell'editoriale di questo primo numero:

Anarres vuol essere una rivista che si occupa dei generi non mimetici, a partire dall'ambito letterario e ampliando lo spettro di interesse a tutti gli altri media. Riconoscendo e studiando l'esistenza e le distintività specifiche della fantascienza e dei vari sottogeneri del soprannaturale (fantasy, horror, sword & sorcery, realismo magico, ecc.), di ogni provenienza linguistica o nazionale. Dando priorità alla fantascienza scritta, innanzitutto perché a partire da quell'ambito di letteratura popolare si è sviluppato il maggior volume di riflessione critica sui generi non mimetici, ma senza limitarsi a essa. E intendendo rivolgere l'attenzione a elaborazioni teoriche e metodologiche che, in questo come in altri campi, hanno raggiunto una diffusione e una sofisticazione che è giusto promuovere e riconoscere, fermo restando un orientamento verso la (ri)scoperta dei testi.

Cercando di far da punto di contatto fra la critica "accademica" e la critica degli insider, si darà spazio a ricerche svolte anche al di fuori dell'università. Con lo scopo di parlare anche a un pubblico non italiano, l'intenzione sarà quella di pubblicare in futuro anche contributi in inglese, e l'ambizione ideale quella della rivista bi— o multilingue, in cui il sito web potrà fungere da risorsa di riferimento e informazione per le attività critiche e didattiche riguardanti la fantascienza.

Aggiungiamo che Anarres vuol essere una rivista che assicuri uno spazio costante al fantastico italiano, non per sciovinismo ma per portare un contributo allo studio di una modalità della scrittura meritevole, anche nella storia del discorso culturale italiano, di più approfondita esplorazione.

Di primissima qualità la lista dei collaboratori, con firme di risalto internazionale come Darko Suvin. In questo primo numero, segnalo inoltre un saggio di Fredric Jameson, tra i massimi critici al mondo, esperto di letteratura postmoderna, sulla Trilogia Marziana di Kim Stanley Robinson: Se troverò una sola città giusta, salverò l'uomo.

Le premesse perché Anarres si trasformi in un punto di riferimento ci sono tutte. Ai curatori e collaboratori rivolgo un ringraziamento per gli sforzi che hanno affrontato e che sosterranno e i miei auguri di buon lavoro! Per aspera ad astra…

March 11, 2012

Ancora su Dick

Per venire incontro a un invito del direttorissimo di Delos SF Carmine Treanni, ho ripreso il ciclo di articoli già ripubblicati su HyperNext (a partire da questo, trovate gli altri come pingback tra i commenti), li ho fusi di nuovo tra loro e ampiamente rimaneggiati, ho inserito e provato a sviluppare le riflessioni che già avevo accennato su questo blog. Potete leggere il risultato sul numero 142 di Delos, in linea da ieri, che nel ricco sommario include anche uno speciale su Mack Reynolds, autore che merita una riscoperta.

Nello stesso numero, ho approfittato dell'occasione per riprendere un vecchio racconto, proveniente dallo stesso serbatoio della monografia dickiana, l'iterazione 04 di NeXT, e ritoccarlo adeguatamente. Philip K. Dick è vivo ed è sulla Terra è un pastiche che vuol essere un omaggio personale, e niente più. Parafrasa fin dal titolo un progetto di Dick per una sceneggiatura mai realizzata e cala l'autore in uno degli universi decadenti scaturiti dalla sua immaginazione, alle prese con personaggi poco noti della sua bibliografia. Visto che c'ero, ho riformulato uno dei quesiti della lista Voight-Kampff con il trolley problem. La tentazione era forte e l'occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

March 4, 2012

Sul filo sottile della nostalgia: appunti a margine di due serie sci-fi

L'altra sera è cominciata su Rai4 la prima stagione di Ashes to Ashes, per la prima volta in chiaro. Avendo visto più volte Life on Mars, di cui questa rappresenta uno spin-off e con cui condivide i due terzi del team creativo e la maggior parte dei comprimari, la visione delle prime due puntate ha fatto emergere dagli strati inferiori della mia coscienza una concatenazione di riflessioni che rimandavo da un po', e che conto presto di riprendere in maniera più organica. L'innesco è stato offerto dalla contrapposizione tra il 1973 e il 1981, gli anni in cui le due serie sono ambientate. Ma facciamo un passo indietro.

Life on Mars è la storia di un agente di polizia, l'ispettore capo Sam Tyler (John Simm) della Polizia di Manchester, che viene accidentalmente investito nel 2006 e si risveglia nella Manchester della sua infanzia, ascoltando la musica diffusa da un'autoradio. La canzone è appunto Life on Mars di David Bowie (composta nel 1971) e assicura gran parte dell'effetto emotivo della scena. Il resto è merito della scrittura di Matthew Graham (co-creatore della serie con Tony Jordan e Ashley Pharoah e sceneggiatore della prima puntata), della regia di Bharat Nalluri e di John Simm, sempre credibile nella parte del poliziotto spaesato, alle prese con i metodi all'antica dei nuovi colleghi e con il sospetto sempre più solido di una spregiudicatezza che spesso sconfina nell'illecito. La serie nasce quindi come serial di fantascienza, ma fin dalla prima puntata diventa un poliziesco: superato il viaggio nel tempo, che resta per molti versi inspiegato, per le 16 puntate delle due stagioni che la compongono, Sam Tyler dovrà vedersela con Gene Hunt (Philip Glenister) per sbrogliare casi d'ogni tipo, che talora s'intrecciano con il suo passato personale (e con il difficile presente della sua famiglia nel 1973).

La serie giunse al capolinea dopo due stagioni con un finale che lasciava tutti i nodi in sospeso, per dar seguito alla volontà proprio di Simm di abbanondarla per dedicarsi ad altri progetti, ma visti gli ottimi risultati e gli aspetti della realtà parallela - o solo artificiale, forse simulata, magari metafisica - e del suo rapporto con il mondo reale (o presunto tale) ancora da approfondire, la BBC commissionò agli autori un seguito. E Graham e Pharoah se ne uscirono con questa serie che solo in superficie è una versione al femminile di Life on Mars, in cui la protagonista Alex Drake (Keeley Hawes) rimane ferita durante uno scontro a fuoco nel 2008 e quando riprende i sensi si ritrova nel 1981. Scopriamo subito che è lei la psicologa della polizia che ha seguito il caso di Sam Tyler (durante le scene finali di Life on Mars il suo personaggio non entrava mai in campo), di cui conserva memoria. L'esperienza con Tyler le fornisce subito gli elementi per districarsi nella realtà-trappola in cui è finita. Le tre stagioni di Ashes to Ashes seguono gli sviluppi del suo personaggio e dei comprimari ereditati da Life on Mars, in particolare Gene Hunt, trasferito da Manchester a Londra con buona parte della sua squadra. La serie, a differenza del predecessore, si dipana su un arco temporale di circa due anni, dal 1981 al 1983, attraversando i primi anni di thatcherismo, dal matrimonio reale di Carlo e Diana alla guerra delle Falkland.

L'influsso esercitato dalle due serie nella cultura britannica è stato profondo, in virtù della popolarità acquisita dai personaggi e dall'approccio in definitiva politicamente scorretto del co-protagonista Gene Hunt e di gran parte della sua banda. Basti pensare che ha fatto molto discutere il coinvolgimento involontario dello stesso Hunt nell'ultima campagna politica, con i Labours e i Tories che se ne sono serviti per sferrarsi colpi bassi a ripetizione, fino all'invito da parte della Kudos Productions a interrompere lo sfruttamento indebito della sua immagine.

La prima cosa che colpisce, guardando Ashes to Ashes, è data dai segni di decadimento che contraddistinguono gli scenari urbani. Anche se Manchester rappresentava un'ambientazione decisamente più interessante, Londra è tutt'altro che un posto noioso per un serial. L'East End è presentato come un ammasso di condomini in sfacelo e fabbriche in rovina e al centro del secondo episodio troviamo già una manovra di speculazione edilizia ai danni dei ceti proletari. In effetti siamo su una linea di logica continuazione di quanto già visto nella Manchester di Life on Mars, dove la questione lavorativa veniva affrontata dal punto di vista delle agitazioni sindacali contro la riforma delle Trade Unions perseguita dal primo ministro Edward Heath. La seconda è la maggiore cattiveria di alcune soluzioni legate al subconscio del protagonista: nel caso di Tyler le proiezioni dell'inconscio s'incarnavano spesso nella visione di una bambina bionda vestita di rosso (la cosiddetta Test Card Girl, che in quegli anni accompagnava il monoscopio della BBC - e se condividiamo la stessa curiosità e volete un confronto l'equivalente della Rai, definito Philips PM5544, moderate il volume degli altoparlanti per il vostro bene… eccovelo); nel caso dell'ispettore Drake, assumono invece la forma del clown personificato direttamente da David Bowie nel suo videoclip di Ashes to Ashes. E le sue apparizioni, inutile dirlo, risultano qualche ordine di grandezza più terrificanti delle pur inquietanti manifestazioni della bambina del monoscopio BBC.

La terza constatazione è certamente l'efficacia della formula: c'è poco da fare, questa combinazione di fantascienza e police procedural funziona, e funziona alla grande. Non so cosa potrebbe venire fuori dall'annunciata versione italiana (intitolata provvisoriamente 29 settembre, di cui tuttavia da due anni si sono perse le tracce), ma il gusto di contrapporre il presente al passato può essere per lo spettatore generalista fonte di piaceri che in genere sono riservati agli appassionati di fantascienza in senso stretto. Purtroppo il caso britannico che ha decretato il successo del franchise non fa fede, considerando la maggiore predisposizione del pubblico d'oltremanica agli stilemi della science fiction. Ma se lo shock da futuro è da sempre pane per i nostri denti di appassionati, una versione addomesticata come appunto questa forma di shock temporale "da passato" potrebbe riuscire di più facile assimilazione per un pubblico più eterogeneo e meno "preparato", qual è appunto quello italiano. E gli anni di piombo offrono spunti di sicuro interesse per essere storicamente indagati o anche solo drammaticamente accennati (dopotutto, io stesso ho ceduto alla tentazione, con un racconto intitolato - guarda caso - Cenere alla cenere).

Arriviamo così a quello che voleva essere il succo del mio post. Life on Mars lasciava ampio spazio alle interpretazioni, ma a meno di cadute di stile questo Ashes to Ashes potrebbe servire a gettare anche nuova luce sui punti lasciati in sospeso dal prototipo, risolvendo quegli aspetti che avevano alimentato le discussioni più accese. La principale accusa mossa a Life on Mars era infatti quella di essere una serie "nostalgica", incapace di guardare avanti, e la scelta di Sam Tyler di rifugiarsi volontariamente nel passato veniva letta da molti, alla fine, come una dimostrazione di questo approccio. Un'interpretazione legittima, che però condividevo solo in parte. Sono rimasto tuttavia incapace di razionalizzare la mia posizione e di argomentarla, rendendomi conto che nasceva da nient'altro che una qualche astrusa risonanza empatica. Almeno fino ad ora. Cominciando a guardare Ashes to Ashes, infatti, un po' di cose hanno cominciato a schiarirsi e mi sembra che le tessere del mosaico si stiano incastrando al posto giusto.

Le due serie, infatti, non mettono in scena la stessa rappresentazione del passato. Se vogliamo, anzi, propongono una prospettiva in evoluzione, una dialettica tra epoche storiche diverse: avvertiamo, cioè, lo scorrere della storia, per dirla con toni altisonanti. In Life on Mars sentivamo che qualcosa poteva ancora essere fatto per modificare il corso degli eventi, rivoluzionando di fatto il nostro presente. Fin dalle prime battute questa possibilità sembra invece essere definitivamente esclusa in Ashes to Ashes. Sarà stato per il thatcherismo in UK, per l'edonismo reaganiano in USA o per l'orgia democristosocialista d'ispirazione craxiana in Italia, ma con gli anni '80 cominciano a delinearsi le prime certezze sul futuro: le cose andranno sempre peggio, c'è poco da scherzare. Come abbiamo avuto modo di sperimentare, la discesa è proseguita per tutti i '90 e ha raggiunto il culmine con la prima decade del nuovo secolo. Gli USA hanno intravisto una luce in fondo al tunnel, ma qui nella Vecchia Europa è ancora notte fonda.

Altro che nostalgia consolatoria, insomma: mi sembra piuttosto di essere dalle parti dell'autocritica più matura, condotta attraverso un semplice meccanismo narrativo quale può essere il confronto tra i nostri giorni e quelli di due epoche-chiave nel nostro passato. E anche se poi la tensione drammatica prenderà tutta un'altra direzione, com'è plausibile che accada e come accadrà, per sbrogliare la matassa di una trama che si sviluppa attraverso cinque stagioni (volendo considerare le due serie come la prosecuzione l'una dell'altra), il fatto di averci messo di fronte a questa contrapposizione resta, con tutte le riflessioni che può avere stimolato.

Non ci vorrà probabilmente una terza serie per sciogliere le ultime riserve possibili, anche se sono quasi certo che riuscirei comunque a godermi un ipotetico Thursday's Child ambientato negli anni di transizione dal XX al XXI secolo. Ma poi subentra razionalmente la convinzione che se potremo aspettare qualche anno per questo, probabilmente sarà perché avremo trovato nel frattempo un modo per restare a galla, piuttosto che per venire davvero fuori dal vicolo cieco in cui ci siamo cacciati negli ultimi decenni, e questo mi rallegra decisamente meno.