Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 46

September 11, 2012

Nella Zona Morta

Filippo Radogna, giornalista lucano e grande appassionato di fantastico, mi ha intervistato per le pagine web de La Zona Morta, portale fondato e diretto da Davide Longoni. Desidero ringraziarli entrambi: Davide per l’ospitalità, Filippo per l’attenta e scrupolosa disamina del mio lavoro, che mi ha consentito di dilungarmi su temi che solitamente restano esclusi dalle interviste canoniche. E non sarà l’ultima, perché a breve uscirà una seconda chiacchierata su temi più prettamente legati al fantastico e al connettivismo, di cui vi renderò conto per tempo.

Intanto, mi sembra che, sebbene a scoppio ritardato, Il lungo ritorno di Grigorij Volkolak stia riscuotendo un certo interesse. E inoltre cominciamo a parlare del nuovo romanzo. Ma con Filippo ci siamo dilungati anche sulla situazione italiana in ambito fantastico e non solo, con un occhio di riguardo per le interazioni tra scienza, cultura umanista e tecnologia, spaziando da Vittorio Curtoni a Leonardo Sinisgalli, passando per Carlo Levi e Rocco Scotellaro. E il viaggio è proseguito oltre le frontiere planetarie e fisiche, con Neil Armstrong e Oscar Pistorius. Se siete curiosi, non vi resta che saltare alla prossima schermata.

September 5, 2012

SF, tra prospettive remote e trasfigurazione del reale

Dario Tonani interviene sul blog di Daniele Barbieri, su invito di Mauro Antonio Miglieruolo, nell’ambito del Dossier SF da lui curato e a cui anch’io quest’estate ho potuto contribuire con le 7 puntate della mia Mappa del Futuro, che verrà presto riproposta sulle pagine di Next. L’articolo di Dario si propone di tracciare una sintesi degli ultimi anni di Urania, la storica corazzata della fantascienza italiana, e lo fa da una prospettiva che potremmo definire di svolta. Anche se, a ben guardare, io riscontro più una continuità dai lavori già intrisi di tinte fosche di Francesco Grasso e Lanfranco Fabriani ai nostri, piuttosto che una frattura. Ma si sa, “la storia non procede a balzi” e “niente si crea, niente si distrugge, ma tutto si trasforma” sono i principi cardine su cui ho costruito la mia visione del mondo.

Il contributo di Dario mi ha stimolato un’ulteriore riflessione, che riporto in questa sede leggermente modificata rispetto allo spazio dei commenti in calce all’articolo. A mio parere – mi scopro a ripetermi – esistono due tipi di SF: una per i tempi migliori e una per i tempi meno buoni. La prima può concedersi (e solleticare) grandi aspettative, ragionare su prospettive di periodo molto lungo, guardare alla frontiera esterna, che sia lo spazio o il tempo fa poca differenza. L’altra nasce invece dal bisogno di riflettere il reale, trasfigurando il presente. Entrambe hanno la loro dignità, ognuno di noi si è ritrovato a compiacerle entrambe, magari in fasi diverse della propria carriera, e in ogni stagione coesistono, ma con una rilevanza diversa.

Penso che la disamina di Dario sia sostanzialmente corretta nel riscontrare una prevalenza della fantascienza più cupa (distopica) a partire dalla seconda metà degli anni Zero, a differenza di quanto accaduto dieci anni prima, sul finire degli anni Novanta. Non è un caso se questi anni sono coincisi con una crisi economica della portata che tutti conosciamo. Sono stati anche gli anni di Obama, ma evidentemente la fiducia nel cambiamento non ha ancora fatto breccia. A differenza degli anni della Guerra Fredda, ci manca un sogno collettivo in cui credere, un progetto ideale che alimenti la nostra spinta per il futuro: allora era lo spazio, frontiera esterna che si prospettava ricca di risorse e potenzialità. Oggi abbiamo una frontiera “interna”, ubiqua, accessibile con un clic: la rete. C’è molta più fantascienza nelle nostre vite di quanta ve ne fosse negli anni Sessanta, come rileva Dario. E’ il mediascape di J.G. Ballard in cui siamo immersi. E come in un romanzo condensato di Ballard, fatichiamo a trovare una via d’uscita. A maggior ragione abbiamo quindi bisogno della fantascienza. Di quale dei due tipi, lasciamolo decidere agli autori e ai lettori, in base alle rispettive attitudini e necessità.

September 1, 2012

Io ritengo: anche i castelnovesi jauntano

Voglio ripartire subito con una segnalazione che mi tocca da vicino. Tre giovanissimi amici di Castelnuovo di Conza hanno realizzato un corto, sfruttando come location strade ed edifici del nostro piccolo ma mai abbastanza celebrato paese, curando in prima persona tutti gli aspetti della produzione, musiche incluse. Il che dovrebbe metterci al riparo dalle rivendicazioni del Sindacato Italiano Anonimi Estorsori, o almeno lo spero.

Il progetto è degno di nota per tre ragioni:

1. Si tratta, che io sappia, del primo cortometraggio girato da castelnovesi. A Castelnuovo.

2. E’ un cortometraggio di fantascienza, in fondo in fondo, anche se di tipo molto esistenzialista. Impossibile però non scorgere i punti di contatto con le opere di Alfred Bester, Audrey Niffenegger e - soprattutto per via della vena filosofica cui accennavo - Michel Houellebecq. Non so quanti di questi autori il regista e la sua crew abbiano letto. Mi auguro tutti… ma se così non dovesse essere, tanto più degno di nota sarebbe il risultato del loro lavoro.

3. Mi sembra realizzato proprio bene: storia non banale, soluzioni registiche ricercate, stacchi perfetti, musica originale e un’interpretazione che sembra tutt’altro che di esordienti. Lo scarto con tutte le produzioni con cui mi sono ritrovato a collaborare finora mi pare evidente. E questo, se da un lato mi riempie d’invidia, dall’altro è anche fonte d’orgoglio di fronte all’attitudine di una generazione che sta appena venendo fuori e che spero abbia molte altre cose da dire.

In poche parole, questo corto è la dimostrazione che anche i castelnovesi possono jauntare. Scusate se è poco… Io ritengo, di Alessio Merulla, con Elio Venutolo (protagonista e autore delle musiche), Antonio Mattiali e Onidia Ciriello, mi è piaciuto tanto da dovervelo segnalare. L’ho già fatto su Facebook. Mi ripeto qua. Guardatelo e smentitemi.

Back in business

Si riapre, insomma… O almeno ci proviamo. Tre mesi di silenzio possono bastare. Sono abbastanza per ricaricare le pile, chiudere un po’ di sospesi e, naturalmente, mettere in cantiere una valanga di altra roba. Una valanga, letteralmente, che finirà per travolgerci. Ma finché siamo qua, tanto vale ballare.

E allora: fine dello stand-by. Anche perché si preannuncia una stagione ricca di cose di cui parlare. Al cinema questi scampoli d’estate saranno condizionati dall’arrivo di titoli attesissimi quali The Dark Knight Rises (nelle sale dal 28 agosto scorso) e Prometheus (in uscita il 14 settembre, sempre che il balletto delle date si sia stabilizzato), e a seguire l’autunno ci porterà subito il nuovo Total Recall (28 settembre) e quindi il nuovo 007 di Daniel Craig, Skyfall (31 ottobre). E anche le novità editoriali della nuova stagione si annunciano gustose, a partire dal nuovo romanzo di Sandro Battisti (direttamente in e-book) e, sul fronte opposto, dalla raccolta in volume del ciclo del Mondo-9 di Dario Tonani, anche se queste frequenze resteranno settate per captare - come sempre - trasmissioni dal passato. E temo che anche l’attualità politica ed economica ci offriranno presto argomenti di cui parlare. Non che non siano successe cose, nel frattempo, su cui potrebbe valere la pena tornare. Vedremo.

Detto questo, spero di darvi presto anche notizie che mi riguardano più da vicino. Intanto restate sintonizzati. Si riparte… se mi ricordo ancora come s’innestano le marce giuste.

June 7, 2012

Un blog in animazione sospesa

Esco dalla latitanza e spezzo il grande silenzio solo per rassicurarvi con un telegramma. Sono giornate (settimane, ormai) di alacre lavoro: si scrive, si aggiusta quello che si è scritto, si pensa a quello che resta ancora da scrivere (per fortuna tanto, in misura proporzionale alle iniziative in ballo) e alla fine, se avanza del tempo, si dorme, non prima però di aver letto qualcosa.

Risultato: zero tempo per il blog e per le cose pure interessanti di cui mi piacerebbe parlare da queste parti. Ma non state in pensiero, uno Strano Attrattore non è morto, prosegue le sue orbite instabili in un settore dello spazio delle fasi escluso temporaneamente alla vista. Consideratelo, se volete, in ibernazione. Torneremo a rileggerci appena avrò mantenuto fede a due o tre impegni in sospeso da un po’.

Klaatu barada nikto!

May 7, 2012

L’immaginario di SF, tra scienza, tecnologia e linguaggio

Credo che l’intervento sviluppato con Domenico Mastrapasqua in quel di Milano, in occasione della due- giorni del Fanta Festival Mohole lo scorso 30 marzo, sia stato uno dei più incisivi che sia mai riuscito a mettere insieme. Merito di 7di9, che con la padronanza dell’attore di lungo corso ha saputo tenere la scena con il massimo coinvolgimento da parte del pubblico, compensando i miei sproloqui. Per chi volesse sapere di cosa si sia parlato quella sera, e per i presenti che volessero prendere parte al dibattito che il nostro panel interlacciato si proponeva di innescare, da oggi una trascrizione dei contenuti è disponibile su Posthuman.it, per gentile concessione di Mario Gazzola. Buona lettura!

giorni del Fanta Festival Mohole lo scorso 30 marzo, sia stato uno dei più incisivi che sia mai riuscito a mettere insieme. Merito di 7di9, che con la padronanza dell’attore di lungo corso ha saputo tenere la scena con il massimo coinvolgimento da parte del pubblico, compensando i miei sproloqui. Per chi volesse sapere di cosa si sia parlato quella sera, e per i presenti che volessero prendere parte al dibattito che il nostro panel interlacciato si proponeva di innescare, da oggi una trascrizione dei contenuti è disponibile su Posthuman.it, per gentile concessione di Mario Gazzola. Buona lettura!

April 28, 2012

Ci vediamo, in un italiano stentato

Qualcuno prima o poi dovrebbe decidersi qui da noi a operare una sistematica valorizzazione di Dick Hugo. Di questo grande poeta americano del Novecento e del modo in cui mi è capitato di imbattermi nelle sue tracce ho già parlato in questo vecchio post, nel cappello introduttivo che precedeva la traduzione mia e di Salvatore Proietti di una delle sue poesie più note, Degrees of Gray in Philipsburg. Si tratta di una dimenticanza ingiustificata e imperdonabile, nei confronti di un artista della sua levatura, amplificato dal legame che lo unì al nostro Paese.

Qualcuno prima o poi dovrebbe decidersi qui da noi a operare una sistematica valorizzazione di Dick Hugo. Di questo grande poeta americano del Novecento e del modo in cui mi è capitato di imbattermi nelle sue tracce ho già parlato in questo vecchio post, nel cappello introduttivo che precedeva la traduzione mia e di Salvatore Proietti di una delle sue poesie più note, Degrees of Gray in Philipsburg. Si tratta di una dimenticanza ingiustificata e imperdonabile, nei confronti di un artista della sua levatura, amplificato dal legame che lo unì al nostro Paese.

Nel 1944, poco più che ventenne, Hugo arrivò in Italia per servire nelle file alleate. Assegnato alla 15ª Forza Aerea come membro dell’equipaggio di un bombardiere B-24, era di stanza a Cerignola, probabilmente in forza al 304° Stormo (sebbene nella sua autobiografia si menzioni il 484° Gruppo Bombardieri, raggruppato invece nel 49° Stormo). Vi rimase per otto mesi, in attesa di compiere le 35 missioni di guerra che gli avrebbero guadagnato il diritto di un congedo. Sarebbe tornato a casa con i gradi di primo tenente e, come si usava allora, una possibilità di accesso ai corsi universitari che di lì a qualche anno gli sarebbero valsa una laurea magistrale in scrittura creativa.

Sulla soglia dei quarant’anni, nel 1963, dopo dopo dodici anni trascorsi alla Boeing di Seattle, lasciò un impiego ben pagato come scrittore tecnico per la compagnia e fece ritorno in Italia con la moglie, Barbara, senza altro progetto se non trascorrervi un anno o giù di lì in giro, vivendo solo dei risparmi messi da parte. Non proprio un colpo di testa, visto che lui e la moglie progettavano questo viaggio da tempo. Ma sicuramente una scommessa, dal momento che al ritorno si sarebbero trovati entrambi senza il becco di un quattrino e alle prese con la ricerca di un nuovo lavoro, cosa che come poche altre spaventa Hugo. Però, come racconta lui stesso nella seconda parte della sua autobiografia, The Real West Marginal Way, in un capitolo intitolato Ci vediamo, era un viaggio che sentiva il bisogno di fare.

impiego ben pagato come scrittore tecnico per la compagnia e fece ritorno in Italia con la moglie, Barbara, senza altro progetto se non trascorrervi un anno o giù di lì in giro, vivendo solo dei risparmi messi da parte. Non proprio un colpo di testa, visto che lui e la moglie progettavano questo viaggio da tempo. Ma sicuramente una scommessa, dal momento che al ritorno si sarebbero trovati entrambi senza il becco di un quattrino e alle prese con la ricerca di un nuovo lavoro, cosa che come poche altre spaventa Hugo. Però, come racconta lui stesso nella seconda parte della sua autobiografia, The Real West Marginal Way, in un capitolo intitolato Ci vediamo, era un viaggio che sentiva il bisogno di fare.

L’Italia del ‘44 me la ricordavo bruna, grigia e spenta. Ogni città e ogni villaggio puzzavano. Nessun giovane nei paesi e niente bestiame nei campi. La guerra aveva preso gli uomini e i tedeschi il bestiame. Quella era l’Italia che mi aspettavo di trovare quando tornai. Odio ammetterlo, ma quella era l’Italia che volevo trovare. Mi ero innamorato di una terra triste, e ancora una volta la volevo triste.

Uno dei ricordi più forti che nel tempo lavorarono dentro di lui, anno dopo anno, fu quello di una giornata di vagabondaggio per le campagne pugliesi. Dopo essersi ritrovato a Spinazzola per un fraintendimento linguistico mentre cercava un passaggio di ritorno alla base, Hugo attraversò una campagna aliena, desolata, abbandonata a se stessa, che gli fece provare una pace forse mai provata prima, e proprio in pieno tempo di guerra.

Il terreno digradava e il vento risaliva lungo la collina, onda dopo onda. La musica e il movimento mi ipnotizzarono. Più l’erba ondeggiava, più mi abbandonavo a me stesso. Avevo già percorso questa strada da bambino? C’era qualcosa di familiare. Non mi preoccupavo di rientrare tardi alla base. Non mi preoccupavo della guerra. Non ne ero più parte.

Tardando il rientro avrebbe rischiato la corte marziale, ma in quella campagna trovò per qualche ora la misura della propria dimensione interiore. Rimessosi in cammino, alle porte di Canosa s’imbatté in una donna dai capelli neri, bellissima, e in sua figlia. La donna gli chiese un pacchetto di sigarette dalla stecca che aveva comprato per strada e Hugo, senza capire perché, rifiutò. Il ricordo di quel rifiuto - un episodio irrazionale e tutto sommato secondario, che in altre circostanze sarebbe stato presto dimenticato - scavarono dentro di lui, forse sviluppando la sensazione di una colpa o di un debito da saldare, al punto da richiamarlo in Italia a distanza di quasi vent’anni. E il ritorno, come scoprirà, ha il sapore di un viaggio nel tempo, più che di una riscoperta dei luoghi, anche perché i luoghi che si aspettava sono radicalmente cambiati nel tempo, ma schegge del passato continuano a sopravvivere negli angoli più inaspettati.

Leggere i suoi ricordi stratifica e consolida la comprensione di come quel legame poté instaurarsi e mantenersi a un livello profondo, per il resto della sua vita. Hugo sarebbe tornato in Italia poi una terza volta, nel 1967, questa volta da solo dopo il sofferto divorzio dalla moglie. Probabilmente sono le esperienze come l’infanzia e la guerra a propiziare certi vincoli emotivi. Ma non penso sia un caso se le sue poesie sull’Italia (raccolte in una silloge emblematicamente intitolata Good Luck in Cracked Italian, al suo ritorno dal terzo viaggio) riescono a riprodurre affreschi così efficaci, sofferenti e partecipati delle nostre città, dei nostri paesi e delle nostre campagne: Cerignola, Spinazzola, Maratea, Paestum, Napoli, il Cilento, la Murgia. Come non è un caso se fin dalla prima volta che ho letto Degrees of Gray in Philipsurg, fin dalla traduzione dei primi versi a opera di Luca Conti nell’epigrafe che apre L’ultimo vero bacio di James Crumley, ho sentito così vicina questa poesia su un posto sperduto nel Montana più profondo.

April 16, 2012

Il lungo ritorno del celacanto

Continuiamo il nostro viaggio estemporaneo e pindarico alla scoperta dei risvolti nascosti dietro Il lungo viaggio di Grigorij Volkolak. Ho pensato questo post come un’occasione per fornire al lettore capitato da queste parti due porte di accesso al racconto.

La prima è il celacanto. In una prima versione il racconto s’intitolava La persistenza del celacanto, ispirandosi a questo post da cui tutto è nato. Mi stimolava soprattutto l’idea della Latimeria chalumnae come “fossile vivente” e il contrasto che nasceva dal suo confronto con una civiltà ormai costantemente proiettata sulla frontiera stellare. E del celacanto, come da titolo, mi interessava una caratteristica in particolare: la sua persistenza, la sua capacità di sfidare il tempo, come modello per quelli che sarebbero stati i figli degli uomini.

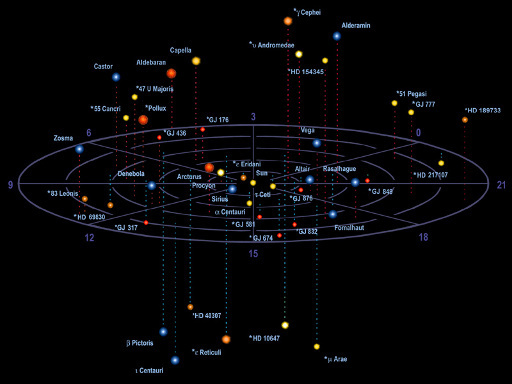

Dei figli degli uomini, nel mio racconto, si vedono in particolare due fazioni: gli abitanti di Arkhangel, che appartengono a una postumanità ancora molto umana, e i messaggeri della Trascendenza, che appartengono invece a una postumanità quasi aliena. I primi conservano ancora molto della condizione umana in quanto evolutisi da una prima ondata di colonizzazione interstellare, ma cresciuti sostanzialmente in un ambiente planetario conservativo, un ecosistema bioingegnerizzato prossimo all’equilibrio su un mondo in avanzato stadio di terraformazione. Arkhangel è diviso in due blocchi geopolitici contrapposti: il Commonwealth di Yongmingcheng ha abbracciato il Piano di Conduzione Illuminata, sottostando alle regole imposte dalla Trascendenza perché il pianeta venga ammesso nella confederazione interstellare; la Libera Repubblica di Estasia si oppone all’accordo. I due blocchi vivono in uno stato di tensione costante, una guerra fredda alimentata dall’escalation nucleare. Immaginate gli anni di piombo vissuti da una civiltà tecnologicamente cinquant’anni più avanzata della nostra, e vi ritroverete tra le mani un’immagine abbastanza attendibile dello scenario in cui si svolge il racconto.

E qui veniamo al secondo punto o, se preferite, alla seconda porta di accesso. Velimir è il Lord Protettore del Commonwealth. Da decenni accarezza il sogno di “traghettare” la fetta di umanità a cui appartiene verso la Trascendenza. Le regole dell’accordo prevedono che il suo pianeta compia una prima transizione sulla scala di Kardashev, gestendo la capacità tecnologica di sfruttare tutta l’energia disponibile sul pianeta. Ma per gli uomini delle stelle questo non basta. La loro società si è sparsa attraverso gli anni luce, colonizzando i pianeti della Bolla Locale grazie a una tecnologia (e a una conoscenza) di derivazione aliena. Conoscono i rischi della transizione e per questo impongono alle nuove fazioni una prova di forza attraverso cui dimostrare la loro piena capacità di autodifesa. L’alternativa all’isolazionismo non è unica: oltre all’integrazione, infatti, sussiste pur sempre il rischio dell’estinzione. Il tutto è codificato nelle regole di un gioco: il Gioco.

Il lungo ritorno di Grigorij Volkolak è il racconto del terzo tentativo di Velimir di vincere la partita con i messaggeri della Trascendenza. Il più importante, per lui, perché sicuramente rappresenterà l’ultima occasione del suo incarico pluridecennale.

Come si sarà capito, la stesura di questo racconto mi ha tenuto impegnato a lungo. Se tutto è nato ai primi del 2009, la scrittura si è articolata nel tempo (qui un aggiornamento risalente al 2010), consolidandosi appena prima della consegna (settembre 2011). E’ uno di quei lavori il cui concepimento dona piaceri al limite dell’estasi, la cui realizzazione costa però enorme fatica, e alla fine si rivela capace di regalare in virtù del risultato una soddisfazione commisurata. Ma la mia soddisfazione maggiore è stata quella di averne potuto discutere brevemente al telefono con Vic, l’ultima volta che ci siamo sentiti. E per me è soprattutto un grande onore tornare sulle pagine della rivista che ha contribuito alla maturazione della fantascienza in Italia, e che più di ogni altra esperienza editoriale ha segnato la mia percezione del genere.

April 7, 2012

Breece D’J Pancake: Cacciatori di volpi

[Consueto appuntamento annuale per ricordare Breece D'J Pancake, lo scrittore del West Virginia morto la notte tra il 7 e l'8 aprile 1979, dopo averci lasciato una manciata di racconti straordinari. Quest'anno voglio proporvi un racconto in cui si respira un clima da noir di provincia, pur non essendo una storia strettamente di genere. Per alcuni versi, i misteri di Parkins rievocano l'atmosfera sospesa e sinistra, persino ostile, a cui David Lynch e Mark Frost avrebbero dato forma sul finire del decennio successivo in Twin Peaks. Cacciatori di volpi è una storia che si nutre di segreti e crudeltà e mette in scena, tra i boschi congelati nelle ombre dell'autunno, una lotta per la sopravvivenza, che rivive solo trasfigurata nella battuta di caccia a cui si riferisce il titolo.]

Quando il camion di Bill arrivò in cima all’ultima salita prima di Parkins, il sole aveva già cominciato a rimbalzare dai pendii a ovest, e dalle colline orientali un’ombra grigia si proiettava sulla città. Da quella salita, Bo riusciva a vedere chi era in piedi e chi no dalle posizioni dei quadrati gialli di luce sulle facciate delle case. Lucy era nella cucina della sua pensione, i suoi inquilini nei bagni. Le due sorelle Duncan, che non facevano niente, si alzavano presto per continuare a farlo. Spettegolavano sui vicini, per lo più su Lucy. Lei le ignorava. Bo pensava che le piaceva che si parlasse di lei.

Brownie Ross stava aprendo il suo negozietto vicino alla ferrovia; accendeva le luci, tirava su le saracinesche, buttava carbone nella stufa. Bo si chiese perché Brownie apriva così presto, e anche Enoch. Brownie non aveva mai venduto niente di più grosso di un sacchetto di chiodi prima di mezzogiorno e, se ti si rompeva la macchina, dovevi andare a Parkins per trovare un telefono.

Bill lavorava per le ferrovie, come capostazione, e Lucy teneva a pensione i pochi uomini che ci volevano per mandare avanti la miniera che era stata riaperta, così entrambi dovevano essere in piedi alle sei. Enoch apriva presto perché lo faceva Brownie e Brownie era soltanto un vecchio. Le mattine cambiavano molto poco a Parkins.

«Lasciami davanti alla pensione, Bill. Voglio una tazza di caffè.»

«Non sono cazzi miei» scattò Bill mentre il camion si fermava vicino all’orso giallo sorridente della Brakes-and-Alignment. Fuori dal camion, Bo si girò per ringraziare l’autista, ma gli fu tirato dietro un «e non sono neanche tuoi». Il camion partì con un balzo e Bo lasciò che la portiera si chiudesse da sola per la scossa. Camminò verso la portafinestra del garage e ci lanciò dentro un’occhiata: la luce gialla della notte era ancora accesa, il banco del negozio cosparso di arnesi e pezzi della notte precedente. La Dodge verde se ne era andata.

«Devo averla messa a posto bene» pensò. «L’hanno portata via.»

Né Enoch né il carro attrezzi erano in vista. Il presagio nell’attacco di Bill aveva colpito nel segno: Enoch ne aveva combinata ancora una delle sue, ma solo gli uomini dovevano saperlo. “Neanche gli angeli in cielo sanno l’ora della sua venuta”. Bo rise mentre entrava nell’opprimente odore di argilla rossa, grasso e benzina. Rimise in ordine il banco, si lavò le mani, si guardò alle spalle e si diresse da Lucy.

La pensione era orribile. Si drizzava minacciosa su due piani nel vuoto della vallata, anonima e greve come le grosse rocce che Bo aveva visto nei film western alla TV. Tra le mura echeggiavano rumori: il suono delle tubature malfunzionanti e dei litigi dei pensionanti. Sul retro, una tettoia era stata convertita in sala ristorante.

Dentro, Bo riscoprì gli aromi della colazione. Dieci minatori stavano mangiando; Lucy stava preparando loro il pranzo in scatole di latta con il coperchio arcuato. Bo andò baldanzoso al juke-box, selezionò F-6 in gesto di sfida ricordandosi di Bill e si avvicinò al bancone con noncuranza. Ma nessuno lo aveva osservato come lui pensava. La voce da basso di Ike Turner marcava il ritmo; quella di Tina ci sussurrava dentro.

Lucy chiese con freddezza se voleva del caffè. Non rispose, ma ne prese comunque. I minatori se ne andavano e scendevano i capisquadra. A differenza dei loro uomini, che parlottavano di segreti sulle condizioni del lavoro e della sicurezza, i capisquadra mangiavano da soli e in silenzio.

Bo li osservava in disparte. Si chiese perché non riusciva a identificarsi con gli uomini tollerando la loro musica, le loro partite a carte e la loro caccia alle volpi, ma sapeva che una leggera crosta di indifferenza limitava la sua socievolezza.

Quando i capisquadra se ne andarono, Lucy tornò a riempire la tazza di Bo. A forza di intingersi i capelli, le erano diventati rossi come una paglietta di metallo arrugginita della Brillo. Era appena truccata con un filo di ombretto verde e la sua pelle aveva la grana e il colore dei funghi velenosi. A ogni mano portava un anello di fidanzamento con un diamante. Scommetto che è arrivato il momento di buttarli via, pensò Bo.

«Come ti va Bo?» Era sincera e la cosa gli piaceva.

«Non mi è chiaro, Lucy. Mi annoio, credo.»

«Prova con una canzone diversa, domani.»

«Domani è domenica. E poi, non è la mia canzone che mi annoia.»

«Quanti anni hai detto di avere?»

«Sedici, l’ultima volta che li ho contati.»

«Ci hai messo sedici anni prima di annoiarti?»

«Ci è voluto tutto questo tempo perché facesse effetto.»

Lucy rise. Bo osservava il suo viso che si contorceva, domandandosi se rideva con lui o di lui. Decise che era per questo che gli altri uomini dicevano che era una troia, e sorrise.

Da Cacciatori di volpi (Fox Hunters) di Breece D’J Pancake. Traduzione di Ivan Tassi per Trilobiti (ISBN Edizioni). Foto di Vilseskogen (”Fall Morning in West Virginia”) e di Dougtone (”West Virginia State Route 3”).

Breece D'J Pancake: Cacciatori di volpi

[Consueto appuntamento annuale per ricordare Breece D'J Pancake, lo scrittore del West Virginia morto la notte tra il 7 e l'8 aprile 1979, dopo averci lasciato una manciata di racconti straordinari. Quest'anno voglio proporvi un racconto in cui si respira un clima da noir di provincia, pur non essendo una storia strettamente di genere. Per alcuni versi, i misteri di Parkins rievocano l'atmosfera sospesa e sinistra, persino ostile, a cui David Lynch e Mark Frost avrebbero dato forma sul finire del decennio successivo in Twin Peaks. Cacciatori di volpi è una storia che si nutre di segreti e crudeltà e mette in scena, tra i boschi congelati nelle ombre dell'autunno, una lotta per la sopravvivenza, che rivive solo trasfigurata nella battuta di caccia a cui si riferisce il titolo.]

Quando il camion di Bill arrivò in cima all'ultima salita prima di Parkins, il sole aveva già cominciato a rimbalzare dai pendii a ovest, e dalle colline orientali un'ombra grigia si proiettava sulla città. Da quella salita, Bo riusciva a vedere chi era in piedi e chi no dalle posizioni dei quadrati gialli di luce sulle facciate delle case. Lucy era nella cucina della sua pensione, i suoi inquilini nei bagni. Le due sorelle Duncan, che non facevano niente, si alzavano presto per continuare a farlo. Spettegolavano sui vicini, per lo più su Lucy. Lei le ignorava. Bo pensava che le piaceva che si parlasse di lei.

Brownie Ross stava aprendo il suo negozietto vicino alla ferrovia; accendeva le luci, tirava su le saracinesche, buttava carbone nella stufa. Bo si chiese perché Brownie apriva così presto, e anche Enoch. Brownie non aveva mai venduto niente di più grosso di un sacchetto di chiodi prima di mezzogiorno e, se ti si rompeva la macchina, dovevi andare a Parkins per trovare un telefono.

Bill lavorava per le ferrovie, come capostazione, e Lucy teneva a pensione i pochi uomini che ci volevano per mandare avanti la miniera che era stata riaperta, così entrambi dovevano essere in piedi alle sei. Enoch apriva presto perché lo faceva Brownie e Brownie era soltanto un vecchio. Le mattine cambiavano molto poco a Parkins.

«Lasciami davanti alla pensione, Bill. Voglio una tazza di caffè.»

«Non sono cazzi miei» scattò Bill mentre il camion si fermava vicino all'orso giallo sorridente della Brakes-and-Alignment. Fuori dal camion, Bo si girò per ringraziare l'autista, ma gli fu tirato dietro un «e non sono neanche tuoi». Il camion partì con un balzo e Bo lasciò che la portiera si chiudesse da sola per la scossa. Camminò verso la portafinestra del garage e ci lanciò dentro un'occhiata: la luce gialla della notte era ancora accesa, il banco del negozio cosparso di arnesi e pezzi della notte precedente. La Dodge verde se ne era andata.

«Devo averla messa a posto bene» pensò. «L'hanno portata via.»

Né Enoch né il carro attrezzi erano in vista. Il presagio nell'attacco di Bill aveva colpito nel segno: Enoch ne aveva combinata ancora una delle sue, ma solo gli uomini dovevano saperlo. "Neanche gli angeli in cielo sanno l'ora della sua venuta". Bo rise mentre entrava nell'opprimente odore di argilla rossa, grasso e benzina. Rimise in ordine il banco, si lavò le mani, si guardò alle spalle e si diresse da Lucy.

La pensione era orribile. Si drizzava minacciosa su due piani nel vuoto della vallata, anonima e greve come le grosse rocce che Bo aveva visto nei film western alla TV. Tra le mura echeggiavano rumori: il suono delle tubature malfunzionanti e dei litigi dei pensionanti. Sul retro, una tettoia era stata convertita in sala ristorante.

Dentro, Bo riscoprì gli aromi della colazione. Dieci minatori stavano mangiando; Lucy stava preparando loro il pranzo in scatole di latta con il coperchio arcuato. Bo andò baldanzoso al juke-box, selezionò F-6 in gesto di sfida ricordandosi di Bill e si avvicinò al bancone con noncuranza. Ma nessuno lo aveva osservato come lui pensava. La voce da basso di Ike Turner marcava il ritmo; quella di Tina ci sussurrava dentro.

Lucy chiese con freddezza se voleva del caffè. Non rispose, ma ne prese comunque. I minatori se ne andavano e scendevano i capisquadra. A differenza dei loro uomini, che parlottavano di segreti sulle condizioni del lavoro e della sicurezza, i capisquadra mangiavano da soli e in silenzio.

Bo li osservava in disparte. Si chiese perché non riusciva a identificarsi con gli uomini tollerando la loro musica, le loro partite a carte e la loro caccia alle volpi, ma sapeva che una leggera crosta di indifferenza limitava la sua socievolezza.

Quando i capisquadra se ne andarono, Lucy tornò a riempire la tazza di Bo. A forza di intingersi i capelli, le erano diventati rossi come una paglietta di metallo arrugginita della Brillo. Era appena truccata con un filo di ombretto verde e la sua pelle aveva la grana e il colore dei funghi velenosi. A ogni mano portava un anello di fidanzamento con un diamante. Scommetto che è arrivato il momento di buttarli via, pensò Bo.

«Come ti va Bo?» Era sincera e la cosa gli piaceva.

«Non mi è chiaro, Lucy. Mi annoio, credo.»

«Prova con una canzone diversa, domani.»

«Domani è domenica. E poi, non è la mia canzone che mi annoia.»

«Quanti anni hai detto di avere?»

«Sedici, l'ultima volta che li ho contati.»

«Ci hai messo sedici anni prima di annoiarti?»

«Ci è voluto tutto questo tempo perché facesse effetto.»

Lucy rise. Bo osservava il suo viso che si contorceva, domandandosi se rideva con lui o di lui. Decise che era per questo che gli altri uomini dicevano che era una troia, e sorrise.

Da Cacciatori di volpi (Fox Hunters) di Breece D'J Pancake. Traduzione di Ivan Tassi per Trilobiti (ISBN Edizioni). Foto di Vilseskogen ("Fall Morning in West Virginia") e di Dougtone ("West Virginia State Route 3").