Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 45

October 29, 2012

La guida galattica per non-connettivisti /1 - La fantascienza dei due mondi: cinema e letteratura

La fantascienza letteraria presenta una serie di caratteristiche che la differenziano dalla sua omologa cinematografica. Di fatto, pure se i due media – la letteratura e il cinema – si scambiano linfa a vicenda, in una trasfusione continua di idee e soluzioni estetiche (come dimostra il caso emblematico del cyberpunk), a mio modo di vedere i due ambiti conservano peculiarità tanto marcate da preservarne la distanza.

Un’opera cinematografica di fantascienza (meno una serie televisiva, che ha a disposizione uno spazio mediamente più lungo per sviluppare il contesto in cui agiscono i personaggi) risente della necessità di esaltare le proprie caratteristiche di immediatezza: ne va della sua fruizione, e quindi del raggiungimento delle grandi masse, e di conseguenza del ritorno economico dei suoi finanziatori, che sono prima di tutto investitori. Un’opera letteraria di fantascienza, in fase di gestazione, risente di molti meno vincoli creativi. Innanzitutto, non ci sono quasi mai tutte le diverse istante rispondenti ai diversi membri della produzione da coniugare tra loro. Lo scrittore è solo. Può permettersi una maggiore libertà e parte di questa libertà si traduce nella possibilità di far riferimento a un immaginario consolidato. Ogni romanzo o racconto di fantascienza assume una valenza “amplificata” dal rapporto dialettico con il background del genere, costituito da tutte le opere e i filoni letterari che l’hanno preceduta.

Per la fantascienza letteraria questa forma di retroazione, questo feedback ininterrotto con la storia del genere, è un requisito fondamentale: essendo il fantastico l’unico genere per il quale il lettore non ha un contesto pronto e già noto in cui orientarsi, ma deve invece fare i conti con il worldbuilding operato dall’autore, condividere con quest’ultimo dei riferimenti minimi (concordare per esempio su espedienti narrativi che non trovano un riscontro univoco nella realtà, come possono essere un viaggio nel tempo, una storia alternativa, un’astronave interstellare, oppure – per dire – un infundibulo cronosinclastico) è imprescindibile per la buona riuscita dell’opera.

Al contrario, il cinema può concedersi una maggiore autonomia dalla storia del genere. Tino Franco faceva giustamente notare che il cinema lavora su canali diversi da un libro. Mi permetto di aggiungere che questi canali sono anche più numerosi rispetto alla narrativa, dove l’unico canale è dato dalla “connessione empatica” che l’autore riesce a instaurare con il lettore, ovvero la capacità di sospensione dell’incredulità che il primo riesce a negoziare con il secondo per raccontargli la propria storia mediata da un foglio di carta (di cellulosa o elettroni). Il cinema può giocare sulla visione e sull’ascolto, canali molto più immediati rispetto alla (non tanto) semplice elaborazione del testo che è richiesta dalla letteratura, che richiede al “fruitore” molta più pazienza, attenzione, partecipazione attiva nel processamento dei significati.

Possiamo riscontrare una familiarità, talvolta anche molto forte, tra pellicole diverse, ma il campo gravitazionale che tiene insieme i film di fantascienza secondo me è di qualche ordine di grandezza più debole rispetto a quello che tiene insieme i romanzi e i racconti di autori anche molto diversi tra loro, magari anche lontani nel tempo e nello spazio. Oltretutto, per via della sua marcata attitudine alla contaminazione, la fantascienza si presta molto all’ibridazione con altri generi, per cui è naturale che tanto sulla carta quanto al cinema le visioni futuribili finiscano spesso per sconfinare in generi limitrofi, dall’horror al poliziesco, passando per il noir, il romance, l’avventura, il racconto di guerra, la spy-story. Da questa facilità di interfaccia, combinata con la vastità dell’immaginario fantascientifico capace di spaziare dalla space opera all’inner space, dai mondi simulati alla storia alternativa, alla distopia, scaturisce la naturale ricchezza del genere. Ma più ci si allontana dalla capitale dell’Impero, più le province traballano sotto il peso della pressione esterna. Al cinema, in particolare, dove le esigenze della cassa sono più forti di qualsiasi proposito artistico (e quanto più costa tradurre una visione in pellicola, tanto maggiore è il pubblico a cui deve arrivare per ripagarsi), la minore coesione interna del genere rafforza l’attrazione “centrifuga” verso i territori limitrofi.

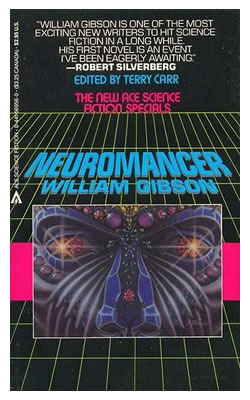

Alcuni esempi, per non restare nel campo della pura supposizione: Blade Runner e Strange Days verso il noir, Alien verso l’horror, Minority Report verso il poliziesco, Eternal Sunshine of the Spotless Mind verso il sentimentale. In Avatar, per esempio, sotto la superficie plasmata dal gusto estetico di Roger Dean, il cinema bellico alla Apocalypse Now e la mitologia western (da Pocahontas a Balla coi lupi) giocano nell’economia dell’intreccio un influsso molto più marcato di un intero secolo di cinema di fantascienza. Esiste, certo, un interscambio orizzontale, ma non sempre: Donnie Darko, per esempio, sembra un corpo estraneo nell’ambito di una qualsiasi panoramica del genere. E in ogni caso la corrente che scorre da 2001: Odissea nello Spazio a Inception non sembra più forte di quella che scorre verso il capolavoro di Christopher Nolan da Heat oppure dai film di James Bond. E questo esempio particolare mi induce ad arrischiarmi su un terreno ancora più infido e pericoloso: spesso, esistono maggiori punti di contatto tra un film di fantascienza e un’opera di fantascienza proveniente da un medium diverso (come magari può essere un libro), piuttosto che tra lo stesso film e tutti gli altri film di fantascienza che lo hanno preceduto. Inception, sia pure con i suoi numerosi richiami a un immaginario di genere già consolidato al cinema, non somiglia più a Neuromante che a Blade Runner? Non vi ritroviamo più tratti comuni con Zelazny, Dick e Galouye che con Matrix, eXistenZ e Dark City?

I capolavori cinematografici di genere – 2001, Blade Runner, Inception, per citarne solo tre emblematici, sufficientemente distanti tra loro da rappresentare delle pietre di paragone per le rispettive generazioni – possono permettersi di “strappare” con il passato, e rifondare un intero immaginario. Nella fantascienza scritta, non è così che funziona: senza la social SF , Alfred Bester e Fritz Leiber, non avremmo avuto gli autori della new wave; senza la new wave non avremmo avuto Neuromante e tutto quello che è venuto dopo; senza la new wave e il cyberpunk non avremmo avuto Accelerando; qui il cammino procede in maniera incrementale, non selettiva. E troviamo questo schema replicato in misura analoga anche in opere di seconda, terza, n-sima fascia, indifferentemente.

Un film di fantascienza è prima di tutto un film, dell’etichetta può fare a meno. Un libro di fantascienza, al contrario, comunque la si metta, è fantascienza, che l’etichetta ci sia o meno.

Se un genere si riconosce prima di tutto dai suoi autori, al cinema il gruppo di autori che possono essere riconosciuti universalmente come autori di genere è estremamente risicato, se non proprio evanescente come concetto. In letteratura, il gruppo è decisamente più nutrito, più facilmente individuabile, e anche quando un autore di fantascienza si dedica ad altri generi (il poliziesco, il fantasy), il più delle volte continua comunque a essere riconosciuto come autore di fantascienza (a patto che non si chiami George R.R. Martin). Probabilmente, anche per via dei diversi ordini di grandezza in termini di bacino di utenza, a differenza dell’impero dei sensi che è il cinema la fantascienza letteraria è più simile a una piccola repubblica, forte di una sua coesione intrinseca, soggetta a forze centripete.

Sbaglierò, ma sono queste le tendenze dominanti che mi sembra di scorgere in una qualsiasi rassegna di titoli, di autori e di filoni si voglia tirar fuori.

(1 - segue)

Puntate precedenti:

• La guida galattica per non-connettivisti /0

La guida galattica per non-connettivisti /0

Next-Fest è il nome che Sandro Battisti, Gabriele Calarco ed io abbiamo scelto, non senza una certa ambizione di rottura con il passato delle nostre convention, per la prima adunata connettivista ospitata nella Capitale. Che poi, parlare di Capitale presuppone comunque una certa ampiezza di vedute, vista la collocazione nella cornice del Laurentino 38 che se non altro ci è valso un tentativo di contribuire alla vitalità culturale delle periferie romane.

Laurentino 38 è “il quartiere dei poeti e degli scrittori”, per usare le parole di Luca Ferrari che accompagnavano la sua mostra fotografica sulla zona, da cui l’immagine soprastante è tratta. Nella sua toponomastica è codificato il Novecento italiano, insieme a pezzi sparsi della letteratura francese, di quella americana, di quella russa. Non è per questo che in genere il quartiere viene ricordato, comunque. L’edilizia urbana degli anni ’70 e ’80 da queste parti ha saputo produrre rimarchevoli scempi architettonici e vi si respira un’atmosfera decadente, specialmente di sera. Nei tre giorni della manifestazione, alcune decine di appassionati si sono avventurati in questa estrema periferia romana, a un quarto d’ora di odissea postmoderna – su un autobus traballante dell’ATAC – dal capolinea della Linea B delle metropolitane capitoline, per partecipare ai panel e discutere con altri appassionati di fantascienza, immaginario, vita, universo e – non poteva mancare – tutto il resto. Sfidando i diluvi che si sono ripetutamente abbattutti su Roma venerdì e la sorte (metropolitana in tilt nel pieno pomeriggio del giorno d’apertura proprio per il maltempo). L’ultimo giorno ha poi registrato un picco di visitatori per le presentazioni pomeridiane dell’e-book Crepe nella realtà di Mario Gazzola (ALEA eBooks), del progetto grafico di Gabriele Calarco Post-Humans, il mondo senza uomini in immagini e per la proiezione del cortometraggio “Io ritengo” di Alessio Merulla con Elio Venutolo. Nel dibattito sul cinema che è seguito, a partire da una provocazione che non c’è stato purtroppo il tempo di sviscerare a fondo come sarebbe stato opportuno, gli autori intervenuti hanno cercato di portare la loro esperienza e rapportarla, ove possibile, con l’immaginario di genere, lo stesso con cui i connettivisti hanno voluto fare i conti nell’arco di questa manifestazione. Colgo l’occasione per ringraziare Tino Franco, Michele Salvezza e Tommaso Ragnisco (autore anche della fantastica locandina) per i loro preziosi contributi.

Questo intervento vuole appunto essere uno sviluppo delle riflessioni innescate dal dibattito, se non altro prima che il confronto deragliasse ed esigenze di tempo e di decenza ne imponessero la chiusura, e nasce in parte come risposta alle riserve espresse nei riguardi dei connettivisti da Pier Luigi Manieri. Obiezioni spesso comprensibili, ma altrettanto spesso motivate anche da un pregiudizio dettato dalla scarsa familiarità con il nostro lavoro. Quasi mai, in ultima istanza, condivisibili.

I connettivisti nascono prima di tutto come autori: sono scrittori, poeti, artisti, talvolta videomaker, forti dell’esperienza della rete. La prima forma di aggregazione è stata storicamente rappresentata dai blog, poi è venuto il movimento, inteso come naturale estensione dello spazio di sperimentazione trovato nell’immediatezza del web 2.0: il connettivismo nasce da qui e può essere interpretato in maniera molto intuitiva come un incubatore. Di idee, di visioni, di metodi e di modelli. È inutile, anzi “stucchevole”, pretendere di volerne parlare senza essersi mai scomodati a leggerne anche solo mezzo racconto. E i racconti converrebbe comunque leggerli fino in fondo, perché la storia ci insegna che talvolta riservano un finale a sorpresa.

Ma entrando più nel dettaglio dei contenuti per venire incontro ai neofiti e ai profani, cos’è che fanno i connettivisti? In linea di massima e per forza di cose semplificando il discorso, possiamo sostenere che ci sforziamo di elaborare un tentativo di interpretazione del mondo, che spazia dall’attualità contingente alla riflessione più generale sulla condizione umana, da una prospettiva che è la chiave di tutto in quanto consente di “storicizzare” il presente: il futuro. Anche per questo i connettivisti sono prima di tutto appassionati di fantascienza. Dalla fantascienza abbiamo mutuato la chiave della trasfigurazione così come quella dell’estrapolazione, e nella fantascienza troviamo quella congeniale forma di sintesi tra cultura scientifica e tecnologica e ambito umanistico che ci contraddistingue.

connettivisti? In linea di massima e per forza di cose semplificando il discorso, possiamo sostenere che ci sforziamo di elaborare un tentativo di interpretazione del mondo, che spazia dall’attualità contingente alla riflessione più generale sulla condizione umana, da una prospettiva che è la chiave di tutto in quanto consente di “storicizzare” il presente: il futuro. Anche per questo i connettivisti sono prima di tutto appassionati di fantascienza. Dalla fantascienza abbiamo mutuato la chiave della trasfigurazione così come quella dell’estrapolazione, e nella fantascienza troviamo quella congeniale forma di sintesi tra cultura scientifica e tecnologica e ambito umanistico che ci contraddistingue.

Il discorso sul rapporto tra fantascienza e cinema si prestava bene a suggellare la nostra tre-giorni anche per un altro motivo, che spero diventerà più chiaro nel prosieguo. In tre interventi concatenati, che usciranno sullo Strano Attrattore nei prossimi giorni, cercherò di delineare il mio punto di vista su ciò che ci proponiamo di fare e a cui volevamo dare visibilità nel palinsesto della convention. Non è l’unica direzione in cui stiamo lavorando, ma una delle possibili. E, ritengo, anche molto promettente.

(0 - segue)

October 16, 2012

Nostalgia dello spazio

Mentre lo space shuttle Endeavour attraversa l’America nel suo viaggio d’onore, che terminerà domani al California Science Center (ringrazio Maurizio Manzieri per aver condiviso su FB la bella foto qui sopra, scattata in un sobborgo di Los Angeles, dove la navetta è approdata lo scorso 21 settembre), e dai limiti della stratosfera Felix Baumgartner riaccende l’interesse collettivo  per un’avventura a cui non avremmo mai dovuto rinunciare, sul nuovo numero di Delos SF (il 148), come sempre a cura di Carmine Treanni, Ivan Lusetti ci parla dell’attesissimo Orbiter, in cui Warren Ellis - tra i massimi sceneggiatori al mondo in forza al racconto per immagini - si confronta alla sua maniera con il tema dello spazio e del rapporto dell’uomo con un sogno che affonda le sue radici nel nostro più lontano passato, e Salvatore Proietti ci porta ad approfondire la figura di Alastair Reynolds e della sua opera, di cui arriva in Italia per i tipi di Delos Books Troika (romanzo breve del 2011), ribattezzato L’ultimo cosmonauta, che riecheggia le suggestioni di capolavori del genere spaziale combinato ai grandi enigmi, da Incontro con Rama (Rendezvous with Rama, 1973) di Arthur C. Clarke a Titano di John Varley (Titan, 1979), fino a L’altro universo (Excession, 1996) di Iain M. Banks. Restate sintonizzati. Ci toccherà riparlarne.

per un’avventura a cui non avremmo mai dovuto rinunciare, sul nuovo numero di Delos SF (il 148), come sempre a cura di Carmine Treanni, Ivan Lusetti ci parla dell’attesissimo Orbiter, in cui Warren Ellis - tra i massimi sceneggiatori al mondo in forza al racconto per immagini - si confronta alla sua maniera con il tema dello spazio e del rapporto dell’uomo con un sogno che affonda le sue radici nel nostro più lontano passato, e Salvatore Proietti ci porta ad approfondire la figura di Alastair Reynolds e della sua opera, di cui arriva in Italia per i tipi di Delos Books Troika (romanzo breve del 2011), ribattezzato L’ultimo cosmonauta, che riecheggia le suggestioni di capolavori del genere spaziale combinato ai grandi enigmi, da Incontro con Rama (Rendezvous with Rama, 1973) di Arthur C. Clarke a Titano di John Varley (Titan, 1979), fino a L’altro universo (Excession, 1996) di Iain M. Banks. Restate sintonizzati. Ci toccherà riparlarne.

October 7, 2012

Futuro Remoto: un viaggio tra scienza e fantascienza

Futuro Remoto è una manifestazione di divulgazione della cultura scientifica e tecnologica che si tiene[image error]annualmente a Napoli, ospitata dalla Città della Scienza. Con il tempo ha visto aumentare l’afflusso di pubblico fino ad attestarsi come uno degli eventi più importanti del settore in Europa. Quest’anno è giunta alla 26esima edizione e con il titolo Le Fabbriche del Cielo ha aperto i battenti lo scorso 4 ottobre. Per un mese i curiosi potranno visitare le esposizioni e partecipare alle conferenze e ai seminari, che in occasione del sessantesimo anniversario della nascita ufficiale della fantascienza in Italia e dell’uscita primo numero dei romanzi di Urania riserveranno grande spazio anche al nostro immaginario.

In particolare, sabato e domenica prossimi, 13-14 ottobre, Futuro Remoto dedicherà un ciclo di panel e dibattiti inquadrati nelle celebrazioni dei 60 anni di fantascienza in Italia, con ospiti Giuseppe Lippi, Carmine Treanni, Gian Filippo Pizzo, Donato Altomare, Francesco Troccoli e Adolfo Fattori. Invitato da Roberto Paura, che ringrazio immensamente, domenica sarò presente anch’io, per parlare con Salvatore Proietti di fantascienza in Italia e nel mondo, e poi per partecipare a una tavola rotonda sul futuro del romanzo di fantascienza. Gli orari sono ancora un po’ ballerini, ma sul sito ufficiale della manifestazione saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti eventualmente necessari.

Potete scaricare il programma completo da questo link. I partecipanti alle due giornate avranno il diritto a un biglietto scontato per visitare la Città della Scienza durante il week-end, al costo di 11 euro. Maggiori informazioni ai link segnalati. Come si dice in questi casi: accorrete numerosi!

October 1, 2012

Urania compie 60 anni

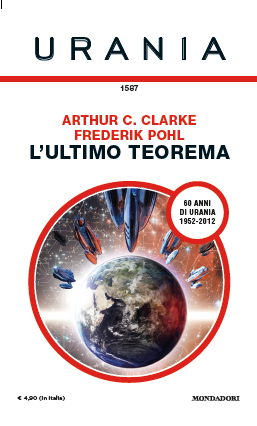

Arriva nelle edicole il nuovo numero di Urania, un numero a tutti gli effetti speciale: cambio di veste grafica (da tascabile a formato-libro, più grande, sulla scia dei cambiamenti già introdotti dalle collane sorelle dei Gialli e di Segretissimo) e celebrazione di un grande traguardo. Il 10 Ottobre del 1952 usciva infatti il primo numero dei Romanzi di Urania.

Arriva nelle edicole il nuovo numero di Urania, un numero a tutti gli effetti speciale: cambio di veste grafica (da tascabile a formato-libro, più grande, sulla scia dei cambiamenti già introdotti dalle collane sorelle dei Gialli e di Segretissimo) e celebrazione di un grande traguardo. Il 10 Ottobre del 1952 usciva infatti il primo numero dei Romanzi di Urania.

Da 60 anni Urania, in altre parole, è una presenza fissa sugli espositori delle edicole. È un numero che dà il senso della prospettiva storica e all’appassionato come me, che ha avuto la fortuna di pubblicare sulle sue pagine, desta una certa vertigine. Urania ha quasi il doppio dei miei anni, ha foraggiato almeno tre – forse quattro, in questi conti sussiste una certa arbitrarietà – generazioni di lettori, e per tutti, in Italia, è sinonimo di fantascienza. L’identificazione è stata forse agevolata dalla lungimiranza di Giorgio Monicelli, il suo leggendario primo curatore, che ebbe l’ispirazione di coniare il neologismo per un genere di importazione che i lettori italiani già conoscevano ma faticavano forse a identificare con chiarezza, oltreché l’ardire di presentare quel primo volume (per la cronaca, come molti ricorderanno, si trattava de Le sabbie di Marte di Arthur C. Clarke, e per il sessantennale il Curatore Maximo ha deciso di omaggiare Mr. 2001 con il suo ultimo libro, scritto a quattro mani con Frederik Pohl, autentica leggenda vivente, uno che ha praticamente visto nascere la SF) addirittura come un classico.

Quante cose sono accadute da quel 10 Ottobre 1952? Lo Sputnik, Yuri Gagarin, il Programma Apollo, le sonde Voyager, il ritorno delle missioni marziane automatizzate. E ancora: internet, i cellulari, i tablet, il mondo costantemente connesso; la scoperta del DNA, il sequenziamento del genoma umano, la clonazione; il nucleare civile, la fisica delle particelle, le osservazioni cosmiche di Hubble, il bosone di Higgs. Nata in piena guerra fredda, Urania è sopravvissuta alle guerre di Corea, del Vietnam, delle Falkland, dei Balcani, del Golfo, alla dissoluzione del Patto di Varsavia, ha assistito all’ascesa di nuove superpotenze e affronta indomita le onde burrascose della crisi che sta spazzando l’Occidente. È un bel risultato, per una semplice, umile collana di fantascienza.

Diversamente da molti miei colleghi appassionati, non ho scoperto il genere sulle sue pagine. Ma ricordo il primo volume acquistato: Il mondo che Jones creò di Philip K. Dick, in ristampa nei Classici. Era il 1996, il libro mi occhieggiava da un’edicola calabrese. Non so se fosse lì dal 1987 – probabilmente era stato ripescato dalle scorte che l’edicolante teneva da parte per la stagione turistica – ma fu come riconoscersi a prima vista, per me che non avevo mai avuto un Urania per le mani: un colpo di fulmine! È stato solo il primo di centinaia di volumi, acquistati all’uscita o recuperati nel mercato dell’usato. Centinaia di Urania campeggiano oggi nelle mie librerie (parlo al plurale, calandomi nella condizione di sdoppiamento bipolare dell’emigrante). Guardarli mi trasmette ogni volta un senso di felicità. Perché tra gli alti e i bassi della sua storia – in particolare durante le gestioni F&L – e fino all’ultima ventennale gestione Lippi, passando per la cura di Montanari, non sono state rare le perle dispensate ai lettori. E mi allieta l’idea che molti di quei volumi esposti sui miei scaffali siano ancora da leggere e da gustare. Con l’augurio che Urania molti altri ce ne sappia offrire in futuro, con il piacere della scoperta rinnovato anche dall’adattamento del formato, che promette un allineamento con le edizioni da libreria, mettendo da parte ogni possibile soggezione legata al tascabile, a cui pure resto mio malgrado affezionato.

libro mi occhieggiava da un’edicola calabrese. Non so se fosse lì dal 1987 – probabilmente era stato ripescato dalle scorte che l’edicolante teneva da parte per la stagione turistica – ma fu come riconoscersi a prima vista, per me che non avevo mai avuto un Urania per le mani: un colpo di fulmine! È stato solo il primo di centinaia di volumi, acquistati all’uscita o recuperati nel mercato dell’usato. Centinaia di Urania campeggiano oggi nelle mie librerie (parlo al plurale, calandomi nella condizione di sdoppiamento bipolare dell’emigrante). Guardarli mi trasmette ogni volta un senso di felicità. Perché tra gli alti e i bassi della sua storia – in particolare durante le gestioni F&L – e fino all’ultima ventennale gestione Lippi, passando per la cura di Montanari, non sono state rare le perle dispensate ai lettori. E mi allieta l’idea che molti di quei volumi esposti sui miei scaffali siano ancora da leggere e da gustare. Con l’augurio che Urania molti altri ce ne sappia offrire in futuro, con il piacere della scoperta rinnovato anche dall’adattamento del formato, che promette un allineamento con le edizioni da libreria, mettendo da parte ogni possibile soggezione legata al tascabile, a cui pure resto mio malgrado affezionato.

Lunga vita a Urania e buon lavoro a Giuseppe Lippi e a chi continua con lui a fare in modo che la buona fantascienza non manchi mai sulle nostre pagine, cartacee ed elettroniche!

Edit del 16-10-2012: Da ieri è on-line il numero 148 di Delos SF, della cui ricca offerta fa parte uno speciale a cura del direttore Carmine Treanni sui 60 anni della fantascienza in Italia e di Urania, che comprende in forma condensata e rivista anche questo mio intervento, accanto ai punti di vista di altri operatori del settore. Buona lettura!

September 23, 2012

Non sparate sullo scrittore

Scartabellando negli archivi di Tor.com, mi sono imbattuto in un delizioso post di Jo Walton, premio Nebula 2011 e Hugo 2012 per il romanzo Among Others, sulle frasi da evitare quando si incontra uno scrittore. La top 5?

“Mi dispiace, ma non ho mai letto niente di tuo.”

“Dove posso trovare i tuoi libri?”

“Ho proprio odiato i tuoi libri.”

“Ti immaginavo diverso (più alto, più magro, più bello, più giovane, etc.).”

Interromperlo mentre sta facendo altro.

Le ragioni per risparmiare l’imbarazzo reciproco Jo Walton le spiega a questo indirizzo.

September 22, 2012

L’undicesimo comandamento

Ovvero, quello che quasi tutti gli scrittori di fantascienza prima o poi hanno infranto, grazie naturalmente alla complicità dei lettori. C’è una barriera, nell’ordine fisico delle cose, che ci è sempre piaciuto immaginare di poter abbattere, e dall’era ottimistica e un po’ ingenua dei pulp alle più seriose e tecnicamente informate epoche recenti non è cambiato granché: è la velocità della luce. Se escludo Bruce Sterling, Alastair Reynolds e Kim Stanley Robinson, così su due piedi davvero non mi sovvengono autori che si sono cimentati con contesti spaziali senza indulgere, prima o poi, nel caro vecchio sogno dei viaggi FTL (faster than light, vale a dire “più veloci della luce”). Alcuni lo hanno fatto in maniera più scanzonata e superficiale, altri con una maggiore attenzione alla plausibilità tecnologica che in fin dei conti tradiva solo il disagio per la violazione di un comandamento a cui la fisica ci insegna di essere tutti soggetti, senza distinzione di livello tecnologico o conoscenza scientifica. Ma tutti in qualche storia abbiamo prima o poi spinto un veicolo spaziale a una velocità superiore al limite fisico della relatività einsteniana, traendone un divertimento vertiginoso, se non proprio uno sballo mozzafiato.

Un mesetto fa Charlie Jane Anders (co-curatrice di io9 e scrittrice, fresca vincitrice dell’ultima edizione del Premio Hugo per il miglior racconto con Six Months, Three Days) si è divertita a elencare con l’aiuto di un pool di scienziati le 10 maggiori inesattezze più frequentemente adottate nella fantascienza dei viaggi spaziali. E pochi giorni fa è tornata sull’argomento per tirare le fila del discorso alla luce dei recenti interventi di autori coinvolti in prima persona sul campo (tra gli altri: Charles Stross e lo stesso Alastair Reynolds), che hanno affrontato la questione in un panel dell’ultima Worldcon di Chicago sui viaggi a velocità sub-luce e il commercio interstellare (forse ricorderete anche l’approccio del premio Nobel Paul Krugman alle implicazioni economiche dello stesso problema). Il suo articolo, sempre su io9, è qui ed è davvero ricco di spunti e suggestioni, che spaziano dal Commonwealth interstellare al contatto tra civiltà a diversi stadi di avanzamento tecnologico fino al ruolo dell’umano e del postumano in tutta la faccenda. Argomenti di cui si parlava negli ultimi tempi, qui e altrove, in merito al Lungo ritorno di Grigorij Volkolak.

Ma sempre nei giorni scorsi è venuta fuori anche la notizia (rilanciata da Gizmodo e Blastr e prontamente ripresa da Fantascienza.com) che la NASA sta lavorando, con uno dei suoi gruppi di ricerca avanzata dei laboratori Eagleworks, a un sistema di propulsione che potrebbe essere la rampa di lancio per una futura colonizzazione interstellare. Da quello che è dato capire dalle dichiarazioni di Harold “Sonny” White, ingegnere del Johnson Space Center, la teoria non vieterebbe di sfruttare il principio alla base dell’inflazione cosmologica per realizzare quella che richiama a tutti gli effetti le caratteristiche della cosiddetta propulsione di Alcubierre, derivata dal più popolare warp drive di trekkiana memoria. Il principio di questo motore permetterebbe di spostarsi nello spazio-tempo a velocità notevolmente superiori a quella della luce conservando la scala dei tempi del sistema di riferimento di partenza: niente dilatazione/compressione dei tempi, niente inerzia. E secondo le equazioni nemmeno il problema energetico costituirebbe un vincolo proibitivo: meno di mezza tonnellata di materia esotica basterebbe per spingere a una velocità di 10 c un clipper di 10 metri, consentendo un viaggio di andata e ritorno da Alfa Centauri in meno di un anno.

A patto di disporre di questa materia esotica, un requiem per l’11° comandamento, per usare le parole di White. O se preferite, parafrasando Shakespeare: ci sono più cose in cielo e in terra di quante non sogni la nostra filosofia.

September 17, 2012

Interviste notturne

Nick Parisi mi ha intervistato per il suo blog: Nocturnia. Dopo quella sulla Zona Morta, a stretto giro, una nuova occasione per parlare di temi relativi al fantastico, all’immaginario, al connettivismo e ai miei lavori. Non posso esimermi dal ringraziare il titolare del blog, per il terzo grado e per la bella presentazione che ha pubblicato nei giorni scorsi, corredandola con una foto segnaletica che urla vendetta…

September 16, 2012

L’eco blu dei fantasmi del passato

Stamattina, come mi capita di fare ogni volta che me ne capita l’occasione nelle mattine domenicali delle stagioni di transizione, mi sono riascoltato Sunday Morning dei Velvet Underground. Al di là della nenia quasi sognante e del suo andamento oserei dire onirico, il testo di Lou Reed e John Cale sprigiona un senso di ossessione (it’s just a restless feeling, fin dalla prima strofa) che affonda le radici nel rapporto tra il presente/futuro e il passato. Da una parte abbiamo il territorio delle possibilità, dall’altro quello delle azioni concluse, degli errori commessi (early dawning / sunday morning / it’s all the wasted years / so close behind) e degli effetti delle decisioni prese (early dawning / sunday morning / it’s all the streets you’ve crossed / not so long ago). Come si può notare dai due esempi, l’uso accorto dell’anafora dimostra una consapevolezza che va ben al di là della presunta estemporaneità della lirica.

Si raccontano molte storie, intorno a questa canzone. Pare che fosse stata commissionata esplicitamente dal co-produttore Tom Wilson per avere un’altra traccia sul loro ormai leggendario album di debutto The Velvet Underground & Nico (1967) da registrare con la voce della cantante tedesca. Fu quindi l’ultima canzone composta dal gruppo per l’album, a quanto tramanda la storia proprio all’alba di una domenica mattina nel novembre del 1966, non dopo un sabato sera di bagordi come si potrebbe intuire dal testo ma dopo una nottata di registrazioni in studio. Si dice che fu il produttore Andy Warhol a suggerire a Lou Reed il tema dell’angoscia strisciante e che John Cale incluse il motivo del carillon quando notò nello studio una celesta (una variante dello xilofono) e pensò bene di usarla come strumento. Dopo le prove iniziali che videro Nico alla voce, la versione definitiva fu registrata da Lou Reed stesso, mentre la cantante passò al coro. E il risultato fu tale da meritarsi la traccia d’apertura dell’album. Ma sono tutte notizie facili da recuperare in rete, a partire dalle relative voci sulle edizioni italiana e inglese di Wikipedia.

Quello che più mi piace della canzone è il senso di commistione, di sconfinamento, di compenetrazione tra il presente, il passato e il futuro. La trovo una canzone molto fantascientifica, in questo senso. Emblematico in questo senso è il ritornello:

Watch out, the world’s behind you

There’s always someone around you

Who will call

It’s nothing at all

Ora, il ritornello è proprio il motivo da cui nasce la mia ossessione per Sunday Morning. In un’intervista rilasciata al critico Larry McCaffery nel 1996, William Gibson riconosce Lou Reed come una delle sue massime influenze e dichiara che avrebbe voluto usare il primo verso del ritornello come epigrafe per il suo romanzo d’esordio: Neuromante, il libro che nel 1984 ha cambiato la storia della fantascienza, con un influsso che si è propagato presto ben al di là dei limiti del genere. Forse per un errore di trascrizione, il verso diventa però “Watch out for worlds behind you“, distorcendo sottilmente il significato originale del testo, e in questa versione mi giunse quando per la prima volta lessi l’intervista nel 2001. Ovvero: “Attento ai mondi dietro di te”, come riporta anche questa traduzione per le pagine di Intercom, producendo quell’effetto di spiazzamento che probabilmente è la causa principale - ma non l’unica - della mia associazione tra il mood della canzone e un panorama fantascientifico.

Ora, il ritornello è proprio il motivo da cui nasce la mia ossessione per Sunday Morning. In un’intervista rilasciata al critico Larry McCaffery nel 1996, William Gibson riconosce Lou Reed come una delle sue massime influenze e dichiara che avrebbe voluto usare il primo verso del ritornello come epigrafe per il suo romanzo d’esordio: Neuromante, il libro che nel 1984 ha cambiato la storia della fantascienza, con un influsso che si è propagato presto ben al di là dei limiti del genere. Forse per un errore di trascrizione, il verso diventa però “Watch out for worlds behind you“, distorcendo sottilmente il significato originale del testo, e in questa versione mi giunse quando per la prima volta lessi l’intervista nel 2001. Ovvero: “Attento ai mondi dietro di te”, come riporta anche questa traduzione per le pagine di Intercom, producendo quell’effetto di spiazzamento che probabilmente è la causa principale - ma non l’unica - della mia associazione tra il mood della canzone e un panorama fantascientifico.

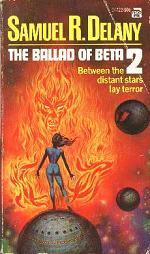

Tutta questa storia ha un vago sapore di mistero, se me lo consentite. Mi ricorda lo scavo filologico operato da Samuel R. Delany nel superbo La Ballata di Beta-2 (1965), dove la canzone del titolo racchiude nascosto tra i suoi versi il senso ultimo della catastrofe che ha spazzato via una spedizione spaziale. Ma se vogliamo restare in ambito musicale, mi richiama alla mente anche la storia di Strawberry Fields Forever, canzone del 1967 che rappresenta uno dei primi passi dei Beatles nel rock psichedelico. Quando cominciò a scriverla durante un soggiorno in Spagna tra il settembre e l’ottobre del 1966, John Lennon tornò con la memoria al campo giochi proibito della sua infanzia, dietro l’omonimo orfanotrofio di Liverpool, e scrisse una strofa da cui tutto sarebbe partito, ma che non sarebbe mai stata inclusa nella versione definitiva, per la quale preferì una scrittura ancora più criptica. E fu così che:

titolo racchiude nascosto tra i suoi versi il senso ultimo della catastrofe che ha spazzato via una spedizione spaziale. Ma se vogliamo restare in ambito musicale, mi richiama alla mente anche la storia di Strawberry Fields Forever, canzone del 1967 che rappresenta uno dei primi passi dei Beatles nel rock psichedelico. Quando cominciò a scriverla durante un soggiorno in Spagna tra il settembre e l’ottobre del 1966, John Lennon tornò con la memoria al campo giochi proibito della sua infanzia, dietro l’omonimo orfanotrofio di Liverpool, e scrisse una strofa da cui tutto sarebbe partito, ma che non sarebbe mai stata inclusa nella versione definitiva, per la quale preferì una scrittura ancora più criptica. E fu così che:

No one is on my wavelength

I mean, it’s either too high or too low

That is you can’t you know tune in but it’s all right

I mean it’s not too bad

divenne:

No one I think is in my tree

I mean it must be high or low

That is you can’t, you know, tune in

But it’s all right

That is I think it’s not too bad

Un caso, insomma, di versi fantasma, cancellati dal nostro continuum spazio-temporale. Per quelli tra di voi che fossero interessati ad approfondire, Wikipedia ricostruisce la genesi della canzone (in italiano e in inglese). Per i musicofili, in rete si trova anche uno studio accuratissimo firmato dall’esperto Alan W. Pollack.

Per qualche motivo, Gibson non poté adottare la citazione di Sunday Morning in Neuromante, ma riuscì a rimediare nel 1999 con il suo sesto romanzo personale, che da una canzone inclusa nello stesso album - guarda caso, la traccia numero 6 - titolò All Tomorrow’s Parties (da noi American Acropolis). Il verso modificato è anche una delle citazioni di apertura del mio Sezione π², un caso di blooper intenzionale, come se il romanzo non appartenesse a questo, ma a uno degli innumerevoli mondi che pensiamo di esserci lasciati dietro le spalle, e che invece continuano a braccarci, come lupi famelici nelle luci grigie dell’alba che s’infiltrano nel tessuto dei sogni.

September 12, 2012

Il bene maggiore

Interessante editoriale di Massimo Mantellini su Punto Informatico, lunedì scorso. Si parla delle ricadute sociali delle nuove tecnologie e di alcune posizioni che potremmo definire scettiche espresse da intellettuali del calibro di Zygmunt Bauman (proprio lui, lo studioso del postmoderno, teorico della società liquida) e di Philip Roth (autore di capisaldi della letteratura contemporanea e nel 2004 di un’ucronia piuttosto intrigante, Il complotto contro l’America). L’articolo merita la lettura e, se siete interessati all’uso che facciamo del web dinamico o 2.0 nelle nostre vite, da Wikipedia ai social network, vi consiglio di fare un salto di là, prima di proseguire.

La difesa d’ufficio del mondo della rete da parte di Mantellini è legittima e nelle linee generali più che condivisibile (tranne quando assegna a Roth il primato tra gli autori in circolazione… probabilmente Roth s’inserisce nell’empireo delle lettere contemporanee tra i primi quattro pesi massimi, ma per il primato assoluto deve pur sempre vedersela con Thomas Pynchon e Don DeLillo). Il problema è che nello slancio di difesa del medium - e non c’è dubbio, lo sottolineo, che con Google, Wikipedia e compagnia bella oggi si stia decisamente meglio e la vita dei cercatori di informazioni sia notevolmente semplificata - anche l’editorialista rischia di commettere un passo falso. Perché se da un lato l’invettiva affidata alle colonne del New Yorker dovrebbe aver appianato le divergenze tra Roth e l’enciclopedia libera on-line, dall’altro non si può liquidare (passatemi il gioco di parole) Bauman come un luddista.

Nel riconoscere l’importanza crescente rivestita dal web 2.0 nel nostro stile di vita, non si può infatti nemmeno negare che nella maggior parte dei casi derivati dalla nostra esperienza diretta le parole con cui Bauman stigmatizza Facebook si limitano a fotografare la realtà dei fatti, nuda e cruda. La tecnologia, lo dicevo anche ieri, rappresenta una risorsa. Ma l’uso che ne facciamo è una responsabilità che ricade in capo a ciascuno di noi. E tra lo scetticismo di un Bauman deluso o di un Roth indignato e la difesa a oltranza di Mantellini, esiste anche un approccio solidale ma critico, che personalmente condivido. Una nuova tecnologia di comunicazione non presuppone necessariamente un arricchimento della persona, un miglioramento del suo stile di vita, in altre parole una ricaduta benefica sul mondo dell’utente. Lo consente, ma l’esito finale dipende pur sempre dalla scelta d’uso che viene fatta. Per dirla in termini matematici, il progresso tecnologico rappresenta una condizione necessaria ma non sufficiente al miglioramento delle nostre vite, sia nella sfera privata che in quella sociale. La qual cosa credo che finisca per incastrarsi piuttosto facilmente negli studi di Bauman sul consumismo e l’omologazione.

Proprio per questo, forse, visto l’utilizzo che fanno del mezzo, alla maggior parte delle persone lì fuori potrebbe giovare un percorso di formazione, utile per l’accrescimento della consapevolezza delle sue potenzialità. Per scartare l’ostacolo delle semplificazioni riduttive, costantemente in agguato sia che si indulga nella nostalgia di maniera sia che ci si abbandoni alle accuse di Neo-Luddismo tanto di moda. E per non accontentarci del male minore, una volta tanto. Ma tendere pur sempre, malgrado le forze contrarie, verso il bene maggiore.