Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon

July 26, 2025

Oggetti musicali non identificati: Alanis Morissette in concerto

Sei da qualche parte intorno alla metà degli anni ’90 e d’un tratto stai provando a costruirti una nuova rete di amicizie, navigando a vista in un mondo che non conosci, muovendo i primi passi attraverso la terra ignota che ti ritrovi ad attraversare con altrǝ adolescenti come te, cercando tutti insieme, ognungo per la sua strada, di capirci qualcosa per non rimanere intrappolatǝ nelle paludi dei lunghi pomeriggi di studio, come nei deserti dei fine settimana senza scopo. Nel tratto della rivoluzione terrestre compreso tra l’equinozio d’autunno e il solstizio le giornate sono una successione monotona di istantanee grigie che scorrono veloci ma tutte identiche e ti sembra di avvicinarti a qualcosa di diverso solo quando per poco meno di un’ora hai la possibilità di perderti tra le pagine dell’ultimo albo di Nathan Never, che è appena entrato nella sua stagione matura e sta attraversando il suo periodo di massimo spessore artistico, o di Dylan Dog, soprattutto per parlarne con gli altri amici che lo leggono, perché a te inizia un po’ a stancare; oppure la domenica sera, che aspetti con una certa trepidazione per l’ultima puntata di X-Files che verrà trasmessa, o quando ti capita di riprendere in mano quella vecchia ristampa Millelire di Lovecraft o di Van Vogt, o quell’Urania di Dick che hai trovato chissà come in un’edicola al mare, vecchio già di qualche anno e ingiallito, ma ancora avvolto in quella freschezza di idee che lo squilibrato californiano vi aveva infuso mentre era intento a scriverlo qualcosa come quarant’anni prima.

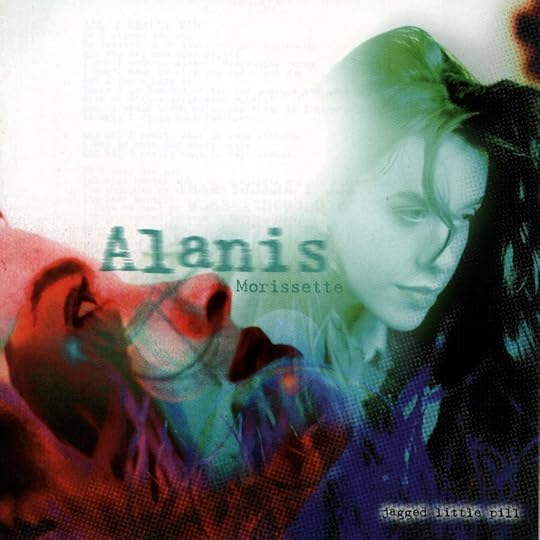

E poi, d’un tratto, un oggetto musicale non identificato entra nella tua vita. Di musica ne ascolti poca e per lo più è quella che ti arriva dalle radio o dalle cassette degli 883 o di Lucio Battisti che circolano per casa, quindi immagina di ascoltare d’un tratto qualcosa che sembra arrivare dal futuro ma per parlarti della tua vita di tutti i giorni, senza che tu possa nemmeno davvero capirlo perché, insomma, il tuo inglese ancora adesso traballante all’epoca nemmeno esiste. Ma Jagged Little Pill scala le classifiche, gira nei walkman delle tue amiche e anche metà degli amici, quando la sua voce esce dalle casse del pullman della scuola o di una sala giochi, o si ammutolisce o prova a cantarne i versi insieme a loro. All’epoca Alanis Morissette è un fenomeno generazionale, che attraverso le sue esperienze di vita parla a ragazzǝ come lei, poco più grandi o poco più giovani, che la ricompensano comprando milioni di copie dell’album e dei suoi singoli: 33 milioni di copie, per l’esattezza, che la proiettano in testa alla chart di Billboard 200 e alle classifiche di mezzo mondo, mettendo a segno il record ancora imbattuto di album di debutto di maggior successo per un’artista femminile sul mercato USA, e attestandosi come l’album più venduto degli anni ’90.

Non è un caso. Alanis Morissette, che ha scritto le canzoni di questo disco poco più che ventenne, collaborando con il produttore discografico Glen Ballard (Aerosmith, Annie Lennox, Dave Matthews Band, No Doubt, tra gli altri) e facendosi notare da Madonna che deciderà di inciderlo per la sua etichetta Maverick Records, vi riversa tutta se stessa: delusioni, aspettative, timori, difficoltà, ansie, tradimenti, ferite, pressioni… e ne fa un potente antidoto per chi la ascolta senza avere ancora incontrato le stesse prove, o un irresistibile punto di connessione con chi ha cominciato a sperimentare gli stessi stadi d’animo lungo il proprio percorso. Che poi è una cosa che la musica fa sempre, ma riesce a fare bene solo quando è davvero sincera. E di sincerità, in quelle 13 tracce, Alanis ne riversa a piene mani.

Non deve sorprenderti quindi di ritrovare testimonianze simili da parte di persone molto diverse disseminate ai quattro angoli del pianeta. Non capisci molto di musica, né tantomeno di critica musicale, ma c’è una convergenza che non puoi non notare subito con altre forme d’arte, e che nella musica si manifesta con una maggiore persistenza perché in grado di operare su una molteplicità di livelli, spaziando dal piano più immediato della connessione emotiva a quello più profondo del significato del testo, rivoltando i vincoli dettati dalla metrica in un punto di forza quando spinge l’acceleratore sulle figure retoriche ereditate dalla poesia, tra metafore e assonanze, iperboli ed ellissi, e immagini che rivelano nuove, insospettabili concentrazioni di senso.

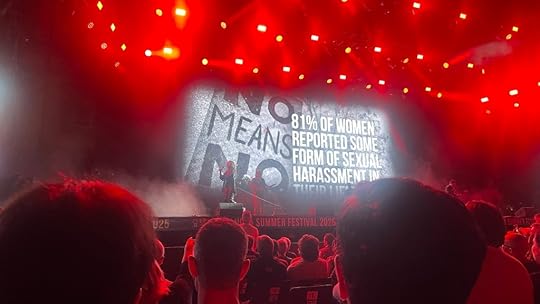

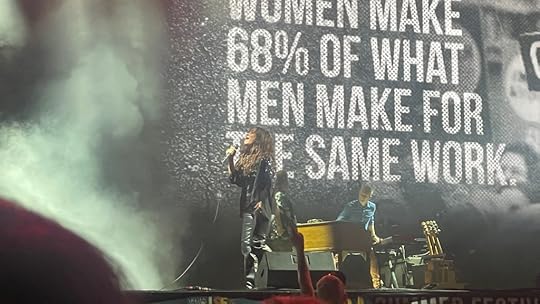

Qualche sera fa, eri a un suo concerto, proprio tu che odi i concerti, perché odi le attese, odi le resse, odi il caos e la promozione invadente, odi il merchandising e le campagne martellanti delle radio e ultimamente odi sempre di più il genere umano, ma apprezzi così tanto Alanis Morissette da averne consumato i CD quando ancora la musica girava in un lettore. E poi, diciamocela tutta, l’hai persino inserita nella colonna sonora dei tuoi libri. E sono bastate due note dopo l’apertura per fiondarti in una sorta di rituale pagano, un culto religioso di cui lei è l’unica sacerdotessa e voi i suoi adepti, meno di diecimila persone che spaziavano dagli adolescenti di oggi a quelli che già non lo erano più intorno alla metà degli anni ’90. E a ognuno di voi la sua musica diceva qualcosa, a volte veicolando lo stesso, inequivocabile messaggio, altre invece dispiegando una molteplicità di livelli di lettura che permetteva a ognuno di voi di declinare le note e le parole in maniera diversa, agganciandole a scampoli del proprio vissuto personale, a questo o a quel ricordo, a questa o a quell’altra persona con cui a un tratto vi siete ritrovatǝ a incrociare i sentieri, mentre sul palco Alanis Morissette ingaggiava ancora una volta il suo personale corpo a corpo con l’arte, un incontro che si rinnova da più di trent’anni e che da trent’anni a questa parte, proprio quest’anno, si celebra sulla ribalta mondiale.

Anche perché i suoi testi potranno sembrare a un primo ascolto di facile lettura, cristallini come la sua voce inconfondibile, pur nell’alternanza dei registri su cui ama giocare, saltellando dall’introspezione (You Learn, Head Over Feet) all’invettiva (You Oughta Know, Hands Clean), da note più malinconiche (Ironic, Mary Jane) a epifanie che sembrano annunciare, se non proprio ripristinare, la sintonia perduta con il resto del cosmo (Thank U). Ma in realtà i titoli in scaletta nascondono una complessità non sempre facile da cogliere, e spesso tradiscono un’ambiguità che li rende tutt’altro che di conforto o consolazione. Ed è impossibile non rileggerli in chiave molto più cupa, in certi loro passaggi, alla luce dei numerosi casi di abusi e soprusi che la cantautrice canadese ha denunciato negli anni di aver subito mentre cominciava ad affacciarsi nel mondo della produzione musicale, abusi a volte psicologici e altri non solo psicologici, che vanno ben al di là dei ricatti morali che si incontrano facilmente tra le strofe. E tutto questo, anche l’altra sera, non ha potuto che aggiungere dimensioni e profondità all’esperienza, mentre provavi a rimanere aggrappato al dorso della tigre mentre questa si dimenava e danzava, si difendeva e lottava, e il tempo sembrava accelerare e rallentare insieme al ritmo impartito ai pezzi dai suoi musicisti, dilatandosi oltre le barriere della percezione, per poi contrarsi in istanti di purissima, semplice e abbacinante, illuminazione.

E così hai finito per riconnetterti anche tu, almeno per la durata del concerto, con il resto del Creato, forse solo con l’illusione di una sintonia ristabilita, ma che tuttavia ha riverberato dentro di te ancora per diverse ore e diversi giorni dopo la fine della messa, e che continua a echeggiare da qualche parte ancora adesso, mentre ne scrivi perché per una volta, a distanza di tempo, non hai potuto fare a meno di farlo o solo perché hai deciso che stavolta non ti saresti lasciato scappare l’occasione di farlo spinto dall’urgenza di raccontare anche ad altri, forse non necessariamente di condividere, ma di lasciare scritta da qualche parte, una delle tante tracce con cui ci illudiamo di fissare l’attimo nell’inganno indotto di renderlo eterno, o almeno di farlo durare quel tanto che basterà per arrivare alla prossima finestra di lancio, o al prossimo incontro ravvicinato del terzo tipo con questo oggetto musicale non identificato, ma che ormai ti illudi di conoscere bene, che scorrazza nei cieli della musica e della tua vita dalla metà degli anni ’90 e che risponde al nome di Alanis Morissette.

November 3, 2024

Millennium Science Fiction

Novembre è il mese dei morti e quindi eccomi di nuovo sul blog con uno dei miei cavalli di battaglia prediletti: la fantascienza, che come tutti sappiamo è il genere più morto di tutti. Quante volte ne abbiamo sentito annunciare la dipartita? Nei miei trent’anni di frequentazione del campo, da lettore prima e poi da parte interessata (se non proprio addetto ai lavori), l’avrò vista morire almeno tre volte: in effetti, ho cominciato a leggerla negli anni ’90, che era già morta a mia insaputa per colpa del cyberpunk; ho continuato a leggerla dopo il 2000, quando ad ammazzarla di nuovo ci avevano pensato gli attentati dell’11 settembre; continuo a leggerla ancora adesso, che l’hanno ammazzata tutti quegli autori e quelle autrici che hanno messo al centro delle loro storie, chi in un modo chi in un altro, i temi riconducibili all’attualità della giustizia sociale e dei diritti civili, in relazione ai cambiamenti climatici, alla condizione femminile, al movimento Black Lives Matter, e a tutto ciò che negli ultimi dieci anni hanno significato in termini di presa di coscienza (e che ci auguriamo non venga buttato nel cesso della storia martedì prossimo 5 novembre, con le elezioni più importanti del secolo, se non altro finora).

Tutto questo per dire cosa? Che siamo amanti di un genere per necrofili, per rubare al sommo Vittorio Curtoni le sue sacre parole (secondo la massima, basata su incontrovertibili dati empirici, che qualsiasi iniziativa editoriale nel campo sia destinata a non sopravvivere, in quanto “la necrofilia del vero fan ne esige la morte”), e allo stesso tempo di assassini seriali. Come venire fuori da questo mattatoio?

Nel mio piccolo, ci avevo provato una prima volta poco meno di un decennio fa, quando Valerio Mattioli e Tim Small mi chiesero di curare un articolo per la loro rivista mettendo in luce i libri e gli autori più importanti emersi dal genere in quei primi 15 anni del XXI secolo. Per una volta posso dire che quel pezzo riscosse una discreta attenzioni e continuò a essere letto anche a distanza di tempo dalla sua uscita, ma sono trascorsi quasi 9 anni e Prismo purtroppo non è più on-line. Quindi Roberto Paura e Gennaro Fucile mi hanno chiesto di riprenderlo per Quaderni d’Altri Tempi, l’altra testata al cui servizio in questi anni, prima di un momentaneo ritiro dovuto ad altri impegni, ho messo la tastiera. Solo che negli anni passati nel frattempo la fantascienza non si è resa conto di essere defunta e ha continuato a sfornare nuovi nomi, nuove opere, nuove idee… decisamente troppe per un genere che avrebbe dovuto essere stecchito, e abbastanza da indurmi a non ritenermi in pace con la coscienza a ripubblicare quel pezzo così com’era.

Così, negli ultimi sei mesi, con l’aiuto di Roberto, la grazia del Signore e la pazienza di tutti i santi, mi sono rimesso al lavoro. L’altro giorno ho consegnato alla redazione il risultato di quella che ad oggi è l’impresa più impegnativa | scriteriata, ambiziosa | velleitaria e faticosa | entusiasmante in cui mi sia mai avventurato da quando mi cimento – si fa per dire – nella critica militante. Potrete leggerlo tra un mesetto sulle pagine di Quaderni e vi terrà compagnia per alcune settimane, visto che il saggio consta di non meno di 36.000 parole e di quasi 240.000 battute: per intenderci, l’equivalente di una novella o di un romanzo breve. Ma prima di indugiare sulle statistiche, ritengo necessario sgombrare il campo da alcune questioni che potrebbero facilmente generare malintesi. Servirà? Certamente no, ma potrò rimandare all’occorrenza gli interessati a questa pagina per verificare quanto ho da dire sull’argomento.

E quindi…

Vuole essere il saggio definitivo sulla fantascienza degli anni Duemila? Nemmeno per sogno. So bene di aver lasciato fuori un numero non trascurabile di autori e di opere, alcuni per scelta, altri inevitabilmente per dimenticanza. E ogni volta che lo rileggo mi accorgo di nuove omissioni (Andy Weir, Neil Gaiman, per citare, nei rispettivi ambiti, due pezzi da novanta, Bruno Arpaia tra gli italiani, ma qui apriremo una parentesi più avanti), tuttavia credo che l’obiettivo principale dell’articolo sia stato raggiunto, e per quello che riguardava i filoni tematici o i raggruppamenti (di certo arbitrari) di opere in cui li avrei fatti rientrare, l’abbondanza di esempi disponibili spero mi abbia permesso di rendere meno sensibile la dimenticanza.

E qual era quindi questo obiettivo che mi prefiggevo? Non vorrei ripetere l’ovvio, ma era naturalmente di fornire uno spaccato quanto più rappresentativo possibile della varietà e della vitalità che il genere, nonostante i suoi numerosi detrattori interni ed esterni, ha continuato a manifestare in queste prime due decadi e mezza del XXI secolo.

Ma quindi sono riuscito a completare una ricognizione globale del genere? Ci ho provato e per fortuna l’attenzione che editori medio-piccoli come Future Fiction, Edizioni Sur, Add Editore o Zona 42, oltre alla grande editoria (Mondadori in primis), hanno dedicato alle letterature non anglosassoni (sudamericane, asiatiche, africane), ci aiuta ad avere una visione più completa di ciò che sta succedendo anche in circuiti che fino a una decina di anni fa erano completamente esclusi dall’editoria nostrana. Tuttavia, questa è senz’altro la parte più debole dell’articolo, ma riuscire a parlare di titoli letti è anche un segnale incoraggiante di un gap che non rimane più incolmabile come poteva essere nei primi anni Duemila. Magari in futuro questo divario continuerà a restringersi sempre di più.

E la fantascienza italiana? È viva e lotta insieme a noi, come provo a dimostrare con un campione di 72 tra autrici e autori, 186 titoli singoli e 36 antologie di AA.VV. apparsi tra il 2000 e il 2024. La sproporzione con i titoli dal resto del mondo è evidente, non lo nego, ma è figlia anche di due fattori facilmente individuabili: nell’ambito dell’editoria italiana, ovviamente le opere italiane tendono a essere sovrarappresentate (è così dappertutto); ed essendo io un lettore che legge soprattutto in italiano, e un appassionato che segue il genere senza preclusioni né pregiudizi verso l’origine dei titoli, finirò per leggere sempre e comunque più italiani di quello che statisticamente ci si aspetterebbe da un campionamento casuale nel campo globale della fantascienza. E questo è anche uno dei motivi, non il solo, per cui ho deciso di tenere la sezione dedicata alla fantascienza italiana separata dalle altre (benché alcuni autori italiani siano comunque citati anche negli altri articoli del ciclo).

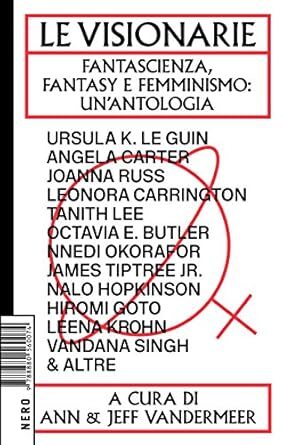

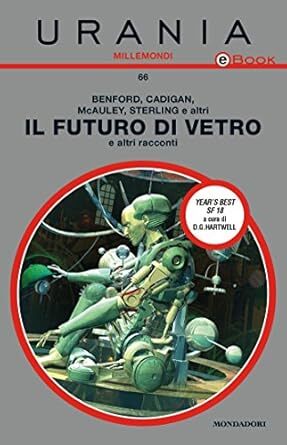

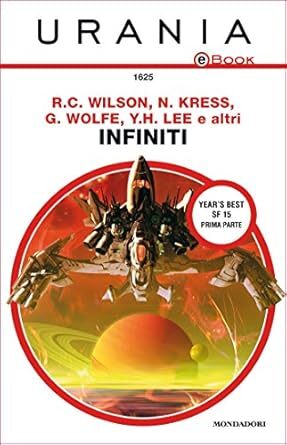

Adesso, senza volerla fare troppo lunga, mi piacerebbe però condividere un po’ di numeri e di indicazioni (non solo statistiche) che emergono dalla mia panoramica. Complessivamente, i volumi che ho menzionato tra quanti sono stati tradotti in italiano sono 444, a firma di 154 autori e autrici diverse. A questi sono da aggiungere una decina di autori che non sono arrivati in Italia e un certo numero di romanzi (non solo della loro produzione) non ancora tradotti; nonché di racconti e novelle citate nel testo, ma che quando non apparsi in volume singolo rientrano nel conteggio delle opere collettive: in particolare, 17 antologie, tra le quali le più citate risultano essere Le visionarie, a cura di Ann e Jeff VanderMeer (nessuna sorpresa in questo, non avendo personalmente cambiato idea sul parere espresso nella recensione linkata), e a seguire Il futuro di vetro e altri racconti, Infiniti e Scorciatoie nello spaziotempo (nessuna sorpresa neanche qui, essendo tre delle antologie dedicate in questi anni al meglio della narrativa breve pubblicata nel corso dell’anno solare precedente, curate da David G. Hartwell, nel secondo caso in collaborazione con Kathryn Cramer).

Una curiosità che interesserà senz’altro molti, almeno tra i lettori più attenti, è come si distribuiscono quei 154 autori e autrici e i rispettivi titoli in base ai parametri anagrafici e demografici della popolazione presa in esame.

I vivi e i morti. Per cominciare, dei 154 autori e autrici citati, 139 sono ancora in vita (il 90%), 15 sono scomparsi tra il 2003 (Roberto Bolaño) e il 2024 (Paul Auster, Christopher Priest e Vernor Vinge). L’autrice più anziana a essere citata con titoli apparsi dopo il 2000 è Ursula K. Le Guin (1929-2018), le più giovani sono Tlotlo Tsamaase e Elvia Wilk (entrambe del 1989). Di cinque autori e autrici non sono riuscito a ricostruire la data di nascita (nemmeno tramite il prezioso archivio di ISFDB): Oliver Langmead, Abbey Mei Otis, Vandana Singh, Natalia Theodoridou e Efe Tokunbo Okogu. L’autore più anziano in attività è Jack McDevitt (1935). La distribuzione per anno di nascita, raggruppata per decennio, è la seguente:

Quindi il 68% degli autori e delle autrici di cui ho parlato a proposito di opere uscite dopo il 2000 sono nati prima del 1970, il 20% sono figli degli anni ’70 e il rimanente 12% si distribuisce tra gli anni ’70 e gli ’80. Ma probabilmente è più interessante osservare come si distribuiscono autori e autrici in ciascuna decade:

E così saltiamo al punto successivo.

Futuri di cristallo. Il 69% degli autori citati sono riconosciuti come uomini (106), il 31% come donne (48), ma il numero di autrici cresce proporzionalmente man mano che ci avviciniamo al presente. Tra i nati negli anni ’70 si arriva quasi a un sostanziale equilibrio tra autori e autrici, mentre tra i nati negli anni ’80 osserviamo una significativa inversione dei rapporti di forza. Oltre alle due autrici già citate in merito al 1989, nel novero compaiono Aliette de Bodard (1982), Madeline Ashby (1983), Hao Jingfang e Amal el-Mohtar (1984), Arkady Martine (1985) e Lindsey Drager (1986). Con i loro lavori, De Bodard, Martine, Hao ed el-Mohtar hanno vinto, tra gli altri, 5 premi Hugo e 5 premi Nebula. E questo rispecchia il trend generale di questi anni: dopo il 2000, per 15 volte su 24 il premio Hugo per il miglior romanzo è andato a un’opera scritta da un’autrice, e per 14 su 24 è toccato al premio Nebula. Sarebbe bello prima o poi fare una statistica considerando tutti i finalisti e le finaliste, in ciascuna delle quattro categorie dedicate alla narrativa (la lancio lì, come ipotesi di lavoro, se magari qualcuno volesse cimentarsi anche in un’analisi comparativa con il passato, conoscendo i miei tempi potrebbe volerci un po’).

Distribuzione dei titoli. La distribuzione all’interno delle prime due decadi del XXI secolo è abbastanza omogenea. Escludendo gli ultimi 3 e i primissimi anni (2000-2001), il numero delle citazioni oscilla intorno a una media di 18 titoli all’anno, con un’escursione dai 15 del 2013 e del 2018 ai 23 del 2004. Io ho compilato il mio articolo cercando di combinare il mio gusto personale alla rilevanza percepita delle opere da menzionare, ma senza nessuna attenzione agli anni di uscita. La regolarità della distribuzione che emerge andando a mettere in fila i dati mi sembra significativa per due motivi, ma non sono uno statistico e lascio le considerazioni di merito a chi è del mestiere. Per quel che mi riguarda, credo che da una parte validi il metodo, e dall’altra testimoni la costanza nel livello qualitativo raggiunto dal genere.

È bene osservare che l’andamento prima del 2000 non è molto significativo, in quanto compaiono titoli citati perché firmati da autori già menzionati per le loro uscite nel periodo di interesse, e quindi le citazioni antecedenti assolvono a necessità di completezza o richiamano riferimenti utili per serie già in corso. Il minor numero di titoli citati dopo il 2020 rispetto alla media si può invece spiegare con quella che potremmo definire una “tempistica di consolidamento”: in altre parole, non è ancora passato abbastanza tempo da permettermi di mettere nella giusta prospettiva le uscite di questi ultimi anni. E certamente non ho ancora letto tutto quello che avrei dovuto.

In ogni caso, questo lavoro voleva essere un punto di partenza, anche per possibili approfondimenti statistici (se qualcuno è interessato ad armeggiare sui miei dati, me li chieda pure). Come per l’articolo da cui scaturisce, è un inizio. Anche perché, per fortuna, la fantascienza è ancora in continuo sviluppo. E per il momento non sembra volersi convincere di essere morta come si sente dire in giro.

June 28, 2024

Ricordi proibiti (Reloaded)

Ricordi proibiti è fuori ormai da quasi tre mesi, ma nell’ultima settimana si sono aggiunte alcune novità. Per cominciare, oltre all’e-book, che continua a essere acquistabile su tutte le piattaforme on-line, da qualche giorno è disponibile anche la versione in stampa, con una magnifica copertina lucida che valorizza al meglio l’arte di Franco Brambilla.

416 pagine impastate di kipple, che potrete acquistare dalla vostra libreria di fiducia o rivolgendovi ai soliti bookstore on-line:

sito dell’editore: Delos StoreAmazonIBSFeltrinelliMondadoriLibreria Universitaria HoepliQuando lo avrete letto, vi rinnovo l’invito a farmi sapere cosa ve ne è sembrato. Potete farlo sui siti da cui lo avete acquistato, sulle pagine dedicate al libro su Anobii (qui e qui) o Goodreads (qui e qui), scrivendomi un commento su questo blog o mandandomi un e-mail in privato: qualsiasi soluzione scegliate, apprezzerò il vostro feedback.

Per esempio, Freemind81 ha voluto omaggiarmi di questa mini-recensione su Twitter, di cui lo ringrazio:

@letsbookorg @NovaXpress #letsbooktogether

— freemind81 (@freemind81) April 10, 2024

Ricordi proibiti – Giovanni De Matteo

Leggere questo autore è garanzia di raggiungere l'orgasmo sinaptico durante la sospensione dell' incredulità, perché lui ha la capacità di rendere plausibile qualunque cosa. (Post-)Cyberpunk? 1/n pic.twitter.com/CwkvZfrUW8

I suoi scritti dicono molto, oltre alla storia in sé, e qui abbiamo tra le mani qualcosa di davvero grande. Bravissimo Giovanni, questa cosa lascia il segno.

— freemind81 (@freemind81) April 10, 2024

P.s. I napoletani vedrebbero la loro città sotto un nuovo punto di vista. 3/n

Infine, sull’ultimo numero di Delos Carmine Treanni, uscito lo scorso week-end, ha dedicato al libro una retrospettiva, comprensiva di una lunga intervista che mi ha dato l’occasione di scavare in alcuni aspetti del libro, così come del suo processo di riscrittura.

April 21, 2024

Il sogno sommerso: la risonanza oscura dell’Interliminale

I miei sogni, da molto tempo a questa parte, deviano raramente verso la dimensione dell’incubo. Anche quando ero più giovane, i «brutti sogni» occupavano una porzione piuttosto marginale, direi quasi occasionale, della mia esperienza onirica. Potrei contare sulle dita di una, al massimo due mani gli incubi di cui ho memoria, e quello più vecchio di tutti, che a differenza degli altri si è anche ripresentato nel corso del tempo al punto da poter aspirare allo status di «incubo ricorrente», ha a che vedere con l’acqua.

Il primo ricordo che ne ho risale a quando avevo sei o sette anni e all’epoca lo associai alle immagini di un film che dovevo aver visto sul vecchio televisore a casa dei miei nonni. L’apparecchio era un Philips dei primi Anni ’80, da dieci o dodici canali, a sintonia rigorosamente manuale: si poteva cambiare canale tramite una pulsantiera situata accanto allo schermo, ma a parte le reti Rai e i tre canali del Caimano che si apprestava a fagocitare il paese, riusciva a catturare le frequenze solo di un paio di altre emittenti locali, assecondando i capricci della telediffusione dell’epoca.

Il tubo catodico illuminava fosfori scadenti, restituendo immagini che già di per sé sembravano recuperate dalle memorie di un cadavere, ma io ho da sempre il ricordo nitido e certo di questa piovosa e grigia mattina domenicale della mia infanzia in cui, forse per la prima volta, m’imbattei nella sequenza onirica ambientata in un abisso molto particolare che mi avrebbe accompagnato da lì in avanti.

Non si trattava di un abisso naturale, ma di qualcosa di molto più inquietante. Ci trovavamo infatti in una struttura sommersa di qualche tipo, come mi sarebbe capitato di ritrovare anni dopo tra le pagine di J. G. Ballard e che a un certo punto mi sarebbe sembrato di riconoscere nella sequenza iniziale di Inferno, il film di Dario Argento che in effetti sarebbe cronologicamente compatibile con la ricostruzione, ma che purtroppo presenta con i miei ricordi una sovrapposizione solo parziale. Infatti, nella sequenza perpetuata nei miei ricordi, a nuotare nelle profondità abissali di una costruzione sommersa erano un uomo e una donna, o per meglio dire un uomo alle prese con il vano tentativo di liberare la donna, disperatamente avvinta da catene. Anche se la memoria si attenua e si fa sempre più fallace, giurerei che la donna era sbucata da una cassa, forse una bara, ma il particolare che mi sembra ancora adesso maggiormente degno di nota è un altro: non erano corde ad avvolgere le sue membra, mentre i cui lunghi capelli si aprivano a ventaglio nelle profondità di questo abisso senza scampo, ma catene d’acciaio, e in effetti una logica irrazionale connotava tutta la sequenza.

Non riuscii mai a capire come fossero arrivati lì sotto quei due, o chi avesse incatenato e rinchiuso la donna nella cassa, né tantomeno come fosse finito sott’acqua quel palazzo, ma negli anni successivi mi sarebbe sembrato di cogliere echi e riflessi della sequenza in un numero imprecisato di opere, quasi sempre incompatibili, oltre che per i dettagli anche storicamente, con le circostanze del mio ricordo.

La visione di quella sequenza mi ipnotizzò ed ebbe un effetto quasi mesmerizzante sulla mia immaginazione di bambino. Credo che fu proprio questo il motivo per cui qualche adulto della mia famiglia, mia madre o forse mio padre, vedendomi tanto assorto e affascinato dalle immagini che si componevano sullo schermo a bassa risoluzione del Philips e temendo per gli incubi che avrebbero potuto istradarsi nella mia attività onirica notturna, si decisero a interrompere bruscamente la visione, spegnendo la TV o cambiando canale. Non sono in grado di dire se quella sequenza anticipò, quindi a tutti gli effetti ispirandoli, i miei incubi, o se al contrario furono i miei incubi a trovare una risonanza inattesa nelle immagini di quel film perduto di cui non sono mai riuscito a ricostruire la trama, il titolo e le caratteristiche di produzione, sempre che sia mai davvero esistito.

In anni recenti, mi è capitato però di tornare a quel sogno/incubo. L’ultima volta alcuni dettagli erano più chiari e facili da decodificare: mi trovavo in una specie di piattaforma petrolifera sprofondata nelle acque, e guardando verso la superficie riuscivo a riconoscere in controluce un carroponte e delle gru, verso cui mi sforzavo di risalire, ma ogni bracciata, ogni spinta, non riusciva ad accorciare la distanza che mi separava da loro. Alla fine mi abbandonavo al richiamo della gravità e sprofondavo lentamente verso la liquida e densa oscurità sottostante, con un senso di angoscia e sconfitta che si prolungava fino ai limiti estremi che mi erano consentiti dall’apnea.

Le ricostruzioni che mi è capitato di leggere sul tragico incidente occorso lo scorso 9 aprile presso la centrale idroelettrica di Bargi hanno indirizzato i miei pensieri in una spirale discendente proprio nella direzione di quel ricordo d’infanzia e del mio incubo più vecchio. La descrizione dell’impianto, con i dieci livelli articolati intorno a un pozzo verticale che scende fino a 54 metri sotto il livello del lago di Suviana e il carroponte in superficie usato per movimentare i carichi pesanti, ha chiuso il cortocircuito, riproiettandomi nella dimensione angosciante di quella sequenza perduta e del mio incubo più antico.

Forse è la più vivida rappresentazione di ciò che nel diario del Professor Morgan P. Carter, riportato integralmente in appendice al romanzo, presento come l’Interliminale, riprendendo una definizione che avevo già usato sul blog qualche anno fa:

In fondo, tutto il mio lavoro scaturisce da un sogno. E in particolare l’Interliminale stesso, la teorizzazione della dimensione cognitiva zero, è frutto di mie ampie e approfondite riflessioni sulla teoria del sogno. Fin dai miei primi articoli per la Psychological Review non ho fatto altro che interrogarmi sulle proprietà che diamo solitamente per scontate, ma che finiscono per risultare caratterizzanti della dinamica del sogno comune alla nostra esperienza. Ricordo per esempio le lunghe e accurate riflessioni, e le altrettanto lunghe e ben più accese discussioni con i colleghi, sull’assenza quasi totale di tecnologia elettronica dagli scenari onirici.

In fondo, posso far risalire proprio a questo i presupposti teorici dell’Interliminale, con quello che arrivai a definire – senza molto seguito, lo ammetto – il mio personale principio di esclusione: “il sogno filtra tecnologie oltre un certo stadio di complessità”. C’è sicuramente un retaggio biologico-evolutivo, come sostenevano la maggior parte dei mie colleghi, essendo opinione diffusa che il sogno sia una funzione sviluppata per preparare il soggetto alle insidie della veglia, fin dal tempo in cui il soggetto era solito dormire su un albero o in una caverna e la sua veglia consisteva in un ciclo di tentativi di sopravvivenza ai predatori, alle incursioni delle tribù rivali e a tutta una serie di minacce architettate dalla natura matrigna. Ma a mio modo di vedere c’era anche altro, e continua a esserci: una sorta di meccanismo di autoprotezione del sonno, per impedire – o per lo meno limitare – il possibile sconfinamento in dimensioni oniriche di livello inferiore. Questa sorta di censura onirica agirebbe come un firewall psichico, impedendo ai soggetti di introdurre tecnologie sufficientemente evolute nel contesto del sogno da riuscire a manometterlo arrivando, di fatto, a sabotarlo.

Questo nella mia formulazione più accessibile e accademicamente spendibile su una pubblicazione in peer review. Ma esiste poi una formulazione più ristretta e audace che ha trovato posto solo nei miei appunti dell’epoca e non ha mai visto la luce del dibattito pubblico. Se la mia sia stata prudenza o una forma di tacito pudore, non saprei dirlo. Ne faccio menzione qui perché il pensiero dell’Interliminale non ha potuto non richiamare anche questi miei vecchi pensieri dalla fossa del tempo in cui li avevo sepolti.

Questa seconda formulazione si domanda se tecnologia e sogno non siano in effetti due espressioni della stessa funzione: un tentativo, con mezzi diversi, di evasione dalla realtà fisica. E se così fosse, la dimensione cognitiva zero che assume la forma dell’Interliminale, non potrebbe esercitare una forma di attrazione psico-gravitazionale, cercando di riportare ogni coscienza abbastanza evoluta da essersi in parte sganciata – diciamo anche: parzialmente affrancata – dalla sua risonanza, in perfetta sintonia con la sua frequenza fondamentale?

Echi e immagini che si rincorrono. Eventi e ricordi che s’insinuano nell’immaginazione e che dall’immaginario entrano in risonanza con la realtà. Una prova plastica della permeabilità tra le dimensioni. L’ennesima testimonianza che nell’universo ogni cosa è connessa.

Le immagini che accompagnano l’articolo sono state generate con Copilot | DALL·E 3.

In conversation with…

Come capita alle persone che le realizzano, vale anche per le loro opere la massima di John Donne. E quindi, è certo, nessun libro è un’isola. Rilancio: nessuna storia è un’isola. E men che meno una storia di fantascienza, il genere più autoreferenziale e permeabile di tutti, in grado di prestarsi a una serie infinita di ibridazioni e contaminazioni, già predisposto per innesti di corpi solo apparentemente estranei.

Le visioni fantascientifiche permeano il nostro immaginario e, allo stesso tempo, ogni opera di fantascienza assimila ciò che può dal mondo esterno: che siano le inquietudini del reale (la paura del futuro, l’angoscia del presente, o – perché no? – la nostalgia di un futuro possibile, la mancanza di un presente perduto) o le suggestioni dell’immaginario. Ogni cosa è parte di tutto e, parafrasando Thomas Pynchon, tutto è connesso.

Ricordi proibiti è un romanzo in dialogo con molte opere che lo hanno preceduto o che nel corso del tempo, per via della lunga opera di riscrittura che lo ha interessato, gli si sono affiancate. Influssi, ascendenze e parallelismi che è pressoché impossibile tracciare univocamente in una mappa esaustiva, ma i cui echi sicuramente risuonano nella testa dei lettori più attenti. E quindi, siccome ogni libro conversa non solo con altri libri e altre opere d’ingegno, ma anche con i suoi lettori – e guai se così non fosse – un po’ per divertimento, un po’ anche in segno di omaggio e rispetto per chi ha letto, sta leggendo o leggerà il mio libro, ho voluto riunire in questi due mosaici che trovate qui di seguito un po’ di locandine e copertine di opere che lo hanno ispirato e in qualche modo hanno trasferito i loro geni nel DNA di Ricordi proibiti.

Voi ne avete altri da segnalare?

April 14, 2024

Ricordi proibiti: Estratto /6

Castello Aselmeyer, opera dell’architetto, ingegnere e utopista Lamont Young (foto da Napoli Turistica).

Castello Aselmeyer, opera dell’architetto, ingegnere e utopista Lamont Young (foto da Napoli Turistica).Cieli maestosi e impassibili dominano le conversioni di scenario, questi fulminei spostamenti nei territori mnemonici del Commissario. Istantanee accelerate come in un documentario incentrato sulla persistenza di certe situazioni ambientali, oppure in una sequenza di raccordo in qualche misconosciuto kino d’avanguardia. Cieli, nubi e orizzonti sono i mattoni del microcosmo psichico in cui lui ora si trova a vagare. E vede solo una mescolanza di istantanee ad alta risoluzione, un mosaico virtuale di esperienze vissute:

a. il cielo sopra il Distretto Corporativo, ingombro di nubi minacciose di pioggia, mentre sulla facciata dell’aks Building la geisha della Neurozine ammicca, ingolla la sua dose di neurochimica compressa e invita lo spettatore della strada a imitarla;

b. il cielo dietro il Vesuvio, sudario pietoso disteso sulle ferite del cadavere squassato della Montagna;

c. il cielo sul porto, dello stesso colore del volto di un morto, saturo dei prodotti di scarto della raffinazione del petrolio (dall’ultima raffineria ancora in attività di tutta la penisola, reliquia di un’epoca obsoleta, monumento alla grandezza della Compagnia, che rivendica così la propria appartenenza alla schiera dei leviatani che controllano il sangue nero del mondo);

d. il cielo sopra Castel Sant’Elmo, una distesa placida e ingannevole di mercurio ribollente, pronto a riversare sulla città le sue lacrime ustionanti;

e. l’illusione di un cielo di tarda estate sui Campi Flegrei, che sembra infine promettere, dopo la canicola, il ristoro dell’autunno;

f. il cielo su Castel dell’Ovo e sull’isolotto di Megaride, dov’era venuta a morire Partenope, rifiutata da Ulisse, e dov’era stato confinato nel 476 Romolo Augustolo, l’ultimo imperatore romano d’Occidente, in seguito alla sua deposizione da parte di Odoacre;

g. il cielo sopra il Rione Venezia, che si riflette nelle acque dei suoi canali, generando l’effetto scenico di una città lagunare sospesa nel cielo;

h. il cielo sopra il Limbo, che non serba pietà per i vinti che vivono tra le macerie delle città dei morti, nei vuoti e nei labirinti disseminati per la Cintura e alle sue propaggini.

E le tessere del mosaico sono disposte talmente bene da donare l’impressione fugace di un dipinto surrealista, una composizione impossibile che supera il filtro critico del giudizio sensoriale. Finché non si dissolve nell’intimità di un appartamento di Chiaia e la vista che si contempla dalle finestre ogivali è l’affaccio che si potrebbe godere dalle stanze di Castello Aselmeyer, domicilio del Commissario, salvo che il Rione Venezia è stato cancellato dal panorama e Posillipo si affaccia nelle acque libere del Golfo.

Frammenti del transfert. Da Ricordi proibiti (Delos Digital, 2024).

April 13, 2024

Ricordi proibiti: Estratto /5

Image Credit: Zdzisław Beksiński.

Image Credit: Zdzisław Beksiński.Sorgeva da tutte le cose del mondo. Dalle pagine ingiallite dei libri, dalle illustrazioni delle copertine, dalle decalcomanie 3D che campeggiavano sulle custodie degli HVD e degli olomemo, dai soprammobili scheggiati, mutilati e danneggiati da cadute dimenticate nel tempo, dalle pareti silenziose a cui avrebbero giovato una o due mani di pittura fresca, dalle riproduzioni di Paul Delvaux e Edward Hopper regalategli da Sara che lo fissavano dalle cornici appese alle pareti, dalle vecchie fotografie scolorite che spuntavano qui e là su mensole e ripiani. Pioveva dal cielo e scorreva lungo i cavi della rete elettrica, echeggiava nelle condotte dell’acqua e nelle vecchie tubature del gas. Danzava selvaggia nei canali di comunicazione, fluiva sui sentieri crittografati dell’etere.

Una musica aliena. Era dovunque: vibrava nel silenzio allo stesso modo in cui le fluttuazioni quantistiche agitavano il vuoto.

Nel sonno, mentre l’attività delle onde Theta scivolava progressivamente verso il limite dei 4 Hertz, oltre la soglia del sonno profondo, l’induttore-delta registrava nel ronzio neurale di fondo una serie di picchi improvvisi. Il dispositivo, una scatoletta cablata con il logo della rem Corporation, era il suo “sonnifero”, il suo nume ipnagogico. Le direttive registrate lungo le righe di codice dell’holoware contenevano tutto il necessario per guidarlo nella sua discesa nei sotterranei dell’anima, in ricognizione nel mondo dei morti. L’induttore-delta era il suo psicopompo. Come Mercurio nell’antica mitologia greco-romana, lo avrebbe condotto sul sentiero a caccia degli echi perduti dei segreti di qualcun altro.

Era questo, in fondo, il suo lavoro: ladro di ricordi, profanatore di segreti; frugacervelli, psicosbirro, scanner; mangiatore di morte.

Stava vagando lungo le strade abbandonate di un inconscio straniero. Avanzava in un crepuscolo eterno, tra i palazzi deserti di un villaggio pre-rinascimentale dalla geometria utopica. Scrutava gli occhi ciechi di stanze disabitate, ascoltava la voce spettrale di portici immobili. I suoi passi si succedevano sul suolo sconnesso: lastre di pietra sagomate in forme irregolari erano l’unica concessione al caso in un panorama dominato dall’ordine e dal rigore. Non c’era vento, né altre potenziali forze di disturbo. Ogni cosa era immobile e sembrava che il quadro potesse sopravvivere in quella quiete assoluta per il resto del tempo, fino alla fine del mondo.

Quando giunse nella piccola piazza centrale, la luna era una palla enorme butterata di crateri ciclopici, sospesa a qualche metro da terra, allo zenit nel profondo cielo azzurro, in un sovvertimento del senso comune che suggeriva la presenza di una matematica non-euclidea. Sovrastava un pozzo di pietra. Oltre la piazza, il parapetto della terrazza si apriva sullo scenario di una valle adagiata nelle ombre della sera. I declivi delle colline erano tanto ripidi da degenerare in calanchi. Sul fondovalle, il fiume era un serpente d’acqua che si snodava stanco e incerto, mentre piccole schegge di luce si accendevano sulle increspature della sua superficie.

Briganti si sporse sul bordo del pozzo sormontato dalla luna, apprestandosi a scrutare nell’oscurità, quando una nuova ondata di musica lo raggiunse. E, con quella, le voci.

Novembre è il mese dei morti, dicevano.

Lo ripetevano, intonandolo come un mantra o una solenne litania.

Novembre è il mese dei morti

Sulla melodia di fondo dell’universo, si alzavano canti remoti. Intessevano la colonna sonora ideale per il tuffo che Briganti si accingeva a spiccare verso gli abissi, assorbendo una memoria che gli era estranea.

Novembre è il mese dei morti.

Briganti si appresta a rivivere nel transfert i ricordi del Commissario, in questo brano estratto da Ricordi proibiti (Delos Digital, 2024).

April 11, 2024

Ricordi proibiti: Estratto /4

Immagine elaborata con Copilot | DALL·E 3.

Immagine elaborata con Copilot | DALL·E 3.Non avrebbe mai pensato di poter vedere, un giorno, il corpo inerte del Commissario disteso sul tavolo di un obitorio.

In qualche modo, attenendosi ai certosini dettami di una pratica nota solo a una ristretta cerchia di esperti di medicina legale, Doc e i suoi assistenti erano riusciti a ricomporre il volto del cadavere in un’espressione che, se non poteva dirsi di serenità, quantomeno rasentava la pacifica accettazione della fine. La maschera che aveva deformato i lineamenti del Commissario – come l’aveva intravista Briganti mentre gli uomini della Scientifica rimuovevano il corpo dalla scena del crimine – non era scomparsa. Ma un lavoro minimo di cosmesi avrebbe nascosto del tutto le ferite sugli occhi, sulle labbra e sulle guance. Il trattamento avrebbe reso il cadavere uno spettacolo accettabile nella teoria funeraria di una camera ardente. Ma adesso, nel seminterrato che era territorio di Lanzi, la vista di quel volto così dissonante richiamò alla mente di Briganti una icona clownesca, un saltimbanco scampato all’olocausto mnemonico della sua infanzia.

Occhi tristi e smorfia sorridente intessevano l’espressione contraddittoria di qualche enigmatico Pulcinella d’avanguardia. Un misto di felicità e sofferenza, di sconforto ed esultanza, conviveva nella maschera, in rottura con la comune accettazione della polarità delle rispettive nature.

Briganti sbatté le palpebre nel vuoto, in un mondo di soli odori. Disinfettanti e composti chimici per i quali non trovava un nome dominavano lo spettro della sua percezione. La parte più antica del suo cervello, quella risalente allo stadio rettile dell’albero evolutivo, decodificò l’informazione olfattiva in una frazione di secondo e lanciò un segnale modulato in frequenza alla superficie continentale del sistema limbico, la struttura caratteristica dei mammiferi che, tra le altre cose, è la sede dell’istinto. Qui il segnale emerse in forma cosciente e Briganti ricordò di trovarsi nel laboratorio di Lanzi.

Quello che restava era davanti a lui: un organismo immobile abbandonato al flusso entropico della decomposizione, che non serbava più alcuna traccia delle doti d’intelletto che ne avevano animato la mente.

Un corpo spento, nel gergo impietoso dei necromanti.

Il Commissario era regredito a uno stadio base, al rango di materia di indagine. Buono, al limite, per gli incubi di un bambino.

Nel silenzio statico del seminterrato, rotto appena dal ronzio dell’impianto di climatizzazione, Briganti s’inerpicò sulla salita della concentrazione. Cacciò da una tasca il suo astuccio argentato e lo posò su un ripiano, accanto a uno dei terminali olografici che attrezzavano il laboratorio. Quindi si tolse l’impermeabile e sganciò la fondina ad armacollo. Dopo aver posato la Typhoon e la sua custodia di cuoio sulla scrivania, passò alla cravatta. Infine si sbottonò il colletto della camicia e si rimboccò le maniche fino ai gomiti. Ogni sua mossa era parte di un rituale studiato in ogni dettaglio e ripetuto allo sfinimento, decine di volte.

Un estratto procedurale da Ricordi proibiti (Delos Digital, 2024).

April 10, 2024

Vanishing Point: un estratto

Immagine elaborata con Copilot | DALL·E 3.

Immagine elaborata con Copilot | DALL·E 3.Anche Resurgam era attraversata, come ogni comunità umana, da un gradiente di ricchezza che calamitava i pezzi grossi in prossimità del fulcro di potere. E sulla Stazione, questo centro era la Cattedrale.

La residenza dell’amico di Ayesha si trovava a ridosso dei quartieri altolocati, al secondo livello della Stazione, e sovrastava la galleria di uscita del Penrose Express. Era una posizione privilegiata, come ci si sarebbe aspettati da un boss. La porta era preceduta da un vestibolo ornato di piante in fiore: ibridi artificiali, che Triton non aveva mai visto prima.

Ayesha non usò il riconoscimento genetico della porta. Si fece annunciare attraverso i circuiti della domotica e attesero alcuni secondi perché una ragazza si presentasse alla porta. Capelli neri raccolti in una coda dietro la nuca, occhi intelligenti ed espressione composta. La ragazza tradì un sentimento di complicità che al segugio non sfuggì, come se avesse riconosciuto Ayesha all’istante, sebbene la presenza di Triton la obbligasse ad attenersi a un severo distacco professionale.

– In cosa posso esservi utile?

– Devo vedere Paul de la Roya – disse Ayesha, in tono formale.

La ragazza sulla soglia cedette il passo e li lasciò entrare senza opporre resistenze. A giudicare dall’ingresso, l’appartamento doveva essere vasto e lussuoso. Lo pervadeva una luce bassa, azzurrognola, ricreando un’atmosfera cavernosa. Alle porte e nelle pareti erano incastonati riquadri geometrici in vetri colorati, disposti in composizioni raffinate che richiamavano l’antica estetica terrestre di stampo Art Déco. Una fluttuazione attraversava l’aria, come se la luce sgorgasse da profondità liquide. Le vetrate panoramiche si affacciavano sul primo tratto della ferrovia orbitale.

Dei passi, in fondo alla sala, anticiparono la comparsa di una figura longilinea. Quando il volto di de la Roya emerse dall’ombra, Triton ne incrociò gli occhi e si sentì precipitare in un baratro di ricordi…

Aveva cavalcato onde gravitazionali sul margine di Niger, con occhi come quelli. Aveva spinto la sua freccia a velocità semi-relativistiche e sperimentato l’ebbrezza della discesa e della risalita, in compagnia di quello sguardo. Ed erano sopravvissuti alle innumerevoli insidie di un oceano quantistico ribollente, nell’ergosfera.

Un nome, dal fondo del baratro: Rosario Espinoza. La Rosa Spinata, come l’aveva chiamata una volta Billy Holotropic Long, il più grande tra tutti i discesisti che erano passati da Resurgam, il cui ultimo volo era stato un suicidio nelle spire della nigredo, oltre l’orizzonte degli eventi. Per tutti gli altri, semplicemente “la Bruja”.

– Maman Rosario – disse Triton e subito un numero prese forma nella sua testa.

Fu come se una nuova onda travolgesse le sue funzioni psichiche, annichilendo le facoltà di discernimento e individuazione che erano i pilastri della psiconautica. In quegli occhi c’era molta più storia che negli archivi-dati di Resurgam. C’erano vita, passioni, fallimenti, delusioni, crolli e rinascite. C’erano tutte le vette e le valli degli stati d’animo che si possono avvicendare lungo la curva dell’esistenza. E il panorama su cui si affacciavano quegli occhi celebrava la grandezza della memoria in opposizione al baratro dell’oblio.

Rotta 992, pensò Triton. E lo pensò con la voce di Lone.

La 992 punta dritta nell’ergosfera, aveva detto Ayesha.

Vai tranquilla, ragazza…

Il mondo intorno a Triton/Lone vorticò, troppo velocemente – questa volta – per poterne recuperare il dominio. Lo psiconauta crollò sotto il peso di una crisi epilettica.

Brano estratto da Vanishing Point, in edicola con l’Urania Jumbo n. 54 ancora per tutto il mese di aprile.

April 9, 2024

Ricordi proibiti: Estratto /3

Image Credit: Blade Runner (1997 video game)

Image Credit: Blade Runner (1997 video game) E adesso il Commissario giaceva immobile ai suoi piedi, il volto incrostato di sangue e di fango come la sua inconfondibile divisa d’ordinanza, un completo di foggia severa, quasi militare. Il kipple strisciava intorno al suo corpo in grigie volute cariche di cenere a ghermirne le membra.

Duecento metri più in là, all’estremità opposta della spianata, dalla distesa di macerie e detriti del Limbo emergeva la mole pesante e tetra della Fornace.

La vista del luogo, diversamente da quanto lui stesso si sarebbe aspettato, non respinse Briganti, né lo sprofondò nel turbine di dolore che continuava a rimestare i suoi ricordi. Il tenente restò immobile al cospetto della struttura, più imponente di quanto ricordasse. La Fornace era formata da un blocco centrale di tre navate alte tre piani, che culminavano in un tetto spiovente, la classica fabbrica costruita nel cuore dell’era industriale e scampata per miracolo ai bombardamenti, alle crisi, ai terremoti e alle eruzioni, per trasformarsi in una triste reliquia di archeologia urbana. I mattoni rossi delle pareti si erano consumati e ingrigiti. La malta era diventata nera per l’usura degli agenti atmosferici e dei vapori vulcanici. Le arcate delle finestre collassate erano orbite nere, delimitate dagli artigli di lastre di vetro. Tre ciminiere si protendevano fiere ma spettrali dal lato corto opposto all’entrata principale, vedette spettrali contro il cielo grigio della Cintura, in attesa dell’alba.

Briganti vide ombre muoversi nel chiarore attenuato e polveroso che filtrava dalle aperture. Ombre lunghe, come di monaci incappucciati o dottori della peste, che emergevano dai corridoi bui dei suoi incubi peggiori e scivolavano fuori dalla vista dietro i bordi delle alte finestre ad arco. Le ginocchia arrugginite e paralizzate, proprio come due anni e mezzo prima, quando era rimasto impietrito davanti al corpo esanime di Simona, il pensiero incapace di rimettersi in moto. Il flash di un volto un tempo familiare, ormai privo di vita e di espressione, gli attraversò la mente con la facilità di una lama incandescente. Anche il dolore fu lo stesso.

– Tutto bene, signore?

La voce di un tecnico della Scientifica lo richiamò nel mondo dei vivi.

Primo contatto con il kipple di dickiana memoria, in Ricordi proibiti (Delos Digital, 2024).