Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 7

December 4, 2021

Le cose che ci siamo detti altrove #1: ritorno su Dune

Tra le cose che nel frattempo ho fatto e scritto, una di quelle che mi ha tenuto maggiormente impegnato negli ultimi mesi è sicuramente questo Mappe dedicato alla saga di Dune, ospitato da Quaderni d’Altri Tempi. Il ciclo di Frank Herbert mi ha tenuto compagnia durante i miei primissimi anni universitari, monopolizzando le mie letture per diversi mesi, mentre saltellavo disordinatamente da un libro all’altro sulla base degli interessi e dei gusti, trascurandone alcuni che proprio adesso mi accingo ad affrontare tenendo fede a un proposito di lettura/rilettura di tutta la saga originale.

Photo credit: Jaxson Pohlman.

Photo credit: Jaxson Pohlman.Nel frattempo, per scrivere l’articolo ma anche un po’ per diletto, mi sono riguardato il primo tentativo di adattamento cinematografico, arrischiato da Dino de Laurentiis e David Lynch nel lontano 1984, che esce ammaccato e zoppicante dalla prova del tempo, e mi sono sciroppato il documentario di Frank Pavich incentrato sul progetto – ambizioso, visionario, ma anche molto personale, bizzarro e al limite della lesa maestà, e per questo fortunatamente mai completato – di Alejandro Jodorowsky. Forse anche per via di queste visioni, oltre che per la contemporanea rilettura del romanzo di Herbert che inaugurò una delle saghe di maggior successo nella storia della letteratura di fantascienza (20 milioni di copie vendute nel mondo nel 2016, un record mantenuto per decenni, prima di essere surclassato dalla trilogia dei Tre Corpi di Liu Cixin), ho potuto apprezzare particolarmente la fedele, quasi filologica, trasposizione dedicata da Denis Villeneuve all’esule Paul Atreides e alla sua faida con gli Harkonnen, al cui inevitabile seguito è stato da poco dato il via libera e che probabilmente (incrociamo le dita) finirà per articolarsi in una trilogia, coprendo tutto l’arco narrativo del personaggio di Muad’dib.

Rebecca Ferguson è Lady Jessica, nel Dune di Denis Villeneuve (2021).

Rebecca Ferguson è Lady Jessica, nel Dune di Denis Villeneuve (2021).In maniera analoga al Dune di Lynch, non si può dire che la scrittura di Herbert non abbia risentito del trascorrere del tempo. Forse, almeno in questo caso, più per colpa «nostra» che sua: il suo approccio stilistico, la tecnica nel montaggio delle scene e le soluzioni nella gestione del punto di vista appaiono oggi ben poco conformi alle prescrizioni vigenti sui manuali di scrittura, come pure al gusto che col tempo è prevalso tra i lettori educati alle convenzioni, rendono oggi questa serie un oggetto molto più alieno di quanto dovesse sembrare alla sua uscita, a partire dal 1965. Ma oggi come vent’anni fa, al tempo della mia prima lettura, mi sono bastati pochi capitoli per essere completamente trascinato dal maelstrom di visioni e concetti innescato da Herbert, un affresco cosmico che infrange le barriere dello spazio e del tempo, e in cui possiamo trovare passaggi dalla carica immaginifica dirompente, come i due campioni che seguono:

Basta questo, forse, per capire che non abbiamo mai davvero lasciato Arrakis in questi anni. Eravamo sempre lassù, in attesa che qualcosa ci ricordasse dove eravamo davvero. Qualcosa come il film di Villeneuve, appunto: grandioso, crudele, stratificato e complesso, come l’opera di Herbert che onora con la prima trasposizione efficace e riuscita dopo oltre mezzo secolo di tentativi.

December 3, 2021

Engines on

Dove ci eravamo lasciati? Non inizia così ogni ritorno? Ne ho scritti parecchi, di post con questo incipit, e inevitabilmente ho finito ogni volta per tradire i migliori propositi. Non so se questa sia la volta buona, ma alcuni segnali mi inducono a nutrire un cauto ottimismo.

Forse stavolta sono tornato davvero per restare. Anche se non mi è ancora chiaro su quali tempi e a che ritmo viaggerà il blog.

Però intanto cominciamo a riscaldare i motori…

August 21, 2021

Sindrome 2021

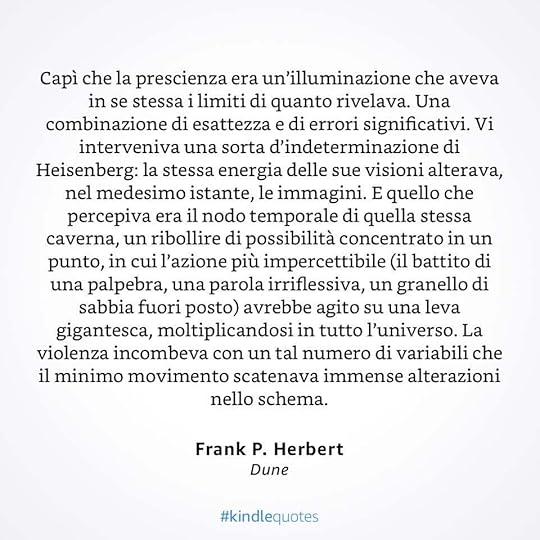

Tre mesi dopo esco dal cono d’ombra e il libro che annunciavo prima dell’ultimo silenzio radio è finalmente qui di fianco a me – e fa una certa impressione.

Nelle sue quasi 500 pagine sono condensati diciotto anni di racconti, spaziando dalla vena cyberpunk che esploro fin dal lontano 2003 ad ambientazioni interplanetarie, dal viaggio nel tempo alla discronia, dalle frontiere del postumanesimo alla fan fiction, fino ai racconti-bonsai che da qualche tempo mi diverto occasionalmente a scrivere per questo blog o per altre testate.

Non credo di esagerare sostenendo che è un libro che mette un punto a due decenni scarsi di scrittura. Anche se non vengono presentati in ordine cronologico, essendo il libro organizzato tematicamente in cinque sezioni (Connessioni, Deviazioni, Transizioni, Mutazioni, Iterazioni), i racconti sono preceduti da una introduzione e completati da notizie bibliografiche che aiuteranno il lettore interessato a inquadrarli meglio in relazione l’uno all’altro, o al piano più generale del discorso che attraverso di essi mi prefiggevo di volta in volta di portare avanti.

Il libro sarà acquistabile dal 30 agosto online e nelle librerie servite da Kipple, oltre che l’11 e il 12 settembre a Stranimondi, dove in qualche modo lo presenteremo ufficialmente. Se non finirò nuovamente risucchiato da un infundibolo cronosinclastico, è possibile che nei prossimi giorni vi dica qualcosa di più. Come vedete dalla splendida copertina, vent’anni di scrittura sarebbero valsi la pena già solo per potermi fregiare – ancora una volta – di una illustrazione di Franco Brambilla e – per la prima volta! – di una prefazione di Linda De Santi, che qui ringrazio pubblicamente.

May 29, 2021

Un’eco nella connessione

Non mi sono ritirato dagli affari, non nell’anno più cyberpunk da molto tempo a questa parte, ma negli ultimi tempi il mio già scarso tempo libero è stato dedicato ad alcune cose di cui vi parlerò nei prossimi giorni, nel caso non le aveste già viste circolare sulla rete, ma soprattutto a un progetto a cui tengo in maniera particolare.

Ho pubblicato il mio primo racconto nel 2003, su quello che allora era il portale del Club GHoST. Fu lì, anche per via di quel racconto, che conobbi Sandro Battisti e Marco Milani, con cui nei mesi successivi avremmo intrapreso l’avventura connettivista. Da allora sono trascorsi diciotto anni e una settantina di racconti, apparsi su pubblicazioni amatoriali o professionali, sparsi tra antologie, riviste, siti web, blog e e-book. E altri ne ho scritti ma – per una ragione o per l’altra – sono rimasti per tutto questo tempo inediti.

Si tratta di una mole degna di un certo rispetto, se non in termini qualitativi almeno quantitativi: quasi 400 mila parole, 2,5 milioni di battute… l’equivalente di più di mille pagine, distribuite in edizioni in molti casi ormai introvabili da anni.

Negli ultimi mesi del 2020 è quindi maturato il proposito di riorganizzare il meglio di quanto scritto in questi anni in un’antologia, in modo da rendere i racconti nuovamente disponibili ai lettori che avessero voglia di scoprire ciò che ho fatto in aggiunta ai romanzi, che hanno sempre goduto di una visibilità immensamente maggiore. Il volume sarà un Gigante, di nome e di fatto. Credo sia venuto fuori un ottimo lavoro, anche grazie alle persone che hanno prestato le loro cure al progetto. In ogni caso, saprò dirvi di più nei prossimi mesi.

February 20, 2021

Il cyberpunk è vivo e lotta insieme a noi

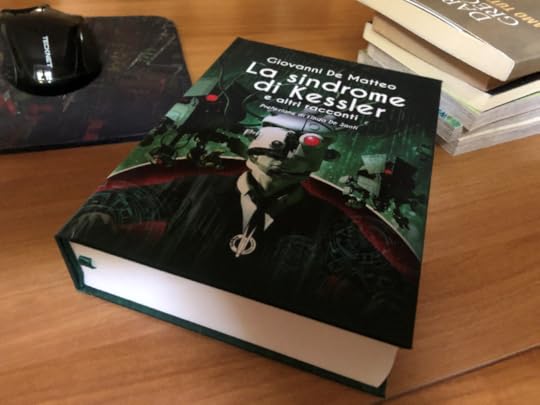

Nel luglio 1993, nell’edicola del mio quartiere, m’imbattei in una copertina plastificata che mesmerizzò la mia mente di dodicenne. Il titolo dell’albo recitava Almanacco della Fantascienza 1993 e nelle sue pagine, che divorai nello spazio di un pomeriggio e una serata, scoprii tra le altre cose un personaggio Bonelli che da allora avrei seguito fedelmente almeno per i successivi quindici anni (recuperando peraltro tutti gli arretrati, in un’epoca ormai preistorica in cui il servizio arretrati era un’esperienza a metà strada tra ludopatia e religione), una panoramica delle uscite librarie e cinematografiche dell’ultimo anno (con incursioni nei fumetti e nei videogame) e, soprattutto, in un dossier di Mauro Boselli sul cyberpunk.

Cosa fosse la fantascienza, lo sapevo già, nel mio piccolo di fan formatosi più che altro con i film tramessi in prima e seconda serata dalle reti commerciali e locali (in un’epoca che, fortunatamente, non conosceva gli attuali vincoli di programmazione che hanno devastato il palinsesto della televisione generalista), ma con qualche sporadica lettura alle spalle. Il cyberpunk, invece, non lo avevo mai sentito prima, ma l’accostamento con un film che già adoravo (Blade Runner), l’estetica delineata nelle illustrazioni che accompagnavano l’articolo e le caratteristiche tracciate in maniere sintetica ma efficace da Boselli, mi dischiusero un mondo. Ritrovai gli stessi ingredienti che mi avevano così affascinato nella storia a fumetti contenuta nel volumetto, che era stata la prima cosa su cui mi ero fiondato appena tornato a casa: un piccolo gioiello, sceneggiato da Bepi Vigna e disegnato con il tratto che mi sarebbe diventato familiare del grandissimo Roberto De Angelis, dal titolo Vendetta Yakuza.

Qualche anno più tardi, quando avrei finalmente messo le mani su una copia di La notte che bruciammo Chrome, dopo averlo a lungo cercato nelle librerie di provincia all’epoca ovviamente sprovviste di un accesso diretto ai cataloghi dei distributori, avrei ritrovato tra le pagine di William Gibson (in particolare il racconto che dà il titolo all’antologia e Johnny Mnemonico) le atmosfere, i personaggi, le tecnologie e le dinamiche che mi avevano affascinato in quella storia, senza che da allora questo mi abbia comunque rovinato le successive riletture. Dentro c’era anche altro: Johnny Mnemonic sarebbe uscito al cinema solo un paio di anni dopo e per Matrix avremmo dovuto attendere la fine del decennio, così in quegli anni l’immaginario cinematografico del cyberspazio era fortemente debitore di altri titoli oggi semi-dimenticati (Tron e Il tagliaerbe), e Nathan Never in fondo era ispirato fin dall’impermeabile alla figura di Deckard, il cacciatore di replicanti di Ridley Scott.

Alcuni anni più tardi (tra il 1997 e il 1998), tra le pagine di una rivista trovai un’offerta 2×1 dell’Editrice Nord: avrei potuto acquistare due volumi della collana Grandi Opere pagandone una sola. Compilai il coupon, lo spedii e due settimane più tardi ricevetti in contrassegno un pacco con dentro due volumoni, I mondi del possibile e Cyberpunk, entrambi curati da Piergiorgio Nicolazzini, e il mio primo numero del Cosmo SF, più tardi noto come Nord News, erede (avrei scoperto più tardi) del glorioso Cosmo Informatore. In anni in cui la rete muoveva i primi passi, quello era per gli appassionati la principale fonte di approvvigionamento di notizie sul fandom e sul settore, non solo relativamente alle uscite editoriali della casa editrice di Gianfranco Viviani.

Divorai i 28 racconti contenuti in Cyberpunk e i saggi che lo completavano nel corso dell’estate di quell’anno, e mi misi alla ricerca dei titoli citati nelle accurate bibliografie che lo accompagnavano. Così risalii nei mesi successivi agli altri titoli pubblicati dall’Editrice Nord, in particolare gli imprescindibili Neuromante e La matrice spezzata, e poi, poco a poco, a quasi tutto Philip K. Dick, a cominciare da Cacciatore di androidi e La svastica sul sole (com’erano conosciuti allora Ma gli androidi sognano pecore elettriche? e L’uomo nell’alto castello), ma non solo. Perché prima la stella di Dick e poi le informazioni raccolte in Cosmo SF mi avrebbero guidato nelle mie successive, un po’ più strutturate e via via più consapevoli esplorazioni della fantascienza.

Insomma, per me il cyberpunk è stato la porta di accesso al genere, e da allora non ho ancora smesso di leggere né l’uno né l’altro. Da Gibson sarei poi passato a Dashiell Hammett, a Thomas Pynchon, a William S. Burroughs e a Don DeLillo. E leggendo loro mi sarei trovato a percorrere piste piuttosto caotiche nella letteratura nordamericana del Novecento, ma non solo. E benché non sia più un lettore assiduo, mi capita ancora di comprare di anno in anno diversi albi di Nathan Never, e di numerose altre serie Bonelli. Perché una cosa che mi ha insegnato il cyberpunk è che i confini sono costruzioni artificiali, non meno di quanto lo siano le etichette. Ma se queste ultime hanno a volte una loro utilità generale, gli steccati finiscono sempre per affamare entrambe le parti che separano, per quanto una delle due possa essere convinta della loro benefica necessità.

Per questo ho approfittato della recente uscita negli Oscar Draghi di un tomo annunciato come l’antologia assoluta del filone e a sua volta intitolato Cyberpunk, che con i citati Neuromante, La matrice spezzata e Mirrorhades include anche – sebbene molto arbitrariamente – Snow Crash di Neal Stephenson, arrivato in concomitanza con lo sbarco su Amazon Prime dell’ultima stagione di Mr. Robot, per rimettere insieme un po’ di idee. Che per il momento trovate in un articolo/mappa su Quaderni d’Altri Tempi, ma che mi riprometto di ampliare per percorrere fino in fondo i sentieri che ho potuto solo abbozzare sulla mappa.

La mappa non è il territorio e mai lo sarà. Ma forse mi aiuterà a replicare in una scatola il fascino della scoperta che non mi ha mai tradito lungo quei percorsi.

January 2, 2021

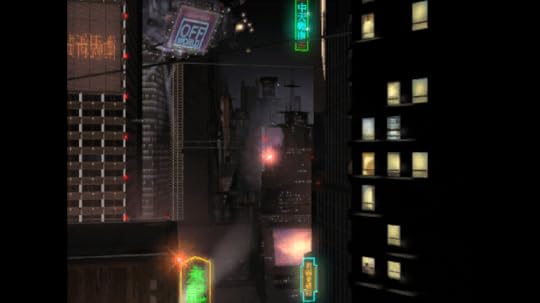

Blade Runner (il videogame): ritorno a Los Angeles, 2019

Approfittando dell’operazione imbastita sulla scia di Blade Runner 2049 da Alcon Entertainment (attuale detentrice dei diritti di sfruttamento sul franchise dedicato ai cacciatori di replicanti) e Nightdive Studios (software house esperta nella restaurazione di videogame classici), lo scorso gennaio avevo recuperato anch’io una copia rimasterizzata del videogioco di culto che tante giornate del mio penultimo anno di liceo aveva monopolizzato. Dal 1998 avevo avuto poi modo di rigiocare l’avventura grafica dei leggendari Westwood Studios solo un paio di volte, recuperando nel 2018 un vecchio portatile e facendo girare i CD-ROM del cofanetto originale, ancora miracolosamente funzionanti.

Non lo sapevo mentre la stavo iniziando la sera del 4 gennaio 2020, ma quella sarebbe diventata la partita più lunga della mia esperienza di fan di Blade Runner. Perché per 364 giorni, per varie ragioni, non ho più trovato il tempo per sedermi al PC e finire l’avventura iniziata quella sera. Ho rimediato questo pomeriggio, con quattro ore di gioco che vanno a completare i venti minuti iniziali di quella sessione.

E benché il gioco meriti una scrupolosa disamina, sono ancora inebriato dalle sue atmosfere, quindi mi accontento di condividere con voi alcune istantanee di quest’ultima, lunga partita. Basti dire che stiamo parlando di un gioco che, grazie all’accuratissimo lavoro di scrittura dello sviluppatore David Leary e dello sceneggiatore David Yorkin (figlio di Bud Yorkin, produttore della pellicola originale) realizza una sintesi perfetta tra il capolavoro di Scott e il romanzo originale di Philip K. Dick, di cui riprende diversi spunti, e che non fa rimpiangere né la regia, né la fotografia o la musica, né tantomeno le ambientazioni che ci hanno mesmerizzati sul grande schermo. Nei prossimi giorni o mesi, cercherò di esplorare possibili ramificazioni alternative a partire dagli snodi che ho preventivamente salvato. Intanto, qua sotto, ecco alcuni flash dell’edizione rimasterizzata di Blade Runner in tutta la sua magnificenza.

December 31, 2020

Sulla rotta di avvicinamento al 2021

Ultime ore del 2020, fuori c’è un cielo sereno che prendiamo come buon auspicio per l’anno che ci aspetta, e intanto approfittiamo della reclusione per decreto sfruttandola come la più benvenuta delle scuse per starcene in casa e fare un po’ di bilanci.

Controllando le statistiche del blog, ho scoperto che Holonomikon è arrivato a 350 articoli pubblicati dal 2013. Il 2020 è stato il terzo anno di maggiore attività, dopo il 2019 (109 articoli) e il 2014 (88): 63 post pubblicati fino a ieri, per un totale di 49.001 parole e una media di 778 parole ad articolo (corrispondenti a circa 5k battute, a poca distanza dal record del 2018, quando però i post pubblicati erano stati appena 6 nell’arco dei 12 mesi). Più che un consuntivo, è una testimonianza della rinnovata dedizione con cui dallo scorso anno ho ripreso a dedicarmi al blog, e che spero di conservare anche nel corso del 2021. Questo malgrado il traffico generato sia davvero marginale rispetto ai volumi di un blog anche solo medio: nel corso di questi 8 anni di attività ho cercato più volte di variare la dieta dei contenuti, con l’intenzione di intercettare fasce sempre più ampie di lettori, a volte focalizzandomi su argomenti molto settoriali, altre cercando di offrire la maggior varietà possibile. Ammetto che entrambe le strade non hanno portato a particolari benefici in termini di pubblico intercettato: da un paio di anni i lettori che seguono queste pagine si contano in una ventina al giorno di media; voi sapete chi siete, e io vi ringrazio per l’attenzione con cui seguite roba che, in ultima istanza, potrei scrivere a mio esclusivo uso e consumo.

Veniamo quindi a ciò di cui abbiamo parlato nel 2020, con diverse piacevoli scoperte in termini di visioni e letture, in alcuni casi recuperi di visioni e letture degli anni passati, e sicuramente molto meno liete notizie di cronaca dal mondo là fuori:

Captive State: resistere ai tempi dell’occupazione extraterrestre (29-2-2020)

L’epidemia: il noir post-apocalittico di Per Wahlöö (9-3-2020)

Bios di Robert C. Wilson, ovvero il caso della natura contro l’uomo (11-4-2020)

Storie intrecciate dentro storie intrecciate (4-7-2020)

Alcune cose che ho imparato sulla distopia (15-7-2020)

Per una teoria universale della distopia e delle sue contraddizioni (21-7-2020)

In cerca di Klingsor: inganno e castigo nell’ombra di Heisenberg (24-7-2020)

Save Me: un congegno narrativo implacabile (11-8-2020)

10 buone ragioni più una per vedere TENET (1-9-2020)

La quintessenza della rappresentazione inclusiva (27-9-2020)

La fantascienza italiana nella critica, su questa e sull’altra sponda dell’Atlantico (16-11-2020)

Viaggio nel paese senza tempo (22-11-2020)

Il primo caso di Perry Mason (27-11-2020)

A cui vado ad aggiungere le pagine sulla pandemia, che hanno monopolizzato l’attività di Holonomikon per buona parte della primavera scorsa, e l’elogio di Diego Armando Maradona, tra le altre cose che il 2020 si è portato via.

Apro qui un inciso. Maradona non è stata l’unica perdita a livello personale (chi vuol capire, capisca; a chi non vuol capire, è inutile che provi a spiegarlo). Ognuno di noi conosce i pezzi di sé che il tempo si porta via, ma finiamo per accorgerci sempre troppo tardi dell’importanza delle presenze che eravamo abituati a dare per scontate nelle nostre esistenze. Solo di fronte all’assenza ci rendiamo conto, ogni volta, immancabilmente, che tutto ciò che possediamo davvero sono i ricordi dei momenti trascorsi insieme, mentre cresciamo e scopriamo la vita, mentre invecchiamo e cerchiamo di prepararci all’inevitabile, e non saremo mai davvero pronti abbastanza quando verrà il momento di salutarci. E sicuramente non c’è niente di peggio di non poter nemmeno salutarsi, prima di intraprendere l’ultimo viaggio.

Tornando al blog, quest’anno ho inaugurato una nuova categoria di micropost. L’ho chiamata Microverso, sia per le dimensioni dei contributi, sia per la fonte: sono schegge del mondo fantastico visto con gli occhi di un bambino di quattro anni (nella fattispecie, non faccio altro che trascrivere le uscite di mio figlio Samuel).

Tra le cose pubblicate fuori dal blog negli ultimi 12 mesi, vale senz’altro la pena segnalarvi gli articoli apparsi su Quaderni d’Altri Tempi. In particolare:

le recensioni di tre libri degni di nota: I marziani di Kim Stanley Robinson (Fanucci), Pechino pieghevole di Hao Jingfang (Add Editore) e Così si perde la guerra del tempo di Amal El-Mohtar e Max Gladstone (Mondadori);

la recensione di Tenet di Christopher Nolan;

e, last but not least, uno dei due o tre articoli moloch che ho scritto nel 2020, questo dedicato alle epidemie nell’immaginario fantastico, horror e fantascientifico: incompleto, parziale e fazioso, ma pur sempre forte di una bibliografia come questa.

Sul fronte della narrativa, le soddisfazioni non sono mancate. Da una parte Red Dust, un mio vecchio racconto ripubblicato lo scorso anno dopo una profonda revisione, mi è valso il primo Premio Italia in carriera per la narrativa: essendoci arrivato dopo una dozzina di finali senza risultati degni di nota, è un traguardo e, a suo modo, probabilmente un record. Ma nel corso dell’anno sono riuscito anche a dare alle stampe ben cinque lavori a cui sono particolarmente legato:

Due racconti sono usciti per pubblicazioni prestigiose, che hanno aggiunto importanti tasselli all’immaginario distopico nostrano: Prometheus Post Mortem su Lo Zar non è morto , terza antologia del progetto Next-Stream, stavolta a cura di di Lukha B. Kremo e Nico Gallo (Kipple); Al servizio di un oscuro potere su Distòpia , il Millemondi estivo di Urania curato da Franco Forte (Mondadori).

Un terzo racconto è stato ospitato sul numero 13 di Futuri , la rivista italiana di future studies curata da Roberto Paura: s’intitola La sindrome di Kessler e parla di rifiuti orbitali, cambiamenti climatici, mercato del lavoro e geopolitica (Italian Institute of the Future).

Finalmente ha visto la luce Cronache dell’Armageddon , un’antologia che ho avuto il privilegio di curare con Alessio Lazzati, riunendo un team di autori straordinari, che hanno messo le rispettive penne e tastiere al servizio di questa operazione in ricordo di un maestro scomparso troppo presto, Sergio “Alan D.” Altieri (Kipple).

E, infine, Carmine Treanni ha ripubblicato per CentoAutori Terminal Shock , un mio romanzo di alcuni anni fa, rivisto per l’occasione e finalmente approdato sulla carta dopo essere rimasto sospeso in un limbo a seguito della chiusura della casa editrice che lo aveva pubblicato in formato elettronico.

Per quanto riguarda le letture, Anobii mi sbatte in faccia la triste realtà dei numeri: nel 2020 ho letto appena 13 libri, per un totale di 3.492 pagine, la metà dello scorso anno e mai così pochi dal 1998. Di sicuro mancano all’appello molti volumi, diversi anche sostanziosi per paginazione, la cui lettura porto avanti da diversi mesi intervallandola con i libri destinati a recensioni o progetti più ampi, e nel novero mancano gli articoli su rivista (in particolare Le scienze, che dopo le decine di numeri accatastati negli anni ho ripreso a esaminare con una certa costanza) e i racconti usciti in antologie, di cui di solito leggo solo i contributi che sono di mio interesse per l’immediato. Ma è indubitabile che mai come negli ultimi due anni il tempo che posso dedicare al piacere della lettura è andato riducendosi, diventando un vero e proprio privilegio. Spero di invertire la rotta nei prossimi mesi, anche se sono costretto a nutrire un forte scetticismo a riguardo.

Dove la rotta non è stata di certo invertita, malgrado i propositi di inizio 2020, è nell’acquisto dei volumi cartacei, che ormai hanno ridotto lo spazio vitale del nostro appartamento a una cubatura minima indispensabile: oltre la soglia attuale, si corre il rischio concreto di un conflitto domestico. La soglia dei 30 libri che mi ero imposto di comprare come tetto massimo delle edizioni cartacee è stata polverizzata da ben 53 acquisti, e anche se si tratta per la maggior parte di tascabili, presto sarò costretto a «delocalizzare» parte del bottino. Per il 2021 non posso quindi evitare di rinnovare i propositi, pur nella consapevolezza di finire inevitabilmente per infrangerli.

Malgrado sia ancora a meno di un quarto del lavoro finale, l’inventario della biblioteca domestica mi ha sicuramente aiutato a contenere gli acquisti cartacei, evitando il peggio fin da quest’anno. Anche se hanno rappresentato solo in parte l’occasione per smaterializzare la biblioteca cartacea, i 60 e-book acquistati nel 2020 mantengono in crescita il trend degli acquisti digitali per anno. Nel 2021 cercherò di fare meglio.

L’altro proposito tradito dell’anno è la conclusione del romanzo che avevo iniziato a scrivere nel 2019. La stesura ha fatto progressi ma probabilmente il lavoro finale avrà un respiro diverso e dovrebbe diventare una novella, il che dovrebbe consentirmi di massimizzare la resa dell’idea evitando inutili dispersioni. Il materiale in esubero potrebbe costituire un eventuale seguito delle stesse dimensioni, chi vivrà vedrà. Nel frattempo non è che abbia lavorato solo a togliere, perché in cantiere è stato messo anche il progetto di un nuovo romanzo (o ciclo di novelle, anche in questo caso si vedrà) a sfondo discronico (ehm… come sarebbe a dire che non sapete di cosa sto parlando?), sulla cui documentazione mi sono già portato abbastanza avanti (ne riparleremo, inevitabilmente, nei prossimi mesi).

E prima di concludere lasciatemi dire che è stato un enorme onore aver ospitato sulle pagine di Next-Station due magnifici racconti a firma di due dei padri fondatori del connettivismo come Marco Milani e Lukha B. Kremo. Se non li avete ancora letti, approfittate di questi giorni di tregua dal trambusto quotidiano per recuperarli di corsa: daranno un senso diverso alle vostre letture da vacanza.

Evito qualsiasi augurio per il 2021, visto come sono andati a finire gli auspici per il 2020. Ma mai come adesso pensiamo ai nostri affetti, alla salute nostra e dei nostri cari, a chi sentiamo vicino in forme che quasi mai possono prevedere la prossimità fisica. Pensate a voi stessi, ma in un modo che faccia bene anche agli altri. Anch’io ci proverò. E per il momento è tutto.

Passo e chiudo. A rileggerci nel 2021.

December 15, 2020

Così si perde la guerra del tempo

Blu:

Mi ritrovo a nominare cose rosse che non sono dolci.

La tua lettera… la tua ultima lettera. Stai certa che non la lascerò dove potrebbe essere letta da uno dei tuoi. È mia. Ci sto attenta, alle cose che mi appartengono.

Ne ho poche, sai, di cose mie. Al Giardino apparteniamo gli uni agli altri in un modo che priva quel termine di significato. Siamo piantati, cresciamo, germogliamo e sbocciamo insieme; pervadiamo il Giardino, il Giardino si propaga in noi. Ma al Giardino non piacciono le parole. Le parole sono astrazione, una frattura nel verde; le parole sono schemi come i recinti e i fossati. Le parole fanno male. Posso nascondermi nelle parole finché le dissemino nel mio corpo; leggere le tue lettere è come cogliere fiori da dentro me stessa, prendere un bocciolo qui, una felce lì, sistemarli e risistemarli perché facciano un bell’effetto in una stanza luminosa.

Rossa:

Stavo per dirti di scusare la mia concisione. Ma mentre ero lì lì per scriverlo ti ho immaginata scuotere la testa. Avevi ragione, all’epoca: ho costruito una te dentro di me, o sei stata tu a farlo. Chissà cosa c’è di me in te.

Ti ringrazio per la lettera, più di quanto riesca a dire. Mi ha colta in un momento di fame.

Le parole possono ferire, ma sono anche ponti. (Come i ponti che sono tutto ciò che Gengis si è lasciato alle spalle.) Ma forse un ponte può essere anche una ferita? Parafrasando un profeta: le lettere sono strutture, non eventi. Le tue mi danno un posto dentro cui vivere.

Blu:

Continuo a evitare di parlare della tua lettera. Sento che… parlarne sminuirebbe l’effetto che ha avuto su di me, lo rimpicciolirebbe. Non voglio farlo. Sono proprio figlia del Giardino, più di quanto lei sappia. Anche la poesia, che spezza il linguaggio in significato, si cristallizza, nel tempo, come fanno gli alberi. Ciò che è morbido, vaporoso, soffice e fresco diventa duro, sviluppa una corazza. Se potessi toccarti, premere un dito sulla tua tempia e piantarti dentro di me come fa il Giardino… forse allora. Ma non lo farei mai.

Quindi ecco questa lettera, invece.

Rossa:

I miei ricordi di te si perdono nei millenni, e in ognuno compari tu in movimento. Quest’immagine di te in casa, con un marito, l’infuso di rosa canina, il tramonto e il fiume, mi riempie il cuore. Un incresparsi della pelle del mare segnala la balena – e puntini di stelle formano un orso grande anni luce –, così adesso mi figuro la tua vita dagli spunti che mi hai dato. Ti immagino quando ti svegli, dormi, sorvegli le oche, lavori duramente all’aperto con braccia, schiena, gambe e la tecnologia dell’epoca. Cercherò un po’ di sommacco la prossima volta che vado in un posto dove cresce. Confesso di conoscerne solo la versione velenosa, e non credo sia quella che intendi tu.

Magari un giorno ci assegneranno allo stesso posto, in un villaggio lontanissimo su nel passato, sotto copertura, per sorvegliarci l’un l’altra, e potremo preparare un infuso insieme, scambiarci libri, riferire a casa descrizioni ritoccate delle rispettive imprese. Penso che scriverei comunque lettere, anche in quel caso.

Da Così si perde la guerra del tempo di Amal El-Mohtar & Max Gladstone

(Mondadori Oscar Fantastica Blink, 2020 – Trad. di Simona Spano, pagg. 99-106)

Gli estratti che riporto qui sopra sono solo alcune battute, ma spero che servano a rendere un’idea efficace del mondo, dei personaggi e dello stile di questo libricino (la dimensione è quella di una novella, e come tale si è aggiudicato nella sua categoria i maggiori premi del settore), scritto a quattro mani da Amal El-Mohtar e Max Gladstone, con una sintesi prodigiosa di sensibilità letteraria e introspezione.

Così si perde la guerra del tempo, titolo italiano di This Is How You Lose the Time War, è uscito a novembre nella veste minimalista ma ben curata di uno spinoff di Oscar Fantastica denominato non a caso Blink, come un battito di palpebre. E il mio consiglio è di farvene dono a Natale e di considerarlo anche per regalarlo un po’ in giro: chi lo riceverà, di certo non potrà dispiacersene.

Su Quaderni d’Altri Tempi, come di consueto, spiego meglio perché.

December 5, 2020

Extraterrestri dalla Nebulosa Granchio

In cielo, sull’astronave, ci sono i Granchi extraterrestri che comandano i fulmini e le tempeste.

Mi stanno simpatici.

5 dicembre 2020

November 28, 2020

Elogio di Diego Armando Maradona

Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per strada, lì ricomincia la storia del calcio.

Non so se il famoso aforisma attribuito a Jorge Luis Borges (1899-1986) sia apocrifo o meno, ma mi è sempre piaciuto immaginare uno dei più grandi autori della letteratura mondiale ispirato dalla scena di due bambini che rincorrono una palla in un campo di periferia di Buenos Aires, mentre la luce del tramonto s’incunea tra i palazzi. Probabilmente, se mai disse o scrisse quelle parole, il maestro argentino era già costretto ad affidarsi alle ombre del ricordo e alle voci e agli schiamazzi che gli giungevano alle orecchie, dal momento che la sua retinite pigmentosa si era aggravata al punto da renderlo completamente cieco alla fine degli anni ’60. E questo, tra le altre cose, gli avrebbe impedito di godersi nei suoi ultimi anni le magie del più grande giocatore che abbia preso a calci un pallone.

[image error]

Su Diego Armando Maradona, che ci ha lasciati lo scorso 25 novembre, mi rendo conto che potrei scrivere decine e decine di pagine senza fermarmi. Credo che sia così per chiunque lo abbia vissuto da tifoso, e chiunque abbia tifato per Maradona, per il suo Napoli o la sua Argentina, non può non aver provato per un lungo periodo della sua vita un sentimento di amore incondizionato e viscerale per il Pibe de Oro. Era ed è una forma di gratitudine per averci sottratti all’oblio e resi partecipi di uno dei più insulsi ma ambiti riti di massa dell’ultimo secolo e mezzo: fuori di tecnicismi e retorica, il gioco del calcio. Per me è stato così fino all’ultimo ed è così ancora adesso.

Anche se oggi non si direbbe a scorrere la marea di ricordi e di cordoglio che ha sommerso la rete, le pagine dei giornali e i palinsesti televisivi, fino a non più di una settimana fa per la quasi totalità degli organi di informazione, come pure, non per fare il puntiglioso, per la quasi totalità degli appassionati di calcio, Maradona veniva trattato come il nemico pubblico N. 1. Le accuse di oltraggio alla morale pubblica, di rappresentare un cattivo esempio per i giovani, di slealtà sportiva, erano all’ordine del giorno quando si parlava di lui, così come l’inevitabile ricordo delle sue dispute giudiziarie con il fisco italiano (una vicenda kafkiana, come ricostruito in questi giorni dal Foglio, scaturita da un gesto di improvvisazione quasi situazionista di due sindacalisti e ingigantitasi fino a diventare una valanga che ha finito per seppellire qualunque cosa, inclusa la verità).

[image error]

I mille e uno volti di Maradona

Dai primi calci tirati a quella che possiamo immaginare come una palla di stracci per le strade di Villa Fiorito (e nessuno ha usato meglio le parole di Julio Velasco per descrivere la parabola di Diego Armando Maradona dalla periferia di Buenos Aires al jetset internazionale) alla sua villa a Tigre, passando per i campi da gioco di mezzo mondo, la Rambla, le strade della vita notturna di Napoli e i grattacieli di Dubai, quello di Maradona è un corpo che indossa mille maschere, di volta in volta spavaldo, arrogante, rabbioso, sconvolto, annebbiato, assente, sorridente, ma che sotto nasconde sempre lo stesso volto, quello del ragazzo del barrio che all’esordio in Primera División, a sedici anni non ancora compiuti con la casacca degli Argentinos Juniors, dichiara ai giornalisti che nella sua vita è cambiato tutto da quando… è tenuto a rilasciare interviste.

Prestigiatore con il pallone, virtuoso capace di non smarrire mai l’efficacia, architetto di invisibili geometrie di gioco ormai impresse a fuoco nel nostro immaginario calcistico, condottiero in campo, leader politico, antagonista, istrione, castigatore di ogni malcostume che avrebbe poi finito per prevalere nel mondo del calcio non solo italiano (il vizietto di chiudere gli occhi davanti alle tante forme di discriminazione, il carrierismo politico, il ribaltamento dei valori di lealtà e correttezza dello sport perpetrato a piacimento), specchietto per le allodole dei moralismi buoni per ogni stagione; nell’arco della sua carriera Maradona sarebbe stato tutto questo, insieme a tante altre cose che forse in tanti, pur attribuendogli proprio per questo l’inevitabile marchio d’infamia, un po’ gli invidiavano: la vita dissipata, l’abilità di vivere sempre al limite, con il pedale del gas al massimo, di sfidare le convenzioni sempre e comunque. Socialista, terzomondista, peronista. Figlio devoto, marito infedele e padre discutibile. Maradona andava preso per com’era, perché non puoi avere la luce senza le crepe che la lasciano passare, per ricordare ancora una volta Leonard Cohen: pieno di contraddizioni e paradossale forse per sua natura intrinseca, come il suo corpo compatto ma capace di arrivare dappertutto attraverso quell’estensione rappresentata dalla sfera, alfiere di un calcio non euclideo, inventivo, fantasioso, attore di una forza a distanza in grado di sfidare le leggi inappellabili della gravità. E capace, ogni volta, di inventarsi nuovi peccati per cui inevitabilmente arrivare a pentirsi e dover chiedere scusa. Magari dopo poche ore o pochi giorni, come in occasione della terribile rissa scatenata in finale di Copa del Rey ormai agli sgoccioli della sua esperienza spagnola, magari dopo vent’anni.

[image error]

Per me Maradona è tutto in quello sguardo un po’ timido del quindicenne di Villa Fiorito, tutto il contrario dell’esuberanza atletica, del controllo tecnico, dell’estro artistico, del talento innato – insomma, in una parola, del genio – che già da bambino esibiva sui campi di calcio, al punto da spingere un tassista a suggerire a Gianni Di Marzio, allora tecnico proprio del Napoli, questo ragazzino con le carte in regola per diventare un crac. Era il 1978 e il Napoli avrebbe potuto prenderlo per duecento milioni di lire, se le frontiere non fossero state chiuse. In fondo, come dice con spirito partenopeo un testimone di quegli anni intervistato per il documentario Maradonapoli di Alessio Maria Federici (2017), una sentita ricostruzione dell’impatto avuto da Maradona sulla vita della città e dei suoi abitanti e tifosi, lui era già «un napoletano che viveva all’estero».

Diego Armando Maradona e la politica

La notizia del suo arrivo a Napoli colse il mondo intero alla sprovvista. Gli anni di Barcellona, che lo aveva acquistato nel 1982 dall’amato Boca Juniors, non furono facili: malgrado le prestazioni di Maradona, il club catalano raggranellò in due anni qualche successo nei confini nazionali, ma rimase sempre lontano dalla vetta della Liga, come pure dai trofei continentali. Per di più, l’esperienza spagnola di Maradona fu costellata di infortuni, a partire da un’epatite virale che lo tenne lontano dal terreno di gioco per diversi mesi, fino alla rottura della caviglia (con annessa lesione dei legamenti) rimediata per un intervento criminale del difensore basco Andoni Goikoetxea Olaskoaga in un match con l’Athletic Bilbao passato tristemente alla storia. Altri mesi di assenza e di riabilitazione, fino al rientro in squadra all’inizio del 1984 per una volata finale che si sarebbe conclusa con la finale di Copa del Rey, di nuovo contro l’Athletic di Goikoetxea. La vita di Maradona, come vedremo, è piena di questi ricorsi, dopotutto «la vita è un cerchio piatto», come insegnano Nic Pizzolatto e True Detective. La partita viene persa dal Barcellona e culmina in una rissa degna delle stracittadine bonaerensi. Nel frattempo, però qualcosa si era incrinato nel rapporto con il club che tanto lo aveva voluto da renderlo il giocatore più pagato del mondo. Le voci sulla vita notturna di Diego indispettiscono la dirigenza blaugrana, che a fine stagione si ritroverà disposta (costretta?) a cederlo.

[image error]

Il mondo è con il fiato sospeso. Dove giocherà a settembre il giocatore più forte del mondo? Nel documentario che Asif Kapadia dedica a Diego Maradona nel 2019, assistiamo a un compassato giornalista della televisione francese annunciare la prossima destinazione del Pibe de Oro: «La città più povera d’Italia, e forse una delle più povere d’Europa, acquista il giocatore più costoso del mondo». Non è il Real, non è la Juventus, ma il Napoli di Corrado Ferlaino, che fino ad allora sfoggiava in bacheca due Coppe Italia, una Coppa delle Alpi e una Coppa di Lega Italo-Inglese e che adesso metteva a segno il colpo del secolo, portando in una città che nelle riprese dell’epoca sembra davvero una città del terzo mondo (non me ne vogliano gli amici napoletani, dopotutto veniamo dalla stessa terra), l’equivalente moderno degli eroi della mitologia classica.

Ai giornalisti che gli domandano cosa si aspetti da Napoli, Maradona risponde candidamente: «La tranquillità che non avevo a Barcellona. Ma, più di ogni altra cosa, rispetto». E Maradona, acquistato per tredici miliardi e mezzo di lire attraverso una fideiussione del Banco di Napoli rilasciata grazie al patrocinio della DC campana (che all’epoca esprimeva la segreteria del partito con Ciriaco De Mita e il sindaco della città con Vincenzo Scotti, due a cui del Napoli importava relativamente), atterra a Capodichino e attraversa la città in cui ha scelto di vivere gli anni migliori della sua carriera. Nemmeno quattro anni prima il terremoto dell’Irpinia aveva colpito anche la città, ma soprattutto aveva rivelato al resto d’Italia una delle terre più povere del suo territorio, di cui in pochi fino ad allora sapevano qualcosa, e Napoli (calcisticamente parlando, ma probabilmente non solo) era un po’ l’avamposto di un territorio d’oltremare da trattare con l’indulgenza della miglior retorica neocoloniale. Invece, all’improvviso, la sua squadra di calcio, una compagine di mezza classifica con alle spalle una società patronale, reclamava il suo posto al tavolo delle grandi. È il 1984 e Maradona viene presentato in una conferenza stampa incandescente e poi ai suoi tifosi in un’esibizione al San Paolo passata anch’essa alla storia. Già allora, come osserverà poi il suo presidente-carceriere, Maradona incarna lo spirito di Napoli.

[image error]

Il primo anno, ancora una volta, non è facile. La squadra è poco competitiva e la Serie A non fa sconti al giocatore più forte del mondo: i difensori sono aggressivi, gli arbitri non tutelano quello che è a tutti gli effetti un patrimonio non solo del Napoli ma di tutto il calcio italiano e Maradona colleziona falli su falli, non sempre fischiati. È un calcio completamente diverso da quello a cui siamo ormai abituati, con pochi riflettori e molto fango, giocato su campi spesso al limite della praticabilità, che oggi vediamo solo nelle categorie inferiori. E Maradona risponde a modo suo: invece di perdere tempo in inutili recriminazioni, si adatta, cambia i tempi di gioco, diventa più veloce, alza il tasso tecnico e aumenta il coefficiente di imprevedibilità delle giocate. Il Napoli conclude il campionato a metà classifica ma Maradona segna 14 gol in 30 presenze. L’anno dopo i gol saranno 11, ma è già nato un Maradona diverso, lungo la rotta di avvicinamento ai Mondiali del 1986 e allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove prima infliggerà all’Inghilterra la sconfitta più cocente della sua storia, e una settimana dopo condurrà l’Argentina alla sua seconda Coppa del Mondo.

«La vendetta è un piatto che va servito freddo» recita un vecchio proverbio Klingon e Maradona lo aveva cucinato per quattro anni, dopo la disastrosa guerra delle Falkland costata la vita a centinaia di giovani della sua generazione, la prigionia a migliaia di soldati, e l’onta della sconfitta a un popolo intero, già oppresso da anni di crisi economica e di dittatura militare. È una rivincita con il sapore della vendetta soprattutto per come viene consumata: nei quarti di finale, nel giro di quattro minuti, duecentoquaranta secondi che separano il gol più controverso dal gol più bello della storia. E non sarebbe stato lo stesso se l’ordine fosse stato inverso, perché il primo gesto (la famosa «Mano de Dios», nell’espressione usata da Diego) segna il pareggio con la forza militare e le ambizioni neo-imperialistiche della Thatcher, mentre il secondo esprime la prevalenza della bellezza, della classe e dell’arte sopra ogni cosa. Il primo è un gesto politico, il secondo è un atto estetico, che trasforma il vendicatore in un oggetto ultraterreno, un barrilete cósmico nella famosa telecronaca del commentatore argentino Hugo Morales.

È così che nasce la leggenda di Diego Armando Maradona e niente, dopo quella partita, sarà più lo stesso. Per lui, per l’Argentina che vincerà il Mondiale e per il Napoli che l’anno dopo avrebbe vinto il suo primo campionato di Serie A, una conquista impensabile fino ad allora, replicata nel 1990 e mai più ripetuta nei trent’anni successivi.

In quegli anni Maradona diventa più influente di tanti capi di stato. Non è solo ammirato come calciatore, ma matura un seguito che le tante figurine politiche da cui siamo assediati oggi, in televisione e sui social, si sognano ancora la notte. Oggi si parlerebbe di leadership, all’epoca si parlava – con un’espressione oggi fin troppo retorica – di condottieri. Maradona dava voce agli ultimi, ancora una volta: dopo gli argentini umiliati alle Falkland, i napoletani che in ogni stadio d’Italia in cui mettevano piede trovavano ad attenderli striscioni e cori degni dell’apartheid (come avrebbe brillantemente riassunto in uno sketch da applausi Massimo Troisi, e come ricorda nella sua ricostruzione impareggiabile Massimiliano Gallo sulle pagine del Napolista).

[image error]

La vita e gli amori di Diego Armando Maradona

No, non voglio parlare qui del gossip che ha accompagnato Maradona fin dal suo arrivo in Europa, ovunque andasse, prima a Barcellona, come si è visto, e poi a Napoli. Gli aneddoti si sprecano, ne abbiamo lette di tutti i colori in questi giorni e vi risparmio la rassegna. Ma la vita di Maradona è stata indubbiamente piena di amore, dato e ricevuto.

La scelta di Napoli e il legame viscerale che riuscì a instaurare con la città fin dal suo arrivo meriterebbe un’analisi antropologica che non ho gli strumenti per svolgere qui: fu sicuramente una sfida, lanciata da Maradona al mondo del calcio, ma quale calcolo indusse i suoi procuratori ad accettarla rimane e rimarrà sempre un mistero. Come termine di paragone, fatte le debite proporzioni e senza offesa per nessuno, è come se Messi venisse a giocare nel Bologna: non il Messi di oggi, ma quello che dieci anni fa vinceva le Champions con il Barcellona.

[image error]

L’amore che ricevette in cambio dalla città divenne in un certo modo tossico negli ultimi anni della sua esperienza napoletana, come se un dosaggio eccessivo avesse scatenato degli effetti collaterali. Nel 1989, dopo la finale di ritorno della Coppa UEFA che consegnò al Napoli il primo (e finora unico) grande trofeo internazionale, Maradona chiese a Ferlaino di lasciarlo andare. Anche le grandi storie d’amore finiscono e sicuramente è meglio finirle quando si è ancora in tempo, piuttosto che tirare la corda finché si spezza.

Ma Ferlaino aveva altri programmi. Voleva ancora una grande affermazione continentale, ma per riuscirci il Napoli avrebbe dovuto vincere un altro scudetto. Così trattenne Maradona contro la sua volontà e, viste le voci sulle sue frequentazioni private, gli mise alle calcagna un investigatore privato. È così che ebbe inizio la fine.

La leggenda di Diego Armando Maradona

Dalle partite illegali di beneficenza ai gol impossibili segnati da ogni posizione – la compilation delle reti segnate con il Napoli è impressionante: da fermo, al volo, dalla tre quarti, di testa, direttamente da calcio d’angolo, rigori ogni volta diversi – i sette anni italiani di Maradona rappresentarono qualcosa di mai visto prima e che mai si sarebbe rivisto in seguito.

Ancor più che i suoi gol, però, destano meraviglia ancora oggi le giocate: gli assist, non sempre finalizzati; i tocchi del repertorio (di tacco, sombrero, veronica, no-look), ora per smarcarsi, ora per saltare l’uomo, ora per servire i compagni; i falli subiti senza protestare, di cui sono pieni i suoi anni spagnoli e italiani.

Il vertice inarrivabile, per lo meno dopo la partita con l’Inghilterra, è in un momento non di gioco, e anche questo rende forse la dimensione del personaggio. Semifinale di ritorno della Coppa UEFA 1989 contro il Bayern, durante il riscaldamento pre-partita delle squadre dagli altoparlanti dell’Olympiastadion di Monaco partono le note di Live is Life degli Opus, eseguita da una cover band ingaggiata per l’occasione, e Maradona inizia uno spettacolo passato alla storia.

La partita finirà 2-2 e il Napoli si qualificherà per la finale con lo Stoccarda. Cos’altro aggiungere?

Dopo quella finale, dicevamo, inizia l’arco discendente della parabola di Diego Armando Maradona. «La luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo». Sono le parole con cui Eldon Tyrell ammonisce paternalisticamente Roy Batty in una delle scene più cruente di Blade Runner. «E tu hai sempre bruciato la tua candela da due parti». Parole che potremmo applicare anche alla vita di Maradona.

La stagione 1989-90, come tutte quelle a ridosso di un mondiale, non fu per lui come le altre. Malgrado l’intensificarsi di problemi fisici di vecchia data, inclusa una sciatica che lo costrinse per diversi mesi a sottoporsi a delle dolorose infiltrazioni, malgrado la dipendenza dalla cocaina anche per questo diventasse sempre più acuta, Maradona trascinò il Napoli al secondo scudetto e arrivò ai Mondiali di Italia ’90 deciso a condurre anche la nazionale argentina al secondo successo di seguito dopo Messico ’86. L’Argentina era la squadra da battere e fin dal match inaugurale disputato a San Siro (perso per 1-0 contro il sorprendente Camerun di Roger Milla, che riuscì a difendere eroicamente il vantaggio in 9 contro l’assedio albiceleste) apparve chiaro che non sarebbe stato un cammino di gloria fino alla finale: in qualsiasi stadio giocassero, i gauchos di Carlos Bilardo venivano accolti dall’ostilità del pubblico.

[image error]

Il percorso complicato dell’Argentina, qualificata agli ottavi come miglior terza classificata, superato il Brasile di misura e la Yugoslavia ai rigori, andò quindi a collidere con quello della nazione ospitante, in una partita evidentemente organizzata dal destino: il 3 luglio 1990, nello stadio che lo aveva visto splendere in Italia e in Europa, Maradona avrebbe giocato contro il suo pubblico.

Checché raccontino oggi cronisti sportivi dalla memoria labile ed ex-giocatori forse colpiti alla testa da troppe pallonate, il San Paolo quella sera non tifò Argentina, nonostante le preventive esortazioni del loro beniamino a non dimenticare gli anni trascorsi insieme e il trattamento riservato ai napoletani dal resto d’Italia, ogni santa domenica. Anzi, le azioni dell’albiceleste furono accompagnate fin dal primo minuto da fischi sonori, così come il girone infernale dei calci di rigore che decise la partita dopo i supplementari conclusi sull’1-1. Nelle riprese dell’epoca si vede Maradona applaudire agli spalti, a fine partita, ma sugli spalti è tutto un film di sconforto, di lacrime di rabbia e di frustrazione, e sono pochi i settori che ricambiano l’applauso del Pibe de Oro.

L’Italia è fuori dai Mondiali e l’eliminazione brucia, non solo sugli spalti. Si racconta che fu in quell’occasione che la dirigenza del mondo calcistico italiano la giurò a Maradona. La finale dell’Olimpico, di rara noia per una finale mondiale, vide una riedizione della finale dell’Azteca, con l’Argentina opposta alla Germania dell’Ovest. La partita fu decisa da un rigore inventato dall’arbitro e messo dentro da Brehme, che superò un grande Sergio Goycochea, uno dei migliori portieri del torneo.

[image error]

Maradona andò a ritirare la sua medaglia d’argento in lacrime, deluso da un mondo che, dopo essersi retto per anni sulle sue spalle, all’improvviso gli era franato addosso con tutto il suo peso. Da calciatore più ammirato, si ritrovò a essere nominato personaggio più odiato dagli italiani nei sondaggi dei quotidiani, il suo stile di vita un tempo invidiato fu messo all’improvviso sotto attacco da rotocalchi e trasmissioni televisive.

Maradona smarrì del tutto lo spirito solare, gioioso, che lo aveva accompagnato fino a un anno prima, e divenne una figura pubblica costantemente adombrata. Memorabili le riprese della cena di Natale del Napoli di quell’anno: Maradona, che era stato l’anima di tutte le feste a cui aveva preso parte fino ad allora, assiste in disparte, con aria seriosa e un po’ infastidita. Il 17 marzo 1991 sarebbe risultato positivo a uno dei primi controlli antidoping, dopo una partita casalinga del Napoli contro il Bari vinta di misura. Gli sarebbe stata comminata una squalifica di un anno mezzo, il Napoli avrebbe chiuso la stagione settimo e non avrebbe più rivisto il più grande calciatore del mondo indossare la 10 con i suoi colori.

[image error]

Spiace doverlo ammettere, ma nella fine di Maradona giocò un ruolo importante anche l’incapacità del Napoli di tutelare il suo campione, come ricorda Gianni Minà, fino a lasciarlo incappare fatalmente nella trappola dell’antidoping.

Maradona avrebbe lasciato Napoli il primo aprile 1991. I conti con lui erano chiusi. Era la fine di un’epoca, anche se non tutti se ne accorsero subito.

Adesso che le lacrime della commozione generale gonfiano la marea del cordoglio, nessuno sembra voler ricordare le parole di condanna, il biasimo unanime, i giudizi sprezzanti, le sentenze del tribunale popolare dell’opinione pubblica che all’epoca accompagnarono l’uscita di scena di Maradona. Ma la mia memoria per fortuna è di ferro e a tutti i sicofanti di allora scopertisi adesso magnanimi nella vittoria, io rivolgo il mio più sincero invito a tapparsi la bocca e andarsene a fare in culo.

Le mille e una morte di Maradona

Maradona ha vissuto mille vite e altrettante volte lo abbiamo visto morire e risorgere. Anche se ha legato indissolubilmente la sua fama a tre maglie (quella blaugrana, quella azzurra e quella dell’Albiceleste), ne ha vestite altre cinque, tra cui quella dell’esordio tra i professionisti degli Argentinos Juniors e quella del Boca, i suoi colori del cuore. Ogni esperienza si è conclusa in maniera malinconica, a dir poco, e gli ultimi anni da calciatore dopo la squalifica per doping del 1991 sono fotogrammi evitabili e per questo ancor più dolorosi di un unico, lungo, lento addio. L’unica parentesi di gloria in grado di riportarlo ai fasti del decennio precedente è rappresentata dai Mondiali di USA ’94, dove un nuovo controllo antidoping mise fine alla rincorsa del terzo titolo mondiale per l’Argentina.

[image error]

Sulla sua carriera da allenatore e commissario tecnico, possiamo tranquillamente sorvolare. Maradona non era nato per insegnare agli altri il gioco del calcio, e dopotutto il talento non si può condividere, così come il genio non si può travasare.

Maradona era nato semplicemente per renderci felici. Alcuni lo hanno capito solo adesso, dopo essere stati per anni accecati dall’invidia e dalla Schadenfraude. Altri non hanno mai smesso di crederlo, fin dalla prima volta che gli hanno visto prendere a calci una palla, un limone o un’arancia.

No te juzgo por lo que hiciste con tu vida.

— Gasti Hirsch (@TodaLaPrimeraA) November 25, 2020

Te amo por lo que hiciste con la nuestra.

Hasta siempre. pic.twitter.com/fB7zSZZIjE

Siamo noi, che adesso lo piangiamo. Mentre Maradona consuma l’ultima morte ed è finalmente libero di misurarsi con l’unico limite che compete alla sua dimensione: l’eternità.

[image error]