Giovanni De Matteo's Blog: Holonomikon, page 5

January 23, 2022

Il grande mondo antico di Yellowstone

A proposito di nostalgia… Per rispondere al quesito sollevato da AV Club e rilanciato da Rivista Studio, non sarà proprio per il suo flirtare senza contegno con la nostalgia per un mondo antico e probabilmente mai davvero esistito, che Yellowstone risulta allo stesso tempo in vetta alle classifiche degli ascolti e tra le ultimissime serie televisive in grado di generare dibattito o per lo meno small talk sulla rete?

La quarta stagione, conclusasi da poco, ha frantumato i record messi a segno con la stagione precedente, arrivando a raddoppiare la media di spettatori USA e a registrare il primato di quasi dieci milioni con l’episodio finale. Niente male per una produzione partita tra mille incertezze e senza la sicurezza di poter dare un seguito alle innumerevoli sottotrame messe in piedi con i primi nove episodi, nonostante la presenza di star del calibro di Kevin Costner negli stivali del protagonista John Dutton (nonché nel ruolo di produttore esecutivo) e Kelly Reilly (la cui interpretazione era tra le poche cose da salvare della seconda stagione di True Detective) in quelli di sua figlia Beth. Da allora pare che non solo la critica mainstream ma nemmeno la platea degli spettatori, solitamente incapaci di sottrarsi alla spirale convulsiva della ripetizione memetica che nell’ultimo decennio ha suggellato qualsiasi esperienza collettiva di successo, abbiano dedicato alla serie di Taylor Sheridan (già sceneggiatore di Sicario di Denis Villeneuve e del suo seguito, Soldado, e qui anche regista di tutti gli episodi della prima stagione) e John Linson (tra i produttori esecutivi di Sons fo Anarchy) l’attenzione che ci si sarebbe aspettati da un prodotto con i suoi numeri. E tra le ragioni di questa contraddizione lampante c’è forse la natura stessa dello spettacolo messo in scena tra le valli del Montana.

La trama, in breve, segue le vicende della famiglia Dutton, da più di un secolo proprietaria di uno dei ranch più grandi dello stato. John Dutton e i suoi figli sono gli ultimi esponenti di una famiglia che ha partecipato alla costruzione del mito della frontiera americana, e che deve vedersela con le numerose minacce che rischiano di spezzare la loro egemonia su Yellowstone e sulla politica dello stato, di cui controllano le massime cariche. Dopo gli iniziali attriti con gli abitanti della vicina riserva indiana, speculazioni edilizie e faide familiari monopolizzano nelle stagioni successive le loro preoccupazioni, in una escalation di antagonisti e di conflitti che non solo arricchisce di volta in volta la loro collezione di lutti e ferite, ma porta gradualmente a galla i numerosi segreti sepolti nel loro passato. Il senso di appartenenza (alla terra, alla famiglia) e lo scontro tra progresso e tradizione sono i due meccanismi narrativi che innescano tutti i conflitti che riverberano nelle 39 puntate fin qui mandate in onda, sottolineate da un continuo richiamo al senso del dovere che non di rado si trasforma in un ricatto quando non in un alibi.

L’apparente disinteresse mostrato dalla critica non si spiega con una sceneggiatura sì non brillantissima e non del tutto avulsa da plot hole – a volte risolti sbrigativamente, altre semplicemente lasciati lì nella speranza di non essere notati o almeno di essere velocemente dimenticati – ma anche capace di intessere una trama sempre più fitta tra i molti personaggi, accompagnandoli in una crescita che il più delle volte si traduce in un consolidamento della loro caratterizzazione di partenza. Potrebbe sembrare uno schema statico, avverso alle buone regole di qualsiasi manuale di scrittura, e invece è una scelta del tutto funzionale a questo grande mondo antico, costruito sull’esempio della progenie a cui John Dutton appartiene: uomini tutti d’un pezzo, in grado di imporsi contro una natura tanto spettacolare quanto ostile, e di affrontare le insidie disseminate sul loro cammino per volontà di altri uomini come loro, se non peggiori. Ma la sceneggiatura riesce anche a compensare lo scarso dinamismo dei personaggi con un ritmo che da una parte tiene lo spettatore incollato alle vicende dei personaggi e dall’altra esalta i momenti di distensione immortalati dalla fotografia di Ben Richardson, con l’impareggiabile bellezza delle Montagne Rocciose resa ora con lo sguardo attento di un documentarista, ora non senza un certo gusto agiografico nella luce delle albe e dei tramonti.

Date le premesse, il rischio di scadere nella ripetizione fine a se stessa e nel già visto è un confine sottile su cui la serie della Paramount si muove con noncuranza episodio dopo episodio. Ma è un rischio che anche lo spettatore ama correre, perché in fondo è un prezzo che si è disposti a pagare in attesa di scoprire il prossimo passo sulla strada per l’inferno che sono intenzionati a percorrere i protagonisti (in particolare la Beth di Kelly Reilly). È così che Yellowstone, pur senza essere niente di memorabile, si attesta come un ottimo prodotto di massa, espressione di una cultura popolare forse sottorappresentata, ma comunque capace di avvincere l’audience regalando personaggi per cui parteggiare e alimentando quel senso pruriginoso per lo svelamento del mistero che trae conforto dalla sua stessa prevedibilità.

E allora perché se ne parla così poco?

A frenare gli entusiasmi che innescano l’impennata delle condivisioni social è forse principalmente il suo schematismo. Non si tratta di vero e proprio manicheismo, poiché le sfumature dei personaggi sono sufficienti a riconoscere le ombre delle colpe e degli errori che si annidano in ognuno di loro, ma di una più generale tendenza all’omissione che è inevitabile per la riuscita dello spettacolo. Mettere in scena un mondo sospeso fuori dal tempo, in cui il senso di appartenenza a un luogo può convivere pacificamente con un senso della giustizia declinato secondo le usanze e la volontà di un singolo uomo, in cui il mito della frontiera perdura inalterato nella vastità dei panorami senza preoccuparsi troppo del genocidio perpetrato ai danni delle popolazioni indigene su cui quel mito si regge, ma in una versione edulcorata che ovviamente espunge ogni controversia dalla narrazione dei vincitori, è una formula che probabilmente non crea problemi alla maggior parte del pubblico. Ma sicuramente lo diventa l’esito scontato del conflitto: non ci sorprenderemmo di ritrovarci qui tra quindici anni a seguire la ventesima stagione o giù di lì di Yellowstone, con una nuova generazione di Dutton impegnata a difendere il ranch da nuovi nemici, che poi sono i nemici di sempre. E se da una parte questo è proprio ciò che lo spettatore di Yellowstone in fondo chiede, non c’è niente di più distante da quel senso di precarietà e incertezza che condensa il vero potere di una storia.

La serie in una battuta

“L’amara verità è che vogliono i terreni, e, se li ottengono, non sembrerà mai più la nostra terra. Questo è il progresso nel linguaggio moderno, perciò se cercate il progresso non votate per me: io sono l’opposto del progresso. Sono il muro contro cui il progresso va a sbattere. E non sarò io a spezzarmi.”

John Dutton

January 13, 2022

Di cosa parliamo quando parliamo di cyberpunk: due visioni opposte ma complementari della tecnologia

Di cosa parliamo quando parliamo di cyberpunk? La risposta è molto meno scontata di quanto potrebbe sembrare a un approccio superficiale. Il cyberpunk letterario è stato spesso accusato di scarsa originalità, monotonia di fondo e, col tempo, conformismo a tutta una serie di elementi divenuti un po’ dei cliché: il mondo distopico dominato dalle multinazionali, gli hacker solitari in lotta contro il sistema, la vita di strada nei bassifondi delle megalopoli… e potremmo continuare. Ma se prendiamo in considerazione i due titoli che hanno contribuito maggiormente a plasmare la nuova sensibilità della fantascienza dagli anni ’80 in avanti, ci accorgiamo di tutta una serie di differenze anche abissali legate non a elementi di contorno, che tutto sommato sono anche abbastanza sovrapponibili (*) – come dimostrano anche le dichiarazioni di William Gibson sulla sua esperienza come spettatore in sala all’uscita di Blade Runner – ma su un elemento che per il cyberpunk è tutto fuorché accessorio: la tecnologia.

(*) E che così di contorno, come vedremo tra poco, comunque non sono.

La tecnologia in NeuromantePartiamo da Neuromante, il manifesto letterario del cyberpunk. Uscito nel 1984, è ambientato secondo le stime di Gibson intorno al 2035 (sebbene l’arco della trilogia copra 16 anni e quindi questa datazione vada presa molto con le molle, potendo oscillare, diciamo, tra il 2025 e il 2040… ma tutto sommato ancora dietro l’angolo, a differenza di quanto dedotto invece da un lettore su Vice basandosi su altri elementi interni ai romanzi ma probabilmente più dovuti a sviste dell’autore che non riconducibili alle sue reali intenzioni) e dipinge una tecnologia ormai smaterializzata, micro- e nanometrica, pervasiva.

Nel mondo di Case e Molly, la tecnologia si è ormai integrata in maniera indistricabile con i corpi e la psiche degli utenti: il cyberspazio è un piano dell’esistenza complementare alla realtà fisica, con cui si compenetra in declinazioni che assumono di volta in volta le forme di un’internet ante litteram, della realtà virtuale o di una realtà aumentata, e che assolve al ruolo di vero e proprio ecosistema, con le sue nicchie e i suoi agenti (virus informatici, ICE, costrutti di personalità riconducibili al mind uploading, intelligenze artificiali…).

Case, Molly e gli altri abitanti del futuro come loro non esitano a modificare i propri corpi attraverso impianti prostetici che ne aumentano le facoltà e attivano un feedback con il cyberspazio: non sono più solo agenti, ma la loro psiche e il loro organismo diventa un target su cui la rete e altri agenti possono produrre effetti tangibili. La strada ha trovato il suo uso per la tecnologia uscita dai laboratori, per dirla con Gibson. Anzi, ha trovato mille modi per utilizzarla e piegarla alle necessità dei singoli operatori, attraverso tutto un mercato nero di tecnologie trafugate dai centri di ricerca delle multinazionali o dell’esercito e messe in circolazione da una rete di contrabbandieri, corrieri, rigattieri…

La tecnologia in Blade RunnerLa visione della Trilogia dello Sprawl prende forma tra la fine degli anni ’70 e i primissimi ’80, e nel 1982 arriva nelle sale Blade Runner. Un film che si inserisce nel solco di quella visione cupa e pessimistica del futuro che negli stesi anni si andava definendo grazie a pellicole epocali come Mad Max di George Miller (1979) e 1997: Fuga da New York di John Carpenter (1981), o Alien dello stesso Ridley Scott (1979). Ma, con la notevole eccezione di quest’ultimo, i film che stavano ridefinendo l’immaginario del futuro erano prevalentemente accomunati da un basso tasso tecnologico: la tecnologia era o ridotta al puro elemento meccanico (le automobili di Mad Max con cui vivono in simbiosi i sopravvissuti dell’outback australiano) o a strumento di controllo (le bombe miniaturizzate iniettate a Plissken per convincerlo a esfiltrare il presidente dal carcere di massima sicurezza di Manhattan).

Lo stesso Alien non è che brilli sotto il profilo dell’estrapolazione tecnologica, ma se non altro, sullo sfondo di una civiltà che è stata comunque in grado di mettere in campo lo sforzo necessario a esplorare rotte spaziali al di fuori del sistema solare, presenta personaggi che sono androidi meccanici indistinguibili dagli esseri umani e computer che rasentano, per autorità anche se non proprio per flessibilità (e qui torniamo alle forme di controllo già citate sopra a proposito di 1997: Fuga da New York), lo status delle IA. Elementi che, con le dovute variazioni, caratterizzano anche Blade Runner, dove ritroviamo appunto una tecnologia pesante: gli avanzamenti nella biotecnologia hanno permesso lo sviluppo di replicanti, androidi biologici indistinguibili dagli esseri umani (anzi, più umani dell’umano), destinati all’impiego in teatri di guerra extra-mondo e a farsi carico di mansioni che richiedono forza e resistenza fisica. L’uso più soft contemplato per i Nexus-6, i replicanti di ultima generazione, è per i modelli femminili, adibiti alla prostituzione nei bordelli delle colonie, non proprio un esempio di visione futuristica sull’impiego del più sofisticato prodotto della tecnologia umana.

In Blade Runner, la tecnologia è sempre separata dai corpi e dalle menti dei suoi utilizzatori umani: l’intermediazione tecnologica nelle relazioni umane è ridotta al minimo, i telefoni sono ancora in cabine pubbliche, i computer quasi nemmeno si vedono e – tralasciando volutamente, per il momento, qualsiasi grande o piccola retcon operata da Blade Runner 2049 – la rete nemmeno esiste. La tecnologia non è bassa, ma è sostanzialmente hard e ha a che fare con la programmazione/manipolazione biologica dei corpi, confinata all’interno di questi (alcune decine o centinaia di migliaia di replicanti sparsi sulle colonie extra-mondo, e pochissimi fuggitivi clandestini sulla Terra), mentre il mondo di fuori è sostanzialmente la fucina di catastrofi ambientali in cui ci troviamo a vivere oggi, con un downgrade della tecnologia attuale a quella degli anni ’80.

Blade Runner & Neuromancer: convergenze non accidentali

Blade Runner & Neuromancer: convergenze non accidentaliPer inciso, ricollegandoci a quanto dicevamo in apertura sulla sovrapponibilità degli elementi d’ambiente e le atmosfere, è interessante anche notare come Gibson e Scott condividessero una visione sostanzialmente comune su quella che l’autore di Neuromante definisce “la più caratteristica delle nostre tecnologie“: la città. Entrambi, Gibson sulla pagina scritta e Scott nei set di Blade Runner, compiono un’operazione che potrebbe apparire scontata (soprattutto a un europeo, sostiene Gibson): sovrapporre elementi del passato, del presente e del futuro nella rappresentazione delle città. In pratica: dare evidenza della stratificazione delle epoche attraverso il mélange architettonico che plasma l’estetica della città.

Ciò che Ridley Scott fa con Blade Runner, lo si ritrova nella stessa misura sia in Neuromante che nei precedenti racconti di Gibson: le strade delle loro città sono concentrati di archeologia urbana e per questo danno una misura incontestabile del tempo che è corso su quelle superfici e di ciò che è costato.

Blade Runner vs Neuromancer: dove saltano gli schemi

Blade Runner vs Neuromancer: dove saltano gli schemiTutto semplice, quindi? Forse no, perché il doppio finale di Blade Runner, con il problema della duplice interpretazione della natura di Deckard, complica significativamente lo schema fin qui delineato. A seconda delle letture che si vogliono dare al personaggio, il cacciatore di replicanti può essere un umano (chiave interpretativa prediletta dall’interprete del ruolo Harrison Ford) o un replicante lui stesso (lettura sostenuta a più riprese da Ridley Scott, almeno fino all’uscita nelle sale del sequel di Denis Villeneuve che invece opta per la versione di Ford).

Se Deckard è un umano, la sua fuga finale con Rachael assume le valenze metaforiche di un matrimonio tra la sfera umana e quella artificiale, una sorta di romantica conciliazione tra la natura e la tecnologia. Poco plausibile forse, sicuramente suggestiva, estrinsecata in particolare nella sequenza dell’auto che attraversa i boschi a nord di Los Angeles sulle note incalzanti della leggendaria colonna sonora di Vangelis. Si tratta del finale voluto dallo sceneggiatore Hampton Fancher e realizzato da Scott su input della produzione “riciclando” le sequenze girate per Shining scartate da Stanley Kubrick.

Se Deckard al contrario è un replicante, la sua scoperta finale (molto in linea con la sensibilità di Philip K. Dick benché non fedele alla lettera al romanzo), suggellata dalla chiusura delle porte dell’ascensore scelta come final cut dal regista, diventa l’agnizione lacerante dell’incompatibilità della propria esistenza con la natura, l’anamnesi sul proprio essere – esattamente come i replicanti a cui il cacciatore ha finora dato la caccia – una contraddizione in atto, la prova «vivente» che la realtà ha ormai raggiunto un livello di falsificazione da cui è impossibile tornare indietro: non sono solo i ricordi a essere contraffatti, ma l’effetto si estende inevitabilmente alla percezione stessa della realtà. La natura è destinata a scomparire, sostituita da repliche che si credono originali e reali. Le superiori capacità mimetiche dei simulacri renderanno infine vano qualsiasi tentativo di resistenza.

La versione di Ford (e di Fancher) chiude in qualche modo un cortocircuito con la visione tecnologica di Neuromante, dove la sintesi tra organico e sintetico viene subita ma a cui non ci si sforza di resistere, cercando piuttosto di piegarla alle esigenze dei protagonisti: sotto questa luce, Blade Runner prospetta un’accettazione perfino ottimistica di questa sintesi, facendo quindi un ulteriore passo avanti.

La versione di Scott (e di Dick), invece, stabilisce che non c’è ragione di sposare ciò che è fuori con ciò che è dentro, l’organico e l’inorganico. Semplicemente, l’inorganico, l’artificiale, il sintetico, il simulacro, ormai più umano dell’umano, è destinato a soppiantare l’organico, il naturale, l’originale. Non c’è scampo, non esiste via di fuga, la partita è segnata.

Siamo sotto scacco, a una mossa di distanza dallo scacco matto. Solo che non ce ne siamo ancora resi conto.

January 10, 2022

Il talento del calabrone

Devo ammettere che mai avrei pensato di scrivere parole gentili su un film interpretato da Sergio Castellitto, ma alcuni giorni fa mi sono imbattuto in un film che avevo distrattamente adocchiato alla sua uscita, scotomizzandolo all’istante probabilmente anche per via della sua presenza nel cast. Invece la messa in scena, la fotografia, il ritmo della scena in cui ero inciampato per caso mi hanno convinto a dargli una possibilità. Il film, intitolato Il talento del calabrone, ha un’idea e uno sviluppo ben più solidi di un titolo che, per quanto funzionale alla trama, appare anche abbastanza fuorviante, echeggiando la stessa fucina aforistica che ha partorito perle del calibro dell’Eleganza del riccio o La solitudine dei numeri primi: al di là del valore intrinseco delle opere, la formula dei titoli mi dà l’impressione – giusta o sbagliata che sia – di una industrializzazione del prodotto editoriale/cinematografico, che trovo stucchevole e disturbante. In questo caso, alla base del film non c’era tuttavia un libro, come inizialmente sospettavo, ma un soggetto di Lorenzo Collalti.

A rinvigorire il mio intento ci si è messa pure una coincidenza illuminante. Il talento del calabrone è infatti l’esordio italiano di Giacomo Cimini, regista e sceneggiatore romano (classe 1977) con all’attivo un cortometraggio che non poteva essere passato inosservato agli appassionati di fantascienza (e infatti questo non l’avevo scotomizzato): The Nostalgist, da un racconto di Daniel H. Wilson. Questa volta Cimini dirige su una sceneggiatura sviluppata a quattro mani con Collalti, partendo da un soggetto che si presenta come un bizzarro ibrido tra Talk Radio, Speed e Zodiac, per trasformarsi ben presto però in qualcosa di diverso e di piuttosto originale. E si può tranquillamente dire che tutto il peso della riuscita dell’impresa poggi sulle spalle di Castellitto, che per una volta recita senza strafare, per sottrazione più che per enfasi.

L’ultima telefonata di una trasmissione radiofonica notturna mette in contatto un presunto mitomane con DJ Steph (Lorenzo Richelmy), e prima con il pretesto di un suicidio imminente, poi con azioni dimostrative che partono con un attentato dinamitardo e arrivano alla presa di controllo della rete elettrica attraverso un worm modellato sull’esempio reale di Stuxnet, il misterioso radioascoltatore prende il controllo della trasmissione e guida lo speaker e gli inquirenti che intanto si sono messi sulle sue tracce verso la scoperta di un segreto che affonda nel passato e unisce i due uomini in un vincolo indissolubile. Una storia di violenze e umiliazioni mette in moto un meccanismo vendicativo orchestrato come una partita a scacchi, accompagnata dall’esecuzione di brani di musica classica che si riveleranno funzionali allo scioglimento del mistero, in cui flash del passato irrompono attraverso le crepe di una mente corrotta dalla follia gettando luce sul movente.

Una curiosità per gli annali: il protagonista è un ex-professore di fisica di nome Carlo De Mattei, con tanto di parentesi sull’equazione di Dirac e lezione annessa sulla propagazione di versioni adulterate della scienza e di pseudoscienze varie grazie alla cassa di risonanza dei social. Nella messinscena che ha allestito a uso e consumo della sua vittima, De Mattei diventa un fantasma che si aggira per le strade notturne di una Milano fotografata a regola d’arte dal veterano Maurizio Calvesi. Alla sua ricerca si muovono le forze dell’ordine coordinate dal tenente colonnello Rosa Amedei, resa con efficacia e la giusta dose di partecipazione umana da Anna Foglietta, a cui la sceneggiatura affida la battuta più riuscita del film (“Penso che i fantasmi hanno sempre qualcosa che li trattiene su questa terra“).

Risultando centrali o comunque funzionali alla trama, tematiche quanto mai sensibili come bullismo e cybersecurity ricevono per una volta un trattamento all’altezza da parte di una produzione nostrana. Anche per questo Il talento del calabrone è un noir atipico nel panorama cinematografico italiano e, dopo l’esito di The Nostalgist, lascia ancora più con la curiosità di scoprire cosa potrebbe fare Cimini con un budget all’altezza e un nuovo soggetto fantascientifico a disposizione.

January 8, 2022

Blade Runner 1982-2022

No, il titolo non è un’epigrafe tombale, ma la formula più sintetica che mi è venuta in mente per commemorare il grande anniversario che si celebra quest’anno. Il 25 giugno di 40 anni fa arrivava infatti nelle sale d’oltreoceano Blade Runner, un film destinato a condizionare profondamente il nostro immaginario, ridefinendo probabilmente anche le coordinate stesse del futuro verso cui ci muovevamo.

Questo blog ha sempre dedicato un’attenzione particolare alla pellicola di Scott e alle diramazioni che ha originato a partire dall’universo narrativo di Dick. Per amor di statistica, ad oggi, con questo post, si contano 37 tag per Blade Runner (circa il 10% dei contenuti totali), oltre a 20 per Ridley Scott (5%) e ben 38 per Philip K. Dick (che, ok, sono rientrati sicuramente anche in altre discussioni con le rispettive produzioni), a testimonianza della centralità che il film gioca nella mia (de)formazione personale e nella mia visione non solo del futuro, ma oserei direi del mondo.

Il mio amore per il cyberpunk e la fantascienza, probabilmente anche per il cinema e il postmodernismo, per le contaminazioni, per Philip K. Dick, per il noir, e potrei continuare a lungo, nascono da questo film, che come poche altre esperienze ha rappresentato uno spartiacque nella mia crescita. Prima di vederlo, la mia dieta culturale era rappresentata in prevalenza da B-movie di fantascienza e horror, dagli anni ’50 ai primi anni ’90. Dopo averlo visto, i miei orizzonti si sono ampliati a dismisura, fino ad abbracciare fumetti, letteratura, videogame, non sempre, non tutti, necessariamente riconducibili al capolavoro di Scott & Co., ma di certo entrati nel mio radar solo dopo aver settato i parametri di riconoscimento sulle caratteristiche di quello che per me, da quel momento, è diventato la pietra di paragone per tutto il resto.

Oggi, nell’era dello streaming e della pay TV, dei contenuti on-line raggiungibili con qualche click e al massimo previa corresponsione di una fee di una manciata di euro per l’acquisto o il noleggio, potrà sembrare un’assurdità, ma nel 1994, quando riuscii per la prima volta a vederlo durante una messa in onda notturna, registrandolo su una VHS che avrei poi consumato, avrebbero potuto trascorrere anni tra la scoperta di un titolo e la sua visione, specialmente se, come me: a. si viveva in una provincia di Bassitalia; b. la città più vicina distava più di cinquanta chilometri da casa tua; c. non si avevano nemmeno quattordici anni; d. non si aveva la fortuna di avere un genitore o un fratello/sorella maggiore con la passione per l’ambito specifico di quel genere.

[Sembrano trascorse epoche intere, e invece era la nostra infanzia. Il che mi spinge a riflessioni sul tempo e la mia età che vi risparmio.]

La mia scoperta di Blade Runner fu sulle pagine del primo, storico Almanacco della Fantascienza (di cui non a caso conservo oggi non una, ma due copie, una per il valore affettivo e l’altra per necessità di consultazione). Dalla lettura degli articoli che lo menzionavano al momento in cui riuscii a intercettarlo tra i Bellissimi di Rete 4 (quelli che venivano introdotti dalla sigla di Tina Turner, come ricorderanno i veterani in circolazione) passarono forse quindici o diciotto mesi, e la prima volta che lo vidi… mi addormentai per svegliarmi di soprassalto nel bel mezzo di un sogno in cui la pioggia e il mood della Los Angeles del 2019 erano filtrati attraverso la soglia del dormiveglia sulle note della colonna sonora di Vangelis.

Da allora, ho rivisto il film decine e decine di volte, a voler mantenere una stima conservativa e senza voler dare l’impressione di essere sprofondato nella palude della monomania… per quanto, per un certo periodo della mia vita, Blade Runner sia sicuramente stato una fissazione. L’interesse ossessivo per tutto ciò che circonda la pellicola resiste ancora oggi e nelle ultime settimane mi è capitato in diverse occasioni di riguardarne degli spezzoni, ogni qual volta mi è capitato di adocchiarne i fotogrammi durante lo zapping notturno o antelucano.

Va da sé che non potevo lasciar correre la ricorrenza senza organizzare un qualche tipo di festeggiamento. Per cui, a partire da oggi e con una cadenza al momento indefinita – e che con ogni probabilità rimarrà tale – nel corso di quest’anno in maniera più assidua che mai mi troverete su queste pagine a parlare del film, del suo background, delle opere derivative che ha prodotto, e di tutto ciò che mi passa per la mente quando ripenso al mondo di Dick a cui Fancher, Peoples, Scott, Mead e Vangelis, tra gli altri, hanno dato forma. Anche – perché no? – attraverso il recupero della mole sterminata di materiali che ho scritto negli anni.

January 7, 2022

Visioni simultanee di un universo a tinte weird

In una città non precisata di un paese che non viene mai specificato, un ispettore è chiamato a indagare su una serie di misteriosi omicidi che stanno scuotendo la quiete pubblica e, così facendo, minando il prestigio delle autorità. Le indagini, inizialmente condotte senza particolari pressioni per via dell’orientamento e delle abitudini sessuali delle vittime, ricevono una visibilità improvvisa quando un terzo caso si aggiunge ai precedenti, ricevendo risonanza sulla stampa come “il Massacro”. Ma il problema vero, come ci sarà spiegato, è che quel Massacro non era previsto nello schema delle cose e non avrebbe mai dovuto accadere, non rispondendo ai piani dell’Ordine che governa questo mondo.

Visioni simultanee di un ispettore e di un assassino è un racconto di Lucio Besana, seconda uscita della nuova collana delle meritorie Edizioni Hypnos di Andrea Vaccaro affidata alle cure di Andrea Gibertoni, . Vi ritroviamo tutto il mestiere dell’autore, che avevamo già potuto apprezzare nello straordinario Subotica, racconto vincitore della settima edizione del Premio Hypnos. Anche in questo caso ci troviamo a esplorare i meandri del perturbante, attraverso un congegno narrativo pressoché perfetto che si diverte a giocare con le coordinate mentali del lettore, invertendo spesso ciò che accade nei ricordi, nei pensieri e nelle fantasie contorte del protagonista con ciò che accade al di fuori.

La bravura di Besana (sceneggiatore degli horror The Nest (Il nido) e A Classic Horror Story, nonché autore di un’antologia da poco uscita sempre per i tipi di Hypnos, Storie della serie cremisi) sta nel rendere credibili storie e universi che ci appaiono sprovvisti di qualsiasi logica. Attraverso i suoi narratori poco meno che inaffidabili, anonimi a riprova del fatto che siamo tutti – i personaggi, in particolare l’Ispettore e l’Assassino, ma anche, con uno sforzo minimo di astrazione dal piano del racconto alla dimensione metatestuale, lo stesso autore e noi lettori – nient’altro che delle funzioni (narrative, verrebbe da aggiungere) al servizio dei più vasti piani dell’Ordine, ci consegna storie dal sapore amaro, che lasceranno sicuramente interdetti alcuni lettori, mentre invece trascineranno in un vortice di visioni morbose, «infette», corrotte, tutti gli altri.

L’attrito tra la precisione chirurgica delle descrizioni (prendete per esempio questo passaggio da Visioni simultanee: “Attraverso le crepe nei muri di mattoni intravidi scorci di macchinari in funzione, componenti ricurve e concentriche come gli archi di un sestante che volteggiavano nel buio polveroso, ghiere di erogatori e trapani che roteavano e scartavano in contrazioni secche come spasmi“) e i contorni sempre vaghi e sfumati delle ambientazioni (“il nostro Paese” non viene mai citato con il suo nome, come accade pure per “la vecchia città industriale” che fa da sfondo alla strage dell’Assassino e alle indagini dell’Ispettore) produce scintille in grado di innescare il fuoco di inquietudini sempre più profonde ed estese.

In ogni caso, la delusione non è un’opzione contemplata. Alla fine, proprio come Subotica, anche Visioni simultanee di un ispettore e di un assassino lascia il lettore in uno stato sospeso, tra ciò che è stato raccontato e quanto di ben peggiore potrebbe essere accaduto ed è stato intenzionalmente lasciato fuori dalle pagine. Ma come insegna Jean-Baptiste Rondelet, “il vero scrittore non mette mai tutto nel suo libro; il meglio del suo lavoro si compie nell’anima dei lettori”, e Lucio Besana è una delle penne più lucide al servizio della letteratura di genere ad averlo capito a fondo.

January 4, 2022

Disunited States of America, un anno dopo

L’idea che gli Stati Uniti d’America potessero sfaldarsi in una costellazione di entità indipendenti sembrava fino a solo pochi anni fa un pretesto per uno scenario distopico di fantascienza a buon mercato. Non solo la più potente, ma per la forza del suo impatto sull’immaginario comune e per la sua influenza sulla percezione delle persone, sui cittadini dei posti più remoti della Terra, anche la più grande nazione al mondo, un paese in cui tutti vorrebbero (o avrebbero voluto) vivere. Il cuore dell’Impero, a cui noi che abbiamo avuto la fortuna/sfortuna di nascere in una delle sue province d’oltremare potevamo guardare solo con invidia e ammirazione. Un posto da cui dipendono mode e stili di vita, in cui tutto viene deciso, dove si forgia l’idea stessa di futuro. Ecco, almeno quest’ultima parte era per la verità venuta già un po’ meno durante la doppia Amministrazione Bush, ma nemmeno in quei difficili anni di dura guerra al terrorismo era mai venuta meno la convinzione che un paese così, benché diviso e ferito, sarebbe stato per sempre.

Solo nelle storie di fantascienza degli anni ’70 (il discusso Dr. Adder di K. W. Jeter e in parte anche il successivo Noir, il racconto d’esordio di William Gibson Frammenti di una rosa olografica) o in piccole produzioni molto decentrate rispetto alla produzione mainstream (il film per la televisione La seconda guerra civile americana di Joe Dante) poteva capitare di imbattersi in scenari fantapolitici in cui gli USA si erano disuniti in un arcipelago di stati ostili all’autorità centrale, e più o meno impegnati in uno schema di rivalità reciproche sulla falsariga dell’Italia pre-risorgimentale. Se si trascurano le ucronie in cui gli Stati Confederati sono usciti vincitori o in qualche modo sono sopravvissuti alla guerra di secessione, casi concreti se ne contavano anche prima, ma tutti in qualche modo riconducibili a un qualche tipo di catastrofe (spesso connessa al tragico epilogo di una guerra nucleare) da cui emergeva un nuovo ordine in grado di mettere insieme una parvenza di governo sulle rovine del passato (penso ai classici degli anni ’60 Un cantico per Leibowitz di Walter M. Miller o a Davy, l’eretico di Edgar Pangborn).

Molti esempi sono ripresi dal sempre enciclopedico Paul Di Filippo in questo suo excursus sui futuri frammentati della fantascienza, e qualcosa avevo messo insieme anch’io in questo vecchio pezzo sulla fine del mondo. Ma credo proprio – anche se potrei sbagliare – che sia solo con i primi vagiti del cyberpunk che, sul modello della più grandiosa e inquietante delle storie alternative, quella immaginata da Philip K. Dick per La svastica sul sole, cominciano a prendere forma scenari meno granitici, che si confrontano con la prospettiva di un’America frammentata, balcanizzata dalle spinte centrifughe delle stesse entità a livello statale che la compongono. Non più una federazione, ma un continente in perenne stato di guerra intestina, bruciato da un fuoco in grado di incendiare il mondo.

Dallo scorso 6 gennaio 2021 e dal tragico assalto a Capitol Hill, è uno scenario più attuale che mai. Da osservatore remoto delle vicende americane, non mi sembra che un anno di presidenza Biden abbia potuto curare le ferite di quattro anni di trumpismo rampante, né a spazzare via le bugie sparse a piene mani dalla propaganda repubblicana negli ultimi quattordici mesi, e un editoriale del New York Times addita ora la minaccia di una spada di Damocle sospesa sulla testa della democrazia americana, che da un anno vive di fatto in un 6 gennaio permanente. È notte fonda e probabilmente questo senso di precarietà ha già scavato a fondo dentro di noi, come un fiume carsico nelle viscere del nostro immaginario di cui lo sguardo compassionevole verso il passato è solo l’ennesimo sintomo, in un lento processo durato anni che ha gradualmente, progressivamente e inesorabilmente eroso la nostra capacità di guardare al domani, saldandosi con le dinamiche di cui scrivevo a proposito della nostalgia del futuro.

December 30, 2021

Post di fine anno – 2021

E così un altro anno arriva agli sgoccioli. Eccoci quindi al consueto post di fine anno (qui le puntate precedenti: , 2019 #1 e #2).

Sul blog non c’è molto da dire: Holonomikon è rimasto latente per la maggior parte dell’anno, ma nelle ultime settimane ho ripreso ad aggiornarlo con una maggiore dedizione: non siamo ai livelli né del 2019, né tantomeno del 2020, ma l’intenzione è quella di cercare una certa continuità, magari anche attraverso contenuti dal taglio più breve che nel passato e variando un po’ l’offerta tematica. Probabilmente qualcosa prenderà forma già dai prossimi giorni. I post pubblicati prima di questo sono stati 19, per un totale di 8.720 parole e una media di 459 parole ad articolo.

L’attività saggistica di quest’anno ha riguardato principalmente Quaderni d’Altri Tempi, dove sono apparsi quasi tutti gli articoli che ho scritto e che non sono transitati per il blog. Un elenco per amor di completezza:

le recensioni di Vivarium e dell’omnibus che Mondadori ha dedicato a Harlan Ellison;le retrospettive dedicate al cyberpunk, con la celebrazione degli anniversari di Johnny Mnemonic e 1997: Fuga da New York ;gli approfondimenti sul cyberpunk e sul ciclo di Dune .

Sul fronte della narrativa, è stato invece uno degli anni più magri di sempre, principalmente (ma non solo) perché tutta la prima metà dell’anno se n’è andata nell’assemblaggio di questa cosa qui: La sindrome di Kessler e altri racconti è stato un atto di grande attenzione e cura da parte di Kipple Officina Libraria, avendomi offerto l’opportunità di raccogliere il meglio (o almeno gran parte del meglio) della mia narrativa breve, finora disseminata su riviste, siti web, antologie, e spesso di difficile se non impossibile reperibilità, in un volume rilegato completato dalla splendida cover di Franco Brambilla e dalla prefazione di Linda De Santi.

L’ unico racconto scritto nel 2021 mi ha tenuto impegnato per un paio di mesi ed è uno dei lavori più estremi che mi sia capitato di scrivere, sia per il concept che per lo sviluppo. Finora non ve ne ho parlato, ma colgo l’occasione per segnalare la recente uscita de La Volontà trasgressiva. Seconda frontiera, un progetto di Sandro Battisti che prosegue su nuove coordinate l’iniziativa della Prima frontiera. Il mio racconto s’intitola Poco dopo mezzanotte, nel giardino del bene e del male e rappresenta un tentativo di calare le specificità della fisica quantistica (il principio di indeterminazione, la sovrapposizione degli stati, la reversibilità del tempo) in un contesto narrativo, sia in termini di contenuto che di stile. Non so se ci sono riuscito, ma ne riparleremo, anche perché in questo racconto è confluito tanto altro.

Per il resto, cos’altro aggiungere? La statistica di Anobii è un po’ meno sconfortante dello scorso anno: mi ero prefisso di leggere 15 libri, alla fine chiudo l’anno a 16 con 5.581 pagine lette, con alcune riletture ormai necessarie (i racconti di H. P. Lovecraft curati da Giuseppe Lippi, la novella Doppio sogno di Arthur Schnitzler che avevo letto oltre vent’anni fa), un paio di recuperi dovuti (tra cui Il giudice e il suo boia di Friedrich Dürrenmatt e la nuova edizione deluxe di Akira di Katsuhiro Otomo, di cui mi porto nel 2022 i rimanenti cinque volumi), e la conclusione di letture che mi sono portato avanti dal 2020, tra le quali una menzione di merito va a Inverso di William Gibson, che ho trovato davvero spiazzante e foriero di stimoli e suggestioni.

Per il momento è tutto. Fate buone feste, con l’augurio che il nuovo anno porti serenità, salute e soddisfazioni a voi e ai vostri cari. Ci rileggiamo nel 2022.

December 29, 2021

“It’s a port city”

La perfetta visualizzazione della Città dei Trasporti per come me l’ero immaginata dalle prime pagine di Babel-17. A firma di J (via Instagram).

“Questa città è un porto.”

December 28, 2021

Dispacci dal pianeta della nostalgia

Siccome è un argomento che mi sta a cuore, riprendo il discorso cominciato ieri. Dicevamo dello stato di sospensione in cui siamo in qualche modo intrappolati, autocondannati a rivivere gli stessi decenni a ciclo continuo: gli anni in cui eravamo più giovani, in cui avevamo sicuramente meno preoccupazioni, in cui ci sembrava scontato che il futuro fosse per sua natura imprevedibile e chissà quali meraviglie e/o incubi ci avrebbe portato. Col senno di poi, sembra passata una vita da quell’epoca, al punto che risulta perfino difficile stabilire se l’abbiamo vissuta davvero o se non l’abbiamo invece soltanto sognata.

In realtà, solo tre anni fa scrivevo questo pezzo, in cui nello scenario comunque fosco che lo partoriva (il fardello della sterile egemonia trumpiana sull’agenda planetaria, la Brexit all’orizzonte, etc.) riusciva comunque a mostrare un sussulto di speranza, crogiolandosi nella convinzione molto autoreferenziale che le distopie immaginate nel presente servissero in qualche modo a disinnescare le distopie a cui avrebbe potuto condannarci il futuro.

Quanta ingenuità in quelle parole, quanto inopinato ottimismo…

Eppure, non è tutto da buttare ciò che scrivevo in quell’intervento. Il discorso sulle conseguenze è proprio il succo di tutta la storia. In fondo, se siamo sempre più disposti a nutrirci e a vivere di nostalgia, è perché abbiamo smarrito il senso del futuro, perdendolo per strada o facendocelo rubare da chi ha tutto l’interesse a protrarre lo status quo, e che mai come nell’epoca in cui viviamo si ritrova a disposizione una varietà di strumenti ideologici e tecnologici di impareggiabile efficacia per perseguire i propri fini. Armi di distrazione di massa, le chiamavamo tempo fa.

A cambiare la prospettiva rispetto a tre anni fa, c’è stata ovviamente la prima vera crisi globale che le ultime tre generazioni si siano trovata a vivere sulla loro pelle: il convitato di pietra di questo discorso, lo avrete capito, è il grande innominabile attuale, l’evento che per la prima volta ci ha messi di fronte alla nostra fragilità come specie, la pandemia da COVID-19. E qui ci tengo a specificare bene a cosa mi riferisco, per non essere facilmente frainteso: più che alla malattia in sé, che è comunque una bestia contro cui adottare tutte le contromisure possibili, a smascherare la natura illusoria delle mie – delle nostre – proiezioni è stata la nostra gestione della crisi. Una gestione lacunosa, largamente deficitaria, astrusa e a tratti inspiegabile, se non insensata tout court, da parte delle autorità preposte: la fantomatica Organizzazione Mondiale della Sanità e i governi nazionali, tanto quelli negazionisti di USA, Brasile e fino a un certo punto UK, quanto quelli più prudenti come buona parte dell’Europa. Ma anche una applicazione schizofrenica, caotica, confusionaria, autolesionista, contraddittoria, egoistica, da parte dei cittadini, che mai come in uno stato di emergenza come questo avrebbero dovuto essere guidati verso la soluzione migliore per tutti, e invece sono stati lasciati in balia delle loro paure, idiosincrasie, superstizioni… e chi più ne ha più ne metta.

Il risultato è che lo stato interliminale in cui sembravamo aver messo piede alla fine della primavera 2020 si è dilatato a dismisura. A misurare l’entità di questo abisso in cui stiamo sprofondando, possono venirci in soccorso ancora una volta i numeri: un anno e mezzo fa, quando cominciavamo a intravedere una fioca luce in fondo al tunnel, non eravamo ancora arrivati a dieci milioni di casi nel mondo e le vittime accertate erano meno di mezzo milione; oggi, la spietata contabilità di Worldometers ci informa che il virus ha infettato 282 milioni di persone, portandosene via più di cinque milioni.

E se questa è stata la gestione di una crisi di cui da subito si era compresa la rilevanza, non serve questo grande sforzo di immaginazione per ipotizzare come andrà a finire con il vero evento che ci sovrasta tutti dall’alto della sua ampiezza come rischio esistenziale: la Sesta Estinzione, di cui il fattore più in vista è sotto gli occhi di tutti nella forma non più trascurabile della crisi climatica in atto. Cercare qualcos’altro da guardare, mentre il mondo va a picco nello scarico cosmico, è un modo di affrontare il problema tutto sommato coerente e in linea con l’atteggiamento tenuto da tutti, istituzioni, autorità e persone comuni, durante la pandemia. C’è una certa poesia perfino nel modo in cui rende giustizia a un evento che di fatto ha tracciato una linea tra ciò che potevamo solo immaginare prima, e ciò che invece saremo costretti a vivere dopo.

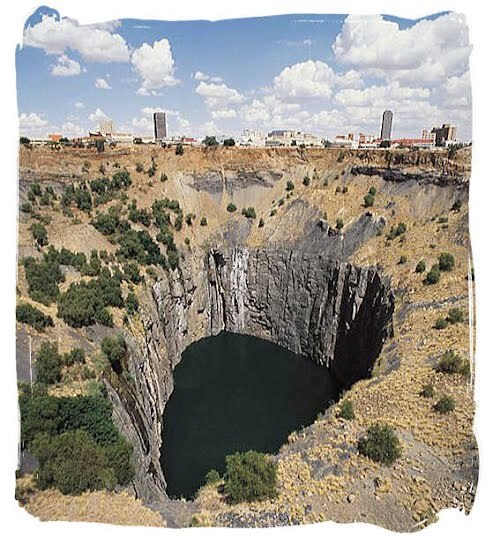

Big Hole, Kimberley, Sudafrica.

Big Hole, Kimberley, Sudafrica.

December 27, 2021

L’altra faccia della nostalgia del futuro: la dittatura dell’immaginario

Noi nati negli anni ’80 sentiamo spesso ripeterci che viviamo di nostalgia. Sicuramente è così: negli anni scorsi si è parlato spesso del revival degli anni ’80, iniziato agli albori degli anni Zero con un’ondata di produzioni cinematografiche che si rifacevano alle icone televisive del decennio, fino ad arrivare a produzioni inedite ma incentrate su una rievocazione del periodo o del suo immaginario, da Ashes to Ashes a Halt and Catch Fire, da Deutschland 83 a Stranger Things, fino al pot-pourri di Ready Player One. A innescare l’ondata sono state, tra gli altri, a partire dal 1999, due trilogie cinematografiche che, ognuna a modo suo, riportavano alla ribalta l’iconografia di quegli anni: la trilogia prequel di Star Wars, attingendo alla linfa della saga di maggior successo di quel decennio, e la trilogia di Matrix, con tutti i suoi debiti verso l’immaginario cyberpunk, l’animazione e i manga di quegli anni.

È stata e continua a essere una stagione popolata di alti e bassi, di rievocazioni più riuscite e di operazioni meno efficaci, ma tutte tese a offrire alla platea di chi è cresciuto in quegli anni una sensazione di persistenza di un periodo ben preciso, prolungando artificialmente la sospensione criogenica di quell’immaginario. La pervasività del fenomeno raggiunge un livello tale che, nell’ambito del fantastico e della fantascienza in particolare, innesca un ciclo che finisce per autoalimentarsi.

L’energia di attivazione è minima. Bastano una stagione di una serie TV (la terza di True Detective) o anche solo un episodio speciale (date un’occhiata agli episodi 2×15 e 3×15 di Fringe), perfino un dettaglio buttato lì per caso, per chiudere il circuito della nostalgia e attingere a un bacino dal potenziale sconfinato. Perché in fondo è molto meglio reinventare un periodo che abbiamo vissuto, con il suo portato di aspettative e speranze, di proiezioni e anticipazioni, che:

a. provare a imbastire qualsiasi discorso su un presente che ha smentito tutte le previsioni migliori del futuro che ci erano state propinate all’epoca, su cui sappiamo di essere arrivati con un gap incolmabile; e proprio per questo:

b. provare a immaginare nuovi futuri improbabili quando sappiamo che presto tutte le possibilità collasseranno sull’unico futuro inevitabile: non una linea nitida e ben tracciata, ma l’alveo roccioso di un fiume in cui scorreranno le acque turbolente di un’epoca di 1. sconvolgimenti sempre più drammatici legati ai cambiamenti climatici; 2. crisi sociali provocate dall’invecchiamento della popolazione occidentale e dall’incremento esponenziale dei rifugiati causati dai disastri ambientali; 3. dei prevedibili tentativi dei predatori alfa della giungla capitalista di scongiurare il superamento del sistema sbilanciato, sghembo e discriminatorio in cui hanno prosperato.

Qualcosa che in pochi vogliamo sentirci raccontare, e con cui ancor meno vogliamo fare i conti.

La mia generazione, i nati negli anni ‘80 come e forse ancor più dei nati negli anni ’70, è stata la prima a crescere in un mondo con la possibilità materiale di mercificare i suoi sogni e i suoi ricordi. Il passo verso la creazione di una riserva di bisogni immaginari su cui costruire un mercato di massa della nostalgia è stato una logica conseguenza del progresso tecnologico. Perché, non dimentichiamolo, è molto più remunerativo soddisfare un bisogno illusorio piuttosto che uno reale.

Anche per questo sbagliamo a credere che l’onda lunga degli anni ’80 andrà stemperandosi man mano che la nostra generazione invecchierà e passerà ad altro – qualunque cosa questo voglia dire. Anche se negli ultimi anni abbiamo cominciato a toccare i primi esiti che ripetono la stessa operazione con gli anni ’90 (dalla riproposizione dei videogame del periodo alle ricorrenze per il 25simo o trentesimo anniversario di questo o quel prodotto), in realtà siamo solo in un ciclo, perché subito dopo gli anni ’90 non partiremo certo con gli anni Zero, ma riprenderemo con gli anni ’70 e ’80 che proprio a partire dagli anni Zero hanno conosciuto una prima felice rinascita. Il quarto capitolo di Matrix, dopo la nuova trilogia di Star Wars, rappresenta un segnale impossibile da trascurare. E così, potenzialmente, all’infinito, cercando di soddisfare il gusto e le aspettative di chi è cresciuto in quel decennio, finché ci sarà una domanda forte di un potere di acquisto adeguato.

E c’è qualcuno che lo ha capito molto bene, prima di tutti gli altri, e ormai dal 2006 sta mettendo in atto il suo piano per assicurarsi il monopolio sul nostro immaginario passato, presente e futuro. Se siete arrivati fin qua, avrete già capito di chi stiamo parlando.

Mickey No More

, opera di Vladimir Krisetskiy.

Mickey No More

, opera di Vladimir Krisetskiy.