Omar G. Villegas's Blog, page 16

April 26, 2014

Censura

Este texto lo escribí el 16 de abril, justo el día en que fue clausurada temporalmente la exposición “CRUX” de Valerio Gámez en la Galería Libertad de Querétaro.

Este texto lo escribí el 16 de abril, justo el día en que fue clausurada temporalmente la exposición “CRUX” de Valerio Gámez en la Galería Libertad de Querétaro.

Al enterarme del asunto, escandaloso a todas luces porque la coacción estatal contra un artista motivada por la jerarquía católica es irregular (o utilizando las palabras que tanto encantan a los políticos: anticonstitucional), me comuniqué con Valerio, sobre cuya obra realicé mi tesina de maestría en Historia del Arte en la UNAM.

El joven artista me dio detalles sobre la irrupción de la muestra para cerrarla sin ningún aviso previo. La exposición se reabrió el 21 de abril, tres días después y luego de notas periodísticas denunciando un acto de “censura”, para cumplir su ciclo de exhibición hasta el 04 de mayo de este 2012. Estos son momentos de lo que sucedió aquel día, según me contó el artista.

***

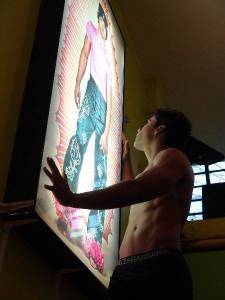

Justo planeaba una visita a la nueva exposición de Valerio Gámez (1975), titulada “CRUX”, en la Galería Libertad de la capital de Querétaro, cuando comencé a recibir información de que se había clausurado intempestivamente dos semanas antes de que finalizara en un claro acto de censura del Gobierno del estado.

Justo planeaba una visita a la nueva exposición de Valerio Gámez (1975), titulada “CRUX”, en la Galería Libertad de la capital de Querétaro, cuando comencé a recibir información de que se había clausurado intempestivamente dos semanas antes de que finalizara en un claro acto de censura del Gobierno del estado.

Me comuniqué con Valerio Gámez y me comentó que alrededor del mediodía del miércoles, en plena Semana Santa, elementos de seguridad de Querétaro cerraron sin previo aviso las puertas de la galería donde se exhibe su obra, conocida por retomar y reconfigurar iconos religiosos católicos en un ejercicio creativo en el que convergen la moda, la religiosidad y el erotismo.

La obra del joven artista visual queretano ya le había valido actos de reproche o incluso agresiones, sobre todo en su natal Querétaro, donde él siempre ha reconocido a una sociedad conservadora. Sin embargo, me aseguró que esta era la primera vez que lo censuraban. Destacó que eso no le ocurrió ni siquiera en los dos sexenios presidenciales panistas anteriores, en los que identifica un espíritu conservador.

“El actual gobierno priista resultó censor de peso pesado”, me afirmó en referencia al actual Gobierno federal. Y me reiteró que no hubo ningún aviso. “No me dijeron nada. Sólo se cerraba y pa’fuera”, dijo.

Valerio Gámez me confesó que ya había recibido comentarios de que el miércoles se iba a clausurar la exposición, hecho que valida el calificar como censura este acto contra una expresión artística que se expone en un país laico y donde por ley se protege la libertad de expresión.

“CRUX” podría ser considerada la primera gran exposición individual de Valerio Gámez en tanto que se podían ver piezas nuevas junto a anteriores de series que corresponden a una labor creativa de casi 15 años en los que el propio artista ha dado a conocer con dificultad una obra singular y, sin duda, con capacidad de crear polémica.

“CRUX” podría ser considerada la primera gran exposición individual de Valerio Gámez en tanto que se podían ver piezas nuevas junto a anteriores de series que corresponden a una labor creativa de casi 15 años en los que el propio artista ha dado a conocer con dificultad una obra singular y, sin duda, con capacidad de crear polémica.

No obstante, la polémica más que generar reacciones censoras debería de propiciar debates y diálogos. Habrá que dar seguimiento a lo que sucede con Valerio Gámez, autor de series como Moda Dolorosa, Tendencias Guadalupanas y Juan Diego Casting, y estar al tanto de actos similares, y condenables, en todo el país. Cerrar una galería de arte con policías y sin avisos no tiene justificación alguna.

(Texto para el periódico El Día, abril de 2014. Fotos tomadas del Facebook del artista)

Disyuntiva

Cuando se lanzó mi libro primogénito “El jardín de los delirios”, en septiembre de 2012, le pedí a Óscar Cid de León, periodista, poeta y entrañable aventurero de las noches de congal, un ensayo para la revista digital Imágenes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM a cargo de mi entonces profesor y tutor de tesina de maestría en Historia del Arte, Alberto Dallal.

Cuando se lanzó mi libro primogénito “El jardín de los delirios”, en septiembre de 2012, le pedí a Óscar Cid de León, periodista, poeta y entrañable aventurero de las noches de congal, un ensayo para la revista digital Imágenes del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM a cargo de mi entonces profesor y tutor de tesina de maestría en Historia del Arte, Alberto Dallal.

Generosa y amistosamente, porque puedo decir que considero a Óscar un amigo, accedió a escribir este texto que, por azares como la renovación de la página de la publicación, parece que naufragó en el universo nebuloso de la red. Sin embargo, hace unos días me reencontré con él y quise rescatarlo.

Óscar, confesaré, fue uno de los poquísimos lectores del manuscrito original y sus comentarios fueron tan brillantes como invaluables para la versión final que se publicó en la editorial Textofilia. Más tarde hizo esta lectura honesta, sensible y sin complacencias de un libro que conoce a fondo.

Como mera curiosidad diré que el archivo original de Word está fechado el 28 de septiembre de 2012: fecha de mi cumpleaños y del lanzamiento del libro, que se realizó en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Aquel 28 de septiembre de 2012 fue, por todas estas razones y quizá otras que ignoro, espectacular.

Sin más preámbulo los dejo con Óscar, un poeta al que, por si no lo saben les digo, tenemos que mirar con atención porque está predestinado a ser referencial.

***

Disyuntiva, o no.

Sobre El Jardín de los Delirios de Omar G. Villegas

Oscar Cid de León*

Mientras escribo estas líneas a partir de El Jardín de los delirios, de Omar G. Villegas, publicado por Textofilia, 2012, tengo sobre la mesa, junto al libro, a dos poetas, dos monstruos que representan dos extremos, pero que en la distancia de los extremos, como si los extremos se desplazaran sobre la superficie de una esfera, se tocan: uno erótico, tachado en su momento de pornográfico, y otro pornográfico, tachado en su momento, y qué bueno, de erótico. Ambos grandes.

El primero, Constantino Cavafis, se debe a una estética helenista encabalgándose en un Occidente que se abre apenas en sus letras a una sexualidad entonces señalada; un rompedor. Nos ubica ante un Aquiles poderosamente homosexuado, por ejemplo, o nos adentra en un prostíbulo de Alejandría que visita un viejo en la década de 1920; digamos que piensa en los chicos del catálogo mientras añora la juventud y el amor correspondido a través de cuerpos como aquéllos, o escribe, simplemente, sobre la hermosura de un tipo como Antinoo.

La voz del griego me taladra en la cabeza mientras recorro lo escrito por G. Villegas en muchos de los textos incluidos en El jardín de los delirios, y, de pronto, el otro extremo: el angelino más sucio, tirando sus mierdas de bellezas en picaderos gays que son libros como Idols, The Tenderness of the Wolves y He Cried. Hablo del californiano Dennis Cooper, en la cola de los beats, quizás el culo.

Cuando Cooper escribió Idols, un clásico de la transgresión, G. Villegas estaba naciendo. 1979. Escribía sobre un panorama que recorrerían sólo los valientes, los nacidos para corromperse y corromper, amar hasta el fondo aún en la superficie, sobre todo en la superficie, porque qué estupidez la de no dejarse llevar por los deseos de uno mismo, los más torcidos incluso, y en cambio enfrenarse ante los dictados de las buenas costumbres, el establishment del comportamiento, qué estupidez. Mientras tanto, muerto en el 33, Cavafis seguía insuflando correspondencias en autores situacionales de las generaciones que uno quiera; en lectores, o simplemente vividores, entendiendo “vividores” en toda la extensión de su significado: aquéllos que viven como quieren, como G. Villegas.

G. Villegas no es un Cooper ni un Cavafis, porque como Cooper ninguno y menos la existencia de otro Cavafis. No lo comparo, no se trata de eso ni sería tanto mi arrojo, sólo pasa que reconozco una firmeza en su voz que no se encuentra en muchos y que me permite visualizarlo muy digno, muy erecto, en un status que alcanzan pocos dentro de esa “república literaria” de la que hablo, la que va, hablando de poéticas, no de fechas, del griego al californiano. Digo entonces que su voz, en El jardín de los delirios, su primer libro, corresponde a los autores bien ubicados dentro de un boquete muy abierto entre esos dos: ni tan contemplativos, como casi siempre el erótico Cavafis, ni tan activos, en todo su significado, sexual incluso, como casi siempre el pornográfico Cooper.

En textos escritos, por mencionar un caso paralelo, desde las calles, las calles como escenarios o puntos de partida concordantes de sus poéticas, el griego concibe imágenes desde la mirada del que añora, del que sufre la belleza a la distancia, esa distancia a la cual lo ha arrojado el paso de la vida. Allí está, por ejemplo, en la traducción de Cayetano Cantú, el andar de un joven después de un polvo, una cogida: “Su bella cara, un poco pálida; / sus ojos castaños, ligeramente cansados; / tiene veinticinco años, mas parece de veinte; / un aire de artista en el vestir: / el color de su corbata, la forma del cuello. / Camina sin rumbo por la calle, / como poseído por la sensualidad / del ilícito placer que acaba de gozar”.

El “ilícito placer” desde las calles lo aborda el californiano, acorde a su tiempo, desde el otro extremo, muchas veces desde la figura del chapero, el prostituto, y digo “chapero” debido a las traducciones de Jesús Llorente Sanjuán, y con las cuales, de alguna manera, me he casado. Ejemplos, tiene varios, entre ellos el poema de dos adolescentes parisinos que se gustan, Ted y Jeff, contratados para follarse frente a un fotógrafo y, sorpresa, ser follados luego para concretar el pago. O un chico de nombre Kip, de quien escribe en un fragmento: “Su ropa interior parece haberle salido desde dentro, / como el aliento en el espejo / donde ha escrito su precio, / para que cuando me toque mear a mí / sepa lo que tengo que pagarle, / sin necesidad de preguntar ni de cortarme el rollo…”

Pero, como diría el mismo Cooper al hablar de los méritos de sus chicos prostitutos, consistentes en sus culos bien follados, “estoy siendo demasiado clínico…” Y es que no se tratan estas líneas de Cooper ni de Cavafis, sino de G. Villegas, cuya voz, insisto, pertenece al centro de los dos extremos que éstos representan, como en una disyuntiva y sin miedos; escritor con miedos que mejor no se llame escritor, siempre he dicho.

Disyuntiva, precisamente, es el título de un texto en El jardín de los delirios que ejemplifica de alguna manera su ubicación entre los dos, ni tan contemplativo en sus deseos ni tan despiadadamente activo: el protagonista de estas líneas camina por la calle, casi siempre las calles, entre almacenes y avenidas glamurosas, con la mirada altiva y el cuerpo imperturbable, cuando intuye a alguien detrás: “Parpadeo… / y es de noche. Aparecen grandes edificios y autos iluminados. Desaliñado, deambulas por callejuelas avejentadas. Te diriges hacia los congales en los que tomas como bestia tarros de cerveza, en los que despliegas tu insolencia y sádico encanto, en los que escudriñas los rincones a la caza de juveniles carnes morenas. Azota… / el impulso de seguirte me azota. Quiero andar a tu lado por parajes indómitos. Dudo. Deseo fragmentarme. La desesperación me aplasta y tú te pierdes en la oscuridad… / a donde mire: oscuridad”.

Me taladra Cavafis la cabeza recorriendo Estambul, Beirut o Alejandría mientras repaso el texto, conteniendo el tono de todo el primer núcleo de El jardín de los delirios, titulado Deseos; porque El jardín de los delirios tienes tres núcleos y a los deseos le siguen Desamparos y Derivaciones, todos delirios entre la juventud y la vejez, la carne y el cuero; entre las bestias y los ángeles, Tánatos y Eros.

Y aquí hago un paréntesis que a algún lector podría importarle: hay quien pudiera decir que con lo escrito hasta ahora en estas líneas circunscribo o que etiqueto a El jardín de los delirios dentro de una “tradición homoliteraria”, esa “república”, payasos términos, sin ir más allá. Que reduzco, pues, al libro. Pero claro que su autor va más allá, como van más allá todos los autores parados en la vida, independientemente del espectro temático que pueda dominarlos, y aunque hay letras que no pueden obviarse, y qué bueno, no puede obviarse tampoco que siempre van más allá, que un tema se replica en los lectores de formas inimaginables. Cualquiera en un juicio cuerdo como lector puede escucharse en la voz de G. Villegas, venga de la “república” que venga: en las letras, no hay que tomarse tan en serio este tipo de “nacionalidades”.

Pero, luego de la interrupción, vuelvo al deseo, ése del primer núcleo en El jardín de los delirios: ¿Y Cooper? Hace falta pasar unas pocas páginas, dejar atrás el texto llamado Disyuntiva, y desembocar en Filias, por ejemplo, y encontrarse allí ante una suerte de Cooper, aunque contenido, donde una tipa le hace el amor no a su chico, sino a una playera blanquísima, costosa, que le ha exigido ponerse durante un mes de gimnasios. Al término, en la soledad de su habitación, introducirá en la playera hecha bola, hedionda y percudida, la nariz, luego la punta de la lengua… Y yo me acuerdo aquí de uno de los adolescentes del californiano; había obligado a su amigo a comer pizza por una semana para percatarse de cuánto cambiaba su sabor.

G. Villegas, no puedo no pensarlo, está en ese centro, ¿en disyuntiva? Ahora me lo pregunto mejor. “Tu drama es estar en medio de todo”, escribe en otro texto.

Según la Real Academia Española, “disyuntiva” es la “alternativa entre dos cosas por una de las cuales hay que optar”. Y en realidad tampoco se trata de eso, pero las voces literarias, las sinceras, tienen mucho de autómatas, y la de G. Villegas, aunque es determinante, se encuentra emparentada de alguna manera con la definición; digamos que es un pariente lejano. Y es que asume la disyuntiva no entendiéndola desde la necesidad de optar por algo, más bien navega de un lado a otro sin preguntárselo pero consiente de la disyuntiva, y esto asoma no sólo en muchos de sus contenidos a partir de la mirada de la voz narrativa contenida de El jardín de los delirios, a veces soberbia, a veces entreguista; “ni tan guarra ni tan nice”, por tomar prestadas sus propias palabras; asoma, pues, en su lenguaje, entre lo elegante y lo soez; el purismo ante las letras, las palabras, que de pronto lleva a escalas incluso barrocas, de reina, para de repente aterrizarlas bajo los acordes de las partes más “impuras” de una ciudad, la podrida Ciudad de México, su primordial escenario, asediada, por cierto, por hermosos chacales que devienen de pronto en príncipes. Alguna vez escuché un término de G. Villegas que tenía que ver con bajar a beber de esas aguas: “Flor de arrabal”.

La Ciudad de México también es pista que sirve para sacarla a bailar o ponerla en el centro y orinarla. Escribe el autor que se bebe de ella leche podrida, por ejemplo, o que expulsa hacia los adentros semen infecto que contagia pero no fertiliza, mas sin ella simplemente no puede: “Requiero de esta metrópoli que me insufla pura mierda, lágrimas, ignominia, dolor; de esta nación en la que se aprende a sobrevolar aguas negras”.

El autor también demuestra su “disyuntiva” a nivel metáforas, y puede escribir en Banderillero del deseo, que “tus pies son firmes raíces de ahuehuete en los que apoyarse para comenzar a trepar hacia tus ramas erectas colmadas de hojas y frutos”, o ponerse medio popero en Error: “Sólo fuiste eso: un error, como cuando muy temprano por la mañana y adormilado confundes la pasta de dientes con el gel de baño y el mal sabor de boca te espabila. Entonces sólo escupes y sigues”. Gel de baño, por cierto; los mortales usamos jabón…

Aunque acabo de hablar de “metáforas”, y hasta el cansancio de poesía a través de mis llamados a Cavafis y a Cooper, hasta aquí no he hablado de poemas al referirme a El jardín de los delirios y sólo de “textos”, obedeciendo un poco al propio G. Villegas quien ha insistido en presentar su libro como un compendio de cuentos o relatos, simplemente así. Pero ya no hablemos de “poemas”, que son resultado de un género cada vez más inapresable: El jardín de los delirios se trata de poesía al fin y al cabo, en la forma que uno quiera. Allí están los ejemplos, las estocadas al lector a través de su uso del lenguaje. En esa aleación de poesía y narrativa también radica la disyuntiva o no que he referido. Su drama es estar en medio de todo, de cuanto se vea, incluso en la androginia que de pronto asalta a la voz, y aquí abandono la forma para cerrar con otro poco del fondo.

G. Villegas escribe: “Tu drama es estar en medio de todo: ni guarro ni nice, ni exitoso ni mediocre, ni pesimista ni optimista, ni mexicano ni extranjero, ni guapo ni feo, ni alto ni enano, ni atlético ni aguado, ni hombre ni mujer. Nada, pues”.

*Poeta y periodista cultural

Oscar Cid de León (Oaxaca, 1979), Autor de “La especie está mutando” y “El árbol interregno”.

April 2, 2014

Un sábado a la medianoche

Un sábado a la medianoche entré al baño a lavarme la boca y su cepillo de dientes me interrumpió con un grito.

−¿Dónde está?

−¿Quién?, le pregunté sorprendido.

−Mi dueño −dijo furioso− hace dos meses que no lo veo.

−Se fue, le respondí a secas.

−¿Cómo que se fue?, inquirió exaltado.

−Un día salió por la puerta y no volvió, desapareció y te dejó conmigo.

−¿Y tú qué hiciste para que regresara?, cuestionó el huérfano lleno de odio.

−Le dije te quiero.

−¿Qué más?

−Fue lo más extraordinario que jamás haya hecho por nadie, confesé.

El cepillo de dientes comenzó a llorar desconsolado.

−¿Qué querías que hiciera?, demandé.

El cepillo guardó silencio.

−¿Qué?, agregué descompuesto.

El cepillo viejo con restos de dentífrico se quedó mudo. Lo tomé, le di un beso y lo tiré a la basura junto a la pijama de su dueño, aún impregnada de nuestra última medianoche de sábado.

(Texto para El Día, marzo de 2014)

March 28, 2014

La bondad de los animales

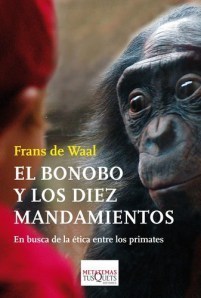

Dicen que con política, religión y futbol mejor no meterse porque se puede salir raspado, pero el reconocido primatólogo holandés Frans de Waal (1948) hace caso omiso a esta sentencia y pone frente a frente, lado a lado, a dos bandos aparentemente antagónicos: ciencia y religión. Y los resultados son reveladores.

Dicen que con política, religión y futbol mejor no meterse porque se puede salir raspado, pero el reconocido primatólogo holandés Frans de Waal (1948) hace caso omiso a esta sentencia y pone frente a frente, lado a lado, a dos bandos aparentemente antagónicos: ciencia y religión. Y los resultados son reveladores.

En su nuevo libro “El bonobo y los diez mandamientos. En busca de la ética entre los primates” (Tusquets 2013), De Waal se sacude el prejuicio de que en ciencia no cabe la religión y emprende una odisea tan maravillosa como potencialmente sísmica: se lanza a buscar el origen de la ética humana en nuestros orígenes más remotos como primates.

La tesis del autor de “El mono que llevamos dentro” y “La edad de la empatía” es que emociones consideradas esencialmente humanas como la bondad, la solidaridad, el altruismo o el duelo no nos han sido implantadas por la religión, sino que son rasgos característicos de nuestra especie desde antes de convertirnos en lo que somos.

Para demostrar estas afirmaciones De Waal se asoma a los primates actuales más cercanos al hombre como los chimpancés y los bonobos, estos últimos una especie con códigos de convivencia más pacíficos dictados por el placer, el sexo y la colaboración. Una experiencia de años trabajando ellos le aporta el conocimiento y las referencias para desarrollar su planteamiento tan emocionante.

Sin embargo, antes de continuar habría que aclarar que no estamos ante un ateo recalcitrante y dogmático que rechaza la fe. Por el contrario, es un científico consciente de que ésta ha acompañado a la humanidad durante milenios y ha moldeado nuestras sociedades. Su intención es problematizar el supuesto de que la religión nos ha hecho personas éticas sólo con mandamientos y reglas.

Estimulado por su fascinación por la pintura “El jardín de las delicias” del Bosco, De Waal va desentrañado comportamientos de primates y otras especies como elefantes y delfines que demuestran, por un lado, que las emociones y los sentimientos no son exclusivas de la especie humana y que, por otro, tienen una raíz honda y ancestral que no tiene que ver con el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios.

Estimulado por su fascinación por la pintura “El jardín de las delicias” del Bosco, De Waal va desentrañado comportamientos de primates y otras especies como elefantes y delfines que demuestran, por un lado, que las emociones y los sentimientos no son exclusivas de la especie humana y que, por otro, tienen una raíz honda y ancestral que no tiene que ver con el hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios.

Elefantes que sufren por sus muertos, primates que adoptan huérfanos, ballenas que ayudan a ejemplares de otras especies a proteger a sus crías de ataques de depredadores, bonobos que desarrollan amistades duraderas con personas… incluso hay especies más “frías” como los caimanes con ciertos comportamientos semejantes al afecto.

El tema no puede ser más actual y apasionante. Particularmente porque ahora, en la vida cotidiana, se acepta con menor recelo que algunos animales tienen emociones, raciocinios y reacciones similares a las humanas. No obstante, se admite casi como un acto de buena voluntad y no como un hecho científico. Es aquí donde se genera el auténtico objetivo revelador del libro y de la ciencia: aportar explicaciones y dotar a las personas de argumentos para entender y aprehender aquello que las rodea.

“El bonobo y los diez mandamientos” no es un instrumento para perder la fe o para tratar de desenmascarar las inconsistencias o trampas de la religión, por el contrario, es una reconciliación de nuestra naturaleza con nuestras creencias. Es un pacto emotivo y bellamente escrito entre el hombre y el mundo. Es un gesto de convivencia, bondad y solidaridad sin dejar de lado los actos más atroces que toda especie es capaz de emprender.

(Texto para El Día, marzo de 2014)

February 27, 2014

Enfermedad, muerte y literatura

Las lecturas en ocasiones te llevan a caminos cruzados. A coincidencias afortunadas aunque no necesariamente alegres. Entre las publicaciones recientes en las librerías se pueden encontrar dos libros breves pero profundamente sobrecogedores, no sólo por lo desgarrador del asunto que tratan, también por la maestría literaria con que fueron confeccionados.

Las lecturas en ocasiones te llevan a caminos cruzados. A coincidencias afortunadas aunque no necesariamente alegres. Entre las publicaciones recientes en las librerías se pueden encontrar dos libros breves pero profundamente sobrecogedores, no sólo por lo desgarrador del asunto que tratan, también por la maestría literaria con que fueron confeccionados.

“Lo que no tiene nombre” (Alfaguara, 2013), de la poeta colombiana Piedad Bonnett, y “El cerebro de mi hermano” (Seix Barral, 2013), del mexicano Rafael Pérez Gay, son relatos de la enfermedad y la muerte de un ser querido. Son acercamientos al dolor y la pérdida. Historias de sobrevivencia a lo inexplicable.

Piedad Bonnett echa un vistazo al suicidio de su hijo. “Daniel murió en Nueva York el sábado 14 de mayo de 2011, a la una y diez de la tarde. Acababa de cumplir veintiocho años y llevaba diez meses estudiando una maestría en la Universidad de Columbia”. Daniel se arrojó del edificio donde vivía (la escena es contada con tal destreza y sensibilidad que la angustia es contagiosa).

Rafael Pérez Gay, en tanto, revive la muerte de su hermano mayor, el escritor e intelectual José María Pérez Gay, invadido por una enfermedad neuronal que fue atando su cuerpo, que arrojó su mente sabia a la cárcel de la incomunicación. Del silencio.

Rafael Pérez Gay, en tanto, revive la muerte de su hermano mayor, el escritor e intelectual José María Pérez Gay, invadido por una enfermedad neuronal que fue atando su cuerpo, que arrojó su mente sabia a la cárcel de la incomunicación. Del silencio.

La enfermedad colocó a Daniel y a José María ante una guerra contra el sufrimiento y el azar de diagnósticos trastabillantes. Ante viajes de ida y vuelta a la felicidad y la tristeza; a la esperanza y el miedo. Un joven que quería arrancar, con dudas, una trayectoria como pintor y un hombre maduro que logró con tesón cultivar un conocimiento titánico especializado en el mundo germánico, enfrentados inesperadamente a una bestia poderosa: una enfermedad incurable.

Por otro lado, los deudos: una madre y un hermano desconcertados. Lastimados. Dos personas con sus propias guerras: la del luto y, en este caso, la de tratar de darle cauce a este shock mediante la literatura, lo que les exigió contener el torrente de emoción y nostalgia para poderlo expresar y, quizá, encontrar respuestas que nunca serán del todo satisfactorias.

Piedad Bonnett y Rafael Pérez Gay, quien con este título obtuvo el Premio Mazatlán 2014, lograron testimonios honestos y conmovedores. Y no emocionan con el desbordamiento de aflicción, sino con una escritura precisa. Los hechos en sí mismos son capaces de arrancar lágrimas. Hay que estar preparados para ello en estas lecturas.

En las páginas de “Lo que no tiene nombre” y “El cerebro de mi hermano” desfilan abrazos, conversaciones, risas, llanto, gritos, desesperación, calma, acecho, confusión, silencio, resignación, te quieros, leperadas… memoria, sensaciones y razón amalgamadas en páginas que nos dicen que la vida es paradójica y vibrante; que el vivir desemboca, siempre, en la muerte.

(Texto para periódico El Día, febrero de 2014)

February 24, 2014

Rostros de la imposibilidad

La imposibilidad de encontrarte. Tu inaprensibilidad. Eres todos y nadie. Cada día diferente. Siempre en movimiento. Un ideal que se asoma unos segundos para desdibujarse. Mutar.

February 23, 2014

Lo que el dinero no puede comprar

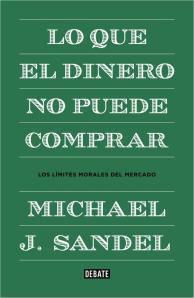

A primera vista el planteamiento que Michael J. Sandel hace en su nuevo libro, “Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado” (Debate, 2013), podría parecer obvio. Justo como sugiere el título, el autor propone llanamente que en nuestras sociedades de mercado no todo se puede (ni debe) comprar.

A primera vista el planteamiento que Michael J. Sandel hace en su nuevo libro, “Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado” (Debate, 2013), podría parecer obvio. Justo como sugiere el título, el autor propone llanamente que en nuestras sociedades de mercado no todo se puede (ni debe) comprar.

Sin embargo, si uno intenta explicar qué y por qué no se puede comprar en esta era del “capitalismo salvaje” nos encontramos ante un panorama intrincado y abrumador enmarcado en algo tan complejo como las fronteras éticas. Es entonces que cobra relevancia un libro como el de Sandel, quien ha impartido un popular curso de justicia en Harvard desde hace 20 años.

El académico despliega sus argumentos en ejemplos concretos. En la contraportada del libro se citan algunos: ¿Deberíamos pagar a los niños para que lean libros o saquen buenas notas? ¿Deberíamos permitir que las empresas compren el derecho a contaminar el ambiente? ¿Es ético pagar a gente para probar nuevos medicamentos peligrosos o para donar órganos? Y los ejemplos van desde estos hasta pagar para saltarse una fila o bajar de peso.

Sandel propone que desde los 80, cuando comienza una era del “triunfalismo del mercado”, este ha permeado las relaciones humanas hasta aquello intangible como los valores.

Ante esto, el autor de “Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?” (2011) y “El liberalismo y los límites de la justicia” (2000) señala la necesidad de debatir el “significado moral” de los bienes y cómo valorarlos. Sostiene que entre “más son las cosas que el dinero puede comprar, menos son las ocasiones en que las personas de todas las condiciones sociales pueden encontrarse”.

Ante esto, el autor de “Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?” (2011) y “El liberalismo y los límites de la justicia” (2000) señala la necesidad de debatir el “significado moral” de los bienes y cómo valorarlos. Sostiene que entre “más son las cosas que el dinero puede comprar, menos son las ocasiones en que las personas de todas las condiciones sociales pueden encontrarse”.

Sandel cree que si todo tiene un valor monetario y es viable de adquirirse se potencia la desigualdad y la corrupción. “Ponerle precio a las cosas buenas de la vida puede corromperlas”, afirma. Su observación también se dirige a un contexto en el que, dice, “el triunfalismo del mercado ha coincidido con un tiempo en que el discurso público ha quedado en gran parte vaciado de sustancia moral y espiritual”.

Es indudable que en el terreno del deber ser y las buenas intenciones se es presa fácil del rechazo o hasta del escarnio. De un lógico descreimiento. Sobre todo de los apologistas del mercado. El propio Sandel dijo que sus postulados han provocado aquellas reacciones. Por otro lado, ¿las ideas deberían comercializarse? Su libro son ideas y se venden.

Sea como fuere, el pensamiento del autor coincide con ideologías alternativas que han cobrado vigencia y que apelan por modos de vida más naturales, espirituales y, por qué no decirlo, justos. Él mismo dice que abstenerse de opinar a partir de este tipo de perspectivas sólo deja el camino libre al mercado para imponer su ley. Bien dice el autor: es “diferente tener una sociedad de mercado que ser una sociedad de mercado”. Quizá debemos apostar a nuestra propia humanidad más que al dinero.

(Texto para El Día, febrero de 2014)

February 17, 2014

Gays, algo no hemos hecho bien

Escuchando el discurso de salida del clóset de Ellen Page me pregunté mucho. Me pareció realmente conmovedor y al tiempo preocupante.

Es emotivo y valiente que una chica de 26 años señale a una industria machista, misógina, homófoba, clasista y síganle hasta donde quieran como Hollywood, de la que depende su futuro.

Es preocupante porque al oír a una muchacha “privilegiada” como ella hablar de los mismos dolores que prácticamente todos pasamos pienso: algo no hemos hecho bien que no hemos logrado darle confianza, seguridad, autoestima, amor, valor a los gays más jóvenes.

¿Nos hemos casado con el cliché? ¿Hemos aceptado derechos que son migajas? ¿No nos importa nada más que lo de uno? ¿Nos hemos vuelto una suerte de gueto despreciable y egoísta? ¿Perdimos la capacidad del afecto verdadero? ¿Nos hemos vuelto cómplices de un entorno perverso? ¿Estamos conscientes de nuestra historia como “comunidad”? ¿Somos nuestros principales sicarios?

Tenemos mucho que pensar y no nos detenemos a pensar y, menos, a actuar.

Sin querer sonar grandilocuente, eso me preocupa mucho porque no suelo vernos como personas plenas, sino como desvalidos emocionales, heridos, inquisidores, depredadores, manojos de temores y apariencias.

January 22, 2014

Un viaje en el tiempo

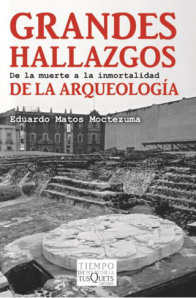

Eduardo Matos Moctezuma se remite a Marcel Proust para sugerir que los arqueólogos son “simples buscadores del tiempo perdido”. Se trata, por supuesto, de un ejercicio de modestia de uno de los arqueólogos mexicanos más destacados al hablar sobre una tarea que entraña pasión, conocimiento, curiosidad y mucha aventura.

Eduardo Matos Moctezuma se remite a Marcel Proust para sugerir que los arqueólogos son “simples buscadores del tiempo perdido”. Se trata, por supuesto, de un ejercicio de modestia de uno de los arqueólogos mexicanos más destacados al hablar sobre una tarea que entraña pasión, conocimiento, curiosidad y mucha aventura.

Y todo lo anterior se suele encontrar en los libros de Matos Moctezuma, quien se ha especializado en el tema de muerte, el cual ha repasado en investigaciones que han originado publicaciones como “Muerte a filo de obsidiana”, “Vida y muerte en el Templo Mayor” y “La muerte entre los mexicas”.

Su más reciente título, “Grandes hallazgos de la arqueología. De la muerte y la inmortalidad” (Tusquets Editores, 2013) es un viaje. Como el propio autor explica, su intención es llevar “al lector a través del tiempo a cinco grandes hallazgos que proporcionaron a la arqueología datos novedosos sobre las prácticas funerarias de diversos pueblos de la Tierra y que tuvieron a la vez repercusiones a nivel mundial”.

Su más reciente título, “Grandes hallazgos de la arqueología. De la muerte y la inmortalidad” (Tusquets Editores, 2013) es un viaje. Como el propio autor explica, su intención es llevar “al lector a través del tiempo a cinco grandes hallazgos que proporcionaron a la arqueología datos novedosos sobre las prácticas funerarias de diversos pueblos de la Tierra y que tuvieron a la vez repercusiones a nivel mundial”.

El objetivo se cumple con creces. El ganador de la Medalla Henry B. Nicholson de la Universidad de Harvard propone saltos en la historia para atestiguar cómo connotados colegas suyos, como Alfonso Caso, Howard Carter, Alberto Ruz Lhuillier o el propio Matos Moctezuma, han penetrado los misterios del más allá al descubrir con tesón, inteligencia y algo de suerte el último refugio de poderosos monarcas.

La tumba de Tutankhamon en Egipto, la imperial china, la 7 de Monte Albán (Oaxaca), la de Pakal en Palenque (Chiapas) y la de Ahuízotl frente al Templo Mayor, en la Ciudad de México, son los “grandes hallazgos” del título. Matos Moctezuma cuenta cómo aconteció cada descubrimiento, qué vieron los arqueólogos por primera vez, contextualiza la historia y relevancia de los personajes enterrados y de las culturas en las que vivieron y gobernaron.

El autor relata estas aventuras con fluidez y concreción, pero sin dejar de lado detalles ni contextos que ayuden a comprender lo emocionante y trascendental de los hallazgos. Además, da un breve repaso por la definición e historia de la arqueología, así como por las biografías y aportaciones de aquellos arqueólogos que siguieron las huellas del tiempo para recobrar trozos de un pasado que definió a pueblos enteros.

El autor relata estas aventuras con fluidez y concreción, pero sin dejar de lado detalles ni contextos que ayuden a comprender lo emocionante y trascendental de los hallazgos. Además, da un breve repaso por la definición e historia de la arqueología, así como por las biografías y aportaciones de aquellos arqueólogos que siguieron las huellas del tiempo para recobrar trozos de un pasado que definió a pueblos enteros.

¿Quién fue Pakal? ¿Por qué la última morada de un emperador chino es custodiada por cientos de guerreros de terracota? ¿Cómo pudo haber sido Monte Albán en sus épocas de gloria? ¿Qué tesoros se encontraron en la tumba de Tutankhamon? ¿Cómo es posible recuperar de las entrañas de la colosal Ciudad de México vestigios espectaculares?

La lectura de “Grandes hallazgos” es cautivadora, reveladora y educativa en la más generosa y estimulante de sus concepciones.

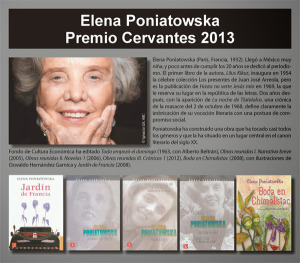

El Cervantes, una polémica en perspectiva

Hace dos meses se dio a conocer que la ganadora del Premio Cervantes, el máximo reconocimiento a las letras en español, había recaído en Elena Poniatowska. A diferencia de la unanimidad con que se aplaudió la elección de otros mexicanos como José Emilio Pacheco y Sergio Pitol, en el caso de “Elenita” hubo expresiones de recelo.

Hace dos meses se dio a conocer que la ganadora del Premio Cervantes, el máximo reconocimiento a las letras en español, había recaído en Elena Poniatowska. A diferencia de la unanimidad con que se aplaudió la elección de otros mexicanos como José Emilio Pacheco y Sergio Pitol, en el caso de “Elenita” hubo expresiones de recelo.

Tanto en el ámbito intelectual como entre lectores hubieron voces que cuestionaron la designación de “la Poni”. “Hay mejores”, me llegaron a decir personas en las redes sociales cuando comenté la noticia y destaqué un hecho que me parece el meollo de una polémica que, tras semanas, no pasó a mayores sino que justamente reafirmó y contextualizó la relevancia de Poniatowska en las letras en español.

Elena Poniatowska es periodista. Una periodista que ha ejercido todos los géneros. Ha dado voz a gente de a pie y a personalidades. Ha relatado y retratado la “realidad” mexicana tanto en sus momentos más cotidianos y pequeños como en capítulos que se volvieron parteaguas del devenir nacional como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

Elena Poniatowska es periodista. Una periodista que ha ejercido todos los géneros. Ha dado voz a gente de a pie y a personalidades. Ha relatado y retratado la “realidad” mexicana tanto en sus momentos más cotidianos y pequeños como en capítulos que se volvieron parteaguas del devenir nacional como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968 y el terremoto de 1985 en la Ciudad de México.

Y aquí entramos en materia. En estos tiempos el periodismo no goza de halagos. Se le desdeña como terreno narrativo y se pierde de vista su vocación informativa y el contexto vertiginoso que le exige rapidez y, ahora, hiperbrevedad. A Elena Poniatowska se le ha señalado de imprecisión, de falta de “profundidad”, de tergiversación, incluso de cursilería. De lo mismo que a nuestro oficio.

Es decir, tal vez sin advertirlo, hay quienes han cuestionado su reconocimiento por ser una periodista que escribe dando voz a personas que muchas veces hablan como lo hacen en la calle. O sea, en la obra de Elena hay sabiduría popular más que una pluma que persiga la erudición o la obra maestra como motivación.

Pero finalmente se entendió que su trabajo, de cientos de páginas que han sido reunidas por el Fondo de Cultura Económica en su colección de Obras Completas, son un enorme reportaje sobre México. Y sin afanes justificatorios, periodista que esté libre de erratas que tire la primera piedra.

Además, la obra netamente literaria de Elena Poniatowska ha sido permeada por su formación y vocación periodísticas. El periodismo alecciona tanto en la calle y en conversaciones como en libros, salas de conciertos o museos. Lo mismo demostró otro gran periodista: Ryszard Kapuscinski.

“La Poni” es una periodista con un trayecto de 60 años que sigue activa reporteando. Toda una hazaña. Con ella, el Premio Cervantes reconoce, en inicio, al periodismo y, además, a una mujer (Elena es la cuarta en ganarlo desde que se creó el galardón en 1975). Así que dignos y fuera de dudas los aplausos que se oirán el 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares, España, cuando se le entregue el Cervantes.

“La Poni” es una periodista con un trayecto de 60 años que sigue activa reporteando. Toda una hazaña. Con ella, el Premio Cervantes reconoce, en inicio, al periodismo y, además, a una mujer (Elena es la cuarta en ganarlo desde que se creó el galardón en 1975). Así que dignos y fuera de dudas los aplausos que se oirán el 23 de abril en la Universidad de Alcalá de Henares, España, cuando se le entregue el Cervantes.

Omar G. Villegas's Blog