Omar G. Villegas's Blog, page 18

August 2, 2013

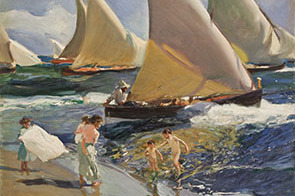

Joaquín Sorolla, maestro de la luz

El valenciano Joaquín Sorolla (1883-1923) es uno de los pintores españoles más reconocidos y reconocibles de la península. Sus escenas de playa con veleros y pescadores (sobre todo mujeres), momentos de recreo de la burguesía, paisajes o retratos no sólo tuvieron gran aceptación y mercado en su época, ahora son muy valorados y continúan cautivando.

El valenciano Joaquín Sorolla (1883-1923) es uno de los pintores españoles más reconocidos y reconocibles de la península. Sus escenas de playa con veleros y pescadores (sobre todo mujeres), momentos de recreo de la burguesía, paisajes o retratos no sólo tuvieron gran aceptación y mercado en su época, ahora son muy valorados y continúan cautivando.

En la Ciudad de México hay oportunidad de echarle un vistazo a una muestra de la prolífica obra del artista en la exposición Prodigios de la luz. Sorolla y sus Contemporáneos, que permanecerá hasta el 30 de septiembre en el Museo Nacional de San Carlos.

La exhibición reúne más de 50 piezas tanto del valenciano como de otros representantes de la pintura española de finales del siglo XIX y principios del XX como los también valencianos Manuel Benedito e Ignacio Pinazo, de los catalanes Hermenegildo Anglada y Santiago Rusiñol, del sevillano Gonzalo Bilbao y del vasco Ignacio Zuloaga.

A 90 años de su fallecimiento, la figura de Sorolla resplandece como su pintura empapada de luz producto de experimentaciones que, por otro lado, también siguieron artistas de la época y que se ha denominado “luminismo”, en el que se detecta un emparentamiento con el famosísimo impresionismo que entonces ya había dejado huella en Europa y, por supuesto, allende sus fronteras.

A 90 años de su fallecimiento, la figura de Sorolla resplandece como su pintura empapada de luz producto de experimentaciones que, por otro lado, también siguieron artistas de la época y que se ha denominado “luminismo”, en el que se detecta un emparentamiento con el famosísimo impresionismo que entonces ya había dejado huella en Europa y, por supuesto, allende sus fronteras.

Apelar al halo poético de la obra de Sorolla es una constante que, sin embargo, ayuda a comprender plenamente la fascinación que provoca una pintura que capta escenas “reales” vistas por un hombre de mundo y con recursos que cronicó momentos de ocio o cotidianos de una sociedad española que asimilaba los beneficios de la industrialización.

Provenientes de colecciones como la del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, Cuba, una del Museo Franz Mayer y otras de la Colección Pérez Simón, ver sorollas consecutivos es un gozo. En especial la sección dedicada a sus escenas playeras y sus entrañables pescadoras; pinturas muy populares en su momento y ahora.

Pinceladas sueltas, la economía de líneas y una persecución de una realidad fugaz y cambiante, postulados muy cercanos al impresionismo, se pueden percibir en distintas tónicas en la exposición, que integra un dibujo como muestra de la formación académica de Sorolla.

Pinceladas sueltas, la economía de líneas y una persecución de una realidad fugaz y cambiante, postulados muy cercanos al impresionismo, se pueden percibir en distintas tónicas en la exposición, que integra un dibujo como muestra de la formación académica de Sorolla.

Sin lugar a titubeos se puede decir que la obra de Sorolla es un prodigio y acudir a Prodigios de la luz. Sorolla y sus Contemporáneos es no sólo una oportunidad de conocer a un artista connotado (que incluso tiene su propio museo en Madrid), sino adentrarse a una pintura: a escenas que pueden provocan serenidad y encanto.

No será raro que se tope con señoras entregadas al chuleo de pinturas que sienten cercanas y bellas. Seguramente esa misma reacción provocaban las piezas de Sorolla cuando él vivía.

(Texto para El Día, julio de 2013)

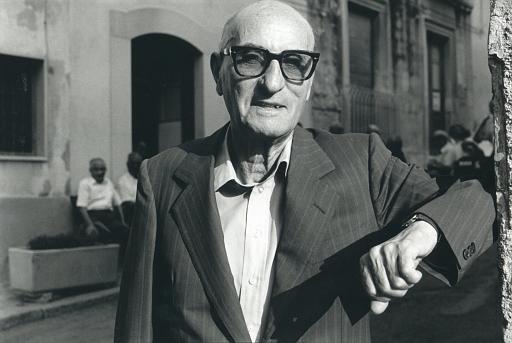

Museo de sombras

Escritor de culto que despierta los halagos de quienes lo “descubren”, el siciliano Gesualdo Bufalino (1920-1996) saltó al aplauso unánime con su novela Perorata del Apestado (1981), que tuvo guardada 10 años impulsado por su carácter tan discreto.

Escritor de culto que despierta los halagos de quienes lo “descubren”, el siciliano Gesualdo Bufalino (1920-1996) saltó al aplauso unánime con su novela Perorata del Apestado (1981), que tuvo guardada 10 años impulsado por su carácter tan discreto.

Perorata del Apestado se encuentra en México editado por Anagrama; sin embargo su primer libro “mexicano” es Museo de Sombras, de Aldvs. Se trata de una resplandeciente compilación de textos breves que son crónicas, microhistoria, relato, memoria.

Museo de sombras es el ejercicio del recuerdo de un Comiso, en su natal Sicilia, desdibujado por el paso del tiempo. Oficios, lugares, frases, rostros o “estampas” que se han diluido en la “modernidad” hasta, incluso, desaparecer son las sombras de este hermoso museo. “El tiempo, se sabe, mastica lento pero fino”, escribió Bufalino.

El autor de Argos El Ciego, Las Mentiras de la Noche y Qui pro quo, humilde profesor de literatura y sobreviviente de una captura alemana en 1943, teje con frases llenas de erudición y un contradictorio afecto el retrato de esa Sicilia rural desaparecida ante la displicencia de los jóvenes.

En las manos de Bufalino, la cotidianidad perdida se transforma en gestas heroicas, viajes de ultratumba, cuento de hadas, narraciones de terror. En el Museo de Sombras hay hechiceras, desolladores, estañeros, adivinos del tiempo, marionetas, “la gruta de porquerías”, basureros… gotas de sabiduría popular destilada en dichos que de Sicilia pueden mudar a donde sea.

En las manos de Bufalino, la cotidianidad perdida se transforma en gestas heroicas, viajes de ultratumba, cuento de hadas, narraciones de terror. En el Museo de Sombras hay hechiceras, desolladores, estañeros, adivinos del tiempo, marionetas, “la gruta de porquerías”, basureros… gotas de sabiduría popular destilada en dichos que de Sicilia pueden mudar a donde sea.

Bufalino comenzó a publicar rondando los 60, cuando asimismo escribió su autobiografía Calendas griegas, que es de 1992. Murió a los 75 años tras sufrir un grave accidente automovilístico en una carretera estatal de Sicilia.

Nada más paradójico que llamar así la atención para alguien que fue muy reservado y apenas publicó su alabada Perorata del Apestado gracias al descubrimiento e insistencia de otro escritor siciliano de exportación: Leonardo Sciascia, que tras leerlo sin saber quién era quedó fascinado.

Esa es la sensación que provoca “descubrir” a Bufalino: un deslumbramiento que atrae. Además de que la edición de Museo de Sombras de Aldvs no sólo es de un cuidado destacable, sino que tiene un precio accesible que se agradece: unos 120 pesos.

(Texto para El Día, julio de 2013)

July 18, 2013

Documentando el siglo XX

Para recordar un año del fallecimiento del fotógrafo Héctor García, quien murió el 2 de junio del año pasado, se organizó la exposición Documentando el Siglo XX en la fundación que lleva su nombre.

La muestra integra imágenes y objetos con el fin de dar a conocer y contextualizar la labor creativa del fotoperiodista; ello a partir de cuatro conglomerados temáticos con los títulos de Iconos, Ojo. Una Revista Que Ve, 1968. Contexto Social y Político y F2.8 La Vida de un Instante.

Los títulos dan pista de los contenidos que se integran y que en el recorrido conforman un desfile de calles, manifestaciones, personalidades, desastres naturales, pobreza, accidentes, expresiones artísticas como el muralismo o demás relatos del acontecer cotidiano y que eran lo que más atraía a un fotógrafo con una inquietud tan grande como su vocación periodística.

En Iconos hay imágenes emblemáticas como aquella en la que una mujer de “alta sociedad” tiene un incidente con su glamuroso vestido y corrió el riesgo de caer. No sin reticencia de los “protagonistas”, Héctor García captó el momento y en la exposición se ve cómo la imagen circuló en la prensa.

En la sección dedicada a la revista ¡Ojo! Se ven imágenes captadas la última semana de agosto de 1958, cuando se realizaron protestas de sindicatos en la Ciudad de México, a las que se anexaron estudiantes, por el alza en tarifas de transporte. Debido a que muchos de estos trabajos no fueron publicados en periódicos, se creó ¡Ojo!

En la sección dedicada al 68 se presentan instantáneas conocidas en alguna u otra medida sobre el movimiento estudiantil y su impacto; mientras que en F 2.8 otra que aparecieron publicadas en un espacio periodístico bajo este nombre acompañadas por textos breves de periodistas como Julio Scherer y que son “retratos” de la cotidianidad.

Es estimulante asomarse al impresionante archivo fotográfico de Héctor García resguardado por la fundación en la casa que habitó en la ciudad de México. Sin importar de la sencillez con que se exhiba ni los formatos en los que se muestre, la obra de Héctor García sola se abre paso en la curiosidad.

Documentando el Siglo XX se puede visitar en la Fundación María y Héctor García (Cumbres de Maltrata #581, Segunda Colonia del Periodista). La entrada es libre y en su sitio web se pueden conocer más detalles de la muestra o de pláticas que se han organizado como actividades paralelas: www.fundacionarchivohectorgarcia.net/

(Texto para El Día, julio de 2013)

Devastaciones

El verano suele inundarse, sobre todo en cine, de súper producciones en las que la humanidad o el propio planeta están bajo amenaza. Aunque leerlo no necesita pretexto, este podría ser utilizado para volver a uno de los narradores más aclamados y fascinantes de la actualidad: Cormac MCarthy (Rhode Island, 1933), quien ha escrito una novela apocalíptica extraordinaria.

El verano suele inundarse, sobre todo en cine, de súper producciones en las que la humanidad o el propio planeta están bajo amenaza. Aunque leerlo no necesita pretexto, este podría ser utilizado para volver a uno de los narradores más aclamados y fascinantes de la actualidad: Cormac MCarthy (Rhode Island, 1933), quien ha escrito una novela apocalíptica extraordinaria.

McCarthy publicó en 2006 La Carretera. En ella, el autor estadunidense dibuja un mundo devastado, gris, en el que llueve ceniza. La vida ha quedado reducida prácticamente un puñado de sobrevivientes, entre ellos un padre y un hijo que deciden cruzar todo un país hacia el sur en busca de un clima más cálido.

Padre e hijo siguen como guía la carretera del título. Hasta aquí la anécdota resulta ya de por sí estremecedora y atrayente. Sin embargo, ¿qué sucede con “lo humano” en un mundo así? McCarthy plantea el desplome de todo código ético, sobre todo cuando el hambre es cotidiana e intensa. Ahora sobre la tierra deambulan sanguinarios caníbales dispuestos a todo para sobrevivir.

Un hombre y un niño realizan ese viaje peligroso en busca de una utopía. En el camino su propia humanidad será puesta a prueba. ¿Puede el amor de un padre ser suficiente para no caer en el abismo de la barbarie y mantener una luz de fe en un contexto en el que la idea de Dios se ha desvanecido o tornado sombría?

Escrita como una consecución de pequeños textos, imágenes perfiladas con maestría, la novela ganadora del Pulitzer de ese año va seduciendo al tiempo que planta en la imaginación escenarios aterradores en los que lo más cotidiano y aparentemente insustancial cobra relevancia.

Autor de No es un País para Viejos, Todos los Hermosos Caballos y The Sunset Limited, que han sido llevadas al cine, entre otras de sus obras, McCarthy es un escritor al que se ha recurrido mucho en el séptimo arte y, pese a todas las complicaciones, La Carretera también tuvo una versión fílmica que visualmente logra con acierto captar las atmósferas sombrías del libro.

Autor de No es un País para Viejos, Todos los Hermosos Caballos y The Sunset Limited, que han sido llevadas al cine, entre otras de sus obras, McCarthy es un escritor al que se ha recurrido mucho en el séptimo arte y, pese a todas las complicaciones, La Carretera también tuvo una versión fílmica que visualmente logra con acierto captar las atmósferas sombrías del libro.

La historia en sí es trepidante y al trasladarla al cine se corría el riesgo del desbordamiento o la tibieza. La adaptación prescinde de situaciones del libro que en pantalla podrían haber resultado grotescas. Si bien no resulta inocua y Viggo Mortensen como el papá está destacable, El Último Camino (2009), como se tituló en español la cinta, es una versión más digerible. No por ello deja de ser recomendable.

Como buena nueva está que los productores Guillermo Wiechers y Juan Torres montarán en agosto la obra The Sunset Limited en el Teatro Rafael Solana. Habrá que ver la propuesta de este texto sobre la felicidad y sus paradojas planteada en un diálogo entre un blanco educado, con solvencia económica, depresivo y suicida y un creyente, ex convicto y ex obrero afroamericano.

Como buena nueva está que los productores Guillermo Wiechers y Juan Torres montarán en agosto la obra The Sunset Limited en el Teatro Rafael Solana. Habrá que ver la propuesta de este texto sobre la felicidad y sus paradojas planteada en un diálogo entre un blanco educado, con solvencia económica, depresivo y suicida y un creyente, ex convicto y ex obrero afroamericano.

(Texto para El Día, julio de 2013)

July 8, 2013

Weekend o la irrupción de lo inesperado

Con su segundo largometraje, Weekend (Reino Unido, 2011), el británico Andrew Haigh ha logrado captar la atención de festivales y audiencias en el mundo, sobre todo en aquellos identificados bajo el mote de temáticas “lésbico-gay”.

Aunque data de hace dos años, la cinta recientemente pudo verse en México como parte del Festival Mix, dedicado justamente a explorar estos tópicos. Fue la oportunidad de confirmar las críticas favorables que ha recogido a su paso por distintos foros.

El amor, la intimidad, el sexo, los miedos, las aversiones, las reticencias… todo aquello que determina las relaciones contemporáneas es explorado en la historia de un amor inesperado de Russell (Tom Cullen) y Glen (Chris New).

El amor, la intimidad, el sexo, los miedos, las aversiones, las reticencias… todo aquello que determina las relaciones contemporáneas es explorado en la historia de un amor inesperado de Russell (Tom Cullen) y Glen (Chris New).

Russell, un reservado salvavidas en un deportivo, y Glen, un desenvuelto artista visual, se encuentran azarosamente en un antro y terminan en el departamento de Russell; sin embargo, lo que parecía algo de sólo una noche deviene otra cosa… y no necesariamente una relación de cuento de hadas.

Ambos empiezan a conocerse sin promesas de por medio liberando poco a poco demonios: inseguridades, traumas, desesperanzas, anhelos; todo aquello que se esconde tras las máscaras de la cotidianidad y de una vida que se mueve sin cesar, aunque en el fondo haya anclas por dejar atrás.

La cama es uno de los territorios en los que Russell y Glen conversan, se cuestionan, se apasionan y se descubren. Pero no es el único sitio: caminatas, bares, fiestas o el sofá son marco para anécdotas y, sobre todo, disquisiciones en torno a la “condición gay” a partir de dos puntos de vista contrapuestos.

La cama es uno de los territorios en los que Russell y Glen conversan, se cuestionan, se apasionan y se descubren. Pero no es el único sitio: caminatas, bares, fiestas o el sofá son marco para anécdotas y, sobre todo, disquisiciones en torno a la “condición gay” a partir de dos puntos de vista contrapuestos.

Glen es algo más cínico, pragmático, desapegado; Russell piensa en el amor, en la convivencia, en la intimidad. No obstante, en el fondo ambos comparten un poco de esas personalidades que, poco a poco, se completarán mientras el destino sigue su curso.

¿Qué sucede con el amor en un mundo en el que los chicos ligan a través aplicaciones de contacto? ¿Qué pasa con el compromiso político y social de la comunidad gay? ¿Puede el arte estimular la diversidad? ¿Se ha superado la homofobia? ¿Existe aún el deseo de un compromiso? ¿Es posible? ¿El matrimonio y otros derechos son trampas o derechos ganados? ¿Qué significa ser feliz?

La película no sólo explora el universo de dos personajes tullidos emocionales, también un contexto en el que parece que el afecto debe enfrentar varias reticencias y obstáculos para manifestarse, pero ¿aun cuando se revele logra florecer?

Weekend muestra una posibilidad y lo hace, además, con tomas bellísimas que contraponen los espacios íntimos con aquellos abiertos propios de una gran ciudad que avasalla. La última escena, por ejemplo, es hermosa y en ella se ve una ventana, la ventana como un sitio recurrente por el que la vida se asoma y, a la vez, se escapa.

(Texto para El Día, julio de 2013)

June 25, 2013

Recordarte es recordarme por qué te quiero olvidar

Me sorprende cómo, aunque pase el tiempo, mucho, te recuerdo. Ya prefiero no reprenderme por ello. Me convenzo de que tal vez recordarte es la mejor manera de olvidarte. Recordarte es recordarme por qué te quiero olvidar. O quizá sea sólo la práctica de la terquedad. Y, claro, toda terquedad tiene algo de masoquista.

June 24, 2013

Guerra Mundial Z

La adaptación cinematográfica de la novela Guerra Mundial Z: Una Historia Oral de la Guerra Zombi, del escritor neoyorquino Max Brooks, desembarca en México en medio de una llamativa campaña de promoción que incluye carteles promocionales que tienen a la Ciudad de México como uno de los escenarios en los que golpea con virulencia la expansión de hordas de zombis.

Hilvanada con testimoniales ficticios recopilados por un investigador, la amplia y entretenida novela es una trepidante e imaginativa versión de un apocalíptico conflicto global entre los humanos y los “no vivos” que perfila un mundo en el que sistemas económicos, relaciones sociales, valores y prioridades cambian drásticamente.

La versión en cine se titula tal cual Guerra Mundial Z y tiene a Brad Pitt como protagonista bajo la dirección de Marc Forster (Stranger Than Fiction, Finding Neverland y Monster’s Ball). En la pantalla grande el personaje principal más que reconstruir la historia del conflicto años después, se concentra en salvar a su familia y, además, en encontrar alguna forma de contener a la hambrienta y veloz expansión zombi durante su etapa de brote.

La versión en cine se titula tal cual Guerra Mundial Z y tiene a Brad Pitt como protagonista bajo la dirección de Marc Forster (Stranger Than Fiction, Finding Neverland y Monster’s Ball). En la pantalla grande el personaje principal más que reconstruir la historia del conflicto años después, se concentra en salvar a su familia y, además, en encontrar alguna forma de contener a la hambrienta y veloz expansión zombi durante su etapa de brote.

La película logra contagiar la sensación de urgencia, peligro y acecho que puede provocar el libro. Se recurre a atmósferas oscuras y lluviosas que en momentos remiten a Exterminio de Danny Boyle: momentos en los que el caos impera y difícilmente se distingue a los humanos de los zombis, lo que genera aún mayor tensión.

La adaptación de la novela de Brooks era una empresa muy complicada, como suele suceder con la mudanza de libros a sus versiones cinematográficas, porque a la par de esos momentos de acción en la novela se proponen una serie de planteamientos, en ocasiones muy críticos, sobre la relación entre las sociedades entre sí y con el planeta. El mundo “capitalista” tal cual se concibe ya no es el mismo o ¿desapareció?

La adaptación de la novela de Brooks era una empresa muy complicada, como suele suceder con la mudanza de libros a sus versiones cinematográficas, porque a la par de esos momentos de acción en la novela se proponen una serie de planteamientos, en ocasiones muy críticos, sobre la relación entre las sociedades entre sí y con el planeta. El mundo “capitalista” tal cual se concibe ya no es el mismo o ¿desapareció?

Estas honduras de corte entre sociológico y ontológico se pierden en el filme que se centra en la acción. Aunque tampoco habría que perder de vista que la novela temporalmente abarca años y en el cine sólo se muestran aquellos periodos de desconcierto, pánico y guerra iniciales en los que la sobrevivencia era la medida de todo.

Guerra Mundial Z resulta vertiginosa, emocionante y, al final, abre vetas en las que la esperanza puede brotar de manera más inmediata y clara que en el libro, donde la batalla contra los zombis tiene pasajes crueles y agotadores que ponen a prueba a la humanidad. Si bien las razones y posibles consecuencias de esta gesta por la continuidad humana se exponen de manera escueta y rápida, quedan manifiestas.

Así, como era de esperarse Guerra Mundial Z pondera sólo algunos aspectos de la novela, los más atractivos para audiencias globales y no expertos en el “fenómeno zombi”; en ambos casos se entretendrán: la cinta avanza a buen ritmo, teje tensión y a quienes quieran saber más los llevará sin duda a la novela.

Pero, ¿qué pasaría con la populosa Ciudad de México si se desencadenara la ola de contagios zombis? En la misma película dan una respuesta. ¿Tú qué crees?

(Texto para El Día, junio de 2013)

June 21, 2013

Un Altiplano en la Roma

Omar G. Villegas

En las orillas de la colonia Roma, en la Ciudad de México, una galería irradia actividades desde 2012. En un complejo de bellas casonas en la calle de San Luis Potosí 43 se ubica Altiplano, un espacio de arte contemporáneo que se ha planteado como objetivo apoyar a jóvenes “artistas multidisciplinarios” ya sea como sede exposiciones o como taller para los creadores desarrollen proyectos especiales.

La dirección corre a cargo del joven curador Xavier de la Riva y la carta de artistas incluye a Erick Meyengberg, Oscar Berglund, Esteban Aldrete y Julieta Aguinaco, de quien se inauguró la exposición “RAM” este fin de semana y en la que “la artista selecciona de manea aleatoria distintos recuerdos almacenados en su memoria y los externaliza de manera plástica”.

Ingresar a esta galería que es una “casa” de amplias habitaciones es una experiencia recomendable. La amplitud permite una disposición holgada de las piezas, inclusive de gran formato. Además de que posibilita un recorrido pausado y con rango de movimiento suficiente para ver las obras. Ni qué decir del chance de salir al patiecito central del conjunto habitacional para estar un momento y platicar.

Así ocurre con la exposición de Julieta Aguinaco (Ciudad de México, 1983), en la que pinturas, prendas, una banca e imágenes conforman acrílicos, videoinstalaciones e instalaciones que se desperdigan con soltura y que surgen a partir de experiencias personales de la artista, vivencias que ella arranca del terreno de lo efímero para buscar “darles permanencia a partir de la materialización de estos objetos que las conforman”.

Galería Altiplano se ubica en San Luis Potosí 43 int C, en la Roma Norte. Para información se puede marcar a al teléfono 5264 2095 o en la página de internet altiplanogaleria.com. Los horarios de atención son de miércoles a viernes de 10 a 15 horas y de 16 a 19 horas. Los sábados por cita.

(Texto para El Día, junio de 2013. Fotografía: http://www.artemexico.org)

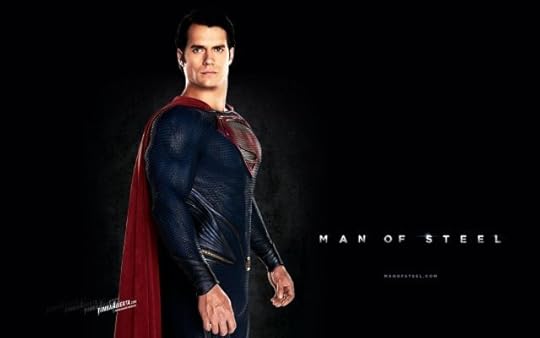

El Hombre de Acero

El “primer superhéroe” de la historia vuelve a la pantalla grande con mayor suerte. Mucha y necesaria para su abolengo en los cómics. Superman, aparecido en 1938, ha tenido un paso trastabillante por el cine hasta la recién estrenada El Hombre de Acero, que le reivindica ante acercamientos muy controvertidos como, sólo por mencionar un ejemplo, la anterior Superman Regresa (2006).

Aunque con referencias religiosas y una psique intrincada por su condición de outsider, lo que comparte con el resto de superhéroes, Superman ha cargado la cruz de ser retratado con cierta simplonería: un “americano” blanco todopoderoso de la conservadora Kansas destinado a salvar el mundo. Un ficticio “hombre” de bien nacido en el contexto de crisis nucleares y el ascenso de Adolfo Hitler en el horizonte.

Aunque con referencias religiosas y una psique intrincada por su condición de outsider, lo que comparte con el resto de superhéroes, Superman ha cargado la cruz de ser retratado con cierta simplonería: un “americano” blanco todopoderoso de la conservadora Kansas destinado a salvar el mundo. Un ficticio “hombre” de bien nacido en el contexto de crisis nucleares y el ascenso de Adolfo Hitler en el horizonte.

Tan desafortunada ha sido la suerte de Superman en el cine que ha cargado con la fama de ser casi maldición para quienes lo interpretan: de acabar carreras o, en el peor de los casos, lo que le ocurrió a Christopher Reeve, tal vez el intérprete más emblemático del Hombre de Acero y quien cayó de un caballo y quedó parapléjico.

El objetivo ahora es “reiniciar” la saga y El Hombre de Acero, en principio, prescinde del Superman en el título. Con dirección de Zack Snyder (300, Watchmen) y con la notoria mano de Christopher Nolan, quien es productor, la cinta recurre al británico Henry Cavill para encarnar a Superman, y a unos afectuosos Russell Crowe, Kevin Costner y Diane Lane como los papás de Clark Kent.

El Hombre de Acero contiene esos momentos de indagación psicológica de los filmes de Nolan y, además, acción estrepitosa, posiblemente toque de Snyder. Aun cuando se notan como espacios diferenciados, el que ambos estén en la cinta se disfruta. Sobre todo porque dotan a Superman de esos matices de cercanía y complejidad que le han faltado.

Aunque poco expresivo, el corpulento y atractivo Henry Cavill es un Superman que no pasa de largo ni se estanca por completo en la ñoñez rotunda o el arquetipo del americano bélico, patriota y “bien intencionado” convencido de proteger a su país y, por ende, al universo. Cavill, quien en su niñez sufrió bullying por un sobrepeso y era llamado “El gordo Cavill”, quizá hizo de Superman un reflejo de su propia metamorfosis.

Aunque poco expresivo, el corpulento y atractivo Henry Cavill es un Superman que no pasa de largo ni se estanca por completo en la ñoñez rotunda o el arquetipo del americano bélico, patriota y “bien intencionado” convencido de proteger a su país y, por ende, al universo. Cavill, quien en su niñez sufrió bullying por un sobrepeso y era llamado “El gordo Cavill”, quizá hizo de Superman un reflejo de su propia metamorfosis.

El Hombre de Acero tiene momentos muy emotivos, otros heroicos y unos más de estrepitosa y desbordada acción y efectos especiales. ¿Chovinista? ¿Maniquea? ¿Ingenua? Entender que Superman nació con la Segunda Guerra Mundial en puerta ayudaría a saber que esos valores patrióticos son parte inherente del personaje.

Que acaso podría reformularse o actualizarse esta esencia, sí; no obstante, eso es Superman: un superhéroe nacido en un mundo polarizado en sistemas económicos contrapuestos, el capitalismo y el socialismo; surgido de un entorno con valores claros y conservadores; con diferentes paradigmas de la convivencia.

Que acaso podría reformularse o actualizarse esta esencia, sí; no obstante, eso es Superman: un superhéroe nacido en un mundo polarizado en sistemas económicos contrapuestos, el capitalismo y el socialismo; surgido de un entorno con valores claros y conservadores; con diferentes paradigmas de la convivencia.

Por otro lado, mucho de aquellos valores estadunidenses permanece con códigos diferentes; son idiosincrasia y Superman es idiosincrasia estadunidense. Así que si se entra al cine con un poco menos de filtros ideológicos y se conecta con la emoción, El Hombre de Acero es una cinta impresionante que entretiene, que conmueve y que, finalmente, no coloca al padre de los superhéroes directo en el patíbulo de la ignominia. Al contrario.

(Texto para El Día, junio de 2013)

June 4, 2013

Reina de un mundo de machos, música grupera y narcotráfico

Omar G. Villegas

Jenni Rivera, la máxima estrella de la música regional mexicana de los últimos años, logró lo que ninguna mujer antes: convertirse la reina en un mundo regido por hombres, violencia, machismo y con el constante acecho del crimen organizado.

La Diva de la Banda fue respondona, de carácter explosivo, con una vida llena de escándalos, aunque también con un indudable talento vocal. Se convirtió en estandarte de mujeres, particularmente de clases desfavorecidas, que la vieron como un ejemplo de sobrevivencia.

Jenni se sobrepuso a la pobreza, a maridos abusadores que incluso agredieron sexualmente a una de sus hijas y a su hermana Rosie y a una sociedad que siempre la señaló por su peso y por su gusto por la parranda, el alcohol y los hombres.

Tenía una voz potente, aunque no tan educada; sin embargo, sí contaba con la plena capacidad de la interpretación. Supo sacarle provecho a esa cualidad al hacer del desamor, el despecho, el deseo, “el duro contra ellos” y la parranda sus temas principales.

Aunque su ascenso a “leyenda” lo obtuvo con una muerte por demás trágica e inverosímil en el punto máximo de una carrera que ya había sido coronada con premios, millones de discos vendidos, millones de dólares recaudados en shows, programas de televisión y empresas propias, matrimonios varios y con una familia, la dinastía Rivera, entre las más polémicas y populares de la comunidad latina en Estados Unidos. Su padre, don Pedro Rivera, es un conocido productor.

Jenni murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo en la sierra de Nuevo León, en el norte de México, junto a cuatro integrantes de su staff y los dos pilotos de la aeronave. El siniestro fue como la vida de la Diva: polémico y lleno de dudas.

Durante las primeras horas se hablaba de un secuestro y de increíbles versiones de que Jenni podría seguir con vida. Aun cuando se fueron hallando restos y evidencias, integrantes de la familia se rehusaban a creer la noticia que cuando se confirmó oficialmente dio paso a unos funerales multitudinarios en Los Ángeles, donde vivía, comparables a los de Michael Jackson.

Pero la sombra del narcotráfico apareció, así como en prácticamente todas las tragedias en la música grupera, como se le conoce a los géneros de banda, mariachi y demás sonidos “muy mexicanos”.

Alguna información apuntó a que Jenni se había rehusado a cantar para capos y, por otro lado, se llegó a decir que su entonces esposo, el beisbolista Esteban Loaiza, tenía vínculos con el crimen organizado y que esa había sido la causa de su entonces reciente separación.

Música y narco

Las notas que vinculaban a Jenni con narcos nunca causaron mayor revuelo en la prensa. Su música comenzó a sonar en cada rincón, hecho que ocultó más aquella turbulencia por demás conocida de la música grupera, sobre todo de la banda, muy típica del norte mexicano: reino indiscutible de los grandes cárteles de la droga y donde, antes del desbordamiento actual de la violencia, antes se concentraba la lucha de poder de los capos y sus organizaciones.

Bandas de gran fama y envergadura en México y Estados Unidos como El Recodo, Los Tigres del Norte, Los Tucanes de Tijuana o Ramón Ayala, todos en su momento intérpretes de los famosos narcocorridos, han lidiado con censura y hasta señalamientos de haber tocado para fiestas de narcotraficantes.

Pocas veces asumido aunque por demás conocido, es común saber que grupos criminales “contratan”, en el mejor de los casos, a gruperos para amenizar sus ostentosas fiestas privadas. Aunque, ¿quién podría negarse a grandes sumas de dinero en efectivo como pago?

O más allá, ¿quién podría negarse a cantarle a gente armada e influyente capaz de asesinarte en el momento o acabar con toda tu familia y amigos a su antojo y sin posibilidad alguna de que caiga sobre ellos el peso de la ley? Ramón Ayala, por ejemplo, fue detenido junto a Los Cadetes de Linares en diciembre de 2009 señalados de amenizar una fiesta de narcotraficantes en Morelos, en el centro de México.

Y es que los gruperos suelen ser relacionados con cárteles, incluso aquellos de fama y fortuna inmensas como Joan Sebastian, quien, por cierto, siempre ha negado estos vínculos. Aunque el asesinato de dos de sus hijos han alimentado suposiciones de venganzas. Detrás lo kitsch, popular y divertido de la música grupera se esconde una industria de millones y millones de dólares, excesos, machismo y violencia.

Balaceras, peleas, alcohol y malas palabras son comunes en los llamados “palenques”, shows de gruperos en pequeños escenarios circulares, similares a los de las peleas de gallos. Usualmente estas presentaciones son de madrugada y en ciudades pequeñas o suburbios.

La misma Jenni estuvo en medio escándalos por haber agredido a fans, uno de los más cruentos fue cuando su hermano Juan (todos los Rivera cristianos y con pasados de adicciones y mujeres) golpeó brutalmente a un hombre.

Los asesinatos también son noticias constantes. La estrella en ascenso Valentín “El Gallo” Elizalde en 2006, Sergio Gómez de K-Paz de la Sierra en 2007 y Sergio Vega “El Shaka” en 2010 son algunos de los homicidios que más cimbraron al espectáculo; a la par de secuestros y amenazas de muerte que hacen que los gruperos vivan siempre rodeados de seguridad y armados.

Exitosa y respondona

Jenni Rivera nació el 2 de julio de 1969 en Los Ángeles, California. Creció en el conflictivo barrio de Long Beach. Sus padres fueron inmigrantes mexicanos que formaron una familia de seis hijos. Sus primeros discos datan de los 90, aunque pasaron sin gran éxito hasta que con el álbum “La Chacalosa”, mote que adoptaría, dio el salto a la fama en radios locales para después comenzar a ascender hasta tocar la cima con álbumes como “Mi vida loca” y “La gran señora”, donde cantó con mariachi. Entre sus éxitos están “Ovarios”, “Inolvidable”, “Ya lo sé” y “Basta ya”. Tuvo cinco hijos y tres matrimonios, todos estos escandalosos por violencia, infidelidad y difusión de imágenes íntimas. Su fortuna se estima en al menos 20 millones de dólares.

(Texto inédito ampliación de uno anterior publicado en el periódico El Día)

Omar G. Villegas's Blog