Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 8

August 22, 2016

El singobierno de la apolítica

Son días extraños. Se ha instaurado en el sentido común, que no quiere decir el sentido de la razón, que hay que tener gobierno como sea. Incluso aunque eso implique que gobierne el presidente más corrupto de la historia, y el responsable de los graves recortes sociales de los últimos años. Mientras, tres partidos juegan al póquer sin aclarar sus verdaderas cartas. Ahora bien, ¿quién cree a quien dice hoy lo que negaba ayer y viceversa? Por otra parte, otros parece que predicamos en el desierto para que el PSOE no se resigne y apueste por la izquierda. Y entre tanto, una población cada vez más harta se aleja de un tablero de la política en el que los que mandan, pero sin presentarse a las elecciones, celebran que los pobres dejen de buscar respuestas. La consigna, sugiero, ha de ser otra: que nadie se rinda.

La entrada El singobierno de la apolítica aparece primero en Alberto Garzón.

August 3, 2016

Entrevista: “Tenemos que desplegarnos en el tejido social y el conflicto”

Publicada en ElConfidencial. Entrevistadores: Esteban Hernández e Iván Gil.

La izquierda está sumida en un momento paradójico. Cuenta con una presencia parlamentaria con la que hace cuatro años ni siquiera soñaba, un partido como Podemos se convirtió en una fuerza enormemente popular, y los tiempos que vienen, que prometen ser duros, podrían favorecer su crecimiento. Pero, a la vez, existen muchas señales que indican que ese auge puede romperse pronto. La alianza de izquierdas está formada por un montón de grupos con intereses propios, lo que hará complicados algunos acuerdos, hay demasiadas tensiones internas y sus perspectivas sobre la dirección a tomar por este frente en ocasiones están demasiado alejadas. Además, las noticias que llegan de Europa subrayan que es la extrema derecha la que está cobrando enorme presencia, mientras que la izquierda aparece cada vez más débil, en parte porque sus discursos dejaron hace tiempo de calar en las clases populares y las medias empobrecidas, los espacios políticos que en el siglo XX les eran propios.

En ese contexto, Alberto Garzón (Logroño, 1985) está llamado a jugar un papel fundamental. No sólo en su carácter de líder de Izquierda Unida, sino como el principal instigador para que Unidos Podemos dé la vuelta a los mensajes materiales, a la cercanía con la gente y a la recuperación de los barrios populares. Acerca de estos retos e intenciones conversamos con él.

PREGUNTA. ¿Cuál debe ser el papel de Izquierda Unida dentro de Unidos Podemos y cómo debe estructurarse este paraguas de las fuerzas progresistas?

RESPUESTA. Teorizamos que en el momento actual lo que hace falta es un espacio político que definimos de izquierdas, que sepa conectar con las clases populares, con las que más sufren la crisis y las consecuencias del capitalismo. Hace falta un movimiento político y social, no de maquinaria electoral, sino que entre en el tejido social, en los conflictos laborales y sociales, y eso es lo que queremos constituir. En IU hemos aprobado una hoja de ruta, la superación de IU mediante la construcción de un movimiento político y social de esas características. Se construye con otros sujetos que dependen de las mismas dinámicas. Si Podemos quiere participar y le parece oportuno tendremos que encontrarnos en la construcción de ese espacio político. Tenemos algo embrionario, que es una coalición electoral tejida de prisa, al calor de las elecciones anticipadas, que ha tenido errores pero que ha funcionado. Hacen falta debates conjuntos para ir a ese espacio en términos de Gramsci, del bloque histórico.

P. Ese espacio va a ser muy complicado de manejar. No sólo porque convivan grupos, como es el caso de IU, que tienen estructura y dirección propias, sino porque cuentan con perspectivas distintas. Su interés por lo social puede chocar, por ejemplo, con otros grupos que ponen más el acento en cuestiones identitarias, como los nacionalistas.

R. En ese espacio político heterogéneo de identidad nacional uno de los elementos que hay que saber gestionar es el de las tradiciones políticas de las que se provienen. Incluso Íñigo Errejón, cuya tradición es diferente, comparte la necesidad de avanzar hacia la organización de tejido social. Hay que entender los cambios internacionales que están sucediendo. Hace poco Dani Rodrik publicó un artículo señalando cómo la izquierda está siendo incapaz de enfrentarse a esa extrema derecha que está atrayendo a los hijos de los comunistas. El descendiente de un obrero francés de la gran industria cae en las redes de Le Pen en esta era de desindustrialización. Eso tenemos que contrarrestarlo ofreciendo protección y seguridad desde el punto de vista civil, frente al descenso de salarios o frente a los desahucios. Y eso lo compartimos todos, desde IU hasta Anova o En Comú Podem, independientemente de que haya diferencias notables en otros aspectos.

P. Pero si la extrema derecha se ha ganado a los hijos de las clases populares es porque algo hizo mal la izquierda, porque eran terrenos que le eran propios. También en Madrid ha ganado el PP en los barrios con menos recursos. Lo cual subraya no sólo que algo no se supo hacer, sino que hay que hacer algo para recuperar lo perdido. Y no se ven muchas ideas claras en ese sentido.

R. La izquierda, aunque era nuestra tradición política, ha dejado de hacer análisis para entender cómo se comporta la clase social. Los estudios demoscópicos nos demuestran que el perfil de votante de IU y el de la izquierda anticapitalista en Europa ha sido prácticamente, y no hago un trazo grueso, un perfil de clase media ilustrada, mientras que las clases más populares no estaban comprometidas con el proyecto político que ofrecía la izquierda. Podemos e IU ponemos el acento en elementos distintos de este hecho. Para nosotros, el problema ha sido la institucionalización, en la tradición política del eurocomunismo, que había asumido que el régimen del 78 era el mejor de los posibles, con lo que el partido dedicaba energías y recursos a la propia institución y quedaba desconectado de una sociedad que estaba cambiando. El sistema político en lo esencial se ha mantenido estable pero la sociedad española ha cambiado mucho, en estructura productiva y de clase.

Podemos pone el acento, de forma acertada, en que la izquierda hace política de forma muy gris mientras que la extrema derecha hace política caliente, como dice Zizek. La sociedad, en un momento de estallido, abraza posiciones que les resultan atractivas porque les ofrecen protección. La clave de esta situación ya la señalaba Karl Polanyi, que afirmaba que cuando el mercado avanza como criterio rector de la vida, y cuando los criterios de rentabilidad se imponen sobre las empresas, pero también sobre la sanidad o la educación, se acaba con las expectativas de futuro. La gente busca protegerse y lo hace en términos de fascismo o de socialismo. Ahí está la batalla política. En Europa el nivel de frustración y resignación es tan alto que la cuestión es quién la va a canalizar, si lo hará la extrema derecha que promete protección frente a inmigrantes y globalización, o la izquierda. Es la batalla crucial en este momento. Esos son los elementos desde los que armar un bloque histórico que nos permita entrar en el tejido social. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, porque esto requiere organizaciones capaces de desplegarse en el territorio.

P. El análisis de clase que hace choca frontalmente con el populismo de izquierdas que caracterizó a la ‘hipótesis Podemos’ y su afán por convertirse en una formación transversal.

Tuve un debate en Lavapiés con Pablo Iglesias, en sala Mirador, antes de que Podemos fuese un fenómeno electoral. Discutimos sobre cómo frenar a la extrema derecha, pues el fenómeno Le Pen tiene bastante tiempo. Pablo insistía en la cuestión emocional para atraer en esos sectores, y yo insistía en la construcción del pueblo. Si se construye y cómo. Si son comunidades imaginadas, como diría Anderson, ¿cómo se construye? ¿Sólo desde las instituciones, sólo discursivamente, en función de si eres hábil evitando las etiquetas connotadas negativamente? ¿Se puede construir un pueblo sólo así, o en la praxis es más fácil convencer a la gente de un proyecto político? Cuando estás en el conflicto social, cuando estás con ellos ayudando a que no les bajen el salario, importa la estrategia discursiva –“paro el desahucio porque es injusto que un banco explote a los de abajo” y no por la plusvalía. Hay que armar un buen discurso, pero también tenemos que tener una organización en el conflicto con las clases sociales, con la estructura productiva. El falso debate está entre construir izquierda o construir pueblo, pero nosotros también queremos ser pueblo, porque se construye en la praxis. Necesitamos una organización capaz de estar en el conflicto social para sumar a más gente para autoorganizarnos, y ahí las etiquetas se diluyen. En la academia es fácil distinguir populismo de ilustración, pero en la calle es más difícil. Al final uno escucha lo que dicen PP o PSOE y escucha las mismas lógicas.

P. Tengo la sensación de que la izquierda no ha sabido entender qué está ocurriendo en una sociedad que ha cambiado sustancialmente, y que por tanto no sabe bien qué puede ofrecer. Podemos creía ser capaz de recomponer eso con significantes y emociones. Pero si no cuentas con una lectura concreta de lo que está pasando ahora, alguien va a ofrecer una fórmula mejor que la tuya seguro.

R. Una de las deficiencias de la izquierda es que las organizaciones antes estaban compuestas sin pensar en lo electoral. Un ejemplo: el PCE en la dictadura lógicamente no pensaba en elecciones, la organización se componía de forma distinta y las asambleas se organizaban sectorialmente. Ahora se organizan en función de las circunscripciones y los distritos, y eso ha roto mucho el espacio orgánico que existía en IU y en el PCE, y ha afectado también a la función de los intelectuales. España no ha tenido intelectuales de izquierda notorios, o dedicados a pensar esa realidad. Trostki, Lenin y Bujarin lo eran en el partido comunista soviético, Sartre o Althusser en el francés o Gramsci en el italiano. En España, salvo con Manuel Sacristán y Francisco Fernández Buey, no hemos contado con ellos. No ha habido espacio para pensar. Y es importante, porque para actuar en la realidad necesitas un mapa, y ese es un buen diagnóstico en términos históricos. Hoy estamos en una fase nueva del capitalismo que la hace diferente de la época keynesiana, porque no hay trabajo fijo, no hay estabilidad, no hay cobertura de los derechos laborales y los jóvenes ni siquiera tienen esperanza de llegar a cobrar una pensión.

P. Es llamativo cómo se ha perdido toda esperanza en el futuro.

R. Eso ha penetrado en la conciencia de la gente porque se ha roto con la linealidad progresiva de la modernidad, esa idea de que la historia iba avanzando hacia mejor. Ahora sabemos que no vamos a vivir mejor que nuestros padres, y que el socialismo no viene automáticamente después del capitalismo. Todo esto ha afectado a nuestra vida y la izquierda no lo ha analizado. Lo han hecho teóricos de las universidades pero sin conexión con las organizaciones políticas. Ahora lo estamos cambiando pero vamos con mucho retraso. La derecha tiene muy bien pensado qué orden social quiere, y cómo dar ese salto al orden que quieren desde el actual, mientras nosotros estamos todavía en las mociones y en las PNL.

P. Ni siquiera las luchas sectoriales del PCE antes del salto electoral tendrían sentido en la era postindustrial, en un mundo laboral con unas fronteras cada vez más difusas. Esa nueva praxis de la que habla se está circunscribiendo a las luchas municipalistas. ¿Es ese el camino?

R. Las luchas municipalistas son espacios de resistencia, no de construcción, porque tienen unas limitaciones brutales, relacionadas con las construcciones económicas, que tienen que ver con las competencias. Sánchez Mato, que es concejal de economía de Ahora Madrid y está en la dirección de IU, aprueba un presupuesto que aumenta el gasto social y reduce la deuda, pero está limitado por Montoro. El choque institucional es muy fuerte y hay otras luchas multinacionales que tienen capacidad de doblegar al gobierno nacional. Estoy de acuerdo en hacer un análisis histórico de largo plazo. Las tesis que dicen que ha terminado el ciclo electoral, quizás tengan tazón, pero esto no se mide por el número de elecciones, sino por algo novedoso que comenzó con la irrupción de Podemos y Ciudadanos, pero ahora parece haberse estabilizado. Para mí es una expresión de algo más profundo, que empezó con el deterioro del sistema de partidos, con el deterioro de las instituciones, con una oligarquía que ha sido incapaz de gestionar la crisis económica.

Las causas que llevaron al 15-M son las mismas causas que prosiguen. No ha mejorado la precariedad ni el empleo, sino que han empeorado. El ciclo político no ha mejorado. Errejón decía que el ciclo político empezó con las movilizaciones del 15-M y terminó el 26-J. No puedo estar de acuerdo con eso, con la finalización en un resultado electoral. Las condiciones de vida no han mejorado. No quiero ver la política como juegos de tronos, sino desde el tablero de juego que se mueve bajo nuestros pies. Podemos ver las oportunidades de una izquierda combativa, pero con un proyecto político.

P. A la hora de ofrecer seguridad y estabilidad, que es una demanda obvia, hay grandes limitaciones para la izquierda. Es evidente que Bruselas marca la pauta y los programas económicos que impone no son progresistas. Le Pen, por ejemplo, sí ha sacado partido de eso, porque en su programa se encuentran medidas económicas que favorecen a las clases populares y las medias y que manifiestan mucha resistencia a Bruselas. ¿Veremos alguna alianza europea en términos económicos entre la izquierda y ese tipo de derecha?

R. La tesis de Polanyi en los años 40 era que la utopía del mercado autorregulado, ese pensamiento de que el criterio de la rentabilidad podía dominar todos los ámbitos de la vida humana, conllevaba frustración y caos, y acababa con el arraigo del las personas en su comunidad, lo cual provocaba que la gente abrazase posiciones que la protegieran. Había dos opciones, la de quienes protegían suprimiendo la democracia, como los fascismos, o los que suprimían la economía, como el socialismo. Hoy vemos cuestiones muy parecidas. Igual que entonces, la extrema derecha incluye medidas proteccionistas para su gente. Lo que les diferencia da la izquierda son los valores que están detrás, la xenofobia, el clasismo, el racismo, y en función de especificidades, el chovinismo o nacionalismo extremos. Pero cuando escuchas a Le Pen es obvio que se dirige a víctimas de la globalización machacadas por el intento de construir un mercado autorregulado mundial, y que se sienten atraídas por quienes les prometen que van a poder vivir mínimamente. Lo que demandan hoy las clases populares no es el paraíso sino pan, trabajo y techo. Hace falta una izquierda que incida en eso. Pero frente a una Le Pen que ha tenido la capacidad de decir las cosas claras, hemos encontrado una izquierda contaminada de socioliberalismo y que ha promovido una construcción neoliberal de la UE, con lo que deja su propio espacio a la extrema derecha.

P. Apelan a un nuevo ciclo de movilización y a evitar que la extrema derecha se apodere de éste, pero la maquinaria electoral parece haber absorbido a los movimientos sociales. Las organizaciones que sacaron a la calle al 15-M ya están prácticamente desmanteladas, muchos de sus cuadros están en las instituciones y no ha habido renovación ni relevo.

R. Ese ha sido el debate en IU en la última asamblea. El parlamento es un instrumento, pero no es un fin en sí mismo, igual que los ayuntamientos. Tenemos que estar en el tejido social, vemos descapitalización brutal de los movimientos sociales, una absorción hacia lo institucional y quien antes organizaba hoy es diputado y quien no está de asesor. Eso ha sucedido de forma natural, pero tenemos que volver hacia atrás, que las instituciones son solo altavoces. En Comú Podem trabaja muy bien en ese ámbito, un sujeto que sea movimiento político y social. En IU hemos combatido el carrillismo 30 años más tarde, eso que decía que la institución es el único mecanismo con el que se responde a los problemas de la ciudadanía. No es lo mismo ser el conflicto que estar en el conflicto. La nueva organización de IU ahora entiende lo que decía Gramsci, que el Estado no es un sujeto con su propia ideología, no es un conjunto de instituciones que puedes tomar y que son neutrales. El Estado es una relación social, o como decía Jessop una correlación de fuerzas cambiantes. La sociedad civil, la Iglesia, los medios comunicación también son parte de esa relación social. No puedes cambiar la sociedad desde solo uno de los dos ejes, pero tampoco sólo desde el Gobierno.

P. En sus discursos aparecen muchas citas a autores, pero casi todas son autorreferentes. Y es un mal común, porque parece que en la izquierda pas an mucho tiempo pendientes de ustedes mismos, y habl an mucho menos de lo que está pasando fuera. Es como si pelearan entre ustedes o sus tradiciones en lugar de hacerlo contra la realidad.

R. Cuando recurrimos a clásicos es porque han sido capaces de identificar los fundamentos del mundo en que vivimos. Los textos de Marx sobre la especulación financiera parecen sacados de la última crisis, y los de la globalización de Lenin retratan muy bien el comportamiento de Google. Sus lógicas nos permiten ver debajo lo de superficial, y en eso consiste la ciencia, en saber separar la epidermis de lo que está debajo.

P. Sin duda, pero las referencias a los intelectuales que se suelen utilizar tienen que ver con pensadores de los 70, como el carrillismo, cuyos análisis estaban demasiado pegados a su tiempo, o a posiciones maximalistas, a lo Foucault, en plan “todo poder es siempre opresivo”.

R. Bueno, nosotros no hablamos de carrillismo, lo combatimos. El marxismo ha tenido fases, y en una de ellas, los intelectuales empezaron a racionalizar y a pensar en la alienación y los micropoderes, y menos en lo material. Eso es mayo del 68, y los posmodernos que vinieron después. Son cosas hoy alejadas de la gente, porque los problemas que vivimos tienen más que ver con el siglo XIX, con el paro y el hambre, que con los de los 60, por lo que los códigos tienen que cambiar. Soy de un pueblo de Málaga y soy el único varón de mi generación que llegó a la universidad. Era un pueblo de la costa, de inmobiliarias y constructoras, lo que suponía un incentivo enorme para que todo el mundo decidiera trabajar en lugar de estudiar. Ya ganaban tres mil euros, para qué iban a hacerlo. Hoy, sin embargo, están todos en el paro y despolitizados, son ese típico sector casi del lumpenproletariado, que se ha arrejuntado con sus familias en una sola vivienda, que odia la política y que si aparece un listo de extrema derecha que les dice que les va a dar casa y trabajo y va a echar a los inmigrantes le votan seguro. Yo quiero hablar de cosas que ellos entiendan, y si es más fácil conectar con ellos si les hablamos de problemas cotidianos que si lo hacemos de biopolítica y del situacionismo francés. La izquierda racionaliza mucho, como si pensara “tengo mis conceptos y los voy a encajar en la realidad” en lugar de analizar la realidad y con ella hacer nuevos conceptos.

P. Habláis poco de medidas. Para conectar con la gente también hay que hacer propuestas que les motiven, y las vuestras no han sido claras, ni tampoco muy atractivas en lo económico.

R. En la campaña el problema no fue que careciéramos de ellas, sino que no teníamos capacidad de transmitirlas. Hoy la política se hace en los medios, que no son un espacio neutral sino que condicionan los mensajes: cuando a los 30 segundos te interrumpen Inda o Marhuenda, es imposible trasladar una propuesta económica concreta. Los medios tienen un formato tremendamente espectacularizado: las sillas están lejos para que tengas que gritar, porque los micros sólo comunican con los espectadores y tienes que elevar la voz para que te oigan, y estás rodeado de gradas como su fueras un gladiador. Además, la agenda la marca un espectador que no quiere hablar del cambio del modelo productivo, ni de por qué en Alemania se tienen mejores salarios y se trabajan menos horas. Ni siquiera en el debate económico con Guindos, Garicano y Jordi Sevilla pude hablar de eso, porque Sevilla me atacaba todo el rato llamándome comunista y diciendo que quería sacar a España del euro. Así era imposible hablar de lo concreto. Las propuestas acaban caricaturizándose a sí mismas, porque no puedes reducir 40 páginas de un programa económico a un eslogan. Eso no nos quita responsabilidad, pero creo que el formato que nos condiciona es terrible. Es muy aburrido para la gente hablar de economía y muy simpático hablar de Marhuenda.

P. La historia de la izquierda está plagada de desencuentros, escisiones y fugas. Unidos Podemos aún debe repensarse, decidir cómo estructurarse y organizarse. ¿Qué riesgos entraña afrontar esos debates?

R. Riesgos hay muchos, establecidos por la coyuntura y hasta riesgos más estructurales como son los organizativos, la oligarquía, la ley de hierro de Robert Michels, burocracias internas y afinidades y lealtades internas ligadas a intereses materiales, y esto enturbia porque lo convierte en faccionalismo. Si llegas a diputado y no estás prevenido, si no estableces un salario máximo, por ejemplo, tiendes a que se te pegue la moqueta al suelo, al pasar de ser desempleado a tener despacho y asistente. Estas cuestiones son obstáculos para un debate sincero. Si queremos superar las organizaciones en un espacio conjunto político, alguien puede pensar que es demasiado arriesgado para su posición personal. Riesgos políticos veo menos, aunque hay diferencias políticas, diferencias entre Pablo e Íñigo o entre Podemos e IU, hay elementos programáticos y hasta tácticos y estratégicos comunes. Íñigo y su gente, por ejemplo, no eran partidarios de la confluencia y quizá no estén cómodos, pero la han aceptado. También saluda de forma diferente a Pablo (el primero utiliza el símbolo de victoria y el segundo el puño cerrado) porque cree que eso puede ser atractivo para el país, aunque a mí cada vez me parece más limitado el espacio al que está llegando, pero esto es secundario. Ojalá que no se rompa nunca la unidad, que esas diferencias se mantengan dentro del mismo proyecto político. Yo creo que son imprescindibles tanto Íñigo como Pablo. No es bueno caminar hacia una ‘Vida de Brian’ permanente, tan perjudicial para la izquierda.

P. El acuerdo para la construcción de Unidos Podemos fue un acuerdo entre cúpulas, sin participación de las bases y sin primarias. ¿Ese ‘pecado original’ condicionará para mal los debates futuro para el desarrollo de Unidos Podemos?

R. Necesitamos tiempo y debates sanos, directos y públicos. Esta coalición se formó después de cinco meses de enormes hostilidades y tres meses después de que Podemos nos negara la ayuda para constituirnos en grupo parlamentario. Todo eso genera tensiones. Nuestra militancia ha sabido estar a la altura y por encima de esas miserias, aunque en ciertos espacios ha habido muchos choques porque es difícil decir que en tres semanas que ahora sois amigos porque la unidad no se decreta, se practica, por eso las campañas fueron un caos, con actos separados y discursos chocando. Eso ha afectado, pero hay variables que han afectado mucho más, como el Brexit.

La entrada Entrevista: “Tenemos que desplegarnos en el tejido social y el conflicto” aparece primero en Alberto Garzón.

July 16, 2016

Valoración resultados 26-J

Presentado en Asamblea IU del 16 de julio

El 26 de junio de 2016 se cerró el intenso ciclo electoral que comenzó en mayo de 2014 con las elecciones europeas. Este ciclo ha estado marcado tanto por la irrupción institucional de nuevas formaciones como por una extraordinaria volatilidad política. Ambos fenómenos han modificado sustancialmente el reparto dentro del sistema de partidos español, lo que nos ha hecho pasar de un sistema caracterizado por la alternancia bipartidista a otro sistema multipartidista y mucho más plural. No obstante, aún estamos lejos de saber qué grado de estabilidad tiene esta nueva configuración político-parlamentaria.

En todo caso, la actual composición del parlamento es expresión, si bien distorsionada por la ley electoral, de la actual estructura subjetiva de nuestro país. Un país plural, diverso, heterogéneo y que, sobre todo, ha cambiado mucho en los últimos cuatro años. Y sin duda estos cambios en el comportamiento electoral no se hubieran producido sin el contexto de crisis de régimen que aún domina el paisaje político y económico español. La crisis económica y política y las movilizaciones que se han extendido en los últimos años son causas evidentes del cambio en la forma de entender la política por parte de los ciudadanos.

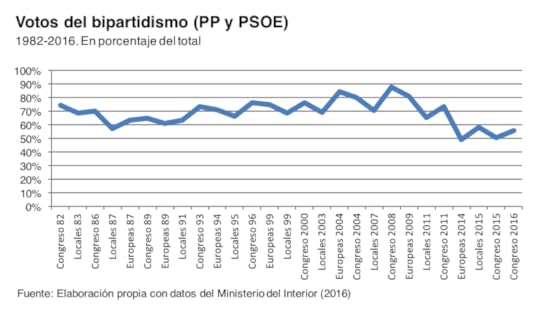

Quizás por eso, actualmente el panorama político se presenta mucho más abierto que en años anteriores. En el parlamento no existe una mayoría absoluta y se ha puesto fin a la práctica del rodillo parlamentario con la que el Partido Popular ha tratado de reconfigurar nuestra sociedad, en solitario y a golpe de decreto, desde 2011 hasta la actualidad. Como consecuencia de su gestión, en este tiempo tanto PP como PSOE han perdido apoyo y protagonismo de forma notable. Hasta el punto de que en relación al momento más alto alcanzado por el bipartidismo, en las elecciones generales de 2008, ambos partidos han perdido conjuntamente cuarenta puntos. Esta es probablemente la mejor expresión de cómo se ha debilitado uno de los pilares básicos del régimen y el sujeto orgánico que ha sido sostén necesario de las políticas neoliberales. Eso sí, el ritmo del desgaste del bipartidismo se ha reducido recientemente y parece mantenerse estable en unos porcentajes entre el 50% y el 60%.

Con independencia de que el ciclo electoral haya podido cerrarse, lo que desde luego no ha terminado ha sido el ciclo político. Las razones que han explicado las convulsiones políticas de los últimos años no sólo no han desaparecido sino que se han multiplicado. La situación económica ha empeorado para millones de personas como indica la precariedad, la pérdida de calidad de los servicios públicos o el encarecimiento de la vida. En suma, la política neoliberal de ajuste fiscal que ha puesto en marcha el PP ha deteriorado los estándares de vida de gran parte de la población.

Probablemente por estas razones el PP ha perdido casi tres millones de votos y casi cincuenta escaños en este ciclo electoral. Y el PSOE, que fue el responsable de iniciar la política de austeridad en el año 2010, no ha rentabilizado esa pérdida sino que más bien ha seguido acusando el desgaste al perder otro millón y medio de votos y veinticinco escaños más.

No obstante, esta constatada y estudiada tendencia no ha sido suficiente para que en junio de 2016 se abriera en nuestro país una nueva fase de izquierdas. A pesar de que las expectativas generadas eran muy altas, y que todos –incluidos los partidos del bipartidismo- contábamos con una presencia más fuerte del polo de izquierdas en el parlamento, finalmente el bipartidismo ha resistido mucho mejor de lo que se esperaba.

La confluencia a examen

Tras un intento fallido en diciembre, ya largamente debatido, nuestra organización consiguió llevar a buen puerto las negociaciones sobre la confluencia electoral de cara a la convocatoria del 26 de junio. La conformación de una coalición electoral fue un claro revulsivo en el panorama político y modificó sobremanera las expectativas creadas al respecto de la repetición de las elecciones. No en vano, la coalición entre Izquierda Unida y Podemos fue la diferencia cualitativa que ha hecho de las elecciones de junio una convocatoria radicalmente distinta.

El resultado, sin embargo, ha distado mucho de parecerse a las sugerentes estimaciones demoscópicas. Finalmente el PP ha mantenido la primera posición, recuperando setecientos mil votos respecto a diciembre, mientras que el PSOE ha resistido mejor de lo que se esperaba, si bien se ha dejado doscientos mil votos por el camino. Y nuestra coalición no sólo no ha satisfecho las expectativas sino que hemos obtenido un millón de votos menos que la suma de los resultados de nuestras organizaciones en diciembre. No obstante, mientras el PSOE ha perdido cinco escaños, la coalición hemos mantenido la cifra de setenta y un escaños.

En virtud de estos resultados podemos decir que no son ni los resultados que esperábamos ni los que necesitaban las clases populares, en tanto dificultan mucho frenar desde el parlamento la política neoliberal. Y esto es así porque aunque la crisis de gobernabilidad está aún presente, y muestra de ello es la dificultad para investir a un presidente, el bipartidismo continúa con mayoría absoluta en la cámara y la presencia del liberalismo de Ciudadanos apuntala el proceso de reformas estructurales de la agenda neoliberal. Eso sí, el PSOE está sometido a importantes presiones que emergen de su contradicción más alta, la de tener que elegir entre ser sostén de las políticas neoliberales o el combatirlas. Una contradicción que irá más allá de la investidura y alcanzará toda la actividad parlamentaria.

En todo caso, y debido a la carencia de datos aún es pronto para hacer análisis profundos y serios, que se alejen de las meras especulaciones, y que sirvan para arrojar luz sobre lo que ha sucedido en estas elecciones. Sin embargo, tenemos indicios suficientes para sugerir, al menos, las siguientes afirmaciones:

La confluencia electoral ha sido una estrategia racional que ha permitido optimizar cada voto y ha evitado la sangría de escaños que, en otras circunstancias, hubiera supuesto perder un millón de votos.

Se han perdido un millón de votos respecto a la suma de IU y Podemos el 20-D, y todo parece indicar que la inmensa mayoría de esas pérdidas se ha dirigido a la abstención.

No está claro si esa pérdida de votantes se ha producido antes o después de la firma de la coalición, es decir, si es achacable a la confluencia o no. La secretaría electoral de Podemos ha mantenido que fue su gestión de los resultados del 20-D lo que desanimó a casi un millón de sus votantes, proceso previo a la confluencia electoral.

Los datos preliminares apuntan a que el perfil de los votantes perdidos es el de menor politización y mayor moderación ideológica.

Los análisis de la secretaría electoral de IU apuntan a que no es cierto que las provincias en las que IU tiene más fuerza hayan sido las responsables en la caída de voto. La pérdida de voto se ha dado de forma relativamente homogénea en todas las provincias, independientemente de la fuerza previa de IU y del tipo de candidatura.

La fortaleza del voto del PP podría explicarse por la combinación de una política del miedo y la eficacia del mensaje sobre la recuperación económica, algo que parece haber calado mucho.

En todo caso, no podemos dejar de apuntar que también se han producido errores en la cristalización de la confluencia electoral. Algunos de estos errores podrían explicar, al menos, parte de los resultados, si bien es también precipitado hablar de ello sin suficiente sostén científico. De cualquier forma, cabe mencionar que los tiempos y ritmos de conformación de la coalición han sido tan apurados que en muchos casos el proceso ha sido caótico, ha estado desvinculado del tejido social preexistente en cada provincia o ha agudizado las contradicciones y tensiones propias que existen entre organizaciones distintas. A veces, desgraciadamente, ha sucedido todo eso al mismo tiempo. Asimismo, estas circunstancias han sido muy asimétricas en el territorio, algo que expresan las primeras valoraciones de nuestras federaciones, dado que las singularidades regionales de nuestros aliados han condicionado mucho el tipo de desarrollo de la campaña en cada territorio. En algunos sitios la campaña ha estado perfectamente coordinada y sincronizada, sin estridencias en los distintos discursos, mientras que en otros lugares en la práctica han existido campañas simultáneas e independientes que han mermado, y mucho, la eficiencia de la coalición.

El espacio político

Cuando uno establece el punto de referencia en los noventa y cinco escaños que nunca tuvimos como coalición, más que en la ilusión demoscópica, puede concluir que los resultados son malos. No es nuestra opción. Desde una referencia distinta, histórica y política, los resultados no son malos sino que permiten un avance considerable de nuestro espacio político. Y es que en España nunca ha existido un espacio político alternativo con un peso parlamentario tan fuerte y con una base electoral superior al veinte por ciento. Este es, de hecho, el espacio político que más ha crecido en todo el ciclo electoral.

Y es desde esta posición desde donde tenemos que ser capaces de desplegar nuestro proyecto político aprobado en la XI Asamblea. En el caso concreto de nuestra organización, hemos mejorado nuestra representación institucional hasta tener ocho diputados/as y dos senadores/as. En diciembre obtuvimos un total de cinco diputados/as y una senadora.

En todo caso, los retos que vamos a enfrentar no son sólo institucionales. Es obvio que el nuevo escenario abre la posibilidad de incorporar propuestas tales como la derogación de la reforma laboral y la ley mordaza, entre otras, y estas son oportunidades que no podremos dejar pasar. Sin embargo, en un contexto de agudización de la ofensiva neoliberal es de esperar un crecimiento de las movilizaciones y de los conflictos sociales. Ese es, de hecho, nuestro espacio natural de trabajo.

Tal y como identificamos en la XI Asamblea, una necesidad política de primer orden es incorporar a nuestro proyecto político a importantes sectores sociales que no participan políticamente (tampoco electoralmente) y que sin embargo sufren duramente las consecuencias del capitalismo y su crisis. Para ello diagnosticamos que la mejor forma de hacerlo era a través de la inserción en el conflicto, espacio en el que emergen nuevas subjetividades y formas de entender nuestro mundo. Un importante reto que encuentra una oportunidad en la naturaleza violenta de la agresión neoliberal. Así, los cargos públicos electos tienen como misión servir a esa estrategia política y no sólo limitarse al trabajo institucional.

Al fin y al cabo, la agresión neoliberal sigue atacando los cimientos de nuestro Estado social, incrementando la frustración y la rabia de las clases populares y empujándolas a la desesperación y/o la resignación. Mientras en otros países europeos esas consecuencias son las causas del crecimiento de la extrema derecha y de los populismos de derechas, en nuestro país hemos logrado que la alternativa empiece a construirse desde principios y valores de izquierdas. No es en absoluto una nimiedad en tiempos en los que avanza la xenofobia, el racismo y el clasismo.

Por todas estas razones, entre otras muchas, los resultados electorales del 26 de junio nos sitúan en una buena posición para seguir desplegando nuestro proyecto político. En primer lugar, porque es un espacio suficientemente fuerte como para enfrentarnos a los responsables de la crisis y de los ajustes neoliberales. Y en segundo lugar, porque nuestra apuesta estratégica es la constitución de un nuevo movimiento social y político vinculado al conflicto social, para lo cual la consolidación de un espacio unitario es un prerrequisito.

Alberto Garzón Espinosa

Coordinador Federal de IU

La entrada Valoración resultados 26-J aparece primero en Alberto Garzón.

June 29, 2016

Carta a la militancia y simpatizantes tras el 26J

En primer lugar, quisiera agradeceros a todos los militantes y simpatizantes el esfuerzo hercúleo que habéis empleado en esta campaña electoral. Ha sido una campaña hermosa, con los actos más multitudinarios de la época reciente en España y con nuestra gente dedicándose en cuerpo y alma, como siempre, a la tarea política del momento. Habéis llevado nuestro programa y nuestro proyecto político a cada rincón de este país. Y además gracias a ese esfuerzo hemos avanzado mucho en la construcción de un espacio político unitario, algo tan necesario en estos momentos. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Gracias.

No obstante, los resultados de las pasadas elecciones no han sido los que nos esperábamos. No hemos cumplido los objetivos para los que pusimos en marcha la coalición entre Podemos e Izquierda Unida. El Partido Popular ha salido reforzado, con más de setecientos mil votos adicionales, mientras que la coalición hemos perdido más de un millón de votos respecto de la suma de votos de ambas organizaciones el pasado veinte de diciembre. No hemos logrado derrotar al PP ni tampoco crear las condiciones parlamentarias para que nuestro país tenga un gobierno de izquierdas.

La reflexión sosegada y rigurosa se torna necesaria. Tendremos que analizar todos los datos e informaciones que tengamos a nuestro alcance en los próximos meses para averiguar qué ha pasado. No nos esperábamos este resultado, así como tampoco lo hacía ningún otro partido político ni empresa encuestadora. Probablemente en nuestra sociedad, y más aún en la izquierda, se han dado fuerzas sociales que no hemos sabido detectar. Yo el primero, que no supe ver con precisión qué estaba sucediendo en el electorado de izquierdas.

Lo que parece evidente, sin perjuicio de posteriores análisis, es que no hemos logrado seducir ni convencer a un electorado de izquierdas que sí confío en IU y en Podemos en las pasadas elecciones. La abstención nueva, los que se quedaron sin votar en esta ocasión pero sí lo hicieron en diciembre, prácticamente coincide con los votantes perdidos por la coalición. No está claro si este electorado se perdió ya antes de la coalición, por la frustración respecto a las negociaciones en la investidura, o si ha sido un fenómeno posterior. Pero sí parece claro que no hemos logrado convencer a todos nuestros votantes del momento histórico por el que atraviesa nuestro país. Tendremos que profundizar con calma en las causas de este hecho y en las soluciones que se requieren.

No obstante, es positivo que nos preguntemos si la confluencia ha sido una buena idea. Yo pienso que sí. La confluencia ha sido, en primer lugar, una estrategia racional que nos ha permitido mantener los escaños a pesar de perder en número de votos. Y en segundo lugar ha sido una buena idea en términos políticos, dado que es nuestra apuesta aprobada por la asamblea y es lo que nos permite empezar a construir un espacio político con enorme potencial de transformación.

Ahora bien, también debemos poner encima de la mesa el resultado político global. Desde el año 2011 hasta ahora el ciclo político de movilización y protestas ha producido un cambio radical en el sistema de partidos pero también en el espacio político de la izquierda. Mientras en 2011 únicamente teníamos once diputados en ese espacio, hoy hay setenta y uno. Se trata de un avance considerable, si bien insuficiente. Pero cabe recordar que la ilusión generada por las encuestas es solamente eso, una ilusión, y que nuestro espacio político nunca ha tenido tanta fuerza en el parlamento español como la tiene ahora.

Y aún así, el análisis no puede circunscribirse únicamente al hecho electoral. Nuestro país sigue atravesando una dura crisis económica y política que afecta a los fundamentos mismos de nuestra sociedad. La actual fase histórica del capitalismo está siendo gestionada por gobiernos neoliberales cuya gestión provoca un empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría social. Estas políticas son las responsables del crecimiento de la frustración y rabia de las clases populares, lo que ha alimentado el crecimiento de la extrema derecha en toda Europa y amenaza con hacer implosionar el proyecto de la Unión Europea, como acabamos de ver en el Reino Unido.

En nuestro país, sin embargo, en gran parte hemos logrado explicar la crisis desde las coordenadas ideológicas de la izquierda. Y el régimen aún sigue en crisis, incapaz de resolver la cuestión económica sin recurrir a duros recortes que afectan a su base social e incapaz también de alcanzar un escenario de gobernabilidad. Los próximos meses y años serán de enormes retos para las clases populares y para la izquierda social y política. Y para afrontar esa tarea nos encontramos más fuertes que nunca.

En nuestra XI Asamblea hemos aprobado la hoja de ruta que insta a construir confluencia y unidad popular desde la movilización social y el plano cultural. Sin duda toda confluencia electoral es insuficiente e incapaz sin esos otros dos elementos: la capacidad de construir una concepción del mundo diferente a la de la oligarquía y sin un movimiento popular protagonista. Estoy convencido de que ese es el camino correcto, y debemos aprovechar que tenemos una organización fuerte y unida. Nuestra mejora en representación política, con ocho diputados y dos senadores, estará igualmente al servicio de dicha hoja de ruta.

La hegemonía no es un concepto que se refiera a la capacidad de vender un producto en el mercado electoral, sino más correctamente a la capacidad de extender una alternativa concepción del mundo, cultural y social y por eso anclada en la vida cotidiana de las clases populares. Ese trabajo sólo se puede lograr con organización y con ideología, es decir, con compromiso colectivo y con proyecto político. Nuestra organización es la mejor preparada para esa función, y no vamos a fallar.

No hemos alcanzado nuestros objetivos electorales, es cierto. Pero tenemos una organización que está sabiendo construir un incipiente bloque social y político alternativo para gobernar y transformar nuestro país. Y tenemos una organización comprometida con un proyecto político llamado socialismo. Y tenemos, sobre todo, una militancia de oro que defiende estas causas en los mejores y en los peores momentos, y un montón de compañeros y compañeras que se suman en cada batalla, que comparten su tiempo y energía apoyando nuestro proyecto. Y ahora, pese a los ataques mediáticos, nos encontramos ante una fase histórica que abre un importante abanico de oportunidades. Aprovechémoslo.

Salud y República.

Alberto Garzón

La entrada Carta a la militancia y simpatizantes tras el 26J aparece primero en Alberto Garzón.

June 25, 2016

El Brexit como síntoma

El referéndum del Brexit no es el problema, sino un síntoma. El síntoma de una enfermedad que recorre Europa desde hace décadas, pero ahora radicalizada por la crisis. Las políticas neoliberales han hecho estragos en los pueblos europeos y han sumido a las clases populares en la desesperacion y la frustración. En ese contexto, la extrema derecha -la xenofobia, el racismo, el clasismo…- está alimentándose de forma clara. El fascismo siempre ha sido hijo directo del liberalismo económico, pues se nutre de la desigualdad que éste crea. Aquí Karl Polanyi fue siempre muy claro. La única esperanza de Europa es acabar con las políticas neoliberales y tomar otra senda, una que conecte con los valores y principios de la Ilustración y de la izquierda.

La entrada El Brexit como síntoma aparece primero en Alberto Garzón.

May 18, 2016

Algunos somos comunistas

El comunismo se ha puesto de moda. No del modo que predijeron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, pero sí de alguna forma tal que ha provocado que las tertulias políticas, en los grandes medios de comunicación o fuera de ellos, vuelvan a debatir sobre esta tradición política. Es más, tres partidos políticos -PP, Ciudadanos y PSOE- agitan ahora la bandera del anticomunismo con objeto de atacar las posiciones políticas de la alianza entre Podemos, IU y las confluencias. Suena a burda y recurrente maniobra para usar el miedo como arma electoral, pero esta vuelta a las viejas consignas reaccionarias no deja de ser sintomática.

Hace unos años la filósofa Jodi Dean escribió que el resurgir del peligro comunista se estaba produciendo porque los mercados habían fracasado. Me parece algo cierto. El anticomunismo emerge como una suerte de defensa ante los propios fracasos, los del sistema de mercado y el capitalismo. De hecho, no deja de sorprender que tras décadas de neoliberalismo y tras la más grave crisis económica desde la Gran Depresión, se vuelva a agitar el fantasma del anticomunismo. Al fin y al cabo, el desempleo, los desahucios y el miedo a pasar hambre se han multiplicado como resultado natural del capitalismo y de sus crisis. Tantos años asustando con que los comunistas nos quitarían las viviendas y al final hemos comprobado que han sido los bancos privados, protegidos y representados por trajeados hombres de negro, los que nos han robado la vivienda, el trabajo y el futuro de nuestras familias.

El geógrafo David Harvey ha insistido a menudo en que el interés por el marxismo y la economía política retrocedió durante los años sesenta y setenta porque las preocupaciones de la sociedad, y especialmente de la izquierda, se habían trasladado hacia las cuestiones culturales. Había un creciente interés sobre las temáticas vinculadas a la alienación y sobre las causas posibles de que la clase obrera no quisiera hacer la revolución socialista, dejándose de lado el análisis económico. Es más, la mayoría de los marxistas occidentales eran filósofos y muy pocos atendían la cuestión económica, como puso de relieve el clásico estudio de Perry Anderson sobre el marxismo occidental. En aquel contexto socio-histórico típico del fordismo y del consumo de masas una obra como El Capital, que describe fríamente al capitalismo en sus fundamentos más elementales, parecía alejada de los problemas políticos de la época. Pero eso, insiste el propio Harvey, ha cambiado en las últimas décadas. Y está en lo cierto. Hoy una obra como El Capital explica con sorprendente precisión por qué y cómo nos bajan los salarios, nos despiden, nos recortan la sanidad y la educación o nos obstaculizan la organización en sindicatos. Hoy el capitalismo está mucho más desnudo, y es fácil ver cómo la razón económica del capital inunda nuestras vidas y nos obliga a emigrar, a pelear por migajas o a aceptar salarios de subsistencia como si fueran privilegios. Hoy el marxismo tiene, de hecho, más actualidad que hace cuarenta años.

Es natural, aceptado lo anterior, que también estemos ante un resurgir del comunismo como planteaba Dean, aunque no tiene por qué expresarse con los mismos ropajes o las mismas herramientas conceptuales de siempre. En realidad el marxismo siempre ha sido así, abierto y diverso. De hecho, sólo el catecismo ortodoxo que emanaba de los manuales de la URSS pudo congelar, así fuera parcialmente, un instrumento tan vivo como el marxismo. Lo fosilizó, y a un coste enorme. Pero nadie podrá negar que el propio Lenin fue un heterodoxo, hasta tal punto que Gramsci tuvo a bien definir la revolución de 1917 como una revolución contra El Capital. Algo similar pasó en toda América Latina con los movimientos revolucionarios, destacadamente el cubano. La propia Rosa Luxemburgo fue, de hecho, una teórica especialmente fecunda y crítica con la racionalización que la dirigencia soviética hacía de los acontecimientos históricos. Pero no sólo es respecto al análisis que el marxismo es abierto y versátil, sino también respecto a la práctica política y la estrategia discursiva. Sólo hay que recordar que la consigna socialmente aglutinadora de la revolución soviética fue paz, pan y tierra y no ningún símbolo fetichizado que limitara su capacidad a la mera autocomplacencia de los revolucionarios portaestandartes. En la ascendencia republicana pasó lo mismo con Robespierre y su tan famosa expresión sobre el derecho a la existencia, que resumía así sin quebraderos de cabeza el eje central de los Derechos Humanos.

En este sentido, Harvey es de los que se han sumado históricamente a conectar los ideales del Manifiesto Comunista con los expresados en la Declaración de los Derechos Humanos. Esta es una vía que permite reconectar al socialismo con la tradición republicana y que, al mismo tiempo, permite volver a situar el foco político en los problemas de la gente y no en debates litúrgicos y ceremoniales propios de las religiones.

Hablar de Derechos Humanos y vincularlos al marxismo no es casual. Por dos motivos. En primer lugar, porque el socialismo fue la única tradición política que mantuvo viva la llama de los Derechos Humanos desde 1794 hasta 1948, y gracias a la cual se conquistaron los derechos políticos y sociales que caracterizan a nuestras sociedades democráticas modernas. En segundo lugar, porque la agresión del capitalismo es tan brutal y salvaje que, bajo las actuales condiciones históricas, defender los derechos humanos es impugnar el sistema capitalista mismo.

Sobre esto insistimos mucho durante las movilizaciones del 15-M al subrayar que no somos antisistema, sino que el sistema es antinosotros. No es cierto que durante aquellos días de 2011 el miedo hubiera cambiado de bando, al menos no tanto como coreábamos. Pero lo que sí cambió de bando fue el sentido común. En mitad de la agresión neoliberal defender una vivienda, cuya conquista como derecho se sobreentendía como parte del sentido común, se convertía ahora en un acto revolucionario –y, por cierto, ilegal. Esto también es fácil verlo hoy cuando comprobamos que la propia Constitución de 1978 y sus garantías sociales se convierten en papel mojado ante una supuesta realidad inmodificable, a saber, la supraestructura europea y el propio sistema capitalista.

Dice el catedrático de Literatura Juan Carlos Rodríguez que «lo que debería resultar más sorprendente es sin embargo lo que menos sorprende». Se refiere al hecho de que deberíamos asombrarnos ante un sistema que es capaz de dejar sin trabajo a más de un millón y medio de hogares y sin vivienda a centenares de miles de familias, por citar dos ejemplos. Sin embargo, hemos naturalizado esos dramas estructurales. Decimos la vida es así y seguimos a otras cosas. Pero no es la vida, sino esta vida. Concretamente esta vida bajo el capitalismo. Bajo un sistema regido por un principio básico de maximización de ganancias y que mercantiliza todo a su paso, desde los objetos hasta los seres vivos y los recursos naturales. Un sistema, llamado capitalismo, que nos esclaviza a un nuevo Dios llamado mercado que opera con caprichosos y cambiantes deseos de rentabilidad.

De ahí que el marxismo aspire a desnudar esa supuesta normalidad, y a mostrarla tan despiadada como es. Desmitificar las estrategias discursivas dominantes es, de hecho, parte de la acción política. ¿Acaso es verdad que somos todas las personas iguales en nuestra condición de ciudadanos como nos insisten unos y otras cada día? Cuando paseamos por el centro comercial, sugería Jean Baudrillard, se produce una suerte de equiparación en la que todos nos pensamos iguales. Ricos y pobres quedamos aparentemente indiferenciados en nuestra nueva condición de ciudadanos consumidores. Nada más lejos de la realidad, de esa realidad que palpamos en nuestras calles. Porque es ahí donde averiguamos que no sólo hay ricos y pobres sino también trabajadores y rentistas, y que por mucho que la estructura social de nuestras sociedades modernas se haya complejizado no dejamos de dividirnos en función de una distinta dependencia de nuestras propias capacidades y cuerpos. En efecto, algunos necesitan ofrecerse en el mercado mundial para ganarse el pan, y otros viven del trabajo ajeno. Eso, en esencia, no ha cambiado.

Este es el asunto más incontestable acerca de la actualidad del comunismo. Allá donde haya explotación, habrá lucha, y donde haya opresión, habrá resistencia. No importarán las etiquetas, ni tampoco la diversidad de los sujetos. Allá donde la explotación derive en miseria, desigualdad, desahucios, carencias básicas y otros obstáculos para el desarrollo de una vida en libertad, habrá contestación. En breve, siempre que exista el capitalismo como sistema existirá el comunismo como idea, movimiento y alternativa.

PS: El título del presente artículo es, queriendo, idéntico al que utilizó Carlos Fernández Liria a los pocos días del 15-M para decir, aproximadamente, lo mismo que yo ahora.

La entrada Algunos somos comunistas aparece primero en Alberto Garzón.

May 6, 2016

Sí a la confluencia: cinco tesis sobre el momento político

Estos días se está hablando de una hipotética confluencia con Podemos y otras fuerzas que ya participan en una alianza electoral con la fuerza morada. El 84’5% de los militantes y simpatizantes de IU han votado favorablemente a ese posible acuerdo, si bien el contenido final tendrá que ser ratificado democráticamente cuando se conozcan todos los detalles. Como candidato de IU-UP quiero subrayar la importancia política de este acuerdo y animar a compañeros y compañeras a que voten favorablemente.

Ahora bien, considero imprescindible enmarcar esta decisión en un análisis del presente momento político. Algo que trataré de sintetizar en cinco tesis.

Tesis primera: la crisis de régimen se resolverá con ruptura o reforma

La crisis de régimen que asola nuestro sistema político encuentra su origen en las dificultades de la oligarquía para gestionar la crisis económica y sus efectos. El desprestigio de las instituciones políticas, desde el Congreso hasta los partidos políticos, está vinculado a la pérdida de legitimidad de quienes han gobernado y dirigido nuestro país durante las últimas décadas. Incapaces de convencer, han tenido que recurrir a la coerción y la represión para mantener el orden -la ley mordaza o la reforma del código penal son expresiones características de ello.

Efectivamente, la ciudadanía ya no cree con la misma convicción en las instituciones que hasta ahora han enmarcado la vida social y política de nuestro país. Pero no es una simple cuestión de relato, fe o concepción del mundo. Hay algo más profundo: el agotamiento de las formas con las que la oligarquía de nuestro país se articulaba para garantizar la acumulación de capital, es decir, la buena marcha de la economía. Bajo el modelo de especulación y pelotazo inmobiliario las grandes empresas y grandes fortunas de nuestro país habían casado sus intereses con una élite política corrupta y clientelar, todo lo cual era funcional a un modelo de crecimiento económico que generaba empleo y atraía rentas del extranjero. La profundidad de la crisis económica ha deshecho esa red de intereses, levantando al mismo tiempo una polvareda de casos de corrupción y estafa por todas partes del territorio español.

La clave es entender que lo que se ha deshecho –que no roto- es la forma realmente existente del Estado, su articulación concreta, para un momento histórico del capitalismo español. El Estado estaba configurado de tal forma que permitía y promovía un modelo de crecimiento económico caracterizado, entre otras cosas, por el endeudamiento privado, la desigualdad y las burbujas especulativas. Ese modelo se ha agotado y con él ha perdido sentido la configuración del Estado mismo. Ha entrado en crisis; en crisis de régimen.

En este punto, las grandes empresas y las grandes fortunas, cuyos beneficios están en juego, han suscrito una hoja de ruta –la de las reformas estructurales neoliberales- que tiene como objetivo recuperar la acumulación de capital sobre la base del incremento de la explotación laboral y la pérdida de derechos sociales. Otra vuelta de tuerca: más privatizaciones, más recortes, más flexibilidad, más desigualdad. Ahora bien, la economía no opera en el vacío, sino en instituciones políticas. Eso significa que los cambios económicos, especialmente si son tan radicales como los que pretenden –pues golpean directamente a la vida de las personas – tienen que tener un fuerte respaldo político bien para intentar generar consenso sobre su inevitabilidad bien para controlar las protestas que provoquen.

Es aquí donde se sitúa el dilema central entre ruptura o reforma. Entre una reforma encaminada a hacer los cambios necesarios para reajustar el Estado a las nuevas necesidades de la acumulación de capital, coincidente con los intereses de las grandes empresas y grandes fortunas, y una ruptura que plantee una alternativa al sistema político y al régimen de acumulación, coincidente con las necesidades objetivas de las clases populares. Obsérvese que la disyuntiva no es entre un Gobierno de cambio y otro que no lo sea; todos los Gobiernos y alternativas son de cambio. Un proceso político de restauración o reforma es precisamente eso: la salida de la crisis de régimen con un Estado rearticulado, legitimado y funcional a la acumulación de capital en su nuevo tipo.

Ahora bien, la oligarquía no ignora que su hoja de ruta conlleva un cambio radical en el orden social mismo, puesto que significa hacer saltar todas las costuras del Estado Social. Por esa misma razón el informe del FMI de agosto de 2013 sobre España puso de manifiesto la necesidad de preservar el soporte político –el bipartidismo, apuntaba entonces- así como preparar las medidas coercitivas necesarias para atajar las protestas sociales. A ello me referiré en las tesis segunda y tercera.

Tesis segunda: la crisis de gobernabilidad es una oportunidad

En agosto de 2013 el FMI alertó de los riesgos de freno en las reformas estructurales que habían comenzado en 2010 con el PSOE en el Gobierno. En el mismo informe que proponía un recorte brutal de las pensiones -propuesta satisfecha apenas unos meses después por el Gobierno del PP- el FMI indicaba su preocupación por la debilidad del bipartidismo y por los posibles estallidos sociales. En cierta medida era un reconocimiento de que las reformas estructurales necesitaban un soporte político específico, que a juicio del organismo internacional residía claramente en el bipartidismo.

Lo que subyacía en esas preocupaciones era la idea de que el bipartidismo era el instrumento político ideal para casar las necesidades de la economía –desde la óptica del FMI, coincidente con la de la oligarquía española- con el ejercicio del poder en el Gobierno. Existiría, en definitiva, una suerte de correspondencia entre los intereses de la oligarquía y las decisiones del bipartidismo. De este planteamiento han nacido ideas como la de la Gran Coalición, que en otros países ya ha sido experimentada.

Sin embargo, lo que estamos viendo en nuestro país es una crisis de gobernabilidad, es decir, la incapacidad de conformar un Gobierno. Algo que revela que no existe esa correspondencia directa. Este es un rasgo característico de la crisis de régimen: los intereses de las grandes empresas y grandes fortunas chocan con los aparatos de unos partidos que están sufriendo la deslegitimación ciudadana y cuya preocupación esencial es su propia supervivencia y reproducción. Así que aunque uno esperaría ver a Rajoy dimitir y que su sustituto/a apoyara el pacto C’s-PSOE, que es por cierto la expresión más clara e inteligente de restauración del régimen, finalmente eso no sucede.

Esta situación es, sin duda, una oportunidad política para cortocircuitar la operación neoliberal y frenar sus reformas estructurales en nuestro país. Abriéndose hueco en esta crisis de régimen es posible plantear una articulación nueva de intereses, desde las clases populares y desde abajo, que dispute el poder político a quienes, de momento, son incapaces de representar corresponsablemente a la oligarquía. Así, lo lógico es pensar que la alternativa se construye articulando, sumando, acumulando en torno a un proyecto político común a los sectores sociales golpeados por la crisis en sus diferentes ámbitos. La oportunidad estará abierta mientras la crisis de régimen siga expresándose en aspectos como la crisis de gobernabilidad.

Tesis tercera: las respuestas populares son el motor del cambio

La crisis y, sobre todo, la gestión neoliberal de la crisis no solo ha causado un cambio en las condiciones de vida de las clases populares sino también estallidos sociales de diverso tipo. Los recortes y el desempleo han provocado un crecimiento notable de las movilizaciones en los últimos años, la mayor parte de las veces en forma sectoriales (como mareas, antidesahucios, huelgas generales…) pero otras veces de forma global (15-M, Rodea el Congreso, Marchas por la Dignidad…). El mensaje parece evidente: la ciudadanía está respondiendo políticamente a la crisis y sus efectos.

Pero eso no significa que estemos ante una respuesta necesariamente consciente, en términos de proyecto político, sino más bien ante la simple manifestación de la frustración de quienes son golpeados por la crisis. Hemos dicho ya que en la habilidad de articular esas diferentes reivindicaciones bajo un proyecto político coherente está la clave. Y ahí no hay nada escrito de antemano.

Los partidarios del proceso de restauración o reforma tratan de convencer a las clases populares de la necesidad de que se resignen ante su nueva situación o incluso para que sigan confiando en un porvenir mejor. Mientras eso sucede emergen distintas opciones de ruptura cuya retórica política está basada siempre en la protección de las clases populares. Pero la sustancia política es muy diferente si esa opción procede de la derecha o de la izquierda. Del primer tipo estamos viendo un crecimiento espectacular en toda Europa con la proliferación de partidos populistas de ultraderecha, xenófobos y fascistas. Del segundo tipo hemos visto procesos esperanzadores en el mediterráneo, especialmente en Grecia y España. Esta es, sin duda, la batalla política más inmediata: la de la representación política de las clases populares.

Para lograr vencer en esa batalla es necesario combinar dos estrategias políticas: las estrategias discursivas y las prácticas políticas de inserción en el conflicto. Ni es posible representar a las clases populares si éstas no entienden –o rechazan- las palabras que pretenden transmitir el proyecto, ni tampoco es posible representarlas si no hay una imbricación directa con la vida cotidiana de los representados. Al fin y al cabo, la subjetividad se construye en la práctica y, particularmente, en el conflicto; es lo que los clásicos llamaron filosofía de la praxis.

En definitiva, el instrumento de transformación ha de parecerse más a las formas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), bien equipada de una estrategia discursiva, que a una simple maquinaria electoral que se desentienda de los espacios vitales de conformación de ideología.

Tesis cuarta: la unidad popular es el nombre de esa estrategia

Entender que la articulación de los sectores sociales golpeados por la crisis no se puede hacer desde el laboratorio, sino desde la praxis, es básico. La unidad popular no es una consigna de comunicación política, ni tampoco un sujeto político, sino una estrategia de articulación que se desarrolla en planos diversos.

Por un lado, la unidad popular se practica en las movilizaciones en defensa de los derechos, sean los servicios públicos, las condiciones laborales o los derechos políticos. Es ahí donde confluyen diversos sectores y donde se teje cierta unidad en la diversidad: en torno a la defensa concreta de un objetivo político. Pero no solo es eso. Parar un desahucio, ir a la huelga, protestar contra la privatización de la sanidad o exigir el fin del voto rogado no son solo estrategias que funcionan si se alcanza el objetivo concreto, sino que en sí mismas ya transforman al individuo y al colectivo que se ve involucrado. Crean subjetividad.

Por otro lado, la unidad popular debe tener expresiones electorales, es decir, debemos ser capaces de trasladar a las instituciones los reflejos unitarios de las movilizaciones. Al fin y al cabo, tampoco es posible transformar la realidad legal si no se ganan las instituciones. Y es aquí donde llegamos al punto de discusión central de estos días: la necesidad o no de articular electoralmente a organizaciones distintas en torno a un proyecto político concreto. Mi opinión es firme y contundente: es posible y necesario.

Los éxitos electorales de las confluencias municipales son expresión de un clima social que beneficia la proliferación de proyectos rupturistas y de transformación social. Es la oportunidad para aprovechar la crisis de régimen también institucionalmente.

Una confluencia Podemos-IU tendría la capacidad de movilizar y tensionar a gran parte de la sociedad, de cara a disputar efectivamente el Gobierno a los partidos del régimen que están embarcados en un proceso de reforma. Llegar al Gobierno supondría la paralización inmediata de los desahucios, la paralización de la privatización de las entidades financieras rescatadas, planes de empleo y un mensaje muy claro para el resto de Europa. Es decir, supondría un punto de inflexión no solo nacional sino también internacional.

Tesis quinta: Izquierda Unida es un instrumento para la ruptura democrática

Hemos visto el precipicio. Cuando acepté ser candidato a la Presidencia era consciente de las dificultades exógenas y endógenas que enfrentábamos. Sufrimos importantes varapalos electorales, pero logramos aguantar el 20-D con enorme elegancia y respeto gracias a una militancia de oro que supo entender el momento político y la necesidad de preservar el instrumento y la cultura política de IU.

Ahora nos encontramos en otra fase. Fortalecidos por el creciente respaldo que evidencian las encuestas y, sobre todo, por la coherencia política demostrada en los últimos años, en Izquierda Unida debemos afrontar al menos dos retos esenciales.

El primero, nuestra organización debe adaptarse al nuevo contexto socioeconómico por el que atraviesa nuestro país. Estamos ante una fase distinta del capitalismo, distinta de la de 1986, y hemos de adecuar el instrumento a estas nuevas condiciones. Esa es la tarea de la asamblea federal que está teniendo lugar en estos momentos y en las que nuestra candidatura propone una transición hacia un movimiento político y social que permita articular a las clases populares a través de la inserción en el conflicto social (tesis tercera).

El segundo, nuestra organización ha de trabajar para la ruptura democrática y no para la restauración del régimen. Eso significa que debemos ser audaces y valientes a la hora de trabajar con otros proyectos distintos en el marco de la ruptura con el régimen, y no resignarnos a ser una reducida expresión electoral cuya máxima aspiración sea la de facilitar gobiernos de la izquierda del régimen. Es comprensible que determinadas culturas, como la carrillista, sigan teniendo eco en nuestra organización, pero sus prácticas políticas no son ni de lejos lo que ahora mismo necesitan las clases populares de nuestro país. Por mucho que se enmarquen en retóricas histriónicas y sobreactuadas, llenas de consignas litúrgicas sin coherencia conceptual, las propuestas anticonfluencia solo pueden desembocar en el fortalecimiento del lado amable del régimen. Ese mismo lado que, como eslabón débil del régimen, tiembla ante la posibilidad de que un proyecto político diverso pero compacto y de ruptura pueda arrebatarle el espacio político. No olvidemos, en ningún momento, que Izquierda Unida nació como espacio de convergencia y para superar el capitalismo, no como instrumento autoreferencial para el apoyo de los proyectos socioliberales.

Conclusiones

Esta no es una crisis cualquiera, sino una crisis de régimen. Lo que quiere decir que no solo afecta a las políticas económicas sino al espacio político mismo. Nuestro país se encuentra en una encrucijada política en la que tiene que optar por la reforma o la ruptura democrática. La reforma garantizará los fundamentos de la acumulación de capital en las nuevas condiciones –más flexibilidad y precariedad- aunque se adorne con cambios de caras y hasta con cesiones democráticas. La ruptura, en cambio, provocará un punto de inflexión en el avance del neoliberalismo por todo el país y la propia Europa. La ruptura es un momento de esperanza mientras la reforma es un momento de pálida resignación.

La confluencia es una estrategia política, no un sujeto político, y tiene que ver con la necesidad de preservar las conquistas sociales y poner en marcha un proceso constituyente que democratice la propia relación económica. La confluencia se da entre distintos, y es incluso contradictoria en algunos rasgos; de ninguna forma es un acto puro y sobrio. Por el contrario, es diverso, plural y rico en matices. Pero también es firme en su proyección política, lo que lo hace la única estrategia válida para enfrentar al enemigo de las clases populares: el proyecto político neoliberal que encarna el régimen actual.

Sobre los y las militantes de Izquierda Unida descansa ahora una parte importante y necesaria de la responsabilidad moral y política con las clases populares. La tarea es inmensa, y la urgencia aún mayor. Las esperanzas de mucha gente están depositadas en la audacia y habilidad que tengamos los que luchamos por un mundo más justo desde diversas trincheras. La esperanza de que ante esta próxima campaña electoral seamos coherentes en las decisiones que nos corresponden.

Salud y República.

La entrada Sí a la confluencia: cinco tesis sobre el momento político aparece primero en Alberto Garzón.

March 10, 2016

Analizando la izquierda anticapitalista europea y española

Sin mucha originalidad hemos llamado repensar la izquierda a la reflexión que gira en torno a los turbulentos acontecimientos políticos de los últimos años. Y ello con el objetivo de desplegar las estrategias e instrumentos adecuados para que la izquierda social y política esté en condiciones de promover un sistema económico y social más justo. En esta honda reflexión, y desde mi perspectiva, contemplo tres niveles temporales.

El primero, el que va desde 1989 hasta la actualidad. Es la reflexión sobre una derrota, la que se refiere a la caída del llamado socialismo real, que fue acompañada del declive de los partidos comunistas y socialistas en occidente. El punto de referencia es la concepción del mundo de la izquierda, duramente golpeada por esta derrota. Asimismo, engloba la reflexión sobre el dominio del neoliberalismo como proyecto sociocultural desde los 80s y la fuerte irrupción de las teorías críticas posmarxistas y posmodernas.

El segundo, el que va desde la crisis de 2007-08 hasta la actualidad. Es la reflexión sobre el por qué la mayor crisis del sistema económico capitalista desde la Gran Depresión no se ha saldado con una alternativa global o europea de izquierdas sino más bien por su contrario, la agudización del neoliberalismo. Aquí el punto de referencia es la izquierda anticapitalista, incapaz de aprovechar un momento que se había teorizado sobradamente.

El tercero, el que va desde la irrupción de Podemos en España hasta la actualidad. Aquí el punto de referencia es la izquierda representada por Izquierda Unida y la doble reflexión sobre el cómo y el por qué ha sido superada electoralmente por esta nueva fuerza y qué debe hacer para recomponerse como proyecto político anticapitalista.

En estas nuevas notas trataré de avanzar unos comentarios adicionales sobre el tercer nivel, el más concreto. Se suman al extenso documento que publiqué hace unas semanas llamado “Apuntes para repensar la izquierda en España” y que abundaba en los tres niveles anteriormente mencionados. Allí hablaba de la crisis económica y de los cambios en el régimen de acumulación de la economía española (nivel 2), de los cambios culturales de las últimas décadas (nivel 1) y del enfoque político –menos maquinaria electoral, más movimiento social- que tenía que tener IU (nivel 3).

En esta ocasión quisiera explorar algo más las características de Podemos e IU en su vinculación con la estructura social española, a fin de arrojar más luz sobre el tipo de instrumento que se necesita de cara al futuro. Ya vimos muy tentativamente algunas de estas características en la nota “Clases sociales e Izquierda Unida: un análisis”. En esta ocasión veremos primero algunas ideas clave de cómo ha cambiado la estructura social al cambiar el régimen económico de acumulación. Después examinaremos el perfil de los votantes de los partidos anticapitalistas europeos y su taxonomía. Posteriormente analizaremos las diferencias entre Podemos e IU respecto a tipo de votantes. Y finalmente sacaremos algunas conclusiones preeliminares.

Las transformaciones de la estructura social

En las discusiones de teoría económica hay cierto consenso en que el régimen de acumulación fordista propio de las economías de posguerra dio paso a un nuevo régimen de acumulación posfordista en torno a la década de los setenta y ochenta. También se acepta que esa transición ha ido acompañada de notables cambios en la estructura social que, a su vez, han modificado aspectos clave del comportamiento electoral. Ese distinto comportamiento electoral sería reflejo, en última instancia, del cambio en la concepción del mundo de los ciudadanos.

El régimen de acumulación fordista, que sentó los fundamentos del Estado Social en la mayoría de países occidentales tras la II Guerra Mundial, estaba caracterizado esencialmente por el círculo virtuoso entre la producción y el consumo masivo. Sus características principales eran: la producción masiva en cadenas de montaje con mano de obra semi-cualificada; un sistema macroeconómico estable y fuertemente regulado nacional e internacionalmente; empresas en las que se daba la separación entre control y dirección pero muy centralizadas y buscando crecer en tamaño para aprovechar las economías de escala; una relación salarial basada en un compromiso capital-trabajo según el cual los incrementos de productividad se repartían tras acuerdos entre patronal y sindicatos; crecimiento masivo del consumo, una sociedad urbano-industrial y la existencia de un salario social en forma de pensiones, sanidad y educación pública y prestaciones sociales adicionales.

La propia dinámica y evolución del capitalismo fue tensionando el propio sistema, hasta que entró en crisis. En torno a los setenta y ochenta se fue abriendo paso un nuevo régimen de acumulación caracterizado por la desregulación y un mayor protagonismo del libre mercado como institución rectora de lo económico. No en vano, David Harvey lo llamó régimen de acumulación flexible porque la característica esencial era esa: la flexibilidad. Robert Jessop, por ejemplo, lo llama Estado competitivo schumpeteriano por su carácter hipercompetitivo. Las dudas sobre su estabilidad a medio plazo son notables (puede leerse al respecto la nota que escribí sobre La crisis permanente del neoliberalismo). En todo caso, se ha convenido en llamar régimen de acumulación posfordista al conjunto socioeconómico caracterizado por: nuevas formas de producción flexible, basadas en redes y sistemas de externalización y la utilización de nuevas tecnologías de la información y la comunicación; relaciones laborales flexibles que combinan trabajadores muy cualificados con trabajadores no cualificados; desindustrialización general de las economías occidentales, con deslocalizaciones hacia países con mano de obra más barata; dura competición salarial a la baja; entorno macroeconómico volátil y caracterizado por la desregulación; cambio de las formas burocráticas en la empresa por formas horizontales y más planas y delgadas; desmantelamiento del Estado social e incremento de las desigualdades.

Esta transición ha modificado enormemente la realidad socioeconómica de nuestros países occidentales. Aunque cada país haya contado con sus propias especificidades, esta transición es común a todos. Y, lo más importante a efectos de lo que nos interesa aquí, el cambio en la estructura productiva y las relaciones laborales ha modificado también sobremanera la estructura social. Al fin y al cabo, la base social de los partidos anticapitalistas, particularmente de los comunistas, podría haber menguado como consecuencia de esos cambios.

Los partidos de la izquierda radical

Parece evidente que si unimos dos fenómenos tales como el derrumbe de los países del llamado socialismo real y los procesos de desindustrialización en occidente tenemos una mala combinación para los partidos políticos de izquierdas. De un lado porque se deteriora la fuerza del imaginario socialista como alternativa, con todo lo que ello conlleva a nivel cultural, y de otro lado porque se presupone que la mayor fuerza electoral de los partidos comunistas y radicales se encuentra en la clase obrera clásica (particularmente la de cuello azul, típicamente fordista y de cadenas de montaje).

En realidad, los estudios han revelado que los partidos comunistas nunca han sido los más apoyados entre la clase obrera, ni siquiera el exitoso Partido Comunista Italiano. Eso sí, su electorado ha estado compuesto mayoritariamente por votantes de la clase obrera. Por eso los cambios en la estructura social habrían podido afectar mucho a los partidos anticapitalistas, en tanto que las grandes industrias han sido desmanteladas, los sindicatos se han debilitado y ha disminuido el nivel de afiliación sindical. En efecto, en las investigaciones de ciencia política todas estas hipótesis se han confirmado de una u otra forma.

El reciente estudio publicado por Luis Ramiro en la European Political Science Review (Support for radical left parties in Western Europe: social background, ideology and political orientations) es un buen punto de inicio para observar los perfiles de los votantes de la izquierda radical o anticapitalista en el período que va desde 1989 a 2009, y abunda en esos datos.

En primer lugar, Ramiro pone de relieve que no se demuestra una relación directa entre pertenecer a un sector social desfavorecido y votar a un partido radical de izquierdas, ni siquiera cuando hablamos de la clase obrera (sea trabajador manual, trabajador profesional o empleado público). Esto es algo contraintuitivo porque los partidos anticapitalistas se definen a sí mismos como representantes de la clase obrera y sus programas giran, en lo fundamental, en torno a la satisfacción de las necesidades de los sectores más desfavorecidos. Ramiro apunta que se advierte una gran competencia en estos sectores, tanto por partidos socialistas como por partidos de extrema derecha.

Donde Ramiro encuentra evidencias empíricas es cuando el individuo se identifica con la clase obrera (lo que llamamos conciencia de clase), es afiliado sindical, no pertenece a ninguna religión, se considera de izquierdas, está descontento con la democracia o tiene una percepción negativa de la Unión Europea. En todos esos casos la probabilidad de votar a un partido anticapitalista se incrementa. Al mismo tiempo, hay evidencia también de que el votante de un partido anticapitalista tiende a estar o bien muy poco cualificado o bien altamente cualificado. Asimismo, en términos de edad hay indicios de que el perfil ha ido cambiando con el tiempo, rejuveneciéndose.