Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 4

February 28, 2018

Por Andalucía y la República Federal

Por Alberto Garzón y Antonio Maillo

Publicado en eldiario.es

El 28 de febrero de 1980, hace ahora treinta y ocho años, tuvo lugar el referéndum en el que Andalucía conquistó su autonomía. El 55,80% del censo votó por el SÍ, mientras que el NO apenas alcanzó el 3,44% del censo. A pesar de que el censo estaba inflado con la presencia de miles de personas fallecidas, la participación fue del 64,2% y la abstención, que fue la opción promovida por la derecha de UCD y AP, fue derrotada. Además, tanto los niveles de participación como de apoyo al SÍ fueron en Andalucía superiores a los que se habían obtenido, un año antes, tanto en Cataluña como en el País Vasco, lo que ponía de relieve que la pluralidad de España no se limitaba ni mucho menos a las llamadas nacionalidades históricas –Galicia, Cataluña y País Vasco.

No obstante, la autonomía hubo de conquistarse en una segunda fase debido a que los resultados del SÍ en Almería se habían quedado por debajo del 50%, que era el umbral establecido por el artículo 151 de la Constitución de 1978. La movilización y presión política –que incluyó encierros en ayuntamientos y huelgas de hambre de dirigentes políticos- permitió que en noviembre de 1980 se modificara la Ley de Referéndum para que el resultado en Almería no fuese obstáculo a la consecución definitiva de la autonomía de Andalucía. De esa forma el Congreso adaptó el marco legal a una realidad social y política que desbordaba entonces las calles de Andalucía y de toda España, como se había puesto de relieve muy especialmente durante la jornada del 4 de diciembre de 1977. Andalucía conquistaba así una autonomía que la izquierda y los movimientos populares identificábamos con la salida del subdesarrollo económico de nuestra tierra.

Estos hechos que ahora conmemoramos no sólo nos sirven para recordar que las normas jurídicas –entre las cuales se encuentra la Constitución de 1978- se pueden y deben modificar para adecuarlas a la cambiante realidad social. También nos permiten reflexionar sobre el sentido político del andalucismo y de nuestra idea de España en unos momentos en los que la izquierda necesita más que nunca salir a la ofensiva para hacer frente a la deriva autoritaria y el brutal retroceso en derechos y libertades que suponen los gobiernos y las políticas neoliberales.

Y es que hoy, como cada año, llenaremos las calles reivindicando nuestra común identidad andaluza y española portando los símbolos andaluces y republicanos, en un gesto que vincula nuestro pasado con nuestro futuro y que desgraciadamente es poco conocido. Por eso queremos aprovechar esta ocasión para incidir en ello, fundamental en nuestra reivindicación de un andalucismo inscrito en la idea de una República Federal española.

Fue justo hace cien años, en enero de 1918, cuando el movimiento andalucista se reunió en Asamblea en Ronda para desplegar un proyecto político con el que combatir a la oligarquía y el caciquismo a través del regionalismo. Aquella Asamblea, conformada sobre todo por sectores sociales pequeñoburgueses y liderada por Blas Infante, considerado actualmente como padre de la patria andaluza, no sólo aprobó la bandera y el escudo andaluz actual sino que también defendió una idea de España basada en el proyecto de Constitución Federal para España de 1883. Dicho proyecto había sido uno de tantos que proponían el modelo federal como base de solución a los problemas territoriales y sociales del país. El más conocido fue el de la Constitución Federal de 1873, que llegó a ser aprobado en el Congreso aunque nunca llegaría a entrar en vigor. Pero con aquella reivindicación el andalucismo recogía, como haría también el movimiento obrero, la tradición republicana federal que en nuestro país había sido la expresión política de los sectores demócratas y populares.

De hecho, prácticamente durante todo el siglo XIX las clases populares, campesinas y urbanas, se educaron políticamente al abrigo del republicanismo federal. Este republicanismo fue plural y heterogéneo, y se convirtió en gran medida en el canal de politización de nuevos actores sociales que, más adelante, acabarían engrosando las filas del movimiento obrero. La República, especialmente tras la Revolución de 1868, no era considerada únicamente una forma de gobierno que permitiría la conquista de la democracia sino también un proyecto político vinculado a la lucha contra las carencias materiales. En todas partes, y sobre todo en Andalucía, las sublevaciones populares estaban protagonizadas por sectores sociales de la incipiente clase trabajadora que aspiraban a acabar con los durísimos impuestos al consumo, el sistema de quintas y otras fórmulas mediante las cuales las oligarquías andaluzas y españolas saqueaban a la gente más humilde. También era el proyecto político que canalizaba las demandas de sufragio universal, la separación entre Iglesia y Estado y el poder municipal, entre otras. La mayoría de aquellos levantamientos populares, como el liderado por el gaditano Fermín Salvochea, se hicieron en nombre de la República Federal y de las clases populares. El propio Salvochea llegaría a ser alcalde de Cádiz durante la I República y acabaría convirtiéndose al anarquismo, representando así simbólicamente la conexión entre las ideas republicanas y socialistas en nuestro país.

Todas aquellas demandas fueron vistas con temor por las élites oligárquicas y sus representantes políticos. Las bases profundamente democráticas del movimiento republicano alarmaron siempre a monarcas, aristócratas y ricos en general. Además, el federalismo republicano español del siglo XIX significaba una idea de España alternativa a la de tales élites, las cuales defendían un ideal de nación tradicionalista, uniformizadora y centralista. No obstante, y frente a lo que dice la propaganda, ni el cantonalismo ni el federalismo ni el andalucismo fueron nunca contrarios a la unidad de la nación española, sino que más bien fueron ejercicios democratizadores que buscaban regenerar España mediante la abolición de los privilegios, la redistribución de la riqueza y el reconocimiento de nuestra pluralidad nacional. Precisamente por eso la reacción de las elites fue siempre tan dura.

El gobierno de Cánovas del Castillo, durante la Restauración, prohibió todos los partidos no monárquicos y persiguió con dureza –y con dureza también incluye el asesinato- todo movimiento republicano y socialista. Eso sí, el socialismo ya había sido perseguido con anterioridad, por todos los partidos monárquicos, como cuando en 1871 fue ilegalizada la Asociación Internacional de Trabajadores. Más tarde, durante la dictadura de Primo Rivera, se radicalizaría la lucha contra el separatismo y el socialismo y, por supuesto, se criminalizaría cualquier defensa de un modelo alternativo de Estado y de nación. Y durante la Guerra Civil, el propio Blas Infante fue fusilado por el ejército franquista en 1936 en las afueras de Sevilla. No podemos olvidar que el franquismo no sólo fue un régimen dictatorial que segó la vida de los disidentes, sino que significó también la aniquilación de las instituciones y culturas democráticas y republicanas, lo que incluía la destrucción de las conquistas sociales, económicas y administrativas de la II República. Desde entonces el franquismo dedicó todas sus energías a imponer su idea de España, aquella que era una, grande, uniforme y que hablaba únicamente en castellano. Y el proceso de reeducación implicó también la relectura de todos los fenómenos republicanos y autonomistas, incluyendo por supuesto al federalismo y el andalucismo.

Desde el mismo nacimiento del republicanismo español, las oligarquías españolas se han constituido siempre como reacción a los movimientos democratizadores que surgían y se desarrollaban eventualmente en España. Hay por ello un hilo muy claro que vincula a Cánovas, Primo de Rivera, Franco y los actuales dirigentes del PP y Ciudadanos, por supuesto siempre representados por sus majestades borbónicas. Y ha sido esta reacción la que, a lo largo de la historia de España, ha construido la idea de una anti-España que estaría conformada por separatistas, masones, republicanos, socialistas y rojos en general, que tanto ha calado en el imaginario colectivo tras decenas de años de dictadura, militarismo y adoctrinamiento cultural.

Precisamente uno de los problemas que enfrentamos actualmente proviene directamente de este hecho. Aquel mismo proceso mermó con mucho la idea alternativa de España, una alternativa republicana. Tras cuarenta años de dictadura nacional-catolicista en la que las elites se cuidaron mucho de extirpar cualquier alternativa cultural a la de una España centralista, uniformizadora, militarizada y reaccionaria, la izquierda ha sido incapaz de restaurar formalmente el hilo que la conectaba con su propia historia y su propia noción de España. En suma: dejamos de disputar la idea de España a la reacción.

Y eso, en las condiciones actuales, nos está pesando. Y mucho. La izquierda política y social de este país no puede limitar por más tiempo su idea de España a un abstracto reconocimiento del derecho de autodeterminación que, sin nada más, resulta incomprensible para la mayoría de las clases populares de nuestro país. Al contrario, tenemos que recuperar un proyecto de país, disputando la idea de país a la reacción no por la vía de la imitación sino por la vía de la construcción de alternativa. Quiere esto decir que necesitamos un proyecto de país no sólo discursivo, capaz de encuadrar nuestras propuestas políticas, sino que esté también enraizado en las prácticas cotidianas de las clases populares en tanto que opera como horizonte deseado de futuro. Ser republicano es defender la sanidad, la educación y las pensiones públicas; ser republicana es defender las libertades civiles y la democracia participativa; ser republicana es luchar contra el patriarcado y defender un modo de producción y consumo sostenible; ser republicano es entender la pluralidad nacional de nuestro país y defender su articulación en un modelo de Estado compartido desde el que poner en marcha las políticas sociales. Ser republicanos y republicanas es nuestra forma de ser españoles y españolas, es pertenecer a esa España que se construye desde abajo.

En nuestros días, y de forma similar a lo que sucedió en el período de entreguerras en el que emergió el andalucismo, nuestro país atraviesa una grave crisis institucional, económica y política. La derecha política y económica ha puesto en marcha una importante ofensiva contra las libertades y los derechos conquistados por los movimientos democratizadores, especialmente el obrero. Hoy las derechas han acentuado su ataque al Estado Social, recortando en sanidad, pensiones, educación, etc. al tiempo que limitan la libertad de expresión, imponiendo una política del miedo mediante multas y la encarcelación de críticos políticos. Asimismo dedican ingentes recursos a proteger a sus corruptos, que van desde los Urdangarin hasta las grandes empresas oligárquicas que les financian, y blindan las posiciones recentralizadoras –basta ver el diseño institucional constituido por el ministro Montoro y su capacidad de intervención y chantaje sobre todas las administraciones autonómicas y municipales.

Pero estos ataques son también reflejo de su misma debilidad. La propia monarquía corrupta está en caída libre. En Cataluña la monarquía recibe un suspenso del 2,36, siendo más de un 50% los jóvenes entre 25 y 34 años que directamente le dan un 0, y en Andalucía y en el resto de España no lo sabemos porque el CIS lleva ya treinta y cuatro meses sin preguntar por esta institución medieval y el EGOPA –el CIS andaluz- tampoco lo ha hecho. El deterioro parece evidente y peligroso para un régimen que ha volcado todas sus energías en proteger los privilegios de las oligarquías, repitiendo la historia una y otra vez. Y mientras todo eso sucede también hay un pueblo que defiende otra idea de España y de las relaciones económicas, y que continúa mermando las bases materiales y culturales de la reacción. No por casualidad a este régimen político se le sigue atragantando que un espacio político explícitamente republicano tenga cinco millones de votos, que una huelga general feminista se dirija directamente contra el sistema patriarcal y el sistema económico capitalista y que un 28 de febrero el andalucismo salga a la calle junto con las Marchas por la Dignidad.

Por eso decimos hoy, 28 de febrero, que no debemos perder de vista el carácter histórico de las luchas que mantenemos. Nos jugamos el orden social, el país en el que viviremos durante las próximas décadas, y también la idea de España que prevalecerá entonces. Frente al proyecto de la reacción nosotros defendemos una Andalucía libre. Y por eso mismo gritamos:

¡Viva Andalucía! ¡Viva la República Federal!

La entrada Por Andalucía y la República Federal aparece primero en Alberto Garzón.

February 25, 2018

Pensionistas rodeando el Congreso

El pasado 22 de febrero los alrededores del Congreso se llenaron de manifestantes, la inmensa mayoría jubilados y jubiladas, exigiendo pensiones dignas. La convocatoria pública la había realizado la Coordinadora de Pensionistas en Defensa del Sistema Público de Pensiones, y fue todo un éxito. Es más, el resultado ha sido tan importante que pilló descolocado al propio Gobierno. Aunque seguro que no sólo al Gobierno. Obsérvese un detalle al respecto.

Normalmente el Gobierno no permite ese tipo de concentraciones, entre otras cosas por la existencia de un controvertido artículo 494 del código penal que amenaza con penas de prisión a los que se manifiesten ante las sedes del Congreso de los Diputados. Sin embargo, es habitual que se permitan pequeñas concentraciones de no más de una decena de personas en la plaza de las Cortes, justo enfrente de los «leones». De estas hay muchas cada semana. Probablemente el Gobierno esperara encontrarse con algo de este tipo, pues jamás habría permitido que miles de personas desbordaran los alrededores del Congreso evocándonos las manifestaciones de 2012. El impacto simbólico de rodear un Congreso como protesta por la política del Gobierno o de su sistema político es enorme, y un Gobierno en minoría no puede permitirse ese lujo.

De hecho, cuando bajé a la manifestación me encontré con un panorama similar al de las manifestaciones del 2012. Entre los manifestantes había de todos los perfiles políticos. Muchos votantes de IU, PCE y de Podemos, pero también del PSOE. Incluso algunos me confirmaron que eran votantes del PP, aunque probablemente no estuvieran ya muy convencidos de repetir. Había personas muy politizadas, que eran militantes de nuestra organización, pero también personas que era la primera vez que bajaban a una manifestación. Había personas con pensiones medias y altas, y también personas que disfrutaban de una pensión ridícula. Hubo un señor que se me acercó llorando y que me dijo, casi sin poder articular las frases, que lo estaba pasando muy mal y que teníamos que hacer algo. Su cara, su forma de expresarse y sus palabras eran propias de alguien que estaba al límite.

Las pensiones es uno de los derechos más importantes que tenemos conquistado en nuestro país. En realidad es parte de nuestro salario. Forman parte de lo que se llama salario social y que incluye el salario directo (nuestra nómina), el salario indirecto (los servicios públicos financiados con impuestos) y el salario diferido (las pensiones). En nuestro país el sistema es además un ejemplo de solidaridad generacional, ya que disfrutamos del llamado «sistema de reparto» que permite que las cotizaciones sociales de las personas que trabajan hoy sean las que financian las pensiones de las personas jubiladas hoy. Y mueve una gran cantidad de dinero que es también un codiciado tesoro para las entidades financieras, motivo por el cual desde hace décadas promueven la privatización parcial o total del sistema. Una privatización que conllevaría el empobrecimiento de los pensionistas más pobres pero también, muy probablemente, el del resto de los jubilados puesto que su sistema se basa en el rendimiento de inversiones que no siempre salen bien.

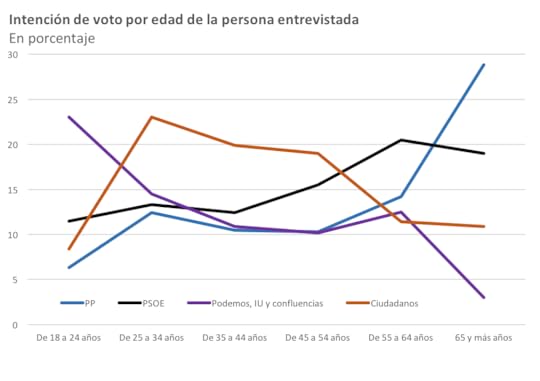

Sobre todo esto ya escribimos hace ya ocho años un libro de acceso gratuito titulado «¿Están en peligro las pensiones públicas?» y que tuvo un enorme éxito de difusión. Pero entonces, a partir de 2010, todos los intentos que habíamos puesto en marcha desde las organizaciones políticas de izquierdas para movilizar al conjunto de pensionistas habían sido en vano. Iniciamos varias campañas políticas que apenas se tradujeron en pequeñas concentraciones públicas y bastantes actos para hacer pedagogía. El sector de mayor edad de nuestra población se mostraba aparentemente pasivo ante los recortes que bien se venían encima o que bien directamente se produjeron con las reformas de 2011 (PSOE) y de 2013 (PP). Algunos analistas achacaban al carácter conservador de este sector poblacional la causa de este comportamiento. Aun hoy, y según el CIS, de los votantes mayores de 65 años el 28,8% vota PP, el 19% PSOE, el 10,9% a Ciudadanos y sólo un 3% vota a Podemos, IU y las confluencias. Un importante contraste con los votantes entre 18 a 24 años (6,3% PP, 11,5% PSOE, 8,4% Ciudadanos y 23% Podemos, IU y las confluencias).

Todo esto hasta ahora. Algo se ha activado en esos sectores poblaciones y ha provocado una intensísima movilización como fue la del pasado jueves. Pero no se va a quedar ahí. Uno de los manifestantes me dijo: «esto sólo acaba de empezar». Es muy probable que así sea, porque se dan las condiciones desde hace mucho tiempo y episodios como los del pasado jueves ayudan a crear una identificación común entre los pensionistas que va más allá de lo electoral.

Todo esto coincide, además, con la preparación de una gran movilización feminista para el día 8 de marzo. El feminismo es ahora mismo, de lejos, uno de los movimientos con más vida, conciencia y fuerza para transformar la sociedad. No es homogéneo, por supuesto, pero sus reivindicaciones son justas y son el vector por el que decenas de miles de mujeres y hombres jóvenes se están politizando.

Mi impresión es que vamos a entrar en una primavera en la que se va a ir recuperando la movilización social, y en la que además ello servirá como viento de cola para el crecimiento de los espacios electorales alternativos al Régimen. Pues, y esto es para mí lo más importante a efectos analíticos, estas movilizaciones sociales son el claro reflejo de que la crisis de régimen no se ha cerrado y de que existe en este momento una tremenda disputa en torno al modelo de país que se va a construir para las próximas décadas. ¿Qué país queremos para las próximas generaciones? ¿Qué orden social imperará a partir de ahora? Esas son parte de las preguntas a las que muchos colectivos sociales y políticos, entre ellos los de pensionistas y feministas pero también los que luchan por el soterramiento del AVE en Murcia o contra la mina de uranio en Salamanca, están respondiendo con movilización.

La entrada Pensionistas rodeando el Congreso aparece primero en Alberto Garzón.

February 17, 2018

Nuestro planeta está amenazado

Se ha filtrado el borrador del próximo informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático –IPCC, por sus siglas en inglés. Es desalentador, pero no sorprendente. Advierte de que si no somos capaces de limitar el crecimiento de la temperatura media mundial a 1,5 grados –sobre el nivel preindustrial- las consecuencias serán aún más desastrosas: un 10% más de días con temperaturas extremas, un incremento del 50% del estrés hídrico –que se da cuando se demanda más agua de la que hay disponible-, la desaparición del hielo en el ártico, la migración de 100 millones de personas y la desaparición de corales en los océanos. En suma, la actividad económica del ser humano está destruyendo los ecosistemas. ¿La solución propuesta? Un cambio profundo en el modelo de producción y consumo de energía, con el horizonte de un 100% de energías renovables para 2060. El borrador del IPCC puede cambiar, pero va en la línea de lo esperado. O somos capaces de reaccionar, yendo a la raíz de los problemas, o el planeta dejará de existir tal y como lo conocemos.

La entrada Nuestro planeta está amenazado aparece primero en Alberto Garzón.

February 14, 2018

Puertas giratorias en el Banco de España

El BBVA ha anunciado que en los próximos días contratará como consejero a Jaime Caruana. Se trata de otra puerta giratoria. Caruana fue gobernador del Banco de España entre 2000 y 2006 y, aunque cobraba casi 200.000 euros al año por hacer su trabajo, fue incapaz de ver venir la crisis en nuestro país. Lo que sí ha visto muy bien es cómo cobrar ahora de una entidad a la que él tenía que vigilar. No es ni de lejos el único caso. La Asociación Española de Banca, el gran lobby bancario, tiene actualmente como presidente a José María Roldán, quien fue director general de regulación del Banco de España entre 2000 y 2013. Años que también cubren la crisis. Cuando se lo eché en cara recientemente en el Congreso, ni le importó. Para ellos no es un problema, pero para nosotros sí. Como dice Eduardo Garzón, ¿no es sospechoso que un árbitro que ha pitado todos los partidos a un equipo de fútbol, y quién sabe con qué favoritismo, pase a ser el entrenador millonario de dicho equipo?

La entrada Puertas giratorias en el Banco de España aparece primero en Alberto Garzón.

February 12, 2018

Parásitos de alta cuna

Ayer en Salvados el periodista José María García reconocía que Villar Mir compraba políticos para que sus empresas tuvieran obras públicas. Villar Mir fue un alto cargo del franquismo, luego ministro en la transición y desde entonces es jefazo de una de las grandes empresas constructoras. Como tantos oligarcas, también es marqués. Y está investigado por numerosos casos de corrupción. Apareció en los papeles de Bárcenas como donante de 100.000€ en octubre de 2004 y de 180.000€ en octubre de 2006. Casualmente, en noviembre de 2004 y en julio de 2006 se le adjudicó a empresas del grupo Villar Mir la construcción del Metro Ligero por parte de la Comunidad de Madrid. La policía le investiga junto a Javier López Madrid, su yerno y presidente del grupo Villar Mir. A éste se le conoce como Compiyogui, desde que se filtró que la reina Leticia le mandó mensajes de ánimo por el caso de las tarjetas black –tenía una-. Compiyogui está investigado por el caso Lezo, Gürtel y muchos más, y hace unas semanas representó a España en Davos, el foro mundial de los ricos, junto con su colega Felipe VI. Si este país no necesita una revolución para limpiarlo de parásitos, que baje Dios y lo vea.

La entrada Parásitos de alta cuna aparece primero en Alberto Garzón.

February 7, 2018

Global Inequality, de Branko Milanovic

Desde hace unos años es bastante común que muchos debates sobre la desigualdad económica a nivel mundial comiencen con alguna referencia al trabajo de Branko Milanovic (1953) y, en concreto, a un gráfico con forma de S invertida que se ha popularizado como “el gráfico del elefante”. Yo mismo he usado sus investigaciones en varios artículos y debates públicos sobre la globalización («La extrema derecha es hija de la globalización» de diciembre de 2016 y «Por qué las clases populares no votan a la izquierda y qué hacer para evitarlo» de enero de 2018). Su último libro, Global Inequality, se ha convertido muy rápidamente en una obra clásica sobre la desigualdad, y ha tenido la virtud de haber conseguido que el debate pasara del ámbito académico al político.

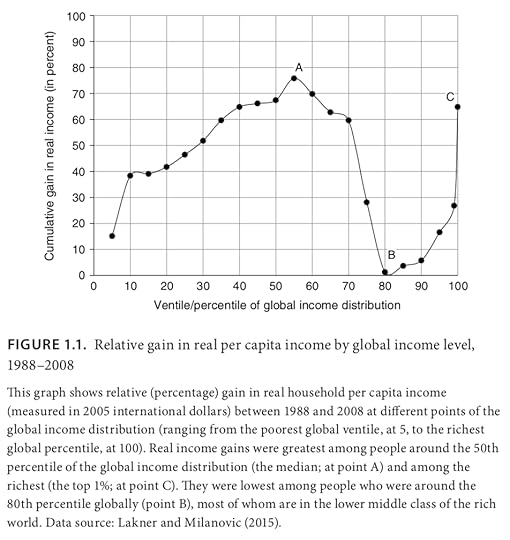

La tesis fundamental del libro es que la globalización ha generado ganadores y perdedores a nivel mundial, lo que significa que no es un proceso políticamente neutro, y que mientras la desigualdad a nivel mundial entre países se ha reducido también es cierto que la desigualdad dentro de cada país se ha incrementado. Tomando como período de referencia los años que van desde 1988 hasta 2008, que reflejarían los años más intensos de globalización, Milanovic se pregunta qué individuos se han beneficiado más del crecimiento de los ingresos a nivel mundial. La conclusión es este gráfico:

Como se puede ver, el 5% más rico de la población mundial se ha quedado con el 44% del crecimiento de los ingresos. Es más, el 1% más rico se ha quedado con el 19%. Datos que revelan con claridad quienes son los verdaderos ganadores de la globalización, a quienes Milanovic pone la etiqueta de «plutócratas globales». Estos plutócratas globales proceden de los países más ricos del mundo, y de hecho la mitad de ellos son estadounidenses. Para hacernos una idea de la magnitud de la desigualdad, basta recordar que en una igualdad estricta al 1% más rico le correspondería el 1%, al 5% más rico el 5% y así sucesivamente. La desproporción es obvia: la globalización ha producido un incremento de la tarta a nivel mundial, pero la parte más grande se la han quedado los más ricos.

Sin embargo, Milanovic no se queda en los datos absolutos sino en algo que políticamente es más relevante: los datos relativos. La gente suele dar más importancia a la valoración de sus ingresos actuales en relación con los del pasado y no tanto en relación con los de otros estratos sociales. Si tenemos en cuenta entonces la variación de ingresos entre 1988 y 2008 para los individuos a nivel mundial el gráfico cambia y se convierte en el “gráfico del elefante”. Tiene esta forma:

Milanovic señala tres puntos clave. El punto A son los individuos que más han ganado en términos relativos, dado que han tenido un crecimiento de los ingresos del 80%. Son las personas que se sitúan en el percentil 50, es decir, lo que el autor llama «emergente clase media global» y que está formada fundamentalmente por individuos procedentes de países asiáticos. Para ellos la globalización ha supuesto una importante mejora en sus ingresos, aunque sigan siendo más pobres que los del punto B. El punto B, por el contrario, muestra un nivel de ingresos estancado en las últimas décadas. Casi todas estas personas proceden de países ricos y suelen ser las clases bajas-medias de los países de la OCDE, como España. Sus salarios no han crecido apenas en todo este tiempo y no perciben que la globalización les haya mejorado la vida. Y, finalmente, el punto C son los «plutócratas globales» de los que ya hemos hablado antes.

Esta distinción entre ganadores y perdedores es útil para entender cómo ha variado la percepción subjetiva de diferentes estratos sociales. Con estos datos es normal, por ejemplo, que los trabajadores urbanos de China e India valoren positivamente la globalización neoliberal y que, en cambio, los trabajadores de Europa occidental lo vean de forma opuesta. A finales del año 2014 un estudio del Pew Research Center mostró lo debilitada que estaba la confianza en el libre mercado en Europa del Sur. A la pregunta de si el libre mercado era mejor para la gente, en el mundo occidental respondían afirmativamente el 63% (frente al 30% que respondían negativamente). Pero en España sólo el 45% estaba de acuerdo con la afirmación (el 51% en contra), veintidós puntos menos que en 2007. En Grecia el porcentaje fue del 47% (50% en contra), Italia el 57% (31% en contra), Francia 60% (39% en contra) y en Japón el 47% (51% en contra). Estos datos contrastan con los de los países ganadores de la globalización, como los llamados países emergentes. Por ejemplo, en Vietnam el 95% estaba de acuerdo con que el libre mercado era mejor (frente al 3% que contestaba negativamente), y en China ese porcentaje era del 76% (frente a un 18%). De hecho, los datos de 2011 corroboran que los trabajadores urbanos chinos ya tienen ingresos medios superiores a los de los trabajadores de países de la UE como Letonia, Rumanía o Lituania. Para Milanovic, como para otros entre los que me incluyo, estos datos son cruciales para entender por qué la democracia representativa liberal está siendo crecientemente cuestionada en los países más desarrollados.

El trabajo de Milanovic desvela también que en las últimas décadas se está produciendo una convergencia en el ingreso medio entre países. Aunque se detecta que aquí el peso de China e India son los que explican esa tendencia, ya que si se excluye a ambos de la comparación entonces la desigualdad global aumenta. Las predicciones de cara al futuro dependen en gran medida del comportamiento de los principales actores. ¿Qué pasará en el futuro? No se sabe bien. De momento sabemos que durante la crisis se ha producido una mayor convergencia porque los ingresos medios en los países desarrollados se han estancado mientras que en los países asiáticos han continuado creciendo.

Aunque el libro trata muchos asuntos de interés, hay dos aspectos más que me merecen unos comentarios.

El primero es que Milanovic teoriza sobre el desarrollo histórico de la desigualdad. ¿Es la desigualdad inherente al desarrollo capitalista? ¿Qué factores contribuyen a que crezca o disminuya?

Como sabrán los más especializados, el economista Simon Kuznets (1901-1985) popularizó una hipótesis sobre la desigualdad según la cual las economías capitalistas parten siempre de niveles bajos de desigualdad, luego ésta crece con el desarrollo económico y, finalmente, termina por descender hasta niveles muy bajos. Así, según esta hipótesis el desarrollo capitalista produciría inevitablemente desigualdad económica pero sólo en un primer momento, ya que en el largo plazo siempre acabaría disminuyendo. Esta tesis fue durante mucho tiempo compartida por la mayoría de los economistas porque los datos parecían validarla. Y es que empíricamente se ha demostrado que la Revolución Industrial disparó la desigualdad beneficiando a los propietarios de capital frente a los trabajadores, y que sin embargo desde la I Guerra Mundial la desigualdad comenzó a descender. El problema es que el crecimiento de la desigualdad en los países desarrollados a partir de los años ochenta del siglo XX ha cuestionado totalmente la hipótesis de Kuznets. Entonces, ¿cómo podemos explicar estas subidas y bajadas de la desigualdad en el tiempo?

Por ejemplo, ¿por qué disminuyó la desigualdad desde la I Guerra Mundial? Según la visión más extendida esto fue producto de la interrelación del fortalecimiento del movimiento obrero, que mejoró su capacidad para reapropiarse de parte del beneficio económico, los altos impuestos exigidos a las grandes rentas y al capital y por el esfuerzo bélico en sí mismo. Para algunos autores, por ejemplo David Harvey (1935) o por motivos distintos Thomas Piketty (1971), el capitalismo genera desigualdad de forma inherente y sólo acciones políticas, ya sean reformistas o revolucionarias, pueden contrarrestar esa tendencia. Desde este punto de vista, el período que aproximadamente va desde el final de la II Guerra Mundial hasta los años ochenta es excepcional. Así, para estos autores, que incluyen a la totalidad de los marxistas pero a muchos más también –como Piketty- la dinámica neoliberal es la dinámica natural del capitalismo.

Sin embargo, la posición de Milanovic es distinta. Él considera que la desigualdad en el capitalismo sube y baja en forma de ondas o ciclos de manera endógena, es decir, empujada por el desarrollo económico y no por la política, y que además no es siempre creciente. Su propuesta es la de extender el ciclo de Kuznets de forma repetida: el final no estaría en el descenso definitivo de la desigualdad sino que a ello le seguiría un nuevo crecimiento de la desigualdad. Así, para Milanovic la desigualdad de la era neoliberal sería la parte ascendente de una nueva onda de Kuznets y tendría su origen en la segunda revolución tecnológica y la globalización, de forma similar a lo que sucedió durante la Revolución Industrial. Del mismo modo que con la Revolución Industrial –o primera revolución tecnológica- se produjo una transferencia de trabajadores desde la agricultura (sector con poca desigualdad) hacia la industria (sector con alta desigualdad), durante la segunda revolución tecnológica se habría producido una transferencia desde la industria hacia el sector servicios (con salarios mucho más heterogéneos y dispersos, mayor cualificación y menor capacidad para la sindicalización). A partir de ahí lo que Milanovic hace en su libro es adentrarse de forma muy aventurera en posibles escenarios que podríamos vivir próximamente y que reflejarían una disminución de la desigualdad, esperando, dice, que no tengamos que llegar a una nueva guerra mundial. Son buenas intenciones, desde luego.

En todo caso, a mí me convence su visión del cambio tecnológico y de los cambios políticos como fenómenos endógenos, es decir, como productos del desarrollo económico del sistema capitalista, algo que es contrario a muchas explicaciones postkeynesianas o incluso de algunas marxistas. No creo en la autonomía de lo político sino en versiones no dogmáticas del materialismo histórico. Al fin y al cabo las batallas políticas se enmarcan dentro de límites y condiciones económicas que son mucho más rígidas y que señalan el margen de lo posible en un momento dado. Por otra parte, no encuentro una incompatibilidad necesaria entre su explicación de las ondas de Kuznets y las posiciones marxistas sobre la dinámica inherente en el capitalismo hacia el crecimiento la desigualdad, en tanto que las contratendencias políticas pueden encajar perfectamente dentro de su esquema. Por ejemplo, si se produjese en alguna parte importante del mundo una revolución socialista que amenazara los ingresos de los más ricos, como sucedió en la URSS en 1917, probablemente las élites económicas y financieras aceptarían reducciones de la desigualdad con tal de disminuir las posibilidades de expansión de dicha revolución. Exactamente lo que pasó entre la I Guerra Mundial y la caída del Muro de Berlín. Pero ello mismo ¿sería producto del desarrollo capitalista (cambio endógeno) o una posibilidad política entre otras (cambio exógeno)? Yo pienso que lo primero, pues creo que las condiciones para que se produzca ese hecho deben existir previamente al hecho en sí, pero a efectos políticos da igual que lo consideremos exógeno. Considerarlo endógeno no es ser un determinista político porque perfectamente podría suceder que en vez de una revolución socialista suframos una contrarrevolución nacionalista, del tipo de las propuestas de extrema derecha que crecen en toda Europa, que aspiran a reducir la desigualdad entre nacionales con políticas consideradas «populistas» o «nativistas» como expliqué en el artículo «El retorno del fascismo en Europa».

El segundo aspecto que merece la pena resaltar del libro es el análisis que se hace sobre la causa de la desigualdad global. La pregunta que se hace es la siguiente: ¿la desigualdad global tiene más que ver con la desigualdad entre países o con la desigualdad dentro de cada país? Para abordar esta pregunta Milanovic descompone estadísticamente la desigualdad global y llega a unas interesantes conclusiones. En primer lugar, durante la mayor parte del siglo XIX y, desde luego, durante el tiempo que vivió Karl Marx (1818-1883), la desigualdad global estaba explicada en un 80% por la clase social. Es decir, lo que definía si uno era rico o pobre a nivel global era si nacía en un grupo privilegiado y rico y no el país en el que se nacía. Lo que importaba, en suma, era la clase social. Pero, en segundo lugar, con el imperialismo de los países desarrollados esa realidad empezó a mutar hasta el punto de que a mitad del siglo XX la desigualdad global estaba explicada en un 80% por el lugar donde se nacía o vivía y no en la clase social. Debido a que el imperialismo y la colonización habían permitido a los trabajadores de los países ricos hacerse con parte del pastel que se extraía de las naciones desposeídas, era posible que los trabajadores occidentales vivieran mucho mejor que los trabajadores de los países colonizados y que incluso de algunos de sus dirigentes. Eso estaría vinculado a la atención que autores marxistas clásicos, como el propio Engels (1820-1895), daban a la idea de una «aristocracia obrera». Y también eso explica, según Milanovic, que sea tan atractivo para las personas nacidas en países pobres migrar hacia países ricos, pues aunque en los países de destino se ocupe un lugar bajo en la escala social incluso así se vivirá mejor que en sus países de origen. Este tipo de mundo es en el que hemos vivido desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, si bien la tendencia ha vuelto a cambiar desde 1970. La hipótesis de Milanovic es que con la globalización y la segunda revolución tecnológica nuestro mundo se va pareciendo cada vez más al que vivió Marx, es decir, al del siglo XIX en el que importaba más la clase social que el lugar en el que se nacía. Sin embargo, puntualiza, aún seguimos viviendo en un mundo donde haber nacido o vivir en un país rico explica mejor la desigualdad global que la clase social. No obstante, su hipótesis sobre el futuro se justifica por el hecho ya comentado de que durante las últimas décadas ha aumentado la convergencia entre países ricos y pobres al tiempo que la clase media occidental se está vaciando. Ambos fenómenos estarían detrás de esta predicción, que como se sabe también compartimos también otros.

En definitiva, Global Inequality es un libro que merece la pena ser leído y estudiado. Aunque hable de economía, es un libro que puede seguir cualquier no economista con relativa facilidad. Pero, sobre todo, proporciona datos e hipótesis de un valor muy considerable de cara al debate político y no sólo para las cuestiones vinculadas con la desigualdad. Espero que estos apuntes rápidos puedan servir para animar a esa lectura. El libro de momento sólo está en inglés, pero si algún lector tiene interés en leer una larga y completa recensión crítica del mismo tiene a disposición la realizada por Göran Therborn (1941) titulada «La dinámica de la desigualdad» en la New Left Review en castellano.

La entrada Global Inequality, de Branko Milanovic aparece primero en Alberto Garzón.

February 6, 2018

Rescates para los de siempre

En 2018 veremos cómo se lleva a cabo otra estafa legal: el rescate de las autopistas. Hace años el Gobierno encargó su construcción a constructoras que inflaron los costes hasta un 30%. Como casi nadie pasaba por allí, las constructoras quebraron. Pero no perdieron, pues el negocio era redondo: los beneficios estaban garantizados. El Gobierno había puesto al Estado, a todos nosotros, de avalista. En caso de pérdida, pagamos nosotros. El rescate puede costar hasta 4.500 millones de euros. Pero no será el último rescate. El Gobierno ha anunciado que tras sanearlas las volverá a privatizar para que las gestionen las mismas empresas que las quebraron. Y el Estado volverá a ser el avalista. Se rescató, se rescata y se rescatará a los de siempre mientras las pensiones, la sanidad, la educación, la cultura y nuestro futuro son recortados. Que te rescaten depende de la clase social a la que pertenezcas. ¿Tendrá algo que ver que algunas de esas empresas aparezcan en los papeles de Bárcenas como donantes del PP? ¿Será por eso que no apoyan nuestra idea de investigar con una auditoría?

La entrada Rescates para los de siempre aparece primero en Alberto Garzón.

January 28, 2018

Por qué las clases populares no votan a la izquierda y qué hacer para corregirlo

Publicado en Elconfidencial.com

El resultado de las elecciones catalanas ha reabierto un debate clásico en la izquierda política: la cuestión de la afinidad política e ideológica de las clases populares. El hecho de que en los barrios obreros catalanes haya sido primera fuerza Ciudadanos ha hecho disparar de nuevo todas las alarmas. Pero no es la primera vez que sucede. En estas mismas páginas, y también en sus libros, Esteban Hernández han ido destacando partes de este proceso desde hace años. La pregunta que tanto él como otros nos hacemos es la siguiente: ¿cómo es posible que los estratos sociales más bajos, las clases populares e incluso la clase obrera tradicional, esté optando por políticas de derechas como solución a sus problemas?

Lo primero que cabe advertir es que este no es un fenómeno que se circunscriba sólo a nuestro país. En el año 2016 el politólogo Luis Ramiro publicó un estudio sobre la izquierda radical europea en el que se ponía de relieve que no existe una relación directa entre pertenecer a un estrato social desfavorecido y votar a un partido radical de izquierdas. O, dicho claramente, que los partidos de la izquierda radical europea dicen representar a las clases populares pero éstas no se sienten representadas. Este estudio, y muchos otros, han demostrado que el votante medio de la izquierda radical europea no tiene nada que ver con el perfil del votante típico de los partidos de extrema derecha que están ganando peso en Europa y Estados Unidos. Como hemos explorado en otro lugar, el perfil de ese votante es el de una persona desempleada, poco cualificada, muy expuesta a la competencia económica internacional y con sentimientos nacionalistas que se realzan como una forma de protección ante esa situación general de vulnerabilidad. El problema general, por lo tanto, es que la izquierda no está siendo capaz de atraer a las personas más afectadas por la crisis y por la globalización neoliberal, y ese lugar lo están ocupando los partidos de derechas cuyos proyectos, además, tienen en muchos casos un espíritu reaccionario, racista y antidemócrata.

La tesis que defiendo aquí es que el problema no está en cómo representar a las clases populares sino en cómo ser parte de esas clases populares. Durante décadas la izquierda política europea se ha ido desconectando de los estratos sociales más bajos con discursos cada vez menos vinculados a sus problemas cotidianos al tiempo que ha abandonado la construcción de redes sociales en barrios, vecindarios y centros de trabajo. En lugar de eso la izquierda ha concentrado su actividad en la participación en diferentes ciclos electorales y ha basado su crecimiento electoral en los sectores ideologizados de las autoconsideradas clases medias. Mientras eso sucedía, la globalización ha ido transformando las relaciones económicas y de clase en los países desarrollados, empobreciendo a las clases populares y haciendo descender de escalones a parte de la clase media. Este proceso está lejos de acabar. Transitamos hacia una sociedad polarizada, de enormes desigualdades y en la que la izquierda sólo tendrá oportunidad de ganar la batalla a la derecha si es capaz de volver a penetrar en los barrios populares a través de prácticas que conecten con sus problemas cotidianos y materiales. Nuestro mundo se asemeja cada vez más al del siglo XIX que al de la llamada época dorada del capitalismo.

Cómo hemos llegado hasta aquí

Cuando Marx y Engels escribieron sobre la clase obrera en el siglo XIX, ésta sobrevivía en unas condiciones verdaderamente miserables. Además, ambos fueron testigos de cómo los beneficios del crecimiento económico recaían exclusivamente en unas pocas manos, la de los propietarios de las grandes industrias y de los bancos. Y en su estudio del capitalismo llegaron a la conclusión de que esa situación se mantendría o se radicalizaría hasta la revolución. Es más, pensaban que la proletarización de la mayor parte de la población sería inevitable: tenderos, artistas, profesionales y otros trabajadores no industriales acabarían convirtiéndose en proletarios pobres como consecuencia del propio funcionamiento del sistema. Quedaría un puñado de capitalistas y una gran masa, que sería mayoría, de empobrecidos trabajadores asalariados.

Sin embargo, las predicciones de Marx y Engels sobre la polarización parecieron desvanecerse a finales del siglo XIX y, sobre todo, tras la II Guerra Mundial. Gracias a las luchas obreras los trabajadores occidentales consiguieron hacerse copartícipes de los beneficios del crecimiento económico. Incluso aunque ese crecimiento derivara del saqueo y expolio de otros pueblos del mundo mediante la colonización. Ya a comienzos del siglo XX surgieron las tesis de la aristocracia obrera de Lenin y del imperialismo de los autores marxistas que trataban de explicar por qué la clase obrera se estaba “aburguesando” a costa del sudor de los trabajadores de los países colonizados. Pero empezaba también a nacer la llamada clase media, trabajadores que ya no vivían en condiciones de subsistencia sino que aspiraban a ser propietarios de viviendas y de automóviles y que disfrutaban de los servicios públicos arrancados a las clases dominantes a través de las huelgas y la lucha política. El compromiso keynesiano de posguerra consistió en institucionalizar el conflicto capital-trabajo y en repartir los beneficios del crecimiento de la productividad. Pero ahí estaba la paradoja: la victoria de la clase obrera occidental en la conquista de sus derechos supuso también el cambio de agenda de sus organizaciones políticas.

El problema, como señaló Adam Przeworski en su magnífico libro Capitalism and social democracy, es que emergió un dilema político-electoral. Lo que sucedió realmente es que creció la heterogeneidad entre los asalariados, de modo que ahora cabía dirigirse exclusivamente a la clase trabajadora tradicional, que era una minoría, o tratar de incorporar nuevos sectores sociales que no necesariamente tenían los mismos intereses. La primera opción te condenaba a perder las elecciones, y la segunda a desnaturalizarte. La solución natural de la mayoría de los partidos europeos fue la de mantener cierta retórica obrerista al tiempo que se adaptaba el discurso para llegar más allá de la clase trabajadora tradicional. De ese modo, la gran atención de la izquierda política se fue desplazando progresivamente hacia los sectores que más crecían y que además suponían el grueso de los votantes en los sistemas electorales: la llamada clase media. De forma correspondiente, los discursos fueron cambiando y la atención a las condiciones materiales de vida (salarios, pobreza, etc.) fue perdiendo peso en beneficio de las condiciones inmateriales de vida (calidad de la democracia, cuestiones de igualdad horizontal, etc.). No sorprendentemente también el propio marxismo hizo en los años cincuenta y sesenta un giro cultural similar, dejando a un lado la Economía Política –y la temática de la explotación- y priorizando las cuestiones culturales y psicológicas –y la temática de la alienación y la identidad-, como bien recuerda Perry Anderson en Consideraciones sobre el marxismo occidental. Nunca dejaron de existir los trabajadores manuales no cualificados, la categoría más próxima a la clase obrera sobre la que teorizó Marx y que aún hoy representa el 25% de la fuerza laboral en España, pero fueron dejándose de lado.

Qué está sucediendo en las clases populares

Paradójicamente, desde los años ochenta nuestro mundo se va pareciendo cada vez más más al de Marx y al del siglo XIX. La globalización neoliberal ha significado la liberalización del comercio mundial, las deslocalizaciones de las grandes empresas productivas, la privatización de las empresas públicas, la reducción de los sistemas fiscales progresivos y, en suma, el progresivo desmantelamiento del Estado Social. Con dos consecuencias esenciales, una de carácter nacional y otra de carácter internacional.

La primera es que la desigualdad dentro de cada país se ha disparado de nuevo, especialmente si comparamos el enriquecimiento del 1 por ciento más rico de cada país con el resto de la población. Como demostró Thomas Piketty en Capital in the twenty-first century, justo antes de la crisis el porcentaje sobre el total de riqueza del 1 por ciento más rico de Estados Unidos alcanzó los niveles de 1929. Esa concentración de la riqueza había disminuido radicalmente desde la II Guerra Mundial como consecuencia de los mecanismos redistributivos del Estado, pero empezó a crecer de nuevo a partir de los años ochenta. Hay que recordar que en la década de los años cincuenta el tipo impositivo marginal máximo –el tipo más elevado que se paga, lógicamente los ricos- era de hasta el 90% en Reino Unido o Estados Unidos, mientras que actualmente ronda el 40% en esos países. De ahí que David Harvey y otros autores hayan definido al neoliberalismo como la revuelta de las élites frente a los mecanismos redistributivos del Estado Social. O, dicho de otra forma, los ricos se cansaron de pagar los servicios públicos a los pobres y ya no tenían miedo a la revolución, así que organizaron una verdadera contra-revolución para acabar con las conquistas de la clase trabajadora.

La segunda es que la globalización está generando ganadores y perdedores también a nivel mundial, como demuestran los datos del libro Global inequality de Branko Milanovic. Los ingresos reales de las clases populares de Europa y Estados Unidos se han estancado o han caído en las últimas décadas mientras han subido los ingresos reales de las clases medias urbanas de los países asiáticos y sobre todo de los superricos de todos los países del mundo. Dicho de otra forma, la globalización ha aumentado la desigualdad dentro de cada país, entre los poseedores de capital financiero y los trabajadores manuales, por ejemplo, pero también ha provocado que a nivel mundial el salario de un trabajador asiático se vaya pareciendo cada vez más al de un trabajador europeo medio. Esta es, exactamente, una predicción típicamente marxista: el desarrollo del capitalismo a nivel mundial igualaría las condiciones de vida de los trabajadores mientras haría aún más ricos a los propietarios de capital de todo el mundo. Un mundo dividido en clases y no en naciones.

Ambas consecuencias están interrelacionadas. Por ejemplo, no es que la clase obrera industrial haya desaparecido, sino que se ha deslocalizado desde Europa hacia Asia. La incorporación de China e India al mercado mundial es la incorporación de más de 1.100 millones de personas para competir con otras a lo largo de todo el mundo. Esa nueva realidad opera como presión a la baja de los salarios en las diferentes secciones productivas europeas en las que se están especializando los países asiáticos. Por ejemplo, aquellos sectores expuestos a la competencia internacional, por lo general los de menor valor añadido, tienden a tener salarios más bajos. Y España, que está tecnológicamente atrasada, sufre especialmente ese drama. De igual manera, la globalización permite una mayor división del trabajo dentro de cada empresa, con procesos de deslocalización parcial y subcontrataciones, lo que lleva a que algunas empresas ofrezcan salarios muy altos y otras salarios muy bajos. Todo ello aumenta aún más la desigualdad de ingresos entre las clases populares, especialmente las no cualificadas, y las clases altas.

La consecuencia más obvia de estas transformaciones es que las estructuras de clase de los países occidentales, incluyendo España, están polarizándose. La globalización neoliberal está produciendo una nueva división entre ganadores y perdedores a nivel mundial y nacional que está quebrando al estrato intermedio de la sociedad occidental, las llamadas clases medias. Hay quien ha hablado, entre ellos Esteban Hernández, de «el fin de la clase media». Pero más bien lo que está ocurriendo es que la clase media se está polarizando, con sus estratos sociales más altos manteniendo su posición y con los estratos sociales más bajos empeorando la suya. Los análisis del politólogo Pau Marí-Klose para España revelan que durante la crisis en nuestro país la distancia entre la clase media-alta y la clase media-baja ha aumentado.

Y por lo general los estudios económicos demuestran que el elemento clave es la cualificación formal y la estructura productiva. A mayor cualificación, más posibilidades de caer en el club de ganadores, pues se accede a puestos de trabajo más protegidos de la competencia internacional y que reparten más valor añadido. El problema es que la estructura productiva opera como limitante, como sucede con el caso español. Puedes tener a mucha gente muy cualificada pero que no es absorbida por la ausencia de tejido industrial de alto valor añadido, lo que lleva a la sobrecualificación.

Llama la atención, por ejemplo, que otro estudio de Raúl Gómez, Laura Morales y Luis Ramiro revelara que el tipo de votantes de los partidos anticapitalistas tradicionales (como los partidos comunistas ortodoxos de Portugal o Grecia) y de los partidos de nueva izquierda (como Izquierda Unida o el Bloco de Esquerda en Portugal) apenas se diferencian en términos de edad, género, ubicación territorial o conciencia de clase, pero que sí hubiera diferencia en que los votantes de la nueva izquierda tienden a estar más cualificados que los votantes de los partidos tradicionales. En el caso español, en un reciente estudio publicado en 2017, Luis Ramiro y Raúl Gómez encontraron que el tipo de votante de Podemos y de IU tenía el mismo perfil, a saber, el de personas progresistas altamente cualificadas. Este tipo de estudios sugiere que la izquierda radical española está menos conectada aún a los perdedores de la globalización. Sus votantes no son los que más sufren.

Por lo tanto, lo que ocurre en España, como en toda Europa, es que el viejo mundo del compromiso de clase y de una clase media que sostiene el Estado Social está tocando a su fin. Con ella, las ilusiones de amplios sectores sociales que se autoconsideraban de clase media se desvanece. Milanovic, en su ya citado libro, considera que en los años ochenta en España había un 34% de personas situadas objetivamente en la clase media, y que en el año 2010 ese porcentaje era del 31%. Una dinámica descendente que se estaría dando en todos los países, especialmente aguda en Estados Unidos y Reino Unido. Por otra parte, la socióloga Belén Barreiro ha tratado este tema en su libro La sociedad que seremos y desvela que el porcentaje de personas que se consideran subjetivamente de clase media ha descendido desde el 63,4% de 2007 hasta el 52,3% del 2014, cifras aun significativamente altas.

Y es cierto que las políticas neoliberales han causado esto, pero también es cierto que ha sucedido como respuesta a la propia lógica de un sistema capitalista que por su propia naturaleza es global. El ascenso de políticas proteccionistas de carácter nacionalista, como ocurre con la extrema derecha, hay que entenderlo desde esta lógica de defensa frente a estas amenazas de empobrecimiento. En otros casos la ilusión consiste precisamente en mantener la ilusión, esto es, en prometer a los votantes que volverán los tiempos de antaño y que las llamadas clases medias recuperaran su posición. Como si no existieran los 1.100 millones de nuevos trabajadores chinos e indios o no existiera la coerción de la competencia a nivel mundial. Como si quisiéramos ignorar, en definitiva, que lo que está en juego es el lugar de Europa y sus ciudadanos en el sistema económico mundial.

Cómo llegar a las clases populares

Lo importante, a mi juicio, es tener presente que la clase social no es solo una entidad objetiva que puede analizarse en los estudios económicos clasificando a la sociedad a partir de distintos criterios. La clase social es también un constructo social, una identidad, que se va construyendo en la práctica política. La clave es, entonces, cómo se construye clase social o, dicho de otra forma, cómo se consigue unir en un mismo proyecto político a la clase trabajadora que sufre la crisis y la globalización.

Algunas de las propuestas existentes son de carácter discursivo y consisten, fundamentalmente, en adaptar los discursos a las nuevas realidades políticas. Si las estructuras de clase han cambiado, parece evidente que los discursos políticos tienen que adaptarse a esos cambios. Esto es tan obvio que parece insultante tener que repetirlo. El problema es que esto por sí sólo no vale. La construcción de relatos o narrativas, es decir, de historias que intentan atraer a una base social es insuficiente. Además, en comparación con los recursos para contar historias de otros partidos de derechas, financiados por los ricos, las posibilidades de éxito se reducen exponencialmente.

Otras propuestas que se han dado son de ánimo organizativo, como las que sugieren la creación de una cuota obrera que obligue a las organizaciones a tener representantes de esos estratos sociales. Esta idea, recuperada hace poco por Nega y Arantxa Tirado en su libro La clase obrera no va al paraíso, recuerda la extendida prohibición que existió durante mucho tiempo entre los partidos socialistas respecto a la aceptación de militantes de extracción social burguesa. En todo caso, esta idea sería totalmente innecesaria si las cosas se hicieran bien, es decir, si la izquierda fuera de las clases populares y no sólo se limitara a representarla.

La clave, a mi juicio, reside en la práctica material. Y este es un terreno desgraciadamente inexplorado por la izquierda europea actual. Se trata de aceptar que las subjetividades se crean sobre todo en la práctica, y que una organización que reside y está presente en el territorio, o que directamente está situada allá donde se da un conflicto político, es la que consigue convertirse en el instrumento de las clases populares.

Esto es algo que el movimiento obrero del siglo XIX siempre tuvo presente. De hecho, la función principal del SPD era formar a la clase más allá de las instituciones, esto es, en la práctica cotidiana. Como recordaba Antoni Domenech en su El eclipse de la fraternidad en esa red se incluían «grandes sindicatos; cooperativas agrícolas; mutualidades; bolsas del trabajo; ligas campesinas; secciones y círculos socialistas y anarquistas; asociaciones deportivas y recreativas; círculos culturales; muchedumbre de periódico e imprentas; casas del pueblo; ateneos obreros; bibliotecas y teatros culturales; universidades populares; escuelas de formación de cuadros sindicales y políticos; cajas de seguro de enfermedad; cooperativas de consumo…». Los grandes empresarios alemanes tenían absolutamente claro que la fuerza del SPD provenía no tanto de sus votos como de su presencia en la sociedad y de esas vastas redes sociales. El SPD logró el 34% de los votos en 1912 precisamente como consecuencia de esa fuerza. Algo que el fascismo italiano de Mussolini sabía muy bien cuando mandó a los violentos grupos de las camisas negras a destruir el tejido social que el comunismo italiano estaba construyendo en su país.

En la actualidad, cuando nuestro país y toda Europa ha iniciado una tendencia hacia las condiciones laborales del siglo XIX, conviene tener muy presente estas enseñanzas. Y recordar, sobre todo, que la función esencial de una organización política es convertirse en una sociedad alternativa, algo que se consigue siendo parte del tejido social y no sólo tratando de representarlo. Si somos inteligentes en la izquierda europea, comprenderemos que la mejor manera de combatir a la extrema derecha, de ganar las elecciones y de poner en marcha un nuevo proyecto de país es precisamente a través del despliegue práctico y material de nuestra organización en todos los espacios de socialización. Y quizás todo empiece por preguntarnos si realmente nuestro objetivo es representar a las clases populares o ser las clases populares.

La entrada Por qué las clases populares no votan a la izquierda y qué hacer para corregirlo aparece primero en Alberto Garzón.

December 31, 2017

Carta de año nuevo a los afiliados de IU

Queridas compañeras,

Estamos a unas horas de terminar el año 2017 y quisiera aprovechar la ocasión para desearos una feliz entrada de año. Como bien sabéis, somos una gran organización política que cuenta en toda España y en el extranjero con más de 60.000 personas afiliadas, entre militantes y simpatizantes. Cada una de estas personas tenemos nuestras propias vidas, y la inmensa mayoría incluso no nos conocemos personalmente. Pero tenemos algo en común que es lo que más nos fortalece: el compromiso social y político para transformar nuestra sociedad, para cambiar el mundo de base. Como coordinador general de esta gran comunidad no puedo sino daros las gracias de todo corazón por vuestro compromiso y vuestra lucha, así como desearos que el año que entra se os presente lleno de felicidad, fraternidad y esperanza.

Necesitamos esa felicidad, fraternidad y esperanza para afrontar los retos que tenemos por delante. Al fin y al cabo, este año 2017 se cierra con una realidad social y política que exige ser cambiada. Más de tres millones y medio de personas siguen sin encontrar un puesto de trabajo; más del noventa por ciento de los contratos firmados son de carácter temporal; más de un millón de hogares de la clase trabajadora viven sin ingresos de ningún tipo; la violencia machista ha matado este año a 56 mujeres y el patriarcado sigue manteniendo una estructura social de opresión contra la mujer; el cambio climático sigue su dramático curso y las sequías asolan nuestras tierras mientras la contaminación nos sigue matando poco a poco en las grandes ciudades; los refugiados siguen muriendo en nuestros mares, y muchos de los que llegan a nuestras costas sólo encuentran la incomprensión y el odio de nuestras instituciones como está sucediendo ahora mismo en la cárcel de Archidona (Málaga); en fin, una realidad que exige un cambio y un cambio que exige organización y movilización.

Afortunadamente, de eso sabemos mucho. Nuestra organización ha celebrado este año también su treinta y un aniversario. Son muchos años de compromiso por los que debemos sentir orgullo. Entre otras cosas, son el resultado de la lucha histórica por las libertades y la democracia por parte del movimiento obrero y los movimientos sociales en general. Y aun así, contemplando tan imponentes combates contra la reacción en sus diferentes formas, estoy convencido de que lo que viene en adelante y nuestro papel en ello será como mínimo igual de trascendente.

No lo ocultamos. Vienen años difíciles porque de nuevo soplan vientos reaccionarios en todo el mundo. El continente americano se están llenando de gobiernos de derechas que han logrado convencer a las clases trabajadoras de que sus políticas pro-capital les convienen. Y en Europa los partidos de extrema derecha siguen creciendo en casi todos los países, en algunos incluso gobiernan ya, mientras la Unión Europea sigue implosionando junto con sus valores fundacionales. De fondo a todo ello, una globalización neoliberal que está transformando las estructuras sociales y que dispara la desigualdad y los conflictos en todas partes del mundo. Por eso, desde la dignidad de quienes supimos ver venir estos fenómenos ya en los años ochenta, combatimos por una sociedad de justicia social con más ahínco que nunca. No nos rendimos, porque creemos que es posible un mundo distinto en el que, como dijo un sabio, logremos pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad.

Por eso quiero aprovechar para hacer un llamamiento a la unidad. Esta organización está formada por personas que se consideran feministas, ecologistas, comunistas, socialistas, socialdemócratas, pacifistas y de muchas otras formas. No obstante, todo ello es una riqueza que debemos aprovechar para multiplicar fuerzas en todos los retos que tenemos por delante. La causa por la que luchamos, el motivo por el que nos afiliamos a IU, está muy por encima de las pequeñas discusiones que podamos tener en nuestras asambleas o territorios. Nos jugamos todo un orden social, la vida de las siguientes generaciones, la vida de nuestras familias. Y en esas luchas nos encontraremos seguro con otras organizaciones y personas aliadas, como siempre ha ocurrido, y con ellas trataremos de acumular fuerzas para lograr nuestros objetivos. En los últimos años hemos conseguido parar desahucios junto con muchas otras personas distintas a nosotras, y también hemos conseguido ganar algunos ayuntamientos de la misma forma, entre otras muchas victorias; pero nada de ello hubiera sido posible si nos hubiéramos rendido o si no hubiéramos dado batallas clave. No lo olvidemos: nuestras alianzas siempre se producen en torno a programas y principios. Como ya hemos dejado claro en tantas ocasiones: seremos tan flexibles en la táctica como inflexibles en los principios.

Con esta caja de herramientas, llena de historia, compromiso, lucha y futuro, queremos construir una España mejor. Una España de la que sentirnos aún más orgullosas. Una España que no sólo cumpla los derechos humanos sino que también los promueva en todas partes del mundo. Una España unida en la diversidad, federal y plurinacional y que entienda que lo que nos separa está en la cartera y no en el idioma. Renunciamos al nacionalismo y abrazamos una causa universal aún pendiente: la emancipación de las mujeres y hombres de nuestras situaciones de opresión y explotación a las que estamos sometidos diariamente. Esa causa no entiende de fronteras ni de odio entre pueblos. Esta causa es una causa republicana y socialista, y no la abandonaremos en ningún momento.

Gracias. Gracias de verdad por vuestro compromiso. Las tareas se presentan complejas, pero estoy convencido de que juntas seremos capaces de cumplirlas con éxito. Y quisiera terminar por donde empecé. Las personas queremos ser felices. Luchamos también para ser felices. Y ni la derecha ni este sistema económico criminal podrá arrebatarnos ese sueño que tenemos para nosotras y nuestras familias. Disfrutad de la entrada de año y disfrutad de cada instante. Por eso también decimos:

¡Salud y República!

La entrada Carta de año nuevo a los afiliados de IU aparece primero en Alberto Garzón.

September 26, 2017

La política de la irresponsabilidad

En los últimos días los protagonistas de la actualidad política están siendo las fuerzas de seguridad y los jueces. Desgraciadamente lo están siendo por la incomparecencia de la política. El Gobierno del PP ha decidido eludir su responsabilidad y ha preferido echar sobre las espaldas de policías y guardias civiles toda la presión del conflicto en Catalunya. Pero ese conflicto ya no es sólo catalán. En estos momentos toda España está atravesada por un clima de tensión que agita los ánimos e implica violencia. El nacionalismo llama a otro nacionalismo, y de esa relación no puede nacer nada bueno. Si el Gobierno hiciera política, dialogando y negociando, probablemente la gente de España y Catalunya viviría más tranquila. Pero me temo que al PP le interesa crear las condiciones para que el sector más ultra de la sociedad se movilice, aun a riesgo de desestabilizar el país entero. Son sus votos, su base social y la garantía para que no se hable de los problemas sociales y de corrupción que genera su Gobierno.

La entrada La política de la irresponsabilidad aparece primero en Alberto Garzón.