Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 2

August 24, 2019

¿Se va a producir una nueva crisis económica?

Estos días se reúne en Biarritz el G-7, un club que integra a siete de los países más ricos del mundo y en el que debaten sobre el futuro económico. Una de las cuestiones que más se está discutiendo allí y en otros foros es sobre la crisis económica venidera. Pero ¿qué posibilidades reales existen de que se produzca?:

La economía es una ciencia social y, por tanto, no es una ciencia exacta. Ello significa que no es posible averiguar con precisión cuándo ocurrirá un determinado fenómeno, como, por ejemplo, una crisis. Pero sí es posible, por experiencia y estudio de relaciones, saber en qué condiciones es más probable que suceda.

Para ir examinando esas condiciones se usan múltiples indicadores, ninguno válido por sí mismo y todos precarios. Son usados como señales de alarma. El más citado al calor de los debates recientes es el de «inverted yield curve», que es una gráfica que merece la pena explicar.

Lo primero que hay que saber es que una «yield curve» se refiere al rendimiento de los productos financieros emitidos por agentes como países o empresas. Cuando un país o una empresa quiere endeudarse para acometer una inversión puede recurrir a la emisión de títulos financieros. La curva refiere a esta opción.

En efecto, emitir un título es una forma de endeudarse. El Estado, por ejemplo, emite títulos que al venderse a los inversores permiten recibir dinero inmediato a cambio de un compromiso de pago futuro. Son contratos que varían en función de la cuantía, duración y rendimiento, entre otras cosas.

Cuando un Estado, por ejemplo, emite un título financiero lo hace por subasta competitiva. El Estado vende X títulos y a partir de la subasta se obtiene el precio. Si hay muchos compradores, el precio será alto (y el rendimiento bajo). Si hay pocos compradores, el precio será bajo (y el rendimiento alto).

El rendimiento se refiere al tipo de interés que el inversor recibirá a cambio de haber prestado dinero al Estado. Por eso si hay muchos inversores queriendo los títulos el Estado tendrá que pagar menos que si hubiera pocos inversores. Oferta y demanda en el mercado financiero.

No todos los títulos son iguales. Una importante diferencia es la duración, es decir, el tiempo por el que los inversores prestan el dinero. En España los títulos de meses de duración se llaman Letras del Tesoro. Los títulos de dos, tres y cinco años se llaman Bonos y los de diez, quince y treinta años se llaman Obligaciones.

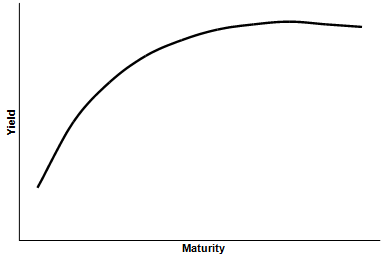

En principio los títulos de mayor duración otorgan rendimientos más altos, por la sencilla razón de que los inversores esperan una recompensa más alta por prestar el dinero durante más tiempo. Y eso se nota tanto en la subasta como en los mercados secundarios (la segunda mano de estos títulos). Así, en condiciones normales la «yield curve» mostraría una curva positiva que refleja cómo a más duración del título, mayor rendimiento.

Pero hay ocasiones en las que los inversores se lanzan masivamente a por los títulos de largo plazo que emiten los países, y de algunos países en particular. Esto sucede en momentos de desconfianza, cuando tener el dinero invertido en países como Estados Unidos o Alemania es de lo más seguro porque no pueden quebrar.

Si eso sucede, y los inversores buscan títulos más seguros, entonces se compran más títulos de largo plazo y más títulos de los países más ricos. Es una forma de intentar protegerse de las volatilidades, especialmente cuando la inflación no es un problema. Ello da lugar a la «inverted yield curve» de la que tanto se habla.

Una curva de rendimientos invertida es extraña, porque supone que los títulos a corto plazo dan más rendimientos que los títulos a largo plazo. Los inversores se acumulan en los segundos y su rendimiento cae. Ahora mismo hay una veintena de países desarrollados con la curva invertida, destacadamente EEUU.

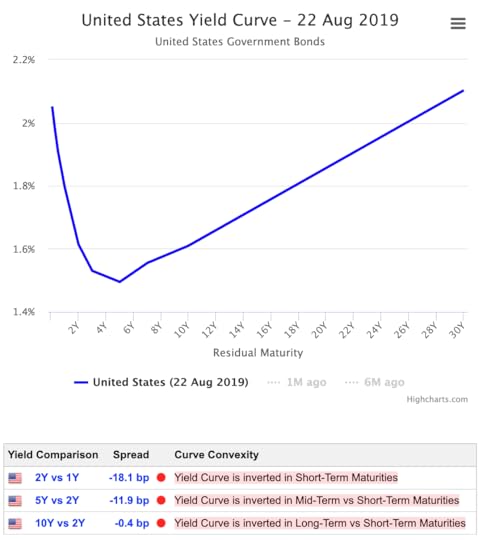

Como se puede ver en el siguiente gráfico, la «yield curve» de EEUU está invertida porque comprar un título a 6 años es menos rentable que comprar un título a corto plazo, por ejemplo. Los inversores parecen irracionales. Pero, ¿qué puede significar?

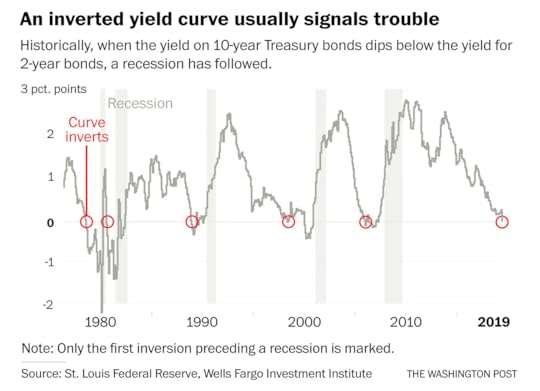

Desde 1955 cada vez que la «yield curve» de EEUU se ha invertido se ha producido una recesión económica, a veces unos meses después y otras con algún año de retraso. Si esta dinámica se mantuviera, una crisis económica en EEUU estaría asegurada en el corto plazo. Y probablemente en muchos otros países.

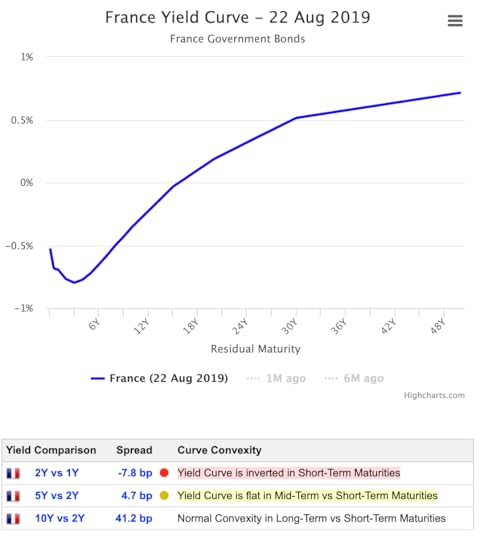

Obsérvese que en el caso de España, Alemania y Francia la curva también está invertida en el corto plazo, aunque con una anomalía propia de una zona euro inundada de liquidez: los títulos están en negativo o en cero. Ello quiere decir que los inversores están pagando por prestar dinero. Algo sumamente extraño, pero resultado de las políticas monetarias recientes.

Desde que los bancos centrales iniciaran tras la anterior crisis un enorme festival de dinero gratis para los grandes bancos, en programas conocidos como «quantitative easing (QE)», los mercados financieros se han inundado de dinero. Sólo el BCE se ha pasado cuatro años inyectando una media de 50.000 millones de euros al mes.

Esas condiciones anormales permitirían explicar las burbujas en los activos financieros y, según algunos economistas, podría ser la razón de la «inverted yield curve». Así que, quizás, la curva no esté prediciendo una crisis. Lo que sí hay seguro es una alta desconfianza y mucha inseguridad. Temor a la crisis. JP Morgan cree que la probabilidad va del 40% al 60%.

Lo cierto es que el crecimiento económico mundial se está ralentizando y la producción industrial en los países más ricos se está desplomando. Los inversores se están preparando para otra crisis porque hay alarmas, y en el sistema financiero las «profecías autocumplidas» no ayudan demasiado.

Si estallara finalmente la crisis, cosa probable, instituciones como Gobiernos y Bancos Centrales lo tendrían bien difícil. En los últimos diez años han gastado todas sus balas en política monetaria, y pasar a la política fiscal sería dar(nos) la razón a los economistas heterodoxos. Sería hablar de inversión, estímulos e incluso redistribución.

Hasta ahora la política monetaria expansiva ha servido para mantener al enfermo en cuidados intensivos, pero los límites de esa estrategia están apareciendo con claridad. Incluso en la sacrosanta sede del ordoliberalismo alemán surgen discrepancias. El ministro quiere política fiscal y el Bundesbank dice que no.

La posición del Bundesbank es representativa de lo que será la inmediata reacción del BCE. Tras una desastrosa y ortodoxa gestión de Trichet (2003-2011), fue Draghi quien en 2012 sacó al BCE ligeramente del esquema ordoliberal. La próxima presidenta, Lagarde, tendrá que romper amarras con más fuerzas.

Pero no es fácil. Estatutariamente el BCE sólo se preocupa por la inflación, y las medidas heterodoxas de Draghi fueron duramente criticadas por los economistas alemanes. Con todo, el BCE ahora sólo puede aspirar a bajar los tipos y comprar más activos. Inyectar dinero. Más de lo mismo… que no funciona.

Sin expectativas de beneficio no hay inversión empresarial ni crecimiento económico. Y da igual de cuánto dinero se pueda disponer. Keynes lo llamó «la trampa de la liquidez» ya en los años treinta del siglo XX. Con mercados saturados y/o sin demanda suficiente, la política monetaria no sirve. Se necesita política fiscal.

El problema europeo y español es que ataron al BCE como Ulises a su mástil, y ahora que se sabe que no son sirenas tampoco se puede hacer nada. Porque el BCE debería ser el que financiara los programas de estímulos directamente, evitando la especulación financiera que se genera(rá) por los diferenciales entre países de la zona euro.

Me temo que la Unión Europea no está en este momento preparada para abordar una nueva crisis económica. Además, con el Brexit y el ascenso de los populismos de ultraderechas los problemas se multiplican. La reverberación política de todo esto es insondable.

Es verdad que economistas como Bill Mitchell han cuestionado el propio indicador de la «yield curve», pero comparten que los riesgos de recesión son altos, aunque por la austeridad y la ineficiente política monetaria. Y predice también un relanzamiento de la política fiscal.

No obstante, otros economistas críticos como Michael Roberts han defendido que tampoco la política fiscal servirá esta vez y que la recesión es inevitable precisamente por la naturaleza de la crisis dentro del sistema económico capitalista. El sistema debe purgarse.

En suma, parece muy probable que habrá pronto una nueva crisis en el corazón de la economía-mundo, es decir, en EEUU. Las consecuencias son imprevisibles y dependen de cómo utilicen los instrumentos los diferentes gobiernos. De momento hay poca o nula coordinación. ¿Qué podemos esperar de Trump, Merkel, Macron, Johnson o, aquí, de Sánchez?

La entrada ¿Se va a producir una nueva crisis económica? aparece primero en Alberto Garzón.

August 8, 2019

¿A quién vota la clase trabajadora en España?

Publicado en Revista LaU

Cada cierto tiempo la clase social es asesinada por los investigadores, los políticos y hasta los medios de comunicación. En efecto, eventualmente un investigador de renombre clausura las divisiones de clase de nuestras sociedades y anuncia el fin de la importancia de este actor colectivo, con lo que se arma un buen debate que, con el tiempo, se salda con la resurrección, de una u otra forma, del enterrado.

Así sucedió cuando a finales de los noventa proliferaron en sociología trabajos como el de Jan Pakulski y Malcom Waters, titulado significativamente The Death of Class, o los de Seymour Martin Lipset o Anthony Giddens. Este último autor, por cierto, sirvió en aquellos años de referencia ideológica para la transición del partido laborista inglés hacia la llamada tercera vía, la cual propugnaba, y no por casualidad, la necesidad de concentrar el foco político en las clases medias y no en la clase trabajadora. El debate es muy rico y no ha lugar aquí a abordarlo, pero baste decir que en absoluto estuvo limitado al espectro ideológico liberal. Por el contrario, el posmarxismo de autores como André Gorz o Ernesto Laclau también transitó hacia lugares similares, aunque desde presupuestos epistemológicos distintos. Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas que estaban teniendo lugar, y que implicaban, entre otras cosas, la desindustrialización de las economías occidentales, los cambios en el consumo de las clases trabajadoras, la emergencia de nuevas demandas políticas como las ecologistas o la revigorización de la agenda feminista, etc. fueron el telón de fondo sobre el que se produjo el debate sobre el final de la clase.

Aunque en realidad nunca murió, la clase social en España ha parecido tener una nueva oportunidad a raíz de la última crisis económica. Desde entonces no sólo ha crecido el interés por las cuestiones económicas y la desigualdad, sino que, de hecho, se ha producido una creciente literatura vinculada directamente a la clase social. Así, en estas mismas páginas los artículos de Juan Ponte, Juan Andrade o Xoel López han puesto de manifiesto la actualidad de esta cuestión, mientras que editoriales como Akal o Siglo XXI llevan años editando buenos títulos al respecto.

Sin embargo, la irrupción de nuevos partidos en 2014 y 2015 por un momento pareció difuminar esta trayectoria. Tanto Podemos como Ciudadanos se definieron, a su manera, como partidos transversales o, en la jerga académica, catch-all, es decir, partidos interclasistas que tienden a disputar el centro del tablero político. Esto sería así al menos por dos razones. La primera, porque se presupone que es ahí donde se concentra más población y, por tanto, más posibilidades de lograr mayorías. La segunda, y relacionada con la anterior, porque la atención a grupos sociales específicos y minoritarios no permite en modo alguno lograr esas mayorías y, por ende, convierte la participación electoral en un mero juego carente de posibilidades. Como notó ya en los ochenta Adam Przeworski [1], es el dilema electoral que enfrentaron los partidos socialdemócratas ya a principios del siglo XX, cuando todavía eran comunistas, y que llevó a muchos de ellos a cambiar el discurso hacia fórmulas populistas que apelaban más al pueblo que a la clase. Otros autores, como Geoff Evans y James Tilley [2] han apuntado que este tipo de cambios refuerzan, a su vez, la pérdida de conciencia de la clase trabajadora. Sea como sea, el debate sobre la transversalidad era y es, en cierta medida, un debate sobre el desclasamiento.

Al mismo tiempo, y al calor de la ola reaccionaria mundial, en los últimos años ha tenido bastante apoyo la tesis según la cual el ascenso de la extrema derecha es responsabilidad de la clase trabajadora. Esta idea está extendida especialmente entre pensadores estadounidenses que, como Jim Goad o Mark Lilla, han visto en esta clase social el apoyo fundamental en la victoria de Donald Trump. A pesar de que investigaciones recientes como las de Ronald Inglehart [3] han mostrado claramente que dicha tesis es incorrecta, el mismo planteamiento ha sido importado a nuestro país como posible explicación de la irrupción de la extrema derecha.

Por estas razones nuestro interés reside en contrastar empíricamente dos hipótesis. En primer lugar, queremos conocer si el comportamiento electoral de la población española en 2015, 2016 y 2019 sufrió algún tipo de desclasamiento. En segundo lugar, queremos averiguar si la clase trabajadora se encuentra detrás del ascenso de Vox o, al menos, de las derechas españolas. En ambos casos usaremos algunos resultados de la investigación, más amplia, que se publicará en ¿Quién vota a la derecha? en la editorial Península en otoño de este año.

El voto de clase en España

En lo que se refiere a España, la investigación del sociólogo Miguel Caínzos concluyó que «la presencia del voto de clase ha sido una característica relevante y persistente del comportamiento de los electores españoles durante el período estudiado» [4], es decir, entre 1986 y 2000. A la misma conclusión llegó el también sociólogo Modesto Gayo en su investigación para un período que se extendía hasta 2008 [5]. Ambos trabajos han demostrado que la clase social importa a la hora de votar, al menos hasta la primera década de siglo.

En concreto, los estudios de Caínzos y Gayo revelaron que las clases trabajadoras tienen una mayor probabilidad de votar a la izquierda (especialmente PSOE, pero también IU) mientras que las clases medias tienen una probabilidad mayor de votar a la derecha (PP). Sin embargo, existe una excepción notable entre las clases medias, y se encuentra en un segmento radicalizado que tiene una mayor probabilidad de votar a IU que al resto. Se trata de las llamadas profesiones socioculturales, y que engloba a profesores de universidad, científicos, músicos y profesionales del espectáculo, escritores y periodistas, especialistas y científicos sociales, entre otros –ver nota explicativa al final del artículo–. Se trata de un conjunto particular de ocupaciones que se diferencia del resto de las clases medias.

Lógicamente, toda investigación empírica se realiza dentro de un marco teórico que nos permite disponer de herramientas con las que proceder a la contrastación. En la tradición del análisis de clase hay múltiples corrientes, desde las inspiradas por Karl Marx hasta las inspiradas por Pierre Bourdieu, pasando por las que se derivan del trabajo de Max Weber. En otro lugar [6] hemos descrito y discutido estas corrientes, pero aquí nos vale recordar que los esquemas de clase neomarxistas, como los de Erik Olin Wright, se han aproximado mucho en la práctica a los esquemas de clase neoweberianos. De ahí que nosotros hayamos utilizado, para nuestra investigación, el esquema neoweberiano de Erikson-Goldthorpe-Portocarero (EGP) con algunas modificaciones.

Utilizando el citado esquema EGP, y descomponiendo las clases medias en diferentes segmentos para observar mejor en su interior, en ¿Quién vota a la derecha? hemos demostrado que las conclusiones de Caínzos y Gayo pueden extenderse, básicamente, hasta 2019. Es decir, España sigue manteniendo un voto de clase muy marcado en el que las clases trabajadoras tienen mayor probabilidad de votar a la izquierda y las clases medias mayor probabilidad de votar a las derechas. También, como veremos luego, se mantiene la excepción de algunos segmentos radicalizados de la clase media.

Debemos recordar que los estudios empíricos sobre clases sociales han demostrado que la clase media no es un conjunto homogéneo y que, como hemos visto, está compuesta de segmentos que difieren notablemente en su comportamiento electoral. De ahí que tenga más sentido hablar de clases medias en plural. Por eso conviene abandonar tanto la versión dicotómica de la estructura social, que señala a capitalistas y trabajadores, pero también la más convencional versión tridente conformada por clase alta, clase media y clase baja.

Una segunda cuestión metodológica se refiere al tipo de técnica que usamos en este análisis, que es la regresión logística binomial [7]. Como es sabido, todos los partidos reciben votos procedentes de todos los grupos sociales, lo que no significa por ello que sean partidos catch-all. Desde el punto de vista del análisis de clase, lo importante es saber si algunos grupos sociales votan con mayor probabilidad a un partido que a otros. Se trata, por tanto, de un análisis relativo. Además, para llevarlo a cabo se compara con respecto a otro grupo social, lo que significa que el análisis es doblemente relativo. Esto quiere decir que cuando decimos que la clase trabajadora vota al PSOE más que al PP lo que estamos haciendo es comparar la probabilidad de que alguien de clase trabajadora vote al PSOE respecto al PP (primer aspecto relativo) y respecto a la misma elección de una categoría de referencia (segundo aspecto relativo). La categoría de referencia la establece el investigador según sus propios criterios, y en nuestra investigación ha sido la categoría trabajadores no manuales de nivel alto [8].

Como lo que nos interesa es contrastar el voto de clase en las elecciones generales de 2015, 2016 y 2019, lo que hacemos es dividir a los partidos en dos bloques, el bloque de izquierdas por un lado (PSOE, Podemos e IU en 2015, y PSOE y Unidas Podemos en 2016 y 2019) y el bloque de derechas por otro lado (PP y Ciudadanos en 2015 y 2016 y PP, Ciudadanos y Vox en 2019). Para precisar más, hemos realizado también regresiones logísticas introduciendo variables de control (sexo, edad y estudios), cuyos coeficientes aparecen entre paréntesis. Así, la siguiente tabla muestra los resultados.

En todas las elecciones la clase trabajadora (formada por trabajadores cualificados, trabajadores no cualificados y jornaleros) y las profesiones socioculturales votan significativamente más a la izquierda, mientras que directivos y cuadros, profesionales tradicionales, profesionales de gestión, otras profesiones, pequeños propietarios y autónomos y agricultores votan más a la derecha. Además, la tendencia entre elecciones es de estabilidad.

Con estos datos, y debe tenerse presente que para las elecciones de 2015 y 2016 el tamaño muestral proporciona mucha robustez, puede confirmarse que el comportamiento electoral en España tiene un voto clasista muy destacado. La clase social, al menos en su aspecto electoral, no ha muerto en absoluto y, a priori, los nuevos partidos no han modificado sustancialmente la trayectoria del voto clasista en España.

La clase trabajadora

La clase trabajadora rara vez es definida con precisión en los discursos políticos, pero muchas veces tampoco en los escritos académicos. El pensador que encarnó la ortodoxia del catecismo marxista de la II Internacional, Karl Kautsky, ni siquiera logró esquivar la confusión entre sus referencias al proletariado industrial, es decir, al obrero fabril de mono azul, y el más amplio conjunto de asalariados. Lo mismo le había pasado a Karl Marx, y tuvo que llegar Nicos Poulantzas para reconocer que a lo largo de la historia del pensamiento socialista habían existido múltiples definiciones de lo que era la clase trabajadora. De hecho, Poulantzas optó por una definición mínima que incorporaba bajo ese rótulo únicamente a los trabajadores manuales, siguiendo la tradición obrerista que otorga a dicho grupo social la misión histórica de cambiar el mundo de base. El problema es que ese grupo social no ha sido nunca mayoritario, frente a lo que predijo el Manifiesto Comunista, y por lo tanto cualquier organización política de trabajadores tendrá que verse abocada a pactar con algún segmento de las clases medias si no quiere verse como un mero reducto de marginalidad. Esta fue, precisamente, la conclusión lógica a la que llegó Poulantzas en su defensa de las tesis eurocomunistas. Al menos era rigurosa, dado que aún hoy es común oír hablar de clase trabajadora sin haber pasado una mínima prueba socrática, esto es, sin saber muy bien a qué nos estamos refiriendo.

Dado que la clase trabajadora es un concepto central no sólo en la teoría marxista, sino también en la práctica política –puesto que la interpelación también construye clase– conviene definir correctamente el concepto y seguirlo históricamente con acierto. No podemos dejar de observar que la noción de clase trabajadora ha estado simbólicamente vinculada con la mayoría de los proyectos de emancipación y que, por tanto, su declive numérico ha sido causa de innumerables discusiones académicas y políticas.

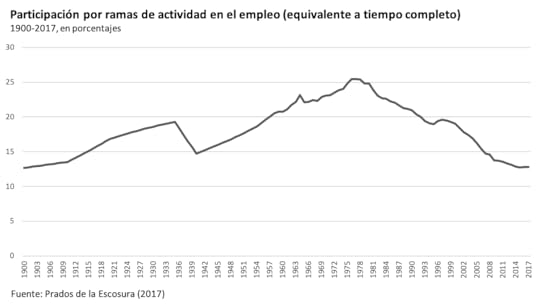

En efecto, las desindustrializaciones que han tenido lugar en las últimas décadas han mermado numéricamente el conjunto de ocupaciones que caían dentro del proletariado industrial o clase fabril, la más icónica y que, no en vano, es germen de la mayor parte de la simbología socialista. La estructura de clases de las sociedades postindustriales ha sido, no en vano, el punto de inicio de todo debate sobre el final de las clases. Y es que, por ejemplo, en España el empleo industrial ha pasado de representar el 25% durante la Transición a representar actualmente el 13%. La trayectoria histórica, que puede seguirse en el siguiente gráfico, revela un período de auge durante todo el siglo XX, interrumpido durante la Guerra Civil y los años inmediatamente posteriores, pero que llega a su fin con la recuperación de la democracia. Puede decirse, entonces, que la clase trabajadora, en términos de empleo industrial, ha mermado no como efecto de ninguna conspiración política sino como efecto de los cambios y transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de las últimas décadas. Desde nuestro punto de vista es imposible interpretar la evolución del Partido Comunista de España y de los sindicatos de clase, por ejemplo, sin atender a estas transformaciones estructurales.

Con todo, la clase trabajadora, en una definición neoweberiana, sigue siendo el grupo social más numeroso de toda la estructura de clases española. Según nuestros cálculos, la clase trabajadora es aproximadamente el 50% de la población (lo que incluye un 30% de trabajadores no cualificados, un 15% de trabajadores cualificados y un 5% de jornaleros), mientras que la clase de servicio sería del 22% y las ocupaciones intermedias (trabajadores no manuales, supervisores y pequeños propietarios y autónomos) el 28% restante. Pero ello implica comprender que la clase trabajadora ya no refiere únicamente al obrero de mono azul, sino que incluye a muchos otros tipos de ocupaciones que tienen en común lo que los weberianos llaman situación de mercado y situación de trabajo, es decir, la cantidad y calidad de ingresos y seguridad económica y el tipo de autonomía y control que se tiene sobre el proceso de trabajo.

Como hemos dicho, algunas tesis que han proliferado en los últimos tiempos sugieren que la clase trabajadora es el sostén principal de los nuevos proyectos políticos de extrema derecha. Pero ¿ocurre eso en nuestro país para el caso de Vox y de otras derechas? Hasta la fecha, algunos análisis sobre el voto de Vox, como el de José Fernández-Albertos [9], han mostrado que no hay indicios de que este partido esté siendo capaz de llegar a los grupos sociales más desfavorecidos. Sin embargo, la mayoría de estos análisis refieren a categorías socioeconómicas diferentes de las de clase, así que con ayuda de nuestra metodología debemos explorar este campo.

Ya hemos visto que, en general, para España no es cierto que la clase trabajadora vote más a la derecha. De hecho, sucede exactamente lo contrario. El problema es que los bloques que hemos construido pueden ser heterogéneos y se puede estar perdiendo información. Por eso ahora haremos otra serie de regresiones logísticas binomiales para comprobar cómo es el voto de cada partido frente al resto de partidos. Algunos de esos resultados se muestran a continuación.

Como se puede comprobar en la columna 1, el PSOE es significativamente más apoyado entre la clase trabajadora y los supervisores, mientras que no es apoyado entre directivos y cuadros y los profesionales tradicionales. Esto es coherente con los datos de estudios anteriores y, además, con la propia esencia de un partido de tradición obrera. Las variables de control no modifican sustancialmente los resultados, aunque demuestran que el voto del PSOE es mayor entre las personas de mayor edad y menores niveles de estudio.

En la columna 2, se demuestra que Unidas Podemos es destacadamente más apoyado entre las profesiones socioculturales y no es apoyado por directivos y cuadros, pequeños propietarios y autónomos, agricultores, trabajadores no cualificados y jornaleros, aunque estos dos últimos grupos cambian cuando se tienen en cuenta las variables de control. Esto es debido a los efectos de la edad y de los estudios, pero en dirección opuesta a los del PSOE.

En la columna 3 vemos que el PP es significativamente más apoyado entre directivos y cuadros y otras profesiones, mientras que no es apoyado entre profesiones socioculturales y trabajadores no cualificados y trabajadores cualificados cuando tenemos en cuenta las variables de control.

En la columna 4 comprobamos que Ciudadanos es significativamente más apoyado entre directivos y cuadros y profesionales tradicionales, pero no es apoyado entre agricultores, supervisores, y el conjunto de la clase obrera, aunque de nuevo este último grupo cambia cuando tenemos en cuenta las variables de control. Ello también por las mismas razones que sucedía con Unidas Podemos, y es que el voto de Ciudadanos tiene un mayor sesgo hacia votantes más jóvenes y con estudios superiores.

En la columna 5 finalmente encontramos a Vox, y no podemos apreciar resultados significativos salvo en el caso de las profesiones socioculturales y los jornaleros que no apoyan al partido de extrema derecha. No obstante, la falta de significación puede estar motivada por la escasez de datos hasta el momento, con lo que puede servir de indicio el signo de los coeficientes. En este caso comprobamos que Vox es más votado particularmente entre directivos y cuadros, profesionales tradicionales, otras profesiones y pequeños propietarios y autónomos, mientras que no es apoyado por agricultores, supervisores y el conjunto de la clase trabajadora.

En general, y teniendo en cuenta otros análisis complementarios cuyos resultados no podemos incorporar aquí pero que pueden analizarse en el libro ¿Quién vota a la derecha?, estamos en condiciones de confirmar algunas ideas:

En primer lugar, no es cierto que la clase trabajadora esté detrás del ascenso de la extrema derecha en España y tampoco de la derecha tradicional. De las tres derechas, el partido con mayor fortaleza entre la clase trabajadora era hasta 2016 el Partido Popular, aunque con claro sesgo de edad y nivel de estudios. Desde las últimas elecciones generales, el que más se aproxima es Vox entre los trabajadores no cualificados, PP entre los jornaleros y Ciudadanos entre los trabajadores cualificados. Esta conclusión no es estadísticamente significativa y debe tomarse con cautela porque carecemos de datos suficientes como sí tenemos para 2015 y 2016. En todo caso, la mayor fortaleza entre la clase trabajadora la tiene destacadamente el PSOE.

En segundo lugar, es llamativa la ausencia de fortaleza relativa de Unidas Podemos entre la clase trabajadora, pero es algo que también le ocurría a Podemos (2015) y a IU (1986-2015) por separado. Como nuestra investigación ha subrayado, la composición de clase de IU y de Podemos en las elecciones de 2015 fue prácticamente idéntica y sólo en el caso de los jornaleros, más inclinados hacia IU, pudo constatarse una diferencia significativa. En general es válido decir que en términos de composición de clase Podemos vino a ocupar prácticamente el espacio que ocupaba IU. Y este espacio, lejos de lo que se puede deducir por los discursos políticos, no es el de la clase trabajadora. La fortaleza de Unidas Podemos está en las profesiones socioculturales, que no por casualidad es el grupo más izquierdista de todos. Como han demostrado Medina y Caínzos [10], durante los años ochenta el grupo más izquierdista fue el de la clase trabajadora, pero este grupo social ha ido derechizándose con el paso de los años al tiempo que el segmento de la clase media que comprende las profesiones socioculturales ha ido en dirección opuesta. En definitiva, el voto de clase está profundamente ideologizado y la clase trabajadora es más moderada que los partidos que más la interpelan en sus discursos. Una paradoja que, sin embargo, no es tampoco específicamente española.

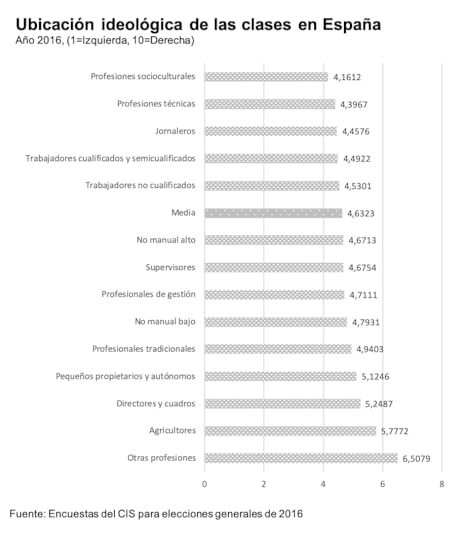

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el grupo social más izquierdista –en una escala del 1 al 10– es claramente el de las profesiones socioculturales, seguido de las profesiones técnicas. Sólo después llegan los otros grupos sociales de las clases trabajadoras, a saber, los jornaleros, trabajadores cualificados y trabajadores no cualificados. Todos estos grupos se encuentran más a la izquierda que la media de la población española. A la derecha se encuentran el resto, y como se esperaba destacan aquellos en los que los partidos de derechas tienen mayor fortaleza.

En tercer lugar, la aparición de Vox ha difuminado las diferencias, en términos de clase, dentro del bloque de la derecha. Así, en comparación con las elecciones de 2015, donde existían algunas diferencias notables entre Ciudadanos y PP, los datos de 2019 revelan un bloque mucho más homogéneo. En todo caso, todos ellos tienen una mayor inclinación a ser más votados entre las clases medias y menos entre las clases trabajadoras que el bloque de izquierdas. Llamativamente, y con los datos de las últimas elecciones generales, el votante de Vox se parece más al de Ciudadanos que al del PP.

Finalmente, debe recordarse de nuevo que estamos trabajando con datos doblemente relativos y que expresan las fortalezas relativas de cada partido, pero no sus apoyos absolutos dentro de cada grupo social. Nuestra investigación es más completa, pero de momento creemos que con estos elementos pueden rechazarse las dos hipótesis que se habían planteado al comienzo de este artículo para la revista LaU. Por un lado, Podemos y Ciudadanos no han desclasado el voto en España, que sigue manteniendo pautas estándar donde la clase trabajadora vota más a la izquierda y las clases medias lo hace más a las derechas. Por otro lado, la fortaleza de la extrema derecha y del resto de las derechas se encuentran en las clases medias y, en particular, en los directivos y cuadros y profesionales tradicionales.

Nota metodológica:

La Clasificación Nacional de Ocupaciónes (CNO-11) utiliza una desagregación que permite su recodificación para ajustarla al esquema EGP. Como se ha dicho, este esquema ha sido modificado en nuestra investigación para desagregar la clase de servicio. Por otra parte, esta desagregación ha seguido el siguiente criterio, basado en el trabajo del sociólogo Modesto Gayo:

Directivos y cuadros: directores y gerentes de empresas, altos directivos de la administración pública, jefes e inspectores de transporte y comercio, jefes y agentes de compras y ventas, jefes de oficinas públicas y privadas; Profesiones tradicionales: veterinarios, profesiones jurídicas, farmacéuticos, ingenieros, médicos y arquitectos; Profesiones de gestión: economistas y contables, marinos, especialistas de personal, profesionales de publicidad, agentes de bolsa, propiedad y seguros; Profesiones técnicas: informáticos, arquitectos e ingenieros técnicos, ATS y enfermeros, técnicos científicos, delineantes; Profesiones socioculturales: profesores de universidad, profesores de enseñanza media y básica, científicos, músicos y profesionales del espectáculo, artistas plásticos, diseñadores, decoradores y fotógrafos, escritores y periodistas, especialistas y científicos sociales y humanistas, profesionales del deporte y asistentes sociales; Otras profesiones: pilotos, clero, mandos militares y de policía.

Notas

Przeworski, A. (1993): Capitalism and social democracy. Cambridge University Press, Cambridge.

Evans, G. y Tilley, J. (2017): The new politics of class. Oxford University Press, Oxford.

Inglehart, R. (2019): Cultural Backslash: Trump, Brexit and authoritarian populism. Cambridge University Press, Cambridge.

Caínzos, M. (2001): “La evolución del voto clasista en España, 1986-2000”, en Zona Abierta, n. 96-97, pp. 91-172.

Gayo, M. (2019): Política y Clase Media en España, I. [Próxima publicación]

Garzón, A. (2019): “Capítulo Addendum: La venganza de la clase”, en Garzón, A. (2019): ¿Quién vota a la derecha?”. Península, Barcelona. [Próxima publicación]

Esta técnica tiene como objetivo establecer una relación estadística entre una variable dependiente, que se quiere explicar, y una o varias variables independientes, que son las explicativas. En el caso de la regresión logística de tipo binomial la variable dependiente es de naturaleza dicotómica, es decir, que puede tomar sólo dos valores. Por ejemplo: votar a un partido o no votarlo. La estimación de los coeficientes resultantes de la regresión determina la importancia que tiene cada variable independiente sobre la variable dependiente, y en el caso de nuestro modelo debe ser leído como la razón de cada categoría ocupacional entre votar a un partido concreto y votar a otro frente a la misma elección para una categoría de referencia. La razón es el cociente entre la probabilidad de que suceda un evento y la probabilidad de que no suceda. Por lo tanto, en esta técnica debemos analizar los valores de manera doblemente relativa.

La razón de esta elección es que el grupo social en cuestión era el que más se aproximaba a la media.

Fernández-Albertos, José (2019): “¿Quién vota a Vox?”, disponible en https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/vota-Vox_6_884421550.html

Medina, L., y Caínzos, M. (2018): “Clase e ideología en España: patrones de diferenciación y de cambio”, en Revista de Estudios Políticos, n. 181, pp. 97-133.

La entrada ¿A quién vota la clase trabajadora en España? aparece primero en Alberto Garzón.

May 29, 2019

Por qué es necesaria la autocrítica

Publicado en eldiario.es

Hubo una vez en la que el fantasma de la emancipación socialista recorrió Europa. Durante la segunda mitad del siglo XIX las insurrecciones populares reflejaron la emergencia de la clase obrera como actor organizado y a principios del siglo XX la metáfora socialista parecía fielmente encarnada en los grandes partidos de masas de la familia socialdemócrata. En el período de entreguerras el partido socialdemócrata alemán, el partido de Marx y Engels, llegó a alcanzar el 37,8% de los votos, el finlandés el 37%, el austriaco el 40,8%, el belga el 39,4%, el noruego el 32%, el sueco el 39% y el danés el 46%, entre otros. España era, por entonces, parte de la excepción. Sencillamente, en un país esencialmente agrario y muy débilmente industrializado no había condiciones para la emergencia de un partido socialdemócrata tan fuerte como en el norte, y el PSOE tuvo que esperar a 1910 para obtener su primer diputado.

Tras la II Guerra Mundial la socialdemocracia concluyó el abandono del reformismo, optando en su lugar por la simple gestión keynesiana, y sus escisiones comunistas se organizaron disciplinadamente en torno al poder político de Moscú. Con la disolución de la Unión Soviética, la irrupción del neoliberalismo y la globalización económica, la socialdemocracia volvió a dar otro giro para abrazar la «tercera vía», un producto básicamente liberal, mientras que los partidos comunistas entraron en lo que Enzo Traverso llama en su último libro la «melancolía de izquierda». Las utopías y la metáfora socialista daban paso así a un tiempo sin tiempo, a un futuro ensombrecido por las derrotas políticas pasadas y por los nuevos conocimientos sobre los límites de nuestra práctica política (¡y los límites de nuestro planeta!).

Bastante tiempo después las cosas son muy diferentes. En las últimas elecciones europeas han ganado las derechas conservadoras y tradicionalistas con casi el 40% de los votos. Frente a ellas, la socialdemocracia ha caído hasta el 19,31% y la izquierda transformadora ha hecho lo mismo hasta al 5,19%, mientras que los partidos liberales han crecido hasta el 14,51% y los verdes hasta el 9,19%. No obstante, el perfil concreto de esta fotografía es mucho más complejo cuando observamos las singularidades de cada país. Desde la victoria de la ultraderecha en Francia hasta el «sorpasso» de los verdes a los socialdemócratas en Alemania, pasando por la resistencia de la socialdemocracia tanto en Portugal como en España. Hay vectores tradicionalistas y reaccionarios que tratan de abrirse paso al mismo tiempo que otros vectores progresistas y radicales le disputan el protagonismo. Y todo ello ocurre en un marco dibujado por la disputa por la hegemonía internacional. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el papel de las cadenas globales de valor en un mundo globalizado, las luchas de las empresas transnacionales por los recursos no renovables (petróleo, minerales, etc.) en un mundo asolado por el cambio climático, el tipo de dominio financiero del gran capital alemán sobre el resto de los países europeos, o el modelo de inserción de las economías periféricas en la distribución internacional del trabajo son algunos de los aspectos que perfilan estas batallas políticas… muchas veces sin que se explicite.

España es de nuevo una excepción. Aquí y en Portugal la socialdemocracia tradicional resiste, mientras que en Grecia la izquierda transformadora parece jugar el mismo rol, aunque bajo otras etiquetas. No es casualidad que se trate de los países más golpeados por la grave crisis económica iniciada en 2008, que en nuestro país abrió las puertas al convulso ciclo político de 2008-2015. Tras ese período, los países más afectados por los recortes en los servicios públicos parecemos seguir creyendo en las bondades del Estado Social mientras que los países del norte optan preferentemente por su disolución progresiva.

El caso español

En el año 2008 el PSOE consiguió obtener once millones de votos, aunque al precio de negar la crisis económica que estaba ya emergiendo en el país. Como consecuencia de esta, tres años más tarde, en 2011, esa cifra de votantes se había reducido hasta los siete millones. En efecto, en apenas tres años el PSOE se había dejado cuatro millones de votos, de los cuales sólo una pequeña parte fue recogida por IU y otra por UPyD. La mitad de aquellos votos perdidos, dos millones, seguían en la abstención. La irrupción de Podemos en 2014 revolucionó el panorama político y en las elecciones generales de 2015 obtuvo cinco millones de votos, movilizando a esa abstención de dos millones y dándole otro bocado de otros dos millones al PSOE (que ya en aquellas elecciones bajó a los cinco millones de votos), otro medio millón a IU (que se quedó al borde de la desaparición) y otro medio millón a otros partidos. El bipartidismo había colapsado por su izquierda y el sistema político estaba en redefinición.

Al inicio de 2016, sin embargo, el proceso se estancó primero y se invirtió después. Desde aquellos meses, y probablemente debido a la frustrada constitución de un Gobierno alternativo al del PP, el espacio de la izquierda en su conjunto se estrechó. Las elecciones de junio de 2016 pusieron de relieve que un millón doscientos mil votantes de izquierdas se volvieron a la abstención, correspondiendo cien mil al PSOE y el resto a Podemos e IU. La unidad política entre Podemos e IU, que tanto costó articular, no pudo evitar la caída de votos, aunque sí consiguió evitar el descalabro en escaños, que se mantuvieron en número gracias a la ley electoral.

Durante el resto de 2016 y parte de 2017 todos los indicadores electorales y sociales mostraron sistemáticamente la debilidad del espacio electoral de Unidas Podemos. Ello coincidía con dos fenómenos paralelos: la irrupción de la agenda nacionalista en escena, con su clímax en otoño de 2017, y la mejora de la economía y de la percepción ciudadana al respecto. Sin embargo, hubo dos hitos que aceleraron intensamente aquel desgaste de la base electoral: la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, en primavera de 2017 y, sobre todo, la moción de censura a Mariano Rajoy en junio de 2018. Ambos hitos impulsaron al PSOE y redujeron casi en la misma proporción el apoyo de Unidas Podemos. La transferencia de votos parecía haberse invertido y el PSOE comenzaba a recuperar apoyo del espacio político de la izquierda transformadora.

Aquella tendencia de desgaste y estrechamiento del espacio político de Unidas Podemos, esto es, del espacio político a la izquierda del PSOE, fue progresiva y sin pausa. El PSOE iba recuperando el voto perdido desde 2008, y realmente lo conseguía más por golpes de efecto que por políticas concretas. Pero fue en 2019 cuando esa situación se agudizó en una suerte de traca explosiva. Tiene razón Pablo Iglesias cuando afirma que «las divisiones hacen mucho daño a la izquierda», y bien lo sabemos quienes además lo hemos sufrido entre bastidores. Desde enero de 2019 se desató una oleada de escisiones que contribuyó a crear un imaginario social de «desastre venidero inevitable». Gaspar Llamazares anunció que formaba un partido nuevo, provocando un incendio en IU y en Asturias; Íñigo Errejón le imitaba en Madrid, abriendo en canal a Podemos y, de paso, a sus aliados en la región; las derivadas de aquello supusieron nuevas dimisiones, como las de Ramón Espinar, un sinfín de acusaciones cruzadas en la plaza pública y la decisión de Manuela Carmena de no contar con IU ni con Podemos para la candidatura de la alcaldía de Madrid; EnMarea decidió escindirse en Galicia, debilitando a los ayuntamientos de Santiago, Coruña y Ferrol; Compromís anunció que rompía la coalición en Valencia; Izquierda Anticapitalista rompió con Podemos en todo el país; el coordinador de IU en Cataluña se marchó a ERC pero sin dimitir de coordinador para dejar el partido bloqueado… Podría continuar, pero supongo que no hace falta.

Todos estos acontecimientos sucedieron en solo unos meses, los inmediatos a las elecciones generales, y fueron acompañados de grandes proclamas cínicas por «la unidad» -mientras se firmaban las escisiones- y por supuesto tuvieron una cobertura mediática apropiada para la ocasión. En algunos casos encontramos incluso candidatas de IU y Podemos que públicamente anunciaban que no votarían a nuestras organizaciones. En el seno de IU y Podemos fuimos muy pocos los que, a riesgo de perder la familia, la salud, los amigos y probablemente la cabeza, llamamos a la calma y a la unidad. El coste en esos campos, lo reconozco, fue inmenso. Desde mi experiencia personal, han sido los peores meses de toda mi vida política. En este tiempo parecía imperar un «sálvese quién pueda» de una naturaleza bastante irracional, y sucedía tanto entre quienes se escindieron como entre quienes se quedaron agazapados esperando que los resultados de las elecciones generales nos mataran a algunos.

Pero resistimos. La campaña de las elecciones generales fue extraordinaria y la militancia se volcó en la tarea de resistir. Pablo Iglesias hizo unos debates estupendos y muy bien acotados y dimos la sorpresa al resistir con un 14,3%. Parecíamos haber detenido la hemorragia de votos. Con todo, el PSOE ya había recuperado dos millones de votos desde 2015.

Las elecciones locales y autonómicas

Y así es como llegamos a estas últimas elecciones locales, autonómicas y europeas. Hemos tenido, como espacio político, unos malos resultados. Y tenemos que hacer autocrítica, pausada y de vista larga, pero no podemos decir que nos sorprenda esta situación. Hemos pagado las consecuencias de nuestros propios errores, y también de los aciertos de los demás. En efecto, estas elecciones han puesto de relieve que la tendencia del estrechamiento del espacio electoral a la izquierda del PSOE ha continuado. En las elecciones europeas hemos perdido 4,24 puntos respecto a las generales de hace un mes, y hemos perdido casi 8 puntos respecto a las elecciones europeas de 2014.

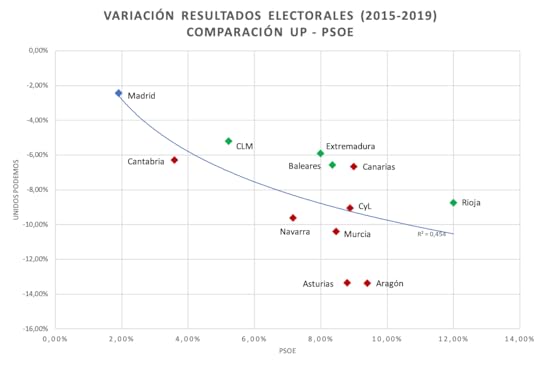

Tal y como venía describiendo, el PSOE ha mejorado sus resultados autonómicos una media de 7,57 puntos, mientras que nosotros hemos caído una media de 8,14 puntos. En efecto, la transferencia de votos es perceptible en un trazo grueso, pero también en trazo fino. En particular, el espacio de UP ha bajado más en aquellos territorios donde el PSOE ha subido más. Como se puede observar en el siguiente gráfico, esto es bastante claro (aunque no perfecto).

Además, las caídas han sido más pronunciadas allí donde hemos ido separados (todos los territorios con punto rojo en el gráfico) y menor allí donde hemos ido unidos. De media hemos caído 9,82 puntos en los territorios donde íbamos separados y hemos caído un 6,62 en aquellos otros donde hemos ido juntos. Como he dicho estos días: «la unidad política no construye socialismo, pero fuera de la unidad sólo hay destrucción».

Es llamativo también que, en todos los territorios, con la excepción de Asturias, los resultados de las generales de hace un mes han sido mejores que en estas autonómicas. Pero aún más llamativo es que en las elecciones europeas, que se votaban a la vez, se han tenido mejores resultados en todos los territorios menos en Asturias y Aragón. Las candidaturas de unidad, en general, han resistido mejor.

Por otra parte, el caso de Madrid es paradigmático. Porque la irrupción de Más Madrid se justificó por su supuesta «competición virtuosa», es decir, porque teóricamente la división no restaría. En realidad, el espacio político de Más Madrid, Podemos e IU ha perdido 2,44 puntos respecto a lo que sacó Podemos e IU en 2015. Puede decirse que Madrid sufre el mismo proceso de estrechamiento del espacio electoral que el resto del país, si bien hay que conceder que es el territorio donde menos se pierde y donde menos gana el PSOE. Es decir, es probable que Más Madrid contribuya mejor a frenar la huida de votos al PSOE aunque no lo consiga.

Por supuesto, más allá de los votos también las leyes electorales nos han masacrado en escaños allí donde hemos ido por separado. El caso de Castilla y León es representativo, pues en la provincia de Valladolid ni Podemos ni IU hemos sacado escaño aun obteniendo un 4,65% y un 4,07% respectivamente y sin embargo Vox ha obtenido un escaño con un 6,85%.

En el terreno municipal hemos aguantado muy bien en las pequeños y medianos municipios, manteniendo e incluso aumentando concejales en muchos territorios. Además, hemos mantenido alcaldías también en ciudades de tamaño medio como Cádiz o Zamora. Sin embargo, las elecciones locales están siempre sujetas a especificidades y no pueden extraerse conclusiones categóricas. Detrás de esos excelentes resultados está el gran hacer local de Kichi y Guarido, alcaldes de esas ciudades, y de sus equipos, pero no tanto de sus marcas respectivas. En efecto, Kichi ha revalidado la alcaldía con el 43,59% y Guarido con el 48,08%. Sin embargo, en las elecciones europeas Podemos e IU han obtenido un 23,91% en Cádiz capital y en las autonómicas IU ha obtenido un 6,09% en Zamora capital. Este voto dual es propio de alcaldes carismáticos, como también le sucede al alcalde del PP en Estepona, Urbano, que ha sacado un 69% en las municipales y un 33,56% en las europeas. Los toboganes funcionan.

Conclusiones

Los resultados son malos para nuestro espacio político. Pero frente a quienes creen que esto es la consecuencia de las habilidades y prácticas de seres individuales dotados de gran o escasa inteligencia, yo apuesto, sin restar importancia a lo anterior, por factores de fondo más vinculados a trayectorias de medio plazo. Necesitamos un debate sereno para preguntarnos el «por qué» de estas dinámicas aquí descritas. En mi opinión, es posible que en este momento no se den las condiciones económicas que «permitan» la existencia de una izquierda transformadora tan potente como la que hemos visto en los últimos años, lo que obliga a reconfigurar el espacio político a partir de una nueva y mejor articulación entre los diversos actores que conformamos el mismo. Nos hemos educado en diferentes culturas políticas, tenemos distintos bagajes y disponemos de distintos recursos organizacionales (por ejemplo, en IU disponemos de una más amplia implantación local mientras que Podemos dispone de una más amplia base electoral), y debemos encontrar las sinergias necesarias para cumplir nuestros objetivos. Más coordinación.

En el fondo se trata de un obligado cambio de estrategia que cree las condiciones de un nuevo crecimiento de nuestra base social y electoral, lo que a mi juicio pasa por insistir en la práctica en las instituciones, pero también con los actores sociales organizados. Me temo que hay que huir de propuestas maniqueas o simplistas, dado que los problemas complejos siempre requieren soluciones complejas.

Ello implica, a su vez, hablar de personas y relaciones sociales, por lo que nuestras organizaciones deben cuidarse mutuamente y cuidarse ellas mismas también. La tendencia cainita no sé si será controlable en la izquierda, pero sí debería serlo la forma con la que nos dirigimos a nuestros adversarios políticos dentro de nuestro propio espacio. La beligerancia con la que buscamos culpas en el otro, por ejemplo, es absolutamente ineficaz pero también suficientemente lamentable.

Pero, sobre todo, es momento de pensar en profundidad qué tipo de instrumento necesitamos para hacer frente a los retos ecológicos, económicos y sociales que tenemos por delante las sociedades europeas. De momento esa disputa dista de resolverse por la izquierda, como estamos viendo en el norte de Europa, y las amenazas son muy elevadas para las familias trabajadoras. Y replantearse esto significa preguntarse con honestidad por qué no llegamos como nos gustaría a la base social que decimos representar, estando dispuesto a dudar de todos nuestros prejuicios («de omnibus dubitandum» repetía Marx). Somos herederos, o al menos así lo siento yo, de todos los hombres y mujeres a los que hacía referencia al principio de este artículo, y les debemos una lucha que exige una adecuada comprensión de la realidad y el contexto. Los instrumentos han de adecuarse a cada contexto. El siglo XXI está construido de nuevas relaciones sociales, tecnológicas e institucionales que apenas podían vislumbrarse hace doscientos años y que los actores políticos no pueden ignorar. Las estructuras sociales están cambiando en direcciones que hubieran sido impensables en la época en la que se ideó la «metáfora socialista» y los símbolos han cambiado sus significados en todo este tiempo. Poner en cuestión las conexiones ideológicas, materiales y prácticas con las que nos relacionamos con nuestros votantes es un paso imprescindible para avanzar. La terquedad y el dogmatismo no ayudarán en absoluto.

Decía Manuel Sacristán que en tiempos de derrota de la izquierda transformadora hay dos pulsiones o tentaciones que deberían evitarse. Una es la entrega a la causa socialdemócrata, que se produciría como resultado de la pérdida de confianza en los instrumentos que han sido derrotados. Esto es lo que él identifica como la «tradición de derecha». La otra pulsión es la atrofia política que se produce ante la ausencia de perspectivas tras la derrota y que llevaría a la «inhibición de las luchas posibles» o de los «objetivos intermedios», con la fe depositada en la mística expectativa de que «algo pasará» que cambie nuestras posibilidades reales. Esto es lo que siempre se ha llamado izquierdismo. Esta fórmula de desconexión social es muy propia de los momentos como estos, y es muy atractiva porque es autocomplaciente.

Me temo que ambas pulsiones surgirán en estos meses y que el elemento en común que mantienen es su rechazo a la unidad política del espacio que se ha estado construyendo hasta ahora. Sin embargo, creo que la mejor herramienta pasa por reforzar esa unidad y en debatir y descubrir cómo somos capaces de aprovechar la potencialidad de este espacio político que, aunque disminuido actualmente, representa lo mejor de este país. Algunos seguiremos dedicando nuestro tiempo y energías a construir esta posibilidad.

La entrada Por qué es necesaria la autocrítica aparece primero en Alberto Garzón.

March 6, 2019

Entrevista: «El PSOE no se atreve a enfrentarse al poder»

Publicada en TheHuffingtonPost por Antonio Ruíz Valdivia

Fotografía de Carlos Pina

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 28-A. Y en el Congreso han empezado a prepararse hasta materialmente para la nueva legislatura: los operarios pintan ya y hacen reformas en el vestíbulo que da a la calle madrileña calle de Cedaceros.

Al final de la planta se abren las puertas de la sala Istúriz. En las paredes cuelga el cuadro Lección de música, de Antonio García Morales. Lo observa Alberto Garzón antes de sentarse y someterse a esta entrevista. Lo que no se sabe aún es a qué ritmo sonarán las urnas en el próximo mes.

Se prepara para una campaña vertiginosa, irá como ‘número uno’ de la lista de Unidos Podemos por Málaga. Su tierra. Antes, los militantes de su partido deben dar el visto bueno a repetir el pacto de los botellines en una votación que finalizará este sábado. Dice que en este momento la izquierda necesita unidad para hacer frente a ese «monstruo» de tres cabezas que representan PP, Ciudadanos y Vox. Esa derecha, denuncia, que incita al «odio y al conflicto». Y avisa sobre la llamada al voto útil de Pedro Sánchez: el PSOE no se atreve con el poder.

¿Qué va a hacer el 8-M?

Es un evento que corresponde a las mujeres, que lo están organizando y demostrando una enorme habilidad para defender sus conquistas y ampliarlas. Ese día hay huelga de cuidados y, por tanto, haré lo que también hago en otros momentos, no es una excepción, pero en este caso de forma obligatoria absolutamente e impepinable de cuidar de mi hija, de mi familia y de la vivienda. Además, iré a la manifestación como signo de apoyo, pero sin pretender ocupar en ningún momento un protagonismo que no nos corresponde.

Ha pasado un año de aquella gran manifestación del 8-M y, de repente, sobre la mesa hay debates como la derogación de la ley contra la violencia de género o del aborto. ¿Están en peligro muchos de los avances de las mujeres?

Absolutamente. Pero eso es debido a que en nuestro país nunca ha desaparecido un espacio sociológico que podríamos resumir como franquista, pero que en última instancia lo que tiene es una profunda defensa de valores reaccionarios que estaban también insertos mucho más atrás en la historia. Es el típico sentimiento que se está levantando en este momento y que están tratando de canalizar los tres partidos de derechas. De hecho, Ciudadanos fue uno de los primeros en el 8-M del año pasado que trató de desconectarse de una forma explícita de la manifestación y sus declaraciones fueron en bastantes puntos ofensivas. Trató de canalizar una parte de la sociedad que detesta el feminismo como una amenaza a sus valores, en muchos casos de privilegio a los hombres. Y ahora están insertos en esa batalla de las tres derechas peleando por el voto más reaccionario.

Por cierto, ninguno de los candidatos de los cinco grandes partidos es una mujer.

Efectivamente, este es uno de los elementos que están siendo claros desde hace bastante años, desde que este ciclo político ha multiplicado el número de partidos. La inmensa mayoría somos hombres y es una de las expresiones de que algo no está funcionando bien en nuestra sociedad. Aunque pueda parecer anecdótico, no deja de ser un reflejo de muchos otros componentes de la sociedad que son profundamente machistas.

¿Preparado ya para la campaña del 28-A?

Sí, absolutamente. En cierta medida estamos siempre preparados, especialmente en un contexto tan volátil como este, en cualquier momento podía suceder cualquier cosa que nos empujara a una campaña electoral y finalmente se ha desatado. Tenemos un ciclo electoral muy intenso, con la maquinaria activada cien por cien.

¿Qué pronóstico hace? ¿Qué van a decir los españoles en las urnas?

Es muy difícil de saber. La ley electoral siempre ha penalizado a los partidos pequeños y medianos. Lo hemos sufrido en IU, pero ahora el escenario es muy complejo para predecir un resultado en escaños. Ahora mismo lo único que tenemos que hacer es debernos a nuestros valores y ofrecer nuestra propuesta a la ciudadanía. Atraer y movilizar votantes de izquierdas en un momento tan complejo como este. Tenemos retos sociales, ecológicos, territoriales y políticos, como esta amenaza de la derecha reaccionaria. Esto nos debe obligar a actuar con contundencia a la hora de defender nuestras conquistas. Espero que esta sea la óptica que utilice mucha gente de izquierdas, incluso aquella que no tiene claro su voto, que tenga claro que lo que nos jugamos va mucho más allá de estas elecciones.

El PSOE se presenta como el voto útil para frenar a las derechas, ¿cree que va a tener mucha fuga de sufragios a los socialistas? ¿Son el voto útil?

Creo que la izquierda en su conjunto tiene un escenario complejo, IU y Podemos, en particular. Pero todo está abierto, no cabe en ningún caso tirar la toalla, sino trabajar para atraer y movilizar el voto. Efectivamente, el PSOE ha marcado la campaña, ha convocado las elecciones, sabiendo que dejaba en el tintero una serie de leyes muy importantes para la izquierda de este país como derogar la ley mordaza. El tacticismo del PSOE ha hecho que finalmente tengamos que seguir con la ley del PP de represión de la movilización ciudadana. Por tanto, el PSOE controla esos tiempos y ritmos y tratará de llamar al voto útil.

Lo que tenemos que explicar es que la diferencia entre que el PSOE pacte con Cs, que está encima de la mesa, a que lo haga con la izquierda es abismal. Cs ha dicho que es una mala idea subir el salario mínimo. Para las familias trabajadoras esa diferencia es abismal, es clave que la ciudadanía lo comprenda. Tenemos sobre la mesa un hipotético gobierno entre PSOE y Cs.

Pero Ciudadanos ha dicho que no piensa pactar con Pedro Sánchez, ¿se lo creen?

No. Es un partido posmoderno en la medida que funciona sin ideología explícita. Es un partido de clase, defiende los intereses de los más adinerados. Su práctica política así lo demuestra. Es un partido que opera en función de las encuestas y es capaz de dar bastantes bandazos, en función de lo que le interese. Es capaz de defender las visiones más reaccionarias y ofrecerse como una especie de centrismo liberal, todo ello sin que le caiga la cara por las contradicciones. Ya dijo que no iba a pactar con el PSOE en las elecciones de 2015 y apenas unos días más tarde estaban haciendo el pacto de El abrazo. Con un Partido Socialista que había llamado a Cs la nueva derecha. Es parte de la propaganda y de la táctica política. Uno de los elementos que están poniendo encima de la mesa muy importantes personalidades del PSOE y Cs es que haya un acuerdo entre ellos.

¿A Sánchez lo ve más por el pacto con ustedes o con Ciudadanos?

En el momento en el que convoca las elecciones está a la expectativa de ver cuál es el resultado y a partir de ahí opera. Fue la persona que pactó con Rivera en 2016, estaba enfrentado con Rivera frontalmente hace muy poco tiempo y Pedro Sánchez podría ser cualquier otra persona dentro de unos cuantos meses.

Del pacto de El abrazo al de los botellines, que reeditan Podemos e IU. Se celebra esta semana un referéndum interno en Izquierda Unida. ¿Cree que los militantes apoyarán de nuevo esta coalición?

Espero que sí. Fundamentalmente por razones políticas, lo que significa en nuestro país consolidar un bloque de unidad, que permite conquistas para las familias trabajadoras. Cuanta más fuerza, mejor. Incluso, por una cuestión práctica. En este momento dividir a la izquierda con esta ley electoral significaría hacer un favor a la derecha reaccionaria. En el reparto de escaños, la fragmentación de la izquierda beneficia a la derecha, incluso en muchas circunscripciones podría ser Vox el beneficiado. Espero que la militancia de IU, que siempre ha demostrado altura de miras, vote a favor de este preacuerdo.

En Andalucía, bajo la marca Adelante Andalucía, Podemos e IU perdieron 300.000 votos respecto a las anteriores elecciones cuando fueron por separado. En la generales, perdieron un millón de votos tb los dos partido al ir coaligados. ¿Sale a cuenta esta unión?

Ese análisis peca casi de un elemento metodológico: presuponer que no ha pasado nada más en ese tiempo. La primera de las confluencias se produjo en abril o mayo de 2016, para entonces Podemos ya venía bajando en las encuestas de manera notable porque una gran parte de ciudadanía de izquierdas se ve frustrada ante la imposibilidad de un Gobierno alternativo al de Mariano Rajoy. La unidad en ese punto vino más a resolver y a tratar de consolidar que a ser un detonante de algo nuevo. Funcionó porque permitió consolidar un espacio y sortear la ley electoral, se mantuvieron cinco millones de votos a pesar de la tendencia descendiente. Se han cometido errores a partir de ese momento, evidentemente antes también. Y han pasado muchas cosas, ha cambiado el contexto político en este país.

Veníamos de un ciclo alcista de la izquierda, de las cuestiones sociales, y ha sido sustituido por una agenda reaccionaria, que también opera en América Latina, Europa o EEUU, con cuestiones nacionalistas en las que la izquierda tiene dificultades para moverse. La izquierda está sufriendo la crisis, y eso explica que en las andaluzas nuestro espacio tuviera 300.000 votos menos, pero el PSOE 400.000 menos. La confluencia no era responsable. La unidad en este momento es el único camino y seguir construyendo conjuntamente un espacio que es diverso, heterogéneo, con formaciones distintas y autónomas, pero que ante el monstruo que tenemos delante y la responsabilidad histórica no podemos mirarnos el ombligo.

Habla de un monstruo, ¿es Vox?

Vox es una expresión de ese monstruo, pero cuando uno escucha a Pablo Casado y Albert Rivera hablar de prácticamente cualquier cuestión relacionada con la actualidad se da cuenta del problema al que se enfrenta la democracia española. Es una derecha radicalizada, que bordea cuando nos traspasa directamente los límites de la democracia. Se permite llamar golpista no solo ya a dos millones de catalanes o a los votantes de Podemos e IU, incluso a los del PSOE y directamente al presidente Sánchez. Cuando estamos ante ese exceso retórico y discursivo, lo único que están haciendo es extender el odio, dividiendo a los españoles y rompiendo España. Cuando hacen una manifestación como la de Colón, en la que el mensaje es no debe haber diálogo, eso es opuesto a la política, nos damos cuenta del peligro tan grande que enfrenta nuestra sociedad por el auge de estas tres derechas, que tiene diferencias entre ellas pero que comparten una agenda reaccionaria con diversos temas. Ese monstruo está representado por esas tres cabezas.

¿Legalizaría a Vox?

Soy muy claro con esto. Los partidos políticos no deben ser ilegalizados salvo que hayan cometido delitos recogidos en el Código Penal. Es importante que entendamos que la política es un instrumento para resolver las cuestiones a través del diálogo y la negociación. Vox es una expresión de un sentir sociológico que está en nuestro país, que tenemos que combatir a mi modo de entender, pero no desde el ámbito penal sino desde el cultural, pedagógico, periodístico, educativo. Vox es una fuerza que no representa sustancialmente nada nuevo, estaba dentro del PP, es una escisión del Partido Popular, pero sus valores son profundamente reaccionarios y antidemocráticos. Su exaltación del fascismo en algunos puntos es notoria. Eso no se va a resolver ilegalizando los partidos ni fundaciones, sino a través de un plan integral de promoción de los valores democráticos, de la mujer, de la igualdad. Eso es otro campo más complejo, pero más útil que la represión legal.

¿Ha sido el Gobierno de Sánchez de izquierdas?

Ha sido ambivalente, no ha sido lo suficientemente valiente como para abordar determinadas cuestiones. Si no llega a ser por Unidos Podemos, no tendríamos un salario mínimo interprofesional de 900 euros que dentro de su modestia es una subida del 22% y leyes sociales que se han ido aprobando en este pequeño trance de tiempo. Pero mi concepción de democracia es mucho más ambiciosa, implica que nadie debe pasar frío si no puede pagar la factura de la luz porque debería garantizarlo el Estado, por ejemplo. El PSOE no se ha atrevido en estos puntos, hemos propuesto nacionalizar las empresas estratégicas que ya fueron públicas en su momento y no han querido. Además, hemos propuesto regularizar los precios del alquiler y tampoco porque eso suponía enfrentarse a los bancos. El PSOE tiene mucha retórica, pero cuando se trata de enfrentarse al poder no se atreve en absoluto.

Hablaba de la unidad de la izquierda, vemos a sus socios de Podemos totalmente divididos. ¿Usted es más de Pablo Iglesias o de Íñigo Errejón?

Respetamos las discusiones y debates legítimos que tienen otras formaciones, igual que ellos los nuestros. Tanto Iglesias como Errejón representan parte de la solución de este país, necesitamos trabajar conjuntamente. No podemos prescindir de nadie. La izquierda atraviesa un momento irritante, en el que se producen divisiones, fracciones, formas bastante negativas de acción política. Tenemos que ser claros: o estamos unidos o la derecha va a estar ganando.

Unidos Podemos aparece en el último CIS en cuarta posición. ¿Cree que empezó todo a fastidiarse en las encuestas desde el chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero?

No, hay que reconocer que ha habido muchas polémicas en torno a Podemos, también en IU y en otro puntos de la izquierda que han existido y afectado. Pero las tendencias de largo alcance, que son las que nos deben preocupar explican que desde enero o febrero de 2016 ya había un deterioro del espacio. Eso significa que no hemos sido capaces de atraer, movilizar y mantener a un votante. Sabiendo que es un escenario complejo, tenemos que ser capaces de ir a sacar el mejor resultado posible convenciendo a la gente que confió en nosotros por todo lo que nos jugamos como país. Pero los procesos son más largos, las decisiones de los líderes y de los dirigentes pueden ser acertadas o incorrectas, pero el mundo no depende solo de eso sino de tendencias de más alcance. A ver si somos capaces de hacer una remontada y sacar el mejor resultado.

Hablando de unidad y de líderes. El excoordinador de IU Gaspar Llamazares irá por Actúa a las elecciones generales. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no han podido retenerlo en su propio partido?

Llamazares fue coordinador de IU, ha sido parlamentario desde 1991, cuando yo tenía 6 años ya era diputado. Una persona con mucho conocimiento y experiencia, y es un activo importante de la izquierda. Nos hubiera gustado que hubiera mantenido su lealtad con IU, pero tuvo su opinión diversa. Ha organizado otro partido fuera de Izquierda Unida con el que ya tenía intención de competir. Es legítima la decisión, pero no la comparto y no es muy coherente. Pero es personal y de pequeño alcance, hay que respetar y espero que el espacio político que representa se pueda contar con ellos en el futuro. No nos podemos permitir el lujo de este tipo de fragmentaciones.

Hace tres años, en las elecciones de 2016, sólo se hablaba del posible sorpasso de Unidos Podemos al PSOE. ¿Es aquello ya el sueño de una noche de verano?

Está todo muy abierto, no necesariamente para las elecciones de abril. De la misma manera que hace un año hablábamos de la legislatura de Mariano Rajoy, ahora nos encontramos en un escenario totalmente distinto con un partido de extrema derecha explícito que va a entrar en el Parlamento. Todo cambia rápidamente, estamos en un escenario volátil. No sabemos qué va a pasar en abril pero menos todavía el año que viene. Estamos en recomposiciones permanentes, lo que hay que hacer es ser coherente con nuestros principios y valores. Tenemos la mejor propuesta para las familias trabajadoras y para la gente que se identifica con la izquierda. Vamos a ver si somos capaces de hacer crecer este espacio para que algún día gobernemos directamente que es lo queremos hacer.

Gobernar… Querían haber entrado en el Ejecutivo con Pedro Sánchez. ¿Le gustaría ser ministro?

No hay ninguna ambición personal en ser cargo ni público te diría. Lo que tenemos que hacer es acumular fuerza para poder llevar a cabo políticas desde el Gobierno. Lo hemos hecho así en municipios y en comunidades. IU tiene una solvencia demostrada en la gestión pública pero tenemos un horizonte de sociedad que implica que para conseguir esos apoyos necesitamos ganar también mucha legitimidad fuera de las instituciones. Lo importante es acumular fuerzas.

Los premios parlamentarios de Alberto Garzón

¿Quién es el mejor orador del Congreso?

No tendría uno. Pero hay claros aspirante como Aitor Esteban (PNV), Joan Tardá (ERC) o Pablo Bustinduy (Podemos). Personas que cuando suben a la tribuna la gente les escucha. Cosa que no es fácil.

¿El mejor debate que ha vivido en esta legislatura?

Es complicado. Han sido muy agrios, muy duros. La derecha cuando ha perdido el poder se ha radicalizado y se ha vuelto maleducada. Mucha violencia verbal. El debate de la moción de censura fue muy interesante, se recordará. La intervención que hizo Pablo Iglesias será uno de los puntos de referencia para ver qué pasó en estos años tan convulsos. Fue un gran debate, a pesar del rencor que mostró Mariano Rajoy.

¿Ha pasado vergüenza en el Hemiciclo?

Muchas veces. Estoy en muchas comisiones, colaboro con personas de otros partidos, PP, Ciudadanos, por ejemplo, en la comisión de investigación de la crisis, y la relación era cordial, el tono era amable en los pasillos… Pero cuando ves a sus líderes Pablo Casado y Albert Rivera en la tribuna, se ponen a insultar y mentir, utilizar un lenguaje belicista que incita al odio y al conflicto uno pasa vergüenza. Como ciudadano, bastante aterradora, por la expansión del odio al que promueven.

¿El diputado revelación?

Creo que Pablo Casado. Pero no por nada nuevo. Ha demostrado habilidad parlamentaria a la hora de subir y no leer discursos, pero el problema es el mensaje. Creerse eso es muy peligroso, ese belicismo, esa actitud de llamar golpistas, de hablar en términos guerracivilistas no solo es obsceno, es peligroso. Hay mucha gente que se deja guiar y se instala en un clima del que es muy difícil salir de ese discurso de extrema derecha que llevan Pablo Casado y otros. Es un problema para la democracia en España.

La entrada Entrevista: «El PSOE no se atreve a enfrentarse al poder» aparece primero en Alberto Garzón.

Entrevista: “El PSOE no se atreve a enfrentarse al poder”

Publicada en TheHuffingtonPost por Antonio Ruíz Valdivia

Fotografía de Carlos Pina

El Boletín Oficial del Estado (BOE) acaba de publicar el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria electoral del 28-A. Y en el Congreso han empezado a prepararse hasta materialmente para la nueva legislatura: los operarios pintan ya y hacen reformas en el vestíbulo que da a la calle madrileña calle de Cedaceros.

Al final de la planta se abren las puertas de la sala Istúriz. En las paredes cuelga el cuadro Lección de música, de Antonio García Morales. Lo observa Alberto Garzón antes de sentarse y someterse a esta entrevista. Lo que no se sabe aún es a qué ritmo sonarán las urnas en el próximo mes.

Se prepara para una campaña vertiginosa, irá como ‘número uno’ de la lista de Unidos Podemos por Málaga. Su tierra. Antes, los militantes de su partido deben dar el visto bueno a repetir el pacto de los botellines en una votación que finalizará este sábado. Dice que en este momento la izquierda necesita unidad para hacer frente a ese “monstruo” de tres cabezas que representan PP, Ciudadanos y Vox. Esa derecha, denuncia, que incita al “odio y al conflicto”. Y avisa sobre la llamada al voto útil de Pedro Sánchez: el PSOE no se atreve con el poder.

¿Qué va a hacer el 8-M?

Es un evento que corresponde a las mujeres, que lo están organizando y demostrando una enorme habilidad para defender sus conquistas y ampliarlas. Ese día hay huelga de cuidados y, por tanto, haré lo que también hago en otros momentos, no es una excepción, pero en este caso de forma obligatoria absolutamente e impepinable de cuidar de mi hija, de mi familia y de la vivienda. Además, iré a la manifestación como signo de apoyo, pero sin pretender ocupar en ningún momento un protagonismo que no nos corresponde.

Ha pasado un año de aquella gran manifestación del 8-M y, de repente, sobre la mesa hay debates como la derogación de la ley contra la violencia de género o del aborto. ¿Están en peligro muchos de los avances de las mujeres?

Absolutamente. Pero eso es debido a que en nuestro país nunca ha desaparecido un espacio sociológico que podríamos resumir como franquista, pero que en última instancia lo que tiene es una profunda defensa de valores reaccionarios que estaban también insertos mucho más atrás en la historia. Es el típico sentimiento que se está levantando en este momento y que están tratando de canalizar los tres partidos de derechas. De hecho, Ciudadanos fue uno de los primeros en el 8-M del año pasado que trató de desconectarse de una forma explícita de la manifestación y sus declaraciones fueron en bastantes puntos ofensivas. Trató de canalizar una parte de la sociedad que detesta el feminismo como una amenaza a sus valores, en muchos casos de privilegio a los hombres. Y ahora están insertos en esa batalla de las tres derechas peleando por el voto más reaccionario.

Por cierto, ninguno de los candidatos de los cinco grandes partidos es una mujer.

Efectivamente, este es uno de los elementos que están siendo claros desde hace bastante años, desde que este ciclo político ha multiplicado el número de partidos. La inmensa mayoría somos hombres y es una de las expresiones de que algo no está funcionando bien en nuestra sociedad. Aunque pueda parecer anecdótico, no deja de ser un reflejo de muchos otros componentes de la sociedad que son profundamente machistas.

¿Preparado ya para la campaña del 28-A?

Sí, absolutamente. En cierta medida estamos siempre preparados, especialmente en un contexto tan volátil como este, en cualquier momento podía suceder cualquier cosa que nos empujara a una campaña electoral y finalmente se ha desatado. Tenemos un ciclo electoral muy intenso, con la maquinaria activada cien por cien.

¿Qué pronóstico hace? ¿Qué van a decir los españoles en las urnas?

Es muy difícil de saber. La ley electoral siempre ha penalizado a los partidos pequeños y medianos. Lo hemos sufrido en IU, pero ahora el escenario es muy complejo para predecir un resultado en escaños. Ahora mismo lo único que tenemos que hacer es debernos a nuestros valores y ofrecer nuestra propuesta a la ciudadanía. Atraer y movilizar votantes de izquierdas en un momento tan complejo como este. Tenemos retos sociales, ecológicos, territoriales y políticos, como esta amenaza de la derecha reaccionaria. Esto nos debe obligar a actuar con contundencia a la hora de defender nuestras conquistas. Espero que esta sea la óptica que utilice mucha gente de izquierdas, incluso aquella que no tiene claro su voto, que tenga claro que lo que nos jugamos va mucho más allá de estas elecciones.

El PSOE se presenta como el voto útil para frenar a las derechas, ¿cree que va a tener mucha fuga de sufragios a los socialistas? ¿Son el voto útil?

Creo que la izquierda en su conjunto tiene un escenario complejo, IU y Podemos, en particular. Pero todo está abierto, no cabe en ningún caso tirar la toalla, sino trabajar para atraer y movilizar el voto. Efectivamente, el PSOE ha marcado la campaña, ha convocado las elecciones, sabiendo que dejaba en el tintero una serie de leyes muy importantes para la izquierda de este país como derogar la ley mordaza. El tacticismo del PSOE ha hecho que finalmente tengamos que seguir con la ley del PP de represión de la movilización ciudadana. Por tanto, el PSOE controla esos tiempos y ritmos y tratará de llamar al voto útil.

Lo que tenemos que explicar es que la diferencia entre que el PSOE pacte con Cs, que está encima de la mesa, a que lo haga con la izquierda es abismal. Cs ha dicho que es una mala idea subir el salario mínimo. Para las familias trabajadoras esa diferencia es abismal, es clave que la ciudadanía lo comprenda. Tenemos sobre la mesa un hipotético gobierno entre PSOE y Cs.

Pero Ciudadanos ha dicho que no piensa pactar con Pedro Sánchez, ¿se lo creen?

No. Es un partido posmoderno en la medida que funciona sin ideología explícita. Es un partido de clase, defiende los intereses de los más adinerados. Su práctica política así lo demuestra. Es un partido que opera en función de las encuestas y es capaz de dar bastantes bandazos, en función de lo que le interese. Es capaz de defender las visiones más reaccionarias y ofrecerse como una especie de centrismo liberal, todo ello sin que le caiga la cara por las contradicciones. Ya dijo que no iba a pactar con el PSOE en las elecciones de 2015 y apenas unos días más tarde estaban haciendo el pacto de El abrazo. Con un Partido Socialista que había llamado a Cs la nueva derecha. Es parte de la propaganda y de la táctica política. Uno de los elementos que están poniendo encima de la mesa muy importantes personalidades del PSOE y Cs es que haya un acuerdo entre ellos.

¿A Sánchez lo ve más por el pacto con ustedes o con Ciudadanos?