Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 6

December 25, 2016

La extrema derecha es hija de la globalización

Pensemos la globalización como si fuera un juego. Cada jugador comienza con una determinada dotación de recursos y termina con otra distinta, y por lo tanto durante la partida puede haber ganadores y perdedores. Nos vamos a concentrar en tres jugadores. Por un lado está el jugador llamado «trabajador urbano chino», que comienza con 5 euros. A otro jugador le llamaremos «superrico mundial» y comenzará el juego con 100 euros. Y al tercer jugador le llamaremos «clases populares occidentales», y comenzará con 10 euros. Al cabo de veinte años finaliza el juego y se hace recuento. Ahora el «trabajador urbano chino» tiene 9 euros, lo que no está nada mal porque es un 80% más de lo que tenía de partida. Sin embargo, el «superrico» ha ganado mucho más y tiene ahora 165 euros, pero eso significa «sólo» un crecimiento del 65% sobre sus recursos iniciales. Finalmente, el jugador «clase media occidental» tiene ahora 10 euros, esto es, lo mismo que al comienzo.

Los datos de este juego no han sido inventados sino que forman parte del último trabajo de Branko Milanovic, especialista en desigualdad económica e investigador principal de ese área en las Naciones Unidas y el Banco Mundial. En efecto, lo que este trabajo proporciona es información empírica a favor de una hipótesis con la que trabajábamos desde hace décadas. A saber, que la globalización ha producido ganadores y perdedores que se distribuyen a lo largo del mundo del siguiente modo.

Por un lado, aunque los superricos son una minoría (el 5% más rico) pero son los que más se han beneficiado en términos absolutos del proceso (de cada 100 dólares de nuevos ingresos entre 1988 y 2008 se han llevado 44). Los superricos están fundamentalmente en Estados Unidos, pero también en Europa Occidental, Japón y Oceanía. Milanovic los llama plutócratas globales. En el gráfico de más abajo ocupan el punto «C».

Por otro lado, lo que podríamos llamar las «clases medias asiáticas» son las principales ganadoras del juego en términos relativos. Como partían con recursos muy pequeños, las ganancias que han tenido –en torno al 12% del total de los nuevos ingresos absolutos- han supuesto un crecimiento relativo del 80%. Estas personas se sitúan en el centro de la distribución de ingresos de sus países, que es sobre todo China pero también India, Tailandia, Vietnam e Indonesia. Naturalmente «clase media» significa una cosa distinta a lo que significa en Occidente, pero gráficamente podríamos identificarla con las capas urbanas de China. En el gráfico son el punto «A».

Finalmente, a lo que llamamos «clases populares occidentales» son aquellos sectores que son más ricos que los asiáticos que acabamos de describir pero que se encuentran en los estratos más pobres de sus propios países, que son fundamentalmente los de Europa Occidental, Norte América, Oceanía y Japón. Son los que no han ganado nada con la globalización y, de hecho, son sus víctimas porque han sido golpeados por procesos de desindustrialización, el incremento de la competencia económica internacional y un mercado de trabajo global que hace aún menos competitivos a los trabajadores no cualificados. En el gráfico son el punto «B».

Lo anterior es una foto de la distribución de ingresos a nivel mundial, y como tal tiene sus limitaciones. El trabajo completo de Milanovic proporciona mucha más información útil para entender qué está significando la globalización en términos de desigualdad de ingresos y, en cierto sentido, las transformaciones en la estructura de clase. Lo que me interesa resaltar ahora es que lo apuntado aquí conforma el terreno material en el que se mueve la batalla política, por decirlo así. Esto es, sería imposible entender fenómenos como Donald Trump, Le Pen, el crecimiento de la extrema derecha en el norte de Europa, el 15-M o las movilizaciones sociales en Europa del Sur sin atender a estas transformaciones. Igualmente, sin comprender estos cambios es imposible plantear estrategias políticas correctas o adecuadas para la izquierda.

Lo que estamos diciendo es que las clases populares de Europa son parte de las grandes perdedoras de la globalización y que, por eso mismo, buscan, a veces de forma consciente y otras de forma intuitiva, proyectos políticos de protección ante la expansión de la pobreza, inseguridad, precariedad e incertidumbre.

A finales del año 2014 un estudio del Pew Research Center mostró lo debilitada que estaba la confianza en el libre mercado en Europa del Sur. A la pregunta de si el libre mercado era mejor para la gente, en el mundo occidental respondían afirmativamente el 63% (frente al 30% que respondían negativamente). Pero en España sólo el 45% estaba de acuerdo con la afirmación (el 51% en contra), veintidós puntos menos que en 2007. En Grecia el porcentaje fue del 47% (50% en contra), Italia el 57% (31% en contra), Francia 60% (39% en contra) y en Japón el 47% (51% en contra). Estos datos contrastan con los de los países ganadores de la globalización, como los llamados países emergentes. Por ejemplo, en Vietnam el 95% estaba de acuerdo con que el libre mercado era mejor (frente al 3% que contestaba negativamente), y en China ese porcentaje era del 76% (frente a un 18%). En suma, estos datos abundan en la percepción subjetiva que tienen las poblaciones de diferentes países sobre la globalización. Y es natural, por lo visto más arriba, que los ganadores materiales de la globalización apuesten por más libre mercado mientras que los perdedores materiales de la globalización dejen de confiar en la mano invisible a nivel mundial.

Para la izquierda, esto que acabamos de describir es fundamental. En la teoría marxista del siglo XIX se asumía que bajo el capitalismo se daría un proceso permanente de proletarización, es decir, de conversión de las clases medias en proletariado. Esto provocaría, según las interpretaciones más deterministas, que la inmensa mayoría de la población, ahora convertida en proletaria, viera con claridad su antagonismo con la clase explotadora y, por lo tanto, que se sumara a la revolución socialista. El conocido paso de la clase-en-sí-misma hacia la clase-para-sí-misma. Sin embargo, aquel esquema no encajaba bien en una sociedad en la que iban surgiendo estratos sociales asalariados que no eran proletarios de cuello azul sino «estratos intermedios», o en la que incluso iban emergiendo asalariados y proletarios cada vez mejor remunerados y que se alejaban de las capas más pobres de la sociedad. Si a ello le sumamos un enfoque mundial, en el que los trabajadores pobres de los países ricos son más ricos que los trabajadores ricos de los países más pobres, las cosas se complican. En todo caso no es objeto de este artículo profundizar en esta cuestión particular. Sí, en cambio, preguntarnos por qué en occidente, en donde sí se ha dado cierto proceso de empobrecimiento relativo y absoluto de grandes sectores sociales, la respuesta política tiende a articularse por la extrema-derecha y no por la izquierda.

Si analizamos el proyecto que ofrece la extrema derecha, por ejemplo Le Pen o Trump, encontraremos un patrón común ciertamente general: la promesa de protección material a las víctimas de la globalización y la crisis. Lo singular es que se dirige únicamente a los sectores «nacionales», pues el discurso va acompañado de valores y principios profundamente racistas y nacionalistas, que enfrentan a los pobres en función de su identidad étnica. Y han conseguido calar especialmente en los sectores más empobrecidos y menos cualificados de sus sociedades.

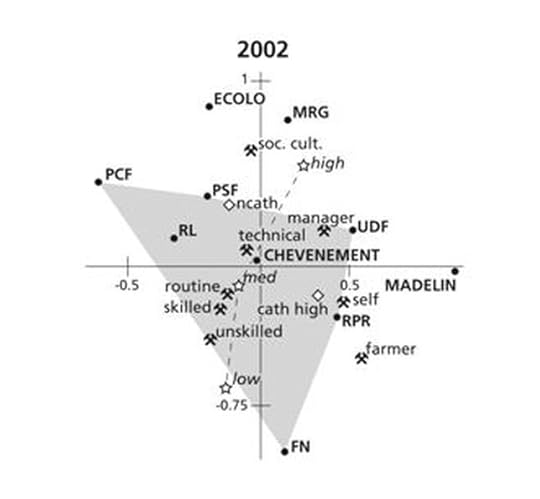

El siguiente gráfico, por ejemplo, refleja el perfil socioeconómico de los votantes de cada partido que se presentó a las elecciones presidenciales francesas de 2002. El eje horizontal describe la actitud económica (más izquierda significa más intervención estatal, más derecha significa más liberalismo) y el eje vertical describe la actitud cultural (más arriba significa mayor tolerancia cultural y más abajo significa menos tolerancia cultural). Como se puede observar, el Frente Nacional (FN) era profundamente hostil al multiculturalismo (que es una característica del ultranacionalismo) pero ambiguo en lo económico. Esto último es algo común a los nuevos partidos de la extrema derecha europea, que no encajan en el tradicional trade off entre Estado y mercado (no son ni liberales ni socialistas) porque defienden una suerte de capitalismo nacional. Esto consiste básicamente en combinar liberalismo paternalista interior y proteccionismo exterior, siempre desde el punto de vista de una población nativa que está siendo atacada desde fuera (de ahí el dominante euroescepticismo). No es cierto, por lo tanto, que la extrema derecha sea neoliberal, y de hecho es habitual encontrar en sus discursos alusiones a la «justicia social», o a lo social en general, siempre referenciadas únicamente para los nacionales.

Lo que me parece relevante es observar cómo la condición socioeconómica sugiere diferencias notables en ambas actitudes. Por ejemplo, los menos tolerantes son los trabajadores sin cualificación y los agricultores, pero tampoco destacan por su tolerancia los trabajadores cualificados y los autoempleados. Por el contrario, los más tolerantes son los directivos, los profesionales técnicos y los profesionales de la industria sociocultural. Más significativa es aún la actitud según cualificación educativa. Como se puede observar, en la línea discontinua, cuanto mayor cualificación educativa formal más propensión hacia la tolerancia cultural (y liberalismo) y cuanto menos cualificación educativa formal mayor propensión hacia la intolerancia cultural (y proteccionismo). El trabajo y el gráfico es de Simon Bornschier en Kriesi, H. (ed) (2008): West european politics in the age of globalization, y cabe anotar que en los años siguientes a 2002, y especialmente tras el inicio de la crisis de 2008, el Frente Nacional subrayó aún más en su perfil antiliberal y proteccionista. En suma, parece que existe una relación entre la intolerancia cultural y la mayor exposición a la competencia económica internacional, lo que parece razonable: es más fácil ser racista cuando ves tu puesto de trabajo peligrar por culpa de «otro», el «diferente».

Hay que recordar que la globalización tiene entre sus víctimas a los trabajadores con menos cualificación formal, debido entre otras cosas a la fuerte competencia internacional que se ha dado en el mercado laboral mundial y que ha hecho muy poco competitivos a los trabajadores sin cualificación. Dicho de otro modo, el nivel de cualificación formal se ha convertido en una gran división política en las últimas décadas porque es una variable que tiende a determinar si estás en el lado de los perdedores o de los ganadores de la globalización.

En definitiva, lo que planteo aquí es que efectivamente la extrema derecha ha conseguido llegar a las víctimas de la globalización a través de proyectos políticos que implican promesas de protección construidas mediante discursos que llevan a guerras entre pobres (entre los de muy abajo y los de abajo de una sociedad). En política un espacio político no ocupado por un actor será ocupado, tarde o temprano, por otro. Esto es insistir en una obviedad: la extrema derecha ha llegado a las clases populares porque la izquierda anticapitalista no lo ha hecho.

España y Portugal son, en gran medida, excepciones a lo que está sucediendo con la extrema derecha en Europa. Pienso que aquí la izquierda sí ha sido capaz de construir una suerte de cortafuegos a la extrema-derecha, fundamentalmente a través del 15-M y las movilizaciones sociales. Existen otras hipótesis, por supuesto. Hace unos días Íñigo Errejón afirmaba que «donde no hay fuerzas de izquierda capaces de levantar una idea de patria diferente lo capitaliza Le Pen, Orban o el FPO en Austria». Pero esto, sencillamente, no es cierto. Ni el 15-M ni las movilizaciones sociales previas hicieron alusión directa o indirecta al concepto de patria, y no es fácil determinar qué peso ha tenido ese eje discursivo de Podemos en los años siguientes. Sin embargo, parece más probable que los proyectos de denuncia y promesa/esperanza de protección ofrecidos por el 15-M y otras movilizaciones hayan sido mucho más determinantes. Al fin y al cabo, el concepto de patria es complejo porque intuitivamente –que no necesariamente- abunda en la división étnica. Me explico.

El capitalismo siempre ha lanzado a competir a todos contra todos, y esto que ocurre ahora no es una novedad. Los socialistas del siglo XIX lo sabían y por eso entendieron muy bien que una cosa era la clase, entendida como situación objetiva dentro de las relaciones de producción, y otra la formación de clase, que era la forma en la que esas mismas personas se organizaban colectivamente (como sindicatos y partidos). Una de las razones por las que se organizaban colectivamente era porque así se neutralizaba la competición entre ellos mismos. Por decirlo bruscamente, mediante la organización colectiva se construía conciencia de clase. Y el discurso que lo mediaba era un discurso sobre aquello que compartían como colectivo, como clase: su papel antagonista con las clases explotadoras. Así fueron surgiendo los sindicatos y los partidos socialistas del siglo XIX. Por eso también es tan importante la organización en nuestro tiempo, porque sirve para construir un «nosotros» que evite guerras entre pobres. Pero si uno pretende que el «nosotros» sea inclusivo, sumando a inmigrantes, los discursos han de construirse sobre elementos comunes y no sobre diferencias. Y el concepto de «patria» no permite construir con facilidad un «nosotros» que sume a nativos e inmigrantes, porque además de las connotaciones históricas específicas del concepto en nuestro país, los propios inmigrantes ya tienen su patria y probablemente no quieren renunciar a ella. Parece una aventura complicada, y arriesgada en la medida en que fortalece discursos de la diferencia que pueden ser reapropiados por la derecha. Más sensato parece centrar los «discursos que organizan» directamente en la precariedad, el desempleo, lo social en general o incluso en identidades colectivas como «trabajadores», «clases populares» o «pueblos» que son elementos que compartimos nativos e inmigrantes.

Sin embargo, no sería excesivamente optimista y plantearía tanto los riesgos como las oportunidades de esta situación. Por un lado, en España la extrema derecha no existe porque gran parte de su espacio lo ocupa el Partido Popular (que no es una derecha asimilable a la derecha europea cristiana, con una tradición más democrática y menos autoritaria). Y, por otro lado, porque la izquierda aún no ha conseguido llegar al conjunto de las clases populares y, lo más preocupante, a los más afectados por la crisis. Esa es nuestra tarea y, de hecho, el objetivo político que nos hemos marcado en Izquierda Unida. Ser pueblo, estar en el conflicto, canalizar demandas sociales, construir organización inclusiva y defender proyectos ético-políticos serios y factibles.

La entrada La extrema derecha es hija de la globalización aparece primero en Alberto Garzón.

November 26, 2016

Un trozo de nuestra historia se apaga con Fidel

Se ha ido un grande, Fidel Castro. Un trozo de nuestra historia, de la historia de nuestro mundo, se ha apagado. Pero como sucede con los clásicos, Fidel Castro continúa con nosotros en su pensamiento y en su obra. Ahí está para quien quiera leerle, para quien desee saber de él y, claro está, para quien busque aprender de su ejemplo.

Es evidente que Cuba no es un paraíso. Y es que los hombres y las mujeres no construimos nuestros sueños sobre el vacío sino sobre contextos y realidades complejas, que incluyen obstáculos y límites estructurales. Y en cada trance, en cada dilema, Fidel Castro siempre optó por defender los intereses de los explotados, los oprimidos, los de abajo. Con él al mando, Cuba logró evitar invasiones, golpes de Estado y todo tipo de ataques que tenían como objetivo devolver Cuba a manos de la oligarquía estadounidense. Tras él, un pueblo entero resistió. Porque en el caso de Cuba ninguna otra palabra define mejor la actitud de un pueblo que construyó libertad y que por ello tuvo que enfrentarse al odio de los de arriba, de los países mejor armados y más ricos que vieron en aquella revolución un arrogante pecado.

Al proyecto revolucionario cubano le debemos muchas cosas. La solidaridad internacional del pueblo cubano contribuyó a la emancipación de pueblos enteros que estaban bajo el yugo colonial. Bien conocida es la amistad que unía a Fidel Castro con Nelson Mandela, sólo comprensible si analizamos el hilo rojo de la historia que les unía: la común lucha contra los explotadores y los opresores en cualquier lugar del mundo. En efecto, Cuba llevó la bandera de los derechos humanos a todos los rincones del mundo, siempre de la forma más humilde: en forma de vacunas, medicamentos, ayuda técnica y personal cualificado. Muchos barrios humildes de nuestro desigual mundo tienen la bandera de Cuba como símbolo de libertad y de superación de necesidades; muchos de los hijos e hijas más pobres del mundo se llaman Ernesto, Raúl y Fidel en honor al resistente pueblo que les ayudó en los trances más duros mientras el mundo supuestamente desarrollado los ignoraba.

Fidel se va, pero no pretendemos crear Dioses. No es nuestra tarea, ni nos parece necesario. No queremos hagiografías, sino la verdad. La verdad es siempre revolucionaria. Nosotros hablamos de seres humanos, con todas sus virtudes y todas sus insuficiencias. Bien somos conscientes de todo lo que Cuba sigue necesitando, de sus dificultades y de sus penurias. Pero más aún reivindicamos todos los avances sociales que se han logrado y que han convertido a Cuba en ejemplo en la tarea de proteger a su pueblo. En protegerlo de los huracanes, del hambre y de las enfermedades, pero también del analfabetismo y la pobreza de espíritu. Todos estos males asolan a los países latinoamericanos -aunque casi siempre sea en silencio mediático-, y sin embargo en Cuba no encuentran espacio porque una revolución los combatió y los combate con convicción. En un mar de dificultades, bloqueos y falta de recursos naturales se eleva la dignidad de un pueblo que sabe que la libertad se conquista y no se regala.

Hay quien osa celebrar su muerte. Pobre de ellos, que ven a un hombre donde en realidad hay un pueblo. Nosotros, más humildemente, celebramos haber compartido sueños, proyectos y vida con alguien tan grande. ¡Hasta la victoria siempre compañero!

La entrada Un trozo de nuestra historia se apaga con Fidel aparece primero en Alberto Garzón.

November 24, 2016

El ejemplo de Marcos Ana: un arma cargada de futuro

Por Alberto Garzón y Esther López Barceló

Publicado en Público.es

«La única venganza a la que yo aspiro es a ver triunfantes los nobles ideales de libertad y justicia social». Estas palabras describen el espíritu de un hombre que fue bautizado como Fernando Macarro y que, sin embargo, decidió cambiarse el nombre por el de su padre y madre: Marcos Ana. Tan bello gesto no fue un capricho sino una necesidad: había que evitar la censura franquista.

Marcos Ana nació en el seno de una familia de jornaleros y dejó los estudios con doce años para trabajar. Vivió sus años de infancia y juventud entre Ventosa del río Almar y Alcalá de Henares. Las duras condiciones económicas que protagonizaron sus primeros años de vida hicieron emerger su conciencia de clase, lo que a los dieciséis años le empujó a formar parte de las Juventudes Socialistas Unificadas. A tan temprana edad sufrió la conmoción del golpe de Estado y su compromiso político le llevó a participar activamente en el frente de Madrid para defender la legítima II República bajo el grito de «¡No pasarán!».

Durante los tristes años de la guerra perdió a su padre, asesinado durante un bombardeo de la Legión Cóndor, que era la ayuda aérea que Hitler envió para ayudar a Franco en su labor de aniquilación de la población civil española durante la Guerra Civil.

Marcos Ana fue también uno de los miles defensores de la democracia, de la legítima II República, que cruzó el país en marzo de 1939 para alcanzar el puerto de Alicante. Todas las fuerzas políticas democráticas y organizaciones sindicales que se habían enfrentado al golpe de Estado franquista se concentraron allí buscando la única salida viable ante la ya inminente victoria del fascismo. Como ocurre en la actualidad, entonces miles y miles de personas, familias enteras, se congregaron ante el Mediterráneo esperando zarpar hacia la paz.

Sin embargo, hace 77 años, el puerto de Alicante se convirtió en una cárcel de agua. Los esperados barcos no llegaron debido al bloqueo que realizaron los buques franquistas. Al final de la guerra Marcos Ana, como tantos otros, aún seguía en Alicante. Detenido por las tropas fascistas italianas, pasaría después por el tristemente célebre Campo de los Almendros, que el primer día se quedó sin frutos y el cuarto sin hojas, todas engullidas por el hambre. Después le llevaron al campo de concentración de Albatera, del que pudo escapar gracias a su aspecto juvenil.

Sin embargo, toda España se empezaba a convertir en una gran cárcel, en un penal insaciable que cavaba fosas sin descanso. También estaba repleta de chivatos y espías franquistas. Así, un confidente de la policía le delató ante la policía franquista y fue detenido de nuevo. En efecto, tras la guerra civil nunca llegó la paz, sino la dictadura. Una dictadura que duraría 40 años, de los cuales Marcos Ana pasó 23 años en la cárcel. La condena de un luchador por la democracia.

Sufrió la vida carcelaria de Porlier, Ocaña y Burgos, pasando por las torturas y vejaciones propias de la Dirección General de Seguridad, situada en la Puerta del Sol, símbolo de la represión del régimen y por cuyas ventanas lanzaron de una paliza a Julián Grimau para fusilarlo después completamente descompuesto. Sin embargo, la humanidad de Marcos se hacía patente en los momentos más duros, cuando a uno de sus carcelarios tras una agresión, le explicó: «lucho por una sociedad en la que nadie le pueda hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí».

Sufrió dos condenas a muerte, una por su actividad política defendiendo la legitimidad democrática en la Guerra Civil y la segunda porque descubrieron su organización clandestina en la cárcel y por la cual le hicieron un Consejo de Guerra. En ese tiempo fue cuando Fernando Macarro se convirtió en el poeta comunista Marcos Ana, el poeta que animó con sus palabras y sus versos al resto de compañeros. En 1961 salió en libertad apoyado por una campaña internacional impulsada por su poesía. La presión internacional y nacional obligó a Franco a firmar la excarcelación de quien llevara más de veinte años en la cárcel, y fue así como Marcos Ana pudo llevar la lucha por la libertad de sus compañeros y su pueblo al resto del mundo.

Su vida ha seguido dedicada a la lucha por los valores de la democracia, la libertad y la justicia cimentadas sobre bellas convicciones comunistas que resumió en sus versos:

«Mi pecado es terrible;

quise llenar de estrellas;

el corazón del hombre»

Marcos es uno de los referentes, héroes de la resistencia antifascista, a quienes debemos lo que hoy tenemos y también por lo que soñamos. El ejemplo de su vida nos enseña que cada derecho del que disfrutamos se ha construido sobre los ecos de las voces de miles de mujeres y hombres que lucharon para conquistarlos. También sobre las lágrimas y la vida misma de quienes lo dieron todo por una sociedad de justicia social. Por eso, en este día triste vamos a homenajearle con el compromiso firme y colectivo de seguir su ejemplo, reivindicando su memoria y sus valores. Y lo hacemos con sus propias palabras, que nos ayudan a superar su despedida y a levantarnos cada mañana con el empeño de estar a la altura de todo lo que nos dio y lo que le debemos:

«Yo tengo como consigna vivir para los demás. Es la mejor manera de vivir para uno mismo».

Con el puño en alto, las comunistas te despedimos: ¡Hasta siempre compañero del alma, compañero!

La entrada El ejemplo de Marcos Ana: un arma cargada de futuro aparece primero en Alberto Garzón.

November 21, 2016

La empatía a través de la cultura

Una vez escuché al filósofo Edgar Morin argumentar a favor del teatro y del cine. Entre otras, planteó una idea muy sugerente: la cultura, aunque es ficción, hace emerger la empatía por otros seres humanos. ¡Algo que no consigue ni la realidad! Cuando alguien se cruza en la calle con una persona sin techo, lo estadísticamente normal es ignorarla. Sin embargo, si ese mismo alguien ve una película u obra sobre aquella persona sin techo, tenderá a comprender su situación, sus miedos, sus errores y sus esperanzas. Empatizará. La cultura, cuando es buena, es un arma muy poderosa. Recordé esto mismo viendo “La Cocina”, una obra de teatro con un elenco de 26 actores y actrices y dirigida por Peris-Mencheta. La vida de la clase trabajadora en una gran cocina, con las pasiones humanas emergiendo por todas partes. Una sutil reflexión sobre el trabajo, la alienación y la vida. Si podéis, tenéis que verla. Porque es una cocina, pero quizás pudiera ser una oficina o incluso nuestra vida.

La entrada La empatía a través de la cultura aparece primero en Alberto Garzón.

November 13, 2016

¡Digamos adiós a la izquierda pija!

En España la campaña electoral estadounidense se ha podido seguir con notable dificultad. Es verdad que no han faltado minutos de atención mediática, pero sí ha faltado situar bien el foco. La mayoría de los medios de comunicación se han centrado, día tras día, en los aspectos más espectaculares y llamativos, tales como el uso ofensivo del lenguaje de Trump, más que en el aspecto sustantivo, como las propuestas económicas que ofrecían ambos candidatos. En la hipermodernidad, como la define con buen criterio Gilles Lipovetsky, lo que más llama la atención no es siempre lo más importante. Y en esas condiciones es ciertamente complicado hacerse una idea del por qué un multimillonario machista, xenófobo y engreído ha podido vencer en la contienda electoral.

Durante toda la campaña electoral, Donald Trump ha centrado su discurso en atacar al establishment político como responsable de la corrupción, de poner el dinero del pueblo americano en los bolsillos de las grandes empresas y de aprobar tratados internacionales que destruyen fábricas y empleos y deslocalizan el aparato productivo y la fuente de riqueza del país. En suma, de empeorar la vida de la clase trabajadora de Estados Unidos. Esta terminología que acabo de usar está literalmente extraída de sus discursos; no es una adaptación al gusto. En efecto, D. Trump no es un neoliberal al uso. No es Ronald Reagan, por decirlo así, y por eso un dirigente republicano como George Bush anunció no haberle votado. Si tuviéramos que encontrar alguna similitud tendríamos que retrotraernos al fascismo corporativista de los años veinte y treinta del siglo XX. Pero aun así, la duda asalta: ¿por qué ha ganado?

Sin duda las transformaciones económicas de las últimas décadas nos permiten entender mejor este fenómeno que, sin embargo, no es el único (el Brexit pero sobre todo el auge de la extrema derecha en Europa son fenómenos muy relacionados). En efecto, lo que hemos conocido como globalización neoliberal ha provocado transformaciones muy profundas en la estructura productiva y social de las sociedades occidentales. Esta globalización ha consistido, en general, en más competencia económica, cultural y política. Y ello ha producido una nueva división: entre ganadores y perdedores de la globalización.

Lo que ha ido quedando atrás ha sido el modelo keynesiano, con su Estado social o del Bienestar. En él los trabajadores y las empresas construían sus vidas en un entorno de certezas y de protección estatal, con una economía mundial altamente regulada en sus niveles financieros y productivos. Las reformas iniciadas desde los años setenta y ochenta catalizaron las transformaciones económicas, llevando a un incremento de la competencia en todos los niveles. La vida y el trabajo estable daba lugar a un contexto donde el concepto dominante es la flexibilidad. Vidas y trabajos cada vez más precarios, inestables, inciertos… ¡Hasta el carácter se corroe, como nos recuerda Richard Sennet!

Pero eso no ha afectado a todo el mundo por igual. Por ejemplo, las empresas y trabajadores cualificados más expuestos a la globalización han salido ganando porque han visto incrementar su mercado y posibilidades, mientras que las empresas y trabajadores cualificados otrora no expuestos a la globalización o los trabajadores no cualificados en general han sido duramente afectados como perdedores de la globalización. En el caso de estos últimos, con mucha dureza debido a la fuerte presión competitiva y al fracaso del llamado ascensor social –la posibilidad que tienen los nacidos en un estrato social bajo de aspirar a mejores puestos de trabajo y remuneraciones. Estos fenómenos se han dado en todo el mundo, en mayor o menor grado, pero han variado según las singularidades de cada país.

Ya de una forma relativamente temprana, en 2008, Hanspeter Kriesi y otros autores (West european politics in the age of globalization) supieron ver que estos fenómenos acabarían llevándose por delante el sistema de partidos en todos los países occidentales. Según ellos la paradoja política de la globalización estribaba en que aunque la causa sea global, la solución tiende a articularse a nivel nacional y en forma de cambios radicales en el seno de los partidos o, más probablemente, en nuevos partidos que aprovechan una «ventana de oportunidad» (en efecto, el concepto era ya ese). Según ellos los fenómenos económicos y sociales que se situaban al margen de los partidos –como la globalización- los obligarían a reconfigurarse en nuevas formas y relaciones y en torno a nuevos problemas vinculados a la división entre ganadores y perdedores de la globalización.

Por eso cabe descartar los análisis simplistas, vengan de donde vengan. No se trata de una simple pugna entre partidarios del libre mercado y partidarios del proteccionismo como tampoco lo es entre capitalistas y trabajadores, religiosos y ateos o nacionalistas y cosmopolitas. Hay un poco de todo, y requiere análisis serio. Por ejemplo, no es cierto que la clase trabajadora estadounidense haya votado en masa a Trump, porque entre otras cosas también los latinos y los negros son en gran medida clase trabajadora. Pero sí es cierto que el discurso de Trump ha tenido una conexión esencial con el mundo blanco del trabajo, el más afectado por la globalización neoliberal, y de donde ha extraído millones de votos. Pero ojo, no sólo se trata del mundo del trabajo puesto que también las grandes empresas otrora protegidas y ahora expuestas al mercado internacional están en las mismas posiciones. El caso de la empresa textil New Balance, cuyas zapatillas se han convertido para los anti-Trump en objetivo político, es representativo. Hay pocos sectores más interesados que el textil (empresarios y trabajadores) en reducir la competencia económica internacional con nuevas formas de proteccionismo económico.

Ahora bien, lo que tienen en común los quema-zapatillas y los analistas liberales es su falta de comprensión, cuando no directamente de desprecio, hacia la realidad de la clase trabajadora. Quizás revele una suerte de elitismo, o quizá de ignorancia, pero ese es, en efecto, el principal problema de la izquierda ante fenómenos como los que estamos viviendo.

Analistas liberales como Dani Rodrick han reconocido este hecho también desde muy temprano, sugiriendo que una globalización no regulada tendría como consecuencia directa el crecimiento de la rabia y la frustración social. No hace falta que me detenga en la obra completa de un pensador que es, subrayo de nuevo, liberal. En resumen, Rodrick ha insistido en que estas fuerzas desatadas serían incontrolables política y socialmente, y ha culpado directamente a la izquierda de no estar a la altura. Creo que, en este punto, tiene razón. También en los últimos días la socióloga Eva Illouz ha abundado en esta hipótesis. Según ella la llamada nueva izquierda se dedicó a temas importantes –imprescindibles, diría yo- como las nuevas demandas civiles de las minorías y del feminismo y ecologismo pero a costa de abandonar a los segmentos más desprotegidos de la clase trabajadora. Al cabo de un tiempo ésta parecía tener comportamientos inentendibles para una izquierda que, en suma, se había hecho élite. Esta denuncia es, a mi juicio, también correcta. Y es coherente tanto con la tesis de Ronald Inglehart sobre la desmaterialización de la izquierda (despreocupada cada vez más de las cuestiones materiales) como con la tesis de Owen Jones acerca del abandono que la izquierda ha sometido a los estratos sociales más bajos, los llamados chavs.

Nuestro país tiene una singularidad adicional, muy vinculada a la transición. A pesar de tener a uno de los movimientos obreros más fuertes de Europa, en España la izquierda abandonó en los setenta la prioridad de construir alternativa en el tejido social. En efecto, Santiago Carrillo desmontó la estructura organizativa del Partido Comunista y que hasta entonces se articulaba sectorialmente y con una fuerte presencia en los barrios populares. En su lugar dejó una organización estructurada en paralelo a las circunscripciones electorales, de tal modo que el mensaje era claro: lo importante eran las instituciones, esto es, presentarse con éxito a las elecciones. En aquellos años se sentaron las bases de una izquierda institucionalizada, dedicada casi en exclusiva a la gestión, y cada vez más desconectada de la realidad concreta de la clase trabajadora. Una clase que, además, se fragmentaba cada vez más como consecuencia de las reformas neoliberales de los gobiernos de los 70s y 80s. La izquierda, como estrategia, tendía a refugiarse en universidades e instituciones políticas. Mientras la realidad, por decirlo así, caminaba por otra parte. Naturalmente miles y miles de militantes mantuvieron su conexión con la realidad del pueblo y de la clase, y gracias a eso es por lo que aún existe izquierda digna de tal nombre en nuestro país.

En estos días nos han dicho que desde Unidos Podemos somos igual que Trump. Es radicalmente falso, y más aún en este punto. Desgraciadamente estamos lejos de llegar a la clase trabajadora realmente existente (y con este realmente existente pretendo desvincular la realidad material de la clase con la liturgia que acompaña todo llamamiento a la clase; ¡como si decir clase cien veces nos hiciera clase o acaso marxistas!). Alguno podría pensar que todo comenzó con la transición, pero no es cierto: el problema venía de muy atrás. En realidad, la izquierda nunca ha representado del todo bien a la clase que dice representar. Todos los datos empíricos señalan la profunda brecha que separa a la izquierda europea de la clase trabajadora (en cualquiera de sus acepciones, estrecha o amplia). Hay una fuerte relación entre los trabajadores que tienen conciencia de clase, esto es, los que ideológicamente se sitúan en la izquierda; pero la gran masa de trabajadores o bien pasa de la política o bien vota a la derecha. Y esto era tan aplicable al PCE de los ochenta como a Podemos o IU del 2014.

En nuestra España actual la cosa sigue igual. Aún hoy el 21,2% de las personas desempleadas vota al PP o Ciudadanos, el 11,7% al PSOE y el 18,7% no vota. Nuestro espacio político, Unidos Podemos, recoge el 13,4% de voto del conjunto de desempleados. Otro dato para la retina: el 20% de los votantes de Ciudadanos carece de ingresos. Podríamos abundar en otros datos, pero la sangre brota de la herida ya de forma suficiente.

La solución, en breve, no es representar al pueblo. Es ser pueblo. La solución no es que desde púlpitos acreditados, y tras debates escolásticos dignos de la autocomplacencia más pija, se propongan recetas mágicas para el juego de la representación institucional. La única forma posible de evitar la barbarie, sea en la forma de Trump, LePen o cualquier otra, es descender del reino de los cielos al reino más mundano de la vida cotidiana. Nuestro objetivo es convertirnos en conflicto, que es la cristalización de las contradicciones del sistema y de la globalización, y autoprotegernos y autoorganizarnos como clase, como víctimas de la crisis. La clase se expresa también en nuevas fórmulas discursivas y de tono, de la misma forma que tiene otras manifestaciones culturales que van más allá del indie y de la tribu hipster. Nuestra clase no son sólo los trabajadores de cuello azul, sino también las mujeres que realizan trabajos de cuidados sin remunerar o los jóvenes habituados a las nuevas tecnologías pero no al empleo. Por citar algunos ejemplos concretos. Todos ellos, todos nosotros, exigimos una izquierda a la altura del momento histórico. Unidad, organización y, sobre todo, praxis. Sin filosofía de la praxis seremos todos unos pijos sin utilidad.

La entrada ¡Digamos adiós a la izquierda pija! aparece primero en Alberto Garzón.

November 8, 2016

El síntoma de la globalización

Parece que Trump será el próximo presidente de Estados Unidos. Un multimillonario excéntrico, xenófobo y machista. Los liberales se rasgan ahora las vestiduras, o eso dicen, pero Trump es el síntoma de la globalización neoliberal. Su mensaje tiene un claro destinatario: las clases medias empobrecidas con la crisis, las clases populares víctimas de la globalización y en general todo ciudadano harto del establishment. A Trump se lo ha puesto fácil, sobre todo, el Partido Demócrata. Elegir a Hillary Clinton de candidata, una criminal de guerra que además es símbolo de la clase política, era tanto como votar a Trump de presidente. El único que podía enfrentarles era un candidato antiglobalización neoliberal, Bernie Sanders. Al fin y al cabo la única forma de enfrentar al fascismo es hablarle a la clase trabajadora desde la izquierda, sin adornos, sin mentiras, pero con un proyecto de esperanza. Eso también nos toca aquí.

La entrada El síntoma de la globalización aparece primero en Alberto Garzón.

November 2, 2016

Si no eres de orden no sales en la foto

El que fuera presidente de la agencia EFE, director de ABC y fundador de La Razón, Luis María Ansón, publicó ayer que el Centro Nacional de Inteligencia tiene informes sobre Pablo Iglesias. Lo verdaderamente significativo es que Ansón lo utilizó como amenaza: si Pablo continúa en posiciones rupturistas con el Régimen, cuestionando la transición y sus códigos, el CNI le hará la vida imposible. Si, por el contrario, agacha la cabeza, Pablo aspirará a una vida cómoda dentro del sistema político. Y donde decimos Pablo decimos todos los que son ideológicamente como Pablo, para que nos entendamos.

Pero no nos confundamos. El régimen no es un sujeto, sino un marco institucional, unas reglas de juego, que genera privilegiados y perjudicados. Y esos privilegiados operan, de múltiples formas y rara vez con principios éticos, para que nada cambie. No podemos olvidarnos de que las cloacas del Estado, los lugares donde se gestiona la información más sensible, también son espacios de batalla política. Y que los medios de comunicación privados son eso, privados; y sus propietarios, a menudo grandes empresas, están muy lejos de querer una transformación real en nuestro país. Qué decir de los millonarios que son al mismo tiempo accionistas de grandes empresas y de medios de comunicación, con fuertes nexos en partidos políticos. No es una conspiración, simplemente son negocios. Cada sujeto defiende sus intereses, y los distintos intereses particulares de los privilegiados casan en el interés general de defender el régimen del 78. Las razones para esa defensa rara vez son ideológicas. La comodidad de las subvenciones, de los contratos con el Estado, de una cultura política caciquista pero estable y predecible… hay muchas razones por las que las élites de nuestro país prefieren que el régimen siga siendo el que es. Obsérvese, han podido saquear el país regalando dinero a sus amigos y recortando en la vida de los trabajadores sin que, aparentemente, nada haya pasado. En suma, es natural que vean un riesgo en las posiciones rupturistas que mantenemos.

Esto no es nada nuevo. En la historia del comunismo español y de IU lo conocemos muy bien. Las élites económicas han maniobrado siempre para hacer la vida imposible a quienes sostienen posiciones rupturistas. O, lo que es lo mismo, para alimentar las posiciones de orden dentro de nuestra organización. A Santiago Carrillo, que aceptó el rol de izquierda del régimen, le perdonaron todos sus pecados de juventud. Hoy hasta el PP lo reivindica como figura. Lo mismo sucedió con Nueva Izquierda, la corriente interna de IU que se oponía a Julio Anguita y que terminó casi íntegra en el PSOE. Y hace menos nos sucedió cuando intervenimos en la federación Madrid, que tenía una dirección corrupta y en la que muchos de sus líderes se turnaban en el palco con la oligarquía madrileña. Por cierto, algunos de esos expulsados ya piden públicamente el voto para el PSOE. En todos esos casos no pocos medios de comunicación construyeron relatos favorables a esa izquierda de orden. Y, naturalmente, contrarios a los representantes rupturistas. Los exiliados por el franquismo que se oponían a Carrillo eran unos radicales; Julio Anguita era un radical; la nueva dirección de IU es una radical… donde radical está connotado negativamente, como contrario al orden. Recordemos que Susana Díaz justificó la ruptura del acuerdo con IU por el «giro radical» que habríamos dado Maillo y un servidor. El régimen puede tolerar, y de hecho lo promueve, una izquierda que respete sus reglas; pero no tolera, no puede, una izquierda rupturista. Y aquí rupturista significa, permitidme la obviedad, ser consecuente con nuestras ideas; coherente con nuestros discursos y retórica. La izquierda de orden es aquella que decora sus discursos con grandilocuentes llamadas al socialismo para luego llevar a cabo prácticas ridículamente posibilistas y moderadas.

No obstante, la singularidad del momento actual se deriva de que históricamente las posiciones rupturistas en nuestro país siempre han representado un limitado espacio electoral, casi anecdótico. Sin embargo, ahora a los privilegiados les tiemblan las piernas cuando ven que el espacio político de Unidos Podemos está por encima del 20% de apoyo electoral. Por eso han actuado para evitar que tuviéramos influencia en un Gobierno, descabezando para ello incluso a un secretario general del PSOE. Es obvio, y hasta diría legítimo: van a hacer todo lo posible por fragmentarnos y por hundirnos. Cuando dispongan de información que pueda ser usada de forma tóxica, la usarán; cuando no la tengan, tratarán de hacer mella en nuestra imagen pública.

En el fondo, y esto es también relevante, estamos hablando de una expresión más de la lucha de clases. Puesto que la victoria bien de la izquierda rupturista bien de la izquierda de orden tiene implicaciones directa sobre las condiciones de vida de las clases populares y de las clases pudientes. El escenario político se presenta prometedor para la izquierda rupturista, pero no parece que vaya a ser una batalla fácil ni tampoco limpia.

La entrada Si no eres de orden no sales en la foto aparece primero en Alberto Garzón.

November 1, 2016

El discurso de Rufián

El discurso de Gabriel Rufián durante la investidura fue incendiario. No fue una excepción, sino que es su estilo. Muy probablemente por eso y para eso está en Madrid, pues casa con la estrategia independentista. Y Rufián es listo, muy listo. Hasta ahí, ningún problema. Es más, en lo sustantivo Rufián no dijo ninguna mentira. Si prestamos atención al contenido, todo lo que dijo fue verdad; por más que se sulfurara la bancada socialista. Ahora bien, resulta necesario subrayar la hipocresía que emerge cuando en Madrid se tiene un discurso de izquierdas y rupturista y en Cataluña se va de la mano de la burguesía catalana, incluso en materia presupuestaria, o se está dispuesto a hablar con esa misma burguesía y con la derecha española para tumbar al gobierno de Ada Colau. E hipócrita es también que los diputados del PSOE que han hecho presidente a Rajoy se indignen con el discurso de Rufián. Porque con sus verdades Rufián pudo herir sensibilidades, emociones. Pero Rajoy, con sus políticas, hiere vidas enteras.

La entrada El discurso de Rufián aparece primero en Alberto Garzón.

October 31, 2016

La confesión de Sánchez

Unos meses después de las elecciones de diciembre, Pedro Sánchez denunció que estaba recibiendo presiones del mundo empresarial –de las grandes empresas, para ser más exactos. El objetivo de esta presión era evitar que Unidos Podemos (entonces por separado) pudiéramos tener influencia en el futuro Gobierno. Las presiones tuvieron éxito y Sánchez pactó sólo con CS. Eso le permitió prolongar su mandato al frente del PSOE. Tras las elecciones de junio finalmente las grandes empresas le cortaron la cabeza a Sánchez, que parecía querer explorar ahora lo que entonces no le dejaron. Ayer Sánchez reconoció –otra vez- esas presiones y señaló a Felipe González y Susana Díaz como las correas de transmisión. Tiene su importancia, siendo él quien lo dice y escuchándole medio país. Pero la conclusión es rotunda: el PSOE como estructura es, y a pesar de estos conatos de rebeldía, un instrumento más de la oligarquía de este país. Por eso es presidente Rajoy.

La entrada La confesión de Sánchez aparece primero en Alberto Garzón.

October 29, 2016

¿Por qué protestamos?

Nos han robado, saqueado, exprimido, explotado… durante los últimos años la gestión de la crisis ha consistido esencialmente en transferir dinero desde abajo hacia arriba. Nuestro dinero, por supuesto. Miles de millones de euros se han destinado a salvar bancos sin dinero, aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches. Más millones han servido para indemnizar a oligarcas que fracasaron en sus negocios, como a Florentino Pérez, o a pagar sueldos multimillonarios a presidentes de bancos, como el del BBVA que se marchó con una pensión de 5.000 euros al día. Al mismo tiempo, brutales recortes en salarios, sanidad, educación, pensiones. Los hijos de los trabajadores se marchan del país porque no hay trabajo; sus padres y madres sienten el miedo al futuro; las abuelas pierden el dinero de la pensión. Y para sostener esta inmensa estafa las élites han decidido asaltar el PSOE para que el jefe de la Gürtel siga siendo presidente. De verdad, ¿todavía me preguntas por qué salimos a la calle a protestar?

La entrada ¿Por qué protestamos? aparece primero en Alberto Garzón.