Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 20

October 28, 2012

¿Qué les queda a los jóvenes?

Publicado en La Opinión de Málaga

Coger una maleta y marcharse del país. Esa es la opción que les queda a muchos jóvenes si no quieren perder la esperanza de poder construir su propia vida. Desde luego que abandonar la tierra no es una decisión fácil, ni agradable, pero es para la mayoría un mal menor. De hecho, en España y desde 2009 la población entre 20 y 25 años se ha reducido en 317.076 personas (9.800 en Málaga), la población entre 25 y 29 años en 646.037 personas (19.500 en Málaga), y la población entre 30 y 35 años en 400.170 personas (4.800 en Málaga).

Una juventud sin futuro y una generación estafada son los resultados lógicos de un diseño político y económico absolutamente irracional, pero mantenido indistintamente por los últimos gobiernos del país. Ahora vemos y sufrimos las consecuencias, con una tasa de paro del 25% en el conjunto de la población activa y con una tasa de paro del 52% en el caso de los menores de 25 años.

Hace unos cuantos años algunos ya protestábamos por la falta de acceso a la vivienda, por las pocas expectativas laborales y por la mercantilización de la educación. Los gobiernos de turno se limitaban a decirnos que estábamos en época de vacas gordas y que no tenía sentido protestar cuando todo iba tan bien. Eran otros tiempos. Montoro en 2003 negaba la burbuja inmobiliaria y Zapatero en 2007 nos anunciaba que España sería pronto una potencia económica de primer orden. Los jóvenes fuimos tildados de ser unos quejicas sin causa.

Pero la realidad era otra. Nuestros padres se habían esforzado por proporcionarnos una formación que nos permitiese tener un trabajo digno con el que sostener la vida. Y, sin embargo, finalmente los jóvenes tenemos que acabar emigrando como ya hicieron nuestros abuelos. Entre todo ello, un conjunto de políticas infames que permitieron que los ricos evadieran sus impuestos, que el sistema financiero estafara a los ciudadanos y que la burbuja inmobiliaria encerrara nuestro futuro entre ladrillos. Sin olvidar que aquellas políticas siempre fueron promovidas y justificadas por economistas cuya concepción del ser humano se limita a su tratamiento como «recurso» en sus aparentemente asépticos modelos teóricos.

A nadie puede extrañar, entonces, que las movilizaciones sociales de hace unos años tuvieran un crecimiento exponencial el 15 de mayo del año pasado. Ni tampoco que hayan madurado hasta responsabilizar a las instituciones políticas de un régimen que es incapaz de dar solución a los problemas de la ciudadanía. Un régimen caducado, abatido por una realidad económica desoladora, y con instituciones aparentemente democráticas pero secuestradas por el poder económico.

En Mayo de 1968 los franceses hicieron suyo el lema «pidamos lo imposible». Hoy los que piden lo imposible son nuestros gobernantes y nuestros secuestradores, creyendo que una sociedad puede resistir por mucho tiempo los ataques tan brutales que estamos sufriendo. Nosotros, por el contrario, y tanto los jóvenes como los no tan jóvenes, tenemos el objetivo de construir lo posible.

Económicamente no hay dudas de lo que podríamos hacer. Organicemos nuestra economía de tal modo que responda a las necesidades de las personas y respete los límites del planeta. Para ello democraticemos la economía, recuperando instrumentos como el banco central y las grandes empresas, y superemos las instituciones actuales heredadas de 1978 y de esta Unión Europea que promueve el crimen económico.

Teniendo presente esto seremos conscientes de que a los jóvenes siempre nos queda la posibilidad de retomar las riendas de nuestra propia vida. Como decía el maestro Benedetti, a los jóvenes nos queda «hacer futuro / a pesar de los ruines del pasado / y los sabios granujas del presente».

October 26, 2012

La dictadura de los tecnócratas

A veces la vida te da el mismo día dos inmensas tortas en forma de cruel ironía.

La primera. Esta semana debatíamos los presupuestos generales en el Congreso, y mientras escuchaba a Montoro encontré sepultada una noticia que afirmaba que el Banco Central Europeo había secundado la petición del ministro alemán de finanzas, Wolfgang Schäuble, de crear la figura de un supercomisario europeo con capacidad de vetar los presupuestos de los países de la Unión Europea. Tal cual.

La verdad es que la noticia pasó sin pena ni gloria, muy a pesar de su importancia. Con esta nota el Gobierno alemán –y su brazo armado, el BCE–, estaba reconociendo su propósito de consolidar un ordenamiento institucional profundamente antidemocrático y que hasta hace unas décadas solo podían defender, sin ser reprobados públicamente, los economistas ultraliberales de la escuela de Hayek. Hoy, con absoluto descaro y sin apenas oposición, el triunfo de los tecnócratas parece evidente.

En Europa existieron una vez los federalistas. Personas como Monnet y Delors aspiraban a disputar la hegemonía política y económica a Estados Unidos logrando enfrentar a aquel capitalismo salvaje un capitalismo de rostro humano. Para ello se requerían instituciones políticas similares a las estadounidenses, con un sistema presidencial con su Parlamento, su tribunal de justicia y sus protocolos de democracia electoral. Pero todo esto nunca existió; fue un mito cargado de ingenuidad.

En Europa sí existieron, por el contrario, las alianzas intergubernamentales de países que buscaban fortalecerse a través de pactos de convergencia de intereses económicos. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial condicionó las primeras alianzas, comenzando por la Comunidad Europea del Carbón y del Acero iniciada en 1951 para evitar futuros conflictos bélicos en Europa. La fortaleza política de Francia y la fortaleza económica de Alemania permitieron desde entonces que estas dos potencias pilotaran en todo momento la integración europea, haciendo y deshaciendo a su antojo.

Sin embargo, el ascenso del neoliberalismo en Europa permitió esquivar la decisión de elegir entre uno u otro modelo. Entre federalismo y sucesión de pactos nacionales era mucho mejor quedarse con la dictadura de los tecnócratas y ahorrarse quebraderos de cabeza. Esta dictadura, ya vigente, tiene unas sólidas bases filosóficas. En particular, la base de dividir a la población en dos partes. Por un lado están los técnicos ideológicamente neutrales, que saben lo que les conviene a las masas porque ellos no son ni de izquierdas ni de derechas. Exactamente son como Almunia. Por otro lado están las masas, que son un ente abstracto irracional e irresponsable y cuyas emociones y deseos hay que neutralizar de alguna forma. Esos somos nosotros.

En realidad todo esto lo dijo Hayek ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Según su visión había que evitar que las masas, deseosas de redistribuir riqueza y de dejarse llevar por líderes de tendencia socialista –y, según él, aproximadamente todos cumplían con ese perfil–, pudieran influir en decisiones que afectaran a los sacrosantos derechos de propiedad. Por eso urgía elevar instituciones que los mortales no pudieran tocar.

El problema es que Hayek no tenía mucho gusto por los detalles, así que fueron los neoliberales europeos de finales del siglo pasado los que diseñaron la arquitectura final. Y con Maastricht en 1992, aprobado con los votos a favor de la generosamente autodefinida socialdemocracia, la caricatura de una Europa democrática que envolvía a la dictadura de los tecnócratas estaba en marcha.

Desde entonces el Parlamento Europeo realmente existente es, como diría Perry Anderson, una asamblea merovingia o un teatro de sombras. O un mal chiste, si somos más coloquiales. El verdadero castillo está en la Comisión Europea y en el Banco Central Europeo, cuyo propósito es cortocircuitar los debates nacionales para acabar imponiendo lo que, dicho otra vez coloquialmente, les dé la real gana. Y eso que imponen es, a pesar de sus notables esfuerzos por ser neutrales, calcado a las propuestas neoliberales que nacen en la fantasiosa visión del mundo de los economistas neoclásicos.

Segunda ironía. Resultó que el mismo día también me dio por acudir a la Comisión de Economía del Congreso, donde soy portavoz. Allí el Gobierno nos explicaba a los diputados de la oposición que en el debate sobre el banco malo y las participaciones preferentes podríamos debatir y negociar todas aquellas enmiendas que no afectaran a las decisiones previamente dictaminadas por la troika*. Prometo que noté en la cara de algunos un gesto bien claro de complacencia que venía a decir: ¡Para que luego digáis que no tenemos democracia!

* Formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

October 24, 2012

La trampa de la devaluación interna

En este artículo se expone una crítica a la teoría de la devaluación interna, abrazada por los economistas convencionales, gran parte de los sindicatos mayoritarios y también por el Partido Socialista. Se demuestra que los problemas de la economía española no son debidos a elevados salarios sino a la configuración del modelo productivo, la desigualdad interna y la estructura exportadora del país. Es un resumen de un texto más amplio y completo que será publicado en la revista ‘Pensar desde Abajo’ en las próximas semanas.

La economía española ha crecido durante las últimas décadas con importantes desequilibrios en su sector exterior, lo que ha tenido su reflejo en una cuenta corriente muy deficitaria y el consecuente endeudamiento externo que ahora lastra las posibilidades de recuperación clásica de la economía. Dicho de otra forma, dado que el crecimiento español ha sido financiado externamente… cuando los fundamentos de este modelo se han roto sólo ha quedado un reguero de deudas pendientes (de carácter privado fundamentalmente).

Históricamente este tipo de desequilibrios han sido corregidos a través de devaluaciones monetarias, las cuales permitían obtener artificialmente mejoras en la competitividad. Sin embargo, y debido a la actual existencia de una unión monetaria en torno al euro, esa opción es imposible. Por esa razón los economistas convencionales entienden que en el marco institucional actual (conservando la unión monetaria y respetando los tratados europeos) sólo cabe realizar una devaluación interna. Esto, traducido al castellano, implica aceptar que las ganancias de competitividad sólo se pueden lograr reduciendo tanto salarios como márgenes de beneficios empresariales [1].

La cuestión es que no sólo los economistas convencionales, asociados a la teoría neoclásica, han aceptado estas tesis. También los economistas políticamente socioliberales han apostado por esta salida. Esto es lo que explica que el propio Rubalcaba y los dos grandes sindicatos estén defendiendo la moderación salarial como vía de recuperación de la economía española [2].

Los desequilibrios externos de la economía española

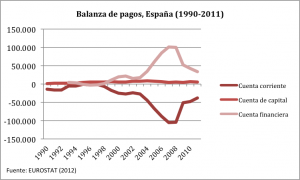

La balanza de pagos de la economía española ha reflejado recientemente fuertes distorsiones derivadas de su modelo de crecimiento. Así, la cuenta corriente ha sido crecientemente deficitaria desde finales de los años noventa, especialmente empujada por la balanza de bienes y algo menos por la balanza de rentas (EUROSTAT, 2012). De forma paralela la cuenta financiera ha sido crecientemente superavitaria, explicando así cómo ha financiado la economía española su elevado déficit externo.

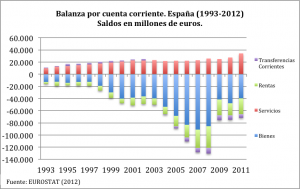

Hacia 1997 la balanza por cuenta corriente estaba relativamente equilibrada, con una contribución negativa de la balanza comercial y de la balanza de rentas que era compensada por la contribución positiva de la balanza de servicios y de las transferencias corrientes. Sin embargo, la balanza comercial (o de bienes) se va haciendo más deficitaria a medida que transcurren los años, sin que la contribución ligeramente cada vez más positiva de los servicios pueda contrarrestar esa tendencia.

Como se puede comprobar en el gráfico anterior, el creciente déficit externo se explica fundamentalmente por la evolución de la balanza comercial. No obstante, España ha conseguido fortalecer en este tiempo la mayoría de los productos que más contribuían positivamente a la cuenta comercial hasta la última década, y que son los productos agrícolas (vegetales, frutas y aceite). Sin embargo, se produce un cambio de signo en el sector automovilístico y un empeoramiento del saldo negativo de otros productos como los vehículos de cilindrada media, los combustibles, la industria farmacéutica, la maquinaria y la aeronáutica (Gracia, 2011). Esto significa, como recuerda el Consejo Económico y Social de España, que “las exportaciones se orientan en mayor medida hacia productos de contenido tecnológico bajo y medio” (CES, 2011).

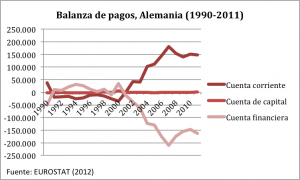

Por el contrario, una situación inversa en términos comerciales ocurre con Alemania. Este país ha mostrado una cuenta corriente crecientemente superavitaria, lo que se explica por una especialización inicial en segmentos productivos de mayor gama y contenido tecnológico y por el abaratamiento relativo de las importaciones gracias a procesos continuados de deslocalizaciones de industrias de bienes intermedios (Vlachou, 2012). A diferencia del caso español, Alemania registra superávit de forma permanente en el conjunto de productos de alta tecnología, siendo la industria del automóvil, el sector de calderería, la industria farmacéutica, la aeronáutica y las telecomunicaciones los productos que más contribuyen a la generación de superávit (Gracia, 2011).

Efectivamente, Luengo y Álvarez (2012) insisten en que Alemania y los países nórdicos “colocan en el mercado de la UE productos sofisticados y que han conquistado posiciones de liderazgo en los segmentos de media y alta gama” mientras que países de la periferia como España, Grecia o Portugal tienen estructuras comerciales “dominadas por bienes de medio y bajo calado tecnológico, que acreditan niveles de sofisticación discretos y que están presentes en los tramos inferiores de gama”.

Estos desequilibrios crecientes se han logrado compensar gracias a una incesante financiación que, como veremos más adelante y ya adelantamos en la exposición del marco teórico, ha sido generadora de deuda.

Por lo tanto parece tener bastante sentido explicar la evolución de las cuentas corrientes de los países del centro y periferia (simplificados en los casos extremos de Alemania y España) a partir de la configuración de su modelo productivo y de la dinámica de especialización (Recio, 2010). Sin embargo, la visión convencional deja en un lugar secundario este hecho y se centra en el análisis de indicadores agregados para medir la competitividad.

La competitividad de la economía española

Volviendo al análisis de la cuenta corriente encontramos que para la mayoría de los autores la analizada dinámica de la balanza de pagos es indicadora de los problemas de competitividad de la economía española, si bien son fenómenos económicos que se repiten en otros países periféricos como Grecia o Portugal.

La visión de la competitividad dominante asume que la mejor forma de ampliar cuota de mercado es por la vía del precio, de modo que el objetivo de toda economía sería lograr vender productos más baratos que el resto de competidores internacionales. Si la estrategia es adecuada y el modelo de crecimiento económico resulta consistente, entonces la cantidad de exportaciones logrará superar al total de importaciones.

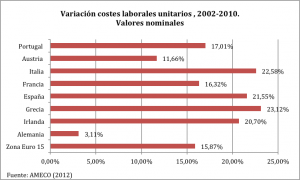

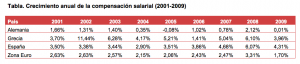

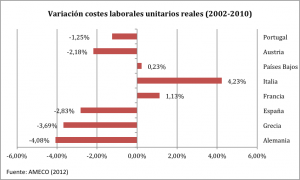

De forma convencional se asume que la competitividad vía precios está determinada por la evolución tanto de los salarios como de la productividad, cuya relación se suele analizar a partir del indicador de costes laborales unitarios nominales (CLUn). En el siguiente gráfico podemos ver cómo han evolucionado recientemente estos costes laborales unitarios en algunos de los países de la zona euro. Se puede observar cómo el crecimiento de los mismos en Alemania ha sido realmente moderado en comparación con el resto de países de la zona euro. Esto puede explicarse a partir de la evolución salarial (menores salarios en Alemania) o de la productividad (mayor productividad en Alemania), o bien una combinación de ambas.

Dado que los costes laborales unitarios nominales son la relación entre los salarios y la productividad, conviene desglosar ambas variables. Y de acuerdo con los datos, lo que encontramos es que Alemania ha estado manteniendo una política muy agresiva de control de los salarios. Esa política ha disparado una carrera hacia la baja en los salarios que países como España o Grecia no han podido, sabido o querido seguir.

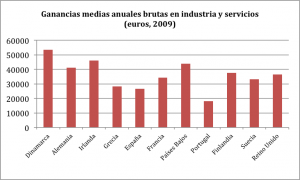

Sin embargo, aunque los salarios en España y en Grecia hayan crecido más rápido siguen siendo menores que en Alemania, como puede observarse en la siguiente tabla. Ello significa que si la productividad laboral y el modelo productivo hubieran sido los mismos en las tres economías, los países periféricos deberían haber sido los vencedores en la batalla competitiva vía precio.

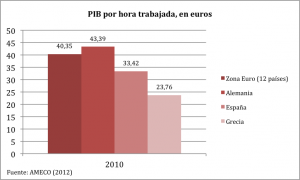

En consecuencia, tanto la productividad como el modelo productivo son los que deben explicar las diferencias de competitividad vía precio. Y, como podemos comprobar a continuación, la productividad de Alemania es muy superior a la de España o Grecia, lo que sin duda tiene que ver con el modelo productivo de ambos países.

Esto nos sitúa en un plano de análisis nuevo y muy distinto al convencional, pues sugiere que la menor competitividad vía precio es debida al diseño productivo y el nivel de productividad laboral y no tanto los salarios y su crecimiento en el tiempo. Pero aún podemos avanzar preguntándonos si, efectivamente, el indicador de costes laborales unitarios nominales es el más adecuado para medir la competitividad. Pues los CLUn no tienen en cuenta más que el componente salarial del precio, dejando a un lado los márgenes de beneficio.

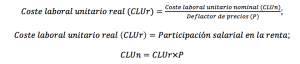

Por esa razón algunos autores han planteado serias críticas a este indicador a la vez que recomiendan otros alternativos (Kumar y Felipe, 2011). Estos economistas explican que aunque los costes laborales unitarios tienen sentido en términos físicos (sillas producidas por trabajador, por ejemplo) cuando se produce una agregación para una economía nacional no queda más remedio que valorarlo todo en términos monetarios. Esa valoración monetaria agregada incluye un sesgo que provoca que, en realidad, lo que se está midiendo es la participación de salarios y beneficios en la renta multiplicada por un deflactor de precios.

Dicho lo cual podemos concluir que es la relación entre la participación salarial en la renta y el deflactor de los precios lo que determina la evolución de los costes laborales unitarios nominales (Rein, 2011). Y, como podemos observar a continuación, los costes laborales unitarios reales han caído en España.

Si los CLUr han caído en España a la vez que han subido los CLUn debemos explicar dicho fenómeno por el comportamiento del deflactor del precio. Como aseguran Kumar y Felipe (2011), “el incremento en los costes laborales unitarios (en todos los países) fue debido a un incremento en el deflactor del precio usado para calcular la productividad laboral”.

Dado que los costes laborales unitarios reales (CLUr) son la participación salarial en la renta y de esa forma la inversa del mark-up agregado (del margen de beneficio), lo que estamos diciendo es que el crecimiento del deflactor del precio tiene que ver con la subida de precios impuesta por las empresas con objeto de mantener o aumentar sus márgenes de beneficio.

Kumar y Felipe (2011) sugieren dos posibilidades para explicar este fenómeno. La primera, que los sectores menos expuestos a la presión de la competencia exterior hayan incrementado sus márgenes de beneficios y además hayan ganado peso en la economía. La segunda, que estas empresas no expuestas a la competencia hayan subido los márgenes más que la bajada que han tenido que hacer las empresas sí expuestas a la competencia.

En todo caso, y aunque es necesaria más investigación, podemos concluir algunas cuestiones. En primer lugar, que el indicador de costes laborales unitarios nominales no tiene sentido económico y no mide adecuadamente la competitividad vía precio. En segundo lugar, que los problemas de competitividad de las economías de la periferia no tienen que ver con su peso salarial sino con el diseño del modelo productivo. Como aseguran Storm y Naastepad (2011) “el problema real de España, Grecia, Italia y Portugal es la falta de competitividad más allá de los precios”.

Las pruebas empíricas

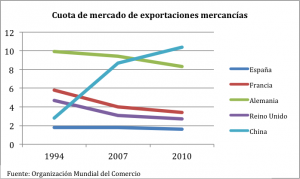

Yendo un poco más allá podríamos poner a prueba la tesis convencional según la cual los costes laborales unitarios nominales muestran una pérdida de competitividad. En un contexto de globalización económica en el que China ha emergido como un extraordinario competidor, debería haber supuesto una reducción sistemática de las cuotas de mercado de los productos españoles. Sin embargo, los datos aportados por la Organización Mundial del Comercio muestran que España es uno de los países que menos cuota de mercado ha perdido en las dos últimas décadas.

Mientras es evidente que la irrupción de China en el tablero global ha ido en detrimento de países como Alemania, Francia y Reino Unido, no puede decirse lo mismo de España.

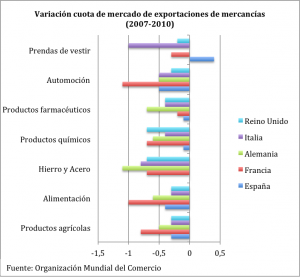

Bajando un poco más a lo concreto podemos observar cómo, de hecho, la cuota de mercado de España es la que menos decrece en casi todas las partidas de bienes entre los países seleccionados, habiendo incluso casos (como en las prendas de vestir) donde se ha ganado cuota de mercado.

Estos datos señalan que en España se da la llamada Paradoja de Kaldor, la cual mostraría que crecientes costes laborales unitarios nominales son compatibles con mantenimiento o crecimiento de la cuota de mercado.

Conclusiones

Lo que estas notas aportan es que el problema económico de España, Grecia y Portugal está asociado con su modelo productivo y su inserción en la economía mundial. Eso significa negar que la clave de la explicación de la crisis resida en un comportamiento supuestamente elevado de los salarios, de lo que derivaría la receta de la devaluación interna.

Una devaluación interna, de hecho, sólo puede conseguir agravar el problema de la recesión. Que es lo que se está demostrando en los países que se “benefician” de rescates y planes de ajuste con esa filosofía. Eso sí, la devaluación interna marca un horizonte de incremento de desigualdad, deterioro de los servicios públicos y, en general, reconfiguración del modelo de sociedad que es perfectamente funcional a los intereses económicos del capital productivo y financiero alemán. Que es, casualmente, quien pilota esta máquina de la actual Unión Europea.

NOTAS:

[1] Recordemos que a nivel contable el valor añadido se puede dividir en la participación salarial y en la participación empresarial, lo que explica que los precios puedan verse como la suma de un margen por unidad de producto al salario por producto. Explicación detallada.

[2] Con anterioridad a la última reforma laboral del Partido Popular, en enero de 2012 los sindicatos de C.C.O.O. y U.G.T. pactaron con la patronal un programa titulado “II Acuerdo para el empleo y la Negociación Colectiva” que pivotaba sobre la asunción de compromisos para con la moderación salarial. El líder del Partido Socialista, el diputado Rubalcaba, se felicitó por aquel acuerdo y desde entonces no ha dejado de defender la moderación salarial como fórmula para salir de la crisis, aunque buscando matices en los que diferenciarse del Gobierno. Estas fueron sus palabras el 23 de octubre de 2012 en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado 2013:

“Ustedes tenían dos fórmulas de abordar el tema de la moderación salarial, que es algo en lo que nosotros coincidimos: tenían un pacto de rentas o tenían una reforma laboral que deja en manos de los empresarios el descenso de los salarios de forma unilateral. Ustedes han optado por esta segunda. Yo creo que es un error. Es un error desde el punto de vista de la demanda interna y desde el punto de vista del consumo. Es un error, pero sobre todo es un error desde el punto de vista de la justicia social, porque se pide moderación siempre a los trabajadores y se olvida uno de los beneficios, y por lo tanto de los precios. Es un error, pero ustedes están en eso: austeridad y moderación salarial. Esa es exactamente la política que usted presenta en estos presupuestos.”

October 13, 2012

Un trozo invisible de este mundo

Dice Eduardo Galeano que en nuestro tiempo es más libre el dinero que la gente. Y no le falta razón. Hoy se pueden realizar transacciones, en apenas unos instantes, con objeto de comprar títulos financieros en Japón, India, EEUU, Argentina, Madrid o Londres. Por el contrario, las personas necesitamos superar unos infernales requerimientos burocráticos o jugarnos la vida para movernos por las distintas zonas geográficas que conforman nuestro planeta. Incluso aunque se huya de la guerra, de la pobreza o de la falta de esperanza lo que acaba determinando si uno puede lograr sus objetivos es la cifra que aparece en la cuenta corriente. Y eso, por supuesto, si se tiene la suerte de tener una.

Los seres humanos vivimos compartimentados, divididos en distintos trozos. Separados entre nosotros por las fronteras jurídicas, herencia siempre de la violencia, nos vemos diferentes siendo en última instancia iguales. Nuestra cultura y nuestro desarrollo material han sido condicionados por el clima, por la geografía, por el uso de la fuerza e incluso por el mismo azar. Eso es lo que nos ha diferenciado, y no la inteligencia, la superioridad moral o el designio divino. Pero algunos, empujados por la ignorancia, han aprovechado y aprovechan esas diferencias para consolidar diferentes formas sociales profundamente injustas y antihumanas.

Un trozo invisible de este mundo es una obra de teatro que hace pivotar su reflexión sobre estas cuestiones. Describiendo la realidad social y material de las personas que no son reconocidas como tales por el sistema, y con la crudeza que realmente caracteriza dichas situaciones, la obra nos engulle en un torbellino de sensaciones que remueven nuestras conciencias y que terminan asestando una puñalada mortal a la ideología dominante.

Aunque disimulada, en todas partes está latente esa ideología dominante que nos dice qué es aceptable y qué no; esa misma ideología que justifica un orden económico criminal que define a las personas como meros recursos humanos que poder explotar; esa ideología que se disfraza de “sentido común” con objeto de parecer inofensiva y natural; esa ideología que se transmite en cada telediario, en cada escuela, en cada película de entretenimiento y, sobre todo, en cada repetido discurso político del pensamiento único.

Juan Diego Botto consigue hacernos tanto reír como llorar a lo largo de toda la representación. Historia tras historia logramos sentirnos identificados con los personajes, con sus tristezas y con sus esperanzas. Reflexionamos con ellos sobre las promesas de un futuro mejor y sobre la impotencia de tener que sobrevivir sin vivir. Probamos así el amargo sabor de la indiferencia social, de la injusticia que encuentra más justificación que crítica y de la repetición como farsa de lo que en su día fue tragedia. Pero también logramos pensar a algunas de esas personas desde fuera, como preocupados espectadores, para percibir con claridad la alienación que los ahoga como seres humanos.

Estamos ante un trabajo que logra poner el foco en trozos de nuestro mundo que son invisibles para la mayoría de la población. Pero la obra no es desde luego un instrumento para satisfacer nuestros deseos izquierdistas de autocomplacencia. Estamos, por el contrario, ante una explícita invitación a la acción política, algo que por cierto caracteriza nítidamente a la trayectoria del propio actor. A todos nos esperan las calles, las asambleas en las plazas, los comités de empresa y toda la organización social posible. Nos va el mundo y la dignidad en ello.

Karl Marx reconoció en los revolucionarios de la Comuna de Paris a aquellos que pretendieron “tomar el cielo por asalto”. Una bella forma de describir el espíritu de quienes, desafiando a esa ideología dominante que insta permanentemente a la resignación, aspiraron a cristalizar en la realidad material sus propios anhelos de justicia social. Rebelarse nunca ha sido gratis, y la reacción de quienes ven amenazados sus privilegios de explotadores no tiende a ser nada agradable para con los rebeldes. Pero la dignidad no entiende de fríos cálculos de beneficio y coste individual. Por esa razón no cabe duda de que tomar el cielo por asalto es el más digno propósito de un ser humano.

October 8, 2012

¿Quién busca a los niños perdidos del franquismo?

Por Esther López Barceló y Alberto Garzón Espinosa

Vivimos en un Estado que tolera la impunidad de crímenes de lesa humanidad entre sus muros de silencio. Los ciudadanos sufrimos impotentes cuando escuchamos las historias que conforman la criminal trata de robo de bebés que se produjo en España entre los años 40 y los años 90. Y, sin embargo, este Estado, a través de sus diferentes gobiernos, intenta hacernos creer que no puede hacer más que lo que hace: transmitir compasión y lástima.

Pero nosotros tenemos la obligación moral de denunciar que precisamente este Estado es responsable y cómplice, por su falta de voluntad política, de aquella trama creada y organizada por motivos ideológicos en pleno franquismo. Trama que continuó hasta los años 90 convertida en un oscuro negocio.

Es curioso. Este mismo Estado que se preocupa y legisla para arrebatar el derecho a decidir sobre su propio cuerpo a las mujeres, se despreocupa a su vez de aquellos bebés que les fueron arrebatados a miles y miles de familias. A veces incluso es peor, como cuando emite comunicados y notas de prensa de contenido ambiguo que generan vanas esperanzas entre las víctimas. Sin embargo, nunca concretan ni una solución real que permita, por ejemplo, la creación de un banco de ADN que sea la base angular en la posibilidad de reencuentro de las familias. Algo que ya existe en otros países como Argentina y Guatemala.

Cuando se aprueban iniciativas parlamentarias sobre esta cuestión, como por ejemplo ha sucedido recientemente en Les Corts del País Valenciá, el resultado final es una declaración vaga y ambigua en la que queda neutralizada la sustancia de la iniciativa. Además, también el PP votó en contra de la petición de una comisión de investigación sobre el tema. Precisamente por esa razón se explica que, a pesar del trámite institucional, meses después la única resolución concreta sobre el tema en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana corresponda a la aprobación de una partida económica destinada a la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, una entidad religiosa bajo sospecha de pertenecer a la trama. Para más inri dicha resolución se produjo el mismo día en que un juez admitía a trámite las denuncias de veinte víctimas de este lugar.

Sin duda no estamos ante un problema de inviabilidad técnica sino ante la falta de voluntad política para atreverse a desentrañar una madeja molesta y perversa que envuelve los apellidos de notables personajes de la actualidad y que, evidentemente, obligarían al Estado a “topar” frontalmente con la Iglesia. No olvidemos que ésta es responsable y propietaria de la mayoría de clínicas y hospitales en los que miles de niños y niñas nunca nacieron. Aprovechamos para contar aquí una historia de tantas miles. Un caso que hicimos también público, manteniendo el anonimato, en un reciente debate en Les Corts.

Corre el año 1966 en el País Valenciá cuando una mujer tiene un parto de mellizas en el Hospital Clínico de Valencia. Al día siguiente proporcionar mayor información le dicen que una de sus hijas ha fallecido. El hospital, generosamente, declara hacerse cargo del duro proceso consiguiente. Años más tarde la hija que sobrevive empieza a dudar de la versión oficial y comienza una investigación para tratar de atar cabos. Sin embargo, la joven se encuentra con que en el hospital no existe la historia clínica ni de su madre, ni de ella ni de su otra hermana supuestamente fallecida al nacer. De la misma forma tampoco en el registro civil se encuentra documentación de nacimiento. En ninguna parte queda constancia de aquel oscuro proceso, y sólo persiste la duda sobre lo que pudo haber sucedido realmente.

Es cierto que la Justicia actúa de oficio, pero en la mayoría de las ocasiones se archivan los casos por falta de documentación. Una documentación que, por norma ha sido falsificada, ocultada deliberadamente o directamente destruida. Sin embargo, esta documentación es fundamental para que la Justicia, a la que se deriva toda la responsabilidad, actúe. Pero las administraciones no hacen nada para garantizar que aparezca.

En nuestra opinión se debería legislar en favor de esclarecer estos casos y garantizar, gracias a ello, el derecho a saber de los adoptados irregulares. Y, además, el Estado debería actuar para evitar la opacidad que caracterizan a las organizaciones religiosas que gestionaron en su momento las clínicas sospechosas de realizar estas prácticas.

Desgraciadamente para la imagen de nuestro Estado, la mirada de estas víctimas se ha vuelto directamente hacia Argentina, donde la esperanza está depositada en la querella que prepara contra el Estado español una juez federal argentina por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Es lamentable que la Justicia, una vez más, haya que esperarla desde el extranjero, aunque a veces se sienten positivos precedentes como el de la Audiencia Provincial de Madrid que ha resuelto que el delito de robo de niños no prescribe. Pero desgraciadamente la situación general no hace sino dar la razón a aquellos que aseguran que lo dejaron todo, aquí en nuestro país, “atado y bien atado”.

¿Quién busca a los niños robados del franquismo y de los años posteriores a la transición? Las familias y las víctimas están en absoluta soledad porque el Estado español no es quien los busca ni quien ayuda a que se haga. Esperemos que la movilización social, que está poniendo en entredicho el llamado proceso de transición española, junto con la presión internacional puedan hacer que por fin se pueda pasar la página, con dignidad, de la reciente y negra historia de España. Nosotros seguiremos luchando para que así sea.

October 6, 2012

Denunciados por un sindicato policial

Noticia de El HuffingtonPost

La Confederación Española de la Policía denuncia a Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón por injurias y calumnias en el 25-S.

La Confederación Española de la Policía (CEP) ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una denuncia contra los diputados de IU Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón a los que acusa de cometer un delito de injurias y calumnias contra la Policía por acusar a los agentes antidisturbios de provocar los incidentes registrados durante la protesta del 25S frente al Congreso de los Diputados.

En concreto, la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press acusa a estos tres dirigentes de haber responsabilizado a las Fuerzas de Seguridad “de actuar premeditadamente para disolver ilegítimamente una manifestación causando conscientemente lesiones a los congregados, señalando al Cuerpo Nacional de Policía como único causante, instigador de todo”. La denuncia se presenta ante el Tribunal Supremo atendiendo a la calidad de aforados de los diputados en el Congreso.

Rueda de prensa que motiva la denuncia:

El sindicato policial se basa en las propias declaraciones públicas de los tres políticos, las cuales se adjuntan en la denuncia. Como ejemplo citan las palabras de coordinador federal de IU, Cayo Lara quien denunció que “el normal funcionamiento de los diputados se vio molestado y perturbado por la Policía y nunca por los manifestantes”.

“EXCESO POLICIAL BRUTAL”

El texto también recoge otras declaraciones de Garzón: “Hemos asistido a un exceso policial brutal en las calles que no atendía a ninguna lógica (…) empezaron a echar a todo el mundo a empujones de malas formas, hacia el Paseo de la Castellana para que allí pudiera cargar la Policía. “Hemos tenido al Gobierno mandando a la Policía a identificar a los que se reunían pacíficamente a discutir de política en el parque del Retiro”, añadió.

La CEP entiende que “las gravísimas imputaciones” de Cayo Lara, José Luis Centella y Alberto Garzón “constituirían uno o varios delitos de calumnias”. Apelan al artículo 504.2 del Código Penal sobre “los que injuriaren o amenazaren gravemente a los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad” por el que serían “castigados con la pena de multa de doce a dieciocho meses”.

“NO CABE DUDA”

A juicio de este sindicato policial, “no cabe duda que se trata de un comportamiento injurioso y amenazante contra las fuerzas de seguridad”. “No se trata de una opinión, una hipótesis por parte del diputado, sino la imputación clara, directa e inequívoca de que los agentes de policía fueron los provocadores de los hechos”, denuncian los policías, al tiempo que consideran que los tres diputados atribuyeron a los agentes “hechos delictivos con claro conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad”.

Insiste la CEP en que esas declaraciones no se pueden amparar bajo la nmunidad ni la invocación al derecho de libertad de expresión y por ello piden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que “previos los trámites legales, se reciba declaración en calidad de imputados a los denunciados”.

October 4, 2012

Quemar los derechos civiles para salvar a Rajoy

Podría pasar. Miles de ciudadanos indignados se dan cita en el único lugar que el Gobierno ha habilitado para hacer público su enfado. Un descampado a las afueras de la ciudad, acondicionado para estos eventos, acoge a todos aquellos que protestan y exigen. Los grandes medios de comunicación no se hacen eco de estas aburridas protestas que, aunque suscritas cada vez por más gente, no son mediáticamente interesantes. Porque todo eso ocurre en el margen. Por el contrario, en el centro esas cosas no suceden y todo transcurre con normalidad. Y como no sucede donde habría de suceder, no existe.

Esta hipotética descripción refleja lo que a juicio de la delegada del Gobierno en Madrid debería ser el nuevo propósito legislativo de Rajoy. Mayor Oreja, referente del ala reaccionaria del PP, también ha expresado esta idea al denunciar la retransmisión por televisión de las recientes manifestaciones.

El Gobierno no quiere prohibir el derecho a manifestarse, y recordarnos así que nuestra sociedad no está tan lejos del 1984 de George Orwell. El Gobierno trata de hacer algo mucho peor: ocultar, disimular y guardar en el cajón cualquier atisbo de crítica. Modular la manifestación, como dijera Cristina Cifuentes, es normalizarla hasta que no tenga ni interés ni desde luego peligro para el sistema. En Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, a los críticos no los mataban sino que los exiliaban a la periferia; porque si nadie los ve o padece sencillamente no existen.

Rajoy dijo hace unos días que había establecido un rumbo. Pero el motor es la huida hacia delante, y se deshacen de derechos civiles a golpe de porra y ruptura institucional con la misma velocidad que los hermanos Marx quemaban la madera de los vagones del tren. Si Rajoy logra su objetivo ya no quedarán derechos de los que disfrutar, como tampoco vagones les quedaron a aquellos. Razón más que suficiente para cambiar este rumbo suicida.

October 3, 2012

No es nuestra deuda y no es nuestro rescate

Según los datos del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) el sistema financiero español tiene a comienzos de 2012 un total de 571.519 millones de dólares en deudas pendientes de pago con otros bancos internacionales. No obstante, esta cifra es bastante inferior a la que se daba a finales de 2010 cuando la deuda total alcanzaba los 706.065 millones de dólares.

La mayor parte de esta deuda actual del sistema financiero español tiene su contraparte en los bancos alemanes (139.191 millones) y bancos franceses (115.261 millones), los cuales juntos poseen casi el 45% de la deuda total. Es decir, los bancos alemanes y franceses son los principales acreedores del sistema financiero español y, en consecuencia, los principales interesados en que las deudas se devuelvan.

Estos datos explican en gran parte el llamado “rescate al sistema financiero español”. Este “rescate” únicamente consiste en proporcionar recursos al sistema financiero español para que pueda hacer frente a sus deudas, aplicando como condición duros procesos de reestructuración interna. Así, y como tuve oportunidad de recordarle al ministro de economía hace unas semanas, no se trata realmente de un rescate al sistema financiero español sino de un rescate al sistema financiero alemán y francés. Porque determinados componentes de nuestro sistema financiero son recortados por el camino, tales como los trabajadores, los accionistas e incluso los estafados por las acciones preferentes.

Pero hay una cuestión aún más interesante desde el punto de vista de la economía política y que emerge cuando hacemos dos preguntas que van al corazón del problema: ¿debemos pagar estas deudas? y ¿son estas nuestras deudas?

Cualquier economista liberal se aterrorizará al pensar que hay quien propone no pagar e incluso no asumir como propias estas deudas. Puede ser que hasta los no economistas valoren muy negativamente la falta de moral de quien reniega de un compromiso asumido previamente. Pero lo cierto es que ni las deudas se pagan siempre –la historia económica está llena de siglos de impagos y reestructuraciones de deuda- ni las deudas han de ser asumidas por partes que no fueron las mismas que contrajeron el préstamo –el concepto de deuda odiosa o ilegítima-.

El liberalismo económico siempre ha sido una ideología justificativa de determinadas políticas económicas, pero poco consistente en la práctica. De hecho, lo verdaderamente liberal sería asumir que dado que los bancos españoles están en quiebra –y no pueden pagar por si mismos sus deudas- aquellos que les prestaron también habrían de sufrir pérdidas por haber hecho una inversión ruinosa. De otra forma, como ocurre en la actualidad, existe el llamado riesgo moral: cualquier banco alemán puede prestar a los bancos españoles, aunque sepa que es para apostar en un casino, porque saben que siempre serán rescatados.

La cuestión no puede analizarse, en consecuencia, en términos microeconómicos. Ha de estudiarse el contexto macroeconómico e institucional para poder dar una respuesta satisfactoria y eficiente a este problema tan inmenso.

Y tenemos que hacernos las preguntas adecuadas: ¿tiene sentido que los bancos alemanes que se arriesgaron prestando a bancos españoles, y ganaron tantos beneficios por ello, no tengan pérdidas ahora que se demuestra que fracasaron eligiendo a quién prestar? ¿tiene sentido, por otra parte, que las deudas de las entidades financieras tengan que ser pagadas por los trabajadores en forma de recortes sociales y económicos?

No olvidemos que la economía española tuvo una burbuja inmobiliaria, promovida políticamente por los gobiernos del bipartidismo, para poder escapar de su falta de competitividad internacional. Esto fue una especie de huida hacia delante, permitiendo que durante algunos años se creara mucho empleo y el dinero fluyera hacia los bolsillos de los empresarios de la construcción, de las empresas financieras y de los políticos corruptos. Pero ese crecimiento económico sólo fue posible gracias a que países como Alemania reciclaban sus ingresos comerciales por la vía de préstamos a la periferia europea. Es decir, el milagro español es la otra cara de la moneda del milagro alemán, y viceversa. Un modelo simbiótico en el que ambas partes se necesitan y en la que ambas son responsables en un sentido agregado. Porque una vez uno escarba en la superficie se encuentra con que los únicos que salían beneficiados de este modelo eran las grandes oligarquías de uno y otro país, con la mayor parte de la población de ambos sufriendo recortes en sus condiciones de vida.

Nota: Para profundizar en la idea, un artículo breve que hice hace unas semanas para recordar cómo operaba la burbuja y las relaciones que implicaba entre el capital financiero alemán y el capital financiero español.

[Libro] Segunda edición “Lo que España necesita”

Acaba de salir a la calle la segunda edición ampliada y actualizada del libro que escribimos Vicenç Navarro, Juan Torres López y yo, que lleva por nombre “Lo que España necesita. Una réplica a la política de recortes del PP”. Esta disponible en todas las librerías y ni siquiera quienes no quieren gastarse dinero en libros tienen excusa para no leerlo porque lo tienen a libre disposición en versión pdf haciendo click aquí.

September 27, 2012

La represión policial como bárbara respuesta

Desde hace unas semanas el Gobierno ha venido incrementando la agresividad en su estrategia de criminalizar la protesta social, preparando así el terreno para la convocatoria del 25 de septiembre. Sin ir más lejos la semana pasada la policía identificó a todas las personas presentes en una asamblea en el parque del Retiro, en Madrid. Un día antes detuvieron a cuatro activistas simplemente por portar una pancarta que aludía a la mencionada manifestación. Incluso el Gobierno llegó a dar orden al fiscal para imputar preventivamente a ocho activistas por organizar una supuesta y futura actividad delictiva (que paradójicamente después fue legal). Ya la delegada del Gobierno lo había advertido al reconocer en televisión la existencia de listas negras con nombres -de hasta mil personas, aseguró- que iban a “casi todas” las manifestaciones.

En ese contexto era complicado imaginar cómo se desarrollaría una manifestación que, aunque legal y pacífica, no estaba exenta de controversia. La convocatoria había cambiado de formato y objetivo en varias ocasiones y ello generó bastante confusión incluso allí donde hubiera sido lógico un recibimiento muy positivo. Finalmente se acordó un programa muy sensato y en la línea de las conocidas movilizaciones del 15-M. Ello permitió que, muy a pesar de los intentos de criminalización, muchos colectivos y desde luego ciudadanos a título individual definitivamente se sumaran.

El objetivo más compartido por los manifestantes fue sencillamente el de exigir democracia. No es algo menor, pues se da precisamente en un momento histórico en el que nuestro gobierno se está limitando a obedecer el mandato de instancias no democráticas, como la troika, y con consecuencias que sufrimos duramente como ciudadanos.

Precisamente por compartir ese objetivo, en torno a las seis de la tarde todos los diputados del grupo de Izquierda Unida-La Izquierda Plural nos unimos a la manifestación. El recibimiento fue mayoritariamente favorable, con aplausos y abrazos, si bien también hubo algunas personas –que se identificaron posteriormente como militantes de UPyD- que nos pitaron. Y allí estábamos porque compartíamos las denuncias que hacía la convocatoria y también porque además de diputados somos ciudadanos empobrecidos y estafados por el tándem formado por los distintos gobiernos españoles y el gran poder económico que se encuentra detrás.

Fuera del Congreso comprobamos cómo durante toda la manifestación la policía, obedeciendo órdenes del Gobierno, restringió derechos fundamentales de forma sistemática. Compartimentó el centro de Madrid para separarnos a los manifestantes e intentar ponernos nerviosos; en muchos casos centenares de personas quedaban atrapadas por dispositivos policiales que no daban ninguna explicación de lo que estaba ocurriendo.

Finalmente y en torno a las ocho de la tarde llegaron decenas de furgonetas de la policía con objetivo de cortar las calles del centro de Madrid. Y se hizo con desproporcionada violencia. La policía nos empujaba bruscamente a todos con objeto de, según decían, “limpiar la calle”. No se salvaba nadie: manifestantes, periodistas, cargos públicos, turistas… todos fuimos expulsados de las calles del centro hacia el Paseo del Prado. Y ya allí la policía comenzó duras cargas con las que consiguió disolvernos del todo.

El balance final, desolador. Muchos heridos y detenidos en una manifestación que fue en todo momento pacífica, exceptuando algunos incidentes aislados de autoría confusa, y que reflejaba la frustración de una ciudadanía que sufrimos los efectos de la crisis y de unas políticas que no hemos validado a través de ninguna institución o mecanismo. El Gobierno ha decidido responder a un problema político con represión policial, y eso no es sino una injusta e ineficaz huida hacia delante que sólo conseguirá empeorar las cosas.

Noticia complementaria: La policía acosa a un grupo en el que estaba un diputado