Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 19

February 23, 2013

El modelo de crecimiento económico del Partido Popular

El 13 de febrero de 2013 el ministro de economía fue interpelado en el Congreso para que explicara el modelo de crecimiento de la economía española tras la crisis. Sus palabras fueron claras: “el modelo de crecimiento de la economía española es el que ya apunta la economía española hoy, es un modelo basado en las exportaciones de bienes y servicios”. Y después añadió que concretamente el crecimiento vendría por el lado de los “servicios no turísticos, que son normalmente servicios de alto valor añadido, en los cuales se compite en el mundo, como consecuencia básicamente del conocimiento. España tiene un superávit y capacidad de competir, y eso es una indicación clara de lo que decía anteriormente. Ese es el modelo que nosotros queremos”.

El ministro hacía así referencia a un cambio cualitativo muy importante que está viviendo la economía española: el desplazamiento desde un modelo dirigido por el endeudamiento y la demanda interna (debt-led) hacia un modelo basado en la exportaciones de bienes y servicios (export-led). Pero, además, concretaba el ministro que se tratará de servicios de alto valor añadido, lo que requerirá un nivel alto de cualificación de los trabajadores. Las preguntas que nos hacemos son: ¿es viable este modelo de crecimiento? ¿sobre qué sectores reales se asienta?

Los modelos export-led y sus críticas

Todas las economías capitalistas tienen que crecer para poder reproducirse, lo que significa que tienen que encontrar espacios de rentabilidad empresarial que hagan atractiva la inversión. Esa rentabilidad puede encontrarse en el mercado interno (los propias familias, empresas y Estado son los compradores) o en el mercado externo (las compras vienen desde el exterior). Obviamente cualquier economía abierta opera en ambos mercados, pero siempre alguno de ellos es el motor fundamental.

Para entender esto podemos aproximarnos al tema por la vía del Producto Interior Bruto (PIB), que medido en términos de demanda es la suma del Consumo (C), la Inversión (I), el Gasto Público (G) y las Exportaciones Netas (E). En España este último componente, que es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa, había sido negativo en las últimas décadas de modo que para crecer la economía había tenido que propulsarse con el resto de componentes. Concretamente lo hizo a partir del crecimiento del consumo y la inversión vinculados al sector de la construcción. Pero cuando la burbuja pinchó, la demanda interna cayó y cayeron el consumo, la inversión y las importaciones de bienes y servicios. Eso condujo a la recesión y al inicio del proceso de ajuste.

En teoría económica los modelos export-led suponen que el crecimiento viene propulsado por las exportaciones, de modo que la capacidad de exportar bienes y servicios es la que empuja la inversión interna y la creación de empleo. Estos modelos se pusieron de moda en los años setenta en medio del renacimiento académico de la teoría neoclásica y del nuevo dominio de la teoría de las ventajas comparativas. Los países que adoptaron este modelo de crecimiento fueron Alemania y Japón en los años cincuenta y sesenta, pero especialmente importante fue el éxito de Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur en los años setenta. En los ochenta y noventa se extendió por Asia y por América Latina, siendo China y México los ejemplos más notables. Y ahora las instituciones internacionales (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo más concretamente) pretenden aprovechar la crisis para adaptar este modelo también a las economías de la periferia europea, es decir, a Grecia, Portugal y España.

Desde el punto de vista teórico un modelo export-led obliga a los distintos países a buscar sus mercados de especialización o, dicho de forma coloquial, aquellos nichos de mercado en los que son los mejores en lo que hacen. Es lo que llamamos la teoría de las ventajas comparativas. La división internacional del trabajo de Adam Smith aplicada al espacio internacional, todo lo cual llevará, supuestamente, a un estado de mayor bienestar para todos los países.

Las críticas a este modelo son innumerables. En primer lugar, hay críticas dentro de la propia teoría neoclásica respecto al realismo de tal planteamiento (sobre todo porque suelen suponerse mercados de competencia perfecta y movilidad plena del capital). En segundo lugar, porque la especialización en determinadas ramas puede llevar a los países a sufrir un deterioro en los términos de intercambio (la famosa tesis de los estructuralistas de la CEPAL). Esto quiere decir que los países especializados en bienes de primera necesidad o básicos –como materias primas o industria textil- ven como la abundancia de oferentes (muchos países vendiendo lo mismo) lleva a una caída de los precios mientras que los países especializados en bienes de alto valor añadido –como industria tecnológica-mantienen precios altos. Esa relación empobrece en el tiempo a los países dependientes. En tercer lugar, un modelo export-led conlleva una estrategia de empobrecimiento del vecino consistente habitualmente en disminuir los salarios para ser más competitivos. Ese efecto, generalizado, deteriora la demanda mundial y produce crisis de demanda. En cuarto lugar, existe la conocida como falacia de composición, que insiste en que a nivel mundial las exportaciones han de ser iguales a las importaciones y, en consecuencia, no todos los países pueden ser exportadores netos. Es decir, no todos los países pueden exportar más de lo que importan, con lo que buscar estrategias para que así sea es un imposible económico.

Apuntadas estas cuestiones, de extraordinaria relevancia para entender hacia dónde vamos, es importante analizar la composición de la balanza de pagos española para tratar de analizar el objetivo del Gobierno del PP cuando habla de implantar un modelo export-led.

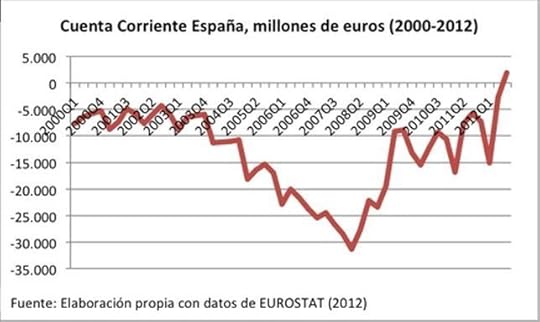

El modelo export-led de España

Como hemos dicho antes, España no ha sido nunca un modelo export-led sino demand-led o alternativamente debt-led, esto es, propulsado por la demanda interna y concretamente por el estímulo de las deudas. Esto ha sido reflejado en el comportamiento de la cuenta corriente, la cual revela la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. El saldo durante los años de burbuja inmobiliaria ha sido crecientemente deficitario. Hay que hacer notar que antes de la implantación del euro solía producirse una devaluación monetaria que permitía que las exportaciones fueran más baratas y las importaciones más caras (lo que ayudaba a corregir el déficit). Con la implantación del euro esta medida no era ya viable y el déficit se acumuló hasta que la crisis hizo retroceder las importaciones mucho más que las exportaciones. Desde entonces las exportaciones han crecido más rápido (un 15’4% en 2011) que las importaciones (un 9’6% en 2011). Hasta el punto de que en el tercer trimestre de 2012 se obtiene un superávit que ha servido al Gobierno para defender “los brotes verdes” actuales.

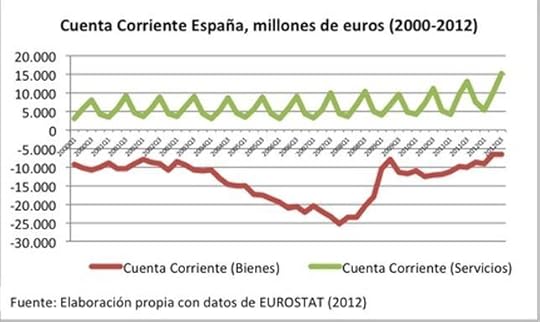

No obstante, la cuenta corriente está formada por la Balanza Comercial, la Balanza de Servicios, la Balanza de Rentas y la Balanza de Transferencias Corrientes. Dada la importancia menor de los dos últimos componentes, lo que nos interesa es saber qué ocurre con la balanza comercial y con la balanza de servicios.

La Balanza Comercial refleja las mercancías que cruzan las fronteras del país, y son el reflejo del comercio de bienes. Suele expresar la capacidad competitiva de la industria de un país, y dado que las decisiones de inversión son más lentas suele mostrar un comportamiento más estable en el tiempo. La Balanza de Servicios, por el contrario, incluye una serie de rúbricas muy distintas que se refieren a servicios contratados en un país por residentes de otro país distinto. En España el turismo es el componente más importante de la balanza de servicios y, dada su naturaleza, es muy estacional (mucha actividad en temporadas altas y poca en las temporadas bajas) y altamente dependiente de factores externos. De ahí que sea tan volátil.

Como se puede comprobar la balanza de servicios siempre ha tenido superávit, mientras que la de bienes ha mostrado siempre déficit. Lo que ocurre es que la caída de las importaciones de bienes como consecuencia de la crisis ha reducido el déficit comercial y todo ello ha llevado finalmente a un superávit en la cuenta corriente. El “brote verde” es el hecho de que España ya es exportador neto y ello hace crecer el PIB (aunque no lo suficiente para compensar la caída del Consumo, Inversión y Gasto Público). Otra consecuencia es que ya no hace falta financiar el déficit con dinero exterior, algo de lo que también hace gala el presidente del Gobierno. ¿Luz de un día? Luego reflexionaremos sobre ello.

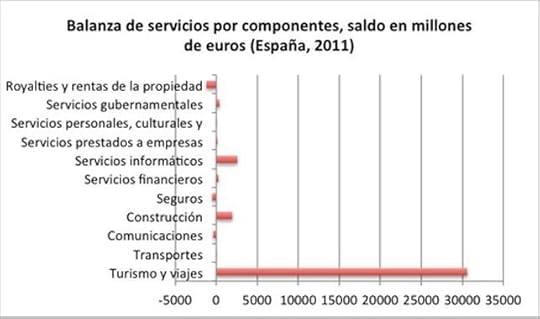

El ministro Guindos apuntó también que la economía estaría dirigida no por la rúbrica de servicios en general sino sobre todo por la de servicios no turísticos. De modo que para ver a qué se refería hay que descender un poco más en el análisis y estudiar la balanza de servicios y sus componentes.

La balanza de servicios

Como ya hemos indicado, el peso de la partida de turismo es extraordinario. Aporta ni más ni menos que el 90% del saldo positivo en la balanza de servicios; es el verdadero motor del sector servicios.

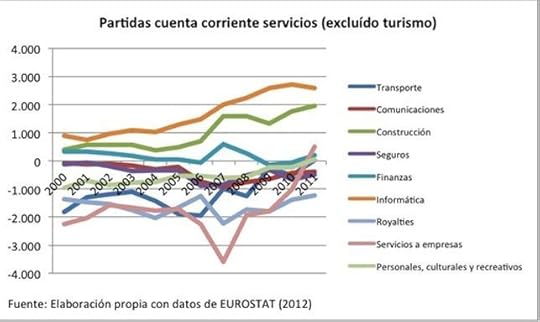

Eso sí, el ministro quiso huir de la tradicional crítica de tener un país de servicios (cuestión que, como vemos, es un hecho constatado), y aseguró que nos centraríamos en “servicios no turísticos” tal y como estaría mostrando la dinámica reciente:

De esta tendencia obtenemos que ahora mismo los sectores de servicios donde España es competitiva es en la informática, la construcción, las finanzas y recientemente también en los servicios a empresas y en los servicios personales, culturales y recreativos. Pero, ¿hacia dónde avanzará la economía española de aquí en adelante? ¿qué signos hay?

Un vistazo a los ingresos por servicios nos muestra que en 2011 las partidas más dinámicas fueron los seguros, los servicios personales, culturales y recreativos, los servicios financieros, los servicios prestados a empresas y los royalties y rentas de la propiedad.

De mantenerse esta dinámica, podríamos decir que en lo que se refiere a servicios España se seguirá centrando en el turismo pero también, aunque con un valor ínfimo, en otras partidas. ¿Son estas de alto valor añadido como indica el ministro?

Las partidas de seguros y servicios financieros son, efectivamente, sectores de alto valor añadido. Tienen que ver con la intermediación financiera y el negocio de las primas de los seguros. Aquí se incluye toda la comercialización de productos financieros, y en general es muy dependiente de las burbujas financieras. Es decir, una burbuja financiera permite la existencia de grandes ingresos, pero una crisis financiera desmantela por completo el sector.

Entre los servicios personales, culturales y recreativos se incluye la producción de películas, programas de radio y televisión y todo el sector cultural. Está vinculado también a la partida de royalties y derechos de la propiedad inmaterial, aunque aquí se incluyen también los avances científicos que sean patentados. También son sectores de alto valor añadido.

Finalmente la partida de servicios prestados a las empresas incluye un gran número de actividades, habitualmente de intermediación en transacciones comerciales. Es difícil dilucidar si esta partida requiere un alto nivel de formación.

En todo caso, sorprende que el mismo ministerio que anuncia la promoción de estos sectores lleve acumulado un recorte del 40% en I+D+i en sólo dos años. ¿La razón? Probablemente la asunción y el reconocimiento de que estos sectores son muy pequeños, por lo que les corra mucha más prisa estimular la exportación de bienes y servicios de bajo valor añadido a través de la disminución salarial. Una trayectoria errática y muy peligrosa desde el punto de vista del modelo de sociedad.

Conclusiones

En definitiva, el proceso de ajuste de la economía española está pivotando sobre el retroceso del sector de la construcción (tanto en bienes como en servicios) y el soporte del sector turístico. Y aunque el ministro plantea que en el sector servicios hay sectores no turísticos de alto valor añadido que serán el motor de la economía, es difícil darle la razón cuando vemos el peso tan insignificante que tienen dentro de la balanza de pagos.

Aunque dicho crecimiento es cierto en sectores minoritarios y especialmente vinculados a la actividad financiera, podría ser perfectamente un espejismo derivado de una crisis económica que de momento se ha gestionado sobre la base de la ayuda al sector financiero. Un sector financiero que necesitará una economía real donde anclarse, problema acuciante en la actualidad.

Por otra parte, esta dinámica descrita es el resultado de dejar al libre mercado diseñar nuestro modelo de crecimiento. La consecuencia de depender de estos sectores marcará asimismo la naturaleza del mercado laboral, que será altamente flexible y volátil, y probablemente mucho más desigual en términos de renta. El sector turístico está enfrentado también a competencia, y el sector de bienes está siendo reconducido por la vía de la reducción de costes salariales (no olvidemos el discurso de Rajoy defendiendo que la industria automovilística llega al país). La OCDE ha documentado que en las últimas décadas existe una gran divergencia entre los trabajos de alta cualificación y los de baja cualificación (asociados al turismo, por ejemplo), con implicaciones sociales de importancia.

La trayectoria marcada por la economía española tiene altas probabilidades de chocar con los elementos planteados en la crítica al modelo export-led, pero incluso aunque fuera España uno de los pocos países en sobrevivir a la lucha competitiva el modelo resultante sería absolutamente indeseable desde el punto de vista social.

Con todo, se ha dejado de lado la alternativa de iniciar un proceso de reindustrialización que acerque la economía a una trayectoria más estable y basada en el alto valor añadido, permitiendo mejor redistribución de la renta entre capital y trabajo. Una economía que no sea export-led, con todo lo que ello conlleva, sino demand-led y con un proceso de crecimiento autocentrado. Claro que esta vía alternativa implica una reestructuración de la arquitectura institucional europea, cuestión que dada la correlación de fuerzas actual no parece muy probable. Aunque, desde luego y viendo el horizonte al que nos empuja el Gobierno, es más que necesaria.

February 22, 2013

Apuntes sobre predicciones de la Comisión Europea

La Comisión Europea ha anunciado sus predicciones de enero de 2013 para los años venideros, aprovechando para revisar los datos de años anteriores. Esto nos deja la oportunidad de hacer un par de apuntes rápidos sobre cuestiones de extraordinaria relevancia.

El primero, que el anuncio reciente del presidente del Gobierno, Rajoy, de que el déficit en 2012 se situaría por debajo del 7% es falso. La Comisión Europea asegura que el nivel del déficit en 2012 se ha disparado hasta el 10,2% porque hay que tener en cuenta las ayudas a la banca. De esta forma la Comisión está diciendo que hay que seguir ahondando en los recortes y la austeridad para lograr la famosa consolidación fiscal de las finanzas públicas.

El segundo, que las medidas de austeridad no están logrando corregir el déficit. El efecto contractivo sobre la actividad que están teniendo estas políticas lleva a menores ingresos impositivos, lo que unido a la creciente cantidad de dinero que se destina a salvar la banca nos deja un empeoramiento bastante claro. Nada que no anunciara la teoría económica e incluso los propios investigadores del Fondo Monetario Internacional (ver aquí la explicación que dimos en su día).

El tercero, que el recurso a la deuda pública para compensar el déficit público, y los problemas de acceso a los mercados internacionales -con la complacencia del infame BCE-, dejan un escenario bastante horroroso. Se ha entrado en un círculo vicioso donde el pago de intereses de la deuda (un total de 38.000 millones de euros previstos en 2013) arrastra a la economía en su conjunto y funciona de palanca para desmantelar los servicios públicos. Así, según Eurostat el déficit primario descendió un 9,09% en 2011 respecto al año anterior, pero el déficit público sólo lo hizo un 3,09%. Un verdadero lastre.

El cuarto, que las estimaciones de la Comisión Europea difieren de las planteadas por los presupuestos generales del Gobierno de Rajoy. Mientras estos últimos prevén una caída del 0’5% del PIB, la Comisión considera que se caerá un 1,4%. Si los segundos tienen razón entonces el Gobierno de Rajoy realizará duros recortes a lo largo de este año para corregir la trayectoria.

El quinto, que la propuesta del Partido Socialista y de otros actores políticos acerca de pedir una relajación de los compromisos de déficit está carente de sentido. El déficit es el síntoma de un problema, no el problema en sí mismo. La cuestión no es quemarnos a fuego más lento, sino cambiar la política económica entera. En un proceso de desapalancamiento los recortes, sean rápidos o lentos, son una garantía de ineficacia y de promoción de los estallidos sociales (véase esta entrada para comprender los fundamentos del problema actual y las alternativas).

El sexto, que la Comisión Europea sigue desvariando en sus predicciones. No ha dado una en los últimos años (aunque a su favor hemos de decir que tampoco el Fondo Monetario Internacional u otros organismos). He hecho un ejercicio práctico analizando los últimos informes sobre predicciones, y este es el desolador resultado. A excepción del año 2010, suele sobrestimar la capacidad de la economía de crecer. Desde luego es el mejor ejemplo de la utilidad de los tecnócratas:

February 21, 2013

Construir base social a partir de las ruinas del régimen

Hay un régimen viniéndose abajo. Tanto el sistema económico como el sistema político están sumidos en una crisis de legitimidad en cuyo desarrollo se está hundiendo la sociedad y dinamitando la cohesión social. Algunos sectores, entre los que se encuentran muy claramente las direcciones de los dos grandes partidos, intentan apuntalar como pueden un diseño institucional y económico que durante décadas les ha permitido reproducirse tanto en el Gobierno como en el poder.

En ambos ámbitos, económico y social, la directriz oficial es tomar la vía de la huida hacia delante. Así, el Gobierno espera que la modificación rápida del modelo de crecimiento económico dé pronto sus frutos. Esos frutos esperados son un crecimiento del empleo de carácter precario, prácticamente esclavista, y una calma en los mercados financieros que sea bendecida por el todopoderoso e independiente Banco Central Europeo. El camino es tortuoso, especialmente para los más desfavorecidos, y sin un final feliz garantizado, pero al Gobierno se le va agotando el tiempo. Todo parece indicar que el estallido social puede llegar mucho antes que la esperada meta económica del Gobierno.

En el otro ámbito, el del sistema político y la representación política, las cosas están aún peor. Según Metroscopia, un 80% de los ciudadanos piensa que los diputados del Congreso no les representan, y hasta un 85% cree que los diputados y los banqueros son deshonestos. La corrupción y la sensación dominante de impunidad de los delincuentes fiscales y financieros es algo desolador.

Y para enfrentar esto tenemos la necesidad no sólo de diseñar propuestas factibles en ambos ámbitos, con un proyecto político y económico que sea viable y sustancialmente distinto al empujado por el Gobierno en su huida. Es decir, es insuficiente con poner encima de la mesa un proceso constituyente y un modelo económico alternativo al actual. Sobre todo necesitamos también encontrar la forma de aglutinar todo el descontento generalizado y transformarlo en una fuerza que sea catalizadora del cambio social y económico. Esto es, crear una base social.

Efectivamente, suele haber acuerdo en que cualquier proceso de transformación de las características apuntadas requiere la existencia previa de una base social, esto es, un colectivo que comparta unas determinadas condiciones objetivas, una amplia cohesión y un grado de intervención suficiente. Se trata, en definitiva, de lograr que la ciudadanía que sufre bajadas salariales, recortes en los servicios públicos y desahucios vean las mismas causas en el origen de esos distintos procesos. Que compartan, dicho de otra forma, un diagnóstico político de lo que está fallando. Desde ese punto de partida es posible cohesionar a la ciudadanía en torno al proyecto político y económico, y si existe una organización de ese proyecto será factible poner en marcha el proceso de cambio.

Esta teórica hoja de ruta choca con un obstáculo perverso del actual sistema político. A saber, que la voluntad de la ciudadanía está mediada por los partidos políticos, los cuales cohesionan en torno a otro tipo de valores. Dicho de otra forma, los partidos funcionan como fuerzas centrípetas de la frustración ciudadana y logran la absorción de fuerzas que son necesarias para la configuración de esa base social, la cual naturalmente ha de ser más amplia que la que potencialmente pueden alcanzar estos mismos partidos en las condiciones actuales.

En la práctica esto deriva en una guerra de siglas, cada una de ellas presentadas como los mejores instrumentos de cambio. Así, el debate se traslada desde el fondo –el proyecto ideológico– hacia la forma –las siglas y la pertenencia o la identidad política a un partido–. En consecuencia, personas que en otras circunstancias compartirían espacios políticos se encuentran enfrentadas por la mediación de los partidos políticos y el ciclo electoral.

En otros países esta realidad ha conllevado la implosión de gran parte de los partidos políticos, abriendo espacios a nuevos proyectos de transformación –como en Ecuador, Bolivia o Venezuela– o a nuevos partidos que heredaron las viejas prácticas –como en Italia–. El perfil que marca actualmente España es el de la descomposición paulatina pero firme de los dos grandes partidos, especialmente con un acentuado nivel de pérdida de identidad en el Partido Socialista.

Lo que a mi juicio corresponde hacer es tratar de convertir instrumentos políticos como Izquierda Unida en elementos que catalicen la creación de esa base social que requerimos. Ignorar el análisis anterior puede convertir a IU en un partido que se limite a ver pasar de largo el proceso de transformación, no necesariamente positivo, llevado a cabo entonces por otros actores políticos.

Izquierda Unida debería aspirar a ser el dispositivo que active la creación de esa base social, sin pretender ser el centro dirigente del cambio. Ese centro corresponde a las personas cuya ideología busca dicho cambio. Otros colectivos, organizados en la periferia ideológica de IU, forman parte de esa base social potencial que necesitamos y, en consecuencia, son también compañeros de viaje.

Así, hay que romper con las viejas prácticas y mentalidad de un sistema político decadente. La lucha no puede darse enfrentando siglas o banderas, sino ideas, y ello conlleva aceptar también que hay un sector muy importante en la base social del PSOE que es igualmente necesario.

El reciente abucheo a la dirigente socialista Beatriz Talegón, en la manifestación del 16F, pone de relieve que aún nos queda camino por recorrer. Porque sin duda hay que combatir la hipocresía y oportunismo de quienes, como López Aguilar, pertenecieron a un Gobierno que agilizó los desahucios y ahora defienden lo contrario. Pero tampoco podemos ignorar que muchos militantes y votantes del PSOE no son corresponsables de las prácticas infames llevadas a cabo por los dirigentes de su partido.

En Alemania y Francia, importantes dirigentes socialistas, repletos de honestidad, dieron el salto hacia proyectos alternativos en Die Linke y Front de Gauche. En Grecia, la base social de Syriza proviene también, y lógicamente, de gran parte de la base social del antiguo PASOK. Y tanto en las recientes elecciones de Galicia como las de Catalunya, los votos de Alternativa Galega e ICV-EUiA también provenían de la antigua base social socialista. Y esa aglutinación de fuerzas probablemente ha generado círculos virtuosos que han animado a más personas a participar en el proyecto de transformación, al percibir utilidad y eficacia en el mismo.

En consecuencia, sería injusto y contraproducente estigmatizar a quienes han pertenecido o votado siglas que hoy representan el gran capital y el neoliberalismo más salvaje, puesto que las transformaciones no se realizan desde espacios minoritarios sino desde aquella base social de la que hemos hablado. Y el trabajo es construirla en torno al proyecto político y económico, es decir, en torno a un proyecto ideológico.

February 11, 2013

Bárcenas, el tesorero loco

Luis Bárcenas podría haber sido perfectamente Jerôme Kerviel, el trader francés que provocó en 2008 una pérdida de 4.900 millones de euros a su empresa Societé Génerale. También podría haber sido Nick Lessons, trader inglés que en 1995 generó un agujero de 827 millones de libras a su entidad Barings Bank. Incluso podría ser Toshihide Iguchi, Chen Jiulin, Kweku Adoboli o tantos otros traders cuya actividad financiera se tradujo en pérdidas millonarias para sus respectivas compañías.

Todos estos traders habían sido durante mucho tiempo empleados ejemplares. Se los había presentado como personas capaces de generar beneficios en cualquier circunstancia, por hostil que fuese ésta. Personas con una mente brillante y sobre todo muy trabajadores. Ejemplares hasta decir basta. Pero un día todos ellos se convirtieron oficialmente en traders locos. Descubiertos los agujeros financieros ocasionados por sus actividades, el relato cambiaba y ahora el ejemplar empleado pasaba a ser un vulgar sinvergüenza que había estado aprovechando su posición para tomar arriesgadas decisiones individuales. Al final de cada historia el trader locoacababa siendo juzgado y condenado a prisión en solitario.

En la mutación desde el trader ejemplar hacia el trader loco, éste pierde todos sus amigos y apoyos. Comienza a ser un apestado, y su única defensa reside en la información sensible que aún quizás mantiene y que puede comprometer a la institución en su conjunto. La institución negocia y acuerda, y si es posible directamente masacra al otrora trader ejemplar. Comienza así un proceso de desvinculación formal que trata de evitar la identificación del fraude con la propia estructura de la institución. Entonces se repite hasta la saciedad que se trata de una manzana podrida pero que el resto de la cesta prosigue sana.

En realidad la propia existencia de traders locos permite ver con claridad los fallos regulatorios e institucionales, dado que se pone de relieve la incapacidad de la propia institución para controlar daños de estas características. En el caso de las finanzas los incentivos perversos (bonus, stocks options, etc.), el motor de las entidades (la búsqueda ad nauseam de la mayor rentabilidad) y el propio diseño de la arquitectura regulatoria (la liberalización del sector y la ley de la selva competitiva) son las claves para entender al trader loco en abstracto. Poco importa la ética personal del individuo si la estructura en la que se inserta es de por si inmoral, ineficiente y perversa.

Por eso Bárcenas es, a ojos del Gobierno, un tesorero loco. Un sujeto que, como Kerviel, habría abusado del margen de maniobra derivado de su responsabilidad para enriquecerse ilícitamente. De ahí que la estrategia de control de daños del PP se haya dirigido necesariamente a concentrar la atención en el individuo y no en la estructura.

Es la misma historia de siempre. Tratan de hacernos creer que existen traders locos, tesoreros locos, ministros locos, consejeros locos, concejales locos, diputados locos y presidentes de comunidad locos. Y se ofenden cuando denunciamos que lo que ocurre es que la locura está enquistada en las propias estructuras de un sistema político caduco y malnacido de las entrañas de una decadente dictadura. Es el propio sistema político el que está loco, el que tolera y promueve la existencia de manzanas podridas de la misma forma que es la propia arquitectura institucional financiera la que permite la existencia de traders locos.

February 9, 2013

Hechiceros de la economía, PYMES y empleo

Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para los países de la eurozona son el mejor reflejo de una política económica inspirada más en la ideología –en el modelo de sociedad que se pretende alcanzar- que en los datos económicos. Y sorprende porque precisamente lo que se vende es lo contrario, es decir, que estamos ante políticas neutrales desde el punto de vista ideológico y puestas en marcha por tecnócratas ajenos al juego político. Obviamente, nada más lejos de la verdad.

Por un lado, estas políticas estén resultando contraproducentes de acuerdo con los objetivos oficiales de creación de empleo y recuperación del crecimiento económico. Las recomendaciones oficiales del FMI –que es parte de la llamada troika- se recargan de retórica económica para anunciar que, en caso de seguir sus instrucciones, devendrá la esperada y deseada salida de la crisis. Pero en realidad nunca llega tal meta. Baste un ejemplo entre tantos. En el año 2010 el FMI anunció que Grecia decrecería un 2’6% en 2011 y que saldría de la crisis en 2012 creciendo al 1’1%. Hoy sabemos que Grecia decreció un 6’9% en 2011 y otro 6% en 2012. No parecen atinar muy bien estos expertos.

Por otro lado, estas políticas están enmarcadas en lo que se ha convenido en llamar planes de ajuste. Estos planes de ajuste se caracterizan por exigir la consolidación fiscal (reducción de la deuda pública, reducción del gasto público e incremento de los impuestos indirectos), el control de la inflación, reformas en el mercado de trabajo (reducción salarios públicos, reducción poder sindicatos, reducción prestaciones por desempleo) y reformas sociales (fragmentación educación, elevación edad jubilación, etc.). Hablamos del mismo tipo de políticas aplicadas en los años 80 en América Latina, entonces bajo el abrigo del llamado “Consenso de Washington” y que empujaron al continente entero a lo que luego se llamó la “década perdida”.

Pero lo más notable es que, a diferencia de lo que se espera de una ciencia rigurosa, estos expertos hacen oídos sordos de los datos que reflejan la realidad económica. Deben pensar que si la realidad y la teoría no coinciden… es la realidad la que está equivocada. No de otra forma puede comprenderse que, después de más de cinco años aplicando recetas que no dan frutos algunos, sigan pensando en la validez de sus argumentos. O quizás es que basan sus discursos en el dogma, y ya se sabe que poco puede discutirse racionalmente con quienes abrazan la fe de esa forma.

Veamos un ejemplo útil para revelar esta cuestión. En España hay, según el Ministerio de Industria, en torno a 3.246.986 empresas y de las cuales el 99’89% son pequeñas y medianas empresas (PYME). La inmensa mayoría, de hecho, son autónomos y empresas con menos de 10 trabajadores. Lo más característico de estas PYME es que en 2011 generaban el 63’9% del empleo, incluso tras varios años perdiendo empleados.

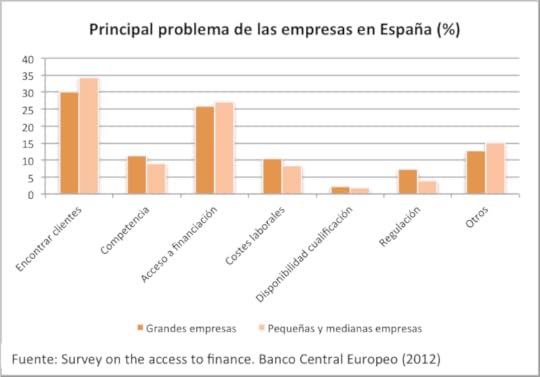

Parecería obvio a cualquiera que si se quiere recuperar el empleo hay que, para comenzar, informarse de cuáles son los problemas que enfrentan las PYME a la hora de contratar trabajadores. Por esa misma razón los servicios de estudio del Banco Central Europeo elaboran una encuesta regular, que arroja los siguientes resultados en su publicación de mediados de 2012:

Según estos datos el principal problema de las empresas españolas, más acuciante en las PYME que en las grandes empresas, es la incapacidad de encontrar clientes. Es decir, falta de consumo y, en términos económicos, de demanda. En segundo lugar destaca el problema de falta de acceso a la financiación, también más elevado en las PYME. Y sólo muy de lejos aparecen otros problemas, ligeramente más importantes para las grandes empresas, como son la competencia, los costes laborales y la regulación.

Estos datos son consistentes con la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el mismo tema, publicada en julio de 2012, que señalaba que el 63’8% de las PYME consideraba que la falta de financiación era el principal motivo por el que era difícil poner en marcha un negocio. El 19’3% consideraba que el principal problema era de dificultad en la regulación y sólo un 2% achacaba el problema a diferencias regulatorias entre Comunidades Autónomas. Por otra parte, el 40’4% de las PYME señalaba que el principal riesgo es la incertidumbre en los ingresos.

Con estos datos en la mano uno no tiene más remedio que preguntarse por qué motivo la troika y los Gobiernos de los países de la eurozona se empeñan en poner en un lugar central la reforma del mercado de trabajo y aplicar políticas de austeridad que empobrecen y agudizan el problema que señalan las empresas que más crean empleo. O por qué reestructuran el sistema financiero, con el ingente gasto de recursos que ello conlleva, si no consiguen abrir el grifo del crédito financiero al utilizar la banca pública como espacio de rescate de acreedores y no como instrumento económico al servicio de la economía real. Es fácil comprobar que esas políticas son desastrosas y contraproducentes, como decíamos, pero alguna razón debe haber tras esta estrategia.

Y ello tiene que ver, sin duda, con la ideología neoliberal, es decir, con el modelo de sociedad que pretenden implantar en los países de la eurozona. Como hemos apuntado en otras ocasiones, la troika ha diseñado un modelo de crecimiento para nuestros países que implica una reestructuración del modelo de sociedad. De ahí que la persecución del objetivo sea simplemente una opción política e ideológica, y que ignoren los datos empíricos. Se trata, insistíamos, en una estrategia de cambio social y no en una aplicación técnica, sincera y rigurosa del instrumental económico. En definitiva, son hechiceros haciéndose pasar por expertos.

January 23, 2013

No queremos pagar la deuda odiosa

Texto entregado al Gobierno de España

En el año 2000 la deuda pública española fue del 59’4% del PIB de acuerdo con los datos de la oficina Eurostat. Sin embargo y como consecuencia de la crisis se prevé que en 2012 dicho ratio haya subido hasta el 85’3% del PIB, mientras que en los Presupuestos Generales el Gobierno estima que en 2013 se incrementará hasta el 90’5% del PIB. En cantidades absolutas lo previsto para 2013 significan un total de 728.800 millones de euros. Asimismo, en concepto de pago de intereses el Gobierno ha previsto la cantidad de 38.589 millones de euros.

Esta deuda tiene diferentes orígenes, como consecuencia de la crisis financiera y económica, y sin más datos es difícil dilucidar qué parte corresponde a las necesidades de financiación de la activación de los estabilizadores automáticos, de los planes de estímulo o de los rescates bancarios. Sin embargo, sí cabe reconocer que en comparación con las grandes entidades financieras el contexto de financiación del Estado ha sido enormemente injusto. Al menos en las dos formas siguientes:

1) En primer lugar, mientras el Banco Central Europeo (BCE) pone a disposición de las entidades financieras una financiación muy barata y prácticamente ilimitada, los Estados tienen que recurrir exclusivamente a los mercados financieros de deuda pública en un contexto de recesión económica –con las implicaciones que ello conlleva en términos de rentabilidad y precio de los títulos de deuda-. Esta situación, derivada de las fallas de la construcción europea y del propio diseño de las instituciones europeas, ha llevado a la creación de espacios de arbitraje que las entidades financieras han aprovechado. Es decir, estas entidades financieras pueden acceder a financiación a un tipo de interés muy reducido y prestar esas cantidades al Estado a tipos de interés mucho más elevados. Situación paradójica teniendo en cuenta que por otros mecanismos y de forma sistemática es el propio Estado, junto con las instituciones europeas, el que está rescatando a las entidades financieras.

2) En segundo lugar, porque gran parte de la financiación obtenida por el Estado ha tenido como destino el salvamento del sistema financiero o de otras entidades empresariales. El esquema lleva a que el Estado se endeude no para hacer frente a los gastos corrientes o de inversión en la economía real sino para prestar el dinero de nuevo en condiciones favorables a sujetos privados cuyos intereses no son necesariamente coincidentes con los de los ciudadanos. Informes independientes, como el del técnico de hacienda D. Agustín Turiel, plantean que el total de este tipo de endeudamiento “ilegítimo” asciende a 95.671 millones de euros sólo entre 2008 y 2010.

No cabe duda de que gran parte de las emisiones de deuda pública de los últimos años se han suscrito a través de los mecanismos arriba descritos, produciéndose así un ilegítimo rescate a las entidades financieras de toda Europa. Por esa razón nuestro grupo considera que es posible calificar gran parte de los contratos de deuda pública con el concepto de “deuda odiosa” tal y como aparece recogido en la doctrina internacional sobre la cuestión. Cabe recordar que este concepto ha sido usado históricamente en múltiples ocasiones, entre ellas en Cuba en 1898 por parte de Estados Unidos o en Iraq en 2004 por parte del Gobierno impuesto por Estados Unidos. Asimismo, los casos de Argentina en 2001 y Ecuador en 2007 ilustran no sólo la posibilidad de realizar eficazmente estas medidas sino también que son instrumentos útiles para garantizar el desarrollo económico futuro.

En un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1’4% según la Comisión Europea –especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de desapalancamiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010 y 2011 el déficit primario descendió un 9’09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3’09% (hasta el 9’4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse en políticas de reactivación económica.

La descrita aquí es una peligrosa senda que aúna socialización de las deudas privadas, crecimiento del endeudamiento público, recesión económica y creciente peso de la carga financiera. No es éste un problema que pueda resolverse con más austeridad, como ilustra dramáticamente el caso griego –que ha tenido que reconocer en varias ocasiones la imposibilidad de pagar toda la deuda pública-, sino que manifiesta la necesidad de liberar parte del lastre financiero que supone la deuda pública. Algo que, a nuestro juicio, debería acompañarse de una política expansiva por parte del Banco Central Europeo y por un nuevo y muy distinto diseño de la Unión Europea.

Por los motivos anteriormente expuestos consideramos necesario poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse “odiosos”. Por esa razón, proponemos asimismo la creación de una comisión formada por expertos de diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto a nivel nacional como internacional.

December 14, 2012

Una Asamblea para construir un instrumento político

Este fin de semana tendrá lugar la X Asamblea Federal de Izquierda Unida. Se trata de un evento de extraordinaria importancia, puesto que los mil delegados de todo el Estado tendremos oportunidad de discutir las líneas políticas de nuestra organización. Esta será la culminación de un proceso de reflexión que lleva realizándose meses en el seno de las asambleas locales, provinciales y de las propias federaciones. No en vano los mil delegados somos sólo una pequeña parte de las decenas de miles de militantes que han tomado parte en este enorme proceso.

La cuestión fundamental de esta asamblea será debatir el qué hacer y el cómo hacerlo. Es decir, habrá que debatir de objetivos y de métodos, de estrategias y de tácticas. Y también, aunque con una importancia menor, tendremos que hablar de las personas que habrán de ser las encargadas de conducir el proyecto político consecuente. Todo ello condicionará sin duda el escenario político de la izquierda en los próximos años. Y el hecho de que esta Asamblea tenga lugar en un contexto de enorme crisis económica, social y ecológica hace aún más urgente la necesidad de reflexionar con profundidad sobre estas cuestiones.

Partamos de una realidad a menudo olvidada. Izquierda Unida no es un partido político convencional, aunque peque de muchos de los vicios de éstos, sino un movimiento político y social. Así lo marcan sus propios estatutos y así juzgo personalmente que debería entenderse su papel en la sociedad. Esto no es otra cosa que afirmar que nuestra organización ha de tener un pie en la calle y otro en las instituciones, buscando un equilibrio necesario que sea compatible con los objetivos políticos.

Sin embargo, la propia organización está estructurada internamente con una rigidez y dinámica propia de un partido tradicional. Y esa circunstancia conduce a una incapacidad manifiesta de atraer a personas altamente capacitadas que navegan actualmente fuera de la organización. Así las cosas los insiders, esto es, las personas familiarizadas con la negociación interna y con la correlación de fuerzas entre las distintas corrientes internas, suelen imponerse finalmente a los outsiders, esto es, a todas esas personas que son potencialmente militantes pero que no terminan de sumarse debido a las enormes barreras de entrada. Un problema que es ajeno al enfrentamiento puramente ideológico pero que al enquistarse en el seno de la organización logra segar la dinámica que sería necesaria para mantener el equilibrio calle-instituciones.

El resultado final es que la organización se transforma en un elemento mucho más conservador de lo que la calle y la ciudadanía exige. Se produce una desconexión con la realidad, así como una tendencia a depender políticamente de las instituciones, que lleva a que se formen otros instrumentos al margen de la organización. Así es como podemos entender que, a pesar de la clara coincidencia ideológica, los que han llevado a cabo la resistencia más eficiente ante el ataque neoliberal reciente hayan sido los movimientos sociales situados en los márgenes de Izquierda Unida.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la organización Democracia Real Ya –promotora del 15M- e incluso las organizaciones de consumidores están repletas de militantes de IU que han visto más efectivo estos instrumentos que el que ofrece la propia organización a la que formalmente pertenecen. Esta constatación debería ser el aviso más claro acerca de la poca capacidad de una organización que se define como movimiento social y como anticapitalista. Pero también habría de ser la demostración de la enorme potencialidad que tenemos y que si nos lo proponemos podemos aprovechar para convertirnos en la referencia colectiva que requiere cualquier proceso de transformación social.

El cómo adecuar nuestra organización a la realidad social pasa necesariamente por un sereno debate político que ponga en entredicho los métodos tradicionales de hacer política. Necesitamos nuevos métodos para explotar el extraordinario potencial de una organización que tiene militantes en prácticamente todos los municipios del Estado y que tiene en su seno a la mejor tradición histórica de la izquierda, esto es, al Partido Comunista de España.

Estos debates de métodos han de ser paralelos a los debates ideológicos y estrictamente políticos, esto es, aquellos que se refieren al papel de la economía capitalista y las alternativas planteadas. Hay que debatir sobre el euro, las instituciones europeas, la crisis ecológica, la democracia y, sobre todo, hacerlo desde el rigor. La izquierda tiene el deber histórico de canalizar la frustración creciente, originada por esta crisis-estafa, ofreciendo un proyecto político nítido y socialmente aceptable al que se deben subordinar todas las políticas de alianzas y todas las tácticas de la organización.

Es decir, el deber histórico de Izquierda Unida es convertirse en un instrumento útil para que los ciudadanos podamos organizarnos colectivamente en pos de una sociedad justa. Una sociedad que técnicamente ya podemos construir, aprovechando las nuevas tecnologías y la espectacular capacidad productiva de la que disponemos. Una sociedad democrática donde la transparencia sea la norma y la política sea recuperada en su sentido noble y original. Una sociedad que definamos entre todos y que no esté constituida a partir de los caprichos criminales de las grandes fortunas y de las grandes empresas.

Para quien esto escribe el objetivo de nuestra organización ha de ser superar el sistema económico capitalista, ofreciendo una alternativa socialista que anule el criterio de rentabilidad como elemento rector de la producción; la estrategia habrá de ser adecuar nuestra organización a las necesidades de los trabajadores, conectando el instrumento que somos en tanto organización con la calle que exige alternativas; y las tácticas deberían ser todas aquellas políticas de alianzas con partidos, sindicatos y otras organizaciones que sean consistentes, en cada coyuntura, para fortalecer nuestra fuerza y facilitar así la conquista del objetivo.

Si queremos, podemos.

November 25, 2012

Prácticas políticas o prácticas mafiosas

Publicado en La Opinión de Málaga

Desde que comenzó la crisis es creciente un sentimiento que se ha convenido en etiquetar como «antipolítico» y que se basa en culpabilizar de casi todos los males a las personas con cargos institucionales. Desde luego partimos de un hecho obvio: muchos políticos han tenido responsabilidad en la gestación de la crisis. Ahora bien, lo han sido en tanto que han actuado como corruptos, caciques y sujetos irresponsables que no advertían los riesgos y consecuencias de un determinado modelo de crecimiento económico, pero no en tanto que políticos. Ahí reside la diferencia crucial que nos lleva a una necesaria defensa de la política en su sentido clásico.

Muchas personas consideran que la mayoría de los políticos actúan sin ética colectiva alguna, únicamente pensando en sus propios beneficios. Y, desgraciadamente, es cierto. No obstante, conviene hacer algunas precisiones. La ética, como cualquier otra institución, no es universal y atemporal. Es decir, no existe el comportamiento moralmente aceptable que es válido para cualquier tiempo histórico sino que, por el contrario, dependerá de una serie de condiciones históricas que varían en el tiempo.

Gramsci nos ayuda a establecer una compartimentación analítica entre la ética privada y la ética pública, es decir, entre la ética individual y la ética de lo colectivo. Para el autor italiano es importante recalcar que la política pública, como forma de organizarnos en tanto que sociedad humana, está separada de la ética individual. Es decir, no nos debe interesar el comportamiento ético del político en su vida privada sino el comportamiento ético del político en su vida pública.

Durante este año una concejal de un pequeño pueblo español sufrió la filtración por internet de un vídeo privado de índole sexual, lo cual levantó un enorme escándalo político y mediático. Incluso algunas personalidades de la alta política, como la exministra de vivienda del Partido Socialista, pidieron su dimisión por «no saber gestionar su vida privada». Sin embargo, es obvio que todas aquellas críticas no iban dirigidas a la persona en tanto que política –y en consecuencia a su visión de la ética de lo colectivo– sino a su vida personal y privada y su visión de la ética privada. Desde el punto de vista de Gramsci, que se comparte, aquel incidente no nos debe importar lo más absoluto ya que «el hombre político no puede ser juzgado prioritariamente por lo que éste haga o deje de hacer en su vida privada, sino teniendo en cuenta si mantiene o no, y hasta qué punto lo hace, sus compromisos públicos».

Lo que sí debemos asegurar, por el contrario, es que los políticos tengan una ética de lo colectivo, es decir, que utilicen la política institucional para hacer política, esto es, como medio para alcanzar determinados fines ideológicos. Así, es necesario denunciar al político profesional «que vive en y de las políticas con mala fe, sin convicciones éticas, haciendo de las actuaciones y decisiones públicas un asunto de interés privado».

Para Gramsci, hay que lograr que la política se separe de la ética individual con objeto de evitar que el comportamiento propio de las sectas y las mafias, donde la asociación es un fin en si mismo y donde la ética y la política se confunden al elevar a universal el interés privado, sea asociado a la política en su sentido puro.

Desgraciadamente en este país abundan más las prácticas mafiosas y sectarias que la política en sí misma. Por todo ello es importante insistir en la necesidad de defender la política en su sentido noble frente a aquellos que, aprovechándose de ella, la violan continuamente en beneficio privado.

November 9, 2012

La Huelga General y la izquierda

Publicado en La Opinión de Málaga

La izquierda clásica ha considerado siempre que las dos mejores herramientas de lucha las conforman los sindicatos de clase y los partidos políticos. Los primeros, porque pueden resistir los embistes de los empresarios que tratan de deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores en aras de la maximización de beneficios y, cuando se dan las condiciones, incluso pueden arrancar del empresario conquistas en materia de derechos laborales. Los segundos, porque aspiran a acceder a un poder desde el que cambiar el corpus jurídico que regula desde el acceso a los servicios públicos hasta el proceso de negociación laboral. Tanto los partidos socialdemócratas como los comunistas, pasando desde luego por los proyectos eurocomunistas, han suscrito esta estrategia.

El marco en el que estas estrategias han operado hasta ahora ha sido el llamado Estado de Derecho, que en España se ha cristalizado en el orden constitucional del 78 y que garantizaba poder de negociación a los sindicatos así como determinadas conquistas sociales en materia de servicios públicos y derechos civiles. Estas instituciones han determinado desde entonces el terreno de juego en el que se ha llevado a cabo la lucha de partidos y sindicatos de izquierda en este país.

Pero en las últimas décadas se han dado dos fenómenos importantes que han modificado las condiciones en las que lo anterior tenía sentido.

En primer lugar, la globalización económica ha reducido la capacidad de los parlamentos para gestionar las relaciones económicas, hasta el punto de que hoy el propio Congreso se ha convertido en un teatro de sombras. Los partidos de izquierdas participan, entonces, en un proceso democrático formal pero que carece de la sustancia necesaria como para posibilitar cambios importantes a nivel económico.

En segundo lugar, la aplicación de las políticas neoliberales desde los años ochenta ha modificado la propia naturaleza del modelo de acumulación capitalista. El resultado ha sido lo que se ha denominado postfordismo, o modelo de acumulación flexible, y que se ha caracterizado por la terciarización de la economía (un importante crecimiento del sector servicios) y unas relaciones laborales de alta precariedad. Este fenómeno ha conducido a una mayor debilidad de los sindicatos de clase, los cuales han tenido que desarrollar su lucha en un mercado de trabajo dual y con una generalizada desconfianza por parte de los trabajadores precarios.

En el actual contexto de globalización económica, y sumidos en una Gran Depresión que las grandes empresas y los grandes bancos están utilizando para desmontar todos los servicios públicos y derechos laborales, se están dinamitando todas las normativas que regulan las relaciones laborales. De hecho está comenzando de facto un nuevo proceso constituyente con el ADN del ultraliberalismo. Así las cosas, para la izquierda es una estrategia suicida continuar con los mismos mecanismos de lucha que hace 30 años.

Por eso es una magnífica noticia que, para comenzar, la huelga general del próximo 14 de noviembre se presente con una configuración distinta. Los movimientos sociales, habitualmente desconectados de la lucha sindical, han sumado sus fuerzas para lograr paralizar el país en un momento en el que la simple denuncia de la regresión absoluta que están llevando a cabo los poderes económicos es casi revolucionaria.

Sin duda debemos enterrar toda idea de que la instauración de una verdadera democracia, más allá del mero aspecto formal que hoy decora nuestro sistema político, puede lograrse sólo desde la coordinación de lucha entre partidos y sindicatos. No ya, y no en el actual contexto.

Réquiem por la socialdemocracia

Marx, como otros autores clásicos, consideraba que las reglas de juego del capitalismo, y en particular el motor de la competencia, obligaría a las empresas a luchar entre sí incrementando la explotación sobre sus trabajadores. Al fin y al cabo el objetivo de las empresas es mantener o ampliar espacios de rentabilidad, para lo cual es necesario sobrevivir en la selva de la guerra competitiva. Si una determinada empresa se despista y se muestra menos belicosa en esa tarea, por ejemplo subiendo salarios, las empresas rivales pueden tomar la delantera y aprovechar para rebajar sus costes en relación a la empresa en cuestión. Esos menores costes se traducirán en mayores ventas y en consecuencia en mayores beneficios, asumiendo que los compradores prefieren el producto más barato al más caro. Sabedora de este hecho, la empresa tendrá que reaccionar tratando de reducir sus costes al nivel de sus rivales. Es decir, volviendo a bajar los salarios. La amenaza es desaparecer en tanto que empresa.

Por estas razones apuntadas, Marx y los clásicos consideraban que la tendencia del salario era a alcanzar un nivel de mera subsistencia. La coerción de la competencia llevaría a todas las empresas a alcanzar equilibrios de mercado donde el salario estuviera totalmente deprimido y con ello se mantuvieran condiciones de precariedad absoluta para los trabajadores. Dado que además la coerción de la competencia también obligaba a reinvertir los beneficios empresariales, Marx sumaba a la predicción de los salarios de subsistencia la famosa advertencia de que el capitalismo estaba cavando su propia tumba al aplicarse la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia.

Pero el desarrollo del sistema capitalista, bajo la tendencia de la concentración y centralización (empresas cada vez más grandes formando monopolios u oligopolios), junto con el ascenso al poder de partidos socialdemócratas y la aplicación de reformas que tenían como objetivo paliar las consecuencias de dicho desarrollo, mostraron una realidad histórica bien diferente a la que Marx había predicho. Las tesis de los revisionistas como Bernstein aparecían triunfantes en la creencia, aparentemente demostrada, de que el capitalismo podía domesticarse para evitar el negro oscuro que predecía el marxismo original.

Lo cierto es que la emergencia de las grandes empresas formando monopolios consiguió neutralizar la dinámica competitiva que, según Marx, debería haber conducido a salarios de subsistencia para los trabajadores. En un entorno de monopolio no es necesario luchar por reducir los costes laborales y en consecuencia se pueden compartir ciertos espacios de ganancia con los trabajadores si las instituciones, como el Estado, presionan para que así sea. El problema que puede emerger tiene más que ver, como apuntaron los autores neomarxistas (Sweezy, Foster, Magdoff), con la acumulación de ganancias por parte del capital que no puedan encontrar espacios de inversión (tesis del subconsumo). En cualquier caso, en ese marco de falta de competencia, los salarios no tienden hacia niveles de subsistencia. La socialdemocracia y el Estado del Bienestar pueden sobrevivir, si bien a costa de la sobrexplotación de recursos naturales y de los países en desarrollo.

Sin embargo, entre los ochenta y los noventa la caída del llamado socialismo real y la crisis de las organizaciones de izquierdas condujo a la hegemonía neoliberal y a la puesta en marcha de políticas económicas que promovían la libre circulación de capitales por todo el mundo. Estaba en marcha un nuevo estadio de globalización financiera y productiva, donde la competencia volvía a tener un lugar central en la actividad económica.

Las empresas de todos los países desarrollados, incluso aquellas que habían mantenido por mucho tiempo sus monopolios, tuvieron que entrar de nuevo en el tablero de la lucha competitiva. Y ese nuevo marco condujo de nuevo a la vigencia de la dinámica propia del capitalismo y, en consecuencia, a la validez de la predicción original de Marx. En todas partes las empresas luchaban por reducir sus costes laborales para poder vencer en una competición que ahora les enfrentaba con empresas de todo el mundo. Este sigue siendo nuestro contexto actual. El llamado capitalismo salvaje o capitalismo sin máscara.

Este marco de libre competencia mundial trasciende a los Estados y, en consecuencia, anula de facto la capacidad de la socialdemocracia de poder enfrentar esa dinámica a través de la actividad parlamentaria. Es decir, incapacita a las instituciones estatales para domesticar el capitalismo. Cualquier intento de alcanzar a nivel estatal políticas reformistas conduce necesariamente a una pérdida de competitividad de las empresas nacionales, lo que se traduce en mayores tasas de desempleo. He ahí el actual drama teórico y la confusión ideológica de los partidos políticos socialdemócratas en toda Europa, más allá de sus resultados electorales, al tener que enfrentar el dilema de precariedad o paro. Es decir, salarios de subsistencia o desempleo.

La socialdemocracia tiene que elegir entre aspirar a vencer en la lucha competitiva, aceptando un modelo de sociedad basado en salarios de subsistencia, o mantener nichos reformistas construyendo de nuevo monopolios, bien porque temporalmente domina tecnológicamente a partir de una determinada estructura productiva (modelo alemán) o bien porque introducen medidas proteccionistas que le aíslan de la lucha competitiva (modelo de capitalismo occidental de posguerra).

En un contexto de globalización financiera y productiva, estadio al que tiende siempre el capitalismo, Marx recupera su vigencia y sus tesis se reafirman. Al capitalismo le sobran, en este contexto, todos aquellos elementos que obstaculizan la posible victoria en una lucha competitiva. Dicho de otra forma, al capitalismo le sobran actualmente los servicios públicos y los derechos laborales. Y ante eso reaparece el viejo dilema de escoger entre un modelo de sociedad bárbaro y un modelo de sociedad alternativo. Y ese modelo alternativo sólo puede constituirse fuera del espacio capitalista, fuera del capitalismo.