Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 18

September 23, 2013

¡Extradición de los torturadores!

Por Alberto Garzón Espinosa y Esther López Barceló

La mayoría de los regímenes constitucionales de Europa se levantaron tras la II Guerra Mundial siguiendo el paradigma antifascista. El imaginario colectivo no podía olvidar a los nazis, los campos de concentración y las torturas. El recuerdo de la pesadilla genocida iluminó toda la normativa jurídica y permitió el proceso de concesión de determinados derechos sociales, económicos y políticos. La Constitución Italiana, por ejemplo, declaró ya en 1948 la prohibición de la recomposición del partido fascista y vetó además la capacidad de ejercer los derechos democráticos a aquellas personas procedentes del régimen de Mussolini.

En ese contexto el régimen constitucional español es una gravísima anomalía. Aquí no hubo revolución antifascista alguna, ni ruptura con el entramado político de la dictadura franquista. Muy por el contrario, la democracia española se constituyó formalmente sin renunciar al ADN franquista, heredando sus mecanismos viciados y manteniendo a sus altos cargos en las instituciones, comenzando por la judicatura hasta las propias Cortes Generales –cabe recordar que en la primera legislatura del Senado fueron designados a dedo por el rey 41 senadores. Así, a través de un proceso progresivo se fue consolidando un nuevo imaginario colectivo, el de la llamada cultura de la transición, según la cual poco a poco nos convertimos en una democracia liberal equiparable a las del resto de Europa.

Sin embargo, una democracia no puede tener miedo a su historia. Y la nuestra lo tiene. Se llama paradójicamente “ley de amnistía” y la interpretación que el Tribunal Supremo ha hecho de ella impide investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura franquista, contraviniendo claramente lo establecido por el derecho internacional desde que se aprobara la “Cláusula Martens” en el Segundo Convenio de La Haya en 1899.

Como dijo Olga Rodríguez, en el aniversario del crimen de guerra en Irak del cámara José Couso, “vivimos en una democracia cimentada sobre miles de fosas comunes”. Con al menos 143.353 desaparecidos según la investigación de la Audiencia Nacional en 2008, España es el segundo país del mundo en cifras absolutas de desaparecidos. Y una democracia que abandona a millares de cuerpos enterrados en cunetas y fosas, no puede llamarse a sí misma “el gobierno del pueblo”. Valga como ejemplo las cerca de 20.000 víctimas del franquismo que sirvieron para llenar los vacíos de las tumbas del Valle de los Caídos.

Dice Vicenç Navarro que «de no hacer más, enterrando a los muertos se enterrará también nuestra historia democrática». Paralizando, obstaculizando, destruyendo y prohibiendo las exhumaciones de fosas se entierra la posibilidad de Verdad, Justicia y Reparación, pero contribuyendo a la continuidad de la cultura de la impunidad, también se consigue que el inexorable paso del tiempo acabe con la vida de las miles de personas que sufrieron la desaparición forzosa de familiares, el exilio involuntario, la tortura y el proceso traumático posterior, acompañado del miedo y la imposibilidad de ejercer el derecho a vivir una vida en paz. Como dice el Roto “no se puede juzgar al franquismo mientras siga vivo, y seguirá vivo mientras no se le pueda juzgar”.

En el Estado Español, la necesidad de construir y perpetuar el mitificado relato de la transición, dibujó en nuestro pensamiento una ilusión:’ que “amnistía” significaba “reconciliación nacional”. ¿Acaso tiene sentido poner en el mismo nivel a víctimas y agresores? La historia de los vencidos es siempre difícil de desenterrar bajo la gruesa capa del discurso oficial de la dictadura, afianzada por la fuerza de las armas y la represión, y a ello se le suma la existencia más que de una mémoire courte la de una “memoria invisible”.

En 1979 el recién nacido reino de España, ratificó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En él se establece la obligación de emprender una “investigación oficial efectiva e independiente” en todos los casos de desaparición de los que se tenga noticia. De hecho, la persecución de los crímenes franquistas, a la luz de la legislación de la ONU en materia de persecución de los crímenes de lesa humanidad (contemplados en los artículos 607 y 607 bis del código penal), es imprescriptible. Varios organismos internacionales de protección de los derechos humanos y las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han solicitado al Gobierno de España, la derogación de la Ley de Punto Final, al considerarla incompatible con el Derecho internacional, pues impide juzgar delitos considerados imprescriptibles.

No es baladí que la República Argentina esté resurgiendo de su grave crisis, atacando entre otras medidas, la impunidad de su dictadura. Son pasos de higiene democrática que caminan de la mano de procesos emancipadores y de recuperación de soberanía popular. La capacidad para obtener justicia es un principio fundamental de un Estado que quiera definirse democrático y de derecho.

De nuevo la lucha ha tenido que volver a cruzar el charco, tal como hicieron miles de españoles huyendo de la represión. Y así es como las instituciones judiciales de Argentina han conseguido lo que parecía imposible, a saber, que se dictara una orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas.

En estos días se ha repetido por las redes sociales que “la justicia llega tarde y lejos” y, sin embargo, algunos sólo podíamos recordar las palabras de Juan Diego Botto en su obra “Invisibles”: “lo imposible solo tarda un poco más”. Ese es el eslogan de la organización HIJOS (hijos de padres y madres desaparecidos de la dictadura argentina). Y es que, lo que ahora nos parece imposible es el siguiente paso: que Rajoy, -ése que miente ante el Parlamento, que forma parte de una organización política que no condena el franquismo, que banaliza el enaltecimiento del fascismo en sus dirigentes- permita la extradición de quienes han sido elegidos para personificar la lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación de todo un pueblo.

Parece imposible que el gobierno facilite a Argentina el procedimiento judicial contra los crímenes del franquismo. Pero, sí, ciertamente “lo imposible sólo tarda un poco más” y con movilización, organización y clamor social conseguiremos que un día, como cantaba Pablo Milanés acerca de Chile, “renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán sus penas los traidores”. Porque lo importante es que no olvidemos que lo imposible ha sido posible, que hoy hay cuatro torturadores franquistas que por primera vez no dormirán tranquilos, que sentirán la carga de sus actos criminales a cada paso. Porque, como también Botto nos recordaba, “es posible que diez esté tan lejos de infinito como dos”, pero “hacer esa escalerita peldaño a peldaño es importante. Meter a un hijo de puta en la cárcel no te va a devolver los años rotos y los abrazos perdidos pero te puede restituir una finísima fibra del corazón. (…) Y si se presenta un tres hay que agarrarlo, si se presenta un diez hay que agarrarlo porque así se reconstruye nuestra identidad”.

Así que, el grito de las concentraciones en la Puerta del Sol exigiendo la extradición de los torturadores ha de ser continuado por nosotras, por vosotros, por Lorca, por Grimau, por Matilde Landa, por Puig Antich, por Manuel Girón, por las Trece Rosas, por nuestros abuelos y nuestras abuelas, por quienes esperan que escarbemos la tierra con los dientes y apartemos la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes… porque tenemos que contar, por fin, muchas cosas compañeros, compañeras del alma, compañeros.

September 9, 2013

¿Crisis de la democracia? Una propuesta republicana radical

“Em cada esquina um amigo

Em cada rosto igualdade”

El descrédito del sistema político es de tal magnitud que actualmente las encuestas electorales revelan ya la posibilidad de que en los próximos comicios generales sólo acuda a las urnas la mitad de la población -48% de abstención según Metroscopia. Con esta información sobre la mesa no es de extrañar que hablemos de crisis de legitimidad del conjunto del sistema político o, incluso, de régimen si atendemos a los rasgos estructurales de tal deslegitimación.

Ante este fenómeno, en su esencia anterior a la crisis económica, hay quien reacciona responsabilizando al ciudadano y acusándolo, como hicieron los antiguos, de ser un idiota[1] o, como hiciera el poeta comunista Bertolt Brecht, de ser un analfabeto político. Desde esta visión, el problema radicaría en un excesivo individualismo y conformismo que empujaría a los ciudadanos a la apatía política. Naturalmente todo ello haciendo referencia a una visión muy estrecha de la política, identificada exclusivamente con la vía institucional de la misma, e ignorando la agitada actividad política y extraparlamentaria que está teniendo lugar cada día en nuestras calles.

Sin embargo, lo cierto es que la democracia o, más correctamente, la cristalización institucional de lo que llamamos democracia, no es un diseño neutral con respecto a las motivaciones políticas de los ciudadanos. En algunos diseños institucionales se alimenta la participación y en otros se desanima. En consecuencia, conviene volver la mirada hacia las propias instituciones políticas para tratar de entender qué está pasando.

El problema de las instituciones

El filósofo italiano Michelangelo Bovero[2] define la democracia de una forma muy aséptica, meramente formal, según la cual ésta “consiste esencialmente en un conjunto o normas de procedimiento –las reglas de juego- que permiten ante todo la participación de los ciudadanos en el proceso decisional”. Así, la democracia no operaría en el vacío sino que se insertaría en la sociedad de una forma específica y dando lugar a un “juego democrático”. Y es aquí donde reside la clave: hay muchas reglas posibles con las que dar forma a dicho juego.

En términos generales suele distinguirse, en primer lugar, la democracia participativa y la democracia representativa. Frente a la democracia participativa, propia de los antiguos, que se representa gráficamente como un círculo en el interior del cual todos los ciudadanos se sitúan a la misma distancia con respecto al punto central –que es el poder de decisión última-, la democracia representativa toma la forma de una pirámide con diferentes niveles o escalones. Así, las llamadas democracias modernas, como la nuestra, tienen un diseño institucional –unas reglas de juego- que le otorga un carácter esencialmente jerárquico.

Eso sí, a diferencia de diseños jerárquicos propios de las dictaduras, en teoría en una democracia representativa la decisión política nacería en la base de la pirámide, donde están los ciudadanos, y ascendería democráticamente hasta la cúspide, donde estaría el poder ejecutor de dicha voluntad. Por el camino se situarían los representantes, que en aras de la operatividad del juego democrático tomarían un rol de meros sustitutos o espejos de los ciudadanos. En un proceso de representación pura, la voluntad no se habría de desviar desde que nace hasta que se ejecuta. Eso daría sentido a las palabras de Rousseau en las que afirmó que “Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser, sus representantes; no son sino sus comisarios: no pueden acordar nada definitivamente”. Sin embargo, sabemos que la realidad dista mucho de ser así.

Hay dos elementos fundamentales que provocan esta distorsión.

El primero, que las reglas por las que se eligen a los representantes también influyen en el resultado, de modo que cuanto más se aleja un sistema electoral del método proporcional (una persona, un voto) más distorsión se da.

El segundo, que, como el propio Bovero reconoce, los espacios intermedios de la pirámide son ocupados por “organizaciones cuyos miembros están, frente al ciudadano común, ‘más cercanos’ del momento culminante de la decisión política”. Hablamos, en esencia, de los privilegios políticos –no materiales- de los ciudadanos que forman parte de los partidos políticos[3]. De forma transversal, desde los exteriores de la pirámide los grupos de presión –como las grandes empresas- ven facilitada su tarea porque pueden torcer la voluntad original más fácilmente, al poder dirigir su presión cada vez a un número menor de ciudadanos con “capacidad efectiva de tomar decisiones”. Cuanto más estrecha se hace la pirámide, más fuerza y eficacia tiene la presión externa.

El riesgo de todo este proceso, que además tiende a enquistarse con la creación de redes clientelares, es obvio: el ciudadano de la base queda desconectado del vértice de la pirámide y en esencia no se siente realmente representado[4]. Podemos decir, en definitiva, que el proyecto democrático acaba siendo pervertido. La democracia, en su sentido original, muere y queda convertida en simple democracia aparente o formal.

El proyecto liberal

Pero esta muerte del sentido original de la democracia es, en última instancia, el objetivo perseguido por una tradición política muy concreta: el liberalismo. Desde Locke hasta Hayek, el liberalismo ha desconfiado de los ciudadanos y de su capacidad para tomar las mejores decisiones. Así, aunque desde diferentes argumentaciones, el liberalismo ha apostado por gobiernos elitistas y un diseño de reglas de juego que garantizase, ante todo, la libertad negativa (libertad entendida como no intromisión externa en las decisiones de cada uno). No en vano, los liberales clásicos temieron la democracia por los posibles efectos políticos que pudiera conllevar su aplicación, particularmente sobre los derechos de propiedad privada.

Sin embargo, como recuerda Félix Ovejero, “la democracia liberal es la solución institucional a los problemas de compatibilidad entre democracia y liberalismo[5]”. Así, el gobierno representativo es visto como un instrumento mediante el cual se logra preservar la libertad negativa, mientras que la igualdad queda limitada a una concepción estrecha que la entiende como “igualdad ante la ley”.

La contrarrevolución neoliberal, emergiendo desde la década de los ochenta, buscó dar otra vuelta de tuerca a las reglas del juego democrático para lograr, en palabras de Gerardo Pisarello[6], “colocar el ‘orden espontáneo’ del mercado a resguardo de las urnas” y “evitar que poblaciones ignorantes se inmiscuyeran en las leyes de la economía”. Así, neoliberales como von Mises, Hayek, Friedman o Nozick, promovieron nuevas fórmulas institucionales –reglas de juego- con las que asegurar los principios liberales clásicos. Se trataba de alejar el peligro que suponían, para el ideal liberal, las masas ignorantes.

Quizás el mejor ejemplo del triunfo de estas tesis sea el proceso de construcción de las instituciones de la Unión Europea -y de la zona euro-, claramente antidemocráticas y rodeadas de oscurantismo y opacidad. En este caso la pirámide democrática europea permitió aislar completamente a la ciudadanía de la cúspide del poder político, produciendo en los ciudadanos la sensación de que las decisiones caen desde el cielo. Por no hablar del Banco Central Europeo, ejecutor de la política monetaria y absolutamente desconectado de la voluntad popular en su condición de poder independiente. La articulación institucional completa de la Unión Europea supuso, en última instancia, un verdadero proceso deconstituyente que recortó margen de maniobra a los parlamentos nacionales y los convirtió, en palabras de Perry Anderson, en simples teatros de sombras.

En consecuencia, y a través de la configuración de unas adecuadas “reglas de juego”, por una parte el liberalismo desanima la participación política y, por otra parte, se asegura de mantener a salvo -de la voluntad ciudadana- una serie de poderes (el de la política monetaria, por ejemplo) y derechos[7] (especialmente el de propiedad).

La alternativa republicana radical

Llegados a este punto cabría reconocer que el problema no reside tanto en los ciudadanos como en las reglas de juego, de acuerdo a la constatación de que incluso aquellos ciudadanos virtuosos que desean participar apenas disponen de cauces para hacerlo y, cuando pueden, están corrompidos. Cabe asimismo, en consecuencia, hablar de la necesidad de una ruptura con el régimen actual en pos de alcanzar la democracia.

Frente a la descrita visión liberal, que convierte a la democracia en pura apariencia, hay que presentar una propuesta alternativa. Dicha propuesta debería anclarse, a mi juicio, en la tradición republicana. Y así debería ser en tanto que naciendo en el pensamiento de Aristóteles, quien pensaba que sólo la participación política en sociedad permitía alcanzar la vida buena, la plenitud humana –el zoon politikón-, el republicanismo ha defendido siempre la máxima implicación de los ciudadanos en las decisiones políticas.

Teniendo presente que las reglas de un juego democrático en una sociedad tan numerosa como la nuestra han de basarse en la representatividad, cabe compensar ese hecho con mecanismos de participación y fiscalización directa por parte de los ciudadanos. Así, hace falta establecer mecanismos que impidan que la participación política de los ciudadanos quede limitada al voto cada cuatro años. Herramientas como los referéndums, los iniciativas populares, revocatorios, audiencias públicas obligatorias, transparencia operativa y de gestión política, rendición de cuentas… son elementos que establecen contrapoderes a la tendencia oligárquica de la democracia representativa. Esto permite, a su vez, alcanzar un punto de consenso entre los partidarios de una democracia participativa radical, no operativa, y los de una democracia representativa radical, fundamentalmente antidemocrática.

Aquellos mismos mecanismos plantean una reducción del peso de los partidos políticos, organizaciones que a su vez habrían de ser reconstruidas sobre la base del ideal participativo republicano. Muchos de los mecanismos antes expuestos pueden volcarse en el seno de las propias organizaciones, fomentando así la participación y tejiendo, de facto, enlaces con otros sujetos políticos –tales como los nuevos movimientos sociales.

No pueden terminarse estas reflexiones sin apuntar, así sea superficialmente, el aspecto económico. Bajo el sistema económico capitalista el gobierno, o espacio público, está disociado del poder, o espacio privado. Cuanto mayor es la distancia entre ambos espacios, mayor es la subordinación de lo público –democrático- a lo privado –antidemocrático-. Sin embargo, la base filosófica del republicanismo radical es la libertad entendida como libertad positiva (capacidad de desarrollar los propios planes de vida; como no dependencia de otros; como autogobierno), de modo que en un espacio político inscrito sobre la base del sistema económico capitalista es imposible realizar el ideal republicano. Ello implicaría, necesariamente, la necesidad de adjetivar con socialista el ideal republicano. Abriéndose así la posibilidad de conectar los intereses del movimiento obrero clásico y de los nuevos movimientos sociales nacidos tras la caída del muro de Berlín.

[1] En la antigua Grecia idiota o inepto era aquél que no se ocupaba más que de los intereses propios, dejando de lado el interés público

[2] M. Bovero (2002): Una gramática de la democracia. Contra el gobierno de los peores. Trotta, Madrid.

[3] Lo que a su vez dependerá de la propia configuración institucional interna –las reglas de juego- de los partidos políticos. Así, el riesgo es a la creación de oligarquías internas que acaban ocupando los planos intermedios de la pirámide.

[4] Además, el hecho de cambiar a todos los representantes de los planos intermedios, sus organizaciones, por otras simplemente produce un formateo que libera temporalmente. Al ser las reglas del juego democrático las mismas, e inducir al tipo de proceso descrito, el resultado acaba siendo el mismo -o muy parecido- con lo que se asienta la sensación de que “todos son iguales”.

[5] F. Ovejero (2008): Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo. Katz, Buenos Aires.

[6] G. Pisarello (2011): Un largo termidor. La ofensiva del constitucionalismo antidemocrático. Trotta, Madrid.

[7] Esto no quiere decir que el establecimiento de derechos constitucionales sea un deseo sólo de los autores liberales. Marxistas como Carlos Fernández Liria y Luís Alegre, o republicanos como Luigi Ferrajoli creen igualmente necesario salvaguardar determinados derechos, especialmente sociales, en un orden constitucional. Ver: C. F. Liria (2012): ¿Para qué servimos los filósofos? Catarata, Madrid, y L. Ferrajoli (2010): Democracia y garantismo. Trotta, Madrid.

September 4, 2013

El capitalismo español: enfoque kaleckiano y neomarxista

Para quien interese, especialmente economistas o quienes quieran profundizar en esta materia, he subido a la red mi artículo “El capitalismo español en el siglo XXI: ¿qué lugar en la economía mundial?” que fue publicado el año pasado en la revista “Pensar desde Abajo”. Puede descargarse aquí y leerse la introducción a continuación.

Resumen

El capitalismo español está enfrentando una severa crisis que revela que los fundamentos de su crecimiento reciente eran extraordinariamente frágiles. Utilizando un marco teórico de inspiración neomarxista y kaleckiana analizamos los desequilibrios comerciales y financieros de la economía española en su inserción en la economía europea y la economía mundial. Asimismo valoramos el papel de la desigualdad y el endeudamiento en este proceso

1. Introducción

“El capital es la sangre que fluye a través del cuerpo político de todas aquellas sociedades que nosotros llamamos capitalistas, extendiéndose, algunas veces como un goteo y otras veces como un torrente, en cada recoveco y rendija del mundo inhabitado. Es gracias a este flujo que nosotros, quienes vivimos bajo el capitalismo, adquirimos el pan diario así como nuestras casas, coches, móviles, camisetas, zapatos y todos los bienes que necesitamos en nuestra vida diaria. A través de este flujo la riqueza es creada desde los muchos servicios para la manutención, el entretenimiento, la educación, y otros que obtenemos. Estableciendo impuestos a este flujo los estados aumentan su poder, su poderío militar y su capacidad para asegurar un estándar de vida adecuado a los ciudadanos. Con la interrupción, el estancamiento o, incluso peor, la suspensión del flujo nos encontramos con una crisis del capitalismo en la cual la vida no puede continuar más tiempo en la forma en la que estábamos acostumbrados” David Harvey (The Enigma of Capital).

España está en crisis porque se ha interrumpido el flujo del capital, de forma que no se crea más empleo y cada vez es más difícil acceder a los bienes y servicios a los que estábamos acostumbrados hasta ahora. El ciclo del capital, ese flujo de sangre que circula a través de nuestras economías, se ha roto por diferentes partes y los gobiernos no logran encontrar la forma de taponar las heridas para poder reactivarlo.

Sin embargo hasta ahora ese ciclo del capital, ese flujo de sangre, había fluido correctamente en España. Nuestro país crecía económicamente, se creaba empleo y como consecuencia de todo ello se incrementaba el bienestar material de la sociedad (infraestructuras, servicios públicos, etc.). La sociedad estaba subsumida en una dinámica de estabilidad que prometía durar por siempre. La interrupción del crecimiento económico, y en la profundidad en la que ha sucedido y está sucediendo, ha roto las promesas de futuro tanto económicas como sociales, provocando cambios en la vida de los ciudadanos y en sus esquemas mentales.

Wallerstein apuntaba que “una crisis implica una situación en la cual un sistema histórico, debido a su desarrollo interno, ha acentuado sus contradicciones hasta el punto en que no puede continuar manteniendo la misma estructura básica”. En efecto, ese ciclo del capital operaba sobre unos determinados fundamentos que están rotos o que ya no existen, de modo que la reactivación del ciclo requiere su sustitución por otros diferentes. Estamos inmersos en esa encrucijada: ¿cómo podemos saber cuál es la estructura básica que necesitan la economía de España para poder volver a crear empleo y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos?

El capitalismo tiene una lógica y una dinámica específica de funcionamiento, pero no se cristaliza de una forma perfecta en cada economía nacional. Diversos factores económicos, históricos, culturales y sociales dotan de rasgos propios a las economías nacionales, las cuales a pesar de ser economías capitalistas tienen sus propias singularidades. Asimismo, su dinámica interna viene marcada por el modo de participación en el sistema capitalista mundial.

Dicho de otra forma, todas las economías capitalistas obedecen al mencionado ciclo del capital y la lógica de funcionamiento que conlleva –necesitan tener crecimiento económico y por lo tanto encontrar espacios de rentabilidad-, pero las piezas del sistema pueden articularse de forma diferente para conseguirlo. Esta es la razón por la que en el conjunto de las economías capitalistas percibimos distintas estructuras económicas, cuyos fundamentos debemos estudiar para averiguar qué se encuentra detrás del crecimiento económico de cada economía en particular.

Partimos de un punto básico: el principal elemento de una economía capitalista es la ganancia, sin la cual el sistema no puede seguir reproduciéndose. Y en el análisis de la ganancia cobra una importancia clave la relación que existe entre el capital y el trabajo, relación que se cristaliza en una determinada distribución de la renta. No en vano los economistas clásicos siempre tuvieron muy presente el papel de la distribución, centrando sus esfuerzos académicos en entender las consecuencias de su modificación (Herrera, 2011).

A partir de una determinada relación capital-trabajo (de una determinada distribución de la renta) podemos decir que hay dos regímenes de crecimiento económico: aquellos basados en el crecimiento de la participación de los beneficios en la renta y aquellos que se basan en el crecimiento de la participación de los salarios en la renta, ambos satisfaciendo la necesidad de que exista una ganancia suficiente. Como veremos más tarde, y a partir de nuestro marco teórico, convenimos en llamar a estos regímenes de crecimiento económico wage-led y profit-led respectivamente.

Las políticas económicas neoliberales[1] han deteriorado el peso de la participación salarial en prácticamente todo el mundo desarrollado, y han obligado a imponer modelos de crecimiento que necesariamente debían articularse a partir de un bajo peso salarial y en consecuencia con menor demanda basada en los salarios. Para garantizar el crecimiento económico algunos países han superado dicho estancamiento de la demanda a través de un incremento de las exportaciones netas y por lo tanto con un superávit en la cuenta corriente, mientras que otros países han compensado con consumo financiado por el crédito y con un consecuente déficit comercial en la cuenta corriente.

Como veremos más adelante, lo que encontramos en Europa son modelos de crecimiento simbióticos entre los países del centro y los países de la periferia de Europa. Mientras los países del centro de Europa han basado su crecimiento en la exportación de bienes y servicios, gracias a ganancias de competitividad logradas a través de la contención de costes salariales y mejoras en la productividad, los países de la periferia han basado su crecimiento en la demanda interna y el endeudamiento privado. Más adelante tendremos oportunidad de analizar las diferencias entre ambos modelos de crecimiento, que definimos como export-led y debt-led respectivamente.

Como hemos apuntado, las lógicas de estos modelos de crecimiento hunden sus raíces en los procesos de política económica dominantes a partir de los años 80 en todo el mundo. Las políticas de desregulación de las finanzas internacionales han facilitado el flujo de crédito a lo largo de todo el mundo, mientras que las reformas laborales y los procesos de globalización comercial han deteriorado la negociación sindical y han producido una caída en el peso de los salarios que se ha traducido en una caída de la demanda interna.

Pero el neoliberalismo ha tenido otros efectos paralelos, como el desencadenamiento de una serie de procesos que han sido definidos por diversos autores como financiarización. Aunque no hay acuerdo a la hora de definir lo que es la financiarización, Epstein (2004:3) ha proporcionado una definición amplia según la cual la “financiarización es el incremento del rol de los motivos financieros, los mercados financieros, los actores financieros y las instituciones financieras en las operaciones de las economías nacionales e internacionales”. Tablas (2007: 282) también propone una definición genérica parecida, según la cual la financiarización es la situación “que se deriva de la confluencia de cambios que inducen un aumento en la cuantía, complejidad, centralidad y autonomía de las finanzas”.

En efecto, algunos autores como Stockhammer (2008) y Hein y van Treeck (2007) han reconocido que la noción de financiarización cubre un amplio rango de fenómenos, tales como la desregulación financiera y la proliferación de nuevos instrumentos financieros, el cambio en la naturaleza de los sistemas financieros, la emergencia de los inversores institucionales, la liberalización de los flujos de capital internacionales y el incremento de la inestabilidad en los mercados de tipo de cambio, el incremento de la importancia de la financiación basada en los mercados en relación a la basada en los bancos, el incremento de la actividad no crediticia de los bancos comerciales o el creciente poder de los accionistas en relación a los directivos y trabajadores, entre otros.

De forma más específica, Hein (2011) señala siete hechos estilizados que se dan conjuntamente en las economías financiarizadas. En primer lugar, el fenómeno del “shareholder value”[2] y la extensión de una lógica cortoplacista en la gestión de las empresas. En segundo lugar, el incremento de la cantidad de pagos a dividendos. En tercer lugar, el incremento de los tipos de interés y la carga financiera. En cuarto lugar, el incremento de los salarios más altos, especialmente los directivos. En quinto lugar, el incremento del peso del sector financiero y de los motivos financieros. En sexto lugar, la proliferación de fusiones y adquisiciones. En séptimo lugar, la liberalización de las finanzas y el comercio mundial.

Todos estos fenómenos han configurado el capitalismo moderno en el que se insertan las economías nacionales, y que han facilitado los procesos de endeudamiento que están relacionados con los modelos de crecimiento modernos.

El presente trabajo está estructurado como sigue. En el epígrafe número 2 explicamos nuestro marco teórico, de inspiración neomarxista y kaleckiana. En el epígrafe 3 evaluamos el crecimiento económico reciente de España y su rol en la economía europea, haciendo hincapié en las variables vinculadas a la competitividad. Finalmente en el epígrafe 4 estudiamos el papel que ha tenido el endeudamiento en el modelo de crecimiento económico español.

2. Un marco teórico heterodoxo de inspiración kaleckiana y neomarxista

Siendo el capitalismo un sistema económico con enormes contradicciones en su dinámica interna, parece complicado no estar de acuerdo con Shaikh (1978) cuando afirma que “la pregunta verdaderamente difícil de contestar respecto a esta sociedad [capitalista] no es por qué llega a desintegrarse, sino por qué continúa operando”. El propio Shaikh establece que la literatura económica puede dividirse en tres líneas básicas de análisis en función de cómo se explica esta reproducción del sistema y sus crisis. La primera de ellas son las teorías que entienden que el capitalismo es capaz de reproducirse a sí mismo automáticamente, bien sea de una forma fácil y eficiente (teoría neoclásica) o bien de una forma errática y derrochadora (teoría keynesiana). La segunda de ellas son las teorías que parten de que el sistema económico es incapaz de reproducirse sin acudir a elementos externos al sistema, tales como el gasto militar, el imperialismo o la financiarización. La tercera línea son las teorías que consideran que el capitalismo tiene límites inherentes que acaban alcanzándose, bien a partir de una tendencia decreciente de la tasa de ganancia o bien a partir del estrangulamiento de los beneficios por el alza de los salarios.

En otro documento (Mateo y Garzón, 2012) hemos hecho un repaso de la creciente literatura reciente en el ámbito de la heterodoxia, mientras que ahora pretendemos justificar la adopción de un marco teórico concreto para entender la actual crisis económica en España y Europa. De forma más específica creemos que a partir de los trabajos de inspiración kaleckiana y neomarxistas podemos dotarnos del mejor instrumento de análisis para entender la crisis actual.

El modelo de Bhaduri-Marglin y los regímenes de crecimiento económico

Dentro de la literatura económica siempre ha habido conflicto a la hora de averiguar los efectos que tiene sobre el crecimiento económico un cambio en la distribución funcional del ingreso[3]. Así, mientras los economistas clásicos como Ricardo o Marx consideraban que un crecimiento en la participación de los beneficios estimula la acumulación y el crecimiento económico, otros autores clásicos como Malthus, Sismondi y posteriormente Steindl, Keynes, Kalecki y Sweezy consideraban que una disminución de la participación salarial reduce la demanda agregada y afecta negativamente a la tasa de crecimiento económico. En un intento de compaginar ambas ideas y hacer depender los efectos de la configuración del contexto institucional, los economistas Bhaduri y Marglin desarrollaron un modelo económico que aceptaba ambas tesis.

Uno de los primeros economistas en desarrollar la idea del estancamiento producido por una caída de la participación salarial fue Joseph Steindl, quien creía que el capitalismo desarrollado tenía una fuerte tendencia hacia la concentración. Ello llevaba a la configuración de empresas oligopolísticas que al no enfrentar competencia se permitían incrementar los márgenes de beneficio, todo lo cual reducía la participación salarial en la renta. Ese hecho llevaba a un estancamiento del consumo que desincentivaba a su vez la inversión futura. El sistema enfrentaba así una crisis, cristalizada en estancamiento económico, si no se lograba estimular la demanda de forma “artificial”.

Posteriormente el economista Kalecki, de formación marxista y muy influenciado por R. Luxemburgo (King, 2002), desarrolló una teoría del ciclo económico en la que la inversión jugaba un papel central pero también en un “mundo” distinto al ideado por los neoclásicos. En este “mundo”, entre otras cosas, tampoco hay competencia perfecta sino oligopolios y, por lo tanto, los precios no dependen de las leyes de la oferta y la demanda sino que su determinación se realiza a través de procedimientos de tipo cost-plus, es decir, estableciendo un margen sobre el coste unitario del producto. A partir de este supuesto queda anulada la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pivote central del marxismo determinista (Sweezy, 1981). Además, para Kalecki tanto a corto como a largo plazo la capacidad productiva utilizada es distinta a la capacidad productiva instalada. Ello significa que cuando cae la demanda las empresas no ajustan por la vía de los precios sino por la vía de la capacidad instalada. Ambos supuestos son cruciales en el modelo básico kaleckiano.

De forma similar, los autores neomarxistas como Sweezy, Magdoff y Foster entienden que el incremento de la concentración de las grandes empresas, ahora operando como monopolios u oligopolios, ha permitido altos excedentes empresariales y ha deprimido la participación salarial. Se produce entonces la paradoja de la acumulación, es decir, el hecho de que los beneficios crecen a costa de un incremento sobre la explotación de los trabajadores (cristalizado en menor participación salarial) que a su vez limita la expansión misma del capital. Todo ello conlleva un estancamiento en el crecimiento económico que es superado desde los años setenta a través de la reinversión de esos excedentes en el ámbito financiero para generar una demanda artificial que les permita seguir obteniendo beneficios. Ese proceso es el que para los autores neomarxistas recibe el nombre de financiarización.

Sin embargo, la realidad económica ha revelado que el estancamiento no es un resultado necesario. Algunas economías pueden escapar de la dependencia de los salarios a partir del recurso al crédito, como postulan los autores neomarxistas, y del fomento de las exportaciones, como postulan también los autores poskeynesianos. En ambos casos es posible mantener niveles decentes de crecimiento económico que son compatibles con descensos en la participación salarial.

El modelo de Bhaduri y Marglin (1990) asume esa realidad y partiendo de los supuestos kaleckianos determina que hay dos regímenes generales de crecimiento (wage-led y profit-led). En un modelo wage-led los salarios dirigen el crecimiento económico y la subida de la participación salarial genera mejores resultados en términos de crecimiento que una reducción en la misma. La subida de dicha participación puede generar efectos positivos también en los beneficios empresariales, a través del incremento de las ventas. Sin embargo, y como recuerdan los autores clásicos, también existe un límite en el cual excesivos niveles salariales suprimen la capacidad para invertir y hacen entrar en crisis al sistema a través de un estrangulamiento de los beneficios. En un modelo profit-led, por el contrario, los beneficios dirigen el crecimiento económico y un incremento de la participación de los salarios deprime la capacidad de inversión y por lo tanto provoca una caída del crecimiento económico. No obstante, toda economía cerrada es por definición un modelo wage-led, por lo que el conjunto de la economía mundial también lo es.

La participación salarial en la renta: hechos estilizados

Las reformas[4] de las últimas décadas propiciadas por el neoliberalismo han tenido como efecto fundamental una reducción de la participación salarial en prácticamente todo el mundo, como puede observarse en la tabla 1.

Tabla 1. Variación participación salarial en PIB al coste de los factores, 1991-2008.

País

1991-2008

1991-2009

1991-2010

Unión Europea (15 países)

-6,11%

Rumanía

-5,00%

Zona Euro (12 países)

-6,45%

Finlandia

-17,08%

Bélgica

-3,23%

Suecia

-4,07%

Dinamarca

3,47%

Reino Unido

-6,97%

Alemania

-7,23%

Islandia

-2,33%

Irlanda

-6,80%

Noruega

-15,02%

Grecia

-5,39%

Suiza

-1,05%

España

-8,25%

Estados Unidos

-4,04%

Francia

-3,23%

Japón

-6,84%

Italia

-8,09%

Canadá

-10,92%

Luxemburgo

-7,41%

Corea del Sur

-6,55%

Países Bajos

-4,57%

Australia

-7,67%

Austria

-12,89%

Nueva Zelanda

-4,78%

Portugal

3,79%

Fuente: AMECO (2012)

Esa situación, al producirse de forma global, debería haber conducido a una crisis de rentabilidad al debilitar la capacidad de consumo de los salarios y un exceso de participación de los beneficios respecto a dicha capacidad. Sin embargo, los datos también revelan que paralelamente todos los países han disfrutado de tasas de crecimiento ligeramente altas.

De acuerdo con la exposición anterior, las economías han podido escapar de la crisis a través de la instauración de diferentes modelos de crecimiento económico que operaban de forma simbiótica. Por una parte algunos países aprovecharon la menor participación salarial y otras circunstancias[5] para lograr los beneficios por la vía de las exportaciones (modelo export-led) mientras que por otra parte otros países recurrieron al crédito para compensar la caída salarial y mantener una economía dirigida por la demanda interna (modelo debt-led). Ambos modelos quedan descritos con claridad en las cuentas corrientes de los diferentes países.

El resultado es un modelo de crecimiento de la economía mundial construido sobre importantes e insostenibles desequilibrios globales. Los países con un modelo de crecimiento export-led acumulan flujos de capital que prestan a los países que tienen un modelo de crecimiento debt-led, de modo que el sistema en su conjunto se sostiene sobre esas relaciones. En el conjunto de la zona euro se da la circunstancia de que existe equilibrio comercial, lo que permite ver una réplica a pequeña escala de lo que sucede en la economía mundial.

Por el modelo de crecimiento que mantienen, Stockhammer (2012) identifica como debt-led a países como Estados Unidos, Reino Unido, Grecia, Irlanda, Portugal y España, mientras que identifica como export-led a Alemania, Austria, Japón y China. Por otra parte, Hein (2011) identifica como debt-led a Grecia, Irlanda, España, Estados Unidos y Reino Unido, y como export-led a Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Suecia, Japón y China. Para este último autor quedan fuera de esa clasificación, por tener un modelo de crecimiento insuficientemente claro, Francia, Italia y Portugal.

Tabla 2. Elementos básicos para explicar el signo de la cuenta corriente en la balanza de pagos

Modelo de crecimiento económico

Elementos básicos

Export-led

Débil demanda interna; bajos costes laborales unitarios; baja inflación; depreciación de la moneda.

Debt-led

Elevados costes laborales unitarios; inflación y apreciación de la moneda; pérdida de competitividad.

Así, España sería un país de tipo debt-led, además con un perfil mucho más claro que el resto de países de la Unión Europea. Un estudio de la composición de la balanza de pagos permite comprobar cómo el modelo de crecimiento español ha dependido de la entrada permanente de capital extranjero (contabilizado como superávit en la cuenta financiera) para financiar el exceso de importaciones sobre exportaciones.

Para leer el artículo completo descargar este fichero .pdf

NOTAS:

[1] El neoliberalismo, amén de ser una ideología, “representa una revuelta contra el rumbo del capitalismo en el siglo XX y muy especialmente contra el que adopta en su segunda mitad, bajo el modelo de desarrollo fordista” (Tablas, 2007b: 202). Se trata, además, de un proyecto “proyecto político para restaurar las condiciones para la acumulación capitalista y el poder de las élites económicas”, sin que ello signifique necesariamente perseguir la reducción del peso y el papel del Estado (Harvey, 2009: 19).

[2] Se trata, grosso modo, de una mayor orientación empresarial hacia el beneficio derivado de un incremento en el valor de las acciones y de un menor peso de las estrategias de crecimiento de medio y largo plazo.

[3] El producto interior bruto puede descomponerse en dos componentes: salarios y beneficios empresariales. A esa relación que existe entre los salarios y los beneficios empresariales se la denomina distribución funcional del ingreso.

[4] Dichas reformas pueden agruparse en los nueves bloques siguientes (Kotz, 2008): 1) desregulación del comercio y de las finanzas, tanto en su nivel nacional como internacional; 2) privatización de muchos servicios ofrecidos por el Estado hasta entonces; 3) cese de la regulación activa del Estado en el plano macroeconómico; 4) fuerte reducción del gasto social estatal; 5) reducción de impuestos a negocios y riqueza individual; 6) ataque de las grandes empresas y Estados a los sindicatos; 7) desplazamiento desde el dominio de los empleos fijos hacia los empleos temporales; 8) competencia desenfrenada y despiadada reemplazando al comportamiento “co-respective” practicado hasta entonces; 9) introducción de principios de mercado dentro de las grandes empresas, en particular en lo referente a la contratación de directivos.

[5] La depreciación de la moneda con respecto a los países competidores, los diferenciales de inflación, los tipos de interés, los procesos de deslocalización…

September 3, 2013

La estafa de los Préstamos Renta Universidad

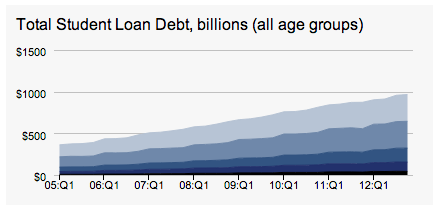

En Estados Unidos hay actualmente 37 millones de estudiantes que están endeudados por motivos académicos. A falta de un adecuado sistema educativo público, y con una notable incapacidad financiera para hacer frente al pago de las matrículas, los jóvenes estudiantes estadounidenses se ven forzados a endeudarse para poder acceder a los estudios. La cantidad total de préstamos pendientes de pago es de 870.000 millones de dólares, con una media de 23.000 dólares por estudiante. Para hacerse una idea global de la magnitud, basta saber que la cantidad de préstamos educativos pendientes es superior a la de las tarjetas de crédito (693.000 millones) o la de compra de automóviles (730.000 millones). Además, el crecimiento de la deuda total es verdaderamente espectacular, como puede verse en el siguiente gráfico:

Este panorama es propio de una sociedad que concibe a la educación como una mercancía y no como un derecho, y está especialmente inserto en la genética de las sociedades anglosajonas, de clara cultura liberal. Cuando no es el Estado el que financia la educación, a través de los mecanismos de redistribución propios del llamado “Estado del Bienestar”, entonces el acceso a la misma queda dependiente de las oportunidades privadas de cada estudiante. Es decir, de su capacidad financiera. Y aquí es donde las entidades financieras ven un claro negocio.

Este panorama es propio de una sociedad que concibe a la educación como una mercancía y no como un derecho, y está especialmente inserto en la genética de las sociedades anglosajonas, de clara cultura liberal. Cuando no es el Estado el que financia la educación, a través de los mecanismos de redistribución propios del llamado “Estado del Bienestar”, entonces el acceso a la misma queda dependiente de las oportunidades privadas de cada estudiante. Es decir, de su capacidad financiera. Y aquí es donde las entidades financieras ven un claro negocio.

En España el asalto de la universidad por parte de las entidades financieras tiene también, sin embargo, un largo recorrido. Desde el comienzo del proceso de Bolonia hasta ahora han conseguido grandes victorias, que van desde la entrada física en las universidades -con sucursales para facilitar las operaciones financieras de los estudiantes, en muchos casos en condiciones de monopolio-, hasta la financiación y elaboración de programas académicos -y con la capacidad de censurar ideas que no gusten-, pasando por la presencia directa en los órganos políticos de las universidades -los llamados Consejos Sociales-.

Y en lo que se refiere al endeudamiento estudiantil, el premio se lo llevó el Gobierno del PSOE. Para el curso 2007/08 habilitó los llamados Préstamos Renta Universidad como fórmula de acceso a los estudios universitarios, que vendrían a ir sustituyendo a las becas tradicionales en aras de una mayor “eficiencia”. Se trataba de un dinero que el Estado pondría a disposición de los estudiantes a través de la intermediación de las entidades financieras, que gestionarían el capital a cambio de ricas comisiones.

La primera convocatoria fue realmente generosa. Préstamos a tipo de interés 0% y con un período de carencia indefinido hasta su extinción a los 15 años. Ello significaba que si el estudiante no lograba trabajar en 15 años, la deuda se extinguía y el Estado no recuperaría el dinero. Pero las presiones de las entidades financieras y de los diseñadores de estos préstamos hicieron cambiar estas condiciones muy rápidamente. Según fueron saliendo nuevas convocatorias, anuales, se reducía el período de carencia y se eliminaba la posibilidad de no tener que devolver la deuda, reduciéndose a su vez la duración del préstamo. La convocatoria del 2009/10 fue aún peor: la carencia se redujo a 2 años, sin prórrogas y a tipo de interés variable.

Muchos estudiantes cayeron en verdaderas trampas financieras, ya que la comunicación del Estado fue pésima. En parte fue así porque el propio Gobierno del PSOE no parecía estar muy orgulloso de esta creación financiera, y en parte porque las entidades financieras elaboraron folletos informativos confusos que repartían directamente a las salidas de las clases. Y en momentos en los que las matrículas subían de precio y la crisis asolaba las finanzas familiares, las entidades financieras se presentaban como las salvadoras.

Pero nada más lejos de la realidad. Y ahora hay estudiantes que, habiendo suscrito las convocatorias de 2009/10, y habiéndose acabado el período de carencia, tienen que devolver una deuda que puede llegar a ascender hasta los 20.000 euros. Una trampa diseñada por el Estado y las entidades financieras, jugando con algo tan básico como la educación.

De momento la organización FACUA ha denunciado a varias entidades financieras, mientras que organizaciones como el Sindicato de Estudiantes reclaman condonaciones sistemáticas por parte del Estado y otras como la Plataforma de Afectados por Préstamo Renta Universidad piden un proceso de renegociación de la deuda.

Por otra parte, el Gobierno me ha respondido reconociendo este hecho al afirmar que “estos préstamos puestos en marcha por el Gobierno anterior, se han convertido en un problema para aquellos estudiantes que se acogieron a ellos y que llegado el momento de comenzar a devolverlos no pueden hacerlo”. Pero no ha dado ninguna solución concreta, más allá de la retórica propia de estas respuestas: “los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y del ICO, han indicado que el principal objetivo es buscar soluciones y que los estudiantes afectados no se queden desamparados”.

Lo único que el Gobierno dice (con fecha 26 de junio de 2013, a pregunta registrada en Congreso 29 de mayo de 2013 y acusada recibo en 29 de agosto de 2013) es que “en los próximos días los solicitantes de la línea de Préstamos 2009/2010 recibirán una comunicación personalizada, donde encontrarán las instrucciones pertinentes en función de su situación particular, para acogerse a esta nueva oportunidad de prorrogar del periodo de carencia”.

Ninguna novedad ante algo que, nos tememos, va a ser un paso más hacia la mercantilización de la educación en todos sus niveles. No olvidemos que el nuevo Gobierno sigue en este sentido la lógica del anterior en esta materia, y que el propio Wert ofreció “préstamos” a los que no pudieran pagar beca. Es decir, nos empujan a un escenario estadounidense.

August 19, 2013

El fracaso de Yasuní-ITT es un fracaso del capitalismo

Poco ha trascendido, a mi juicio, una noticia tan importante como la referida al permiso otorgado a las empresas petrolíferas por el Gobierno de Ecuador para iniciar actividad extractiva en el Parque Nacional Yasuní.

En el año 2007 el Gobierno de Ecuador inició un programa llamado Yasuní ITT en el que “se comprometía “a mantener indefinidamente bajo tierra las reservas petroleras del campo ITT en el Parque Nacional Yasuní, el lugar más biodiverso del planeta”. El Gobierno pedía “a cambio una contribución internacional equivalente al menos a la mitad de las utilidades que recibiría el Estado en caso de explotar el petróleo de este bloque en la Amazonia”, según exponían en la web oficial. Concretamente, Ecuador pedía a la comunidad internacional un total de 3.600 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) a cambio de no explotar unos recursos naturales cuya comercialización les reportaría unos 7.200 millones de dólares.

Es decir, un país situado en la posición 89 en el ranking de Desarrollo Humano de la ONU, y etiquetado como de “desarrollo humano medio”, estaba dispuesto a renunciar a importantes rentabilidades económicas con tal de mantener un espacio natural del que, por razones obvias, se benefician todos los países del mundo. Eso sí, a cambio pedía una compensación a la comunidad internacional que, según se anunciaba, pudiera fortalecer las políticas de erradicación de la pobreza y el combate contra la desigualdad en el seno del país latinoamericano.

Según informa El País, “dejar el petróleo bajo tierra significaba no emitir más de 400 millones de toneladas de CO2 (similar a las emisiones de España en un año), según una publicación de 2011 de académicos ecuatorianos. A ello hay que sumar el peligro para la biodiversidad existente (100.000 especies de insectos, 150 de anfibios, 121 de reptiles, 598 de aves y unas 200 de mamíferos, aparte de unas 3.000 de flora) y la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas que habitan en la zona, principalmente los waorani, que tienen dos clanes (los tagaeri y los taromenane) que se internaron voluntariamente en la selva virgen a inicios de los setenta, justo cuando arrancaba la exploración y futura explotación petrolera en el Ecuador”.

Pues bien, seis años más tarde de los 2.700 millones de euros sólo se han recaudado 13,3 millones, es decir, apenas el 0,37%. No le falta entonces razón al presidente Rafael Correa cuando denuncia que “el factor fundamental del fracaso (del proyecto) es que el mundo es una gran hipocresía”.

El Gobierno español donó al proyecto 1 millón de euros, una cantidad ridícula pero que ya es muy superior a la que otros países desarrollados han aportado. Para hacerse una idea de la magnitud del compromiso, basta pensar que la Reserva Federal está inyectando cada mes más de 80.000 millones de dólares para estimular su economía; que sólo hasta 2011 España había comprometido 336.000 millones de euros en ayuda a la banca; que el Gobierno español ha dado por perdida hasta 36.000 millones de euros de esa ayuda; y que sólo en el mes de julio el Estado español se endeudó por 877 millones de euros adicionales al presupuesto para financiar Gasto Militar.

El caso de Yasuni puede -y en mi opinión debe- analizarse desde una óptica más abstracta. Y es que tiene que ver, desde luego, con la lógica depredadora de un sistema económico dirigido por los beneficios y que no atiende a lógica o plazos temporales distintos. Un sistema-mundo que aunque está políticamente dividido en múltiples Estados-Nación tiene un funcionamiento económico cuyos efectos económicos, sociales y medioambientales se hacen notar globalmente. Así, la contaminación que provoca la desaforada actividad contaminante china, estadounidense o india tiene efectos perversos en todas las partes del planeta -ejemplo de ello es el cambio climático. Y, a la inversa, los “beneficios” medioambientales de las reservas naturales de Ecuador o Brasil tienen consecuencias positivas incuantificables por el mercado. Lo que los economistas han tratado de describir con el concepto de “externalidades”.

Por otra parte, los resultados de Yasuni no son sino un eco de los innumerables intentos -todos fracasados- de la comunidad internacional por dotarse de un sistema de solidaridad ecológica. De hecho, ni siquiera hoy parece probable que podamos esperar resultados positivos del Protocolo de Kioto. Cabe recordar que los países que se han comprometido a reducir emisiones en la nueva fase del Protocolo no alcanzan el 10% de las emisiones mundiales. Ni Japón ni Rusia, ni Canadá, ni Nueva Zelanda ni por supuesto Estados Unidos -que nunca ratificó el Protocolo- ni China e India han participado de esos compromisos. Así las cosas, algunos todavía piensan que funcionarán mejor los absurdos sistemas de pago por el “derecho a contaminar” como los aprobados por la Unión Europea.

El caso de Yasuni es, en última instancia, un problema del capitalismo. La lógica competitiva del irracional sistema empuja a los países a elegir entre crecimiento económico y respeto al medio ambiente. Esa lógica está hecha explícita en todos los acuerdos que tienen que ver con el medio ambiente. Sin ir más lejos, la UE se comprometió en 2009 a reducir sus emisiones de CO2 un 20% pero anunció que podría alcanzar el 30% si otros países estaban dispuestos a hacer lo mismo. Es decir, no es una cuestión de carácter técnico -de capacidad- sino político -de voluntad-. Es fácil ver que pocos países están dispuesto a convertirse en los tontos útiles de la comunidad internacional y dejar que otros sean los gorrones o, en la terminología académica, los “free-riders“.

En definitiva, tenemos constancia ya de que el opulento modelo de consumo que impone el sistema económico capitalista no puede ser extrapolado a toda la población. Se entiende también, como otros autores, que “el nivel de consumo que ha caracterizado a los países del centro es imposible de exportar al resto del mundo, aunque sólo sea porque el planeta no da para tanto. Hace tiempo que se han quebrado los límites de la sostenibilidad del planeta. Y cualquier proyecto político que trate de ignorar esto es, sencillamente, una estafa” (C. F. Liria y L. Alegre, El Orden de El Capital).

Nuestro planeta tiene recursos finitos, y es radicalmente imposible que pueda soportar eternamente un expolio de estas características. No hay duda; este sistema de producción y consumo inevitablemente llegará a su fin. La cuestión relevante es saber si llegará a su fin de forma ordenada y pacífica, o de una forma brusca y caótica que termine envuelta en una serie de conflictos gravemente perjudiciales para el ser humano. Es la vuelta al conocido dilema entre socialismo o barbarie, pero ahora también desde el prisma ecológico. Casos como el de Yasuni nos demuestran que la lógica del sistema, y la complicidad de los gobernantes de la llamada comunidad internacional, apuestan con sus hechos por la barbarie.

June 17, 2013

Falciani y el Estado español: paradigma de la corrupción estructural

Por Alberto Garzón Espinosa y Esther López Barceló

Publicado en Eldiario.es

Hervé Falciani, ex trabajador del banco HSBC, ha decidido salir a la luz y declarar la guerra a los gestores e intermediarios financieros que posibilitan la evasión fiscal. Hace unos años Falciani extrajo cuantiosa información proveniente de su banco para inmediatamente habilitar los mecanismos informáticos necesarios que permitiesen a las autoridades fiscales de diferentes países, entre ellos España, utilizarla. No fue fácil. Durante el proceso Falciani fue detenido y llevado a la cárcel, de la que salió en condiciones de máxima seguridad: con ocho guardaespaldas y chaleco antibalas. Desde entonces se esconde en España bajo un sistema de protección de máxima seguridad auspiciado por la ONU.

La conocida como lista Falciani llegó a España en 2010, bajo Gobierno del PSOE. La lista contenía el nombre de 659 españoles que habían evadido sus obligaciones fiscales, y el Gobierno de entonces anunció haber recaudado hasta 260 millones de euros gracias a aquella información. Sin embargo, el portavoz de economía del PSOE, Pedro Saura, declaró “extrañamente” el 23 de abril de 2013 que la lista Falciani en realidad son dos y que ellos no llegaron a disponer nunca de la segunda. Aquel mismo día varios grupos parlamentarios pidieron al Gobierno del PP hacer pública la totalidad de la lista Falciani. Cosa que, “extrañamente”, fue rechazada. Asimismo, en una respuesta a Izquierda Unida el Gobierno aseguró en febrero de 2013 estar trabajando en un proyecto de ley que permitirá publicar los nombres de los evasores fiscales.

Aunque se desconocen los nombres de todos los millonarios que se beneficiaron de la existencia de los paraísos fiscales, sin embargo sí que se ha ido conociendo el procedimiento que se usaba y usa aún para evadir impuestos. Las investigaciones judiciales siguiendo diferentes casos de corrupción han sacado a la luz algunos nombres de actualidad como Bárcenas, Gao Ping o Correa. Y la conclusión es demoledora: la corrupción financiera y política es estructural en el sistema, tanto a nivel del Estado español como a nivel europeo. Y no sólo no es combatida por las autoridades responsables sino que además estas mismas autoridades están implicadas hasta el tuétano y han promovido legislación que ampara y protege este tipo de “delincuencia”.

Recientemente la investigación de la trama Gürtel permitió conocer el nombre de Arturo Fasana y el de su empresa Rhone Gestión. Desde Suiza, Fasana gestionaba el dinero de grandes fortunas españolas que buscaban ocultar sus patrimonios y riqueza a la Hacienda Española, pero también gestionaba cuentas vinculadas a procesos de corrupción política en España. Así, el entramado financiero resultante desveló que, desde el primer eslabón de la cadena hasta el último de ellos, hay un sinfín de nombres, empresas y ubicaciones geográficas que hacen muy difícil la investigación policial posterior.

Pero la previsible opacidad financiera no ha impedido que veamos la basura. Mientras Fasana gestionaba las cuentas de Gürtel, también recibía en las mismas cuentas, tal y como reveló InfoLibre, dinero proveniente de grandes empresas españolas como Repsol-YPF. Empresa ésta en cuya privatización, por cierto, jugó un importe papel el rey Juan Carlos. Además, el propio Fasana gestiona cuentas de más de una treintena de grandes fortunas españolas. Según una exclusiva de Interviu, incluso Corinna habría sido cliente del gestor suizo, quien habría planificado un sistema para ocultar las comisiones que la amiga del rey recibía por su intermediación entre las grandes empresas españolas y los Gobiernos de distintos países –entre ellos el de España, como reveló el periódico El Mundo y a pesar del desmentido del Gobierno. Una perversa conexión que no queda ahí. Según El Confidencial, y citando fuentes policiales, entre los clientes de Fasana se ocultan varias instituciones del Estado y un gran número de empresarios y grandes fortunas. La propia Casa Real tuvo que salir rauda al paso y reconocer que efectivamente el Rey había tenido en el pasado cuentas en paraísos fiscales, como apuntó El Mundo, aunque matizó que se trataba por cuestiones de herencia. En todo caso y según otros testimonios, como los citados anteriormente, los informes policiales con toda esta información acaban traspapelándose misteriosamente.

Cuando en un Estado de derecho se normaliza socialmente que el tesorero del partido que da soporte parlamentario al Gobierno tuvo al menos una treintena de millones de euros en paraísos fiscales, estamos ante un síntoma de la putrefacción del Régimen. Sobresueldos y tejidos financieros para evadir impuestos o para pagar favores empresariales, como las presuntas donaciones realizadas por empresas como Mercadona al Partido Popular y reveladas por los papeles de Bárcenas, son todos elementos que forman parte del mismo sistema.

En definitiva, los Urdangarines y Bárcenas no son sino la punta del iceberg de un régimen podrido y carcomido por la corrupción estructural de un sistema económico de casino del que han sido los mejores valedores los Gobiernos que han tratado de apuntalar el régimen a través de la ocultación y la denegación de información. A una pregunta de Izquierda Unida, el Gobierno se negó a declarar si Bárcenas estaba en la lista Falciani. Y la propia Mesa del Congreso censuró una batería de preguntas dirigidas al Gobierno, también realizadas por Izquierda Unida, acerca de las relaciones entre Fasana, Rhone Gestion, el Centro Nacional de Inteligencia y la Casa Real. Opacidad permanente para ocultar que el propio régimen está erosionado por la corrupción, permitiendo de esa forma que se materialice el saqueo a los bolsillos de los ciudadanos.

Es tarea de los demócratas ser contundentes contra esta perversión de lo que deberían ser las instituciones democráticas. Es momento de denunciar y señalar con el dedo a tantos estafadores y ladrones que pululan por las grandes empresas, en sus mansiones de lujo o en los escaños de los parlamentos. No olvidemos que los defraudadores son delincuentes, y de los más peligrosos, porque su acción afecta de forma directa a la calidad de vida de los ciudadanos. Necesitamos urgentemente construir una democracia transparente, al servicio de las necesidades de la gran mayoría social. Hay que actuar con rapidez y audacia, porque debemos hacerlo antes de que se sacrifiquen los avances democráticos en aras de salvar miserables e ilegítimas fortunas.

April 29, 2013

La Gran Estafa, 3º edición

El 14 de febrero de 2013 se publicó el libro ‘La Gran Estafa’ (Destino), y en apenas dos meses podemos felicitarnos de que se ha impreso la tercera edición. Para aquellos que todavía no lo conocían, y por si les interesa saber más acerca de él, traigo aquí la introducción que puede servir a modo de resumen. Espero que pueda ser una herramienta útil en el necesario proceso de transformación social.

Introducción

Este libro que tiene el lector entre las manos interpreta la actual crisis económica como un extraordinario saqueo de las finanzas públicas y de los bolsillos de los ciudadanos por parte de un sector minoritario de la sociedad. De ahí que tenga un título tan explícito como La gran estafa. Sin embargo, este enfoque no es en absoluto extraño o ajeno para nadie. De hecho, es muy probable que la mayor parte de la población comparta esa descripción de una crisis que tiene ya un recorrido superior a los cuatro años. Así las cosas, ¿qué es lo que caracteriza a este libro?, ¿qué puede hacerlo diferente de otros tantos publicados recientemente?

En primer lugar, se trata de una interpretación de los hechos que pivota sobre una comprensión previa de cómo opera realmente una economía capitalista. Esto puede parecer una trivialidad pero no lo es en absoluto. La mayoría de las explicaciones actuales de la crisis ignoran, a sabiendas o por desconocimiento, que ésta se inscribe en un sistema económico cuya lógica de funcionamiento hay que comprender si se desea arrojar luz sobre los fenómenos que suceden a nuestro alrededor. Es cierto que la palabra capitalismo parece haber resucitado desde la irrupción de la crisis, pero también lo es que lo ha hecho de una forma muy vaga y aún está lejos del debate mediático y político. Es interés del que escribe este libro tratar de volver a poner el capitalismo en su sitio, es decir, en el centro del debate. Pero no por capricho, sino porque nuestra economía es capitalista, y ello implica una serie de cosas que no podemos ignorar si lo que de verdad queremos averiguar es cómo podríamos vivir mejor y organizarnos más adecuadamente como sociedad. Dicho de otra forma, no podemos entender por qué sube el desempleo, por qué se deterioran nuestras condiciones de vida y por qué algunos países crecen más que otros si ignoramos, consciente o inconscientemente, que nuestra economía está sujeta a reglas inherentes al sistema capitalista.

En segundo lugar, ese reconocimiento no implica mantener una visión economicista de la crisis. Por el contrario, consideramos necesario adentrarnos en cuestiones políticas e ideológicas que trascienden el mundo de los indicadores puramente económicos. Esta crisis es multidimensional, lo que quiere decir que afecta a distintos ámbitos de la vida en sociedad, y que no podemos entenderla ni superarla si nos limitamos a preguntarnos cómo recuperar el crecimiento económico.

Por estas razones La gran estafa comienza con una explicación de las razones que han llevado a que se produzca la crisis económica en nuestro país. No se trata de una mera descripción de los distintos eventos que se han sucedido en los últimos años, ya muy conocidos, sino, más bien, de una explicación histórica de la crisis económica española. Nos centraremos en los elementos que han llevado a que un proceso de crecimiento económico como el nuestro, vendido oficialmente como «el milagro español», se haya interrumpido de forma tan brusca. Y trataremos de dar respuesta a esos interrogantes atendiendo tanto al desarrollo histórico de España, en términos económicos e institucionales, como al papel que ha jugado nuestra economía en el marco de la Unión Europea.

Nos detendremos en la relación que ha existido entre nuestra economía y la de Alemania, sin duda crucial para comprender las políticas económicas del Gobierno. Lo que demostraremos es que el modelo de crecimiento alemán, etiquetado habitualmente como de éxito, y el modelo de crecimiento español, etiquetado como de fracaso, se necesitaban el uno al otro. El resultado de esa relación en el tiempo ha sido una de las cuestiones fundamentales de nuestro análisis: el endeudamiento enorme al que nos hemos expuesto como economía. Valoraremos en qué medida este endeudamiento ha sido necesario para mantener el crecimiento de nuestra economía, pero también nos adentraremos en el tipo de deuda generada y en la identidad de los responsables. Concluiremos que son los más ricos los que han vivido por encima de nuestras posibilidades, por su creciente exposición a la deuda, con motivos de especulación inmobiliaria y financiera. Una deuda que finalmente ha sido socializada por los distintos Gobiernos nacionales. Hemos reconocido como propias, del Estado, las deudas de otros.

En este contexto analizaremos los planes de ajuste, también conocidos como «recortes», para desmitificar la idea de su necesidad. El Gobierno intenta hacer creer a los ciudadanos que, pasado un tiempo de sacrificio, volveremos a tener la calidad de vida de antes y se restituirán todos los servicios públicos perdidos en los malos tiempos. Sin embargo, la teoría económica y los propios hechos demuestran que ésta es una idea falsa y que el objetivo real va mucho más allá de querer consolidar las cuentas del Estado.

En nuestra opinión, el objetivo inmediato del Gobierno, que se limita a asumir las estrategias económicas y sociales de las instituciones supranacionales, es garantizar que los bancos extranjeros se aseguren la devolución del dinero prestado durante los años de burbuja inmobiliaria. Los principales interesados son los bancos alemanes y franceses, los cuales a finales de 2012 poseían casi el 45% de la deuda total mantenida por el sistema financiero español. Por esta razón no nos puede resultar ajeno el proceso de construcción de la Unión Europea, y creemos necesario desmitificarlo y reconocerel papel hegemónico de la principal potencia económica: Alemania.

Todo ese análisis nos recuerda que la deuda privada es el principal problema de nuestra economía. Pero también que las deudas no se pagan siempre —la historia económica está llena de siglos de impagos y reestructuraciones de deuda— ni han de ser asumidas por partes que no las contrajeron—el concepto de deuda odiosa o ilegítima—. Dicho de otra forma, ¿tiene sentido que los bancos alemanes, que se arriesgaron prestando a bancos españoles y ganando tantos beneficios por ello, no tengan pérdidas ahora que se demuestra que fracasaron al elegir a quién prestar?

Esta pregunta nos conduce a una reflexión que consideramos necesaria. En los últimos años hemos tendido a asumir acríticamente que lo legal, lo que se adecúa a las leyes, es necesariamente equivalente a lo justo y deseable. Pero el caso de las deudas socializadas, así como otros tantos que también veremos, nos invita a pensar que se ha generado una distancia enorme entre ambos espacios. Esto supone aceptar que estamos también ante una crisis ideológica, lo que deriva en una crítica de las instituciones actuales y de su legitimidad, que será el pivote del capítulo 2.

Al fin y al cabo, una ideología representa un modelo de sociedad que pretende instaurarse o mantenerse, es decir, es el conjunto de ideas que nos permite explicar el mundo en el que vivimos y, a su vez, imaginar un mundo distinto. Y esta visión de cómo es el mundo y de cómo debería ser está cambiando enormemente como consecuencia de la crisis.

No olvidemos que siempre hay un modelo de sociedad ideal dominante, es decir, una determinada ideología que transpira por todas partes y que hace que la mayoría de la población piense más o menos de la misma forma sobre los temas políticos más importantes. Esa ideología funciona como ensamblaje de las ideas necesarias para mantener un determinado modelo de sociedad. Pero cuando los ciudadanos ven peligrar sus condiciones de vida y hasta su propia existencia, acosados por los desahucios, el desempleo o el hambre, dejan de creer en las fórmulas que hasta entonces habían funcionado para mantener dicha paz. Por eso sostenemos que esta crisis económica, por su extensión y profundidad, ha derivado también en una crisis ideológica, es decir, ha puesto en entredicho las ideas dominantes sobre cómo ha de organizarse nuestra sociedad.

Ese proceso de deslegitimación de las instituciones ha llevado a una crítica de lo político e incluso de la democracia misma. Pero el problema no es que la democracia y las instituciones políticas no funcionen. El problema es que no tenemos democracia. Las instituciones políticas actuales son un espejismo de lo que deberían ser. Porque el poder, en esencia, no se encuentra en las instituciones políticas para las que elegimos a nuestros representantes. El poder está más allá, descontrolado, irresponsable y privado. Está en el dinero, en esas grandes empresas y fortunas a las que a veces llamamos mercados capaces de doblegar los intereses de los parlamentos nacionales a través del chantaje y la extorsión. El poder real es fundamentalmente poder económico, y este último no está sujeto a elección alguna. Manda quien más tiene y no quien más votos recibe. Y esto es tan grave como decir que no tenemos ningún control sobre nuestras condiciones de vida y sobre el modo en que nos organizamos como sociedad.

Por estas razones criticamos al populismo de derechas que centra sus ataques en la clase política, precisamente porque es obvio que los políticos pueden ser culpables de la crisis por la naturaleza de sus decisiones y no por el hecho de ser políticos. En efecto, muchos políticos han tenido responsabilidad en la gestación de la crisis. Ahora bien, la han tenido en tanto que han actuado como corruptos, caciques y sujetos irresponsables que no advertían los riesgos y consecuencias de un determinado modelo de crecimiento económico, pero no en tanto que políticos. Existe a nuestro juicio una necesidad enorme de reivindicar la política en su concepción noble, es decir, aquella que nos permita disponer de un instrumento para mejorar nuestras condiciones de vida en sociedad. De ahí que también denunciemos, a lo largo de las páginas siguientes, el uso mayoritario que hoy se hace de las instituciones públicas, más semejante al comportamiento de las mafias que al ejercicio de una política noble en la que los recursos públicos son ajenos al interés privado.

No obstante, y porque todo el libro está hilado a partir de la concepción del sistema económico, recordaremos que determinadas actitudes han sido funcionales para mantener y promover la burbuja inmobiliaria. Es decir, las redes clientelares y el enchufismo han sido paralelos —e incluso lo han promovido— al modelo de crecimiento económico que finalmente se ha desplomado y nos ha conducido a la crisis.

Esta crítica de la política y de las instituciones hasta ahora dominantes no puede hacernos perder de vista que las políticas impulsadas desde las instituciones supranacionales tienen como objetivo construir un modelo distinto de sociedad. Es decir, se está imponiendo un nuevo modelo de sociedad que permita sobrevivir al teórico modelo de crecimiento europeo propugnado por las instituciones europeas. De ahí que los recortes avancen por todas las esferas del Estado de bienestar. Hasta su destrucción definitiva, que es en última instancia lo que se pretende. Se busca acabar con las esferas públicas que ocupan un espacio muy deseado por la esfera privada, especialmente en grandes áreas como la educación y la sanidad.

Esto no es algo azaroso. En un contexto de globalización financiera y productiva, estadio al que tiende siempre el capitalismo, Marx recupera su vigencia y sus tesis se reafirman. Ello quiere decir, como se describe con detalle en el libro, que al capitalismo le sobran actualmente los servicios públicos y los derechos laborales. Nuestra respuesta es recordar que no podemos considerar deseable el modelo de sociedad que necesita el capitalismo para sobrevivir, esto es, el que se deriva de las necesidades del sistema económico, cristalizadas en las demandas del proyecto tecnocrático de la Troika y del resto de las instituciones europeas. El capitalismo ha sido siempre un sistema depredador e irracional. Pero ahora, con el desarrollo del sector financiero y la expansión de su lógica a todos los ámbitos, lo es aún más. Además, los datos revelan que el opulento modelo de consumo que impone el sistema económico capitalista no puede ser extrapolado a toda la población. En última instancia somos todos, todas y el planeta mismo meros elementos de usar y tirar para un sistema con una lógica de funcionamiento que muy poco tiene que ver con un modo justo y razonable de coordinar una sociedad humana. De ahí que concluyamos la imposibilidad teórica de la socialdemocracia, en el contexto actual, pero también la imposibilidad práctica de mantener el capitalismo.

En el capítulo 3, trataremos de dotarnos de elementos que van a ser necesarios no sólo para resistir el proceso de transformación regresiva descrito, sino también para construir un modelo de sociedad alternativo. Ésta es la batalla: responder qué nuevo orden social queremos nosotros en contraposición con el dramático deseo de la derecha económica.

Cuando uno busca alternativas, tiende a pensar a partir de una estructura mental muy determinada históricamente. Consideramos esa reacción uno de los errores más importantes, pues echa mano de las mismas herramientas utilizadas hasta ahora para procurar responder a problemas que son nuevos. Asistimos a esa reconstrucción del modelo de sociedad, lo que implica que se están dinamitando las instituciones que dominaban hasta ahora. Es decir, se están rompiendo las formas de relación entre capital y trabajo, entre capital y Estado, y entre capitales, así como la propia ideología dominante. En consecuencia, la solución a esta crisis estructural tiene que ser igualmente estructural, es decir, ha de modificar todas esas relaciones.

Lo que no está tan claro es cómo lograr cohesionar a tanta gente que, aunque sufre el impacto y la gravedad de la crisis, se mantiene al margen de las acciones políticas, sean éstas de tipo institucional o externas a las instituciones. Más aún cuando el proceso de criminalización de la protesta social es un rasgo definitorio de un Gobierno que trata de controlar, a veces de forma muy burda y torpe, un movimiento que lo desborda.