Alberto Garzón Espinosa's Blog, page 17

January 27, 2014

La oportunidad de Izquierda Unida en el ciclo electoral

Si hiciésemos una foto a la sociedad española en el momento actual, a inicios de 2014, probablemente lo primero que nos llamaría la atención es el explícito y permanente conflicto político. Las calles se han llenado en los últimos años de ciudadanos que defendemos espacios de poder que en otro tiempo creíamos asegurados. Cuestiones educativas, sanitarias, de vivienda, salariales, laborales en general o, sencillamente, una mezcla de todo. El proceso de desamortización social que estamos viviendo es real y, de hecho, puede explicarse atendiendo a sus fundamentos económicos y a la necesidad de supervivencia de un sistema económico implacable con el ser humano. No obstante, creo que podemos señalar tres factores que ayudan a entender el mapa político en el que nos situamos.

En primer lugar, hasta el momento las luchas sectoriales han predominado sobre las luchas estructurales. Las diferentes mareas, que expresan un movimiento de protesta heredero del 15M, no han terminado de confluir en una gran marea o tsunami ciudadano. En segundo lugar, la actitud es esencialmente defensiva. La percepción es que estamos ante una regresión social efectiva, y que el deber moral o la necesidad vital trata de impugnar. Y en tercer lugar, la manifestación institucional de todo ello es el desencanto y el descrédito respecto al sistema político, por un lado, y el creciente peso relativo de organizaciones políticas que tratan de canalizar el descontento, por otro lado.

Este último punto merece la pena abordarlo con rigor. Se ha hablado de desplome del bipartidismo, y bien creo que es así. La ciudadanía ha dejado de confiar, en términos generales, en los dos partidos políticos que han gestionado el país durante el tiempo en el que se gestaba el desastre actual. La intención de voto parece un buen indicador de ello. Sin embargo, ese fenómeno no se ha traducido en un ascenso igual de otras formaciones políticas. En realidad, la verdadera beneficiada del proceso es la suma de la abstención y el voto en blanco. Los datos no dejan lugar a dudas:

Probablemente esto se deba a que los ciudadanos no impugnan únicamente el bipartidismo sino el sistema político mismo. Asociada la política institucional española a un eje izquierda-derecha, donde PSOE y PP representaban ambos polos, el fracaso de ambos partidos es también el fracaso de ese eje como forma de identidad política. Que es, no cabe duda, el eje dominante en el que ha operado la política desde la Revolución Francesa.

Así las cosas, no podemos quedarnos en la epidermis del problema. Tratemos, más bien, de profundizar en las causas últimas de este fenómeno. Y me parece encontrar al menos tres importantes. La primera, el proceso de desdemocratización de las instituciones públicas, que incluye la mercantilización del espacio público y el regalo de los instrumentos políticos a instituciones alejadas de la ciudadanía (como el BCE o la Comisión Europea). El efecto es que la gente no siente que el Parlamento sea útil, en un sentido amplio. La segunda, que los casos de corrupción se perciben como generalizados y se asocian a la estructura oligárquica de los partidos políticos, desconectados totalmente de los representados. Así, a partir de la falta de mecanismos radicalmente democráticos en los partidos se ha creado un imaginario de clase política corrupta que lo abarca y contamina prácticamente todo. La tercera, que la frustración natural producto de una grave crisis económica se dirige a quienes, al menos formalmente, deberían dar respuesta a los problemas de la ciudadanía y sin embargo no lo están haciendo. ¿A quién interpelar sino a los formalmente propios representantes?

En este contexto Izquierda Unida está consiguiendo sentirse representante de, aproximadamente, el mismo porcentaje de representados que en 1996. Pero a la vez es incapaz de absorber el desencanto político que está, por el contrario, nutriendo las filas de la abstención y el voto en blanco. Esa creciente abstención proviene fundamentalmente de las filas de los dos partidos mayoritarios, y probablemente poco o nada identificados con las posiciones más radicales del eje izquierda-derecha.

Lo que tenemos es un sector cada vez más amplio de la ciudadanía que no se siente representado y que está, de facto, fuera del sistema político. Está desilusionado, desencantado, destensado políticamente. Sin embargo, según las encuestas es un sector que simpatizó con el 15M, apoyando su filosofía e incluso sus propuestas, pero también con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Es un sector, como apunta Fernández Liria en su reciente artículo, que comparte con los sectores más ideologizados las reivindicaciones sociales de resistencia, esto es, posee un sentido común que dice que no es justo que nos roben nuestros derechos. Por lo tanto no es un sector despolitizado per se, sino un sector sencillamente sin ilusión política. Perciben el actual sistema como algo gris, producto de formas de organización que no se adecúan a las necesidades sociales actuales.

Si se acepta lo anterior entonces no tenemos más remedio que reconocer que no estamos ante un problema de programa político, en el sentido clásico de la palabra, sino en un problema de enfoque político. Porque si uno se sigue moviendo en un marco con el que no se identifica un sector creciente de la población, sólo puede aspirar a mantener reducidos porcentajes de aceptación. Si, por el contrario, uno aspira a dar un salto cualitativo entonces sabe que tiene que cambiar las formas organizacionales y de mensaje para generar la ilusión, que es el requisito indispensable para poner en marcha el programa sustantivo. Estamos ante la diferencia entre aspirar a gestionar el 15% del voto o por el contrario aspirar a construir mayorías sociales. Hay un largo trecho entre ambas posiciones, a pesar de que se sitúen bajo el mismo programa formal.

Un ejemplo claro de todo esto ocurrió con el 15M. A nadie se le escapó que las demandas formales de Democracia Real Ya, primero, y de las Asambleas del 15M, después, eran en muchos casos plenamente coincidentes con el programa de la izquierda alternativa y, particularmente, de IU. Sin embargo, IU no logró por si sola canalizar la frustración del modo masivo que sí lo consiguió el 15M. No era tampoco entonces un problema de programa político.

Lo que estoy diciendo es que la Revolución Social tiene que ir necesariamente de la mano de la Revolución Política. Y esto, naturalmente, no es nada nuevo. Ya Louis Blanc lo señaló en el siglo XIX cuando trataba de convencer de las ventajas del republicanismo, como paradigma político, a los trabajadores que empezaban a difundir ideas socialistas. Pero también está vinculado con las formas de comunicación política, y tanto el jacobino Robespierre como el bolchevique Lenin sabían que no había otra manera de convencer y estimular al pueblo que a través de la palabra bien expresada. El primero defendió sus tesis roussonianas con una consigna tan básico como la del derecho a la existencia y el segundo no ignoró que los sesudos debates de teoría marxista debían terminar traducidos en poderosas consignas políticas como la de Paz, tierra y pan. Siempre los debates teóricos fundamentan las ideologías, mientras que los discursos se sitúan en el plano de la cristalización concreta. No en vano, Marx escribió El Capital, pero también El Manifiesto Comunista.

¿Qué hacer?

Pienso que Izquierda Unida tiene que decidir a qué aspira como colectivo. Y si, como pensamos algunos, nuestra aspiración es construir la mayoría social, entonces tenemos que adaptar nuestra organización al contexto sociopolítico en el que nos situamos. Ello pasa, necesariamente, por entender que los ciudadanos estamos reclamando participación en todos los niveles. Queremos que nuestra voz cuente, de modo que queremos que nuestros votos en democracia no sean secuestrados por los bancos, las grandes fortunas o la troika. Pero también queremos que nuestra voz como militantes cuente en la toma de decisiones colectivas de la organización. ¡Y que ocurra lo mismo como trabajadores en las empresas! Se trata, en resumen, de democratizar todo espacio de la vida política.

De ahí que una de las formas de recuperar la ilusión de quienes han tirado la toalla pase también por democratizar las instituciones del Estado y las de representación política. Es decir, un verdadero proceso constituyente que proporcione nuevas reglas al juego democrático.

Y ya tenemos debates que se sitúan en la superficie de esa cuestión. La reclamación de primarias abiertas es un síntoma de que hay reivindicaciones de esa naturaleza. Sin embargo, las primarias abiertas no suponen, a mi juicio, solución ninguna. Y en su tipo ideal no tienen encaje ideológico en un partido emancipatorio, como expuse hace unos días. Pero incluso aceptando sus virtudes, que existen, las primarias se quedarían cortas porque se refieren únicamente a la elección de candidatos. Y lo cierto es que lo verdadera y sustancialmente democrático es la participación permanente del representado en la tarea del representante. Es decir, llevar el debate a aspectos tales como la rendición de cuentas, los revocatorios, la transparencia y, desde luego, la habilitación de ágoras para debatir con sinceridad. Se trata, como recordaba el otro día, de neutralizar la ley de hierro de la oligarquía en el seno de las organizaciones políticas. De impedir, en definitiva, que unas pocas personas ostenten el poder efectivo, y la soberanía, que pertenece a la colectividad. Tanto en el Estado, donde el sujeto soberano es el ciudadano, como en los partidos políticos, donde lo es el militante.

Si aceptamos este enfoque entonces tampoco tenemos más remedio que aceptar que las próximas elecciones europeas no son unas elecciones más. Son el primer punto de encuentro de un ciclo político, compuesto por tres procesos electorales, que responde a un contexto socioeconómico que abre la factibilidad de emancipación social. Lo importante no es, ni ahora ni nunca, el resultado electoral per se sino el tejido social que se logra articular de cara a un objetivo político más ambicioso. Me parece más apropiado que el objetivo sea la transformación de la frustración social existente –y ello remite lógicamente al sector abstencionista- en un compromiso político bien definido, todo lo cual únicamente puede lograrse a través de dos mecanismos. El primero, que la organización se sitúe en el conflicto político cotidiano y no concentre todas sus fuerzas en el ámbito institucional. El segundo, que permita en su seno la total participación democrática, que es además la cuna de la legitimidad.

Por eso la elección de la candidatura de Izquierda Unida para estas elecciones -y la naturaleza del proceso correspondiente- no puede ser entendida como un mero accidente en el terreno. Se trata de una oportunidad para comenzar un proceso de adaptación organizativa a un contexto socioeconómico como el descrito más arriba. Se trata de definir, también a través de las formas, si aspiramos al 15% o a la mayoría social.

En efecto, iniciar un proceso de radicalidad democrática es, en realidad, ponernos manos a la obra en la construcción de las mayorías sociales y trabajar por la reconquista de la democracia. Dar al pueblo lo que le pertenece, su soberanía y su derecho a la existencia, es a fin de cuentas el motor de todas las revoluciones modernas.

January 19, 2014

Democracia y primarias abiertas

La crisis del sistema político español ha animado la reflexión sobre los mecanismos de elección dentro de los partidos políticos. El debate se ha centrado particularmente sobre las primarias abiertas, como aparentemente el método más abierto y democrático de los posibles. A mi juicio, sin embargo, el mecanismo de las primarias abiertas no es ni mucho menos la solución y plantea problemas insoslayables para las organizaciones de izquierda. Por el contrario, el problema democrático del sistema político se encuentra en la falta de mecanismos propiamente internos, esto es, en la dificultad que tienen los militantes de un partido para que sus dirigentes/representantes ejecuten durante todo el mandato su voluntad.

La cuestión del mandato imperativo

En España está prohibido por la Constitución el mandato imperativo, es decir, el mecanismo que obligaría a los representantes a ser un fiel espejo de los representados y de su voluntad. Bajo el mandato imperativo el representante no podría actuar por su cuenta sino que se debería en todo momento a un rígido vínculo establecido con los electores, esto es, sus representados. No existiría la posibilidad de incumplir un programa electoral, por ejemplo.

La fórmula del mandato imperativo es la históricamente preferida por la tradición socialista, y de hecho Marx la alabó en sus escritos sobre la Comuna de Paris en 1871. Sin embargo, para la tradición liberal la mejor opción es el mandato libre o representativo porque presenta ventajas en varios aspectos. Los más importantes: a) que el sistema deja de ser el resultado de una lucha faccionalista entre intereses particulares y b) que los elegidos se desconectan de sus bases y así las importantes decisiones finales quedan al abrigo de los impulsos de la masa o plebe (de la que el liberalismo siempre ha desconfiado). Dicho de otra forma, bajo el mandato libre o representativo los representantes elegidos por la circunscripción de Málaga, como un servidor, no representaríamos formalmente a Málaga (interés particular) sino al conjunto del cuerpo político (interés general). La tradición liberal siempre ha optado por diseños institucionales que perfeccionaran la elección de las élites, entendidas estas como las mejor capacitadas para tomar decisiones, y alejarlas de la muchedumbre.

No obstante, en nuestro país cada poco tiempo tenemos noticias de nuevos representantes expulsados o sancionados por saltarse la disciplina de voto. No parece que case muy bien con la teoría liberal de elección de las élites. Y es que esa disciplina de voto no es otra cosa que una especie de mandato imperativo pero aplicado en otra dirección. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues que en realidad y bajo nuestro sistema actual la soberanía efectiva se ha desplazado desde los ciudadanos hasta los partidos políticos, que son los que tienen la capacidad de fiscalizar a los representantes. Así, hemos pasado del mandato imperativo pueblo-representante al mandato imperativo partido-representante, por mediación del formalmente establecido mandato libre o representativo.

Y claro, dado que nuestra Constitución del 78 proporciona un poder enorme a los partidos políticos, y dado que no se les exige a éstos ningún nivel de democracia interna en sus métodos de organización, al final podemos terminar dando la razón a Robert Michels y su ley de hierro de la oligarquía. Para Michels toda organización social tiende hacia la burocratización y hacia la creación de un liderazgo fuerte y de oligarquías internas que se reproducen mediante las redes clientelares. Así, la soberanía efectiva se desplaza de nuevo hacia unos pocos ciudadanos que son los que están en la cúspide organizativa de los partidos.

Esto es lo que hace que, en realidad, no sea el poder legislativo quien elige al poder ejecutivo sino que tanto uno como otro acaban siendo conformados por los propios partidos políticos, que es en quienes reside la tarea de elaborar las listas electorales y de negociar pactos de gobierno.

Las primarias abiertas

La ley de hierro de la oligarquía puede neutralizarse si en el seno de los partidos se aprueban mecanismos de democracia interna que impidan la creación de esas oligarquías. Aquí no hablamos de otra cosa que de cómo hacemos para que la voluntad de los representados pueda ser ejecutada fielmente por los representantes. Y como un mecanismo posible se ha propuesto, desde diferentes ángulos, las primarias abiertas.

No niego los elementos positivos de las primarias abiertas, como la movilización social que promueve y la capacidad de recaudación que puede suponer, pero me parece más importante poner de relieve sus problemas. No obstante, tampoco ignoro los muchos diseños diferentes en los que puede cristalizar un proceso así.

En su tipo ideal, las primarias abiertas son en última instancia un producto de la democracia liberal de mercado, esto es, de la concepción democrática según la cual los partidos tienen que ser la oferta que escucha a la demanda. Es decir, el partido se presenta como abierto para escuchar al conjunto de la ciudadanía y para adaptarse –incluso internamente- a sus demandas. De ser así, se dice, los partidos acabarían convirtiéndose en el mejor reflejo del cuerpo ciudadano y de esa forma se maximizarían sus opciones electorales.

Este procedimiento de primarias abiertas tiene problemas operativos, que pueden ser resueltos, y problemas ideológicos, que no tienen solución.

Los problemas operativos son los derivados de la información asimétrica que reciben los votantes respecto a los candidatos, puesto que unos serán previamente mucho más conocidos que otros. Y nadie asegura que no sean más conocidos porque hayan sido patrocinados por grandes empresas privadas de comunicación o porque hayan obtenido financiación especial por parte de los grupos de interés o lobbies. A pesar de todo, estos problemas operativos pueden afrontarse mal que bien a través de mecanismos de contrapeso.

Pero el importante es el problema ideológico. Un partido concebido como simple oferta que se adapta a la demanda no es, ni mucho menos, un partido ideológico. Se tratará de un partido vacuo, líquido, vaporoso, capaz de cambiar de criterio a la misma velocidad que cambia el sentido común de la sociedad. Y el sentido común, para decirlo con Gramsci, no es otra cosa que la ideología de la clase dominante.

Las primarias abiertas, de hecho, pueden posibilitar la elección de candidatos con principios y valores mayoritarios socialmente por encima de candidatos con principios y valores minoritarios. En un ejemplo extremo, un proceso de primarias abiertas podría imponer un candidato favorable a la pena de muerte en un partido que en sus principios es contrario a ella. De ahí que a mi juicio no tenga sentido que un partido ideológico se abra a un proceso de primarias en el que el conjunto de la sociedad va a imponer su sentido común en la elección del candidato. Los partidos han de deberse a un marco ideológico, dentro del cual cabe la disensión, y que pretendidamente obedece a la razón y a objetivos de emancipación social.

En realidad, un partido concebido ideológicamente no se limita a escuchar las demandas de la ciudadanía sino que también trata de cambiarlas. Es decir, se trata de un partido que combate el sentido común y no se adapta a él. Un partido ideológico no permite que su organización interna y su programa sea determinado a golpe de encuesta, sino que lucha por crear hegemonía en el sentido gramsciano.

La democracia interna

Así pues, un partido debería responder únicamente a aquellos que, compartiendo un espacio ideológico común, marcan las tácticas y las estrategias desde dentro. Es decir, el conjunto de la militancia. Y ya dentro de la organización la tarea es evitar que opere la ley de hierro de la oligarquía. Y sin duda para eso necesitamos echar mano de todos los mecanismos democráticos a nuestro alcance. Se trata de asegurar la plena democracia en el interior de la organización

Uno de ellos es el proceso de primarias, a secas, pero que se refiere únicamente a la elección de candidatos. Hay que entender aquí que el objetivo sin duda es el acierto político. Naturalmente los representados buscan al representante que mejor se adapte a los propósitos establecidos, pero no hay forma de garantizar que eso suceda. Sin duda es más fácil acertar cuando mucha más gente participa de la deliberación, pero aún así no se garantiza el acierto político. De hecho, incluso un dedazo puede acabar siendo un acierto político a pesar del método. De ahí que tengamos que impugnar la obsesión por el método de elección como panacea del problema de acierto político. No obstante, es un principio pensar que cuanta más gente participa en el proceso más fácil resulta acertar.

En todo caso, para acercarse al acierto político o para confirmarlo existen otros mecanismos, más interesantes y complementarios, que son los referidos a la fiscalización y control permanente del representante. Aquí es donde entran los revocatorios, herencia del republicanismo socialista y defendido desde Robespierre hasta el propio Marx. Se trata de mecanismos que operan en el seno de una democracia representativa y tienen como objetivo ajustar la voluntad de los representantes a la de los representados. Así, cualquier sujeto político soberano –como una asamblea de militantes- puede evitar que sus cargos públicos –como los concejales o diputados- se desconecten de sus bases y acaben sirviendo a los intereses del poder privado o de grupos de corruptores.

Una democracia representativa que operase así, de acuerdo a la descripción anterior, permite el mandato imperativo de partidos sobre representantes, pero representando aquellos la voluntad democrática de sus militantes. El soberano efectivo se desplaza desde la oligarquía interna hacia los militantes de las organizaciones políticas, ahora democráticas.

Con una ley electoral justa, de carácter puramente proporcional, y con mayor espacio para los mecanismos participativos de carácter general, como los referéndums e iniciativas legislativas populares, las reglas del juego democrático permiten adaptarse a principios mucho más válidos para una democracia. Y ello sin renunciar al carácter ideológico de las organizaciones de izquierdas, que es lo que me temo puede empezar a ocurrir con los procesos de primarias abiertas.

Nota (*): Este artículo contiene algunas modificaciones menores respecto al artículo original, con el fin de esclarecer algunos pasajes que han podido resultar confusos.

January 14, 2014

Los deberes de la izquierda en las elecciones europeas

Estamos inmersos en un proceso de transformación radical de las instituciones económicas y políticas, que podemos convenir en llamar Restauración Borbónica y que se caracteriza por tres rasgos: a) Sostenimiento de las políticas de la troika a través de la aplicación de una agenda reformista, destinada a constituir un modelo de crecimiento económico basado en la precarización de la condición salarial y el estrechamiento de lo público; b) Sustitución de la agenda política de la corrupción y el conflicto social (paro, desahucios y hambre) por la agenda política del conflicto civil (derechos al aborto y manifestación, terrorismo y modelo de Estado); c) Apuntalamiento del sistema político del 78 a partir del intento de legitimación del ciudadano Felipe de Borbón y Grecia, legalmente heredero del actual monarca, y la aplicación de reformas políticas de maquillaje democrático (ley de transparencia). En definitiva, la Restauración Borbónica tiene como objetivo adecuar las instituciones políticas al proceso de constitución de un nuevo modelo de sociedad a la vez que trata de detener la hemorragia de apoyos políticos a Partido Popular y Partido Socialista.

El éxito de todo ello, sin embargo, es función de la estrategia económica. Esto quiere decir que el intento político de la Restauración Borbónica fracasará si las condiciones materiales de vida de los ciudadanos no mejoran en un plazo de tiempo relativamente corto. Aunque se desvíe la atención mediática desde los conflictos sociales hacia otros escenarios que operan como cortinas de humo, no es factible que la urgencia y emergencia del plano social desaparezca por ello. La coerción del hambre siempre es más fuerte.

Esa merma de las condiciones materiales de vida, que se traslada con el tiempo a un cambio en la concepción del mundo que tienen quienes la sufren, es la que explica en gran parte la enorme desafección política. Hastiados de un sistema político que se revela incapaz de resolver los problemas más urgentes a la vez que se sigue reproduciendo en sus formas más corruptas y clientelares. Los indicadores de abstención electoral se disparan, mucho más que el paulatino desplome del bipartidismo. Pero la izquierda se encuentra a la defensiva en prácticamente todos los espacios. Los movimientos sociales y organizaciones de izquierdas luchan como pueden contra las embestidas reaccionarias del Gobierno, pero la regresión se termina consolidando. Como en un círculo vicioso, crece la desesperanza y el agotamiento y se produce un reflujo en la lucha social.

Las elecciones europeas se inscriben en ese contexto, y se convierten en una especie de pulsación del ánimo político ciudadano. Regladas por un sistema electoral proporcional, donde cada voto cuenta exactamente lo mismo, la oportunidad política de las terceras fuerzas se presenta clara, si bien no fácil.

En un momento histórico como este, Izquierda Unida tiene la tarea política de neutralizar la Restauración Borbónica proponiendo una Ruptura Democrática, esto es, una alternativa política en discurso y práctica. Para ello, hay que trabajar en mostrar la esencia del sistema que se apuntala y revelar asimismo sus contradicciones. Desde luego, esto pasa por la denuncia de la socialización de pérdidas (como en los rescates financieros y de grandes empresas) y del proceso de empobrecimiento social, así como de establecer la necesidad de poner los instrumentos políticos y económicos al servicio de la creación de empleo. Eso significa impugnar la actual Unión Europea, actuando con vistas a invertir el chantaje que actualmente imponen sus estructuras antidemocráticas.

Pero sobre todo, es importante ilusionar y generar esperanza. Derrotar a la resignación impone la tarea de construir una alternativa no sólo programática sino también discursiva. Salir de la lógica de reactividad ante la coyuntura y entrar de lleno en la proposición estratégica. El objetivo de toda sociedad es la felicidad de sus miembros, y ello conlleva unos requisitos socioeconómicos (tales como el derecho a trabajar, a la vivienda y a la jubilación) que deben defenderse sin desconectarse del objetivo mismo. No cabe la defensa de nada sin formular previamente el por qué y para qué.

La construcción de un nuevo sistema político alternativo, republicano y participativo, que se construye precisamente para atender a los deseos últimos de los ciudadanos debería ser la guía que ilumine la acción política y el discurso.

Pero esta tarea sobrepasa el espacio meramente electoral. Las elecciones se presentan siempre como el resultado de una tarea política previa. Y esa tarea impone la consecución de una hegemonía cultural. Si la gente no desea el proyecto, si no interioriza los principios y valores que lo sustentan, no es factible un triunfo electoral. Ese proceso es sin duda lento, pues requiere una acción política arraigada en el terreno y una amplia organización capaz de llegar a todas partes. Pero el actual contexto social de descontento político es un terreno en el que puede evolucionar con mucha mayor rapidez. Y es ahí donde Izquierda Unida puede y tiene que jugar el papel de catalizador.

Así, las elecciones europeas se presentan como una oportunidad para acelerar el proceso de construcción de la alternativa democrática, también llamado proceso constituyente, y que no sólo reside en la redacción de una hipotética nueva constitución. Pero para lograrlo ha de enviar señales firmes de esperanza a la ciudadanía que actualmente está al margen, más cerca o más lejos, del proyecto. Y eso se logra, también, con una elaboración de una candidatura adaptada a tales propósitos.

Efectivamente, el discurso no sólo se transmite a partir de las palabras sino también a través de los símbolos. Y las caras, los nombres y los estatus sociales de los candidatos también son elementos discursivos que importan porque definen y describen el proyecto mismo. De ahí que la elaboración de la candidatura deba acometerse de acuerdo a dicha estrategia política, a fin de facilitar el mayor acierto posible. Y sin duda es más fácil acertar cuando en la deliberación y toma de decisión participa el mayor número posible de personas de la organización. Ello implica, además, que la lista final cuente con mayor identificación por parte de la organización y también con mayor legitimidad.

En definitiva, las elecciones europeas no marcan el fin de nada. Más bien suponen un momento político que la izquierda debe aprovechar para seguir acumulando fuerzas y para seguir construyendo hegemonía en torno a un proyecto que proyecte ilusión y esperanza en la constitución de una sociedad justa. Una nueva política, hacia dentro y hacia fuera, para tiempos de emergencia social.

January 12, 2014

Carta a los militantes de IU-LV-CA

Con objeto de rendir cuentas sobre la actividad política de la forma más transparente posible, tanto a los militantes como a los ciudadanos en general, envié a principios de año una carta a la militancia de la provincia de Málaga que ahora hago extensiva al resto de la ciudadanía.

Carta de Alberto Garzón a los militantes de IU-LV-CA de Málaga

Estimados/as compañeros/as,

Aprovecho este inicio de año para enviaros mis mejores deseos para el año 2014, esperando que se cumplan la mayoría de propósitos colectivos que nos hemos concedido en estos años precedentes de lucha.

Sin duda enfrentamos un escenario complejo desde el punto de vista social y político, con un país sumergido en una gravísima crisis que amenaza con dar un salto cualitativo en cualquier momento. Los niveles de pobreza, miseria y desigualdad son alarmantes, y sólo los frágiles resortes del Estado y del aún más frágil asistencialismo individual y colectivo pueden explicar que no nos encontremos ya ante una explosión social. Las oportunidades y riesgos de un fenómeno así no están en absoluto claras.

Las esperanzas políticas están depositadas en la puesta en marcha de una alternativa política y económica, de un proyecto de país republicano y de justicia social. Pero dichas esperanzas no se alimentan de otra cosa que no sea el trabajo que hacemos cada día, en todos los niveles de la sociedad.

El trabajo continuado de los militantes de Izquierda Unida, una fraternidad política que afortunadamente no deja de crecer, está siendo esencial en el desenmascaramiento de la crisis y en la construcción de las alternativas. No hay esfuerzo más útil que el que se realiza en la calle y en los centros de trabajo cotidianamente.

Por otra parte, la labor institucional que ejercemos, por mandato político de nuestra organización, está soportada sobre los hombros y espaldas de los militantes de base. Lo que vemos a través de los medios de comunicación no es sino la punta del iceberg de una organización que en sus bases tiene su verdadera fortaleza, a menudo invisible. Por todas esas razones os animo a no desfallecer en la lucha que venimos manteniendo, sabedores todos de que más temprano que tarde «se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor»

Retos del 2014

La democracia liberal representativa de España está herida de gravedad. De forma natural también la Constitución Española de 1978 está moribunda, si bien no muerta. No debería haber nada positivo en ello, pues los primeros elementos afectados han sido las garantías constitucionales progresistas, tales como la progresividad fiscal (art. 31), el derecho a la vivienda (art. 47), a la seguridad social y pensiones (art. 41 y art. 50) o la declaración de que la riqueza del país debe estar subordinada al interés general (art. 128). El bipartidismo ha asaltado el cuerpo jurídico de la democracia liberal para adaptarlo a su proyecto de transformación social neoliberal, como quedó bien claro con la modificación del artículo 135 de la Constitución.

Todo esto es el reflejo de que el sistema político español está en una encrucijada histórica. De un lado tenemos el intento de Restauración Bornónica, ejemplarmente ejecutado por los dos grandes partidos del sistema político, y cuyos fundamentos no son otros que ajustar las instituciones a un nuevo modelo de sociedad caracterizado por la precariedad, la desigualdad y la ínfima existencia de derechos laborales. Aquí el papel de la actual Unión Europea y el mecanismo de la Deuda Pública juegan un rol esencial. Hablamos pues de un proceso constituyente dirigido desde arriba. De otro lado, la Ruptura Democrática que proponemos tanto las instancias políticas republicanas, socialistas y democráticas como los movimientos sociales estrechamente comprometidos con la defensa de los derechos más básicos que están siendo usurpados por los poderes económicos. Es decir, la puesta en marcha de un proceso constituyente dirigido desde abajo.

El principal indicador de la desafección política es, sin duda alguna, la amplia abstención electoral que se prevé para las siguientes citas electorales. La tarea que enfrentamos por delante no es otra que la de revelar el carácter instrumental que tiene, de cara a la transformación social, la participación en las instituciones. No deberíamos aspirar a gobernar para gestionar la coyuntura sino a gobernar para transformar la estructura. Y ambas perspectivas tienen la misma raíz: la aspiración es gobernar.

Rendición de cuentas hasta 2014

En aras de representar a los militantes de la organización con la mayor transparencia y eficacia, considero necesario hacer pública una vez más todo el historial de actividad política realizada hasta ahora. De este modo tengo la esperanza de que el objetivo de representar, en el doble sentido clásico de «ponerse en el lugar de» y de «ser espejo de», sea más fácil de ejecutar con éxito.

En un fichero de texto adjunto a esta carta se puede encontrar la relación completa, pero sirva un breve resumen a modo de exposición inicial.

En el ámbito institucional he sido ponente en seis proyectos de ley, entre los que cabe destacar el de Presupuestos Generales de 2014, la Ley de Cajas de Ahorro y Entidades Bancarias y la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Además, he representado al grupo parlamentario en la convalidación de 4 Reales Decreto-Ley entre los que se encuentran todos los de naturaleza fiscal. Asimismo, he participado en los debates de numerosas proposiciones no de ley y mociones referentes a temas económicos, y he mantenido una interpelación con el ministro de Economía en relación al rescate bancario.

Además, son varias las comparecencias del Gobierno en las que he participado como portavoz del grupo. Cabe recordar que como portavoz de comisiones me corresponde la fiscalización del ministro de Economía, Sr. De Guindos, y del ministro de Hacienda, Sr. Montoro, y de sus respectivos Secretarios de Estado.

En lo que se refiere a preguntas escritas, peticiones de informes y preguntas orales en comisión, el conjunto de iniciativas de este tipo asciende a 179.

En el ámbito orgánico, durante 2013 fui elegido como miembro de la ejecutiva federal de Izquierda Unida como responsable de Economía Política Global, así como miembro del Comité Federal del Partido Comunista de España. Así pues, participo habitualmente en los diferentes órganos de la dirección de IU (Consejo Político Federal, Presidencia Federal y Ejecutiva Federal).

En el ámbito de la comunicación, cabe destacar la presencia habitual en algunas tertulias políticas de gran difusión. He participado un total de 26 veces en la tertulia del programa de Ana Rosa, en Telecinco y con una media de 500.000 espectadores en esa franja horaria; 12 veces en la tertulia política de Las Mañanas de Cuatro, con una media de 300.000 espectadores por programa; 2 veces en La Sexta Noche, con una media de 1.300.000 espectadores por programa; 2 veces en Los Desayunos de TVE, con 500.000 espectadores de media; y hasta 50 veces en la tertulia políticas semanal de Hora25 de la Cadena Ser.

El canal de Youtube, administrado por un compañero de Málaga y en el que pueden encontrarse todas las intervenciones públicas, tiene ya un total de 5.500 suscripciones y más de 1.200.000 reproducciones. En Twitter los seguidores han alcanzado los 184.000, mientras que en Facebook esas cifras van ya por 100.000 seguidores en total.

Por otra parte, durante 2013 se publicó el libro ‘La Gran Estafa’, que alcanzó las seis ediciones. Transcurridos unos meses desde 2014 se publicará, también ‘La Tercera República’, un nuevo ensayo que espero pueda ser una herramienta aún más útil para nuestros propósitos colectivos.

Finalmente, en el ámbito de la actividad política no institucional, cabe mencionar que en los dos años que llevamos de legislatura he participado en más de 210 actos públicos. La inmensa mayoría ha tenido lugar en Andalucía (47%) pero también Madrid (17%) y Cataluña (8%). Por provincias, Málaga (25%) es naturalmente el lugar más visitado, pero también Sevilla (7%) y Córdoba (5%). Los actos han sido organizados fundamentalmente por Izquierda Unida, pero también por movimientos sociales y por organizaciones internacionales (como dos actos organizados por Le Parti de Gauche de Francia). Como es comprensible, la gestión de la agenda es extraordinariamente complicada y no puedo sino volver a lamentar las ocasiones en las que por razones ajenas a mi voluntad se ha tenido que modificar de última hora o, sencillamente, aún no se han podido atender peticiones.

Un fraternal abrazo,

Alberto Garzón Espinosa

Relación completa de actividades parlamentarias (archivo adjunto a la carta):

Cargos en el parlamento:

Portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad;

Portavoz de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas;

Portavoz de la Comisión de Presupuestos;

Portavoz adjunto de la Comisión de Empleo y Seguridad Social;

Vocal de la subcomisión reestructuración bancaria y saneamiento financiero;

Vocal de la subcomisión prácticas, seguimiento y propuestas de empleo juvenil;

Novedad 2013/12: Renuncia a la Portavocía de la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas en favor del diputado Ricardo Sixto.

Ponencias legislativas:

2012:

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de saneamiento y venta de activos inmobiliarios del sector financiero

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de los servicios

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de reestructuración y resolución de entidades de crédito

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2012

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2013

Ponente de la Ponencia Proyecto Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de modificación normativa tributaria contra fraude

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de medidas tributarias para el impulso de la actividad económica

Ponente de la Ponencia Declaración Cuenta General del Estado ejercicio 2009

2013:

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2014

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de apoyo a emprendedores y su internacionalización

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley Orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley de factura electrónica y registro contable

Ponente de la Ponencia Proyecto de Ley Orgánica de control deuda comercial sector público

Intervenciones en Pleno, año 2013 (exceptuadas intervenciones en comisión y debate presupuestos):

18 de diciembre de 2013: Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. (121/000055)

18 de diciembre de 2013: Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. (121/000069)

18 de diciembre de 2013: Proyecto de Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. (121/000049)

18 de diciembre de 2013: Proyecto de Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. (121/000067)

17 de diciembre de 2013: Moción consecuencia de interpelación urgente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), en especial en relación con los criterios organizativos de sus actuales responsables políticos y la regularidad de los expedientes tributarios que afectan a los grandes contribuyentes. (173/000125)

12 de diciembre de 2013: Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. (130/000044)

21 de noviembre de 2013: Real Decreto-Ley 12/2013, de 18 de octubre, por el que se conceden suplementos de crédito por importe de 70.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad, para atender necesidades de financiación de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (130/000042)

20 de noviembre de 2013: Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a la creación de una agencia pública europea de calificación. (161/000231) Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

29 de octubre de 2013: Proposición de Ley de medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal. (122/000110) Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

29 de octubre de 2013: Proposición no de Ley en relación con medidas tributarias para las rentas no declaradas de emigrantes retornados. (162/000723) Grupo Parlamentario Socialista

16 de octubre de 2013: Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la corrección del injusto sistema de financiación autonómica y la necesidad de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 para paliar el grave deterioro de los servicios públicos y la dramática situación de paro que vive Canarias. (173/000110) Grupo Parlamentario Mixto

24 de septiembre de 2013: Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para identificar y luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. (173/000102) Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

01 de agosto de 2013: Real Decreto-Ley 10/2013, de 26 de julio, por el que se conceden créditos extraordinarios en los presupuestos de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Defensa y suplementos de crédito para atender obligaciones del Servicio Público de Empleo Estatal. (130/000040)

17 de julio de 2013: Real Decreto-Ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. (130/000037)

02 de julio de 2013: Acuerdo por el que, conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2014-2016 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2014. (430/000003)

11 de junio de 2013: Proposición no de Ley contra la pobreza infantil. (162/000616) Grupo Popular

29 de mayo de 2013: Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política económica del Gobierno y, en concreto, la que se deriva de la actualización del Programa de Estabilidad 2013-2016 y el Programa Nacional de Reformas remitidos a la Unión Europea. (173/000087)

22 de mayo de 2013: Proposición no de Ley sobre participaciones preferentes. (161/001604)

22 de mayo de 2013: Proposición no de Ley sobre una estrategia coordinada de crecimiento y creación de empleo en la Unión Europea. (161/000783) Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

23 de abril de 2013: Proposición de Ley de modificación de la Ley General Tributaria relativa a la publicidad de los datos en los procesos extraordinarios de regularización tributaria. (122/000087) Grupo Parlamentario Socialista

23 de abril de 2013: Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la inconsistencia de la política fiscal del Gobierno. (173/000076) Grupo Parlamentario Socialista

09 de abril de 2013: Proposición no de Ley sobre fraude fiscal y corrupción. (162/000586) Grupo Parlamentario Mixto

09 de abril de 2013: Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las actuaciones del Gobierno en relación con el avance del déficit público del ejercicio 2012. (173/000070) Grupo Parlamentario Socialista

20 de marzo de 2013: Moción consecuencia de interpelación urgente sobre medidas para una salida social a la crisis y la generación de empleo. (173/000067) Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

12 de marzo de 2013: Proposición no de Ley sobre creación de una auditoria de la deuda pública y de una comisión que determine los criterios económicos y sociales con los que poder calificar como odiosa parte de la deuda. (162/000525) Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

27 de febrero de 2013: Moción consecuencia de interpelación urgente sobre el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación de empleo. (173/000060) Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

13 de febrero de 2013: Interpelación urgente sobre el papel a desarrollar por las entidades financieras actualmente nacionalizadas para atender las necesidades de crédito de las pequeñas empresas y familias, estimular la economía real y facilitar la creación de empleo. (172/000087) Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural

Comparecencias, año 2013:

11 de diciembre de 2013: Comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, acordada por la Comisión de Economía y Competitividad, para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro, al amparo del artículo 39 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (212/001389)

10 de octubre de 2013: Comparecencia de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. (212/001284)

3 de octubre de 2013: Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, ante la Comisión de Presupuestos, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2014. (212/001308)

19 de junio de 2013: Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para que informe sobre la situación presupuestaria y financiera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de las medidas que se plantean para la viabilidad del Organismo. (212/000742)

29 de mayo de 2013: Comparecencia de la Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, acordada por la citada Comisión, para dar cuenta del informe anual sobre el desarrollo de sus actividades y sobre la situación de los mercados financieros organizados, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores. (212/000959)

10 de abril de 2013: Comparecencia cuatrimestral de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, acordada por la citada Comisión, para informar sobre el grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado y la evolución de sus principales magnitudes, previa remisión del informe correspondiente. (212/000905)

12 de marzo de 2013: Solicitud de comparecencia, a petición propia, del Ministro de Economía y Competitividad, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para explicar los últimos pasos de la recapitalización financiera. (214/000067) Gobierno

13 de febrero de 2013: Solicitud de comparecencia de la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, ante la Comisión de Economía y Competitividad, para informar sobre el balance de las actuaciones de la Secretaría de Estado de I+D+i en 2012, y presentar la Estrategia Española y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. (212/000820)

December 16, 2013

Cooperativismo y democracia: en apoyo de La Marea

Durante el período de democracia radical en Grecia, en el siglo V a.n.e., los griegos acuñaron la palabra «isegoría» para describir la libertad e igualdad en la palabra. Extendido por Efialtés y Pericles el acceso a la asamblea a todos los ciudadanos, la palabra se tornó en el elemento de mayor importancia de la democracia ateniense. De hecho, simbólicamente el orador que estuviese en posesión de la palabra durante una asamblea debía portar una corona democrática que expresara su inviolabilidad en el derecho a la palabra. Se trataba de un cambio radical frente a diseños institucionales anteriores, donde la palabra estaba monopolizada por los aristócratas.

Más de dos mil años después uno quisiera creer que la palabra pública sigue teniendo ese respeto y que, a pesar del paso del tiempo y de las particularidades del sistema político representativo, la palabra sigue siendo el elemento fundamental del sistema democrático. Uno quisiera creer, en definitiva, que los parlamentos actuales son los legítimos herederos de las asambleas griegas de la democracia radical. Sin embargo, desengañados y huyendo de la ingenuidad no podemos sino aceptar que hoy eso dista mucho de ser así. Como dice el filósofo L. Canfora, «la palabra pública ya está muerta, sustituida por un potentísimo electrodoméstico».

Efectivamente, hoy el acceso a la palabra es tan desigual como lo es el acceso a la propiedad de los medios de comunicación. Todos los debates que tienen lugar en los parlamentos llegan a los ciudadanos mediados por una red de empresas de comunicación. Y estas empresas no sólo ejercen presuntamente el papel de canalizador aséptico de la información sino que también esconden intereses políticos de toda naturaleza. Así, en nuestras masificadas sociedades la palabra pública, expresada por los representantes del pueblo, muere torturada en su camino hacia los representados. Y los representados ni sueñan con poder hacer uso propio de la palabra misma.

Los periodistas dignos, intérpretes y traductores de la palabra pública, se esfuerzan como pueden en trabajar y no solamente en tener un trabajo. Pero una y otra vez acaban colisionando con el doble muro de la tiranía de la audiencia y de la tiranía de los propietarios. La audiencia, el pueblo, no sólo demanda sino que también se educa, y los propietarios saben muy bien cómo torcer la realidad para adecuarla a sus privados intereses pecuniarios. Fenómenos inscritos en el marco de un sistema que prima la superficialidad, la banalización y la ganancia cortoplacista por encima de la profundidad, la sustancia y la crítica de la información. Triste destino el que depara a una democracia caracterizada de tal forma.

Afortunadamente, hay experimentos sociales que tratan de cambiar esa realidad. Proyectos periodísticos que tratan de abrirse hueco en el mundo de la información para reducir esa distancia que separa al ciudadano de la realidad y al propio ciudadano de la democracia. Proyectos que informan, que hablan de lo que otros no quieren y que permiten a la sustancia romper con el dominio de lo banal.

Y surgen al margen de ese Estado cooptado por los intereses privados, y que tantas veces pervierte los instrumentos públicos de los que dispone a fin de convertirlos en meros sostenes ideológicos de los partidos dominantes. En muchas partes emergen iniciativas que suman humildes esfuerzos en la restauración de la democracia real. En esa lucha por hacer de la «isegoría» no sólo una noción retórica y antigua sino una noción efectiva y actual.

¿Y acaso no es obvio que la forma jurídica que han de tomar dichos proyectos ha de ser, necesariamente, la de una cooperativa? No obstante, las cooperativas son no sólo empresas que proporcionan un producto determinado y no pueden entenderse sólo en aras de lo que producen. Son también una forma de propiedad que lleva en sí el germen de un nuevo mundo, de una nueva forma de entender la sociedad. Una sociedad sin clases.

Ya Marx lo advirtió con notable precisión a finales del siglo XIX:

«Es imposible exagerar la importancia de estos grandes experimentos sociales que han mostrado con hechos, no con simples argumentos, que la producción en gran escala y al nivel de las exigencias de la ciencia moderna, puede prescindir de la clase de los patronos, que utiliza el trabajo de la clase de las «manos»; han mostrado también que no es necesario a la producción que los instrumentos de trabajo estén monopolizados como instrumentos de dominación y de explotación contra el trabajador mismo; y han mostrado, por fin, que lo mismo que el trabajo esclavo, lo mismo que el trabajo siervo, el trabajo asalariado no es sino una forma transitoria inferior, destinada a desaparecer ante el trabajo asociado que cumple su tarea con gusto, entusiasmo y alegría».

Los periodistas que son cooperativistas sin duda son periodistas que siguen sujetos a los propietarios, pero también son periodistas que son a la vez sus propios propietarios. Rompen así con uno de esos muros que impedía el honrado ejercicio del periodismo, y construyen también el socialismo en el interior de la empresa.

Sin embargo, las cooperativas también son empresas que, integradas en el sistema capitalista, están igualmente sujetas a la presión de la competencia. Luchan por un mismo mercado y habitualmente las mejores condiciones laborales de sus trabajadores o la mayor calidad de sus productos les sitúan en situación de desventaja frente a sus competidores. De ahí el necesario recordatorio, siempre, de la importancia crucial que tiene la ayuda desde el otro lado. Desde el lado de los lectores, de los que escuchan, de los que, si quieren, participan también en la palabra pública.

La Marea es uno de esos proyectos rebeldes que nacen en los tiempos más turbulentos: los de crisis económica. Un periódico mensual de alta calidad, desligado de la tiranía de la inmediatez y que ahonda en la reflexión profunda. Un proyecto que renuncia a la financiación privada que no cumpla su rígido documento ético. Un proyecto transparente que no se casa con nadie, que ignora los cantos de sirena de los grandes poderes económicos y políticos que tratan de cooptarlo. Un proyecto que, en consecuencia, se encuentra con extremas dificultades.

Por eso creo que aquellos que aspiramos a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, y donde la palabra sea el arma para dominar lo político, no podemos dejar que estos proyectos surquen los complicados mares capitalistas a la deriva, bajo la agitada corriente que amenaza siempre con aplastarlos.

Podemos ayudarles haciéndonos suscriptores, o regalando suscripciones a nuestros amigos o familiares. O comprometiéndonos en los repartos. Cualquier forma es válida para contribuir humildemente a un proyecto que ahora cumple un año y que ha dado visos de garantizar y blindar sus principios a lo largo de este tiempo.

Porque la palabra es de todos y de todas, y aunque la existencia de La Marea no nos conceda aún la deseada «isegoría», ¿qué pasaría si dejásemos morir estos proyectos alternativos que con su mera existencia ponen en cuestión el modelo privatizado e interesado de sus rivales? ¿qué pasaría si toda la información dependiese de las empresas jerarquizadas y de los caprichosos deseos e intereses de sus dueños?

December 13, 2013

La democracia como obstáculo

Las llamadas leyes del mercado no operan en el vacío sino que se encuentran siempre institucionalizadas, es decir, sujetas a un conjunto de reglas, normas, leyes, valores y costumbres que operan como su límite. En consecuencia, hablar de tal cosa como el libre mercado es tanto una exageración como una utopía. Es una exageración porque siempre hay, aunque sea en grado reducido, algún tipo de regulación. Y es una utopía porque, como advirtió K. Polanyi, cualquier avance de ese mercado autorregulado pone en riesgo el orden social y genera un contramovimiento de protesta/protección que acaba por neutralizarlo.

Afortunadamente, en nuestras sociedades constitucionales la dinámica del mercado está limitada por las normas jurídicas, siendo la Constitución la norma suprema. De no organizarnos así estaríamos aún más expuestos a los caprichos irracionales del mercado, que todo lo sacrifica en aras de una ganancia económica cortoplacista. Las Constituciones, primero, y las leyes, después, moldean y constituyen el diseño institucional en el que vivimos como sociedad. Dicho de otra forma, constituyen las reglas de juego.

Y es cierto que la lucha social, ejercida por los trabajadores, ha conseguido históricamente modificar esas reglas de juego en su favor y consolidar en ellas garantías constitucionales que en otro tiempo no existieron (tanto derechos negativos, tales como el derecho a la libertad de expresión, como derechos positivos, tales como el derecho a las prestaciones sociales). Lo que sucede es que también el desarrollo capitalista requiere la permanente adecuación de estas reglas de juego, las instituciones, a sus propias necesidades. La fuerza salvaje de la lógica capitalista presiona constantemente sobre las instituciones, convirtiéndolas en ineficientes de facto. Este fenómeno de «fuerzas encontradas» permite estudiar las constituciones, y las leyes, como la cristalización de una determinada correlación de fuerzas, en un momento histórico dado, entre trabajo y capital.

De ahí que la reciente avalancha de reformas legislativas, e incluso constitucionales, tenga que ser interpretada como parte de la ofensiva del capital contra los derechos conquistados previamente, es decir, contra aquellos que había logrado afianzar el movimiento obrero. Sólo en España se han aprobado 44 Reales Decreto-Ley en el año 2011, 29 en 2012 y 14 en 2013. La reforma constitucional de 2011 fue, de hecho, una exigencia bastante clara del capital al institucionalizar la prioridad de la devolución de la deuda pública a los mercados por encima de cualquier cosa[1].

Algunas de las nuevas leyes tienen que ver directamente con el proceso de circulación del capital, como son la decena de leyes destinadas a rescatar el sistema financiero o las distintas reformas laborales, y mantienen como objetivo servir a la configuración de un nuevo modelo de crecimiento económico basado fundamentalmente en la precariedad laboral y las ganancias de competitividad derivadas de devaluaciones salariales. Otras leyes han sido aprobadas con propósitos indirectos, como la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, con objetivos que tienen que ver con la represión, en un sentido amplio, de los movimientos de crítica y protesta social que emergen en contextos como el actual. Un contexto que refleja, sin duda, la ruptura de la paz social.

El obstáculo de la democracia

En la situación actual, de agotamiento del modelo de crecimiento económico español, las exigencias del capital se han radicalizado. Hasta tal punto que la ofensiva es verdaderamente una agresión democrática en toda regla, no un simple retoque menor de algunas leyes. Nos encontramos ante la primacía de lo económico –la lógica capitalista- sobre lo político –la democracia-, de tal forma que el poder político que ejecuta las reformas no renuncia ni a socavar los cimientos democráticos en aras de satisfacer las implacables necesidades del capital.

Un ejemplo paradigmático es el reciente Real Decreto-Ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. En este decreto, de apariencia técnica, se esconde una disposición adicional tercera que concede a los alcaldes un poder especial para ignorar al Pleno en aquellos casos en los que pueda ejecutarse un plan de ajuste y éste no cuente con la aprobación del Pleno municipal. Una medida notoriamente antidemocrática que precisamente se justifica, en la memoria del propio decreto, en los siguientes términos:

«el objetivo de esta disposición es facilitar la mayor incorporación posible de municipios a las medidas extraordinarias citadas eliminando obstáculos que no deberían afectar al logro de la estabilidad y del reequilibrio de aquellas entidades».

Obsérvese que en un raro ejercicio de sinceridad se utiliza el explícito concepto de obstáculo para hacer referencia, nada más y nada menos, que al Pleno Municipal, que es donde reside la soberanía municipal.

La otra cara de la moneda son las administraciones que han intentado frenar la ofensiva del capital por medio de leyes que garantizaran derechos sociales. Un ejemplo es el Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, que tuvo un eco legislativo en Navarra, y que ha sido recurrido por el Gobierno del Estado precisamente ante el Tribunal Constitucional[2]. Todas las voces críticas con aquel decreto, que procuraba garantizar el derecho a una vivienda a todos los ciudadanos, insistían en que ponía en riesgo el «proceso de recuperación económica». La propia Comisión Europea envió una carta al Gobierno de España asegurando que no descartaban «que la legislación tenga efectos negativos significativos sobre los mercados financieros y las instituciones en España» porque «eleva la incertidumbre sobre el mercado de la vivienda y puede reducir el apetito inversor por los activos inmobiliarios españoles». Los llamados mercados tampoco tardaron en reaccionar. De hecho, el periódico El Mundo titulaba así una noticia del 3 de octubre de 2013: «Los fondos extranjeros exigen que no haya más leyes antidesahucio».

Así, los diferentes ámbitos democráticos del Estado, resquicios donde aún se escuchan los susurros del pueblo como soberano, están enfrentados de facto con las necesidades del capital. Y son las fuerzas políticas mercenarias de ese capital las que ejecutan las políticas que profundizan la desdemocratización de la sociedad. Mientras los representantes políticos se posicionan en línea con los intereses del capital, la apariencia general es de normalidad. Sin embargo, cuando los representantes políticos se posicionan en contra de dichos intereses, y por ende a favor de la democracia, entonces estalla el conflicto. Ocurre en los ayuntamientos, en los Gobiernos de Andalucía y Navarra, pero también y sobre todo en países vecinos como Grecia y Portugal.

La Restauración Borbónica

Ese papel de las fuerzas políticas ejecutoras es absolutamente necesario en el proceso de transformación social que se está llevando a cabo. El propio Fondo Monetario Internacional consideraba como riesgo el hecho de que «el contexto económico ha reducido la popularidad de los dos principales partidos, lo que podría hacer que el apoyo público a nuevas y difíciles reformas fuera más complicado»[3].

La dinámica del capitalismo necesita instituciones que engrasen el movimiento del capital, y aquellas sólo pueden reformarse y crearse a través del sistema político. De ahí que la batalla entre democracia y mercado encuentre un espejo en el terreno de las organizaciones políticas. De un lado, aquellas fuerzas políticas que suscriben la necesidad de acondicionar las instituciones a las demandas del mercado y donde podríamos situar al Partido Popular pero también a las organizaciones nacionalistas de derechas como CIU o PNV y a las organizaciones de grandes empresarios. De otro lado, fuerzas políticas izquierdistas y movimientos sociales que con diferente intensidad defienden tanto las conquistas sociales históricas como la creación de otro tipo de instituciones de representación popular.

Y en medio se sitúa una socialdemocracia en trance, acompañada por los grandes sindicatos desnortados. Una socialdemocracia que en la práctica ha formado parte activa del modelo político y económico que se desploma y que además ha abierto la puerta a la ofensiva del capital. Una socialdemocracia que, de hecho, cogobierna con la derecha liberal en varios países de Europa. Esta socialdemocracia, y los sindicatos mayoritarios, están viendo cómo el suelo se desplaza bajo sus pies y cómo la realidad social y política los desborda. Incapaces de proponer alternativas económicas factibles, debido a que la socialdemocracia carece de espacio en el escenario de globalización financiera que ellos mismos han construido y que sus propuestas son sencillamente ignoradas por no existir ya pacto social[4], se posicionan a la defensiva y se tornan conservadores.

Así, mientras la legitimidad del régimen del 78 se evapora a golpe de reforma constitucional y decretos leyes, la socialdemocracia paradójicamente sale en su defensa mientras suscribe los puntos fundamentales de la ofensiva del capital. De tal forma que en España tanto PP como PSOE han puesto en marcha el proyecto de la Restauración Borbónica, con el que se intenta apuntalar un sistema político caciquil, corrupto y perverso, que aspira a ser funcional para el nuevo modelo de crecimiento económico precario, antisocial y volátil.

La recuperación de la soberanía: el proceso constituyente

Algunos pensadores consideran que estamos viviendo un momento de reflujo en la acción de los movimientos sociales y organizaciones de izquierdas. Yo estoy de acuerdo. Sin duda ese reflujo está vinculado al cansancio, al miedo y, por qué no, a cierta desorganización o descoordinación. La travesía por el desierto que recorrió la izquierda durante los años de espejismo inmobiliario todavía pesa sobre nuestras capacidades efectivas. Y tristemente es así en el contexto en el que más hace falta todo lo contrario, un fuerte proceso de resistencia y de movilización social. Ante esta realidad, han resurgido proyectos teóricos que reclaman un proceso constituyente. Incluso una organización como Izquierda Unida, con un horizonte electoral que oscila entre el 10% y el 15% de los votos según las encuestas, ha aprobado tal idea como un objetivo a conseguir.

Un proceso constituyente no es más –ni menos– que un proceso de emancipación política y social que parte desde las clases subalternas de una sociedad y que, convertidas en sujeto constituyente, elaboran una nueva constitución que regirá las reglas del juego político de ahí en adelante. Como tal, supone una ruptura con el poder constituido hasta ese momento y al que se considera deslegitimado.

El proceso de deslegitimación del régimen del 78 comenzó hace mucho tiempo, si bien a raíz de la crisis económica se ha intensificado. El desplome del bipartidismo es uno de sus rasgos, pero no el único. El desprestigio de la política institucional –erróneamente reducida a política, sin más– y la movilización social dirigida contra las políticas suscritas por los gobiernos a instancias del poder, son factores a sumar también. Y todo ello forma un magma que debilita el sistema político actual pero sin que necesariamente suponga la legitimación de una alternativa.

Esa doble tarea, la de deslegitimar el régimen del 78 y legitimar el proceso constituyente, es aún más importante que cualquier otra tarea actual. Y lo es porque, con independencia del medio por el cual ese proceso constituyente se active –bien sea por la vía electoral o por la presión social–, el horizonte programático debe estar suficientemente definido. La gente protesta muy bien contra algo, pero lucha mucho mejor por algo.

En esa tarea nos vamos a encontrar muchos. A saber, en la constitución de una alternativa republicana radical, basada en la participación democrática y en un cambio radical de la relación representante-representado, unida a la puesta en marcha de una alternativa económica basada, fundamentalmente, en la activación de las garantías constitucionales positivas (vivienda, agua, luz, salud, educación…) que hoy son convertidas en papel mojado por la ofensiva del capital. Ese es el horizonte, que debe ser debatido y concretado, en el marco de una lucha incesante entre capital y trabajo y entre fuerzas políticas del régimen y fuerzas emancipadoras.

[1] De hecho la reforma constitucional de 2011 ha sido la excusa necesaria para iniciar la mayoría de las reformas legislativas, que sistemáticamente se han justificado en aras de aquella reforma constitucional. De este modo, la deuda pública y el dogma de la consolidación fiscal se han convertido en las palancas económicas que justifican el desmantelamiento de las conquistas sociales.

[2] Lo cual supuso la suspensión temporal del decreto, levantada hace unos meses tras la aprobación de una ley que superaba y derogaba el decreto anterior. La batalla sigue abierta.

[3] FMI (2013): “IMF Country Report, No. 13/244. Spain. IV Article Consultatiton”. Disponible en http://www.imf.org/external/pubs/ft/s...

[4] http://blogs.publico.es/economia-para-pobres/2013/11/14/el-dilema-imposible-de-la-socialdemocracia-europea/

November 14, 2013

El dilema imposible de la socialdemocracia europea

La tradición socialdemócrata suele defender, una vez abandonado el objetivo del socialismo, que es posible vivir bajo un capitalismo de rostro humano. Se acepta que el sistema económico capitalista tiene una lógica interna que provoca que cada cierto tiempo se sucedan las crisis económicas, pero a la vez se asegura que es posible evitar muchas de ellas y desde luego responder ante todas salvaguardando los pilares básicos de la economía y, sobre todo, los derechos conquistados por la lucha obrera. En términos políticos eso significa apoyar la intervención del Estado, regulando la economía a priori o con grandes desembolsos de dinero a posteriori. Desde J. M. Keynes hasta H. Minsky, la tradición teórica de la economía socialdemócrata ha tenido claro que era posible alcanzar un equilibrio entre la lógica del capitalismo y la satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos. En definitiva, la tesis es que es posible domesticar al capitalismo salvaje.

Sin embargo, los partidos socialdemócratas actuales llevan años en una deriva confusa. Convertidos a una suerte de socioliberalismo, no hay partido político socialdemócrata que se atreva a día de hoy a hacer suyos programas políticos como los de la socialdemocracia clásica de O. Palme o F. Mitterrand de los años ochenta. La crisis del llamado capitalismo dorado, o época dorada del capitalismo, se llevó por delante el peso práctico con el que había contado la tradición socialdemócrata.

Lo que algunos sostenemos es que la socialdemocracia no puede sobrevivir en un contexto socioeconómico donde se dan alguna de estas dos condiciones: a) una arquitectura institucional que consolida un estado de economía financiarizada, y b) un modelo de crecimiento económico dirigido por las exportaciones.

La tendencia hacia la desigualdad

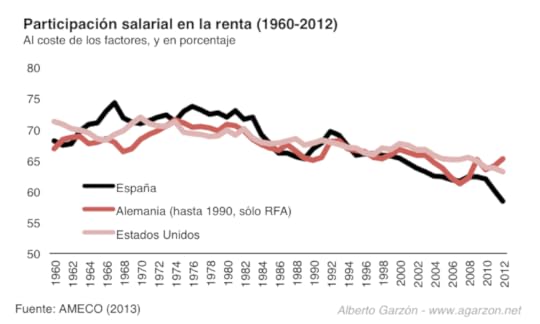

Desde la década de los ochenta, y debido al contexto de aplicación de las políticas neoliberales, uno de los efectos más llamativos en todas las economías ha sido el incremento de la desigualdad medido a partir de la distribución funcional. En concreto, la participación salarial en la renta ha decrecido sistemáticamente en todas partes del mundo, con su inverso en el crecimiento de la participación de los beneficios en la renta. Este fenómeno no es de ninguna forma anecdótico, ya que tiene severas implicaciones en la forma en la que operan las economías capitalistas. De hecho, la economía política siempre se ha preocupado de las cuestiones distributivas no por ánimo moralista sino porque afectan a la dinámica de crecimiento económico y de crisis capitalista.

La razón fundamental está en que las rentas salariales son no sólo un coste para las empresas, sino también la principal fuente de demanda. Sin suficiente demanda, los empresarios no pueden vender su producción y el sistema colapsa. Algo que el empresario estadounidense H. Ford supo ver cuando en 1914 decidió incrementar los salarios a sus trabajadores para facilitar que comprasen los propios productos que la empresa fabricaba.

El llamado capitalismo dorado o de posguerra parte de esa premisa: un pacto capital-trabajo en el que ambas partes colaboran cooperativamente bajo un sistema win-win (donde todos ganan). Tal sistema sólo puede funcionar en la medida que se produce un continuado incremento de la productividad, lo que permite a su vez que crezcan tanto los beneficios como los salarios[1]. Sea por el potencial de crecimiento (debido a la necesidad de reconstruir un mundo destruido por la guerra) o sea por las nuevas capacidades tecnológicas (estrechamente vinculadas a la industria militar), el capitalismo de postguerra permitió un pacto capital-trabajo en las sociedades capitalistas.

Este sistema, con todos sus rasgos internacionales (desde los financieros hasta los geopolíticos), se vino abajo en torno a la década de los ochenta. Algunas corrientes teóricas lo interpretan como resultado del excesivo poder de los salarios, cuyo crecimiento provocó el estrangulamiento de los beneficios y en consecuencia acabó con la inversión y la creación de empleo. Otras corrientes lo achacan a problemas derivados del agotamiento de las expectativas de inversión por razones inherentes a la dinámica capitalista. Se acepte una versión u otra, lo cierto es que el nuevo contexto institucional –las nuevas reglas de juego- quedaron marcadas por una interpretación neoliberal de la crisis. A saber, el problema residía presuntamente en el excesivo intervencionismo del Estado en los mercados y en la fortaleza negociadora de los sindicatos, razón por la cual la solución radicaba en la reducción de ambos aspectos.

El aspecto laboral fue clave. La lucha encarnizada contra los sindicatos, reduciendo su capacidad negociadora, junto con la propia dinámica del sistema (que terciarizaba la economía, dejando en segundo lugar las fuertes industrias con grandes masas de trabajadores afiliados a sindicatos), llevó a un reparto cada vez más desigual de la tarta. El pacto capital-trabajo se deshacía en pedazos. La experiencia del plan Meidner, en la Suecia más socialdemócrata de toda la historia, representó dramáticamente toda la época.

La Financiarización y las nuevas reglas de juego

Una reducción de las rentas salariales en todas partes del mundo provoca un efecto contradictorio. En primera instancia las empresas ven aumentado su margen de beneficio, ya que sus costes laborales se reducen. Eso podría estimular la inversión, y es lo que predice la teoría neoclásica dominante. Pero en segunda instancia, y al ser la reducción de costes laborales un fenómeno generalizado, también se reduce la demanda total y en consecuencia la rentabilidad de la inversión. A una empresa puede convenirle que sus propios trabajadores cobren menos (y así la empresa gana más) pero es imposible que le convenga que los trabajadores del resto de empresas vean igualmente mermados sus salarios (dado que son su fuente de mercado). La contradicción central del capitalismo, la relación capital-trabajo.

El problema que emerge es que faltan fuentes de demanda, y que donde antes había salarios que creaban mercado ahora no hay nada. Las teorías económicas marxistas han situado al gasto militar y a los mercados externos como posibles fuentes sustitutorias y complementarias para este problema. La idea es que si no hay suficientes fuentes, hay que crearlas. Una guerra, un plan de estímulo económico o una colonización permite ampliar los mercados. También las privatizaciones son una forma de ampliar mercados para la esfera privada (ya que desplazan a los ciudadanos desde lo público hacia lo privado). Las teorías del imperialismo (desde J. A. Hobson hasta V. Lenin, pasando por R. Luxemburgo), o la llamada acumulación por desposesión (de D. Harvey) son resultado de esta interpretación. Y toda la base del keynesianismo se encuentra igualmente aquí.

Ahora bien, en el contexto de la globalización neoliberal, donde se han multiplicado los sujetos económicos que compiten al máximo nivel en el mercado mundial (a diferencia de la época de postguerra), otra fuente de demanda puede emerger también en las finanzas. Efectivamente, la poca demanda existente en la economía real puede ser compensada con las burbujas financieras. Gracias a unas nuevas reglas de juego, resulta mucho más rentable invertir en los mercados financieros (deuda pública, deuda privada, acciones, futuros…) que en la economía real (industria, turismo…), todo lo cual estimula igualmente el crecimiento económico. Con el riesgo, comprobado está, de la inestabilidad financiera asociada y de la emergencia sistemática de crisis financieras derivadas de los estallidos de las burbujas. La crisis de las puntocom a principios del siglo XXI o de la reciente crisis de las hipotecas subprime son buenos ejemplos de ello.

La financiarización, resultantemente, no requiere la existencia de un pacto capital-trabajo. El capital encuentra rentabilidad en sus propios espacios creados ad hoc, y no necesita de la demanda salarial más que de forma indirecta. En este contexto, la desigualdad está íntimamente asociada a la llamada financiarización (predominio de las finanzas) y a la crisis.

El modelo de crecimiento económico dirigido por las exportaciones

Además, la financiarización de la economía mundial ha permitido a muchas economías capitalistas esquivar la crisis que hubiera provocado, en distinto contexto, la desigualdad creciente. Así, economías como España, Grecia o Portugal han podido crecer económicamente a ritmos elevados a pesar de mostrar cada vez mayores desigualdades en la distribución funcional de la renta. La razón está en que sus fuentes de demanda efectiva han sido virtuales, como demuestra el creciente endeudamiento privado que ha permitido a la burbuja inmobiliaria seguir manteniéndose hasta su pinchazo (y que ha dejado tras éste un enorme reguero de deudas, en gran parte asumidas por el Estado).

Así, el crédito ocultaba una realidad subyacente mucho más dramática a la vez que permitía a la economía crecer a tasas suficientemente altas como para crear un empleo (vinculado, en todo caso, a la propia burbuja inmobiliaria y su dinámica). Surgida la crisis, el modelo estalla y el modelo de crecimiento económico dirigido por el crédito se agota.